Бабушка ЯГА кто она? продолжение

Настроение сейчас - сказочное

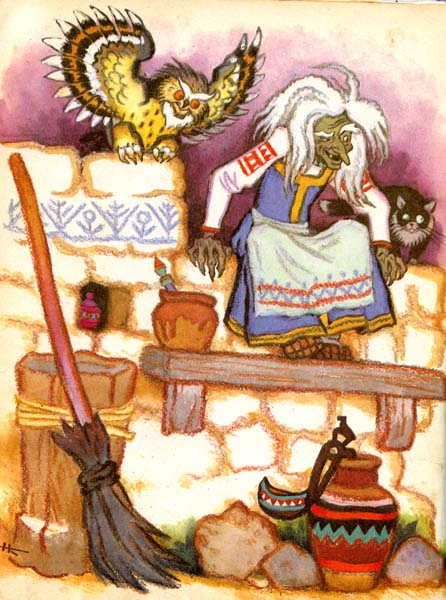

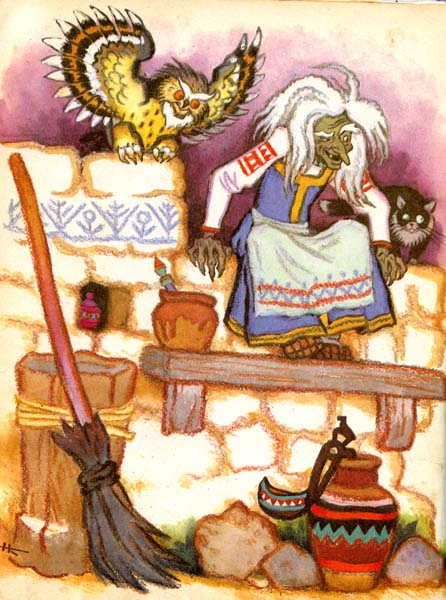

Настроение сейчас - сказочноеба́ба-яга́ (польск. jędza, чеш. jezinka, «лесная баба», ср. старосерб. jeza, «болезнь», «кошмар» и т. п.), в славянской мифологии лесная старуха-волшебница. Согласно сказкам восточных и западных славян, Б.-я. живёт в лесу в «избушке на курьих ножках», пожирает людей; забор вокруг избы — из человеческих костей, на заборе черепа, вместо засова — человеческая нога, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. В печи Б.-я. старается изжарить похищенных детей. Она — антагонист героя сказки: прилетев в избу и застав в ней героя, вырезает у него из спины ремень и т. п. Кроме образов Б.-я. воительницы и похитительницы, сказка знает и образ дарительницы, помощника героя. У Б.-я. одна нога — костяная, она слепа (или у неё болят глаза), она — старуха с огромными грудями. Связь с дикими зверями и лесом позволяет выводить её образ из древнего образа хозяйки зверей и мира мёртвых. Вместе с тем такие атрибуты Б.-я., как лопата, которой она забрасывает в печь детей, согласуются с обрядовой интерпретацией сказок о ней как о жрице в обряде посвящения подростков (см. Инициация и мифы). Персонажи, сходные с Б.-я., известны в германской, греческой и других мифологиях.

Невинно умученная Яга

или неправославная персонификация зла из уст священнослужителя.

Новый виток теперь уже официальной кампании РПЦ против Бабы Яги выглядит так нелепо, что вступать в дискуссию со столь гротескной косностью просто бессмысленно. Трактовать заявление официального представителя ОВЦС о том, что «нечисть» из русских народных сказок «исподволь приучает детей и взрослых привыкать к мысли, что зло это нечто веселое, модное и в целом приемлемое» допустимо разве что в анекдотичном плане. Либо предоставить оценку таких, с позволения сказать, авторитетных заключений экспертизе психоаналитиков. Да и, странно как-то получается, когда враг рода человеческого обнаруживается в лице благополучно существующего сказочного персонажа, при участии которого вместе с Иваном Царевичем и Серым Волком очень даже недурно воспитано в России абсолютное большинство ярких личностей. В том числе, и трудящихся поныне на церковной ниве…

Многие специалисты считают, что непосредственно в славянской, в том числе русской мифологии изначально Баба Яга отсутствует вообще. А тем более, не входит в разряд нечистой силы, представителями которой такие существа, как кикимора (шишига), леший, водяной и проч. корректней считать лишь условно. Нечистая сила, это персонифицированное зло – Змей со змеятами, идентичный Сатане с его слугами. В то время, как гонимая сегодня не знакомыми с историей русской культуры и ее фольклором «бабка» персонаж пришлый, сугубо мифический, сказочный, не имеющий никакого отношения к демоническим сущностям. Поэтому, когда представитель РПЦ перечисляет в одном ряду «нечистых духов, бесов, леших, ведьм, бабы Яги и прочей нечисти, которая в русских народных сказках обычно символизировала злые силы», то согрешает против истины дважды. Все приведенные персонажи во-первых разнородны, а во-вторых – злые силы из них символизируют только первые два и не относятся к славянской мифологии вообще.

Известный русский ученый-этнолог, действительный член Русского географического общества Александр Афанасьев, посвятил всю свою жизнь изучению происхождения народно-поэтических образов в русском фольклоре. Будучи автором-составителем сборников, в которые вошли сказки архангельские, вологодские, енисейские, казанские, пермские, новгородские и многие другие, он не мог пройти мимо Бабы-Яги, благодаря чему сегодня имеется вполне достоверная версия ее происхождения.

В предисловии к изданию 1915 года сборника «Великорусские сказки Вятской губернии» отмечается, что распространителями этих сказок чаще всего оказывались солдаты. Поэтому, нетрудно предположить, что именно первопроходцы, которыми бывали преимущественно военнослужащие, и могли принести в Россию первые упоминания о Бабе-Яге, которые содержатся в этом сборнике. Причем, теперь можно определить даже откуда: из Сибири, где одна «Баба» издревле и «жила». По меньшей мере в записях Дж. Флетчера, который путешествовал в тех краях в конце XVI века, упоминание о таковой есть: «Что касается до рассказа о Золотой Бабе или Яге-бабе, о которой случалось мне читать в некоторых описаниях этой страны, что она есть кумир в виде старухи, дающей на вопросы жреца прорицательные ответы об успехе предприятия или о будущем, то я убедился, что это простая басня» («О государстве русском в главе о пермяках, самоедах и лопарях», 1588; Н.Веселовский. «Мнимые каменные бабы», Вестник АИ, Спб., вып. 195).

Кстати, почему Бабу зовут Ягой? В «Очерках Березового края» Н. Абрамова (СПб,1857) есть подробное описание «яги», которая представляет собой одежду «наподобие халата с откладным, в четверть, воротником. Шьется из темных неплюев, шерстью наружу. … Такие же яги собираются из гагарьих шеек, перьями наружу…Ягушка такая же яга, но с узким воротником, надеваемая женщинами в дороге» (аналогичное толкование в тобольском происхождении дает и словарь В.И.Даля).

Кроме того, образ Бабы Яги со всем антуражем присутствует в северном быте. Избушка на курьих ножках – не что иное, как широко распространенный до сих пор лесной лабаз (чамья), который устраивается на двух-трех опорах. Лабаз такой всегда устанавливается входом к тропе, а «к лесу задом». Кроме того, в нем всегда оставляется припас для случайного путника («сначала накорми, а потом расспрашивай»). Лишним вариантом прототипа сказочной старухи можно считать и одетые в меховые одежды куклы-иттармы, которые устанавливаются еще и в наши дни в культовых избушках на опорах.

С точки зрения сторонников славянского (классического) происхождения Бабы Яги, немаловажным аспектом этого образа видится принадлежность ее сразу к двум мирам – миру мертвых и миру живых. Известный специалист в области мифологии доцент Александра Баркова интересно трактует в связи с этим происхождение названия курьих ног, на которых стоит изба знаменитого мифического персонажа: «Ее избушка «на курьих ножках» изображается стоящей то в чаще леса (центр иного мира), то на опушке, но тогда вход в нее – со стороны леса, т.е. из мира смерти. Название «курьи ножки» скорее всего произошло от «курных», т.е. окуренных дымом, столбов, на которых славяне ставили «избу смерти» небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой погребальный обряд существовал у древних славян еще в VI – IX вв.). Баба Яга внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом – она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых человека (живые не видят мертвых, мертвые не видят живых). Она узнавала о его прибытии по запаху – «русским духом пахнет» (запах живых неприятен мертвым)». «Человек, встречающий на границе мира жизни и смерти избушку Бабы Яги, продолжает автор, как правило, направляется в иной мир, чтобы освободить пленную царевну. Для этого он должен приобщиться к миру мертвых. Обычно он просит Ягу накормить его, и она дает ему пищу мертвых. Есть и другой вариант – быть съеденным Ягой и таким образом оказаться в мире мертвых. Пройдя испытания в избе Бабы Яги, человек оказывается принадлежащим одновременно к обоим мирам, наделяется многими волшебными качествами, подчиняет себе разных обитателей мира мертвых, одолевает населяющих его страшных чудовищ, отвоевывает у них волшебную красавицу и становится царем». (Энциклопедия «Славянская мифология и эпос», ст. «Верования древних славян»)

Хороша же, выходит, «нечистая сила» в трактовке не в меру усердных в невежестве прямо, Харонова «коллега», которого тоже, надо думать, пора вносить в список запрещенных к упоминанию персонажей.

Благодаря текстам сказок можно реконструировать и обрядовый, сакральный смысл действий героя, попадающего к Бабе Яге. В частности, крупнейший специалист в области теории и истории фольклора Владимир Пропп, исследовавший образ Бабы Яги на основе массы этнографического и мифологического материала, обращает внимание на очень важную по его мнению деталь. После узнавания героя по запаху (Яга слепа) и выяснения его нужд, она обязательно топит баню и выпаривает героя, совершая таким образом ритуальное омовение. Затем кормит пришедшего, что тоже представляет собой обрядовое, «покойницкое», угощение, непозволительное живым, чтобы те случайно не проникли в мир мертвых. А «требуя еды, герой тем самым показывает, что он не боится этой пищи, что он имеет на нее право, что он «настоящий». То есть пришелец через испытание едой доказывает Яге искренность своих побуждений и показывает, что он-то и есть действительный герой в отличие от лже-героя, самозванца-антагониста» (Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки, СПб., 1996.) Эта еда «отверзает уста умершего», считает Пропп, убежденный в том, что сказку всегда предваряет миф. И, хотя герой вроде бы и не умер, он вынужден будет временно «умереть для живых», чтобы попасть в «тридесятое царство» (иной мир), вход куда и стережет наша оболганная несведущими героиня. Которая, кстати, еще и «костяная нога», т.е. выходец с того света, всегда находящийся там «одной ногой». Там, в «тридесятом царстве» (загробном мире), куда держит путь герой, его всегда поджидает немало опасностей, которые ему приходится предвидеть и преодолевать.

Нельзя не заметить, что и по «Книге мертвых» египетской и тибетской, и по устным мифам многих архаичных культур, сохранившихся до нашего времени, «тридесятое царство» всегда опасно. В «Бардо Тедол», например, описаны испытания шести промежуточных состояний, где без знания и напутствия даже праведные души не способны преодолеть все препятствия. Поэтому роль наставников на этом трудном пути трудно переоценить. В их роли, как известно, всегда выступают посредники между земным миром и загробьем – жрецы, ламы, шаманы, наставляющие умирающего до и после смерти. В более поздних религиях эту функцию стали выполнять отчитывающие сорокоуст или молящиеся над усопшим священнослужители. А в славянской мифологии, в виде следа архаичных дохристианских представлений о подобном напутствии, отпечатавшегося и в народных сказках, эту роль выполняла в отношении ушедшего из мира живых наша героиня – Баба Яга.

Разумеется, время способно вносить серьезные изменения в облик того или иного мифического существа. Так восточный джинн (арабск. – огненный дух) превратился у Лагина в добрейшего старичка Хоттабыча, а космическое божество Месопотамии Мардук с легкой руки разного рода императоров и комиссаров эволюционировал в не менее доброжелательного и щедрого Деда Мороза. При этом, никуда не денешься от заметной тенденции к превращению сомнительных или грозных персонажей в относительно безвредных или даже полезных.

У нас же, в условиях стремительного возрождения особой духовности, картина наблюдается прямо противоположная. «Духовный авангард», подобно талибам, ругающим христиан «крестопоклонниками» и зачислившими их по вероисповедному признаку в нелюди, мажет мифологическую Бабу Ягу дегтем и именует нечистой силой. А ведь, согласитесь, интересная она персона. Даже судя по этой краткой реплике нетрудно заметить, что происхождение нашей героини уходит в глубокую древность и проистекает из давно ушедших цивилизаций. О происхождении и значении таких «банальных» сказочных персонажей, как Баба Яга, Кощей, Василиса Прекрасная (кстати, уж, не язычница ли?), Змей Горыныч и другие, написаны многие тома интереснейших исследований, которые опираются на древние культурные источники Юго-Восточной Азии и Древней Греции, Ближнего Востока и Скандинавии.

А тут – нечисть, и точка. Неловко как-то.

Энциклопедический словарь

ЯГА, ЯГА-БАБА, ЯГАЯ БАБА, ЯГАБИХА, ЯГАБОВА, ЯГАЯ, ЯГЙНИШНА, ЯГИХА, ЯГИШНА — баба-яга, сказочный персонаж, обитающий в дремучем лесу; ведьма.

«На печи, на девятом кирпичи лежит баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит» <Афанасьев, 1957>; «Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирается, помелом след заметает» <Даль, 1882>; «Баба-яга их напоила, накормила, в баню сводила» <Афанасьев, 1957>.

В. Даль пишет, что яга — «род ведьмы или злой дух под личиною безобразной старухи». «Кости у нее местами выходят наружу из-под тела; сосцы висят ниже пояса; она ездит за человечьим мясом, похищает детей, ступа ее железная, везут ее черти; под поездом этим страшная буря, все стонет, скот ревет, бывает мор и падеж; кто видит ягу, становится нем» <Даль, 1882>.

Яга живет «в глухом лесу, вне обычной сферы жизни человека; ее вид и положение в избушке противоестественны: „ноги на порожке, губы на сошке, руки из угла в угол, нос в потолок" <...> руками она „печку садит вместо лопаты, ногами уголье выгребает, языком печку лижет"» <Черепанова, 1983>. Яга может быть слепой на один глаз. Она оборачивается змеихой, кобылой, коровой, деревом, различными предметами.

О бабе-яге, отталкивающего вида лесном божестве, колдунье, которая обладает многообразной властью, повествуют в основном сказки. Анализу этого образа посвящено много исследований, в том числе фундаментальные труды А. А. Потебни <Потебня, 1865> и В. Я.Проппа <Пропп, 1986>. В.Я.Пропп считает образ бабы-яги трансформацией образа архаического божества, некогда главенствовавшего в обрядах инициации, посвящения (первоначально, возможно, такое божество имело облик женщины-животного) <Пропп, 1986>.

Особое внимание привлекает костеногость, одноногость бабы-яги, связываемая с ее некогда звероподобным или змееподобным обликом: «Культ змей как существ, сопричастных к стране мертвых, начинается, по-видимому, уже в палеолите. В палеолите известны изображения змей, олицетворяющих преисподнюю. К этой эпохе относится возникновение образа смешанной природы: верхняя часть фигуры от человека, нижняя от змеи или, может быть, червя» <Лаушкин, 1970>. По мнению К. Д. Лаушкина, считающего бабу-ягу богиней смерти, одноногие существа в мифологиях многих народов так или иначе связаны с образом змеи (возможное развитие представлений о подобных существах: змея — человек со змеиным хвостом — одноногий человек — хромой и т. п.). В. Я. Пропп отмечает, что «Яга, как правило, не ходит, а летает, подобно мифическому змею, дракону». «Как известно, общерусское „змея" не является исконным названием этого пресмыкающегося, а возникло как табу по связи со словом „земля" — „ползающая по земле"», — пишет О. А. Черепанова, высказывая предположение, что исконным, не установленным пока названием змеи могло быть яга <Черепанова, 1983>.

Один из возможных отголосков давних представлений о таком змееподобном божестве — прослеживаемый в верованиях крестьян ряда губерний России образ огромной лесной (белой) или полевой змеи, которая властна над скотом, может наделить всеведением и т. п. (см. БЕЛАЯ ЗМЕЯ, ЗМЕЯ, ЗМЕЙ).

В русских сказках яга-баба охраняет вход в иной мир, в царство мертвых, одновременно она мать и «хозяйка» зверей: «...смерть на некоторой стадии мыслится как превращение в животных. Но так как смерть есть превращение в животных, то именно хозяин животных охраняет вход в царство мертвых (то есть в царство животных) и дает превращение, а тем самым власть над животными, а в более позднем осмыслении дарит волшебное животное» <Пропп, 198б>.

Образ бабы-яги в сказках слагается из разных деталей. По мнению В.Я.Проппа, «сказка знает три разные формы яги». Это, во-первых, яга-дарительница, к которой приходит герой. Она выспрашивает героя (или героиню), вручает коня, богатые дары и т. п. Второй тип — яга-похитительница, уносящая детей, которых она пытается изжарить (затем следует бегство и спасение). Третий тип — яга-воительница, прилетающая к героям в избушку, вырезающая у них из спины ремень и т. п. В. Я. Пропп считает образы яги-похитительницы и яги-дарительницы состоящими в теснейшем историческом родстве, связанными с комплексом посвящения и представлениями о прибытии человека в царство мертвых. Он полагает, что некогда существовавший обряд посвящения превращенно отразился в сюжетах сказок.

В сказочных сюжетах яга-баба — своеобразный проводник в иной мир; она испытывает героев, нередко помогает тем, кто эти испытания выдерживает.

Для бытующих поверий XIX —XX вв. «сказочный» образ яги-бабы не характерен; лишь иногда о бабе-яге повествуют как о существе относительно реальном.

В поверьях Архангельской губернии Баба-Яга — «нечистая сила женского пола, не имеющая мужа»; «сидит в избе на печном столбе, ноги на лавках, груди на полках, голова на какухе; ездит в ступах и пожирает людей». «Баба-Яга почитается воровкою детей, поэтому и пугают детей: „У! У! Хам те... Баба-то Яга схватит... подико, поди, вот она, тут и есть за дверями!"» <Ефименко, 1877>.

Крестьяне Ярославской губернии рассказывают, что баба-яга живет с дочерью Маринкой в болоте, в лесу (в доме на куриных ножках, на веретенной пятке). Она мохнатая, косматая. Одежда на бабе-яге белая или «как на ели кожа», на голове повойник. В доме она «прядет, сидя на брусу». Баба-яга стремительно бегает и при этом «помелом себя бьет, чтобы шибче бежать».

В таком облике бабы-яги проглядывают черты лесного, а также стихийного, летающего божества, духа (см. ЛЕШИЙ, ВИХРЬ). Она напоминает и обитающих в избе, «прядущих судьбы» кикимору, суседку, доминушку; напоминает и ведьму.

По-видимому, трансформировавшиеся в сказочном образе бабы-яги представления о древнем, наделенном универсальной властью божестве отразились в обликах и целого ряда более «специализированных» мифологических персонажей, вера в реальность которых сохранилась в XIX в.

Ягой-бабой (егибовой, егибицей) крестьяне некоторых районов России именовали во многом сходную с ягой по облику и «занятиям» ведьму, колдунью.

«С проявлением земледелия и земледельческой религии вся „лесная" религия превращается в сплошную нечисть, великий маг — в злого колдуна, мать и хозяйка зверей — в ведьму, затаскивающую детей на вовсе не символическое пожирание» <Пропп, 1986>.

И у бабы-яги и у ведьмы длинные, косматые волосы; колдунья, ведьма, как яга, может быстро перемещаться, летать на помеле, ухвате; подобно бабе-яте, ведьма связана с очагом, печью, часто колдует возле печи, на печном шестке; она наделена способностью оборачиваться в птиц, животных, сама оборачивает людей, может испортить их, лишить жизни и т. п. .

В ряде районов России ягой-бабой (подчеркивая необычность, загадочность, отталкивающий облик такого существа) именуют лешачиху, полудницу: «Яга-баба — лешачиха» ; «Во ржи, говорят, тоже баба-яга бегала, волоса у нее распущены» .

Другие материалы о бабе Яге:

Владимир Пропп Исторические корни Волшебной Сказки

ЯГА или яга-баба, баба-яга, ягая и ягавая или ягишна и ягинична, род ведьмы, злой дух, под личиною безобразной старухи. Стоит яга, во лбу рога (печной столб с воронцами)? Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает. Кости у нее местами выходят наружу из-под тела; сосцы висят ниже пояса; она ездит за человечьим мясом, похищает детей, ступа ее железная, везут ее черти; под поездом этим страшная буря, все стонет, скот ревет, бывает мор и падеж; кто видит ягу, становится нем. Ягишною зовут злую, бранчивую бабу.

Даль "Поверья, суеверия и предрассудки русского народа."

БАБА-ЯГА

Баба-яга или Яга-баба, сказочное страшилище, болыпуха над ведьмами, подручница сатаны. Баба-яга костяная нога: в ступе едет, пестом погоняет (упирается), помелом след заметает. Она простоволоса и в одной рубахе без опояски: то и другое — верх бесчиния.

(Владимир Даль. «Толковый словарь живого великорусского языка»)

«Бабу-ягу (польскую Ендзу, чешскую Ежибабу) принято считать страшилищем, верить в которое пристало лишь малым детям. Но еще полтора века назад в Белоруссии в нее — страшную богиню смерти, губящую тела и души людей,— верили и взрослые. И богиня эта — одна из древнейших. Этнографы установили ее связь с первобытным обрядом инициации, справлявшимся еще в палеолите и известным у самых отсталых народов мира (австралийцев).

Для посвящения в полноправные члены племени подростки должны были пройти особые, порой тяжелые, обряды — испытания. Исполнялись они в пещере или в глухом лесу, близ одинокой хижины, и распоряжалась ими старая женщина — жрица. Самое страшное испытание состояло в инсценировке «пожирания» испытуемых чудовищем и их последующего «воскресения». Во всяком случае, они должны были «умереть», побывать в потустороннем мире и «воскреснуть».

Все вокруг нее дышит смертью и ужасом. Засовом в ее избе служит человеческая нога, запорами — руки, замком — зубастая пасть. Тын у нее — из костей, а на них — черепа с пылающими глазницами. Она жарит и ест людей, особенно детей, при этом печь лижет языком, а угли выгребает ногами. Изба ее покрыта блином, подперта пирогом, но это — символы не изобилия, а смерти (поминальная еда).

По белорусским поверьям, Яга летает в железной ступе с огненной метлой. Где она несется — бушует ветер, стонет земля, воют звери, прячется скот.

Яга — могущественная колдунья. Служат ей, как и ведьмам, черти, вороны, черные коты, змеи, жабы. Она оборачивается змеей, кобылой, деревом, вихрем и т.д.; не может лишь одного — принять сколько-нибудь нормальный человеческий облик.

Обитает Яга в глухом лесу или подземном мире. Она и есть хозяйка подземного ада: «Ты хочешь идти в пекло? Я — Ежи-ба-ба»,— говорит Яга в словацкой сказке. Лес для земледельца (в отличие от охотника) — недоброе место, полное всякой нечисти, тот же потусторонний мир, а знаменитая избушка на курьих ножках — как бы проходная в этот мир, потому и нельзя в нее войти, пока он не повернется к лесу задом. С Ягой-вахтершей трудно

справиться. Героев сказки она избивает, связывает, вырезает ремни из спин, и только самый сильный и храбрый герой одолевает ее и спускается в преисподнюю. При этом всем Яга имеет черты повелительницы Вселенной и выглядит какой-то жуткой пародией на Мать Мира. Яга — тоже богиня-мать: у нее три сына (змеи или великаны) и 3 или 12 дочерей. Возможно, она и есть поминаемая в ругательствах чертова мать или бабушка. Она — домовитая хозяйка, ее атрибуты (ступа, метла, пест) — орудия женского труда. Яге служат три всадника — черный (ночь), белый (день) и красный (солнце), ежедневно проезжающие через ее «проходную». С помощью мертвой головы она повелевает дождем.

Яга — богиня общеиндоевропейская. У греков ей соответствует Геката — страшная трехликая богиня ночи, колдовства, смерти и охоты. У германцев — Перхта, Хольда (Хель, Фрау Халлу). У индийцев — не менее жуткая Кали. Перхта-Хольда обитает под землей (в колодцах), повелевает дождем, снегом и вообще погодой и носится, подобно Яге или Гекате, во главе толпы призраков и ведьм. У немцев Перхту заимствовали их славянские соседи — чехи и словенцы».

Д.М.Дудко. «Матеръ Лада»

«Под этим именем почитали славяне адскую богиню, воображаемую страшилищем, сидящим в железной ступе и имеющим железный пест. Ей приносили кровавую жертву, думая, что она питает ею двух своих внучек.

Под влиянием христианства народ забывал своих главных богов, вспоминая только второстепенных, особенно из тех мифов, которые имеют олицетворенные символы житейских потребностей. Таким образом, Баба-яга из злой адской богини превратилась в злую старуху колдунью, подчас людоедку, которая живет всегда где-нибудь в лесу, уединенно, в избушке на курьих ножках. Подобно ведьмам, она посещает шабаш ведьм, летает на Лысую гору, но только не на помеле, а в ступе и пестом след заметает, говорит грубо. Когда Баба-яга дома, она проводит большую часть времени, сидя на печи. Злая старуха, как человек хозяйственный, кроме ступы и песта, что заменяло в старину мельницу, имеет кота. Вообще, о Бабе-яге остались только следы в народных сказках, и ее миф сливается с мифом ведьм.

М. Забылин. «Русский народ. Его обычаи, предания,

обряды и суеверия»

Баба-яга (польск.— jedzi-baba; словак,— jezi-baba; чеш. -jezinka; га-лиц.— Язя) — мифологическое существо, играющее важную роль в народных славянских сказаниях. ПА. Лавровский («Чт. в общ. ист.», 1866 г., №11) производит слово яга из санскритского корня ah, auh, означающего — идти, двигаться, от которого происходит санскр. ahi, лат. anguis, слав, ежь и греч. Баба-яга является в двух мотивах: доброй старушкой, показывающей заблудившемуся молодцу дорогу и отсылающей его к своим братьям ветру, месяцу и солнцу. В других сказках Баба-яга, костяная нога, злая старуха, живет в дремучем лесу в избушке на курьих ножках, летает по воздуху в ступе, погоняя пестом и заметая след метлой. Она ворует детей, жарит и ест их, сторожит источники живой воды и прячет у себя медь, серебро и золото; у нее прут, которым можно все живое превратить в камень; она владеет огнедышащими конями, сапогами-скороходами, ковром-самолетом, гуслями-самогудами и мечом-само-секом».,

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

«Яга (Яга-баба, ягая баба, ягаби-ха, ягабова, ягая, ягинишна, ягиха, ягишна) — баба-яга, сказочный персонаж, обитающий в дремучем лесу; ведьма.

«Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирается, помелом след заметает».

«Баба-яга их напоила, накормила, в баню сводила».

Краткая энциклопедия славянской мифологии

БАБА—ЯГА, Яга Ягйшна, Яга Виевна, Яга Змйевна — сказочный персонаж; «род ведьмы или злой дух под личиною безобразной старухи».

Согласно сказкам восточных и западных славян, Баба-Яга обладает характерным демоническим обликом: кости у нее «местами выходят наружу из-под тела»; сосцы (нередко костяные или «железные цыщки») висят ниже пояса; она может быть слепой на один глаз, хромой (у нее «костяная нога»), черной, лохматой, растрепанной и т.д. Сказки часто подчеркивают огромность этого существа: «Баба-Яга лежит из угла в угол: в одном углу йоги, в другом голова, губы на притолоке, нос в потолок уткнула»; «Баба-Яга через всю избу протянулась: ноги на порожке, губы на сошке, руки из угла в угол, нос в потолок»; «Баба-Яга, костяная нога, морда глиняная, на лавке лежит, грудью печку затыкает» и т.п. Очевидно, образ ее аналогичен образу Лиха Одноглазого, которое, согласно поверьям, «ростом выше самого высокого дуба».

В сказках Баба-Яга обитает, как правило, вне обычной сферы жизни человека, чаще всего в густой и непроходимой лесной чаще, «в избушке на курьих ножках»; при этом не только ее вид, но и сам образ жизни противоестественны и противопоставлены человеческим. Так, например, в сказках она «руками в печку садит вместо лопаты, ногами уголье выгребает, языком печку лижет» и т.д. Забор вокруг ее избы — из человеческих костей, а на заборе вместо горшков висят черепа; вместо засова у нес — человеческая нога, вместо запоров — руки, а вместо замка — рот с острыми зубами (или волчья пасть). В печи Баба-Яга жарит (или, по крайней мере, старается изжарить) похищенных детей; при случае же она пожирает и взрослых людей, попавших в ее владения.

Передвигается Баба-Яга обычно также подобно ведьме или нечистому духу. Так, в сказках она ездит в железной ступе, погоняя ее пестом и заметая следы помелом: «Яга-баба... ездит за человечьим мясом, похищает детей, ступа ее железная, везут ее черти; под поездом этим страшная буря, все стонет, скот ревет, бывает мор и падеж; кто видит Ягу, становится нем». Иногда она может перемещаться с места на место, принимая облик вихря или бури; вообще, она, как и ведьма, может оборачиваться змеей, кобылой или коровой, деревом, различными предметами, природными явлениями и т.д. Слугами Бабы-Яги, как и слугами ведьмы, считали гадов (змей, лягушек, ящериц и пр.), черных котов, воронов и ворон; считалось также, что у нее в подчинении находятся черти и вообще всякая нечистая сила, а также различные фантастические существа (например, сказочный Кот Баюн, наделенный голосом, слышным за семь верст, и способный видеть за семь верст, а своим мурлыканьем напускающий колдовской сон, почти неотличимый от смерти).

Такой образ Бабы-Яги, злобной колдуньи, был характерен для многих, но далеко не для всех народных сказок. Вообще, сказки знали три разных формы Яги. Первый тип, наиболее распространенный, — это «Яга-похитительница», уносящая людей и в особенности детей, которых она потом пытается изжарить и съесть. Второй тип, встречающийся реже двух других, — «Яга-дарительница», которая принимает героя, иногда испытывает его и вручает ему чудесного огнедышащего коня, богатые дары, чудесные предметы (сапоги-скороходы, ковер-самолет, мечкладенец и пр.) и т.п. И, наконец, третий тип — это «Яга-воителышца», сражающаяся с героями и побеждающая многих из них. Яга-воительница в сказках — это обычно антагонист героя: прилетев в избу и застав в ней постороннего человека, она избивает его до полусмерти, вырезает у него из спины ремень и т.д.; побеждает же ее только одаренный особой силой, хитростью и умением богатырь. Такая Яга (словенск. Ежи-баба) в некоторых сказках выступала еще и как мать Змеев — противников богатырей: как правило, в сказках богатырь сперва сражаался с ее сыновьями, а потом уже с ней самой.

Для бытующих славянских поверий ХIХ-ХХ вв. сказочный образ Бабы-Яги, в общем, не был характерен; лишь изредка рассказы повествовали о ней как о существе относительно реальном, подобном ведьме или нечистому духу. Так, например, в некоторых местах верили, что Баба-Яга (иногда — с дочерью Маринкой) живет в болоте или в лесу («в доме на куриных ножках, на веретенной пятке»); она страшная, мохнатая и косматая, одежда на ней белая или «как на ели кожа», а на голове повойник. Белорусы верили, что она ездит по поднебесью в огненной ступе и погоняет огненною метлой, а во время ее проезда воют ветры, стонет земля, трещат и гнутся вековые деревья; русские же полагали, что она летает на помеле, ухвате, песте и т.п. или стремительно бегает по лесу, и при этом «помелом себя бьет, чтобы шибче бежать». В доме она «прядет, сидя на брусу», а также колдует около печи, на печном шестке. По народному убеждению, она может сама оборачиваться птицей, животным или различными предметами, а кроме того, может оборачивать людей в предметы или животных, насылать порчу, лишать жизни и т.д. Считалось, что она заманивает к себе детей, а потом жарит их в печи и пожирает; или крадет детей прямо из дворов, подымает их в воздух и бросает оттуда мертвыми на кровлю дома. Белорусы верили также, что Смерть передает усопших Бабе-Яге, вместе с которой она разъезжает по белому свету, а Баба-Яга и подвластные ей ведьмы питаются этими душами и от того делаются столь же легкими, как и сами души. В некоторых местах бабу-Ягу считали главной ведьмой и верили, что она командует всеми остальными ведьмами.

Таким образом, в большинстве поверий Баба-Яга весьма напоминала колдунью, ведьму, а также лесных и стихийных духов (лешуху, русалку) и духов, обитающих в избе и связанных с прядением (кикимору и т.п.). В некоторых рассказах и быличках Ягой прямо называли того или иного персонажа нечистой силы: «Яга-баба — лешачиха»; «Во ржи баба-яга бегала, волоса у нее распущены»; «Баба-яга — это, значит, ведьма» и т.п. Но такие поверья встречались относительно редко; вообще же о Бабе-Яге повествовали преимущественно сказки. При этом, однако, многие из этих сказок, судя по всему, являлись отголосками различных древних легенд и поверий.

Так, например, в некоторых южнославянских сказках Баба-Яга выступает не как злая лесная старуха, а как степная богатырша, иногда — мать, жена или сестра убитых богатырями змеев. Царство ее находится «за тридевять земель в тридесятом царстве», «за огненной рекой», часто — в подземном мире; дворец ее огорожен тыном, на котором торчат человеческие головы. Она владеет стадами скота и табунами волшебных коней; в некоторых сказках герой, чтобы получить такого коня, нанимается к Яге пастухом (при этом в некоторых сказках она превращает в чудесных кобыл своих дочерей и заставляет героя в порядке испытания пасти этот табун; искомым волшебным конем при этом оказывается невзрачный конек, сын Бабы-Яги) или попросту крадет коня и спасается бегством, а Яга преследует его только до пограничной реки, которую перейти не в силах. Во многих сказках Яга сама ездит верхом на коне и сражается подобно богатырю; она выступает против приехавших в ее царство богатырей, причем, в отличие от Змея, который обычно выступает единолично (хотя, благодаря своей многоголовости, является как бы символом множественности нападающих), нападает во главе целого воинства. Ее «рать-сила несметная» наступает подобно грозе: «как бы облок катится по краю неба». Богатыри побеждают войско Яги, и она проваливается в подземелье, куда за ней следует и герой сказки. В подземелье кузнецы, швеи и ткачихи готовят для Яги новое войско, но богатырь убивает их всех, а затем побеждает и саму бабу-Ягу, которая при этом иногда обороняется кузнечным молотом. Иногда упоминается еще, что в своем подземном царстве Баба-Яга враждует с каким-то старым богатырем, которого она ослепила за потраву ее полей. Мужских враждебных персонажей сказки такого типа, как правило, не знают (хотя в группе подобных сказок Баба-Яга стремится погубить богатырей в отместку за убийство ее сыновей-змеев); зато совместно с Бабой-Ягой нередко действуют ее дочери или жены ее сыновей, обычно числом 3 или 12. Так, например, в сказке о «бое на калиновом мосту» змеиные жены пытаются расправиться с богатырями, превращаясь в различные привлекательные предметы: в яблоневый сад с «духовитыми» яблоками, в колодец с ключевой водой, в кровать с пуховой периной и т.п.; пользование всеми этими благами для усталых от похода богатырей должно закончиться их погибелью, но богатыри избегают соблазна и уничтожают змеих, после чего встречаются с главной опасностью — Змеихой-матерью, Бабой-Ягой. Она в подобных сказках бывает обычно обрисована космическими чертами: обращается то в тучу, то в гору с пещерой, то в бесконечную стену; иногда, «раззявив рот так, идо одна губа по-пид облаками, а друга по земли волочется», она проглатывает богатырей с их конями. Во многих сказках она гонится за богатырем, но он спасается от нее, сперва бросая ей в огромную пасть то пять пудов соли, то стог сена, то поленницу дров, чтобы задержать ее, а потом прячась в железной кузнице; при этом он часто ищет защиты от Яги у ковалей Кузьмы и Демьяна (иногда сливающихся в один образ кузнеца Кузьмодемьяна). Прилетевшая к кузнице Яга вынуждена бывает пролизывать дверь; но в тот момент, когда она достигает цели, кузнецы хватают ее за язык кузнечными клещами и бьют молотом, т.е. поступают с ней так же, как со Змеем в схожем мифе. Но если Змея после победы обязательно впрягали в плуг (ср. миф о происхождении Змиевых валов), то бабу-Ягу обычно «перековывали на кобылу», хотя в некоторых сказках также, как и Змея, впрягали в плуг и пропахивали борозду «аж на сажень у вышки». «Перекованную» же Ягу отдавали богатырю; однако она, согласно сказкам, в этом случае не удерживается у своего хозяина и скоро гибнет.

В основу подобных сказок-легенд о воинственной Яге-богатырше, обитающей где-то «за степной рекой среди шелковых трав, у криничной воды возле моря», вероятно, легли сказания о войнах с царством амазонок, живших у Меотиды. Так, например, описания «подземного» царства Яги, среди которого нередко возвышаются горы, были, очевидно, навеяны преданиями о каких-то областях, расположенных за горами, с которых нужно спуститься (как в подземелье) вниз, в долины, населенные воинственными и многочисленными женщинами-всадницами (образ которых нередко замещает традиционный образ Змея), возглавляемыми некой «Царь-Девицей». Сказочные описания дороги в страну Яги и самой страны очень напоминают сказочные же описания «Подсолнечного Девичьего царства», которое находится «за тридевять земель, за тридевять морей», за «огненным морем». В этих описаниях угадываются южные приморские области. Согласно сказкам, в Девичьем царстве есть город, окруженный каменной стеной или железным тыном высотой 12 саженей; правит им сама Царь-девица, которая ездит на богатырском коне, под которым гнутся мосты и в «ископыти» которого увязают обычные кони. В ее владении находится и живая и мертвая вода, и молодильные яблоки, и прочие чудеса; за ними-то и отправляются смельчаки-герои (например, три сына старого царя), хотя поездка эта небезопасная: в подчинении у Царь-девицы находится целое войско «удалых полениц», с которыми она «тешится в зеленых лугах»; богатыри, которые пытаются пробраться к этой воинственной царице, обычно гибнут: «Много туда ехало разных богатырей, а ни один оттуда не вернулся. Все-то головушки ихни на тычинушках, а только одна тычинка стоит порожная — не твоей ли головушки быть?». Впрочем, поездка главного героя сказки к Царь-девице обычно бывает мирной и не носит характера военного похода: герой (Иван-Царевич) добирается до Девичьего царства, застает Царь-девицу спящей в шатре и овладевает ею, а она рождает сыновей и заставляет героя жениться на ней, угрожая, что иначе разрушит его царство: «Я все царство побью, попленю, головнёй покачу».

По-видимому, сказки о царстве воинственной Бабы-Яги являлись вариантом мифа о чудесном «Девичьем царстве». Предания же об этой чудесной стране, очевидно, отразили реальное пребывание на юге каких-то «женоуправляемых» кочевников. Географически амазонки приурочивались к побережью Меотиды — Азовского моря; упоминались они в связи с ранними эпизодами греческой мифологизированной истории (троянская война, поход аргонавтов, вторжение амазонок на Балканский полуостров) и соотносились, скорее всего, с сарматами или киммерийцами (греческие авторы в своих сказаниях нередко путали амазонок с киммерийцами). Хронологический диапазон действий киммерийцев и сарматов составлял целое тысячелетие (1 тысячелетие до н.э.) с интервалом в VII-III вв., когда соседями праславян были скифы-кочевники.

На то, что в основу сказок о Яге-всаднице и о девицах-поляницах легли предания о борьбе славян (символизированных одним или тремя героями) со степными кочевниками, южными народами , «женоуправляемыми» сарматами или киммерийцами (символизируемыми многоголовыми Змеями или Ягой с войском змеих), указывают и расположение страны у каких-то гор с ущельями и пропастями, близ моря или за морями, и постоянные упоминания о скоте, пастбищах, табунах превосходных (волшебных) коней, и тесная связь самой Яги и ее дочерей с конями (так, например, миф о дочерях Яги, оборачивающихся кобылицами, мог возникнуть так же, как возник миф о кентаврах, — на основе наблюдений за умелыми всадниками, каковыми являлись степняки-кочевники), железная ступа Бабы-Яги (напоминающая скифские или сарматские котлы на поддоне), в которой она в некоторых сказках преследует героя, и крепости с высокими каменными стенами (в южных причерноморских землях были десятки хорошо укрепленных греческих городов, завоеванных кочевниками-сарматами), и человеческие головы на «тычинах» вокруг города Царь-девицы или дворца Бабы-Яги (о таком обычае сообщал Геродот, описывая быт тавров Крымского полуострова: «У тавров существуют такие обычаи: они приносят в жертву Деве потерпевших крушение мореходов... тело жертвы сбрасывают с утеса в море... голову же прибивают к столбу...»; «С захваченными в плен врагами тавры поступают так: отрубленные головы пленников относят в дом, а затем, воткнув их на длинный шест, выставляют высоко над домом»).

В сказках с участием Яги, вероятно, нашли отражение и войны с киммерийцами в «змеиной земле», и противостояние скифским наездам, и полуновеллистические сказания о взаимоотношениях с сарматами и сарматками. Баба-Яга в этих сказках могла символизировать и Царь-девицу, повелительницу амазонок, но скорее всего, подобно Змею, олицетворяла всю «степную силу» в целом. Конечно, такая конная Яга, мать змеев и оборотней-кобылиц, — это не та традиционная русская сказочная Баба-Яга, которая живет в избушке на курьих ножках в дремучем непроходимом лесу. Хотя у них имелись и общие черты: например, и та, и другая в сказках и поверьях неизменно связывались со змеями.

В основе северного образа Бабы-Яги, колдуньи и повелительницы зверей, обитающей в лесной чаще и иногда похищающей и пожирающей детей, а иногда помогающей герою советом и делом, как и в случае с южной Ягой-воительницей, лежали древнейшие предания, воззрения и обычаи. Образ лесной Яги-колдуньи восходит, по-видимому, к древнейшим представлениям о Великой Матери мира — хозяйке зверей, прародительнице всего живого, ведающей судьбами людей и наделяющей шаманов их сверхъестественной силой. Связь Яги со смертью также может объясняться этим ее прообразом: «...смерть на некоторой стадии мыслится как превращение в животных. Но так как смерть есть превращение в животных, то именно хозяин животных охраняет вход в царство мертвых (то есть в царство животных) и дает превращение, а тем самым власть над животными, а в более позднем осмыслении дарит волшебное животное». Яга в сказках выступает именно как привратница, стерегущая границу между миром живых и миром мертвых, и проводница в иной мир; она испытывает героев, пытающихся проникнуть в мир мертвых, и помогает тем, кто эти испытания выдержал. Избушка Яги, стоящая на границе двух миров, является как бы вратами в мертвое царство, загробный мир; даже облик ее в сказках и поверьях напоминает о смерти: она весьма схожа с домовиной (погребальным сооружением в виде человеческого жилища) и нередко бывает окружена человеческими останками (на плетне висят черепа, дверь подпирается ногой и т.д.).

Вместе с тем, Баба-Яга явно связывалась в народном воображении не просто со смертью, но и с обрядами перерождения, с идеей умирания и воскрешения. Так, например, в сказках она часто похищает детей и стремится изжарить их в печи, что напоминает известный во многих местах обряд «перепекания ребенка», совершавшийся над больными или слабыми детьми: ребенка символически уничтожали, чтобы он возродился вновь уже другим человеком. Возможно даже, что сказки о «Яге-похитительнице» возникли на основе древнего колдовского обряда инициации, посвящения юношей в охотники, введения их в определенную возрастную группу. Обряд инициации заключался обычно в том, что подростков, мальчиков 10-12 лет, на некоторое время уводили из селения и подвергали различным испытаниям, проводя своеобразный экзамен по всем практическим охотничьим навыкам; при этом юноши как бы «умирали» для племени, чтобы вместо них «родились» мужчины, воины и охотники. «Экзаменом на зрелость», который все юноши должны были «сдать», руководил, по-видимому, мужчина, охотник. Однако инициации содержали не только испытания в ловкости, меткости, бесстрашии и выносливости, но являлись также и частичным приобщением подростков к священным тайнам племени, к магическому ритуалу охотников. В древнейшие времена этим сложным ритуалом, церемонией посвящения юношей в охотники, могла руководить и женщина-ведунья, которую впоследствии, с исчезновением матриархата, сменил учитель-мужчина (послуживший, возможно, прототипом «дедушки лесового»). Вероятно, такая женщина символически представляла все ту же Великую Мать, богиню — повелительницу и прародительницу животных, связанную с потусторонним миром мертвых. Образ такой «ведающей» женщины вполне мог послужить основой для создания сказочного образа Бабы-Яги, приходящей из леса, похищающей детей (т.е. уводящей их для обряда инициации) и стремящейся изжарить их в печи («убить ребенка, чтобы родился мужчина»), а также дающей советы и помогающей избранным героям, выдержавшим испытания.

Многие детали сказок, повествующих о страшной Яге, живущей где-то в глухих лесах, позволяют предположить, что образ Яги является конечной трансформацией древнейшего образа богини-матери, повелительницы мира, ведающей судьбами людей. Некогда эта богиня-мать считалась верховным божеством; однако со временем, с переходом от матриархата к патриархату и от охотничьего хозяйственного комплекса к земледельческо-скотоводческому, произошли определенные трансформации этого образа, и богиня-мать стала почитаться людьми уже не как хозяйка мира, но как богиня-громовница, распорядительница таких небесных операций, как дождь, необходимый для посевов. С приходом же христианства образ языческой богини вновь подвергся изменениям, и она превратилась в демоническое существо, в мифах и поверьях, однако, сохранившее некоторые черты прежнего образа (ср. преобразование образа Макоши, богини плодородия, в образ Мары, кикиморы и т.п.).

Так, например, Баба-Яга, как и многие подобные ей существа, представлялась пароду пряхой (ср. широко известное представление о богинях-пряхах, прядущих человеческую судьбу): считалось, что она прядет кудель, ткет холсты и гоняется за своими жертвами с железным гребнем в руках. На то, что Яга некогда считалась олицетворением дождевых туч, бури, вихря, т.е. на то, что она некогда была богиней грозы, указывает не одна черта, сохранившаяся в ее облике: ср., например, представления о том, что Баба-Яга летает с бурей, погоняя свою железную или огненную ступу пестом-молнией и заметая свои следы огненным помелом — ветром; имеет огненные пальцы и острые железные зубы (т.е. разящие молнии), а также длинные груди, которые можно забросить за плечи, и спутанные, растрепанные волосы (метафора дождевых туч и дождя); обладает чудесными огнедышащими конями, сапогами-скороходами, ковром-самолетом, гуслями-самогудами и мечом-самосеком (т.е. распоряжается и быстролетными облаками, и «бурными напевами гро¬зы», и разящими молниями); охраняет источники живой воды (т.е. дождя); заботливо прячет в своих кладовых медь, серебро и золото (т.е. сокровища солнечных лучей, скрываемых за тучами); насылает ненастье или засуху, преследует сказочных героев черной тучей и т.д. На Руси бабу-Ягу называли ярою, бурою, дикою, что указывает на связь ее с бурными, грозовыми тучами, а также, отчасти, и на связь с культом плодородия (слово ярый было связано с представлением о весеннем плодородии; русское «ярый» — «горячий, огненный, яростный, буйный»). Отголоски функций богини плодородия сохранились также и в некоторых народных поверьях, помещавших Ягу в поле, среди плодоносящих растений: так, например, во многих славянских областях (у русских, сербов, украинцев и пр.) детей, чтобы они не лазали по садам и огородам, не щипали горох и не бегали по хлебным полям в пору колошения, пугали Бабой-Ягой, говоря, что тех, кто в неурочное время ходит в поле, она ловит и душит своей железной грудью или толчет в железной маслобойне, загрызает ж слезными зубами, отнимает зрение и т.п.; когда ветер волнует ниву, — это она гоняется за ребятишками. Схожие действия поверья приписывали и русалкам и многим другим сказочным героям. А что в итоге? Это Бабушка Яга дружила со зверьем лесным, деревьями и каждой травинкой. Она была мудрой и знала многие снадобья травяные, ведь ей подчинялись и духи лесные, и звери и птицы, а ведь для них она была доброй. Вот над этим и стоит задуматься. Так кто она была?

Поэт и сказочник Сергей Козлов - автор любимых детьми и взрослыми историй про Ежика и его друзей ("Ежик в тумане", "Ежик и море", "В сладком морковном лесу", "Как Ежик с Медвежонком протирали звезды", "Как Ослик шил шубу" и т.д.), а также историй про Львенка и Черепаху, которые пели песню: "Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу..."У писателя вышли книги "Ежик в тумане" (1989), "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1992), "Правда, мы будем всегда?" (1997), "Облака" (2000), "Цыпленок вечером" (в соавт. С Л.Шульгиной; 1993). Как автор сценария он принимал участие в создании таких мультипликационных фильмов для детей: "Осенняя рыбалка" (1968), "Страшный, серый, лохматый" (1971). "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974), "В порту" (1975), "Ежик в тумане" (1975), "Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год" (1975), "Трям! Здравствуй!" (1980), "Поросенок в колючей шубке" (1981), "Зимняя сказка" (1981) и многих других.

Поэт и сказочник Сергей Козлов - автор любимых детьми и взрослыми историй про Ежика и его друзей ("Ежик в тумане", "Ежик и море", "В сладком морковном лесу", "Как Ежик с Медвежонком протирали звезды", "Как Ослик шил шубу" и т.д.), а также историй про Львенка и Черепаху, которые пели песню: "Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу..."У писателя вышли книги "Ежик в тумане" (1989), "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1992), "Правда, мы будем всегда?" (1997), "Облака" (2000), "Цыпленок вечером" (в соавт. С Л.Шульгиной; 1993). Как автор сценария он принимал участие в создании таких мультипликационных фильмов для детей: "Осенняя рыбалка" (1968), "Страшный, серый, лохматый" (1971). "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974), "В порту" (1975), "Ежик в тумане" (1975), "Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год" (1975), "Трям! Здравствуй!" (1980), "Поросенок в колючей шубке" (1981), "Зимняя сказка" (1981) и многих других.