-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

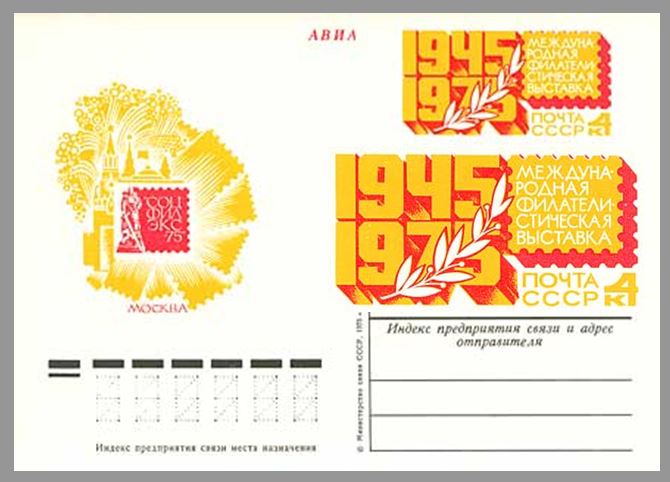

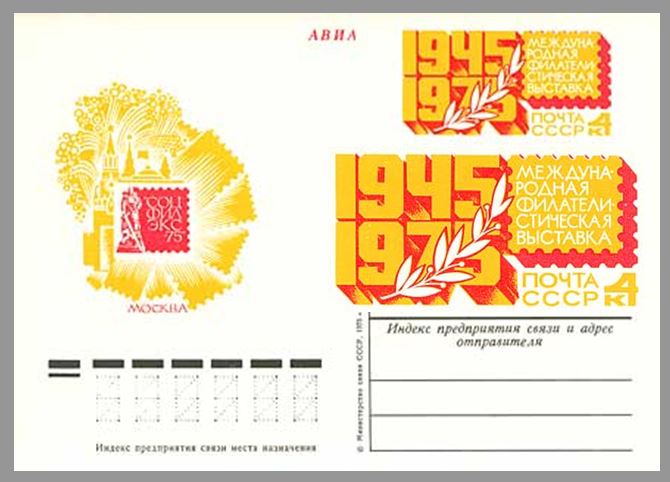

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Матч СССР-США по лёгкой атлетике-1965 |

Договорённость о проведении легкоатлетических матчей СССР — США была достигнута во время летних Олимпийских игр 1956.

Очки в каждом виде программы начислялись следующим образом: 1-е место — 5, 2-е место — 3, 3-е место — 2, 4-е место — 1, не закончившие дистанцию или не взявшие начальную высоту — 0.

В программу входили олимпийские дисциплины.

В 1958 в Лужниках состоялся первый матч СССР — США по легкой атлетике. Победу одержали советские спортсмены (счет 172:170 очков). В 1959 на филадельфийском стадионе прошел второй матч США — СССР, он также завершился поражением американцев. Интерес к следующему «матчу гигантов» в Москве в 1961 был непередаваемьм. Вновь победила наша команда со счетом 179:163. На этой встрече было установлено б мировых рекордов. Первые матчи получили в прессе название «матчи гигантов».

Стало традицией, что в каждом матче СССР — США обновляется таблица мировых рекордов. Валерий Брумель установил новый рекорд, прыгнув на 2,28. Лишь в шестом матче в 1964 в Лос-Анджелесе американцы одержали первую в таких встречах победу (счет 187:156).

В 1965 в Киеве мужской состав с борной СССР взял верх над американскими легкоатлетами (118:112), а женский состав сборной СССР опередил противников на 20 очков. В 1969 в Лос-Анджелесе спортивное счастье оказалось на стороне американских атлетов — 195:174. Через год старые соперники встретились в Ленинграде, где наша с борная победила со счетом 200:173. Первая ничья в поединке «гигантов» была зафиксирована в десятом матче (186:186). Одиннадцатый матч 1973 в Минске принес непредвиденный разрыв в очках — 216:163 в пользу советской сборной. Матч 1974 проводился в Дареме и комментатор телекомпаний Эй-Би-Си сообщил: «Советские спортсмены победили в традиционном матче —192:184. В 1975 в Киеве были разыграны призы тринадцатого

матча СССР — США. Счет 225:138 в пользу сборной СССР остается рекордным до сих пор. В Вашингтоне в 1976 американские легкоатлеты вновь проиграли. Последний матч СССР-США состоялся в Токио в 1985. Советские спортсмены смогли одержать пятнадцатую победу в традиционных матчах.

Характерно, что до 1965 года советская сборная одерживала победы за счёт женщин. И только в 1965 году в Киеве эта традиция была нарушена, и советская сборная победила как в мужском, так и в женском зачёте.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 34 - Хоккей с мячом, он же русский хоккей, он же бенди

Часть 35 - Спартакиады школьников

Часть 36 - Матч СССР-США по лёгкой атлетике-1965

Часть 37 - Баскетбол-1965

Часть 38 - Международные соревнования в СССР-1966

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Процитировано 1 раз

Спартакиады школьников |

Первоначально спартакиадами по имени предводителя восстания римских рабов Спартака назывались спортивные соревнования, проводимые немецкими спортивными клубами прокоммунистического направления. В 20-е годы спартакиады распространились в СССР, где они должны были послужить заменой олимпийскому движению, в котором СССР не участвовал — вначале из-за бойкота

МОК, позже по своей инициативе из-за идеологических разногласий.

Первая всесоюзная спартакиада школьников проходила в 1954 г. в Ленинграде. В ней участвовали коллективы всех союзных республик, сборные Москвы, Ленинграда.

Последующие спартакиады вплоть до 1959 г. проводились ежегодно. А четвертая, в Риге, прошла уже по расширенной программе. В нее кроме ставших традиционными легкой атлетики, гимнастики, плавания, баскетбола, волейбола, велосипеда и стрельбы впервые были включены соревнования по футболу, водному поло, прыжкам в воду, гребле на байдарках и теннису.

С 1961 г. спартакиады стали проводить не ежегодно, а раз в 2 года.

Участниками школьных спартакиад были в своё время Игорь Тер-Ованесян — мировой рекордсмен в прыжках в длину, сестры Ирина и Тамара Пресс, показавшие выдающиеся результаты в толкании ядра, в пятиборье. Олимпийский чемпион Валерий Брумель был участником школьной спартакиады, так же как гимнасты Михаил Воронин, Наталья Кучинская, Людмила Турищева.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 33 - Фигурное катание-1965

Часть 34 - Хоккей с мячом, он же русский хоккей, он же бенди

Часть 35 - Спартакиады школьников

Часть 36 - Матч СССР-США по лёгкой атлетике-1965

Часть 37 - Баскетбол-1965

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Создание материально-технической базы коммунизма |

В Программе КПСС, принятой на 22-м съезде партии (1961), создание материально-технической базы коммунизма определено как главная экономическая задача партии и советского народа. На её основе будут претворяться в жизнь принципы коммунизма. Тем самым будут подготовлены экономические предпосылки и реальные возможности для осуществления коммунистического принципа распределения благ: «от каждого по способностям, каждому по потребности».

Задачу создания материально-технической базы коммунизма предполагалось решить за двадцать лет — к 1980 году. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» — рефреном звучало в программе партии. Как мы сегодня знаем, обещание было дано опрометчиво. К 1980 году о создании материально-технической базы коммунизма уже старались не упоминать. В 1982 году вновь появились карточки (талоны), от которых с гордостью отказались в 1947-м. «Дефицит» на промтовары стал обычным явлением.

Сегодня обещание «построить коммунизм к 1980 году» «списывают» на волюнтаризм Никиты Хрущёва.

Если на XXI съезде КПСС в 1959 году было заявлено, что в СССР социализм победил полностью и окончательно. В части "полностью" оспаривать сложно, так как социализмом вполне можно было назвать и то, что было и в 20-е годы. А вот с "окончательно", как мы теперь видим, маленько промахнулись. Так и надо было быть последовательными. В 1980-м могли народу сказать: ребята, с

сегодняшнего дня вы в коммунизме. Материально-техническая база создана - вон сколько новых заводов понастроили. Так и насчёт принципа: "от каждого по способностям" можете не сомневаться - это мы из вас выбьем. А вот "каждому по потребности" - так потребности ваши будут определены по справедливости... по карточкам. Так что живите и наслаждайтесь. Так нет же - затеяли какую-то

перестройку и ...развалились. Стоило столько лет морочить людям голову всякими лозунгами и призывами?

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 12 - Марксизм-ленинизм

Часть 13 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 14 - Создание материально-технической базы коммунизма

Часть 15 - Советская Антарктика-1966

Часть 16 - XXIII съезд КПСС

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии |

Георге Георгиу-Деж (настоящая фамилия Георгиу, Деж - подпольная кличка) - румынский государственный деятель, руководитель Румынии с 1948 и до своей смерти в 1965.

Генеральный секретарь ЦК РКП в 1944—1954 и 1955—1965. Премьер-министр Румынии в 1952—1955. Председатель Госсовета Румынии в 1961—1965.

Сын рабочего. Состоял в коммунистической партии Румынии с 1930. По профессии — железнодорожный электрик. Неоднократно подвергался заключению, позднее возглавил в РКП «тюремную фракцию».

Во время диктатуры Антонеску находился в концлагере Тыргу-Жиу, откуда, согласно официальной биографии, якобы бежал в августе 1944 вместе с группой соратников.

После освобождения Румынии (август 1944) руководил захватом коммунистами при поддержке советских войск власти в стране и установлениям в Румынии коммунистической диктатуры

Занял должность генерального секретаря ЦК РКП в 1945, но получил полную власть в партии лишь в 1952, когда ему удалось снять с должностей Анну Паукер (неофициального лидера партии в послевоенный период) в результате кампании, направленной против «сионистов» и «космополитов». По воспоминаниям румынского политика С. Брукана, Сталин заявил Георгиу-Дежу: "Анна — хороший,

надёжный товарищ, но видите, она еврейка буржуазного происхождения, а партии нужен человек из рабочего класса, настоящий румын".

Жестоко подавив оппозицию в стране, установил в Румынии режим личной власти. Выслал почти все сербское и хорватское население как "агентов Тито" в отдаленные районы страны. Провёл насильственную коллективизацию, сопровождавшуюся массовыми арестами.

Обеспокоенный реформами Хрущёва, он начал проводить политику относительной автономии Румынии в рамках Варшавского блока. В 1957 году из Румынии были выведены советские войска. В последние годы своего правления установил дипломатические отношения с западными странами, включая США.

Был похоронен в мавзолее в Парке Свободы в Бухаресте. В 1990 году, после румынской революции, перезахоронен на городском кладбище.

С 1965 по 1991 год город Лиски в Воронежской области назывался Георгиу-Деж.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 15 - Освобождение Вены

Часть 16 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 17 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

Часть 18 - Советско-японская дружба

Часть 19 - Гражданская война в Испании

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Процитировано 1 раз

Всеволод Иванов-полузабытый и известный советский писатель |

Всеволод Вячеславович Иванов (1895-1963) - советский писатель.

Родился в поселке Лебяжье Павлодарского уезда Семипалатинской губернии в семье сельского учителя.

После окончания начальной школы учился в Павлодарском сельскохозяйственном училище. С 14 лет вел самостоятельную жизнь — был подручным у лавочника, рабочим в типографии, наборщиком, матросом, грузчиком, цирковым актером-факиром, клоуном, куплетистом, борцом. Много странствовал по Сибири, Уралу, Казахстану.

С 1917 участвовал в революционном движении (эсер, меньшевик), боец Красной Армии, заведующий отделом информации губисполкома в Омске.

Публиковался с 1915 года.

Всеволод Иванов прогремел своими «Партизанами», «Голубыми песками», «Цветными ветрами», «Возвращением Будды», «Похождениями факира», и особенно «Бронепоездом 14-69», ставшим классикой советской драматургии. Однако затем, в середине 1930-х годов издав не слишком удачный роман о гражданской войне «Пархоменко», вынужден был долгие десятилетия писать в

основном «в стол», что доставляло ему немалые нравственные страдания. Печатали его впоследствии мало, хотя писал он всегда много. Не последнюю роль сыграло в этом и то, что Сталин держал его, что называется, «на коротком поводке». Кроме того, известно, что Всеволод Иванов отличался очень большой щепетильностью и требовательностью к себе. Но помимо всего, не последнюю роль в

этом сыграло и вполне объективное обстоятельство, что он создавал отнюдь не всегда только одни шедевры.

Разочарование в постреволюционной Советской России (особенно усилившееся в период нэпа), отход от политической ангажированности к пристальному вниманию к стихийно-иррациональному началу в человеке отразились в книге рассказов Иванова «Тайное тайных» (1927), в повестях «Особняк» (1928), «Михаил-Серебряная дверь» (1929).

Сергей Есенин отзывался о нём: «…есть хорошие беллетристы… большие художники, пишущие с сердцем… Иванов искреннейший парень. Уж как его жизнь не мытарила, как не ломала, — он всегда был и остался настоящим художником. Он редкий человек, который понимает и любит искусство».

В двадцатые годы пресса дружно его превозносила. В тридцатые подвергала резкой критической хуле, а начиная с сороковых начала замалчивать, сведя все его творчество к одному лишь "Бронепоезду". Многие произведения писателя были опубликованы спустя много лет после его смерти.

В 1967 году по рассказам Всеволода Иванова был снят фильм «Баллада о комиссаре».

Всеволод Иванов был приёмным отцом Михаила Иванова (родного сына Исаака Бабеля), известного художника, участника выставок МОСХ «Группы девяти» (1961) и «Группы восьми» (1973).

Сын писателя, известный учёный-филолог академик Вячеслав Всеволодович Иванов в статье-послесловии к новому тому произведений своего отца «Всеволод Иванов - неведомый, полузабытый и известный» определяет художественный метод писателя как «фантастический реализм», ибо в такой многоцветной выразительности слова, в таком «смешении цирка и богоискательства, карнавала

и мистики, самых удивительных фантазий и описаний тогдашнего чуть ли не средневекового кочевого быта, - в этом слиянии противоположных черт российской жизни Всеволод Иванов показал себя как один из самых оригинальных писателей двадцатого века».

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 29 - Ближайший к большевикам писатель Коцюбинский

Часть 30 - Данте Алигьери и его Божественная комедия

Часть 31 - Всеволод Иванов-полузабытый и известный советский писатель

Часть 32 - Ромен Роллан - писатель, пацифист, антифашист

Часть 33 - Эжен Потье - поэт, коммунар, автор "Интернационала"

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Химический конгресс-1965 |

ХХ Международный конгресс Теоретической и прикладной химии 1965 года проходил в Москве. Участвовало около 3500 делегатов из 38 стран.

Химики ещё в XIX в. остро ощущали необходимость в международном согласовании терминологии, номенклатуры и общеупотребительных величин. В теоретических спорах о строении органических веществ, а также о терминологии разные научные школы придерживались подчас противоположных точек зрения. Даже формулы простейших соединений писали неодинаково. Например, для изображения молекулы воды существовало четыре формулы, а для уксусной кислоты — девятнадцать!

В 1919 г. был образован ИЮПАК — Международный союз теоретической и прикладной химии (англ. International Union of Pure and Applied Chemistry — IUPAC). Членами этой неправительственной организации являются научные учреждения (академии наук, химические общества) более 40 стран.

Основная задача ИЮПАК — координация исследований, требующих международного согласования и стандартизации. Ведь есть величины и понятия, которыми оперируют химики повсюду в мире, и очень важно договориться, какие термины применять для обозначения тех или иных понятий, какими единицами измерения пользоваться и каковы их эталонные значения. Вот ИЮПАК и разрабатывает общие принципы и правила номенклатуры веществ разных классов, терминологии, символики и единиц измерения.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 31 - Международный союз электросвязи

Часть 32 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 33 - Химический конгресс-1965

Часть 34 - Международные конгрессы 1966 года в СССР

Часть 35 - Экспо-67

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Международное сотрудничество СССР и его специфика |

1965 год был объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом сотрудничества для объединения усилий государств по решению наиболее важных проблем современности и укрепления диалога между странами.

Это было отражено выпуском серии почтовых марок "Международное сотрудничество СССР":

1. Совместное использование советского и американского спутника для радиокосмической связи.

2. Сотрудничество СССР с международными организациями.

3. 10-летие экономического сотрудничества СССР и Индии.

Наиболее авторитетными международными неправительственными космическими организациями являются Комитет по исследованию космического пространства (КОСПАР) и Международная астронавтическая федерация (МАФ). КОСПАР был создан в 1958 году. МАФ была официально учреждена в 1952 году.

Международное сотрудничество в освоении космоса между СССР и США могло бы быть более масштабным, если бы Хрущёв в своё время принял предложения Кеннеди.

20 января 1961 года в своей инаугурационной речи президент США Джон Ф. Кеннеди послал Советскому Союзу сигнал: «Будем вместе исследовать звёзды…». За этой короткой строчкой стоял документ, в котором говорилось: «В качестве первого шага США и СССР могли бы выбрать высадку с научными целями небольшой группы (около трёх человек) на Луну, а затем возвратить их на

Землю…»… 20 сентября 1963 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Кеннеди, вновь обратившись к идее совместной американо-советской экспедиции на Луну, сказал: «Почему первый полёт человека на Луну должен быть делом межгосударственной конкуренции? Зачем нужно Соединенным Штатам и Советскому Союзу, готовя такие экспедиции, дублировать исследования,

конструкторские усилия и расходы? Уверен, нам следует изучить, не могут ли учёные и астронавты наших двух стран — а по сути, всего мира — работать вместе в покорении космоса, послав однажды на Луну в этом десятилетии не представителей какого-то одного государства, но представителей всех наших стран».

Академики Сергей Королёв и Мстислав Келдыш убеждали Никиту Сергеевича принять предложение США, но Хрущёв сказал: «Нет. Луну американцам не отдавать!».

На самом деле. в то время советские учёные видели, что лунная программа США опережает советскую, и совместная работа только бы закрепила уже устоявшийся в мире приоритет СССР в освоении космоса. Но опьянённый успехами советский лидер не хотел слушать разумные доводы.

Бхилайский металлургический комбинат в Индии, изображённый на третей марке, также как и другие и крупнейшие индустриальные объекты в той же Индии, Египте, Алжире, Афганистане, Сирии, Ираке, Бангладеш, Шри-Ланке, Пакистане и др., скорее подходят под категорию помощь, при чём большей частью безвозмездную, чем сотрудничество. Вовлечение огромных средств на эти цели в совокупности с неоправданными затратами на вооружение, на космические полёты, на безвозмездную помощь "братским" социалистическим странам, на поддержку одиозных режимов, - всё это привело к отставанию жизненного уровня собственного народа и, в конечном итоге, к краху сверхдержавы.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 30 - Антропологический конгресс.1964

Часть 31 - Международный союз электросвязи

Часть 32 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 33 - Химический конгресс-1965

Часть 34 - Международные конгрессы 1966 года в СССР

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 23 - Первый выход в открытый космос

Часть 24 - День космонавтики-1965

Часть 25 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 26 - Луна-9

Часть 27 - День космонавтики-1966

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 11 - Донорство крови в СССР и в Израиле

Часть 12 - Марксизм-ленинизм

Часть 13 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 14 - Создание материально-технической базы коммунизма

Часть 15 - Советская Антарктика-1966

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 3 раз

Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация |

Отто Гротеволь (1894-1964) — немецкий политик, с 1949 по 1964 годы занимал пост председателя Совета министров ГДР.

Учился на печатника. По окончании обучения он вступил в социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1925 году Отто Гротеволь стал депутатом рейхстага.

В 1933 году с приходом к власти нацистов Отто Гротеволь был снят со своего поста.

В августе 1938 года Гротеволь был арестован и предстал перед так называемым «народным судом» по обвинению в государственной измене. Процесс однако был отложен на семь месяцев.

В 1945 году Гротеволь занял пост председателя Центрального комитета СДПГ.

После беседы в штаб-квартире советских оккупационных властей , куда он был вызван, и оказанного на него давления, Гротеволь встал на сторону объединения своей партии СДПГс коммунистической партией Германии (КПГ). Якоб Кайзер предполагал, что в биографии Гротеволя времён Брауншвейга имелось нечто, позволявшее оказывать на него давление.

Его биография не проясняет причины освобождения из-под ареста и его деятельность в период нацистского режима.

И в апреле 1946 года в Восточном Берлине на объединительном съезде произошло слияние СДПГ и КПГ с образованием новой партии СЕПГ (социалистическая единая партия Германии). Председателями были избраны Отто Гротеволь и бывший член КПГ Вильгельм Пик.

В 1949 году Гротеволь избран председателем Совета министров ГДР.

Руководство ГДР полностью руководствовалось директивами, получаемыми из Кремля. Из «записок» о встрече 4 мая 1950 года можно составить впечатление о почти раболепном отношении руководства СЕПГ к Сталину и руководству ВКП(б). Бесчисленные замечания, которые Сталин делал во время беседы по отдельным проблемам, рассматривались по существу как руководящие указания. Например, Сталин сделал выговор СЕПГ за то, что она, сосредоточив усилия в большей степени на консолидации своей власти в ГДР, не уделяла должного внимания ведению борьбы за популярность в ФРГ. Опираясь на опыт большевистской партии, Сталин заявил, что перспективы развития ситуации на Западе много лучше, чем это изображает Гротеволь, и что следует разглядеть то, что нельзя «увидеть невооруженным глазом», а именно «ненависть к империалистам», даже если народ молчит. Хотя эти утверждения совершенно не отражали реальной действительности, Политбюро приняло решение об «усилении борьбы в Западном Берлине и в Западной Германии» и самокритично заявило, что «руководящие органы партии не должны ограничиваться задачами работы в ГДР». В решениях III партийного съезда СЕПГ сталинские замечания преобразовались в директивы. Наиболее важными и имевшими далеко идущие последствия стали прозвучавшие на второй встрече в 1952 году высказывания Сталина по поводу перспектив развития ГДР. Сталин сообщил немецким товарищам, к их изумлению, что перспектива объединения несостоятельна, поскольку не следует рассчитывать на готовность западных держав пойти на компромисс в германском вопросе, какие бы предложения они сами ни делали. ГДР должна строить свое собственное государство и рассматривать демаркационную линию с Западной Германией как «опасную» и строго охраняемую границу. Только Отто Гротеволь, бывший социал-демократ, который не был столь «большевизирован» как Пик и Ульбрихт, отважился спросить, не следует ли тогда изменить и официальную позицию ГДР в германском вопросе. Однако Сталин заявил, что в целях пропаганды следует поддерживать аргументацию в пользу объединения: «Мы будем и в дальнейшем выдвигать предложения относительно объединения Германии, чтобы разоблачить американцев».

Последствием сталинских замечаний стало изменение программы II партийной конференции СЕПГ. Речь должна была идти теперь не о мире, единстве, демократическом строительстве и выполнении экономических планов, а, согласно решению секретариата ЦК СЕПГ от 30 мая 1952 г., только о «мире, единстве, демократии и социализме». Соответственно этому на II партийной конференции 9—12 июля

1952 г. был взят курс на «строительство социализма».

Вследствие тяжёлого заболевания в 1960 году, Гротеволь ушёл из активной политической жизни.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 47 - Нарком Семашко

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 14 - Югославия - СССР

Часть 15 - Освобождение Вены

Часть 16 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 17 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

Часть 18 - Советско-японская дружба

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Процитировано 1 раз

Марксизм-ленинизм |

Марксизм-ленинизм - учение, представляющее собой марксизм (учение К. Маркса и Ф. Энгельса) в его развитии В. И. Лениным.

В Советском Союзе термин «марксизм-ленинизм» вошёл в оборот как название учения, с одной стороны, сохраняющего преемственность по отношению к теории классиков марксизма, а с другой стороны — развивающей таковую в силу революционной практики большевиков и опыта построения социалистического государства и его последующего экономического развития. Как разновидность идеологии, лежал в основе программ правящих партий других социалистических стран, а в капиталистических и развивающихся — программ многих партий международного рабочего движения.

Советско-китайский раскол повлёк за собой раскол в международном рабочем (коммунистическом) движении, изначально связанный с тем, что обе стороны заявляли о своей приверженности марксизму-ленинизму, взаимно обвиняя друг друга в отступлении от такового.

Конституцией 1977 года марксизм-ленинизм был закреплён официальной идеологией Советского Союза. До этого в конституции СССР 1936 года была формально закреплена роль руководствовавшейся идеологией марксизма-ленинизма КПСС как доминирующей партии.

Тома полных собраний сочинений основоположников (Маркса, Энгельса, Ленина) стояли на почётном месте во всех советских библиотеках (одно время рядом с ними были также собрания сочинений Сталина). Существовала также официально одобренная интерпретация трудов классиков, которая менялась с ходом времени.

Марксизм-ленинизм подлежал обязательному изучению во всех советских образовательных учреждениях, начиная со старших классов средней школы. Также выпускалось большое количество книг и научных статей, посвящённых толкованию марксизма-ленинизма.

Однако все споры велись вокруг незначительных вопросов; любые попытки усомниться в базовых положениях марксизма-ленинизма сурово пресекались.

Конечной целью марксизма-ленинизма провозглашалось установление коммунистического строя во всём мире; при этом СССР и другие социалистические страны должны были служить исходной базой для распространения коммунизма на другие страны (на Западе это называли «экспортом революции»).

Марксизм-ленинизм, как теоретическая платформа и государственная идеология, оказался несостоятельным, в результате чего СССР потерпел поражение. Лимит доверия к марксизму-ленинизму исчерпан.

Развал СССР, отказ от построения социализма стран Восточной Европы и негативный опыт стран, продолжающих придерживаться марксистско-ленинской теории, не вникая в подробности, подтверждает тезис о несостоятельности марксизма-ленинизма.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 10 - Народные дружины СССР

Часть 11 - Донорство крови в СССР и в Израиле

Часть 12 - Марксизм-ленинизм

Часть 13 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 14 - Создание материально-технической базы коммунизма

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

День Победы-1965 |

День Победы, как праздник, был введён в 1945 году, однако с 1948 до 1965 года 9 Мая не праздновали официально. Это был обычный трудовой день: никаких парадов, чествования ветеранов. Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия, уже при Брежневе. В том же юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.

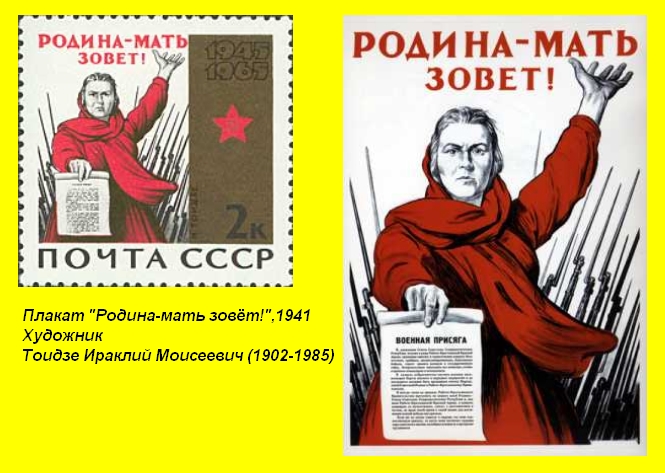

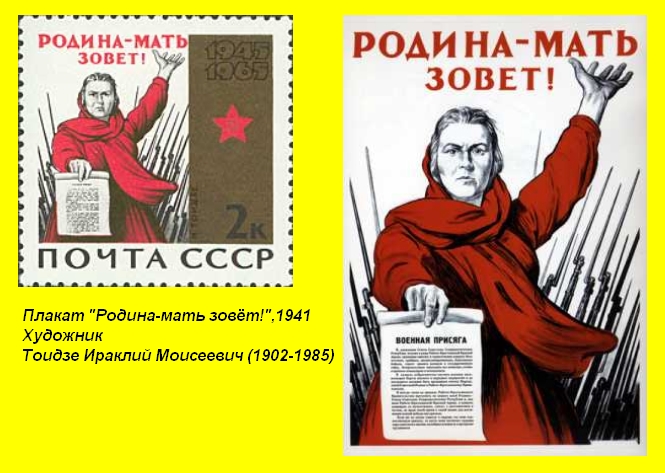

Широкое празднование Дня Победы в 1965 году было также отмечено большой серией марок, на которых в основном были изображены плакаты и картины, посвящённые Великой Отечественной войне.

В конце июня 1941 года увидело свет, пожалуй, главное графическое произведение Великой Отечественной войны, вошедшее в дальнейшем во все учебники истории - плакат Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет". Слишком быстрое появление этого плаката на улицах советских городов в начале Великой Отечественной войны породило сомнения в подлинности утверждения, что плакат был создан в первые дни войны. По утверждению И. Бунича и В. Суворова плакат был создан до начала войны. Ведь даже по содержанию плаката призыв Родины-матери конкретно не расшифрован. Сталину плакат понравился. Он приказал отпечатать его тиражом в 5 миллионов экземпляров и разослать во все горкомы и райкомы партии и в военкоматы в секретных пакетах с надписью «Вскрыть по особому распоряжению». «На подлиннике плаката, — по утверждению И. Бунича и В. Суворова, —

среди прочих данных есть и обычная дата подписания к печати: "25 декабря 1940 г."». К вечеру 22 июня плакат появился на стенах домов. Эта версия вполне объясняет и причины истинной даты создания плаката.

После начала войны художник добровольцем ушёл на фронт, служил в истребительном батальоне и действующих частях Краснознамённого Балтийского флота, участвовал в обороне Ленинграда.

Замысел картины Непринцеву подсказали личные наблюдения и переживания военных лет, а также знаменитая поэма А. Твардовского «Василий Тёркин». Каждый образ в картине — это целая биография. И перед взглядом зрителя проходит целый ряд ярких образов. Работа над картиной продолжалась с 1949 по 1951 год и увенчалась большим успехом автора. Показанная на Всесоюзной художественной выставке в Москве, картина получила высокую оценку зрителей и специалистов. В 1952 году за эту картину Непринцев был удостоен Сталинской премии первой степени. Миллионами репродукций картина разошлась по всей стране, что заслуженно сделало её одним из самых известных произведений советского изобразительного искусства. Оригинал картины «Отдых после боя» был подарен руководителю КНР Мао Цзэдуну. В 1953 году Юрий Непринцев пишет вторую авторскую версию картины для Георгиевского зала московского Кремля, а в 1955 году — третью версию для Государственной Третьяковской галереи. Картина вошла в «золотой фонд» отечественной живописи.

Почти семь лет Герасимов работал над картиной «Мать партизана». Он начал ее в 1943 году.Центральная фигура картины Герасимова «Мать партизана» — женщина-мать. Её не могут запугать фашистские изверги. Жалким кажется детина-офицер перед русской женщиной — крестьянкой. Всю силу красок и блеск солнца сосредоточил художник на образе матери. Светлая и сильная, стоит она на фоне дымного пожарища. Ее лицо хранит суровую печать великого страдания, но это страдание гордого, сильного человека. По контрасту с образом матери образ гитлеровца лишен яркой индивидуальной характеристики. Его крупная фигура покачивается на кривых ногах, а повелевающий жест повисает в воздухе. Удачно найденным поворотом художник подчеркнул низкий лоб и тяжелую челюсть фашиста, отчего еще ярче выступает что-то животное, звериное в его облике. Художник сознательно «затушевывает» все, сопутствующее главному в картине. Крупным планом Герасимов дает фигуры матери и фашиста и лишь в самых общих чертах намечает остальные персонажи. «Мать партизана» — эпическое, монументальное произведение, исполненное большой силы

художественного воздействия. В 1958 году картина экспонировалась на Международной выставке в Брюсселе и была награждена Золотой медалью.

"Слава павшим героям"- картина-реквием – одно из самых сильных произведений на тему скорби. Произведение воспринимается как монументальный памятник героям, как напоминание о цене победы. Важную роль играют все элементы композиции, чеканный рисунок, мощная пластика фигур, ритмы объемов.

Творческий метод Корецкого основан на сочетании натурных фотографий с рисунком карандашом и гуашью.

Широкое празднование Дня Победы в 1965 году было также отмечено большой серией марок, на которых в основном были изображены плакаты и картины, посвящённые Великой Отечественной войне.

В конце июня 1941 года увидело свет, пожалуй, главное графическое произведение Великой Отечественной войны, вошедшее в дальнейшем во все учебники истории - плакат Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет". Слишком быстрое появление этого плаката на улицах советских городов в начале Великой Отечественной войны породило сомнения в подлинности утверждения, что плакат был создан в первые дни войны. По утверждению И. Бунича и В. Суворова плакат был создан до начала войны. Ведь даже по содержанию плаката призыв Родины-матери конкретно не расшифрован. Сталину плакат понравился. Он приказал отпечатать его тиражом в 5 миллионов экземпляров и разослать во все горкомы и райкомы партии и в военкоматы в секретных пакетах с надписью «Вскрыть по особому распоряжению». «На подлиннике плаката, — по утверждению И. Бунича и В. Суворова, —

среди прочих данных есть и обычная дата подписания к печати: "25 декабря 1940 г."». К вечеру 22 июня плакат появился на стенах домов. Эта версия вполне объясняет и причины истинной даты создания плаката.

После начала войны художник добровольцем ушёл на фронт, служил в истребительном батальоне и действующих частях Краснознамённого Балтийского флота, участвовал в обороне Ленинграда.

Замысел картины Непринцеву подсказали личные наблюдения и переживания военных лет, а также знаменитая поэма А. Твардовского «Василий Тёркин». Каждый образ в картине — это целая биография. И перед взглядом зрителя проходит целый ряд ярких образов. Работа над картиной продолжалась с 1949 по 1951 год и увенчалась большим успехом автора. Показанная на Всесоюзной художественной выставке в Москве, картина получила высокую оценку зрителей и специалистов. В 1952 году за эту картину Непринцев был удостоен Сталинской премии первой степени. Миллионами репродукций картина разошлась по всей стране, что заслуженно сделало её одним из самых известных произведений советского изобразительного искусства. Оригинал картины «Отдых после боя» был подарен руководителю КНР Мао Цзэдуну. В 1953 году Юрий Непринцев пишет вторую авторскую версию картины для Георгиевского зала московского Кремля, а в 1955 году — третью версию для Государственной Третьяковской галереи. Картина вошла в «золотой фонд» отечественной живописи.

Почти семь лет Герасимов работал над картиной «Мать партизана». Он начал ее в 1943 году.Центральная фигура картины Герасимова «Мать партизана» — женщина-мать. Её не могут запугать фашистские изверги. Жалким кажется детина-офицер перед русской женщиной — крестьянкой. Всю силу красок и блеск солнца сосредоточил художник на образе матери. Светлая и сильная, стоит она на фоне дымного пожарища. Ее лицо хранит суровую печать великого страдания, но это страдание гордого, сильного человека. По контрасту с образом матери образ гитлеровца лишен яркой индивидуальной характеристики. Его крупная фигура покачивается на кривых ногах, а повелевающий жест повисает в воздухе. Удачно найденным поворотом художник подчеркнул низкий лоб и тяжелую челюсть фашиста, отчего еще ярче выступает что-то животное, звериное в его облике. Художник сознательно «затушевывает» все, сопутствующее главному в картине. Крупным планом Герасимов дает фигуры матери и фашиста и лишь в самых общих чертах намечает остальные персонажи. «Мать партизана» — эпическое, монументальное произведение, исполненное большой силы

художественного воздействия. В 1958 году картина экспонировалась на Международной выставке в Брюсселе и была награждена Золотой медалью.

"Слава павшим героям"- картина-реквием – одно из самых сильных произведений на тему скорби. Произведение воспринимается как монументальный памятник героям, как напоминание о цене победы. Важную роль играют все элементы композиции, чеканный рисунок, мощная пластика фигур, ритмы объемов.

Творческий метод Корецкого основан на сочетании натурных фотографий с рисунком карандашом и гуашью.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

Часть 3 - День Победы-1965

Часть 4 - Города-герои

Часть 5 - Советский асс генерал Кравченко

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 2 раз

Освобождение Вены |

Режим австрофашизма, пришедший к власти в 1934 году, не смог сохранить независимость страны, и в ночь с 11 на 12 марта 1938 года в Вену вступили немецкие войска (аншлюс).

13 апреля 1945 года в ходе Венской операции Вена была взята Советской армией.

Относительная легкость захвата столицы Австрии, сравнительно с другими операциями, была обусловлена тем, что Красная Армия уже отработала схему уничтожения вражеских группировок. Кроме того, к апрелю 1945 года советские войска уже чувствовали близость Победы, и их было невозможно остановить. Хотя воевать в это время психологически было особенно тяжело, люди знали «еще

немного, еще чуть-чуть», плюс смертельная усталость.

Штурм столицы Австрии был финальной частью Венской наступательной операции, которая шла с 16 марта по 15 апреля 1945 года силами 2-го (командующий маршал Советского Союза Родион Малиновский) и 3-го Украинских фронтов (командующий маршал Советского Союза Федор Толбухин) при помощи 1-й болгарской армии (генерал-лейтенант В. Стойчев).

Специально учреждённой медалью «За взятие Вены» было награждено приблизительно 277 380 человек - участников этой операции.

В ходе англо-американских бомбежек и затем уличных боёв городу был причинён значительный ущерб, хотя исторический ансамбль Старого города в целом сохранился. В июле 1945 года было подписано соглашение о зонах оккупации в Австрии и об управлении Веной. Город был разделён на 4 сектора оккупации: советский, американский, английский и французский; центр был выделен для

совместной четырёхсторонней оккупации.

Карл Реннер создал собственно австрийское временное правительство, провозгласившее отделение от Германии. Советские войска, занимавшие северо-восточные окраины города, покинули его в 1955 году, когда Австрия была провозглашена независимой и нейтральной. В процессе послевоенного урегулирования австрийского вопроса в 40 – 50-х годах ХХ века западные державы стремились вовлечь

оккупированную ими совместно с Советским Союзом Австрию в свою военно-политическую орбиту. СССР, внесший основной вклад в освобождение Австрии от германского нацизма и возрождение ее государственности, естественно, не хотел, чтобы эта страна вновь встала на сторону недружественных сил. Австрийцы же, опасаясь «советизации» Альпийской республики, видели в западных

оккупационных державах гарантию своего суверенитета. Но, когда пришло понимание, что Австрия – лишь «разменная карта» в большой геополитической игре, австрийская дипломатия стала самостоятельной стороной в треугольнике интересов «Запад – Австрия – СССР». В результате интенсивных внутриполитических дебатов и непростых переговоров с заинтересованными сторонами австрийцы сделали выбор в пользу постоянного нейтралитета. Прагматические австрийские политики выработали единственно правильную политику для сохранения своего суверенитета, удовлетворяющую как СССР, так и западных союзников. К тому же в 1955 году уже не было Сталина. Поэтому Австрия не пошла по социалистическому пути развития.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 13 - Куба-СССР

Часть 14 - Югославия - СССР

Часть 15 - Освобождение Вены

Часть 16 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 17 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

Часть 3 - День Победы-1965

Часть 4 - Города-герои

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

День космонавтики-1965 |

Начиная с 1963 года День космонавтики в СССР ежегодно отмечался выпусками марок помимо марок, посвящённых неординарным успешным космическим запускам.

В 1965 году ко Дню космонавтики были выпущены 5 марок.

На первой из них изображён памятник Циолковскому в Калуге.

Этот монументальный памятник был заложен на площади Мира в 1957 году во время празднования столетия со дня рождения ученого. Год спустя, в 1958 году, он был открыт. На высоком гранитном постаменте – бронзовая фигура Циолковского, а рядом - устремленная в небо 18-метровая ракета из нержавеющей стали. Скульптор А. Файдыш-Крандиевский. На митинге по закладке памятника

присутствовал и выступал Королев (это было незадолго до старта первого спутника, после которого конструктор уже не появлялся на публике). Изначально ракета, установленная за спиной Циолковского, была сделана из деревянного каркаса, обшитого снаружи фанерой, покрашенной серебристой краской. Летом 1959 года деревянную ракету заменили на металлическую, из нержавеющей стали.

В Калуге Циолковскому установлено пять памятников. Он долгое время жил в этом городе,хотя родился он не в Калуге, а в Рязанской области. Вряд ли в любом городе России кому-то, помимо Ленина, установлено столько памятников. Существует Дом-музей Циолковского. Множество мемориальных досок отмечают места, где жил, работал или хотя бы выступал ученый. Похоронен он не на кладбище, а в центре небольшого парка на берегу, где он любил гулять. Теперь парк носит имя Циолковского. На его могиле в 1936 году поставлен узкий трехгранный обелиск высотой 12 метров.

В 2011 году в Калуге появился ещё один памятник Циолковскому. Учёный смотрит в небо. Рядом с ним велосипед, на котором он разъезжал по городу. Учёный-изобретатель выглядит не монументально, как на сквере Мира с ракетой, а просто, как чудаковатый горожанин, каковым он и являлся на самом деле.

На второй марке изображён памятник "Спутник", установленный в Москве у станции метро «Рижская». На постаменте памятника надпись: «Создателям первого спутника Земли. 1957 год.», однако памятник был установлен в 1958 году. Скульптор: С. Я. Ковнер.

На третей марке изображен монумент "Покорителям космоса", воздвигнутый в Москве в 1964 году в ознаменование достижений советского народа в освоении космического пространства. Монумент расположен возле главного входа на ВДНХ (ныне Всероссийский выставочный центр).

В марте 1958 года, через несколько месяцев после запуска первого искусственного спутника Земли, был объявлен конкурс на лучший проект обелиска в честь открытия космической эры человечества. Из более 350 предложений, был выбран проект скульптора Андрея Петровича Файдыша-Крандиевского, архитекторов Александра Николаевича Колчина и Михаила Осиповича Барща. Между прочим, этот же коллектив - авторы монумента Циолковскому в Калуге. Торжественное открытие монумента состоялось 4 октября 1964 года, в седьмую годовщину запуска первого спутника. В стилобате монумента в 1981 году был открыт Мемориальный музей космонавтики.

Главная часть монумента — облицованный титановыми панелями обелиск высотой 107 метров, изображающий шлейф, оставляемый за собой ракетой, находящейся на вершине обелиска. Перед монументом находится статуя основоположника космонавтики Циолковского.

На фасаде стилобата металлическими буквами выложены поэтические строки Николая Грибачёва: И наши тем награждены усилья, Что, поборов бесправие и тьму, Мы отковали пламенные крылья своей стране и веку своему!

Четвёртая и пятая марки выполнены на фольге и стилизованно изображают земной шар, опоясанный орбитами космических спутников, и старт запускаемых космических ракет.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 22 - Восход-1 - последний хрущёвский космический запуск

Часть 23 - Первый выход в открытый космос

Часть 24 - День космонавтики-1965

Часть 25 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 26 - Луна-9

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Первый выход в открытый космос |

Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля «Восход-2». Скафандр «Беркут», использованный для первого выхода, был вентиляционного типа и расходовал около 30 л кислорода в минуту при общем запасе в 1666 л, рассчитанном на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Из-за разности давлений скафандр раздувался и сильно мешал движениям космонавта, что, в частности, сильно затруднило Леонову возвращение на «Восход-2». Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд), и по его итогам был сделан вывод о возможности человека выполнять различные работы в открытом космосе.

Алексей Леонов мягко оттолкнулся от корабля, осторожно подвигал руками и ногами. Движения выполнялись сравнительно легко, и он, раскинув руки, как крылья, стал свободно парить в безвоздушном пространстве высоко над Землей, при этом 5-метровый фал надежно связывал его с кораблем. С борта корабля за Леоновым постоянно следили две телевизионные камеры (и хотя их разрешающая способность была невысока, потом на Земле был смонтирован вполне приличный фильм о первом выходе землянина в открытый космос).

Первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос, стал Эдвард Уайт, выполнивший выход во время полёта на корабле «Джемини IV» 3 июня 1965 года. Общее время первого выхода составило 36 минут. Перед советскими космонавтами, зная о планах астронавтов США, всегда ставилась задача сыграть на опережение. Столь важен был для советских идеологов приоритет, чтобы было потом кричать об этом на весь мир.

В результате проработки различных технических решений советскими учёными предпочтение было отдано варианту со шлюзовой камерой. Сама камера была надувной и располагалась вне жесткого корпуса космического корабля. Общий вес «выходного костюма» космонавта приблизился к 100 кг. Но в невесомости масса скафандра не играла существенной роли. Гораздо больше помех создавало

давление воздуха, заполнявшего герметичную оболочку, делая скафандр жестким и неподатливым. Алексей Леонов вспоминал: «Для того, например, чтобы сжать кисть руки в перчатке, требовалось усилие в 25 килограммов». Леонов пробыл в открытом космосе 12 минут, за это короткое время он взмок, как будто на него вылили ушат воды, - так велика была физическая нагрузка.

Программой полета предусматривалось осуществить посадку в автоматическом режиме на семнадцатом витке, но из-за отказа автоматики, вызванного «отстреливанием» шлюзовой камеры, пришлось уйти на следующий, восемнадцатый виток и садиться с использованием ручной системы управления. Это была первая посадка в ручном режиме, и при ее осуществлении обнаружилось, что с рабочего кресла космонавта невозможно заглянуть в иллюминатор и оценить положение корабля по отношению к Земле. Начинать же торможение можно было только сидя в кресле в пристегнутом состоянии. Из-за этой нештатной ситуации была потеряна необходимая при спуске точность. Задержка команды на включение тормозных двигателей составила 45 секунд. В результате приземлились космонавты далеко от расчетной точки посадки, в глухой тайге, в 180 км северо-западнее Перми. Ночь им пришлось провести около костра, используя для утепления парашюты и скафандры. На следующий день в мелколесье, в нескольких километрах от места приземления экипажа, спустился десант спасателей, расчистивший площадку для небольшого вертолета. На следующий день Беляев и Леонов были доставлены на Байконур.

На "Джемини" в отличие от «Восхода» не было шлюзовой камеры, астронавты откачали из кабины воздух и открыли входной люк. Уайт оттолкнулся от корабля и «выплыл» в открытый космос. Макдивитт снимал его действия кинокамерой. С кораблем Уайта связывал позолоченный фал длиной 7,6 м, через этот же фал поступал необходимый для дыхания кислород. Уайт находился за бортом корабля

22 минуты.

Выходы в открытый космос опасны по множеству различных причин. Главная - это возможность столкновения с космическим мусором. Орбитальная скорость на высоте 300 км над Землей (типичная высота полёта пилотируемых космических кораблей) — около 7,7 км/с. Это в 10 раз превышает скорость полёта пули, так что кинетическая энергия маленькой частицы краски или песчинки эквивалентна той

же самой энергии пули, обладающей в 100 раз большей массой. С каждым космическим полётом появляется всё больше и больше орбитального мусора, из-за чего эта проблема продолжает оставаться наиболее опасной.

Показательно, что самый первый достаточно опасный инцидент, случился уже во время первого выхода космонавта в открытый космос. Выполнив программу первого выхода, Алексей Леонов испытал трудности с возвращением на корабль, поскольку раздувшийся скафандр не проходил через воздушный шлюз «Восхода». Только стравливание давления кислорода в скафандре позволило тогда благополучно завершить полёт.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 21 - День космонавтики -1964

Часть 22 - Восход-1 - последний хрущёвский космический запуск

Часть 23 - Первый выход в открытый космос

Часть 24 - День космонавтики-1965

Часть 25 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Международный союз электросвязи |

Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU) - международная организация в области телекоммуникаций и радио, регулирующая вопросы международного использования радиочастот. Является специализированным учреждением ООН.

Это одна из старейших ныне существующих международных организаций. На момент создания МСЭ единственным средством электросвязи был электрический телеграф. С 1849 года телеграфная связь стала межгосударственной, и это потребовало достижения совместимости телеграфного оборудования, используемого в разных странах, параметров передаваемых сигналов, а так же решения множества организационных, правовых (а иногда и политических) вопросов.

Первая международная телеграфная конвенция и «Регламент телеграфной связи» были приняты двадцатью государствами, включая Россию, 17 мая 1865 года в Париже. Тогда же и был основан «Международный телеграфный союз».

В 1932 году «Международный телеграфный союз» в связи с развитием техники электросвязи был переименован в «Международный союз электросвязи», а в 1947 году он стал специализированным учреждением ООН.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 29 - Год спокойного Солнца

Часть 30 - Антропологический конгресс.1964

Часть 31 - Международный союз электросвязи

Часть 32 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 33 - Химический конгресс-1965

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Рихард Зорге - человек-легенда |

Рихард Зорге (1895-1944) - советский разведчик времён Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1964, посмертно).

Родился в Бакинской губернии в семье немецкого инженера, занимавшегося нефтедобычей на фирме Нобеля. Мать Зорге, Нина Степановна Кобелева, была русской.

В 1898 году семья Зорге уехала из России в Германию.

В 1914 году Рихард добровольцем вступил в немецкую армию, участвовал в боях Первой мировой войны на западном фронте. В марте 1916 года был ранен разрывом снаряда. После этого Зорге был произведён в звание унтер-офицера, награждён Железным крестом 2-й степени и комиссован. В госпитале сблизился с левыми социалистами и принял учение Маркса. Кстати, двоюродный дед Рихарда был одним из руководителей Первого Интернационала, секретарём Карла Маркса. Изучал экономику в университетах Берлина, Киля и Гамбурга, в августе 1919 года получил степень по экономике в университете Гамбурга. С 1919 года член Коммунистической партии Германии. Был научным сотрудником Франкфуртского института социальных исследований.

В 1924 году приехал в СССР, работал в советских учреждениях. В 1925 году вступил в ВКП(б) и был принят на работу в аппарат Коминтерна. С ноября 1929 года перешёл на работу в Разведуправление РККА. Школу совершенствования разведчика Рихард Зорге проходил под руководством Берзиньша и Урицкого. В Москве Зорге познакомился с Екатериной Александровной Максимовой, которая впоследствии стала его женой.

С 1930 года работал в Шанхае. Здесь он познакомился с американской журналисткой и шпионкой Агнес Смедли (считается, что она была его любовницей) и японским журналистом, коммунистом Хоцуми Одзаки, который впоследствии стал важным информатором Зорге. В 1933 году командование принимает решение о направлении Зорге в Японию, куда он прибыл в качестве корреспондента влиятельных немецких газет «Бёрзен курьер» и «Франкфуртер цайтунг».

В 1938 году человек, завербовавший Рихарда, — Ян Берзин, руководитель военной разведки СССР — был арестован и расстрелян, кроме того, было ликвидировано почти всё руководство советской военной разведки. Значительное количество сотрудников военной разведки, работавших за рубежом, были отозваны в СССР и репрессированы, в том числе должен был быть арестован Рихард Зорге. Зорге вызывали в СССР в отпуск секретной телеграммой из Японии, где он в то время работал. Однако Зорге, видимо, догадался, что вместо отпуска его ждёт арест. Отказавшись выполнять приказ Центра о возвращении, Зорге тем не менее продолжал свою работу и регулярно отсылал добытую информацию. Самым важным в разведывательной деятельности Рихарда Зорге и его организации считается период 1939—1941 годов, когда ему удалось раскрыть планы нападения Германии на Советский Союз. Но этого донесения в Ставке как будто не слышали. 22 июня 1941 года его «пророчество» фатальным для страны образом сбылось. Второй шанс оценить профессионализм Зорге командованию выпал через пару месяцев. Зорге сообщал в Ставку, что Япония до конца 1941 года и в начале 1942 года не выступит против СССР, чем избавит Сталина от изнурительной войны на два фронта. К этому донесению Зорге уже прислушались: Ставка смогла без особого риска снять с восточных границ страны 26 свежих, хорошо обученных сибирских дивизий и перебросить их на Западный фронт, под Москву, предотвратив захват гитлеровцами столицы.

18 октября 1941 Зорге был арестован японской полицией и в сентябре 1943 года приговорён к смертной казни через повешение на рояльной струне. Берлин был шокирован арестом, Гитлер лично требовал от японских властей выдачи предателя, но безуспешно. При этом японцы предлагали Сталину обменять Зорге, на что Сталин не пошёл. Считается, что это произошло из-за того, что к Зорге применяли пытки, и тот сознался, что был агентом СССР, чего Сталин не простил.

Казнь Зорге состоялась в токийской тюрьме «Сугамо» 7 ноября 1944 года. Последними словами его перед казнью были — «Да здравствует Коммунистическая партия, Советский Союз, Красная Армия!»

Его вторая жена Максимова, Екатерина Александровна — была арестована в 1940 году, призналась в связях с врагами, выслана в Красноярский край, где умерла 3 июля 1943 года.

Советский Союз в течение 20 лет не признавал Зорге своим агентом. Только 5 ноября 1964 года Зорге рассекретили и присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно).

О Зорге снято два фильма: французский «Кто вы, доктор Зорге?», 1961 и германо-японский «Шпион Зорге», 2003.

Явление Рихарда Зорге было подобно цунами - его образ обрушили на советскую публику, жестом фокусника вернув из забвения. 4 сентября 1964 года граждане СССР развернули газеты "Правда" и "Известия" и вдруг узнали, что был, оказывается, великий разведчик, который знал все.

В октябре того же 1964-го "Комсомольская правда" начнет серию публикаций некоего Я. Горева под заголовком "Я знал Зорге". Уже в ноябре эти статьи выпустят отдельной брошюркой тиражом 240 тыс. экземпляров. Да что там статьи и книги! Сочинялись и пелись песни Разведчик Зорге (С. Тупиков на слова В. Харитонова), "Товарищ Зорге" (Вано Мурадели на слова Б. Дворного), "Кто вы, доктор Зорге?"

(П. Савинцев и В. Мотов на стихи Мих. Вершинина). Ставились пьесы: только М. Маклярский написал целых две - "Пресс-атташе в Токио" и "Рихард Зорге". Даже оперы "Рихард Зорге" были!

Но зачем советское руководство решило героизировать Зорге? Обычно здесь все дружно кивают на Хрущева. Общепринятая канва легенды гласит: все началось, когда Никита Сергеевич посмотрел фильм французского режиссера Ива Чампи "Кто вы, доктор Зорге?". Среди приглашенных на просмотр был и тот, кто знал правду о Зорге; он-то и заметил: "Так ведь это не вымысел, товарищ Хрущев, а

чистая правда". Вот тут Никита Сергеевич, изменившись в лице, "не говоря ни слова, отправился к аппарату прямой связи; позвонил генералам армии Захарову и Серову; те подтвердили - да, правда, был такой Зорге; на составление подробной справки попросили время; Хрущев дал день; через неделю, не посоветовавшись ни с кем из коллег, продиктовал Указ Президиума Верховного Совета: Зорге стал Героем Советского Союза, хотя подписали указ уже после того, как Хрущева скинули".

Есть и другая версия, что никакого "открытия" в 1964-м Хрущев не делал, потому что явно знал о Зорге много раньше - и безо всякого кино. Работавший по линии военной разведки генерал Михаил Иванов как-то описал сюжет, связанный с… Юрием Гагариным. Когда в мае 1962-го первый космонавт посетил с визитом Японию, один из японских деятелей вдруг спросил его: "Почему в Советском Союзе

совершенно забыто имя знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, казненного в годы войны в тюрьме Сугамо?" Вышеупомянутый Иванов "не преминул воспользоваться случаем и в ярких красках рассказал о подвиге разведчика и его огромном вкладе в нашу победу над фашизмом. Юрий Алексеевич был захвачен этим рассказом. Вскочив и повернувшись к дипломатам, он горячо произнес: "Это замечательно! Надо немедленно действовать. Пожалуйста, закажите на мои 50 долларов венок с надписью: Первому разведчику Рихарду Зорге - от космонавта Ю.А. Гагарина! При этом космонавт добавил: "Я хочу лично возложить венок до отъезда из Токио". Сотрудники посольства стали отговаривать Гагарина "от поспешных действий", и тогда космонавт "иронично, как он один только умел делать, выпалил: "Все вы - трусы. И ваш посол Федоренко - тоже трус! Вот вернусь я в Москву и доложу Никите Сергеевичу, каких дипломатов-трусов он держит в Токио..." Но вот доложил ли? Хорошо знавшие Юрия Алексеевича люди свидетельствуют: он слов на ветер не бросал, а поскольку на первое лицо государства в то время имел прямой выход, в той или иной форме информацию до сведений Хрущева довел.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

Часть 3 - День Победы-1965

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Охотничьи и служебные собаки |

В настоящее время существенно сократилось количество пород собак, которых держат только для охоты. Большинство охотничьих собак перешло в разряд домашних любимцев.

Охотничьи собаки требуют физической нагрузки. Держать, например, борзую в городе без выезда на охоту - это просто издевательством над ней. Без необходимых упражнений собаки болеют. Их и так короткий век жизни значительно сокращается. При содержании в городских условиях следует также иметь в виду, что охотничьи собаки, как правило, не охраняют. Особенностью охотничьей собаки является полное доверие к людям. Такая собака изначально должна была работать не только с хозяином, но и с любым человеком, имеющим ружье. И еще: все охотничьи собаки (особенно лайки) склонны к бродяжничеству и посещению помоек.

Русская борзая всегда отличалась отчаянной отвагой и неукротимой злобой к могучему хищнику. В России в XVIII веке псовая охота была чуть ли не обязательным развлечением дворян-помещиков. Борзых использовали обычно вместе со стаями гончих собак. Стая гончих выгоняла зверей на открытое место в доле, где зверя уже травили борзыми.

В Англии для охоты на дичь были выведены длинношерстные легавые — сеттеры (что значит «приседающие»), и короткошерстная легавая — пойнтер (от английского «делать стойку»). Три типа сеттеров — английский, ирландский и шотландский — сформировались в середине XIX века, и затем развивались, как отдельные породы. Популярность во всем мире сеттеры завоевали не только за свои охотничьи качества, но и как домашние любимцы, поскольку эти собаки необыкновенно красивы, умны и ласковы.

Лайки в основном используются для охоты на пушных зверей (белок и т.д.), а также на оленя, кабана, медведя, тигра и даже на птицу. Охотничья лайка обладает исключительным обонянием, прекрасным слухом и острым зрением. Более крупных лаек, например, восточно-сибирскую, используют как ездовых собак. Когда сибирская ездовая лайка вместе с золотоискателями попала на Аляску, американцы по достоинству оценили ее необыкновенную выносливость и неприхотливость. Пушистая плотная шерсть хорошо защищает лайку и от холода, и от жары, поэтому собаку можно держать как в квартире, так и на улице. Эти собаки линяют в короткий срок, но при этом сбрасывают сразу много шерсти, в остальное время шерсти в доме почти нет. Главный порок лайки — склонность к бродяжничеству. Без поводка на прогулке они практически неуправляемы и очень любят выяснять отношения с сородичами. Поэтому

для человека-неохотника минусов в содержании лайки больше, чем плюсов. Лайки — добродушные собаки, по крайней мере, должны быть такими. Ведь эти собаки, и охотничьи, и ездовые, предназначены жить и работать в тесном сотрудничестве с людьми, особенно в суровых условиях Крайнего Севера.

Большинство терьеров — небольшие коренастые собаки, наделенные живым, веселым нравом и огромным трудолюбием. По типу шерстного покрова различают гладко-, длинно- и жесткошерстных терьеров. Охотничий инстинкт их так силен, что практически любого, из них, даже самого «декоративного» можно использовать на охоте. Это же относится и к их бойцовским качествам: даже изящный бедлингтон-терьер непрочь с кем-нибудь сцепиться на прогулке, а уж что касается фокстерьера!.. «Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, Пользующихся самой дурной славой, и водить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать бои с другими собаками,...— это, по мнению Монморанси, и называется «жить по-настоящему». (Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки»).

Овчарки были предназначены для пастьбы и охраны стад. Овчарок разводят в разных странах, и естественно, что они резко различаются между собой, имеют разное происхождение и качества. Существуют две основные группы овчарок: европейские, которые отличаются средними размерами, живым темпераментом и своеобразным «пастушеским» инстинктом, и азиатские (кавказская,

среднеазиатская и др.) — более крупные, сильные и злобные. Промежуточной породой является, например, южнорусская овчарка, сочетающая особенности обоих типов.

Некоторые горожане заводят кавказских, среднеазиатских, Южнорусских овчарок, не зная о том, как сложно их содержать в квартире. Не следует делать первые шаги в собаководстве с приобретения собак этих пород. Во-первых, это большие, злобные собаки, требующие немало места. Изначально неприспособленные для жизни в доме, они плохо себя чувствуют в квартире и часто болеют.

Кроме того, человек, который решил завести такую собаку, должен быть физически сильным, чтобы удержать ее на поводке. При неправильном воспитании служебная собака становится очень агрессивной и неуправляемой.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 13 - О ягодах и не только

Часть 14 - Горы и альпинисты. Поход за экстримом

Часть 15 - Охотничьи и служебные собаки

Часть 16 - Вулканы Камчатки

Часть 17 - Баргузинский заповедник

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 2 раз

Хоккей с мячом, он же русский хоккей, он же бенди |

4-й Чемпионат мира по хоккею с мячом был проведен с 21 по 27 февраля 1965 года в Москве. Медали были разыграны по традиционной формуле - четыре команды сыграли между собой в один круг. Фаворитом была советская команда, которая и стала чемпионом мира. Главным сюрпризом стало выступление команды Норвегии, которая проиграла всего один матч и в первый раз в своей истории завоевала серебряные медали.

В довоенные годы главным национальным игровым зимним видом спорта оставался хоккей с мячом. За границей хоккей с мячом называют «бенди», а также «русский хоккей».

Происхождение самого слова «хоккей» обычно связывают со старофранцузским «hoquet», т.е. пастуший посох с крюком, который по форме действительно напоминает современную хоккейную клюшку. «Бенди» (англ. bandy), по одной из версий, восходит к старогерманскому «bandja» – изогнутая палка. Одно время оба эти обозначения воспринимались практически как синонимы, но со временем «бенди» стали использовать применительно к игре с мячом на льду, а «хоккей» - к хоккею на траве.

В 1920–1940-е хоккей с мячом развивался в СССР рука об руку с футболом. Для многих футболистов хоккей был прекрасным средством подготовки в период межсезонья, а некоторые из них (братья Дементьевы, Ник.Старостин, А.Акимов и др.) выступали и в хоккейных командах мастеров. В конце 1940-х хоккей с мячом во многом способствовал развитию в СССР хоккея с шайбой. Немало советских звезд «канадского хоккея» (так у нас раньше называли хоккей с шайбой – во избежание путаницы с «просто» хоккеем) прошли прежде школу хоккея с мячом, целый ряд спортсменов успешно совмещали выступления на высшем уровне в обеих хоккейных дисциплинах: В.Бобров, А.Тарасов, А.Чернышев и др. Советская школа хоккея с шайбой во многом сформировалась под влиянием отечественного хоккея с мячом.

Советская хоккейная школа воспитала немало мастеров мирового уровня, с чьими именами связаны наши успехи на чемпионатах мира и др. международных соревнованиях: А.Мельников, Е.Герасимов, В.Шеховцев, В.Маслов, М.Осинцев, В.Плавунов, А.Измоденов, Н.Дураков, Ю.Лизавин, Г.Канарейкин, С.Ломанов и др.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 32 - Горы и альпинисты. Поход за экстримом

Часть 33 - Фигурное катание-1965

Часть 34 - Хоккей с мячом, он же русский хоккей, он же бенди

Часть 35 - Спартакиады школьников

Часть 36 - Матч СССР-США по лёгкой атлетике-1965

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Фигурное катание-1965 |

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 1965 году проходил в Москве, и все соревнования транслировались в прямом эфире. К телевизорам припала вся страна. В Москву приехали все без исключения лучшие фигуристы Европы, которые в то время были и лучшими в мире. Фантастический всплеск популярности фигурного катания в СССР в середине 60-х – это прямая заслуга телевидения.

Под сумасшедшие аплодисменты зала чемпионами Европы в парном катании стали Людмила Белоусова и Олег Протопопов.

Серебряную медаль выиграли швейцарские фигуристы, брат и сестра Герда и Руди Йонер. А бронзовая медаль – у 19-летних Татьяны Жук и Александра Горелика.

Чемпионат Европы, проведенный в СССР имел далеко идущие последствия: фигурное катание стало одним из самых любимых видов спорта, в котором были и блистательные победы, и горькие поражения. Но страна заболела фигурным катанием, и папы-мамы, бабушки-дедушки повели своих детей и внуков на катки, учиться на Белоусову, Протопопова, на Габи Зайферт и Алэна Кальма. Так это всё начиналось.

В том же 1965 году Белоусова и Протопопов стали чемпионами мира в Колорадо-Спрингс (США) и удерживали это звание в 1966-1968 годах, уступив его в 1969-м Ирине Родниной и Алексею Уланову. Белоусова и Протопопов были также олимпийскими чемпионами в 1964 и 1968 годах.

Шедеврами стали их программы 1965-68, в которых вдохновенно, с тонким психологизмом раскрыт образ влюбленных (на музыку Рахманинова и Бетховена), достигнута практически абсолютная синхронность всех движений, удивительная красота и плавность линий.

Людмила Евгеньевна Белоусова родилась в 1935 году в Ульяновске, позже с семьей переехала в Москву, где окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В детстве она увлекалась разными видами спорта (гимнастика, теннис, конькобежный спорт), но начала заниматься фигурным катанием достаточно поздно — в шестнадцать лет. В 1954 на семинаре в Москве познакомилась с Олегом Протопоповым. Они решили просто покататься вместе, пробовали исполнить некоторые элементы. Спортсменам показалось, что они подходят друг другу, и в 1955 году они начали тренироваться вместе. В 1957 году фигуристы поженились. На международной арене дебютировали в 1958.

Олег Алексеевич Протопопов родился в Ленинграде в 1932 году. Ему был год, когда отец оставил семью. Девятилетним мальчиком узнал он о том, что такое война, бомбежки, продовольственные карточки и страшное слово "блокада". Его мать - Агния Владимировна Гротт - была до войны балериной. После войны она вернулась на балетную сцену. В 1951 году юношу призвали служить в Военно-

Морской Флот. Весной 1954 года состоялся дебют Олега в парном катании - вместе с ленинградкой Маргаритой Богоявленской он вы¬ступил на чемпионате СССР и занял третье место. Но на чемпионате было всего три пары, и они волей судьбы стали призерами.