-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Данте Алигьери и его Божественная комедия |

Данте Алигьери (1265-1321) - итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка.

Он вошел в историю мировой литературы как автор монументального эпического труда "Божественная комедия", отразившего взгляд с точки зрения христианской морали на бренную и короткую человеческую жизнь.

В 1274 году девятилетний мальчик залюбовался на майском празднике девочкой восьми лет, дочерью соседа, Беатриче Портинари — это его первое автобиографическое воспоминание. Он и прежде видел её, но впечатление от этой встречи обновилось в нём, когда девять лет спустя (в 1283 году) он увидел её снова уже замужней женщиной и на этот раз увлёкся ею. Беатриче становится на всю

жизнь «владычицей его помыслов», прекрасным символом того нравственно поднимающего чувства, которое он продолжал лелеять в её образе, когда Беатриче уже умерла (в 1290 году), а сам он вступил в один из тех деловых браков, браков по политическому расчёту, какие в то время были приняты. Данте Алигьери женился в 1298 году на Джемме Донати. Когда Данте Алигьери был изгнан из Флоренции, Джемма осталась в городе с его детьми, блюдя остатки отцовского достояния. Данте Алигьери слагал тогда свои песни в прославление Беатриче, свою «Божественную Комедию», и в ней Джемма не упомянута ни словом. В последние годы он жил в Равенне; вокруг него собрались его сыновья, Якопо и Пьетро, поэты, будущие его комментаторы, и дочь Беатриче; только Джемма жила вдали от всей семьи.

Любовь к флорентианке Беатриче получала для него таинственный смысл; он наполнял ею каждый момент существования. Ее идеализированный образ занимает значительное место в поэзии Данте.

Всем знакомый портрет Данте Алигьери лишён достоверности: Боккаччо изображает его бородатым вместо легендарного гладко выбритого, однако, в общем его изображение отвечает нашему традиционному представлению: продолговатое лицо с орлиным носом, большими глазами, широкими скулами и выдающейся нижней губой; вечно грустный и сосредоточенно-задумчивый.

Его "Божественная Комедия" охватывала всю жизнь и общие вопросы знания и давала на них ответы: это — поэтическая энциклопедия средневекового миросозерцания. На этом пьедестале вырос образ самого поэта, рано окружённый легендой, в таинственном свете его Комедии, которую сам он назвал священной поэмой, имея в виду её цели и задачи; название Божественной случайно и принадлежит

позднейшему времени.

В этом великом произведении Данте ставил перед собой великую цель: реально помочь людям справиться со страхом смерти. Эта задача была в то время чрезвычайно актуальной: в душе средневекового человека, разрываемой ужасом перед адскими муками, мешались заповеди античных и христианских богов. Данте не советовал, вслед за Эпикуром, забыть о грядущей смерти и не

утверждал, как философы эпохи Просвещения, что ад выдумали церковники, - он верил в реальное существование ада и в то, что смелость, честь и любовь помогут человеку выйти из него невредимым. «Божественная комедия» начинается с того, что автор,

потрясенный смертью Беатриче, пытается излить горе в стихах, чтобы хотя бы в них спасти и сохранить чистый образ любимой. Но неожиданно понимает, что это она, блаженная и невинная, неподвластна смерти и может спасти его самого от гибели. И Беатриче с помощью Вергилия проводит живого Данте, а вместе с ним и читателей, через все ужасы ада. На вратах ада начертано «Оставьте всякую надежду», но Вергилий советует Данте оставить всякий страх, ибо только с открытыми глазами человек может постичь корни зла. По Данте, в ад душа человека может попасть и при жизни, ибо это не место, а состояние, в которое впадает тот, кто оказывается во власти греха. Даже если это грех ненависти – жертва и палач будут низвергнуты в ад вместе, и пока жертва будет ненавидеть своего мучителя, она не сумеет вырваться из ада.

Летом 1321 года Данте как посол правителя Равенны отправился в Венецию для заключения мира с республикой Святого Марка. Возвращаясь дорогой между берегами Адрии и болотами По, Данте заболел малярией и умер. Данте был похоронен в Равенне.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 28 - Шекспир

Часть 29 - Ближайший к большевикам писатель Коцюбинский

Часть 30 - Данте Алигьери и его Божественная комедия

Часть 31 - Всеволод Иванов-полузабытый и известный советский писатель

Часть 32 - Ромен Роллан - писатель, пацифист, антифашист

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Герой матрос Иван Сивко |

Иван Михайлович Сивко (1921-1941) - стрелок добровольческого отряда моряков Северного флота, рядовой, Герой Советского Союза.

В самом начале Великой Отечественной войны в июле 1941 года добровольно ушёл на фронт из учебного отряда.

В составе добровольческого отряда моряков попал на фронт в районе реки Западная Лица.

В это время немцы форсировали реку и стали продвигаться к Кольскому заливу. Создалась угроза Мурманску и главной базе флота - Полярному. В срыве немецкого наступления существенную роль сыграли морские десанты, высаженные на левобережье губы Западная Лица для удара по тылам противника. Среди десантников был и Иван Сивко.

2 августа 1941 года отряд морской пехоты прикрывал отход основных сил десанта, выполнившего свою задачу. Одна из групп заграждения удерживала проход между высотами. Сивко сражался в стороне, отрезанный врагом от товарищей. Он оборонялся на сопке два часа. Когда же кончились патроны, и вражеские солдаты окружили Ивана, надеясь взять его живым, он последней гранатой подорвал себя и фашистов.

Его имя начертано на борту современного рыболовного судна. В Полярном его именем названа одна из улиц. Поэт Александр Жаров посвятил Ивану Сивко поэму "Богатырь". Вот и почтовая марка увековечивает его имя.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 3 раз

Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина |

Иван Семенович Полбин (1905-1945) - дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.

В Красной Армии с 1927 года. В 1931 году окончил Оренбургскую военную школу лётчиков. С 1933 по 1941 годы служил в различных авиационных частях Красной Армии на Дальнем Востоке. С 1939 года — командир авиационного бомбардировочного полка.

Полк, которым командовал Иван Полбин в период Великой Отечественной войны, был первым в ВВС, летавшим на самолетах Пе-2 всем составом ночью. Самолет Пе-2 конструкции Петлякова представлял собой двухмоторный, двухкилевой пикирующий бомбардировщик. На этом самолёте Полбин разработал наиболее эффективный тактический прием группового бомбометания с пикирования. Летчики-фронтовики хорошо знают знаменитую полбинскую «вертушку». Именно она в годы Великой Отечественной войны была тактическим приемом фронтовых пикирующих бомбардировщиков по узким и малоразмерным целям. Бомбардировщики образуют замкнутый круг и затем поочередно, один за другим пикируют на цель под углом до 70 градусов.

Ставя боевую задачу, командир полка, а потом и дивизии, почти всегда заканчивал свой приказ словами: Ведущим колонны пойду я!..

Первое звание Героя Советского Союза Ивану Семеновичу Полбину было присвоено после выполнения особо важного задания 23 ноября 1942 года. Что это было за особо важное задание в биографии лётчика не расшифровано.

Известно, что согласно приказам Верховного Главнокомандующего Сталина летчик-бомбардировщик мог стать Героем за совершение 60 успешных боевых вылетов. Иван Полбин подходил и под этот критерий.

Погиб Иван Семенович Полбин 11 февраля 1945 года в воздушном бою под Бреслау, совершая свой 157-й боевой вылет.

За день до его гибели было послано представление на присвоение ему второго звания Героя Советского Союза.

6 апреля 1945 года Иван Семенович Полбин посмертно удостоен второй медали «Золотая Звезда».

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 47 - Вера Хоружая

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 1 раз

Кремль.Оружейная палата |

В собрании Оружейной палаты представлены уникальные произведениях русских златокузнецов и серебряников XII — начала XX века, коллекции западноевропейского художественного серебра XIII — XIX веков, памятники оружейного мастерства XII—XIX веков, военные награды России, роскошные драгоценные ткани, древнерусская светская и церковная одежда, парадный костюм XVIII—XX веков,

государственные регалии, парадное конское убранство и редчайшая коллекция старинных экипажей XVI—XVIII столетий. В музее хранятся шапка Мономаха, Шлем — шапка ерихонская, а также множество других раритетов.

Шапка Мономаха — главная регалия русских великих князей и царей. Символ-корона самодержавия в России. Представляет собой золотой филигранный остроконечный головной убор с собольей опушкой, украшенный драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами и крестом.

Отсутствие документальных свидетельств о месте и времени создания венца затрудняют его атрибуцию. В настоящее время, однако, наиболее вероятным считается мнение о том, что Шапка Мономаха является памятником ювелирного искусства Золотой Орды первой трети XIV в. Официальная версия её происхождения: этот дар византийского императора Константина IX Мономаха своему внуку, киевскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху.

Шапкой Мономаха этот старинный золотой венец назвали в конце XV в. в правление великого князя Ивана III. После завоевания Константинополя турками в 1453 г. Москва стремилась утвердить за собой роль преемницы Византии в христианском мире.

В 2002 году к 50-летию Владимира Путина группой российских ювелиров была создана точная копия шапки Мономаха, оцененная в 50

тысяч долларов США.

Парадный шлем царя Михаила Романова - один из шедевров русского оружейного искусства XVII века. В документах он назван большой шапкой ерихонской. Шлем был задуман и исполнен как своеобразный царский боевой венец.

Саадак "Большого наряда" относится к числу наиболее значимых воинских регалий царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Он был выполнен в 1627-1628 годах группой иностранных мастеров, служивших в Серебряной палате Московского Кремля, и использовался во многих церемониальных выходах и парадных выездах.

Трон Ивана Грозного (середина XVI века) - произведение итальянского Ренессанса. Белоснежный и подчеркнуто устойчивый, он выполнен из дерева и облицован резными пластинами слоновой и моржовой кости.

Братина - сосуд, в котором разносили питье на всю братию, общину и разливали по деревянным чашам — вкруговую.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 27 - Гидрометеорологическая служба России

Часть 28 - Отечественная война 1812 года

Часть 29 - Кремль.Оружейная палата

Часть 30 - История русской почты

Часть 31 - Арктика и Антарктика-1965. Вилькицкий, Беллинсгаузен, Лазарев

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 23 - Артист цирка Владимир Дуров

Часть 24 - Скульптор Анна Голубкина

Часть 25 - Кремль.Оружейная палата

Часть 26 - Дмитровский фарфоровый завод

Часть 27 - 50 героических лет

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 3 раз

Картины Микеланджело |

О живописи Микеланджело говорил подчас с высокомерием, даже раздражением, как не о своем ремесле. В его творчестве, и быть может только в нем, скульптура является действительно «светочем живописи». Ибо скульптура помогла Микеланджело гармонично объединять и сосредоточивать в одном определенном живописном образе все таящиеся в человеческой фигуре пластические красоты.

Возможно, обращение к живописи, решение испробовать свои силы в этой области искусства было связано с определенным соперничеством, которое разгорелось в это время между Микеланджело и вернувшимся во Флоренцию прославленным его старшим современником Леонардо да Винчи.

Сохранился только один вполне достоверный образец станковой живописи Микеланджело: знаменитое тондо (круглая картина) «Мадонна Дони». Написано тондо, по всей вероятности, по случаю женитьбы Аньело Дони, процветающего флорентийского ткача, на Магдалине Строцци в конце 1503 или в начале 1504, портреты которых написал Рафаэль. Обычно живописное тондо «Святое семейство» связывают по теме и по времени исполнения с рельефными тондо Микеланджело «Тондо Тадеи» и «Тондо Питти». Оригинальную рамку разработал, вероятно, сам Микеланджело.

Микеланджело впервые осознает, что живопись может не только повторить скульптуру, но и передать такие сложные положения тел, такую пластику, которые недоступны и самой скульптуре. Отсюда начинается путь к росписи гигантского потолка Сикстинской капеллы.

Помимо "Мадонны Дони", Микеланджело иногда приписываются и другие произведения станковой живописи, в том числе Манчестерская Мадонна и "Леда и лебедь".

"Манчестерская Мадонна" впервые была показана широкой публике на выставке 1857 года, прошедшей в Манчестере. Она отличается от "Тондо Дони" как своим более грубым стилем, так и тем, что написана темперой, а не маслом (вскоре ее сменившим). Все это позволяет отнести "Мадонну" к самым ранним работам Микеланджело. В качестве материала для доски ренессансные художники (и Микеланджело тут не исключение) использовали тополь. Кисти Микеланджело принадлежат еще две картины на деревянных досках, Леда и лебедь и "Искушение св. Антония", но они дошли до нас только в копиях.

"Леда" Микеланджело — царица колоссальной и воинственной расы, сестра одной из тех чудных дев, которые отдыхают, усталые, в капелле Медичи или мучительно пробуждаются, чтобы возобновить жизненную битву; ее крупное, удлиненное тело наделено такими же мышцами и таким же вообще строением, щеки ее худы; в ней нет ни малейшего следа веселья, ни увлеченья; даже и в подобный миг

она серьезна, почти сурова.

"Леда" имеет не меньший интерес для характеристики искусства рядом с тем же сюжетом у да Винчи и Рафаэля. Микеланджело выполнил полотно на сюжет совокупления Леды и Юпитера для Альфонсо д’Эсте в 1529 году. В отличие от Леонардо, он изобразил героев мифа не после соития, а в процессе. Альфонсо д’Эсте отказался принять картину по нравственным соображениям, и Микеланджело подарил её одному из своих учеников Антонио Мини для приданого его сестры. Мини продал картину во Францию.

Работа Микеланджело была хорошо известна в Италии и за её пределами; уцелели многочисленные с неё копии (в том числе две — Рубенса). Картина Рубенса из Дрезденской галереи полностью повторяет микеланджеловскую, но даёт ещё более чувственный образ. Искусствоведы Дрезденской галереи не считают её копией. На моё замечание гиду, что это копия картины Микеланджело, получил ответ: У нас нет копий, только подлинники.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 29 - Микеланджело. Библейские сюжеты Сикстнской капеллы

Часть 30 - Скульптуры Микеланджело

Часть 31 - Картины Микеланджело

Часть 32 - Никола Пуссен. Автопортрет.

Часть 33 - Никола Пуссен. Танкред и Эрминия

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Скульптуры Микеланджело |

Микеланджело считал себя в первую очередь скульптором, и даже только скульптором. На протяжении всей своей жизни, считавший себя скульптором, Микеланджело жалел о том времени, которое он упустил для скульптуры, занимаясь, как ему казалось, не своим делом — живописью и архитектурой. Так получилось, что у него почти нет полностью законченных грандиозных скульптурных замыслов.

Мне всегда казалось, — писал Микеланджело, — что скульптура — светоч живописи и что между ними та же разница, что между солнцем и луной».

Его фигуры, написанные на плафоне Сикстинской капеллы, можно принять за статуи. Скульптуру он ставил выше всех других искусств и был в этом, как и в другом, антагонистом Леонардо, считавшим царицей искусств и наук живопись.

Получив ответственный заказ от флорентийской синьории (республиканского самоуправления), Микеланджело создал идеальный образ Давида - юного победителя Голиафа. Выражая всеобщий восторг, Вазари писал, что гигантская статуя Давида, исполненная Микеланджело, «отняла славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских». Этот Давид, этот величественный и

прекрасный юноша, исполненный беспредельной отваги и силы, спокойный, но тут же готовый развернуть эту силу для победы над злом, уверенный в своей правоте и в своем торжестве, — подлинный монумент героической личности, человеку, каким он должен быть, являя собой высшее увенчание природы.

Скульптура Раб, рвущий путы была создана для надгробия папы Юлия II. Раб изображен в резком повороте. Медленно обходя, спереди и с боков его фигуру, следя за меняющимися пластическими аспектами, зритель видит все стадии героического и преисполненного мощи, и все же напрасного усилия разорвать путы - то предельное напряжение, то новое отчаянное усилие. Так само

пластическое построение воплощает в себе развернутую тематическую концепцию и сложную эмоциональную динамику образа. Уже современники называли статую «Скованного раба» «Восставшим рабом» — настолько явно воспринимается здесь титанический порыв к свободе. В сложном винтообразном движении тела, в предельном напряжении всех мускулов, в выражении лица — стремление к свободе. Рассчитанная на разные точки обзора, статуя отличается пластическим богатством и выразительностью.

С капеллы Медичи и вестибюля библиотеки Лауренциана, в которых формы архитектуры и скульптуры выражают напряженность и скованную силу, Микеланджело положил начало пластически выразительной архитектуре барокко (по-итальянски — причудливый,

странный). Общий замысел аллегории Микеланджеловской капеллы Медичи дополняют статуи, лежащие на покатых крышках саркофагов в мучительно-неудобных позах, как бы готовых соскользнуть с них фигуры-символы быстротекущего времени, говорящие о тягостном бремени жизни. Эти обнаженные мужские и женские фигуры идеальных пропорций и форм — олицетворение неумолимо

текущего времени. Эти могучие тела, бессмертные символы человеческой скорби, одолевает тягостная истома, они словно отравлены. Медленное, неохотное пробуждение, тревожно-безрадостное бодрствование, засыпание, цепенящее члены, и сон – тяжелый, но все же приносящий забвение.

Некоторые статуи, которые Микеланджело успел изваять для этой цели, так не вошли в ансамбль гробницы Медичи, среди них «Скорчившийся мальчик», или «Мальчик, присевший на корточки». Эта небольшая мраморная статуя - один из примеров смелой пластической фантазии мастера, сумевшего вместить человеческую фигуру в небольшой мраморный блок кубической формы. Скульптура мальчика далеко не закончена: низ ее обработан только шпунтом, верх слегка заглажен. Поза фигуры весьма необычная: низко согнувшись, он обеими руками придерживает пальцы правой ноги, по-видимому, зажимая рану и стараясь остановить льющуюся из нее кровь. В этой статуе хорошо воплощена один из принципов Микеланджело-скульптора. Он неоднократно говорил, что статуя должна быть исполнена так, что если столкнуть ее с высокой горы, то при падении у нее ничего не обломается. Микеланджело

стремился сохранить возможно более тесную связь фигуры с первоначальным каменным блоком и лишь «выявить» в нем фигуру, удалив как можно меньше камня.

С конца 1540-х годов до 1555 гг. Микеланджело работал над скульптурной группой «Пьета с Никодимом». Как все последние скульптуры Микеланджело она проникнута мыслью о смерти, жизнеутверждающая мощь прежних лет сменяется щемящей душевной болью. По утверждению Вазари, голова Никодима была автопортретом старого Микеланджело, а сама скульптурная группа

предназначалась для его надгробия.

Мне всегда казалось, — писал Микеланджело, — что скульптура — светоч живописи и что между ними та же разница, что между солнцем и луной».

Его фигуры, написанные на плафоне Сикстинской капеллы, можно принять за статуи. Скульптуру он ставил выше всех других искусств и был в этом, как и в другом, антагонистом Леонардо, считавшим царицей искусств и наук живопись.

Получив ответственный заказ от флорентийской синьории (республиканского самоуправления), Микеланджело создал идеальный образ Давида - юного победителя Голиафа. Выражая всеобщий восторг, Вазари писал, что гигантская статуя Давида, исполненная Микеланджело, «отняла славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских». Этот Давид, этот величественный и

прекрасный юноша, исполненный беспредельной отваги и силы, спокойный, но тут же готовый развернуть эту силу для победы над злом, уверенный в своей правоте и в своем торжестве, — подлинный монумент героической личности, человеку, каким он должен быть, являя собой высшее увенчание природы.

Скульптура Раб, рвущий путы была создана для надгробия папы Юлия II. Раб изображен в резком повороте. Медленно обходя, спереди и с боков его фигуру, следя за меняющимися пластическими аспектами, зритель видит все стадии героического и преисполненного мощи, и все же напрасного усилия разорвать путы - то предельное напряжение, то новое отчаянное усилие. Так само

пластическое построение воплощает в себе развернутую тематическую концепцию и сложную эмоциональную динамику образа. Уже современники называли статую «Скованного раба» «Восставшим рабом» — настолько явно воспринимается здесь титанический порыв к свободе. В сложном винтообразном движении тела, в предельном напряжении всех мускулов, в выражении лица — стремление к свободе. Рассчитанная на разные точки обзора, статуя отличается пластическим богатством и выразительностью.

С капеллы Медичи и вестибюля библиотеки Лауренциана, в которых формы архитектуры и скульптуры выражают напряженность и скованную силу, Микеланджело положил начало пластически выразительной архитектуре барокко (по-итальянски — причудливый,

странный). Общий замысел аллегории Микеланджеловской капеллы Медичи дополняют статуи, лежащие на покатых крышках саркофагов в мучительно-неудобных позах, как бы готовых соскользнуть с них фигуры-символы быстротекущего времени, говорящие о тягостном бремени жизни. Эти обнаженные мужские и женские фигуры идеальных пропорций и форм — олицетворение неумолимо

текущего времени. Эти могучие тела, бессмертные символы человеческой скорби, одолевает тягостная истома, они словно отравлены. Медленное, неохотное пробуждение, тревожно-безрадостное бодрствование, засыпание, цепенящее члены, и сон – тяжелый, но все же приносящий забвение.

Некоторые статуи, которые Микеланджело успел изваять для этой цели, так не вошли в ансамбль гробницы Медичи, среди них «Скорчившийся мальчик», или «Мальчик, присевший на корточки». Эта небольшая мраморная статуя - один из примеров смелой пластической фантазии мастера, сумевшего вместить человеческую фигуру в небольшой мраморный блок кубической формы. Скульптура мальчика далеко не закончена: низ ее обработан только шпунтом, верх слегка заглажен. Поза фигуры весьма необычная: низко согнувшись, он обеими руками придерживает пальцы правой ноги, по-видимому, зажимая рану и стараясь остановить льющуюся из нее кровь. В этой статуе хорошо воплощена один из принципов Микеланджело-скульптора. Он неоднократно говорил, что статуя должна быть исполнена так, что если столкнуть ее с высокой горы, то при падении у нее ничего не обломается. Микеланджело

стремился сохранить возможно более тесную связь фигуры с первоначальным каменным блоком и лишь «выявить» в нем фигуру, удалив как можно меньше камня.

С конца 1540-х годов до 1555 гг. Микеланджело работал над скульптурной группой «Пьета с Никодимом». Как все последние скульптуры Микеланджело она проникнута мыслью о смерти, жизнеутверждающая мощь прежних лет сменяется щемящей душевной болью. По утверждению Вазари, голова Никодима была автопортретом старого Микеланджело, а сама скульптурная группа

предназначалась для его надгробия.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 28 - Микеланджело. Пророки и сивиллы

Часть 29 - Микеланджело. Библейские сюжеты Сикстнской капеллы

Часть 30 - Скульптуры Микеланджело

Часть 31 - Картины Микеланджело

Часть 32 - Никола Пуссен. Автопортрет.

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Микеланджело. Библейские сюжеты Сикстнской капеллы |

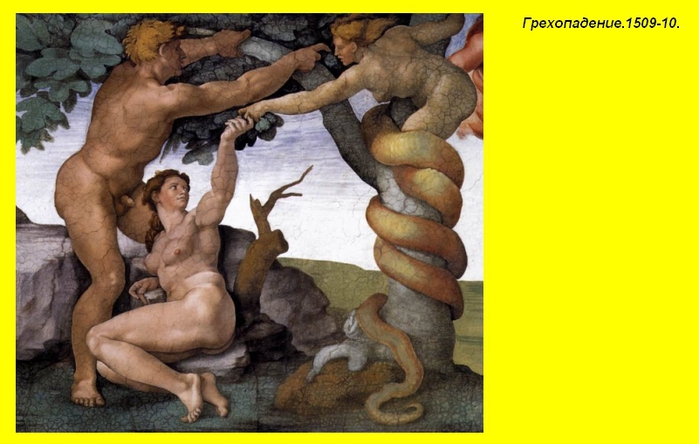

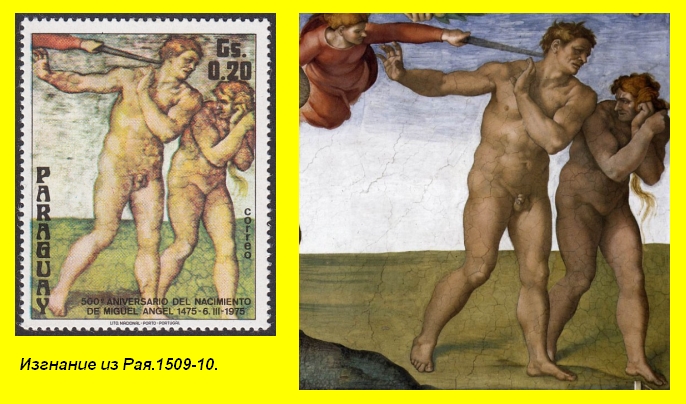

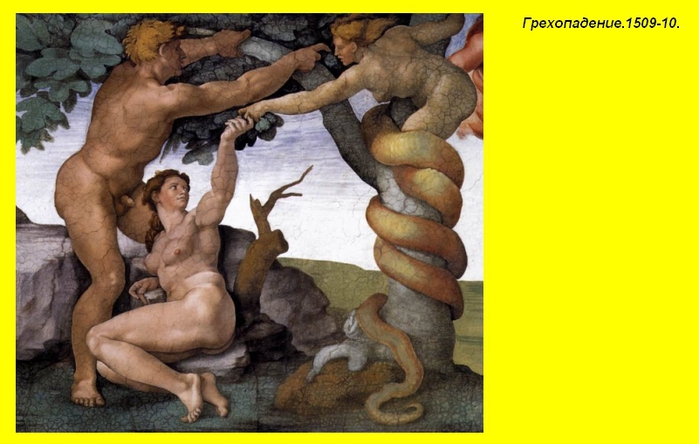

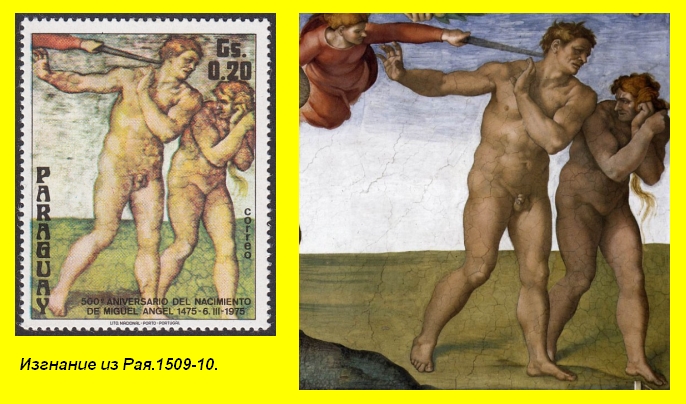

Три недели работал Микеланджело над фреской, изображая сцену Искушения первых людей и Изгнания из рая. Он закрепил горящие свечи на шляпу, и, благодаря этому усовершенствованию, работал даже ночью.

Следуя установившейся ранее традиции, фреска развертывает два сюжета. Так поле со сценами «Грехопадения» и «Изгнания из рая» разделено могучим деревом на две части. В левой, под его сенью, мастер изображает сцену искушения. Адам и Ева, полные гордой красоты и силы, объединенные в ритмичную группу. Они смело протягивают руки к древу познания добра и зла. В правой части запечатлен момент изгнания Адама и Евы из Эдемского Сада. Смятенные, страдающие, гонимые карающим мечом ангела, Адам и Ева покидают райские кущи. Отказываясь от всего лишнего в характеристике места действия, художник сосредоточил внимание на главном — на людях, на их чувствах, их душевном состоянии. В образах Адама и Евы он воплощает свой идеал прекрасного

человека. В каждом изображении Микеланджело находит новые черты, развороты фигур, мощно моделированных светотенью, объемных, живых, полных гармонии движения.

Спокойна и величава Первая Женщина в своей торжествующей красоте, с устремленным к древу познания открытым взглядом в сцене «Грехопадения». Съежившаяся, неуверенная — в «Изгнании из рая». Примечательно, что художник не возлагал вину за грехопадение только на женщину. На его фреске Ева остается пассивной, Адам тянется к запретному плоду дерева познания добра и зла.

Сначала тела первых людей величественны и прекрасны, грех сделал их лица безобразными. Как горда Ева, как величаво прекрасна, наподобие античной богини — в сцене грехопадения, как унижена, как раздавлена в сцене изгнания из рая.

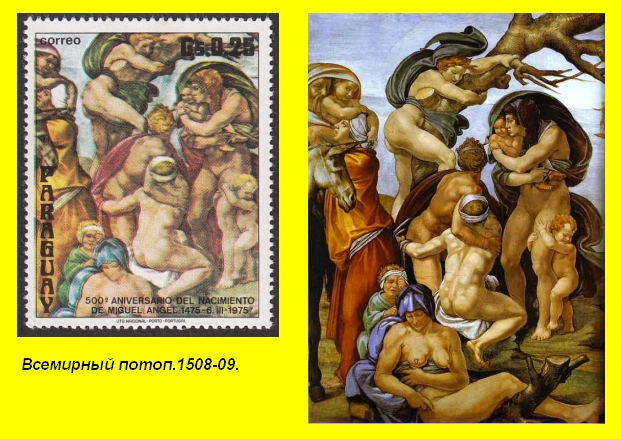

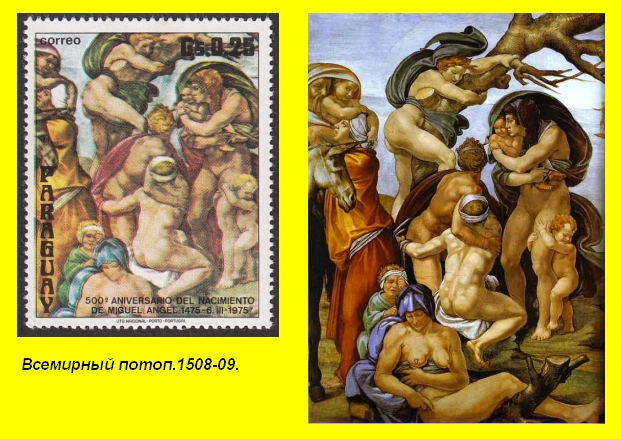

Картоны, изображающие «Всемирный потоп», были готовы первыми и перенесены на свод Сикстины. Через 3 месяца фреска, изображающая картину всепоглощающего ужаса, была готова. Тогда осознал Микеланджело весь масштаб своей ошибки и тщетность своих усилий. Он создал фреску, написав 61 фигуру на 6 метрах, но она располагалась на высоте 20 метров над уровнем пола, и многие фигуры были не видны.

«Страшный суд» заключает идею крушения мира и возмездия за совершенные на земле деяния. Святые мученики и обретшие спасение теснятся вокруг Христа. Сострадательная, словно подавленная происходящим, Мадонна отворачивается, ей по-матерински близки людские горести. Христос карающим жестом поднятой руки обрушивает на наших глазах гибнущую Вселенную. Христос, с огненной молнией в руке, неумолимо разделяет всех жителей земли на спасенных праведников, изображенных в левой части композиции, и грешников, спускающихся в Дантов ад (левая часть фрески).

Следуя установившейся ранее традиции, фреска развертывает два сюжета. Так поле со сценами «Грехопадения» и «Изгнания из рая» разделено могучим деревом на две части. В левой, под его сенью, мастер изображает сцену искушения. Адам и Ева, полные гордой красоты и силы, объединенные в ритмичную группу. Они смело протягивают руки к древу познания добра и зла. В правой части запечатлен момент изгнания Адама и Евы из Эдемского Сада. Смятенные, страдающие, гонимые карающим мечом ангела, Адам и Ева покидают райские кущи. Отказываясь от всего лишнего в характеристике места действия, художник сосредоточил внимание на главном — на людях, на их чувствах, их душевном состоянии. В образах Адама и Евы он воплощает свой идеал прекрасного

человека. В каждом изображении Микеланджело находит новые черты, развороты фигур, мощно моделированных светотенью, объемных, живых, полных гармонии движения.

Спокойна и величава Первая Женщина в своей торжествующей красоте, с устремленным к древу познания открытым взглядом в сцене «Грехопадения». Съежившаяся, неуверенная — в «Изгнании из рая». Примечательно, что художник не возлагал вину за грехопадение только на женщину. На его фреске Ева остается пассивной, Адам тянется к запретному плоду дерева познания добра и зла.

Сначала тела первых людей величественны и прекрасны, грех сделал их лица безобразными. Как горда Ева, как величаво прекрасна, наподобие античной богини — в сцене грехопадения, как унижена, как раздавлена в сцене изгнания из рая.

Картоны, изображающие «Всемирный потоп», были готовы первыми и перенесены на свод Сикстины. Через 3 месяца фреска, изображающая картину всепоглощающего ужаса, была готова. Тогда осознал Микеланджело весь масштаб своей ошибки и тщетность своих усилий. Он создал фреску, написав 61 фигуру на 6 метрах, но она располагалась на высоте 20 метров над уровнем пола, и многие фигуры были не видны.

«Страшный суд» заключает идею крушения мира и возмездия за совершенные на земле деяния. Святые мученики и обретшие спасение теснятся вокруг Христа. Сострадательная, словно подавленная происходящим, Мадонна отворачивается, ей по-матерински близки людские горести. Христос карающим жестом поднятой руки обрушивает на наших глазах гибнущую Вселенную. Христос, с огненной молнией в руке, неумолимо разделяет всех жителей земли на спасенных праведников, изображенных в левой части композиции, и грешников, спускающихся в Дантов ад (левая часть фрески).

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 27 - Скульптурная живопись Микеланджело

Часть 28 - Микеланджело. Пророки и сивиллы

Часть 29 - Микеланджело. Библейские сюжеты Сикстнской капеллы

Часть 30 - Скульптуры Микеланджело

Часть 31 - Картины Микеланджело

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

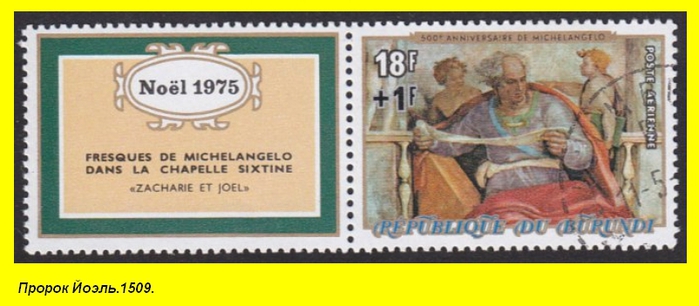

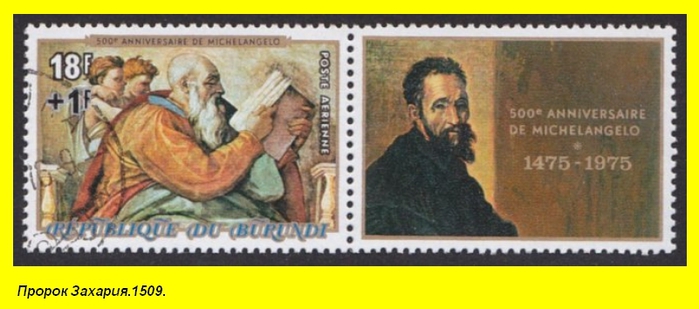

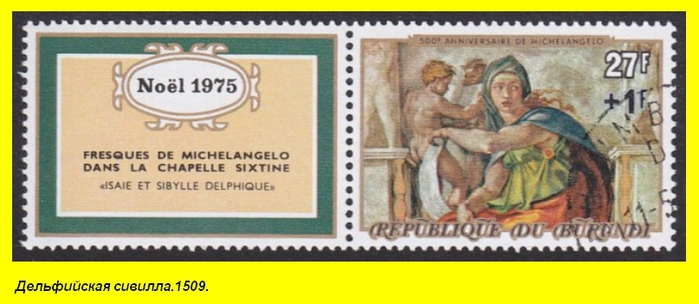

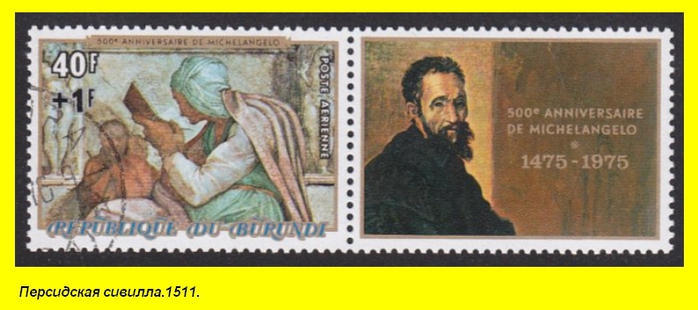

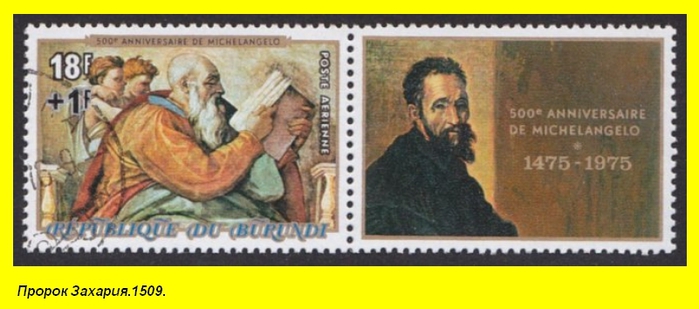

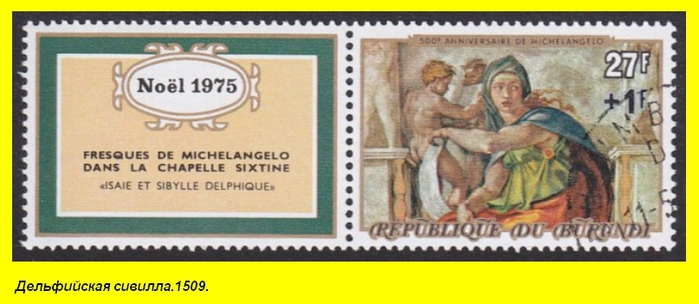

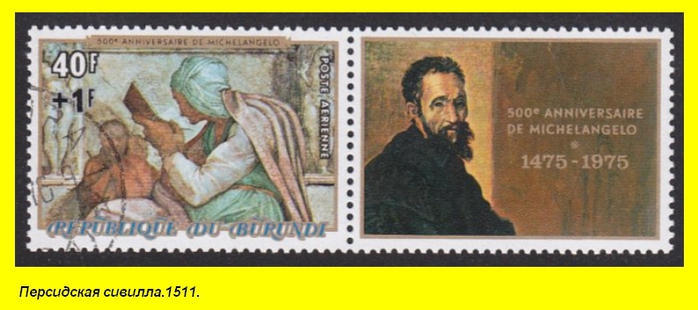

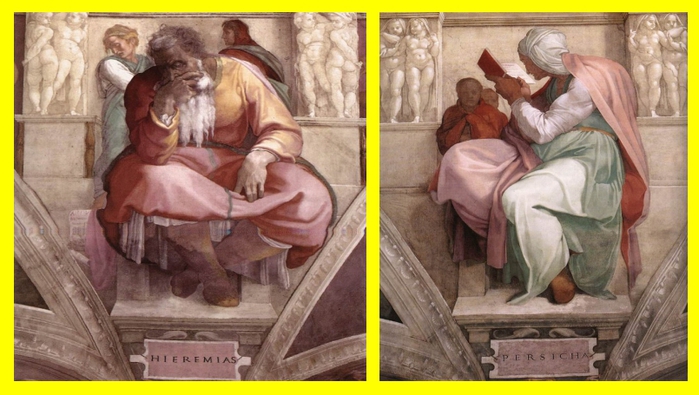

Микеланджело. Пророки и сивиллы |

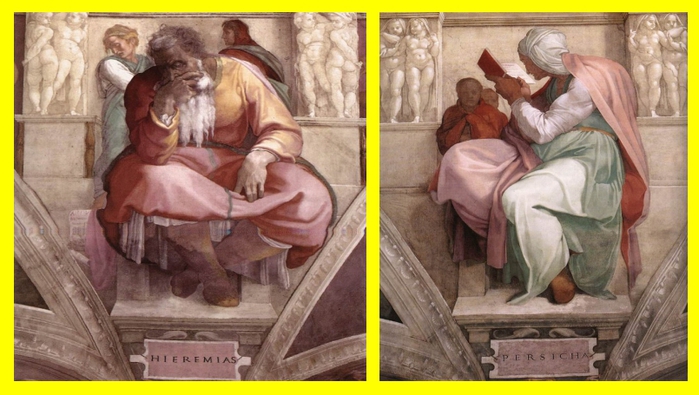

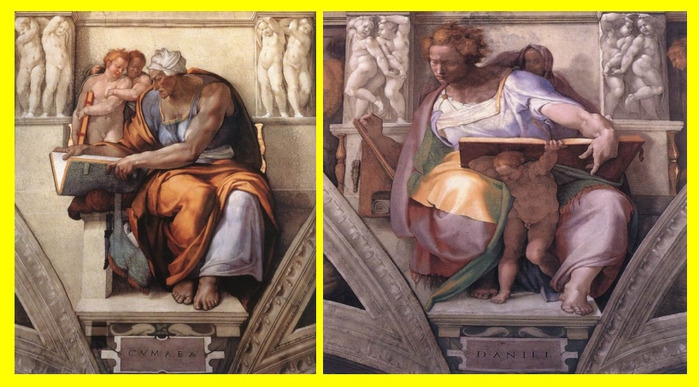

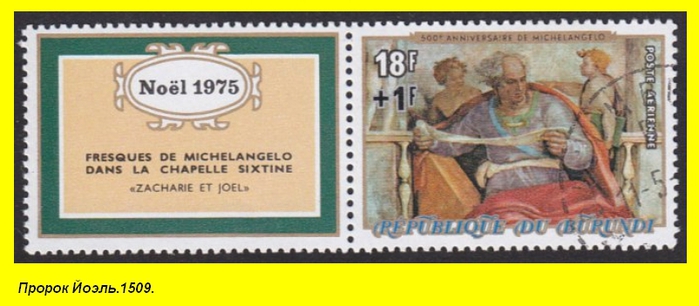

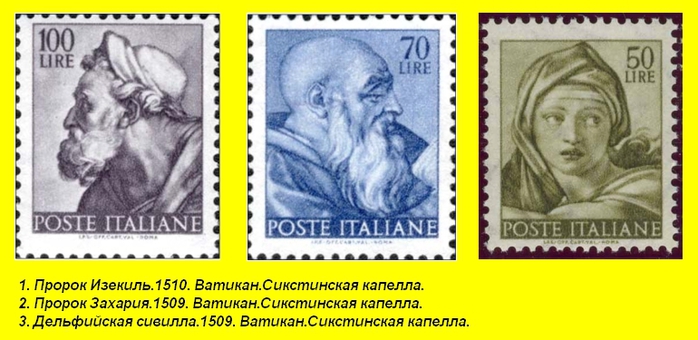

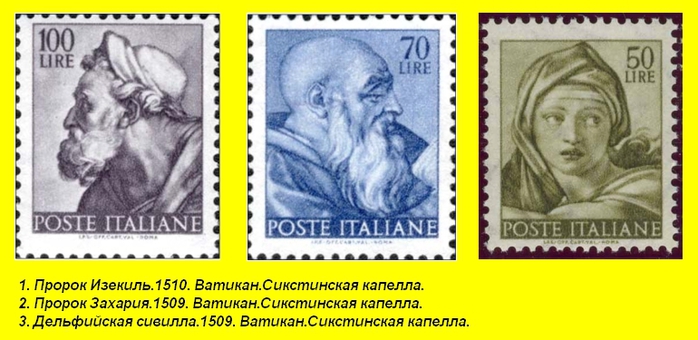

В боковом поясе свода Сикстинской капеллы Микеланджело изобразил поочередно ветхозаветных пророков и сивилл.

Захария. Он сидит с толстым фолиантом в руках. Но поворот его фигуры и волны одежды создают впечатление сплошного движения, как бы заполняющего собой весь мир. В этом образе запечатлена великая жажда знания, желание обрести высшую мудрость.

Исайя поэтически одухотворенный муж. В нем спокойная гордость и озарение и вместе с тем власть, себя сознающая и утвердившаяся. Он полон достоинства, величавого спокойствия, глубокого раздумья и одухотворенности, молодой человек с правильными чертами лица, высоким лбом мыслителя. Он весь обратился в слух, внимая взволнованному, куда-то увлекающему его младенцу-ангелу. По его молитве совершались чудеса, его словами обличал фарисеев в лицемерии Иоанн Креститель.

Один из самых патетических образов капеллы — пророк Иезекииль. Этот могучий старец изображен в резком повороте, подчеркивающем смятение чувств, охватившее пророка. Остро характерен профиль старца, грозен его взгляд, обращенный к ангелу, прекрасному, озаренному, с глубоким, умным взглядом. Тут все: исступление и страсть, и порыв, и такой динамизм, от которого дух буквально захватывает, в этой фигуре бушует титаническая сила и рвется куда-то неудержимо одухотворенная человеческая воля. Он жил в мире пророчеств, в другом измерении, Бог показывал ему и истолковывал множество видений, его снедала ревность о Господе, и ненависть к идолопоклонству и другим грехам народа Израильского.

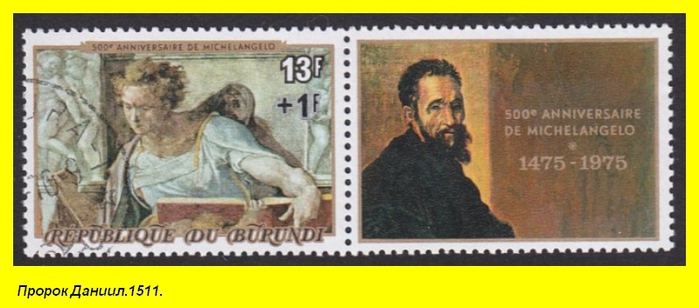

В Данииле — молодость, энергия мысли, и сосредоточенность, властность, опять-таки фигура в своем движении, как бы готовая заполнить весь мир.

Иона. Высшее озарение, исполненное великой надежды, отвага и вера в бесконечно прекрасной героической фигуре. Пророк, который долго бежал от своего призвания, и воззвавший к Богу из чрева огромной рыбы, поглотившей его, признан как самый успешный проповедник Ветхого Завета - от его проповеди покаялся и обратился огромный нечестивый город Ниневия.

В Иоиле Микеланджело мастерски передал сосредоточенное внимание. Ничто не может его отвлечь, поглощенного чтением развернутого свитка. В лице этого скорбно-сосредоточенного мудреца с седыми волосами современники усматривали черты сходства с Браманте, которого Микеланджело считал своим личным врагом, но которому не мог отказать в одаренности и вкусе. Иоиль был пророком Божьего наказания и прощения, он ходатайствовал пред Господом о народе своем, и получил великие обетования о Небесном Иерусалиме.

Кульминацией росписи является экстатическая фигура Ионы, расположенная над алтарем и под сценой первого дня творения, к которой обращен его взор. Иона является провозвестником Воскресения и вечной жизни, ибо он, подобно Христу, проведшему три дня в гробнице перед вознесением на небо, провел три дня во чреве кита, а затем был возвращен к жизни. Через участие в мессе у алтаря

внизу верующие причащались к тайне обещанного Христом спасения.

Прекрасна Дельфийская сивилла — вдохновенная юная, с широко открытыми глазами, глядящими в будущее.

Величаво-задумчива Эритрейская сивилла — воплощает цветущую силу и уравновешенность, перелистывает древнюю книгу и так повернулась, чтобы мы могли любоваться ее взглядом, красотой и силой ее сложения.

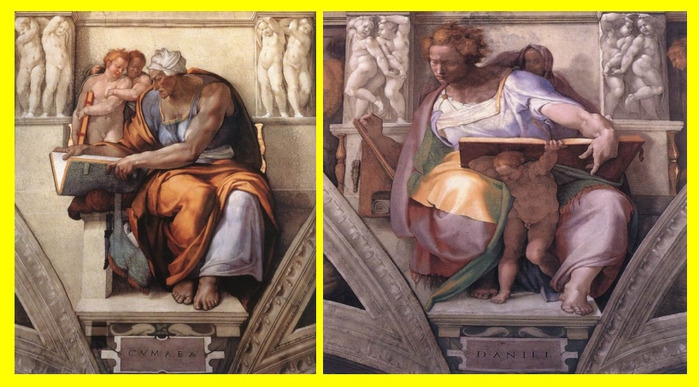

Могуча старуха Кумекая сивилла, исполненная силой и мощью, со всем вниманием вчитывающаяся в развернутый фолиант, куда заглядывают два наивно-спокойных ребенка-ангела.

Персидская сивилла — в которой сочетается и мудрость и тайна.

Ливийская сивилла — олицетворяет мудрость, красоту и динамику, опять-таки то самое вечное движение, которое рождается волею Творца и которое затем гений художника подчиняет себе, замкнув в рамки совершеннейшей композиции.

Захария. Он сидит с толстым фолиантом в руках. Но поворот его фигуры и волны одежды создают впечатление сплошного движения, как бы заполняющего собой весь мир. В этом образе запечатлена великая жажда знания, желание обрести высшую мудрость.

Исайя поэтически одухотворенный муж. В нем спокойная гордость и озарение и вместе с тем власть, себя сознающая и утвердившаяся. Он полон достоинства, величавого спокойствия, глубокого раздумья и одухотворенности, молодой человек с правильными чертами лица, высоким лбом мыслителя. Он весь обратился в слух, внимая взволнованному, куда-то увлекающему его младенцу-ангелу. По его молитве совершались чудеса, его словами обличал фарисеев в лицемерии Иоанн Креститель.

Один из самых патетических образов капеллы — пророк Иезекииль. Этот могучий старец изображен в резком повороте, подчеркивающем смятение чувств, охватившее пророка. Остро характерен профиль старца, грозен его взгляд, обращенный к ангелу, прекрасному, озаренному, с глубоким, умным взглядом. Тут все: исступление и страсть, и порыв, и такой динамизм, от которого дух буквально захватывает, в этой фигуре бушует титаническая сила и рвется куда-то неудержимо одухотворенная человеческая воля. Он жил в мире пророчеств, в другом измерении, Бог показывал ему и истолковывал множество видений, его снедала ревность о Господе, и ненависть к идолопоклонству и другим грехам народа Израильского.

В Данииле — молодость, энергия мысли, и сосредоточенность, властность, опять-таки фигура в своем движении, как бы готовая заполнить весь мир.

Иона. Высшее озарение, исполненное великой надежды, отвага и вера в бесконечно прекрасной героической фигуре. Пророк, который долго бежал от своего призвания, и воззвавший к Богу из чрева огромной рыбы, поглотившей его, признан как самый успешный проповедник Ветхого Завета - от его проповеди покаялся и обратился огромный нечестивый город Ниневия.

В Иоиле Микеланджело мастерски передал сосредоточенное внимание. Ничто не может его отвлечь, поглощенного чтением развернутого свитка. В лице этого скорбно-сосредоточенного мудреца с седыми волосами современники усматривали черты сходства с Браманте, которого Микеланджело считал своим личным врагом, но которому не мог отказать в одаренности и вкусе. Иоиль был пророком Божьего наказания и прощения, он ходатайствовал пред Господом о народе своем, и получил великие обетования о Небесном Иерусалиме.

Кульминацией росписи является экстатическая фигура Ионы, расположенная над алтарем и под сценой первого дня творения, к которой обращен его взор. Иона является провозвестником Воскресения и вечной жизни, ибо он, подобно Христу, проведшему три дня в гробнице перед вознесением на небо, провел три дня во чреве кита, а затем был возвращен к жизни. Через участие в мессе у алтаря

внизу верующие причащались к тайне обещанного Христом спасения.

Прекрасна Дельфийская сивилла — вдохновенная юная, с широко открытыми глазами, глядящими в будущее.

Величаво-задумчива Эритрейская сивилла — воплощает цветущую силу и уравновешенность, перелистывает древнюю книгу и так повернулась, чтобы мы могли любоваться ее взглядом, красотой и силой ее сложения.

Могуча старуха Кумекая сивилла, исполненная силой и мощью, со всем вниманием вчитывающаяся в развернутый фолиант, куда заглядывают два наивно-спокойных ребенка-ангела.

Персидская сивилла — в которой сочетается и мудрость и тайна.

Ливийская сивилла — олицетворяет мудрость, красоту и динамику, опять-таки то самое вечное движение, которое рождается волею Творца и которое затем гений художника подчиняет себе, замкнув в рамки совершеннейшей композиции.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 26 - Микеланджело - скульптор, художник, архитектор

Часть 27 - Скульптурная живопись Микеланджело

Часть 28 - Микеланджело. Пророки и сивиллы

Часть 29 - Микеланджело. Библейские сюжеты Сикстнской капеллы

Часть 30 - Скульптуры Микеланджело

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Скульптурная живопись Микеланджело |

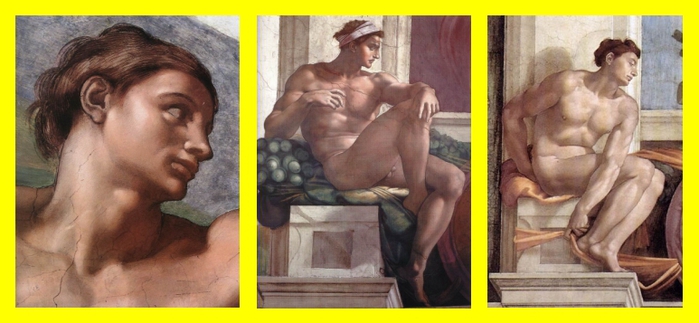

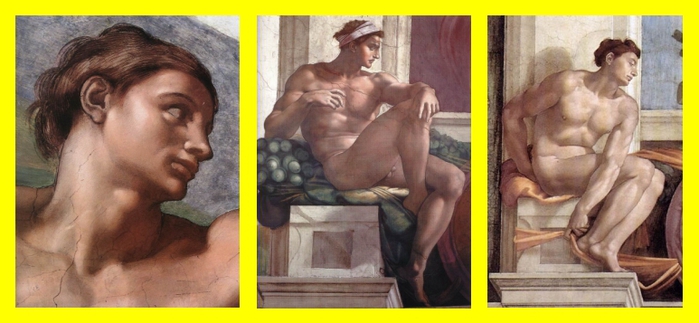

Среди восьми сотен фигур свода Сикстинской капеллы, вышедших из-под руки Микеланджело и выполненных в скульптурных формах, особенно впечатляют драматизмом и силой человеческого духа образы сивилл и пророков. Они давно стали классикой мирового искусства, но до сих пор продолжают удивлять героичностью образов и ощущением безграничность воли.

Титаническая сила, интеллект, прозорливая мудрость и возвышенная красота характеризуют образы пророков.

Микеланджело считал человека венцом творения, а мужчину - воплощением телесной и духовной красоты. У женщин-предсказательниц, сивилл, (считалось, что сивиллы предсказывали приход Христа), как и у обнаженных юношей, в фигурах смешаны признаки мужские и женские. Предполагают, что для сивилл мастеру позировали мужчины-натурщики.

Игнудии, или обнаженные юноши безымянны. Их совокупность — это сумма возможностей и красот, которые таит в себе юное обнаженное тело. Исполненные мужественной силы, фигуры обнаженных свидетельствуют об особенностях вкуса Микеланджело и его реакции на классическое искусство. Они представляют собой энциклопедию положений обнаженного человеческого тела. Жизнерадостность, смелость, радостное изумление перед открывающимися тайнами мира, спокойное созерцание, тревога, ликование, нега — вот что изображают их дивные лица и их дивные фигуры.

Титаническая сила, интеллект, прозорливая мудрость и возвышенная красота характеризуют образы пророков.

Микеланджело считал человека венцом творения, а мужчину - воплощением телесной и духовной красоты. У женщин-предсказательниц, сивилл, (считалось, что сивиллы предсказывали приход Христа), как и у обнаженных юношей, в фигурах смешаны признаки мужские и женские. Предполагают, что для сивилл мастеру позировали мужчины-натурщики.

Игнудии, или обнаженные юноши безымянны. Их совокупность — это сумма возможностей и красот, которые таит в себе юное обнаженное тело. Исполненные мужественной силы, фигуры обнаженных свидетельствуют об особенностях вкуса Микеланджело и его реакции на классическое искусство. Они представляют собой энциклопедию положений обнаженного человеческого тела. Жизнерадостность, смелость, радостное изумление перед открывающимися тайнами мира, спокойное созерцание, тревога, ликование, нега — вот что изображают их дивные лица и их дивные фигуры.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 25 - Портреты Микеланджело Буонарроти

Часть 26 - Микеланджело - скульптор, художник, архитектор

Часть 27 - Скульптурная живопись Микеланджело

Часть 28 - Микеланджело. Пророки и сивиллы

Часть 29 - Микеланджело. Библейские сюжеты Сикстнской капеллы

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Микеланджело - скульптор, художник, архитектор |

1.Давид.1501-04.Флоренция.Галерея Академии.

2.Скорчившийся мальчик.1524.Санкт-Петербург.Эрмитаж.

3.Восставший раб.1513.Париж.Лувр.

4.Сотворение Адама.1510.Ватикан.Сикстинская капелла.

5.Лестница библиотеки Лауренциана.1530.Флоренция.Сан-Лоренцо.Библиотека.

6.Христос и Богоматерь.1537-41.Ватикан.Сикстинская капелла.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 24 - Японский художник Огата Корин

Часть 25 - Портреты Микеланджело Буонарроти

Часть 26 - Микеланджело - скульптор, художник, архитектор

Часть 27 - Скульптурная живопись Микеланджело

Часть 28 - Микеланджело. Пророки и сивиллы

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Портреты Микеланджело Буонарроти |

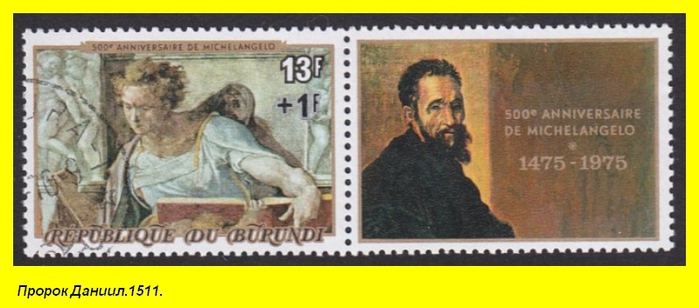

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - скульптор и художник, архитектор, поэт и мыслитель.

Микеланджело Буонарроти - один из самых удивительных мастеров Высокого и Позднего Возрождения в Италии и в мире. По масштабу своей деятельности он был подлинным универсалом - гениальным скульптором, великим живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем. Вместе с Леонардо да Винчи и Рафаэлем, Микеланджело составляет триаду величайших светил, явившихся на горизонте искусства за всю христианскую эпоху. Он стяжал себе громкую, неувядающую славу во всех трех главных художественных областях, но был скульптор по преимуществу: пластический элемент преобладал в его гении до такой степени, что этим элементом запечатлены его живописные произведения и архитектурные композиции. Он был первым скульптором, познавшим строение человеческого

организма и высекшим скульптуры из мрамора, показав всю красоту человеческого тела. Нет другого подобного ему человека, оставившего столь богатое наследие последующим поколениям.

О личности Микеланджело:

Как можно судить по его портретам, наружность Микеланджело не была гармоничной. Сам себя он считал безобразным, от сознания этого он тяжко страдал. Человек, поклоняющийся красоте, всю жизнь создающий красоту, не мог без отвращения смотреть на себя в зеркало.

Микеланджело был среднего роста, широкий в плечах, мускулистый. От работы в Сикстинской капелле он скривился, спина прогнулась, живот выпятился, при ходьбе он закидывал назад голову. Круглая голова, квадратный морщинистый лоб, с сильно выраженными надбровными дугами, черные, слегка курчавые волосы.

Кондиви пишет: Нос у него несколько вдавленный, но не от природы, а от того, что некий по имени Ториджано ди Ториджани, человек грубый и надменный, кулаком почти что отбил у него носовой хрящ, так что Микеланджело замертво отнесли домой. Микеланджело получил этот удар по лицу в флорентийском храме, где он копировал фрески Мазаччо. У него завязался спор об искусстве со

сверстником, юным скульптором Ториджани.

Хотя был он богат, — пишет Вазари, — но жил в бедности, друзей своих почти никогда не угощал, не любил получать подарки, думая, что если кто что-нибудь ему подарит, то он навсегда останется этому человеку обязанным».

Он оставался одиноким, жил достаточно скромно, зачастую в жалких условиях, и в отличие от других художников его эпохи никогда не стремился улучшить собственное материальное положение. Прежде всего он заботился о своем отце и четырех непутёвых братьях.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 23 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 24 - Японский художник Огата Корин

Часть 25 - Портреты Микеланджело Буонарроти

Часть 26 - Микеланджело - скульптор, художник, архитектор

Часть 27 - Скульптурная живопись Микеланджело

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Галилео Галилей - реабилитация через 350 лет |

Галилео Галилей (1564-1642) - итальянский ученый, один из основателей точного естествознания.

Боролся против схоластики, считал основой познания опыт. Заложил основы современной механики: выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости, сложения движений; открыл изохронность колебаний маятника; первым исследовал прочность балок. Построил телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне, 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции (1633), вынудившей его отречься от учения Н. Коперника. До конца жизни Галилей считался «узником инквизиции» и принужден был жить на своей вилле Арчетри близ Флоренции. В 1992 папа Иоанн Павел II объявил решение суда инквизиции ошибочным и реабилитировал Галилея.

Галилей родился в городе Пизе в знатной, но обедневшей семье. Его отец был талантливым музыкантом и композитором, но искусство не давало средств к существованию, и он прирабатывал торговлей сукном.

В семнадцать лет Галилей поступил в Пизанский университет и стал готовиться к профессии врача. Но из-за стесненного материального положения ему пришлось бросить университет.

Галилей занялся изучением математики и физики. В 1586 году он написал свою первую научную работу "Маленькие гидростатические весы". В 1589 году Галилей получил кафедру математики в Пизанском университете, где преподавал математику и астрономию. К этому времени относятся опыты, которые он ставил, бросая различные тела с наклонной Пизанской башни, чтобы проверить, падают ли

они в соответствии с учением Аристотеля - тяжелые быстрее, чем легкие. Ответ получился отрицательный.

Занимаясь астрономией, учёный создал телескоп с увеличением в 32 раза. В ночь на 7 января 1610 года он направляет телескоп на небо. То, что он увидел там - лунный пейзаж, горные цепи и вершины, - приводило к мысли о том, что Луна похожа на Землю, - факт, свидетельствовавший против религиозных догм и учения Аристотеля об особом положении Земли среди небесных тел. Галилей открыл четыре спутника Юпитера, что тоже не соответствовало учению Аристотеля. Он установил, что Солнце вращается вокруг своей оси. На основании наблюдений Галилей сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам и о том, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной.

Тосканский герцог Козимо II Медичи предложил Галилею занять должность придворного математика. Ученый принял предложение.

Имея могущественного покровителя, Галилей смелее пропагандирует учение Коперника. Клерикальные круги встревожены. В 1616 году одиннадцать видных богословов рассмотрели учение Коперника и пришли к выводу о его ложности. Оно было объявлено еретическим, а книга Коперника "Об обращении небесных сфер" внесена в индекс запрещенных книг.

Галилея вызвали в Рим и потребовали прекратить пропаганду еретических представлений об устройстве мира. Галилей был вынужден подчиниться.

В 1632 году вышла в свет книга "Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой". Продажу "Диалога" запретили, а Галилея вызвали в Рим на суд. В той же церкви, почти на том же самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, произнес предложенный ему текст отречения. В последние годы жизни ему пришлось работать в

тяжелейших условиях. На своей вилле в Арчетри он находился под домашним арестом (под постоянным надзором инквизиции).

Общеизвестна легенда, по которой после показного отречения Галилей сказал «И всё-таки она вертится!». Но доказательств тому нет.

Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче во Флоренции. Похоронили его в Арчетри без почестей, ставить памятник Папа тоже не позволил. В 1737 году прах Галилея, как он и просил, был перенесён в базилику Санта Кроче, где он был торжественно погребён рядом с Микеланджело.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 29 - Первооткрыватель вирусов Дмитрий Ивановский

Часть 30 - Академик Струве - немецко-русский астроном

Часть 31 - Галилео Галилей - реабилитация через 350 лет

Часть 32 - Фармаколог Николай Кравков

Часть 33 - Павел Штернберг-учёный и революционер

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Горы и альпинисты. Поход за экстримом |

Что такое альпинизм? Энциклопедия определяет альпинизм как вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении препятствий, создаваемых природой (высота, рельеф, погода), на пути к вершине. Можно ещё добавить с большим риском для жизни.

Возникновение альпинизма чаще всего связывают с покорением 8 августа 1786 врачом Мишелем-Габриэлем Паккардом и горным проводником Жаком Бальма высшей точки Альп — Монблана. С тех пор альпинизм приобретал всё больше и больше поклонников.

Создавались специальные организации, клубы и общества.

Зачем люди лезут в горы? Это не возможно объяснить. Это адреналин. Альпинисты это знают и так. Остальные все равно не поймут.

Альпинизмом занимаются те, кто чувствует, что без этого они жить не могут, что восхождение и покорение вершин, преодоление себя и препятствий это то, что необходимо им как воздух.

Лучше всех по этому поводу сказал своей песней Владимир Высоцкий:

В суету городов и в потоки машин

Возвращаемся мы — просто некуда деться.

И спускаемся вниз с покоренных вершин,

Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

Так оставьте ненужные споры —

Я себе уже все доказал:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал.

Аспект мнений об альпинизме чрезвычайно разнообразен:

Самоубийцы. Русская рулетка.

Опасное, дорогостоящее занятие, но сколько эмоций!

Альпинизм это сумасшествие, только вместо палаты-горы!

Горы проверяют людей на верность и порядочность! Ведь без поддержки друга в пеших походах не выжить! А еще, горы - это спорт, чистый воздух и экстрим!

Альпинисты лезут в горы, потому, что пещеры уже заняты спелеотуристами, глубины дайверами, реки рафтерами, воздух пара- и дельтапланеристами... им, бедным, больше ничего не остается...

Горы любят сильных, а сильные любят пожрать, а лучшие горы, это горы в тарелке.

Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.

Сорвались в пропасть два альпиниста - оптимист и пессимист. Пессимист: - А-а-а-а!!! Падаю!!! Оптимист: - Ух ты, лечу!!!

Поднявшись на гору и отдышавшись, альпинист восторженно сказал своему коллеге: - Взгляни, какая прекрасная долина внизу под нами, какой живописный пейзаж! - Не понимаю, зачем мы тащились вверх, если внизу так красиво?

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 30 - Инсбрук-1964

Часть 31 - Олимпиада в Токио.1964

Часть 32 - Горы и альпинисты. Поход за экстримом

Часть 33 - Фигурное катание-1965

Часть 34 - Хоккей с мячом, он же русский хоккей, он же бенди

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 12 - Грибы, грибочки

Часть 13 - О ягодах и не только

Часть 14 - Горы и альпинисты. Поход за экстримом

Часть 15 - Охотничьи и служебные собаки

Часть 16 - Вулканы Камчатки

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 2 раз

О ягодах и не только |

В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации. В то же время, плоды большого размера в быту, как правило, не ассоциируются с ягодами (даже если с ботанической точки зрения они ими являются), например, помидор, баклажан, банан, киви. Если спросить к какой классификации отнести арбуз, то многие, если не большинство, ответят,что это ягода. Так почему-то учат в школе. Однако, с точки зрения ботаники называть плод арбуза ягодой не вполне корректно. Арбуз - это тыквина.

Ягоды подразделяются на две большие группы — садовые, культивируемые человеком, и лесные, дикорастущие.

Ягоды - это полезно. По всем показателям ягоды превосходят фрукты. В ягодах, как правило, больше витамина С. Некоторые ягоды являются истинными природными концентратами витамина С. Зачастую многие из них отличаются приятными вкусовыми качествами.

Фрагменты значения слова "Ягода" в толковом словаре Даля:

...Ягода или ягодка моя, ласка, привет девушке.

...Ягодки - верхняя часть щеки, верхние скулы.

...У кого детки, у того и ягодки.

...Красна ягодка, да на вкус горька.

...Это нашего поля (бору) ягода.

...Этой ягоде сорок два года.

...С одной ягоды сыт не будешь.

...Ягода, ягода! не видал тебя два года, а и еще бы пять лет, так бы нужды нет!

Со словом ягода связано много пословиц и поговорок:

...На одном кусте ягод не насобираешь.

...Это были цветочки. теперь пойдут ягодки.

...В сорок пять баба ягодка опять.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 11 - Московский зоопарк

Часть 12 - Грибы, грибочки

Часть 13 - О ягодах и не только

Часть 14 - Горы и альпинисты. Поход за экстримом

Часть 15 - Охотничьи и служебные собаки

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 1 раз

Фильм Чапаев - любимый фильм товарища Сталина и всего советского народа |

Фильм снят в 1934 году режиссёрами братьями Васильевыми (псевдоним однофамильцев Васильевых )на основе сценария Анны Фурмановой, созданного по дневникам Дмитрия Фурманова, его роману «Чапаев» и воспоминаниям ветеранов-чапаевцев.

На роль Чапаева утвердили после просмотра разных кандидатур актёра Бориса Бабочкина.

Сталин считал «Чапаева» лучшим фильмом советской кинематографии и просмотрел его больше 30 раз между 1934—1936 годами.

По легенде, сам Сталин пожелал, чтобы в будущем фильме непременно была любовная линия, которая могла показать роль женщины на войне. Для этого режиссерам пришлось наделить Анку более весомой ролью в фильме, чем в книге. Поскольку в Чапаевской дивизии романы были под запретом, найти похожую историю было непросто. И тогда режиссеры вспомнили случай, как санитарка дивизии Мария Попова попыталась спасти раненого старика-пулеметчика, но тот вместо того, чтобы ползти к лазарету, велел ей стрелять из пулемета. Анкой боевую подругу Петьки назвали в честь вдовы Фурманова. Любовь между двумя молодыми людьми развивается в тех же рамках, что и перевоспитание Фурмановым Чапаева: несознательный герой на глазах зрителей превращается в героя очень даже сознательного. Если первоначально Петька решил добиться взаимности Анки кратчайшим в условиях военных действий путём («Здорово! Как тебя зовут? Приходи сегодня ночью на сеновал...»), то после решительной отповеди девушки в духе «с бабами вы все молодцы, а кто ж тогда воевать будет?», этот разгильдяй преображается. Он клянётся добиться расположения неприступной красавицы, захватывает у белых «языка» и всё-таки завоёвывает взаимность Анки.

К сожалению, счастье влюблённых Петьки и Анки, равно как и влюблённых в дело революции Чапаева и Фурманова оказалось недолгим: белые всё-таки собирают нужные силы и обманом (как им, белым, и полагается) нападают на отряд Чапаева. Несмотря на героическое сопротивление, красная дивизия вынуждена отступить, Чапаев ранен и при попытке переплыть реку Урал подло убит врагами. Но уже на подходе доблестное красноармейское подкрепление, враги будут разбиты, дело революции победит, и в будущем, уж будьте уверены, будет установлена Советская власть.

Безусловно, в немалой степени популярность фильма и его главного героя была обусловлена идеологической обстановкой в стране. Великому вождю всех времён и народов товарищу Сталину требовалось дать народу альтернативного героя (настоящих-то в это самое время бросали в лагеря или просто уничтожали). Его можно было легко вылепить с помощью кино. Что и было сделано.

Ни официальное профессиональное или государственное признание, ни рекордная посещаемость сеансов, не прекращавшихся на протяжении нескольких лет и десятилетий, ни стойкая любовь многих поколений кинозрителей – ничто не может сравниться с тем обстоятельством, что главные действующие лица, в сущности, вошли в фольклор. По частоте появления в анекдотах и прибаутках, по

ироничному цитированию с Василием Ивановичем, а также его верным ординарцем и товарищем Петькой и пулемётчицей Анкой много позже смогут сравниться разве что бесстрашный поручик Ржевский да доблестный разведчик Штирлиц. Кому-то это было обидно: даже принимались специальные заявления о недопустимости порочить светлый образ.

Внучке Василия Ивановича Чапаева образ деда, созданный режиссерами и актером Борисом Бабочкиным, понравился. "Образ получился достаточно точным. Я довольна, что создатели фильма подчеркнули то, что мой дед никогда не пил и не курил. Ну, с конем, конечно, не угадали. Дело в том, что после ранения, полученном на германском фронте, дед и в тылу, и в бою передвигался в

основном на машине. Я знаю, что впоследствии у него даже был самолет", - сказала внучка легендарного комдива Татьяна Чапаева.

По итогам опроса киноведов мира за 1978 год, фильм "Чапаев" был включен в число ста лучших фильмов мирового кино.

Многие фразы из картины («Тихо! Чапай думать будет!», «А впереди я, на белом коне» и многие другие) стали народным фольклором. Фильм «Чапаев», вышедший на экраны страны в 1934 году имел колоссальный, нет, колоссальнейший успех. В некоторых кинотеатрах его показывали каждый день в течение двух лет. Он получил множество призов как на внутрисоветских, так и на международных

кинофестивалях и конкурсах.

Мифы и заблуждения, рождённые фильмом:

Психическая атака капелевцев — потрясающие кадры из фильма заставили всех смотревших поверить в то, что такая атака была на самом деле. Однако историки, изучавшие боевой путь частей Владимира Каппеля, не находят тому подтверждений.

Согласно официальной версии, Чапаев погиб 5 сентября 1919 г. около г. Лбищенска (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Казахстана). Вопреки мифу, распространённому фильмом, не существует доказательств, свидетельствующих о гибели Чапаева во время переправы через реку Урал.

Каким был на самом деле Василий Иванович Чапаев - теперь не так уж и важно. Создав на экране фольклорного героя, Васильевы выполнили не только социальный заказ, но и главную задачу кино, которое во все времена и при любой власти стремится заменить собой реальность.

Серия сообщений "Кино и театр-1":

Часть 1 - Советское кино

Часть 2 - Александр Довженко-кинорежиссёр под контролем и опекой Сталина

Часть 3 - Фильм Чапаев - любимый фильм товарища Сталина и всего советского народа

Часть 4 - Фильм "Живые и мёртвые"

Часть 5 - Фильм "Гамлет"

...

Часть 48 - Актёр театра и кино Юрий Толубеев

Часть 49 - Актриса театра и кино Вера Марецкая

Часть 50 - Актёр театра и кино Андрей Абрикосов

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Струве - немецко-русский астроном |

Василий Яковлевич Струве (при рождении Фридрих Георг Вильгельм Струве) (1793-1864) - выдающийся астроном, один из основоположников звёздной астрономии.

Струве родился в немецком – в то время датском – городе Альтоне и провел в нем свои школьные годы.

Пятнадцати лет он поступил в университет в Дерпте (ныне г. Тарту Эстония) и с этого времени всю свою жизнь и деятельность всецело связал с Россией, с русской наукой, которую обогатил своими трудами.

В университете Струве получил филологическое образование, но нашёл призвание в естествознании.

В 1818—1839 гг. Струве — директор Дерптской университетской обсерватории. При его участии было проведено градусное измерение дуги меридиана на огромном пространстве от побережья Ледовитого океана до устья Дуная и получены ценные материалы для определения формы и размеров Земли. Для этого была создана геодезическая дуга, носящая имя Струве,и состоящая из 265 триангуляционных пунктов, представлявших собой заложенные в землю каменные кубы с длиной ребра 2 метра, протяжённостью более 2820 км. В настоящее время сохранилось 34 пункта дуги. Их можно найти на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Молдавии и Украины.

Наблюдения двойных звезд создали Струве славу крупнейшего астронома. В 1832 г. его избрали академиком, но он продолжал работать в Дерпте, потому что Академия наук тогда не имела хорошей обсерватории.

Когда было принято решение о строительстве большой обсерватории в окрестностях Петербурга, к этому делу привлекли Струве как самого выдающегося русского астронома. Он стал организатором и руководителем строительства Пулковской обсерватории.

Оборудованная лучшими по тому времени инструментами, обсерватория была открыта в 1839 г. Струве составил план работы обсерватории на многие годы и почти четверть века являлся ее директором. Под его руководством она стала лучшей обсерваторией мира.

Он был также почётным членом многих иностранных академий.

Василий Яковлевич Струве был родоначальником целой династии астрономов. Сын его Отто Васильевич (1819–1905) был, так же как и его отец, директором Пулковской обсерватории и выдающимся исследователем двойных звезд. Сыновья Отто Васильевича Струве Герман Оттович (1854–1920) – астроном Пулковской обсерватории, а потом директор обсерваторий в Кенигсберге (ныне Калининград) и в Берлине и Людвиг Оттович (1858–1920) – профессор астрономии и директор обсерватории Харьковского университета.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 28 - Хирург Вишневский

Часть 29 - Первооткрыватель вирусов Дмитрий Ивановский

Часть 30 - Академик Струве - немецко-русский астроном

Часть 31 - Галилео Галилей - реабилитация через 350 лет

Часть 32 - Фармаколог Николай Кравков

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Александр Довженко-кинорежиссёр под контролем и опекой Сталина |

Александр Петрович Довженко (1894-1956) - кинорежиссер, писатель дважды лауреат Сталинской премии (1941. 1949). Один из основоположников советского кинематографа.

Образование получил в Глуховском учительском институте (1914).

После Октябрьского переворота - актер; недолго работал в дипломатической миссии в Берлине.

С 1926 работал в кинематографе. Его дебют - фильм "Вася-реформатор" (1926), где он был автором сценария и сорежиссером.

Получил мировую известность после выхода фильмов "Звенигора" (1928), "Арсенал" (1929), "Земля" (1930). В "Земле" Довженко попытался наглядно продемонстрировать свою идею единства старого и нового, природы и техники, традиции и новаторства. Фильм был разгромлен партийной критикой. Демьян Бедный, "официальный рупор" Советской власти, напечатал в Правде статью под издевательским заголовком "Философы". После этой публикации Довженко с нервным срывом попал в больницу.

Во время работы над картиной Иван (1932) Довженко сближается со Сталиным. Они переписываются, Сталин часто принимает режиссёра у себя.

В 1939 Довженко по личному заданию Сталина (сделать фильм об "украинском Чапаеве") создал фильм "Щорс" о героике Гражданской войны.

Во время Великой Отечественной войны военный корреспондент. Поставил документальные фильмы "Битва за нашу Советскую Украину" (1943) и "Победа на Правобережной Украине" (1945).

Потрясённый зверствами, творимыми на оккупированной территории не только захватчиками, но и местными жителями, Довженко написал в 1943 году киноповесть «Украина в огне». В ней утверждалось: советские чиновники засекречивают «собственную глупость»; одно у всех оружие — «писание доносов друг на друга», а потому останутся после войны «только следователи и судьи»; советские люди «лишены умения прощать друг другу разногласия даже во имя интересов общих… У них нет государственного инстинкта… Они уже двадцать пять лет живут негативными лозунгами, отрицаниями Бога, собственности, семьи, дружбы! У них от слова «нация» осталось только прилагательное… Поэтому среди них так много изменников…» Все эти крамольные мысли были вложены, разумеется, в реплики врагов. Но разве Довженко не понимал, с чем он играет? Возможно, действительно не понимал. Он для этого был слишком свободным. После обсуждения в Политбюро ЦК КПСС, получил крайне негативную оценку Сталина и не был принят к производству. Берия предлагал расстрелять Довженко, да и дело с концом. Но приговор Сталина был изощрённее. Довженко вытурили изо всех общественных организаций, практически лишили работы и запретили возвращаться на родину (где тем временем развернулась кампания по искоренению довженковщины и вчерашние соратники стыдились знакомства с загнанным в угол гением).

После войны снял цветной фильм "Мичурин". Поэтическая картина «Жизнь в цвету», которую Довженко задумал ещё в 1944 году, в угоду идеологическим принципам была переделана в фильм «Мичурин». Фильм бесконечно изменялся и перемонтировался в попытках удовлетворить требования цензуры. По

мнению некоторых критиков, в итоге получилась совершенно беспомощная работа, не содержащая ничего, кроме пропагандистского пафоса. Другие же критики утверждают, что, несмотря на переделки в угоду идеологии, фильм всё-таки получился талантливым и стал событием в советском кинематографе.

С 1949 Довженко преподавал во ВГИКе.

Фильм «Прощай, Америка!» был задуман как госзаказ, агитационный памфлет по мотивам книги Анабелл Бакард, политической перебежчицы из США в СССР. Довженко снова начал бесконечно переделывать и перемонтировать картину, пытаясь снять идеологически верную работу. Но, когда фильм был почти готов, режиссёр получил распоряжение из Кремля прекратить съёмки. Фильм

так и остался незаконченным. «Прощай, Америка!» пролежал в архиве 46 лет и только в 1995 году попал на экраны.

Довженко скончался к началу съемок фильма "Поэма о море", повествующего о строительстве Каховского водохранилища и преобразовании природы Украины, завершенного его женой и сорежиссером Юлией Солнцевой. За сценарий этого фильма Довженко посмертно получил Ленинскую премию.

После его смерти именем Довженко названа киностудия в Киеве. Об этой киностудии бытовала шутка: Фильмы бывают хорошие, плохие и фильмы киностудии Довженко.

Серия сообщений "Кино и театр-1":

Часть 1 - Советское кино

Часть 2 - Александр Довженко-кинорежиссёр под контролем и опекой Сталина

Часть 3 - Фильм Чапаев - любимый фильм товарища Сталина и всего советского народа

Часть 4 - Фильм "Живые и мёртвые"

...

Часть 48 - Актёр театра и кино Юрий Толубеев

Часть 49 - Актриса театра и кино Вера Марецкая

Часть 50 - Актёр театра и кино Андрей Абрикосов

|

|

Процитировано 1 раз

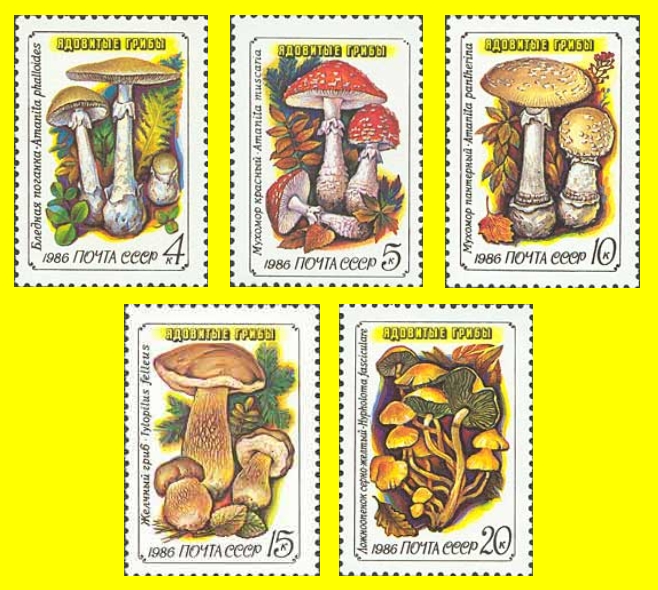

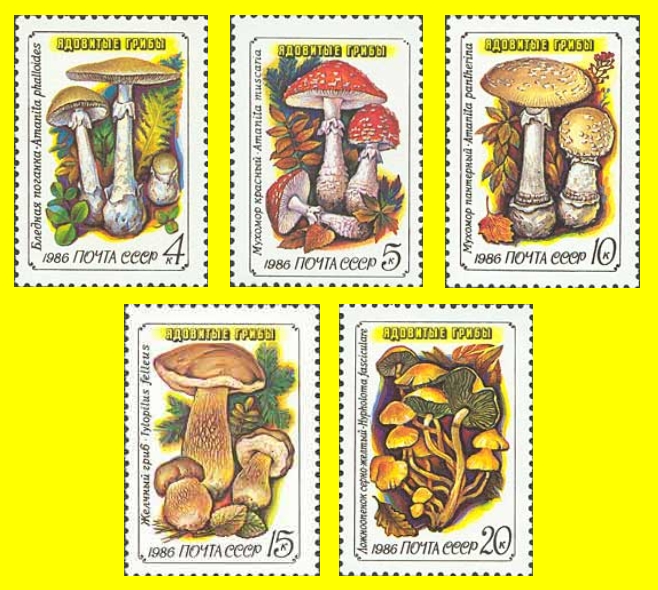

Грибы, грибочки |

Грибы - одно из самых загадочных явлений организмов. Когда-то их относили к низшим растениям, но на сегодняшний день доказано: гриб сочетает в себе свойства и растения, и животного.

В России «царем» лесных грибов традиционно считается боровик или «белый гриб» — не только по величине, но и по вкусу.

В русском языке многие грибы названы по месту их обычного обитания. Боровик растет в бору, то есть в сосновом лесу, подосиновик — под осиной, подберезовик, соответственно, — под березой, опенок — «о пне», то есть на пнях. Грибы пользовались особой популярностью еще на Древней Руси и служили одним из основных источников пищи. Неудивительно, ведь по количеству белка грибы находятся на втором месте после мяса.

В разных странах предпочитают совершенно разные грибы. Во многих странах вообще едят только культивируемые грибы — в основном шампиньоны.

Белый гриб в России всегда считался деликатесом, в Швеции его ели раньше только коровы. Шведы предпочитают лисички. Лисички и подберезовики не жалуют во Франции, там отдают предпочтение трюфелям, растущим под землей. Вырывают их из под земли дикие кабаны. Эти грибы являются гордостью Франции и широко используются в кулинарии этой страны, цена их достаточно велика даже на родине. Но без этого продукта невозможно приготовить знаменитые французские соусы и много других вкусных блюд.В Германии употреблять грибы в пищу начали сравнительно недавно. Предпочитают немцы лисички, так как они не бывают червивыми. В Англии и Италии нередки отравления лесными грибами, так как эти нации не умеют отличать съедобные от ядовитых. Тем не менее, итальянцы с упорством южан добавляют их в пиццу и соусы. Количество несчастных случаев уменьшают поставки белого гриба из Финляндии. Там его не употребляют совсем. В Болгарии и Греции дикорастущие грибы не в почете, используют чаще культурные шампиньоны.

В Израиле до приезда большой алии из СССР дикие грибы в пищу не употреблялись, хотя в период дождей в лесных массивах страны их достаточно много. Встречаются сыроежки, шампиньоны, моховики, маслята и опята. Периодически появляются так же лисички и рыжики. Репатрианты из СССР, конечно, не смогли отказаться от привычного им вида отдыха - "тихой охоты" за грибами. Но пока не нашли активной поддержки среди коренных израильтян. Ну, и хорошо. Ведь израильские леса небольшие. А если все туда ринутся...

Анекдоты с грибной темой:

...Почему вы требуете, чтобы я заплатил по счету, не успев пообедать? Но ведь вы заказали грибы...