-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Луна-9 |

31 января 1966 года была выведена на траекторию полета к Луне автоматическая межпланетная станция «Луна-9».

3 февраля 1966 года станция «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности Луны.

Со станцией были проведены 7 сеансов связи. Во время этих сеансов АМС передавала панорамное изображение поверхности Луны вблизи места посадки.

До станции «Луна-9» было совершено более десятка неудачных попыток мягкой посадки на Луну.

Лунная гонка, то-есть борьба за первенство на луне между СССР и США, была в разгаре.

Старт лунной гонке был дан президентом США в 1961 г. Это был ответ на советский прорыв в космос. Политическое руководство СССР не сразу отреагировало на начало лунной гонки со стороны США. На данном этапе (1966 год) СССР в этой гонке был впереди, но американцы планомерно работали над программой высадки на Луне. И, в конечном итоге, они выиграли эту гонку.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 24 - День космонавтики-1965

Часть 25 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 26 - Луна-9

Часть 27 - День космонавтики-1966

Часть 28 - Спутники связи Молния-1

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

Ромен Роллан - писатель, пацифист, антифашист |

Ромен Роллан (1866–1944) - французский романист и драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1915).

После окончания высшей нормальной школы в Париже Роллан два года прожил в Италии, изучая изобразительные искусства, а также жизнь и творчество выдающихся итальянских композиторов.

Играя на фортепиано с раннего детства и не переставая серьёзно заниматься музыкой в студенческие годы, Роллан решил избрать своей специальностью историю музыки.

Вернувшись во Францию, Роллан защитил в Сорбонне диссертацию «Происхождение современного оперного театра. История оперы в Европе до Люлли и Скарлатти» (1895) и, получив звание профессора истории музыки, читал лекции в Сорбонне.

Первым появившимся в печати художественным произведением Роллана была трагедия «Святой Людовик» (1897) .

Во время Первой мировой войны Роллан — активный участник европейских пацифистских организаций, публикующий множество антивоенных статей.

Роллан активно переписывался со Львом Толстым, приветствовал Февральскую революцию и одобрительно относился к Октябрьской революции в России 1917 года. Уже с 1920-х годов общался с Максимом Горьким, с Эйнштейном, Швейцером, Фрейдом.

В 1926 году вместе с Барбюсом Роллан основал Международный комитет борьбы с фашизмом.

В 1935 приезжал по приглашению в Москву, где имел беседы со Сталиным.

Фрагмент этой беседы:

Роллан: Вы были правы, энергично подавляя сообщников заговора, жертвой которого явился Киров. Но, покарав заговорщиков, сообщите европейской публике и миру об убийственной вине осужденных.

Сталин: Вы спрашиваете — почему мы не делаем публичного судопроизводства над преступниками-террористами. Возьмем, например, дело убийства Кирова. Может быть, мы тут действительно руководились чувством вспыхнувшей в нас ненависти к террористам-преступникам. Киров был прекрасный человек. Убийцы Кирова совершили величайшее преступление. Это обстоятельство не могло не повлиять на нас. Сто человек, которых мы расстреляли, не имели с точки зрения юридической непосредственной связи с убийцами Кирова. Но они были присланы из Польши, Германии, Финляндии нашими врагами, все они были вооружены и им было дано задание совершать террористические акты против руководителей СССР, в том числе и против т. Кирова. Эти сто человек — белогвардейцев и не

думали отрицать на военном суде своих террористических намерений. "Да, — говорили многие из них, — мы хотели и хотим уничтожить советских лидеров, и нечего вам с нами разговаривать, расстреливайте нас, если вы не хотите, чтобы мы уничтожили вас". Нам казалось, что было бы слишком много чести для этих господ разбирать их преступные дела на открытом суде с участием защитников...В то время, как друзья в Западной Европе рекомендуют нам максимум мягкости к врагам, наши друзья в СССР требуют

твердости, требуют, например, расстрела Зиновьева и Каменева, вдохновителей убийства т. Кирова.

Роллан согласился со всеми доводами Сталина в этой беседе.

Его политические взгляды продолжают оставаться противоречивыми, и особенно по отношению к Советскому Союзу, который он всячески поддерживал, хотя и критиковал за ошибки.

В 1934 году Роллан женился на Марии Павловне Кювилье, которая в первом браке была за князем Сергеем Александровичем Кудашевым.

В годы войны жил в оккупированном Везле, продолжая литературную деятельность, где и умер от туберкулеза.

Его письмо, прочитанное вслух в Сорбонне, в котором писатель выражает соболезнование семьям деятелей науки и искусства, погибших от рук нацистов, было написано за три недели до смерти.

Наиболее известное произведение Роллана — роман «Жан-Кристоф», состоящий из 10 книг. Этот роман принёс автору мировую славу и переведён на десятки языков. Цикл рассказывает о кризисе немецкого музыкального гения Жан-Кристофа Крафта, прототипом которому стали Бетховен и сам Роллан. Завязавшаяся дружба молодого героя с французом символизирует «гармонию противоположностей», а более глобально — мир между государствами.

Среди других его произведений нужно выделить цикл книг о великих художниках: «Жизнь Бетховена» (1903), «Жизнь Микеланджело» (1907), «Жизнь Толстого» (1911). Позже, в последние годы жизни, он вернулся к теме Бетховена, завершив многотомный труд «Бетховен. Великие творческие эпохи».

Личность Pомена Роллана, его идеи, возможно, больше повлияли на современников, чем его книги.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 30 - Данте Алигьери и его Божественная комедия

Часть 31 - Всеволод Иванов-полузабытый и известный советский писатель

Часть 32 - Ромен Роллан - писатель, пацифист, антифашист

Часть 33 - Эжен Потье - поэт, коммунар, автор "Интернационала"

Часть 34 - Мигель Сервантес

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Международные конгрессы 1966 года в СССР |

В 1966 году в Москве состоялся IX Международный конгресс по микробиологии.

Конгресс показал, что отдельные разделы микробиологии: вирусология, иммунология, техническая микробиология, медицинская микробиология настолько выросли по своей значимости и объёму, что в дальнейшем целесообразно проводить конгрессы по самостоятельным разделам микробиологии. Созываются конгрессы 1 раз в 4 года. Всего состоялось 10 конгрессов: в 1930 (Париж), 1936 (Лондон), 1939 (Нью-Йорк), 1947 (Копенгаген), 1950 (Рио-де-Жанейро), 1953 (Рим), 1958 (Стокгольм), 1962 (Монреаль), 1966 (Москва), 1970 (Мехико).

Выступая на конгрессе, лауреат Нобелевской премии, профессор из Франции Андре Львов сказал, что благодаря усилиям микробиологов уже побежден целый ряд заболеваний. Правда, некоторые болезни еще сопротивляются, но придет день, и ученые победят их.

Интересна родословная и биография этого учёного. Андре Львов родился в 1902 году во Франции в интеллигентной еврейской семье российского происхождения. Его отец — Соломон Кеселевич Львов (1858, Кременчуг — 1939) — был народовольцем, а впоследствии психиатром, главным врачом психиатрической больницы под Парижем; за участие в студенческом революционном движении в Киеве

был вместе с братьями сослан в Олонецкую губернию, и после побега в 1887 году эмигрировал во Францию. Мать — Мария Яковлевна (урождённая Симонович, 1864—1955) — скульптор, двоюродная сестра художника Валентина Серова, изображённая им на известной картине «Девушка, освещённая солнцем» (переданной ею из Франции в дар Третьяковской галерее в 1940 году) и на более позднем

портрете, который Андре Львов после смерти матери передал в дар музею Орсэ. Училась скульптуре и живописи в Париже, где познакомилась с будущим мужем. Оставила мемуары (1949) о своей сестре Надежде Яковлевне Симонович (в замужестве Дервиз, 1866—1907) и её муже художнике В. Д. Дервизе (1853—1937). Была возлюбленной художника Михаила Врубеля.

В 1966 году в Москве состоялся также VII международный конгресс кристаллографов. Ему посвящена вторая марка.

Кристаллография - наука о кристаллах и кристаллическом состоянии вещества. Изучает симметрию, строение, образование и свойства кристаллов.Кристаллография зародилась в древности в связи с наблюдениями над природными кристаллами, имеющими естественную форму правильных многогранников. Как самостоятельная наука существует с середины 18 в. В 18—19 вв. Развивалась в тесной связи с минералогией как дисциплина, устанавливающая закономерности огранки кристаллов.

XIII Всемирный конгресс по птицеводству в 1966 году проходил в Киеве.

При общей нехватке в стране мяса была поставлена задача быстро создать современную отрасль птицеводства. Птицеводству открыли «железный занавес», позволили ознакомиться с опытом ведения птицеводства в ведущих зарубежных странах.

Для производства мяса разводят мясных кур, уток, индеек, гусей, цесарок, мясных голубей. Основной источник получения мяса птицы — выращивание бройлеров.

Птицеводство впервые возникло в Индии, где около 3 тыс. лет назад. В России разведением домашней птицы занимались в основном в крестьянских хозяйствах.

Обобщает научные достижения Всемирная научная ассоциация по Птицеводство (создана в 1912), организующая международные конгрессы и конференции.

II Международный океанографический конгресс в 1966 году проходил в Москве под девизом «Исследование океана на благо человека». Наиболее широко обсуждались четыре проблемы: океан и атмосфера; океан и жизнь; морская геология, структура океанической земной коры и верхней мантии; океанография Индийского океана и Антарктики.

"Осваивать новые районы и объекты промысла в Мировом океане", – ставят себе задачу океанологи. От первых научных рейсов парусно-моторного "Персея" в 1921 г. до вступления в строй в 1966 г. "Академика Курчатова" – исследовательского судна, обладающего водоизмещением 6800 т и скоростью хода 18 узлов, – проделан огромный путь. Он вывел СССР на передовые позиции науки об океане, что наглядно показал Международный океанографический конгресс.

XV Международный конгресс математиков прошёл в Москве в МГУ в 1966 году.

Конгресс был большим праздником для советских математиков, особенно провинциальных. Ведь о поездках за границу в те годы и речи не было, эта возможность принадлежала узкому кругу избранных. По цензурным требованиям не практиковалась и переписка. А здесь - встречи, знакомства, общение...

Открыл конгресс президент Академии наук СССР академик М.В.Келдыш, президентом конгресса был ректор МГУ академик И.Г.Петровский.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 32 - Международное сотрудничество СССР и его специфика

Часть 33 - Химический конгресс-1965

Часть 34 - Международные конгрессы 1966 года в СССР

Часть 35 - Экспо-67

Часть 36 - Международные конгрессы 1967 года в СССР

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Дмитровский фарфоровый завод |

Дмитровский фарфоровый завод (Фарфор Вербилок) ведет свою историю с фарфоровой фабрики, основанной в 1766 году английским купцом Францем Гарднером. Находится в посёлке Вербилки Московской области.

Гарднер получил разрешение на открытие фабрики в ответ на обещание «завалить» Империю собственной фарфоровой посудой, дабы не платить за импортную (ту же мейсенскую). «Дмитровский» фарфор изначально был фарфором европейским, так как первых мастеров Гарднер выписал из того же прославленного саксонского Мейсена.

Фабрика «Мануфактуры Гарднеръ» изготавливала не только изящную фарфоровую посуду, но и великолепнейшую скульптуру. Продукция фабрики была необычайно широка и разнообразна: от повседневного фарфора для дома до уникальных произведений искусства. В 1778—1785 на фабрике выполнен заказ императорского двора из четырёх орденских сервизов — Георгиевского, Андреевского, Александровского и Владимирского — и она получает признание и известность.

Когда в 1813 году Франц Гарднер покинул сей мир, его детище считалось лучшим частным фарфоровым заводом в России. Дело продолжили наследники, в 1829 году получившие золотую медаль на Первой промышленной выставке, а спустя четверть века — особую благодарность императора и почетное право ставить на изделиях изображение теперь уже государственного двуглавого орла. В Российской империи это был эквивалент знака качества.

Но затем дела гарднеровской фабрики пошли на спад. Причин тому было несколько: тут и обострение отношений с Англией (когда на имущество «британско-подданных» накладывались аресты), и неспособность наследников Гарднера «притереться» к специфике отечественного бизнеса. Возрождение предприятия в Вербилках пришлось на последнее десятилетие позапрошлого века. И было

связано с появлением на российском фарфоровом рынке нового игрока. В 1892 году фабрика была куплена купцом Матвеем Сидоровичем Кузнецовым, продолжившим традиции Гарднера. С этого времени известный на всю Россию и далеко за ее пределами фарфор называли уже исключительно «кузнецовским».

После революции 1917 года предприятие национализировано и стало называться Дмитровский фарфоровый завод. Его продукция была удостоена большой золотой медали на Всемирной выставке в Париже (1937) и серебряной медали на Всемирной выставке в Брюсселе (1958). До середины 1930-х годов выпускалась в основном посуда массового спроса, после возобновился выпуск фарфоровой

скульптуры.

Все эти два с лишним столетия «гарднеровско-кузнецовский» фарфор оставался не просто лучшим в России — эталонным.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 24 - Скульптор Анна Голубкина

Часть 25 - Кремль.Оружейная палата

Часть 26 - Дмитровский фарфоровый завод

Часть 27 - 50 героических лет

Часть 28 - Третьяковка на марках СССР 1967 года

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Вертолёты СССР и России |

В России первые шаги по исследованию и практическому созданию винтокрылых машин предпринимались в 1912 г. Учеником Н. Е. Жуковского, впоследствии академиком, начальником кафедры аэродинамики Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского и одним из руководителей ЦАГИ — Борисом Николаевичем Юрьевым.

Однако лишь в 1930 г. в ЦАГИ по схеме Юрьева был построен одновинтовой вертолет ЦАГИ 1-ЭА. Секцию в ЦАГИ в то время возглавлял А. М. Черемухин, которому и было поручено построить первый советский вертолет. 14 августа 1932 г. А. М. Черемухин поднялся на нем и достиг высоты 605 м. Полет продолжался 12 мин. В этом полете мировой рекорд высоты для вертолетов был превышен в 33,5 раза.

Перед началом Великой Отечественной войны, конструкторским бюро Московского авиационного институте под руководством И. П. Братухина был спроектирован и построен двухвинтовой вертолет «Омега».

В 1945 — 1946 гг. конструкторское бюро Николая Ильича Камова проектировало и строило, а затем проводило испытания легких вертолетов Ка-8 и Ка-10. Несколько позже этим конструкторским бюро были созданы вертолеты Ка-15 и Ка-18.

Первый серийный советский вертолёт — Ми-1 был разработан в ОКБ под руководством Михаила Леонтьевича Миля. В 1948 году лётчик-испытатель М. К. Байкалов совершил на Ми-1 первый полёт с поступательной скоростью. В 1950 году были завершены государственные испытания, вертолёт пошёл в серийное производство. 8 января 1956 года Ми-1 совершил свой первый полёт в Антарктиде. Десантно-транспортный вертолет Ми-4 был построен в ОКБ М. Л. Миля в конце 1952 года. Было организовано широкое серийное производство вертолета Ми-4. Машина имела несколько модификаций, предназначенных как для военных целей, так и для нужд народного хозяйства. На вертолете было установлено семь мировых рекордов, а на Всемирной выставке в Брюсселе Ми-4 завоевал золотую медаль. Вертолетом Ми-4 завершилась эпоха поршневого вертолетостроения.

Возможности отечественной техники позволили перейти к созданию вертолета большой грузоподъемности с газотурбинной силовой установкой. Таким вертолетом стал Ми-6. В октябре 1957 г. во время испытательного полета на нем был поднят груз 12 т на высоту 2432 м, что являлось мировым рекордом и в два раза превышало груз, поднятый на американском вертолете S-56. На вертолете МИ-6

было установлено 12 мировых рекордов скорости полета и максимальной высоты поднятия груза.

Для перевозок крупногабаритных грузов массой до 12 т на базе вертолета Ми-6 создается вертолет-кран Ми-10, который мог транспортировать крупногабаритные грузы длиной до 20 м, высотой 3,5 м и шириной 5 м на расстояние до 250 км. В 1961 г. во время воздушного парада в Тушино этот вертолет доставил на аэродром дом геологоразведочной партии. На вертолете-кране с укороченным шасси удалось установить мировой рекорд грузоподъемности: груз 25,1 т был поднят на высоту 2840 м.

Дальнейшая работа ОКБ Миля была связана с созданием вертолета с газотурбинной силовой установкой. Первым вертолетом такого типа с двумя двигателями газотурбинной конструкции стал 28-местный вертолет, получивший наименование Ми-8. Вертолет Ми-8 превосходит Ми-4 по максимальной грузоподъемности в 2,5 раза, а по скорости в 1,4 раза. Его, как и другие вертолеты этого ОКБ, охотно закупали за рубежом. На этом вертолете было установлено шесть мировых рекордов, один из них — женским экипажем.

После смерти Михаила Леонтьевича Миля в 1970 г. конструкторское бюро возглавил Марат Николаевич Тищенко . Уже под его непосредственным руководством были продолжены и успешно завершены работы по созданию вертолетов семейства Ми-24. Одна из последних работ коллектива — самый маленький отечественный вертолет Ми-34 с взлетной массой порядка 1 т.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 25 - Самолёт Можайского

Часть 26 - Нестеров - легенда русской авиации

Часть 27 - Вертолёты СССР и России

Часть 28 - Первый дважды Герой Советского Союза лётчик Сергей Грицевец

Часть 29 - История авиастроения СССР

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Кистяковский |

Владимир Александрович Кистяковский (1865-1952) — российский и советский физикохимик, академик АН СССР.

Владимир Александрович Кистяковский (1865-1952) — российский и советский физикохимик, академик АН СССР.Окончил Петербургский университет (1889). В 1889—1890 работал в Лейпцигском университете в лаборатории В. Ф. Оствальда, в 1891 —1903 — в Петербургском университете, в 1903— 1934 профессор Петербургского (впоследствии Ленинградского) политехнического института. В 1930 организовал и возглавил Лабораторию коллоидоэлектрохимии, преобразованную (1934) в Коллоидоэлектрохимический институт АН СССР (впоследствии Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина), где

был директором в 1934—1939.

Наиболее известен трудами по электрохимии, коррозии металлов.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 32 - Фармаколог Николай Кравков

Часть 33 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 34 - Академик Кистяковский

Часть 35 - Академик Ферсман

Часть 36 - Академик Заболотный

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

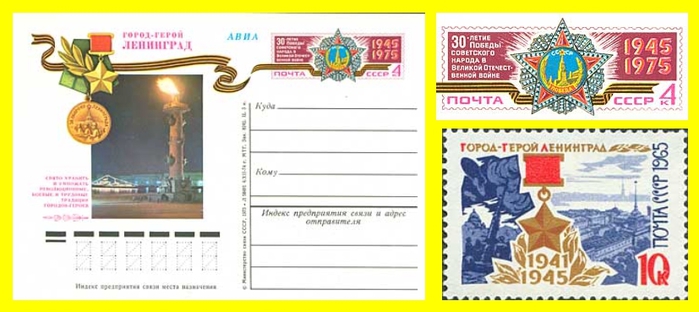

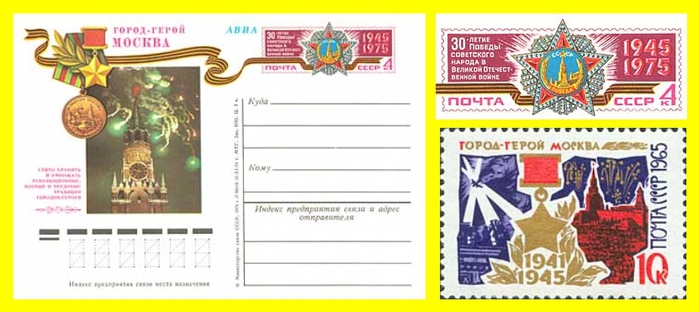

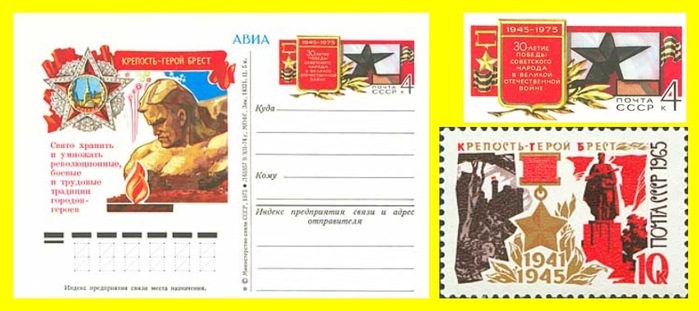

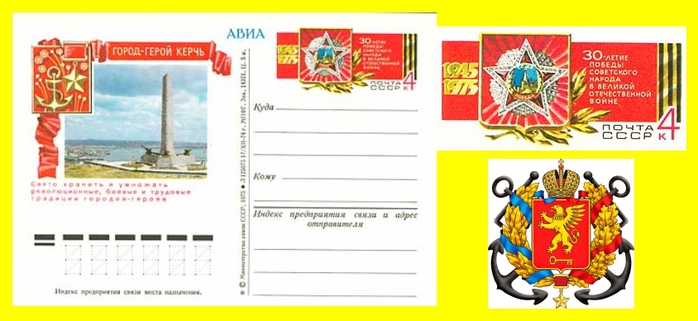

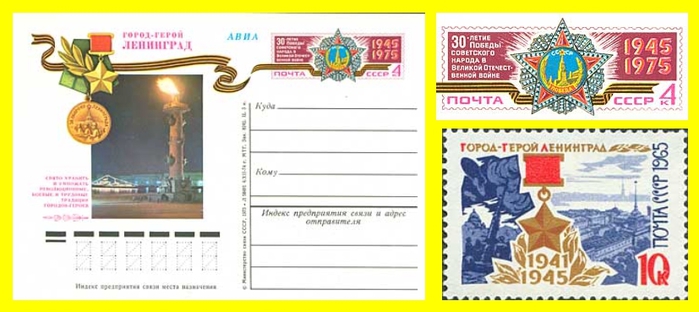

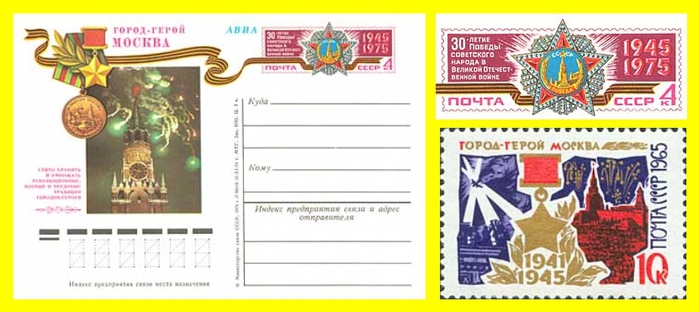

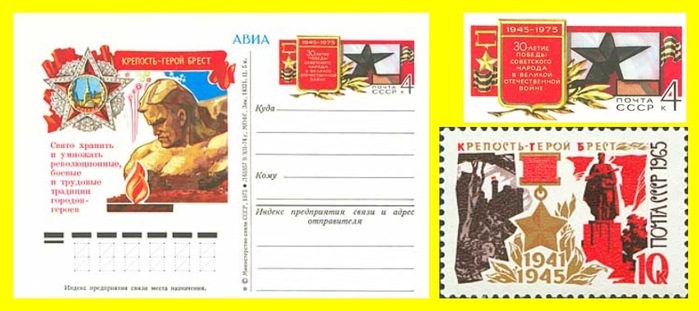

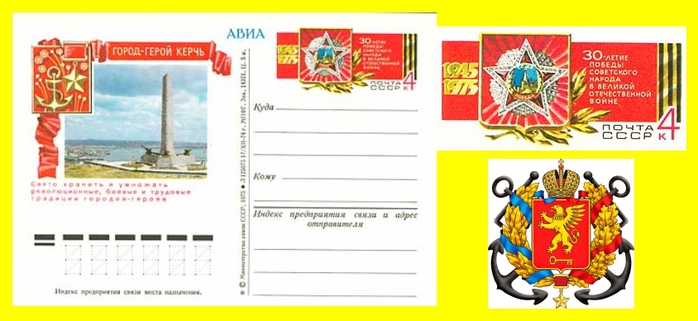

Города-герои |

Многие годы после окончания Великой Отечественной войны московское радио голосом Левитана сообщало перед праздниками: «В ознаменование… произвести салют в столице нашей Родины Москве и в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе». Это и были первые четыре города-героя. А первый победный салют в Великой Отечественной войне был произведён в 1943 году в связи с освобождением городов Орёл и Белгород. В дальнейшем салюты в Москве производились по случаю взятия всех крупных городов. Советские граждане с нетерпением ожидали, когда звучный голос знаменитого диктора Юрия Левитана прочтёт очередные победные сводки, вслед за которыми последует орудийный салют.

Впервые Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.

В последующие годы звание город-герой было присвоено 12 городам в СССР и Брестской крепости - звание крепость-герой. Кроме проиллюстрированных открытками и марками это звание носят города Тула с 1976 года, Мурманск и Смоленск с 1985 года.

В Положении о звании город-герой, утверждённому 8 мая 1965 года, говорится: Высшая степень отличия — звание «город-герой» присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Определение настолько расплывчатое, что его можно подвести под любой город Советского

Союза. Гораздо уместнее было бы дать такое определение: За особо весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Впервые Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.

В последующие годы звание город-герой было присвоено 12 городам в СССР и Брестской крепости - звание крепость-герой. Кроме проиллюстрированных открытками и марками это звание носят города Тула с 1976 года, Мурманск и Смоленск с 1985 года.

В Положении о звании город-герой, утверждённому 8 мая 1965 года, говорится: Высшая степень отличия — звание «город-герой» присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Определение настолько расплывчатое, что его можно подвести под любой город Советского

Союза. Гораздо уместнее было бы дать такое определение: За особо весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

Часть 3 - День Победы-1965

Часть 4 - Города-герои

Часть 5 - Советский асс генерал Кравченко

Часть 6 - Гвардии старшина Ильин

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Вулканы Камчатки |

Камчатские вулканы - одна из главных природных достопримечательностей России.

Для вулканов Камчатки характерно большое разнообразие форм и размеров, они формировались в различные геологические эпохи и в настоящее время проявляют активность в различной степени. Большинство из них относится к древним вулканам, не проявляющим активности в настоящее время, однако некоторые вулканы являются действующими. Для некоторых вулканов полуострова часто

применяют слово «сопка» вместо слова «вулкан».

Высочайший из вулканов Камчатки — Ключевская сопка (4750 м). Кратер вулкана имеет диаметр 550-600 м. С момента первого наблюдения в 1697 году вулкан извергался 54 раза. При сильных взрывах раскаленный вулканический материал выбрасывается на высоту 1500 м.

Карымский вулкан относится к одним из наиболее активных в мире. За 215 лет произошло 20 извержений и активность продолжается до сих пор. Последнее крупное извержение Карымского отличалось тем, что одновременно с ним началось подводное извержение в Карымском озере у подножия вулкана с южной стороны. За сутки, что длилось извержение, произошло более 100 подводных взрывов, сопровождавшихся волнами "цунами" высотой до 15м. Озеро в буквальном смысле вскипело: температура резко повысилась, а содержание солей и кислот быстро достигло такой концентрации, что погибла вся озерная жизнь, в том числе и стадо "кокани" - озерной нерки, специально завезенной в Карымское озеро. В результате этого извержения богатое рыбой Карымское озеро превратилось в самый большой в мире естественный резервуар разбавленной серной кислоты.

Корякский вулкан высотой 3300 м. На склонах есть два ледника. По склонам проходят альпинистские маршруты.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 35 - Пальмиро Тольятти и город его имени

Часть 36 - Тимирязевка

Часть 37 - Вулканы Камчатки

Часть 38 - Бухара

Часть 39 - Сочи

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 14 - Горы и альпинисты. Поход за экстримом

Часть 15 - Охотничьи и служебные собаки

Часть 16 - Вулканы Камчатки

Часть 17 - Баргузинский заповедник

Часть 18 - Сухумский ботанический сад

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 2 раз

Никола Пуссен. Поклонение пастухов |

"Поклонение пастухов" - одна из многих картин Пуссена на религиозную тему. Эта тема не обошла вниманием почти всех именитых художников 15-18 веков. Большое количество людей, изображенных на полотне сравнительно малых размеров предоставляют уникальную возможность зрителю увидеть массу четко прописанных деталей, различных характеров и типажей, но все же объединенных одной общей идеей.

В июле 2011 года картина пострадала от рук вандала, забрызгавшего её краской. Но была быстро отреставрирована.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 36 - Никола Пуссен. Танец под музыку времени

Часть 37 - Никола Пуссен. Мидас и Вакх

Часть 38 - Никола Пуссен. Поклонение пастухов

Часть 39 - Караваджо

Часть 40 - Проданные шедевры Эрмитажа

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Никола Пуссен. Мидас и Вакх |

Сюжет картины "Мидас перед Бахусом" ("Мидас и Вакх") встречается только у Пуссена, он взят из "Метаморфоз" Овидия. Силен, воспитатель и спутник бога виноградарства и виноделия Вакха, был схвачен крестьянами и приведен к Мидасу, царю Фригии. Тот отпустил Силена, и Вакх даровал царю по его просьбе способность обращать в золото все, к чему он прикоснется. Но когда в золото стала превращаться еда, царь раскаялся в своей жадности и взмолился о пощаде. Вакх сжалился над ним и повелел омыться в реке Пактол. Мидас вошел в реку и сразу же избавился от несчастного дара, а Пактол стал золотоносным. На картине изображен момент,

когда коленопреклоненный Мидас благодарит Вакха за освобождение от рокового дара. На заднем плане у реки виден стоящий на коленях человек, видимо, ищущий золото в речном песке. Это ранняя работа Пуссена, в которой еще ясно чувствуется влияние Тициана, например, в изображении спящей женщины на переднем плане.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 35 - Никола Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриты

Часть 36 - Никола Пуссен. Танец под музыку времени

Часть 37 - Никола Пуссен. Мидас и Вакх

Часть 38 - Никола Пуссен. Поклонение пастухов

Часть 39 - Караваджо

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Никола Пуссен. Танец под музыку времени |

Как легко догадаться из названия картины "Танец под музыку времени" - это аллегория человеческой жизни. Четыре танцующих фигуры олицетворяют четыре стадии земного пути человека. Но напрасно зритель ждет увидеть перед собою Детство, Юность, Зрелость и Старость. Такое распределение ролей было бы привычным, но Пуссен идет иным путем. Он начинает "линию жизни" Бедностью (босоногий юноша), ведет ее через Труд к Богатству, затем к Наслаждению. И, замыкая круг, вновь возвращает ее к Бедности. Остальные детали и фигуры, присутствующие на полотне, вполне традиционны. Слева помещена статуя двуликого бога Януса, смотрящего одновременно и в прошлое, и в будущее. У постамента сидит младенец, забавляющийся пусканием мыльных пузырей (расхожий символ быстротечности жизни). Справа - легко узнаваемый крылатый Хронос. Под звуки его музыки танцоры исполняют свой танец. У ног Хроноса расположился другой младенец. Он держит в руках песочные часы, отсчитывающие мгновения человеческой жизни.

Пуссен работал над этим полотном довольно долго, переписывая по несколько раз многие детали. Наибольшей переработке, как показало исследование картины в рентгеновских лучах, подверглось Наслаждение, изображенное в виде лукаво глядящей на зрителя женщины в синей тунике. Сначала Пуссен убрал ее голову павлиньими перьями (которые традиционно считаются аксессуаром

Расточительности). Затем - видимо, не желая слишком загромождать символами пространство картины, - он ликвидировал перья, заменив их венком из роз. Вообще, сравнительно с первоначальным вариантом, фигура Наслаждения предстала перед зрителем в более скромном виде. Пуссен старательно "заретушировал" неприкрытые сладострастие и чувственность, сквозившие в ней. Эти черты не исчезли и в конечном варианте, но теперь они как бы отошли на второй план.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 34 - Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом

Часть 35 - Никола Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриты

Часть 36 - Никола Пуссен. Танец под музыку времени

Часть 37 - Никола Пуссен. Мидас и Вакх

Часть 38 - Никола Пуссен. Поклонение пастухов

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 2 раз

Никола Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриты |

Картина "Триумф Нептуна и Амфитриты" - одна из многих картин-шедевров, проданных из Эрмитажа в 1920-е годы на заграничных аукционах для претворения в жизнь плана первой пятилетки по индустриализации.

В центре картины изображена нереида Амфитрита, супруга Нептуна. Она сидит на быке, туловище которого оканчивается рыбьим хвостом в окружении многочисленной свиты. Две нереиды почтительно поддерживают локоть и розовое покрывало Амфитриты, а два тритона трубят ей славу. Фигура Нептуна сдвинута к краю картины влево. Одной рукой он управляет тройкой стремительно мчащихся коней, а другой держит трезубец, традиционный атрибут бога морей. Его взор обращен к прекрасной Амфитрите. Ещё левее, над фигурой Нептуна, мы видим колесницу богини любви Афродиты в сопровождении амуров и с зажжённым факелом в руках. Другие амуры осыпают главных персонажей цветами роз и мирта, символизирующими любовное влечение и брачный союз Нептуна и Амфитриты. Один из амуров целится из лука в Нептуна, а стрелы второго уже достигли мужчины, уносящего прекрасную нимфу на

своих плечах. Но кто же представлен в этой сцене похищения? Лица мужчины не видно, оно прикрыто рукой, а поэтому можно предположить, что здесь изображены нереида Галатея и влюблённый в неё циклоп Полифем, считавшийся сыном Нептуна. И нам становится понятным его жест: циклоп был внешне безобразен, а художник избегал подобных изображений.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 33 - Никола Пуссен. Танкред и Эрминия

Часть 34 - Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом

Часть 35 - Никола Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриты

Часть 36 - Никола Пуссен. Танец под музыку времени

Часть 37 - Никола Пуссен. Мидас и Вакх

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом |

"Пейзаж с Полифемом" - любовная песнь великана на вершине скалы, перефразированная языком живописи в светлую хвалу безмятежным радостям земли. В греческой мифологии Полифем - страшный и кровожадный великан с одним глазом, над безобразием которого смеются все девушки. Он живет в пещере, где у него сложен очаг, доит коз, делает творог, питается сырым мясом. Сюжетом картины Пуссен избирает поэтическое изложение мифа о Полифеме по мотивам "Метаморфоз" Овидия, где одноглазый гигант олицетворяет собой разрушительные силы природы. На переднем плане своей картины он помещает шатер, в котором укрылись Галатея со своим возлюбленным Ацисом, а ревнивый циклоп, грозящий разрушить их счастье, помещен вдали. Укрощенный возвышенным чувством, этот гигант перестал Крушить скалы, ломать деревья, топтать посевы и топить корабли. Забравшись на

прибрежные скалы и положив у ног сосну. которая служила ему посохом, Полифем заиграл на своей стогласой свирели. И она, издававшая до сих пор лишь дикие, пугающие звуки, запела пленительную песнь любви. Заслушались Полифема нимфы гор, лесов и рек, веселые и проказливые сатиры а пахари даже оставили свои полевые работы. Как завороженные, стоят скалы, застыли деревья и облака, вся природа успокоилась, в ней воцарились мир, гармония и порядок. Именно в этом и заключается философское содержание "Пейзажа с Полифемом".

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 32 - Никола Пуссен. Автопортрет.

Часть 33 - Никола Пуссен. Танкред и Эрминия

Часть 34 - Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом

Часть 35 - Никола Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриты

Часть 36 - Никола Пуссен. Танец под музыку времени

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Никола Пуссен. Танкред и Эрминия |

Пуссена очень привлекала рыцарская поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Картина «Танкред и Эрминия» навеяна стихами Тассо. Предводительница амазонок Эрминия, влюбленная в рыцаря Танкреда, находит его раненым после поединка с великаном Аргантом. Оруженосец Вафрин приподнимает с земли неподвижное тело Танкреда, а Эрминия, в безудержном порыве любви и сострадания, отсекает мечом свои волосы, чтобы перевязать ими раны рыцаря. Почти все на полотне спокойно — бессильно лежит на земле Танкред, застыл над ним Вафрин, неподвижны кони, тело Арганта распростерто в отдалении, пустынен и безлюден пейзаж. Но в это застывшее безмолвие врывается патетическое движение Эрминии, и все вокруг загорается отраженным светом ее

неудержимого душевного взлета. Неподвижность делается напряженной, сильные и глубокие красочные пятна сталкиваются друг с другом в резких контрастах, проблески оранжевого заката на небе становятся угрожающими и тревожными. Взволнованность Эрминии передается каждой детали картины, каждой линии и световому блику.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 31 - Картины Микеланджело

Часть 32 - Никола Пуссен. Автопортрет.

Часть 33 - Никола Пуссен. Танкред и Эрминия

Часть 34 - Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом

Часть 35 - Никола Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриты

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Никола Пуссен. Автопортрет. |

Никола Пуссен (1594-1885) - французский художник, стоявший у истоков живописи классицизма.

Сын крестьянина. Учился в школе в Лез Андели, не выказывая особого интереса к искусству. В 1612 юный Пуссен приезжает в Париж, где поступает в мастерскую Ж. Лаллемана, а затем Ф. Элле Старшего. Увлекается изучением античности, по гравюрам знакомится с живописью Рафаэля. Значительную роль в его судьбе играет встреча с итальянским поэтом Дж. Марино, интерес которого к античной и ренессансной культуре повлиял на молодого художника.

Долгое время жил и работал в Риме. Практически все его картины — на историко-мифологические сюжеты.

Благодаря серии превосходных картин, Пуссен в 1639 г. был приглашён кардиналом Ришельё в Париж, для украшения Луврской галереи. Людовик XIII возвёл его в звание своего первого живописца.

В Париже Пуссен имел много заказов, но у него образовалась партия противников, в лице художников школы Вуэ, пользовавшихся покровительством королевы. Поэтому, в 1642 г., Пуссен покинул Париж и вернулся в Рим, где и жил до самой своей смерти.

На автопортрете (1650, Лувр) художник изобразил себя мыслителем и творцом. Рядом с ним профиль Музы, словно олицетворяющей власть над ним античности. И в то же время это образ яркой личности, человека своего времени. В портрете воплощена программа классицизма с его приверженностью натуре и идеализации, стремлением к выражению высоких гражданских идеалов, которым

служило искусство Пуссена.

Патетике парадных портретов 17 в. противопоставлен идеал совершенной мыслящей личности. Здесь все дышит спокойствием. Величественна фигура художника. Мужественное лицо выражает внутреннее достоинство, решительный поворот головы — самоутверждение. Напряженный сосредоточенный взгляд свидетельствует о внутренних конфликтах.

Конец жизни мастера был печален. К середине 1650-х годов у него развилась болезнь, сопровождавшаяся сильной дрожью в руках (болезнь Паркинсона). В октябре 1664 года умерла жена Пуссена, Анна-Мария. От этого удара он так и не смог оправиться. Проведя целый год "в печали и тоске, потеряв почву под ногами", он сошел вслед за женой в могилу 19 ноября 1665 года. А его персонажи

продолжают жить своей жизнью, украшая дворцы мира...

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 30 - Скульптуры Микеланджело

Часть 31 - Картины Микеланджело

Часть 32 - Никола Пуссен. Автопортрет.

Часть 33 - Никола Пуссен. Танкред и Эрминия

Часть 34 - Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 2 раз

Тимирязевка |

Петровская сельскохозяйственная академия была создана распоряжением правительства в 1865 году. По Уставу академия — учебное заведение с возможностями свободного поступления в студенты (без образовательного ценза), выбора предметов изучения, всесословное и открытое высшее без вступительных и переводных экзаменов. В первые годы академия имела всего два отделения –

сельскохозяйственное и лесное, на которых обучались около 400 слушателей.

С 1871 года началось преподавание в академии садоводства и огородничества.

С 1873 года академия стала государственным вузом. В студенты стали приниматься только представившие свидетельство об окончании полного курса гимназии, и были введены обязательные ежегодные испытания для всех студентов. Полный курс обучения продолжался 4 года; за слушание лекций взималась плата.

В период 1895—1898 годы был заложен ботанический сад.

В декабре 1923 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Переименовать Петровскую сельскохозяйственную академию в Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева». О Клименте Аркадьевиче Тимирязеве - личности далеко не однозначной, в дневнике есть отдельный пост.

В 40-50-е годы академия пережила тяжёлый период из-за административного внедрения в науку концепций Трофима Лысенко и преследования их противников.

На территории академии расположены свыше 37 строений (учебных корпусов, музеев, и пр.). Главное здание академии, построенное в 1861—1864 годах по проекту Н. Л. Бенуа, является памятником архитектуры.

В 2005 году академия переименована в Федеральное государственное образовательное учреждение «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева» (ФГОУ ВПО РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева).

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 34 - Московский зоопарк

Часть 35 - Пальмиро Тольятти и город его имени

Часть 36 - Тимирязевка

Часть 37 - Вулканы Камчатки

Часть 38 - Бухара

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 30 - История русской почты

Часть 31 - Арктика и Антарктика-1965. Вилькицкий, Беллинсгаузен, Лазарев

Часть 32 - Тимирязевка

Часть 33 - Афанасий Никитин. Хождение за три моря

Часть 34 - Огнеборцы. История пожарного транспорта

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 2 раз

Баскетбол-1965 |

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных проводится раз в 2 года. Первый турнир был проведен в 1935 году в Швейцарии. Больше всех — 15 раз — чемпионами Европы становилась сборная СССР (России), второй показатель у сборной Югославии — 8 титулов.

В 1965 году на чемпионате Европы, проводимом в Москве и Тбилиси, советские баскетболисты одержали свою 8-ую победу, выиграв в финале у своих основных соперников сборной Югославии со счётом 68:49.

Тренером советской сборной был самый именитый советский баскетбольный тренер Александр Яковлевич Гомельский (1928-2005).

Приз «Самому ценному игроку» чемпионата был вручён Геннадию Вольнову.

В составе сборной были также известные баскетболисты Зураб Саканделидзе, Модестас Паулаускас, Яак Липсо.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 35 - Спартакиады школьников

Часть 36 - Матч СССР-США по лёгкой атлетике-1965

Часть 37 - Баскетбол-1965

Часть 38 - Международные соревнования в СССР-1966

Часть 39 - Шахматы-1966. Петросян-Спасский

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Арктика и Антарктика-1965. Вилькицкий, Беллинсгаузен, Лазарев |

В серии марок 1965 года "Исследования Арктики и Антарктики":

1. 50-летие прохождения Северного морского пути ледокольными пароходами "Таймыр" и "Вайгач" из Владивостока в Архангельск.

2. Атомоход "Ленин"проводит суда проливом Вилькицкого.

3. 50-летие арктического посёлка Диксон.

4. 145-летие открытия Антарктиды экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева.

5. Южнополярная станция "Восток".

В августе 1913 г., когда, казалось бы, на карте мира не осталось белых пятен, экспедиции капитана 2-го ранга Бориса Вилькицкого волею судьбы выпало сделать одно из самых значимых географических открытий ХХ столетия — к северу от Таймыра обнаружить и нанести на карту доселе неизвестный архипелаг, нареченный участниками экспедиции Землей императора Николая II, равный по

территории таким странам, как, например, Голландия или Дания.

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) была сформирована во Владивостоке в августе 1910 г. В ее состав были включены специально построенные для этих целей в 1909 г. два транспорта ледокольного типа «Таймыр» и «Вайгач».

Цусимская трагедия русского флота в недавней войне с Японией подстегнула Россию искать новый морской путь на севере. Вместе с тем экспедиция преследовала и другие цели: проведение гидрографических и гидрометеорологических работ, исследование и нанесение на карту арктического побережья Российской империи.

28-летний руководитель экспедиции капитан 2-го ранга Борис Вилькицкий, который спустя месяц после выхода заменил на этом посту заболевшего генерал-майора И.Сергеева, пошел на риск: он распорядился следовать судам порознь друг от друга, чего до этого времени в полярных широтах не делал никто. «Таймыр» двинулся на север, а «Вайгач» пошел вдоль материка.

Экспедиция прошла к северо-западу от Новосибирских островов, где, как предполагалось ранее, находится легендарная Земля Санникова. Увы, никакого таинственного архипелага, волновавшего воображение многих исследователей, в этих широтах не существовало. Зато капитану Вилькицкому и его товарищам удалось обнаружить другой архипелаг, который до сего времени не значился ни на одной карте мира.

Открытый архипелаг мореходы нарекли Землей императора Николая II, что, пожалуй, было самым значимым подарком к 300-летию Дома Романовых, отмечавшегося в те дни, а обнаруженный тогда же остров назвали именем цесаревича Алексея. Пролив же, отделяющий архипелаг от полуострова Таймыр — в честь своего командира капитана 2-го ранга Бориса Вилькицкого.

Спустя два года, в 1915 г., Борису Вилькицкому с товарищами во время очередной экспедиции удалось-таки разведать, исследовать и первыми в истории пройти Северным морским путем с востока на запад. Это был новый крупный успех русских полярных исследователей. В Архангельске «Таймыр» и «Вайгач» встречали восторженные жители, которые преподнесли руководителю экспедиции памятный адрес, назвав в нем Вилькицкого «российским Колумбом».

Драматически сложилась судьба этого блистательного офицера, отважного воина и удачливого полярного исследователя после октябрьского переворота 1917 г. Чудом избежав расстрела, к которому его приговорила революционно настроенная братва, капитан 1-го ранга Б.Вилькицкий остался верен присяге государю и некоторое время служил на Белом флоте.

С 1920 г. начались его скитания на чужбине. Флигель-адъютант Его Императорского Величества, полярный исследователь, капитан 1-го ранга Борис Вилькицкий, прирастивший Россию на целую землю и проложивший человечеству Северный морской путь, стал лейтенантом гидрографической службы королевского флота Бельгии. Несколько лет он проводил гидрографические работы и составлял

лоции в Африке на реке Конго. В 1929 г. Вилькицкий осел в столице Бельгии Брюсселе, где перебивался случайными заработками. Семейная жизнь не сложилась, и свой век Борис Андреевич доживал в приюте для эмигрантов, а потом при домовой церкви, где и умер.

Советская власть предала забвению имена многих первооткрывателей. После октябрьского переворота открытые экспедицией Вилькицкого новые земли были переименованы. Земля императора Николая II стала просто Северной Землей, а остров цесаревича Алексея стал называться Малый Таймыр. Имена полярников на картах заменят на фамилии политических деятелей новой эпохи: Молотова, Микояна, Ворошилова, Розы Люксембург, Карла Либкнехта. Тогда же появятся острова под названиями

Большевик, Комсомолец, Пионер, пролив Красной армии.

В 30-х годах пропаганда гласила, что будто бы именно теперь, в эпоху правления партии Ленина-Сталина, была открыта советскими исследователями новая «полярная страна», что в мире вызывало лишь недоумение и насмешки.

В романе Вениамина Каверина" Два капитана" говорится, что Иван Татаринов, отец Кати, открыл Северную Землю на полгода раньше, чем Вилькицкий, но из-за недошедшего письма погибший и не получивший известность.

Диксон - скалистый остров при выходе Енисейской губы в Северный Ледовитый океан, в 1,5 км от материка, на Северном Морском пути. Открыт в начале XVII века поморами. Сменил разные названия. Лишь в 1894 году начальник Российской гидрографической экспедиции Андрей Вилькицкий (отец первооткрывателя Северной Земли Бориса Вилькицкого) официально присвоил острову нынешнее название, увековечив тем самым имя шведского купца Оскара Диксона.

В 1915 году на острове были созданы запасы угля для экспедиции морских судов «Таймыр» и «Вайгач». Также были собраны два жилых дома ручной рубки и баня.

Об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева и исследовании Антарктиды написаны отдельные посты.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 29 - Кремль.Оружейная палата

Часть 30 - История русской почты

Часть 31 - Арктика и Антарктика-1965. Вилькицкий, Беллинсгаузен, Лазарев

Часть 32 - Тимирязевка

Часть 33 - Афанасий Никитин. Хождение за три моря

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

История русской почты |

Русская почта является одной из старейших в Европе.

Начало и развитие почтового дела в России восходит ко времени натуральной почтовой повинности, состоявшей в даче княжескому гонцу коня и корма. В Киевской Руси уже в X веке существовал «повоз» — обязанность населения предоставлять лошадей «от стана к стану» для княжеских гонцов и слуг.

Последующая история русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, учрежденными в XIII веке, в период Золотой Орды, для быстрой связи с её окраинами. Ямская повинность отбывалась всем окрестным населением, которое было обязано доставлять в определённые пункты лошадей с проводниками.

К XV—XVI векам почтовая связь установилась по всей стране. Расстояние между станциями составляло 40—100 вёрст. Для крестьян и посадских людей существовала тягловая повинность возить гонцов и посыльных. Например, для поездки боярина по казённой надобности из Москвы в Новгород в каждом ямском дворе ему предоставлялось 13 подвод, «баранью тушу, а шкуру обратно, трое куров да хлебы».

В XVI веке царские грамоты, приказы, а иногда и частные письма развозили из одного пункта в другой гонцы — нарочные. Им поручалась доставка обыкновенно одной грамоты или одного письма. Ямщики развозили как грамоты, так и кладь и людей. При этом для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учреждён Ямской приказ (с 1516 года).

18 мая 1665 года между приказом Тайных дел (органом, который занимался вопросами, интересовавшими царя Алексея Михайловича лично) и голландцем Яном ван Сведеном был заключен договор об организации почты. Первая почтовая линия связала Москву с Ригой. Отличие почты от ямской гоньбы заключалось в том, что ямская гоньба могла быстро доставить одну важную депешу по

конкретному адресу. Европейская же почта ходила более медленно, но регулярно, к ее отправке можно было собрать большое количество писем и отправить каждое из них в строго определенное время в любую точку вдоль почтовой линии.

Во времена Петра I происходило дальнейшее развитие почтовой связи. В 1693 году появилась почтовая ветка на Архангельск, а в 1698—1689 годах была налажена почтовая связь между Москвой и сибирскими городами. С 1716 года стала работать почтовая линия Москва — Санкт-Петербург. При Петре I были учреждены первые почтамты в Москве, Риге, Петербурге. Для обслуживания армии в

1712—1716 годах была создана военно-полевая почта.

В 1820-х годах в России появились первые почтовые дилижансы.

До конца 1840-х годов письма от населения принимали только в почтовых конторах. Позднее корреспонденцию стали принимать в мелочных лавках, а потом, после появления почтовых марок, и просто через почтовые ящики.

Первая почтовая марка Российской империи была введена в обращение в декабре 1857 года.

В 1874 году Российская империя в числе первых государств подписала Всемирную почтовую конвенцию и стала членом Всемирного почтового союза.

Во время боев в Москве (октябрь-ноябрь 1917 г.) В. Н. Подбельский был назначен комиссаром московских почт и телеграфа. Однако служащие этих ведомств отказались признать его своим начальником. Подбельский смог вступить в эту должность только в январе 1918 г., разогнав несогласных с государственным переворотом сотрудников. Подбельский ввел в своем ведомстве жесточайшую цензуру, доведя ее до абсурда: приказал не пропускать «ненужные» телеграммы.

1 января 1919 года Ленин подписывает Декрет Советского правительства о бесплатной пересылке корреспонденции весом до 15-ти грамм. создаваться при избах-читальнях первые агентства связи. Почтовые предприятия начали принимать подписку на газеты и журналы и доставлять их подписчикам.

История русской почты хорошо проиллюстрирована специальными выпусками почтовых марок.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 28 - Отечественная война 1812 года

Часть 29 - Кремль.Оружейная палата

Часть 30 - История русской почты

Часть 31 - Арктика и Антарктика-1965. Вилькицкий, Беллинсгаузен, Лазарев

Часть 32 - Тимирязевка

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Павел Штернберг-учёный и революционер |

Павел Карлович Штернберг (1865-1920) - российский астроном, революционер.

Родился в городе Орёл в семье выходцев из Германии. Отец был орловским купцом.

В 1883 году, он поступил на математическое отделение Московского университета и переехал в Москву. В университете Павел Штернберг стал одним из лучших учеников выдающегося астронома профессора Ф. А. Бредихина.

В марте 1888 года, после окончания университета, был назначен сверхштатным ассистентом Астрономической обсерватории и оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. С 1890 года — приват-доцент университета, астроном-наблюдатель в обсерватории Московского университета.

После событий 1905 года в России Штернберг тайно вступил в РСДРП (б) и включился в подпольную работу в военно-техническом бюро московского комитета партии по подготовке вооруженного восстания. Однако в дни самого восстания Штернберга в Москве не было. Он находился в заграничной командировке и вернулся только в начале 1906 года, после подавления восстания.

Оставаясь астрономом обсерватории, Штернберг выполнял поручения партии большевиков. Сохранял оставшееся после Декабрьского восстания оружие, и часть его долго хранилась в обсерватории, составлял стратегическую карту Москвы на случай нового вооружённого восстания и занимался подготовкой кадров командного состава для руководства боевыми действиями рабочих отрядов

во время восстания.

В 1908 году на выборах в Московскую городскую думу Павел Карлович был избран гласным по большевистскому списку.

В январе 1917 года был избран ординарным профессором астрономии Московского университета.

Фотографические наблюдения двойных звезд, которые проводил Штернберг, были одними из первых в науке строго разработанными попытками использования фотографических методов для точных измерений взаимного положения звездных пар. Полученные им сотни фотоснимков двойных звезд и других объектов служат и до настоящего времени хорошим материалом для специальных исследований.

В конце октября 1917 года в дни восстания в Москве выделенный Московским комитетом партии большевиков боевой партийный центр назначил Штернберга уполномоченным партийного центра восстания по Замоскворецкому району. Большую роль сыграло Замоскворечье в овладении Кремлем и Александровским училищем. По инициативе и под его руководством Штернберга осуществлялся артиллерийский обстрел Кремля.

В ноябре 1917 года его назначили военным губернским комиссаром Москвы.

В марте 1918 года, по совместительству, был назначен членом Коллегии Народного комиссариата просвещения и заведующим отделом высшей школы.

В ноябре-декабре 1919 года он принимал участие в руководстве боевыми операциями 3-й и 5-й армий Восточного фронта Рабоче-Крестьянской Красной армии по овладению Омском.

При форсировании Иртыша Штернберг тяжело заболел. Он был доставлен в Москву, где умер в ночь с 31 января на 1 февраля 1920 года от воспаления лёгких.

Имя Штернберга носит государственный астрономический институт Московского университета.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 31 - Галилео Галилей - реабилитация через 350 лет

Часть 32 - Фармаколог Николай Кравков

Часть 33 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 34 - Академик Кистяковский

Часть 35 - Академик Ферсман

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

Часть 3 - Эжен Потье - поэт, коммунар, автор "Интернационала"

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 2 раз