-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Спутник-5. Белка и Стрелка |

Пятый космический аппарат серии «Спутник» был запущен 19 августа 1960 г. с космодрома Байконур. Фактически это был второй прототип корабля «Восток», использовавшегося для первого космического полёта человека (первый прототип — «Спутник-4»). И это был первый корабль, вернувший живых существ из орбитального полёта в космос.

На борту корабля находились: собаки Белка и Стрелка, 40 мышей, 2 крысы, растения. Аппарат с выжившими животными успешно вернулся на землю на следующий день. Спутник был оборудован телекамерой, снимавшей поведение собак в полёте.

Для эксперимента были отобраны 12 собак. Первоначальный отбор вёлся по специальной методике — собаки должны были весить не более 6 килограммов и высотой до 35 сантиметров, возраст — от двух до шести лет. Отбирались только самки, потому что для них проще было разработать ассенизационное устройство (туалет). Кроме того, окраска должна быть светлой, для лучшего наблюдения с экранов мониторов. Собаки должны были выглядеть привлекательно на случай, если их будут представлять СМИ.

Одними из наиболее приспособившихся собак-претендентов были Белка и Стрелка. Белка — беспородная самка белого окраса — была лидером в команде, самая активная и общительная. На тренировках показывала лучшие результаты, в числе первых подходила к миске с едой, и первая научилась лаять, если что-то происходило не так. Стрелка — беспородная самка светлого окраса с

коричневыми пятнами — была робкой и немного замкнутой, но тем не менее дружелюбной. Обеим собакам на момент полёта в космос было около двух с половиной лет. Сначала у Белки и Стрелки были другие имена — Альбина и Маркиза. Имена собак сменили на русские.

Белка и Стрелка являлись дублёрами собак Чайки и Лисички, которые погибли в катастрофе такого же корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. На 19-й секунде полёта у ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, в результате чего она упала и взорвалась.

Эксперимент суточного орбитального полёта Белки и Стрелки являлся существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства. Объём проведённых исследований и характер решаемых при этом задач позволили сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полёт вокруг Земли. Учёных насторожили некоторые особенности физиологического состояния собаки

Белки, которая после четвёртого витка стала крайне беспокойной, билась и пыталась освободиться от элементов крепления. Собака лаяла, было отчётливо видно, что она плохо себя чувствует, хотя её попутчица Стрелка весь полёт провела спокойно. Никаких отклонений в проведённых послеполётных анализах у собак не наблюдалось. Были сделаны выводы, что необходимо осторожно подходить к вопросам планирования предстоящего полёта человека в космос. На основании этого было принято решение ограничить полёт первого человека в космос минимальным количеством витков. Так что Белка фактически предопределила одновитковый полёт первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Вскоре после приземления у Стрелки родились шесть здоровых щенков. Одного из них попросил лично Никита Сергеевич Хрущёв. Он отправил его в подарок Каролин Кеннеди, дочери президента США Джона Кеннеди. Подарок этот, конечно, имел подтекст: как мы вас сделали в космосе.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 6 - Луна-2 и Луна-3

Часть 7 - Спутник-4. Первый космический корабль

Часть 8 - Спутник-5. Белка и Стрелка

Часть 9 - Земля - Венера-1

Часть 10 - Первый человек в космосе

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

Лес-наше богатство |

Праздник леса /Самуил Маршак /

Что мы сажаем, Сажая Леса? Мачты и реи - Держать паруса, Рубку и палубу, Ребра и киль - Странствовать По морю В бурю и штиль.

Что мы сажаем, Сажая Леса? Легкие крылья - Лететь в небеса. Стол, за которым Ты будешь писать. Ручку, Линейку, Пенал И тетрадь.

Что мы сажаем, Сажая Леса? Чащу, Где бродят Барсук и лиса.

Чащу, Где белка Скрывает бельчат, Чащу, Где пестрые Дятлы Стучат.

Что мы сажаем, Сажая Леса? Лист, На который Ложится роса, Свежесть лесную, И влагу, И тень, - Вот, что сажаем В сегодняшний день.

Осенью 1960 года в городе Сиэтле (США) собрался Пятый Всемирный конгресс лесоводов. После окончания конгресса его участники заложили Парк дружбы народов. Представитель каждой делегации должен был посадить «национальное» дерево своей страны. Всего в знаменательный день было высажено девяносто шесть деревьев. Лесоводы Советского Союза долго колебались, прежде чем решили, какое дерево должно считаться «представителем» СССР. В стране с разнообразной природой произрастало около четырех тысяч пород различных деревьев. И многие из них могли бы претендовать на роль национального символа. Эта честь выпала лиственнице. Ведь почти половину всех лесов СССР занимает лиственница — главный древесный «житель» тайги. К тому же лиственница очень

долговечна. В среднем эти деревья живут по четыреста—пятьсот лет, а некоторые долгожители и до девятисот. Хотя поэтическим символом России является берёзка.

Этому событию была посвящена марка с изображением картины Шишкина-"певца русского леса" - "Корабельная роща".

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 18 - Международное геофизическое сотрудничество-1959

Часть 19 - Автоматические системы управления

Часть 20 - Лес-наше богатство

Часть 21 - Международные женские организации

Часть 22 - Международные молодёжные организации

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

Часть 3 - А был ли Тунгусский метеорит?

Часть 4 - Пейзажи регионов СССР

Часть 5 - Лес-наше богатство

Часть 6 - Растения на марках СССР

Часть 7 - Растения на марках СССР (продолжение)

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 2 раз

Григорий Николаевич Минх -учёный, борец с опасными инфекционными болезнями |

Григорий Николаевич Минх (1836-1896) - российский врач-инфекционист, эпидемиолог и патологоанатом, ученый, любившим науку до самопожертвования.

Брат Александра Минха (1833—1912) - российского историка, краеведа, этнографа, археолога.

Родился в семье потомственного дворянина из обрусевшего немецкого рода.

Начальное образование получил в саратовской гимназии. По окончании медицинского факультета Московского университета несколько лет провел ординатором в терапевтической клинике

В 1870 году защитил докторскую диссертацию. С 1872 — прозектор в Одесской городской больнице. В 1876—1895 годах — профессор патологической анатомии в Киевском университете.

Минх занимался изучением опасных инфекционных болезней: проказы, сибирской язвы, сыпного тифа.

В 1874 году прививками на самом себе доказал заразительность крови больных возвратным тифом. Установил, что две формы сибирской язвы — кишечная и лёгочная — имеют единое происхождение.

Автор классических работ о проказе, которую исследовал, участвуя в специальных экспедициях в Херсонскую и Таврическую губернии, в Туркестан (1880—1885), а также в Египет и Палестину (1890). Отстаивал точку зрения на заразительность этой болезни, противопоставляя её распространенной тогда концепции о наследственности проказы.

В отечественной литературе встречаются описания того, что Минх ещё в 1892 году установил факт возможности переноса сыпного тифа платяной вошью. В 1928 году французский бактериолог Шарль Николь за то же открытие получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 4 - Русский химик Александр Воскресенский

Часть 5 - Микробиолог Габричевский

Часть 6 - Григорий Николаевич Минх -учёный, борец с опасными инфекционными болезнями

Часть 7 - Хирург Пирогов

Часть 8 - Академик Зелинский

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Вьетнам-СССР |

Вьетнам. Название страны состоит из двух слов: "Вьет" - означает титульную нацию — вьетов, а "Нам" - юг, «страна вьетов на Юге».

Во второй половине XIX века Вьетнам попадает в колониальную зависимость от Франции.

К 1930-м годам в стране складывается мощное национально-освободительное движение, возглавляемое Коммунистической партией Индокитая (лидер — Хо Ши Мин).

В годы Второй мировой войны Вьетнам был захвачен японцами. К концу войны японцы были вынуждены вывести свои войска для усиления обороны Японии и Маньчжурии. Воспользовавшись возникшим вакуумом власти, коммунисты, в августа 1945 года на партийной конференции приняли решение о восстании и избрали Временное правительство во главе с Хо Ши Мином. 2 сентября 1945 г.

Хо Ши Мин обнародовал Декларацию независимости, объявив миру о новой стране — Демократической Республике Вьетнам (ДРВ).

США перепоручили разоружение японских войск войскам Чан Кайши, которые заняли Северный Вьетнам. На этом сложном международном фоне в 1946 году правительство Хо Ши Мина пошло на подписание с Францией соглашения, по которому согласилось на пребывание страны в составе Французского союза в обмен на признание суверенитета ДРВ. Согласно этому соглашению вместо

войск Чан Кайши в ДРВ вошли французские войска. На этот политический шаг ДРВ пошла, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к новой революционной фазе борьбы. И в декабре 1946 года ЦК партии приняло решение развернуть войну сопротивления. На протяжении нескольких лет вьетнамцы, используя партизанские методы борьбы, сумели истощить силы французов, а затем, усилившись за счёт помощи из КНР и Советского Союза, нанесли колониальной армии ряд поражений, наиболее тяжёлым из которых оказалось падение укреплённого района Дьенбьенфу весной 1954 года.

Летом 1954 года были подписаны Женевские соглашения, предусматривавшие полную независимость Вьетнама.

При содействии Соединённых Штатов, которые стремились помешать распространению коммунизма в Юго-Восточной Азии, на юге была провозглашена Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне.

В 1959 году руководство северной Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) решило объединить страны силовым путём. Был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг). К 1965 году он контролировал не менее 30 % территории Южного Вьетнама. В ответ США воспользовались Тонкинским инцидентом (обстрел вьетнамскими катерами американского эсминца,

находившегося в нейтральных водах) для того, чтобы приступить к систематическим бомбардировкам ДРВ, и начали переброску войск в Южный Вьетнам для борьбы с Вьетконгом. Началась Вьетнамская война. Однако действия партизан на юге и успешное противостояние ДРВ авианалётам (при значительной поддержке СССР) привели к внушительным потерям среди американцев и вынудили Вашингтон в 1973 году подписать Парижские мирные соглашения, по которым американские войска выводились из Вьетнама.

Советский Союз обеспечивал «вьетнамских товарищей» средствами ПВО, танками и разного рода сложной военной техникой. Китайцы поставляли стрелковое оружие, продовольствие, грузовики и мелкие предметы снабжения.

Без американской поддержки сайгонский режим, быстро пал в результате наступления северовьетнамских войск. В апреле 1975 года южновьетнамские войска сдали Сайгон, и объединение страны было завершено. В 1976 году была принята новая конституция Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), а Сайгон переименован в Хошимин.

Численность населения Вьетнама - около 90 млн человек.

Кроме военной помощи, СССР оказывал значительную финансовую и техническую помощь Вьетнаму. В 1968 году помощь Советского Союза составила около 542 млн. рублей (около 209 млн. долл.), причем из них — на 361 млн. рублей на безвозмездной основе. Общая же сумма поставок СССР в течение 1965—1971 годов, по оценкам зарубежных экспертов, составила 1 млрд. 579 млн. долларов США

(около 2 млн. долларов в день).

Слепое копирование советской модели народного хозяйства привело к серьёзному экономическому кризису. Ещё свежи в памяти сотни тысяч нахлынувших в советские города молодых вьетнамцев для обучения рабочим специальностям. Приспособить их к чему-либо полезному на производстве было невозможно. Но из выделяемого им денежного пособия они скупали в магазинах, и без того не

блещущих изобилием, все товары, особенно кастрюли, сковородки и тазики. И всё это переправлялось на их многострадальную родину.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 9 - ГДР-СССР

Часть 10 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 11 - Вьетнам-СССР

Часть 12 - КНДР-СССР

Часть 13 - Куба-СССР

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Олимпиада в Риме.1960 |

XVII летние Олимпийские Игры прошли в Риме в августе - сентябре 1960 года.

Сборная СССР, в 3-й раз участвовавшая в летней Олимпиаде, первенствовала как по общему числу наград, так и по числу медалей каждого достоинства в отдельности. Советские спортсмены в Риме завоевали 103 медали. из них 43 золотые, 29 серебряные и 31 бронзовая.

Второе место в командном зачёте заняли спортсмены США, третье - Италии.

Лучшим спортсменом римской Олимпиады был признан советский штангист Юрий Власов, установивший олимпийские рекорды для атлетов супертяжелого веса во всех трех движениях и в сумме классического троеборья. В толчке и многоборье его рекорды были одновременно и мировыми.

Советские спортсменки выиграли 15 из 16 возможных медалей в спортивной гимнастике, а Лариса Латынина завоевала 6 наград (3 золота, 2 серебра и 1 бронза).

Как и в Мельбурне, четыре золотых медали завоевал гимнаст Борис Шахлин.

Из других советских золотых медалистов наиболее запомнились: Виктор Капитонов (велоспорт), Альберт Азарян (спортивная гимнастика, кольца), Полина Астахова (спортивная гимнастика, брусья), Вячеслав Иванов (гребля академическая, одиночка), Леонид Гейштор (земляк-гомельчанин), Сергей Макаренко (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 1000 м), Петр Болотников (легкая атлетика, 10000 м), Владимир Голубничий (легкая атлетика, ходьба 20 км), Роберт Шавлакадзе (легкая атлетика, прыжки в высоту), Ирина Пресс (легкая атлетика, 80 м с/б), Тамара Пресс (легкая атлетика, толкание ядра), Аркадий Воробьев (тяжелая атлетика, до 90 кг), Виктор Жданович (фехтование, рапира).

Юрий Петрович Власов (1935) - 4-кратный чемпион мира (1959, 1961—1963), олимпийский чемпион (1960).

Родился в Макеевке Донецкой области. Его отец был разведчик, журналист и дипломат, специалист по Китаю. Юрий Власов с отличием окончил Саратовское суворовское военное училище (1953) и Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского в Москве (1959).

В 1959—1963 годах основными соперниками Власова на международной арене были спортсмены США, в первую очередь — Норберт Шемански. Шемански, несмотря на свой возраст — он родился в 1924 году — дважды (1961, 1962) отбирал у Власова рекорды мира в рывке и дважды (1962, 1963) становился вторым на чемпионатах мира. Особенно упорным было соперничество на чемпионате мира

1962 года, когда Шемански проиграл всего 2,5 кг, выиграв жим и рывок.

На Олимпийские игры 1964 года в Токио Власов приехал в качестве фаворита. Главным его соперником был товарищ по команде Леонид Жаботинский. Жим выиграл Власов с мировым рекордом — 197,5 кг, Жаботинский отстал на 10 кг. В рывке Власов взял 162,5 кг только с третьей попытки, позволив Жаботинскому уменьшить разрыв до 5 кг. Неожиданно Власов пошёл на четвёртый, дополнительный (не идущий в зачёт троеборья) подход, в котором установил мировой рекорд — 172,5 кг. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и… срезался.», — так позже комментировал ход борьбы Жаботинский. Жаботинский в своей третьей попытке толкнул штангу 217,5 кг (выше мирового рекорда) и стал олимпийским чемпионом.

Как написала одна из японских газет, «два сильнейших человека России — Никита Хрущёв и Юрий Власов — пали почти в один день» (соревнования в тяжёлом весе состоялись 18 октября, через 4 дня после снятия Хрущёва).

В 1968 году, после ухода из большого спорта и увольнения из армии, Власов стал профессиональным литератором. Особое место в его литературной деятельности занимает книга «Особый район Китая. 1942—1945» (1973), которую Юрий Власов опубликовал под псевдонимом отца (Владимиров). Книга стала результатом 7-летней (как позже вспоминал Власов) работы в архивах, опросов очевидцев, в ней использованы дневники отца.

В 1985—1987 гг он был президентом Федерации тяжёлой атлетики СССР, в 1987—1988 гг — президентом Федерации атлетической гимнастики СССР.

В 1989—1991 гг стал народным депутатом СССР. Входил в Межрегиональную депутатскую группу. На I съезде народных депутатов СССР в июне 1989 года выступил с речью, в которой подверг острой критике КПСС и КГБ. Осенью 1989 года вышел из КПСС.

В 1993—1995 гг был избран депутатом Государственной Думы РФ.

В 1996 году баллотировался на пост Президента РФ. По итогам первого тура выборов Власов набрал 0,2 % голосов, после чего отошёл от общественной и политической деятельности.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 21 - ДОСААФ и технические виды спорта в СССР

Часть 22 - Зимние Олимпийские игры 1960

Часть 23 - Олимпиада в Риме.1960

Часть 24 - Конькобежный спорт-1962

Часть 25 - Чемпионат мира по лыжному спорту-1962

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Автоматические системы управления |

Советский Союз был инициатором создания Международной федерации по автоматическому управлению (ИФАК) и провёл в 1960 году в Москве 1-й её конгресс, в котором принял участие «отец кибернетики», один из известнейших учёных XX века Норберт Винер. Он родился в Штатах, но был сыном выходца из Российской империи. Впрочем, русский не входил в число нескольких языков,

которыми владел Винер. На конгрессе автор классической книги «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» общался с русскоязычными коллегами через переводчиков.

История советской науки помнит, как шельмовали в сталинские годы «лженауку»-кибернетику. Лишь с конца 50-х годов ее стали по-нормальному упоминать в энциклопедиях как науку об управлении, связи и передаче информации.

Кибернетика (с древне-греческого - «искусство управления») — наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в различных системах, будь то машины, живые организмы или общество. Термин «кибернетика» впервые был предложен Норбертом Винером в 1948 году.

На советских предприятиях стали, почти принудительно, внедрять автоматизированные системы управления предприятиями (АСУП). Но из-за отсутствия специалистов в этой области и формального подхода эффект от внедрения АСУП был практически нулевой.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 17 - Декларация прав человека

Часть 18 - Международное геофизическое сотрудничество-1959

Часть 19 - Автоматические системы управления

Часть 20 - Лес-наше богатство

Часть 21 - Международные женские организации

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Спутник-4. Первый космический корабль |

Спутник-4 — четвёртый космический аппарат серии «Спутник», прототип корабля Восток, который использовался для первого космического полёта человека. Был запущен 15 мая 1960 года. Ошибка в системе ориентации аппарата привела к тому, что спутник отклонился от запланированного курса и, при начале торможения, вместо входа в атмосферу оказался выброшен на более высокую орбиту. Повторный вход в атмосферу состоялся 5 сентября 1962 года. Обломки были найдены посреди главной улицы в городке Манитэвак, штат Винсконсин, США. Первый в серии аппаратов, разработанных для полёта человека в космос, Спутник-4 нёс на себе научные приборы, телевизионную систему, герметичную кабину с «Алексей Алексеевичем Мандельштамом», куклой взрослого человека.

После четырёх дней полёта спускаемый аппарат отделился от приборного отсека, двигатели выдали тормозной импульс, однако из-за неверной ориентации корабль не смог вернуться в атмосферу в запланированном режиме.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 5 - Первый полёт к Луне. 1959

Часть 6 - Луна-2 и Луна-3

Часть 7 - Спутник-4. Первый космический корабль

Часть 8 - Спутник-5. Белка и Стрелка

Часть 9 - Земля - Венера-1

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Рисунки детей |

Психологи утверждают, что рисунок для ребенка — не искусство, а его речь: он "говорит" о вещах, ситуациях с помощью картинок, пока его речь — и устная и письменная — еще бедна и несовершенна. И эта роль рисунка сохраняется лет до десяти, пока не появится ряд иных средств выражения, а собственные рисунки не покажутся ребенку смешными и неуклюжими. Но от пяти до десяти лет — это "золотой век" детского рисунка.

Девочки, как правило, рисуют необыкновенные наряды и букеты цветов, а мальчики, не могут устоять перед искушением приукрасить образ техническими атрибутами.

На марках изображены рисунки детей возрастов 5-10 лет, отобранные на конкурсах. Возможно многие из этих детей сегодня уже маститые художники. Глядя на рисунки детей, не всегда ясно, что это детские рисунки, а не рисунки взрослых художников для детей.

Они поражают своим видением мира и талантом. Взрослые всегда с восторгом воспринимают детское творчество возможно потому, что сами уже утратили эту непосредственность и это восприятие мира. Но среди детей бывают и такие самородки, произведения которых находятся на уровне взрослых талантов. Примером таких художников можно назвать Надю Рушеву и Сашу Путря. К несчастью слишком короткую жизнь прожили эти девочки, но оставили неизгладимый след в искусстве.

Надя Рушева начала рисовать с пяти лет, причем никто не обучал её рисованию. В семилетнем возрасте, будучи первоклассницей, она, за один вечер, нарисовала 36 иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» Пушкина, за то время, пока отец читал эту её любимую сказку вслух. В мае 1964 года состоялась первая выставка её рисунков, организованная журналом «Юность» (Надя училась в пятом

классе). После этой выставки в том же году в журнале появились первые публикации её рисунков, когда ей было всего 12 лет. За следующие пять лет её жизни состоялось пятнадцать персональных выставок в Москве, Варшаве, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии, Индии. Среди её работ — иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям Пушкина, Л. Н. Толстого, Михаила Булгакова. Всего были проиллюстрированы произведения около 50 авторов. Её рисунки рождались без эскизов, всегда рисовала враз, набело и она никогда не пользовалась стирательной резинкой. «Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести», — говорила Надя. Надя умерла в возрасте 17 лет. В истории она осталась взрослым ребенком. В

точности как ее любимый персонаж – Маленький Принц.

Саша Путря - юная художница из Полтавы. За свою короткую жизнь создала 2279 работ — 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки, изделия из бусинок и разноцветных камушков, выжигание по дереву. Делала даже технические чертежи, которые должны были, по её мнению, помочь взрослым достичь Луны и сделать асфальтовое покрытие дорог без трещин. Умерла в возрасте 11 лет от лейкемии. С 1989 по 2005 года состоялось 112 персональных выставок Саши Путри в 10 странах.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 13 - Скульптор Михаил Аникушин

Часть 14 - Луи Брайль

Часть 15 - Рисунки детей

Часть 16 - Русские сказки на марках СССР

Часть 17 - Хор Пятницкого

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Каракалпакия |

В давние времена Каракалпакия была частью Хивинского ханства. К России она была присоединена в 1873 году.

В советское время Каракалпакия, что называется, переходила из рук в руки. В 1924 году была образована Каракалпакская автономная область, занимавшая территорию Амударьинской области Туркестанской АССР и 2 района Хорезмской ССР. В 1925 году была утверждена Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР. В 1930 году она была переподчинена непосредственно

РСФСР, а с 1932 года преобразована в АССР. В 1936 году вошла в состав Узбекской ССР с переименованием в В 1964 году в Каракалпакскую АССР. С 1992 года именуется Республикой Каракалпакстан.

Столица Каракалпакии - город Нукус.

Каракалпаки составляют только треть населения Каракалпакии, немногим более - узбеки, оставшаяся часть приходится в основном на долю казахов и русских.

Верующие каракалпаки исповедуют ислам.

Через Республику Каракалпакстан проходил Великий Шелковый Путь. На территории Каракалпакстана расположено множество исторических и археологических памятников, городов находившихся на этом пути. К сожалению многие из них находятся на грани исчезновения.

Каракалпакия стала эпицентром экологической катастрофы мирового масштаба. В результате орошения пустынных районов Узбекистана и Туркмении воды Амударьи и Сырдарьи перестали доходить до Аральского моря. Море начало стремительно мелеть и к 2008 году превратилось в два небольших озера посреди рукотворной пустыни Аралкум. Бывший рыболовецкий порт Муйнак, оказался в сотне километров от берега. И там же среди песков стоят брошенные суда. Все пространство между Нукусом и Амударьей испещрено старинными крепостями — развалинами разных веков, последними свидетелями почти бесследно исчезнувшей цивилизации древнего Хорезма.

Развал СССР, экологическая катастрофа Арала и исчезновение рыбных озер, а также нынешний режим в Узбекистане принесли в Каракалпакию нищету и бедствия. Уровень жизни упал до состояния вопиющей нищеты. Население Каракалпакии жалуется на «узбекизацию». Каракалпакский язык - в загоне. Жители автономии предпочитают уезжать в Казахстан, так как по языку они ближе к казахам. Сегодня на барахолках казахских городов немало торговцев-каракалпаков. Уехать не так просто. Казахстан не горит желанием принимать к себе переселенцев из Узбекистана. Легче получить вид на жительство этническим казахам, поэтому многие каракалпаки подделывают документы и записывает себя казахами. В Каракалпакии заговорили о возможности разрыва с Узбекистаном.

По Конституции Узбекистана Каракалпакия – суверенная автономия. Она имеет право на отделение, если за независимость выскажется на референдуме большинство населения. Однако следует помнить, что узбеков в Каракалпакии больше, чем самих каракалпаков. Так что шансов на успех референдума нет. Проведения такого референдума в Каракалпакии пока не требуют, но сегодня недовольство населения нынешним статусом своей республики резко возрастает и угрожает территориальной целостности Узбекистана. Но что они будут делать с этой независимостью, предсказать невозможно. Вряд ли это знают сами сепаратисты. В одном можно быть уверенным: брошенные аральские траулеры и шхуны по-прежнему будут ржаветь в степях Каракалпакии. Рыболовство, кормившее Каракалпакскую автономию в прошлом, уже не восстановить никогда.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 26 - Марийская АССР, Марий Эл и марийцы

Часть 27 - Осетия

Часть 28 - Каракалпакия

Часть 29 - Национальные костюмы народов СССР

Часть 30 - Кабардино-Балкарская АССР

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Осетия |

Осетия - регион, расположенный по обе стороны от Главного Кавказского хребта. Часть этого региона, расположенная к югу от Главного Кавказского хребта, является частично признанной Республикой Южная Осетия (с 2008 г.), к северу — Республикой Северная Осетия — Алания в составе Российской Федерации.

Северная часть Осетии вошла в состав Российской империи в 1774 году, южная часть была присоединена в 1801 году в составе Восточной Грузии.

Владикавказ основан на входе в Дарьяльское ущелье в 1784 году (с 1931 по 1990 годы Орджоникидзе) стал первой российской крепостью в регионе и в дальнейшем столицей Северной Осетии.

Во Владикавказе неоднократно бывали Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Александр Островский. С Владикавказом связаны жизнь и творчество осетинского поэта, художника и общественного деятеля Косты Хетагурова, здесь родился и учился актёр и режиссёр Вахтангов, жил и работал в 1920-е гг. писатель Булгаков.

В 1921 году Осетия стала частью Горской Советской Республики, получила статус автономной области.

В 1922 году Осетия была разделена на две части: северная осталась в составе РСФСР, южная — передана в состав Грузинской ССР.

В 1924 и в 1936 северная часть Осетии была преобразована в Северо-Осетинскую АССР.

Южная часть осталась в составе Грузинской ССР как Юго-Осетинская автономная область.

В 1991 году в южной части Осетии провозглашена республика в составе РСФСР. Де-юре она оставалась частью Грузии, де-факто — непризнанным независимым государством.

В 2008 году Россия признала самостоятельность Южной Осетии.

В древности осетины назывались аланами, а страна их проживания соответственно Аланией. В настоящее время это название частично возвращено.

Во время Великой Отечественной войны к Северной Осетии были присоединены территории депортированных ингушей и заселены осетинами. Вернувшимся в 1950-х годах ингушам вернули только часть территории. В 1992 году из-за территориальных споров с Ингушетией вспыхнул вооружённый конфликт. Конфликт между Россией и сепаратистски настроенной Чечнёй в 1990-е годы и в начале

XXI века стал причиной совершения на территории Северной Осетии нескольких крупных террористических актов, которые можно рассматривать, во-первых, как месть российским военнослужащим (на территории республики размещены базы российской армии,

задействованные в ходе боевых действий в Чечне), во-вторых, как месть пророссийски настроенному населению Северной Осетии, и в-третьих, как попытка раздуть вялотекущий осетино-ингушский конфликт и отвлечь внимание федерального центра от Чечни.

Особенно чудовищным по своей бесчеловечности и количеству невинных жертв стал захват 1 сентября 2004 года бандой террористов свыше 1100 заложников в здании школы № 1 в Беслане.

Северная часть Осетии вошла в состав Российской империи в 1774 году, южная часть была присоединена в 1801 году в составе Восточной Грузии.

Владикавказ основан на входе в Дарьяльское ущелье в 1784 году (с 1931 по 1990 годы Орджоникидзе) стал первой российской крепостью в регионе и в дальнейшем столицей Северной Осетии.

Во Владикавказе неоднократно бывали Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Александр Островский. С Владикавказом связаны жизнь и творчество осетинского поэта, художника и общественного деятеля Косты Хетагурова, здесь родился и учился актёр и режиссёр Вахтангов, жил и работал в 1920-е гг. писатель Булгаков.

В 1921 году Осетия стала частью Горской Советской Республики, получила статус автономной области.

В 1922 году Осетия была разделена на две части: северная осталась в составе РСФСР, южная — передана в состав Грузинской ССР.

В 1924 и в 1936 северная часть Осетии была преобразована в Северо-Осетинскую АССР.

Южная часть осталась в составе Грузинской ССР как Юго-Осетинская автономная область.

В 1991 году в южной части Осетии провозглашена республика в составе РСФСР. Де-юре она оставалась частью Грузии, де-факто — непризнанным независимым государством.

В 2008 году Россия признала самостоятельность Южной Осетии.

В древности осетины назывались аланами, а страна их проживания соответственно Аланией. В настоящее время это название частично возвращено.

Во время Великой Отечественной войны к Северной Осетии были присоединены территории депортированных ингушей и заселены осетинами. Вернувшимся в 1950-х годах ингушам вернули только часть территории. В 1992 году из-за территориальных споров с Ингушетией вспыхнул вооружённый конфликт. Конфликт между Россией и сепаратистски настроенной Чечнёй в 1990-е годы и в начале

XXI века стал причиной совершения на территории Северной Осетии нескольких крупных террористических актов, которые можно рассматривать, во-первых, как месть российским военнослужащим (на территории республики размещены базы российской армии,

задействованные в ходе боевых действий в Чечне), во-вторых, как месть пророссийски настроенному населению Северной Осетии, и в-третьих, как попытка раздуть вялотекущий осетино-ингушский конфликт и отвлечь внимание федерального центра от Чечни.

Особенно чудовищным по своей бесчеловечности и количеству невинных жертв стал захват 1 сентября 2004 года бандой террористов свыше 1100 заложников в здании школы № 1 в Беслане.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 25 - Дагестан

Часть 26 - Марийская АССР, Марий Эл и марийцы

Часть 27 - Осетия

Часть 28 - Каракалпакия

Часть 29 - Национальные костюмы народов СССР

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

Марийская АССР, Марий Эл и марийцы |

С XIII по XVI век марийцы входили в состав Золотой Орды и Казанского ханства.

Положение марийцев в России петровских и последующих времён оставалось тяжёлым, и в 1775 году они массово поддержали восстание Пугачёва.

До революции 1917 года марийцев обычно называли черемисами. Затем слово «черемисы» убрали из употребления. Ему стали приписывать некий оскорбительный смысл.

По данным антропогенетики марийцы оказались одним из древнейших народов России.

Марийская АССР была образована 5 декабря 1936 года по конституции 1936 года в результате преобразования Марийской автономной области, созданной 4 ноября 1920 года как автономного территориального образования для горных и луговых марийцев.

Столица — город Йошкар-Ола.

Среди населения преобладают русские.

Письменность – на основе русского алфавита.

С декабря 1992 года Марийская ССР стала носить название Республика Марий Эл (по этническому самоназванию её коренного населения — мари - «мужчина, муж», эл - «страна, край»).

Согласно марийской мифологии, высший бог обитает на небе, где у него много скота. Сам Кугу Юмо («Великий бог») - обожествленное небо; ветер - его дыхание, радуга - лук. В мифах о творении сохранились древнейшие - приуральские - мотивы: утка прилетела на поверхность Мирового океана и снесла два яйца. Из них в облике селезней вылупились два брата - Юмо и Иын. Селезни попеременно

стали нырять на дно океана и доставали оттуда ил: так была создана земля. На земле Юмо стал творить людей и животных, наделяя их судьбой, а Иын принялся мешать творению: за это Юмо навсегда изгнал брата под землю и запер в преисподней.

Традиционной религией для марийцев является марийская традиционная религия, относящаяся к язычеству. Исповедование православия является лишь следствием насильственной христианизации. В настоящее время, несмотря на большое количество строящихся в Йошкар-Оле православных храмов, обнаруживается тенденция в переходе марийцев от православия к традиционной религии, и многие марийцы являются двоеверцами. Марийцев даже называют "последними язычниками Европы".

На моления марийцы идут в свои священные рощи. Такая роща есть возле каждого села. Прикасаться к деревьям в них запрещено, разве что сами от старости упадут. Каждое дерево в такой роще «закреплено» за конкретной семьей. Когда люди приходят на моления, несут дары именно к своему дереву – дубу, ели, березе!

Архаичными особенностями культа предков являлись погребение в зимней одежде (в зимней шапке и рукавицах), отвоз тела на кладбище в санях (даже в летнее время). С покойным захоранивались ногти, собранные в течение жизни (при переходе на тот свет они нужны для того, чтобы преодолевать горы, цепляясь за скалы).

Известные марийцы: академик Александр Бутлеров, Вячеслав Быков — хоккеист, тренер сборной России по хоккею, Андрей Эшпай — композитор.

Анекдот про марийцев: - Штандартенфюрер Штирлиц, мы отправляем вас с разведзаданием в глубокий тыл врага – в советскую Йошкар-Олу. - Документы готовы? - Да, все в порядке. Вот паспорт, водительские права, страховка. Вот характеристика от партии. Штирлиц читает характеристику: “Истинный мариец. Характер мордвический…”

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 24 - Удмуртия

Часть 25 - Дагестан

Часть 26 - Марийская АССР, Марий Эл и марийцы

Часть 27 - Осетия

Часть 28 - Каракалпакия

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Дагестан |

Название «Дагестан» известно с XVII века и означает «горная страна».

В начале 20-х годов XIX века завершается завоевание русскими войсками дагестанских феодальных владений.

С 1829 по 1859 годы идёт Третья русско-дагестанская война под предводительством трёх имамов, которая перерастает в Великую Кавказскую войну на территории Дагестана и Чечни.

В 1860 году образована Дагестанская область Российской империи под «военно-народным управлением».

В 1921 году была образована Дагестанская АССР.

С декабря 1991 года Дагестанская ССР именуется Республикой Дагестан.

Дагестан показал самые высокие темпы прироста населения среди регионов России. Сегодня численность населения Дагестана составляет около 3-х млн.человек.

Дагестан является самой многонациональной республикой России. 14 языкам народов Дагестана придан статус государственных. Народы Дагестана говорят на языках четырёх основных языковых групп. Из народов наиболее многочисленные аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы.

До 95 % верующих — мусульмане. Горские евреи, большая часть которых ныне записана татами, исповедуют иудаизм (около 1 %).

Наиболее известные поэты, работавшие в советский период Сулейман Стальский и Расул Гамзатов.

В отличие от других национальных окраин Дагестан не стремился к выходу из СССР, посему долгое время ситуация там была довольно спокойной. Однако под влиянием экономического кризиса, коррупции местных властей, пропаганды религиозного экстремизма и Чеченской войны в республике начали появляться группы экстремистски настроенной молодежи. Причем влияние Чечни было определяющим, поскольку первые теракты на территории Дагестана в 1996 году (в Кизляре и Каспийске) произвели именно чеченские сепаратисты. Проведение терактов связывается как с действиями религиозно-экстремистского подполья, так и борьбой политических и криминальных группировок за власть и передел собственности. Объектами террора в республике выступают чаще всего не гражданское население и гражданские объекты, а государственные структуры и представители органов охраны правопорядка. В какой-то степени изменение характера объекта террора связано с попыткой легитимизировать в глазах общественности сам терроризм.

Дестабилизация Дагестана в последнее время идет нарастающими темпами. Сообщения об очередном теракте из Махачкалы, Хасавюрта и других дагестанских городов уже стали привычным сопровождением новостных передач. По мнению некоторых политологов дагестанский исламский терроризм становится в будущем проблемой номер один для российского Кавказа.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 23 - Аджария

Часть 24 - Удмуртия

Часть 25 - Дагестан

Часть 26 - Марийская АССР, Марий Эл и марийцы

Часть 27 - Осетия

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 2 раз

Удмуртия |

Исторически вхождение удмуртского народа в состав России, так же, как и других народов Поволжья и Приуралья, проходило поэтапно. На первом этапе в процессе объединения русских земель вокруг Москвы в состав Русского государства вошли северные удмурты. Данный процесс завершился в 1489 году включением Вятской земли в состав Великого княжества Московского при Иване III. Второй этап охватывает время с момента взятия Казани войсками Ивана IV (1552 г.), когда южные удмурты первыми из числа нетатарских народов Казанского ханства «били челом» о добровольном присоединении к России. Завершившееся в 1558 году принятие удмуртов в российское подданство навсегда связало Удмуртию с Россией.

В 1731 году началось массовое обращение удмуртов в христианство.

В 1774—1775 годах удмурты в массовом порядке принимали участие в крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва.

В XVIII — начале XX века удмуртские земли входили в состав Вятской губернии.

Как государственное образование Удмуртия возникла после Октябрьской Революции с названием Вотская автономная область, а с 1932 года Удмуртская автономная область и с 1934 года Удмуртская АССР со столицей в городе Ижевск.

На бытовом уровне термин «вотяк» встречается порой и сейчас, порождая массу обид. Термин «вотяк» воспринимается удмуртами как уничижительный и даже оскорбительный ( как украинцы — «хохлы», евреи — «жиды» и т. д.).

Проблема происхождения этнонима удмурт до конца не выяснена. В нем достаточно прозрачна основа – мурт, морт – индоиранское человек, муж, мужчина.

По данным переписи населения в 1989 года в Удмуртии проживают русских – 58,9 %, удмуртов – 30,9 %, татар – 6,9 %.

Письменность удмуртов создана на основе русской графики.

Большая часть верующих удмуртов – православные. Некоторая часть придерживается традиционных верований, а часть исполняет как православные, так и собственно удмуртские обряды.

К знаменитым удмуртам часто причисляют создателя автомата Калашникова - Михаила Тимофеевича Калашникова. На самом деле Удмуртия просто место его проживания.

На марках России 2000 и 2008 годов – монумент «Навеки с Россией» (скульптор А. Н. Бурганов, архитектор Р. К. Топуридзе).

В 1731 году началось массовое обращение удмуртов в христианство.

В 1774—1775 годах удмурты в массовом порядке принимали участие в крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва.

В XVIII — начале XX века удмуртские земли входили в состав Вятской губернии.

Как государственное образование Удмуртия возникла после Октябрьской Революции с названием Вотская автономная область, а с 1932 года Удмуртская автономная область и с 1934 года Удмуртская АССР со столицей в городе Ижевск.

На бытовом уровне термин «вотяк» встречается порой и сейчас, порождая массу обид. Термин «вотяк» воспринимается удмуртами как уничижительный и даже оскорбительный ( как украинцы — «хохлы», евреи — «жиды» и т. д.).

Проблема происхождения этнонима удмурт до конца не выяснена. В нем достаточно прозрачна основа – мурт, морт – индоиранское человек, муж, мужчина.

По данным переписи населения в 1989 года в Удмуртии проживают русских – 58,9 %, удмуртов – 30,9 %, татар – 6,9 %.

Письменность удмуртов создана на основе русской графики.

Большая часть верующих удмуртов – православные. Некоторая часть придерживается традиционных верований, а часть исполняет как православные, так и собственно удмуртские обряды.

К знаменитым удмуртам часто причисляют создателя автомата Калашникова - Михаила Тимофеевича Калашникова. На самом деле Удмуртия просто место его проживания.

На марках России 2000 и 2008 годов – монумент «Навеки с Россией» (скульптор А. Н. Бурганов, архитектор Р. К. Топуридзе).

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 22 - Кренгольмская мануфактура

Часть 23 - Аджария

Часть 24 - Удмуртия

Часть 25 - Дагестан

Часть 26 - Марийская АССР, Марий Эл и марийцы

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Аджария |

Из грузинонаселенных земель Аджария вошла в состав России последней — в 1878 году. До этого она в течении нескольких веков находилась в составе Османской империи, что очень сильно повлияло на населявших регион грузин и привело к их почти полному омусульманиванию. После развала Российской империи, эта территория опять была занята Турцией, а в 1921 году поделена «по справедливости» между молодой Советской страной и Турцией. В соответствии с Карсским договором, значительная часть турецкого Батумского округа отходила Турции теперь уже на постоянной основе, а оставшаяся, с городом и портом Батуми — к советской Грузии. При этом, с целью защиты единоверцев Турция настояла на том, чтобы она, вместе с Россией была гарантом того, чтобы уступка суверенитета Грузии осуществлялась «при условии, что население указанной местности будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении, обеспечивающей каждой общине ее культурные и религиозные права». Именно на этом основании Аджария получила статус автономной республики и стала единственной в СССР автономией, основанной не на национальном, а на конфессиональном принципе.

Аджарская АССР была образована в 1921 году в составе Грузинской ССР (первоначально называлась Автономная Социалистическая Советская Республика Аджаристан).

До 1926 года общепринятым для описания аджарцев был термин грузины-мусульмане. В ходе переписи населения 1926 году молодая советская власть в республике впервые ввела термин аджарцы для описания местных грузин-мусульман.

Массовая рехристианизация грузинского населения Аджарии в 1990-х и 2000-х, которую поощряла Грузинская православная церковь, привела к тому что ныне соотношение христиан и мусульман в Аджарии составляет 70 % к 30 %, хотя ещё в конце 80-х абсолютно преобладали мусульмане (70 %).

Аджарская столица Батуми — основные морские ворота Грузии. В приморской зоне (Кобулети, Махинджаури, Гонио, Сарпи и др.) расположены санаторно-лечебные учреждения, в основном созданные в советское время.

Аджарская АССР была образована в 1921 году в составе Грузинской ССР (первоначально называлась Автономная Социалистическая Советская Республика Аджаристан).

До 1926 года общепринятым для описания аджарцев был термин грузины-мусульмане. В ходе переписи населения 1926 году молодая советская власть в республике впервые ввела термин аджарцы для описания местных грузин-мусульман.

Массовая рехристианизация грузинского населения Аджарии в 1990-х и 2000-х, которую поощряла Грузинская православная церковь, привела к тому что ныне соотношение христиан и мусульман в Аджарии составляет 70 % к 30 %, хотя ещё в конце 80-х абсолютно преобладали мусульмане (70 %).

Аджарская столица Батуми — основные морские ворота Грузии. В приморской зоне (Кобулети, Махинджаури, Гонио, Сарпи и др.) расположены санаторно-лечебные учреждения, в основном созданные в советское время.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 21 - Долгожитель Махмуд Эйвазов

Часть 22 - Кренгольмская мануфактура

Часть 23 - Аджария

Часть 24 - Удмуртия

Часть 25 - Дагестан

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

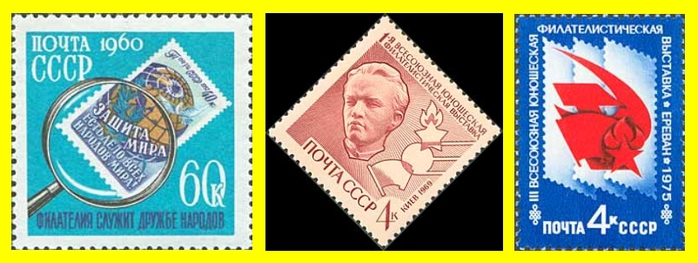

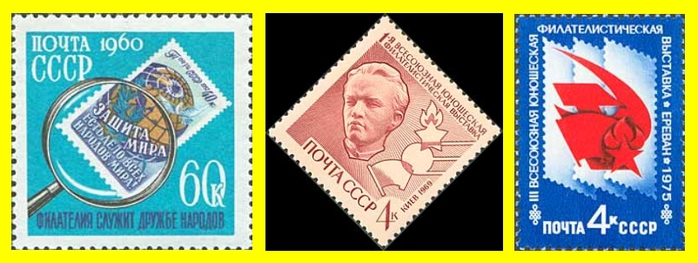

Филателия и филателистические выставки |

Филателия была одним из самых распространенных увлечений XX века.

В РСФСР первое общество филателистов было создано в 1918 году в Москве. День филателиста впервые был отпразднован в Москве 19 августа 1922 года. В 1924—1925 году была проведена первая Всероссийская филателистическая выставка.

Руководство РСФСР быстро оценило возможности филателии в деле проведения пропаганды социализма и вовлечении дополнительных средств в бюджет страны, и в 1921 году издало декрет о государственной монополии на торговлю филателистическими материалами внутри страны и за ее пределами. Действительно, затраты на производство марок не идут ни в какое сравнение с ценой, по которой их продают коллекционерам (речь не идёт о марках, используемых для почтовых услуг).

Кроме этого, филателия способствует повышению знаний собирателей марок в увлекательной форме, что особенно важно для подрастающего поколения. В общем, без особых затрат филателия решает одновременно несколько важных задач.

Почти каждая советская марка по сути это агитационный плакат маленького формата. А если учесть, что они на конвертах попадали не только коллекционерам, то можно себе представить, какой это был эффективный пропагандистский ход.

Этим же целям служили регулярно устраиваемые филателистические выставки, приуроченные каким-нибудь событиям и юбилеям.

Трудно объяснить, каким образом в СССР филателия получила такую массовость среди населения, и почему всё это рухнуло вместе с развалом СССР.

В РСФСР первое общество филателистов было создано в 1918 году в Москве. День филателиста впервые был отпразднован в Москве 19 августа 1922 года. В 1924—1925 году была проведена первая Всероссийская филателистическая выставка.

Руководство РСФСР быстро оценило возможности филателии в деле проведения пропаганды социализма и вовлечении дополнительных средств в бюджет страны, и в 1921 году издало декрет о государственной монополии на торговлю филателистическими материалами внутри страны и за ее пределами. Действительно, затраты на производство марок не идут ни в какое сравнение с ценой, по которой их продают коллекционерам (речь не идёт о марках, используемых для почтовых услуг).

Кроме этого, филателия способствует повышению знаний собирателей марок в увлекательной форме, что особенно важно для подрастающего поколения. В общем, без особых затрат филателия решает одновременно несколько важных задач.

Почти каждая советская марка по сути это агитационный плакат маленького формата. А если учесть, что они на конвертах попадали не только коллекционерам, то можно себе представить, какой это был эффективный пропагандистский ход.

Этим же целям служили регулярно устраиваемые филателистические выставки, приуроченные каким-нибудь событиям и юбилеям.

Трудно объяснить, каким образом в СССР филателия получила такую массовость среди населения, и почему всё это рухнуло вместе с развалом СССР.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 38 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 39 - Стандартный выпуск 1958-1960

Часть 40 - Филателия и филателистические выставки

Часть 41 - Автомобили СССР

Часть 42 - Университет дружбы народов

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Композитор Шуман |

Роберт Шуман (1810-1856) - немецкий (саксонский) композитор, дирижер.

Родился в Цвиккау (Саксония) в семье книгоиздателя и писателя Августа Шумана.

В возрасте 10 лет начал сочинять, в частности хоровую и оркестровую музыку. В детстве он приобщился к профессиональной литературной работе, составляя статьи для энциклопедии, выходившей в издательстве его отца. В определенный период юности Шуман даже колебался, избрать ли ему поприще литератора или музыканта.

В 1828 году он поступил в Лейпцигский университет, а в следующем году перешёл в университет Гейдельберга. Он по настоянию матери планировал стать юристом, но музыка всё больше затягивала юношу. В 1830 году он получил разрешение матери полностью посвятить себя музыке и вернулся в Лейпциг. Стремясь стать настоящим виртуозом, он занимался с фанатичным упорством, но именно

это и привело к беде: форсируя упражнения с механическим устройством для укрепления мышц руки, он повредил правую руку. Средний палец перестал действовать и, несмотря на длительное лечение, рука навсегда сделалась неспособной к виртуозной игре на фортепиано. Мысль о карьере профессионального пианиста пришлось оставить. Тогда Шуман серьёзно занялся композицией и

одновременно музыкальной критикой.

Постоянно бывая в доме своего учителя знаменитого музыкального педагога Фридриха Вика, Шуман увлёкся его дочерью выдающейся пианисткой — Кларой Вик. В 1836 году, когда Кларе исполнилось шестнадцать лет, Шуман впервые объяснился ей в любви. Девушка, уже давно питавшая нежные чувства к молодому пианисту, сразу же ответила взаимностью. Влюблённым приходилось скрывать свои отношения, прячась и обманывая старого Вика. Тем не менее подозрительный отец вскоре узнал о

проделках дочери. Понимая, чем может обернуться для него роман Клары, Вик увёз дочь из города, и более чем полтора года влюблённые не имели ни малейшей возможности встретиться. Даже переписка была им строго запрещена. В дни разлуки Роберт Шуман, тоскуя по «маленькой Кьярине», написал лучшие свои «Песни», которые впоследствии принесли ему мировую славу. Когда же Шуман, пожелавший сделать открытой связь с любимой, пришёл к старому Вику, чтобы просить руки его дочери, тот в ярости выгнал бывшего ученика из дома и запретил подходить к «его гениальной Кларе». Отчаявшись, молодой человек пошёл на последний шаг, обратившись с согласия Клары в суд, где отец возлюбленной публично обвинил поклонника дочери в пьянстве, разврате, плебействе и безграмотности. Композитор опроверг клевету обозлённого Вика, и суд вынес решение о возможности брака между влюблёнными вопреки запрету строгого папаши.

В 1840 году Лейпцигский университет присвоил Шуману звание доктора философии. В том же году в Шёнфельде состоялось бракосочетание Шумана с Кларой Вик.

Несколько лет совместной жизни Роберта и Клары протекли счастливо. У них родилось восемь детей. Шуман сопровождал жену в концертных поездках, а она, в свою очередь, часто исполняла музыку мужа. Шуман преподавал в Лейпцигской консерватории, учреждённой в 1843 году Ф. Мендельсоном.

В 1844 году Шуман вместе с супругой отправился в гастрольную поездку в Санкт-Петербург и Москву, где их принимали с большим почётом. В том же году Шуман переезжает из Лейпцига в Дрезден. Там впервые проявились признаки нервного расстройства. Лишь в 1846 году Шуман поправился настолько, что был в состоянии снова сочинять.

В начале 1854 года после обострения болезни Шуман попытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в Рейн, но был спасён. Его пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Через 2 года он скончался и был похоронен в Бонне.

Интеллектуал и эстет, в своей музыке Шуман больше, чем любой другой композитор, отразил глубоко личностную природу Романтизма. Большая часть фортепианных произведений Шумана — это циклы из небольших пьес лирико-драматического, изобразительного и «портретного» жанров. В 4-х симфониях композитора преобладают светлые, жизнерадостные настроения.

Вдова Шумана пережила композитора на целых сорок лет. Первое время рядом с Кларой оставался Иоганн Брамс, верный друг их семьи. Спустя полгода он вернулся на родину в Гамбург. Все знавшие Брамса понимали, как трепетно любит молодой композитор вдову Шумана. Друзья и близкие ожидали, что они вскоре поженятся. Но этого не произошло, возможно, по нескольким причинам. Во-первых,

будучи на четырнадцать лет старше Иоганнеса, Клара относилась к нему как к ребёнку и питала в отношении него по-матерински нежные чувства. Во-вторых, молодой, подающий надежды двадцатитрёхлетний мужчина мог испугаться непростой семейной жизни в окружении всегда очень занятой жены и восьмерых детей. Некоторые были убеждены, что Брамс побоялся гениальности

«несравненной Клары», которая всегда, как это было и с Шуманом, затмевала его талант.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 11 - Эдвард Григ

Часть 12 - Композитор Гайдн

Часть 13 - Композитор Шуман

Часть 14 - Фредерик Шопен

Часть 15 - Композитор Ференц Лист

...

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

Процитировано 1 раз

Генерал Черняховский |

Иван Данилович Черняховский (1906-1945) - генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Самый молодой генерал армии и самый молодой командующий фронтом в истории Советских Вооруженных Сил, любимец Сталина.

Генерал Черняховский. Какой он был на самом деле? Существуют разные версии его жизни и гибели.

Родился в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии (ныне Черкасской области) в семье железнодорожника (по другим источникам - крестьянина).

С 1919 года трудился пастухом, с 1920 года — рабочим в железнодорожном депо, с 1923 года — рабочим цементного завода в Новороссийске.

В 1924-1925 годах — курсант Одесского пехотного училища, в 1925 году перевелся в Киевскую артиллерийскую школу и закончил её в 1928 году. В 1931 году поступил в Военно-техническую академию в Ленинграде. Во время обучения в академии был получен сигнал о том, что И. Д. Черняховский «скрыл социальное происхождение» (в Вербово его отец был поверенным местного помещика, но когда

власть переменилась вместе с другими крестьянами делил земли этого помещика). Важную роль в судьбе молодого командира сыграло заступничество Ульяновой Марии Ильиничны.

В 1938—1940 Черняховский командир 9-го отдельного легкого танкового полка в Белорусском Особом военном округе. Подполковник.

В 1940 году — командир танковой бригады. В марте 1941 года назначен командиром танковой дивизии. В первые месяцы войны ему присвоено воинское звание полковник, а в мае 1942 он уже генерал-майор.

С июля 1942 года — до апреля 1944 — командующий 60-й армией, которая приняла участие в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой и других операциях. В феврале 1943 года ему присвоено звание генерал-лейтенант, а в октябре 1943 года за форсирование Днепра

генерал-лейтенанту Черняховскому присвоено звание Героя Советского Союза. Кстати, именно за эту операцию в Великой Отечественной войне было наибольшее количество награждённых этим высоким званием.

В марте 1944 года Черняховский получил звание генерал-полковника и стал командующим войсками 3-го Белорусского фронта. В июне 1944 года Черняховский стал самым молодым генералом армии в РККА (в 38 лет).

Второй медали «Золотая Звезда» генерал армии Черняховский был удостоен в июле 1944 года за успешные действия его войск при освобождении Витебска, Минска, Вильнюса.

По официальной версии 18 февраля 1945 года генерал армии Черняховский был смертельно ранен осколками артиллерийского снаряда в Восточной Пруссии.

Генерал Александр Горбатов, будучи на тот момент командующим армией, в своих мемуарах «Годы и войны» так описывает момент гибели комфронта:

"-Через два часа я буду у вас, — сказал Черняховский.

Учитывая, что он поедет с востока, я предупредил его, что шоссе здесь просматривается противником, обстреливается артогнем, но Черняховский не стал слушать и положил трубку. …

… Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в семистах метрах восточное городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший «виллис» и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только «виллис» командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым. Еще не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек:

командующий фронтом, его адъютант, шофер и два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю». Никто из четверых не был ранен, не была повреждена и машина."

Но распространены и другие версии гибели Черняховского, которые в разных нюансах сводятся к следующему:

Генерал Черняховский вместе со своими адъютантами в сопровождении охраны выехал на легковой автомашине в Ковно (Каунас). Весь фронт знал, что у Черняховского шикарный немецкий «опель-адмирал», которым командующий очень дорожил. Генерал на трофейном лимузине направлялся в расположение армейского госпиталя, где работала его «боевая подруга» — военврач медицинской

службы. В Ковно славно отдохнули: было много выпивки, музыки, танцев. Утром черный «опель» уже мчал генерала со свитой на запад, в расположение штаба фронта. В дороге случилась неприятность: шофер автомашины «зацепил» идущий в направлении фронта танк Т-34. Конечно, «опель» было жалко: помяли весь передок. Рассвирепевший генерал вылез из легковушки и потребовал командира боевой машины. «Командир первой танковой разведроты старший лейтенант Савельев», — представился танкист. Очевидцы утверждают, что пьяный еще с ночи Черняховский вытащил из кобуры пистолет и тут же на месте и застрелил лейтенанта. Затем генерал сел обратно в помятый лимузин и, обгоняя танковую колонну, поехал дальше. Спустя несколько мгновений Черняховский был смертельно ранен осколком снаряда, который разорвался рядом с удалявшимся «опель-адмиралом». По автомашине командующего 3-м Белорусским фронтом с расстояния около 400 метров стрелял осиротевший экипаж злополучного танка…

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 30 - Муса Джалиль

Часть 31 - Тимур Фрунзе

Часть 32 - Генерал Черняховский

Часть 33 - Герой Советского Союза Виктор Мирошниченко

Часть 34 - Генерал Карбышев

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 1 раз

Стандартный выпуск 1958-1960 |

Это девятый стандартный выпуск марок СССР. По сравнению с предыдущим выпуском все сюжеты новые: рабочий-сталевар, колхозница (теперь уже на фоне ВДНХ, а не на фоне поля с комбайном) и инженер-строитель (символ массового жилищного строительства - "хрущёвок"). Цена на марке представителя гегемона - рабочего класса - самая высокая. Несмотря на массовое бегство сельской молодёжи в города, в основном на стройки, где легче всего было устроиться и не требовалось особой квалификации, всё больше ощущалась нехватка рабочих высокой квалификации. Их зарплата росла больше, чем в других категориях. Их выдвигали депутатами разных советов и комитетов, что соответствовало главному тезису ленинской теории о главенствующей роли рабочего класса в деле построения коммунизма.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 37 - Связь школы с жизнью и производством

Часть 38 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 39 - Стандартный выпуск 1958-1960

Часть 40 - Филателия и филателистические выставки

Часть 41 - Автомобили СССР

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Тимур Фрунзе |

Тимур Фрунзе (1923-1942) - лётчик, лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно).

Сын политического деятеля и военачальника М. В. Фрунзе.

Родителей Тимур не помнил: отца не стало, когда Тимуру было два года, а через год ушла из жизни и мать. Вначале он и сестра Таня росли у бабушки, а после ее смерти в 1931 году - в семье Климента Ефремовича Ворошилова. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло специальное постановление, которое до сих пор не рассекречено (поскольку в нем раскрывается характер болезни Михаила Фрунзе), о разрешении Ворошилову усыновить детей своего друга.

Тимур у Ворошиловых почти не жил - с 10 лет учился в военизированной школе (на казарменном положении), а после ее окончания поступил в Качинское лётное училище в Крыму (в простонародье - Кача).

В 1941 году он окончил Качинскую военную авиационную школу.

С января 1942 года лейтенант Тимур Фрунзе участвовал в Великой Отечественной войне как лётчик-истребитель. Совершил 9 боевых вылетов на прикрытие войск в районе города Старая Русса (Новгородская область).

Погиб в бою с 8 истребителями (2 из них он сбил) 19 января 1942 года над деревней Отвидино Старорусского района. Истребители Тимура Фрунзе и его ведущего Ивана Шутова вступили в бой с большой группой вражеских самолётов. Отвлекая огонь от повреждённого самолёта товарища, Тимур Фрунзе был подбит. Машина вошла в штопор и врезалась в землю.

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 16 марта 1942 года посмертно.

Детали боя описываются очевидцами по-разному. Шутов вышел из боя, совершив вынужденную посадку на повреждённом самолёте,остался жив и наблюдал за неравным боем с земли. По его мнению у Тимура кончились боеприпасы, и он маневрируя пытался уйти от атакующего противника, но был сбит.

Безусловно Тимур Фрунзе был патриот своей Родины и отважный лётчик, но получил бы он звание Героя Советского Союза и другие почести посмертно, если бы не был сыном Михаила Васильевича Фрунзе и приёмным сыном Климента Ефремовича Ворошилова. Не каждый сбитый лётчик в ту войну становился Героем Советского Союза.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 29 - Штурм Рейхстага

Часть 30 - Муса Джалиль

Часть 31 - Тимур Фрунзе

Часть 32 - Генерал Черняховский

Часть 33 - Герой Советского Союза Виктор Мирошниченко

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 2 раз

Зимние Олимпийские игры 1960 |

Зимние Олимпийские игры в 1960 году проводились в Скво-Велли в Калифорнии.

Участвовало 30 стран. Команды ГДР и ФРГ выступали объединённой командой.

Наибольшее количество медалей завоевали советские спортсмены -29, из них 7 золотых. На втором месте объединённая германская команда, на третьем США.

Из советских спортсменов олимпийскими чемпионами стали Евгений Гришин (500 и 1500 м -коньки), Виктор Косичкин (5000 м -коньки), Клара Гусева (500 м -коньки), Лидия Скобликова (1500 и 3000 м -коньки), Мария Гусакова (10 км -лыжная гонка).

В день закрытия Игр были организованы забеги на побитие рекордов. Четырехкратный олимпийский чемпион Гришин не только установил мировой рекорд, но и впервые в истории спорта преодолел рубеж 40 секунд - 39,6 секунды.

Евгений Романович Гришин (1931) - выдающийся советский конькобежец и менее известный велогонщик, четырёхкратный олимпийский чемпион (лучшее достижение среди конькобежцев-мужчин СССР). Рекордсмен мира на коротких дистанциях — 500 м, 1000 м, 1500 м. Неоднократно побеждал на чемпионатах мира на отдельных дистанциях (последний раз в 1963 году в Каруидзаве).

В начале 50-х гг.был одним из лучших велосипедистов-трековиков СССР.

Родился он в Туле, и здесь же прошло его детство. Его отец погиб в 1941 году.

Как многие мальчишки тех времен, он с раннего утра и до позднего вечера катался на лыжах, на санках с крутого берега реки и, конечно, на хоккейных коньках. Но особенно преуспел в уличных драках и цеплянии крючком за мчавшуюся машину.

В годы войны ему, туляку, пришлось пережить голод, холод, многочисленные бомбежки и даже побывать на захваченной врагом территории, пережить самые настоящие бои и несколько раз ходить в разведку за линию фронта. Во время одного из налетов фашистской авиации на Тулу осколочная бомба весом почти в центнер разорвалась буквально в десятке метров от Евгения. Ранение было более чем серьезным, и только благодаря экстренной операции, которую провели ему в военном госпитале, он остался жив.

16-летнего Гришина включили в состав сборной конькобежной команды СССР. Уже через год он показал лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров и возглавил список быстрейших спринтеров мира.

В 1948 году советская конькобежная сборная неудачно выступила на чемпионате мира в Хельсинки, проиграв всем своим основным соперникам. Это вызвало неудовольствие И.В. Сталина. Разбор результатов выступления советских спортсменов в Кремле закончился резолюцией вождя: "Никаких выездов за границу, пока не научатся кататься на коньках и не побьют все мировые рекорды..." На долгие годы советским конькобежцам был закрыт путь на крупнейшие международные соревнования. Вождь требовал твердых гарантий победы...

Одним из важнейших событий этого периода стало строительство высокогорного катка "Медео". Евгению Гришину посчастливилось быть в числе первых конькобежцев, которые приняли непосредственное участие в строительстве этого уникального спортивного комплекса в Алма-Ате.

Белая Олимпиада 1956 года в Кортина-д'Ампеццо занимает особое место в биографии Евгения Гришина. Здесь он впервые завоевал олимпийское золото, причем сразу на двух дистанциях - 500 и 1500 метров. И победил с новыми мировыми рекордами. Мало того, он стал первым олимпийским чемпионом в истории русского и советского конькобежного спорта.

К IX зимним Олимпийским играм в Инсбруке он шел, стартуя более чем в 50 соревнованиях, Гришин не проиграл ни одного, а на чемпионатах мира, Европы и СССР из 10 стартов выиграл 10 золотых медалей. У него имелись все основания рассчитывать на победу. Казалось, ничто и никто не мог его остановить, помешать завоевать пятое олимпийское золото. Однако Ричарду Макдермоту из США удалось прервать победное шествие Евгения Гришина: он переиграл советского конькобежца на дистанции 500 метров. Гришин занял 2-е место, получив серебряную медаль. И если для кого-то это был бы грандиозный успех, то для Гришина это было поражение. Спортивное руководство этого не простило Гришину. Кто-то посчитал, что время Гришина уже прошло. Ссылаясь на возраст спортсмена, его перестали посылать для участия в крупных международных соревнованиях. Тем не менее Гришин добился своего и

поехал в 1968 году в Гренобль. В Гренобле, показав третий результат, он был лучшим из советских скороходов, но остался без медалей. Так драматически завершилась его многолетняя спортивная карьера.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 20 - Спортивный туризм в СССР