-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Роберт Кох |

Роберт Кох (1843-1910) - немецкий микробиолог.

Открыл бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулёзную палочку. За исследования туберкулёза награждён Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1905 году.

Родился в семье горного инженера. Был третьим из тринадцати детей.

В 1866 году Роберт получил медицинский диплом по окончании Гёттингенского университета.

В 1870 году начинается франко-прусская война, и работа Коха в больнице прерывается. Кох добровольно становится врачом полевого госпиталя, несмотря на сильную близорукость. На этой службе он приобретает большой практический опыт, занимаясь лечением инфекционных болезней, в частности холеры и брюшного тифа.

В 1871 году Кох демобилизовался. На двадцативосьмилетие жена подарила ему микроскоп, и с тех пор Роберт целые дни проводил у него. Он теряет всякий интерес к частной врачебной практике и начинает проводить исследования и опыты, для чего заводит большое количество мышей.

В 1872 году Кох назначается уездным санитарным врачом в Вольштейне в Польше. Здесь после серии тщательных экспериментов он устанавливает причины заболевания сибирской язвы. Работы по проблемам сибирской язвы приносят ему широкую известность, и в 1880 году Кох становится правительственным советником в Имперском отделении здравоохранения в Берлине.

Между Кохом и Пастером — до этого времени лидером в микробиологии — развернулась острая дискуссия. После того, как Кох опубликовал резко критические отзывы о пастеровских исследованиях сибирской язвы, лидерство последнего пошатнулось, и между двумя выдающимися учёными вспыхивает вражда, продолжающаяся несколько лет.

Позже Кох предпринимает попытки найти возбудителя туберкулёза, болезни в то время широко распространённой и являющейся основной причиной смертности. 24 марта 1882 года, когда объявил о том, что сумел выделить бактерии (палочки Коха), вызывающие туберкулёз, Кох достиг величайшего за всю свою жизнь триумфа.

Изучение Кохом туберкулёза было прервано, когда он по заданию германского правительства в составе научной экспедиции уехал в Египет и Индию с целью попытаться определить причину заболевания холерой. Работая в Индии, Кох объявил, что он выделил микроб, вызывающий это заболевание — холерный вибрион.

В 1885 году Кох становится профессором Берлинского университета и директором только что созданного Института гигиены. В то же время он продолжает исследования туберкулеза, сосредоточившись на поисках способов лечения болезни. В 1890 году Кох объявляет, что такой способ найден. Однако в практике предложенное им средство для лечения туберкулеза применять не стали, так как оно

сопровождалось токсическими реакциями и вызывало отравление, что стало причиной его острейшей критики. Но в дальнейшем оно стало использоваться в диагностике туберкулеза. Сам Кох оценивал свои исследования по туберкулёзу как первые важнейшие шаги.

В 1867 году Кох женился на Эмме Адельфине Жозефине Фрац. У них родилась дочь. В 1893 году Кох развелся с ней и женился на молодой актрисе Хедвиге Фрайбург. Люди, мало знакомые с Кохом, часто считали его подозрительным и нелюдимым, однако друзья и коллеги знали его как доброго и участливого человека. Кох был поклонником Иоганна Гёте и заядлым шахматистом.

Роберт Кох скончался в Баден-Бадене от сердечного приступа.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 8 - Академик Зелинский

Часть 9 - Хирург Склифосовский

Часть 10 - Роберт Кох

Часть 11 - Академик Сергей Вавилов

Часть 12 - Фритьоф Нансен - полярный исследователь и гуманист

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Хирург Склифосовский |

Николай Васильевич Склифосовский (1836-1904) - русский хирург, продолжатель дела Пирогова.

Родился на хуторе близ города Дубоссары, Тираспольского уезда (ныне Приднестровская Молдавская Республика). По всей видимости, истинная фамилия Склифосовского — Склифос, молдавского происхождения, весьма распространенная в Бессарабии и Румынии.

Он был девятым ребенком в многодетной (всего 12 детей) украинской семье небогатого дворянина Василия Павловича Склифосовского, служившего письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы. Детей было много, кормить такую ораву отцу было крайне тяжело. Николая рано отправили в Одесский дом для сирот.

Среднее образование получил в Одесской гимназии. В 1859 году окончил курс медицинского факультета Московского университета.

В 1866 и 1867 годах работал в Германии, Франции и в Англии. По возвращении в Россию выпустил целую серию трудов.

В 1871 году Склифосовский перешёл на кафедру хирургической патологии в Императорскую медико-хирургическую академию.

В доме у Склифосовских, в котором жена Софья Александровна умело и умно поддерживала гостеприимные традиции лучших интеллигентских русских семейств, бывали и композитор П.И. Чайковский, и художник В.В. Верещагин, и известный юрист А.Ф. Кони.

Интересы Склифосовского были достаточно обширны: он любил живопись, литературу, музыку. Его жена, кстати, была лауреатом международного музыкального конкурса Венской консерватории, а дочь Ольга Николаевна училась музыке у Николая Рубинштейна. Дружил великий врач и с С.П. Боткиным, засиживался до глубокой ночи у профессора химии и композитора А.П. Бородина, встречался

с А.К. Толстым.

Зимой в Петербурге для него делали на Неве прорубь, и ежедневно каждое утро он ездил окунаться в ледяную воду.

Несколько раз Склифосовский принимал участие в тех или иных военных кампаниях. Сначала военно-полевым хирургом, а затем ведущим хирургом русской армии.

Используя свой высокий врачебный авторитет в Москве, он собрал крупные пожертвования среди купечества на строительство клинического городка на Девичьем Поле.

Последние годы жизни учёного были омрачены тяжёлой болезнью — мозговым инсультом. Он покинул Петербург и поселился в своей усадьбе Яковцы неподалеку от Полтавы, где вскоре скоропостижно скончался.

Имя Склифосовского присвоено Научно-исследовательскому институту скорой медицинской помощи в Москве.

С именем Склифосовского связан шуточный фразеологизм: "Короче, Склифосовский", который косвенно может свидетельствовать о популярности его имени. Выражение впервые прозвучало в кинокомедии "Кавказская пленница". Такими словами Балбес (герой Юрия Никулина) пытался закончить лекцию о ящуре, которую читали ему переодевшиеся в санитаров Шурик и его друг.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 7 - Хирург Пирогов

Часть 8 - Академик Зелинский

Часть 9 - Хирург Склифосовский

Часть 10 - Роберт Кох

Часть 11 - Академик Сергей Вавилов

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Герой Советского Союза Виктор Мирошниченко |

Виктор Петрович Мирошниченко (1917-1941)

Простой рабочий парень. В Красной Армии с 1938 года.

В октябре 1941 года пулеметный расчет под командованием сержанта железнодорожных войск Мирошниченко прикрывал мост через реку Снопоть близ железнодорожной станции Рославль - Фаянсовая Брянской области. Ему была поставлена задача - как можно дольше задержать противника, а потом мост взорвать. Во время ожесточенного боя бойцы пулеметного расчета погибли.

Мирошниченко остался один. Он был ранен, но продолжал вести огонь по наступающему врагу. Дальше откладывать было нельзя: мост надо взрывать. В ходе боя были перебиты кабели, ведущие к заряду. Виктор подполз к заряду и поджег бикфордов шнур.

Ценой собственной жизни сержант Мирошниченко ликвидировал переправу на пути наступавших фашистских войск.

Другая версия описания подвига сержанта Мирошниченко:

9 октября 1941 года командир отделения сержант Мирошниченко получил приказ взорвать железнодорожный мост через реку Снопоть после отхода наших частей. Сотни килограммов взрывчатки подложили подрывники под стальные фермы моста. В блиндаже, расположенном на берегу, находилась подрывная машина. Шнур от нее тянулся к зарядам. Сержант и его бойцы ждали приказа командира, переходившего через мост последним. Получив его, сержант Мирошниченко включил взрывную машину, но взрыва не последовало: во время вражеского обстрела шнур оказался перебитым. Виктор выскочил из блиндажа и побежал к мосту искать повреждение. А с противоположной стороны по мосту уже бежали фашисты, стреляя на ходу, за ними — вражеские танки. Виктору Мирошниченко оставалось одно: добраться до ближайшего заряда и подорвать его. Он прекрасно понимал, что это будет стоить ему жизни, ибо отбежать уже не успеет. Сержант Мирошниченко дополз до заряда и поджег шнур.

Не столь важно какое описание подвига ближе к истине. И то и другое - подвиг воина. И то, что его подвиг увековечен на почтовой марке, делает его многократно более известным.

Виктору Петровичу Мирошниченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1942 года.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 31 - Тимур Фрунзе

Часть 32 - Генерал Черняховский

Часть 33 - Герой Советского Союза Виктор Мирошниченко

Часть 34 - Генерал Карбышев

Часть 35 - Оборона Брестской крепости

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Зелинский |

Николай Дмитриевич Зелинский (1861-1953) - русский и советский химик-органик.

Окончил Новороссийский университет в Одессе. Совершенствовал образование в Лейпцигском и Гёттингенском университетах.

С 1893 по 1911 и с 1917 по 1953 был профессором Московского университета . В 1911 оставил университет в знак протеста против политики Министерства просвещения.

В 1911-1917 возглавлял Центральную химическую лабораторию Министерства финансов.

С 1935 работал в Институте органической химии АН СССР. В 1953 институту присвоено имя Н.Д. Зелинского.

Исследования, проводимые им относятся к различным областям органической химии.

Зелинский изобрел противогаз во время I Мировой войны; его приняли на вооружение в 1916 году; было выпущено и направлено в войска более 11 млн изделий, не имевших по надежности аналогов в мире и спасших жизни без преувеличения сотен тысяч солдат,

поскольку в ту войну газовые атаки были частым явлением. Зелинский не стал патентовать изобретённый им противогаз, считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях, и Россия передала союзникам право его производства.

Для противогаза Зелинский создал универсальный поглотитель из древесного угля и разработал способ активирования угля - повышения его способности поглощать своей поверхностью различные вещества. Летом 1915 г. Зелинский провёл на себе испытания поглотителя. В одно из изолированных помещений центральной лаборатории Министерства финансов в Петрограде были введены два

газа - хлор и фосген. Зелинский, завернув в носовой платок около 50 граммов размельчённого на мелкие кусочки активированного берёзового угля, плотно прижав платок ко рту и носу и закрыв при этом глаза, смог пробыть в этой отравленной атмосфере, вдыхая и выдыхая через платок, несколько минут.

Противогаз имел некоторые недостатки. Например, перед применением его нужно было продувать от угольной пыли. Коробка с углём, прикреплённая к маске, ограничивала движение головы. Но поглотитель Зелинского из активированного угля стал самым популярным в мире.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 6 - Григорий Николаевич Минх -учёный, борец с опасными инфекционными болезнями

Часть 7 - Хирург Пирогов

Часть 8 - Академик Зелинский

Часть 9 - Хирург Склифосовский

Часть 10 - Роберт Кох

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

ГОЭЛРО |

В феврале 1920 года для разработки проекта электрификации России была создана Государственная комиссия по электрификации России (сокращённо ГОЭЛРО). Аббревиатура часто расшифровывается также, как Государственный план электрификации России, то есть продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции.

Подготовка проекта масштабной электрификации России велась ещё до революции немецкими инженерами, работавшими на Петербургскую электрическую компанию. Сама концепция электрификации и использования местных видов топлива была придумана задолго до 1920 года, но Ленину удалось организовать превращение идей в план, а плана в работу по его исполнению.

В условиях полной разрухи, далеко не все считали идею строительства новых электростанций разумной, предлагая начать с восстановления того, что досталось в руки, а уж позже думать в перспективном развитии страны. Известно, что председатель Высшего совета народного хозяйства республики (ВСНХ) Алексей Рыков, и Лев Троцкий относились к идее ГОЭЛРО весьма критично. Противодействие коллег по партии было настолько сильным, что Ленин не без трудностей включил доклад об электрификации РСФСР в повестку дня VIII Съезда Советов . Стоит отметить, что даже после одобрения плана, его критики иронически называли электрификацию - «электрофикцией».

Предстояло вовлечь в проект ученых-энергетиков. Перспектива участия в решении интереснейшей научно-инженерной задачи, в сопровождении хороших пайков и защиты от ЧК, позволили главе комиссии Глебу Кржижановскому вовлечь в работу над планом ГОЭЛРО около 200 специалистов. Вариант аббревиатуры ГОЭЛРО, принятый официально, придумал знаменитый учёный и инженер в

области энергетики академик Генрих Графтио.

Самым значимым мероприятием по пропаганде плана ГОЭЛРО стало его представление Лениным и Кржижановским в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов. В речи Ленина на VIII Съезде прозвучали его знаменитые лозунги о том, что ГОЭЛРО – это «вторая программа партии», а «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны»!

После принятия плана ГОЭЛРО и поездки В. И. Ленина в деревню Кашино в 1920 году по случаю запуска местной электростанции, в стране распространилось выражение "лампочка Ильича". Сейчас ему больше придаётся иронично-насмешливый смысл.

План ГОЭЛРО был перевыполнен по своим основным показателям в течение минимального срока, на который было рассчитано его выполнение. Без сомнения, свою роль в его исполнении сыграла и возможность государства привлекать к энергостройкам и силы заключенных, однако и фактор энтузиазма масс, обусловленный проведенной пропагандистской кампанией, был использован в полной

мере.

В следующим 1921 году ГОЭЛРО был преобразован в Госплан во главе с тем же Кржижановским.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 42 - Университет дружбы народов

Часть 43 - Стандартный выпуск 1961-1966

Часть 44 - ГОЭЛРО

Часть 45 - Советские дети 1960-х

Часть 46 - 40 лет советской почтовой марке

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Русские сказки на марках СССР |

Сказки входят в жизнь человека в раннем детстве и остаются с ним на всю жизнь.

Русские народные сказки появились давно и передавались из уст в уста, дожив, таким образом, до времен, когда возникла письменность.

Мир русской народной сказки своеобразен и загадочен. В нем можно повстречать и простых людей, купцов да купчих, царей да их дочерей, и вымышленных героев, среди которых Баба Яга - пожалуй, один из самых колоритных персонажей. Встречаются в русских народных сказках и звери разные, иногда даже волшебные.

Если русская народная сказка прочитывается взрослым человеком, она может восприниматься как своеобразная притча. Если читаете сказку своим маленьким деткам, необходимо каждый раз останавливаться на том, какой смысл заключен в повествовании. Ведь жанр сказки далеко не развлекательный, несмотря на присутствие в нем вымышленных персонажей и волшебных элементов. Прежде всего, русская народная сказка должна воспитывать и поучать.

Ещё Пушкин закончил "Сказку о золотом петушке" народной пословицей: “Сказка ложь, да в ней намек, добру-молодцу урок”.

Необычная форма для поучения выбрана для того, чтобы читателю и слушателю было максимально интересно воспринимать все происходящее и делать необходимые выводы, возможно, даже самые неожиданные.

Есть мнение, что миром правят большие иллюзии, а вовсе не вульгарные экономические законы. Недаром нищие и голодные, но воодушевленные какой-то фантастической идеей нередко побеждали вполне сытых и более оснащенных в материальном плане. Так всегда было в русских народных сказках. Иллюзия, мечта, сказка – вот альфа и омега общественного и личного бытия. Пушкин, Лермонтов, Жуковский, верили в в преображающую силу сказок и видели в сказке отражение души русского народа. Вот и стал русский народ превращать сказку в быль, и петь "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..." Потом правда выяснилось, что мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 14 - Луи Брайль

Часть 15 - Рисунки детей

Часть 16 - Русские сказки на марках СССР

Часть 17 - Хор Пятницкого

Часть 18 - Журнал Вокруг Света

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

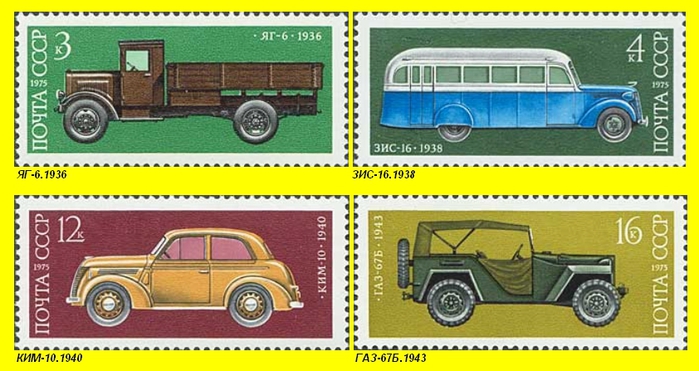

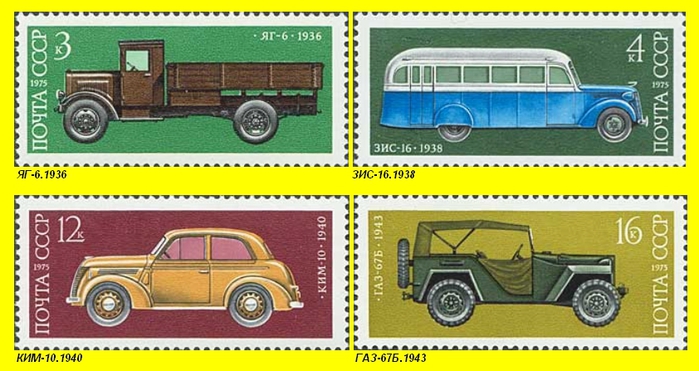

Стандартный выпуск 1961-1966 |

Это десятый стандартный выпуск марок СССР. Необходимость этого выпуска диктовалось прежде всего денежной реформой с новым масштабом цен. Тематика рисунков марок соответствовала символам и духу того времени.

Денежная реформа, проведенная с 1 января 1961 года. По официальной версии, проводилась «…в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам». При проведении реформы находившиеся в обращении деньги образца 1947 года были обменены без ограничений на вновь выпущенные банкноты и монеты по соотношению 10:1 и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры.

Как и в 1947 году, обмену не подвергались и остались в обращении медные (бронзовые) монеты СССР номиналами 1, 2, 3 копеек более ранних выпусков (с 1920-х годов по 1960), так как себестоимость чеканки копеечной монеты составляла 16 копеек.

Однако тогда, в шестьдесят первом, мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после ее проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием.

"Сталинский" министр финансов СССР Арсений Григорьевич Зверев, проводивший денежную реформу 1947 года, из-за несогласия с планом реформы хрущёвской 16 мая 1960 года вышел в отставку.

Последствия этой реформы были губительными: импорт резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо-то баловали, перешли в разряд предметов роскоши.

Но не только от этого пострадали советские граждане. Частный рынок среагировал на эту реформу по-особому: если в в госторговле цены изменились ровно в десять раз, то на рынке они изменились в среднем лишь в 4,5 раза. Рынок-то не обманешь. Так, например, магазинный картофель продавался по 10 копеек за килограмм, однако на рынке он стоил уже 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом. Это привело к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве. Завмагам оказалось выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в кассу и отчитаться о выполнении плана. Разницу же в цене между закупочной ценой спекулянта и госценой завмаги клали себе в карман. В магазинах же оставалось

лишь то, от чего спекулянты сами отказывались, то есть то, что на рынке было невозможно продать. В результате почти всю магазинные продукты люди брать перестали, и стали ходить на рынок. К тому же в магазине продавец насыпал ту же картошку лопатой, то-есть с землёй, гнилью и прочим мусором, объясняя это тем, что так он получил товар по весу и должен продавать по этому весу.

Не спешили сдавать продукцию государству и колхозники. Большую часть продукции они тоже стали вывозить на рынок.

В конечном итоге это привело к продовольственному кризису 1963-64 годов, в результате которого стране пришлось закупать продовольствие за границей. Одним из последствий этого кризиса и стало снятие Хрущева.

Так было положено начало падению экономического могущества СССР, и через 30 лет после хрущёвской реформы Советский Союз прекратил своё существование.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 41 - Автомобили СССР

Часть 42 - Университет дружбы народов

Часть 43 - Стандартный выпуск 1961-1966

Часть 44 - ГОЭЛРО

Часть 45 - Советские дети 1960-х

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Национальные костюмы народов СССР |

Народный национальный костюм во многом отражает характер этого народа.

Русский национальный костюм используется с древних времён.

В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности царским указом в 1675 году стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца.

Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Русский национальный костюм стал менее распространён сначала после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину.

Ещё менее популярным русский национальный костюм стал после революции.

Все народы СССР имели свои характерные национальные костюмы, происхождение которых уходило в древние времена. Пожалуй, только евреи составили исключение. За национальную одежду у евреев принята религиозная хасидская одежда начала XX века.

Но это не означает, что у евреев в старые времена не было особенностей национальной одежды.

Одежда древних евреев в целом была сходна с одеждой окружавших их народов и входила в ближневосточный комплекс. Нередко полагают, что одежда древних евреев напоминала костюм арабов-феллахов - земледельческого населения Ближнего Востока.

В дальнейшем еврейская одежда продолжала испытывать сильнейшее воздействие галахических постановлений. В различных галахических сборниках постоянно подчеркивается, что еврей не должен носить одежду, принятую у неевреев. По этому поводу можно пересказать следующую историю. Однажды (дело было в середине девятнадцатого века) некий «просвещенец» пришел к рабби и

ехидно так, с подковыркой, спросил: «Ребе, расскажите, во что одевался праотец наш Авраам? Авраам-то наверняка не ходил в черном! Улыбнулся ребе умнику и ответил: "Я не знаю, сынок, ходил ли Авраам в шелковом халате и шляпе. Но я точно знаю, как он выбирал одежду. Смотрел, как одеты неевреи, — и одевался иначе".

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 27 - Осетия

Часть 28 - Каракалпакия

Часть 29 - Национальные костюмы народов СССР

Часть 30 - Кабардино-Балкарская АССР

Часть 31 - Коми АССР

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Фредерик Шопен |

Фредерик Шопен (1810-1849) - знаменитый польский композитор и пианист-виртуоз.

Шопен – один из немногих композиторов, сочинявших практически только для фортепиано. Он не написал ни оперы, ни симфонии.

Родился в деревне под Варшавой. Его отец французский эмигрант, капитан армии Тадеуша Костюшко. После разгрома восстания служил гувернером и школьным учителем.

Уже ребенком Шопен проявил яркие музыкальные способности.

В 1823 он поступил в Варшавский лицей, продолжая заниматься музыкой частным образом.

В 1825 его пригласили выступить перед российским императором Александром I, и после концерта он получил награду – бриллиантовый перстень.

В 16 лет Шопен был принят в консерваторию; ее окончание в 1829 формально завершило музыкальное образование Шопена.

В 1831 он поселился в Париже и больше никогда не возвращался на родину.

Шопен и внешне соответствовал той музыке, которую сочинял. У него сложилась репутация сердцееда, перед которым не могут устоять самые прекрасные женщины. Его сила была в изяществе, легкости, блестящем остроумии, не говоря уже о самом главном — музыке, которой заслушивались и восхищались. Не менее шумная слава выпала на долю покорительницы мужских сердец Авроры Дюпен — писательницы, подписывавшей свои романы псевдонимом Жорж Санд. Они познакомились на одном из светских приемов, и в первые мгновения беседы Шопен был очарован: эту женщину не портили ни мужская одежда, ни низкий голос с хрипотцой. Наоборот, все это делало ее загадочной, манящей. Шопену было тогда 28 лет, мадам Санд – 34. Их союз продолжался восемь лет, причем большую часть этого времени они провели в семейном поместье писательницы в Ноане.

Многие друзья и знакомые Шопена, говоря о его романе с Жорж Санд, часто выставляли его страдальцем, которому этот союз принес одни лишь мучения. Но есть и другие воспоминания, свидетельствующие о том, что обвинения в адрес Жорж Санд сильно преувеличены. Годы, проведенные с нею, оказались самыми плодотворными в его жизни. За свою недолгую жизнь (Шопен прожил всего 39 лет) он написал два концерта и множество фортепианных пьес — сонаты, ноктюрны, скерцо, этюды, фантазии, экспромты, песни…

В 1847 отношения Шопена с Жорж Санд окончательно испортились в результате вмешательства музыканта в отношения его подруги со своими детьми от первого брака. Это обстоятельство, вместе с прогрессирующим туберкулёзом, повергло Шопена в состояние черной меланхолии. Друзья композитора отвезли его в Англию, где, уже очень больной, он играл у королевы Виктории и дал несколько

концертов.

У Шопена есть музыкальное произведение, которое затронуло души абсолютно всех русских людей. Имеется ввиду та музыка, которая исполняется на похоронах, хотя далеко не все знают, что это третья часть сонаты №2 Фредерика Шопена, называемая Похоронный марш, написанный ещё в 1837 году, после краха польского восстания. Шуман назвал эту сонату «четвёркой самых безумных детищ

Шопена». Похоронный марш Шопена является, возможно, самым выдающимся произведением данного жанра — и, определённо, самым известным. Сам Шопен был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже под звуки этого Похоронного марша.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 12 - Композитор Гайдн

Часть 13 - Композитор Шуман

Часть 14 - Фредерик Шопен

Часть 15 - Композитор Ференц Лист

Часть 16 - Кто Вы, Рихард Вагнер?

...

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

Процитировано 1 раз

КНДР-СССР |

До 1945 года Корея была колониальным владением Японии. После окончания Второй мировой войны территория Кореи севернее 38 параллели была под контролем Советского Союза, а южнее — Соединённых Штатов Америки. СССР и США не удалось договориться об объединении страны, что привело к формированию в 1948 году двух различных правительств, северного (просоветского) и южного (проамериканского), каждое из которых претендовало на контроль над всей Кореей.

КНДР образована 9 сентября 1948 года как народно-демократическое государство, после провозглашения Республики Корея 15 августа 1948 года. Официальной идеологией государства являются идеи чучхе, которую её создатели — Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир — определили как «философскую идеологию, в фокусе внимания которой стоит человек».

Политическая власть была монополизирована Трудовой Партией Кореи начиная с самых первых лет существования КНДР. В хозяйстве была установлена плановая экономика; приблизительно с 1949 года практически вся промышленность, внутренняя и внешняя торговля находится под контролем государства.

Весной 1950 года Ким Ир Сен во время визита в Москву получил заверения в получении необходимой помощи Советского Союза при начале военного конфликта с Южной Кореей. Корейская война началась 25 июня 1950 года, когда войска КНДР перешли границу на 38 параллели и вошли на территорию Южной Кореи. Так холодная война привела к первому серьезному вооруженному конфликту между

двумя блоками, которые возглавили США и Советский Союз.

В сентябре 1950 года, когда северокорейские войска контролировали уже 90% территории полуострова, в конфликт вмешались Соединенные Штаты. Действуя под эгидой ООН войска южан, в составе которых были военнослужащие 17 стран мира организовали мощный контрудар, высадили десанты в тылу северян и, имея подавляющее превосходство в живой силе и технике, развернули наступление на Пхеньян.

Вскоре северокорейская армия была прижата к китайской границе. Американское командование уже объявила о победоносном завершении войны. Но, в этот момент в конфликт вступили Китай и Советский Союз. В конце октября 1950 года огромная (несколько сотен тысяч) китайская группировка перешла границу и нанесла удар по «войскам ООН». Воздушное прикрытие этого контрнаступления обеспечивала советская авиация. Так в ноябре 1950 года советские летчики впервые встретились в открытых боях с

американцами.

Корейскую войну 1950-1953 годов принято считать «локальной», хотя то был самый масштабный и кровопролитный конфликт после второй мировой. Эту войну часто именуют «неизвестной», «забытой» хотя по ряду источников она унесла свыше 4 миллионов жизней. По данным КНДР эта цифра гораздо выше. Они приводят цифры потерь только мирного населения страны около 9 млн. человек.

Какую цель преследовали США и СССР в Корее? Президент США Трумэн заявил 4 октября 1952 года: «Мы сражаемся в Корее для того, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, в Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско». Так получал грандиозное распространение миф о тотальной «коммунистической угрозе».

Для Советского Союза противостояние войскам ООН привели к росту его авторитета. Ряд стран, надеясь на помощь СССР, после этой войны встали на социалистический путь развития. Таким образом, вырос блок государств, возглавляемый Советским Союзом.

Итогом войны на Корейском полуострове оказались не довольны обе великие державы. Вопреки огромным усилиям объединение Кореи не произошло. Это противостояние США и СССР показало, что в современных условиях добиться победы силой оружия не возможно.

Результаты войны привели к еще большему разделению мира на два враждебных блока и к усилению гонки вооружений. Холодная война продолжилась с новой силой.

В эпоху существования СССР экономика страны опиралась на советскую помощь и первые послевоенные годы (после окончания Корейской войны 1950—1953 гг.) развивалась довольно динамично. Повышение цен на нефть в 1974 году негативно сказалось на развитии страны. В 1980 году в стране произошёл дефолт, в течение всех 80-х падение производства продолжалось. С распадом СССР негативные тенденции, порождённые дефолтом 1980 года, усилились и, в том числе в связи со стихийными бедствиями, привели к голоду в середине 90-х. Международным сообществом была предоставлена масштабная гуманитарная помощь.

По состоянию на 2006 год армия КНДР насчитывала 1 115 000 человек и являлась пятой (по другим данным, четвёртой) по величине в мире после как минимум Китая, США и Индии, и всё это при численности населения в 2006 году в 23 млн чел. и экономической стагнации.

В феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв.

4 апреля 2009 года был произведён пуск новой северокорейской ракеты со спутником связи. Своей цели по выводу спутника на орбиту ракета не достигла, все ступени, включая спутник, затонули в Тихом океане. Данная ракета, по мнению экспертов, является межконтинентальной и способна достигнуть Аляски.

Ким Ир Сен (Восходящее Солнце) - при рождении был назван Ким Сон Чжу. Официальный титул, как при жизни, так и после смерти: «Великий вождь маршал товарищ Ким Ир Сен». После смерти объявлен «вечным президентом» Кореи. С 1992 года — Генералиссимус.

В старших классах школы Ким вступил в подпольный марксистский кружок. Кружок был почти сразу же раскрыт властями, и в 1929 17-летний Ким Сон Чжу оказался в тюрьме.

В 1932 году Ким Ир Сен присоединился к антияпонскому китайскому партизанскому движению.

В 1936 он занял пост командира 6-й дивизии, которую называли «дивизией Ким Ир Сена». Под названием «дивизия» скрывался сравнительно небольшой партизанский отряд в сотню-другую бойцов.

К концу 1940 г. японцам удалось разгромить партизанское движение в Маньчжурии. Остатки партизанского отряда Ким Ир Сена (13 человек) отступили на территорию СССР, где у командира вскоре родился сын Юрий, более известный как Ким Чен Ир. Своего сына Ким Ир Сен и его вторая жена Ким Чен Сук назвали русским именем, что говорит о том, что возвращение на родину представлялось

для них в те годы, по меньшей мере, проблематичным.

В середине 1942 Ким Ир Сен получил звание капитана Красной Армии и был назначен командиром батальона.

В 1945 Ким Ир Сен вернулся в Корею в звании майора Советской армии и был назначен помощником пхеньянского коменданта. Советским командованием он был представлен населению как «национальный герой» и «знаменитый партизанский вождь».

В 1948 он стал премьер-министром КНДР.

Упрочение режима единоличной власти Ким Ир Сен сопровождал интенсивной кампанией самовосхваления. С шестидесятых годов его культ личности приобрел невиданные формы, с особой силой его восхваление началось после 1972, когда он отметил шестидесятилетний юбилей. У Ким Ир Сена было множество пышных титулов — Великий Вождь, Солнце Нации, Железный Всепобеждающий Полководец, Маршал Могучей Республики, Залог Освобождения Человечества и.т.д. Все корейцы, достигшие совершеннолетия, были обязаны носить значки с его портретом, эти портреты помещались во всех жилых и служебных помещениях, в вагонах метро и поездов. По всей стране ставились памятники только Ким Ир Сену и его родным, в день рождения вождя каждый кореец считал своим долгом возложить цветы к подножию одного из этих памятников. Изучение биографии Ким Ир Сена начиналось в детском саду, продолжалось в школах и вузах, его труды заучивались корейцами наизусть на специальных собраниях.

Примерно с начала семидесятых годов у Ким Ир Сена возникла идея сделать наследником своего сына Ким Чен Ира, учредив в КНДР нечто вроде монархии. Слабые протесты против этого, раздававшиеся в середине семидесятых годов среди высших чиновников, кончились исчезновением недовольных. После смерти Ким Ир Сена в КНДР сохранился культ его личности, дополненный культом личности его сына и преемника.

КНДР образована 9 сентября 1948 года как народно-демократическое государство, после провозглашения Республики Корея 15 августа 1948 года. Официальной идеологией государства являются идеи чучхе, которую её создатели — Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир — определили как «философскую идеологию, в фокусе внимания которой стоит человек».

Политическая власть была монополизирована Трудовой Партией Кореи начиная с самых первых лет существования КНДР. В хозяйстве была установлена плановая экономика; приблизительно с 1949 года практически вся промышленность, внутренняя и внешняя торговля находится под контролем государства.

Весной 1950 года Ким Ир Сен во время визита в Москву получил заверения в получении необходимой помощи Советского Союза при начале военного конфликта с Южной Кореей. Корейская война началась 25 июня 1950 года, когда войска КНДР перешли границу на 38 параллели и вошли на территорию Южной Кореи. Так холодная война привела к первому серьезному вооруженному конфликту между

двумя блоками, которые возглавили США и Советский Союз.

В сентябре 1950 года, когда северокорейские войска контролировали уже 90% территории полуострова, в конфликт вмешались Соединенные Штаты. Действуя под эгидой ООН войска южан, в составе которых были военнослужащие 17 стран мира организовали мощный контрудар, высадили десанты в тылу северян и, имея подавляющее превосходство в живой силе и технике, развернули наступление на Пхеньян.

Вскоре северокорейская армия была прижата к китайской границе. Американское командование уже объявила о победоносном завершении войны. Но, в этот момент в конфликт вступили Китай и Советский Союз. В конце октября 1950 года огромная (несколько сотен тысяч) китайская группировка перешла границу и нанесла удар по «войскам ООН». Воздушное прикрытие этого контрнаступления обеспечивала советская авиация. Так в ноябре 1950 года советские летчики впервые встретились в открытых боях с

американцами.

Корейскую войну 1950-1953 годов принято считать «локальной», хотя то был самый масштабный и кровопролитный конфликт после второй мировой. Эту войну часто именуют «неизвестной», «забытой» хотя по ряду источников она унесла свыше 4 миллионов жизней. По данным КНДР эта цифра гораздо выше. Они приводят цифры потерь только мирного населения страны около 9 млн. человек.

Какую цель преследовали США и СССР в Корее? Президент США Трумэн заявил 4 октября 1952 года: «Мы сражаемся в Корее для того, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, в Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско». Так получал грандиозное распространение миф о тотальной «коммунистической угрозе».

Для Советского Союза противостояние войскам ООН привели к росту его авторитета. Ряд стран, надеясь на помощь СССР, после этой войны встали на социалистический путь развития. Таким образом, вырос блок государств, возглавляемый Советским Союзом.

Итогом войны на Корейском полуострове оказались не довольны обе великие державы. Вопреки огромным усилиям объединение Кореи не произошло. Это противостояние США и СССР показало, что в современных условиях добиться победы силой оружия не возможно.

Результаты войны привели к еще большему разделению мира на два враждебных блока и к усилению гонки вооружений. Холодная война продолжилась с новой силой.

В эпоху существования СССР экономика страны опиралась на советскую помощь и первые послевоенные годы (после окончания Корейской войны 1950—1953 гг.) развивалась довольно динамично. Повышение цен на нефть в 1974 году негативно сказалось на развитии страны. В 1980 году в стране произошёл дефолт, в течение всех 80-х падение производства продолжалось. С распадом СССР негативные тенденции, порождённые дефолтом 1980 года, усилились и, в том числе в связи со стихийными бедствиями, привели к голоду в середине 90-х. Международным сообществом была предоставлена масштабная гуманитарная помощь.

По состоянию на 2006 год армия КНДР насчитывала 1 115 000 человек и являлась пятой (по другим данным, четвёртой) по величине в мире после как минимум Китая, США и Индии, и всё это при численности населения в 2006 году в 23 млн чел. и экономической стагнации.

В феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв.

4 апреля 2009 года был произведён пуск новой северокорейской ракеты со спутником связи. Своей цели по выводу спутника на орбиту ракета не достигла, все ступени, включая спутник, затонули в Тихом океане. Данная ракета, по мнению экспертов, является межконтинентальной и способна достигнуть Аляски.

Ким Ир Сен (Восходящее Солнце) - при рождении был назван Ким Сон Чжу. Официальный титул, как при жизни, так и после смерти: «Великий вождь маршал товарищ Ким Ир Сен». После смерти объявлен «вечным президентом» Кореи. С 1992 года — Генералиссимус.

В старших классах школы Ким вступил в подпольный марксистский кружок. Кружок был почти сразу же раскрыт властями, и в 1929 17-летний Ким Сон Чжу оказался в тюрьме.

В 1932 году Ким Ир Сен присоединился к антияпонскому китайскому партизанскому движению.

В 1936 он занял пост командира 6-й дивизии, которую называли «дивизией Ким Ир Сена». Под названием «дивизия» скрывался сравнительно небольшой партизанский отряд в сотню-другую бойцов.

К концу 1940 г. японцам удалось разгромить партизанское движение в Маньчжурии. Остатки партизанского отряда Ким Ир Сена (13 человек) отступили на территорию СССР, где у командира вскоре родился сын Юрий, более известный как Ким Чен Ир. Своего сына Ким Ир Сен и его вторая жена Ким Чен Сук назвали русским именем, что говорит о том, что возвращение на родину представлялось

для них в те годы, по меньшей мере, проблематичным.

В середине 1942 Ким Ир Сен получил звание капитана Красной Армии и был назначен командиром батальона.

В 1945 Ким Ир Сен вернулся в Корею в звании майора Советской армии и был назначен помощником пхеньянского коменданта. Советским командованием он был представлен населению как «национальный герой» и «знаменитый партизанский вождь».

В 1948 он стал премьер-министром КНДР.

Упрочение режима единоличной власти Ким Ир Сен сопровождал интенсивной кампанией самовосхваления. С шестидесятых годов его культ личности приобрел невиданные формы, с особой силой его восхваление началось после 1972, когда он отметил шестидесятилетний юбилей. У Ким Ир Сена было множество пышных титулов — Великий Вождь, Солнце Нации, Железный Всепобеждающий Полководец, Маршал Могучей Республики, Залог Освобождения Человечества и.т.д. Все корейцы, достигшие совершеннолетия, были обязаны носить значки с его портретом, эти портреты помещались во всех жилых и служебных помещениях, в вагонах метро и поездов. По всей стране ставились памятники только Ким Ир Сену и его родным, в день рождения вождя каждый кореец считал своим долгом возложить цветы к подножию одного из этих памятников. Изучение биографии Ким Ир Сена начиналось в детском саду, продолжалось в школах и вузах, его труды заучивались корейцами наизусть на специальных собраниях.

Примерно с начала семидесятых годов у Ким Ир Сена возникла идея сделать наследником своего сына Ким Чен Ира, учредив в КНДР нечто вроде монархии. Слабые протесты против этого, раздававшиеся в середине семидесятых годов среди высших чиновников, кончились исчезновением недовольных. После смерти Ким Ир Сена в КНДР сохранился культ его личности, дополненный культом личности его сына и преемника.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 10 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 11 - Вьетнам-СССР

Часть 12 - КНДР-СССР

Часть 13 - Куба-СССР

Часть 14 - Югославия - СССР

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Хирург Пирогов |

Николай Иванович Пирогов (1810-1881) - российский хирург и анатом, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент Петербургской АН (1846). Участник Севастопольской обороны (1854-55), франко-прусской (1870-71) и русско-турецких (1877-78) войн. Впервые произвел операцию под наркозом на поле боя (1847), ввел неподвижную гипсовую повязку, предложил ряд хирургических операций. Вел борьбу с сословными предрассудками в области образования, выступал за автономию университетов, всеобщее начальное образование. Мировую известность получил атлас Пирогова «Топографическая анатомия». Пятый почетный гражданин Москвы.

Родился в Москве в семье военного казначея.

Четырнадцатилетним мальчиком поступил на медицинский факультет Московского университета. Получив диплом, ещё несколько лет учился за границей. К профессорской деятельности Пирогов готовился в университете города Дерпта (Тарту). Здесь, в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую диссертацию и в возрасте двадцати шести лет был избран

профессором Дерптского университета (ныне Тартуский университет). Через несколько лет Пирогов был приглашён в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической Академии.

В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ в действующую армию, так как хотел проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. Крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки. Здесь же, в ауле Салты, Пирогов впервые в истории медицины начал

оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провёл около 10 тыс. операций под эфирным наркозом.

В 1855 году, во время Крымской войны, Пирогов был главным хирургом осаждённого англо-французскими войсками Севастополя. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Во время осады Севастополя, для ухода за ранеными, Пирогов руководил обучением и работой сестёр Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. Это тоже было нововведением по тем временам. Там же внедрил свой метод ухода за ранеными, заключавшийся в том, что раненые подлежали тщательному отбору уже на первом перевязочном пункте; в зависимости от тяжести ранений одни из них подлежали немедленной

операции в полевых условиях, тогда как другие, с более лёгкими ранениями, эвакуировались вглубь страны для лечения в стационарных военных госпиталях. Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником специального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия.

Вернувшись в Петербург после сдачи Севастополя, Пирогов на приёме у Александра II рассказал императору о проблемах в войсках, а также об общей отсталости русской армии и её вооружения. Царь не захотел прислушаться к Пирогову. С этого момента Николай Иванович впал в немилость и был «сослан» в Одессу на должность попечителя Одесского и Киевского учебных округов. Пирогов

попытался реформировать сложившуюся систему школьного образования, его действия привели к конфликту с властями, и учёному пришлось оставить свой пост. Десять лет спустя, после покушения на Александра II, Пирогов был вообще уволен с государственной службы даже без права на пенсию.

Пирогов уединился в своём небольшом имении «Вишня» неподалёку от Винницы, где организовал бесплатную больницу.

К этому времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных академий.

Когда император Александр II посетил Болгарию в августе 1877 года, во время русско-турецкой войны, он вспомнил о Пирогове как о несравненном хирурге и лучшем организаторе медицинской службы на фронте. Несмотря на свой пожилой возраст (тогда Пирогову исполнились уже 67 лет), Николай Иванович согласился отправиться в Болгарию при условии, что ему будет предоставлена полная

свобода действий. Его желание было удовлетворено, и 10 октября 1877 года Пирогов прибыл в Болгарию. В Болгарии он занимался лечением и оперировал как русских солдат, так и многих болгар.

Пирогов был злостный курильщик, и это способствовало развитию у него рака горла, от чего он и умер в селе Вишня (ныне часть Винницы).

Тело Пирогова было забальзамировано с использованием новоразработанного им метода, и погребено в мавзолее в деревне Вишня. Официально гробница Пирогова именуется «церковь-некрополь», тело находится ниже уровня земли в крипте — цокольном этаже православного храма, в застекленном саркофаге, к которому возможен доступ желающих отдать дань уважения памяти великого ученого.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 5 - Микробиолог Габричевский

Часть 6 - Григорий Николаевич Минх -учёный, борец с опасными инфекционными болезнями

Часть 7 - Хирург Пирогов

Часть 8 - Академик Зелинский

Часть 9 - Хирург Склифосовский

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 2 раз

Марк Твен |

Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Клеменс) (1835–1910) - американский писатель.

Родился в маленьком городке Флориде (штат Миссури). Позже он шутил, что, родившись, увеличил его население на один процент.

Когда Сэм ещё был ребёнком, семья в поисках лучшей жизни переехала в город Ганнибал (там же, в Миссури). Именно этот город и его жители позже были описаны Марком Твеном в его знаменитых произведениях, особенно в «Приключениях Тома Сойера» (1876).

Был учеником наборщика, позднее вместе с братом издавал газету. В 1857 стал учеником лоцмана, воплотив свою детскую мечту «познать реку», в апреле 1859 получил права лоцмана.

В 1861 переехал к брату в Неваду, почти год был старателем на серебряных приисках. Написав несколько юморесок для газеты в Вирджиния-Сити, в августе 1862 получил приглашение стать ее сотрудником. Для псевдонима взял выражение лотовых на Миссисипи, выкликавших «Мерка 2», что означало достаточную глубину для безопасного плавания.

В 1865 году к Твену пришёл первый литературный успех, его юмористический рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» был перепечатан по всей стране и назван «лучшим произведением юмористической литературы, созданным в Америке к этому моменту».

В 1867 году он упросил полковника Мак Комба спонсировать его поездку в Европу и на Средний Восток. В июне в качестве корреспондента Твен едет на пароходе в Европу. В августе он посетил также и Одессу, Ялту и Севастополь. Марк Твен, в составе делегации корабля, посетил в Ливадии резиденцию Русского императора. Письма, написанные им в путешествии по Европе, отправлялись и печатались в газете. А по возвращении эти письма легли в основу книги «Простаки за границей».

За свою писательскую карьеру Твен попутешествовал по Европе, Азии, Африке и даже Австралии.

В 1870 году, на пике успеха от «Простаков за границей», Твен женился на Оливии Лэнгдон.

Самым большим вкладом Твена в американскую и мировую литературу считается роман «Приключения Гекльберри Финна». Также очень популярны «Приключения Тома Сойера», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и сборник автобиографических рассказов «Жизнь на Миссисипи».

Жена Твена, глубоко верующая протестантка, так и не смогла «обратить» мужа, хотя он старался при её жизни избегать острых тем.

Немало романов Твена (например, «Янки при дворе короля Артура») содержат крайне резкие выпады в адрес католической церкви.

Заядлый курильщик Марк Твен как-то пошутил: бросить курить очень легко - я бросал раз тридцать.

Ему принадлежит много и других афоризмов.

До своей смерти он пережил потерю троих из четырёх детей, умерла и любимая жена Оливия. В свои поздние годы Твен находился в глубокой депрессии, но всё ещё мог шутить. В ответ на ошибочный некролог в «New York Journal» он произнёс свою знаменитую фразу: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 9 - Муса Джалиль

Часть 10 - Русский поэт Алексей Кольцов

Часть 11 - Марк Твен

Часть 12 - Рабингранат Тагор

Часть 13 - Чарльз Диккенс

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Фридрих Энгельс |

Фридрих Энгельс (1820-1895) - немецкий философ, сооснователь (вместе с Марксом) идеологии "научного коммунизма", икона (вместе с Марксом и Лениным) для коммунистов XX века.

Родился в семье текстильного фабриканта. В 1837 г. по настоянию отца, не окончив последнего класса, ушел из гимназии, чтобы посвятить себя коммерческой деятельности.

Увлекался пением, музыкой, сочинял стихи, писал литературно-критические статьи, рисовал карикатуры, занимался спортом — плаванием, верховой ездой, фехтованием (даже дрался на дуэли).

В 1841-1842 гг. Энгельс отбывал воинскую повинность в Берлине (бомбардир в артиллерийской бригаде),, в свободное время посещал лекции в университете. Здесь он увлекся философией Л. Фейербаха и опубликовал статьи, где заявил о своих атеистических взглядах.

В 1842 г. отец, желая оторвать сына от радикально настроенных друзей, отправил его в Манчестер (Великобритания), где находилась фабрика «Эрмен и Энгельс», совладельцем которой он был. По дороге туда Энгельс посетил в Кельне редакцию «Рейнской газеты», с которой уже полгода сотрудничал, встретился с Марксом и договорился о дальнейшей совместной работе.

Энгельс владел 12 языками, читал на 20. Помимо родного языка, которым он владел как виртуоз, Энгельс свободно писал по-английски, по-французски, по-итальянски, читал по-испански и почти на всех славянских и скандинавских языках.

В Манчестере Энгельс познакомился с ирландскими работницами сёстрами Мэри и Лидией Бёрнс. Мэри стала его первой женой (умерла в 1863), а Лидия — второй. За день до смерти Лидии (умерла в 1878) Энгельс переступил свои принципы и заключил с ней официальный брак.

Коммерсант, владелец фабрики, охотничьей лошади и домашнего винного погреба был революционным коммунистом до мозга костей.

Сыну фабриканта, на предприятии которого ирландские дети трудились по 11 часов, было неудобно выступать в роли вождя пролетариата. Идеальным компаньоном для него стал Маркс - честолюбивый и нуждавшийся в деньгах.

Первое время Энгельсу приходится писать за Маркса статьи. Потом Маркс стал работать более самостоятельно, но журналистского таланта Энгельса у него не было. Статьи, подписанные ими обоими, и даже одним Марксом, часто писал Энгельс.

Всякий раз, когда лидеры европейского социализма просили совет у Маркса, он переадресовывал их Энгельсу, а потом писал другу: «твое письмо полностью совпадает с планом ответа, который я уже составил в голове».

Энгельсом был разработан текст «Проект Коммунистического символа веры», который позднее стал основой для «Манифеста Коммунистической партии».

В 1844 г. Энгельс вернулся на родину, но после нескольких публичных выступлений за ним установили полицейский надзор. Ему грозил арест, отношения с отцом обострились, и в 1845 г. он уехал из Германии в Брюссель, куда уже переселился Маркс, высланный из Франции. В 1847 г. друзья основали Союз коммунистов и написали его программу - «Манифест Коммунистической партии» (опубликован в 1848). При этом основоположники марксизма презирали своих последователей (например, Вильгельм Либкнехт именуется в их переписке как «осел», «скотина», «животное» и просто «оно»). «Какое значение имеет "партия", то есть банда ослов, слепо верящих в нас, потому что они нас считают равными себе, для нас, перестающих узнавать себя, когда мы начинаем становиться популярными? Воистину мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать "истинным и адекватным выражением" тех ограниченных собак, с которыми нас свели вместе последние годы», - пишет Энгельс Марксу в феврале 1851 г.

Во время революции 1848-1849 гг. Энгельс участвовал в массовых беспорядках в Германии - в Эльберфельдском восстании, в четырёх крупных и во многих мелких сражениях в Пфальце и Бадене. После поражения революции Энгельсу пришлось искать убежище в Швейцарии.

Характерно, что Энгельс и Маркс писали, что коммунизм победит прежде всего в Англии (как стране самого передового капитализма), и лишь затем последует «мировая революция». Но как именно она будет протекать, друзья не объясняли.

До самой своей смерти Энгельс оставался главным спонсором коммунистического движения. Не случайно Интернационал был организован в год, когда он стал полноправным совладельцем отцовской фабрики (1864).

После смерти Маркса на Энгельса легла вся ответственность за доработку и подготовку к публикации 2 и 3 томов «Капитала», чем Энгельс и занимался на протяжении всей оставшейся жизни.

Наряду с работой над «Капиталом» Энгельс пишет и издает собственные работы. В 1884 г. он завершил одну из ключевых для понимания марксизма работ «Происхождение семьи, частной собственности и государства»., в которой развиваются идеи исторического материализма. В 1886 г. выходит в свет ещё одна ключевая работа Энгельса — «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».

В 1894 наступило резкое ухудшение здоровья Энгельса, у него был выявлен рак пищевода. 5 августа 1895 Энгельс скончался.

Согласно последней воле Энгельса, его тело было кремировано, а урна с прахом опущена в море у Истборна (Великобритания).

Советская власть почтила память основателя коммунистической теории, дав имя Фридриха Энгельса бесчисленным площадям и улицам во множестве поселков и городов СССР. В Саратовской области город Покровск с февраля 1931 г. носит имя Энгельс.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 33 - Борец за коммунизм во Франции Марсель Кашен

Часть 34 - Манолис Глезос

Часть 35 - Фридрих Энгельс

Часть 36 - Патрис Лумумба

Часть 37 - Нарком Подбельский

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 1 раз

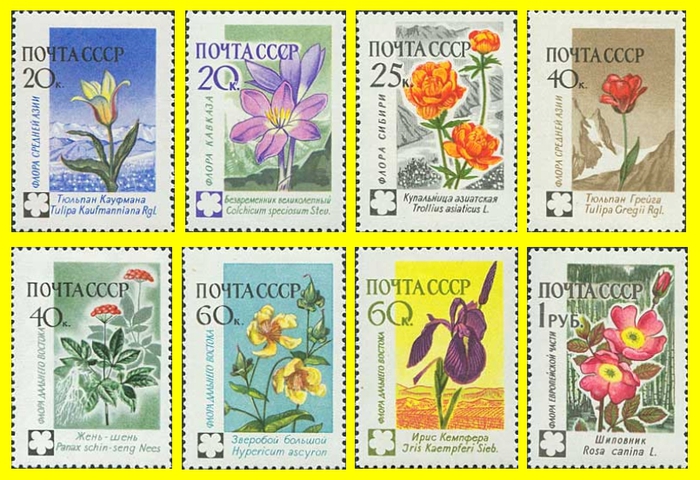

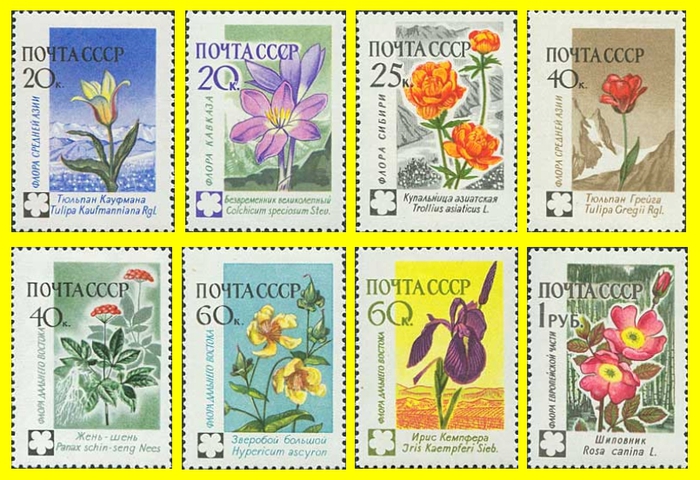

Растения на марках СССР (продолжение) |

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 5 - Лес-наше богатство

Часть 6 - Растения на марках СССР

Часть 7 - Растения на марках СССР (продолжение)

Часть 8 - Пушнина

Часть 9 - Никитский ботанический сад

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 6 раз

Растения на марках СССР |

"Красная книга — это документ совести Человека. Каждая нация перед лицом мира несёт ответственность за сокровища своей природы". /Из Международной Красной книги/

Каждый день с лица Земли исчезает в среднем одно растение. Около 25 тыс. растений находятся под угрозой исчезновения.

Населяющие нашу планету 300 тыс. видов высших растений формируют растительный слой биосферы и служат, по сути, первоисточником жизни на Земле.

Известно, что человек в той иди иной форме возделывает около 12 тыс. растений. Остальные многие десятки тысяч видов не доведены до уровня сельскохозяйственной культуры. Судьба их далеко не безразлична нам, потеря печальна. Между тем растения среди живых организмов наиболее беззащитны перед бурным натиском технического прогресса и интенсивной деятельностью человека.

Активными организаторами изучения редких видов, в том числе диких сородичей основных видов культурных растений призваны быть ботанические сады. Необходимо снять угрозу уничтожения этих растений. Очень важна также роль созданных в разных зонах страны заповедников и заказников по охране ботанических объектов: лесов, лугов, степей и пустынь.

Но невозможно всю природу заключить в заповедники. Людям нельзя запретить собирать в лесу грибы, ягоды, целебные травы или просто гулять. Поэтому возможность сохранения зеленых друзей для себя и далеких потомков зависит от каждого человека. Каждый из нас в какой-то мере участвует в быстром пополнении "Красной книги": и те, кто стремится привезти домой из леса букет побольше, и те,

кто, не задумываясь, покупает на улице весенний букетик пролесок или ландышей. Настало время осознать, что безвозмездно брать "у природы" нельзя, мы имеем право только на то, что можем вырастить, воспроизвести. Иначе нашим потомкам не суждено будет увидеть ни в лесу, ни на лугу многие и многие еще сегодня обычные растения.

Красная книга СССР по охране животных и растений вышла в свет в августе 1978 года. В соответствии с Положением о Красной книге СССР, занесение в неё какого-либо вида означало установление запрета на его добывание, возлагало на соответствующие государственные органы обязательства по охране этого вида.

Советская филателия тоже вносила свой вклад в дело защиты растений. Об этом говорит и массовый выпуск марок на эту тему, начиная с 1960 года.

Важно заботу о растениях прививать детям с раннего возраста.

В Израиле, например, где практически все деревья посажены руками граждан страны, где существует и широко отмечается "праздник деревьев" (тубишват), и в этот день высаживаются тысячи саженцев, вы не увидите ни детей, ни взрослых, срывающих цветы дикой природы.

Каждый день с лица Земли исчезает в среднем одно растение. Около 25 тыс. растений находятся под угрозой исчезновения.

Населяющие нашу планету 300 тыс. видов высших растений формируют растительный слой биосферы и служат, по сути, первоисточником жизни на Земле.

Известно, что человек в той иди иной форме возделывает около 12 тыс. растений. Остальные многие десятки тысяч видов не доведены до уровня сельскохозяйственной культуры. Судьба их далеко не безразлична нам, потеря печальна. Между тем растения среди живых организмов наиболее беззащитны перед бурным натиском технического прогресса и интенсивной деятельностью человека.

Активными организаторами изучения редких видов, в том числе диких сородичей основных видов культурных растений призваны быть ботанические сады. Необходимо снять угрозу уничтожения этих растений. Очень важна также роль созданных в разных зонах страны заповедников и заказников по охране ботанических объектов: лесов, лугов, степей и пустынь.

Но невозможно всю природу заключить в заповедники. Людям нельзя запретить собирать в лесу грибы, ягоды, целебные травы или просто гулять. Поэтому возможность сохранения зеленых друзей для себя и далеких потомков зависит от каждого человека. Каждый из нас в какой-то мере участвует в быстром пополнении "Красной книги": и те, кто стремится привезти домой из леса букет побольше, и те,

кто, не задумываясь, покупает на улице весенний букетик пролесок или ландышей. Настало время осознать, что безвозмездно брать "у природы" нельзя, мы имеем право только на то, что можем вырастить, воспроизвести. Иначе нашим потомкам не суждено будет увидеть ни в лесу, ни на лугу многие и многие еще сегодня обычные растения.

Красная книга СССР по охране животных и растений вышла в свет в августе 1978 года. В соответствии с Положением о Красной книге СССР, занесение в неё какого-либо вида означало установление запрета на его добывание, возлагало на соответствующие государственные органы обязательства по охране этого вида.

Советская филателия тоже вносила свой вклад в дело защиты растений. Об этом говорит и массовый выпуск марок на эту тему, начиная с 1960 года.

Важно заботу о растениях прививать детям с раннего возраста.

В Израиле, например, где практически все деревья посажены руками граждан страны, где существует и широко отмечается "праздник деревьев" (тубишват), и в этот день высаживаются тысячи саженцев, вы не увидите ни детей, ни взрослых, срывающих цветы дикой природы.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 4 - Пейзажи регионов СССР

Часть 5 - Лес-наше богатство

Часть 6 - Растения на марках СССР

Часть 7 - Растения на марках СССР (продолжение)

Часть 8 - Пушнина

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 5 раз

Университет дружбы народов |

Университет дружбы народов основан в феврале 1960 г. Он был создан исключительно для подготовки высококвалифицированных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В 1961 г. Университету дружбы народов было присвоено имя Патриса Лумумбы, одного из деятелей африканского антиколониального движения, поддерживаемого советским руководством и убитого без суда его политическими противниками. Это имя университет носил до 1992 года, когда началось развенчивание многих канонизированных идолов коммунистической идеологии.

Создание университета приходится на 1960 год, который был провозглашен ООН Годом Африки. Именно к тому времени была фактически разрушена колониальная система в мире, многие страны, особенно много - в Африке, стали независимыми государствами.

В начале 1960 года в Джакарте (Индонезия), по инициативе американцев, собралась международная конференция, которая должна была решить вопрос: как теперь готовить кадры для этих освободившихся стран. Колонизаторов прогнали, но возник вопрос: как и где теперь готовить врачей, инженеров, агрономов, учителей. И американцы, как будто руководствуясь сталинским известным лозунгом Кадры решают все, собрали в Джакарте эту конференцию. Тогдашний лидер СССР Никита Сергеевич Хрущев тоже знал этот принцип - "Кадры решают все" - не хуже американцев. Он лично

полетел на эту конференцию. И, выступая с трибуны форума, неожиданно заявил: пока вы здесь обсуждаете, что да как, мы уже решили создать в Москве университет, который будет готовить и врачей, и инженеров, и агрономов, и учителей. Мы решили его назвать Университетом дружбы народов. Но весь фокус был в том, что никто такого решения не принимал. Это был экспромт Хрущева. Но к его возвращению в Москву уже были готовы документы о создании такого университета. И поскольку он сказал, что будем готовить и врачей, и инженеров, и агрономов, и учителей, - вот поэтому и появились эти факультеты. Именно поэтому в России РУДН - единственный университет, который имеет такую многопрофильность.

В 1965 году состоялся выпуск первых 228 молодых специалистов из 47 стран мира. Уже к 1975 году Университет подготовил около 5600 специалистов, в том числе 4250 выпускников для 89 зарубежных стран. Если говорить о сегодняшнем дне, в университете учатся более 28 тысяч студентов из 140 стран мира. За полувековой период подготовлены десятки, почти уже сотни тысяч выпускников, которые

работают в огромном количестве стран.

Сейчас многие выпускники, получив хорошее образование в РУДН, не возвращаются к себе на родину, в Африку например. Раньше они поступали в университет учиться по линии братских партий, фронтов, освободительных движений и обязаны были вернуться.

Разница в том, что раньше СССР готовил специалистов для других стран мира за свои деньги, а теперь Россия готовит студентов из бюджета этих стран или из личного счёта этих студентов.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 40 - Филателия и филателистические выставки

Часть 41 - Автомобили СССР

Часть 42 - Университет дружбы народов

Часть 43 - Стандартный выпуск 1961-1966

Часть 44 - ГОЭЛРО

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Международные молодёжные организации |

Гимн демократической молодёжи \Музыка: А. Новиков, слова: Л. Ошанин. 1947\

Дети разных народов, мы мечтою о мире живем.

В эти грозные годы мы за счастье бороться идем.

В разных землях и странах, на морях, океанах,

Каждый, кто молод, дайте нам руки, в наши ряды, друзья!

Песню дружбы запевает молодежь, молодежь, молодежь.

Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь!

Нам, молодым, вторит пес - ней той весь шар земной.

Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь!

Помним грохот металла и друзей боевых имена

Кровью праведной, алой Наша дружба навек скреплена.

Всех, кто честен душою, Мы зовем за собою,

Счастье народов, Светлое завтра В наших руках, друзья!

Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ) - международная молодёжная организация левого толка,- была основана в 1945 году в Лондоне. Считается продолжательницей дела Коммунистического интернационала молодёжи. От СССР в ВФДМ входили представители ВЛКСМ и Комитета молодежных организаций СССР. ВФДМ является организатором Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Штаб-квартира ВФДМ находится в Будапеште.

Провозглашаемой целью работы ВФДМ является: сплочение различных молодежных организаций в борьбе против империализма и реакции, за мир, демократию, национальную независимость, в защиту политических, социальных и экономических прав и интересов молодежи. Реальная цель ВФДМ - противодействие внешней политике США, ведение антиамериканской пропаганды в основном в

странах третьего мира.

Всемирный день молодёжи - отмечается ежегодно, 10 ноября по инициативе ВФДМ с 1946 года.

В СССР отмечался также в последнее воскресенье июня День советской молодёжи.

Создавалось впечатление, что советская молодёжь активно участвует в политике. На самом деле, несмотря на массированное идеологическое давление со стороны КПСС, в послевоенные годы молодёжь, в основной своей массе, оставалась безучастной к политике. Вступление в комсомол, участие в политических акциях и мероприятиях проходили формально, как необходимость, чтобы избежать наказания. Не было и активного протеста. Укоренилось сознание, что установленный в стране режим непоколебим. Да и партия провозгласила, что социализм в стране победил окончательно и бесповоротно. Свою энергию и активность молодёжь направила на своё культурное развитие, учёбу, спорт. Благо и возможности для этого были. Сейчас даже трудно себе представить, что выступления поэтов, лекции народных университетов культуры собирали полные залы. Страна стала самой читающей в мире. Книги, литературные журналы выходили тиражами, не укладывающимися в понимание зарубежных специалистов. Советские спортсмены были ведущими в мире.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 20 - Лес-наше богатство

Часть 21 - Международные женские организации

Часть 22 - Международные молодёжные организации

Часть 23 - Международная выставка труда. Турин-1961

Часть 24 - Международный биохимический конгресс-1961

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Международные женские организации |

В основе движения женщин за освобождение, а также разного рода действия, направленные на защиту прав женщин, т.е. «женское движение» лежит теория равенства полов, то-есть феминизм. В свою очередь женское движение - это совокупность многих женских организаций с фиксированным и нефиксированным членством, которые активно действуют в обществе с целью удовлетворения

интересов различных социальных слоев женщин, а также корректировки государственной политики для достижения равенства в различных сферах общественной жизни.