-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

40 лет советской почтовой марке |

40-летию советских почтовых марок посвящена серия из 4-х марок выпуска 1961 года.

Первая из них посвящена становлению Советской республики, вторая - электрификация страны, третья - борьбе за мир и четвёртая - торжеству идей ленинизма.

Все марки, выпущенные с 1921 года - это памятные выпуски по поводу всяких событий в стране, памяти деятелей революции и знаменитых людей и, главное, пропаганда советских достижений.

В целом, почтовые марки создавали идеализированный образ экономически мощной, стремительно развивающейся страны, в общественной жизни которой превалируют мотивы равенства, братства и социальной справедливости, и тем самым являлись пропагандой преимущества социалистической системы.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 44 - ГОЭЛРО

Часть 45 - Советские дети 1960-х

Часть 46 - 40 лет советской почтовой марке

Часть 47 - XXII съезд КПСС

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Международный союз студентов |

Международный союз студентов (МСС) основан в августе 1946 на Всемирном конгрессе студентов в Праге. Согласно уставу целями МСС являются защита интересов студентов, борьба за мир и международную безопасность, против империализма, колониализма и неоколониализма, реакции, фашизма и расизма, за национальное освобождение, социальный прогресс и демократизацию образования.

В конце 1973 в МСС входили 88 студенческих организаций из 86 стран. Советское студенчество было представлено в МСС Студенческим советом СССР.

МСС был одним из организаторов Всемирных форумов молодёжи и студентов в Москве (1961 и 1964), Всемирных фестивалей молодёжи и студентов и прочих мероприятий.

МСС организовывал отправку различным студенческим организациям больших партий медикаментов, учебного, спортивного и другого оборудования, лечение необеспеченных больных студентов. Организации МСС в социалистических странах предоставляли стипендии для студентов из стран, испытывающих трудности в подготовке национальных кадров.

В 1947 году спортивный отдел МСС провёл зимние студенческие игры в Давосе (Швейцария), а летние – в Париже с участием в них молодежи из 13 стран (300 и 800 участников). В 1948 году по предложению ряда европейских стран в Люксембурге была создана правопреемница Международной конфедерации студентов – Международная федерация университетского спорта (ФИСУ), которая официально обрела свой статус в 1949 и в период с 1949 по 1959 годы стала устраивать собственные, «альтернативные» соревнования – Международные недели университетского спорта. Раскол произошёл сугубо из-за политических разногласий, так-как МСС был по сути организацией просоциалистического толка. В 1959 году было достигнуто соглашение о том, что страны-члены МСС вошли в состав ФИСУ. С этого момента Игры проводятся под названием Универсиад.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 23 - Международная выставка труда. Турин-1961

Часть 24 - Международный биохимический конгресс-1961

Часть 25 - Международный союз студентов

Часть 26 - Международная федерация борцов сопротивления

Часть 27 - Рак пока непобедим

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Оборона Брестской крепости |

К 22 июня 1941 года в крепости дислоцировались воинские части общей численностью 9-11 тысяч человек и порядка 300 семей военнослужащих.

Штурм крепости был поручен 45-й австрийской пехотной дивизии генерал-майора Фрица Шлипера (около 17 тысяч человек, а вместе с частями взаимодействия до 20 тыс. человек).

По крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. Были уничтожены склады, поврежден водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. После этого начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов.

Штурмовой отряд немцев, наступавший через Тереспольское укрепление, первоначально не встретил серьезного сопротивления и, пройдя Цитадель, передовыми группами вышел на Кобринское укрепление. Однако оказавшиеся в тылу немцев части гарнизона перешли в контратаку, расчленив и частично уничтожив атакующих. Немцы в Цитадели смогли закрепиться лишь на отдельных участках, включая господствующее над крепостью здание клуба (бывшая церковь св. Николая), столовую командного состава и участок казармы у Брестских ворот.

Малая часть гарнизона с частью техники сумела покинуть крепость и соединиться со своими частями. К 9 часам утра крепость с остававшимися в ней 6-8 тысячами человек была окружена.

Ночью на 23 июня, отведя войска на внешние валы крепости, немцы начали артобстрел, в перерывах предлагая гарнизону сдаться. Сдалось около 1900 человек. Тем не менее, 23 июня остававшимся защитникам крепости удалось, выбив немцев из примыкающего к Брестским воротам участка кольцевой казармы, объединить два наиболее мощных из остававшихся на Цитадели очагов сопротивления.

Встретившись в подвале «Дома офицеров», защитники Цитадели попытались скоординировать свои действия. Был подготовлен датированный 24 июня «Приказ № 1», в котором предлагалось создать сводную боевую группу и штаб во главе с капитаном Зубачевым и его заместителем полковым комиссаром Фоминым. Однако на следующий же день внезапной атакой немцы ворвались в Цитадель.

К вечеру 24 июня немцы овладели большей частью крепости, за исключением участка кольцевой казармы (Дом офицеров) возле Брестских (Трехарочных) ворот Цитадели, казематов в земляном валу на противоположном берегу Мухавца и расположенного на Кобринском укреплении «Восточного форта» (его обороной, состоявшей из 400 бойцов и командиров, командовал майор П. Гаврилов).

В этот день немцам удалось пленить 1250 защитников Крепости. Последние 450 защитников Цитадели были пленены 26 июня после подрыва нескольких отсеков кольцевой казармы «Дома офицеров», а 29 июня, после сброса немцами авиабомбы весом в 1800 кг, пал Восточный форт.

Организованная оборона крепости на этом закончилась; оставались лишь изолированные очаги сопротивления и одиночные бойцы, собиравшиеся в группы и вновь рассеивавшиеся и погибавшие, либо пытавшиеся прорваться из крепости и уйти к партизанам в Беловежскую пущу (некоторым это удалось). Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина.

20.VII.41 г.» По показаниям свидетелей, стрельба слышалась из крепости до начала августа.

Полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин был захвачен в плен, выдан предателем и расстрелян 5 июля 1941 года у Холмских ворот крепости.

Майор Пётр Михайлович Гаврилов был захвачен в плен, содержался в лагерях Хаммельбург и Равенсбрюк до мая 1945 года. После выхода в 1956 году книги Сергея Смирнова «Брестская крепость» восстановлен в партии и представлен к званию Героя Советского Союза.

Капитан Иван Николаевич Зубачёв был захвачен в плен, содержался в лагере Хаммельбург, где и умер в июле 1944 года.

Были сообщения, что последние участки сопротивления были уничтожены лишь в конце августа, перед посещением крепости Гитлером и Муссолини. Также известно, что камень, который Гитлер взял из развалин моста был обнаружен в его кабинете уже после окончания войны.

Фактически об обороне Брестской крепости в период войны почти ничего не было известно. В конце 1940-х годов в газетах появились первые статьи об обороне Брестской крепости, основанные исключительно на слухах. В 1951 году при разборе завалов казармы у Брестских ворот был найден «Приказ № 1», в том же году художник П. Кривоногов пишет известную картину «Защитники Брестской крепости»,фрагмент которой изображён на марке 1961 года. Заслуга восстановления памяти героев крепости во многом принадлежит писателю и историку С. С. Смирнову. После его книги «Брестская крепость» и выступлений по телевидению оборона Брестской крепости стала важным символом Победы. 8 мая 1965 Брестской крепости присвоено звание крепость-герой. Крепость стала

мемориальным комплексом.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 33 - Герой Советского Союза Виктор Мирошниченко

Часть 34 - Генерал Карбышев

Часть 35 - Оборона Брестской крепости

Часть 36 - Подвиг лейтенанта Шаландина

Часть 37 - Герой подводник Магомед Гаджиев

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 1 раз

Архитектор Захаров |

Андреян Дмитриевич Захаров (1761-1811) — архитектор, академик Петербургской Академии художеств.

Родился в семье служащего Адмиралтейств-коллегии. С 1767 года учился в художественном училище при Петербургской Академии художеств, с 1782 — в Академии, в 1782–1786 годах продолжил учёбу в Париже. По возвращении в Россию стал преподавать в Академии художеств, в 1794 году получил звание академика.

В конце 1799 года указом Павла I Захаров был назначен главным архитектором Гатчины, загородной резиденции императора, где проработал почти два года. Среди первых работ — «Львиный мост», «Ферма», «Птичник» в Гатчине, а также проект застройки Васильевского острова в Петербурге.

В 1805 году Захаров получил должность главного архитектора Морского ведомства. Первым проектом архитектора в новой должности стала перестройка здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Сохранив конфигурацию плана уже существовавшего здания (архитектор И.К. Коробов), Захаров создал новое, грандиозное сооружение, придав ему величественный архитектурный облик и подчеркнув его центральное положение в городе (главные магистрали сходятся к зданию тремя лучами). В центре здания — монументальная башня со шпилем, Адмиралтейская игла, ставшая символом города. Захаров сохранил старый шпиль Адмиралтейства. Композиция двух крыльев фасада, симметрично расположенных по сторонам башни, построена на сложном ритмическом чередовании простых и чётких объёмов. Никому до него не удавалось осуществить в таких размерах и с такой силой идею здания массива, господствующего в обширном городском ансамбле и выражающего высокую идею в столь ясных и цельных образах. Адмиралтейство в этом отношении представляет собой явление исключительное во всей архитектуре нового времени, а его автор по праву занимает одно из равных мест среди великих мастеров зодчества, классиков отечественного и мирового искусства.

Сегодня без Адмиралтейства невозможно представить себе панораму невских берегов. Творение Андреяна Дмитриевича стало архитектурным символом города на Неве.

Ему не суждено было увидеть законченным ни одного своего крупного произведения. Смысл жизни Захаров видел только в работе. Видимо, поэтому он не обрел семейного счастья, оставаясь холостяком до конца своих дней.

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

Часть 3 - Архитектор Воронихин

Часть 4 - Архитектор Захаров

Часть 5 - Архитектурные памятники России

Часть 6 - Храм Василия Блаженного

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Процитировано 1 раз

Международный биохимический конгресс-1961 |

V Международный биохимический конгресс проходил в Москве с 10 по 16 августа 1961 г. В работе конгресса приняли участие 6500 биохимиков из 55 стран; в числе участников были представители стран Ближнего и Среднего Востока, а также молодых государств Африки. Главная задача конгресса - всесторонне рассмотреть взаимосвязь строения и функций молекул, их групп и моментов живой

клетки. На конгрессе впервые была высказана идея о способах расшифровки кода наследственности. Главным героем генетических исследований того времени был гемоглобин.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 22 - Международные молодёжные организации

Часть 23 - Международная выставка труда. Турин-1961

Часть 24 - Международный биохимический конгресс-1961

Часть 25 - Международный союз студентов

Часть 26 - Международная федерация борцов сопротивления

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Сергей Вавилов |

Сергей Иванович Вавилов (1891-1951) - советский физик, академик (1932) и президент Академии наук СССР (с 1945).

Родился в Москве, в семье богатого фабриканта обуви.

Учился в коммерческом училище, затем на физико-математическом факультете Московского университета, который окончил в 1914 году.

Во время Первой мировой войны служил в различных инженерных частях.

С 1918 по 1932 годы преподавал физику в МГУ. В 1929 году стал профессором.

В 1932 году Вавилов возглавил Физический институт АН СССР.

В 1940 году Сергей Вавилов узнал об аресте своего брата Николая Вавилова. В связи с этим он добился приёма у Молотова и Берии с целью освободить брата из-под ареста. Однако, Николай Вавилов не был освобождён и вскоре умер в Саратовской тюрьме. Сергей Вавилов ещё долго не знал об участи родного брата.

Во время Великой Отечественной войны Сергей Вавилов жил в эвакуации в г. Йошкар-Оле, где закончил биографию Исаака Ньютона, которая была впервые опубликована в 1943 году. Он стал уполномоченным Государственного комитета обороны СССР и руководил работами по разработке новых приборов для вооружения армии. Там же он изобрёл люминесцентную лампу.

В 1945 году был избран президентом АН СССР.

Основным направлением в науке для Сергея Вавилова было исследование оптики, в частности явления люминесценции.

С 1949 Вавилов был главным редактором 3-го издания Большой советской энциклопедии.

В годы, когда С.И.Вавилов был президентом АН СССР, ему приходилось принимать участие в таких идеологических акциях, как «философская дискуссия» (1947), августовская сессия ВАСХНИЛ (1948), борьба с «космополитизмом» (1949), дискуссия по вопросам языкознания (1950), «павловская сессия» (1950).

После выступления Жданова на так называемой "философской дискуссии" 1947 года и критикой работ советских философов многие из них были репрессированы (И. Луппол, В. Сережников, Я. Стэн, Д. Гачев и др.).

Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года (расширенное заседание Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук), организованное академиком Т. Д. Лысенко и его сторонниками было ключевым событием в противостоянии «мичуринской агробиологии» и классической генетики. Постановление, принятое на сессии, имело крайне негативные последствия для нормального развития биологических исследований в СССР. Трофим Лысенко бросил в зал такие слова: «Генетика — продажная девка империализма… Настоящая сессия показала полное торжество прогрессивного мичуринского направления над реакционно-идеалистическим морганизмом-менделизмом». Его речь, громившую генетику, зал поддержал бурными аплодисментами. И только немногие склонили головы от стыда и отчаяния. Генетика была провозглашена «лженаукой» и скрылась с научного горизонта страны на целое десятилетие.

«Борьба с космополитизмом» — это была идеологическая кампания, проводившаяся в СССР в 1948—1953 годах, и направленная против отдельной прослойки советской интеллигенции, рассматривавшейся в качестве носительницы скептических и прозападных тенденций. Не обошла эта кампания и учёных. В 1949 волна очернительства деятелей культуры и науки выродилась в борьбу за коммунистическую идейность: усилились гонения, репрессии, разгул национализма, искусственное насаждение русского патриотизма в прогрессивном развитии мира. Появилось выражение "безродные космополиты".

В 1950 году неожиданно разразилась открытая дискуссия по вопросам языкознания ., провозглашенная газетой «Правда». Появился эпохально-значимый труд «вождя народов», получивший фактический статус законодательного циркуляра. Милостью Сталина языкознание ставилось с головы на ноги. После смерти вождя (даже до XX съезда) ссылаться на работу Сталина перестали. Репутация Сталина как «языковеда» нашла отражение в известной сатирической песне Юза Алешковского: Товарищ Сталин, вы большой учёный —В языкознаньи знаете вы толк, А я простой советский заключённый, И мне товарищ — серый брянский волк.

Павловские сессии были организованы с целью борьбы с влиянием Запада на советскую физиологию и психиатрию. Группу ученых (Л. А. Орбели, А. Д. Сперанский, И. С. Бериташвили, П. К. Анохин, Л. С. Штерн) обвинили в отклонении от учения И. П. Павлова. Результатом сессий явилось то, что советская физиология оказалась изолированной от международного научного сообщества, на несколько десятилетий было прервано развитие генетики, физиологии, психологии, психиатрии.

Все, что можно было делать для спасения науки во времена государственного обскурантизма сталинской эпохи, С.И. Вавилов делал – трудоустраивал и «спонсировал» опальных ученых, выдерживал «дипломатические» отношения с высокими чиновниками, продвигал талантливую молодежь. Однако противостоять государственной машине он при всем желании не мог.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 9 - Хирург Склифосовский

Часть 10 - Роберт Кох

Часть 11 - Академик Сергей Вавилов

Часть 12 - Фритьоф Нансен - полярный исследователь и гуманист

Часть 13 - Знаменитый электротехник Доливо-Добровольский

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Генерал Карбышев |

К теме жизни и смерти генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, погибшего в концлагере Маутхаузен, историки, писатели и журналисты обращались великое множество раз. Однако, как они ни старались, окончательно развеять туман, которым окутаны события, предшествовавшие присвоению легендарному генералу звания Героя Советского Союза, им до сих пор так и не удалось.

Дмитрий Михайлович Карбышев (1880-1945) родился в городе Омске в семье военного чиновника, из крещёных татар.

Двенадцатилетним остался без отца. Закончил Сибирский кадетский корпус и в 1898 году был принят в Петербургское Николаевское военно-инженерное училище.

В ходе русско-японской войны участвовал в сражении под Мукденом. Награждён орденами и медалями. Войну закончил в чине поручика.

После войны служил во Владивостоке. В 1911 году окончил Николаевскую военно-инженерную академию. Принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости.

Участвовал с первого дня в первой мировой войне. Был ранен в ногу. За храбрость и отвагу награждён орденом св. Анны и произведён в подполковники. В 1916 году был участником знаменитого Брусиловского прорыва.

В декабре 1917 года Карбышев вступил в Красную гвардию. Участвовал в Гражданской войне. Руководил инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа.

С 1926 года преподаватель в Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1938 году окончил Военную академию Генерального штаба.

В том же году утверждён в учёном звании профессора. В 1940 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск. В 1941 году — учёная степень доктора военных наук.

В советско-финской войне 1939—1940 годов вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.

Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно.

В первые же дни войны Карбышев оказался в окружении, а в августе 1941 года был захвачен в плен. Об обстоятельствах его пленения нет достоверных сведений. Существуют лишь разные версии. С этого момента генерал Карбышев числился как пропавший без вести.

А после окончания войны данные о жизни генерала в этот период собирали буквально по крупицам. Выяснилось, что он содержался в немецких концентрационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Аушвиц, Заксенхаузен и Маутхаузен.

О его гибели очевидцы, в основном мнимые, рассказывают по разному. Наиболее вероятна версия бывшего военнопленного подполковника Сорокина: «21 февраля 1945 года я с группой в 12 человек пленных офицеров прибыл в концентрационный лагерь Маутхаузен. По прибытии в лагерь мне стало известно, что 17 февраля из общей массы пленных была выделена группа в 400 человек, куда попал и генерал-лейтенант Карбышев. Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на улице; слабые здоровьем умерли, и их немедленно отправили в топку лагерного крематория, а остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи эта экзекуция повторялась несколько раз. В 12 часов ночи во время очередной такой экзекуции товарищ Карбышев отклонился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове был убит. Тело Карбышева сожгли в крематории лагеря».

16 августа 1946 г. Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

За годы Второй мировой войны в немецкий плен попали 83 генерала Красной армии. Из них 26 человек погибли по разным причинам: расстреляны, убиты лагерной охраной, умерли от болезней. Остальные после победы были депортированы в Советский Союз. Из них 32 человека репрессированы (7 повешены по делу Власова, 17 расстреляны на основании приказа «О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий» и за «неправильное» поведение в плену 8 приговорены к различным срокам заключения).

Столь жесткая расправа над коллегами не могла не произвести удручающего впечатления на офицерский корпус. На этом нерадостном фоне Сталину был нужен сугубо положительный образ пленного советского генерала. Так начал создаваться один из самых устойчивых советских мифов. Для каждого в Советском Союзе образ генерала Карбышева прочно ассоциируется с вмороженным в глыбу льда, но не сдавшимся героем.

С. Голубов в газете «Красная Звезда» (1955 г.) пиет: «В морозную ночь с 17 на 18 февраля 1945 г. полуобнаженный Карбышев был выведен к внутренней стене Маутхаузенского лагеря. Здесь его поливали водой из пожарного шланга до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую».

Писатель Л. Семин привел свидетельство еще одного очевидца. Некий Семен Подорожный видел и слышал, как Карбышев, "замерзая под тугими струями ледяной воды, несколько раз крикнул: "Родина не забудет нас!" ("Нева", 1963).

В хрущевские и брежневские годы миф о «ледяном герое» продолжал крепнуть.

Известно, что маленькая ложь порождает большое недоверие. Зачем надо было, не имея достоверных данных, придумывать легенды про конкретного человека? Разве не достаточно было того, что, оказавшись в тяжелейших обстоятельствах, Карбышев не пошёл на сотрудничество с фашистами? А что же с другими попавшими в плен генералами, и не только с генералами, разделившими судьбу генерала Карбышева и оставшимися без вести пропавшими?

Старшая дочь генерала Карбышаева Елена Дмитриевна высказалась так: "Разве главное заключается в том, как он погиб? Важно, как жил Дмитрий Карбышев".

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 32 - Генерал Черняховский

Часть 33 - Герой Советского Союза Виктор Мирошниченко

Часть 34 - Генерал Карбышев

Часть 35 - Оборона Брестской крепости

Часть 36 - Подвиг лейтенанта Шаландина

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

|

|

Процитировано 2 раз

Гидрометеорологическая служба России |

Из истории Гидрометеорологической службы России:

Первые инструментальные метеорологические наблюдения в России начались в 1725 году.

1834. Император Николай I подписывает указ об организации сети регулярных метеорологических и магнитных наблюдении в России.

1849. Учреждение Главной физической обсерватории (ГФО). Первым директором ГФО стал Адольф Яковлевич Купфер. Подобного учреждения в Европе тогда еще не было. В 1850 в Эдинбурге А. Я. Купфер выступил с призывом к западным странам последовать примеру России.

1854. Первая передача о погоде по телеграфу в России.

1872. В Главной физической обсерватории организован регулярный выпуск «Ежедневного метеорологического бюллетеня».

1900. Первый метеорологический съезд.

1921. Подписан Декрет об организации Метеорологической службы РСФСР.

1924. Начались передачи прогнозов погоды по радиовещанию.

1929. Создано Центральное бюро погоды СССР (ныне Гидрометцентр России).

1930. Запущен первый в мире радиозонд в обсерватории г. Павловска.

1937. Открыта дрейфующая станция «Северный полюс-1», передана первая в мире сводка погоды из района Северного полюса. Руководил станцией И.Д.Папанин, в ее состав входили геофизик Е.К.Федоров, радист Э.Т.Кренкель, гидробиолог П.П.Ширшов.

1941. С началом Великой Отечественной войны Гидрометеорологическая служба страны была переведена в состав Красной Армии, выполняя работы не только для военных нужд, но и все свои прежние обязанности. Возглавлял службу в это время известный полярник и ученый Е. К. Федоров.

1956. Открыты первые антарктические станции Мирный, Пионерская и Оазис, положившие начало планомерному изучению Антарктиды.

1967. Выведены на орбиту метеорологические искусственные спутники Земли.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 25 - Крейсер "Варяг" и его командир

Часть 26 - Первая русская почтовая марка

Часть 27 - Гидрометеорологическая служба России

Часть 28 - Отечественная война 1812 года

Часть 29 - Кремль.Оружейная палата

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 2 раз

Собаки, подготовившие полёт Гагарина |

11 октября 1960 года ЦК КПСС принял секретное решение о полёте человека в космос. Назначался и срок – декабрь 1960 года. А 26 октября на стартовом столе взорвалась и сгорела боевая межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. В огне погибли 92 человека, в том числе и Главнокомандующий ракетными войсками маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Официально было сообщено, что он погиб в авиакатастрофе. К полёту уже все было готово. Оставалось выполнить одно условие: в космос должны успешно слетать два корабля с собаками.

До этого 28 июля 1960 года на 19-й секунде полёта ракета упала и взорвалась. В катастрофе погибли собаки Чайка и Лисичка.

О первом таком собачьем экспериментальном полёте в космическом корабле советская пресса аккуратно промолчала. Помня о всенародном возмущении” по поводу использования собак в экспериментах, все пуски ракет засекретили. Решено было сообщать о них только при удачном исходе.

До Гагарина в космических полетах участвовало 48 собак, не все они, к сожалению, выжили. Но все же собаки доказали – живой организм может летать в космос.

Старт Пчёлки и Мушки. состоялся 1 декабря 1960 года. В общей сложности собаки пробыли на орбите сутки. Всё шло гладко, но когда дали команду на возвращение, произошел сбой. По одной из версий, собаки улетели в сторону Юпитера и погибли от удушья и жары, а по другой – сгорели в плотных слоях атмосферы.

22 декабря – новая попытка вывести "Восток” на орбиту. Место в корабле-спутнике заняли Жемчужина и Жулька. На участке вывода случилась авария третьей ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в районе Тувы. Погибли крысы, насекомые, растения, а собаки остались живы. Жульку тут же забрал себе академик Олег Газенко, и остаток жизни она провела в генеральском доме.

Сергей Павлович Королев не отступился от своего решения: два удачных старта – и летит человек. На следующих кораблях собак запускали уже по одной.

9 марта 1961 года в космос ушла Чернушка. Собаке предстояло совершить один виток вокруг земли и вернуться – точная модель полёта человека. Все прошло удачно.

25 марта стартовала Звездочка. И ей предстояло выполнить один оборот и приземлиться. Полет закончился удачно. Именно на ней отрабатывали все этапы полёта, которые предстояло чуть позже выполнить первому космонавту-человеку.

Собаки свое отработали. До старта человека в космос оставалось 18 дней.

Но как оказалось, с полетом человека в космос путешествия собак на орбиту не прервались. 22 февраля 1965 года стартовал биоспутник «Космос-110» с Ветерком и Угольком на борту. Им предстояла задача подготовки первого в СССР длительного (почти 18 суток) полета человека в космос. Это был полет А. Г. Николаева и В. И. Севастьянова на корабле «Союз-9».

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 10 - Первый человек в космосе

Часть 11 - Гагарин на почтовых марках СССР и России

Часть 12 - Собаки, подготовившие полёт Гагарина

Часть 13 - Космонавт Герман Титов на марках СССР и России

Часть 14 - Советские спутники 1962 года

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Советские дети 1960-х |

СССР была страна полная счастья. Советским детям сказочно повезло родиться именно в СССР. Всюду звучали песни, утверждавшие, что советские дети должны были быть счастливыми:

"Эх, хорошо в стране Советской жить!"

"Под счастливою звездою мы живем в краю родном"

Словом, спасибо товарищу Сталину-Хрущёву-Брежневу-Партии и правительству за наше счастливое детство! Или, что, впрочем, то же самое: за детство счастливое наше спасибо, родная страна!

В чём же заключалось счастливое детство советских детей? В переполненных детских яслях и детских садах с затурканными воспитателями и няньками, срывающими на детях своё зло из-за личных проблем? В школе, где главные радости были звонок с последнего урока или сообщения, что уроки отменяются, идите домой? Может быть летние каникулы, проводимые в пионерском лагере? Жизнь ребёнка - это осознанная необходимость в исполнении воли взрослых и тяжёлый труд. Конечно, в жизни каждого были и радостные моменты, главным образом связанные с досугом. Но это тогда, когда детей не давила спущенная им взрослыми организованность.

Вспомним отдых в летнем лагере. Для большинства из нас он, конечно же, был не летним, а пионерским. Не думаю, что многие ехали туда с большим желанием. Это была своего рода "детская армия". Всё по распорядку и по приказу. Большинство детей рассматривало пионерский лагерь как принудительную меру комплекса советского воспитания и хотели, чтобы быстрее закончился этот созыв и продолжить отдых дома, на родной улице или в родном дворе.

Летом практически все пионеры Советского Союза отправлялись в пионерлагеря. Обычно каждое более или менее крупное предприятие имело собственный пионерлагерь, куда и отправляло детей своих сотрудников. Родители были довольны, что могут летом отдохнуть от своих чад. Путёвка в пионерлагерь не была бесплатной, но стоила дёшево. Большую часть стоимости путёвок оплачивал профсоюз. Это, безусловно, было очень сильной стороной деятельности советских профсоюзов. Обычно каждый пионерлагерь функционировал в три смены (созыва), примерно по три недели каждая. Пионеры в пионерлагере разбивались по возрастному признаку по отрядам.

День в пионерском лагере проходил следующим образом: подъём по сигналу горна, утренняя зарядка, туалет с умывальником на улице, завтрак, пионерская линейка, уборка территории, культмассовые мероприятия, обед (по вкусу весьма далёкий от домашнего), обязательный дневной сон, полудник, опять культмассовые мероприятия, ужин, вечерняя пионерская линейка и горн: спать, спать по

палатам - пионерам и вожатым. Не знаю тех детей, которым всё это нравилось. После родительского дня многих уже лагерь не досчитывался.

Словом, за детство счастливое наше кому же спасибо сказать?

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 43 - Стандартный выпуск 1961-1966

Часть 44 - ГОЭЛРО

Часть 45 - Советские дети 1960-х

Часть 46 - 40 лет советской почтовой марке

Часть 47 - XXII съезд КПСС

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Коми АССР |

В 1921 году была образована автономная область Коми составе РСФСР, а в 1936 году преобразована в Коми АССР со столицей городом Сыктывкар. В 1990 году была принята Декларация о суверенитете и новое название - Коми Советская Социалистическая Республика, а в 1992 году название изменилось на Республика Коми.

Этнический состав населения: в 1926 году - коми - 92%, русские -7%, в 1989 году - коми- 23%, русские - 58%.

Коми АССР занимает особое место в истории создания огромной системы лагерей для заключённых, времён советского тоталитарного террора (Архипелаг ГУЛАГ). Политическая ссылка в Коми имеет свою историю. В начале ХIХ в. сюда были сосланы первые арестанты. За ними последовали поляки - участники восстания 1863 года, революционеры-народники, активисты рабочего движения. В 1909 году

здесь было уже свыше 1800 политических ссыльных.

После революции и Гражданской войны уже большевики использовали этот край как место изоляции своих политических противников.

В декабре 1928 года проект первого пятилетнего плана развития Коми АО был представлен перед Сталиным и получил его одобрение. Должны были начаться комплексное изучение и разработка месторождений угля и нефти, а также ускоренное автодорожное строительство и прокладка железной дороги. Осуществление этой программы без экстремальных мер было невозможно. Трудовые ресурсы области никак не могли обеспечить выполнения намеченных планов. Неясно, кому принадлежала идея использования заключенных в решении программы экономического развития области. Несомненно одно: почти сразу же после утверждения плана в области стали прибывать первые этапы заключённых, Использовались они в основном в горнодобывающей промышленности и дорожном строительстве. На лесозаготовительных предприятиях их было меньше, за исключением лагпунктов, обеспечивавших лесом местные промышленные объекты. Леспромхозы формировали свои постоянные кадры за счет оргнабора, а с начала 1930 года стали прибывать первые эшелоны со спецпереселенцами - раскулаченными ("Кулацкая ссылка"). За ней последовали новые "волны" спецпереселенцев, последняя из которых приходится уже на послевоенные годы (немцы-репатрианты, украинцы - "националисты",

литовцы).

В конце 1936 года политические заключённые УхтПечлага организовали первую в истории лагерей забастовку, сломленную расстрельной комиссией Кашкетина. На кирпичном заводе Воркуты и на реке Ухтарке было казнено более 2000 человек. Часть сожгли заживо...С началом войны режим содержания ужесточился.

В Воркутлаге в начале 1942 года было заключено под стражу 10185 человек. Здесь, под землёй, вгрызались насмерть в мерзлоту заключённые, высланные на Воркуту русские немцы и советские воины, попавшие в плен к немцам, а затем "освобождённые" нашими войсками. Это был новый лагконтингент, который переполнял бараки Воркутлага. И в 42 году первые 60 эшелонов воркутинского угля прибыли в Ленинград. В 44 году от своего "угольного цеха" город-побратим получил 155 эшелонов угля, в 1945 году - 347.

В 1942 году во всех лагерях Коми АССР насчитывалось более 300 тыс. заключённых.

После войны в лагеря стали прибывать осуждённые из Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии, военнопленные - немцы, румыны, венгры и т. д. В большинстве лагпунктов, расположенных на территории Коми АССР, русские уже составляли меньшинство.

27 марта 1953 года был принят Указ Верховного Совета СССР об амнистии, под которую подпадали многочисленные категории лагерного населения, кроме политических. Это вызвало настоящую бурю возмущения в лагерях. Забастовки осенью 1953 года в Норильске, Воркуте, Инте потрясли систему лагерей до основания. По существу в 1953 - 1955 гг. во всех лагерях Коми АССР сопротивление не только усилилось, но и приобрело более разнообразный характер. В этот период в основном была ликвидирована система лагерей в Коми крае.

ГУЛАГ был в эпоху Сталина и связан с его именем.

Нет, Сталин не умер.

Считает он смерть поправимостью.

Мы вынесли из Мавзолея его.

Но как из наследников Сталина Сталина вынести?!

Наследников Сталина, видно, сегодня не зря хватают инфаркты.

Им, бывшим когда-то опорами, не нравится время, в котором пусты лагеря, а залы, где слушают люди стихи, - переполнены.

Велела не быть успокоенным Родина мне.

Пусть мне говорят: "Успокойся!" - спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин - ещё в Мавзолее.

Евгений Евтушенко, 1962-1987.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 29 - Национальные костюмы народов СССР

Часть 30 - Кабардино-Балкарская АССР

Часть 31 - Коми АССР

Часть 32 - Нахичеванская АССР

Часть 33 - О Калмыцкой АССР и калмыках

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Кабардино-Балкарская АССР |

В 1922 году была образована Кабардино-Балкарская автономная область, в 1936 году преобразованная в АССР.

В годы Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии была сформирована 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, сражавшаяся в Битве за Кавказ и Сталинградской битве. В 1942 году большая часть республики вместе с Нальчиком была оккупирована. В январе 1943 года Кабардино-Балкария полностью освобождена.

8 апреля 1944 года в результате депортации балкарцев Кабардино-Балкарская АССР была переименована в Кабардинскую АССР.

9 января 1957 года после реабилитации балкарцев и возвращения их на исконное место жительства, Кабардинская АССР была вновь переименована в Кабардино-Балкарскую АССР.

В настоящее время это Кабардино-Балкарская республика в составе Российской Федерации.

Большую часть населения составляют кабардинцы (48%), на втором месте русские (32%) и третьи по численности балкарцы (9%).

В русской истории кабардинцы известны под именем «пятигорские черкесы», которое происходит от названия горы Бештау (по-русски Пятигорье). Кабардинцы — магометане. Кабардинцы горды и высокомерны, но в то же время вежливы по отношению к чужестранцам и очень гостеприимны. Они имеют дружественные связи со всеми закубанскими народами. Балкарцы, карачаевцы и абазины признают их превосходство. Враждуют с осетинами и ингушами. Как и при любой вражде, возникающей между горскими народами, господствует право более сильного.

Балкарцы - дословно горцы. Фактически балкарцы составляют единый с карачаевцами народ, разделенный административно на две части. Эльбрус — высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, символ балкарцев. В состав России балкарцы официально вошли в 1827 году, когда делегация от всех их обществ подала прошение о принятии в русское подданство с условием сохранения у них

древних обычаев, шариатского суда, мусульманского вероисповедания. В семейной жизни характерны патриархальные традиции, различные запреты. Распространены обычаи кровной мести, побратимства, куначества, гостеприимства.

День 8 марта балкарский народ считает днем своего национального траура. Более полувека назад в этот день, согласно постановлению Государственного комитета обороны, все балкарцы были насильственно выселены со своих исконных земель в отдаленные районы страны — Казахстан и Киргизию. Несколько раньше такая же участь с таким же огульным обвинением в пособничестве оккупантам, постигла другие народы Северного Кавказа — карачаевцев, калмыков, чеченцев и ингушей. Решения о ликвидации автономий этих и других репрессированных народов были продолжением господствующего в тоталитарном государстве беззакония, явились крупнейшим политическим преступлением ХХ века. Лишенные государственности, эти народы на десятилетия были превращены в

спецпереселенцев, ограниченных в гражданских правах и свободе передвижения, получили запрет на национальное самоопределение, на родной язык и культуру, самую возможность этнического саморазвития.

Поводом для этой дикой расправы послужили просчёты и неудачи в борьбе с оккупантами. Врагу в целости были оставлены целый ряд промышленных предприятий с их оборудованием. На оккупированной территории республики было оставлено врагу 315 тыс. овец (248 тыс. из них было вывезено немцами), 46 тыс. голов крупного рогатого скота (более 23 тыс. забрано немцами), 25.5 тыс. лошадей (около 6 тыс. присвоили немцы).

Не получилось, как было запланировано, и дело с партизанским движением в республике. Для действий в тылу врага намечалось создать несколько партизанских групп и отрядов общим количеством до одной тыс. человек. Эти отряды распались, поскольку семьи партизан не были эвакуированы. Был создан только один объединенный партизанский отряд в количестве 125 человек. Вся вина была переложена с руководства на бандгруппы из числа балкарского населения, что позволило говорить о национальной вине.

В этот период массовой депортации подверглись и другие народы (61 народ), но особенностью Кабардино–Балкарии было то, что здесь в число наказанных народов попала одна составная часть населения республики — балкарцы.

11 марта 1944 года Берия докладывал Сталину: операция по выселению балкарцев из Кабардино–Балкарской АССР закончена 9 марта. Погружено в эшелоны и отправлено к местам нового поселения в Казахскую и Киргизскую ССР 37103 балкарца. На самом деле с железнодорожной станции Нальчик переселенцы были отправлены в 14 эшелонах, а общее число депортированных балкарцев составило 37713 человек, в основном дети, женщины и старики (разницу составили умершие по дороге). Имущества ни у кого не было, и в вагоны наталкивали по 40–50 человек.

В то же время каждый четвертый балкарец находился в рядах воюющей Красной Армии. Каждый второй из них погиб, защищая Отечество. С весны 1944 года отношение к солдатам и офицерам балкарской национальности изменилось. Они уже не повышались в звании, как правило, не награждались. Из 8 балкарцев, представленных к званию Героя Советского Союза, ни один его не получил.

8 апреля 1944 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР О переселении балкарцев, проживающих в Кабардино–Балкарской АССР и о переименовании Кабардино–Балкарской АССР в Кабардинскую АССР. Эльбрус и Приэльбрусье отходили к Грузии, а остальная территория передавалась в пользование Кабардинской АССР.

С лета 1945 года демобилизованные фронтовики стали возвращаться к мирному труду. Воины–балкарцы возвращались с полей войны с боевыми орденами и медалями на груди, а проживать на своей родной земле не имели права. Им предписывалось выехать в места ссылки их родных. Не все и не сразу находили свои семьи. Прибыв туда, вчерашние воины–победители ставились на учет как спецпереселенцы со всеми ограничениями и обвинением в предательстве Родины. Многие фронтовики возвращались инвалидами и умирали вскоре после войны в тяжелых условиях ссылки.

Первые годы пребывания балкарцев в Казахстане и Киргизии осложнялись и негативным отношением к ним со стороны местного населения, которое подвергалось идейной обработке и видело в несчастных врагов Советской власти.

Большинство из переселенцев умирали, не получив никакой медицинской помощи. Это был настоящий геноцид по отношению к переселенцам.

В целом, депортация с самого начала была и остается чудовищным преступлением и тягчайшим злодеянием против репрессированных народов.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 28 - Каракалпакия

Часть 29 - Национальные костюмы народов СССР

Часть 30 - Кабардино-Балкарская АССР

Часть 31 - Коми АССР

Часть 32 - Нахичеванская АССР

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Патрис Лумумба |

Патрис Лумумба (1925-1961) - конголезский политический деятель левонационалистического толка, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения её независимости в июне 1960 года.

Получил образование в бельгийских школах Конго. Поступил на работу почтовым чиновником. Выступал с многочисленными статьями в конголезской прессе. Был посажен в тюрьму по обвинению в хищении денежных переводов.

В 1959 году снова оказался за решеткой за подстрекательство к беспорядкам. Отсидев в тюрьме шесть месяцев, Лумумба проникся радикальными идеями, занялся политикой и в октябре 1958 года возглавил левую партию Национальное движение, которая на первых в стране выборах в мае 1960 года получила в парламенте 40 мест из 137. Лумумба стал премьер-министром.

Брюссель был вынужден признать независимость Конго. На торжественной церемонии 30 июня 1960 года в присутствии посетившего с визитом страну бельгийского короля Бодуэна I президент Касавубу произнёс речь о национальной модернизации, многорасовом обществе и сотрудничестве с бывшей метрополией. Лумумба вопреки протоколу взял слово вслед за ним и произнёс гневную речь, закончив её знаменитой фразой: «Мы больше не ваши обезьяны!».

В стране начались убийства, грабежи и изнасилования белых и межплеменные столкновения. Примерно 20 тысячам европейцев пришлось бежать.

Прозападный лидер провинции Катанга Моиз Чомбе в ответ провозгласил независимость.

Москва прислала для борьбы с «марионеточным режимом Чомбе» советских и чехословацких советников и десять военно-транспортных самолётов, один из которых, по официальной версии, являлся личным подарком Хрущёва Лумумбе.

Чомбе обещал прекратить мятеж, если Лумумба будет отстранён от власти. Президент снял премьера Лумумбу с должности и приказал полковнику Мобуту арестовать Лумумбу и посадить его под домашний арест.

Советские граждане сочинили частушку: "Был бы ум бы у Лумумбы - был бы Чомбе ни при чем".

Лумумба бежал, но попал в руки катангских сепаратистов и был расстрелян без суда.

Спустя 41 год после события, специальная комиссия бельгийского парламента выяснила подробности смерти Патриса Лумумбы.

Согласно выводам комиссии, Лумумба и его соратники были арестованы сообщниками Мобуту и депортированы в самолёте к Моизу Чомбе в Катангу, где были помещены в лесную хижину. Там они подверглись пыткам и расстреляны катангийскими солдатами. Чтобы скрыть содеянное, трупы были эксгумированы спустя несколько дней. Тело Лумумбы было расчленено, растворено в кислоте и

после этого останки были сожжены. Убийство было приписано жителям деревни. Большая часть средств информации, однако, приписывала убийство Чомбе. В итоге Чомбе в глазах всего мира превратился в злодея, а Лумумба в мученика.

Вожди Советского Союза разочаровались в перспективах пролетарских революций в развитых странах и решили сделать ставку на третий мир, где массовая нищета и неприязнь к бывшим колонизаторам создавали, как им казалось, благоприятную почву для идей социализма. Официальной сделалась точка зрения, что для революции необязательно даже наличие в стране рабочего класса, и социализм можно построить волевыми действиями "прогрессивных" руководителей при советской помощи. XX съезд КПСС в 1956 году внес "новаторский вклад в марксистско-ленинскую теорию", провозгласив антиколониальное движение третьей ведущей силой мирового революционного процесса. Особые надежды возлагались на дотоле дремавшую Африку, которую мировая пресса называла разбушевавшимся континентом. В начале 1960-х годов имя Патриса Эмери Лумумбы популяризировалось в СССР наравне с именами

Гагарина и Фиделя Кастро. Имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год носил Университет дружбы народов.

Для многих лидеров национально-освободительных движений либеральные ценности и права человека были пустым звуком. Зато им казался привлекательным советский опыт модернизации через диктатуру и подавления оппозиции.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 34 - Манолис Глезос

Часть 35 - Фридрих Энгельс

Часть 36 - Патрис Лумумба

Часть 37 - Нарком Подбельский

Часть 38 - Революционер и чекист Виктор Кингисепп

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 1 раз

Международная выставка труда. Турин-1961 |

В июне 1961 года в Турине открылась международная выставка труда. На ней демонстрировались экспонаты из Советского Союза, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Югославии, Финляндии, США, Англии, Франции, Мексики и других стран. Девиз выставки – «Человек в труде». Она организована в связи со столетием объединения Италии. Павильон Советского Союза, так же, как и павильоны

других стран, расположен во Дворце труда — огромном здании высотой 25 м, возведенного из бетона, стекла и алюминия. Сотни экспонатов рассказывали, как много делалось в Советском Союзе для облегчения условий труда и сохранения здоровья людей, работающих в разных сферах народного хозяйства. Но главенствующую экспозицию СССР составляли экспонаты, показывающих успехи в освоении космоса. 15 июня на выставке был национальный день Советского Союза. Выступил ансамбль «Березка», были показаны советские фильмы, советские ученые выступили с лекциями.

Дворец труда в Турине с оригинальными «зонтичными» перекрытиями на массивных столбах построен в 1961 году по проекту итальянского инженера и архитектора Пьера Луиджи Нерви.

После завершения выставки 18 октября 1961 года в Турине была принята Европейская Социальная Хартия.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 21 - Международные женские организации

Часть 22 - Международные молодёжные организации

Часть 23 - Международная выставка труда. Турин-1961

Часть 24 - Международный биохимический конгресс-1961

Часть 25 - Международный союз студентов

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Рабингранат Тагор |

Рабиндранат Тагор (1861-1941) - индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе (1913). Денежная премия Нобелевского комитета была пожертвована Тагором его школе в Шантиникетане, впоследствии ставшей первым университетом с бесплатным обучением.

Переводы его поэзии рассматривались как духовная литература и создали образ Тагора-пророка на Западе.

Семья Тагоров была очень известной. Тагоры являлись крупными землевладельцами, их дом посещали многие выдающиеся писатели, музыканты и общественные деятели. Молодой Рабиндранат получал хорошее домашнее образование.

Тагор начал писать стихи в возрасте восьми лет. В шестнадцать лет он написал первые новеллы и драмы, опубликовал свои поэтические пробы.

Тагор много путешествовал, посетил Европу, США, СССР, Японию и Китай. Насыщенный график поездок позволил Тагору общаться с многими известными современниками, такими как Анри Бергсон, Альберт Эйнштейн, Роберт Фрост, Томас Манн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Ромен Ролан.

В 1930 Тагор посетил СССР. В "Письмах о России" (1931) он высоко оценил достижения СССР (розовые очки втирать тогда умели). Дыша собственной абстрактно-гуманной социальной утопией, он в целом приветствовал грандиозный социальный эксперимент. Но оказался всё же не так благодушен и наивен, как некоторые другие (хорошо оплаченные) почётные визитёры. Далеко не все безоговорочно хвалил, кое-что твердо осудил.

Наиболее известный как поэт, Тагор так же рисовал и сочинял музыку он был автором романов, эссе, новелл, драм и множества песен.

Его картины (Тагор начал заниматься живописью в возрасте 68 лет) выставлялись в Мюнхене, Нью-Йорке, Париже, Москве, в других городах мира.

Творчество Рабиндраната Тагора включает в себя лирические произведения, эссе и романы на политические и социальные темы.

Мировая слава Тагора не обошла и Россию. Его стихи переводили Валерий Брюсов, Игорь Северянин, а в советское время Борис Пастернак, Анна Ахматова.

Стихи Тагора сегодня являются гимнами Индии и Бангладеш.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 10 - Русский поэт Алексей Кольцов

Часть 11 - Марк Твен

Часть 12 - Рабингранат Тагор

Часть 13 - Чарльз Диккенс

Часть 14 - Жан-Жак Руссо

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

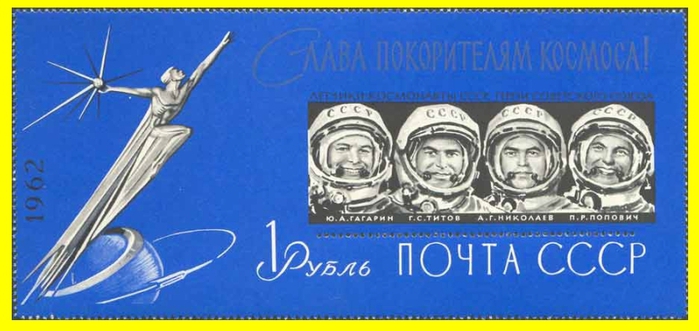

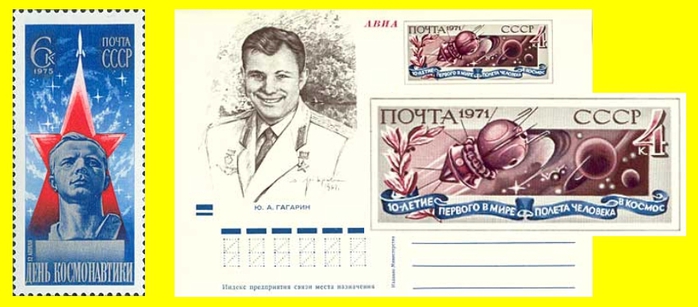

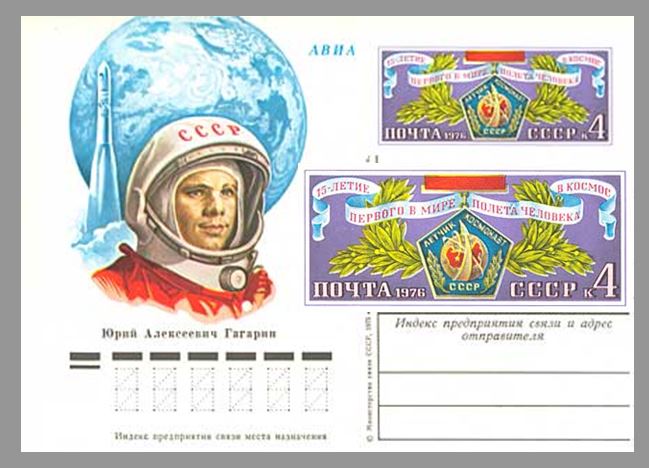

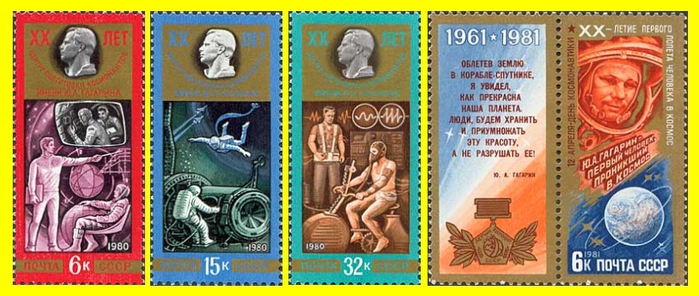

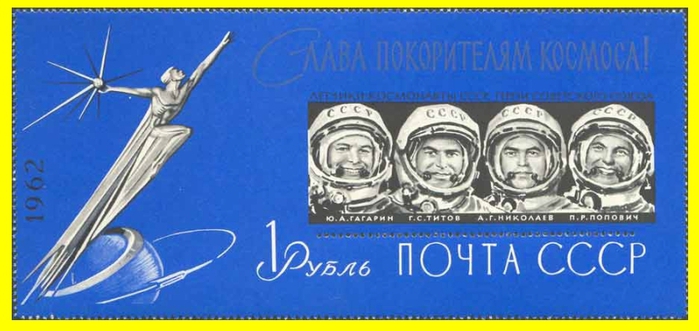

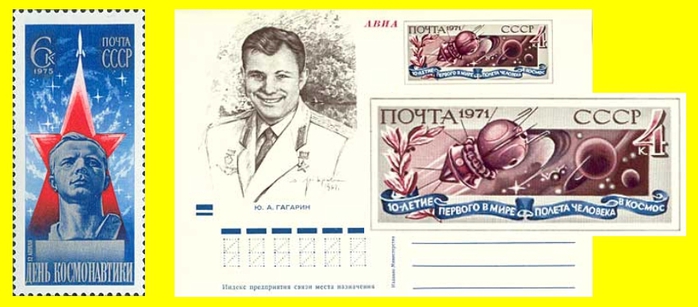

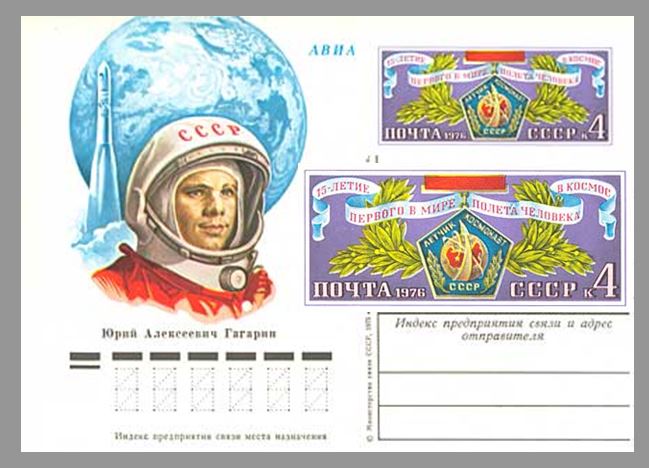

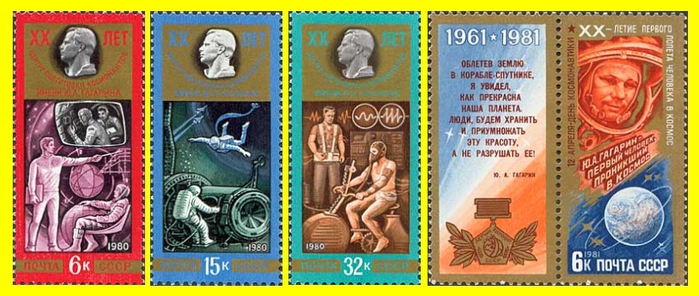

Гагарин на почтовых марках СССР и России |

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) родился в деревне Клушино Гжатского района (ныне Гагаринский район Смоленской области). Фактическое место рождения — роддом города Гжатска, переименованного в 1968 году в г. Гагарин. Русский.

Его отец, Алексей Иванович(1902—1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна (1903—1984), — работала на молочнотоварной ферме.

Детство Юрия прошло в деревне Клушино. Почти полтора года с октября 1941 деревня Клушино была оккупирована немецкими войсками. В апреле 1943 года деревню освободила Красная армия, и учёба в школе возобновилась.

В 1949 Юрий поступил в Люберецкое ремесленное училище и в 1951 году окончил его по специальности формовщик-литейщик. Затем учёба в Саратовском индустриальном техникуме, и параллельно занятия в Саратовском аэроклубе.

В 1955 году Гагарин был призван в армию и отправлен в Чкалов, в военно-авиационное училище лётчиков.

9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Специальная медкомиссия признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов, и 3 марта 1960 года он был зачислен в группу кандидатов в космонавты.

12 апреля 1961 года стал для Гагарина судьбоносным. Он совершил первый в мире полёт в Космос и стал одним из самых известных людей в мире. Награды и звания сыпались на него как из рога изобилия.

По причинам обеспечения секретности запуск Гагарина в космос, а именно широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее. Для кинохроники Гагарин повторил всё, что делал при реальном запуске.

Всего только за 1961 год Гагарин посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Цейлон (ныне Шри-Ланка), Афганистан. Всего Гагарин в рамках своих зарубежных визитов посетил 30 стран. Иногда ему приходилось выступать там по 18-20 раз в сутки.

В 1964 году он был назначен командиром отряда советских космонавтов. С 1961 по 1968 годы учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского.

27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области во время одного из тренировочных полётов на самолёте МиГ-15УТИ вместе с военным лётчиком В. С. Серёгиным. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади.

Отчёт комиссии по расследованию катастрофы был засекречен, и его детали известны только из статей и интервью отдельных её членов.

По данным генерал-лейтенанта С. М. Белоцерковского и космонавта А. А. Леонова (который был членом правительственной комиссии), исследования доказали: самолёт Гагарина и Серёгина перевернуло и бросило в плоский штопор воздушной волной от другого самолёта. Отсутствие внятной опубликованной официальной версии и объективных доказательств порождало целый ряд предположений и неофициальных версий гибели лётчиков.

Семья: Жена — Валентина Ивановна Горячева (поженились в 1957 году в Оренбурге), работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетом. Дети — дочери — Елена (1959) и Галина (1961). Елена — генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль». Галина — профессор, заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского

экономического университета академии им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.

Его отец, Алексей Иванович(1902—1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна (1903—1984), — работала на молочнотоварной ферме.

Детство Юрия прошло в деревне Клушино. Почти полтора года с октября 1941 деревня Клушино была оккупирована немецкими войсками. В апреле 1943 года деревню освободила Красная армия, и учёба в школе возобновилась.

В 1949 Юрий поступил в Люберецкое ремесленное училище и в 1951 году окончил его по специальности формовщик-литейщик. Затем учёба в Саратовском индустриальном техникуме, и параллельно занятия в Саратовском аэроклубе.

В 1955 году Гагарин был призван в армию и отправлен в Чкалов, в военно-авиационное училище лётчиков.

9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Специальная медкомиссия признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов, и 3 марта 1960 года он был зачислен в группу кандидатов в космонавты.

12 апреля 1961 года стал для Гагарина судьбоносным. Он совершил первый в мире полёт в Космос и стал одним из самых известных людей в мире. Награды и звания сыпались на него как из рога изобилия.

По причинам обеспечения секретности запуск Гагарина в космос, а именно широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее. Для кинохроники Гагарин повторил всё, что делал при реальном запуске.

Всего только за 1961 год Гагарин посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Цейлон (ныне Шри-Ланка), Афганистан. Всего Гагарин в рамках своих зарубежных визитов посетил 30 стран. Иногда ему приходилось выступать там по 18-20 раз в сутки.

В 1964 году он был назначен командиром отряда советских космонавтов. С 1961 по 1968 годы учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского.

27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области во время одного из тренировочных полётов на самолёте МиГ-15УТИ вместе с военным лётчиком В. С. Серёгиным. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади.

Отчёт комиссии по расследованию катастрофы был засекречен, и его детали известны только из статей и интервью отдельных её членов.

По данным генерал-лейтенанта С. М. Белоцерковского и космонавта А. А. Леонова (который был членом правительственной комиссии), исследования доказали: самолёт Гагарина и Серёгина перевернуло и бросило в плоский штопор воздушной волной от другого самолёта. Отсутствие внятной опубликованной официальной версии и объективных доказательств порождало целый ряд предположений и неофициальных версий гибели лётчиков.

Семья: Жена — Валентина Ивановна Горячева (поженились в 1957 году в Оренбурге), работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетом. Дети — дочери — Елена (1959) и Галина (1961). Елена — генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль». Галина — профессор, заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского

экономического университета академии им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 9 - Земля - Венера-1

Часть 10 - Первый человек в космосе

Часть 11 - Гагарин на почтовых марках СССР и России

Часть 12 - Собаки, подготовившие полёт Гагарина

Часть 13 - Космонавт Герман Титов на марках СССР и России

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 3 раз

Первый человек в космосе |

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным (1934-1968) на борту. За этот полёт ему было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание майора досрочно (взлетал в звании старшего лейтенанта), а начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области во время одного из тренировочных полётов на самолёте МиГ-15УТИ вместе с военным лётчиком В. С. Серёгиным. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади.

Полёт первого человека в Космос готовился в абсолютной секретности и аварийными темпами. Хотя всем было ясно: благополучно слетали собаки - значит скоро полетит и человек.

Из двадцати претендентов в космонавты отобрали шестерых, Королёв очень торопился, так как были данные, что 20 апреля 1961 года своего человека в космос отправят американцы. Того, кто полетит в космос, определили в последний момент. Дублёром Гагарина был Герман Титов.

Космическая гонка привела к тому, что при создании корабля Восток был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и быстро осуществимых решений.

Американская космическая программа была более открыта и широко освещалась в прессе и на телевидении. Даты намечаемых стартов (их переносы) не были секретами. Поэтому советское руководство было в курсе дела, что происходит у американцев. Сами же американцы совершенно ничего не знали, что творится за железным занавесом. В Советском Союзе все подготовки к космическим полетам проводились в тайне и о старте сообщали только в прошедшем времени,

если он был успешный. Поэтому достоверно сказать, когда «Восток-1» стал на стартовый стол на Байконуре невозможно.

На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на

парашютах раздельно. В официальном заявлении (а затем и в книге Гагарина) говорилось, что он спустился в капсуле. Причина заключалась в том, чтобы обойти строгие правила, которые помешали бы ему официально зарегистрировать полет как мировой рекорд. По правилам FAI любой полет считается завершенным (претендующим на установление рекорда), если пилот (в данном случае космонавт-астронавт) благополучно приземляется на своем самолете (для космонавтов – в капсуле, в которой летал в Космос). Формально Гагарин может претендовать только на звание «Первый человек в Космосе», что тоже не мало.

О сути своего полёта Гагарин как-то в неофициальном кругу сказал: "Я сам не знаю, кто я. Первый человек в космосе или последняя собака, запущенная в космос."

Советская пресса замалчивала достижения американских космонавтов. Игнорировалось наличие у них суборбитальных полетов в космос (якобы это и не космические полеты вовсе).

Американский астронавт Алан Шепард осуществил суборбитальный космический полёт 5 мая 1961 года. Хотя полёт и был суборбитальным (на более низкой и неполной орбите), Шепард, в отличие от Гагарина (чей полёт был полностью автоматическим), имел возможность управлять кораблём и совершил в невесомости успешное маневрирование.

Старт космического корабля Шепарда первоначально был назначен на декабрь 1960 г. Из-за неполадок старт был отложен сначала на март 1961 г., потом на май. Так что ни о каком глобальном отставании американцев в освоении космоса не может быть и речи. Тем более, что они впоследствии первыми высадились на Луне. Просто Хрущёву было важно любой ценой обскакать их и потом трубить на

весь мир о преимуществах социалистической системы.

Так что Алан Шепард был вторым человеком, побывавшем в Космосе. А Герман Титов со второго места перемещается на четвертое, так как между ним и А. Шепардом вклинивается еще один американец – Вирджил Гриссом (21 июля 1961 г.).

Гагарин, как сообщалось, совершил один виток вокруг Земли с апогеем 327 км. Полет продолжался 1 час 48 минут (из них 89 минут в Космосе). Но поскольку Гагарин взлетел с Байконура, а приземлился под Саратовом, то есть западнее точки старта, то он тоже,как и Шепард, не замкнул виток. Первым облёт вокруг Земли совершил Герман Титов.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 8 - Спутник-5. Белка и Стрелка

Часть 9 - Земля - Венера-1

Часть 10 - Первый человек в космосе

Часть 11 - Гагарин на почтовых марках СССР и России

Часть 12 - Собаки, подготовившие полёт Гагарина

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

Земля - Венера-1 |

12 февраля 1961 года был осуществлён запуск автоматической межпланетной станции «Венера-1». Впервые в мире был осуществлён запуск космического аппарата с околоземной орбиты к другой планете. Это был первый космический аппарат, пролетевший на близком расстоянии от планеты Венера. Через 7 суток, когда станция находилась на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли, контакт со станцией «Венера-1» был потерян. В то время ученые еще не располагали достоверной информацией об условиях на планете, которые в реальности оказались более жесткими, чем предполагалось. Причиной потери связи ученые называют перегрев датчика направления из-за Солнца.

Аппарат кроме приборов для исследований содержал советский вымпел, который по приземлении должен был плавать в предполагаемом океане Венеры. Но приземление не состоялось. Аппарат пролетел на расстоянии около 100 тысяч километров от Венеры, потерял управление и вышел на орбиту спутника Солнца.

Естественно, о невыполненной части программы в прессе не сообщалось. В пропагандистском плане фиксировались только успехи.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 7 - Спутник-4. Первый космический корабль

Часть 8 - Спутник-5. Белка и Стрелка

Часть 9 - Земля - Венера-1

Часть 10 - Первый человек в космосе

Часть 11 - Гагарин на почтовых марках СССР и России

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Журнал Вокруг Света |

Журнал «Вокруг света» - это один из первых журналов в России вообще и один из первых журналов в мире на познавательную тематику. Он был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и с того времени практически без перерывов издаётся на протяжении уже полутора веков. За это время журнал прошел несколько этапов от географического и туристического журнала к познавательному изданию, охватывающему широкий круг тем. «Вокруг света» публикует новые взгляды на известные исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах, информацию о новых научных открытиях и технических достижениях. Большую часть материалов составляют репортажи, подготовленные специально для журнала.

Дореволюционный журнал характеризовался демократическим направлением. На его страницах рассказывалось о путешествиях Пржевальского, Миклухо-Маклая, Обручева; журнал впервые познакомил русского читателя с произведениями Жюль Верна, Эдгара По и многих других.

В советское время журнал выходил массовыми тиражами: например, в 70-х годах – около 2.5 млн. Но и такого количества не хватало всем желающим.

С 1961 года начало издаваться литературное приложение к журналу – «Искатель», где публиковались приключенческие и фантастические произведения. Среди авторов были Рэй Брэдбери, Франсис Карсак, Роберт Шекли, Айзек Азимов, Станислав Лем, Артур Кларк, Роберт Хайнлайн, Клиффорд Саймак, Лазарь Лагин, Кир Булычёв и другие.

Для простых советских людей это была одна из считанных возможностей одним глазком заглянуть за «железный занавес». Хотя, конечно, информация о зарубежных странах, которую публиковали в те годы, тоже подчинялась общей идеологической линии. Скажем, художественные произведения об Америке непременно содержали разоблачение козней ФБР, описание дискриминации чернокожих и

других преступлений «коварного дяди Сэма».

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 16 - Русские сказки на марках СССР

Часть 17 - Хор Пятницкого

Часть 18 - Журнал Вокруг Света

Часть 19 - Государственный ансамбль народного танца СССР

Часть 20 - Ленинка

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Хор Пятницкого |

Организатором первого в России народного хора был Митрофан Ефимович Пятницкий (1864-1927).

Митрофан Пятницкий родился в селе Александровка Воронежской губернии, в многодетной семье дьячка. Жили бедно. Сёстры помогали по хозяйству. Братьям же была предназначена одна дорога – в семинарию.

Летом 1876 года у двенадцатилетнего Митрофана случился нервный срыв, сопровождавшийся припадком и лихорадкой, которую в те времена называли «мозговой горячкой».

Когда его душевное состояние снова пришло в равновесие, он выучился на слесаря, ушел на заработки в город, потом устроился писарем в контрольной палате в Воронеже, а затем, изучив бухгалтерское дело, поступил экономом… в то же духовное училище, куда он когда-то так боялся вернуться.

Весной 1896 года ему удалось добиться практически невозможного: его прослушали в консерватории и согласились принять на учебу.

В это время его и настиг рок в образе молоденькой мещаночки по имени Валентина. Валентину соблазнил какой-то заезжий франт и, как водится, бросил... Осознав свой позор, девушка пыталась покончить с собой и прыгнула в реку, но свидетелем этой сцены оказался проходивший мимо Митрофан Пятницкий. Он прыгнул в реку следом за ней, вытащил, вернул к жизни и… влюбился, впервые за свои

тридцать два года. Вернуться к родителям Валентина не могла, и Пятницкий благородно взял на себя все заботы о ней: снял квартирку, полностью обеспечил и даже посватался. Начали готовить свадьбу, но буквально за неделю до венчания в Воронеж вернулся соблазнитель девушки и, увидев Валентину счастливой невестой другого, пожелал во что бы то ни стало вернуть ее расположение. Увы, у него это

получилось очень легко. Стоило только поманить – и Валентина ушла к нему, позабыв своего спасителя и жениха. Они уехали вместе, а Пятницкий остался, потрясенный до глубины души, на грани безумия…

Вместо того чтобы ехать в Москву поступать в консерваторию, Пятницкий вернулся в родную деревню и несколько месяцев прятался от людей в сарае, не желая никого видеть и ни с кем разговаривать. В смирительной рубашке его доставили в Воронеж, в лечебницу для душевнобольных.

Лечение помогло, и года через два с половиной Пятницкий снова смог общаться с людьми, хотя до конца своей жизни оставался патологически застенчивым человеком.