-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Всё для блага человека |

Анекдот. Чукча - делегат съезда КПСС вернулся из Москвы и рассказывает: "Однако, много хорошего слышал: Всё для человека! всё для блага человека!! всё для счастья человека!!! И человека того чукча видел..."

Лозунг о том, что наша цель – коммунизм, висел везде. А что это такое толком никто не знал. Это общество, в котором всем будет хорошо – утверждали тогдашние идеологи, закладывая в подсознание людей совершенно неоправданные ожидания.

Идея коммунизма долгое время была основной для масс. Людям обещал коммунизм Ленин, путая понятия «социализм» и «коммунизм», вождь большевиков, как жрец занимался магией, внушал, что знает научный путь к счастливому будущему человечества. Идея коммунизма была основой пропаганды при Сталине. Детям внушали – вы будете жить при коммунизме. Никита Сергеевич Хрущев так сам в это поверил, что решил ввести в основе своей коммунистической общество в 1980 году.

Большевики построили страну-утопию.

Правда, во времена Брежнева молодым людям перестали обещать, что они будут жить при коммунизме и даже сделали вид, что забыли об угрозах Хрущева построить его к 1980 году. Но коммунизм в советской идеологии занимал место Бога, а нельзя же отказаться от Бога в верующей стране, рухнет вся постройка. Если отказаться сразу, то рухнет сразу, а если отказываться постепенно, то разрушится постепенно. Пошли по второму пути.

И вот это божественное начало в идеологии СССР постепенно превращалось в предмет для анекдотов. Конец общества с таким божественным неизбежен.

Парадокс состоял в том, что всеми высмеиваемый лозунг: «Все для человека, все во имя человека» хоть коряво, но воплощался этой партией в жизнь.

То, что людям давалось ими совершенно не ценилось. Потому что жизнь все равно полна неприятностей и неудобств. Люди десять лет назад, приехавшие в города из нищих деревень, выбравшиеся из бараков в квартиры, хотели большего. Квартиры большие, машины и всякие иностранные красивости. «Эй вы, коммунисты! Где все это! Подать немедленно. Вы же обещали!» Подать немедленно, потому что я советский человек и все мне это полагается, потому что ваше великое марксистское учение гласит, что мы должны жить лучше, чем на Западе. Ибо мы живем при «высшей стадии развития общества».

А то, что на Западе живут лучше знали даже больше, чем это было на самом деле.

А что же КПСС? Правящей партии нечего было возразить. Вернее, в этой партии не было людей, которые могли сформулировать идеологию, которая соответствовала бы времени. КПСС стала заложником детского понимания социализма.

Теперь мы знаем о том, какие у них были привилегии, знаем, что по сравнению с нынешними даже не олигархами, а с бизнесменами средней руки, они были бедны, как церковные мыши. Знаем, что дочь Брежнева умерла нищей в психиатрической больнице, что глава Москвы Гришин умер в каком-то присутственном месте, где стоял в очереди за пособием. Знаем, что большинство из них были вполне

порядочными людьми.

У большинства партийных функционеров и у рядовых челнов КПСС просто не было никакой позиции, и не было даже коммунистических убеждений, в период борьбы 1986-1991 годов. Говорить с людьми они разучились или вообще не умели. Они боялись людей. И ни к какому коммунизму вести людей они не хотели. А не потеряй они контакт с народом, государство бы не развалилось. Большинство в верхах и низах КПСС были недовольны Горбачевым, но альтернативы никакой не предлагали. А потом завопили, и вопят до сих пор: «Нас предали!» Ребята, вы сами себя предали.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

Часть 3 - Всё для блага человека

Часть 4 - А годы летят...С Новым годом!

Часть 5 - Советские сберкассы - по сути не плохо

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Никитский ботанический сад |

Никитский ботанический сад расположен на Южном берегу Крыма между посёлком Никита и Чёрным морем в 9 км от Ялты.

По ходатайству херсонского военного губернатора герцога Эммануила Осиповича де Ришельё, управлявшего тогда Новороссийским краем, в июне 1811 года император Александр I подписал «Указ об учреждении в Крыму Императорского казённого ботанического сада», ассигновав на это до 10 000 рублей ежегодно. В сентябре 1812 года были осуществлены первые посадки.

В 1828 году для обучения практическому садоводству в Никитском саду была устроена школа. В это же время появились веерные пальмы, магнолии, платаны.

В 1912 году отмечалось столетие сада — была сооружена торжественная, выполненная в античном стиле, колоннада при входе в Нижний парк.

Огромный урон саду нанесла оккупация немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны. Было уничтожено большое количество растений, вывезен ценнейший гербарий. Сразу же после освобождения Ялты в апреле 1944 года в Никитском саду начались восстановительные работы. Директор сада Анатолий Сафронович Коверга совершил поистине подвиг: проехав тысячи километров по Польше и Германии, нашел вывезенный гербарий в небольшом местечке под Берлином и доставил его в Крым.

Никитский сад ежегодно проводит цветочные балы предоставляя гостям все чудеса, которые расцветают благодаря кропотливому труду сотрудников Никитского сада. Бал тюльпанов продолжается до двадцатых чисел мая. В начале июня ему на смену приходит бал роз - самый долгий из всех цветочных балов с ботаническом саду. Бал роз не только самый долгий, но и самый ароматный.

Изображённый на первой марке ливанский кедр. Кедр является основным национальным символом Ливана. Он изображен на флаге и гербе, валюте и монетах, высшая награда Ливана - Национальный орден Кедра. Ливанский кедр считается проводником божественной энергии. Убивает микробы корой и листвой. Ливанские кедры очень сложно разводить, женское дерево очень капризно. Для опыления

женский цветок должен иметь возможность выбора пыльцы примерно 300 разных особей, иначе опыления не произойдет. Для этого нужна целая роща ливанских кедров. В связи с этим на востоке есть поговорка- мужчина может сказать своей не в меру привередливой женщине: "ты капризна, как кедровая шишка", подразумевая именно капризный цветок.

На второй марке изображён цветок канны. Этот сорт выведен в Никитском ботаническом саду и назван "Восток-2". Его высота - 40-50 см. Количество цветков достигает 23, диаметром 9-10 см. Листья зеленые.

Земляничник, или Земляничное дерево, изображённое на третей марке, - вечнозеленое лиственное дерево. Входит в ряд красивейших деревьев планеты. Причудливо изогнутые стволы и ветви поддерживают ажурную крону с блестящей изумрудной листвой. Кора очень декоративна - гладкая бледно-зелёная или розово-красная в зависимости от возраста. Старая красная кора растрескивается и к середине лета отслаивается в виде скрученных свитков и тонких лоскутов, обнажая молодую фисташково-зелёную. К осени молодая кора снова краснеет. За эту особенность дерево называют "бесстыдницей" и "курортницей".

Хризантема Дорога звездам на четвёртой марке также сорт, названный в честь освоения космоса. Хризантема - это последний осенний великолепный цветок, радующий нас своими красками перед наступлением зимы. Цветы хризантемы как бы соединяет легкий холод зимы и теплое дыхание лета. Ее по праву считают царицей осени. Этот неприхотливый осенний цветок поистине царского происхождения. Ведь когда-то на Востоке в его честь устраивали роскошные пиры, изображение хризантемы служило символом знатности, счастья и считалось священным. Ему посвящено много стихов, мифов и легенд. Сегодня у восточной красавицы поклонников не меньше, чем у признанных королев - розы и орхидеи.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 7 - Растения на марках СССР (продолжение)

Часть 8 - Пушнина

Часть 9 - Никитский ботанический сад

Часть 10 - Уральские самоцветы

Часть 11 - Московский зоопарк

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 1 раз

Винница |

Не многие города СССР удостоились чести отметить свой юбилей выпуском почтовой марки. Город Винница попал в это число.

В 1962 году Винница отметила своё 600-летие. В честь этого события была выпущена почтовая марка.

Город расположен на берегах Южного Буга примерно в 200 километрах к юго-западу от Киева.

После победы в 1362 армии литовского князя Ольгерда над армией татар, Подолье попало под власть литовского княжества. В этом же году начали строить на этих землях города-крепости. На берегу Буга построили замок. Об этом впервые упоминается в документах 1362 года. Этот год и стали считать годом основания Винницы.

В 1431 году замок был сожжен татарами. Винничанам приходилось непрестанно отражать грабительские нападения ордынцев, повторявшиеся почти ежегодно. Так продолжалось вплоть до конца XVI века.

Винница часто упоминается в событиях национально-освободительной войны 1648—1654 гг. 7 июля 1648 года казаки взяли приступом Винницу, и перебили дворян, евреев и иезуитов.

По Андрусовскому перемирию 1667 года Винница, как и вся территория Правобережной Украины, осталась под властью польской короны.

После второго раздела Польши (1793 год) Подолье и Брацлавщина отошли к России и образовали Подольскую губернию. Винница стала губернским городом, но позже переведена в штат уездного города. С 1914 года Винница — административный центр Подольской губернии.

Весной 1918 года Винница была занята немецкими войсками.

В Виннице перед Первой мировой войной жил выдающийся командующий 8-й армией генерал А.А. Брусилов.

2 февраля 1919 г. в Винницу из Киева переехала Директория и правительство Украинской Народной Республики. Так Винница на время стала столицей. Министры разместились в отеле "Савой". А главный атаман Петлюра облюбовал под свою штаб-квартиру особняк богатого еврейского фабриканта Боруха Львовича.откуда он с балкона принимал парады "с попами, молебном, колоколами".

6 марта Директория и правительство УНР спешно покинули Винницу, куда вошла Первая Украинская Советская дивизия Н.А. Щорса. Щорс также разместил свой штаб в гостинице "Савой".

Побывал в Виннице в 1920г. и глава польского государства Юзеф Пилсудский.

Советская власть была восстановлена в июне 1920 года.

19 июля 1941 года немецко-фашистские войска заняли Винницу. В годы оккупации в городе был установлен особый режим в связи с размещением под Винницей ставки Гитлера «Вервольф». За годы оккупации города гитлеровцы уничтожили более 42 тысяч горожан, большинство из которых были евреи, а 13400 молодых ребят и девушек отправили на каторжные работы в Германию.

В Виннице есть немало симпатичных зданий XIX-XX вв.

В центре сквера им. М. Козицкого привлекает внимание водонапорная башня с часами (1911).

Самая красивая улица в Виннице - Соборная. На Соборной выделяются дом городской думы (1911). библиотека им. Тимирязева (1907), здания училища (1891) и гимназии (1894).

Главная аллея начинается от Вишенского озера и поднимается к усадьбе Н. Пирогова, где находится музей и мемориальный кабинет великого хирурга. В километре от усадьбы находится церковь-усыпальница Н.Пирогова. По разработанной им методике его тело забальзамировал доктор из Петербурга Д.Выводцев. Тело до сих пор хорошо сохранилось, несмотря на то, что во время войны за ним не присматривали специалисты.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 27 - Иркутск

Часть 28 - Дом Дружбы с народами зарубежных стран

Часть 29 - Винница

Часть 30 - Сталинградская/Волгоградская ГЭС - Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС

Часть 31 - Братская ГЭС - советская легенда

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Отечественная война 1812 года |

24 июня 1812 года собрав 600 тысячную армию, Наполеон форсировал Неман и вторгся в пределы России. У русской армии был план противостояния Наполеону. План был разработан прусским военным теоретиком Пфулем, и одобрен императором Александром I.

Российская сторона планировала длительное организованное отступление с тем, чтобы избежать риска решительного сражения и возможной потери армии. По стратегическому плану французского командования, война должна была закончиться быстрой победой с помощью решительного разгрома российской армии в генеральном сражении.

Командующий русской армией осторожный стратег Барклай-де-Толли отступал под натиском превосходящих сил почти всей Европы, и этим сильно раздражал Наполеона, заинтересованного в скорейшем генеральном сражении.

3 августа 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском, достигнув таким образом первого стратегического успеха. В войне наступила небольшая передышка, обе стороны приводили в порядок войска, утомлённые беспрерывными маршами. 12 августа, после долгих колебаний, Наполеон выступил из Витебска на Смоленск. 16 августа Наполеон начал штурм города с марша. Упорное сражение

за Смоленск продолжалось до утра 18 августа, когда Барклай-де-Толли отвёл войска из горевшего города, чтобы избежать большой битвы без шансов на победу.

Населённые пункты на пути следования французской армии сжигались, население по мере возможности уходило. Наполеон сразу после Смоленского сражения сделал замаскированное предложение мира царю Александру I, пока с позиции сильного, но ответа не получил.

29 августа пост главнокомандующего занял Михаил Илларионович Кутузов. В этот день французы вошли в Вязьму.

К 3 сентября русская армия отступила к деревне Бородино (кстати, имение одного из героев этой войны - Дениса Давыдова). Дальнейшее отступление подразумевало сдачу Москвы. Кутузов решился дать генеральное сражение, так как баланс сил сместился в русскую сторону. Если в начале вторжения Наполеон имел троекратное превосходство в количестве солдат над противостоящей русской армией, то теперь численности армий были сравнимы — 130—135 тысяч у Наполеона против 110—130 тысяч у Кутузова.

Проблема русской армии состояла в недостатке вооружения. В то время как ополчение дало до 80-100 тысяч ратников из российских центральных губерний, не было ружей, чтобы вооружить ополченцев. Ратникам раздали пики, но использовать людей в качестве «пушечного мяса» Кутузов не стал (поставленные позади основных позиций, они скорее изображали, а не представляли собой реальный резерв).

7 сентября у деревни Бородино (в 125 км западнее Москвы) произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями.

После кровопролитнейшей 12-ти часовой битвы, фактически представлявшей собой штурм французскими войсками укреплённой линии русских, французы ценой 30-34 тысяч убитыми и ранеными потеснили левый фланг и центр русских позиций, но развить наступление не смогли. Русская армия также понесла тяжёлые потери (40-45 тысяч убитыми и ранеными), и Кутузов приказал 8 сентября отступить на Можайск с намерением сохранить армию.

13 сентября в деревне Фили Кутузов приказал генералам собраться на совещание о дальнейшем плане действий. Большинство генералов высказались за новое генеральное сражение с Наполеоном. Тогда Кутузов оборвал заседание и заявил, что приказывает отступать.

14 сентября русская армия прошла через Москву и двинулась по Рязанской дороге (на юго-восток от Москвы). Ближе к вечеру в опустевшую Москву вступил без боя Наполеон, а уже ночью того же дня город был охвачен пожаром, который к ночи 15 сентября усилился настолько, что Наполеон был вынужден покинуть Кремль. Пожар бушевал до 18 сентября и уничтожил большую часть Москвы. До 400 горожан из низших сословий были расстреляны французским военно-полевым судом по подозрению в поджогах.

Кутузов после отступления из Москвы избегал генерального сражения с французами, накапливая силы. Открыто о своих планах русский главнокомандующий не заявлял, но последующий ход событий позволяет предположить, что он предвидел ослабление французской армии в зимний период.

В Москве Наполеон фактически оказался в западне: зимовать в разорённом пожаром городе не представлялось возможным, так как фуражировки за пределами города плохо удавались, растянутые на тысячи километров коммуникации французов были очень уязвимы, армия после перенесённых лишений начинала разлагаться. 5 октября Наполеон отправил генерала Лористона к Кутузову для пропуска

к Александру I. Кутузов после короткой беседы отправил Лористона назад в Москву. Наполеон стал готовиться к отступлению.

19 октября французская армия с огромным обозом стала покидать Москву по Старой Калужской дороге.

Французам удалось захватить Малоярославец, но Кутузов занял укреплённую позицию за городом, которую Наполеон не рискнул штурмовать.

Армия Кутузова к 22 октября насчитывала 97 тысяч регулярных войск, 20 тысяч казаков, 622 орудия и более 10 тысяч ратников ополчения. Наполеон имел под рукой до 70 тысяч боеспособных солдат, кавалерия практически исчезла, артиллерия была значительно слабее русской. Ход войны теперь диктовала русская армия.

Наполеона преследовал авангард русской армии под командованием генерала Милорадовича. Со всех сторон отступающих французов атаковали казаки генерала Платова и партизаны, не давая противнику никакой возможности для снабжения.

24 ноября Наполеон подошёл к Березине, оторвавшись от преследовавших его армий Витгенштейна и Кутузова. Не дождавшись переправы всей огромной толпы отставших французов, состоявшей из раненых, обмороженных, потерявших оружие и гражданских, Наполеон приказал сжечь мосты утром 29 ноября. Основным итогом сражения на Березине явилось то, что Наполеон избежал полного разгрома в условиях значительного превосходства русских сил.

Итак, император Наполеон I Бонапарт, признанный гений военного искусства, вторгся в Россию с силами, троекратно превосходящими русскую армию, а уже через полгода после начала русской кампании армия, сильнейшая в истории, была полностью уничтожена. К поражению Наполеона привела совокупность факторов: всенародное участие в войне, массовый героизм солдат и офицеров,

полководческое дарование главнокомандующего русской армией Кутузова и других генералов, умелое использование природных факторов.

Армия вторжения в Россию вместе с подкреплениями в ходе войны насчитывала 610 тысяч солдат, включая 50 тысяч солдат Австрии и Пруссии. В то время как австрийцы и пруссаки, действовавшие на второстепенных направлениях, в основном уцелели, из основной армии Наполеона собрались за Вислой к январю 1813 года лишь 23 тысячи солдат. Наполеон потерял в России свыше 550 тысяч

обученных солдат, всю элитную гвардию, свыше 1200 орудий. Относительно большое количество спасшихся офицеров позволило Наполеону организовать новую армию, призвав рекрутов 1813 года. Фельдмаршал Кутузов оценил общее число французских пленных в 150 тысяч человек.

В октябре 1813 года Наполеон был разгромлен в битве под Лейпцигом и в апреле 1814 года отрёкся от трона Франции.

В ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года было поставлено множество памятников и мемориалов, из которых наиболее известными являются Храм Христа Спасителя (Москва) и ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной (Санкт-Петербург).

В живописи реализован грандиозный проект — Военная галерея, которая состоит из 332 портретов русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года.

Одним из самых знаменитых произведений русской литературы стал роман-эпопея «Война и мир», где писатель Л. Н. Толстой пытался осмыслить глобальные человеческие вопросы на фоне войны. Поставленный по роману советский фильм «Война и мир» удостоился в 1968 году премии Оскар, масштабные батальные сцены в нём считаются до сих пор непревзойдёнными.

В 1962 году в честь 150-летия победы в Отечественной войне 1812 года была выпущена серия из 4-х почтовых марок.

На марке выпуска 1982 года «Портрет Е. В. Давыдова» (художник Орест Кипренский, 1809, Санкт-Петербург, Государственный Русский музей). Однако многие исследователи считают, что на этом портрете изображен не двоюродный брат Дениса Давыдова — Евграф Владимирович Давыдов (1775—1823), полковник лейб-гвардии гусарского полка, участник Отечественной войны, генерал-майор с 24

августа 1813, тяжело раненный под Лейпцигом (именно его инициалы стоят на марке), а Денис Васильевич Давыдов - идеолог и предводитель партизанского движения Отечественной войны 1812 года, русский поэт «Пушкинской плеяды».

Иногда говорят о сходстве стратегий Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Однако, при некотором общем сходстве различие состоит в том, что в 1812 году русская армия отступала с целью сохранения своих ресурсов. А в 1941-42 Красная армия практически бежала, теряя сотнями тысяч убитыми, ранеными и пленными, не имея никаких стратегических планов.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 26 - Первая русская почтовая марка

Часть 27 - Гидрометеорологическая служба России

Часть 28 - Отечественная война 1812 года

Часть 29 - Кремль.Оружейная палата

Часть 30 - История русской почты

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

О!!! О.Генри |

О.Генри (1862-1910) настоящее имя Уильям Сидни Портер - американский писатель, автор тщательно выписанных юмористических новелл, проникнутых любовью к «маленькому американцу» и отличающихся занимательным сюжетом, парадоксальной развязкой и тонким юмором.

В трехлетнем возрасте он лишился матери, умершей от туберкулёза. Отец, бедствующий провинциальный врач, во вдовстве запил и быстро превратился в никчёмного алкоголика.

Позже попал под опеку своей тётки по отцу. После школы учился на фармацевта, работал в аптеке у дяди. Через три года уехал в Техас, пробовал разные профессии — работал на ранчо, служил в земельном управлении.

Затем работал кассиром и счетоводом в банке, был уволен из банка и привлечен к суду в связи с недостачей, хотя она и была возмещена его родными.

Биографы писателя до сих пор спорят, был ли он на самом деле виновен. С одной стороны, он нуждался в деньгах для лечения больной жены. С другой стороны, кассир Портер уволился из банка в декабре 1894 г., в то время как растрата вскрылась только в 1895-м, причём владельцы банка были явно нечисты на руку.

После обвинения в растрате он полгода скрывался от правоохранителей в Гондурасе, затем в Южной Америке.

В Мексике Портер получил телеграмму о безнадёжном состоянии любимой жены – Атолл Эстес. В отсутствие мужа, голодая и не получая никакого лечения, она в канун Рождества ухитрилась продать за 25 долларов кружевную накидку и выслать Биллу в Мехико подарок – золотую цепочку для часов. Увы, как раз в тот миг Портер продал свои часы, чтобы купить билет на поезд до границы.

Он успел увидеться и попрощаться с женой. Через несколько дней она скончалась. Агенты полиции с траурными повязками молча шли за гробом. Тут же после погребения они арестовали кассира-растратчика, который не проронил ни слова на суде и получил 5 лет тюрьмы.

В заключении Портер пробыл 3 года и 3 месяца. Вышел досрочно (за примерное поведение и хорошую работу в тюремной аптеке) летом 1901 г.

В тюрьме Портер работал в лазарете и писал рассказы, подыскивая себе псевдоним. В конце концов он остановил свой выбор на варианте О. Генри. По одной из гипотез О. Генри не что иное, как сокращение названия тюрьмы, где сидел автор.

Единственный роман О. Генри — «Короли и капуста» вышел в 1904. За ним последовали сборники рассказов: «Четыре миллиона» (1906), «Горящий светильник» (1907), «Сердце Запада» (1907), «Голос города» (1908), «Благородный жулик» (1908), «Пути судьбы» (1909), «Избранное» (1909), «Точные дела» (1910) и «Коловращение» (1910).

Герои О. Генри разнообразны: миллионеры, ковбои, спекулянты, клерки, прачки, бандиты, финансисты, политики, писатели, артисты, художники, рабочие, инженеры. Умелый конструктор сюжета, О. Генри не показывает психологическую сторону происходящего, действия его персонажей не получают глубокой психологической мотивировки, что ещё более усиливает неожиданность финала.

Последние недели жизни О. Генри провёл в одиночестве в нищем гостиничном номере. Он изболелся, много пил, уже не мог работать. На 48-м году жизни в нью-йоркской больнице он ушёл в иной мир, в отличие от своих героев так и не получив чудесную помощь свыше.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 14 - Жан-Жак Руссо

Часть 15 - Иван Гончаров - русский писатель

Часть 16 - О!!! О.Генри

Часть 17 - В защиту Аркадия Гайдара

Часть 18 - Антон Макаренко

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Дом Дружбы с народами зарубежных стран |

Необычное здание «Дома Дружбы с народами» — первое, что попадается на глаза выходящим из станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Построен архитектором В. А. Мазыриным в 1894-1899 гг. для купца Арсения Абрамовича Морозова, после посещения обоими Испании и Португалии. Особняк был выстроен в виде миниатюрного средневекового замка в духе ренессансного

португальского зодчества, в котором широко используются живописные детали декора.

Арсений Абрамович Морозов (1873—1908) принадлежал к богатому купеческому роду Морозовых и приходился двоюродным племянником Савве Морозову.

Землю под этот особняк купила мать купца — Варвара Алексеевна Морозова (в девичестве — Хлудова), известная меценатка, владелица Тверской мануфактуры, и подарила сыну на 25-летие. По преданию, мать увидев творение сына, произнесла в сердцах: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва!».

Арсению Морозову, прослывшему мотом и кутилой, недолго было суждено жить в роскоши экзотического дома. Однажды, в 1908 году, он на спор прострелил себе ногу, стремясь доказать, что человек в состоянии вытерпеть любую боль. Началось заражение крови, от которого он скончался через три дня в возрасте 35 лет.

После революции особняк Арсения Морозова не раз менял хозяев. С 1918 по 1928 гг. в нем размещался Пролеткульт и его театр, с 1928 по 1940 гг. — резиденция посла Японии, с 1941 по 1945 гг. — редакция английской газеты «Британский союзник», с 1952 по 1954 гг. — посольство Индийской республики. Почти полвека в особняке Морозова размещался «Дом Дружбы с народами зарубежных стран»,

открытый в нём 31 марта 1959 года.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 26 - Великий Новгород

Часть 27 - Иркутск

Часть 28 - Дом Дружбы с народами зарубежных стран

Часть 29 - Винница

Часть 30 - Сталинградская/Волгоградская ГЭС - Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Парный полёт в космос Николаев-Попович |

Первый в мире "парный" космический полёт состоялся 11-15 августа 1962 года. Одновременно с «Востоком-3» с космонавтом Андрияном Николаевым в космосе находился космический корабль «Восток-4» с космонавтом Павлом Поповичем.

От полетов с Гагариным и Титовым они отличались длительностью и еще тем, что с третьего полета начались телепередачи из кабины спутника. Но каждый из этих полетов объявлялся в СССР особым достижением, непременно чем-нибудь "первым", "оставляющим американцев далеко позади".

Николаев и Попович, запущенные с интервалом в одни сутки, провели "парный" полет. Но известно, что все без исключения "Востоки" запускались на одну и ту же орбиту, и ее изменение, в свое время предложенное Королевым, так и не было осуществлено. Нужно было лишь правильно выбрать момент старта второй ракеты через сутки после первой, чтобы вторая капсула оказалась от первой в

непосредственной близости. Ведь ни Николаев, ни Попович не маневрировали и не могли маневрировать своими капсулами - маневры на орбите были впервые осуществлены в СССР намного позже, чем в США, - в 1968 году.

Андриян Григорьевич Николаев (1929-2004) - дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. По национальности — чуваш.

Окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум (1947), Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков (1954), Военно-воздушную инженерную академию им. H. E. Жуковского (1968).

Совершил два космических полёта (1962 и 1970).

С 1963 по 1968 год являлся командиром отряда космонавтов.

22 января 1969 года в Кремле автомобиль, в котором Николаев ехал с двумя другими космонавтами Терешковой и Береговым, был обстрелян военнослужащим Советской Армии — Виктором Ильиным, принявшим его за автомобиль Генерального секретаря ЦК КПСС. Брежнева. Николаев был оцарапан пулей в спину; он перехватил управление у смертельно раненого шофера и припарковал автомобиль.

Был женат в течение 8 лет на Валентине Терешковой — первой женщине-космонавте («Космическая свадьба», много раз освещалась в советской прессе).

Павел Романович Попович (1930-2009) - дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. По национальности - украинец.

Окончил Магнитогорский аэроклуб и Магнитогорский техникум. В 1951–1952 годах учился в Сталинградском военном авиационном училище, в 1952–1953 годах – в военном авиационном училище летчиков на Дальнем Востоке. В 1954 окончил Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу ВВС. В 1968 году окончил Военно-воздушную академию имени Н.Е.Жуковского.

Совершил два космических полёта (1962 и 1974).

В 1977 году Павел Попович защитил диссертацию и получил ученую степень "кандидат технических наук".

Был женат в течение 30 лет на Марине Попович (военный лётчик-испытатель 1-го класса, полковник-инженер, доктор технических наук, профессор, 13 её рекордов зарегистрированы в международной авиационной ассоциации, активная общественная деятельница).

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 13 - Космонавт Герман Титов на марках СССР и России

Часть 14 - Советские спутники 1962 года

Часть 15 - Парный полёт в космос Николаев-Попович

Часть 16 - Земля-Марс 1962

Часть 17 - Луна-4

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

Скульптор Иван Шадр |

Шадр (Иванов) Иван Дмитриевич (1887-1941) - русский советский художник, скульптор-монументалист, представитель направления «академический модерн».

Биография Шадра характерна для многих талантов, выходцев из простых семей, много учившихся, много скитавшихся и в конце концов добившихся большой славы. Ему даже довелось учиться у знаменитых французских скульпторов Родена и Бурделя.

Родился в городе Шадринске (ныне Курганской области) в многодетной (14 детей) семье столяра.

В 1898 году Ваню отвезли в Екатеринбург на фабрику купцов Панфиловых, где он был сначала мальчиком на побегушках, потом сторожем и грузчиком. В 1901 году Иван сбежал с фабрики. Без всякой подготовки он успешно сдал экзамен по рисунку в Екатеринбургскую художественно-промышленную школу, где учился до 1906 года.

Летом 1907 года Иван Шадр вместе с сокурсником Петром Дробышевым отправился странствовать по России, по тем местам, где побывал в своё время Максим Горький. В столице, после неудачной попытки поступить в Академию художеств, Иван подрабатывал, в частности, уличным пением. Однажды его голос услышал режиссёр Александрийского театра М. Е. Дарский, который принял живое участие в судьбе юноши. Он помог Ивану поступить на Высшие драматические курсы Санкт-Петербургского театрального училища, учиться на певца. В училище И. Шадр продолжал рисовать и занимался скульптурой. Его рисунки попали к И. Е. Репину, который дал им высокую оценку.

В столице Иван прожил до 1908 года, затем год служил в Русской армии.

В 1910 году Иван уехал за границу.

В 1919 году Сибирский кадетский корпус заказал Ивану Шадру памятник своему воспитаннику генералу Корнилову. В том же году скульптор готовит проект коронования адмирала Колчака, а также проект памятника в честь освобождения Сибири. Кроме того, колчаковским правительством Шадру было поручена разработка эскизов денежных знаков серии "Возрождение России". Однако эти проекты так и остались нереализованными, так как в ноябре 1919 года Омское правительство бежало из Омска и город был занят частями Красной Армии.

Шадр является автором скульптур так называемых «денежных мужиков» — фигур рабочего, крестьянина, красноармейца и сеятеля (гипс, 1922, Русский музей; бронзовые отливки — в Третьяковской галерее), созданных по заказу Гознака для воспроизведения на банкнотах.

Первые три скульптуры стали основой для стандартных выпусков почтовых марок РСФСР и СССР.

Эти изображения были знакомы всем гражданам СССР того времени, ведь они были в миллионных тиражах на деньгах, облигациях, марках, плакатах и т.д. Это образы того времени. И всё-таки не покидает ощущение, что это роботы: человек-рабочий, человек-крестьянин, человек-красноармеец. Вспоминается фильм "Мёртвый сезон", в котором немецкий учёный-фашист проводил опыты по

созданию таких людей: человек-пекарь, человек-шофёр, т.е. рабочую скотину.

В 1927 году Шадр создаёт свою самую знаменитую скульптуру «Булыжник — оружие пролетариата». Гипсовая версия хранится в Третьяковской галерее. Версия из бронзы установлена в Москве на площади Краснопресненская застава.

В 1939 году создал скульптуру А. М. Горького в образе Буревестника (бронза, Третьяковская галерея). В том же году он подготовил более классическую модель памятника Горькому. Однако этот памятник был сооружён у Белорусского вокзала в Москве уже после смерти Ивана Дмитриевича скульптором В. И. Мухиной. За этот памятник Иван Дмитриевич посмертно удостоен Сталинской премии.

Иван Шадр был автором макета ордена Ленина.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 19 - Государственный ансамбль народного танца СССР

Часть 20 - Ленинка

Часть 21 - Скульптор Иван Шадр

Часть 22 - Скульптор Александр Рукавишников

Часть 23 - Артист цирка Владимир Дуров

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Николай Зинин - русский химик-органик |

Николай Николаевич Зинин (1812-1880), химик-органик, основатель русской научной школы, академик Петербургской АН.

Родился на Кавказе, где его отец находился с дипломатической миссией. Во время свирепствовавшей на Кавказе эпидемии погибли родители Зинина и его старшие сёстры. Зинин был отправлен в Саратов к дяде.

В 1830 приехал в Казань, и поступил на математическое отделения философского (позднее физико-математического) факультета казённокоштным студентом (студенты, не имевшие средств на обучение; они жили в университете и по окончании были обязаны 6 лет прослужить на государственной службе) .

Зинин окончил учёбу в университете в 1833 и получил степень кандидата и золотую медаль. После этого был оставлен в Казанском университете преподавать физику, а с 1834 ему поручили также преподавание механики. С 1835 Зинин читал ещё и курс теоретической химии. Зинин не интересовался специально химией, преподавал математические науки, считал себя в первую очередь математиком.

Однако в те годы в Казанском университете химия преподавалась крайне слабо. Ректор университета знаменитый математик Лобачевский решил, что талантливый молодой учёный сможет вывести кафедру химии на достойный такого учебного заведения уровень. Зинин преклонялся перед Лобачевским и не решился ему отказать, в результате российская наука получила блестящего химика, основателя научной школы.

В Казани он оставался до 1847, когда получил приглашение перейти на службу в Санкт-Петербург профессором химии в медико-хирургическую академию, где работал сначала в звании ординарного профессора, потом академика, заслуженного профессора, затем «директора химических работ».

При всём внешнем благополучии и несомненных творческих удачах Зинин, по воспоминаниям современников, был лишён душевного равновесия и раздражался в тех случаях, где другие учёные проявили бы искреннюю заинтересованность. Немецкому ученому А.Гофману удалось модифицировать метод получения анилина из нитробензола, открытый Зининым и организовал промышленное

производство анилина, что вызвало раздраженную реакцию Зинина, приоритет которого никто не оспаривал: «Вечно немцы уводят открытия у нас из-под носа».

Зинин вместе с В. Ф. Петрушевским работа над созданием взрывчатой композиции на основе нитроглицерина, безопасной при транспортировке. В итоге был найден хороший вариант — пропитка нитроглицерином карбоната магния. Об этом Зинин рассказывал своему соседу по даче Альфреду Нобелю, сыну Эммануила Нобеля — владельца завода по производству мин. Идея пригодилось А.

Нобелю спустя несколько лет. Во время транспортировки нитроглицерина одна из бутылей разбилась и жидкость пропитала инфузорную землю, насыпанную между бутылями для предупреждения возможного удара. Нобель, вероятно, вспомнивший рассказы Зинина о том, что нитроглицерином следует пропитывать порошкообразные вещества, достаточно быстро оценил свойства образовавшейся

композиции, названной впоследствии динамитом и принёсшей ему громадные прибыли. Узнав все это, Зинин заметил: «Этот Альфред Нобель выхватил у нас динамит из-под носа».

Однако нет никаких оснований полагать, что Зинин был тщеславен и болезненно ревниво относился к успехам коллег. Скорее всего отсутствие внутренней гармонии — результат интуитивного ощущения того, что в другой области — в математике — он, возможно, сумел бы достичь большего. До последних дней самым любимым его занятием было чтение различных математических работ.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 13 - Знаменитый электротехник Доливо-Добровольский

Часть 14 - Французский учёный Луи Пастер

Часть 15 - Николай Зинин - русский химик-органик

Часть 16 - Академик Бурденко и Катынское дело

Часть 17 - Из жизни академика Владимира Филатова

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Рак пока непобедим |

В июле 1962 года в Москве в зале заседаний Кремлевского Дворца съездов проходил восьмой международный противораковый конгресс с участием более 3 тыс. делегатов. Этому событию посвящена марка 1962 года.

Онкологи всего мира пытаются уже много лет победить эту "чуму" нашего времени.

Более семи миллионов человек в мире ежегодно умирает от рака, и динамика этих трагичных данных угрожающе растет.

Успехи в борьбе с этой болезнью очевидны, но в обществе по-прежнему живуч страх перед риском возникновения рака. Есть ли сегодня спасение от этой болезни?

В советские времена слово “рак” среди врачей формально было запрещено. Его нельзя было и вне врачебной среды произносить вслух, и боже упаси сообщать об этом диагнозе больному. Отсюда и боязнь. Если человек умирал от рака, все знали. Если кто-то заболел и выздоровел, молчали — чтобы не сглазить либо боялись сочувствия и жалости. Получалось, что окружающие видели только

умирающих и никогда тех, кого удалось спасти. Появился миф, что рак неизлечим.

За границей ситуация иная. Там пациенту, ничего не скрывая, сразу сообщают о заболевании. Во-первых, чтобы он мог планировать свою жизнь, во-вторых, осознать, что придется бороться с болезнью. В-третьих, серьезно настроиться на лечение и выздоровление. В развитых странах известные политики, спортсмены, артисты, киноактеры, перенесшие онкозаболевание, во всеуслышание говорят об этом. Они дают советы тем, кто заболел раком, рассказывают, как психологически настроиться на выздоровление. И люди понимают, что рак излечим.

Рак в целом пока непобедим, хотя время от времени появляются сенсационные сообщения об открытии препаратов, уничтожающих раковые клетки. Но многие люди его всё-таки победили.

Онкологи всего мира пытаются уже много лет победить эту "чуму" нашего времени.

Более семи миллионов человек в мире ежегодно умирает от рака, и динамика этих трагичных данных угрожающе растет.

Успехи в борьбе с этой болезнью очевидны, но в обществе по-прежнему живуч страх перед риском возникновения рака. Есть ли сегодня спасение от этой болезни?

В советские времена слово “рак” среди врачей формально было запрещено. Его нельзя было и вне врачебной среды произносить вслух, и боже упаси сообщать об этом диагнозе больному. Отсюда и боязнь. Если человек умирал от рака, все знали. Если кто-то заболел и выздоровел, молчали — чтобы не сглазить либо боялись сочувствия и жалости. Получалось, что окружающие видели только

умирающих и никогда тех, кого удалось спасти. Появился миф, что рак неизлечим.

За границей ситуация иная. Там пациенту, ничего не скрывая, сразу сообщают о заболевании. Во-первых, чтобы он мог планировать свою жизнь, во-вторых, осознать, что придется бороться с болезнью. В-третьих, серьезно настроиться на лечение и выздоровление. В развитых странах известные политики, спортсмены, артисты, киноактеры, перенесшие онкозаболевание, во всеуслышание говорят об этом. Они дают советы тем, кто заболел раком, рассказывают, как психологически настроиться на выздоровление. И люди понимают, что рак излечим.

Рак в целом пока непобедим, хотя время от времени появляются сенсационные сообщения об открытии препаратов, уничтожающих раковые клетки. Но многие люди его всё-таки победили.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 25 - Международный союз студентов

Часть 26 - Международная федерация борцов сопротивления

Часть 27 - Рак пока непобедим

Часть 28 - Всемирный день здоровья

Часть 29 - Год спокойного Солнца

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Третья программа КПСС |

Третья программа КПСС, в которой, в частности, утверждалось, что к 1980 году Советский народ будет жить при коммунизме была принята в 1961 году XXII съездом КПСС.

Ещё в 1936 году Сталин и его окружение сделали вывод, о построении в СССР социалистического общества и закрепили его в Сталинской Конституции. Требовалось определить следующую цель. Эта цель была определена в третей программе КПСС – программе построения коммунизма.

Программа предполагала, что в течение ближайших 20 лет советский народ под руководством партии должен решить ряд взаимосвязанных задач: создать материально-техническую базу коммунизма, преобразовать социалистические общественные отношения в коммунистические, поднять материальное благосостояния народа и воспитать «нового человека, гармонично сочетающего

в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство».

В отличие от ситуации 1918–1919 гг., когда у власти оказались революционеры-марксисты, третья программа создавалась авторитарными лидерами во главе с Хрущёвым. Ни он, ни правящий номенклатурный слой никаких перемен в своем положении не хотел. Поэтому логично, что ключевая характеристика коммунизма – саморазвивающееся, безгосударственное общество,– в

программе отсутствовала. Вместо этого оказалось, что в будущем общество должны сохраняться и государство, и его основа – КПСС . Это означало отказ от коммунизма как от цели.

Используя марксистскую терминологию, программа обещала советскому народу не коммунизм, а рост благосостояния людей. Средством достижения этой цели становилось развитие экономики. Создание экономического фундамента индустриального общества даже само по себе являлось крупной исторической целью. Но Маркс рассматривал высокоразвитую экономику как средство решение политической задачи: она делала ненужным принуждение к труду, а в третьей программе экономика должна была обеспечить достижение материального благосостояния советского народа. И в этой части программа КПСС фактически порывала с марксизмом.

В социально-экономической сфере программа в целом была реалистична. В отличие от пятилетних планов, она представляла собой долгосрочный (двадцатилетний) прогноз развития СССР, без каких-либо качественных изменений.

По оценкам западных экономистов, третья программа к 1980 г. должна была обеспечить советскому народу среднеевропейский уровень жизни. Даже если бы эта цель оказалась достигнутой, она не оправдывала принесенные народами страны жертвы в ходе революции, гражданской войне и в период сталинизма. В реальности же ее достичь не удалось.

Вред этой программы состоял в признании правильности пройденного страной пути. Это не просто заблокировало анализ всех иных вариантов общественного развития: критика поставленных целей и методов государственного управления вскоре вновь стала рассматриваться как государственное преступление.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

Часть 3 - Всё для блага человека

Часть 4 - А годы летят...С Новым годом!

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

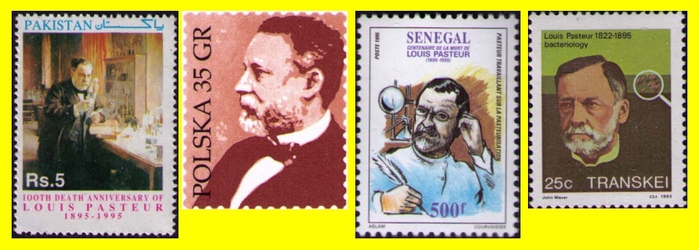

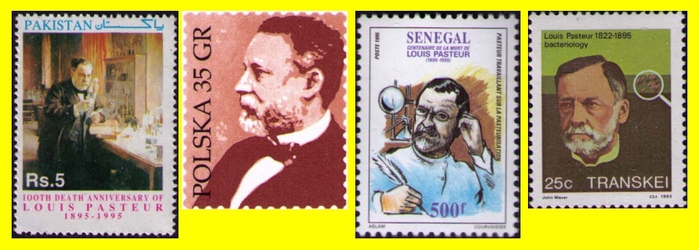

Французский учёный Луи Пастер |

Луи Пастер (1822–1895) - французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии.

Его отец был кожевником и ветераном Наполеоновских войн.

Пастер окончил Высшую нормальную школу в Париже (1847), защитил докторскую диссертацию (1848). Преподавал естественные науки в Дижоне (1847–1848), был профессором Страсбургского (1849–1854) и Лилльского (с 1854) университетов. В 1857 стал деканом факультета естественных наук в Высшей нормальной школе, с 1867 – профессор химии Парижского университета. В 1888 основал и возглавил Научно-исследовательский микробиологический институт (впоследствии Пастеровский институт).

Свое первое открытие Пастер сделал еще в студенческие годы.

С 1857 Пастер занялся изучением процессов брожения и доказал, что брожение – биологический процесс, обусловленный деятельностью микроорганизмов. В 1860–1861 Пастер предложил способ сохранения пищевых продуктов с помощью тепловой обработки (впоследствии названный пастеризацией).

С 1865 Пастер изучал заразные болезни животных и человека (сибирской язвы, бешенства, куриной слепоты, краснухи свиней и др.). Предложил метод прививок против этих и других инфекционных заболеваний с использованием ослабленных культур соответствующих микроорганизмов-возбудителей. Предложил назвать ослабленные культуры вакцинами, а процедуру их применения – вакцинацией.

В 1880 Пастер установил вирусную природу бешенства.

Пастер проявил себя талантливым художником, его имя значилось в справочниках портретистов XIX века. Когда художник Жером увидел его работы, он сказал, как хорошо, что Луи выбрал науку, так как он был бы нам большой конкурент.

Пастер всю жизнь занимался биологией и лечил людей, не получив ни медицинского, ни биологического образования.

В 1868 году (в возрасте 46 лет) у Пастера произошло кровоизлияние в мозг. Он остался инвалидом: левая рука бездействовала, левая нога волочилась по земле. Он едва не погиб, но в конце концов поправился. Более того, он совершил после этого самые значительные открытия. Когда учёный умер, оказалось, что огромная часть мозга была у него разрушена.

По словам Мечникова, который работал с ним в институте Пастера, он был страстный патриот и ненавистник немцев. Когда ему приносили с почты немецкую книгу или брошюру, он брал ее двумя пальцами и отбрасывал с чувством великого отвращения. (Видимо поэтому Германия не выпустила ни одной марки в его честь).

Пастер был награждён орденами почти всех стран мира. Всего у него было около 200 наград.

Одним из его значительных открытий было создание вакцины против бешенства. Говорят, что в детстве Луи был свидетелем страшного события: бешеный волк покусал нескольких жителей его деревни. Несмотря на прижигание ран, походившее на пытки, все пострадавшие скончались в мучениях. И вот в 1885 году, через пятьдесят лет после этого события, в лабораторию великого химика прибывают девятнадцать крестьян из России, побывавших в зубах бешеного волка. Они добирались до Парижа две недели, как молитву, повторяя единственное известное им французское слово: «Пастер… Пастер…» Пятеро из них были сильно истерзаны и едва держались на ногах. Времени от момента возможного инфицирования прошло слишком много. Но Пастер все же делает вакцинацию ускоренным темпом. Ему не удалось спасти лишь троих из девятнадцати обреченных людей. Этот случай потряс мир, и восторженные почитатели Пастера со всего мира перечислили несколько миллионов франков на строительство лаборатории для ученого. Однако поработать в новой лаборатории Пастер не успел. Он умер после сорока лет непрерывной работы.

Его отец был кожевником и ветераном Наполеоновских войн.

Пастер окончил Высшую нормальную школу в Париже (1847), защитил докторскую диссертацию (1848). Преподавал естественные науки в Дижоне (1847–1848), был профессором Страсбургского (1849–1854) и Лилльского (с 1854) университетов. В 1857 стал деканом факультета естественных наук в Высшей нормальной школе, с 1867 – профессор химии Парижского университета. В 1888 основал и возглавил Научно-исследовательский микробиологический институт (впоследствии Пастеровский институт).

Свое первое открытие Пастер сделал еще в студенческие годы.

С 1857 Пастер занялся изучением процессов брожения и доказал, что брожение – биологический процесс, обусловленный деятельностью микроорганизмов. В 1860–1861 Пастер предложил способ сохранения пищевых продуктов с помощью тепловой обработки (впоследствии названный пастеризацией).

С 1865 Пастер изучал заразные болезни животных и человека (сибирской язвы, бешенства, куриной слепоты, краснухи свиней и др.). Предложил метод прививок против этих и других инфекционных заболеваний с использованием ослабленных культур соответствующих микроорганизмов-возбудителей. Предложил назвать ослабленные культуры вакцинами, а процедуру их применения – вакцинацией.

В 1880 Пастер установил вирусную природу бешенства.

Пастер проявил себя талантливым художником, его имя значилось в справочниках портретистов XIX века. Когда художник Жером увидел его работы, он сказал, как хорошо, что Луи выбрал науку, так как он был бы нам большой конкурент.

Пастер всю жизнь занимался биологией и лечил людей, не получив ни медицинского, ни биологического образования.

В 1868 году (в возрасте 46 лет) у Пастера произошло кровоизлияние в мозг. Он остался инвалидом: левая рука бездействовала, левая нога волочилась по земле. Он едва не погиб, но в конце концов поправился. Более того, он совершил после этого самые значительные открытия. Когда учёный умер, оказалось, что огромная часть мозга была у него разрушена.

По словам Мечникова, который работал с ним в институте Пастера, он был страстный патриот и ненавистник немцев. Когда ему приносили с почты немецкую книгу или брошюру, он брал ее двумя пальцами и отбрасывал с чувством великого отвращения. (Видимо поэтому Германия не выпустила ни одной марки в его честь).

Пастер был награждён орденами почти всех стран мира. Всего у него было около 200 наград.

Одним из его значительных открытий было создание вакцины против бешенства. Говорят, что в детстве Луи был свидетелем страшного события: бешеный волк покусал нескольких жителей его деревни. Несмотря на прижигание ран, походившее на пытки, все пострадавшие скончались в мучениях. И вот в 1885 году, через пятьдесят лет после этого события, в лабораторию великого химика прибывают девятнадцать крестьян из России, побывавших в зубах бешеного волка. Они добирались до Парижа две недели, как молитву, повторяя единственное известное им французское слово: «Пастер… Пастер…» Пятеро из них были сильно истерзаны и едва держались на ногах. Времени от момента возможного инфицирования прошло слишком много. Но Пастер все же делает вакцинацию ускоренным темпом. Ему не удалось спасти лишь троих из девятнадцати обреченных людей. Этот случай потряс мир, и восторженные почитатели Пастера со всего мира перечислили несколько миллионов франков на строительство лаборатории для ученого. Однако поработать в новой лаборатории Пастер не успел. Он умер после сорока лет непрерывной работы.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 12 - Фритьоф Нансен - полярный исследователь и гуманист

Часть 13 - Знаменитый электротехник Доливо-Добровольский

Часть 14 - Французский учёный Луи Пастер

Часть 15 - Николай Зинин - русский химик-органик

Часть 16 - Академик Бурденко и Катынское дело

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Татарстан и татары |

Впервые этноним «татары» появился среди тюркских племён, кочевавших в VI—IX веках к юго-востоку от Байкала. В XIII веке с монголо-татарским нашествием название «татары» стало известно в Европе. В XIII—XIV веках оно было распространено на некоторые народы Евразии, входившие в состав Золотой Орды.

В Татарстане проживает около 36 % всех татар, живущих в России, остальные рассредоточены по всей России.

Сами татары стали именовать себя так довольно поздно — лишь в середине XIX в. Очень долго они этого названия не любили и считали его унизительным. До XIX в. они назывались по-разному: булгары, «казанлы» (казанские), «месельман» (мусульмане). И сейчас многие требуют возвращения имени «булгар».

В конце IX—X в. на Средней Волге возникло процветающее государство, Волжская Булгария. Народ, живший в этом государстве, назывался булгарами. Волжская Булгария просуществовала два с половиной века. В середине XIII в. Волжская Булгария была покорена татаро-монголами и вошла в состав Золотой Орды. После падения Орды в XV в. в Среднем Поволжье возникает новое государство — Казанское ханство. Основной костяк его населения образуют всё те же булгары, которые к тому времени уже успели испытать сильное влияние своих соседей.

О происхождении названия «татары» есть несколько версий. Согласно наиболее распространённой, одно из центрально-азиатских племён, покорённых монголами, называлось «татань», «татаби». На Руси это слово превратилось в «татары», и им стали именовать всех: и монголов, и подвластное монголам тюркское население Золотой Орды, далеко не одноэтническое по своему составу. С распадом Орды слово «татары» не исчезло, им продолжали собирательно называть тюркоязычные народы на южных и восточных границах Руси. Со временем его значение сузилось до названия одного народа, жившего на территории Казанского ханства. Ханство был завоёвано русскими войсками в 1552 г. С тех пор татарские земли входят в состав России, а история татар развивается в тесном взаимодействии с народами, населяющими Русское государство.

По другой, не менее распространённой версии, современные татары – потомки татаро-монголов или татар Чингисхана. Причём многие из татар приверженцев этой версии считают, что никакого татаро-монгольского ига не было. А Золотая Орда сохранила русские княжества и даже защитила их от католицизма и крестовых походов. Отрицается также Куликовская битва с ссылкой на археологов,

которые не обнаружили никаких доказательств битвы в историческом месте между Непрядвой и Доном в Тульской области.

Автономная Татарская Социалистическая Советская республика была образована в июне 1920 года.

В 1990 году Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарии, преобразовав её в «Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан». После распада СССР 26 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Татарстан принимает Декларацию о вхождении Республики Татарстан в Содружество Независимых Государств на правах

учредителя. 7 февраля 1992 года Татарская ССР — Республика Татарстан переименована в Республику Татарстан. 30 ноября 1992 года вводится новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая его суверенным государством. Однако, согласно Конституции России республика (государство) Татарстан является субъектом Российской Федерации и входит в состав Приволжского федерального

округа. В общем суверенитета много, а суть та же, что и было при автономии.

В Татарстане проживает около 36 % всех татар, живущих в России, остальные рассредоточены по всей России.

Сами татары стали именовать себя так довольно поздно — лишь в середине XIX в. Очень долго они этого названия не любили и считали его унизительным. До XIX в. они назывались по-разному: булгары, «казанлы» (казанские), «месельман» (мусульмане). И сейчас многие требуют возвращения имени «булгар».

В конце IX—X в. на Средней Волге возникло процветающее государство, Волжская Булгария. Народ, живший в этом государстве, назывался булгарами. Волжская Булгария просуществовала два с половиной века. В середине XIII в. Волжская Булгария была покорена татаро-монголами и вошла в состав Золотой Орды. После падения Орды в XV в. в Среднем Поволжье возникает новое государство — Казанское ханство. Основной костяк его населения образуют всё те же булгары, которые к тому времени уже успели испытать сильное влияние своих соседей.

О происхождении названия «татары» есть несколько версий. Согласно наиболее распространённой, одно из центрально-азиатских племён, покорённых монголами, называлось «татань», «татаби». На Руси это слово превратилось в «татары», и им стали именовать всех: и монголов, и подвластное монголам тюркское население Золотой Орды, далеко не одноэтническое по своему составу. С распадом Орды слово «татары» не исчезло, им продолжали собирательно называть тюркоязычные народы на южных и восточных границах Руси. Со временем его значение сузилось до названия одного народа, жившего на территории Казанского ханства. Ханство был завоёвано русскими войсками в 1552 г. С тех пор татарские земли входят в состав России, а история татар развивается в тесном взаимодействии с народами, населяющими Русское государство.

По другой, не менее распространённой версии, современные татары – потомки татаро-монголов или татар Чингисхана. Причём многие из татар приверженцев этой версии считают, что никакого татаро-монгольского ига не было. А Золотая Орда сохранила русские княжества и даже защитила их от католицизма и крестовых походов. Отрицается также Куликовская битва с ссылкой на археологов,

которые не обнаружили никаких доказательств битвы в историческом месте между Непрядвой и Доном в Тульской области.

Автономная Татарская Социалистическая Советская республика была образована в июне 1920 года.

В 1990 году Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарии, преобразовав её в «Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан». После распада СССР 26 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Татарстан принимает Декларацию о вхождении Республики Татарстан в Содружество Независимых Государств на правах

учредителя. 7 февраля 1992 года Татарская ССР — Республика Татарстан переименована в Республику Татарстан. 30 ноября 1992 года вводится новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая его суверенным государством. Однако, согласно Конституции России республика (государство) Татарстан является субъектом Российской Федерации и входит в состав Приволжского федерального

округа. В общем суверенитета много, а суть та же, что и было при автономии.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 33 - О Калмыцкой АССР и калмыках

Часть 34 - Амангельды Иманов

Часть 35 - Татарстан и татары

Часть 36 - Мордовия

Часть 37 - Тува

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Пушнина |

Цитаты из Рунета:

Одна шуба - 18 лисиц, 27 енотов, 55 норок, 60 куниц, 170 шиншилл, 250 белок.

Жестокость нельзя оправдать в вещах без которых можно обойтись.

Человечество движется в сторону гуманизма, ещё 300 лет назад сжигали людей на кострах за взгляды, когда-нибудь и шубы перестанут шить.

Без шуб вполне можно обойтись сейчас, ведь не в неолите живём и не нужно способствовать этому жестокому бизнесу.

На данный момент существуют изделия из искусственного меха, по свойствам ничем не уступающем натуральному.

Разве нам мало того, что мы вынуждены убивать животных ради мяса? Да, было бы глупо и лицемерно выкидывать при этом их шкуры. Но убивать только ради меха - дикость.

Животные должны жить в естественных условиях обитания, а не на зверофермах, где они страдают всю жизнь, а после смерти из них делают вещи для услаждения чьего-нибудь тщеславия.

Человек может прожить без меха, животное - нет!

Мы печёмся о здоровье наших домашних любимцев - собак и кошек, но, тем не менее, покупая изделия из натурального меха и кожи, мы оплачиваем жестокое убийство других животных, которые имеют такое же право на жизнь, как и мы с Вами!

На зверофермах лисы, норки, еноты живут в тесных клетках с решётчатым полом, который режет им лапы... Воздух, которым дышат животные, отравлен постоянными испарениями фекалий и мочи, собирающимися под клетками. Замкнутое пространство, теснота, грязь приводят к тому, что у животных развивается невротическое состояние... Для убоя животных используют самые жестокие методы.

В детстве меня не то чтобы пугали, а скорее вызывали ощущения, близкие к тошноте, моднейшие в то время воротники, сделанные из цельной лисьей шкуры, - с головой (в пустые глазницы даже вставлены мертвые стеклянные глазки) и четырьмя лапками. Не помню уж, от чего меня мутило больше - вида мертвого лисьего "лица" с продавленным носом или тетенек, на чьих плечах труп покоился: все они,

как на подбор, были жирные, густо накрашенные и надушенные... Проблема жизни и смерти миллионов живых существ несравненно важнее разнообразия и изысканности гардероба. Артемий Троицкий.

Впервые я поняла, что никогда не надену шубы на каком-то показе мод то ли в Питере, то ли в Москве… Я стояла за сценой, мне надо было выходить, чтобы спеть какую-то песню. И я увидела рядом девочек-манекенщиц, их было человек 20, они были одеты в меха и шубы. Я почувствовала, что присутствую на похоронной процессии. Девушки шли с этими мертвыми животными на телах, и это было совсем не весело и вовсе некрасиво… Это было ужасно! С тех пор я не ношу шубы. И не могу даже видеть раздел в магазине, где висят шубы, для меня он просто перестал существовать. Я стала носить синтетические шубы, которые на мой взгляд в сто раз прекраснее, чем меховые. Лайма Вайкуле.

Если Вам так уж необходимо надеть меха, наденьте искусственные, ведь так просто выглядеть убийственно, при этом никого не убивая - в мире и без нас хватает насилия!" Памела Андерсон, американская актриса и модель.

Общественные организации, защищающие права животных, постоянно устраивают акции, призывающие отказаться от убийства братьев наших меньших ради получения натурального меха. Во многих цивилизованных странах уже закрыты магазины мехов из диких животных. Сегодня человеческое общество ещё не может полностью отказаться от потребления мяса. Но можно сделать первый шаг, отказавшись от убийства животных только ради шкур.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 6 - Растения на марках СССР

Часть 7 - Растения на марках СССР (продолжение)

Часть 8 - Пушнина

Часть 9 - Никитский ботанический сад

Часть 10 - Уральские самоцветы

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 3 раз

Ленинка |

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, «Ленинка» создана на основе библиотеки Румянцевского музея.

В библиотеке представлены редчайшие рукописные книги, издания славянских первопечатников Скорины, Фёдорова, Мстиславца, архивы Гоголя, Тургенева, Чехова, Блока, Булгакова и др.

По «Закону об обязательном экземпляре документов» библиотека являлась местом хранения обязательного экземпляра всей выходящей в СССР (а теперь России) печатной продукции.

История библиотеки.

В 1839 году городская казна приобрела дом у обедневших наследников Пашкова. В нем размещался Дворянский институт, а затем городская гимназия. В дальнейшем здание было снова «перепрофилировано» и приняло на себя музейные функции на основе коллекций и библиотеки государственного канцлера графа Николая Румянцева. Политик, библиофил, ценитель древностей, он завещал все собранное им «на пользу Отечеству и благое просвещение». Крылатые слова ныне выбиты над входом в Румянцевский читальный зал в Доме Пашкова.

Дом Пашкова — одно из самых красивых и знаменитых зданий Москвы. Шедевр архитектуры классицизма, построенный по заказу Петра Пашкова, разбогатевшего сына денщика Петра I. Распространено мнение, что автор проекта — Василий Баженов. Никаких письменных свидетельств не сохранилось.

В мае 1862 года в Доме Пашкова распахнули двери Московский публичный (его базу составило собрание Московского университета) и Румянцевский музеумы. В этом же году здесь начала работу и Румянцевская публичная библиотека. Одним из ее читателей в течение сорока лет был Лев Толстой.

Императорская семья преподнесла поистине царский подарок: часть своих личных библиотек, произведения декоративно-прикладного искусства и живописи, в том числе и «Явление Христа народу» Александра Иванова. Александр II приобрел его спустя несколько часов после смерти художника. Долгое время гигантское полотно экспонировалось в мало приспособленном для этого помещении музея. В 1914 году рядом с Пашковым домом построили здание картинной галереи со стеклянной кровлей. Оно считалось «временным», но отвечало самым высоким экспозиционным требованиям. В нем размещался и специально обустроенный для показа шедевра Ивановский зал. Казалось, вся Москва вознамерилась увидеть знаменитую картину. Много дней не иссякал поток посетителей.

Оборудовали кабинет Толстого, просуществовавший до 1939 года. В нем находились рукописи писателя, которые в свое время Румянцевскому музею передала Софья Андреевна Толстая.

6 февраля 1925 года Библиотека Государственного Румянцевского музея была преобразована в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина. Огромное количество книжных поступлений и высокий статус (о чем говорит присвоенное ей имя вождя), требовали нововведений. В первую очередь — расширения площадей. В 1926 году Совнарком признал «существующее здание Ленинской

библиотеки несоответствующим ее работе и значению». В 1927—1929 годах в три этапа прошел конкурс на лучший проект. В итоге предпочтение отдали проекту знаменитых советских архитекторов Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко, в конкурсе, кстати, не участвовавших. Их работа более всего впечатлила тогдашнего директора Ленинки Владимира Невского — по образованию историка,

профессора Московского университета, в прошлом профессионального революционера. Его расстреляли в тридцать седьмом как врага народа.

Новое здание стало эталоном «сталинского» стиля в зодчестве. Авторы сумели объединить в одно художественное целое советский монументализм и неоклассические формы, востребованные в русском зодчестве. И потому их творение гармонично вписалось в архитектурное окружение — Кремль, Московский университет, Манеж, Дом Пашкова.

Здание щедро украшено. Между пилонами фасада расположились бронзовые барельефы с изображением властителей духа — ученых, мыслителей, писателей. Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон, Ломоносов, Дарвин, Пушкин, Гоголь. Скульптурный фриз над главным портиком выполнен в основном по рисункам академика архитектуры и театрального художника Владимира Щуко. В оформлении Всесоюзной библиотеки имени Ленина приняли участие такие мастера, как Матвей Манизер, Надежда Крандиевская, Вера Мухина, Сергей Евсеев.

Одна из первых станций Московского метро, открытая 15 мая 1935 г., получила и носит название "Библиотека имени Ленина".

Во время войны в «старом здании Государственной библиотеки имени В. И. Ленина» (так в советское время называли Дом Пашкова) работал общий читальный зал. Одна из сотрудниц — Зоя Колчина — вспоминала, что «научные работники, кандидаты наук и профессора размещались на левых хорах, военнослужащие — офицерский состав — на правых... В библиотеке было тепло, светло и очень уютно, на длинных столах отсвечивали зеленые абажуры ламп... Механизация подачи требований и книг была примитивной, но она нас выручала. Книги и газеты из основного хранения пересылались в фанерном ящике (мы его прозвали антилопой), скользящим на роликах по воздушному канату до приемника старого здания».

Библиотека сегодня. Для хранения 42 млн экземпляров используются помещения по площади равные 9-ти футбольным полям, но и этого сегодня недостаточно. Ежедневно в гардероб Государственной библиотеки выстраиваются многочасовые очереди. Залы переполнены.

Ленинка сегодня больше образовательное учреждение, чем культурное. Чем больше развивается электронное чтение, тем меньше потребность в библиотеках, чьи фонды фактически все доступны в сети. Библиотека это уже не место, где только дают книги, это должен быть дом культуры в старом понимании.

Тем не менее всё меняется, а Ленинка остаётся.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 18 - Журнал Вокруг Света

Часть 19 - Государственный ансамбль народного танца СССР

Часть 20 - Ленинка

Часть 21 - Скульптор Иван Шадр

Часть 22 - Скульптор Александр Рукавишников

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Чемпионаты мира 1962 года |

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам в 1962 году проходил в Италии.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 1962 году проходил в СССР. Победила сборная команда СССР, за которую выступали: Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Юрий Чесноков, Геннадий Гайковой, Юрий Венгеровский, Виталий Коваленко, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Ян Лабуцкас, Анатолий Цирков, Эдуард Сибиряков.

Чемпионат мира по футболу 1962 года проходил в Чили. В финале сборная Бразилии победила команду Чехословакии со счётом 3:1, сохранив, таким образом, свой чемпионский титул. Сборной СССР не повезло: в четвертьфинале она попала на хозяев турнира. Чилийцы выиграли благодаря двум невероятным голам, забитым с дальней дистанции. Матч прошел при подавляющем преимуществе

сборной СССР, но закончился со счетом 1:2 в пользу чилийской команды. За сборную команду СССР в чемпионате выступали: Яшин, Дубинский, Маслёнкин, Островский, Воронин, Нетто (к), Метревели, Вал. Иванов, Понедельник, Каневский, Месхи, Чохели, Численко, Мамыкин, Хусаинов.

Первый чемпионат мира по академической гребле прошёл в 1962 году на озере в Люцерне (Швейцария). По разряду одиночек золотую медаль получил Вячеслав Иванов. Советские гребцы завоевали ещё 3 серебряных и 2 бронзовых медали.