-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Русская актриса Комиссаржевская |

Вера Фёдоровна Комиссаржевская (1864-1910) - русская актриса, её называли «чайкой русской сцены».

Родилась в семье знаменитого оперного певца Мариинского театра.

Не получила систематического образования.

Развод родителей и собственный неудачный брак заставили пережить тяжелую жизненную драму, испытать неудовлетворенность собой.

Её мужем был художник, светский красавец Владимир Муравьёв. Страстная натура Веры с особой полнотой проявилась в любви — вся жизнь сосредоточилась на муже и доме. Но ликование продолжалось недолго. С первых же дней совместной жизни начались размолвки. Ловеласу Владимиру вскоре надоела нервная опека жены домоседки, и он стал её обманывать, что вызывало бурные

сцены, а потом сладость примирения. Виновницей полного разрыва их отношений стала её старшая сестра Надя. Разрушилась не только семья, Вера потеряла сразу двух близких людей. Вспоминая об этом непереносимом душевном горе, даже спустя многие годы актриса не могла сдержать дрожи в голосе. В первый же момент она потеряла самообладание и попала в сумасшедший дом. Когда

наступило просветление, больная впала в полную апатию и депрессию. Только любовь младшей сестры Оли, её постоянная забота, разумное спокойное внушение — не отчаиваться, спасли Веру от деградации и смерти.

Пройдёт ещё много времени, пока после пережитой травмы Комиссаржевская сможет вернуться к полнокровной жизни, но полностью это душевное потрясение никогда не забудется и во многом станет лейтмотивом её пронзительного актёрского творчества. Этот скрытый трагизм, который так притягивал зрителя, берет своё начало из неудавшейся семейной жизни Веры Федоровны.

Желая найти себе хоть какое то занятие, Комиссаржевская обращается к известному актёру Давыдову с просьбой заняться с нею актёрским мастерством. Вскоре Комиссаржевская отправляется к отцу в Москву, где 13 декабря 1890 года состоялось её первое публичное выступление в Охотничьем клубе. Она заменила заболевшую актрису в спектакле, поставленном Станиславским. Кстати, Станиславский, любимый ученик Федора Петровича Комиссаржевского, не забыл Веру и после того, как девушка выручила труппу в сложный момент, предложил ей сыграть в новой пьесе Л. Толстого «Плоды просвещения».

В 1896 Комиссаржевская была приглашена в Александрийский театр Петербурга, где приобрела известность искренностью, эмоциональностью, глубиной чувств. Славу ей принесла роль Нины Заречной в пьесе Чехова "Чайка".

С «Александринкой» у Веры Федоровны связана встреча с Чеховым. К сожалению, роман этот, как творческий, так и личный, не сложился. Чехов даже однажды пошутил, что их отношения преследуют сплошные недоразумения. Как известно, первое представление «Чайки» в Петербурге провалилось, и Антон Павлович в ужасе бежал, не дождавшись конца спектакля. И потом Чехов всю жизнь был связан обязательствами с Художественным театром, поэтому Вере Федоровне не удалось стать первой

исполнительницей ролей, которые, казалось, написаны были специально для неё. Да и личные отношения складывались сложно. Чехов не решился пойти на прямые объяснения, а Вера Федоровна не могла изжить прежнюю душевную травму и не хотела проявлять инициативу, слишком ценя своё спокойствие, нужное ей для творчества.

В 1902 году Комиссаржевская покидает «Александринку», недовольная репертуаром театра, тяжело переживая ненависть Савиной.

Комиссаржевская становится любимой актрисой демократической интеллигенции. Она организует концерты (выступала с чтением "Песни о Соколе" и "Песни о Буревестнике" Горького, и др.), сборы с которых отдаёт на нужды революционных кружков, на помощь студенческому движению. Поиски в области условного символистского театра, осуществлявшиеся Комиссаржевской вместе с

В. Э. Мейерхольдом в 1906-1907 годах, привели к острому противоречию между режиссёром и актрисой.

После разрыва с Мейерхольдом Комиссаржевская гастролировала в Северной Америке (1908), затем по городам России (1908-1910).

Несмотря на успех этих гастролей, для неё наступает период сомнений, метаний, отчаяния. Состояние современного театра её не удовлетворяет. В 1909 году Комиссаржевская принимает решение оставить сцену и отдать себя делу воспитания нового актёра, созданию нового театра через школу-студию. Не успев приступить к осуществлению своих замыслов, Вера Фёдоровна Комиссаржевская умерла во время гастрольной поездки в Ташкенте от чёрной оспы. Она умерла, умоляя своих знакомых сразу же

после кончины уничтожить письма и не открывать в гробу её лица, обезображенного оспой.

Серия сообщений "Театр":

Часть 1 - МХАТ

Часть 2 - Малый театр

...

Часть 6 - Ермолова - эпоха для русского театра

Часть 7 - Итальянская актриса Элеонора Дузе

Часть 8 - Русская актриса Комиссаржевская

Часть 9 - Советский балет

Часть 10 - Станиславский

...

Часть 40 - Театральный режиссёр Валентин Плучек

Часть 41 - Балерина XX века Галина Уланова

Часть 42 - Оперная певица Галина Вишневская

|

|

Процитировано 1 раз

Микробиолог Габричевский |

Георгий Норбертович Габричевский (1860-1907) - русский учёный, микробиолог, один из организаторов производства бактериологических препаратов в России.

Окончил медицинский факультет Московского университета (1884). В начале своей карьеры Габричевский был практикующим врачом.

С 1889 по 1895-й год он занимался в лабораториях выдающихся бактериологов - Пастера, Коха, Эрлиха, Мечникова. А вернувшись в Россию, создал кафедру бактериологии на медицинском факультете Московского университета».

Усилиями Габричевского по подписке, так как государственных средств на это не выделялось, были собраны деньги для создания Бактериологического института в Москве. Сейчас он носит имя ученого. В этом институте были разработаны методики лечения туберкулеза, велась огромная работа по изучению малярии.

Габричевский разработал вакцину против скарлатины и дифтерии.

Работая с пневмококками для получения лечебной сыворотки против крупозной пневмонии, он заразился и скончался от воспаления легких. Ему было всего 47 лет.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

Часть 3 - Александр Гумбольдт

Часть 4 - Русский химик Александр Воскресенский

Часть 5 - Микробиолог Габричевский

Часть 6 - Григорий Николаевич Минх -учёный, борец с опасными инфекционными болезнями

Часть 7 - Хирург Пирогов

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Пейзажи регионов СССР |

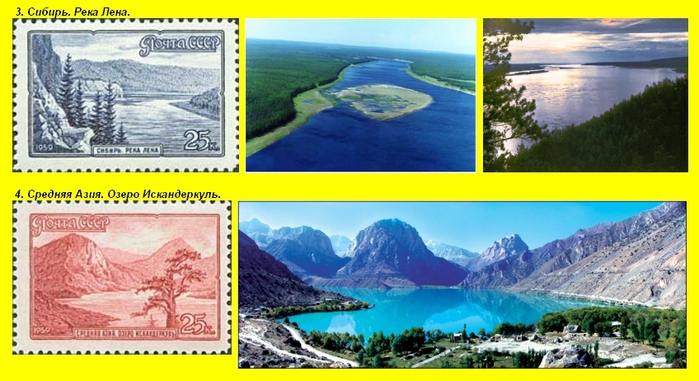

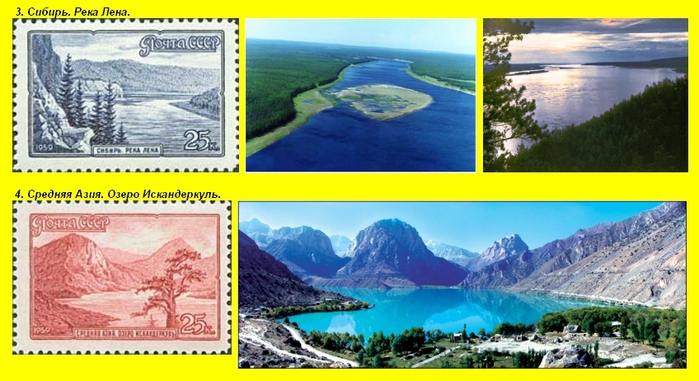

В 1959 году вышла серия марок, названная "Пейзажи нашей Родины". Действительно, на просторах Советского Союза было столько уникальных природных объектов, которые просто напрашивались на организацию в эти места туристических маршрутов. Но, к сожалению, туристический бизнес в СССР не получил должного развития. Причины этого были как материальные, так и политические.

Финансовые вложения в строительство гостиниц и развитие транспорта могли бы быстро окупиться при привлечении иностранных туристов, как это происходит в странах Западной Европы. Но коммунистические идеологи не могли допустить неконтролируемый поток иностранцев в глубинные районы страны. Так и оставались эти красоты доступными для народных масс только на открытках и картинках в журналах

Финансовые вложения в строительство гостиниц и развитие транспорта могли бы быстро окупиться при привлечении иностранных туристов, как это происходит в странах Западной Европы. Но коммунистические идеологи не могли допустить неконтролируемый поток иностранцев в глубинные районы страны. Так и оставались эти красоты доступными для народных масс только на открытках и картинках в журналах

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

Часть 3 - А был ли Тунгусский метеорит?

Часть 4 - Пейзажи регионов СССР

Часть 5 - Лес-наше богатство

Часть 6 - Растения на марках СССР

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 2 раз

Русский химик Александр Воскресенский |

Александр Абрамович Воскресенский (1809-1880) — российский химик-органик. Известен как «дедушка русских химиков».

Родился в городе Торжке Тверской губернии в семье священника. Его отец Авраамий Иванов служил в ту пору дьяконом в одном из православных храмов этого города. Известно, что вскоре после рождения сына Александра отец получил место священника церкви Воскресения, поэтому будущий химик стал носить фамилию по названию храма — Воскресенский.

Отец Александра скончался в 1814 году, оставив на руках матери, без всяких средств малолеток - 2-х сыновей и дочь.

В местное духовное училище и тверскую семинарию сирот сыновей приняли на епархиальный счет. Семинарию Воскресенский окончил первым и в числе немногих поступил в Главный педагогический институт, который закончил в 1836 году и, получив золотую медаль, был отправлен за границу, с плеядой тех известнейших и талантливейших русских профессоров, которыми граф Уваров задумал заменить наплыв иностранных профессоров в русские университеты.

В Гиссене Воскресенский из ученика стал ученым, решающим научные вопросы времени, и с 1838 года начинается серия статей «дедушки русских химиков».

С 1838 года — адъюнкт химии в Петербургском университете и инспектор в главном педагогическом институте.

В 1839 году получил степень доктора. С 1843 года — профессор. С 1864 года — Член-корреспондент Петербургской АН.

Он читает в университете, в педагогическом институте, в институте путей сообщения, в инженерной академии, в пажеском корпусе и в школе гвардейских подпрапорщиков. Его учениками были H. H. Бекетов, H. H. Соколов, H. А. Меншуткин, А. Р. Шуляченко, П. П. Алексеев, Д. И. Менделеев.

С 1863 по 1867 годы избирался ректором Санкт-петербургского университета. Ректорство Воскресенского отличалось тем, что он много заботился о приведении в полный порядок как научного состава профессоров, так и самой внешности университета.

Выйдя в отставку в 1878 году, Воскресенский уехал из Петербурга, решив на старости лет пожить в родных местах. Поселился он в приобретенном имении Меленки, что в двенадцати километрах от Торжка. Там в деревне в 1878 году он открыл и содержал школу для крестьянских детей на свои средства и преподавал в ней до последних дней жизни.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

Часть 3 - Александр Гумбольдт

Часть 4 - Русский химик Александр Воскресенский

Часть 5 - Микробиолог Габричевский

Часть 6 - Григорий Николаевич Минх -учёный, борец с опасными инфекционными болезнями

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Манолис Глезос |

Манолис Глезос (1922) — греческий левый политический деятель, журналист, символ антифашистского движения. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В общей сложности, провёл в заключении за свои убеждения 16 лет; четырежды приговаривался к смертной казни.

В ночь на 31 мая 1941 года вместе с товарищем по подполью Апостолосом Сантасом забрался на Акрополь и сорвал установленный на нём 27 апреля нацистский флаг со свастикой, который находился под усиленной охраной. Это был первый акт сопротивления нацистским оккупантам в Греции.

За этот подвиг Шарль де Голль назвал Глезоса «первым партизаном Второй мировой войны».

С момента освобождения Греции от оккупантов Манолис Глезос становится редактором (а с 1947 года — главным редактором) печатного органа Коммунистической партии Греции — газеты «Ризоспастис». 10 августа газета была закрыта, а 3 марта 1948 года Манолиса Глезоса арестовали.

Находясь в тюрьме, Манолис Глезос 9 сентября 1951 года был избран депутатом парламента от Единой демократической левой партии (ЭДА), но власти аннулировали мандат.

В 1958 году Манолис Глезос был арестован с вместе несколькими коллегами по обвинению в шпионаже в пользу СССР. В июле 1959 года он был приговорён к 5 годам лишения свободы и 4 годам ссылки, однако в 1962 году под давлением международной общественности был освобождён. Ещё находясь в тюрьме, в 1961 году он вновь был избран в парламент Греции, но мандат во второй раз был аннулирован властями.

В 1967 году Манолис Глезос вновь был арестован в ночь военного переворота хунты «Чёрных полковников» и провёл в тюрьме 4 года.

Странно, что Манолис Глезос, будучи общепризнанным национальным героем Греции, в мирное время неоднократно арестовывался и даже приговаривался к смертной казни, причём непонятно за что.

Манолис Глезос, несмотря на развал социалистического блока, остался верен идеям социализма. По поводу развала СССР он высказался так: "Ваша попытка провалилась из-за того, что Ленин совершил одну очень серьезную ошибку. Он обещал русским три вещи. Во-первых, закончить войну. И закончил. Во-вторых, перераспределить землю. И это он тоже выполнил. Третье — отдать власть советам. Он это сделал? Нет. Он отдал власть партии. Народ перестал участвовать в управлении."

"Я решил провести эксперимент, попробовать отдать власть народу — хотя бы в одной деревне с населением в 1100 человек. Я ушел из парламента и отправился к себе на остров Наксос, избрался там и установил прямую демократию, обобществил власть. Я не принимал никаких решений, администрация деревни только выполняла волю народа, каждый голос учитывался. Эксперимент оказался убийственно успешным. Мы открыли университеты, метеостанцию, пять музеев. Но через двенадцать лет центральная власть почувствовала угрозу и нашу деревню переподчинили более крупной административной единице. Вот и судите сами, можно ли такую систему управления применить к целой стране."

Несмотря на почтенный возраст, Манолис Глезос продолжает активную политическую деятельность.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 32 - Роза Люксембург - пламенная роза революции

Часть 33 - Борец за коммунизм во Франции Марсель Кашен

Часть 34 - Манолис Глезос

Часть 35 - Фридрих Энгельс

Часть 36 - Патрис Лумумба

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 1 раз

ДОСААФ и технические виды спорта в СССР |

ДОСААФ СССР (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) начал своё существование в 1951 году в результате объединения ранее существовавших обществ ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ. На ДОСААФ возлагались пропаганда и распространение военных, военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди населения, подготовка трудящихся по всем видам противовоздушной и противохимической обороны. Его работа строилась на основе инициативы и самодеятельности членов общества под руководством партийных организаций и связана с советскими, профсоюзными, комсомольскими, спортивными и др. общественными организациями. ДОСААФ имел территориальную структуру: в каждом городе, районе, области имелись соответствующие комитеты.

О добровольности членства в ДОСААФ можно говорить лишь с некоторой натяжкой. В кружки и секции, действительно, шли добровольно, но членские взносы собирались в обязательном порядке во всех учебных заведениях (кроме школ).

ДОСААФ был серьезной и очень крупной организацией. Можно сказать, что под его эгидой были все кружки по техническому моделированию, по радиоспорту, по служебному и спортивному собаководству. Даже автошколы, где граждане обучались вождению автомобиля для того, чтобы получить водительские права, принадлежали ДОСААФ. Кроме того, секции авиационного и парашютного

спорта так же относились к ДОСААФ. Принимали во все эти секции и кружки без ограничений (если были места). И для этого, вовсе не обязательно было становиться членом ДОСААФ.

В СССР технические виды спорта получили развитие с 50-х гг., а с 1958 проводились всесоюзные соревнования. В конце 50-х - начале 60-х гг. образованы всесоюзные федерации по техническим видам спорта , которые в 1963 вошли в ДОСААФ СССР. В 1975 было свыше 5 тысяч спортивно-технических клубов, техническими видами спорта занимались 19,6 млн. чел. Ежегодно свыше 2 млн. чел.

выполняли разрядные нормы.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 19 - Баскетбол-1959. Отнятая победа

Часть 20 - Спортивный туризм в СССР

Часть 21 - ДОСААФ и технические виды спорта в СССР

Часть 22 - Зимние Олимпийские игры 1960

Часть 23 - Олимпиада в Риме.1960

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Процитировано 1 раз

Визит Хрущёва в США в 1959 году |

15 сентября 1959 г. начался первый в истории советско-американских отношений официальный визит руководителя КПСС и главы Советского правительства Никиты Сергеевича Хрущёва в США, который продолжался 13 дней.

Как и ожидалось, одним из главных вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров, была германская проблема. Фактически по германскому вопросу США и СССР продекларировали позиции, которые были давно уже ими заявлены, но не достигли компромисса.

Хотя и Н.С.Хрущев, и Д.Эйзенхауэр много говорили о большом значении визита советского лидера в США, о том, что стороны стали лучше понимать друг друга, о потеплении международного климата и т.п., переговоры ознаменовались тем, что по большинству обсуждавшихся вопросов позиции сторон практически не сблизились. Попытки советской делегации втянуть партнеров по переговорам

в обсуждение советских предложений о всеобщем и полном разоружении, с которыми Н.С.Хрущев выступил 18 сентября с трибуны ГА ООН, были встречены весьма прохладно американской стороной. Д.Эйзенхауэр только отметил, что он поручил своим сотрудникам детально изучить данное предложение. Также без комментариев были оставлены советские заявления о прекращении испытаний

ядерного оружия.

Так же безрезультатно закончилось обсуждение проблем торгово-экономических отношений двух стран. На вопросы советской стороны о снятии дискриминационных ограничений, наложенных Конгрессом США на торговлю с СССР и другими социалистическими странами, американские участники переговоров уклончиво отвечали, что настроения в Конгрессе зависят от настроений в обществе, и только

уменьшение напряженности в отношениях между странами может привести к отмене дискриминационных законов. Со своей стороны, Н.С.Хрущев согласился вести переговоры относительно расчетов по ленд-лизу лишь на уровне тех сумм, которые готов был заплатить СССР (и которые совершенно не устраивали США), отметив, что чисто торгашеский подход здесь неприменим. Советская делегация

отказалась от какой-либо увязки вопросов нормализации советско-американской торговли с урегулированием расчетов по ленд-лизу.

Попытки советского лидера отстаивать позицию КНР натолкнулись на крайне жесткую реакцию американских партнеров по переговорам. К. Гертер и постоянный представитель США в ООН Г.Лодж решительно заявили, что «Китай является агрессором» и объявлен ООН «вне закона» за его «агрессию в Корее». Столь же непримиримо был настроен и Д.Эйзенхауэр.

В чем действительно преуспел советский лидер, так это в знакомстве со страной. Н.С.Хрущев успел побывать в киностудии «XX век Фокс», в Национальном клубе печати в Вашингтоне и экономическом клубе Нью-Йорка, выступить по американскому телевидению, на встречах с представителями деловых и общественных кругов в Сан-Франциско, Питтсбурге, в торговой палате города Де-Мойн (штат Айова) и др. Особое внимание Н.С.Хрущев уделил американскому фермеру Р.Гарсту, с которым он поддерживал связь с 1955 г. и на опыт работы которого в области прогрессивного возделывания кукурузы Н.С.Хрущев неоднократно ссылался как в ходе своих поездок по сельскохозяйственным районам СССР, так и на заседаниях Президиума ЦК КПСС, посвященных вопросам сельского хозяйства.

В многочисленных речах, которые словоохотливый советский лидер произносил перед американской аудиторией, постоянно присутствовали два тезиса: о необходимости улучшения советско-американских отношений и о возросшей экономической и военной мощи СССР. Второй тезис иллюстрировался, как правило, рассказами об успешных запусках советских космических ракет (словно по заказу накануне визита, 14 сентября, советская межпланетная станция «Луна-2» с вымпелом СССР впервые достигла поверхности Луны, и Н.С.Хрущев уже на следующий день подарил копию «лунного» вымпела Д. Эйзенхауэру), а также самолетом ТУ-114, на котором руководитель СССР, вызвав фурор в США, совершил невероятный в те годы беспосадочный перелет по маршруту Москва—Вашингтон. Последнее, впрочем, не помешало советскому руководителю в частном порядке попросить Д. Эйзенхауэра

выделить для советского правительства два вертолета американской конструкции, поскольку вертолеты, сделанные в СССР, не отличались особой надежностью.

В советскую делегацию входили А. А. Громыко, писатель М. А. Шолохов и некоторые другие официальные лица. Здесь же была жена Хрущёва Нина Петровна и некоторые члены его семьи. Ту-114 — новый самолёт, и Хрущёв предложил конструктору А. Н. Туполеву лететь в США. Туполев отказался из-за плохого здоровья, но предложил взять своего сына А. А. Туполева. «Самолёт новый, и мой сын будет залогом того, что всё в порядке и вы перелетите океан».

После поездки Хрущёва в Америку вряд ли возросло число приверженцев коммунизма. Но личная популярность Хрущёва среди американцев и во всём мире заметно возросла. Гражданам США понравились непосредственность, активность, напористость, трудолюбие, находчивость, простота и грубоватый юмор Хрущёва — «коммуниста № 1», как его окрестила американская пресса.

Хрущёв не терялся ни при каких обстоятельствах и показал себя неплохим полемистом. Выступая в Вашингтонском клубе печати, на провокационные вопросы журналистов он сказал: «Если вы мне будете подбрасывать дохлых крыс, то и я могу вам немало дохлых кошек подбросить».

За переговорами в США весь мир следил с огромным вниманием. Пожалуй, единственной страной, где с откровенным недоверием и подозрительностью отнеслись к визиту Н.С.Хрущева в США, стал социалистический Китай.

Дальнейшие события продемонстрировали, что многому из того, на что рассчитывал советский руководитель, сбыться было не суждено. Несмотря на все усилия, встреча в верхах руководителей четырех стран. так и не состоялась. После ряда переговоров и консультаций такая встреча была все-таки назначена на май 1960 г. во Франции, однако в последний момент она была сорвана. Формальным поводом для этого стал полет американских самолетов-шпионов над СССР 9 апреля и 1 мая 1960 г., а также майское заявление по этому поводу Д.Эйзенхауэра. Н.С.Хрущева особенно возмутил тот факт, что после того, как второй самолет был сбит под Свердловском, а американский пилот-разведчик Г.Пауэрс сдался в плен, президент, оправдывая факты воздушного шпионажа, заявил, что полеты военных самолетов над территорией СССР и других социалистических стран «направлены на обеспечение безопасности Соединенных Штатов» и являются «национальной политикой США». Впоследствии Эйзенхауэр отменил полёты военных самолётов над СССР, но извинения не принёс, поскольку, как объяснял Н.С.Хрущеву Г.Макмиллан, глава американского государства не мог «осудить

самого себя и свой народ».

Надо отметить, что полёты американских сверхвысотных самолётов-разведчиков, производивших фотографирование советской территории, происходили ещё во времена Сталина. Эти самолёты пролетали даже над Ленинградом и Москвой, иногда в дни наиболее торжественных советских праздников. Советская печать ничего не сообщала об этих унизительных для СССР вторжениях, так как у СССР не было тогда средств помешать подобными полётам. Лучшие советские истребители поднимались на высоту не более 16 километров, высота в 20 километров оказалась недостижимой и для зенитной артиллерии. Военные специалисты докладывали Сталину, что лучшим способом прекратить американские разведывательные полёты могло бы стать создание особой зенитной ракеты «земля-

воздух». Этим отчасти и объясняется раннее развёртывание в СССР работ по ракетостроению.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 8 - Китай-Россия-СССР. История отношений

Часть 9 - ГДР-СССР

Часть 10 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 11 - Вьетнам-СССР

Часть 12 - КНДР-СССР

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 36 - Семилетка

Часть 37 - Связь школы с жизнью и производством

Часть 38 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 39 - Стандартный выпуск 1958-1960

Часть 40 - Филателия и филателистические выставки

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 2 раз

Луна-2 и Луна-3 |

12 сентября 1959 года был осуществлён пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне АМС «Луна-2».

Предпринятая до этого 6 сентября 1959 года попытка запуска автоматической станции «Луна-2» в сторону Луны была неудачной. Ракета-носитель была снята со старта.

14 сентября 1959 года станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей. На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением герба СССР.

Космический аппарат Луна-3 был запущен 4 октября 1959 года и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны.

Изображения, после проявления плёнки на борту, были переданы с помощью фототелевизионной системы на Землю. Записи на магнитную ленту не удалось воспроизвести, изображения на термобумаге и скиатронах позволяли только оценить сюжет изображения. Принятые картинки позволили определить некоторые элементы рельефа, но в сеансе связи, когда станция подошла поближе к Земле и можно было повторить прием, установить связь со станцией не удалось. Совершив 11 оборотов вокруг Земли, аппарат вошёл в земную атмосферу и прекратил существование. В дальнейшем осуществлялось еще несколько запусков по той же программе, но все они были неудачны. Более качественные снимки удалось получить только через несколько лет станцией Зонд-3. Однако для пропагандистского

шума было достаточно и достигнутого. О неудачах, конечно, не сообщалось.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 4 - Спутник-3

Часть 5 - Первый полёт к Луне. 1959

Часть 6 - Луна-2 и Луна-3

Часть 7 - Спутник-4. Первый космический корабль

Часть 8 - Спутник-5. Белка и Стрелка

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

ГДР-СССР |

Германская Демократическая Республика (ГДР) (1949-1990) - ныне несуществующее социалистическое государство, основанное в 1949 году в советской оккупационной зоне Германии и восточном (советском) секторе Берлина. Провозглашение ГДР состоялось спустя пять месяцев в ответ на создание на территории трёх западных оккупационных зон ФРГ (Федеративной Республики Германии).

Первым президентом ГДР стал Вильгельм Пик, первым премьер-министром - Отто Гротеволь, генеральным секретарём СЕПГ был Вальтер Ульбрихт.

В начале 1952 г. был поднят вопрос об объединении Германии. По решению ООН была создана комиссия по проведению всеобщих выборов. Однако по решению Сталина представители комиссии не были допущены на территорию ГДР. Смерть Сталина в следующем году не повлияла на ситуацию. И в 1952 году на II конференции СЕПГ был провозглашен курс на построение в ГДР социализма.

Это означало последовательную советизацию восточногерманского строя: меры против мелких собственников и частной торговли, массовую национализацию предприятий. Было объявлено о создании Народной Армии. Милитаризация, соединённая с репарациями, тяжело сказывалась на бюджете страны. В такой ситуации происходило массовое бегство жителей в западную зону, прежде всего,

высококвалифицированных кадров. Нехватка продуктов была обычным явлением, продовольствие выдавалось по карточкам. Разница в уровне жизни Западной и Восточной Германии увеличилась, так как план Маршалла на Западе вызвал резкий рост экономики.

Всё это и другие факторы привели к массовым антиправительственным выступлениям в июне 1953 года («Народному восстанию 17 июня»). Восстание было подавлено с помощью советских оккупационных войск.

Психологические последствия кризиса для жителей ГДР Вилли Брандт определяет в своих мемуарах следующим образом: «Восставшим стало ясно, что они остались в одиночестве. Появились глубокие сомнения в искренности политики Запада. Противоречие между громкими словами и малыми делами запомнились всем и пошло на пользу власть имущим. В конце концов люди стали устраиваться как могли».

События 17 июня 1953 года привели к тому, что, вместо взимания репараций, СССР стал оказывать ГДР экономическую помощь.

В условиях массового исхода населения ГДР в Западный Берлин 13 августа 1961 года началось возведение системы заградительных сооружений между ГДР и Западным Берлином — «Берлинской стены».

В сентябре 1973 ГДР стала полноправным членом ООН и других международных организаций. 8 ноября 1973 ГДР официально признала ФРГ и установила с ней дипломатические отношения.

Во второй половине 1980-х в стране стали нарастать экономические трудности, осенью 1989 года возник общественно-политический кризис, в результате руководство СЕПГ вышло в отставку (24 октября — Эрих Хоннекер, 7 ноября — Вилли Штоф). Новое Политбюро ЦК СЕПГ 9 ноября приняло решение разрешить гражданам ГДР частные поездки за границу без уважительных причин, в результате чего произошло стихийное падение «берлинской стены».

12 сентября 1990 в Москве подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении объединения Германии. В соответствии с решением Народной палаты ГДР присоединилась к ФРГ 3 октября 1990.

В экономическом отношении ГДР по сравнению с другими странами социалистического блока достигла значительных успехов. Уровень жизни в ГДР был самым высоким, а по важнейшим показателям республика была вторым индустриальным государством после СССР. Но это не шло ни в какое сравнение с достижениями ФРГ.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 7 - Польша-СССР

Часть 8 - Китай-Россия-СССР. История отношений

Часть 9 - ГДР-СССР

Часть 10 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 11 - Вьетнам-СССР

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Связь школы с жизнью и производством |

В 1958 году Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», который установил в нашей стране всеобщее обязательное восьмилетнее образование.

На основе этого закона выпускники восьмилетних школ могли продолжать образование: в общеобразовательных полных средних (десятилетних) школах (IX—Х классы), в средних специальных учебных заведениях—техникумах (3—4 года обучения), в средних профессионально-технических училищах (ПТУ) (3—4 года), а также в школах рабочей и сельской молодежи (IX—XI классы). Все эти

учебные заведения давали полное среднее образование и аттестат зрелости.

Таким образом была решена проблема получения полного среднего образования в сочетании с профессиональной подготовкой молодежи к труду в народном хозяйстве страны.

В массовом порядке были созданы учебно-производственные комбинаты, учебные цехи на предприятиях, школьные бригады в колхозах и совхозах. Пропагандировалось обучение в вечерних школах - школах рабочей молодёжи. Всем запомнился созданный на эту тему в 1972 году телевизионный фильм "Большая перемена", который, благодаря удачным комедийным моментам, талантливой

режиссуре и игре актёров, был успешной пропагандой образа жизни советской рабочей молодёжи.

Среди советских педагогов послевоенного периода видное место принадлежит Василию Александровичу Сухомлинскому (1918—1970). Он всю жизнь проработал в сельской школе, и его теоретические работы стали программой для модернизации школьного процесса.

В эти же годы произошли большие изменения в системе среднего и высшего технического образования. Значительно были увеличены сроки проведения производственных практик на рабочих местах. Во многих ВУЗах первые два года обучения были переведены на систему вечернего обучения. Нельзя сказать, что это не повышало общую квалификацию будущего инженера, но такие чрезмерные сроки производственных практик на рабочих местах нужны были больше для восполнения нехватки рабочих кадров. Причём работа студентов была практически бесплатной.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 35 - Выставка достижений СССР в Нью-Йорке.1959

Часть 36 - Семилетка

Часть 37 - Связь школы с жизнью и производством

Часть 38 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

Часть 39 - Стандартный выпуск 1958-1960

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Великий Новгород |

Новгород — один из древнейших и известнейших городов России. В Средние века — центр Новгородской земли, а начиная с 1136 года и резкого ограничения роли князя, до победы московского князя Ивана III над новгородцами в 1478 году принято называть «Новгородская феодальная республика» (правительство которой использовало обозначение Господин Великий Новгород).

К началу XII века Новгородская земля включает в себя часть Прибалтики, часть Карелии, южную часть Финляндии, южное побережье Ладоги, Обонежье, берега Северной Двины, обширные пространства европейского севера вплоть до Урала.

Вехи истории:

5 апреля 1242 года новгородцы во главе с князем Александром Ярославичем (Невским) одерживают победу над тевтонскими рыцарями в Ледовом побоище.

В 1293 году татары вторгаются в новгородские пределы.

В 1323 году новгородцы основывают крепость Орешек на острове Ореховый на Ладоге и останавливают шведскую экспансию; заключается Ореховский мир — первый в русской истории «вечный мир» русского княжества с соседней страной.

Позорной страницей истории Новгорода в период междоусобных войн русских княжеств некоторые историки считают союз новгородцев в этих войнах с татарами. Один из таких эпизодов (штурм и разорение в 1408 году татарами и нижегородцами города Владимира) показан в фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв».

В 1478 году Новгород и все его земли вошли в Московское княжество после походов великого Московского князя Ивана III.

Зимой 1569—1570 годов: войско опричников, лично возглавлявшееся Иваном Грозным, выступило в поход на Новгород, поводом к которому послужил донос и подозрения в измене. Были разграблены все города по дороге от Москвы до Новгорода, по пути Малюта Скуратов лично задушил в тверском Отроческом монастыре митрополита Филиппа. В Новгороде разгром длился 6 недель, людей

тысячами пытали и топили в Волхове. Город был разграблен. Имущество церквей, монастырей и купцов было конфисковано.

В 1611-1617 годах Новгород подвергся шведской оккупации и был полностью разорён.

В 1727 году была образована Новгородская губерния путём выделения из Санкт-Петербургской губернии.

Во время Великой Отечественной войны Новгород был оккупирован с 15 августа 1941 года по 20 января 1944 года и практически полностью разрушен.

В 1992 году решением ЮНЕСКО исторические памятники Новгорода и окрестностей отнесены к всемирному наследию.

В Новгороде сохранилось множество памятников древнерусской архитектуры. Наиболее древний из них — Софийский собор, строительство которого начато в 1045 году. Один из входов собора украшают Сигтунские врата. Из более поздних достопримечательностей города наиболее известен памятник «Тысячелетие России», установленный в 1862 году по проекту скульптора М. О. Микешина.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 24 - Запорожсталь

Часть 25 - Уралмаш

Часть 26 - Великий Новгород

Часть 27 - Иркутск

Часть 28 - Дом Дружбы с народами зарубежных стран

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 1 раз

Международное геофизическое сотрудничество-1959 |

После завершения Международного геофизического года (МГГ), по инициативе СССР была принята новая программа геофизических исследований – Международное геофизическое сотрудничество-1959 (МГС). Для осуществления программы МГГ были созданы многие стационары (на Эльбрусе, Полярном Урале, на Памире). Экспедиционные исследования по компонентам велись главным образом тематические, тесно связанные с практическими. целями и задачами. Они принесли ряд крупных научных открытий и дали богатейший исследовательский материал, который изучался и обобщался

геофизиками многих стран. Были установлены тесные связи между геофизиками всего мира, укрепилось сотрудничество ученых различных стран, направивших свои силы на совместное решение труднейших загадок строения и жизни как недр Земли, так и ее океанов и атмосферы. Поскольку изучаемые процессы охватывают всю Землю, не считаясь с государственными границами, только путем такого содружества можно получить полное представление об их течении и взаимосвязи. За это время удалось познать ряд важных и интересных геофизических явлений.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 16 - Солидарность с народами Азии и Африки

Часть 17 - Декларация прав человека

Часть 18 - Международное геофизическое сотрудничество-1959

Часть 19 - Автоматические системы управления

Часть 20 - Лес-наше богатство

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Семилетка |

Семилетний план развития народного хозяйства (1959—1965) представлял собой расширенный 6-й пятилетний план (принятый в 1956). Он был одобрен XXI съездом КПСС (1959). Главными задачами семилетки провозглашались развитие производительных сил, подъем всех отраслей экономики, значительное повышение уровня жизни населения. Большие средства выделялись на реализацию

сельскохозяйственной программы семилетки.

На самом деле руководство страны на основе статистических данных пришло к выводу о провале выполнения шестого пятилетнего плана, поэтому в 1959 году его попросту растянули на девять лет.

Значительная часть промышленных предприятий и инфраструктурных объектов, введённых в строй в годы семилетки, были заложены еще в конце 1940-х — начале 1950-х. При их строительстве широко использовался труд заключённых ГУЛАГа, немецких и японских военнопленных.

Гонка вооружений в обстановке холодной войны требовала от СССР активного развития ВПК.

К концу 1950-х годов СССР стал крупной нефтедобывающей страной. В период 1956-65гг. («хрущёвская индустриализация») СССР увеличил объем нефтедобычи более чем в два раза за счёт эксплуатации месторождений Урало-Поволжья и (с начала 1960-х) Западной Сибири. Увеличение производства нефтепродуктов способствовало развитию транспорта (в середине 1950-х на железных дорогах

началась массовая замена паровой тяги на тепловозную) и электроэнергетики.

Несмотря на то, что в эти годы были введены в эксплуатацию десять новых нефтеперерабатывающих заводов, объёмы нефтедобычи перекрывали потребности экономики и к 1965 г. пятая часть всей нефти направлялась на экспорт. Это обеспечивало СССР деньгами для закупки промышленного оборудования и (с 1960 г. — продовольствия) за рубежом.

В эти годы была построена первая из гигантских гидроэлектростанций Сибири -Братская ГЭС.

Был выдвинут лозунг «химизации народного хозяйства». Причиной было катастрофическое отставание этой отрасли от западных стран, особенно в части выпуска продукции потребительского назначения (пластмассы, химволокна и др.).

Выявившаяся неспособность советского сельского хозяйства обеспечить продовольственную безопасность страны привела к необходимости развития промышленности минеральных удобрений, их производство только за годы собственно семилетки выросло более чем вдвое.

Брошенный лозунг «Догнать и перегнать Америку» косвенно свидетельствовал о признании советским руководством отставания уровня развития экономики от западных стран (хотя в официальной пропаганде они продолжали считаться «загнивающей» и обречённой экономической формацией).

Хрущёвские годы наиболее известны попытками государства решить жилищную проблему путём развития промышленного домостроения.

Результаты «хрущёвской индустриализации» выглядели так: к 1965 национальный доход СССР увеличился на 53 % по сравнению с

1958, производственные фонды выросли на 91 %, продукция промышленности на 84 %, сельского хозяйства на 15 % (вместо запланированных 70 %). Реальные доходы населения выросли на одну треть. Были введены зарплаты и пенсии колхозникам. Частично была решена жилищная проблема.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 34 - Советские морские лайнеры

Часть 35 - Выставка достижений СССР в Нью-Йорке.1959

Часть 36 - Семилетка

Часть 37 - Связь школы с жизнью и производством

Часть 38 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Русский поэт Алексей Кольцов |

Алексей Васильевич Кольцов (1809 - 1842) -русский поэт.

Родился в Воронеже в семье мещанина, торговца скотом.

Не получил серьезного образования. Девяти лет был отдан в воронежское уездное училище, но вскоре отец взял его домой, чтобы тот помогал ему в торговых делах. С тех пор и до конца жизни поэт находился в цепких руках отца-"алтынника".

В 1827, «на заре туманной юности», Кольцов переживает тяжелую сердечную драму. В доме отца жила крепостная прислуга, горничная Дуняша, девушка редкой красоты и чуткости. Юный поэт страстно полюбил ее, но отец счел унизительным родство со служанкой и во время отъезда сына в степь продал Дуняшу донскому помещику в отдаленную казацкую станицу. Кольцов слег в горячке и едва не умер. Оправившись от болезни, он пустился в степь на поиски невесты, оказавшиеся безрезультатными. Неутешное свое горе Кольцов выплакал в стихах «Первая любовь» (1830), «Измена суженой», «Последняя борьба» (оба — 1838) и особенно в проникновенной «Разлуке» (1840), впоследствии положенной на музыку А. Л. Гурилевым и ставшей популярным романсом.

В 1830-х Кольцов становится известным в культурном кругу Воронежа «стихотворцем-мещанином», «поэтом-прасолом».

Поэт на длительное время по делам отца отлучался в Москву и Петербург. Подружившись с Белинским, он обычно останавливался у него, в общении с ним учился понимать современную жизнь, литературу, поэзию и искать свой путь в творчестве.

Познакомился с Пушкиным, который очень тепло отнесся к молодому самородку, напечатал в своем журнале "Современник" одно из лучших его стихотворений - "Урожай". В Петербурге Кольцов познакомился с Жуковским, Вяземским, В.Одоевским и др. поэтами.

В сентябре 1840 Кольцов совершает последнюю поездку в столицу, чтобы закончить 2 тяжбы и продать 2 гурта быков. Но торговое усердие оставляет его: «нет голоса в душе быть купцом». В Петербурге он останавливается у Белинского, вызывая у критика искреннее восхищение глубиною таланта, острым умом и щедростью натуры: «Кольцов живет у меня — мои отношения к нему легки, я ожил немножко от его присутствия. Экая богатая и благородная натура!.. Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей». В свою очередь и Кольцов попадает под обаяние страстной, увлекающейся личности «неистового Виссариона». Пробуждается желание навсегда оставить Воронеж и перебраться в Петербург.

Но эта мечта остается неосуществимой. Невыгодно завершив торговые дела, прожив вырученные деньги, Кольцов возвращается в Воронеж к разгневанному отцу. Охлаждение сына к хозяйственным хлопотам вызывает упреки «грамотею» и «писаке». Начинаются ссоры, которые еще более ожесточаются после того, как Кольцов влюбляется в женщину, «отверженную» воронежским обществом.

Семейный конфликт разрастается, в него втягивается столь близкая поэту и любимая им сестра Анисья. Драму завершает чахотка: она длится около года и сводит Кольцова в могилу 33 лет от роду.

Непревзойденной высоты среди современных ему писателей Кольцов достиг в жанре лирической песни. Общерусские характеры — добрые молодцы, красные девицы, пахари, косари, лихачи-кудрявичи — именно в песенном творчестве Кольцова обрели наиболее полное и гармоничное воплощение, а сами песни прочно вошли в классический репертуар певцов-народников, в антологии и хрестоматии русской поэзии XIX в. В XX в. песенные традиции Кольцова были подхвачены Исаковским, Твардовским,

Фатьяновым, Рубцовым.

Косарь. 1836

Заззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер с полудня! Освежи, взволнуй Степь просторную! Зажужжи, коса, Как пчелиный рой! Молоньей, коса, Засверкай кругом! Зашуми, трава, Подкошонная; Поклонись, цветы, Головой земле! Наряду с травой Вы засохните, Как по Груне я Сохну, молодец! Нагребу копен, Намечу стогов; Даст казачка мне Денег пригоршни. Я зашью казну, Сберегу

казну; Ворочусь в село - Прямо к старосте; Не разжалобил Его бедностью - Так разжалоблю Золотой казной!..

Лес (Посвящено памяти А. С. Пушкина). 1837

Так-то, темный лес, Богатырь Бова! Ты всю жизнь свою Маял битвами. Не осилили Тебя сильные, Так дорезала Осень черная. Знать, во время сна К безоружному Силы вражие Понахлынули. С богатырских плеч Сняли голову - Не большой горой, А соломинкой…

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 8 - Русский писатель Сергей Аксаков

Часть 9 - Муса Джалиль

Часть 10 - Русский поэт Алексей Кольцов

Часть 11 - Марк Твен

Часть 12 - Рабингранат Тагор

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Муса Джалиль |

Муса Джалиль (Муса Мустафович Джалилов) (1906—1944) - татарский советский поэт, Герой Советского Союза.

Учился в Оренбургском медресе. В 1919 году вступил в комсомол и продолжил учебу в Татарском институте народного образования (Оренбург). Участвовал в Гражданской войне.

В 1927 году поступил на литературное отделение этнологического факультета МГУ. После его реорганизации окончил в 1931 году литературный факультет МГУ.

В 1931—1932 годах был редактором татарских детских журналов.

С 1933 года завотделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист», выходившей в Москве.

В 1934 году вышли два его сборника: «Орденоносные миллионы» на комсомольскую тему и «Стихи и поэмы».

В 1941 был призван в Красную Армию. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага».

В июне 1942 года во время Любанской операции советских войск Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. Для того, чтобы иметь возможность продолжать участвовать в борьбе с врагом, Джалиль вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал», который состоял из представителей поволжских народов (татары, башкиры, марийцы, мордва, чуваши, удмурты). В легионе Муса организовал подпольную группу и устраивал побеги военнопленных.

В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство членов его подпольной группы за несколько дней до тщательно подготавливаемого восстания военнопленных. За участие в подпольной организации Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине.

В 1946 году МГБ СССР завело розыскное дело на Мусу Джалиля. Он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. В 1947 году имя Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников.

В 1946 бывший военнопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писателей Татарии блокнот с шестью десятками стихов Джалиля.

Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь. Из Моабитской тюрьмы ее вынес бельгийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс. Он сидел в одной камере с Джалилем в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и группу его товарищей-татар скоро казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу, попросив передать ее на родину.

Был еще один сборник стихов из Моабита, его привез бывший военнопленный Габбас Шарипов, который отбыл 10-летнее наказание в советском лагере.

«Моабитская тетрадь» попала в руки поэту Константину Симонову, который организовал перевод стихов Джалиля на русский язык, снял клеветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. Статья К. Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в одной из центральных газет в 1953 году, после чего началось триумфальное «шествие» подвига поэта и его товарищей в народное сознание.

В 1956 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

За цикл стихов «Моабитская тетрадь» в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия.

Серия сообщений "Война 1941-45(1)":

Часть 1 - 1941. Начало войны.

Часть 2 - Герой Советского Союза Виктор Талалихин

...

Часть 28 - Танки - оружие Победы

Часть 29 - Штурм Рейхстага

Часть 30 - Муса Джалиль

Часть 31 - Тимур Фрунзе

Часть 32 - Генерал Черняховский

...

Часть 48 - Освобождение Белоруссии.1944 год

Часть 49 - Пикирующий бомбардировщик Ивана Полбина

Часть 50 - Герой матрос Иван Сивко

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 7 - Шведская писательница Сельма Лагерлёф

Часть 8 - Русский писатель Сергей Аксаков

Часть 9 - Муса Джалиль

Часть 10 - Русский поэт Алексей Кольцов

Часть 11 - Марк Твен

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

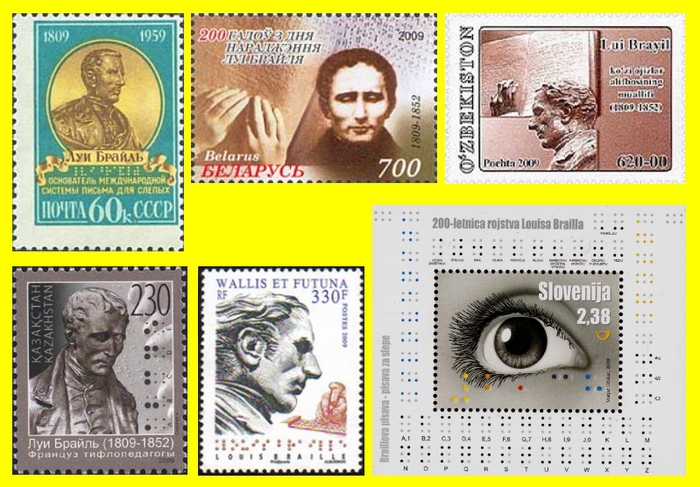

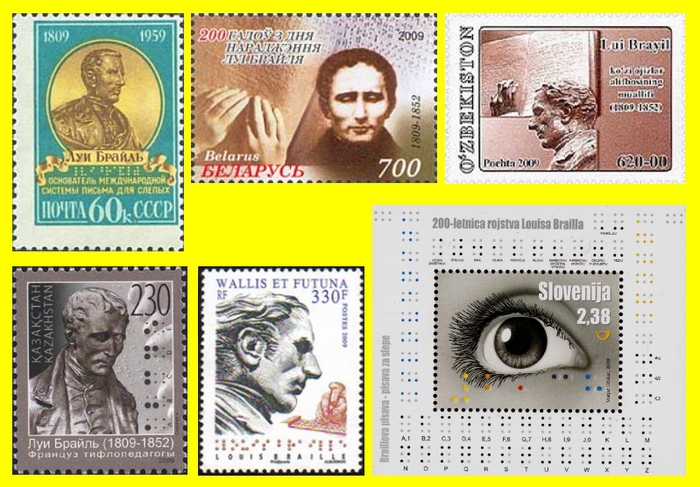

Луи Брайль |

Луи Брайль (1809-1852) - французский педагог, разработавший шрифт для слепых.

В 3-летнем возрасте Брайль ослеп в результате воспаления глаз, начавшегося от того, что мальчик поранился шорным ножом (подобие шила) в мастерской отца.

В 10 лет Луи отдали в Королевский институт для слепых детей, где он научился играть на пианино и органе.

Луи Брайль был одним из способнейших воспитанников института, и в 1828 г. ему после окончания учебы было предложено остаться работать младшим учителем-репетитором, затем он преподавал географию, алгебру и музыку, работая одновременно органистом в парижской церкви Сен-Николя де Шан.

Учась в Парижском институте, Луи Брайль познакомился с методом письма выпуклыми буквами Хауи и с методом, разработанным артиллерийским офицером Шарлем Барбье для посылки сведений в ночное время. Буквы представляли собой пробитые в картоне дыры, и послание можно было «прочесть» прикосновением. Изобретение Барьбе было непрактичным. Кроме того, символы букв были слишком большими для детских пальцев. Тем не менее эта система дала Брайлю творческий импульс, он задумал создать систему рельефно-точечной письменности, которая была бы удобной для восприятия на осязание, позволяла точно отражать все особенности того или иного языка, записывать цифры, химические и физические знаки, ноты.

И в 1829 году разработал используемый до настоящего времени во всём мире рельефно-точечный шрифт незрячих (шрифт Брайля). А так как он был талантливым музыкантом, Брайль кроме букв и цифр на основе тех же принципов разработал нотопись и преподавал музыку незрячим.

В первые годы изобретение Брайля игнорировали. Оно не было официально принято во Франции вплоть до 1853 г., то-есть спустя год после смерти Брайля от туберкулеза. Но в конечном счете во всем мире было признано, что разработанная Брайлем система письменности для слепых - наилучшая. Им также был создан специальный прибор для письма; этот прибор с небольшими изменениями дошел до нашего времени. В России первая книга по системе Брайля была издана в 1885г. В 1898 году начал выходить первый в России журнал по Брайлю под названием "Досуг слепых".

Луи Брайль был похоронен в родном городке Кувре. В домике, где он родился и провел детские годы, открыт музей, а улица, которая ведет к дому, названа его именем. К 100-летию смерти, в 1952 году прах Брайля был торжественно перенесен в парижский Пантеон.

В честь памяти Брайля и его изобретения было выпущено огромное количество почтовых марок. Некоторые из них иллюстрированы в этом посте.

В 3-летнем возрасте Брайль ослеп в результате воспаления глаз, начавшегося от того, что мальчик поранился шорным ножом (подобие шила) в мастерской отца.

В 10 лет Луи отдали в Королевский институт для слепых детей, где он научился играть на пианино и органе.

Луи Брайль был одним из способнейших воспитанников института, и в 1828 г. ему после окончания учебы было предложено остаться работать младшим учителем-репетитором, затем он преподавал географию, алгебру и музыку, работая одновременно органистом в парижской церкви Сен-Николя де Шан.

Учась в Парижском институте, Луи Брайль познакомился с методом письма выпуклыми буквами Хауи и с методом, разработанным артиллерийским офицером Шарлем Барбье для посылки сведений в ночное время. Буквы представляли собой пробитые в картоне дыры, и послание можно было «прочесть» прикосновением. Изобретение Барьбе было непрактичным. Кроме того, символы букв были слишком большими для детских пальцев. Тем не менее эта система дала Брайлю творческий импульс, он задумал создать систему рельефно-точечной письменности, которая была бы удобной для восприятия на осязание, позволяла точно отражать все особенности того или иного языка, записывать цифры, химические и физические знаки, ноты.

И в 1829 году разработал используемый до настоящего времени во всём мире рельефно-точечный шрифт незрячих (шрифт Брайля). А так как он был талантливым музыкантом, Брайль кроме букв и цифр на основе тех же принципов разработал нотопись и преподавал музыку незрячим.

В первые годы изобретение Брайля игнорировали. Оно не было официально принято во Франции вплоть до 1853 г., то-есть спустя год после смерти Брайля от туберкулеза. Но в конечном счете во всем мире было признано, что разработанная Брайлем система письменности для слепых - наилучшая. Им также был создан специальный прибор для письма; этот прибор с небольшими изменениями дошел до нашего времени. В России первая книга по системе Брайля была издана в 1885г. В 1898 году начал выходить первый в России журнал по Брайлю под названием "Досуг слепых".

Луи Брайль был похоронен в родном городке Кувре. В домике, где он родился и провел детские годы, открыт музей, а улица, которая ведет к дому, названа его именем. К 100-летию смерти, в 1952 году прах Брайля был торжественно перенесен в парижский Пантеон.

В честь памяти Брайля и его изобретения было выпущено огромное количество почтовых марок. Некоторые из них иллюстрированы в этом посте.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 12 - Скульптор Александр Кибальников

Часть 13 - Скульптор Михаил Аникушин

Часть 14 - Луи Брайль

Часть 15 - Рисунки детей

Часть 16 - Русские сказки на марках СССР

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 2 раз

Выставка достижений СССР в Нью-Йорке.1959 |

Хрущёв, опьянённый успехами Советского Союза в освоении космоса, в ракетостроении и атомной энергетике с атомным ледоколом "Ленин", жаждал убедить американцев, да и весь мир, в преимуществах социализма путём обмена выставками. В Нью-Йорке в 1959 году открылась Выставка достижений науки, техники и культуры СССР. Подобная Американская Национальная Выставка открылась в Москве в Сокольниках.

Американская выставка 1959 года и Международный Фестиваль Молодежи и Студентов 1957 года стали первыми вехами на пути морального разложения строителей коммунизма. На этой выставке, кроме несопоставимых с советскими образцами автомобилей и другой техники, советские граждане также впервые увидели заграничную одежду и косметику. Американские устроители одаривали москвичей значками, яркими пластиковыми пакетами и бесплатно угощали пепси-колой.

На выставке был показан дом, который по уверению её организаторов мог себе позволить любой американец. Дом был заполнен новыми бытовыми приборами, которые демонстрировали собой продукты американского потребительского рынка. И там произошло такое известное историческое событие, как "кухонные дебаты" Никсона и Хрущева, касавшиеся преимуществ советского и

американского образов жизни.

Никсон показал такие достижения, как посудомоечные машины, газонокосилки, полки супермаркетов полные бакалейных товаров, «Кадиллаки» с открытым верхом, косметику, туфли-шпильки и «Пепси-колу». Никсон сделал акцент на кухонной американской бытовой технике, что и дало название дебатам.

Хрущёв в дискуссии подчёркивал, что промышленность Советского Союза ориентирована не на производство предметов роскоши, а на производство действительно значимых товаров, на изобилие бытовой техники он отреагировал саркастическим комментарием: «А у вас нет такой машины, которая бы клала в рот еду и её проталкивала?»

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 33 - Речной флот СССР

Часть 34 - Советские морские лайнеры

Часть 35 - Выставка достижений СССР в Нью-Йорке.1959

Часть 36 - Семилетка

Часть 37 - Связь школы с жизнью и производством

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Скульптор Михаил Аникушин |

Михаил Константинович Аникушин (1917–1997) - Народный художник СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Родился в Москве в семье рабочего-паркетчика. Учился в Академии художеств (1937–1941, 1945–1947).

С самого начала Великой Отечественной войны ушёл в ополчение, с ноября 1941 года воевал в рядах РККА.

Одна из наиболее известных работ скульптора — памятник А. С. Пушкину, установленный в 1957 году в Ленинграде у Русского музея.

Из других значительных его работ: памятник Ленину на Московской площади в Ленинграде, мемориал «Героическим защитникам Ленинграда», памятник Чехову в Москве, портрет космонавта Титова, скульптура Пушкина на станции метро «Пушкинская» в Ленинграде.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 11 - Скульптор Матвей Манизер

Часть 12 - Скульптор Александр Кибальников

Часть 13 - Скульптор Михаил Аникушин

Часть 14 - Луи Брайль

Часть 15 - Рисунки детей

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Скульптор Александр Кибальников |

Александр Павлович Кибальников (1912-1987) - Народный художник СССР, действительный член АХ СССР, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий.

Кибальников автор памятников Н. Г. Чернышевскому в Саратове, В. В. Маяковскому в Москве, А. Н. Радищеву в Саратове, мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» в Бресте (совместно с А. О. Бембелем, В. А. Королём), П. М. Третьякову у Третьяковской галереи, бюста Маяковского на станции метро Маяковская, надгробных памятников В. В. Маяковскому, Н. Ф. Погодину и Братьям Васильевым на Новодевичьем кладбище.

Памятник Маяковскому на Триумфальной площади (бывшая площадь Маяковского) пользовался большой популярностью у молодёжи.Поэтические встречи у памятника Маяковскому стали традиционными. Позднее «у Маяковского» зазвучали уже не только поэтические выступления. Молодежь начала дискутировать на философские и исторические темы, обсуждать текущие политические события. Время от времени случались и политические выступления оппозиционного характера. На площади завязывались знакомства, формировались кружки – не только литературные, но и политические.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 10 - Ян Амос Коменский

Часть 11 - Скульптор Матвей Манизер

Часть 12 - Скульптор Александр Кибальников

Часть 13 - Скульптор Михаил Аникушин

Часть 14 - Луи Брайль

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Скульптор Матвей Манизер |

1. Памятник В.И.Ленину в Минске.1933 (повторно 1945).

2. Памятник Т.Г.Шевченко в Харькове.1935.

3. Памятник Т.Г.Шевченко в Киеве.1938.

4. Канев. Памятник на могиле Т.Г.Шевченко.1939.

5. Памятник В. И. Ленину в Ульяновске.1940.

6. Скульптуры метро "Площадь Революции". 1936-1939.

7.Памятник Василию Чапаеву в Куйбышеве (Самаре). 1932.

8. Памятник В. И. Ленину в Ташкенте. 1956 (передан в Самарканд в 1974).

9. Памятник И.Е.Репину в Москве.1958.

Матвей Генрихович Манизер (1891-1966) - Народный художник СССР (1958). Вице-президент АХ СССР(1947—1966). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1943, 1950).

Родился в Петербурге в семье художника. Учился на математическом факультете Петербургского университета, окончил его в 1914.

Создал ряд памятников монументальной скульптуры, в том числе Т. Г. Шевченко в Харькове (1935) и Киеве (1938), В. Володарскому на проспекте Обуховской Обороны, «Жертвам 9 января 1905 года» на кладбище памяти жертв 9 января (бывшем Преображенском православном), Д. И. Менделееву во дворе Технологического института на Московском проспекте, памятник В. И. Ленину в Петрозаводске, Зои Космодемьянской в Тамбове (1947), Ивану Павлову в Рязани (1949), барельеф Пушкина на месте его дуэли и многие другие, в том числе несколько памятников Сталину (1937–1950), которые позднее были демонтированы.

Жил в Ленинграде, а с 1941 в Москве. Во время Великой Отечественной войны передал присуждённую ему Сталинскую премию в Фонд обороны.

Автор посмертной маски Сталина.

Манизер был вице-президентом Академии художеств СССР (1947–1966). Активно работал как преподаватель (в мастерских Академии и других училищах).

Семья: жена - Янсон-Манизер, Елена Александровна (1890—1971), советский художник и скульптор, сын - Гуго (1927), российский художник, профессор кафедры рисунка Суриковского института.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 9 - Скульптуры Мухиной на марках СССР

Часть 10 - Ян Амос Коменский

Часть 11 - Скульптор Матвей Манизер

Часть 12 - Скульптор Александр Кибальников

Часть 13 - Скульптор Михаил Аникушин

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз