-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Перепись населения СССР и России |

Перепись населения в той или иной форме производилась от начала образования Древней Руси. В Древней Руси государственные переписи начали проводиться со 2-й пол. XIII века по инициативе монголов с целью учёта населения для определения размеров дани.

После образования централизованного государства в некоторых местах были заведены так называемые «писцовые книги», в которых имелись сведения о населении, описания городов, деревень, поместий, церквей.

Первая всеобщая перепись населения России была проведена по состоянию на 9 февраля 1897 года.

В советское время переписи проводились по состоянию на 28 августа 1920 г. (на территориях, не охваченных гражданской войной), на 15 марта 1923 года (городская), а всеобщие переписи — по состоянию на 17 декабря 1926 года, на 6 января 1937 года, на 17 января 1939 года, на 15 января 1959 года, на 15 января 1970 года, на 17 января 1979 года и на 12 января 1989 года. После распада СССР

очередная перепись населения России, запланированная на 1999 год, была отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она была проведена лишь 9 октября 2002 года. Очередная перепись населения России была проведена в октябре 2010 года.

Всесоюзная перепись населения 1937 года проводилась как однодневная. Данные переписи не соответствовали ожиданиям партийного руководства, а потому содержащаяся в ней информация была засекречена. В частности, численность населения составила 162 млн, в то время как предполагалось 170–172 млн. Более того, официально еще в 1934 году было объявлено, что численность населения в

СССР составляет 168 млн. Вызвал раздражение и ответ на вопрос о вероисповедании (лично вставленный в перепись Сталиным).

Верующими себя назвали 50% населения, из деревенских жителей — 70%. Организаторы переписи были репрессированы.

Численность населения страны по переписи 1939 года составила 170,6 млн человек.

По переписи 1959 года численность населения страны уже составила 208,8 млн человек. Большой прирост произошёл из-за присоединения к СССР Западных областей Украины и Белоруссии, Прибалтийских республик и Молдавии. Минусовой составляющей были огромные потери в Великой Отечественной войне.

Последняя перепись в СССР проводилась 12 января 1989 года. По данным последней переписи, численность населения Советского Союза была 286,7 млн человек.

Интересно проследить изменение численности населения по национальному составу СССР:

русские-1939 г. -99.6 млн., 1989 г. -145.2 млн.

украинцы-1939 г. -28.1 млн., 1989 г. -44.2 млн.

белорусы-1939 г. -5.3 млн., 1989 г. -10.0 млн.

узбеки-1939 г. -4.8 млн., 1989 г. -16.7 млн.

казахи-1939 г. -3.1 млн., 1989 г. -8.1 млн.

Все народы увеличили свою численность в той или иной пропорции, и только евреи и мордва уменьшили:

мордва-1939 г. -1.5 млн., 1959 г. -1.3 млн., 1970 г. -1.3 млн., 1979 г. -1.2 млн., 1989 г. -1.2 млн.

евреи-1939 г. -3.1 млн., 1959 г. -2.3 млн., 1970 г. -2.1 млн., 1979 г. -1.8 млн., 1989 г. -1.4 млн.

В части евреев причинами убыли населения можно назвать массовую гибель во время Великой Отечественной войны, ассимиляции и эмиграции.

По итогам переписи 2010 года население России составило 142,9 млн. человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности населения с 7 на 8 место в мире.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 27 - За разоружение

Часть 28 - Декларация прав человека

Часть 29 - Перепись населения СССР и России

Часть 30 - Атомный ледокол "Ленин"

Часть 31 - XXI съезд КПСС

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Английский поэт Джон Мильтон |

Джон Мильтон (1608–1674) - английский поэт и политический деятель.

На марках:

Портрет Мильтона (Уильям Фейторн, 1670, Лондон, Национальная портретная галерея).

Мильтон читает "Изгнание из Рая" трём своим дочерям.1862. Сома Орлай Петрикс (1822-1880). Будапешт.Национальная галерея.

Мильтон с дочерьми.1826. Мильтон, рассказывающий об "Изгнании из Рая"своим дочерям. Эжен Делакруа (1798-1863) . Уильямстон (США,штат Массачусетс).Художественный институт Кларк.

Родился Мильтон в Лондоне, в семье преуспевающего нотариуса, музыканта-любителя, человека разносторонне образованного.

В шестнадцать лет Мильтон поступил в Крайстс-колледж Кембриджского университета, что должно было увенчаться через некоторое время степенью бакалавра, а затем магистра искусств. И в том и в другом случае требовалось принять духовный сан. После мучительных размышлений Мильтон решил отказаться от церковной карьеры. В двадцать четыре года он оставил Кембридж и уехал в

отцовское имение Хортон (графство Бакингемшир), где провел шесть лет.

Мильтон провёл первую половину жизни среди полной душевной гармонии; страдания и душевные бури омрачили его зрелый возраст и старость. Он жил в Лондоне, воспитывал своих племянников и написал трактат «О воспитании», имеющий главным образом биографический интерес и показывающий отвращение Мильтона ко всякой рутине.

В 1641 году он женился на Мэри Поуэл — и эта женитьба превратила его до того безмятежное существование в целый ряд домашних бедствий и материальных невзгод. Жена уехала от него в первый год жизни, и своим отказом вернуться довела его до отчаяния. Свой собственный неудачный опыт семейной жизни Мильтон распространил на брак вообще и написал полемический трактат «О разводе».

На старости Мильтон очутился один в тесном кругу семьи — второй жены (первая умерла рано, вернувшись в дом мужа за несколько лет до смерти), совершенно чуждой его духовной жизни, и двух дочерей; последних он заставлял читать ему вслух на непонятных им языках, чем возбуждал в них крайне недружелюбное к нему отношение. Для Мильтона наступило полное одиночество — и вместе с тем время величайшего творчества. Этот последний период жизни, с 1660 по 1674, ознаменовался тремя гениальными произведениями: «Потерянный рай», «Возвращённый рай» и «Самсон-борец».

Перейдя в ряды партии «индепендентов», Мильтон посвятил целую серию политических памфлетов разным вопросам дня. При наступлении парламентского правления Мильтон занял место правительственного секретаря.

В 1652 году Мильтон ослеп, и это тяжко отразилось на его материальных средствах, а реставрация Стюартов принесла ему кратковременное заключение в тюрьму, полное разорение; ещё тяжелее был для Мильтона разгром его партии.

«Потерянный рай» - христианская эпопея о возмущении отпавших от Бога ангелов и о падении человека. Большое значение «Потерянного Рая» в психологической картине борьбы неба и ада. Кипучие политические страсти Мильтона помогли ему создать грандиозный образ Сатаны, которого жажда свободы довела до зла. Поэма послужила первоисточником демонизма Байрона и всех

романтиков вообще.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

Часть 3 - Василий Капнист

Часть 4 - Сергей Есенин

Часть 5 - Английский поэт Джон Мильтон

Часть 6 - Шолом-Алейхем

Часть 7 - Шведская писательница Сельма Лагерлёф

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Китай-Россия-СССР. История отношений |

В 1689 году был заключён Нерчинский договор — первый договор между Россией и империей Цин, установивший границу между государствами, порядок торговли и разрешения споров.

В 1858 году ослабленная Второй опиумной войной, династия Цин подписывает с Россией Айгунский договор, по которому Россия получает значительную часть Маньчжурии, включая Приморье («Уссурийский край»).

В 1897 году Российская эскадра по просьбе маньчжурского императора перед угрозой японской аннексии явочным порядком занимает Порт-Артур.

В 1897-1903 гг. Россия строит первоначальную (наиболее прямую) линия Транссибирской магистрали, пересекающую Маньчжурию как Китайско-Восточная железная дорога. Сегодняшний маршрут, целиком проходящий по территории России, был закончен только в 1916 году. В 1898 году русскими основан город Харбин — железнодорожная станция КВЖД. Подписана Русско-китайская конвенция, по которой Россия закрепила статус КВЖД и арендовала территории для доступа к морю, в том числе Порт-Артур.

После поражения России в Русско-японской войне в 1905 году подписывается Портсмутский мирный договор, по которому Россия теряет арендуемые порты, а также ветку КВЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы. А также денонсируется Союзный договор между Российской империей и империй Цин(1896).

В 1913 году Россия официально признала Китайскую республику.

После революции из России в Китай поступают беженцы. Русское население Харбина, Шанхая и других китайских городов увеличивается.

До 1925 года советское правительство оказывало поддержку Гоминьдану и Чан Кайши, который провёл несколько месяцев в Москве. Однако по мере продвижения Чан Кайши к власти возник острый конфликт между его сторонниками и коммунистами. В Китае продолжается серия войн и конфликтов, один из которых — Конфликт на КВЖД — задевает интересы СССР.

В 1932 году между Китаем и СССР на Дальнем Востоке Японией создаётся государство Маньчжоу-го, враждебно настроенное по отношению к СССР. С территории Маньчжоу-го в 1938 году в СССР вторгаются японские войска. В ходе операции в районе озера Хасан они разбиты советскими войсками. Конфликт повторяется в 1939 году на территории Монголии, возле реки Халхин-Гол.

В 1937-1942 гг. советские специалисты, лётчики, военные советники оказывают содействие Китаю в войне против японских захватчиков.

В 1945-1949 гг. при советской поддержке к власти в Китае приходит Мао Цзэдун и КПК. Советский Союз первым из стран мира признаёт Китайскую Народную Республику на следующий день после её учреждения в 1949 году.

В 1949-1956 гг.наступает расцвет советско-китайских отношений. Советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». Китаю оказывается помощь в строительстве государства, армии, обучении специалистов. Китаю вновь переданы Далянь, КВЖД.

После прихода к власти Хрущёва и XX съезда в 1956 году отношения между двумя странами ухудшаются. Мао Цзэдун обвиняет советское правительство в ревизионизме и уступкам Западу (в частности, во время Карибского кризиса).

В 1964 году Мао заявляет, что в СССР победил капитализм. Происходит практически полный разрыв отношений между КПСС и КПК.

В 1969 году возникают вооружённые пограничные конфликты между СССР и Китаем возле острова Даманский (Приморье), реки Тасты и озера Жаланашколь (Казахстан).

В 1989 году восстанавливаются межпартийные связи и нормализуются отношения после визита Горбачёва в Китай.

Китайская угроза:

Предпосылки для возрастания роли Китая были созданы реформами Дэна Сяопина в конце 1970-х — начале 1980-х годов, которые разрешили частное предпринимательство и открыли границы страны, при этом проводя строго протекционистскую внешнеэкономическую политику. Первоначальные преимущества развития Китая для других стран, такие как дешёвые товары и доступ к новому рынку в Китае, постепенно обернулись значительными потерями. Это заставило некоторых аналитиков уже в 1990-х годах говорить о китайской угрозе в различных областях.

Китайское руководство на протяжении нескольких десятилетий удерживает заниженный курс юаня, массивно поддерживая этим экспорт китайских товаров.

Китай уже обладает самой многочисленной армией мира, в ее рядах состоят около 2,5 млн человек на действительной службе и еще миллион числится в резерве. Китай проводит массивную модернизацию своих вооружений.

Имея многочисленные территориальные претензии к соседним странам, Китай хотя и не шёл на прямой конфликт с другими странами в 1990-х-2000-х годах, однако неоднократно подтверждал свои претензии в политических заявлениях. Есть мнение, что в ближайшем будущем не следует ожидать военных действий со стороны Китая, так как его лидеры ставят на первое место быстрое экономическое

развитие и достижение мировой гегемонии экономическими методами.

Права человека в Китае расцениваются как проблемные большинством стран Запада и организациями по правам человека. До сих пор в Китае подвергаются смертной казни до нескольких тысяч человек в год, действует строгая цензура и ограничены некоторые политические свободы. Хотя нарушения прав человека и являются формально внутрикитайской проблемой, они могут являться проблемой и для других, например в виде уголовного преследования иностранных граждан в Китае, беженцев и т. д.

Резюмируя, можно сказать, что для стран Запада, США и России угрозу представляет прежде всего намечающееся экономическое доминирование Китая практически во всех сферах экономики. Но в перспективе существует и военная угроза. В общем мир сам выращивает очередного монстра.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 6 - Социалистическая Румыния

Часть 7 - Польша-СССР

Часть 8 - Китай-Россия-СССР. История отношений

Часть 9 - ГДР-СССР

Часть 10 - Визит Хрущёва в США в 1959 году

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Сергей Есенин |

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) - русский поэт.

Родился в крестьянской семье. С 1913 жил в Москве, работал в типографии. Первое опубликованное стихотворение — «Берёза» (1914).

В 1915 Есенин переехал в Петроград, где сблизился с поэтами Клюевым, Городецким, познакомился с Белым и Блоком. Первый сборник стихов «Радуница» (1916) привлек внимание проникновенным изображением природы.

Отношение Есенина к Октябрьской революции - восторженное, но с «крестьянским уклоном». Вскоре Есенина ощутил, что реальные социально-исторические сдвиги несовместимы с его крестьянской утопией «Инонии», земли, где реки текут «молоком и мёдом».

Недоверчивое и враждебно-оборонительное отношение к «железному гостю» — городу проявилось в произведениях 1919—1921: в «Сорокоусте», 1920, «Кобыльих кораблях», 1920, «Песне о хлебе», 1921, отчасти — в лирической драме «Пугачев» (1921).

Его пессимистические настроения отразились в цикле «Москва кабацкая» (1921—1924), в поэме «Чёрный человек» (1925). Однако Есенин не мог жить в отрыве от общества, современности, от России (это стало для него особенно ясно во время заграничного путешествия 1922—1923). 1924—1925 были для Есенина годами перелома. В «Песни о великом походе», сборнике «Русь Советская»

(1925), стихах «Возвращение на родину», «Капитан земли», вступлении к эпической поэме «Гуляй-поле» Есенин стремится «... постигнуть в каждом миге коммуной вздыбленную Русь».

Однако, несмотря на искреннее желание художнически освоить «иную жизнь села» и уважение к новой, интернациональной России, Есенин продолжал чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», «золотой бревенчатой избы». В конце декабря 1925 Есенин приезжает из Москвы в Ленинград. 27 декабря пишет собственной кровью свое последнее, предсмертное стихотворение: «До свиданья, друг мой, до свиданья, / Милый мой, ты у меня в груди… В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей». А в ночь с 27 на 28 декабря, по словам поэта Ходасевича, «он обернул вокруг своей шеи… веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

По принятой большинством биографов поэта версии, Есенин в состоянии депрессии (через месяц после лечения в психоневрологической больнице) покончил жизнь самоубийством (повесился). Ни современниками события, ни в ближайшие несколько десятилетий после смерти поэта других версий события не высказывалось.

В одной из последних поэм — «Страна негодяев» — поэт очень резко пишет о лидерах современной ему России, что некоторыми могло восприниматься как обличение советской власти. Это привлекло повышенное внимание к нему со стороны правоохранительных органов, в том числе и работников милиции и ОГПУ. В газетах стали появляться резко критические статьи о нём, обвиняющие его в

пьянстве, драках и прочих антисоциальных поступках, хотя поэт своим поведением (особенно во второй четверти 1920-х годов) иногда сам давал основание для подобного рода критики со стороны своих недоброжелателей.

В 1970—1980-е годы возникли также версии об убийстве поэта сотрудниками ОГПУ с последующей инсценировкой его самоубийства на почве ревности. Созданной официальной комиссией эти версии, несмотря на отдельные разночтения, были опровергнуты.

В 1990-е годы различными авторами продолжали выдвигаться как новые аргументы в поддержку версии об убийстве, так и контраргументы. Версия убийства Есенина представлена в сериале «Есенин».

Из личной жизни Сергея Есенина:

В 1913 году Сергей Есенин познакомился с Анной Романовной Изрядновой, которая работала корректором в типографии, куда Есенин поступил на работу. В 1914 году они вступили в гражданский брак. 21 декабря 1914 года Анна Изряднова родила сына, названного Юрием (расстрелян в 1937 году).

В 1917 познакомился и обвенчался с Зинаидой Николаевной Райх, русской актрисой, будущей женой режиссёра В. Э. Мейерхольда. В конце 1919 Есенин оставил семью, а на руках беременной сыном (Константином) Зинаиды Райх осталась полуторагодовалая дочь Татьяна. Впоследствии Сергей Есенин неоднократно навещал своих детей, усыновлённых Мейерхольдом.

Осенью 1921 года Есенин познакомился с танцовщицей Айседорой Дункан, на которой он через полгода женился. После свадьбы Есенин с Дункан ездили в Европу и в США. Брак с Дункан распался вскоре после их возвращения из-за границы.

12 мая 1924 года у Есенина родился сын Александр от переводчицы Надежды Вольпин — впоследствии известный математик и деятель диссидентского движения.

Осенью 1925 года Есенин женился в четвертый (и последний) раз — на Софье Андреевне Толстой, внучке Л. Н. Толстого.

Посмертная судьба произведений Есенина в советской России во многом связана с большевистской идеологией. Особенно заметную роль в унижении и практически запрещении произведений поэта сыграли «Злые заметки» Бухарина, где он, в частности, писал: «Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни, так называемого „национального характера“: мордобой,

внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни …».

До середины 1950-х Есенина издавали редко. Многие его произведения распространялись в списках, ходили по рукам, на стихи Есенина создавали песни, которые были горячо любимы и хорошо известны в самых широких слоях общества.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

Часть 3 - Василий Капнист

Часть 4 - Сергей Есенин

Часть 5 - Английский поэт Джон Мильтон

Часть 6 - Шолом-Алейхем

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Декларация прав человека |

Всеобщая декларация прав человека — рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году в Париже.

Вторая мировая война продемонстрировала необходимость всеобщего договора о правах человека. В 1941 году Франклин Рузвельт в своём обращении призвал поддержать четыре необходимые свободы: свободу слова, свободу совести, свободу от нужды и свободу от страха. Это дало толчок развитию человеческих прав как необходимому условию мира и окончанию войны.

Когда общественности стало известно о зверствах, которые совершала нацистская Германия, стало очевидно, что Устав ООН недостаточно точно определяет права человека. Всеобщий договор, который бы перечислял и описывал права личности, был необходим.

В 1946 году Джон Хамфри, канадский специалист в области международного права, был приглашён генеральным секретарем ООН на должность главы отдела по правам человека, ведущего составителя Декларации.

В ходе обсуждения и постатейного голосования выявилось противостояния западных стран и стран советского блока. Главой советской делегации в ООН был Андрей Януарьевич Вышинский. Белорусская ССР, Украинская ССР, Союз ССР, Чехословакия, Польша, Югославия, ЮАС и Саудовская Аравия воздержались при голосовании.

Декларация имеет только статус рекомендации. Отдельные положения декларации, такие как запрет пыток и рабства, являются обязательными. В отдельных странах Декларация признается частично.

Советская концепция прав человека сильно отличалась от концепции превалирующей на западе. Советское государство рассматривалось как источник прав человека. Каждый был обязан пожертвовать своими личными правами и желаниями в пользу коллективных потребностей. Де-юре граждане обладали широким спектром прав. Де-факто многие из этих деклараций не соблюдались.

Например, цензура в СССР носила тотальный и идеологический характер, а переписка подвергалась массовой перлюстрации.

Некоторые исследователи, среди которых литературный критик Латынина Алла, доктор филологических наук Геннадий Жирков и доктор педагогических наук Арлен Блюм, отмечают, что де-факто тоталитарный характер советской системы и наличие репрессивных и цензурных органов по контролю со стороны коммунистической партии в значительной степени противоречили соблюдению

конституционных прав граждан.

В СССР применялся принцип «коллективной ответственности», то есть ответственности членов некоей группы за действия, совершаемые любым членом этой группы. К применению принципа коллективной ответственности относятся репрессии против представителей социальных или национальных групп (по признаку принадлежности к группе), членов семьи «врагов народа» и др.

Советский писатель Илья Эренбург в романе «День второй» писал о репрессиях против кулаков: "Каждый из них не был ни в чём повинен. Но они были людьми того класса, который был виновен во всём."

Право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность:

Существует множество свидетельств, что во время массовых репрессий в СССР производились массовые внесудебные казни (убийства) заключённых в системе исправительно-трудовых лагерей. Учитывая высокую смертность, их часто называли «истребительно-трудовыми лагерями». Кроме того массовые бессудные расстрелы проводились по решению политических органов.

Рабство в СССР было запрещено. Принудительный труд и работорговля преследовались в уголовном порядке. В то же время основным фактором перевоспитания заключённых считался общественно-полезный труд. В СССР активно использовался труд заключённых, в том числе в системе ГУЛаг. Начиная с 1930 года и вплоть до смерти Сталина в СССР действовала система тюрем для научно-технических работников — «шарашек».

Запрет пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания:

Во времена хрущёвской «оттепели» советская прокуратура осуществила проверку ряда политических процессов и групповых судебных дел. Во всех случаях проверка вскрыла грубую фальсификацию, когда «признательные показания» были получены под пытками.

Например, в ходе допросов кандидата в члены Политбюро Р. Эйхе ему был сломан позвоночник, а маршал В.Блюхер скончался в Лефортовской тюрьме от последствий побоев. Арестованные, которые старались доказать свою невиновность и не давали требуемых показаний, как правило, подвергались мучительным пыткам и истязаниям.

Запрет на произвольный арест, задержание или изгнание:

Во время правления И. В. Сталина в СССР был проведён ряд произвольных депортаций по этническому принципу. В 1991 г. был принят закон о реабилитации репрессированных народов. В 2004 году Европарламент также признал факт депортации чеченцев и ингушей в 1944 году актом геноцида.

Право на свободу передвижения и выбора места проживания:

Паспортная система Советского Союза ограничивала миграцию граждан через «прописку» (разрешение на проживание). Паспорта ввели в городах, поселках городского типа, райцентрах, а также в Московской области, в ряде районов Ленинградской области и местностях близ Харькова, Киева, Одессы, Минска, Ростова-на-Дону, Владивостока. Паспорта не выдавались военнослужащим,

инвалидам и жителям сельской местности. Это обстоятельство ставило колхозников в положение, когда они были привязаны к своему колхозу. В 1960-е годы Н. С. Хрущев дал паспорта крестьянам.

Выезд за рубеж на время или на постоянное место жительства не допускался без выездной визы, требовавшееся в то время наряду с разрешением на въезд от иностранного государства, то есть въездной визы. Люди, которым не позволили эмигрировать за рубеж, именовались «отказниками». Бегство за границу без разрешения властей или отказ от возвращения из-за границы входили в число

преступлений, которые приравнивались к государственной измене.

Многие известные писатели, учёные, актёры, художники и другие представители интеллигенции были лишены советского гражданства, преимущественно за проявление инакомыслия в своём творчестве.

Известные люди, лишённые гражданства СССР: Александр Солженицын (писатель), супруги Галина Вишневская (певица) и Мстислав Ростропович (виолончелист, дирижёр), Владимир Войнович (писатель), Оскар Рабин (художник), Василий Аксёнов (писатель), супруги Лев Копелев (литературовед, германист) и Раиса Орлова (писательница), Виктор Корчной (шахматист), Юрий Любимов (актёр, режиссёр).

Широкое обсуждение проблемы прав человека в советском обществе стало возможным в СССР после 1986 года с началом перестройки.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 15 - Международный Астрономический Союз

Часть 16 - Солидарность с народами Азии и Африки

Часть 17 - Декларация прав человека

Часть 18 - Международное геофизическое сотрудничество-1959

Часть 19 - Автоматические системы управления

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 26 - День советской молодёжи

Часть 27 - За разоружение

Часть 28 - Декларация прав человека

Часть 29 - Перепись населения СССР и России

Часть 30 - Атомный ледокол "Ленин"

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 2 раз

Уралмаш |

Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ) им. Серго Орджоникидзе в Свердловске (Екатеринбурге) начал работу в 1933 году.

К 1939 году завод выпускал 80 типов различных машин, большинство которых в СССР ранее не изготавливалось: экскаваторы, дробилки, доменное и сталеплавильное оборудование, блюминги, прокатные станы, гидравлические прессы.

В довоенное время Уралмаш обеспечил своей уникальной продукцией сотни промышленных предприятий СССР, в том числе такие гиганты как Магнитогорский и Кузнецкий металлургический комбинаты. С подачи А.М. Горького Уралмашзавод стал именоваться «отцом заводов и фабрик».

К 1941 году на Уралмашзаводе освоен серийный выпуск 122-мм легких дивизионных гаубиц М-30. Во время Великой Отечественной войны на Уралмаше было изготовлено свыше 19000 бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, около 6000 танков и САУ. Оборонным заводам страны Уралмаш поставлял также литые заготовки для танковых двигателей, винты для боевых самолетов, корпуса

реактивных снарядов для «Катюш».

Историю завода можно проследить по его многочисленным наградам:

Орден Ленина (1939) — за успехи в создании и освоении новых машин, перевыполнение плана и организацию стахановской работы.

Орден Трудового Красного Знамени (1942) — за выполнение заданий правительства по производству бронекорпусов для танков.

Орден Ленина (1944) — за заслуги в деле создания новых видов артиллерийского вооружения и выполнение заданий ГКО.

Орден Ленина (1944) — за заслуги в области создания и усовершенствования существующих образцов артиллерийского вооружения.

Орден Отечественной Войны I степени (1945) — за выполнение заданий ГКО по обеспечению артиллерийским вооружением.

Орден Красного Знамени (1945) — за выполнение заданий ГКО по организации массового производства бронекорпусов для танков и самоходных артиллерийских установок.

Орден Октябрьской революции (1971) — за успехи, достигнутые коллективом предприятия в освоении выпуска мощных прокатных станов, прессов, шагающих экскаваторов и нефтебуровых установок.

Орден «Красное Знамя Труда» (1973) — за помощь, оказанную в проектировании, поставке оборудования, монтаже и пуске цеха холодной прокатки на металлургическом комбинате «Кремиковцы».

Командорский орден заслуги со звездой Польской Народной Республики (1976) — за заслуги при строительстве металлургического комбината «Катовице».

Орден Дружбы (ЧССР) (1978) — за успешное 20-летнее сотрудничество между производственным объединением «Уралмаш» (СССР) и народным предприятием «Шкода» в Пльзени (ЧССР).

Орден Трудового Красного Знамени (1983) — за большой вклад в оснащение тяжелой индустрии прогрессивной техникой и заслуги в Великой Отечественной войне.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 23 - Челябинский тракторный

Часть 24 - Запорожсталь

Часть 25 - Уралмаш

Часть 26 - Великий Новгород

Часть 27 - Иркутск

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 1 раз

Запорожсталь |

Строительство «Запорожстали» было начато в 1931 году на основании решения Верховного совета народного хозяйства СССР 1929 года и преследовало цель обеспечения нужд бурно развивающейся машиностроительной промышленности листовым металлом.

По своим масштабам металлургический завод должен был стать самым крупным в то время в Европе.

Металлургический завод (позднее «Запорожсталь» имени Серго Орджоникидзе) начал действовать в 1933 году, когда была выдана первая плавка чугуна.

В 1939 в Запорожье были отправлены 1604 человека польских пленных для работы на Запорожстали. Этот эксперимент провалился и был закончен через 7 месяцев в виду отсутствия у пленных навыков и желания работать.

В конце лета-начале осени 1941 года завод был эвакуирован. Для вывоза оборудования «Запорожстали» потребовалось 12 435 вагонов.

27 сентября 1947 года выдал первую послевоенную продукцию цех холодной прокатки.

В цехах завода снимали эпизоды фильма "Весна на Заречной улице".

Несмотря на постоянно проводимые природоохранные мероприятия, предприятие является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды на Украине.

С 1997 года комбинат преобразован в открытое акционерное общество. Борьба за владение акциями этого предприятия продолжается по сегодняшний день.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 22 - Столицы республик СССР

Часть 23 - Челябинский тракторный

Часть 24 - Запорожсталь

Часть 25 - Уралмаш

Часть 26 - Великий Новгород

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 1 раз

Челябинский тракторный |

В 1929 году Совет Народных Комиссаров принял постановление о строительстве тракторного завода на Урале. В качестве прототипа первого трактора был выбран американский трактор Caterpillar 60.

Строительство завода осуществлялось с привлечением специалистов из США и других стран.

Проектирование завода осуществлялось архитектурной фирмой «Альберт Кан Инкорпорэйтэд» из Детройта (США), спроектировавшей до этого Сталинградский тракторный завод (а перед этим, до Великой депрессии 1929—1933 годов — заводы Форда и другие автомобильные заводы США) знаменитого американского архитектора Альберта Кана.

15 мая 1933 года из ворот сборочного цеха вышел первый гусеничный трактор «Сталинец-60» (С-60).

Заводу было дано имя Челябинский тракторный завод им. И. В. Сталина.

В 1937 году начат серийный выпуск трактора «Сталинец-65» (С-65) мощностью 65 лошадиных сил с дизельным двигателем. ЧТЗ стал пионером советского тракторного дизелестроения. На Всемирной выставке в Париже трактор С-65 отмечен высшей наградой — дипломом «Гран-при».

В 1940 году государственной комиссией был принят первый челябинский тяжелый танк КВ.

В годы Великой Отечественной войны ЧТЗ вместе с семью частично или полностью передислоцированными в город предприятиями, представлял собой танковый комбинат, позднее получивший неофициальное прозвище «Танкоград». В частности, сюда были эвакуированы основные мощности ленинградского Кировского завода, в связи с чем завод был переименован в «Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске». Предприятием было создано 13 типов новых танков и САУ, 6 типов танковых дизель-моторов. Впервые в мировой практике

танкостроения сборка тяжёлых танков была поставлена на конвейер.

В 1971 году создано первое в отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР производственное объединение «Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина».

В 1998 году произошло банкротство завода, реорганизация и появление нового предприятия: ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 21 - Старинный русский город Владимир

Часть 22 - Столицы республик СССР

Часть 23 - Челябинский тракторный

Часть 24 - Запорожсталь

Часть 25 - Уралмаш

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 1 раз

Столицы республик СССР |

В 1958 году была выпущена серия марок "Столицы республик СССР". В 1990 году также вышла серия из 15 марок "Столицы республик СССР". К этому времени столица Таджикской ССР Сталинобад была переименована в Душанбе. А уже в следующем году все эти города стали столицами независимых государств, при этом город Фрунзе был переименован в Бишкек, а столицей Казахстана в скором времени стал практически новый город Астана.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 20 - Завод "Красный Выборжец"

Часть 21 - Старинный русский город Владимир

Часть 22 - Столицы республик СССР

Часть 23 - Челябинский тракторный

Часть 24 - Запорожсталь

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 2 раз

Солидарность с народами Азии и Африки |

Организация солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА) — международная общественная организация, ставящая своей задачей объединение, координацию и усиление освободительной борьбы народов Азии и Африки против империализма, колониализма, неоколониализма, расизма, сионизма и фашизма, за обеспечение их экономического, социального и культурного развития. Штаб-квартира — в Каире. Основана на 1-й конференции солидарности народов Азии и Африки в Каире в 1958 году.

Организация солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА) — международная общественная организация, ставящая своей задачей объединение, координацию и усиление освободительной борьбы народов Азии и Африки против империализма, колониализма, неоколониализма, расизма, сионизма и фашизма, за обеспечение их экономического, социального и культурного развития. Штаб-квартира — в Каире. Основана на 1-й конференции солидарности народов Азии и Африки в Каире в 1958 году. В формулировке задач ОСНАА сионизм и фашизм соседствуют. Следует напомнить, что сионизм (формулировка Википедии) - это еврейское национальное движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле, а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается. Так что сионизм никак не может

повлиять на независимость, экономическое, социальное и культурное развитие народов Азии и Африки. А если под этим подразумевалась борьба Израиля со своими арабскими соседями, то это борьба за существование самого Израиля, который никогда не ставил своей задачей уничтожение каких-либо государств, как это делают его соседи, никак не могущие примириться с существованием этого государства. СССР в арабо-израильских конфликтах неизменно занимал антиизраильскую позицию, хотя, как показало время, выгоды от этого не получил, а помощь, как финансовую, так и военную оказал арабам огромную.

По инициативе ОСНАА и ее поддержке в 1958 в Ташкенте, а в 1973 в Алма-Ате прошли Конференции писателей стран Азии и Африки. Писатели играли и играют большую роль в развитии политического сознания народных масс.

Начало движению солидарности стран Азии и Африки положила Бандунгская (Индонезия) конференция (1955).

В середине ХХ в. на мировой политической арене заявляет о себе новая социально-политическая сила, которую в литературе принято называть третьим миром. Сюда относятся страны трех континентов - Латинской Америки, Азии и Африки.

Третий мир предоставил советской дипломатии широкое поле деятельности в усилении влияния Советского государства в международных отношениях и мощное средство борьбы против США и остального западного мира.

Руководители советской внешней политики рассчитывали, что формирование новых государств на территориях бывших колоний в Азии и Африке подорвет экономическую мощь западных держав, ограничит их внешнеполитические возможности и, в конечном счете, приведет к изменению соотношения сил на мировой арене и во многом компенсирует техническое отставание от США в военной сфере.

В чисто политико-пропагандистской сфере Советский Союз имел в отношении третьего мира огромное преимущество. Прежде всего, территория страны являлась евроазиатским континентом - ее половина представляла Азию, другая половина - Европу.

Советский Союз вел здесь осторожную прагматическую политику, не навязывая своих ценностей, не пропагандируя ортодоксальных ленинских идей, идя на широкие деловые контакты с местными предпринимателями, предоставляя им широкие возможности в развитии торговых отношений с советскими торговыми организациями.

Другим важным преимуществом Советского Союза являлись среднеазиатские республики. Они были витриной советской пропаганды. Уровень жизни среднеазиатских республик был ниже европейских народов, но несравненно выше, чем в других азиатских странах.

Страны "третьего" мира во время холодной войны не относились ни к первому миру (НАТО), ни ко второму миру (Варшавский договор). Третий мир являлся ареной соперничества развитых держав.

Во второй пол.50-н.60-х ускорился распад колониальной системы. Новые независимые государства появились в Африке. СССР стремился направить страны, освободившиеся от колониальной зависимости по некапиталистическому пути развития, придать им социалистическую ориентацию. Для этого развивающимся странам (странам "третьего" мира) оказывалась масштабная экономическая

помощь, а также поставлялось советское оружие. Социалистической ориентации в 50-60-х придерживались Индия, Индонезия, Бирма, Сирия, Ирак, Египет, Алжир, Конго и некоторые др.страны.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 14 - Международный союз архитекторов

Часть 15 - Международный Астрономический Союз

Часть 16 - Солидарность с народами Азии и Африки

Часть 17 - Декларация прав человека

Часть 18 - Международное геофизическое сотрудничество-1959

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Василий Капнист |

Василий Васильевич Капнист (1758—1823) - русский и украинский поэт, драматург и политический деятель.

Родился в селе Обуховка Миргородского уезда Полтавской губернии, в дворянской семье. Отец, Василий Петрович Капнист — полковник Миргородского полка, командир слободских полков, погиб в сражении при Гросс-Егерсдорфе за полгода до рождения сына Василия, который был шестым в семье. Согласно семейному преданию, матерью Капниста была турчанка Сальма, которая покончила с собой после смерти мужа.

В 1771 Василия Капниста отправили в Петербург, где он был зачислен с чином капрала в полковую школу Измайловского полка. В начале 1773 его перевели в Преображенский полк, где он познакомился с Гаврилой Державиным, который впоследствии стал его другом.

Летом 1775 оставил военную службу и всецело отдается литературной деятельности. В 1780 переехал в родное имение Обуховку, лишь изредка наезжая в Петербург. В 1781 женился в Петербурге на Александре Асексеевне Дьяковой, родные сестры которой стали женами Львова и Державина. Высказывалось предположение, что отказ жить в столице был связан с указом Екатерины II, по которому крестьяне Малороссийских губерний объявлялись крепостными людьми тех помещиков, на чьих землях их застал закон. Возмущенный Капнист написал «Оду на рабство», а, бывая в Петербурге, демонстративно говорил по-украински.

В основном вся деятельность Капниста проходила на Украине, а в 1785 киевские дворяне избрали его своим предводителем. В том же году он стал членом Российской Академии, затем участвовал в создании «Словаря Академии Российской».

Первое серьезное сочинение — «Сатира I», опубликованная в 1780 в журнале «Санкт-петербургский вестник», вызвала скандал в литературных кругах, поскольку ее автор не побоялся заклеймить в ней как бездарностей многих в то время известных, а в будущем прочно забытых писателей.

В 1783 написана «Ода на рабство» — своеобразный монолог, в котором автор говорил не только от своего лица, но и от имени всех, кто оказался «под игом тяжкия державы» — то есть от лица закабаленных крестьян Черниговского, Киевского и Новгород-Северского наместничеств. Описав тяготы крепостного права, Капнист заканчивает оду призывом отменить указ, ибо в противном случае ему

невозможно будет воспевать, не кривя душой, деяния Екатерины Великой.

Ода оказалась «неудобной для печати», но, несмотря на это, была широко известна в образованных кругах, а Екатерина Дашкова хотела издать ее в «Новых ежемесячных сочинениях». Когда же Екатерина II издала указ, согласно которому в прошениях, подаваемых на ее имя, следовало писать не «раб», а «верноподданный», Капнист отреагировал на это своеобразно. В «Оде на истребление звания раба»

(1787) он выдает желаемое за действительное, рисует картины всеобщего благоденствия, как будто указ и правда отменил рабство в России.

Вскоре последовала размолвка с Державиным, причиной которой стал «Ответ Рафаила певцу Фелицы» под заглавием «Рапорт лейб-автору от екатеринославских муз трубочиста Василия К.» (1790). «Ответ…» пародировал оду Державина «Изображение Фелицы», написанную к годовщине коронации императрицы и отличающуюся длиннотами и патетическими восхвалениями. На пародию Державин ответил разгневанным письмом: «Ежели таковыми стихами подаришь ты потомство, то в самом деле прослывешь парнасским трубочистом, который хотел чистить стих другим, а сам нечистотою своих был замаран».

Литературную славу Капнисту принесла написанная в 1794—1798 сатирическая комедия «Ябеда». Она была напечатана в 1798 и в том же году поставлена на сцене Петербургского Каменного (Большого) театра. Однако по приказу Павла I после четырех успешных представлений она была снята с репертуара. Печатное издание конфисковали у ее издателя, актера Крутицкого с дальнейшим

запрещением постановки на сцене. В то же время исследователи полагают, что пьеса императору все же понравилась, поскольку ее автор вскоре был назначен директором всех императорских театров Петербурга. Покинул он этот пост лишь после убийства Павла I, потрясенный событием. Что касается дальнейшей судьбы комедии, то ее разрешено было ставить в 1805, и с тех пор она с успехом шла

в театре вплоть до 1840-х.

В 1802 Капниста избрали генеральным судьей Полтавской губернии, а летом того же года он служил директором народных училищ в этой губернии. Об авторитете, которым он пользовался, говорит то, что в 1812 его избрали заместителем губернского маршала, а в 1817 — маршалом Полтавской губернии, обязанности которого он исполнял до 1822.

Писал он и философско-публицистические миниатюры — краткие стихотворные изречения и афоризмы, одно из которых: «Законы святы, да исполнители — лихие супостаты» — позже использовал Крылов.

Умер он от воспаления легких , похоронен в селе Обуховка.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

Часть 3 - Василий Капнист

Часть 4 - Сергей Есенин

Часть 5 - Английский поэт Джон Мильтон

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Русский шахматист Чигорин |

Михаил Иванович Чигорин (1850-1908) - основоположник русской шахматной школы, организатор шахматного движения в России, победитель 1-го Всероссийского шахматного турнира.

Родился в Петербурге в семье мастера Охтинского порохового завода. Судьба Михаила Чигорина сложилась нелегко. Он остался сиротой, когда ему не было девяти лет. По ходатайству администрации завода, где работали его отец и дед, летом 1859 года мальчика приняли на воспитание в Гатчинский Николаевский Сиротский институт. Здесь, в царстве рутины и насилия над личностью, он встретился со светлым человеком - мягким и добрым учителем Августом Шуманом, преподававшим немецкий язык. Благодаря классному наставнику, мальчик пристрастился к шахматной игре и вскоре стал одерживать первые победы, в том числе и над своим учителем. В феврале 1868 года в Сиротском институте произошел конфликт между директором и воспитанниками. В результате, директору было предложено подать в отставку, а девятерых воспитанников (в том числе и Чигорина) исключили, но при этом выдали

документы об образовании и денежное пособие в 60 рублей. Михаил поселился у тетки на окраине Петербурга. Три года прошло, прежде чем ему удалось отыскать более чем скромное место исполняющего обязанность столоначальника. Службу он рассматривал как возможность после трудового дня заниматься шахматной игрой. Прослужив одиннадцать лет, Чигорин вышел в отставку и большую часть своего ничтожного жалования пустил на издание убыточных журналов "Шахматный листок" (1876-1881), "Шахматный вестник" (1885-1887), "Шахматы" (1891-1892); вёл шахматные отделы в еженедельнике "Всемирная иллюстрация" (1881-1890) и газете "Новое время" (1890-1907).

Успешно сыграв серию матчей с Э.Шифферсом, Е.Шмидтом (1879), С.Алапиным (1880) и одержав победу в крупном Петербургском турнире (1878/79), Чигорин завоевал репутацию сильнейшего шахматиста России, которым оставался до конца своей жизни, победив затем в первых всероссийских турнирах (1899, 1901, 1903).

Успехи Чигорина открыли ему дорогу к матчу за мировой титул. Получив приглашение от Гаванского шахматного клуба, чемпион мира Вильгельм Стейниц именно Чигорина выбрал в качестве своего соперника в 1889 году. К сожалению, климат и местная пища оказали вреднейшее воздействие на здоровье Чигорина, и он играл практически больным. Потеря концентрации приводила к частым зевкам, и в итоге матч из 20 партий завершился победой Стейница со счетом 10,5:6,5.

Через три года, в 1892 году, в Гаване состоялся второй матч великих маэстро. На этот раз Чигорин играл значительно лучше и был близок к завоеванию высшего титула. После 22 партий (игра шла до 10 побед) Стейниц вел с перевесом в одно очко (9 побед, 8 поражений, 5 ничьих), но в 23-й партии в абсолютно выигрышной позиции Чигорин совершил грубый зевок и сдал партию, не дожидаясь

мата. Это была трагедия, но трагедия объяснимая. Как шахматный художник, Чигорин был, конечно, много ярче Стейница. Но в спортивной цепкости, игровом прагматизме и хладнокровии Стейниц, безусловно, был сильнее. Любопытно, что из 15 партий, сыгранных в период с 1883 по 1903 год в последних турах турниров, Чигорин выиграл только 2, проиграв 9, причем в нескольких поединках это

были грубые просмотры в выигрышных позициях!

Его современник шахматист Розенкранц писал: "Чигорин, всегда истинный артист в шахматах, искал для своего творчества не тех форм, которые сулили больше практических выгод, а тех, которые давали ему удовлетворение как художнику".

Как и у многих других выдающихся шахматистов у Чигорина был тяжёлый характер, повышенная нервозность и рассеянность.

Из воспоминаний дочери Чигорина от второго брака Ольги Михайловны Кусаковой-Чигориной: "Будучи человеком очень нервным, отец не переносил никаких запахов и особенно запаха сигар, а такие серьезные партнеры как Ласкер, Стейниц и другие, не выпуская во все время игры сигар изо рта, обдавали его нестерпимым для него сигарным дымом. Он нервничал и делал промахи. Кто-то писал:

«получалось впечатление, что Чигорин как будто поленился «овладеть короной». Он не поленился, но при его нервозности сигарный дым просто мешал ему сосредоточиться должным образом при обдумывании комбинаций".

Ему не суждено было стать чемпионом мира, но во многом благодаря его многогранной деятельности Россия стала ведущей шахматной державой.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 15 - Футбол-1958

Часть 16 - Гимнастика-1958

Часть 17 - Русский шахматист Чигорин

Часть 18 - Конькобежный спорт-1959

Часть 19 - Баскетбол-1959. Отнятая победа

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Старинный русский город Владимир |

Город Владимир - древняя столица Северо-Восточной Руси; один из крупнейших в стране туристических центров; входит в Золотое кольцо России. Стоит на левом берегу реки Клязьмы в 176 км к востоку от Москвы.

Основание Владимира традиционно связывается с летописным известием о том, что Владимир Мономах заложил город в 1108 году. Соответственно, 850-летие его отмечалось в 1958 году, что отмечено также выпуском 2-х марок. На марках изображены Золотые ворота и улица им. Горького.

Расцветом город обязан князю Андрею Боголюбскому, который в 1157 году перенёс сюда столицу княжества. Его преемник — Всеволод Большое гнездо — был одним из самых могущественных русских князей, и с его правления за владимирскими князьями закрепляется титул «великих».

Удар по Владимиру был нанесён в 1238 году нашествием монголо-татар. Длительный период после этого Владимир подвергался набегам татар и разорению. Одно из таких разорений и штурм в 1408 году татарами и нижегородцами показан в фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв».

С ростом Московского государства Владимир переходит в разряд рядового провинциального города.

В 1838—1840 годах во Владимире отбывал ссылку А. И. Герцен. Через город проходила печально известная «Владимирка».

Во Владимире с 1812 до 1815 служил в звании корнета А. С. Грибоедов. Но о его гусарстве биографы предпочитают умалчивать.

После установления советской власти многие улицы Владимира были переименованы, большинство приходских храмов было закрыто и приговорено к сносу, уничтожены почти все кладбища в черте города.

Туристов привлекают в городе три белокаменных памятника домонгольского зодчества, признанные Всемирным наследием ЮНЕСКО:

Успенский собор XIV века с фрагментами фресок 1408 работы Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.

Дмитриевский собор (1194—1197) с богатой декоративной резьбой на фасадах.

Крепостные Золотые ворота (1158—1164, перестроены в XVII—XVIII веках) — белокаменная триумфальная арка.

Знаменитые люди Владимира: адмирал М. П. Лазарев, физик А. Г. Столетов и его брат герой Шипкинской обороны генерал Н. Г. Столетов, композитор С. И. Танеев, диктор Ю. Б. Левитан, актёр и режиссёр А. В. Баталов, многократный олимпийский чемпион гимнаст Николай Андрианов.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 19 - "Красный пролетарий" - завод, которого нет

Часть 20 - Завод "Красный Выборжец"

Часть 21 - Старинный русский город Владимир

Часть 22 - Столицы республик СССР

Часть 23 - Челябинский тракторный

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 2 раз

Первая русская почтовая марка |

Первая почтовая марка Российской империи была введена в обращение в декабре 1857 года. Официальное всеобщее использование марок на всей территории России (кроме Кавказа, Закавказья и Сибири) началось 1 января 1858 года.

В центре марки на фоне императорской мантии, увенчанной короной, изображен двуглавый орел — государственный герб России.

Первые русские почтовые марки признаны специалистами в области филателии самыми красивыми двухцветными марками в мире.

В зависимости от каталога и вида гашения стоимость первой русской марки колеблется от $275 до $700 за гашёную марку и от 12,5 до 20 тыс. долларов США — за чистую.

Коллекционирование марок в России стало распространяться намного позднее, чем в странах Западной Европы. Ведь первая марка в России вышла лишь через семнадцать с лишним лет после первой английской марки.

По случаю юбилеев первой русской марки в СССР и современной России неоднократно производились выпуски почтовых марок, блоков и прочих филателистических материалов, организовывались филателистические выставки и другие памятные мероприятия.

Первый такой выпуск состоялся в 1958 году. В серии марок показана вся история русской почты. Примечательно, что в проекте выпуска была марка с изображением юбиляра, т.е. первой русской марки, совместно с советской маркой с изображением Ленина. Но цензура не могла допустить изображение царского герба на советской марке. И только в 2007 и 2008 г.г.,уже в современной России,

к 150-летнему юбилею первой русской марки на почтовых выпусках появилось её изображение.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 24 - Слово о полку Игореве

Часть 25 - Крейсер "Варяг" и его командир

Часть 26 - Первая русская почтовая марка

Часть 27 - Гидрометеорологическая служба России

Часть 28 - Отечественная война 1812 года

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 2 раз

Международный Астрономический Союз |

Международный Астрономический Союз (МАС) — основан в июле 1919 года в Брюсселе. Он состоит из государств-членов (представленных национальными академиями или другими неправительственными учреждениями) и около 8000 индивидуальных членов. Генеральные ассамблеи (съезды) проходят раз в три-четыре года в одной из стран участниц. (Перерыв был только в годы войны). СССР вошёл в МАС в 1935 г. В задачи МАС входит содействие развитию астрономии во всех странах мира, деловому общению астрономов разных стран, координация астрономических исследований, требующих участия многих обсерваторий.

Десятая Генеральная ассамблея МАС была в Москве в 1958 г.

На марках, посвящённых этому событию, изображены:

Башня солнечного телескопа Крымской астрофизической обсерватории.

Высотное здание Московского Государственного Университета - место проведения ассамблеи.

Параболический рефлектор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга в Москве

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 13 - День защиты детей

Часть 14 - Международный союз архитекторов

Часть 15 - Международный Астрономический Союз

Часть 16 - Солидарность с народами Азии и Африки

Часть 17 - Декларация прав человека

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

А был ли Тунгусский метеорит? |

Тунгусский метеорит занимает первое место среди природных катастроф по своей энергетике, масштабу вызванных разрушений и упорной многолетней таинственности. Событие, произошедшее в глухой сибирской тайге, почти не замеченное ученым миром вначале, приобретало грандиозные размеры по мере его изучения.

Ранним утром 30 июня 1908 г. Центральная Сибирь от Лены до Енисея была разбужена страшным грохотом и световыми вспышками. По небу пронесся огненный болид, движущийся от Байкала на северо-запад и где-то в районе реки Подкаменная Тунгуска закончивший путь гигантским взрывом. Ударная волна вырывала с корнем деревья, выбивала стекла в домах за сотни километров от места взрыва.

Прямых свидетелей финальной стадии полета Тунгусского метеорита ввиду малой населенности мест и скрытности жителей (эвенков) не нашлось. В ближайшем поселении, охотничьей фактории Ванавара, люди видели ослепительные вспышки на горизонте, за которыми последовали оглушительные раскаты.

Тунгусский метеорит вписался в эпос северных народов. Реальные факты обросли богатым вымыслом.

Выделить реальность помогли экспедиции Леонида Алексеевича Кулика (1883-1942), который стал первооткрывателем Тунгусского метеорита и создателем первой научной гипотезы его происхождения. Ученый секретарь Комитета по метеоритам, Л. А. Кулик организовал и провел пять сибирских экспедиций в период 1921–1939 гг. по изучению необычного явления. По его мнению, в Центральной Сибири произошло падение крупного железного метеорита.

5 июля 1941 г ефрейтор Л.А.Кулик в возрасте 58 лет, отправился на фронт в составе московской ополченческой дивизии им. Ленина. В октябре он был ранен, попал в плен, и был помещен в Спас-Деменский концентрационный лагерь, где умер 14 апреля 1942 г.

Метеоритная гипотеза, поддержанная многими исследователями, успешно просуществовала вплоть до 1958 года.

Сегодня существуют десятки гипотез, предлагающих различные сценарии катастрофы.

Из других гипотез можно выделить:

1. Земля столкнулась с облаком космической пыли.

2. Падение группы метеоритов.

3. Кометная гипотеза.

4. Атомный взрыв межпланетного космического корабля.

5. Падение НЛО.

6. Миниатюрная "черная дыра".

7. Выброс газово-грязевой массы из вулканической трубки находившейся вблизи Ванавары.

8. Шлейф газа, вырвавшись из недр Земли, образовал гремучую смесь и был подожжен молнией или болидом.

9. Шаровая молния кластерного типа.

10. Электромагнитный "вихрь" (подземная гроза).

11. Взрыв "солнечного плазмоида".

12. Взрыв глыбы металлического водорода.

13. Детонирующий взрыв газовоздушной смеси из кислорода, водорода, метана, аммиака, ацетилена и других компонентов.

14. Химический взрыв натрия.

15. Атмосферное разрушение каменного астероида.

16. Разновидность земного землетрясения.

17. В телепередаче А.Гордона прозвучала идея, что тунгусский взрыв был вызван экспериментами американского исследователя Николы Теслы.

И другие модификации подобных гипотез.

На сегодняшний день нет точного объяснения явления, называемого Тунгусским метеоритом.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

Часть 3 - А был ли Тунгусский метеорит?

Часть 4 - Пейзажи регионов СССР

Часть 5 - Лес-наше богатство

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

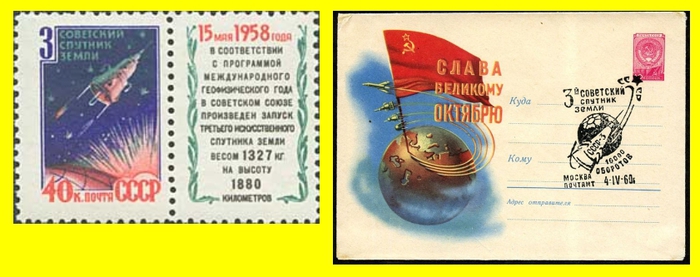

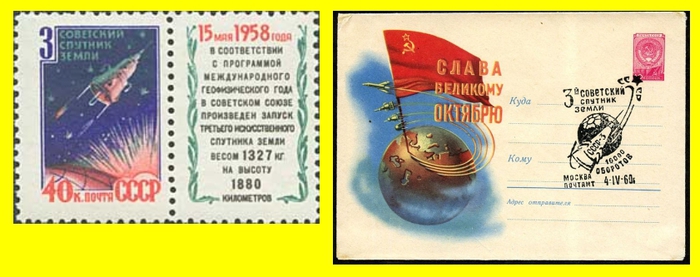

Спутник-3 |

Третий искусственный спутник Земли был запущен 15 мая 1958 с космодрома Байконур. Первый запуск 27 апреля 1958 года закончился аварией ракеты-носителя (об этом, конечно, в то время не сообщалось, хотя ничего компрометирующего советскую науку и технику в этом не было).

По сути это была первая в мире автоматическая научная станция в космосе. Спутник-3 был первым полноценным космическим аппаратом, обладающий всеми системами, присущими современным космическим аппаратам.

Спутник пролетал до 6 апреля 1960 года.

Спутник-3 весил 1327 кг, а вокруг летали американские спутники-малютки, вес которых не превышал 100 кг. Победа над американцами в космосе была абсолютной.

По сути это была первая в мире автоматическая научная станция в космосе. Спутник-3 был первым полноценным космическим аппаратом, обладающий всеми системами, присущими современным космическим аппаратам.

Спутник пролетал до 6 апреля 1960 года.

Спутник-3 весил 1327 кг, а вокруг летали американские спутники-малютки, вес которых не превышал 100 кг. Победа над американцами в космосе была абсолютной.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

Часть 3 - Второй искусственный спутник Земли

Часть 4 - Спутник-3

Часть 5 - Первый полёт к Луне. 1959

Часть 6 - Луна-2 и Луна-3

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Международный союз архитекторов |

Международный союз архитекторов (МСА), международная неправительственная организация. Создана в 1948. МСА ставит целью создание благоприятных условий жизни людей, выдвигая рекомендации по реконструкции старых и строительству новых городов и сёл, их благоустройству. МСА борется также за повышение художественных, функциональных и инженерно-технических качеств произведений архитектуры.

Послевоенная разруха и экономический упадок требовали объединения усилий людей всех стран и наций, пострадавших от войны, для восстановления благоприятных условий жизни людей, для восстановления памятников архитектуры, культовых сооружений.

Со времени проведения первого Всемирного Конгресса МСА в Лозанне /Швейцария/ в 1948 г., Конгрессы проходили каждые 3 года в 23 городах по всему миру.

На марках:

5-й конгресс МСА (1958, Москва) был посвящен проблемам мирового градостроительства («Строительство и реконструкция городов. 1945-57»). Обсуждались проблемы регулирования роста, реконструкции старых и строительства новых городов, городского движения и транспорта, индустриализации и экономики, а также вопросы эстетики города.

Во время работы Конгресса Н. С. Хрущев беседовал с руководителями Международного Союза архитекторов. Он назвал работу архитекторов и строителей самой благородной и интересной и доказывал необходимость для СССР строительства упрощённого, малогабаритного жилья, которое впоследствии было названо "хрущёбами".

14-й конгресс МСА (1981 Варшава) шёл под девизом: Архитектура, Человек, Среда.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 12 - IV Конгресс международной демократической федерации женщин

Часть 13 - День защиты детей

Часть 14 - Международный союз архитекторов

Часть 15 - Международный Астрономический Союз

Часть 16 - Солидарность с народами Азии и Африки

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

За разоружение |

Марки выпущены в честь:

1. Всемирного конгресса за разоружение и международное сотрудничество в Стокгольме (16-22.06.1958)

2. Всемирного форума молодёжи по проблемам мира и разоружения в Москве ( июль — август 1961)

3. Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир в Москве (9-14.07.1962)

4. Речи Н.С.Хрущёва на сессии Верховного Совета СССР "За всеобщее и полное разоружение"(1960)

5. Всемирного конгресса за мир, национальную независимость и всеобщее разоружение в Хельсинки (10-15.07 1965)

В середине 50-х годов на мировой арене четко обозначилось два противоположных общественных лагеря, представляющих капиталистическую и социалистическую системы социально-экономического развития. Если до второй мировой войны на долю социализма приходилось 17% территории земного шара, 9% населения и 7% мировой продукции, то в 1958 г. страны социализма занимали 26% территории, где проживало 35% населения мира и производилось 1/3 продукции всего мирового хозяйства. Лидерами различных общественно-политических систем были США и СССР, обладающие не только огромными экономическими базами, но и ядерным оружием. Идеологическое противостояние все более обострялось. США стремились остановить распространение коммунистических идей, СССР вел наступление социализма по всему фронту.

XX съезд КПСС в 1956 г. наметил программу внешнеполитической деятельности, подчеркнув, что она носит мирный характер, хотя Советский Союз готов отстаивать марксистко-ленинские идеи и с помощью силы. «Коренная проблема предстоящего семилетия (1959—1965 гг.), — отмечал Хрущев на XXI съезде КПСС, - это проблема максимального выигрыша времени в мировом экономическом соревновании социализма с капитализмом». Однако столь уверенное заявление советского лидера превращалось в очередной миф, так как большая часть государственного бюджета расходовалась на вооружение и материальную помощь идеологическим союзникам.

Идеология и практика марксизма-ленинизма, базировавшаяся на представлениях неминуемости краха буржуазного строя, непримиримости социализма и капитализма, обострения идеологической борьбы по мере строительства социализма, продолжали служить основой внешнеполитического курса СССР. Все это не просто культивировало образ врага, но и укрепляло командно-административную систему всего социалистического блока во главе с КПСС.

Советский Союз к концу 50-х годов имел огромный потенциал термоядерного оружия. Большинство промышленности СССР было занято в сфере военного производства. Вместе с непомерными расходами на поддержку идеологических союзников это было непосильным бременем для государства, и 18 сентября 1959 г. Советский Союз внес на рассмотрение XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН

проект Декларации о всеобщем и полном разоружении, в основе которого лежали идеи Конвенции о всеобщем и полном разоружении.

Конечно, уничтожение всех видов вооружений до минимального уровня, необходимого для поддержания порядка внутри каждой страны, было нереально в период идеологического противоборства двух противоположных социально-экономических систем . Однако сокращение вооружения и армий было реальным и необходимым. В январе 1960 г. СССР в одностороннем порядке сократил свои

Вооруженные Силы на 1 200 000 человек, затем внес в ООН предложения о немедленном прекращении испытаний атомного и водородного оружия.

Активизация внешней политики середины 50-х—середины 60-х годов во многом связана с эмоциональной личностью и кипучей деятельностью руководителя Советского государства Никиты Сергеевича Хрущева. Хрущев искал мирный путь социалистического наступления, что встречало яростное сопротивление со стороны «ястребов» военного курса. Все это не только обостряло

идеологическое противоборство, но и усиливало военное противостояние. Вследствие противоречия теории и практики КПСС принцип мирного сосуществования двух противоположных общественных систем был очень непрочным. Да и сам Хрущев понимал это, заявив полушутя, полусерьезно американскому президенту: «У нас с вами соревнование — кто кого быстрее закопает».

Неуемная задиристость советского лидера исходила из идеологической запрограммированности образа врага. Его иллюзии и воинственность руководителя передавались широким слоям общества. Конфронтация сводила на нет результаты всеобщего мира, вела к обострению международной обстановки, росту военных расходов, снижению жизненного уровня народа.

Пытаясь показать «преимущества, приоритеты первой страны социализма», расширение и укрепление социалистической системы, единство политических взглядов, Хрущев по-барски раздавал советские награды, присваивал звание Героя Советского Союза. Были отмечены золотыми звездами лица, ничего общего не имеющие с героизмом советских людей — Фидель Кастро, Янош Кадар, Гамаль Абдель Насер, Мухаммед Амар, Бел Белла и даже убийца Троцкого — Рамон Меркадер. Не обошел «хозяин» и себя, закончив карьеру с четырьмя звездами Героя Социалистического Труда.

"Холодная война" и гонка вооружений набирали обороты, и никакие конгрессы, форумы и декларации за разоружение не помогали.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 25 - Загадка художника

Часть 26 - День советской молодёжи

Часть 27 - За разоружение

Часть 28 - Декларация прав человека

Часть 29 - Перепись населения СССР и России

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

День советской молодёжи |

Шагай вперед, комсомольское племя,

Шути и пой, чтоб улыбки цвели!

Мы покоряем пространство и время,

Мы - молодые хозяева земли.

Мы все добудем, поймем и откроем -

Холодный полюс и свод голубой.

Когда страна быть прикажет героем -

У нас героем становится любой.

(И. Лебедев-Кумач - И. Дунаевский)

День советской молодёжи — праздник молодых людей страны, который отмечался в СССР ежегодно в последнее воскресенье июня.

ЦК КПСС возложил основные задачи по проведению праздничных мероприятий на комсомол.

Поскольку почти вся молодёжь и были комсомольцы,получился праздник комсомола для комсомола - абсурд какой-то.

Праздник отмечался с 1958 года до распада СССР.

По всей стране в этот день проводились праздничные мероприятия: парады, концерты, конкурсы и викторины; спортивные эстафеты и игры. В те годы и зародилась уникальная культура бардовской песни – удивительное явление XX века.

Но главное назначение праздника, всё-таки, была идеологическая составляющая. Коммунистические лозунги типа: "Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым", "Мы - молодые хозяева Земли", "Молодым везде у нас дорога", а также про целину, новостройки - были неизменными атрибутами того времени.

А ещё был международный день молодежи, который отмечался 12 августа и Всемирный день молодежи - 10 ноября. Так что для молодёжи праздников предостаточно.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 24 - Ошибка художника

Часть 25 - Загадка художника

Часть 26 - День советской молодёжи

Часть 27 - За разоружение

Часть 28 - Декларация прав человека

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз