-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Второй искусственный спутник Земли |

После успешного запуска первого искусственного спутника Земли руководство СССР и, прежде всего, лидер страны Н.С.Хрущев с изумлением и восторгом наблюдали, как «оценивающее любопытство западных стран сменяется восхищением, смешанным с завистью» (С.Н.Хрущев).

Второй искусственный спутник был создан как импровизация, фактически без разработки «нормальной» технической документации и всего за 22 дня. Правительством была поставлена задача подготовить запуск второго ИСЗ к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В распоряжении ОКБ-1 находились прошедшая стендовые испытания вторая ракета-носитель, созданная для запуска спутника-1. На базе этой матчасти и был закреплен успех Первого ИСЗ. Второй искусственный спутник Земли был запущен 3 ноября 1957 года.

К полету готовили трех собачек: Лайка, Альбина и Муха. Возвращение Лайки на Землю не планировалось. Как и многие другие животные в космосе, собака погибла во время полёта — через 5—7 часов после старта она умерла от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживёт около недели. В течение 7 дней СССР передавал данные о самочувствии уже мёртвой собаки.

Только спустя неделю с момента запуска СССР сообщил о том, что якобы усыпили Лайку. Это вызвало небывалый шквал критики в западных странах со стороны защитников животных. В Кремль пришло много писем с протестами против жестокого обращения с животными и даже с саркастическими предложениями послать Первого секретаря ЦК КПСС Хрущёва в космос вместо собаки.

Эксперимент подтвердил, что живое существо может пережить запуск на орбиту и невесомость.

Спутник просуществовал в космосе 162 дня и вошел в плотные слои атмосферы 14 апреля 1958 г.,

В 2008 года в Москве на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент, был установлен памятник Лайке. Двухметровый памятник представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка.

Идеологическое клише: социализм - это и есть самая передовая общественная формация, благодаря которой Советский Союз опередил все страны в освоении космоса,- стало работать во всю мощь.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

Часть 3 - Второй искусственный спутник Земли

Часть 4 - Спутник-3

Часть 5 - Первый полёт к Луне. 1959

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Якуб Колас |

Якуб Колас (1882—1956) - белорусский писатель. Один из основоположников белорусской советской литературы; народный поэт Белоруссии; академик АН БССР; первый вице-президент АН БССР. Дважды лауреат Сталинской премии. Кавалер 5-и орденов Ленина.

Настоящее имя и фамилия Константин Михайлович Мицкевич.

Родился в деревне Акинчицы Минской области в семье лесника. Окончил народную школу, затем Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем на Пинщине.

Одним из важных жизненных этапов молодого поэта были годы, проведённые в Минской тюрьме (1908-1911) по обвинению в созыве учительского съезда. Несмотря на тяжёлые условия существования, он много пишет: первый сборник «Песни жалобы» вышел в то время, когда он был узником. Тогда же появляется замысел написать поэмы «Новая земля» и «Сымон-музыкант», которым впоследствии суждено будет стать визитной карточкой белоруской классической литературы.

После выхода из тюрьмы, добыв через друзей свидетельство о политической благонадёжности, на протяжении 1912-1914 г.г. Колас учительствовал в приходском училище города Пинска. Здесь же встретил будущую жену, молодую учительницу железнодорожной школы Марию Дмитриевну Каменскую. Свадьба состоялась 3 июня 1913 года.

В 1915 году эвакуировался вместе с семьёй в Подмосковье, работал учителем.

В этом же году был мобилизован в армию. После окончания Александровского военного училища (1916, Москва) в звании прапорщика служил в запасном полку в Перми. Летом 1917-го в звании подпоручика был направлен на румынский фронт. В сентябре демобилизовался из армии по состоянию здоровья.

После демобилизации (1918) работал учителем в Курской губернии.

В 1921 году переехал в Минск.

Основная тема поэзии и прозы писателя -жизнь трудящегося крестьянства.

В письме к украинскому писателю М. Коцюбинскому Горький писал: «В Белоруссии есть два поэта: Якуб Колас и Янка Купала — очень интересные ребята!.. просто пишут, так ласково, грустно, искренно».

Но не всё шло так гладко в биографии Коласа. На него писали доносы с обвинениями в национализме. В том числе известный поэт Михаил Исаковский, автор бессмертной "Катюши", написал в 1937 году свой донос на Коласа . "Стихотворение "Полымя" явно контрреволюционное: всё, мол, кругом темно, страшно, мрачно и т.д., и светит только один приветливый огонек, и этот огонек - Полымя (т.е. нацдемовская либеральная организация)."

"Врага народа" из Коласа пытались сделать и потом белорусские чекисты: "Является одним из организаторов нацдемовской литературной организации "Полымя", автор целого ряда антисоветских "нацдемовских" литературных произведений. Его поэма "Новая земля" переведена в большинстве стран Европы. Показаниями разоблаченных нами 31 участника антисоветского подполья в

Белоруссии на протяжении 1937 - 1938 гг. изобличается, как один из руководителей нацфашистского подполья и польский шпион".

Но Колас был уже в то время "колосс", и устоял.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 46 - Янка Купала

Часть 47 - Беранже

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

Ермолова - эпоха для русского театра |

Мария Николаевна Ермолова (1853-1928) — русская актриса. Заслуженная артистка Императорских театров. Народная артистка Республики. Герой труда.

Родилась в Москве в семье суфлёра Малого театра. Её дед был в свое время крепостным скрипачом князей Волконских, получив вольную, стал работать в том же театре гардеробщиком.

Отец - увлекающийся, даровитый, не мог утвердиться как личность, поэтому с годами развивавшийся комплекс сделал его невыносимым для близких. Постоянные истерики, припадки необоснованного гнева, желчность и раздражение сопровождали детство великой актрисы. Плюс к этому строгие патриархальные нравы семьи — сестры, а их было трое, вплоть до замужества должны были

испрашивать позволения отца по всякой мелочи. Поэтому суровый, малообщительный характер Мария Николаевна приобрела ещё в раннем возрасте.

В 1862 году Мария поступила в балетный класс Московского театрального училища. Однако способностей к балету она не обнаружила.

В 1871 году Ермолова закончила театральное училище и была принята в труппу Малого театра. В первые годы Ермоловой не поручали серьёзных ролей, ей приходилось играть роли легкомысленных барышень в комедиях и водевилях. Дарование Ермоловой, главным образом трагическое и героическое, не получало своего раскрытия.

Счастливый случай буквально в один вечер сделал Ермолову примой русской сцены. Н.М. Медведева, в те времена первая артистка Малого театра, решила поставить в свой бенефис пьесу Лессинга «Эмилия Галотти», но исполнительница главной роли заболела и бенефициантка в спешке искала ей замену. Случайно выбор пал на Ермолову. Дебют превзошёл все ожидания.

Оглушительный успех дебюта сыграл с молодой Ермоловой злую шутку. Перед ней — неопытной, не умевшей ещё владеть ни своим великолепным голосом, ни своими жестами, — вдруг побледнели остальные актрисы. И это не могло не устрашить их. С первых дней в театре Ермолову окружили сплетни, злоба, зависть.

Мария Николаевна страдала невыносимо. Она, совсем ещё ребёнок, с трудом находила в себе силы сопротивляться интригам. Но более всего её убивали незначительные, второстепенные роли, противные её амплуа, её таланту, когда ей приходилось подыгрывать ненавидевшей молодую артистку Федотовой.

В дальнейшем она начинает играть настоящие роли, которые ей интересны, которые её увлекают.

Знакомится с актёром Шубинским, своим будущим мужем. Он заканчивает юридический факультет, собираясь посвятить праву свою будущую деятельность.

Ермолова рано вышла замуж и вышла по любви, однако молодые очень рано поняли, насколько они далёкие люди. Однако консервативное воспитание и глубокая порядочность не позволили Ермоловой лишить дочку отца. Глубокое и постоянное чувство, упрятанное в самый сокровенный уголок души, связывало Марию Николаевну до конца дней с одним большим, известным в Европе учёным. Но их отношения Ермолова скрывала от всех, и никто, кроме самых близких людей, не знал, каких душевных сил стоила актрисе эта любовь.

В 1873 году Ермолова исполнила роль Катерины в пьесе «Гроза». Работа над этой ролью продолжалась несколько лет. Катерина Ермоловой была русская женщина, исполненная внутренней силы и готовности к героическому самопожертвованию.

В 1890-е играет пьесы Ибсена, Горького. Играет Вассу Железнову в одноименной пьесе М. Горького. Много занималась в училище с актёрами.

Октябрь 1917 не прервал артистической деятельности Ермоловой. Не пришлось ей страдать и от бытовых лишений. В 1920 советская общественность торжественно отметила 50-летие ее сценической деятельности. На юбилейном спектакле присутствовал Ленин. Она первая в стране получила звание народной артистки Республики. Моссовет предоставил ей в пожизненное владение особняк на

Тверском бульваре.

В 1923 Ермолова уходит со сцены. Муж у неё рано умер. Она была одинока, мало кого принимала.

В 1928 году уснула и больше не проснулась.

Станиславский писал: "Мария Николаевна Ермолова - это целая эпоха для русского театра, а для нашего поколения это - символ женственности, красоты, силы пафоса, искренней простоты и скромности".

Её именем назван один из московских театров. А знаменитый портрет актрисы, выполненный Валентином Серовым, увековечил её образ для потомков.

Серия сообщений "Театр":

Часть 1 - МХАТ

Часть 2 - Малый театр

...

Часть 4 - Актриса Гликерия Федотова

Часть 5 - Актёр Волков и русский театр его времени

Часть 6 - Ермолова - эпоха для русского театра

Часть 7 - Итальянская актриса Элеонора Дузе

Часть 8 - Русская актриса Комиссаржевская

...

Часть 40 - Театральный режиссёр Валентин Плучек

Часть 41 - Балерина XX века Галина Уланова

Часть 42 - Оперная певица Галина Вишневская

|

|

Процитировано 1 раз

Эдвард Григ |

Эдвард Хагеруп Григ (1843 - 1907) – норвежский композитор периода романтизма, музыкант (пианист),дирижер.

Родился в норвежском городе Берген в купеческой семье. Музыкальный талант в биографии Грига проявился еще в детстве. Его мать играла на пианино, так что учила Эдварда игре уже с четырех лет. В двенадцать лет он сочинял музыку. Затем родители отдали его учиться в консерваторию Лейпцига. Первый концерт Григ дал в 1862 году.

В 1864 году Григ стал одним из основателей общества «Эвтерпа», которое было призвано просвещать население страны. Григ путешествовал по всей Европе, давая концерты совместные с женой – певицей Ниной Хагеруп, приходившейся композитору двоюродной сестрой. Брак подарил им дочь, скончавшуюся от менингита после одного года жизни, из-за чего началось охлаждение отношений между супругами. Однако после длительной разлуки они воссоединились и вместе ездили на гастроли до конца жизни.

В 1874 году Григ получил письмо от Ибсена с предложением написать музыку к постановке драмы «Пер Гюнт». Сотрудничество с талантливейшим писателем Норвегии представляло для композитора огромный интерес. В течение 1874 года Григ написал музыку к драме Ибсена. Вторая сюита — «Пер Гюнт» стала одним из самых знаменитых произведений Грига и особенно финальный эпизод — «Песня Сольвейг» - пронзительная и волнующая мелодия об утерянном и забытом и не прощённом.

В 1887 году Эдвард и Нина Хагеруп вновь оказались в Лейпциге. Их пригласил на встречу Нового Года выдающийся русский скрипач Адольф Бродский (впоследствии первый исполнитель Третьей скрипичной сонаты Грига). Помимо Грига присутствовали ещё двое именитых гостей — Иоганн Брамс и Пётр Ильич Чайковский. Последний стал близким другом четы, между композиторами завязалась оживлённая переписка. Позже, в 1905 году, Эдвард хотел приехать в Россию, но этому помешали хаос русско-японской войны и нездоровье композитора.

В 1889 году, в знак протеста против дела Дрейфуса, Григ отменил выступление в Париже.

Григ опубликовал 637 песен и романсов.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 9 - Моцарт

Часть 10 - Композитор, пианист, дирижёр Балакирев

Часть 11 - Эдвард Григ

Часть 12 - Композитор Гайдн

Часть 13 - Композитор Шуман

...

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

Процитировано 1 раз

Из биографии Джузеппе Гарибальди |

Джузеппе Гарибальди (1807-1882), народный герой Италии, один из вождей революционного крыла Рисорджименто. Свыше 10 лет сражался за независимость южноамериканских республик. Участник Итальянской революции 1848-49, организатор обороны Римской республики 1849. В 1848, 1859 и 1866 во главе добровольцев участвовал в освободительных войнах против Австрии. В 1860 возглавил

поход «Тысячи», освободившей юг Италии, что обеспечило победу Итальянской революции 1859-60. В 1862 и 1867 пытался вооруженной силой освободить Рим от власти пап. Во время франко-прусской войны 1870-71 сражался добровольцем на стороне Франции.

Родился в Ницце в семье итальянского моряка. В 15 лет под руководством отца он начал нелегкую морскую службу.

В то время Италия была раздроблена на несколько небольших государств, северные из которых находились под австрийским владычеством. В народе, и прежде всего в среде интеллигенции и молодежи, зрели идеи объединения Италии в единое независимое государство. Джузеппе Гарибальди не остался в стороне и примкнул к организации "Молодая Италия".

Первый опыт участия в вооруженном революционном выступлении закончился для него плачевно. В 1834 году Гарибальди участвовал в неудавшемся восстании в Генуе и был заочно приговорен австрийским военным судом к смертной казни. Ему пришлось, как и многим итальянским революционерам, бежать за океан, в Южную Америку, и обрести там новую родину.

В латиноамериканских войнах революционер-эмигрант Гарибальди совершенствовал искусство полевого командира, которое так пригодилось ему в будущем на итальянской земле.

В свой отряд Джузеппе Гарибальди брал на службу преимущественно соотечественников-итальянцев, которых оказалось немало на юге Латинской Америки. Для них он ввел необычную военную форму - красные рубахи. Итальянский Легион выбрал в качестве цвета знамени черный, символизирующий в Италии скорбь.

Узнав, что на родине вновь оживилось революционное движение, известное в истории как "Рисорджименто" и началась революция, Джузеппе Гарибальди с группой единомышленников возвратился в Италию и вскоре и там сформировал добровольческий отряд краснорубашечников численностью в 3 тысячи человек.

Война с Австрией оказалась кратковременной и малоуспешной для итальянского оружия. После боев в Альпах Гарибальди пришлось бежать в Швейцарию.

В 1849 году под руководством революционеров-демократов Мадзини и Гарибальди в Риме была свергнута власть папы Пия IX и провозглашена Римская республика.

После падения Римской республики Гарибальди в июле 1849 года возглавил 4-тысячный отряд добровольцев-"краснорубашечников", отправившийся на помощь революционной Венеции. Венецианское вооруженное выступление против венской династии Габсбургов было жестоко и быстро подавлено австрийскими войсками. Гарибальди так и не сумел со своим отрядом прийти на помощь восставшей Венеции. Командир "краснорубашечников" был арестован пьемонтскими властями, ему грозил военный суд.

Джузеппе Гарибальди с помощью друзей удалось бежать из Италии. Он оказался в Соединенных Штатах, где некоторое время работал на свечном заводе, а затем перебрался в Республику Перу и там снова стал капитаном торгового судна, плававшего в Тихом океане.

Однако на этом он не успокоился и из своих альпийских стрелков, отличившихся в войне против австрийцев, сформировал знаменитый в истории отряд "Тысяча". 11 мая 1860 года гарибальдийский отряд высадился на сицилийский берег у мыса Марсала и двинулся на столицу острова город Палермо.

Италия прославляла Джузеппе Гарибальди как национального великого героя, а он неожиданно для многих передал завоеванные территории под власть сардинского короля Виктора-Эммануила II.

В 1862 году Гарибальди во главе небольшого отряда добровольцев предпринял поход на Рим, но в бою при Аспромонте потерпел поражение от папских регулярных войск и получил тяжелое ранение. От ампутации ноги его спас русский хирург Н.И.Пирогов.

По совету друзей Гарибальди решился написать ряд исторических романов (лучший из этих романов, «Clelia», переведен и на русский язык. Будучи в Англии встречался с Герценом.

Его личная жизнь была такой же бурной, как и революционная деятельность. В бытность свою в Южной Америке в 1842 году Гарибальди сошёлся с замужней бразильянкой Анной Марией (Анитой) , которая родила ему трёх детей. В 1860 г. он вступил в брак с миланской графиней Раймонди, с которой расстался в день свадьбы. Его подругой в последние десятилетия была Франческа Ариозино-

воспитательница его детей, от которой он также имел троих детей. Жениться на ней он смог лишь в 1880, когда был аннулирован его предыдущий брак. Последние годы жизни Гарибальди провел в одиночестве.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 29 - Первый русский марксист Плеханов и его "Политическое завещание".

Часть 30 - Клара Цеткин

Часть 31 - Из биографии Джузеппе Гарибальди

Часть 32 - Роза Люксембург - пламенная роза революции

Часть 33 - Борец за коммунизм во Франции Марсель Кашен

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 2 раз

Всесоюзная промышленная выставка 1957-59 |

Советская власть уделяла огромное внимание формированию образа своего государства в глазах мирового сообщества. Конкуренция политических систем заставляла правительство выделять гигантские бюджеты на строительство “потемкинских” деревень социализма.

Это отчётливо было продемонстрировано на Всесоюзной промышленной выставке, которая проходила в Москве на территории ВСХВ в 1957 году. Выставка стала называться Всесоюзная Промышленная выставка и Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

А вскоре ВСХВ была переименована в ВДНХ. В мае 1958 года Совмин СССР постановил объединить всесоюзные выставки – промышленную, строительную (что располагалась на Фрунзенской набережной) и сельскохозяйственную – в Выставку достижений народного хозяйства СССР ( ВДНХ).

Павильоны Всесоюзной промышленной выставки:

1. «Наука»

2. «Атомная энергия в мирных целях»

3. «Машиностроение»

4. «Станкостроение»

5. «Геология, нефть, химия»

6. «Легкая промышленность»

7. «Лубяная и шерстяная промышленность»

8. «Хлопок»

9. «Шелк»

10. «Бумажная и деревообрабатывающая промышленность.

11. «Лесная промышленность. Лесное хозяйство»

12. «Торф»

13. «Масла и Технические культуры»

14. «Медицинская промышленность»

15. «Сахар»

16. «Овощи и консервы»

17. «Молочная промышленность»

18. «Хлеб»

19. «Мясная промышленность»

20. «Рыбная промышленность»

21. «Виноделие»

И приблизительно в это же время возник еще один выставочный город. После проведения в 1959 году знаменитой выставки промышленной продукции США золотистый купол американского павильона, прозванного в народе “апельсин” обосновался в старейшем московском парке Сокольники. С тех пор выставочная деятельность в Сокольниках стала постоянной. И если на ВДНХ, в основном проводились пропагандистские и просветительские выставки, Сокольники оставались центром международных торговых ярмарок.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 18 - Хоккей в СССР был больше, чем хоккей

Часть 19 - "Поднятая" целина

Часть 20 - Всесоюзная промышленная выставка 1957-59

Часть 21 - О победе над германскими войсками 23 февраля 1918

Часть 22 - Ленинская премия

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

Скульптуры Мухиной на марках СССР |

Мухина Вера Игнатьевна (1889-1953) - русский (советский) скульптор. Народный художник СССР. Действительный член АХ СССР.

Лауреат пяти Сталинских премий. С 1947 года по 1953 год — член Президиума АХ СССР.

Родилась в Риге в купеческой семье. Детские и юношеские годы — с 1892 по 1904 год провела в Феодосии. Девочка рано потеряла родителей, и лишь оставленное дедом огромное состояние позволило Вере и её старшей сестре Марии не узнать материальных невзгод сиротства.

В начале 1912 года во время весёлых рождественских каникул, катаясь на санях, Вера серьёзно поранила лицо. Девять пластических операций перенесла она, а когда через полгода увидела себя в зеркале, пришла в отчаяние. Хотелось бежать, спрятаться от людей. Мухина сменила квартиру, и только большое внутреннее мужество помогло девушке сказать себе: надо жить, живут и хуже.

В 1912—1914 годы жила в Париже, где обучалась у знаменитого французского скульптора-монументалиста Э. А. Бурделя.

Возвращение в Россию было омрачено начавшейся войной. Вера, овладев квалификацией медсёстры, поступила работать в эвакогоспиталь. Но несмотря на новую профессию, которой она, кстати, занималась бесплатно (благо дедушкины миллионы давали ей эту возможность), Мухина продолжала посвящать своё свободное время скульптуре.

В 1918 году вышла замуж за военного врача Алексея Замкова. Алексей Андреевич Замков был талантливым доктором. В отличие от своей жены Веры Игнатьевны он был человеком общительным, весёлым, компанейским, но при этом очень ответственным, с повышенным чувством долга. Вере Игнатьевне в этом смысле повезло. Алексей Андреевич неизменно принимал участие во всех её

проблемах.

Можно спорить о степени художественной талантливости Мухиной, но нельзя отрицать, что она стала настоящей «музой» целой эпохи. Она была признана выдающимся мастером XX века после того, как монумент «Рабочий и колхозница» был представлен в Париже на Всемирной выставке 1937 года. Мухина создала сложнейшее, невиданное доселе сооружение. Работали, как принято было при социализме, авралом, штурмовщиной, без выходных, в рекордно короткие сроки. Когда сварщики падали с ног, Мухина и её две помощницы сами принимались варить. В Париж было отправлено 28 вагонов «Рабочего и колхозницы», композицию разрезали на 65 кусков. Через одиннадцать дней в советском павильоне высилась гигантская скульптурная группа, вздымающая над Сеной серп и молот. Шума в прессе было много. Вмиг образ, созданный Мухиной, стал символом социалистического мифа XX века.

В 1939 году монумент был установлен недалеко северного входа на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Скульптуру поставили на сравнительно невысоком, десятиметровом постаменте. И она, рассчитанная на большую высоту, стала «ползать по земле», — как писала Мухина. Вера Игнатьевна писала письма в вышестоящие инстанции, требовала, взывала к Союзу художников, но

всё оказалось тщетным. Так и стоит до сих пор этот гигант не на своём месте, не на уровне своего величия, живя своей жизнью, вопреки воле его создателя.

С 1947 года скульптура является эмблемой киностудии «Мосфильм».

Скульптуры Веры Игнатьевны Мухиной на марках СССР:

Скульптура "Рабочий и колхозница".1937. Выполнена для Всемирной выставки в Париже 1937г.Установлена в Москве у ВДНХ.

Памятник А.М.Горькому в Москве.1951.Скульпторы И.Д.Шадр и В.И.Мухина.

Памятник М.А.Горькому в Нижнем Новгороде.1952.

Памятник П.И.Чайковскому в Москве.1954.

Скульптура "Наука".1950-52.Москва.Здание МГУ.

А также портрет В. И. Мухиной.1940.Художник М.В.Нестеров (1862-1942).Москва.Государственная Третьяковская галерея.

Лауреат пяти Сталинских премий. С 1947 года по 1953 год — член Президиума АХ СССР.

Родилась в Риге в купеческой семье. Детские и юношеские годы — с 1892 по 1904 год провела в Феодосии. Девочка рано потеряла родителей, и лишь оставленное дедом огромное состояние позволило Вере и её старшей сестре Марии не узнать материальных невзгод сиротства.

В начале 1912 года во время весёлых рождественских каникул, катаясь на санях, Вера серьёзно поранила лицо. Девять пластических операций перенесла она, а когда через полгода увидела себя в зеркале, пришла в отчаяние. Хотелось бежать, спрятаться от людей. Мухина сменила квартиру, и только большое внутреннее мужество помогло девушке сказать себе: надо жить, живут и хуже.

В 1912—1914 годы жила в Париже, где обучалась у знаменитого французского скульптора-монументалиста Э. А. Бурделя.

Возвращение в Россию было омрачено начавшейся войной. Вера, овладев квалификацией медсёстры, поступила работать в эвакогоспиталь. Но несмотря на новую профессию, которой она, кстати, занималась бесплатно (благо дедушкины миллионы давали ей эту возможность), Мухина продолжала посвящать своё свободное время скульптуре.

В 1918 году вышла замуж за военного врача Алексея Замкова. Алексей Андреевич Замков был талантливым доктором. В отличие от своей жены Веры Игнатьевны он был человеком общительным, весёлым, компанейским, но при этом очень ответственным, с повышенным чувством долга. Вере Игнатьевне в этом смысле повезло. Алексей Андреевич неизменно принимал участие во всех её

проблемах.

Можно спорить о степени художественной талантливости Мухиной, но нельзя отрицать, что она стала настоящей «музой» целой эпохи. Она была признана выдающимся мастером XX века после того, как монумент «Рабочий и колхозница» был представлен в Париже на Всемирной выставке 1937 года. Мухина создала сложнейшее, невиданное доселе сооружение. Работали, как принято было при социализме, авралом, штурмовщиной, без выходных, в рекордно короткие сроки. Когда сварщики падали с ног, Мухина и её две помощницы сами принимались варить. В Париж было отправлено 28 вагонов «Рабочего и колхозницы», композицию разрезали на 65 кусков. Через одиннадцать дней в советском павильоне высилась гигантская скульптурная группа, вздымающая над Сеной серп и молот. Шума в прессе было много. Вмиг образ, созданный Мухиной, стал символом социалистического мифа XX века.

В 1939 году монумент был установлен недалеко северного входа на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Скульптуру поставили на сравнительно невысоком, десятиметровом постаменте. И она, рассчитанная на большую высоту, стала «ползать по земле», — как писала Мухина. Вера Игнатьевна писала письма в вышестоящие инстанции, требовала, взывала к Союзу художников, но

всё оказалось тщетным. Так и стоит до сих пор этот гигант не на своём месте, не на уровне своего величия, живя своей жизнью, вопреки воле его создателя.

С 1947 года скульптура является эмблемой киностудии «Мосфильм».

Скульптуры Веры Игнатьевны Мухиной на марках СССР:

Скульптура "Рабочий и колхозница".1937. Выполнена для Всемирной выставки в Париже 1937г.Установлена в Москве у ВДНХ.

Памятник А.М.Горькому в Москве.1951.Скульпторы И.Д.Шадр и В.И.Мухина.

Памятник М.А.Горькому в Нижнем Новгороде.1952.

Памятник П.И.Чайковскому в Москве.1954.

Скульптура "Наука".1950-52.Москва.Здание МГУ.

А также портрет В. И. Мухиной.1940.Художник М.В.Нестеров (1862-1942).Москва.Государственная Третьяковская галерея.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 7 - Российская (Советская) Академия Художеств

Часть 8 - Скульптуры Вучетича на марках СССР

Часть 9 - Скульптуры Мухиной на марках СССР

Часть 10 - Ян Амос Коменский

Часть 11 - Скульптор Матвей Манизер

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 2 раз

Скульптуры Вучетича на марках СССР |

Вучетич Евгений Викторович (1908-1974) - советский скульптор-монументалист, народный художник СССР, действительный член и вице-президент Академии художеств СССР, Герой Социалистического Труда, пятикратный лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии.

Родился в городе Екатеринославе. Отец по национальности серб из Черногории, в Гражданскую войну был белогвардейским офицером; мать Анна Андреевна, урождённая Стюарт, имела французские корни.

В 1926 году Вучетич поступает в Ростовскую художественную школу, где проучился до 1930 года. В 1931—1933 годах обучался в Ленинградском институте пролетарских изобразительных искусств.

В 1935 переезжает в Москву, участвует в строительстве гостиницы «Москва» и Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В 1940 назначен руководителем художественно-экспериментальных мастерских Управления строительства Дворца Советов в Москве.

С первых дней Великой Отечественной войны Вучетич уходит добровольцем на фронт в качестве рядового солдата-пулемётчика. Дослужился до подполковника. В 1943 году был контужен и откомиссован обратно в Москву.

С 1943 года работает военным художником Московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова (до 1960 года). В стенах студии Вучетич окончательно сформировался как скульптор.

Работая в соавторстве с архитекторами, стал одним из создателей стиля «сталинского классицизма».

Вучетич изваял целую галерею скульптурных портретов В. И. Ленина и И. В. Сталина, политических деятелей, советских военачальников, героев труда.

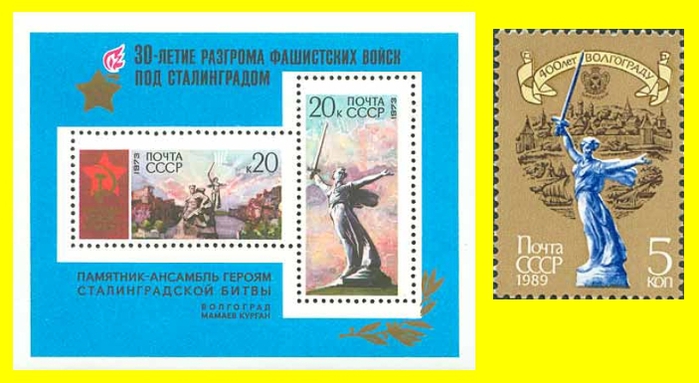

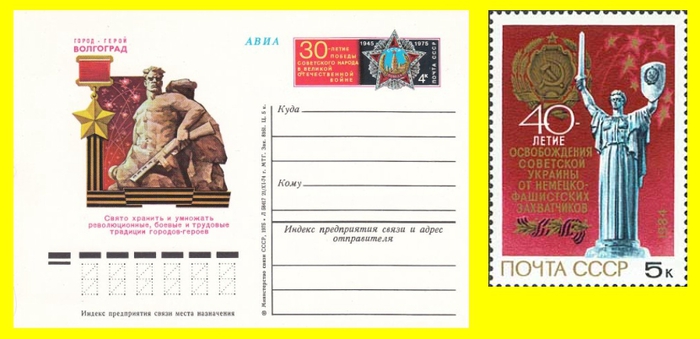

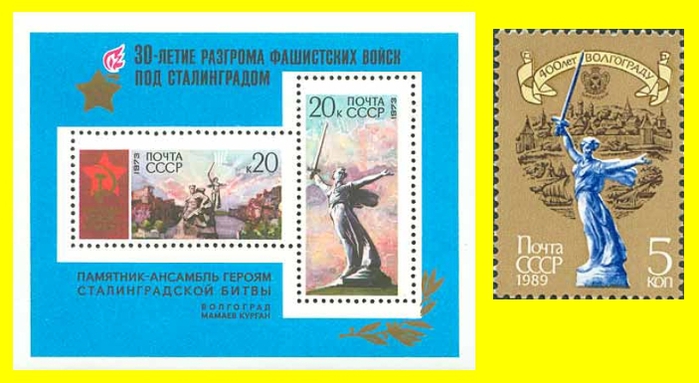

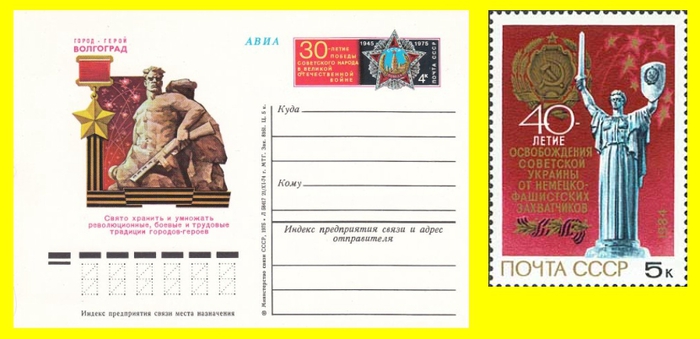

Скульптуры Вучетича на марках СССР:

Памятник Советскому воину-освободителю.1949. Берлин.Трептов-парк. Этот памятник сделал его имя широко известным не только в СССР, но и за рубежом.

Скульптура "К звездам" .1957.

Перекуем мечи на орала.1957. Скульптура установлена у здания ООН в Нью-Йорке (США). Копия находится недалеко от филиала Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве.

Волгоград.Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.1963-67.Аллея Героев и Пантеон Воинской славы. Монумент "Родина-мать". "Стоять насмерть!." "Скорбь матери". Вечный огонь в Пантеоне Воинской славы.

"Родина-мать". Киев. В 1972 году Вучетич вместе с группой скульпторов начинает работать над реализацией проекта «Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» в Киеве. Центральной фигурой музея является 90-метровый монумент «Родина-мать». Скульптура возвышается на днепровских склонах и видна с отдаленных точек украинской столицы. После смерти

Вучетича в 1974 году работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай.

Другие памятники Вучетича:

Памятник Сталину у шлюза № 1 Волго-Донского судоходного канала в Сталинграде (1952). На отливку фигуры «отца народов» пошла самородная медь. 26-метровый Сталин, одетый в привычный френч и увенчанный фуражкой, задумчиво смотрел вдаль реки, крепко сжав в руках свернутую в рулон партийную газету. В ходе процесса десталинизации, начатого XX съездом КПСС в 1956 году, памятник

был убран, но остался пустой железобетонный постамент, на котором в 1973 году им же был сооружен памятник Ленину. Высота скульптуры 27 метров, а постамента — 30 метров. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку.

Памятник генералу армии Н. Ф. Ватутину в Киеве (1948).

Памятник Белинскому В.Г. в Пензе (1954).

Памятник Белинскому В.Г. в г. Белинский Пензенской обл. (1954).

Памятник Александру Матросову в Великих Луках (1954).

Памятник Ф. Э. Дзержинскому в Москве перед зданием КГБ СССР (1958). 22 августа 1991 года, после неудачной попытки ГКЧП отстранить от власти Горбачёва, памятник демонтирован.

И десятки других крупных памятников и надгробий.

Родился в городе Екатеринославе. Отец по национальности серб из Черногории, в Гражданскую войну был белогвардейским офицером; мать Анна Андреевна, урождённая Стюарт, имела французские корни.

В 1926 году Вучетич поступает в Ростовскую художественную школу, где проучился до 1930 года. В 1931—1933 годах обучался в Ленинградском институте пролетарских изобразительных искусств.

В 1935 переезжает в Москву, участвует в строительстве гостиницы «Москва» и Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В 1940 назначен руководителем художественно-экспериментальных мастерских Управления строительства Дворца Советов в Москве.

С первых дней Великой Отечественной войны Вучетич уходит добровольцем на фронт в качестве рядового солдата-пулемётчика. Дослужился до подполковника. В 1943 году был контужен и откомиссован обратно в Москву.

С 1943 года работает военным художником Московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова (до 1960 года). В стенах студии Вучетич окончательно сформировался как скульптор.

Работая в соавторстве с архитекторами, стал одним из создателей стиля «сталинского классицизма».

Вучетич изваял целую галерею скульптурных портретов В. И. Ленина и И. В. Сталина, политических деятелей, советских военачальников, героев труда.

Скульптуры Вучетича на марках СССР:

Памятник Советскому воину-освободителю.1949. Берлин.Трептов-парк. Этот памятник сделал его имя широко известным не только в СССР, но и за рубежом.

Скульптура "К звездам" .1957.

Перекуем мечи на орала.1957. Скульптура установлена у здания ООН в Нью-Йорке (США). Копия находится недалеко от филиала Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве.

Волгоград.Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.1963-67.Аллея Героев и Пантеон Воинской славы. Монумент "Родина-мать". "Стоять насмерть!." "Скорбь матери". Вечный огонь в Пантеоне Воинской славы.

"Родина-мать". Киев. В 1972 году Вучетич вместе с группой скульпторов начинает работать над реализацией проекта «Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» в Киеве. Центральной фигурой музея является 90-метровый монумент «Родина-мать». Скульптура возвышается на днепровских склонах и видна с отдаленных точек украинской столицы. После смерти

Вучетича в 1974 году работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай.

Другие памятники Вучетича:

Памятник Сталину у шлюза № 1 Волго-Донского судоходного канала в Сталинграде (1952). На отливку фигуры «отца народов» пошла самородная медь. 26-метровый Сталин, одетый в привычный френч и увенчанный фуражкой, задумчиво смотрел вдаль реки, крепко сжав в руках свернутую в рулон партийную газету. В ходе процесса десталинизации, начатого XX съездом КПСС в 1956 году, памятник

был убран, но остался пустой железобетонный постамент, на котором в 1973 году им же был сооружен памятник Ленину. Высота скульптуры 27 метров, а постамента — 30 метров. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку.

Памятник генералу армии Н. Ф. Ватутину в Киеве (1948).

Памятник Белинскому В.Г. в Пензе (1954).

Памятник Белинскому В.Г. в г. Белинский Пензенской обл. (1954).

Памятник Александру Матросову в Великих Луках (1954).

Памятник Ф. Э. Дзержинскому в Москве перед зданием КГБ СССР (1958). 22 августа 1991 года, после неудачной попытки ГКЧП отстранить от власти Горбачёва, памятник демонтирован.

И десятки других крупных памятников и надгробий.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 6 - Художественный критик Стасов

Часть 7 - Российская (Советская) Академия Художеств

Часть 8 - Скульптуры Вучетича на марках СССР

Часть 9 - Скульптуры Мухиной на марках СССР

Часть 10 - Ян Амос Коменский

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 2 раз

Российская (Советская) Академия Художеств |

Развитие искусства в Европе подвигло графа И. И. Шувалова на представление императрице Елизавете Петровне предложения о необходимости завести «особую трёх знатнейших художеств академию». Иван Иванович предполагал открыть её в Москве, при задуманном им университете, но в результате Императорская Академия художеств была учреждена в 1757 г. в Петербурге, хотя первые 6 лет числилась при Московском университете.

В 1764—1788 г. для Академии было построено специальное здание (Университетская набережная, 17). Сейчас в этом здании расположен Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Приглашённые Шуваловым знаменитые в то время художники из Франции и Германии положили первые основы надлежащего преподавания искусств.

Уставом 30 августа 1859 г.было установлено три степени звания классных художников. Получивший первую золотую медаль приобретает вместе с званием классного художника 1-й степени чин Х класса и право быть посланным за границу.

9 ноября 1863 года 14 учеников императорской Академии художеств, допущенных до соревнования за первую золотую медаль обратились в Совет Академии с просьбой заменить конкурсное задание (написание картины по заданному сюжету из скандинавской мифологии «Пир бога Одина в Валгалле») на свободное задание, написание картины на избранную самим художником тему. На отказ

Совета все 14 человек покинули Академию. Это событие вошло в историю как «Бунт четырнадцати». Именно они организовали «Санкт-Петербургскую Артель художников» позже, в 1870 году она была преобразована в «Товарищество передвижных художественных выставок».

12 апреля 1918 года указом Совнаркома Академия художеств была полностью упразднена.

В 1947 году на основе реорганизованной «Всероссийской Академии художеств» образована Академия художеств СССР с базой в Москве. Академия считалась правопреемницей классических традиций Императорской Академии художеств, и, вместе с тем, на советском этапе существования была призвана «содействовать творческому развитию принципов социалистического реализма».

Противоречие между классической и партийной традициями разрешалось фактом, что реализм, лежащий в основе социалистического реализма, был заложен мастерами Императорской Академии, которые и в советское время почитались в качестве классиков.

В Академию избирались уже ставшие знаменитыми представители советского искусства.

Президенты Академии: 1947—1957 художник А. М. Герасимов, 1958—1962 художник Б. В. Иогансон, 1962—1968 художник В. А. Серов, 1968—1982 скульптор Н. В. Томский, 1983—1991 художник

Б. С. Угаров.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 5 - Народные художественные промыслы- борьба за выживание

Часть 6 - Художественный критик Стасов

Часть 7 - Российская (Советская) Академия Художеств

Часть 8 - Скульптуры Вучетича на марках СССР

Часть 9 - Скульптуры Мухиной на марках СССР

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Сихотэ-Алинский метеорит |

Сихотэ-Алинский метеорит относится к числу самых крупных, наблюдавшихся при падении. Он упал 12 февраля 1947г. на Дальнем Востоке в окрестностях хребта Сихотэ-Алинь. Вызванный им ослепительный болид наблюдали в Хабаровске и других местах в радиусе 400 км. После исчезновения болида раздавались грохот и гул. Место падения метеорита быстро обнаружили по сведениям о наблюдении болида из разных пунктов. Туда немедленно отправилась экспедиция Академии наук СССР. Следы падения были хорошо видны на фоне снежного покрова: 24 кратера диаметром от 9 до 26м и множество мелких воронок. Метеорит еще в воздухе распался и выпал в виде "железного дождя". Все найденные 3500 обломков состояли из железа с небольшими включениями силикатов.

Крупнейший фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита массой 1745кг хранится в минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана в Москве.

По счастливой случайности метеорит упал в ненаселенном районе, и никто не пострадал.

Подсчитано, что на Землю за год падают десятки тысяч тонн космического вещества. Но доля чистых метеоритов в этом потоке составляет всего ничего - лишь 1,2 процента. Все дело в том, что не каждый метеорит способен долететь до земной поверхности. При прохождении через земную атмосферу, которое в среднем длится 5 секунд, сгорает от 80 до 90 процентов его массы.Интересно, что в общем потоке метеоритов железные, к которым принадлежит Сихотэ-Алинский, составляют всего три процента.

В 1957 году художник П.И. Медведев, наблюдавший полет болида, написал картину «Падение Сихотэ-Алинского метеорита», которая и воспроизведена на марке.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

Часть 3 - А был ли Тунгусский метеорит?

Часть 4 - Пейзажи регионов СССР

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Первый искусственный спутник Земли |

Первый искусственный спутник Земли был запущен на орбиту в СССР 4 октября 1957 года. Дата запуска считается началом космической эры человечества.

Полёту первого спутника предшествовала длительная работа советских ракетных конструкторов во главе с Сергеем Королёвым. История создания Первого спутника есть история ракеты. Ракетная техника Советского Союза и США имела немецкое начало (Фау-2). В 1947 году лётные испытания ракет Фау-2, собранных в Германии, положили начало советским работам по освоению ракетной техники. Создание ракеты Р-5 с дальностью до 1200 км стало первым отрывом от техники Фау-2. Эти ракеты прошли испытания в 1953 г, и сразу же начались исследования использования их как носителя ядерного оружия. 2 февраля 1956 г. произведён первый в мире пуск ракеты с ядерным зарядом. 27 мая 1954 года Королёв направил докладную министру оборонной промышленности Д. Ф. Устинову о разработке

искусственного спутника Земли (ИСЗ) и возможности его запуска с помощью будущей двухступенчатой межконтинентальной ракеты Р-7.

В то же время в 1950—1953 годах в НИИ-4 Министерства обороны под руководством М. К. Тихонравова была была проведена серия научно-исследовательских работ «Исследования по вопросам создания искусственного спутника Земли». Первый комплекс ракеты Р-7 был построен и испытан в течение 1955—1956 годов на Ленинградском металлическом заводе.

К концу 1956 г. стало ясно, что надёжная аппаратура для спутника не может быть создана в требуемые сроки. Королёв шлёт правительству неожиданное предложение: Имеются сообщения о том, что США намерены в 1958 году запустить ИСЗ. Мы рискуем потерять приоритет. Предлагаю вместо сложной лаборатории — объекта «Д» вывести в космос простейший спутник. 15 февраля это предложение было одобрено.

После нескольких неудачных испытаний Р-7 21 августа 1957 г. осуществился успешный запуск, Ракета нормально прошла весь активный участок полёта и достигла заданного района — полигона на Камчатке. 27 августа ТАСС сообщило о создании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты.

Спутник был разработан как очень простой аппарат с двумя радиомаяками для проведения траекторных измерений. Диапазон передатчиков простейшего спутника был выбран так, чтобы слежение за спутником могли осуществлять радиолюбители.

2 октября Королёвым было направлено в Москву уведомление о готовности. Ответных указаний не пришло, и Королёв самостоятельно принял решение о постановке ракеты со спутником на стартовую позицию. 4 октября был совершён успешный запуск. На 314 секунде после старта произошло отделение Спутника и он подал свой голос. «Бип! Бип!» — так звучали его позывные.

И ещё на первом витке прозвучало сообщение ТАСС: «…В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли…». Спутник летал 92 дня.

Запуск первого спутника нанёс по престижу США большой удар. Всё это шло вразрез с американской пропагандой о сильной технической отсталости Советского Союза. Многие американские газеты заранее предвкушали успех США в космической гонке. Буквально недавно американское правительство сообщило гражданам о создании совершенной системы ПВО, и вот каждые полтора часа над территорией США пролетает неуязвимый советский аппарат.

Так был дан старт космической гонке, и СССР стал первой «космической державой». Только через четыре месяца, 1 февраля 1958 года, Соединённым Штатам удалось, после нескольких неудачных попыток, запустить свой искусственный спутник.

В честь этого события в 1964 году в Москве на проспекте Мира, возле станции метро ВДНХ был сооружен 99-метровый обелиск «Покорителям космоса» в виде взлетающей ракеты, оставляющей за собой огненный шлейф.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

Часть 3 - Второй искусственный спутник Земли

Часть 4 - Спутник-3

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

Неделя письма |

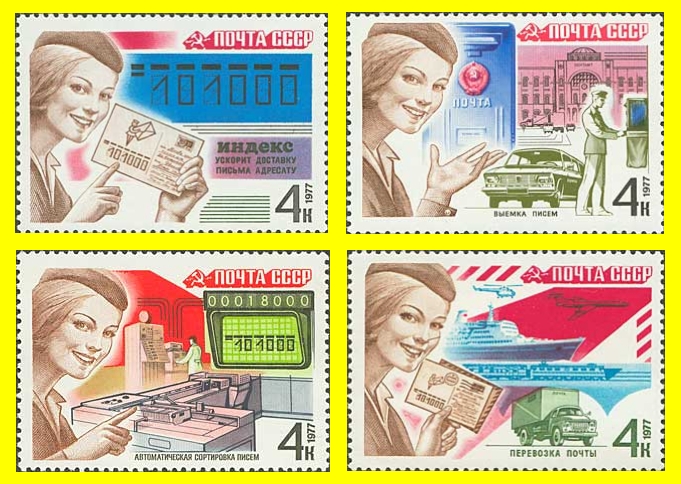

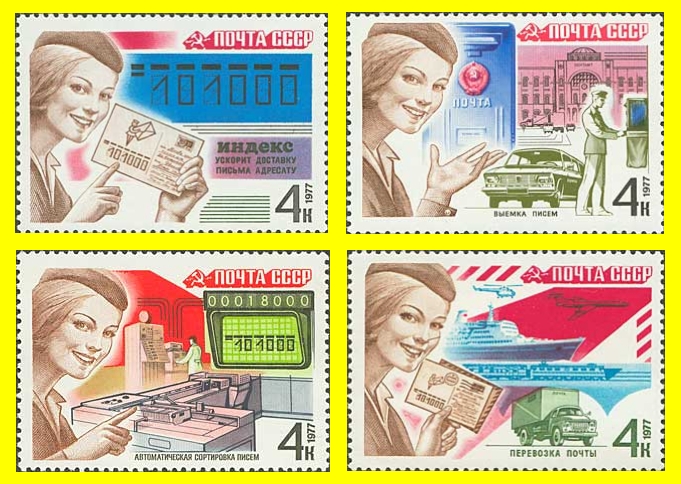

Неделя письма, или Международная неделя письма - праздничные мероприятия, посвящённые почте и её работникам, проводимые ежегодно в течение недели, на которую выпадает 9 октября. В этот день в 1874 году в швейцарском городе Берне был создан Всемирный почтовый союз (ВПС).

Неделя письма отмечается с 1957 года. В разных странах в эти дни проводятся соответствующие мероприятия, посвящённые Международной неделе письма и нередко предусматривающие выпуск почтовых марок.

В СССР (а теперь в России) в эти дни все почтовые отделения организовывали расширенные выставки-продажи почтовой продукции: специальные фирменные конверты, марки, почтовые блоки, сувениры.

В последнее время, в первую очередь в связи с развитием Интернета, доля почтовых отправлений, совершаемых при помощи почтовых служб, неуклонно снижается. В первую очередь это касается личной переписки. Так, в России 70 % корреспонденции - это деловая переписка, 30 % - письма личного характера.

Неделя письма отмечается с 1957 года. В разных странах в эти дни проводятся соответствующие мероприятия, посвящённые Международной неделе письма и нередко предусматривающие выпуск почтовых марок.

В СССР (а теперь в России) в эти дни все почтовые отделения организовывали расширенные выставки-продажи почтовой продукции: специальные фирменные конверты, марки, почтовые блоки, сувениры.

В последнее время, в первую очередь в связи с развитием Интернета, доля почтовых отправлений, совершаемых при помощи почтовых служб, неуклонно снижается. В первую очередь это касается личной переписки. Так, в России 70 % корреспонденции - это деловая переписка, 30 % - письма личного характера.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 8 - Праздник 8 Марта

Часть 9 - Международный Красный Крест

Часть 10 - Неделя письма

Часть 11 - Всемирная выставка в Брюсселе-1958

Часть 12 - IV Конгресс международной демократической федерации женщин

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Художественный критик Стасов |

Владимир Васильевич Стасов (1824 1906) - русский художественный и музыкальный критик, историк искусства.

Сын архитектора Василия Петровича Стасова.

В 1836 году Стасов был отдан отцом в только что созданное Училище правоведения. В Училище Стасов проникся живым интересом к музыке, но особых композиторских задатков в себе не нашел, и решил впервые попробовать свои силы на поприще критика.

Стасов свободно владел шестью языками.

В 1847 году начал писать небольшие обозрения по вопросам живописи, скульптуры, архитектуры и музыки.

В 1848 году, за связь с петрашевцами, Стасов был отстранен от работы в журнале, арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

В 1851 году вышел в отставку и в качестве секретаря уральского промышленника и мецената А. Н. Демидова.

В то время с его помощью и оформилось художественное объединение композиторов, ставшее известным под именем, данным Стасовым "Могучая кучка".

Стасов поддерживал «Товарищество передвижных выставок», с которым тесно связана вся его деятельность. Он был одним из главных вдохновителей и историком «передвижников», принимал активное участие в подготовке их выставок. Передвижники, порвав с канонами и эстетикой академизма, обратились к изображению жизни и истории народа, родной страны, ее природы. Однако, в

изображении жизни народа многие передвижники видели только темные стороны. Их творчество было сильно политизировано. И, протестуя против академизма, они, в конце концов, сами стали академиками.

В 1900 году одновременно со своим другом Л. Н. Толстым избран почётным членом Российской Академии Наук.

Стасов был активным критиком антисемитизма и ценителем еврейского искусства. В ответ на очерк Рихарда Вагнера «Еврейства в музыке», он ответил в эссе «Жидовство в Европе (По Рихарду Вагнеру)», (1869) где выступил с резкой критикой антисемитизма композитора.

Ценность представляют его монографии о композиторах M. П. Мусоргском, А. П. Бородине, художниках К. П. Брюллове, А А. Иванове, В. В. Верещагине, В. Г. Перове, И. E. Репине, И. H. Крамском, H. H. Ге, M. M. Антокольском, а также творческие портреты мастеров исполнительского искусства (О. А. Петров, А Г. Рубинштейн). Стасов поддержал творчество А. К. Глазунова, А. К. Лядова, A. H. Скрябина, Ф. И. Шаляпина. Одним из первых начал систематическую работу по собиранию и публикации эпистолярного наследия русских художников, композиторов (письма Крамского, Антокольского, А. А. Иванова, Глинки, А. С. Даргомыжского, A. H. Серова, M. П. Мусоргского). Как историк искусства утверждал значение великих реалистических. традиций творчества Веласкеса, Рембрандта, Халса, Гойи.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 4 - Павел Третьяков и его галерея

Часть 5 - Народные художественные промыслы- борьба за выживание

Часть 6 - Художественный критик Стасов

Часть 7 - Российская (Советская) Академия Художеств

Часть 8 - Скульптуры Вучетича на марках СССР

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Завод "Красный Выборжец" |

"Красный Выборжец" - завод по обработке цветных металлов в Санкт-Петербурге.

Основано в 1857 году Ф. Ф. Гошем.

Выходец из прибалтийских земель механик Фёдор Гош в 1857 году приобрёл в Петербурге участок на Выборгской стороне и получил разрешение на постройку завода «для приготовления железных и медных непаяных труб».

В 1863 году предприятие приобретает купец второй гильдии Розенкранц. Он расширяет завод, закупает новейшее оборудование и осваивает самые современные технологии того времени. Под его руководством предприятие получает известность в России и за рубежом. Среди потребителей продукции завода почти все крупные предприятия Санкт-Петербурга и европейской части России: Путиловский завод получает медные топки для паровозов, судостроительные заводы получают топки паровых машин и гребные винты для строящихся броненосных кораблей.

Декретом ВСНХ от 30 сентября 1918 года завод был национализирован. К концу 1921 года завод начал выпускать листовую латунь, медные трубы, топочные паровозные части из меди и мельхиора.

С 7 ноября 1922 года завод стал именоваться "Петроградский (с 1924 года Ленинградский) государственный медеперерабатывающий завод «Красный выборжец».

В 1924 году был создан художественно-монументальный бронзо-литейный цех. За три года его существования отлито 43 монументальные скульптуры, в том числе: памятник В. Володарскому у моста его имени, памятник Г. В. Плеханову перед Технологическим институтом, памятники Ленину у Финляндского вокзала и у Невского завода.

К концу 1980-х годов завод выпускал более 12 тысяч типоразмеров продукции в виде листов, полос, плит, лент, труб, прутков, профилей из меди, латуни, бронзы, медно-никелевых сплавов.

В настоящее время судьба завода не ясна. Предполагается осуществить перевод завода из исторической части Петербурга на окраину, а освободившийся участок (25 га) на Выборгской стороне продать под жилую (10 га на Свердловской набережной) и деловую (остальные 15 га за Кондратьевским проспектом) застройку.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 18 - Завод Ростсельмаш

Часть 19 - "Красный пролетарий" - завод, которого нет

Часть 20 - Завод "Красный Выборжец"

Часть 21 - Старинный русский город Владимир

Часть 22 - Столицы республик СССР

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 1 раз

Кренгольмская мануфактура |

Несколько километров южнее города Нарва на месте, где река Нарова двумя мощными водопадами срывается с обрыва, расположен остров Кренгольм. Сейчас Кренгольм застроен промышленными постройками, водопады затихли, а русло реки опустело.

Новая эра в истории города наступила в 1856 году, когда было основано акционерное общество Кренгольмские мануфактуры. Крупный акционер Людвиг Кнооп купил у Нарвского купца Судхова под новую фабрику остров Кренгольм. 30-го апреля 1857 года на острове был заложен первый промышленный корпус.

К 1862 году Кренгольмская мануфактура стала самым современным текстильным предприятием в тогдашней России.

Кренгольмская мануфактура представляла собой как бы отдельный город. В добавок к промышленным зданиям в комплекс Кренгольма входили ещё многие постройки. В первую очередь это рабочие казармы. В этих казармах жили в основном приезжие и их семьи. Маленькая комнатка на двоих или троих человек , общая кухня вот и всё, что предоставлялось рабочему. Директору, администрации и

мастерам полагались квартиры соответственно их занимаемому положению в иерархии фабрики. Имелась собственная 2-х летняя школа и бесплатная музыкальная школа для всех желающих. Была собственная баня (для рабочих завода бесплатно) в одни дни для мужчин, а в другие - для женщин. Так же имелась прачечная с горячей водой, где рабочие могли сами бесплатно постирать свою одежду. Уже с начала учреждения фабрики работали ясли, где работники могли оставить своих детей на целый день. У мануфактуры имелись магазины, где в годы неурожая цены на продукты держались на приемлемом уровне. Начиная с 1893 года на Кренгольме работала собственная пекарня. В 1880 году была построена мельница. Вместе с первыми магазинами на Кренгольме был открыт рынок. Были также телеграфная точка, телефонная связь между участками завода, собственный полицейский участок, Александровская

лютеранская церковь и православный Воскресенский собор, своя больница (для её содержания удерживали две копейки с рубля из зарплаты каждого рабочего), своё кладбище.

И всё же, не уникальный промышленный комплекс и не превосходные кренгольмские ткани, принесли мануфактуре такую славу, как забастовка 1872 года, возникшая в период эпидемии холеры. Одна из первых стачек России, именно Кренгольмская стачка попала на страницы учебников истории.

Мануфактура использовала дешевую энергию падающей воды и обладала передовой для своего времени технологией. Продукция ее была удостоена Гран-при на Парижской всемирной выставке 1900 года.

В 1940 после установления Советской власти в Эстонии Кренгольмская мануфактура была национализирована. Торговый знак Кренгольма был известен далеко за пределами республики. Пряжа, ткани, махровые полотенца и постельное бельё являлись экспортной продукцией в страны Европы, Северной Америки и Азии.

Однако, за последние годы "Кренгольм" чаще "радовал" новостями о новых сокращениях и об экономических трудностях, обусловленных конкуренцией с азиатскими текстильщиками. Люди увольняются как в порядке сокращения, так и по собственному желанию из-за недовольства низким вознаграждением за тяжкий труд.

И вот, в конце прошлого года текстильный гигант «Кренгольмская мануфактура», некогда гордо именовавшийся флагманом

текстильной индустрии СССР, «приказал долго жить». В 70-е – 80-е годы прошлого столетия он давал работу более чем десяти тысячам жителей Нарвы и приграничного Ивангорода, а если считать подведомственные ему вспомогательные и социальные подразделения, то выходило более 14 тысяч рабочих мест.

После восстановления государственного суверенитета начались сокращения. Сначала уволили всех ивангородцев как иностранных рабочих. Гастарбайтеров, по-нынешнему говоря. И вот – печальный итог: вымер последний динозавр эпохи развитого социализма.

Эксперты утверждают, что этот процесс был неизбежен: подобные монстры не выдерживают конкуренции на мировом рынке из-за растущих цен на сырьё и ещё быстрее растущих рынков дешёвой рабочей силы в Юго-Восточной Азии. Туда и переместилось сегодня практически всё мировое текстильное производство.

Когда-то оживленная, площадью в несколько десятков гектаров, территория текстильного комбината, расположенная на самом «стыке» России и Эстонии, нынче производит гнетущее впечатление. Она напоминает не то опустевшее поле боевых действий, не то знаменитую Зону из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» или, поставленный по этой повести фильм Тарковского "Сталкер".

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 20 - Молдавия и молдаване

Часть 21 - Долгожитель Махмуд Эйвазов

Часть 22 - Кренгольмская мануфактура

Часть 23 - Аджария

Часть 24 - Удмуртия

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Клара Цеткин |

Клара Цеткин, урождённая Эйснер (1857-1933) - немецкий политик, деятельница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Считается, что она является автором идеи Международного женского дня - 8 марта.

Она сыграла важную роль в основании Второго Интернационала и подготовила для его Учредительного конгресса речь о роли женщин в революционной борьбе.

Многие ошибочно считают её еврейкой. На самом деле она немка и вышла замуж за Осипа Цеткина- русского революционера-эмигранта и сменила девичью фамилию Эйсснер. С ноября 1882 года Клара и Осип стали жить вместе в крохотной квартирке на Монмартре. Там же родились двое их сыновей: Максим (в 1883 году) и Константин (в 1885 году). Жили трудно, Осип публиковался за гроши в левых газетах, а Клара давала уроки и стирала бельё у богатых. В это же время, Клара училась революционной деятельности у своей подруги, дочери Маркса Лауры Лафарг. В 1889 году Осип Цеткин умер от туберкулёза.

В 1897 году, когда ей было 40 лет, Клара влюбилась в студента Академии искусств художника Георга Фридриха Цунделя. Он был моложе её на 18 лет. Вскоре они поженились. Успешная продажа работ Цунделя (заказных портретов) позволили им купить в 1904 году довольно просторный дом в Силленбухе под Штутгартом. Видом из его окон любил любоваться Владимир Ленин. Еще через пару лет супруги купили автомобиль. Даже Август Бебель, поначалу резко возражавший против этого брака, смирился. Но в 1914 году супруги расстались. Поводом стало различное отношение к войне. Клара Цеткин выступала против империалистической войны, а Георг наперекор ей записался добровольцем в армию. Клара страшно переживала уход супруга и долгие годы не давала ему официального развода. Только в 1928 году (ей было почти 71) она согласилась на развод, и художник тут же женился на своей давней избраннице Пауле Бош, дочери основателя электротехнического концерна Роберта Боша.

В 1907 году 22-летний сын Константин стал любовником 36-летней Розы Люксембург. Из-за этого Клара была некоторое время в ссоре с Розой. Но когда Георг бросил Клару, а сын Константин в это же время бросил Розу, общее горе их опять сблизило.

Цеткин была хорошо знакома с Владимиром Ильичом Лениным и Надеждой Константиновной Крупской; в 1920 году она в первый раз побывала в Советской России и взяла у вождя большевиков интервью для «Женского вопроса».

Последний раз она приехала в Германию за год до смерти, в 1932 г. на открытие вновь избранного Рейхстага. На первом заседании, председательствуя по старшинству, она выступила с воззванием противостоять нацизму всеми средствами.

"Я открываю первое заседание рейхстага, выполняя свой долг и в надежде, что несмотря на мою нынешнюю инвалидность, смогу дожить до счастливого дня, когда я, как старейшина, открою первое заседание съезда Советов в советской Германии".

После этих слов она передала председательство, согласно протоколу, представителю фракции, получившей на недавних выборах большинство голосов. Этого человека звали Герман Геринг.

После поджога Рейхстага и прихода к власти Гитлера левые партии в Германии были запрещены, и Цеткин в последний раз отправилась в изгнание, на этот раз — в Советский Союз.

Цеткин скончалась в 1933 году в Архангельском близ Москвы. Она всё время вспоминала о Розе Люксембург, но речь давалась ей с трудом, и последнее её слово было: «Роза...». После смерти была кремирована, прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 28 - Жена вождя Надежда Константиновна Крупская

Часть 29 - Первый русский марксист Плеханов и его "Политическое завещание".

Часть 30 - Клара Цеткин

Часть 31 - Из биографии Джузеппе Гарибальди

Часть 32 - Роза Люксембург - пламенная роза революции

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 1 раз

Беранже |

Пьер Жан де Беранже (1780—1857) - французский поэт.

Родился в Париже, в буржуазной семье (несмотря на приставку де в фамилии, он не был аристократом).

Завоевал известность сатирой на наполеоновский режим («Король Ивето», 1813). Поднял фольклорный куплет на высоту профессионального искусства. Песни Беранже, проникнутые революционным духом, юмором, оптимизмом, плебейской прямотой, приобрели широкую популярность. В 1821 и 1828 находился в заключении по обвинению в оскорблении религиозной и общественной морали песни «Капуцины», «Ангел-хранитель»), а также в оскорблении короля («Наваррский принц», «Белая кокарда»). Разделял идеи утопического социализма.

В его песнях содержалась резкая критика аристократии («Маркиз де Карабас», 1816), Людовика XVIII («Навуходоносор», 1823), иезуитов («Святые отцы», 1819).

В Российской Империи произведения Беранже стали известны в XIX веке. На стихи «Старый капрал», в переводе Курочкина, Даргомыжский написал одноимённую драматическую песню, интересную музыковедам, как музыкальное произведение в форме песни, но с припевом в форме марша. Наиболее известным певцом XIX века, исполнявшим, этот романс был Фёдор Шаляпин.

Старый капрал.

В ногу, ребята, идите. Полно, не вешать ружья!

Трубка со мной… проводите. В отпуск бессрочный меня.

Я был отцом вам, ребята… Вся в сединах голова…

Вот она — служба солдата!.. В ногу, ребята! Раз! Два!

Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два!

Да, я прибил офицера! Молод ещё оскорблять... Старых солдат.

Для примера... До́лжно меня расстрелять.

Выпил я… Кровь заиграла…Дерзкие слышу слова — Тень императора встала…

В ногу ребята! Раз! Два! Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два!

Ты, землячок, поскорее.. К нашим стадам воротись;

Нивы у нас зеленее,...Легче дышать… Поклонись...Храмам селенья родного…

Боже! Старуха жива!.. Не говори ей ни слова…

В ногу, ребята! Раз! Два! Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два!

Кто там так громко рыдает? А! я её узнаю…Русский поход вспоминает…

Да, отогрел всю семью…Снежной тяжёлой дорогой... Нёс её сына… Вдова...Вымолит мир мне у бога…

В ногу, ребята! Раз! Два! Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два!

Трубка, никак, догорела? Нет, затянусь ещё раз. Близко, ребята. За дело! Прочь! не завязывать глаз.

Целься вернее! Не гнуться! Слушать команды слова! Дай бог домой вам вернуться.

В ногу, ребята! Раз! Два! Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два!

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 45 - Английский писатель Генри Филдинг

Часть 46 - Янка Купала

Часть 47 - Беранже

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

Янка Купала |

Янка Купала (1882-1942) - белорусский советский поэт, народный поэт БССР (1925), академик АН БССР (1928) и УССР (1929), лауреат Сталинской премии первой степени (1941).

Настоящее имя и фамилия Иван Доминикович Луцевич.

Родился в Вязынке (Молодечненский район Минской области) в семье обедневшего шляхтича арендатора.

Учился в Петербурге на общеобразовательных курсах (1909-1913), а потом в народном университете в Москве (1915). Сменил множество профессий: был домашним учителем, писарем, приказчиком, рабочим.

С 1907 печатался в газете «Наша нива». Вместе с Якубом Коласом Купала стал основоположником новой белорусской литературы.

С наступлением советской эпохи лирические настроения Янки Купале подверглись некоторым изменениям. На первый план в его стихотворениях вышел мотив ожидания светлого будущего; поэт возлагал искренние надежды на коренные изменения в жизни белорусского народа под влиянием новой эпохи.

Перевёл на белорусский язык «Слово о полку Игореве», «Медный всадник» А.С. Пушкина, произведения Т.Г. Шевченко, А. Мицкевича, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.А. Крылова и др. Также перевёл «Интернационал».

Несмотря на издания оптимистически настроенных поэтических сборников, отношения между белорусским поэтом и советской властью складывались отнюдь не безоблачно. Сперва последовало несправедливое обвинение в неблагонадёжности. Началась методичная травля поэта. Главным обвинением, которое выдвигалось Янке Купале, были националистические воззрения: якобы в непростой исторический период конца 1910-х годов Янка Купала всячески поддерживал Организацию Национального освобождения Белоруссии и «запятнал» себя вхождением в её состав Пьеса «Тутэйшыя» была запрещена за национализм. Поэт не избежал длительных, изнурительных допросов в ГПУ, попытки самоубийства. В письме на имя председателя правительства БССР Александра Червякова Купала писал: «Видно, такая доля поэтов. Повесился Есенин, застрелился Маяковский, ну и мне туда за ними дорога».

В годы Великой Отечественной войны печатал пламенные стихи, направленные против фашистских захватчиков. (Партызаны, партызаны, беларускiя сыны! За няволю, за кайданы рэжце гiтлерцаў паганых, каб не ўскрэслi век яны).

28 июня 1942 года Янка Купала, остановившийся в гостинице «Москва», неожиданно погибает. По официальной версии, Янка Купала случайно упал в лестничный пролет и разбился. Однако высота перил и то, что он не просто скатился по лестнице, а упал в шахту между пролетами, по мнению минских криминалистов, говорит о возможном убийстве. Писатель был вызван из номера, где находился

с большой компанией, а непосредственных свидетелей его смерти разыскать так и не удалось.

Первоначально выдвигалась версия: выпивший писатель пошатнулся и упал с лестницы. Но он никогда не пил, имея проблемы со здоровьем. До сих пор не умолкают слухи о том, что смерть могла оказаться неслучайной, выдвигаются версии о самоубийстве или убийстве с участием спецслужб.

Не было у него и такого настроения, чтобы желать покончить с собой. На следующий день ему надо было выступать по радио на территорию Беларуси с воззванием к своим землякам (шла война), также на следующий день ему надо было получать гонорар за свою книгу. Янка Купала в веселом и бодром настроении сказал своим товарищам в номере, что «надо кое с кем переговорить», и что «он через минуту вернется». Так самоубийцы себя не ведут.

Когда разбирали гостиницу «Москва» были перевезены в Минский музей те самые перила, через которые упал Янка Купала.

Янка Купала был первоначально погребен на Ваганьковском кладбище в Москве. В 1962 году его прах был перенесён в Минск и перезахоронен на Военном кладбище, рядом с могилой матери (умершей на другой день после сына, о гибели которого она так и не узнала, в оккупированном Минске).

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 44 - Шота Руставели

Часть 45 - Английский писатель Генри Филдинг

Часть 46 - Янка Купала

Часть 47 - Беранже

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

Олимпиада в Мельбурне.1956 |

Олимпиада 1956 года в Мельбурне ознаменовалась первой в истории победой сборной СССР в командном зачете.

От Игр по политическим мотивам отказались также Египет, Ливан, Ирак и Китай. Кроме того, три страны (Испания, Швейцария и Нидерланды) бойкотировали Игры, выражая протест против ввода СССР войск в Венгрию.

Героями Игр стали советский гимнаст Борис Шахлин, завоевавший четыре награды высшей пробы. Свою выдающуюся коллекцию олимпийских наград начала собирать гимнастка Лариса Латынина – в Мельбурне ей досталось четыре золота, одно серебро и одна бронза. Бегун Владимир Куц выиграл два стайерских забега, на 5000 и 10000 метров. Своего первого крупного успеха добилась советская сборная по футболу, которая выиграла золотые олимпийские медали. За сборную СССР выступали такие выдающиеся футболисты: Лев Яшин, Игорь Нетто, Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Никита Симонян, Николай Тищенко, Михаил Огоньков, Алексей Парамонов, Анатолий Башашкин, Борис Татушин, Анатолий Исаев, Владимир Рыжкин, Борис Кузнецов, Иосиф Беца, Сергей Сальников, Борис Разинский, Анатолий Масленкин, Анатолий Ильин.

Также золотые медали завоевали:

Валентин Муратов (спортивная гимнастика, вольные упражнения, опорный прыжок).

Виктор Чукарин (спортивная гимнастика, многоборье и брусья).

Альберт Азарян (спортивная гимнастика, кольца).

Виктор Чукарин, Валентин Муратов, Борис Шахлин, Альберт Азарян, Юрий Титов, Павел Столбов (спортивная гимнастика, командные соревнования).

Тамара Манина, Лариса Латынина, София Муратова, Лидия Калинина-Иванова, Полина Астахова, Людмила Егорова (спортивная гимнастика, командные соревнования).

Леонид Спирин (легкая атлетика, ходьба на 20 км).

Инессе Яунземе (легкая атлетика, метание копья).

Тамара Тышкевич (легкая атлетика, толкание ядра).

Владимир Сафронов (бокс, 54-57 кг).