-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Английский писатель Генри Филдинг |

Генри Филдинг (1707-1754) - английский романист и драматург, публицист, известен своим житейским юмором и сатирическим мастерством, а также как автор романа «История Тома Джонса, найденыша».

Родился в родовитой семье майора Эдмунда Филдинга, дослужившегося до чина генерал-лейтенанта.

Учился в Итонском колледже (1719–1725) и Лейденском университете (1728–1730).

Творческий путь начал как поэт и драматург в 1728 году. Разнообразная в жанровом отношении драматургия Филдинга отмечена единой сатирической направленностью и всегда острозлободневна.

Лучшая работа Филдинга, Том Джонс (1749) — это тщательно построенный плутовской роман запутанно и забавно повествующий о том, как найденыш достиг успеха.

Жена Филдинга, Шарлотта и дочь умерли в 1744 году. Тремя годами позже Филдинг, пренебрегая общественным мнением — женился на бывшей служанке Шарлотты, Марии, которая была беременна.

Год спустя Филдинг был назначен Главным судьёй Лондона, и его литературная карьера пошла в гору. Объединившись со своим младшим братом Джоном, он помог образовать в 1749 году, подразделение «ищейки» с Боу-Стрит, называемое многими первым полицейским подразделением Лондона.

Горячая приверженность Филдинга, как великого гуманиста к делу правосудия совпало с быстрым ухудшением состояния его здоровья, до такой степени, что в 1754 году он уехал за границу в Португалию в поисках лечения. Подагра, астма и другие недуги привели к необходимости использовать костыли. Генри Филдинг умер в Лиссабоне два месяца спустя.

В России известен с конца 18 века; ему даже приписывались некоторые произведения его сестры, Сары Филдинг. Влияние Филдинга испытал Гоголь.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 43 - Драматург и поэт средневековой Индии Калидаса

Часть 44 - Шота Руставели

Часть 45 - Английский писатель Генри Филдинг

Часть 46 - Янка Купала

Часть 47 - Беранже

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

Велогонки Мира |

Велогонка Мира - международная многодневная велосипедная гонка. Начала проводиться с 1948 года по инициативе редакций центральных печатных органов партий соцстран — газет «Трибуна люду» (ПНР) и «Руде право» (ЧССР), "Нойес Дойчланд" (ГДР). Традиционно проводилась в мае по кольцу Варшава — Берлин — Прага.

Команды, участвующие в Велогонке Мира, состоят из шести спортсменов. На этапах в командный зачет идут результаты трех лучших гонщиков. А победитель этапа получает 30 премиальных секунд, второй призер — 20, а третий — 10. Победитель Велогонки Мира определяется в личном и командном зачете. Командная победа считается у гонщиков более почетной, ибо она отражает уровень развития велоспорта в той или иной стране.

Советские велосипедисты впервые приняли в ней участие в 1954 г. 21 команда стартовала в гонке. От СССР дебютировали в ней Р. Чижиков, В. Крючков, Е. Клевцов, Е. Немытов, Н. Матвеев, В. Вершинин. Заняли они 6-е место в командном зачете, а в личном — Евгений Немытов был тринадцатым.

В 1956 г. советские мастера В. Вершинин, В. Капитонов, Н. Колумбет, А. Черепович добились победы в командном зачете, а Николай Колумбет был третьим в личном. С тех пор по 1986 г. советские велосипедисты 18 раз (больше, чем гонщики других стран) побеждали в командном зачете. 8 раз такого же успеха добивались спортсмены ГДР и 7 раз — ПНР.

Первым победителем Велогонки Мира из советских велосипедистов был Юрий Мелихов (1961). Сергей Сухорученков был первым из советских гонщиков, кто побеждал на Велогонке Мира дважды.

9 раз — больше других своих партнеров — стартовал в Велогонке Мира Гайнан Сайдхужин, причем 8 — в качестве капитана команды. 8 раз прошел трассу гонки Александр Гусятников и 7 — Виктор Капитонов — будущий тренер сборной команды страны. В 1977 г. Ааво Пиккуус промчал Велогонку Мира от начала и до конца в майке лидера, повторив достижение Яна Веселы. Наибольшее число побед на

Велогонке Мира в личном зачете у польского велосипедиста Ришарда Шурковского — 4.

Велогонки Мира стали одним из наиболее популярных в Европе велосипедных соревнований благодаря высокому мастерству спортсменов и отличной организации.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 10 - Парашютный спорт

Часть 11 - Хоккей в СССР был больше, чем хоккей

Часть 12 - Велогонки Мира

Часть 13 - III Дружеские игры молодёжи

Часть 14 - Олимпиада в Мельбурне.1956

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

Математик Ляпунов |

Александр Михайлович Ляпунов (1857–1918) - русский математик, академик Петербургской Академии наук.

Родился в Ярославле в семье известного астронома, директора Демидовского лицея Михаила Васильевича Ляпунова.

В семье было семеро детей, из которых четверо умерли малолетними, из оставшихся трех сыновей Александр Михайлович был старшим. Средний, Сергей Михайлович (1859–1924) был известным композитором (ученик М.А.Балакирева); младший, Борис Михайлович (1864–1942), был действительным членом Академии Наук СССР (специальность – славянская филология).

Дед Ляпунова, Василий Александрович Ляпунов, с 1826 занимал хозяйственные должности при Казанском университете. Старший его сын, Виктор, был дедом академика А.И.Крылова (через мать Софию Викторовну), а младшая дочь, Екатерина, была замужем за Р.М.Сеченовым, родным братом физиолога И.М.Сеченова. От этого брака родилась дочь, Наталия Рафаиловна,– двоюродная сестра

Ляпунова, ставшая в 1886 его женой.

Александру было 11 лет, когда умер его отец.

В 1870 Ляпунов с матерью и братьями переселился в Нижний Новгород, где поступил в 3-й класс гимназии. Окончил гимназию с золотой медалью в 1876, в этом же году поступил в Петербургский университет. Одним из преподавателей Ляпунова был П.Л.Чебышев.

По окончании университета (1880) Ляпунов был оставлен при кафедре механики.

В 1882 Ляпунов сдал магистерские экзамены и приступил к работе над магистерской диссертацией. Большую роль в выборе темы диссертации сыграл Чебышев.

Весной 1895 Ляпунов утвержден в звании приват-доцента и занял кафедру механики в Харьковском университете.

Официальным признанием заслуг А. М. Ляпунова явилось избрание его членом-корреспондентом Академии наук по разделу математических наук, состоявшееся в декабре 1900 г. Менее чем через год сорокачетырёхлетний Ляпунов был избран ординарным академиком по кафедре прикладной математики. По условиям того времени избрание в академики требовало обязательного переезда в Петербург. Весной 1902 г. Александр Михайлович переезжает в Петербург.

Наиболее драматической оказалась жизнь А. М. Ляпунова в Одессе, куда он с женой выехал в июне 1917 г. по настоянию врачей, в надежде на благотворное влияние южного климата на серьёзно ухудшившееся состояние Натальи Рафаиловны (туберкулёз легких). 31 октября 1918 года Наталия Рафаиловна умерла . Для Александра Михайловича удар был слишком сильный, хотя он давно уже,

конечно, понимал неизбежность такого исхода. В день смерти Наталии Рафаиловны Ляпунов выстрелил в себя и в течение трёх дней находился в бессознательном состоянии. 3 ноября 1918 года Александр Михайлович, не приходя в сознание, скончался в университетской хирургической клинике.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 44 - Леонард Эйлер

Часть 45 - Уильям Гарвей

Часть 46 - Математик Ляпунов

Часть 47 - Карл Линней

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

"Поднятая" целина |

В послевоенное время в стране стала остро ощущаться нехватка хлеба и других продуктов питания. Колхозно-совхозное сельское хозяйство страны не справлялось со своими задачами. Решение лежало на поверхности: увеличить посевные площади.

В 1954 г. ЦК КПСС принял решение о расширении посевных площадей в стране за счет освоения целинных земель в северных районах Казахстана, в Сибири, на Урале и Северном Кавказе. Это были зоны рискованного земледелия с очень уязвимыми к эрозии почвами и недостаточной увлажненностью. Освоение целинных земель превратилось в очередную кампанию, якобы способную в одночасье решить все проблемы с продовольствием.

На целину отправляли все производимые в стране тракторы и комбайны, мобилизовывали студентов на время летних каникул, отправляли в сезонные командировки механизаторов.

Первые годы освоения целины, кроме засушливого 1954 г., были достаточно благоприятными. В 1956 г. в стране был собран рекордный урожай в 125 млн. тонн зерновых, из которых 50% было получено на целинных землях. Однако нарушение экологического равновесия и ветровая эрозия уже в конце 50-х годов стали превращаться в серьезную проблему. К I960 г. в Северном Казахстане из-за

нерационального освоения целинных земель из хозяйственного оборота было выведено более 9 млн. га. почв. С начала 60-х годов начались периодические засухи, приведшие к катастрофе 1963 г., когда впервые страна была вынуждена для обеспечения продовольствием закупить за границей 12 млн. т зерна на 1 млрд. долларов. Эффективность целинных почв ежегодно падала.

Всего в годы освоения целины (1954-1960гг.) было распахано 25,5 млн. га.,создано 340 новых совхозов. Для обеспечения новых земель рабочей силой была проведена мобилизация добровольцев из западных районов страны, которым давались значительные льготы - бесплатный проезд с имуществом, денежные пособия на постройку, на приобретение скота, освобождение от сельхозналога.

Для Казахстана освоение целины имело огромнейшее значение: насколько положительное, настолько же и отрицательное. В Казахстане появились новые фабрики, заводы. Открывались новые вузы и училища, специализировавшиеся в области сельского хозяйства. Через всю республику протянулись линии железнодорожные, автомобильные. Но вместе с тем, появились и непредвиденные последствия.

Пожалуй самым большим негативным моментом, который перечеркивает все преимущества новой политики и все "гениальные" заслуги ученых-экономистов того периода, это эрозия. Огромные посевные площади были буквально сметены ветрами, довольно характерными для Северного Казахстана. В короткий срок большая часть плодородный слой унесло ветром. Весь труд по освоению целины был

потерян. Также было нарушено сложившееся веками самобытное кочевое хозяйство казахов -- пропали большие территории, пригодные для пастбищ. Природе был нанесен непоправимый урон. Казахстан увеличил свою территорию, но и количество славянского населения, что впоследствии сказалось при разделе СССР.

Мои личные впечатления как рядового участника этой кампании.

1958 год. Будучи в то время студентом строительного техникума, я вместе со своим товарищем Геной Труновым, чтобы уклониться от неоплачиваемой производственной практики на стройке, пошли в горком комсомола и записались на сезонную поездку в Северный Казахстан. Хотелось немного подзаработать, да и посмотреть новые места. Пришлось соврать про свой возраст (требовалось не менее 18 лет). Ехали товарным эшелоном зигзагами через всю страну несколько дней. Конечно, это не комфорт, но по молодости было не трудно и даже интересно. Поезд подолгу останавливался на крупных узловых станциях, и мы устремлялись на осмотр городов. По прибытию нас направили в новый зерносовхоз "Джаксинский" в районе станции Джаксы Акмолинской области (потом Акмолинск

переименовали в Целиноград, а сейчас он, вообще, столица Казахстана - Астана). Поселили в барак-землянку с нарами человек на 60. Таких бараков было несколько, в том числе и женские. Рядом был пруд, в котором можно было мыться. Конечно, неизменные атрибуты такой жизни - клопы, блохи и вши. На работу нас двоих направили на строительство совхозной школы. Я работал в бригаде штукатуров.

Мой товарищ Гена поранил руку, началось загноение, и его использовали, как ночного сторожа нашей стройки. Однажды в нашу недостроенную школу завезли труп какого-то умершего от перепоя механизатора. Чтобы не оставлять Гену наедине с трупом, пришлось 2 ночи провести вместе с ним. Питались мы в совхозной столовой. Перед обедом там выстраивалась большая очередь. Как-то раз

вышла заведующая столовой и попросила наколоть дров. Среди здоровенных лбов-механизаторов желающих на дармовую работу не нашлось. Мы с Геной вызвались помочь. Дрова оказались корявые и тяжёлые для рубки. Но в благодарность нас бесплатно накормили хорошим обедом. Заведующая предложила нам на таких условиях каждый день рубить дрова, и мы согласились. За работу на стройке

платили очень мало, и даже такая экономия была для нас важной. Так мы жили и работали до конца июля. А в последних числах июля поступил прогноз погоды с предсказанием с 1 августа резкого похолодания. Ещё 30 июля мы купались в пруду и смеялись с этого прогноза. Но 31 июля подул сильный ветер. А 1 августа мы утром вылезли из своей землянки и увидели, что всё вокруг запорошено

снегом на 10 см. Поступил приказ всех студентов направить на поля. Меня поставили на копнитель. Это прицепное устройство к зерноуборочному комбайну для брикетирования соломы. Сейчас это делается автоматически. А тогда нужен был человек для укладки и сбрасывания брикетов. Работа адская. Струя соломы и грязи бьёт в лицо. Шум, тряска. Комбайнёры работали по 12 часов в день в 2 смены. Падали от усталости прямо на копна. Была опасность быть раздавленным в темноте. Убирать можно было только хлеб на корню. В то время практиковалась раздельная уборка хлеба: то-есть сначала скашивали, а потом подбирали. Скошенный хлеб оказался под снегом и был обречён на гниение. Такая работа продолжалась неделю, а затем поступил приказ: в целях увеличения производительности комбайнов отцепить копнители. Солома просто летела вслед за комбайном. Во мне в поле уже не было никакой потребности, и я вернулся на стройку. Хотя снег и постепенно растаял, но было уже для лета очень холодно. Хотелось домой. Нас держали ещё до ноября. Мы ходили на станцию, чтобы увидеть поезд, который придёт за нами. Наконец в первых числах ноября он пришёл. Это были уже пассажирские плацкартные вагоны. Было ощущение полного счастья, когда мы в них сели. В нашем вагоне были только студенты нашего города, в том числе группа из нашего техникума. В дороге было действительно романтично и весело. Играли в разные игры, больше всего в "почту". Это в сущности обмен записками с девушками. Опять проезжали много городов и бегали в них по магазинам за дефицитными "шмотками". Ведь кое-какие деньги мы всё-таки заработали. Потом я щеголял на техникумских вечерах в этих "шмотках" со значком целинника.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 17 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 18 - Хоккей в СССР был больше, чем хоккей

Часть 19 - "Поднятая" целина

Часть 20 - Всесоюзная промышленная выставка 1957-59

Часть 21 - О победе над германскими войсками 23 февраля 1918

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 1 раз

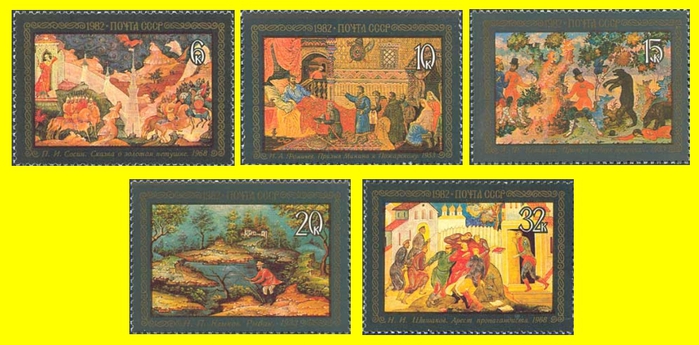

Слово о полку Игореве |

"Слово о полку Игореве" - памятник древнерусской литературы, посвященный неудачному походу Новгород-Северского князя Игоря Святославича на половцев ранней весной 1185, самое значительное произведение литературы Киевской Руси.

Летописи рассказывают об этом историческом эпизоде достаточно подробно. Помимо Игоря в походе участвовали оба его сына и брат. Расчет застать половцев врасплох не оправдался, но князь решил, что возвращаться без боя позорно. В первом сражении враги были обращены в бегство, частью захвачены в плен. Но на следующее утро Игорь обнаружил, что окружен громадным полчищем половцев. Трое суток томимые жаждой, отрезанные от воды русские воины пробивались к Донцу. Утром четвертого дня дрогнули вспомогательные полки. Пустившийся вдогонку остановить их Игорь был схвачен половцами. К пленнику относились почтительно, он пользовался определенной свободой. Когда половец Лавр предложил помочь бежать, Игорь поначалу отказался, но узнав, что возвращавшиеся с

набега на Переяславль половцы собираются перебить всех пленных, согласился. Ночью, пока стража веселилась, он перебрался через реку. Спасаясь от погони, Игорь одиннадцать дней скакал до пограничного города Донца.

Происхождение текста «Слова» полно загадок. Список памятника, по словам собирателя русских древностей А.И.Мусина-Пушкина, приобретен им в числе других рукописей у бывшего архимандрита уже закрытого к тому моменту Спасо-Ярославского монастыря.

Копия «Слова», снабженная краткой справкой, переводом и примечаниями, была преподнесена императрице Екатерине II и сохранилась. Оригинал же и копия, хранившиеся у собирателя, погибли во время пожара 1812 года. Поэтому подлинность памятника со столь запутанной судьбой ставилась под сомнение начиная с первой половины XIX века. Не раз возникали сомнения в древности «Слова» или даже утверждения, что этот памятник всего лишь гениальная имитация под старину, произведение XVIII века.

Поздней осенью 1800 увидело свет первое издание «Слова», подготовленное Мусиным-Пушкиным. С тех пор оно оказало влияние на русскую литературу (переводы В.А.Жуковского, А.Н.Майкова, Н.А.Заболоцкого), искусство (В.М.Васнецов, В.Г.Перов, В.А.Фаворский), музыку (опера "Князь Игорь" А.П.Бородина).

Летописи рассказывают об этом историческом эпизоде достаточно подробно. Помимо Игоря в походе участвовали оба его сына и брат. Расчет застать половцев врасплох не оправдался, но князь решил, что возвращаться без боя позорно. В первом сражении враги были обращены в бегство, частью захвачены в плен. Но на следующее утро Игорь обнаружил, что окружен громадным полчищем половцев. Трое суток томимые жаждой, отрезанные от воды русские воины пробивались к Донцу. Утром четвертого дня дрогнули вспомогательные полки. Пустившийся вдогонку остановить их Игорь был схвачен половцами. К пленнику относились почтительно, он пользовался определенной свободой. Когда половец Лавр предложил помочь бежать, Игорь поначалу отказался, но узнав, что возвращавшиеся с

набега на Переяславль половцы собираются перебить всех пленных, согласился. Ночью, пока стража веселилась, он перебрался через реку. Спасаясь от погони, Игорь одиннадцать дней скакал до пограничного города Донца.

Происхождение текста «Слова» полно загадок. Список памятника, по словам собирателя русских древностей А.И.Мусина-Пушкина, приобретен им в числе других рукописей у бывшего архимандрита уже закрытого к тому моменту Спасо-Ярославского монастыря.

Копия «Слова», снабженная краткой справкой, переводом и примечаниями, была преподнесена императрице Екатерине II и сохранилась. Оригинал же и копия, хранившиеся у собирателя, погибли во время пожара 1812 года. Поэтому подлинность памятника со столь запутанной судьбой ставилась под сомнение начиная с первой половины XIX века. Не раз возникали сомнения в древности «Слова» или даже утверждения, что этот памятник всего лишь гениальная имитация под старину, произведение XVIII века.

Поздней осенью 1800 увидело свет первое издание «Слова», подготовленное Мусиным-Пушкиным. С тех пор оно оказало влияние на русскую литературу (переводы В.А.Жуковского, А.Н.Майкова, Н.А.Заболоцкого), искусство (В.М.Васнецов, В.Г.Перов, В.А.Фаворский), музыку (опера "Князь Игорь" А.П.Бородина).

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 22 - Нестор Летописец

Часть 23 - Аэростат Крякутного

Часть 24 - Слово о полку Игореве

Часть 25 - Крейсер "Варяг" и его командир

Часть 26 - Первая русская почтовая марка

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Композитор, пианист, дирижёр Балакирев |

Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910) - русский композитор, пианист, дирижер, музыкант, глава «Могучей кучки».

В 1856 году дебютировал в Петербурге как пианист и дирижёр. Большое влияние на формирование идейно-эстетических позиций Балакирева оказала его дружба с критиком В. В. Стасовым.

В начале 1860-х годов под руководством Балакирева складывается музыкальный кружок, известный как "Новая русская музыкальная школа", "Балакиревский кружок", "Могучая кучка" (братство великих композиторов -Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Кюи).

В 1862 году Балакирев совместно с хоровым дирижёром Г. Я. Ломакиным организует в Петербурге Бесплатную музыкальную школу, ставшую очагом массового музыкального образования, а также центром пропаганды русской музыки. В 1867-1869 годах был главным дирижёром Русского музыкального общества, способствовал популяризации опер М. И. Глинки.

В 1870-е годы Балакирев уходит из Бесплатной музыкальной школы, перестаёт писать, концертировать, порывает с членами кружка.

С 1872 по 1874 год, композитор вынужден исполнять службу в Магазинном Управлении Главного Общества Российских железных дорог. В этот тяжелый период Балакирев обретает себя в православии, что так же не найдет понимания у друзей. Столь резкая смена мышления заставила несправедливо обвинять Балакирева в ханжестве.

В начале 1880-х годов он вернулся к музыкальной деятельности, но она утратила боевой "шестидесятнический" характер.

В последние годы вокруг Балакирева собирается очень узкий круг композиторов: А. Глазунов, А.К. Лядов, С.М. Ляпунов. После смерти Чайковского Балакирева неоднократно приглашали преподавать в Московской консерватории, но композитор, ссылаясь на то, что является самоучкой и не имеет систематических знаний в области гармонии, отказывался.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 8 - Композитор Лядов

Часть 9 - Моцарт

Часть 10 - Композитор, пианист, дирижёр Балакирев

Часть 11 - Эдвард Григ

Часть 12 - Композитор Гайдн

...

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

Процитировано 1 раз

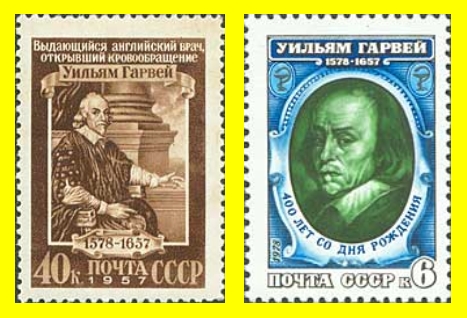

Уильям Гарвей |

Уильям Гарвей (1578-1657) - английский естествоиспытатель и врач, основатель учения о кровообращении и всей современной физиологии и эмбриологии.

По окончании медицинского факультета в Кембридже (1597) работал в Падуе. В 1602 году получил диплом доктора медицины Падуанского университета. По возвращении в Англию (Лондон) был избран (1607) членом Королевской коллегии врачей. В качестве главного врача и хирурга работал в Больнице св. Варфоломея.

Гарвей первый экспериментально доказал, что в теле животного одно и то же, сравнительно небольшое, количество крови находится в постоянном движении по замкнутому пути в результате давления, создаваемого сокращениями сердца. Это шло вразрез с господствовавшей в то время доктриной и вызвавшее ожесточённые нападки на Гарвея со стороны учёных и церкви.

С 1654 года Гарвей жил в доме своего брата в Лондоне. Был избран президентом Коллегии врачей, однако отказался от этой почетной должности, сославшись на преклонный возраст.

По окончании медицинского факультета в Кембридже (1597) работал в Падуе. В 1602 году получил диплом доктора медицины Падуанского университета. По возвращении в Англию (Лондон) был избран (1607) членом Королевской коллегии врачей. В качестве главного врача и хирурга работал в Больнице св. Варфоломея.

Гарвей первый экспериментально доказал, что в теле животного одно и то же, сравнительно небольшое, количество крови находится в постоянном движении по замкнутому пути в результате давления, создаваемого сокращениями сердца. Это шло вразрез с господствовавшей в то время доктриной и вызвавшее ожесточённые нападки на Гарвея со стороны учёных и церкви.

С 1654 года Гарвей жил в доме своего брата в Лондоне. Был избран президентом Коллегии врачей, однако отказался от этой почетной должности, сославшись на преклонный возраст.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 43 - Академик Бах

Часть 44 - Леонард Эйлер

Часть 45 - Уильям Гарвей

Часть 46 - Математик Ляпунов

Часть 47 - Карл Линней

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

|

Процитировано 1 раз

Леонард Эйлер |

Леонард Эйлер (1707-1783) - швейцарский, немецкий и российский математик. Внёс также значительный вклад в развитие механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.

Родился в Базеле. Учился в Базельском университете (1720–1724), где его учителем был известный математик Иоганн Бернулли. Уже в 1722, в возрасте 16 лет, получил степень магистра искусств. В 1727 переехал в Санкт-Петербург, получив место адъюнкт-профессора в недавно основанной Академии наук и художеств. В 1730 стал профессором физики, т. е. действительным членом Академии, а в 1733 –

профессором математики. За 14 лет своего первого пребывания в Петербурге Эйлер опубликовал более 50 работ. Хорошо знал русский язык и часть своих сочинений (особенно учебники) публиковал на русском.

В 1741–1766 он работал в Берлинской академии наук под особым покровительством Фридриха II, и за эти 25 лет написал огромное множество сочинений, охватывающих по существу все разделы чистой и прикладной математики. В 1766 по приглашению Екатерины II Эйлер возвратился в Россию. Вскоре после прибытия в Санкт-Петербург он полностью потерял зрение из-за катаракты, но благодаря

великолепной памяти и способностям проводить вычисления в уме до конца жизни занимался научными исследованиями: за это время им было опубликовано около 400 работ, общее же их число превышает 850.

В 1773 году умерла жена Эйлера, с которой он прожил почти 40 лет; у них было три сына Это было большой потерей для учёного, искренне привязанного к семье. Однако, вскоре Эйлер женился на её сводной сестре Саломее.

Умер Эйлер от апоплексического удара в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Три сына его и их дети остались в России. Старший из них был петербургским академиком по кафедре физики, второй – придворным врачом, а младший – артиллерист дослужился до чина генерал-лейтенанта.Организационной стороной жизни Петербургской Академии около ста лет ведали потомки Леонарда Эйлера. Секретарями Академии с 1769 до 1855 были последовательно его сын, зять сына и

правнук.

Родился в Базеле. Учился в Базельском университете (1720–1724), где его учителем был известный математик Иоганн Бернулли. Уже в 1722, в возрасте 16 лет, получил степень магистра искусств. В 1727 переехал в Санкт-Петербург, получив место адъюнкт-профессора в недавно основанной Академии наук и художеств. В 1730 стал профессором физики, т. е. действительным членом Академии, а в 1733 –

профессором математики. За 14 лет своего первого пребывания в Петербурге Эйлер опубликовал более 50 работ. Хорошо знал русский язык и часть своих сочинений (особенно учебники) публиковал на русском.

В 1741–1766 он работал в Берлинской академии наук под особым покровительством Фридриха II, и за эти 25 лет написал огромное множество сочинений, охватывающих по существу все разделы чистой и прикладной математики. В 1766 по приглашению Екатерины II Эйлер возвратился в Россию. Вскоре после прибытия в Санкт-Петербург он полностью потерял зрение из-за катаракты, но благодаря

великолепной памяти и способностям проводить вычисления в уме до конца жизни занимался научными исследованиями: за это время им было опубликовано около 400 работ, общее же их число превышает 850.

В 1773 году умерла жена Эйлера, с которой он прожил почти 40 лет; у них было три сына Это было большой потерей для учёного, искренне привязанного к семье. Однако, вскоре Эйлер женился на её сводной сестре Саломее.

Умер Эйлер от апоплексического удара в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Три сына его и их дети остались в России. Старший из них был петербургским академиком по кафедре физики, второй – придворным врачом, а младший – артиллерист дослужился до чина генерал-лейтенанта.Организационной стороной жизни Петербургской Академии около ста лет ведали потомки Леонарда Эйлера. Секретарями Академии с 1769 до 1855 были последовательно его сын, зять сына и

правнук.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 42 - Академик Шокальский

Часть 43 - Академик Бах

Часть 44 - Леонард Эйлер

Часть 45 - Уильям Гарвей

Часть 46 - Математик Ляпунов

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

|

Процитировано 1 раз

Первый русский марксист Плеханов и его "Политическое завещание". |

Георгий Валентинович Плеханов (1856 — 1918) - основоположник марксизма в России, идейный вождь русского социал-демократического движения, "духовный отец", а затем и политический оппонент Ленина.

Студент Горного института. Член основного кружка "Земли и Воли". октября . В декабре 1878 г. вошел в состав редакции „Земли и Воли". Вел пропаганду среди рабочих. Один из основателей революционной группы "Черный Передел". В январе 1880 г. эмигрировал. Организатор группы „Освобождение Труда". После II съезда РСДРП - лидер меньшевистского крыла.

После февральской революции 1917 вернулся в Россию, где издавал газету «Единство», противостоявшую большевикам. Плеханов – автор тезиса о незрелости России для социалистической революции и многочисленных трудов по истории революционного движения, экономике, философии, истории.

Реальный ход истории во многом разочаровывал Плеханова. Захват власти «одним классом и еще — одной партией может иметь катастрофические последствия». Это было опубликовано в газете «Единство» в конце октября 1917 года. Слова принадлежат Георгию Плеханову. Мэтр марксизма вернулся в Россию после 37 лет эмиграции 30 марта 1917 г., а через две недели познакомился с

«Апрельскими тезисами» Ленина, где вождь провозгласил курс на захват власти. Познакомился, удивился и назвал эту затею «бредом сумасшедшего».

Умер Плеханов в санатории в Финляндии. Организацию похорон в Петрограде взяла на себя группа "Единство". По оценкам очевидцев, за гробом шло не меньше десяти тысяч человек.

Советские историки четко разделили деятельность Плеханова на правильную и полезную - до их раскола с Лениным и абсолютно ошибочную, даже "антипролетарскую" - после раскола. На фоне пропаганды "удобных" трудов Плеханова были полностью преданы забвению работы последних лет, в которых звучала неприкрытая критика Ленина и большевизма. Путь, предлагаемый Плехановым,

остался альтернативой, которую многие современные историки и политики считают предпочтительней пути Ленина. Но, в отличие от ленинского, он не был проверен на многострадальной России экспериментально.

30 ноября 1999 года в «Независимой газете» было опубликовано так называемое «Политическое завещание Г.В. Плеханова». Основная мысль этого документа сводится к тому, что Плеханов отвергал изменения, которые несет революция, отдавая предпочтение эволюции. Он также с удивительной точностью предсказал, что произойдет с социализмом Ленина в России.

Вокруг сенсационного исторического открытия началась ожесточенная полемика. Так и остается недоказанными ни его подлинность, ни фальсификация.

Студент Горного института. Член основного кружка "Земли и Воли". октября . В декабре 1878 г. вошел в состав редакции „Земли и Воли". Вел пропаганду среди рабочих. Один из основателей революционной группы "Черный Передел". В январе 1880 г. эмигрировал. Организатор группы „Освобождение Труда". После II съезда РСДРП - лидер меньшевистского крыла.

После февральской революции 1917 вернулся в Россию, где издавал газету «Единство», противостоявшую большевикам. Плеханов – автор тезиса о незрелости России для социалистической революции и многочисленных трудов по истории революционного движения, экономике, философии, истории.

Реальный ход истории во многом разочаровывал Плеханова. Захват власти «одним классом и еще — одной партией может иметь катастрофические последствия». Это было опубликовано в газете «Единство» в конце октября 1917 года. Слова принадлежат Георгию Плеханову. Мэтр марксизма вернулся в Россию после 37 лет эмиграции 30 марта 1917 г., а через две недели познакомился с

«Апрельскими тезисами» Ленина, где вождь провозгласил курс на захват власти. Познакомился, удивился и назвал эту затею «бредом сумасшедшего».

Умер Плеханов в санатории в Финляндии. Организацию похорон в Петрограде взяла на себя группа "Единство". По оценкам очевидцев, за гробом шло не меньше десяти тысяч человек.

Советские историки четко разделили деятельность Плеханова на правильную и полезную - до их раскола с Лениным и абсолютно ошибочную, даже "антипролетарскую" - после раскола. На фоне пропаганды "удобных" трудов Плеханова были полностью преданы забвению работы последних лет, в которых звучала неприкрытая критика Ленина и большевизма. Путь, предлагаемый Плехановым,

остался альтернативой, которую многие современные историки и политики считают предпочтительней пути Ленина. Но, в отличие от ленинского, он не был проверен на многострадальной России экспериментально.

30 ноября 1999 года в «Независимой газете» было опубликовано так называемое «Политическое завещание Г.В. Плеханова». Основная мысль этого документа сводится к тому, что Плеханов отвергал изменения, которые несет революция, отдавая предпочтение эволюции. Он также с удивительной точностью предсказал, что произойдет с социализмом Ленина в России.

Вокруг сенсационного исторического открытия началась ожесточенная полемика. Так и остается недоказанными ни его подлинность, ни фальсификация.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 27 - Сталин. Конец эпохи

Часть 28 - Жена вождя Надежда Константиновна Крупская

Часть 29 - Первый русский марксист Плеханов и его "Политическое завещание".

Часть 30 - Клара Цеткин

Часть 31 - Из биографии Джузеппе Гарибальди

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Бах |

Алексей Николаевич Бах (1857-1946), российский ученый, академик, основатель отечественной школы биохимиков.

Окончив гимназию в 1875, Бах поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Киевского университета. В 1878 Бах оказался во главе политической акции, после которой среди 30 других студентов он был исключен из университета на 3 года и приговорен к ссылке в северные губернии. Вернувшись в 1882 в Киев, он восстановился в университете и возобновил

революционно-политическую деятельность, став активистом киевской организации "Народная воля". В 1883 пришлось перейти на нелегальное положение. Пишет остро-политическую книгу "Царь-голод" (1895) (среди ее читателей были Ленин и Горький). В 1885, после разгрома "Народной воли", не получив университетского диплома, Бах вынужден эмигрировать в Париж. За рубежом постепенно

его научные интересы возобладали над политическими. С 1894 Бах работал в Женеве. В 1916 он стал председателем Женевского общества физических и естественных наук и получил почетную степень доктора Лозаннского университета.

В 1917 Бах возвратился на родину. В 1918 он назначен заведующим Центральной лабораторией Отдела химической промышленности ВСНХ, на базе которой в 1922 был создан Физико-химический институт. Бах стал его первым директором и оставался на этом посту до 1946. В 1935-46 Бах возглавляет и созданный по его инициативе Институт биохимии АН СССР. Здесь была заложена научная основа многих

отраслей пищевой промышленности (хлебопечение, производство чая, вина, пива, табака, засол рыбы и др.). В 1945 Бах был также и директором Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева.

Бах был обласкан тогдашним руководством страны. Еще при жизни ученого, в 1944 Институту биохимии АН СССР было присвоено его имя и учреждены ежегодные "Баховские чтения". Его заслуги были отмечены званиями Героя Социалистического Труда (1945), 4 Орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Сталинской премией 1-й степени (1941). Бах встречался со Сталиным и писал хвалебные статьи существовавшему строю: "На страже строительства новой жизни", "Все лучшее должно объединиться вокруг партии", а в мрачном 1937 - "Наука и строительство социализма (о ликвидации последствий вредительства троцкистских террористов и правых реставраторов капитализма в научно-исследовательских институтах советской промышленности)". Солидный научный авторитет

и революционное прошлое Баха импонировали властям, а сам он, вернувшись на Родину уже в солидном возрасте, возможно, не сумел разобраться в сущности строя, которому верно служил.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 41 - Бенджамин Франклин

Часть 42 - Академик Шокальский

Часть 43 - Академик Бах

Часть 44 - Леонард Эйлер

Часть 45 - Уильям Гарвей

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

|

Процитировано 1 раз

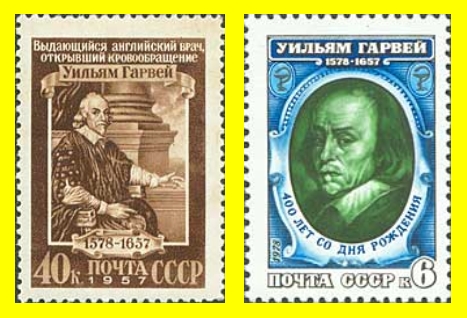

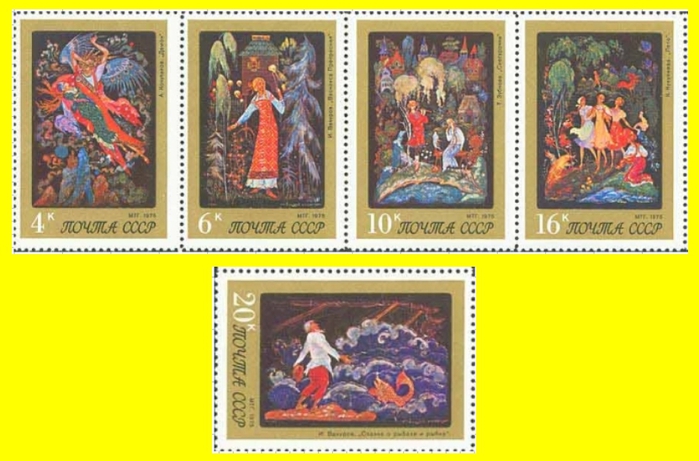

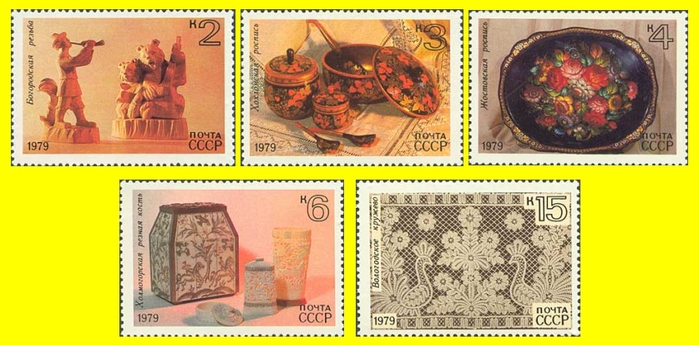

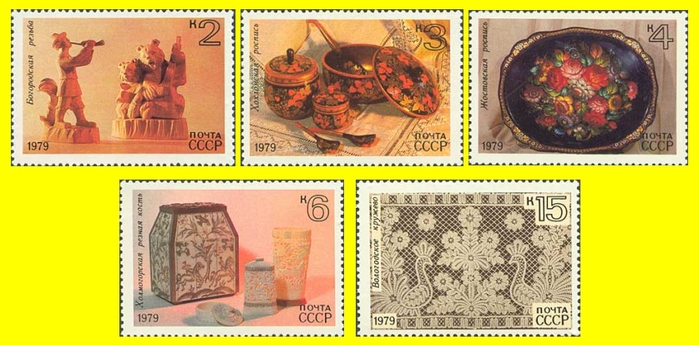

Народные художественные промыслы- борьба за выживание |

Многие предметы народных промыслов уже ушли из жизни и стали достоянием музеев. Но зато все чаще сегодня мы говорим о вологодском кружеве, хохломской росписи, федоскинской миниатюрной живописи, дымковской игрушке, лаковой миниатюре Палеха - о художественных промыслах наших дней, наследниках декоративно-прикладного искусства прошлого.

Мы почти не знаем имен народных мастеров. Но история не предала забвению анонимных творцов декоративно-прикладного искусства - крестьян, сельских и городских ремесленников, чьим трудом и талантом созданы совершенные произведения. Свое мастерство они передавали от отца к сыну, от деда к внуку, буквально "из рук в руки". Из поколения в поколение отбирались и совершенствовались

удачи и находки одних, выдумки и новшества других. Время отбрасывало все случайное, несовершенное, шлифуя и сохраняя только ценное и высокохудожественное. Так поиски и достижения отдельных мастеров соединялись в коллективной сокровищнице народного творчества, непрерывно пополняемой многими династиями ремесленников.

В настоящее время народные художественные промыслы — особая отрасль современной художественной промышленности, выпускающая изделия бытового и сувенирного назначения. Предприятия промыслов объединяют мастеров и художников народного декоративного искусства. Существенной их особенностью является коллективность творческого процесса.

Сегодня знаменитые изделия хохломы, гжели, жостово и других промыслов оказались на обочине, на развалах, в маленьких сувенирных магазинчиках, все больше вытесняемые с рынка китчем и сувенирами китайского производства. Спасти отрасль может только системная государственная поддержка.

Хохломская роспись. В древних заволжских лесах в округе Нижнего Новгорода раскинулись старинные русские деревни. Отсюда и ведет свою историю известный во всем мире хохломской промысел. В этих деревнях и поныне живут мастера-художники, которые расписывают деревянную посуду, продолжая традиции отцов, дедов и прадедов. Промысел зародился в XVII веке. Характерная для хохломы оригинальная техника, где роспись киноварью и черной краской исполнялась по золотому фону, находит аналогии в древнерусском искусстве.

Вологодские кружева стали популярны в Европе в конце 18 века. Модницы многих стран мечтали о нарядах украшенных именно Вологодскими кружевами. В прошлом веке работа художника по кружеву оценивалась как труд ювелира. И кто бы из гостей именитых не пожаловал на Вологодчину, любому кружева придутся по вкусу. Для знаменитой певицы Надежды Кадышевой готовили вологодские

мастерицы целый кружевной костюм.

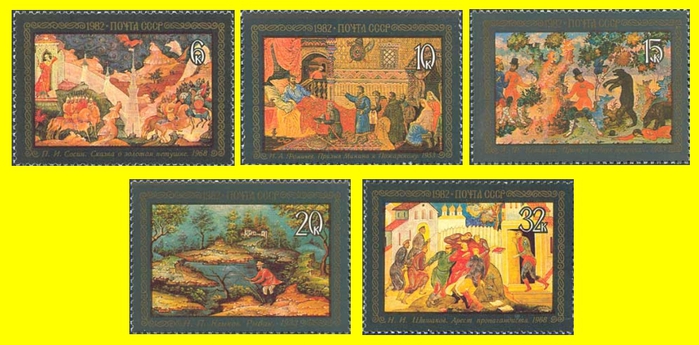

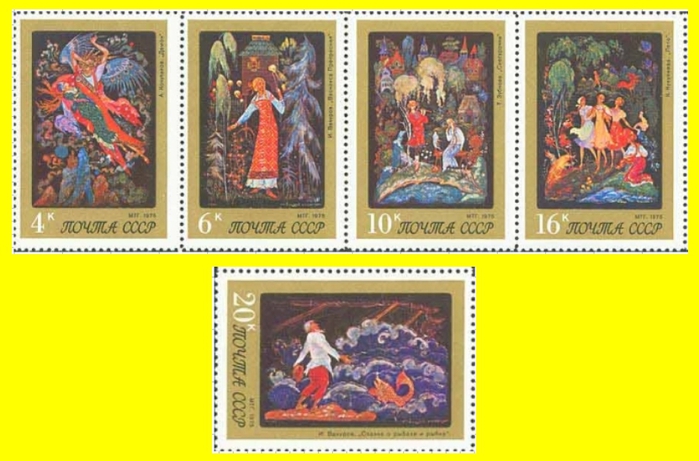

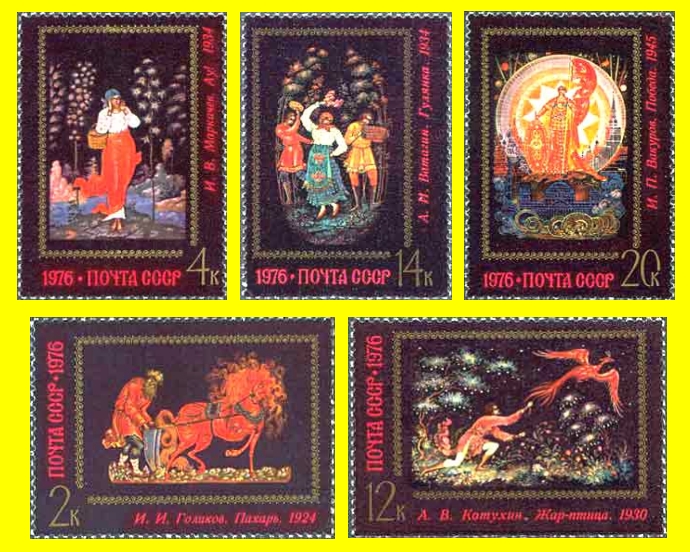

Палехская миниатюра - народный промысел, развившийся в поселке Палех Ивановской области. Истоком палехской миниатюры является иконопись. Первое упоминание о Палехе относится к началу 17 века. После Октябрьской революции палехские иконописцы остались без работы. Гонения большевиков на церковь привели к падению спроса на иконы. В 1918 бывшие палехские иконописцы основали "Художественно-декоративную артель" (с 1932 года - Палехское товарищество художников) и начали осваивать секреты миниатюрной светской живописи. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Работы обычно выполняются на черном фоне и расписываются золотом.

Федоскинская миниатюра — вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино. Русская лаковая миниатюра возникла в 1795 году под Москвой в селе Данилкове (позднее переименовано в Федоскино) на бумажно-картонной фабрике купца П.Коробова. На фабрике выпускали

разнообразные изделия: табакерки, бочонки, коробки, шкатулки, стаканы, погребцы (сундучки) для путешествий, спичечницы, подносы, блюда для фруктов, вазы для цветов и др. Расцвет росписи пришелся на середину 19 века, когда фабрикой владели преемники Коробова - купцы Лукутины. Творчество нынешних федоскинских художников является отражением современной жизни. Оно

концентрирует в себе весь опыт и многообразие художественных традиций мирового искусства, обогащая их и доказывая жизнеспособность своего исторического наследия.

Есть в Подмосковье деревня Жостово, жители которой уже более полутора веков владеют мастерством украшения всего одной вещи - подноса. Под кистью народных живописцев этот предмет обрёл качества художественного произведения. Собранные в букеты или вольно раскинувшиеся на блестящем черном фоне садовые и полевые цветы украшают поднос и несут людям чувство радости души, поэзию вечного цветения природы. Ведь вряд ли найдется человек, не любящий природу, равнодушный к цветам, их красоте, аромату, заключенной в них великой силе жизни. Эта тема близка каждому, поэтому так много почитателей жостовского таланта не только в нашей стране, но и за рубежом.

Богородская резьба, богородская игрушка — русский народный промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины). Его центром является посёлок Богородское (Сергиев-Посадский район Московской области). В 1913 году в Богородском была организована артель. После Октябрьской революции в Богородском сохранялись старые земские

образцы. В Богородском начинается откровенная политизация. Мастерам называли темы, чуждые крестьянской природе и народному пониманию красоты. В 1960 году была ликвидирована традиционная для художественных промыслов артельная организация труда и заменена фабричной. Этот процесс иногда метко называют «офабричивание» промысла. На смену ему приходят понятия

«художественная промышленность», «план», «вал» и другие абсолютно чуждые понятия. Интерес к богородской игрушке и скульптуре падает из-за низкого качества исполнения, низкого художественного уровня и достаточно высокой стоимости.

Мы почти не знаем имен народных мастеров. Но история не предала забвению анонимных творцов декоративно-прикладного искусства - крестьян, сельских и городских ремесленников, чьим трудом и талантом созданы совершенные произведения. Свое мастерство они передавали от отца к сыну, от деда к внуку, буквально "из рук в руки". Из поколения в поколение отбирались и совершенствовались

удачи и находки одних, выдумки и новшества других. Время отбрасывало все случайное, несовершенное, шлифуя и сохраняя только ценное и высокохудожественное. Так поиски и достижения отдельных мастеров соединялись в коллективной сокровищнице народного творчества, непрерывно пополняемой многими династиями ремесленников.

В настоящее время народные художественные промыслы — особая отрасль современной художественной промышленности, выпускающая изделия бытового и сувенирного назначения. Предприятия промыслов объединяют мастеров и художников народного декоративного искусства. Существенной их особенностью является коллективность творческого процесса.

Сегодня знаменитые изделия хохломы, гжели, жостово и других промыслов оказались на обочине, на развалах, в маленьких сувенирных магазинчиках, все больше вытесняемые с рынка китчем и сувенирами китайского производства. Спасти отрасль может только системная государственная поддержка.

Хохломская роспись. В древних заволжских лесах в округе Нижнего Новгорода раскинулись старинные русские деревни. Отсюда и ведет свою историю известный во всем мире хохломской промысел. В этих деревнях и поныне живут мастера-художники, которые расписывают деревянную посуду, продолжая традиции отцов, дедов и прадедов. Промысел зародился в XVII веке. Характерная для хохломы оригинальная техника, где роспись киноварью и черной краской исполнялась по золотому фону, находит аналогии в древнерусском искусстве.

Вологодские кружева стали популярны в Европе в конце 18 века. Модницы многих стран мечтали о нарядах украшенных именно Вологодскими кружевами. В прошлом веке работа художника по кружеву оценивалась как труд ювелира. И кто бы из гостей именитых не пожаловал на Вологодчину, любому кружева придутся по вкусу. Для знаменитой певицы Надежды Кадышевой готовили вологодские

мастерицы целый кружевной костюм.

Палехская миниатюра - народный промысел, развившийся в поселке Палех Ивановской области. Истоком палехской миниатюры является иконопись. Первое упоминание о Палехе относится к началу 17 века. После Октябрьской революции палехские иконописцы остались без работы. Гонения большевиков на церковь привели к падению спроса на иконы. В 1918 бывшие палехские иконописцы основали "Художественно-декоративную артель" (с 1932 года - Палехское товарищество художников) и начали осваивать секреты миниатюрной светской живописи. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Работы обычно выполняются на черном фоне и расписываются золотом.

Федоскинская миниатюра — вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино. Русская лаковая миниатюра возникла в 1795 году под Москвой в селе Данилкове (позднее переименовано в Федоскино) на бумажно-картонной фабрике купца П.Коробова. На фабрике выпускали

разнообразные изделия: табакерки, бочонки, коробки, шкатулки, стаканы, погребцы (сундучки) для путешествий, спичечницы, подносы, блюда для фруктов, вазы для цветов и др. Расцвет росписи пришелся на середину 19 века, когда фабрикой владели преемники Коробова - купцы Лукутины. Творчество нынешних федоскинских художников является отражением современной жизни. Оно

концентрирует в себе весь опыт и многообразие художественных традиций мирового искусства, обогащая их и доказывая жизнеспособность своего исторического наследия.

Есть в Подмосковье деревня Жостово, жители которой уже более полутора веков владеют мастерством украшения всего одной вещи - подноса. Под кистью народных живописцев этот предмет обрёл качества художественного произведения. Собранные в букеты или вольно раскинувшиеся на блестящем черном фоне садовые и полевые цветы украшают поднос и несут людям чувство радости души, поэзию вечного цветения природы. Ведь вряд ли найдется человек, не любящий природу, равнодушный к цветам, их красоте, аромату, заключенной в них великой силе жизни. Эта тема близка каждому, поэтому так много почитателей жостовского таланта не только в нашей стране, но и за рубежом.

Богородская резьба, богородская игрушка — русский народный промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины). Его центром является посёлок Богородское (Сергиев-Посадский район Московской области). В 1913 году в Богородском была организована артель. После Октябрьской революции в Богородском сохранялись старые земские

образцы. В Богородском начинается откровенная политизация. Мастерам называли темы, чуждые крестьянской природе и народному пониманию красоты. В 1960 году была ликвидирована традиционная для художественных промыслов артельная организация труда и заменена фабричной. Этот процесс иногда метко называют «офабричивание» промысла. На смену ему приходят понятия

«художественная промышленность», «план», «вал» и другие абсолютно чуждые понятия. Интерес к богородской игрушке и скульптуре падает из-за низкого качества исполнения, низкого художественного уровня и достаточно высокой стоимости.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

Часть 3 - Скульптор Федот Шубин

Часть 4 - Павел Третьяков и его галерея

Часть 5 - Народные художественные промыслы- борьба за выживание

Часть 6 - Художественный критик Стасов

Часть 7 - Российская (Советская) Академия Художеств

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

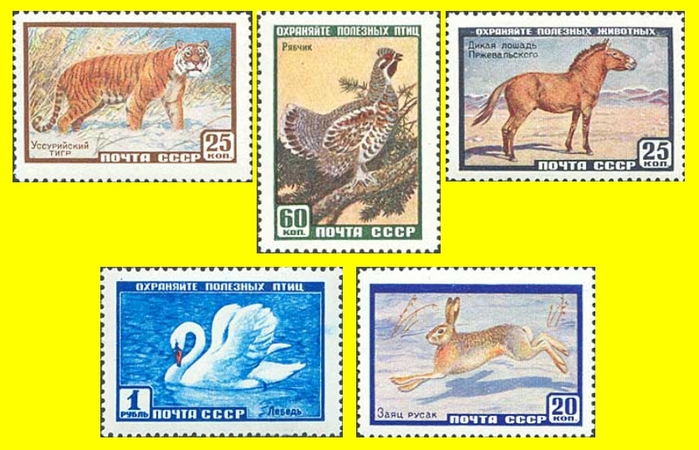

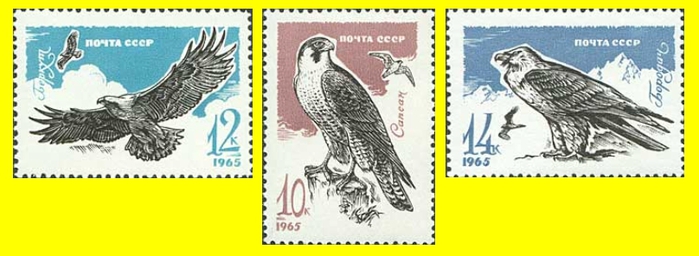

Дайте животным жить |

Животные. Они играют важную роль в жизни человека. И их надо защищать, прежде всего - вот парадокс,- от человека. Основные постулаты в деле защиты животных таковы: Находясь в природе, надо относиться ко всему окружающему внимательно и осторожно. Нельзя собирать коллекции моллюсков, жуков, бабочек и других животных. Собирательство даже без злого умысла может нанести

ощутимый вред природе. Любая самодеятельность в использовании животного мира беззаконна, не может быть допустима. Живая природа должна быть для всех неприкосновенной. Наблюдайте, фотографируйте, слушайте, любуйтесь, но не трогайте, не ловите.

Важнейшую роль в защите животных играют заповедники, заказники. В заповедниках животные не только защищены от истребления, там находят они исключительно благоприятные условия для жизни и размножения.

Защита животных - это и защита многих людей, особенно детей, от душевных страданий, вызванных картинами жестокости по отношению ко всему беззащитному.

Международная конвенция о защите животных предусматривает введение запрета от использования животных в цирках, запрета всех опытов с использованием животных в научных учреждениях, отказа от использования одежды из натуральной кожи и меха. По мнению многих активных защитников животных убийство любого животного должно было быть приравнено к покушению на человека.

Во многих странах существуют движения за права животных, целью которых является абсолютное освобождение животных, что подразумевает под собой полное прекращение любых насильственных действий человека по отношению к животным и разрушение индустрий, эксплуатирующих и убивающих миллионы невинных живых существ – таких как мясомолочная, меховая индустрия, развлечения с использованием животных. В отличие от защитников благополучия животных, сторонники прав животных выступают за полную отмену эксплуатации животных, а не за улучшение условий эксплуатации – за отмену опытов на животных, а не за внедрение менее болезненных опытов, за уничтожение боен и мясокомбинатов, а не за более «гуманное» умерщвление, за то, чтобы клетки стали

пустыми, а не за увеличение площади в местах заточения для животных.

В СССР с 1924 года существовало Добровольное общество охраны природы. Эта организация проводила собрания и съезды, однако уличных протестов и манифестаций не организовала и требований к властям не выдвигала.

Ещё более неблагополучно обстоит дело с правами и защитой животных в современной России.

Россия остается одной из немногих стран, где не существует закона, защищающего животных от жестокости.

Россия продолжает входить в число трех стран, разрешающих отлов диких животных капканами.

В России, в отличие от ряда стран, не запрещена продажа собачьего и кошачьего меха.

В России существуют собачьи бои, возродились и птичьи бои (петушиные, гусиные), которые были запрещены за неэтичность ещё в Российской империи в 1860 г.

Сегодня в большинстве стран стоит проблема бездомных животных. Это самая "видимая" проблема страданий животных, которая лежит на поверхности. Когда людей волнует судьба животных, они чаще всего начинают с попыток помочь бездомным кошкам и собакам, заискивающие манеры брошенных животных больно видеть, умоляющий взгляд голодного, замерзшего существа трудно вынести.

Основной формой работы с безнадзорными и бездомными животными в западных странах является безвозвратный отлов и помещение животных в приюты. (Приюты также действуют как центры сбора "лишних" животных у владельцев, и как центры передачи животных новым владельцам.). После обязательного срока передержки, в течение которого собаки и кошки возвращаются владельцам, животные могут быть переданы новым владельцам или общественным приютам для дальнейшего содержания. Для создания и содержания таких приютов нужны значительные финансовые средства, не всегда находящиеся в бюджетах страны.

В Израиле, например, таких приютов явно недостаточно. Поэтому очень много бездомных кошек. Практически около каждого дома обитает одно или несколько усато-полосатых семейств. Их подкармливают сердобольные жильцы. Маленькие котята иногда обретают настоящий дом, остальные сами пытаются как-то выжить, благо израильский климат – не суров. А вот бродячих собак, в

отличие от России, в Израиле на улицах не встретишь. Тем не менее, проблема бездомных «дружков» не снята с повестки дня. Потому что собак таких много, но они привиты и ждут своего «счастливого билета» в приютах. За соблюдением закона об обязательных прививках следят муниципальные власти. Приютам, как водится, не хватает денег на достойное содержание своих питомцев, и они взывают о помощи. Активно действует организация с названием "Тну лехайот лихьёт" ("Дайте животным жить"). Депутаты Кнессета продвигают сразу несколько инициатив по защите животных. Среди прочего, предлагается ввести наказание вплоть до 3 лет тюремного заключения за такие преступления, как вырывание кошкам когтей и укорачивание хвостов домашним животным. Не исключены и перехлёсты в этой борьбе: так, недавно было сорвано представление театра (заметьте не цирка) кошек Юрия Куклачёва. Правозащитники животных усмотрели в дрессировке кошек насилие над ними.

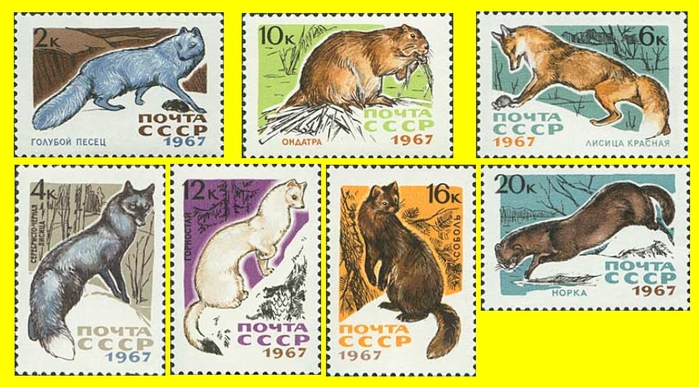

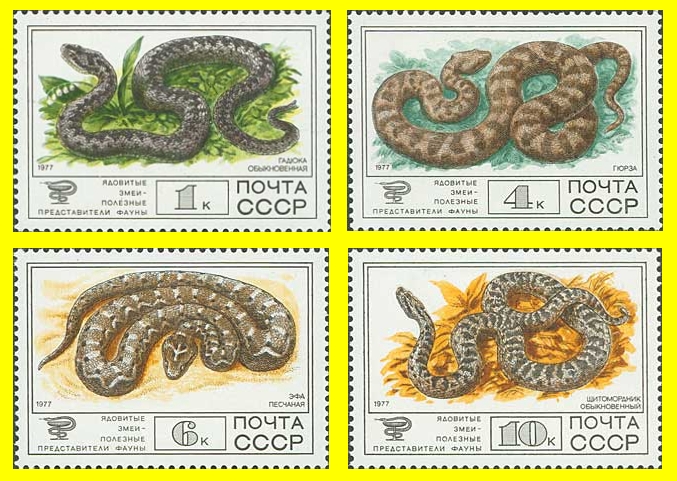

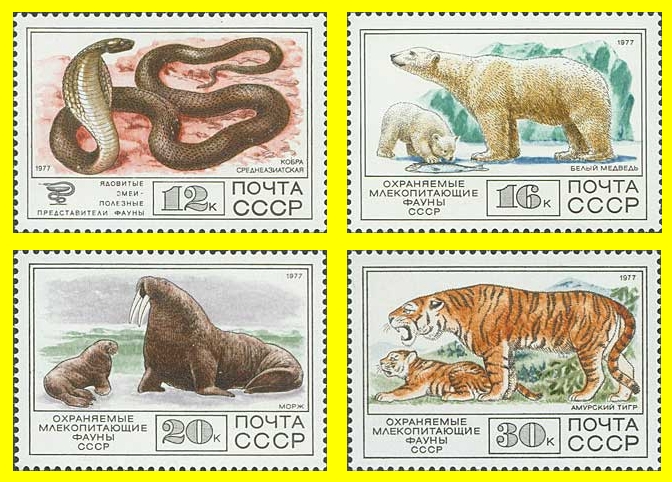

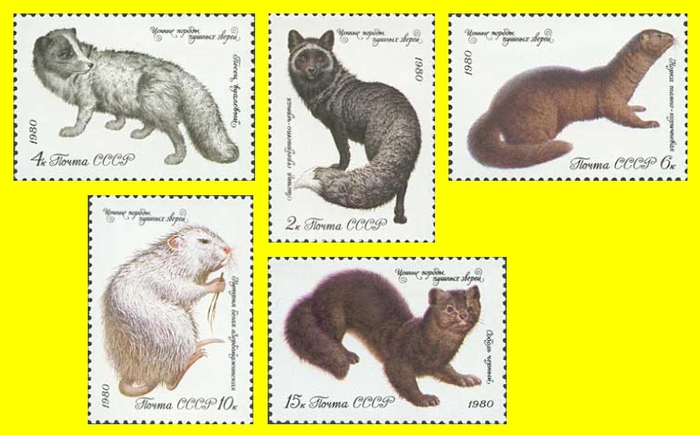

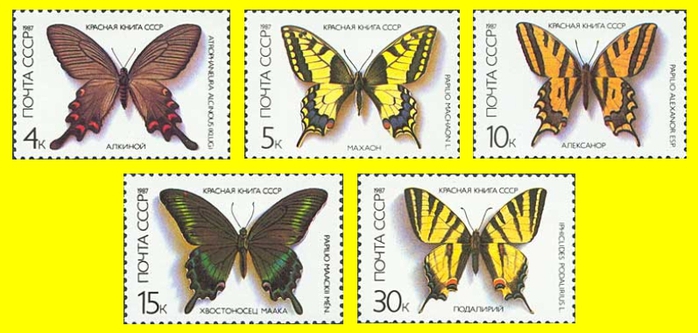

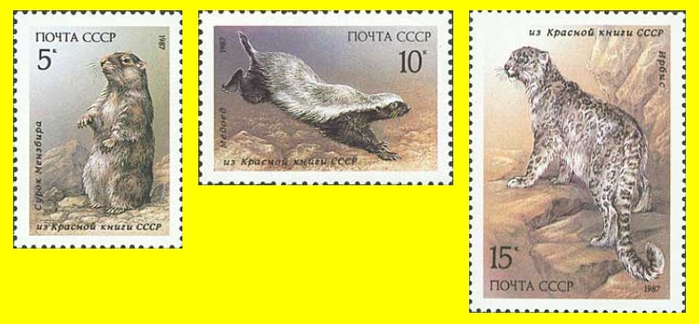

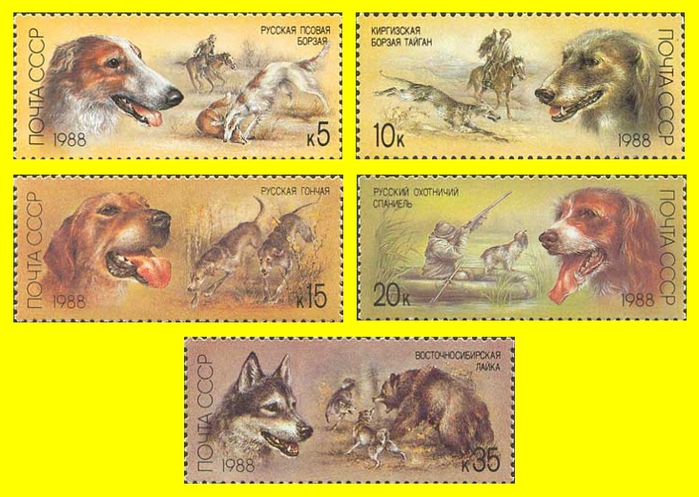

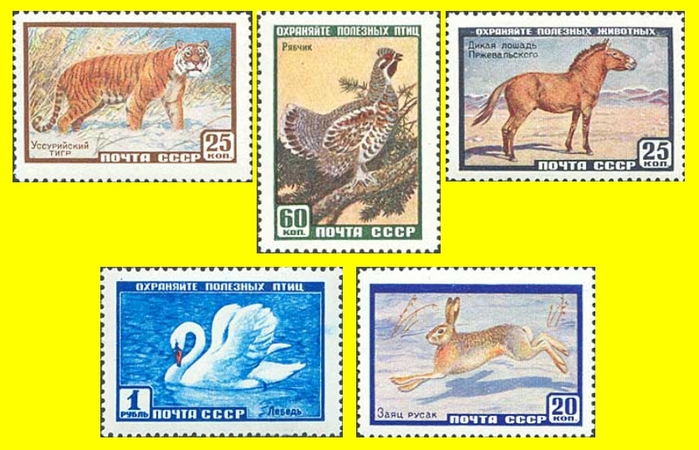

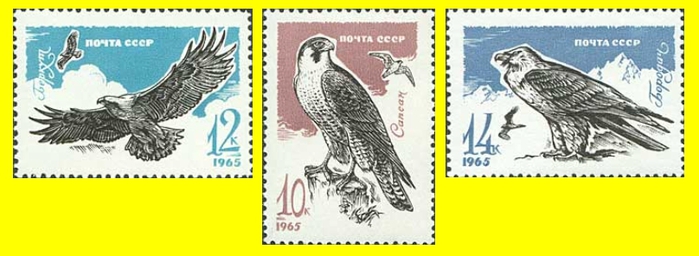

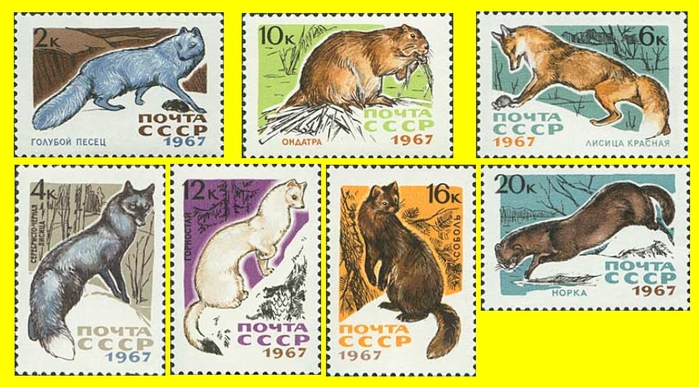

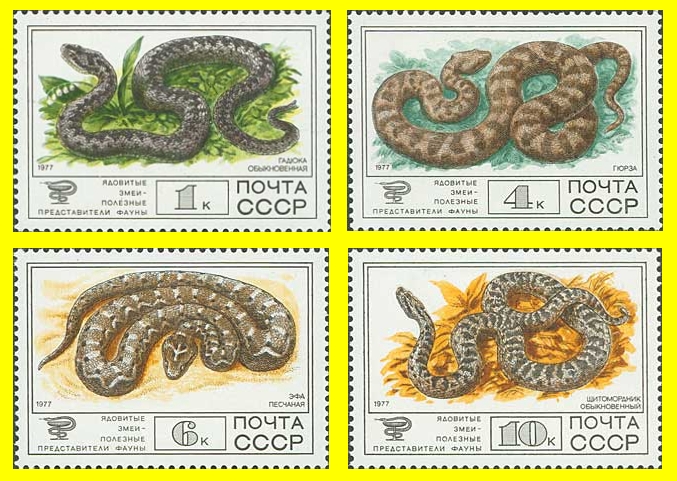

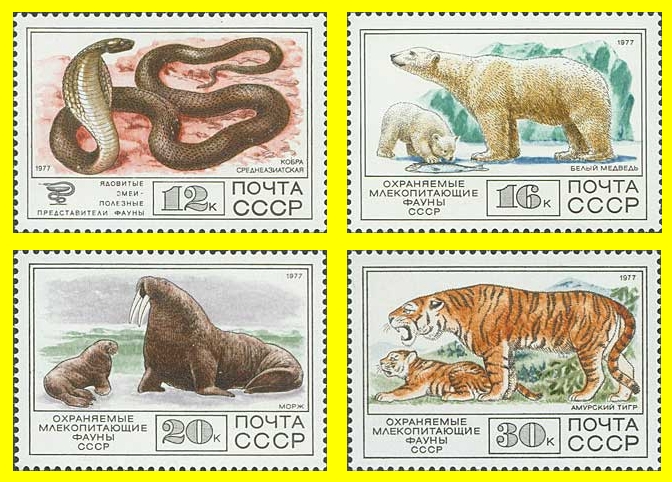

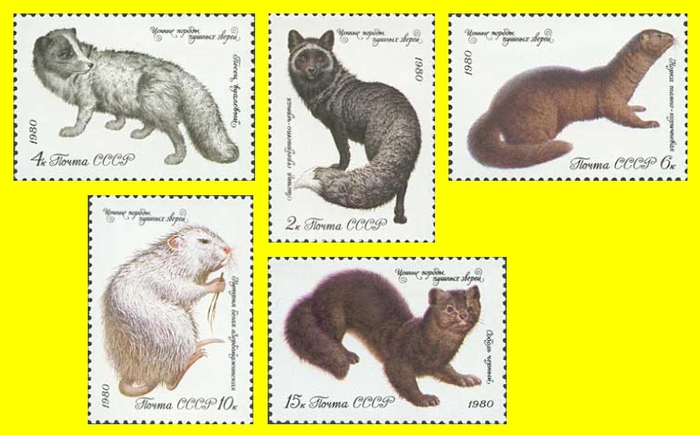

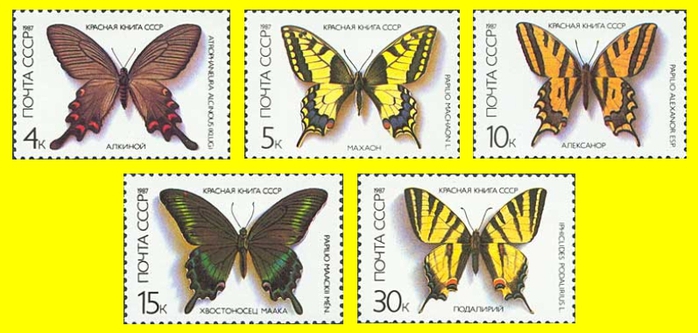

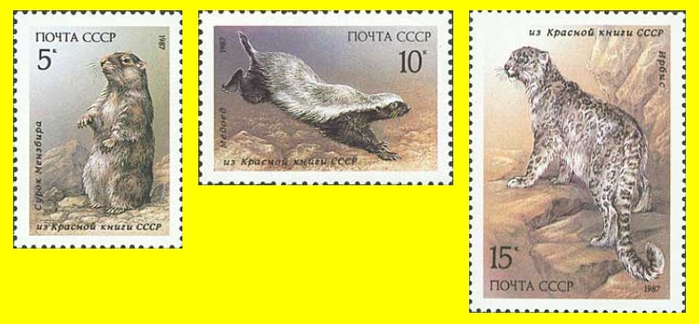

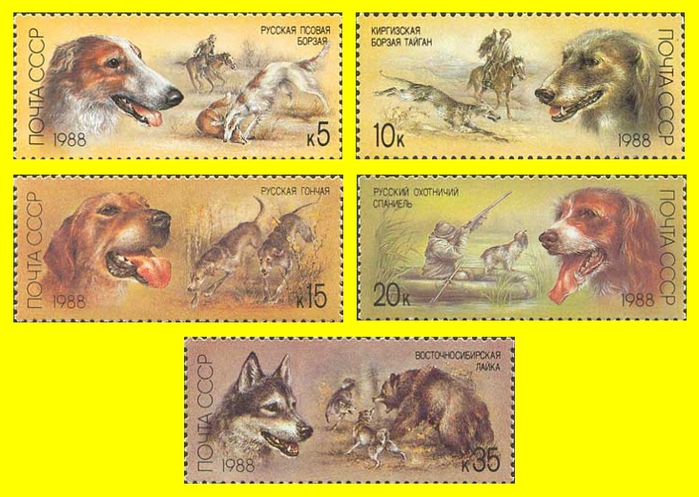

Животный мир на марках СССР.

ощутимый вред природе. Любая самодеятельность в использовании животного мира беззаконна, не может быть допустима. Живая природа должна быть для всех неприкосновенной. Наблюдайте, фотографируйте, слушайте, любуйтесь, но не трогайте, не ловите.

Важнейшую роль в защите животных играют заповедники, заказники. В заповедниках животные не только защищены от истребления, там находят они исключительно благоприятные условия для жизни и размножения.

Защита животных - это и защита многих людей, особенно детей, от душевных страданий, вызванных картинами жестокости по отношению ко всему беззащитному.

Международная конвенция о защите животных предусматривает введение запрета от использования животных в цирках, запрета всех опытов с использованием животных в научных учреждениях, отказа от использования одежды из натуральной кожи и меха. По мнению многих активных защитников животных убийство любого животного должно было быть приравнено к покушению на человека.

Во многих странах существуют движения за права животных, целью которых является абсолютное освобождение животных, что подразумевает под собой полное прекращение любых насильственных действий человека по отношению к животным и разрушение индустрий, эксплуатирующих и убивающих миллионы невинных живых существ – таких как мясомолочная, меховая индустрия, развлечения с использованием животных. В отличие от защитников благополучия животных, сторонники прав животных выступают за полную отмену эксплуатации животных, а не за улучшение условий эксплуатации – за отмену опытов на животных, а не за внедрение менее болезненных опытов, за уничтожение боен и мясокомбинатов, а не за более «гуманное» умерщвление, за то, чтобы клетки стали

пустыми, а не за увеличение площади в местах заточения для животных.

В СССР с 1924 года существовало Добровольное общество охраны природы. Эта организация проводила собрания и съезды, однако уличных протестов и манифестаций не организовала и требований к властям не выдвигала.

Ещё более неблагополучно обстоит дело с правами и защитой животных в современной России.

Россия остается одной из немногих стран, где не существует закона, защищающего животных от жестокости.

Россия продолжает входить в число трех стран, разрешающих отлов диких животных капканами.

В России, в отличие от ряда стран, не запрещена продажа собачьего и кошачьего меха.

В России существуют собачьи бои, возродились и птичьи бои (петушиные, гусиные), которые были запрещены за неэтичность ещё в Российской империи в 1860 г.

Сегодня в большинстве стран стоит проблема бездомных животных. Это самая "видимая" проблема страданий животных, которая лежит на поверхности. Когда людей волнует судьба животных, они чаще всего начинают с попыток помочь бездомным кошкам и собакам, заискивающие манеры брошенных животных больно видеть, умоляющий взгляд голодного, замерзшего существа трудно вынести.

Основной формой работы с безнадзорными и бездомными животными в западных странах является безвозвратный отлов и помещение животных в приюты. (Приюты также действуют как центры сбора "лишних" животных у владельцев, и как центры передачи животных новым владельцам.). После обязательного срока передержки, в течение которого собаки и кошки возвращаются владельцам, животные могут быть переданы новым владельцам или общественным приютам для дальнейшего содержания. Для создания и содержания таких приютов нужны значительные финансовые средства, не всегда находящиеся в бюджетах страны.

В Израиле, например, таких приютов явно недостаточно. Поэтому очень много бездомных кошек. Практически около каждого дома обитает одно или несколько усато-полосатых семейств. Их подкармливают сердобольные жильцы. Маленькие котята иногда обретают настоящий дом, остальные сами пытаются как-то выжить, благо израильский климат – не суров. А вот бродячих собак, в

отличие от России, в Израиле на улицах не встретишь. Тем не менее, проблема бездомных «дружков» не снята с повестки дня. Потому что собак таких много, но они привиты и ждут своего «счастливого билета» в приютах. За соблюдением закона об обязательных прививках следят муниципальные власти. Приютам, как водится, не хватает денег на достойное содержание своих питомцев, и они взывают о помощи. Активно действует организация с названием "Тну лехайот лихьёт" ("Дайте животным жить"). Депутаты Кнессета продвигают сразу несколько инициатив по защите животных. Среди прочего, предлагается ввести наказание вплоть до 3 лет тюремного заключения за такие преступления, как вырывание кошкам когтей и укорачивание хвостов домашним животным. Не исключены и перехлёсты в этой борьбе: так, недавно было сорвано представление театра (заметьте не цирка) кошек Юрия Куклачёва. Правозащитники животных усмотрели в дрессировке кошек насилие над ними.

Животный мир на марках СССР.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

Часть 3 - А был ли Тунгусский метеорит?

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

"Красный пролетарий" - завод, которого нет |

Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А. И. Ефремова, одно из старейших и ведущих предприятий станкостроения СССР. Играл значительную роль в развитии станкостроения в СССР. С 1951 носит имя А. И. Ефремова — министра станкостроения СССР в 1941—49. Основан в 1857 французскими предпринимателями братьями Бромлей. В 1918 завод был национализирован. В 1922 по просьбе рабочих получил название "Красный пролетарий".

В годы 1-й пятилетки (1929—32) на заводе был сконструирован токарный станок "ДИП" (догнать и перегнать капиталистические страны).

В начале двухтысячных завод не выдержал конкуренции с западными производствами и практически зачах. Но остались очень дорогие активы: многочисленные цеха, производственные здания в разных районах столицы, складские помещения, дома отдыха и детские лагеря, которые стали сдаваться в аренду под офисы и склады.

Держателем 65% акций ОАО «Красный пролетарий» являлся директор завода, убитый на Кипре, Юрий Кириллов.

Производственные помещения «Красного пролетария» уже никому не нужны. Война идет за землю, которую они занимают.

Был такой завод "Красный пролетарий". Его называли флагманом станкостроения СССР. Да вот, почил в бозе. Пусть земля, на которой он стоял, будет ему пухом.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 17 - Казанский университет

Часть 18 - Завод Ростсельмаш

Часть 19 - "Красный пролетарий" - завод, которого нет

Часть 20 - Завод "Красный Выборжец"

Часть 21 - Старинный русский город Владимир

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 1 раз

Хоккей в СССР был больше, чем хоккей |

В довоенные годы главным национальным игровым зимним видом спорта оставался хоккей с мячом (русский хоккей, он же бенди), отношение к хоккею с шайбой было отрицательным. Вот что писал о новой игре в то время журнал «Физкультура и спорт» (1932 г.): «Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого

сравнения с „бенди“. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно…» Поворотный момент в развитии хоккея с шайбой произошел в 1946 году, когда Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принял решение о проведении первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, и это решение дало толчок к развитию хоккея по всей стране.

В 1954 году советские хоккеисты дебютировали на чемпионатах мира и сразу же заняли ведущее положение в мировом хоккее. Уже первая встреча с канадцами закончилась победой советских спортсменов — 7:2. Эта победа принесла сборной СССР первый титул чемпиона мира.

В 60-70-е годы советский хоккей достиг высочайшего уровня. Когда по телевидению транслировались матчи с участием советской сборной, улицы в городах пустели — вся страна замирала у экранов телевизоров! И не только мужская половина. Мамы и бабушки знали по именам выдающихся хоккеистов.

В 60-ые годы в составе сборной СССР блистали такие выдающиеся мастера, как Виктор Коноваленко, Константин Локтев, Вениамин Александров, Александр Альметов, Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Виктор Якушев, Анатолий Фирсов, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Виталий Давыдов. Команда СССР стала тогда признанным лидером мирового любительского хоккея.

1972 год. Происходит смена игроков, смена тренеров. Эстафету от звездной пары Чернышёв-Тарасов принял Всеволод Бобров. И под его руководством советские хоккеисты впервые скрестили клюшки в очном соперничестве со сборной Канады, составленной из сильнейших игроков НХЛ. В этих матчах раскрылось дарование нового поколения игроков: Владислава Третьяка, Валерия Васильева,

Геннадия Цыганкова, Владимира Лутченко, Владимира Петрова, Бориса Михайлова, Валерия Харламова, Александра Якушева, Владимира Шадрина, Александра Мальцева.

В 1977 году сборную страны и клуб ЦСКА возглавил Виктор Тихонов. Этот период прославил имена Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Хельмута Бальдериса, Сергея Макарова, Игоря Ларионова, Владимира Крутова, Виктора Жлуктова и многих других мастеров. При нём путевку в большой хоккей получали и те, кто потом значился среди наиболее известных игроков Национальной Хоккейной Лиги — Валерий Каменский, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре.

В 90-ые годы отсутствие стабильности побудило многих ведущих игроков искать счастья в богатых зарубежных клубах. Отечественный хоккей лишился своих звезд, и единственным утешением может служить то обстоятельство, что большинство из них не затерялись в чужом хоккее, а наоборот — являются лидерами, в том числе и в клубах НХЛ и тем самым поддерживают высокую марку российской

хоккейной школы. В этот период сборная России, выиграв чемпионат мира 1993 года, долго оставалась вообще без медалей.

Сборная СССР по хоккею просуществовала с 1952 года по 1991 год. На протяжении 39 лет своего существования сборная являлась сильнейшей в мире. Она приняла участие в 30 чемпионатах мира, 19 из которых выиграла. Становилась участницей 9 Зимних Олимпийских хоккейных турниров, 7 из которых выиграла. Являлась единственной сборной в мире, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.

К сожалению, всё это уже в прошлом.

На марках России выпуска 1996 года «50 лет отечественному хоккею»: Первая изображает матч СССР против Канады в 1972 г. На второй марке нарисована встреча в 1948 г. сборной СССР и Чехословакии, а на третьей – матч России против Швеции.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 9 - Спартакиады Народов СССР

Часть 10 - Парашютный спорт

Часть 11 - Хоккей в СССР был больше, чем хоккей

Часть 12 - Велогонки Мира

Часть 13 - III Дружеские игры молодёжи

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 16 - Аэростат Крякутного

Часть 17 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 18 - Хоккей в СССР был больше, чем хоккей

Часть 19 - "Поднятая" целина

Часть 20 - Всесоюзная промышленная выставка 1957-59

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

|

|

Процитировано 2 раз

Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве |

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открылся 28 июля 1957 года в Москве. Гостями фестиваля стали 34000 человек из 131 страны мира. Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». Ему предшествовал Всесоюзный фестиваль советской молодёжи.

Символом молодёжного форума стал Голубь мира, придуманный Пабло Пикассо. К фестивалю в Москве открылся парк «Дружба», гостиница «Украина», стадион «Лужники». В столице впервые появились венгерские автобусы «Икарус», были выпущены первые автомобили ГАЗ-21 «Волга». Для свободного посещения был открыт Московский Кремль.

Ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха с программой «Песни народов мира» завоевали золотую медаль и звание лауреатов фестиваля.Прозвучавшая на церемонии закрытия песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи надолго сделалась визитной карточкой СССР.

В стране стала распространяться мода на джинсы, кеды, рок-н-ролл и игру бадминтон. Популярным стал музыкальный хит "Если бы парни всей Земли":

Если бы парни всей земли

Вместе собраться однажды могли

Вот было б весело в компании такой

И до грядущего подать рукой

Парни, парни, это в наших силах

Землю от пожара уберечь

Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,

За сердечность встреч. /Музыка: В. Соловьев-Седой Слова: Е. Долматовский/

Москва буквально гудела. Основной наплыв народа сосредоточивался в центре, на улицах Горького, на Пушкинской площади, проспекте Маркса, Садовом кольце. Молодежь общалась, пела песни, слушала джаз, дискутировала о еще недавно запрещенных импрессионистах, о Хемингуэе и Ремарке, Есенине и Зощенко, обо всем, что волновало юные умы.

Впервые за многие годы был приоткрыт «железный занавес», разделяющий мир на два лагеря. У советских же людей 6-й Всемирный Фестиваль перевернул взгляды на моду, манеру поведения, образ жизни, ускорив ход перемен. Хрущевская «оттепель», диссидентское движение, прорыв в литературе и живописи — все это началось именно в фестивальной круговерти.

Из воспоминаний москвичей в статье журнала "Огонёк" "Дети фестиваля":

Для жителей Москвы он стал настоящим шоком, настолько неожиданным оказалось все, что они увидели и почувствовали. Сейчас даже бесполезно пытаться объяснять людям новых поколений, что крылось тогда за словом «иностранец». Постоянная пропаганда, направленная на воспитание ненависти ко всему зарубежному, привела к тому, что само это слово вызывало у советского гражданина

смешанное чувство страха и восхищения. Днем и вечером делегации были заняты на встречах и выступлениях. Но поздним вечером и ночью начиналось свободное общение. Естественно, власти пытались установить контроль за контактами, но у них не хватало рук.

Как негативный фактор следует отметить, что в дни фестиваля в Москве произошла своеобразная сексуальная революция. Молодые люди, а особенно девушки, как будто с цепи сорвались. Пуританское советское общество стало вдруг свидетелем таких событий, которых не ожидал никто. Поражали формы и масштабы происходившего. К ночи, когда темнело, толпы девиц со всех концов Москвы пробирались к местам, где проживали иностранные делегации. Это были студенческие общежития и гостиницы на окраинах города. В корпуса девушкам прорваться было невозможно, так как все было оцеплено милицией и дружинниками. Но запретить иностранным гостям выходить из гостиниц никто не мог. Никаких ухаживаний, никакого ложного кокетства. Только что образовавшиеся парочки удалялись в темноту, в поля, в кусты, точно зная, чем они немедленно займутся. Образ загадочной, стеснительной и целомудренной русской девушки-комсомолки не то чтобы рухнул, а скорее обогатился какой-то новой, неожиданной чертой -- безрассудным, отчаянным распутством. Реакция подразделений нравственно-идеологического порядка не заставила себя ждать. Срочно были организованы летучие дружины, снабженные осветительными приборами, ножницами и парикмахерскими машинками. Иностранцев не трогали, расправлялись только с девушками, а так как их было слишком много, дружинникам было ни до выяснения личности, ни до простого задержания. У пойманных любительниц ночных приключений выстригалась часть волос, делалась такая «просека», после которой девице оставалось только одно -- постричься наголо. Сразу после фестиваля у жителей Москвы появился особо пристальный интерес к

девушкам, носившим на голове плотно повязанный платок... Много драм произошло в семьях, в учебных заведениях и на предприятиях, где скрыть отсутствие волос было труднее, чем просто на улице, в метро или троллейбусе. Еще труднее оказалось утаить появившихся через девять месяцев малышей, часто не похожих на собственную маму ни цветом кожи, ни разрезом глаз.

Серия сообщений "СССР-2":

Часть 1 - Профсоюзы - школа коммунизма

Часть 2 - Проблемы мира и социализма

...

Часть 15 - Шатурская ГРЭС

Часть 16 - Аэростат Крякутного

Часть 17 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 18 - Хоккей в СССР был больше, чем хоккей

Часть 19 - "Поднятая" целина

...

Часть 48 - Молодёжь 60-х

Часть 49 - Молодёжь на ударных стройках семилетки

Часть 50 - 50-летний юбилей газеты "Правда"

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

Часть 3 - Всемирный фестиваль молодёжи 1973 года в Берлине

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)