-Видео

- Нокиа (реклама)

- Смотрели: 21 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (1-3)

- Смотрели: 58 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (4-6)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- Любовь Шипилова. Тихий омут

- Слушали: 170 Комментарии: 2

- The Beatles - I Need You

- Слушали: 136 Комментарии: 7

- группа Чиж Шальная пуля (музыка и слова Пэта)

- Слушали: 203 Комментарии: 2

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" при Староекатерининской больнице (МОНИКИ). |

Проезд: метро "Проспект Мира"

Год постройки:Между 1896 и 1899.

Архитектор:В. П. Десятов

Архитектурные стили::Эклектика, Кирпичный стиль

Церковь. Действует.

DSCN9883.JPG

DSCN9877.JPG

DSCN9875.JPG

DSCN9885.JPG

DSCN9889.JPG

DSCN9898.JPG

Престолы:"Всех скорбящих Радость" иконы Божией Матери, Павла Исповедника

Cайт: http://skorbyasch.cerkov.ru

Координаты:55.78491, 37.629

Екатерининская больница была основана в 1776 г. по указу Екатерины II в зданиях бывшего карантина 1772 года для больных чумой. Сразу по открытии освятили первую больничную деревянную домовую церковь во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость.Только в 1899 г. ее перестроили каменной, с шатром в память восшествия на престол и бракосочетания Николая II.

Двухъярусный с трехчастным алтарным выступом храм выстроен в русско-византийском стиле XVII в. Широкий купол внутри поддерживается 4 столпами. Над западным входом - колокольня.

Вверху главный престол - иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», внизу - придел святителя Павла Исповедника, Патриарха Константинопольского (для отпевания умерших в больнице).

В 1922 г. храм Старо-Екатерининской больницы был закрыт и полуразрушен.(в дальнейшем — Московский областной научно-клинический институт — МОНИКИ). Пятиглавие храма и шатер колокольни снесены. Использовался как служебное помещение больницы.

Богослужения возобновлены 8 марта 1997.

http://sobory.ru/article/?object=05999

|

Метки: Эклектика Кирпичный стиль архитектура храм церковь Москва город Россия улица Щепкина |

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Серафима Саровского при подворье Троицкого Серафимо Дивеевского монастыря. |

DSCN9854.JPG

DSCN9859.JPG

DSCN9861.JPG

Адрес:Москва, проспект Мира, д. 22А

Проезд: метро "Проспект Мира",метро "Сухаревская".

Год постройки:Между 2008 и 2010.

Церковь. Действует.

Престолы:Серафима Саровского

Церковь Собора Дивеевских святых — православный храм-часовня в Москве, Патриаршее подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. Первый храм в честь праздника Собора Дивеевских святых.

В 1909 году потомственным москвичом храмоздателем Спасо-Преображенского собора Дивеевского монастыря Фёдором Васильевичем Долгинцевым для Московского подворья был куплен участок земли с постройками по адресу проспект Мира д. 20. В 1911—1912 годах по проекту архитектора Петра Харко здание было перестроено и в нём устроена часовня преподобного Серафима Саровского. Часовня была украшена изображением преподобного Серафима и увенчана куполом с тремя главами

В 1914—1915 годах в глубине двора был выстроен трехэтажный каменный жилой корпус для сестер монастыря, который к нашему времени не сохранился. На подворье постоянно жили 12 сестер.

В 1929 году подворье было закрыто, а здание значительно перестроено.

Строительство Московского подворья Дивеевского монастыря началось в конце 1990-х годов.

25 июля 2002 года был издан указ Алексия II о возрождении Патриаршего подворья Дивеевского монастыря. В связи с невозможностью передачи подворью его исторического здания, было благословлено строительство нового здания на участке между домами 22 и 24 по проспекту Мира. К 2004 году проект был готов и проходил процедуры согласования.

В 2005 году Правительство Москвы выделило участок для строительства зданий Патриаршего подворья по утверждённому проекту. В этом же году на территории строительства была устроена временная часовня для совершения молебнов и чтения псалтири, стали приниматься поминовения для Серафимо-Дивеевского монастыря.

16 мая 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II на московском подворье Дивеевского монастыря архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения закладного камня первого храма-часовни в честь нового праздника Собора Дивеевских святых. Праздник отмечается 27 июня, на следующий день после празднования дня памяти основательницы Дивеевского монастыря матушки Александры.

В ноябре 2008 года начались работы над трёхъярусным иконостасом. В июле 2009 года велись работы по созданию мозаичных икон для размещения на внешней стороне стен.

В ночь с 1 на 2 февраля на временном антиминсе архиепископ Георгий совершил первую Божественную литургию. 5 февраля 2011 года архиепископ Георгий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершил чин малого освящения престола. К этому времени строительные работы в храме еще продолжались.

18 июня 2011 года архиепископ Георгий освятил часовню в честь преподобного Серафима Саровского, находящуюся во внутренних покоях на втором этаже.

24 сентября митрополит Георгий совершил чин освящения колоколов, которые уже были подняты на колокольню подворья.

В храме имеется частица мощей преподобного Серафима Саровского.

http://sobory.ru/article/?object=17662

|

Метки: архитектура город история монастыря москва подворье проспект мира улица храм церковь часовня |

Понравилось: 4 пользователям

Храм-часовня иконы Божией матери "Всех скорбящих Радость" в Печатниках |

DSCN9628.JPG

DSCN9647.JPG

DSCN9650.JPG

Адрес: Россия, город Москва, улица Гурьянова, 18а.

Проезд: ст. метро "Печатники"

Год постройки: Между 2000 и 2003.

Архитектор: Владимир Козлов

Часовня. Действует.

Освящена в честь: "Всех скорбящих Радость" иконы Божией Матери

В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года в Москве по улице Гурьянова дом 19 произошел взрыв, в результате которого были обрушены 2 подъезда. От взрывной волны произошла деформация конструкции дома N 17 по ул. Гурьянова. Пострадало 370 семей – 933 человека. По статистическим данным Бюро Судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения, погибло 106 человек.

В 2000 году было принято решение о строительстве храма–часовни в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", а в сентябре 2002 года началось строительство.

Храм возведен в основном стараниями настоятеля Николо-Перервинского монастыря отца Владимира Чувикина. Закладку освящал Патриарх всея Руси Алексий II. Строительство храма велось за счет пожертвований физических и юридических лиц города Москвы по проекту архитектора Владимира Козлова.

Храм-часовня "Всех скорбящих радость" возведен на месте поминовения всех невинно убиенных людей, недалеко от места взрыва.

22 августа 2003 года были установлены кресты.Храм-часовня освящена 22 августа 2003 года, приписана к Николо-Перервинскому монастырю.

Освятили храм в ночь на 9 сентября 2003 года в память о том, что теракт произошел ночью. Около сотни семинаристов и хористок, возглавляемых архиепископом Истринским Арсением, прошли крестным ходом от стен Николо-Перервинского монастыря в Юго-Восточном округе до храма на Гурьянова.

Шатровый восьмиугольный храм увенчан 13 главами, одной центральной, большой, и 12 малыми различной величины. Многочисленные золоченые главки образуют как бы гору восходящих к небу горящих поминальных свечей. Высота храма 24,5 м, общая площадь здания 245,0 кв. м, вместимость 200 человек.

Богослужения осуществляют священнослужители монастыря по расписанию, включая настоятеля монастыря, а также послушники, диаконы и семинаристы.

http://sobory.ru/article/?object=09320

|

Метки: архитектура божией матери всех скорбящих радость город гурьянова москва печатники улица храм церковь часовня шатровый |

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. |

DSCN9723.JPG

DSCN9718.JPG

Звонница.

DSCN9715.JPG

DSCN9714.JPG

Москва,улица Севанская,владение 29г пересечение улица Севанская и улица Бехтерева

Проезд:От метро "Кантемировская" автобус 217 до остановки "Севанская улица". От метро "Каширская" автобус 169, 269 и от метро "Царицыно" автобус 269 до остановки "Севанская улица".

Координаты:55.624204, 37.645892

Год постройки: не ранее 2012.

Архитектор: Дионисий Анатольевич Римша

Церковь. Действует.

Престолы: Благовещения Пресвятой Богородицылица Севанская,владение 29г пересечение улица Севанская и улица Бехтерева

Проезд:От метро "Кантемировская" автобус 217 до остановки "Севанская улица". От метро "Каширская" автобус 169, 269 и от метро "Царицыно" автобус 269 до остановки "Севанская улица".

Координаты:55.624204, 37.645892

Год постройки: не ранее 2012.

Архитектор: Дионисий Анатольевич Римша

Церковь. Действует.

Престолы: Благовещения Пресвятой Богородицы

http://sobory.ru/article/?object=26620

|

Метки: архтитектура бехтерева город москва севанская улица храм церковь |

Понравилось: 4 пользователям

Белопесоцкий монастырь |

Россия, Московская область,Ступинский район, город Ступино, улица Белопесоцкая, монастырь.Год основания: 1498.

DSCN9968.JPG

DSCN9968.JPGПроезд: ж/станция Ступино, далее автобус № 9 конечная остановка.

Белопесоцкий монастырь, 3 класса, общежительный, при слободе Белопесоцкой, в Серпуховском уезде, на берегу реки Оки, против города Каширы. Основан в конце XV века игуменом Владимиром. В монастыре находится особо чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали». После Троицына дня и до 28 августа эта святая икона носится по окружным селам и деревням. Особенным почитанием окрестных жителей святая икона начала пользоваться с 1871 года, когда, по случаю свирепствовавшей холеры, она, по мысли местного священника отца Василия Булгакова, была взята в село Малино, Коломенского уезда (в 25 верстах от монастыря), где по принесении святой иконы прекратилась холера и куда с того времени святая икона ежегодна приносится к 1 августа и остается до 7 августа.

DSCN9966.JPG

DSCN9966.JPG DSCN9954.JPG

DSCN9954.JPGМонастырь основан в XVв. Весь XVIв. он служил пограничной крепостью, защищавший от татарских набегов. Каменное строительство развернулось во второй половине XVIв. В 1564г. был заложен Торицкий собор, а к 1578г. все здания, кроме келий и двух стан крепости, были каменными. В 1629г. ограда была деревянной на каменном основании, с 5 боевыми башнями. С 1681 по 1698г., когда монастырь был приписан к Коломенскому Архиерейскому дому, был перестроен собор, возведены каменные стены и башни. В 1699г. указом Петра I монастырь был приписан к Троице-Сергиевому монастырю, с 1764 по 1800г.

вновь находился в ведении коломенских архиепископов. В советское время монастырь был закрыт, сейчас возрождается. Существующий архитектурный ансамбль включает памятники XVI-XIXвв.

Корпус келий. Кирпичный двухэтажный корпус является ординарной постройкой первой половины XIXв.

Службы. Два небольших корпуса построены в XVIIв. На фасадах и в интерьерах сохранились следы первоначальной архитектурной обработки.

Стены ограды (XVII-XIX вв.)

DSCN9967.JPG

DSCN9967.JPGОграда монастыря построена в XVIIв на месте укреплений предшествующего столетия. От стен и башен XVIIв. сохранились отдельные фрагменты, в том числе Святые ворота с надвратной Никольской церковью. Кирпичные ворота с проездом коленчатой формы характерны для своего времени. Они снабжены казематами с бойницами подошвенного боя вдоль внешней восточной стены и щелями для опускания решеток - герсов.

Колодец у Юго-восточной башни.

DSCN9962.JPG

DSCN9962.JPGЦерковь Сергия Радонежского.

DSCN9948.JPG

DSCN9948.JPGГод постройки: 1804. Церковь. Действует.

DSCN9937.JPG

DSCN9937.JPG  DSCN9930.JPG

DSCN9930.JPG DSCN9930.JPG

DSCN9930.JPGПрестолы: Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией Матери. Трапезный храм монастыря, стоит к югу от собора. Кирпичная однокупольная постройка в стиле классицизма, сооружена в 1802-1806 на белокаменных подвалах прежней трапезной церкви 3-й четв. XVI в. В 1833 устроены Казанский и Никольский приделы. Закрыта не позже нач. 1930-х, вновь открыта в 1992, отремонтирована.

Теплая церковь с трапезной построена в 1804г. на белокаменных подвалах трапезной XVIв. Здание кирпичное, оштукатуренное, в стиле классицизма, имеет традиционную для своего времени композицию. Бесстолпный четверик завершен купольной ротондой. Перекрытия подвалов и трапезной сводчатые. Здание имеет скромную обработку люнетами, в которых размещены оконные проемы.

Воскресная школа.

DSCN9963.JPG

DSCN9963.JPGНекрополь.

DSCN9959.JPG

DSCN9959.JPGСобор Троицы Живоначальной.

Год постройки: между приблизительно 1675 и приблизительно 1700. Собор. Действует.

DSCN9956.JPG

DSCN9956.JPGПрестолы: Троицы Живоначальной

DSCN9944.JPG

DSCN9944.JPG DSCN9910.JPG

DSCN9910.JPG DSCN9908.JPG

DSCN9908.JPG DSCN9901.JPG

DSCN9901.JPG DSCN9890.JPG

DSCN9890.JPG DSCN9888.JPG

DSCN9888.JPGСобор построен и кирпича в последней четверти XVIIв. Пятиглавый четверик поставлен на подклете и окружен с трех сторон крытой галереей на аркадах. На галерею вели три открытые лестницы, из которых сохранилась только западная. Стены четверика, перекрытого сомкнутым сводом, завершаются развитым карнизом с поребриком и рядом кокошников. Разнообразные оконные наличники, ширинки в парапетах галереи, пучки колонн по углам четверика воспроизводят формы московской архитектуры середины XVIIв. Внешний облик памятника был изменен в XIXв. устройством новых глав и заменой первоначального покрытия на четырехскатную кровлю.

Святые ворота (1865 г.)

DSCN9953.JPG

DSCN9953.JPGСень над могилой Владимира Белопесоцкого.

DSCN9946.JPG

DSCN9946.JPG DSCN9928.JPG

DSCN9928.JPGЦерковь Иоанна Предтечи.

DSCN9931.JPG

DSCN9931.JPGАрхитектурный стиль: Ампир

Год постройки: между приблизительно 1850 и приблизительно 1850. Церковь. Действует.

DSCN9941.JPG

DSCN9941.JPG  DSCN9923.JPG

DSCN9923.JPGПрестолы: Усекновения Главы Иоанна Предтечи , Воскресения Словущего (Обновления храма Воскресения Христова) Церковь в стиле ампир сооружена в первой половине XIXв., по типу она близка центрическим храмам-усыпальницам. Кубический объем храма увенчан куполом, с восточной и западной сторон к нему примыкают апсидальные выступы алтаря и притвора. Боковые фасады обработаны пилястровыми портиками упрощенных форм.

Церковь Николая Чудотворца под колокольней

DSCN9934.JPG

DSCN9934.JPG DSCN9913.JPG

DSCN9913.JPGГод постройки: между приблизительно 1550 и 1794.

Церковь. Действует.

Престолы: Николая Чудотворца, Троицы Живоначальной.

Западные стены ограды.

DSCN9933.JPG

DSCN9933.JPGСвятые ворота (1865 г.)

DSCN9918.JPG

DSCN9918.JPG DSCN9917.JPG

DSCN9917.JPGВорота (проломные).

DSCN9915.JPG

DSCN9915.JPG DSCN9899.JPG

DSCN9899.JPGКелейный корпус (1-я пол. XIX в.) (сестринский корпус)

DSCN9907.JPG

DSCN9907.JPG DSCN9905.JPG

DSCN9905.JPGСлужбы (XVII в.).

DSCN9904.JPG

DSCN9904.JPG DSCN9894.JPG

DSCN9894.JPGХозяйственная постройка.

DSCN9894.JPG

DSCN9894.JPG DSCN9902.JPG

DSCN9902.JPGСеверо-восточная башня (XIX в.)

DSCN9896.JPG

DSCN9896.JPG DSCN9886.JPG

DSCN9886.JPG DSCN9895.JPG

DSCN9895.JPGПоклонный крест.

DSCN9885.JPG

DSCN9885.JPGБелопесоцкий монастырь

DSCN9965.JPG

DSCN9965.JPGБелопесоцкий монастырь, 3 класса, общежительный, при слободе Белопесоцкой, в Серпуховском уезде, на берегу реки Оки, против города Каширы. Основан в конце XV века игуменом Владимиром. В монастыре находится особо чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали». После Троицына дня и до 28 августа эта святая икона носится по окружным селам и деревням. Особенным почитанием окрестных жителей святая икона начала пользоваться с 1871 года, когда, по случаю свирепствовавшей холеры, она, по мысли местного священника отца Василия Булгакова, была взята в село Малино, Коломенского уезда (в 25 верстах от монастыря), где по принесении святой иконы прекратилась холера и куда с того времени святая икона ежегодна приносится к 1 августа и остается до 7 августа.

Монастырь основан в XVв. Весь XVIв. он служил пограничной крепостью, защищавший от татарских набегов. Каменное строительство развернулось во второй половине XVIв. В 1564г. был заложен Торицкий собор, а к 1578г. все здания, кроме келий и двух стан крепости, были каменными. В 1629г. ограда была деревянной на каменном основании, с 5 боевыми башнями. С 1681 по 1698г., когда монастырь был приписан к Коломенскому Архиерейскому дому, был перестроен собор, возведены каменные стены и башни. В 1699г. указом Петра I монастырь был приписан к Троице-Сергиевому монастырю, с 1764 по 1800г.

Вновь находился в ведении Коломенских архиепископов. В советское время монастырь был закрыт, сейчас возрождается.

|

Метки: улица ступинский район ступино московская область монастырь город белопесоцкий белопесоцкая архитектура история |

Понравилось: 5 пользователям

Церковь Архангела Михаила. |

DSCN9728.JPG

DSCN9727.JPG

Москва,улица Луганская, вл. 11

Проезд: метро "Царицыно (последний вагон из центра)

Год постройки: не ранее 2014

Престолы:Михаила Архангела

Cайт: http://arh-mihail.ru

Координаты: 55.621773,37.671453

23 февраля 2014 года на участке площадью 0,39 га в был установлен поклонный крест и начато совершение молебна.

16 апреля 2014 года к празднованию Воскресения Христова, была установлена военная палатка обустроенная под временный храм.

Новый храм возведут в рамках программы 200 храмов в российской столице. Проект и строительстве храма на 500 человек.

Планируется, что при церкви разместится и новая воскресная школа.

После завершения строительства, вестись которое будет на средства инвесторов и пожертвования, это место станет одним из красивейших в районе.

Каждое воскресенье в 14 часов отец Петр на месте строящегося храма будет проводить молебен, на который приглашаются все желающие.

К зимним холодам протоиерей Петр собирается строить более фундаментальное здание – небольшую церквушку из сэндвич-панелей.

http://sobory.ru/article/?object=31990

ЭСКИЗ ВРЕМЕННОГО (УТЕПЛЕННОГО) ХРАМА

ЭСКИЗ (КАПИТАЛЬНОГО) ХРАМА

|

Метки: москва город храм церковь царицыно Архангела Михаила Архистратига Божия Михаила строительство строительство храма улица Луганская |

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Стефана Архидиакона при ТЦСО "Царицыно" |

Проезд: метро "Царицыно" на территории Центр социального обслуживания Царицынский

Год постройки: между приблизительно 2013 и приблизительно 2014.

Деревянная часовня. Действует.

Освящена в честь: Стефана архидиакона

http://sobory.ru/article/?object=28950

DSCN9731.JPG

DSCN9730.JPG

|

Метки: архитектура веселая город деревянная москва улица храм царицыно церковь |

Понравилось: 3 пользователям

Круг Света,Царицыно,Москва 13.10.2014 Световое шоу |

Мультимедийные программы, лазерные шоу и световые инсталляции в рамках Фестиваля света – 2014 в Москве покажут на следующих площадках:

• Останкино

• Большой театр

• ВДНХ

• Световое шоу Царицыно

• Улица Кузнецкий мост

• Медиа Куб на Манежной площади

• Digital October

DSCN9766.JPG

DSCN9767.JPG

DSCN9768.JPG

DSCN9776.JPG

DSCN9780.JPG

DSCN9781.JPG

DSCN9782.JPG

DSCN9784.JPG

DSCN9789.JPG

DSCN9795.JPG

DSCN9797.JPG

DSCN9800.JPG

DSCN9801.JPG

DSCN9803.JPG

DSCN9804.JPG

DSCN9805.JPG

DSCN9806.JPG

DSCN9815.JPG

DSCN9816.JPG

DSCN9824.JPG

DSCN9825.JPG

DSCN9826.JPG

DSCN9827.JPG

DSCN9828.JPG

DSCN9831.JPG

DSCN9832.JPG

DSCN9833.JPG

DSCN9835.JPG

DSCN9837.JPG

DSCN9839.JPG

DSCN9840.JPG

DSCN9841.JPG

DSCN9848.JPG

DSCN9850.JPG

DSCN9852.JPG

Световое шоу ,Царицыно

Лазерное шоу в музее-заповеднике Царицыно

|

Метки: 13.10.2014 Круг Света Москва Световое шоу Царицыно видео фото события репортаж |

Понравилось: 4 пользователям

Храм часовня преподобного Александра Свирского |

DSCN9825.JPG

DSCN9814.JPG

DSCN9810.JPG

DSCN9684.JPG

DSCN9688.JPG

Престолы:Троицы Живоначальной

Год постройки:не ранее 2014.

Адрес:Россия, город Москва, улица Святоозерская, д. 1.

Проезд:От станции метро «Выхино» автобусы: 821 (остановка ул. Медведева, самый удобный вариант, остановка рядом с храмом), 855 (остановка ул. Дмитриевского — 1-ая остановка в районе, далее перейти дорогу и 7 мин. пешком по ул. Наташи Качуевской), 772к (остановка ул. Дмитриевского — 1-ая остановка в районе, далее перейти дорогу и 7 мин. пешком по ул. Наташи Качуевской), 613 (остановка ул. Рудневка д.5 — напротив Пятерочки — храм через дорогу).

Cайт:http://kozhuhovo.cerkov.ru/

Координаты:55.714329, 37.88019

Церковь Живоначальной Троицы.

Строящийся храм Живоночальной Троицы в Косино-Ухтомское

DSCN9682.JPG

Строящийся храм Живоночальной Троицы в Косино-Ухтомское - подворье Патриарха Московского и Всея Руси. Строится по программе "200 храмов Москвы". Январь, 2014 года: возведен новый деревянный храм. Богослужения проводятся в нем до окончания строительства большого каменного храма. Храм будет рассчитан на 500 прихожан. Здание храма в плане прямоугольное , трехчастное, четырехстолпное, пятикупольное с тремя абсидами. В подвальной части храма предусмотрены: ризница, подсобные помещения, санузел, венткамера и электрощитовая. На первом этаже будут расположены алтарь, солея, средняя часть храма, притвор со свечным ящиком. Проект будет выполняться в традициях владимирско-суздальской храмовой архитектуры, для которой характерны строгие формы с минимум декоративных деталей, белые стены с узкими окнами и луковичные купола, позолоченные, либо выкрашенные в небесно-голубой цвет. Строится будет храм из железобетонных конструкций, обложенных кирпичом. В двухэтажном доме причта будут расположены: крестильня, административные помещения, трапезная, учебные классы воскресной школы, помещения для отдыха.

http://sobory.ru/article/?object=30785

|

Метки: вао город живоночальной троицы косино-ухтомский москва район святоозерская строительство строительство храма троицы улица храм церковь |

Церковь Алексия Московского (Мечева) на Вешняковской |

Проезд: метро "Выхино"

Пересечение улица Вешняковская и Жемчуговой аллея

Архитектор: И.Г. Бирюков

Церковь. Действует.

DSCN9692.JPG

DSCN9694.JPG

DSCN9698.JPG

DSCN9701.JPG

DSCN9781.JPG

23 марта 2014

Престолы: Алексия, старца Московского

Бетонный храм, строящийся по типовому проекту по программе "200 храмов". Возведение начато летом 2012.

Храмовый комплекс на 300 прихожан.Площадь участка 0,4 га.

По адресу Москва,улица Вешняковская, вл. 16

Здание Храма 645 квадратных метров. Высота храма 31,5 метра.

Этажность 2 этажа + подвал.

Дом притча : 1249 квадратных метров. Высота 10,6 метров.

Этажность 2 этажа + подвал

Начало работ 01 февраля 2012 года

Генеральный подрядчик ООО "Мостопанельстрой"

Проектная организация ГУП "Моспроект-3"

Источник : информационный стенд

http://sobory.ru/article/?object=27904

|

Метки: архитектура вешняковская город москва строительство улица храм церковь |

Понравилось: 4 пользователям

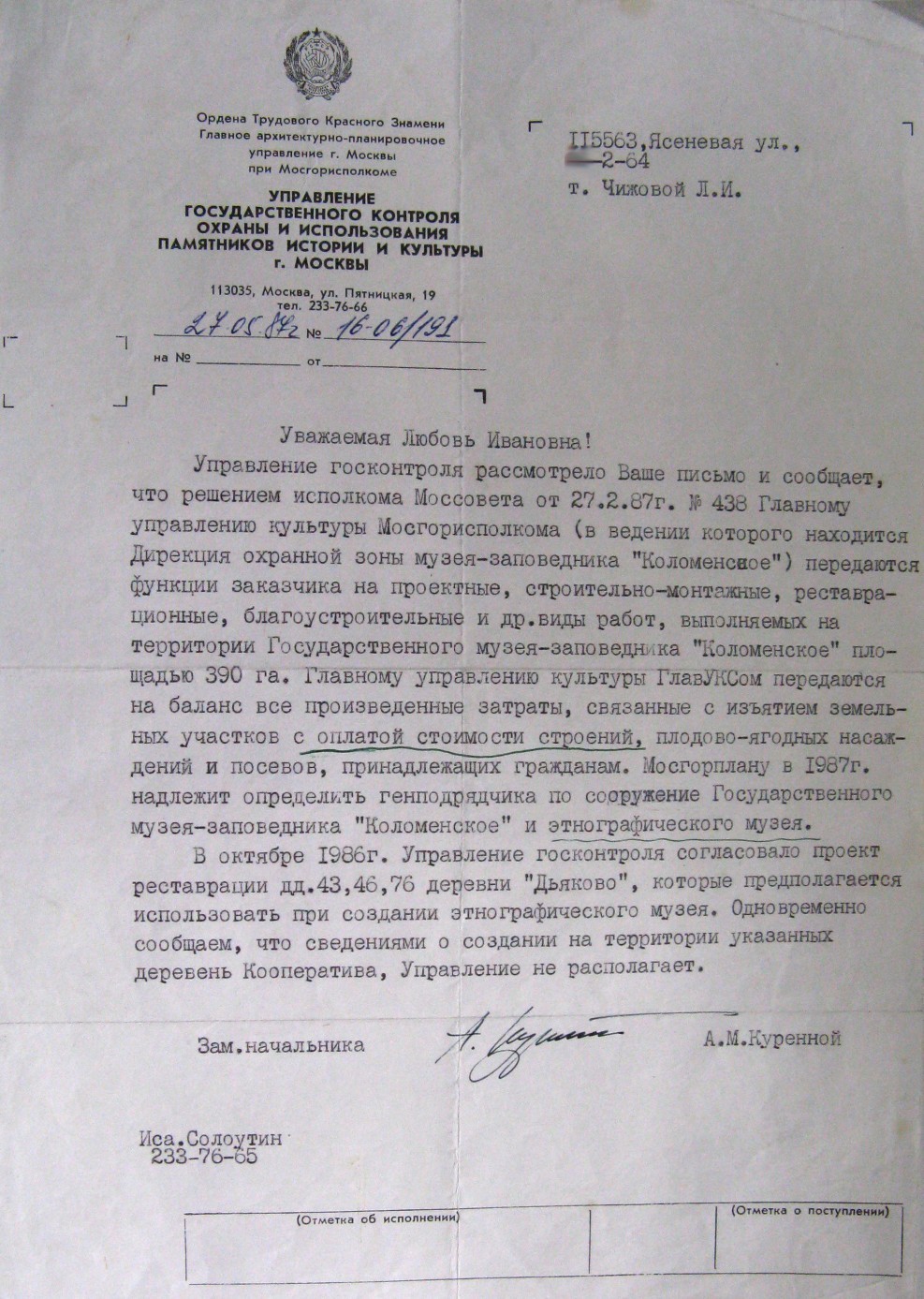

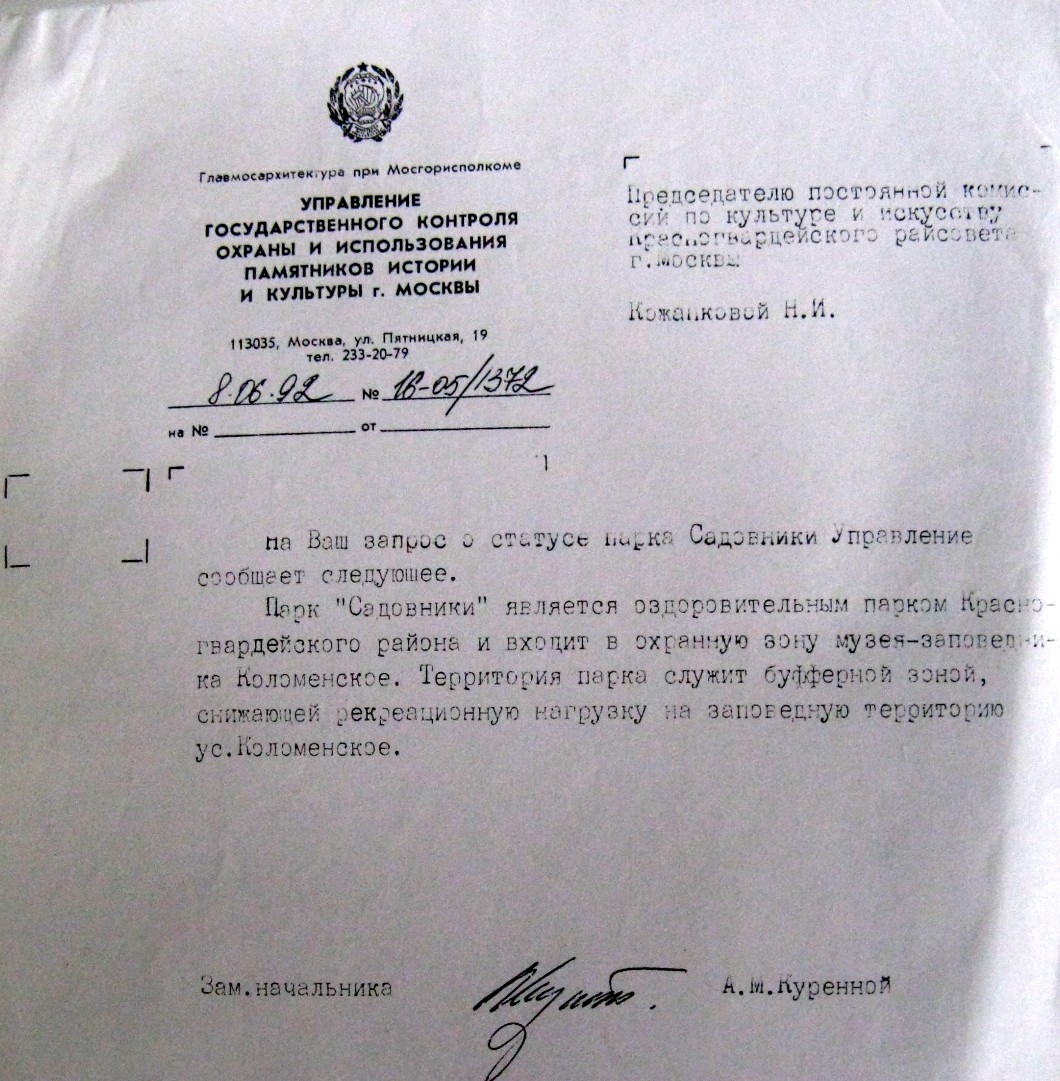

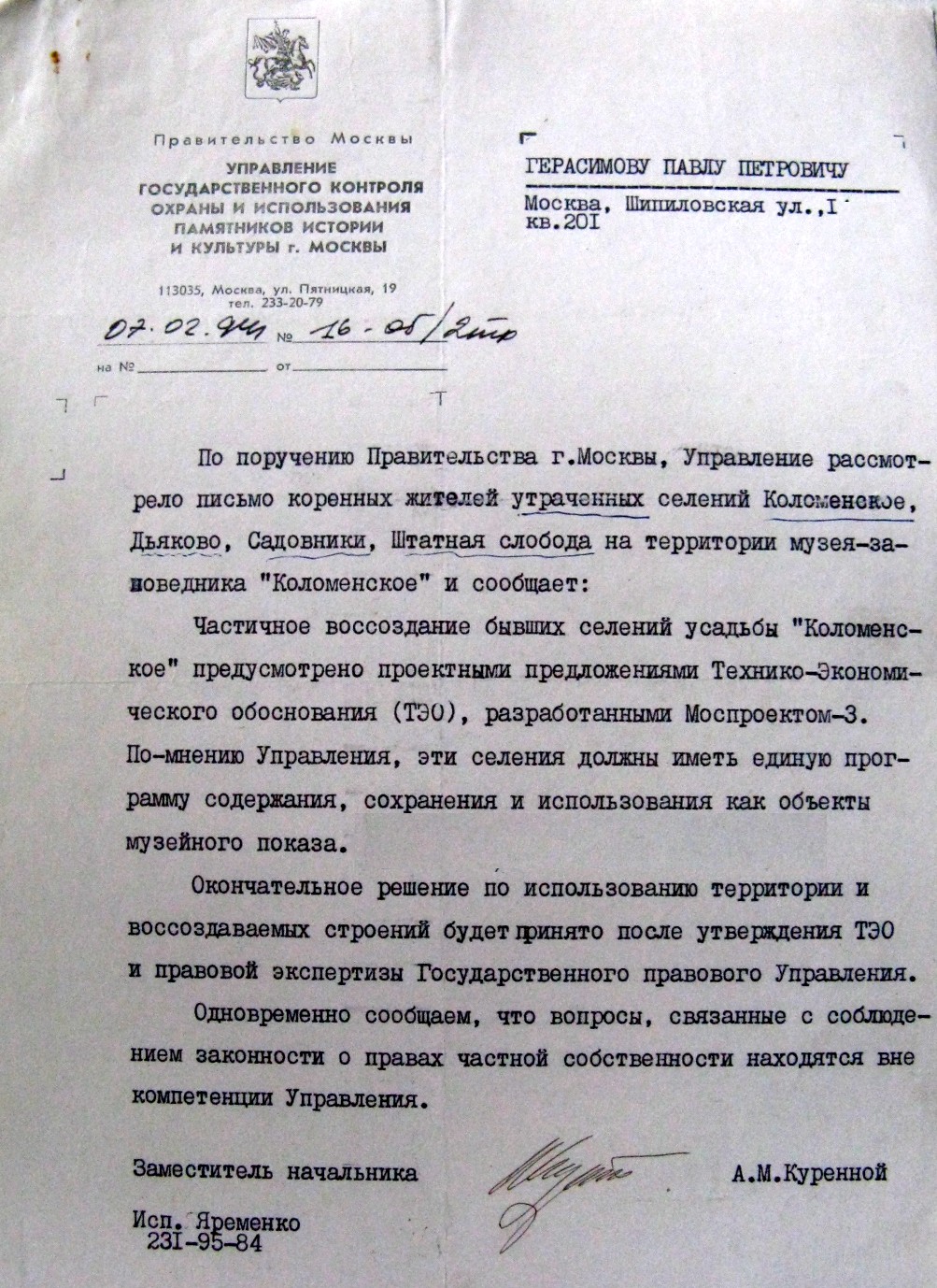

село Дьяково-Городище ( Москва,Коломенское ) история |

Фото 1970 год

Село Дьяково располагающееся высоком правом берегу Москвы-реки. С севера оно отгорожено от Коломенского глубоким и живописным Голосовым оврагом, называемым в древних документах Безымянным.

Название Дьяково, возможно, происходит от дьяка князя Владимира Андреевича Серпуховского, управляющего сёлами и имевшего здесь двор.

Фото где-то 1980

Виктор Григорьевич Качалин На фото он в центре

был председателем колхоза (имени Дзержинского) в Дьяковском во время войны.

был председателем колхоза (имени Дзержинского) в Дьяковском во время войны.

Дьяково было селом зажиточным. О достатке крестьян свидетельтвовала богатая орнаментация домов, украшенных пропильными резьбой и наличниками, подзорами, коньками. Во многих домах имелись изразцовые печи. Археологические исследования А.В. Никитина показалии, что в домашнем строительстве сел Коломенского и Дьякова XVIII—XX вв. была использована скобяная фурнитура (дверные ручки замки, ключи, дверные накладки и пр.) деревянного Коломенского дворца царя Алексея Михайловича, скупленная крестьянами при разборке памятника во второй половине XVIII в.

После смерти царя Алексея Михайловича дворцовые постройки в Дьякое приходят в запустение. При Петре I строится новая столица, и как следствие этого, на московском рынке происходит резкое падние спроса на садовые культуры. Поэтому местные крестьяне переходят на преимущественное выращивание овощей — в основном огурцов и капусты. Они выращивались в огромном количестве и продавались на московских рынках. Сохранилась глубокая, вырытая в землю выложенная кирпичом цистерна для засаливания капусты во дворе крестьянина Ильи Квашнина. По свидетельству источников соленые капуста и огурцы из Дьякова поставлялись к царскому столу в Петербург. Свой огороднический профиль село сохраняло вплоть до середины XX в. Отсюда и шутливое прозвище местных жителей — «кочерыжники».

На крутом склоне Дьяковского холма расположен, замечательный памятник эпохи Ивана Грозного— церковь Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи.

Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове

Москва, проспект Андропова, д.31

Проезд: м.Коломенская, м.Каширская

Год постройки: не ранее 1547.

Церковь. Действует.

Престолы: Усекновения Главы Иоанна Предтечи , Зачатия Анны, Двенадцати апостолов, Константина и Елены, Зачатия Иоанна Предтечи, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, святителей Московских

Первые упоминания о поселении Дьяково, как о селе относятся к началу XV века, в это время здесь уже существовал храм, по всей вероятности, деревянный. Исследователи предполагают, что он был освящен во имя Зачатия Иоанна Предтечи. Возможно, что церковь имела «моленные» приделы во имя Зачатия Праведной Анны и равноапостольных Константина и Елены

Позднее, в XVI столетии, Дьяково считалось приселком дворцового села Коломенское, где издревле располагалась великокняжеская (позже царская) летняя резиденция. В 1554 году, и в последующие годы государь Иоанн IV Грозный праздновал здесь свои именины «праздник творяще рождению своему». Исходя из этого, можно заключить, что к середине XVI века в Дьяково существовал еще один храм (тоже деревянный) с престолом во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. По одной из версий, после пожара 1547 года, сюда был перенесен храм с таким посвящением главного престола и приделами во имя апостола Фомы и святителя Петра митрополита Московского. Первоначально его «поставил» по обету в 1529 году на Старом Ваганькове великий князь Василий III . Престолы этих двух храмов перенесли под своды строящейся дьяковской церкви. Пример подобного объединения престолов уже существовал: в 1555-1561 годы именно так складывалась программа посвящений престолов собора Покрова на Рву на Красной площади.

Главный престол храма села Дьяково освящен во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, юго-восточный – во имя Зачатия Иоанна Предтечи, северо-восточный – Зачатия Праведной Анны, юго-западный придел в настоящее время освящен во имя святителей московских Петра, Алексея и Ионы (первоначально, примерно до 1596 года, во имя перенесения мощей святителя Петра - митрополита Московского), а северо-западный - двенадцати апостолов (первоначально апостола Фомы). Над западным притвором расположен придел во имя равноапостольных Константина и Елены . Строительство каменного храма Усекновения главы Иоанна Предтечи государем Иоанном VI Грозным в настоящее время относят к 1560-м – 1570-м годам, хотя существуют и иные версии (1529, 1547 и 1550-е годы) . Точность датировки осложняется тем, что между некоторыми этапами строительства были значительные перерывы. Принятая в настоящее время датировка во многом основана на анализе архитектуры. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи представляет собой композицию из пяти восьмигранных столпов (центрального и четырех приделов), соединенных между собой притворами.

Такие многопридельные столпообразные храмы строили на Руси на протяжении 1550-х – 1560-х годов. Первым из них считается собор Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади в Москве (1555-1561 годы), немного позже были возведены Борисоглебский собор в Старице (1558-1561 годы) и Спасо-Преображенский собор в Соловецком монастыре (1558-1568 годы), к этой же группе относят и церковь Воскресения Христова в селе Городня близ Коломны (середина XVI века). Каждый из них имеет определенные особенности в своем облике, но в основу плана всех четырех храмов положен четырехконечный греческий крест.

Точная дата постройки храма неизвестна. Одна из версий: храм заложен в связи с венчанием Ивана Грозного на царство в 1547 г., по другой: заложен как молельный храм Ивана Грозного за сына Ивана, рожденного в 1554 г.

Храм состоит из пяти близко сдвинутых восьмигранных столпов. Средняя башня вдвое выше остальных. Каждая из них имеет отдельный вход и отдельный алтарь, но все пять церквей соединены общей галереей. На западном фасаде между двумя столпами приделов располагается многопролетная звонница. Храм не отапливается.

В 1924 г. храм был закрыт, стоял заброшенным. В 1970 г. уничтожили иконостас. Богослужения возобновлены в 1992 г.

Главный престол освящен в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, приделы расположенные в угловых башнях: Зачатия праведной Анны, Зачатия Иоанна Предтечи, Московских святителей Петра, Алексея, Ионы, Двенадцати апостолов.На втором этаже северо-западной угловой башни святых равноапостольных Константина и Елены.

Фото 1983 год

Сёла Коломенское и Дьяково находятся совсем рядом, но в Духовных грамотах Калиты 1336 и 1339 годов о Дьякове упоминаний нет, значит, его в то время ещё не существовало. Отсюда можно сделать вывод о том, что село Дьяково возникло между 1339 и 1400 годами.

В 1401 году село упоминается уже как существующее, следовательно, само оно и его название возникли раньше. В сохранившихся документах Дьяково впервые упоминается в духовной грамоте князя Владимира Андреевича Серпуховского, двоюродного брата Дмитрия Донского, завещавшего села Коломенское своей жене Елене Ольгердовне, дочери великого князя литовского Ольгерда. В завещании князь Владимир Андреевич оговорил что села княгини полностью находились в ее распоряжении:"А дети мои в материн удел и в села и что из уделов села подавал есмь своей княгини, не вступаются ни каковыми делами, и в Медкино село с деревнями и в Дьяковское село с деревнями".

С этого времени Дьяково находилось в постоянном «опричном» владении московских княгинь.

По другим источникам село Дьяково появляется в документе 1401— 1402 годов — Духовной грамоте князя Владимира Андреевича Серпуховского, в которой вместе с Коломенским он завещает сыну Ивану и село Дьяково с деревнями .

Встречающийся в этом документе термин — «село» говорит о что Дьяково в этот период было крупным поселением и было административным центром округи, куда, очевидно, входило несколько деревень.

В середине XV в. жена великого московского князя Василия Темного-Мария Ярославна выменяла Дьяково у своей тетки княгини Василисы. Первоначально она предполагала отдать село Рождественскому монастырю в Москве, служившему усыпальницей московских княгинь и в котором она завещала себя похоронить. Однако позднее она изменила свое решение в пользу сына — будущего великого князя Ивана III. Так Дьяково снова попало во владение великих московских князей и стало их дворцовой вотчиной-В 1447 году в «Докончании великого князя Василия Васильевича с князем Серпуховским и Боровским Василием Ярославичем» наряду с Коломенским говорится о селе Дьякове уже как о владении великого князя....

Имеется предположение, что в Духовной грамоте 1401 года упоминается не наше, а другое Дьяково, тогда первое упоминание, относится к 1447 году.Дьяково было селом зажиточным. О достатке крестьян свидетельтвовала богатая орнаментация домов, украшенных пропильными резьбой и наличниками, подзорами, коньками. Во многих домах имелись изразцовые печи. Археологические исследования А.В. Никитина показалии, что в домашнем строительстве сел Коломенского и Дьякова XVIII—XX вв. была использована скобяная фурнитура (дверные ручки замки, ключи, дверные накладки и пр.) деревянного Коломенского дворца царя Алексея Михайловича, скупленная крестьянами при разборке памятника во второй половине XVIII в.

После смерти царя Алексея Михайловича дворцовые постройки в Дьякое приходят в запустение. При Петре I строится новая столица, и как следствие этого, на московском рынке происходит резкое падние спроса на садовые культуры. Поэтому местные крестьяне переходят на преимущественное выращивание овощей — в основном огурцов и капусты. Они выращивались в огромном количестве и продавались на московских рынках. Сохранилась глубокая, вырытая в землю выложенная кирпичом цистерна для засаливания капусты во дворе крестьянина Ильи Квашнина. По свидетельству источников соленые капуста и огурцы из Дьякова поставлялись к царскому столу в Петербург. Свой огороднический профиль село сохраняло вплоть до середины XX в. Отсюда и шутливое прозвище местных жителей — «кочерыжники».

Село Дьяково в пределах Москвы. Худ.Г.Б.Смирнов. 1971 год.

С горечью и болью в сердце за свое село обращаются к Вам жители г. Москвы Красногвардейского р-на с. Дьякова, того самого Дьякова, о котором так много говорят и пишут.

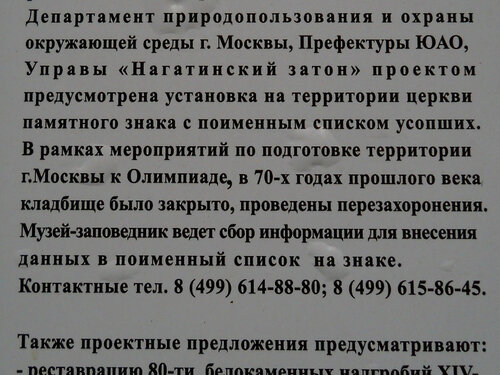

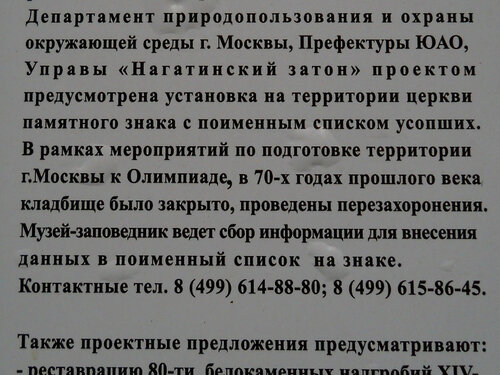

В 1980 г. под Олимпийские игры начали сносить старинное кладбище под видом "благоустройства" парка. Останки погребенных перевозились на перезахоронение на Хованское кладбище. Мы очень горевали. Кладбище действительно очень старое, но ухоженное, как музей под открытым небом, со множеством старинных памятников и старинных изгородей. Тут вскоре пошел слух, что и село наше будут сносить, а на нашей территории будет музей деревянного зодчества под открытым небом. И начали ломать, а вернее сказать - крушить. Лучшие дома были вывезены райисполкомовскими работниками и дирекцией охранной зоны музея-заповедника "Коломенское" на дачи. Было бы не так уж обидно, если бы и к нам отнеслись по-доброму, а к нашему селу - живописнейшему и древнему - по-заповедному. Нас подгоняли, вручали повестки, где назывался срок сдачи дома или разбора пристроек. Это делала Н.Н.Винокурова от ДЭЗ-3. Было отключено уличное освещение, когда село еще жило полнокровной жизнью и народу было немало. Мы звонили в Мосэнерго, там сказали, что село наше снято с питания энергией по решению райисполкома. Затем стали приезжать электрики по запросу Винокуровой Н.Н. со списком и обрезать провода от домов, лишая электричества, хотя еще и жили те, кто сдавал дома и кто не думал их сдавать. 41 о/м отделение милиции тоже поторапливало с выездом. Только под таким большим давлением трогались мы с родных мест, оставляли дома. Резали скотину (коров, овец, свиней и т.д.). Жители тяжело продолжают переносить выселение. Кому мы помешали? Село наше находилось в стороне от дороги, утопало в зелени. Жили дружно и весело. Кормили себя и большие свои семьи. Излишки мяса и овощей сдавали государству и продавали на рынке, вносили свой посильный вклад в решение Продовольственной программы, а это не так уж плохо для Москвы.

Дальше в селе начался настоящий разбой. Лучшие дома были разобраны и вывезены неизвестно куда... Когда крепкие были выбраны, менее интересные для продажи стали сгорать один за другим. Сгорели дома 15, 19, 20, 21, 23, 45, 55, 59. В их числе - дом Мазовой Антониты Михайловны, не успевшей получить ни компенсации за дом, ни квартиры. Не получили компенсации Ольга Ивановна Юдченко (№ 65), владельцы домов №№ 26, 38, 42, 42ф, 76 и ряда других. Дирекция охранной зоны не принимает никаких мер по охране домов. Нас, жителей, не уважают, гонят от родных мест. Мы едем и горюем, некоторые плачут, ведь мы едем на пустые места. Как же мы можем забыть свое родное место, ведь мы родились здесь и выросли, корнями вросли в землю. Эта боль никогда не пройдет, ее нечем успокоить. А самое большое зло сделано земле нашей. Варварское отношение к ней потрясло нас. Земля до сих пор знала только заботу и любовь к ней. Теперь вырываются огромные котлованы, туда бульдозер сталкивает кирпич, бревна, железо, и засыпают все это глиной, доставаемой со дна котлована, и размазывают. Разве так можно? ведь очень скоро все сгниет в яме и снова надо будет возить землю и засыпать ямы. Беспощадно уничтожают культурный слой почвы, копившийся веками. Уничтожают ценные сорта плодовых деревьев. Стирают с лица земли наши сады, в которые вложен огромный труд. Горит наша утварь, одежда, иконы, старинные книги, которые впору показывать в музеях. И все это цинично называют благоустройством.

Просим Вашего вмешательства по наведению порядка, потому что больно смотреть, как государственные деньги тратятся на разрушение. Получается, что село наше сожгли, разграбили и бросили. Везут сюда всякий хлам и мусор, даже у дома № 69 закопали в такой котлован резиновые покрышки. Что же здесь, мусорка? А еще с нас берут подписку о не пользовании землей. Почему? Чтобы земля наша плодородная не зарастала бурьяном, почему бы не разрешить бывшим жителям села Дьяково пользоваться ею. Ведь пока еще что-то здесь будет, мы охотно будем выращивать урожай, тогда и вид будет ухоженный, а не заброшенный. Как известно, мы ведь потомственные и знаменитый садоводы и огородники, всю свою жизнь трудились честно и добросовестно в колхозе им. В.И.Ленина, отдавая свое здоровье, знания и богатый опыт, копившийся из поколения в поколение. Разве может быть плохо кому-нибудь от изобилия овощей и фруктов, которые мы возами везем на рынок? Для москвичей это неплохое подспорье. Посудите сами, что мы выращиваем: картошку, редьку, репу, лук, редис, огурцы, свеклу, укроп, салат, щавель, шпинат, кинзу, кабачки, патиссоны, малину, сливу, смородину черную и красную, клубнику. Очень просим Вас найти справедливое решение.

Многочисленные жители с. Дьяково

(более 80 подписей)

Я, Миронов Вячеслав Васильевич,

являюсь свидетелем, как варварски громили село Дьяково-городище, тракторами равняли загородки и земли жителей села, засеянные зеленью и овощами, сжигали и уничтожали дома, гаражи, сараи, кто не давал бутылки коньяка т. Абрамяну и бригадиру. Я имею личную собственность полдома по адресу: 1-я ул. Дьяково-городище д. 45а, имею документ "дарение" на 39/100 долей дома. Мать, Миронова Вера Ивановна, имеет документ "наследство" на 13/100 долей дома. 30 мая у меня в доме взломали дверные замки рабочие музея под руководством бригадира Володи. Я обратился с жалобой к т. Абрамяну и попросил справку на продажу своей половины дома. Он ответил, что никакой справки он не даст и уверял меня, что с 10 июня 1986 г. будут работать в моем доме архитекторы, и если они сочтут, что дом имеет историческое значение, то мне выплатят компенсацию. Три месяца работали архитекторы в моем доме. Дом был выстроен в 1862 г., имеет историческую и художественную ценность, сняты чертежи (так сказал архитектор Гусев И.В.) и относится к музею-заповеднику "Коломенское".

После : месяцев моих хождений и мучений по вышестоящим организациям мой дом был сожжен 28 ноября под руководством зам.директора музея охранных зон заповедника т. Беляева Н.В. и компенсацию я не получил.

Март 1988 г.

Я, Мазова Антонина Михайловна, свидетельствую:

Я родилась в 1928 г. в с. Дьяковском Московской обл., Ленинского р-на, раньше оно так называлось, когда не входило в черту города Москвы. Теперь именуется Дьяково-городище. Все мои предки: дед, прадед, прапрадед жили в этом селе. В 1983 г. начали сносить это село. Многие получали квартиры, но я не захотела расставаться с родными, прекрасными, памятными с детства местами, и не получала квартиру, живя в своем доме № 59 по ул. Дьяково-городище. Многие дома, из которых выехали, стали поджигать, затем подгоняли бульдозер и разравнивали бугры от пожара. 6 февраля 1987 г., когда я ушла на работу в 14 часов, мой дом подожгли. Когда утром 7 февраля я шла с работы, в 9 часов меня повстречал участковый из 41 о/м и спросил, где я живу? Я ответила в доме 59, он сказал, что вчера ваш дом сгорел. Я осталась, в чем ушла на работу. Сгорело все: мебель, посуда, одежда. Обращалась я в бюро инвентаризации, чтобы мне помогли получить компенсацию, но все от меня отвернулись. В ЖЭКе тоже не помогли, там т. Панарошкин С.А. пообещал помочь, потом отказал. Такой же случай произошел с Качалиным Василием Самуиловичем, его тоже подожгли, но ему выплатили компенсацию, а мне нет, он тоже не сумел сдать дом, только сказал, чтоб пришли и ему уплатили компенсацию, а мне одной из всего села не уплатили. Это очень обидно для меня. Я же была на работе. Проработала 39 лет и никаких плохих замечаний не было.

Теперь я живу в благоустроенной квартире, но все равно сердце мое лежит в Дьяково-городище. Я бы очень хотела снова жить там.

На месте, где стоял мой дом, какой-то тип выстроил сарай с окнами с одной стороны и террасой с другой, и говорят, что это кузница для музея. Это все маскировка. Кто-то из музейных людей собирается там летом жить, это очень обидно мне. Меня подожгли, а этот тип будет жить.

Прошу помочь мне в устройстве моего прежнего жилья.

Осенью 1987 г. подогнали бульдозер и вывернули с одной стороны 10 корней вишен.

С уважением Антонина Михайловна Мазова.

Я, Герасимов П.П., свидетельствую:

Нас, жителей Дьяково-городище стали вытеснять с осени 1983 г. по выборке домов. Самые свежие, последних лет постройки - первыми. Этим жителям сразу же предлагали квартиры. И на эти дома приколачивали вывески такого типа: "Дирекция Заповедной зоны музея Коломенское". Недолго эти дома просуществовали, их начали разбирать и увозить неизвестные нам люди на дачи. И командовал этой операцией Абрамян Николай Георгиевич, мастер реставрации Заповедной зоны. Он до сих пор находится в облюбованном им доме-"конторе". Мой дом по ул. Дьяково-городище 11а к сносу не подлежал. Так мне ответил в дирекции заповедной зоны бывший директор Семенов Ю.А.

Мой дом исправный, он построен по старому ладу и его реставрировать не надо, простоял бы еще около 100 лет. Но мне стали надоедать посещениями из ДЭЗа. Тех смотритель Винокурова Н.Н. и еще незнакомые мне люди говорили, чтобы я шел просить квартиру, и сказали мне, что дом мой продан. Спрашивается, зачем же я должен выпрашивать, они ведь сами должны были предложить мне квартиру. Когда я пошел в жил.отдел поинтересоваться, то там мне сказали что квартиры мне нет, что дом в "красной" черте и к сносу не подлежит. Но меня стали доводить, срезали провода освещения несколько раз. Так я жил и мучался весь 1984 г. и по сентябрь 1985 г. Придешь с работы домой - свет не горит, холодильник не работает, телевизор тоже. А еще страшны были пожары, нет-нет, да вспыхивают вокруг. Поневоле пришлось ходить несколько раз выпрашивать, стал бояться сгореть, как некоторые соседи. В общем пришлось выехать. Как говориться, выгнали не мытьем, так катанием. Я никогда не расстался бы со своим домом. Но обстановку создали хуже некуда и пришлось покинуть гнездо. Тот гражданин, который разбирал и увозил дом, заплатил за него по квитанции 270 рублей. Мне думается, что он даже в переводе на дрова стоил дороже, дом-то пятистенок.

Шустова Анна Георгиевна свидетельствует:

В прошлом году в деревне Дьяковское, я увидела потрясающую картину: варварское разрушение домов, груды железа и кирпича, обгоревшие электрические столбы, обгоревшие и обломанные фруктовые деревья и ягодные кусты.

Заплаканные жители этой деревни рассказывали, как еще не получили жилье, а их дома уже сломали и сожгли. Я смотрела на все это и тоже плакала. Так как эти картины напомнили годы Великой Отечественной войны. Тогда фашисты так расправлялись с нашими городами и деревнями. Но то были чужеземцы, фашисты! А кто же теперь чинит такую расправу над деревней Дьяковское? Ведь она имеет историческое прошлое! Еще в школе в 30-е годы и позже я читала, что с Дьяковского городища начиналась Москва!!! И еще приведу такой факт. Когда-то моя бабушка, жительница д. Садовники, рассказывала мне, как ее прабабушка со многими женщинами деревень Коломенское, Садовники и Дьяковское устроили побоище французским солдатам, бежавшим из горевшей Москвы. Били и гнали: вилами, лопатами, граблями.

Я сама родилась в д. Садовники и все мое предки родились здесь. А где эта наша родина? Я сейчас не могу найти.

Так неужели мало деревень уничтожено. Только в Красногвардейском район их 11: Коломенское, Садовники, Борисово, Шайдурово, Хохлово, Шипилово, Орехово, Борисово, Братеево, Сабурово, Дьяковское! Сейчас взялись восстанавливать и оберегать памятники культуры и исторические места.

Люди!!! Я обращаюсь к вам, в первую очередь к тем, кто по долгу службы обязан остановить это варварское уничтожение в д. Дьяковское!!! Возродите обратно хоть несколько домов д. Дьяковское! Оставьте память об историческом месте, что немаловажно для будущего наших детей и внуков.

Ветеран Великой Отечественной войны и труда

пенсионерка А.Шустова.

Чижов Александр Сергеевич свидетельствует:

Товарищи! Хочется поделиться с вами о тех безобразиях, которые проводились в разрушенном селе Дьяковском. Там было много домов, которые имели историческую ценность, и я даже слышал, что они должны были остаться как музейные экспонаты. Но все это не захотели сберечь люди, которым это было поручено. Сколько домов сгорело, на которых было отмечено, что дом охраняется государством? Вот и мой дом № 46, построенный лет 150 тому назад, тоже куда-то исчез. Пришли какие-то молодые люди и начали срывать двери и выворачивать окна. Я их спросил, что же вы делаете, Ведь это же дом, который имеет историческую ценность. Но что им было ответить, ведь они выполняли чье-то указание. Я не могу понять, почему у людей молодого поколения так много неуважения и к тем старым строениям, которые возводили наши прадеды, и к тому, что после себя хоть потоп. И вообще было село Дьяковское, как аллея смотрелось, а теперь бурьян да крапива. Напишу о своем доме № 46. Как говорил мой отец, было построено три дома на деньги, которые были получены за солдата, ушедшего добровольцем на 25 лет службы и не вернувшегося домой. Один дом не сохранился, а два других вот разрушили.

Чижов А.С.,1925 г.рождения,

инвалид Отечественной войны.

Я, Депутатов Василий Михайлович,

как и другие коренные жители с Дьяково-городище, подвергся варварскому изгнанию из родного дома. Моя семья проживала в доме № 8 по 2-й улице Дьяково-городище. Жители ничего не знали о том, как пойдет переселение. Надо было хотя бы собрать нас в клубе и проинформировать, но руководители Красногвардейского исполкома и дирекция охранной зоны все делали скрыто. Первыми выгоняли тех, у кого были хорошие дома. Их выбрало начальство себе на дачи, дома продавали через райисполком. Ко мне приходила начальник ЖЭКа Винокурова Надежда Николаевна, требовала: "Давай уходи, твой дом уже продан". Но я отвечал, что я еще не получил квартиру, куда же вы меня выгоняете из родного дома? Приходили люди, которые купили мой дом, я их даже на порог не пустил. Приходили из 41 о/м, спрашивали, скоро ли я буду выписываться, проверяли паспорт, предупреждали, что я остаюсь один на всю улицу, жить будет страшно. Я ответил, что денег у меня нет и убивать меня не за что. Я участник войны, имею шесть медалей и медаль за многолетний доблестный труд, вышел на пенсию, имея 40 лет стажа. Жил я один, жену похоронил в июне 1985 г.

В первых числах ноября пришел Абрамян из дирекции охранной зоны, дал мне на выезд одну неделю. Угрожал, что если я не получу за это время квартиру, он меня все равно выгонит. 8-го ноября 1986 г. на мой дом было совершено первое нападение. В 2 часа ночи пришли трое неизвестных, требовали, чтобы я открыл дверь. Я отказался открыть, они дверь выломали, ворвались в дом, требовали вина. Я сказал, что этой гадости не пью. Тогда они сорвали замок в гардеробе, нашли 30 рублей денег, забрали их, пригрозили мне, чтобы молчал, и ушли. Через неделю было второе нападение с покушением на мою жизнь. В три часа ночи в дверь начали стучать. Кто-то пригрозил: если не откроешь, мы тебя сожжем. Я ответил, что лучше сгорю, но не открою, тогда они разбили 6 окон. Их было двое в солдатской форме и трое в гражданской одежде. У меня стояли вилы недалеко от кровати, я схватил их и стал обороняться, одного как следует зацепил. Они обозлились, связали меня и бросили в подвал,а сами пошли шарить по углам - искали деньги и керосин. Если бы нашли, то сожгли бы и меня вместе с домом. Около пяти утра я смог выбраться, вызвал наряд из 41 о/м. Приехала милиция около 6 утра. Составили акт и протокол. Их было 2 человека в милицейской форме и один в гражданской, он и составлял акт. Никакого ответа на мое заявление я не получил.

Я, Садофьева Раиса Григорьевна,

проживала по ул. Дьяково-городище, д.33а. У нас был новый дом, построен в 1958 г. Сколько было вложено труда на постройку и на разведение сада. В 1984 г. начали сносить деревню, сначала выбирали новые хорошие дома и увозили их в первую очередь. В эту очередь попал и наш дом, для дачи сотрудника райисполкома.

Нас из дома выгнали в три дня. Сначала обрубили свет, потом начал ходить участковый, говорил: "Выезжайте, срок 3 дня, а то подъедет бульдозер и все разрушит".

Я, Качалин Г.А.,

жил в доме № 15, ветеран войны. Реставраторы определили, что моему дому более ста лет. И всего один-единственный венец нуждается в замене, настолько крепкая была постройка. Сказали, что цена этому уникальному дому - 59 тысяч. Реставраторы разобрали обшивку и вдруг средь бела дня дом вспыхнул, как спичка и сгорел за полтора - два часа. Так гореть может только древесина, облитая горючей смесью. Мне передали, что приказ о поджоге отдал Н.Г. Абрамян, начальник реставрационного участка дирекции охранной зоны.

От Качалина Василий Федоровича.

До 1984 г. я проживал по 1-й Дьяково-городище, д. 38. Там был свой дом, сад и огород. Два раза я видел, как сжигались дома, декоративные и плодовые деревья.

В июне 1987 г. в газете "Советская Россия" была опубликована статья "Реставрация огнем". В редакцию я написал отклик-жалобу, с какой жестокостью бригада "молодцов", возглавляемая начальником Абрамяном Н.Г., проводила эти "реставрационные работы". Редакция ответа мне не дала. Жалоба моя была направлена туда, на кого я жаловался, т.е. в дирекцию музея-заповедника "Коломенское". За что я и получил должное, как в народе говорят "ушел не солоно хлебавши".

Что же творили "реставраторы огнем" и "молодцы с бульдозером"? На территории бывшего села находились бульдозеры и экскаватор, для них автоцистерна завозила горючее (солярку), учета никакого не было, и этим горючим в изобилии пользовались "молодцы" Абрамяна.

Соляркой поливали внутри домов и сараев, с расчетом, чтобы дома к полуночи загорались зловещим огнем.

Зимой 1986 г. пьяный бульдозерист гусеницами мощного бульдозера своротил водозаборную колонку, и вода била фонтаном, создавая ледяные торосы вплоть до весны. Все это видели руководители райсовета, все это творилось у них под носом, но они делали вид, что ничего не происходит.

В октябре 1987 г. "Советская Россия" напечатала вторую статью - продолжение, есть в статье и моя фамилия. Как мне грозили, находясь на работе, пьяные "молодцы" Абрамяна, как начали разрушать дамбу вокруг холма, которую я и сын сооружали на протяжении 40 лет, сажали декоративные деревья, восстанавливая довоенную красоту.

В статье есть абзац, который с мучительной болью отзывается в моем сердце и в сердцах граждан бывшего села. В котором директор музея-заповедника "Коломенское" Черняховская говорит, что в селе Дьяковское проживало бывшие кулачье, выходит, что это мы. Это клевета на граждан бывшего села Дьяковское. Наши граждане испокон веков труженики.

В минувшую войну все молодые и пожилые с честью защищали советскую Родину, более половины сложили свои головы на полях сражений. А женщины и подростки трудились, не доедая, не досыпая, делали все для фронта, все для победы. Какое же это бывшее кулачье. Это клевета, за клевету есть статья уголовного кодекса. Мне 70 лет, я родился и вырос на этой земле, отсюда ушел защищать Родину, сюда вернулся после войны. На холме у нас участок на четыре пенсионера. Желательно, чтобы он остался и мы им пользовались, чтобы сюда приходили мои внучки, вспоминали дедушку, как я трудился здесь на благо нашей Великой цветущей Родины.

Колотушкин Михаил Романович свидетельствует:

До уничтожения деревни жил по 1-ой ул. Дьяково-городище, в доме 68а. Дом новый, 1957 г. постройки, был небольшой сад. Сносили дом не сразу, а постепенно с запугиванием. Сначала отключили свет, потом воду, затем сломали изгородь. Я был несогласен, так как чувствовал, что это надругательство. Квартиры отдельной я не получил, а получил вместе с сыном, а у него семья из 4-х человек. Меня, участника войны, ветерана труда, принудили к этому. "Бери, пока не поздно". А дом продали за бесценок и увезли.

Случилась большая беда - уничтожено историческое место. Немалая часть и плодородного слоя уничтожена, т.к. селение было расположено на гористой местности, если не принять меры, может начаться коррозия почвы. Необходимо сохранить, а во многих местах и восстановить почву, избавить местность от оползней и обвалов. Как коренной житель деревни, готов приложить все силы, чтобы восстановить известность и гордость Дьяково-городища. Вы нам немного помогите, а мы все сами сделаем.

Мы, жители, проживавшие по адресу ул 1-я Дьяково-городища,

дом 45, Алексеева О.П., Деева Т.А., были очевидцами сноса нашего дома. Из дома еще не все выехали, а его уже пришли разбирать. Дом был рубленый, площадь 8х9 и плюс кухня 8х4, тоже рубленая. Дом вывезли за один день. Нижние венцы, совсем хорошие, брать не стали, фундамент не разбирали. Заметая следы, подогнали бульдозер и все оставшееся вместе с посаженной сиренью сдвинули в подвал и засыпали землей. Сиренью все ходили раньше и любовались. Ее было нимного-нимало, а 15 кустов. Больно и обидно это все.

Современный вид из бывшего села Дьяково

+++++++++++++

Здесь располагалось Дъяковское кладбище

Неподалеку от центра усадьбы, в Дьяково, на округлом холме с плоской вершиной 2,5 тыс. лет назад возникло древнейшее поселение на территории Москвы – Дьяково городище, давшее название археологической культуре. Недавно археологами были обнаружены селения раннего средневековья (VIII-X вв.) в центральной части Коломенского, а также уникальное селище Дьяково-пойма – древнерусская деревня XI-XII вв. у подножия Дьяковского холма. Первые письменные упоминания о Коломенском относятся к XIV в. и содержатся в духовных грамотах Ивана Калиты (1336г. и 1339 г.) По сообщениям исторических источников, здесь останавливались войска Дмитрия Донского после Куликовской битвы 1380 г. и войска Петра I после Полтавской битвы 1709 г., собирались в военные походы дружины великих князей Московских, происходили другие события, связанные с историей русского государства. С XIV в. Коломенское являлось летней загородной усадьбой Московских правителей. В XVI-XVII вв. складывается уникальный архитектурный ансамбль Коломенского, проникнутый идеей торжественной царской резиденции, представляющей большую художественную и историческую ценность.

деревянный крест поставлен перед олимпиадой в Москве 1980 году.

село Дьяково основано в 1237 году.в 1985 году снесено!!!

1 вая улица Дьяково-городища

Овраг на против бывшего дома № 71

скульптура лев

(новодел). 2 улица Дьяково городища

Некрополь при храме

памятник крестьянке и ее младенцу

Коломенское кладбище расположено в живописном уголке музея-заповедника Коломенское, находящегося на высоком берегу Москвы реки. Кладбище занимает вершину холма, возвышающегося над уровнем реки почти на 100 метров. В центре кладбища расположена церковь Усечения Главы Иоанна Предтечи

Современое Дьяково-городище

Московская область,Ступиннский район,Сапроново,СНТ Дьяково (я)

Еще старинные фото на

http://kolomenskhram.narod.ru/1.html

Генеалогический форум ВГД

Дьяково

http://forum.vgd.ru/59/28207/

Москва,село Дьяково-Городище

2 улица Дьяково-Городище (2-я у́лица Дья́ково Городи́ще — улица в районе Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы на территории парка

Коломенское.)

До вхождения территории в состав Москвы в 1960 году, улица располагалась в деревне Дьяковское и носила название Новая улица. Нынешнее название утверждено 18 февраля 1966 года. Улица была названа по древнему поселению Дьяково Городище, находящемуся в этом районе

Москва,село Дьяково-Городище

2 улица Дьяково-Городище (2-я у́лица Дья́ково Городи́ще — улица в районе Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы на территории парка

Коломенское.)

До вхождения территории в состав Москвы в 1960 году, улица располагалась в деревне Дьяковское и носила название Новая улица. Нынешнее название утверждено 18 февраля 1966 года. Улица была названа по древнему поселению Дьяково Городище, находящемуся в этом районе

Москва,село Дьяково-Городище

В 1401 году село упоминается уже как существующее, следовательно, само оно и его название возникли раньше. В сохранившихся документах Дьяково впервые упоминается в духовной грамоте князя Владимира Андреевича Серпуховского, родного брата Дмитрия Донского, завещавшего села Коломенское своей жене Елене Ольгердовне, дочери великого князя литовского Ольгерда. В завещании князь Владимир Андреевич оговорил что села княгини полностью находились в ее распоряжении:"А дети мои в материн удел и в села и что из уделов села подавал есмь своей княгини, не вступаются ни каковыми делами, и в Медкино село с деревнями и в Дьяковское село с деревнями".

С этого времени Дьяково находилось в постоянном «опричном» владении московских княгинь.

Москва,село Дьяково-Городище

В 1401 году село упоминается уже как существующее, следовательно, само оно и его название возникли раньше. В сохранившихся документах Дьяково впервые упоминается в духовной грамоте князя Владимира Андреевича Серпуховского, родного брата Дмитрия Донского, завещавшего села Коломенское своей жене Елене Ольгердовне, дочери великого князя литовского Ольгерда. В завещании князь Владимир Андреевич оговорил что села княгини полностью находились в ее распоряжении:"А дети мои в материн удел и в села и что из уделов села подавал есмь своей княгини, не вступаются ни каковыми делами, и в Медкино село с деревнями и в Дьяковское село с деревнями".

С этого времени Дьяково находилось в постоянном «опричном» владении московских княгинь.

По другим источникам село Дьяково появляется в документе 1401— 1402 годов — Духовной грамоте князя Владимира Андреевича Серпуховского, в которой вместе с Коломенским он завещает сыну Ивану и село Дьяково с деревнями .

Встречающийся в этом документе термин — «село» говорит о что Дьяково в этот период было крупным поселением и было административным центром округи, куда, очевидно, входило несколько деревень.

Москва,село Дьяково-Городище

Москва, проспект Андропова. м.Коломенское, Каширское

Дьяков овраг

Правый приток р.Москвы ниже с.Дьяковское (Дьяково) вблизи Коломенского (отсюда название Дьяковский овраг). Длина оврага менее 1 км, по дну его протекает небольшой ручей длиной ок.100 м. Левые отвершки Дьяковского оврага носят названия (сверху вниз): Воспеньков, Лексеев, Базарихин и Радюшин овраги.

Этот овраг редко посещается, что связано с подтоплением его днища на 2/3 длины и крутизной склонов – 25-40 градусов.

Здесь сохранились реликтовые, редкие виды растений: тимьян Маршалла, овсяница валлисская (типчак) и др. смотри

http://optimisty.com/diakovo

По другим источникам село Дьяково появляется в документе 1401— 1402 годов — Духовной грамоте князя Владимира Андреевича Серпуховского, в которой вместе с Коломенским он завещает сыну Ивану и село Дьяково с деревнями .

Встречающийся в этом документе термин — «село» говорит о что Дьяково в этот период было крупным поселением и было административным центром округи, куда, очевидно, входило несколько деревень.

Москва,село Дьяково-Городище

Москва, проспект Андропова. м.Коломенское, Каширское

Дьяков овраг

Правый приток р.Москвы ниже с.Дьяковское (Дьяково) вблизи Коломенского (отсюда название Дьяковский овраг). Длина оврага менее 1 км, по дну его протекает небольшой ручей длиной ок.100 м. Левые отвершки Дьяковского оврага носят названия (сверху вниз): Воспеньков, Лексеев, Базарихин и Радюшин овраги.

Этот овраг редко посещается, что связано с подтоплением его днища на 2/3 длины и крутизной склонов – 25-40 градусов.

Здесь сохранились реликтовые, редкие виды растений: тимьян Маршалла, овсяница валлисская (типчак) и др. смотри

http://optimisty.com/diakovo

Дьяково городище

Археологические раскопки неолитического поселения I тысячилетия до н.э. - IV века н.э. Древнейшее поселение людей на территории Москвы. Дьяково городище дало название всей культуре этого периода — "Дьяковская культура" (археологическая культура раннего железного века).

Расположено на высоком одиночном холме в устье Дьяковского оврага, на холме есть кратер.

Его раскопки начались в 1864 г. Д. Я. Самоквасовым и затем в 1889 г.продолжены В. И. Сизовым.

Носители дьяковской культуры - финно-угорские племена. Основными занятиями дьяковского населения были скотоводство, при чём, в первую очередь, разводились лошади (на мясо), а также коровы, свиньи.

Значительную роль в хозяйстве играла также охота. Охотились на лося, оленя, медведя, кабана, косулю, тетерева, рябчика — ради мяса, а также на пушных зверей (прежде всего, бобра, также куницу, лису, выдру).

Дьяковцы жили родовым строем. Каждый род, состоявший из нескольких больших семей и насчитывавший в среднем около сотни человек, жил в особом городище; стада скота, содержавшиеся в общем загоне, составляли родовую собственность и главное родовое богатство.

С середины I тыс. н. э. дьяковская культура приходит в упадок, и археологические свидетельства её исчезают в VIII в. При этом никаких признаков внешней катастрофы (вражеское нашествие и т. п.) не наблюдается. В IX-Х в. земли дьяковцев заселяют славянские племена кривичей и вятичей. Названия Яуза, Яхрома, Талдом, возможно и Москва свидетельствуют о славяно-финских контактах в этом регионе.

Становой овраг

Дьяково городище

Археологические раскопки неолитического поселения I тысячилетия до н.э. - IV века н.э. Древнейшее поселение людей на территории Москвы. Дьяково городище дало название всей культуре этого периода — "Дьяковская культура" (археологическая культура раннего железного века).

Расположено на высоком одиночном холме в устье Дьяковского оврага, на холме есть кратер.

Его раскопки начались в 1864 г. Д. Я. Самоквасовым и затем в 1889 г.продолжены В. И. Сизовым.

Носители дьяковской культуры - финно-угорские племена. Основными занятиями дьяковского населения были скотоводство, при чём, в первую очередь, разводились лошади (на мясо), а также коровы, свиньи.

Значительную роль в хозяйстве играла также охота. Охотились на лося, оленя, медведя, кабана, косулю, тетерева, рябчика — ради мяса, а также на пушных зверей (прежде всего, бобра, также куницу, лису, выдру).

Дьяковцы жили родовым строем. Каждый род, состоявший из нескольких больших семей и насчитывавший в среднем около сотни человек, жил в особом городище; стада скота, содержавшиеся в общем загоне, составляли родовую собственность и главное родовое богатство.

С середины I тыс. н. э. дьяковская культура приходит в упадок, и археологические свидетельства её исчезают в VIII в. При этом никаких признаков внешней катастрофы (вражеское нашествие и т. п.) не наблюдается. В IX-Х в. земли дьяковцев заселяют славянские племена кривичей и вятичей. Названия Яуза, Яхрома, Талдом, возможно и Москва свидетельствуют о славяно-финских контактах в этом регионе.

Становой овраг

Дьяков овраг

Правый приток р.Москвы ниже с.Дьяковское (Дьяково) вблизи Коломенского (отсюда название Дьяковский овраг). Длина оврага менее 1 км, по дну его протекает небольшой ручей длиной ок.100 м. Левые отвершки Дьяковского оврага носят названия (сверху вниз): Воспеньков, Лексеев, Базарихин и Радюшин овраги.

Этот овраг редко посещается, что связано с подтоплением его днища на 2/3 длины и крутизной склонов – 25-40 градусов.

Здесь сохранились реликтовые, редкие виды растений: тимьян Маршалла, овсяница валлисская (типчак) и др.

смотри

http://optimisty.com/diakovo

Дьяков овраг

Правый приток р.Москвы ниже с.Дьяковское (Дьяково) вблизи Коломенского (отсюда название Дьяковский овраг). Длина оврага менее 1 км, по дну его протекает небольшой ручей длиной ок.100 м. Левые отвершки Дьяковского оврага носят названия (сверху вниз): Воспеньков, Лексеев, Базарихин и Радюшин овраги.

Этот овраг редко посещается, что связано с подтоплением его днища на 2/3 длины и крутизной склонов – 25-40 градусов.

Здесь сохранились реликтовые, редкие виды растений: тимьян Маршалла, овсяница валлисская (типчак) и др.

смотри

http://optimisty.com/diakovo

Голосов овраг.

Родник Николая-угодника. Москва » Южный административный округ » Коломенское

Голосов овраг.

Родник Николая-угодника. Москва » Южный административный округ » Коломенское

Еще с древних времен люди верили в чудотворные силы воды. Об этом сложены даже сказки о живой и мертвой воде - люди считали что вода способна возвращать молодость и даже жизнь. Родниковой водой лечились от различных недугов и болезней, от дурного сглаза. Вот и родники группы "Кадочка" - всегда были почитаемы и люди приходят сюда несмотря на предупреждения о негативном состоянии вод большинства родников.

Сохранилась такая легенда, рассказывающая о появлении родников в Голосовом овраге. Георгий Победоносец скакал на своем коне дабы догнать Змея, похитевшим невесту. И в том месте где копыто коня касалось земли открывался родник чистейшей воды. Вот так в Голосовом овраге появилось множество родников.

На сегодняшний день более менее обустроенных около 20 родников.

Еще с древнейших времен здесь жили люди. Родниковые воды Голосова оврага всегда славились своей чистотой и вкусом. В XVIII веке Голосов овраг упоминается как Власиев от имени Святого Власия - христианской вариации языческого бога древних славян Велеса-Волоса. Голосов (Дворцовый) овраг является уникальным историческим и геологическим Памятником природы, здесь находится музей-заповедник "Коломенское". Здесь есть что посмотреть - памятники природы - родники группы "Кадочка", валуны "Девичий камень" и "Голова коня" или как еще его называют "Гусь камень".

В Голосовом овраге бьют ключи носящие имена святых: Георгия Победоносца, Двенадцати Апостолов, Николая Угодника.

Голосов овраг в прошлом имел и другие, более понятные названия: Садовнический ручей, Коломенский ручей, Дворцовый овраг, Царский овраг и т.д.

Еще с древних времен люди верили в чудотворные силы воды. Об этом сложены даже сказки о живой и мертвой воде - люди считали что вода способна возвращать молодость и даже жизнь. Родниковой водой лечились от различных недугов и болезней, от дурного сглаза. Вот и родники группы "Кадочка" - всегда были почитаемы и люди приходят сюда несмотря на предупреждения о негативном состоянии вод большинства родников.

Сохранилась такая легенда, рассказывающая о появлении родников в Голосовом овраге. Георгий Победоносец скакал на своем коне дабы догнать Змея, похитевшим невесту. И в том месте где копыто коня касалось земли открывался родник чистейшей воды. Вот так в Голосовом овраге появилось множество родников.

На сегодняшний день более менее обустроенных около 20 родников.

Еще с древнейших времен здесь жили люди. Родниковые воды Голосова оврага всегда славились своей чистотой и вкусом. В XVIII веке Голосов овраг упоминается как Власиев от имени Святого Власия - христианской вариации языческого бога древних славян Велеса-Волоса. Голосов (Дворцовый) овраг является уникальным историческим и геологическим Памятником природы, здесь находится музей-заповедник "Коломенское". Здесь есть что посмотреть - памятники природы - родники группы "Кадочка", валуны "Девичий камень" и "Голова коня" или как еще его называют "Гусь камень".

В Голосовом овраге бьют ключи носящие имена святых: Георгия Победоносца, Двенадцати Апостолов, Николая Угодника.

Голосов овраг в прошлом имел и другие, более понятные названия: Садовнический ручей, Коломенский ручей, Дворцовый овраг, Царский овраг и т.д.

Происхождение современного

Мифология происхождения названия "Голосов овраг" связана с именем языческого бога Волоса или Велеса - властителя подземного мира, тайных знаний и покровителя домашних животных и богатства. Имя Волос происходит от "волохатый", мохнатый. Наши предки издревле волосы отождествляли с богатством, как материальным, так и духовным, с мудростью и с крепким здоровьем. Историки считают, что изначально овраг назывался "Волосов". И происхождение названия оврага может быть связано также с фамилиями Голосов, Власов.

Происхождение современного

Мифология происхождения названия "Голосов овраг" связана с именем языческого бога Волоса или Велеса - властителя подземного мира, тайных знаний и покровителя домашних животных и богатства. Имя Волос происходит от "волохатый", мохнатый. Наши предки издревле волосы отождествляли с богатством, как материальным, так и духовным, с мудростью и с крепким здоровьем. Историки считают, что изначально овраг назывался "Волосов". И происхождение названия оврага может быть связано также с фамилиями Голосов, Власов.

Голосов овраг упоминается так же в XVIII веке как Власиев овраг. Святой Власий - покровитель охотников, хранитель животных, скота и богатства. Скорее всего, что Святой Власий - это христианская интерпретация языческого бога Волоса-Велеса.

Имеет протяженность около километра, причем последние сотни метров по его дну течет небольшой ручей, формируемый несколькими родниками, который впадает в Москва-реку.

Голосов овараг.Коломенский ручей

Голосов овраг упоминается так же в XVIII веке как Власиев овраг. Святой Власий - покровитель охотников, хранитель животных, скота и богатства. Скорее всего, что Святой Власий - это христианская интерпретация языческого бога Волоса-Велеса.

Имеет протяженность около километра, причем последние сотни метров по его дну течет небольшой ручей, формируемый несколькими родниками, который впадает в Москва-реку.

Голосов овараг.Коломенский ручей

Москва, проспект Андропова.

м.Коломенское, Каширское

В разные времена овраг называли по-разному: Голос-овраг, Садовнический (Садовнин) ручей, Коломенский ручей (овраг), Дворцовый овраг, Казённый овраг, Царский овраг, Власов (Власиев) овраг.

Длина ручья, протекающего по дну оврага - около 1 км, оврага - около 1,3 км. Работы по восстановлению и укреплению русла ручья и сооружению лестничных спусков к нему по склонам оврага проведены в 2006-2007 гг. Работы были начаты в связи с решением сделать из Коломенского этнографический музей-заповедник.

подробнее В АЛЬБОМЕ Голосов овраг

https://fotki.yandex.ru/users/alek-ka4alin2012/album/378368

Москва, проспект Андропова.

м.Коломенское, Каширское

В разные времена овраг называли по-разному: Голос-овраг, Садовнический (Садовнин) ручей, Коломенский ручей (овраг), Дворцовый овраг, Казённый овраг, Царский овраг, Власов (Власиев) овраг.

Длина ручья, протекающего по дну оврага - около 1 км, оврага - около 1,3 км. Работы по восстановлению и укреплению русла ручья и сооружению лестничных спусков к нему по склонам оврага проведены в 2006-2007 гг. Работы были начаты в связи с решением сделать из Коломенского этнографический музей-заповедник.

подробнее В АЛЬБОМЕ Голосов овраг

https://fotki.yandex.ru/users/alek-ka4alin2012/album/378368

|

Метки: Дьяково Дьяковка Коломенское город история Москва которой нет село Дьяково-городище Качалин Голосов овраг |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 7 пользователям

Закат над Кусково |

|

Метки: закат кусково кучевые москва облака пейзаж |

Понравилось: 4 пользователям

Церковь преподобной Марии Египетской. |

Церковь Чуда Михаила Архангела на Братеевском холме (Братеево)

Москва, улица Борисовские Пруды, напротив д. 33 Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Проезд: От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Деревянная церковь. Действует.

Год постройки:Между 2013 и 2014.

Престолы: Марии Египетской

Координаты:55.638552, 37.744507

Небольшая деревянная церковь строится на Братеевском холме правого берега реки Москвы, близ места, где до 1940-х гг. стояла каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделом Михаила Архангела.

Небольшой шатровый храм типа "восьмерик на четверике" с алтарным и двумя боковыми прирубами, крытыми бочками, рублен "в обло". На притвор поставлена шатровая звонница. В храм ведёт двухсходное крыльцо, под бочкой. Церковь строится в формах русского деревянного зодчества и станет украшением района Братеева.

http://sobory.ru/article/?object=29116

Строительство каменного Храма

Церковь Чуда Михаила Архангела на Братеевском холме (Братеево)

Год постройки:Между 2014 и ???

Престолы: Престолы:Михаила Архангела

|

Метки: архитектура борисовские пруды братеево город москва строительство строительство храма улица храм церковь деревянная действует |

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Серафима Саровского при подворье Троицкого Серафимо Дивеевского монастыря. |

Проезд: метро "Проспект Мира",метро "Сухаревская".

Год постройки:Между 2008 и 2010.

Церковь. Действует.

Престолы:Серафима Саровского

(Строение справа № 24 — жилой дом (1911, архитектор — Георгий Кручинин).

Посередине здание подворья)

Проезд: метро "Проспект Мира",метро "Сухаревская".

Год постройки:Между 2008 и 2010.

Церковь. Действует.

Престолы:Серафима Саровского

Церковь Собора Дивеевских святых — православный храм-часовня в Москве, Патриаршее подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. Первый храм в честь праздника Собора Дивеевских святых.

В 1909 году потомственным москвичом храмоздателем Спасо-Преображенского собора Дивеевского монастыря Фёдором Васильевичем Долгинцевым для Московского подворья был куплен участок земли с постройками по адресу проспект Мира д. 20. В 1911—1912 годах по проекту архитектора Петра Харко здание было перестроено и в нём устроена часовня преподобного Серафима Саровского. Часовня была украшена изображением преподобного Серафима и увенчана куполом с тремя главами

В 1914—1915 годах в глубине двора был выстроен трехэтажный каменный жилой корпус для сестер монастыря, который к нашему времени не сохранился. На подворье постоянно жили 12 сестер.

В 1929 году подворье было закрыто, а здание значительно перестроено.

Строительство Московского подворья Дивеевского монастыря началось в конце 1990-х годов.

25 июля 2002 года был издан указ Алексия II о возрождении Патриаршего подворья Дивеевского монастыря. В связи с невозможностью передачи подворью его исторического здания, было благословлено строительство нового здания на участке между домами 22 и 24 по проспекту Мира. К 2004 году проект был готов и проходил процедуры согласования.

В 2005 году Правительство Москвы выделило участок для строительства зданий Патриаршего подворья по утверждённому проекту. В этом же году на территории строительства была устроена временная часовня для совершения молебнов и чтения псалтири, стали приниматься поминовения для Серафимо-Дивеевского монастыря.

16 мая 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II на московском подворье Дивеевского монастыря архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения закладного камня первого храма-часовни в честь нового праздника Собора Дивеевских святых. Праздник отмечается 27 июня, на следующий день после празднования дня памяти основательницы Дивеевского монастыря матушки Александры.

В ноябре 2008 года начались работы над трёхъярусным иконостасом. В июле 2009 года велись работы по созданию мозаичных икон для размещения на внешней стороне стен.

В ночь с 1 на 2 февраля на временном антиминсе архиепископ Георгий совершил первую Божественную литургию. 5 февраля 2011 года архиепископ Георгий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершил чин малого освящения престола. К этому времени строительные работы в храме еще продолжались.

18 июня 2011 года архиепископ Георгий освятил часовню в честь преподобного Серафима Саровского, находящуюся во внутренних покоях на втором этаже.

24 сентября митрополит Георгий совершил чин освящения колоколов, которые уже были подняты на колокольню подворья.

В храме имеется частица мощей преподобного Серафима Саровского.

http://sobory.ru/article/?object=17662

|

Метки: храм церковь часовня подворье монастыря москва город архитектура история Проспект Мира улица |

Понравилось: 5 пользователям

Церковь священномучеников Власия и Харалампия в Братееве |

Год постройки:Между 2014 и ???

Москва,Братеево, пересечение улиц Борисовские Пруды и Наташинский проезд. Рядом с Борисовским кладбищем

DSCN9615.JPG

DSCN9611.JPG

DSCN9608.JPG

DSCN9607.JPG

DSCN9604.JPG

Проезд: От метро «Борисово» 11 мин: после выхода из метро пройти пешком 180 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 764 три остановки до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», или автобусами 740, 280 до остановки «Улица Борисовские Пруды», далее пешком менее 100 м.

От метро Алма-Атинская 26 мин: После выхода из метро Алма-Атинская (южная) пройти 740 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 742 проехать 7 остановок до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», далее пешком менее 430 м.

Координаты: 55.635013,37.732787

Cайт: http://brateevo.cerkov.ru

Русская Православная Церковь, Московская епархия, Южное викариатство, Даниловское благочиние

7 декабря 2013 года благочинный Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев освятил Крест на месте строительства храма.

Храм строится в рамках программы 200 храмов Москвы.

Настоятель — иерей Дмитрий Александрович Кузьмин

Богослужение:

Ежедневные молебны в 14.00