-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Бонапартизм по-украински... |

«Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе — стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую (улица, на которой находится резиденция президента Украины – В.М.), тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее «папередники» (русск. Предшественники – В.М.)», — сказал недавно руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Странно, конечно, что в государстве без прошлого есть институт будущего. Видимо, это издержки «молодой» украинской демократии. Она, эта демократия по-украински, уже три десятка лет никак не может дорасти до понимания исторической миссии Украины как государства. Тем более чрезвычайно актуальным для нее становится заглавный пассаж из заявления Романенко — о баранах... Прежде всего, возникают определенные ассоциации между нынешними украинскими реалиями и европейским прошлым.

Если за основу взять высказывание Романенко (а он очень осведомленный человек!), то вполне можно предположить (хайли лайкли!), что именно такими видел в будущем граждан «нэзалэжной» Украины император Франции Наполеон Бонапарт. Хотя на «баранью» тему есть высказывания многих выдающихся людей, но именно Бонапарту приписывают авторство фразы: «Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном». Улавливаете связь французско-украинских времен? Нет? Тогда еще пару фактов.

Напомню, что говорил о целях своей войны с Россией Наполеон уже после вторжения на нашу территорию: «Я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных народов. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы».

А против кого ежедневно ведет «жуткие сражения» в Донбассе Украина? Семь лет борется, чтобы «мордор» не смел нарушить спокойствие «цивилизованной» Европы.

Так что связь с наполеоновскими временами прослеживается очень четко — это жгучая русофобия. Но правда также в том, что о львах в украинской политике говорить не приходится, хотя все украинские лидеры страдают бонапартизмом.

Скажем, президенты даже в условиях парламентско-президентского правления с помощью разного рода ухищрений умудрялись подчинять себе парламенты. Именно они определили генеральные линии развития государства. Однако за образами этих «авторитарных львов» всегда стояли вполне определенные силы...

На Украине, кстати, реально свой Наполеон завелся. Еще в 2012 г., когда был снят фильм «Ржевский против Наполеона». И как вы думаете, кто сыграл роль императора? Впрочем, почему сыграл? Он как раз сегодня ее играет. Это — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Правда, его усилия в кино про Наполеона, думаю, чересчур предвзято были оценены критиками, один из которых написал в рецензии даже вот такое: «Цирк, клоунада, нарезка тупых и просто ужасных шуток, намеки на однополый секс – это далеко не все, что вы тут можете увидеть… Зеленский по ходу душу продал Вайсбергу (режиссер). Я его еще помню по КВН. Неплохой был КВНщик. В кино только не заладилось».

Зато со всем остальным еще как заладилось! Да и кино — далеко не главное занятие в жизни бывшего игрока КВН, хотя без него (точнее, без них — кино и КВН) он бы не сделал столь головокружительную карьеру. Но о «важнейшем из всех искусств» несколько позже. Однако коль речь о баранах перешла конкретно к такому ненавистнику России, как Наполеон, то здесь volens nolens напрашивается сравнение со всеми президентами Украины.

Бандеровский лис Кравчук

Леонид Кравчук первым из будущих украинских «наполеонов» рискнул примерить на себя изготовленную на житомирской швейной фабрике «треуголку», то есть гетманскую папаху, «вышиванку», а еще ему дали в руки булаву местного производства.

Через неделю после воцарения на украинском «престоле» он вкупе с Ельциным и Шушкевичем подписал Соглашение о прекращении существования СССР. Есть свидетельства, что развал Союза произошел по его инициативе, а 19 июня 1992 г. Кравчук утвердил закон о полном исключении упоминаний об СССР из конституции Украины 1978 г.

Вообще, бывшего крупного партийного функционера — секретаря ЦК КПУ по идеологии Леонида Кравчука поначалу приветствовали как «творца украинской независимости». Но к концу своего правления он получил прозвище «хитрый лис».

Все свои провалы он объяснял (и объясняет) одной фразой: «Маємо те, що маємо». В переводе на русский это звучит так: «Что есть, то и есть», — а виноватых нет. Как обычно и бывает среди «настоящих украинских патриотов». Вина всегда лежит на «москалях»… Так что основы нынешних враждебных отношений Украины к России закладывались под мудрым руководством «настоящего» коммуниста Леонида Кравчука.

Сначала он впустил на Украину фонд Дж. Сороса «Возрождение», который за минувшие 30 лет проник во все государственные структуры, в систему образования, здравоохранения, в энергетику, социологию, информационную деятельность и СМИ. Такое вот нехитрое прикрытие процессов по обладанию, присвоению и использованию власти. В России, к слову, Сорос работал с 1988 по 2015 гг., когда, наконец, его деятельность признали нежелательной. Так что Кравчук просто продолжил «линию партии», которую реализовали у нас т-щи Горбачев и Ельцин. Но с НАТО он Россию опередил. Действуя, можно сказать, на опережение, как и во многих других ситуациях. Я бы назвал его «человек с гибким позвоночником».

Кравчук поддержал увековечивание событий 1930-х годов на государственном уровне. В 1993-м он издал указ «О мероприятиях в связи с 60-летием Голодомора на Украине», министерство иностранных дел проводило активную работу по введению информации о голоде в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В том же 1993-м президент принял участие в международной конференции, посвященной голодомору, где прямо заявил, что голод был напрямую инициирован Москвой с целью геноцида украинцев.

С Кравчука начался и раскол православия в стране. Он создал т.н. киевский патриархат, который возглавил анафема Филарет. Именно его курировал ранее коммунистический пропагандист и агитатор Кравчук, будучи главным идеологом КПУ.

В принципе, чего еще можно было ожидать от человека, с материнским молоком впитавшим нелюбовь к «москалям, ляхам и жидам». Родился он в польской Галиции в 1934 г. — в селе близ г. Ровно. В детстве был «связным УПА» (ОУН-УПА - запрещённая организация в РФ), носил в лес бандеровцам еду (мама давала). То есть в классе он восхвалял партию, выступал за победу коммунизма во всем мире и пролетарский интернационализм, а после школы, переобувшись, бежал поддерживать вооруженных врагов советской власти.

Но при этом юный Кравчук без проблем поступил в Киевский госуниверситет, а потом закончил и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Это чрезвычайно идеологизированные учебные заведения, плотно опекавшиеся соответствующими отделами КГБ. Злые языки говорят, и им нечего возразить, что такая феерическая карьера могла быть возможной только в тесном сотрудничестве с «органами».

Но на президентских выборах он победил как «умеренный патриот». А главным его козырем стали два обещания: народу — «через 10 лет мы будет второй Францией», и русскоязычным – всемерную поддержку и равное с «сознательными» украинцами — галичанами, естественно, — право на использование родного языка. Тогда как раз первая волна «галицаев» отправилась покорять Киев.

Период правления Кравчука ознаменовался первичным накоплением капитала, происхождение которого во многом было криминальным, появились первые организованные преступные группы, занимавшиеся «курированием бизнеса», а фактически незаконными поборами и налогами.

В памяти старшего поколения украинцев имя этого деятеля прочно ассоциируется с сумкой-тележкой на колесиках, получившей название «кравчучка». В народе до сих пор ими пользуются, хотя и редко. А в те времена она была популярна у доброй половины населения, которое благодаря стараниям этого функционера превратилась в коробейников — «челноков», как тогда говорили.

С украинских «челноков» налоговики драли три шкуры, поэтому они свои прибыли (жалкие слезы!) от государства прятали. Тогда же закладывались основы коррупции и теневой экономики Украины, опутавшие к сегодняшнему дню всю страну. Команда Кравчука успела начать акционирование Черноморского морского пароходства, которое пытались реорганизовать в ОАО «Бласко-ЧМП». Это был настолько жирный кусок, что «проглотить» его удалось уже при Кучме. «Дело Бласко» я бы назвал одной из крупнейших афер XX в.: из 234 судов всех классов Черноморского пароходства в 1991 г. к 1998 г. насчитывалось уже только 15. Остальные растворились в пространстве и во времени. И следов их не нашли. (Причем большая часть кораблей исчезла при Кучме.) Пропали и судебные документы по этому делу. Словом, все как обычно на Украине. Сегодня о многомиллиардной афере с украинскими пароходами прочно забыли.

Из оборота изымались советские деньги. Вместо них вводились временные деньги — т.н. купоно-карбованцы (карбованец — так на украинском называется рубль). На обмене советских рублей на украинские цветные бумажки многие дельцы заработали тогда миллионы долларов. Зато народ обнищал.

Начинается разрыв связей с республиками бывшего СССР. Цены растут буквально каждый день, из-за чего люди стараются ничего не откладывать, а тратить все до копейки. Из-за безденежья донецкие шахтеры в знак протеста стучали касками по асфальту перед резиденцией президента «нэзалэжной» в Киеве, а в это время под шум народного недовольства Кравчук подписывал с НАТО соглашение о сотрудничестве. Слово «евроинтеграция» тогда еще не звучало. Зато в полный голос зазвучал старый тезис украинских сепаратистов: «Подальше от Москвы». Первая газовая война не только стала реальным воплощением этого радостного для галичан лозунга, но и положила начало серии таких войн, которые, в конечном итоге, привели Россию к необходимости прокладывать газовые трубы в обход Украины.

На Украину из Канады, США, Австралии хлынул поток бывших бандеровцев, которые привезли с собой выношенные вдали от украинских реалий «гениальные» идеи «возрождения Украины». После реализации этих идей страна потеряла свою мощную экономику и подсела на кредитную иглу МВФ, где до сих пор и пребывает, причем, в позе с протянутой рукой.

По сути, Кравчук что посеял, то и пожал: развалил СССР — получил по полной программе последствия своих деяний. Жаль только, что вынуждена была страдать вся страна. Но, по большому счету, именно он заложил основы украинской государственности. И какая получилась основа — такая государственность и строится.

Ну а мне Леонид Макарович памятен еще и тем, что, будучи президентом, поздравил меня с одной «круглой» датой. Лежит эта «цидулька» в личном архиве. Бумага оказалась настолько качественной, что, несмотря на прошедшие годы, желтизна ее даже не коснулась. А почему храню? Да ведь не каждый день мне президенты записки пишут… Пусть даже и украинские президенты. К тому же это — уже раритет. Но сегодня я бы руку ему не пожал. И не только за прошлые «подвиги». Как сообщают СМИ, глава украинской делегации ТКГ (Трехсторонней контактной группы в Минске), экс-президент Леонид Кравчук заявил о том, что в стране нужно выжечь тех, кто пытается «строить российскую Украину».

Он, наконец, открыто сказал то, что всю жизнь вынашивал в душе как натуральный идейный бандеровец. (А что касается остальных президентов, то это — оборотни, предатели, сдавшие свой народ западным хозяевам.)

Под давлением народного гнева, а точнее — гнева «красных директоров», Кравчук вынужден был досрочно уйти в отставку. Пока на Украине это — прецедент, или, согласно трактовке «патриотов», свидетельство подлинно европейской демократии. Ранее те же «красные директора» навязали ему в премьеры Леонида Кучму, который, согласно лучшим партийным традициям, продолжил дело старшего товарища из ЦК КПУ как бывший секретарь парткома, потом директор «Южмаша». Помнится, как уже в ранге премьер-министра он выходил на трибуну Верховной рады и обращался к депутатам с призывом: скажите мне, какую Украину надо построить, и я построю.

Пример Кучмы — лучшее свидетельство того, что на Украине не нашлось никого, кто бы понимал, как можно и нужно распорядиться богатейшим советским наследством. Оно почти все пошло прахом…

Многовекторный Кучма

А у меня есть «подарок» и от президента «незалэжной» Леонида Кучмы, точнее — был, с его автографом. Выбросил. Это был один из первых экземпляров его книги «Украина — не Россия», изданной под занавес президентства. (Мне принесли его из президентской администрации.) За Россию стало обидно! Все свои два срока он кормился из рук Москвы, благодаря чему и усидел на «троне» десять лет. Сам ведь рассказывал: случались проблемы — а случались они часто, — приезжал к Ельцину, парились в баньке и под чарочку решали любые вопросы. Ельцин тоже, помнится, говаривал: проснувшись утром, первым задаю себе вопрос – а что нужно сделать для Украины? Не о России, заметьте, заботу проявлял. Он вообще больше беспокоился о других странах, нежели о своей родной. Вот и Украина жила за счет России, но смотрела за океан. Это у Кучмы называлось многовекторностью.

С одной стороны, Кучма подтвердил политику нейтралитета, переименованную им в многовекторность. С другой, под эвфемизмом «евроатлантической интеграции» фактически заявил курс на вступление в ЕС и НАТО.

В 2000 г. впервые в истории НАТО ежегодная встреча главного политического органа альянса — Североатлантического совета — прошла за пределами стран-членов НАТО, в Киеве. Столь высокое доверие надо было оправдывать, и в следующем году на Яворовском полигоне в Львовской обл., где в советские времена проходили крупные учения, в том числе и стран Варшавского договора, был открыт натовский Центр миротворчества и безопасности. Потом Украина присоединилась к программе НАТО «Партнёрство во имя мир», украинские военнослужащие участвовали в иракской войне США… С тех пор Киев стучится в двери НАТО, но стучаться ему придется еще долго, как говорят в таких случаях, до посинения… Как и во все остальные евроатлантические двери.

Наверное, одним из самых знаковых событий правления Кучмы становится открытие в 1997 г. в Киеве первого ресторана Макдональдс. Событие также стало зримым подтверждением прозападного курса Украины. А незримым, вернее, не публичным, стал брак его дочки, когда она вышла замуж за Пинчука, одного из самых богатых людей страны и протеже Сороса. Так что прозападность Кучмы определялась уже и семейными связями. Именно при Кучме был создан военно-политический блок ГУАМ, в который кроме Украины входили Молдавия, Азербайджан и Грузия, известные своей фрондой в отношении Москвы.

В экономическом плане в течение своего первого срока Кучма провел среднюю и малую приватизацию (на очереди оказалась приватизация стратегических активов), а также подписал с Россией соглашение о десятилетних поставках газа по 50 долл. за тысячу кубометров. На этой газово-приватизационной базе сформировались все нынешние олигархические кланы. Невысокая и стабильная цена на газ определяла и себестоимость продукции, настолько низкую, что украинские товары могли успешно конкурировать на мировых ринках. Украина развивалась такими темпами, что ей завидовала Европа.

О России молчу. Она, как всегда, трудилась на благо «братского» народа. По сей день, кстати, трудится, хотя уже и в меньшей мере. В общем, «нэнька» по обычаю строила свое счастье на русском, если и не несчастье, то и не на радости.

Причем под вопли националистов о том, что давно пора прекратить кормить москалей, они и так все наше сало с колбасой съели. Время показало, кто у кого и что съел. Но в период правления «авторитарного» Кучмы на Украине была стабильность и вполне приличный достаток.

Свою книгу «Украина — не Россия», название которой давно стало мемом, Кучма, главным образом, адресовал электорату Западной Украины, на который он делал ставку на предстоящих выборах. Более того, название и концепция книги были изложены в выступлении министра внутренних дел США Оскара Литтлтона Чепмена «Украина - не Россия», которое он сделал на 5-м Конгрессе американских украинцев, проходившем 1, 5 и 6 июля 1952 г. в Нью-Йорке.

Однако «западенцы» не простили Кучме его «прорусскости». И прежде всего, тот факт, что принятая под его давлением Конституция Украины предоставляла русскому языку равные права с украинским, хотя тот и был определен как государственный. Это 10 статья, о которой на Украине предпочитают не вспоминать, да и о Конституции — тоже.

Однако все его президентское счастье закончилось акцией «Украина без Кучмы», дичайшими обвинениями, в том числе и в убийстве журналиста Гонгадзе, «майданом» и антиконституционным «повторным вторым туром» выборов, по сфальсифицированным итогам которого к власти пришли «оранжевые» во главе с Ющенко.

И всё же Кучме надо сказать «Спасибо» — за то, что 5 декабря 1994 г., подписал Будапештский меморандум, лишивший Украину ядерного оружия. Украинские радикалы до сих пор без зубовного скрежета не могут говорить об этом. Но даже страшно представить, чем могло закончиться противостояние в Донбассе, окажись в руках у киевской хунты ракета с атомной боеголовкой!..

Януковича заставили проиграть выборы. Фактически это был первый госпереворот на Украине, совершенный на американские деньги. После такого общественно-политического стресса экономика страны покатилась под откос. За первые девять месяцев правления Ющенко спад ВВП составил 30%. Премьер Тимошенко вдрызг переругалась с секретарем СНБОУ Порошенко, в результате они стали кровными врагами. Об их «высоких» отношениях говорит такой пример: во время одной из пресс-конференций Тимошенко открытым текстом послала Порошенко… Нетрудно догадаться, куда в таких случаях у нас «посылают»… К концу президентского срока Ющенко вообще погряз в скандалах, в конфликтах с парламентом и с ближайшим окружением, в частности конфликты с Юлией Тимошенко продолжались весь период его правления. В то же время с августа 2006 г. и до окончания срока его президентства в феврале 2010 г. — фактическая власть Ющенко была существенно ограничена, так как страна перешла к парламентско-президентской форме правления с расширением функций Верховной рады.

Тихий пасечник Ющенко

Виктор Ющенко, которого обоснованно считают ставленником США, придя к власти, отошел от «политики многовекторности» Кучмы и попытался развернуть страну на Запад. Такая политика лишь усугубила раскол Украины по линии запад — восток.

Одновременно с вестернизацией страны Ющенко делал радикальные шаги по отрыву ее от России. На Украине в пику Москве стали официально отмечать «голодомор» и день создания УПА (запрещена в РФ). Бандере было посмертно присвоено звание Героя Украины. «Голодомор», кстати, Ющенко удалось сделать стержнем национального самосознания.

Таким образом, политики успешно создали из Украины жертву, которая сначала страдала от власти имперской России, потом от власти имперского Союза, а теперь — от «путинского режима», который хочет возродить обе эти империи. Это позволило им отмежевать украинский национальный проект от общерусского, несмотря на этническую и культурно-историческую общность. А также представить Русский мир как абсолютно враждебный для Украины и внедрить в общественное сознание мысль, что только вступление в НАТО и ЕС спасет страну от «кровожадной» России.

Был законодательно закреплен курс на вступление в НАТО. А политика конфронтации в газовой сфере привела к такому противостоянию с Россией, что однажды Киев даже остановил украинский транзит в Европу, в чем естественно, обвинили Москву. После чего Украина решила перейти на «европейские» цены, и в результате перерасчетов по «рыночной формуле» стоимость российских углеводородов выросла для «нэзалэжной» в шесть раз.

Вообще этот человек идеально подходил для разрушения украинской государственности. Надо же умудриться, с подачи Тимошенко разом уволить около 20 тыс. чиновников по признаку партийности. Мгновенно была уничтожена система управления государством, и за минувшие годы она так и не была восстановлена в полном объеме. Украина начала разделяться на регионы. Появился региональный патриотизм. Сепаратистские тенденции начали проявляться все заметнее.

Но создавалось впечатление, что Украина как таковая Виктора Андреевича волнует мало, что его больше занимает, скажем, пчеловодство, вышитые рушники или шаровары и прочий антураж «национальной идентичности». При всем при этом Ющенко пока единственный президент Украины, организовавший два государственных переворота.

В результате первого («майдана»), как говорилось выше, он пришел к власти, а в результате второго отправил в отставку в 2007 г. правительство Януковича и, не имея на то полномочий, разогнал Верховную раду. Парламент он обвинил в «политической коррупции», поскольку там, по его мнению, сложилась антипрезидентская коалиция. Народ только молча утерся, Запад не заметил антиконституционных действий Ющенко.

Но обывателям он больше всего запомнился отравлением, когда в разгар избирательной кампании вдруг покрылся такими язвами, что на его лицо смотреть было страшно. Честно скажу, приходилось отводить взгляд в сторону. Тогда еще не была запущена версия «хайли лайкли» о «Новичке» и ударном спецотряде России в составе Боширова и Петрова, и виноватых не нашли. Впрочем, ретроспективный поиск виновников исключать нельзя…

Тем не менее в Викторе Ющенко половина страны (преимущественно западная) видела чуть ли не мессию. И, как ни странно, продолжает видеть. Хотя ушел он с поста с мелкотравчатым прозвищем «Пасечник» и рекордным падением рейтинга.

Есть у украинцев удивительная особенность. Они видят то, что хотят видеть, а не то, что существует реально.

Чего не понял Янукович?

Впрочем, сменщику Ющенко в президентском кресле Виктору Януковичу был уготован вообще горький финал. Его, можно сказать, вынесли из кабинета, не дожидаясь выборов, которые можно было бы объявить сфальсифицированными, и тихо - мирно передать власть новому президенту. При том, кстати, что экономика и социальная сфера Украины во время его правления демонстрировали показатели для нынешних дней неимоверные.

Однако он не понял, что Западу не нужна сильная и богатая Украина. Ему нужен рынок сбыта и агрессивная Антироссия. Для чего требовалась уничтоженная экономика и такая власть, которая бы всегда была готова выполнить любой приказ «хозяина».

Но для Запада Янукович был недостаточно прозападным, для России слишком прозападным, а для большинства украинцев — чужаком, поскольку с «бандитского» Донбасса и с судимостью.

Вместе с тем если бы украинские нацисты хоть что-нибудь понимали в политике, они бы ему памятник поставили, а не пытались расстрелять во время «майдана». Продолжалось создание и финансирование нацистских организаций, готовивших боевиков, в том числе и для свержения… самого Януковича. Значительную часть финансирования выделяли деятели из команды Януковича и явно с его ведома. На что они надеялись, трудно сказать. Но это, извините, какая-то шизофрения.

Виктор Фёдорович тоже был несколько странным человеком. Скажем, во время президентской кампании 2004 г. он упал в обморок, когда в него бросили куриное яйцо во время встречи с избирателями в Ивано-Франковске. Но когда он был премьером, то, казалось, от его разносов провинившимся здание кабмина качается, и охрана не рекомендовала заходить на тот этаж, где находился его кабинет, чтобы не попасть «под раздачу». Причем, в выражениях он не стеснялся.

Эта двойственность его натуры особенно ярко проявилась во время «майдана» 2014 г., когда потребовалось проявить мужество и разогнать «онижедетей». Но, видимо, сработал синдром «иванофранковского яйца»: в самый критический момент он побоялся взять ответственность на себя, более того, удержал от решительных действий подчиненных. В результате Ющенко, у которого за год до окончания его срока рейтинг называли кефирным, поскольку периодически опускался до 2%, добыл свой срок и спокойно занимается пасекой. А Янукович, у которого даже накануне переворота рейтинг был самым высоким из украинских политиков, вынужден был удариться в бега. И где он, и что с ним — мало кто знает. Но зря он ушел «в подполье». С моей точки зрения, ему следовало бы объявить себя президентом в изгнании. И возглавить борьбу за освобождение Украины от нацистской оккупации. Наконец, хотя бы ради того, чтобы свергнуть узурпатора и вернуть себе власть, которую у него незаконно отняли. Думаю, многие пошли бы за ним, так как нет пока лидера, которому бы поверили униженные, оскорбленные, ограбленные и изгнанные нынешним киевским режимом граждане Украины.

Но, думаю, главная ошибка Януковича состоит в том, что, получив власть, он решил использовать ее не только для обогащения донецкого клана, но и для себя лично. И, судя по всему, стал таким же ненавидимым в народе олигархом, как и многие из его окружения.

А «донецкие», перебравшись в Киев, начали тянуть свои загребущие руки в разные регионы страны, вплоть до Закарпатья, Буковины, Галиции… А там были свои олигархи. Украина, вообще-то, стала олигархическим государством еще при Кучме. И в этой ситуации весь украинский юмор заключается в том, что на место Януковича пришел другой олигарх Порошенко. Теперь уже он намеревался стать самым богатым в стране, чтобы зажать в кулаке остальных олигархов. И ради этого нужно было организовывать очередной «майдан», убивать почти сотню людей в Киеве, сжигать около 50 человек в Одессе и, наконец, главное — развязывать братоубийственную войну в Донбассе?

Злобный заяц Порошенко

Порошенко только кажется круглым и шоколадным. На самом деле это жесткий человек и циничный политик. Видел когда-то, с каким трепетом ждали его появления в подчиненных ему структурах, особенно — в принадлежащих ему лично. Народ цепенел от его взгляда, потому как мог выгнать любого, кто ему не понравится. Но кто угождал, того он и награждал. Но милость его была капризной и кратковременной. А политические взгляды — конъюнктурные. Он побывал в Партии регионов Януковича и партии «Наша Украина» Ющенко, был министром иностранных дел при Ющенко и министром экономического развития и торговли при Януковиче.

Очень хотел стать премьером, но назначили Тимошенко. Спровоцировал своими действиями первый политический кризис команды Ющенко и был отправлен в отставку вместе с правительством Тимошенко и несколькими чиновниками секретариата Ющенко. Был прихожанином УПЦ МП, но организовал церковный раскол, получив томос от патриарха Варфоломея.

Он лучше других президентов разбирался в политике и понимал, чего хотел Запад и почему убрали Януковича. Потому акцент сделал на продолжении антироссийской линии своих предшественников, практически разорвав все политико-экономические отношения с Россией, правда, сделав исключение для себя, любимого, и приближенных к «императору» олигархов. Их предприятия работают в России до сих пор. Такой вот украинский вариант «секрета Полишинеля». В общем, подобно зайцу прыгал и бегал по кругу, выбирая доходные места. Тем же и сейчас занимается.

Западу с ним было удобно, хотя Порошенко и убрал американских и европейских ставленников из правительства. При всей его русофобской риторике он проигнорировал намерения Запада начать полномасштабную войну с Россией, к чему его усилено подталкивали США. Но именно он развязал гражданскую войну в Донбассе, официально объявил Россию агрессором, но при этом подписал Минские соглашения, которые должны были положить вооруженному противостоянию на Украине и которые он изначально выполнять не собирался. Война для него — это, прежде всего, бизнес, а жертвы ее — сопутствующие потери.

Ни одного из своих предвыборных обещаний он не выполнил. Кстати, интересная деталь. Как только в 2014 г. Запад определился с кандидатами в президенты «нэзалэжной», пошли слухи, что непременно победит Порошенко, и говорилось, что он получит 57% голосов. Он получил 54,7%. Очевидно, результат был известен заранее.

И, кстати, утечка информации произошла из американского посольства в Киеве. Думаю, любые вопросы здесь излишни. Но есть вопросы по другому поводу. Например такой: будет ли суд над Порошенко как над военным преступником, из-за действий которого только по официальным данным погибло более 13 тыс. человек в ДНР/ЛНР, в том числе около 240 детей?

Американцы, как написал недавно один российский аналитик, здраво оценив сложившуюся к концу правления Порошенко обстановку, поняли, что низкие рейтинговые показатели всех системных политиков свидетельствуют о глубоком кризисе системы. Народ не верит ни одной политической силе. Это значит, что если недовольство народа не локализовать, не предложить ему приемлемый выбор, то может произойти неконтролируемый взрыв. Вот тут-то на политической арене и появился Зеленский.

Кровавый клоун Зеленский

Однако если кто думает, что простой хлопчик из провинциального Кривого Рога вот так взял и запросто шагнул с театральных подмостков прямо в президентское кресло, тот либо глубоко наивен, либо ничего не понимает в современных политических игрищах.

Зеленского вели. От Наполеона в фильме о поручике Ржевском до президента в сериале «Слуга народа». В общественное сознание тупо вбивали мысль о варианте «Зеленский — президент Украины». А весь «95 квартал» работал на его авторитет, а он шутил. Остро. Ядовито. От него доставалось не только высоким украинским чинам, но даже и президентам. И, странное дело, любого другого давно бы упрятали за решетку, а Зеленский ходил на воле и только барыши подсчитывал, в том числе и от гастролей в России. Он знал, что ему ничего не грозит. Его вели к украинскому «трону» и потому оберегали. Это была практически та самая «мягкая сила», с помощью которой обработали сознание украинцев, как ранее воздействовали на общество других стран, впрессовывая его в нужный формат.

Вы знаете, сколько готовили к роли президента Виктора Ющенко? Минимум лет десять, начиная с того момента в 1993 г., когда он «совершенно случайно» познакомился в самолете с Кэтрин-Клер Чумаченко, американкой из семьи бывшего бандеровца, украинской националисткой и сотрудницей Госдепа США. Вскоре она стала его женой. После развода с первой. К Леониду Кучме приставили совершенно проамериканского зятя. Порошенко был взят американцами на заметку при подготовке первого «майдана» в 2004 г. Наряду с ним — Тимошенко, которая стала дублершей Ющенко. Янукович работал премьером у Кучмы, а также у Ющенко, после чего был допущен к президентской «кормушке». Но не довел страну до Евросоюза и был смещен с должности.

И кто из этих персонажей мог бы претендовать на роль «пророссийского» президента? Ответ очевиден: никто. Украину Россия проиграла вчистую. Правда, империей она является и без Украины. Даже по факту своего существования на территории почти в одну шестую части земной суши, не говоря уже о своих надежных союзниках — армия, флот и военно-космические силы.

…А народ думал: ах, какой смелый этот Зеленский! Но он труслив как заяц, о чем свидетельствовал его конфликт с «героями АТО» с последующими извинениями, а также концерты в той же «зоне АТО». Он, как известно, «не лох» и крайне амбициозен: почти всегда играл роли президентов, царей, императоров. И сегодня без всяких сомнений властною своею рукой посылает на войну против своих сограждан регулярные войска. Бойня в Донбассе продолжается. Ее окончание зависит только от Вашингтона. Какую команду дадут Зеленскому, он ту и исполнит. Клоун на царстве — это, конечно, круто. Это сюжет для Шекспира, Дюма, Мольера, Гоголя, Шолом-Алейхема и Бабеля. Но клоун оказался кровожадным, и Украина умывается кровавыми слезами.

***

А Романенко со знанием дела говорит о «лубяных глазах» и о том, что всех, кого возводят на украинский «Олимп», народ перестает понимать, а они — народ, хотя все они из народа и вышли. Но ушли. И больше не вернулись.

Их бы и не вспомнили, да крепко наследили они в современной украинской истории, эти львы во главе стада баранов или бараны во главе же… баранов. Мне как журналисту приходилось наблюдать за украинскими властями с близкого расстояния, потому склоняюсь к версии исключительно с баранами. Без львов, разумеется.

Сегодня мало что осталось от той красивой и зажиточной советской республики конца 1980-х, на которую вдруг свалилась независимость. Ни один из президентов, парламентов, кабинетов министров не знал и по сей день не знает, как этой независимостью распорядиться.

Все стремятся куда-то вступить, к кому-то прислониться, кого-то о чем-то постоянно просят. И не могу ни одного из шести президентов «нэзалэжной» назвать государственником. Все они работали, прежде всего, на свой карман. Даже такой тихий любитель старины и пчел, как Ющенко, точнее — руководившая им жена-американка. С такими горе-руководителями Украину ждет только горе. Страну надо чистить. Пока ее за ненадобностью не выставили на торги. Оптом и в розницу. Думается, именно для этой цели на должность президента назначили Зеленского — чтобы начать распродажу. Впрочем, могли бы назначить любого из шести, результат будет одинаков. Если пользоваться терминологией Ющенко, то, по сути своей, все они те самые пчелы, которые выступают против меда...

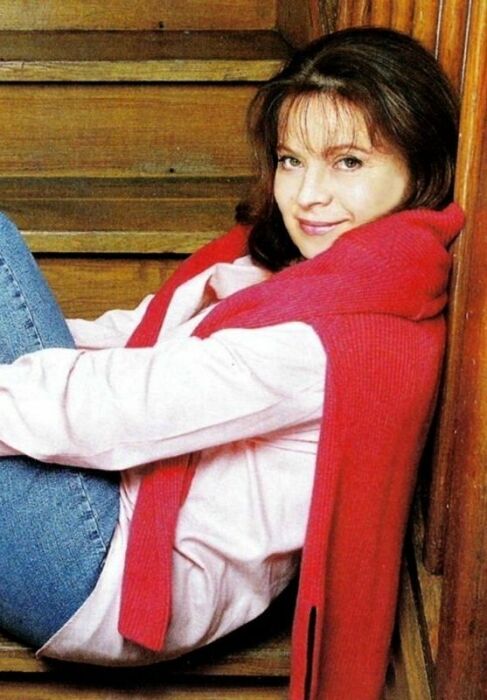

На фото: президенты Украины (слева направо) Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский. Виктор Янукович по известным причинам на снимке отсутствует.

|

|

Прогрессирующий маразм... |

Прогрессирующий маразм, который представляет собой сегодня массовая культура в подавляющем большинстве государств, составляющих список демократических и свободных, уже требуется растолковывать входящему в жизнь молодому поколению. Немудрено: изменения в понимании добра и зла столь значительны, что сегодняшние бабушки-дедушки заявили бы вам, что вы сошли с ума, расскажи вы им лет пятьдесят назад о том, какими будут их нынешние внуки...

И всё-таки, какие они, эти внуки сейчас? Прошу не обижаться на обобщения, поскольку мы ведём речь о западном обществе в целом, так как именно в целом оно отражает подлинное «культурное лицо» наших современников, живущих по ту сторону простого, человеческого,национального достоинства. По свободную сторону.

В США, как известно, половым извращенцем быть не только не постыдно, но престижно и выгодно. Современный канадский философ Чарльз Тейлор (Charles Taylor) в своей книге «Секулярный век» («A SecularAge») поведал о мимикрии этого греха весьма коротко.Сначала Запад перестал считать христианство нравственной основой цивилизации, в XX веке отказ от христианских идеалов в сфере сексуальности стал ассоциироваться со здоровьем: в шестидесятых годах подчеркнутая сексуальность сделалась в глазах американцев здоровым явлением, которого должно быть как можно больше. И теперь «подлинная свобода требует не сексуального воздержания, а демонстрации сексуальности. Именно так видит свободу современный американец», – пишет философ. Поэтому никого не возмущает, что житель штата Миссури Брэндон Булвер (Brandon Boulware) требует от законодателей штата не принимать закон, запрещающий его сыну танцевать в своей группе, играть в волейбольной и теннисной командах. Почему? Потому что команды – женские, а его сын трансгендер. Такие законы, ограждающие здоровых людей от извращенцев, пока ещё существуют в Арканзасе, Дакоте и Теннесси, пишет The Nation.

Но в Конгресс уже поступил законопроект «О равенстве», в котором положения о сексуальной ориентации и гендерной идентичности уравниваются с положением о расовой принадлежности и будут подлежать соответствующей защите.

И если закон будет принят, Брэндон Булверпобедит в стране, где за три поколения – их принято называть поколениями X, Y и Z–количество людей, относящих себя к трансгендерам, увеличилось на 800%.

«Революция цифры» сделала интернет и связанные с ним источники информации частью культуротворческого процесса во всём мире. То, что при этом традиционные культурные ценности корчатся от ужаса и угасают, трудно кому-либо лично поставить в вину. К примеру, американская развлекательная компанияNetflix (58 миллионов подписчиков), поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, и французский Gaumont выпустили воктябре прошлого года исторический телесериал «Варвары» о борьбе германских племен с римской экспансией. Понятно, что ничего общего с реальной историей Древнего Рима или Германии начала новой эры он не имеет, что его познавательная ценность равна нулю, а сценарий фильма всего лишь«поставленные на поток» фантазии о прошлом Европы. Однако эти фантазии точно и полно отражают современные представления авторов о нравственности, чести и красоте, впечатанные в современную матрицу поведения эмансипированного европейца. Как пишет об этом сериале The Economist, «сексуальные, импульсивные, протогерманские племена вступают в борьбу с угнетающей сверхдержавой... Он (сериал) несёт все отличительные черты лощёной американской драмы –беспричинное насилие и обязательную наготу». Я добавила бы ещё физическую и нравственную грязь, вроде той канавы, полной нечистот, по которой плывёт один из героев. Ну и что, скажете вы – фильм не школьное пособие по истории, а развлечение. И я о том же! Развлекаться, глядя на то, как кто-то плавает в нечистотах, вам не отвратительно? Или это ваш долг?Или работа? Необходимость? Нет, это ваше развлечение. То есть сознательно сделанный выбор информации, необходимой для души.

По выходу фильма в сеть он стал самым смотрибельным шоу не только в Германии, но и Франции, Италии и еще в 14 странах Европы. Единый рынок – теперь это и единая культура?

Явление, когда европейцы сидят и смотрят одно и то же примерно в одно и то же время, большая редкость. Так бывает только во время конкурса песни Евровидение или футбольных матчей чемпионской Евролиги, считает TheEconomist.Отнюдь не уникальный пример «Варваров» свидетельствует о том, что новые технологические возможности, расширяющие доступ на рынок, вроде платформы потоковых мультимедиа Netflix–отбирают у национальной кинематографии последние надежды сохранить своё национальное лицо. Без всякого вторжения, нарушения границ или разрыва договоров они уничтожают национальную культуру. И сегодня уже надо доказывать, что этот процесс рыночной монетизации человеческих чувств делает нас интеллектуально беднее, примитивнее, «толерантнее» к мерзости. Далеко ли от этого отстоит Россия? Да совсем рядом.

Небезызвестный механизм «окон Овертона» теперь работает в планетарном масштабе, и никого уже не ужасает, что варварство становится сначала терпимым, затем привычным и, наконец, необходимым для того, чтобы чувствовать себя «с веком наравне». Назовите мне хоть один технологический прорыв, который помогал бы вернуть личности духовную свежесть, оригинальность мысли или творчества.

Тенденция переписать (переснять, перепоставить, переозвучить) классику – это пронзительное «Спасите!» всякой национальной культуры, приговорённой к варварскому разрушению толерантным ко греху сегодняшним поколением.

«Интеграция культур начинается», –пишет TheEconomist. Она уравнивает в наших глазах грех и безгреховность, секс-работниками делает проституток и уже поставила на одну доску расизм с ксенофобией и распутство (xenophobia). Тот, у кого это вызовет улыбку, уже шагнул в «новую жизнь», раскрашенную семицветными флагами свободы. Тот, кто сохранит путы совести, способен будет передавать нравственные основы молодым...

|

|

Требуются Викниксоры! |

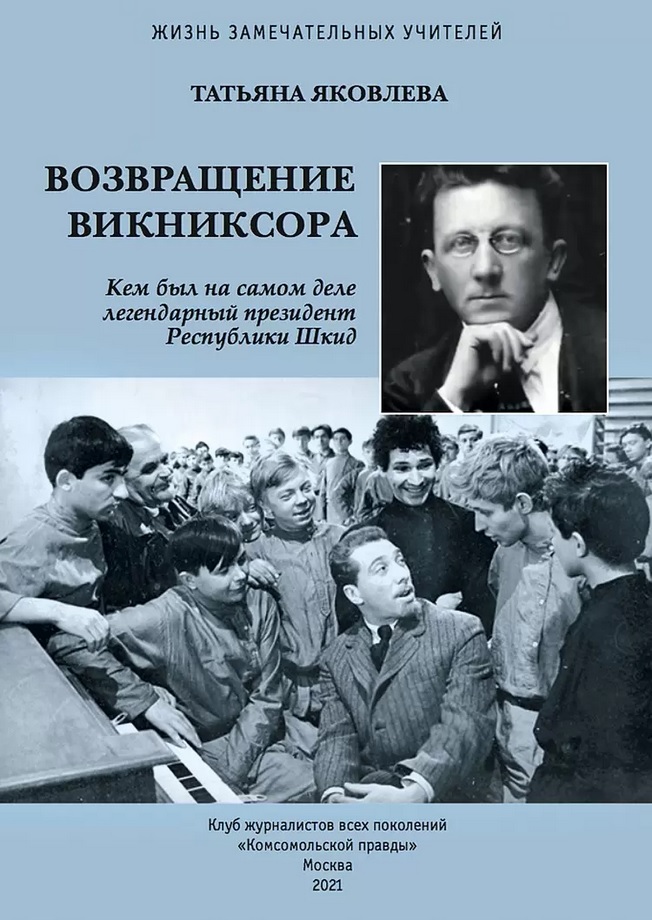

Документальную повесть Татьяны Яковлевой «Возвращение Викниксора» издал Клуб журналистов всех поколений «Комсомольской правды» в типографии Чеховского Печатного двора. Книга содержит надежные рецепты, которые,по мнению автора, способны исцелить современную отечественную педагогику.

Странное прозвище Викниксор знали все советские кинозрители. Так, акронимом, по моде 20-х годов, прозвали директора своей школы имени Достоевского, по сценарию – Виктора Николаевича Сорокина юные герои вышедшего в 1966 году фильма Геннадия Полоки «Республика Шкид». Их шальные прототипы были лишь малой частью колоссальной всероссийской шайки беспризорников в 4 320 000 человек, которая наводила шорох на мирную публику первых лет Советской власти и с которой небезуспешно боролись чекисты, пенитенциарная система Советской России и молодая советская педагогика.

Фильм, в свою очередь, был основан на одноименной повести участников перевоспитательной драмы, бывших беспризорников Григория Белых и Л. Пантелеева (псевдоним Алексея Еремеева), будущего известного писателя, написанной за сорок лет до создания фильма: Григорию в тот год исполнилось 20 лет, Алексею – 18. Роль директора Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков имени Достоевского в фильме «Республика Шкид» стала одной из лучших в послужном списке прекрасного актера Сергея Юрского.

Реального педагога, прототипа Викниксора из повести и фильма, звали с рождения немножко по-другому, короче, – Виктор Сорока. Он родился в 1882 году в Российской империи, в Новгороде Северском, а учился в гимназии Великого Новгорода.

По окончании историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, часто публикуясь в прессе под псевдонимом В. Росинский, Виктор Николаевич навсегда добавил к своей фамилии девичью фамилию горячо любимой матери. Сорока-Росинский! – это звучало по-утреннему бодро, напоминая о перекличке птиц и росистой траве, хотя фамилия матери, возможно, восходила к названию своевольной речки Рось.

Именно бодрость, желание работать без устали, не по шаблону, энергично, а главное – результативно для лучшего будущего воспитанников стали заметными чертами характера этого выдающегося педагога эпохи перемен.

Татьяна Сергеевна Яковлева, автор документальной повести о В.Н. Сороке-Росинском, в свое время зав. отделом школьной молодежи и обозреватель «Комсомольской правды», много лет изучала биографию и научные работы своего героя, внимательно вглядывалась в «технологию» его открытий в педагогике и педагогической психологии. И написала о них с таким волнением и так серьезно, что они навсегда врезаются в память читателя.

Всё, что можно было применить для воспитания юношества, будь то суровая суворовская метода воспитания молодых солдат или сокровища мировой истории, философии и литературы, Виктор Николаевич бережно укладывал в свой арсенал, никогда не забывая о своих находках и открытиях. И всегда помнил о том, что множеству его воспитанников недостало в жизни чужого доброго взрослого опыта, а то, чем с азартом делились с ними ровесники из шпаны, годилось только для дурной жизни.

Антон Семенович Макаренко, союзник по сути, но в чем-то все-таки соперник и антипод Сороки-Росинского (об их разногласиях, вышедших на высокие уровни, подробно пишет Т. Яковлева), имел дело в своей педагогической практике с несколько более простым, чем у Викниксора, народом, которому полезны были и труд, и строгости, и пытка доверием.

У В.Н. Сороки-Росинского основной контингент составляли дети и подростки не совсем безграмотные, где-то и чему-то учившиеся, долго жившие с благополучными родителями, но потерявшиеся в невыносимые времена на полпути к хорошей или даже очень хорошей жизни.

Не случайно Виктор Николаевич изобрел свой способ организации обучения: «Вопреки принятым правилам ребят в Шкиде разделили на отделения, классы не по возрасту, не по знаниям, а по "тяге к знанию", по желанию учиться. Программу они должны были освоить приблизительно одну, но темп задавался разный. Сорока-Росинский впоследствии утверждал: это оправдало себя. Но только представьте, что это значило для учителей, какой же должна быть степень индивидуальной работы, если знания внутри класса оказывались с широчайшим диапазоном перепада!».

Всех окружающих и проверяющих поражал невероятный факт: в школе имени Достоевского ребята учились по 10 часов в день. Им было очень интересно читать, обсуждать и спорить! И главное тут было – чему учили. Всему самому удивительному и сложному в мировой культуре и практике: от древнегреческих философов до Ницше.

«Так что же такое Шкида? – вопрошает автор книги и объясняет: – На одном берегу – разношерстная толпа ребят, отринутых школой и семьей, тех самых буянов и истериков, неуправляемых, взрывных, прошедших огонь и воду, успевших узнать законы улицы и преступного мира во всем их волчьем обличье; для них воровство – не порок, грубость – форма молодечества, ненависть к взрослым – норма. А на другом берегу – Дон Кихот на своем Росинанте. Как же не Дон Кихот, если он смотрит на этих ребят и говорит себе: ну и что? "Ньютон считался в школе очень неспособным учеником. Бисмарк… тоже считался тупицей… Уатт определённо считался дефективным в умственном и невропсихическом отношении, на Корнеля и Свифта махнули было рукой и родители, и воспитатели…". Он смотрит на этих ребят в полном убеждении, что среди них тоже свои ньютоны и корнели, и они погибнут, если не протянуть им руку. И начинает строить мост. Пролет за пролетом».

Были у Сороки-Росинского и собственные изобретения в педагогике. Я бы назвала одно из них «педагогическим отражением», или проще – «зеркалом». Бывали времена, когда на 80 воспитанников в Шкиде приходилось до 60 самодеятельных и очень честных, без пафоса и фальши, журналов и газет, которые показывали не только Викниксору, но и самим ребятам, бывшим изгоям, чего они добились в преобразовании самих себя за неделю, четверть, год. Очень интересно. Очень легко повторить и сейчас в любой школе при наличии талантливых учителей.

Но возникают вопросы. Так ли уж они современны, эти педагогические принципы, да и сама эта повесть о великом учителе, написанная три десятка лет назад пусть и красивым, точным русским языком и опубликованная, в силу историко-экономических причин, только сейчас?

Так ли уж нужен пример Сороки-Росинского сегодняшним педагогам? Неужели так уж необходим в наше время, почти спустя столетие после того, как страна справилась с бичом общества, с беспризорничеством?! Безусловно! Потому что беспризорничество в XXI веке возникло вновь – и ушло в семьи.

Современный ребенок с гаджетом – существо гораздо более одинокое и беспризорное при живых родителях, чем бедолага, которого спасали чекисты век назад от шайки таких же, как он сам, бедолаг. У тех юных хулиганов было хоть какое-то, пусть своеобразное чувство товарищества, ответственности перед бандой, свод понятий, а у забитого, ненужного никому ребенка – возможность найти защиту у общества. У нашего молодого современника весьма часто нет ничего за душой, и что бы самое ужасное ни посоветовал сему слабому созданию урод из Интернета – покончить с собой, выбросившись с крыши многоэтажки, стать «зацепером» на электричке со смертельно опасным открытым токоприемником, расстрелять своих младших товарищей по школе – всё исполняется, как под гипнозом. А родители, как водится, всё узнают и начинают осознавать последними. Да и педагоги далеко не первыми.

Как задала вопрос на одном из самых вменяемых наших политических ток-шоу сразу после кошмарного расстрела в казанской гимназии отличница и умница, известный журналист Маргарита Симоньян, почему мать Галявиева не заметила у него признаков возможного заболевания, не заметила мании величия и при этом внезапно возникшей неприязни по отношению к себе? И сама же ответила: «Потому что у нее не хватало знаний. Наша система образования оторвана от жизни, она устарела… Нам преподают все что угодно, но не учат нас необходимому. Чтобы водить машину, у нас нужно учиться и получить права, а чтобы стать родителем – не нужно ничего. Нам надо срочно пересматривать подход к образованию и переписывать всю образовательную программу».

Увы, права Маргарита, встревожиться давно пора. Все слышали и не однажды, как не просто кричат, а орут, прошу прощения за дурное слово, на своих малышей мамашки, которым назойливые дети мешают просматривать смартфон. Все видели множество раз, как они такие же матери не воркуют, не разговаривают со своими детками, развивая их тем самым, когда те еще лежат в колясках, а болтают с подружками по телефону, начисто забывая о ребенке. Все прекрасно знают, как, не имея ни малейшего представления о воспитании, родители решают за них задачи по алгебре, пишут сочинения и сочиняют поделки для выставки детского творчества, потому что «так легче и проще», а потом удивляются сыну-оболтусу и дочери-иждивенке.

Педагоги ничем не лучше. В те же дни жуткой казанской трагедии в Интернете прошло сообщение о коротком интервью со школьницей, учившейся с Галявиевым с четвёртого по девятый класс.

– Учителя его травили, – вспомнила девушка, присовокупив, что не защищает и не оправдывает убийцу. – Они ему сказали: «Ты не поступишь в десятый класс».

А ведь это прямолинейное, грубое предсказание могло стать отправной точкой для будущего юного преступника в его ненависти как к другим, так и к себе, а также к невыносимому разброду в мыслях.

Многие современные педагоги в принципе не представляют себе человеческой психологии. Они не желают пользоваться мягким сослагательным наклонением в общении с воспитанниками, а их строгость порой доходит до грубого неуважения личности.

Им, видимо, было невыносимо трудно выговорить единственно допустимые в данном случае фразы, начав с похвалы: «Знаешь, Ильназ, у тебя все отлично с информатикой, но с физикой (ботаникой, историей или чем там еще) не ладится, и если хочешь, дружок, окончить среднюю школу, подтяни этот предмет. Но ты и в колледже не пропадешь», – опять похвала.

«Что?!! С ума сойти. Какой еще "дружок"? Какие-такие телячьи нежности?!! И это что – так с каждым учеником? Нам отчеты о воспитательной работе писать некогда, а вы о личном общении с детьми толкуете!..» Таков возможный ответ. Но воспитание без личного контакта с каждым ребенком – и об этом даже писать смешно! – невозможно в принципе…

Как жаль, что методике работы Сороки-Росинского в советское время, да и сейчас не уделяли и не уделяют должного внимания. Исключением тогда стали только журналистские исследования, которыми и занималась Татьяна Сергеевна Яковлева и другие работники газет и журналов, – но, увы, эти их работы не были обязательны для изучения и «взятия на вооружение»…

Между тем Виктор Николаевич всегда вел с детьми строго индивидуальную работу, хорошо зная всех, с заботой относился к каждому. И только, когда требовали обстоятельства, например, ставился спектакль или создавалась в школе Республика, или классы собирались вместе с ним на увлекательную экскурсию по бывшей столице России, чтобы внимательно изучить дома и улицы, реки и скверы, в ход шли принципы коллективизма. И преподавателей он к себе в коллектив старался подбирать «породистых», то есть талантливых, выдержанных, высоко эрудированных, понимающих психологию ребенка.

Его внимание к детям, где бы и с кем бы он ни работал, его умение быстро реагировать на любую мелочь, любое изменение в поведении воспитанников не могут не восхищать. А ведь Сорока-Росинский трудился, кроме Шкиды, в самых разных учебных заведениях, учил отдельно и мальчиков, и девочек, и даже во время войны, будучи в эвакуации в Киргизии, увлекся трудными проблемами обучения нерусских детей русскому языку (не потому ли, кстати, мигранты из этой страны гораздо лучше других говорят по-русски?!).

Однажды, задолго до Шкиды, Виктора Николаевича поразила необыкновенная осведомленность, которую вдруг проявили его ученики в знании… Северной Америки. Загадка раскрылась очень просто. Эти места ребята знали по тем приключениям, которые происходили там с их любимыми героями – сыщиками Натом Пинкертоном и Ником Картером. Конечно, не только его ученики увлекались этой литературой.

«В школе на уроках, на переменах, дома ребята читали книжки про сыщиков Ната Пинкертона и Ника Картера; любимой игрой стала игра в сыщиков и воров. Надо ли говорить, как это встревожило добропорядочных взрослых: какой художественный вкус, какие нравственные уроки вынесут дети из подобной литературы! Метали стрелы критики, в том числе Корней Чуковский. Гневались и рвали книжки на глазах ребят родители. Возвращались с уроков с грудой конфискованной "добычи" учителя. Но ни увещевания, ни конфискации действий не имели. Запретный плод становился только слаще.

Ученики В. Н. Сороки-Росинского исключением не были. Правда, на самих уроках не читали – он не позволял. Дома – пожалуйста, ваше право. Единственно, что он разрешал себе – иронический тон по поводу сыщицких увлечений.

Запрет же, в отличие от многих коллег, считал не только бессмысленным, но вредным: «Вредным, может быть, больше, чем вся эта натпинкертоновская литература, так как связанные с запрещением меры часто оскорбляют самое ценное и важное чувство – чувство справедливости».

…Исследование В. Н. Сорока-Росинский провел в трех классах трех разных гимназий и итоги опубликовал в статье "Нат Пинкертон и детская литература". Она появилась в журнале "Русская школа" в 1910 году, была перепечатана в 1970-м и в 1992 году. Не случайно: пусть Наты Пинкертоны в прошлом, но были потом тарзаны и фантомасы, анжелики и изауры. Кто знает, что принесет нам очередная волна? А школа до сих пор часто так беспомощна перед стихией детского интереса. И вытаскивается на свет оружие, которое отбросил за бессмысленностью Сорока-Росинский: нравоучение и запрет».

…Что, в частности, привлекает ребят в сыщицких рассказах? То, что герои их – личности сильные, деятельные. "У автора детских рассказов, – пишет он, – не может быть недостатка при выборе таких сильных деятельных личностей – вся история человечества полна такими людьми: героями литературы, предназначаемой для школьников, должны быть не сыщики, но исторические деятели"».

Наблюдение – вывод – предложение. Так должен действовать педагог-ученый. Так и действовал Виктор Николаевич Сорока-Росинский. И его опыт тогда становился практикой для обычных учителей. Как может становиться и сегодня, при одном условии: если в педвузах будут уделять максимум внимания изучению практической (читай, «практичной») психологии и детей, и родителей.

Без этого суперсовременного средства для лечения болезней общества счастливое будущее будет обеспечено только (хоть и по праву) отличникам, юным изобретателям и победителям олимпиад. А нашему обществу нужно научиться воспитывать всех детей, в каждом находя таланты и помня главное: бесталанных воспитанников нет, есть плохие воспитатели.

Каждому педагогу, который хочет стать лучше, будет полезно почитать книгу Татьяны Яковлевой «Возвращение Викниксора».

|

|

Подводный выстрел «Октябрёнка». |

Пятьдесят лет назад, 10 июня 1971 года, было подписано секретное постановление советского правительства, которым определялся порядок работ над ракетным комплексом для подводных лодок стратегического назначения. Особенностью нового проекта было использование твердотопливной ракеты, что в то время ещё казалось экзотикой. Две предыдущие попытки построить такой комплекс бесславно провалились, зато третью ждал успех.

Ракеты «Арсенала»

Сегодня представляется очевидным, что наиболее подходящими для стратегических ядерных сил являются ракеты на твёрдом топливе. Однако в то время, когда основы новых видов вооружения только закладывались, не было ясности, какой из предлагаемых вариантов окажется более эффективным с точки зрения надёжности и технологичности.

Особая неопределённость возникла при принятии решения об оснащении тяжёлыми баллистическими ракетами надводных кораблей и подлодок. В Соединённых Штатах изначально сделали ставку на ракету «Юпитер» (PGM-19 Jupiter), которую в интересах армии и флота с декабря 1955 года конструировала команда немецких специалистов во главе с Вернером фон Брауном. Конечно, у экспертов вызывало много вопросов использование в ракете топливных компонентов керосин-кислород: они подозревали, что моряки столкнутся с серьёзными проблемами при эксплуатации комплекса, который требует наличия большого количества жидкого кислорода на борту, но были вынуждены мириться с этим, так как согласно расчётам только «Юпитер» обеспечивал необходимую дальность пуска в 2000 км.

Альтернатива появилась летом 1956 года, когда по заказу Военно-морских сил было проведено межведомственное исследование «Нобска» (Project Nobska), посвящённое аспектам будущей войны на море с участием подлодок. Приглашённые учёные-атомщики, среди которых был Эдвард Теллер, сообщили, что есть возможность создать небольшую атомную боеголовку массой 600 фунтов (272 кг) и мощностью до мегатонны в тротиловом эквиваленте. Ракетчики ВМС, участвовавшие в том же исследовании, заявили, что в таком случае отпадает нужда в использовании громоздкого «Юпитера», стартовая масса которого оценивалась в 73 т, — его можно заменить на твердотопливный вариант аналогичной дальности весом 14 т. После проведения дополнительного исследования ВМС в декабре вышли из совместного с армией проекта, учредив собственный, который назывался «Юпитер-С» (Jupiter-S), а затем — «Поларис» (UGM-27 Polaris). На реализацию замысла ушло почти четыре года: 20 июля 1960 года две ракеты нового типа успешно стартовали с борта подлодки «Джордж Вашингтон» (USS George Washington, SSBN-598), продемонстрировав эффективность выбранного варианта.

Пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности Polaris A-1; 20 июля 1960 года lockheedmartin.com

В Советском Союзе ситуация складывалась совершенно иначе. Значительный прогресс в области создания ракет с жидкостными двигателями на фоне отсутствия смесевых твёрдых топлив с приемлемыми характеристиками способствовал развитию направления, от которого отказались в США. И хотя ракета Р-11ФМ (8А61ФМ), созданная в Особом конструкторском бюро №1 (ОКБ-1) под руководством Сергея Павловича Королёва, стартовала намного раньше американской (в сентябре 1955 года), её боевые возможности при дальности полёта 150-160 км оставляли желать лучшего.

В мае 1956 года работы над стратегическими ракетами для флота перешли в Специальное конструкторское бюро №385 (СКБ-385), разместившееся на северной окраине города Миасс Челябинской области. Их возглавил Виктор Петрович Макеев — один из ведущих конструкторов ОКБ-1. Его подчинённые экспериментировали с различными видами топлив, но не могли отказаться от жидкостных двигателей, хотя американский «Поларис» служил наглядным примером иного пути.

5 сентября 1958 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №1032-492 о создании баллистической ракеты на твёрдом топливе для комплекса, получившего индекс Д-6. В качестве носителя была выбрана дизель-электрическая подводная лодка проекта 629; на ней предполагали разместить три ракеты в вертикальных шахтах. Головным исполнителем было назначено Центральное конструкторское бюро №7 (ЦКБ-7) в Ленинграде, позднее переименованное в КБ «Арсенал». В то время им руководил Пётр Александрович Тюрин, имевший за плечами большой опыт проектирования полевых артиллерийских систем и пусковых установок зенитных ракетных комплексов для кораблей Военно-морского флота. Через много лет он рассказывал:

«Пороховые ракеты тактического назначения находили уже широкое применение в Вооружённых Силах. Ракеты залпового огня, известные как «Катюша» и другие модификации заслуженно использовались в Великой Отечественной войне и совершенствовались после неё, но баллистических ракет, управляемых на траектории, не было, за исключением отдельных проектов. Принципы управления баллистическими ракетами на двигателях с использованием пороха, тем более — на смесевых твёрдых топливах, создаваемых ещё в лабораториях, не были отработаны.

Поскольку двигатель на твёрдом топливе в отличие от жидкостного нельзя регулировать но тяге уменьшением или даже остановить её, потом вновь запускать, то и система управления должна быть иной, созданной на других принципах. Разработчики систем управления баллистическими ракетами не теряли надежду получить двигатели на твёрдом топливе с регулировкой на тяге. Возникали смелые предложения регулировать тягу ультразвуком, встраивая в сопловой аппарат звуковой генератор в виде свистка, или разместить в сопловом блоке грушу, вращая которую в самом напряжённом участке сопла, менять зазор — площадь критического сечения в потоке истечения газов, и тем самым достигать изменение тяги. Но это была просто фантастика! К счастью, эти идеи быстро отпали и ненадолго задержали единственный реальный вариант — управлять тягой с отсечкой в нужный временной момент или использовать топливо двигателя до полного выгорания (применяется в основном на первых ступенях ракет)».

Подводная лодка К-142 проекта 629Б, которая создавалась под твердотопливный ракетный комплекс Д-6, в гавани порта Лиепаи; 1986 год ruspodplav.ru

На этапе эскизного проекта комплекса Д-6 коллектив Тюрина разработал компоновку двухступенчатой ракеты с дальностью стрельбы 2500 км. На ней собирались применить либо баллиститное топливо «Нейлон-Б» на базе артиллерийских порохов, либо смесевое твёрдое топливо «Нейлон-С». Последнее создавалось на основе перхлората аммония, фурфурольно-ацетоновой смолы, тиокола марки «Т» и нитрогуанидина; для его производства планировали организовать специализированное предприятие. По итогам анализа и предварительных испытаний на Ржевском полигоне под Ленинградом специалисты предложили семь вариантов ракеты: два — с топливом «Нейлон-Б» и пять — с «Нейлон-С».

В то же время Центральное конструкторское бюро №18 (ЦКБ-18) под руководством Абрама Самуиловича Кассациера вело работы над атомным ракетоносцем второго поколения проекта 667, на котором можно было разместить восемь ракет комплекса Д-6 в поворотных пусковых установках СМ-95. Но вскоре появился другой вариант — малогабаритная одноступенчатая баллистическая ракета Р-27 (4К10) на высококипящих компонентах топлива (несимметричный диметилгидразин и азотный тетраоксид) с дальностью полёта до 3000 км, которую в инициативном порядке конструировало бюро Макеева. Заказчикам она понравилась больше, и в апреле 1961 года проект Д-6 был признан «неперспективным».

Пётр Тюрин позднее утверждал, что его коллектив выбыл из проекта из-за неготовности топлив:

«Мы целиком зависели от появления работоспособного смесевого твёрдого топлива разработки ГИПХ [Государственный институт прикладной химии] (директор и главный конструктор заряда В.С. [Владимир Степанович] Шпак). Не случайно основные усилия были направлены на работы с ГИПХ’ом и заводом №6 в Морозовке [посёлок имени Морозова]. <…>

Освоение новой технологии смесовых топлив шло с непредвиденными трудностями. Не было стабильности заявленных средств, изредка получались заряды, которые при прожиге на стенде показывали расчётные параметры, но чаще всего были серьёзные отклонения с отрицательными результатами (разрывами по невыясненным причинам).

На очередных совещаниях в ГИПХ’е В.С. Шпак заверял, что причины ясны и дальше всё будет в норме. Проходили недели с момента внесения корректив и ожидания отверждения очередного заряда, подачи на стенд… и снова неудача. Поиск причин неудачи и новые предложения.

Однажды произошёл несчастный случай. Новый цех разрушился вместе с оборудованием при очередном заполнении оболочки двигателя из смесителя.

На заседании бюро Обкома партии, куда нас всех вызвали, шло разбирательство и отыскание виновных. Обком курировал исполнение этой темы, что было в порядке вещей в то время. Неожиданно директор ГИПХ’а В.С. Шпак всю вину возложил на ЦКБ-7 и завод №7, якобы технологическая оболочка при вакуумировании потеряла устойчивость, сложилась и в довершении треснула, высекла искру, масса воспламенилась и произошло объёмное горение — взрыв.

Поскольку такое толкование заранее нам не было высказано, а на заседании посчитали как общее мнение, без учёта нашего мнения, сразу перешли к рекомендациям наказать виновных, т. е. наших конструкторов, которые проектировали технологическое оборудование в помощь ГИПХ’у. Истиной причиной возникшей аварии был спусковой кран из смесителя. Трение в этом кране было тепловым импульсом к воспламенению и дальше по топливу в жидкой фазе привело к общему воспламенению — взрыву. После разбирательства в Обкоме я обратился к Владимиру Степановичу [Шпаку], как можно обвинять, заранее не предупредив, на что получил ответ: «Если вину отнести к трудностям освоения новой технологии получения смесевого топлива с его возможными авариями, то это подорвёт саму идею применения таких топлив». Вот как выбираются жертвы! <…>

Неустойчивая работа экспериментальных двигателей не позволила вести нормальную отработку двигательных установок применительно к ракете для ПЛ [подводных лодок] — естественно, заказчик решил приостановить свои намерения продолжать проектные работы до получения устойчивых результатов по смесевым твёрдым топливам, работа окончилась отчётом по теме Д-6».

Чтобы задел не пропал зря, наработки коллектива Тюрина были переданы в бюро Макеева: 4 апреля 1961 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №316-137, в котором СКБ-385 поручалось создание комплекса Д-7 с твердотопливной ракетой РТ-15М (4К22) под лодку проекта 667.

Морской вариант РТ-15 (8К96) был «усечённой» версией «сухопутной» ракеты РТ-2 (8К98), состоявшей из её второй и третьей ступеней. При стартовой массе 50 т модернизированная ракета могла обеспечить дальность полёта около 2600 км. Разрабатывать её собирались в три этапа: бросковые испытания макета с погружаемого стенда ПСД-7, затем — с подлодки С-229 (проект 613Д7) и, наконец, лётно-конструкторские испытания — с подлодки К-142 (проект 629Б); причём последний этап планировалось завершить в четвёртом квартале 1963 года.

Работы по комплексу Д-7 были доведены до стадии бросковых испытаний, но в 1962 году, когда заказчик пожелал увеличения боекомплекта подлодок с уменьшением габаритов ракет, интерес к проекту в СКБ-385 стал угасать, а в 1964 году работа над ним вовсе прекратилась из-за «невозможности уложиться в рамки новых требований». Впрочем, свидетели тех давних событий полагают, что основная проблема была в позиции главного конструктора Виктора Макеева, который оставался сторонником применения жидких топлив и всё ещё считал альтернативные варианты «разорительными для страны».

Макет твердотопливной баллистической ракеты РТ-15М (4К22) на военном параде на Красной площади в Москве bastion-karpenko.ru

Третья попытка

В 1969 году, накопив опыт создания «наземных» твердотопливных ракет стратегического назначения, коллектив ЦКБ-7 вновь решил обратиться к морской тематике. Пётр Тюрин вспоминал:

«Начальник КБ и директор завода №7 Е.К. [Евгений Константинович] Иванов добился разрешения провести празднование 250-летия предприятия, основанного ещё Петром I в начале XVIII века [как Пушечные литейные мастерские], вернуть исконное название (с 1719 года) «Арсенал» и широко отметить эту дату торжественным заседанием в Октябрьском зале города [БКЗ «Октябрьский»] при большом стечении многочисленных гостей, где было обнародовано награждение завода Правительственной наградой — Орденом Ленина. Было получено большое количество поздравлений от организаций города и страны. Министр общего машиностроения С.А. [Сергей Александрович] Афанасьев огласил Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о награждении. <…>

Значительные заслуги в создании вооружения для страны, большой накопленный опыт способствовали в получении новых заказов. Таким предложением было желание КБ «Арсенал» вернуться к проектированию ракетного комплекса для вооружения ПЛ [подводных лодок] с использованием отработанных принципов применения твёрдых ракетных топлив. <…>

[Мы] включились в проектирование ракеты на среднюю дальность применительно к действующей подводной лодке проекта 667А, подлежащей капитальному ремонту и вооружённой ракетным комплексом Д-5, который надлежало также заменить на более эффективный. Для чёткого и ясного представления поставленной задачи группа руководителей выехала на Северный флот, чтобы на месте ознакомиться с условиями эксплуатации и выслушать пожелания личного состава».

Командование рассмотрело на конкурсной основе два варианта комплекса для лодок: с твердотопливной ракетой КБ «Арсенал» и жидкостной, представленной СКБ-385. На этот раз коллектив Тюрина смог заручиться поддержкой влиятельных лиц: главного конструктора подлодок проекта 667А Сергея Никитича Ковалёва, министра судостроительной промышленности Бориса Евстафьевича Бутомы и заместителя главкома ВМФ Павла Григорьевича Котова — и выиграл конкурс. 10 июня 1971 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №374-117 о разработке комплекса с твердотопливной ракетой; он получил обозначение Д-11, а ракета для него — Р-31 (3М17).

Тактико-техническое задание оказалось весьма сложным. Согласно ему, конструкторы должны были обеспечить катапультирующий способ старта из «сухой» шахты, возможность выпуска двенадцати ракет в одном залпе за одну минуту, предусмотреть варианты использования моноблочной и разделяющейся головных частей, гарантировать семилетний срок хранения ракет. Приходилось также учитывать требование заказчика о подгонке габаритов ракеты под существующий диаметр шахт.

Р-31 получилась двухступенчатой твердотопливной ракетой со стартовой массой 26 840 кг и расчётной дальностью полёта до 4500 км при круговом вероятном отклонении 1400 м. Двигатель первой ступени оснащался четырьмя соплами и работал на смесевом топливе Т9-БК-8(Р) с временем горения 84 секунды. На второй ступени было только одно сопло в кардановом подвесе; топливо использовалось такое же, но с меньшим временем горения — 73 секунды. На боевой ступени устанавливали четыре небольших двигателя с низкотемпературным топливом НК-2, которые работали в течение 101 секунды.

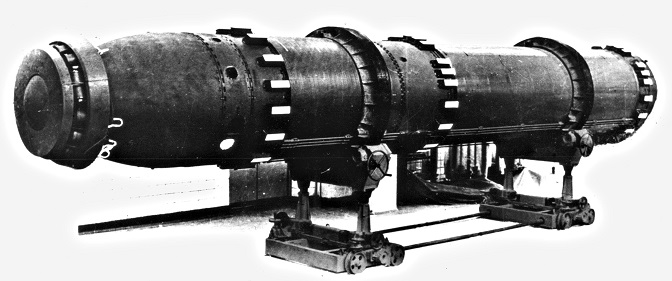

Морская баллистическая ракета Р-31 (3М17) комплекса Д-11 bastion-karpenko.ru

Корпуса ступеней изготовлялись из особо прочной легированной стали мартенситно-стареющего класса ЭП679. Конструкция ступеней — спирально-шовная: лента сворачивалась спиралью так, чтобы сварной шов был равнонагруженным. Моноблочная головная часть мощностью 500 кт крепилась к приборному отсеку, в котором располагались приборы инерциальной системы управления.

Запуск Р-31 происходил «сухим» методом при помощи порохового аккумулятора давления (ПАД). Он обеспечивал выталкивание ракеты из шахты, которая сверху закрывалась разделительной мембраной из прорезиненной стеклоткани. Прорывала мембрану сама ракета, поэтому в случае отмены пуска шахта оставалась сухой и не требовала каких-либо дополнительных операций по приведению к исходному состоянию.

Устойчивое движение ракеты под водой, где её мог завалить набегающий поток, вызванный движением лодки, обеспечивалась узлом формирования каверны (УФК), который устанавливался на головной части. Он состоял из кольцевого кавитатора с газогенератором подпитки в виде специальных пороховых зарядов. В момент запуска порохового аккумулятора давления возникала перегрузка около 8,5 g, и ракета выталкивалась из шахты в течение одной секунды. УФК создавал газовый пузырь вокруг её корпуса, и она оставалась в вертикальном положении. Скорость выхода из шахты составляла 35 м/с, из воды — 18,9 м/с, а время движения под водой при старте с глубины 45 м — 2,4 секунды.

После выхода из воды сбрасывался УФК, и включался двигатель первой ступени. Как только он отделялся, запускался двигатель второй, корректировавший полёт ракеты по крену и тангажу. Одной из самых важных проблем при создании Р-31 стало обеспечение требуемой дальности и точности полёта. До того они определялись моментом принудительного прекращения подачи горючего («отсечка тяги»), но в твердотопливных ракетах остановить таким способом работу двигателя невозможно. Поэтому конструкторы разработали способ формирования траектории полёта в заданном диапазоне дальности до полного выгорания топлива. Для этого при стрельбе на меньшее расстояние вторая ступень ракеты разворачивалась в нейтральном направлении, в котором приращение скорости давало приращения дальности, то есть получался эффект «фиктивной отсечки тяги». После выгорания топлива второй ступени отделялась боевая ступень: четыре двигателя выводили её на расчётную траекторию по данным бортовой системы управления в соответствии со специальной программой.

Схема подводного участка движения ракеты Р-31 (3М17) после срабатывания порохового аккумулятора давления (ПАД) и под воздействием узла формирования каверны (УФК). Иллюстрация из книги «Отечественные баллистические ракеты морского базирования и их носители» (2006).

Схема вариантов траектории полёта морской баллистической ракеты Р-31 (3М17) комплекса Д-11. Иллюстрация из книги «Отечественные баллистические ракеты морского базирования и их носители» (2006).

Чтобы проверить правильность принятых технических решений, сотрудники «Арсенала» разработали испытательный реактивный снаряд (ИРС), который по массе и габаритам соответствовал Р-31. На нём был установлен двигатель 1-й ступени со штатной камерой сгорания, но заряда топлива хватало только для обеспечения увода в сторону от стенда. Штатную массу имитировали четырьмя грузами, которые крепились пироболтами: предусматривалось, что на воздушном участке они будут отстреливаться, а ИРС после приводнения не утонет, и его можно будет использовать многократно. В головной части снаряда были размещены вылавливаемые ёмкости с кассетами телеметрической системы «Мир» и узел формирования каверны, которая была необходима для стабилизации ракеты на подводном участке.

На Школьном озере Ржевского артиллерийского полигона под Ленинградом был построен специальный стенд, с которого испытатели произвели несколько пусков модели ракеты, изготовленной в масштабе 1:4. Одновременно на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве шла модернизация погружаемого стенда ПС-5М, который представлял собой квадратный в плане понтон с четырьмя аппаратными башнями по углам и ракетной шахтой в центре.

В 1972 году модернизированный погружаемый стенд доставили в Балаклаву. Для проведения испытаний была разработана обширная программа. Первый пуск ИРС из-под воды состоялся 22 апреля, и он завершился полным успехом: снаряд сбросил амортизаторы и кавитатор, отвалились грузы, и отстрелились бронекассеты «Мира», после чего на короткое время включился маршевый двигатель. Всего в Мраморной бухте провели семнадцать пусков различных макетов, причём три из них — при погружённом состоянии стенда.

Не менее важными для развития проекта были пуски Р-31 с наземного стенда НС-11 на полигоне в Нёноксе, расположенном неподалёку от Северодвинска в Архангельской области. Они продолжались шесть лет и, несмотря на отдельные аварийные ситуации, подтвердили высокую надёжность новой ракеты.

Интересная историческая деталь: в то же самое время Московский институт теплотехники под руководством доктора технических наук и будущего академика Александра Давидовича Надирадзе вёл работы над подвижным грунтовым твердотопливным комплексом средней дальности «Пионер» (15П645). По сравнению с Д-11 он казался громоздким, поэтому на сопоставлении сотрудники «Арсенала» в шутку прозвали своё детище «Октябрёнком».

Морская баллистическая ракета Р-31 (3М17) комплекса Д-11 в транспортном контейнере bastion-karpenko.ru

Пуск морской баллистической ракеты Р-31 (3М17) комплекса Д-11 с наземного стенда НС-11 на полигоне в Нёноксе bastion-karpenko.ru

Единственная и неповторимая

В 1976 году пришло время пустить Р-31 с борта переоборудованной субмарины, для чего была выделена атомная подлодка К-140 — второй корабль проекта 667А, введённый в состав Северного флота 30 декабря 1967 года. Выбор именно этой лодки объясняется тем, что ей требовалась замена аварийного реактора одного борта, и она первой из серии отправилась на ремонт.

Проекту подлодки под комплекс Д-11 присвоили индекс 667АМ и шифр «Навага-М». Он разрабатывался в Ленинградском проектно-монтажном бюро «Рубин» и в июле 1972 года был утверждён совместным решением ВМФ и промышленности. В дальнейшем его передали в группу главного конструктора Ошера Яковлевича Марголина.

Работы по модернизации лодки проводились на судоремонтном заводе «Звёздочка» в Северодвинске. На стапель цеха №10 она стала 4 ноября. В связи с тем, что масса снаряжённой Р-31 почти вдвое превышала стартовую массу ракет, стоявших на лодке ранее, а длина была на три метра больше, инженерам потребовалось внести значительные изменения в компоновку и корпусные конструкции корабля. Число пусковых шахт уменьшили с шестнадцати до двенадцати, а комингсы «лишних» вырезали с восстановлением прочного корпуса. Пусковые установки заменили новыми, а высоту надстройки в районе ракетной палубы увеличили. Заместитель главного конструктора предприятия Борис Израилевич Кантор вспоминал:

«После огромного объёма демонтажных операций практически по всем отсекам развернулись и монтажные работы. По переоборудованию капитально переделывались 3-й, 4-й и 5-й отсеки с практически полной перепланировкой помещений. Как сейчас помню: висят полумагистральные трассы с кабельными коробками, вырезанными из выгородок, точно лианы в джунглях, а кругом ведутся огневые работы по формированию новых помещений…»

О начальном пути подлодки К-140 проекта 667АМ рассказал капитан 3-го ранга запаса А.А. Саморуков:

«В апреле 1976 года корабль в заводе принял первый экипаж под командованием капитана 2-го ранга Головкина Александра Павловича. На ракетоносце, спущенном на воду, переоборудование в основном закончилось, однако продолжались монтажные работы по системам ракетного комплекса и парно-стыковочные работы между системами. <…> В тот период на корабле работали многие крупные специалисты-разработчики, главные конструкторы, ведущие инженеры, ответственные сдатчики, которые очень помогли мне освоить все технические премудрости. <…>

14 сентября 1976 года корабль вышел на заводские испытания. На борту, кроме экипажа, находились сдаточная команда, ведущие специалисты, конструкторы всех систем во главе с первым заместителем главного конструктора Горигледжаном Евгением Алексеевичем. Всего — более 400 человек, при штатной численности 120. В таком составе мы пробыли в море 25 суток. Можете себе представить, что творилось внутри прочного корпуса?.. Все испытания прошли успешно. Затем последовала доработка ракетного комплекса и подготовка его к первому пуску твердотопливной ракеты с «сухим» стартом из подводного положения».

Атомная подводная лодка К-140 проекта 667АМ выходит на стенд безобмоточного размагничивания (СБР); 27 августа 1976 года bastion-karpenko.ru

Памятная запись главного конструктора П.А. Тюрина, сделанная 22 декабря 1976 года после проведения первого пуска ракеты Р-31 (3М17) комплекса Д-11 с борта подводной лодки К-140 проекта 667АМ bastion-karpenko.ru

Ракету Р-31 продолжали испытывать на стендах, в том числе и на различные повреждения: её даже сбрасывали с пятиметровой высоты и расстреливали из пулемёта, но она всё равно взлетала. Тем не менее, у конструкторов не хватало уверенности, что пуск в «боевых» условиях пройдёт без проблем.

Старт с борта К-140 был произведён 22 декабря 1976 года в Кандалакшском заливе Белого моря на глубине 50 м при скорости хода 5 узлов. В тот памятный день у пульта управления ракетным комплексом был главный конструктор Пётр Александрович Тюрин и другие разработчики Д-11. После команды «Пуск!» они ощутили лишь лёгкий толчок и никакого шума — так легко покинула шахту ракета. Вскоре поступило сообщение: «Есть попадание в кол». Это был полный успех!

Старший строитель 5-го отдела завода «Звёздочка» Юрий Михайлович Ерыкалов вспоминал: