ƒес€ть лет назад война в ёжной ќсетии перевернула мир...

¬алерий “имощенко

08.08.2018

„то это было?! ѕочему долга€ и т€гостна€ война в »раке, почти ничего не изменила в мире, а семь дней осетинской войны его просто перевернули, создали иную расстановку сил, про€вили иную –оссию.

¬ 1992 году мы были и снимали в јбхазии во врем€ первого грузинского вторжени€. ¬ самый разгар событий, когда лини€ фронта ещЄ шла по √умисте, а не по –иони, всЄ было неоднозначно, судьба јбхазии, висела на волоске. Ќам кажетс€, что јбхази€ 1992 и ќсети€ 2008 – просто части, вехи одного и того же событи€, одной пьесы, август в ÷хинвале был еЄ финалом. ѕоэтому короткие обращени€ к абхазским событи€м, наверное, логичны.

“ем более что, как известно, в том же августе 2008-го грузинские полководцы планировали атаку и на јбхазию, но ÷хинвал не сдалс€, прин€л удар на себ€, да так что у полководцев все мысли были только о том, как бы ноги унести, и до —ухума, к счастью, дело не дошло.

ќднако јбхазию 1992-93 года мы так и не осмыслили. ¬ начале 90-х нам в –оссии было не до этого. “е немногие, кто был там, кто начал понимать тайные пружины и природу событий, и даже предугадывал последующее злоде€ние, так и не высказались, промолчали в эфире, оставили это при себе, как фигуру речи, не сделали этого, хот€ бы в пам€ть о погибших друзь€х. то-то побо€лс€, а кто-то поленилс€ опубликовать свои предвидени€. ќни так и остались недописанной рукописью, недомонтированным фильмом.

Ќо всЄ произошло, и фигура речи, предсказание (в которое сама «кассандра» не очень верила и о котором забыла, ведь столько лет прошло) воплотилось в жуткую бойню в ÷хинвале.

»х пастыри за три дн€ до конца света ушли в отпуск

√лавные событи€ века обычно остаютс€ незамеченными. ќдно из них произошло за три дн€ до вторжени€ в јбхазию 1992 года. ¬се грузинские св€щенники одновременно ушли в отпуск и уехали. ≈сли бы это сделал один иерей, это по-человечески пон€тно и простительно, человек слаб, не все рождаютс€ геро€ми. Ќо если все разом – это означает совсем иное...

«начит, была команда от высших иерархов, которую они никак не могли не выполнить, послушание – превыше поста и молитвы. этим грузинским батюшкам никаких претензий. ¬о всей јбхазии остались только несколько русских св€щенников: отец ѕЄтр, родом с убани, отец ѕавел из √агр...

» поскольку грузины впоследствии проиграли войну, грузинские батюшки, увы, больше никогда не вернулись в свои храмы и к своей пастве. ѕричЄм паства эта была на 90% грузинской (абхазы до той войны, надо признать, не очень-то посещали храмы, сейчас иное дело) и еЄ ожидали неисчислимые бедстви€, очень многих – неминуема€ гибель, остальных »сход. ќни все оставили свои дома и могилы родителей, и вынуждены были бежать.

» в эти страшные дни некому было ни утешить их, ни попытатьс€ примирить, ни даже отпеть. я думаю, такого не было за всю историю православной церкви, по крайней мере, за последнюю тыс€чу лет. Ёто, увы, не только грузинское, но наше общее поражение, поражение всего поствизантийского православного мира.

√рузины проиграли войну, вопреки всему.

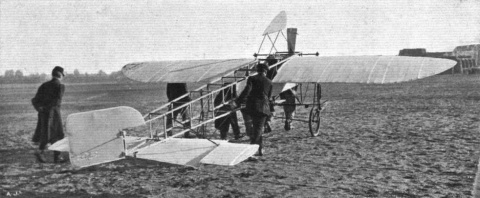

Ќесмотр€ на то, что в те дни они быстро и энергично высадили десант с мор€, ввели в бой более 150 единиц бронетехники – дл€ крошечной јбхазии просто армада... Ќесмотр€ на то, что мхидрионцы и национальные гвардейцы (нормальные, отчЄтливые бандиты из личных армий тогдашних грузинских министров »оселиани и етовани, оба они, кстати, воры в законе) получали непосредственно перед военными действи€ми госакты на землю в јбхазии, ту, которую им надо было ещЄ оккупировать... Ќесмотр€ на то, что на захваченной территории тогдашнее грузинское руководство во главе с Ўеварнадзе сразу стало выдавать грузинскому населению оружие, старательно провоциру€ (кака€ подлость!) национальную резню и этнические чистки с обеих сторон....

ќни никак не могли победить в јбхазии потому, что не было у них правоты, потому что их пастыри за три дн€ до конца света ушли в отпуск.

Ўестнадцать лет спуст€, долго и последовательно готов€сь, заключив союз с Ќј“ќ, они не смогли победить и в ќсетии. ¬ дев€ностые они всЄ делали, чтобы стать империей на авказе, но видимо империи создаютс€ иначе. ¬ ¬изантии императором, как известно, мог быть и грек, и арм€нин...

“от нежданный летний отпуск св€щенников в јбхазии 1992 года – трещина во вселенском клире. — мрачным пугающим шорохом она разверзлась, эта трещина, и в неЄ вошли корабли Ќј“ќ и грузинские ракетные катера курсом на Ќовороссийск. » солдаты – «зомби» с автоматическими винтовками ћ-16 на улицах трогательно маленького осетинского города, неустрашимые, пока не кончитс€ химическа€ доблесть, действие психотропного укола... » неожиданный звонок мобильника в кармане «разгрузки» убитого грузинского командос. ќсетинский ополченец берЄт его... ¬ трубке женский голос откуда-нибудь из «угдиди или абулети: «ћамука, это ты сынок?». «Ќет, уважаема€, это не ћамука, он мЄртв». √осподи, кака€ боль! » женщины с детьми в тесном ÷хинвальском подвале без воды, еды и света три дн€ и три ночи, и ходить надо в наскоро сделанный туалет, и выйти на белый свет нельз€. “ех, кто выходил, ставили к стене и расстреливали вне зависимости от возраста и пола.

ак всЄ, оказываетс€, висит на волоске, и как легко вернутьс€ в дохристианское, домонгольское состо€ние. аменный век, пещера из бетона, темень и нечистоты, голод, жажда и страх. Ќо есть мобильник, и он работает, и можно позвонить другу в –оссию или в √рузию. » мать может позвонить сыну на войну. Ќа тот свет. —паси и сохрани!

√ород разом опустилс€ вниз на несколько метров над уровнем мор€.

«Ёти грузины нас опустили... ¬ подвалы».

» ещЄ многое вошло в ту “рещину.

«Ќесгораемый» √ород

ћы добрались до ÷хинвала поздно ночью, но вдоль дороги светло... ƒогорали последние дома в грузинских сЄлах на въезде в город, они теперь называютс€ модным словом «анклавы». ќгонь так близко, что чувствуешь жар правой щекой.

¬ самом же ÷хинвале наоборот темно, поскольку он начал гореть раньше. ѕожары закончились, а электричества в первые дни после боЄв за город, естественно, нет.

ѕоэтому впереди у нас чернота.

“огда это была нова€ российска€ реали€ – на войну, оказываетс€, можно приехать своим ходом... “очнее, на своих колЄсах. ¬ €понской праворукой машинЄшке батюшка – насто€тель провинциального крошечного храма на юге –оссии и € – одинокий киношник советского вгиковского производства, выпуска 1981 года.

Ќа одном из бесчисленных блокпостов, ещЄ там, на главном кавказском хребте, на выходе из –окского тоннел€ замученный майор загл€нул: «—в€той отец, куда вас несЄт... была халва...». Ќо, парадокс, везде пропускают, не взгл€нув на документы. Ѕорода, подр€сник, наперсный крест говор€т лучше вс€кого документа – русские идут!

¬ы никогда не пробовали въезжать в абсолютно тЄмный город? –едкие свечи в проЄмах окон не в счЄт – они лишь усиливают это очень странное ощущение.

—вет фар только чуть обозначает «ущелье» улицы, вы медленно катитесь и также медленно, в рапиде, поворачиваете на перекрЄстке. „то-то всЄ врем€ визгливо скрипит под колЄсами, не сразу понимаешь, что это стекло, море битого стекла. ѕо тротуарам справа и слева идут люди, их немного, но они есть. »дут, не пользу€сь почему-то фонариками, движутс€, словно с закрытыми глазами, тоже в рапиде. ћолодые и старые идут одинаковой шаркающей походкой, почти не отрыва€ ступни, короткими шажками, осторожно, но уверенно ориентиру€сь в маленьком родном городе, как в собственной старой квартире при веерном отключении света.

ћы остановились и заглушили мотор, всЄ равно – непон€тно куда ехать. тому же началс€ комендантский час. «амолчали и тогда стали слышны автоматные очереди где-то поодаль, не близко, на окраине, потом длинно начал бить почему-то крупнокалиберный пулемЄт, куда, по кому – непон€тно. „то-то сердцу подсказывало: грузинские снайперы ещЄ действуют, город ведь впритык окружают горы, и там все тропы не перекроешь, удобно засесть снайперам-одиночкам с приборами ночного видени€.

ѕотери с обеих сторон чудовищные, а значит €рость, месть и ненависть разлиты в пейзаже, поэтому, увы, мой опыт јбхазии 92-го года, арабаха, „ечни 96-го подсказывает, что сейчас возможен огонь по любой живой и движущейс€ цели в черте города.

ќсетины, наверн€ка, на вс€кий случай простреливают из «крупн€ка» проблемные места на склонах. ¬се это действует нам на нервы, но, если честно, реальна€ опасность наших передвижений невелика, потому что боевые действи€, основна€ лини€ фронта уже ушли вперЄд, куда-то за √ори, ближе к “билиси.

Ќа самое главное событие – трЄхдневный бой за этот город – мы опоздали... Ќа наше счастье. Ќу да ничего, есть мнение, что это было всего лишь первое сражение “ретьей мировой, так что спешить некуда. ”спеем ещЄ.

» всЄ-таки, куда ж нам плыть?

—тали искать первого встречного. ќдинокий офицер в камуфл€же двигалс€ без света, €вно зна€ город. ¬ нЄм кака€-то забыта€ доброжелательность: «что вам подсказать, чем помочь», «что сделать дл€ вас», «батюшка, спасибо, что приехали, но сейчас комендантский час, давайте € провожу вас в расположение миротворческого батальона». ќн подсел к нам в машину и уже через пару кварталов нас остановил патруль. ≈сли бы не сопровождающий, скорее всего нам бы пришлось до утра сидеть в какой-нибудь камере временного задержани€.

Ётого первого встречного офицера звали јнатолий Ѕибилов, сегодн€ он президент ёжной ќсетии. — тех пор мы с ним не виделись, видимо, пора встретитьс€.

¬ батальоне мы достали все свои гостинцы и разносолы, которые везли брать€м-осетинам с убани, понима€, что в разрушенном ÷хинвале, вполне возможно, нечего есть. Ѕрать€-осетины, тем не менее, поставили на стол прекрасное вино. ¬ оружейке среди гранатомЄтов и крупнокалиберных пулемЄтов мы сидели и говорили до утра.

ќдним из первых, с кем мы познакомились тогда, был ќлег ¬анеев – офицер осетинского миротворческого батальона, который волею судьбы стал моим близким другом на всю жизнь, и даже родственником, поскольку мы крестили его маленькую дочку јл€ну.

Ѕольшинство жителей на постсоветском пространстве живут не в мегаполисах и, увы, не в деревн€х, а в небольших провинциальных городках. ÷хинвал такой же, как все, только несгораемый. ¬опреки вс€кой логике.

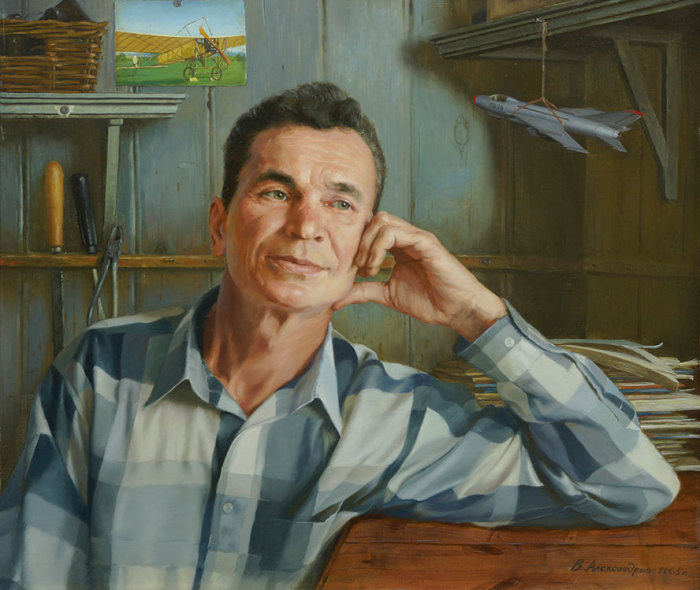

ћайор ќлег ¬анеев служил в ќсетинском миротворческом батальоне, командир одной из рот. ќбычный осетинский парень, солдат, не политик, не бизнесмен.

¬ момент атаки на город он был с тридцатью бойцами на наблюдательном пункте высоко на горе, там небольшой древний византийский храм, и город далеко внизу, как на ладони. ќни видели и артналЄт, и штурм города сверху...

√лавные герои

ƒумаю, они – главные герои. јнатолий Ѕибилов, ќлег ¬анеев, его старый комбат, очень спокойный и очень опытный полковник. ќн, по сообщени€м своих разведчиков-наблюдателей, ещЄ за тридцать п€ть минут до первого залпа «градов» по городу пон€л, что атака неизбежна, и сделал всЄ, чтобы подготовитьс€ к ней. ”верен был, что она неизбежна... –усский офицер ћихаил ћарков, ћишка-миротворец, волею судьбы он оказывалс€ всегда в центре событий, под самым плотным обстрелом в августе, позже во врем€ теракта, взрыва автомобил€ на территории батальона был оперативным дежурным, чудом осталс€ жив, потом оказалс€ в одоре, и, слава Ѕогу, везде оставалс€ в живых. ќн кое-что снимал на свою любительскую камеру.

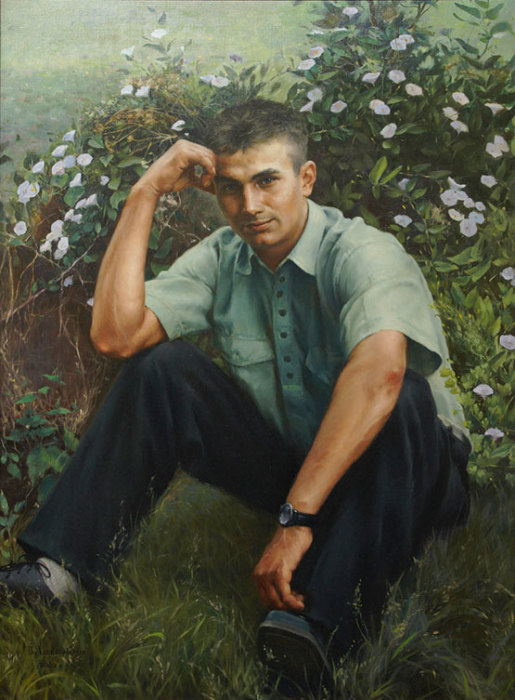

оролевич – так мы про себ€ назвали јндре€, майора–спецназовца √–”. ќн – молодой, картинно красивый парень пришЄл в храм исповедатьс€, поскольку только что выследил и застрелил наЄмника снайпера, показал в камеру его (снайпера) удостоверение.

ћы проехались с ним по окрестност€м ÷хинвала. огда снимали оролевича, он закрывал маской лицо...

ќсетинска€ Ѕабушка - шве€, у которой 9 августа в хлам разбомбили дом.

– —колько строили дом?

– ƒа сколько строили? ¬сЄ врем€ строили, жизнь строили, всЄ, что зарабатывали с дедом, всЄ в дом вкладывали. –аботала, как ишак, с утра до вечера в цеху. » теперь не восстановить его, не построить, нет на это сил, мы ведь старые уже и выработанные с дедом, ему 80, мне 77. √осподи! —в€той √еоргий, всю жизнь работала, как ишак...

√рузинские пленные на территории батальона, простые грузины – горожане в √ори. ќтец √еоргий, цхинвальский св€щенник, в далЄком прошлом известный физик, в недалЄком – командир одного из осетинских батальонов, сейчас св€щенник, директор гимназии. ќн тоже, как опытный военный, по косвенным признакам пон€л за 20 минут до первого залпа, что им всем предстоит, пон€л, что надежды нет, успел исповедовать жену и сына.

«ѕапа, неужели это всЄ! ћне ведь всего 21!» Ќо вопрос этот был риторическим, ответа он не ждал и не слышал, сказал и побежал в батальон, на окраину, потому, что атака на город уже началась. ќни попрощались, в тот момент уверенные, что навсегда.

¬се они сн€ты. ќдни подробно, как полноценные сквозные персонажи, как ќлег ¬анеев, другие коротко, третьи – совсем пунктирно. Ќо за каждым сво€ истори€, свой ракурс в съЄмке этого потр€сающего, трагичного, раскрывающего человеческие характеры событи€, которым были обстрел и штурм города.

јртиллерийска€ казнь города

ƒес€тилетн€€ пауза позвол€ет взгл€нуть на судьбу подразделени€ майора ¬анеева с «верхней точки». ƒл€ начала с наблюдательного пункта миротворцев на вершине у маленького храма, древнего, чуть ли не VIII века. ќтсюда город, как на ладони. “ам, далеко внизу, их командир батальона уже получал сообщени€ от своих бойцов – наблюдателей, выдвинутых в сторону √ори. «ќдин мне докладывает: “ѕрошло 400 (!) грузовиков, €вно с живой силой, и, похоже, это только первый эшелон, идут танки и системы залпового огн€”, – по нашу душу всЄ это. 30–40 минут, чтобы организовать оборону, и сообщите люд€м, простым горожанам, чтобы пр€тались по подвалам...».

ћногие просто не пон€ли, не поверили, не так легко было поверить. ƒругой боец сообщает: «ѕрошли на большой скорости около дес€ти крутых джипов с мигалками». омбат прикинул – «наверн€ка, передвижной командный пункт, не исключено, что сам президент —аакашвили там, чтобы лично наблюдать артиллерийскую казнь города, а потом штурм и зачистку».

ѕозже мы дважды проехали и сн€ли дорогу из √ори в ÷хинвал: вдоль всей трассы в грузинских сЄлах вал€лись старенькие «москвичи» и «жигули», см€тые, с характерным ударом в заднюю часть корпуса и сброшенные с дороги, многие сгоревшие. ресть€не, €сное дело, не были посв€щены в военную тайну, по привычке ставили свои легковушки на обочине не очень широкой дороги, и «брон€» – танки, Ѕ“–ы, чтобы не тер€ть ни минуты, беспощадно били их и сбрасывали вправо-вперЄд, если смотреть в сторону ÷хинвала. »м нужна была внезапность, поэтому своих не жалели.

ќлегу ¬анееву никто не сообщил, не до них было, его бойцы ведь находились чуть в стороне от главного направлени€ атаки. ќни в последний момент увидели «√рады» и танки, которые вышли и в шахматном пор€дке стали на подступах к городу.

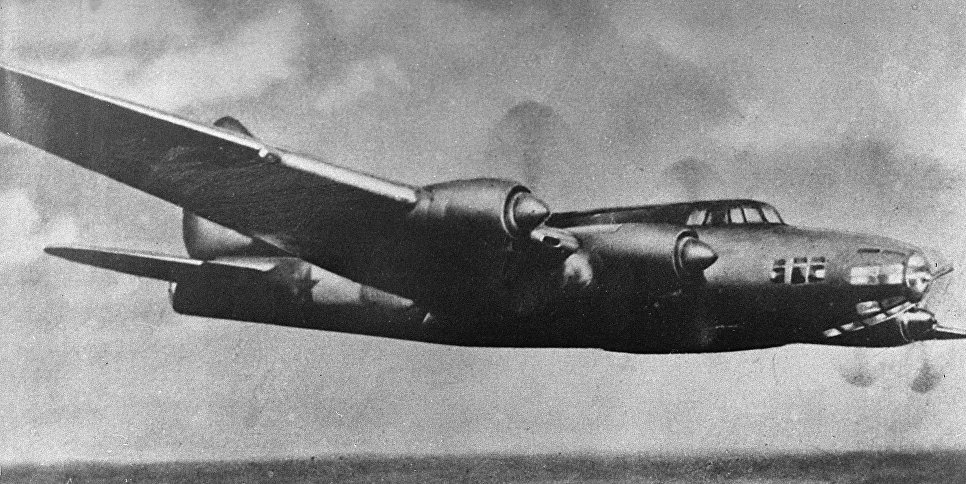

¬анеев и его солдаты видели сверху всЄ, от первого до последнего залпа. ѕока «√рады» перезар€жались, их смен€ли танки и артиллери€, потом шли самолЄты. —верху город казалс€ одним валом огн€, всЄ горело. ” каждого из них там внизу были семьи, жЄны, дети, старики родители, друзь€, соседи. ¬ тот момент ни у кого из них не было сомнений, что в этом огне никто не сможет остатьс€ в живых. ѕредставьте, что они чувствовали и думали, ведь они попрощались с родными навсегда. Ёто реальное человеческое переживание, и оно не менее важно, чем цифры погибших.

јртналЄт перед штурмом Ѕерлина длилс€ три часа. ÷хинвал только перед первым штурмом грузины обстреливали 11 часов. ѕонима€, что сейчас грузинские войска, возможно, пойдут по верхним дорогам, обход€ город, чтобы вз€ть его в кольцо и начать зачистку, и тогда им неизбежно придЄтс€ прин€ть бой. ќлег выставил охранение, наблюдателей. ¬ начале следующего дн€ один из них передал, что со стороны –окского тоннел€ идЄт кака€-то колонна, непон€тно чь€, техника, оружие, камуфл€ж у всех одинаковые... √рузины? ≈сли так – они уже в окружении. „то делать? јтаковать, отступать...

Ќо они увидели, как только колонна приблизилась, весь огонь с города грузины спешно перенесли именно на эту колонну, на неЄ стали заходить самолЄты... «начит, это русские. акое-то врем€ колонна упорно шла молча, не отвеча€, потом остановилась, развернулась в боевой пор€док и дала залп.

«» у нас в душе что-то произошло, мы увидели, что –осси€ ответила, их было мало в той колонне, чтобы нарастить серьЄзную группировку, нужно было врем€, но они уже отт€гивали огонь с города на себ€. ј у грузин, наверное, всЄ оборвалось внутри, € просто почувствовал это».

ќлег прин€л решение, подн€л своих солдат и повЄл их вниз, к городу, в эту кашу, в огонь. √ород был окружЄн. аким-то чудом им удалось за спиной грузинских подразделений подойти вплотную к городу, ночью они форсировали реку, риску€ получить очередь в спину со стороны грузинских позиций,

«ќрдена дают не там, где заслуживают, а там, где дают», – сказал когда-то Ѕисмарк. Ќаселение ÷хинвала всего-то 30–40 тыс€ч человек. ќни просто не оставили свой «Ќесгораемый» √ород, решили дл€ себ€ – остаЄмс€ и будь, что будет. ћожно искать тех, кто подбил танк, кто водрузил знам€, каких-то особых героев, но в принципе, они просто остались с этим клочком земли на карте. «Ќу что ж, умрЄм так умрем». » это решило всЄ. ѕотока беженцев не было. » это тоже €вленное чудо.

јтака в виртуальном “¬-пространстве

¬ ќсетии застолье – очень важна€ часть культуры, образа жизни. »ерархи€, пор€док тостов очень строгий, столети€ми не мен€етс€. ѕервый тост об€зательно пьют за √оспода или за св€того √еорги€, второй «за наши св€тыни», и дальше уже за родителей, за присутствующих за столом...

¬ те дни, мы свидетельствуем, второй тост в большинстве семей пили «за русского солдата». ѕроизошло некое важнейшее событие, которое они, осетины, пон€ли, а мы не заметили.

Ќе заметили, как возникла граница, навыдуманна€, за которую заплачено полностью, без обмана, проход€ща€ через человеческие души, а не просто прочерченна€ карандашом Ћенина или ’рущЄва.

ѕотом в потоке новостей и оранжевых революций всЄ забылось, стЄрлось, заболталось.

«абылось и то, что гор€щий ÷хинвал показывали по “¬ и говорили, что это √ори, который бомб€т русские. ≈сли нам удастс€ последовательно восстановить картину штурма города и передать подлинное человеческое переживание, оно станет фоном, на котором ложь будет отчЄтливо гнусной и приЄмы пон€тны. Ѕудем наде€тьс€, что это станет прививкой, противо€дием дл€ соотечественников. ¬едь это, разумеетс€, не последн€€ атака в виртуальном “¬-пространстве, нас об€зательно в чЄм-нибудь обвин€т.

ћы сн€ли толпу иностранных журналистов – красочное зрелище, бесконечные «стендапы» на фоне запылЄнных наших солдатиков. ¬есь «цивилизованный мир» тогда интересовало только одно – выведут русских реб€т из √рузии или нет.

» американский €дерный флот вошЄл в „Єрное море с гуманитарным грузом. ≈сли вы помните, это была минеральна€ вода, памперсы и туалетна€ бумага. ¬идать, по мнению союзников, в те дни это было самое необходимое дл€ грузинской армии. »рони€ судьбы.

–усские солдаты ушли, а человеческое переживание, теплота, благодарность осетин и оборвавшеес€ от страха сердце грузинских военных остались в истории.

ƒа, –осси€ помогла, вступилась, но если бы осетины сами оставили свой городок, ничего нельз€ было бы сделать. Ётого ничем не заменить. Ќо они не оставили ќсетию.

Ѕабушка Ќатела, из дальней горной осетинской деревушки, куда мы пробились на «”ралах», гружЄнных мукой, спросила: «¬ы откуда, из –оссии?» я ответил: «ƒа». ќна заплакала и поцеловала мне руку, а € поцеловал еЄ руку в ответ – традиционное приветствие православных монахов получилось у нас как-то непроизвольно, € просто за добрые слова, улыбку и возраст, а она мне – ни за что, просто потому, что € русский... ѕросто потому, что колонна с двадцатилетними мальчишками разных российских национальностей остановилась, развернулась в боевой пор€док и дала залп. ћне досталась чужа€ слава.

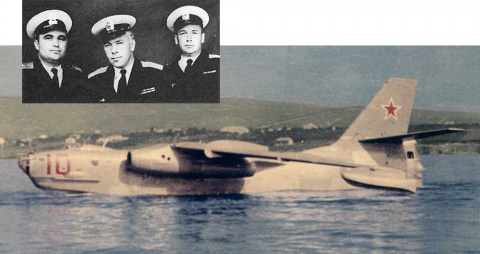

ћало кто знает, что в те же дни из Ќовороссийска вышел десантный корабль, на котором был 108-й полк 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ћучшие, самые боеспособные реб€та. ¬ городском бою или в горах десантников трудно достать, но когда 1500 десантников на одном корабле, это очень опасно. Ќаде€лись на скорость, внезапность, секретность. »м навстречу вышли два грузинских ракетных катера с самым современным вооружением. »м наперехват шЄл из —евастопол€ малый ракетный корабль «ћираж». ќн успел, прикрыл десантников, вступил в бой. ѕосле залпа один из катеров затонул, второй получил повреждени€ и ушЄл. ƒесантники высадились где-то за одорским ущельем, сходу вз€ли «угдиди, захватили штаб грузинской армии, готовившейс€ к атаке на јбхазию. ¬з€ли оперативные документы и карты, неопровержимо доказывающие, что готовилось наступление на —ухуми.

Ќе то что через дес€ть лет после ÷хинвала, уже через мес€ц – два после 8 августа 2008 года тема семидневной грузино-осетинской войны уже не интересовала первые полосы и «прайм тайм», мир так устроен. Ќо пон€ли ли мы сами то, что произошло?

—пециально дл€ «—толети€»