Полякам не удалось убедить мир в своей непричастности к Холокосту...

Яков Алексейчик

14.08.2018

С 1 июля с.г. в Польше из закона об Институте национальной памяти, который, как утверждают справочники, занимается «изучением деятельности органов госбезопасности Польши в период 1944 –1990 гг., а также органов безопасности Третьего рейха и СССР с целью расследования преступлений по отношению к польским гражданам», исчезла статья, вызвавшая бурю эмоций во всем мире. Правда, действовала она всего четыре месяца и отменена под воздействием тех же международных эмоций, которые вылились в резкие заявления и даже жесткие решения. Впрочем, давайте по порядку.

В конце января 2018 года в польском сейме состоялись дебаты о привлечении к ответственности тех, кто осмеливается публично говорить о причастности поляков к Холокосту евреев во время Второй мировой войны. Решено было ввести уголовное наказание за такие высказывания, включая лишение свободы сроком до трех лет. Соответствующие поправки к закону об Институте сейм Польши принял 26 января. В первый день февраля их утвердил сенат. Вскоре подписал и президент. С 1 марта они вступили в силу.

Скажем сразу, сама эта затея не могла не вызвать эмоциональных реакций хотя бы потому, что Польша, более пяти лет находившаяся под гитлеровской оккупацией, не избежала такого позорного явления, как коллаборационизм. Профессор Силезского университета Рышард Качмарек выяснил, что только в германском вермахте воевало до полумиллиона граждан довоенной Речи Посполитой. Кроме того, нацистам верно служила так называемая Синяя полиция (по-польски, Гранатова) которая «участвовала в ликвидации малых гетто, внешней охране больших и выдавливании скрывающихся евреев с тем, чтобы передать их немцам», о чем прямым текстом сообщал еженедельник «Не».

Но есть и более весомые основания удивиться тому, как был сформулирован и узаконен вопрос в польском парламенте. Не так уж много времени пролетело с тех пор, как в 2001 году вышла взорвавшая весь мир книга американского историка и социолога польского происхождения Яна Томаша Гросса «Соседи. История уничтожения еврейского городка».

В ней рассказано, как 10 июля 1941 года в местечке Эдвабне около Белостока именно поляки умерщвляли иудеев, живших там многие годы. По подсчетам Гросса, «в кровавых событиях этого дня участвовало не менее половины всего взрослого мужского населения, не считая приезжих из окрестных сел». Притом «немцы не принимали в погроме участия», подчеркивает Гросс, ссылаясь на рассказы свидетелей.

Там было только двое гестаповцев, которые «просто наблюдали и фотографировали». Как сообщает электронная Еврейская энциклопедия, «все евреи были согнаны на главную площадь, где на них набросилась толпа, многие евреи были зверски избиты, некоторые зарублены топорами. Остальных загнали в огромный амбар на окраине Эдвабне и сожгли там. В результате погибло 1,6 тыс. человек». По злой иронии судьбы, Эдвабне означает Шелковое. А о том, как все происходило, лучше рассказать цитатами из книги Гросса.

Цитата первая: «В понедельник вечером 23 июня 1941 г. немцы вошли в город. А уже 25-го бандиты из поляков начали еврейский погром. Двое из этих бандитов, Боровский (Боровюк) Вацек со своим братом Метеком, врываясь в еврейские квартиры вместе с другими бандитами, играли на гармони и кларнете, чтобы заглушить крики еврейских женщин и детей. Я собственными глазами видел, как нижеперечисленные убийцы убили: 1. Хайку Васерштайн, 53 лет; 2. Якуба Каца, 73 лет и 3. Кравецкого Элиаша. Якуба Каца они забили кирпичами, а Кравецкого закололи ножами, потом выкололи ему глаза и отрезали язык. Он терпел нечеловеческие муки в течение 12 часов, пока не испустил дух».

Цитата вторая: «Погромщики, вооруженные топорами, особыми палками, в которые были вбиты гвозди, и другими орудиями уничтожения и истязаний, выгнали всех евреев на улицы. Первой жертвой своих дьявольских замыслов они избрали 75 самых молодых и самых здоровых евреев, которым было приказано снять с пьедестала и унести огромный памятник Ленину, который в свое время в центре города поставили русские. Тяжесть была неподъемная, но под градом страшных ударов евреи все же вынуждены были это сделать. Таща памятник, они еще должны были петь, пока не принесли его на указанное место.

Там их заставили выкопать яму и сбросить туда памятник. После чего эти евреи были забиты насмерть и сброшены в ту же самую яму».

Цитата третья: «Жгли бороды старым евреям, убивали младенцев на груди матерей, нещадно били и заставляли петь, танцевать и т. п. Под конец приступили к главной акции – к сожжению. Весь городок был окружен охраной, чтобы никто не мог убежать, затем всех евреев поставили по четыре человека в ряд, дали им в руки красное знамя и погнали их, заставляя петь, к овину. По дороге погромщики зверски избивали их. У ворот стояли несколько погромщиков, которые, играя на разных инструментах, пытались заглушить крики несчастных жертв…

Окровавленных, искалеченных, их впихнули в овин. Потом овин облили бензином и подожгли, после чего бандиты стали обходить еврейские квартиры, ища оставшихся больных и детей. Найденных больных они сами оттащили в овин. А детей связывали по нескольку за ножки и притаскивали на спинах, клали на вилы и кидали на раскаленные угли.

После пожара у еще не распавшихся в прах мертвецов топорами выбивали изо рта золотые зубы и всячески оскверняли тела святых мучеников».

Цитата четвертая: «Лауданьский с Вишневским и Калиновский камнями забили насмерть сначала Левина, потом Здроевича; около дома Госцицкого палками забили еще четырех мужчин; в пруду на Ломжинской улице некто "Луба Владислав […] утопил двух евреев-кузнецов"; еще где-то Чеслав Межеевский сначала изнасиловал, а потом убил Юдес Ибрам; дочь учителя хедера, которую все знали, потому что у нее в доме учились читать на иврите, красавице Гители Надольны отрубили голову, а потом забавлялись, пиная ее ногами, как мяч, на рынке».

Потом кое-кто пытался утверждать, что совершенное в Эдвабне – это нечто единичное, сделанное некими маргиналами, однако Ян Гросс установил, что уже в начале войны таких случаев было более шестидесяти, точнее, шестьдесят семь, и не только на Белосточчине. Еще раньше такое же случилось в соседних городках – Радзилово, Вонсош. В том же Радзилове тоже «все решали поляки, ни одного немца не присутствовало». Им помогали земляки, пришедшие из Вонсоша, где они перебили «трубами и ножами, всех евреев в своем городе, не щадя даже малых детей».

Впоследствии, да и теперь, это часто объясняется тем, что евреям мстили за сотрудничество с Советами. В Радзилове, пишет Гросс, тогда поляки даже соорудили «в честь немецкой армии триумфальную арку, украшенную свастикой, портретом Гитлера и лозунгом "Да здравствует немецкая армия, освободившая нас из-под проклятого ярма жидокоммуны!"».

Недавний министр обороны Речи Посполитой Антоний Мацеревич на голубом глазу утверждает, что Холокост евреев стал результатом пакта Риббентропа-Молотова, заключенного за неделю до нападения рейха на Польшу, то есть «сговора Гитлера и Сталина». Однако еврейские погромы в довоенной Речи Посполитой начались раньше, чем в рейхе, где они развернулись после знаменитой «хрустальной ночи», прогремевшей с 9 на 10 ноября 1938 года. По данным Еврейской энциклопедии, уже в 1935 году они состоялись в польских Сувалках, Одживуле, в 1936-м – в Минске-Мазовецком, Мысьленице, Перткове-Трыбунальском, Плоньске, Сероцке, в 1937-м – в Высоко-Мазовецком, Ченстохове, Конецполе, Каменьске, Жарках, Радомском, Пшедбуже, Дзялошине, Опочно, Новом-Мясте, Ясенувке, Стоке, Дыбеке, Браньске-Подлясском, Пшитыке, Быдгоще, Влоцлавеле, Люблине, Ломже… И этот список не полон.

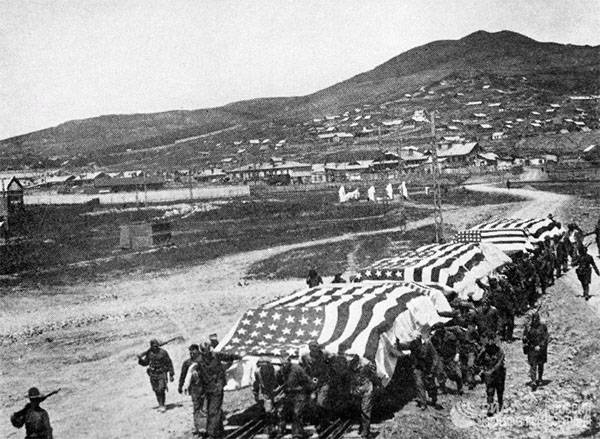

Погромами было «окрашено» само возрождение Речи Посполитой. Наступление польских войск на восток во время так называемой польско-советской войны 1919 – 1921 годов часто сопровождалось именно этим событием. Наиболее жестокими, с многочисленными жертвами, они были в Вильнюсе, Гродно, Лиде. В Пинске было расстреляно более четырех десятков раввинов, застигнутых во время молебна.

В довоенной Речи Посполитой дошло дело до того, что евреям, владевшим торговыми точками, в официальном порядке было предписано указывать на вывесках свои фамилии. Надо полагать, чтобы погромщики не ошиблись и не раздербанили магазин, находившийся в собственности поляка.

Обычными были призывы к покупателям игнорировать торговые заведения сторонников веры Моисеевой. Экономическая война с евреями – это нормально, провозглашал премьер-министр Славой-Складковский.

Присутствовал антисемитизм и в учебных заведениях, где практиковались даже такие понятия, как «гетто в аудиториях», «скамеечное гетто», когда в школах, университетах студентам и учащимся еврейской национальности полагалось сидеть отдельно от других – на задних левых скамейках. В 1937 году такой порядок был подтвержден на министерском уровне. Квота на прием евреев в высшие учебные заведения уменьшалась, в их студенческих билетах ставилась специальная печать.

Есть основания считать, что у польского антисемитизма и еще более глубокие корни. Белорусский исследователь старины профессор Адам Мальдис в своей книге «Так жили наши предки» заметил, что еще в первой Речи Посполитой, той самой, которая была разделена между Австрией, Пруссией и Россией в конце XVIII века, для польского шляхтича особым шиком считалось вырвать пейсы у иудея. Главный идеолог польского национализма Роман Дмовский утверждал, что в тех разделах виновны тоже евреи, что если бы их было меньше, до разделов дело не дошло бы.

Известный британский политик Ллойд-Джордж в своих воспоминаниях констатировал, что в межвоенной Польше «установилась общая дискриминация еврейского меньшинства во всех без исключения сферах», дело дошло до прямого заявления в Лиге Наций о том, что польское правительство намерено «избавиться, по крайней мере, от 2,5 миллиона из общего числа 3,25 миллиона евреев».

Возникли планы выселения иудеев на Мадагаскар. На острове для изучения обстановки побывала специальная делегация во главе с бывшим адъютантом Пилсудского майором Лепецким. По словам выдающегося польского поэта Чеслава Милоша, «польская антисемитская одержимость… достигла уровня психоза и абсолютного сумасшествия».

Не очень-то послужила примирению сторон даже борьба поляков и евреев против гитлеризма. Восстанию в варшавском гетто польские подпольные организации не сочли нужным помогать, мол, все равно успеха оно иметь не может. Как потом зафиксировал специалист по польской истории оксфордский исследователь Норман Девис, подпольная польская «Армия Крайова не противодействовала созданию гетто в 1939–40 годах и массовым депортациям в 1941–43». Более того, в 1943 году ее руководство издало приказ уничтожать скрывающиеся в лесах еврейские группы на том основании, что они бандитствуют. В истории польской столицы останутся и так называемые шмальцовники – шантажисты, старавшиеся поймать выбиравшихся из гетто евреев и выманить у них имущество, деньги. По подсчетам польского аналитика Яна Грабовского в Варшаве тогда действовало более трехсот организованных групп, занимавшихся именно этим. Подобные действия назывались разновидностью бизнеса, о котором было известно всем варшавянам.

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится стенограмма переговоров, которые во время Варшавского восстания по каналам высокочастотной спецсвязи почти каждодневно вели член Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант К.Ф. Телегин и заместитель Главного политического управления Красной армии генерал-лейтенант И.В. Шикин. В ходе той, что состоялась 6 октября 1944 года, Телегин информировал Шикина, что созданным при Армии Крайовой корпусом безопасности в контролируемых повстанцами районах Варшавы «были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы». Впрочем, занимался этим не только корпус безопасности. Вот о чем писала Агнешка Волк-Ланевска в газете «Nie»: «11 сентября 44 года на улице Простой, 4 повстанцы батальона АК им. ген. Совиньского расстреляли группу евреев из четырнадцати человек, которые буквально за минуту до этого вышли из укрытия». Руководство АК распространяло слухи, что генерал Зигмунт Берлинг, командующий Войском Польским, сформированным в СССР и вместе с Красной армией ведущим бои за Варшаву, является евреем, потому к тому войску следует относиться без доверия. Об этом тоже генерал Телегин сообщал генералу Шикину.

В сельской местности распространенной была выдача евреев местным властям. Наградой за это становилось все то, что на момент выдачи было у еврея и на еврее.

Как утверждает профессор Еврейского исторического института при Варшавском университете Анджей Жбиковский, не зафиксировано случаев, чтобы еврей перед убиением не был раздет донага. Правда, после расстрела закапывал еврея тот, кто его выдавал.

В интервью журналу «Впрост» в 2013 году, опубликованному под красноречивым названием «Еврей – значит чужак», Анджей Жбиковский подчеркнул, что если поляки и помогали евреям, то, как правило, за наличные деньги, нередко – за «переписывание земли или дома». Но когда «заканчивались материальные средства у тех, кого прятали, многим евреям приказывалось убираться. Случалось, что укрыватель отвозил своего подопечного на участок Синей полиции». Способствовало тому повальное доносительство, «стало правилом смотреть с подозрением на соседа за забором. Оценивать, он, случайно, не больше покупает хлеба, чем требуется его семье. Или вдруг, не обогатится ли он», – пишет Жбиковский.

А еще, оказывается, многим польским сельчанам стало выгодно жить в околицах концентрационного лагеря. Историк приводит выдержку из воспоминаний землевладельца из-под Треблинки Юзефа Гурского, который писал, что «крыши из соломы исчезли, ее заменила жесть, а вся деревня производила впечатление Европы, перенесенной в запущенный уголок Подляшья». Как это получалось? Местные торговали с вахманами, охранявшими лагерь, а те за алкоголь, закуску приносили отнятые у евреев золотые кольца, перстни, монеты, зубы, бижутерию. За сексуальную услугу давали золотые часы.

Проститутки приезжали даже из Варшавы, уточняет уже Ян Гросс в другой своей книге «Золотая жатва». Не брезговали такими услугами и местные обитательницы. А в момент прибытия очередного эшелона у страдавших от жажды евреев за бутылку воды можно было получить 100 злотых – столько до войны стоила почти тонна зерна.

Неприязнь к евреям зафиксировала и польская художественная литература, как это сделал Ежи Анджеевский в повести «Страстная неделя». Тот самый Ежи Анджеевский, который написал повесть «Пепел и алмаз», а Анджей Вайда поставил по ней один из знаменитых польских фильмов с таким же названием.

Экранизировал Вайда и «Страстную неделю». Вот одна из картинок той повести: «За согнутым в три погибели оборванным мальчишкой по огородам гналась толпа улюлюкающих ребятишек.

– Жид! Жид! – слышались звонкие детские голоса.

Орава забрасывала беглеца камнями и комьями земли. А тот, видимо, уже бежал из последних сил. В какой-то момент он хотел было свернуть в сторону, но оттуда со свистом и воплями спешила другая ватага. Тогда он бросился вперед, к улице… Это его и погубило…».

На улице еврейского мальчишку заметил немецкий солдат, который «схватил его, как щенка, за шиворот», затем «вынул револьвер и, не целясь, выстрелил раз-другой».

На пылающее восставшее гетто, пишет Анджеевский, варшавяне сходились просто посмотреть: «…Известие о том, что в окне повис убитый еврей, собрало толпу зевак… Множество молодых людей и завитых нарядных девиц сбежались с соседних улиц Старого Места. Самые любопытные проталкивались в глубь Новинярской, оттуда хорошо были видны стены гетто. Евреев, в общем-то, мало кто жалел». Кстати, главной героине «Страстной недели» Ирене тоже пришлось уйти от укрывавшего ее знакомого после того, как она по неосторожности вышла на балкон дома и услышала голос соседки: «Жидовка!.. Двигай отсюда! Чтобы духу твоего тут не было!». В фильме Вайды эта сцена показана еще резче: «Мотай в гетто!».

Анджеевского, как и Гросса, никто в Польше не опровергал. Да и как это было сделать, если еврейские погромы в Речи Посполитой случались и после изгнания гитлеровцев – летом 1945 года в Кракове, в воеводском центре Кельце в 1946 году.

Только в Кельцах было убито почти полсотни евреев. После этого Польшу покинуло около восьмидесяти тысяч иудеев, о чем МИД СССР 24 сентября 1946 года информировало советское посольство в Варшаве, констатировав, что «наличие антисемитских взглядов в стране в предвоенные годы и усиленная пропаганда их за годы немецкой оккупации дают себя чувствовать и в настоящее время».

Чем руководствовалось нынешнее польское руководство, принимая закон, запрещавший даже упоминать об участии поляков в Холокосте? Тем, что все забыто? Тем, как пояснял польский же журналист и политик Адам Михник, (кстати, еврей по происхождению), что полякам хочется представить свою историю в исключительно чистом виде? Возможно. Однако в результате на грани разрыва оказались отношения между Польшей и Израилем.

В Тель-Авиве заявили, что принятый в Польше закон является позорным отрицанием правды, а правда состоит в том, что две трети из 2,8 миллиона погибших во Второй мировой войне евреев расстались с жизнью от рук поляков или при содействии поляков, а главным побудительным мотивом было желание завладеть еврейским имуществом.

Польская пресса ответила публикациями о евреях, служивших в гитлеровском вермахте, о юденратах и юденполицаях, тоже сотрудничавших с нацистами, о евреях «зверствовавших в НКВД», о поляках, спасавших евреев по время войны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно посетил подкарпатское село Маркова около города Жешув, в котором есть музей, посвященный Юзефу и Виктории Ульм, которые 23 марта 1944 года были расстреляны за то, что укрывали две еврейские семьи. Однако и здесь напомнила о себе ирония истории. Ульмов выдал поляк Влодзимеж Лесь, который до них те семьи укрывал у себя, за это евреи передали ему деньги, драгоценности, права на обладание имуществом. Но потом выгнал их, а те, найдя приют у Ульмов, потребовали у Леся вернуть им свое. А он пошел к руководству местной полиции, в которой служил и сам. В расстреле Ульмов участвовало четыре немца и четыре поляка, среди которых был и Лесь, сообщил доктор истории Матеуш Шпытма.

Во всей Европе закон стали называть шокирующим, скандальным. Резко отреагировали на решение польского парламента и в США, где евреев живет не меньше, чем в Израиле. Там заявили, что до его отмены исключены любые польско-американские встречи и переговоры на межгосударственном уровне. Американский конгресс принял свой закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию», предусматривающий возврат имущества наследникам евреев, погибших во время Холокоста. Госдепартамент США получил право поддерживать занимающиеся этим структуры. В Америке напомнили, что Польша остается единственным в Европе государством, в котором нет программы таких компенсаций жертвам Холокоста, хотя она и подписала соответствующую международную декларацию. И в Речи Посполитой схватились за голову. Глава партии «Союз реальной политики» Станислав Михалкевич сразу же подсчитал, что Польше уже на первом этапе придется выплатить 300 миллиардов долларов. Еврейские грабли, на которые наступили польские политики, ударили столь больно, что 27 июня Матеуш Моравецкий заявил о необходимости отменить уголовное наказание за обвинение Польши в участии в Холокосте и обратился с такой просьбой к маршалу сейма. В тот же день она была выполнена.

Некоторые аналитики заметили, что тем законом свою историческую политику, которую руководящая партия «Право и справедливость» проводит уже почти два десятилетия, Польша попыталась вывести на международный уровень. Один из ее авторов Ян Куртыка пояснял, что это действия, направленные на то, чтобы «убедить общество в том, что мы считаем важным».

Похоже, в том, что считают важным именно польские политики, они попытались убедить и мировое сообщество. Но споткнулись о факты, которые являются вещью не только упрямой, но и зачастую болезненной, для тех, кто начинает с ними вольно обращаться.

Поставит ли это точку в затеянном Варшавой деле, покажет время. Ведь отреагировали на инициативу польских законодателей и в Германии. Профессор Института Восточной Европы при Берлинском свободном университете Гертруда Пикхан подчеркнула, что нельзя забывать не только о тех поляках, которые помогали евреям во время войны, но и о тех, «которые участвовали в истреблении польских евреев». И тоже напомнила об Эдвабне. Кто знает, не намек ли это на то, что немцам не хочется оставаться единственными виновными в Холокосте. И они когда-то много еще чего нафотографировали или назаписывали…

Специально для «Столетия»

![]() о правовом статусе Каспия (Конвенция), состоявшееся 12 августа, в Международный день Каспийского моря в Актау, где прошёл V Каспийский саммит глав пяти государств, чьи территории примыкают к Каспийскому морю, – событие без преувеличений грандиозное. Хотя бы потому, что решения этого вопроса и подписания этого документа ждали 20 долгих лет, 20 лет работы, дискуссий, конфликтов…

о правовом статусе Каспия (Конвенция), состоявшееся 12 августа, в Международный день Каспийского моря в Актау, где прошёл V Каспийский саммит глав пяти государств, чьи территории примыкают к Каспийскому морю, – событие без преувеличений грандиозное. Хотя бы потому, что решения этого вопроса и подписания этого документа ждали 20 долгих лет, 20 лет работы, дискуссий, конфликтов…

![]() министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова о том, что предоставление казахстанских портов Актау и Курык для транспортировки нелетальных грузов США в Афганистан не является «созданием военных баз».

министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова о том, что предоставление казахстанских портов Актау и Курык для транспортировки нелетальных грузов США в Афганистан не является «созданием военных баз».

![]() их лишь техническими вопросами.

их лишь техническими вопросами.

![]() , что необходимо продолжить переговоры по окончательному разграничению дна Каспия.

, что необходимо продолжить переговоры по окончательному разграничению дна Каспия.![]() , что Россия поддерживает «проект международного коридора «Север – Юг», который позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы; ежегодно это до 25 млн тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию; ради этого Москва будет строить глубоководный порт Каспийск, модернизировать каспийские коммуникации и инфраструктуру. Однако Казахстан, Азербайджан и Туркмению больше интересуют транспортные проекты конфигурации «Восток – Запад». Алиев и Бердымухамедов говорили об особой роли портов Баку и Туркменбаши, а Назарбаев отметил

, что Россия поддерживает «проект международного коридора «Север – Юг», который позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы; ежегодно это до 25 млн тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию; ради этого Москва будет строить глубоководный порт Каспийск, модернизировать каспийские коммуникации и инфраструктуру. Однако Казахстан, Азербайджан и Туркмению больше интересуют транспортные проекты конфигурации «Восток – Запад». Алиев и Бердымухамедов говорили об особой роли портов Баку и Туркменбаши, а Назарбаев отметил![]() запуск мультимодального хаба порта Курык и заявил: «Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и шесть автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган в Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны».

запуск мультимодального хаба порта Курык и заявил: «Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и шесть автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган в Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны».