Информация о Stealth (далее будет использоваться более распространённое русское написание «стелс») появилась в прессе в середине 80-х годов, и с тех пор споры вокруг технологии не угасают. Никакая другая революционная для авиации технология — реактивные двигатели, сверхзвук, вертолётостроение и др. — не вызывала такой горячей полемики. Почему так вышло — не тема сегодняшней статьи, мы поговорим о кое-чём другом. На фоне споров и дебатов о «стелс» была одна страна, которая в них почти не участвовала — это была родина технологии, США. Такая уверенность на фоне многочисленных вопросов и критики для некоторых была подозрительна: может, в США знали, что всё это обман, и сами поверили в этот обман? Или же дело было в чём-то другом?

Такие вопросы часто можно было увидеть даже в научных журналах в 90-х годах, и даже в начале 2000-х. Сейчас споры вокруг «стелс» почти закончилась — технология принята всеми крупными авиастроительными державами, и сомнения в её полезности остались только у любителей, которым только дай поспорить. Но ответа на вопрос, почему реакция США так отличалась от мировой, по-прежнему нет, а ведь всего лишь надо обратиться к началу работ над «стелс».

Lockheed CL-278, первый из высотных разведчиков Lockheed — именно из него в итоге получится U-2. 1954 год

Lockheed CL-278, первый из высотных разведчиков Lockheed — именно из него в итоге получится U-2. 1954 год

И тут встаёт другая проблема: для обывателя «стелс» появляется лишь в 80-х годах, человек интересующийся скажет, что работы начались в середине 70-х, и лишь немногие вспомнят, что ещё про SR-71 говорили, что он выполнен с использованием технологии снижения заметности. До недавнего времени начало истории «стелс» оставалось секретным, но, к счастью, с рассекречиванием части документов в США полог тайны приподнялся. Мы неожиданно увидели и споры, и попытки противодействия, и серьёзные неудачи. Но всё это было на 20 лет раньше, чем в остальном мире.

Вернёмся в 50-е годы. Первые работы над идеей о снижении радиозаметности начались в Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory) ещё в 1950 году. Поначалу они носили исключительно исследовательский характер без единого намёка на военное применение, мало было и практики, в основном велись только теоретические изыскания в инициативном порядке.

Видимый невидимый U-2

Ситуация начала меняться только в 1955 году: именно тогда совершил первый полёт Lockheed CL-282 — будущий U-2. Хотя в нём не было никаких элементов того, что впоследствии назовут «стелс», он так же предполагался невидимым для радаров. Но достигалось это высотой полёта: в ЦРУ были уверены, что существующие советские радары не достанут до 21 километра, и U-2 проскользнёт незамеченным через весь Советский Союз. Не все были такими оптимистами, да и технологии не стояли на месте, потому было решено дополнительно профинансировать ряд учёных, работающих над теорией понижения заметности.

Большее внимание этому вопросу было уделено уже в 1956 году, после первого разведывательного полёта U-2 над СССР. Полученная информация была бесценной для США, но советские радары ПВО смогли засечь самолёт. Эта неприятная новость вызвала серьёзные обсуждения, особенно на уровне президента: Эйзенхауэр сомневался в целесообразности проведения дальнейших полётов. Такое открытое нарушение норм мирового права со стороны США наносило вред репутации страны. Кроме того, возникал риск перехвата русскими U-2, что было абсолютно неприемлемо.

Lockheed U-2 на испытаниях, 1958 год

Lockheed U-2 на испытаниях, 1958 год

Немедленно начались поиски решения. Инженеры Lockheed сообщили, что быстро увеличить высоту полёта U-2 не выйдет, да и для этого явно пришлось бы серьёзно увеличить сам самолёт, сделав его более заметным для радаров и нивелировав выигрыш от большей высоты. Единственным выходом оставалось снижение заметности самолёта для радаров.

Уже в середине июля 1956 года ЦРУ начало финансирование проекта RAINBOW, целью которого стало достижение невидимости U-2 для советских радаров на высоте 20–21 километра. Основным исполнителем программы назначили Лабораторию Линкольна в сотрудничестве с командой перспективных разработок Skunk Works фирмы Lockheed под руководством знаменитого Кларенса «Келли» Джонсона. В начале августа президенту США доложили о начале работ, и он, после долгих обсуждений, дал разрешение на несколько следующих полётов U-2 только с применением технологий снижения заметности, но оставил вопрос на своём личном контроле.

Руководство ЦРУ рассчитывало получить результат уже в 1957 году, а с 1958 начать полёты модернизированного разведчика. Но не всё пошло гладко, в частности, очень быстро возникла серьёзная проблема с секретностью. Учёные Массачусетского технологического института до того имели дело только с обычными секретными проектами; они не могли распространять информацию о них вне института, но внутри разные команды свободно обменивались мнениями о своих работах, тем самым помогая друг другу в поиске решений. RAINBOW же была программой высшего уровня секретности, и людям, вовлечённым в работу над ней, запрещалось говорить даже о том, что они ведут какие-либо работы. Это создало напряжённую обстановку внутри Института, серьёзно влияя на эффективность работ.

Самолёт U-2 c покрытием Wallpaper в сборочном цехе, 1957 год

Самолёт U-2 c покрытием Wallpaper в сборочном цехе, 1957 год

Поскольку времени на теоретические работы не оставалось, сотрудники Лаборатории Линкольна решили сразу перейти к практике. Совместно с инженерами Lockheed были изготовлены первые стенды для отработки различных способов понижения радиозаметности. К концу лета 1956 года были подготовлены три программы:

-

Wallpaper («Обои») — разработка специального поглощающего покрытия, состоящего из металлических сот;

-

Trapeze («Трапеция») — установка на крыле и стабилизаторах каркаса из проволоки, частично поглощающего низкочастотное (70 МГц) излучение;

-

Wires («Провода») — размещение на фюзеляже и крыле антенн-диполей, также снижающих низкочастотные отражения.

Из-за сжатых сроков было решено сразу начать испытания всех трёх проектов на реальных машинах. Для экспериментов было выделено два U-2. На первом осенью-зимой 1956 года должны были испытывать программы Trapeze и Wires. Испытания Wallpaper, требующие большей подготовки, должны были начаться только весной 1957 года. В результате упорной работы удалось выполнить все приготовления к сроку и успешно начать полёты. С целью утаивания истинного назначения этих действий для обслуживающего персонала была запущена дезинформация, что полёты выполняются в рамках исследования атмосферы.

Покрытие Wallpaper на фюзеляже U-2 без внешнего слоя краски, 1957 год

Покрытие Wallpaper на фюзеляже U-2 без внешнего слоя краски, 1957 год

В целом результат по снижению радиозаметности был достигнут, но большой ценой. Установка Trapeze и Wires серьёзно ухудшала аэродинамику U-2 и снижала высоту полёта на 20%. Покрытие Wallpaper приводило к сильному нагреву самолёта и выходу из строя оборудования. В тестовом полёте 2 апреля 1957 года это вызвало катастрофу с гибелью пилота U-2. Тем не менее без применения мер по снижению заметности ЦРУ не могло получить разрешения на дальнейшие полёты, потому было решено перейти к оснащению элементами программы RAINBOW нескольких боевых самолётов.

Переоборудованные U-2 получили от пилотов прозвище Dirty Birds, или «Грязные Птицы», но позже это обозначение использовалось и в ряде официальных бумаг. Покрытие Wallpaper установили на нижней части фюзеляжа, что должно было помочь избежать перегрева самолёта, а на плоскостях крыла разместили антенны-диполи от Wires.

Полёты в рамках программы Covered Wagon начались в июле 1957 года с разрешения президента, но их результаты были абсолютно неудовлетворительными. Советские радары не засекли самолёты только при использовании маршрутов с кратковременным заходом на территорию Советского Союза, в то время как в миссиях с глубоким проникновением U-2 были обнаружены, а из-за ухудшения лётных характеристик самолёта в одном из полётов советским перехватчикам практически удалось настигнуть нарушителя.

Размещение антенн Trapeze на U-2, 1956 год

В августе 1957 года о результатах доложили президенту, и полёты модернизированных U-2 решили прекратить в пользу обычных самолётов. Как показала практика, нарушение воздушного пространства СССР не вызвало значительного резонанса на мировой арене, а средств для перехвата высотных разведчиков Советский Союз пока не имел. Тем не менее работы по уменьшению заметности U-2 для радаров продолжили, планируя к 1959 году поставить в серию более совершенные образцы.

Ещё весной 1957 года к работе над вопросом радионезаметности была привлечена фирма Westinghouse Electric Corporation, её задачей было создание полноразмерного испытательного стенда для проверки эффективной поверхности рассеяния. Установка была готова уже в октябре того же года, и первым делом на ней изучили макеты обычного U-2 и его варианта с использованием покрытия Wallpaper. Результаты подтвердили практический опыт — пользы от покрытия было немного. На этих основаниях в Лаборатории Линкольна пришли к выводу, что использовать для сокрытия самолёта поглощение радиоволн не выйдет, необходимо начать работу над возможностью отражения их в сторону от вражеского радара.

Размещение антенн Wires на фюзеляже U-2, 1957 год

Размещение антенн Wires на фюзеляже U-2, 1957 год

В течение осени 1957 года исследовались различные варианты компоновки самолёта, способные дать наилучшее отражение радиоволн в желаемом направлении. По итогу этих опытов был составлен отчёт с рекомендациями авиастроителям. Наибольшую радионезаметность показали компоновки самолёта в виде летающего диска и приплюснутой треугольной пирамиды. Такие результаты вызвали серьёзный интерес у высших военных чинов, имеющих доступ к секретной информации, была даже высказана идея о возможности создания не только невидимого для радара разведчика в форме «летающей тарелки», но и межконтинентального бомбардировщика.

Тем не менее последнее слово оставалось за конструкторами, и их ответ был однозначен. Ознакомившись с представленным отчётом, Джонсон заявил, что создать самолёт предложенных форм нереально. Хотя использовать выработанные рекомендации в конструкции новой машины было можно, и в ноябре 1957 года работы над созданием нового высотного разведчика под кодовым наименованием CHALICE («Чаша») начались.

Размещение антенн Wires на киле U-2, 1957 год

Той же осенью 1957 года ЦРУ наконец решило проблему с секретностью в Лаборатории Линкольна. Всех учёных, работавших над программой RAINBOW, перевели в только что созданный Scientific Engineering Institute (SEI). Это был специальный исследовательский центр ЦРУ с повышенной секретностью при Массачусетском технологическом институте, в котором первоначально занимались вопросам разработки спутника-шпиона. Это решение помогло сократить утечки информации до минимума. Основной задачей стали дальнейшие исследования методов пассивного отражения радиоволн и испытания макетов новых самолётов разведчиков, создаваемых в Lockheed. Интересно, что именно в тот период в обиход был введён термин Stealth как обозначение набора технологий по снижению заметности самолёта. Вскоре его начнут применять и в официальных документах.

В начале зимы 1957 года разведка США получила информацию о появлении у СССР нового типа перехватчика (Е-2А, предшественник МиГ-21) и новых, более эффективных комплексов ПВО. Это привело к решению перенести большинство полётов над СССР на территорию Сибири и Казахстана, имеющих менее плотное покрытие ПВО. Ускорили работы над новым типом разведывательного самолёта. В середине декабря 1957 года в Lockheed был завершён проект самолёта В-2. Во многом это была доработка обычного U-2. Размеры самолёта немного увеличились, но главным изменением стала переделка фюзеляжа — он больше не был цилиндрическим, Джонсон максимально использовал прямые линии для лучшего отражения радиоволн. Незначительные изменения внесли в конструкцию крыла и оперения. Самолёт был выполнен из стекловолокна с внутренним металлическим каркасом.

Lockheed U-2C в полёте, 1975 год

Lockheed U-2C в полёте, 1975 год

Проверка модели В-2, проведённая в SEI совместно с Westinghouse, показала неудовлетворительные результаты. Самолёт был по-прежнему отлично заметен для радаров, в основном из-за расположения двигателей, воздухозаборников и баков. Тем не менее изменение конструкции было признано эффективным. Поскольку снижение заметности требовало создания радикально нового самолёта, ЦРУ решило разделить программу CHALICE. Под старым наименованием продолжились работы над постепенным совершенствованием U-2, приведшие к появлению U-2C и последующих его вариантов, а под наименованием GUSTO продолжили работы над новым типом разведчика.

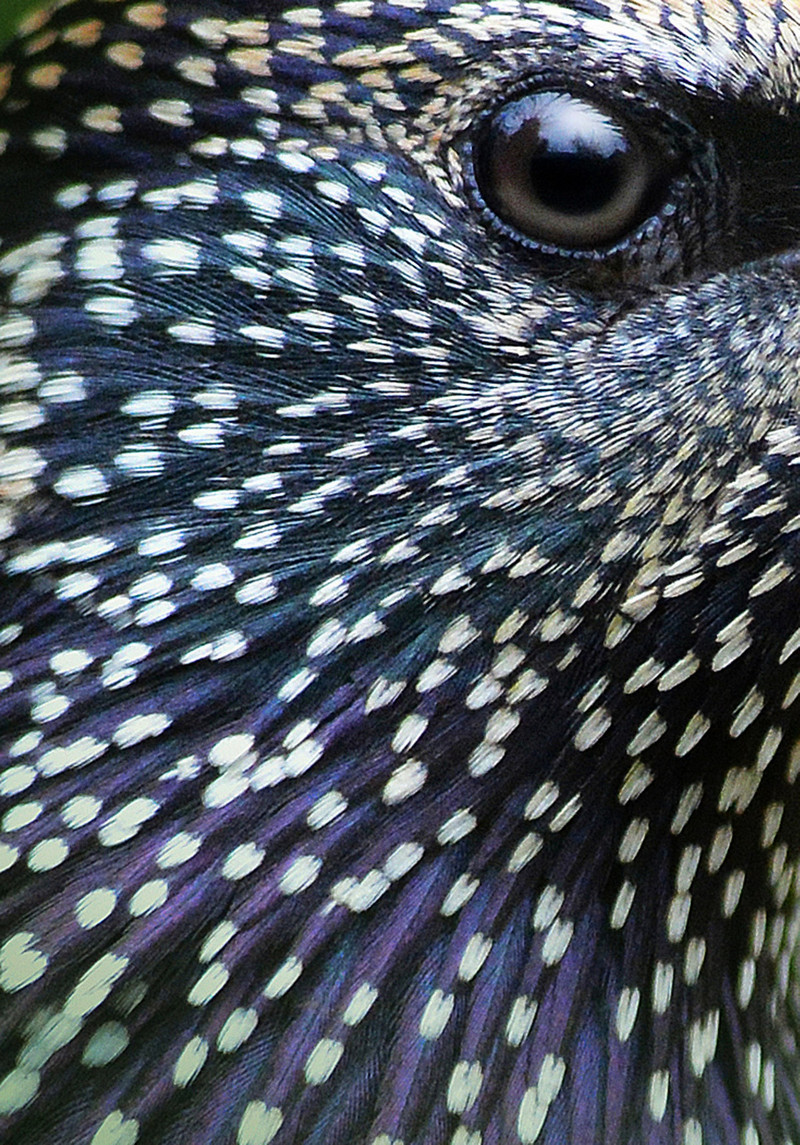

Келли Джонсон и «стелс-скептицизм»

В январе 1958 года был представлен проект GUSTO Model 1. От изначального U-2 в нём сохранились лишь некоторые общие узлы и авионика, в остальном это был полностью новый самолёт. В чём-то он напоминал старый P-38 «Лайтнинг»: две хвостовые балки, размещение основной полезной нагрузки в гондоле по центру крыла. Единственный двигатель был размещён над гондолой, что позволило экранировать его и воздухозаборник от радаров снизу. Вертикальное хвостовое оперение располагалось под углом для лучшего отражения радиоволн.

В конструкции использовали новое радиопоглощающее покрытие, разработанное в SEI на основе опыта использования Wallpaper. Оно состояло из нескольких слоёв стекловолокна и пенопласта с металлическими сотами. Изучение модели на тестовых стендах показало, что относительно В-2 удалось добиться большего снижения заметности, но показанный уровень был ниже, чем расчётный. Объяснений этому не было ни у учёных SEI, ни у конструкторов Lockheed, потому было решено перейти к разработке ещё более радикального проекта на основании рекомендаций по снижению радиозаметности.

Проект Lockheed В-2, реконструкция

После ряда совещаний и мозговых штурмов в Lockheed решили вернуться к идее формы в виде тарелки. Дополнительные исследования показали правоту Джонсона: на существующем уровне технологий создать высотную летающую тарелку не представлялось возможным. Тогда родилось предложение приспособить к ней невидимые для радаров пластмассовые крылья. Именно исходя из этого решения и спроектировали GUSTO Model 2.

По сути, это был самолёт, выполненный по схеме «летающее крыло», но с некоторыми особенностями. Центральная секция была выполнена в двух вариантах: в виде тарелки и треугольника со скруглёнными краями. Оба имели радиопоглощающее покрытие и внутренний металлический каркас. К центральной секции крепились пластиковые крылья, образуя полноценное летающее крыло. Так же, как и в GUSTO Model 1, двигатели располагались над крылом и были экранированы.

GUSTO Model 1, реконструкция

Испытания модели GUSTO Model 2 нельзя было назвать удачными. Пластмасса, имевшая толщину, достаточную для структурной прочности конструкции, была видна на радарах ничуть не хуже, чем метал. При использовании же тонкой пластиковой обшивки, прозрачной для радиоволн, отражение начинали давать внутренние элементы конструкции самолёта: баки, двигатели и пр. Тем не менее в целом конструкция летающего крыла показала лучшую радионезаметность, хоть и снова хуже, чем по расчётам, потому решили продолжить работы с использованием этой компоновки.

Вариант GUSTO Model 2А внешне не особо отличался от предыдущего: лишь отказались от использования пластмассы в конструкции. Так же, как и Model 1, самолёт имел внутренний металлический каркас и специальное радиопоглощающее покрытие. Расчёты показывали значительное снижение заметности такой конструкции, но тесты снова опровергли теорию.

Модель GUSTO Model 2А, 1958 год

Модель GUSTO Model 2А, 1958 год

Хотя из всех работ по теме снижения заметности GUSTO Model 2А показывал наилучший результат, его всё равно было недостаточно для полётов над СССР, тем более, что расчёты показывали значительное снижение лётных характеристик относительно U-2. Так, высота полёта составляла только 20,5 километра, радиус полёта только 2500 километров против 21,3 километра и 2800 километров у U-2. Этих цифр было недостаточно для показанного уровня незаметности. Работы над GUSTO Model 2А продолжались всю весну 1958 года, инженеры вносили небольшие изменения в конструкцию в попытках достичь лучшего уровня незаметности, но значительных результатов получить не удалось. Стало ясно, что концепция «стелс» заходит в тупик.

К тому времени в Lockheed сформировалась значительная оппозиция тематике «стелс». Возглавил её сам «Келли» Джонсон, выступивший с резкой критикой попыток снижения радиозаметности. По его мнению, эти технологии являлись всего лишь несущественным дополнением к другим защитным факторам самолёта: скорости, высоте полёта и размерам. По его мнению, именно упор на эти три параметра мог принести успех, а ставка на различные поглощающие и отражающие технологии была бы ошибочна.

Высотный сверхзвуковой разведчик Lockheed CL-400 SUNTAN, 1956 год

В качестве альтернативы «стелс» Джонсон выдвинул теорию «проскока радара», над которой в Lockheed работали ещё с 1955 года. По расчётам, при должных скорости и высоте полёта разведчика у вражеских систем ПВО просто не хватило бы времени реакции на успешный перехват. Кроме того, в интересах ВВС США, а позже и ЦРУ, уже была начата разработка высотного самолёта-разведчика на водородном топливе по теме SUNTAN («Солнечный загар»). Несмотря на серьёзный уровень финансирования, этот проект рассматривался как запасной, и вложения в него были скорее вложениями в будущее. К 1957 году стало ясно, что создание водородного двигателя практически возможно, но никаких выгод не несёт.

Такие двигательные установки были крайне сложны в эксплуатации, требовали очень дорогой и опасной инфраструктуры. Были серьёзные сомнения в возможности размещения водородных заводов и заправочных станций на территориях стран-союзников США. Но Джонсон был уверен, что на основе опыта, полученного в ходе работ над SUNTAN, можно создать самолёт с обычными двигателями Pratt & Whitney J58, разработанными как запасной вариант для SUNTAN, со скоростью M=3,5 на высоте в 28 километров. Такие характеристики идеально попадали под теорию «проскока радара».

Первый набросок Джонсона проекта скоростного высотного разведчика от Lockheed

Первый набросок Джонсона проекта скоростного высотного разведчика от Lockheed

ЦРУ согласилось с аргументами Джонсона и летом 1958 года полностью пересмотрело требования программы GUSTO. В Lockheed сразу же стартовали работы над новым скоростным высотным разведчиком. Несмотря на то, что в требованиях программы GUSTO указывалась необходимость применения снижающих заметность технологий, Джонсон решил проигнорировать это требование, сделав ставку на высоту и скорость. Вскоре на основе наработок по SUNTAN был подготовлен проект скоростного разведчика U-3, а уже на его основе появился первенец будущего семейства «архангелов» — Archangel 1.

Работы над «стелс» как второстепенной задачей продолжила лишь небольшая часть инженеров. Тем не менее руководство ЦРУ было серьёзно обеспокоено такой «самодеятельностью», особенно на фоне того, что президент Эйзенхауэр на брифинге, посвящённом старту программы GUSTO, заявил, что ожидает от самолёта незаметности для советских радаров. Не имея серьёзных рычагов влияния на Lockheed, ЦРУ оставалось только найти им конкурента, который возьмётся за разработку машины с использованием «стелс». К счастью, у ЦРУ был на примете один вариант — Convair, уже принадлежавший к тому времени General Dynamics, с их проектом Super Hustler.

Сверхзвуковой высотный разведчик Archangel 1, 1958 год

Сверхзвуковой высотный разведчик Archangel 1, 1958 год

Super Hustler разрабатывался в Convair с 1955 года как высокоскоростной бомбардировщик для нанесения ядерных ударов по защищённым целям в глубине советской территории. Это был двухступенчатый самолёт-паразит, запускаемый с В-58 Hustler. Самолёт имел размеры не больше истребителя, но за счёт использования многочисленных передовых технологий и второй ступени, мог развить скорость до M=4,0 и имел боевой радиус 4000 километров. К 1957 году уже было ясно, что по своей цене такой проект не подходит для ВВС, но ЦРУ увидело в Super Hustler потенциал. Более того, в Convair в инициативном порядке уже проводились исследования по теме радионезаметности, и некоторые решения были применены в конструкции пилотируемой ступени бомбардировщика.

Запасные варианты

С лета 1957 года Convair получили финансирование от ЦРУ, а главное — доступ ко всей информации по «стелс» от SEI. Новый проект был назван First Invisible Super Hustler, но чаще использовалось сокращение FISH. За основу была взята увеличенная пилотируемая ступень от Super Hustler, но выполненная с учётом требований «стелс». Воздухозаборники получили отражающие экраны, была изменена конструкция хвостового оперения и сопла. От разгонной ступени пришлось отказаться, поскольку при разведывательных полётах мирного времени падение отработанной ступени на нейтральные страны или на территорию СССР было недопустимо. В качестве основной силовой установки использовались два прямоточных воздушно-реактивных двигателя (ПВРД), в качестве вспомогательной — один Pratt & Whitney JT-12. Это было частично компенсировано снижением полезной нагрузки, и потому дальность полёта в одну сторону упала только до 7400 километров. Так же, как и Super Hustler, FISH должен был запускаться с В-58.

Двухступенчатый сверхзвуковой бомбардировщик Convair Super Hustler, 1956 год

Двухступенчатый сверхзвуковой бомбардировщик Convair Super Hustler, 1956 год

Благодаря тому, что Convair наладили более тесное сотрудничество с SEI, чем Lockheed, им удалось воспользоваться последними наработками учёных. Так, на FISH использовалось специальное радиопоглощающее покрытие из керамики, пропитанное графитом со специальными диэлектрическими вставками и устойчивое к сильному нагреву. В свою очередь, Джонсон в своих первых вариантах Archangel полностью отказался от использования радиопоглощающего покрытия. Первые испытания моделей FISH на стендах SEI снова показали, что уровень незаметности был ниже, чем ожидаемый по расчётам, но в целом его уровень устраивал заказчика.

В Lockheed же к тому времени был подготовлен проект Archangel 2 — не самого маленького самолёта длиной 40 м и размахом крыла в 23,5 м, способного летать на скорости M=3,2 на высоте 32 километра. На нём использовались два прямоточных воздушно-реактивных двигателя и два J58, адаптированных под пентаборан. Никаких следов использования «стелс» Archangel 2 не имел. В конце сентября оба проекта были представлены группе высокопоставленных военных и сотрудников ЦРУ. Не удивительно, что именно FISH был признан лучшим, в то время как Archangel 2 был подвергнут серьёзной критике за чрезмерно высокий уровень заметности, сложное базирование, использование опасных видов топлива, затрудняющего политическое согласование размещения подобных самолётов на территории союзников.

Двухступенчатый сверхзвуковой разведчик Convair FISH, 1958 год

Двухступенчатый сверхзвуковой разведчик Convair FISH, 1958 год

К счастью для Lockheed, выбор в пользу FISH был предварительным, и ситуацию ещё можно было изменить в свою пользу. Стало ясно, что без снижения заметности никаких шансов конкурировать с проектом Convair нет, потому Джонсон был вынужден выделить дополнительное финансирование группе специалистов, работающих над «стелс». Они совместно с SEI должны были разработать аэродинамическую форму, максимально подходящую для полётов на скорости M=3,0 и имеющую малый уровень заметности.

Основная же команда Skunk Works занялась другой идеей. Как считал Джонсон, добиться снижения заметности можно способом в разы более простым, чем отражением и поглощением радиоволн: достаточно всего лишь уменьшить размеры самого разведчика. Вот только сделать это для сверхвысотного сверхдальнего сверхскоростного разведчика было куда сложнее, чем сказать.

Тем не менее уже в конце сентября 1958 года были готовы первые варианты Archangel 3, проходившие в Lockheed под названием Cherub («Херувим»). Длина самого большого самолёта из третьего поколения Archangel составляла всего 18 метров против 40 метров у Archangel 2. Для сохранения необходимой высоты и дальности полёта пришлось прибегнуть к различным ухищрениям. Малые размеры самолёта привели к тому, что топливные баки были размещены в каждой свободной полости самолёта — кабина пилота была полностью окружена ими. Для снижения веса в части конструкции самолёта баки выступали в роли силового набора. Ради экономии топлива реактивные двигатели Pratt & Whitney JT-12 использовались только для взлёта и разгона перед входом на территорию СССР, в остальном полёте работали 40-дюймовые ПВРД на этилдекаборане HEF-3.

Сверхзвуковой высотный разведчик Archangel 3-10, 1958 год

Сверхзвуковой высотный разведчик Archangel 3-10, 1958 год

Всего было подготовлено более десяти вариантов Archangel 3 с разным размещением двигателей и управляющих поверхностей. Дополнительно исследовалась возможность ещё большего уменьшения машины. К концу октября завершили финальный проект Archangel 3, ставший компромиссом между попытками уменьшения и сохранения нужных характеристик. При длине в 18,2 метра и размахе крыла в 10,2 метра Джонсону и его команде удалось достичь крейсерской скорости M=3,0 на высоте 29 километров и радиуса полёта 3700 километров. Хотя эти показатели и были хуже, чем у Archangel 2, считалось, что это будет компенсировано меньшей заметностью.

В начале ноября 1958 года проекты Archangel 3 и FISH снова были представлены руководству страны и ЦРУ. Самолёт Convair подвергся незначительным изменениям, направленным на уменьшение незаметности. Но так же, как и до того у Lockheed, значительных результатов это не дало. Практически сразу Archangel 3 подвергся серьёзной критике. Несмотря на то, что уменьшение размеров дало желаемый результат, FISH оставался более незаметным. Точно так же, Archangel проигрывал по скорости (M=3,0 против M=4,0), дальности (3700 километров с дозаправкой в воздухе против 4800 километров), полезной нагрузке, системе навигации (для уменьшения веса на Archangel 3 использовали систему с U-2).

Продувочная модель Archangel 3-10, 1958 год

Продувочная модель Archangel 3-10, 1958 год

Так же заявлялось, что FISH за счёт использования уже существующих В-58 в качестве первой ступени обойдётся государственной казне дешевле. Казалось, что Lockheed потерпели полное поражение, но у них нашёлся неожиданный союзник. Высшие чины ВВС США высказали мнение, что оба проекта на текущий момент не могут быть реализованы, но Archangel 3 куда ближе к реальности, чем FISH. Даже предлагалось, в случае решения ЦРУ о прекращении финансирования проекта Lockheed, «подобрать» его для нужд ВВС. В итоге в декабре 1958 года президент Эйзенхауэр выделил финансирование на продолжение работ обеих фирм. Окончательное решение о победителе предполагалось принять позднее, уже в 1959 году.

Восхождение «Железной Девы»

Снова потерпев поражение, Lockheed всё же оставалась в игре. Понимая, что вопрос о незаметности для ЦРУ крайне важен, Джонсону пришлось снова заняться работами над «стелс», при этом сохранив тенденцию на уменьшение самолёта. Как раз в это время в SEI заканчивали работу над аэродинамической формой с названием Iron Maiden («Железная Дева»). Основными её отличиями были плавное перетекание фюзеляжа в крыло и киль (так называемая интегральная схема), схема «бесхвостка» и развитые наплывы в носу самолёта. Это сразу решало несколько проблем. Лучшая аэродинамика упрощала полёт на высоких скоростях и обеспечивала большую подъёмную силу.

Кроме того, крыло и наплывы достаточно хорошо экранировали фюзеляж от радаров, серьёзно понижая его заметность. По сути, именно в Iron Maiden удалось добиться первого серьёзного снижения заметности не в теории, хоть и чуть меньше ожидаемого. Уже в конце ноября 1958 года подготовили первый вариант по этой схеме — Archangel 4. За счёт более рациональной компоновки удалось добиться ещё большего уменьшения самолёта: длина — 17 метров, размах крыла — 10 метров. В свою очередь, это позволило заменить два двигателя JT-12 на J58. Разработали два варианта Archangel 4: без ПВРД с радиусом полёта 3300 километров на высоте 29 километров и с использованием двух ПВРД, размещённых на законцовках крыла. В таком варианте высота полёта возрастала до 33 километров, но из-за повышенного аэродинамического сопротивления и большего расхода топлива боевой радиус падал до 2400 километров.

Реконструкция Lockheed Archangel 4-2

Вариант Archangel 5 разрабатывался параллельно с Archangel 4. Главным отличием была иная силовая установка. На самолёте были установлены два двигателя JT-12, используемые так же, как и на Archangel 3, только для взлёта и посадки. Основной двигатель — увеличенный ПВРД диаметром в 2,1 метра. Для форсажа и сокращения пробега на взлёте был установлен дополнительный ракетный двигатель. Он, как и все остальные, был размещён внутри фюзеляжа, выполненного по схеме Iron Maiden.

В итоге, при ещё меньших размерах на Archangel 5 удалось достичь характеристик, удовлетворявших требованиям ЦРУ: при полёте на высоте 32 километра самолёт достигал скорости M=3,3 при боевом радиусе 2900 километров. Казалось, что именно Archangel 5 необходимо было выбрать для дальнейшего развития, но более подробные исследования показали, что двигательная установка переусложнена и на её проектирование и доводку уйдёт слишком много времени. Были вопросы и по расходу топлива — используемые в проекте двигатели на стендовых испытаниях показывали расход топлива гораздо выше ожидаемого, и боевой радиус у Archangel 5 мог упасть до неприемлемых 1500 километров.

Проекции Lockheed Archangel 5-1, 1959 год

Проекции Lockheed Archangel 5-1, 1959 год

Стало ясно, что попытка уменьшения размеров самолёта не приведёт к желаемому результату. Skunk Works пришлось вернуться к размерности Archangel 3, что потребовало серьёзной переработки схемы Iron Maiden. Толстый интегральный киль, хотя и давал много полезного места, создавал серьёзное сопротивление. От него отказались в пользу двух обычных килей — к тому же, в SEI рассчитали необходимый для них угол наклона, дававший лучшее отражение радиоволн.

Работы над Archangel 6 шли в течение всей зимы и весны 1959 года, исследовались различные варианты используемых двигателей, размещения килей и воздухозаборников. Хотя было понятно, что Archangel 6 не отвечает требованиям ЦРУ и не способен конкурировать с FISH, Джонсон решил использовать работы над ним как полигон для отработки новых идей. Потому было подготовлено всего более 15 вариантов Archangel 6. Как отмечали позднее сотрудники SEI, во многом эти работы и заложили многие основы концепции «стелс» и позволили Lockheed нагнать своих конкурентов по теме радионезаметности.

Сверхзвуковой высотный разведчик Archangel 6-5, 1959 год

Сверхзвуковой высотный разведчик Archangel 6-5, 1959 год

В то же время, пока Lockheed компенсировал своё отставание, у Convair дела шли не лучшим образом. Поскольку проект FISH в целом устраивал ЦРУ, они вместо попыток нащупать решение приступили к более детальной проработке самолёта. Начались переговоры с подрядчиками и испытания отдельных узлов — на этом этапе и всплыли проблемы, которые предвещали для FISH в ВВС.

Испытания в аэродинамической трубе показали, что скорость M=4,0 для самолёта может быть достигнута только в очень короткий промежуток полёта, после чего существует опасность разрушения конструкции. Разработанное в SEI тепло- и радиопоглощающее покрытие успешно выполняло свои задачи только на скоростях до M=3,0, на больших же оно или разрушалось, или серьёзно нагревало корпус самолёта. Всё это потребовало снижение скорости до M=3,5. С другой стороны, это позволило решить проблему с обзором из кокпита пилота. До того предполагалось, что при посадке будут использоваться специальные обзорные видеокамеры, но ни один из подрядчиков не был готов поставить их в удовлетворительные сроки. Снижение скорости позволило переработать носовую часть FISH и решить вопрос с обзором...

Юрий Кужелев

полная версия

![]() В инаугарационной речи среди своих главных приоритетов он обозначил борьбу за экономическое возрождение Пакистана и искоренение коррупции, а также первостепенное развитие отношений с соседями – Индией и Китаем. К этому списку можно смело добавить и Россию, положительные сигналы об углублении сотрудничества с которой со стороны новой пакистанской администрации уже поступают.

В инаугарационной речи среди своих главных приоритетов он обозначил борьбу за экономическое возрождение Пакистана и искоренение коррупции, а также первостепенное развитие отношений с соседями – Индией и Китаем. К этому списку можно смело добавить и Россию, положительные сигналы об углублении сотрудничества с которой со стороны новой пакистанской администрации уже поступают.![]() на своей странице в Twitter о «массовых фальсификациях» в пользу Имрана Хана. Страна в какой-то момент замерла в ожидании столкновений, но в конечном счёте Мусульманская лига смирилась с поражением и объявила о переходе в оппозицию. В Пакистане уже, похоже, ничто не будет, как прежде. Впереди и усиление борьбы с коррупцией, и чистка госаппарата от кланового засилья. Имран Хан объявил поход за строительство «нового Пакистана».

на своей странице в Twitter о «массовых фальсификациях» в пользу Имрана Хана. Страна в какой-то момент замерла в ожидании столкновений, но в конечном счёте Мусульманская лига смирилась с поражением и объявила о переходе в оппозицию. В Пакистане уже, похоже, ничто не будет, как прежде. Впереди и усиление борьбы с коррупцией, и чистка госаппарата от кланового засилья. Имран Хан объявил поход за строительство «нового Пакистана».

![]() , что результатом американского давления может стать только переориентация внешней политики Исламабада на Россию и Китай. В пользу этого, по мнению FT, говорит и то, что Китай планирует потратить в Пакистане $55 млрд на инфраструктурные проекты в рамках планов по созданию сети торговых путей по всему миру. И сделано это будет в ближайшие годы, что несомненно принесёт большую пользу народу Пакистана в отличие от поступивших за 15 лет на военные нужды $33 млрд из США, никак не отразившихся на благосостоянии страны. Американцы думали, что вооружают союзника, но расчёты не оправдались.

, что результатом американского давления может стать только переориентация внешней политики Исламабада на Россию и Китай. В пользу этого, по мнению FT, говорит и то, что Китай планирует потратить в Пакистане $55 млрд на инфраструктурные проекты в рамках планов по созданию сети торговых путей по всему миру. И сделано это будет в ближайшие годы, что несомненно принесёт большую пользу народу Пакистана в отличие от поступивших за 15 лет на военные нужды $33 млрд из США, никак не отразившихся на благосостоянии страны. Американцы думали, что вооружают союзника, но расчёты не оправдались.![]() со стороны Москвы, которая может оказаться не особо заинтересованной в этом по экономическим соображениям. Однако вопреки подобным опасениям, стратегический диалог между Россией и Пакистаном развивается. Кремль подписал с Исламабадом договор о военном сотрудничестве, договорился о поставках вертолётов и проведении учений для офицеров. В Пакистане начало вещать радио на русском языке Dispatch News Desk. Беспокоятся в Вашингтоне не напрасно. Пакистан уже вовлечён в работу Шанхайской организации сотрудничества, а с Имраном Ханом во главе вполне может влиться и в БРИКС.

со стороны Москвы, которая может оказаться не особо заинтересованной в этом по экономическим соображениям. Однако вопреки подобным опасениям, стратегический диалог между Россией и Пакистаном развивается. Кремль подписал с Исламабадом договор о военном сотрудничестве, договорился о поставках вертолётов и проведении учений для офицеров. В Пакистане начало вещать радио на русском языке Dispatch News Desk. Беспокоятся в Вашингтоне не напрасно. Пакистан уже вовлечён в работу Шанхайской организации сотрудничества, а с Имраном Ханом во главе вполне может влиться и в БРИКС.

/www.dobrohub.ru/wp-content/uploads/2017/09/1504795149_thumb-768x402.jpg" target="_blank">https://www.dobrohub.ru/wp-content/uploads/2017/09/1504795149_thumb-768x402.jpg 768w" title="Как готовить с фаршем. Хитрости с фаршем" width="696" />

/www.dobrohub.ru/wp-content/uploads/2017/09/1504795149_thumb-768x402.jpg" target="_blank">https://www.dobrohub.ru/wp-content/uploads/2017/09/1504795149_thumb-768x402.jpg 768w" title="Как готовить с фаршем. Хитрости с фаршем" width="696" />