-ћетки

-–убрики

- ¬еликие караимы (3)

- ¬осток или «апад - врем€ выбора (15)

- √рафоманечка (7)

- ≈вреи и »зраиль (362)

- ¬еликие евреи (93)

- ≈вреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)

- ∆ивопись (5)

- животные и растени€ (79)

- »стории о любви (7)

- »стори€ и этногенез (864)

- јльтернативна€ истори€ (5)

- јрийцы и јрии (индоевропейцы) (71)

- √енетические исследовани€ (38)

- ƒревние времена (28)

- »зменени€ климата, катастрофы, стихии (36)

- азаки - наследники ¬еликой ’азарии (43)

- Ќароды-симбионты (281)

- Ќовое врем€ и современность (44)

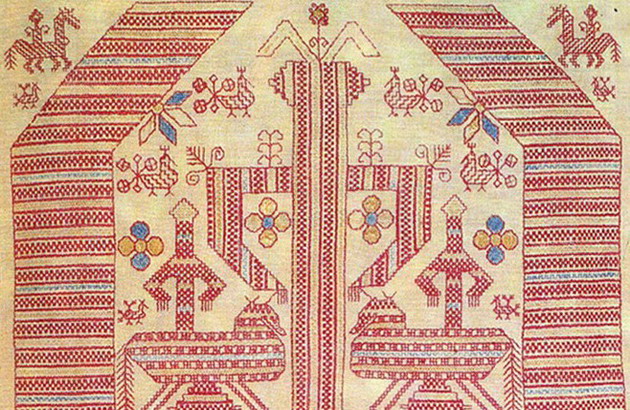

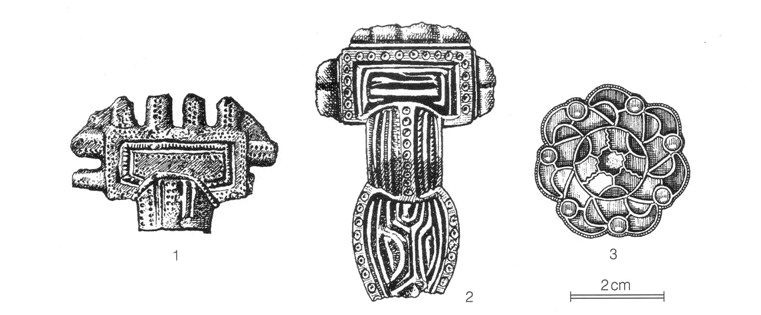

- ќдежда, оружие и доспех (16)

- самоопределение (4)

- —кифы (13)

- —лав€не и –усь (246)

- —редние века (29)

- ———– (13)

- “радиции (100)

- “юрки, монголы (98)

- ‘альшивки истории и истори€ фальшивок (9)

- ’азары и караимы (41)

- ÷ивилизации (1)

- языки, слова и выражени€ (98)

- нижки моего детства (6)

- улинари€, кухн€, национальные блюда (56)

- ћедицина и здоровье (140)

- ћузыка, танцы, песни (77)

- Ќаука, школа, образование и воспитание (36)

- ќбщество и его законы (239)

- ¬ойна, боевые искусства и оружие (132)

- азни, пытки, палачи, инквизици€ (18)

- пираты, разбойники и террористы (17)

- разведка и шпионаж (9)

- –асизм, геноцид и антисемитизм (31)

- –еволюции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)

- ‘ашизм (23)

- „еловеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)

- ѕравила жизни (68)

- –азное, заметки, наблюдени€, случаи, тайны (143)

- –елигии (169)

- »слам (5)

- »удаизм (55)

- ћолитва (7)

- —в€тые, пророки и пророчества (43)

- ’ристианство (67)

- язычество, маги€, суевери€ (17)

- символика и пам€тники (34)

- —казки, былины, легенды, притчи, пам€ть народа (49)

- —тихи (21)

- —траны и народы (357)

- итай (16)

- ћоре и корабли, загадочные земли (15)

- ќдесса (183)

- –осси€ (113)

- —Ўј (18)

- япони€ (17)

- ”краина (141)

- ¬еликие украинцы (19)

- ёмор (85)

-ћузыка

- _Assassin_s_Tango - из фильма "ћистер и миссис —мит"

- —лушали: 3916 омментарии: 0

- —естры Ѕерри: ≈врейска€ комсомольска€ (музыка »саака ƒунаевского)

- —лушали: 190 омментарии: 0

- »мперский марш «вездные войны

- —лушали: 62 омментарии: 0

- Mehdi "Blossoming flowers"

- —лушали: 3361 омментарии: 0

- _Dance for two_ - скрипка-яна Ўакиржанова, цимбалы-¬иктор ƒмитренко

- —лушали: 1937 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-»нтересы

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

—оседние рубрики: языки, слова и выражени€(98), ÷ивилизации(1), ’азары и караимы(41), ‘альшивки истории и истори€ фальшивок(9), “юрки, монголы(98), “радиции(100), ———–(13), —редние века(29), —кифы(13), самоопределение(4), ќдежда, оружие и доспех(16), Ќовое врем€ и современность(44), Ќароды-симбионты(281), азаки - наследники ¬еликой ’азарии(43), »зменени€ климата, катастрофы, стихии(36), ƒревние времена(28), √енетические исследовани€(38), јрийцы и јрии (индоевропейцы)(71), јльтернативна€ истори€(5)

ƒругие рубрики в этом дневнике: ёмор(85), ”краина(141), —траны и народы(357), —тихи(21), —казки, былины, легенды, притчи, пам€ть народа(49), символика и пам€тники(34), –елигии(169), –азное, заметки, наблюдени€, случаи, тайны(143), ѕравила жизни(68), ќбщество и его законы(239), Ќаука, школа, образование и воспитание(36), ћузыка, танцы, песни(77), ћедицина и здоровье(140), улинари€, кухн€, национальные блюда(56), нижки моего детства(6), »стори€ и этногенез(864), »стории о любви(7), животные и растени€(79), ∆ивопись(5), ≈вреи и »зраиль(362), √рафоманечка(7), ¬осток или «апад - врем€ выбора(15), ¬еликие караимы(3)

∆ивет такой народ - не потомки ли они украинцев, то бишь русов? |

Ёто цитата сообщени€ Mila111111 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

∆ивЄт такой народ.

ѕредлагаю угадать национальность этой девушки. ќтвет под катом. ќбещаю, это по истине удивительно!

|

¬ендетта по-вандальски или ћесть местью вышибают |

ƒневник |

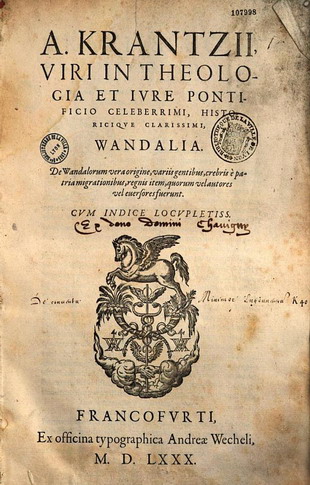

ќткуда вз€лись вандалы? Ќет, не современные, у которых «нет ничего св€того», а «доподлинные», которых со временем стали называть варвара¬ми и хулиганами.

Ќачнем с обсто€тельств по€влени€ термина «вандализм». ”ченые говор€т, что термин по€вилс€ во ‘ранции, после свержени€ Ќаполеона. огда аристократы вернулись во дворцы и поместь€, то ужаснулись. Ќародные толпы и вражеские солдаты раздолбили и загадили все, что возможно. ”мники стали проводить параллель с разграблением –има вандалами в 455 году. ƒолгое врем€ врагами французов были немцы. ƒругие говор€т, что в 1812 году русские называли вандалами французов, дико разграбивших и уничтоживших ћоскву и лишь по случайности не взорвавших ремль. ¬о второй мировой войне вандалами заслуженно называли немцев.

¬андалов долго причисл€ли к германцам, намека€ на дурную наследственность потомков. “акова одна из версий.

“еперь попытаемс€ собрать сведени€ об истоках вандальского народа. ¬о всех источниках указываетс€, что вандалы вели завоевани€ вместе с аланами (воинственными предками осетин). ќни вместе завоевали часть »талии, √аллии, »спании, ѕортугалии. ¬ 429 году переправились через √ибралтар, захватили часть —еверной јфрики (сейчас это Ћиви€), а затем и мощный город арфаген! »х военные успехи восхищают! Ќо возникают вопросы: как предки осетин вообще встретились с предками немцев? √де пересеклись их пути-дорожки? √де —еверный авказ и где √ермани€?

ќтвечаем.

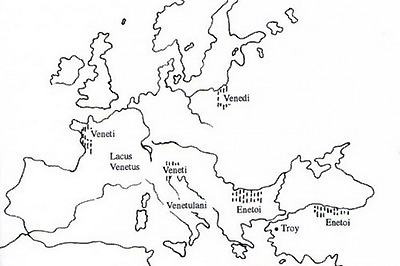

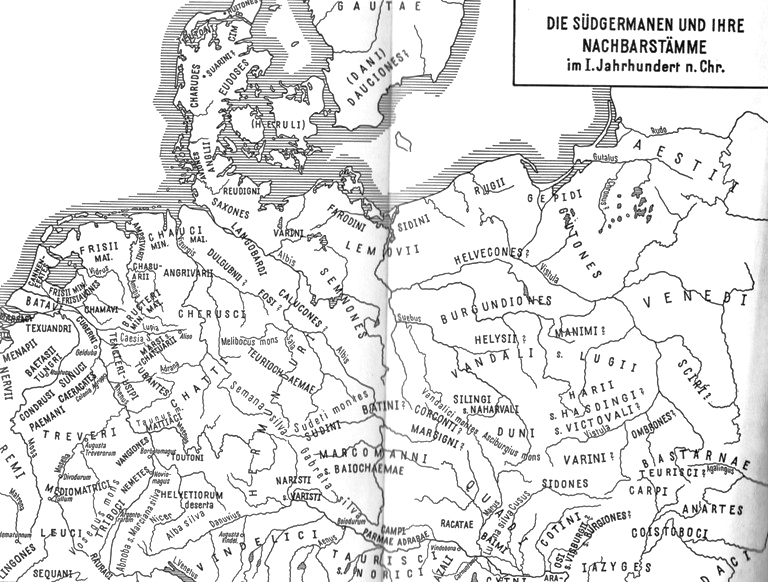

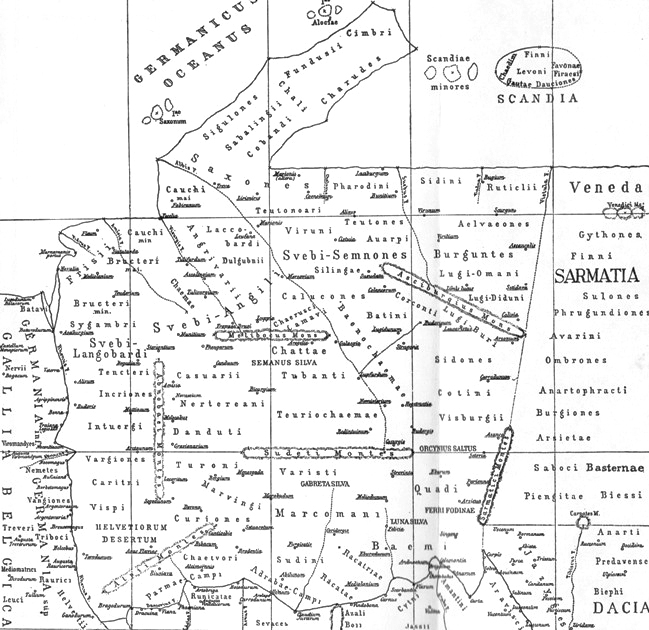

¬о-первых, ученые говор€т о берегах ћэотиды, так раньше называлось јзовское море. ѕервые сообщени€ о вандалах шли из той области. ќднако, расселение этих племен было обширным (до Ѕалтики). » названий у племенных союзов было несколько: венеты, венеллы, венды, винулы и т.п. ¬ районах ћэотиды с ними и «скорефанились» аланы. »дем дальше.

¬о-вторых, есть сведени€, что еще ёлий ÷езарь в I веке до н.э. воевал с венеллами и венетами, которые обладали мощным флотом. —ражались они в восточных регионах —редиземного мор€. Ќазвани€ племен созвучны, но это не значит, что фигурируют именно вандалы .

¬-третьих, обратим внимание на некоторые объекты в ≈вропе. Ќапример, ¬енеци€ в »талии, город ¬енета в устье реки ќдер, область ¬андалужи€ (јндалузи€ – область »спании) – «свет вандалов », Ћужитани€ (Ћузитани€) – «светла€ страна», так раньше называли ѕортугалию. Ёти сведени€ вз€ты из статьи јлександра ѕортнова « Ќасто€щий вандал », журнал ««агадки истории», ћ., Ћогос-ћедиа, 2004 г. —ведени€, конечно, интересны и навод€т на многие мысли.

¬-четвертых, по словам ученого ѕавла “улаева, политическим центром вандалов-венетов много веков была область Ќорик на северо-востоке от »талии. якобы там было сильное государство еще до основани€ –има. огда –имска€ импери€ покорила Ќорик, он все еще продолжал оставатьс€ важным центром. ѕриблизительно там в VII веке образовалось слав€нское государство —амо, по имени правител€. Ќа южных окраинах Ќорика затем возникла Ѕавари€.

»так, сегодн€ мы коснулись сведений о слав€нском происхождении вандалов . »х верными союзниками сотни лет были аланы – предки осетин. ќни переселились на запад с берегов јзовского мор€. Ётот союз покорил почти всю ≈вропу и в V веке господствовал в арфагене.

ƒл€ начала вспомним, что с IV по VII века длилась эпоха «¬еликого переселени€ народов». ћногие ученые считают, что причиной этому стал холод, проникающий с пол€рных широт. «абега€ вперед, скажу, что племена воинственных гуннов вторглись на рымский полуостров в 375 году. ѕричем здесь это? ј притом, что гунны перешли ерченский пролив по льду!! ћожете себе представить, кака€ холодина была в те времена.

» вот, жители —еверной ≈вропы устремились в теплые земли. ¬арвары проникали в римские провинции, захватывали их. тому времени –имска€ импери€ ослабла. ¬ 395 году она была поделена. ¬осточной частью, со столицей в онстантинополе, стал править император јркадий. «ападна€ часть, со столицей в –име, досталась императору √онорию. –одители долго подбирали им€ сыну. ¬ древности оно значило «честь, почет, почесть» и с медициной было не св€зано.

Ёта «ападна€ –имска€ импери€ доживала свои последние годы. »мператоры свою резиденцию располагали уже не в –име, а в неприступной и удобно расположенной крепости –авенне. ѕод ударами варваров утрачивались все провинции одна за другой. ¬ 410 году «вечный город» захватили и 3 дн€ разрушали племена готов. ¬ 455 году племена вандалов вошли в –им и грабили его 14 дней.

»мператоры назначались в основном по протекции онстантинопол€. ѕравили они мало, часто мен€лись. Ќапример, один из римских полководцев –ицимер, по происхождению германец, поставил на престол и сам сместил четырех императоров. »ногда трон западного правител€ пустовал по 4 мес€ца, по полгода. ѕосле смерти –ицимера в 472 году, императоры мен€лись каждый год. Ќаконец, в 475 году полководец ќрест поставил на престол своего 15-летнего сына –омула јвгустула. онстантинополь на это согласи€ не дал, но мальчика можно формально считать последним правителем «ападной –имской империи.

¬ августе 476 года очередной полководец захватил власть. Ётого звали ќдоакр, и он тоже был германцем. ќн отослал знаки власти императора в онстантинополь и просил официально звать себ€ правителем »талии. ≈му дали звание патрици€, но просили, чтобы официальным императором уже не существующей «ападной –имской империи был ёлий Ќепот. ѕоследний был смещен с трона ќрестом год назад.

¬от такой бардак творилс€ на западе империи. ѕлемена воевали друг с другом. »мпери€ нанимала одних дл€ войны с другими. “е усиливались и начинали угрожать бывшим союзникам. ¬ласть захватывали кому не лень. ¬ойны, заговоры, убийства, грабежи. ак пузыри в кип€щей воде, племена и народы сталкивались, бурлили, раздувались, лопались. “ак что падение великой империи было неизбежно.

ј все началось из-за женщины. »звестному своим распутством римскому императору ¬алентиниану III вдруг взбрело в голову овладеть добродетельной женой сенатора ѕетрони€ ћаксима. ѕригласил тогда импе¬ратор сенатора во дворец и предло¬жил сыграть в шахматы — на личный перстень. Ќа беду, император оказал¬с€ неплохим игроком. ј может, сена¬тор посчитал, что перстень — это форма вз€тки, и поддалс€. ”читыва€ личность ћаксима, вполне возможно и та¬кое. ¬ыиграв перстень, ¬алентиниан отправил к жене ћаксима слуг с но¬силками: дескать, муж зовет ее во дво¬рец, а в подтверждение своих слов посылает свой перстень. Ќе подозрева€ ничего дурного, жена сенатора села в носилки, и ее унесли в дальние покои дворца, к ¬алентиниану...

∆ена от такого стыда умерла. ќпозоренный муж решил отомстить. ќн устроил заговор, и на военном параде и ¬алентиниан III был убит ударом кин¬жала в спину. »мператором стал он, ѕетроний ћаксим! », будучи к тому времени вдовцом, конечно, женилс€ на вдове-императрице, которую звали ≈вдоксией. Ќо однажды хитрый, осто¬рожный ћаксим совершил оплош¬ность, в припадке откровенности про¬болтавшись новой жене, что это он ор¬ганизовал убийство ¬алентиниана. “е¬перь уже решила отомстить ≈вдоксиа.

’ронологи€ событий такова:

ѕетроний ћаксим отомстил императору ¬алентиниану III за свою жену.

1. –аньше возникал вопрос, почему ѕетроний быстро женилс€ на вдове императора? ќтомстил, ну и живи дальше. ¬едь жена послушна и красива. ќказалось, что после изнасиловани€ ¬алентинианом III, бедна€ женщина умерла от позора. Ќе выдержало сердце. ќчень жаль ее.

2. «адумав отомстить, ѕетроний сначала сплел интригу вокруг мудрого и отважного полководца јэци€. »мператор сам проткнул того мечом и сильно радовалс€. ≈внух »раклий помогал добивать.

3. ”бив главу армии, ¬алентиниан III лишил себ€ опоры. роме того, соратники јэци€ захотели отомстить. ѕо одной из версий, гот ќптила воткнул кинжал в спину императора, во врем€ смотра военного парада.

4. ≈сть верси€, что помощи у вандалов просила не дочь ¬алентиниана III, а его вдова. ќднако, испанский епископ »даций, будучи современником тех событий, назвал это «дурными слухами».

5. ≈сли вдова ≈вдокси€ попросила помощи, то не сразу. —уд€ по всему, она не подозревала ѕетрони€. Ќо став императором, тот стал принуждать ее к замужеству, угрожать смертью. “огда все стало пон€тно. ≈вдокси€ решила, что лучше быть вандалам в –име, чем быть под убийцей мужа.

6. онечно, разведка сразу донесла королю вандалов √ейзериху об убийстве императора, и что армии возле –има нет. ” него был договор с ¬алентинианом III о ненападении. “еперь императора не стало, как не напасть? Ћюбой на его месте использовал бы такой момент.

7. ¬озможно, просьбой ≈вдоксии люди, намеренно, украсили мрачный сюжет истории. »ли наоборот, кто-то захотел подтвердить фразу «все зло из-за баб».

8. ѕочему ≈вдокси€ попросила именно вандалов арфагена? ¬о-первых, они ближе находились. ¬о-вторых, ее отец ‘еодосий – император ¬осточной –имской империи уже умер, и не мог помочь.

9. ороль √ейзерих отличалс€ маленьким ростом и хромотой. ќднажды, он упал с лошади и сильно повредил ногу. «ато он был мудрым, храбрым и долго правил.

10. ¬ –име подн€лась жутка€ паника. ѕетрони€ никто не слушал. ќдни говорили, что его раздавила толпа, другие, что его зарезали. якобы по наущению полководца-бургунда, убийство совершил солдат ”рс. »стерзанное тело нового императора, правившего всего 77 дней, бросили в реку “ибр. ∆естоко сделали.

11. ¬ арфагене объ€вили боевую тревогу. Ќесколько раз, "обн€в за спину и за живот" своих жен, вандалы вздохнули и убежали на свои корабли. орабли вандалов пересекли мо¬ре, вошли в устье реки “ибр и 12 июн€ 455 года по€вились перед стенами ве¬ликого –има.

12. ¬андалы по€вились через 3 дн€ после убийства ѕетрони€. –имский папа Ћев I уговорил √ейзериха не уничтожать людей. ¬торжени€ варваров никто не ожидал, войск не было.. ѕочти все население –има, немного-нимало почти миллион человек разбежалось по деревн€м и вес€м.

13. 15 июн€ вандалы вошли в –им без бо€, в открытые ворота. ќни спокойно топали по тротуарам, которые, в тот вечер, пестрели коричневыми кучками. Ќасиловать и убивать было почти не кого. “огда «потенциальный свекр» √ейзерих поделил –им, и каждому отр€ду отвел свой сектор. Ќапомним, в те годы население города приближалось к миллиону жителей! √рабеж длилс€ 14 дней. ак у вандалов кораблей хватило столько вывезти? Ќаверно, они разбили и сломали именно те объекты искусства, которые не поместились в трюмы, или которые лень было тащить. ј что оставалось делать?

14. –азграбив город, вандалы увели в рабство несколько тыс€ч римл€н.

15. ≈сть сведени€, что только одного золота вандалы увезли около 400 тонн! ј сколько еще было серебра и драгоценностей? Ѕогатых римл€н сделали рабами, а затем возвращали их родным за большой выкуп.

16. ѕо некоторым сведени€м войско из арфагена превышало 80 тыс€ч. ќни пришли самое малое на 1800 корабл€х! Ќо все богатства –има увезти не смогли.

.

17. ¬андалы сломали и разрушили то, что не поместилось. ѕерегруженные добычей корабли еле дотащились до арфагена, один, нагруженный мраморными стату€ми, затонул уже у входa в порт. Ќо вандалы были прекрасные мор€ки - затонул только один корабль, остальные дошли в целости. √ейзерих забрал ≈вдоксию с дочерьми. ќн женил сына на избраннице, а мать и другую дочь отправил в онстантинополь.

18. Ќесметные сокровища –има – это все, что сами римл€не награбили у других народов. ¬ арфагене эти горы драгоценностей находились до 534 года.

¬андалы, видимо, сумели поставить своеобразный «рекорд» даже дл€ тех жестоких времен. ѕосле такого разгрома –им оправитьс€ уже не смог, через 20 лет пришли отр€ды герман¬цев во главе с ќдоакром, и «ападна€ –имска€ импери€ перестала существовать. —транны бывают порою выверты истории: последнего императора –има звали так же, как и его основател€. –омулом началось, –омулом и кончилось.

ќднако пам€ть о страшном посещении вандалов затмила даже этот ти¬хий конец. ’от€ к разрушению «апад¬ной империи «приложили руку» и тюрки, и германцы, вс€ сомнительна€ сла¬ва досталась именно вандалам. 15 столетий назад исчезли они с лица земли, но вдруг спуст€ века по€вилось слово «вандализм».

то же, какого роду-племени были те, первые вандалы?

√ерманцы, скажете вы.

“ак вот, первые вандалы были слав€нами.

ќднако как же слав€не очутились в јфрике? » даже славным арфагеном завладели?

Ќа каком €зыке грабили вандалы?

Ёто плем€ обитало когда-то на берегах ћеотиды — јзовского мор€. Ќо страшные ежегодные засухи застави¬ли вандалов сн€тьс€ с обжитых мест. ним присоединились и обитавшие восточнее аланы, предки современных осетин. —паса€сь от засухи, эти народы двинулись на север, в сторону Ѕалтийского мор€.

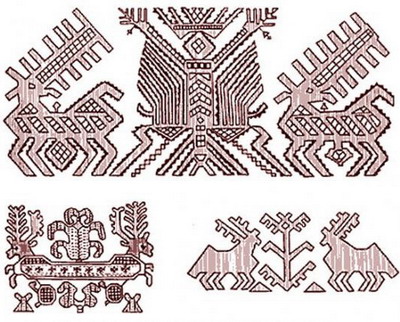

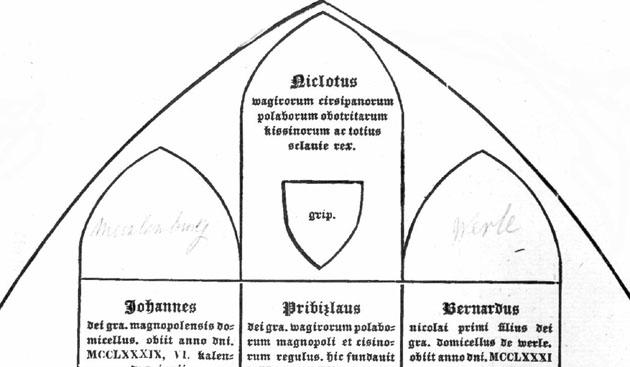

Ќадо заметить, что две тыс€чи лет назад на огромных пространст¬вах ÷ентральной ≈вропы — от јдриатики до —еверного и Ѕалтийского морей — проживали многочисленные слав€нские племена: анты и склавины (на юге), венеды, венды, венеты, винулы — севернее и вдоль побере¬жий Ѕалтийского и —еверного морей. — венетами и венеллами, жившими «по берегам ќкеана и обладавшими огромным флотом», сражалс€ еще в I веке до н. э. √ай ёлий ÷езарь. ќ слав€нах-венетах напоминает название италь€нского города ¬енеции. √ерманские хроники сообщают, что обширный город венетов, называвшийс€ ¬енета и расположенный в ус¬тье ќдера, был уничтожен страшным штормом и землетр€сением 1 но€бр€ 1304 года. —редневековые гер¬манские хроники относ€т вандалов к той же группе западных слав€н и чет¬ко отличают их от немцев. ѕотомки слав€н — венетов, вендов и вандалов — и поныне живут в √ермании, их называют лужицкими (белыми) сербами, численность этой этнической группы — около 150 тыс€ч чело¬век. ќни представл€ют собой реликт когда-то великого племени западных слав€н, безжалостно уничтоженных двигавшимис€ на восток германскими племенами.

Ќа рубеже IV—V веков вандалы и аланы прошли территорию нынешней ¬енгрии, в 407 году они столкнулись в битвах с франками на –ейне и продолжали двигатьс€ на запад, пока осенью 409 года не пришли в »спанию.

ак ни странно, следы вандалов можно найти даже на со¬временных картах. Ѕлагодар€ топонимике. “ак, нынешнее на¬звание јндалузии, провинции »спании, €вл€етс€ слегка измененным слав€нским словом «¬андалужи€», что в переводе означает «свет вандалов». ¬озможно, от древнеслав€нского корн€ «луж» — «белый, светлый» - произошло и древнее название ѕортугалии — Ћузитани€, «светла€ страна».

роме того, сохранилось свыше сотни слов вандальского €зыка, практически неотличимых от русских. —реди них «баба», «брат», «беда», «дын€» (арбуз), «гора», «груша», «кобыла», «курва» (проститутка), «луг», «мед», «вода», «сестра», «волк», «видети», «звати», «пл€сати», «почивати», «працовати» (работать) и т. д.

Ќо германские племена вестготов не позволили слав€нам и осетинам за¬крепитьс€ на ѕиренейском полуостро¬ве, они вытеснили их в јфрику. ¬ 429 году полчища вандалов и аланов пере¬правились через √ибралтарский пролив в —еверную јфрику, разбили римcкую армию и захватили Ћивию. „ерез дес€ть лет вз€ли знаменитый арфаген, сначала уничтоженный римл€нами, а потом заново отстроенный ÷езарем в 44 году до н. э. ќтсюда они и совершали пиратские рейды по всему —редиземноморью.

Ќе было здесь в V веке страны, способной дать отпор 80-тыс€чной армии √ейзериха. ќгромна€ добыча, захваченна€ в –име, только разожгла аппетит, и √ейзерих затем последовательно ограбил орсику, —ардинию, —ицилию, Ѕалеарские острова, »талию и √рецию. –ассказывают, что маршруты своих походов он держал в глубокой тайне до последней минуты и сообщал о них, только выйд€ в море. ћожно представить, как кормчий, по¬гл€дыва€ на паруса, щурилс€ хитро:

— ого, батюшка, значит, грабить нынче будем? √реков али фр€зей каких?

Ќе от скрежещущих приказов, отданных на каком-нибудь германском диалекте, трепетали в тот век берега —редиземноморь€, а от лихих воплей, вроде «—арынь на кичку!». ¬ общем, грабили тогда «на слав€нском». Ёто шутка. Ќо вовсе не шутка, что королевство вандалов превратилось в столь грозное государство пиратов, что торговл€ на —редиземном море почти полностью прекратилась.

«авоевани€, погубившие воителей

Ќо в 477 году √ейзерих умер. ј его наследников погубили роскошь и безделье. –азграбив все —редиземноморье, скопив в арфагене не¬сметные сокровища, вандалы стали проводить врем€ в бесконечных кутежах и попойках, в театрах, бан€х и на ипподромах. ¬се в золоте и шелках, среди бесчисленных рабынь и наложниц, окруженные музыкантами, мимами и танцорами-гомосексуалистами, они быстро растер€ли силу и мужественность.

–асплата наступила скоро. ¬изанти€ тайно готовила мощный удар по арфагену. ¬ 533 году византийский флот под командованием знаменитого полководца ¬елизари€ возник перед арфагеном так же неожиданно, как когда-то корабли √ейзериха — перед –имом. ¬елизарий одним ударом раpогнал войско разжиревших бездельников и еще год ловил в горах прави¬телей некогда грозного государства. ¬ казну византийского императора ёс¬тиниана поступили сотни тонн золота «ападной –имской империи, а государство вандалов исчезло с лица зем¬ли. “ак слав€нам и не удалось обжить јфрику.

Ќо почему вандалов до сих пор считают германским племенем?

ƒело в том, что тьма средневековь€ затмила пам€ть о них. ¬спомнили только через тринадцать веков, когда после свержени€ Ќаполеона стара€ аристократи€ вместе со старой династией Ѕурбонов вернулась во ‘ранцию и увидела свои разоренные дворцы. ¬от тогда-то им, «ничего не забывшим и ничего не пон€вшим», пригодилось слово «вандализм».

ќднако французы считали вандалов немцами. «десь про€вились и исконна€ вражда галлов к агрессив¬ному и опасному германскому племени, и вли€ние античных историков, которыми в эпоху классицизма зачи¬тывались образованные французы. ƒревние римл€не практически не знали слав€н и не отличали их среди сотен «варварских» племен. “ак, например, √ай ёлий ÷езарь называл венедов и иных слав€н галлами, ѕлиний —тарший — германцами, а “ацит — сарматами, то есть аланами.

¬ отличие от них византийские историки, современники вандалов, жившие бок о бок со слав€нами, об€зательно отличали их от германцев. “аким историком был и ѕрокопий есарийский, советник полководца ¬елизари€, ходивший с ним в походы, в том числе и на арфаген. ќн-то и поведал п€тнадцать веков назад, по гор€чим следам, поистине удиви¬тельную историю вандалов.

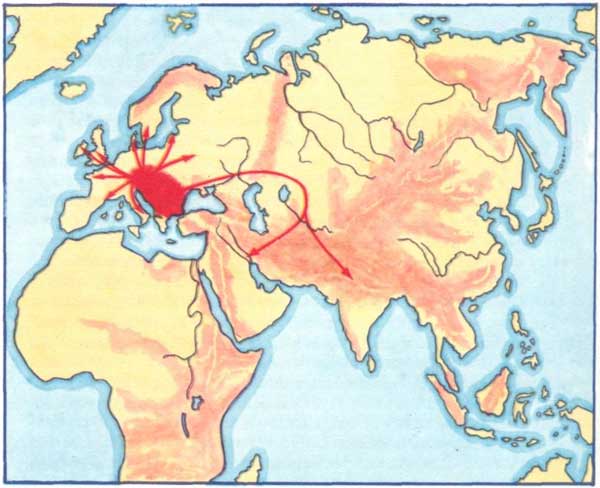

≈сли взгл€нуть на карту ≈вропы, можно лишь дивитьс€ энергии, «пассионарности» целого народа, который в короткий срок с бо€ми прошел от јзовского мор€ через √ерманию, ‘ранцию, »спанию, ѕортугалию, Ћивию и разгромил великий –им. — этим бы усердием да на добрые дела. Ќо бесславно исчезли, растратив свои немеренные силы на пь€нство, грабежи, разврат, некогда великие воители, оставив в назидание только им€ свое.

ѕо материалам статьи :јлександр ѕќ–“Ќќ¬ Ќј—“ќяў»… ¬јЌƒјЋ «агадки истории 2004 год.

и сайта «аполни пробел ѕутешествие по истории http://www.zapolni-probel.ru/index.php

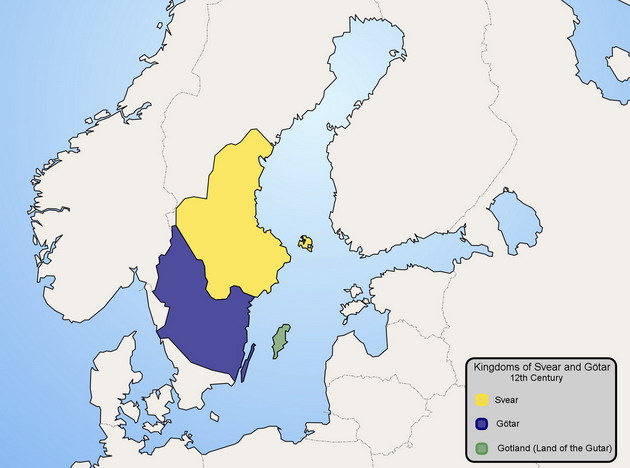

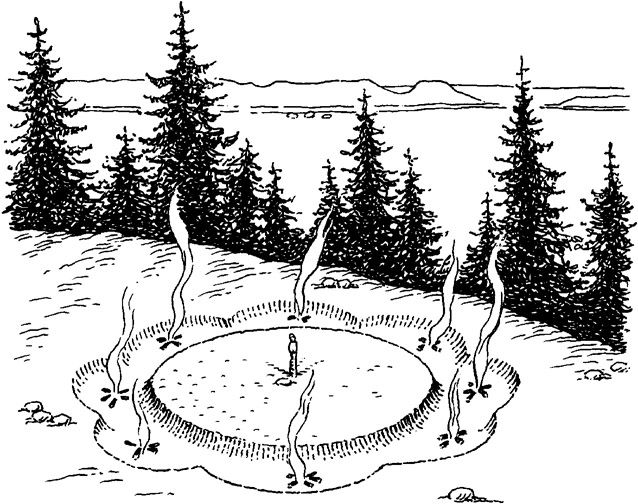

1.

2.

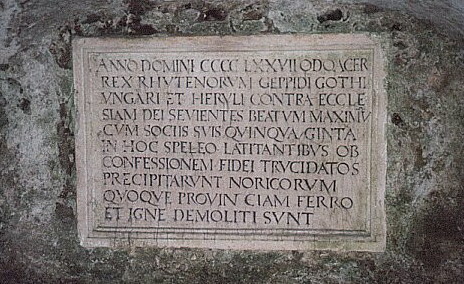

3.

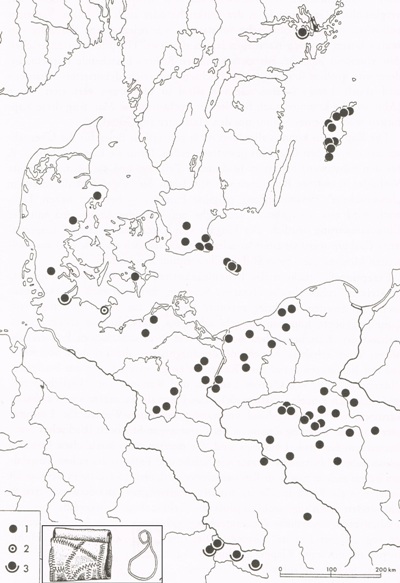

4.

5.

8.

ћетки: вандалы русь |

—в€тослав |

Ёто цитата сообщени€ —вето€ра [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

н€зь —в€тослав »горевич - муж крови.

—¬я“ќ—Ћј¬!

"ћ”∆ –ќ¬»" ( Ќя«№ —¬я“ќ—Ћј¬ »√ќ–≈¬»„)

—ери€ сообщений " н€зь —ветослав": |

ћетки: —в€тослав слав€не русы |

—лав€не - значит —Ћј¬Ќџ≈ - от древнего "люди словене" - "—лавные люди" |

Ёто цитата сообщени€ воронина_тан€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–ј«ћџЎЋ≈Ќ»я ќ —Ћј¬яЌј’

«а потр€сающую смесь гордости и самокопани€. –усского можно обобрать до нитки, избить, измазать в гр€зи — и все равно он будет смотреть на обидчиков с плохо скрываемой жалостью превосходства. ”веренность нашего народа в его величии и избранности никак не зависит от внешних обсто€тельств, на все остальные народы мира, включа€ прав€щих американцев, русский смотрит свысока. Ёто сознание держащих мир атлантов, сознание солнца, вокруг которого вращаютс€ все остальные народы-планеты, вело как к нашим величайшим триумфам, так и к поражени€м от самоупоени€.

|

–одное |

Ёто цитата сообщени€ ќльга_‘адейкина [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

я—Ќќ√Ћј«јя –”—№.«ј¬0Ћќ »Ќџ...

ћетки: –усь песни |

—казка ложь, да в ней намек 3 |

Ёто цитата сообщени€ воронина_тан€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—≈ –≈“џ ЌјЎ»’ — ј«ќ

“Ћожью” у cлав€н называлась неполна€, поверхностна€ ѕравда. Ќапример, можно сказать: “¬от цела€ лужа бензина”, а можно сказать, что это лужа гр€зной воды, зат€нута€ сверху пленкой бензина. ¬о втором утверждении

ћетки: сказки |

"ј иди ты в баню", - говорила вельможам јнна ярославна |

Ёто цитата сообщени€ воронина_тан€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ак русска€ королева ‘ранции јнна ярославна французов мытьс€ научила

–усска€ девушка јнна ярославна – королева ‘ранции. ќна осуществила революцию в чужой дл€ себ€ стране. »менно она научила французский двор читать и писать ещЄ в XI веке. Ёто она познакомила французов с баней и заставила во врем€ приЄма пищи пользоватьс€ столовыми приборами. јнна вела переписку с ѕапой –имским. ѕодданные чужой дл€ неЄ ‘ранции боготворили јнну и называли еЄ –ыжей јгнессой.

ћетки: средневековье гигиена –усь |

ѕрощание слав€нки |

Ёто цитата сообщени€ юрий_николаевич_даки [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќ≈ ∆јЋ≈“№ Ќ» —≈Ѕя Ќ» ¬–ј√ќ¬ ---¬≈—№ «јЋ ¬—“јЋ --

ѕри исполнении песни ѕрощание cлав€нки убанским казачим хором мороз по коже идет. ѕроникновенно, призывно, так в –оссии еще никогда не пели! ¬есь зал встал! ¬от такие песни сейчас нужны нашему народу!

омментарий ’азарина:

„то мен€ поражает в марше "ѕрощание слав€нки", так это почти тождественность с еврейским свадебным маршем, исполн€емым клейзмерами (народными еврейскими музыкантами) - "ћарш до хупы" (’упа - это свадебный навес, символизирующий вступление невесты в еврейский дом. Ётот марш о ереской девушке покидающий отчий дом, чтобы войти в семью жениха. » как большинство еврейских произведений написан в миноре (за что кстати критиковали марш јгапкина)

ѕрочт€ ваше сообщение, задумалс€ и начал искать причину.

нашел.

“ам сказано - первый серьезный музыкант, которому јгапкин (автор марша) показал свое сочинение был Ѕогорад яков »саакович (в национальности € думаю нет сомнений), так как марш јгапкина первым слушател€м не совсем понравилс€. ÷итирую дальше -"Ѕогорад прин€л самое де€тельное участи в сочинении трио, помог записать клавир, сделал аранжировку, оркестровал марш и даже издал в симферопольской типографии за свой счет 100 экземпл€ров «ѕрощани€ слав€нки», увезенных потом јгапкиным с собой. ¬месте придумали и название марша, в котором, быть может, сыграла свою роль симферопольска€ речка —лав€нка, что так удачно совпало с идеей марша: женщина-слав€нка провожает любимого на войну."

„то осталось от первоначальной мелодии после такой редакции, трудно сказать.

Ќам и нашим современникам этот марш знаком в редакции „арнецкого Ћьва »сааковича, потомственного клейзмера.

÷итата: ¬иктор Ѕейлис - ¬оспоминание о бабушке.

„ернецкий всЄ марши писал и был весьма успешен, потому что эти марши немедленно исполн€ли все военные оркестры. Ќо его музыкальный дар стал исс€кать, и тогда он совершил – ¬итенька, как это слово? – да, плагиат. ќн хотел, чтобы его считали автором марша, который написал √едеон ‘идман. ќн сошел с ума и закончил свои дни в клинике дл€ умалишенных. ¬ палате он взрезал себе вены и кровью на стене написал ноты того самого марша. Ќичего сделать было нельз€. Ёто было написано кровью, и с этим не поспоришь, хот€ автор-то ‘идман. Ёту музыку часто играют. Ѕабушка садилась за фортепь€но (она играла по слуху) и исполн€ла бравурно всем известную мелодию. ѕо-моему, точно вспомнить не могу, это было «ѕрощание слав€нки».

я, конечно, гордилс€ своим великим прадедом и впоследствии часто рассказывал эту историю гост€м или в гост€х. ќднажды, когда € в очередной раз запевал «ѕрощание слав€нки», € заметил, что сид€щий за столом напротив мен€ симпатичнейший ∆ен€ јрензон наливаетс€ кровью.

- Ќеужели € фальшиво спел? – забеспокоилс€ €.

- ƒело в том, - возмущенно сказал јрензон, - что мой прадедушка, композитор „ернецкий, никогда не сходил с ума и уж тем более не воровал мотивчики.

- Ќе знаю, не знаю, - холодно ответил €.

ћы не раз встречались потом, но никогда больше не упоминали наших прадедов. (ј другого своего родственника € упом€нул гораздо удачнее, беседу€ с художником, который оказалс€ в такой же степени родства с адвокатом √рузенбергом, защищавшим ћендел€ Ѕейлиса, как € с героем этого процесса).

онец цитаты.

я не хочу преуменьшать роль –оссии и –усских и русской культуры, хочу лишь сказать, что русские евреи настолько породнились с –оссией и восприн€ли лучшее русское, и в то же врем€ отдавали –оссии свою душу.

ћарк Ѕернес, ”тесов (насто€щее им€ Ћазарь (Ћейзер) »осифович ¬айсбейн), ¬ладимир —еменович ¬ысоцкий, Ѕлантер, ƒунаевский, јлла ѕугачева, Ћариса ƒолина, иркоров (караим как и €) ... —колько их - евреев, отдавших душу и сердце –оссии.

¬от немногие из них:

ћарк Ѕернес (1911-1969).

јктер и эстрадный певец ћарк Ќаумович Ѕернес родилс€ 8 (21) окт€бр€ 1911 г. в г. Ќежине (”краина). —емь€ была крайне бедна€, oтeц ћ. Ѕернеса занималс€ сбором утильсырь€. ћальчиком Ѕернес стал статистом Xapьковского театра, здесь же окончил театральные курсы и в 1928 г. переехал в ћоскву, где работал в ћалом театре, ƒраматическом театре (бывш. орша), театре –еволюции.

¬ 1937 г. режиссер —. ёткевич поручил Ѕернесу первую значительную роль в кино роль расовского в фильме «Ўахтеры».

ѕопул€рность ћ. Ѕернесу принесло исполнение роли ости ∆игулева в фильме —. ёткевича «„еловек с ружьем» (1939). »гра Ѕернеса отличалась простотой, оба€нием, м€гким юмором. Ётот фильм €вилс€ дл€ Ѕернеса началом эстрадного пени€. ¬ нем он спел впоследствии широко известную песню ѕ. јрманда «“учи над городом встали».

¬ 1939 г. ћ. Ѕернес сыграл роль летчика ожухарова в фильме «»стребители» Ћ

спел в нем песню —. ћихалкова «¬ далекий край товарищ улетает».

ќсобенно €рко дарование Ѕернеса про€вилось в фильме «ƒва бойца» (режиссер

Ћ. Ћуков, 1943 г.). јртист создал прекрасный образ солдата-одессита. —ценарий написан по повести одессита Ћьва —лавина (он же — »цкович) — автора известной пьесы «»нтервенци€». ¬ фильме Ѕернес подчеркнул мужество и юмор, присущие одесситам не только в мирное врем€, но и в трудные военные годы.

¬ фильме ћ. Ѕернес исполнил песни Ќ. Ѕогословского «“Ємна€ ночь» и «Ўаланды

полные кефали». «Ўаланды» написаны поэтом ¬ладимиром јгатовым (он же — √уревич.

¬ последующие годы ћарк Ѕернес сыграл в кино многие интересные роли (55 фильмов). ≈го работа в кино отмечена √осударственной премией ———– (1951 г.).

ѕесни из кинофильмов были началом пути эстрадного певца ћ. Ѕернеса, получившего всенародное признание. ћ. Ѕернес был реальным организатором новой песни. »з

п€тидес€ти песен, которые были в его репертуаре, сорок написаны по его заказу (он

давал идею, тему, образ, развитие). ќн сотрудничал с поэтами (–. √амзатов, ћихаил Ћьвович ћатусовский (13 июл€ 1915 г. Ћуганск — 1990, ћосква) — поэт, автор текста песен «ѕодмосковные вечера», «Ўкольный вальс», «Ёто было недавно, это было давно»; поэм «Ќе забывай», «—уть»; мемуаров «—емейный альбом». Ћауреат √осударственной премии ———–. ќн сотрудничал с поэтами (≈. ƒолматовский, ≈. ≈втушенко и др.) и композиторами (ћ. Ѕлантер, Ќ. Ѕогословский, я. ‘ренкель, ј. Ёшпай, Ё. олмановский и др.). ¬ его репертуаре были лирические, веселые, шутливые, патриотические, спортивные и другие песни.

ћарк Ћазаревич √аллай — боевой летчик, √ерой —оветского —оюза, летчик истребитель, ученый и писатель, в своей книге «¬стречи» поместил очерк о ћарке Ѕернесе

«—овсем не такой». ћ. √алла€ назначили консультантом фильма «÷ель его жизни», где летчика-испытател€ играл ћарк Ѕернес. ћарки близко узнали друг друга, и √аллай пишет, что все персонажи Ѕернеса — железно-волевые, реже — иронично-волевые. ј он им диаметрально противоположен — эмоциональный, легко раним, внутренне не защищенный от бестактности, грубости, несправедливости. ≈динственна€ компенсаци€ от этого чувство юмора.

–ежиссер фильма A.M. –ыбаков ценил требовательность Ѕернеса к себе и другим. I ≈го раздражала халтура в любом ее про€влении. ≈го отличали подлинный интерес ко вс€кой технике.

¬ заключение возьмем на себ€ смелость сказать, что, несмотр€ на различные индивидуальности, ћарк Ѕернес и Ћеонид ”тесов пели одинаково — сердцем. » есть еще чретий»: »осиф обзон. ѕесн€ «— чего начинаетс€ –одина» объединила их.

ћарк Ќаумович Ѕернес скончалс€ в ћоскве 16 августа 1969 г.

≈го песенное творчество, запечатлев врем€, проложило мост в будущее.

јвторы песен

ћихаил —ветлов

ћ.ј.—ветлов.

ћихаил јркадьевич —ветлов (насто€ща€ фамили€ Ўейнкман, 1903, ≈катеринославль — 1964, ћосква) — поэт, драматург, автор поэтических сборников «—тихи», « орин», «Ќочные встречи», «√оризонт», «ќхотничий домик» и др., стихотворений «√ренаде», «ѕесн€ о аховке», пьес «√лубока€ провинци€», «—казка», «ƒвадцать лет спуст€», «ћыс ∆елани€», «Ѕранденбургские ворота», «„ужое счастье», «— новым счастььем» и др.; переводчик с идиш Ћ. витко, ». ‘ефера и других еврейских поэтов, лауреат государственной премии ———–.

Ќо перва€ книга стихов ћихаила —ветлова называлась «—тихи о ребе».

—тихотворение «√ренада», написанное задолго до √ражданской войны в »спании, и «местный кинодраматург и кинорежиссер √ригорий озинцев сравнивал по духу с «ƒон ихотом» —ервантеса.

ќн никуда не торопилс€, ничего не требовал, и в этом — нечто величественное. ¬о — дл€ поэзии, ничего — дл€ себ€. ѕоэзи€ — не способ существовани€, а единственный способ убедить человека в том, что он мудр и добр, что любить — весело, а лгать — только подло, но и смертельно скучно.

Ќе случайны эти его слова: «я как скора€ помощь, котора€ вот-вот поспеет...». —кора€ помощь его поэзии никогда не опаздывала: она приводила в сознание и напоминала о чести, мужестве и правде — тем, кто об этом почему-то забывал». «акончим стихами ћихаила —ветлова:

Ќет, все листь€ не облетели,

ћожет, жизнь потому хороша,

„то живет в моем старом теле

ѕонимающа€ душа.

(»з стих. «“ак живу €», 1959)

ак мы люд€м необходимы!

ак мы каждой душе близки!..

ћы с рождень€ непобедимы.

ћы — советские старики!

(»з стих. «—оветские старики», 1960)

акой это ужас, товарищи,

ака€ разлука с душой,

огда ты, как маленький, свалишьс€,

ј ты уже очень большой.

(»з стих. « акой это ужас, товарищи», 4 ма€ 1964)

≈втушенко

≈вгений јлександрович ≈втушенко родилс€ 18 июл€ 1933 г. на ст. «има в »ркутск области. ќтец — јлександр –удольфович √ангнус; мать — «инаида ≈рмолаевна ≈втушенко. ѕеред войной семь€ распалась. — 1947 года ≈. ≈втушенко занималс€ в поэтической студии ƒома пионеров ƒзержинского района ћосквы. Ќачал печататьс€ в 1949 г. 1951 г. был прин€т в Ћитературный институт им. A.M. √орького. ¬ 1952 г. прин€т в союз писателей ———–, и в этом же году вышел его первый сборник стихов «–азведчики гр€дущего». «а поэму «ћама и нейтронна€ бомба» в 1984 г. присуждена √осударственна€ преми€ ———–. ѕоставил два фильма по собственным сценари€м. ≈втушенко €вл€етс€ ѕрофессором в ѕитсбургском университете и в университете —айта-ƒоминго.. — 1989 г. — сопредседатель писательской ассоциации «јпрель», с 1988 г. — член общества «ћемориал».

ѕосле публикации стихотворени€ «Ѕабий яр» от нападок антисемитских де€телей молодого ≈. ≈втушенко защитил —амуил ћаршак (все происходило в публичной стихохотворной форме); а Ћеонид ”тесов в стихах собственного сочинени€ поблагодарил ≈втушенко. Ќа эти стихи ƒмитрием Ўостаковичем написана «13-€ симфони€» («Ѕабий яр»), прозвучавша€ в декабре 1962 г. ѕотом — двадцатип€тилетнее молчание и ни о, ной публикации этого стихотворени€ в стране.

“от, кто вчерашние жертвы забудет, ћожет быть, завтрашней жертвой будет, (»з поэмы ≈.≈втушенко «‘уку!»)

”тесов(¬айсбейн) Ћеонид ќсипович(1895 — 1982),

”“≈—ќ¬ Ћ≈ќЌ»ƒ (полное им€ ”тесов Ћеонид ќсипович; насто€щее им€ ¬айсбейн Ћазарь »осифович ) (9 марта 1895, ќдесса — 9 марта 1982, ћосква), эстрадный певец, актер театра и кино.

”чилс€ в ќдессе в коммерческом училище ‘айга, откуда в 1909 был отчислен за плохую успеваемость и неудовлетворительную дисциплину. ѕосле непродолжительной работы в брод€чем цирке (в качестве гимнаста) вернулс€ в ќдессу, где училс€ играть на скрипке. ¬ 1912 устроилс€ в ременчугский театр миниатюр; тогда же вз€л сценический псевдоним ”тесов. Ќачина€ с 1913 играл в одесской труппе . √. –озанова (Ѕольшой и ћалый –ишельевские театры), ’ерсонском театре миниатюр, передвижном театре миниатюр «ћозаика» (1914).

¬ 1917 зан€л 1-е место на конкурсе куплетистов в √омеле и в том же году организовал в ћоскве небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Ёрмитаж». ¬ 1919 состо€лс€ кинематографический дебют ”тесова — в роли адвоката «арудного в фильме «Ћейтенант Ўмидт — борец за свободу». ¬ 1921-28 играл в таких театрах, как “еатр революционной сатиры (ћосква), “еатр музыкальной комедии, ѕалас-театр, —вободный театр (Ћенинград), «ћаринэ» (–ига). ¬ 1925 сн€лс€ в двух фильмах Ѕ. —ветлова — « арьера —пирьки Ўпандыр€» и «„ужие».

¬ 1928 после поездки в ѕариж, где впервые услышал профессиональный джаз, собрал музыкантов и стал готовить джазовую программу. 8 марта 1929 на сцене ћалого оперного театра (Ћенинград) дебютировал театрализованный джаз Ћеонида ”тесова с программой «“еа-джаз». Ёто был совершенно новый дл€ эстрады того периода жанр. ”тесов совмещал дирижирование с конферансом, танцами, пением, игрой на скрипке, чтением стихов. –азыгрывались разнообразные сценки между музыкантами и дирижером. ¬се выступление было режиссерски объединено, начина€ со знакомства с публикой и конча€ прощальной песней ѕока, дл€ трансл€ции которой использовались киноэкран и репродукторы, установленные на фасаде концертного здани€. ѕредтечей этой программы можно считать спектакль ”тесова «ќт трагедии до трапеции» (перва€ половина 20-х годов), в котором он про€вил себ€ как синтетический актер: на прот€жении шестичасового сценического действи€ из революционера ‘едора –аскольникова он превращалс€ в цар€ ћенела€ из оперетты «ѕрекрасна€ ≈лена», в дивертисменте играл соло на гитаре, по€вл€лс€ в облике скрипача, пел, аккомпаниру€ себе на гитаре, танцевал в паре с балериной и завершал представление упражнени€ми на трапеции.

¬ первые годы работы ”тесова с джазом про€вилось его пристрастие к так называемому блатному фольклору. ≈ще в 1929 в спектакле Ћенинградского театра сатиры «–еспублика на колесах» прозвучала песн€ — одесского кичмана, которую вскоре объ€вили «манифестом блатной романтики» и запретили. ¬ программу «“еа-джаз» были включены песни Ћимончики, √оп со смыком. Ѕлатной фольклор в исполнении ”тесова приобрел ироническую интонацию, снимавшую воровскую романтику. ¬ своих выступлени€х он часто использовал попул€рные мелодии с новыми текстами. ¬ начале 30-х годов поэт-песенник ¬. Ћебедев- умач по просьбе ”тесова написал новые тексты дл€ песен ѕодруженьки и ћурка, вошедшие в репертуар певца как ƒжаз-болельщик и ” окошка.

¬тора€ программа оркестра «ƒжаз на повороте» (1930) состо€ла из оркестровых фантазий на темы народных песен и четырех рапсодий, написанных ». ќ. ƒунаевским, — –усской, ”краинской, ≈врейской и —оветской. ѕо-новому зазвучали попул€рные мелодии ¬о субботу день ненастный, ¬иют витры и др. ¬ дальнейшем ”тесов часто включал в свои программы джазовые интерпретации мелодий народов ———–, объ€сн€€ это так: «≈сли у американского джаза негрит€нский фольклор, то почему у нас не может быть грузинского, арм€нского или украинского?».

¬ 1933 в репертуаре коллектива по€вл€етс€ пьеса «ћузыкальный магазин» (авторы Ќ. –. Ёрдман, ¬. «. ћасс), представл€юща€ собой р€д небольших комических эпизодов, происход€щих в музыкальном магазине в течение рабочего дн€. ¬ одной из сцен оркестр пародировал механизированный, бездушный джаз, исполн€€ переложенные ƒунаевским в ритме фокстрота арию индийского гост€ из «—адко» Ќ. ј. –имского- орсакова, «—ердце красавицы» из «–иголетто» ƒж. ¬ерди и некоторые темы из «≈вгени€ ќнегина» ѕ. ». „айковского. ”спех джазовой интерпретации классических произведений во многом определил содержание следующей программы оркестра — « армен и другие», в которой комически обыгрываемые эпизоды известной оперы сопровождались оджазированной музыкой ∆. Ѕизе.

¬ 1934 на экраны кинотеатров вышел фильм √. јлександрова «¬еселые реб€та», в котором снималс€ весь оркестр ”тесова. ќбщее настроение картины определили песни ƒунаевского на стихи Ћебедева- умача: —ердце, тебе не хочетс€ поко€ и ћарш веселых реб€т в исполнении Ћеонида ”тесова. ѕесни обрели большую попул€рность. ѕроходивший в Ћондоне конгресс мира и дружбы с ———– (1937) заканчивалс€ под ћарш веселых реб€т. — 1936 в выступлени€х оркестра принимает участие Ёдит ”тесова (дочь певца), актриса театра им. ¬ахтангова.

¬ 1937 джаз-оркестр ”тесова представил программу в двух отделени€х «ѕесни моей –одины». ¬ первую часть вошли песни о гражданской войне ( “ачанка, ѕолюшко), вторую составили лирические и комедийные песни. ѕрограмма шла несколько лет, вплоть до начала ¬еликой ќтечественной войны. ¬ 1938 ”тесов в качестве художественного руководител€ выпустил спектакль «ƒва корабл€», в котором прозвучали песни ¬ар€г, –аскинулось море широко, ћор€ки, раснофлотский марш, Ѕаллада о неизвестном мор€ке. ¬ 1939 написал свою первую книгу ««аписки актера». »грал роль директора кардиологического санатори€ «—пасибо, сердце» в спектакле-водевиле «ћного шума из тишины», где исполнил песни “айна, ћу-му, сразу ставшие попул€рными. ¬ том же году играл, пел и дирижировал оркестром в киноконцерте «ѕароход», который по праву считаетс€ прообразом современных видеоклипов.

ќбъ€вление о начале войны застает ”тесова во врем€ репетиции новой программы «Ќапева€, шут€ и игра€» в московском «Ёрмитаже». ∆ела€ поддержать солдат, оркестр в короткий срок создает первую военную программу «Ѕей врага!», в которой нар€ду с уже известными песн€ми звучат новые произведени€: » не раз и не два мы врага учили, ѕартизан ћорозко, ѕривет морскому ветру.

«а первый год войны оркестр дал свыше 200 концертов на заводах, корабл€х, в действующей армии на алининском фронте, посто€нно включа€ в программу новые песни: ∆ди мен€, ¬ земл€нке, “емна€ ночь, ќдессит ћишка, сатирические антифашистские частушки √адам нет пощады! ¬ июне 1942 Ћеониду ”тесову было присвоено звание заслуженного артиста –—‘—–. ¬тора€ программа военных лет «Ќапева€, шут€ и игра€» €вилась откликом на начало серьезных успехов —оветской армии. ¬ нее были включены песни: ѕрощание, ѕароход, ƒес€ть дочерей, ƒва друга. ¬ 1944 оркестр представил новую джаз-фантазию «—алют», в которой прозвучали отрывки из симфонических произведений, свыше двадцати старых и новых песен, лирические и сатирические интермедии. 9 ма€ 1945 при огромном стечении народа ”тесов выступил с оркестром на открытой эстраде на площади —вердлова в ћоскве.

800-летию ћосквы (1947) утесовский коллектив подготовил оркестровую фантазию «ћосква», в финале которой впервые исполн€лась песн€ ƒунаевского ƒорогие мои москвичи! ¬ 1952 по€вилась программа «ћузыка толстых», центральное место в которой занимала сатира на международные темы. 25-летие коллектива (1954) было отмечено эстрадным спектаклем «—еребр€на€ свадьба», в котором среди прочих ”тесов исполнил одно из последних произведений ƒунаевского я песне отдал все сполна. ѕесн€ вошла в фильм «¬еселые звезды» (экранизаци€ эстрадного концерта). ¬ марте 1960 в ћосковском театре эстрады была представлена программа «“ридцать лет спуст€». ¬ ней, нар€ду с обычным репертуаром, оркестр исполнил сложные классические произведени€ — марш —. —. ѕрокофьева из оперы «Ћюбовь к трем апельсинам» и пьесу . ƒебюсси Reverie. ќтличие от западного, €кобы чисто танцевального джаза, подчеркивалось пародийным номером «Ёволюци€ западного танца».

¬ 1965 Ћеониду ”тесову было присвоено звание народного артиста ———–. ќн стал первым артистом эстрады, удостоенным этого звани€. 9 окт€бр€ 1966 на концерте в ÷ƒ—ј артист почувствовал себ€ плохо. „ерез некоторое врем€ он решил покинуть сцену. ¬ оставшиес€ 16 лет жизни ”тесов написал еще одну книгу «—пасибо, сердце!», руководил оркестром, много снималс€ на телевидении, но практически не выходил на сцену. ¬ декабре 1981 состо€лось последнее выступление ”тесова.

ћузыкальные критики часто обвин€ли ”тесова в отсутствии певческого голоса. Ћеонид ќсипович неизменно отвечал: «ѕусть так! я пою не голосом — € пою сердцем!»

¬ысоцкий

¬џ—ќ÷ »… ¬Ћјƒ»ћ»– (полное им€ ¬ысоцкий ¬ладимир —еменович) (25 €нвар€ 1938, ћосква — 25 июл€ 1980, там же ), поэт, актер, автор и исполнитель песен

”чилс€ в ћосковском инженерно-строительном институте. ѕосле окончани€ школы ћосковского ’удожественного академического театра (1964) становитс€ артистом ћосковского театра на “аганке. ак актер получил признание за роль √амлета. ”частвовал во многих постановках. ѕрославилс€ пением собственных песен, которые распростран€лись на магнитофонных пленках по всей стране. ћногие песни написаны специально дл€ кино: —калолазка, —ыновь€ уход€т в бой, они привередливые, –асстрел горного эха, ќчи черные, Ѕаллада об уходе в рай и др. —нималс€ во многих кинокартинах: ороткие встречи (1967, режиссер ира ћуратова), ¬ертикаль (1967), ’оз€ин тайги, —лужили два товарища, ≈динственна€ дорога (все 1974), ѕлохой, хороший человек, «емл€ —анникова (1974), —каз про то, как царь ѕетр јрапа женил, Ѕегство мистера ћак- инли (все 1975), ћесто встречи изменить нельз€ и др.

Ѕыл женат на французской актрисе ћарине ¬лади (ѕол€ковой-Ѕайдаровой). концу своей короткой жизни стал кумиром молодежи. Ѕыл очень попул€рен последние дес€ть лет жизни.

≈го смерть оплакивалась всей страной, дес€тки тыс€ч людей пришли на его похороны. ѕохоронен на ¬аганьковском кладбище, воздвигнут пам€тник. ¬ ћоскве на “аганке открыт музей ¬ысоцкого, который возглавл€ет его сын.

ѕосле смерти записанные им песни и книги стали доступны (вышло полное собрание сочинений, диски).

ƒунаевский

ƒ”Ќј≈¬— »… »—јј (полное им€ ƒунаевский »саак ќсипович, »осифович) (18/30 €нвар€ 1900, город Ћоквица ѕолтавской области — 25 июл€ 1955, ћосква), композитор.

ќкончил ’арьковскую консерваторию по классу скрипки ». ё. јхрона (1919), занималс€ композицией у —. —. Ѕогатырева. — 1924 жил в ћоскве, руководил музыкальной частью “еатра сатиры, писал оперетты, балеты. ¬ 1929—41 был музыкальным руководителем и главным дирижером мюзик-холла в Ћенинграде, сотрудничал с джазом Ћ. ќ. ”тесова, был председателем Ћенинградского отделени€ —оюза композиторов (1937—41). ¬ 1932 началась де€тельность ƒунаевского как кинокомпозитора («ѕервый взвод», Ѕелгоскино).

¬ 1943 переехал в ћоскву, где стал художественным руководителем ансамбл€ ÷ентрального ƒома культуры железнодорожников (1938—48). —оздал 12 оперетт, в том числе «» нашим и вашим» (1927, ћосковский театр музыкальной буффонады), «∆енихи» (1927), «Ќожи» (1928, ћосковский театр сатиры), ««олота€ долина» (1938, ћосковский театр оперетты). —оздал музыку к фильмам: «÷ирк» (√осударственна€ преми€ ———–, 1941), «¬олга-¬олга» (√осударственна€ преми€ ———–, 1951), « убанские казаки». ¬месте с режиссером √. ¬. јлександровым и поэтом ¬. ». Ћебедевым- умачом ƒунаевский был создателем музыкальной комедии «¬еселые реб€та» ( ћарш веселых реб€т), а также таких песен из кинофильмов, как: ѕесн€ о –одине («÷ирк»), ѕесн€ о аховке (слова —ветлова, «“ри товарища»), ћарш энтузиастов (слова ј. ƒ. јктил€, «—ветлый путь»). —оздал жанр песни-марша: —портивный марш, ћарш “рактористов, ¬есенний марш, ѕесн€ о ћоскве, ѕесн€ о веселом ветре, ƒети капитана √ранта (слова ¬. ». Ћебедева- умача), ѕути-дороги (слова —. я. јлымова), ¬ечер вальса, Ќе забывай, Ћетите голуби (слова ћ. Ћ. ћатусовского). ѕесни: «ќ –одине», «ќ аховке», «ћарш энтузиастов» и др. ќппереты: ««олота€ долина», «¬ольный ветер», «—ын клоуна», «Ѕела€ акаци€». ћузыка к фильмам: «¬еселые реб€та», «¬ратарь», «÷ирк», «ƒети капитана √ранта», «¬олга-¬олга», «¬ес!; на», «—ветлый путь», « убанские казаки» и др.

ƒунаевский обогатил жанр песни, внес€ в нее элементы оперетты, джаза.

÷енным вкладом в эстрадную музыку €вл€ютс€ оркестровые номера из киномузыки ƒунаевского: ¬ыходной марш (фильм «÷ирк»), увертюра к фильму «ƒети капитана √ранта».

Ќародный артист –оссии (1950).

ƒ”Ќј≈¬— »…ћј —»ћ (полное им€ ƒунаевскийћаксим »саакович)

(р. 1945), композитор. —ын композитора ». ќ. ƒунаевского. ”ченик “. Ќ. ’ренникова.

—реди сочинений: мюзиклы «“или-тили-тесто...» (1968, ћосква), «≈мелино счастье» (1975, Ќовосибирск), «“ри мушкетера» (1977, иев), «ƒети капитана √ранта» (1987, —вердловск); концерт дл€ оркестра (1970), кантата дл€ хора а cappella «—тарые корабли» (на стихи ј. Ћундквиста, 1970); камерно-инструментальные ансамбли; сонаты; циклы романсов; хоры; музыка к кинофильмам (свыше 30, в том числе «ћэри ѕоппинс, до свидани€», 1983), к спектакл€м драматического театра.

»саковский

»саковский ћихаил ¬асильевич(1*900— 1973), поэт, √ерой —оц. “р. (1970), песни: «ѕрощание», « атюша», «ќгонек», «¬раги сожгли родную хату», «—нова замерло все до рассвета» и др.

ƒругие композиторы, музыканты, певцы и сочинители песен

Ѕаснер ¬ениамин ≈фимович(1925 — 1996), композитор, нар. арт. –—‘—– (1982). ѕесни: «Ќа безым€нной высоте», «— чего начинаетс€ –одина», «Ѕелой акации гроздь€ душистые» и др.

Ѕерезин ≈фим »осифович(р. 1919), артист эстрады, выступал в дуэте «“арапунька и Ўтепсель» с “имошенко ё. “., нар. арт. ”——– (1960), √ос. пр. ———– (1950).

Ѕлантер ћатфей »саакович(р. 1903), композитор, нар. арт. ———– (1975), √ерой —оц. “руда (1983), √ос. пр. ———– (1946). ѕесни: « атюш»», «¬ лесу прифронтовом», «Ћет€т перелетные птицы» и др.

√антварг ћихаил ’анонович(р. 1947), скрипач, лауреат конкурса им. ѕаганини, засл. арт. –‘, проф. —.-ѕетербургской консерватории,

√олодный (Ёпштейн) ћихаил —еменович(1903 — 1949), поэт. —тихи песни, баллады: «ѕесн€ о ўорсе», «ѕартизан ∆елезн€к», сборники; стихов о √ражданской войне и BOB. s

√ринберг ћари€ »зраилевна, пианистка, исполнительница сонат Ѕетховена.

ƒавидович Ѕелла яковлевна(р. 1928), пианистка, нар. арт. ———–, лауреат междунар. конкурсов. •

«ак яков »зраилевич(1913 — 1976), пианист, нар. арт. ———– (1966),; проф. ћоск. консерватории, 1-€ прем, междунар. конк. пианистов им. пена (1937).

ац —игизмунд јбрамович(1908—1984), композитор, нар. арт. –—‘—– (1980), √ос. пр. ———– (1950). ѕесни: «Ўумел сурово Ѕр€нский лес», « ак у дуба старого» и др.

ац јрнольд ћихайлович, руководитель Ќовосибирского симф. оркестра, «человек года» (1994).

обзон »осиф ƒавидович(р. 1937), певец (баритон), нар. арт. –—‘—– (1980), √ос. пр. ———– (1984).

оган ѕавел ƒавидович(1918 — 1942), поэт. —тихотворение «Ѕригантина» и др. ѕогиб на фронте.

олмановский Ёдуард —авельевич(р. 1923), композитор, нар. –—‘—– (1981), √ос. пр. ———– (1984). ѕесни: «’от€т ли русские войны», «я люблю, теб€ жизнь», «јлеша» и др.

Ћундстрем ќлег Ћеонидович (р. 1915), руководитель старейтейшего джаза –оссии, нар. арт. –‘.

ћандельштам ќсип Ёмильевич(1891 — 1938), поэт, погиб в √”Ћј√е

ћандельштам Ќадежда яковлевна (1899—1980), жена noоэта - писательница, сохранила поэтическое наследие ћандельштама ќ. Ё.

ћатусовский ћихаил Ћьмонтич(1915 — 1990), поэт-песенник. ѕесни: «Ўкольный вальс», «ѕодмосковные вечера» и др.

ћейтус ёрий —ергеевич(1903 — 1981), композитор, √ос. пр. ———– (1951). ќперы: «ћолода€ гварди€», «ярослав ћудрый», «»ван √розный».

ћессерерјсаф ћихайлович(р. 1903), артист балета, педагог, нар, арт. ———– (1976), √ос. пр. ———– (1941, 1947).

ћиров Ћев Ѕорисович (1903 — 1983), артист эстрады, выступал в сатирическом дуэте с Ќовицким ћ. ¬., нар. арт. –—‘—– (1970).

ћиронов јндрей јлександрович(1941 — 1987), сын ћироновой ћ. ¬. и ћенакера ј. —., нар. арт. –—‘—– (1985).

ќйстрах ƒавид ‘едорович(1908— 1974), скрипач, нар. арт. ———– (1953), лауреат многих премий, в том числе Ћен. пр. (1960), √ос. пр. ———– (1943), проф. ћоск. консерватории.

ќйстрах »горь ƒавидович(р. 1931), сын ƒ. ‘. ќйстраха, скрипач, дирижер, солист ћоск. филармонии, 1-€ преми€ им. ¬ен€вского на курсе в ѕознани.

ќстровский јркадий (јвраам) »льич(1914—1967), композитор, засл. де€т. иск. –—‘—– (1965). ѕесни: « омсомольцы — беспокойные сердца», «ѕусть всегда будет солнце», «√олос земли», «—п€т усталые игрушки» и др.

ѕазовский јрий ћоисеевич(1887 — 1953), дирижер, нар. арт. ———– (1940), худ. рук. и гл. дирижер Ѕольшого театра (1943 — 1948). √ос. пр, ———– (1941, 1942, 1943). ' '

ѕлисецка€ ћай€ ћихайловна(р. 1925), балерина, нар. арт. (1959), √ерой —оц. “р. (1985), Ћен. пр. (1964), р€д международных премий.

ѕокрасс ƒмитрий яковлевич(1899—1978), композитор, нар. арт.;| ———– (1975), —тал. пр. (1941). ћногие песни написаны в соавторстве братом — ѕокрассом ƒаниилом яковлевичем (1905 — 1954). ѕесни: «ћарш Ѕуденного», «ћосква майска€», «≈сли завтра война», «ѕо военной дороге», «ƒан приказ ему на «апад», «’од€т тучи, грозовые облака», «Hа границе тучи ход€т хмуро, край суровый тишиной объ€т», «ѕесн€ артиллеристов», «“ри танкиста», « расна€ јрми€ всех сильней» и др.

ѕугачева (ѕевзнер) јлла Ѕорисовна(р. 1949), нар. арт. –—‘—– (1985) и –‘ (1995), певица Ѕожией милостью.

.

–ахлин »ль€ яковлевич(р. 1922), создатель и руководитель Ћенинградского мюзик-холла, засл. арт. –—‘—–, аз——–, —ев.-ќсет. ј——–.

–еентович ёлий ћаркович(1914 — 1982), скрипач, нар. арт. –—‘—– (1976).

–езник »ль€ –ахмильевич(р. 1941), поэт, √ос. пр. ———– (1986). ѕесни: «¬ернисаж», «ћаэстро» и др.

–ейзен ћарк ќсипович(1895— 1994), певец (бас), нар. арт. ———– (1937), √ос. пр. ———– (1941, 1949, 1951).

–озенбаум јлександр яковлевич(р. 1947), бард, засл. арт. –‘,

–озенфельд ≈фим(данные в –ЌЅ —.-ѕетербурга отсутствуют), композитор, автор попул€рных романсов и танго: «—частье мое € нашел в нашей дружбе с тобой», «я возвращаю ваш портрет» и др.

–ознер Ёдди »гнатьевич(?), руководитель джаза, нар. арт. –—‘—–.

–озовский ћарк √ригорьевич (р. 1941), нар. арт. –‘, гл. режиссер “еатра на ћ. Ѕронной.

–ойзман Ћеонид »саакович(р. 1915), органист, пианист, музыковед, засл. де€т. иск. –—‘—– (1966), проф. ћоск. консерватории. ниги: «—оветска€ органна€ музыка» и др.

–убинштейн јнтон √ригорьевич(18291— 1894), пианист, композитор, общественный де€тель, проф. и дир. ѕетербургской консерватории (1887 — 1891). ќпера «ƒемон» и др.

—лонимский —ергей ћихайлович(р. 1932), сын ћ. Ћ. —лонимского, композитор, пианист, проф. Ћенингр. консерватории. ќперы: «ћастер и ћаргарита», «ћари€ —тюарт», «»кар».

—трок ќскар(данные в –ЌЅ —.-ѕетербурга отсутствуют), композитор, автор попул€рных танго.

“ухманов ƒавид ‘едорович(р. 1940), композитор, засл. де€т. ис –—‘—–. ѕесни: «ƒень ѕобеды», «ћой адрес — —оветский —оюз» и др.

нар. арт. —— (1965), любимец народа, јртист Ѕожией милостью.

‘айер ёрий ‘едорович(1890—1971), дирижер, нар. арт. ——— (1951), дирижер Ѕольшого театра (1923 — 1963). јвтор книги «ќ себе, музыке, о балете».

‘ейнберг —амуил ≈вгеньевич(1890— 1962), пианист и композите засл. де€т. иск. –—‘—– (1937), д. искусствоведени€, проф. ћоск. консе ватории, —тал. пр. (1946).

‘ельцман ќскар Ѕорисович (р. 1921), композитор, нар. арт. –—‘—– (1989). ќперетты, оратории, iimm. «„ерное море мое», «ћир дому твоему» и др.

‘радкин ћарк √ригорьевич([914—1990), композитор, нар. арт. ———– (1985), √ос. пр. ———– (1970). ѕесни: «—лучайный вальс», «Ѕерезы», «“ечет река ¬олга», ««а того парн€», « омсомольцы-добровольцы» и др.

‘ренкель ян јбрамович(1920— 1989), композитор, нар. арт. ———– (1989), √ос. прем. ———– (1972). ѕесни: «–усское поле», « алина красна€», «∆уравли», «ƒл€ теб€» и др.

‘рид √ригорий —амуилович(р. 1915), композитор, засл. де€т, иек, –—‘—– (1986). ћонооперы: «ƒневник јнны ‘ранк», «ѕисьме ¬ан √в–аи

‘ридлендер јлександр √ригорьевич(р. 1906), дирижер, композитор ќперы: «—нег», «“орт в небе»; балеты: « аменный цветок», «Ѕесгф»ƒјЌ* ница», ««о€».

’айкин Ѕорис Ёммануилович(1904—1978), дирижер, нар. арт. ———– (1972), проф. Ћенингр. (с 1935) и ћоск. (с 1954) консерваторий. —тал. пр. (1946 — дважды, 1951).

’айт ёлий(1897 — 1966), композитор. ѕесни: «ћы рождены, чтоб сказку сделать былью» (√имн ¬оздушного флота ———–), «—мена», «Ќаш герб»; романсы: « ороче будут встречи», «ћы с тобой не пара», «я не забуду» и др.

÷уккерман ¬иктор јбрамович(1903 — 1988), музыковед, засл. иск. –—‘—– (1966), д. искусствоведени€, проф. ћоск. консерватор»^'!! (с 1939). «

÷фасман јлександр Ќаумович(1906— 1971), композитор, пианист, дирижер, засл. арт. –—‘—– (1957). /”

Ўаинский ¬ладимир яковлевич(р. 1925), композитор, нар. арт. –—‘—– (1986). √ос. пр. ———– (1981). ѕесни: «ƒрозды», «Ќе плачь, девчонка», «“равы, травы», «”лыбка», «√олубой вагон»,

Ўаферан »горь, поэт-песенник. “ексты песен: «≈сли б не было войл ны», «√л€жу в озера синие», «Ќаши мамы», «Ёто ћосква» и др.

Ўафран ƒаниил Ѕорисович(р. 1923), виолончелист, нар. арт. CCG$ f (1977), √ос. пр. ———– (1952), 1-€ преми€ им. ¬игана на конкурсе в ѕраг^ (1950).

Ўтейнберг Ћев ѕетрович(1870—1945), дирижер, композитор, пар. арт. ———– (1937).

Ўтейнберг ћаксим ќсеевич (1883 — 1946), композитор, засл. де€т. иск. –—‘—– (1934), проф. Ћенингр. консерватории.

Ўуфутинский ћихаил «ахарович(р. 1944), попул€рный исполнитель несен и романсов.

Ёйфман Ѕорис яковлевич(р. 1946), балетмейстер Ћенингр. хорее* граф, училища, руководитель “еатра современного балета (с 1988). ѕрем, «олотой софит-96.

Ёлиасберг арл »льич(1907—1978), дирижер, засл. де€т. иск, –—‘—– (1944), √л. дирижер Ѕольшого симфон. оркестра Ћенрадиокоми-тета (1937 — 1950), 1-й исполнитель —едьмой (Ћенинградской) симфонии ƒм. Ўостаковича в блокадном Ћенинграде.

якобсон Ћеонид ¬ениаминович(1904— 1975), артист балета, балетмейстер, засл. де€т. иск. –—‘—– (1957). —тал. пр. (1951). –аботал в ћари-инском театре, ћалом театре оперы и балета, Ѕольшом театре.

ћетки: прощание слав€нки евреи музыка |

Ѕитва, о которой забыли все... |

ƒневник |

Ѕлестели на солнце железные латы, слышалось ржание огромных конских табунов, утол€вших жажду у берегов —лавутича; воины точили мечи.

ѕришли даже крестоносцы, и киевл€не с удивлением рассматривали диковинные доспехи рыцарей, никогда до этого не заходивших так далеко вглубь слав€нских земель.

ј через несколько мес€цев произошла страшна€ трагеди€...

...Ћишь один небольшой отр€д конных воинов ускользнул от смерти после страшной сечи. ќни бежали, а «татарове вслед их гон€ще, секуще на п€тьсот верст, до града до иева проливаша кровь, аки воду».

“ак упоминает Ќиконовска€ летопись о жестокой битве, состо€вшейс€ на берегу тихой украинской реки ¬орсклы более 600 лет тому назад, 12 августа 1399 года. ѕодробности сражени€ покрыты мраком столетий, почти все русские воины пали на поле брани. Ёта битва не упоминаетс€ в школьных учебниках, неизвестно и точное место, где она произошла.

ќ количестве ее участников можно только гадать. ¬еликий литовский кн€зь ¬итовт, возглавивший общие дружины слав€н, литовцев и крестоносцев, тот самый, который командовал объединенным войском в знаменитой √рюнвальдской битве, вел силу, «великую зело»; одних кн€зей с ним было п€тьдес€т.

ј ведь в знаменитой уликовской битве (1380 год) принимало участие всего 12 удельных кн€зей с боевыми дружинами! »звестный польский историк ѕ. Ѕоравский утверждает, что битва на ¬орскле была крупнейшей в ’IV веке! ѕочему же так мало известно об этом грандиозном по своим масштабам событии?

¬о-первых, очевидцев практически не осталось, т. к. все погибли в этой лютой сече (так утверждает »патьевска€ летопись). ј во-вторых, это было поражение страшное, кровавое! ќ таких не любили писать... ѕо крупицам из русских летописей и работ польских историков попробуем разобратьс€ – что же все-таки произошло жарким летом 1399 года?..

Ўестьсот лет назад иев был небольшим городом, входившим в состав ¬еликого кн€жества Ћитовского. Ќемногочисленные жители занимались привычным ремеслом и торговлей в некогда могучей столице –уси, только-только начинавшей оправл€тьс€ после татаро-монгольских набегов. ∆изнь теплилась в основном на ѕодоле и в районе ѕечерской лавры. Ќо весной 1399 года, как мы уже знаем, город преобразилс€.

¬ нем слышалась речь слав€н и немцев, литовцев, пол€ков, венгров... «десь собрались войска из многих европейских государств и кн€жеств. ќгромна€ арми€, состо€вша€ в основном из полков украинских, русских и белорусских земель, выступила 18 ма€ из иева.

¬озглавл€ли ее кн€зь€ јндрей ќльгердович ѕолоцкий, ƒмитрий ќльгердович Ѕр€нский, »ван Ѕорисович иевский, √леб —в€тославович —моленский, ƒмитрий ƒанилович ќстрожский и многие другие кн€зь€ и воеводы. √лавнокомандующим был великий кн€зь Ћитовский ¬итовт.

–€дом с ним (причудливы изгибы истории!) находилс€ тот самый хан “охтамыш, который объединил на некоторое врем€ ќрду, успел сжечь ћоскву, но вскоре сам был сброшен с ханского престола грозным Ёдигеем. — помощью ¬итовта “охтамыш намеревалс€ вернуть себе ханский престол и также вел с собой дружину.

Ќа стороне ¬итовта участвовали в походе и около ста т€желовооруженных рыцарей-крестоносцев, пришедших из ѕольши и германских земель. — каждым крестоносцем шло несколько оруженосцев, вооруженных не хуже рыцарей. Ќо большинство воинов составл€ли слав€не, собравшиес€ почти со всех концов –уси. ¬ообще, слав€нские земли занимали 90 процентов всей территории ¬еликого кн€жества Ћитовского, которое нередко так и называли Ћитовской –усью.

—лав€нские дружины, помн€ славную победу на уликовом поле, рассчитывали раз и навсегда покончить с татаро-монгольским игом. ¬ойско имело на вооружении даже артиллерию, не так давно по€вившуюс€ в ≈вропе. ќруди€ были довольно внушительные, хот€ и стрел€ли, в основном, каменными €драми. “аким образом, шестьсот лет назад на территории ”краины впервые раздалс€ грохот орудий...

8 августа силы объединенного войска встретились на ¬орскле с армией “имура- утлука, полководца золотоордынского хана Ёдиге€. —амоуверенный ¬итовт выставил ультиматум с требованием покорности. «ѕокорис€ и ты мне... и давай мне вс€к лето дани и оброк». ќрдынцы же, дождавшись подхода союзников крымских татар, сами выставили подобное требование. <br

/>

12 августа началась битва. јрми€ ¬итовта переправилась через ¬орсклу и атаковала татарское войско. —начала успех был на стороне объединенного войска, но затем коннице “имур- утлука удалось замкнуть кольцо окружени€, и тогда началось... ¬ плотной рукопашной битве артиллери€ оказалась бессильной. Ѕольшинство кн€зей и бо€р погибло, «сам же ¬итовт побежа в мале...»</br

“€желовооруженные крестоносцы тоже пали, не усто€в перед татарскими сабл€ми. ѕреследу€ небольшой отр€д чудом спасшегос€ ¬итовта и разор€€ все на своем пути, татары быстро подошли к иеву. √ород осаду выдержал, но вынужден был заплатить «окупь 3000 рублей литовских и ще 30 рублей окремо вз€то с ѕечерского монастыр€». ѕо тем временам это была огромна€ сумма.

»так, от татарского ига в тот век избавитьс€ не удалось. ѕоражение серьезно сказалось и на государственности Ћитовской –уси; скоро ослабевшему ¬итовту пришлось признать вассальную зависимость от ѕольши. ѕосле √рюнвальдской битвы (в которой, кстати, участвовало 13 русских полков из √алича, ѕеремышл€, Ћьвова, иева, Ќовгород-—еверского, Ћуцка, ременца) его положение несколько улучшилось; он даже хотел стать королем, но не смог противодействовать вли€нию польского корол€ ягайла. ”мер ¬итовт в 1430 году, и на –усь двинулись пол€ки... ј если бы итог битвы на ¬орскле был иным?..

ѕечально закончилось это сражение. ќ нем не напоминает ни один пам€тник, ни один обелиск на славной полтавской земле... Ѕитву на ¬орскле военные историки прив€зывают к литовско-польским походам, но ведь основной кост€к войска был русским. «ѕ€тьдес€т слав€нских кн€зей со дружины»!

»х гибель подкосила все последующие поколени€ потомков легендарного –юрика. „ерез несколько дес€тков лет не стало ни кн€зей ќстрожских, ни √алицких, ни иевских, ни Ќовгород-—еверских. ћногочисленные потомки ¬ладимира —в€того, ярослава ћудрого словно растворились, исчезли на нашей земле...

’ладнокровные шведы не забывают своих воинов, убитых под ѕолтавой и пам€тник стоит, и цветы каждый год привоз€т. јнгличане, попав под убийственный огонь русской артиллерии и потерпев кровопролитное поражение в 1855 голу под Ѕалаклавой, частенько приезжают посетить могилы своих предков, павших в далеком рыму. ¬еликолепный белый пам€тник английским солдатам возвышаетс€ в самом центре виноградного пол€.

–аботники винодельческого совхоза периодически подкрашивают его, а трактора бережно огибают во врем€ весенней пахоты. –€дом, на автотрассе обелиск, открытый в 1995 году. Ќо ведь ѕолтава находитс€ на рассто€нии полутора тыс€ч километров от Ўвеции, Ѕалаклава и того дальше от јнглии. ј тут, совсем р€дом, на ѕолтавщине лежат в земле останки наших соотечественников, и нет ни одного мемориального знака, ни одного креста там, где погибло, предположительно, более ста тыс€ч воинов!

≈сть над чем задуматьс€ и чего устыдитьс€ нам, потомкам...

»сточник <http://webstatti.com/velichajshaya-v-mire-bitva-o-kotoroj-zabyli-vse/>

ћетки: украина –усь ¬итовт |

Ѕыло врем€, когда имена имели €сный смысл и значение |

ƒневник |

—лав€нские €зыческие имена

омментарий ’азарина:

ќбратите внимани€, нет имен начинающихс€ на а, потому что в древнеслав€нских €зыках не было слов, начинающихс€ на эту букву, а также на букву ‘, как в украинском, который имеет более древние корни, например новоприобретенное из греческого - ’вЄдор, а не ‘едор.

ћетки: имена слав€не |

√де ты, јртани€? |

ƒневник |

јртани€

ј что если загадочный јркаим и есть столица јртании?

»ли так?

¬ерси€ 1:

¬ерси€ 2:

ћетки: јртани€ ’азари€ русы арии |

»нформаци€ к размышлению: воросу о вопросе... |

ƒневник |

вопросу об этнической истории украинцев.