-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Wardruna (Норвегия) |

Wardruna — проект, посвящённый музыкальной интерпретации скандинавских мифов и верований. Основан Эйнаром «Квитрафном» Селвиком в 2003 году, совместно с Гаалом и Линди Фэй Хелла. Выпустили три альбома, каждый из которых посвящён набору нескольких рун старшего футарка. Релиз последнего альбома Skald состоялся 23 ноября 2018 года.

Группа участвовала в создании музыкального сопровождения для сериала «Ви́кинги» (англ. Vikings)

Метки: фольклор |

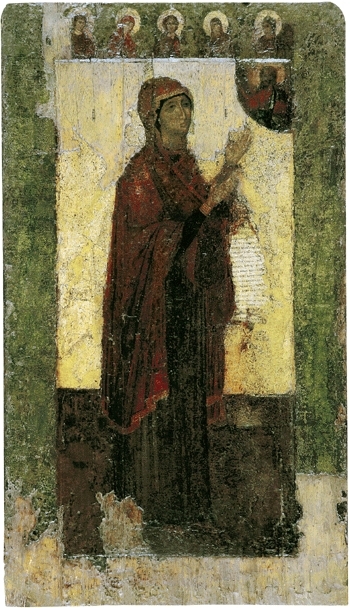

ПОЧЕМУ БОГОМАТЕРЬ ИЗОБРАЖАЕТСЯ НА ИКОНАХ ПО-РАЗНОМУ? |

Образ Богородицы в христианской иконографической традиции — наиболее почитаемый. Популярность культа Божией Матери связана в том числе с разнообразными чудесами, которые ей приписываются, — от излечения смертельно больных людей до спасения целых городов от иноземных захватчиков.

“

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? <…> К кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О Владычице, Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь.

Молитва к Пресвятой Богородице

В православной традиции насчитывается более 300 иконографических сюжетов c изображением Богоматери — «Всех скорбящих Радость», «Утоли моя печали», «Умягчение злых сердец» и многие другие. Тем не менее в этом многообразии можно выделить несколько канонических типов изображений Пресвятой Богородицы — в зависимости от ее позы, жестов и одеяний. К ним восходят наиболее почитаемые на Руси образы.

Самый древний из них — «Оранта», что в переводе с латинского означает «молящаяся». Первые изображения Богоматери в этом образе, которые находят в римских катакомбах II–III веков, обычно приписывают евангелисту Луке. Иконы этого типа изображают Богородицу в молитвенной позе, известной с библейских времен: в полный рост, с поднятыми и раскинутыми в сторону руками, раскрытыми ладонями наружу.

Самая ранняя Оранта на Руси появилась в киевском Софийском соборе в XI веке. Это мозаичное панно высотой в 5,45 метра. На нем Богоматерь предстает в синей тунике и золотом мафории — длинной накидке-платке. У золотого нимба над ней записаны греческие буквы ΜΡ ΘΥ — Μητερ Θεου — «Матерь Божия». Величественная и монументальная фигура получила название «Нерушимая стена» — от слов из 12-го икоса Акафиста к Пресвятой Богородице «Радуйся, отечеству нашему неизменный Покрове и Стено Нерушимая». Приписываемые ей заступничество и покровительство городам позднее проявились еще в одной известной Оранте — иконе «Покров Пресвятой Богородицы».

Фреска «Нерушимая стена» (Оранта). Собор Святой Софии, Киев, Украина

Другой древнейший тип изображения Божией Матери — «Одигитрия», в переводе с греческого — «Указывающая путь». На таких иконах Богородицу изображают по пояс: одной рукой она держит юного Иисуса, благословляющего смотрящего, а другой — указывает на него. По преданию, этот образ также написал Лука и первую Одигитрию поместили во Влахернский храм Константинополя. Поэтому ее стали называть Влахернской иконой — а один из списков (копий) этой Одигитрии хранится в Успенском соборе Московского Кремля.

Считается, что одной из первых Одигитрий на Руси была Смоленская икона — приданое жены князя Всеволода Ярославича, дочери Константина IX Мономаха. Другая появилась в 1383 году в предместьях реки Тихвинка — Тихвинская икона Божией Матери. А в 1579 году явилась наиболее почитаемая в России Казанская икона Божией Матери — с изображением Богородицы в темно-коричневом мафории с обильно украшенным ассистом.

Казанская икона Божией Матери (Одигитрия). Елоховский собор, Москва

“

Девочка же, о которой мы рассказывали выше, стала копать в том месте, где была печь, а вслед за ней — и другие. И когда выкопали немногим более двух локтей — о, чудо — явилась чудотворная икона Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, почитаемый образ «Одигитрии» вместе с Превечным Младенцем, Господом и Богом нашим Иисусом Христом! Была обернута эта чудная икона рукавом однорядки ветхого сукна вишневого цвета. Сам же образ сиял дивным светом, как будто был недавно написан <свежими> красками. Грязь же не коснулась этого чудного образа, чему мы сами были свидетели.

Патриарх Гермоген, «Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы», 1594

«Елеуса» или «Умиление» изображает Богородицу с младенцем Христом на руках, который прижимается к ее щеке и держится за край ее накидки. В греческой традиции этот тип чаще называли «Сладколюбящая» или «Сладколобзающая» — он отражает нежную и сердечную привязанность матери и сына. На Руси к «Умилению» относятся Владимирская, Донская, Старорусская, Феодоровская, Ярославская, Почаевская и другие иконы Богоматери.

Владимирская икона Божией Матери (Елеуса). Храм святителя Николая в Толмачах, Москва

Самая узнаваемая икона Божией Матери — Владимирская — попала на Русь из Византии около 1130 года. Ее подарили киевскому князю Мстиславу Владимировичу. В 1155 году князь Андрей Боголюбский перенес икону в Успенский собор Владимира — и так она получила свое название. В Москву владимирское «Умиление» перевезли в 1395 году для защиты от войск Тамерлана — и захватчики неожиданно обернулись вспять, не дойдя до города. Также иконе приписывают чудесные спасения Москвы от нашествий крымского хана Мехмед Гирея в 1521 году и ордынского хана Ахмата в 1480 году.

Боголюбская икона Божией Матери (Агиосоритисса). Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир

Тип «Заступницы» впервые появился при часовне Агиа Сорос и стал называться «Агиосоритисса». Богородицу запечатлели в повороте к Христу с молитвенным жестом заступничества за род человеческий. Наиболее известный русский образ Агиосоритиссы — явившаяся во сне князю Боголюбская икона. А на иконах «Всецарица» и «Державная», Печерская и Ярославская можно узнать образ «Всемилостивой» Богоматери, или «Панахранты». Она восседает на престоле и держит на коленях младенца Христа.

Печерская икона Божией Матери (Панахранта). Государственная Третьяковская галерея, Москва

Отвечает Татьяна Григорьева, историк, автор портала «Культура.РФ»

Метки: православие православные иконы |

Музыка Равеля |

Метки: композиторы |

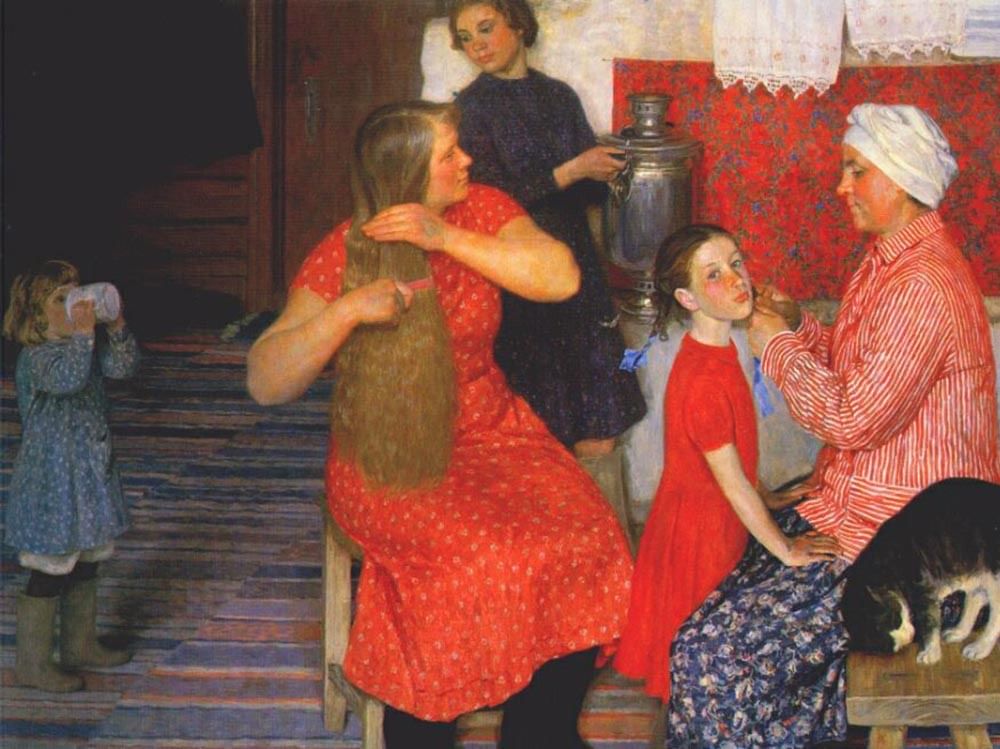

Дамы-этнографы царской России |

В эпоху турнюров и корсетов они пускались в рискованные экспедиции, вооружившись блокнотом, фонографом, фотоаппаратом, а иногда и лопатой. Особенно заметным оказался их вклад в новые научные дисциплины — этнографию и археологию, востоковедение и фольклористику. Женщины, пришедшие в большую науку в 70-е годы XIX века, выстраивали культурные связи между Востоком и Западом, фиксировали те стороны народной жизни, куда не допускались мужчины, участвовали в раскопках древних поселений. Об их судьбах рассказывает портал «Культура.РФ».

Александра Ефименко: по стопам Ломоносова

Первой в России женщиной — профессором истории стала уроженка поморского села Варзуга. Александра Ставровская родилась в 1848 году. Еще будучи гимназисткой, она работала домашней учительницей, чтобы помочь семье. Ее юность прошла в Холмогорах, на родине другого известного помора — Михаила Ломоносова. В 1870 году она обвенчалась с Петром Ефименко — сосланным на Север участником Харьковско-Киевского тайного общества. Их объединил интерес к этнографии и истории, они вместе ездили в экспедиции, изучали архивные материалы, готовили научные публикации. Новым словом в науке стали статьи Александры Ефименко об архангельских артелях, о быте саамов, зырян, карелов.

В 1874 году супруги переехали на родину Петра Ефименко, на Украину, — сначала в Чернигов, а затем в Харьков. Из-за слабого здоровья мужа Александра стала главным кормильцем в семье. Она писала статьи и читала лекции. В 1907 году ее как признанного специалиста по истории Украины пригласили преподавать на высших женских Бестужевских курсах в Петербурге. В 1910 году Харьковский университет присвоил ей степень почетного доктора истории — она стала первой женщиной в России, получившей ученое звание. Александра Ефименко написала более сотни статей, стала членом Русского географического общества, поддерживала женское движение.

После революции 1917 года Александра Ефименко поселилась на хуторе близ Харькова. В ночь с 17 на 18 декабря 1918 года в ее дом ворвались петлюровцы и застрелили вместе с дочерью Татьяной и слугами. В 1978 году ее останки изъяли из братской могилы и перезахоронили на территории сельской школы.

Евгения Линёва: певица, марксистка, собирательница

Оперная певица с немецкими корнями Евгения Линёва (урожденная Паприц) вошла в историю как собирательница народных песен. Она родилась в 1853 году в Бресте. После учебы в Петербургской и Венской консерваториях обладательница контральто (редкого низкого голоса) выступала в Европе и в Большом театре в Москве. В это же время она стала членом московской подпольной организации, издававшей социалистическую литературу, переводила работы Энгельса и даже лично встречалась с ним за границей.

В 1880-е годы Евгения Паприц вышла замуж за инженера-народовольца Александра Линёва, покинула оперную сцену и организовала в Москве любительский хор. Для хора она и начала собирать фольклорный репертуар. В 1890–1896 годах супруги жили в США. Там Евгения Линёва создала хор из русских эмигрантов: концерты русских народных песен проходили в Нью-Йорке, Чикаго и других городах Америки. В 1897 году, вернувшись на родину, отправилась в экспедицию по Центральной России. Во время этой поездки она одной из первых в мире применила для записи русского фольклора фонограф. В 1901 году Линёва зафиксировала мелодии севернорусских песен в Новгородской губернии, а в 1903 году собрала богатый материал украинских песен в Полтавской губернии. Прежде музыковеды интересовались только напевом, а филологи-фольклористы — только словами. Линёва же была убеждена: «Для народного певца текст немыслим без напева, а напев без текста. Это правило должно быть священно и для собирателя».

Евгения Линёва разработала собственный метод нотирования, то есть записи нотными знаками, стояла у истоков Музыкально-этнографической комиссии при Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. В деятельности комиссии принимали участие известные композиторы — Николай Римский-Корсаков, Сергей Танеев, Анатолий Лядов, Михаил Ипполитов-Иванов. С 1906 года собирательница преподавала в Народной консерватории, через пять лет она была удостоена Малой серебряной медали Русского географического общества за сообщение о музыке закрытых религиозных общин.

Ольга Лебедева: загадочная Гюльнар-ханым

Ольга Лебедева родилась в 1854 году в имении близ Казани. Она с юности общалась с татарскими писателями и изучала восточные языки. В 1886 году вышел ее перевод с татарского на русский памятника персидской литературы XI века «Кабус-наме». В 1887 году Лебедева предложила создать востоковедческое общество, Высочайшее позволение на это было дано в 1900 году.

В 1889 году на международном конгрессе в Стокгольме россиянка познакомилась с турецким журналистом и просветителем Ахметом Медхатом. Его так поразили познания Лебедевой, что Медхат пригласил ее в Стамбул. В Турции Лебедева стала изучать положение женщин в исламском мире. Она подружилась с первой турецкой поэтессой Нигяр-ханым и первой турецкой писательницей-романисткой Фатмой Алийе. В 1891 году султан Османской империи Абдул-Хамид II вручил Лебедевой орден Милосердия II степени за заслуги перед востоковедением.

А здесь рассказываем о знаменитых русских художницах XIX века

«Русская литература» Ольги Лебедевой стала первой книгой на турецком языке о русских писателях. Под псевдонимом «Гюльнар-ханым», «госпожа Гюльнар», Лебедева перевела на турецкий произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Льва Толстого. С последним у нее завязалась переписка.

Милостивый государь, граф Лев Николаевич!

Занимаясь восточными языками, я особенно хорошо изучила турецкий язык и его литературу. С этой целью я провела несколько времени в Константинополе и познакомилась со многими литераторами. Это дало мне возможность убедиться в том, что они с жадностью читают Ваши дивные произведения в французском переводе и сумели оценить в них всю Вашу гениальность.Ольга Лебедева, 1894 год

Востоковед вынашивала мысль издать книгу со сходными по смыслу фрагментами Библии и Корана, чтобы показать общность нравственных идеалов христианства и ислама. Лев Толстой идею поддержал, но книга так и не вышла. После 1909 года следы Ольги Лебедевой затерялись.

Ольга Семёнова: летописец русской жизни

Дети известного путешественника Петра Семёнова-Тян-Шанского пошли по стопам отца. Среди его сыновей было два географа, метеоролог и статистик. Единственная дочь, Ольга, родилась в 1863 году. Дома она получила естественно-научное образование, которое и сформировало у нее интерес к истории и географии. Многие годы она собирала русский фольклор, записывала обряды Данковского и Раненбургского уездов. В 23 года Ольга Семенова была удостоена Серебряной медали Русского географического общества за сборник песен Рязанской губернии. Она собирала артефакты и фотографировала крестьян, изучала обычаи и нравы жителей Рязанщины, где находилось имение Семёновых, а также ездила в экспедиции в Тамбовскую, Орловскую и Тульскую губернии. Она могла попасть туда, куда не пускали этнографов-мужчин: на родильные и предсвадебные обряды, женские ритуалы в поле.

После смерти своего жениха Ольга с головой ушла в работу, помогала отцу готовить многотомный труд «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». Главным ее произведением стало собрание очерков «Жизнь «Ивана» — о крестьянах Центральной России. Семенова с симпатией и состраданием относилась к деревенским женщинам и, как ученый, стремилась фиксировать факты: «В большинстве семей умирает более половины всех рожденных детей. Редкая баба не родит восьми, а то и десяти, двенадцати ребят, а из них остается в живых три-четыре». Иногда в ее записях проскальзывало сравнение нравов образованной публики и крестьян: «Вообще при выборе невесты или любовницы крестьянский вкус совсем не сходится с нашим. Нам нравятся строгие или чистые линии и очертания, а всякий мужик предпочтет дебелую, расплывшуюся девку или бабу». Ольга Семенова не успела закончить книгу «Жизнь «Ивана» — рукопись была найдена в 1906 году, когда этнограф скончалась. Очерки опубликовали через восемь лет, в 1914 году.

Вера Харузина: исследователь первобытного мира

Первая в России женщина — профессор этнографии родилась в 1866 году в семье московских купцов, стоявших в одном ряду с такими известными фамилиями, как Третьяковы, Боткины, Щукины. Три брата Харузиных — Михаил, Алексей и Николай — получили университетское образование в России и стали этнографами. Прошедшая в 1877 году в Москве этнографическая выставка подтолкнула и их 11-летнюю сестру Веру к изучению этой науки. Но Высшие женские курсы на несколько лет закрылись, и после окончания гимназии девушка отправилась учиться в Париж.

В 1887 году Вера Харузина сопровождала брата Николая в экспедиции на Кольский полуостров. Результаты поездки Николай обобщил в книге «Русские лопари», за которую получил Золотую медаль Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Николай Харузин скончался незадолго до своего 35-летия. Написанный им учебник — первый курс по этнографии в России — уже после его смерти готовили к печати сестра и средний брат Алексей.

Про еще одну экспедицию, но только художественную, читайте здесь

В 1900-е годы вышли самостоятельные работы Веры Харузиной про первобытные религиозные воззрения, древнейшие родильные и крестильные обряды. Ее научной специализацией стала история и этнография первобытности. С 1907 года Харузина преподавала на Высших женских курсах и в Московском археологическом институте. Она продолжала работать, даже несмотря на паралич, которым страдала с 1908 года. Прикованная к инвалидному креслу, Харузина стала профессором Московского университета. Ее учебник «Введение в этнографию» переиздавался до революции и в советское время. В 1914 году она была удостоена Золотой медали Русского географического общества за ученые труды. Вера Харузина скончалась в Москве в 1931 году.

Юлия Гендуне: археология и мистика

О жизни первой российской женщины-археолога известно мало. Она родилась в 1869 году, фамилия Гендуне досталась ей от мужа, обрусевшего финна. Через несколько лет после свадьбы выпускница Императорского археологического института в Петербурге (она была первой принятой туда девушкой) стала проводить все свое время на раскопках. В 1896–1902 годах Юлия Гендуне раскапывала могильники XII–XIV веков на Клязьме, известные как Болшевская и Городищенская курганные группы. Она также вела раскопки древнего Радонежа, пережившего свой расцвет в XIV веке. В 1903 году Гендуне обнаружила следы поселения раннего железного века между Тулой и Калугой и предположила, что оно было разрушено в V веке гуннами. В верховье Волги Гендуне раскопала древнефинское городище Топорок. Среди уникальных находок были предметы, принадлежавшие шаману, жертвенник и непонятные объекты, которые посчитали детскими игрушками.

В 1909 году, заканчивая раскопки Топорка, Гендуне выбрала место на кладбище в близлежащем селе Никольское-Сучки и распорядилась построить там склеп в виде пирамиды. Вскоре она застрелилась, оставив записку: «Любопытство — один из смертных пороков». Логического объяснения поступку Гендуне так и не нашли, но местные жители были уверены: во время раскопок она потревожила дух древнего шамана, за что и была наказана.

Автор: Екатерина Гудкова

Метки: интересное |

Опера «Садко» Николая Римского-Корсакова |

Опера-былина «Садко» — одно из самых известных произведений Николая Римского-Корсакова. Ее путь к слушателю был непростым, ведь сам император вычеркнул «Садко» из репертуара Мариинского театра. И лишь благодаря частной опере Саввы Мамонтова она впервые была представлена слушателям, завоевав всеобщее признание как образец русского музыкального эпоса.

Точка отсчета

У русской старины и древней русской литературы — былин, песен, легенд, сказаний — всегда был широкий круг читателей. Среди них оказался и музыкальный критик Владимир Стасов. В начале 1861 года он попытался заинтересовать сюжетом новгородских былин о купце Садко Милия Балакирева — композитора, руководителя «Могучей кучки». А позднее Модест Мусоргскийпосоветовал Николаю Римскому-Корсаковусочинить на этом материале оркестровое произведение. Будучи неравнодушным к фольклору и в особенности к теме странствий, молодой композитор сразу после возвращения из кругосветного плавания захотел воплотить былину о Садко в своей музыке.

Морские путешествия — то, что волновало Римского-Корсакова с раннего детства. В возрасте 12 лет, вслед за старшим братом Воином, он поступил в Морской кадетский корпус. Затем, по окончании учебы, будущий офицер отправился служить на клипере «Алмаз». Он посетил множество стран — Англию, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, США и Бразилию. Впечатления, полученные в путешествиях, затронули воображение композитора. А образы моря есть в его самых известных произведениях — симфонической картине «Шехеразада», цикле романсов «У моря», опере «Сказка о царе Салтане» и, конечно же, «Садко».

Так в 1867 году появилась одноименная симфоническая картина.

Не изменяя традициям «Могучей кучки»

27 лет спустя Николай Римский-Корсаков вновь возвращается к былине о Садко. Идея нового произведения родилась у композитора, когда он получил письмо от писателя Николая Финдейзена, в котором тот убеждал Римского-Корсакова написать оперу о новгородском купце.

Своим замыслом он поделился в письме к Владимиру Стасову: их связывала многолетняя творческая дружба. Ссылаясь на многочисленные варианты былины, Стасов советовал композитору широко показать картины народной жизни и быта Древнего Новгорода. Активная работа над созданием либретто оперы началась летом 1894 года. В разработке плана принимали участие и другие друзья композитора — Василий Ястребцев и Николай Штруп.

«В течение лета план оперы-былины «Садко» у меня, как помнится, сложился окончательно», — писал Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкальной жизни».

Далее началось сотрудничество по либретто «Садко» с Владимиром Бельским, филологом и специалистом по русской старине. Он ввел в либретто образ Любавы, чтобы усилить сюжетную линию и драматургию, внес ряд исправлений в тексты готовых номеров (например, песен трех иноземных гостей).

Работа над оперой была тщательной и шла в лучших традициях кучкистов: каждое слово, каждая нота обсуждалась с коллегами.

«Опера «Садко» предстала в виде семи картин эпического содержания. Реальное и фантастическое, драматическое (поскольку таковое намечается былиной) и бытовое находятся между собой в полной гармонии».

Николай Римский-Корсаков

«Опера моя, очевидно, провалилась...»

Осенью 1896 года опера «Садко» была предложена Мариинскому театру. В прослушивании принимали участие директор Императорских театров Иван Всеволожский, главный капельмейстер Эдуард Направник, учитель сцены Осип Палечек и начальник постановочной части Платон Домерщиков.

«Играл Феликс Блуменфельд; я подпевал и объяснял, что мог, — вспоминал Римский-Корсаков. — Надо сознаться, что Феликс был как-то не в ударе, играл неохотно и несколько неряшливо; я волновался и скоро охрип. По-видимому, слушатели ничего не поняли и опера никому не понравилась. Направник был хмур и кисел. Произведение было сыграно не всё «за поздним временем». Опера моя, очевидно, провалилась в глазах Всеволожского, и, познакомившись с нею, он взял совершенно другой тон в объяснениях со мною».

Дирекция театра отказала Римскому-Корсакову, пояснив, что произведение получилось слишком сложное для исполнения. Композитор был опечален, но надежда увидеть свое детище на сцене не покидала его, ведь окончательное решение принимал император.

24 января 1897 года Николай II поинтересовался музыкальными особенностями новой оперы. После высказывания Всеволожского о некотором сходстве «Садко» с музыкой «Млады» и «Ночи перед Рождеством», император вычеркнул «Садко» из репертуара со словами: «В таком случае нечего ставить «Садко». Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее».

«Пути гения неисповедимы! Идите слушать «Садко»

Мысль поставить оперу силами частной оперной труппы Саввы Мамонтова в помещении театра Солодовникова подсказал ученик и друг композитора — музыкальный критик Семен Кругликов.

«Я был возмущен, но меня вызывали, подносили венки, артисты и Савва Иванович всячески чествовали меня, и я попался как «кур во щи», — вспоминал Николай Римский-Корсаков премьеру своей оперы «Садко». Она стала подарком для слушателей, пришедших в Московскую частную оперу в канун Рождества 7 января 1897 года.

Партию Варяжского гостя исполнял Федор Шаляпин.

«Декорации оказались недурны, хотя между V и VI картинами делался перерыв музыки для перемены; некоторые артисты были хороши, но в общем опера была разучена позорно. Дирижировал итальянец Эспозито. В оркестре, помимо фальшивых нот, не хватало некоторых инструментов; хористы в картине пели по нотам, держа их в руках вместо обеденного меню; в V картине хор вовсе не пел, а играл один оркестр. Все объяснялось спешностью постановки. Но у публики опера имела громадный успех. <…> Из артистов выделялись Секар-Рожанский — Садко и Забела (жена художника Врубеля) — Морская царевна».

Николай Римский-Корсаков

Впервые в творческой жизни Римского-Корсакова сошлись мнения «врагов» и «друзей»: Стасова и Лароша, Кругликова и Кашкина, Кюи и Иванова.

«Пути гения неисповедимы! Идите слушать «Садко» — эти слова Лароша отметил в своих записях Василий Ястребцев. «По нашему мнению, русская музыкальная литература со временГлинки еще не имела такого высокого образца художественного воплощения народного русского стиля», — писал Кашкин.

Вскоре после премьеры «Садко», 20 января 1898 года, в театре случился пожар. Спектакли Русской частной оперы Саввы Мамонтова были перенесены из помещения театра Солодовникова в театр на Большой Никитской, позднее в зал Консерватории. В Петербурге опера также имела успех. Она прозвучала на сцене Народного дома, в Мариинском театре и Театре музыкальной драмы.

Метки: музыканты классика |

КТО ТАКАЯ БАБА-ЯГА? |

В русских сказках, преимущественно волшебных, часто фигурирует Ягая, Ягишна или Егибоба, у украинцев — Баба-Язя, у поляков — Бабоендза, у чехов и словенцев — Ежибаба. В праславянском языке словом ęgа называются различные «гады», например змеи и ящерицы. Поэтому само имя сближает сказочного персонажа с обитателями Нижнего, подземного мира.

Этимологический словарь Макса Фасмера указывает, что имя Яги родственно прибалтийским словам, обозначающим досаду, раздражение, нечто противное, а также древне-исландскому ekki — «скорбь», «боль». А наиболее полно образ Бабы-яги в 1930–40-е годы исследовал советский фольклорист Владимир Пропп.

В первобытном обществе, где главным источником пропитания была охота, каждый мальчик должен был пройти обряд инициации — символически «умереть» и «родиться» уже в новом качестве. Древние люди верили, что «путешествие в загробный мир» давало будущему охотнику магические способности: звериные нюх и слух, умение понимать язык животных и быть незаметным в лесу. Посвящаемого уводили в лес, где морили голодом, пытали огнем, закапывали в землю, отрезали пальцы рук, выбивали зубы, давали галлюциногенные растения. После пройденных испытаний человек начинал верить, что действительно побывал на том свете.

В образе Бабы-яги, по мнению Проппа, соединяются черты распорядителя этого обряда и стража, охраняющего вход в царство мертвых. В сказках Яга живет в избушке на курьих ножках. Истоки этого оригинального архитектурного решения трактуются по-разному. Одни исследователи считают, что куриные ноги — отголосок эпохи тотемизма, когда животным приписывали магические силы. Другие — что избушками на курьих ножках называли особые срубы на сваях, где хоронили мертвых финно-угорские народы. Избушка Яги обычно стоит на опушке, то есть на границе двух миров. Дверью она повернута к лесу — миру мертвых. Герой сказки не может сам пересечь невидимую границу, попросту обойти избушку и войти с другой стороны — и должен произнести заклинание: «Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!».

Эта избушка — сторожевая застава. За черту герой попадет не раньше, чем будет подвергнут допросу и испытанию, может ли он следовать дальше. Собственно, первое испытание уже выдержано. Иван знал заклинание и сумел подуть на избушку и повернуть ее.

Из книги Владимира Проппа «Исторические корни волшебной сказки»

В некоторых сказках внешность Яги описывают в деталях: «Впереди голова, в одном углу нога, в другом другая», «На печке лежит баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос». И Пропп заключил, что «Яга напоминает собой труп, труп в тесном гробу или в специальной клетушке, где хоронят или оставляют умирать. Она — мертвец». Отсюда в сказках появились и костяная нога — нога скелета, — и слепота старухи.

Правда, напрямую в сказках не говорится, что Яга слепая. Встретив героя, она восклицает: «Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится». По логике древних людей, как живым неприятен запах смерти, так и мертвые не переносят запаха живых. А «русский дух в сказках» — это именно запах живого человека.

Встретив героя, Яга начинает выпытывать, куда и зачем он путь держит. И получает стандартный ответ: «Чего кричишь? Ты прежде напой-накорми, в баню своди да после про вести и спрашивай». Древние верили, что умерший становится «своим» в потустороннем мире, лишь отведав там пищи. Потому Иван, поев блинков у Бабы-яги, становится причастным к миру мертвых.

Далее «классическая» Баба-яга дает герою добрый совет, дарит волшебный предмет или животное: коня, собаку, клубок ниток, тарелку с золотыми яблоками. Такой тип Яги Владимир Пропп назвал Ягой-дарительницей.

В некоторых сказках герой похищает магическое средство или волшебного помощника у Яги, и тогда старуха бросается за ним в погоню в своей ступе. Такой тип называют Ягой-воительницей. Например, в сказке «Марья Моревна» Иван-царевич крадет у Бабы-яги волшебного жеребенка, и во время погони за ним Яга погибает в Огненной реке.

Третий тип Яги — похитительница детей. Гуси-лебеди из одноименной сказки крадут мальчика и относят его к Бабе-яге, а старшая сестра его выручает. Пропп увидел сходство такой Яги с «лесными» и «водяными» учителями — другими персонажами русских сказок, которые забирают детей у родителей. И хотя кажется, что похищенный ребенок обязательно погибнет — обычно он возвращается к семье, обучившись волшебной науке. Образы похожих злодеев есть также во французском и немецком фольклоре — например, ведьма, которая заманивает к себе детей, чтобы их съесть. В итоге дети сжигают ведьму в печке и благополучно возвращаются домой.

Такие сказки про похищение детей также возникли из первобытного обычая. В древности дети могли проходить инициацию гораздо раньше наступления половой зрелости. Бывали случаи, когда ребенка еще до его рождения «запродавали», то есть обещали в другое племя или тайный союз. По этой договоренности ребенка забирали у родителей, когда он достигал оговоренного возраста.

Долгое время исследователи недоумевали: почему Баба-яга — женщина, если в охотничьей инициации участвовали только мужчины? Оказалось, что во многих племенах шаманы и вожди для проведения обряда переодевались в женскую одежду. Ученые предположили, что так проявлялась память о времени матриархата, когда почитали прародительницу племени. В этом контексте особенно любопытно, что лучшей Бабой-ягой в кино стал мужчина — Георгий Милляр, который играл Ягу, переодеваясь в старуху, в фильмах режиссера Александра Роу.

С развитием земледелия необходимость в охотничьей инициации отпала, и обряд стал существовать в виде мифа. Затем люди и миф перестали воспринимать как священное знание, и сведения о нем «опустились» на уровень сказки. Еще 100–150 лет сказки слушали взрослые, а современные их версии в основном адаптированы для детей. И такие тексты не всегда позволяют в полной мере оценить настоящую фольклорную Бабу-ягу — страшную для непосвященного, но помогающую достойному.

Метки: литература русские |

Знаки отличия Академии им. Вагановой. |

Во время торжественной церемонии вручения дипломов в Екатерининском дворце лучшие выпускники, проявившие себя в учёбе и профессиональной области, были награждены специальными знаками отличия, созданными мастерами ювелирной компании «Галерея Михайлов».

Это изделие из серебра с позолотой представляет собой изображение Галины Улановой в образе Одетты из балета «Лебединое озеро», запечатленной на фоне перспективы улицы Зодчего Росси. Искуснейшие ювелиры компании трудились над наградой в течение нескольких месяцев. При этом, как отметил в своей поздравительной речи президент «Галереи Михайлов» Михаил Сасонко, этот памятный знак создавался под непосредственным «художественным руководством» ректора Академии Николая Цискаридзе.

Метки: балет |

Я люблю мой песчаный берег, Ребиндранат Тагор |

Я люблю мой песчаный берег,

Где одинокой осенью

Аисты гнезда вьют,

Где цветы белоснежно цветут

И стаи гусей из холодных стран

Зимой находят приют.

Здесь на ласковом солнце греются

Черепах ленивых стада.

Вечерами рыбачьи лодки

Приплывают сюда...

Я люблю свой песчаный берег,

Где одинокой осенью

Аисты гнезда вьют.

Ты любишь лесные заросли

На своем берегу -

Там, где ветвей сплетенье,

Где колышутся зыбкие тени,

Где юркая змейка тропинки

Огибает стволы на бегу,

А над нею бамбук

Машет сотней зеленых рук,

И вокруг полутьмы прохлада,

И тишина вокруг...

Там на рассвете и к вечеру,

Пройдя через рощи тенистые,

Собираются женщины возле пристани,

И дети до темноты

По воде пускают плоты...

Ты любишь лесные заросли

На своем берегу -

Там, где ветвей сплетенье,

Где колышутся зыбкие тени.

1.

А между нами река струится —

Между тобой и мной —

И берегам бесконечную песню

Напевает своей волной.

Я лежу на песке

На своем берегу пустынном.

Ты на своей стороне

Рощей прохладной прошла к реке

С кувшином.

Мы долго слушаем песню речную

С тобою вдвоем.

Ты на своем берегу слышишь песню иную,

Чем я на моем...

2.

Между нами река струится,

Между тобой и мной,

И берегам бесконечную песню

Напевает своей волной.

Метки: стихи |

Июль |

ИЮЛЬ

По дому бродит привиденье.

Весь день шаги над головой.

На чердаке мелькают тени.

По дому бродит домовой.

1.

Везде болтается некстати,

Мешается во все дела,

В халате крадется к кровати,

Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,

Вбегает в вихре сквозняка

И с занавеской, как с танцоршей,

Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа

И этот призрак и двойник?

Да это наш жилец приезжий,

Наш летний дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых

Мы целый дом ему сдаем.

Июль с грозой, июльский воздух

Снял комнаты у нас внаем.

2.

Июль, таскающий в одёже

Пух одуванчиков, лопух,

Июль, домой сквозь окна вхожий,

Всё громко говорящий вслух.

3.

Степной нечесаный растрепа,

Пропахший липой и травой,

Ботвой и запахом укропа,

Июльский воздух луговой.

Б.Пастернак, 1956

Метки: стихи |

Прогулка по Парижу |

Метки: Париж |

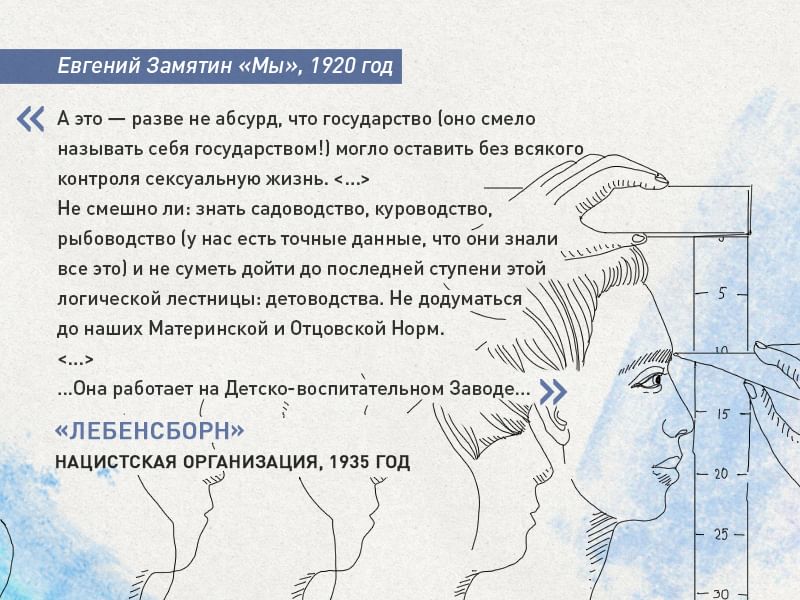

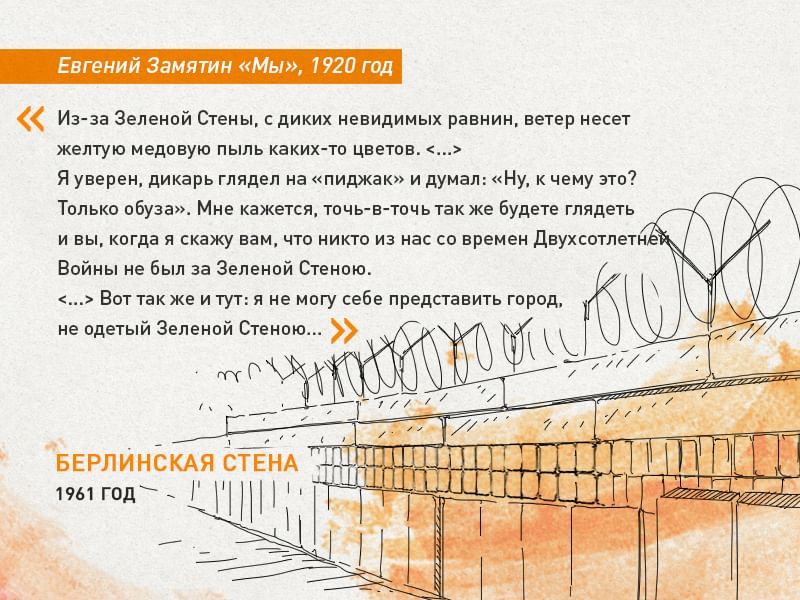

Что предсказал Евгений Замятин |

В 1920 году Евгений Замятин завершил работу над романом-антиутопией «Мы». Его действие разворачивалось в далеком высокотехнологичном будущем, где тоталитарное государство контролировало все сферы жизни человека, включая даже чувства и воображение. В честь 135-летия со дня рождения писателя «Культура.РФ» перечитала роман и выяснила, какие достижения науки Единого Государства стали реальными изобретениями и явлениями XX и XXI века.

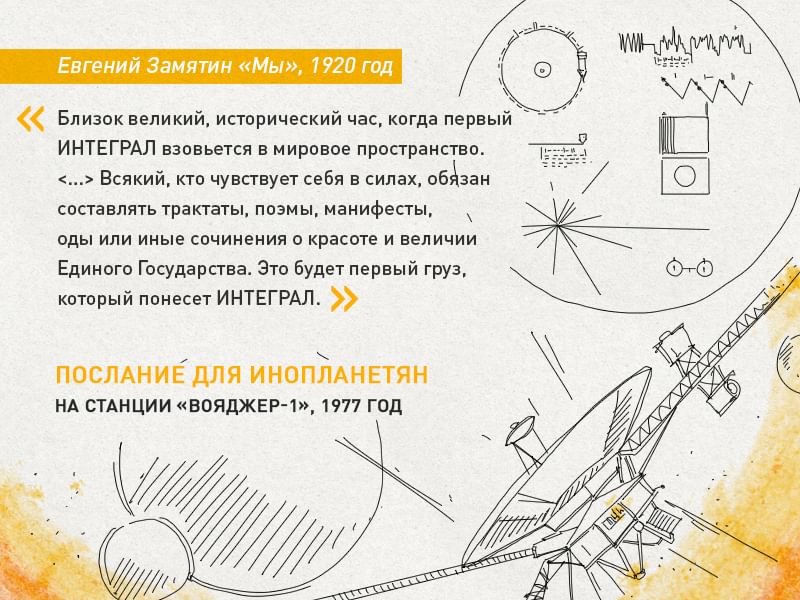

Послание внеземным цивилизациям

На борту автоматической межпланетной станции «Вояджер-1» («Voyager-1»), которая исследует Солнечную систему с 1977 года, закреплен золотой футляр. В нем находится золотая пластина, на которой записаны звуки Земли, фотографии представителей разных рас, схема человеческого ДНК, снимок рентгеновского изображения, схематическое изображение Солнечной системы с координатами нашей планеты и другие сведения. Ученые поместили эту пластину на аппарат, чтобы внеземные цивилизации (если, конечно, они существуют), смогли узнать о жизни на Земле.

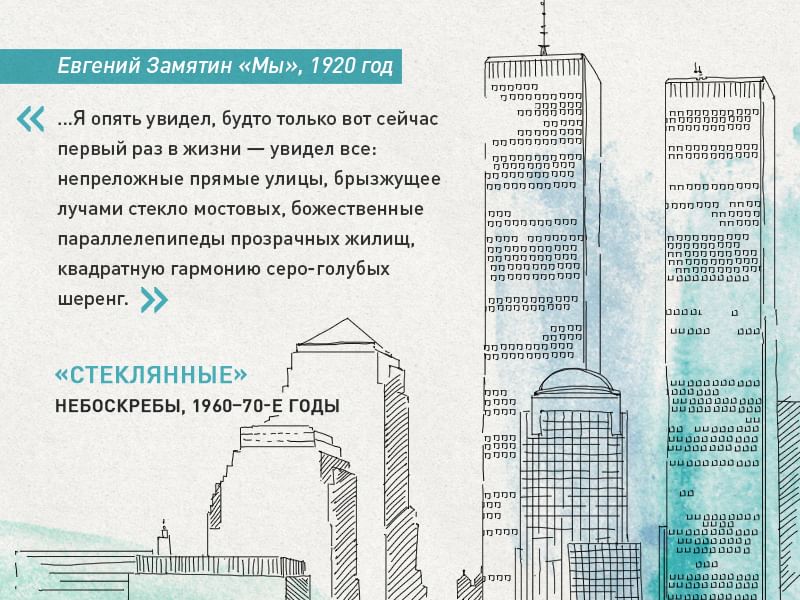

Здания из бетона и стекла

В 1958 году в Нью-Йорке построили 157-метровый небоскреб Сигрем-билдинг (Seagram Building). Его архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ использовал принцип «навесных стен»: основой здания был скелет из железобетонных конструкций, на который «навешивались» стены и застекленные фасады. Технология и видение Миса во многом повлияли на высотное строительство 1960–70-х годов. В похожем стиле были построены, например, башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В наши дни из таких «стеклянных» высоток состоят целые районы больших городов. Например, в Гонконге построили уже больше 300 небоскребов, в Нью-Йорке — почти 250, а в Дубае — 150.

Искусственная еда

В 2013 году голландский ученый, профессор Университета Маастрихта Марк Пост представил в Лондоне первый бургер из синтетического мяса, созданного из стволовых клеток коровы. Дегустаторы в целом остались довольны вкусом, но отметили, что котлета была неожиданно сухой.

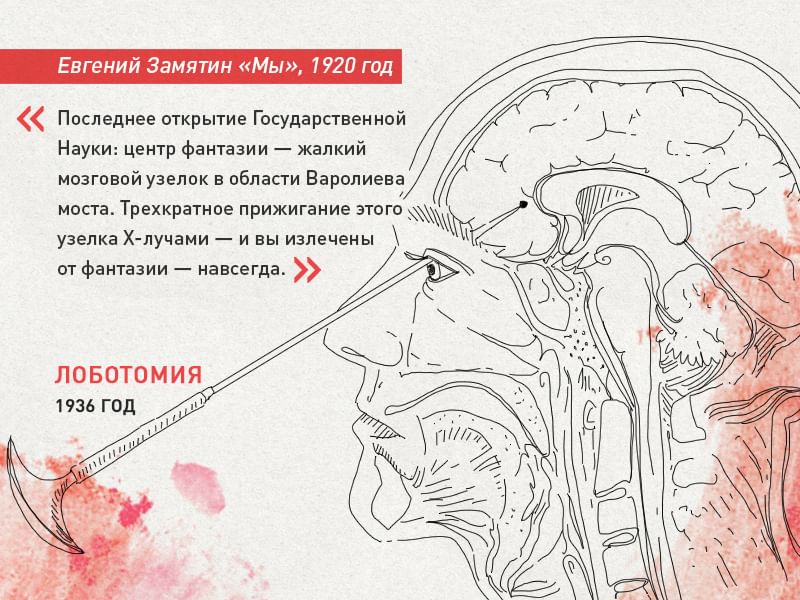

Повреждение мозга в лечебных целях

В 1936 году профессор нейрохирургии Алмейда Лима провел первую операцию на мозге — лоботомию, или лейкотомию, — под руководством португальского психиатра Эгаша Мониша, нобелевского лауреата по физиологии и медицине. Мониш разработал теорию, согласно которой определенные повреждения тканей мозга были полезны в лечении психических расстройств. Несмотря на успешную статистику операций, проведенных пациентам Мониша, многие ученые критиковали его метод, который приводил, по сути, к деградации личности больных. В 1950-х годах лоботомию официально запретили во многих странах, в том числе в СССР, из-за доказанных неврологических осложнений этой операции.

«Разведение» людей

В 1935 году по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера была основана организация «Лебенсборн» (Lebensborn — в переводе с немецкого «Источник жизни»). Ее задачей была подготовка молодых «расово чистых» матерей и воспитание «арийских» младенцев. В оккупированных странах «Лебенсборн» организовывала домá ребенка, где детей-сирот и зачастую похищенных детей, подходивших под критерии программы, подвергали «начальной германизации» и воспитывали по канонам идеологии. А домá матери брали на себя поддержку матерей-одиночек и их детей — но только в том случае, если оба биологических родителя были «арийского происхождения», физически и психически здоровы и не имели судимостей.

Разделительная Стена

В августе 1961 года началось строительство Берлинской стены — укрепленной государственной границы, которая разделяла Западный и Восточный Берлин — ФРГ и ГДР. Покидать ГДР без специального разрешения было запрещено — и архивы разных стран хранят информацию о сотнях погибших, которые пытались пересечь Берлинскую стену нелегально.

Системы наблюдения

Испытания первой системы уличного видеонаблюдения Zauberspiegel («Волшебное зеркало») прошли в 1956 году в Гамбурге. Во время испытаний полицейский следил в монитор за движением транспорта на улице и в соответствии с потоком переключал сигналы светофора. Для обеспечения общественной безопасности камеры впервые начали использовать в Великобритании: в 1960 году на Трафальгарской площади в Лондоне установили две камеры для наблюдения за людьми, которые хотели увидеть приехавшую в город с официальным визитом тайскую королевскую семью.

В Великобритании же прошли и первые акции протеста против видеонаблюдения. В 1997 году в Брайтоне протестующие инсценировали разные преступления перед камерами — угоняли собственные машины, устраивали драки, имитировали продажу запрещенных веществ, а также скандировали лозунги против тотальной слежки, в которой они подозревали систему.

Автор: Екатерина Тарасова

Метки: писатели |

Свои люди |

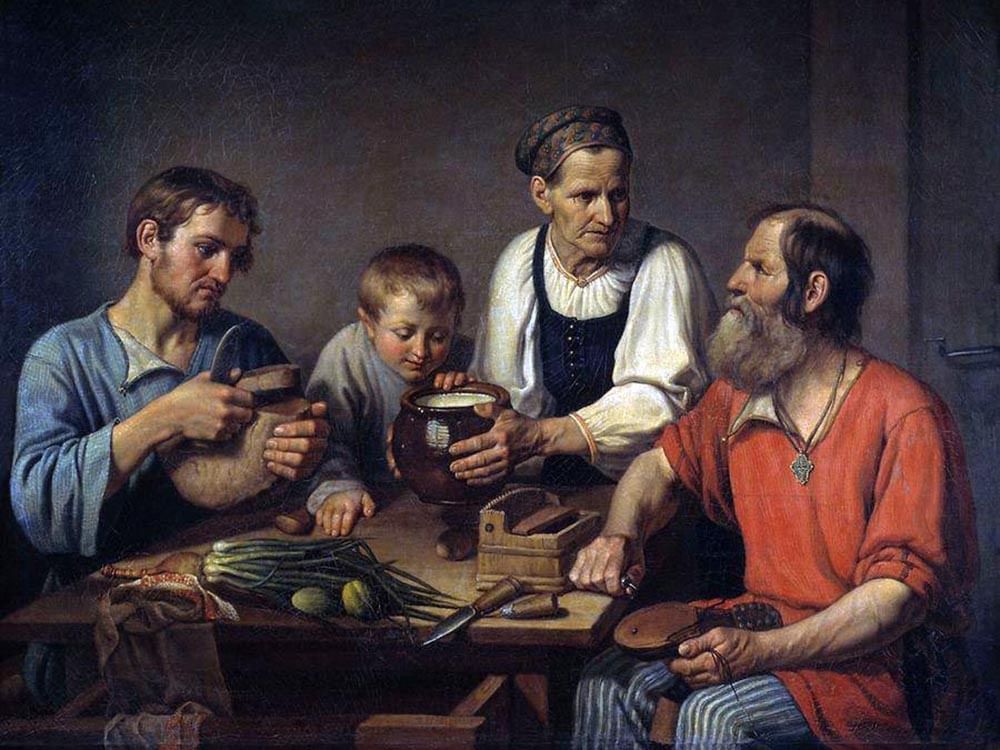

«Вся семья вместе, так и душа на месте», «русский человек без родни не живет», «тот мне и сват, кто мне рад» — гласит народная мудрость. С другой стороны, «есть родня, есть и возня», «деревенская родня как зубная боль», а то и вовсе «родных много, а пообедать не у кого». Сколько способов породниться знали наши предки, чем сватья отличается от свахи и кто такие племяш и братан — портал «Культура.РФ» разбирается в хитросплетениях русской семейной жизни.

Кто в доме хозяин

Глава хозяйства, как правило, старший мужчина в роду, звался большаком. Большак решал, кто чем будет заниматься в течение дня, отвечал за куплю-продажу зерна и скота, давал разрешение выехать в город на заработки. Женатые сыновья обычно оставались в доме родителей. Их жены подчинялись не только большаку, но и большухе — хозяйке дома. Послушание младших было закреплено обычаем и законом. Родители могли пожаловаться на непокорных детей в волостной суд; на стороне старших была и община, мнением которой очень дорожили.

Не велик большак, да булава при нем.

Большаком можно было стать в трех случаях: унаследовать «большину» от отца, начать жить отдельным хозяйством или занять место неугодного старейшины. Последнее случалось, если глава рода не выполнял свои обязанности из-за пьянства или по небрежению. Родственники обращались с жалобой к общине — «миру». Тогда с разрешения общины члены семьи выбирали себе нового большака. При наследовании соблюдалось право старшинства, однако могли проголосовать и за младшего брата, если он выделялся лидерскими качествами.

Это интересно. Взрослые неженатые мужчины назывались бобылями. В бобылях часто оставались вернувшиеся после 20 лет службы солдаты. Не все успевали жениться до рекрутского набора, а 40-летний отслуживший «жених» мог составить пару разве что вдове.

В отличие от аристократов, крестьяне не одобряли браки, в которых муж был значительно старше жены. Иногда бобылями называли и семейных мужчин, не имевших сыновей, а жену, соответственно, бобылихой. В сказке Николая Островского «Снегурочка» приемными родителями главной героини стали Бобыль и Бобылиха.

Как называли родичей

В русских родственниках легко запутаться. Родители мужа — свекр и свекровь, а родители жены — тесть и теща. Жена сына — невестка, но для свекра она сноха. Для братьев и сестер супругов тоже предусмотрены разные названия: деверь и золовка со стороны мужа, но шурин и свояченица со стороны жены.

Зять любит взять, тесть любить честь, а шурин глаза щурит.

В старину названий родичей было еще больше. Например, вместо общего понятия «дядя» различали дядю по отцу — стрыя — и дядю по матери — вуя. Для двоюродных братьев тоже были разные названия: сыновей стрыя называли стрыйчичи, а вуя — вуйчичи. Так же сложно было и с племянниками, тетушками, кузинами. Слово отражало, через какого именно родственника люди связаны друг с другом. Некоторые такие слова используются и сегодня, но в другом значении. Например, братаном мы называем брата, друга, а порой и малознакомого человека. Изначально же братан — это сын брата, то есть племянник. С племянником у нас ассоциируется слово «племяш», а еще в середине XIX века так называли любого родича, человека того же рода-племени.

Это интересно. Каждое слово народ объяснял по-своему: свекровь — «своя кровь» или «вся кровь», сноха — «на сносях», деверь — «доверенный» и тому подобное. Официальное языкознание возводит многие русские названия родственников к индоевропейскому корню «gen» — «род» и общеславянскому «св» — «свой».

Само слово «родство» имело несколько значений. В словаре Даля находим и такие толкования: «облик, физиономия; тул. виденье, привиденье, призрак».

Как можно было породниться

Кровное родство и родство через мужа или жену — свойство — сохранилось по сей день. В былые времена родней считались также семьи крестных: были крестные сестры и братья, дяди и тети, бабушки и дедушки. Крестные отец и мать, а также родители ребенка и крестные по отношению друг к другу назывались кумовьями.

Кумовство да свойство́ — ближнее родство.

Еще один способ породниться — братание. Чтобы стать назваными братьями, нужно было поменяться нательными крестами. Таких родственников называли еще крестовыми — не путать с крестными. Назваными считались приемные родители, воспитывающие сироту. Женщина, выкормившая чужого младенца, становилась ему молочной матерью. Ее родные дети были молочными братьями и сестрами этого ребенка — это практически приравнивалось к кровному родству.

Это интересно. Крестьяне придавали огромное значение тому, родился ребенок в венчанном браке или «во грехе». Если родители незаконнорожденного венчались, требовалось официально признать общего внебрачного отпрыска. По отношению к законным детям такой ребенок становился «привенчанным» братом или сестрой.

Зачем знать дальнюю родню

До 1810 года церковь запрещала браки с родственниками до седьмого колена. Даже если жену искали в дальней стороне, мать жениха выясняла родословную потенциальной невесты. Это позволяло не только исключить родство, но и разузнать, какие черты девушка передаст будущему потомству.

Бери не дороду (красоту), а бери породу.

С 1810 года Указом Святейшего Синода были запрещены браки с кровными и духовными (по крещению) родственниками до четвертого колена. Запрещались браки и до второго колена при свотовстве. Правда, на практике церковные ограничения нередко обходили, особенно в небольших деревнях, где все были друг другу родней.

Это интересно. Родители жениха и невесты по отношению друг к другу называются сватами. Пушкинская сватья баба Бабариха из «Сказки о царе Салтане» приходится бабушкой Гвидону — сыну Салтана. Некоторые исследователи считают, что Бабариха — бабушка Гвидона по материнской линии. Другие полагают, что она — мать самого царя Салтана.

Сватами также называли доверенных лиц жениха, которым поручалось вести переговоры о свадьбе. Отсюда и сваха — женщина, которая профессионально занимается подбором невест и женихов.

Автор: Екатерина Гудкова

Метки: россия русские |

Пророки Ветхого Завета |

|

Пророк |

Время служения |

Миссия пророка |

Духовно-нравственные уроки |

|

Согласно Септуагинте Ной родился в 1662 от Сотворения мира. |

Нечестие между людьми дошло до того, что из всех людей на земле остался верным Богу только один праведный Ной со своим семейством. Тогда Господь определил очистить землю водою от погрязших в грехе народов, а Ноя сохранить на земле, для дальнейшего размножения людей. Прожил 950 лет. |

Человеку всегда следует оставаться верным Богу, быть праведным и непорочным, в любых обстоятельствах, даже если он живет в окружении развращенных людей. Проявление непочтения к своему отцу есть тяжкий грех. |

|

|

Ориентировочно период можно ограничить рамками первой половины II тысячелетия до Р.Х.; Авраам жил прим. с 2000 до 1800 г. до Р.Х. |

Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру, через его потомство, для всего человечества. Благословение Авраама и завет с ним исполнились в Иисусе Христе. |

Вера в Бога есть не только вера в бытие Божие, но и личное доверие Богу: Богу есть до меня дело; Он обращает Свое слово и ко мне лично; я лично призван верить этому слову и полагаться на него. Истинная вера признает Бога Тем, Кто Он есть; Бог знает, что говорит – нелепо полагать, что Всеблагой вводит нас в заблуждение или что Всеведущий чего-то не учел. Все что угодно может оказаться заблуждением, ложью и ошибкой, но слово Божие остается непоколебимой истиной. |

|

|

XVIII-XVII века до Р.Х. |

Является родоначальником 12 колен Израилевых. Сподобился видения таинственной лестницы, соединявшей небо с землею, прообразовавшей Божию Матерь. |

Если человек стремится к Богу, в конечном счете, он найдет свой путь к Нему. Бедствия следует переносить с непоколебимою верностью Богу, с твердым терпением и преданностью Промыслу Божиему и с неизменным упованием на Него во всех обстоятельствах своей жизни. |

|

|

XVI-ХV века до Р.Х. Рамзес II, Мернептах (египетские фараоны); предводителем еврейского народа являлся сам Моисей. |

Возглавил освобождение своего народа. Был человеком, которому Бог открыл тайны бытия: сотворение мира и человека. Принял от Бога Его Десять заповедей. Кроме того, Господь дал Моисею и другие законы церковные и гражданские. Повелел Он также устроить скинию. Силой Божией Моисей творил великие знамения и чудеса. |

Бог милостив к тем, кто предстоит пред ним в вере и послушании. Человек должен оставаться верным Богу при любых обстоятельствах и не терять упования на Господа. Идолопоклонство и маловерие являются тяжким грехами против Бога. |

|

|

ХV век до Р.Х. Моисей; позднее Иисус Навин сам являлся предводителем еврейского народа. |

Являлся предводителем и военачальником еврейского народа в период завоевания Ханаана. Через него Господь явил великие чудеса. Во время одного сражения с неприятелем Иисус Навин по повелению Божию продолжил день, остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов. Введя еврейский народ в Землю Обетованную после окончания войны, разделил ее между коленами израильскими. |

Господь милостив к тем, кто имеет страх Божий и служит Ему в чистоте и искренности. |

|

|

XI век до Р.Х. Саул, Давид (1Цар. 9:17; 16:13) |

Стал преемником священника Илия. Помазал на царство первых еврейских царей – Саула, а после – святого Давида. |

В случае греховного падения человек (народ) должен принести Богу искреннее покаяние и встать на путь исправления. |

|

|

XI век до Р.Х. Давид, Соломон (1Пар. 29:29; 3Цар. 1:34) |

Не допустил строительство Давидом храма; возвестил Давиду суд Божий за совершенные им преступления; содействовал помазанию Соломона на царство. |

Бог строг к тем, кто совершает греховное падение, но милостив к тем, кто встает на путь покаяния и исправления. |

|

|

XI-Х века до Р.Х. Саул; позднее сам Давид являлся правителем |

Пророчествовал о Христе. Показал пример непоколебимой веры в Бога, показал пример истинного покаяния. Покорил Иерусалим и сделал его столицею царства еврейского. Поставил новую скинию и перенес в нее ковчег завета. |

Бог милостив к тем, кто предстоит пред ним в вере, кротости и послушании. Бог прощает даже тяжкий грех при условии искреннего покаяния у грешника. |

|

|

Х век до Р.Х. Давид; позднее сам Соломон являлся правителем |

Пророчествовал о Мессии. Построил первый иерусалимский храм. Являлся самым мудрым еврейским царем, однако впал в идолопоклонство. |

Идолопоклонство есть тяжкий грех против Бога. |

|

|

IX век до Р.Х. |

Был ревностным поборником чистоты веры, грозным обличителем идолопоклонства и всякого нечестия. Совершил немало чудес, был взят на Небо живым, являлся Христу на горе Фавор, будет предтечею второго пришествия Спасителя на землю. |

Господь милостив, Он не только грозный карающий Судия. Человек должен оставаться верным Богу при любых обстоятельствах и не терять упования на Господа. |

|

|

IX век до Р.Х. Ахав, Охозия, Иорам, Ииуй, Иоахаз и Иоас Израильские (4Цар.2:1-9:1; 13:10-21) |

Показывал, как необходимо помогать нуждающимся. Бестрепетно говорил царям правду, обличая их нечестие и наклонность к идолопоклонству. С именем пророка связывается множество чудес. |

Богу нужно отводить первое место в жизни. Бог заботится о повседневных нуждах людей. |

|

|

АВДИЙ(малый пророк) |

IX век до Р.Х. Ахав Израильский |

Пророчествовал о предстоящей гибели Едома; провозвестил суд над всеми народами и обетование о спасении Израиля. |

Гордость – один из наиболее опасных грехов, потому что она побуждает стремиться к власти над другими. За этот грех человек (народ) не избежит Божиего возмездия. |

|

ИОНА (малый пророк) |

IX-VIII века до Р.Х. Иеровоам II Израильский |

Пророчествовал о судьбах израильского народа, «приращение» территории Израиля, страданиях Спасителя, запустении Иерусалима Предупредил Ниневию, столицу Ассирии, о необходимости покаяния. |

Бог хочет, чтобы все народы обратились к Нему. Он любит все народы и каждого человека в отдельности. |

|

ИОИЛЬ(малый пророк) |

VIII век до Р.Х. Иоас Иудейский |

Предсказал о наступлении всеобщего суда и отдаленных временах Мессии. Предсказал о том, что Дух Святой изольется на всякую плоть без различия пола, возраста и состояния. |

Бог судит все народы за их грехи, а вечное спасение получает только тот, кто верит в Него. Никогда не следует падать духом, но нужно уповать Господа. |

|

АМОС (малый пророк) |

VIII век до Р.Х.

Иеровоам II Израильский |

Возвещал приближение Суда Господня. Обличал недостатки общества: социальную несправедливость и неравенство, призывал к милосердию в отношении бедных и униженных. Избранничество Израиля понимал как высокую меру ответственности перед Богом. |

Вера в Бога – не только личное дело. Бог призывает всех верующих бороться с несправедливостью в обществе и помогать нуждающимся. |

|

ОСИЯ (малый пророк) |

VIII век до Р.Х. Иеровоам II Израильский (Ос.1:1) |

Пророчествовал о Христе. Обличая беззакония израильтян, возвещал им великие бедствия от иноплеменников и переселение в плен ассирийский. Предсказал, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение и не будет Ааронова священства и что по всей земле распространится истинное Богопознание. |

Когда человек грешит, он нарушает отношения с Богом, предает Его. Все ответят перед Богом за свои грехи, но те, кто просит у Него прощения, не будут осуждены. |

|

МИХЕЙ(малый пророк) |

VIII век до Р.Х. Иоафам, Ахаз, Езекия Иудейские (Мих. 1:1) |

Предсказывал падение Северного и Южного Царств. Это будет Божье наказание, показывающее, как Бог заботится о Своем народе. Объявил о предстоящем рождении Мессии. |

Человек, живущий вдали от Бога, живет во грехе. Только Бог показывает людям путь к вечному миру. Его наказание часто наставляет на путь истинный. |

|

ИСАИЯ(великий пророк) |

VIII-VII века до Р.Х. Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия и Манассия Иудейские (Ис. 1:1) |

Пророчествовал о Мессии, Небесном Иерусалиме, еврейском и других народах. Совершил ряд чудес. |

Бога невозможно постигнуть разумом. Иногда нам приходится перенести наказание, чтобы мы вернулись к Богу. Каждый народ достоин власти, которая над ним. Судьба человека зависит от него самого и определяется его поступками. Бога нужно чтить сердцем, а не словами. |

|

НАУМ (малый пророк) |

VIII-VII века до Р.Х. Манассия Иудейский |

Предсказывал погибель Ниневии, заслужившей такую участь своим идолопоклонством, особенно же развратом и колдовством, чрез которое она порабощала народы. |

Тех, кто совершает зло и угнетает других, однажды тоже постигнет плачевная участь. |

|

СОФОНИЯ(малый пророк) |

VII век до Р.Х. Иосия Иудейский (Соф. 1:1) |

Пророчествовал о разрушении Иудейского царства, призывал к покаянию. |

Бог будет судить нас за неповиновение, но, если мы будем верны Ему, Он проявит к нам милость. |

|

ИЕРЕМИЯ(великий пророк) |

VII-VI века до Р.Х. Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония, Седекия Иудейские (Иер. 1:1-3) |

Через пророка Иеремию Бог ясно предсказал, что за свое нечестие иудейский народ будет покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену семьдесят лет. Плакал о нечестии своего народа на развалинах Иерусалима и продолжал учить добру оставшихся жителей. |

Скорби могут быть посылаемы человеку (народу) как наказание за его грехи, за отступничество от веры. Единственным способом избавиться от бедствия является покаяние, исправление и молитва к Богу. Покаяние в безнравственном мире просто необходимо. |

|

АВВАКУМ(малый пророк) |

VII-VI века до Р.Х. Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония, Седекия Иудейские |

Предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. |

Вместо того чтобы сомневаться в Божиих путях, мы должны понимать: Он совершенно справедлив, и мы должны верить, что Он руководит всем и однажды зло будет окончательно уничтожено. |

|

ДАНИИЛ(великий пророк) |

VII-VI века до Р.Х. Навуходоносор II, Валтасар, Дарий I, Кир II |

Предсказал близкие события и события далекого будущего, в том числе создание Римской империи, когда родится Христос – основатель всемирного, вечного царства – святой Церкви. Предсказал время рождения Спасителя, Его смерть, разрушение Иерусалимского храма и самого города, прекращение ветхозаветных жертв. |

Нужно хранить веру в истинного Бога, даже если претерпеваешь гонения. Гордецу следует смирять свое сердце, чтобы не гневить Господа. Нам следует думать не столько о будущем, сколько о том, как нам жить сейчас, чтобы не стать жертвами будущих событий. |

|

ИЕЗЕКИИЛЬ(великий пророк) |

VII-VI века до Р.Х. Навуходоносор II |

Сподобился видения славы Божией. Пророчествовал о воскрешении из мертвых, Мессии, возобновления богослужений в храме. Также предрекал духовно-нравственное падение евреев, разорение других народов. |

Бог воспитывает Свой народ, чтобы люди стали ближе к Нему. Господь желает не гибели беззаконников, но их покаяния. |

|

АГГЕЙ(малый пророк) |

VI век до Р.Х. Дарий I (1Ездр. 6:14) |

Призывал народ к покаянию. Обличал народ, заботящийся о своих жилищах, а не о доме Божием. Обличал высокомерие строителей второго Иерусалимского храма, полагавших, что работа на святом месте уже делает их святыми. |

На первом месте в жизни человека должен быть Бог. Нечистое, коснувшись чистого, не освящается. |

|

ЗАХАРИЯ(малый пророк) |

VI век до Р.Х. Дарий I (Зах. 1:1) |

Подробные пророчества о грядущем Мессии (будущее является ареной нового мессианского века, но народ не должен увлекаться обманчивой надеждой на Мессию, как на политического завоевателя – для этого пророк возвещает о Его страданиях на земле). |

День Господень – это не только день гнева, но и день долгожданного освобождения и радости. |

|

МАЛАХИЯ(малый пророк) |

V век до Р.Х. Неемия |

Обличал народ за недостаток усердия в жертвах, священников – за уклонение от веры, угрожал им судом Божиим за пороки и богохульство; в то же время провидел славу второго храма и ясно предсказывал пришествие Мессии, явление Предтечи и грядущий Суд Божий. |

Служение Богу должно сопровождаться обращением сердца. Жертвы Богу должны совершаться с усердием и благоговением. |

Метки: православие |

Анна Ахматова и музыка |

Поэтесса нередко делала пометки о музыке, которая развивала образы её произведений, есть даже целые списки того, что она вспоминала или на что опиралась во время творчества. Иногда она писала стихи прямо во время прослушивания. Сначала отвергала Шаляпина «из какого-то глупого снобизма», а потом восхищалась одним его жестом. И восхищалась исполнением Рихтера, поэтому непременно просила, чтобы играл именно он. А больше всего из Стравинского любила Симфонию Псалмов.

Вот, что рассказывает об отношении Ахматовой к музыке её друг, театровед Виталий Виленкин. Это его цитата в заголовке поста: «…На вопрос, что она хотела бы послушать, чаще всего отвечала: «Выберите сами» (что это будет классическая музыка, а если современная, это либо Прокофьев, либо Стравинский, — разумелось само собой). Но иной раз «заказывала» совершенно определенно: Бетховена, Моцарта, Баха, Шумана, Шопена.

<...> «Я любил незаметно смотреть на нее, когда она слушала музыку. Внешне как будто ничего в ней не менялось, а вместе с тем в чем-то неуловимом она становилась иной: так же просто сидела и кресле, может быть, только чуть-чуть прямее, чуть-чуть напряженнее, чем обычно, и что-то еще появлялось незнакомое в глазах, в том, как сосредоточенно смотрела куда-то прямо перед собой».

• Музыка из балета «Петрушка» в исполнении Мравинского, которую Ахматова упоминает в пометках к либретто своей «Поэмы без Героя». И оттуда же «Умирающий лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Сен-Санса.

• Фрагменты из оперы «Борис Годунов» Мусоргского с Фёдором Шаляпиным. Это было первое знакомство Анны Андреевны с певцом: «Шаляпин появился на сцене, еще не начал петь. Только повел плечом, глянул царственно — и сразу стало видно: гений».

• Этюды Шопена, которые по просьбе Ахматовой играл композитор Козловский сразу по прочтении только что написанного «Мужества». Это было время эвакуации в Ташкент в 1941-1944 годах.

• Чакона Баха, которую она слушала осенью 1956 года в исполнении Дружинина. За эту игру она подарила музыканту сборник корейских поэтов с памятной надписью.

• Юморески Шумана — во время их прослушивания дома у Виленкина поэтесса написала стихотворение «Отрывок».

• Бразильская бахиана Вилла-Лобоса в исполнении Галины Вишневской. Именно это исполнение вдохновляло Ахматову во время написания «Слушая пение».

• Фантазия до минор Моцарта, Этюд фа минор Листа из пометок к стихотворению «Я не люблю цветы — они напоминают...»

• Сонаты для фортепиано № 30, 31, 32 Бетховена. Английский историк Исайя Берлин вспоминал о разговоре с Ахматовой в ноябре 1945 года: «Некоторое время она говорила о музыке, о величии и красоте трех последних фортепианных сонат Бетховена».

• Фрагмент из оперы «Дидона и Эней» Перселла. В 1965 году после возвращения из Оксфорда, где Ахматовой вручили почетную степень доктора литературы, она писала Бродскому: «...Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя...». И ничего не говорила.

• 7-я, 11-я симфонии Шостаковича и его 9-й квартет. Сильное впечатление произвело на Ахматову исполнение Седьмой симфонии под управлением Ильи Мусина 25 июня 1942 года в Ташкенте.

Лидия Чуковская записала слова поэтессы об Одиннадцатой симфонии в 1958 году, когда Ахматова посвятила Шостаковичу стихотворение «Музыка»: «Там песни пролетают по черному страшному небу как ангелы, как птицы, как белые облака!». А мемуаристка Герштейн запомнила другие: «У него революционные песни то возникают где-то рядом, то проплывают далеко в небе... вспыхивают, как зарницы... Так и было в 1905 году. Я помню».

О девятом квартете остались простые замечательные слова: «Я только боялась, что это когда-нибудь кончится». Музыканты играли его 16 мая 1965 года в Комарове — в гостях у поэтессы.

Плейлист Музыка Анны Ахматовой (пройти по ссылки).

Метки: писатели |

Русские писатели с иностранными корнями |

Среди выдающихся русских писателей немало носителей польских, немецких, тюркских и других фамилий. Карамзины были потомками татарского князя Кара Мурзы, а Тургеневы произошли от татарина Тургена. Некоторые писатели умалчивали о своих заграничных корнях, другие подчеркивали экзотическое происхождение, а кто-то даже приписывал себе мнимое родство с легендарными личностями. Изучаем тайных и явных «иностранцев» среди русских авторов.

Гаврила Державин: потомок татарских князей

Предком поэта Гаврилы Державина был татарский князь Багрим (Ибрагим). Его в XV веке принял на службу Василий Тёмный, а позже пожаловал Багриму вотчины под Владимиром и Новгородом. Род Державиных пошел от Державы Нарбекова, внука Багрима. Родственники будущего поэта и государственного деятеля участвовали в крымских походах, служили в Казани. К XVIII веку это были обедневшие мелкопоместные дворяне.

Гаврила Державин начал свой путь простым солдатом и дослужился до высших государственных постов: в царствование Екатерины II был кабинет-секретарем, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, а в правление Александра I стал министром юстиции.

В историю русской литературы Державин вошел как поэт Просвещения, расширивший границы строгих канонов этого направления. В его одах сочетались придворная торжественность и социальная сатира, витиеватый слог и просторечные выражения.

В 1825 году Александр Пушкин писал Антону Дельвигу: «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка… <…> Ей-богу, его гений думал по-татарски…» А вот как отзывался о Державине Николай Гоголь: «Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства… или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд… что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно».

Сам Державин с иронией называл себя мурзой, в Российской империи этот высокий тюркский титул не давал ни почестей, ни денег. В оде «Видение мурзы» поэт заверял Екатерину II, явившуюся в образе Фелицы:

Но, венценосна добродетель!

Не лесть я пел и не мечты,

А то, чему весь мир свидетель:

Твои дела суть красоты.

Я пел, пою и петь их буду

И в шутках правду возвещу;

Татарски песни из-под спуду,

Как луч, потомству сообщу…

Василий Жуковский: сын турчанки

Василий Жуковский был внебрачным сыном тульского помещика Афанасия Бунина и турчанки Сальхи. Ее пленили при взятии крепости Бендеры во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. В усадьбу под Тулой 16-летнюю девушку привез участвовавший в войне крестьянин — в подарок барину. Турецкая служанка получила в крещении имя Елизаветы Турчаниновой. Она поселилась в отдельном флигеле. У Бунина к тому времени была законная жена и взрослые дети, но в 1783 году у них родился сын. Ребенка приняли в господском доме. «Все любили его без памяти, — вспоминала внучка Буниных Анна Зонтаг. — Для старших он был любимым сыном, а для младших — любимым братом. В нашем семействе было много девочек, а мальчик был только один он».

Усыновил мальчика и дал ему имя Андрей Жуковский, бедный киевский дворянин, живший у Буниных. Литературный критик Александр Бахрах, оставивший мемуары о писателе Иване Бунине, вспоминал: «Но особый пиетет вызывал в Бунине Жуковский… Он никак не мог примириться, что незаконный сын его деда от турчанки не носит имя Василия Афанасьевича Бунина, а по крестному — Василия Андреевича Жуковского. «А ведь не были бы придуманы «нелепые» узаконения, был бы поэт Буниным».

В своем творчестве Жуковский не подчеркивал турецкое происхождение, хотя много писал о Востоке. Среди его переводов европейских поэтов-романтиков немало переложений персидских, индийских, еврейских легенд. В 1837 году Жуковский сопровождал цесаревича Александра II в большом путешествии по России. В дневниках отразилось, что наставник с интересом изучал мусульманский Крым, старался проникнуться культурой, в которой воспитывалась его мать.

Владимир Даль: ничего общего с предками-иностранцами

У автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля не было ни капли русской крови. Его отца датчанина Иоганна Христиана Даля «выписала» Екатерина II в качестве придворного библиотекаря. Позже он уехал в Германию и закончил там медицинский факультет, а вернувшись в Россию, открыл медицинскую практику. Он женился на Марии Фрейтаг — обрусевшей немке, в роду которой были французские гугеноты.

Родину отца Владимир Даль посетил в 16 лет. Он вспоминал: «Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков».

Русские пословицы, поговорки, интересные слова Даль-младший начал записывать в 18-летнем возрасте. «Это еще совершенно новое у нас дело, — сказал начинающему фольклористу Александр Пушкин. — Вам можно позавидовать — у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки пред изумленными современниками и потомками!» Так и вышло: Даль пополнял свою коллекцию, пока служил на флоте, участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, был столичным врачом и чиновником в отдаленных губерниях. Словарь «живого языка» он начал издавать уже в отставке, в 1861 году.

«К особенностям его любви к Руси, — писал критик Виссарион Белинский, — принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком».

Михаил Лермонтов: шотландские корни

Род Лермонтовых ведет историю от шотландского наемника Джорджа (Георга) Лермонта. В 1613 году в ходе Русско-польской войны он оказался в русском плену, остался в России и взял имя Юрий. В 1688 году внуки Юрия Лермонта подали в Разрядный приказ свою родословную, где родоначальником указали Лермонта, воевавшего в XI веке против короля Макбета. Представителем этого рода, по легенде, был и знаменитый шотландский бард XIII века Томас из Эрсилдуна. В 2015 году на родине барда в шотландском городке Эрлстон открыли памятник Михаилу Лермонтову.

Далеким шотландским предкам поэт посвятил стихотворение «Желание» («Зачем я не птица…»):

На запад, на запад помчался бы я,

Где цветут моих предков поля,

Где в замке пустом, на туманных горах,

Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит

И заржавленный меч их висит.

Я стал бы летать над мечом и щитом,

И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,

И по сводам бы звук полетел;

Внимаем одним, и одним пробужден,

Как раздался, так смолкнул бы он.

Какое-то время Лермонтова увлекала идея о происхождении от испанского герцога Лерма. Поэт подписывал этим именем письма и стихи, даже написал портрет легендарного герцога, придав ему собственные черты.

Александр Куприн: миф о связи с Тамерланом

По материнской линии Александр Куприн происходил от татарского князя Кулунчака Еникеева, жившего в XVI веке. Но татарской крови в Александре Куприне было в лучшем случае на четверть: отец писателя был русским, а браки по линии матери — Любови Кулунчаковой — скорее всего, смешанными.

В 1901 году начинающий писатель переехал из Москвы в Петербург, начал публиковаться в столичных журналах, к нему пришла известность. Тогда же Куприн создал миф вокруг себя и своих «предков» — о конном заводе, якобы принадлежавшем прапрадеду, о связи с Тамерланом и матери — «татарской принцессе». В романе «Юнкера» он так пересказывал «семейные предания», якобы услышанные им от матери: «Дядюшка твой, а мой брат, совсем не почтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадник во всей Пензенской и Тамбовской губерниях… Поедет он, бывало, далеко, в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей-неуков». Писатель придумал себе псевдоним Али-хан, флаг и герб — золотого жеребенка на зеленом фоне.

Иван Бунин вспоминал: «Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! <…> Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза». Куприн выдумал настолько убедительную историю, что в нее поверили не только современники, но и исследователи его творчества.

Анна Ахматова: прямой потомок Чингисхана

Еще одну «татарскую легенду» создала Анна Горенко, взявшая в 17 лет псевдоним Ахматова. «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем, — писала поэтесса в автобиографии «Будка». — Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго». Ахматова подчеркивала, что произошла от чингизидов — прямых потомков Чингисхана. В ее поэзии русская дворянка-прабабушка превратилась в мусульманскую бабушку:

Мне от бабушки-татарки

Были редкостью подарки;

И зачем я крещена,

Горько гневалась она.

Скорее всего, прабабка поэтессы Прасковья Ахматова действительно была из татар, когда-то поступивших на российскую службу. Но с ханом Ахматом и Чингисханом род связан не был, не был он и княжеским. В родословной книге дворян Симбирской губернии родоначальником Ахматовых был указан Степан Данилович Ахматов, служивший в конце XVII века в Алатыре (сегодня — город в Чувашии).

Биограф Анны Ахматовой Вадим Черных в статье «Родословная Анны Андреевны Ахматовой» упомянул еще одну татарскую ветвь: «…мать Прасковьи Федосеевны — Анна Яковлевна до замужества носила фамилию Чегодаева и, по всей вероятности, происходила из рода татарских князей Чегодаевых. Разумеется, невозможно доказать происхождение князей Чегодаевых… от сына Чингизхана Чагатая (Джагатая), умершего в 1242 году».

Константин Паустовский: между поляками и турками

Предками писателя были представители разных народов. Дед со стороны отца, запорожский казак Максим Паустовский, был «николаевским солдатом». Из военного похода он привез «жену — красавицу турчанку, — рассказывал Константин Паустовский в автобиографической «Повести о жизни». — Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя — Гонората. <…> Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности. Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака».

В 1956 году Паустовский отдыхал в заграничном морском круизе — одном из первых, доступных советским гражданам. Среди стоянок был Стамбул, так писатель оказался на родине бабушки-турчанки. В творчестве этот визит не нашел отражения — слишком коротким и поверхностным показался Паустовскому взгляд на Турцию из окна туристического автобуса. Но в 1962 году он писал турецкому поэту Назыму Хикмету: «Может быть, в какой-то сотой степени, но наша взаимная симпатия объясняется тем, что я полутурок: моя бабушка была чистокровная турчанка родом из Казанлыка во Фракии. Я, конечно, шучу, но все же иной раз горжусь, что во мне есть доля турецкой крови,— я очень люблю простых крестьян и рабочих-турок».

Бабушка Паустовского по материнской линии Викентия (Вицентина) Высочанская была полькой и ярой католичкой. «У нее существовал твердый порядок, — вспоминал писатель. — Каждую весну Великим постом она ездила на богомолье по католическим местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов». С ней Паустовский впервые побывал в Польше — тогда еще части Российской империи. Позже, служа в санитарном отряде на фронтах Первой мировой войны, писатель снова оказался в этой стране. Он вспоминал: «Восточная Польша запомнилась как сыпучие пески, скрип колес, старые распятья на перекрестках и темные осенние ночи». В 1961 году он приехал на родину бабушки-польки в последний раз. Этой поездке он посвятил очерк «Третье свидание».

Автор: Екатерина Гудкова

https://www.culture.ru/materials/254537/russkie-pisateli-s-inostrannymi-kornyami

Метки: писатели |

Я в Грузию приезжал как в дружественный, солнечный край |

Популярный ресторан в центре Тбилиси, в который нужно было записываться за неделю, теперь пустует. Ни единого российского посетителя. Из шести столиков четыре были заняты русскими. Примерно в такой пропорции в грузинскую столицу и приезжали туристы — две трети — россияне, а оставшаяся — все остальные. Теперь все изменилось, и даже за пару дней — в разы меньше заказанных хинкали, шашлыка и хачапури.

В гостиницах подсчитывают убытки. Отель в Старом Тбилиси, где с террасы на крыше прекрасный вид на Куру: на весь сезон номеров не было, а тут — форс-мажор.

Для грузинского туристического бизнеса последствия — катастрофические. Туризм — важнейшая составляющая грузинской экономики, и в этом туристическом потоке путешественников из России было абсолютное большинство. Только по официальной статистике, больше полутора миллионов человек в год, и до 21 июня количество это неизменно росло.

Стало небезопасно. Вот нападение на нашего коллегу Станислава Бернвальда с канала "Россия 24" — только за то, что он берет интервью на русском языке. Тбилиси четвертые сутки объят протестами. Требования: отправить правительство в отставку, распустить парламент и выпустить из тюрьмы тех, кого задержали после первого митинга. Но каждый второй лозунг и каждый второй плакат — откровенно антироссийские.