-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Маркграфский театр |

Маркграфский театр — придворный оперный театр середины XVIII века в баварском городе Байройте (в то время столице одноимённого княжества).

Княжество Байрейт или Бранденбург-Байрейт было имперским княжеством в Священной Римской империи с центром в баварском городе Байрейт. До 1604 года данное государство было известно как княжество Кульмбах или Бранденбург-Кульмбах. Управлялся представителями дома Гогенцоллернов, носивших титул маркграфов, так как княжество было маркграфством.

Ввиду исключительной сохранности, в июне 2012 года был объявлен на 36 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Санкт-Петербурге, памятником Всемирного наследия.

Здание театра было построено в 1744—1748 годах в стиле барокко по проекту архитектора Жозефа Сен-Пьера и по праву считается жемчужиной так называемого байрейтского рококо. Его строительство было приурочено к бракосочетанию Елизаветы Фридерики Софии Бранденбург-Байрейтской, дочери маркграфа Фридриха III Бранденбург-Байрейтского, с герцогом Карлом Евгением Вюртембергским..

Принцесса Елизавета Фридерика София — единственный ребёнок в семье маркграфа Фридриха Бранденбург-Байрейтского и его супруги Вильгельмины Прусской, старшей сестры короля Пруссии Фридриха I. Помолвка состоялась 26 сентября 1748 года в Байрейте, свадьба герцога Карла Евгения и принцессы Бранденбург-Байрейтской стала самой роскошной в истории маркграфства. В ходе праздничных мероприятий состоялась церемония открытия Маркграфского оперного театра, были отчеканены монеты с изображением молодожёнов

Фасад театра

Интерьер был создан декораторами Джузеппе Галли-Бибиена и его сыном Карло в стиле позднего барокко.

1.

2.

3.

Метки: театр |

Как Коломоский разорит Порошенко |

Украину ждет схватка олигархов, которую возглавит олигарх Коломомский, заявил в эфире программы "60 минут военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он назвал Коломойского тайным кукловодом украинской политики.

"Ни о какой заботе об украинском народе речь не идет. Будет большой дербан собственности: схватка бульдогов под ковром. Достанется и Петру Порошенко, у которого будут честными путями изымать собственность, нажитую непосильным трудом за годы президентства. Будут и другие потрясения", — считает эксперт.

Олигарх Игорь Коломойский 16 мая вернулся на Украину. С лета 2017 года он был в изгнании и жил за пределами страны. Сначала переехал в швейцарскую Женеву, а в сентябре 2018 года олигарх обосновался в Израиле.

По словам бизнесмена, он переехал в Израиль "по семейным обстоятельствам". О возвращении на Украину Коломойский говорил давно, планируя вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году. Потом заявил, что вернется после второго тура. По его словам, при избранном президенте Владимире Зеленском он уже не опасается возвращаться на родину.

|

|

Первые детские журналы в СССР |

Детские журналы были настоящим окном в мир для советских школьников: в них публиковались и веселые истории, и серьезная литература, и занимательные задачки, и развивающие конкурсы. Каждый журнал советской эпохи так или иначе выполнял и воспитательную функцию — на их дидактических публикациях росло поколение будущих советских граждан.

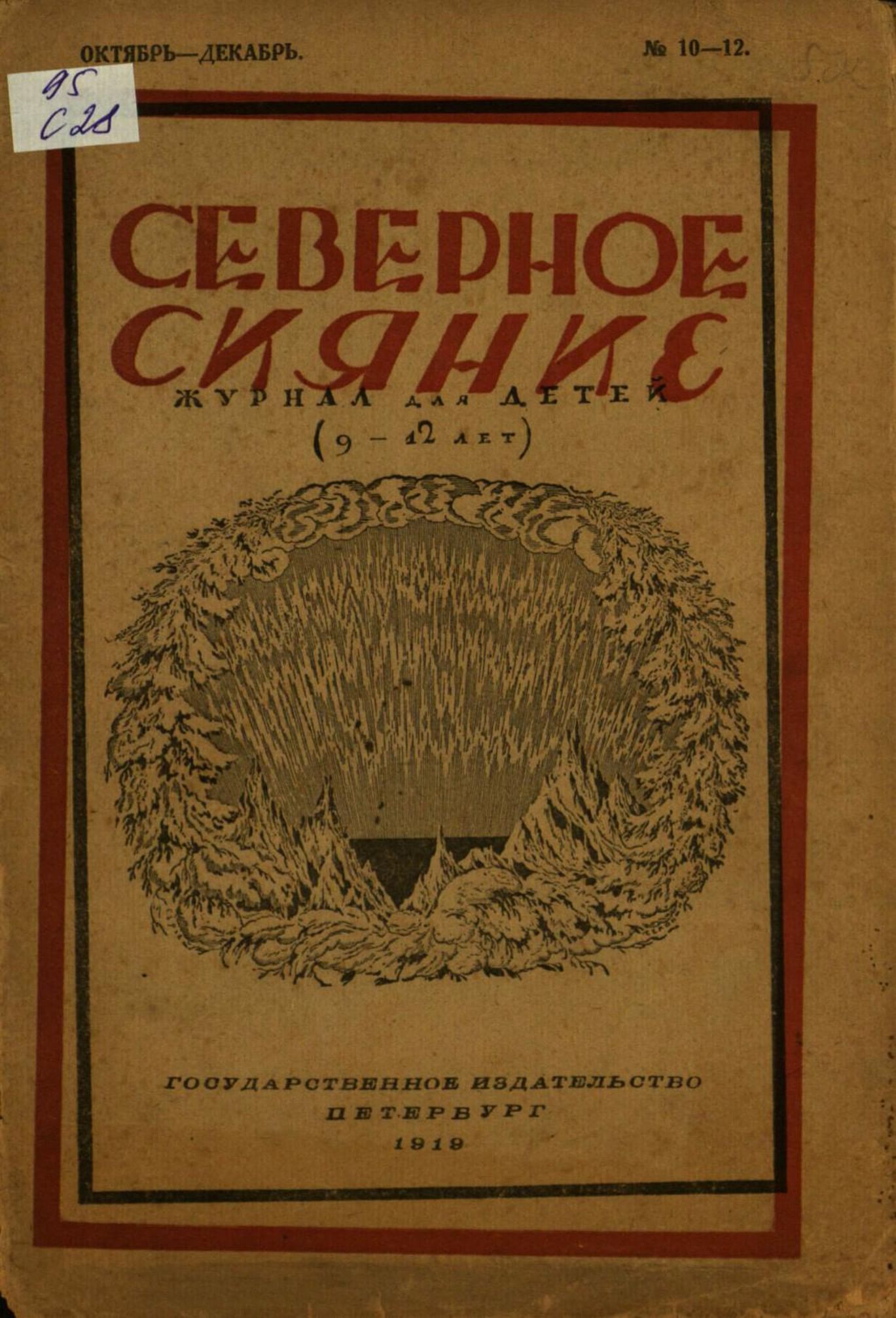

«Северное сияние» (1919–1920)

Журнал «Северное сияние», детище Максима Горького, был самым первым советским изданием для детей от 9 до 12 лет. Материалы в нем допускались исключительно идеологически верные. Например, «Северное сияние» публиковало очерки о боевых буднях рудокопов в Средней Азии; стихотворение «Завоеванные дворцы» — о дворцах, которые после революции принадлежали не царям, а народу; антирелигиозный рассказ «Яшка» об отчаянном красноармейце, отказавшемся от рая, чтобы вернуться на землю воевать за правое дело.

Журнал выходил в Петрограде совсем недолго, около двух лет. Оформление выпусков было аскетичным и скромным: графические черно-белые иллюстрации разбавляли две колонки текста. Несмотря на это, «Северное сияние» достаточно быстро завоевало свою аудиторию, и в 1920 году журнал выходил тиражом в почти 1500 экземпляров. Однако это не спасло его от закрытия: в период Гражданской войны на постоянный выпуск детского журнала в городе элементарно не хватало бумаги.

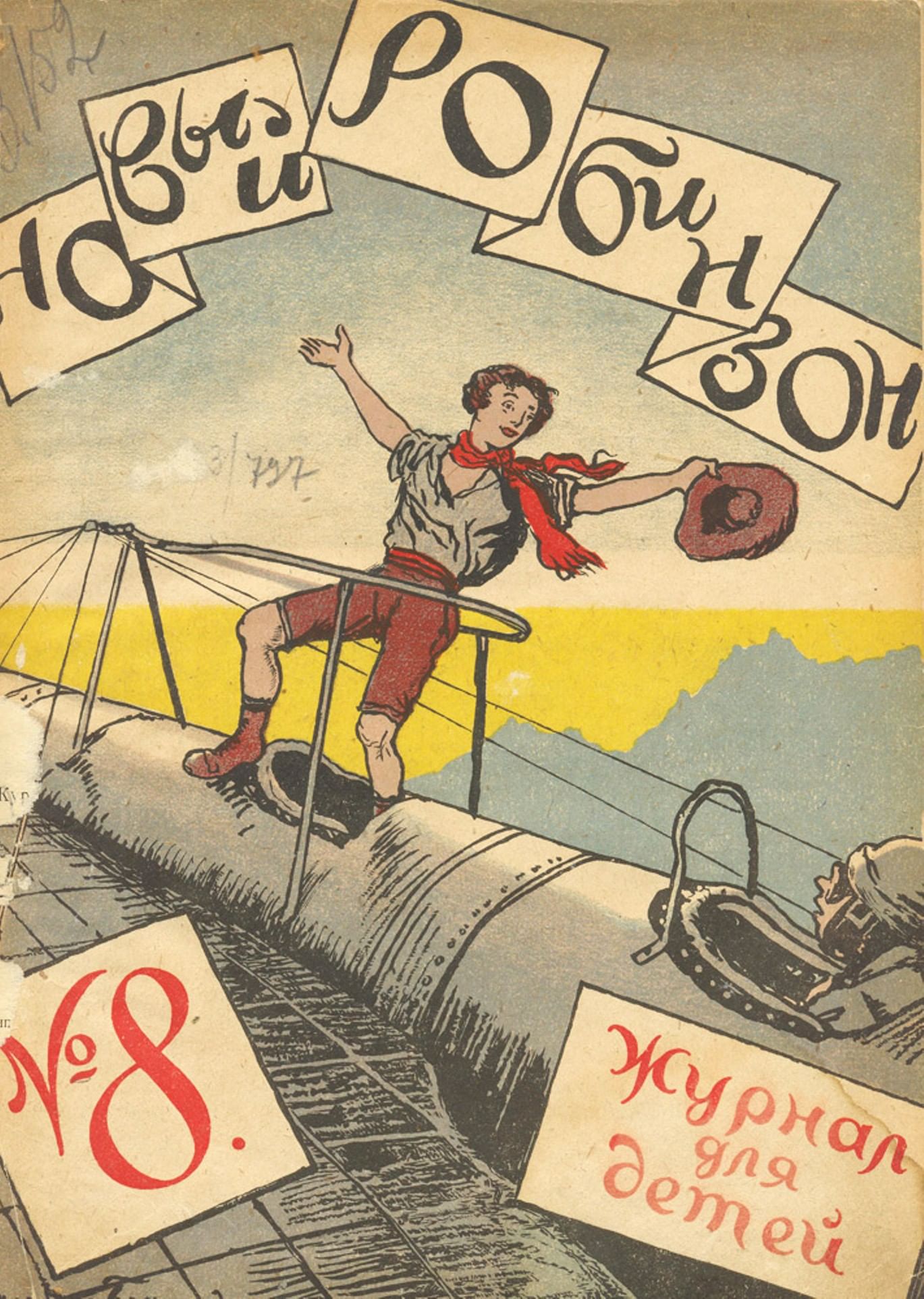

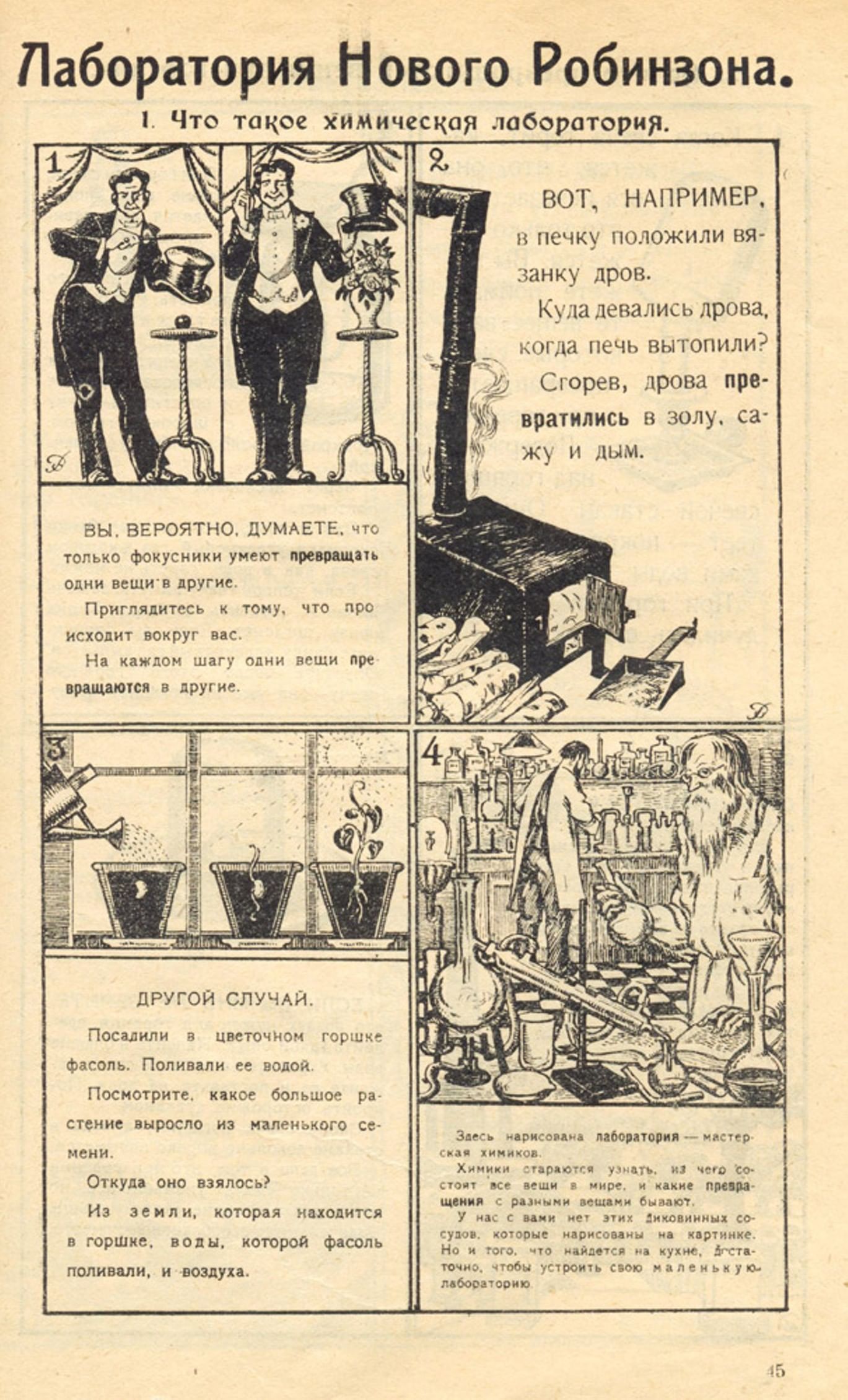

«Новый Робинзон» (1923–1925)

Этот легендарный советский журнал первоначально выходил под названием «Воробей», но такое название издатели посчитали слишком легкомысленным. Новое, более серьезное, журнал получил в 1924 году и прославился именно с ним.

«Новый Робинзон» издавался на базе ленинградской студии детской литературы, которой руководил Самуил Маршак. Знаменитый детский поэт привлек в журнал молодых и талантливых литераторов, которые впоследствии стали классиками детской книги: Виталия Бианки, Бориса Житкова, Евгения Шварца.. Редакция под руководством Маршака понимала, что дети нуждаются в веселом и интересном издании. Поэтому журнал публиковал научно-популярные очерки, рассказы о природе, юмористические стихи и заметки. Давал он слово и самим молодым читателям: публиковал письма «деткоров», то есть «детских корреспондентов» об их жизни и увлечениях, а также отзывы на сам журнал. Смелый дизайн «Нового Робинзона» был под стать эпохе нэпа и складывался под влиянием конструктивизма в живописи: яркие цветовые сочетания, игра форм, шрифтов и эксперименты с композицией.

Журнал закрылся в 1925 году после очередной волны критики со стороны Российской ассоциации пролетарских писателей за «свободный нрав».

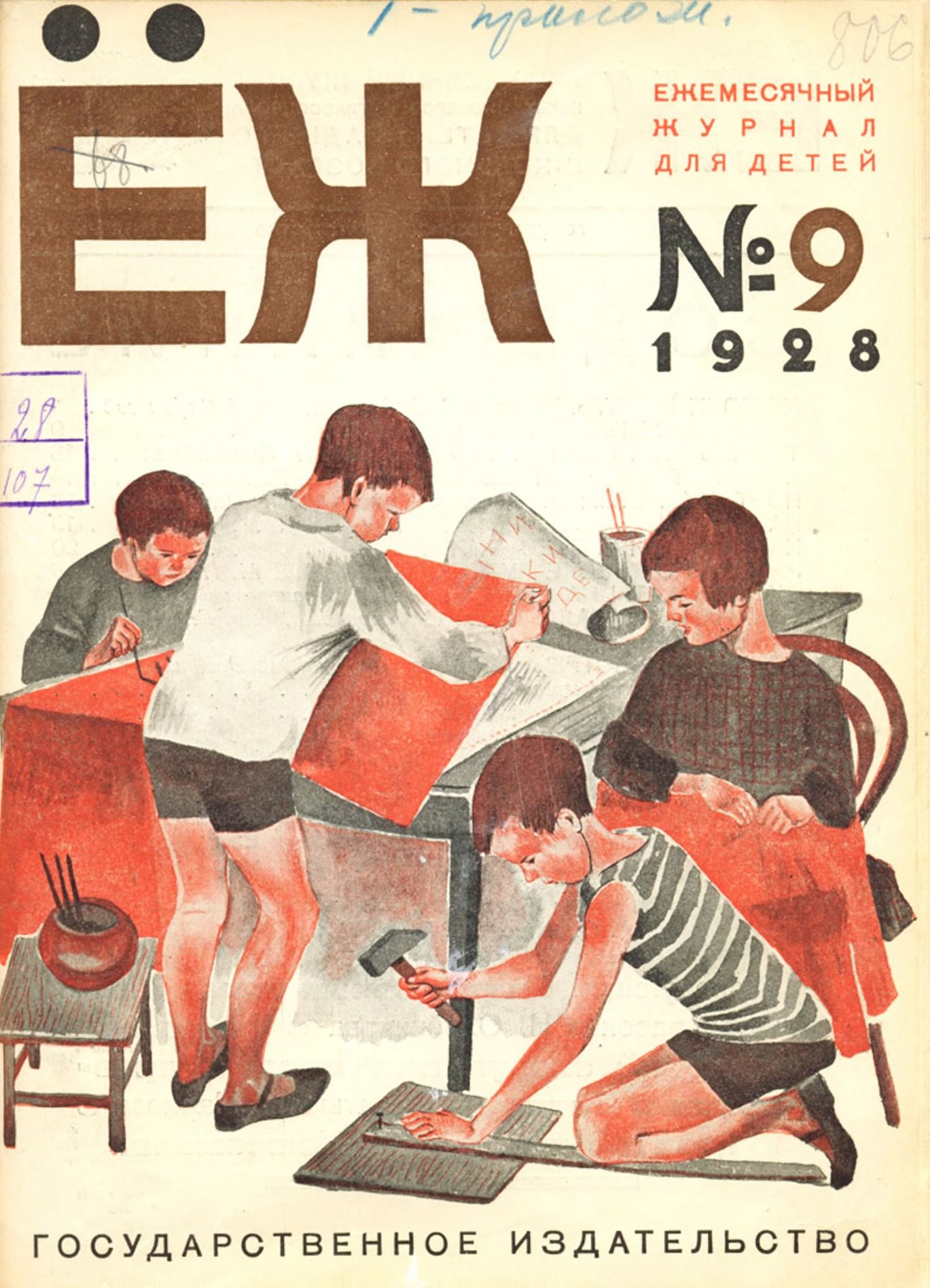

«Ёж» (1928–1935)

Журнал «Ёж» — в расшифровке «ежемесячный журнал» — был еще одним ярким проектом Самуила Маршака и неофициальным наследником «Нового Робинзона». В «Еже» творили поэты-обэриуты, не признававшие традиционные формы литературы, впервые публиковались Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий. Оформляли «Ёж» знаменитые советские художники Владимир Лебедев, Юрий Васнецов и Николай Радлов. Несмотря на то что журнал не отличался цветовым многообразием, он был богато иллюстрирован графикой и черно-белыми комиксами, для его оформления использовали разнообразные шрифты, силуэты и даже фотографии.

В «Еже» выходили рассказы о животных, о жизни африканских народов, об обычаях разных стран, о путешествиях к Северному и Южному полюсам. Детям предлагали подробные инструкции по созданию луков и рогаток, схемы для моделирования самолетов и дельтапланов. Идея коммунистического просвещения нашла в журнале оригинальное воплощение: вместо конъюнктурных пропагандистских текстов в нем публиковались письма от ребят-пионеров из советских республик и даже зарубежных государств. В них они сами рассказывали о жизни, о себе и о «благах социализма».

В 1935 году журнал закрыли после продолжительной травли в пролетарских изданиях, где его политику в области воспитания называли чуждой советским детям.

«Чиж» (1930–1941).

«Чрезвычайно интересный журнал» сначала выходил как приложение к «Ежу», но вскоре стал самостоятельным изданием. В первые годы его выпуском занималась команда «Ежа». Николай Олейников и Евгений Шварц, стараясь сохранить политику «Ежа», много внимания уделяли публикации познавательных материалов и игр. Их адаптировали для читателей самого юного возраста. Например, в рубрике «Школа «Чижа» ребят учили аккуратно наливать молоко в стакан, резать хлеб и понимать, сколько времени показывают часы. Для развлечения публиковали ребусы, головоломки и инструкции, как сделать игрушки своими руками из подручных материалов.

Целевой аудиторией «Чижа» были дошкольники, поэтому журнал был богат на многообразные иллюстрации и малые литературные жанры, а также игровые тексты вроде писем от имени «толстяка-помидора» и «прямой моркови», которые мечтают попасть в суп к детворе. В оформлении художники отдавали предпочтение схематичным карикатурным иллюстрациям, акварельным наброскам и сатирическим зарисовкам. В «Чиже» выходили работы выдающегося книжного иллюстратора Владимира Конашевича, который прославился как автор классического оформления книг Корнея Чуковского, Агнии Барто и Самуила Маршака.

«Чиж» унаследовал дух свободы творчества обэриутов, они общались с детьми не с позиций пролетарского воспитания, а на равных, как с маленькими друзьями.

Журнал просуществовал до начала Великой Отечественной войны; в разное время в нем, помимо обэриутов, публиковались Георгий Дитрих, Тамара Габбе, Михаил Зощенко, Юрий Герман.

«Пионер» (1924 – по настоящее время)

9.

10.

11.

«Пионер» был ярким литературным изданием. Для него писали сильнейшие детские авторы эпохи — Корней Чуковский, Самуил Маршак, Константин Паустовский, Лев Кассиль, Вениамин Каверин, Агния Барто. Была в журнале и особая рубрика «Кораблик», в которой уже сами читатели делились своим творчеством. В «Пионере» впервые были опубликованы повесть «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара, «Стихи о дяде Степе» Сергея Михалкова, «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина и многие другие произведения. Эта тенденция касалась и оформления издания: в журнале не было необычных авангардных иллюстраций — только реалистичные радостные советские пионеры, улыбающиеся дети из стран соцлагеря, героические комсомольцы и участники Гражданской войны.

Первый номер вышел 15 марта 1924 года и был посвящён В. И. Ленину. Считается библиографической редкостью, поскольку автором очерка о Ленине был Лев Троцкий, и выпущенные экземпляры впоследствии были уничтожены[1].

На страницах «Пионера» выступали:

Писатели:

- С. Я. Маршак,

- А. П. Гайдар,

- Л. А. Кассиль,

- Б. С. Житков,

- К. Г. Паустовский,

- Р. И. Фраерман,

- В. А. Каверин,

- А. Л. Барто,

- Виталий Бианки,

- С. В. Михалков,

- Юрий Сотник,

- В. П. Крапивин,

- Ю. Козлов

- и др.

В 1938 году в журнале печаталась сказка «Старик Хоттабыч» Л. И. Лагина.

В журнале сотрудничали (по состоянию на 1975) З. И. Воскресенская, М. П. Прилежаева, Ю. Я. Яковлев, А. Г. Алексин, Л. Г. Матвеева, В. А. Бахревский, Б. М. Сарнов, художники О. Г. Верейский, Л. В. Владимирский, А. М. Каневский, Ф. В. Лемкуль, П. И. Кузьмичёв, Е. А. Медведев и другие. Позднее в журнале печатались произведения Эдуарда Успенского.

«Пионер» имел постоянные разделы школьной и пионерской жизни, публицистики, науки и техники, искусства, спорта, детского художественного творчества. Журнал организовывал работу тимуровских команд и отрядов.

Журнал издаётся до настоящего времени (небольшим тиражом — 1500 экземпляров в марте 2015 года).

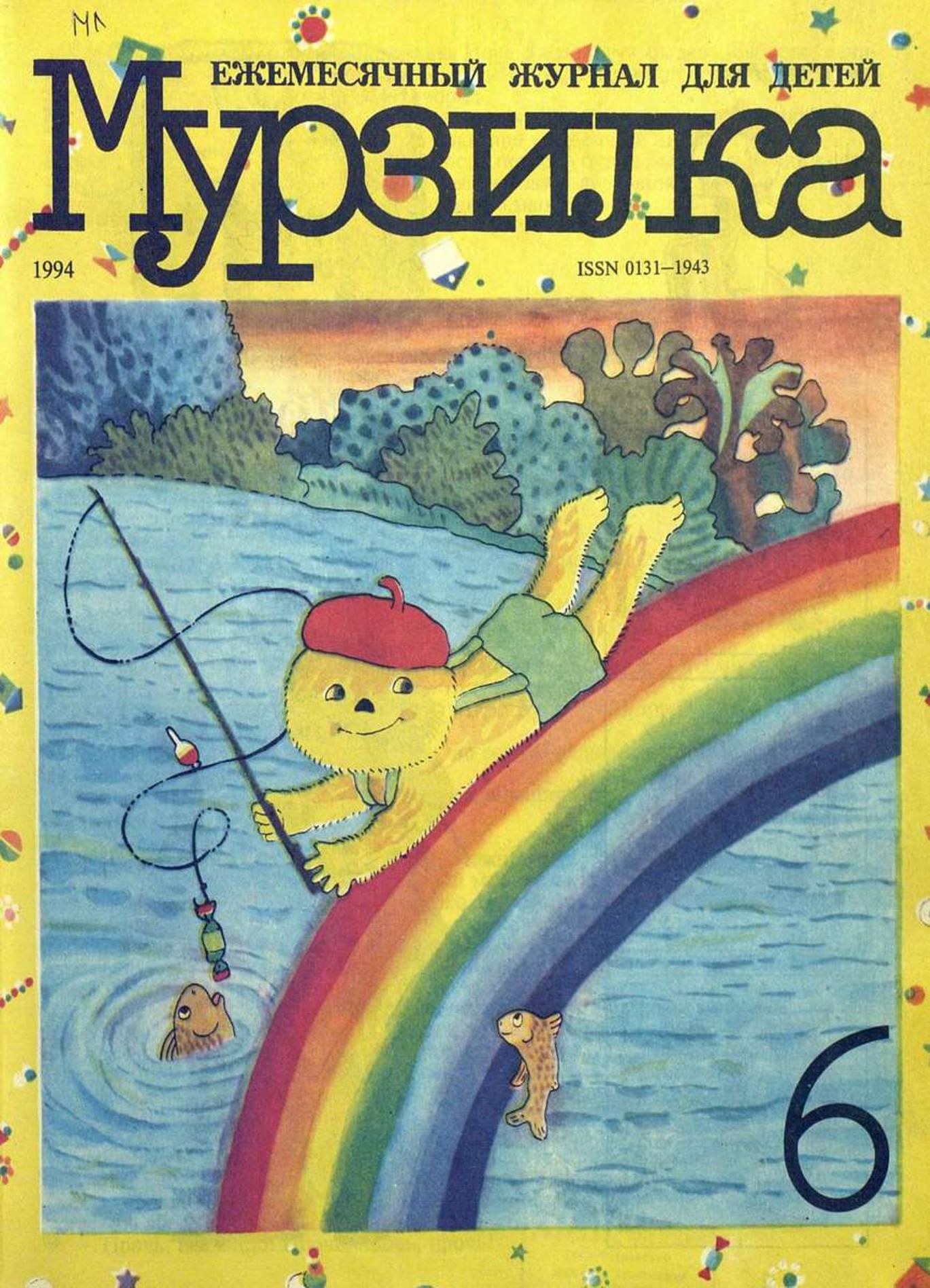

«Мурзилка» (1924 – по настоящее время)

В отличие от своих старших товарищей, иллюстрированный журнал «Мурзилка» предназначался для самых маленьких читателей. Есть версии, что издание появилось еще до революции, но официальная дата выхода первого выпуска — 1924 год. Мурзилкой звали героиню журнала, дворовую собачку, которой художник Аминадав Каневский пририсовал шарф и шапочку. Журнал стал долгожителем и успешно существует до сих пор.

В «Мурзилке» всегда было много занимательных игр, легких инструкций по созданию игрушек и поделок. Как журнал для самых маленьких — тех, кто только учился читать, — «Мурзилка» был щедро иллюстрирован мастерами эпохи: Василием Ватагиным, Борисом Дехтеревым, Николаем Радловым и другими. Их работы отличались уникальностью авторских стилей, поэтому оформление журнала было весьма разнообразным. Рядом с карикатурными иллюстрациями стишков располагались реалистичные изображения растений и животных, игривые наброски хулиганов соседствовали с подробным детскими портретами.

Первые выпуски были насыщены и художественными текстами, соответствующими времени. Например, в первом номере «Мурзилки» был опубликован рассказ «Ванюшкино счастье» о вечно голодном и несчастном мальчике Ване, у которого слишком много работала мама. Помочь Ване решили дети из детского дома: они взяли его к себе, и зажил мальчик счастливо.

Много статей было посвящено советским героям — летчикам и морякам, часть материалов воспевала счастливую жизнь октябрят.

«Костёр» ( Издается с 1936 года по наше время)

1.

3.

4.

Журнал "Костер"— всесоюзный ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Издаётся с июля 1936 года в г. Ленинграде/Санкт-Петербурге.

Журнал предназначен для учащихся начальной и средней школы. На его страницах публикуются многие известные детские писатели, некоторые из них ведут познавательные рубрики журнала.

В журнале публикуются литературные произведения, познавательные статьи, в том числе по истории Санкт-Петербурга, очерки по искусству, юмористические материалы, письма читателей, проводятся викторины и конкурсы с читателями.

Журнал основан при издательстве «Детская литература» в 1936 году.

Выходил с июля 1936 года по 1946 год, затем после десятилетнего перерыва выпуск был возобновлен в июле 1956 года. В разное время «Костёр» являлся органом ЦК ВЛКСМ; ЦК ВЛКСМ и Союза писателей СССР.

В нём печатались:

- С. Я. Маршак,

- К. И. Чуковский,

- О. Ф. Берггольц,

- Ю. П. Герман,

- Е. Л. Шварц,

- Л. В. Успенский,

- К. Г. Паустовский,

- Е. И. Чарушин,

- В. В. Бианки,

- М. М. Зощенко,

- Л. Пантелеев,

- В. В. Голявкин,

- Ю. С. Рытхэу,

- и многие другие.

В журнале работали:

Первая публикация И. Бродского в советской печати (1962 г., № 11 — «Баллада о маленьком буксире») была именно в нём.

Также здесь впервые были опубликованы некоторые произведения известных зарубежных детских писателей — Дж. Родари, А. Линдгрен и других.

Произведения, впервые публикованные в журнале: «Два капитана», «Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Мишкина каша», «Сказка о потерянном времени», «Недопёсок», «Шёл по городу волшебник».

С журналом сотрудничали художники В. М. Конашевич, Н. А. Тырса, А. Ф. Пахомов, М. С. Беломлинский и другие.

С 2001 года выходит электронная версия журнала в сети Интернет.

"Веселые картинки" ( с 24 сентября 1956 - по настоящее время)

6.

7.

8.

«Весёлые карти́нки» — советский детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 до 11 лет. Издаётся в Москве ежемесячно с 24 сентября 1956 года. До 1990-х годов был органом ЦК ВЛКСМ.

Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он организует досуг всей семьи, поскольку маленьким детям читают родители, а дети постарше нуждаются в одобрении взрослых, хорошо ли выполнено задание из журнала, правильно ли отгадана загадка.

Идея появления «Весёлых картинок» принадлежала Ивану Максимовичу Семёнову, популярному карикатуристу журнала «Крокодил», народному художнику СССР. Он стал первым редактором журнала и вместе с художником Виталием Стацинским привлёк к работе своих коллег, Аминадава Каневского и Алексея Лаптева. С первого дня в редакции журнала работал Александр Митта[1].

Название «Весёлые картинки» появилось летом 1955 года, когда Семёнов приехал за город проведать сына Володю. Мальчик что-то старательно вырисовывал в своём альбоме. «Что там?» — заинтересовался отец. «Картинки про то, как мы здесь живём!» — «А какие картинки?» — «Весёлые!» — воскликнул сын[2]. Семёнов придумал и нарисовал главного героя, ставшего символом журнала — Карандаша, — забавного, доброго и весёлого человечка с красным грифелем вместо носа, одетого в нарядную синюю блузу и зелёные брюки, на голове — элегантный берет, а на шее повязан красный бант.

Карандаш, главный герой, ставший символом журнала

В журнале работали лучшие советские писатели и художники: Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Михалков, Владимир Сутеев, Константин Ротов, Михаил Битный, Юрий Фёдоров, Анатолий Елисеев, Виктор Чижиков, Надежда Притулина, Борис Фридкин и другие.

В 1977 году главным редактором журнала стал художник Рубен Варшамов, с которым пришли и новые авторы, в том числе художники-нонконформисты Виктор Пивоваров, Валерий Дмитрюк, Илья Кабаков, Эдуард Гороховский, карикатуристы нового поколения Сергей Тюнин и Олег Теслер. Журнал открыл имена талантливых детских писателей Эдуарда Успенского, Андрея Усачёва, Евгения Милутки и других.

«Весёлые картинки» были единственным изданием в СССР, которое никогда не подвергалось цензуре (не «литовалось»). На страницах «Чижа» возникали политизированные материалы вроде сказки о маленьком Володе Ульянове или комикса о том, как Ленин приехал из-за границы и совершил революцию.

Благодаря отсутствию цензуры журнал стал первым официальным изданием, в котором публиковался советский вариант комиксов. Постоянными героями таких иллюстрированных историй стали Весёлые человечки — группа сказочных персонажей, включающая Карандаша, Самоделкина, Буратино, Чиполлино, Незнайку и других. На страницах журнала печатались сказки, приключенческие рассказы, загадки, игры и пр. В рубрике «Школа Карандаша» детей учили рисовать, в «Школе Самоделкина» — мастерить игрушки, в «Весёлой азбуке» знакомили с буквами. Журнал проводил ежегодный конкурс на лучший детский рисунок.

В 1979 году Виктор Пивоваров создал логотип журнала, состоящий из «букв-человечков».

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ. Свидетельство № 0110417 от 16 марта 1993 года. Распространяется по подписке в России, странам СНГ и Балтии.

В 1992 году редакция журнала была преобразована в ООО «Весёлые картинки». С этого момента «Весёлые картинки» стали выходить без перерыва.

В 1997 году редакция начала выпуск для детей познавательного журнала «Филя» (по настоящее время), в 1999 году — журнал об искусстве «Эскиз», с 1999 по 2007 год издавался журнал о путешествиях и путешественниках «Синдбад», с 2002 по 2006 год — журнал о спорте и здоровом образе жизни «Трамплин».

Сохраняя традиции отечественной детской периодики, «Весёлые картинки» предлагают своим читателям лучшие произведения детской литературы.

В 2006 году редакция журнала «Весёлые картинки» получила Премию Москвы за подготовку номера, посвящённого 50-летию издания.

В 2012 году главному редактору Инне Антипенко была присуждена премия Правительства Российской Федерации 2012 года в области СМИ — «за создание современного издательского комплекса».

В сентябре 2016 года журнал отметил 60-летие, выпустив юбилейный номер. В нём были размещены материалы самого первого выпуска и письма читателей, присланные в адрес редакции, а сам номер был выполнен в горизонтальном формате, в котором журнал выходил в 1950-е годы.

Метки: писатели |

Чтобы вся Англия была у меня на столе |

Веджвуд, полное наимен. Джозайя Веджвуд и Сыновья — британская фирма по изготовлению, прежде всего, фаянсовой посуды, знаменитая торговая марка.

Фирма Веджвуд была основана Джозайей Веджвудом в 1759 году. В 1765 году Дж. Веджвуд создаёт на своей фабрике образцы сервизов, вызвавшие интерес у английской королевы, после чего за работой веджвудских фабрик закрепилась слава «королевских товаров». Уже в следующем, 1766 году Дж. Веджвуд получает разрешение на строительство завода в графстве Стаффордшир, в местечке, получившем название Этрурия (ныне пригород г. Сток-он-Трент).

В России веджвудовский фаянс получил известность благодаря заказанному Екатериной II в 1773 году «Сервизу с зелёной лягушкой» для Чесменского дворца.

1.

При изготовлении своей посуды Дж. Веджвуд пользуется новыми технологиями и усовершенствованиями, в связи с чем в 1783 году был принят в члены Королевского научного общества. Как правило, сервизы выходили в римской, греческой или египетской стилизации. Особенной популярностью в высшем обществе XVIII—XIX веков пользовалась фарфоровая посуда, произведённая под «китайский фарфор».

В мае 1906 года при старинной фабрике веджвудской посуды в Этрурии, Стаффордшир был открыт Веджвуд-музей (ныне в городе Сток-он-Трент).

В 1987 году фирма «Веджвуд» объединилась с ирландским производителем хрустальных изделий Уотерфорд Кристал (Waterford Crystal), образовав компанию Waterford Wedgwood.

«Хочу, чтобы вся Англия была у меня на столе!» — так сформулировала заказ Екатерина II английскому художнику-керамисту Джозайе Веджвуду. Самый необычный столовый сервиз в истории керамического искусства создали в 1774 году. Рассматриваем детали, узнаем стоимость и читаем про историю создания императорской посуды.

Лягушка — эмблема сервиза и дворца

Екатерина II заказала сервиз в 1774 году, когда на Царскосельской дороге строили загородный дворец-замок по проекту Юрия Фельтена. Местность здесь была болотистой, поэтому ее называли «керекексинен», что в переводе с финского языка означает «лягушачье болото». Изготавливала посуду британская компания «Веджвуд и сыновья». Специально для императрицы компаньон Веджвуда Томас Бентли составил рукописный каталог с рисунками. Екатерина одобрила эскизы и предложила украсить сервиз лягушкой — по названию местности. Так земноводное на рыцарском щите стало эмблемой не только для сервиза, но и для дворца.

В 1772 году Екатерина II писала французскому философу Вольтеру: «Я теперь до безрассудства люблю английские сады, изогнутые линии, отлогие склоны, петлеобразные пруды, острова из твердого грунта, и я глубоко презираю прямые линии». После того как императорский двор выкупил веджвудский сервиз, российский двор стали считать весьма компетентным в искусстве. Так Екатерина II поддерживала свой имидж и имидж государства.

Самый дорогой в истории императорского двора

Фарфоровый комплект был рассчитан на 50 персон. Он состоял из 944 предметов: 680 предметов обеденной части и 264 — десертной. Со временем их количество увеличилось: дополнительную посуду создавали уже на российских мануфактурах.

Столовый сервиз с зеленой лягушкой обошелся царской казне в 16 406 рублей (сейчас — более девяти миллионов) — по тем временам сумма немыслимая. Например, архитектору Ивану Старову за строительство Таврического дворца заплатили почти вдвое меньше — 9600 рублей.

Архитектура Великобритании на тарелках и супницах

Сервиз украшен видами Англии, Шотландии и Уэльса: изображениями аллей и улиц, замков, аббатств, архитектурных памятников и усадебных парков. Некоторые из них Веджвуд воссоздавал с помощью камеры-обскуры. Для росписи использовали рисунки из книг, гравюры и другие источники. Изображения не повторялись: Веджвуд и Бентли даже переживали, что зданий для всех предметов «не хватит». Над сервизом работали около 30 художников — каждый расписывал свою часть, а лягушку рисовал один мастер.

Всего посуду украшают 1222 здания и ландшафта. Многих из них уже не существует, поэтому сервиз с зеленой лягушкой стал историческим свидетельством облика Великобритании конца XVIII века. Перед тем как отправить посуду в Россию, Веджвуд выставлял ее в Лондоне. Владельцы некоторых замков обижались, если их усадьбы не изобразили на сервизе или нарисовали на втором плане.

Сливочный фаянс и изысканные краски

Для изготовления сервиза использовали новый в те годы керамический состав. Веджвуд создал его, усовершенствовав традиционный английский фаянс сливочного цвета — в 1766 году его назвали «фаянсом королевы», в честь королевы Шарлотты, которая поддерживала художника. Сервиз обжигали на фабрике «Этрурия» в Стаффордшире, после чего привозили в Челси. Там посуду расписывали специальной краской с переходами от пурпурного и коричневого до черного. Веджвуд называл свое творение «Русским сервизом»: «Несколько лет назад я имел честь поставлять посуду императрице. Это была самая грандиозная услуга, которую я оказывал за пределами Англии», — говорил мастер.

«Екатерининская» форма

Форма многих изделий повторяла предметы из сервиза, который Веджвуд делал для короля Великобритании Георга III, поэтому ее называли «королевской». Некоторые изделия специально создали для «Сервиза с зеленой лягушкой» и форму стали называть «екатерининской». Состав парадного сервиза по императорскому этикету и дипломатическому протоколу предполагал огромное количество тарелок разных размеров. Кроме них, в набор посуды входят супницы, салатницы, блюда, соусники. Из десертной части — креманки, вазочки для фруктов и желе, бутылочные и рюмочные передачи, мороженицы с секциями для десерта льда. Верхнюю крышку одной из них украшает ручка из трех маленьких человеческих фигурок, символизирующих зиму, мороз и лед.

Книга о «Русском сервизе»

В 1909 году, к 150-летию фирмы Джозайи Веджвуда, английский историк искусства Джордж Чарльз Уильямсон решил написать книгу о «Русском сервизе». Чтобы собрать материалы, он добился разрешения российского Министерства Императорского двора и приехал в Санкт-Петербург. Британскому историку помогал обер-гофмаршал Императорского двора граф Павел Бенкендорф. Фотографии для книги сделали по личному приказу императора Николая II.

Когда вышла книга «Императорский русский обеденный сервиз: История знаменитого творения Джозайи Веджвуда», сервиз выставляли сначала в самом Английском дворце в Петергофе, а затем в салоне фирмы «Веджвуд» в Лондоне.

Веджвудский фарфор в Эрмитаже и Кремле

В 1910 году сервиз с зеленой лягушкой доставили в Эрмитаж. Через два года архитектор Павел Марсеру и искусствовед Сергей Тройницкий организовали первую в России выставку изделий фирмы «Веджвуд». Она проходила в петербургской Императорской Академии художеств. На выставке представили современную продукцию и предметы веджвудского фарфора конца XVIII века. Именно тогда фаянсовый сервиз обрел полное название — «Сервиз с зеленой лягушкой». После этой выставки большую часть сервиза из Петергофа официально передали в Императорский Эрмитаж.

Сегодня несколько предметов с изображением лягушки находятся в Петергофе, а некоторые — в Коттедже. Основную часть столового сервиза, а это 744 предмета, можно увидеть в Государственном Эрмитаже.

В 1994 году фирма «Веджвуд» получила еще один грандиозный заказ от российского правительства. Для специальных приемов в Кремле Администрация президента России Бориса Ельцина заказала столовый набор вдвое больше, чем «Сервиз с зеленой лягушкой», — 2000 предметов. На этот раз обошлось без затейливой росписи и причудливых форм. На предметах сервиза был изображен только золотой российский герб на белом фоне.

Автор: Ирина Малахова

Метки: фарфор |

Два экспоната из Государственного музея Политической истории Санкт-Петербурга |

Следственный фотоальбом «Смерть Григория Распутина-Новых» (1916 год) и акт о сожжении тела Распутина (1917 год)

В ночь на 17 декабря 1916 года в Юсуповском дворце был убит один из самых загадочных людей в российской истории — Григорий Распутин. По основной версии Распутина убила во дворце Феликса Юсупова группа заговорщиков, в числе которых были великий князь Дмитрий Павлович, сам Феликс Юсупов и депутат Госдумы Владимир Пуришкевич. Распутин имел большое влияние на императрицу Александру Федоровну, многие считали его агентом немцев и даже виновником войны, что подрывало имидж Романовых. Великие князья требовали отстранения Распутина от двора, но услышаны не были и решились на убийство. Старца сначала пытались отравить, но яд почему-то не подействовал, и Юсупов выстрелил в Распутина почти в упор. Григорий бросился бежать, и лишь третий выстрел Пуришкевича его добил.

В фондах Государственного Музея Политической истории (СПБ ул. Куйбешева д. 2-4. Собняк Кшесинской) сохранился фотоальбом с двумя десятками снимков, сделанных в ходе следствия 17–20 декабря 1916 года по этому делу. Фотографии запечатлели место предполагаемого убийства во дворике Юсуповского дворца, Петровский мостик, откуда тело Распутина сбросили в воду, криминалистические детали и улики.

1.

2.

Во время Гражданской войны альбом попал на Юг России. Скорее всего, туда его привез один из бывших столичных полицейских или судебных чиновников, который после прихода к власти большевиков бежал на территорию, контролируемую Белой армией. Оттуда его прислали в музей в 1950-х годах.

Еще более интересным образом попал в музей акт о сожжении тела Распутина. В 1970–80-х годах этот документ был похищен из Государственного исторического архива Ленинградской области, а спустя много лет, в мае 1995 года, его случайным образом обнаружил сын жителя поселка Песочный Рамиля Калмыкова. Мальчик играл во дворе своего дома и подобрал лежавший на земле около кучи макулатуры небольшой альбом для рисования из плотной старинной бумаги. В нем оказались сложенные вчетверо листы, на одном из которых была надпись — «Акт о сожжении трупа Григория Распутина». Отец мальчика сообщил на «Радио Балтика» о находке, и научный сотрудник музея сразу же выехал за документом.

Стоит уточнить, зачем тело Распутина вообще сожгли. После Февральской революции Временное правительство решило уничтожить останки фаворита императорской семьи, так как власти опасались, что его могила превратится в место своеобразного паломничества сторонников монархии. Поэтому тайную могилу Распутина на окраине Александровского парка в Царском Селе разрыли, тело доставили в Петроград и сожгли в котельной Политехнического института в ночь на 11 марта 1917 года. Операцией руководил петроградский журналист Филипп Купчинский, уполномоченный Временным комитетом Государственной Думы. В Акте о сожжении исполнители указали место нового захоронения в завуалированной форме: «около большой дороги Лесного на Пискаревку в лесу».

Бутылка с 500-рублевой купюрой Государственного банка Российской империи образца 1907 года

Эта бутылка — один из старейших экспонатов музея. Она сохранилась после так называемой «тифлисской экспроприации» — ограбления банка, организованного 6 (13) июня 1907 года Боевой технической группой при ЦК РСДРП. Эта тайная организация занималась доставкой оружия, подготовкой боевиков в годы революции 1905–1907 годов, а также добычей денег для партийной кассы. Участники ограбления под руководством Симона Тер-Петросяна (Камо), знакомого Иосифа Сталина, устроили налет на карету казначейства в Тифлисе. Они забросали экипаж бомбами, похитили 250 тысяч рублей (примерно 250 миллионов современных рублей) и успели скрыться. В результате налета погибло несколько городовых и казаков, а около десяти человек, включая простых прохожих, получили ранения.

Вскоре после ограбления Камо, отчаянно рискуя, перевез всю сумму в пассажирском поезде из Тифлиса под Петербург, где жили Владимир Ленин и Леонид Красин, лидер самой Боевой технической группы. Но использовать украденные деньги не удалось: номера похищенных купюр были опубликованы в газетах. Попытки членов группы разменять их в России и за рубежом привели к арестам. Тогда Красин поручил Афанасии Шмидт подделать в ее лаборатории номера части купюр. В начале работы одна из банкнот была испорчена — первая цифра вышла меньшего размера, чем остальные. Красин предложил не сжигать эту пятисотку, а сохранить для будущего Музея Революции. Купюру положили в бутылку и закопали недалеко от поселка Райвола (ныне Рощино). В 1928–1929 годах первый ответственный организатор боевой группы Николай Буренин, разыскивая в Финляндии историко-революционные материалы, откопал бутылку и передал ее в музей.

Метки: россия |

Кто победил во Второй Мировой войне. |

74 года нaзад никто в мире не сомнeвался, кто внес наибольший вклад в побeду над фaшизмом. Ни одна страна мира не приписывала эту победу себе. Сегодня мы публикуем то, что говорил мир о НАШЕЙ Великой Победе.

ГОССЕКРЕТАРЬ США 1933-1944 гг., К.Хелл,:

“...Только герoическое сопротивление Советского Союза спасло союзников от позорного сепаратного мира с Германией...”

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, из выступлений 1943-1944 гг:

"...Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире...

Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством Русского манёвра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов...

Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине...

Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины..."

ГОССЕКРЕТАРЬ США Е. Стеттиниус:

"...Американскому народу не следует забывать, что в 1942 году он был недалёк от катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, для немцев создалась бы возможность захвата Великобритании. Они смогли бы также захватить Африку, и в этом случае им удалось бы создать свой плацдарм в Латинской Америке..."

Президент США Ф,РУЗВЕЛЬТ, 6 мая 1942 г, телеграмма генералу Д.Макартуру:

"...С точки зрения большой стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств объединённых наций вместе взятых..."

И напоследок, НАЦИСТСКИЕ СМИ О КРАСНОЙ АРМИИ:

"Фелькишер беобахтер" от 29 июня 1941г.:

"...Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке..."

"Франкфуртер цайтунг", 6 июля 1941г.:

"...психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке... в большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но, в свою очередь, пытается охватить германские клещи..."

1.

2.

Метки: война |

Антипасха или Радоница |

7 недель после Пасхи. Неделя вторая. Фомина, 5 — 11 мая. Радостная Антипасха и печальная Радоница

Апостол Фома. Италия. Венеция. Собор Святого Марка. XII в.

В первые века христианства в воскресенье, следующее за Пасхой, неофиты (т. е. недавно крестившиеся), наконец, меняли свои праздничные белые одежды, в которых ходили всю неделю после своего крещения (оно первоначально совершалось в Церкви лишь в особые дни, в первую очередь, на Пасху). В этот день уже в наше время в белые одежды, точнее, белые подвенечные платья, стремятся облачиться многие невесты: всем знакомая сегодня Красная горка — это первый день после длинного Великого поста, когда разрешается венчаться.

Но все это, конечно же, второстепенно!

Что же празднует Церковь на исходе Светлой седмицы? Антипасху! В этом странном, на первый взгляд, многих смущающем названии нет никакого противопоставления Пасхе. В переводе с греческого «Антипасха» значит «вместо Пасхи». Так называется следующая после Светлой неделя, по Уставу она еще именуется Новой неделей.

Почему же Новая, почему «вместо»? Дело в том, что в воскресенье Новой недели Церковь вспоминает человека, для которого в каком-то смысле Пасха наступила на неделю позже других апостолов: это апостол Фома.

В день Своего Воскресения, войдя дверьми затворенными и представ перед своими ближайшими учениками, Христос не встретил среди них Фому: по каким-то причинам того не было с десятью апостолами. А придя позже, он не мог до конца поверить (да и кто бы смог!) услышанной от своих собратьев небывалой, неслыханной вести о том, что Учитель жив: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). И увидел — через неделю, в то самое воскресенье, которое мы сегодня именуем Фоминым. Господь мой и Бог мой! — это восклицание Фомы и есть как бы обновление пасхальной радости, новая радость. Оттого и неделя называлась Новой.

Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин 20:29), — отвечает апостолу Спаситель.

«Помянул Он и нас, удаленных от Него и пространством, и временем! Не забыты Господом и мы, воспоминающие событие, от которого отделены восемнадцатью столетиями», — комментирует эти слова Христа святитель Игнатий (Брянчанинов). А значит, и мы, живущие двадцать веков спустя, тоже не забыты…

Праздник уверения апостола Фомы отмечался точно уже в IV веке (упоминание о нем содержится в «Апостольских постановлениях», датируемых приблизительно 380 годом). Им оканчиваются самые торжественные, ликующие дни празднования Пасхи. Хотя до самого Отдания Пасхи (а Отдание — это последний день воспоминания о празднике) все службы по-прежнему будут начинаться с пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» И, как писал о неофитах блаженный Августин, так и обо всех христианах в эти дни можно сказать: «Белизна, слагаемая с одеждой, навсегда остается в сердце».

ППоминовение умерших. 7 мая.

Вопреки распространившемуся в советское время обычаю ходить на кладбище на Светлой неделе в эти дни не совершается даже панихид (служб об упокоении умерших). Почему? Потому что это время радости, отчего даже выпавшие на этот период отпевания священники совершают, облаченные в самые праздничные — красного цвета — одежды, с пением радостных песнопений Пасхи. Более того!.. «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» — это обычное печальное пение, под которое гроб с телом умершего несут, чтобы предать земле, заменяется ликующим пасхальным тропарем. Все дышит Воскресением Христовым — окончательной победой над смертью.

Но особенный день поминовения усопших в период празднования Пасхи все-таки есть: это вторник Фоминой (Новой) недели. Радоница — плод сложившейся традиции, а не строгого предписания богослужебного Устава. Но само название свидетельствует о настроении этого дня: хоть он и связан с печалью об оставивших наш мир, но печаль эта светлая, растворенная возгласом: «Христос воскресе!»

Метки: православие |

Музей-квартиры Санкт-Петербурга |

Метки: питер |

Понравилось: 1 пользователю

Уникальная приливная волна - Бор |

В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки.

9-метровая приливная волна на реке Цяньтан в Китае признана уникальным природным явлением. Во время прилива миллионы кубометров воды, огибая небольшие островки, движутся против течения этой реки, завораживая взгляды наблюдателей. Приливные волны есть и в других местах, таких, Аляска, Бразилия (река Амазонка) и самая большая по протяжённости река в Великобритании — Северн.

Момент столкновения волны с волнорезами на берегу является особенно зрелищным. Но наблюдать за этим явлением крайне опасно, и высокая волна периодически становится причиной гибели людей, наблюдающих за ней. 22 августа 2013. (Фото ChinaFotoPress | ChinaFotoPress via Getty Images):

Иногда цунами ошибочно называют «приливной волной», но в реальности оно не имеет ничего общего с приливами.

Но экстремалов этим не напугать. Провинция Чжэцзян на востоке Китая, 31 августа 2011. (Фото AP Photo):

Наиболее интересно поведение волны в заливах и в «закрытых» морях, которые сообщаются с океаном нешироким проливом. В таком море возникает собственная приливная волна – из-за того же искривления поверхности Земли. Но такая волна не успевает образоваться – ведь чем слабее сила, тем дольше она должна действовать, чтобы создать большую амплитуду. Из-за недостаточно больших размеров моря, прилив успевает пройти с одного берега до другого, не нарастивши существенной амплитуды.

В эти моря заходит приливная волна из океана. Если глубина оказывается меньше – быстро повышается высота и спадает скорость волны. Также движение волн сильно зависит от формы береговой линии. Заливе Фанди, где наблюдаются самые высокие приливы, широкий у основания и резко сужается к материку. Вода оказывается стесненной берегом, по этой причине также ее уровень повышается. В Белом море, наоборот, приливная волна, рассеивается на берегах и островах вытянутого моря.

Интересное явление происходит, когда прилив подходит к устью реки, впадающей в океан. Когда он попадает в узкий, да еще и мелкий водоем, амплитуда приливной волны резко возрастает и вверх по течению движется высокая водяная стена. Это явление называется бора.

Приливная волна на реке Цяньтан в Китае, 31 августа 2011. (Фото STR | AFP | Getty Images):

Приливная волна на реке Цяньтан в Китае, 31 августа 2011. (Фото Reuters | China Daily):

Приливная волна на реке Цяньтан в Китае, 31 августа 2011. Около 20 человек получили тогда ранения. (Фото Reuters | China Daily):

Против течения: приливная волна в Анкориджа, Аляска, 5 июня 2012. (Фото AP Photo | Ron Barta):

Байдарочники ловят приливную волну, Анкориджа, Аляска, 5 июня 2012. (Фото AP Photo | Ron Barta):

На приливной волне в каноэ в северной Бразилии, 12 марта 2001. (Фото AP Photo | Paulo Santos):

Приливная волна на Амазонке в Бразилии, 17 июня 2011. (Фото Reuters | Paulo Santos):

Серферы на реке Северн в графстве Глостершир, Англия, 2 марта 2010. Это самая большая по протяжённости река в Великобритании. Длина течения реки составляет 354 километра. (Фото Matt Cardy | Getty Images):

Но вернемся к экстремалам в Китай. Приливная волна на реке Цяньтан, 22 августа 2013. (Фото China FotoPress | ChinaFotoPress via Getty Images):

Народу нравится. Приливная волна на реке Цяньтан, 24 августа 2013. (Фото Reuters | Stringer):

Приливная волна на реке Цяньтан в Китае, 24 августа 2013. (Фото Reuters | Stringer):

(Фото STR | AFP | Getty Images):

риливная волна Амазонки называется поророка, она особенно мощна во время весеннего половодья. В это время года, хорошие серферы могут катится на ней целых шесть минут. Скорость волны поророка 35 км в час , высота может достигать шести метров. Она с корнем вырывает деревья и переворачивает суда. Ширина приливной волны иногда достигает 16-ти км. Иногда приливную волну еще называют гремящая вода.

Видео: серфинг на Амазонке.

Также приливные волны возникают и в других местах. Например на атлантическом побережье Франции приливную волну называют маскаре, в Малайзии бенак.

Еще можно отметить приливные волны на реке Птикодьяк в Канаде и в заливе Кука, высота этих боров не превышает двух метров.

Метки: природные явления |

Самая большая приливная волна в мире - Бор на реке Цяньтан (Китай) |

Метки: природные явления |

Стиль Гранж |

Крик души, смелый вызов обществу, олицетворение бунтарского нрава – все это стиль гранж. Его философия заключается в утверждении, что одежда – мелочь, не требующая особого внимания. Однако создать такой образ – целое искусство. Что представляет собой гранж, каковы его отличия и разновидности, как создать модный гранжевый образ?

Что такое?

В переводе с английского термин grunge обозначает «отталкивающий», «неопрятный», «грязь». Он пропагандирует отказ от лоска и гламура. В его основе преобладание духовного начала над материальным. Такой образ, на первый взгляд, может показаться неряшливым, ломающим привычные стереотипы в манере одевания.

Это бунт, видимое безразличие к мнению окружающих. Сегодня протест против моды сам стал модой. Гранж хаотичен и живет по своим правилам. Чтобы лучше понять, что представляет собой это модное направление, стоит обратиться к истории его появления.

История

Как модное направление этот стиль зародился в кругах рок-музыкантов, когда на пике популярности были такие группы, как Nirvana и Soundgarden. Его история начинается с конца прошлого столетия, зародившись в Сиэтле.

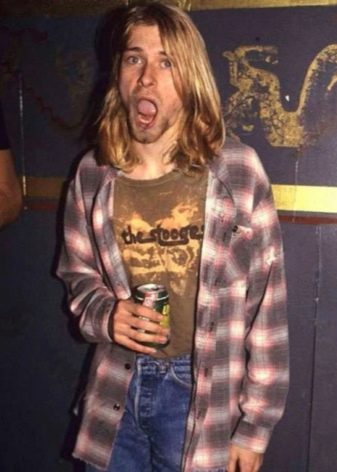

Одним из кумиров многомиллионной молодежной аудитории был вокалист группы Nirvana Курт Кобейн. Он стал иконой стиля, покоряя подростков яркой и оригинальной музыкой. Ему стремились подражать во всем, в том числе и в манере одевания. Молодежная субкультура старалась выделяться в толпе, демонстрируя свою индивидуальность.

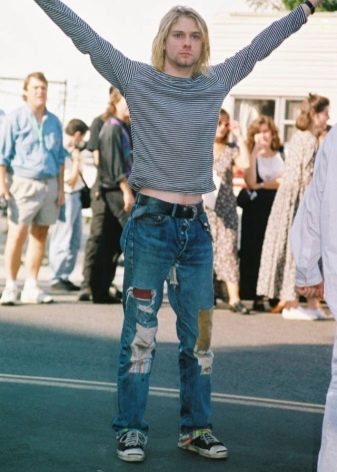

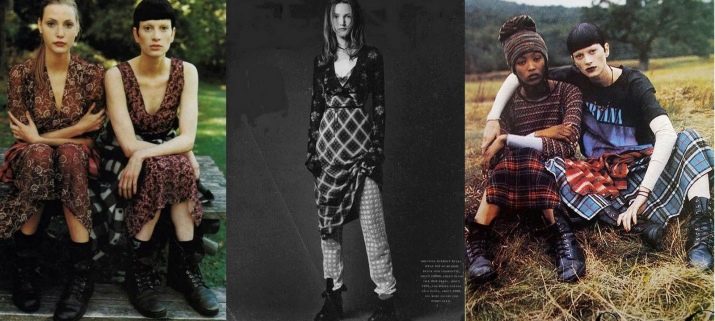

Как стиль гранж был представлен миру в начале 90-х годов прошлого века, благодаря именитому дизайнеру Марку Джекобсу. В 1993 году мир увидел коллекцию, в которой были собраны лучшие неординарные образы того времени.

Образы, состоящие из комбинации легкого платья и грубой куртки, массивной обуви, дуэты заношенных до дыр джинсов и растянутых свитеров стали шоком в среде критиков, но пришлись по вкусу многим. Если первые называли ансамбли одеждой бездомных, сирот, молодежь приняла новый стиль «на ура». Фланелевые клетчатые рубахи, рваные джинсы, поношенного вида кеды стали первыми знаковыми элементами гранж-стиля. Так он стал свободным самовыражением и в течение 10 лет являлся одним из популярных модных направлений.

Метки: мода |

Лебединое озеро - белоснежная сказка Алтая. |

Небольшое озеро с тёплыми ключами, привлекающее птиц, является единственным в России местом зимовки лебедей в континентальном климате.

Озеро Светлое (Лебединое) находится в Советском районе Алтайского края, рядом с селом Урожайное. Озеро является памятником природы, оно уникальное в своем роде. Здесь учрежден государственный природный комплекс заказник «Лебединый» с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов.

1.

Заказник расположен на Предалтайской равнине в районе луговых степей Северного Алтая и древних террас Катуни. Его площадь — 38,2 тыс. гектаров. На территории природного комплекса находится особо охраняемый водный объект — русло р. Катуни от устья р. Талицы до с. Сростки как нерестилище осетровых рыб. Кроме озера Светлого, в заказнике еще 3 памятника природы краевого значения: сопка Талицкая, родник у сопки Змеиной и сопка Змеиная.

В России всего два заказника, где зимуют лебеди-кликуны: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края на озере Светлом. Вода в озере чистая и прозрачная на всю глубину, отсюда название — Светлое. Из-за обилия ключей, бьющих со дна и питающих водоем теплой водой, озеро зимой не замерзает. Даже в 40-градусный мороз температура воды не опускается ниже плюс 5-6 С. Летом невысокие приболоченные берега зарастают осокой. Много ключей встречается и вдоль берегов озера.

2.

Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера — Лебединое. Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году — тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше. В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.

Лебеди-кликуны — очень осторожные птицы. Им нужен покой, и чтобы их не беспокоить, доступ людей ограничен. Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера, а чтобы лебеди не пугались людей на площадке, со стороны, которая ближе к озеру, для просмотра оставили только маленькие окошечки. Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц.

Популяция лебедей, обитающих здесь, уникальна тем, что практически изолирована от других. Местные жители села Урожайного лебедей никогда не пугали, всегда старались накормить их, чем могли. К лебединым песням жители окрестных деревень уже привыкли, а озеро Светлое считают местной достопримечательностью.

3.

В комплексном государственном заказнике охраняются все виды диких животных и птиц, которые там обитают. Останавливаются на пролете или живут там постоянно. На протяжении всей зимы егеря заказника «Лебединый» подкармливают лебедей и других птиц и следят за их безопасностью. Лебединый заказник выполняет функцию большой зоны покоя для охотничьих видов птиц и животных в период промысла. Стабильное финансирование, отработанная система охраны и биотехнических мероприятий позволят заказнику занять важное место в поддержании экологической стабильности в районе.

До сих пор существует поверие — где живут и зимуют птицы — там добрый народ, у которого всегда будет любовь и счастье. Считается, что лебеди приносят удачу.

Метки: путешествие по России |

Долина Голубой Луны (Китай) |

Национальный парк Юйлунсюэшань и его окрестности вблизи древнего китайского города Лицзян в провинции Юньнань — совершенно особенный, неповторимый мир. Особый колорит местности придают поэтические китайские названия, если знать их перевод: Снежная гора нефритового дракона, Ущелье прыгающего дракона, Долина голубой Луны — здесь каждое место имеет свою легенду и историю.

Снежные вершины Гималаев

При планировании маршрута по югу Китая мы не обратили особого внимания на Долину голубой Луны (или Lanyuegu), может потому что было мало информации в Интернете или она просто не попалась нам на глаза. У нас оставалось свободное время, и мы еще раз перелистывая свои записи, наткнулись на упоминание об этой Долине.

Долина голубой Луны(или Lanyuegu) — это четыре озера и удивительные водопады с природными минеральными террасами у подножия горы Хабасюэшань.

Рельеф местности начал формироваться около 300 тысяч лет назад. Талая ледниковая вода струится с гор сквозь множество порогов, образованных отложениями карбоната кальция.

При желании по плитам можно пройтись — китайские девушки традиционно требуют этого подвига от своих влюбленных. Однако желающих находится мало: вода ледяная в любой сезон, выдержать ее температуру могут разве что яки и ламы, на которых тут же можно покататься и сфотографироваться.

С вершины горы Долина голубой Луны очертаниями напоминает полумесяц. Высота соляных террас — 140 м, ширина — до 160 м, это самые большие известняковые террасы в Китае. В зависимости от времени суток и освещения озера, образуемые ледниковым родником, кажутся то белыми, то бирюзовыми. Для местного населения Наси белые водные террасы — священное место: раз в году на восьмой день второго лунного месяца здесь проходит фестиваль с ритуальными песнопениями и танцами.

Долина восхищает с первого взгляда, и когда смотришь на бирюзовые воды озер, не верится, что такое может быть!

https://mirvokrug.blog/2017/12/06/%D0%B4%D0%BE%D0%...0%B9-%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B/

|

Метки: путешествие по миру |

Вербное Воскресение. (фильм митрополита Илариона Алфеева) |

Метки: православные праздники |

Страстная седмица. 10 фактов |

Метки: православие великий пост страстная седмица |

Создатель лирической комедии или "излечивающий души" |

Не стало Георгия Данелии. Режиссер оставил после себя фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа, которые были и будут "лекарством для души" миллионов людей.

Это его определение его фильмов лирическая комедия.При утверждение в прокат фильма "Я шагаю по Москве" , когда у него спросили, какая же это комедия? Данелия ответил, лирическая

я ни в коем случае не хочу, чтобы создалось впечатление, что я пытаюсь выглядеть жертвой советской власти. Напротив. Я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел!

Все фильмы Георгия Данелия — это истинно «актерские фильмы». Уже начиная со своих первых картин, режиссер подбирал свою кинематографическую «труппу», не расставаясь с актерами, наиболее полно отвечающими его представлению о том, что такое хороший фильм. Это Евгений Леонов, Вахтанг Кикабидзе, Леонид Куравлев, Фрунзе Мкртчян. Позднее – Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, Марина Неелова, Галина Волчек, Валентина Талызина, Юрий Яковлев, Станислав Любшин...

Метки: память кино |

Ода Радости |

О́да «К ра́дости» (нем. An die Freude) — ода, написанная в 1785 году Фридрихом Шиллером. Ода была переработана в 1793 году и впоследствии не раз перелагалась на музыку разными композиторами.

Наиболее известна музыка, сочинённая к этой оде в 1823 году Бетховеном и вошедшая в состав знаменитой 9-й симфонии.

В 1972 году она была принята в качестве официального гимна Совета Европы, а с 1985 года — Европейских сообществ (Европейского союза с 1993 года).

В 1974 году на основе этой мелодии принят государственный гимн Южной Родезии «Звучите громче, голоса Родезии».[1] Существуют также другие менее известные музыкальные произведения на стихи Шиллера:

- 1815 — песня Франца Шуберта,

- 1865 — кантата П. И. Чайковского, русский текст составлен по переводам К. Аксакова, В. Бенедиктова и М. Дмитриева[2],

- 1882 — кантата Пьетро Масканьи, итальянский перевод А. Маффеи.

Аранжировка версии, используемой в качестве гимна Евросоюза, была сделана Гербертом фон Караяном.

Радость, пламя неземное,

Райский дух, слетевший к нам,

Опьянённые тобою,

Мы вошли в твой светлый храм.

Ты сближаешь без усилья

Всех разрозненных враждой,

Там, где ты раскинешь крылья,

Люди — братья меж собой.

Хор

Обнимитесь, миллионы!

Слейтесь в радости одной!

Там, над звёздною страной, -

Бог, в любви пресуществлённый!

Стойкость в муке нестерпимой,

Помощь тем, кто угнетён,

Сила клятвы нерушимой -

Вот священный наш закон!

Гордость пред лицом тирана

(Пусть то жизни стоит нам),

Смерть служителям обмана,

Слава праведным делам!

Хор

Братья, в тесный круг сомкнитесь

И над чашею с вином

Слово соблюдать во всём

Звёздным Судиёй клянитесь!

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 10 - Пять великих симфоний русских композиторов

Часть 11 - Три сонаты ( Дебесси, Равель, Франк)

Часть 12 - Ода Радости

Часть 13 - Carmina Burana Орф.

Часть 14 - УСТВОЛЬСКАЯ. БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ КОМПОЗИТОР

...

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

Метки: оратория |

Ельцин и его свора соревновались, как больше украсть у СССР! |

Метки: пятая колонна россия |