-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

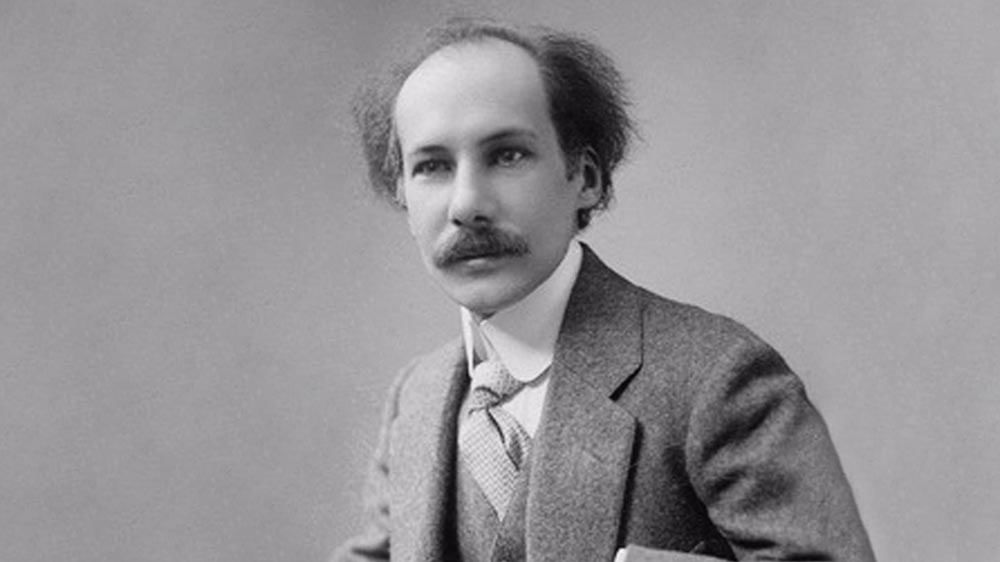

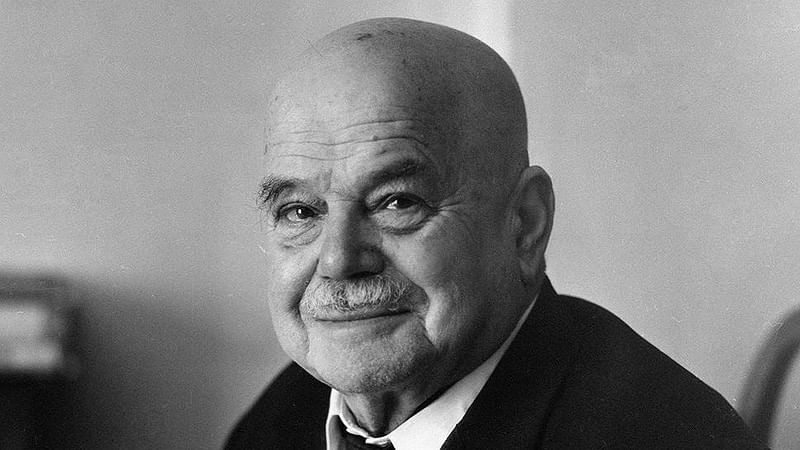

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Сталин и Нюрнбергский процесс. |

Метки: европа |

Сегодня 260 просмотров 202 дочитывания 4 мин. 260 просмотров. Уникальные посетители страницы. 202 дочитывания, 78%. Пользователи, дочитавшие до конца |

В последнее время в российском обществе крайне обострились споры относительно отношения к СССР и советскому наследию. Как выяснилось, не смотря на то, что Союза не стало уж четверть (с гаком!) века назад, достаточно солидная часть россиян по-прежнему причисляет себя к сторонникам советского политического строя. Соответственно, определённая часть общества является, напротив, противниками советского государственного устройства, гордясь определением "антисоветчик". Поговорим о наиболее известных антисоветчиках советского-постсоветского периода, о предтечах нынешних ненавистников "власти рабочих и крестьян". Как пришли они, жители "страны победившего социализма", к своим антисоветским политическим взглядам и какова была судьба этих отступников от "идеалов Октября"?

Начнём с "иконы" советского диссидентства и нынешних "либералов" - академика Сахарова. Один из "отцов" советского термоядерного оружия, предлагавший, в своё время, разместить вдоль побережья США сверхмощные ядерные боеголовки (для апокалиптического одновременного взрыва и гигантского цунами), Сахаров начал "фрондировать" в середине 60-х годов. Выступив сначала подписантом открытого письма против реабилитации Сталина, всеславный академик твёрдо встал на путь антисоветизма и все последующие годы последовательно выступал против политики (как внутренней так и внешней) советского государства. Он последовательно осуждал ликвидацию антисоветского мятежа в Чехословакии (а после - в Афганистане), меры по обеспечению государственной безопасности, клеймил на чём свет стоит советскую интеллигенцию, "продавшуюся режиму"... Он требовал открыть границы Союза, прекратить помощь Вьетнаму и Палестине, борющимся против американской агрессии, закрыть все уголовные дела против "диссидентов"... Он публиковался с антисталинскими и антисоветскими статьями в "Нью-Йорк Таймс", писал гневные письма высшему руководству Союза, всячески призывал к дружбе с США и пр.

В конце концов, своей реальной антигосударственной деятельностью Сахаров добился реакции со стороны "власть придержащих". Ещё вчера заслуженный член общества и признанный научный деятель подвергся общественному осуждению (в том числе - своих же коллег, учёных), был лишён звания Героя Труда и лауреата Государственных премий. Вместе с женой, также известной антисоветчицей, Еленой Боннер, в 1980 году Сахаров был отправлен в город Горький, с запретом покидать его. Вернулся Сахаров только с началом перестройки. На волне, набирающей ход, очернительской политики, которую инициировал Горбачёв, вчерашний ярый противник власти, Сахаров, был в 1989 году избран народным депутатом, и продолжил свою подрывную, иначе не скажешь, деятельность. Правда не долго. В декабре того же, 89-го, академик Сахаров скоропостижно скончался от остановки сердца... Его имя и образ стали "знаменем" для либеральной оппозиции, прежде всего - в силу масштабности научной личности и известности Сахарова на Западе.

Следующий известнейший антисоветчик, чьё имя с благоговением произноситься всеми противниками "проклятого красного "совка" - Александр Солженицын. Солженицына чтут как "гуру" антисталинизма и антисоветизма, да он и сам считал себя таковым. Возненавидев Сталина ещё в период Великой Отечественной войны, Солженицын подвергся репрессиям, отсидел в лагере и там стал законченным антисоветчиком. Начинает активную диссидентскую деятельность практически одновременно с Сахаровым. Солженицына гложит обида - Хрущёв (а впоследствии - и Брежнев) не дают "добро" на публикацию его писательских произведений, за которые он, кстати, заслужил прозвище "литературного власовца". Зато его книги охотно печатают в США, как и пространные интервью, в которых Солженицын грезит о некоем новом, "обновлённом" государстве, взамен СССР - без Средней Азии, Прибалтики и Кавказа. Среди книг, написанных Солженицыным, наибольшую известность получил "Архипелаг ГУЛАГ" - достаточно претенциозное и, в целом, объективно скучное чтиво, ставшее, тем не менее, "библией" антисоветизма.

В 1974 году, за измену Родине, Солженицын был лишён советского гражданства и выслан из страны. В эмиграции жил на гонорары от, издаваемых на Западе, книг, почивая на лаврах лауреата "Нобелевки" и "главного по антисоветизму". Писал ругательные книжки, выступал в США и Канаде с клеветническими речами, поливая помоями СССР и весь социалистический блок. После начала перестройки и краха Союза вернулся в Россию, жил в личном имении, подаренном ему Ельциным. Продолжал сочинять измышления о бывшей Отчизне, благо власть, установившаяся в РФ, всячески подобные измышления поощряла. За что и был награждён. Солженицын стал академиком РАН, был награждён орденом Андрея Первозванного и Большой золотой медалью им. Ломоносова, стал лауреатом Государственной премии, а чуть позже - была учреждена литературная премия уже его, Солженицына, имени. С ним советовался Ельцин (которого Солженицын убеждал отдать Японии Курилы) и приезжал поздравлять Путин, также подолгу с ним беседовавший. В августе 2008 года Солженицын умер от острой сердечной недостаточности, прожив почти 90 лет. На его похоронах сошлись и Горбачёв и Путин и Медведев... Ельцин, к тому времени, уже сам скончался, а то бы и он, наверняка, отдал свой поклон одному из тех, кто активно и планомерно разрушал СССР.

Нельзя не сказать и о женщинах. Главная, пожалуй, среди женщин-антисоветчиков - это Людмила Алексеева. Она, практически под копирку повторила судьбу предыдущего персонажа, за исключением одного - отсидки в лагере. Также невзлюбила Сталина (видимо за то, что выгнали, по молодости, из комсоргов), в 60-е годы также не брезговала якшаться с западными, охочими до скандалов и "чернухи", журналистами, также ратовала за освобождение из заключения всех, кто выступал против советской власти (будучи, при этом, членом КПСС и работая в официозных провластных издательствах). В 1968 году "достукалась" - была исключена из КПСС, уволена с работы и получила от КГБ предупреждение (!) - перестать заниматься критиканством. Совету не вняла, а когда её деятельность стала "тянуть" на арест и уголовный срок - быстренько собрала семью и вещички и эмигрировала в Штаты.

На Западе продолжила заниматься идеологическими диверсиями - работала на радиостанциях "Голос Америки" и "Свобода". Кто не помнит - это те СМИ, которые в Союзе называли "вражескими голосами". Уже через 5 лет после приезда в США получила американское гражданство, считалась экспертом по правозащитной деятельности в СССР, стала зарубежным представителем Московской Хельсинкской группы (МХГ). Однако, как только пал Союз, а власть Советов была расстреляна, в октябре 93-го, из танков - сразу объявилась в Москве, где уже возглавила МХГ и вошла в состав Комиссии по правам человека при Президенте РФ (тогда уже - Путине). СССР канул в Лету, но Алексеева продолжала заниматься антигосударственной, по сути, деятельнотью - активно защищала активистов тоталитарных сект, чеченских боевиков, украинских бендеровцев и т.д. Умерла в декабре 2018 года, прожив 90 лет. Кремирована и похоронена, согласно своей прижизненной воле, в США...

Разумеется, нельзя не упомянуть и "приму" антисоветизма, незабвенную Валерию Ильиничну Новодворскую. Здесь злобный антисоветизм накладывается на картину прогрессирующей шизофрении, в самом её чистом виде. "Заболев" антисоветизмом ещё в юношеском возрасте (с чего?), Валерия уже в 19 лет пытается создать организацию по свержению советского строя, а чуть позже совершает свою первый антисоветский "перформанс" - разбросывает листовки со стихами собственного сочинения на праздничном вечере во Дворце Съездов. Стихи были - сплошная топорная антисоветская "чернуха" и Новодворскую тут же изолировали от общества, диагностировав диагноз "вялотекущая шизофрения, параноидальное развитие личности". Вот так вот, шизофрения и паранойя в одном флаконе... Выписанная из психушки через 2 года, Новодворская с головою кинулась в омут противогосударственной деятельности, распространяя "самиздат", формируя какие-то ячейки сопротивления правящему режиму, организовывала и проводила по всякому поводу протестные пикеты, всячески привлекая к своей деятельности внимание западных СМИ.

В 1988 году Новодворская выступает соучредителем и наиболее ярким лидером партии "Демократический Союз", открыто провозгласившей своей задачей ликвидацию СССР, а идеологией - западную систему ценностей. Когда "задача" "Демсоюза" была реализована и Союз распался, Валерия Ильинична, не в силах остановиться, продолжает свою разрушительную деятельность по ликвидации вообще любого подобия государственности на территории России и СНГ. Она яростно крушит и советское прошлое и российское настоящее. Прилюдно, с шампанским, празднует расстрел Дома Советов (сотни жертв), оправдывает Басаева, захватившего Будённовск (сотни жертв), выражает поддержку грузинским и украинским националистам, впоследствии развязавшим войны в Южной Осетии и на Украине (тысячи и тысячи жертв). Новодворская - вечный критик любой власти. Ей, надо признать, не досталось ни кусочка сладкого пирога диссидентства. И при Брежневе и при Горбачёве и при Ельцине и при Путине её вечный удел - психлечебницы, уголовные дела, обструкция со стороны государства и общества... После 45 лет бесприрывного дессидентства Валерия Новодворская ушла в мир иной. Ушла, оставшись для всех антисоветчиков всех времён и народов образцом нонконформизма , за которым возможно, кроются симптомы, поставленного ей, когда-то, диагноза - шизофрения, паранойя...

Разумеется, это не все представители буйного племени антисоветчиков, а лишь наиболее известные, таак сказать, медийные. На их примере можно увидеть, что антисоветизм - это ничто иное как откровенная русофобия и отрицание очевидных фактов. Антисоветизм - это всегда поклонение культу западного потребления, всегда ненависть к славному, наполненному победами прошлому, всегда потворство хаосу и разрушению, всегда предательство и измена... Пусть те, кто гордо именует себя нынешними антисоветчиками, задумаются: стоит ли причислять себя к племени недалёких, озлобленных, однотипно мыслящих людишек?...

https://zen.yandex.ru/media/politkorr/vidnye-antis...hiznu-5c9dc6b99949d100b3192d0a

Метки: пятая колонна |

"Страна богатых и счастливых". Что изменилось на Украине при Порошенко |

Петр Порошенко в ходе предвыборной гонки от социально-экономической тематики немного дистанцировался и ушел в сферу духовную. Свою кампанию он проводил под лозунгом "Армия! Язык! Вера!". Понятно почему. В 2014-м он много чего обещал украинцам: и доллар за 10 гривен, и дешевый газ, и богатую жизнь, но в итоге не сделал ничего. Скорее наоборот — разрушил то, что было.

"Я сделаю из Украины страну богатых, свободных и счастливых людей", — такие обещания щедро раздает Петр Порошенко накануне выборов. Его кампания 2014 года называлась похоже: "Жити по-новому". Тогда он, впрочем, не соврал: за 5 лет украинцы действительно стали жить по-новому, только совсем не так, как звучали майданные лозунги. Двузначная инфляция, бешеный рост тарифов ЖКХ, сокращение пенсий и зарплат, массовая миграция.

Зато богаче стал сам Порошенко: его только официальный доход за один минувший год увеличился в 12 раз — до 200 млн гривен, в долларах это больше 7 миллионов.

Состояние президента растет намного быстрее, чем ВВП Украины. Хотя данные за 2018 год он преподносит как собственный громадный успех — Госстат насчитал рост экономики в 3 процента. У многих экспертов эти цифры вызывают большие сомнения.

Но посмотрим на номинальный ВВП, а он сейчас составляет всего 65 процентов от того, что было в 2013-м. Доходы на душу населения также резко упали, почти в два раза. Только вдумайтесь: в рейтинге Всемирного банка по этому показателю Украина между Суданом и Папуа Новой Гвинеей.

Экономика Украины поддерживается не за счет роста ВВП, а благодаря кредитам МВФ. Причем по факту новые займы берутся для погашения старых и капающих процентов. В итоге госдолг Украины вырос с 2013 года в три с половиной раза и превысил 2 триллиона гривен. И Киев продолжает занимать деньги.

По данным Министерства финансов страны, Украине в этом году придется выплатить почти 16 миллиардов долларов — это как внешние, так и внутренние заимствования. Просто для сравнения: золотовалютные резервы страны данный момент составляют всего 20 миллиардов. На долговые выплаты идет львиная доля бюджета. В этом году — треть госказны.

Еще один "повод для гордости" Порошенко — уровень жизни людей. Судя по данным украинской статистики, зарплата за годы его президентства выросла в два с половиной раза. Правда, в гривнах. В долларах картина совсем другая: 5 лет назад было 450, сейчас на 100 меньше.

У пенсионеров дела не лучше. В 2013-м они в среднем получали 187 долларов, сейчас — около 100. В целом, по данным Госслужбы статистики Украины, доходы более 40 процентов жителей страны не превышают 140 долларов в месяц, в рублях это менее 9 тысяч.

При этом цены на месте не стоят. За прошедшие 5 лет инфляция исчислялась двузначными цифрами, хотя в 2013-м была всего полпроцента. Цены на продукты резко выросли, на те же хлеб и молоко в несколько раз.

И отдельная головная боль украинцев — коммунальные тарифы. За неполные 5 лет газ для бытовых нужд подорожал почти в 12 раз. Закономерный итог такой политики — отток населения.

7-9 миллионов уехавших украинцев (это только официальные данные) при населении Украины в 44 миллиона — то есть уезжает каждый пятый. Но эксперты называют и другие цифры, вплоть до 20 миллионов. В Нацбанке сообщили: в прошлом году трудовые мигранты перевели на родину более 9 миллиардов долларов, это половина всех золотовалютных резервов страны.

Вот такая нерадостная картина прошедших 5 лет. Но Порошенко полон оптимизма, хочет и дальше вести страну к богатству и счастью. Кстати, насчет последнего — по индексу счастья, который ежегодно публикует ООН, Украина теперь 138-я. За 5 лет опустилась на 51 позицию.

|

|

Уход за фиалкой или сенполией |

Метки: цветы |

Чернобыль в этом году будет 23 года после аварии |

|

Метки: ссср |

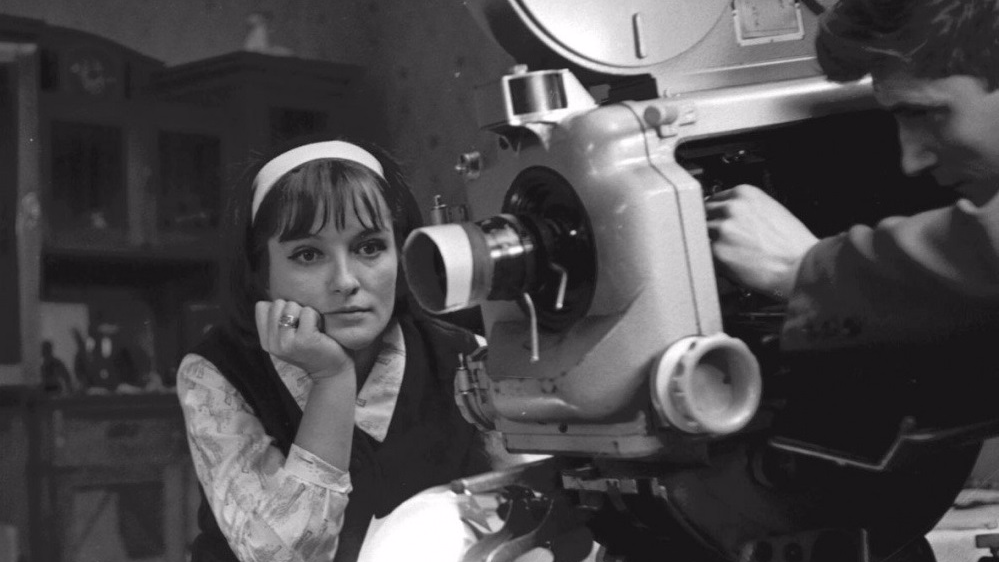

Женщины-режиссеры, которых важно знать |

истории отечественной режиссуры было немало женщин, которым советское и российское кино обязано громкими успехами, в том числе международными. Женщины начали снимать большое кино в 1910-х, а спустя полвека и вовсе захватили индустрию. «Культура.РФ» вспомнила 11 выдающихся женщин-режиссеров, чьи работы по праву считаются классикой отечественного и мирового кинематографа.

Ольга Преображенская

В зарождавшуюся киноиндустрию первую отечественную женщину-режиссера ввел Яков Протазанов: в 1913 году Ольга Преображенская стала сниматься в фильмах киноателье «Тиман и Рейнгардт». Ее первая работа в качестве постановщика была совместной с актером, сценаристом и режиссером Владимиром Гардиным — в 1916 году они экранизировали «Барышню-крестьянку» Александра Пушкина.

«Фильм получился, его хвалили, но так как это была первая постановка женщины-режиссера, то к этому отнеслись недоверчиво, и часто на афишах и в рецензиях мою фамилию писали с мужским окончанием или приписывали постановку другим режиссерам».

Ольга Преображенская

В первые годы после революции Ольга Преображенская также стала первой женщиной — преподавателем режиссуры: она вела занятия в Государственной школе кинематографии (современный ВГИК).

Самой удачной работой Преображенской считается драма «Бабы рязанские» (1927), которую посетивший в то время СССР писатель Теодор Драйзер назвал «чудом». Фильм рассказывал о нелегкой жизни обыкновенной русской крестьянки в деревне накануне и после революции. Эту картину Преображенская сняла вместе с режиссером Иваном Правовым, как и многие другие свои фильмы, выдержанные в духе бравого соцреализма: «Тихий Дон», «Степан Разин», «Парень из тайги».

Несмотря на устойчивый зрительский успех, фильмы Преображенской и ее соавторов часто подвергались последовательной, а порой и резкой критике.

Надежда Кошеверова

Если главным режиссером-сказочником советского кинематографа считается Александр Роу, то главной сказочницей — Надежда Кошеверова. Несмотря на то что режиссер пробовала себя в разных жанрах, от реалистического («Галя») до комедий («Укротительница тигров»), наиболее полно ее талант раскрылся именно в сказке.

Самая известная из десяти ее работ в этом жанре — «Золушка» 1947 года, снятая совместно с Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. «Золушка» стала, пожалуй, первой в истории советского кино сказкой, начисто лишенной идеологического налета, однако в то же время с легкой сатирой отражающей черты советского быта. Например, в мачехе, блистательно исполненной Фаиной Раневской, легко узнается образцовая коммунальная активистка. И также впервые в советском кино аристократические герои — король Эраста Гарина и принц Алексея Консовского — изображаются не как карикатурные отрицательные персонажи.

Другая важная работа Кошеверовой — «Старая, старая сказка» 1968 года с Олегом Далем и Мариной Неёловой в главных ролях. В этом фильме сказочные герои впервые начали говорить современным зрителю языком («Я здесь все равно жить не буду…» — «Пожалуйста! Можем разменяться на два королевства в разных районах!») — за десять лет до известного этим художественным приемом «Обыкновенного чуда» Марка Захарова.

Маргарита Барская

Маргарита Барская — первый режиссер, сумевший показать мир ребенка и мир глазами ребенка максимально честно и естественно. В 1933 году на экраны вышла ее драма «Рваные башмаки» — первый озвученный детский фильм в мировом кинематографе. Она рассказывала о детях, выросших в условной европейской стране, где к власти пришел фашистский режим. После выхода картины о Барской сразу же заговорили как о новом, оригинальном таланте, а много позже — чуть ли не как о предтече итальянского неореализма. Зрителей восхищало, насколько непринужденно ведут себя в кадре дети, как будто не замечая объектива, — в этом была заслуга Барской-педагога, выработавшей собственную систему работы с юными актерами.

Маргарита Барская была инициатором открытия первой в мире детской киностудии «Союздетфильм», где был снят полнометражный фильм «Отец и сын». На экранах он так и не появился: критики клеймили картину как «лживую», поскольку Барская, верная своему стилю, отразила в ней жизнь советской семьи без прикрас. Снимать режиссеру больше не позволили — в основном из-за ее дружбы с опальным оппозиционером Карлом Радеком, так что фильм «Отец и сын» стал последней работой Барской..

Юлия Солнцева

Кинорежиссер Юлия Солнцева, прежде чем стать известным режиссером, успела прославиться как актриса благодаря главным ролям в немых лентах «Аэлита» и «Папиросница из Моссельпрома».

Самой известной работой Солнцевой стала «Поэма о море», снятая в 1958 году по сценарию ее мужа, режиссера Александра Довженко, в которой режиссер подала строительство Каховской ГЭС в стиле древнегреческого эпоса. Фильм запомнился зрителю диалогом пенсионера и малолетнего двоечника. Паренек собирался стать прокурором, и на вопрос дедушки, как можно судить людей без способностей к этому, уверенно отвечал: «В суде способности не нужны, там главное знать статьи — кому какую».

Другой заметной работой Солнцевой была первая в Европе широкоформатная картина «Повесть пламенных лет» (1960), которая получила награду за лучшую режиссуру в Каннах.

Искра Бабич

Искра Бабич, выпускница ВГИКа 1958 года, была любимой ученицей режиссера и педагога Ивана Пырьева. В ее фильмографии всего четыре полнометражных фильма — мелодрамы. Бабич снимала пронзительные фильмы о любви, совести и доброте, — но без избыточной экспрессии и эксцентрических сюжетов.

Самый известный фильм режиссера — «Мужики!» 1982 года, получивший массу наград и добившийся действительно всенародного признания. Последним фильмом в биографии Бабич стала драма «Прости меня, Алеша» (1983), после выхода которой перебралась в деревню Поплевино в Рязанской области, где вела почти отшельнический образ жизни.

Динара Асанова

Ученица Михаила Ильича Ромма, Динара Асанова известна как режиссер, которому удалось точно и без лишних нравоучений показать противоречивую подростковую натуру. Два самых известных фильма Асановой — лирическая история о безнадежной влюбленности «Не болит голова у дятла» (1975) и драма о юных хулиганах «Пацаны» (1983), в которой были задействованы не профессиональные актеры, а настоящие трудные подростки. Как вспоминал Валерий Приёмыхов, исполнитель роли начальника трудового лагеря в «Пацанах», после выхода фильма Асановой стали пачками приходить письма: люди просили совета, считая, что режиссер была квалифицированным специалистом по воспитанию «трудных детей». Однако единственной задачей Асановой было показать, что переходный период между отрочеством и юностью — это не репетиция к «настоящей», взрослой жизни, а важная часть нашей единственной, большой, жизни.

Лариса Шепитько

Лариса Шепитько была одной из центральных фигур советского кино 1960–70-х годов. В числе прочего она сняла культовую оттепельную ленту — «Крылья» 1966 года, фильм-размышление о судьбе фронтовиков. Фронтовиком в картине была женщина, бывшая летчица Надежда Петрухина (в исполнении Майи Булгаковой), которая после войны стала директором ПТУ. Героине, вынужденной спуститься буквально с небес на землю, пришлось жить по новым правилам, в которых не было той нравственной ясности, свойственной военному времени, что в итоге привело ее к экзистенциальному тупику, как и многих шестидесятников. «Крылья», с одной стороны, стали очень популярны у публики, а с другой — вызвали пристальное внимание к Шепитько со стороны цензоров Госкино.

Чтобы снять свой главный фильм, «Восхождение» (1976), именно таким, каким Шепитько его видела, ей пришлось буквально с боем получать разрешение у чиновников. Так появилась военная драма по мотивам повести неудобного для власти писателя Василя Быкова, которая стала первой советской картиной, удостоенной «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Татьяна Лукашевич

Фраза «Муля, не нервируй меня!» навсегда вошла в историю отечественного кинематографа — как и режиссер «Подкидыша» (1939) Татьяна Лукашевич. Ее дебют состоялся в 24 года: фильм Лукашевич «Преступление Ивана Караваева» скорее напоминал художественно оформленную киноагитку, чем художественное высказывание, но интерес к молодому режиссеру все же создал. В дальнейшем Лукашевич снимала в основном фильмы, способствовавшие «нравственному воспитанию подрастающего поколения» («Гаврош», «Подкидыш», «Аттестат зрелости»). Несмотря на четкое следование режиссера канонам соцреализма, на первом плане в фильмах Лукашевич всегда выходили человечность и простая искренность, не отягощенные излишней назидательностью и дидактикой. Это заметнее всего в фильме «Подкидыш», главная идея которого выражена в строчках колыбельной: «В нашем городе большом каждый ласков с малышом».

Аида Манасарова

Для Аиды Манасаровой едва ли не главным в творчестве было старательное избегание всего идеального и надуманного. По словам Манасаровой, ей было «гораздо важнее показать реальный драматизм поиска нравственных идеалов», поэтому ее герои никогда не были одномерно-положительными. Практически все ее фильмы рассказывали о людях, переживавших глубокий внутренний кризис. «Мне нравятся герои, которые мучатся своим несовершенством», — признавалась Манасарова. Одна из самых ярких работ режиссера — семейная драма «Оглянись» (1983) о тяжелых взаимоотношениях матери и сына.

Татьяна Лиознова

«Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой сразу стали главным советским сериальным хитом. Однако известна режиссер не только историей о популярном советском киноразведчике.

Ключевым героем всех ее работ был человек, оказавшийся в неестественных для себя условиях, белая ворона, которая испытывает себя на прочность, причем далеко не всегда успешно. «Лимита Нюра» из фильма «Три тополя на Плющихе» 1967 года, так и не обрела любви; Нина из «Карнавала» (1981) вернулась в свой городок, не сумев стать большой артисткой; Леня из картины «Мы, нижеподписавшиеся» (1980) отчаялся собрать злополучные подписи, которые оказались нужны только ему. И это сочетание упрямства, смирения, неприкаянности — характерная черта многих героев Лиозновой. Как вспоминал драматург Александр Гельман, «ее фильмы чистосердечны, правда души в них превосходит правду фактов, как это и бывает в жизни с настоящими людьми».

Кира Муратова

Кира Муратова всегда снимала только такое кино, какое ей хотелось снимать — независимо от изменений политической повестки, режимов, эстетических ориентиров. Поэтому ее первые фильмы — «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971) — положили на полку, третий, «Познавая белый свет» (1979), так и не вышел в широкий прокат, а четвертый, «Среди серых камней» (1983), урезанный цензурой, она выпустила под псевдонимом Иван Сидоров.

Наконец, снятый в 1989 году «Астенический синдром», вышедший в том виде, как хотела Муратова, принес ей мировое признание.

Муратова всегда снимала картины, которые оказываются испытанием для зрителя, непростой внутренней работой. Это единственная женщина-режиссер, благополучно пережившая десятилетия трансформации отечественного кинематографа.

Метки: кино |

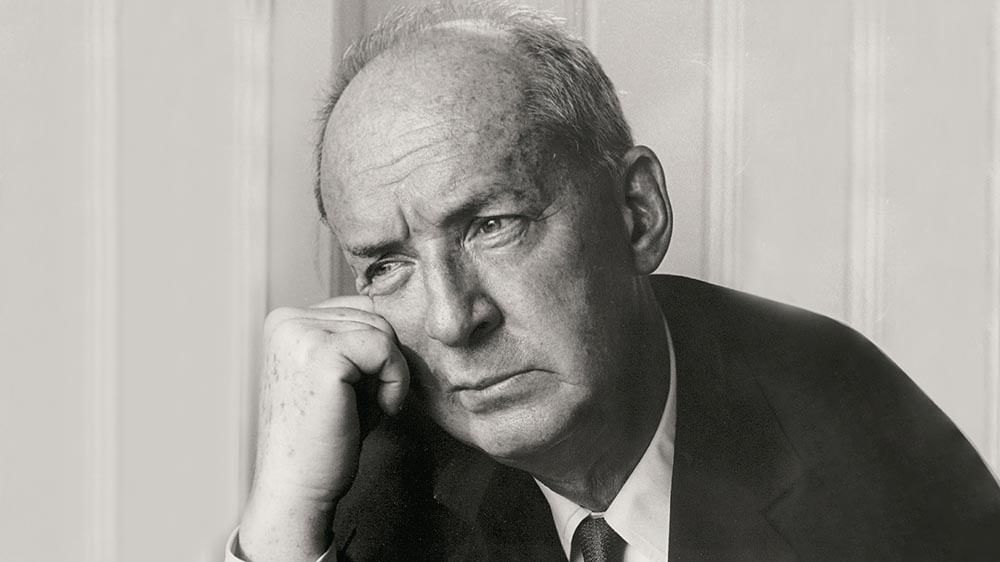

5 главных фильмов Марлена Хуциева |

19 марта 2019 года ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев. Он снял не так много — 11 фильмов. Однако этого хватило, чтобы войти в историю отечественного кинематографа. Картины Хуциева отражали эпоху, но в них не было привычной для советского времени пропаганды. Режиссера интересовали простые люди и их драмы, столкновение навязанных идеалов с реальностью. Его фильмы запрещали, выпускали мизерными тиражами и жестоко критиковали. «Культура.РФ» рассказывает о пяти главных лентах Марлена Хуциева.

«Весна на Заречной улице»

После окончания ВГИКа, в 1952 году, Марлена Хуциева взяли работать на Одесскую киностудию. Там он написал сценарий для первой своей большой картины. Однако руководство попросило его доработать текст — так у сценария появился соавтор. С Феликсом Миронером Хуциев учился в институте, они вместе снимали дипломную работу — короткометражку «Градостроители».

В основе сюжета «Весны на Заречной улице» — история любви сталевара Александра Савченко и молодой учительницы Татьяны Левченко, которую направили преподавать в школу рабочей молодежи. Основные сцены фильма снимали в Запорожье, на заводе «Запорожсталь». Для правдоподобности главного героя (его сыграл Николай Рыбников) пришлось действительно обучать сталеварному делу. В этом помогал заслуженный сталевар Украины Григорий Пометун.

На комбинате были сталевары намного опытнее меня, но это было решение Марлена Хуциева. Дело было так. Приходит в мартеновский цех толпа народу — секретарь парткома, Марлен Хуциев, сценаристы, операторы. Прошли по цеху, подходят ко мне. Из них я знал только секретаря парткома. Один из гостей — им оказался режиссер Хуциев — и говорит: «А не могли бы вы нам помочь, познакомить с работой сталевара наших актеров?» Спросил: не помешает ли это моей работе? У нас тогда кого только не было в мартеновском цехе — и поляки, и китайцы… Я и говорю: нам никто не мешает, вы свое дело делаете, а мы свое дело знаем.

Григорий Пометун, из интервью «УкрРудПрому»

Во время съемок Рыбникова постоянно обливали водой. Пометун вспоминал: «Я потный — работа у сталевара горячая, а у него [Рыбникова] ни капли пота. Марлен кричит: «Николай, ты почему не потеешь?!» Марлен сейчас весь живой, а тогда был вообще как спичка. Раз! — набирает воды в чане и обливает Рыбникова». В массовке картины участвовали настоящие рабочие.

Фильм снимали два года, он вышел на советские экраны в 1956 году. «Весну на Заречной улице» посмотрели более 30 миллионов зрителей. В 1957 году фильм получил бронзовый медальон на VI фестивале молодежи и студентов в Москве.

«Мне двадцать лет» («Застава Ильича»)

Над фильмом о поколении времен оттепели Хуциев начал работать в 1959 году. Сценарий «Заставы Ильича» он снова писал в соавторстве — с молодым шестидесятником Геннадием Шпаликовым.

Главную роль в фильме исполнил Валентин Попов, его Хуциев приметил на выступлении во Дворце культуры ЗИЛ. Вообще, чтобы подобрать актерский состав, режиссер сам ходил по театрам, посещал абитуриентские экзамены в театральных институтах и молодежные встречи. Так он пригласил в фильм молодых актеров Николая Губенко и Станислава Любшина.

Почти все сцены снимались в павильонах, однако в первые эпизоды вошла хроника первомайской демонстрации 1961 года. Работала съемочная группа и в Политехническом музее— там проходил поэтический вечер. Режиссер пригласил для этого эпизода не актеров, а настоящих режиссеров, литераторов и поэтов. В фильме снялись Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, Булат Окуджава и Белла Ахмадулина.

В декабре 1962 года фильм приняли в Госкино. Когда «Заставу Ильича» посмотрел режиссер Михаил Ромм, он сказал Хуциеву: «Марлен, вы оправдали свою жизнь». Однако в марте следующего года Никита Хрущев на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства раскритиковал картину:

Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней — не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. <…> Серьезные принципиальные возражения вызывает эпизод встречи героя с тенью своего отца, погибшего на войне. На вопрос сына о том, как жить, тень отца в свою очередь спрашивает сына — а сколько тебе лет? И когда сын отвечает, что ему двадцать три года, отец сообщает — а мне двадцать один... и исчезает. И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не поверит!

Режиссеру пришлось переделывать уже готовый фильм: вырезать и сокращать сцены, переснимать эпизоды. Поменяли и название — фильм стал называться «Мне двадцать лет». Режиссер вспоминал: «Поправок в фильме было много. Я уже устал что-то доказывать, переснимать. Ведь я не делал заплатки, а переснимал заново целые сцены. Прихожу как-то к новому министру Романову. Он мне говорит, что надо вырезать еще сцену, где танцуют со свечами в руках. Почему? Пожарные не разрешают. Свечи, оказывается, с нашим бытом не совместимы. <…> Вообще я не принадлежу к тем, кто хвастается страданиями, прошлыми обидами, гонениями. Я не страдал. Наоборот, до сих пор испытываю огромную признательность к людям, с которыми работал. Это было подлинным счастьем». В 1965 году фильм вышел в прокат. Первоначальную версию картины зрители смогли посмотреть только в 1988 году — 29 января ее показали в Доме кино.

«Июльский дождь»

Фильм «Июльский дождь» режиссер снял в 1966 году, а сюжет родился у него еще во время съемок «Весны на Заречной улице». Эпизод, который Хуциев тогда представил, стал первой сценой фильма: парень и девушка познакомились во время дождя, и молодой человек одолжил героине свою куртку. Так между ними завязались отношения, которые продлились всего несколько месяцев. Хуциев не стал показывать историю со счастливым концом. Он рассказывал: «Я стараюсь запечатлеть конкретное время. Например, «Июльский дождь». Сюжет фильма очень локален, но лента не только об отношениях двух людей — его и ее. Эти двое живут в конкретном времени, и фильм, наверное, о нем».

После выхода картины режиссера обвиняли в «излишнем эстетстве» и слабой драматургии. В 1967 году в газете «Советская культура» напечатали открытое письмо советского кинокритика Ростислава Юренева: «Фильм заполнен проходами и проездами по Москве, двумя скучнейшими вечеринками и нуднейшим пикником, участники которых, по-видимому, презирали друг друга, но почему-то пытались веселиться, танцевать, флиртовать, слушать песенки и играть в «города» и в «знаменитостей», но не слышали, не ощущали друг друга. <…> В решении вечеринки — снова перепев предыдущего фильма. В заключительной сцене — перепев демонстрации из «Мне двадцать лет». Может быть, Вы так много хотели сказать в своем предыдущем фильме, что вынуждены договаривать недосказанное?»

И хотя «Июльский дождь» не положили на полку, однако выпустили маленьким тиражом — всего 150 копий. После этой картины Хуциев на время ушел из кинематографа.

«Был месяц май»

Сценарий к фильму написал фронтовик Григорий Бакланов на основе своего рассказа «Почем фунт лиха». Он повествует о первых мирных днях после Великой Отечественной войны. Режиссер старался добиться в этой картине максимальной естественности — герои кажутся очень правдоподобными, в фильме отсутствует игровой фон. Ленту снимали в городе Гвардейске (бывший немецкий Пилау), а кадры с концлагерем — в Польше. Режиссер вспоминал: «Во время съемок был туман, так жутко, как будто собрались души умерших».

Одну из ролей сыграл реальный фронтовик Петр Тодоровский, он снимался в своих настоящих орденах и боевой форме. Этот фильм стал дебютным для актера Владимира Гостюхина.

Хуциев делал картину специально для Центрального телевидения. Правок в фильм почти не вносили, пришлось убрать всего два момента. В разговоре с «Радио Свобода» Хуциев говорил: «Там было прямым текстом сказано, что они жили там же, где свиньи, и свиньи съели ребенка. Пришлось сказать, что она голодала и ребенок умер, молока не было. А вторая поправка очень обидная, когда клеил эту хозяйку один из солдат, он там ей говорит — это было по-солдатски, по-русски, — он ей одну фразу говорит, а она не понимает. Он говорит: «А что твой мужик? Ничего еще, может? А то, может быть, надо помочь?» И через паузу говорит: «По хозяйству». Вот эту фразу убрали. А что тут такого, это же не политическое? «Нет, это оскорбительная фраза». Нравственная цензура, и вырезали».

«Был месяц май» вышел на экраны в 1970 году. В 1971 году он получил премию за режиссуру на Международном фестивале телефильмов «Злата Прага».

«Послесловие»

После ленты «Был месяц май» Марлен Хуциев не снимал 13 лет. В 1983 году он вернулся в кинематограф с фильмом «Послесловие». Режиссер сам написал сценарий к картине, в ее основе — рассказ Юрия Пахомова «Тесть приехал».

Пять лет назад в журнале «Звезда» был опубликован рассказ под названием «Тесть приехал». <…> Я его прочитал и понял: автор затронул очень важные в нашей жизни обстоятельства. Хотя это произведение занимало всего несколько журнальных страниц, мыслей и чувств в нем было сконцентрировано немало. Рассказ меня взволновал и дал толчок к новой работе. Я написал по нему сценарий фильма «Послесловие». О чем он? Мне всегда трудно выразить суть своей работы сжатой формулой. Искусство в любом случае — какая бы тема ни поднималась — должно быть клубком мыслей, однолинейность же всегда чревата фальшью. <…> Я хотел столкнуть в фильме двух людей. Дело вовсе не в том, что они — представители разных поколении, возрастов. Они стоят на различных жизненных позициях, вот что самое важное. Один из них, Швырков, человек сравнительно молодой, давно уже живет в привычном деловом ритме, не оставляющем времени ни на общение с «ненужными» людьми, ни на излишние переживания и копание в собственной душе. И вдруг в эту налаженную жизнь врывается нелепый старый чудак с совершенно иными представлениями о том, какой она, жизнь, должна быть...

Марлен Хуциев

В камерной драме сыграли всего два актера: Ростислав Плятт и Андрей Мягков. Действие фильма разворачивается в замкнутом пространстве квартиры. По сюжету в гости к дочери приехал 75-летний отец, но застал там только зятя. Эта попытка разных поколений найти общий язык для Хуциева стала поводом поговорить о быстротекущей жизни, современных людях и новых ценностях.

https://www.culture.ru/materials/254278/5-glavnykh-filmov-marlena-khucieva

|

Метки: кино память |

Иностранные ремейки советских фильмов |

Индийская «Ирония судьбы, или С легким паром!», советская фантастика, вдохновившая Роджера Кормана, и фильмы о войне, на основе которых снимали свои картины зарубежные режиссеры.

«Сахара»

Отрывок из художественного фильма Золтана Корды «Сахара» (1943)

Удивительный случай, но фильм Михаила Ромма «Тринадцать» 1936 года мало того что сам был ремейком британской ленты «Потерянный патруль», так еще и стал основой для американской «Сахары», снятой режиссером Золтаном Кордой. В оригинальной ленте Ромма действие фильма разворачивается в среднеазиатской пустыне. Демобилизованные красноармейцы возвращаются с войны, но на пути к железной дороге встречают банду басмачей. Бойцы решают их обезвредить.

В «Сахаре»

действие перенесли в египетскую пустыню в 1942 год: отступающий экипаж танка М3 «Ли» вступает в бой за полупересохший колодец с немецким батальоном. Американская версия фильма была очень популярна у местных зрителей. В 1944 году ленту номинировали на «Оскар», а затем еще два раза переснимали — в 1953 году вышел новый ремейк под названием «Последний из Команчей», а в 1995-м — еще одна «Сахара».

«Фронтовые подруги»

Сценарный дебют Сергея Михалкова — лента «Фронтовые подруги» вышла на экраны накануне Великой Отечественной войны, в мае 1941 года. И хотя из-за военных действий картина не успела стать лидером проката, в 1942 году съемочную группу удостоили Сталинской премии второй степени. В фильме рассказывается история, которая произошла с Наташей Матвеевой — медсестрой прифронтового госпиталя в годы Советско-финской войны 1939 года.

Всего через пару лет на американские экраны вышла лента «Три русские девушки», сюжет которой копировал «Фронтовых подруг». Немного отличий все же было: действие фильма перенесли в годы Великой Отечественной войны и добавили американского героя — летчика-испытателя Джона Хилла. В 1945 году этот фильм Генри Кеслера и Федора Оцепа даже номинировали на премию «Оскар». Главную роль в американском фильме сыграла актриса русского происхождения Анна Стен.

«Небо зовет»

Отрывок из художественного фильма Роджера Кормана и Фрэнсиса Форда Копполы «Битва за пределами Солнца» (1962)

В 1959 году на экраны вышел советский фильм «Небо зовет» режиссеров Александра Козыря и Михаила Карюкова. Лента рассказывала о том, как советская научная экспедиция готовится к первому в истории полету на Марс. Помимо советского корабля, туда направлялась и американская ракета, которую нужно было опередить любой ценой.

В 1962 году на экраны вышла американская версия этого фильма — «Битва за пределами Солнца». Создатели ленты заменили советский и американский корабли — вместо них на Марс отправились ракеты абстрактных Севера и Юга. Кроме того, в конце фильма экипажи встречают космических монстров — такого в советской картине не было. Режиссерами фильма стали Роджер Корман и тогда еще начинающий кинематографист Фрэнсис Форд Коппола (через десять лет он снял «Крестного отца»).

«Садко»

Отрывок из художественного фильма Роджера Кормана и Фрэнсиса Форда Копполы «Волшебное путешествие Синдбада» (1962)

Роджер Корман вдохновился не только советской фантастикой, но и сказкой Александра Птушко«Садко». В 1953 году этот фильм получил широкое мировое признание — на фестивале в Венеции создателей ленты наградили «Серебряным львом», а исполнителя главной роли Сергея Столярова включили в список лучших актеров мира за последние 50 лет. Тогда же фильм прошел и в американском прокате.

Через десять лет, в 1962 году, в США вышла дублированная на английский язык версия фильма Роджера Кормана. Лента называлась «Волшебное путешествие Синдбада». Режиссер сохранил структуру фильма, но исключил практически все сцены, в которой герои исполняли песни, добавил закадровый голос, поменял имя главному герою. Титры он тоже изменил — вместо русских имен актеров и съемочной группы Роджер Корман добавил имена актеров дубляжа. Сценарий, по которому был сделан монтаж, написал Фрэнсис Форд Коппола.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Play Video

Отрывок из художественного фильма Радхики Рао «Я люблю Новый год» (2013)

Ставшая культовой комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»полюбилась не только советским и российским зрителям. В 2013 году в Болливуде сняли ремейк фильма под названием «Я люблю Новый год».

В зарубежной версии главный герой — индийский эмигрант из Чикаго — после грандиозного застолья попадает в квартиру молодой учительницы из Нью-Йорка. Как и в советской ленте, он знакомится с ее ревнивым женихом, коллегами и лучшей подругой. И даже после возвращения домой он не может забыть нью-йоркскую знакомую.

Кстати, за 12 лет до этого, в 2001 году, еще одну «Иронию судьбы» под названием «Желаем счастья» сняли в Северной Корее. Правда, в этой версии Ипполит не встал на пути главного героя.

Автор: Лидия Утемова

|

Метки: кино |

Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в 1944 году |

23 февраля 1944 года началась операция «Чечевица»: депортация чеченцев и ингушей «за пособничество фашистским оккупантам» с территории Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР) в Среднюю Азию и Казахстан. ЧИАССР была упразднена, из её состава в Дагестанскую АССР передали 4 района, в Северо-Осетинскую АССР — один район, на остальной территории создали Грозненскую область.

Операция (Операция "Чечевица") была проведена под руководством наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Выселение чечено-ингушского населения было проведено без особых проблем. В ходе операции было убито 780 человек, арестовано 2016 «антисоветского элемента», изъято более 20 тыс. единиц огнестрельного оружия. В Среднюю Азию было отправлено 180 эшелонов с общим количеством переселяемых 493 269 человек. Операция была проведена очень эффективно и показала высокое мастерство управленческого аппарата Советского Союза.

Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Он утвердил «Инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей», прибыл в Грозный и лично руководил операцией

Предпосылки и причины наказания

Надо сказать, что ситуация в Чечне была сложной уже во время революции и Гражданской войны. Кавказ в этот период охватила настоящая кровавая смута. Горцы получили возможность вернуться к привычному «ремеслу» — грабежу и бандитизму. Белые и красные, занятые войной с друг другом, не могли в этот период навести порядок.

Тяжелой была ситуация и в 1920-е годы. Так, «Краткий обзор бандитизма в Северо-Кавказском военном округе, по состоянию на 1 сентября 1925 года» сообщает: «Чеченская автономная область является очагом уголовного бандитизма… В массе своей чеченцы склонны к бандитизму, как к главному источнику легкой наживы, чему способствует большое наличие оружия. Нагорная Чечня является убежищем для наиболее закоренелых врагов Советской власти. Случаи бандитизма со стороны чеченских банд не поддаются точному учёту» (Пыхалов И. За что Сталин выселял народы. М., 2013).

В других документах, можно обнаружить схожие характеристики. «Краткий обзор и характеристика существующего бандитизма на территории IX-го стрелкового корпуса» от 28 мая 1924 года: «Наиболее склонны к бандитизму ингуши и чеченцы. Они же менее лояльны к советской власти; сильно развито национальное чувство, — воспитываемое религиозными учениями, особенно враждебны к русским — гяурам». Выводы авторы обзора сделали верные. По их мнению, основными причинами развития бандитизма среди горцев были: 1) культурная отсталость; 2) полудикие нравы горцев, склонных к лёгкой наживе; 3) экономическая отсталость горского хозяйства; 4) отсутствие твердой власти на местах и политико-просветительной работы.

Информационный обзор штаба IX-го стрелкового корпуса о развитии бандитизма в районах расположения корпуса Кабардино-Балкарской АО, Горской ССР, Чеченской АО, Грозненской губернии и Дагестанской ССР в июле-сентябре 1924 года: «Чечня является букетом бандитизма. Количество главарей и непостоянных бандитских шаек, совершающих грабежи, главным образом, на соседних с Чеченской областью территориях, не поддаётся учёту».

Для борьбы с бандитами в 1923 году провели локальную войсковую операцию, но её оказалось недостаточно. Особенно обострилась ситуация в 1925 году. При этом надо отметить, что бандитизм в Чечне в этот период носил чисто уголовный характер, идейного противостояния под лозунгами радикального ислама не наблюдалось. Жертвами грабителей становилось русское население из сопредельных с Чечнёй районов. Страдали от чеченских бандитов и дагестанцы. Но, в отличие от русских казаков, оружие у них советская власть не отняла, поэтому дагестанцы могли отбивать грабительские рейды. По старой традиции подвергалась грабительским набегам и Грузия.

В августе 1925 года началась новая широкомасштабная операция по зачистке Чечни от бандформирований и изъятию оружия у местного населения. Привыкшие к слабости и мягкости советских властей, чеченцы первоначально готовились к упорному сопротивлению. Однако на этот раз власти действовали жестко и решительно. Чеченцы были потрясены, когда на их территорию вошли многочисленные войсковые колонны, усиленные артиллерией и авиацией. Операция проходила по типовой схеме: враждебные аулы окружали, передавали требование выдать бандитов и оружие. При отказе начинали пулемётно-артиллерийский обстрел и даже удары с воздуха. Саперы уничтожали дома главарей бандформирований. Это вызывало перелом в настроении местного населения. О сопротивлении, даже пассивном, больше не думали. Жители аулов сдавали оружие. Поэтому жертвы среди населения были небольшими. Операция была успешной: захватили всех крупных бандитских главарей (всего арестовали 309 бандитов, из них 105 расстреляли), изъяли большое количество оружия, боеприпасов — более 25 тыс. винтовок, более 4 тыс. револьверов и т. д. (Надо отметить, что теперь все эти бандиты реабилитированы как «невинные жертвы» сталинизма.) На некоторое время Чечня была успокоена. Жители продолжали сдавать оружие и после завершения операции. Однако успех операции 1925 года не был закреплен. На ключевых позициях в стране продолжали сидеть явные русофобы, имеющие связи с заграницей: Зиновьев, Каменев, Бухарин и т. д. Политика борьбы с «великорусским шовинизмом» продолжалась вплоть до начала 1930-х годов. Достаточно сказать, что Малая советская энциклопедия расхваливала «подвиги» Шамиля. Казаки были лишены прав, «реабилитация» казачества началась только в 1936 году, когда Сталин смог отодвинуть от власти основные группы «троцкистов-интернационалистов» (тогдашняя «пятая колонна» в СССР).

В 1929 году в состав Чечни включили такие чисто русские территории, как Сунженский округ и город Грозный. В Грозном по переписи 1926 года проживало только около 2% чеченцев, остальные жители города были русскими, малороссами и армянами. Даже татар в городе было больше, чем чеченцев, — 3,2%.

Поэтому не удивительно, что как только в СССР возникли очаги нестабильности, связанные с «перегибами» в ходе коллективизации (местный аппарат, который проводил коллективизации, во многом состоял из «троцкистов» и сознательно разжигал в СССР смуту), в 1929 году в Чечне вспыхнуло крупное восстание. В докладе командующего войсками СКВО Белова и члена РВС округа Кожевникова подчёркивалось, что пришлось дело иметь не с отдельными бандитскими выступлениями, а «прямым восстанием целых районов, в котором почти всё население принимало участие в вооружённом выступлении». Восстание было подавлено. Однако его корни не были ликвидированы, поэтому в 1930 году провели ещё одну войсковую операцию.

Читать далее

Метки: русские россия |

Что означают купола православных церквей |

С ранних времен христианская религия была наполнена особыми знаками — они воплотились в архитектуре храмов. Какой смысл вкладывают верующие в форму, цвет и количество куполов православной церкви — разбираемся вместе с порталом «Культура.РФ».

Цвет: от золотого до черного

Золотой. Самый распространенный цвет православных куполов олицетворяет вечность и небесную славу. Храмы с золотыми куполами посвящали Христу и великим церковным праздникам — Рождеству, Сретению, Благовещению. Такие главы венчают московский храм Христа Спасителя и кремлевские соборы — Успенский, Благовещенский, Архангельский.

Сегодня купола не облицовывают золотом, но раньше металл растворяли в ртути, а затем полученную амальгаму наносили на горячий медный лист. Процесс золочения был очень дорогим и трудозатратным. Например, на покрытие купола Исаакиевского собора ушло 100 килограммов золота.

Синий со звездами. Храмы с такими куполами чаще всего посвящены Богородице. Синий цвет символизирует непорочность и чистоту Девы Марии, а звезды отсылают к Вифлеемской звезде, ознаменовавшей Рождество Иисуса Христа. Такими куполами увенчан суздальский собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный еще при Владимире Мономахе. Это был первый каменный храм во Владимиро-Суздальской земле.

Но встречаются и соборы с синими куполами, не связанные с именем Богородицы. Троицкий собор в Петербурге построили в 1838 году для Измайловского полка Императорской гвардии. Его офицеры носили синюю форму, поэтому для куполов выбрали такой цвет.

Зеленый. Этот цвет считается знаком Святого Духа. Чаще всего его можно встретить на церквях, посвященных Святой Троице. Одно из таких строений — церковь Святой Троицы «Кулич и Пасха». Идея придать храму форму традиционных пасхальных блюд принадлежала заказчику строительства — князю Александру Вяземскому. По его просьбе архитектор Николай Львов построил пирамидальную колокольню и церковь-ротонду с низким зеленым куполом.

Подобные купола венчают и церкви, построенные в честь православных святых. Например, церковь Ильи Пророка в Ярославле — один из ключевых памятников местной школы XVII века.

Серебряный. Этот цвет в православии связан с чистотой и святостью. Серебряными куполами увенчаны храмы, посвященные святым, — например, церковь Николы на Липне под Великим Новгородоми Софийский собор в Вологде. Храм в честь святой Софии возвели в 1570 году по указу Ивана Грозного. Царь распорядился построить его по образцу Успенского собора Московского Кремля.

Черный. Купола этого цвета встречаются редко и украшают монастырские храмы. Черные купола венчают соборы Марфо-Мариинской обители в Москве — женского монастыря в стиле модерн, построенного по проекту Алексея Щусева. Средства на его возведение пожертвовала великая княгиня Елизавета Федоровна — вдова московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Купола, символизирующие монашество, также можно увидеть на соборах Спасо-Преображенского монастыря в Муроме.

Многоцветные купола в православной традиции напоминают верующим о красоте Небесного Иерусалима. Так выглядят главы храма Спас на Крови в Петербурге и собора Василия Блаженного в Москве. Иностранные путешественники восхищались цветными узорами куполов и сравнивали их с чешуей кедровой шишки, ананаса и артишока. Такой вид главы приобрели после пожара 1595 года — тогда храм восстановили и перестроили.

Форма: не только луковицы

Сферический купол в православной традиции символизирует вечность. Возводить храмы с подобными куполами начали римляне: во II веке они научились строить перекрытия большой площади без опор. До наших дней дошел построенный таким образом римский пантеон 128 года н. э. В России сферические купола венчают московский Елоховский собор — место крещения Александра Пушкина.

Шлемовидный купол отсылает к словам апостола Павла: «Облекитесь во всеоружие Божие…и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Такие купола типичны для русской домонгольской архитектуры: ими украшены, например, Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске.

Купол-луковица в православной архитектуре — воплощение молитвы, стремления к небесам. По мнению исследователя Евгения Трубецкого, такой купол на основании барабана напоминает пламя свечи. Луковицеобразные главы характерны для русской архитектуры XVI–XVII веков. Примеры храмов с подобными куполами — это церковь Рождества Иоанна Предтечи в Угличе и церкви Ростовского кремля.

Шатер вместо традиционного купола трактуется в христианстве как образ Богородицы или Свет небесный. Шатровые храмы были распространены в XVI веке, хотя подобные церкви строились и раньше. Возводили их обычно из дерева: повторить конструкцию шатра в камне было очень сложно. Самый знаменитый образец шатровой архитектуры — церковь Вознесения в Коломенском. Ее построили по указу князя Василия III в честь рождения долгожданного наследника престола, будущего царя Ивана IV Грозного.

Количество: от одного до тридцати трех

Один купол напоминает верующим о единстве Бога. Одноглавые храмы были особенно популярны в домонгольское время. Самые известные из них — церковь Покрова на Нерли и Дмитриевский собор во Владимире. Оба храма построены в XII веке — они пережили разорительные монголо-татарские нашествия и сохранились до наших дней.

Два купола встречаются нечасто и знаменуют собой божественную и человеческую природу Иисуса Христа. В Москве двумя куполами увенчана церковь Космы и Дамиана в Старых Панех. Это одна из старейших столичных церквей: ее деревянную предшественницу построили еще в 1468 году.

Три купола ассоциируются со Святой Троицей. Три главы венчают Георгиевский собор Юрьева монастыря — старейшей обители Великого Новгорода. Собор возвели в 1130 году по указу князя Мстислава Владимировича. В летописи сохранилось имя зодчего — Петр. Предполагают, что он также построил Николо-Дворищенский собор и церковь Благовещения на Городище

Пять куполов — символ Иисуса Христа и четырех евангелистов: Иоанна, Марка, Луки и Матфея. Пятиглавые храмы встречаются в России чаще других. Самые известные из них — Успенский собор во Владимире и построенный по его образу Успенский собор Московского Кремля.

Семь куполов знаменуют для православных семь церковных таинств, семь Вселенских соборов (собраний, на которых были приняты основные христианские догмы) и семь главных православных добродетелей. Семиглавые соборы встречаются не так часто, как трех- или пятиглавые. К ним относятся Вознесенский храм в Новочеркасске — главный собор Донского казачества — и Крестовоздвиженский собор Белогорского Николаевского монастыря под Пермью.

Девять куполов связаны с девятью ангельскими чинами. Согласно христианской традиции небесные ангелы распределены по девяти уровням: ближе всего к Богу херувимы и серафимы, а к человеку — ангелы и архангелы. Девять куполов венчают храм Спаса на Крови в Петербурге и Благовещенский соборМосковского Кремля.

Тринадцать куполов напоминают об Иисусе Христе и его сподвижниках — двенадцати апостолах. Тринадцатиглавый храм Иверской иконы Божией Матери находится в московском Николо-Перервинском монастыре. Его построили в 1908 году по проекту Петра Виноградова. В советское время собор использовали в качестве склада и фабричного цеха, но в 1990-х годах его восстановили.

Двадцать пять куполов означают похвалу Пресвятой Богородице — прославление Пречистой Девы 25 ветхозаветными пророками. Кроме того, число 25 символизирует видение небесного престола и окружающих его 24 старцев, описанное в Откровении Иоанна Богослова. 25 куполов венчают Покровскую церковь в усадьбе Богословка под Петербургом — копию утраченного карельского Покровского храма.

Тридцать три купола символизируют годы жизни Христа на земле. Строились подобные храмы очень редко. Один из них находится в Волгоградской области — это Преображенская церковь Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. Образцом для нее послужила деревянная Преображенская церковь в Кижах.

В русской архитектуре встречаются храмы с одиннадцатью (Верхоспасский собор Кремля) и с пятнадцатью (церковь усекновения главы Иоанна Предтечи в Ярославле) куполами, но это скорее исключение из правил.

https://www.culture.ru/materials/253774/chto-oznachayut-kupola-pravoslavnykh-cerkvei

Метки: православие |

Музей истории икусств Вена (первая часть) |

Венский музей истории искусств - один из крупнейших в Европе. Здание было построено правление императора Франца Иосифа I и открыло двери 1891г. Главный фасад выходит на площадь МарииТерезии, одну из самых больших и красивый площадей города, расположенную рядом с Рингштрассе.

1.

С момента открытия музея он стал местом хранения императорских коллекций, кроме того здание задумывалось как памятник меценатству Ггабсбургеров. Строительство столь величественного задания было порученно Гофриду Земперу (1803 - 1879 гг) и Карлу фон Хазенуэру (1833 - 1894 гг.), выбравшим в качестве источника вдохновения итальянский Ренессанс.

Рогир ван дер Вейден.

Нидерланский живописец. Настоящее имя Роже де ла Пастюр. Треитих "Распятие".

2.

На центральном панно изображен иисус Христос , распятый на кресте, и у его ног Дева марияи святой Иоанн. Спава от Христа - чета донаторв (заказчик или произведения искуства и архитектурного строения). Художник ограничел картину основными фигурами, исключив элементы бытоописательго характера.

На бокавых панно триптиха изображены Мария Магдалина (слево) и святая Вероника (справо).Три пано объеденяет пейзаж на заднем плане.

Религиозный пыл и страдания отражаются на их лицах всех персонажей. Умение запечатлеть эмоциональное стояние - определяет успех работ художника.

В руках Марии Магдалины сосуд с благованиями, которыми умастила тело Христово после снятия с креста. Это традиционный антребут ее изображения.

Скорбящая Вероника держит платок или убрус, на котгором изображенлик Христа. Как известно на пути на Голгофу Вероника вытерла лицо Иисуса платком, когда тот упалпод тяжестью креста.

Метки: музей истории искусств Вена |

Что такое фашизм |

Метки: протест войне политики |

10 удивительных водопадов Исландии |

Исландия не такой и большой остров. Максимальная протяженность с севера на юг составляет всего 310 километров, а с востока на запад – 500. Здесь нет места таким длинным и большим рекам, как материковые Дунай, Рейн или Днепр. Зато вся карта Исландии покрыта голубыми жилками. Благодаря влажному Северо-Атлантическому климату на острове много осадков, а соседство с Полярным кругом послужило причиной появления огромных ледников, покрывающих десятую часть территории страны. Именно эти два фактора способствуют большому количеству полноводных рек, а горный рельеф не дает им течь спокойно, то и дело образуя бурные пороги и высокие водопады. Все они разнообразны и красивы, влекут к себе сотни и тысячи туристов ежегодно. В этой статье мы познакомим вас с самыми интересными и необычными водопадами Исландии.

Деттифосс – самый мощный водопад Европы

Так как в Исландии все самое-самое, не удивительно, что и самый мощный водопад Европы тоже находится здесь.

Деттифосс (с исландского – «срывающийся водопад») находится на северо-востоке острова и является средним звеном в цепочке из трех наибольших водопадов на реке Йёкульсау-ау-Фьёдлум («ледниковая река в горах»). Его размеры действительно впечатляют: ширина – около 100 метров, высота – 45. Маршрут к Деттифосс обычно прокладывают из города-порта Хусавик на севере (именно сюда приезжают понаблюдать за китами) через уникальный каньон Асбирги.

Гюдльфосс – самый популярный водопад Исландии

В южной части острова, недалеко от столицы, течет река Хвитау. Примечательна она самым популярным и любимым туристами водопадом – Гюдльфосс («золотой водопад»).

Эта достопримечательность вместе с национальным парком Ти́нгвелир и близлежащими гейзерами образуют «Золотое кольцо» Исландии. Водопад интересен тем, что состоит из двух ступеней (высотой 11м и 21м), расположенных друг к другу под прямым углом, после которых река срывается в глубокое ущелье.

Гюдльфосс существует до сих пор благодаря Сигриудюр Тоумасдоуттир, дочери местного фермера. В 20-е годы водопад чуть не продали под строительство электростанции. Сигриудюр активно боролась за сохранение Гюдльфосс и даже грозилась броситься в водопад. Власти поняли, что девочка не шутит, после чего он снова перешел к государству и был взят под защиту. Об этой истории напоминает памятный камень возле водопада.

Скоугафосс – визитная карточка страны

Река Скоуга берет свое начало на Юге Исландии, между ледниками Эйяфьядлайёкюдль и Ми́рдальсйёкюдль, и впадает в Атлантический океан. На ней, вблизи местечка Скоугар, расположился водопад Скоугафосс – один из самых знаменитых в Исландии. Именно тут заканчивается популярный туристический маршрут Лёйгавегюр.

Водопад шириной 25 метров срывается с 60-метрового утеса, рассыпаясь на тысячи брызг, которые, зависая в воздухе, переливаются на солнце всеми цветами радуги.

Легенда гласит, что первый викинг, поселившийся в этих краях, спрятал сокровище в пещере за водопадом. Годы спустя сундук нашел исландский юноша. Но только он успел взяться за кольцо в торце сундука, как тот исчез. Кольцо осталось в руках, было передано местной церкви и использовалось как дверное. Не верите? Его можно увидеть в музее Скоугар.

Но река Скоуга может гордиться не только великолепием Скоугафосс. Упомянутый водопад является последним на ее пути к океану, а выше по течению есть еще более 20-ти не таких высоких, но не менее красивых.

Все их мы увидим в нашем походе по Исландии – Высадка на Марс. Не только водопады, но и красивейший скалистый каньон, украшенный зеленью мха, будут сопровождать нас на всем пути.

Морсаурфосс – самый высокий водопад Исландии

Об этом мало кто знает (даже русскоязычный гугл до нас не знал)! На самом деле, самый высокий водопад Исландии расположен в национальном парке Ватнайёкюдль на юго-востоке острова и был обнаружен лишь в 2007 году, а измерен в 2011. Находится он в месте ответвления ледникового языка Морсаурйёкюдль от ледяной шапки Ватнайёкюдль. Там располагается отвесная скала, изначально скрытая под ледником. Но, вследствие глобального потепления, Морсаурйёкюдль настолько растаял, что «оторвался» от ледяной шапки и скальная стена оголилась. С ее 227-метровой высоты и срываются талые воды Ватнайёкюдль, образуя несколько водопадных лент. Река, которую образуют талые воды ледникового языка, называется Морсау. В честь нее путем свободного голосования и был назван водопад – Морсаурфосс. Одно из немногих фото этого водопада.

Более известным является второй по высоте водопад Исландии - Глимур, до 2011 года считавшийся наивысшим. Его высота 196 метров.

Свартифосс – черный водопад

Очень красивый, необычный и популярный водопад. Что ж может быть такого необычного в водопаде? В частности, цвет и форма скалы, с которой он срывается.

Шестигранные базальтовые колоны черного цвета были созданы внутри лавового потока, который остывал очень и очень медленно. Порода кристаллизовалась и приобрела столь необычную форму. Давление на верхние столбы очень велико и часто они не выдерживают и ломаются. Дно водопада усыпано их обломками. Черный водопад, бесспорно, один из самых удивительных и необычных в Исландии.

Сельяландсфосс – самый красивый водопад Исландии

Сельяландсфосс можно назвать самым красивым и живописным водопадом Исландии.

Есть у него одна особенность, которая превращает его с обычного исландского водопада в очень необычный и красивый. Вы спокойно можете прогуляться вокруг потока воды, наблюдая его с внутренней стороны.

Особенно красиво в бегущих струях играет закатное солнце.

Расположен водопад на реке Селйяландсау, высота – 60 м. Пройтись за водопадом мы сможем, когда будем возвращаться с Ледниковой лагуны в Рейкьявик. Водопад находится почти у самой трассы и автобус тут делает остановку на полчаса.

Годафосс – водопад богов

Еще один популярный среди туристов – водопад Годафосс («водопад богов»).

Находится на реке Скьяулфандафльоут в пятидесяти километрах от города Акюрери – крупнейшего в северной части страны и любимого туристами. Водный поток шириной 30 метров падает с высоты 9-17 метров. Не высокий, но очень красивый водопад с бирюзовой водой, зимой не менее привлекателен, чем летом.

Согласно легенде, около 1000 года, когда государство признало христианство, в бурные воды Годафосс были сброшены языческие боги-идолы, откуда и произошло название. На одном из витражей собора в Акюрери изображена эта история.

Дюньянди - грохочущий

Дюньянди («бушующий, грохочущий») или Фьядльфосс («горный водопад») – не только самый большой на полуострове Вестфердир («западные фьорды»), но и очень красивый водопад на маленькой реке Дюньяндисау.

Он не падает стеной, а разливается по лавовым ступеням, общая высота которых 100 метров; лаве здесь около 13-ти миллионов лет. Ширина водопада в верхней части – 30 метров, в нижней достигает 60-ти.

Хрёйнфоссар – лавовые водопады

В лавовом поле, в западной части острова, берет свое начало река Хвитау. Ее питают и родники и ледник, поток мощный и стремительный. Но только до тех пор, пока на ее пути не встретятся пористые породы. Воды Хвитау просачиваются в них на один километр в глубину! Затем постепенно возвращаются наружу в форме многочисленных (более 100) небольших водопадов, струящихся прямо из лавы, и впадают в реку Боргарфьордур.

Пенящиеся ручьи Хрёйнфоссар («лавовые водопады») простираются на 900 метров и радуют глаз и слух.

Селфосс и Хафрагилсфосс

На километр выше по течению от Деттифосс расположен Селфосс, высотой всего 10 метров.

От этого водопад не менее впечатляющий: река, шириной 100 метров, срывается здесь с плоской базальтовой плиты и, минуя Деттифосс, продолжает движение к Хафрагилсфосс – третьему из наибольших водопадов на реке, шириной 91 метр, высотой – 27.

Здесь русло входит в ущелье Хафрагил, имя которого и носит водопад. Берега вокруг ущелья украшены зеленью и будто защищены скалами с обеих сторон. Вниз по течению есть еще четыре меньших водопада.

Метки: европа путешествие по миру |

Понравилось: 1 пользователю

ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ США. ПОЧЕМУ В АМЕРИКЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ДЕМОКРАТИИ |

Некоторые граждане России уверены, что США являются демократической страной. Почему это не так – разбираемся.

1.

Самая главная тайна властей США Самая главная тайна американского истеблишмента заключается в том, что: В верховной власти нет случайных и чужих людей – только свои Большинство представителей верховной власти являются родственниками по той или иной линии, в том или ином колене Почти все представители верховной власти – это, прежде всего, крупные бизнесмены

Например, всем известен сенатор США Джон Керри. Многим россиянам он неприятен, так как слишком явно не любит нашу страну. Но мало кто знает, что Джон Керри входит в семейство Форбс. Он владеет несколькими корпорациями и имеет состояние свыше 3,2 миллиарда долларов. А его супруга Тереза Хайнц Керри владеет состоянием около одного миллиарда долларов.

2.

Кого принимают в верховную власть США Простой американец может даже не мечтать, что его примут в истеблишмент США. Чтобы занять важный пост в сенате, конгрессе, других структурах верховной власти или стать президентом, нужно, как минимум, окончить престижный ВУЗ – такой, например, как Йельский университет. На самые престижные факультеты Йеля принимают по протекции. Вы можете быть самым умным, вы можете на «отлично» сдать все вступительные экзамены, но если у вас нет рекомендации, то вам этих факультетов не видать. А рекомендация должны быть из администрации штата, а еще лучше – от сенатора или конгрессмена США. Наследуемость власти в США Все президенты США – это представители наследных финансовых кланов, все они имеют ту или иную степень родства. Например, прямыми родственниками были старший и младший Буши. Более того, родственниками являются даже Дональд Трамп и Хилари Клинтон. Исследователи нашли доказательства того, что они – родственники в 6 колене. Их общие предки – это герцоги Ланкастерские. Вы не поверите, но исследователи нашли даже отдаленные родственные связи между Картером, Бараком Обамой и Королевой Великобритании Елизаветой!

Пара слов о Бараке Обаме.

3.

А вы знаете, как зовут бывшего чернокожего президента США полностью? – Барак Хусейн Обама II. А вы знаете, что он – метис, а не негр, и что его матерью была белая американка Энн Данхэм? А вы знаете, что отцом матери Обамы был военнослужащий армии США Стэнли Армор Данхэм? А вы знаете, что: - Среди дальних родственников Стэнли Армора Данхэма была родня президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса и нескольких президентов США: Джеймса Мэдисона, Гарри Трумэна, Линдона Джонсона, Джимми Картера, Джорджа Буша.

Итоговый вывод исследователей оказался ошеломляющим – все президенты США имеют родственные связи и восходят к брату Ричарда «Львиное Сердце» - Иоанну Безземельному! Единственное исключение – 8-й президент США Мартин Ван Бюрен, но исключения лишь подтверждают правила! Так о какой «власти большинства» – то есть, о какой демократии в Америке – может идти речь?

Почему в США нет, и никогда не будет демократии Кто бы ни стал президентом Америки, он всегда будет обслуживать интересы бизнес-кланов США. Любые выборы в Америке – это грандиозное шоу, фикция, результаты которой всегда можно «подправить» вручную.

Например, в wikileaks.org были опубликованы письма Хилари Клинтон, в которых можно найти доказательства того, что на праймериз перед выборами президента в 2015 году между нею и Сандерс победил Сандерс. И Берни Сандерс должен был стать кандидатом в президенты от демократов и конкурировать с Трампом. А если учесть его нестандартный подход к политике, и тот факт, что «ради прикола» за него была готова проголосовать вся молодежь Америки, он становился опасным для истеблишмента США. Поэтому в течение суток после праймериз неожиданно умерли 4 ключевые фигуры, которые их организовывали. И вопреки большинству голосов кандидатом от демократов на выборах президента США была выбрана Хилари. Естественно, во всех махинациях при этом были обвинены некие мифические «российские хакеры». Причем обвинения не подтверждались реальными доказательствами. Вот почему в США никогда не было и никогда не будет настоящей демократии – то есть, «власти большинства». Всегда в Америке будут править только несколько основных кланов, а не американский народ, который всего лишь обслуживает интересы этих кланов.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЕМ В БУКИНГЕМСКОМ ДВОРЦЕ 12.07.2017 |

Метки: англия |

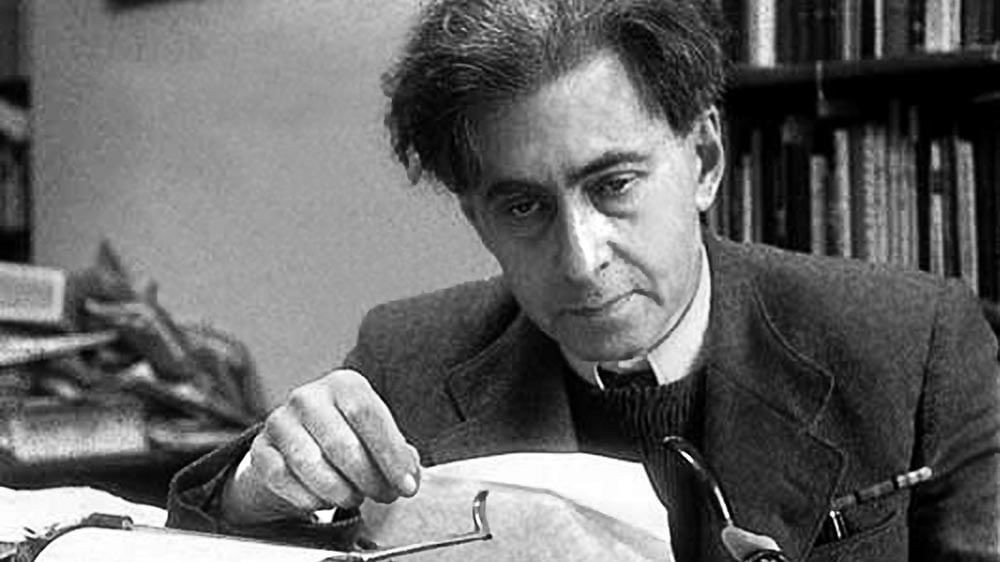

Русский Берлин: литературная столица эмиграции |

Вначале 1920-х годов в Берлине жило около 300 тысяч эмигрантов из России. Среди них были политики и дипломаты, художники и музыканты. Но особенно много в городе было писателей: Берлин того времени даже называли «литературной столицей русской эмиграции». Читайте отрывки из их мемуаров вместе с порталом «Культура.РФ».

Андрей Белый — «Одна из обителей царства теней»

Поэт и прозаик Борис Бугаев, известный под псевдонимом Андрей Белый, приехал в Берлин в ноябре 1921 года. Он прожил в пансионе на Пассауэрштрассе до октября 1923-го, а затем, устав от жизни в «гибнущей Европе», вернулся в Москву. Эти два года литературоведы называют «берлинским Болдино Белого»: в Германии он создал множество стихотворений, прозаических произведений, очерков и статей. В то время Белый тяжело переживал разрыв с первой женой, Асей Тургеневой. Другой русский эмигрант в Германии, Владислав Ходасевич, писал об этом: «...весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики».

В 1925 году, уже в России, писатель опубликовал очерк о жизни в Германии — «Одна из обителей царства теней».

Кого здесь вы не встретите! И присяжного поверенного из Москвы, и литературного критика вчерашнего Петрограда, и генерала Краснова, и весело помахивающего серой гривой волос бывшего «селянского» министра В.М. Чернова... <…>

А прибывающие из России здесь именно запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами; сюда появляются в диких, барашковых шапках, в потрепанных шубах Советской России, чтобы отсюда уйти европейцами... <…>

«Здесь русский дух: здесь Русью пахнет! ...

И — изумляешься, изредка слыша немецкую речь: Как? Немцы? Что нужно им в «нашем» городе?

Владимир Набоков — «Путеводитель по Берлину»

Рассказ «Путеводитель по Берлину» вышел в декабре 1925 года в газете «Руль», а в 1929-м стал частью сборника «Возвращение Чорба». Владимир Набоков подписал его псевдонимом «В. Сирин» — под этим именем он издал в Берлине несколько книг. «Путеводитель...» был создан в форме рассказа приятелю «о трубах, трамваях и прочих важных вещах», иначе говоря — о городе с быстрым темпом жизни, долгими дорожными работами, множеством забегаловок и особым укладом жизни.

— Это очень плохой путеводитель, — мрачно говорит мой постоянный собутыльник. — Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлинский Аквариум? <…>

— Неинтересно, — утверждает с унылым зевком мой приятель. — Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого...

Владимир Набоков прожил в Берлине более 15 лет. Он приехал туда после обучения в Кембридже вслед за своими родителями. Жизнь в Германии стала для писателя чередой переездов с квартиры на квартиру из-за нехватки средств. Набоков зарабатывал тем, что давал уроки английского и французского, много переводил — от «Алисы в Стране чудес» до коммерческих описаний кранов, подрабатывал тренером по теннису.

Но пока он жил в Берлине, «не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка». В Германии Набоков написал свой первый роман — «Машенька», произведения «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» и, конечно, «Дар». Сюжеты многих из них разворачиваются в Берлине.

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922–1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал.

Из автобиографии «Другие берега», 1954

Илья Эренбург — «Письма из кафе»

Читайте, как Германия повлияла на русское искусство в разное время

Публицист и поэт Илья Эренбург попал в Германию в 1921 году: его выслали из Франции по обвинению в советской пропаганде. Он прожил в Берлине три года — сначала в пансионе на Прагерплац, а затем на Траутенштрассе. За это время он опубликовал 19 книг, вместе с художником Эль Лисицким создал международный художественно-литературный журнал о современном искусстве «Вещь», а также написал роман «Любовь Жанны Ней».

Первый очерк цикла «Письма из кафе» напечатали в 1923 году в московском журнале «Россия». Эренбург задумывал что-то вроде «гида по кафе Европы» — впечатления-советы незнакомому читателю с фотографиями автора. Первые рассказы были посвящены городам Германии: Берлину, Брокену, Хильдесхайму, Магдебургу, Веймару. Позднее Эренбург включил их в сборник «Виза времени».

Я не берусь тебе объяснить, что привлекает в Берлин табуны иностранцев. Я пишу это письмо из «Романишес-кафе». Это очень почтенное учреждение, нечто вроде генерального штаба фантастических бродяг, вселенских хлопотунов и просвещенных жуликов, исцеленных от узкого национализма. <…>

Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине. Валюта или визы? Эмигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропустят возможности его поругать. Особенно русские: это считается хорошим тоном.

Виктор Шкловский — «Zoo, или Письма не о любви»