-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Шалтай-Болтай - это пушка |

1.

Классический персонаж английских детских сказок Шалтай-Болтай. известен в России из популярной книги Льюиса Кэррола «Алиса в Зазеркалье» под именем Шалтая-Болтая, где он представлял собою человекообразное яйцо, приближённое к королевскому двору. Этому персонажу посвящён стих-считалочка, в переводе Якова Маршака звучащий так:

«Шалтай-Болтай

Сидел на стене.

Шалтай-Болтай

Свалился во сне.

Вся королевская конница,

Вся королевская рать

Не может Шалтая,

Не может Болтая,

Шалтая-Болтая,

Болтая-Шалтая,

Шалтая-Болтая собрать!»

Но Шалтай-Болтай — это вовсе не яйцо, а пушка: огромное крепостное орудие, установленное на городской стене городка Колчестер во время Гражданской войны 17-го века. Роялисты хорошо укрепили город и успешно отстреливались из Шалтая-Болтая от противников-парламентаристов, пока тем не удалось метким выстрелом сбить пушку со стены. Роялисты пытались опять воздвигнуть орудие на стену, однако «все люди короля и все лошади короля не смогли поднять его снова», и Колчестер пал.

Метки: писатели |

Прощание Алисы с Белым рыцарем. Или прощание Алисы с первой любовью. |

" ...Из всех чудес, которые видела Алиса в своих странствиях по Зазеркалью, яснее всего она запомнила это. Многие годы спустя сцена эта так и стояла перед ней, словно все это случилось только вчера: кроткие голубые глаза и мягкая улыбка Рыцаря, заходящее солнце, запутавшееся у него в волосах, ослепительный блеск доспехов, Конь, мирно щиплющий траву у ее ног, свесившиеся на шею Коня поводья и черная тень леса позади - она запомнила все, все до мельчайших подробностей, как запоминают поразившую воображение картину. Она прислонилась к дереву, глядя из-под руки на эту странную пару и слушая, словно в полусне, грустный напев. - А музыка вовсе не его изобретения, - подумала Алиса. - Я эту музыку знаю. Это песня "Я все вам отдал, все, что мог..." ... Пропев последние слова своей баллады, Рыцарь подобрал поводья и повернул Коня. - Тебе осталось пройти лишь несколько шагов, - сказал он. - Спустишься под горку, перейдешь ручеек - и ты Королева! Но ты подождешь и помашешь мне вслед? - прибавил он, увидев, что Алисе не терпится перепрыгнуть через последний ручеек, отделяющий ее от заветной цели. - Я тебя долго не задержу. Как увидишь, что я доехал до поворота, махни мне платком. А то я боюсь совсем упасть духом. - Конечно, я подожду, - сказала Алиса. - Спасибо вам за то, что вы меня проводили... И за песню... Она мне очень понравилась. - Надеюсь, - проговорил Рыцарь с сомнением. - Только ты почему-то не очень рыдала... Они пожали друг другу руки, и Рыцарь медленно поехал назад по лесной дороге. - Боюсь, что он очень скоро упадет... духом. Так, кажется, он сказал, - подумала Алиса, глядя ему вслед. - Ну, конечно! Опять упал... Но только не духом, а, как всегда, головой. Но на Коня он опять садится довольно легко, а Конь стоит как вкопанный, оттого, видно, что на него столько всего понавешено! Так она размышляла, глядя, как Конь мерно трусит по дороге, а Рыцарь падает то в одну сторону, то в другую. После четвертого или пятого падения он подъехал к повороту, она помахала ему платком и подождала, пока он не скрылся из вида. - Надеюсь, это его приободрило, - подумала Алиса, сбегая с пригорка. - Последний ручеек - и я Королева! " (пер. Н.Демуровой)

Но мало кто знает, какая легенда стоит за этим и смешным и грустным эпизодом.

На момент написания повести реальной Алисе Плезенс Лидделл было 17 лет, и она уже простилась с детством, о чем так проникновенно говорит предпосланное сказке стихотворение. Более того, то была пора ее первой любви. Избранником Алисы был студент ее отца - между молодыми людьми вспыхнуло взаимное нежное чувство. И кто знает, как бы закончилась эта история, если бы юноша не был... Его Королевским Высочеством принцем Леопольдом.

Их роман разворачивался буквально на глазах у Кэрролла, преподававшего в том же университете. Писатель, нежно любивший Алису, сочувствовал их отношениям. И вот в его прощальной сказке появляется нелепый и неуклюжий Белый рыцарь, немного безумный изобретатель. Ведь и сам Кэрролл был создателем большого числа изобретений разной степени полезности. К тому же в жизни он отличался застенчивостью и неуклюжестью, и его постоянно падающий с коня рыцарь наделен окарикатуренными чертами своего создателя. Именно этот персонаж провожает Алису-пешку до последней клетки шахматной доски, ступив на которую, она станет королевой.

Перед тем, как перепрыгнуть через ручей на последнюю клетку, Алиса по просьбе своего спутника оборачивается и машет ему на прощание - для нее он остается в стране ее детства.

Юная Алиса Лидделл

Льюис Кэрролл

Принц Леопольд

В жизни же Алиса так и не стала принцессой. Хотя Леопольд был младшим из сыновей королевы Виктории, скорее всего, именно мать воспротивилась его выбору. Романтическим отношениям был положен конец. Алиса вскоре вышла замуж за Реджинальда Харгривса (по иронии судьбы, он был студентом Кэрролла), а принц Леопольд женился на дочери князя Вальдек-Пирмонтского. После их бракосочетания Кэрролл прислал своей любимице открытку с изображением царственной пары и подписью: "На ее месте ты выглядела бы прелестней".

Алиса прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 87 лет. Своего второго сына она назвала Леопольдом.

Леопольд, герцог Олбани, погиб в возрасте 31 год из-за гемофилии. Свою дочь он назвал Алисой.

Метки: писатели |

Маски сняты, господа. Или кто такой Солженицын. |

Метки: писатели |

Понравилось: 1 пользователю

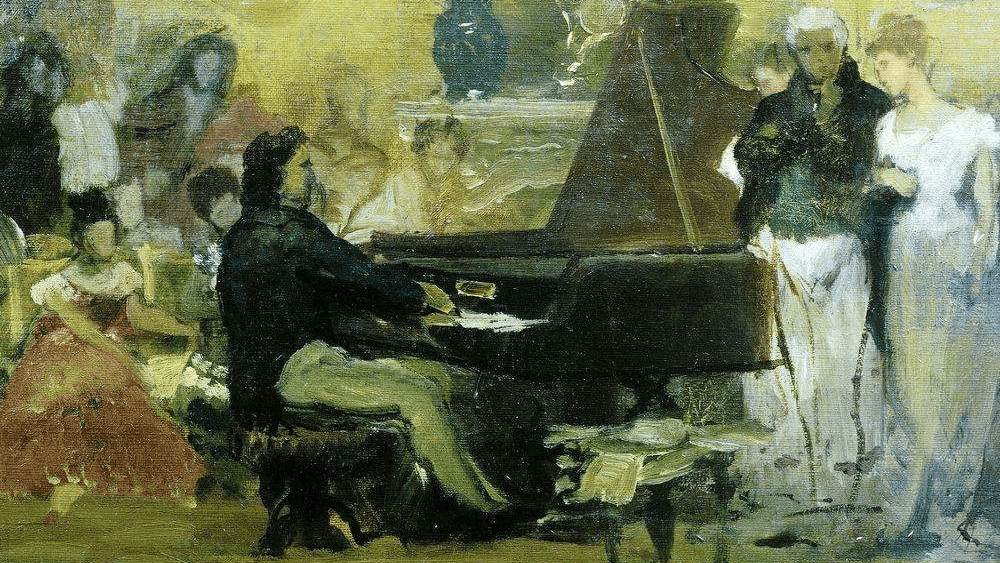

Три сонаты ( Дебесси, Равель, Франк) |

Дебюсси. Соната для скрипки и фортепиано Violin Sonata (g-moll), L 140.

1.

Весной 1917 года Дебюссизакончил свою сонату для скрипки и фортепиано (третью из серии шести задуманных), которой суждено было стать его последним произведением. Сочинение этой сонаты далось с большим трудом, оно протекало среди сомнений и колебаний, возвратов и переделок.

Уже 17 октября 1916 года Дебюсси писал Дюрану из Муло, что нашел «клеточную» идею финала, но не знает, как построить целое. Первая и вторая части были закончены в феврале 1917 года. Над финалом Дебюсси продолжал биться, колеблясь в выборе эмоционального строя, а то и пытаясь заменить недостаток вдохновения изобретательством. Сначала финал определился как «неаполитанский», но Дебюсси находил в нем слишком много откликов на окружающие тревоги. Однако попытки написать новый финал не удавались, и композитор возвратился к старой идее, несколько ее изменяя. «Это,— писал он Дюрану 23 февраля 1917 года,— одна из тех тысяч маленьких интимных трагедий, которые делают, опадая, не больше шума, чем роза, лишающаяся лепестков, и оставляют вселенную в покое».

7 мая Дебюсси писал Годе, что соната «в силу очень человеческого противоречия полна веселого возбуждения. Не доверяйте в будущем произведениям, которые кажутся парящими в небе,— зачастую они коснеют во мраке угрюмого мозга. Таков финал этой сонаты, проходящий через самые любопытные деформации, чтобы закончиться простой игрой идеи, крутящейся вокруг самой себя, подобно змее, кусающей себя за хвост...».

Первая часть привлекает своим печально повествовательным, но не лишенным энергии тоном. В первой теме (которая как лейтмотив возобновляется в финале) есть что-то от мечтательной поэтики Франка:

В этой игре минорных и мажорных трезвучий, в акценте радужной краски нонаккорда, чувствуется и прежний Дебюсси. Далее увлекает мастерское развитие темы, в котором мы слышим и страстные взывания, сопровождаемые горестными нисходящими вздохами (такты 18—21), и энергичную поступь секвенций восьмых у скрипки вплоть до бурного возврата призывов (appassionato), и как бы притаившуюся в тени чувств интермедию с манящими красками септаккордов. Вторая тема (где контраст основан на терции: ми мажор — до мажор) более суха и надуманна. Однако в репризе первой темы восстанавливается и даже усиливается упругость музыки, терпкая свежесть колорита. Кода с ее вызывающими мажорными субдоминантами и дорийскими оборотами звучит сильно и мужественно.

Вторая часть сонаты завершает серию скерцозно-фейных образов Дебюсси, но интересна, главным образом, фактурной звонкостью и ритмической импульсивностью, отчасти и гармоническими изысками (например, одновременным сочетанием остинатных аккомпанирующих фигур ре-бемоль мажора и до мажора). Тематизм этой части расплывчат и не лишен претенциозности.

В финале сонаты господствует именно то отвлечение от страданий и печали в области внешней веселости, на которое указывал сам Дебюсси. Естественно, что подобная скрытность приводит к формальному характеру выражаемой эмоции, к очевидной механичности движения образов.

Скрипичная соната начинается искренне, но заканчивается скрытно, словно притворно. Этим своим ходом она как бы символизирует в миниатюре весь путь Дебюсси, творчество которого вначале развернулось с большой свободой и непринужденностью, а под конец все время искало спасительных «отходов» и боковых путей под ударами грозных событий и жизненных разочарований.

Несколько позднее, в письме к Годе от 7 июня 1917 года сам Дебюсси признался, что писал эту сонату, чтобы от нее отделаться, вдобавок «понукаемый моим дорогим издателем». «Эта соната,— с печальной искренностью заявил Дебюсси,— будет интересной с документальной точки зрения и как пример того, что больной человек может написать во время войны».

Равель. Соната для скрипки и фортепианоViolin Sonata No. 2 (G-dur).

2.

Одновременно с «Мадагаскарскими песнями» сочинялась Соната для скрипки и фортепиано, во многом родственная им по своей стилистике.

Работая над Сонатой для скрипки и фортепиано, Равельупорно искал средства воплощения замысла, во многом оставшегося непонятным и для некоторых из его друзей. Даже Вюйермоз считал Сонату «бесполезной демонстрацией», чуждой равелевскому миросозерцанию. Возможно, что его удивила подчеркнутая конструктивность, даже рационалистичность музыки, продолжающей линию, намеченную еще в Сонате для скрипки и виолончели (которую он не относил к числу творческих удач композитора). Вюйермоз отдает должное мастерству Равеля в ассимиляции элементов джаза, но полагает, что это уводит композитора от главной направленности его таланта.

В первой части преобладает линеарное начало, выступающее уже в начальном диалоге инструментов, где, по словам Э. Журдан-Моранж, скромно изложенная фраза фортепиано должна быть перехвачена скрипкой с такой же «индифферентностью звучания», без вибрации: Тема четка по своему рисунку, далека от романтической выразительности, которая еще встречалась тогда у ряда композиторов. Чистота и ясность линии — главная забота композитора. Еще проще, даже архаичнее вторая тема, где диатонический напев скрипки сопровождается пустыми квинтами фортепиано (Равель уже использовал сходный прием в аккомпанементе романса «Ронсар — своей душе»): Принцип самостоятельности инструментов строго выдержан и в дальнейшем изложении, по существу бесконфликтном. В фактуре нет ничего лишнего, по сравнению с более ранними произведениями Равеля, в ней, попросту, мало нот. Впрочем, это не делает звучание обедненным, напротив — в нем появляется новая тембровая специфика. А за всем остается типично равелевское изящество и тонкость письма. Эта новая простота трудна для исполнителей, воспитанных на романтическом стиле. Течение музыки спокойно, оно несколько нарушается лишь краткими гротескными репликами, появившимися уже в первых тактах фортепианной партии. В общем, по самому своему складу и конструкции музыка непохожа на ту, которая обычна для первых частей скрипичных сонат 20-х годов. Это новая пасторальность, в чем-то, быть может, напоминающая о дорогом сердцу композитора мире игрушек.

Вторая часть — «Блюз», впервые введенный в мир камерной музыки, причем с глубоким пониманием сущности жанра. Скрипка получает свободу движения, большую, чем в первой части, ее арпеджированные пассажи иногда напоминают о звучании гитары. Повсюду чувствуется влияние стиля джазовой импровизации, к тому времени хорошо знакомой Равелю. Он никогда не упускал случая послушать хороший джаз, и на практике усвоил его специфику. Композитор воспроизвел в своем «Блюзе» не только характерные glissando негритянских скрипачей, но и сумел передать эффекты духовых — portando тромбонов, вздохи и воркование саксофона, что привнесло в Сонату колорит, необычный для камерно-инструментальной музыки. Равель показал еще раз способность к восприятию и освоению нового. Можно сказать, что рядом со Стравинским он оказался в числе европейских композиторов, нашедших свой подход, свой ключ к джазовой специфике, введенной в камерную сферу.

«Блюз» — произведение, законченное по цельности выражения, по верности претворения жанра в духе композиторской индивидуальности. Вместе с тем это один из интереснейших примеров равелевской политональности, выступающей в различных формах в самом начале, где возникает сочетание ges-moll и as-moll. Равель точно передает настроение негритянского блюза, своеобразие его ритмоинтонации, в которой есть и капризность и строгость. Атмосфера блюза охватывает в первой же мелодической фразе скрипки, идущей на фоне размеренных аккордов фортепиано: дальше в музыке появляются мелодические подголоски с более острым ритмическим рисунком, фактура усложняется каноническими перекличками, как будто в импровизацию включаются новые исполнители — каждый со своей фразой, и динамика звучания «Блюза» нарастает вплоть до заключительной кульминации. Нарастание звучности и эмоциональной напряженности — от исходного pizzicato скрипичных аккордов, напоминающих банджо, к этой коде (за ней следует лишь несколько тактов, возвращающих к первой блюзовой интонации) — сделано мастерски, впечатляюще.

Финал, который по указанию композитора должен играться «как можно быстрее», построен на непрерывном движении пассажей шестнадцатыми. Равель подчеркивал, что пианист не должен нарушать ясности скрипичных пассажей, его задача — подчинить им свою партию, хотя она и не сводится только к аккомпанементу. Преобладание виртуозного начала, выраженного в партии скрипки, несколько выводит за пределы чистой камерности, заставляет вспомнить о концертных финалах. Но ведь и вся равелевская Соната полна неожиданностей!

Обращают на себя внимание две особенности финала — строгость проведения линии нарастания (что напоминает «Блюз») и экономия в использовании немногих тщательно отобранных средств. В общем же финал блестяще завершает Сонату Равеля, вошедшую в музыку своего времени как нечто вполне самобытное. Достаточно сравнить ее, как и Сонату для скрипки и виолончели, с написанными тогда же — в 20-е годы — скрипичными сонатами Бартока и Хиндемита, чтобы почувствовать все различие стилей и почерков, а вместе с тем — и национальных школ.

Франк. Соната для скрипки и фортепианоViolin Sonata (A-dur)

3.

Сезар Франк, бельгиец немецких кровей, сформировавшийся как личность в Париже, стал крупной фигурой музыкальной культуры Франции второй половины XIX века. Франк открыл жанры инструментальной музыки, остававшиеся до той поры во Франции, где господствовала опера, на периферии внимания композиторов. Скрипичная соната входит в триаду камерных ансамблей, созданных композитором в последнее десятилетие жизни наряду с фортепианным квинтетом и струнным квартетом. Все три произведения признаны выдающимися образцами французской камерной музыки.

Рукопись сонаты Франк преподнес как свадебный подарок первому ее исполнителю, знаменитому бельгийскому скрипачу Эжену Изаи. Соната Франка стала не только одним из любимых произведений Изаи, игравшего ее до конца своей исполнительской карьеры, но впоследствии и частью репертуара многих известных скрипачей.

Одним из наиболее известных сочинений Франка является скрипичная соната. Сильно впечатляет ее начало, предвосхищающее излюбленные музыкальные образы Дебюсси: в звучании пасторальных зовов образуется нонаккорд. Эти «зовы», которыми пронизана вся первая часть, возникают и во второй части (побочная партия), и в третьей (начальный речитатив); их отголоски слышны в финале.

Лаконично изложена светлая, идиллическая первая часть; лишь во второй теме прорывается столь свойственное Франку чувство страстного томления. В отличие от «сонатинного» склада начальной части, изложение следующей — взволнованное, мятущееся, богатое разнообразными оттенками настроений — передано в конфликтной форме сонатного allegro.

Третья часть озаглавлена «Речитатив-фантазия». Это драматургический центр сонаты, от которого протягиваются тематические нити к финалу. Сначала (в «речитативе») звучат пасторальные зовы из первой части, но характер их более напряженный и импровизационный; затем возникают две новые чудесные темы: первая — нежно-поэтичная и вторая — «размашистая», мужественно-устремленная.

Душевный покой, сердечное тепло излучает музыка финала, написанного в форме рондо. Мелодический рисунок главной темы прост — подобен народной песне, но сколько изобретательности вносит композитор в ее каноническое изложение: будто соревнуясь друг с другом, скрипка и фортепиано стремятся все более проникновенно пропеть эту прекрасную мелодию. В контрастирующих эпизодах проводятся обе темы предшествующей части; каждая из них — дважды. В коде финала утверждается радость ликования.

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 9 - Слушаем и понимаем симфонию

Часть 10 - Пять великих симфоний русских композиторов

Часть 11 - Три сонаты ( Дебесси, Равель, Франк)

Часть 12 - Ода Радости

Часть 13 - Carmina Burana Орф.

...

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

|

Метки: классика |

Без заголовка |

<img src="http://ic.pics.livejournal.com/lana_taiges/15456503/691645/691645_900.png" alt="7" title="7" /><div><a href="http://lana-taiges.livejournal.com/1466222.html" target="_blank">Какая ты Богиня?</a></br><span style="font-size:0.9em;">Журнал Ланы Тайгес «Игры вокруг реальности»</span><div>

|

|

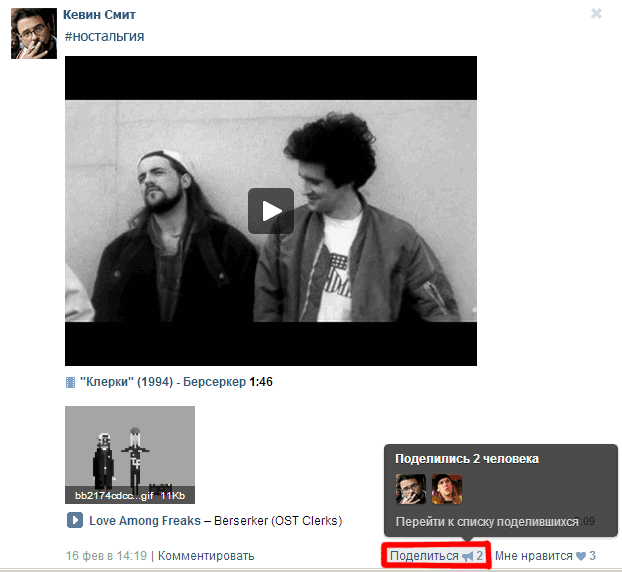

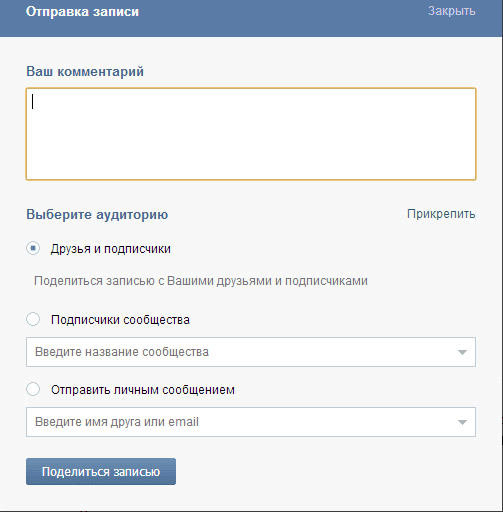

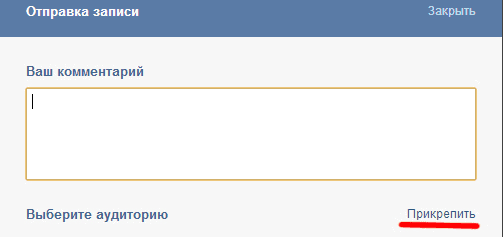

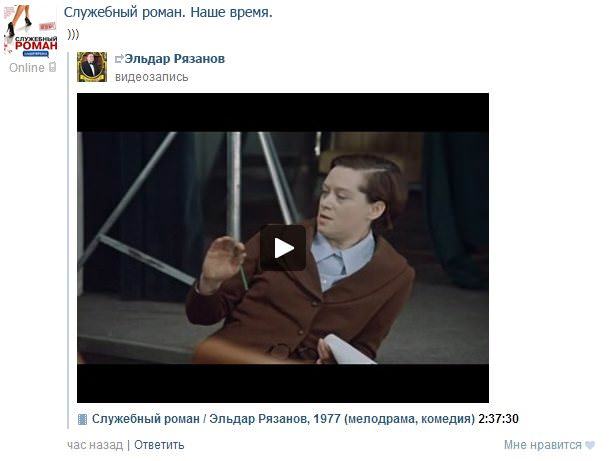

Как сделать репост ВКонтакте? |

Усилиями разработчиков социальной сети Контакт это совершается в два клика:

- Под понравившимся постом найдите кнопку с изображением мегафона. При наведении курсора на неё часто всплывает окошко со списком других поделившихся данной заметкой.

- Кликайте на кнопку перепоста, и вы перейдёте непосредственно в меню. Далее перед вами есть три пути:

- Отправить заметку на свою личную страницу Вконтакте, выбрав опцию «Друзья и подписчики». Её увидит и сможет прокомментировать и оценить каждый, кто заходит к вам, если в настройках приватности не стоит ограничений.

- Сделать репост в одно из модерируемых сообществ (групп в Контакте), выбрав опцию «Подписчики сообщества». Появится список всех пабликов и групп, которые вы курируете.

- Переслать заметку, выбрав «Отправить личным сообщением». Ваш друг в ВК получит полный текст заметки (репост) с картинками и ссылкой на оригинал.

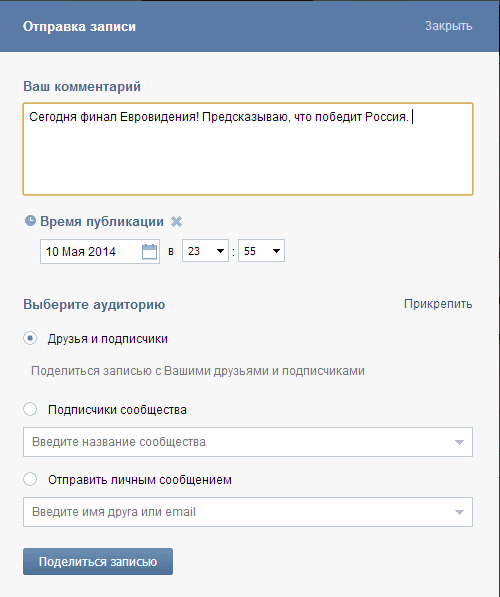

Как сделать репост в Контакте с комментарием? Впишите в верхнем поле своё мнение о заметке, например, с какой целью вы её репостите. Ваш комментарий появится над самим репостом.

К пересылаемому посту вы можете прикрепить фотографию, документ, видео, аудио, которое появится под заметкой.

Что такое репост в ВКонтакте с таймером? Относительно свежая функция ВК, позволяющая выбрать время, в которое заметка появится на странице. В меню установите время публикации, а затем выберите аудиторию.

Вместе с репостом автоматически ставится «сердечко» рядом с «Мне нравится», что логично. Если вы хотите сделать только репост, то достаточно нажать на эту кнопку, и вашего профиля в списке оценивших не будет.

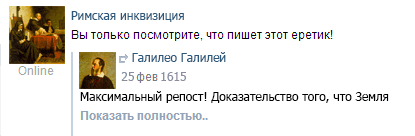

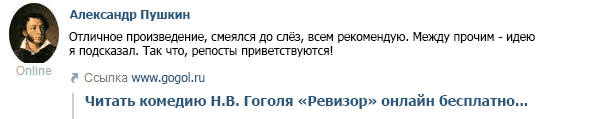

Репосты в Контакте значительно облегчили пользователям обмен информацией и открыли массу возможностей. Также они частично решили проблему «воровства» контента. Если раньше администраторы других сообществ копировали друг у друга статьи и фотографии, то сейчас они могут делать репосты, сохраняя авторские права.

Итак, вы разобрались в том, что такое репост в контакте, теперь пришла пора узнать, какие функции они выполняют в виртуальной жизни пользователей соцсетей.

Зачем нужны репосты в ВК и других социальных сетях?

- Репосты помогают сохранять нужную, интересную, полезную или развлекательную информацию.

- Благодаря перепостам можно распространять важные новости.

-

Репосты служат и рекламным целям. Раскрученные паблики Вконтакте предлагают услуги по продвижению. Делая репост в своё сообщество, они рекламируют товар или услугу своим подписчикам.

Также сообщества могут распространять информацию друг о друге бескорыстно, например, если администраторы хотят пропиарить дружественный паблик или сообщество со схожей тематикой. Обычно без знаний о том, что такое репосты в ВК, трудно проводить рекламные кампании в социальных сетях.

- Количество репостов говорит о популярности и нужности заметок, поэтому многие их накручивают через биржи подобные Вктаргет или через биржу В-лайк. Также можно изучить статистику перепостов и узнать, какие люди чаще всего нажимали на кнопку «Поделиться», тем самым определяя свою целевую аудиторию.

- Даже тем, кто основную деятельность ведёт на личных сайтах (сайт это...), нужно знать, что такое репост. Все современные веб-страницы должны быть оснащены кнопками для интеграции контента в соцсети — кнопки социальных сетей. Благодаря подобной функции пользователи могут делиться на своих страницах или в группах контентом со сторонних сайтов. Это же помогает и в продвижении ресурса.

- За это можно получать деньги. Да, да, Вы не ослышались. О том, как зарабатывают на лайках и репостах в ВК читайте в статье по приведенной ссылке.

Репосты облегчили обмен контентом, распространение информации, провели мост дружбы между социальными сетями и другими интернет-ресурсами, стали отличным инструментом для раскрутки, рекламы и ведения бизнеса.

Метки: работа на компьютере |

Чеширский кот Луиса Кэрролла |

Все мы знаем из сказки Луиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" Чеширского кота. Кот, который умел исчезать , или постепенно растворяться в воздухе, оставляя на прощание улыбку. «Видала я котов без улыбки. Но улыбку без кота!..» — замечание Алисы.

Единственный персонаж, являющийся «земляком» автора — уроженца графства Чешир (Честершир).

В первоначальном варианте книги Льюиса Кэрролла Чеширский Кот отсутствовал. Появился он только в 1865 году. В те времена часто использовалось выражение — «улыбается, как чеширский кот». Существуют различные версии происхождения этой поговорки. Вот две из них.

- В графстве Чешир, где родился Кэрролл, некий до сих пор неизвестный маляр рисовал улыбающихся котов над дверьми таверн. Исторически это были скалящиеся львы (или леопарды), но в Чешире мало кто видел львов.

- Во втором объяснении говорится о том, что некогда вид улыбающихся котов придавали знаменитым чеширским сырам, история которых насчитывает уже более девяти веков.

А вот способность исчезать Чеширский кот из страны чудес перенял у призрака Конглтонского кота. При жизни этот кот был любимцем смотрительницы аббатства, но в один прекрасный день он не вернулся домой после очередной прогулки… Несколько дней спустя женщина услышала царапанье в дверь, — на пороге сидел её любимый кот, впрочем, через мгновение он исчез, как будто бы испарился в воздухе. Призрак белого кота видели сотни людей на протяжении многих лет. Он являлся каждый вечер: его видели и смотрительница, и её друзья, и посетители чеширского аббатства. Кэрролл, видимо, был вдохновлен этой историей и использовал образ Конглтонского кота-призрака, придумывая своего улыбчивого Чеширского кота.

Когда молодой Доджсон приехал в Оксфорд, там как раз шла дискуссия о происхождении этой поговорки. Доджсон — уроженец Чешира — не мог не заинтересоваться ею.

Метки: писатели |

Михаил Винокуров: Вся правда о лжи пенсионной реформы |

В журнале «Иркутские кулуары» вышла очень интересная публикация. нашли человека, которому есть что сказать о пенсионной реформе. Почётный гражданин Иркутской области, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, в недавнем прошлом ректор БГУЭП Михаил Алексеевич Винокуров высказал своё мнение о пенсионной реформе:

- Увеличение пенсионного возраста в том виде, в котором оно предлагается, – это не реформа. Это административное мероприятие по увеличению пенсионного возраста. Не более того!

Реформа – это глубинный и всесторонний процесс. Если реформировать пенсионную систему, то тогда надо не только менять возрастные границы выхода на пенсию, но и переделывать систему начисления пенсий.

Я абсолютно согласен с тем, что необходимость в реформе назрела. Но именно в реформе!

Мне возразят, что механизм начисления пенсий тоже менялся. Действительно, менялся. Аж четыре раза начиная с 90-х годов! И в общем довольно бездарно.

Достаточно вспомнить, как сначала ввели накопительную часть, потом её отменили. Люди копили-копили, а у них взяли из кармана и вытащили, притом что в бюджете пенсионного фонда денег тоже нет. Балльная система – тоже обман, я считаю. Никто не знает, как на самом деле считаются баллы. Государство играет втемную, наполняемость балла в деньгах меняется каждый год, ты готовишься к тому, что у тебя такая будет пенсия, а козыри у него. В общем, все это настолько несерьезно, что даже обсуждать тут нечего. Если качественный автомобиль – он должен служить и служить. Если качественная реформа проведена – то она должна служить, тем паче, что пенсию еще надо накопить. Поэтому хотя бы 50 лет правила должны оставаться неизменными, а мы дергаемся и дергаемся. И вот теперь начали по возрастным границам дёргаться.

Но увеличение пенсионного возраста само по себе не решит проблему пенсионного обеспечения, а только усугубит те противоречия, которые уже есть.

Зачем делать это в такой спешке – непонятно! Дело в том, что в основу этого решения изначально положены некорректные, а точнее – сфальсифицированные, статистические данные. Да, продолжительность жизни по сравнению с 30-ми годами XX века сегодня другая. Но почему бы нам не взять объективные данные? Четыре года назад из показателя продолжительности жизни убрали младенческую смертность – и средняя продолжительность жизни моментально увеличилась на 3 года. Фактически мы имеем 68 лет, а нам говорят, что мы живем в среднем 71 год. Никто так не считает этот показатель, это фальсификация чистой воды. Я когда-то диссертацию кандидатскую писал «на стыке демографии», и это всё мои вопросы. Почему нельзя так просто взять и пренебречь показателем младенческой смертности? Потому что и пенсионеры, и дети с точки зрения экономической науки – иждивенцы. Во все времена соотношение работающих и неработающих примерно 50 на 50: половина работает, половина – иждивенцы. В нашей стране на сегодня 54% работают, 46% иждивенцев. Да, пенсионеров стало больше, но детей-то стало меньше! В сумме, если посчитать иждивенцев, сколько было – столько и осталось. Государству – одинаково. Поэтому никакого безвыходного положения в связи с увеличением числа пенсионеров нет. Это сказки и манипуляции.

Зато есть полное безобразие с льготниками. Почему у нас военнослужащие, да и все, кто в погонах, на пенсию уходят в 45 лет? Я начал когда-то копаться, почему военным сделали досрочную пенсию. Это сохранилось еще с тех времен, когда солдат к пенсионному возрасту был весь изрезанный, израненный и воевать, по сути, уже не мог. Воевали ведь непрерывно: друг с другом, с соседями. Солдаты и офицеры от ран многие умирали, поэтому им был сокращен срок выхода на пенсию. А сейчас где наши доблестные воины воюют?

Американцы своим воякам сделали такой же пенсион по возрасту, как всем остальным, – а у нас на 15 лет раньше. А полиция, а прокуроры, а судьи? И зарплата у них в 3–4 раза выше, и пенсионное законодательство для них отдельное. Ведь они при выходе на пенсию получают 70% от той зарплаты, которую зарабатывали! И никакая пенсионная реформа их не касается.

Конечно, у тех же военных есть тяжелые профессии, например, подводники. Они по полгода под водой сидят. Есть тяжелые профессии и на гражданке, например, шахтеры. Но подводников не так уж много, как и шахтеров. А те, кто носят погоны сидя в уютных кабинетах, зеков грузят, с дубинками по улицам ходят и свежим воздухом дышат, – их у нас миллионы, с чего мы им должны платить льготную пенсию?

Если бы экономисты взяли и посчитали, сколько государство тратит на пенсию всем этим категориям льготников, то получилось бы, что они почти половину пенсионных денег съедают. То есть столько же, сколько остальные 30 миллионов пенсионеров. Вот где надо реформу проводить – в первую очередь! Если мы, конечно, хотим проблему решить, а не вбить поглубже клин между разными социальными группами.

Теперь о начислении. Та пенсионная система, которая была у нас в Советском Союзе, это немецкая система, которая была отработана еще в XIX веке. В чем она заключалась?

Государство собирало с работающего населения деньги в свой бюджет и бросало их на развитие страны, а потом они из бюджета каждому поколению доставались. Это была совершенно нормальная политика. Сейчас мы говорим, что у государства денег нет, но ведь когда-то их съело государство! И кто виноват? Выходит, что опять рядовой гражданин!

Сегодня нас активно толкают в ПИФы, частные пенсионные фонды и так далее. Но никто не говорит, насколько эффективно они работают. Например, я туда свои деньги на 50 лет не отдам, потому что я понимаю, что там сегодня авантюрист на авантюристе сидят и авантюристом погоняют. Но ведь мир такую схему использует. Например, Норвегия, где самые большие пенсионные отчисления. У них существует предпринимательская крупная структура, которая ворочает этими пенсионными деньгами. И они обязаны зарабатывать, а у нас никто не несёт ответственности. Вот где корень проблемы-то! Вот о чем надо хорошенько подумать «реформаторам»!

Конечно, государство может взять на себя ответственность за сбережение и преумножение пенсионных накоплений, если будет политическая воля. Только надо вкладывать пенсионные деньги не в ценные бумаги, потому что, как ни крути, это все-таки бумаги, а не реальные вещи. Надо строить экономику, которая давала бы прибыль. Ну хотя бы золотые рудники строили бы. Это самое простое производство, без нанотехнологий, а золото есть золото. Оно уж точно не обесценится! Это я всё условно говорю. А вообще, конечно, нужно строить новейшие предприятия с хорошей производительностью. Тщательно выбирать наиболее эффективные отрасли для инвестирования этих денег и ввести ответственность за это дело прямо на уровне правительства Российской Федерации.

И если увеличиваете пенсионный возраст, то будьте добры увеличивать финансирование здравоохранения. Без этого ни о какой качественной реализации пенсионной реформы говорить не приходится. У нас от валового продукта на здравоохранение тратится 1,2%. В Беларуси, Казахстане и Прибалтике – уже 2%, в Европе – 8%, в США – 12–20%. Так потому там и жизнь длиннее. А у нас минимальное вложение в здравоохранение, мы на одном из последних мест, так что большой продолжительности жизни просто неоткуда взяться. И никакие подтасовки фактов и пиар-кампании про активную старость не помогут.

Сейчас надо просто посмотреть, в каких странах есть хорошая основа, положительный опыт пенсионной реформы, – и готовить настоящую полноценную реформу. Если привлечь к этому делу толковых специалистов, то пять лет для подготовки такой сложной реформы – нормальный срок. И люди успели бы свыкнуться с этой мыслью. Я вообще считаю, что если бы мы через пять лет запустили эту реформу, то надо делать ещё на 20–25 лет переходный период. Так делают все страны, с которых мы якобы стараемся брать пример. Напомню, что американцы делали растяжку аналогичной реформы в 20 лет. А у нас опять, как в 90-е, – «шоковая терапия». Гражданин в январе должен был идти на пенсию, а ему говорят, что мы отодвигаем её. Появляется озлобленность натуральная, потому что у многих людей планы порушились, и непонятно, во что все это выльется.

Сейчас приняли закон, позволяющий сажать в тюрьму предпринимателей за то, что они увольняют людей предпенсионного возраста. Зачем? У нас и так излишество этих законов, ограничений и запретов. Если мы начнём жить по закону, то всё остановится. Теперь толкают этого же предпринимателя на то, что он будет досрочно выгонять пожилых людей, или на конверты перейдёт, или еще что-нибудь придумает. Почему бы просто не позволить предпринимателям платить за людей предпенсионного возраста в социальные фонды не 32%, а 15%? Он тогда сам за них будет держаться, он же на 15% меньше налог будет платить. Вот это экономическая мера. И не надо никакого закона!

Это можно сделать, но, видимо, это неудобно. Потому что надо отслеживать процессы, думать головой. А думать некому! Я считаю, что в нашем федеральном правительстве сидят непрофессионалы, которые совершенно не умеют управлять, и самое печальное, что они не умеют сложно думать. Это люди простых решений!

В этом смысле неудивительно, что наше государство выбрало путь наименьшего сопротивления. Если это не путь в пропасть, то это однозначно путь в тупик. Уже сегодня понятно, что в результате повышения пенсионного возраста, скорее всего, упадет продолжительность жизни в России.

Мы сейчас искусственно увеличиваем продолжительность жизни, фальсифицируя статистику. Это ведет к увеличению интенсивности жизни, а население физически не готово столько работать. Оно изношено! Мы Европу за образец берём, но европеец не так изношен. Да, наша производительность труда в 4 раза ниже, чем в Америке. Но производительность труда и его интенсивность – это разные вещи. Производительность – это в первую очередь общественная производительность, это качество управления. А интенсивность – это, грубо говоря, то, насколько активно человек машет руками. Так вот у нас интенсивность труда в 3 раза выше, чем в Америке. Производительность труда у нас низкая, потому что чиновники из рук вон плохо управляют экономикой. А работяга как вкалывал, так и вкалывает. Я совсем недавно ехал на поезде и видел, как вкалывают женщины. Они до сих пор ходят с кувалдами в этих желтых робах и костыли забивают. А в Европе запрещено женщинам работать на тяжёлых физических работах!

Так называемой пенсионной реформой, которую и реформой-то назвать нельзя, мы физически изношенное население подводим к ещё большему износу.

Социальные последствия этого шага проявятся максимум через 10 лет. И они будут очень плохими с точки зрения общего состояния нации. Крайне плохими!

Метки: россия русские |

Пять великих симфоний русских композиторов |

В мире музыки существуют единственные в своем роде, знаковые произведения, звуками которых и пишется летопись музыкальной жизни. Некоторые из этих сочинений представляют собой революционный прорыв в искусстве, другие отличаются сложной и глубокой концепцией, третьи поражают необыкновенной историей создания, четвертые являются своеобразной презентацией композиторского стиля, а пятые… настолько прекрасны по музыке, что не упомянуть их невозможно. К чести музыкального искусства, таких произведений очень много, и в качестве примера поговорим о пяти избранных русских симфониях, уникальность которых сложно переоценить.

Вторая (богатырская) симфония Александра Бородина (си-бемоль минор, 1869–1876)

В России ко второй половине XIX века в композиторской среде назрела идея фикс: пора создавать свою, русскую симфонию. К тому времени в Европе симфония отпраздновала столетний юбилей, пройдя все стадии эволюционной цепочки: от оперной увертюры, покинувшей театральные подмостки и исполнявшейся отдельно от оперы, до таких колоссов, как Симфония №9 Бетховена (1824) или Фантастическая симфония Берлиоза (1830). В России мода на этот жанр не прижилась: попробовали раз, другой (Дмитрий Бортнянский — Концертная симфония, 1790; Александр Алябьев — симфонии ми минор, ми-бемоль мажор) — да и оставили эту затею с тем, чтобы вернуться к ней десятилетия спустя в творчестве Антона Рубинштейна, Милия Балакирева, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина и других.

Упомянутые композиторы рассудили совершенно правильно, осознав, что единственное, чем может похвастаться русская симфония на фоне европейского изобилия, так это своим национальным колоритом. И Бородину в этом нет равных. Его музыка дышит раздольем бескрайних равнин, удалью русских витязей, задушевностью народных песен с их щемящей, трогательной ноткой. Эмблемой симфонии стала главная тема первой части, услышав которую, друг и наставник композитора, музыковед Владимир Стасов предложил два названия: сначала «Львица», а затем — более соответствующее идее: «Богатырская».

В отличие от симфонических полотен того же Бетховена или Берлиоза, основанных на человеческих страстях и переживаниях, Богатырская симфония повествует о времени, истории и народе. В музыке нет драматизма, нет ярко выраженного конфликта: она напоминает череду плавно сменяющихся картин. И это коренным образом отображается на структуре симфонии, где медленная часть, обычно стоящая на втором месте, и оживленное скерцо (традиционно шедшее после нее) меняются местами, а финал в обобщенном виде повторяет идеи первой части. Бородин таким способом сумел добиться максимального контраста в музыкальной иллюстрации национального эпоса, а структурная модель Богатырской впоследствии послужила образцом для эпических симфоний Глазунова, Мясковского и Прокофьева.

Шестая (патетическая) симфония Петра Чайковского (си минор, 1893)

Свидетельств, трактовок, попыток объяснить ее содержание существует столько, что вся характеристика этого сочинения могла бы состоять из цитат. Вот одна из них, из письма Чайковского к племяннику Владимиру Давыдову, которому симфония и посвящена: «Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой. Программа эта самая что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал». Что же эта за программа? В том Чайковский признается своей двоюродной сестре Анне Мерклинг, предположившей, что в этой симфонии он описал свою жизнь. «Да, ты угадала», — подтвердил композитор.

В начале 1890-х годов мысль о сочинении-мемуарах неоднократно посещала Чайковского. К этому времени относятся эскизы его неоконченной симфонии под названием «Жизнь». Судя по сохранившимся черновикам, композитор планировал изобразить некие абстрактные стадии жизни: юность, жажда деятельности, любовь, разочарование, смерть. Однако объективного замысла Чайковскому оказалось недостаточно, и работа прервалась, зато в Шестой симфонии он руководствуется уже исключительно личными переживаниями. Как же должна была изболеться душа композитора, чтобы родилась музыка с такой невероятной, потрясающей силой воздействия!

Лирико-трагические первая часть и финал неразрывно связаны с образом смерти (в разработке первой части цитируется тема духовного песнопения «Со святыми упокой»), о чем свидетельствовал и сам Чайковский, сославшись на эту симфонию в ответ на предложение великого князя Константина Романова написать «Реквием». Потому-то так остро воспринимаются светлое лирическое интермеццо (пятидольный вальс во второй части) и торжественно-триумфальное скерцо. О роли последнего в сочинении существует множество рассуждений. Как думается, Чайковский пытался показать тщетность земной славы и счастья перед лицом неотвратимой утраты, тем самым подтверждая великое изречение Соломона: «Всё проходит. Пройдет и это».

Третья симфония («Божественная поэма») Александра Скрябина (до минор, 1904)

Если темным осенним вечером вам доведется побывать в Доме-музее Александра Скрябина в Москве, вы непременно почувствуете ту жутковато-таинственную атмосферу, окружавшую композитора при жизни. Странное сооружение из цветных лампочек на столе в гостиной, пухлые тома по философии и оккультизму за мутным стеклом дверцы книжного шкафа, наконец, аскетического вида спальня, где Скрябин, всю жизнь боявшийся умереть от заражения крови, скончался от сепсиса. Мрачноватое и загадочное место, прекрасно демонстрирующее мировоззрение композитора.

Не менее показательна для характеристики скрябинского мышления его Третья симфония, открывающая так называемый средний период творчества. В это время Скрябин постепенно формулирует свои философские воззрения, суть которых в том, что весь мир — это результат собственного творчества и собственной мысли (солипсизм в крайней стадии) и что создание мира и создание искусства, по сути, аналогичные процессы. Протекают эти процессы так: из первичного хаоса творческого томления зарождаются два начала — активное и пассивное (мужское и женское). Первое несет в себе божественную энергию, второе порождает мир материальный с его природными красотами. Взаимодействие этих начал создает космический эрос, приводящий к экстазу — свободному торжеству духа.

Как бы странно ни звучало все вышеизложенное, Скрябин искренне верил в эту модель Бытия, по которой и написана Третья симфония. Ее первая часть носит название «Борения» (борьба человека-раба, покорного верховному Властителю мира, и человека-бога), вторая — «Наслаждения» (человек отдается радостям чувственного мира, растворяется в природе), и, наконец, третья — «Божественная игра» (освобожденный дух, «создающий вселенную одной лишь властью своей творческой воли», постигает «возвышенную радость свободной деятельности»). Но философия философией, а музыка сама по себе дивная, раскрывающая все тембровые возможности симфонического оркестра.

Первая (классическая) симфония Сергея Прокофьева (ре мажор, 1916–1917)

На дворе 1917 год, тяжелые военные годы, революция. Казалось бы, искусство должно мрачно насупить брови и повествовать о наболевшем. Но горестные раздумья не для музыки Прокофьева — солнечной, искрящейся, по-юношески обаятельной. Такова его Первая симфония.

Творчеством венских классиков композитор интересовался еще в студенческие годы. Теперь же из-под его пера вышло сочинение а ля Гайдн. «Мне казалось, что, если бы Гайдн дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял кое-что от нового», — прокомментировал Прокофьев свое детище.

Состав оркестра композитор избрал скромный, опять же в духе венского классицизма — без тяжелой меди. Фактура и оркестровка — светлые, прозрачные, масштабы произведения не велики, композиция отличается стройностью и логичностью. Словом, очень напоминает сочинение классицизма, по ошибке родившееся в ХХ веке. Однако есть и чисто прокофьевские эмблемы, например излюбленный им жанр гавота в третьей части вместо скерцо (позднее композитор использует этот музыкальный материал в балете «Ромео и Джульетта»), а также острая «с перчинкой» гармония и бездна музыкального юмора.

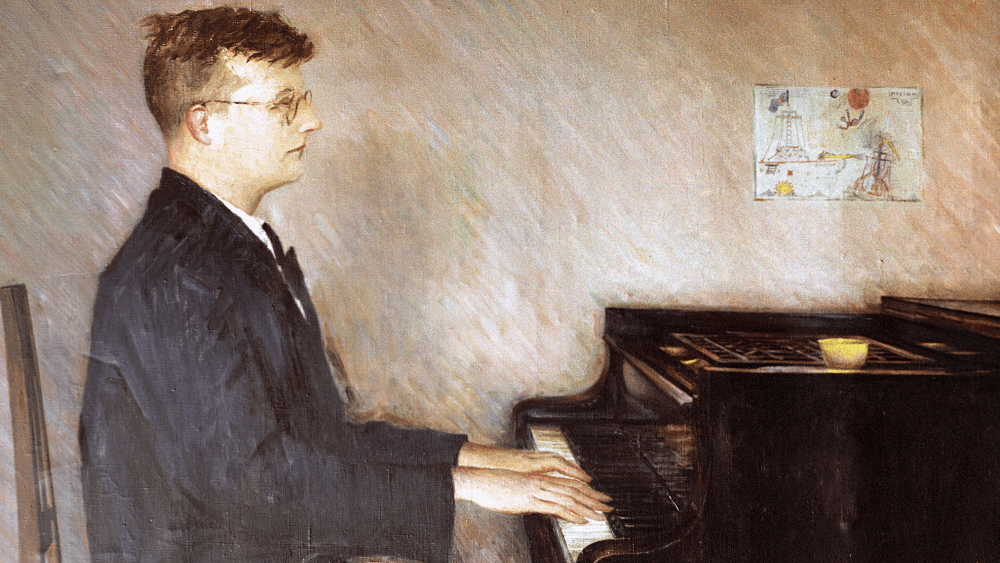

Седьмая (ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича (до мажор, 1941)

2 июля 1942 года двадцатилетний летчик лейтенант Литвинов, чудом прорвавшись сквозь вражеское окружение, сумел привезти в блокадный Ленинград медикаменты и четыре пухлые нотные тетради с партитурой Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, а на следующий день в «Ленинградской правде» появилась короткая заметка: «В Ленинград доставлена на самолете партитура Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Публичное исполнение ее состоится в Большом зале Филармонии».

Событие, аналогов которому история музыки еще не знала: в осажденном городе страшно истощенные музыканты (участвовали все, кто остался в живых) под управлением дирижера Карла Элиасберга исполнили новую симфонию Шостаковича. Ту самую, которую композитор сочинял в первые недели блокады, пока его с семьей не эвакуировали в Куйбышев (Самару). В день ленинградской премьеры, 9 августа 1942 года, Большой зал Ленинградской филармонии был до отказа заполнен обессиленными жителями города с полупрозрачными лицами, но при этом в нарядных одеждах, и военными, приехавшими прямо с передовой. Через динамики по радио симфония транслировалась на улицах. В этот вечер весь мир, замерев, внимал небывалому подвигу музыкантов.

…Примечательно, но знаменитая тема в духе равелевского «Болеро», которую теперь принято олицетворять с бездумно движущейся и уничтожающей всё на своем пути фашистской армией, была написана Шостаковичем еще до начала войны. Однако в первую часть Ленинградской симфонии она вошла вполне закономерно, заняв место так называемого «эпизода нашествия». Провидческим оказался и жизнеутверждающий финал, предвосхитивший вожделенную Победу, от которой его отделяли еще такие долгие три с половиной года…

Автор: Татьяна Любомирская.

https://www.culture.ru/materials/154548/pyat-velikikh-simfonii-russkikh-kompozitorov

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 8 - С чего начать слушать классическую музыку, чтобы научиться ее понимать

Часть 9 - Слушаем и понимаем симфонию

Часть 10 - Пять великих симфоний русских композиторов

Часть 11 - Три сонаты ( Дебесси, Равель, Франк)

Часть 12 - Ода Радости

...

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

|

Метки: классика |

Понравилось: 1 пользователю

Слушаем и понимаем симфонию |

В чем разница между классической, академической, симфонической и филармонической музыкой? Можно ли струнный квартет считать оркестром и можно ли тогда такой «оркестр» называть скрипичным? Ответы на эти и другие популярные вопросы о симфониях — в материале портала «Культура.РФ».

Идем на концерт

Стандартный симфонический концерт состоит из увертюры и концерта для какого-нибудь инструмента (чаще всего для фортепиано или скрипки) с оркестром в первом отделении и собственно самой симфонии — во втором. Чаще всего исполняют либо увертюры из известных театральных произведений, либо имеющие собственный сюжет, который позволяет воспринимать музыку даже совсем неподготовленным слушателям — на внемузыкальном смысловом уровне. Инструментальные концерты композиторы пишут также в расчете на восприятие массового слушателя. С симфонией все кажется гораздо сложнее, но это только на первый взгляд.

Первые симфонии в том виде, к которому мы привыкли, появились во времена Йозефа Гайдна и во многом благодаря именно ему. Само слово «симфония», конечно, существовало задолго до композитора: оно в переводе с греческого означало «совместное [стройное] звучание» и служило для обозначения самых разных музыкальных форм и жанров. Но именно в творчестве Гайдна, первого из венских классиков — симфония стала тем, чем она является сейчас.

Почти все симфонии строятся по одной и той же схеме и, фактически, рассказывают один и тот же по типу сюжет. Схему эту принято называть сонатно-симфоническим циклом, он состоит из четырех самостоятельных музыкальных частей. Эти отдельные музыкальные произведения в буквальном смысле выстраиваются, подобно архитектурным сооружениям, в соответствии с вполне конкретными и точными математическими закономерностями. Именно эти законы имел в виду герой пушкинского произведения Сальери, когда говорил, что он «поверил алгеброй гармонию».

Из чего состоит симфония

Первую часть симфонии еще иногда называют «сонатным аллегро», так как она пишется в сонатной форме и идет, как правило, в быстром темпе. Сюжет сонатной формы составляют три крупных раздела — экспозиция, разработка и реприза.

В экспозиции последовательно звучат две контрастные темы: главная партия — как правило, более активная, и побочная партия — часто более лирическая. В разработке эти темы переплетаются и взаимодействуют друг с другом каким-либо образом на усмотрение композитора. А реприза подводит итог этого взаимодействия: в ней главная партия звучит в своем первоначальном виде, а побочная изменяется под влиянием главной. Например, если в экспозиции она была лирической, то в репризе становится трагической (если симфония написана в миноре) или, наоборот, героической (для мажорной симфонии).

Главной интригой симфонии остается то, как именно композитор развивает типовой сюжет. А в уже знакомом сочинении можно обратить особое внимание на интерпретацию музыки тем или иным дирижером — это сродни просмотру новой экранизации известного романа.

Вторая часть симфонии — медленная, медитативного характера. Она представляет собой осмысление драматических перипетий первой части — как отдых после бури или как необходимое, но медленное выздоровление после тяжелой лихорадки.

Третья часть приводит внутренний конфликт симфонии к разрешению посредством внешнего движения. Именно поэтому композиторы XVIII века традиционно писали ее в трехдольном ритме популярного тогда танца менуэта. Форма менуэта была традиционно трехчастной, третий раздел которой буквально повторял первый по схеме «А — В — А». Этот повтор иногда даже не выписывали нотами, а после второго раздела просто писали «da capo»: это означало, что нужно играть с начала весь первый раздел.

Со времен Людвига ван Бетховена менуэт стали порой заменять быстрым и оживленным скерцо (в переводе с итальянского — «шутка»), но и в этих случаях третья часть стандартной симфонии сохраняла часто трехдольный ритм и обязательную трехчастную форму «da capo».

И наконец, стремительная четвертая часть или финал симфонии эмоционально и по смыслу возвращает слушателя в «круговорот жизни». Этому способствует музыкальная форма рондо (от французского rondeau — «круг»), в которой чаще всего написаны финалы классических симфоний. Принцип рондо основан на периодических возвращениях, как бы по кругу, основной темы (рефрена), перемежающейся другими музыкальными фрагментами (эпизодами). Форма рондо — одна из самых стройных и позитивных, и именно она способствует жизнеутверждающему характеру симфонии в целом. .

Нет правил без исключений

Описанная типичная форма характерна для подавляющего большинства симфоний, созданных с конца XVII века и до наших дней. Однако нет правил без исключений.

Если в симфонии что-то идет «не по плану», это всегда отражает особый замысел композитора, а не его непрофессионализм или незнание. Например, если медленная («осмысляющая») часть симфонии меняется местами с менуэтом или скерцо, как нередко бывает у композиторов-романтиков XIX века, это может означать, что автор сместил смысловой акцент всей симфонии «вовнутрь», так как именно в третьей четверти музыкального произведения находится точка «золотого сечения» и смысловая кульминация всей формы.

Другой пример отклонения от типовой формы — еще одна часть, добавленная «сверх плана», как в Прощальной (45-й) симфонии Йозефа Гайдна, где после традиционного быстрого финала следует медленная, пятая часть, во время исполнения которой музыканты по очереди перестают играть и покидают сцену, гася свечи, закрепленные на их пюпитрах для нот. Этим нарушением канонической формы Гайдн, будучи руководителем придворного оркестра князя Эстерхази, привлек внимание своего работодателя к тому, что музыкантам долгое время не выплачивалась зарплата и они в буквальном смысле готовы были покинуть оркестр. Князь, прекрасно знавший форму классической симфонии, понял тонкий намек, и ситуация была разрешена в пользу музыкантов.

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 7 - По мановению руки (Топ-5 российских дирижеров).

Часть 8 - С чего начать слушать классическую музыку, чтобы научиться ее понимать

Часть 9 - Слушаем и понимаем симфонию

Часть 10 - Пять великих симфоний русских композиторов

Часть 11 - Три сонаты ( Дебесси, Равель, Франк)

...

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

|

Метки: классика |

Мне так просто и радостно снилось... |

Мне так просто и радостно снилось:

ты стояла одна на крыльце

и рукой от зари заслонилась,

а заря у тебя на лице.

Упадали легко и росисто

луч на платье и тень на порог,

а в саду каждый листик лучистый

улыбался, как маленький бог.

Ты глядела, мое сновиденье,

в глубину голубую аллей,

и сквозное листвы отраженье

трепетало на шее твоей.

Я не знаю, что все это значит,

почему я проснулся в слезах…

Кто-то в сердце смеется и плачет,

и стоишь ты на солнце в дверях.

Владимир Набоков.

Метки: стихи |

С чего начать слушать классическую музыку, чтобы научиться ее понимать |

Вокруг классической музыки витает множество легенд и мифов. Например, что Моцарта отравил Сальери. Или что музыканты — люди не от мира сего. И что классическая музыка — искусство элитарное, понять которое дано лишь избранным.

Конечно, в действительности все это не так. С чего начать слушать классическую музыку, чтобы научиться ее понимать, разбираемся вместе с Викторией Ивановой.

Эдвард Григ. Сюиты из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

Если вы никогда не слушали классическую музыку, то начать лучше с музыки программной. «Пер Гюнт» Грига в этом случае — вариант идеальный. Во-первых, эту музыку вы точно узнаете: она очень популярна. Во-вторых, названия каждой из пьес подскажут вам, что именно хотел сказать в ней композитор. Ну а в-третьих, на помощь может прийти и само повествование Ибсена: в музыке сокрыто гораздо больше деталей, чем может показаться на первый взгляд.

Безусловно, нельзя обойти вниманием «Утро», «Танец Анитры», «Смерть Озе», «Пещеру горного короля» и «Песню Сольвейг». Кроме того, пьесы совсем небольшие по длительности, так что заскучать вы не успеете.

Если же вы проникнетесь красотой норвежских музыкальных фьордов — можно смело переходить к его же Концерту для фортепиано с оркестром.

Антонио Вивальди. «Времена года»

Цикл из четырех скрипичных концертов «Времена года» — одно из самых известных сочинений Вивальди. Каждый концерт соответствует одному времени года и состоит из трех частей — трех месяцев. При этом каждое время года композитор сопроводил сонетом (считается, своего же авторства), в котором объясняется не только содержимое концерта, но и приводятся занятые аллегории — например, про связь времени года и человеческого возраста. Впрочем, слушателю, особенно начинающему, не стоит ограничивать свое воображение только содержанием сонета: музыка Вивальди настолько изобразительна, что практически каждый сможет услышать в концертах грозу, журчанье ручьев, шелест листвы и даже лай собаки.

Петр Ильич Чайковский. «Времена года»

По схожему принципу выстроен и фортепианный цикл самого известного русского композитора с одноименным названием. 12 пьес символизируют 12 месяцев, каждой предписан поэтический эпиграф — правда, в отличие от Вивальди, Чайковский не планировал этого заранее, но и возражать не стал. Для композитора же наиболее важной казалась жанровая разноплановость: так, пьеса «Святки» получила подзаголовок «Вальс», а «Жатва» — «Скерцо».

Фридерик Шопен. Вальсы, ноктюрны, этюды и другие миниатюры

Как скажет вам любой меломан — Шопенамного не бывает. И слушать его при этом можно с любой фортепианной миниатюры, будь то знаменитый Вальс до-диез минор, Баркарола или Скерцо. Единственный совет — первое время лучше избегать фортепианных сонат и начать именно с небольших пьес (к слову, «тот самый» похоронный марш — как раз третья часть Второй сонаты композитора).

Шопена интересно не только слушать, но и смотреть: как правило, исполнение его сочинений требует от пианиста совершенно определенного, высокого уровня мастерства.

Людвиг Ван Бетховен. Симфония №5

Симфония — вершина мышления композиторов-классиков. Это монументальный жанр, в рамках которого действуют свои законы и происходят свои метаморфозы. Научиться понимать симфонию — значит научиться понимать все.

Очень трудно найти симфонию, которая подошла бы для этих целей лучше, чем Пятая симфония Бетховена. Прежде всего потому, что главный ее мотив известен абсолютно всем. С него начинается симфония, он же проходит через все сочинение, обрастая музыкальными тембрами, контекстами и смыслами, что позволяет даже начинающему меломану почувствовать радость узнавания темы.

Сам же Бетховен охарактеризовал мотив фразой «Так судьба стучится в дверь». Известно, что именно эту симфонию он писал дольше, чем другие свои сочинения: она не отпускала композитора три года. В этот период Бетховен особенно тяжело переживал из-за прогрессирующего серьезного недуга — глухоты. Но, как сам он написал другу: «Я хочу схватить судьбу за глотку. Ей не удастся окончательно сломить меня. О, как прекрасно прожить тысячу жизней!» Все это — зловещий рок, драма от осознания беды и героическое решение не сдаваться — воплотилось в этой музыке.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Сюиты из музыки балета «Ромео и Джульетта»

Считается, что начинать слушать классическую музыку с сочинений Сергея Прокофьева не самая хорошая идея, но сюиты из «Ромео и Джульетты» наилучшим образом доказывают обратное. Прежде всего потому, что самую знаменитую пьесу, «Монтекки и Капулетти» (в балете же она называется «Танец рыцарей»), вы точно уже слышали. Остальные пьесы сюит ничуть не хуже: обязательно стоит уделить внимание озорной «Джульетте-девочке», лиричной «Ромео и Джульетта перед разлукой» и трагичному «Меркуцио». Из всех исполняемых за рубежом отечественных композиторов именно Прокофьев входит в число лидеров.

И пусть вас не смущает, что балетная музыка звучит без танца: к слову сказать, премьера сочинения долго не могла состояться в том числе потому, что непривычный тогда музыкальный язык Прокофьева приводил артистов балета в ужас.

Модест Петрович Мусоргский. «Картинки с выставки»

Театр одного актера — так можно охарактеризовать этот фортепианный цикл Модеста Мусоргского. История создания «Картинок» восходит к трагическим событиям в жизни композитора: болезням и длительным отъездам друзей. Одним из сильнейших ударов для Мусоргского стала внезапная смерть художника Виктора Гартмана. Спустя год после кончины была организована выставка его картин и поделок, которая произвела на композитора сильнейшее впечатление. В «Картинках» он запечатлел и странного «Гнома» (на самом деле это были щипцы для орехов), и «Бабу-ягу» (а это — часы в виде избушки на курьих ножках), и «Старый замок», и «Балет невылупившихся птенцов», и собственные прогулки по экспозиции. А если постараться, то можно услышать, как Баба-яга на метле на полной скорости врезается в «Богатырские ворота».

Петр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1

Про этот концерт можно рассказывать бесконечно долго. Ведь это не только первый фортепианный концерт в творчестве самого знаменитого русского композитора, но и первый русский фортепианный концерт вообще. Также его называют «концертом победителя», говоря о главном музыкальном конкурсе страны — Конкурсе имени Чайковского.

Работая над этим концертом, Чайковский думал о конкретном посвящении — сочинение предназначалось пианисту Николаю Рубинштейну (который, к слову, основал Московскую консерваторию). Однако тот посчитал концерт чрезвычайно сложным и неудобным для исполнения. В итоге впервые концерт сыграл Сергей Танеев, а посвящение Чайковский и вовсе передал ученику Листа — Гансу фон Бюлову.

В наше время же концерт настолько популярен, что практически ежедневно его можно услышать в разных уголках мира. А познакомиться с ним целиком стоит хотя бы ради того, чтобы узнать, что следует за знаменитым вступлением.

Сергей Васильевич Рахманинов. Концерт для фортепиано №2

Если во время прослушивания этого концерта вам покажется, что эта музыка знакома вам по кино, можете не сомневаться — так и есть. Фрагменты музыкальных тем Второго концерта Рахманинова можно услышать даже в фильмах «Дневник Бриджит Джонс» и «Бинго-Бонго».

Этот концерт действительно один из самых популярных фортепианных концертов в мире. При этом сколько пианистов, столько и интерпретаций. Дословно известно, что Рахманинов посвятил его своему психотерапевту Николаю Далю, который помог композитору справиться с тяжелейшей депрессией после провала его Первой симфонии. Даль же был знаменит навыками гипноза — и иногда может показаться, что что-то гипнотическое перешло и на музыку концерта.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Симфония №7 (Ленинградская)

Пожалуй, из всех симфоний Шостаковичадля начала следует выделить именно эту. И дело даже не в самой ее знаменитой теме — теме нашествия или войны, — а в ее значении.

Известно, что главную тему первой части Шостакович написал еще до войны. Война же застала Шостаковича в Ленинграде, но он продолжал писать и во время блокады (правда, это было недолго: 1 октября 1941 года композитор с семьей был вывезен из Ленинграда).

В итоге симфония была закончена в Куйбышеве в декабре 1941 года, где в марте 1942 года ее впервые исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда. Спустя четыре месяца симфония прозвучала в самом блокадном Ленинграде: для этого в мае самолет доставил в осажденный город партитуру, а численность оркестра Ленинградского радиокомитета маэстро Карлу Элиасбергу пришлось восполнять музыкантами из военных частей. Несмотря на бомбы и авиаудары, на время исполнения симфонии в филармонии зажгли все люстры. А музыка транслировалась по радио и уличным громкоговорителям города. Как признавались очевидцы, именно тогда немцы поняли, что город — не мертв, и победу им не одержать.

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 6 - Классика на пальцах: 5 простых книг о сложной музыке

Часть 7 - По мановению руки (Топ-5 российских дирижеров).

Часть 8 - С чего начать слушать классическую музыку, чтобы научиться ее понимать

Часть 9 - Слушаем и понимаем симфонию

Часть 10 - Пять великих симфоний русских композиторов

...

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

|

Метки: классика |

По мановению руки (Топ-5 российских дирижеров). |

Валерий Гергиев

Сотрудники одного авторитетного журнала о классической музыке однажды задались целью выяснить, когда спит маэстро Гергиев. Сопоставили графики гастролей, репетиций, перелетов, пресс-конференций и торжественных приемов. И выяснилось: никогда. Получается, что он также не ест, не пьет, не видится с семьей и, естественно, не отдыхает. Что ж, в работоспособности — залог успеха. Только так можно стать одним из самых востребованных и самых популярных дирижеров мира — таким, как Валерий Гергиев.

В 7 лет Валеру родители привели в музыкальную школу. Мальчик выглядел очень озабоченным и все время поглядывал в окно. Еще бы, его отвлекли от футбола, а там наши проигрывают! После прослушивания педагог обратился к маме: «Мне кажется, слуха у него нет. Может быть, он станет Пеле...» Но материнское сердце не обманешь. Она всегда знала, что ее Валера — гений, и добилась, чтобы его приняли в музыкальную школу. Уже через месяц преподаватель взял свои слова обратно. Триумфом молодого музыканта, который из Владикавказа уехал в Ленинград, в консерваторию, стала победа на Конкурсе имени Герберта фон Караяна — самом престижном из всех. С тех пор Гергиев знает цену победам — и, как может, опекает молодых и талантливых музыкантов, оказавшихся рядом.

Мариинский театр (Основная сцена)

1992

182 МИН

В 35 лет — он худрук Мариинского театра! Немыслимо: огромная махина с двумя труппами — оперной и балетной — и отличным симфоническим оркестром, доставшимся по наследству от Юрия Темирканова, — в твоем распоряжении. И можно играть любую музыку, какую захочешь. Даже Вагнера, так горячо любимого Гергиевым. Валерий Абисалович поставит в своем театре «Кольцо нибелунга» — все четыре оперы, идущие четыре вечера подряд. Сегодня это под силу только Мариинскому театру.

Но негласное соревнование с Москвой все же идет. Большому построили новую сцену, закрыли на реконструкцию — а Гергиев строит в Петербурге новый концертный зал, без единой государственной копейки (Мариинка-3), затем — роскошную Новую сцену Мариинки-2.

Москву Гергиев покорил всерьез и надолго в начале двухтысячных, когда основал здесь Пасхальный фестиваль и, конечно, возглавил его. Что творилось в столице в пасхальное воскресенье! Большую Никитскую перекрывали с милицией, на подходе к Большому залу Консерватории были сплошные медийные лица, лишний билетик не просто спрашивали — вырывали из рук за любые деньги. Москвичи так истосковались по хорошим оркестрам, что готовы были молиться на Гергиева, который со своим оркестром предоставлял им не просто качество — иногда случались и откровения. И так, в общем, продолжается до сих пор. Только сейчас это уже не несколько концертов, как в 2001-м, а 150 — по всей России и даже за ее пределами. Большого размаха человек!

Владимир Спиваков

Профессор Янкелевич подарил талантливому ученику Центральной музыкальной школы Володе Спивакову ту самую скрипку, с которой тот сделает свою музыкальную карьеру. Инструмент венецианского мастера Гобетти. У нее был «инфаркт» — деревянная вклейка на груди, и скрипичные мастера полагали, что, вообще-то, она звучать не должна. Но только не у Спивакова. «Вовочка, с тобой хорошо продавать скрипки: любая кастрюля через три минуты начинает звучать», — сказал ему однажды старый скрипичный мастер. Уже много позже, стараниями жены Сати, у Владимира Теодоровича появится заветный Страдивари. Мир же скрипач Владимир Спиваков покорил с Гобетти: выиграл несколько престижных конкурсов и объездил с гастролями все лучшие сцены планеты, не брезгуя, впрочем, и глубинкой, в том числе и российской — там тоже ждала публика.

Московский международный Дом музыки

Москва

Блестящий скрипач покорил весь мир. Но в середине 70-х, в самом разгаре карьеры, он начинает учиться профессии дирижера. Старейшина дирижерской школы Лорин Маазель спросил, не сошел ли тот с ума. Зачем ему это надо, если он так божественно играет. Но Спиваков был непреклонен. Его великий учитель Леонард Бернстайн был так покорен настойчивостью и талантом ученика, что подарил ему свою дирижерскую палочку. Но одно дело — научиться дирижировать, другое — найти коллектив для этого. Спиваков не стал искать, он его создал: весной 1979 года появился камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Оркестр быстро прославился, но до официального признания музыкантам приходилось репетировать по ночам — в кочегарках, ЖЭКах, в клубе Военной академии имени Фрунзе. По словам самого Спивакова, однажды в Томске оркестр дал три концерта в один день: в пять, семь и девять часов. А слушатели несли музыкантам еду — картошку, пирожки, пельмени.

Путь в Большой зал Консерватории для «Виртуозов Москвы» был недолгим: сказать, что оркестр был популярен, — мало, здесь годится только превосходная степень. По примеру своего фестиваля во французском Кольмаре он организовал фестиваль и в Москве, куда приглашает мировых звезд. Рядом с творческими силами появилась еще одна линия — благотворительная, в Фонде Спивакова умеют найти и поддержать талант, а стипендиаты конкурируют только сами с собой (одним из первых был Евгений Кисин).

В 2000-х Владимир Теодорович создал еще один коллектив — Национальный филармонический оркестр России. Базируется он в Московском международном доме музыки, чей президент — Владимир Спиваков.

Юрий Башмет

Вот человек со счастливой судьбой. Он, как Юрий Гагарин, — первый. Конечно, его не возят

на лимузине с открытым верхом по улицам нашей столицы и всех прочих столиц мира, не называют его именем улицы и площади. Впрочем... Его именем называют музыкальные школы, а восторженные поклонники во всем мире положили к его ногам, наверное, миллион алых роз — а то и больше.

Знал ли он, когда во Львовской центральной музыкальной школе переводился со скрипки на альт, что прославит этот до сих пор считавшийся незатейливым инструмент? А виноваты во всем Beatles. Можно сказать, они подарили миру и альт, и Башмета. Как любой подросток, он увлекся — да настолько, что сколотил собственную группу и тайком от родителей выступал на праздниках. А потом не знал, как признаться, что у него припрятана пачка купюр крупного достоинства, в то время как мама за месяц тратила одну.

После Львовской ЦМШ он поступил в Московскую консерваторию, поехал на первый зарубежный конкурс — замахнулся сразу на престижный ARD в Мюнхене (а других-то по альту и не было) и выиграл! Думаете, здесь началась его карьера? Только не на родине. В Большом зале Консерватории он сыграл сольно тогда, когда его альт прозвучал уже в Нью-Йорке, Токио и на европейских сценах. В Москве соблюдали субординацию: «Как мы вам дадим зал, когда у нас в штате заслуженные и народные?» (То, что они были артистами оркестра, значения не имело.)

Не хотите выпускать с сольными программами? Создам оркестр. За «Солистами Москвы» поклонники и поклонницы ездили по всей России, это был один из лучших камерных оркестров СССР. А дальше — звук альта расслышали композиторы, по счастливой случайности (XX век!) искавшие новые средства выразительности. Они сотворили себе и публике кумира, стали писать новые и новые опусы для альта. Сегодня количество посвященных ему сочинений исчисляется десятками, а композиторский азарт все не останавливается: каждый хочет написать для Башмета.

Юрий Башмет сегодня руководит двумя оркестрами («Солисты Москвы» и «Новая Россия»), возглавляет несколько фестивалей (самый известный из них — Зимний, в Сочи), много времени отдает работе с детьми: организует мастер-классы и занимается юношеским симфоническим оркестром, где играют, конечно, лучшие из лучших.

Юрий Темирканов

Догадывался ли Сергей Прокофьев, что маленький мальчик, сын руководителя Комитета по делам искусств Кабардино-Балкарии (он опекал московский музыкальный «десант» во время эвакуации), станет одним из лучших дирижеров мира? И к тому же страстным поклонником музыки самого Прокофьева: на счету Юрия Темирканова не только исполнение знаменитых партитур композитора, но и возрождение забытых. Его трактовки симфоний Шостаковича или опер Чайковского причисляют к эталонным, на них ориентируются. Его оркестр — с длинным названием, которое в просторечии превратилось в «Заслугу» (от заслуженного коллектива России — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича), — вошел в рейтинг лучших оркестров мира.

Мариинский театр (Основная сцена)

1984

152 МИН

В 13 лет Темирканов приехал в Ленинград, с этим городом связал свою судьбу. ЦМШ при консерватории, сама консерватория, сначала оркестровый факультет, затем — дирижерский, у легендарного Ильи Мусина. Карьера его развивалась стремительно: после консерватории он дебютировал в Малом оперном театре (Михайловском), на следующий год выиграл конкурс и отправился на гастроли — в Америку — с Кириллом Кондрашиным и Давидом Ойстрахом. Затем возглавил оркестр Ленинградской филармонии и в 1976 году стал главным дирижером Кировского театра. Где и создал те самые эталонные интерпретации опер Чайковского, а одну из них — «Пиковую даму» — и сам поставил. Валерий Гергиев, кстати, недавно эту постановку отреставрировал и вернул на сцену Мариинки. В 1988-м — это предмет особой гордости дирижера: его выбрали — а не назначили «сверху»! — главным дирижером той самой «Заслуги», а затем и худруком Санкт-Петербургской филармонии.

Альгис Жюрайтис

Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Альгис Жюрайтис прожил 70 лет и 28 из них работал в лучшем театре большой страны — Большом. Уроженец Литвы, он окончил Вильнюсскую консерваторию (а позже получил еще одно образование — в Московской) и дебютировал в Литовском театре оперы и балета. Талантливого дирижера быстро заметили в столице — и Жюрайтис получил место в Москве: сначала был дирижером-ассистентом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио, затем дирижером Москонцерта и, наконец, в 1960-м попал в Большой театр.

Государственный академический Большой театр России (Историческая сцена)

1983

115 МИН

Жюрайтис прославился работой с Юрием Григоровичем: большинство спектаклей знаменитый хореограф выпустил в Большом именно с Жюрайтисом, в том числе легендарный «Спартак».

Скандальную славу принесла дирижеру его статья в газете «Правда», посвященная экспериментальному спектаклю Альфреда Шнитке и Юрия Любимова «Пиковая дама»: в результате публикации постановка не дождалась премьеры, ее запретили. Гораздо позже в своих интервью Шнитке выскажет предположение, что за появлением этой публикации стоял секретарь ЦК КПСС по идеологии — Михаил Суслов, известный своими искусными интригами.

Последние 20 лет дирижер был женат на певице Елене Образцовой. «В один миг я влюбилась в Альгиса Жюрайтиса. Не понимаю, как это произошло — в одну секунду! Возвращались с гастролей и оказались в одном купе… Никаких провокаций с обеих сторон не было. Мы сидели, болтали. И вдруг точно искра вспыхнула между нами! И я уже больше не могла без него жить».

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 5 - 101 год назад, 5 декабря 1916 года, родилась Вероника Дударова

Часть 6 - Классика на пальцах: 5 простых книг о сложной музыке

Часть 7 - По мановению руки (Топ-5 российских дирижеров).

Часть 8 - С чего начать слушать классическую музыку, чтобы научиться ее понимать

Часть 9 - Слушаем и понимаем симфонию

...

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

|

Метки: классика |

Сильны, потому что невидимы: как британская аристократия сохраняет свои владения |

Метки: европа |

Прислуга в Англии. |

Как же жилось прислуге в Англии? Тот, кто смотрел документально-художественный сериал «Усадьба эдвардианской эпохи» мог почерпнуть исторические знания о быте и культуре начала XX века, а теперь давайте заглянем в журнал «Модный свет» 1889-го года и узнаем, как русским дамам преподносили вести о слугах туманного Альбиона.