-Музыка

- Мелодия небес

- Слушали: 4565 Комментарии: 0

- Sakis Rouvas Греческая песня о любви

- Слушали: 3983 Комментарии: 0

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 57839 Комментарии: 0

- Константин Меладзе - Странница Осень

- Слушали: 927 Комментарии: 3

- Эрос Рамазотти и Шер - "Piu Che Puoi"

- Слушали: 122720 Комментарии: 0

-Статистика

Создан: 19.11.2012

Записей: 12618

Комментариев: 25318

Написано: 49427

Записей: 12618

Комментариев: 25318

Написано: 49427

Скандинавская ходьба и диабет 2 типа. |

Скандинавская ходьба и диабет 2 типа. Упражнения для диабетиков. Здоровье диабетиков. Лечение

Метки: бубновский здоровый образ жизни здоровье |

Понравилось: 9 пользователям

Упражнения для пожилых людей в Центре доктора Бубновского |

Метки: Бубновский здоровье здоровый образ жизни |

Понравилось: 11 пользователям

Что такое агар-агар, состав, рецепты применения. |

Агар-агар – это пищевой загуститель в виде порошка или стружки, состоит из полисахаридов (агарозы и агаропектина), которые получаются в результате обработки красных и бурых водорослей Черного и Белого моря, а также Тихого океана.

Уникальный продукт широко используется в современной кулинарии, медицине, косметологии, диетологии и других отраслях жизнедеятельности человека. Он заслуживает большого внимания благодаря своим свойствам.

Агар-агар – это полноценная альтернатива всем известному желатину. Продукт имеет множество положительных свойств для организма человека.

Из чего делают агар-агар.

Смесь агар-агар делается из водорослей, которые растут на морском или океанском дне. Чаще всего в промышленных масштабах их выращивают на специальных плантациях. Из растительности извлекают желирующее вещество, которое и представляет ценность. Основные производители данного ингредиента – США и Япония.

Далее по ссылке:https://ideales.ru/vkusno-gotovim/chto-takoe-agar-agar.html

Уникальный продукт широко используется в современной кулинарии, медицине, косметологии, диетологии и других отраслях жизнедеятельности человека. Он заслуживает большого внимания благодаря своим свойствам.

Агар-агар – это полноценная альтернатива всем известному желатину. Продукт имеет множество положительных свойств для организма человека.

Из чего делают агар-агар.

Смесь агар-агар делается из водорослей, которые растут на морском или океанском дне. Чаще всего в промышленных масштабах их выращивают на специальных плантациях. Из растительности извлекают желирующее вещество, которое и представляет ценность. Основные производители данного ингредиента – США и Япония.

Далее по ссылке:https://ideales.ru/vkusno-gotovim/chto-takoe-agar-agar.html

Метки: ссылка кулинарные рецепты агар-агар |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 12 пользователям

В Москве открылась выставка Фриды Кало и Диего Риверы |

В пятницу, 21 декабря, в Манеже открылась выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний". Экспозиция погружает зрителей в историю двух художников – Фриды Кало и Диего Риверы.

Выставка рассказывает посетителям об их чувствах и эмоциях, которые авторы чувствовали в разные периоды жизни.

Подробнее: https://www.m24.ru/galleries/kultura/21122018/7737?utm_source=CopyBuf

http://bablam.ru/vyistavki-v-moskve/manezh/frida-kalo-i-diego-rivera/

Выставка рассказывает посетителям об их чувствах и эмоциях, которые авторы чувствовали в разные периоды жизни.

Подробнее: https://www.m24.ru/galleries/kultura/21122018/7737?utm_source=CopyBuf

http://bablam.ru/vyistavki-v-moskve/manezh/frida-kalo-i-diego-rivera/

Метки: выставка Фрида Кало Диего Ривера живопись отношения художники |

Понравилось: 15 пользователям

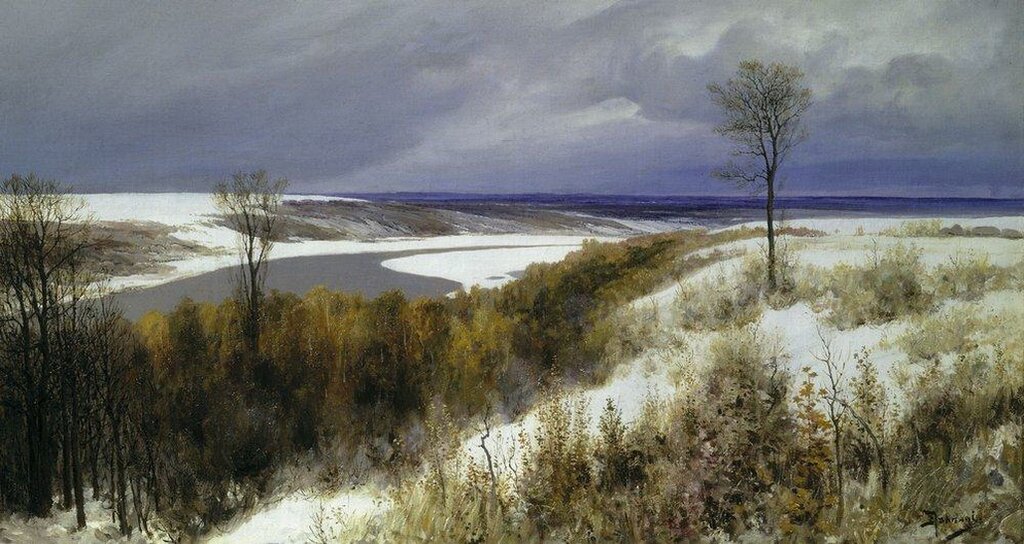

Крымов Николай Петрович (1884-1958).ЗИМНЕЕ |

Солнечный день. 1906

Холст, масло. 27 x 49 см

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

К весне. 1907

Холст, масло. 52 x 71 см

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ. Крымов Николай Петрович (1884-1958)

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post405856106/

Метки: крымов живопись зима русские художники |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 19 пользователям

Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927). Избранное |

|

Метки: поленов живопись русские художники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 19 пользователям

Морис де Вламинк (Maurice de Vlaminck) (1876-1958). Landscape, 1920 |

Морис де Вламинк (Maurice de Vlaminck) (1876-1958), французский живописец-постимпрессионист. Родился 4 апреля 1876 года в Париже в семье фламандских эмигрантов. Специального образования не получил, начал заниматься живописью в 1893 году.

Landscape, 1920

Метки: живопись постимпрессионизм |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 17 пользователям

Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927).ЗИМНЕЕ |

Метки: поленов живопись русские художники |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 21 пользователям

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК. Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927). |

Василий Дмитриевич Поленов принадлежал к тем редким натурам, которые, подобно магниту, объединяют вокруг себя всех, сплачивают людей не силой и волей, а мягкостью и доброжелательством.

«Портрет художника Василия Дмитриевича Поленова»

1877

Холст, масло 80 x 65 (овал)

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Он был высокого роста, красивый, деятельный, спокойно рассудительный, вокруг него всегда царила дружелюбная атмосфера.

В 1872 году от Академии художества В.Д. Поленов получил пенсионерскую заграничную командировку на шесть лет. Он путешествовал по Европе, в Германии основательно изучал произведения немецких художников, особенное впечатление (которое он сравнил с «опьянением опиумом») произвели на него романтические полотна А. Бёклина с их «одухотворением» пейзажа и возрождением культа античности.

Затем В.Д. Поленов переехал в Италию, изучил музеи Рима, Флоренции, Неаполя и Венеции, копировал некоторые произведения мастеров Возрождения, в то же время и сам писал с натуры.

Парфенон. Храм Афины-Парфенос. 1881-1882

Холст, масло. 29 x 43 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Колорит его заграничных произведений хоть и был богат и разнообразен, но все же в это время на его картины еще не пролился живой, вибрирующий свет «открытого воздуха», уже ставший завоеванием импрессионистов.

После возвращения в Россию В.Д. Поленов поселился в Москве. С окончанием заграничного пенсионерства художник получил большую творческую свободу, и, конечно же, это отразилось на его живописи. Отличительным качеством новых работ В.Д. Поленова стало появление в них света и воздуха, которые так поразили критиков и ценителей искусства в его «Бабушкином саде», «Лете» и, конечно же, в «Московском дворике». Именно В.Д. Поленову суждено было стать на русской почве «мастером интимного пейзажа».

Бабушкин сад. 1878

Холст, масло. 54 x 65 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Метки: поленов живопись Сто великих картин русские художники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 19 пользователям

Болит спина что делать? Здоровье позвоночника без лекарств. |

Болит спина что делать? Здоровье позвоночника без лекарств. С.М.Бубновский.Мослекторий.

Метки: здоровье здоровый образ жизни |

Понравилось: 11 пользователям

МИНИ-КОМПЛЕКС ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА позвоночника: в ремиссии и для профилактики. Гимнастика для шеи. |

Метки: здоровье шейный отдел позвоночник |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 11 пользователям

Болит шея и голова - что делать? Причины головных болей. |

Метки: здоровье |

Понравилось: 10 пользователям

МОКРЫЙ ЛУГ. Васильев Федор Александрович (1850-1873) |

Крамской Иван Николаевич.

«Портрет художника Федора Александровича Васильева»

1871

Холст, масло, монохромная живопись 88,3 x 68,3

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Феномен «художественного происхождения» пейзажиста Федора Александровича Васильева всегда продолжал и продолжает удивлять всякого, кто так или иначе соприкасается с его творчеством. Искусствовед Л. И. Иовлева отмечает, что на горизонте русского искусства 1860-х годов он возник лет в восемнадцать, почти мальчиком-самоучкой.

Деревня. 1869

Холст, масло. 61 x 82 см

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Но как-то неожиданно, почти внезапно вошел на равных в число ведущих художников того времени. На «равных» участвовал с ними на выставках, на «равных» побеждал в конкурсах и в два-три года достиг таких профессиональных успехов, на завоевание которых у других уходили годы, а порой и целая жизнь.

«Волжские лагуны»

1870

Холст, масло 70 х 114

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Оставшаяся неоконченной, она тем не менее приковала к себе всеобщий интерес художников на посмертной выставке Васильева и была приобретена П. М. Третьяковым для его собрания.

Ее романтический образ сразу же приковывает внимание зрителя и захватывает напряженностью переданного в картине предгрозового состояния природы. Грандиозным и устрашающим кажется поднявшееся над равниной небо с громоздящимися тучами, нависшими над низким берегом Волги с затерявшейся среди жесткой травы лагуной. Но присутствие в картине радуги - предвестника грядущего просветления - расширяет содержание чисто пейзажной темы и становилось ключом к истолкованию замысла этого пейзажа.

После дождя. Проселок. 1867-1869

Холст, масло. 57 x 82 см

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Веселый, остроумный, темпераментный юноша Ф. Васильев, каким он предстает со страниц воспоминаний И.Е. Репина и И. Крамского, был болен неизлечимой в то время болезнью — чахоткой. Он уехал в Крым и последние два года прожил в Ялте. На ялтинских улочках осыпался миндаль, распускались розы, «иудино дерево» одевалось в пышный густо-розовый наряд, цвели магнолии, крупные кисти глициний свисали с гибких плетей ветвей. Но художником владела неодолимая тяга к родным краям, к неброской прелести русской природы.

Рассвет. 1873

Холст, масло. 89 x 132 см

Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Метки: живопись художник Васильев Федор пейзаж русские художники |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 19 пользователям

Куинджи Архип Иванович (1842-1910) |

"Для русской живописи необходимо было появление своего Моне - такого художника, который бы так ясно понял отношения красок, так точно бы вник в оттенки их, так горячо и страстно пожелал бы их передать, что и другие русские художники поверили бы ему, перестали бы относиться к палитре как к какому-то едва ли нужному придатку. Краски в русской живописи, со времен Кипренского и Венецианова, перестали играть самостоятельную, значительную роль. К ним сами художники относились как к своего рода официальному костюму, без которого, только из предрассудка, неприлично предстать перед публикой."

Александр Бенуа - статья об Архипе Ивановиче Куинджи, 1903

Березовая роща (Лес). 1880-е

Эскиз

Холст, масло. 38 x 58 см

Бурятский республиканский художественный музей им. Ц.С.Сампилова, Улан-Удэ

«Березовая роща»

1901г.

Холст, масло 163 х 115

Национальный художественный музей Республики Беларусь

Минск

«Восход солнца»

1890-1895г.

Холст, масло. 84 x 49.5 см

Воронежский областной художественный музей им. И.Н.Крамского

«Кипарисы на берегу моря. Крым»

1887

Бумага на картоне, масло 17,3 x 10,8

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

http://www.artsait.ru/art/k/kuindji/art1.php

Метки: куинджи живопись пейзажи русские художники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 15 пользователям

ЛУННАЯ НОЧЬ НА ДНЕПРЕ Архип Куинджи |

И. Е. Репин, 1877. Портрет художника Архипа Ивановича Куинджи.

Имя Архипа Ивановича Куинджи сделалось известным сразу же, как только публика увидела его картины «После дождя» и «Березовая роща».

Березовая роща. 1879

Холст, масло. 97 x 181 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

После дождя. 1879

Холст, масло. 102 x 159 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Но на Восьмой выставке художников-передвижников произведения А. И. Куинджи отсутствовали, и это было сразу же замечено зрителями. П.М. Третьяков писал И. Крамскому из Москвы, что по этому поводу горюют даже те немногие, кто раньше не очень тепло относился к произведениям художника.

Радуга. 1900-1905

Холст, масло. 110 x 171 см

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Летом и осенью 1880 года, во время разрыва с передвижниками, А.И. Куинджи работал над новой картиной. По российской столице разнеслись слухи о феерической красоте «Лунной ночи на Днепре». На два часа по воскресеньям художник открывал желающим двери своей мастерской, и петербургская публика начала осаждать ее задолго до завершения произведения.

Эта картина обрела поистине легендарную славу. В мастерскую А.И. Куинджи приходили И. С. Тургенев и Я. Полонский, И. Крамской и П. Чистяков, Д.И. Менделев, к картине приценивался известный издатель и коллекционер К.Т. Солдатенков. Прямо из мастерской, еще до выставки, «Лунная ночь на Днепре» за огромные деньги была куплена великим князем Константином Константиновичем.

А потом картина была выставлена на Большой Морской улице в Петербурге, в зале Общества поощрения художников. Выступление художника с персональной выставкой, да еще состоящей всего из одной небольшой картины, было событием необычным. Причем картина эта трактовала не какой-нибудь необычный исторический сюжет, а была весьма скромным по размеру пейзажем. Но А. И. Куинджи умел побеждать. Успех превзошел все ожидания и превратился в настоящую сенсацию. Длинные очереди выстраивались на Большой Морской улице, и люди часами ждали, чтобы увидеть это необыкновенное произведение. Чтобы избежать давки, публику пускали в зал группами.

Метки: куинджи живопись пейзажи русские художники сто великих картин |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 17 пользователям

СПЯЩАЯ ВЕНЕРА Джорджоне |

Ни одна из картин итальянского Возрождения не имела столько повторений и вариантов, как «Спящая Венера» Джорджоне. Не говоря уже о современниках художника, она поразила воображение Дюрера и Кранаха Старшего, Пуссена и Веласкеса, Рембрандта и Рубенса, Энгра и Делакруа, Мане и Гогена. Между тем письменные свидетельства о ней крайне скудны, а сам Джорджоне не оставил никакого эпистолярного наследия и нигде не проронил о своих картинах ни слова. И вообще никого из представителей классического итальянского искусства время не заволокло туманом в такой степени, как Джорджоне.

«Автопортрет в виде Давида»"

ок. 1510

холст, масло, 52 x 43 см.

Музей Герцога Антона Ульриха. Брауншвейг

Современники считали его очень большим мастером, и слава его сохранялась в веках, а между тем о его жизни мы знаем очень мало. Насколько его имя было в свое время знаменито в Венеции и за ее пределами, настолько впоследствии оно было забыто и оставалось известным лишь небольшому кругу специалистов, да и те имели расплывчатое представление о творчестве Джорджоне. Даже его картины, хранившиеся главным образом в частных собраниях венецианских патрициев, не признавались принадлежащими ему на основании документальных данных. Многие из них оставались почти совершенно неизвестными и с течением времени были настолько забыты, что долгое время приписывались другим мастерам.

В частности, еще в XIX веке «Спящая Венера» считалась копией с Тициана, созданной итальянским художником XVII века Сассоферрато.

Метки: Джорджоне живопись Сто великих картин |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 18 пользователям

Норвежский художник Эдвард Мунк (1863-1944). |

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мунк,_Эдвард

Э́двард Мунк (норв. Edvard Munch; 12 декабря 1863, Лётен, Хедмарк — 23 января 1944, Экелю, близ Осло) — норвежский живописец и график, театральный художник, теоретик искусства. Один из первых представителей экспрессионизма. Его творчество повлияло на современное искусство. Творчество Мунка охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой жизни.

Эдвард Мунк родился в норвежском городе Лётен, в семье военного врача, 12 декабря 1863 года. Слабый и болезненный от рождения Эдвард теряет мать в пятилетнем возрасте: она умирает от туберкулеза в 1868 году. Самым близким человеком для мальчика становится старшая сестра Софи. Но и она умирает от туберкулеза в 15 лет, в 1877 году. Эти трагедии, пережитые в раннем детстве, накладывают отпечаток на характер, психику и всё творчество Эдварда Мунка.

Эдвард Мунк – Лунный свет |  Эдвард Мунк – Лунный свет |

В школьные годы Мунк проявлял значительные способности в химии, математике и физике. В 1879 году отец настоял, чтобы Эдвард, мечтавший о карьере художника, поступил в технический колледж. Мунк бросает техникум на первом году обучения и в 1881 году поступает в норвежскую Королевскую академию искусств и художественных ремесел.

Эдвард Мунк – img644

Метки: норвежский художник мунк символизм экспрессионизм живопись Эдвард Мунк |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 15 пользователям

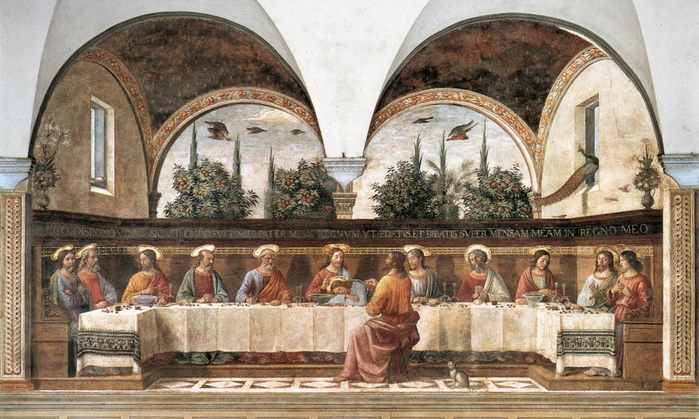

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ Леонардо да Винчи. |

Великие полотна всегда являются зеркалом времени, в какую бы сложную аллегорическую форму ни облекал их художник. Вопрос заключается в том, что не каждая картина понятна зрителю с первого взгляда. Некоторые из них требуют пристального внимания, осмысления, определенной подготовки и знаний.

Автопортрет (ок.1512) (Турин, библиотека Реал)

В одном из тихих уголков Милана, затерявшихся в кружеве узеньких улиц, стоит церковь Санта Мария делла Грацие. Рядом с ней, в неприметном здании трапезной, вот уже более 500 лет живет и поражает людей шедевр шедевров — фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Тайная вечеря (1494-1498) (Милан, трапезная Санта-Мария дель Граци)

Композицию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи писал по заказу герцога Лодовико Моро, который правил Миланом. С юности, вращаясь в кругу веселых вакханок, герцог настолько развратился, что даже юное невинное создание в образе тихой и светлой супруги не в силах было разрушить его пагубные наклонности. Но, хотя герцог иногда и проводил, как прежде, целые дни в компании друзей, он чувствовал к своей жене искреннюю привязанность и просто-таки благоговел перед Беатриче, видя в ней своего ангела-хранителя. Когда она внезапно умерла, Лодовико Моро почувствовал себя одиноким и покинутым. В отчаянии, сломав свой меч, он даже не пожелал взглянуть на детей и, удалившись от друзей, пятнадцать дней томился в одиночестве. Потом, призвав не менее его опечаленного этой смертью Леонардо да Винчи, герцог бросился ему в объятия. Под впечатлением горестного события Леонардо и задумал знаменитейшее свое произведение — «Тайную вечерю». Впоследствии миланский правитель стал человеком набожным, положил конец всем праздникам и развлечениям, которые беспрестанно отрывали великого Леонардо от его занятий.

Сюжет «Тайной вечери» изображался флорентийскими живописцами и до Леонардо, однако среди них можно отметить только работу Джотто (или его учеников) и две фрески Доменико Гирландайо.

Тайная вечеря

Джотто ди Бондоне (1266-1337)

Тайная вечеря. Церковь Оньиссанти

Доменико Гирландайо

Тайная вечеря Оньиссанти. Деталь

Метки: леонардо да винчи леонардо Тайная вечеря Сто великих картин |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 17 пользователям

Морис де Вламинк (Maurice de Vlaminck) (1876-1958).Snow Landscape, 1920 |

Морис де Вламинк (Maurice de Vlaminck) (1876-1958), французский живописец-постимпрессионист.

Snow Scene

Snow Landscape, 1920

Метки: Морис де Вламинк Maurice de Vlaminck французский художник постимпрессионизм |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 14 пользователям

КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА. Иван Шишкин |

«Автопортрет»

1886г.

Офорт. 24.2x17.5 см.

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

Редкая популярность Ивана Шишкина у современников и особенно у последующих поколений имела и свою оборотную сторону. Многочисленные копии его картин вывешивались обычно в провинциальных привокзальных залах ожидания и столовых, воспроизводились на конфетных обертках, и все это, конечно, способствовало широкой известности художника. Но истинное значение его в русском искусстве от этого порой тускнело, суживалось.

Натуру И. Шишкин не облагораживал в соответствии с эстетическими требованиями академизма, да она в этом и не нуждается. Природа для художника — само благородство, именно она может облагородить человека и непосредственно, и в воспроизведении ее искусством. Все современники и последующие поколения искусствоведов отмечали, что личность самого художника растворялась в природе в восторге от нее. И. Шишкин не смотрел в себя, не прислушивался к своему «я», он обозревал мир восторженно, в полном от себя отвлечении, уничижая себя перед творениями прекрасной природы. Многие художники изображая природу, показывали и свой внутренний мир, голос же И. Шишкина полностью совпадал с голосом природы. Главные творческие достижения Шишкина-художника как раз и связаны с эпическим изображением национальных черт русского пейзажа.

Лес. 1880-е

Холст, масло. 83 x 110 см

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

С именем Ивана Шишкина у зрителя связано представление о неторопливом и величественном повествовании о жизни русского бора, о дебрях лесной глуши, напоенных запахом смолы и преющего бурелома.

Лесная глушь. 1872

Холст, масло. 209 x 161 см

Государственный Русский музей, С.-Петербург

Его огромные полотна были как бы обстоятельным рассказом о жизни могучих корабельных рощ, тенистых дубрав и раздольных полей с клонящейся под ветром спелой рожью.

Рожь. 1878

Холст, масло. 107 x 187 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

В этих рассказах художник не упускал ни единой подробности и безупречно изображал все: возраст деревьев, их характер, почву, на которой они растут, и как обнажаются корни на кромках песчаных обрывов, и как лежат камни-валуны в чистых водах лесного ручья, и как расположены пятна солнечного света на зеленой траве-мураве...

Метки: шишкин Сто великих картин живопись русские художники русская живопись |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 19 пользователям