-Музыка

- Мелодия небес

- Слушали: 4565 Комментарии: 0

- Sakis Rouvas Греческая песня о любви

- Слушали: 3983 Комментарии: 0

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 57839 Комментарии: 0

- Константин Меладзе - Странница Осень

- Слушали: 927 Комментарии: 3

- Эрос Рамазотти и Шер - "Piu Che Puoi"

- Слушали: 122720 Комментарии: 0

-Статистика

Создан: 19.11.2012

Записей: 12618

Комментариев: 25318

Написано: 49427

Записей: 12618

Комментариев: 25318

Написано: 49427

ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ Николай Рерих |

![Борис Михайлович КустодиевПортрет Николая Константиновича Рериха [1913] Борис Михайлович КустодиевПортрет Николая Константиновича Рериха [1913]](https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/144337373.2e9/0_12f1da_2791280b_L.jpg)

Борис Михайлович Кустодиев

«Портрет Николая Константиновича Рериха»

1913

Картон, пастель 60 x 52,5

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

Великие полотна всегда являются зеркалом времени, в какую бы сложную аллегорическую форму ни облекал их художник. Вопрос заключается в том, что не каждая картина понятна зрителю с первого взгляда. Некоторые из них требуют пристального внимания, осмысления, определенной подготовки и знаний.

Заморские гости. 1901

Серия "Начало Руси. Славяне"

Холст, масло. 85 x 112 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Есть художники, жизнь которых несет на себе печать их необычной натуры, оригинального и самобытного отношения к миру. Даже краткая биография Николая Константиновича Рериха напоминает не просто увлекательный рассказ, а целый роман. Советский искусствовед И. Петров отмечает, что он был «замечательным живописцем, неутомимым путешественником, страстным исследователем, философом и поэтом. Он жил во Франции и Швейцарии, Бельгии и Голландии, Англии и Германии, Финляндии и США, Китае и Японии; совершил поездки на Цейлон, Филиппины и в Гонконг, последние годы жил в Индии».

Не только творчество, но и сама яркая личность Н. Рериха привлекали к нему людей, еще при жизни известность его стала почти легендарной. Картины Рериха, которых насчитывается более 5000, можно найти в ведущих музеях и художественных коллекциях всего мира. В России, пожалуй, нет музея или галереи, которые не обладали бы несколькими его произведениями. В некоторых музеях целые залы посвящены исключительно его картинам, и в честь его в Нью-Йорк-Сити в 1929 году было воздвигнуто 29-этажное здание. Кажется, первый раз в истории построен целый музей для шедевров одного художника еще при его жизни.

Метки: сто великих картин живопись рерих символизм |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 12 пользователям

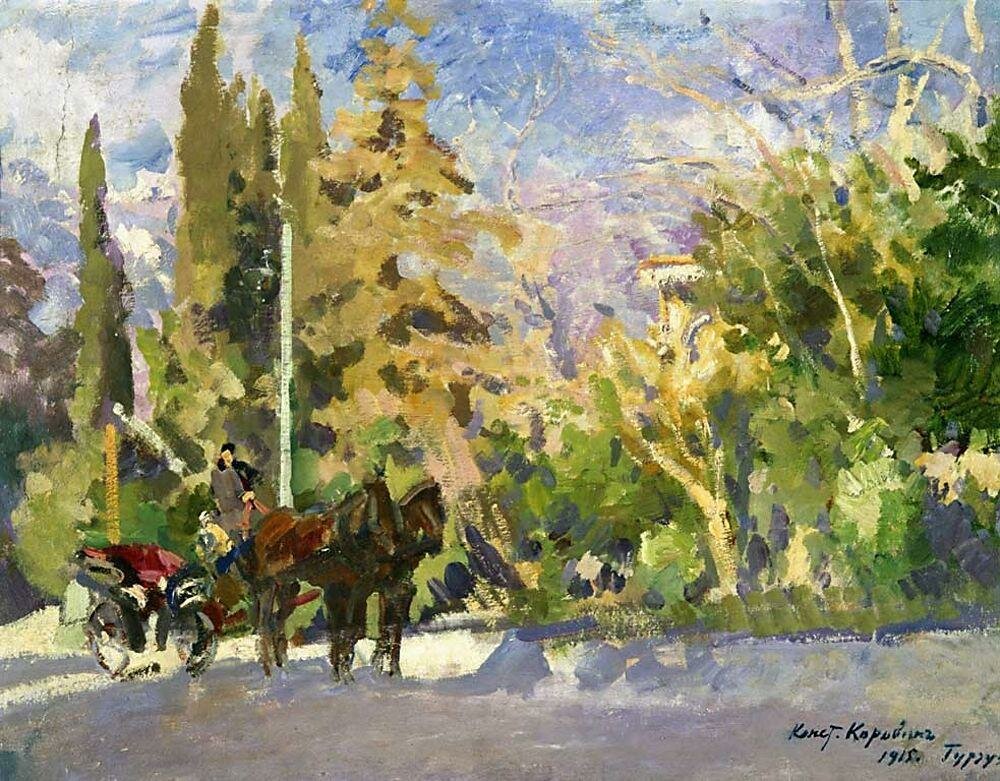

Коровин Константин Алексеевич (1875-1946). Крым. Гурзуф |

Крым. Гурзуф 1917. Холст, масло. 65 x 86.

Государственный художественный музей им. М. В. Нестерова, Уфа

Легкость кисти коровинской живописи, поистине, завораживает. Блестящий колорист, он лепит образы свободными, красочными мазками. Яркость южных красок, разогретые слепящим солнцем деревья, цветущая зелень, горы на побережье - все утопает в дрожащем от зноя потоке воздуха и света.

Картина содержит в себе черты столь любимой Коровиным этюдности (письма непосредственно с натуры) и живо передает сиюминутное состояние природы, все великолепие любимого художником Гурзуфа, где тот построил себе "чудесный дом", в котором "на краю террасы, в больших ящиках росли высокие олеандры и розовый цвет их на фоне синего моря веселил берега гор".

http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0017/main_pics.htm

Метки: коровин живопись гурзуф крым импрессионизм |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 15 пользователям

Коровин Константин Алексеевич (1861-1939). Гурзуф 1915. |

Гурзуф 1915. Картон, масло. 65,5 х 87,5.

Национальная галерея Армении, Ереван

Константин Коровин еще в молодости сказал: "В искусстве нужно только писать и делать любимое". Художник любил Крым, а в Крыму - больше всего Гурзуф, где и построил в один из редких для него периодов финансового благополучия дачу по собственному проекту.

В 1915 году, получив в театре и Училище отпуск по болезни, Коровин перебирается с семьей в Крым, где проводит с частыми выездами в Москву 1915-1916 годы.

Среди созданных им в это время станковых работ - жанровые сценки, базары, городские пейзажи, портреты и натюрморты. Южное солнце как бы само побуждает художника к воспроизведению световых эффектов. Потому не случайны его многочисленные южные этюды, полные яркого многоцветья.

Но зима в Гурзуфе диктует свою гамму - и перед нами уже не блещущий красками летний городской пейзаж, каким часто писал его художник - богатство красок юга уступает место холодной "жемчужной" гамме.

Звучание картины определяет контраст серебристого снега и яркой зелени деревьев, подступающих к краю дороги. Небесная синь, написанная крупными мазками, находит свое отражение на голубоватом снегу. Картина наполнена солнечным светом и звонкой радостью от созерцания зимнего и по-своему яркого пейзажа.

"Коровин, - сказал кто-то из художников, - видел ту же жизнь, что и другие, но видел ее удивительно богато". Живописец жадно делится с людьми этим своим видением мира. Каждым полотном Константин Коровин старался донести до всех "счастье жизни", выраженное им ярко и искренне.

http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0017/main_pics.htm

|

Метки: коровин крым живопись художник |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 14 пользователям

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ. Грузинский Петр (1837-1892). |

«Масленица»

1889

Холст, масло. 121 x 193 см

Государственный Русский музей

«Домой»

1881

Холст, масло 65 х 97

Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева

Метки: русские художники масленица живопись Грузинский |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 16 пользователям

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ. СЕРОВ – БОЛЬШЕ,ЧЕМ ПОРТРЕТ. Часть 2 |

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ. СЕРОВ – БОЛЬШЕ,ЧЕМ ПОРТРЕТ. Часть 1

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post414808508/

Одинокой вершиной серовского творчества стал портрет М.Н.Ермоловой (1905). Он не выводится из «испанского» импрессионизма 1890-х годов, из «юсуповской» пластики: «Ермолова» – знак нового мироощущения, новой художнической идентичности.

Портрет артистки М.Н.Ермоловой. 1905

Холст, масло. 224 x 120 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Тяжелая болезнь, которую Серов перенес зимой 1903 года и Кровавое воскресенье: «То, что пришлось видеть мне из окон Академии художеств 9 января, не забуду никогда»,– резко на него повлияли.

Он, как вспоминал А.Н.Бенуа, все чаще и чаще ловил на себе «страшные взоры смерти». А то, что он видел вокруг, вызвало у него отвращение: «Опять весь российский кошмар втиснут в грудь. Тяжело. Руки опускаются как-то, и впереди висит тупая мгла». «Как-то жутко и жить-то на свете, то есть у нас в Рассеи».

Метки: серов живопись портреты русские художники импрессионизм |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 13 пользователям

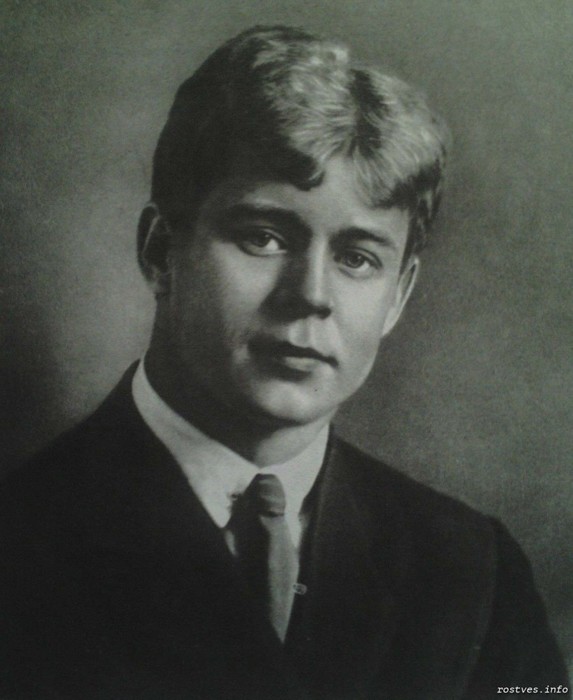

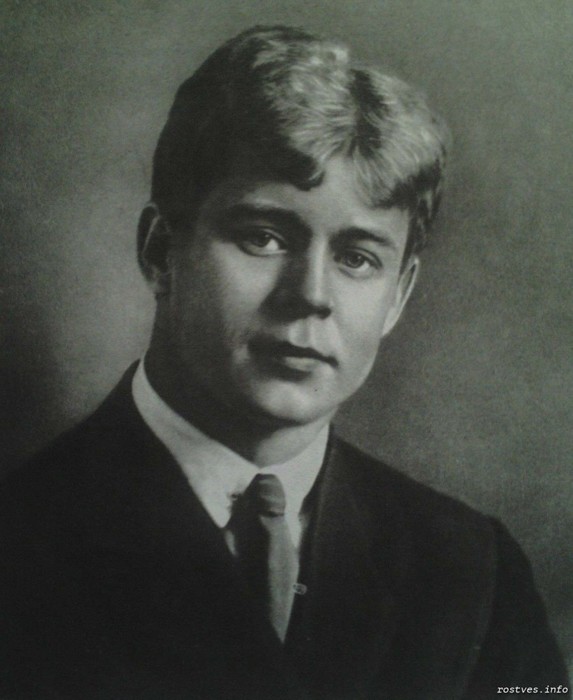

ЗА ЧТО АХМАТОВА НЕ ЛЮБИЛА ЕСЕНИНА |

3 октября родился Сергей Есенин (1895-1925).

Главным его литературным антагонистом считается Маяковский, но это скорее недоразумение, которое оба не смогли уладить. Дележка эстрадного трона, борьба за слушателя и читателя делала поэтов непримиримыми.

Вообще антагонистов среди литературной братии у Есенина насчитывалось пруд пруди. Сказавший о нем хорошие слова после смерти Пастернак при жизни сошелся с Сергеем Александровичем в рукопашной. Цветаева и Мандельштам умудрялись сочетать восхищение отдельными строчками Есенина с критикой. Бунин шалел злобой при одном упоминании Есенина (как и Маяковского, впрочем).

Самым непримиримым противником «златокудрого Леля» выступила Анна Андреевна Ахматова. Ей Есенин не давал покоя до конца долгой жизни.

При этом лично Ахматовой Сергей Александрович ничего плохого не сделал. Они и виделись-то всего пару раз.

Есенин ей просто активно не нравился.

Далее по ссылке... https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/152065.html

Главным его литературным антагонистом считается Маяковский, но это скорее недоразумение, которое оба не смогли уладить. Дележка эстрадного трона, борьба за слушателя и читателя делала поэтов непримиримыми.

Вообще антагонистов среди литературной братии у Есенина насчитывалось пруд пруди. Сказавший о нем хорошие слова после смерти Пастернак при жизни сошелся с Сергеем Александровичем в рукопашной. Цветаева и Мандельштам умудрялись сочетать восхищение отдельными строчками Есенина с критикой. Бунин шалел злобой при одном упоминании Есенина (как и Маяковского, впрочем).

Самым непримиримым противником «златокудрого Леля» выступила Анна Андреевна Ахматова. Ей Есенин не давал покоя до конца долгой жизни.

При этом лично Ахматовой Сергей Александрович ничего плохого не сделал. Они и виделись-то всего пару раз.

Есенин ей просто активно не нравился.

Далее по ссылке... https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/152065.html

Метки: есенин ахматова литература ссылка |

Понравилось: 12 пользователям

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ. |

Владимир Казанцев. «На Урале». 1888 г. Холст, масло.

Уральский живописец-пейзажист Владимир Гаврилович Казанцев (1849-1903).

https://www.liveinternet.ru/community/1594513/post293788784/

Гуркин Григорий Иванович. «Озеро горных духов» 1910

Холст, масло 68 х 79

Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ. Гуркин Григорий Иванович (1870 - 1937)

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post427654661

Метки: русские художники живопись пейзажи |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 12 пользователям

ВЕСЬ СМЫСЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ЗА ПЯТЬ МИНУТ |

Если у вас нет хотя бы таких минимальных знаний об искусстве, то вам на выход из музея. Срочно сохраняем гид

Давайте не лукавить: вы можете понимать в этой жизни все, кроме искусства, если, конечно, вы не искусствовед. Вспомните свои походы в музеи, особенно современные. Наверняка вас хотя бы иногда посещали мысли вроде «Я тоже так могу!», «Да мой 5-летний племянник лучше рисует», «Пфф, и это то, что останется от нашей эпохи?», «Как скучно, где тут кафетерий?», «Мир сошел с ума!». Но мир не сошел с ума. На самом деле достаточно 5 минут, чтобы понять, что происходит с современным искусством.

Чтобы более у вас не возникало подобных мыслей, AdMe.ru, опираясь на лекцию художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова, решил объяснить смысл «Черного квадрата» и всего современного искусства за 5 минут, ответив на вопрос: рисует ли ваш 5-летний знакомый наравне с выдающимися художниками поколения? При этом не будем затрагивать тему ценников картин, только чистое творчество. Итак, сконцентрируйте все свое внимание и поехали!

Почему современное искусство такое странное? Люди разучились рисовать?

Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/esli-u-...rochno-sohranyaem-gid-1788315/ © AdMe.ru

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ

https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/esli-u-...hranyaem-gid-1788315/comments/

Все о современном искусстве за полтора часа. Лекция Дмитрия Гутова

Метки: свобода жизнь творчество художники ссылка |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 16 пользователям

Княгиня Ольга |

https://lenarudenko.livejournal.com/321989.html

Княгиня Ольга. (Эскиз росписи собора Св. Владимира в Киеве).

Рис. М. В. Нестеров.

«Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, История Мудрою. Отмстив Древлянам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми...» - писал историк XIX века Николай Карамзин в научном труде «Истории государства Российского».

После смерти князя Игоря его наследник Святослав был еще ребенком, могла возникнуть война за престол, но «Провидение сохранило и целость Державы и власть Государя, одарив его мать свойствами души необыкновенной».

О происхождении Ольги сведения противоречивы. По одним источникам, она была дочерью Вещего Олега, который выдал ее замуж за князя Игоря – сына Рюрика. «Глаголют, что Ольга – дщерь Олега» - гласит «Типографская летопись».

По другой версии Ольга была дочерью знатного скандинавского рода, которая была помолвлена с князем для династического брака, когда ей было 10 лет.

«Когда Игорь возмужал, оженил его Олег, выдал за него жену от Изборска, рода Гостомыслова, которая Прекраса звалась, а Олег переименовал её и нарек в своё имя Ольга» - гласит Иоакимовская летопись.

Также в летописи указано, что в языческой Руси среди князей было распространено многоженство «Были у Игоря потом другие жены, но Ольгу из-за мудрости её более других чтил».

Далее по ссылке https://lenarudenko.livejournal.com/321989.html

Серия сообщений "Легенды и мифы":

Часть 1 - Живопись - Классика жанра - *Боги и богини*

Часть 2 - Альбом "Подвиги Геракла"

...

Часть 25 - Забытые легенды глубокой старины: исчезнувшая Атлантида, загадочная Гиперборея, славянская Русь. Художник Александр Борисович Угланов. Часть 1.

Часть 26 - Откуда у православного святого колесница и молнии, и какие народные приметы связаны с Ильиным днём Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020818/399

Часть 27 - Княгиня Ольга

Часть 28 - Легенда об Орфее и Эвридике

Метки: славяне средневековье легендарные личности |

Понравилось: 13 пользователям

Самое синее в мире Черное море мое... МОРЕ ПЕРЕД ГРОЗОЙ |

Метки: крым черное море видео мои фото |

Понравилось: 13 пользователям

28 СОВЕТОВ, КАК УБРАТЬ ВАШ ДОМ ДО БЛЕСКА ЗА 15 МИНУТ |

Метки: полезные советы дом видео |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 10 пользователям

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ. |

Фирсов Иван Иванович.

Юный живописец. Между 1765 и 1768

Холст, масло. 67 x 55 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Фирсов Иван Иванович (1733-1785)

http://www.artsait.ru/art/f/firsov/main.htm

Фелицин Ростислав Иванович (1830-1904)

«На крыльце избы»

1855

Холст, масло. 153 x 125 см

Государственный Русский музей

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ. Фелицин Ростислав Иванович (1830-1904)

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post431684354

Метки: живопись русская живопись жанровая живопись русские художники |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 14 пользователям

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ. |

Дубовской Николай Никанорович (1859-1918).

«Лесная река»

Холст, масло

69 х 106

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ Дубовской Николай Никанорович (1859-1918)

http://www.liveinternet.ru/users/5124893/post318400279/#

Ендогуров Иван Иванович (1861-1898).

«Дождь»

Холст, масло. 88 x 150 см

Севастопольский художественный музей им. П.М.Крошицкого

Метки: русские художники пейзаж живопись |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 16 пользователям

Зарянко Сергей Константинович (1818-1870). Портретное |

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ. Зарянко Сергей Константинович (1818-1870).

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post345618447/#

Зарянко Сергей Константинович

С. К. Зарянко вошел в историю русского искусства как автор мастерски исполненных портретов своих современников. В лучших из них, написанных в 1840-х - 50-х гг., глубина прочтения образов сочетается с откровенно натуралистической живописью. "Это не живопись, а натура, оживленные и одушевленные изображения... В глазах живая влага, выпуклость - эти глаза смотрят. Рука совершенно отделилась от холста... верность натуре доведена до той степени, что вы невольно забываете полотно, видите перед собою живого человека", - пишет современник в обзоре выставки 1850 г. о портрете скульптора Ф. П. Толстого.

«Портрет художника и скульптора Федора Петровича Толстого, вице-президента Академии художеств»

Ок. 1850.

Холст, масло 135 x 103

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

Федор Петрович Толстой (1783-1873). Натюрмортное

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post442237776/

Метки: русские художники живопись Зарянко Федор Толстой |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 17 пользователям

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА. |

Пьер Огюст Ренуар. Мужчина на лестнице |  Пьер Огюст Ренуар. Женщина на лестнице |

Французский художник Пьер Огюст Ренуар (1841-1919).

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post402313286#

Пьер Огюст Ренуар (1841-1919).

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post403221351#

Бельгийский живописец Густав Леонард де Йонге. Переменчивая погода

https://ru.wikipedia.org/wiki/Йонге,_Густав

Метки: эрмитаж живопись ренуар французский художник бельгия |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 18 пользователям

Федор Петрович Толстой (1783-1873). Натюрмортное |

Талант русского живописца Фёдора Петровича Толстого многогранен. Мастер проявил себя и в живописи, и в графике, и в скульптуре. Особенно популярны его невероятно изящные и лаконичные натюрморты.

Букет цветов, бабочка и птичка. 1820

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Толстой Ф.П. Цветок, бабочка и мухи. 1817

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Толстой Ф.П. Веточка винограда. 1817

Государственная Третьяковская галерея, Москва

https://gallerix.ru/storeroom/107600658/N/314472186/

Метки: русские художники живопись букеты |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 16 пользователям

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ МЕТРОПОЛИТЕН. Французский художник Поль Сезанн (1839-1906). |

Все натюрморты Поля Сезанна узнаваемы: при самом простом минимальном наборе предметов (нескольких фруктов, фарфоровых ваз, тарелок и чашек), наброшенные на стол нарочито небрежные драпировки с изломами и многочисленными складками, придают композиции декоративность и неповторимую выразительность.

Музей Метрополитен: Поль Сезанн - Яблоки

Музей Метрополитен: Поль Сезанн - Дом с потрескавшимися стенами

Музей Метрополитен: Поль Сезанн - Натюрморт с кувшином, чашкой и яблоками

Поль Сезанн (1839-1906). ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post407551182#

Поль Сезанн (1839-1906)

https://gallerix.ru/read/paul-cezanne/

Метки: Поль Сезанн натюрморты живопись французский художник постимпрессионизм |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 11 пользователям

Швейцарский художник Феликс Валлоттон (Felix Vallotton) 1865-1925 |

Швейцарский художник, график, участник группы «Наби».

Феликс Валлоттон (Felix Vallotton) 1865-1925

Родился 28 декабря 1865 года в Швейцарии. Феликс обучался в кантональной гимназии Лозанны. Уже в это время юноша проявляет интерес к живописи. Он начинает заниматься у художника Гиньяра. Заметив способности сына, отец Феликса отвозит его в Париж. Здесь Валлоттон поступает в Академию Жюлиана. В этот период начинающий художник ищет свой творческий путь, он изучает произведения других мастеров, посещая музеи. Чтобы зарабатывать какие-то средства, Валлоттон работает в журналах, создавая для них иллюстрации.

«Лунный свет»

1894-95 г. Масло, холст. 27 x 41 см. Музей д’Орсе, Париж, Франция

Первая работа Валлоттона появилась на выставке 1885 года. Картина «Портрет старика» имела большой успех. В это же время художник осваивает технику создания офорта. Он делает репродукции картин Милле, Рембрандта и других мастеров. Однако впоследствии настоящую известность приносят ему не офорты, а ксилография.

«Русский писатель Федор Достоевский»

1895 г. Ксилография

Валлоттон работал также над акварелями, гравюрами на дереве. Серия гравюр «Купальщицы» принесла ему известность. Во многом с этой работы началось увлечение художника черно-белыми контрастами, которое впоследствии стало его визитной карточкой.

Метки: Швейцарский художник Феликс Валлоттон живопись импрессионизм |

Процитировано 5 раз

Понравилось: 11 пользователям

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА. |

Валлоттон Феликс. Дама за пианино

43,5 x 57 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Швейцарский художник Феликс Валлоттон (Felix Vallotton) 1865-1925

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post442182399/

Жерар Маргарита. Художница пишущая портрет музыкантши

Маргарита Жерар (Marguerite Gerard) (1761 – 1837)

https://www.liveinternet.ru/users/3575290/post177516610

Метки: живопись эрмитаж французские художники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 14 пользователям

ПОРТРЕТ ЧЕТЫ АРНОЛЬФИНИ Ян ван Эйк |

Великие полотна всегда являются зеркалом времени, в какую бы сложную аллегорическую форму ни облекал их художник. Вопрос заключается в том, что не каждая картина понятна зрителю с первого взгляда. Некоторые из них требуют пристального внимания, осмысления, определенной подготовки и знаний.

Jan van Eyck, Portrait of a Man (Self Portrait?), 1433. National Gallery, London.

В битве при Ватерлоо был тяжело ранен английский майор Гей, и его поместили на излечение к одному из жителей Брюсселя. Во все время болезни единственной утехой для раненого была старинная картина, висевшая перед его кроватью. Выздоровев, при расставании он выпросил у хозяев эту картину на память об их гостеприимстве. Теперь полотно, которое когда-то было подарено на память, является одним из сокровищ Лондонской национальной галереи, и в настоящее время за него пришлось бы заплатить огромные деньги.

Ян ван Эйк

Портрет четы Арнольфини. 1434

Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw

Дубовая доска, масло. 81,8 × 59,7 см

Лондонская национальная галерея, Лондон

В середине XV века маленькая Голландия славилась своим богатством и благосостоянием, хотя и не была промышленной страной. Но к ее берегам со всего света стремились корабли, груженные самыми разнообразными товарами. На улицах голландских городов звучала чужеземная речь со всех концов света. Вот и портовый город Брюгге был полон огромными складами, на которых хранились и сукно, и полотно, и шерстяные ткани. Большой и богатый город, казалось, только и жил мыслями о выгоде и торговле, мало что общего имеющими с искусством. В Брюгге нет ослепительного солнца, нет здесь и чудесных видов итальянской природы. В городе нет древних зданий и потомственных художников, нет тех памятников, на которых выросло искусство итальянского Возрождения.

Но и здесь, в одном из чистеньких мещанских домиков, можно было увидеть несколько расставленных мольбертов, за которыми работают три человека, удивительно похожих друг на друга. Это два брата — Иоганн и Губерт ван Эйки и сестра их Маргарита. Они усердно трудятся над выполнением церковных заказов. Несколько неподвижные фигуры святых имеют лица типичных жителей Брюгге, и кажется, что видишь тех же самых купцов и купчих, которые только что продали вам товар. Но восхищает и поражает не это, а удивительно свежий красочный колорит картин и глубокие тона, каких до сих пор не видели даже ни у одного из итальянских художников. Это тайна и гордость братьев Эйков, это их открытие, которое теперь стало столь обыденным, что о нем даже и не вспоминают. А тогда именно братья Эйки изобрели химическую смесь, которая нужна была для выработки масляных красок. От них этому сначала научились итальянцы, а потом и весь мир. Правда, сейчас исследователи установили, что еще во II—IV веках древнеримские художники вводили в восковые краски льняные или ореховые масла. И тем не менее многие поколения художников обязаны гениальным братьям, ибо они усовершенствовали масляные краски и разработали новые их составы.

Младший брат Иоганн (Ян), кроме картин, писал еще и портреты. И он, этот большой художник и изобретатель, был очень скромен. На многих его полотнах стоит надпись: «Так, как я сумел», — словно он горделиво и вместе с тем смиренно объясняет миру, что большего уже сделать не может.

Madonna in the Church, c. 1438–1440. Gemäldegalerie, Berlin |  Ghent Altarpiece, detail showing the Virgin Mary |

Метки: Ян ван Эйк живопись голландия Cто великих картин |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 12 пользователям