-Метки

Царское село Ювелирное баклажаны вишня выпечка выпечка не сладкая выпечка с вареньем выпечка с фруктами вышивка вышивка крестом гатчина грибы дворцы декабристы десерты дети развитие детям вязание дома москвы дома питера женщина в истории живопись журналы по вязанию заготовки история россии история руси италия кабачки картофель кекс кексы кефир клубника книги и журналы кремль крым куриное филе курица лаваш легенды и мифы лепешка лицеисты мода мороженое москва музеи россии музыка мысли мясной фарш мясо овощи ораниенбаум павловск петергоф печенье пироги пирожки питер питер пригороды пицца пончики поэзия пригороды питера пушкин а.с. романовы романс россия рыба салаты секреты вязания спицами соусы творог флоренция хлеб храмы россии цветы черешня чтобы помнили школа гастронома шоколад яблоки в тесте

-Рубрики

- Афоризмы,мысли (949)

- Библиотеки (140)

- Бисер.Украшения. (84)

- Видео (58)

- Возраст не помеха (2)

- Вокруг света (250)

- Вокруг света - Абхазия (51)

- Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия (213)

- Вокруг света - Германия (57)

- Вокруг света - Греция,Кипр (66)

- Вокруг света - Европа (200)

- Вокруг света - Египет,Израиль,Турция (168)

- Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд (110)

- Вокруг света - Италия (314)

- Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия (8)

- Вокруг света - Россия (818)

- Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье. (2073)

- Вокруг света - Россия.Питер и пригороды (1075)

- Вокруг света - США,Канада.Американский континент (74)

- Вокруг света - Украина (125)

- Вокруг света - Франция (275)

- Выпечка - не сладкая (518)

- Выпечка - без выпечки (71)

- Выпечка - бисквит,пудинг (73)

- Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли (280)

- Выпечка - в лаваше (154)

- Выпечка - кексы,маффины,капкейки (522)

- Выпечка - корзиночки,тарталетки (117)

- Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши (220)

- Выпечка - манник (75)

- Выпечка - печенье,бублики,рогалики (568)

- Выпечка - пироги (172)

- Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами (99)

- Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном (44)

- Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной (75)

- Выпечка - пироги с вишней,черешней. (199)

- Выпечка - пироги с клубникой (71)

- Выпечка - пироги с яблоками,грушами (614)

- Выпечка - пирожки (72)

- Выпечка - пирожное (69)

- Выпечка - пицца (163)

- Выпечка - пляцок. (6)

- Выпечка - пончики,хворост (217)

- Выпечка - профитроли,эклеры (50)

- Выпечка - рулеты сладкие (32)

- Выпечка - с творогом (87)

- Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем (160)

- Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки (218)

- Выпечка - торты (176)

- Выпечка - штрудель,медовик,наполеон (104)

- Вышивка (474)

- Вышивка - алфавит,часы (47)

- Вышивка - бискорню,маятники,игольницы (69)

- Вышивка - мережки,хардангер.барджелло (90)

- Вязание для не модельных (37)

- Вязание и ткань (57)

- Вязание крючком - филейное вязание (390)

- Вязание крючком - абажуры,чехлы (17)

- Вязание крючком - ананасы (41)

- Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки (98)

- Вязание крючком - безотрывное вязание (54)

- Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты (328)

- Вязание крючком - броши,бусы,украшения (75)

- Вязание крючком - брюгское кружево (83)

- Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл (101)

- Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк (62)

- Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто (128)

- Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки (78)

- Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца (226)

- Вязание крючком - кайма,кружево,углы (241)

- Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки (64)

- Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны (108)

- Вязание крючком - ленточное кружево (53)

- Вязание крючком - мотивы,узоры (837)

- Вязание крючком - накидки,пончо,шали (98)

- Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк (99)

- Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы (137)

- Вязание крючком - пуловеры,туники (312)

- Вязание крючком - салфетки,скатерти (226)

- Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы (117)

- Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы (284)

- Вязание крючком - тунисское вязание (109)

- Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк (142)

- Вязание крючком - юбки (100)

- Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники (111)

- Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто (95)

- Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки (27)

- Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша (94)

- Вязание спицами-узоры,секреты вязания (846)

- Декор предметов,подарков (124)

- Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы (44)

- Дети.Вязание - комплекты (13)

- Дети.Вязание - кофточки,юбочки (41)

- Дети.Вязание - пинетки (37)

- Дети.Вязание - платья,сарафаны (82)

- Дети.Вязание - пледы,конверты (63)

- Дети.Вязание. (24)

- Дети.Питание. (72)

- Дети.Развитие. (286)

- Для дневника,для компа (182)

- Женщины в истории (483)

- ЖЗЛ (100)

- Журнал - Burda,Вязание крючком (246)

- Журнал - Дуплет (113)

- Журнал - Сабрина,Сандра,Диана (107)

- Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet (60)

- Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина (31)

- Журнал - Чудесный крючок (89)

- Журнал-вышиваю крестиком (40)

- Журнал-Золушка,Лена (12)

- Журналы и книги (186)

- Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома. (481)

- Здоровье - гимнастика для суставов (174)

- Здоровье - гимнастика для фигуры (101)

- Здоровье - рецепты (85)

- Здоровье.Питание (22)

- Здоровье.Травы (6)

- Здоровье.Уход за собой.Волосы. (67)

- Игрушки (137)

- Игрушки - зайцы (93)

- Игрушки - кошки и собаки (58)

- Игрушки - куклы,тильды (652)

- Игрушки - мишки и мышки (70)

- Игрушки - секреты производства (29)

- Игрушки - символ года (41)

- Игры,флешки (65)

- Интерьер.Ремонт.Дизайн (153)

- Искусство.Антиквариат (69)

- Искусство.Балет и опера. (240)

- Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора. (109)

- Искусство.Живопись.Скульптура (293)

- Искусство.Литература.Биографии. (234)

- Искусство.Мода. (197)

- Искусство.Музыка (469)

- Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея. (70)

- Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон. (147)

- Искусство.Музыка.Елена Ваенга (42)

- Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго. (609)

- Искусство.Мультики. (3)

- Искусство.Поэзия (931)

- Искусство.Пушкин А.С. (324)

- Искусство.Ремёсла и народные промыслы. (135)

- Искусство.Стекло,фарфор (199)

- Искусство.Театр и кино (210)

- Искусство.Чтобы помнили (583)

- Искусство.Ювелирное - Фаберже (152)

- Искусство.Ювелирное,камни,минералы (407)

- История (26)

- История вещей,названий,выражений (352)

- История России (1338)

- История России - династии (248)

- История России - Декабристы и их жёны (308)

- История России - Романовы (507)

- История России до Романовых (376)

- История России.Славой предков горжусь (428)

- Календарь (435)

- Коробочки и шкатулочки (72)

- декорированые (23)

- шитые (17)

- Кулинария. Вареники,пельмени,манты. (96)

- Кулинария. Народов мира (4)

- Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки. (305)

- Кулинария.Блюда в горшочках. (157)

- Кулинария.Грибы. (149)

- Кулинария.Десерты (665)

- Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита (461)

- Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта (129)

- Кулинария.Детям. (4)

- Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи (86)

- Кулинария.Заготовки (483)

- Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды (354)

- Кулинария.Капуста. (177)

- Кулинария.Картофель (911)

- Кулинария.Кофе и чай. (280)

- Кулинария.Курица.Индейка.Гусь. (1185)

- Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца (294)

- Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели. (492)

- Кулинария.Напитки (270)

- Кулинария.Овощи. (949)

- Кулинария.Паста. (229)

- Кулинария.Первые блюда - супы-пюре (190)

- Кулинария.Первые блюда холодные (64)

- Кулинария.Первые блюда. (448)

- Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык. (103)

- Кулинария.Пряности и травы,специи (251)

- Кулинария.Рис.Крупы. (101)

- Кулинария.Рыба и морепродукты. (539)

- Кулинария.Салаты (1572)

- Кулинария.Секреты,замена продуктов (218)

- Кулинария.Смузи (441)

- Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус. (979)

- Кулинария.Сталик Ханкишиев. (48)

- Кулинария.Сыр и вино. (108)

- Кулинария.Фрукты.Ягоды. (190)

- Кулинарный словарь (28)

- Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим (353)

- Магия.Приметы (253)

- Монастыри,соборы,церкви мира (75)

- Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья (248)

- Монастыри,соборы,церкви России (157)

- О кошках (107)

- Огород на балконе.Цветы (94)

- Пасха (145)

- куличи,пасха,яйца (65)

- Рукоделие,украшения (80)

- Православие (319)

- иконы (95)

- молитвы (21)

- праздники (35)

- святые,святители,мученики (80)

- Православие - посты,постная кухня (67)

- второе (4)

- выпечка (24)

- салаты (9)

- супы (6)

- Приборы.Аэрогриль (41)

- Приборы.Блендер. (21)

- Приборы.Микроволновка.Мультиварка (504)

- Приборы.Пароварка (42)

- Приборы.Хлебопечка.Хлеб (188)

- Пригодится (57)

- Притчи (159)

- Секреты (18)

- Секреты - ношения платков,хранения (131)

- Секреты - уборка,стирка,пятна (175)

- Секреты сервировки и этикета. (120)

- Учим математику (39)

- Учим язык английский (513)

- Учим язык итальянский (30)

- Учим язык русский (200)

- Фоны и схемы (23)

- Фото (168)

- Фото - зверьё моё (526)

- Фото - пейзажи (42)

- Фото -цветы (122)

- Фотошоп (27)

- Хочу (29)

- Шитьё (285)

- сарафаны,туники,платья,юбки (54)

- чехлы,для хранения (39)

- швы,секреты,пуговицы (136)

- шторы (18)

-Музыка

- Именинница. Гр. Белый День

- Слушали: 1036 Комментарии: 0

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3810 Комментарии: 0

- В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада

- Слушали: 163 Комментарии: 0

- El Condor Pasa: Полёт кондора

- Слушали: 199 Комментарии: 0

- Божья Коровка - ТЕПЛОХОД

- Слушали: 487 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Выбрана рубрика История России - Декабристы и их жёны.

Другие рубрики в этом дневнике: Шитьё(285), Хочу (29), Фотошоп(27), Фото -цветы(122), Фото - пейзажи(42), Фото - зверьё моё(526), Фото(168), Фоны и схемы(23), Учим язык русский (200), Учим язык итальянский (30), Учим язык английский (513), Учим математику(39), Секреты сервировки и этикета.(120), Секреты - уборка,стирка,пятна(175), Секреты - ношения платков,хранения(131), Секреты(18), Притчи(159), Пригодится(57), Приборы.Хлебопечка.Хлеб(188), Приборы.Пароварка(42), Приборы.Микроволновка.Мультиварка(504), Приборы.Блендер.(21), Приборы.Аэрогриль(41), Православие - посты,постная кухня(67), Православие(319), Пасха(145), Огород на балконе.Цветы(94), О кошках(107), Монастыри,соборы,церкви России(157), Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья(248), Монастыри,соборы,церкви мира(75), Магия.Приметы(253), Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим(353), Кулинарный словарь(28), Кулинария.Фрукты.Ягоды.(190), Кулинария.Сыр и вино.(108), Кулинария.Сталик Ханкишиев.(48), Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус.(979), Кулинария.Смузи(441), Кулинария.Секреты,замена продуктов(218), Кулинария.Салаты(1572), Кулинария.Рыба и морепродукты.(539), Кулинария.Рис.Крупы.(101), Кулинария.Пряности и травы,специи(251), Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык.(103), Кулинария.Первые блюда.(448), Кулинария.Первые блюда холодные(64), Кулинария.Первые блюда - супы-пюре(190), Кулинария.Паста.(229), Кулинария.Овощи.(949), Кулинария.Напитки(270), Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели.(492), Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца(294), Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.(1185), Кулинария.Кофе и чай.(280), Кулинария.Картофель(911), Кулинария.Капуста.(177), Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды(354), Кулинария.Заготовки(483), Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи(86), Кулинария.Детям.(4), Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта(129), Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита(461), Кулинария.Десерты(665), Кулинария.Грибы.(149), Кулинария.Блюда в горшочках.(157), Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки.(305), Кулинария. Народов мира(4), Кулинария. Вареники,пельмени,манты.(96), Коробочки и шкатулочки(72), Календарь(435), История России.Славой предков горжусь(428), История России до Романовых(376), История России - Романовы(507), История России(1338), История вещей,названий,выражений(352), История(26), Искусство.Ювелирное,камни,минералы(407), Искусство.Ювелирное - Фаберже(152), Искусство.Чтобы помнили(583), Искусство.Театр и кино(210), Искусство.Стекло,фарфор(199), Искусство.Ремёсла и народные промыслы.(135), Искусство.Пушкин А.С.(324), Искусство.Поэзия(931), Искусство.Мультики.(3), Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго.(609), Искусство.Музыка.Елена Ваенга(42), Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон.(147), Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея.(70), Искусство.Музыка(469), Искусство.Мода.(197), Искусство.Литература.Биографии.(234), Искусство.Живопись.Скульптура(293), Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора.(109), Искусство.Балет и опера.(240), Искусство.Антиквариат(69), Интерьер.Ремонт.Дизайн(153), Игры,флешки(65), Игрушки - символ года(41), Игрушки - секреты производства(29), Игрушки - мишки и мышки(70), Игрушки - куклы,тильды(652), Игрушки - кошки и собаки(58), Игрушки - зайцы(93), Игрушки(137), Здоровье.Уход за собой.Волосы.(67), Здоровье.Травы(6), Здоровье.Питание(22), Здоровье - рецепты(85), Здоровье - гимнастика для фигуры(101), Здоровье - гимнастика для суставов(174), Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома.(481), Журналы и книги(186), Журнал-Золушка,Лена(12), Журнал-вышиваю крестиком(40), Журнал - Чудесный крючок(89), Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина(31), Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet(60), Журнал - Сабрина,Сандра,Диана(107), Журнал - Дуплет(113), Журнал - Burda,Вязание крючком(246), ЖЗЛ(100), Женщины в истории(483), Для дневника,для компа(182), Дети.Развитие.(286), Дети.Питание.(72), Дети.Вязание.(24), Дети.Вязание - пледы,конверты (63), Дети.Вязание - платья,сарафаны(82), Дети.Вязание - пинетки(37), Дети.Вязание - кофточки,юбочки(41), Дети.Вязание - комплекты(13), Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы(44), Декор предметов,подарков(124), Вязание спицами-узоры,секреты вязания(846), Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша(94), Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки(27), Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто(95), Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники(111), Вязание крючком - юбки(100), Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк(142), Вязание крючком - тунисское вязание(109), Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы(284), Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы(117), Вязание крючком - салфетки,скатерти(226), Вязание крючком - пуловеры,туники(312), Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы(137), Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк(99), Вязание крючком - накидки,пончо,шали(98), Вязание крючком - мотивы,узоры(837), Вязание крючком - ленточное кружево(53), Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны(108), Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки(64), Вязание крючком - кайма,кружево,углы(241), Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца(226), Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки(78), Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто(128), Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк(62), Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл(101), Вязание крючком - брюгское кружево(83), Вязание крючком - броши,бусы,украшения(75), Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты(328), Вязание крючком - безотрывное вязание(54), Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки(98), Вязание крючком - ананасы(41), Вязание крючком - абажуры,чехлы(17), Вязание крючком - филейное вязание(390), Вязание и ткань(57), Вязание для не модельных(37), Вышивка - мережки,хардангер.барджелло(90), Вышивка - бискорню,маятники,игольницы(69), Вышивка - алфавит,часы(47), Вышивка(474), Выпечка - штрудель,медовик,наполеон(104), Выпечка - торты(176), Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки(218), Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем(160), Выпечка - с творогом(87), Выпечка - рулеты сладкие(32), Выпечка - профитроли,эклеры(50), Выпечка - пончики,хворост(217), Выпечка - пляцок.(6), Выпечка - пицца(163), Выпечка - пирожное(69), Выпечка - пирожки(72), Выпечка - пироги с яблоками,грушами(614), Выпечка - пироги с клубникой(71), Выпечка - пироги с вишней,черешней.(199), Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной(75), Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном(44), Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами(99), Выпечка - пироги(172), Выпечка - печенье,бублики,рогалики(568), Выпечка - манник(75), Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши(220), Выпечка - корзиночки,тарталетки(117), Выпечка - кексы,маффины,капкейки(522), Выпечка - в лаваше(154), Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли(280), Выпечка - бисквит,пудинг(73), Выпечка - без выпечки(71), Выпечка - не сладкая(518), Вокруг света - Франция(275), Вокруг света - Украина(125), Вокруг света - США,Канада.Американский континент(74), Вокруг света - Россия.Питер и пригороды(1075), Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье.(2073), Вокруг света - Россия(818), Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия(8), Вокруг света - Италия(314), Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд(110), Вокруг света - Египет,Израиль,Турция(168), Вокруг света - Европа(200), Вокруг света - Греция,Кипр(66), Вокруг света - Германия(57), Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия(213), Вокруг света - Абхазия(51), Вокруг света(250), Возраст не помеха(2), Видео(58), Бисер.Украшения.(84), Библиотеки(140), Афоризмы,мысли(949)

Другие рубрики в этом дневнике: Шитьё(285), Хочу (29), Фотошоп(27), Фото -цветы(122), Фото - пейзажи(42), Фото - зверьё моё(526), Фото(168), Фоны и схемы(23), Учим язык русский (200), Учим язык итальянский (30), Учим язык английский (513), Учим математику(39), Секреты сервировки и этикета.(120), Секреты - уборка,стирка,пятна(175), Секреты - ношения платков,хранения(131), Секреты(18), Притчи(159), Пригодится(57), Приборы.Хлебопечка.Хлеб(188), Приборы.Пароварка(42), Приборы.Микроволновка.Мультиварка(504), Приборы.Блендер.(21), Приборы.Аэрогриль(41), Православие - посты,постная кухня(67), Православие(319), Пасха(145), Огород на балконе.Цветы(94), О кошках(107), Монастыри,соборы,церкви России(157), Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья(248), Монастыри,соборы,церкви мира(75), Магия.Приметы(253), Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим(353), Кулинарный словарь(28), Кулинария.Фрукты.Ягоды.(190), Кулинария.Сыр и вино.(108), Кулинария.Сталик Ханкишиев.(48), Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус.(979), Кулинария.Смузи(441), Кулинария.Секреты,замена продуктов(218), Кулинария.Салаты(1572), Кулинария.Рыба и морепродукты.(539), Кулинария.Рис.Крупы.(101), Кулинария.Пряности и травы,специи(251), Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык.(103), Кулинария.Первые блюда.(448), Кулинария.Первые блюда холодные(64), Кулинария.Первые блюда - супы-пюре(190), Кулинария.Паста.(229), Кулинария.Овощи.(949), Кулинария.Напитки(270), Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели.(492), Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца(294), Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.(1185), Кулинария.Кофе и чай.(280), Кулинария.Картофель(911), Кулинария.Капуста.(177), Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды(354), Кулинария.Заготовки(483), Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи(86), Кулинария.Детям.(4), Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта(129), Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита(461), Кулинария.Десерты(665), Кулинария.Грибы.(149), Кулинария.Блюда в горшочках.(157), Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки.(305), Кулинария. Народов мира(4), Кулинария. Вареники,пельмени,манты.(96), Коробочки и шкатулочки(72), Календарь(435), История России.Славой предков горжусь(428), История России до Романовых(376), История России - Романовы(507), История России(1338), История вещей,названий,выражений(352), История(26), Искусство.Ювелирное,камни,минералы(407), Искусство.Ювелирное - Фаберже(152), Искусство.Чтобы помнили(583), Искусство.Театр и кино(210), Искусство.Стекло,фарфор(199), Искусство.Ремёсла и народные промыслы.(135), Искусство.Пушкин А.С.(324), Искусство.Поэзия(931), Искусство.Мультики.(3), Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго.(609), Искусство.Музыка.Елена Ваенга(42), Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон.(147), Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея.(70), Искусство.Музыка(469), Искусство.Мода.(197), Искусство.Литература.Биографии.(234), Искусство.Живопись.Скульптура(293), Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора.(109), Искусство.Балет и опера.(240), Искусство.Антиквариат(69), Интерьер.Ремонт.Дизайн(153), Игры,флешки(65), Игрушки - символ года(41), Игрушки - секреты производства(29), Игрушки - мишки и мышки(70), Игрушки - куклы,тильды(652), Игрушки - кошки и собаки(58), Игрушки - зайцы(93), Игрушки(137), Здоровье.Уход за собой.Волосы.(67), Здоровье.Травы(6), Здоровье.Питание(22), Здоровье - рецепты(85), Здоровье - гимнастика для фигуры(101), Здоровье - гимнастика для суставов(174), Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома.(481), Журналы и книги(186), Журнал-Золушка,Лена(12), Журнал-вышиваю крестиком(40), Журнал - Чудесный крючок(89), Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина(31), Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet(60), Журнал - Сабрина,Сандра,Диана(107), Журнал - Дуплет(113), Журнал - Burda,Вязание крючком(246), ЖЗЛ(100), Женщины в истории(483), Для дневника,для компа(182), Дети.Развитие.(286), Дети.Питание.(72), Дети.Вязание.(24), Дети.Вязание - пледы,конверты (63), Дети.Вязание - платья,сарафаны(82), Дети.Вязание - пинетки(37), Дети.Вязание - кофточки,юбочки(41), Дети.Вязание - комплекты(13), Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы(44), Декор предметов,подарков(124), Вязание спицами-узоры,секреты вязания(846), Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша(94), Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки(27), Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто(95), Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники(111), Вязание крючком - юбки(100), Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк(142), Вязание крючком - тунисское вязание(109), Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы(284), Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы(117), Вязание крючком - салфетки,скатерти(226), Вязание крючком - пуловеры,туники(312), Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы(137), Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк(99), Вязание крючком - накидки,пончо,шали(98), Вязание крючком - мотивы,узоры(837), Вязание крючком - ленточное кружево(53), Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны(108), Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки(64), Вязание крючком - кайма,кружево,углы(241), Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца(226), Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки(78), Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто(128), Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк(62), Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл(101), Вязание крючком - брюгское кружево(83), Вязание крючком - броши,бусы,украшения(75), Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты(328), Вязание крючком - безотрывное вязание(54), Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки(98), Вязание крючком - ананасы(41), Вязание крючком - абажуры,чехлы(17), Вязание крючком - филейное вязание(390), Вязание и ткань(57), Вязание для не модельных(37), Вышивка - мережки,хардангер.барджелло(90), Вышивка - бискорню,маятники,игольницы(69), Вышивка - алфавит,часы(47), Вышивка(474), Выпечка - штрудель,медовик,наполеон(104), Выпечка - торты(176), Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки(218), Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем(160), Выпечка - с творогом(87), Выпечка - рулеты сладкие(32), Выпечка - профитроли,эклеры(50), Выпечка - пончики,хворост(217), Выпечка - пляцок.(6), Выпечка - пицца(163), Выпечка - пирожное(69), Выпечка - пирожки(72), Выпечка - пироги с яблоками,грушами(614), Выпечка - пироги с клубникой(71), Выпечка - пироги с вишней,черешней.(199), Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной(75), Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном(44), Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами(99), Выпечка - пироги(172), Выпечка - печенье,бублики,рогалики(568), Выпечка - манник(75), Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши(220), Выпечка - корзиночки,тарталетки(117), Выпечка - кексы,маффины,капкейки(522), Выпечка - в лаваше(154), Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли(280), Выпечка - бисквит,пудинг(73), Выпечка - без выпечки(71), Выпечка - не сладкая(518), Вокруг света - Франция(275), Вокруг света - Украина(125), Вокруг света - США,Канада.Американский континент(74), Вокруг света - Россия.Питер и пригороды(1075), Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье.(2073), Вокруг света - Россия(818), Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия(8), Вокруг света - Италия(314), Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд(110), Вокруг света - Египет,Израиль,Турция(168), Вокруг света - Европа(200), Вокруг света - Греция,Кипр(66), Вокруг света - Германия(57), Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия(213), Вокруг света - Абхазия(51), Вокруг света(250), Возраст не помеха(2), Видео(58), Бисер.Украшения.(84), Библиотеки(140), Афоризмы,мысли(949)

Никита Кирсанов. "Декабрист Сергей Волконский". |

Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Никита Кирсанов. "Декабрист Сергей Волконский".

Волконские принадлежали к высшим слоям русской аристократии, в которую они попали не потому, что их предок был царским фаворитом или брадобреем. Они вели своё происхождение от "святого" князя Михаила Черниговского. Дед декабриста, Семён Фёдорович, принимал участие во многочисленных войнах первой половины XVIII века. В Семилетнюю войну он был генерал-лейтенантом, командовал кирасирами и заведовал провиантмейстерской частью. Умер Семён Волконский в 1768 году и похоронен в своём селе Новоникольское Мышкинского уезда Ярославской губернии. Позже над его могилой жена и сын Григорий Семёнович (отец декабриста) построили церковь.

Карьера Григория Семёновича во многом сходна с карьерой своего отца. Его жизнь хорошо охарактеризована, хотя в несколько напыщенных фразах, в надписи на могильной плите в Александро-Невской лавре в Петербурге: "Генерал - от кавалерии князь Григорий Семёнович Волконский. Служил отечеству 66 лет. На поле брани Румянцева, Суворова, Репнина - сподвижник, на поприще гражданском - Оренбургский военный губернатор. Член Государственного Совета. Родился 25 января 1742 г., переселился в жизнь вечную 1824 г. июня 17 дня".

Сыновья Григория Семёновича тоже служили исправно и достигли высоких чинов. Старший сын Николай (с 1801 г. в память деда со стороны матери фельдмаршала Н.В. Репнина носил эту фамилию) - участник Аустерлицкого сражения, в котором командовал эскадроном кавалергардов, атаку которых описал Л.Н. Толстой в произведении "Война и мир". В 1810 году Николай был послом в Испании, а в 1813-1814 гг. - наместником Саксонии. После войны на протяжении почти 20 лет Николай Репнин занимал пост Малороссийского генерал-губернатора. Второй сын - Никита - дослужился до генерал-майора, с 1811 г. служил в 3-й армии. Радовался Оренбургский генерал-губернатор и успехам младшего сына, Сергея, которого в письмах называл не иначе, как "наш герой". Служба Сергея Волконского началась в 1796 году, когда ему было всего восемь лет. В этом же году он был зачислен (конечно, номинально) штабс-фурьером в штаб Суворова, с которым отец был знаком лично и которого обожествлял, усвоив себе некоторые странности характера великого полководца. Продвижение по службе недоросля Сергея Волконского шло быстро - в службу записан 6 июля, а в августе уже был адъютантом в Алексопольском пехотном полку, в сентябре - полковым квартирмейстером Староингерманландского полка, а в марте 1797 г. "переименован" ротмистром в Екатеринославский Кирасирский полк.

Пока "шла" служба, Волконский до 14 лет учился. Действительная служба началась только в декабре 1805 года, когда он был переведён поручиком в Кавалергардский полк. Принимал участие во всех крупных сражениях в войнах с Францией, Турцией. За храбрость, проявленную в бою под Прейсиш-Эйлау, получил золотую шпагу. Во время Отечественной войны получил чин полковника, а в 1813 году - генерал-майора. Ему было в это время 25 лет. Сергей Волконский принимал участие в 58 сражениях. После войны был назначен бригадным командиром. Подобно многим своим товарищам Сергей Григорьевич пережил увлечение масонством, был членом "Соединённых друзей", ложи "Сфинкс", сам основал ложу "Трёх добродетелей". Война оказала огромное влияние на будущего декабриста. Позже он писал: "Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал высказываться в моих мыслях и чувствах, причиной чего были народные события 1814 и 1815 гг., которых я был свидетелем, вселившие в меня вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности мысль, что гражданину свойственны обязанности отечественные, идущие по крайней мере, наряду с верноподданическими".

После возвращения в Россию Волконский служил во второй армии, располагавшейся на Украине. Здесь он сближается с членом тайного общества Михаилом Орловым, с которым вместе учился, вместе начинал службу в Кавалергардском полку. Молодой генерал вращался в кругу людей, связанных с Союзом спасения, а затем Союзом благоденствия. Но членом Союза благоденствия Сергей Григорьевич стал только в 1820 г., заняв в нём сразу довольно значительное положение. Он сблизился с П.И. Пестелем. После образования Южного общества Волконский ещё больше внимания уделяет революционной деятельности. Он находится в курсе всех событий, касающихся Общества - на его квартире в Киеве проходили съезды членов Южного общества. Он выполнял поручения Пестеля, направленные на сближение Северного и Южного обществ, вёл переговоры с Польским обществом о совместном выступлении.

В 1824 г. Волконский решил просить руки дочери героя 1812 года Н.Н. Раевского, Марии. За содействием он обратился к своему товарищу Михаилу Орлову, который был женат на старшей дочери Раевского. Волконский предупредил Орлова, что если участие в тайном обществе явится препятствием к вступлению в брак, тогда он готов отказаться от личного счастья, "нежели решусь своим политическим убеждениям и своему долгу". На некоторое время Волконский уехал в отпуск на кавказские воды, "с намерением буде получу отказ, искать поступления на службу в Кавказскую армию и в боевой жизни развлечь горе от неудачи в личной жизни".

Но не только это привело Волконского на Кавказ. Он имел задание от Южного общества узнать подробности о тайном обществе, которое якобы существовало в кавказской армии. Если бы удалось установить с ним связь, то это привело бы к тому, что в день выступления можно было расчитывать на Кавказский корпус и даже на его командующего А.П. Ермолова.

Из разговора с А.И. Якубовичем у Волконского сложилось впечатление, что на Кавказе действительно существует тайное общество, которое готово поддержать восстание, а в случае неудачи будет тем зерном, "могущим возродить новую попытку". Окрылённый этими надеждами, Волконский возвратился с Кавказа, тем более что старик Раевский согласился выдать за него свою дочь. 11 января 1825 года в киевской церкви Спаса на Берестове состоялось венчание. Жена была на 17 лет моложе своего мужа и вышла замуж не по любви, а под влиянием отца, которого все Раевские обожествляли. В первый год совместной жизни супруги провели вместе только три месяца - после свадьбы Мария Николаевна заболела и должна была уехать на лечение в Одессу. Волконский остался со своей дивизией.

Для тайного общества настали тревожные дни - стало известно о доносах на его членов. Волконский встретился с женой только осенью, чтобы отвезти её в Умань, где стояла его дивизия, а сам затем уехал в Тульчин, где находился штаб второй армии. Здесь Волконский узнал о доносе Майбороды и о том, что Пестель арестован. Но всё же ему удалось повидаться с руководителем Южного общества, предупредить о доносе. На это Пестель ответил: "Смотри, ни в чём не сознавайся! Я же, хоть и жилы мне будут тянуть пыткой - ни в чём не сознаюсь! Одно только необходимо сделать - это уничтожить "Русскую правду", одна она может нас погубить".

Волконский возвратился в Умань. Мария Николаевна описывала это возвращение в следующих словах: "Он вернулся среди ночи; он меня будит, зовёт: "Вставай скорей", я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чём дело? "Пестель арестован" - "За что?" - Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила". Именно этой ночью Волконская впервые соприкоснулась с тайным обществом.

Сергей Григорьевич понимал, что рано или поздно, но он тоже будет арестован. Волконский отвёз жену в имение её отца с. Болтышка Чигиринского уезда и возвратился в Умань. Ещё раз он посетил Болтышку, когда пришло известие, что 7 января 1826 г. родился сын Николай. Волконский был арестован на своей квартире в Умани.

Теперь его увезли в столицу в сопровождении фельдъегеря. По дороге они обогнали несколько таких же саней, в которых везли его товарищей. Навстречу попадались флигель-адъютанты, ехавшие по "Высочайшему повелению" для расследования восстания Черниговского полка. Вся страна была возбуждена. Шло расследование, которым руководил лично император. Следовали бесконечные допросы - устные, письменные, перекрёстные. Делались очные ставки. На одном из допросов генерал-адъютант Чернышёв сказал: "Стыдитесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше вас показывают!"

Положение Волконского было тяжёлым - полная неизвестность о жене и ребёнке, разобщённость с матерью, братьями, сестрой, неизвестность в отношении будущего.

Мать С.Г. Волконского - Александра Николаевна - была обер-гофмейстерикой двора. Она не сразу посетила своего сына в крепости, утверждая, что это свидание убило бы её. Ещё когда следствие не закончилось, она уехала из Петербурга в Москву с императрицей, где начинались приготовления к коронации. В Петербурге она владела домом на Мойке, где сейчас находится музей-квартира А.С. Пушкина.

Нелёгким было положение и Марии Николаевны. После рождения сына она заболела и находилась в тяжёлом состоянии, когда же приходила в себя и спрашивала о муже, ей отвечали, что он находится в Молдавии по делам службы. Наконец, она узнала правду и решила ехать в столицу, чтобы повидаться с мужем. Оставив маленького сына у своей тётки графини Браницкой в Белой Церкви, она в апреле отправилась в дорогу. В Петербурге она остановилась у своей свекрови в доме на Мойке.

Мария Николаевна добилась свидания с мужем, которое произвело на неё тягостное впечатление. В эту тяжёлую минуту Волконская осталась одна. Её братья старались очернить Волконского. Особенно старался брат Александр. В семье мужа она тоже встретила только колкости и холодность.

Наконец приговор Верховного уголовного суда так определил состав преступления Волконского: "участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточении императорской фамилии, участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудитора". Осуждён был по I разряду. Срок каторги был определён сначала в 20 лет, а затем сокращён до 15-ти.

Находясь в крепости, Волконский в мае 1826 г. составил духовное завещание, в котором дал распоряжение относительно своего имущества. Душеприказчиками Волконский назначил своего тестя Н.Н. Раевского и брата Николая Репнина. Вместе с Марией Николаевной они назначались также опекунами Николеньки. Свои имения Волконский разделял на благоприобретённые и родовые. К первым относились 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии, хутор возле Одессы и дом в этом же городе; "родовое имение состоит: а) Нижегородской губернии Балахнинского уезда Кирюшинское имение, первоначально поступившее в числе 1498 душ, в котором в силу домового акта, в ноябре 1824 г. учинённого, полагаю причитается до 72 душ, а по сему всего в Кирюшинском имении 1560 душ; b) Ярославской губернии Угличского уезда Заозерское имение в числе 643 душ; с) переведённые из Томальского имения в Новорепьёвку 44 душ..."

По завещанию жена получала Новорепьёвку, хутор, дом в Одессе, седьмую часть из Нижегородского имения. Родовые имения, в том числе Заозерье, Волконский завещал сыну.

После составления завещания Волконский написал ещё записку, в которой дал пояснения относительно некоторых статей завещания. В этой записке он писал: "Заозерское имение весьма невыгодно, ужасно малоземельно и в общем владении с другими двумя владельцами. Продажа оного и покупка другого есть оборот несомнительно выгодный для пользы сына моего". Заозерского имения Волконский коснулся ещё раз в специальной "Записке по делам, матушке поручаемых". Он писал: "В Нижегородской вотчине оброк с души - 30 руб. Годового дохода 45 тыс. В Заозерье - 25 руб., посему 16075. Дробных по сим же имениям доходам может ещё будет до 2000..." С Заозерского имения в 1825 г. Волконский получил 6788 руб. В этой же записке Волконский указывал на возможность продажи имения: "Ежели приступить необходимо будет к продаже Заозерской вотчины, посему, полагаете, можно продать, считая цены по ревизской душе".

После приговора Волконский, Трубецкой, Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьёв, Якубович, братья Борисовы закованными были отправлены в Иркутск, а оттуда - в Благодатский рудник. В октябре 1826 г. маркшейдер Черниговцев доносил начальнику Нерчинских заводов - "все означенные восемь человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике, что все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка, и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания". От губернатора Цейдлера последовало распоряжение об использовании государственных преступников для работы в шахте. Декабристы работали на руднике до середины сентября 1827 года.

Именно сюда, в Благодатский рудник, приехала жена С.Г. Волконского. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы опять увидеть своего мужа. Хоть царь в письме к Марии Николаевне после предупреждения об опасностях, которые ожидают княгиню в Сибири, и написал, что "предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению", но избрать было нелегко. Братья и отец были против. Когда Н.Н. Раевский услышал из уст дочери о намерении ехать в Сибирь, он поднял кулаки над её головой и закричал: "Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься".

Но Волконская всё же поехала. На некоторое время она остановилась в Москве у Зинаиды Волконской, бывшей замужем за братом декабриста, Никитой Григорьевичем Волконским и которую Пушкин называл "царицей муз и красоты". Невестка устроила для Марии Николаевны как бы прощальный музыкальный вечер. На нём присутствовал и А.С. Пушкин.

После нескольких дней пребывания в Москве Волконская тронулась в путь по заснеженной России. В Иркутске губернатор всячески отговаривал Марию Николаевну от её намерений, но видя её решительность, предложил подписать условия, что теперь она будет считаться женой ссыльного каторжного, что "дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне", и ещё ряд пунктов, ограничивающих её свободу. Она подписала.

Вскоре произошла встреча с мужем. "Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом и его самого".

В 1827 г. декабристы из рудника переведены были в Читинский острог, где прожили три года. Здесь Волконские получили известие о смерти своего сына Николеньки, которому А.С. Пушкин составил проникновенную эпитафию:

"В сиянии и радостном покое,

У трона вечного творца,

С улыбкой он глядит в изгнание земное,

Благославляет мать и молит за отца".

В сентябре 1830 года декабристов перевели в тюрьму Петровского завода. Жёны поначалу проживали в камерах своих мужей, а потом начали покупать или строить собственные дома. Такой дом имела и Волконская, а в 1835 г. перед самым выходом на поселение, в нём разрешили жить и Сергею Григорьевичу. В 1832 г. у них родился сын, Михаил, а через два года - дочь Елена. Теперь княгиня Волконская всецело посвятила себя заботам о своих детях, тем более, что она уже потеряла надежду вернуться в Россию.

Мать Волконского, умирая, просила Николая I вернуть сына из Сибири и разрешить ему жить в одном из своих имений. Царь не разрешил это, но жизнь Сергея Григорьевича была облегчена - в 1835 г. он вышел на поселение. Правительство долго решало, где поселить Волконских. Лучшим местом в Сибири считались Курган и Ялуторовск, но в первом уже жили 6 декабристов, а во втором - 3. Николай приказал поселить Волконского одного. Он соглашался даже на Ялуторовск, но потребовал перевести живших там декабристов в другое место. Наконец, решили спросить у Волконского, где он желает жить - в Петровском заводе или в Баргузине, где жил на поселении Михаил Кюхельбекер (в случае согласия Волконского на Баргузин, Кюхельбекера должны были перевести в другое место). Волконский остался жить в Петровском заводе, а в 1836 г. переселился в село Урик Иркутской губернии. Там жил врач - декабрист Ф.Б. Вольф, который всегда мог помочь часто болевшим детям, а также и Сергею Григорьевичу, страдавшему ревматизмом.

В Урике, кроме Вольфа, жили М.С. Лунин и Муравьёвы - Никита и Александр. В восьми верстах в Усть-Куде жили И.В. Поджио и П.А. Муханов, в 30 верстах в селении Оёк позднее были поселены - С.П. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Расстояния не мешали встречам друзей, но особенно близок Волконский был с М.С. Луниным.

В Урике Сергей Григорьевич с увлечением занялся любимым делом - земледелием, которому посвящал всё свободное время ещё в Петровском заводе. В Урике у него было 15 десятин.

О смягчении участи Волконских просили их высокопоставленные родственники. О переводе Волконского на Кавказ просил брат Марии Николаевны, генерал-лейтенант Н.Н. Раевский-младший. Об этом же ходатайствовал и новороссийский генерал-губернатор Воронцов. Но эти просьбы Бенкендорф даже не доводил до сведения императора. Надежды вернуться в Россию пропадали.

В 1846 г. Волконские переехали в Иркутск. Сергей Григорьевич хотел, чтобы его сын Михаил получил университетское образование. Ступенькой к диплому должна была быть гимназия. М.С. Волконский в 1849 г. окончил Иркутскую гимназию с золотой медалью. Высшего образования, которое дало бы ему возможность сделать "блестящую карьеру", он не получил. Но и без "диплома" он занимал впоследствии высокие административные посты и дослужился до товарища министра просвещения.

Мария Николаевна, очутившись в большом, по масштабам Сибири, городе, поставила свой дом на широкую ногу, стараясь вести светский образ жизни, который она едва вкусила до замужества. Визиты, балы - всё это мало интересовало стареющего декабриста. Большую часть времени он проводил в деревне, поближе к крестьянам, среди которых у него было много друзей.

Десять лет прожили Волконские в Иркутске. В июне 1855 г. дочь Сергея Григорьевича Елена обратилась с просьбой резрешить ей и матери, чьё здоровье всё ухудшалось, поехать в Москву для консультации с врачами. Разрешение было получено. Мать и дочь выехали в Москву 6 августа. Волконский проводил их до Красноярска и вернулся в свой опустевший дом. Ему предстояло прожить в нём ещё целый год.

26 августа 1856 г. последовал царский Манифест о помиловании декабристов. Волконскому возвращались "все права потомственного дворянина, только без почётного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить, где пожелает в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, под надзором". Этот Манифест был привезён в Сибирь из Москвы по личному распоряжению нового царя Александра II Михаилом Волконским.

Жить в Москве Волконскому запрещалось - формально он жил в деревне Зыково Московской губернии, а фактически - в Москве, сначала на Спиридоновке, а затем в собственном доме дочери Е.С. Молчановой.

В 1826 г. Сергей Григорьевич завещал свои родовые имения за исключением 7-й части, сыну Николаю. После его смерти они должны были вернуться обратно в род. Братья Волконского Никита и Николай после смерти первенца Сергея Григорьевича отказались от причитавшихся им наделов в пользу семьи декабриста. Братья также завещали своим сыновьям Александру Никитичу и Василию Николаевичу не пользоваться чужим достоянием, а передать их Сергею Григорьевичу.

Годы, проведённые в Сибири, сказывались на здоровье Марии Николаевны и Сергея Григорьевича. Волконская умерла в 1863 г. в возрасте 57 лет в селе Вороньки Козелецкого уезда Черниговской губернии, в имении второго мужа дочери, Н.А. Кочубея. Через два года там же умер и С.Г. Волконский.

Волконские принадлежали к высшим слоям русской аристократии, в которую они попали не потому, что их предок был царским фаворитом или брадобреем. Они вели своё происхождение от "святого" князя Михаила Черниговского. Дед декабриста, Семён Фёдорович, принимал участие во многочисленных войнах первой половины XVIII века. В Семилетнюю войну он был генерал-лейтенантом, командовал кирасирами и заведовал провиантмейстерской частью. Умер Семён Волконский в 1768 году и похоронен в своём селе Новоникольское Мышкинского уезда Ярославской губернии. Позже над его могилой жена и сын Григорий Семёнович (отец декабриста) построили церковь.

Карьера Григория Семёновича во многом сходна с карьерой своего отца. Его жизнь хорошо охарактеризована, хотя в несколько напыщенных фразах, в надписи на могильной плите в Александро-Невской лавре в Петербурге: "Генерал - от кавалерии князь Григорий Семёнович Волконский. Служил отечеству 66 лет. На поле брани Румянцева, Суворова, Репнина - сподвижник, на поприще гражданском - Оренбургский военный губернатор. Член Государственного Совета. Родился 25 января 1742 г., переселился в жизнь вечную 1824 г. июня 17 дня".

Сыновья Григория Семёновича тоже служили исправно и достигли высоких чинов. Старший сын Николай (с 1801 г. в память деда со стороны матери фельдмаршала Н.В. Репнина носил эту фамилию) - участник Аустерлицкого сражения, в котором командовал эскадроном кавалергардов, атаку которых описал Л.Н. Толстой в произведении "Война и мир". В 1810 году Николай был послом в Испании, а в 1813-1814 гг. - наместником Саксонии. После войны на протяжении почти 20 лет Николай Репнин занимал пост Малороссийского генерал-губернатора. Второй сын - Никита - дослужился до генерал-майора, с 1811 г. служил в 3-й армии. Радовался Оренбургский генерал-губернатор и успехам младшего сына, Сергея, которого в письмах называл не иначе, как "наш герой". Служба Сергея Волконского началась в 1796 году, когда ему было всего восемь лет. В этом же году он был зачислен (конечно, номинально) штабс-фурьером в штаб Суворова, с которым отец был знаком лично и которого обожествлял, усвоив себе некоторые странности характера великого полководца. Продвижение по службе недоросля Сергея Волконского шло быстро - в службу записан 6 июля, а в августе уже был адъютантом в Алексопольском пехотном полку, в сентябре - полковым квартирмейстером Староингерманландского полка, а в марте 1797 г. "переименован" ротмистром в Екатеринославский Кирасирский полк.

Пока "шла" служба, Волконский до 14 лет учился. Действительная служба началась только в декабре 1805 года, когда он был переведён поручиком в Кавалергардский полк. Принимал участие во всех крупных сражениях в войнах с Францией, Турцией. За храбрость, проявленную в бою под Прейсиш-Эйлау, получил золотую шпагу. Во время Отечественной войны получил чин полковника, а в 1813 году - генерал-майора. Ему было в это время 25 лет. Сергей Волконский принимал участие в 58 сражениях. После войны был назначен бригадным командиром. Подобно многим своим товарищам Сергей Григорьевич пережил увлечение масонством, был членом "Соединённых друзей", ложи "Сфинкс", сам основал ложу "Трёх добродетелей". Война оказала огромное влияние на будущего декабриста. Позже он писал: "Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал высказываться в моих мыслях и чувствах, причиной чего были народные события 1814 и 1815 гг., которых я был свидетелем, вселившие в меня вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности мысль, что гражданину свойственны обязанности отечественные, идущие по крайней мере, наряду с верноподданическими".

После возвращения в Россию Волконский служил во второй армии, располагавшейся на Украине. Здесь он сближается с членом тайного общества Михаилом Орловым, с которым вместе учился, вместе начинал службу в Кавалергардском полку. Молодой генерал вращался в кругу людей, связанных с Союзом спасения, а затем Союзом благоденствия. Но членом Союза благоденствия Сергей Григорьевич стал только в 1820 г., заняв в нём сразу довольно значительное положение. Он сблизился с П.И. Пестелем. После образования Южного общества Волконский ещё больше внимания уделяет революционной деятельности. Он находится в курсе всех событий, касающихся Общества - на его квартире в Киеве проходили съезды членов Южного общества. Он выполнял поручения Пестеля, направленные на сближение Северного и Южного обществ, вёл переговоры с Польским обществом о совместном выступлении.

В 1824 г. Волконский решил просить руки дочери героя 1812 года Н.Н. Раевского, Марии. За содействием он обратился к своему товарищу Михаилу Орлову, который был женат на старшей дочери Раевского. Волконский предупредил Орлова, что если участие в тайном обществе явится препятствием к вступлению в брак, тогда он готов отказаться от личного счастья, "нежели решусь своим политическим убеждениям и своему долгу". На некоторое время Волконский уехал в отпуск на кавказские воды, "с намерением буде получу отказ, искать поступления на службу в Кавказскую армию и в боевой жизни развлечь горе от неудачи в личной жизни".

Но не только это привело Волконского на Кавказ. Он имел задание от Южного общества узнать подробности о тайном обществе, которое якобы существовало в кавказской армии. Если бы удалось установить с ним связь, то это привело бы к тому, что в день выступления можно было расчитывать на Кавказский корпус и даже на его командующего А.П. Ермолова.

Из разговора с А.И. Якубовичем у Волконского сложилось впечатление, что на Кавказе действительно существует тайное общество, которое готово поддержать восстание, а в случае неудачи будет тем зерном, "могущим возродить новую попытку". Окрылённый этими надеждами, Волконский возвратился с Кавказа, тем более что старик Раевский согласился выдать за него свою дочь. 11 января 1825 года в киевской церкви Спаса на Берестове состоялось венчание. Жена была на 17 лет моложе своего мужа и вышла замуж не по любви, а под влиянием отца, которого все Раевские обожествляли. В первый год совместной жизни супруги провели вместе только три месяца - после свадьбы Мария Николаевна заболела и должна была уехать на лечение в Одессу. Волконский остался со своей дивизией.

Для тайного общества настали тревожные дни - стало известно о доносах на его членов. Волконский встретился с женой только осенью, чтобы отвезти её в Умань, где стояла его дивизия, а сам затем уехал в Тульчин, где находился штаб второй армии. Здесь Волконский узнал о доносе Майбороды и о том, что Пестель арестован. Но всё же ему удалось повидаться с руководителем Южного общества, предупредить о доносе. На это Пестель ответил: "Смотри, ни в чём не сознавайся! Я же, хоть и жилы мне будут тянуть пыткой - ни в чём не сознаюсь! Одно только необходимо сделать - это уничтожить "Русскую правду", одна она может нас погубить".

Волконский возвратился в Умань. Мария Николаевна описывала это возвращение в следующих словах: "Он вернулся среди ночи; он меня будит, зовёт: "Вставай скорей", я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чём дело? "Пестель арестован" - "За что?" - Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила". Именно этой ночью Волконская впервые соприкоснулась с тайным обществом.

Сергей Григорьевич понимал, что рано или поздно, но он тоже будет арестован. Волконский отвёз жену в имение её отца с. Болтышка Чигиринского уезда и возвратился в Умань. Ещё раз он посетил Болтышку, когда пришло известие, что 7 января 1826 г. родился сын Николай. Волконский был арестован на своей квартире в Умани.

Теперь его увезли в столицу в сопровождении фельдъегеря. По дороге они обогнали несколько таких же саней, в которых везли его товарищей. Навстречу попадались флигель-адъютанты, ехавшие по "Высочайшему повелению" для расследования восстания Черниговского полка. Вся страна была возбуждена. Шло расследование, которым руководил лично император. Следовали бесконечные допросы - устные, письменные, перекрёстные. Делались очные ставки. На одном из допросов генерал-адъютант Чернышёв сказал: "Стыдитесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше вас показывают!"

Положение Волконского было тяжёлым - полная неизвестность о жене и ребёнке, разобщённость с матерью, братьями, сестрой, неизвестность в отношении будущего.

Мать С.Г. Волконского - Александра Николаевна - была обер-гофмейстерикой двора. Она не сразу посетила своего сына в крепости, утверждая, что это свидание убило бы её. Ещё когда следствие не закончилось, она уехала из Петербурга в Москву с императрицей, где начинались приготовления к коронации. В Петербурге она владела домом на Мойке, где сейчас находится музей-квартира А.С. Пушкина.

Нелёгким было положение и Марии Николаевны. После рождения сына она заболела и находилась в тяжёлом состоянии, когда же приходила в себя и спрашивала о муже, ей отвечали, что он находится в Молдавии по делам службы. Наконец, она узнала правду и решила ехать в столицу, чтобы повидаться с мужем. Оставив маленького сына у своей тётки графини Браницкой в Белой Церкви, она в апреле отправилась в дорогу. В Петербурге она остановилась у своей свекрови в доме на Мойке.

Мария Николаевна добилась свидания с мужем, которое произвело на неё тягостное впечатление. В эту тяжёлую минуту Волконская осталась одна. Её братья старались очернить Волконского. Особенно старался брат Александр. В семье мужа она тоже встретила только колкости и холодность.

Наконец приговор Верховного уголовного суда так определил состав преступления Волконского: "участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточении императорской фамилии, участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудитора". Осуждён был по I разряду. Срок каторги был определён сначала в 20 лет, а затем сокращён до 15-ти.

Находясь в крепости, Волконский в мае 1826 г. составил духовное завещание, в котором дал распоряжение относительно своего имущества. Душеприказчиками Волконский назначил своего тестя Н.Н. Раевского и брата Николая Репнина. Вместе с Марией Николаевной они назначались также опекунами Николеньки. Свои имения Волконский разделял на благоприобретённые и родовые. К первым относились 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии, хутор возле Одессы и дом в этом же городе; "родовое имение состоит: а) Нижегородской губернии Балахнинского уезда Кирюшинское имение, первоначально поступившее в числе 1498 душ, в котором в силу домового акта, в ноябре 1824 г. учинённого, полагаю причитается до 72 душ, а по сему всего в Кирюшинском имении 1560 душ; b) Ярославской губернии Угличского уезда Заозерское имение в числе 643 душ; с) переведённые из Томальского имения в Новорепьёвку 44 душ..."

По завещанию жена получала Новорепьёвку, хутор, дом в Одессе, седьмую часть из Нижегородского имения. Родовые имения, в том числе Заозерье, Волконский завещал сыну.

После составления завещания Волконский написал ещё записку, в которой дал пояснения относительно некоторых статей завещания. В этой записке он писал: "Заозерское имение весьма невыгодно, ужасно малоземельно и в общем владении с другими двумя владельцами. Продажа оного и покупка другого есть оборот несомнительно выгодный для пользы сына моего". Заозерского имения Волконский коснулся ещё раз в специальной "Записке по делам, матушке поручаемых". Он писал: "В Нижегородской вотчине оброк с души - 30 руб. Годового дохода 45 тыс. В Заозерье - 25 руб., посему 16075. Дробных по сим же имениям доходам может ещё будет до 2000..." С Заозерского имения в 1825 г. Волконский получил 6788 руб. В этой же записке Волконский указывал на возможность продажи имения: "Ежели приступить необходимо будет к продаже Заозерской вотчины, посему, полагаете, можно продать, считая цены по ревизской душе".

После приговора Волконский, Трубецкой, Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьёв, Якубович, братья Борисовы закованными были отправлены в Иркутск, а оттуда - в Благодатский рудник. В октябре 1826 г. маркшейдер Черниговцев доносил начальнику Нерчинских заводов - "все означенные восемь человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике, что все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка, и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания". От губернатора Цейдлера последовало распоряжение об использовании государственных преступников для работы в шахте. Декабристы работали на руднике до середины сентября 1827 года.

Именно сюда, в Благодатский рудник, приехала жена С.Г. Волконского. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы опять увидеть своего мужа. Хоть царь в письме к Марии Николаевне после предупреждения об опасностях, которые ожидают княгиню в Сибири, и написал, что "предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению", но избрать было нелегко. Братья и отец были против. Когда Н.Н. Раевский услышал из уст дочери о намерении ехать в Сибирь, он поднял кулаки над её головой и закричал: "Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься".

Но Волконская всё же поехала. На некоторое время она остановилась в Москве у Зинаиды Волконской, бывшей замужем за братом декабриста, Никитой Григорьевичем Волконским и которую Пушкин называл "царицей муз и красоты". Невестка устроила для Марии Николаевны как бы прощальный музыкальный вечер. На нём присутствовал и А.С. Пушкин.

После нескольких дней пребывания в Москве Волконская тронулась в путь по заснеженной России. В Иркутске губернатор всячески отговаривал Марию Николаевну от её намерений, но видя её решительность, предложил подписать условия, что теперь она будет считаться женой ссыльного каторжного, что "дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне", и ещё ряд пунктов, ограничивающих её свободу. Она подписала.

Вскоре произошла встреча с мужем. "Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом и его самого".

В 1827 г. декабристы из рудника переведены были в Читинский острог, где прожили три года. Здесь Волконские получили известие о смерти своего сына Николеньки, которому А.С. Пушкин составил проникновенную эпитафию:

"В сиянии и радостном покое,

У трона вечного творца,

С улыбкой он глядит в изгнание земное,

Благославляет мать и молит за отца".

В сентябре 1830 года декабристов перевели в тюрьму Петровского завода. Жёны поначалу проживали в камерах своих мужей, а потом начали покупать или строить собственные дома. Такой дом имела и Волконская, а в 1835 г. перед самым выходом на поселение, в нём разрешили жить и Сергею Григорьевичу. В 1832 г. у них родился сын, Михаил, а через два года - дочь Елена. Теперь княгиня Волконская всецело посвятила себя заботам о своих детях, тем более, что она уже потеряла надежду вернуться в Россию.

Мать Волконского, умирая, просила Николая I вернуть сына из Сибири и разрешить ему жить в одном из своих имений. Царь не разрешил это, но жизнь Сергея Григорьевича была облегчена - в 1835 г. он вышел на поселение. Правительство долго решало, где поселить Волконских. Лучшим местом в Сибири считались Курган и Ялуторовск, но в первом уже жили 6 декабристов, а во втором - 3. Николай приказал поселить Волконского одного. Он соглашался даже на Ялуторовск, но потребовал перевести живших там декабристов в другое место. Наконец, решили спросить у Волконского, где он желает жить - в Петровском заводе или в Баргузине, где жил на поселении Михаил Кюхельбекер (в случае согласия Волконского на Баргузин, Кюхельбекера должны были перевести в другое место). Волконский остался жить в Петровском заводе, а в 1836 г. переселился в село Урик Иркутской губернии. Там жил врач - декабрист Ф.Б. Вольф, который всегда мог помочь часто болевшим детям, а также и Сергею Григорьевичу, страдавшему ревматизмом.

В Урике, кроме Вольфа, жили М.С. Лунин и Муравьёвы - Никита и Александр. В восьми верстах в Усть-Куде жили И.В. Поджио и П.А. Муханов, в 30 верстах в селении Оёк позднее были поселены - С.П. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Расстояния не мешали встречам друзей, но особенно близок Волконский был с М.С. Луниным.

В Урике Сергей Григорьевич с увлечением занялся любимым делом - земледелием, которому посвящал всё свободное время ещё в Петровском заводе. В Урике у него было 15 десятин.

О смягчении участи Волконских просили их высокопоставленные родственники. О переводе Волконского на Кавказ просил брат Марии Николаевны, генерал-лейтенант Н.Н. Раевский-младший. Об этом же ходатайствовал и новороссийский генерал-губернатор Воронцов. Но эти просьбы Бенкендорф даже не доводил до сведения императора. Надежды вернуться в Россию пропадали.

В 1846 г. Волконские переехали в Иркутск. Сергей Григорьевич хотел, чтобы его сын Михаил получил университетское образование. Ступенькой к диплому должна была быть гимназия. М.С. Волконский в 1849 г. окончил Иркутскую гимназию с золотой медалью. Высшего образования, которое дало бы ему возможность сделать "блестящую карьеру", он не получил. Но и без "диплома" он занимал впоследствии высокие административные посты и дослужился до товарища министра просвещения.

Мария Николаевна, очутившись в большом, по масштабам Сибири, городе, поставила свой дом на широкую ногу, стараясь вести светский образ жизни, который она едва вкусила до замужества. Визиты, балы - всё это мало интересовало стареющего декабриста. Большую часть времени он проводил в деревне, поближе к крестьянам, среди которых у него было много друзей.

Десять лет прожили Волконские в Иркутске. В июне 1855 г. дочь Сергея Григорьевича Елена обратилась с просьбой резрешить ей и матери, чьё здоровье всё ухудшалось, поехать в Москву для консультации с врачами. Разрешение было получено. Мать и дочь выехали в Москву 6 августа. Волконский проводил их до Красноярска и вернулся в свой опустевший дом. Ему предстояло прожить в нём ещё целый год.

26 августа 1856 г. последовал царский Манифест о помиловании декабристов. Волконскому возвращались "все права потомственного дворянина, только без почётного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить, где пожелает в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, под надзором". Этот Манифест был привезён в Сибирь из Москвы по личному распоряжению нового царя Александра II Михаилом Волконским.

Жить в Москве Волконскому запрещалось - формально он жил в деревне Зыково Московской губернии, а фактически - в Москве, сначала на Спиридоновке, а затем в собственном доме дочери Е.С. Молчановой.

В 1826 г. Сергей Григорьевич завещал свои родовые имения за исключением 7-й части, сыну Николаю. После его смерти они должны были вернуться обратно в род. Братья Волконского Никита и Николай после смерти первенца Сергея Григорьевича отказались от причитавшихся им наделов в пользу семьи декабриста. Братья также завещали своим сыновьям Александру Никитичу и Василию Николаевичу не пользоваться чужим достоянием, а передать их Сергею Григорьевичу.

Годы, проведённые в Сибири, сказывались на здоровье Марии Николаевны и Сергея Григорьевича. Волконская умерла в 1863 г. в возрасте 57 лет в селе Вороньки Козелецкого уезда Черниговской губернии, в имении второго мужа дочери, Н.А. Кочубея. Через два года там же умер и С.Г. Волконский.

Метки: декабристы волконские |

Никита Кирсанов. "Декабрист Владимир Штейнгейль". |

Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

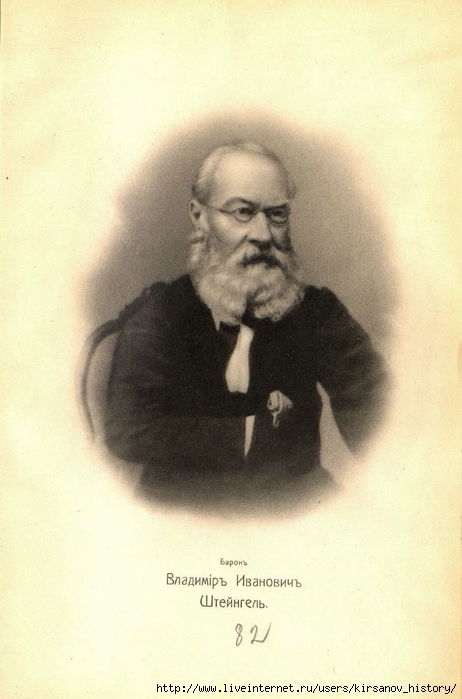

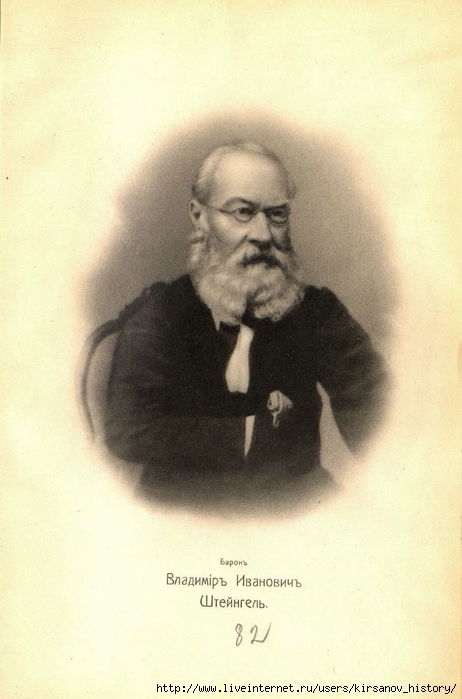

Никита Кирсанов. "Декабрист Владимир Штейнгейль".

Барон Владимир Иванович Штейнгейль (13 апреля 1783 г. - 20 сентября 1862 г.), происходил из дворян Московской губернии. Родился будущий декабрист в городе Обве Пермского наместничества (ныне село Верхняя Язьва Красновишерского района Пермской области), в семье капитана-исправника, затем городского головы города Обва, барона Иоганна Готфрида Штейнгeйля (ок. 1750 г. - 14 мая 1804 г.) - выходца из небольшого немецкого княжества Бранденбург - Байрейт. В своих воспоминаниях В.И. Штейнгейль подробно рассказывает о своём раннем детстве, о судьбе отца, который ещё в 1772 г., поступил на русскую службу, участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., а затем оказавшись на небольших административных должностях, стал беззащитной жертвой царящего произвола и преследований местной продажной администрации. Мать В.И. Штейнгейля - дочь купца Варвара Макаровна Разумова.

14 августа 1792 г. Владимир Иванович был определён в Морской кадетский корпус, находившийся тогда в Кронштадте. Он отлично учился и был «первым по успехам». По окончании кадетского корпуса 18 мая 1799 г. Штейнгейль был произведён в мичманы и назначен в Балтийский флот. С 1795 г. плавал по Балтийскому морю, в 1799-1800 гг. «в эскадре контр-адмирала П.В. Чичагова у берегов Англии и Голландии». В начале 1802 г. В.И. Штейнгейль, как следует из его послужного списка, был «переведён в морскую команду, в Охотском порте находящуюся», а в декабре 1806 г. «из сей команды поступил в Иркутскую морскую команду», на следующий год он уже «определён командиром оной» в чине лейтенанта, где «обозревал реки Нерчинского края вплоть до Амура». 24 ноября 1809 г. Штейнгейль вновь переведён в Балтийский флот, но уже 14 февраля 1810 г. «командирован к Сибирскому генерал-губернатору (И.Б. Пестелю) по особым поручениям в Иркутске». 14 декабря 1810 г. в чине капитан- лейтенанта Штейнгейль выходит в отставку, по официальной формулировке - «за болезнию», как говорится в его послужном списке. В том же году Штейнгейль женится на дочери действительного статского советника, директора Кяхтинской таможни Вонифатьева - Пелагее Петровне и 1811 г. переселяется в Петербург. Здесь по протекции своего дяди Финлянского генерала-губернатора Фаддея Фёдоровича Штейнгейля Владимир Иванович поступает на службу в Министерство внутренних дел.

Грянула «гроза двенадцатого года». 4 августа Штейнгейль вступает штабс-капитаном в 4 дружину петербургского ополчения. С ополчением проходит весь путь Отечественной войны 1812 г., участвует в заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. В его военной биографии - взятие Полоцка 6 октября 1811 г., за что был награждён орденом Анны 2-ой степени: за Чашники - орден Владимира 4-ой степени с бантом, Березина - вторично награждён тем же орденом, осада Данцига в 1813 г., побеждённый Париж. 7 апреля 1813 г. Штейнгейль был откомандирован в новгородское ополчение дежурным майором, а 26 сентября того же года поступил в 5-ю сводную дружину петербургского ополчения. 24 сентября 1814 г. В.И. Штейнгейль был назначен адъютантом и правителем дел Гражданской и Военной канцелярии при Московском главнокомандующем и генерал-губернаторе А.П. Тормасове. В этой своей роли Штейнгейль энергично работает над составлением проекта застройки Москвы (от которой после пожара 1812 г. осталось «сущее пепелище»), занимается «вспоможением разорённым» и т.д. Несомненны его заслуги в деле восстановления исторических памятников Кремля и возрождения столицы, к чему были привлечены известные архитекторы той эпохи О.И. Бове, Ф.К. Соколов, А.А. Бентакур. За отличия по службе, 30 августа 1816 г. Штейнгейль был произведён в подполковники, однако 4 декабря 1819 г. он вынужден был уйти в отставку из-за интриг московского обер-полицмейстера А.С. Шульгина, который рассеивал слухи и писал доносы о том, что Штейнгейль «успел обогатиться в Москве» и «во зло употреблял доверенность своего начальника» А.П. Тормасова. Александр I поверил этой злостной клевете, и для Штейнгейля наступило время опалы и невзгод.

Оставшись по сути дела без средств и обременённый большим семейством (Дети В.И. Штейнгейля: Юлия (7.4.1811– 2.7.1897), с 1833 г. замужем за сенатором Михаилом Ивановичем Топильским (10.5.1809–2.5.1873); Ростислав (р. 1.4.1813); Всеволод (р. 1815); Мария (1816–8.3.1817); Николай (7.12.1817-1845), артиллерист; Надежда (31.7.1819–11.12.1898); Вячеслав (12.5.1823–8.9.1897), инспектор Александровского лицея (1853 - 1858 гг.), редактор «Российской военной хроники» (1858 -1868), генерал от инфантерии (1891), женат с 1855 г. на Людмиле Петровне Анжу (4.2.1834–15.6.1897); Людмила (4.5.1824–31.12.1898); Владимир (р. 1.7.1825), штабс-капитан лейб-гвардии Гатчинского полка, с 1861 г. в отставке. Сёстры: Татьяна (р. 12.1.1791), в 1826 г. жила в Воронеже, замужем за Маркшейдером Марком Яковлевичем; Екатерина (р. 24.11.1795), замужем за управляющим заводами в Златоусте Германом; Мария (р. 6.1.1798), не замужем, жила в Москве в семье брата), Штейнгейль вынужден заняться частными делами. Он управляет винокуренным заводом в Тульской губернии, исполняет обязанности личного оператора у Астраханского губернатора. В 1821 г. он собирался открыть в Москве пансион для юношества - не получилось, и осенью того же года Штейнгейль устраивается на службу к армейскому поставщику В.В. Варгину.

В 1823 г. В.И. Штейнгейль познакомился с К.Ф. Рылеевым, как рассказывает первый в своих воспоминаниях, Рылеев, писавший в то время поэму «Войнаровский», хотел, чтобы Штейнгейль, хорошо знавший Сибирь, был его консультантом. Но, конечно, не только эти «практические» мотивы руководили Рылеевым, который уже в то время являлся одним из вождей Северного общества и стремился к привлечению в общество новых членов. Рылеев знал, что Штейнгейль - человек исключительной честности, непримиримый со всякими проявлениями произвола и беззакония, горячий патриот. В 1824 г. Рылеев принял Штейнгейля в тайное общество и открыл ему цель общества - введение конституции, сообщил о существования Южного общества и его республиканской программе, предложил «в Москве приобресть членов между купечеством», познакомил с И.И. Пущиным. «Спасибо, что полюбил Пущина, - писал в последствии Штейнгейлю Рылеев,- я ещё от этот ближе к тебе. Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек». Штейнгейль явился внимательным читателем и критиком конституции Никиты Муравьёва (на полях текста конституции сохранились 34 замечания Штейнгейля).

Отличаясь от большинства более молодых декабристов богатым жизненным опытом, Штейнгейль, подобно другим деятелям декабристского движения жил в постоянной жажде знаний, в атмосфере высокой духовной культуры. Он интересовался сочинениями юридического и полемического характера, читал «многие духовные сочинения», много времени уделял изучению литературы и истории.

В. И. Штейнгейль принимал самое деятельное участие в подготовке восстания 1825 г. Приехав в конце сентября в Петербург, как он объяснял следователям, для определения в учебные заведения троих сыновей, Штейнгейль встретился с Рылеевым, который сообщил ему, что дела тайного общества идут успешно и что уже разработан план выступления даже без расчёта на смену царей на престол. На следующий день после получения известия о смерти Александра I, Штейнгейль на квартире Рылеева вместе с другими членами тайного общества обсуждает план убийства Константина Павловича.

Впоследствии Штейнгейль ежедневно присутствует на совещаниях у Рылеева. Когда стало известно об отречении Константина Павловича от престола, был выработан окончательный план выступления войск на Сенатской площади с объявлением через Сенат «Манифеста к русскому народу». Штейнгейлю было поручено написать введение к этому Манифесту, составленному Сергеем Трубецким. Вероятно, помимо введения Штейнгейль составил и свой самостоятельный вариант «Манифеста к русскому народу».

Утром 14 декабря Штейнгейль читает написанные страницы «Манифеста» Рылееву. На одном из совещаний у Рылеева, перед восстанием Штейнгейль предложил возвести но престол жену Александра I Елизавету Алексеевну, и теперь, к решающему моменту, он даже приготовил приказ по войскам. «Храбрые воины! Император Александр I скончался оставя Россию в бедственном положении. В завещании своём наследие престола он предоставил великому князю Николаю Павловичу, но великий князь отказался, объявив себя к этому не готовым, и первый присягнул императору Константину. Ныне же получено известие, что и цесаревич решительно отказывается. Итак, они не хотят. Они не умеют быть отцами народа, но мы не совсем осиротели: нам осталась мать Елисавета. Виват Елисавета Вторая и Отечество!» Штейнгейль полагал, что при сохранении внешних форм монархии власть Елизаветы Алексеевны, ограниченная конституцией, будет чисто номинальной, и впоследствии «Елисавета» сама может отказаться от престола в пользу республики. В день 14 декабря Штейнгейль находился на Сенатской площади, хотя и не в рядах восставших. По-видимому, это был своеобразный «инспекционный выход» Штейнгейля из квартиры Рылеева, с тем, чтобы следить за ходом восстания. В 7 часов вечера 14 декабря Штейнгейль присутствует на последнем собрании на квартире Рылеева. В течении последующих пяти дней он остаётся в Петербурге, 20 декабря выезжает в Москву, где сообщает члену московской организации Северного общества С.М. Семёнову подробности о восстании. Арестованный в Москве 2 января 1826 г. Штейнгейль привезён в Петербург и доставлен прямо в Зимний дворец, где его допрашивал Николай I. 6 января он был доставлен в Петропавловскую крепость с собственноручной запиской царя: «Посадить по усмотрению под строгий арест». Его поместили в № 7 Никольской куртины.

11 января 1826 г. из крепости Штейнгейль отправил царю письмо, которое по его собственному определению, представляло собой «краткий, но резкий очерк минувшего царствования», а по сути дела являлось обвинительным актом самодержавию. 29 января он направляет царю новое письмо, - продолжение предыдущего.

Верховный уголовный суд приговорил Штейнгейля к пожизненной каторге за то, что он «знал об умысле на цареубийство и лишение свободы (царской семьи) с согласием на последнее; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и участвовал в приготовлении к мятежу планами, советами, сочинением манифеста и приказа к войскам».

По царской конфирмации 10 июня 1826 г. срок каторжных работ, осуждённому по III разряду Штейнгейлю сократили до 20 лет, и по манифесту от 22 августа 1826 г. - до 15 лет, с последующим пожизненным поселением в Сибири. 25 июня 1826 г. Штейнгейль был помещён в крепость Свартгольм на Аландских островах. Кроме него здесь содержались осуждённые на каторгу декабристы Г.С. Батеньков, В.А. Бечаснов, И.С. Повало-Швейковский, Н.А. Панов и А.Н. Сутгоф. В условиях строгого одиночного заключения Штейнгейль содержался около года. 17 июня 1827 г. его, закованного в кандалы, отправили с фельдъегерем в Сибирь (приметы: рост 2 аршина 5 1/2 вершков (1 м 66 см), «лицом бел, круглолиц, волосы на голове и бровях тёмно-русые с сединою, глаза светло-голубые, нос большой с горбинкой, подбородок раздвоившийся»). 15 августа 1827 г. Штейнгейль соединился с остальными 84 ссыльнокаторжными декабристами в Читинском остроге, а летом 1830 г. вместе с ними был переведён в Петровский завод, где и отбывал каторгу, срок которой был сокращён указом 8 ноября 1832 г. до 10 лет.

По указу 14 декабря 1835 г. срок каторжных работ для Штейнгейля был прекращён и его перевели на поселение в село Елань в 64 верстах от Иркутска. Имея ничтожное «денежное пособие» (37 рублей 14 копеек серебром в год), Штейнгейль решил заняться литературным трудом. Через генерал-губернатора Восточной Сибири С.Б. Броневского он направил для публикации в «Северной пчеле» статью «Нечто о неверностях, проявляющихся в русских сочинениях и журнальных статьях о России». Статья по заведённому порядку была передана шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу. Тот ответил, что считает «неудобным дозволять государственным преступникам посылать сочинения для напечатания в журналах, то сие поставит их в сношения, несоответственное их положению». Статья была похоронена в архивах III отделения.

В ответ на своё ходатайство Штейнгейль получил разрешение на поселение в Ишиме Тобольской губернии, куда он прибыл 11 марта 1837 г., ровно месяц, находясь в пути, а 20 января 1840 с после неоднократных и настойчивых просьб, добился перевода в Тобольск. Тобольским губернатором в то время был М.В. Ладыженский, жена которого была хорошо знакома со Штейнгейлем.

В.И. Штейнгейль 7 марта 1840 г. был радушно принят в доме Ладыженских и с тех пор стал их другом и советчиком. Оценив ум декабриста, широту его взглядов и знаний, тобольский губернатор поручал иногда Штейнгейлю составление деловых бумаг. Генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков расценил это как непозволительное и вредное влияние государственных преступников на тобольскую администрацию и предложил перевести немедленно Штейнгейля в Тару.

Главное же дело было в том, что Штейнгейль составил листовку - обращение к крестьянам, взбунтовавшимся против проведения земельной реформы Киселёва. Листовка призывала бунтовщиков к спокойствию, тем не менее, показалась опасной, так как вышла из-под руки государственного преступника.

И Штейнгейля, дабы не покушался на государственное управление, в сентябре 1843 г. переводят в Тару. Он отчаянно сопротивляется высылке, и только, «высочайшее распоряжение» Николая I заставляет декабриста тронуться в путь. Да и как не тронуться, когда под окном останавливается экипаж с жандармом!

Однако судите сами, каково письмо, направленное из Тары бывшим каторжником шефу жандармов сиятельному графу Бенкендорфу:

Тара, 30 сентября 1843 г.

«Благородный граф!