-Музыка

- Саксафон на берегу моря

- Слушали: 1159 Комментарии: 0

- Романтическая мелодия

- Слушали: 410859 Комментарии: 0

- Amr Diab - Osad Einy (In front of my eyes)

- Слушали: 459 Комментарии: 0

- Тихо плачет душа

- Слушали: 143203 Комментарии: 0

- Так плачет старый саксофон...

- Слушали: 38500 Комментарии: 0

-Рубрики

- ВЫШИВКА (3309)

- цветы, растения (140)

- животные, насекомые (133)

- птица (128)

- для дома (125)

- новогодняя вышивка (97)

- Luca-s (70)

- люди (66)

- детская вышивка (60)

- скатерти, салфетки, полотенца (57)

- Neokraft, NimuЁ (52)

- украинская вышивка (51)

- Подушки (46)

- домики, города (45)

- детки (39)

- журналы по вышивке (36)

- пейзаж (35)

- уроки по вышивке (32)

- Иконы (31)

- натюрморт (29)

- разное (26)

- фрукты, овощи (25)

- ангелы, феи (20)

- Вышивка бисером (20)

- Пасха (17)

- оборудование и приспособления для вышивки (15)

- обереги (14)

- юмор (14)

- Времена года (13)

- монохром (13)

- вышивка гладью (12)

- мережка (11)

- свадебная вышивка (11)

- сказочные персонажи (10)

- морская тема (9)

- пейзаж зимний (9)

- старинные схемы (8)

- буквы, цыфры (8)

- детские/ метрика (8)

- корзины (8)

- картины (7)

- музыка, танцы (7)

- рукодельная тематика (6)

- рамки для фото, фамильное древо (6)

- триптих (6)

- оформление вышивки (6)

- вышивка для одежды (5)

- ковровая вышивка (4)

- вазы (4)

- пластиковая канва (3)

- пейзаж зимний (3)

- вышивка разное (2)

- Объемная вышивка (2)

- картины (2)

- гобилен (2)

- мини (1)

- програмки по вышивке (1)

- миниатюры (1)

- замки (1)

- вышивка лентами (253)

- СХЕМЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ КРЕСТИКОМ (1449)

- КУКЛЫ, ИГРУШКИ (2862)

- МАСТЕР КЛАСС ПО ИГРУШКАМ (553)

- УРОКИ РАЗНЫЕ ПО КУКЛАМ (191)

- ЖУРНАЛЬЧИКИ С КУКЛАМИ (76)

- ПРИМИТИВОЧКИ (72)

- вязанные игрушки (69)

- КУКЛЫ РЕБОРН (29)

- waldorf dolls/вальдорфская кукла (13)

- куклы другие (8)

- лепка (5)

- Фарфоровые куклы (4)

- кукольный домик (2)

- тедди-долл (2)

- обереги (2)

- миниатюра (2)

- валяные игрушки (2)

- ватные игрушки (1)

- Этикетки для кукол (1)

- ТИЛЬДОМАНИЯ (301)

- КУКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА... МЕБЕЛЬ (267)

- ИГРУШКИ ВЫКРОЙКИ (562)

- ТЕКСТИЛЬНЫЕ КУКЛЫ (582)

- КУКОЛКИ АВТОРСКИЕ (86)

- ТИЛЬДЫ (31)

- handmade dekor (99)

- МОЕ ТВОРЧЕСТВО (30)

- А я просто українка, україночка... (24)

- ПАПЬЕ МАШЕ (10)

- СИЛИКОН (9)

- бисероплетение (6)

- УРОКИ ФОТОГРАФИИ (4)

- ШОПИНГ (4)

- бирки (3)

- Иконопись (2)

- молд (1)

- клуб путешествий (1)

- Ретро (1)

- видео редактор (1)

- конкурс (1)

- рукодельная тематика (0)

- часы (0)

- ЖУРНАЛЫ ПО РУКОДЕЛИЮ (32)

- БИБЛИОТЕКА (88)

- ВЕСЕЛИМ ГОСТЕЙ (2)

- все для блога (7)

- все для дневника (94)

- темы и схемы (29)

- ВСЕ ДЛЯ ДОМА (3)

- ВЯЗАНИЕ (224)

- ВЯЗАНИЕ ДЕТЯМ (201)

- декупаж (139)

- для детей (143)

- ЖИВОПИСЬ, ИСКУССТВО (182)

- ИДЕИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА (2)

- интерьер (71)

- КАРТИНКИ (110)

- Шаблоны для вырезания (5)

- КОМПЬЮТЕР (64)

- КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ (1257)

- сладкая выпечка (107)

- Торты и украшение из мастики. (73)

- ВИДЕОУРОКИ ПО КУЛИНАРИИ (30)

- АЭРО РЕЦЕПТЫ (17)

- НАПИТКИ (34)

- СВЧ КУЛИНАРИЯ (19)

- ПОГРЕБОК (195)

- ЛЕПИМ ИЗ ПЛАСТИКА,СОЛЁНОЕ ТЕСТО (183)

- лоскутки (151)

- МАСТЕР КЛАСС (172)

- видео (20)

- музыка (14)

- НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА (89)

- НЕ УБИЙ (10)

- ОТКРЫТКИ (27)

- ПАМЯТЬ (4)

- ПАПЬЕ МАШЕ (32)

- пение птиц (1)

- ПЕРЕВОДЧИКИ (2)

- плагины (142)

- ПОДЕЛКИ (124)

- полезные советы (21)

- ПРАВОСЛАВИЕ (54)

- праздничный стол (19)

- программы (84)

- ПРОЗА (19)

- притчи (1)

- ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ (30)

- РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ (3)

- ремонт (29)

- РИСОВАНИЕ, РОСПИСЬ (101)

- РУКОДЕЛИЕ (357)

- цветы (43)

- ДЛЯ ЛЮБИМОЙ КУХОНЬКИ (41)

- мелочи для дома (6)

- валяние (1)

- Дом, дача, огород (120)

- красивые дома и сады (5)

- СКРАП (60)

- СТИХИ (14)

- фото (38)

- ФОТОРЕДАКТОРЫ (67)

- начинающему оператору (25)

- футажи (7)

- ФОТОШОП (226)

- ХЛЕБОПЕЧКА (1)

- холодный фарфор (41)

- шитье (883)

- бохо (73)

- Выкройки для полных (53)

- шторы (44)

- переделка (15)

- Одежда для собачек (14)

- швейное оборудование (12)

- стежка (1)

- ШИТЬЕ ДЛЯ ДЕТОК (342)

- ШКОЛА (6)

- ЭТО ИНТЕРЕСНО (153)

- За порогом...))) (2)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 12574

Комментариев: 643

Написано: 13617

Юлия Сысоева Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства Юлия Сысоева Записки попадьи Особенности жизни русского духовенства |

Юлия Сысоева

Записки попадьи Особенности жизни русского духовенства

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга задумана как рассказ о жизни, быте и семейном укладе российских православных священников.

Годы безбожия и гонений на Церковь и верующих давно канули в лету. Никого не удивляют храмы, которые строятся и восстанавливаются из разрухи, члены правительства, которые появляются в церквах по большим праздникам и встречаются с высшим духовенством на официальных мероприятиях.

Но все же каждый раз, когда люди видят в метро, на улице или в магазине священника в черной рясе, обязательно бросают удивленные взгляды, точно видят пришельца из космоса или, как минимум, из прошлого века.

Эта книга – взгляд изнутри, повествование человека, который не понаслышке знает о жизни духовного сословия в современной России.

Правда, и ничего, кроме правды – таков замысел автора.

ВСТУПЛЕНИЕ

Все видят храмы, но не все знают, что происходит внутри. Все видят священников, но далеко не все знают, как они живут.

В России давно не существует сословных делений, но, пожалуй, единственное сословие, которое выжило и продолжает существовать – это духовенство.

О его жизни, быте, традициях практически ничего не известно нашим соотечественникам, не говоря уже о зарубежных собратьях. Тем не менее, именно эта сторона жизни всегда вызывала неподдельный интерес, как правило, обрастая сказками и народными легендами.

Если священник идет по улице в рясе и с крестом, на него всегда оглядываются, а если он еще и с женой, это вызывает уже почти истерическое любопытство.

Кстати, еще десять лет назад многие наши сограждане даже не знали, что православные священники в основном женатые. Очень часто, когда я появлялась на улице с мужем, нам задавали вопросы типа:

– Скажите, а разве священникам можно жениться?

Или какой-нибудь подвыпивший мужичок, отваливший от пивной, мог бросить реплику:

– Батюшка, а вам с женщинами ни-з-зя!

На что мой муж отвечал:

– С женщинами ни-з-зя, а с женой можно.

Да, видимо, наши сограждане, насмотревшись мексиканских сериалов, в которых обязательно присутствует какой-нибудь падре Бениньо, совсем позабыли родную литературу, например сказку А. С. Пушкина «О попе и о работнике его Балде». В сей знаменитой сказке попадья-то имелась.

РЕЛИГИОЗНЫЕ РУССКИЕ И НОВЫЕ СВЯЩЕННИКИ

Все знают, что в Израиле существуют религиозные и нерелигиозные евреи.

Религиозные евреи четко отделяют себя от светского общества, не желая иметь с ним ничего общего, поэтому израильское общество расколото на две половины.

В России подобные понятия тоже существуют, только негласно.

Ни одному русскому не придет в голову охарактеризовать себя как религиозного или нерелигиозного. Хотя практически каждый второй называет себя православным, но из этого не следует, что он религиозен. Так же, как в Израиле почти любой еврей может назвать себя иудеем, но это еще не означает, что он религиозен или нерелигиозен.

Религиозного русского можно охарактеризовать как человека, активно живущего церковной жизнью и поэтому в той или иной степени отделяющего себя от всего светского. Это не значит, что он не работает на светской работе, а его дети не посещают школу в соседнем дворе. Он и работает, и дети его учатся, но религиозные русские отделены от светского общества, а более всех отделено духовенство, стоящее во главе русского религиозного сообщества.

И раз уж мы говорим об особенностях жизни нового духовного сословия в новой, посткоммунистической России, хочется рассказать совсем немного и о старом духовном сословии – в старой России. И конечно, лишь с точки зрения обывателя.

В старой России, до 1917 года, общество жестко делилось на сословия. Браки между представителями разных сословий совершались крайне редко. В одном художественном произведении, уже не помню в каком, мать-купчиха возмущалась до глубины души, что дочь осмелилась просить у маменьки с папенькой благословение выйти замуж за семинариста. «Чтоб дочь да попадьей была!» – негодовала купчиха. Правда, я знаю одну подобную историю, которая произошла в наше время, но о ней позже.

Так что же было тогда духовное сословие?

Начнем с того, что священник прежде всего был государственным чиновником, а Церковь кроме духовного окормления паствы выполняла еще и роль государственной организации, то есть роль современного ЗАГСа – со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Дети священнослужителей должны были идти по стопам отцов не по призванию, а по происхождению. Отсюда карьеризм, цинизм и прочие извращения того времени. Среди поповских детей было много революционеров и озлобленных безбожников. Яркий пример писатель Помяловский – сын священника, прошедший стандартный путь поповича и впоследствии прославившийся скандальным по тем временам произведением «Очерки бурсы». Не стоит рассматривать «Очерки...» как историческое пособие, ибо если принять все описанное там за правду, то не было бы у нас противоположных, положительных примеров. А ведь несмотря на такие условия, даже тогда появлялись великие святые, например Иоанн Кронштадтский, выходец из того же сословия, что и Помяловский, – сын бедного деревенского дьячка, который после окончания Санкт-Петербургской духовной академии, чтобы получить приход, женился на так называемой «закрепленной» невесте. Схема получения сана и прихода стандартная для того времени, но результат противоположный. Разница в том, что один был верующий и горел любовью ко Христу, которому и собирался посвятить жизнь, а другой нет.

Как ни странно это звучит, но революция и отделение Церкви от государства явились великим благом для самой Церкви, которая страданиями очистилась от той порочной системы, в которой пребывала долгое время. И само священство было как бы просеяно, как говорится в Писании, отделены были овцы от козлищ. Овцы стали мучениками за веру, а козлища отреклись от нее, – веры, впрочем, у них и не было, а была только сословная принадлежность. Но после революции Церковь еще долго была вынуждена существовать в условиях советского социализма, подвергаясь постоянным притеснениям и гонениям.

После падения коммунистического режима был упразднен институт уполномоченных по делам религий. Именно уполномоченные решали, кого допустить, а кого не допустить в семинарию, кому принимать сан, а кому не принимать. Не всякий желающий мог стать священником. Стоило только изъявить желание принять сан, как власти тут же выстраивали на пути человека массу препон. А имея высшее образование, попасть в семинарию или рукоположиться было практически невозможно. Например, один ныне известный московский священник рассказывал, как, будучи крупным ученым, ради возможности принять сан вынужден был уволиться из своего НИИ и устроиться работать при храме дворником. Но так обстояло дело с русскими.

В советское время в Церкви было очень много священников – выходцев из Украины, вернее из Западной Украины. К этому было несколько причин. Первая – историческая. Западная Украина отошла к Советскому Союзу только в тридцать девятом году согласно пакту Молотова-Риббентропа. Стоило только Советскому Союзу заняться зачистками и коллективизацией на новых территориях, как началась Великая Отечественная война. В 1946 году на Львовском соборе западноукраинские униатские приходы перешли к Русской православной церкви. Таким образом, более тысячи приходов на одной Львовщине стали православными. Половина всех приходов православной церкви находились на Украине. По данным на 1988 год, из 6 000 всех приходов 3 000 сосредоточены на Украине. Западная Украина, от которой Церкви досталось более тысячи приходов, избежала всех гонений со стороны советской власти. Не стоит забывать, что Церковь подверглась жесточайшим гонениям и практически полному уничтожению. Западноукраинская религиозность резко отличалась от русской большей эмоциональностью и подчеркиванием важности самой обрядовости – из-за сильного влияния католичества. Вторая причина засилья украинских священников – это, конечно, сильная семейственность и клановость. В отличие от российских безбожников, не помнящих родства, на Украине, несмотря на советскую власть, сохранялись целые села с традиционно православным укладом жизни. Итак, семейственность плюс традиции давали основной процент абитуриентов семинарии. Учитывая украинский пиетет к советскому правительству и требоисполнительную религиозность, властям выгодно было допускать в семинарию и к священству именно украинцев, которые становились бы просто послушными требоисполнителями, а не проповедниками и миссионерами. Поэтому русских священников в советское время было очень мало, а настоятелей и того меньше из-за влияния украинской национальной клановости, проталкивания родственников и при поддержке уполномоченных.

Не будем рассуждать, какими были священники в советское время. Но после упразднения института уполномоченных не только стало легче жить Церкви, но самое главное – за последние пятнадцать лет выросло целое поколение новых русских священников. Именно о них и пойдет речь в этой книге.

ЧЕМУ УЧАТ В СЕМИНАРИИ, или ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ БУРСЫ

Я б в священники пошел,

пусть меня научат.

Прежде чем описывать жизнь священников, необходимо рассказать, откуда они берутся. Понятно, что не из капусты.

Семинария не является обязательной ступенью на пути к священству. Тем не менее это место, где Церковь неутомимо кует свои кадры.

Семинария и духовная академия – это смесь иезуитского колледжа, православного братства и армии, вернее, закрытого военного училища. Казарма – общежитие, наряды – послушания, от армейских ничем почти не отличаются. Начальной ступенью духовного образования является семинария, последующей – академия. Обучение в семинарии и академии в общей сложности продолжается восемь лет. Раньше, еще совсем недавно, четыре года обучались в семинарии и четыре в академии. Ныне пять лет учатся в семинарии и три года в академии. Ни в одном светском учебном заведении так долго не учатся.

Если студент женится во время учебы в семинарии и принимает сан, то продолжить обучение в академии он сможет только на заочном отделении. Большинство учащихся принимают сан еще в семинарии и при желании продолжить образование переводятся на заочное обучение. Некоторые же ограничиваются только семинарским образованием. Насильно никого учиться не заставляют, всегда можно уйти, перейти на заочное отделение или даже сдать экзамены экстерном. По окончании академии особо талантливые, как правило, защищают диссертацию и удостаиваются получения ученой степени. В богословии существует три ученые степени: кандидат, магистр и доктор. Ученые богословы преподают в духовных учебных заведениях, коих на сегодняшний день в стране предостаточно.

ТРИСТА ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Семинаристы всегда бегут; не хватает им времени, вот и спешат. Бежит семинарист по лаврской аллее, под мышкой держит папку, папка падает на землю, и из нее высыпаются конспекты. Студент кидается их поднимать и в сердцах бросает: «Триста лет!»

Торопятся приятели-семинаристы на занятие, и тут один из них хлопает себя по лбу и говорит: «Триста лет! Учебник забыл».

Недавно, в 1986 году (для такого учебного заведения это недавно), московские духовные школы праздновали трехсотлетие своего основания. Вот после сего празднества и укоренилось среди студентов выражение «Триста лет». Одно время семинаристы носили даже значки, идентифицирующие студента именно Московской семинарии, на которых было написано «Триста лет Московской духовной академии».

В этой главе пойдет речь об истории МДА. Конечно, и без того существует множество книг на эту тему, но кое-что описать все же придется. Во всех справочниках вы найдете примерно следующие тексты:

Московская Духовная Академия, являющаяся крупнейшим центром духовного образования в Русской Православной Церкви и первым высшим учебным заведением в России, была основана в 1685 году. До 1814 года она носила название Славяно-греко-латинской академии и размещалась в центре Москвы в Заиконоспасском монастыре. Академия унаследовала лучшие церковно-богословские и культурно-исторические традиции Православия.

Стоит ли упоминать всем известные факты, что выпускниками Славяно-греко-латинской академии были такие ученые мужи, как Ломоносов или Магницкий.

В 1814 году под руководством выдающегося церковного деятеля того времени архимандрита Филарета (Дроздова) произошли реформа духовных школ и перевод Духовной академии в Троицкую Лавру.

Здесь стоит отметить, что пребывание Академии и Семинарии в Троицкой Лавре стало символичным и остается таким по сей день в связи с почитанием в нашем народе Преподобного Сергия Радонежского. С именем Сергия у верующих людей связано очень много. К его молитвенному заступничеству, как принято выражаться в православии, прибегают в первую очередь, когда молятся об успехах в учебе или о поступлении на учебу. Особый отпечаток почитания Преподобного на всю жизнь остается и на выпускниках московских духовных школ.

Но вернемся к истории. Революционные потрясения, происшедшие в нашей стране, не обошли стороной и Церковь. Это были страшные годы для ее служителей. В конце 1917 года МДА была закрыта, многие студенты и преподаватели репрессированы. Возрождение началось спустя почти тридцать лет. В 1944 году в Новодевичьем монастыре открывается Православный богословский институт. Уже в 1946 году он преобразуется в Московскую духовную академию, а в 1949 году происходит возвращение во вновь открывшуюся Троице-Сергиеву Лавру. Общежитие и аудитории студентов размещаются в отремонтированном здании царских чертогов (о чертогах еще будет упомянуто). А в конце 1954 года МДАиС был возвращен Покровский академический храм, в котором ранее размещался городской Дворец культуры. Последний корпус вернули уже в конце восьмидесятых; о нем тоже речь пойдет далее.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Для поступления в семинарию в первую очередь нужна письменная рекомендация архиерея из той епархии, к которой принадлежит абитуриент. Принимают в семинарию с восемнадцати лет, имеющих образование не ниже среднего, холостых или женатых первым браком. В советское время из-за препятствий, создаваемых властями, обладателям высшего образования в семинарию путь был закрыт. В последнее время среди учащихся духовных школ очень много имеющих высшее образование, тогда как совсем молодых юношей, поступивших сразу после школы, немного.

Вступительных экзаменов в семинарии целых шесть, конкурс туда всегда примерно такой, как в престижный московский институт. Экзамены включают проверку на знание церковнославянского языка, Закона Божьего, церковного пения, сочинение. Но главное – собеседование, на котором определяется уровень духовной подготовки поступающего, а также благонадежность и сознательный выбор пути. Конечно, невозможно на одном собеседовании определить стопроцентную благонадежность, поэтому иногда в студенты попадают и «неблагонадежные». Такие либо отсеиваются за годы учебы, либо все же попадают в духовный причет.

Во время вступительных экзаменов абитуриенты живут в семинарии с тем распорядком дня, который их ждет в годы учебы. Длятся испытания до середины августа. Уже во время экзаменов за абитуриентами начинают пристально наблюдать представители инспекции. Система контроля над студентами в семинарии и академии развита как нигде, она является многоуровневой. Главное лицо в семинарии – ректор. Заведующий по учебной части – проректор. За дисциплиной надзирает инспектор; как правило, это иеромонах (монахсвященник). А у инспектора, в свою очередь, имеется старший помощник, которому подчиняются простые помощники. Кстати, в отличие от армии или военных училищ и несмотря на столь жесткую иерархическую систему контроля, в семинарии и академии не существует дедовщины.

По окончании вступительных экзаменов на торжественном обеде объявляют фамилии поступивших, и каждый абитуриент ждет этого со страхом и трепетом. Поступивших отпускают домой – до первого сентября. По этому поводу вспоминается история, происшедшая с моим супругом, тогда еще будущим, после поступления семинарию. Помните знаменитый для нашей страны день 19 августа 1991 года? В Москве в этот день безостановочно шел дождь, начавшийся, кажется, еще накануне. Церковь же в этот день отмечает один из великих двунадесятых праздников – Преображение Господне. В семинарии оглашали списки поступивших. В тот год там был особенно большой конкурс, абитуриенты впервые поступали без санкций уполномоченных. Наверное, каждому поступавшему в вуз знакома радость, когда после тревог и переживаний вступительных экзаменов находишь свою фамилию в списках поступивших и понимаешь, что ты уже студент и впереди много-много всего нового и интересного. Память об этой радости остается на всю жизнь, и, наверное, любой умудренный опытом седовласый профессор всегда с особой теплотой вспомнит ее. Вот и мой семинарист, вернувшись в Москву, замершую в ожидании развязки путча, не видел пред собой ничего, а шел по улицам, залитым непрерывным дождем, и пел псалмы. В подземном переходе к нему подошел какой-то замшелый мужик:

– Ты че поешь? Пьяный, что ли?

– Нет, просто весело, праздник сегодня.

– Возьми у меня травки – еще веселее будет.

– Мне и так весело, зачем радость портить, – ответил счастливый семинарист.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Одна прихожанка спрашивает другую:

– Ты куда идешь?

– В семинарский храм.

– Да ты что, там же людей нет, одни семинаристы.

– Да я причаститься.

– Так у них и причастие учебное!

Семинарский анекдот

Курсы в семинарии называются классами. Семинарию заканчивают далеко не все поступившие. Вылететь отсюда гораздо легче, чем из любого светского вуза. Дисциплина железная, постоянный контроль со стороны начальства, учебные нагрузки запредельные. Хотите домой, повидать любимую маму и поесть горячих пирожков – пишите прошение на увольнительную. И нет гарантии, что ее дадут. Любая мелкая провинность, например опоздание к вечернему отбою, карается выговором, который вносится в личное дело и застревает там до окончания учебы. Несколько выговоров – «вылет» обеспечен. За более крупные провинности, например пьянство или курение, – мгновенное удаление за пределы семинарских стен без права возвращения обратно.

В течение четырех (теперь уже пяти) лет обучения в семинарии будущий священник изучает более тридцати предметов, аналогов которым в светских вузах практически нет. Это тонкости понимания Библии, богословие и церковная психология, основы ораторского искусства, техника проведения богослужения. Первую половину дня идут занятия. После обеда начинаются так называемые самостоятельные вечерние занятия, которые можно сравнить с группой продленного дня в школе, когда ученики сидят в классе под видом подготовки уроков, но при этом упорно валяют дурака. Кроме того, семинарист раз в неделю, в один из будних дней, обязан петь в хоре, то есть нести клиросное послушание.

Вечерние занятия являются обязательными. Семинаристы их не любят, поэтому используют все возможности и уловки, чтобы прогулять, проще говоря, откосить, пообщаться с регентшами или с друзьями-сокурсниками. Куда приятнее пойти на свидание с девушкой в соседний парк (благо вокруг Лавры очень много уютных укромных местечек, где можно уединиться, пошептаться), чем сидеть в душном классе. Рядом с семинарским корпусом есть старый парк с темными аллеями и бурно разросшимися, давно не стриженными кустарниками. Еще лет десять назад там стояли заброшенные качели-лодочки. Помните такие качели из детства, которые всегда были в парках культуры почти в каждом городе? Возле качелей обязательная будка кассирши. Тормозили их такой специальной деревянной доской, которая с помощью системы рычагов поднималась над полом. Катаясь на них, я всегда вспоминала песню из фильма: «Крылатые качели летят, летят, летят». Так вот, в старом семинарском парке и стояли те самые ржавые забытые качели, давно без тормозов и неизменной кассирши, словно призрачное воспоминание из недавнего детства. В то время на них перекаталось множество семинаристов со своими невестами, прежде чем, как в песне, разлететься кто куда. Теперь эти семинаристы давно уже маститые протоиереи, а их невесты солидные многодетные матушки. Л качели исчезли; уж не знаю, кто здесь постарался – то ли городские власти, то ли лаврские – загадка. Жалко, но у нынешних семинаристов нет этих скрипучих качелей, на которых, сливаясь со светом и воздухом, можно было на несколько мгновений вернуться в беззаботное прошлое и окунуться в романтику ожидаемого будущего. В мимолетную романтику, которая зыбким видением посещает нас единожды на пороге взрослой жизни. В те прощальные мгновения, которые нам уже не достанутся, и которые, дай Бог, как и мы в свое время, испытают наши дети.

Но вернемся к нашему повествованию.

Особо продвинутые студенты время, отведенное на самостоятельную подготовку, не тратят даром, учатся и учатся, часами просиживая в богатейшей академической библиотеке, пока другие гуляют или режутся в классе в морской бой.

По окончании семинарии выдается диплом, так и хочется добавить – государственного образца, но здесь следует оговориться. Государственных дипломов в духовных школах нет. Церковь давно отделена от государства. Единственным вузом Русской православной церкви, который имеет право выдавать государственные дипломы, является Тихоновский православный университет. Следует сказать, что дипломы, получаемые в ватиканской системе образования, тоже негосударственной, всегда ценились выше любых государственных.

В отличие от светского вуза, в семинарии и академии не существует красных и синих дипломов. Аналогом цвета являются разряды: первый и второй. Поэтому у выпускника семинарии или академии спрашивают, не с каким дипломом он закончил, а по какому разряду. Неуспевающие могут вовсе не получить диплом. В таком случае выдают справку о прослушанном курсе семинарии. Есть даже шутка: «Курс прослушал, только мимо ушей».

ФОРМА В СЕМИНАРИИ

Семинаристы носят форму. Это черный китель с воротником-стойкой и брюки. Учащимся запрещается отпускать волосы и бороды; исключение составляют готовящиеся к принятию сана или монашества, но такие вместо кителей облачаются уже в подрясники.

ПОСЛУШАНИЯ

Послушаний в семинарии предостаточно, причем самых разнообразных. Например, картошка.

Задача для школьного учебника Семинарский обед готовится на семьсот человек. На каждого человека положено по три картофелины. На кухне по чистке картошки работают пять семинаристов. Сколько картофелин должен перечистить один семинарист?

Решение: 1) 700 ? 3 = 2100 2) 2100 ? 5 = 420

Ответ: Один семинарист на послушании должен перечистить 420 картофелин.

Кроме ножей для ручной чистки картофеля в арсенале семинарской кухни имеется уникальная машина под названием картофелечистка. Сия машина представляет собой небольшой бак, стенки которого сделаны из точильного камня, а на дне, в центре, привод с электромотором. Сверху под углом подается струя воды, вся конструкция крутится, картофелины бьются об стенки, скачут, как шарики в «Спортлото», за счет этого кожура снимается. В семинарском фольклоре эту машинку так и называли – «Спортлото». Когда картофелины доходят до нужной кондиции, привод отсоединяется, бак опрокидывается, и все содержимое сливается в обычный бак. Остается лишь очистить картошку от глазков. Когда такая работа семинаристам надоедает, они начинают развлекаться следующим образом: закидывают ведро картошки, а через полчаса вынимают аккуратные, идеально ровные картофельные шарики для пинг-понга! А если картошку совсем не вынимать, то через некоторое время клубни исчезают полностью.

Только машинка это очень капризная и своенравная. Она, как правило, сломана, то есть отдыхает, а если работает, то во время работы бьет током любого, кто к ней подойдет. Поэтому к ней требуется индивидуальный подход – в резиновых перчатках и сапогах.

Семинаристы, идущие на послушание, говорят: «Припахали на работу».

За провинность могут дать наряд вне очереди, как в армии.

А теперь история о том, как припахивают и как пытаются откосить от послушания. Один семинарист, назовем его Вася, имел освобождение по здоровью от физических работ, связанных с поднятием тяжестей больше двух кэгэ. И вот ему дают послушание подмести территорию. Но работать Вася крайне не любил, и он напомнил о своем освобождении помощнику, распределявшему работу. Помощник оказался находчивым детиной и притащил безмен, дабы взвесить метлу. Метла весила ровно один килограмм триста пятьдесят граммов. Аенивому студенту пришлось смириться и приступить к подметанию двора.

Семинарское хозяйство очень большое, к тому же семинария и академия по структуре – маленькое автономное государство, находящееся на самообеспечении. У МДА есть и подсобное хозяйство, проще говоря, колхоз, который обеспечивает столовую частью продуктов. Студенты трудятся на кухне, в котельной, в гараже, водят экскурсии по Аавре. Экскурсии – самое приятное из имеющегося перечня. Одним словом, почти все, как в армии, кроме туалетов. Вот туалеты воспитанники не моют, для этого имеются наемные уборщицы.

Есть в арсенале послушаний круглосуточные дежурства на вахте – ЧОПов семинария и академия не имеет, поэтому порядок также поддерживается внутренними силами. Круглосуточные дежурства – это психологически одно из самых тяжелых послушаний. Вы скажете: ну а как люди в ЧОПах работают, в больнице и на «скорой помощи»? Но в семинарии есть один нюанс: студент от учебного процесса не освобождается и вынужден зубрить уроки прямо во время вахты, а дежурства бывают даже и сутки через сутки (правда, только на каникулах). Сутки на стуле в семинарском проходняке, как правило, продуваемом всеми сквозняками, – не самое приятное занятие. Спать запрещено, за этим зорко следят помощники и сам инспектор, который может нагрянуть посреди ночи с проверкой. Зачастую на таких бдениях от безумной сонливости воспитанников спасает только фирменный бурсацкий чифирь: одна маленькая пачка чая «со слоном» (теперь рекламщики назвали его «тот самый» в расчете на ностальгирующую целевую аудиторию) на литр кипящей воды.

Раз уж зашла речь о дежурствах, хочется рассказать о семинарском корпусе; далеко не все знают о его кровавом прошлом. Корпус этот находится возле того самого заброшенного парка, облюбованного воспитанниками для свиданий. Старое трехэтажное здание красного кирпича стоит вне стен Лавры. Их разделяет глубокий овраг с маленькой речкой, а корпус соединяется с Лаврой узким длинным переходом, по которому всегда спешат на занятия и с занятий регентши и семинаристы.

В советское время, почти до конца восьмидесятых в этом корпусе находилась женская консультация с абортарием. Примечательно, что сам абортарий был устроен прямо в храме преподобного Иоанна Лествичника, который находится внутри архитектурного ансамбля. Когда власти передали здание МДЛ, туда почти сразу после спешного ремонта заселили семинаристов, устроили спальни, учебные комнаты. Стали восстанавливать храм. Время, пока храм восстанавливали, было самым страшным для обитателей сего учебного заведения. Дело в том, что в корпусе обитали привидения! Думаете, время гоголевского Вия прошло? Нет. По ночам в длинных гулких коридорах слышны были стуки и странные шумы. Говорят, что иногда даже летали предметы, семинаристы, дежурившие на вахте, видели и призраков, от которых волосы шевелились и мурашки бегали по телу. В те жуткие ночи очень часто иеромонах Ростислав обходил корпус с кадилом и молитвой. После его обхода становилось спокойнее. Эти явления объяснялись тем, что в храме семинарского корпуса многие годы убивали нерожденных младенцев. Кошмары прекратились только после освящения храма и всего здания.

По воспоминаниям студентов первых послевоенных выпусков, им тоже было несладко. Академии отдали лишь половину здания, и храм соседствовал с клубом. Идет всенощная, а рядом гремят страсти советского фильма первых пятилеток или танцы. А в самой Лавре, на месте трапезного храма, была МТС – не салон сотовой связи, а станция по ремонту тракторов и тяжелой сельхозтехники, что тоже сильно мешало размеренному ритму здешней жизни.

УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ

О, эти долгожданные увольнительные!

Всё как в военном училище. Хотите домой, к друзьям или на свидание – пишите прошение на имя инспектора. С увольнительной семинарист обязан возвращаться строго в указанное время, например, если указано до отбоя, то строго до отбоя. Отбой в одиннадцать часов. Опоздание нещадно карается выговором с занесением в личное дело, регулярные опоздания – исключением. В армии допускается опоздание с увольнительной на три часа, в семинарии никаких опозданий не допускается.

На семинарском сленге простой выговор назывался «величанием», строгий выговор с урезанием стипендии – «тропарем», а отчисление – «ныне отпущаеши». Кто знаком с богослужебной терминологией, поймет, о чем идет речь. «Тропари» вывешиваются на специальную доску. Любые действия вне регламента положено в обязательном порядке оговаривать с дежурным помощником. Например, если студенту необходимо пойти в библиотеку, положено официально отпроситься. Но на этом контроль не заканчивается. Помощник не поленится сходить в библиотеку и проверить, есть ли там отпросившийся, или, может, он уже слинял по своим делам. Если семинариста не обнаружат, ему светит объяснительная. Каждая объяснительная, как правило, сопровождается профилактической беседой у отца-инспектора.

После двадцати объяснительных студенту вывешивается «тропарь автоматом», то есть уже без прохождения профилактической беседы. И так во всем.

Так что, как видите, у администрации всегда есть действенные рычаги влияния на студентов.

Вспоминается случай из семинарской жизни моего мужа – один из способов избежать «тропаря».

Однажды, будучи студентом третьего класса, он должен был ехать в Москву на венчание к другу. О друге этом еще будет упомянуто, так как именно он стал впоследствии миссионером в Китае.

Но вернемся к нашей теме. Увы, увольнительную ему дали только на утро того дня, на который назначено было венчание. Таким образом, на венчание он или не успевал, или очень сильно опаздывал, что в данной ситуации одно и то же.

Пришлось пойти на хитрость. В Москву мой семинарист уехал вечером перед отбоем, а его соседу по комнате поручено было организовать надежное прикрытие с тыла. Сосед разложил постель, открытую книгу положил на тумбочку, поставил чашку якобы недопитого горячего чая. Для полноты эффекта присутствия положил надкусанное печенье. Во время вечерней проверки на вопрос помощника, где такой-то воспитанник, сосед уверенно, с честными глазами ответил, что в туалет вышел – живот прихватило. Пояснив, что на обед котлеты были не очень, самого весь день мутит. Помощник недоверчиво осмотрел комнату и молча удалился.

Фокус удался на славу.

СЕМИНАРСКИЙ БЫТ

Быт – он и в Африке быт.

Семинаристы живут в комнатах, называемых, как в больнице, палатами, от четырех до пятидесяти человек в комнате. Самым привилегированным считается относительно новый пятидесятый корпус, «полтинник». С ним связана трагическая история, послужившая поводом к постройке нового здания.

В 1984 году в старом корпусе произошел сильный пожар, унесший жизни пяти студентов. После этого случая на месте сгоревшего общежития и был отстроен новый корпус с улучшенными бытовыми условиями, но память о страшном пожаре по сей день жива.

Комнаты в пятидесятом корпусе рассчитаны всего на четырех человек, в каждой комнате есть туалет и умывальник – ну просто номера «люкс». Проживают в «полтиннике» студенты старших классов и академисты, можно сказать, избранные касты. Почему люкс, вы узнаете ниже; все познается в сравнении. Остальные здания очень старые, с «удобствами» на этажах, и о комфорте не может быть и речи.

Самые жуткие комнаты – полуподвальные, они всегда сырые, холодные и темные, как в повести «Дети подземелья». В некоторых помещениях зимой даже появляется иней на стенах. Правда, после случая, когда один студент простыл так, что получил тяжелое воспаление легких, начальство стало более внимательно относиться к условиям проживания воспитанников. Еще одним весьма некомфортным жилищем в семинарии остаются так называемые «чертоги», расположенные в нижнем ярусе здания академии. В незапамятные времена в «чертогах» располагались конюшни. Слава конюшен жива и по сей день, и вот почему. Они представляют собой анфиладу из шести комнат, каждая из которых размером с малогабаритную «трешку», и там на казарменном положении проживают по двадцать – двадцать пять здоровых мужиков. В среднем во всех чертогах помещается примерно сто восемьдесят человек! А теперь представьте себя на месте сорока счастливчиков, живущих в первых двух комнатах, мимо которых каждый день проходят оставшиеся сто сорок человек. Эффект примерно такой, как если ночевать на вокзале в зале ожидания. Утром хождения начинаются с пяти часов. Первыми встают те, кто идет на братский молебен в Лавру и на подработку в лаврскую просфорную. В шесть тридцать поднимаются те, кому надо идти на семинарские послушания, в столовую, петь на ранней службе в семинарском хоре, называемом «десятка», или пономарить. К семи часам дружно поднимаются все остальные. Остается только посочувствовать тем студентам, чья нервная система очень чувствительна. Тяжелее всего приходится ребятам, которые в такие условия никогда до этого не попадали, а жили дома и сладко спали в уютных кроватках, с торшером и мягким пледом. Спать в проходном дворе могут только самые стойкие – те, кто служил в армии или воспитывался в интернате.

В Лавре даже стены обитаемы, поэтому в разговорах можно услышать, например, следующее: «я живу в северной стене». Лавру можно сравнить с маленьким густонаселенным городом или муравейником.

В семинарии есть прачечная, гладильная и баня, которая славится великолепным качеством пара – возведена-то она давно, по всем канонам русского банного строительства.

Насчет глажки... Утюгов на всех, конечно, не хватает, поэтому семинаристы используют метод «безутюжной» глажки, называемый «брюки по-зековски». Вот в чем его суть.

Берутся брюки. От руки на заранее подготовленной ровной поверхности разглаживаются стрелочки. На сетку кровати кладется одеяло, на нем аккуратно раскладываются брюки, сверху мокрая марля, на марлю простыня, на простыню матрас. В течение ночи, под весом семинариста и за счет воздействия тепла его тела, брюки медленно разглаживаются. Наутро под матрасом обнаруживаются идеальные брюки со стрелочками.

Теперь расскажем о бане. Баня – это всегда праздник, одна из редких возможностей отдохнуть и пообщаться с друзьями-однокашниками.

Но растопке бани предшествует целое мероприятие по заготовке дров, которое относится к послушаниям. Раз в месяц воспитанники выезжают в лес, можно сказать на лесоповал, только в отличие от зеков семинаристы это занятие особенно любят. Данное послушание считается одним из самых приятных, так как это выезд на целый день на природу, на свежий воздух. Студенты предоставлены сами себе, без строгого контроля начальства и помощников инспектора, а главное – без нормативов рубки. Одним словом, получается узаконенный выходной на природе. После рубки бревна отбирают, весь брак, годный, пожалуй, только для изготовления Буратино, отправляют на растопку бани, остальные дрова идут в котельную.

Стоит рассказать о семинарских чаепитиях. Поскольку семинаристы, как и студенты всего мира, народ вечно голодный и готовый к общению, они любят собираться в комнатах – попить чаю, отведать домашнего съестного из посылок, а если оно закончилось, то что-нибудь приготовить при помощи подручных средств, своими руками, применив максимум фантазии и изобретательности. Рассказывали про одного студента, который до семинарии работал санитаром на «скорой помощи». Так вот, когда к чаю приносили что-либо вкусненькое, торт, например, народу всегда налетало очень много, и это вкусное приходилось распределять в гомеопатических порциях. Бывший санитар в такой момент начинал рассказывать случаи из своей медицинской практики – про рваные и резаные раны или какого цвета бывают «подснежники» ранней весной в лесу. Желающих остаться на чай становилось сразу на две трети меньше, а лакомства доставались самым невозмутимым.

А теперь приведем рецепты «made in семинария».

Твфалъ по-семинарски. Что такое семинарский кипятильник? Четыре спички кладут между двумя лезвиями и перевязывают суровой ниткой. К лезвиям прикрепляют два провода, «плюс» и «минус», другие концы проводов прикрепляют к штепселю. Никакой чайник по скорости закипания не сравнится с лезвийным кипятильником! За минуту он способен вскипятить трехлитровую банку воды. Несколько раз от применения данного устройства в семинарском корпусе вырубалось электричество, но семинаристы покрутили кое-что в щитках, навсегда устранив возникшую проблему.

А вот шедевр семинарских перекусов.

Суп в бидоне. Берется кипятильник, правда не лезвийный, а обычный. На общей кухне добываются несколько картофелин и морковь. Овощи режут в бидон ломтиками, заливают водой. Приправы и соль по вкусу. В бидон опускается кипятильник, и примерно через сорок минут суп готов.

И еще один рецепт.

Яичница на утюгах. На нагретую поверхность утюга разбивают одно яйцо (на утюге помещается всего одно яйцо). Соль по вкусу. Приятного аппетита!

Рассказывали случай, как семинаристы устроили короткое замыкание во всем корпусе, пытаясь сварить мидии в консервной банке из-под болгарского компота при помощи все того же кипятильника.

Приведем еще несколько семинарских анекдотов на тему съестного.

Великий пост. Семинаристы сидят в комнате и едят курицу. Тут в комнату врывается разъяренный отец-инспектор и кричит:

– Курица великим постом!

– Так она на постном масле, – отвечают находчивые семинаристы.

Но это только анекдот. А вот еще один.

Опять великий пост. Семинарист ходит вокруг корпуса и ест бутерброд с колбасой. Отец-инспектор:

– Что за безобразие, воспитанник?!

– А я путешествующий, – отвечает невозмутимый семинарист.

Для тех, кто незнаком с церковными канонами, поясню смысл сего анекдота: посты ослабляются или вовсе отменяются для беременных, кормящих, тяжелобольных и путешествующих.

Да, аппетита семинаристам не занимать, едят все по китайскому принципу. Китайцы не едят из того, что летает, лишь самолеты. Из того, что плавает, – пароходы. Из того, что двигается, – поезда.

БУРСАЦКИЕ ЩИ, или ЧТО ГОТОВИТ КУХНЯ

Сколько семинариста не корми – он все равно голодный.

А из этого следует вывод, что кормить можно и не так усердно.

Одними из самых голодных годов в новейшей истории МДА можно считать начало девяностых. Тогда, правда, и вся страна не жила в сытости. Стоит только вспомнить бесконечные очереди за самыми обычными продуктами типа сыра и молока. Но студентам в семинарии было особенно тяжко. В то время рацион почти полностью состоял из импортной гуманитарной помощи, – все, наверное, помнят, что это такое. Сама по себе гумпомощь, может, и не плоха, но если ею не питаться постоянно. И не следует забывать, что у православных бывают длительные посты. Многие студенты в то время заработали себе язву желудка, в лучшем случае гастрит. Так чем же кормили, что немудрено было подцепить и язву? По воспоминаниям выпускников того времени, подавали тогда следующие блюда.

«Ядерная свекла» – это маринованная свекла, на концентрированной уксусной кислоте, очень «полезная» вещь для голодного студенческого желудка.

«Музыка», с ударением на «ы». Особая каша, названная так по эффекту, производимому после ее употребления. «Музыка» – это горох с жареной мойвой, плюс небольшой кусочек соленого огурца. Горох в данном блюде бывает двух видов: либо сырой, так что его приходится разгрызать, либо пригоревший. Огурец, точнее его частица, из-за того, что кладется прямо в горячее блюдо, сам становится горячим и скользким, напоминая мыло.

А одним из коронных блюд была «Пластиковая каша», названная так по аналогии с кушаньем из известного в то время фильма «Кин-дза-дза». С появлением в семинарии «пластиковой каши» – однородной массы непонятного происхождения с искусственным вкусом и запахом и занятным названием «Веджбургер» связан следующий забавный эпизод. Однажды всех студентов словно по военной тревоге сняли с занятий. Воспитанников, на ходу переодевавшихся в рабочую одежду, спешно направляли на разгрузку двух иностранных фур, скромно притулившихся у здания семинарского склада. Фуры под завязку были загружены красочными коробками с изображениями улыбающихся людей. Эти радостные люди, по всей видимости, были безумно счастливы от употребления вкуснейшего продукта, поистине – чудеса рекламы. Но вернемся к нашим семинаристам. Уже во время разгрузки самые осведомленные из братии уже знали, что в коробках находятся вегетарианские котлеты, подарок, как шутили позже, «наших меньших братьев по разуму» – не то итальянских, не то германских протестантов. В первую же рабочую смену в столовой готовили первую партию веджбургеров. Как позже выяснилось, деликатес этот нужно просто разогреть в микроволновой печи. Но промышленной микроволновки на семинарской кухне не было. Веджбургеры разморозили и пожарили, как обычные котлеты. Получилась жареная подошва от ботинок. Вторая попытка приготовить веджбургеры так же увенчалась провалом; правда новый вариант оказался все же относительно съедобным. Их решили потушить. В результате получилась та самая пластиковая каша, которую семинаристам пришлось употреблять в течение нескольких месяцев.

Вспоминают также «скоромный» суп, который был подан как-то великим постом. В нем плавало очень калорийное мясо в виде белых крупяных червячков.

А еще тухлая селедка «кремлевского посола». Однажды приходят семинаристы на обед, а запах в трапезной стоит невообразимый. Селедку с душком есть не стали, поднялся бунт. На шум прибежал перепуганный отец-келарь, заведующий семинарской столовкой, и стал уговаривать возмутителей порядка, что селедка эта особого «кремлевского посола», и ничего-де вы не понимаете в деликатесах. Из самого Кремля привезена, можно сказать, от стола самого президента Ельцина отнята, а вы, неблагодарные, есть не хотите.

Но бурсаки его освистали. Нет, они не в прямом смысле освистали, а почти культурно поинтересовались, в какую пятилетку она для Кремля солилась. На это возражение разгневанный отец-келарь обещал влепить бунтарям по «тропарю», но бунтовали все, и скандал замяли.

Впрочем, в последние годы, говорят, кормить в семинарии стали гораздо лучше.

Из года в год на выпускной вечер, вернее выпускной обед, в трапезной готовят фирменный суп с оливками и нарезанными сосисками и подают по стакану красного вина, но это на выпуск. На том обеде и я была, медпиво пила. Выпускной суп вполне приличный.

А еще в семинарии были очень вкусные рыбные котлеты, которые подавали на великие, но «постные» праздники (приходившиеся на великий пост), такие, как Благовещение или Вход Господень в Иерусалим.

Очень туго приходилось тем семинаристам, которым родители не могли материально помогать. К такому контингенту относился и мой будущий муж. Бедная многодетная семья, отец – священник, из таких, которые о благосостоянии своего семейства мало заботятся. Казалось, что родители были только рады избавиться от лишнего рта, отправив сына в семинарию. Эта ситуация напоминает дореволюционные рассказы из жизни бедных слоев духовного сословия. Но это, как вы поняли, происходило совсем недавно, в конце двадцатого столетия. От голодного существования на одних казенных харчах моего семинариста спас только талант. Он стал писать неуспевающим студентам сочинения на заказ. Вскоре его маленький бизнес в этой области стал настолько успешен, что деньги у него почти не переводились, так как заказов всегда было очень много. И даже когда мы только-только начинали скудную студенческую совместную жизнь, то были моменты, когда мы жили только за счет сочинений, которые писал мой муж. Кстати, на всю семинарию студентов, у коих написание сочинений было поставлено на поток, оказалось всего три-четыре человека.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Семинария – место многонациональное. Конечно, до советского идеала знаменитых вузов Патриса Лумумбы или Мориса Тореза ей далеко. Это потому, что РПЦ очень мало занимается миссионерством, несмотря на то что православие – религия вселенская, а отнюдь не национальная. В РПЦ есть даже такие архиереи, которые вообще мешают миссионерству, например в Средней Азии, полагая, что православие предназначено для русских, а совсем не для тех, у кого другой разрез глаз или цвет кожи. В далеких странах православным миссионерством занимаются в основном греки и рукополагают аборигенов тоже они. Есть, конечно, исключения и с нашей стороны, но об этом позже. Например, благодаря миссии в Китае сегодня в семинарии обучаются несколько китайцев. Но пока это капля в море. Впрочем, об этих проблемах пусть пишут богословы.

В семинарии учатся представители самых разных национальностей со всего бывшего Советского Союза. Самые многочисленные семинарские диаспоры – это украинцы (в семинарии их называют хохлами) и молдаване с гагаузами. Их можно назвать именно диаспорами, так как они стараются держаться обособленно и нравом отличаются от других студентов. Украинцы почти все националисты, едят сало, но неплохо учатся. Молдаване отличаются крайне низкой успеваемостью и священство воспринимают как ремесло, а не как призвание. Рассказывали про одно село, где все мужское население идет либо в милиционеры, либо в попы. А соответственно, коли священство это ремесло, то молдаване, будучи студентами семинарии, все сплошь занимаются бизнесом. Даже в самой семинарии есть молдавская цирюльня, где парикмахерами работают студенты-молдаване. Кстати, один из выпускников семинарии, а точнее – именно этой молдавской цирюльни, гагауз по национальности, стал известным в Сергиевом Посаде стилистом. Так что из семинарских стен иногда выходят не только генералиссимусы, но и парикмахеры. Конечно, при таком подходе им совсем не до учебы, а семинарское начальство на это смотрит сквозь пальцы, как начальство советских вузов смотрело сквозь пальцы на крайне низкую успеваемость негров из дружественных коммунистических стран.

БРАК, СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК

Итак, большинство священников женатые, только в брак они не вступают.

Почему? Потому, что кандидат на рукоположение должен позаботиться о создании семьи заранее. Скажем так: тот, кто желает принять священный сан, должен либо жениться (если он еще не женат), либо принять монашество, либо остаться холостым (целибат), – но в таком случае он уже не сможет вступить в брак после принятия сана. Сразу необходимо отметить, что целибат нашим священноначалием крайне не приветствуется, поэтому холостых священников в Русской церкви очень мало. В католической же церкви принят обязательный целибат. Отсюда и страсти, дающие богатую почву для творчества писателей и режиссеров – это и школьный «Овод», и популярный женский роман «Поющие в терновнике»; список можно продолжать очень долго. Нам же подобные страсти не грозят, у нас свое, другое.

По правилам Церкви, священник может быть женат только первым браком. Если для мирян допускается второй и даже третий брак, то для духовенства существует только один.

Если священник овдовел или по каким-то причинам расстался с женой, то он уже не может жениться ни при каких обстоятельствах, разве что снимет с себя священный сан. Это незыблемый закон. Иногда на этой почве случаются трагедии. Например, священник овдовел или расстался с женой, но он еще молод и красив. Где гарантии, что он не полюбит другую женщину, а потом не захочет связать с ней свою судьбу? Что делать, жизнь ставит его перед дилеммой: служение Церкви или счастливый брак. Бывали в истории случаи, когда священник не хотел оставлять ни служение, ни любимую женщину. Возлюбленной приходилось становиться тайной женой, а батюшке идти на тяжелый компромисс с совестью. В истории нашего отечества известен поп Гапон, но мало кто знает, с чего началась его жизненная драма. Георгий Гапон был обычным священником и безумно любил красавицу жену. После рождения второго ребенка его жена скончалась. Видимо, это горе и сломило Гапона. Сначала он пытался жить подвижнической жизнью. Однажды отдал свои последние сапоги нищему. А затем началось падение. У отца Георгия появилась тайная сожительница. Потом в его жизни были еще женщины, а за ними пришла и революция.

Еще одна подробность, которая зачастую неизвестна даже православным мирянам. Невеста будущего священника должна быть девственницей. Аналогичные требования предъявляются и к ее жениху.

Этот закон известен с ветхозаветных времен. Кстати, в современном Израиле по сей день действует такой закон для потомков колена Левита (священнического колена). Поэтому израильтяне, носящие фамилию Коган или Коэн, чтобы получить возможность жениться на разведенной женщине в обход строгого закона, вынуждены регистрировать брак, например, на Кипре.

В православии из этого правила существует одноединственное исключение: если блуд (внебрачные отношения) или первый брак был до принятия крещения. У нас встречаются канонические второбрачные священники, которые приняли крещение в зрелом возрасте и за плечами имели очень много. Крещение дает возможность начать жизнь с белого листа, поэтому такие батюшки и не считаются второбрачными.

Более того, жених и невеста не имеют право вступать в интимные отношения до венчания, иначе путь к священству тоже будет закрыт, особенно если епископ очень строгих взглядов. Семинаристы любят высчитывать, через какое время после венчания у их женатых собратьев родился первый ребенок. Если после венчания не прошло положенных девяти месяцев, то над новоиспеченным папашей начинали дружески подтрунивать: а не было ли у него чего до венчания, а то, глядишь, канонические препятствия появятся.

Так что для принятия сана недостаточно иметь желание, богословские и уставные знания.

Многие читатели, наверное, усомнятся, что столь строгие правила по сей день существуют и даже выполняются. Придется некоторых разочаровать – правила действительно выполняются, нарушения встречаются достаточно редко и остаются на совести либо кандидата, утаившего от епископа свое препятствие (так это называется), либо епископа, знавшего о препятствии, но принявшего решение о рукоположении.

К слову сказать, это только в желтой прессе все священники развратники, а епископы гомосексуалисты. В нашей книге говорится только о реальном положении вещей без прикрас или очернения.

Один наш знакомый, назовем его Костя, женился на разведенной женщине с ребенком. Обычное дело как для православных, так и для светских людей. Но все наши общие знакомые были шокированы, когда Костя заявил, что собирается принимать сан. Все замерли в ожидании и стали следить за развитием событий. Они не заставили себя долго ждать. Его действительно рукоположили в дьяконы (начальная степень священства) и отправили служить в подмосковный приход. Оказалось, он утаил от епископа, что его жена второбрачная. Вскоре у Кости произошел серьезный конфликт с настоятелем. Настоятель затаил обиду. И тут, как нельзя кстати, настоятель узнает, что Костя обманул епископа. Убедившись в достоверности полученной информации, то есть не поленившись для этого съездить в ЗАГС и навести справки, он незамедлительно докладывает о совершившемся факте в патриархию. Как говорится, все тайное становится явным. Костю быстро лишили сана – в тот момент, когда он собирался подавать прошение о рукоположении в священники.

КАК ЗНАКОМЯТСЯ В СЕМИНАРИИ

Семинария – это не только учебное заведение, но и место, где молодые люди находят невест.

Как правило, семинаристы стараются жениться во время учебы, чтобы закончить семинарию уже в сане. В первом классе студенты привыкают к новому образу жизни, втягиваются в учебу. Во втором, помимо учебы, начинают присматриваться к невестам, в третьем стараются определиться, чтобы в четвертом классе жениться и сразу рукоположиться. Естественно, не у всех все так гладко получается. Не все заканчивают обучение в священном сане.

Есть такая семинарская шутка.

Семинарист подходит к первой попавшейся девушке и говорит:

– Разрешите с вами познакомиться, а то у меня через неделю рукоположение и мне срочно нужна матушка.

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, и говорят даже, что этот анекдот взят из реальной жизни.

Знаю даже реальный случай, как один семинарист долго молился у мощей Преподобного Сергия о даровании ему невесты. И вот однажды, помолившись, он про себя решил, что кого первого встретит, та и есть его невеста. Да, для этого нужно было иметь серьезное дерзновение и великую веру, ведь такими вещами не шутят. Но его вера была награждена. Выходит этот семинарист из храма и на пороге буквально сталкивается с девушкой, которая спешит к Преподобному Сергию. Дальше следуют знакомство и счастливый брак.

Считается, что если молодой человек пришел в семинарию, значит, он уже встал на путь духовного служения. Поэтому пробные варианты типа «поучусь, а потом подумаю» здесь не практикуются.

В отличие от светского вуза, в духовном учебном заведении жениться почти необходимо, вернее не жениться, а определиться, то есть выбрать свой путь, – ведь можно уйти и в монахи. Если семинаристы не будут иметь возможность вступить в брак, то откуда в Церкви будут священники? У нас ведь Церковь православная, не католическая, а монашество принимают меньшинство, примерно десять процентов из всех учащихся.

Среди светских людей про семинарию по сей день ходит легенда, что в Троице-Сергеевой Лавре есть так называемая «аллея невест». Всякая девушка, желающая познакомиться с будущим пастырем, может сесть там на одну из лавочек и ждать своего суженого...

В действительности все это не имеет никакого отношения к современной реальности. В пятидесятых годах вновь открывшаяся семинария некоторое время соседствовала с областным педагогическим институтом. Семинаристы стали знакомиться с будущими советскими учительницами. Власти быстро пресекли столь пагубную традицию, переведя пединститут в город Орехово-Зуево, подальше от религиозного дурмана. Может, именно в те времена и была похожая традиция, но реальных подтверждений этому нет. Да и зачем эта аллея, если в самой семинарии полно барышень, жаждущих выйти замуж?

В семинарии есть две женские школы: регентская и иконописная.

РЕГЕНТШИ

Регентские классы при семинарии были созданы специально для того, чтобы дать возможность семинаристам, что называется, без отрыва от производства спокойно подыскивать себе невест. Здесь священноначалие поступило очень мудро, убив при этом как минимум трех зайцев.

Во-первых, студенту не нужно искать невесту вне стен духовной школы, отвлекаясь от учебы и тратя на этот процесс массу драгоценного времени.

Во-вторых, девушки, поступающие на регентское отделение, как правило, изначально религиозны и сознательно стремятся стать женами священников, а это дает хоть какие-то гарантии, что жена не сбежит от мужа, столкнувшись с тяготами поповской жизни.

В-третьих, для Церкви очень удобно, когда батюшка в алтаре, а матушка на клиросе. Она разбирается не в рекламе и маркетинге, а в богослужебном уставе, песнопениях, гласах, кондаках и тропарях.

Представьте, что священника посылают куда-нибудь в жуткую деревенскую глушь или в занюханный районный городишко Тмутаракань, а там на приходе три дремучие старухи, которые не то что о богослужении знать ничего не знают, но и толком не представляют, во что сами верят. Вот тут батюшку и выручает матушка – не с тремя высшими образованиями, а простая, окончившая регентскую школу.

Как уже говорилось выше, в регентскую школу поступают в основном девушки, желающие стать женами священников, или, говоря церковным языком, матушками. Вообще в церковной среде быть матушкой почетно, но это не главная причина, по которой верующие девушки хотят быть матушками. Для них это в первую очередь особое служение Богу, которому они хотят посвятить свою жизнь.

В регентскую школу конкурс как в престижный вуз – так много желающих. Поэтому с каждым годом усло

Метки: православие |

Процитировано 1 раз

Игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой |

Хороводы.

Традиционный новогодний хоровод можно усложнить, сделать его занятнее. Ведущий задает тон хороводу, меняет темп движения, направление. После одного—двух кругов хоровод можно повести змейкой, лавируя между гостями, мебелью. Чем круче петли змейки, тем веселее. Ведущий по ходу может придумывать различные варианты: включать в цепочку не участвующих в хороводе, резко замедлить ход и т. д.

Нарядите елку.

В зале установлены две искусственные елки.

— До Нового года остались считанные минуты, — говорит Снегурочка, — а эти елки еще не наряжены. Быть может, найдутся в зале два ловких человека, которые быстро это сделают.

Игрушки из картона, папье-маше и другие небьющиеся разложены на столах в 5—6 шагах от елки. Но выполнить задание Снегурочки не так-то просто. Снегурочка copyright-by-праздник сообщает, что произошло короткое замыкание, и елки украшать придется в темноте (с завязанными глазами).

Возможно, кто-нибудь повесит свои игрушки на елку соседа, но выиграет тот, чья елка окажется наряднее.

Игрушка по кругу.

Дед Мороз предлагает участникам встать лицом друг к другу. Начинает играть музыка, и игрушка, например кукла с изображением Снегурочки, переходя из рук в руки, движется по кругу. Прекращается музыка, прекращается передача игрушки. Тот, у кого осталась кукла, выбывает из игры. Игра идет до тех пор, пока не останется один человек. Если играющих много, по кругу можно пустить несколько кукол.

Комплименты Снегурочке.

Дед Мороз вызывает в круг желающего поиграть молодого человека, который должен сказать комплименты Снегурочке, доставая спички из яблока, сплошь утыканного спичками. Его Дед Мороз вручает игроку перед началом конкурса.

Снежные комья.

В подвешенную (или стоящую на полу) корзину нужно забросить с расстояния 6—7 шагов 6 "снежных комьев" — белых теннисных мячиков. Победит тот, кто справится с этой задачей наиболее точно.

Снежинки-пушинки.

Снегурочка предлагает нескольким гостям взять с подноса легкие ватные снежинки.

Каждый игрок подбрасывает свою снежинку и, дуя на нее, старается продержать ее как можно дольше в воздухе. Тот, кто уронил свою пушинку, может подойти к товарищу и помочь ему выполнить задание Снегурочки.

Волшебные слова.

Игру ведет Снегурочка, она приглашает две команды по 10 человек, вручает им по комплекту букв большого размера, составляющих слово "Снегурочка",

Каждый участник получает по одной букве. Задача следующая: в рассказе, прочитанном Снегурочкой, встретятся слова, составленные из этих букв. Как только будет произнесено такое слово, обладатели составляющих его букв должны выступить вперед и, перестроившись, образовать это слово. Команда, опередившая соперников, получает очко.

Примерный рассказ.

Встала быстрая речка. Снега легли на поля. Белой стала гора за деревней. И кора на березах засверкала от инея. Где-то скрипят полозья саней. Куда же держат они свой курс?

Гонки сороконожек.

В достаточно просторном помещении можно провести гонки "сороконожек". Играющие делятся на две команды и выстраиваются в затылок друг другу, взяв впереди стоящих руками за пояс. У противоположной стены ставят стул, который цепочка играющих должна обогнуть, а потом вернуться обратно. Если цепочка разорвалась, ведущий может засчитать команде поражение. Задание можно copyright-by-праздник усложнить и сделать более смешным, если команды будут передвигаться полуприсев, если обе команды будут выполнять задание одновременно.

Вариант этой игры — "Змея". "Голова" — первый в колонне — должна поймать "хвост", который от нее ускользает. Поймав его, "голова" переходит в конец колонны, игра повторяется снова. "Оторвавшиеся" звенья цепи считаются проигравшими и выходят из игры.

Два Мороза.

Группа ребят находится в одном конце зала (комнаты) за условной чертой. Водящие — Морозы — находятся в середине зала. Они обращаются к ребятам со словами:

— Мы два брата молодые, (Вместе): Два мороза удалые.

— Я — Мороз-красный нос.

— Я — Мороз-синий нос.

Кто из вас решится

В путь-дороженьку пуститься?

Все отвечают:

— Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!

Играющие бегут на другую сторону зала за линию "дома". Оба Мороза ловят и "замораживают" перебегающих. Те сейчас же останавливаются на том месте, где их "заморозили". Затем Морозы опять обращаются к играющим, а те, ответив, перебегают зал, выручая "замороженных": дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к остальным.

Аукцион.

Дед Мороз говорит:

— Внашем зале замечательная елка. А какие на ней игрушки! Назовите, какие вы знаете елочные украшения? Этот великолепный приз получит тот, чей ответ будет последним.

Играющие по очереди называют слова. Во время пауз ведущий начинает медленно считать: "Хлопушка — раз, хлопушка — два..." Аукцион продолжается.

Игра-розыгрыш.

Дед Мороз объявляет собравшимся, что никто из присутствующих не сможет вслед за ним повторить три короткие фразы, которые он скажет. Конечно, с ним никто не согласится. Тогда Дед Мороз, как бы подыскивая слова, произносит короткую фразу. Например: "Сегодня чудесный вечер". Все уверенно повторяют эту фразу. Дед Мороз в смущении подыскивает и неуверенно говорит вторую фразу. Ее также легко повторяют все. Тогда он быстро и радостно говорит: "Вот вы и ошиблись!" Собравшиеся протестуют. А Дед Мороз объясняет, что его третья фраза, которую нужно было повторить, была: "Вот вы и ошиблись!"

Две лучше, чем одна.

На полу кладут какие-нибудь три игрушки: мячик, кубик, кеглю. Двое играющих выходят и начинают танцевать вокруг них (игру можно проводить под музыку). Как только музыка прервется или Дед Мороз подаст команду "Стоп!", каждый игрок должен постараться схватить две игрушки. Кому достанется одна, тот проиграл. Игру можно усложнить: увеличить количество участников и соответственно количество игрушек или предметов. Выигрывает тот, кто схватит большее количество игрушек.

Под счастливой звездой.

Победителем этой игры станет тот, кто первый найдет свисающую с потолка звезду с номером, объявленным ведущим. Звездочки с крупно написанным с copyright-by-праздник обеих сторон номером заранее подвешены на нитках к потолку комнаты (или зала), где будут проходить танцы. По ходу танцев музыка на минуту смолкает, и Дед Мороз провозглашает: "Счастливая звезда— 15!" Танцующие стараются побыстрее найти звезду с этим номером. Победителю вручается приз.

Будь начеку.

Дед Мороз или Снегурочка подает стоящим в кругу различные команды, а выполнять их надо, только если к команде добавлено слово "пожалуйста", например, "Пожалуйста, руки вверх", "Правую руку опустить!", "Пожалуйста, похлопаем в ладоши" и т. д. Игра проводится весело, в быстром темпе. Те, кто ошибся, выходят из игры. Оставшемуся присваивается звание "Самого внимательного гостя" и вручается приз.

Метки: игры и конкурсы с дедом морозом и снегурочкой |

Пхали - одно из моих самых любимых блюд! |

Позавчера ездил к родителям - у нас был назначен день для совместного кулинарного времяпрепровождения. В итоге, почти всё сделала мама, и рецепт всецело её. Спасибо большое маме!

Что такое пхали

Пхали (ფხალი) - это грузинская национальная закуска (салат) из измельчённых грецких орехов и варёных овощей с зеленью и специями. Существует большое количество рецептов пхали, в которых меняется основной ингредиент - делают пхали из капусты (её мы и использовали), зелёной фасоли, свекольной ботвы, шпината и пр. Особенно эксклюзивно пхали из экалы (она же - сассапарель, или смилакс). Экала - это колючая льяна с большими жёсткими шипами и с мягкими, сочными побегами, из которых и делают пхали. Экала, получается, это как роза, но не для глаз, а для вкусовых рецепторов...

Ингредиенты:

- капуста, 1 кг

- свёкла, 300 г

- грецкие орехи, 1 стакан очищенных (~100 г)

- свежий острый перец, 1 шт. *

- чеснок, 3 зубчика

- кинза, 1 пучок

- лук репчатый, 1 большая луковица

- кориандр молотый, 1/2 чайной ложки

- хмели-сунели, 1/2 чайной ложки

- соль по вкусу

- винный уксус, 1 столовая ложка **

- факультативно - пхали принято украшать ягодами граната. Если граната нет - не беда.

* - Если вы совсем не можете терпеть остроту, можете заменить острый перец сладким и подсыпать для остроты молотый красный перец.

** - ни в коем случае не используйте уксусную эссенцию! Если нет винного уксуса, добавьте что-нибудь кислое и не сладкое (или слабосладкое) - например, сок лимона или кислое вино (не сладкое).

Варка овощей

Здесь всё просто. Нарежьте крупными листами капусту и большими кускамисвеклу и сварите.

Прокрутка через мясорубку

Острый перец, чеснок, вареную капусту и вареную свеклу прокрутите через мясорубку (или воспользуйтесь блендером). Перед прокруткой отожмите как можно больше воды из капусты (лучше всего руками) - это очень важно, иначе пхали получится водянистым.

Очистите грецкие орехи от перегородок, прогорклых и высохших орехов. Прокрутите грецкие орехи через мясорубку. Они должны превратиться в пастообразную массу, поэтому если необходимо, прокрутите их дважды или трижды.

В итоге должна получится масса примерно такого характера:

На фотографии (слева направо) - смешанные капуста и свекла, орехи и острый перец. (чеснок остался за кадром)

Финальная прямая

Пришло время всё размешать и добавить оставшиеся ингредиенты. Нарезаем мелко-мелко репчатый лук и кинзу (заменить на другую зелень можно, но... это будет рискованный шаг в сторону кулинарной ереси). Забросьте их в полученную массу и добавьте туда же приправ (кориандр молотый и хмели-сунели), соль по вкусу и винный уксус.

Теперь хорошенько размешайте полученную массу. Пхали готов! Если имеется гранат, накидайте пару дюжин ягод сверху. Если потерпите 2 часа, то пхали войдёт в идеальную фазу, так как там всё пропитается (орехи особенно инертны)!

О рецептах пхали из других продуктов я буду писать отдельно и размещать здесь ссылки.

Ещё одно блюдо, которое мы приготовили, - гебжалиа.

Рецепт пхали в кулинарном блоге www.ehau.ru

Метки: пхали |

Трындычиха, мастер-класс |

http://stranamasterov.ru/node/22375?tid=451,1136

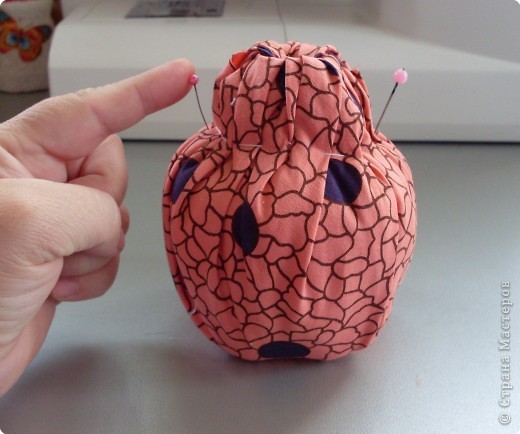

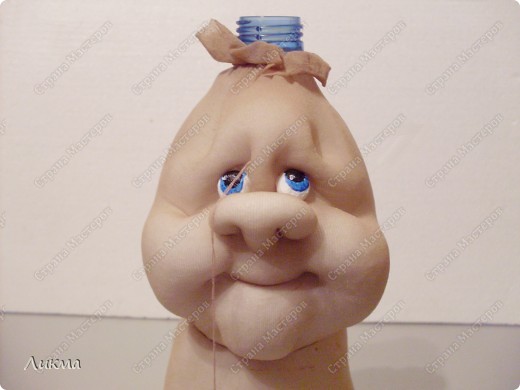

Изюминка, которая находится внутри куклы, и определила образ, образ Трындычихи..

Для нашей куклы понадобятся донышко и верхняя часть от бутылки

Соеденяем между собой две части и засыпаем туда любую крупу или мелкие камушки. Я использовала горох. Это и есть изюминка нашей куклы. Куклы-погремушки:))

Чтобы кукла выглядела попышнее (для этого образа) оборачиваем синтепоном и завязываем ниткой или веревочкой по, так сказать, предполагаемой талии:))

Углы квадратной ткани, нужной величины, закрепляем иголочками в четырех местах, чтобы было удобно, равномерно сделать сборочку для юбочки на талии.

Равномерно распределяем сборочку и прошиваем наметочным швом.

Края ткани заправляем во внутрь бутылки. Булавками отмечаем боковые швы.

Подбираем ткань для блузки, которая состоит из прямоугольника.

Серединку по длине прямоугольника совмещаем по центру на талии , без разницы: будь то перед или спинка, и пришиваем от одного бокового шва до другого.

Подкладываем небольшой валик синтепона в будущие рукава.

Ткань отворачиваем на другую часть туловища

И прошиваем, как и в первом случае: от одного бока до другого.

Получилось, что вы пришили блузку к юбочке вкруговую. Неотрывая нитку, подогните боковые срезы одного из рукавов и прошейте потайным шовчиком. Потом прошейте другой.

Делаем ручки. Скручиваем небольшие валики из синтепона.

Обтягиваем колготочным трикотажем.

Нижний край рукавов соберите на нитку, стяните, вствьте туда готовые ручки и пришейте. Можно украсить тесьмой юбочку и блузку нашей куклы.

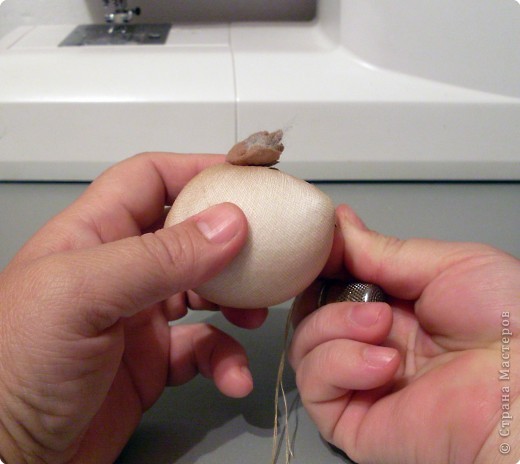

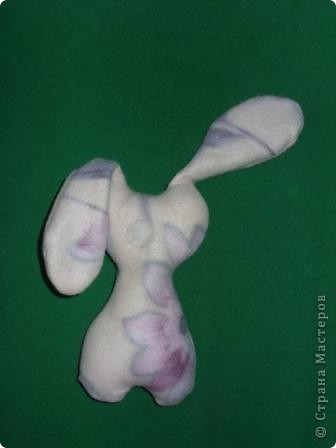

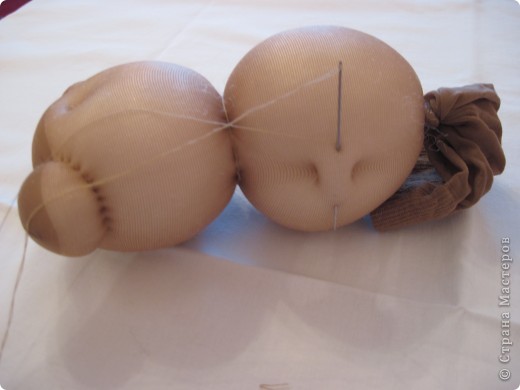

А теперь делаем головку куколки. Из синетпона скручиваем шарик поплотнее.

Обтягиваем колготочным трикотажем и затягиваем на макушке головы.

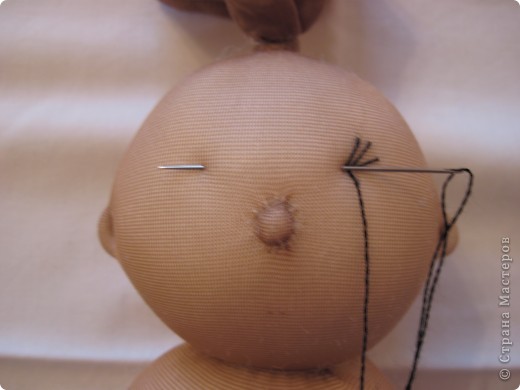

Здесь я показываю самый простой способ, как сделать на личике, с помощью иголки, вытяжку носика, ротика и подбородочка. Сначала вытягиваем носик. Делать надо острожно, чтобы не поломать иглу и не порвать ткань.

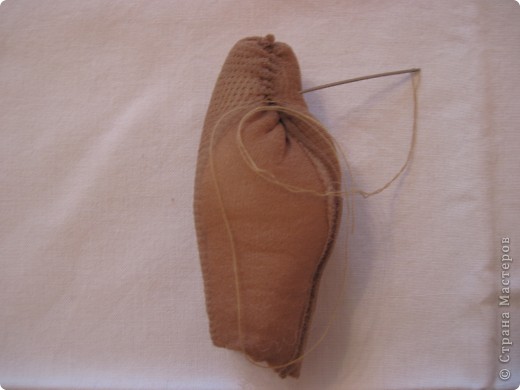

Носик прошиваем известным нам способом. Сначала поработаем с нижней частью.

Ноздри.

Подтянем еще раз кончик носика.

Чтобы носик был слегка курносеньким, утяните его ниткой на затылочек.

Все утяжки, которые выводим на затылок, делаем в одну точку, чтобы работа выглядела аккуратной.

Поработаем с глазками и переносицей.

Вытягиваем ротик.

Прошиваем .

Снова вернемся к глазкам.

Прошьем головку на уровне ушек, чтобы она выглядела овальной.

Можно поработать еще и со щечками.

Вытянем подбородочек, его можно тоже прошить несколькими стежками.

На затылочке шовчиком прикрываем точку утяжки, можно ее и оставить, прикроется волосами.

Можно поработать еще с личиком.

Вот что у нас получилось.

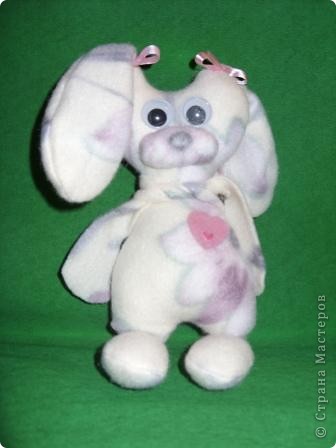

Рисуем фломастером губки, наносим косметикой румяна, пришиваем или приклеиваем (в моем варианте) глазки.

Для паричка берем два пучка пряжи. Пришиваем или приклеиваем первый пучок.

Заводим назад, тем самым закрываем стянутый край колготки на макушке.

Рядом прикрепляем второй пучок паричка.

Делаем прическу нашей куколке.

Из кусочка ткани делаем фартучек. Дополняем тесьмой.

Повязываем платочек, дополняем бусиками..... Наша куколка-погремушка готова.

Сегодня я показала вам более простой вариант куклы на каркасе из пластиковой бутылки, одна из самых любимых мною, технологий. Если кому-то покажется сложноватым изготовление головки Трындычихи, то ее можно сделать совсем в простом варианте, как у Цветочной Феи. Делается шарик, достаточно плотный. Носик делается отдельным маленьким шариком и пришивается. Головка покрывается клеем ПВА, потом можно нарисовать, глазки, ротик, нанести румяна. Думаю этот вариант, самый легкий и доступен каждому, кто хотел бы попробовать себя в изготовлении такой куколки.

Идея с куклой-погремушкой пришла как-то неожиданно! Почему бы не сделать такую для малыша Правда задумывался совсем другой вариант и даже мужского полу, но как у меня бывает, кукла сама подсказала, кем она хочет быть. Во время шитья, горох перекатывался, шелестел, трындел

Правда задумывался совсем другой вариант и даже мужского полу, но как у меня бывает, кукла сама подсказала, кем она хочет быть. Во время шитья, горох перекатывался, шелестел, трындел и навел вот на такую мысль. Да и ткань на нижней части туловища, оказалась все же ближе к "девишной"

и навел вот на такую мысль. Да и ткань на нижней части туловища, оказалась все же ближе к "девишной"

Метки: куклы |

Процитировано 12 раз

Понравилось: 1 пользователю

САПОЖКИ |

http://stranamasterov.ru/node/31148?tid=451,1136

Для того чтобы показать, как шью ботиночки из носочков я выбрала вот такой симпатичный с рисуночком. Для пары сапожек нам понадобтся один носок.

Сложив носочек пополам, то заметим, что пяточка носка, если ее слегка оттянуть, напоминает форму пдъема обуви.

Отчерчиваем нужную величину будущих сапожек, так чтобы рисунок имел законченный вид.

Отрезаем.

Затем разрезаем по сгибам.

Получаем две детали будущих сапожек.

Из картона сделаем сначала лекало подошвы, от его величины будет зависить размер обуви.

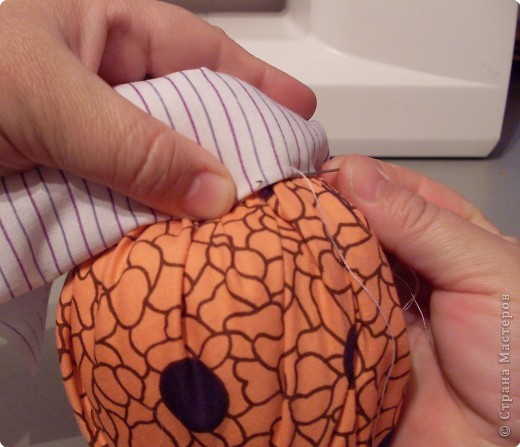

Затем подошву выкраиваем из ткани.

Застрачиваем на швейной машинке при помощи бумаги.

Затем притачивам подошву, предварительно ее приметав к основанию.

Вывернув будущие сапожки, вставляем стельки-картонки.

Затем наполняем синтепоном.

Верхний край сапожек заворачиваем во внутрь, тем самым отрегулируем их высоту.

Из тесьмы пришиваем или приклеиваем рантик.

Можно украсить сапожки шнуровочкой. Для шнурка я распустила с этой же тесьмы веревочку.

Сделав небольшие шарики я задекорировала верхнюю часть в сапожках.

По верхнему краю сапожек сделала оторочку из белого флиса.

Как обещала, я показываю как можно легко и быстро сделать обувь для куколок или игрушек. В процессе работы меня посетила идея: а ведь можно использовать, как сувенир, что я и сделала, соеденив два сапожка атласной ленточкой и завязав бантик. А еще подумала, что получилась красивая игольница

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

МК КУКЛА НА КУХНЮ |

http://stranamasterov.ru/node/31830?tid=451,1136

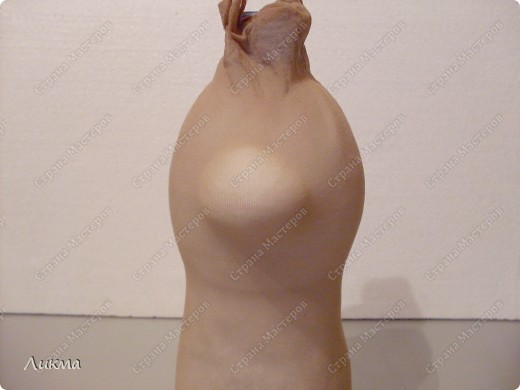

Почему бы не обыграть форму пластиковой бутылки? В ней я увидела и головку куклы и шейку:)

Отрежем часть бутылки и оставим так, как бы предполагаемые голову и плечики.

Обернем синетпоном.

Натянем колготку длиной равной две длины заготовки из пластиковой бутылки.

А теперь, друзья мои, показываю, как можно сделать личико более простым методом, используя круглую форму бутылки.

Сделаем носик картошечкой????

Для этого подложите через верхнее отверстие шарик из синтепона.

Верх завяжите, чтобы удобно было работать.

В верхней части сделаем небольшую перносицу. Слегка стяните и получите две точки.

Из правой точки делаем правую ноздрю.

Из левой - левую

Получилось вот так.

Оформляем крылья носика.

Подкорректируем носик. Сделаем его более курносым.

Отогнув верхний край колготки подкладывае синтепон на лобик. Снова завязываем верхушку.

Отогнув нижний рай колготки подкладываем синтепон на щечки.

и подбородочек.

Подвяжите под личиком тонкойверевочкой из этой же колготки

Делаем ротик.

Немножко подтягиваем губки.

Подчеркиваем щечки при помощи утяжек.

Выделим подбородочек.

Руками сформируйте мимику личика.

Глазки я на этот раз использовала, сделанные из гипса. А это будет уже отдельная история:)

Сначала приклеиваем глазки.

Затем формируем бровки

Двумя стежками сведем бровки, как бы вместе