-Цитатник

Радио-флеш - (13)

Радио-флеш Радио-флеш от Novprospekt

Обзор шрифтов. - (0)Обзор шрифтов. Случайно наткнулась в сети,очень удобная штука! Решила поделиться! Внизу в ок...

Друзья, прошу молитв за нашу подругу Тамарочку - (11)Друзья, прошу молитв за нашу подругу Тамарочку Здоровье - это главное богатств...

Tutorial by Nara Pamplona " Seduction" - (0)Делаем в ФШ коллаж Seduction ДЕЛАЕМ КОЛЛАЖ В ФШ Делаем в ФШ коллаж Seduction ...

Tutorial by Suizabella "Orange" - (0)Перевод урока для корела "Orange" Перевод урока для корела"Orange" Спасибо автору за прекрасны...

-Музыка

- танцы мира

- Слушали: 349 Комментарии: 0

- Мила Митволь - Любовь и танго

- Слушали: 388 Комментарии: 0

- Потап и Настя Каменских - Почему молчишь???

- Слушали: 566 Комментарии: 0

- Потап & Настя Каменских - Грустная песня

- Слушали: 604 Комментарии: 0

- Потап и Настя Каменских - Лето! Поцелуи до рассвета!

- Слушали: 375 Комментарии: 2

-Ссылки

-Метки

tubed tutorial by regis tutorial by tamer афоризмы баннеры бродилки буриме видео видеоклип всё для блоггеров все о яндексе девушки жизнь жизнь события зверушки зверюшки здоровье зимнее картинка картинки картинки новогодние картины картины худ. галерея клипарт кошки кулинария ли.ру ли.рушникам лошади мир музыки мифология мои заметки мои коллажи музыка мысли наши дети новогоднее обзор уроков обои открытка приветствие притча притчи программы программы, фильтры проза птицы разделители рамка рамки рамки новогодние религиозные стихи религия сказки собаки события стихи стихи /авт. а.с.пушкин/ стихи /авт. андрей федорченко/ стихи /авт. бойкова марина/ стихи /авт. василий алоев/ стихи /авт. женя ренар/ стихи /авт. неизвестен/ стихи /авт. редьярд киплинг/ стихи /авт. яшенко дарья/ стихи о любви стихи о любви /авт. enik2217/ стихи о любви /авт. алексей порошин/ стихи о любви /авт. андрей федорченко/ стихи о любви /авт. борис коренфельд/ стихи о любви /авт. кесслер оксана/ стихи о любви /авт. лариса рубальская/ стихи о любви /авт. неизвестен/ стихи о любви /авт. сказоч-ник/ стихи о любви /авт. татьяна вербицкая/ стихи о любви /авт. татьяна лаврова/ стихи о любви /авт. федор тютчев/ стихи о любви /авт. эдуард асадов/ стихи о любви /авт. яра стафиевская/ стихи об осени текст тест уроки corel уроки ли.рушникам уроки ли.рушнику уроки фотошоп уроки фотошопа фарфор фильтры флеш флеш-игры фоны фото фото худ. галерея фотошоп цветы черновичок читать онлайн шрифты юмор

-Рубрики

- Флеш (12)

- Флеш-игры (7)

- Фильтры, плагины (2)

- Читать онлайн (1)

- Lessons and translations from the Mademoiselle Viv (1)

- Баннеры (4)

- Бродилки (9)

- Видео (31)

- Всё для блоггеров (98)

- Текст (6)

- Все о Яндексе (3)

- ЖИЗНЬ, события (109)

- Здоровье, рецепты (14)

- История (20)

- Картинки (267)

- Картины худ. (196)

- КлипАрт (85)

- Tubed (16)

- Кулинария (43)

- Мир музыки (116)

- Мифы, Мифология (12)

- Мысли, афоризмы (41)

- Наши дети (стихи, фото, картинки) (45)

- Плэйкасты (38)

- Приветствие (34)

- Притчи, сказки (47)

- ПРОГРАММЫ (19)

- Проза (8)

- Разделители (28)

- Рамки (915)

- Религиозные стихи (85)

- СТИХИ (1774)

- Тест (18)

- Уроки COREL (1143)

- Tutorial by Lica Cida (33)

- Tutorial by Arasimages (18)

- Tutorial by Cre@nnie Design (18)

- Tutorial by Carola (17)

- Tutorial by Animabelle (16)

- Tutorial by Maxou (14)

- Tutorial by Crealine (13)

- Tutorial by Mara Pontes (13)

- Tutorial by Veroreves /Verone/ (11)

- Tutorial by Matou (11)

- Tutorial by Luz Cristina (10)

- Tutorial by Maria Jose Prado (10)

- Tutorial by Viviane (9)

- Tutorial by Aquarellice (9)

- Tutorial by Annarella (9)

- Tutorial by Athenais (9)

- Tutorial by Noe Design (8)

- Tutorial by merydesign (8)

- Tutorial by Heidis Design (8)

- Tutorial by Vivi (8)

- Tutorial by Valy (6)

- Tutorial by ADILIA MONTEIRO AGUIAR OYA (6)

- Tutorial by Meta/Meetjesplekje (6)

- Tutorial by Azalee (6)

- Tutorial by Regis (6)

- Tutorial by Sweety (5)

- Tutorial by Michele Fairymist (5)

- Tutorial by Maritos (5)

- Tutorial by KeT (4)

- Tutorial by Mariana (4)

- Tutorial by Mineko (4)

- Tutorial by Saturnella (4)

- Tutorial by Martine (4)

- Tutorial by Violette Graphic (4)

- Tutorial by Marilis L.Designs (4)

- Tutorial by Noisette (4)

- Tutorial by Jeannette (4)

- Tutorial by Yvonne Slomp (4)

- Tutorial by Zamy (3)

- Tutorial by Jeannine (3)

- Tutorial by Helis Creations (3)

- Tutorial by Monaliza (3)

- Tutorial by Dakara (3)

- Tutorial by Nan Hoelzle (3)

- Tutorial by Huzunluyillar (2)

- Tutorial by Jemma (2)

- Tutorial by ExkizzEskiss (2)

- Tutorial by Monaiekje (2)

- Tutorial by Yolanne (2)

- Tutorial by K@rin (2)

- Tutorial by NubeAzul (2)

- Tutorial by Lizdesign (1)

- Tutorial by edithgraphics (1)

- Tutorial by Joanne (1)

- Tutorial by Creation logane (1)

- Tutorial by Cida Prata (1)

- Tutorial by Silvia (1)

- Tutorial by Karin Feki (1)

- Tutorial by Tereza Lamy Designs (1)

- Tutorial by Nini Design (1)

- Tutorial by Linda (1)

- Tutorial by Tamer (35)

- мои заметки (672)

- мои коллажи (409)

- Обзор уроков (3)

- Уроки фотошоп (127)

- Видео-Уроки (1)

- ФАУНА (182)

- КОШКИ (95)

- Птицы (16)

- Собаки (17)

- Фоны (95)

- Фото худ. (81)

- Хиромантия (3)

- Цветы (100)

- Юмор (51)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

-Juliana-

alfa09

Arnusha

babs-babs

DiZa-74

gala705

Kamelius

klavdia-France

LEDY_ANGEL

lyubimaja

malacka_art

MARISCHKA_SSS

Mila_Bond

Miled

Millada_Kataleya

NATALI-NG

Nelya27

ninarvi

PaVelena

RADYGA55

Russlana

Sheree

Smelena

t_calypso

TamSanna

Tatiana_Goroshko

tinochka1956

valentuka

ValeZ

Vega49

vichugina

Virgoo

Zolushka8

Анточка

ВАТ

Виктория_Т

Галерея_Дефне

Егорова_Таня

Инноэль

Лариса_Гурьянова

ЛИДА_ЕГОРОВА

марина-значит_морская

Мила-Милена

Небом_хранимая

Ольга_Букова56

Светлое_облако

Та_самая_Тамара

Татси

ФарСолнце

ЭМИЛЛИ

-Постоянные читатели

-Juliana- Arevi Beauti_Flash Elena_Gati Ga-lina Galina90 Herbstblatt Inna_Guseva IrchaV Kantemirova_Irina MARISCHKA_SSS MariYnina Mlena NATALYA0101 Nina_Stavitskaya Phoenix_SB Radeia Shamanka9 Violetta_XXX elina-elina11 lmedyankina luikorol lyusitseki marinapetrova1950 milochka56 natali_inasaridze yanina57 zhizn Белова_Наталья Бориславна Дюанка Инноэль ЛИАНДА Ларчик_Златки Любава_я МАШЕНЬКА-Я Манголика На-Туся Надежда_Рекунова НатаТито Натали0607 Ольга-Мираж С_нежный_Тигренок Славка_Ядин Тамара_Сангинова Татьяна_Волкова_Литвинова Татьяна_Семенова зинаида_казакова

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Шрифты_тут

КаРтИнКи_ДлЯ_БлОжИкА

_БлЕсТящИе_КаРтИнОЧкИ_

ГАЛЕРЕЯ_КАРТИНОК_ДЛЯ_ВСЕХ

_ПоЛеЗнЫй_СуНдУчОк_

Gala-Feya_and_Photoshop

Читатель сообществ

(Всего в списке: 6)

СкАзОчНыЙ_мИр_КаРтИНоК

_ПрОсТо_ДлЯ_ВаС_

КаРтИнКи_От_ИнТрЕсС

Кладовая_клип-арта

Куклы_и_Модели

Crys_Creation

-Статистика

Создан: 23.02.2009

Записей: 6165

Комментариев: 28475

Написано: 49622

Записей: 6165

Комментариев: 28475

Написано: 49622

593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580

579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565

564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550

549 548 547 546 545 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535

534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520

519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505

504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490

489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475

474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460

459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445

444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430

429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415

414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400

399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385

384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370

369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355

354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340

339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325

324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310

309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295

294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280

279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265

264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250

249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235

234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220

219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205

204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190

189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175

174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160

159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145

144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130

129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115

114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100

99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мой баннер

Рисованые животные. Супер картины. |

Это цитата сообщения jokerjoe [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: зверушки |

рамки от ПОМОЩЬ_НОВИЧКУ |

Метки: рамки "девушки" |

Процитировано 1 раз

рамка от m_luba-7 |

Метки: рамки "девушки" |

МУРЛЫКАЮЩИЕ СОРВАНЦЫ |

Это цитата сообщения vetka333 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: кошки |

Ты принцесса... |

Это цитата сообщения Akmaya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ты принцесса....

Метки: стихи о любви /авт.сказоч-ник (ю.егоров)/ |

Восьмой день в неделе – это Литургия |

Это цитата сообщения Ирина_Шаманникова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Восьмой день в неделе – это Литургия

Предварительные сведения

Литургия это самое главное христианское богослужение, средоточие всех прочих церковных служб суточного круга, по отношению к которому все они служат как бы подготовкой. Литургия есть не просто богослужение, как все прочие службы суточного круга, а таинство, то есть такое священнодействие, в котором верующим подается освящающая их благодать Святого Духа.

В ней не только возносятся молитвы и песнопения Богу, но и приносится таинственная бескровная жертва за спасение людей, и под видом хлеба и вина преподается верующим истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа.

Слово «литургия» в переводе с греческого означает общественное дело (делание), служба, имеющая важное общественное значение.

Как благодарственное воспоминание божественной любви Господа к падшему человеческому роду, выразившейся в особенности в принесении Себя в жертву за грехи людей, литургия называется еще "Евхаристией" что значит в переводе с греческого "благодарение." Главная часть литургии, так называемый "канон Евхаристии," как раз и начинается с призыва священнослужителя: "Благодарим Господа."

В обыкновенном же, разговорном языке, литургию часто называют "Обедней," так как она совершается обычно в предобеденное время.

Это не обыкновенная служба, как все остальные, она совершается и как служба в храме, но она как бы не заканчивается де факто, как просто служба. Ведь мы христиане есть тело Церкви и, расходясь из храма, люди не перестают быть христианами, Причастие не одномоментный акт, но оно есть ещё выражение нашей общности всегда и везде, не только в храме.

Литургия, Евхаристия – явление в мир Царства Божия и Церковь это мир, где мы учимся жить в Царстве Божием.

Протопресвитер Александр Шмеман во «Введении в литургическое богословие» говорит о том, что у христиан есть восьмой день в неделе – это Литургия, Евхаристия. Христианин, идя из дома на Литургию, как бы исходит из этого века в век будущий.

«…Христос воскрес в первый день, то есть в день начала творения, потому что Он восстанавливает творение после греха. Но вот этот день, завершающий историю спасения, день победы над силами зла, есть также и день восьмой, ибо он есть начало нового эона. «Так день, который был первым, пишет бл. Августин, будет и восьмым, чтобы первая жизнь уже не была отнята, но сделана вечной». И еще яснее Св. Василий Великий — «День Господень велик и славен. Писание знает этот день — без вечера, без другого дня, без конца; псалмопевец назвал его днем восьмым, ибо он вне седмеричного времени. Назовешь ли ты его днем или веком смысл тот же. Если назовешь его эоном, он един, а не часть целого...». Таким образом, восьмой день, «определяется по противоположности к седмице — пишет J. Daniélou. — Седмица относится к времени. День восьмой вне его. Седмица состоит в последовательности дней, день восьмой не имеет другого за собой, он «окончательный». Седмица заключает в себе множественность: день восьмой един...».

Этот день первый, он же восьмой — день Господень есть в церкви день евхаристии.»

--------------------------------------------------------------------------------

Виды Литургии.

В настоящее время в Православной Церкви совершаются четыре вида литургии:

1. Литургия св. апостола Иакова, брата Господня, совершается на Востоке, а также и в некоторых наших приходах, в день его памяти 23 октября ст.ст. (5 ноября н.ст.);

2. Литургия св. Василия Великого совершается десять раз в году:

в день его памяти 1 января ст.ст. (14 января н.ст.),

в кануны или самые праздники Рождества Христова и Богоявления,

в пять воскресных дней Великого поста,

в Великий Четверток и Великую Субботу;

3. Литургия св. Иоанна Златоустого совершается в течение всего года, кроме тех дней,

когда положена литургия св. Василия Великого,

среды и пятка сырной седмицы,

будничных дней Великого поста и Великого пятка;

4. Литургия Преждеосвященных Даров совершается:

по средам и пяткам Великого поста,

в четверток Великого Канона на пятой седмице Великого поста,

в дни праздников Обретения главы св. Иоанна Предтечи 24 февраля ст.ст. (8 марта н.ст.) и 40

мучеников 9 марта ст.ст. (22 марта н.ст.), случившиеся в будничные дни Великого поста,

и в первые три дня Страстной седмицы Великий понедельник, Великий вторник и Великую среду.

--------------------------------------------------------------------------------

Происхождение Литургии.

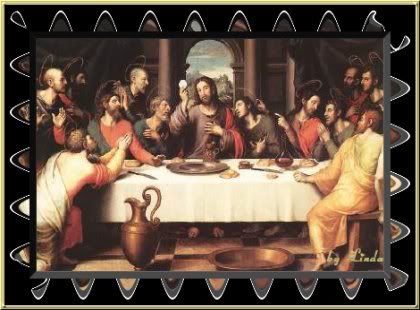

Таинство причащения было установлено Господом Иисусом Христом. Накануне Своих крестных страданий и смерти Господу было угодно совершить пасхальную вечерю вместе с 12 учениками Своими в Иерусалиме, на память о чудесном выходе евреев из Египта. Когда была совершена сия пасха, Господь Иисус Христос взял пшеничный вскисший хлеб, благословил и, раздавая его ученикам, сказал: «приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Потом взял чашу с красным вином и, подавая ее ученикам, говорил: «пийте от нея вси: сия есть кровь Моя новаго завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов». (Матф. 26:26-28; Марк. 14:22-24 и Лук. 22:19-20). А св. апостол Павел в 1 послании к Коринфянам (11:23-32) добавляет к этому еще заповедь Господа: "Сие творите в мое воспоминание," и объясняет значение таинства, как постоянное напоминание о спасительной смерти Господа.

Из книги Деяний Апостольских видно, что Апостолы, по сошествии на них Св. Духа, ежедневно собирались с иерусалимскими верующими для совершения таинства св. Причащения, которое она называет "преломлением хлеба" (Деян. 2:42-46). Конечно, в самом начале не было такого строго установленного чина, какова наша современная литургия, но несомненно, что уже в апостольские времена был установлен определенный порядок и форма этого священнодействия. Древнейший дошедший до нас чин литургии ведет свое начало от первого епископа иерусалимского св. Апостола Иакова, брата Господня. Апостолы и первые пастыри Церкви передавали чин литургии своим преемникам устно из предосторожности, чтобы не обнаружить Таин своего богослужения перед язычниками, которые гнали христиан, и чтобы не подвергнуть святое таинство осмеянию ими.

В древности, в разных поместных Церквах, были свои чины литургий. Но общий строй литургии одинаков и состоял из чтении Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Чтения из Ветхого Завета сопровождаются пением псалмов Давида с подпеванием народа. После чтений из Нового Завета начинаются проповеди пресвитеров и епископа; между тем диакона, привратники и диаконисы строго наблюдают за порядком в церкви. После проповедей, которые слушались сидя, все встают и, обратившись к востоку, по выходе оглашенных и кающихся, молятся Богу. Потом одни из диаконов приготовляют евхаристические дары; один же диакон, стоя подле архиерея, говорит народу: да никто против кого-либо, да никто в лицемерии; засим следует братское лобзание мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, молитва диакона о церкви, всем мире и начальствующих; благословение епископа, возношение евхаристии и, наконец, причащение.

Апостолы и их преемники совершали божественную службу весьма пространно, желая выразить в Евхаристии все дело нашего искупления и спасения. Им хотелось вспомянуть при Евхаристии о всем и ничего не опустить из благодеяний Божиих или из нужд христиан. Отсюда в литургии явилось множество молитв, и очень длинных: но в последующие времена христиане, охладев в благочестии, не стали приходить к слушанию литургии по причине долговременного ее продолжения.

Св. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, несколько упростил и сократил палестинско-сирийскую литургию, носившую имя св. апостола Иакова, а затем немного позднее вторично переработал чин литургии св. Иоанн Златоуст, в бытность свою архиепископом Константинопольским. Кроме этого побуждения, заставившего св. Василия Великого и св. Иоанна Златоустого сократить литургические формы богослужения и предать их образ совершения письменно, было то обстоятельство, что неблагонамеренность и ложные начала лжеучителей могли искажать самое содержание молитв и запутывать состав и порядок отправления литургии, вследствие свободы в деле образования богослужения. Далее, при передаче образа совершения литургии из уст в уста, из века в век могли невольно произойти многие разности в форме молитв и обрядов, хотя несущественные, могли явиться в каждой церкви прибавления и убавления в порядке совершения литургии, по усмотрению предстоятелей ее.

Т.о. только в 4 веке, когда Христианство в Римской империи восторжествовало над язычеством, чин апостольской литургии, хранившийся дотоле в устном предании, был заключен в письмена. Авторитет великих вселенских учителей и святителей Василия Великого и Иоанна Златоустого содействовал распространению этих двух литургий по всему миру среди христиан, принявших веру Христову от греков. За этими литургиями, которые, выражаясь по-современному, были редактированы сими святителями, сохранились их имена. Сама иерусалимская Церковь приняла в свое постоянное употребление обе эти литургии еще в 7 веке.

Они дошли и до нашего времени и совершаются и поныне на всем православном Востоке, лишь с очень немногими изменениями и добавлениями.

-----------------

Литургия преждеосвященных даров, или просто преждеосвященная обедня, есть такое богослужение, за которым таинство преложения хлеба и вина в тело и кровь Господа не совершается, но верующие причащаются св. даров прежде освященных на литургии Василия Великого или св. Иоанна Златоуста.

Литургия преждеосвященных даров установлена в первые времена христианства и совершаема была св. апостолами; но настоящий свой вид она получила от св. Григория Двоеслова, архиерея римского, жившего в VI веке по Р. Хр.

Необходимость ее учреждения апостолами явилась от того, чтобы не лишать христиан св. Христовых Таин и в дни Великого поста, когда, по требованию постного времени, не полагается литургии, совершаемой торжественным образом.

Источник Ангел-Хранитель http://forum.angelhranitel.ru/index.php?topic=3720.0

Информация от Тинушки...

Предварительные сведения

Литургия это самое главное христианское богослужение, средоточие всех прочих церковных служб суточного круга, по отношению к которому все они служат как бы подготовкой. Литургия есть не просто богослужение, как все прочие службы суточного круга, а таинство, то есть такое священнодействие, в котором верующим подается освящающая их благодать Святого Духа.

В ней не только возносятся молитвы и песнопения Богу, но и приносится таинственная бескровная жертва за спасение людей, и под видом хлеба и вина преподается верующим истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа.

Слово «литургия» в переводе с греческого означает общественное дело (делание), служба, имеющая важное общественное значение.

Как благодарственное воспоминание божественной любви Господа к падшему человеческому роду, выразившейся в особенности в принесении Себя в жертву за грехи людей, литургия называется еще "Евхаристией" что значит в переводе с греческого "благодарение." Главная часть литургии, так называемый "канон Евхаристии," как раз и начинается с призыва священнослужителя: "Благодарим Господа."

В обыкновенном же, разговорном языке, литургию часто называют "Обедней," так как она совершается обычно в предобеденное время.

Это не обыкновенная служба, как все остальные, она совершается и как служба в храме, но она как бы не заканчивается де факто, как просто служба. Ведь мы христиане есть тело Церкви и, расходясь из храма, люди не перестают быть христианами, Причастие не одномоментный акт, но оно есть ещё выражение нашей общности всегда и везде, не только в храме.

Литургия, Евхаристия – явление в мир Царства Божия и Церковь это мир, где мы учимся жить в Царстве Божием.

Протопресвитер Александр Шмеман во «Введении в литургическое богословие» говорит о том, что у христиан есть восьмой день в неделе – это Литургия, Евхаристия. Христианин, идя из дома на Литургию, как бы исходит из этого века в век будущий.

«…Христос воскрес в первый день, то есть в день начала творения, потому что Он восстанавливает творение после греха. Но вот этот день, завершающий историю спасения, день победы над силами зла, есть также и день восьмой, ибо он есть начало нового эона. «Так день, который был первым, пишет бл. Августин, будет и восьмым, чтобы первая жизнь уже не была отнята, но сделана вечной». И еще яснее Св. Василий Великий — «День Господень велик и славен. Писание знает этот день — без вечера, без другого дня, без конца; псалмопевец назвал его днем восьмым, ибо он вне седмеричного времени. Назовешь ли ты его днем или веком смысл тот же. Если назовешь его эоном, он един, а не часть целого...». Таким образом, восьмой день, «определяется по противоположности к седмице — пишет J. Daniélou. — Седмица относится к времени. День восьмой вне его. Седмица состоит в последовательности дней, день восьмой не имеет другого за собой, он «окончательный». Седмица заключает в себе множественность: день восьмой един...».

Этот день первый, он же восьмой — день Господень есть в церкви день евхаристии.»

--------------------------------------------------------------------------------

Виды Литургии.

В настоящее время в Православной Церкви совершаются четыре вида литургии:

1. Литургия св. апостола Иакова, брата Господня, совершается на Востоке, а также и в некоторых наших приходах, в день его памяти 23 октября ст.ст. (5 ноября н.ст.);

2. Литургия св. Василия Великого совершается десять раз в году:

в день его памяти 1 января ст.ст. (14 января н.ст.),

в кануны или самые праздники Рождества Христова и Богоявления,

в пять воскресных дней Великого поста,

в Великий Четверток и Великую Субботу;

3. Литургия св. Иоанна Златоустого совершается в течение всего года, кроме тех дней,

когда положена литургия св. Василия Великого,

среды и пятка сырной седмицы,

будничных дней Великого поста и Великого пятка;

4. Литургия Преждеосвященных Даров совершается:

по средам и пяткам Великого поста,

в четверток Великого Канона на пятой седмице Великого поста,

в дни праздников Обретения главы св. Иоанна Предтечи 24 февраля ст.ст. (8 марта н.ст.) и 40

мучеников 9 марта ст.ст. (22 марта н.ст.), случившиеся в будничные дни Великого поста,

и в первые три дня Страстной седмицы Великий понедельник, Великий вторник и Великую среду.

--------------------------------------------------------------------------------

Происхождение Литургии.

Таинство причащения было установлено Господом Иисусом Христом. Накануне Своих крестных страданий и смерти Господу было угодно совершить пасхальную вечерю вместе с 12 учениками Своими в Иерусалиме, на память о чудесном выходе евреев из Египта. Когда была совершена сия пасха, Господь Иисус Христос взял пшеничный вскисший хлеб, благословил и, раздавая его ученикам, сказал: «приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Потом взял чашу с красным вином и, подавая ее ученикам, говорил: «пийте от нея вси: сия есть кровь Моя новаго завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов». (Матф. 26:26-28; Марк. 14:22-24 и Лук. 22:19-20). А св. апостол Павел в 1 послании к Коринфянам (11:23-32) добавляет к этому еще заповедь Господа: "Сие творите в мое воспоминание," и объясняет значение таинства, как постоянное напоминание о спасительной смерти Господа.

Из книги Деяний Апостольских видно, что Апостолы, по сошествии на них Св. Духа, ежедневно собирались с иерусалимскими верующими для совершения таинства св. Причащения, которое она называет "преломлением хлеба" (Деян. 2:42-46). Конечно, в самом начале не было такого строго установленного чина, какова наша современная литургия, но несомненно, что уже в апостольские времена был установлен определенный порядок и форма этого священнодействия. Древнейший дошедший до нас чин литургии ведет свое начало от первого епископа иерусалимского св. Апостола Иакова, брата Господня. Апостолы и первые пастыри Церкви передавали чин литургии своим преемникам устно из предосторожности, чтобы не обнаружить Таин своего богослужения перед язычниками, которые гнали христиан, и чтобы не подвергнуть святое таинство осмеянию ими.

В древности, в разных поместных Церквах, были свои чины литургий. Но общий строй литургии одинаков и состоял из чтении Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Чтения из Ветхого Завета сопровождаются пением псалмов Давида с подпеванием народа. После чтений из Нового Завета начинаются проповеди пресвитеров и епископа; между тем диакона, привратники и диаконисы строго наблюдают за порядком в церкви. После проповедей, которые слушались сидя, все встают и, обратившись к востоку, по выходе оглашенных и кающихся, молятся Богу. Потом одни из диаконов приготовляют евхаристические дары; один же диакон, стоя подле архиерея, говорит народу: да никто против кого-либо, да никто в лицемерии; засим следует братское лобзание мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, молитва диакона о церкви, всем мире и начальствующих; благословение епископа, возношение евхаристии и, наконец, причащение.

Апостолы и их преемники совершали божественную службу весьма пространно, желая выразить в Евхаристии все дело нашего искупления и спасения. Им хотелось вспомянуть при Евхаристии о всем и ничего не опустить из благодеяний Божиих или из нужд христиан. Отсюда в литургии явилось множество молитв, и очень длинных: но в последующие времена христиане, охладев в благочестии, не стали приходить к слушанию литургии по причине долговременного ее продолжения.

Св. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, несколько упростил и сократил палестинско-сирийскую литургию, носившую имя св. апостола Иакова, а затем немного позднее вторично переработал чин литургии св. Иоанн Златоуст, в бытность свою архиепископом Константинопольским. Кроме этого побуждения, заставившего св. Василия Великого и св. Иоанна Златоустого сократить литургические формы богослужения и предать их образ совершения письменно, было то обстоятельство, что неблагонамеренность и ложные начала лжеучителей могли искажать самое содержание молитв и запутывать состав и порядок отправления литургии, вследствие свободы в деле образования богослужения. Далее, при передаче образа совершения литургии из уст в уста, из века в век могли невольно произойти многие разности в форме молитв и обрядов, хотя несущественные, могли явиться в каждой церкви прибавления и убавления в порядке совершения литургии, по усмотрению предстоятелей ее.

Т.о. только в 4 веке, когда Христианство в Римской империи восторжествовало над язычеством, чин апостольской литургии, хранившийся дотоле в устном предании, был заключен в письмена. Авторитет великих вселенских учителей и святителей Василия Великого и Иоанна Златоустого содействовал распространению этих двух литургий по всему миру среди христиан, принявших веру Христову от греков. За этими литургиями, которые, выражаясь по-современному, были редактированы сими святителями, сохранились их имена. Сама иерусалимская Церковь приняла в свое постоянное употребление обе эти литургии еще в 7 веке.

Они дошли и до нашего времени и совершаются и поныне на всем православном Востоке, лишь с очень немногими изменениями и добавлениями.

-----------------

Литургия преждеосвященных даров, или просто преждеосвященная обедня, есть такое богослужение, за которым таинство преложения хлеба и вина в тело и кровь Господа не совершается, но верующие причащаются св. даров прежде освященных на литургии Василия Великого или св. Иоанна Златоуста.

Литургия преждеосвященных даров установлена в первые времена христианства и совершаема была св. апостолами; но настоящий свой вид она получила от св. Григория Двоеслова, архиерея римского, жившего в VI веке по Р. Хр.

Необходимость ее учреждения апостолами явилась от того, чтобы не лишать христиан св. Христовых Таин и в дни Великого поста, когда, по требованию постного времени, не полагается литургии, совершаемой торжественным образом.

Источник Ангел-Хранитель http://forum.angelhranitel.ru/index.php?topic=3720.0

Информация от Тинушки...

Метки: религия |

рамка от Валентина1 |

Метки: рамки "цветы" |

Рамка |

Это цитата сообщения ToKiTo4Ka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: рамки |

Аудио-запись: Шарада - ночь |

Музыка |

|

|

Комментарии (0)Комментировать |