-Метки

-Рубрики

- Религия (вера,православие,христианство,язычество) (48)

- Картинки (48)

- Русская культура (36)

- Фото (33)

- Песни и музыка (31)

- Люд русский (29)

- Города и веси русские (29)

- За веру и Отечество! (25)

- Русская кухня и застолье (21)

- Русь древняя и становление государства (18)

- Великий Новгород (14)

- Иллюстрации (13)

- Видео (10)

- Обряды (9)

- Соборы, храмы и монастыри (6)

- Знай нареченное имя свое (3)

- Труд на Руси (2)

- Транспорт на Руси... (1)

- Как одевались на Руси (1)

-Музыка

- Песня о Сталинграде

- Слушали: 12 Комментарии: 0

- "На сопках Маньчжурии" - Олег Погудин

- Слушали: 22807 Комментарии: 0

- Идут белые снеги... Гелена Великанова

- Слушали: 3614 Комментарии: 0

- ГРНХ им.Пятницкого - "Россия моя, золотые края"

- Слушали: 219 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записи с меткой русь

(и еще 29402 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

александр_невский бог видео войска воскресение время город господь день друзья душа земля иисус история картинки князь куличи люди мир море москва музыка народ новгород одежда открытки пасха песни песня победа праздник продукты распятие рецепты родина россия русь свадьба священник слава сообщество фото хор храм христос художник царь центр церковь человек

Вербное воскресенье - завтра ! |

Это цитата сообщения gelo1350 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

12 апреля русская Православная Церковь празднует вход Господень

в Иерусалим. На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресеньем.

Жители Иерусалима встречали Иисуса пальмовыми ветками. Поскольку на Руси

пальмы не растут,возник обычай приносить в храм и освящать ветки вербы,

которые первыми распускаются весной.

Источник: Открытки@Mail.Ru

Метки: русь церковь праздник верба открытки |

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ |

Дневник |

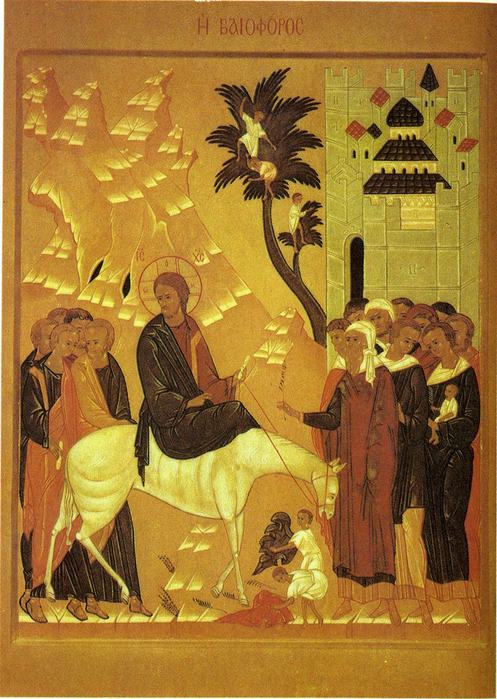

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Мы празднуем Вход Господень в Иерусалим в последнее воскресение перед Пасхой. В субботу вечером, накануне самого праздника, мы всегда принимаем участие в большой церковной службе, вспоминая, как народ, любивший Христа, приветствовал Его по дороге. Мы тоже хотим участвовать в этой радостной встрече Христа, поэтому мы приносим в церковь в этот вечер те зеленые ветки, которые уже у нас расцвели к этому времени ранней весны, и протягиваем их Христу вместе с народом еврейским и говорим: «Осанна Сыну Давидову, благословен грядый во имя Господне». Мы еще зажигаем свечи во славу Божию и стоим с ветвями и зажженными свечами. Господь благословляет наши ветви, которые священник окропляет святою водою, и мы потом несем их домой и храним около икон. У нас в России бывает еще очень холодно ко дню этого праздника, местами только еще сходит снег с полей, и только одно дерево начинает уже расцветать — это верба, которая выпускает маленькие белые зайчики на своих ветках. Вот поэтому мы, не имея пальмовых ветвей, приносим Христу в этот день то, что имеем,— свои вербочки, а праздник называем поэтому Вербным Воскресеньем.

ШВСТВИЕ НА ОСЛЯТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В Вербное Воскресенье в нашей древней Москве после обедни устраивался торжественный крестный ход из кремлевского Успенского собора на «лобное место». В крестном ходе всегда участвовали патриарх московский и царь.

Вход Господень в Иерусалим

Метки: москва церковь храм русь господь воскресенье |

Полководец Древней Руси Александр Невский |

Это цитата сообщения Luboznajka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

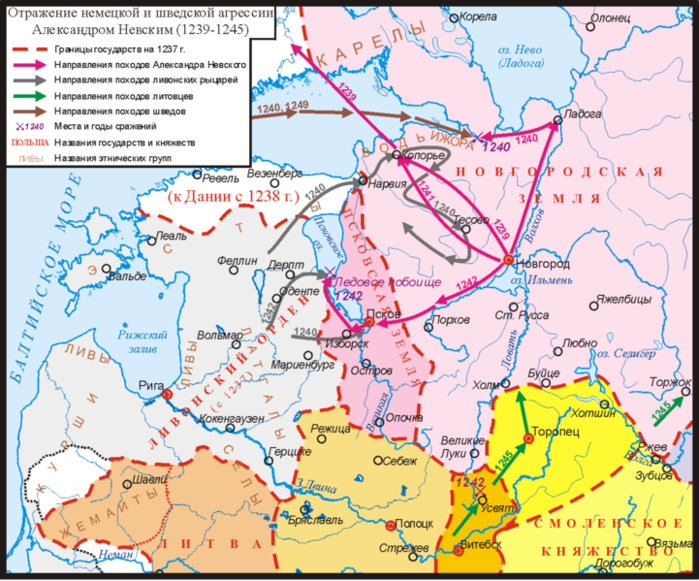

Полководец Древней Руси Александр Невский (1220-14.11.1263)

Александр Ярославович, прозванный в народе Невским - великий полководец и государственный деятель Древней Руси, под командованием которого были одержаны блестящие победы в битве на Неве над шведами (

Глубокой осенью 1263 года, возвращаясь из Орды, где его, видимо, отравили, Александр Ярославович несколько дней больным пролежал в Нижнем Новгороде, затем потребовал отвезти в Городец, где 14 ноября скончался в Федоровском монастыре, приняв схиму и иноческое имя Алексия. Тело великого князя отнесли в стольный Владимир и 23 ноября похоронили в Рождественском монастыре с участием епископа Кирилла. Городцом продолжал владеть сын полководца князь Андрей, который 27 июля 1304 года скончался здесь и был погребен в городецком Михайло-Архангельском храме-усыпальнице.

( Публикуется по материалам http://www.hist.nnov.ru/history/nizhreg/page9.html )

|

Метки: люди монастырь победа русь князь александр_невский |

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ |

Дневник |

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ

XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных татарских племен, разорили, обезлюдили большую часть Руси и поработили остаток народонаcеления; с северо-запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачею политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем своего века.

Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский.

Отрочество и юность его большею частью протекли в Новгороде. Отец его Ярослав всю жизнь то ссорился с новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз новгородцы прогоняли его за крутой нрав и насилие и несколько раз приглашали снова, как бы не в состоянии обойтись без него. Князь Александр уже в молодых летах подвергался тому же вместе с отцом. В 1228 году, оставленный со своим братом Федором, с двумя княжескими мужами, в Новгороде, он должен был бежать, не выдержав поднявшегося в то время междоусобия - явления обычного в вольном Новгороде. В 1230 году юноша снова вернулся в Новгород с отцом и с тех пор, как кажется, долго не покидал Новгорода. С 1236 года начинается его самобытная деятельность. Отец его Ярослав уехал в Киев; Александр посажен был князем в Великом Новгороде. Через два года (1238) Новгород праздновал свадьбу своего молодого князя: он женился на Александре, дочери Брячислава полоцкого, как кажется, последнего из Рогволодовичей, скоро замененных в Полоцке литовскими князьками. Венчание происходило в Торопце. Князь отпраздновал два свадебных пира, называемых тогда "кашею" - один в Торопце, другой в Новгороде, как бы для того, чтобы сделать новгородцев участниками своего семейного торжества. Молодой князь был высок ростом, красив собою, а голос его, по выражению современника, "гремел перед народом как труба". Вскоре важный подвиг предстоял ему.

Вражда немецкого племени со славянским принадлежит к таким всемирным историческим явлениям, которых начало недоступно исследованию, потому что оно скрывается во мраке доисторических времен. При всей скудости сведений наших, мы не раз видим в отдаленной древности признаки давления немецкого племени над славянским. Уже с IX века в истории открывается непрерывное многовековое преследование славянских племен; немцы порабощали их, теснили к востоку и сами двигались за ними, порабощая их снова. Пространный прибалтийский край, некогда населенный многочисленными славянскими племенами, подпал насильственному немецкому игу для того, чтобы потерять до последних следов свою народность. За прибалтийскими славянами к востоку жили литовские и чудские племена, отделявшие первых oт их русских соплеменников. К этиM племенам в конце XII и начале XIII века проникли немцы в образе воинственной общины под знаменем религии, и, таким образом, стремление немцев к порабощению чужих племен соединилось с распространением христианской веры между язычниками и с подчинением их папскому престолу. Эта воинственная община была рыцарским орденом крестоносцев, разделявшимся на две ветви: орден Тевтонский, или Св. Марии, и, позже ею основанный в 1202 году, орден Меченосцев, предназначенный для поселения в чудских и леттских краях, соседних с Русью. Оба эти ордена, впоследствии, соединились для совокупных действий.

(Публикуется по материалам «Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» http://www.magister.msk.ru/library/history/kostomar/kostom08.htm )

Метки: история народ русь князь александр_невский |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Novicova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Из истории забора и ограждения.

Забором или «Заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах врытых в землю. В словаре Даля: «заплот м. сиб. забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен. Заплотить двор, обнести заплотом, оградить досчатым, бревенчатым забором».

Метки: русь двор забор ограда |

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД |

Дневник |

Великий Новгород в истории России

Великий Новгород - один из древнейших городов России, расположенный на ее Северо-западе у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Его история неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни русского государства. Дважды в середине IX века и в конце XV века он стоял у колыбели русской и российской государственности. Великий Новгород - родина российских демократических и республиканских традиций, важный духовный оплот православной Руси.

Великий Новгород - один из наиболее значительных центров просвещения и крупнейший европейский художественный центр. На протяжении столетий он был надежной крепостью на северных и западных границах Руси. История Новгорода уходит своими корнями в далекое прошлое.

Исконным населением новгородской земли были финно-угорские племена, оставившие память о себе в названиях многочисленных рек и озер. В VI веке в новгородскую землю пришли немногочисленные племена славян-кривичей, а в VIII веке в процессе славянского заселения Восточно-европейской равнины сюда пришло племя словен. смотрите историю города далее

Еще на протяжении столетия Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга в начале 18 века и перенос столицы империи на берега Невы привели к утрате и этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.

(Публикуется по материалам раздела "История города" городского портала "Великий Новгород")

Метки: новгород город россия русь князь племена |

Свадьбы на Руси...(2) |

Дневник |

Обычай брать фамилию мужа.

В Древней Руси замужество означало смерть девушки в прежнем роду и новое рождение в семье мужа. Именно отсюда берет начало обычай брать фамилию мужа, а его родителей величать как новых отца и мать.

Интересна история белого подвенечного наряда невесты. Мы привыкли думать, что белый цвет означает чистоту, скромность и непорочность девушки. Но это не совсем так. В языческой Руси белый цвет был цветом траура. Как и у всех древних народов мира, он являлся цветом забвения и памяти. Другим траурным цветом в свадебном наряде считался красный. В старинной свадебной песне дочь обращается к матери с просьбой: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Таким образом, белое платье невесты или красный свадебный сарафан считались «скорбной» одеждой девушки, которая словно умерла для своего рода.

Фата только совсем недавно стала прозрачной, а до недавнего времени это был просто платок из плотной ткани, которым закрывали лицо невесты. Никому нельзя было видеть ее. Даже за руки молодые держались через платок.

Тяжелая фата постепенно набухала от слез, но не потому, что девушка выходила замуж за постылого. Она искренне оплакивала свой род, который покидала, показывая преданность и любовь своим родителям.

Замужняя женщина должна была заплетать две косы, а не одну, как девушки, и обязательно покрывать голову платком, так как считалось, что в волосах ее таится огромная сила.

Метки: свадьба семья мир одежда народ родители девушка русь муж фамилия обычай невеста род сарафан |

Знай нареченное имя свое...(2) |

Дневник |

Правильно выбирайте имя ребенку.

Часто, чтобы правильно выбрать имя ребенку, его окликали разными именами. Давали то, на которое он реагировал. В Древней Руси считали, что с именем новорожденному передаются черты характера людей, носящих то же имя. Наверное, поэтому до сих пор в народе живет обычай давать девочкам имена умерших бабушек и прабабушек, а мальчикам — дедушек и прадедушек.

Например, 23 января мальчиков нарекают старинными именами — Павел и Григорий. По старому стилю 10 января - день Святителя Григория, епископа Нисского, и Преподобного Павла Обнорского. Каким же будет характер носителей этих имен?

Павел

В переводе с латинского означает «малый». Павел — флегматичный, спокойный. В незнакомой компании он часто производит впечатление угрюмого и неразговорчивого человека. Если родители с детства излишне строги к Павлу, во взрослой жизни он становится чрезмерно требовательным к окружающим его людям, особенно к подчиненным. И все же Павел полон оптимизма и добродушия, что неизменно притягивает к нему людей.

Григорий

В переводе с греческого означает «бодрый». Григорий в детстве довольно непоседлив. Взрослый Григорий весьма раним и чувствителен. Он всегда и во всем старается нравиться окружающим. Григорий галантен и обходителен с женщинами. У него крепкие нервы и хорошее здоровье. Григорию не нравится быть в подчинении у кого бы то ни было. Он может стать хорошим инженером, журналистом или фотографом. В личной жизни все складывается неплохо, так как Григорий прекрасный семьянин.

Метки: люди ребенок мальчик имя русь девочка характер Бабушка дедушка |

За веру и Отечество!...(1) |

Дневник |

Оборона земли Русской.

В Толковом словаре В. И. Даля слово «герой» означает «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин, доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец». История Руси богата героическими страницами и славными подвигами, которые совершали смелые, мужественные люди.

Оборона земли Русской от неприятельских орд велась не одними только княжескими дружинами, в боях участвовали и жители древних городов и селений. Некоторые простые горожане совершали такие подвиги, что удостоились чести быть описанными в летописях. Так, в одной из них обнаружен рассказ о подвиге юного киевлянина.

В

Таким образом, народными героями, память о подвигах которых оставалась в веках, становились не только отважные воины, отличившиеся на поле битвы, но и мирные русичи, не щадившие своей жизни в борьбе за веру и свое Отечество.

Метки: вера оборона земля русь отечество воин богатырь витязь |

Как одевались на Руси...(1) |

Дневник |

Рубаха - любимая одежда древних славян.

Самой первой пеленкой для новорожденного мальчика в Древней Руси служила отцовская холщовая рубашка, а для девочки — сорочка матери. Детские вещи всегда старались выкроить из старой одежды родителей и делали это не из принципа экономии и даже не потому, что старая ткань мягкая и приятная для нежной кожи ребенка. Секрет заключался в том, что в языческой Руси верили, что вещи человека сохраняют часть его силы, поэтому одежда малыша из отцовской рубахи становилась своеобразным оберегом, хранила ребенка от сглаза и порчи.

Матери всегда старались украсить одежду любимого чада. Ворот, подол и рукава рубашечек были покрыты вышивкой, тоже обладавшей оберегающей силой. Наряд девочки был лишен металлических украшений, которыми изобиловал костюм взрослой женщины. Девочки надевали тоненькую ниточку бус вокруг шейки, в косы вплетали медные или бронзовые колечки, а на пояске носили звонкие подвески-бубенчики, отпугивающие своим звоном всякую нечисть.

Рубаха была самой любимой одеждой древних славян. Ее название произошло от слова «рубить», которое раньше имело значение «резать». История этой нательной одежды, скорее всего, началась с куска полотна, сложенного пополам, имевшего отверстие для головы и схваченного на талии пояском. Затем бока стали сшивать между собой, придумали рукава. Историки утверждают, что такой покрой рубах был одинаков для всех, начиная от князей и заканчивая юродивыми. Различались они только тканью и отделкой.

Метки: одежда родители ребенок русь человек материя князь рубаха |

| Страницы: | [2] 1 |