Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Redux Business Logic |

Как-то раз в Телеграмм-чате React_JS (кстати, русскоязычный чат, присоединяйтесь) обсуждали вопрос: "где в React-приложении должен быть расположен код, отвечающий за бизнес-логику". Вариантов несколько, мнения разделились. Ну а я решил записать подкаст (автор @PetrMyazin).

Рассмотрим частный пример с бизнес-логикой исключительно на клиенте. Приложение "кредитный калькулятор". Пользователь вводит в форму исходные данные: сумму, срок кредита, еще какие-то параметры; и на лету получает результат, например, сумму переплаты. Весь хитрый алгоритм расчёта суммы переплаты известен и уже реализован в виде JS-функции, назовём её f, которая принимает несколько параметров — те самые данные из формы, пусть будут a-b-c-d, а возвращает эта функция числовой результат (сумму переплаты, обозначим её как x) — это наша бизнес-логика.

Обратите внимание, что функция чистая. Её результат зависит только от входящих параметров. Она не производит никаких side-эффектов, не читает из глобальных переменных. Также эту функцию можно назвать независимой от фреймворка, ведь она одинаково будет работать и в React-приложении, и в Angular, и в Ember, и в jQuery, и даже на VanillaJS.

Но мы решили строить интерфейс на React+Redux, так что теперь возник вопрос: "в какой момент запускать вычисление нашей бизнес-логики". Ещё раз подчеркну, что в этом подкасте мы рассмотрим только упрощённый пример — все вычисления на клиенте, никаких запросов к серверу. В реальном приложении у нас навернка будет часть логики завязана на общение с сервером, но будет и такая часть, которая полностью может быть вычислена на клиенте по уже имеющимся данным. Так что все дальнейшие рассуждения применимы именно ко второй части — вычислениям на клиенте.

Что же, взглянем на форму. Она состоит: из пары текстовых полей, из слайдеров, выпадающих списков, чекбоксов. Введённые пользователем значения этих полей станут входящими параметрами в функцию f. Первый вопрос: "где и как будем хранить значения полей". Вариантов всего два: либо в локальном состоянии самих компонент (чекбоксов, слайдеров и тому подобных), либо в Redux-store.

Локальный state, размазанный по нескольким компонентам, в данном случае неудобен, т.к. нам в итоге нужно получить все значения одновременно, чтобы передать их параметрами a-b-c-d в функцию бизнес-логики. Нам хотелось бы хранить всё в одном месте: либо в неком общем предке (помните lifting state up), либо в Redux-store. Поскольку темой этого подкаста является обзор бизнес-логики в Redux-приложении, будем хранить в Redux.

Пройдём по шагам всю цепочку событий и попробуем прикинуть, в какой же момент лучше всего вызвать функцию бизнес-логики f.

Итак, пользователь меняет что-то на форме, вводит новую цифру в текстовое поле ввода, или двигает слайдер. Срабатывает некий обработчик handleChange — это первое место для вызова бизнес-логики. Но в обработчике handleChange мы можем прочитать значение только текущего измененного поля ввода из event.target.value, а остальные данные формы нам пока недоступны. Напомню, функция f — чистая, она не читает никаких данных из глобальных переменных. Она только принимает параметры a-b-c-d, и возвращает результат x. Значит сам по себе обработчик handleChange не подходит.

Следующий шаг — это функция action-creator. Здесь, с помощью Redux-thunk, мы можем получить весь объект состояния, т.е. получить a-b-c-d для вызова f. Action-creator — хороший претендент, запомним его.

Идём дальше. Поток выполнения переходит к запуску всех редюсер-функций. Редюсеры можно реализовать по-разному. Например, заготовим четыре отдельных функций для поля a, для поля b, для поля c и для поля d. В этом случае каждый из редюсеров имеет доступ к предыдущему состоянию своего поля ввода и к объекту action. Нам же, для запуска функции f, нужны все значения a-b-c-d одновременно. При такой организации редюсеров, единственный шанс — это если мы пробросим все четыре значения a-b-c-d внутри объекта action. По сути, мы таким образом передаем в объект action почти полную копию store. Звучит не очень, не хочется так делать.

Другой способ организации редюсеров — это единый редюсер, который будет обновлять все поля формы сразу, этакий formData-редюсер. Он принимает предыдущее состояние полей формы в виде объекта, содержащего a-b-c-d, обновляет изменившееся значение, а затем запускает функцию бизнес-логики f. Но постойте, а куда мы будем складывать результат вычислений, ту самую сумму переплаты x? Находясь внутри formData-редюсер, единственное место, куда мы можем сохранить x — в тот же самый объект, который теперь у нас будет иметь пять полей: a-b-c-d и x. Впору переименовать этот редюсер в formDataAndResult-редюсер. Он делает всё: и изменение формы запоминает, и результат вычисления бизнес-логики запоминает. Всё в одном большом объекте из пяти полей. Звучит тоже не очень. Слишком жирный редюсер, слишком много всего. Redux настраивает нас на функциональные подходы, на композицию редюсеров. А мы тут пишем одну большую функцию для управления всем сразу.

Дальше у нас запускаются селекторы в container components. Селекторы — это функции в mapStateToProps. Нас интересует селектор для компонента отображающего финальный результат х. Да, здесь можно сделать вызов функции бизнес-логики, т.к. селектор имеет доступ ко всему state, причем к уже обновленному state со свежими значениями a-b-c-d (сделаю на этом небольшой акцент); а результат вычисления функции f, вызванной внутри селектора, попадает в props компонента, отображающего сумму переплаты — вполне рабочее решение.

Если же не в селекторе, то последний шанс вызвать бизнес-логику — это вызвать функцию f непосредственно в методе render компонента x, того самого, который отображает сумму переплаты. Для этого в props придётся прокинуть все четыре требуемые значения a-b-c-d. На мой взгляд это менее изящное решение, чем предыдущее. Селекторы представляются более правильным местом, чтобы запустить вычисления, и передать уже готовый x для отображения.

Мы рассмотрели все варианты. Ну почти все. Можно было обсудить стрёмные способы, типа запуска расчётов в компонент will receive props, или ещё что-нибудь придумать. Но не будем тратить время.

Итого, у нас есть два явных кандидата на запуск бизнес-логики — это action creator и селектор компонента x.

Взглянем на action creator подробнее. Сначала ответим себе на вопрос: "у нас будет один action creator на все поля формы, или по отдельной функции на каждое из полей". Если мы сделаем отдельные функции, то получим четыре action creater-а: changeA, changeB, changeC и changeD; которые на самом деле будут похожи друг на друга, как две капли воды. Если мы хотим вызвать функцию f внутри action creator, эти вызовы придётся скопировать в код всех четырёх функций. Много копипасты. Хотя, кто плотно работает с Redux, boilerplate-кода не боится. Здесь можно организовать фабрику — create action creator, чтобы избежать копирования кода.

Но я предлагаю не углубляться в этом направлении, давайте лучше опишем одну функцию action creator, она будет принимать fieldName и newValue. fieldName — это строковая переменная, обозначающее поле ввода, в которое пользователь что-то ввёл. Используя Redux-thunk, мы можем получить доступ ко всему текущему state внутри нашего action creator-а, что нам и нужно для вызова функции f.

Но обратите внимание, что функция f должна получить самые свежие значения a-b-c-d, а тот state, который мы получим благодаря Redux-thunk, это уже устаревший state. Одно из полей имеет старое значение. Перед тем, как вызывать функцию f, нам нужно понять, в какой именно параметр подставить newValue. С точки зрения JS-синтаксиса, тут можно придумать с десяток элегантных и не очень решений. Но факт остаётся фактом, если мы хотим вызвать f внутри action creator, нам нужно взять текущий state, т.е. уже немного устаревший, и объединить его с только что пришедшим newValue. Не напоминает ли это нам редюсер-функцию, которая занимается ровно тем же самым? Получается, что нам придётся продублировать логику редюсера внутри action creater-а, чтобы сформировать самые свежие значения a-b-c-d.

Дальше-больше. Допустим мы получили результат вызова функции бизнес-логики внутри action creater-а, но теперь нам надо довести результирующее значение x до компонента, отображающего сумму переплаты. Придётся пробрасывать через Redux store, написав соответствующий редюсер и селектор. Сделав это, обратим внимание, что store теперь хранит и данные формы a-b-c-d, и одновременно результат вычисления x. Store получился избыточним. Помимо исходных данным, в нём ещё и результат производных вычислений. Это нехорошо по многим причинам. Некоторые из них мы обсуждали в предыдущих выпусках. Вывод: action creator — плохой выбор для вызова функции бизнес-логики.

Переходим к варианту с вызовом функции бизнес-логики из селектора. Его механику я уже упомянул выше. Селектор компонента, отображающего сумму переплаты, имеет доступ ко всему store. Причём к самым актуальным значениям a-b-c-d. Никакого дублирования кода редюсера. Имея a-b-c-d внутри селектора, мы вызываем f, а результат x передаём в качестве props в компонент, отображающий сумму переплаты. Просто, логично, без дублирования кода и без избыточного состояния. Селектор — отличное место для вызова функции бизнес-логики, которое представлено чистой функции от данных.

Заострю внимание на последней фразе, что мы рассматривали исключительно вычисление на клиенте. Если же ваша бизнес-логика — это не чистая функция, а целый процесс, с походом на сервер, т.е. с некими side-эффектами, то это уже тема отдельного разговора. Тут как раз надо обратить внимание и на action creator, и на middleware. Но обсудим это в другой раз.

Пишите на React, и процветайте!

|

Метки: author comerc разработка веб-сайтов reactjs вискас |

LibGDX + Scene2d (программируем на Kotlin). Часть 0 |

Разработку любой программы я настоятельно советую начинать с составления карточки продукта. Из обязательного — цели. Я составляю карточку продукта в Google Docs и вот как карточка выглядит в нашем случае docs.google.com/document/d/1m_A_Pupfk7gub732ZkGLuIYY0ezSCmSxqQffO93uXpY/edit?usp=sharing

Средневековый магнат

Цели проекта

- Демонстрация процесса разработки игры для сайта habrahabr.ru (общественная, информационная, краткосрочная)

- Создание материалов, которые впоследствие могут быть использованы как обучающие (личная, репутация, долгосрочная; общественная, информационная, долгосрочная)

- Создание основы для коммерческой игры (личная, краткосрочная)

- Привлечение скачиваний из Google Play (личная, финансовая, долгосрочная)

Первым делом стараемся максимально честно разобраться со своей мотивацией. Зачем мы вообще влезаем в это дело. Что будет служить нам путеводной звездой когда все хорошо и пинком под зад когда все плохо. Пожалуйста постарайтесь избегать альтруизма и “мира во всем мире”. Человеческая психика устроена таким образом, что личные побудительные мотивы значат больше чем общественные (визионерскую психологию тут не рассматриваю).

Игровой мир

Средние века / фэнтези

Цель игры — много денег

Сбор ресурсов

Продажа

Описание процесса игры

Так как первая и основная цель данной разработки является демонстрация работы, и игровой мир, и описание игрового процесса будут упрощены в угоду краткости и ясности подачи материала.

Игрок собирает ресурсы и продает их на местном рынке. На поиск и сбор ресурсов тратится еда/энергия. Когда энергия кончилась, ее необходимо покупать в городе.

Прототип интерфейса

Несмотря на то, что в предыдущей статье я рекомендовал тетрадку и карандаш в качестве инструментов для прототипирования, этот макет сделан в Adobe Experience Design CC (Beta). На момент публикации статьи, его можно скачать бесплатно www.adobe.com/ru/products/experience-design.html На работу с ним я угрохал полтора дня но считаю это оправданным. Дело в том, что публикация на хабре является групповой работой, даже если я все делаю один. Чем более качественные опорные материалы я предоставлю, тем легче будет воспринимать информацию. Вот проектный файл Adobe Experience Design drive.google.com/file/d/0B2CQZfruKhbWcG5EOWZYenN6UUU/view?usp=sharing

Его можно скачать, запустить в режиме презентации и даже немного потыкать по кнопкам. Технически можно запилить отдельную статейку, но не знаю нужно ли это. Комментарии рассудят.

Ну и какая разработка без публичного репозитория? Вот ссылка: ptsiber@bitbucket.org/terrav/medieval-tycoon.git

Для работы нам понадобится Android Studio 3.0 (на данный момент доступна версия Canary 5), Android SKD и LibGDX libgdx.badlogicgames.com/nightlies/dist/gdx-setup.jar

Установку всех этих тряхомудрий я пропущу, тут все большие мальчики и девочки. На крайний случай есть комментарии.

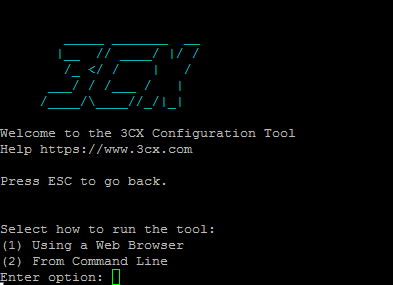

Запуск мастера конфигурирования LibGDX происходит из командной строки:

java -jar gdx-setup.jar

Кто был не в курсе, LibGDX это кроссплатформенный фреймворк, позволяющий писать одновременно под PC, Android, iOS и даже HTML (для последнего используется GWT, а у нас Kotlin, так что HTML нам точно не грозит). Из расширений я выбрал два:

Freetype — позволяет генерировать растровые шрифты из ttf/otf

Tools — среди прочего позволяет генерировать атласы текстур

Коммит с получившимся проектом доступен в репозитории. Я старался крошить и именовать коммиты таким образом, чтобы было просто понять какой фрагмент за что отвечает. Так как LibGDX кроссплатформенный, я предпочитаю большую часть разработки проводить на PC и тестировать/исправлять ошибки под Android непосредственно перед релизом. Как правило на эту работу уходит не больше 2-3 часов времени.

Дальше в этой статье

- Запуск проекта через DesktopLauncher

- Перевод проекта на Kotlin

- Ошибка Kotlin not configured

- Конфигурация gradle для kotlin-desktop версии

- Конфигурация портретной ориентации для desktop версии

- Первое использование Scene2D. Загрузочный экран, загрузочная сцена

Запуск проекта через DesktopLauncher

Обратите внимание, что рабочая папка для DesktopLauncher расположена в android/assets. Запуск DesktopLauncher на коммите

Обратите внимание, что даже только что сконфигурированный проект не запускается под android. Мы поправим это на следующем шаге.

Перевод проекта на Kotlin

LibGDX проекты сконфигурированы как мультимодульный gradle. Есть проектный build.gradle и модульные build.gradle для core, android и desktop. Почти весь код мы будем писать в core. В проекте android позже у нас будет сидеть AdMob + конфигурация immersive mode + покупки в Google Play маркете.

Для перевода проекта из java в kotlin мы меняем все apply plugin: «java» на apply plugin: «kotlin». В android/build.gradle добавляем apply plugin: 'kotlin-android'. Самые большие изменения произошли в проектном build.gradle

mavenCentral()

maven { url "https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/" }

jcenter()

+

+ maven { url 'https://maven.google.com' }

}

+

+ ext.kotlin_version = '1.1.3'

+

dependencies {

- classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0'

-

-

+ // uncomment for desktop version

+ // classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.3.2'

+ classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.0.0-alpha5'

+ classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"

}

}

@@ -37,7 +43,7 @@

}

project(":desktop") {

- apply plugin: "java"

+ apply plugin: "kotlin"

dependencies {

@@ -74,13 +80,13 @@

}

project(":core") {

- apply plugin: "java"

+ apply plugin: "kotlin"

dependencies {

compile "com.badlogicgames.gdx:gdx:$gdxVersion"

compile "com.badlogicgames.gdx:gdx-freetype:$gdxVersion"

-

+ compile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre8:$kotlin_version"

}

}

Добавился гугловый репозиторий, в buildscript.dependencies добавлен kotlin-gradle-plugin и в core проект добавлена compile-зависимость kotlin-stdlib (в нашем случае kotlin-stdlib-jre8).

Данная версия работает на android, но не работает в desktop варианте из-за ошибки Android Studio 3.0 Canary 5. Почему я считаю что это причина — запуск gradle цели desktop-run таки запускает приложение (правда требует запущенное Android device/emulator для запуска android:run). А вот запуск из Android Studio выкидывает

Exception in thread «main» java.lang.NoClassDefFoundError: kotlin/jvm/internal/Intrinsics

Если кто сможет победить запуск DesktopLauncher'a со свежей версией gradle — дайте знать пожалуйста!

Перевод java файлов в kt элементарна — выделяете файл/папку и жмете Ctrl+Alt+Shitf+K. Единственная ошибка которая возникнет у вас после данной операции заключается в требовании Kotlin'a инициализировать свойство в момент определения

public class MedievalTycoonGame extends ApplicationAdapter {

SpriteBatch batch;

Texture img;

@Override

public void create () {

batch = new SpriteBatch();

img = new Texture("badlogic.jpg");

}

@Override

public void render () {

Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);

Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

batch.begin();

batch.draw(img, 0, 0);

batch.end();

}

@Override

public void dispose () {

batch.dispose();

img.dispose();

}

}

class MedievalTycoonGame : ApplicationAdapter() {

internal var batch: SpriteBatch // ошибка тут <- следует заменить на private lateinit var batch: SpriteBatch

internal var img: Texture // ошибка тут <- следует заменить на private lateinit var img: Texture

override fun create() {

batch = SpriteBatch()

img = Texture("badlogic.jpg")

}

override fun render() {

Gdx.gl.glClearColor(1f, 0f, 0f, 1f)

Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT)

batch.begin()

batch.draw(img, 0f, 0f)

batch.end()

}

override fun dispose() {

batch.dispose()

img.dispose()

}

}internal = package видимость в java. Нам пакетная видимость не нужна (и вообще через пару коммитов мы удалим эти поля). Не во всех случаях мы можем проинициализировать поле сразу, а делать его nullable это вообще глупость (нам котлин интересен как раз из-за null-safety). Для этого в kotlin есть модификатор lateinit, который говорит компилятору, что программист зуб дает, на момент использования этого поля оно не будет равно null. Это так называемая синтаксическая соль. Вообще, если смотреть на этот код не как результат автоматической конверсии, то уместнее бы смотрелось

private val batch = SpriteBatch()

private val img = Texture("badlogic.jpg")

Ошибка Kotlin not configured

Эту ошибку вы будете видеть каждый раз при запуске Android Studio. Просто щелкните синхронизировать gradle

Конфигурация gradle для kotlin-desktop версии

Как я уже говорил, я предпочитаю разрабатывать desktop версию приложения, и изменением пары строчек мы реанимируем этот режим. Все что нужно — указать в проектном build.gradle

classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.3.2'

а в gradle-wrapper.properties версию gradle-3.3-all.zip

Конфигурация портретной ориентации для desktop версии

В DesktopLauncher добавляем горсть параметров конфигурации. Три относятся к размеру окна и возможности изменения размеров. Четвертый параметр vSync отключен т.к. есть глюк, на некоторых видеокартах в desktop и только на config.foregroundFPS=60 (по умолчанию), грузит одно ядро процессора в 100%.

config.width = 576

config.height = 1024

config.resizable = false

config.vSyncEnabled = false

Первое использование Scene2D. Загрузочный экран, загрузочная сцена

Вот мы и добрались до первого использования Scene2D. Коротко пару слов для чего он предназначен и что можно от него хотеть.

Scene2D является графом (деревом) элементов и предназначен в первую очередь для создания UI. Прямо «из коробки», вы получаете возможность верстки, трансформации элементов (поворот, масштаб, сдвиг и т.д.). Огромным плюсом идет обработка касаний. Ну и вишенка на торте система действий. С непонятным определением закончили, теперь то же самое человеческим языком.

Есть сцена, она занимает весь экран. На сцене вы можете разместить таблицу, в таблице картинку, панель прокрутки, десяток кнопок и даже черта лысого (главное чтобы в душе он был Actor'ом). При помощи волшебных слов top/center/left/width и т.д. вы реализуете верстку. Пример сложнее чем hello world будет только завтра, и так статья большая получилась. Дальше на любой произвольный элемент вы вешаете обработчик касания и он работает. Вам не нужно вручную ловить координаты клика, проверять что же находится там, какой у объектов z-index и т.п. Но еще раз, про это завтра. А сегодня просто несколько фрагментов кода напоследок:

class MedievalTycoonGame : Game() {

val viewport: FitViewport = FitViewport(AppConstants.APP_WIDTH, AppConstants.APP_HEIGHT)

override fun create() {

screen = LoadingScreen(viewport)

}

}

Наш класс MedievalTycoonGame теперь наследуется от Game, вся задача которого свалить работу на Screen. Первый экран, который мы сейчас покажем пользователю будет называться LoadingScreen и будет содержать одну сцену — LoadingStage. Т.к. не предполагается разрастания этих классов, я размещу их в одном файле LoadingScreen.kt

class LoadingScreen(val viewport: Viewport) : ScreenAdapter() {

private val loadingStage = LoadingStage(viewport)

override fun render(delta: Float) {

Gdx.gl.glClearColor(0f, 0f, 0f, 0f)

Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT)

loadingStage.act()

loadingStage.draw()

}

override fun resize(width: Int, height: Int) {

viewport.update(width, height)

}

}

class LoadingStage(viewport: Viewport) : Stage(viewport) {

init {

val backgroundImage = Image(Texture("backgrounds/loading-logo.png"))

addActor(backgroundImage.apply {

setFillParent(true)

setScaling(Scaling.fill)

})

}

}

Все что делает LoadingScreen — затирает экран черным цветом и вызывает методы act() и draw() у LoadingStage. На act() очень удобно вешать логику программы, работу с данными. Draw() это просто отрисовка всех элементов сцены.

Единственный момент, хочу заакцентировать как выглядит инициализация сцены java vs kotlin

init {

val backgroundImage = Image(Texture("backgrounds/loading-logo.png"))

addActor(backgroundImage.apply {

setFillParent(true)

setScaling(Scaling.fill)

})

}

public LoadingStage() {

Image backgroundImage = new Image(new Texture("backgrounds/loading-logo.png"));

backgroundImage.setFillParent(true);

backgroundImage.setScaling(Scaling.fill);

addActor(backgroundImage);

}

В случае с kotlin у нас всегда инициализация элемента и его размещение на соседних строчках. Это достигается за счет функции расширения apply. Иерархия в kotlin автоматически создает отступы и визуально очень легко читается. В java вся верстка идет без отступов. Инициализация элемента и его размещение часто невозможно рядом. Если иерархия состоит из 3+ уровней глубины, упорядочить элементы красиво (и дешево в поддержке) в java невозможно.

На сегодня это все. Рассматривайте эту статью как вводную, собственно раскрытие Scene2D и реализация игры будет завтра и далее. Спасибо что были с нами ;) И не рекламы ради (в этом приложении надо приложить усилия чтобы увидеть рекламу), мой первый проект «Пятнашки» на Scene2D когда я еще только-только осваивал. Из достоинств — удобство управления. Существуют сотни если не тысячи версий приложения и в 90% что я видел передвижение фишек возможно только тычком в соседнюю с пустой клеткой. Соберёте котика?

В следующих статьях

- Базовые элементы Scene2D

- Два базовых контейнера для верстки

- Атлас текстур

- Шкурки

- Интернационализация

P.S. В загрузочном экране использована работа художника Виталия Самарина aka Vitaly S Alexius

www.rom.ac

|

Метки: author TerraV разработка игр kotlin графика интерфейс libgdx я пиарюсь |

Посещение конференции — чеклист |

Существуют легенды на тему того, что единственный смысл конференции — это найти себе работу покруче за деньги текущего работодателя. Несмотря на внешнюю неэтичность, в этом хотя бы есть смысл. В реальности бывает куда хуже: люди приходят на конфу, и потом не знают, чем заняться, кроме как хавать булочки в переходе (особенно если они бесплатные). Давайте я расскажу, что делать, чтобы не тратить свои и чужие ресурсы зазря.

0. Целеполагание

Основная проблема разработчика в том, что навыки, технологии, идеи — всё это постоянно устаревает. Когда-то на земле жили динозавры, а теперь их нет. Вы точно не хотите быть одним из этих динозавров. Для этого нужно сфокусироваться на обновлении собственных знаний — это важно и максимально приоритетно. Это настолько приоритетно, что вы готовы потратить на это свои и чужие бабло и время.

Человеческое мышление так устроено, что не терпит ничего ненужного. Выделение важного и неважного – одна из самых поразительных и крутых систем, позволяющих думать максимально эффективно.

В книге «Moonwalking with Einstein» рассказывалось о журналисте с феноменально хорошей памятью, которому никогда не нужно было ничего записывать на бумажки и диктофоны включая длинные интервью. Эта память досталась ему благодаря тому, что его мозг считал все события вокруг одинаково важными, и одинаково достойными запоминания. Эта же особенность полностью разрушила жизнь этого человека. Он всю жизнь пытался фокусироваться на всём сразу, и ни разу не достиг ничего конкретного.

Разработчики софта обычного не такие, как этот журналист. Нам постоянно хочется вполне конкретных очевидных вещей: интересней проекты (и обычно они в точности знают, что значит «интересней», больше возможности, выше должности, больше денег – и всё это как можно быстрее. Для этого необходим конкретный фокус на своих задачах, отбросив иллюзии и мораль (в смысле, корпоративный bullshit типа «в нашей компании работать большая честь»).

Самая центральная идея в том, что совершенно тот же фокус следует сохранять и при посещении любых информационных ивентов.

Дальше я попытаюсь показать, как можно обновлять свои знания, используя конференции (и другие организованные события) в качестве ключевого момента в этом непрерывном обновлении знаний и навыков.

1. План

Любое достаточно сложное, растянутое во времени действие, должно начинаться с плана.

Отсутствие плана — тоже план, только плохой. Как видим, выбора у нас немного: либо план пишем мы, либо его пишут за нас. «Дума — не место для обсуждений».

Наметим несколько опорных пунктов:

- Предположения

- Вехи

- Конкретные задачи

2. Предположения

2.1 Предположение: смысл существует

Осознайте, зачем вам нужна конференция, определите смысл.

Выделите на это хотя бы 2 минуты.

Как говорил один товарищ, «каждый приезжает за своим. Кто хочет поменять работу — за оффером, кто хочет разобраться в технологии — за советами, у кого беда на продакшене — за рекомендациями лучших собаководов».

Можно воспользоваться «помощью друга» или «подсказкой зала» — организаторы конференции в рекламных материалах уж точно расскажут, зачем она нужна. Что угодно, лишь бы вы купили билетик. Но я всячески советую осознать смысл самостоятельно, потому что его может не быть.

Девопсерам повезло, у нас с поиском смысла всё просто.

Например, есть люди, которые могут целыми неделями редактировать две строчки кода, добиваясь корректности какой-то сложной формулы, или починки суперсложного бага в legacy системе. Нас же постоянно преследует удав:

Если вас постоянно преследуют страшные монстры, с этим нужно что-то делать, верно?

Каждый второй хочет быть богом Докера, легко и просто вертя тысячами контейнеров, и ты горишь, и ты в аду.

К сожалению, просто наличия смысла недостаточно.

2.2 Предположение: благородные сэры не варят кашу

(Предупреждение: Эта часть будет большой, нет времени — можно смело пропускать)

Представьте, джава-разработчик начинает готовиться к следующему собеседованию.

Как может выглядеть его чек-лист?

- Java Core, Collections, Concurrency (14d)

- Spring, Spring MVC (7d)

- Hibernate, SQL (7d)

- JS (Angular, React) (7d)

- Testing, TDD (2d)

- Building (Maven, Nexus) (1d)

- VCS (Git, Mercurial) (2d)

- Jenkins (1d)

- GNU/Linux, Monitoring (2d)

Как видим, к «чистому программированию», посвященному алгоритмам и железу, примешивается знатная порция всякого борща! Сколько положить хлеба? Может быть, еще два компота и четыре дня на Графану?

У руководителя разработки бывают точно такие же проблемы. Вместо бумажки, приклеенной к холодильнику, будут многотомники «архитектурных видений», заданий и описаний, которые нужно превратить во что-то более умопостигаемое.

Есть один отличный пример — который по дефолту, к сожалению, понятен только игрунам в современные онлайн игры. Хорошо известен термин «метагейм». Попробую объяснить в паре слов. У словно существуют core механики — собственно правила игры, и meta механики — те эффективные способы действия, которые игроки придумывают сами. Например, в футболе core механики – это собственно правила футбола, а meta — выбор оптимального состава команды, стратегий и тактик поведения на поле. В покере core — это правила покера (которых раз два и обчелся), а meta — это вся остальная игра, стратегия игрока, придержать фишки до последнего стола, не рисковать и играть тайтово, забирать блайнды на префлопе, итп.

Обычно у несбалансированных игр (например, у большинства современных moba) всегда есть «господствующая мета» — набор высоко эффективных способов игры, очень сильно зависящих от конкретных характеристик твоих персонажей, которые меняются с каждым новым обновлением. Мета, которая была популярна в прошлом году, совершенно не играет на сегодняшний день, несмотря на то что состав персонажей и их способности почти не изменились. Когда-то в Overwatch всегда играли 2-2-2, а теперь уже нет. Чтобы научиться играть в ту же игру, теми же персонажами, но с новой метой, на профессиональном уровне от игрока требуется вложить усилия, иногда — значительные. Это как если бы в футболе правила менялись каждое воскресенье.

С технологиями происходит примерно то же самое, что в moba — это сплошной метагейм поверх одних и тех же идей, а зачастую одних и тех же реализаций. У тебя есть куча технологий, связанных друг с другом в отношении «все со всеми», имеющие в меню комплексного обеда разные веса. Будучи сисадмином, твои core правила игры включают GNU/Linux и Monitoring. Джава-программисту в 2017 году точно встретятся на пути Spring и Hibernate. Хотя это будут уже совершенно не тот Linux и Spring, которые были в 2003 году (про systemd и Spring Cloud можно похоливарить в комментариях). Одни и те же идеи правильного мониторинга или организации коллекций кочуют из года в год, из технологии в технологию, всегда похожие – и всегда немножечко разные. Иногда они тебе нравятся, иногда ты с ними в чем-то несогласен — но ты знакомишься с ними, и идешь дальше.

Но адаптироваться ко всему этому весьма непросто. Пробовали подписаться на Гитхабе на все интересные проекты и следить за свежими коммитами? Это нереально. Ну разве что тебе вообще мало что интересно, либо ты упоролся и готов потратить на это всё рабочее и свободное время. То же касается мониторинга новостных сайтов, RSS-фидов и почтовых рассылок проектов, итп. Более того, для глубокого понимания метагейма недостаточно их просто читать – нужно анализировать и экспериментировать, пробовать варианты. Возможно, придется нанять нескольких архитекторов, которые будут делать это вместо тебя, и платить им за это конские зарплаты? Это была печальная часть.

Приятная часть в том, что синхронизироваться с метой можно и нужно достаточно редко. Скажем, раз в полгода.

И вот тут отлично подходят конференции. На них приезжают лучшие специалисты в своем направлении, которые специально за месяцы готовились к этому докладу, подобрали для тебя удобную форму подачи, любое блюдо будет съедено за час. Весь комплексный обед съедается за день. Меню обеда, треки конференции – составляют знатные гуру, знающие толк в вопросе. После этого у тебя есть всего полгода-год чтобы попытаться хотя бы как-то угнаться за метой. Полгода-год – потому что потом будет следующая конференция. Изящное, удобное решение. Конечно есть и минусы — придется тратить силы чтобы погрузиться в самолет и дотащить свою тушку до места, но имхо, в целом этот минус полностью покрывается плюсами.

Поэтому второй совет будет такой: воспринимайте конференцию/митап как набор задач, которые нужно выполнить в ближайшие полгода. Как своеобразный чеклист или дополнение к бэклогу. Все задачи – опциональные, но если не проработать достаточное количество тем, то можно серьезно влипнуть в будущем. Важно, что это не какие-то «готовые решения» ваших проблем (для этого есть StackOverflow), а именно список стратегических задач, трендов.

3. Вехи

Как и в любом другом проекте, мы должны иметь вполне четкую временную структуру. Пока нет плана — ты тратишь время на фигню. Все, кто недостаточно богат, чтобы спокойно тратить время на ерунду, стоит озаботиться следующим:

- Определить концепт

- Обеспечить ресурсами (билеты, время, итп)

- Провести информационную подготовку

- Поучаствовать в конференции

- Внедрить изученное

- Перейти на следующую итерацию (через полгода-год)

4. Задачи

4.1 Определение концепта

Обычно концепт делится как минимум на следующее:

- Для себя

- Для работодателя

- Для друзей и прочего окружения

Очевидно, что «для себя» идея выглядит типа «послушать доклад X, лично пообщаться с Y, и нажраться на афтерпати».

Только не нужно сообщать это работодателю, потому что ему обычно не так интересно, что ты там знаешь, как то, что ты собираешься со всем этим делать в конкретном проекте. Ему можно сформулировать как-то более конкретно: «в проекте X собираюсь улучшить Y благодаря использованию A,B,C, которым посвящена конференция». Объяснение желательно придумать емкое и пафосное, сдобрив любимыми баззвордами руководителя.

Придумывать концепт для работодателя стоит всегда, вне зависимости от того — платит ли он за твои билеты или нет. Во-первых, в любом случае это реклама тебя лично (лохи и нищеброды на конфы не ездят – или по крайней мере, такова легенда). Во-вторых, даже если прямо сейчас работодатель не видит выгоды от подобных мероприятий, на твоем опыте он может эту выгоду увидеть, и в следующий раз всё будет совсем по-другому.

4.2 Обеспечение ресурсами

Тут всё обыденно:

- Если ехать на деньги компании

- Заявить руководству свое желание присутствовать

- По необходимости — придумать аргументацию для убеждения.

- Если ехать за свои деньги — купить билеты:

- Конференция

- Самолёт

- Гостиница/хостел

Об этой ерунде нужно побеспокоиться вовремя, ибо:

- Некоторые конференции дают бешеные скидки на предзаказы билетов.

- Гостиницы и самолёты, будучи заказанными заранее, могут стоить сильно дешевле.

- В некоторых компаниях нужно заявлять бюджет на год вперед. Или на месяц.

Если не заявить работодателю прямо сейчас — потом поезд ушел.

Также работодатели не любят внезапного желания выделить хорошую гостиницу. - Некоторые компании отпускают на конференцию, только если ты не собираешься увольняться ближайшие полгода. Если ты собираешься — надо продумать тайминг.

Видел огромное количество людей, которые просохатили все полимеры просто потому, что решили оформить бумажки «завтра с утра». Начинай заполнять чертовы бумажки прямо сейчас.

4.3 Информационная подготовка

Это — самый интересный пункт программы.

Обучение лучше всего работает следующим образом:

- Некоторое время интуитивно изучать X

- Придумать теорию относительно Х

- Сделать предположение, как X должно работать

- Поставить эксперимент и узнать, как Х работает на самом деле

- На основании разницы между предположением и реальностью скорректировать теорию

- Пойти на следующую итерацию улучшения теории

Холиварный пример:

- Некоторое время использовать Windows-сервер, создавая общее впечатление

- Теория в том, что Linux значительно лучше Windows как файлопомойка

- Предположение: сделав файлопомойку на Linux мы не получим тех проблем, что были в Windows

- Эксперимент: делаем файлопомоку на Linux и обнаруживаем, что в ряде случаев проблемы есть, а в ряде случаев – нету

- Корректировка: Linux лучше Windows как файлопомойка только в ряде случаев

- Следующая итерация: определение ситуаций, когда лучше, а когда хуже

Идея кристалльно ясна со школы, наверное.

Конфа или митап сильно походит на этот план постановки эксперимента. Только экспериментируем мы не над предметами неживой природы или программами, а над докладчиками и их докладами. На приличных конференциях обязательно присутствует дискуссионная зона, поэтому можно ставить тесты напрямую на докладчике.

Теперь, что происходит, когда мы приехали на конфу, не подготовившись? Отсутствует фундаментальные два первых пункта программы: мы не знакомы с обсуждаемыми вещами, и не имеем никаких идей, что же мы собираемся проверять. Epic Fail. Остается либо дивиться на непонятные вещи, о которых вещают со сцены, либо хавать булочки в переходе.

Чтобы не опростоволоситься, перед тем как куда-то ехать, и вообще соглашаться на конфу, надо изучить её программу и составить план подготовки.

Дальше я скопипастил из недавней статьи план конференции DevOops 2017:

- Контейнеры, Оркестрация (Docker, Kubernetes, Clusters, etc).

- Виртуализация, Облачные технологии (AWS, Azure, Heroku и другие).

- Мониторинг и аудит приложений (Prometeus, OkMeter, DataDog, BPF, Dynatrace, XRebel, Glimpse, Zipkin, OpenTrace и другие).

- Continuous Delivery (Jenkins, TeamCity, Bamboo).

- Configuration Management (puppet, chef, ansible).

- Безопасность (Vault, etc.)

- Разбор полетов на примерах крупных проектов, внедряющих DevOps: успешных и провальных.

Зацените как меняется восприятие этого списка сразу же, как вы понимаете, что это не просто список чего-то, что мужики будут толкать со сцены, а список вещей, с которыми лично тебе надо срочно заранее ознакомиться. Он начинает выглядеть гигантским.

Важно, что предварительная подготовка должна занимать какое-то достаточно небольшое время, например суммарно час в день. Иначе обычный ленивый разработчик (типа автора этой заметки) отмораживается и перестает готовиться. Простой способ – не нужно изучать вообще всё перечисленное, а только по одному слову из каждого пункта, это серьезно облегчит задачу.

Теперь классифицируем источники информации, по которым мы будем проводить предварительную подготовку.

4.3.1 Целенаправленное применение чего-то нового

Просто берете любую технологию, и начинаете её использовать.

Использовать где угодно:

- Соорудить небольшой тестовый проект

- Помочь коллеге или другу, который уже её использует на практике

- Использовать на работе, если это возможно

Не нужно тратить огромное количество времени, достаточно сделать пару рабочих прототипов, чтобы зацепить основные идеи. Например, чтобы завести Ansible и что-нибудь им сделать — нужны считаные минуты, плюс это можно тут же применить на работе.

Способ хорош тем, что в отличие от всевозможных туториалов, он дает понимание о вещах, которые нужны лично тебе, а не доброму дяденьке, сочинявшему документацию на сайте.

4.3.2 Блоги

Сейчас все мы проводим в социальных сетях просто непростительное количество времени. Достаточно открыть Хабр или Фейсбук, и залипнуть на целый день. Способ использовать прокрастинацию с пользой — начать читать технические блоги по нужным темам.

Чтобы обмануть свой мозг, чтобы он всё еще считал это отдыхом и прокрастинацией, а не новым типом работы, можно поставить какой-нибудь четкий будильник: например, читаем про Энсибл не более 30 минут, а потом снова за работу!

Сейчас я не буду мусорить здесь, описывая всю первую страницу гугла по запроу «Docker Blog», они там все интересные. Если у тебя, читатель, есть какие-то любимые блоги, напиши о них в комментариях!

Возможно теме систематизации devops блогов стоит посвятить отдельный пост. Нужно ли это Напишите в комментариях.

Хочется только отметить, что лучшие материалы — это те, которые промаркированы по времени. Чтобы было четко понятно, какие именно события, и в каком порядке, произошли за последний год. Сравнить «как было» и «как стало». Потом посмотреть «как стало» уже на конференции и сравнить

4.3.3 Книги

Как ни странно, в 2017 году, книги всё еще не изжили себя. В отличие от обрывочных твитов и постов в бложиках, они представляют собой конденсированную и многократно проверенную мудрость, особенно это касается учебников по фундаментальным технологиям.

Некоторые советы по использованию книг:

- Не читайте от корки до корки. Смотрите оглавление, и читайте только то, что интересно. Время для подготовки к конфе очень ограничено, если залипнуть в одну книгу длиной 1500 страниц, времени ни на что другое не останется.

- Не бойтесь, что текущая глава опирается на предыдущую настолько, что пропустив её, вы ничего не поймете. Обычно — поймете. Исключение составляют, например, книжки по алгоритмам и дискретке.

- Читайте книги по фундаментальным вещам. Для всего остального есть документация в интернете и StackOverflow.

- Если книга выглядит так, как будто автор просто перенес на бумагу документацию с официального сайта проекта — дальше можно не читать, в печь.

4.3.4 Видео

На ютубе есть огромное количество видео, которые помогут быстро настроиться на правильный лад, например DockerCon 2017. Особенно круты видеозаписи предыдущих конференций: можно посмотреть «что было» и «что стало», как менялось отношение спикеров по разным вопросам из года в год.

4.4 Участие в конференции

Хорошие рекомендации недавно были опубликованы вот в этой недавне статье на Хабре.

На этом можно бы и закончить, но всё же главное:

- Заранее определи, что собираешься слушать.

(Если нет ничего интересного, то на конфу можно не идти) - Если идете толпой от одной компании, можно разделиться по разным докладам.

Кто куда пойдет — тоже решить заранее - Взять с собой блокнот или смартфон, чтобы записывать интересные моменты и мысли.

- Обязательно поймать докладчика в дискуссионной зоне. Не бояться задавать странные и неудобные вопросы

- Продумать вопросы — где пожрать и поспать. Не пишу здесь, не маленький уже

Отдельно по поводу записей. Если мысли тут же не записать, то под давлением мощного потока информации они быстро забываются. Диктофоны на подобных мероприятиях зачастую работают плохо из-за акустики залов и стремности диктофона (можно купить хороший диктофон). Лично для меня лучше всего работают mind maps на ноутбуке. Мне нравится платный Mindjet MindManager, но есть и куча бесплатных утилит (google: «best free mind mapping software 2017»). Если дополнить это слайдами доклада (докладчики обычно выкладывают их в интернете), получается очень хорошая база.

4.5 Презентация и внедрение

Внедрение чего угодно с конференции связано с несколькими сложностями.

4.5.1 Quickfix vs trending topic

Во-первых, материалы конференции не являются быстрофиксами для решения лично твоих проблем. Докладчики — не твои сотрудники. Просто так срисовать доклад и метнуться у себя что-то чинить — не получится. Поэтому можно относиться к полученной информации как к трендам, тенденциям, которые нужно учесть и проработать.

Чтобы было что прорабатывать, нужно иметь:

- Память о том, что происходило на конференции

(как минимум, не следует во время и после конференции употреблять излишне много алкоголя, иначе точно всё забудешь) - Записи: блокнот, диктофон, майдмапы, итп

- Видеозаписи конференции (бывают не везде, и точно не сразу)

Дальше идет собственно проработка темы. Например, если мы на конференции впервые познакомились с Kubernetes, то не стоит бежать и внедрять его. Стоит всесторонне изучить тему и отнестись к этому максимально серьезно.

4.5.2 Презентация темы

Во-вторых, обычно внедрение новшеств зависит не только от вас, а еще и от руководителей. Руководители зачастую относятся к конференциям, и информации, полученной с них, без особой радости. «Какая-то фигня для хипсторов». Изменить это отношение зачастую помогает просто нормальный диалог с описанием открывающихся перспектив.

Тут можно было бы написать мануал по проведению презентаций для руководства, но это тема отдельной статьи. Ограничусь основными мыслями.

Наиважнейшая штука в том, как именно подать внедрение новой технологии. Обычно мы, технари, просто задавливаем собеседника интеллектом. Но в случае если ты пытаешься убедить начальника провести тестирование какой-то совершенно новой штуки, того самого критического объема знаний может еще не быть. Тогда можно задавить собеседника здравым смыслом. Здравый смысл стоит начать с описания типа:

- Проблема.

Нужно выдернуть какую-то реальную проблему из текущего проекта. - Решение.

Тут следует название полюбившейся тебе технологии с кратким комментарием.

Не нужно вываливать на человека всю глубину технической мысли, для начала нужно чтобы название технологии врезалось в память и засело там навечно. - Концептуальное описание пути к успеху.

Например, рассказываешь, что при наличии дополнительных двух человек и недели времени мы внедряем технологию, и получаем такой-то профит. Тут нужно сконцентрироваться на бизнес-аспектах: деньгах, времени, наборе платных решений, итп. Впрочем, грузить конкретными цифрами тоже не нужно, только намекнуть общий смысл. - Магия, благодаря которой всё это работает.

Вот тут можно развернуться в технических описаниях, впрочем, не перегибая палку. Как только заметишь, что у начальника погасает взгляд и интерес — необходимо тут же заткнуться и переходить к другим вопросам. - Конференция!

Упомянуть что вся эта магия стала доступна благодаря участию в конференции.

Это гарантирует тебе оплаченные билеты на следующие конференции :) - Как мы это представим заказчику.

Зачастую новая технология требует совершенно отдельного подхода к продаже её заказчику, если такой имеется. Это серьезный пункт, который надо прорабатывать отдельно. - Очень круто было бы объяснить, почему того, что ты сейчас будешь внедрять, убьёт на месте всех ваших конкурентов, если таковые имеются, и ты достаточно в этом понимаешь, чтобы не сморозить чушь.

- На последок, можно притащить информацию о текущем статусе проекта, и о конкретных метриках (например, увеличении числа запросов к веб-сервису), которые покажут успех внедрения технологии

Еще раз подчеркну, что так как мы получили на конференции не конкретные быстрофиксы, а снимок трендов, перед тем как вступать в такой диалог, нужно основательно подготовиться.

Зачастую начальство привыкает к общению в виде просмотра слайдов. Можно считерить, и просто доработать слайды с конференции, благо на них есть публичная ссылка.

Но слайды для огромной конфы готовятся для просмотра с большого экрана.

Я обычно перерабатываю их следующим образом:

- Инвертирую цвета: задник тёмно-серый, шрифт белый

- На первой страничке должен быть какой-нибудь запоминающийся логотип (логотип твоего проекта, или технологии, которую ты пиаришь. Он должен прямо вжечься в мозг смотрящего)

- Все шрифты сконвертить в sans serif или что-то такое серьезное. Никаких комиксансов.

- Поменьше длинных списков. Спикеры пишу длинные списки всего на свете, а ты с начальнкиом сможешь обсудить от силы 3-5 пунктов. По той же причине не должно быть многоуровневых списков и прочего треша и угара.

- Выбросить картинки – мемасики и смехучеки с Боромиром

- Графики и пайчарты — оставить. Если их вообще нет — добавить.

- Особый понт и шик — сделать печатную версию слайдов на хорошей бумаге и действительно распечатать их. Принтер в соседнем книжном магазине, скорей всего, не умеет печатать белым по темной бумаге, поэтому придется нагуглить подходящую типографию.

5. Заключение

Это был короткий чеклист, о чем стоит подумать перед посещением конференции. Если ты

- поставил четкую цель,

- составил план мероприятия,

- определил концепцию того как это мероприятие укладывается в повседневную жизнь коллектива,

- вовремя купил билеты на конфу-самолет-гостиницу (вовремя — в смысле, сейчас, потом будет поздно),

- основательно подгтовился к конференции, используя видео, блоги, книги и другое,

- внимательно слушал доклады и майндмапил важные мысли,

- после конференции проработал эти заметки и отсмотрел видео,

- по полученному сформировал картину трендов и задач по развитию твоего проекта,

- и грамотно презентовал начальству

То конференция, возможно, прошла незря.

А если ты собираешься всё-таки, ни к чему не готовиться, и тупо жрать булки в коридоре в ожидании конца доклада, то можешь здорово сэкономить, поменяв конфу на посещение Бургеркинга.

Всем добра.

|

Метки: author olegchir devops конференция |

Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №269 (26 июня — 2 июля 2017) |

| Веб-разработка |

| CSS |

| Javascript |

| Занимательное |

Веб Разработка

Веб Разработка

- Июньские новинки мира веб-стандартов

Визуальное регрессионное тестирование (как быстро продвигаться в разработке и ничего не ломать)

Визуальное регрессионное тестирование (как быстро продвигаться в разработке и ничего не ломать) Валидация форм, Часть 1: Проверка ограничений в HTML, Часть 2: API проверки достоверности (JavaScript), Часть 3: Validity State API Polyfill, Part 4: Валидация формы подписки MailChimp

Валидация форм, Часть 1: Проверка ограничений в HTML, Часть 2: API проверки достоверности (JavaScript), Часть 3: Validity State API Polyfill, Part 4: Валидация формы подписки MailChimp- Медиа:

- Подкаст Frontend Weekend FW #9 – Как стать крутым разработчиком без профильного образования

- Подкаст «Пятиминутка React»: #23 — webpack 3.0.0, pnpm 1.0, TypeScript 2.4

Прогрессивная деградация — HTML Шорты

Прогрессивная деградация — HTML Шорты Запись стрима Юрия Артюха ALL YOUR HTML #5: Sexy Fragment Shader and throttle-debounce

Запись стрима Юрия Артюха ALL YOUR HTML #5: Sexy Fragment Shader and throttle-debounce Полная компиляция видео с React Amsterdam 2017 + бонус

Полная компиляция видео с React Amsterdam 2017 + бонус

- Инструменты:

JS Foundation: Episode #0 – sonar: инструмент линтинга для веба

JS Foundation: Episode #0 – sonar: инструмент линтинга для веба 8 свойств CodePen, о которых вы не знаете

8 свойств CodePen, о которых вы не знаете Полноразмерные скриншоты страниц нативными средствами браузеров

Полноразмерные скриншоты страниц нативными средствами браузеров

- Анимации:

GreenSock для начинающих: руководство по веб-анимации (часть 1)

GreenSock для начинающих: руководство по веб-анимации (часть 1) Анимация органической формы с помощью SVG clipPath

Анимация органической формы с помощью SVG clipPath

- AMP/PWA:

Я решил отключить Google AMP на своём сайте

Я решил отключить Google AMP на своём сайте Любой сайт может стать PWA – но мы должны делать это лучше

Любой сайт может стать PWA – но мы должны делать это лучше Создание m.uber: разработка высокопроизводительного веб-приложения для глобального маркета

Создание m.uber: разработка высокопроизводительного веб-приложения для глобального маркета

CSS

CSS

- От бутстрапа — к CSS-гридам

- Полное руководство по Flexbox

Применение стилей для фокуса с клавиатуры

Применение стилей для фокуса с клавиатуры Выбираем, как структурировать наши CSS компоненты

Выбираем, как структурировать наши CSS компоненты Как определить и использовать пользовательские свойства CSS

Как определить и использовать пользовательские свойства CSS Пять основных этапов развития CSS

Пять основных этапов развития CSS Наложение шрифтов, или как переименовать шрифт в CSS

Наложение шрифтов, или как переименовать шрифт в CSS Отзывчивая типографика с помощью calc(), vw, и суперспособности Sass

Отзывчивая типографика с помощью calc(), vw, и суперспособности Sass reproCSS — CSS репроцессор, использующий теги

reproCSS — CSS репроцессор, использующий теги

|

|

Продажи через App Store. Неутешительные выводы по-прошествии 4-х лет |

Для начинающих молодых и не очень iOs разработчиков, вкладывающих свои идеи, силы и средства в создание своих интересных и не очень приложений с целью заработка на их продаже или продаже рекламы в них, коих здесь много. Хочу вас предупредить: скорее всего вы не получите ничего, либо такой мизер, что и говорить не о чем. И дело вовсе не в качестве вашего приложения, не в том, что ваша идея никому не интересна, не в том, что о ней мало кто знает, нет, конечно и в этом тоже, но по большей части в той бизнес схеме, по которой работает App Store и которая делает корпорацию Apple богатейшей в мире, во многом и за ваш счет.

Более четырех лет назад я сделал несколько приложений под iOS для изучения английского языка, о которых писал в этой статье. Делал я их для себя, по ним учился я и моя семья. В дальнейшем, чтобы не пропадать добру я их выложил в App Store, до сих пор они там и имеют хорошие отзывы.

У каждого приложения есть две версии: бесплатная, ознакомительная с одним уроком и платная расширенная. Из бесплатной версии можно по ссылке скачать платную. Еще я создал сайт, где рассказал нашу историю освоения английского языка и там же раздавал (и раздаю) промо-коды всем желающим.

Приложения приносили мне более чем скромные деньги, но я и не рассчитывал на многое, понемногу совершенствовал их, исправлял ошибки. Затем, поддавшись естественному желанию получить больше денег, я решил заняться их продвижением.

Я сразу решил, что никаких массовых рассылок, спама — только органический трафик и только вручную. Я давал рекламу в поисковиках, в соцсетях, общался с живыми людьми, заинтересованными и не очень. Результат, как правило, это большое количество установок бесплатных версий, доходивших до нескольких сотен в день и неизменное количество покупок платных. Несмотря на очевидность происходящего я в течение четырех лет пытался как-то объяснить это математическое чудо, чем угодно, только не мошенничеством Apple, пока не перепробовал всё. Сегодня я уверен, что Apple платит

100 установок бесплатных версий в неделю — 3-5 покупок платных версий

1000 установок в неделю — 3-5 покупок

3000 установок в неделю — 3-5 покупок

100 установок в неделю — 3-5 покупок

…

1 год прошел

…

100 установок в неделю — 3-5 покупок

1000 установок в неделю — 3-5 покупок

3000 установок в неделю — 3-5 покупок

100 установок в неделю — 3-5 покупок

…

2 года прошло

…

100 установок в неделю — 3-5 покупок

1000 установок в неделю — 3-5 покупок

3000 установок в неделю — 3-5 покупок

100 установок в неделю — 3-5 покупок

…

4 года прошло.

Повторюсь, что установки не покупные, трафик из Яндекс Директ, вКонтакте и из Facebook. Размещал публикации в группах, общался в комментариях с живыми людьми.

Вообщем делайте выводы, господа. Я свой уже сделал. Возможно кому-то эта информация будет полезной.

|

Метки: author Elis767 разработка под ios xcode swift objective c заработок в appstore заработок в google play |

Один бит сломал, другой потерял: задачка по передаче данных |

Картинка отсюда

Картинка отсюдаПредлагаю в качестве тренировки для мозга следующую задачку:

Общаются между собой две машины. Шлют друг другу цифровые данные, натурально нули и единицы. Только канал между ними не очень: биты регулярно то искажаются, то пропадают вовсе. Допустим, наш канал из 20 бит в среднем один бит ломает, другой теряет. А теперь пишем алгоритм, наиболее оптимально эти данные передающий.

Нужно найти компромисс между оверхедом над полезной нагрузкой сети, и временем работы передающей и принимающей машин.

Вы скажете, серьезные ребята из IEEE и смежных организаций уже всё давно придумали, и будете правы. Но когда это мешало переизобретать, just for lulz? И вылезти ненадолго из зоны комфорта надежных и простых сокетов (Не подсматривая какие-нибудь RFC)? Тем более, делать это будем на JavaScript, в браузере, без сторонних библиотек, еще желательно чтобы на один экран влезло:

Вот прямо тут

Понимаю предвзятое отношение многих к JavaScript, однако его единственного можно за 5 минут встроить в браузер и дать возможно редактировать и исполнять. Несложный базовый синтаксис, пишешь будто на псевдкоде.

Весь код исполняется локально. Подключен CodeMirror для редактора кода.

Пишем содержимое двух функций, периодически вызываемых на передающей (Sender \ Source) и (Receiver \ Destination) машинах.

В нашем распоряжении контекст this, имеющий аж 5 методов:

var runs = this.counter();Счетчик того, сколько раз была вызвана основая функция. Помогает ориентироваться во времени, для отсчета таймуатов например.

var frame = this.getPayload(n);Доступен на передающей машине. Считывает и возвращает следующие

n бит полезной нагрузки.this.write(frame);Передает

frame, являющийся массивом бит, другой машине. Проходя по каналу передачи, сообщение, возможно, будет искажено.var frame = this.read(n);Считывает из входящего сетевого буфера до

n бит. Если ничего нет, вернет пустой массив.this.acceptPayload(frame);Доступен на принимающей машине. Помещает

frame в результирующий массив.Если основная функция вернет

true, значит она хочет быть вызвана еще раз в будущем. Иначе, машина завершает свое исполнение. На принимающей машине вызовется проверка целостности принятых данных, а также подсчитается оверхед.Я добавил несколько примеров исходного кода:

- Tutorial — чуть более подробное описание возможностей передающих и принимающих машин.

- No Corrections — простейший алгоритм, не следящей за целостностью передаваемых данных. Оверхед отсутствует, но целостность оставляет желать лучшего.

- Naive 900% Overhead — думаю, понятно из названия. Шлем не торопясь по одному биту, продублированному десять раз. Работает более-менее стабильно (хотя изредка целостность нарушалась), но оверхед по нагрузке сети 900%.

Между первой идеей и последней точкой этой статьи пока что еще прошло меньше 12 часов, так что не обессудьте, если что пропустил. Пишите, поправлю как можно оперативней.

|

Метки: author augur программирование ненормальное программирование занимательные задачки алгоритмы задачки выходные |

Метод оптимизации Нелдера — Мида. Пример реализации на Python |

|

Метки: author FUNNYDMAN программирование машинное обучение математика алгоритмы python |

[Из песочницы] Практическое использование в Go: организация доступа к базам данных |

Несколько недель назад кто-то создал топик на Reddit с просьбой:

Что бы Вы использовали в качестве лучшей практики Go для доступа к базе данных в (HTTP или других) обработчиках, в контексте веб-приложения?

Ответы, которые он получил, были разнообразными и интересными. Некоторые люди посоветовали использовать внедрение зависимостей, некоторые поддержали идею использования простых глобальных переменных, другие предложили поместить указатель пула соединений в x/net/context.

Что касается меня? Думаю что правильный ответ зависит от проекта.

Какова общая структура и размер проекта? Какой подход используется вами для тестирования? Какое развитие проект получит в будущем? Все эти вещи и многое другое частично влияют на то, какой подход подойдет для вас.

В этом посте рассматрим четыре разных подхода к организации вашего кода и структурирование доступа к пулу соединений к базе данных.

Данный пост является вольным переводом оригинальной статьи. Автор статьи предлагает четыре подхода по организации доступа к БД в приложении написанном на golang

Глобальные переменные

Первый подход, который мы рассмотрим является общим и простым — возьмем указатель на пул соединений к базе данных и положим в глобальную переменную.

Что бы код выглядел красивым и соответствовал принципу DRY (Don't Repeat Yourself — рус. не повторяйся), вы можете использовать функцию инициализации, которая будет устанавливать глобальный пул соединений из других пакетов и тестов.

Мне нравятся конкретные примеры, давайте продолжим работу с базой данных онлайн магазина и кодом из моего предыдущего поста. Мы рассмотрим создание простых приложений с MVC (Model View Controller) подобной структурой — с обработчиками HTTP в основном приложении и отдельным пакетом моделей содержащей глобальные переменные для БД, функцию InitDB(), и нашу логику по базе данных.

bookstore

+-- main.go

+-- models

+-- books.go

+-- db.goFile: main.go

package main

import (

"bookstore/models"

"fmt"

"net/http"

)

func main() {

models.InitDB("postgres://user:pass@localhost/bookstore")

http.HandleFunc("/books", booksIndex)

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}

func booksIndex(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

if r.Method != "GET" {

http.Error(w, http.StatusText(405), 405)

return

}

bks, err := models.AllBooks()

if err != nil {

http.Error(w, http.StatusText(500), 500)

return

}

for _, bk := range bks {

fmt.Fprintf(w, "%s, %s, %s, lb%.2f\n", bk.Isbn, bk.Title, bk.Author, bk.Price)

}

}File: models/db.go

package models

import (

"database/sql"

_ "github.com/lib/pq"

"log"

)

var db *sql.DB

func InitDB(dataSourceName string) {

var err error

db, err = sql.Open("postgres", dataSourceName)

if err != nil {

log.Panic(err)

}

if err = db.Ping(); err != nil {

log.Panic(err)

}

}File: models/books.go

package models

type Book struct {

Isbn string

Title string

Author string

Price float32

}

func AllBooks() ([]*Book, error) {

rows, err := db.Query("SELECT * FROM books")

if err != nil {

return nil, err

}

defer rows.Close()

bks := make([]*Book, 0)

for rows.Next() {

bk := new(Book)

err := rows.Scan(&bk.Isbn, &bk.Title, &bk.Author, &bk.Price)

if err != nil {

return nil, err

}

bks = append(bks, bk)

}

if err = rows.Err(); err != nil {

return nil, err

}

return bks, nil

}Если вы запустите приложение и выполните запрос на /books вы должны получить ответ похожий на:

$ curl -i localhost:3000/books

HTTP/1.1 200 OK

Content-Length: 205

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

978-1503261969, Emma, Jayne Austen, lb9.44

978-1505255607, The Time Machine, H. G. Wells, lb5.99

978-1503379640, The Prince, Niccol`o Machiavelli, lb6.99Использование глобальных переменных потенциально подходит, если:

- вся логика по базам данных находится в одном пакете;

- ваше приложение достаточно маленькое и отслеживание глобальных переменных не должно создавать вам проблем;

- подход к тестированию означает, что вы не нуждаетесь в проверке базы данных и не запускаете параллельные тесты.

В примере выше использование глобальных переменных замечательно подходит. Но что произойдет в более сложных приложениях, когда логика базы данных используется в нескольких пакетах?

Один из вариантов это вызывать InitDB несколько раз, но такой подход быстро может стать неуклюжим и это выглядит немного странным (легко забыть инициализировать пул коннектов и получить панику вызова пустого указателя во время выполнения). Второй вариант это создание отдельного конфигурационного пакета с экспортируемой переменной БД и импортировать "yourproject/config" в каждый файл, где это необходимо. Если не понятно о чем идет речь, Вы можете посмотреть пример.

Внедрение зависимости

Во втором подходе мы рассмотрим внедрение зависимости. В нашем примере, мы явно хотим передать указатель в пул соединений, и в наши обработчики HTTP и затем в нашу логику базы данных.

В реальном мире приложения имеют вероятно дополнительный уровень (конкурентно безопасный), в котором находятся элементы, к которым ваши обработчики имеют доступ. Такими могут быть указатели на логгер или кэш, а также пул соединений с базой данных.

Для проектов, в которых все ваши обработчики находятся в одном пакете, аккуратный подход состоит в том, чтобы все элементы находились в пользовательском типе Env:

type Env struct {

db *sql.DB

logger *log.Logger

templates *template.Template

}… и затем определить ваши обработчики и методы там же, где и Env. Это обеспечивает чистый и характерный способ для создания пула соединений (и для других элементов) для ваших обработчиков.

Полный пример:

File: main.go

package main

import (

"bookstore/models"

"database/sql"

"fmt"

"log"

"net/http"

)

type Env struct {

db *sql.DB

}

func main() {

db, err := models.NewDB("postgres://user:pass@localhost/bookstore")

if err != nil {

log.Panic(err)

}

env := &Env{db: db}

http.HandleFunc("/books", env.booksIndex)

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}

func (env *Env) booksIndex(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

if r.Method != "GET" {

http.Error(w, http.StatusText(405), 405)

return

}

bks, err := models.AllBooks(env.db)

if err != nil {

http.Error(w, http.StatusText(500), 500)

return

}

for _, bk := range bks {

fmt.Fprintf(w, "%s, %s, %s, lb%.2f\n", bk.Isbn, bk.Title, bk.Author, bk.Price)

}

}File: models/db.go

package models

import (

"database/sql"

_ "github.com/lib/pq"

)

func NewDB(dataSourceName string) (*sql.DB, error) {

db, err := sql.Open("postgres", dataSourceName)

if err != nil {

return nil, err

}

if err = db.Ping(); err != nil {

return nil, err

}

return db, nil

}File: models/books.go

package models

import "database/sql"

type Book struct {

Isbn string

Title string

Author string

Price float32

}

func AllBooks(db *sql.DB) ([]*Book, error) {

rows, err := db.Query("SELECT * FROM books")

if err != nil {

return nil, err

}

defer rows.Close()

bks := make([]*Book, 0)

for rows.Next() {

bk := new(Book)

err := rows.Scan(&bk.Isbn, &bk.Title, &bk.Author, &bk.Price)

if err != nil {

return nil, err

}

bks = append(bks, bk)

}

if err = rows.Err(); err != nil {

return nil, err

}

return bks, nil

}Или использовать замыкания...

Если вы не хотите определять ваши обработчики и методы в Env, альтернативным подходом будет использование логики обработчиков в замыкании и закрытие переменной Env следующим образом:

File: main.go

package main

import (

"bookstore/models"

"database/sql"

"fmt"

"log"

"net/http"

)

type Env struct {

db *sql.DB

}

func main() {

db, err := models.NewDB("postgres://user:pass@localhost/bookstore")

if err != nil {

log.Panic(err)

}

env := &Env{db: db}

http.Handle("/books", booksIndex(env))

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}

func booksIndex(env *Env) http.Handler {

return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

if r.Method != "GET" {

http.Error(w, http.StatusText(405), 405)

return

}

bks, err := models.AllBooks(env.db)

if err != nil {

http.Error(w, http.StatusText(500), 500)

return

}

for _, bk := range bks {

fmt.Fprintf(w, "%s, %s, %s, lb%.2f\n", bk.Isbn, bk.Title, bk.Author, bk.Price)

}

})

}Внедрение зависимостей является хорошим подходом, когда:

- все ваши обработчики находятся в одном пакете;

- все обработчики имеют один и тот же набор зависимостей;

- подход к тестированию означает, что вы не нуждаетесь в проверке базы данных и не запускаете параллельные тесты.

Еще раз, вы можете использовать этот подход, если ваши обработчики и логика базы данных будут распределены по нескольким пакетам. Один из способов добиться этого — создать отдельный конфигурационный пакет, экспортируемый тип Env. Один из способов использования Env в примере выше. А так же простой пример.

Использование интерфейсов

Мы будем использовать пример внедрения зависимостей немного позже. Давайте изменим пакет моделей так, что бы он возвращал пользовательский тип БД (который включает sql.DB) и внедрим логику базы данных в виде типа DB.

Получаем двойное преимущество: сначала мы получаем чистую структуру, но что еще важнее он открывает потенциал для тестирования нашей базы данных в виде юнит тестов.

Давайте изменим пример и включим новый интерфейс Datastore, который реализовывает некоторые методы, в нашем новом типе DB.

type Datastore interface {

AllBooks() ([]*Book, error)

}Мы можем использовать данный интерфейс во всем нашем приложении. Обновленный пример.

File: main.go

package main

import (

"fmt"

"log"

"net/http"

"bookstore/models"

)

type Env struct {

db models.Datastore

}

func main() {

db, err := models.NewDB("postgres://user:pass@localhost/bookstore")

if err != nil {

log.Panic(err)

}

env := &Env{db}

http.HandleFunc("/books", env.booksIndex)

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}

func (env *Env) booksIndex(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

if r.Method != "GET" {

http.Error(w, http.StatusText(405), 405)

return

}

bks, err := env.db.AllBooks()

if err != nil {

http.Error(w, http.StatusText(500), 500)

return

}

for _, bk := range bks {

fmt.Fprintf(w, "%s, %s, %s, lb%.2f\n", bk.Isbn, bk.Title, bk.Author, bk.Price)

}

}File: models/db.go

package models

import (

_ "github.com/lib/pq"

"database/sql"

)

type Datastore interface {

AllBooks() ([]*Book, error)

}

type DB struct {

*sql.DB

}

func NewDB(dataSourceName string) (*DB, error) {

db, err := sql.Open("postgres", dataSourceName)

if err != nil {

return nil, err

}

if err = db.Ping(); err != nil {

return nil, err

}

return &DB{db}, nil

}File: models/books.go

package models

type Book struct {

Isbn string

Title string

Author string

Price float32

}

func (db *DB) AllBooks() ([]*Book, error) {

rows, err := db.Query("SELECT * FROM books")

if err != nil {

return nil, err

}

defer rows.Close()

bks := make([]*Book, 0)

for rows.Next() {

bk := new(Book)

err := rows.Scan(&bk.Isbn, &bk.Title, &bk.Author, &bk.Price)

if err != nil {

return nil, err

}

bks = append(bks, bk)

}

if err = rows.Err(); err != nil {

return nil, err

}

return bks, nil

}Из-за того, что наши обработчики теперь используют интерфейс Datastore, мы можем легко создать юнит тесты для ответов от базы данных.

package main

import (

"bookstore/models"

"net/http"

"net/http/httptest"

"testing"

)

type mockDB struct{}

func (mdb *mockDB) AllBooks() ([]*models.Book, error) {

bks := make([]*models.Book, 0)

bks = append(bks, &models.Book{"978-1503261969", "Emma", "Jayne Austen", 9.44})

bks = append(bks, &models.Book{"978-1505255607", "The Time Machine", "H. G. Wells", 5.99})

return bks, nil

}

func TestBooksIndex(t *testing.T) {

rec := httptest.NewRecorder()

req, _ := http.NewRequest("GET", "/books", nil)

env := Env{db: &mockDB{}}

http.HandlerFunc(env.booksIndex).ServeHTTP(rec, req)

expected := "978-1503261969, Emma, Jayne Austen, lb9.44\n978-1505255607, The Time Machine, H. G. Wells, lb5.99\n"

if expected != rec.Body.String() {

t.Errorf("\n...expected = %v\n...obtained = %v", expected, rec.Body.String())

}

}Контекст в области видимости запроса (Request-scoped context)

Наконец-то давайте посмотрим на использование контекста в области видимости запроса и передачи пула подключений к базе данных. В частности мы будем использовать пакет x/net/context.

Лично я не фанат переменных уровня приложения в контексте области видимости запроса — он выглядит неуклюжим и обременительным для меня. Документация пакета x/net/context так же советует:

Используйте значения контекста только для области видимости данных внутри запроса, которые передают процессы и точки входа API, а не для передачи необязательных параметров функции.

Тем не менее, люди используют данный подход. И если ваш проект содержит множество пакетов, и использование глобальной конфигурации не обсуждается, то это довольно привлекательное решение.

Давайте адаптируем пример книжного магазина в последний раз, передавая контекст для наших обработчиков, используя шаблон, предложенный в замечательной статье от Joe Shaw

File: main.go

package main

import (

"bookstore/models"

"fmt"

"golang.org/x/net/context"

"log"

"net/http"

)

type ContextHandler interface {

ServeHTTPContext(context.Context, http.ResponseWriter, *http.Request)

}

type ContextHandlerFunc func(context.Context, http.ResponseWriter, *http.Request)

func (h ContextHandlerFunc) ServeHTTPContext(ctx context.Context, rw http.ResponseWriter, req *http.Request) {

h(ctx, rw, req)

}

type ContextAdapter struct {

ctx context.Context

handler ContextHandler

}

func (ca *ContextAdapter) ServeHTTP(rw http.ResponseWriter, req *http.Request) {

ca.handler.ServeHTTPContext(ca.ctx, rw, req)

}

func main() {

db, err := models.NewDB("postgres://user:pass@localhost/bookstore")

if err != nil {

log.Panic(err)

}

ctx := context.WithValue(context.Background(), "db", db)

http.Handle("/books", &ContextAdapter{ctx, ContextHandlerFunc(booksIndex)})

http.ListenAndServe(":3000", nil)

}

func booksIndex(ctx context.Context, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

if r.Method != "GET" {

http.Error(w, http.StatusText(405), 405)

return

}

bks, err := models.AllBooks(ctx)

if err != nil {

http.Error(w, http.StatusText(500), 500)

return

}

for _, bk := range bks {

fmt.Fprintf(w, "%s, %s, %s, lb%.2f\n", bk.Isbn, bk.Title, bk.Author, bk.Price)

}

}File: models/db.go

package models

import (

"database/sql"

_ "github.com/lib/pq"

)

func NewDB(dataSourceName string) (*sql.DB, error) {

db, err := sql.Open("postgres", dataSourceName)

if err != nil {

return nil, err

}

if err = db.Ping(); err != nil {

return nil, err

}

return db, nil

}File: models/books.go

package models

import (

"database/sql"

"errors"

"golang.org/x/net/context"

)

type Book struct {

Isbn string

Title string

Author string

Price float32

}

func AllBooks(ctx context.Context) ([]*Book, error) {

db, ok := ctx.Value("db").(*sql.DB)

if !ok {

return nil, errors.New("models: could not get database connection pool from context")

}

rows, err := db.Query("SELECT * FROM books")

if err != nil {

return nil, err

}

defer rows.Close()

bks := make([]*Book, 0)

for rows.Next() {

bk := new(Book)

err := rows.Scan(&bk.Isbn, &bk.Title, &bk.Author, &bk.Price)

if err != nil {

return nil, err

}

bks = append(bks, bk)

}

if err = rows.Err(); err != nil {

return nil, err

}

return bks, nil

}P.S. Автор перевода будет благодарен за указанные ошибки и неточности перевода.

|

Метки: author KosToZyB go перевод golang database dba |

Квантовый компьютер: большая игра на повышение. Лекция в Яндексе |

Под катом — расшифровка и часть слайдов Алексея.

Всем добрый день. Я хочу поблагодарить организаторов. Раз квантовые технологии стали темой обсуждения в таком формате, значит эта тема воспринимается, начинает звучать на достаточно высоком уровне. Такие компании, как Яндекс, — лидеры в IT-индустрии, и очень здорово, что в их повестке дня и в их сфере интересов появляется квантовая технология. Это некий мировой тренд. Я очень рад, что мы сегодня выступаем здесь.

Я работаю в Российском квантовом центре и представляю команду, которая в рамках Российского квантового центра занимается разработкой IT-продуктов. Квантовый центр стартовал как фундаментальный научный институт, но очень быстро в процессе развития стал заниматься прикладными исследованиями в сфере квантовых технологий, одно из них — квантовая криптография, проект, которым мы занимаемся. И наши спикеры — я, Евгений, Максим, Николай — мы все представляем эту команду, поэтому будем рады не просто формально поговорить о заявленной теме, но и повзаимодействовать с той точки зрения, что наши интересы довольно сильно перекрываются. Будем рады любым вопросам в сфере квантовых технологий, не ограничиваясь квантовыми компьютерами.

На свой центральный слайд я поместил эту картину. Знаете ли вы, что это за символ?