Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Советская транспортная система. Часть 2. На чем перемещаются городские жители? |

Около 170 миллионов советских людей живут в больших и малых городах (общее население страны – 276 миллионов). Большинство горожан используют общественный транспорт каждый день. Это основной тип городского пассажирского транспорта, который может использовать любой из-за низкой стоимости поездки.

Подпись справа: река Днепр, вид сверху. Один из новых мостов в Киеве, столице Украинской ССР.

Городской общественный транспорт включает в себя автобусы, троллейбусы, трамваи и, конечно, метро. Какой тип транспорта предпочтителен для различных городов? Какой транспорт нужен?

Исследователи решили, что автобус, будучи наиболее подвижным, маневренным и требующим минимальных капитальных вложений, нужен во всех городах. Действительно, города с населением до 150000 человек не нуждаются в другом виде общественных перевозок. Присутствующий везде автобус – это главный пассажирский перевозчик в большинстве советских городов.

Трамваи и троллейбусы дешевы в эксплуатации. Но троллейбусу нужны тяговые подстанции и многие километры контактных сетей. Трамвай нуждается еще и в рельсах. Но двухвагонный трамвай это более вместительный транспорт, который может быть использован там, где не пройдет автобус.

Трамвайные пути были недавно проложены в некоторых основных городах, где наземный транспорт уже вовсю используется, а строительство подземного непрактично. У них раздельные транспортные потоки и они не пересекаются с основным траффиком. Такой двухвагонный трамвай может перевести в три раза больше пассажиров, чем автобус, при этом не нанося вреда окружающей среде. Это особенно эффективно в строящихся частях городов.

Несмотря на то, что в последнее время цены на топливо и электрическую энергию растут очень быстро по всему миру, стоимость перевозок на советском городском транспорте остается такой же низкой, как и десятилетия назад. Проезд на любом общественном транспорте стоит 5 копеек (столько же, сколько несколько коробков спичек). Месячный абонемент на любое количество поездок в метро стоит 3 рубля, а месячный абонемент на все виды общественного транспорта –метро, автобус, троллейбус и трамвай – 6 рублей (менее 9 долларов по текущему курсу). Большинство категорий работников транспорта имеют право на бесплатные поездки на любом муниципальном транспорте.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Станция «Медведково» в новом жилом районе столицы – одна из 128 станций Московского метрополитена.

Фойе станции «Маяковская» Московского метрополитена.

Каждый день больше 11 миллионов человек используют метро в разных советских городах.

Строительство еще одной станции метро в Киеве.

Троллейбус в одном из новых районов Москвы.

Трамваи, развивающие скорость до 65 км/ч, соединяют жилые комплексы с центром города.

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПОДЗЕМНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Подземной железной дорогой, или метро, как ее называют в нашей стране, сегодня пользуются жители девяти крупнейших городов – Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку, Еревана, Ташкента, Харькова и Минска. Общая её протяженность составляет около 410 километров и состоит из почти 260 станций. Метро также строится в Горьком, Куйбышеве, Новосибирске и Днепропетровске и проектируется для нескольких других городов.

Московское метро, названное именем В.И. Ленина, и отметившее 50-летний юбилей в 1985 году, держит первое место в мире по количеству перевозок – более 2,4 млрд. человек в год.

По мнению специалистов и зарубежных гостей, архитектурный и художественный дизайн станций, а также технологический уровень московской подземки не имеет себе равных во всем мире. Архитектурный дизайн некоторых из ее станций взяли Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе и золотую медаль выставки в Нью-Йорке.

Московское метро недавно ввел в эксплуатацию вагоны необычной шестигранной формы, которые позволяют нести на 20-25 больше пассажиров, чем обычные. Среди новых особенностей также более комфортабельные сидения, специальное звукоизолирующее покрытие, системы кондиционирования и элегантный дизайн. Плюс новая тормозная система, возвращающая обратно почти 20% электричества, потребляемого тягой.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Троллейбусы используются в почти 100 городах. Они имеют определенные преимущества, когда используются, например, зимой, так как мотор без проблем запускается в стужу. В Москве, например, более 70 троллейбусных маршрутов протяженностью более 1000 км.

Троллейбус, хоть и «привязан» к проводам, не загрязняет воздух, производит меньше шума, чем трамвай, и особенно эффективен на дорогах с сильным уклоном, потому что экономит электричество в период разгона и торможения.

Советские дизайнеры сейчас работают над новым поколением троллейбусов, у которых мощные аккумуляторы позволит им (троллейбусы) достигать самые удаленные районы городов, где прокладка контактных сетей может быть экономически невыгодной.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Маршрутное такси, перемещающееся по определенному маршруту – это удобный и недорогой вид городского транспорта по 15 копеек за поездку (стоимость трех поездок на обычном городском автобусе).

Автобусы – это основное средство перемещения в большинстве советских городов.

Одна из московских таксистов, Нина Дронова, за перевозкой молодоженов.

Стоянка такси на Комсомольской площади – площади трех московских вокзалов.

НУЖНА ЛИ КАЖДОЙ СЕМЬЕ МАШИНА?

Советский союз имеет гораздо меньше личного автотранспорта на тысячу человек, чем многие индустриально развитые страны. Но преодоление этого разрыва – не самая главная наша цель.

В СССР акцент делается на общественном транспорте - как для внутригородских поездок, так и междугородних путешествий. Это достигается рациональными экономическими методами. Так как стоимость поездок очень низкая, многие, у кого есть машина, предпочитают ездить на работу на метро, автобусе, троллейбусе или трамвае. Большинство из них используют свои автомобили в выходные или в отпуске.

Этот подход решения транспортных проблем имеет и другие преимущества. Вдобавок к экономическому фактору это общий низкий уровень шума и чистота воздуха в городах.

Пробки на дорогах, постоянное явление на Западе, не встретить на улицах советских городов даже в час пик. Это обусловлено, в первую очередь, правильной организацией сети общественного транспорта и относительно небольшим количеством частных автомобилей на дорогах.

Но это не означает, что советское общество не приемлет личный автотранспорт. Ежегодно 1,3 млн. машин сходят с конвейеров советских автомобильных заводов. Количество машин, которые приобретают люди всех социальных слоев, растет и на данный момент достигло 10 млн. Число машин в частной собственности растет особенно быстро в сельских районах с хорошей сетью дорог.

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Советские специалисты делятся своим опытом в части городского общественного транспорта со многими другими странами. Например, они оказывают техническую помощь в строительстве метро в городах Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Загреб (Югославия), София (Болгария), Варшава (Польша), Прага (Чехословакия), Хельсинки (Финляндия), Марсель (Франция), Калькутта (Индия) и Пхеньян (КНДР). Генеральные планы развития городского транспорта были спроектированы для Колумбии и Коста-Рики, где троллейбусные линии оборудованы советскими троллейбусами и другим необходимым.

Советский Союз помогал строить туннели для автомобильных перевозок и гидротехнических сооружений, а также мосты через основные реки в Сирии, Афганистане, Лаосе, Непале, Анголе и других странах.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Вся семья за велосипедами.

Туристы на отдыхе.

Пароходы на Москве-реке называют речными трамваями.

Фуникулер в Тбилиси, столице Грузинской ССР.

Поездки на экипажах очень популярны среди отдыхающих на курортах города Батуми (Автономная Республика Аджария

Итак,

Московское метро – крупнейшее в мире; это 128 станций и более 200 км путей. Им пользуются более 7,8 млн. людей каждый день.

Поездка на общественном транспорте стоит 5 копеек.

Около 70% городских жителей пользуются автобусами.

|

Метки: транспорт троллейбус трамвай автобус |

Журналы СССР.Техника молодёжи. |

Тираж под два миллиона,полноцветная печать цена соответствовала содержимому 40 копеек за номер.

В общем как всегда выкладывая наиболее понравившиеся странички из Августовского номера за 1985 год.

Самолёты,танки,сейчас для этого существуют игрушки,а мы узнавали об этом здесь.

Технические новинки)сверлим бетон)

Ещё об оружии.

Технические новости со всего света.

Таинственное рядом.

|

Метки: журналы пресса техника 80- е годы |

По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 2 |

dubikvit в По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 2

dubikvit в По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 2Луноход "Электроника".

Представлял собой отлично исполненный вездеход на батарейках, но управлявшийся не по радио или по проводам, а программируемый с помощью встроенного пульта.

Умел ездить вперед, назад, поворачивать на заданный угол, мигать лампочкой со звуком "пиу-пиу" и запускать крутящийся снаряд в виде диска. Всего в память помещалось 16 действий. Т.к. игрушка была дорогой (стоил 27 рублей, примерно пятую часть средней зарплаты) и редкой, в неё играли толпой и устраивали всяческие соревнования по программированию роботов(мозговой штурм или социалистические соревнования по программированию роботов). Проводились соревнования трех видов: прохождение из точки А в точку Б за наименьшее время, то же самое но с самой короткой программой (памяти много не бывает, экономь байты!), и преодоление полосы препятствий. В последнем случае победителем объявлялся тот, чей луноход проходил по ней наибольшее расстояние.

Была версия без фар, поворотников и запускаемой вертушки (вместо неё был отсек для батарейки "Крона"), но зато с наличием переднего парктроника. Если луноход упирался мордой в препятствие, то программа останавливалась, не насилуя электромоторчики. Вообще, слабые для такой массы моторы - главный минус обеих модификаций.

Электрический Луноход Lunnik с проводным пультом управления

Радиоконструктор "Мальчиш"

представляет собой набор комплекта радиодеталей, узлов и корпуса для сборки портативного радиоприёмника прямого усиления на транзисторах, работающего в диапазоне длинных волн. Радиоконструктор предназначен для начинаю щих радиолюбителей, имеющих первоначальные знания по радиотехнике.

Радиоконструктор. 10 вариантов + радиоприёмник "Поиск"

11 вариантов - видимо из радиоконструктора на прилагаемой монтажной плате и из деталей входящих в комплект можно было собрать 10 вариантов различных радиоустройств. 11-й вариант, был малогабаритный радиоприёмник прямого усиления для которого была отдельная печатная плата и футляр.

Электроника ИМ-15

Настольная электронная игра в футбол

Электроника ИМ-37

Настольная электронная игра "Футбол: Кубок чемпионов". У каждого игрока имеется 4 кнопки (в отличие от Электроника ИМ-15, клавиши мембранные), три клавиши — направление удара, одна — перехват мяча; Выставление типа и скорости игры, а также включение производится переключателями, расположенными на торцевой части.

Электроника ИМ-30 (Орфей)

Музыкальная игрушка

Электроника ИМ-45

Калькулятор; часы; будильник; игры, обучающие английскому языку

Детская логическая машина

Шахматный компьютер >"Интеллект 02"

Юный связист

Игрушка - электронный конструктор "ЭКОН-01"

Предназначен для технического творчества детей среднего и старшего школьного возраста. Конструктор представляет собой комплект изделий позволяющий без применения пайки, инструмента и монтажных проводов производить сборку простейших действующих электронных устройств. С помощью конструктора можно собрать различные электронные устройства по приведенным в инструкции по эксплуатации схемам электрическим, принципиальным или монтажным рисункам.

Электроника ИМ-27

Игра в виде бинокля, со стереоизображением. Первая (и последняя) советская 3D портативка

Электроника ИМ-46

Электронная игра, синтезатор музыки, Калькулятор

Электроника ИМ-55

настольная электронная игра Баскетбол:Кубок мира

Альтаир

Дозиметр, часы, игра

Игровая приставка Палестра-02

Игровая приставка "Турнир 1978"

Ировая приставка"Лидер"

Вот еще шедевр отечественной промышленности - Электроника МК-90

На нем тетрис, сапер и другие игрухи шли. Денег стоил огромных

фото частично взяты у пользователя

sfrolov, за что ему огромная благодарность

sfrolov, за что ему огромная благодарностьПо волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 1

Предыдущие мои посты:

|

Метки: игрушки |

Советская транспортная система. Часть 1. Введение |

Итак:

Советский Союз простирается на более 10000 км с запада на восток и почти 5000 км с севера на юг. Три четверти его территории лежат в Азии, а остальная четверть – в Европе.

СССР граничит с 12 государствами, общая длина его границ составляет 60000 км – это в полтора раза больше длины экватора.

Советские берега омываются 12 морями трех океанов – Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого.

Даже эти три фактора дают представление о размерах нашей страны и о важной роли транспорта в её экономике.

Не было случайностью, что Россия начала строить железные дороги раньше многих других стран. Первое главное железнодорожное сообщение связало в 1861 году Санкт-Петербург, бывшую столицу, с Москвой; оно было длиной свыше 600 км.

Изобретение двигателя внутреннего сгорания дало толчок развитию в России как автомобиле-, так и авиастроения. Самолеты, которые были сделаны по проекту Игоря Сикорского и появились в 1909-1914 гг., не сравнимы по грузоподъемности с какими-либо еще в мире.

Транспорт сегодня – это одна из ключевых отраслей национальной экономики. Постоянное улучшение транспортных объектов - это, прежде всего, рост скоростей и, в конечном счете, экономия трудовых ресурсов и повышение эффективности.

Эксперты говорят, что на транспорт приходится самая большая доля изобретений. Необходимо также принять во внимание большое разнообразие природно-климатических условий на необъятных просторах страны. Вездеходы, специально сконструированные для Крайнего Севера, неэффективны в пустынях Центральной Азии, так и в Сибири со своими морозами и температурой до -50 градусов требуются другие машины, отличные от тех, которые используются в степях вдоль реки Волги.

Заселение новых территорий, расположенных за тысячу километров от городов, требует маневренности и постоянных поставок продовольствия, одежды и оборудования для исследователей, строителей и первых жителей. Но дороги и аэропорты не могут быть построены везде в Советском Союзе; вот почему нужно обратить внимание на развитие вертолетостроения. Советские «винтокрылы», разработанные конструкторским бюро Михаила Миля, заслуженно пользуются популярностью во всем мире.

В Советском Союзе все виды транспорта – железнодорожный, речной, морской, воздушный, автомобильный и трубопроводный – это отдельные части единой системы, которая принадлежит государству и управляется им. Каждый вид транспорта играет свою собственную роль и обладает индивидуальными особенностями.

Этот буклет даст понять читателю, какие основные типы транспорта используются в Советском Союзе, как организована и работает транспортная система страны, какие у нее есть трудности и достижения.

В 1763 году русский изобретатель Иван Ползунов сконструировал универсальный паровой двигатель, известный в мире как двухцилиндровая машина непрерывного действия. Двумя годами позже он построил первую в России паровую установку.

Первый в России паровоз был построен изобретателем Ефимом Черепановым и его сыном Мироном в 1833 году.

В 1882 году механик Иван Голубев совершил полет на первом в мире самолете, тем самым доказав на практике возможность существования летательных аппаратов, которые тяжелее воздуха.

Несколько самолетов, созданные в России по оригинальным чертежам в 1909-1914 гг., среди которых «Русский Витязь» и «Илья Муромец», в то время не имели себе подобных в плане грузоподъемности.

Первые советские грузовики были изготовлены в 1924 году. В течение следующих 60 лет Советский Союз стал главным экспортером таких транспортных средств.

В 1956 году советская авиация начала использовать мощнейшие турбореактивные самолеты и турбовинтовые двигатели. Это увеличило крейсерскую скорость с 350 до 850 км/ч и повысило высоту полета до 10 км.

12 апреля 1961 года стало поворотной точкой в истории человечества; в этот день Юрий Гагарин облетел вокруг Земли за 108 минут на космическом корабле «Восток». Советский Союз положил начало эре мирного освоения космического пространства.

Следующая часть буклета будет посвящена городскому транспорту.

|

Метки: транспорт |

Летайте самолётами Аэрофлота |

|

Метки: 60- е годы 70- авиация |

Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАСС |

jurashz в Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАСС

jurashz в Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАССМодельеры и мастера ЛДМО создавали выкройки и пилотные образцы одежды, включая аксессуары для советских швейных фабрик. Коллекции Дома моделей демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В 2000 году зданию возвращено историческое название – “Модный дом Мертенса”.

2. Весенние комбинированные костюмы из новых шерстяных тканей.1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

4. Демонстрация плаща с застежками-молниями и платья с ярким галстуком. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

6. Демонстрация костюма из твидовой ткани с удлиненной юбкой и коротким жакетом до талии. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

10. Демонстрация легкого платья из капрона с модным рисунком, дополненного легким шарфом из шифона. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

14. Демонстрация укороченных пальто в комплекте с платьем и костюмом. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

16. Ленинградский Дом моделей.Демонстрация летнего костюма с белой панамой. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

22. Ленинградский Дом моделей. Демонстрация сарафана из яркого ситца в русском стиле. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Смотрите также выпуск – Сталинская мода, СССР 50-х-70-х годов: Фотогалерея из архива ИТАР-ТАСС, Вспоминая… модные шмотки 90-х

24. Демонстрация ансамбля, дополненного красным беретом.1972 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Источник: itar-tass.com

|

Метки: одежда обувь мода фотографии СССР |

Фотограф Джеймс Эббе в Советском Союзе |

jurashz в Фотограф Джеймс Эббе в Советском Союзе

jurashz в Фотограф Джеймс Эббе в Советском СоюзеФотограф Джеймс Эббе сделал эту серию снимков в 1932 году. Был неоднократно арестован за то, что снимал в неположенных местах запрещенные объекты. Любопытно смотреть на страну, увиденную человеком с иным взглядом на вещи.

Но не менее интересны и "авторские комментарии" к фотографиям — некоторые из них ещё можно списать на стандартные клише, принятые в то время на Западе, но многие — просто просятся в рубрику "Приколы и юмор"...

"Да здравствует мировая революция", гласят плакаты, в то время как советские рабочие маршируют по красной площади. Мировая революция несомненно случилась бы, если бы промышленность везде работала так же, как в России.Ночь в Москве. Сцена невероятной красоты. Из новой гостиницы Москва ваш взгляд переходит с залитой лунным светом реки к могучему Кремлю, его шпилям и башням, темнеющим на фоне неба.

Днем я разглядывал эту сцену из окна моего отеля, думая, где внутри Кремля находится цель моего русского путешествия и этой книги.

Кремль занимает площадь в 100 акров и окружен высокой каменной стеной 2430 ярдов длиной. Где-то внутри этого внушительного дворца справа находится личный офис Сталина... но я пообещал не говорить, где.

Мастера, безжалостно перебивающие бессмертные имена на произведениях искусства вековой давности. Надпись "Романовы" они заменяют на "Новый отель Москва". Туристы, ворующие серебряные ложки на сувениры, так же довольны.

Лед появляется на Москве-реке только на рассвете. Люди поднимаются рано, чтобы посмотреть на ледоход.

Коронационный трон, на котором был коронован последний царь. Это одна из кремлевских церквей -коронационная церковь — называется так потому что использовалась только для этой цели.

Сенсация всей жизни даже для закаленного ветерана фотографии. Зловещий, холодный как сталь, таинственный и далекий, Сталин, красный царь, никогда до этого и после не соглашался позировать для фотографа. (Воспроизводится с одной из двух фотографий, когда-либо подписанных Сталиным).

Двадцатилетний юбилей Правды, правительственного органа. Парад и гигантский транспарант подчеркивают то, что "пресса должна служить орудием социалистического воспитания."

Если выбор периодики на лотках слишком ограничен, чтобы привлечь многих покупателей, книжные ряды, напротив, привлекают многих любителей, особенно студентов университета.

ЗАПРЕЩЕНО. Автор был арестован за фотографирование этой железнодорожной сцены. Голодающие крестьяне неделями ждут поездов, чтобы уехать в ту местность, которая представляется им Землей Обетованной, где можно найти достаточно еды, чтобы выжить.

Иностранные инженеры соглашаются, что женщины-рабочие более эффективны и надежны, чем мужчины. Фоторепортер, который фотографировал купающихся красоток Голливуда, найдет здесь мало красоты, но много мускулов.

ЗАПРЕЩЕНО. Фотографирование любой очереди — табу, особенно если это очередь за продуктами. Рискуя, автор сфотографировал вид очереди, выстраивающейся за такое время до открытия магазина, что автор даже не осмеливается сказать.

Больница Днепростроя современна и отлично оборудована. Её рентген-кабинет и родильное отделение образцы современной организации, персонал отличается энтузиазмом и эффективностью. Большевистский триумф.

Будь он когда-нибудь таким скромным...Это фото показывает дома рабочих Днепростроя и ребенка одного из них, повернувшегося спиной.

Первого мая более миллиона солдат Красной Армии и рабочих принудительно проходит по Красной Площади. На переднем плане двести привилегированных обладателей билетов: корреспонденты, журналисты, дипломаты, капиталисты...

Шарики запускаются при тридцати ниже нуля и крошечные большевики выносятся подышать свежим воздухом, хотя вес и плотность одеял заставляют задуматься — правильное ли слово "дышать".

"Нам нечего терять, кроме своих цепей" — лозунг рабочих на этих организованных обязательных шествиях. Проходя через Красную Площадь они должны выглядеть так, как будто "разбивают свои цепи".

Пионеры, организованные продавать облигации госзайма для второй пятилетки. Подписка, конечно, добровольная, но пусть небеса помогут тому, кто не купит хотя бы одну.

ЗАПРЕЩЕНО. Аварии это табу. Здесь на Красной Площади произошла одна, когда конная артиллерия, галопировала на бешеной скорости. Лозунг на китайском, повторенный на пяти языках, гласит "Да здравствуют Советские Республики."

Дважды в год, 1 мая и 7 ноября, 7000 красных солдат возглавляют шествие более миллиона рабочих во время принудительного парада. Группа на могиле Ленина, справа налево: Калинин, Орджоникидзе, Ворошилов, Сталин, Молотов и Горький.

Литвинов, роскошный грабитель при старом режиме и дипломатический супер-распространитель большевизма при новом, enfant terrible Женевских конференций, крупный советский сановник, который "никогда не дает интервью". Огромная карта мира на заднем плане.

Жена и дети фотографа Джеймса Эббе.

Церковь в деревне Клязьма, типичный русский храм. В городах те немногие колокола, что не были переплавлены, уже не звонят, но в провинции 60% церквей ещё работает.

Пригородный газетный киоск. Совершенно невероятно, что вы найдете здесь New York Times, Fortune или Harper's Bazaar. Продажа земляники.

В свой выходной день москвичи тянутся на спортивные площадки. Сила, ловкость, скорость и выносливость приветствуются в стране стремящейся к максимальному физическому развитию.

Церковные похороны на улицах запрещены, но терпятся на кладбищах, куда стопроцентные большевики никогда не ходят. В отдалённых районах, куда не доходит пропаганда, крестьяне оплакивают своих умерших, покоящихся в покрытых бумагой гробах.

ЗАПРЕЩЕНО. Электричка имеет примерно такое же стратегическое значение, как ваш пригородный трамвай. Но правило есть правило: "Не фотографируй" — одна из главных среди советских десяти заповедей и железнодорожные станции — запретная зона.

На фасаде отеля Метрополь: церковь охраняет богатства, украденные у эксплуатируемых масс. Дети светятся добродушием: надпись слева направо — русский священник, его свиной собрат.

Директор антирелигиозного музея в древнем Донском монастыре в Москве. Он сидит в кресле отца настоятеля и за его столом — но с совершенно другими задачами!

Товарищ Смидович, советский Антихрист, генеральный директор антирелигиозной деятельности. Его тень на стене кабинета распространяется на русскую землю, чтобы потушить тот свет, которым люди жили двадцать столетий.

Молящиеся в церкви неподалёку от кремля. В основном женщины, так как молодые мужчины не любят связываться с чем-то религиозным.

Эта церковь была закрыта, но её бесценные иконы и сокровища дают основания для её сохранения в качестве художественной галереи. Неудачные обстоятельства, но им противодействует огромный атеистический плакат справа.

Рука павшего святого поднимается вверх, как будто просит небеса, среди холокоста созданного советской антирелигиозной пропагандой.

Антирелигиозный музей. Плакат информирует немецких туристов, что борьба против религии это борьба за социализм. Гротескная фигура епископа использовалась в пародии на Христианство в известном московском театре.

Женщины и мужчины купаются практически вместе, но первые выше по течению, а вторые ниже.

Деревянные резные статуи Христа из трёх ликвидированных церквей. Темное пятно на поднятой руке центральной фигуры — место где её веками целовали крестьяне. "Абсурдно и антисанитарно" утверждают власти.

Еврейские храмы были так же осквернены, как и Христианские, их алтари "ликвидированы". Здесь коллекция еврейских священных реликвий среди других "суеверий" в антирелигиозном музее.

Фантазия, иллюзия, сверхъестественное позволяются только в МХТ Станиславского. Реализм и материализм важные элементы большевистской веры. Сцена из "синей птицы" Метерлинка.

В отличие от капиталистических развлечений, эта картина не предлагается на сцене очарованной публике, а за сценой восхищённому фотографу.

Старые солдаты не умирают...если они были заключенными в царское время, они отправляются на покой в этот роскошный дом. Не все из них коммунисты, но они ветераны, мечтавшие, боровшиеся, строившие заговоры и бросавшие бомбы в царское время.

Известное московское кабаре, сейчас дом крестьянина. Он всегда полностью заполнен, этот красивый жест Советов по отношению к тем крестьянам, которые придерживаются красного пути (другие не допускаются).

Если его лошадь победит, молодой советский фанат скачек может исполнить национальную мечту — буржуазную роскошь наесться до отвала.

ЗАПРЕЩЕНО. Ещё одна смелая фотография: на ней военные и будка часового! Здание на заднем плане — ранее дворец Екатерины Великой, затем что-то вроде гарема для царских сановников, а сейчас в нем размещается академия военной авиации.

Рота красных пилотов, ударных русских войск, на параде перед зданием штаба. Угловая комната на втором этаже была спальней Наполеона, когда он посетил Москву в 1812 году.

Бальная комната Екатерины Великой сейчас клуб академии ВВС. Приятное место, чтобы расслабиться после дня интенсивного изучения моторов Либерти.

Это не солдат из музыкальной комедии, но товарищ майор Сумарокова, единственная женщина-пилот в Красной Армии и командир экспериментальной станции, которая включает батальон пилотов-мужчин.

ЗАПРЕЩЕНО. Эта фотография вызвала ещё один арест автора. Почему? Потому что сфотографирована железная дорога. Заметьте современное оборудование...лихорадочную работу...преуспевающих, хорошо одетых детей.

ЗАПРЕЩЕНО. В Донбассе, одно из лучших автомобильных шоссе в России. Невинное фото, но verboten, потому что фотографии электростанций могут обнаружить, что они функционируют не так мощно, как нас пытаются убедить.

ЗАПРЕЩЕНО. Очередь за одеждой. Фотограф ещё раз рисковал своей камерой, смертной шеей и бессмертной душой, чтобы запечатлеть запрещённую сцену.

Крестьяне приехали на открытый рынок с небольшим количеством еды — картошкой. К сожалению, цена была слишком высокой. Покупателей не нашлось, так что картошка поехала обратно в деревню.

Когда в стране голод, детей бросают первыми. Отеческое правительство усыновляет их, дает образование, учит ремеслу и делает из них полезных маленьких людей.

Пока крестьяне голодают, ваш высокопоставленный иностранный гость питается очень неплохо...особенно если подпишет заявление, что не видел голода в Донбассе.

Лубянская площадь — запрещенное фото. Офицер ГПУ стоял как раз слева от фото. Они разрушают стену Китай-города и разрушили бы вообще всё, если бы не валютные туристы, любящие посмотреть на старину.

ЗАПРЕЩЕНО. Солдаты ГПУ выстроились возле кремлевской стены. На заднем плане памятник Джону Риду, американскому коммунисту, который похоронен рядом с Лениным.

Белые слоны Кремля. Самый большой колокол и самая большая пушка в мире. Первый экспонат упал и разбился прежде чем в него звонили. Из второго никогда не стреляли из-за ошибок конструкции.

ЗАПРЕЩЕНО. Похороны жены Сталина. На каждой крыше снайперы с винтовками. Приказ был стрелять по окнам, если их откроют. Автор пятнадцать раз рисковал жизнью, сделав 15 снимков из Гранд Отеля.

Построение социализма означает разрушение очень многого, будь это весь двор знаменитого Зимнего Дворца в Ленинграде (следующими будут прекрасные ворота) или ещё одна приговоренная церковь.

Иногда даже самый убежденный скептик должен снять шляпу перед Боло за первоклассную работу. Украинское правительственное здание в Харькове — прекрасный образец архитектуры.

В студенческом городке в Москве. Готовятся ли они к экзаменам или обедают в столовой университета, студенты такие же, как и везде в мире.

Официантки учатся своей работе в образцовом ресторане комбината. Молодая комсомолка обучает детей драматическому искусству. Сельская группа привезенная в город на празднование первомая.

Антропологический музей московского университета гордится крупнейшей коллекцией человеческих черепов в мире. Работники музея каталогизируют солдат ещё одной войны.

Враги пятилетки, слева направо. Верхний ряд — бюрократ, мужик, иностранный журналист, капиталист. Нижний ряд — пьяница, священник, меньшевик, военный инженер. Новая русская техника движется вперед под лозунгом "уничтожайте сектантские штуки".

via

|

Метки: фотографии СССР |

БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 1. Автомобили СССР (1) |

aloban75 в БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 1. Автомобили СССР (1)

aloban75 в БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 1. Автомобили СССР (1)

___________________________________________________________________________

Всё кликабельно.

ВСЕ МОИ ФОТОАЛЬБОМЫ ЗДЕСЬ

|

Метки: автомобили |

Юные астрономы |

Советский школьник и выбор профессии -> ->

Как в СССР пропагандировали спорт и здоровый образ жизни -> ->

Пионерские плакаты разных годов -> ->

|

Метки: Дети фотографии 80- е годы школа пионеры |

БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 2. Советские часы. |

aloban75 в БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 2. Советские часы.

aloban75 в БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 2. Советские часы.

В Советском Союзе существовала не просто мощная часовая индустрия, но качество часов некоторых заводов не уступало знаменитым швейцарским!

До 1991 года в в СССР работали около десяти заводов, которые в совокупности выпускали до сотни марок часов.

Предлагаю вашему вниманию подборку наиболее известных и популярных часовых изделий, сделанных в СССР.

Дизайн и качество этих часов восхищают и по сей день.

Об этих часах с гордостью говорили - "они сделаны в СССР"

Бренды Советской эпохи. "Советские часы"

Советские часы. Самые лучшие наручные часы СССР

Фото часов.

Здесь они в том виде, в каком сохранились в настоящее время.

Все фото кликабельны.

_________________________________________

БРЕНДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Часть 1. Автомобили СССР смотреть здесь http://aloban75.livejournal.com/541802.html

ВСЕ МОИ ФОТОАЛЬБОМЫ ЗДЕСЬ

|

Метки: часы |

Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 4 |

70-е — 80-е годы XX века для этого города были поистине золотым временем. Курорт цвёл и радовал глаз.

Продолжим экскурсию в прошлое...

Главные нарзанные ванны

(Продолжить экскурсию в прошлое...)

Часть 1

Часть 2

Часть 3

|

Метки: курорт 80- е годы |

"Новые товары" №8 за 1972 год |

|

Метки: одежда мебель магнитофон радиоприемник посуда обувь еда телевизор телефон |

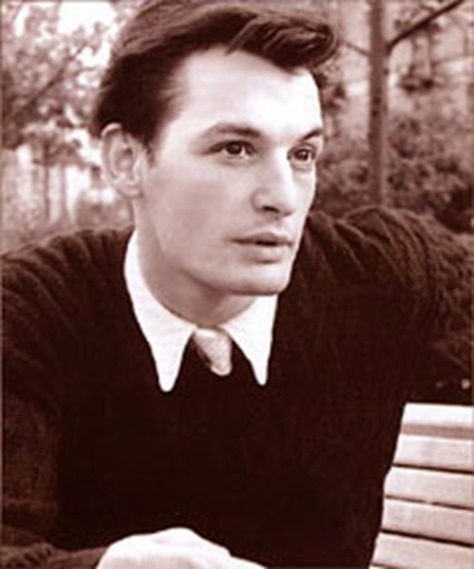

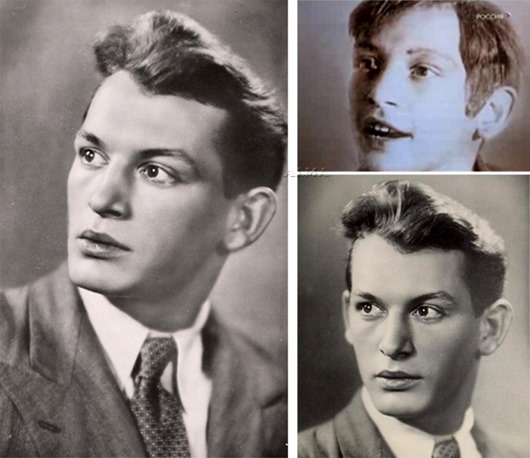

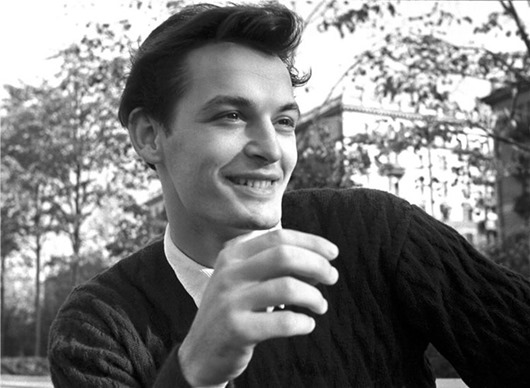

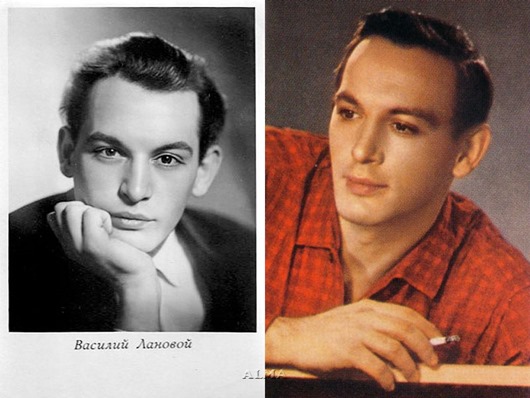

Алые паруса Василия Ланового |

jurashz в Алые паруса Василия Ланового

jurashz в Алые паруса Василия ЛановогоЕсли бы Василий Лановой жил в Японии, его назвали бы "ныне живущее национальное сокровище" вместо нашего - "народный артист". Но и нам ничто не мешает назвать "национальным сокровищем" замечательного актера, одного из тех, кого называли "лицом эпохи". Ему восемьдесят. Oн по-прежнему неутомим - играет в театре, выступает с чтецкими программами, преподает. Но главное - он не утратил веру…

Василий Семёнович Лановой (укр. Василь Семенович Лановий, 16 января 1934, Москва, СССР) — советский, российский актёр театра и кино. Лауреат Ленинской премии (1980), Народный артист РСФСР(1978), Народный артист СССР (26.12.1985), автор книги воспоминаний "Счастливые встречи". Орден "3а заслуги перед Отечеством" III степени (2009). Орден "3а заслуги перед Отечеством" IV степени (2004). Орден Дружбы народов (1994). Орден Почёта (2001).

Родители Василия Ланового были обычными малограмотными украинскими крестьянами, окончившими, по словам самого актера, "на двоих три класса"- Семён Петрович (1907—1979) и Агафья Ивановна (1910—1986) Лановые.

Они жили в селе Стрымба Одесской области, имели большой огород, волов, лошадей… При этом о своей матери Василий Семенович говорит: "…если понимать под интеллигентностью возможность предугадать, как твое слово отзовется на другом человеке, то мама была подлинным интеллигентом. Она была поразительно чуткой, меня это просто поражало. Они с папой пели хохлацкие песни, дивно пели".

В 1931 году родители, спасаясь от голода, переехали в Москву, куда их позвал брат отца.Там в 1934 году и родился Василий. На Украине остались его бабушка с дедушкой.

Войну 7-летний Вася встретил в родном родительском селе Стрымба у бабушки с дедушкой, куда приехал с двумя сёстрами 22 июня 1941 года. Родители Василия остались в тылу и работали на вредном химическом производстве, вследствие чего стали к концу войны инвалидами.

После освобождения Украины Василий вернулся в Москву. Из-за войны Василий пошел в школу только в 10 лет.

Однажды, гуляя по улицам с другом Володей Земляникиным (ныне актером театра "Современник" ), тринадцатилетний Василий увидел афишу "М. Твен - "Том Сойер"".

Это была постановка самодеятельного драмкружка при Дворце культуры завода имени Лихачева. Руководил кружком талантливый педагог и режиссер Сергей Львович Штейн.

Спектакль произвел на мальчиков такое впечатление, что сразу же после его окончания они прошли за кулисы и стали просить, чтобы их записали. И их приняли. Первым спектаклем, в котором Василий был задействован, был "Дорогие мои мальчишки" по пьесе Льва Кассиля.

Василий Семенович вспоминает: "Я был одним из пионеров, который бойко докладывал председателю дружины: "Был в госпитале. Провел громкое чтение вслух и еще две книги про себя. Сочинение Маркова Твенова, очень интересно!"

Меня поправляли - Марка Твена. И в другой раз я уже говорил - Марка Твнова. И лишь на третьем спектакле сказал как надо было. Правда, говорил с жутким украинским акцентом. Особенно выдавала буква "г". Это были первые слова, произнесенные мною со сцены".

Первую свою серьезную роль на сцене Василий сыграл в 1952 году. Тогда ему было 18 лет. Это была роль Валентина Листовского в спектакле "Аттестат зрелости", поставленном на сцене того же ДК ЗИЛа.

Тогда же на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности спектакль занял первое место, и Лановой, как исполнитель главной роли, получил премию в 500 рублей - огромные по тем временам деньги. Не только театр занимал мысли юного Ланового.

Как он признается, у него была мечта стать летчиком. Он даже подавал документы в летное училище, но из забрал оттуда Штейн. Видимо он уже тогда разглядел в мальчике будущего актера.

Василий Лановой закончил школу с золотой медалью. В 1953 году Лановой предпринял попытку поступить в театральное училище.

Василий Семенович рассказывает: "Месяца за полтора до получения аттестата зрелости узнал, что в театральном училище имени Б. В. Щукина проводится просмотр абитуриентов. Всерьез о профессии актера я тогда еще не думал.

Просто хотелось проверить себя. Всего комиссией было просмотрено около ста пятидесяти абитуриентов, а приняты только двое - я и Кюнга Игнатова".

Однако особой радости у Василия по этому поводу не было. Та легкость, с какой он прошел это испытание, даже обескуражила юношу, и он... решил подать документы в университет на факультет журналистики.

В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего полгода. После зачисления в университет Василий Лановой вместе с другом Володей Земляникиным отправились погостить к родным в Керчь. Там он и получил вызов на пробу в фильме "Аттестат зрелости".

К тому времени на роль главного героя уже был утвержден профессиональный актер В. Сошальский, но режиссеру Татьяне Лукашевич чем-то приглянулся юноша, который к тому же уже играл эту роль в спектакле.

Лановой: "После утверждения на роль я пришел к декану факультета отпрашиваться на время съемок, на что он ответил: "Мы же говорили, что сбежишь". И хотя я еще никуда не собирался сбегать, а отпрашивался только на полтора месяца, но выбор, в сущности, был уже сделан, и сделан он был много раньше, мысленно я его еще только не осознал.

Так, не проучившись в МГУ и полгода, я пришел "с повинной" в училище имени Щукина, где в апреле был отобран педагогами после предварительного просмотра, и навсегда связал свою судьбу с актерской профессией".

После выхода фильма на экраны Василий Лановой стал кумиром старшеклассниц всего Советского Союза. Все газеты и журналы опубликовали хвалебные рецензии, а в журнале "Огонек" появилась статья с многообещающим заголовком "Рождение актера!".

Большой удачей актера стала главная роль в картине Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин" по книге Николая Островского "Как закалялась сталь", сыгранная им в период учебы в Щукинском училище. Выпала эта роль ему в общем то случайно.

В роли Павки уже начал сниматься Георгий Юматов. Но съемки шли тяжело, режиссеры Алов и Наумов нервничали и начали заглядывать в соседний павильон, где шла работа над фильмом "Триста лет тому…" с участием Ланового. Здесь они и увидели молодого человека с гордым взором, предложив ему попробоваться на Павку Корчагина.

Василий тут же самоуверенно ответил, что он просто должен сыграть эту роль, мол давно жду от вас предложения… Юматов после этого случая очень сильно обиделся на Ланового и даже не общался с товарищем по цеху, считая, что тот увел у него сильную роль.

Подружились актеры позже, во время съемок "Офицеров", сыграв там главные роли. В 1957 году Василий Лановой окончил Щукинское училище и был принят в труппу театра им. Евгения Вахтангова.

Первой женой Василия Ланового была актриса Татьяна Самойлова. Она вспоминает: "Лановой, вскоре после того как увидел меня в Щукинском училище, подошел и напрямую спросил: "Кто ты?" Я почему-то ответила: "Я дочь своих папы и мамы".

Лановой считался самым красивым студентом курса и тогда, в коридоре, произвел на Таню Самойлову, как она вспоминала, "какое-то коварное впечатление". Это потом она узнала, как трудно живет его семья (родители и трое детей — в однокомнатной квартире), что мама Ланового болеет. И началась взаимная, нежная, лирическая любовь.

Долгий роман "на ногах: "...мы встречались в метро, на бульварах, на Старом Арбате. Поженившись летом 1955-го, мы жили у нас дома на Песчаной улице, в моей 18-метровой комнате". Он очень хотел детей и был рад, когда она забеременела. Но у нее было слабое здоровье — много лет ее организм боролся с очагом туберкулеза в легком. "...А в 1957 году Васю послали в Китай с его фильмом "Павел Корчагин".

После его поездки мы расстались. Он безумно много работал, и жить с ним было тяжело: его никогда не было дома. Вася сразу стал знаменитым…" И через четыре года Самойлова сказала: "Я больше ничего не хочу". Им катастрофически не хватало времени друг на друга.

Блестящий красавец, он буквально сводил с ума все женское население страны. Фанатично преданный делу революции Павка Корчагин, благородный капитан Грей в фильме "Алые паруса" - как могли оставить равнодушными такие герои?

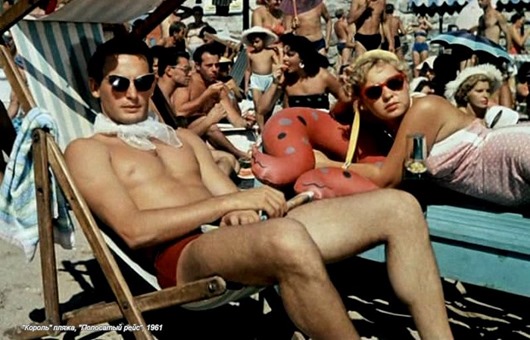

Не оставался Василий Лановой незамеченным даже в эпизодах. В знаменитой картине "Полосатый рейс" его герой появляется в конце фильма лишь на минуту. "Вон та группа в полосатых костюмах. Красиво плывут!" - восклицает он. Все! И тем не менее зритель его запомнил. Неслучайно именно это крошечная роль является одной из самых любимых самим актером

Второй женой Василия Ланового была актриса Тамара Зяблова. Когда в Севастополе он взошел на борт баркентины "Альфа", решил непременно сделать сюрприз Тамаре.

В разгар лета 1961 года, получив в Одессе около 500 метров первоклассного алого шелка (из этой ткани шили пионерские галстуки), команда направлялась в Коктебель, к месту съемок фильма "Алые паруса". Они шли мимо Ялты, где отдыхала Тамара, недавно ставшая женой Ланового.

"Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и новая — у тебя", — говорил герой сказки Александра Грина капитан Артур Грэй. Так же считал и Василий Лановой, приглашенный на роль Грэя.

Парусник шел по Черному морю, и актер предложил капитану: "А давайте удивим отдыхающих в Ялте! Заодно и новые паруса опробуем…"

Морской волк на эксперимент согласился, и к берегу понесся сказочный корабль под алыми парусами. Горожане, только что лениво отдыхавшие на берегу, встрепенулись, Ялта стала похожа на растревоженный муравейник.

Тамара знала, что Василий должен приехать, они договорились, что она будет ждать его на берегу. Когда Василий сошел на берег, Тамара сказала: "Ты разбудил всю Ялту!" Их счастье было недолгим: на следующий год Тамара погибла в автокатастрофе. Василий с головой ушел в работу, понимая, что такие раны не заживают.

.

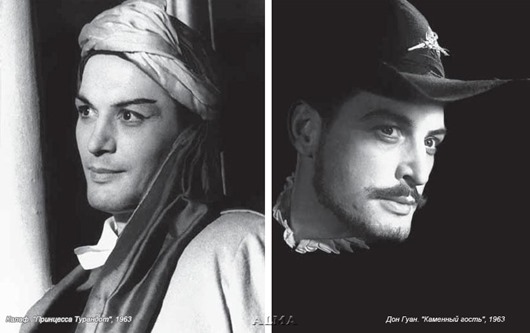

К 1963 году на счету Василия Ланового было уже несколько больших ролей в кино, а в театре дела по-прежнему не клеились.Он вспоминает: "…пришел к Рубену Николаевичу Симонову и говорю: "Я ухожу из театра". - "Что такое?" - "Шесть лет я здесь на побегушках. Меня приглашает Завадский, меня приглашает Ефремов".

- "Они с ума сошли! Подождите!" И через два месяца я получил Дон Жуана, а через шесть месяцев репетировал Калафа". Роль принца Калафа в самом главном вахтанговском спектакле "Принцесса Турандот", стала визитной карточкой театра на несколько десятилетий. А сам Василий Семенович 1963 год считает своим годом рождения как актера.

Во второй половине 60-х он снимается в таких знаменитых фильмах как "Война и мир" (Анатолий Куракин) и "Анна Каренина" (1967г. Вронский).

Первоначально, прочитав сценарий В. Катаняна и А. Зархи "Анна Каренина", и поняв, что в нем ярко прописана только главная линия Анны, Лановой отказался играть Вронского. Режиссер, перепробовав на эту роль многих актеров, вновь обратился к Василию Семеновичу и с трудом уговорил его.

Играть Лановому выпало с бывшей женой Татьяной Самойловой, специально для съемок похудевшей и выглядевшей лучше прежнего. Бывшие супруги изображали любовь в кадре, но в жизни чувство не вернулось…

В 1971 году на экраны вышла картина Владимира Рогового "Офицеры" , в которой Лановой сыграл главную роль - Ивана Варавву.

Это настоящая эпопея, охватывающая историю судьбы героев с 1919 по 1970 годы. Фильм сразу пришелся по душе зрителям и продолжает пользоваться популярностью спустя десятилетия.

Василий Семенович размышляет: "Эта картина странной судьбы. Вначале мы относились к фильму как к любому другому. Но в нем режиссер Роговой и оператор Кирилов, на мой взгляд, нашли какой-то ассоциативный ряд для каждого поколения зрителей.

Прошло 30 лет, картину каждый год показывают и все смотрят по нескольку раз. И все равно говорят: "Ну, "Офицеры"!" Я думаю, что секрет в том, что каждое поколение находит в нем свое. Детство, послевоенное время, зрелость.

Потребность в романтизме, реализме - пожалуйста. Потребность в красоте, в любви - все есть. Там какая-то загадка есть, чудо какое-то. У меня есть по ролям гораздо лучше картины, но они проходили, и остался Иван Варавва…

В фильме четко разделились обязанности. Юматов - реализм, Лановой - романтизм. И между ними женщина. Такой любовный треугольник".

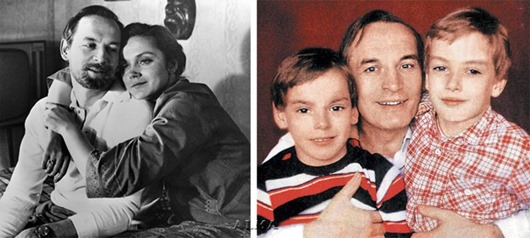

В начале 70-х Василий Семенович женился на актрисе Ирине Купченко, которая была младше его на 14 лет. Она разошлась с художником Николаем Двигубским и в 1971 году пришла в Театр им. Вахтангова.

Наконец-то в его жизни появился надежный тыл. Он всегда был уверен, что творчество не может помешать быть счастливым. Ирина оказалась и прекрасной актрисой, и идеальной женой. Они оба уже знали цену потерям и компромиссам. Знали, сколько сил съедает актерская работа и как важно, что тебя ждут дома.

С тех пор Лановой и Купченко неразлучны. У них два сына - Александр и Сергей, которых супруги назвали в честь Пушкина и Есенина. Сыновья не пошли по стопам родителей, чему Василий Семенович очень рад. Один закончил факультет журналистики, второй экономический.

В начале 1970-х годов он выпускает премьеру литературной программы из стихов А.С. Пушкина "Когда меня постигнет судьбины гнев". В последующие годы актер создал немало интересных образов в кино.

В знаменитой ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" он сыграл генерала Вольфа, в драме Владимира Басова "Дни Турбиных" - Леонида Юрьевича Шервинского, в киноповести "Анна и Командор" - Командора, в приключенческих лентах "Петровка, 38" и "Огарева, 6" - сыщика Владислава Костенко.

За большой творческий вклад в дело развития советского искусства Лановой в 1980 году был удостоен Ленинской премии, а в 1985 году получил звание народного артиста СССР.

С середины 80-х Василий Семенович стал реже появляться на экране. Не лучше были дела и в театре. Народный артист переживал творческий простой и мучился от того, что не получал новых ролей. Морально поддерживало преподавание в родном Щукинском училище. Спасала и литература.

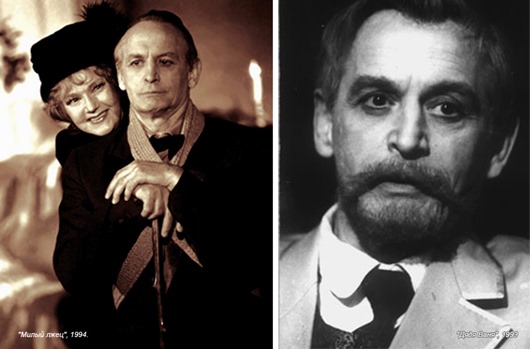

Лановой продолжал делать авторские чтецкие программы, но теперь для себя - филармонии переживали кризис и не могли устраивать творческие встречи актеров со зрителями. Так продолжалось до 1994 года, когда подоспело его шестидесятилетие, и театр предложил ему выбрать пьесу, в которой он хотел бы сыграть.

Лановой сыграл Джорджа Бернарда Шоу в паре с Юлией Борисовой в роли английской актрисы Патрик Кэмпбел в спектакле "Милый лжец". После этого началась светлая полоса в жизни актера. Он сыграл в спектаклях "Посвящение Еве" Эрика Шмидта и "Лев зимой" Голдмена.

В 1996 году, когда театр имени Вахтангова праздновал свой 75-летний юбилей, здесь решили восстановить свой фирменный спектакль "Принцесса Турандот" и сыграть его 21 и 22 декабря на юбилейных вечерах. В нем приняли участие все оставшиеся в живых актеры, которые когда-то играли в нем.

Лановой снова вышел на сцену в образе принца Калафа. В кино же Лановой по-прежнему снимался мало. Среди самых заметных работ актера в 90-е годы- роль Ивана Берестова в стилизованной мелодраме "Барышня-крестьянка", снятой по повести А.С. Пушкина.

Не часто радует Василий Семенович кинозрителей и в последние годы. И дело тут не в возрасте. Он действительно не по возрасту молод. Выправка, стать, всегда с гордо вскинутой головой и горящим взглядом. Силы есть, нет желания сниматься в картинах низкого уровня.

Сегодня от многих предложений в кино он отказывается. Так на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, почувствовав, что может стать проводником украинского национализма, он немедленно потребовал остановить дальнейшую работу.

Отверг Лановой и предложение переозвучить в новой трактовке документальный фильм "Великая Отечественная", в которой когда-то озвучил закадровый голос, вложив в ту работу всю душу и боль.

"Новое истолкование" тех кровавых и памятных событий возмутило Василия Семеновича, и он отказался от денег, но не пошел против совести.

С 1995 года — заведующий кафедрой художественного слова, профессор театрального училища имени Б.В. Щукина. К 300-летию Санкт-Петербурга Василий Лановой записал на радиостанции "Орфей" "Медный всадник" А.С. Пушкина, а также цикл стихотворений "Дары Петербургу", в который вошли произведения Александра Блока, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Ольги Берггольц и, конечно, Александра Пушкина.

Василий Семёнович по-прежнему много играет в родном вахтанговском театре. В театре Александра Калягина Василий Лановой сыграл Астрова в спектакле "Дядя Ваня" по А.П. Чехову.

В 1985 году вышла в свет книга В.С. Ланового "Счастливые встречи" о великих людях, которые так или иначе прикоснулись к его судьбе, в 2004 году — автобиографическая книга "Летят за днями дни...".

В 1995 году Василий Лановой возглавил в качестве председателя общественный фонд "Армия и культура". Коллектив под руководством самого популярного "офицера России провел более 800 благотворительных концертов и встреч в воинских подразделениях, в том числе в горячих точках — в Чечне, Абхазии. Приднестровье, Таджикистане.

Более 10 лет актёр возглавляет Международный детский кинофестиваль "Артек".

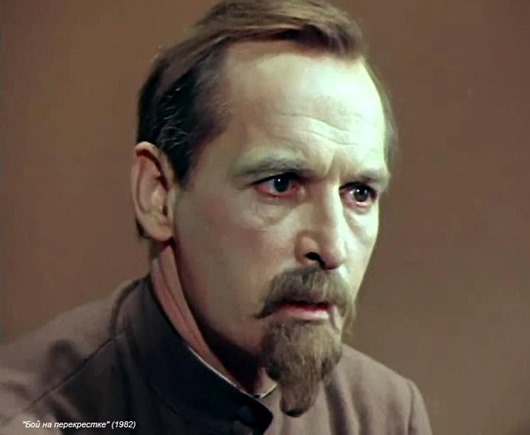

Премия Московского комсомола (1972) за создание героических образов. Премия МВД СССР (1984) за фильм "Приступить к ликвидации". Премия КГБ СССР (1983) за фильм "Бой на перекрёстке".

Лауреат Ленинской премии (1979) за чтение дикторского текста в документальном сериале американских кинематографистов "Великая Отечественная" (оригинальное название "Неизвестная война", текст от автора Берт Ланкастер).

В 2004 году на российской "Аллее славы" возле киностудии "Мосфильм" заложили бетонную плиту с отпечатком руки актера.

via

|

Метки: кино фотографии СССР кинофильмы |

"Случайные половые связи - угроза здоровью" |

|

|

Украинский компьютер |

jurashz в Украинский компьютер

jurashz в Украинский компьютер

Технические характеристики

Процессор: КР580ВМ80А на частоте 2,22 МГц

Быстродействие: 200…300 тыс. оп./сек

Память: ОЗУ — 64 КБ (плюс видеопамять 16 КБ, подключаемая странично во вторую четверть общего адресного пространства), ПЗУ — 16 КБ

Видео — 16 КБ с разрешением 256×256 — 4 цвета (общая палитра 8 цветов, но одновременно можно было использовать не более 4-х)

В качестве монитора использовался бытовой телевизор, количество выводимых на экран символов 32 × 24, точек 256 × 256 (рабочая область 200 × 225), количество цветов одновременно отображаемых на экране — 4 (из 8 цветов палитры).

Внешняя память: бытовой магнитофон

Расширение: подключение контролера НГМД, подключение принтера "ROBOTRON CM 6329.01 M" из состава комплекса "ДВК-3" и ему подобных.

Габариты: системный блок — 338×268×65 мм, блок питания — 200×157×97 мм

Потребляемая мощность: не более 30 Вт.

Ну и образец советский рекламы!

|

Метки: фотографии СССР ЭВМ |

Как создавался мультфильм "Бременские музыканты" |

На этой музыкальной сказке выросло не одно поколение. Сказка побила все рекорды по количеству проданных пластинок, но мультфильм не получил ни одной награды.

Давайте же посмотрим как создавался легендарный мультипликационный фильм.

(Посмотреть как создавался мультфильм...)

|

Метки: мульфильмы 60- е годы |

Тов. Енукидзе о перспективах фото-съёмок |

|

|

Похороны на Красной площади |

Наверно все присутствующие помнят трехсерийный сериал 82-85 гг (Брежнев-Андропов-Черненко). Вроде бы еще где-то в те же годы Суслова там хоронили. Лет на 15 ранее космонавтов, похороны Гагарина я плохо помню, а вот Добровольского-Волкова-Пацаева вполне, мы как раз в этом году телевизор купили.

А еще кого торжественно хоронили на Красной площади - поделитесь, кто помнит?

|

|

Как создавался "Ну, погоди!" |

jurashz в Как создавался "Ну, погоди!"

jurashz в Как создавался "Ну, погоди!"

Знаменитый советский мультсериал о приключениях неразлучной парочки -интеллигента зайца и хулигана волка знаком каждому из нас с самого детства. Можно без сомнения сказать, что этот дует стал одним из лучших за всю историю "Союзмультфильма" Предлагаю вам узнать интересные моменты с создания этого замечательного мультфильма.

Изначально "Ну, погоди!" был госзаказом — чиновники решили дать диснеевским мультикам адекватный ответ и выделили солидный по тем временам бюджет

На киностудию "Союзмультфильм" пригласили молодых, популярных и довольно известных юмористов Курляндского, Хайта, Камова и Успенского и попросили сделать что-нибудь смешное. Курляндский с Хайтом придумали сюжет. Решили, что это должен быть фильм-погоня. Выбирали, кто за кем гонится, перебрали разных персонажей: сначала думали взять лису и петуха, потом — лису и зайца, и наконец остановились на волке и зайце как наиболее привычных для нашего фольклора персонажах. Своим изобретением, по их мнению, было то, что Волк — дурошлеп, не такой диснеевский злодей, а персонаж, сам часто попадающий в яму, которую копает другим. Сначала изобретать видеотрюки помогал Камов, но потом остались только Курляндский с Хайтом.

История этого мультфильма началась ещё до создания первого, знакомого каждому, выпуска. В 1969 году режиссёром Геннадием Сокольским была снята первая серия, главная идея которой легла в основу знаменитого сериала.

Однако его образы Волка и Зайца подверглись цензуре. Было рекомендовано кардинально изменить имидж персонажей, облагородить их — руководству показалось, Волк и Заяц слишком злые, а советским детям нужны добрые герои. На переделку художник не пошел и отказался от дальнейшей работы. В дальнейшем поменялась графика, юмор, возраст и внешний облик персонажей, однако, главная идея оказалась неизменной.

После Сокольского многие режиссеры отказывались от вроде бы простецкой затеи, говорили: "Ну что это такое?! Какая тут идея?! Это мелко!". А Вячеслав Котеночкин сказал: "В этом что-то есть!".

"Заяц у меня сразу получился, — рассказывал В. Котёночкин, — с голубыми глазками, розовыми щечками, вообще очень положительный.

А Волк долго не удавался. Потом на улице я увидел парня, прислонившегося к стене дома. У него были длинные черные волосы, к толстым губам прилипла сигарета, животик вывалился, и я понял, что именно таким должен был Волк"Котёночкин хотел, чтобы Волка озвучивал Высоцкий, делал пробы его голоса с хрипотцой. Высоцкий подошёл к делу с энтузиазмом, даже написал для Волка песню. Но тут вмешалась цензура — бард был под запретом.Утвердили бесподобного Анатолия Папанова.

В качестве привета Высоцкому в первой серии Волк насвистывает мелодию песни "Вертикаль" ("Если друг оказался вдруг…") — когда лезет по канату к Зайцу.

На роль Зайца без всяких проб взяли Клару Румянову

И уже на показе первой серии мультфильм сорвал овации. Начиная с 1969 каждый год на экранах появлялась новая серия. К сериалу прочно присоединился эпитет "народный". Несколько раз Котеночкин готов был распрощаться с Волком и Зайцем и поставить точку в работе над мультфильмом, но уступал многочисленным просьбам зрителей.

"Ну, погоди!" — история повседневности, обыденности 70-х. Той повседневности, которая не документируется в официальных источниках, а сохраняется только в памяти страны. Вместо мультфильма о том, "что такое хорошо и что такое плохо", у Котеночкина получился социально адаптированный мультфильм-эпоха, открыто ироничный и непокорный.

На экране — четкое узнаваемые типажи. Волка-пэтэушника и сейчас можно встретить вечерком в спальном районе.

Однажды Русаков, художник, стоял в очереди за водкой, и перед ним один мужик сказал другому: "Волк — это мы, работяги, а заяц — это интеллигент. Как мы ни пробуем его схватить, он всегда выкручивается".

И все события развиваются на фоне советского быта. Вокруг — атмосфера "культурного отдыха" граждан. Эзоповы звери из "Ну, погоди!" развлекаются в Луна-парке…

…ходят в цирк…

… и музей…

…катаются на теплоходе…

… посещают эстрадные концерты…

…и занимаются спортом

Живут самой что ни на есть обычной жизнью. Вот и спустя десяток серий Заяц переселяется в уютную однокомнатную квартирку

Волк прозябает в своей холостяцкой берлоге с ободранными обоями на стенах

А вокруг — городской пейзаж — пятиэтажные хрущевки.

Одним словом, мультфильм получился очень "своим" и понятным каждому жителю той страны. Его "народность" с первых же серий не нуждалась в доказательствах

Долго искали фразу, которая не только соответствовала бы сюжету, но и давала бы зрителю надежду на продолжение. Обсуждались разные варианты: "Ну, подожди!", "Ну, погодите!"... Но точку в этом споре поставил Феликс Камов, произнеся: "Ну, погоди!"

Когда один из сценаристов — Феликс Камов — уехал в Израиль, что было равносильно предательству Родины, начальство перестраховалось, и "Ну, погоди!" прикрыли. Через некоторое время Папанову в Кремле вручали награду. Тогдашний председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный поинтересовался у него, как там дела с "Ну, погоди!". "У них на студии конфликт. Кто-то там за границу уехал", — ответил Папанов. "Ну, кто-то же остался! — воскликнул Подгорный и добавил: — Между прочим, мне этот мультфильм нравится, и моим детям и товарищам тоже". Вернувшись на студию, Папанов рассказал об этом диалоге, и вскоре мультфильм опять запустили в работу.

В 1970-е годы программа мультфильмов по Центральному телевидению обычно предварялась краткой мультипликационной заставкой (впоследствии использованной как пролог к "телевыпускам"). Под музыкальное сопровождение титров к "Ну, погоди!" Волк гнался за Зайцем, к ним постепенно присоединялись другие персонажи популярных мультфильмов. В итоге вся компания оказывалась в Останкинском телецентре, где Заяц, не сводя глаз с экрана, отмахивался от попытки Волка его схватить: "Тс-с! Ну, погоди". Волк оборачивался в сторону экрана и забывал о Зайце

Творческое объединение "Экран" сняло три телевыпуска "Ну, погоди!" (выпуск 1 — 1980, выпуски 2 и 3 (единым фильмом) — 1981). Вместо А. Папанова Волка озвучивает В. Ферапонтов. Автор сценария — А. Курляндский. Режиссёр — Юрий Бутырин. Композиторы — В. Купревич (выпуск 1), Алексей Рыбников и Евгений Крылатов (выпуски 2 и 3). Вячеслав Котёночкин в своих мемуарах и публичных выступлениях давал крайне низкую оценку этим выпускам, квалифицируя их как "убогое дурновкусие"

После смерти Папанова вновь встала проблема: закрывать ли мультфильм?

Но выяснилось, что звукооператор бережно сохранил все записи актера, и их использовали в новых сериях уже после смерти актера. Заменять голос Папанова чьим-то другим тогда не рискнули — из уважения к памяти артиста

В новых сериях рисовал героев не "прародитель" Котеночкин-старший (его нет в живых), а его сын, профессиональный художник. Волка озвучил под Папанова Игорь Христенко — актер "Кривого зеркала" Евгения Петросяна.

Помимо основного сериала героев мультфильма использовали в киножурнале "Фитиль":

Выпуск под названием "Руками не трогать!" (1977) критиковал качество продукции стекольного завода. В этом ролике из уст Волка звучит перефразированная угроза: "Ну, стекольный завод, погоди!". Также был снят выпуск под названием "Запрещенный приём" (1978), критикующий размещение в газете "Советский спорт" рекламных объявлений о приёме спортсменов в средне-специальные учебные заведения ("Ну, редакция, погоди!"). Режиссёром обоих выпусков был Вячеслав Котёночкин. В тот же период были также сняты выпуски, посвящённые бракованной обуви ("Удивительные башмаки"), музыкальным инструментам ("Фальшивый мотив").

Юрий Бутырин снял также социальные ролики "Окно", "Кран", "Пружина", "Лифт", "Ванна" (все — 1986) с теми же персонажами, а в 1987 году было снято по меньшей мере девять социальных роликов с участием Волка и Зайца. Александр Федулов снял: "Не зная кода…", "Назло зайцу!", "Беспокойная ночь" и "Теплота". Вадим Меджибовский снял: "Да будет свет!", "Мощность", "Рецепт", "Слово и дело" и "Уходя, гасите свет". Дизайн персонажей в этих роликах отличался от оригинального

Существует рисованный фильм "Волшебная камера", созданный по заказу ЦРКО Рассвет (Союзмультфильм, 1976; режиссёр Виктор Арсентьев, сценарист Аркадий Хайт, художники-постановщики Владимир Крумин, Александр Винокуров), который посвящен пропаганде кинолюбительства. В остроумном мультипликационном сюжете рекламируется кинокамера Кварц 1х8 С-2. В фильме действуют герои "Ну, погоди!" — Заяц и Волк.

Существует рисованный фильм "Волшебная камера", созданный по заказу ЦРКО Рассвет (Союзмультфильм, 1976; режиссёр Виктор Арсентьев, сценарист Аркадий Хайт, художники-постановщики Владимир Крумин, Александр Винокуров), который посвящен пропаганде кинолюбительства. В остроумном мультипликационном сюжете рекламируется кинокамера Кварц 1х8 С-2. В фильме действуют герои "Ну, погоди!" — Заяц и Волк.В 1994 году Вячеславом Котёночкиным был также снят рекламный ролик конфет "Джойта" с участием персонажей из "Ну, погоди!". Волка в ней озвучил Владимир Ферапонтов

Осталось упомянуть о том ,что в конце августа 2012 года после обсуждения в ВГТРК категоризации мультфильма в соответствии со вступающим с 1 сентября в силу принятым в 2010 году законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в Интернете появились слухи о якобы принятом решении отнести его из-за сцен насилия или курения к категории "18+" и показывать по телевидению без купюр только после 23:00. В последующем обсуждении упоминалась возможность исключения мультфильма из категоризации из-за его культурной ценности. В начале сентября отдельные сайты сообщили, что речь шла об ограничении показа не этого мультфильма, а шведского фильма с таким же русским названием, вышедшего в 2008 году, и отнесённого к категории 18 +

|

Метки: мульфильмы СССР |

Журналы СССР.Юность. |

Журнал Юность за сентябрь 1976 года,на этот раз можно сказать,что я его не читал,не читал по мере получения,потому что родился то в 1976)

Не читал и позже,только картинки разглядывал,в 1985 читал фельетоны и страницы с сатирой и юмором.

А после 1985 мы его не выписывали,навреное родители повзрослели и перешли на более толстые журналы.

На моих антресолях,порядка 115-125 номеров этого журнала начиная 1969 годом,читать я его начал,или же сказать более правильно прочитал эти подшивки в середине нулевых.

Что-то понравилось,что-то не очень,вот этот номер чем то понравился,кажется я прочел его весь.

Предлагаю и вам полистать журнал.

Доперестроечный тираж более 2-х с половиной миллионов.

|

Метки: 70- е-годы стихи журналы пресса |