Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Вспоминая Чернобыль |

jurashz в Вспоминая Чернобыль

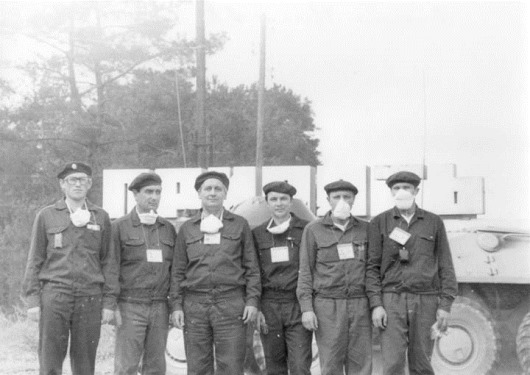

jurashz в Вспоминая ЧернобыльАлександр Странник - удивительный человек. Помимо того, что он замечательно пишет, занимается объяснением неведомых явлений, он, оказывается, был в Чернобыле в 86-м, сразу после аварии, и даже ел чернобыльские грибы. Там же он сделал уникальные фотографии. Все , что вы тут увидите, - момент истории…

Первый отряд на ЧАЭС с нашего главка выехал в апреле 1986 г. Ребятам сказали: "Кто хочет в командировку на Юг на пару недель?". Это все, что они знали, они подумали – едут в Крым. Желающих набрали моментально. Парни взяли с собой лучшую одежду: костюмы, рубашки, галстуки, - на танцы ходить.

Всю эту "парадную экипировку" я видел потом в подсобке в гараже, взять одежду назад не разрешили. На мой взгляд, это от незнания реальной обстановки по радиоактивному заражению одежды, и от общего страха перед радиацией. В этой одежде никуда не выходили, она не могла запылиться радиоактивной пылью.

Следующие отряды уже знали куда едут, и одевались во все самое ненужное, чтоб там оставить. Парадокс, эту "ненужную одежду" назад забирать уже не запрещали…

Я попросился на ЧАЭС сразу, как только узнал о масштабах аварии. Что ты там будешь делать, - спросил начальник. Могу на бульдозере завалы разгребать, есть опыт работы в студенческие годы. Без тебя справятся. Потом, уже в августе, когда желающих поехать в командировку поубавилось, вспомнили о тех, кто хотел ехать с самого начала. Со мною из моей смены собралось еще человек пять. Любопытно, как только мы уехали, начальство нас стало называть лентяями, уехавшими, чтоб здесь не работать, льгот тогда еще не было.

Одновременно присутствовал бесшабашный порыв при разборе завалов, при очистке крыши, при строительстве саркофага, при облетах реактора, хорошая организация эвакуации Припяти, без ОМОНА, без жертв. И … общая бестолковость в организации работ, отсутствие общей стратегии ликвидации аварии, и корректировки действий по мере изменения обстановки. После того что я видел сам и слышал от очевидцев, у меня как то само "сказалось", - теперь я знаю, КАК МЫ ВОЕВАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ.

Мы прибыли в Чернобыль в середине августа 1986. К этому времени, реактор был "усмирен", угроза "ядерного взрыва" исключалась, угроза тепловых взрывов была минимальной, выбросы в атмосферу отсутствовали, над реактором не было даже паровых потоков.

Вся самая опасная работа ликвидаторами уже была сделана. На фото хорошо видны машины бетононасосы (тогда очень редкий агрегат для СССР) и бетоновозы, между ними белая будка, там укрывались водители машин. Будка свинцовая, она ослабляла уровень радиации.

Эти водители – герои, - или по бесшабашности, или по незнанию. Им платили пятикратную зарплату и обещали "Жигули" без очереди, боюсь, мало кто из них эти "Жигули" успел получить, в месте фотографа было 2р/час, на месте водителей, у основания саркофага – не знаю, но думаю – не меньше 20 р/час, т.е. безопасно работать можно было 1 час, что нереально в тех условиях.

Ликвидаторов в "горячую зону" никто "под пулеметами" не гнал. Всегда хватало горячих парней для любой работы, трусы всегда могли "спрятаться за болезнь". Пятикратная зарплата за работу в "горячее зоне", не была, все-таки основным стимулом. Да и получить эту "пятикратку" не успевали. Как только человек набирал 25 рентген и больше, а это можно было сделать и за день, и за час, - его переводили на "чистые работы" или в больницу, там "пятикратки" уже не было.

Еще, "наши люди", гонясь за длинным рублем и "Жигулями", - оставляли свои дозиметры в "чистой зоне", чтоб их "химики" не списали из "горячей зоны" раньше времени. Вот парадокс времен СССР, - "Жигули" - ценой жизни. На фото ниже - ликвидаторы в черных спецовках и белых кепках спускаются по лестнице. Очень много шансов, что их уже нет...

Саркофаг. Его героически строили для защиты от новых выбросов . Денег и здоровья ухлопали немерянно. Есть два взгляда на этот счет. Первый: в развалах осталось около 194 тонн топлива (из 200 тонн), и саркофаг был необходим.

Второй: к началу его строительства все топливо уже выгорело, т.е. такая защита не нужна (это мнение высказал в журнале "Юность" к 20 годовщине аварии один из дозиметристов, опираясь на личный опыт). Если второй взгляд верный, то вся стратегия ликвидации была ошибочна, как и ошибочно сегодняшнее решение о строительстве еще одного саркофага, поверх старого.

Мешки со свинцовой дробью (сверху над стрелой бетононасоса видны их лохмотья) широко применялись в начале мая. Дробь собирали по всей стране в охотничьих обществах и сбрасывали с вертушек прямо в развал, - цель: заткнуть выбросы в атмосферу. Но…, скапливающийся газ и возрастающая температура приводила к дополнительным тепловым выбросам еще с большим давлением, мешки перестали сбрасывать, на обломках плит до сих пор виднелись и белые тряпки.

Грибы. Как прошел первый страх от окружающей среды, народ потянуло на экзотику, на яблоки и грибы. К тому времени появились хорошие иностранные приборы, позволяющие замерять степень радиоактивного заражения не только гамма-лучами, но и бета, и альфа.

Замер грибов показал – превышение над уровнем общего фона – незначительное, помыли получше и пожарили. Когда запах жареных грибов разнесся по общежитию – потянулись и самые опасливые, все два огромных мешка-пакета отборных белых грибов смолотили за один раз. Больше нас за грибами не отпустили.

В 30-ти километровой зоне в августе спиртного не было, совсем. Я ни разу нигде даже запаха не уловил, не то, что пьяного встретить. В начале, в мае, было. Потом запретили, слишком много было аварий, перевернувшихся бетоновозов. Привезти спиртное из Киева, было не реально, до Киева и обратно еще надо было на чем - то доехать, общественного транспорта не было, а на кордонах все равно бы отобрали.

Любопытство. Хотелось сфоткать реактор сверху. Иду на аэродром, охраны никакой, вертушки на поле, вагончик на краю поля. У вагончика – люди, вертолетчики. Кто такой? Фотограф, хочу снять реактор сверху. Иди к желтой вертушке, они чаще облетают объект. Подхожу, прошусь взять. Ты в своем уме, нас туда насильно посылают, а ты сам лезешь, лучше нас сфоткай, у нас ни одной фотки за командировку.

Сфоткал экипаж. Когда фотки будут? Сегодня вечером сделаю. Ну, приходи завтра, прокатим тебя над реактором. Пришел через день, раньше не мог. Где желтая вертушка? А тебе зачем, - спрашивают с подозрением. Принес ребятам фотки, они обещали над реактором прокатить.

Разбились вчера ребята( Как? Заходили на посадку, порыв ветра, упали на хвост метров с 50 – ти. Живы? Живы! Лежат в санчасти, вертушка обшита свинцовыми листами, управлять сложно, еще легко отделались. Да, а они меня как раз в этот полет приглашали, я не смог, был в наряде. Повезло тебе. Фотки ребятам передайте. Интерес к полету у меня прошел.

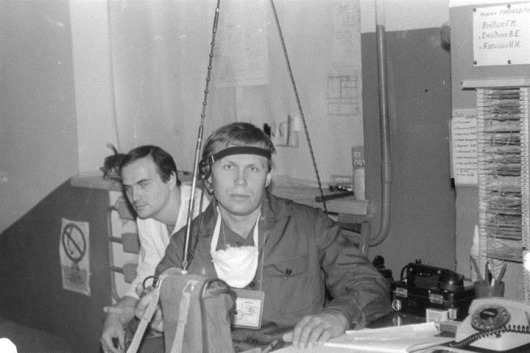

Медицина. У нас на 50 человек был свой врач и фельдшер. Перед выездом прошли медкомиссию, на ней некоторые "откосили" по здоровью. В зоне брали кровь два раза за месяц, давали йод, поливитамины. Воду для кухни возили из чистой зоны во флягах, для питья в ящиках в коридоре стояли бутылки с "Ессентуками" и "Боржоми".

Защита от облучения. Пост на входе в общежитие с ДП-5, всех обнюхивали, "грязных" отсылали "мыться". Главная защита: респираторы РМ-2 и "лепестки", смена белья (рубаха и кальсоны) каждый день, помывка (дезактивация) каждый день, "обнюхивание" курток и штанов.

Дезактивация (помывка с мыльным раствором) наших технических средств. Окна общежития закрыты, воздух подается ФВУстановкой, через 100 литровые бочки – фильтры.

Приборы радиационной разведки. Был всего один, родимый ДП-5. Иных – не было. Его высовывали и из машин, и из вертушек, и тут же вручную записывали показания в блокнотах. Все время все путали. Посылались группы дозиметристов от разных ведомств – и показания усредняли!

Был один лабораторный прибор из Ленинграда, который с вертушки мог разведывать полосу в 200 метров, с ним вертушка и нарезала круги над зоной, показания и с него записывались вручную. Не знаю, есть ли теперь дистанционные приборы радиационной разведки? Видимо, войска собирались посылать вперед "вслепую".

Ну и ещё несколько фотографий. Мне тогда было 30 лет. Я увлекался фотографией, парочка кадров даже на какой-то выставке какой-то приз получила. Но были фотки и для себя. Как сейчас скажут "для одноклассников".

Как-то объявили - приехала с концертом Алла Пугачева. Тогда для советского человека это была МЕГАзвезда. Мы приехали на УАЗике - буханке, сели на пятый ряд, билетов никаких не было. Народ, по прибытии заполнял все окрестные места и крыши машин, у нашего УАЗика, кстати, всю крышу продавили.

Пугачева была с Кузьминым, пели – замечательно. Любопытно: она пела песню "пригласите даму танцевать…" и зазывала всех на танец, никто не шел, СТЕСНЯЛИСЬ! Еле Алла вытащила бравого парня в черном комбезе с танкистскими петлицами. Фотографию, с Пугачевой что-то не могу найти...

Пугачева выступала в Зеленом Мысе, так называлась зона "Белых Пароходов" - речные круизные суда, около 10 посудин, были причалены и использовались для московских чиновников - самая "чистая" зона в окрестности.

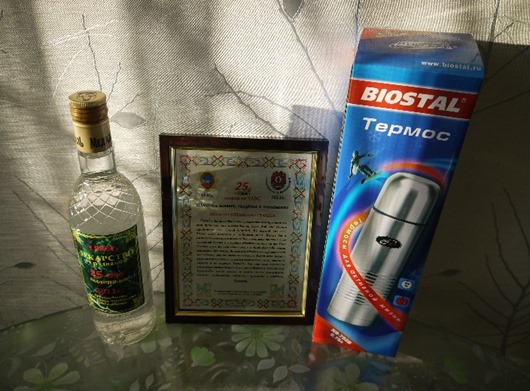

Ну и вот на 25 летие аварии, прислали подарок: термос, бутылку водки и молитву оптинских старцев.

|

Метки: воспоминания Чернобыль фотографии СССР |

Дети войны. |

Советский партизан-подросток Коля Любичев из партизанского соединения А.Ф. Федорова с трофейным немецким 9-мм пистолетом-пулеметом МР-38 в зимнем лесу. Николай Любичев пережил войну и дожил до преклонных лет. 1943г.

13-летний разведчик-партизан Федя Мощев. Авторская аннотация к фото — «Мальчику нашли немецкую винтовку»; вероятно, это стандартная Маузер 98К с отпиленным прикладом, чтобы мальчику было легче с ней обращаться. октябрь 1942.

В тылу.

|

Метки: Великая Отечественная |

Карамель с ликёром " Спотыкач " и " Октябрёнок" часть 1 |

v_barhudarov в Карамель с ликёром " Спотыкач " и " Октябрёнок" часть 1

v_barhudarov в Карамель с ликёром " Спотыкач " и " Октябрёнок" часть 1 Прейскурант на кондитерские изделия 1950 года .1400 наименований . Вот спрашиваешь у очевидцев , а они только какие то слипшиеся подушечки вспоминают . Ну дядя с профсоюзной конференции " Мишек на Севере " привёз или на дне рождения у генеральского сына что то такое было . Хотя , даже провинциальная реклама того времени пишет об очень широком ассортименте . Торт из сельдерея , гада и имберлех , галеты для тощих , мягкие конфеты " Бомбочка ", " Комсомолка " и гемотайфун - следующей записью в этом журнале .

|

|

Дембельский альбом 1978 года |

Знакомьтесь, это мой троюродный брат Валера.

Полгода он служил в Москве в отдельной бригаде охраны Генштаба Минобороны СССР, а после её сокращения - в стройбате в Калужской области.

Это его дембельский альбом. Бесконечно прекрасный.

На обложке - потрясающей красоты ручная чеканка. PEDRO!

Не знаю прообраз, но похоже на одноимённую чехословацкую жвачку.

Педро повзрослел и пошёл в армию. Там и закурил.

Начало традиционное - присяга.

Валера 1976 года призыва открывает фотоальбом.

Никто из товарищей не подписан, а имён я не уточнял.

Очарование альбома не в этом.

Дембельский альбом - это жанр искусства!

Это мощь, огонь и натиск!

Это бомба! Hand made.

Фотки, открытки, фломастер! И много клея!

Целый набор открыток ушёл на оформление!

И "чеканка"!

Прекрасный китч - великолепный как пакистанские автобусы!

Девушка излучает фотоны счастья. Любая девушка для солдата излучает эти фотоны. Или гормоны.

Интернациональная советская дружба.

Подлинное воинское братство.

Ну, погоди! Тебя перевоспитают, волчара!

Своевременно неприклеенный восточный воин затерялся на просторах альбома. Попал в переплёт.

Одноглазые смайлики. Задолго до смайликов!

Цветы, цветы, цветы! Жаль не хватает ГэДээРовских овальных "переводок" с женщинами.

Серп и молот. Молот как обкусанный маршальский погон. Серп военизирован.

Гордые воины советской армии.

Хлопчик выходит из секретной кабельной бухты.

Радио ловит голоса зарубежной эстрады.

А вот и Педро! Опасный и галантный.

Педро-негатив.

Салют, братишка, у меня юольше, чем три икса!

Воин без пилотки detected. И без ушанки.

Ниже - подробнее.

Москва в "парадке". Автограф друга.

Прощай, со всех вокзалов поезда... И волки самолётами улетают в родные края.

Два года пролетели как один миг. Альбом остался на десятилетия.

И под конец - пара фоток из мирного советского стройбата.

Валерий, кстати, ничуть не изменился - такой же обаятельный, добрый и улыбчивый.

Сейчас он производит лучшие краснодарские пряники, печенья и плюшки!

Спасибо за внимание!

|

Метки: армия Военная форма 70- е годы |

Малоизвестные фото российских рок музыкантов. Часть 1 |

dubikvit в Малоизвестные фото российских рок музыкантов. Часть 1

dubikvit в Малоизвестные фото российских рок музыкантов. Часть 1

Вечеслав Бутусов, Свердловский архитектурный институт, 1978 год

Гарик Сукачёв

Джоанна Стингрей и группа "Игры" на гастролях в Минске

Дмитрий Ревякин — "Калинов мост", 1989 год

Константин Кинчев

Концерт группы "Звуки Му" — Пётр Мамонов, Александр Липницкий

Мариана Цой, Александр Цой, Виктор Цой

Машина Времени, концерт в Подольске

Юрий Шевчук с мамой

Александр Аксёнов (Рикошет), БГ, Евгений Фёдоров (Ай-ай-ай)

Андрей Макаревич, 1986 год

Борис и Майк, 1978

Вячеслав Бутусов в виде карлика

Гарик Сукачёв

Григорий Сологуб, Святослав Задерий, Майк Науменко, Игорь Гудков

Константин Кинчев

Пётр Мамонов, 1995 год

Свадьба Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна

Юрий Шевчук в юности

Мои предыдущие посты:

|

Метки: музыка 80- е годы 70- 90- |

Без заголовка |

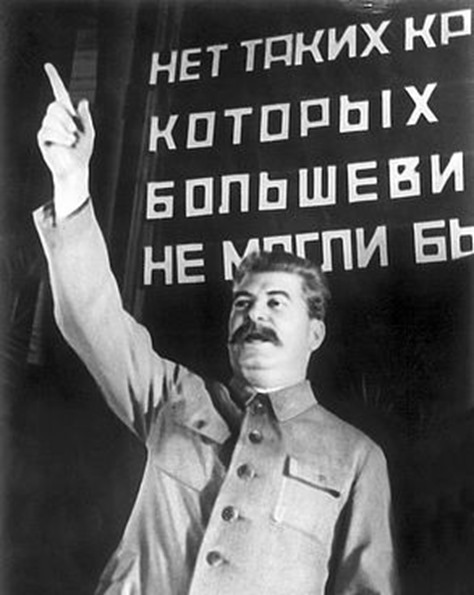

Оборотная сторона...

|

|

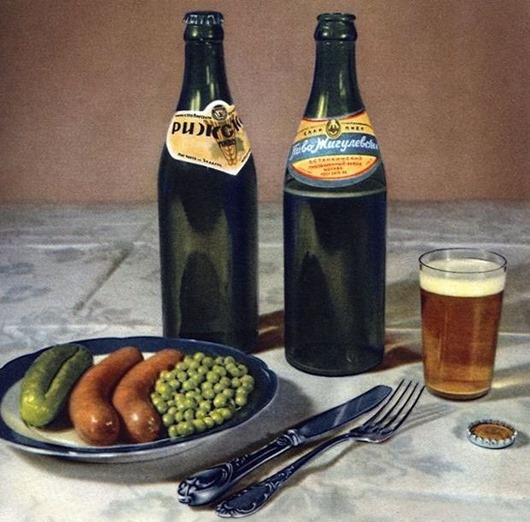

Гид по истории советского пива |

jurashz в Гид по истории советского пива

jurashz в Гид по истории советского пива

Познавательные и необычные факты из истории советского пива, которые будет интересно узнать не только любителям этого хмельного напитка…

1920-е годы

Официальной датой рождения советского (хотя, точнее, ещё пива РСФСР — СССР был создан чуть позже) пивоварения можно считать дату 3 февраля 1922 года, когда было подписано постановление "Об акцизе с пива, мёда, кваса и фруктовых и искусственных минеральных водах". Это время совпало с развёртыванием НЭПа, когда была дана некоторая свобода частному предпринимательству, выражавшаяся в том, что кроме национализированных пивоваренных заводов возникло немало арендованных — обычно бывшими хозяевами и пивоварами.

Какое же пиво варили в то время? Те же самые сорта, что и до революции. Это прогерманские марки: "Баварское", тёмное "Мюнхенское", "Кульмбахское", "Экспорт", крепкий "Бок"; австрийские и чешские марки (Чехия до Первой мировой войны входила в состав Австро-Венгрии): "Венское", "Богемское", классическое "Пильзенское" и его более плотные, "экспортные" версии ("Экстра-Пильзен").

В традициях английского пивоварения варили тёмный плотный портер и светлый пейл-эль. Очень популярными были (скорее всего, из-за его невысокой плотности, а значит, и малозатратности) "Столовое", тёмное "Мартовское", сохранились и некоторые самостоятельные российские марки, хотя и они возникли под влиянием западноевропейского пивоварения: "Кабинетное", "Двойной золотой ярлык".

Единственный исконно русский сорт пива — это "Чёрное", а также его версия "Чёрное бархатное". Этот сорт пива не выбраживался полностью, так же как и традиционный русский квас. Оно имело при высокой плотности очень низкую крепость и почти не было известно в Европе.

К концу 1920-х НЭП стали сворачивать, частников выдавливать из пивоваренного производства, был введён первый ОСТ на пиво (ОСТ 61-27), который был обязателен только для крупных государственных заводов (при этом не запрещал варить и другие сорта).

По этому ОСТу предлагалось производить четыре сорта пива: "Светлое № 1" — близкое к пильзенскому стилю, "Светлое № 2" — близкое к венскому, "Тёмное" — близкое к мюнхенскому и "Чёрное" — традиционно русское, сбраживаемое верховыми дрожжами и имевшее крепость в 1% алкоголя, как у кваса.

1930-е годы

К середине 1930-х велись активные работы над новыми ОСТами, сортовое разнообразие хотели расширить, причём в сторону западноевропейских традиционных марок("Венское", "Пильзенское", "Мюнхенское"). На тот момент главным в определении стилистики пива был солод — для "Пильзенского" пива использовали светлый "пильзенский" солод, для "Венского" — более прожаренный и поэтому более тёмный "венский", для "Мюнхенского" — тёмный "мюнхенский" солод.

Учитывали и воду — для "Пильзенского" она должна была быть особо мягкой, для "Мюнхенского" — более жёсткой. Но в результате в ОСТ было внесено пиво под другими названиями, что обычно связывают с известной легендой — о победе пива "Венское" Жигулёвского завода на конкурсе пива на ВДНХ и предложении Микояна вместо "буржуазного" названия "Венское" использовать название завода — "Жигулёвское". Как бы то ни было, но переименовали и солод и пиво.

Солод стали делить по цветности на три типа: "русский" (бывший "пильзенский"), "жигулёвский" (бывший "венский"), украинский (бывший "мюнхенский"), соответственно было переименовано и пиво — в "Русское", "Жигулёвское", "Украинское". Названия давали в честь крупнейших государственных заводов: "Жигулёвское" — Жигулевского завода в Куйбышеве (Самара), "Русское" — завода Ростова-на-Дону, "Московское" — московских предприятий, "Украинское" — заводов Одессы и Харькова.

В ОСТ 350-38 были внесены и другие сорта под своим старым именем (так как ничего "буржуазного" в их названии не было): это "Портер", который сбраживался по английской традиции верховым брожением, очень плотный, сильноохмелённый сорт пива с винным и карамельным вкусом.

А кроме него "Мартовское" и "Карамельное" (наследник "Чёрного") — это темное, не выброженное пиво, имевшее 1,5% алкоголя, которое рекомендовали употреблять даже детям и кормящим матерям.

Эти восемь сортов с некоторыми изменениями и просуществовали до развала СССР, а некоторые его и пережили, поэтому остановимся на них подробнее.

Кроме того, велись разработки новых сортов, прежде всего элитных. Так, к 1939 году были разработаны "Московское высший сорт" и "Столичное". Этот светлый сорт стал самым крепким (а после войны, когда значение плотности повысили до 23%, и самым плотным) сортом в СССР. "Киевское" — сорт пива с пшеничным солодом, хотя и низового (лагерного) брожения.

Варили "Союзное" и "Полярное", которое дублировало другой сорт, "Московское", поэтому было снято с производства. Разрабатывался и сорт в стилистике эля, но начало Великой Отечественной войны прекратило все работы в этом направлении.

Послевоенный период

Уже в 1944 году, после освобождения Риги, был запущен в производство сорт "Рижское", который дублировал "Русское" и в ГОСТе 3478-46 заменил собой этот сорт (теперь Рига не являлась "буржуазным" городом и название "Рижское" можно было использовать). Остальные сорта в ГОСТе сохранились.

С этого времени, за редчайшим исключением, всё пиво в СССР производили по технологии низового брожения (лагерное), а сусло затирали в чешско-немецких традициях отварочным способом. Началось восстановление разрушенного войной хозяйства. За 1930-е годы производство пива увеличилось в СССР в три раза, но в 1946 году оно составляло менее половины от производства 1940-го.

Львиную долю пива продавали в розлив (как и до войны, хотя в Российской империи всё было наоборот), бутылочного выпускали мало, и лидировала в этом деле Прибалтика. Основной объём пива приходился на сорт "Жигулёвское", в отдельных случаях оно занимало до 90% всего объёма производимого пива.

Серьёзные изменения произошли только во времена хрущевской оттепели. В то время в стране проводили разные административно-хозяйственные переподчинения, и вместо ГОСТа на пиво ввели республиканские стандарты, что многократно увеличило количество сортов советского пива. Многие крупные заводы вводили свои собственные ВТУ (временные технические условия) и начали варить фирменные сорта.

Количественное разнообразие далеко превысило сотню сортов. Кроме РСФСР, особенно много сортов было в УССР, БССР, Прибалтике — обычно они носили названия республик, исторических областей, столиц и городов с пивоваренными традициями. В это же время в пивоварении стали в очень широких пределах внедрять несоложёные материалы. Это позволяло создавать различные вкусовые профили — ячмень, рис, кукуруза, соя, пшеница, различные типа сахара, — которые стали неотъемлемой частью рецептуры советского пива.

В конце 1950-х — начале 1960-х были открыты заводы по производству ферментных препаратов в Запорожье и Львове, что позволило увеличить количество применяемых несоложёных продуктов до 30–50% (прежде всего в "Жигулёвском").

Вот несколько наиболее интересных сортов, которые начали выпускать в то время: "Таёжное" и "Магаданское" производили с использованием экстракта хвои, а эстонское "Кадака" — с можжевельником, "Переяславское" и "Роменское праздничное" — с мёдом, а "Любительское" — с 50% несоложёной пшеницы.

Некоторое заводы были настоящими генераторами новых сортов. Под руководством Г. П. Дюмлера на Исетском заводе было создано "Исетское" пиво, прототипом которого послужил немецкий бок (этот сорт варят и до сих пор). Также появились "Уральское" — плотный, тёмный и винный сорт пива и "Свердловское" — сильновыброженный светлый сорт пива, предтеча тех сортов, которые мы сейчас и пьём.

Пиво в СССР старались выбродить полностью, но технологии того времени (прежде всего применяемые расы дрожжей) не позволяли этого сделать, так что при одинаковой начальной плотности сорта советского пива всегда были менее крепкие, чем современные — и это при очень значительных сроках дображивая советского пива, вплоть до 100 суток, как у "Столичного".

В Москве возродили дореволюционный "Двойной золотой ярлык" под названием "Двойное золотое", чуть позже начали варить плотные светлые "Нашу марка" и "Москворецкое", плотное тёмное "Останкинское". В Хамовниках варили "Лёгкое" пиво в традиционной русской стилистике невыброженного кваса.

На Украине выделялись Львовский завод (с несколькими версиями "Львовского"), киевские заводы (несколько версий "Киевского") и некоторые другие. Прибалтика оставалась последним островком чистосолодового пива, его варили там несколько сортов (например, сорт "Сенчу" фактически повторял рецептуру "Жигулевского", но только из чистого солода).

По всему же Союзу единственным массовым чистосолодовым сортом было "Рижское". Но на смену ему уже ближе к 1970-м стали внедрять "Славянское".

С середины 1960-х бутылочное пиво уже начало преобладать над разливным, его обычно не пастеризовали, а стойкость была в районе семи суток. Но на деле стойкость не достигала и трёх суток, поскольку пивзаводы могли себе это позволить — на прилавках пиво не залёживалось.

Из последних ГОСТов на солод исчез "жигулевский" ("венский") солод, и "Жигулёвское" утратило свой "венский" характер, а из-за значительного количества несоложёных продуктов и сокращении времени дображивания до 14-ти и даже до 11-ти суток сорт превратился в самый непритязательный.

1970–1990-е годы

В 1970-е годы были запущены такие известные марки пива, как "Адмиралтейское", "Донское казачье", "Петровское", "Ячменный колос", "Клинское", многие из них дожили и до сегодняшнего дня. Сорта "Любительское" и "Столичное" продолжали тенденцию движения к сильновыброженным современным сортам.

В 1980-е новые сорта продолжали постоянно появляться (как ни странно, но антиалкогольная компания 1985 года даже стимулировала их появление, особенно слабоалкогольных), исключительно много их стало к 1990 году, хотя многие из этих сортов уже можно относить к периоду независимости республик бывшего СССР.

В то время возникли "Тверское", "Букет Чувашии", "Витязь", "Черниговское", но об этом нужен уже другой разговор. Всего же за время существования СССР (с 1922-го по 1991-й) было сварено примерно 350 сортов пива.

|

Метки: фотографии СССР |

Цены на водку в 1950 году |

v_barhudarov в Цены на водку в 1950 году

v_barhudarov в Цены на водку в 1950 году

|

|

Петергоф. Александрия. Памятники создателям ансамблей. |

Первым в 1932-м году появился обелиск у Фермерского дворца.

Далее в моем блоге...

|

|

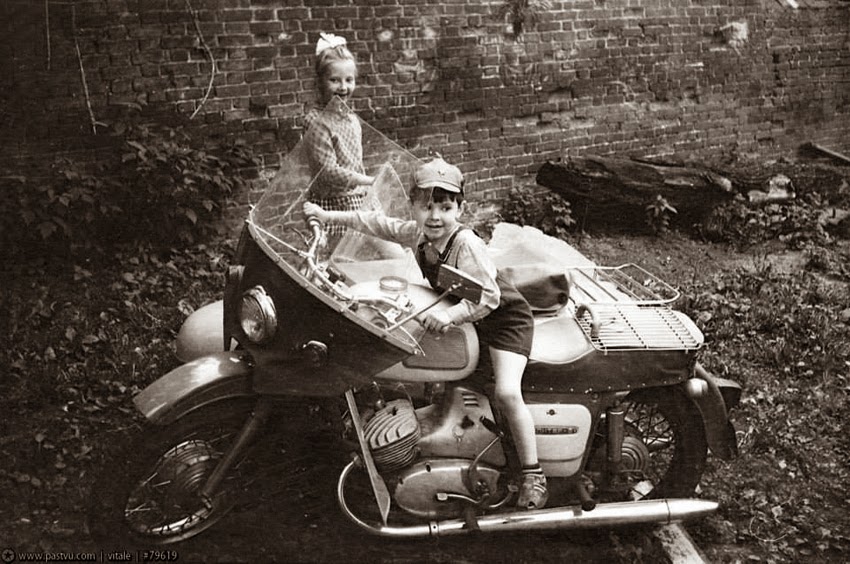

Дети нашего двора |

1945, фотограф Анатолий Гаранин, РИА Новости.

1959, Воронцово, семейный архив.

1951, послевоенные дети, Мароновский переулок, фотограф Панафидин.

1974, московский дворик, фотограф Виталий Царин.

1961, двор на ул. Каляевская, семейный архив.

1961, двор на ул. Каляевская, семейный архив.

1958, ул. Подбельского, фотограф Федор Боровиков.

1963, классики, семейный архив.

1959, Воронцово, семейный архив.

1951, прогулочная группа во дворе, семейный архив

1962, Марьина Роща, семейный архив

1977 — 79, Ховрино, семейный архив.

1977, на карусели, семейный архив.

1985, детская площадка, из путеводителя «Наша Москва».

1988, двор в Замоскворечье, фотограф Пикалов.

Дети на великах -> ->

Дети на советских фотографиях 50-х — 80-х годов -> ->

Московские мамы -> ->

|

Метки: Дети двор фотографии Москва |

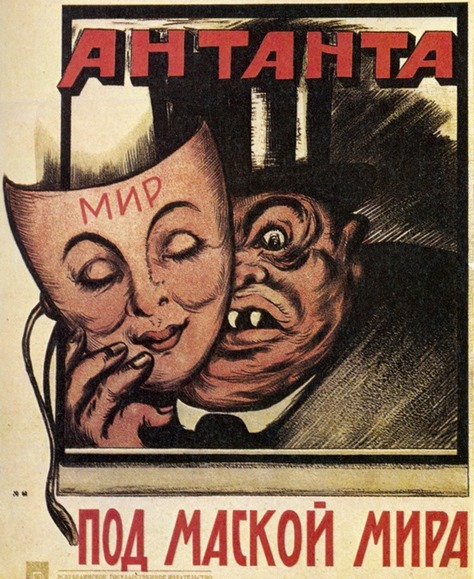

Санкции Запада к СССР |

jurashz в Санкции Запада к СССР

jurashz в Санкции Запада к СССР

Реакция Запада на введение советской властью ГМВТ (государственная монополия внешней торговли) была болезненной. Одной из причин того, что Запад в течение нескольких лет не принимал решения о дипломатическом признании нового государства, было именно наличие государственной монополии внешней торговли. На международных конференциях в Генуе и Гааге Запад оказывал бешеное давление на советскую делегацию, добиваясь отмены в РСФСР ГМВТ. Не получилось…

Еще до установления дипломатических отношений с СССР некоторые западные страны начали торговать с нашей страной, но при этом не признавали ГМВТ. Англия, первая из капиталистических стран вступившая в торговые отношения с Советской Россией, в лице Ллойд Джорджа заявляла, что она согласна торговать лишь с "русским народом" и с "русскими кооперативными организациями". В частности, Англия, а также другие страны Запада отказывались признавать наши торгпредства, рассматривая их институтами ненавистной им ГМВТ.

На СССР оказывалось всяческое давление с целью заставить Москву демонтировать ГМВТ. Среди этих мер давления можно назвать следующие:

- Торговая и морская блокада.

- "Золотая блокада".

- Кредитная блокада.

- Ограничения или запреты на ввоз товаров из СССР по причине "советского демпинга".

- Такие же ограничения и запреты на основании того, что СССР при изготовлении товаров использует "бесплатный труд заключенных" (другой вариант: "принудительный труд").

- Повышенные пошлины на ввоз товаров из СССР, лицензирование советского импорта и т. п.

- Отказ от предложений СССР о заключении соглашений о взаимном предоставлении во внешней торговле режима наибольшего благоприятствования (РНБ).

Торговая и морская блокада была установлена странами Запада (Антанты) сразу же после прихода к власти большевиков, их заявления об отказе от долгов царского и Временного правительства, принятия декрета о национализации внешней торговли. Указанная блокада предусматривала полное прекращение экспортно-импортной торговли с нашей страной. Кроме того, чинились препятствия для перевозки товаров в нашу страну и из нашей страны по Балтийскому морю. Лишь в январе 1920 года Антанта отменила торговую блокаду против Советской России.

"Золотая блокада" заключалась в том, что Запад отказывался принимать от Советского Союза в порядке оплаты импорта золото. И это несмотря на то, что после Первой мировой войны к 1925 году существовавший до 1914 года золотой стандарт был уже восстановлен (хотя и в усеченном виде). То есть золото рассматривалось как универсальные, мировые деньги. СССР мог покрывать свои импортные закупки только поставками природных ресурсов, сельскохозяйственной продукции, особенно зерна.

Кредитная блокада – отказ предоставлять Советскому Союзу кредиты, в том числе кредиты торговые (что считалось нормой в международной торговле). Либо же кредиты предоставлялись на невыгодных (по процентным ставкам, срокам) условиях и под избыточное обеспечение.

Застрельщиком кампаний против "советского демпинга" и "принудительного труда" выступили США. Начало этих кампаний было положено серией статей "Нью-Йорк Ивнинг Пост" об угрозе "красной торговли"; вслед за этим правительство матерого врага Советского Союза Гувера издало ряд административных и таможенных актов, открыто направленных против советских товаров, а именно:

- Распоряжение Министерства финансов США от 23 мая 1930 года, в котором содержится ссылка на антидемпинговый закон 1921 года, признаётся, что "продажная цена советских спичек ниже настоящей добросовестной стоимости их", и вводится специальное обложение советских спичек запретительной антидемпинговой пошлиной в дополнение к обычной пошлине.

- Специальное таможенное ограничение в отношении ввоза советского асбеста и марганца.

- Распоряжение таможенного комиссара, утвержденное 20 февраля 1931 года Министерством финансов США, о запрещении ввоза советских пиломатериалов и балансов из четырех зон европейской части СССР: Кольского полуострова (включая Мурманское побережье), Карельской автономной республики, Северной области и Зырянской автономной области как из областей, где якобы используется труд заключенных.

В качестве примера дискриминационного лицензирования советского импорта и использования повышенных импортных пошлин можно привести Францию. 3 октября 1930 года там был издан декрет, вводивший систему лицензий на импорт основных советских товаров. Этот декрет ставил советские товары в худшие условия по сравнению с товарами других стран.

В 1933 году во Франции были предприняты новые попытки дискриминации советских товаров. Они были отнесены к числу товаров, вывозимых из стран с падающей валютой, и были обложены особым налогом (фактически пошлиной) в размере 25% от стоимости товара.

Надо сказать, что советское правительство часто находило необходимые ответные средства. Так, оно приняло 20 октября 1930 года постановление о введении в действие специального режима для всех стран, которые устанавливают в отношении внешней торговли СССР различные ограничения. Это постановление сыграло большую роль в нашей борьбе против дискриминации советской внешней торговли.

В частности, ответные меры СССР быстро образумили французское правительство, и уже к 16 июля 1931 года оно было вынуждено отменить злополучный декрет от 20 октября 1930 года. Позднее французы вынуждены были отменить и дополнительную 25-процентную пошлину на советские импортные товары.

А вот истории, касающиеся наших отношений с Великобританией. Они были очень непростыми. В августе 1924 года был подписан торговый договор с Великобританией, устанавливавший принцип взаимного наибольшего благоприятствования и правовое положение Торгпредства СССР в Великобритании, что означало признание английским правительством монополии внешней торговли.

Однако консервативная партия, пришедшая к власти после лейбористов, отказалась внести в парламент на ратификацию подписанный лейбористским правительством торговый договор. Поэтому торговые отношения с Англией продолжали в связи с этим регулироваться временным торговым соглашением, заключенным 16 марта 1921 года.

В 1927 году в Лондоне был осуществлен разбойный набег на нашу организацию, которая называлась АРКОС, что привело к разрыву дипломатических отношений между двумя странами. После этого Лондон стал чинить всяческие ограничения для ввоза советских товаров. Но разрыв с СССР в большей степени ударил по экономическим интересам самой Англии, особенно после начала кризиса в конце 1929 года. В апреле 1930 года Англия была вынуждена заключить с нами временное англо-советское торговое соглашение.

Другая история относится к 1933 году. Она началась с того, что в марте-апреле 1933 года в Москве проходил процесс по делу английских инженеров, обвиненных во вредительской деятельности. В ответ на этот процесс 17 апреля 1933 года английское правительство объявило эмбарго (запрет ввоза) на основные товары нашего экспорта в Англию. Этим эмбарго охватывалось до 80% наших товаров.

В ответ на эту акцию советское правительство приняло соответствующие контрмеры, в результате которых наши заказы и закупки в Англии, а также фрахтование английских судов советскими организациями резко упали, что ощутительно сказалось на всей экономике Англии (она и без того никак не могла выкарабкаться из кризиса). Поэтому через два с половиной месяца после введения эмбарго английское правительство вынуждено было его отменить и вновь приступить к переговорам о заключении нового торгового договора с СССР.

В целом Западу нехотя приходилось признавать де-факто государственную монополию внешней торговли СССР. Впрочем, не только де-факто, но и де-юре. В торговом договоре с Италией от 7 февраля 1924 года впервые была признана монополия внешней торговли и установлены в полном объеме права Торгпредства как части полномочного представительства СССР в Италии.

Всего за годы восстановительного периода нашей страной было заключено свыше 40 различного рода договоров и соглашений более чем с 20 странами. Если в 1920 году советская страна полулегально вывозила свои товары только в 7 и ввозила немногочисленные товары из 16 стран, то уже в 1921-1922 гг. она вывозила товары в 17 стран и ввозила из 31 страны. В 1924-1925 гг. советские товары вывозились в 33 страны, а необходимые нам ввозились из 38 стран.

Пожалуй, дольше всего сопротивлялись установлению с советским государством дипломатических и нормальных торговых отношений Соединенные Штаты. Правящие круги этой страны заняли резко враждебную позицию по отношению к советскому государству. Однако торговля между СССР и США все-таки развивалась. Она велась через "Амторг" – акционерное общество, учрежденное по законам штата Нью-Йорк.

Советское правительство предоставило "Амторгу" право ведения торговых операций в СССР. Впрочем, представители деловых кругов США воспринимали "Амторг" чуть ли не как торговое представительство СССР в Америке. Начиная с 1934 года (на следующий год после установления дипломатических отношений между США и СССР) началось быстрое наращивание товарооборота между двумя странами. По объемам поставок машин и оборудования для советских строек эпохи сталинской индустриализации США оказались на первом месте. Я об этом писал в своей статье "Об источниках индустриализации СССР".

Только благодаря огромным преимуществам монополии внешней торговли, давшей Советскому Союзу возможность гибко маневрировать на внешних рынках своими ресурсами, нам удалось, используя противоречия между отдельными капиталистическими странами и монополиями, преодолеть периодически организующиеся Западом блокады, бойкоты и другие попытки помешать внешнеторговой деятельности СССР.

В.Ю. Катасонов, проф., д. э. н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова

|

Метки: фотографии плакат СССР |

Как снимали "В бой идут одни "старики" |

dubikvit в Как снимали "В бой идут одни "старики"

dubikvit в Как снимали "В бой идут одни "старики"

Идея снять этот фильм пришла в голову Леониду Быкову давно. В годы войны он мечтал стать летчиком, однако из-за маленького роста его не взяли в летное училище. Но любовь к людям этой героической профессии продолжала жить в нем постоянно. После того как в начале 70-х Быков перебрался из Ленинграда в Киев, он решил свои первый фильм на тамошней киностудии снять именно про военных летчиков

В соавторстве с двумя сценаристами — Евгением Оноприенко и Александром Сацким — им был написан сценарии, основанный на подлинных событиях времен Великой Отечественной воины. В частности, под личностью командира эскадрильи гвардии капитана Титаренко (он же Маэстро) скрывался Герой Советского Союза, парень с Арбата Виталий Попков. В годы войны он служил в легендарном 5-м гвардейском истребительном авиационном полку под командованием Василия Сталина, и его эскадрилья была прозвана "поющей" за то, что в ней имелся собственный хор, а два самолета были подарены фронту оркестром Утесова и на одном красовалась надпись "Веселые ребята". К слову, полк Василия Сталина дошел до Берлина и сбил рекордное количество вражеских самолетов — 744, имел в своих рядах 27 Героев Советского Союза (14 из них служили под началом непосредственно Маэстро, а самому Попкову после войны в Москве установили бюст как дважды Герою)

Когда Быков писал сценарий, он старался не слишком отходить от действительных событий, хотя кое-что все-таки домыслил и изменил. Например, он придумал новый персонаж — Кузнечика. На самом деле низкие виражи над аэродромом перед девушками выделывал не кто иной, как сам Попков, за что командир приказал запретить ему боевые вылеты на месяц. Но таких отклонений от реальных событий в сценарии было немного, и львиная доля того, что мы видим в фильме, — правда

Это и любовь узбекского Ромео (настоящая фамилия летчика была Марнсаев) к русской Джульетте, и их последующая гибель (девушка погибла во время бомбежки столовой, а Ромео сложил голову в одном из боев)…

…и привычка механика крестить перед вылетом самолеты…

…и попадание Маэстро в плен к своим (для доказательства своей принадлежности к Красной Армии ему пришлось врезать одному из конвоиров по морде) и т.д. и т.п.

Между тем, когда сценарий был написан и отправлен "наверх", оттуда вскоре пришел неожиданный ответ: дескать, материал негероический. Высокие цензоры возмущались тем, что советские летчики изображены во многих сценах как поющие клоуны. Короче, ставить такой фильм Быкову поначалу запретили. Но он не отчаялся. Чтобы доказать обратное, Быков взялся… "обкатывать" сценарий на сцене. Чтение им отдельных кусков сценария в самых разных городах Советского Союза вызывало у слушателей такой восторг, что никаких сомнений в правильности созданного произведения у цензоров уже не возникало. А тут еще за сценарий стали заступаться люди, которые сами не понаслышке знали о войне. В частности, 14 ноября 1972 гола на киностудию Довженко прислал письмо начальник штаба войсковой части 55127 полковник Лезжов. Он писал, что прочитанный им сценарий — это честный рассказ о войне и о людях, которые добыли в ней победу

20 февраля 1973 года фильм был запущен в подготовительный период. И здесь Быкову тоже пришлось столкнуться с рядом трудностей. К примеру, много нервов ему стоило утверждение на роль автотехника Макарыча ленинградского актера Алексея Смирнова. Тот был известен широкому зрителю прежде всего как актер комедийного плана, а у Быкова ему предстояло стать фронтовиком. Узнав об этом, чиновники от кино резко воспротивились: "Не бывать этому! У него же тупое лицо!" Но когда Быков заявил, что откажется снимать фильм, если в нем не будет Смирнова, когда рассказал о том, что "актер с тупым лицом" — сам бывший фронтовик, вернувшийся с войны полным кавалером орденов Славы, сопротивление чиновников было сломлено. Кстати, отчество киношному технику Быков дал то же, что на самом деле носил Смирнов — Макарыч

Большую помощь в работе над фильмом оказал маршал авиации, легендарный летчик Александр Покрышкин. Когда Быков напросился к нему на прием, чтобы добиться от него выделения для съемок настоящих самолетов времен войны, маршал поначалу отнесся к этой просьбе настороженно. Слишком много в те годы выходило проходных фильмов о войне, чтобы маршал с ходу поверил в затею Быкова снять "нетленку". Он опросил оставить ему на несколько дней сценарий, чтобы поближе познакомиться с материалом. Но нескольких дней не понадобилось. Буквально за одну ночь Покрышкин проглотил сценарий и распорядился выдать киношникам не один, не два, а целых пять самолетов: четыре "Як-18" и чехословацкий "Z-326", внешне похожий на "Мессершмитт-109". Машины доставили на киевский аэродром "Чайка", где их перекрасили и придали им фронтовой вид

Съемки фильма начались 22 мая в павильоне студии Довженко в декорациях "блиндаж КП" и "блиндаж комбата". Затем съемки переместились на натуру: в конце мая начали снимать воздушные бои "яков" с "мессерами". Вот как вспоминает об этом участник тех съемок — оператор Виталь Кондратьев: "Для удобства воздушных съемок я придумал особое устройство, которое крепилось между первой и второй кабинами и позволяло брать кадр крупным планом прямо во время полета. Быков мое изобретение одобрил и тут же решил первым подняться в воздух, чтобы испытать его в деле. Пилот выписывал в небе "бочки" и "мертвые петли", а Леонид Федорович включал камеру, давил на гашетку и кричал в объектив: "Серега, прикрой! Атакую!" После нескольких дублей самолет садился, я менял кассету с пленкой, и машина снова поднималась в небо. В конце съемочного дня Быков буквально вывалился из самолета и плюхнулся на зеленую траву аэродрома. "Ну, как дела?" — спросил я, подбежав к нему, и услышал в ответ: "Проявим пленку- увидим!"

В начале июня начали снимать эпизоды "на аэродроме". Поскольку Быков не любил, когда его дублировали, он все трюки старался делать сам. И за время съемок вполне прилично освоил управление самолетами. Правда, в воздух он их не поднимал, но зато самостоятельно запускал двигатель и рулил по аэродрому. Иной раз без накладок не обходилось. Как-то он не смог рассчитать курс, и правое колесо попало в яму от пиротехнического взрыва. Самолет клюнул носом, полетели лопасти пропеллера, заднее колесо отломилось вместе со стойкой. Быков заработал на лбу здоровенную шишку, но расстроился не из-за этого. Дело в том, что авария произошла на том самом "Яке" с нарисованными на борту нотами и скрипичным ключом. Поскольку везти самолет для ремонта в Киев значило потерять уйму времени, было решено восстанавливать "железную птицу" на месте, своими силами. Предусмотрительный механик захватил из Киева несколько запасных лопастей, которые тут же установили на поврежденную машину. Но для заднего шасси нужна была сварка. И тогда за дело взялся оператор В. Кондратьев. Он положил изувеченную деталь в багажник своего авто и поехал в Чернигов на станцию юных техников, где у него имелись друзья. Однако когда он приехал, на станции никого не оказалось. Пришлось оператору "вылавливать" их по домам. Узнав, что он с Быковым снимает кино о фронтовых летчиках, мастера с радостью согласились им помочь. Стойку заварили, и на следующее утро самолет был снова готов к полетам

Между тем через несколько дней случилось новое ЧП: с картины ушел исполнитель роли Смуглянки Анатолий Матешко, который прельстился главной ролью в другом фильме. Далее послушаем рассказ оператора фильма В. Кондратьева: "Помню, тем утром я встретил Быкова в буфете. Он стоял расстроенный и мял в руках какую-то бумажку. В ответ на мой удивленный взгляд он протянул мне телеграмму с киностудии: "Срочно отправьте в Киев Матешко". Что тут поделаешь? Поехали на съемочную площадку, а тут как раз ассистент режиссера привез из Киева "желторотиков" — молодых ребят — студентов театрального института, только что окончивших первый курс. Их представили Быкову. Он осмотрел начинающих актеров профессиональным взглядом, выискивая нового Смуглянку, и остановился на девятнадцатилетнем пареньке, Сереже Подгорном…"

Между тем до конца съемок оставался еще месяц, а 8-10 сентября уже снимался финал: Маэстро, Макарыч и Кузнечик находят могилу двух летчиц, одна из которых была невестой их боевого товарища Ромео. Как мы теперь знаем, фильм завершается эпизодом, когда Маэстро и Макарыч сидят в степи возле памятника, и на фоне этого финального кадра будет звучать песня "За того парня".

В середине сентября группа перебазировалась на Киностудию имени Довженко, где предстояло отснять павильоны. Так, 20-24 сентября снимался эпизод в декорации "столовая": Кузнечик, мастерски завалив "мессера" на глазах родной эскадрильи, приходит в столовую, где товарищи устраивают ему торжественный прием

В эти же дни был отснят и другой "столовый" эпизод: когда летчики "второй поющей" поминают погибшего Смуглянку. В последующие несколько дней были отсняты эпизоды в декорациях: "хата девчат", "палатка", "хата 2-й эскадрильи". Параллельно снимались воздушные бои

Съемки фильма закончились в середине октября, после чего начался монтаж. Он длился до 6 декабря. Шесть дней спустя фильм без поправок приняли на студии, а 27 декабря состоялась сдача ленты в Госкино Украины. На нее были приглашены не только высокие чины украинского кинематографа, но и те, о ком, собственно, и рассказывал этот фильм — летчики-фронтовики. Одним из них был прославленный советский ас, трижды Герой Советского Союза, сбивший в 156 воздушных боях 59 фашистских самолетов, Александр Покрышкин. Лента его буквально потрясла. Когда в зале зажгли свет, от присутствующих не укрылось, что Покрышкин вытирает слезы

А потом картину посмотрел и сам прототип Маэстро Виталий Попков. Вот его рассказ об этом: "Был по службе в Киеве, позвонил Лене Быкову, поехали с ним в Министерство культуры Украины, прокрутили фильм. Министр упорствует: что это за фильм, говорит, люди не возвращаются с боевых заданий, гибнут, а живые песенки распевают. И резюмирует: такого на фронте не было и быть не могло. Спрашиваю министра: был ли он сам на фронте? Логика чиновника удивительна: не был, отвечает, но знаю. И тогда я рассказал министру, что летал на одном из двух самолетов, купленных на деньги джаза Утесова и подаренных нашему полку. И что Леонид Осипович со своими музыкантами приезжал к нам на аэродром, и мы вместе играли и вместе пели. Убедил. На него подействовали, наверное, не столько мои доводы, сколько генеральские эполеты и две геройских Звезды…"

Во многом именно благодаря хорошим отзывам бывших фронтовиков, успевших посмотреть фильм до его выхода на широкий экран, Госкино СССР приняло решение поощрить создателей картины. 6 февраля 1974 года был издан приказ о выплате им денежного вознаграждения. Это было справедливое решение, если учитывать, что лента была снята с большой экономией средств: из отпущенных на ее постановку 381 тысячи рублей было потрачено 325 тысяч. В числе поощренных было 39 человек. При награждении особо выдели режиссера-постановщика Леонида Быкова: ему выплатили 200 рублей премии и присвоили звание "режиссера-постановщика 1-й категории" (для примера: актерам А. Смирнову, В. Талашко и С. Иванову выплатили по 50 рублей)

Между тем руководству Киностудии имени Довженко сумма вознаграждения главным создателям фильма покажется недостаточной, и оно будет ходатайствовать перед Госкино СССР о том, чтобы авторам сценария (Л. Быкову, Е. Оноприенко и А. Сацкому) подняли гонорар с 6 тысяч рублей до максимального — 8 тысяч. Однако этот трюк не пройдет: в Госкино посчитают, что "работа коллектива поощрена достаточно убедительно и увеличение гонорара не представляется целесообразным". Это при том, что через несколько месяцев фильм "В бой идут одни "старики" соберет множество призов на различных кинофестивалях и принесет доход в сотни миллионов рублей

На широкий экран фильм вышел 12 августа 1974 года. И уже к концу года собрал на своих сеансах 44 миллиона 300 тысяч зрителей (4-е место), что явилось большой неожиданностью: к тому времени фильмы о Великой Отечественной войне такой "кассы" практически не собирали

|

Метки: кино 70- е годы |

Отдохнем в Сокольниках! |

itwaslong в Отдохнем в Сокольниках!

itwaslong в Отдохнем в Сокольниках!Ко мне на руки как-то попал буклет Мосресторантреста комбината питания "Сокольники" времен 50 - 60 годов. Он представляет собой на фронтальной стороне из 3-х страниц (страницы не сшиты, а просто сложены руками "гармошкой" по контурам рисунков) - две страницы рекламы, плюс заглавная страница, а на обратной - разворот схемы общепита парка "Сокольники" на весь объем.

Смотрим как было...

|

Метки: 50- е годы общепит реклама еда парк культуры и отдыха 60- Москва |

Советская транспортная система. Часть 4. Советские железные дороги: проблемы и перспективы |

Советский Союз прекратил производство паровозов 30 лет назад. Сегодня все вагоны оснащаются дизельными и электрическими локомотивами.

По рельсам общей протяженностью только 11,5% от мировой длины проходит более половины всемирных грузоперевозок и более 20% пассажирских. Каждый день советские железные дороги перевозят 10,5 млн. тонн грузов и 11,4 млн. пассажиров. СССР стал первым по общей длине электрических линий, коих есть 50 тыс. км.

Количество составов постоянно растет. Это связано, в частности, с разведкой новых территорий Сибири и Дальнего Востока, где открываются запасы полезных ископаемых. Другие важные факторы - это расширение внешних экономических отношений и рост числа населения. И как результат: на некоторых железнодорожных путях поезда ходят с интервалом в 5-6 минут.

Что должно быть сделано в таких условиях, чтоб повысить и количество, и скорость грузовых и пассажирских перевозок?

Подпись справа:

Количество грузов, перевозимых по железной дороге, постоянно растет. Все больше участков дорог электрифицируется, а подвижные составы обновляются и модернизируются.

НОВЫЕ ПУТИ

Более 3300 км новых путей было проложено в 1981-1985 гг. Без сомнения, наиболее важная стройка - это Байкало-Амурская магистраль (БАМ) длиной более 3000 км. Ввод в эксплуатацию БАМа, одной из крупнейших в мире транспортных артерий, сделало возможным не только разрешение главных экономической и транспортной проблем, но и выполнение основных социальных задач по заселению обширных таежных территорий и строительству новых городов, поселков и культурных центров.

В то же время, 5500 км железнодорожных путей было электрифицировано.Доля электрических составов в общем количестве железнодорожных сообщений достигло 60% к началу 1985 года. Количество грузовых перевозок будет увеличено посредством наращивания мощностей электрических и дизельных локомотивов, еще большей загрузкой вагонов и применением широкого спектра электронных устройств и современных коммуникационных средств.

СВЕРХПОЕЗДА

Сверхпоезда составляют главный резерв советского железнодорожного транспорта.

В настоящее время, машинисты поездов всех 32 железнодорожных магистралей страны научились управлять поездами, большими по весу и длине, чем прежние.

Преимущество использования сверхтяжелых поездов очевидны. Это значит, не один, а два или три поезда, соединенные вместе, пройдут один и тот же участок дороги за то же время. Это уменьшит стоимость, улучшит транспортные возможности и повысит производительность труда.

Вес поездов сразу вырастет: с 3000 до 6000-18000 тонн. Эксперименты с сверхгигантскими поездами весом 30000-40000 тонн успешно состоялись.

Подписи на фотографиях (слева направо, сверху вниз):

Сверхтяжелый поезд на Транссибирской магистрали.

Идет укладка последнего железнодорожного рельса в восточной части Байкало-Амурской магистрали (БАМ) (длина 3200 км).

Ния, станция на БАМе. Индустриальный город растет вокруг нее.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ПАССАЖИРОВ

Стремительно растет пассажиропоток. Только в 1984 году наши железные дороги перевезли около 4,2 млрд. людей.

Число пассажиров особенно велико в больших городах, особенно в Москве. В столице были построены новые вокзалы, усовершенствованы старые, которые теперь готовы принять удлиненные пассажирские поезда. Поезда из 23-24 вагонов вместо обычных 16-вагонных готовы отправиться из Москвы в Ярославль и Горький.

Сверхпоезда из 32 вагонов скоро будут ходить из Москвы и других городов. Экспрессы двойной длины будут ездить сначала по маршруту Москва-Киев, а затем и по другим направлениям.

Также идет работа по улучшению качества сервиса для пассажиров. Новая электронная система продаж билетов на поезда дальнего следования “Экспресс-2” работает в Москве, предоставляя информацию в тысячу билетных касс.

Похожие системы были установлены в Киеве, Ленинграде и других главных железнодорожных узлах. Это в конечном счете приведет к созданию национальной компьютерной системы по продаже билетов для всех главных направлений страны.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Московский Курский вокзал после реконструкции.

Железнодорожный вокзал в Риге (Латвийская ССР) имеет удобную электронную информационную систему.

Экспресс “Красная стрела” совершает путешествие из Москвы в Ленинград (650 км) всего за 4 часа. Пассажиры не чувствуют скорости, а его вагоны оснащены всеми удобствами.

Тысячи москвичей в выходные дни покидают город на электричках, чтоб побыть на природе.

Итак,

Советские железные дороги переводят 5 млрд. тонн грузов ежегодно.

Электропоезда, ездящие между Москвой и Ленинградом, имеют максимальную скорость 200 км/ч.

В 1984 году сверхтяжелый поезд весом 30220 тонн преодолел расстояние 1130 км (за 23 часа!) Этого еще никто не делал до тех пор!

Строительство БАМа - 3200-километровой Байкало-Амурской магистрали - было названо “Подвигом века”. За 10 лет 200000 молодых строителей работали в сложнейших климатических условиях в малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока. Последний, “золотой” железнодорожный путь был уложен 1 октября 1984 года.

|

|

Советские рекламные плакаты |

Спальные вагоны (1925)

Все для дачников (20-е — 30-е)

Газета «Рабочий край» (20-е)

Кавказские минеральные воды (20-е — 30-е)

Журнал «Гигиена и здоровье» (1929)

Газета «Молодой ленинец» (40-е)

Чешуя для кровли и отделки фасадов (1945)

Аккредитивы (1946)

Бытовое обслуживание (1950)

Фирменный магазин Главмаргарина (1950)

Магазины потребкооперации (1954)

Бытовые электроприборы (1956)

Приобретайте нужные книги (1958)

///

Советская реклама разных лет -> ->

Уход за детьми — 30-е годы -> ->

Удивительные конфетные обертки 20-30-х годов -> ->

|

Метки: плакат 40- е годы годы 50- реклама 20- быт |

"Воин,помни! Граница рядом!" Армейская история. |

habarnew в "Воин,помни! Граница рядом!" Армейская история.

habarnew в "Воин,помни! Граница рядом!" Армейская история.

Фото на память, у стелы 20 УРа.

КДВО,20 УР,Барабаш,1979 год.

|

Метки: армия 70- е-годы 60- е годы |

Советская транспортная система. Часть 3. Советские грузовики |

Первые советские грузовики были собраны накануне семилетней годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Десять грузовиков АМО-Ф-15 приняли участие в параде 7 ноября 1924 года.

Этот грузовик способен нести только 1,5 тонн груза. Молодая страна крайне нуждалась в современных, простых и надежных грузовиках собственного производства. Поэтому новый автомобильный завод был построен в Горьком в 1929-1932 гг., Московский завод был модернизирован, а в Ярославле - расширен. Страна начала производить грузовики в промышленных масштабах.

Подписи на фотографиях (сверху вниз):

Грузовики Камского автомобильного завода становятся все популярней в Советском Союзе.

Эта новая модель была запущена в производство на Минском автомобильном заводе (Белоруссия).

Тяжелые грузовики, такие как этот, собраны в украинском городе Кременчуг. Они незаменимы там, где отсутствуют хорошие дороги.

По прошествии четырех лет, в 1936 году, Советский Союз занял первое место в Европе и второе место в мире по производству грузовиков.

Еще девять автомобильных заводов были построены в разных городах в 50-е и 60-е годы. Двадцать были сданы в эксплуатацию в последние десять лет. Два из них, Волжский и Камский автомобильный заводы, - крупнейшие в мире.

Дизельные грузовики, сделанные на КамАЗе, значительно повысили экономический эффект от перевозок. Другие автомобильные заводы планируют также запустить в производство грузовики данного типа. КамАЗы успешно используются за Полярным кругом и на экваторе, на различных дорогах и в различных климатических условиях.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Здесь, в дизайнерском бюро Жодинского завода около Минска, рождаются новые модели БелАЗов - грузовиков большой грузоподъемности.

На дорогах Камчатки основной вид транспорта - автомобильный. У водителей тяжелых грузовиков очень ответственная работа; их особенно уважают там.

Несколько электростанций были построены на реке Енисей. Грузовики БелАЗ на плотине великой сибирской реки.

Зимы могут быть дорогостоящие: во многих советских городах необходимо поддерживать целый парк специальных снегоуборочных машин.

Растущее число транспортных операций и разнообразных грузов требует специализированных транспортных средств. Они повышают качество и безопасность перевозок, уменьшают транспортные расходы и снижают время погрузки-разгрузки. Это, в основном, самосвалы, автофургоны для сельскохозяйственной продукции, одежды, почты, сырья, мебели, бумаги, автоцистерны для транспортировки жидкостей, цемента, муки, а также специализированные прицепы и полуприцепы. В этих грузовиках довольно много передовых технологий, и многие из них участвуют в основных выставках.

СССР сегодня - одна из лидирующих в мире стран по производству автотранспорта. Советские грузовики и машины продаются в 80 странах.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Разгрузка 14-тонных КамАЗов - дело нескольких минут на этом современном зернохранилище.

Этот грузовой поезд ехал 19 дней по трудному северному маршруту, перевозя поистинне уникальный груз - трансформатор весом 180 тонн.

Каждый день сотни московских семей переезжают в новые квартиры; никто из них не мог бы сделать это без услуг городского транспортного агентства.

Итак,

Советские автомобили и грузовики экспортируются в 80 стран.

Советский Союз производит более 350 моделей и модификаций легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов.

Каждый день 4500 автомобилей сходят с конвейера.

110-тонный и экспериментальный 180-тонный грузовики, сделанные на Белорусском автомобильном заводе, пользуются большим спросом в карьерах.

|

|

Красота по-советски |

jurashz в Красота по-советски

jurashz в Красота по-советскиФинал конкурса "Московская красавица-88" прошел на сцене Дворца спорта в Лужниках. Конкурс проходил три дня, председателем жюри был народный артист СССР Муслим Магомаев.

Организаторы конкурса демонстративно решили отказаться от общепринятых мировых стандартов красоты и объявили, что в конкурсе может принять участие девушка с любой фигурой.

По замыслу устроителей, главной задачей конкурса было показать, что в нашей стране в советской женщине ценят не только целеустремленность, решительность и силу, но и красоту. На фото: финалистки конкурса красоты "Московская красавица-88" отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова.

Среди шести финалисток конкурса была двадцатилетняя Оксана Фандера (на фото слева) – будущая актриса и супруга режиссера Филиппа Янковского. Несмотря на симпатии членов жюри, одержать победу в конкурсе "Московская красавица" Оксане помешало отсутствие московской прописки – покорять столицу Фандера приехала из Одессы. Тем не менее, девушка стала одним из призеров конкурса.

На фото: финалистка конкурса "Московская красавица-88" Оксана Фандера.

С другой финалисткой конкурса - Ириной Суворовой (на фото) вышел еще больший казус - она оказалась замужем и с ребенком. Снять ее с конкурса было уже нельзя – все-таки одна из финалисток, но и отдать ей корону победительницы было невозможно. Изначально планировалось назвать конкурс "Мисс Москва", поэтому отдать победу "Миссис" жюри не решилось.

Злую шутку с одной из финалисток – Еленой Дурневой - сыграла ее фамилия. По воспоминаниям Марины Парусниковой, организатора первого в истории СССР конкурса красоты, провозгласить Лену Дурневу (на фото) первой московской красавицей жюри не решилось во многом из-за неблагозвучной фамилии.

На фото: участница конкурса красоты "Московская красавица-88" тренер Елена Просолова.

На фото: финалистка конкурса красоты "Московская красавица-88", обладательница приза зрительских симпатий Екатерина Чиличкина.

На фото: участница конкурса красоты "Московская красавица-88" домохозяйка Ольга Шнайбель.

В итоге победительницей первого конкурса "Московская красавица" стала десятиклассница Маша Калинина.

После конкурса Маша Калинина сотрудничала в качестве фотомодели с "Бурдамоден", позднее поступила в актерскую школу Голливуда. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе и носит имя Мэрайи Кэйлин.

via

|

Метки: мода фотографии СССР |

Старый телефон. |

Хотел себе такой дома поставить, а сейчас вообще думаю от городского избавиться.

Директорский телефон-концентратор КД-6 (1963г.) Концентратор директора (КД-6) представляет собой телефонный аппарат системы ЦБ и предназначается для подключения к двухпроводным линиям обычных абонентских комплектов нескольких (до 6-ти) станций ЦБ РТС или АТС любых систем. Допускает подключение до шести городских или местных телефонных линий. Обеспечивает возможность удержания линии и соединения звонящих абонентов между собой (конференц-связь).

|

Метки: телефон техника |

![clip_image010[5] clip_image010[5]](http://lh3.ggpht.com/-cCkc9SgchBc/UX0i6caoZeI/AAAAAAAFYsI/b_xBbBAFmLs/clip_image010%25255B5%25255D_thumb%25255B6%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image002[5] clip_image002[5]](http://lh4.ggpht.com/-Suz158dovNc/UX0i-takR2I/AAAAAAAFYso/WaWpfmAnXgk/clip_image002%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image004[5] clip_image004[5]](http://lh4.ggpht.com/-4PgnYGPbELE/UX0jA2pjWlI/AAAAAAAFYs4/AsTR7Jxp5Xo/clip_image004%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image006[5] clip_image006[5]](http://lh4.ggpht.com/-aN3q6vCIYeI/UX0jDM76MrI/AAAAAAAFYtI/Hf67sPf4WzA/clip_image006%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image008[5] clip_image008[5]](http://lh5.ggpht.com/-9xeFplMHeyg/UX0jE2ro9XI/AAAAAAAFYtY/1CMKxgzTqJo/clip_image008%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image012[5] clip_image012[5]](http://lh4.ggpht.com/-960jbsgBIT8/UX0jG2NPKTI/AAAAAAAFYto/1ETFNpLQAU8/clip_image012%25255B5%25255D_thumb%25255B6%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image014[5] clip_image014[5]](http://lh6.ggpht.com/-sQJIoQrBlR4/UX0jJKFc1QI/AAAAAAAFYt4/l5c6Ba0Mc3A/clip_image014%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image016[5] clip_image016[5]](http://lh4.ggpht.com/-nfOvUA0Ueag/UX0jLIT6ACI/AAAAAAAFYuI/Hpux12F0CNQ/clip_image016%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![clip_image018[5] clip_image018[5]](http://lh3.ggpht.com/-F0E2vU0yM8I/UX0jNSgAl9I/AAAAAAAFYuY/WWeuIOacJjQ/clip_image018%25255B5%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)