Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Расписания пригородных электричек |

|

Метки: транспорт 80- е годы 70- |

Без заголовка |

Фото 1.

Фото 2.

Идея создания музей СССР возникла, когда после развала СССР он увидел, как пренебрежительно относятся люди к советской символике, вытирая об неё ноги. Сам себя к коммунистам он не относит.

"При СССР я бы такого не смог бы сделать, но я хочу сказать, что и при СССР и при нынешних российских властях столько глупостей, не приведи господь", как говорит хранитель музея.

Сам он больше любит эпоху XVIII-XIX века, однако с уважением относится к великой стране под названием СССР.

Фото 3.

Фото 4.

Во дворе стоят бюсты Ленина. Обычно я охочусь за каждым памятником Ленина, а тут их столько - моей радости не было предела.

Фото 5.

Фото 6.

А вот и наличники. Евгений Павлович помимо создания музеев активно боролся против сноса исторических памятников. А там где старые дома сносили, а на место великолепной столярки ставили безликие пластиковые окна, он собирал с помоек и свалок наличники и некоторые образцы вот так выставил. Своеобразный музей наличников под открытым небом - тоже часть эпохи.

Фото 7.

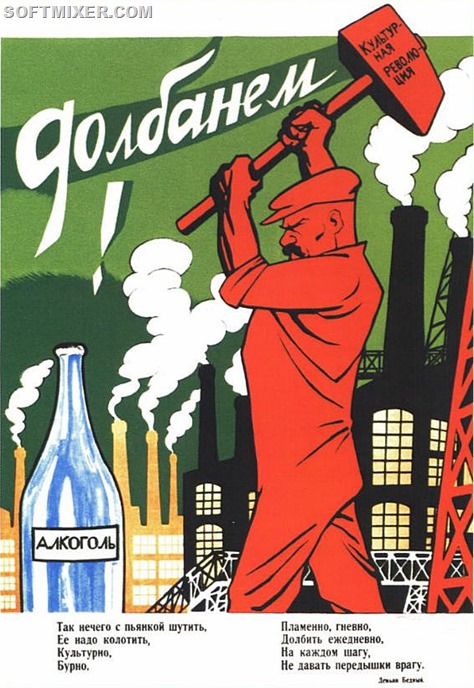

Советские плакаты

Фото 8.

Фото 9.

А между тем, идём внутрь. Справа изображён известный анекдот

Ленин жене сказал, что пошел к любовнице, любовнице сказал, что пошел к жене, а сам взял книжки, залез на чердак и учиться, учиться и учиться и писать труды.

Фото 10.

Чудом сохранившийся бюст

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

КПРФ у него внизу. В этом есть своеобразный смысл КПРФ во-первых далеко не все коммунисты, а во-вторых - такую страну просрали.

Фото 14.

А вот и скульптура Сталина. Уникальный артефакт советской эпохи, пережившая десталинизацию и перестройку, а теперь вот будет стоять здесь, в этом музее.

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Маленький Володя Ульянов. Из детского сада или школы...

Фото 21.

Разбитый Ленин. Его маленький внук называет его терминатором.

Фото 22.

Материалов куча. Все к сожалению в сарае не умещаются. А вот перед нами спасённые книги, оставшиеся со времён СССР. Таких у него очень много.

Фото 23.

Справа Ленин взятый не откуда-нибудь, а с ракетной части.

Фото 24.

Фото 25.

Фото 26.

Фото 27.

Фото 28.

Фото 29.

Фото 30.

Фото 31.

Фото 32.

Отдельно хочется сказать спасибо за оформление. По сути дела, в этом, и других замечательных музеях, созданных Евгением Павловичем Крикуновым нет стёкол, закрывающих экспонаты, перекрытий, жутких элементов хайтека, гламура, мешуры и прочих атрибутик нынешних реконструированных музеев вроде того же музея Веневитинова. Напротив, здесь присутствует дух и некая неповторимая атмосфера, которая по настоящему переносит нас в эпоху СССР.

Фото 33.

Фото 34.

Фото 35.

Фото 36.

Ленин встречается с ельчанами. Подлинник.

Фото 37.

Вот такой музей. О других музеях мы вам расскажем позже.

Огромное спасибо Евгению Павловичу. До новых встреч.

ЗЫ. http://elez-mezenat.ru/ можете посетить его сайт. Много чего интересного.

Фото 38.

|

Метки: 1950- е годы Ленин 1940- 70- е годы. артефакт музеи музей |

Советская транспортная система. Часть 7. Груз, доставляемый по трубам |

Высокая эффективность трубопроводного транспорта на далекие и сверхдалекие расстояния теперь вне всякого сомнения. Судите сами. Потери нефти на нефтепроводах, например, составляют 0,0007% от количества перекачиваемого, а то время как потери при транспортировке автомобилем или по железной дороге - 1-2% и 3% соответственно.

Трубопроводный транспорт неуклонно и быстро развивается в Советском Союзе. Доля транспортировки топлива, например, достигает 70%.

Общая протяженность наших трубопроводов составляет почти 220 тыс. км. Газопроводы связывают Советский Союз с Болгарией, Польшей, Чехословакией, ГДР, Австрией, ФРГ, Италией, Францией, Финляндией и другими странами. Нефтепровод Дружба связал нашу страну с европейскими социалистическими странами. 1978 год стал годом ввода в эксплуатацию сверхдлинного газопровода Союз, который не имеет аналогов по своему масштабу или технологическим показателям и который был создан общими усилиями и на средства, предоставленные странами - членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Советский Союз входит в число стран - мировых лидеров по темпу развития трубопроводного транспорта. Много серьезных научных и технологических проблем уже решено. Например, теперь производятся термостойкие многослойные трубы из качественных сталей с заводской изоляцией.

Подписи на фотографиях (сверху вниз):

Суммарная длина всех нефтепроводов и газопроводов в стране в пять раз превышает длину экватора. Нефтепроводы начинаются здесь, в этих скважинах.

Компрессорная станция межконтинентального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Растет сфера применения трубопроводов. Они транспортируют не только нефть, газ и воду, но и химикаты, уголь, твердые и сыпучие материалы.

Были построены трубопровод по прокачке этилена между советским производственным объединением “Хлорвинил” и химическим заводом Тиса (Венгрия), трубопровод аммиака между Тольятти и Одессой и несколько мазутопроводов. Впервые в мировой практике был проложен трубопроводный контейнерный пневмотранспорт, связавший карьер и завод в Грузинской республике. Состав из шести грузовых вагонов и двух (спереди и сзади) пневматических локомотивов движется по трубопроводу со скоростью 30-35 км/ч. Общий вес вагонов 25 тонн, что в 20 раз эффективней железнодорожной платформы, а электричества потребляет только малое количество.

В Ленинграде почти закончены работы по строительству первой секции контейнерного пневмотранспорта с безвакуумным коллектором. Такой 250-километровый пневмотранспорт будет доставлять уголь с Кузнецкого бассейна на электростанции Новосибирска.

Подписи на фотографиях (сверху вниз):

Поезд из тележек с рудой под давлением воздуха идет с рудника в Московскую область.

Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт связывает карьер и завод (Грузинская ССР).

Итак,

Общая протяженность советских трубопроводов составляет почти 220 тыс. км.

2677-километровый трубопровод Союз поставляет советский газ в Болгарию, Венгрию, ГДР и Чехословакию.

Трубопровод Дружба, связавший Советский Союз и европейские социалистические страны, - почти 5000 км длиной.

4450-километровый трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород поставляет в ФРГ, Австрию, Бельгию, Голландию, Италию и Францию советский газ.

|

|

Напиток молодости нашей |

jurashz в Напиток молодости нашей

jurashz в Напиток молодости нашей

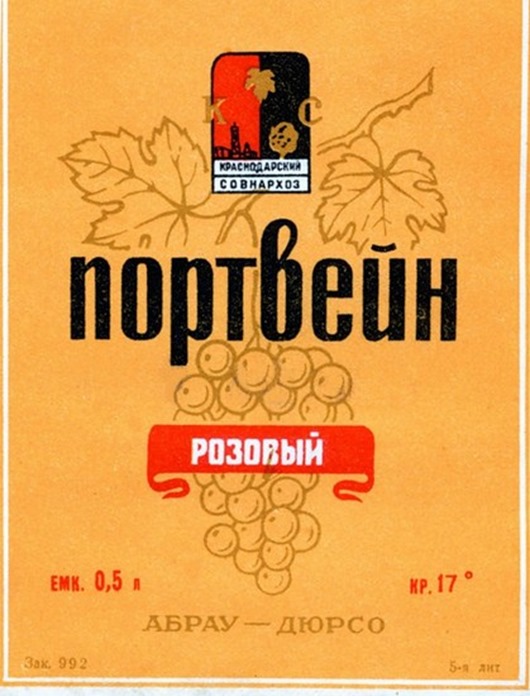

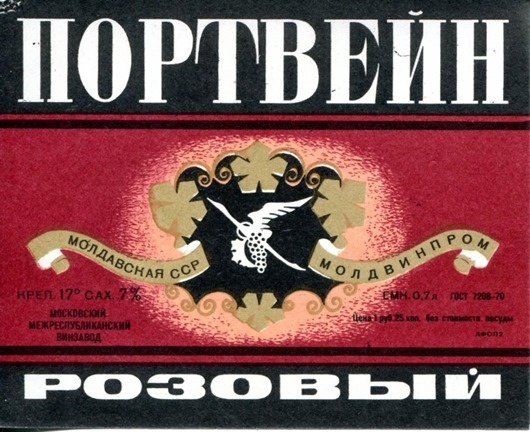

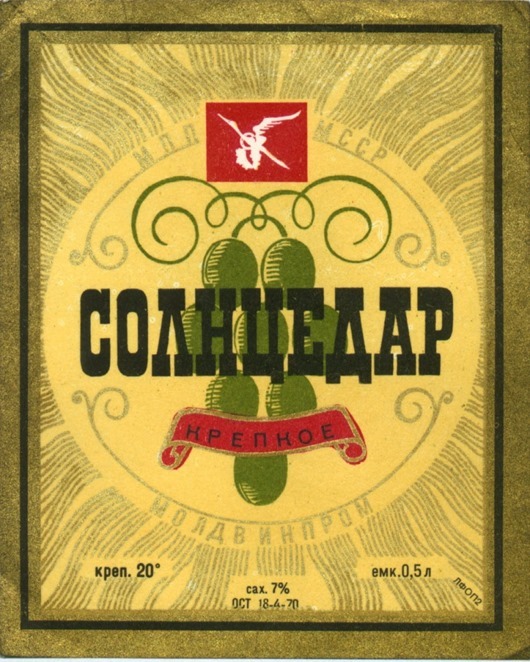

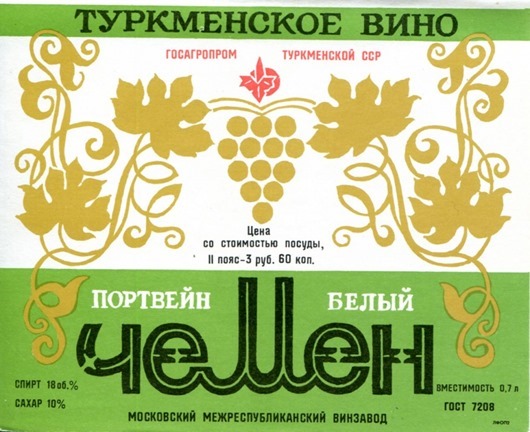

Предлагаем вспомнить самый массовый советский алкоголь, объединявший все слои населения – от генералов и академиков до работяг и неформальной молодежи…

Именно 1 мая в СССР происходило открытие шашлычно-дачного сезона, а кое-кто открывал и купальный сезон. Ну, а какое открытие без напитков, бодрящих дух и веселящих разум?

Любимым же напитком советских трудящихся был портвейн. Нет, не пиво, не водка и не коньяк, но именно крепленое вино, не имевшее никакого, впрочем, отношения к Португалии, но носившее гордое имя портвейна. Веничка Ерофеев в своей бессмертной поэме "Москва-Петушки" писал: "Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: "Ребята, я хочу пить портвейн". А все говорили: "Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн".

Советский народ любил и уважал портвейн, об этом свидетельствуют хотя бы данные статистики. В советское время в стране выпускалось ежегодно около 200 миллионов декалитров портвейна, тогда как на долю всех остальных видов вина (сухого, шампанского, марочного и т. д.) приходилось всего 150 миллионов декалитров.

- Портвейн завезли!

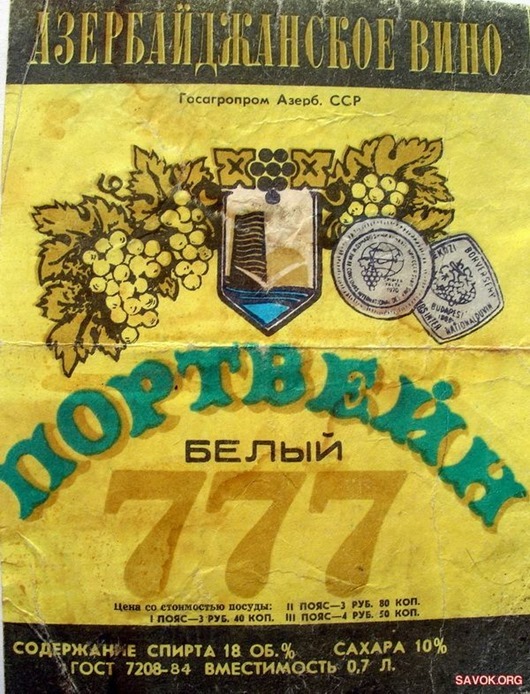

Причем, портвейн любили абсолютно все слои населения. Одни пили дорогой "Массандровский" портвейн, сидя в большом кресле на даче у камина - а позволить себе дачу с камином в советское время могли только "выдающиеся советские и партийные деятели" либо не менее выдающиеся писатели, артисты и академики. Другие же брали "три топорика на троих" - дешевый портвейн "777" за 1 рубль - и распивали его где-нибудь в подворотне.

Номера, кстати, присваивались портвейну не просто так – эта традиция ведет свое начало еще с тех дореволюционных времен, когда в знаменитом Магараче — виноградно-винодельческом хозяйстве при Никитском ботаническом саде в Крыму стали выпускать первые опытные бутылки "Никитского крепкого вина" специально для императорской резиденции в Ливадии.

Кроме номеров, более ничего от той эпохи в советском портвейне не осталось, ведь ради удешевления производства рецептура приготовления крепленых вин была радикально изменена. Вместо коньячного спирта в вино стали добавлять обычный зерновой спирт. Именно креплёные вина низкого качества — "Агдам", "Кавказ", "Золотистый" — получали в народе весьма звучные названия: "жушка", "чернила", "бормотуха" и "огнетушитель".

По стране ходило немало анекдотов об этом вине, например такой: "В СССР из всех наркотиков был легализован только портвейн. Его можно было купить в любом магазине. Однако правительство специально добавляло в портвейн ароматизаторы, которые делали невозможным принятие больше трёх, максимум пяти бутылок. Поэтому передозировки в СССР не было".

Мы предлагаем вспомнить самые популярные марки портвейна и крепленых вин.

Те самые "777". Или "Три топорика".

"Агдам" - еще одна легендарная марка азербайджанских виноделов.

Один из самых лучших сортов крепкого белого марочного вина типа портвейна. Изготавливается с 1936 года из винограда сортов Баян Ширей и Ркацители, который выращивают в Акстафинском районе Азербайджана. Награждено 4 золотыми и 5 серебряными медалями.

Азербайджанское вино могли производить и в Казани.

Продукция армянских виноделов.

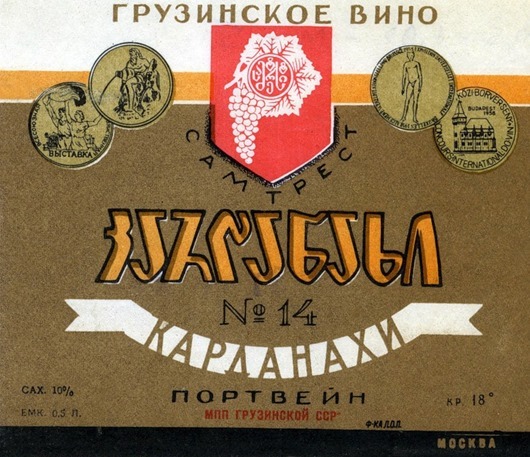

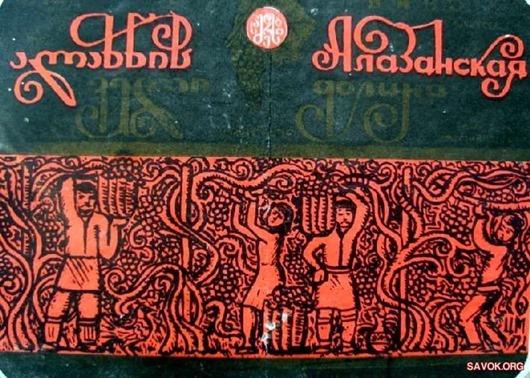

Продукция грузинских товарищей.

Крымские виноделы представляют... Именно в Крыму и был получен в 70-е годы позапрошлого века первый российский портвейн.

Легендарный украинский портвейн, который получил в народе название "биомицина".

Хорошо котировалась в СССР и продукция молдавских виноделов

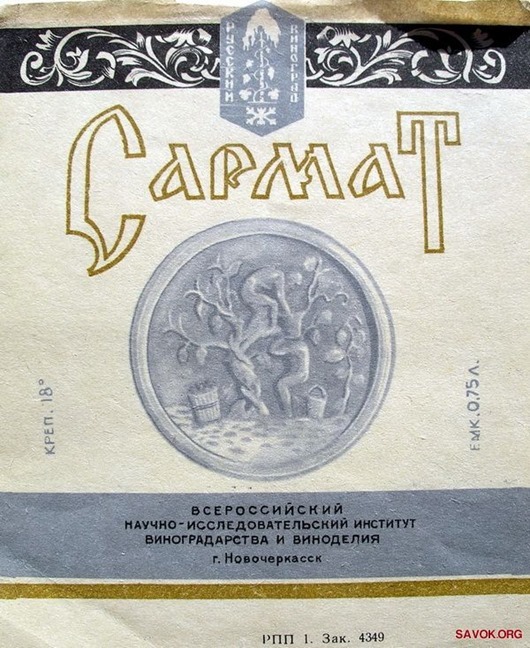

Среди регионов РСФСР более всего ценился портвейн из Ставрополья и Краснодарского края.

А это уже российские сорта

link

|

Метки: фотографии СССР |

По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 3 |

dubikvit в По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 3

dubikvit в По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 3Третью, и наверно заключительную, часть поста я посвящяю уже не особо редким. Эти игрушки довольно часто встречались в магазинах "Детский мир", но т.к. цена на электронные игрушки часто зашкаливала, они были недоступны многим детям. Но от этого были только более желанны. И радость при получении такого подарка на Новый год или день рождения была просто неописуема.

Итак, продолжим!

Воздушный бой

Игра для 2х детей(взрослых), один управляет самолетом, другой - ракетницей. Колличество самолетов и ракет - ограничено. Питание - 4 батарейки

Морской бой

Электроника ИЭР-01

Автогонки — портативная игра 1983 г.

"Электроника ИМ-20" Суперкубики

Это наверное первый портативный Тетрис

Различные варианты луноходов и планетоходов

Радиоуправляемые автомобили

Автомобили с проводным пультом управления

Электрические Роботы с радиоуправлением

Правила дорожного движения

Разнообразная военная техника на пульте управления

Подводная лодка

Катер Нептун

Телеграфный аппарат

Электровикторина "не знаешь – узнаешь"

Электронный конструктор

Знаменитые "За рулём" и "Юный водитель"

Ну и в заключении оригинальный вариант знаменитой игры "Ну погоди!"

По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 1

По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР. Часть 2

Мои предыдущие посты:

|

Метки: игрушки 80- е годы 90- |

Товарищ Сталин! Вы большой учёный... |

Каких только интересных вещей не хранит домашняя библиотека!

Предлагаю ознакомиться с оценкой ситуации в дореволюционной, советской и мировой литературе на 1952 год.

Для затравки - вот вам зарубежные авторы:

Ситуация на Украине:

Вездесущий сталинский гений:

И другие вкусняшки читайте далее.

|

Метки: идеология 50- е годы искусство книги |

Севастополь во время Второй мировой войны |

jurashz в Севастополь во время Второй мировой войны

jurashz в Севастополь во время Второй мировой войны

Севастополь. Памятник затопленным кораблям, символ города, каким-то чудом уцелел.

Двухместная миниподлодка в порту Севастополя. 1942 год

Декабрь 1941. После партизанского нападения. Крым. Фото из немецкого архива.

1942 год. Стрельба из пушки Flak 88 по кораблям в Ялтинской бухте.

Отряд немцев в татарской усадьбе в Крыму. 1942 год.

Затонувший эсминец в порту Севастополя.

Разрушенные орудия форта Максим Горький.

Горящий грузовик после бомбардировки.1942 год.

Символ и воплощение обороны Севастополя – девушка-снайпер, Людмила Павличенко, которая к концу войны лишила жизни 309 немцев [в т.ч. 36 снайперов], став наиболее успешной женщиной-снайпером в истории.

Уничтоженная башенная орудийная установка №1 35-й береговой батареи Севастополя.

Подбитый советский легкий двухбашенный пулеметный танк Т-26 близ Севастополя. Июнь 1942г.

Контрольное бомбометание на входе в Северную бухту Севастополя.

Один из цехов производства Севастопольского подземного военного спецкомбината №1. Комбинат размещался в штольнях Троицкой балки и производил 50-мм и 82-мм артиллерийские мины, ручные и противотанковые гранаты, минометы. Работал вплоть до окончания обороны Севастополя в июне 1942 года.

Уличные бои в Севастополе. Отряды пехоты ведут бой на приморском бульваре в Севастополе

Зенитчики бронепоезда "Железняков" (бронепоезд № 5 Береговой обороны Севастополя) у 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов ДШК (пулеметы установлены на морских тумбах). На заднем плане видны 76,2-мм орудия корабельных башенных установок 34-К.

600-миллиметровая мортира "Карл" на огневой позиции под Севастополем, 1942 г.

Ствол мортиры "Карл".

Неразорвавшийся 600 мм. снаряд, упавший на 30 батарею береговой обороны. Севастополь, 1942 г.

Немецкое сверхтяжелое орудие "Дора" (калибр 800 мм, вес 1450 тонн) на позиции под Бахчисараем. Орудие использовалось при штурме Севастополя для разрушения оборонительных укреплений,

Американские солдаты рядом со снарядом и гильзой орудия типа "Дора".

Салют на могиле боевых товарищей-летчиков, погибших под Севастополем 24 апреля 1944г.

Танк Т-34 в на улице освобожденного Севастополя. Май 1944.

Севастополь в руинах. Большая Морская, 1944 год.

Севастополь в руинах. Большая Морская, 1944 год.

Военнослужащие позируют на брошенном в Крыму немецком истребителе Мессершмитт Bf.109

Советские зенитчики в освобожденном Севастополе. 1944 год.

Партизанки, участвовавшие в освобождении Севастополя. 1944 год.

Эвакуация советских бойцов с Керченского полуострова. Раненых загружают в специальный ящик на крыле самолета По-2. 1942 г

Пленные немцы. Севастополь. Май 1944.

Севастополь. Май 1944.

1944 год. Это все, что осталось от завоевателей.

via

|

Метки: Великая Отечественная фотографии война СССР |

Посудомоечная машина для советской семьи. 1959 год |

fantasy_155 в Посудомоечная машина для советской семьи. 1959 год

fantasy_155 в Посудомоечная машина для советской семьи. 1959 год У моей мамы хранится "Краткая энциклопедия домашнего хозяйства" конца 1950-х годов. Привожу отрывок из статьи, посвященной кухонным машинам.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Москва, 1959 г. Том первый. С. 315.

"Электропосудомоечные машины позволяют в течение короткого времени вымыть и просушить столовую и чайную посуду, а также столовые приборы (ножи, вилки, ложки и пр.). Полный цикл обработки посуды в таких машинах состоит из первого и второго полоскания и сушки и протекает в течение 12 – 20 минут.

Грязную посуду для мойки помещают в имеющиеся в машине специальные проволочные корзинки. Посуда омывается со всех сторон струйками горячей воды под большим давлением, создаваемым насосом машины. Для просушки посуды машины имеют электрический или газовый подогрев.

Некоторые стиральные машины легко превращаются в посудомоечные, например стиральная машина "Харькiв-ХЭМЗ" производства Харьковского электромеханического завода. Для этого в машине помещается специальный бак для мытья посуды.

Емкость посудомоечных машин обычно рассчитывается на мытьё посуды для семьи в 4-6 человек. Такая посудомоечная машина экономит у домашней хозяйки в среднем 50% времени, необходимого для ручной мойки посуды, или сохраняет примерно 600 часов в год".

|

Метки: 50- е годы кухня 60- |

Игра "Маленькая хозяйка" |

В сообществе уже мелькала эта игра - она была на двух фотографиях в посте "Игрушки советских детей".

У меня к вам вопросы:

1. У вас была такая игра?

2. Вы её любили?

3. А главное: как вы играли? Вы вырезали еду и посуду с карточек? Играли по правилам?

|

Метки: детские игры детские игрушки счастливое детство 80- е годы |

Советская транспортная система. Часть 6. Авиация в деле мира и сотрудничества |

Общая протяженность маршрутов, совершаемых самолетами Аэрофлота, советской авиакомпании, превышает 1 млн. км. 75% от общего количества маршрутов лежат над советской территорией, соединяя 3600 городов и поселков.

Подписи на фотографиях (сверху вниз):

Для междугородних путешествий воздушный транспорт - второй по популярности, уступая лишь железнодорожному и насчитывает 33% общих перевозок в стране. Ту-154 - один из самых востребованных самолетов в мире.

В аэропорту Пулково (Ленинград).

Комфортабельные Ил-62, Ту-154, Ту-134 и 350-местный Ил-86, самолет третьего поколения, делают регулярные полеты в почти 100 стран.

Сверхдлинный воздушный мост связал Ленинград и Антарктику с 1982 года.

Каждый год Аэрофлот перевозит до 112 млн. пассажиров (4 млн. на международных маршрутах) и более чем 3 млн. тонн груза (100 тыс. тонн на международных маршрутах) и производит авиаобработку почти 106 млн. гектар полей и лесов. Ни одна авиакомпания в мире не может конкурировать по этой производительности.

Эти данные показывают, в первую очередь, что каждый второй или третий советский гражданин раз в год путешествует по воздуху. Этот вид транспорта популярен из-за самых низких в мире тарифов, которые в 2-3 раза ниже, чем у западноевропейских или американских компаний. Данные также говорят, что обслуживание у Аэрофлота - главная забота.

Авиация широко используется в национальной экономике. Ни одна главная строительная площадка или геологическая экспедиция не обходится без воздушного транспорта. Вертолеты и самолеты стали часто использоваться как транспорт для перевозки сотен тысяч нефтяников, газовиков, геодезистов, строителей на железнодорожные линии, трубопроводы, линии электропередач, рабочих лесной промышленности и агрономов.

Каждый год воздушные суда Аэрофлота загружаются удобрениями, семенами и пестицидами и “накрывают” многомиллионные гектары засеянных полей, пастбищ и лесов.

Безотказная “рабочая лошадка” Ан-2, хорошо известная за пределами Советского Союза, была заменена на такие многофункциональные воздушные суда, как самолет Ан-3, транспортные вертолеты Ми-1 и Ми-17 и мировой лидер Ми-26, которые спроектирован для перевозки и установки оборудования весом до 20 тонн.

Грузовой самолет Ил-76, способный перевозить 40 тонн груза на расстояние 3000 км, незаменим на интенсивных маршрутах по Сибири, Далеком Востоке и Далеком Севере.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Стюардессы готовы к полету.

Центр управления полетами в киевском аэропорту Борисполь (Украинская ССР).

Аэропорт Звартноц (Ереван, Армянская ССР).

Автоматическое электронное оборудование в международном аэропорту Шереметьево-2 минимизирует время прохождения досмотра и регистрации пассажиров.

СЕМЕЙСТВО ТУ

Появление первого пассажирского самолета, Ту-104, тридцать лет назад стал настоящей революцией в гражданской авиации. Он был разработан в конструкторском бюро академика Андрея Туполева и был первым в целом семействе хорошо продуманных самолетов, так же как и один из современных магистральных самолетов Ту-154 для полетов средней дальности.

Конструкция самолета гарантирует, что он сможет надежно работать в различных климатических условиях. Он мог принять на борт 152 пассажира и летать на расстояния до 3500 км с крейсерской скоростью 900-950 км/ч. Расположение в хвосте трех мощных реактивных двигателей уменьшает уровень шума в элегантном пассажирском салоне, они имеют автоматическую систему контроля давления и собственный температурно-влажностный режим.

СОВЕТСКИЙ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ САМОЛЕТ

Принятие в среднесрочной перспективе на регулярное обслуживание широкофюзеляжного самолета Ил-86 в 1981 году было необходимостью из-за современных реалий и возврастающего пассажиропотока. Самолеты, разработанные в конструкторском бюро им. Сергея Ильюшина, известны своей необыкновенной надежностью.

Турбовинтовой Ил-18 открыл путешествия по воздуху миллионам людей в Советском Союзе и за рубежом. Он был закуплен 17 странами и успешно там эксплуатировался, тем самым подтверждая престиж советского авиастроения на мировой рынке.

Самые длинные трансконтинентальные полеты были сделаны Аэрофлотом на самолете Ил-62М, флагманом советского воздушного флота, который может совершать беспосадочные перелеты на расстояния, равные четверти длины экватора. Этот самолет до сих пор производится вместе с младшим, но более широким, братом Ил-86.

Ташкент, Минеральные воды, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Ханой, Карачи, Дели, Гавана, Мадрид, Париж - это далеко не полный список городов, куда приземляется 300-местный самолет.

Ил-86 служит прототипом для широкофюзеляжного самолета с удвоенной дальностью полета. Вероятно, он будет лишь немного отличаться от оригинала, но его крыло будет на 10 м длиннее, а взлетная масса будет увеличена до 230 тонн.

Когда новый самолет будет принят в эксплуатацию, сотни пассажиров смогут совершить беспосадочный перелет из Москвы в Хабаровск, Магадан или Владивосток - на расстояние 10000 км.

Подписи на фотографиях (сверху вниз):

Новый широкофюзеляжный реактивный самолет Ан-124-Руслан конструкторского бюро Олега Антонова. Он способен нести 150 тонн груза.

Общий вес контейнеров, которые может перевести самолет для внутренних рейсов Ил-76Т, - 40 тонн.

ВОСЕМЬДЕСЯТ РАЗЛИЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЕРТОЛЕТА

В тех частях Западной Сибири, Урала, Якутии и Дальнего Востока, где временные дороги становятся проходимыми только зимой, вертолет становится единственным средством перемещения в другие времена года.

Каждый год вертолеты перевозят около 1 млн. тонн груза и 4,5 млн. пассажиров.

Большинство работ осуществляются сейчас вертолетами, разработанными в конструкторском бюро им. Михаила Миля, - Ми-8, Ми-6 и другими. Строители и монтажники используют специально построенный вертолет-кран Ми-10К, который имеет грузоподъемность 11 тонн и очень маневренен. Опоры ЛЭП возводятся за 4-6 минут с помощью Ми-10К, а мост может быть проложен через реку за 5 дней вместо 80.

Уборка сваленного леса вертолетами предотвращает эрозию почвы и причинение ущерба кустарникам и делает ненужным дорогие сооружения подъездных путей.

Новый вертолет большой грузоподъемности Ми-26 используется для доставки буровых установок геологам и нефтедобытчикам, а также 12-15-тонных опор для линий электропередач.

Журнал “Парижское авиашоу” писал: “Входя в мощный Ми-26, в его высокое помещение двадцатиметровой длины, хочется снять шляпу в знак признания инженерных достижений конструкторского бюро Миля”.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ

Дирижаблестроение остановилось в результате серий несчастных случаев полвека назад, и многие ученые и инженеры перестали верить, что эта область авиации имеет будущее.

Сегодня дирижабли, или воздушные корабли, рассматриваются как очень многообещающий вид транспорта/

Сегодня дирижаблестроение возрождается, т.к. это экономически выгодно. Дирижаблю для полета не нужно или нужно мало топлива. Воздушным кораблям не нужны железнодорожные рельсы или специальные платформы и они не загрязняют воздух, в отличие от самолетов или вертолетов.

Преимущества дирижабля особенно очевидны в Сибири и на Дальнем Востоке с их огромными расстояниями и большим количеством разбросанных временных сооружений и мест - факторов, которые делают строительство дорог непрактичным.

Модели воздушных кораблей, которые сейчас конструируются и строятся в Советском Союзе, будут способны поднимать до 15 тонн груза, они будут 100 метров в длину и иметь оболочку объемом 6000 кв.м. Двух автомобильных двигателей хватит, чтоб обеспечить мощность таких дирижаблей.

Дирижабль, заполняемый горячим воздухом и который конструируется в Московском Авиационном Институте, будет иметь 150 метров внешнего диаметра, грузоподъемность 300 тонн, дальность полета 4000 км и скорость 150 км/ч. Двигатель этого гигантского дискообразного воздушного корабля будет подобен пассажирскому самолету Ту-114 с его четырьмя реактивными двигателями, а топлива потребляет в 4 или 5 раз меньше.

Дирижабль будет широко использоваться в недалеком будущем. Советские специалисты верят, что через несколько лет воздушные корабли станут важным видом транспорта.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Самолет скорой помощи.

Фрукты и овощи солнечной Молдавии отправляются в северные районы страны.

Линии электропередач на Кавказе строятся с помощью вертолета.

КОСМИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Сегодня срок службы советских космических кораблей исчисляется годами. Длительные работы на них требуют не только пилотируемых запусков, но и грузовых полетов. На протяжении длительного промежутка времени, корабль Прогресс играет роль космического грузовика. В каждый свой полет он привозит более двух тонн различных вещей: топлива, еды, воздуха, научного оборудования, запчастей и другого.

Прогрессы оправдались свою стоимость. Но создание больших космических комплексов требует транспортных кораблей лучших конструкций.

Таких, как Космос-1443, который был запущен 2 марта 1983 года. Новый грузовой корабль - это немалый размер и вес. Его общая масса на орбите вместе с полезной нагрузкой составляет почти 20 тонн, он более 13 метров в длину и более 4 м диаметром в самой широкой его части. Размах его солнечных батарей - 16 м. Этот многофункциональный космический корабль может быть использован как автоматический грузовой корабль или межорбитальный буксир.

Подписи на фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Почта и продовольствие для оленеводов Севера.

У нефтяников Туркмении отличные помощники.

Вертолет Ми-8 доставил исследователей к месту извержения вулкана Ключевская Сопка на Камчатке.

На советском Севере вертолет уже стал обычным делом, а порой и незаменимым.

Итак,

Самолеты Аэрофлота летают в 120 городов почти 100 стран.

Первая советская авиалиния была открыта в 1924 году и связала Москву и Нижний Новгород (сейчас это город Горький), где проходила знаменитая ярмарка на Волге. В конце 1930-х гг. Советский Союз занял первое место в мире по протяженности авиамаршрутов, объему перевозок и масштабности использования авиации в национальной экономике.

Советская гражданская авиация выполняет более 100 различных операций для национальной экономики.

Вертолет Ми-26 может нести 20 тонн груза.

Подпись на фотографии:

Срок службы советских космических кораблей сейчас исчисляется годами. Автоматические грузовые космические корабли Прогресс и Космос-1443 доставляют на орбиту необходимое оборудование для работы в открытом космосе, инструменты для научно-исследовательских работ и продовольствие. Мы можем смело сказать, что заложили основы для нового вида транспорта - космического.

|

Метки: дирижабль |

Нянька в чине подполковника |

jurashz в Нянька в чине подполковника

jurashz в Нянька в чине подполковникаПодполковнику 9-го управления КГБ Алексею Сальникову пришлось прослужить в органах госохраны 40 лет - с 1956 по 1996 год - и работать со всеми первыми лицами от Хрущева до Ельцина. Коллеги называют его самородком, а для многих родственников генеральных секретарей и глав правительств он до сих пор является практически членом семьи. Мы попросили рассказать о малоизвестных сторонах его жизни, а также об особенностях обслуживания первых лиц нашей страны…

Высшие руководители - такие же люди, как мы. Если не брать в расчет их социальное и финансовое положение, то их жизнь точно так же наполнена мелочами, как и наша. Они должны одеваться и обуваться, есть и пить, лечиться, общаться с людьми. В общем, как и мы. Но только именно их положение делает все эти мелочи очень важными и значительными.

Охраняемые лица, тем более высшего уровня, многого не должны делать сами. Их передвижения, питание, стиль и состояние одежды, бытовая безопасность контролируются офицерами охраны. И именно за многое из этого отвечал Алексей Сальников, работая с Хрущевым, Косыгиным, Брежневым, Андроповым и другими первыми лицами. Вот его рассказы...

ХРУЩЕВ ЛЮБИЛ БОТИНКИ НА МИКРОПОРКЕ

Моя работа с Хрущевым началась в 1956 году, и я был рядом с ним до самой его отставки в октябре 1964 года. Служил я офицером элитного подразделения 9-го управления КГБ, которое занималось охраной высших должностных лиц СССР. А обязанности мои были весьма обширными. Но если сказать коротко - это обеспечение комфортной обстановки для работы и отдыха первого лица государства и решение всех связанных с этим бытовых проблем.

У Никиты Сергеевича Хрущева, моего первого подопечного, всегда были проблемы с одеждой. Его нестандартная фигура была довольно сложной для закройщиков. А он еще любил свободные брюки, и они, можно сказать, висели. В сам процесс изготовления костюмов я не вмешивался, хотя иногда мог что-то подсказать, но вот содержать их в порядке, подобрать рубашку и галстук - лежало на мне.

Шили костюмы в основном на Кутузовском. Примерно напротив гостиницы "Украина" было специальное ателье с магазинчиком. И жены всех первых лиц приезжали именно туда. И первые леди Нина Петровна Хрущева и Виктория Петровна Брежнева. Обшивались там и некоторые большие руководители, хотя и не высшего уровня.

К Хрущеву, Брежневу, Косыгину или Андропову приезжали на работу закройщики, согласовывали материал, снимали мерки. А потом проходили примерки, и костюмы подгонялись по фигуре.

Свои собственные ателье были и у Верховного Совета СССР, и у КГБ. Кстати, наше обувное ателье находилось недалеко от метро "Дзержинская" (ныне "Лубянка") в Комсомольском переулке (сейчас Златоустинский). И знаменито оно было тем, что мастер шил там обувь для Хрущева и Косыгина. Мерки снимали, конечно, на работе, но изготавливали все именно там.

Ботинки были кожаные, легкие, добротные. Никите Сергеевичу, кстати, больше всего нравились ботинки на микропорке. Сейчас уже мало кто помнит о том, что был такой материал…

Безопасность руководителя, тем более лидера государства - понятие многогранное. И в нем очень много различных нюансов, которые могут показаться мелочами. Например, нужно всегда следить за тем, сколько алкоголя выпивает твой подопечный. И не для того чтобы он не потерял контроль (такие случаи были, но редко), а с тем чтобы обеспечить безопасность, как в смысле медицинском, так и в общепринятом.

Вот, например, как-то раз в Завидове Хрущев с президентом Финляндии Кекконеном засиделись за столом в лесу, невдалеке от резиденции. Было уже поздно, стало темнеть. Я чувствую, что уже перебор. Никита Сергеевич зовет: "Алеша, Алеша!" Я подхожу и говорю: "Тут ничего нет, все в резиденции". А цель была их в дом притащить, привести с улицы. Прямо-то ему не скажешь об этом. Тут он матом на меня как начал...

Женщин, правда, вокруг не было, но финский президент присутствовал. Выслушал я эту тираду в свой адрес, но задача была выполнена, Хрущев с гостем пошли к дому. Непросто было, кстати, сказать нет первому секретарю ЦК и главе правительства…

В другой раз после охоты и ужина Хрущев прилег отдохнуть. И задремал прямо в одежде. И все было бы нормально, если бы не туго затянутый галстук. Его нужно было ослабить, а лучше вообще снять. Но Хрущев не очень любил, чтобы кто-то вмешивался в то, как он одевается или раздевается. Развязываю галстук и думаю: "Проснется он, и достанется мне!" Но ничего, все обошлось, хотя ощущения были не из простых.

В зарубежных командировках в хрущевские времена мне приходилось и стирать белье. Причем стирать самому, никого к этому не допуская. Во-первых, в целях безопасности, во-вторых, чтобы страну не позорить. Там белье было такое, стыдно в стирку отдавать. Казенное, из рубчика, кальсоны на пуговичках. Отдашь в стирку, покажут кому-нибудь, позора не оберешься. Все было наше, советское. А если что импортное попадалось, ярлыки срезались.

Могу сказать даже, что супруга Хрущева Нина Петровна ему даже иногда носки штопала. Так что в бытовом смысле у него никаких капризов не было.

Когда Никиту Сергеевича сместили, я, как и некоторые другие сотрудники его охраны, был отправлен в резерв. И довольно долго пробыл в опале…

ПРИШЛОСЬ ОДОЛЖИТЬ КОСЫГИНУ ПОДТЯЖКИ

Чего только мне тогда не приписывали! Вплоть до того, что я хотел жениться на дочке Хрущева Лене, а он не прочь был видеть меня в зятьях. И никакого просвета не виделось. А потом, через несколько месяцев, пришел к нам новый начальник управления Антонов. Он очень любил разговаривать с женщинами, которые у нас работали. Считал, что у женщины можно все выпытать, все служебные взаимоотношения выяснить.

То, что мужики начальнику не расскажут, женщины сболтнут. И однажды одна дама сказала ему: "У нас есть Алексей Сальников, он работал непосредственно с Хрущевым, а сейчас сидит в глубоком резерве". А тот, бывший разведчик, среагировал. И я начал потихоньку всплывать.

Так и попал к Косыгину. Алексей Николаевич знал меня по работе у Хрущева, но все равно приходилось притираться друг к другу. Со временем он меня изучил и доверял мне. Например, чемодан с его личными вещами в командировках мог открывать только я. Я знал, где, что в нем найти и что как разложить.

При нашей работе нужно было изучать своих охраняемых, их характер, привычки. Косыгин, например, очень не любил, чтобы около него маячили. Привыкал к тому, что все делал один знакомый доверенный человек. И домашние знали эту его особенность. Как-то раз я погладил ему костюм. И собрался отнести. Тут заходит Николай Николаевич Горенков, заместитель начальника охраны, хватает костюм и несет. А Людмила, дочка, увидела и говорит: "Николай Николаевич, ты что, гладил этот костюм, что несешь его? Кто гладил, тот пусть и заносит!"

В жизни первых лиц государства каждая мелочь приобретает значение. Ведь они представляют свою страну, и по ним, в том числе по их виду, часто судят об общем уровне. А мелочей было много…

Как-то раз мы были на Кубе. В резиденции Косыгина ждали Фиделя Кастро. И вдруг появляется расстроенный Алексей Николаевич и говорит мне: "Алеша, должен Фидель приехать, а я себе пятно поставил на светлых брюках!" Я отвечаю: "Давайте я быстренько сделаю!"

Он снял брюки, я их забрал, постирал боржомчиком, порошком, потом быстро под утюг. Принес, он их надел, вышел и говорит дочери, сопровождавшей его во время визита: "А правда у нас Алеша хороший?" Людмила говорит: "Да, да, он и за мной ухаживает, платья мне гладит для приемов". Так что приходилось быть мастером на все руки.

Вот был шумный в свое время случай, когда в Канаде во время прогулки с премьер-министром Трюдо какой-то хулиган бросился к Косыгину и схватил его за грудки. Я потом пришивал пуговицы, которые этот тип оторвал…

Приходилось многое возить с собой на всякий случай. Во время визита в Афганистан для встречи с королем Косыгин должен был быть в черном костюме. Но брюки оказались великоваты. Он мне говорит: "У тебя подтяжек нет?" А у меня в чемодане на всякий случай даже подтяжки лежали, хотя Алексей Николаевич их обычно не носил.

Потом Клавдия Андреевна, супруга Косыгина, меня увидела и говорит: "Алеша, спасибо тебе, что ты Алексея Николаевича выручил!" Значит, и ей он это рассказал.

Я провел рядом с Косыгиным пятнадцать лет. А когда Алексей Николаевич ушел на пенсию и у него убрали Карасева, начальника охраны, остался он один. И за несколько дней до смерти попросил меня прийти. Говорит: "Алеша, Карасева отбирают, помощник тоже со мной работать не захотел. Ты согласишься со мной остаться? Мы с тобой будем гулять, в театр ездить. Все время будем вместе. Людмила Алексеевна и все члены семьи очень будут рады".

Меня такая откровенность растрогала. И, хотя я служил "девятке", решение пришло сразу. Не важно, что пришлось бы переходить в систему Сов-мина на гражданскую службу. Да и времени для размышлений не было. И я говорю: "Алексей Николаевич, я согласен!" И буквально считанных дней не хватило для того, чтобы меня перевели…

У БРЕЖНЕВА В ПОСТЕЛИ Я НАШЕЛ ИГОЛКУ

Брежнев мне не особо нравился. Мне приходилось работать с ним. У нас ведь задача какая? Быть как можно более незаметными. А он говорит на встрече: "Стой возле меня и никуда не отходи!" А соображал-то он в те времена уже не очень…

И вот на приеме я стою сзади, а он ко мне обращается: "Я хорошо сказал? Все хорошо?" У нас на встречах, особенно за рубежом, публика разная бывала, иностранных разведчиков много. А он все время ко мне обращается… Я подбегаю, он мне что-то говорит, все думают, что сообщение какое-то передает, а он на самом деле просто одобрения искал тому, что сказал. Или спрашивал: "А там все хорошо?" И пойми его, что он имеет в виду…

Было время, когда он не просто плохо разговаривал, но и путал слова. Приведу такой пример. Устинову, министру обороны СССР, в 1978 году присваивают звание Героя Советского Союза. И 71-летний Брежнев вручает 70-летнему Устинову награду и говорит: "Я тебя поздравляю с девочкой!". Я в это время работал, так что сам все слышал.

А про то, что он, опять же в моем присутствии, в ФРГ говорил, даже вспоминать не буду. Скажу только, что начальник его охраны Рябенко меня спрашивает: "Вы что, его напоили?" Я отвечаю: "Нет, это он сам, мы все, как договорились, все разбавленное наливали!"

Во время советских праздников, с демонстрациями или парадами, довольно часто мне приходилось передавать сообщения на трибуну Мавзолея. Представляете, если вдруг туда на глазах у всех гостей, в том числе и зарубежных, пойдет начальник управления из КГБ или кто-то другой такого уровня? Сразу станет понятно: что-то случилось! А так, связь была налажена по-другому: кто-то кивнет мне, я подойду, а потом буквально на корточках, чтобы не было видно за перилами, поднимаюсь на Мавзолей и передаю информацию тому руководителю, которому она предназначается.

Вот когда сбили самолет американского разведчика Пауэрса 1 мая 1960 года, приходилось таким образом раз за разом бегать туда-сюда. И никто из посторонних даже не подозревал об этом ЧП!

В моей работе нужно было учитывать все нюансы. Если я наливаю графин с водой в спальне, а туда потом кто-то заходил, я замечал, прибавилась ли вода или убавилась. Не плеснул ли туда кто-то посторонний что-то, либо запил мой подопечный таблетку или забыл.

За границей, когда мы бывали в резиденциях, приходилось убирать все следы. Особенно упаковки от таблеток и других медицинских препаратов. Разведки-то везде работали, весь мусор просеивали, чтобы узнать, чем наш "царь" болеет. Все нужно было отслеживать.

А сколько раз в моей практике я иглы находил! При Брежневе приезжаем мы в Финляндию. Я стал щупать предназначенную для охраняемого лица постель, проверять. Новое одеяло вроде, а в нем игла оказалась. Скорее всего, конечно, не специально оставили, просто забыли иголку при изготовлении.

У Никиты Сергеевича тоже был случай. Приехали мы за границу. Там на веранде резиденции стоит диванчик, на нем пледик мягенький. Стал я его прощупывать. Игла!

АНДРОПОВ ПРОСИЛ: "ЛЕШ! НЕ ПОДПУСКАЙ НИКОГО КО МНЕ"

Андропов был человек очень простой, не капризный. Работа с ним в общем-то была почти отдыхом. Правда, болен был давно, чувствовал себя плохо. И народ вокруг него был тоже разный. Многие стремились пообщаться, приблизиться тогда, когда он этого не хотел. Он иногда говорил мне: "Леш, а Леш, не подпускай никого ко мне".

Юрий Владимирович встречался с людьми не только на работе или на даче, но и в

других местах. Звонит ему какой-нибудь академик, просится на прием. Не приглашать же его в КГБ! Встречались на конспиративных квартирах, и я его там сопровождал. Своя система оповещения была, открыта форточка - значит, квартира в порядке, готово все.

В середине восьмидесятых меня назначили шеф-инструктором. Я учил молодых, инструктировал, проверял. Потом мне исполнилось 60 лет, вроде бы уж и по возрасту на пенсию пора. Но все равно оставили меня на работе. Я ведь, когда ездил с первыми лицами за рубеж, много видел и все запоминал. И увлекся, как сейчас говорят, флористикой. Я знал, как цветы располагаются во время приемов, встреч, торжеств. Что-то копировал, что-то свое вносил. И в горбачевские годы, и в ельцинские.

Раисе Горбачевой моя работа нравилась. Я, например, оформлял ее встречи с женами членов политбюро. И в доме приемов на Воробьевых горах, и в Ново-Огареве. Она была в восторге. Интересовалась, кто делал, премировала даже.

А однажды погорел. Она говорит мне: "Сделайте мне маленькие букетики. Я хочу 23 февраля поздравить охрану". Нужно было 12 штук приготовить. А в то время, это ведь не нынче, с цветами проблема была. Я поездил по нашим объектам, где цветы выращивались в теплицах. Собрал цветы, сформировал букеты. А завернуть их не во что. Ну пошел в магазин "Цветы" на Новом Арбате, купил специальную бумагу. Завернул, поставил в воду, чтобы до утра постояли.

А когда она стала вручать цветы, у нее руки испачкались от бумаги. Очень была недовольна. Она была, возможно, излишне требовательной. Любила задавать тон. И еще демонстрировала женам старых членов политбюро экономию. Настаивала, чтобы стол был простой, чтобы конфет на столе было немного и недорогих, чтобы закусок на столе было не пять видов, а один-два. Говорила: "Не транжирить!"

Мне много лет приходилось практически жить жизнью этих людей. Вместе с ними я радовался успехам и победам, переживал неудачи и неприятности. И хочу сказать читателям: "Помогайте близким вам людям не забывать о мелочах. Из них складывается наша жизнь".

|

Метки: фотографии СССР Брежнев |

Освобождение Одессы |

skif_tag в Освобождение Одессы

skif_tag в Освобождение Одессы

Советские солдаты едут по улице освобожденной Одессы, забитой брошенной немцами техникой.

Советские солдаты на марше на Одессу

Ночная атака танков Т-34-85 у станции Раздельная в районе Одессы

Атака пехоты во время освобождения Одессы.

Встреча жителей Одессы с бойцами освободивших город советских частей. Авторское название фото — "Встреча победителей в Одессе".

Немецкие военнопленные под Одессой.

Советские войска вступают в освобожденную Одессу. Фотография сделана на улице Ленина (сейчас ул. Ришельевская). На заднем плане Одесский оперный театр.

Солдаты с ребенком в освобожденной Одессе.

|

|

Первомайские открытки - Мир, труд май! |

radimich_ru в Первомайские открытки - Мир, труд май!

radimich_ru в Первомайские открытки - Мир, труд май!Чтобы не думали, что я это где-то в Интернет скопировал...

Чтобы пост не был скучным набором картинок, и чтобы придать ему больше торжественности и аутентичности в интернет нашел "Призывы ЦК КПСС к 1 Мая" разных лет и добавил их. Только не ищите в этом какой-то подтекст, просто хотел передать дух времени.

Да, и еще написал год, художника и цену, интересно же, как цены менялись. Для некоторых отсканировал оборотную сторону, просто чтобы показать как она выглядела в 50-60-70-е

Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности трудящихся, день братства рабочих всех стран!

1954 год, Художник В.Бродский, Изд-во "Правда", тир 100 тыс, цена 20 коп.

Под знаменем Маркса—Энгельса—Ленина— Сталина, под руководством Коммунистической партии —вперед, к победе коммунизма!

1954 год, Художник Карандашов В.Д., Издание Министерства связи СССР (края обрезаны, может быть была где-то приклеена)

Братский привет великому китайскому народу, успешно борющемуся за социалистическую индустриализацию страны, за подъем народного хозяйства и культуры, за дальнейшее развитие и укрепление своего народно-демократического строя!

Художник В. Иванов., "ИСКУССТВО", тир 500 тыс, цена 25 коп (края обрезаны, может быть была где-то приклеена)

обратите внимание на штемпель

Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы и дисциплинированны, добивайтесь успехов в учебе!

Художник Гундобин Е.Н. (края обрезаны, может быть была где-то приклеена)

Советские женщины! Добивайтесь новых трудовых успехов во всех областях народного хозяйства, науки и культуры, в благородном деле воспитания детей на благо и счастье советского народа!

1955 год, Художник С.В .Адрианов, Издание Министерства связи СССР

Работники народного просвещения! Повышайте качество обучения и воспитания в школе! Воспитывайте детей в духе любви и преданности Советской Родине, дружбы между народами! Готовьте культурных, образованных граждан социалистического общества, активных строителей коммунизма!

1955 год, Художник М.А. Маризе, С праздником 1 Мая, Изд-во "Советский художник", тир 50 тыс, цена 20 коп.

Да здравствует дружба между народами Советского Союза и народами Франции и Италии!

1955 год, Художник В.Н. Басов, С праздником 1 Мая, Изд-во "Советский художник", тир 100 тыс, цена 20 коп.

Работники советских учреждений! Неустанно совершенствуйте работу государственного аппарата, решительно искореняйте бюрократизм и волокиту! Укрепляйте государственную дисциплину, строго соблюдайте социалистическую законность! Чутко относитесь к запросам и нуждам трудящихся!

Да здравствует рабочий класс — ведущая сила нашего общества!

1957 год, Художник В.С. Иванов, С праздником 1 Мая, Изд-во "Советский художник", тир 50 тыс, цена 20 коп.

Братский привет народам колониальных и зависимых стран, борющимся против империалистического гнета, за свою свободу и национальную независимость!

1957 год, Художник А.В. Горпенко, Изд-во "Советский художник", тир 500 тыс, цена 20 коп.

Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности трудящихся, день братства рабочих всех стран! Выше знамя пролетарского интернационализма!

1957 год, Художник А.В. Горпенко, Изд-во "Советский художник", тир 500 тыс, цена 20 коп.

Привет демократическим силам Германии, борющимся против преступных планов превращения Западной Германии в очаг третьей мировой войны!

1957 год, Художник Н.Смоляк и В.Сигорский, "Изогиз", тир 1 млн, цена 20 коп.

Привет японскому народу, мужественно борющемуся за национальную независимость, за демократическое развитие своей Родины, против возрождения японского милитаризма и превращения Японии в военный плацдарм империалистов на Дальнем Востоке

1957 год, Художник Т. Александрова, "Изогиз", тир 300 тыс, цена 20 коп.

Да здравствует нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства — непоколебимая основа советского строя!

1958 год, Художник В. Мацепура, Фабрика масового фотодруку тресту "Укрфото", цена 65 коп.

Да здравствует братская дружба между народами нашей страны — источник силы и могущества многонационального социалистического государства!

1960 год, Художник А.И. Шмидштейн, Издание Министерства связи СССР, тир 50 тыс, цена карточки с маркой 40 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию на великое дело построения коммунистического общества в нашей стране!

Художник В. Ливанова, "Изогиз", тир 500 тыс, цена 20 коп.

Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за ослабление международной напряженности, за предотвращение войны и обеспечение прочного мира во всем мире!

1963 год, Художник Е. Соловьев, "Изогиз", тир 700 тыс, цена 3 коп.

Художник Н. Вуколаев, "Изогиз", тир 900 тыс, цена 10 коп. нестандартный формат, мини-открытка

Да здравствует внешняя политика Советского Союза — незыблемая политика сохранения и упрочения мира, политика борьбы против подготовки и развязывания новой войны, за установление нормальных отношений и деловых связей между всеми странами!

1969 год, Художники В. Милов, В. Кондратюк, Изд-во "Изобразительное искусство", цена 2 коп.

Да здравствует нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства — непоколебимая основа советского строя!

Пусть крепнет содружество народов социалистических государств!

1969 год, Художник В. Лещев, Изд-во "Изобразительное искусство", цена 2 коп.

Советские женщины! Повседневно заботясь о благе семьи, активно участвуйте в труде и общественных делах, борьбе за мир!

1970 год, Художник П. Кудрявцев, Изд-во "Изобразительное искусство", цена 2 коп.

Пусть крепнет и процветает наша великая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!

1971 год, Художник В. Исаев, Изд-во "Изобразительное искусство", цена 2 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Совет' скогс правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию на великое дело построения коммунистического общества в нашей стране!

1973 год, Художник Ю.Лукьянов, цена открытки с конвертом 15 коп.

Первомайский привет коммунистическим и рабочим партиям, всем демократическим силам зарубежных стран!

1976 год, цена двойной художественной карточки с маркированным конвертом 10 коп.

Пусть живет и развивается марксистско-ленинское учение — идейная основа революционного обновления социализма!

1977 год, Художник Ю.Лукьянов, Изд-во "Правда", цена открытки с конвертом 17 коп.

Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — передовой отряд молодых строителей коммунизма, активный помощник и резерв Коммунистической партии Советского Союза!

1977 год, Фото В. Калниня, Изд-во "Лиесма" Рига, На латышском языке, тир 125 тыс, цена 5 коп.

Работники литературы и искусства! Боритесь за дальнейшее развитие советской литературы и искусства! Повышайте идейный и художественный уровень своего творчества! Создавайте произведения, достойные нашего великого народа!

1978 год, Художница С. Витола, "1 Мая", Изд-во "Лиесма" Рига, На латышском языке, тир 150 тыс, цена 5 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь новых успехов в социалистическом соревновании за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана! Развернем широкое народное движение за высокую производительность труда — основу дальнейшего подъема народного хозяйства и роста благосостояния советского народа!

1978 год, Художник Ю. Лукьянов, Изд-во "Правда", цена открытки с конвертом 17 коп.

Да здравствуют овеянные славой побед Советские Вооруженные Силы, стоящие на страже мира и безопасности нашей Родины!

1978 год, Художник Т. Панченко, Министерство связи СССР, цена 4 коп.

Народы СССР! Храните и развивайте традиции социалистического интернационализма и советского патриотизма! Давайте решительный отпор проявлениям национализма и шовинизма!

1978 год, Художник Ф. Марков, Министерство связи СССР, цена 6 коп.

Народы Европы! Создадим на нашем континенте общий дом безопасности и сотрудничества!

1979 год, Художник А. Савин, Министерство связи СССР, цена 6 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1979 год, Художник Ф. Марков, Изд-во "Плакат", тир 1,5 млн, цена 3 коп.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, великая вдохновляющая и руководящая сила советского народа в борьбе за построение коммунизма!

1979 год, Художник И. Дергелев, Министерство связи СССР, цена 6 коп.

Да здравствуют Советы — органы подлинного народовластия!

1982 год, Художник С. Боролин, Изд-во "Правда", цена открытки с конвертом 17 коп.

Работники связи! Развивайте и совершенствуйте средства связи! Повышайте качество работы почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшайте обслуживание населения!

1982 год, Художник С. Боролин, Изд-во "Правда", цена открытки с конвертом 17 коп.

Да здравствует великий советский народ — строитель коммунизма!

"Восход", нестандартный формат, мини-открытка

Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик — твердыня дружбы и славы народов нашей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

Такая вот детская коллекция. Совершенно бессистемная, просто открытки, причем не мои - я то собирал марки, монеты, пробки, банки из пива (у меня их было целых две обе из под "Золотого кольца") и всякое другое что положено собирать мальчишкам. Это скорее всего сестры. Она собирала, клянчила у родителей (ну не 50-е годы конечно, видимо потом дособирала), потому что в моем детстве...

В моем детстве за пару недель до праздника по пути в Универсам мы заходили с родителями на Почту. Почта была на углу, за трамвайной линией. На Почте пахло сургучом и суровый мужнина в синем халате таскал фанерные ящики. Мы выбирали самые красивые открытки, хотя на Почте они были так себе, за красивыми нужно было идти в книжный. Родственникам в Сибирь - Авиа, остальным по Москве простые. Потом меня отрывали от супер важных дел - постройки эсминца для запуска на Терлецких прудах, рисования высадки звездного десанта на Уране, изготовления очередной духовушки и заставляли писать поздравления. И представьте себе научили писать так, что до сегодняшнего дня остановится не могу. Правда, правда! До сих пор пишу ПИСЬМА, вручную, сам и посылаю их почтой. Не SMS! Не верите? А вот у меня даже пост про это, с почтой ругался что не влезают мои письма в почтовые ящики "Почта России - Такая почта..."

Первомай... Отец доставал сифон. Сифон доставался по большим праздникам, не потому что жалели, просто баллончики были в дефиците. Или может они у нас дома были в дефиците? Здоровую стеклянную колбу.

Я тут же вызывался делать газировку, в надежде в процессе свистнуть хоть один баллончик. Мама сразу же восклицала: "Нет, нет сейчас будет взрыв!", хотя взрыв был бы если все же мне удалось бы добраться с баллончиком и друзьями на пустырь возле школы.

Из холодильника торжественно доставался торт. И ни какая-нибудь простая "Сказка" за рупь с чем-то, а, например, "Полет".

Большой, круглый. Нож его плохо резал, скорее ломал. Я смотрел и думал, что так же наверное ледокол на Северном полюсе крушит льдины, и вспоминал что у меня еще "Арктика" не доклеена.

Или это было "Птичье молоко", за которым ездили в какой-то осбый ресторана (Прага?). Вкусный был...

А в телевизоре по Красной площади шли трудящиеся с красными знаменами. Мир, труд, май!

С праздником всех!

|

Метки: открытка праздник мая |

Непосильная борьба |

jurashz в Непосильная борьба

jurashz в Непосильная борьбаБорьба с пьянством и самогоноварением в Советском Союзе была абсолютно бесполезной. Зато очень интересной. С этим пороком советского общества боролись Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев и Горбачёв, однако ни один из них так и не добился желаемого результата…

Самогонщики-контрреволюционеры

Буквально с первых дней прихода к власти большевики продемонстрировали решительное намерение искоренить пьянство как пережиток капитализма.

Уже в июле 1918 года советское руководство приняло постановление о запрещении производства самогона и его продажи на период Гражданской войны. Декрет ВЦИК устанавливал уголовную ответственность за самогоноварение – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

После окончания военных действий меры борьбы с зелёным змием ещё больше ужесточили, а Ленин в "Дополнении к декрету о продовольственной диктатуре" постановил считать самогонщиков врагами народа или же контрреволюционерами и таким образом подвёл их практически под расстрельную статью.

Для устрашения народа советский писатель Демьян Бедный придумал следующую агитку: "Вино выливать велено, а пьяных – сколько ни будет увидено, столько и будет расстреляно". Правда, любителей выпить это не останавливало: за большие деньги или ходовой товар самогонку можно было купить на чёрном рынке.

Мало водки

В годы правления Сталина пролетариат поубавил свои ликёроводочные аппетиты. Но уже с началом войны вернула утраченные позиции самогонка. Особенно в больших дозах её использовали советские партизаны, и не только для медицинских целей.

Например, в одном из отчётов украинских националистов о партизанах писалось: "Во время пьянки 80% пьют водку до беспамятства, остальные 20% умеренно". Представитель ЦК ВКП(б)У Иван Сыромолотный, находясь в партизанском Сумском соединении, в своем письме начальнику УШПД Тимофею Строкачу отмечал: "Действительно, часто не верится, что в тылу живём. Плохо, что нет водки. Спирта здесь не гонят. Самогона мало и плохой, но всё равно пьём, где получается".

Не лучшим образом обстояли дела и в регулярных войсках Красной армии. "Первые слова, которые мы слышали: "Хозяйка, давай водку!" – вспоминает жительница села Иванков Житомирской области Мария Краевская визиты солдат. – Водка, водка, люди уже между собой удивлялись, сколько ж можно. Когда немцы заскакивали в дом, то сразу: "Масло, яйка", а эти – водка. Тогда многие односельчане говорили: "Ей-богу, они опять пропьют Россию".

В 1948 г. Президиум Верховного Совета издал приказ "Об уголовной ответственности за изготовление и продажу самогона". Спустя двадцать лет Брежнев за такое же наказывал лишением свободы: от одного до двух лет за изготовление и от одного до трёх лет – за сбыт.

Но одним из самых ярых борцов за трезвое общество был отец перестройки Михаил Горбачёв. С его подачи 16 мая 1985 г. был принят закон "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". В народе как только его не называли – и "горбачёвский указ", и "сухой закон", и "наполовину сухой закон".

В те годы водка стала дефицитным товаром, чем не преминули воспользоваться спекулянты. Причём зарабатывали они на этом большие деньги: если в магазинах "оковыта" стоила 10 руб. и купить её было очень сложно, то у спекулянтов за 30–40 руб. находилась всегда.

Контрольные закупки

Самогон начали гнать в больших количествах. И не только в деревнях, где это занятие было распространено во все времена и процветает поныне. Появились самогонщики и в городах. Как известно, для приготовления зелья требуется два основных ингредиента – сахар и дрожжи, и в 1986–1988 годах возник ажиотажный спрос на эти продукты, люди выстаивали в огромных очередях.

Талоны на сахар ввели практически повсеместно, даже в некогда благополучных Москве и Ленинграде. Такая же ситуация была и с дрожжами.

"У нас в Андрушовском районе работали два спиртзавода, – вспоминает бывший сотрудник МВД, подполковник запаса Михаил Тонкоголос. – Поэтому спекуляция дрожжами была страшная, спекулянты приезжали к нам со всей Украины. Приходилось усиленно следить за объектами. Рабочие выбрасывали дрожжи через забор, там их забирали нужные люди. Выносили всевозможными путями".

Вскоре сам член ЦК КПСС Егор Лигачёв признал, что такого размаха руководство страны не ожидало: "Люди показали в этом вопросе огромную изобретательность. При желании можно было бы организовать колоссальную выставку всех этих самогонных аппаратов".

Лучшие инженерные умы советской эпохи тоже были не прочь выпить и создавали выдающиеся образцы самогонных аппаратов.

Действительно, фантазия людей не имела границ, аппараты изготавливали из всевозможного материала и берегли их как зеницу ока.

Михаил Тонкоголос, вспоминая ту весёлую эпоху, рассказывает, что со своими коллегами во время "рейдов по выявлению очагов самогоноварения" находили приспособления для производства зелья в самых укромных местах, причём иногда аппарат обнаруживали там, где никто не мог и подумать.

Кстати, для начала такого рейда хватало одной анонимки – и в доме всё переворачивали вверх тормашками. Наиболее распространёнными местами хранения были колодцы, сараи для животных, дымоходы, погреба, сеновалы. К таким мерам предосторожности крестьян заставляли прибегать частые визиты сотрудников правоохранительных органов.

"Начальство требовало от нас выполнения плана по борьбе с алкоголизмом, – вспоминает подполковник запаса. – Зная, что поймать с поличным людей, занимающихся сбытом самогонки, нелегко, приходилось идти на хитрости.

Приезжая в деревню, мы брали местного алкоголика и засылали его на "точку". Поскольку он был там частым гостем, хозяева продавали ему продукт без малейшей тени сомнения, и в этот момент появлялись мы. Между собой такие операции мы называли "контрольные закупки".

Следует отметить, что милицейские рейды не останавливали людей, они продолжали заниматься самогоноварением. Всё дело в том, что на селе водка – жизненно необходимый продукт, она там заменяла деньги. За проделанную работу, которая требует помощи односельчан (заготовить дрова, сено, вспахать огород), очень часто расплачиваются поллитрой, а не деньгами.

Хотелось как лучше

Проблемой для села в то время также было проведение так называемых безалкогольных свадеб, где веселье и похмелье всегда в почёте. Чтобы провести безалкогольную свадьбу, требовалось разрешение представителя власти, более того – количество гостей тоже регламентировалось государством.

"В селе молодожёны, желающие отметить своё бракосочетание, писали заявление на имя головы сельсовета, и он решал, можно или нельзя отмечать, – вспоминает Тонкоголос. – На таких свадьбах допускалось присутствие не более 50–70 человек, что для сельской местности очень мало. Но люди проявляли изобретательность – наливали водку в чайники и пили. Иногда на такие свадьбы наведывались мы, милиционеры, смотрели за порядком".

Как правило, изъятую водку отправляли в лаборатории при спиртовых заводах или же уничтожали на месте, предварительно составив акт о том, что "самогон уничтожен путём выливания". Иногда милиционеры забирали качественный продукт с собой для празднования удачных рейдов.

Принимаемые меры по борьбе с алкоголизмом были неэффективными, народ и дальше продолжал пить, а сокращение объёмов производства водки привело к возникновению огромного чёрного рынка алкоголя.

"Идея-то, по сути, была хорошая, но всё дело испохабили на стадии исполнения. Надо было растянуть на годы, а не ломать людей", – вспоминал впоследствии Горбачёв.

|

Метки: фотографии СССР |

Без заголовка |

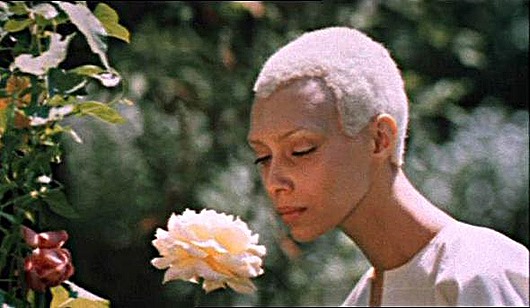

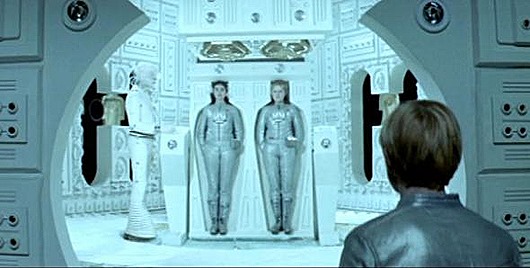

Рукописи не горят, а легенды не умирают. Тридцать с лишним лет назад на экраны тогда еще Советского Союза вышла трилогия режиссера Ричарда Викторова "Москва – Кассиопея", "Отроки во Вселенной" и "Через тернии к звездам". Фильмы держали в напряжении подростков всего Советского Союза. В последнем фильме трилогии рассказывалось о том, как подростки Советского Союза отправились путешествовать на космическом корабле "Пушкин" к далеким мирам. Картина стала звездой на долгие годы…

Нийя с планеты Десса

Напомним, что действие фильма происходит в XXIII веке. Патрульный звездолет "Пушкин" обнаруживает в глубинах Вселенной космический корабль неизвестной землянам конструкции. На его борту найдена случайно оставшаяся в живых девушка по имени Нийя, которая оказывается андроидом со сверхчеловеческими способностями.

Позднее становится известным, что она с планеты Десса, которой грозит экологическая катастрофа. Земляне вместе с Нийей стараются спасти планету, в этом им противостоит карлик-фабрикант Туранчокс, сделавший свой капитал на торговле противогазами…

Ваша грандиозность коллега Пруль

Начиная работу над первым фильмом трилогии, Ричард Викторов просмотрел множество отечественных и зарубежных фантастических фильмов и был потрясен тем, что нигде не обнаружил и тени юмора. Герой фантастического фильма путешествовал, воевал, исследовал, но никогда не смеялся.

В противовес традициям того времени во всех фантастических фильмах Ричарда Викторова присутствовал юмор, но, если в космической дилогии "Москва – Кассиопея", "Отроки во Вселенной" юмор прошел цензуру более или менее легко, то в "Терниях" чиновники восприняли юмор очень тяжело. Особенно сложно оказалось отстоять персонаж профессора Пруля с планеты Океан.

Во времена строительства развитого социализма требование разумного осьминога называть себя не иначе как "Ваша грандиозность" выглядело вызывающе. Слишком сильна была аналогия с Брежневым и в манере поведения и даже во внешности. Чтобы не дразнить гусей, режиссер заменил обращение "Ваша грандиозность" на более мягкое "коллега Пруль".

Привлекательный андроид

Работая над образом инопланетянки, Ричард Викторов хотел создать существо противоречивое. На роль Нийи была приглашена не актриса, а манекенщица Лена Метелкина (что было весьма новаторски тогда). На первых пробах Лену снимали совершено лысой.

Пробы вызвали бурю. Чиновники, курировавшие фильм, в один голос потребовали отрастить волосы на голове Нийи, мотивируя свое требование тем, что положительная героиня не может быть лысой. Специально для них был придуман крошечный белый парик, который надевался на всех клонов.

Проблема мини-шевелюры стала не единственной при создании образа Нийи. В фильм не вошел и эпизод, в котором Лена Метелкина должна была предстать перед зрителями обнаженной.

Режиссер хотел показать, что женщина-андроид – это искусственный человек. Искусственный человек без пупка. Была придумана сцена, в которой Нийя идет в воду и зритель видит, что у андроида нет пупка. Чиновники из Госкино, увидев эту сцену, сказали режиссеру: "Ты что, с ума сошел? Как это у бабы пупка нет? Это не женственно совсем". Стало ясно, что "пупок надо отрезать".

На грани

Все фантастические фильмы Ричарда Викторова отличались необыкновенной правдоподобностью. Практически каждая деталь рассчитывалась с привлечением ведущих ученых того времени, занятых исследованиями космоса и разработками космических технологий.

Так, свое отражение в фильмах нашли множество сверхсекретных проектов советских ученых: будь то техническое приспособление для стыковки двух космических кораблей разных цивилизаций или одежда инопланетянина, прибывшего с официальным визитом на Землю. Удивительно, но многие вещи, придуманные для фильма, сегодня смотрятся современно и не режут глаз.

НЛО для режиссера

Научные консультанты, работавшие на картинах Ричарда Викторова, сразу предупредили его, что привычная сигарообразная форма межпланетных кораблей обречена. Основываясь на секретных разработках советских ученых, Ричард Викторов посадил русских исследователей XXIII века на космический корабль в форме летающей тарелки. Это было непривычно и смело: до Викторова на летающих тарелках в кинематографе летали только инопланетяне. Кстати, институт, консультировавший тогда Викторова, вскоре действительно построил действующий образец летающей тарелки.

И все же режим социалистической экономии средств убил массу невероятных находок, разработанных Викторовым. Так, из "Терний…" исчез флайер (аппарат для околоземных передвижений, спустивший Нийю и профессора Лебедева с орбитальной станции на Землю). Исчезла часть фильма с карантинным пребыванием Нийи на орбитальной станции. Робот Бармалей из технологичной железяки превратился в надувного пупса из-за неспособности бутафоров выполнить заказ в точном соответствии с чертежами.

Сверхсекретная амуниция

И все же для технического уровня, на котором был не только российский, но и мировой кинематограф в то время, фильм был поистине передовым. Даже специалисты не догадались, как снималась невесомость. Оказывается, для этого были использованы сверхсекретные костюмы для аквалангистов, которые не выпускают наружу отработанный воздух…

Однако наиболее эффектным стал момент исследования разрушенного инопланетного корабля с лабораторией по клонированию. Эпизод снимали в декорациях, установленных на дне бассейна. Такой ход позволил добиться весьма реалистичной картины невесомости. Никто сейчас уже и не вспоминает об опасности, которой подвергали свою жизнь все те, кто участвовал в съемках.

Специально для этого эпизода в лаборатории НИКФИ были заказаны осветительные приборы для работы под водой. Предполагалось, что гидроизоляция ламп будет на высоте, однако, к ужасу группы, приборы начинали рваться практически сразу после попадания на них воды. Эпизоды в фильмах ужасов, где героев поджаривают в ванной путем закидывания в воду электрических проводов, кажутся детскими игрушками по сравнению с тем, что испытывали актеры и операторы, погружавшиеся в воду, заполненную десятком ламп высокой мощности, которые рвались с периодичностью в 30 секунд.

Сделано в СССР

Экологическую катастрофу на планете Десса снимали в СССР. На первый взгляд снять пейзаж далекой планеты Десса, умирающей от экологической катастрофы, было непросто. Однако, как оказалось, в СССР того времени была масса мест, которые поражали воображение своими предсмертными пейзажами. Так что особенно тратиться на организацию съемок не пришлось: экологическую катастрофу снимали на границе Таджикистана и Узбекистана, под городом Асмара. Декораций почти не строили.

Вместо них использовали заброшенный завод. Полностью с нуля отстроили только вход в институт Глана. Пещеры Дессы снимали в катакомбах Китай-города. Впоследствии Игорь Можейко (Кир Булычев) и Ричард Викторов хотели поместить в заключительных титрах фильма фразу: "Все пейзажи умирающей планеты Десса сняты на территории СССР". Надо ли специально говорить, что этот титр вырезали в Госкино первым.

Социальный прокат

Как уже было сказано, в восьмидесятых годах пресс советской киноиндустрии исправно выдавливал из отечественных фильмов целые пласты образов, подгоняя картины под стандарты социалистического кино. Сюжет картины почему-то вызвал возмущение "наверху": в истории любви инопланетянки и землянина там увидели идеи осуждения вторжения советских войск в Афганистан.

Купюры были настолько гигантскими, что режиссеру с трудом удалось сохранить целостность картины. Эпизоды, вырезанные цензурой, были чуть ли не самыми яркими в фильме. Уничтожить их режиссер не смог, он оставил их "дожидаться лучших времен" в стенном шкафу своей московской квартиры.

Съемки трилогии были закончены в 1979 году… Режиссер Ричард Викторов и автор сценария Кир Булычев вскоре получили Государственную премию, а фильм больше десятилетия не сходил с киноэкранов Советского Союза. Прокат фильма позволил собрать столько средств, что они позволили покрыть почти все социальные расходы СССР в течение года!

"Женщина-гуманоид"

В американском прокате премьера фильма прошла практически одновременно с Россией (отлично сработал Фильмэкспорт). В Америке картина вышла под названием "Женщина-гуманоид" и собрала немало зрителей. Так что рецензии на "Тернии…" еще и сейчас периодически появляются в специальной прессе. Правда, они становятся все более и более удивительными. Вот пример:

"История про украинского (?) астронавта, нашедшего в космосе женщину-гуманоида. Начинает свою земную жизнь женщина-гуманоид с того, что рвет фотографии Горбачева (?) (возможно, это надо рассматривать как антикоммунистическую идею)".

Вот такая рецензия…

Напомним, фильм снят более 30 лет назад, когда Горбачева хорошо знали только мама с папой да любимая жена. И даже если предположить наличие в "Терниях…" эпизода с коммунистическими фотографиями, то становится совсем уж непонятным, что делали портреты Горбачева в XXIII веке.

"Ответ Лукасу"

Вот так 30 лет назад фантастическая дилогия режиссера Викторова произвела грандиозный бум и у нас, и за рубежом. Некоторые поговаривают, что фильмы Викторова стали "нашим ответом их "Звездным войнам". Врут. Лукас выпустил свой шедевр в 1976-м, а премьера фильма “Москва – Кассиопея” состоялась 23 сентября 1974 года.

А как снято, а? И сегодня смотрится, как живое, ничуть не производит впечатления устаревшего фильма. А ребята-актеры играют в сто раз лучше всяких гаррипоттеров. Настоящий фантастический шедевр – жаль, сейчас его мало показывают и многие школьники фильма даже не видели. А ведь он стоит того, чтобы им заболеть.

|

Метки: СССР кинофильмы |

С ПРАЗДНИКОМ! |

aloban75 в С ПРАЗДНИКОМ!

aloban75 в С ПРАЗДНИКОМ!

|

Метки: открытка праздник |

В день международной солидарности трудящихся. |

Это было интересно (в глазах ребёнка),это было шумно,весело,это были шарики,множество воздушных шариков,или веточки берёзы или тополя,которые ставили в воду дней за десять до демонстрации,чтобы в колонне идти и размахивать веточками с привязанными шариками.

Кстати меня ещё очень привлекали лопнувшие шарики,которые с помощью нехитрых манипуляций ртом и пальцами,превращались в маленькие шарики,которые очень громко "стреляли",а особый шик стрельнуть с помощью натирания о волосы)

Вот такие воспоминания плюс несколько фотографий праздника из того времени.

Конец 70-х,начало 80-х.

|

Метки: праздник 70- е годы 80-е годы счастливое детство мая |

Первомай |

skif_tag в Первомай

skif_tag в ПервомайС самого утра с улицы доносились звуки бравурных маршей, а по телевизору глаз ласкала необычная заставка

Для меня, школьника 70-х вопрос сводился к тому, смотреть ли репортаж из Москвы по ТВ, либо идти на центральную улицу, и наслаждаться красотой колонн предприятий родного города. Во времена первомайских парадов побеждал телевизор, когда их отменили чаша весов качнулась в пользу улицы...

Бесповоротно вопрос решился в начале 80-х, когда мы с друзьями стали активными потребителями спиртных напитков. Нарядные девочки, толпы школьниц и студенток, на каждом углу столики выносной торговли, где можно выпить по стакану вина, закусив плавленным сырком! Это был такой концентрированный позитив... Пожалуй, только северокорейские товарищи сегодня нас поймут))

Давайте вспомним как это было:

А это уже 82 год в Москве...

Перенесёмся в солнечный Ереван!

Эволюция бантов))

Демонстрация 1983 год.

|

|

Открытки «1 Мая». Часть 7 |

В прошлом году выкладывал советские открытки посвященные этой дате:

http://alex-makk.livejournal.com/61677.h

http://alex-makk.livejournal.com/61831.h

http://alex-makk.livejournal.com/62339.h

http://alex-makk.livejournal.com/62466.h

http://alex-makk.livejournal.com/62985.h

http://alex-makk.livejournal.com/83665.html

Вот продолжение.

Для тех, кому это интересно - если ткнуть по фото - попадете в альбом на Яндексе, где в названии файла можно узнать год, художника и издательство. Если есть дополнительные вопросы - пишите в личку, постараюсь ответить.

|

Метки: открытка 70- е-годы 80- е годы СССР мая 90- |

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ - активные строители коммунизма! |

asnecto в ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ - активные строители коммунизма!

asnecto в ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ - активные строители коммунизма!Какие светлые лица, красивые своей молодостью и оптимизмом!

В колонне - выпускники Института народного хозяйства-1954.

С 1 МАЯ! Ура, товарищи!

PS Кстати, никак не могу вычислить, чей портрет несут строители коммунизма? (в верхнем правом углу фото?).

|

Метки: 1950- е годы фотографии мая фотография |