Еда в литературе - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://read-and-eat.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??963e1b00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://read-and-eat.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??963e1b00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Дружеский проект: Галантерейный магазин № 1 |

Всем привет!

Хочу рассказать ещё об одном интересном проекте. Его автор — Светлана Бражникова, с которой мы в своё время вместе придумали концепцию литературно-гастрономических вечеров и провели первые мероприятия (тогда мы называли их литературными чаепитиями). А ещё Света проводила для нас экскурсию по "Мастеру и Маргарите" в мае прошлого года — участники наверняка не забыли эту прогулку ;)

Теперь у Светы есть новая площадка, где она делится с нами прекрасным. Заходите к ней в Галантерейный магазин № 1 за интересными публикациями, бесплатными экскурсиями по Москве и авторскими вязаными вещичками!

Хочу рассказать ещё об одном интересном проекте. Его автор — Светлана Бражникова, с которой мы в своё время вместе придумали концепцию литературно-гастрономических вечеров и провели первые мероприятия (тогда мы называли их литературными чаепитиями). А ещё Света проводила для нас экскурсию по "Мастеру и Маргарите" в мае прошлого года — участники наверняка не забыли эту прогулку ;)

Теперь у Светы есть новая площадка, где она делится с нами прекрасным. Заходите к ней в Галантерейный магазин № 1 за интересными публикациями, бесплатными экскурсиями по Москве и авторскими вязаными вещичками!

|

|

Предпраздничное интервью |

Пообщалась с порталом "Год литературы" на предсказуемую тему — о еде в литературе :) В общем-то, обо всём понемногу, местами повторяя то, что внимательным читателям моего блога уже хорошо известно, а местами — на совершенно неожиданные (для меня) темы. Что получилось, можно почитать тут: https://godliteratury.ru/projects/recepty-mirovoy-literatury

|

|

Предпраздничное интервью |

Пообщалась с порталом "Год литературы" на предсказуемую тему — о еде в литературе :) В общем-то, обо всём понемногу, местами повторяя то, что внимательным читателям моего блога уже хорошо известно, а местами — на совершенно неожиданные (для меня) темы. Что получилось, можно почитать тут: https://godliteratury.ru/projects/recepty-mirovoy-literatury

|

|

Шотландская похлёбка (Уильям Теккерей. «Ярмарка тщеславия») |

Сегодня в Шотландии отмечают День Святого Андрея — второй по значимости и степени размаха национальный праздник (после дня рождения Роберта Бёрнса), и первый по официальности. Андрей Первозванный является покровителем страны — неслучайно на национальном флаге красуется андреевский крест. И я спешу присоединиться к празднествам в силу своих возможностей — у меня как раз готово пополнение в коллекцию шотландских рецептов. И конкретно — шотландских супов, что особенно приятно в это время года (в Москве ещё и похолодало сегодня — мороз и солнце, красота!). Правда, литературная канва в нашем случае получается скорее английская (дело происходит в Хэмпшире), но само блюдо от этого не теряет своих корней :)

Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву, сэр Питт сказал "аминь", и большие серебряные крышки были сняты.

— Что у нас на обед, Бетси? — спросил баронет.

— Кажется, суп из баранины, сэр Питт, — ответила леди Кроули.

— Mouton aux navets {Баранина с репой (франц.).}, — важно добавил дворецкий (он произнес это "мутонгонави"), — на первое potage de mouton a l'Ecossaise {Бараний суп по-шотландски (франц.).}. В качестве гарнира pommes de terre an naturel и chou-fleur a l'eau {Вареный картофель и цветная капуста (франц.).}.

— Баранина есть баранина, — сказал баронет, — и ничего не может быть лучше. Какой это баран, Хорокс, и когда его зарезали?

— Из черноголовых шотландских, сэр Питт... Зарезали в четверг.

Перечитав недавно «Ярмарку тщеславия», я не без удовольствия отметила, как много внимания Теккерей, оказывается, уделяет еде. Десять лет назад весь этот пласт как-то прошёл мимо меня. К тому же тогда я была ещё не в состоянии распознать многие традиционные блюда, то есть все эти описания застолий не говорили мне ни о чём конкретном. А теперь внезапно — такой подарок. И если даже в семействе Кроули уважают шотландскую похлёбку, пора и нам с ней познакомиться.

В общем-то, я уже не раз говорила, что не любить Шотландию может только тот, кто никогда там не был, а не любить шотландскую кухню — только тот, кто никогда её не пробовал (желательно, в хорошем исполнении). И вот вам в копилку ещё одно скромное доказательство.

В предыдущих постах по теме я говорила о том, что традиционная шотландская кухня базируется на нескольких базовых ингредиентах. И уже успела рассказать о паре супов, в основе которых лежат такие характерные продукты. В случае с каллен-скинком это копчёная пикша, а в кок-а-лики — лук-порей. Наш сегодняшний суп знакомит нас с ещё одной важнейшей составляющей шотландской диеты — бараниной.

В общем-то, в ситуации, когда на значительной части территории страны овец заметно больше, чем людей, это и неудивительно. Плюс особенности ландшафта: заниматься земледелием в гористой местности не очень-то удобно, а овец пустил пастись — и они сами о себе позаботятся, причём в любое время года.

<Простите, у меня столько фотографий шотландских овец, что ограничиться одной невозможно...>

А как придёт пора заколоть барашка — надёргал корнеплодов и сварил незатейливый суп. Ну, ещё подбросил по горсти того-сего, что нашлось в кладовой, чтоб вышло понаваристей. Как-то так мне видится происхождение этого традиционного блюда. Пища, в общем-то, простецкая — первое, что приготовишь, когда в доме появляется баранина. И тот факт, что для неё нашлось место на столе скаредного баронета, это только подтверждает. Но сколько прекрасных блюд, которые сегодня считаются роскошным угощением, родилось в своё время именно от такого бедняцкого подхода!

Должна сказать, что капуста является необязательным ингредиентом — без неё у вас всё равно получится похлёбка, достойная звания шотландской. В моём варианте, с капустой, она, конечно, заметно перетягивает внимание на себя (тем более что я её обычно не жалею). Но я люблю зимние супы максимальной густоты — и первое, и второе в одной тарелке. Вы же можете регулировать количество капусты (и вообще её наличие) по своему вкусу.

Оригинальный рецепт предполагает, что лук закидывается в суп вместе с морковью и репой — как есть, в сыром виде. Вообще, варёный лук то и дело встречается в британских рецептах. В супах это, в принципе, ещё туда-сюда, но как компонент начинки в пирожках или пудингах — уже сильно на любителя, как мне кажется. И, кстати, этот популярный кулинарный приём даёт дурной репутации британской кухни хоть какую-то фактическую подпитку. Если предположить, что залётные французы знакомились с местными гастрономическими традициями на примере простых, как валенок, варёных пудингов с сырым луком, вполне можно понять, откуда растут ноги у недоброй славы английских поваров. Но на деле это исправляется элементарно — за счёт предварительной обжарки, что я и предпочитаю сделать.

Кстати, если следовать традициям, самого мяса в тарелках с готовым супом могло и не быть — и чаще всего не бывало. Его обычно подавали на стол отдельно, как основное блюдо (сплошная экономия). Впрочем, хотя подход к подаче успел измениться, шотландская похлёбка остаётся достаточно популярным блюдом у себя на родине. Её, в частности, принято подавать на стол в первый день нового года. Хорошее средство от похмелья, наверное :) В общем, если вы сегодня сварите шотландскую похлёбку, затем хорошенько отметите День Святого Андрея, а завтра снимете пробу с этого супа — это будет вполне по-шотландски :)

ШОТЛАНДСКАЯ ПОХЛЁБКА (Scotch Broth)

Ингредиенты:

900 г баранины (у меня лопатка)

75 г перловой крупы

75 г сушёного гороха

3 средние морковки

2 репы

1 большая луковица

1 лук-порей

600-700 г капусты

Соль по вкусу

Приготовление:

1. С мяса срезаем излишки жира, в супе они нам ни к чему. Помещаем баранину в большую кастрюлю и заливаем 3 литрами воды. Доводим до кипения и тщательно снимаем пену.

2. Всыпаем перловку и горох и варим 1 час.

3. Тем временем подготавливаем овощи. Морковь и репу чистим и нарезаем небольшими кубиками.

4. Так же поступаем с обоими видами лука. Как минимум репчатый стоит после этого обжарить, для порея это не так критично, но я всё равно обжариваю оба.

5. После часа варки достаём из кастрюли мясо, бульон солим. Всыпаем морковь и репу и варим около 15 минут.

6. Добавляем обжаренный лук и нашинкованную капусту, варим ещё 15-20 минут.

7. Отварное мясо нарезаем кусочками по своему вкусу. Оригинальный рецепт предполагает, что оно режется мелкими кубиками, как морковь и репа, но лично мне нравится более крупный формат. Выше я уже писала, что мясо в финальной подаче и вовсе необязательно :) Тем не менее, добавляем его обратно в кастрюлю — и шотландская похлёбка готова.

Радость зимнего дня!

— Не желаете ли potage, мисс... э... мисс Скарн? — спросил мистер Кроули.

— Отличная шотландская похлебка, моя милая, — добавил сэр Питт, — хоть ее и называют как-то по-французски.

— Мне кажется, сэр, в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал, — произнес мистер Кроули высокомерно.

И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с mouton aux navets. Затем был подан эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я не большой знаток эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду.

Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву, сэр Питт сказал "аминь", и большие серебряные крышки были сняты.

— Что у нас на обед, Бетси? — спросил баронет.

— Кажется, суп из баранины, сэр Питт, — ответила леди Кроули.

— Mouton aux navets {Баранина с репой (франц.).}, — важно добавил дворецкий (он произнес это "мутонгонави"), — на первое potage de mouton a l'Ecossaise {Бараний суп по-шотландски (франц.).}. В качестве гарнира pommes de terre an naturel и chou-fleur a l'eau {Вареный картофель и цветная капуста (франц.).}.

— Баранина есть баранина, — сказал баронет, — и ничего не может быть лучше. Какой это баран, Хорокс, и когда его зарезали?

— Из черноголовых шотландских, сэр Питт... Зарезали в четверг.

Перечитав недавно «Ярмарку тщеславия», я не без удовольствия отметила, как много внимания Теккерей, оказывается, уделяет еде. Десять лет назад весь этот пласт как-то прошёл мимо меня. К тому же тогда я была ещё не в состоянии распознать многие традиционные блюда, то есть все эти описания застолий не говорили мне ни о чём конкретном. А теперь внезапно — такой подарок. И если даже в семействе Кроули уважают шотландскую похлёбку, пора и нам с ней познакомиться.

В общем-то, я уже не раз говорила, что не любить Шотландию может только тот, кто никогда там не был, а не любить шотландскую кухню — только тот, кто никогда её не пробовал (желательно, в хорошем исполнении). И вот вам в копилку ещё одно скромное доказательство.

В предыдущих постах по теме я говорила о том, что традиционная шотландская кухня базируется на нескольких базовых ингредиентах. И уже успела рассказать о паре супов, в основе которых лежат такие характерные продукты. В случае с каллен-скинком это копчёная пикша, а в кок-а-лики — лук-порей. Наш сегодняшний суп знакомит нас с ещё одной важнейшей составляющей шотландской диеты — бараниной.

В общем-то, в ситуации, когда на значительной части территории страны овец заметно больше, чем людей, это и неудивительно. Плюс особенности ландшафта: заниматься земледелием в гористой местности не очень-то удобно, а овец пустил пастись — и они сами о себе позаботятся, причём в любое время года.

<Простите, у меня столько фотографий шотландских овец, что ограничиться одной невозможно...>

А как придёт пора заколоть барашка — надёргал корнеплодов и сварил незатейливый суп. Ну, ещё подбросил по горсти того-сего, что нашлось в кладовой, чтоб вышло понаваристей. Как-то так мне видится происхождение этого традиционного блюда. Пища, в общем-то, простецкая — первое, что приготовишь, когда в доме появляется баранина. И тот факт, что для неё нашлось место на столе скаредного баронета, это только подтверждает. Но сколько прекрасных блюд, которые сегодня считаются роскошным угощением, родилось в своё время именно от такого бедняцкого подхода!

Должна сказать, что капуста является необязательным ингредиентом — без неё у вас всё равно получится похлёбка, достойная звания шотландской. В моём варианте, с капустой, она, конечно, заметно перетягивает внимание на себя (тем более что я её обычно не жалею). Но я люблю зимние супы максимальной густоты — и первое, и второе в одной тарелке. Вы же можете регулировать количество капусты (и вообще её наличие) по своему вкусу.

Оригинальный рецепт предполагает, что лук закидывается в суп вместе с морковью и репой — как есть, в сыром виде. Вообще, варёный лук то и дело встречается в британских рецептах. В супах это, в принципе, ещё туда-сюда, но как компонент начинки в пирожках или пудингах — уже сильно на любителя, как мне кажется. И, кстати, этот популярный кулинарный приём даёт дурной репутации британской кухни хоть какую-то фактическую подпитку. Если предположить, что залётные французы знакомились с местными гастрономическими традициями на примере простых, как валенок, варёных пудингов с сырым луком, вполне можно понять, откуда растут ноги у недоброй славы английских поваров. Но на деле это исправляется элементарно — за счёт предварительной обжарки, что я и предпочитаю сделать.

Кстати, если следовать традициям, самого мяса в тарелках с готовым супом могло и не быть — и чаще всего не бывало. Его обычно подавали на стол отдельно, как основное блюдо (сплошная экономия). Впрочем, хотя подход к подаче успел измениться, шотландская похлёбка остаётся достаточно популярным блюдом у себя на родине. Её, в частности, принято подавать на стол в первый день нового года. Хорошее средство от похмелья, наверное :) В общем, если вы сегодня сварите шотландскую похлёбку, затем хорошенько отметите День Святого Андрея, а завтра снимете пробу с этого супа — это будет вполне по-шотландски :)

ШОТЛАНДСКАЯ ПОХЛЁБКА (Scotch Broth)

Ингредиенты:

900 г баранины (у меня лопатка)

75 г перловой крупы

75 г сушёного гороха

3 средние морковки

2 репы

1 большая луковица

1 лук-порей

600-700 г капусты

Соль по вкусу

Приготовление:

1. С мяса срезаем излишки жира, в супе они нам ни к чему. Помещаем баранину в большую кастрюлю и заливаем 3 литрами воды. Доводим до кипения и тщательно снимаем пену.

2. Всыпаем перловку и горох и варим 1 час.

3. Тем временем подготавливаем овощи. Морковь и репу чистим и нарезаем небольшими кубиками.

4. Так же поступаем с обоими видами лука. Как минимум репчатый стоит после этого обжарить, для порея это не так критично, но я всё равно обжариваю оба.

5. После часа варки достаём из кастрюли мясо, бульон солим. Всыпаем морковь и репу и варим около 15 минут.

6. Добавляем обжаренный лук и нашинкованную капусту, варим ещё 15-20 минут.

7. Отварное мясо нарезаем кусочками по своему вкусу. Оригинальный рецепт предполагает, что оно режется мелкими кубиками, как морковь и репа, но лично мне нравится более крупный формат. Выше я уже писала, что мясо в финальной подаче и вовсе необязательно :) Тем не менее, добавляем его обратно в кастрюлю — и шотландская похлёбка готова.

Радость зимнего дня!

— Не желаете ли potage, мисс... э... мисс Скарн? — спросил мистер Кроули.

— Отличная шотландская похлебка, моя милая, — добавил сэр Питт, — хоть ее и называют как-то по-французски.

— Мне кажется, сэр, в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал, — произнес мистер Кроули высокомерно.

И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с mouton aux navets. Затем был подан эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я не большой знаток эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду.

|

|

Шотландская похлёбка (Уильям Теккерей. «Ярмарка тщеславия») |

Сегодня в Шотландии отмечают День Святого Андрея — второй по значимости и степени размаха национальный праздник (после дня рождения Роберта Бёрнса), и первый по официальности. Андрей Первозванный является покровителем страны — неслучайно на национальном флаге красуется андреевский крест. И я спешу присоединиться к празднествам в силу своих возможностей — у меня как раз готово пополнение в коллекцию шотландских рецептов. И конкретно — шотландских супов, что особенно приятно в это время года (в Москве ещё и похолодало сегодня — мороз и солнце, красота!). Правда, литературная канва в нашем случае получается скорее английская (дело происходит в Хэмпшире), но само блюдо от этого не теряет своих корней :)

Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву, сэр Питт сказал "аминь", и большие серебряные крышки были сняты.

— Что у нас на обед, Бетси? — спросил баронет.

— Кажется, суп из баранины, сэр Питт, — ответила леди Кроули.

— Mouton aux navets {Баранина с репой (франц.).}, — важно добавил дворецкий (он произнес это "мутонгонави"), — на первое potage de mouton a l'Ecossaise {Бараний суп по-шотландски (франц.).}. В качестве гарнира pommes de terre an naturel и chou-fleur a l'eau {Вареный картофель и цветная капуста (франц.).}.

— Баранина есть баранина, — сказал баронет, — и ничего не может быть лучше. Какой это баран, Хорокс, и когда его зарезали?

— Из черноголовых шотландских, сэр Питт... Зарезали в четверг.

Перечитав недавно «Ярмарку тщеславия», я не без удовольствия отметила, как много внимания Теккерей, оказывается, уделяет еде. Десять лет назад весь этот пласт как-то прошёл мимо меня. К тому же тогда я была ещё не в состоянии распознать многие традиционные блюда, то есть все эти описания застолий не говорили мне ни о чём конкретном. А теперь внезапно — такой подарок. И если даже в семействе Кроули уважают шотландскую похлёбку, пора и нам с ней познакомиться.

В общем-то, я уже не раз говорила, что не любить Шотландию может только тот, кто никогда там не был, а не любить шотландскую кухню — только тот, кто никогда её не пробовал (желательно, в хорошем исполнении). И вот вам в копилку ещё одно скромное доказательство.

В предыдущих постах по теме я говорила о том, что традиционная шотландская кухня базируется на нескольких базовых ингредиентах. И уже успела рассказать о паре супов, в основе которых лежат такие характерные продукты. В случае с каллен-скинком это копчёная пикша, а в кок-а-лики — лук-порей. Наш сегодняшний суп знакомит нас с ещё одной важнейшей составляющей шотландской диеты — бараниной.

В общем-то, в ситуации, когда на значительной части территории страны овец заметно больше, чем людей, это и неудивительно. Плюс особенности ландшафта: заниматься земледелием в гористой местности не очень-то удобно, а овец пустил пастись — и они сами о себе позаботятся, причём в любое время года.

<Простите, у меня столько фотографий шотландских овец, что ограничиться одной невозможно...>

А как придёт пора заколоть барашка — надёргал корнеплодов и сварил незатейливый суп. Ну, ещё подбросил по горсти того-сего, что нашлось в кладовой, чтоб вышло понаваристей. Как-то так мне видится происхождение этого традиционного блюда. Пища, в общем-то, простецкая — первое, что приготовишь, когда в доме появляется баранина. И тот факт, что для неё нашлось место на столе скаредного баронета, это только подтверждает. Но сколько прекрасных блюд, которые сегодня считаются роскошным угощением, родилось в своё время именно от такого бедняцкого подхода!

Должна сказать, что капуста является необязательным ингредиентом — без неё у вас всё равно получится похлёбка, достойная звания шотландской. В моём варианте, с капустой, она, конечно, заметно перетягивает внимание на себя (тем более что я её обычно не жалею). Но я люблю зимние супы максимальной густоты — и первое, и второе в одной тарелке. Вы же можете регулировать количество капусты (и вообще её наличие) по своему вкусу.

Оригинальный рецепт предполагает, что лук закидывается в суп вместе с морковью и репой — как есть, в сыром виде. Вообще, варёный лук то и дело встречается в британских рецептах. В супах это, в принципе, ещё туда-сюда, но как компонент начинки в пирожках или пудингах — уже сильно на любителя, как мне кажется. И, кстати, этот популярный кулинарный приём даёт дурной репутации британской кухни хоть какую-то фактическую подпитку. Если предположить, что залётные французы знакомились с местными гастрономическими традициями на примере простых, как валенок, варёных пудингов с сырым луком, вполне можно понять, откуда растут ноги у недоброй славы английских поваров. Но на деле это исправляется элементарно — за счёт предварительной обжарки, что я и предпочитаю сделать.

Кстати, если следовать традициям, самого мяса в тарелках с готовым супом могло и не быть — и чаще всего не бывало. Его обычно подавали на стол отдельно, как основное блюдо (сплошная экономия). Впрочем, хотя подход к подаче успел измениться, шотландская похлёбка остаётся достаточно популярным блюдом у себя на родине. Её, в частности, принято подавать на стол в первый день нового года. Хорошее средство от похмелья, наверное :) В общем, если вы сегодня сварите шотландскую похлёбку, затем хорошенько отметите День Святого Андрея, а завтра снимете пробу с этого супа — это будет вполне по-шотландски :)

ШОТЛАНДСКАЯ ПОХЛЁБКА (Scotch Broth)

Ингредиенты:

900 г баранины (у меня лопатка)

75 г перловой крупы

75 г сушёного гороха

3 средние морковки

2 репы

1 большая луковица

1 лук-порей

600-700 г капусты

Соль по вкусу

Приготовление:

1. С мяса срезаем излишки жира, в супе они нам ни к чему. Помещаем баранину в большую кастрюлю и заливаем 3 литрами воды. Доводим до кипения и тщательно снимаем пену.

2. Всыпаем перловку и горох и варим 1 час.

3. Тем временем подготавливаем овощи. Морковь и репу чистим и нарезаем небольшими кубиками.

4. Так же поступаем с обоими видами лука. Как минимум репчатый стоит после этого обжарить, для порея это не так критично, но я всё равно обжариваю оба.

5. После часа варки достаём из кастрюли мясо, бульон солим. Всыпаем морковь и репу и варим около 15 минут.

6. Добавляем обжаренный лук и нашинкованную капусту, варим ещё 15-20 минут.

7. Отварное мясо нарезаем кусочками по своему вкусу. Оригинальный рецепт предполагает, что оно режется мелкими кубиками, как морковь и репа, но лично мне нравится более крупный формат. Выше я уже писала, что мясо в финальной подаче и вовсе необязательно :) Тем не менее, добавляем его обратно в кастрюлю — и шотландская похлёбка готова.

Радость зимнего дня!

— Не желаете ли potage, мисс... э... мисс Скарн? — спросил мистер Кроули.

— Отличная шотландская похлебка, моя милая, — добавил сэр Питт, — хоть ее и называют как-то по-французски.

— Мне кажется, сэр, в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал, — произнес мистер Кроули высокомерно.

И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с mouton aux navets. Затем был подан эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я не большой знаток эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду.

Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву, сэр Питт сказал "аминь", и большие серебряные крышки были сняты.

— Что у нас на обед, Бетси? — спросил баронет.

— Кажется, суп из баранины, сэр Питт, — ответила леди Кроули.

— Mouton aux navets {Баранина с репой (франц.).}, — важно добавил дворецкий (он произнес это "мутонгонави"), — на первое potage de mouton a l'Ecossaise {Бараний суп по-шотландски (франц.).}. В качестве гарнира pommes de terre an naturel и chou-fleur a l'eau {Вареный картофель и цветная капуста (франц.).}.

— Баранина есть баранина, — сказал баронет, — и ничего не может быть лучше. Какой это баран, Хорокс, и когда его зарезали?

— Из черноголовых шотландских, сэр Питт... Зарезали в четверг.

Перечитав недавно «Ярмарку тщеславия», я не без удовольствия отметила, как много внимания Теккерей, оказывается, уделяет еде. Десять лет назад весь этот пласт как-то прошёл мимо меня. К тому же тогда я была ещё не в состоянии распознать многие традиционные блюда, то есть все эти описания застолий не говорили мне ни о чём конкретном. А теперь внезапно — такой подарок. И если даже в семействе Кроули уважают шотландскую похлёбку, пора и нам с ней познакомиться.

В общем-то, я уже не раз говорила, что не любить Шотландию может только тот, кто никогда там не был, а не любить шотландскую кухню — только тот, кто никогда её не пробовал (желательно, в хорошем исполнении). И вот вам в копилку ещё одно скромное доказательство.

В предыдущих постах по теме я говорила о том, что традиционная шотландская кухня базируется на нескольких базовых ингредиентах. И уже успела рассказать о паре супов, в основе которых лежат такие характерные продукты. В случае с каллен-скинком это копчёная пикша, а в кок-а-лики — лук-порей. Наш сегодняшний суп знакомит нас с ещё одной важнейшей составляющей шотландской диеты — бараниной.

В общем-то, в ситуации, когда на значительной части территории страны овец заметно больше, чем людей, это и неудивительно. Плюс особенности ландшафта: заниматься земледелием в гористой местности не очень-то удобно, а овец пустил пастись — и они сами о себе позаботятся, причём в любое время года.

<Простите, у меня столько фотографий шотландских овец, что ограничиться одной невозможно...>

А как придёт пора заколоть барашка — надёргал корнеплодов и сварил незатейливый суп. Ну, ещё подбросил по горсти того-сего, что нашлось в кладовой, чтоб вышло понаваристей. Как-то так мне видится происхождение этого традиционного блюда. Пища, в общем-то, простецкая — первое, что приготовишь, когда в доме появляется баранина. И тот факт, что для неё нашлось место на столе скаредного баронета, это только подтверждает. Но сколько прекрасных блюд, которые сегодня считаются роскошным угощением, родилось в своё время именно от такого бедняцкого подхода!

Должна сказать, что капуста является необязательным ингредиентом — без неё у вас всё равно получится похлёбка, достойная звания шотландской. В моём варианте, с капустой, она, конечно, заметно перетягивает внимание на себя (тем более что я её обычно не жалею). Но я люблю зимние супы максимальной густоты — и первое, и второе в одной тарелке. Вы же можете регулировать количество капусты (и вообще её наличие) по своему вкусу.

Оригинальный рецепт предполагает, что лук закидывается в суп вместе с морковью и репой — как есть, в сыром виде. Вообще, варёный лук то и дело встречается в британских рецептах. В супах это, в принципе, ещё туда-сюда, но как компонент начинки в пирожках или пудингах — уже сильно на любителя, как мне кажется. И, кстати, этот популярный кулинарный приём даёт дурной репутации британской кухни хоть какую-то фактическую подпитку. Если предположить, что залётные французы знакомились с местными гастрономическими традициями на примере простых, как валенок, варёных пудингов с сырым луком, вполне можно понять, откуда растут ноги у недоброй славы английских поваров. Но на деле это исправляется элементарно — за счёт предварительной обжарки, что я и предпочитаю сделать.

Кстати, если следовать традициям, самого мяса в тарелках с готовым супом могло и не быть — и чаще всего не бывало. Его обычно подавали на стол отдельно, как основное блюдо (сплошная экономия). Впрочем, хотя подход к подаче успел измениться, шотландская похлёбка остаётся достаточно популярным блюдом у себя на родине. Её, в частности, принято подавать на стол в первый день нового года. Хорошее средство от похмелья, наверное :) В общем, если вы сегодня сварите шотландскую похлёбку, затем хорошенько отметите День Святого Андрея, а завтра снимете пробу с этого супа — это будет вполне по-шотландски :)

ШОТЛАНДСКАЯ ПОХЛЁБКА (Scotch Broth)

Ингредиенты:

900 г баранины (у меня лопатка)

75 г перловой крупы

75 г сушёного гороха

3 средние морковки

2 репы

1 большая луковица

1 лук-порей

600-700 г капусты

Соль по вкусу

Приготовление:

1. С мяса срезаем излишки жира, в супе они нам ни к чему. Помещаем баранину в большую кастрюлю и заливаем 3 литрами воды. Доводим до кипения и тщательно снимаем пену.

2. Всыпаем перловку и горох и варим 1 час.

3. Тем временем подготавливаем овощи. Морковь и репу чистим и нарезаем небольшими кубиками.

4. Так же поступаем с обоими видами лука. Как минимум репчатый стоит после этого обжарить, для порея это не так критично, но я всё равно обжариваю оба.

5. После часа варки достаём из кастрюли мясо, бульон солим. Всыпаем морковь и репу и варим около 15 минут.

6. Добавляем обжаренный лук и нашинкованную капусту, варим ещё 15-20 минут.

7. Отварное мясо нарезаем кусочками по своему вкусу. Оригинальный рецепт предполагает, что оно режется мелкими кубиками, как морковь и репа, но лично мне нравится более крупный формат. Выше я уже писала, что мясо в финальной подаче и вовсе необязательно :) Тем не менее, добавляем его обратно в кастрюлю — и шотландская похлёбка готова.

Радость зимнего дня!

— Не желаете ли potage, мисс... э... мисс Скарн? — спросил мистер Кроули.

— Отличная шотландская похлебка, моя милая, — добавил сэр Питт, — хоть ее и называют как-то по-французски.

— Мне кажется, сэр, в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал, — произнес мистер Кроули высокомерно.

И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с mouton aux navets. Затем был подан эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я не большой знаток эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду.

|

|

«Унесённые ветром» Маргарет Митчелл — 13 ноября |

Навела относительный порядок в блоге, скрыв с глаз долой все устаревшие анонсы, и планирую так делать и впредь. Теперь ориентироваться в постах с рецептами станет проще. Я надеюсь, что и постов с рецептами станет больше... по крайней мере начиная с нового года, там будут все условия :) А то сейчас расписание такое, что я даже что-то пишу, готовлю и фотографирую, но резервов организма не хватает на то, чтобы оформлять это в законченные, осмысленные публикации. Так что на этот раз я снова с анонсом.

На вечер по «Унесённым ветром» осталось три свободных места! Что тут можно сказать?

«Настоящую леди всегда видать по тому, как она ничего не ест в гостях», — поучала Мамушка. «Но только не У НАС в гостях!» — решительно отвечаем мы! И уже не в первый раз призываем вас отринуть приличия и вместе с нами погрузиться в пучину гастрономических страстей. А также страстей литературных, исторических и общечеловеческих. Ведь на этот раз в центре нашего внимания — культовый роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

Мы приглашаем вас окунуться в удивительный мир под названием «кухня американского Юга». Под «кухней» мы, конечно, подразумеваем не только гастрономию. Это и гостеприимство, и развлечения, и страсти — в общем, всё, из чего складывалась жизнь героев романа в мирный период, а также кое-что из того, что принесла им война. Будет вкусно и весело. Главное, не затягивайте туго свои корсеты!

Дата: воскресенье, 13 ноября

Начало вечера: 18.00

Место проведения: м. Бауманская (подробности — письмом)

Стоимость участия: 3000 руб.

Записаться можно прямо сейчас:

по адресу readandeat.events@gmail.com

или по телефону +7 903 249-70-16

На вечер по «Унесённым ветром» осталось три свободных места! Что тут можно сказать?

«Настоящую леди всегда видать по тому, как она ничего не ест в гостях», — поучала Мамушка. «Но только не У НАС в гостях!» — решительно отвечаем мы! И уже не в первый раз призываем вас отринуть приличия и вместе с нами погрузиться в пучину гастрономических страстей. А также страстей литературных, исторических и общечеловеческих. Ведь на этот раз в центре нашего внимания — культовый роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

Мы приглашаем вас окунуться в удивительный мир под названием «кухня американского Юга». Под «кухней» мы, конечно, подразумеваем не только гастрономию. Это и гостеприимство, и развлечения, и страсти — в общем, всё, из чего складывалась жизнь героев романа в мирный период, а также кое-что из того, что принесла им война. Будет вкусно и весело. Главное, не затягивайте туго свои корсеты!

Дата: воскресенье, 13 ноября

Начало вечера: 18.00

Место проведения: м. Бауманская (подробности — письмом)

Стоимость участия: 3000 руб.

Записаться можно прямо сейчас:

по адресу readandeat.events@gmail.com

или по телефону +7 903 249-70-16

|

|

"Шоколад" Джоанн Харрис — 16 октября |

Всем привет! Хочу напомнить, что уже в ближайшее воскресенье, 16 октября, состоится наш долгожданный вечер по «Шоколаду». И на данный момент на него есть два свободных места! Очень хотелось бы, чтобы они нашли своих счастливых обладателей :) О том, как их можно зарезервировать, читайте ниже.

Эта встреча — вольный ремейк самого первого мероприятия, которое мы делали в рамках наших офлайновых встреч больше двух лет назад. С тех пор концепция сильно изменилась, с какой стороны ни посмотри — и с точки зрения меню, и в плане развлекательной программы. Теперь мы предлагаем полноценный обед по мотивам книги, но, разумеется с максимально расширенной шоколадно-десертной программой :)

Скажу пару слов по поводу меню, так как были вопросы. С выбором десертов тут, как вы понимаете, проблем нет. (Проблема скорее в том, что нельзя объять необъятное, и что-то в любом случае остаётся за рамками.) Что же касается несладких блюд, то мы взяли за основу меню праздничного обеда по случаю дня рождения Арманды, состоящее из разнообразных примеров традиционной французской кухни (без участия шоколада). И добавили к нему кое-что особенное — чтобы показать, как можно использовать шоколад в несладких блюдах. Итого, список планируемых несладких угощений:

Томатный суп по-гасконски

К супу — пирог с помидорами, анчоусами и оливками

Моле с индейкой — самое знаменитое несладкое блюдо с добавлением шоколада

Зелёный салат

Мясное пате на тостах

Ассорти морских деликатесов

Запивать будем в соответствии с текстом — «шабли» и шампанским (безалкогольные напитки — по умолчанию).

Сладкого будет МНОГО. Будут шоколадные торты, традиционная французская выпечка — и, разумеется, всевозможные шоколадные конфеты ручной работы. Точный список не даю, но уж поверьте, любители шоколада не останутся разочарованными.

Кроме того, на этот раз нам повезло с местом проведения: погружаться в шоколадные миры мы будем на территории кулинарной студии. Этим грех не воспользоваться, поэтому мы постараемся включить в программу элемент интерактива ;)

Update. Кажется, желающие нашлись, так что закрываем запись :)

Эта встреча — вольный ремейк самого первого мероприятия, которое мы делали в рамках наших офлайновых встреч больше двух лет назад. С тех пор концепция сильно изменилась, с какой стороны ни посмотри — и с точки зрения меню, и в плане развлекательной программы. Теперь мы предлагаем полноценный обед по мотивам книги, но, разумеется с максимально расширенной шоколадно-десертной программой :)

Скажу пару слов по поводу меню, так как были вопросы. С выбором десертов тут, как вы понимаете, проблем нет. (Проблема скорее в том, что нельзя объять необъятное, и что-то в любом случае остаётся за рамками.) Что же касается несладких блюд, то мы взяли за основу меню праздничного обеда по случаю дня рождения Арманды, состоящее из разнообразных примеров традиционной французской кухни (без участия шоколада). И добавили к нему кое-что особенное — чтобы показать, как можно использовать шоколад в несладких блюдах. Итого, список планируемых несладких угощений:

Томатный суп по-гасконски

К супу — пирог с помидорами, анчоусами и оливками

Моле с индейкой — самое знаменитое несладкое блюдо с добавлением шоколада

Зелёный салат

Мясное пате на тостах

Ассорти морских деликатесов

Запивать будем в соответствии с текстом — «шабли» и шампанским (безалкогольные напитки — по умолчанию).

Сладкого будет МНОГО. Будут шоколадные торты, традиционная французская выпечка — и, разумеется, всевозможные шоколадные конфеты ручной работы. Точный список не даю, но уж поверьте, любители шоколада не останутся разочарованными.

Кроме того, на этот раз нам повезло с местом проведения: погружаться в шоколадные миры мы будем на территории кулинарной студии. Этим грех не воспользоваться, поэтому мы постараемся включить в программу элемент интерактива ;)

Update. Кажется, желающие нашлись, так что закрываем запись :)

|

Метки: анонс |

Овсяно-рисовый кекс в дорогу (Артур Конан Дойл. «Этюд в багровых тонах») |

Среди моих кулинарных книг попадаются довольно неожиданные экземпляры. Вообще, книг о еде у меня не очень много — особенно если учесть степень моего интереса к теме. Если бы не соображения экономии и здравого смысла, их было бы больше, но дело не только в ограничивающих внешних факторах: всё-таки я изначально сторонник практического подхода. Долгое время я не понимала, зачем покупать кулинарную книгу, если не станешь пользоваться ею от корки до корки. Иногда это приводило в отчаяние, ибо хотелось объять необъятное, а готовить по всем рецептам подряд — никакой жизни не хватит. В итоге перфекционизм был побеждён, и теперь я больше не терзаюсь оттого, что какие-то книги не используются активно, а просто стараюсь брать из них самое лучшее и интересное. То, что соответствует моим личным запросам.

Конечно, мне ещё далеко до философии Шерлока Холмса, смело отсекавшего всё, что не имело отношения к его сфере деятельности :) Но теперь я хотя бы понимаю, что это вполне разумный — хотя в данном случае и утрированный — подход.

— Видите ли, — объяснил Холмс, — по моим представлениям, человеческий мозг — это такой пустой чердачок, который можно обставить любой мебелью по желанию владельца. Дурак натащит туда первого попавшегося хлама, так что нужные знания туда уже не поместятся или в лучшем случае затеряются среди других вещей и в нужный момент никогда не окажутся под рукой. А вот грамотный ремесленник крепко подумает, что положить на этот чердак. Он отберет только те инструменты, которые пригодятся ему в работе, зато их будет много и храниться они будут в идеальном порядке. Ошибочно полагать, что у этой комнатушки резиновые стены и ее можно набивать сколько хочешь. Соответственно, наступает момент, когда, узнавая новое, вы неизбежно забываете что-то старое. Поэтому очень важно, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные.

— Но строение Солнечной системы! — запротестовал я.

— На кой черт она мне нужна! — запальчиво воскликнул Холмс. — Вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. Ну а вращались бы вокруг Луны — ни на мне, ни на моей работе это никак бы не отразилось.

В общем, какие-то книги исправно служат практическим целям на кухне, какие-то — подолгу ждут своего часа. А есть и такие, которые просто стоят и радуют одним фактом своего существования. Но я решила, что даже самым малоиспользуемым нужно изредка давать шанс :) Теперь я буду время от времени снимать с полки очередную незаслуженно позабытую книжку, рассказывать вам о ней — и что-нибудь по ней готовить. Естественно, не минуя литературную составляющую.

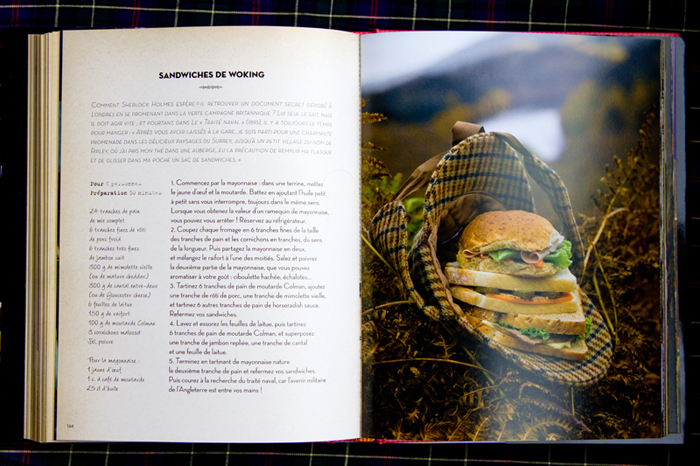

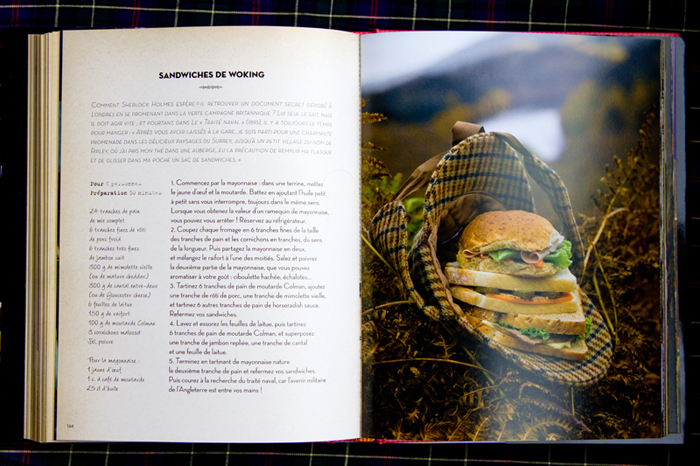

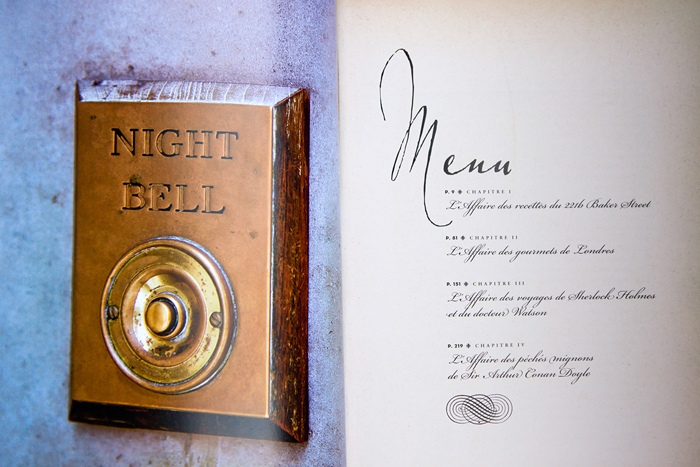

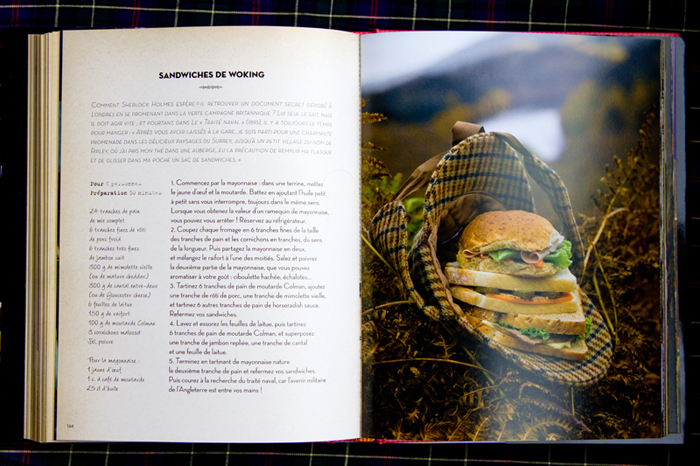

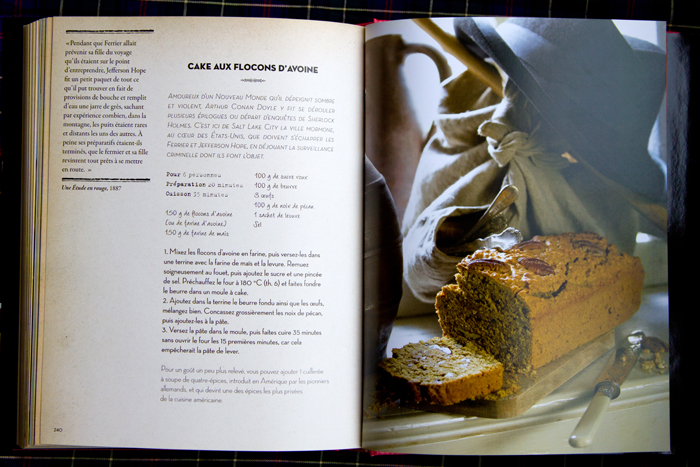

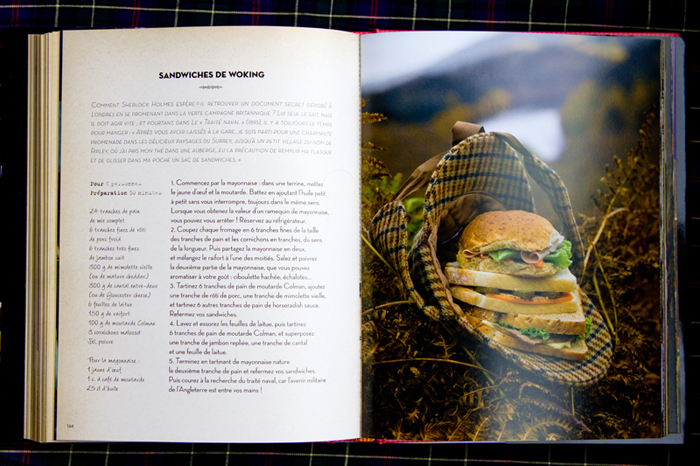

Наш сегодняшний герой — очень красивое издание Alimentaire, mon cher Watson! авторства Энн Мартинетти (Anne Martinetti). Книга посвящена еде в произведениях о Шерлоке Холмсе.

Я долго ходила вокруг неё в магазине. Будь она издана на английском, я бы схватила, не раздумывая. Но книга об английской литературе и, главное, английской кухне, написанная французами для французов и на французском языке... То ещё извращение, на мой взгляд :) Тем не менее в итоге эта покупка состоялась — и принесла много радости одним своим фактом. И ещё больше — после беглого знакомства. А вот в практическом плане сегодня у неё дебют.

Энн Мартинетти, автор книги, работает во французском издательстве, специализирующемся на детективах. Она оказалась в некотором смысле моей коллегой: помимо этой книжки о кухне Артура Конана Дойла у неё есть аналогичная про Агату Кристи. А также про блюда из сериалов. И, кажется, что-то ещё в этом духе. В общем, наш человек. Хотя французский подход в подборе рецептов, конечно, считывается. Кстати, в рецензиях на французском Amazon пишут, что книга очень понравилась, «несмотря на дурную репутацию английской кухни». Фи!

Но книга на самом деле заслуживает внимания. В первую очередь покоряет визуальная сторона: с точки зрения качества издано безупречно, проиллюстрировано со вкусом и любовью к литературному первоисточнику.

Собственно, можно было купить её только для того, чтобы листать и разглядывать картинки!

Содержание тоже интересное, но тут есть нюансы.

Структурно книга делится на четыре части:

- рецепты с Бэйкер-стрит;

- гастрономические изыски Лондона;

- блюда из путешествий Шерлока Холмса и доктора Ватсона;

- рецепты, имеющие отношение к автору — Артуру Конан Дойла.

Выглядит очень привлекательно! В чём же загвоздка? Начнём с главного: книги о Шерлоке Холмсе — в принципе сложный материал для гастрономического анализа. Мы, конечно, чётко представляем, о каком историческом периоде идёт речь и какое положение в обществе занимают те или иные персонажи. На основании этого составить подходящее меню — дело техники. Но фактического материала непосредственно в самих текстах очень мало: автор редко упоминает названия конкретных блюд, ограничиваясь общими фразами о завтраке, обеде или перекусе, и совершенно не заостряет внимание на моментах принятия пищи. Поэтому любой, кто берётся воссоздать меню литературных героев Конан Дойла, вынужден ступить на зыбкую почву умозрительных суждений, строить сложные логические и ассоциативные цепочки и включать фантазию.

Энн Мартинетти проделала эту работу очень неплохо, если смотреть на картину в целом. Она цепляется за любое, даже самое мимолётное упоминание еды, причём не только у Конан Дойла, но и в ряде связанных с его творчеством текстов, и подбирает к нему рецепт. Все рецепты эффектно проиллюстрированы фотографиями, коллажами и, по возможности, цитатами. Всё очень красиво! Но при более близком знакомстве нельзя не придраться.

Нюанс номер один: автор — француженка, поэтому библии английской кухни из её книги не получилось. Рецепты родом с туманного Альбиона, конечно, превалируют, но и они часто поданы, скажем так, во французской трактовке. Но это было бы не так уж плохо, если бы не...

Нюанс номер два: автор-француженка, вопреки стереотипам, оказалась не очень большой мастерицей на кухне. Некоторые рецепты вызывают сомнения с первого взгляда. В другие я, возможно, ещё не успела вчитаться :) В отзывах о другой книге Энн Марлетти я заведомо прочитала, что, несмотря на визуальную красоту издания, автор явно не очень искушён на кухне. Но я-то всегда надеюсь на лучшее в таком плане! Поэтому пришлось проверять на себе. А потом самостоятельно корректировать рецепт в пользу более вменяемого варианта. Но давайте обо всём по порядку.

Покуда Ферье отправился наверх, чтобы разбудить дочь и подготовить ее к предстоящему пути, Джефферсон Хоуп упаковал все, что нашел съедобного, и налил воды в глиняный кувшин, так как не понаслышке знал, что в горах родников мало и они находятся далеко друг от друга. Он едва успел завершить свои приготовления, как спустились фермер с дочерью, оба уже одетые и готовые отправиться в путь. Влюбленные поздоровались нежно, но торопливо, так как время было дорого, а многое еще нужно было успеть.

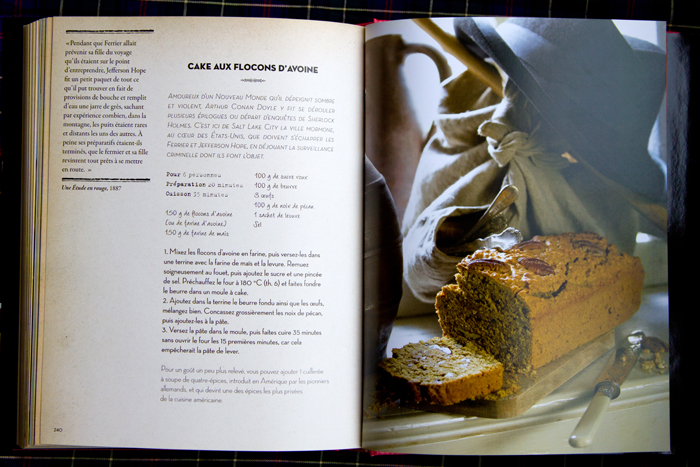

Как видите, о еде здесь сказано вскользь, без конкретики. Но всё же сказано! У Конан Дойла приходится заострять внимание на таких мелочах, за неимением крупной добычи. Что и делает Энн Марлетти, предлагая приготовить кекс, который беглецы могли бы прихватить с собой в дорогу. Идея выглядит интересно. А вот сам рецепт требует доработки. Вот оригинальный вариант из книги:

(Примечание. «Четыре специи», или quatre-'epices, — популярный ингредиент во французской кухне. В классическом варианте это перец, гвоздика, имбирь и мускатный орех.)

Рецепт вызывает сомнения с первого взгляда. В первую очередь настораживает отношение сухих ингредиентов к «мокрым»: кажется, многовато муки. Да и разрыхлителя тоже. Кроме того, порядок смешивания продуктов выглядит странно. Но задачей моего первого опыта было испытать конкретно рецепт, приведённый в книге, поэтому пропорции я всё же оставила оригинальные, а вот последовательность действий заменила на более логичную.

Кстати, в рецепте указан даже не разрыхлитель, а дрожжи, но я думаю, это просто опечатка, в результате которой потерялось уточняющее слово (получилось levure вместо levure chimique). Потому что если там дрожжи, это уже совсем не укладывается в голове.

Результат эксперимента не понравился мне категорически: получился очень плотный кирпич с резким вкусом овсяной муки и разрыхлителя. Но это было ожидаемо. Только зря пекан на него перевела. Фотографировать не стала, но даже внешне было видно, что что-то с ним не так. Это, в принципе, видно и по фотографии из книжки.

В следующий раз я пекла этот кекс уже со своими пропорциями, более приближенными к классическому кексовому тесту. Пекан закончился, так что я взяла вместо него грецкие орехи, и вы, в принципе, можете сделать то же самое. Хотя пекан больше вписывается в американские реалии (дело ведь происходит в Америке, не забываем).

Вместо хлопьев я в обоих случаях сразу брала овсяную муку, минуя этап помола. С хлопьями, наверное, получилась бы более грубая текстура, так как в домашних условиях их сложно смолоть так же мелко. Не знаю, кстати, почему в рецепте фигурирует именно овёс. В рассказе про него ни слова, зато упоминается пшеничное поле, которое объезжал кто-то из героев. Ну, будем считать, что кекс сделан овсяным для того, чтобы приблизить его к статусу скромной походной пищи :)

Рисовая мука, как обычно, даёт приятную рассыпчатую структуру и слегка похрустывает на зубах — очень люблю выпечку с её участием! В целом, получился довольно нежный кекс с небанальным вкусом. Настоятельно рекомендую забыть вариант рецепта, опубликованный выше, и обратить внимание на мою редакцию.

ОВСЯНО-РИСОВЫЙ КЕКС (улучшенная версия)

Ингредиенты:

100 г овсяной муки

100 г рисовой муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. смеси специй (любые «сладкие» специи: корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, анис и т.д.)

150 г коричневого сахара

4 яйца

150 г сливочного масла

100 г орехов пекан или грецких (крупно порубить, несколько можно оставить для украшения)

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180 oC. Форму для кекса «кирпичиком» смазываем маслом и припыляем мукой.

2. Растапливаем сливочное масло и охлаждаем до комнатной температуры.

3. Соединяем все сухие ингредиенты: овсяную и рисовую муку, разрыхлитель — и перемешиваем.

4. Отдельно взбиваем яйца с сахаром в пышную светлую пену.

5. Добавляем в яйца смесь сухих ингредиентов, немного перемешиваем.

6. Часть теста добавляем в миску с растопленным маслом и тщательно перемешиваем до полной однородности. Возвращаем эту смесь к остаткам теста, перемешиваем хорошо (но не слишком долго).

7. Добавляем рубленые орехи, перемешиваем.

8. Выкладываем тесто в форму, разравниваем, при желании украшаем оставшимися орехами.

9. Выпекаем в предварительно разогретой духовке около 40 минут.

В общем, итог таков:

Собираем узелок в дорогу...

На финальном натюрморте, по задумке, должна была фигурировать шляпа правильного американского покроя, но именно в день выпечки кекса муж решил её выгулять, так что пришлось импровизировать... Впрочем, замена головного убора добавила композиции французского налёта, то есть получилось даже концептуально :) Монеты, впрочем, совсем «неправильные» — опознает ли кто-нибудь?

И, конечно, самое главное — разрез:

Подводя итоги испытаний, хочу сказать, что книга Энн Марлетти хороша как источник вдохновения и своеобразный сборник «зацепок», от которых можно отталкиваться в своих личных кулинарно-литературных экспериментах. Последнее, на самом деле, очень ценно с учётом того, что самостоятельно выискивать у Конан Дойла упоминания еды —кропотливый труд. А тут уже собрана масса идей. Другой вопрос, что воплотить их можно по-разному. Но пару тем для дальнейшей проработки я себе уже присмотрела, так что к кухне «Шерлока Холмса» надеюсь ещё вернуться.

Конечно, мне ещё далеко до философии Шерлока Холмса, смело отсекавшего всё, что не имело отношения к его сфере деятельности :) Но теперь я хотя бы понимаю, что это вполне разумный — хотя в данном случае и утрированный — подход.

— Видите ли, — объяснил Холмс, — по моим представлениям, человеческий мозг — это такой пустой чердачок, который можно обставить любой мебелью по желанию владельца. Дурак натащит туда первого попавшегося хлама, так что нужные знания туда уже не поместятся или в лучшем случае затеряются среди других вещей и в нужный момент никогда не окажутся под рукой. А вот грамотный ремесленник крепко подумает, что положить на этот чердак. Он отберет только те инструменты, которые пригодятся ему в работе, зато их будет много и храниться они будут в идеальном порядке. Ошибочно полагать, что у этой комнатушки резиновые стены и ее можно набивать сколько хочешь. Соответственно, наступает момент, когда, узнавая новое, вы неизбежно забываете что-то старое. Поэтому очень важно, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные.

— Но строение Солнечной системы! — запротестовал я.

— На кой черт она мне нужна! — запальчиво воскликнул Холмс. — Вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. Ну а вращались бы вокруг Луны — ни на мне, ни на моей работе это никак бы не отразилось.

В общем, какие-то книги исправно служат практическим целям на кухне, какие-то — подолгу ждут своего часа. А есть и такие, которые просто стоят и радуют одним фактом своего существования. Но я решила, что даже самым малоиспользуемым нужно изредка давать шанс :) Теперь я буду время от времени снимать с полки очередную незаслуженно позабытую книжку, рассказывать вам о ней — и что-нибудь по ней готовить. Естественно, не минуя литературную составляющую.

Наш сегодняшний герой — очень красивое издание Alimentaire, mon cher Watson! авторства Энн Мартинетти (Anne Martinetti). Книга посвящена еде в произведениях о Шерлоке Холмсе.

Я долго ходила вокруг неё в магазине. Будь она издана на английском, я бы схватила, не раздумывая. Но книга об английской литературе и, главное, английской кухне, написанная французами для французов и на французском языке... То ещё извращение, на мой взгляд :) Тем не менее в итоге эта покупка состоялась — и принесла много радости одним своим фактом. И ещё больше — после беглого знакомства. А вот в практическом плане сегодня у неё дебют.

Энн Мартинетти, автор книги, работает во французском издательстве, специализирующемся на детективах. Она оказалась в некотором смысле моей коллегой: помимо этой книжки о кухне Артура Конана Дойла у неё есть аналогичная про Агату Кристи. А также про блюда из сериалов. И, кажется, что-то ещё в этом духе. В общем, наш человек. Хотя французский подход в подборе рецептов, конечно, считывается. Кстати, в рецензиях на французском Amazon пишут, что книга очень понравилась, «несмотря на дурную репутацию английской кухни». Фи!

Но книга на самом деле заслуживает внимания. В первую очередь покоряет визуальная сторона: с точки зрения качества издано безупречно, проиллюстрировано со вкусом и любовью к литературному первоисточнику.

Собственно, можно было купить её только для того, чтобы листать и разглядывать картинки!

Содержание тоже интересное, но тут есть нюансы.

Структурно книга делится на четыре части:

- рецепты с Бэйкер-стрит;

- гастрономические изыски Лондона;

- блюда из путешествий Шерлока Холмса и доктора Ватсона;

- рецепты, имеющие отношение к автору — Артуру Конан Дойла.

Выглядит очень привлекательно! В чём же загвоздка? Начнём с главного: книги о Шерлоке Холмсе — в принципе сложный материал для гастрономического анализа. Мы, конечно, чётко представляем, о каком историческом периоде идёт речь и какое положение в обществе занимают те или иные персонажи. На основании этого составить подходящее меню — дело техники. Но фактического материала непосредственно в самих текстах очень мало: автор редко упоминает названия конкретных блюд, ограничиваясь общими фразами о завтраке, обеде или перекусе, и совершенно не заостряет внимание на моментах принятия пищи. Поэтому любой, кто берётся воссоздать меню литературных героев Конан Дойла, вынужден ступить на зыбкую почву умозрительных суждений, строить сложные логические и ассоциативные цепочки и включать фантазию.

Энн Мартинетти проделала эту работу очень неплохо, если смотреть на картину в целом. Она цепляется за любое, даже самое мимолётное упоминание еды, причём не только у Конан Дойла, но и в ряде связанных с его творчеством текстов, и подбирает к нему рецепт. Все рецепты эффектно проиллюстрированы фотографиями, коллажами и, по возможности, цитатами. Всё очень красиво! Но при более близком знакомстве нельзя не придраться.

Нюанс номер один: автор — француженка, поэтому библии английской кухни из её книги не получилось. Рецепты родом с туманного Альбиона, конечно, превалируют, но и они часто поданы, скажем так, во французской трактовке. Но это было бы не так уж плохо, если бы не...

Нюанс номер два: автор-француженка, вопреки стереотипам, оказалась не очень большой мастерицей на кухне. Некоторые рецепты вызывают сомнения с первого взгляда. В другие я, возможно, ещё не успела вчитаться :) В отзывах о другой книге Энн Марлетти я заведомо прочитала, что, несмотря на визуальную красоту издания, автор явно не очень искушён на кухне. Но я-то всегда надеюсь на лучшее в таком плане! Поэтому пришлось проверять на себе. А потом самостоятельно корректировать рецепт в пользу более вменяемого варианта. Но давайте обо всём по порядку.

Покуда Ферье отправился наверх, чтобы разбудить дочь и подготовить ее к предстоящему пути, Джефферсон Хоуп упаковал все, что нашел съедобного, и налил воды в глиняный кувшин, так как не понаслышке знал, что в горах родников мало и они находятся далеко друг от друга. Он едва успел завершить свои приготовления, как спустились фермер с дочерью, оба уже одетые и готовые отправиться в путь. Влюбленные поздоровались нежно, но торопливо, так как время было дорого, а многое еще нужно было успеть.

Как видите, о еде здесь сказано вскользь, без конкретики. Но всё же сказано! У Конан Дойла приходится заострять внимание на таких мелочах, за неимением крупной добычи. Что и делает Энн Марлетти, предлагая приготовить кекс, который беглецы могли бы прихватить с собой в дорогу. Идея выглядит интересно. А вот сам рецепт требует доработки. Вот оригинальный вариант из книги:

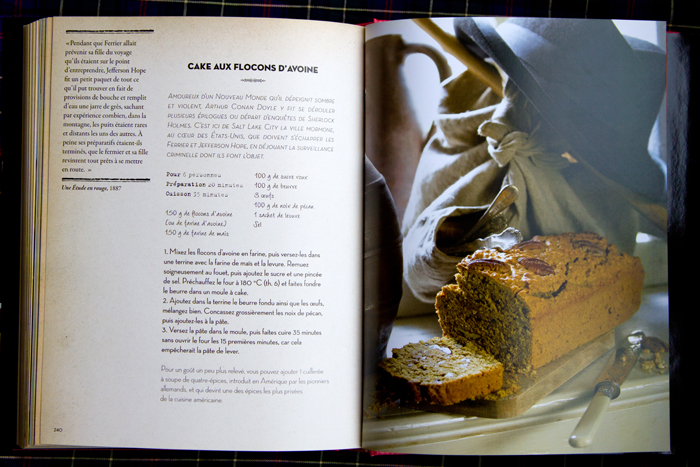

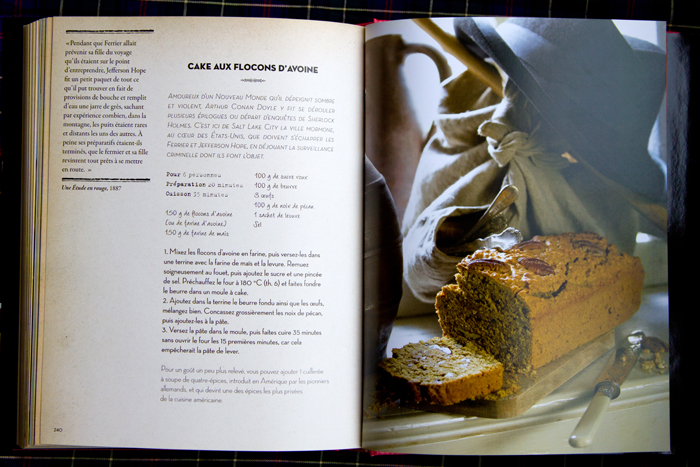

Кекс с овсяными хлопьями

150 г овсяных хлопьев (или овсяной муки)

150 г рисовой муки

100 г коричневого сахара

100 г сливочного масла

3 яйца

100 г орехов пекан

Пакетик разрыхлителя

Соль

1. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки, затем поместите в миску вместе с рисовой мукой и разрыхлителем. Смешайте венчиком, затем добавьте сахар и щепотку соли. Разогрейте духовку до 180 oC и растопите масло в форме для кекса.

2. Вылейте масло в основную миску, добавьте яйца и хорошо перемешайте. Крупно порубите орехи пекан и добавьте в тесто.

3. Переложите тесто в форму и выпекайте 35 минут, не открывая дверцу духовки первые 15 минут, чтобы тесто не опало.

Для более интересного вкуса вы можете добавить в тесто 1 ч. л. смеси «четыре специи», завезённой в Америку пионерами немецкого происхождения и приобретшей здесь большую популярность.

150 г овсяных хлопьев (или овсяной муки)

150 г рисовой муки

100 г коричневого сахара

100 г сливочного масла

3 яйца

100 г орехов пекан

Пакетик разрыхлителя

Соль

1. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки, затем поместите в миску вместе с рисовой мукой и разрыхлителем. Смешайте венчиком, затем добавьте сахар и щепотку соли. Разогрейте духовку до 180 oC и растопите масло в форме для кекса.

2. Вылейте масло в основную миску, добавьте яйца и хорошо перемешайте. Крупно порубите орехи пекан и добавьте в тесто.

3. Переложите тесто в форму и выпекайте 35 минут, не открывая дверцу духовки первые 15 минут, чтобы тесто не опало.

Для более интересного вкуса вы можете добавить в тесто 1 ч. л. смеси «четыре специи», завезённой в Америку пионерами немецкого происхождения и приобретшей здесь большую популярность.

(Примечание. «Четыре специи», или quatre-'epices, — популярный ингредиент во французской кухне. В классическом варианте это перец, гвоздика, имбирь и мускатный орех.)

Рецепт вызывает сомнения с первого взгляда. В первую очередь настораживает отношение сухих ингредиентов к «мокрым»: кажется, многовато муки. Да и разрыхлителя тоже. Кроме того, порядок смешивания продуктов выглядит странно. Но задачей моего первого опыта было испытать конкретно рецепт, приведённый в книге, поэтому пропорции я всё же оставила оригинальные, а вот последовательность действий заменила на более логичную.

Кстати, в рецепте указан даже не разрыхлитель, а дрожжи, но я думаю, это просто опечатка, в результате которой потерялось уточняющее слово (получилось levure вместо levure chimique). Потому что если там дрожжи, это уже совсем не укладывается в голове.

Результат эксперимента не понравился мне категорически: получился очень плотный кирпич с резким вкусом овсяной муки и разрыхлителя. Но это было ожидаемо. Только зря пекан на него перевела. Фотографировать не стала, но даже внешне было видно, что что-то с ним не так. Это, в принципе, видно и по фотографии из книжки.

В следующий раз я пекла этот кекс уже со своими пропорциями, более приближенными к классическому кексовому тесту. Пекан закончился, так что я взяла вместо него грецкие орехи, и вы, в принципе, можете сделать то же самое. Хотя пекан больше вписывается в американские реалии (дело ведь происходит в Америке, не забываем).

Вместо хлопьев я в обоих случаях сразу брала овсяную муку, минуя этап помола. С хлопьями, наверное, получилась бы более грубая текстура, так как в домашних условиях их сложно смолоть так же мелко. Не знаю, кстати, почему в рецепте фигурирует именно овёс. В рассказе про него ни слова, зато упоминается пшеничное поле, которое объезжал кто-то из героев. Ну, будем считать, что кекс сделан овсяным для того, чтобы приблизить его к статусу скромной походной пищи :)

Рисовая мука, как обычно, даёт приятную рассыпчатую структуру и слегка похрустывает на зубах — очень люблю выпечку с её участием! В целом, получился довольно нежный кекс с небанальным вкусом. Настоятельно рекомендую забыть вариант рецепта, опубликованный выше, и обратить внимание на мою редакцию.

ОВСЯНО-РИСОВЫЙ КЕКС (улучшенная версия)

Ингредиенты:

100 г овсяной муки

100 г рисовой муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. смеси специй (любые «сладкие» специи: корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, анис и т.д.)

150 г коричневого сахара

4 яйца

150 г сливочного масла

100 г орехов пекан или грецких (крупно порубить, несколько можно оставить для украшения)

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180 oC. Форму для кекса «кирпичиком» смазываем маслом и припыляем мукой.

2. Растапливаем сливочное масло и охлаждаем до комнатной температуры.

3. Соединяем все сухие ингредиенты: овсяную и рисовую муку, разрыхлитель — и перемешиваем.

4. Отдельно взбиваем яйца с сахаром в пышную светлую пену.

5. Добавляем в яйца смесь сухих ингредиентов, немного перемешиваем.

6. Часть теста добавляем в миску с растопленным маслом и тщательно перемешиваем до полной однородности. Возвращаем эту смесь к остаткам теста, перемешиваем хорошо (но не слишком долго).

7. Добавляем рубленые орехи, перемешиваем.

8. Выкладываем тесто в форму, разравниваем, при желании украшаем оставшимися орехами.

9. Выпекаем в предварительно разогретой духовке около 40 минут.

В общем, итог таков:

Собираем узелок в дорогу...

На финальном натюрморте, по задумке, должна была фигурировать шляпа правильного американского покроя, но именно в день выпечки кекса муж решил её выгулять, так что пришлось импровизировать... Впрочем, замена головного убора добавила композиции французского налёта, то есть получилось даже концептуально :) Монеты, впрочем, совсем «неправильные» — опознает ли кто-нибудь?

И, конечно, самое главное — разрез:

Подводя итоги испытаний, хочу сказать, что книга Энн Марлетти хороша как источник вдохновения и своеобразный сборник «зацепок», от которых можно отталкиваться в своих личных кулинарно-литературных экспериментах. Последнее, на самом деле, очень ценно с учётом того, что самостоятельно выискивать у Конан Дойла упоминания еды —кропотливый труд. А тут уже собрана масса идей. Другой вопрос, что воплотить их можно по-разному. Но пару тем для дальнейшей проработки я себе уже присмотрела, так что к кухне «Шерлока Холмса» надеюсь ещё вернуться.

|

Метки: category: кексы /country: Британия рисовая мука author: Артур Конан Дойл орехи выпечка (сладкая) Америка Франция овсяная крупа/хлопья овсяная мука |

Овсяно-рисовый кекс в дорогу (Артур Конан Дойл. «Этюд в багровых тонах») |

Среди моих кулинарных книг попадаются довольно неожиданные экземпляры. Вообще, книг о еде у меня не очень много — особенно если учесть степень моего интереса к теме. Если бы не соображения экономии и здравого смысла, их было бы больше, но дело не только в ограничивающих внешних факторах: всё-таки я изначально сторонник практического подхода. Долгое время я не понимала, зачем покупать кулинарную книгу, если не станешь пользоваться ею от корки до корки. Иногда это приводило в отчаяние, ибо хотелось объять необъятное, а готовить по всем рецептам подряд — никакой жизни не хватит. В итоге перфекционизм был побеждён, и теперь я больше не терзаюсь оттого, что какие-то книги не используются активно, а просто стараюсь брать из них самое лучшее и интересное. То, что соответствует моим личным запросам.

Конечно, мне ещё далеко до философии Шерлока Холмса, смело отсекавшего всё, что не имело отношения к его сфере деятельности :) Но теперь я хотя бы понимаю, что это вполне разумный — хотя в данном случае и утрированный — подход.

— Видите ли, — объяснил Холмс, — по моим представлениям, человеческий мозг — это такой пустой чердачок, который можно обставить любой мебелью по желанию владельца. Дурак натащит туда первого попавшегося хлама, так что нужные знания туда уже не поместятся или в лучшем случае затеряются среди других вещей и в нужный момент никогда не окажутся под рукой. А вот грамотный ремесленник крепко подумает, что положить на этот чердак. Он отберет только те инструменты, которые пригодятся ему в работе, зато их будет много и храниться они будут в идеальном порядке. Ошибочно полагать, что у этой комнатушки резиновые стены и ее можно набивать сколько хочешь. Соответственно, наступает момент, когда, узнавая новое, вы неизбежно забываете что-то старое. Поэтому очень важно, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные.

— Но строение Солнечной системы! — запротестовал я.

— На кой черт она мне нужна! — запальчиво воскликнул Холмс. — Вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. Ну а вращались бы вокруг Луны — ни на мне, ни на моей работе это никак бы не отразилось.

В общем, какие-то книги исправно служат практическим целям на кухне, какие-то — подолгу ждут своего часа. А есть и такие, которые просто стоят и радуют одним фактом своего существования. Но я решила, что даже самым малоиспользуемым нужно изредка давать шанс :) Теперь я буду время от времени снимать с полки очередную незаслуженно позабытую книжку, рассказывать вам о ней — и что-нибудь по ней готовить. Естественно, не минуя литературную составляющую.

Наш сегодняшний герой — очень красивое издание Alimentaire, mon cher Watson! авторства Энн Мартинетти (Anne Martinetti). Книга посвящена еде в произведениях о Шерлоке Холмсе.

Я долго ходила вокруг неё в магазине. Будь она издана на английском, я бы схватила, не раздумывая. Но книга об английской литературе и, главное, английской кухне, написанная французами для французов и на французском языке... То ещё извращение, на мой взгляд :) Тем не менее в итоге эта покупка состоялась — и принесла много радости одним своим фактом. И ещё больше — после беглого знакомства. А вот в практическом плане сегодня у неё дебют.

Энн Мартинетти, автор книги, работает во французском издательстве, специализирующемся на детективах. Она оказалась в некотором смысле моей коллегой: помимо этой книжки о кухне Артура Конана Дойла у неё есть аналогичная про Агату Кристи. А также про блюда из сериалов. И, кажется, что-то ещё в этом духе. В общем, наш человек. Хотя французский подход в подборе рецептов, конечно, считывается. Кстати, в рецензиях на французском Amazon пишут, что книга очень понравилась, «несмотря на дурную репутацию английской кухни». Фи!

Но книга на самом деле заслуживает внимания. В первую очередь покоряет визуальная сторона: с точки зрения качества издано безупречно, проиллюстрировано со вкусом и любовью к литературному первоисточнику.

Собственно, можно было купить её только для того, чтобы листать и разглядывать картинки!

Содержание тоже интересное, но тут есть нюансы.

Структурно книга делится на четыре части:

- рецепты с Бэйкер-стрит;

- гастрономические изыски Лондона;

- блюда из путешествий Шерлока Холмса и доктора Ватсона;

- рецепты, имеющие отношение к автору — Артуру Конан Дойла.

Выглядит очень привлекательно! В чём же загвоздка? Начнём с главного: книги о Шерлоке Холмсе — в принципе сложный материал для гастрономического анализа. Мы, конечно, чётко представляем, о каком историческом периоде идёт речь и какое положение в обществе занимают те или иные персонажи. На основании этого составить подходящее меню — дело техники. Но фактического материала непосредственно в самих текстах очень мало: автор редко упоминает названия конкретных блюд, ограничиваясь общими фразами о завтраке, обеде или перекусе, и совершенно не заостряет внимание на моментах принятия пищи. Поэтому любой, кто берётся воссоздать меню литературных героев Конан Дойла, вынужден ступить на зыбкую почву умозрительных суждений, строить сложные логические и ассоциативные цепочки и включать фантазию.

Энн Мартинетти проделала эту работу очень неплохо, если смотреть на картину в целом. Она цепляется за любое, даже самое мимолётное упоминание еды, причём не только у Конан Дойла, но и в ряде связанных с его творчеством текстов, и подбирает к нему рецепт. Все рецепты эффектно проиллюстрированы фотографиями, коллажами и, по возможности, цитатами. Всё очень красиво! Но при более близком знакомстве нельзя не придраться.

Нюанс номер один: автор — француженка, поэтому библии английской кухни из её книги не получилось. Рецепты родом с туманного Альбиона, конечно, превалируют, но и они часто поданы, скажем так, во французской трактовке. Но это было бы не так уж плохо, если бы не...

Нюанс номер два: автор-француженка, вопреки стереотипам, оказалась не очень большой мастерицей на кухне. Некоторые рецепты вызывают сомнения с первого взгляда. В другие я, возможно, ещё не успела вчитаться :) В отзывах о другой книге Энн Марлетти я заведомо прочитала, что, несмотря на визуальную красоту издания, автор явно не очень искушён на кухне. Но я-то всегда надеюсь на лучшее в таком плане! Поэтому пришлось проверять на себе. А потом самостоятельно корректировать рецепт в пользу более вменяемого варианта. Но давайте обо всём по порядку.

Покуда Ферье отправился наверх, чтобы разбудить дочь и подготовить ее к предстоящему пути, Джефферсон Хоуп упаковал все, что нашел съедобного, и налил воды в глиняный кувшин, так как не понаслышке знал, что в горах родников мало и они находятся далеко друг от друга. Он едва успел завершить свои приготовления, как спустились фермер с дочерью, оба уже одетые и готовые отправиться в путь. Влюбленные поздоровались нежно, но торопливо, так как время было дорого, а многое еще нужно было успеть.

Как видите, о еде здесь сказано вскользь, без конкретики. Но всё же сказано! У Конан Дойла приходится заострять внимание на таких мелочах, за неимением крупной добычи. Что и делает Энн Марлетти, предлагая приготовить кекс, который беглецы могли бы прихватить с собой в дорогу. Идея выглядит интересно. А вот сам рецепт требует доработки. Вот оригинальный вариант из книги:

(Примечание. «Четыре специи», или quatre-'epices, — популярный ингредиент во французской кухне. В классическом варианте это перец, гвоздика, имбирь и мускатный орех.)

Рецепт вызывает сомнения с первого взгляда. В первую очередь настораживает отношение сухих ингредиентов к «мокрым»: кажется, многовато муки. Да и разрыхлителя тоже. Кроме того, порядок смешивания продуктов выглядит странно. Но задачей моего первого опыта было испытать конкретно рецепт, приведённый в книге, поэтому пропорции я всё же оставила оригинальные, а вот последовательность действий заменила на более логичную.

Кстати, в рецепте указан даже не разрыхлитель, а дрожжи, но я думаю, это просто опечатка, в результате которой потерялось уточняющее слово (получилось levure вместо levure chimique). Потому что если там дрожжи, это уже совсем не укладывается в голове.

Результат эксперимента не понравился мне категорически: получился очень плотный кирпич с резким вкусом овсяной муки и разрыхлителя. Но это было ожидаемо. Только зря пекан на него перевела. Фотографировать не стала, но даже внешне было видно, что что-то с ним не так. Это, в принципе, видно и по фотографии из книжки.

В следующий раз я пекла этот кекс уже со своими пропорциями, более приближенными к классическому кексовому тесту. Пекан закончился, так что я взяла вместо него грецкие орехи, и вы, в принципе, можете сделать то же самое. Хотя пекан больше вписывается в американские реалии (дело ведь происходит в Америке, не забываем).

Вместо хлопьев я в обоих случаях сразу брала овсяную муку, минуя этап помола. С хлопьями, наверное, получилась бы более грубая текстура, так как в домашних условиях их сложно смолоть так же мелко. Не знаю, кстати, почему в рецепте фигурирует именно овёс. В рассказе про него ни слова, зато упоминается пшеничное поле, которое объезжал кто-то из героев. Ну, будем считать, что кекс сделан овсяным для того, чтобы приблизить его к статусу скромной походной пищи :)

Рисовая мука, как обычно, даёт приятную рассыпчатую структуру и слегка похрустывает на зубах — очень люблю выпечку с её участием! В целом, получился довольно нежный кекс с небанальным вкусом. Настоятельно рекомендую забыть вариант рецепта, опубликованный выше, и обратить внимание на мою редакцию.

ОВСЯНО-РИСОВЫЙ КЕКС (улучшенная версия)

Ингредиенты:

100 г овсяной муки

100 г рисовой муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. смеси специй (любые «сладкие» специи: корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, анис и т.д.)

150 г коричневого сахара

4 яйца

150 г сливочного масла

100 г орехов пекан или грецких (крупно порубить, несколько можно оставить для украшения)

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180 oC. Форму для кекса «кирпичиком» смазываем маслом и припыляем мукой.

2. Растапливаем сливочное масло и охлаждаем до комнатной температуры.

3. Соединяем все сухие ингредиенты: овсяную и рисовую муку, разрыхлитель — и перемешиваем.

4. Отдельно взбиваем яйца с сахаром в пышную светлую пену.

5. Добавляем в яйца смесь сухих ингредиентов, немного перемешиваем.

6. Часть теста добавляем в миску с растопленным маслом и тщательно перемешиваем до полной однородности. Возвращаем эту смесь к остаткам теста, перемешиваем хорошо (но не слишком долго).

7. Добавляем рубленые орехи, перемешиваем.

8. Выкладываем тесто в форму, разравниваем, при желании украшаем оставшимися орехами.

9. Выпекаем в предварительно разогретой духовке около 40 минут.

В общем, итог таков:

Собираем узелок в дорогу...

На финальном натюрморте, по задумке, должна была фигурировать шляпа правильного американского покроя, но именно в день выпечки кекса муж решил её выгулять, так что пришлось импровизировать... Впрочем, замена головного убора добавила композиции французского налёта, то есть получилось даже концептуально :) Монеты, впрочем, совсем «неправильные» — опознает ли кто-нибудь?

И, конечно, самое главное — разрез:

Подводя итоги испытаний, хочу сказать, что книга Энн Марлетти хороша как источник вдохновения и своеобразный сборник «зацепок», от которых можно отталкиваться в своих личных кулинарно-литературных экспериментах. Последнее, на самом деле, очень ценно с учётом того, что самостоятельно выискивать у Конан Дойла упоминания еды —кропотливый труд. А тут уже собрана масса идей. Другой вопрос, что воплотить их можно по-разному. Но пару тем для дальнейшей проработки я себе уже присмотрела, так что к кухне «Шерлока Холмса» надеюсь ещё вернуться.

Конечно, мне ещё далеко до философии Шерлока Холмса, смело отсекавшего всё, что не имело отношения к его сфере деятельности :) Но теперь я хотя бы понимаю, что это вполне разумный — хотя в данном случае и утрированный — подход.

— Видите ли, — объяснил Холмс, — по моим представлениям, человеческий мозг — это такой пустой чердачок, который можно обставить любой мебелью по желанию владельца. Дурак натащит туда первого попавшегося хлама, так что нужные знания туда уже не поместятся или в лучшем случае затеряются среди других вещей и в нужный момент никогда не окажутся под рукой. А вот грамотный ремесленник крепко подумает, что положить на этот чердак. Он отберет только те инструменты, которые пригодятся ему в работе, зато их будет много и храниться они будут в идеальном порядке. Ошибочно полагать, что у этой комнатушки резиновые стены и ее можно набивать сколько хочешь. Соответственно, наступает момент, когда, узнавая новое, вы неизбежно забываете что-то старое. Поэтому очень важно, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные.

— Но строение Солнечной системы! — запротестовал я.

— На кой черт она мне нужна! — запальчиво воскликнул Холмс. — Вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. Ну а вращались бы вокруг Луны — ни на мне, ни на моей работе это никак бы не отразилось.

В общем, какие-то книги исправно служат практическим целям на кухне, какие-то — подолгу ждут своего часа. А есть и такие, которые просто стоят и радуют одним фактом своего существования. Но я решила, что даже самым малоиспользуемым нужно изредка давать шанс :) Теперь я буду время от времени снимать с полки очередную незаслуженно позабытую книжку, рассказывать вам о ней — и что-нибудь по ней готовить. Естественно, не минуя литературную составляющую.

Наш сегодняшний герой — очень красивое издание Alimentaire, mon cher Watson! авторства Энн Мартинетти (Anne Martinetti). Книга посвящена еде в произведениях о Шерлоке Холмсе.

Я долго ходила вокруг неё в магазине. Будь она издана на английском, я бы схватила, не раздумывая. Но книга об английской литературе и, главное, английской кухне, написанная французами для французов и на французском языке... То ещё извращение, на мой взгляд :) Тем не менее в итоге эта покупка состоялась — и принесла много радости одним своим фактом. И ещё больше — после беглого знакомства. А вот в практическом плане сегодня у неё дебют.

Энн Мартинетти, автор книги, работает во французском издательстве, специализирующемся на детективах. Она оказалась в некотором смысле моей коллегой: помимо этой книжки о кухне Артура Конана Дойла у неё есть аналогичная про Агату Кристи. А также про блюда из сериалов. И, кажется, что-то ещё в этом духе. В общем, наш человек. Хотя французский подход в подборе рецептов, конечно, считывается. Кстати, в рецензиях на французском Amazon пишут, что книга очень понравилась, «несмотря на дурную репутацию английской кухни». Фи!

Но книга на самом деле заслуживает внимания. В первую очередь покоряет визуальная сторона: с точки зрения качества издано безупречно, проиллюстрировано со вкусом и любовью к литературному первоисточнику.

Собственно, можно было купить её только для того, чтобы листать и разглядывать картинки!

Содержание тоже интересное, но тут есть нюансы.

Структурно книга делится на четыре части:

- рецепты с Бэйкер-стрит;

- гастрономические изыски Лондона;

- блюда из путешествий Шерлока Холмса и доктора Ватсона;

- рецепты, имеющие отношение к автору — Артуру Конан Дойла.

Выглядит очень привлекательно! В чём же загвоздка? Начнём с главного: книги о Шерлоке Холмсе — в принципе сложный материал для гастрономического анализа. Мы, конечно, чётко представляем, о каком историческом периоде идёт речь и какое положение в обществе занимают те или иные персонажи. На основании этого составить подходящее меню — дело техники. Но фактического материала непосредственно в самих текстах очень мало: автор редко упоминает названия конкретных блюд, ограничиваясь общими фразами о завтраке, обеде или перекусе, и совершенно не заостряет внимание на моментах принятия пищи. Поэтому любой, кто берётся воссоздать меню литературных героев Конан Дойла, вынужден ступить на зыбкую почву умозрительных суждений, строить сложные логические и ассоциативные цепочки и включать фантазию.

Энн Мартинетти проделала эту работу очень неплохо, если смотреть на картину в целом. Она цепляется за любое, даже самое мимолётное упоминание еды, причём не только у Конан Дойла, но и в ряде связанных с его творчеством текстов, и подбирает к нему рецепт. Все рецепты эффектно проиллюстрированы фотографиями, коллажами и, по возможности, цитатами. Всё очень красиво! Но при более близком знакомстве нельзя не придраться.