Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Археологический музей в Дезенцано |

Что ещё делать в такие сумрачные дни, как не предаваться воспоминаниям о приятном. Возвращаюсь мысленно на озеро Гарда...

В один из последних дней нашего пребывания в Дезенцано заглянули в Археологический музей Джованни Рамботти на набережной, там в галерее были выставлены картины художников, может быть местных. Вроде ничего особенного, но в сочетании с восхитительными видами из окон и на фоне исторической архитектуры, картины смотрелись очень приятно.

Городской археологический музей в Дезенцано-дель-Гарда был открыт в 1990 году после раскопок в окрестностях, где было найдено множество артефактов римской и более ранних эпох. Множество поселений бронзового века хорошо сохранились в этих местах благодаря здешней болотно-торфяной почве. Она не пропускает воздух и поэтому не даёт артефактам разлагаться. Так что искусство не портится...

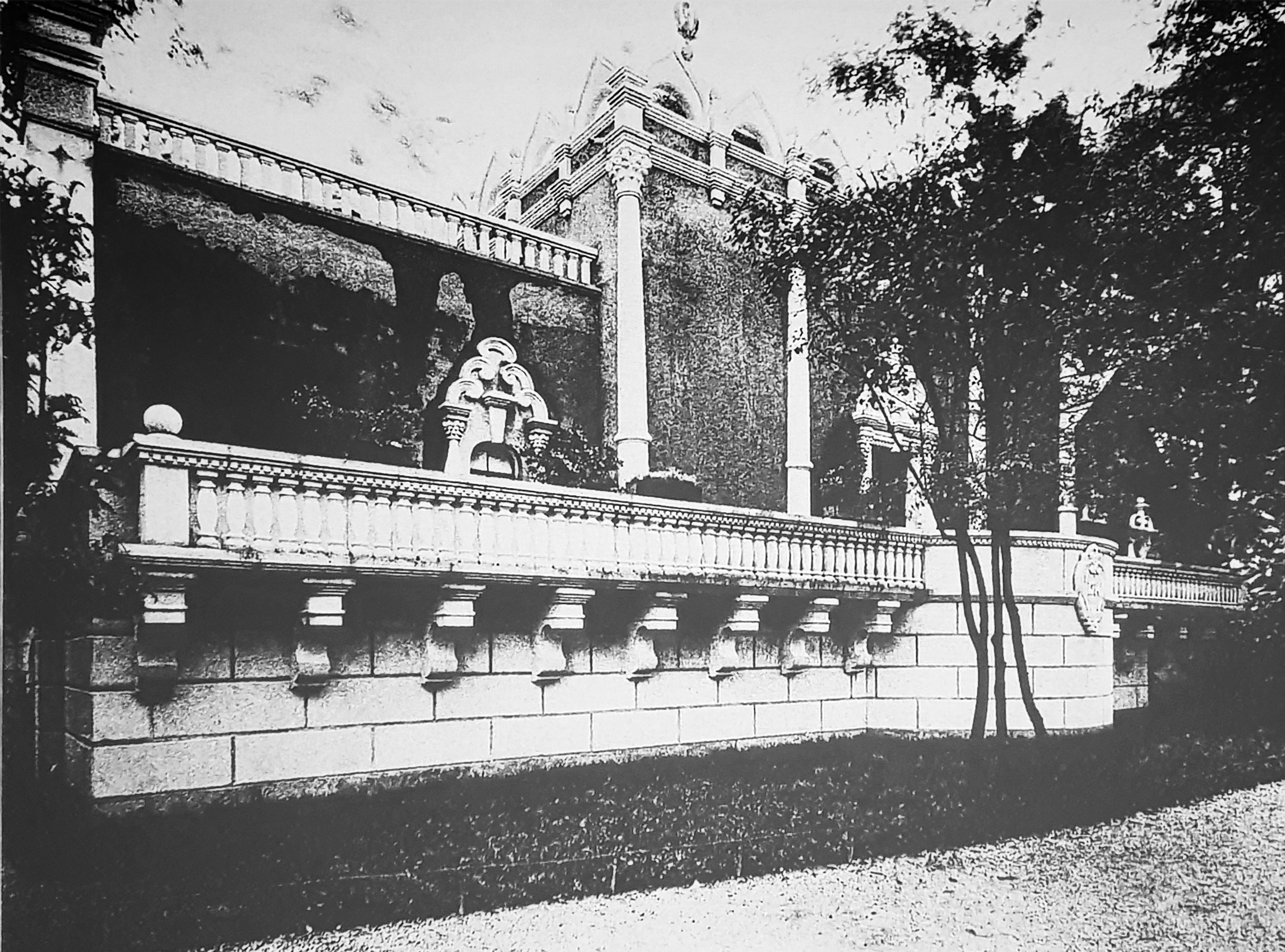

Музей разместился в бывшем кармелитском монастыре Девы Марии. Для любителей археологии музей может представлять интерес, там хранится самый древний в мире плуг, изготовленный из цельного куска дерева. В прекрасном монастырском дворе XVI века находится саркофаг Атилии Урбики (II-III век н. э.). И кстати, вход в музей бесплатный.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Плуг - начало бронзового века (2000 год до н.э.), который считается самым старым в мире

13.

14.

15.

16.

Предметы бронзового века

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Джованни Рамботти - первый мэр Дезенцано (1860-1862), любитель истории и археологии

|

Метки: гарда фото дезенцано италия мимоходом |

Базилика Санта-Мария-Маджоре в Бергамо |

Славный город Бергамо

Базилика Санта-Мария-Маджоре - самая главная в Бергамо, и не зря! Очень строгая снаружи, внутри она поражает величием и торжественностью интерьера.

1. Первоначально была возведена в ломбардо-романском стиле в XII веке, позднее долгое время перестраивалась и расширялась.

2. Главного входа в базилику нет - в этом её особенность. Южный и северный порталы охраняют по два льва с каждой стороны. Мы вошли через портик белых львов на Пьяцца Розате.

3. Необыкновенной контраст простого романского фасада и роскошного барочного интерьера поражает и завораживает. Внутри - настоящее буйство барокко: фрески, барельефы, гобелены, скульптуры, картины, деревянная инкрустация. Интерьер создавался на протяжении XVI-XVII веков.

4. Очень много дерева, шпалер, мрамор уступает место более тёплым материалам. Глазу негде отдохнуть от переплетений узоров, игры красок и форм.

Как и многие романские церкви, в плане здание имеет форму латинского креста, массивные колонны выделяют основной неф, широкий трансепт и полукруглую апсиду.

5. В трансепте - редкие фрески XIV века, много картин, в том числе работы известных художников, таких как Лука Джордано и Лоренцо Лотто. Хорошо узнаваема "Тайная вечеря" работы Франческо Бассано 1585 года.

6. Ниже фрески неизвестного автора ломбардской школы (из жизни святого Эгидия).

7.

8. На стене около южной двери - большая фреска "Дерево святого Бонавентуры" 1347 года, которая частично скрыта под картиной "Всемирный потоп" кисти Пьетро Либери. Среди ветвей дерева эпизоды из жизни святого Бонавентуры.

9. Если присмотреться к фреске "Дерево жизни", можно заметить среди святых коленепреклонную фигуру в красном; это местный меценат Гуидино Суарди, который и спонсировал создание фрески при условии, что его образ тоже будет увековечен. В его доме на площади Меркато-делла-Скарпе сейчас находится станция фуникулёра.

10. На стенах развешаны 25 огромных шпалер, еще более подчеркивающих изысканность убранства базилики. Они сотканы на ручных ткацких станках из цветных шерстяных и шелковых, золотых и серебряных нитей на знаменитых мануфактурах Флоренции и Фландрии (1583-1586), некоторые по эскизам Алессандро Аллори .

11. Пресвитерий отделён от главного нефа резной деревянной алтарной преградой, над ней расположено распятие XIV века.

12. В самом пресвитерии - бронзовый подсвечник 1597 года и деревянные хоры работы Бернардо Дзенале. Великолепные инкрустированные панно украшают алтарную преграду храма. С 1524 года над их созданием работали венецианский художник Лоренцо Лотто и бергамский мастер инкрустации Франческо Капоферри. Эти панно имеют ответные изображения с другой стороны, обращённой внутрь хоров, с традиционными библейскими сюжетами.

13. Купол расписал знаменитый венецианец Джованни Баттиста Тьеполо

14.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. У глухой западной стены храма находятся захоронения двух великих музыкантов, жизнь которых тесно связанна с базиликой и городом - это композитор и руководитель музыкальной капеллы при базилике Джованни Симон Майр и талантливый бергамский композитор Гаэтано Доницетти (надгробие авторства Винченцо Велы).

30. Готическое мраморное надгробие кардинала Гульельмо Лонги Аллессандрини, умершего в начале XIV века, изваял Уго да Кампьоне.

31.

32.

33. Вход в сокровищницу, фрески XIV века.

Другие заметки о славном городе Бергамо:

Академия Каррара в Бергамо

Живопись Возрождения из Академии Каррара

Шелковые сады Gucci в Бергамо

Источники информации: ru.wikipedia.org , www.fondazionemia.it

|

Метки: бергамо базилика путешествие италия |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Визуализация будущего пространства "Цистерны". Фото: Меганом/ГМИИ им. А. С. Пушкина

Реконструкция главного здания Пушкинского завершится в 2023 году

Нынешней осенью Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина показал журналистам подземную часть своего будущего депозитария, которая заглублена в землю на 16 м. Общая площадь депозитария составит около 20 тыс. кв. м — 3 этажа под землей и 5 на поверхности. После того как это сооружение, строительство надземной части которого еще не началось, будет завершено — а планируется это на 2021 год, жизнь Пушкинского изменится в корне.

Гатчинский дворец. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербург выделил более 2 млрд рублей на реставрацию памятников в 2020 году. "Фонтанка" рассказывает, что и где будут восстанавливать

В том числе реставрировать будут Казанский собор, Гатчинский дворец и памятник Николаю I. Информацию 22 января опубликовали на сайте комитета по охране памятников.

Фото: shutterstock.com

Музей московского транспорта начнет работу в конструктивистском гараже Мельникова и Шухова

Чуть менее двух лет назад о планах по созданию музея транспорта в знаменитом конструктивистском гараже на Новорязанской улице говорили в очень условном ключе — как об идее. И вот, кажется, у нас скоро будет второй "Гараж", только в прямом смысле слова — в знаменитом автобусном депо, построенном Константином Мельниковым при участии Владимира Шухова в Басманном районе, начинает работу Музей московского транспорта.

Дом Мельникова в 2016 г. Фото: Денис Есаков / Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева

Реставрация дома Мельникова начнется в 2021 году

Восстановление дома Мельникова предваряет работа международного наблюдательного комитета по его сохранению.

Фото: Wikimapia

Антарктический стыд

В дни торжественного празднования 200-летия открытия Беллинсгаузена и Лазарева особенно интересно взглянуть, как разваливается мемориальный дом адмирала Михаила Лазарева в Севастополе, на мысе Фиолент. Его ежедневно видят десятки людей, спускающихся мимо по лестнице на Яшмовый пляж. Полуобрушенные стены, без кровли, пустые глазницы окон, заросли. Трудно поверить, что дом был обитаем до конца 1980-х годов.

Дом Поздняковых. Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Большое Никитское наступление

2020 год начался для Москвы с хорошей новости: 14 января мэрия объявила, что купила дом Булошникова на Большой Никитской улице — для того, чтобы сохранить. А дальнейшее его использование намерена обсудить с общественностью.

Фото: ©Татьяна Белова/Фотобанк Лори

Офис Дмитрия Медведева будет находиться в Доме дружбы — особняке Морозова на Воздвиженке

Этот дом обращает на себя внимание даже тех, кто архитектурой не особенно интересуется — он похож на игрушечный замок, обросший ракушками; построенный для миллионера Арсения Морозова в конце ХIX века, он входит во все книги по модерну. Москвичам среднего возраста он известен как Дом дружбы — здесь в 1970–1980-е размещался Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, который проводил здесь свои мероприятия.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Мадонна Дома Колонна. Рафаэль Санти 1507, 77.5×56.5 см. Берлинская картинная галерея

Божественное собрание Мадонн Рафаэля открыло год, посвящённый мастеру Возрождения

Сразу семь Мадонн Рафаэля собраны в одном зале в Берлинской картинной галерее. Эта экспозиция начала серию показов, посвящённых 500-летию со дня смерти итальянского мастера эпохи Возрождения. Рафаэль скончался всего через год после Леонардо да Винчи, к аналогичной годовщине которого были приурочены выставки по всему миру.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербург залюбовался Ленинградом. Послевоенное искусство в Мраморном дворце

В Мраморном дворце Государственного Русского музея под эгидой имеющего свое собственное представительство в том же дворце Фонда Петера и Ирене Людвиг открылась выставка "Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины — второй половины ХХ века". В семи залах рассказана история послевоенного искусства Ленинграда в ее экспрессионистическом изводе. Получившаяся "ленинградская школа", которую до сих пор не видели в подобном единстве, впечатляет и рождает вопрос, почему из 59 представленных тут художников в экспозиции Русского музея только семь.

Неизвестный гравер. "В прошлом наиболее полезные были затоптаны ногами". 1789. Фото: Государственный исторический музей

Выставка революционного фаянса Франции пройдет в Историческом музее

Агитационное искусство XVIII века в первый раз будет представлено в России в таком объеме.

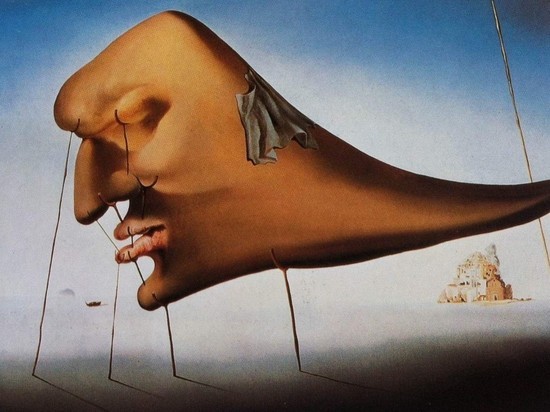

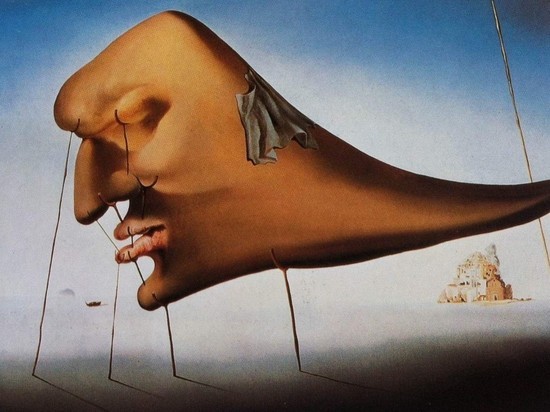

Торре Галатея, Фигерас, Каталония. Фото: Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, UPRAVIS, Moscow, 2019

Хуан Кампаланс, исполнительный директор фонда "Гала-Сальвадор Дали": Не нравится Дали? Вы просто не нашли "своего"

С 28 января по 25 марта в ЦВЗ "Манеж" пройдет выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", организованная Музеем Фаберже и культурно-историческим фонд "Связь времен". "Сноб" поговорил с исполнительным директором фонда "Гала-Сальвадор Дали" Хуаном Мануэлем Севильяно Кампаланс о наследии Дали, господдержке культуры и о том, какие работы художника подделывают чаще всего.

Каспар Давид Фридрих. Сова на дереве, 1834. Холст, масло, 25,5х31,5 см. Частная коллекция

Птички Фридриха

Каспар Давид Фридрих, художник, которого попеременно относят к дрезденскому романтизму или бидермайеру, а также отмечают, что он во многом был предтечей символизма, птиц изображал преимущественно в пейзаже, а пейзажи писал по большей части драматические... Но картину с совой на дереве на каннском аукционе 2010 года поначалу к творчеству Фридриха не отнесли и оценили по максимуму в 100 евро. А когда распознали - пожалели, что по дешёвке продали.)) Единственная птица в творчестве Фридриха - филин на ветке дуба - главный герой картины, а не дополнение к пейзажу.

Кадр из фильма "Казанова Феллини". © Produzioni Europee Associati (PEA); Fast Films

Рейтинг фильмов Феллини: от худшего к лучшему

20 января 1920 года родился великий Федерико Феллини! Сам режиссер говорил, что всю жизнь снимает один и тот же фильм, только в разных декорациях и с разными актерами. К столетию маэстро вспоминаем его фильмографию.

Жан-Мишель Моро. Радости материнства. Государственный историко-культурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"

Чтение на 15 минут: "Monument du costume"

В издательстве "Арт-Волхонка" вышла книга "Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия": она посвящена серии гравюр, изображающей сцены из жизни французского светского общества. Arzamas публикует отрывок из вступительной статьи Василия Успенского и Наталии Веденеевой и советует читателям отправиться на выставку в музее "Царицыно", где удивительные гравюры можно увидеть своими глазами.

Мадонна Дома Колонна. Рафаэль Санти 1507, 77.5×56.5 см. Берлинская картинная галерея

Божественное собрание Мадонн Рафаэля открыло год, посвящённый мастеру Возрождения

Сразу семь Мадонн Рафаэля собраны в одном зале в Берлинской картинной галерее. Эта экспозиция начала серию показов, посвящённых 500-летию со дня смерти итальянского мастера эпохи Возрождения. Рафаэль скончался всего через год после Леонардо да Винчи, к аналогичной годовщине которого были приурочены выставки по всему миру.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербург залюбовался Ленинградом. Послевоенное искусство в Мраморном дворце

В Мраморном дворце Государственного Русского музея под эгидой имеющего свое собственное представительство в том же дворце Фонда Петера и Ирене Людвиг открылась выставка "Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины — второй половины ХХ века". В семи залах рассказана история послевоенного искусства Ленинграда в ее экспрессионистическом изводе. Получившаяся "ленинградская школа", которую до сих пор не видели в подобном единстве, впечатляет и рождает вопрос, почему из 59 представленных тут художников в экспозиции Русского музея только семь.

Неизвестный гравер. "В прошлом наиболее полезные были затоптаны ногами". 1789. Фото: Государственный исторический музей

Выставка революционного фаянса Франции пройдет в Историческом музее

Агитационное искусство XVIII века в первый раз будет представлено в России в таком объеме.

Торре Галатея, Фигерас, Каталония. Фото: Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, UPRAVIS, Moscow, 2019

Хуан Кампаланс, исполнительный директор фонда "Гала-Сальвадор Дали": Не нравится Дали? Вы просто не нашли "своего"

С 28 января по 25 марта в ЦВЗ "Манеж" пройдет выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", организованная Музеем Фаберже и культурно-историческим фонд "Связь времен". "Сноб" поговорил с исполнительным директором фонда "Гала-Сальвадор Дали" Хуаном Мануэлем Севильяно Кампаланс о наследии Дали, господдержке культуры и о том, какие работы художника подделывают чаще всего.

Каспар Давид Фридрих. Сова на дереве, 1834. Холст, масло, 25,5х31,5 см. Частная коллекция

Птички Фридриха

Каспар Давид Фридрих, художник, которого попеременно относят к дрезденскому романтизму или бидермайеру, а также отмечают, что он во многом был предтечей символизма, птиц изображал преимущественно в пейзаже, а пейзажи писал по большей части драматические... Но картину с совой на дереве на каннском аукционе 2010 года поначалу к творчеству Фридриха не отнесли и оценили по максимуму в 100 евро. А когда распознали - пожалели, что по дешёвке продали.)) Единственная птица в творчестве Фридриха - филин на ветке дуба - главный герой картины, а не дополнение к пейзажу.

Кадр из фильма "Казанова Феллини". © Produzioni Europee Associati (PEA); Fast Films

Рейтинг фильмов Феллини: от худшего к лучшему

20 января 1920 года родился великий Федерико Феллини! Сам режиссер говорил, что всю жизнь снимает один и тот же фильм, только в разных декорациях и с разными актерами. К столетию маэстро вспоминаем его фильмографию.

Жан-Мишель Моро. Радости материнства. Государственный историко-культурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"

Чтение на 15 минут: "Monument du costume"

В издательстве "Арт-Волхонка" вышла книга "Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия": она посвящена серии гравюр, изображающей сцены из жизни французского светского общества. Arzamas публикует отрывок из вступительной статьи Василия Успенского и Наталии Веденеевой и советует читателям отправиться на выставку в музее "Царицыно", где удивительные гравюры можно увидеть своими глазами.

|

Метки: выставки музыка живопись книги искусство новости из мира искусства кино культура |

Ко дню Святой Татианы |

День Святой Татианы и День студенчества отметили вместе со студентами Московской консерватории. На сцене Большого зала прошёл очередной концерт студенческого цикла "Молодые звёзды Московской консерватории". Это был настоящий праздник - красивые молодые лица, прекрасная музыка, интересная программа, ансамбли различных составов. Участвовали лучшие студенты и ассистенты-стажёры Московской консерватории - лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов.

Прозвучали произведения Римского-Корсакова, Рубинштейна, Моцарта, Мендельсона, Тюйе, Соллима, Оффенбаха, Райнбергера, Эрсана (первое исполнение "Ностальгии"), Подгайца и др.

В первом отделении выступили: квинтет, секстет, Дарья Волкова (сопрано), Артак Кулиджанян (баритон), Виктория Тульская (скрипка), Григорий Филипченко (виолончель). Во втором отделении традиционно выступили студенческие коллективы: Рубинштейн-трио, Молодежный камерный хор Москвы, дирижёр - Михаил Кудрявцев. Хор исполнил сочинения клаcсических композиторов и современных авторов.

Подобные встречи проходят при поддержке Московской консерватории, а в качестве организатора концертов выступает студенческий комитет МГК. Первый концерт цикла успешно прошёл 12 января 2018 года.

Звучит музыка Римского-Корсакова в исполнении квинтета для фортепьяно, флейты, кларнета, валторны и фагота.

Виктория Тульская исполняет Цыганскую рапсодию Гроховского. Партия фортепьяно - Владимир Иванов.

Прекрасный квинтет исполнил "Адажио и рондо для стеклянной гармоники" Моцарта.

Великолепно прозвучал Мендельсон в исполнении "Рубинштейн-трио" в составе: Никита Каплунов (фортепьяно), Арина Зеленина (скрипка), Владислав Алмакаев (виолончель).

Молодёжный камерный хор Москвы исполнил произведение для скрипки и хора Ф. Эрсана "Ностальгия", скрипач - Фёдор Безносиков. Это было первое исполнение в России.

Дарья Волкова и Ксения Парфинович после выступления.

Послушайте, как прозвучали куплеты Олимпии из оперы Оффенбаха "Сказки Гофмана":

|

Метки: концерт музыка консерватория москва |

Бестиарий на средневековых шпалерах |

Вспомнилось, что было...На одном из островов Лаго Маджоре видела изумительные шпалеры (гобелены) с оригинальными сюжетами и хочу показать их вам.

На протяжении веков гобелены заказывали для своих поместий самые богатые и просвещенные люди своего времени. Гобелены отражали вкус и статус своего владельца. Техника ручного ткачества трудоёмка, поэтому эти изделия доступны были только самым состоятельным заказчикам. Название "гобелен" возникло во Франции в XVII веке: именно тогда открылась Королевская мануфактура братьев Гобелен. Основатель мануфактуры, Жиль Гоббелен, сначала открыл в предместьях Парижа красильню для шерсти, а его наследники присовокупили к ней ковровую ткацкую. Позднее оба предприятия выкупил сам Людовик XIV. В период с XV до XIX века гобелены создавались преимущественно на мануфактурах во Франции и Фландрии. Именно во Фландрии начала формироваться традиция создания гобеленов по картинам великих художников. Гобелены выполнялись из шерсти, шёлка, иногда в них вводились золотые или серебряные нити.

Со средних веков и вплоть до XIX века практиковался выпуск шпалер циклами, в которые объединялись изделия, связанные одной темой. Такой набор предназначался для украшения помещения в едином стиле. Количество шпалер в ансамбле зависело от размеров помещений, в которых предполагалось их размещать.

Такой ансамбль и представлен в палаццо Борромео на острове Изола Белла в Галерее гобеленов. Её стены украшают шесть изысканных фламандских шпалер XVI века, вышитых шёлком и золотом. Это уникальные картинные шпалеры размером 3 на 4 метра с фантастическими сюжетами из жизни животных.

Семь шпалер были сделаны примерно в 1565 году в Брюсселе, вероятно, в мастерской Питера Кокке ван Алста (1502-1550). Однозначно трудно определить, кто их заказал, но одна из гипотез указывает на могущественного кардинала Лотарингии Шарля де Гиза (1525-1574), что, возможно, объясняет не только необычайное качество произведений, но и тот факт, что в аллегорической форме в сюжетах символически обратились к теме греха и искупления.

В 1654 году шпалеры были куплены кардиналом Мазарино, а затем третий кардинал, Виталиано VII Борромео, отвез их в Италию, где они и остались. Шпалеры сначала находились в Милане, и только в 1848 году были перенесены на Изола Белла. В 1886 году для них была построена специальная галерея. После полной реставрации, проведенной в Бельгии в 2012 году, сейчас во дворце выставлены шесть из семи экспонатов коллекции.

На нескольких шпалерах из этого цикла встречается единорог - геральдический символ семьи Борромео. Текст в верхней части - из Библии.

С одной стороны, единорог связан с политической мощью семьи, а с другой - единорог символизирует целомудрие, в широком смысле духовную чистоту и искания.

Чаще всего его представляют в виде коня c одним рогом, выходящим изо лба.

В средние века люди воспринимали и изображали мир символически, поэтому современному человеку без специальных знаний часто трудно бывает понять смысл изображенного.

На одной из шпалер, на которой в тени деревьев львица кормит своих детёнышей, справа изображен слон, сражающийся с индийским носорогом.

Аллегорический смысл этого бестиария можно трактовать, как намек на свободную волю: Бог допускает существование зла, но поддерживает справедливых в их борьбе против греха.

Фрагмент

Одно из первых известных изображений носорога - знаменитая гравюра А. Дюрера "Носорог", которую великий художник создал, не имея перед глазами самого зверя. Поэтому носорог на гравюре и выглядит так странно, словно закованный в настоящую железную броню. Европейцы впервые увидели носорога только в начале XVI века. Этот индийский носорог появился в Лиссабоне в мае 1515 года. Носорога привезли из Камбея (Западная Индия) в качестве подарка португальскому королю Мануэлю I от гуджаратского султана Музаффара II. Затем он был выставлен на всеобщее обозрение и через некоторое время отправлен в подарок римскому папе. Но папа так и не получил свой подарок. Во время перевозки носорог затонул вместе с кораблем во время шторма.

Фрагмент

Природа воспринималась как арена постоянной борьбы добрых и злых сил.

Все изображения без логотипа и информация - из интернета.

|

Метки: гобелены лаго-маджоре шпалеры культура италия |

Процитировано 1 раз

Ещё одна Травиата |

Вот и появилась очередная Травиата! Заранее было ясно, что это будет не классическая "Травиата" в духе фильма-оперы режиссёра Франко Дзеффирелли 1982 года. Ведь во всех постановках "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман демонстрирует свои оригинальные идеи, но с другой стороны, музыку Верди испортить невозможно и удовольствие от живого звучания оркестра и голосов так или иначе обеспечено.

Посещение "Геликон-оперы" всегда праздник, независимо от впечатления о спектакле. Тем более в юбилейный 30-й театральный сезон и на премьеру оперы "Травиата" Верди. Особенно, если перед этим по пути зайти в Кафе Пушкинъ...

Итак, это не рецензия, а просто впечатление о посещении "Геликон-оперы". Дмитрий Бертман в соавторстве со своими постоянными художниками Игорем Нежным и Татьяной Тулубьевой представил новую постановку "Травиаты", в качестве дирижера-постановщика в "Геликон-опере" дебютировал Александр Сладковский. Это четвертая постановка оперы в театре и восьмая Дмитрия Бертмана. Режиссер ставил ее в Германии, Канаде, Франции - от классических постановок до эпатажных.

Перед спектаклем для создания настроения погуляем по театру. Театральная история дома на Большой Никитской,19 началась ещё в XVIII столетии. Фойе театра сохраняет традиции старого особняка Шаховских-Глебовых-Стрешневых.

Выставки в Геликон-опере не редкость - мы уже видели здесь экспозиции графики и живописи, уникальных авторских кукол и скульптуры ар-деко. В этот раз "Геликон-опера" и компания ART de VIVRE представили выставку гобеленов ручной работы под названием "Гобелен. Переплетение смыслов".

Гобелены ручной работы великолепно вписались в интерьеры усадьбы князей Шаховских и отлично смотрятся в фойе-галерее С.И. Зимина и малых залах. Эти гобелены являются репликами старинных французских и фламандских гобеленов, хранящихся во дворцах и двух ведущих музеях Франции: Галерее гобеленов в Париже и Музее гобеленов и ковров в Обюссоне. Идея воссоздания этих уникальных изделий принадлежит французской компании "Ренессанс".

Художник гобеленов Андрей Мадекин - из династии, которая занималась ткачеством с XIX века. Он модернизировал свой ткацкий станок, на котором после изготовления эскизов собственноручно создает гобелены. "Похищение Европы", "Отдых Фавна", "Нимфа", большинство его сюжетов - из мифологии.

И несколько слов о постановке в Геликон-опере. Популярнейшая опера Джузеппе Верди "Травиата" на либретто Франческо Мария Пьеве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" исполняется в зале "Стравинский". В героев оперы воплотились Ирина Окнина (Виолетта), Игорь Морозов (Альфред), Алексей Исаев (Жорж Жермон), Лариса Костюк (Флора Бервуа), Петр Морозов (Барон), Георгий Екимов (Маркиз), Екатерина Облезова (Аннина). Маэстро Михаил Егиазарьян великолепно провел спектакль. Постановки Дмитрия Бертмана, как всегда, нетривиальны. Но всё же, не все средства хороши для привлечения зрителей в театр.

С первых тактов музыка Верди завораживает, артисты вызывают восхищение и вокальной формой, и артистизмом, радует прекрасный зал с отличной акустикой и хорошее настроение в придачу. Однако, почему-то публика принимает спектакль совсем неодназначно. Дело в том, что Бертман сдвинул временные рамки оперы на полвека вперёд - с середины на конец XIX века. Визуальный ряд - просто, как оживающие на сцене картины Тулуза Лотрека, действие переместилось из салона полусвета в публичный дом парижских трущоб, т.е. изменились место и время действия.

Перед спектаклем на сцене появляются клошар и огромный пес, и это сразу настраивает на определённый лад - никаких роскошных салонов и приёмов знаменитой красавицы-куртизанки мы не увидим.

На премьере в Венеции в 1853 года опера провалилась, потому что публика была возмущена тем, что главная героиня - куртизанка. Теперь другие времена, и публику уже не смущает, что Виолетта в этой постановке - даже не куртизанка, а рангом ниже... Конечно, понятно, что по итальянски la traviata - это падшая, заблудшая. Но в новой постановке сместились акценты, и получилось переплетение смыслов. Проиллюстрирую свои впечатления всего лишь тремя очень характерными сценами - начало спектакля с парижскими клошарами, центральная сцена в публичном доме и концовка оперы - Виолетта словно парит над бездной.

В итоге прекрасная, волшебная музыка Верди затмила всякие новаторства. Как сказал маэстро Владимир Федосеев, "Музыка - это победа над всем дурным, что есть в мире".

|

Метки: Геликон-опера опера культура театр выставка |

Шелковые сады Gucci в Бергамо |

В Бергамо нам крупно повезло - в залах Пинакотеки Академии Дж. Каррара в середине сентября прошлого года посмотрели прекрасную выставку "Искусство Моды - Шелковые сады. Витторио Аккорнеро для Gucci". Так состоялось наше знакомство с творчеством известного итальянского иллюстратора и сценографа XX века Витторио Аккорнеро, который на протяжении 20 лет создавал великолепные эскизы для платков дома моды GUCCI. В залах Пинакотеки были представлены 36 платков и два платья из частных коллекций в диалоге с шедеврами итальянской живописи.

Витторио Аккорнеро начал сотрудничать с домом моды Gucci с 1960 года и стал революционером в области дизайна платков, во многом благодаря необычному заказу, который дом Gucci получил от принцессы Монако - элегантной Грейс Келли. Витторио создал рисунок, который и сейчас почти каждый год появляется в коллекциях Gucci - Floral print. Этот уникальный платок "Флора", созданный по эскизам Аккорнеро специально для принцессы, а также другие произведения, можно было увидеть на выставке в Бергамо. Принт изображает 43 разновидности цветущих растений и 9 видов насекомых.

1.

Вот как это случилось: в 1966 году Грейс Келли вместе с супругом зашла в миланский магазин Gucci, чтобы приобрести прославленную сумку Bamboo bag. Родольфо Гуччи, один из сыновей основателя компании, настоял, чтобы Грейс выбрала себе что-нибудь в подарок. Принцесса пожелала платок, но ни один орнамент не пришелся ей по душе. Родольфо немедленно связался с иллюстратором Витторио Аккорнеро, который уже на следующий день принёс рисунок платка с прекрасным цветочным узором. Став одним из символов дома моды Gucci, принт Flora не потерял со временем своей актуальности: принцесса Монако Каролина появлялась на публике в блузе с таким же рисунком, как на любимом аксессуаре ее матери. Но похоже приверженность и любовь к этому принту и марке Gucci становится семейной традицией Княжеского Дома Гримальди, потому что уже и внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги участвует в продвижении этого бренда.

2.

Источник

На выставке изумительные рисунки платков перекликались с цветовой палитрой живописи - портретов, пейзажей, натюрмортов. Около некоторых картин на полу были метки, показывающие явное родство цветовой гаммы - красок, которыми пользуется Витторио Аккорнеро в своей работе, и колоритом живописного произведения.

3.

4.

5.

Ян ван Зикель (1495-1562), мастерская. Портрет Андреаса Кантера, примерно 1535-1545. Дерево, масло

Жан Клу. Портрет Луи де Клев, примерно 1533-1535. Дерево, масло

6.

7.

Альбрехт Дюрер, мастерская (1471-1528). Портрет мужчины в образе святого Себастьяна, около 1505. Дерево, масло

8.

Лоренцо Лотто (1480-1557). Святое семейство со святой Екатериной Александрийской, 1533. Холст, масло

9.

10.

11.

12.

Тициано Вечелио (!480-1576). Мадонна с младенцем в пейзаже, 1507. Дерево, масло

13.

Андреа Кордельяги, прозванный Андреа Первитали. Мадонна с Младенцем, святыми Павлом, Агнессой, донаторами Паоло и Аньезе Кассотти (Мадонна Касотти), 1523, холст, масло

14.

На стене - Андреа Превитали (1475-1528). Мадонна с младенцем на престоле и святые, примерно 1525. Холст, масло

15.

Кариани (Джованни Буси) (1485-1547). Мадонна с младенцем и святыми Александром, Еленой, Марией Магдалиной, Анной, Иосифом (Иоахимом), Иоанном Крестителем, Франциском Ассизским, Иоанном Богословом, примерно 1526-1531

16.

17.

Джован Баттиста Морони. Чтение святого Иеронима, около 1550. Холст, масло

18.

19.

Джован Баттиста Морони, школа. Портрет Христа, 1556-1557. Мадонна с младенцем во славе и святыми Варварой и Катериной, 1565-1570. Холст, масло

20.

21.

22.

23.

24.

Паоло Бономино. Портрет Зенобии Бенальо Марензи с собакой, 1737. Масло, холст

25.

26.

27.

Джован Баттиста Морони. Портрет Бернардо Спини, 1573-1574, холст, масло. (третий слева)

Джован Баттиста Морони. Портрет Паче Риволо Спини, 1573-1574, холст, масло (четвёртый слева)

28.

Маленькая девочка одета как синьорина в парчовом платье с жемчужным ожерельем, но кажется немного напуганной ролью, которую она должна исполнять. В её взгляде смешиваются меланхолия и гордость.

29.

Джован Баттиста Морони (1520-1579). Портрет девочки из дома Редетти, 1570-1573. Холст, масло

30.

Джован Баттиста Морони. Потрет сидящего старика с книгой, около 1576, холст, масло (первая слева)

31.

32.

33.

34.

Ян ван Кессель (1626-1679). Натюрморт с фруктами, 1655-1675. Медная пластина, масло

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Ян Брейгель Старший (?) (1568-1625) Ваза с цветами и бабочкой,1612. Медная пластина, масло

Ян Брейгель Старший (?) (1568-1625). Натюрморт с вазой для цветов, кольцом и бриллиантами, 1612. Медная пластина, масло

42.

43.

Антверпенский художник. Христос в доме Марты и Марии, 1630-1640. Дерево, масло

44.

45.

46.

47.

|

Метки: академия Каррара академиякаррара мода живопись бергамо гуччи скульптура италия выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Реставрацию дома архитектора К.Дуванова в центре Москвы планируют закончить в 2022 г.

Как рассказали в пресс-службе, согласно архивным данным, дом был построен не позднее 1817 г. За время существования здание сменило нескольких владельцев. Считается, что новое декоративное оформление богатое лепным скульптурным декором памятник получил в 1893 г., когда его капитальным ремонтом занялся архитектор К.Дуванов. Сложившаяся на начало ХХ века планировка помещений здания в целом сохранилась до настоящего времени. В начале прошлого столетия в доме находилось три квартиры. Квартиры на первом этаже и антресолях сдавалась в наем. На втором этаже находилась квартира владельца, отделанная наиболее пышно и богато. Здесь же в пристройке со световым фонарем располагалась оранжерея для выращивания цветов. После 1917 г. территория домовладения значилась за управлением московского губернского инженера.

Фото: Ольга Карасева

В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит

Площадь нового терминала составила 127 тысяч квадратных метров: это примерно 18 футбольных полей. Концепцию разработало сербское архитектурное бюро RMJM. Оформление учитывает традиции русского конструктивизма, например, крыша напоминает самолет с эскизов Якова Чернихова. Интерьер терминала С продолжает дизайн терминала B, открытого в 2018 году, и основан на работах Эль Лисицкого, Александра Родченко и Константина Мельникова. Пространство украшают зелень, арт-объекты и настенные панно с историей русской авиации. В основе одного из панно лежит поэма Велимира Хлебникова "Заклятие смехом".

Арсенал, 2017

Краткая история креативных пространств Петербурга, которые стали одним из главных городских феноменов 2010-х

Корреспондент петербургской редакции The Village Юлия Галкина вспоминает главный городской феномен прошедшей декады — массовое превращение старого фонда в креативные пространства и рассказывает, что со всеми этими кластерами стало.

Фото: Дмитрий Французов, Маргарита Федина, mos.ru

Дом недели: особняк Миндовского на Поварской улице, которому вернули статую богини Авроры с цветами

Передача национализированных особняков в 1920–1930-е годы дипломатическим службам зарубежным стран, посольствам и консульствам спасла московский модерн.

Фото: cultinfo.ru

В Вологде меценат начал ремонт старинного дома

Команда реставраторов собирается восстановить объект культурного наследия федерального значения - Дом Засецких

Павильон России на биеннале, 1914. Слайд из презентации, показанной Ипполито Лапарелли

Дальше... дальше... дальше... В поиске нового поколения

Конкурс OPEN! на участие в национальном павильоне Джардини рассчитан на молодых архитекторов с максимально свежим взглядом на вещи, а его рамки так широки, что их почти не видно. Нужны смелые люди, которые совпадут с мировоззрением куратора Ипполито Лапарелли. Награда – работа в Венеции.

Феликс Новиков опубликовал открытое письмо по проекту реставрации Дома пионеров на Воробьевых горах

Речь о концепции реставрации знаменитого здания, памятника архитектуры модернизма, и реконструкции его корпусов. Концепция разработана Николаем Переслегиным и Kleinewelt Architekten, а информация о ней распространена в декабре 2019 года в пресс-рассылке Москомархитектуры.

|

Метки: архитектура рестоврация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

|

Метки: выставки музыка живопись книги искусство новости из мира искусства кино культура |

Дом Леонтьевых в Гранатном переулке |

Между Спиридоновкой и Малой Никитской, в Гранатном переулке, ещё можно встретить усадьбы и особняки старой Москвы - дома М.С. Гольденвейзера, А. Леман, Протопоповых, А. Зерщикова, Бобринских. Они разные по своей стилистике, но объединены масштабами зданий и периодом строительства. Назван переулок в честь работавшего здесь в былые времена Гранатного двора: в этих местах лет 400 назад хранили порох, делали снаряды. Украшением всего Гранатного переулка служит старый барский особняк Леонтьевых с шестиколонным тосканским портиком - дом №4, строение 1.

Дом был построен на основе сгоревшего в 1812 году здания. Владельцем особняка в 1838 году стал граф Платон Николаевич Зубов (1798-1855). Платон Николаевич по матери являлся внуком полководца Александра Васильевича Суворова. Платона Николаевича не стало в 1855 году, после чего городской особняк перешел к семье его сестры Любови Николаевны, бывшей замужем за генерал-майором И.С. Леонтьевым, героем Отечественной войны 1812 года. Далее домом владели их потомки.

В.А. Тропинин. Граф П.Н. Зубов, ок. 1839

Предположительно, архитектором этого дома мог быть один из создателей московского ампира Афанасий Григорьевич Григорьев (1782-1868).

Памятник архитектуры XVIII – XIX вв. "Усадьба Зубовых-Леонтьевых". Реконструкция и реставрация комплекса зданий исторической застройки и эскизный проект реставрации главного дома. Архитектор Е.А.Мальчевская. Источник

Московский ампир - особая разновидность этого стиля, сложившаяся в послепожарной застройке 1812 года. Тогда Москва отстраивалась и перестраивалась, главными архитекторами нового облика города стали Доменико Жилярди и Осип Бове и Афанасьев Григорьев, а господствующим архитектурным направлением - ампир. Именно ампирные постройки, которых в столице сохранилось довольно много, определяют ещё облик "старой Москвы".

В глубине двора за низкой ажурной оградой видны колонны портика, над которым возвышается ещё один этаж, завершающийся бельведером.

Пройти за решётку нельзя, но можно полюбоваться особняком с улицы.

На паспорте объекта указано, что идут работы по сохранению и приспособлению под современное использование объекта культурного наследия федерального значения.

А ведь в истории этого дома был момент, когда его собирались снести и уже начали частично разбирать. На этом месте в 1914 году фабрикант-мебельщик планировал построить многоэтажный доходный дом по проекту братьев Весниных. Начавшаяся Первая мировая война остановила этот процесс, и уже в советское время приступили к восстановлению дома. Но от богатых интерьеров уже ничего не осталось.

В 1923 года особняк заняла Палата мер и весов.

Правый флигель дома

На старинной открытке видим, что когда-то портик дома украшали два вазона для цветов. Говорят, что один из них находится в саду "Аквариум"...

А.А. Оль(1883-1858). Москва. Дом Леонтьевых в Гранатном переулке, 4. Бумага; карандаш, акварель, тушь. Музей истории Петербурга. Фото vk.com/album

Неоднократно москвичи высказывали предложения создать в этом доме музей А.В. Суворова. Однако с 1998 года особняк в Гранатном переулке находится в аренде до 2046 года.

|

Метки: усадьба архитектура самые красивые дома москвы гранатный переулок улицы моего детства |

Трудная судьба усадьбы Бобринских |

Фото 2020 года

Сейчас вновь заговорили о судьбе усадьбы Бобринских на Малой Никитской, которую, несмотря на многочисленные протесты общественности, собираются передать Ельцин-центру. Её реконструкция продолжается уже около 10 лет и должна была закончиться в IV квартале 2019 года. Решили посмотреть, как обстоят дела сейчас. К нашему удивлению, реконструкция-реставрация так и не закончилась. И усадьба со стороны Малой Никитской ещё закрыта строительной сеткой.

Вот так всё выглядит в настоящее время:

Фото 2020 года

Вид на усадьбу со стороны Гранатного переулка:

Фото 2020 года

Фото 2020 года

Мы снимали усадьбу в феврале 2015 года, и уже тогда казалось, что реставрация завершается, но процесс пошёл вспять.

Фото 2015 года

Фото 2015 года

Фото 2015 года

Фото 2015 года

Усадьба была построена в конце XVIII века князем Андреем Долгоруковым - отцом московского генерал-губернатора Владимира Долгорукова. Здание пережило пожар 1812 года. Предполагается, что в этом особняке мог бывать Александр Сергеевич Пушкин. Именно поэтому московская общественность предлагает устроить в этой усадьбе Музей А.С. Пушкина.

Затем особняк перешёл в качестве приданого надворному советнику Прокопию Соковникову. Когда дочь нового хозяина Софья вышла замуж за графа Василия Бобринского - внука Екатерины II, усадьба перешла в их владение. Графский род Бобринских вёл своё происхождение от российской императрицы и её фаворита Григория Орлова. Из этого рода произошли многие знаменитые русские - поэты, писатели, политики, министры и даже одна из первых в России лётчиц - княгиня София Долгорукова.

Последним владельцем из рода Бобринских был граф Алексей Алексеевич Бобринский, родившийся в этой усадьбе в 1861 году. Алексей Бобринский был исследоватем горных районов Таджикистана. Русский этнограф совершил несколько экспедиций на Памир, побывал в труднодоступных и таинственных местах Таджикистана. Таджики до сих помнят и почитают Алексея Бобринского.

В путешествия он отправлялся как раз отсюда - с Малой Никитской. По некоторым данным, дом на Малой Никитской с конца XIX века частично сдавался в аренду гимназии Андрея Адольфа. Возможно, первую экспедицию в Центральную Азию граф Алексей Бобринский организовал на средства, полученные от сдачи особняка. После революции граф был вынужден покинуть Россию, остаток жизни он провёл на севере Италии, в Южном Тироле, там сохранилась его могила.

Дальнейшая судьба графского особняка складывалась очень трудно. Немецкую гимназию после 1917 года отсюда выселили и здесь располагалась общеобразовательная школа. В последние годы в здании обитали официальные учреждения. С конца 90-х дом был заброшен и ветшал. Теперь вот другая напасть...

Усадьба Долгоруковых-Бобринских до реконструкции. © CC BY-SA 4.0 / NVO

|

Метки: усадьбабобринских москва реставрация реконструкция улицы моего детства малая никитская |

Славный город Бергамо |

Бергамо состоит как бы из двух разных городов - верхнего и нижнего. Нижний город, где мы побывали в Академии Каррара, более современный, с широкими улицами, особого интереса при дефиците времени не представляет. Все архитектурные сокровища расположены компактно в Старом городе.

1. Тем более, что у нас осталось только полдня на знакомство с городом в режиме "мимоходом". Поэтому приобщившись к искусству высочайшего уровня, мы резвым шагом двинулись от Академии к фуникулёру.

2.

3. Дорога до станции фуникулёра, поднимающего в старый город, заняла не более 15 минут.

4. Старый фуникулёр протяжённостью 228 метров был построен в 1887 году по проекту инженера Ферретти. Фуникулёр ходит по расписанию, довольно часто.

5.

6. Город на избалован вниманием туристов. Удивительно, как при таком количестве достопримечательностей, Бергамо удаётся оставаться в тени!

7. Старый город лежит на высоте 380 метров на холме, который является отрогом Альп.

8. Название Бергамо можно перевести как "город на холме" - так и есть.

9. Вагон доставил нас по рельсовой дороге от нижней станции на улице Виктора-Эмануила II на вершину холма Виджилио.

10.

11.

12. Наверху на Торговой площади есть очень симпатичное кафе, расположенное прямо над фуникулёром.

13.

14. Из кафе открываются панорамные виды на нижний Бергамо.

15. Новый город с церквями и колокольнями простирается в долине вокруг холма.

16. От фуникулёра по боковой улочке направляемся на Соборную площадь. Базилика Санта-Мария-Маджоре расположена так неудачно, что увидеть её полностью не удаётся из-за теснящих её зданий. Только в узком переулке просматривается главная апсида базилики Санта-Мария-Маджоре. Строительство её началось в 1137 году, о чём сообщает надпись на церкви. Позднее она несколько раз перестраивалась.

17.

18. Базилика сохранила первоначальный ломбардо-романский вид, с двумя готическими портиками - Красных и Белых львов. Первым мы увидели портик Белых львов на южной стороне церкви (1360-1367 годы, автор Джованни да Кампьоне). Центрального входа в базилику нет, внутрь можно попасть только через боковые входы.

19.

20. Колонны порталов стоят на скульптурах львов.

21. Горбуны поддерживают конструкцию.

22. Рядом находится капелла святого Креста (Санта-Кроче), известная с 1133 года. Во время реставрации уже в XXI веке сняли накопившийся вокруг культурный слой. Лесенка справа позволяет попасть в зал Курии - пристройку, соединяющую Санта-Мария-Маджоре с епископской резиденцией.

23. Выходим на Соборную площадь и видим другой готический портал. Здесь в основаниях колонн розовые львы.

24. Вплотную к базилике примыкает капелла достойнейшего кондотьера Коллеони. Хорошо виден слева от капеллы портик Красных львов. Портик сооружён примерно в 1353 году Джованни да Кампьоне.

25. Львы выполнены из розового веронского мрамора.

26.

27. В верхней лоджии портика - Богородица, в её честь освящен храм со святыми Эстерией и Гратой.

28. Над аркой в средней лоджии на коне восседает святой покровитель Бергамо - Александр со святыми апостолом Варнавой и Викентием, ниже на арочках готические кружева.

29. Капелла Коллеони пристроена в 1472-1476 годах, как мавзолей для любимой дочери Коллеони - Медеи, которая родилась, когда ему было уже 60 лет. Медея скончалась в возрасте 10 лет, и её смерть так потрясла старого кондотьера, что он бросил свою военную карьеру и занялся строительством капеллы.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

26.

37. Баптистерий, стоящий сейчас на площади, называют кочующим. Сначала его обустроили в западной части центрального нефа в 1340 году. Потом его несколько раз переставляли, пока в конце XIX века он не оказался на западной стороне Соборной площади.

38. Его фасад частично облицован красным мрамором, купол украшают статуи, символизирующие человеческие добродетели. Под статуями - галерея с колоннами.

39.

40. Городская башня (XI век, 54 м) - самая высокая башня города, неоднократно переделывалась.Чем более высокой была постройка, тем выше рангом был её владелец. Служила оборонительным целям вплоть до XII века. В середине XII века фамилия Висконти перестроила башню в часовую башню. Повешенный на ней в 1565 году колокол был сигнальным. В частности, с его помощью подавался сигнал о наступлении ночного времени, когда горожанам запрещалось выходить на улицу.

41. Через сквозную галерею Палаццо делла Раджоне можно пройти на Старую площадь.

42.

43. Кафедральный собор (Дуомо) - более поздняя постройка, вобравшая в себя элементы многих стилей и замыслы нескольких поколений архитекторов от Антонио Филарете до Карло Фонтана. Собор освящён в 1638 году во имя святого Александра Бергамского. В интерьере - работы Морони, Тьеполо, Превитали. Фасад кафедрального собора перестроили в XIX веке.

44. Вот так все здания теснят друг друга.

45. Выходим с Соборной площади тем же путём - около заднего фасада кафедрального собора. Это пока всё внешнее содержание, а внутреннее будет отдельно...

|

Метки: бергамо путешествие италия |

Новый год продолжается! |

Новый год продолжается!

Только теперь Новый год станет уже Старым Новым годом...

Но любой повод хорош, чтобы пожелать добрым людям счастья!

Герои сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король"- храбрый принц Щелкунчик, добрая девочка Мари и злобный Мышиный король, давно стали символами новогодних праздников, теперь они встречают нас на Тверском бульваре.

|

Метки: тверской бульвар новый год москва рождество |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Булошников и Черников в новом году

Первые дни нового года принесли новости о судьбе двух знаковых для градозащиты зданий: домов Булошникова (Большая Никитская, 17) и Черникова (2-й Неопалимовский переулок, 3). В обоих случаях предполагались снос и новое строительство, в случае Булошникова осложненное высотным взрывом: до 9 этажей на заповедной улице. В обоих случаях город и градозащита имели дело с упрямыми застройщиками: компанией "Мейнэстейт" Андрея Маталыги и так называемым ТСЖ "Неопалимовский".

Фото mitropolia.spb.ru

"Большинство памятников имеют хозяев, которые рассматривают их просто как недвижимость"

"Сейчас модно рапортовать, особенно в Москве: отреставрирована тысяча памятников. Но реставрации проведено на самом деле процентов 10, все остальное в чистом виде ремонт или приспособление. Казалось бы, какая разница в том, чтобы заменить сруб на камень, а потом оштукатурить фасад. Но памятник — это антикварная вещь, как картина в музее", — рассуждает историк, музеевед и специалист в области охраны объектов культурного наследия Екатерина Трегубова. В интервью "Реальному времени" она рассказала о разных подходах к реставрации памятников, причинах стагнации этой сферы, а также дала свою оценку объектам реставрации в Казани.

Реставрация церкви Богоявления. Деревня Палтога, Вологодская область

“Государство не участвует”. Спасатель деревянного зодчества

Никто не знает, сколько в России памятников деревянного зодчества погибло в 2019 году и сколько находится на грани исчезновения. Ясно только, что в течение всего года отовсюду приходили сообщения об утратах.

Республика Карелия

Возможно ли спасти деревянные храмы Русского Севера: Как волонтёры борются с неумолимым временем

Они исчезают один за другим, унося с собой свидетельства прошлого, часть отечественной истории. Храмы Русского Севера постепенно разрушаются, будучи не в состоянии справиться с могуществом неумолимого врага – времени. И насколько это возможно, ситуацию пытаются изменить волонтеры, что принимают участие в проектах по спасению памятников русского деревянного зодчества.

Фото: Александр Салов

Дом недели: особняк бригадирши Лобковой в Козицком переулке, благополучно переживший пожар 1812 года

С 1960 года в здании размещается Государственный институт искусствознания, где трудится цвет отечественной гуманитарной науки, занимаясь исследованием истории театра, музыки, архитектуры, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, культурологией, эстетикой, социологией и экономикой культуры. В течение жизни прославленной научной организации уже не первый раз врывается вышестоящее начальство из Минкульта, проводятся внеплановые проверки финансовой деятельности, высказываются претензии. В канун Нового года культурное сообщество очередной раз содрогнулось от известия о том, что работа института признана неудовлетворительной, а его директору Наталье Сиповской пригрозили отставкой. Есть мнение, что российской науке не по чину такие особняки.

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном

Заканчивается реставрация одного из красивейших павильонов ВДНХ — № 66 "Советская культура", что на Центральной аллее. До 1964 года там были представлены достояния Узбекской республики.

Борисоглебский монастырь в Торжке

Столичные архитекторы в провинции

Самые известные памятники архитектуры XVIII–XIX веков сохранились в Петербурге и Москве: именно там жили и работали ведущие архитекторы России. Однако они же строили здания и в других городах. 10 зданий русской глубинки от архитекторов первой величины — в подборке портала "Культура.РФ".

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

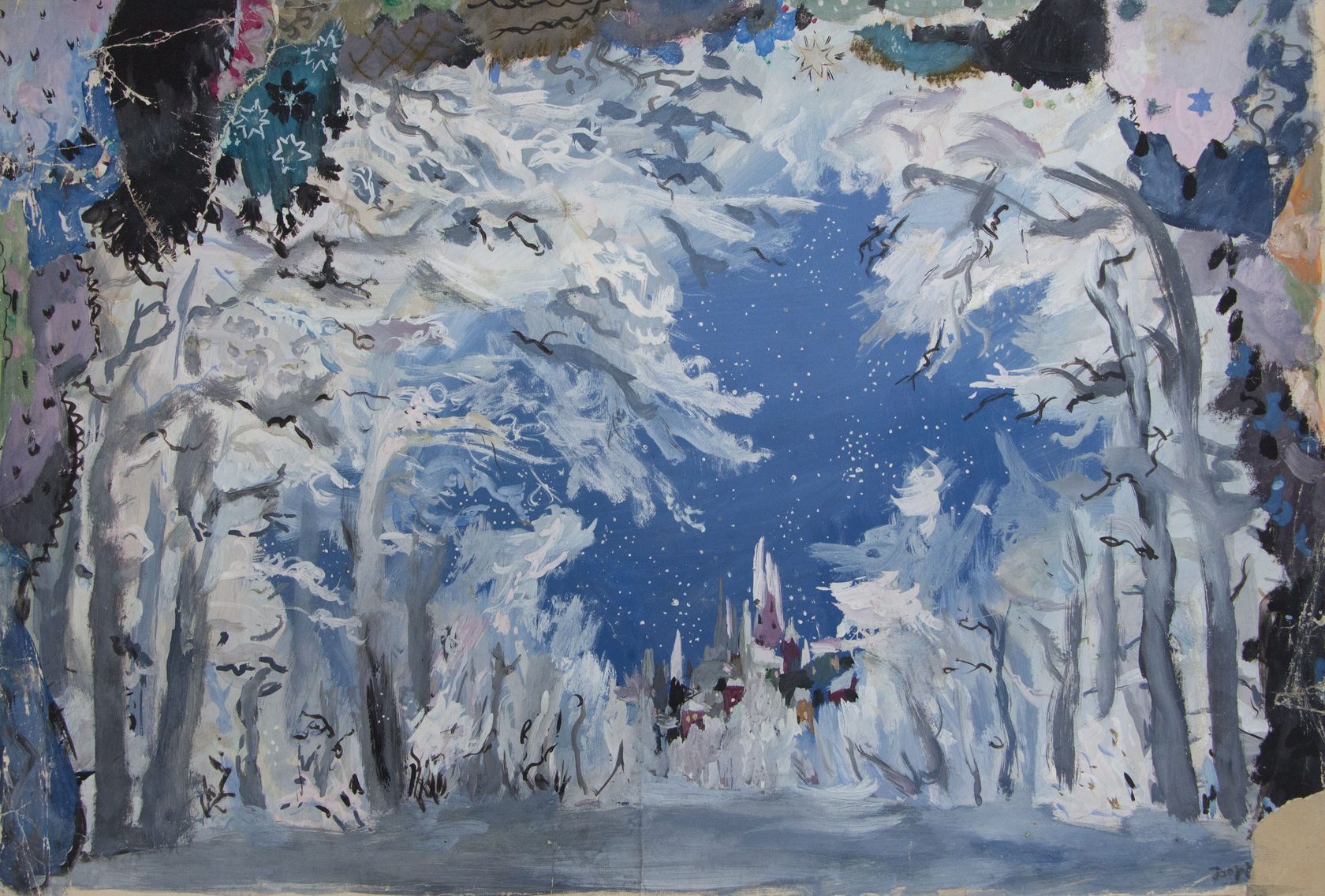

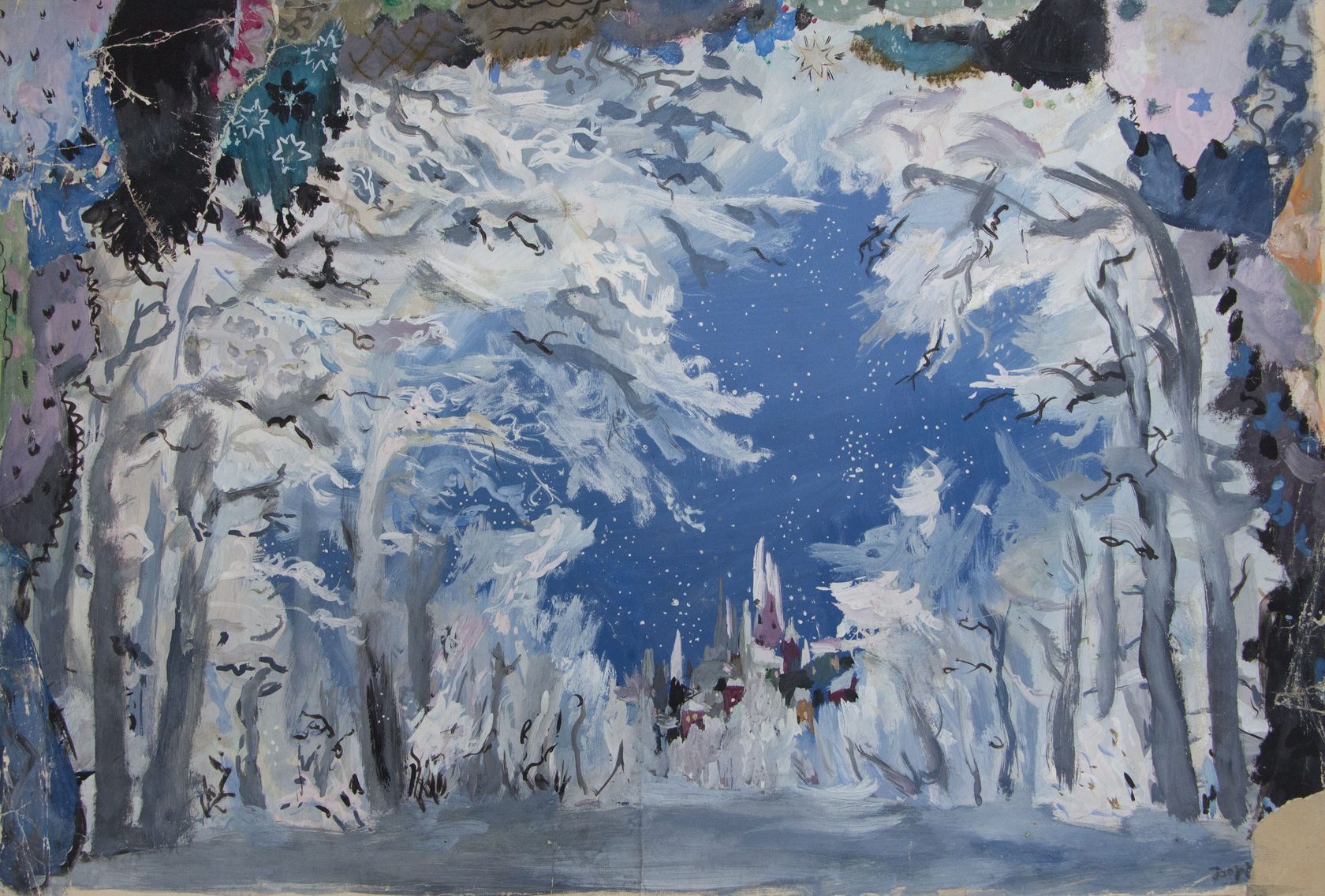

Валерий Доррер. Эскиз декорации 2-го акта к балету Щелкунчик. 1947 год

"Щелкунчик": путешествие во времени. Долгая история самого новогоднего балета

По задумке Мариуса Петипа, новогодняя "пряничная" сказка про волшебный город Конфитюренбург должна была стать совершенно не такой, какой мы ее знаем. На создание либретто балетмейстера вдохновила тема Великой французской революции, столетие которой отмечали в 1889 году. Судя по записям Петипа, во втором акте балета должны были звучать популярные французские революционные песни — "Карманьола" и "Добрый путь, милый дю Молле!". Однако балет на революционную тематику в царской России конца XIX века поставить было невозможно, и многие идеи Петипа остались только на бумаге. Хотя мотив из песни "Добрый путь, милый дю Молле!" Чайковский по просьбе балетмейстера в партитуре сохранил.

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Как картины Уинслоу Хомера и других вдохновили художников по костюмам фильма "Маленькие женщины"

Актриса и режиссёр Грета Гервиг прогулялась по залам Метрополитен-музея с репортёром из New York Times и показывала работы, которыми вдохновлялась при новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Это история о четырёх юных сёстрах из Массачусетса XIX века, которые изо всех сил стараются оправдать — или побороть — ожидания, возложенные на них обществом после Гражданской войны.

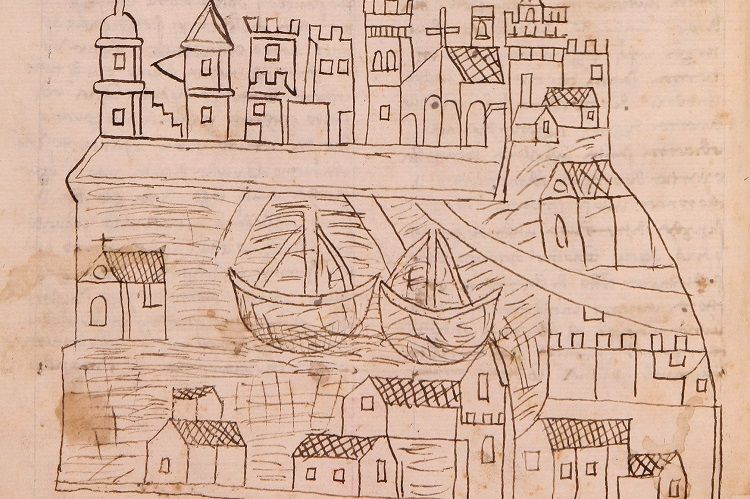

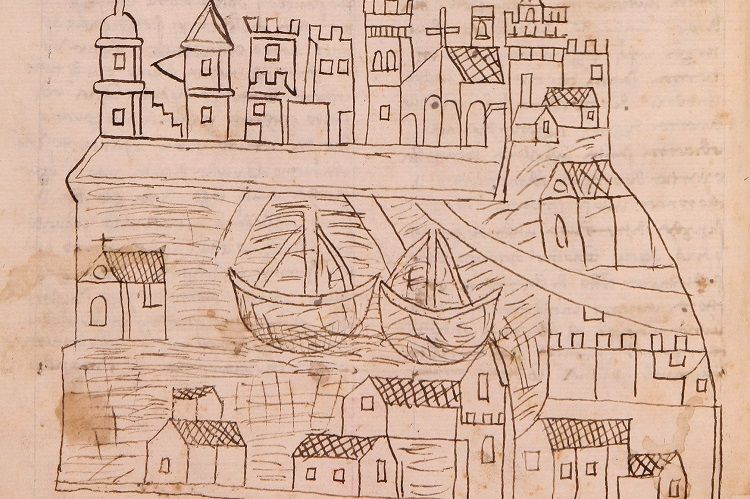

Самое древнее изображение Венеции. (Livescience.com)

Обнаружено самое древнее изображение Венеции

Оно было сделано итальянским паломником Никколо да Поджибонси в 1350-х годах.

Бернардо Беллотто. Площадь Синьории, Флоренция, 1740. Холст, масло, 61 x 90 см. Szépm"uvészeti Múzeum, Будапешт

Тоскана глазами венецианца

В Лукке завершила свою работу выставка "Бернардо Беллотто. 1740, Путешествие в Тоскану", которая открылась ещё 12 октября прошлого года. Кураторы показали небольшое количество ведут - архитектурных пейзажей, написанных, как было недавно установлено, во время и вскоре после первого путешествия молодого ученика и племянника Каналетто по городам Тосканы. В путешествии Беллотто пользовался оптической камерой (camera obscura) своего дяди, для уточнения композиции и перспективы. Камеру, принадлежавшую Каналетто, также представили на выставке.

Дрезденский замок. Отсюда 25 ноября были похищены драгоценности. Фото: Tournavigator.net

Похищенным сокровищам дрезденской галереи ищут покупателя

Израильская охранная фирма CGI Group получила предложение приобрести два предмета из коллекции драгоценностей, похищенных из собрания "Зеленые своды" в Дрездене. Неизвестные продавцы якобы предложили ей заплатить €9 млн в биткойнах за звезду Ордена Белого Орла и за бриллиант Белый Дрезденский. Однако у этой истории оказалось сразу три версии.

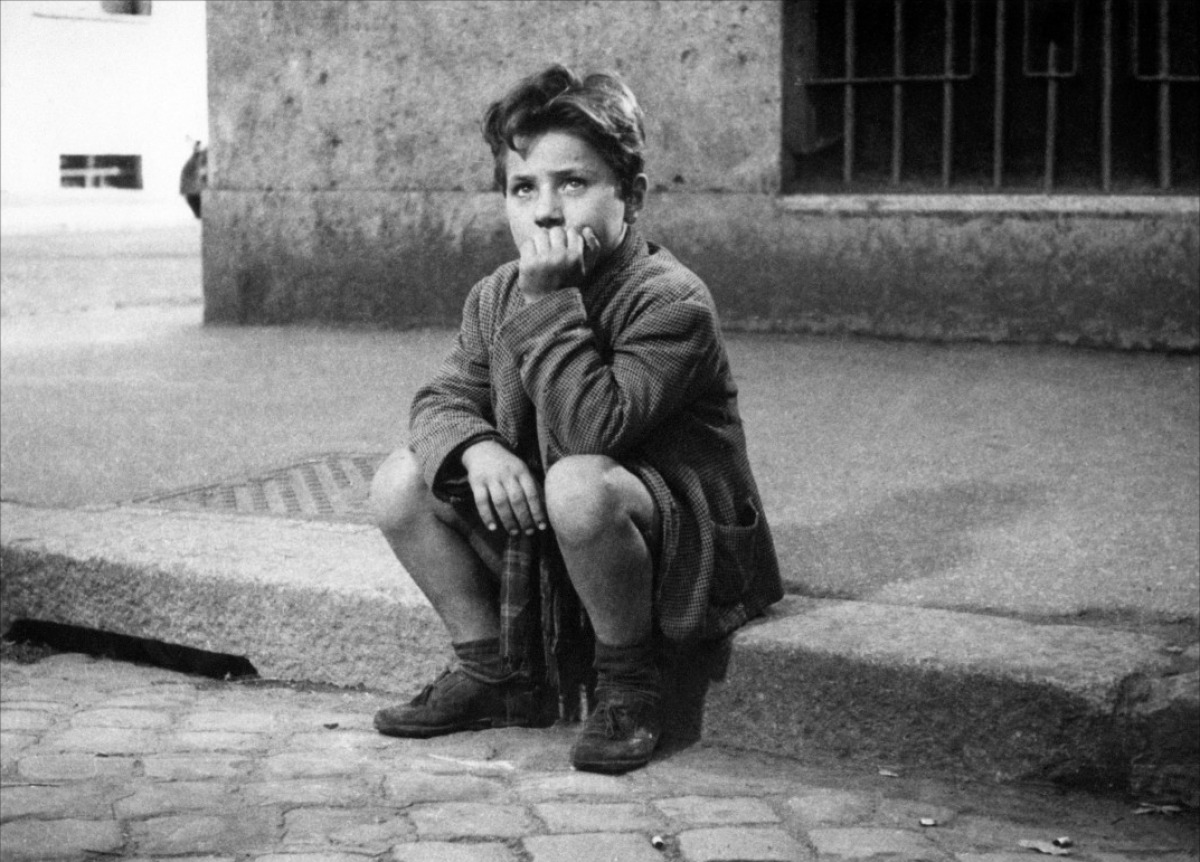

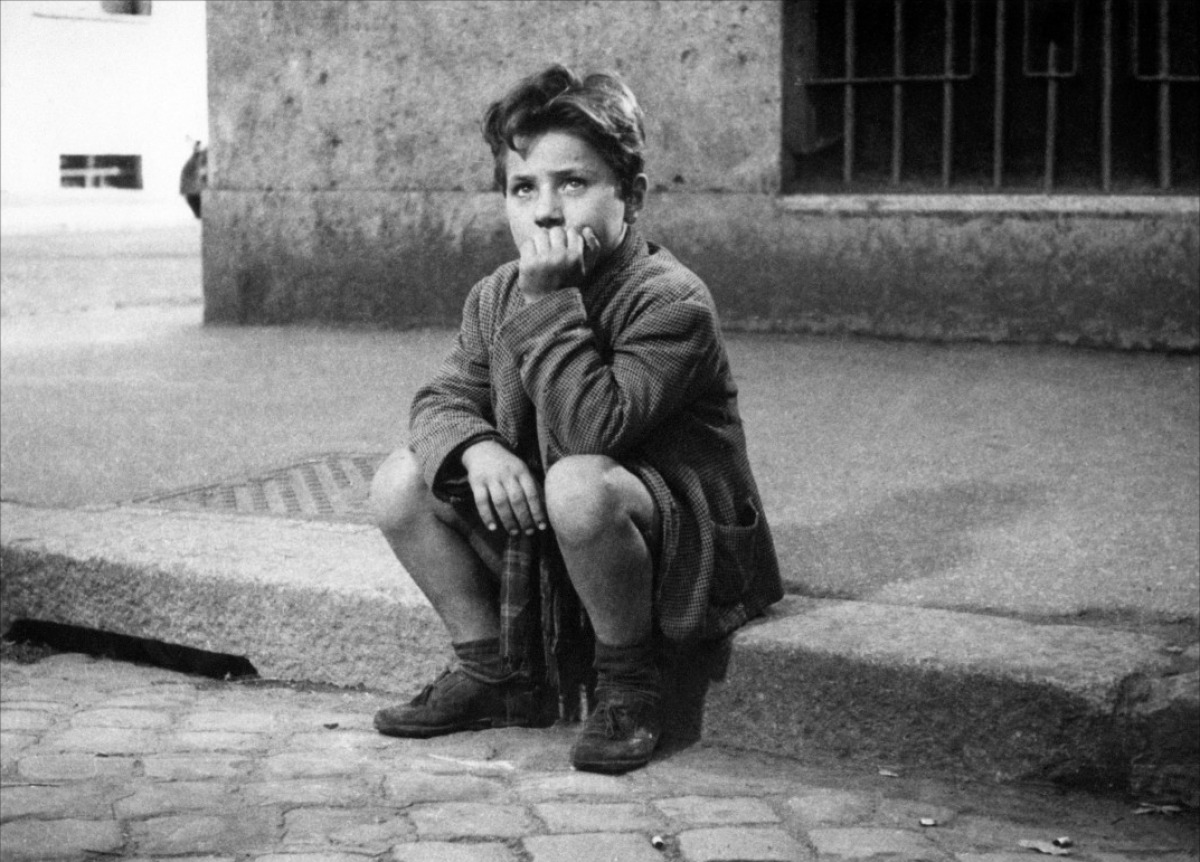

Энцо Стайола в "Похитители велосипедов"

Вся история кино с 1945 по 2019 год в одной таблице

Сцена в душе и спагетти-вестерны, Джармуш и Кассаветис, "Леди из Шанхая" и "Небо над Берлином": по просьбе Arzamas кинокритик Станислав Зельвенский выбрал более 200 самых важных фильмов, имен и явлений в истории кино от Второй мировой до наших дней.

фото: ru.wikipedia.org

Арт-прогноз на 2020 год: Мировые и отечественные художественные выставки

Самые ожидаемые выставки 2020 года: Рафаэль, Фаберже, Дали, Фальк, Пистолетто, и совриск (современное искусство) в самых причудливых формах и смыслах. Что смотреть в музеях? Какие проекты стоит как минимум погуглить? Обо всем этом в нашей подборке отечественных и мировых арт-событий 2020 года.

Валерий Доррер. Эскиз декорации 2-го акта к балету Щелкунчик. 1947 год

"Щелкунчик": путешествие во времени. Долгая история самого новогоднего балета

По задумке Мариуса Петипа, новогодняя "пряничная" сказка про волшебный город Конфитюренбург должна была стать совершенно не такой, какой мы ее знаем. На создание либретто балетмейстера вдохновила тема Великой французской революции, столетие которой отмечали в 1889 году. Судя по записям Петипа, во втором акте балета должны были звучать популярные французские революционные песни — "Карманьола" и "Добрый путь, милый дю Молле!". Однако балет на революционную тематику в царской России конца XIX века поставить было невозможно, и многие идеи Петипа остались только на бумаге. Хотя мотив из песни "Добрый путь, милый дю Молле!" Чайковский по просьбе балетмейстера в партитуре сохранил.

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Как картины Уинслоу Хомера и других вдохновили художников по костюмам фильма "Маленькие женщины"

Актриса и режиссёр Грета Гервиг прогулялась по залам Метрополитен-музея с репортёром из New York Times и показывала работы, которыми вдохновлялась при новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Это история о четырёх юных сёстрах из Массачусетса XIX века, которые изо всех сил стараются оправдать — или побороть — ожидания, возложенные на них обществом после Гражданской войны.

Самое древнее изображение Венеции. (Livescience.com)

Обнаружено самое древнее изображение Венеции

Оно было сделано итальянским паломником Никколо да Поджибонси в 1350-х годах.

Бернардо Беллотто. Площадь Синьории, Флоренция, 1740. Холст, масло, 61 x 90 см. Szépm"uvészeti Múzeum, Будапешт

Тоскана глазами венецианца

В Лукке завершила свою работу выставка "Бернардо Беллотто. 1740, Путешествие в Тоскану", которая открылась ещё 12 октября прошлого года. Кураторы показали небольшое количество ведут - архитектурных пейзажей, написанных, как было недавно установлено, во время и вскоре после первого путешествия молодого ученика и племянника Каналетто по городам Тосканы. В путешествии Беллотто пользовался оптической камерой (camera obscura) своего дяди, для уточнения композиции и перспективы. Камеру, принадлежавшую Каналетто, также представили на выставке.

Дрезденский замок. Отсюда 25 ноября были похищены драгоценности. Фото: Tournavigator.net

Похищенным сокровищам дрезденской галереи ищут покупателя

Израильская охранная фирма CGI Group получила предложение приобрести два предмета из коллекции драгоценностей, похищенных из собрания "Зеленые своды" в Дрездене. Неизвестные продавцы якобы предложили ей заплатить €9 млн в биткойнах за звезду Ордена Белого Орла и за бриллиант Белый Дрезденский. Однако у этой истории оказалось сразу три версии.

Энцо Стайола в "Похитители велосипедов"

Вся история кино с 1945 по 2019 год в одной таблице

Сцена в душе и спагетти-вестерны, Джармуш и Кассаветис, "Леди из Шанхая" и "Небо над Берлином": по просьбе Arzamas кинокритик Станислав Зельвенский выбрал более 200 самых важных фильмов, имен и явлений в истории кино от Второй мировой до наших дней.

фото: ru.wikipedia.org

Арт-прогноз на 2020 год: Мировые и отечественные художественные выставки

Самые ожидаемые выставки 2020 года: Рафаэль, Фаберже, Дали, Фальк, Пистолетто, и совриск (современное искусство) в самых причудливых формах и смыслах. Что смотреть в музеях? Какие проекты стоит как минимум погуглить? Обо всем этом в нашей подборке отечественных и мировых арт-событий 2020 года.

|

Метки: выставки музыка живопись книги искусство новости из мира искусства кино культура |

Зимний вечер в Шамони |

Можно сказать, что Рождественский вечер мы провели весело и радостно в Шамони - старейшем французском горнолыжном курорте.

Широкую известность этот город получил в 1924 году благодаря проведению здесь 1-х зимних Олимпийских игр.

На самом деле это был спектакль Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко - театрализованное попурри из знаменитых оперетт в постановке режиссёра Александра Тителя и дирижёра Уильяма Лейси - маэстро из Великобритании.

Получилось что-то вроде костюмированного гала-концерта. Певцы и артисты балета работали на наклонном пандусе. Артисты оделись в горнолыжные комбинезоны. Проезжая по снежным склонам на лыжах, санках и сноубордах, все они пели о любви.

Звучала прекрасная музыка классиков жанра от середины XIX века до середины ХХ - Оффенбаха и Лекока, Кальмана и Легара, Штрауса-сына и Зуппе, Миллёкера, Фримля, Досталя, Стрельникова, Абрахама. Это так называемый спектакль-пастиччо - собрание опереточных хитов, которые объединены в общий сюжет. В спектакле спели почти все солисты театра, всего на сцене задействованы более 150 человек.

История эта - лёгкая и игристая, идеально подходит для праздничного зимнего вечера. На сцене хозяйничала большая компания Дедов Морозов.

Сюжет незатейливый: герои оперетт встречаются на горнолыжном курорте. Сильва, Мистер Икс, Меркурий прибывают в Шамони на фуникулере и подвесных креслах.

Щеголяют в пестрых комбинезонах и ботинках. Катаются на лыжах, санках и сноубордах (сценограф и художник по костюмам Владимир Арефьев). Потрясающая картинка и великолепные голоса!

Спектакль был сделан художественным руководителем театра Александром Тителем к своему юбилею.

Из театра уходили счастливые и довольные.

Поклоны после спектакля:

|

Метки: музыка рождество театр |

Дом жилищного кооператива "Кремлёвский работник" |

Представительный дом №16 на Малой Никитской улице был построен в постконструктивистский архитектурный период - в 1936-1938 годах, по проекту архитектора А.И. Ефимова. Это дом жилищного кооператива "Кремлёвский работник" (лечебно-санаторного управления Кремля). В то время жилищные кооперативы были большой редкостью, в основном все жили в коммунальных квартирах. В этом доме квартиры имела средняя прослойка бюрократической элиты. Называют и некоторые известные имена - сын Калинина, родственники Ворошилова, актриса Валентина Серова. Дети из этого дома учились в школе, которая в то время располагалась в усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской.

Дом был построен на земле большой усадьбы Г.И. Орлова, отца братьев Орловых - тех самых, которые возвели Екатерину на престол. Главный дом этой усадьбы - каменные палаты, выходили на Малую Никитскую, а деревянные хозяйственные постройки - на Гранатный переулок.

Фасад дома украшен колоннадой и оформлен в технике сграффито - отделки, выполняемый нанесением на грунт двух и более накрывочных различных по цвету слоёв с последующим частичным процарапыванием по заданному рисунку. Эту технику освоило монументальное отделение Московского ВХУТЕИНа в 1925 году. Монументальные росписи в технике сграффито получили распространение в советский период, когда ими украшались торцы и фасады общественных зданий.

|

Метки: архитектура москва улицы моего детства |

Выставка Гейнсборо в Пушкинском |

В Музее изобразительных искусств проходит выставка Томаса Гейнсборо, британского живописца XVIII века. В Москву привезли 100 работ из 11 ведущих музеев Великобритании. В коллекциях российских музеев произведений британских живописцев очень мало. К тому же, выставки Гейнсборо никогда не было в России. Так что имеем уникальную возможность увидеть портреты, пейзажи и гравюры Гейнсборо.

Томас Гейнсборо (1727-1788) на момент своей смерти считался одним из величайших живописцев Великобритании. Однако в 1727 году, когда художник появился на свет в городке Садбери графства Саффолк, идея серьезной британской живописной школы только зарождалась. Сын ткача, обанкротившегося, когда будущему художнику было всего шесть лет, Томас Гейнсборо был девятым ребенком в семье. Началом своей карьеры он обязан матери, которая увлекалась живописью, а также родственникам и друзьям семьи, рано заметившим талант мальчика. Благодаря их поддержке в возрасте двенадцати лет он покинул родной город и начал самостоятельную жизнь и обучение в Лондоне.

В лондонском художественном мире 1740-х годов царил Уильям Хогарт, возродивший Академию Святого Мартина, в которой работали и учителя Гейнсборо - французский график Юбер-Франсуа Бургиньон, известный под псевдонимом Гравло, и британский живописец Фрэнсис Хейман. Гейнсборо учился, помогая наставникам в работе в их мастерских. В июле 1746 года Гейнсборо женился на Маргарет Берp (1727-1798), внебрачной дочери герцога Бофорта. В 1749 году он вернулся в родной Садбери, где вскоре родились его дочери Мэри и Маргарет, которые с самого детства стали любимыми моделями художника. Но уже спустя два года семья перебралась соседний город Ипсвич, а в 1758 году обосновалась в Бате - модном курорте и крупнейшем центре светской жизни за пределами Лондона. Он подарил ему друзей-художников, арт-дилеров и, главное,- состоятельных и образованных клиентов. Благодаря им Гейнсборо получил доступ к крупным коллекциям европейской живописи, влияние которой вскоре отразилось в его творчестве. Его мастерская процветала, а в 1768 году Томас Гейнсборо вошел в число первых почетных членов лондонской Королевской академии художеств. Поначалу он продолжал регулярно ездить в Лондон из Бата, однако стремление получить покровительство королевской семьи и стать ведущим живописцем британской столицы в 1774 году привело его к неизбежному возвращению в Лондон.

Томас Гейнсборо (1727-1787). Автопортрет, около 1787. Холст, масло

Хотя Гейнсборо ясно осознавал, что за Королевской академией - будущее британского искусства, он никогда не был по-настоящему преданным членом этой организации. Этому способствовали и серьезные творческие разногласия между Гейнсборо и его неизбежным конкурентом - президентом Королевской академии художеств, Джошуа Рейнолдсом. Летом 1774 года Гейнсборо снял помещение в престижном районе, на улице Пэлл-Мэлл. Это было идеальное место для выставочного зала и студии, и оно блестяще выполнило обе эти функции, когда художник, вошедший в конфронтацию с академией, создал в своей галерее альтернативное выставочное пространство для экспонирования своих шедевров.

В Лондоне к мастеру пришли успех и заслуженное признание. Среди заказчиков Гейнсборо были актеры и музыканты, видные политические деятели и члены королевской семьи. Вместе с тем, его творчество стоит особняком от распространенного в этот период торжественно-парадного стиля, который представлял его coперник Джошуа Рейнолдс. Произведения Гейнсборо, в первую очередь, его пейзажные работы, отличаются эмоциональностью и лиризмом, в полной мере оцененными уже художниками следующего столетия. Спонтанная живописная манера мастера, порой непонятная в его эпоху, принесла ему всемирную известность и любовь зрителей.

Слева - Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом, 1779-1785

На протяжении многих лет Томас Гейнсборо тесно общался с крупнейшими представителями британской культуры. Одаренный музыкант-любитель, он был хорошо знаком с известными британскими композиторами и ведущими исполнителями, дружил с выдающимися иностранными музыкантами. Благодаря этой дружбе художник оставил великолепную портретную галерею лучших представителей музыкального искусства Великобритании гeоргианской эпохи.

Музыкальные занятия оставались для Гейнсборо главным увлечением всей его жизни. Обладая прекрасным слухом, он, по свидетельству современников, мог исполнить любую мелодию на скрипке, гитаре, клавесине или флейте. Гейнсборо брался за новые для него инструменты с поразительной смелостью, стремясь попробовать все новые и новые тембровые краски и при этом совершенно не ставя перед собой цели научиться играть профессионально. Скорее, музыкальный инструмент существовал для него как самоценный эстетический объект, совершенный по звучанию и форме. В живописных работах Гейнсборо встречаются практически все распространённые музыкальные инструменты его времени.

Портрет талантливой арфистки и щедрой покровительницы музыкантов Луизы Скрайн (1760-1809) был написан по заказу её мужа, сэра Томаса Кладжа, через год после свадьбы.

Томас Гейнсборо. Портрет Луизы Скрайн, леди Кладж, 1778. Холст, масло

Фрагмент

Фрагмент

Гейнсборо писал парадные портреты по шесть часов в день длинными кистями, и только стоя.

Джордж Байям (1734-1779), владелец крупных плантаций на Антигуа, запечатлён вместе со своей супругой, урождённой Луизой Батерст, и дочерью Селиной.

Томас Гейнсборо (1727-1788). Портрет семьи Джорджа Байяма, 1762-1786. Холст, масло

Фрагмент

Блестящий портретист, ван Дейк создал тип сословного аристократического портрета, ставшего образцом прежде всего для британской художественной школы.

Антонис ван Дейк (1599-1641). Леди Д'Обиньи и графиня Портленд, конец 1638-начало 1639. Холст, масло. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Карл Фридрих Абель (1727-1787) - друг художника, композитор и последний виртуоз-исполнитель на виоле да гамба, в тот период окончательно уступившей место виолончели.

Томас Гейнсборо. Портрет Карла Фридриха Абеля, около 1765 года. Холст, масло

Собаки принадлежали Карлу Фридриху Абелю. Картина была преподнесена ему автором в качестве платы за уроки игры на виоле да гамба.

Томас Гейнсборо. Померанский шпиц и щенок, около 1777. Холст, масло

Фрагмент

Фрагмент

Томас Гейнсборо. Холмистый пейзаж с пастухами, овцами и коровами, около 1783. Бумага, мел

На протяжении всей своей жизни Томас Гейнсборо изучал, копировал, реставрировал и даже дополнял картины старых мастеров. Гейнсборо не довелось совершить образовательную поездку на континент, однако, когда круг его клиентов расширился, он смог получить доступ к блестящим собраниям европейской живописи, хранившимся в особняках его заказчиков. Влияние этих полотен наиболее ярко отразилось на развитии его живописного стиля 1780-х годов. Уже в ранних пейзажах Гейнсборо проявилась его увлеченность голландской школой.

Однако постепенно мастер начал отдавать предпочтение творчеству Якоба ван Рейсдала - одного из самых тонких и философски мыслящих представителей голландской пейзажной живописи, видевшего в первозданной, не обжитой человеком природе проявление вечно мудрых законов мироздания. Пейзажи Гейнсборо, созданные в начале 1780-х годов, представляют cобой живописные воплощения драматического царства природы, особый мир, эмоционально созвучный натуре. В этот период художник был увлечен не только полотнами голландских живописцев XVII столетия, но и пейзажами их великого современника, фламандца Петера Пауля Рубенса.

Художник обратился к морской тематике, вероятно, под влиянием друга - живописца Филиппа Джеймса де Лютербурга (1740-1812), прославившего морскими пейзажами.

Томас Гейнсборо. Скалистое побережье с развалинами замка и рыбаками, 1780-1781. Холст, масло

Томас Гейнсборо. Крестьяне, едущие на рынок, 1770-1774. Бумага, мел, гуашь, размывка тушью.

Произведение относится к циклу картин, исполненных Гейнсборо под впечатлением от путешествия в Озёрный край, предпринятого им летом 1783 года.

Томас Гейнсборо. Скалистый пейзаж, 1783. Холст, масло

Работа основана на воспоминаниях художника о горных и холмистых пейзажах Озёрного края, который он посетил летом 1783 года.

Томас Гейнсборо. Пейзаж с холмами и лесными просторами, около 1786. Холст, масло

Фрагмент

Одно из наиболее значительных произведений Гейнсборо начала 1780-х годов, вдохновлённое живописью Клода Лоррена, Гаспара Дюге и Сальватора Розы.

Томас Гейнсборо. Лесной пейзаж со стадом у водоёма. Впервые выставлена в 1782. Холст, масло

Фрагмент

Это один из последних пейзажей, созданных Гейнсборо. Он отказался от выверенной панорамной композиции, сосредоточившись на прихотливо изгибающихся природных формах.

Томас Гейнсборо. Рыночная повозка, 1786. Холст, масло

Фрагмент

Модель, в 1755 году ставшая женой будущего 6-го виконта Трейси, принадлежала к семье Батерс, имевшей огромное политическое влияние на западе страны в середине XVIII века.

Томас Гейнсборо. Портрет Гарриет, виконтессы Трёйси (1722-1795), около 1763. Холст, масло

Левая часть парного портрета дочерей Гейнсборо, представлявшего их в образах крестьянских девочек. Местонахождение второй части, с изображением Мэри, неизвестно.

Томас Гейнсборо. Маргарет Гейнсборо, собирающая колосья, конец 1750-х.Холст, масло

Фрагмент

Фрагмент

На портрете изображена младшая дочь художника Маргарет в возрасте 25 лет. Взгляд Маргарет обращён вверх, напоминая об изображениях святых, взывающих к небесам.

Томас Гейнсборо. Портрет Маргарет, дочери художника, около 1772 года. Холст, масло

Фрагмент

Гертруда, урождённая Дурнфорд, была шестой дочерью доктора богословия. В 1753 году она обвенчалась с Роулендом Алстоном (1725-1791), полковником и будущим бароном.

Томас Гейнсборо. Портрет Гертруды, леди Алстон (1731-1807), около 1787

Портреты мальчика и девочки были когда-то одной картиной, близкой по манере Уильяму Хогарту, чьё творчество оказало влияние на ранние работы Гейнсборо.

Томас Гейнсборо. Портрет девочки, около 1744. Холст, масло

Фрагмент

Вероятно, портрет племянника и ученика художника, Гейнсборо Дюпона (175401797). Питминстер - деревня в графстве Сомерсет, где мальчик мог ассистировать мастеру.

Томас Гейнсборо. Портрет Питминстерского мальчика, 1769. Холст, масло

Усвоив приёмы своего великого предшественника, Лоуренс создал галерею блестящих женских образов и нередко работал для того же круга заказчиков, что и Гейнсборо.

Томас Лоуренс (1769-1830). Портрет Марии Сиддонс, около 1797. Холст, масло. ГМИИ им А.С. Пушкина

Фрагмент

Офицер британского военно-морского флота Джон Уитмор Четвинд изображён в возрасте около тридцати лет, когда он был капитаном корабля Её Величества "Экспедиция".

Томас Гейнсборо. Портрет капитана британского флота Джона Уитмора Четвинда (1754-1788), около 1785

Фрагмент

Творчество великого фламандца Петера Пауля Рубенсв оказало огромное влияние на развитие британской живописи. Работа Гейнсборо "Снятие с креста" является копией центральной части одноимённого алтарного триптиха Рубенса из собора Богоматери в Антверпене. Это один из немногих примеров непосредственного обращения британского живописца к творчеству фламандского мастера.

Томас Гейнсборо. Снятие с креста, 1765-1770. Копия с картины Петера Пауля Рубенса (1577-1640). Холст, масло

Петер Пауль Рубенс (1577-1640). Дерево, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Пейзаж, написанный в Бате, великолепно передаёт свет заходящего солнца. Композиция полотна основана на рисунке из Музея Ашмолеан, воспроизведённом почти без изменений.

Томас Гейнсборо. Лесной пейзаж с фигурами, мостом, ослами, горой и зданиями вдали, около 1763-1767. Холст, масло

Фрагмент

Ранний интерес Гейнсборо к портретному и пейзажному жанрам нашёл своё отражение в произведениях так называемого разговорного портрета. Эти работы небольшого формата, исполненные на пейзажном фоне, предоставили мастеру уникальную возможность проявить способности пейзажиста.

Изящный портрет миссис и мисс Кобболд восходит к распространённому в XVIII веке живописному жанру сценки в пейзаже.

Томас Гейнсборо. Портрет миссис Мэри Кобболд и её дочери Энн с ягнёнком и овцой на фоне пейзажа, около 1752. Холст, масло

Никола Ланкре (1690-1743). Концерт в парке. Холст, масло. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Помимо живописи, Гейнсборо занимался графикой - здесь было большое поле для экспериментов. Начинал он с традиционной техники зарисовок свинцовым карандашом, а доходил до того, что вымачивал листы в обезжиренном молоке, чтобы у него по-особому на рисунке расходилась тушь и работа приобретала выразительный блеск.

Томас Гейнсборо. Лесной пейзаж с повозкой и фигурами, около 1786. Бумага, акватинта

Информация и текст кураторов выставки (в сокращённом варианте).

|

Метки: живопись москва музей изобразительных искусств выставка |