Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации о культуре на новостных сайтах

Иван Николаевич Крамской. На балконе. Сиверская, 1883

В Москве открылась выставка Ивана Крамского и его сподвижников

В Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке открылась выставка "В кругу товарищей. К 180-летию со дня рождения И.Н. Крамского". Экспозицию составили около 60 произведений живописи и графики из коллекции Воронежского художественного областного музея, в том числе ранние рисунки, выполненные Крамским еще в годы обучения в Академии художеств.

Джакомо Пиччини. Гравюра центральной фрески Фондако деи Тедески. 1658. Фото: British Museum

Утраченное искусство: фрески Тициана и Джорджоне в Фондако деи Тедески в Венеции

Искусствовед, эксперт по преступлениям в области искусства Ноа Чарни делится тайнами самых вожделенных работ в истории искусства — тех, которые мы больше никогда не увидим.

Южная Австралия. Instagram ronmuralist

6 талантливых уличных художников, которые могут потеснить Banksy

Быть уличным художником сейчас и лет 60 назад - это совершенно разные вещи. Сегодня таким художникам, при условии что они хорошо себя зарекомендовали, дают заказы даже на государственном уровне - как это было, например, в Гданьске или Брюсселе. И что уж говорить о популярности Бэнкси, каждая новая работа которого попадает в новостные выпуски. Так кто же эти новички, которым прочат отличную карьеру в современном мире искусства?

Иван Ефремов. © А. Лесс/ТАСС

Как Иван Ефремов нашел "кладбище драконов" и зачем он написал "Туманность Андромеды"

22 апреля 1908 года родился Иван Ефремов, автор "Туманности Андромеды" и других книг. Но для науки Ефремов сделал не меньше, чем для литературы. Палеонтолог Игорь Барсков вспоминает учителя

Грейс Келли, Канны, 1955

Все, что нужно знать о Каннском кинофестивале

Когда и почему появился, что там за программы, кого берут в жюри и почему это самый главный кинофестиваль в мире...

Бракосочетание летчиков-космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. 1963 г. Фото: РИА Новости/ Валерий Шустов

Частицы Вселенной. Правдивые истории "космических семей"

Космонавты любят, страдают, ненавидят точно также, как и люди земных профессий. Но Вселенная накладывает отпечаток на семейные отношения.

Михаил Кулаков. Божественные игры, 2002. Фото: ФГБУК Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО, коллекция ГЦСИ

Три выставки недели

Мультидисциплинарный проект о Владикавказе в ГЦСИ, советское неофициальное искусство от Михаила Кулакова в Театральном салоне Бахрушинского музея и "казахский Тутанхамон" во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства

Иван Николаевич Крамской. На балконе. Сиверская, 1883

В Москве открылась выставка Ивана Крамского и его сподвижников

В Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке открылась выставка "В кругу товарищей. К 180-летию со дня рождения И.Н. Крамского". Экспозицию составили около 60 произведений живописи и графики из коллекции Воронежского художественного областного музея, в том числе ранние рисунки, выполненные Крамским еще в годы обучения в Академии художеств.

Джакомо Пиччини. Гравюра центральной фрески Фондако деи Тедески. 1658. Фото: British Museum

Утраченное искусство: фрески Тициана и Джорджоне в Фондако деи Тедески в Венеции

Искусствовед, эксперт по преступлениям в области искусства Ноа Чарни делится тайнами самых вожделенных работ в истории искусства — тех, которые мы больше никогда не увидим.

Южная Австралия. Instagram ronmuralist

6 талантливых уличных художников, которые могут потеснить Banksy

Быть уличным художником сейчас и лет 60 назад - это совершенно разные вещи. Сегодня таким художникам, при условии что они хорошо себя зарекомендовали, дают заказы даже на государственном уровне - как это было, например, в Гданьске или Брюсселе. И что уж говорить о популярности Бэнкси, каждая новая работа которого попадает в новостные выпуски. Так кто же эти новички, которым прочат отличную карьеру в современном мире искусства?

Иван Ефремов. © А. Лесс/ТАСС

Как Иван Ефремов нашел "кладбище драконов" и зачем он написал "Туманность Андромеды"

22 апреля 1908 года родился Иван Ефремов, автор "Туманности Андромеды" и других книг. Но для науки Ефремов сделал не меньше, чем для литературы. Палеонтолог Игорь Барсков вспоминает учителя

Грейс Келли, Канны, 1955

Все, что нужно знать о Каннском кинофестивале

Когда и почему появился, что там за программы, кого берут в жюри и почему это самый главный кинофестиваль в мире...

Бракосочетание летчиков-космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. 1963 г. Фото: РИА Новости/ Валерий Шустов

Частицы Вселенной. Правдивые истории "космических семей"

Космонавты любят, страдают, ненавидят точно также, как и люди земных профессий. Но Вселенная накладывает отпечаток на семейные отношения.

Михаил Кулаков. Божественные игры, 2002. Фото: ФГБУК Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО, коллекция ГЦСИ

Три выставки недели

Мультидисциплинарный проект о Владикавказе в ГЦСИ, советское неофициальное искусство от Михаила Кулакова в Театральном салоне Бахрушинского музея и "казахский Тутанхамон" во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства

|

Метки: живопись культура новости из мира искусства выставка |

Русские во Флоренции. Демидовы |

Демидовы, ставшие в Италии князьями San Donato Demidoff, поражали воображение итальянцев сказочным богатством, меценатством, благотворительностью. Особенно Демидовы любили Флоренцию. Состояние своё они нажили на экспорте в Европу редких металлов - Демидовым принадлежали богатые рудники и заводы в Нижнем Тагиле.

Первым из Демидовых, появившихся в столице Тосканы, был Никита Никитич Демидов (1773-1828). Этот Демидов предпочел предпринимательству дипломатическую карьеру и в 1815 году переселился во Флоренцию, заняв должность русского посланника при Тосканском дворе. Титул князь Сан-Донато был впервые введён в 1840 году тосканским великим герцогом Леопольдом II для сына Никиты Никитича - Анатолия, чтобы он мог жениться на Матильде Бонапарт - племяннице Наполеона I, без ущерба для её статуса принцессы.

Среди русских, проживавших долгое время во Флоренции, род Демидовых занимает исключительное место. Жили Демидовы с широким размахом: их загородную усадьбу даже считали вторым по великолепию дворцом после дворца Великого герцога Тосканского.

Память о меценатах Демидовых до сих пор бережно сохраняется во Флоренции. Демидовы - единственные, кому посвящена площадь на набережной реки Арно в квартале Сан-Никколо, и улица Виа делла Вилла Демидов в районе Новоли, где находилась их загородная резиденция. Фамилия Демидовых увековечена в величественном памятнике Николаю Никитичу Демидову. Этот великолепный монумент находится на площади, носящей имя Демидова.

Фото

Надпись на пьедестале памятника гласит: "Дабы жители квартала Сан-Никколо всегда имели перед собой живую память о командоре Николае Демидове, неустанном и великодушном благотворителе, сын его Анатолий подарил этот памятник городу Флоренции в 1870 г."

Памятник был заказан скульптору Лоренцо Бартолини Анатолием Демидовым для парка семейной резиденции, а в 1870 году был подарен заказчиком муниципалитету Флоренции. Тогда городские власти и приняли решение установить его на площади, носящей имя Демидова, где он и стоит до сих пор. Место выбрали неслучайно: именно на этой площади во дворце графов Серристори Николай прожил несколько лет, проявив себя щедрым благотворителем и стараясь облегчить участь бедного населения квартала Сан-Никколо.

В городе на реке Арно Николай Никитич составил богатейшую картинную галерею. Он с удовольствием заказывал известным художникам собственные портреты и портреты членов своей семьи.

Николай Никитич Демидов (1798-1840). Из собрания А. Тиссо Фото

Он основал детский приют и бесплатную школу для мальчиков, в которой обучали, помимо прочего, рисованию, шелковому производству, ткацкому, сапожному и типографскому мастерству. Он позаботился и о содержании врача, который должен был проживать в этом же районе и которого можно было вызвать любое время. Врач должен был также регулярно осматривать детей школы.

Николай Никитич скончался во Флоренции 22-го апреля 1828 года. По его воле и с разрешения императора Николая I тело его перевезли из Италии в Россию и предали земле в Нижнем Тагиле. Двум своим сыновьям, представлявшим уже шестое поколение династии, Николай Демидов оставил состояние, вдвое превышавшее то, что он получил от отца.

Анатолий Николаевич (1812-1870) продолжил благотворительное дело своего отца и вдобавок к финансированию школы и содержанию врача основал аптеку, где бедным бесплатно выдавали медицинские препараты. Но улице виа дель Джардино Серристори в районе Сан-Никколо есть Дом престарелых, названный в честь Демидова (Residenza Sanitaria Assistenziale Demidoff), на виа Сан-Никколо над входом в школу для бедных детей сохранился чугунный герб Демидовых с их девизом "Acta non verba" - "Делами, а не словами". Площадь и памятник являются свидетельством того, что Демидовы были верны этому девизу, своими делами оставив долговечный след своего присутствия во Флоренции.

В Палатинской галерее флорентийского дворца Питти теперь висит парадный портрет А.Н. Демидова кисти Карла Брюллова.

К.П. Брюллов. Портрет Анатолия Николаевича Демидова на коне. Фото

Ещё один флорентийский благотворитель Павел Павлович Демидов, 2-й принц Сан-Донато (1839-1885), племянник и наследник бездетного Анатолия Николаевича, открывал школы, приюты, устраивал дешёвые столовые для рабочих. В 1879 году признательное население Флоренции поднесло Демидову золотую медаль с изображением его и супруги и адрес, доставленный особой депутацией. Муниципалитет по этому случаю избрал князя и княгиню Сан-Донато почётными гражданами Флоренции.

Louis Gustave Ricard (1823-1873). Павел Павлович Демидов,1859. Фото

Когда в 1880 году Павел Демидов решил покинуть Флоренцию, свою домашнюю церковь он пожертвовал православной церкви, а великолепную коллекцию продал на аукционе. Финансовый результат торгов оказался ничтожным. Дворец Сан-Донато был разорён.

А.А. Харламов (1840-1925). Портрет четырех детей от второго брака Павла Павловича Демидова: Авроры (1873-1904), Анатолия (1874-1943), Марии (1877-1955) и Павла (1879-1909) ). Пратолино,1883. Фото

Благодарная Флоренция отметила и вклад Павла Демидова, выделившего значительную сумму на финальную отделку одного из красивейших соборов мира - кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Гербы жертвователей размещали на фасаде собора. Место расположения и размеры гербов обуславливались вносимой суммой.

Герб Демидовых оказался одним из самых больших и на самом почётном месте - на главном фасаде, первым справа от центрального портала.

Дочь Павла Павловича от второго брака - Мария Павловна Демидова, княжна Сан-Донато до замужества, а в замужестве княгиня Абамелек-Лазарева (1877-1955) - последняя представительница знаменитого рода, чьи судьбы были тесно связаны с Флоренцией. Мария Павловна – красивая, умная и образованная, была к тому же прекрасной балериной.

Когда на рубеже XIX-XХ веков княгиня Мария Павловна выходила замуж за князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарев (1857-1916) - одного из богатейших людей России, она получила в приданое от матери родовое имение Пратолино, находящееся в предместье Флоренции. В 1916 году Мария Павловна овдовела: ее муж был убит на Кавказе. Он оставил жене роскошную виллу Абамелек в Риме и крупный счет в Итальянском банке. После Октябрьской революции всё достояние Демидовых в России было национализировано. Но в итальянских и других европейских банках на счетах Марии Павловны сохранились значительные капиталы, что и позволило ей, продолжая семейную традицию, осуществлять благотворительную деятельность.

Н.П. Богданов-Бельский. Портрет М. П. Абамелек-Лазаревой, 1900-е. Государственный Эрмитаж

Мария Павловна была старостой русский церкви во Флоренции. Она составляла целые списки ежемесячных пособий русским эмигрантам, отдельным лицам и целым учреждениям. Она помогала очень многим - Сергиевскому подворью в Париже, подворью святителя Николая в Бари, афонским монахам, валаамским монахам и многим частным лицам. Княгиня поддерживала созданный во Флоренции хор кубанских казаков. Хлопоты М.П. Демидовой по устройству судеб соотечественников обычно встречали благоприятный отклик со стороны Флорентийской коммуны и Флорентийского университета.

В 1935 году в память о муже княгиня основала Национальный дом для тяжелобольных участников Первой мировой войны. В 1939 году в предместье Пратолино арендовала жилье для бедняков, оставшихся без крова.

Мария Павловна с гостями в Пратолино, 1913 год Фото

Последняя из Сан-Донато не оставила наследников, и все её достояние перешло племяннику, югославскому принцу Павлу Карагеоргиевичу. Принц Павел забрал из Флоренции самые дорогие предметы, а переписку княгини, ее архив он просто бросил. И все бы это пропало, если бы итальянцы не подобрали эти листочки на русском языке, которые просто были разбросаны в Пратолино, и не сложили бы это всё до поры до времени в архиве провинции Флоренции.

Добрая память о княгине М.П. Демидовой и по сей день жива во Флоренции. Свято сохраняется ее могила в Пратолино, рядом с домовой церковью семьи. На могиле стоит мраморное надгробие, и до сих пор люди приносят сюда цветы, вспоминая хозяйку и её добрые деяния...

Фото

Княгиня, сумевшая сохранить существенные средства, долгое время поддерживала виллу в хорошем состоянии. Она вложила много сил и средств в сохранение этого уникального памятника истории и культуры. После смерти бездетной княгини вилла, созданная по замыслу Франческо I Медичи в XVI веке, пройдя через несколько собственников, была выкуплена итальянским государством. Сейчас здесь находится музей, здание виллы окружают великолепные сады с многочисленными павильонами, скульптурами и фонтанами.

Фото commons.wikimedia.org User:Sailko

Достойной данью памяти последней из Сан-Донато является также сохранение архива М.П. Демидовой и его публикация. В архиве сохранились и документы, относящиеся к судьбе виллы Абамелек-Лазарева в Риме. Но это уже совсем другая история, и как-нибудь я её расскажу...

Источники информации: svoboda.org ; historyntagil.ru ; his.1september.ru ; russia-armenia.info ; www.florencewithguide.com ;

Михаил Талалай. Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии

|

Метки: Флоренция Италия русские в Италии женские образы искусство история России жизнь выдающихся людей |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Кони Клодта в московской городской среде |

|

Метки: архитектура Беговая Москва скульптура |

Лейденская коллекция в Пушкинском |

Для полноты картины завершаю показ Лейденской коллекции в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина работами, представленными на колоннаде и в зале в конце галереи.

Начало

Продолжение I

Продолжение II

Мир музыки на выставке Лейденской коллекции

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Портрет, сидящей женщины со скрещенными руками, 1660

Каспар Нетшер (около 1639-1684). Две женщины с корзиной лимонов, около 1664-1665. Дерево, масло

Каспар Нетшер (около 1639-1684). Портрет Сусанны Даблет Хюйгенс, 1669. Дерево, масло. Лейденская коллекция, Нью-Йорк

Якоб Врел (работал в 1654-1662). Больная женщина у камина, около 1654-1656. Дерево, масло.

Ян Стен (1626-1679). Молитва перед едой, 1660. Дерево, масло. Лейденская коллекция, Нью-Йорк

Габриэл Метсю (1629-1667). Элегантно одетая дама, пишущая письмо, около 1662-1664. Дерево, масло

Габриэл Метсю (1629-1667). Старуха за едой, около 1654-1657. Холст, масло

Корнелис де Ман (1621-1706). Портрет фармацевта д-ра Изенбрандта Изенбрандтса (1634-1705). около 1667. Холст, масло

Якоб ван Ло (1614-1670). Юноша за чтением, около 1650. Дерево, масло

Якоб Торенвлит (1640-1719). Аллегория живописи, около 1675-1679. Медь, масло

Михил ван Мюсхер (1645-1705). Портрет художника в мастерской, 1673. Дерево, масло

Герард Терборх (Дама, щекочущая соломинкой спящего солдата), около 1655. Холст, масло

Ян Стен (1626-1679). Жертвоприношение Ифигении, 1671. Холст, масло

Ян Стен (1626-1679). Крестьянская пирушка, около 1676

Ян Стен (1626-1679). Пир Антония и Клеопатры, около 1673-1675. Холст, масло

Ян Стен (1626-1679). Притча о богаче и Лазаре (Остерегайтесь роскоши), около 1677. Холст, масон

Питер ван Лар (1599-1642). Автопортрет с атрибутами занятий магией, около 1635-1637

Каспар Нетшер (около 1639-1684). Сара приводит Агарь к Аврааму, 1673. Холст, масло

Арт де Гелдер (1645-1727). Персонаж Ветхого Завета, возможно царь Соломон, около 1685-1690. Холст, масло

|

Метки: Лейденская коллекция музей изобразительных искусств выставка Москва Рембрандт |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Весна неизбежна |

Весна неизбежна - ну,

как обновленье,

И необходима, как просто весна.

В. Высоцкий

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

|

Метки: мимоходом фото весна Москва |

Новости культуры за неделю |

|

Метки: живопись культура новости из мира искусства выставка |

Усадьба Салтыковых - Чертковых |

Усадьба Салтыковых-Чертковых. Апрель 2018 года

Особняк на Мясницкой, похожий на роскошный дворец, сменил множество знатных хозяев. Этот дом был центром притяжения величайших умов своего времени. В этом доме устраивались лучшие концерты и балы в городе, Александр Пушкин среди гостей этого дома подсмотрел образ главного героя романа "Евгений Онегин". Николай Гоголь здесь читал свои "Мертвые души", Лев Толстой работал над романом "Война и мир". Этот дом, по слухам, избрал для ночлега во время войны 1812 года Наполеон.

Особняк на Мясницкой улице возводился в XVIII веке, а дополнялся и частично переделывался в XIX и XX веках.

Главный дом усадьбы был построен для генерал-майора С.Н. Салтыкова по проекту С. Карина в 1742 году. Во время пожара 1812 года дом не пострадал, и в 1831 г. его владельцем стал А.Д. Чертков, отставной полковник, московский губернский предводитель дворянства. Он занимался нумизматикой, изучал русскую историю, собирал русские и славянские древности и рукописи. После смерти А.Д. Черткова его сын Григорий Александрович по завету отца сделал уникальную библиотеку доступной для общественного пользования. Позднее библиотека переехала в библиотеку Румянцевского музея, а после коллекция перешла в Историческую библиотеку, созданную в 1938 году.

Усадьба Салтыковых-Чертковых на гравюре середины XIX века

|

Метки: усадьба архитектура Москва |

Свияжск в Третьяковке |

|

Метки: история России иконы Москва выставка Третьяковка |

Прогулка по набережной Любляницы |

Любляна - город небольшой, но совершенно очаровательный! Конечно, все основные достопримечательности можно обойти за один день, но в этом городе всё-таки больше хочется неспешно бродить, благо весь центр пешеходный, сидеть в кафе, в общем наслаждаться жизнью. Приятным маршрутом оказалась и прогулка по набережной вдоль реки Любляницы.

1. Драконов мост считается одним из лучших памятников архитектуры в стиле сецессиона - австрийского модерна. На мосту видим две даты - это юбилейные годы правления императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. И мост первоначально назывался Юбилейным. Но название это не прижилось, и он со временем стал именоваться Мостом Змея или Драконовым Мостом. Строительство Моста дракона датируется 1901 годом: с него начался новый эстетический стиль архитектуры Любляны.

2. Мост знаменит благодаря четырём великолепным статуям драконов. Дракон - старинный символ Любляны, известный с XV века. Ему предшествовал крылатый лев, изображавшийся на городской печати в XIII веке. По легенде, на берегу Любляницы предводитель аргонавтов Ясон победил крылатого змея.

3. От Драконова моста до самого центра тянется ряд крытых торговых павильонов с характерной колоннадой. Это люблянский центральный рынок - проект выдающегося словенского архитектора Йоже Плечникa (1872 -1957 ), которого считают наиболее известным европейским архитектором начала XX века, это он придал словенской столице черты современного европейского города. Из сонной провинции она превратилась в столичный город новых идеалов и эстетики сецессиона, и сегодня по праву называется "Любляной Плечника".

4. Центральный рынок был воздвигнут архитектором Йоже Плечником в 1940 - 1942 годах в стиле эпохи Возрождения на месте монастыря с епархиальным колледжем, уничтоженных землетрясением в 1895 году.

5. Йоже Плечник принимал значительное участие не только в формировании облика нынешней Любляны, но и Праги, он - один из архитекторов обновлённого Пражского Града. Венский период его деятельности тоже насчитывает несколько больших проектов.

6. Сразу становится понятно, почему Любляна местами напоминает Прагу в миниатюре или даже мини-Вену.

7. Самый центр города - Площадь Прешерна.

8. Отсюда радиально расходятся улицы Старого города. В центре площади воздвигнут памятник Франце Прешерну - самому знаменитому словенскому поэту, работы известного скульптора Ивана Зайеца. Площадь со всех сторон окружают красивейшие здания.

9.

10. На юг отходит улица, заканчивающаяся площадью Старый Трг, близ которой расположено большинство архитектурных шедевров XVII-XVII веков.

11. До XVII века центральная площадь носила имя Девы Марии, но в 1905 году была переименована в честь светила словенской поэзии - Франце Прешерна. За Прешерном прочно закрепилась слава лучшего поэта Словении всех времён. Он был автором первой баллады и первой эпической поэмы в национальной литературе, автором слов гимна Словении. Поэзия Франце Прешерна переведена на многие языки мира, в том числе и на русский. Для словенцев - Прешерн, то же самое, что для нас - Пушкин.

12. Прешерн изображён в полный рост и с полуобнаженной музой позади него, чем вызвал бурный протест со стороны люблянского епископа Антона Бонавентуры Еглича. Однако монумент полюбился горожанам и остался стоять на месте, которое выбрали для него власти.

13. Всю свою жизнь Прешерн конфликтовал с церковным и государственным официозом, с провинциальной люблянской буржуазией. Страдал от злоупотребления алкоголем, дважды пытался наложить на себя руки. Причиной этого стали неудачи в личной жизни, преграды на жизненном пути и потеря близких приятелей. Главные темы его творчества - это любовь к отчизне, страдания человечества и неразделённая любовь поэта к музе - Юлии Примиц.

14.

15. Рядом с площадью находится знаменитый Тройной мост - три расходящихся веером пешеходных моста через Любляницу, творение архитектора Йоже Плечника.

16. На месте современного моста со времён Средневековья располагался деревянный мост. В письменном источнике 1280 года он упоминается как Старый мост. В XVIII веке сооружение охраняло установленное посреди моста распятие, которое в 1796 году было передано на хранение в церковь францисканцев, стоящую на площади рядом с мостом.

17. В 1842 году по проекту итальянского архитектора Джованни Пикко был построен первый каменный мост Франца с двумя арками, названный в честь австрийского эрцгерцога Франца Карла. В просторечии он назывался Больничным мостом. В XX веке возникла потребность в расширении моста. По проекту архитектора Плечника, который высказался за сохранение существующего моста, в 1931-1932 годах параллельно старому мосту были сооружены два новых более узких моста из железобетона. При этом было демонтировано декоративное чугунное ограждение старого моста, на всех трёх мостах в едином стиле установлены белые балюстрады, отражающие венецианские мотивы.

На протяжении XX века по мосту курсировали трамваи и автобусы. В 2007 году мост вместе с историческим центром Любляны был закрыт для движения автотранспорта.

18. Францисканская церковь Благовещения - это самый красивый храм словенской столицы. Церковь Благовещения была построена в 1660 году монахами-августинцами, однако впоследствии была захвачена орденом францисканцев и немного перестроена. Храм относится к архитектурному стилю барокко, а его красно-белый фасад выглядит очень нарядно и празднично. Вместо креста на портике костёла установлена скульптура Богоматери с младенцем.

19. Ещё один живописный мост через Любляницу.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. Этот город просто создан для прогулок, а самой приятной и атмосферной оказалась прогулка по Брегу - знаменитой набережной, тянущейся вдоль реки Любляница.

30. Гуляя по набережной и любуясь мостами, красивыми зданиями и медленным течением реки, чувствуешь удивительно приятную атмосферу столицы Словении - ухоженного, приветливого, молодёжного города, в котором хорошо и жителям, и туристам, и собакам...

31.

|

Метки: Любляна Словения путешествие |

Мир музыки на выставке Лейденской коллекции |

Как вы думаете, что с таким неподдельным интересом рассматривают посетители выставки Лейденской коллекции в Пушкинском музее?

Это не шедевр Яна Вермеера, а музыкальный инструмент - оригинальный вёрджинел XVI века из коллекции Российского национального музея музыки. Он стоит на столе XIX века (Германия. Дерево, фанеровка, маркетри).

В XVI- XVII веках вёрджинел был широко распространён в Нидерландах и Англии среди любителей музыки и профессионалов как инструмент для домашнего музицирования. Искусство игры на нём достигло высокого уровня, и для него была создана богатая музыкальная литература.

Вёрджинел-бюро. Фландрия, 1593. Ель, красное дерево, кость, лак, инкрустация перламутром. Российский национальный музей музыки, Москва

Вёрджинел - это струнный клавишный инструмент, типа небольшого клавесина, обычно прямоугольной формы, чаще всего без ножек и с одним мануалом (клавиатурой). Название, возможно, связано с популярностью инструмента среди женщин - любительниц музыки (лат. virgo - женщина), а может быть, происходит от латинского слова virgula - палочка. На каждый звук приходилось по одной струне; струны располагались по диагонали (слева направо). Звук вёрджинела слабее клавесинного, диапазон не превышал четырех октав. Во время игры вёрджинел без ножек ставили на стол.

Существовало две разновидности вёрджинела: в наиболее распространенной клавиатура располагалась справа от центра обращенной к исполнителю стороны корпуса, струны защипывались ближе к середине, звук был глуховатым; в другой - клавиатура располагалась по левую сторону от центра, а струны защипывались ближе к краю, что делало звук более нежным и серебристым, а его тембр отличался мягкостью, нежностью и приглушенной окраской, что приближало его к арфе и лютне.

Маленькие "октавные вёрджинелы" встречались и в качестве самостоятельного инструмента - клавиатура у них занимала всю переднюю сторону корпуса.

Английскую вёрджинельную музыку елизаветинской эпохи называют первым золотым веком клавишной музыки. Королева Елизавета I очень любила этот инструмент. До нас дошло множество свидетельств ее исключительной музыкальности. Чарлз Бёрни, крупнейший английский историк музыки, констатировал: "Если она могла играть все пьесы из "Вёрджинальной книги Фицуильяма", она должна была быть очень хорошей исполнительницей, поскольку пьесы эти столь трудны, что едва ли найдется во всей Европе мастер, который отважится сыграть хоть одну из них, не поучив ее с месяц".

В XVIII веке вёрджинел пользовался популярностью и в Германии, где назывался "Комнатный клавир девушек и женщин". Корпус, как правило, богато украшался инкрустациями и живописью. Эти изящные музыкальные инструменты часто изображались на картинах художников.

Вот так звучит этот инструмент:

Подобный вёрджинел видим и на полотне Вермеера на выставке Лейденской коллекции в разделе "Мир музыки", здесь представлены две картины с сюжетами на музыкальную тему - Яна Вермеера и Эглона Хендрика ван дер Нера.

До середины XIX века работы Вермеера пылились в запасниках и рядовых частных коллекциях. Только во второй половине XX века Ян Вермеер был признан величайшим художником "Золотого голландского века". Эта картина - единственная работа зрелого периода его творчества, находящаяся в частной коллекции. В мире известно всего лишь тридцать шесть произведений художника.

Маленький шедевр Вермеера "Девушка за вёрджинелом" долгое время считался одной из множества подделок, написанных фальсификатором Хансом ван Меегереном. Лишь совсем недавно удалось установить, что шаль девушки написана не охрой, а оксидом свинца. Рецепт краски был утерян и восстановлен лишь в середине ХХ века, поэтому ван Меегерен не мог ее использовать. Кроме того, на авторство указывает обивка стула, написанная ультрамарином из афганской ляпис-лазури - своего рода фирменным знаком Вермеера. Так что сейчас у исследователей нет сомнений в подлинности полотна.

Ян Вермеер. Девушка за вёрджинелом, 1672. Лейденская коллекция, Нью-Йорк

Эта поздняя картина предположительно написана на холсте из того же рулона, что и другая работа Вермеера - "Кружевница", представленная в постоянной экспозиции Лувра.

Кружевница, 1664. Лувр. Париж

Музыкальный инструмент вёрджинел присутствует и на других работах Вермеера.

Дама, сидящая за вёрджиналом, 1670-1672. Лондонская национальная галерея

Урок музыки, 1662-1665. Королевская коллекция в Сент-Джеймском дворце, Лондон

Если вам понравилось звучание вёрджинела, предлагаю послушать ещё:

Дополняет мир музыкальной гармонии лютня, струнный щипковый музыкальный инструмент с ладами на грифе и грушевидным корпусом, изображённый на картине Эглона Хендрика ван дер Неера - уроженца столичного города Амстердама и потомственного художника. Он представлял второе поколение Нееров-художников, но в отличие от не слишком успешного отца Арта ван дер Неера имел все основания, для того чтобы гордо нести свое призвание живописца при дворе короля Карла II.

Эглон Хендрик ван дер Нер (1634/1636-1703). Дама, играющая на лютне, 1675. Дерево, масло. Лейденская коллекция, Нью-Йорк.

Начало

Продолжение I

Продолжение II

И ещё не всё...

|

Метки: Вермеер Лейденская коллекция музей изобразительных искусств выставка Москва |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Москва Златоглавая - вид из окна |

Бывают и в наши дни такие виды из окна! Значит, образ Златоглавой Москвы - не просто историческое крылатое выражение, а совершенно реальный вид. И он существует уже более пяти веков!

Этот образ Златоглавой Москвы стал формироваться ещё в XV-XVI веках, во времена правления Ивана III, Василия III и Ивана IV Грозного, когда в Кремле построили Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольню "Иван Великий", купола которых покрыли позолотой.

1. Сейчас, конечно появляются новые объекты, вносящие дисгармонию, как физическое воплощение слов "есть только миг между прошлым и будущим"...

2. Вот это волшебное окно в прошлое и настоящее...

3. Где же оно - это окно?

4.

|

Метки: Москва фото мимоходом |

Русские на архипелаге Ли Галли |

Фото: www.cluboktravel.com

Сказочные острова небольшого архипелага Ли Галли расположены у курортного городка Позитано на Амальфитанском побережье. Три острова под названиями Галло Лунго, Ротонда и Кастеллетто имеют свою давнюю историю и описываются в сказаниях еще со времен Римской империи. Согласно мифологии, именно здесь хозяйничали сирены, встреча с которыми чуть не стала роковой для Одиссея и его спутников. Когда эта добыча от них ускользнула, сирены от отчаяния бросились в море и превратились в скалы. Это и есть архипелаг Ли Галли.

К началу ХХ века легенды позабылись, и не слишком пригодные для жизни и купания острова перестали кого-либо интересовать. Пока в 1917 году в Позитано - рыбацкую деревушку под Неаполем, не приехали Сергей Дягилев и танцовщик Леонид Мясин в компании с Пабло Пикассо и Жаном Кокто. Они побывали на этих островах, и Мясину так понравились уединенность островов и открывающиеся виды, что он уже тогда решил, что когда-нибудь сделает Ли Галли своим домом.

Несколько слов о Леониде Мясине. Имя Л.Ф. Мясина, чье творчество занимает значительное место в истории мирового балета XX века, не очень широко известно в России. Как танцовщик он начинал в труппе Большого театра, с 1914 года - в балетной труппе Сергея Дягилева, выступал в "Русских сезонах".

Леонид Мясин дебютировал как хореограф в труппе Русского балета Дягилева, где поставил такие известные балеты, как "Женщины в хорошем настроении", "Волшебная лавка", "Парад", "Треуголка", "Стальной скок" и др. После смерти Дягилева он возглавлял Русский балет Монте-Карло, сотрудничал со многими труппами Америки и Европы. Именно вокруг него объединились дягилевские артисты после смерти великого импресарио.

Лев Бакст. Леонид Мясин, 1914

Спектакли Мясина стали образцом для зарождавшегося в 30-е годы английского национального балета. Именно он поднял из руин итальянский балет. Первые труппы Южной Америки обязаны ему своими лучшими спектаклями. И даже в США до 50-х годов прошлого века самым авторитетным балетмейстером-иностранцем считался Мясин, а вовсе не прославленный Баланчин.

Сергей Судейкин. Портрет Леонида Мясина в балете “The Legend Of Joseph”

В своих мемуарах (Мясин Л. Моя жизнь в балете / Суриц Е. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997) Мясин рассказывает о детстве, о годах учения в Театральном училище, о людях искусства, с которыми ему довелось работать.

Пабло Пикассо. Портрет Леонида Мясина. 1919

В Позитано вся компания приехала посмотреть на чудо-мельницу Михаила Семенова, друга Дягилева еще по Петербургу и поверенному в его делах в Италии. Это он договаривался с футуристами о декорациях к балетам, находил залы для репетиций в Риме и составлял контракты так, чтобы компания Ballets Russes не осталась внакладе. Авантюрист и острослов, Семенов сбежал в Италию от своей богатой жены. Он скитался по городам, от Рима до Неаполя, знакомился с художниками, перебивался продажами их картин и наконец осел в Позитано. Купил старую мельницу на пляже и превратил ее в виллу.

Михаил Ларионов. Мясин и Дягилев отдыхают (перо, тушь). Частная коллекция

В 1924 году после нескольких лет переговоров с местными властями Мясин сумел купить острова. Он не был в то время богат, как, впрочем, не стал богачом и потом, но для покупки больших средств и не требовалось. Ли Галли представляли собой всего лишь три скалистых, поросших кустарником острова, а точнее, один небольшой остров и две скалы, торчащие из моря, по соседству. Однако "сумасшедшему русскому" удалось обжить бесплодные скалы. Он разбил террасные сады, спускавшиеся каскадом от подножия башни, засадил пустынный остров соснами и кипарисами.

Мясин поселился на самом большом острове, Галло Лунго. Хотя жить там, не считая руин сарацинской смотровой башни, было особенно негде.

Пстепенно стараниями Мясина острова Ли Галли на полвека стали его домом, убежищем для него и его семьи, его творческой лабораторией, его кабинетом. Именно здесь он написал свои воспоминания "Моя жизнь в балете", именно здесь он продумывал свои искромётные постановки.

Леонид Мясин на острове Галло Лунго

Благодаря его усилиям на острове появились электрический генератор, большой дом для приемов (вилла гранде) и маленький для размещения гостей, а также фонтаны, сад, огород и виноградники. Башню восстановили, в ней оборудовали танцевальные классы и комнаты для учеников.

Единственное имевшееся на острове строение - развалины сторожевой башни XIV века, Мясин восстановил и реконструировал. Устроил внутри апартаменты и репетиционный зал, украшенный колоннами из каррарского мрамора.

Твердо решив проводить на острове как можно больше времени, танцовщик придумал себе занятие - летнюю школу танцев. Он хотел построить даже театр, но фундамент несколько раз смывало волнами.

Между работой и тихой семейной жизнью прошли годы. В середине 1930-х к Мясину заехал в гости приятель, архитектор Ле Корбюзье. Окинув профессиональным взглядом владения танцовщика, он предложил свою помощь в переделке существующих строений и благоустройстве острова.

Так на Галло Лунго появился бассейн с фантастическим видом на другие два острова архипелага, а скромный гостевой дом превратился в аристократическую виллу. Белоснежная внутри, имеющая в качестве украшения исключительно виды из окон, она получила название "Белый дом".

В 1938 году Леонид Мясин разошелся с Евгенией Деляровой и женился на Татьяне Милишниковой (сценический псевдоним Орлова). В 1941 году у них родилась дочь Татьяна (в будущем также танцовщица, в замужестве баронесса Стефан де Ватсдорф), а в 1944 на свет появился сын Леонид, ставший артистом балета и балетмейстером, известным под именем Лорка Массин (Массине).

Леонид Мясин с дочкой Татьяной

С 1947 творчество Леонида было связано преимущественно с Европой. Мясин снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Красные башмачки", "Сказки Гофмана" (1951), "Неаполитанская Карусель" (1954), вместе с Софи Лорен. Он также работал как хореограф при постановке фильмов.

Леонид Мясин в одном из фильмов

В последние годы жизни Мясин считал своим священным долгом сохранить дягилевское наследие. В 1972 году в одном из интервью он признавался: "Я был слишком молод в период знакомства с ним, чтобы оценить значение и величие его фигуры. Мне стоило прислушиваться к каждому его слову, поскольку он всегда был прав".

Умер Леонид Мясин 15 марта 1979 в немецком городе Боркен. Перед смертью он написал: "Когда я купил остров, я думал о нем только как о тихом убежище от моей напряженной деятельности. И только сейчас я осознал, что это был источник вдохновения, приводивший меня к жизни непритязательной, создававшей определенный духовный мир и безмятежность, которые я никогда не мог найти ни в каком другом месте".

После смерти Леонида Мясина в 1979 году семья некоторое время колебалась, продавать ли остров, но содержать его было слишком тяжело.

К счастью, покупатель нашелся достойный. Леонид Мясин-младший, которого все называли Лорка, танцевал тогда в парижской Гранд-опера.

Леонид Мясин с сыном Лоркой

Руководитель балетной труппы Рудольф Нуреев восхищался творчеством его отца и уговорил сына продать остров. “Это место будет меня вдохновлять”, - сказал танцовщик. Он еще не знал, что болен (диагноз ВИЧ поставили только в 1985 году) и скоро больше не сможет выходить на сцену.

Рудольф Нуреев

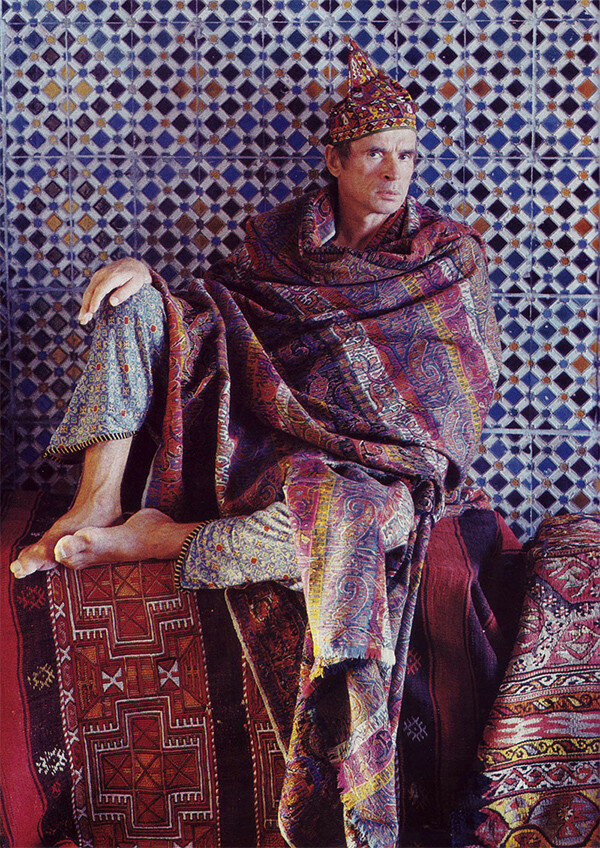

Нуреев занялся обустройством острова с той же неукротимой энергией, что поражала в его танце. Стиль Мясина показался ему слишком аскетичным, и он задумал грандиозную переделку интерьеров. Из всех своих поездок танцовщик привозил антикварную мебель и посуду.

“Белый дом”, главная вилла и башня превратились в роскошные восточные дворцы, яркие и избыточные, как декорации к его последнему балету “Баядерка”. Стены выложены плиткой, по-мавритански пестрой, местами с арабской вязью.По его распоряжению на остров свезли в огромном количестве мозаику и керамическую плитку, которую он лично просматривал и выбирал то, что пойдет на украшение стен.

На кухне сохранился обеденный стол Мясиных. Ножки и каркас - деревянные, а верхняя часть - из мрамора молочного цвета.

Нуреев, как и Мясин, хотел "посвятить Галли балету". "Остров должен ожить. Сюда могли бы приезжать Мерс Каннингем и Глен Тетли (американские хореографы), а также танцовщики, чтобы учиться, развивать хореографию, преподавать", - говорил Рудольф. Он репетировал свои последние роли в зале дозорной башни и мечтал проводить танцевальные вечера на площадке рядом с ней. Но силы покидали Нуреева. Он все чаще приезжал на Галли просто скрыться от людей и суеты.

Многочисленные гости вспоминают, что артист не выглядел умирающим. Он работал, пока мог, невзирая на кашель и жар, увлеченно занимался оформлением интерьеров, загорал и носился вокруг острова на водном мотоцикле. Нуреев считал, что солнце и работа могут его вылечить. Они помогли, но лишь на время.

Рудольф Нуреев

После смерти танцовщика в 1993 году остров, формально принадлежавший фонду его имени, несколько лет пустовал. Гостиничный магнат Джованни Руссо купил остров в 1995 году у Фонда Нуреева. К тому времени Фонд распродал всю мебель с аукциона. Так что новый хозяин Галли собирал наследие двух предыдущих по крупицам, на антикварных салонах по всему миру.

Джованни Руссо, воплотил старую мечту Леонида Мясина и Рудольфа Нуриева о фестивалях на островах Ли Галли. В конце августа 2014 года тут прошли первые музыкальные концерты и танцы, а затем - небольшой искусствоведческий семинар. Все это происходило в рамках ежегодного фестиваля “Позитанский миф”. Так что русская традиция продолжается...

Источники информации и фото:

admagazine.ru ; www.ray-na-zemle-positano.com ; www.odnako.org ; liveinternet.ru ; latuaitalia.ru

|

Метки: Италия балет жизнь выдающихся людей русские в Италии |

Пасха в Москве |

С Праздником Пасхи!

Широкое празднование Пасхи в Москве имеет древние традиции, и в это Светлое Воскресение очередной выпуск "Новостей культуры за неделю" посвящён интересным событиям в Москве, где можно разгуляться в эти праздничные дни. Кроме отмеченных культурных мероприятий - традиционные ярмарки, мастер-классы, конкурсы, звон колоколов. Все фотографии сделаны предпасхальным вечером в центре Москвы.

Выставки древних икон в Третьяковской галерее можно будет увидеть бесплатно в Инженерном корпусе до 20 мая по субботам и воскресеньям, а также по средам. Впервые в Москве представлены иконы двух уникальных древних иконостасов Свияжска: из Троицкой церкви и Успенского собора, а также редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Одно из них, пелена с изображением Богоматери Казанской, - самое древнее из сохранившихся изображений чудотворного образа, явленного в 1579 году в Казани. На выставке представлено 87 произведений из музеев и библиотек России.

Бесплатные экскурсии

Каждый день в программе пасхального московского фестиваля - бесплатные пешеходные экскурсии от проекта "Гуляем по Москве". Гиды расскажут о старинных храмах, их архитектуре, истории, знаменитостях, чья судьба с ними связана. Каждая прогулка продлится в среднем 1,5 — 2 часа. В одной группе - не более 60 человек. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта (www.moscowwalking.ru).

8 апреля, воскресенье

15.30 — от памятника Льва Толстого в проезде Девичьего поля экскурсия пойдет к Новодевичьему монастырю, с историями о великих медиках — Пирогове и Сеченове, знакомством с чертежами уникальной крыши архитектора Шухова.

12 апреля, четверг

13.00 — от ворот Александровского сада, со стороны площади Революции стартует прогулка "Легендарный градоначальник Алексеев" (с экскурсией по ГУМу). Участники узнают, какие известные здания были построены при главе столицы Николае Алексееве, когда в Москве появился первый асфальт и водопровод.

13 апреля, пятница

17.00 — от станции метро "Проспект Мира" стартует экскурсия "По слободе Напрудной к Троицкому подворью. Бойкое место тихой обители". Гид расскажет об истории Московского Троицкого подворья Троице-Сергиевой лавры.

14 апреля, суббота

15.00 — прогулка от станции метро "Китай-город" (выход в сторону ул. Солянка, Варварка, около кафе "Хинкали"). Участники узнают легенды одного из семи холмов Москвы — Ивановской горки. Гид расскажет, где в этом месте находили древние клады, кому присвоен единственный в мире "орден Иуды", куда и за что заточили Салтычиху и княжну Тараканову.

Театр на улице

Театры в этом году - главная тема всех московских фестивалей. На фестивале "Пасхальный дар" покажут множество спектаклей от лучших театров Москвы и российских регионов.

На Манежной площади и площади Революции пройдут спектакли от театров - лауреатов национальной премии "Золотая маска".

В Камергерском переулке, на улице Профсоюзной и на площади Юности в Зеленограде посетители смогут посмотреть спектакли московских театров, поставленные по мотивам классических произведений, а также сказки "Аленький цветочек", "Конек-Горбунок", "Волшебник Изумрудного города".

Площадка в Климентовском переулке будет посвящена пасхальным колоколам. Здесь установят звонницу из плоских колоколов-бил. Этот инструмент придумали в России, аналогов мире у него нет. Гости смогут послушать показательные выступления московских музыкантов и попробовать свои силы в колокольном звоне.

Фестиваль "Светлое Воскресение 2018"

Торжественное открытие фестиваля состоится 8 апреля в храме свв. мучеников Михаила и Федора Черниговских. В этот же день концертные программы и мастер-классы пройдут в храме святителя Николая на Трех Горах.

14 апреля концерты и мастер-классы будут организованы в Новоспасском ставропигиальном монастыре, Богоявленском Кафедральном соборе в Елохово, храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыно.

15 апреля – в храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, в храме Живоначальной Троицы в Останкино.

21 апреля – в храме Пророка Божия Илии в Черкизове и в храме святого Иоанна Богослова под Вязом.

22 апреля – программы пройдут в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке и в храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Закроется фестиваль 22 апреля в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре праздничной концертной программой.

Праздничную программу подготовили 15 парков - Измайловский, Лианозовский, Бабушкинский, Кузьминки, Северное Тушино, Сокольники, парк Зарядье, усадьба Кусково, сад Эрмитаж, усадьба Воронцово, Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминках, Парк Победы на Поклонной горе, Перовский парк.

Подробная информация обо всех мероприятиях фестиваля "Пасха в Москве" - на сайте Департамента культуры Москвы.

|

Метки: Пасха фото Москва новости из мира искусства |

Кутузовский проспект апрельским вечером |

|

Метки: фото Москва мимоходом |

Дом Суворова у Никитских ворот |

Только в 1997 году основная часть строений улицы Большой Никитской от площади Никитских ворот до Садового кольца была включена в состав заповедной территории "Поварская - Большая Никитская". И вот теперь часто возвращаясь в эти места, открываю для себя много нового об этих улицах и переулках, знакомых с детства. Мы часто в те времена гуляли на Суворовском бульваре (1950-1994), который теперь называется Никитским. Понятно было, что назван он был в честь полководца А.В. Суворова, но то, что прославленный полководец проживал в 1766-1800 годах на Большой Никитской и был прихожанином церкви Феодора Студита, не знала.

1. Оказывается, два здания сразу за площадью Никитских ворот по обеим сторонам улицы связаны с именем Александра Васильевича Суворова (1730-1800). С площади хорошо заметна высокая шатровая колокольня скромной пятиглавой церкви. Церковь святого Феодора Студита у Никитских ворот - одна из старейших в Москве и единственная в России, посвящённая этому святому. Согласно одной из версий, деревянная часовня на этом месте появилась еще в конце XV века, в память о стоянии на реке Угре, после которого закончилось татаро-монгольское иго на Руси. Это событие произошло 11 ноября 1480 года, в день святого Феодора Студита. Со временем здесь же появилась и церковь, но после московского пожара 1547 года её следы теряются.

Церковь вновь упоминается в исторических источниках в связи с возвращением в Москву из польского плена отца царя Михаила Федоровича - Федора Никитича Романова. Предполагается, что на этом месте его встречало московское духовенство. Став патриархом Филаретом, он воcстановил церковь в честь Феодора Студита, бывшего его святым покровителем до пострижения в монашество. По его повелению и на его средства у Никитских ворот в 1624-1626 годах был создан Федоровский Патриарший больничный монастырь, который играл роль не только монашеской обители, но и госпиталя для неимущих горожан. Одновременно с каменным храмом была построена шатровая колокольня. Обитель была упразднена в 1709 году, больница переведена в Новинский монастырь. Федоровская церковь с этого времени существовала уже в качестве приходской. Несмотря на именование Федоровской, главный престол церкви был освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери, а в трапезной существовало два придела: во имя Феодора Студита и во имя Аверкия Иерапольского. Четверик храма, увенчанный пятью главами с кокошниками, представлял собой образ храма, который стал традиционным для XVII века.

2. Колокольня, поставленная отдельно от храма, особенно интересна. Это была вторая по древности шатровая колокольня в Москве после Гребневской церкви на Лубянке (которая была снесена в 1935 году). Пострадав в 1812 году от огня, церковь изменила свой внешний облик. Вместо пяти глав появился купол с одной небольшой главкой, окна утратили старую обработку и изначальный декор, были переложены алтарные апсиды. Колокольня при этом осталась без изменений. Приделы были расширены в 1865-1873 годах и вынесены на одну линию с главным алтарем.

В 1920-х годах службы в церкви прекратились, а сама она была передана филиалу ВНИИ жиров Министерства пищевой промышленности. В итоге здание обросло пристройками, фасады были искажены, уникальная колокольня утратила шатер со звонницей. Остался только подклет, из которого сделали торговую палатку. В 1960 году было выдвинуто предложение о реставрации здания и размещении в нём музея Александра Суворова. Однако работы начались только в 1980 году и продлились до 1990 года. В 1991 году здание было передано православной общине и вскоре здесь возобновились богослужения. В результате последней реставрации воссоздано утраченное еще в XIX веке пятиглавие с кокошниками и завершение колокольни.

3. Самым известным прихожанином церкви Феодора Студита был генералиссимус А.В. Суворов. Он любил свой дом, свою улицу, ему нравилось соседство с этим храмом, настоятелем в котором был его дед. Александра Суворова крестили в этом храме, и в юности он пел здесь на клиросе. Мать и вся родня Суворова похоронена при церкви Феодора Студита.

4. На фасаде дома № 44, строение 1, по Большой Никитской сохранилась уникальная мемориальная доска, относящаяся к 1913 году, с надписью “Здесь жил А.В.Суворовъ”.

5. О первоначальном облике усадьбы можно только догадываться. Городская усадьба Суворовых - Н.И. Баранова - Н.П. Гагман несколько раз перестраивалась, в 1873 году - архитектором А. С. Каминским (техник архитектуры А. В. Красильников, инженер-архитектор В. Г. Залесский). Обойдём усадьбу вокруг.

6. Изящный асимметричный дом в неоклассическом стиле появился на Малой Никитской в 1896 году на месте хозяйственных построек старой усадьбы. На Малую Никитскую выходят два флигеля.

7. В состав усадьбы входят главный дом, хозяйственный, восточный и западный флигели, ограда с воротами.

8.

9. Сейчас главный вход расположен напротив храма Большого Вознесения за сплошным забором. На месте сквера с памятником писателю А.Н. Толстому с XVII века стоял родовой суворовский двор. Предположительно, в это время были выстроены палаты в центре двора.

10. Первым владельцем усадьбы был Григорий Суворов, прадед полководца. Потом по неизвестным обстоятельствам с этой усадьбой Суворовым пришлось расстаться. Но генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, отец полководца и крестник Петра I, в 1768 году вновь приобрёл дом у Никитских ворот у морского капитана первого ранга Матвея Васильевича Ржевского. В храме Феодора Студита проходило его венчание с Авдотьей Мануковой. Вероятнее всего, Александр Суворов родился в этом доме у Никитских ворот.

Когда Александру перевалило за сорок, Василий Иванович уговорил сына вступить в брак и подобрал ему невесту из московской аристократии. Княжна Варвара Прозоровская была молода и хороша собой. После свадьбы молодые поселились в никитском доме, который через год с небольшим (после кончины В.И. Суворова) стал собственностью Александра Васильевича. Ещё через несколько месяцев у молодых родилась дочь Наталия - Суворочка, любимица отца. Но супружество не было счастливым. Суворов пытался развестись с женой, узнав об её изменах.

А Варвара Ивановна, которая не смогла и не хотела жить при муже в походных условиях, прожила в особняке на Никитской до самой смерти в 1806 году. Она достроила двухэтажное каменное строение, фасадом обращенное к Большой Никитской, парой деревянных флигелей, а во дворе соорудила людскую избу, погреба и каретный сарай с конюшней. А после её кончины генерал-майор, шеф Ржевского мушкетёрского полка Аркадий Александрович Суворов, сын полководца, продал доставшуюся ему по наследству усадьбу коллежскому советнику Н.А. Янишу. При пожаре 1812 года дом полностью выгорел, его восстанавливал уже совсем иной владелец - коллежский асессор Н.М. Юрьев.

11. На протяжении всей своей истории усадьба часто переходила из рук в руки: от жены А.В. Суворова, княгини Варвары Ивановны, к коллежскому советнику Николаю Андреевичу Энишу, затем к капитану И.П.Аникееву, в 1813 году - к Е.Я.Свербеевой, в 1819 - к коллежскому асессору Н.М.Юрьеву.

В 1829 году усадьбу продали французскому вице-консулу и одновременно московскому купцу 2-й гильдии Никите Андреевичу Вейеру. Вейер был также известным московским ростовщиком, с чьим именем связаны не самые светлые моменты в жизни А.С.Пушкина. У Вейера Нащокин одалживал деньги для поэта до свадьбы, а после сам Пушкин закладывал у него бриллианты жены.

С 1841 по 1846 год владелицей усадьбы была Н.П. фон Бревен, родственница предыдущих хозяев. Затем дом перешел к семье баронов Шеппингов. Барон Отто Дмитриевич Шеппинг, флигель-адъютант императора Александра I, участник войны 1812 года, полковник кавалергардов, увековечен в пушкинских посланиях А.М.Горчакову и П.Я.Чаадаеву.

Дальше усадьба окончательно перешла в купеческие руки. Следующим владельцем стал купец Николай Иванович Баранов, потомственный почетный гражданин. Потом домом владел купец Михаил Васильевич Сабашников. У него было 4 сына и дочь. Второй сын Василий женился на Маргарите Андреевой, и они поселились в главном доме с родителями мужа. А братья жили во флигеле по Малой Никитской.

12. Особняк был перестроен в 1873 году известным архитектором Александром Каминским, когда им владели Сабашниковы. Именно в это время фасады здания получили существующее ныне декоративное оформление.

13. В 1897-1898 году Сабашниковы были вынуждены продать дом, и его купила купчиха, владелица писчебумажной торговли Надежда Петровна Гагман.

14. Её муж Карл Гагман, торговец писчебумажными товарами, шведский подданный, состоял помощником Московского отделения Российского военно-исторического общества, которое на его средства установило на доме в 1913 году мемориальную доску с надписью: "Здесь жил Суворов".

15. Примерно так выглядел главный дом к концу XIX - началу XX века. При последней хозяйке - Надежде Гагман, архитектор Василий Залесский обустроил и отделал дом внутри.

16. Элементы лепного декора по карнизу здания.

17. Оформление окон второго этажа.

18. Окна первого этажа.

19. Великий русский полководец, национальный герой России и военный теоретик, Александр Васильевич Суворов не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля (более 60 сражений). Даже просто перечисление его званий, титулов и наград впечатляет: князь Италийский (1799), граф Российской империи Суворов-Рымникский (1789); князь, королевский родственник ("кузен короля") и гранд Сардинского королевства (1799), граф Римской империи (1789); генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.

Музея Александра Васильевича Суворова в Москве нет, а думается, что это было бы самое подходящее здание для музея А.В. Суворова...

Далее несколько кадров, показывающих реставрацию интерьеров. До реставрации в этом доме находилось посольство Нигерии. МИД России был основным заказчиком масштабного ремонта. Комплексу практически полностью удалось вернуть исторический вид конца XIX века. Теперь усадьба будет использоваться Министерством иностранных дел для приёмов.

Главный парадный портал с восстановленными чугунными литыми элементами.

Отреставрированы росписи на потолке, лепнина и колонны в Египетском зале. После реставрации орнамент стал еще и цветным.

>

>Фрагмент карниза оставлен расчищенным для демонстрации первоначального состояния.

В одном из залов отреставрирована лепнина, искусно выкрашенная под дерево. Это живопись, имитирующая дубовые интерьеры.

Восстановлены лепной потолочный декор и настенные рельефы.

Отреставрирована роспись потолков в парадных залах.

Восстановлены камины.

Использованы кадры из видеосюжета о реставрации особняка.

Источник информации

|

Метки: архитектор Каминский архитектура Москва |

Страстная неделя в картинах русских художников |

Семирадский Генрих Ипполитович. Грешница

Сегодня в Великую Пятницу ещё раз предлагаю вспомнить картины русских художников, в которых отразились события каждого дня Седмицы.

Великий Понедельник

В Великий понедельник вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Мф 21, 18-22

Нестеров Михаил Васильевич. Христос у Марии и Марфы

Великий Вторник

В Великий вторник вспоминается проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском Храме. В этот день Им было рассказано ученикам о втором пришествии Мф 24, притча о десяти девах, притча о талантах Мф 25, 1-30. Первосвященники и старейшины искушали его вопросами, хотели арестовать Его, но боялись сделать это открыто из-за народа, который почитал Иисуса за пророка и внимательно слушал его.

Липгарт Эрнст Карлович. Притча о мудрых и неразумных девах

Великая Среда

В Великую среду вспоминается помазание Иисуса Христа миром и предательство Иуды.

Мф 26, 6-16

Бронников Фёдор Андреевич. Иуда

Ге Николай Николаевич. Иуда. Совесть

Великий Четверг. Тайная Вечеря

В Великий четверг вспоминается Тайная вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии (Причащения).

Бакалович Степан Владиславович. Омовение ног

Журавлев Фирс Сергеевич. Омовение ног (мозаика)

Живаго Семен Афанасьевич. Тайная Вечеря

Шебуев Василий Козьмич. Тайная Вечеря

Ге Николай Николаевич. Тайная Вечеря

Бейдеман Александр. Тайная Вечеря. (Эскиз росписи церкви в Ливадии)

Бейдеман Александр. Тайная Вечеря. (Эскиз росписи церкви в Ливадии)

Великая Пятница. Распятие Христа

В Великую пятницу православные христиане вспоминают арест Иисуса Христа в Гефсиманском саду, суд первосвященников, суд Пилата, крестный путь Иисуса, распятие, смерть и сопровождающие её знамения, снятие с креста и погребение.

Ге Николай Николаевич. Христос с учениками входит в Гефсиманский сад

Нестеров Михаил Васильевич. Моление о чаше

Перов Василий Григорьевич. Христос в Гефсиманском саду

Куинджи Архип Иванович. Христос в Гефсиманском саду

Репин Илья Ефимович. Взятие Христа стражею

Ге Николай Николаевич. Суд синедриона

Ге Николай Николаевич. Что есть истина?

Егоров Алексей Егорович. Истязание Спасителя

Крамской Иван Николаевич. Хохот. "Радуйся, Царю Иудейский". Левый и правый фрагменты

Нестеров Михаил Васильевич. Несение креста

Моллер Федор Антонович. Несение креста

Боткин Михаил Петрович. Жены, издали смотрящие на Голгофу

Голынский Василий Андреевич. Распятие Иисуса Христа

Васнецов Виктор Михайлович. Распятый Иисус Христос

Нестеренко Василий. Распятие

Ге Николай Николаевич. Распятие

Верещагин Василий Петрович. Ночь на Голгофе

Боткин Михаил Петрович. Скорбящая Богоматерь

Кошелев Николай Андреевич. Снятие с Креста

Васнецов Виктор Михайлович. Положение во гроб

Ге Николай Николаевич. Возвращение с погребения Христа

Великая Суббота. Сошествие Христа во ад

Великая суббота посвящена воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии Его во ад для освобождения душ умерших.

Боровиковский Владимир Лукич. Христос во гробе

Воскресение Христово. Пасха

Пасха значит "переход", "избавление". С Воскресением Христа празднуется избавление человеческого рода от власти греха и смерти.

Ге Николай Николаевич. Вестники Воскресения

Поленов Василий Дмитриевич. Возвестила радость плачущим

Нестеров Михаил Васильевич. Воскресение Господне

|

Метки: русские художники живопись Страстная неделя |

Лейденская коллекция в Пушкинском |

Начало

Продолжение I

Продолжим знакомство с панорамой голландского искусства XVII века на галерее Пушкинского. Рассматривая эти картины, можно заметить, что было характерно для каждого художника и чем они отличались друг от друга.

Геррит Дау - первый ученик Рембрандта в Лейдене. На картине, приписываемой Дау, изображен художник в студии, который сидит за мольбертом и рисует разные предметы. Интересно, что на на стене висят наброски, напоминающие картины Рембрандта и других лейденских художников.

Приписывается Герриту Дау (1613-1675). Автопортрет (?) за мольбертом, около 1628-1629. Дерево, масло

В дальнейшем Дау будет создавать изящную живопись небольшого размера, практически кабинетного формата, его картины в то время хранили как драгоценности.

В 1628-1631 годах он учился у Рембрандта и многое перенял у него в области техники, хотя впоследствии влияние Рембрандта на Доу значительно ослабло.

Геррит Дау (1613-1675). Учёный, затачивающий перо, около 1632-1635. Дерево, масло

Геррит Дау был одним из самых коммерчески успешных художников своего времени. При жизни его работы оценивались значительно дороже картин самого Рембрандта или Вермеера.

Геррит Дау (1613-1675). Учёный, делающий записи, около 1635. Дерево, масло

Работы художника хранятся в крупнейших музеях мира, несколько картин есть в Эрмитаже. За период с 2006 года по 2014 год на аукционах Сотбис было продано 14 работ Геррита Дау.

Геррит Дау (1613-1675). Кошка, присевшая на подоконник в мастерской художника, 1657. Дерево, масло

Одним из самых популярных сюжетов стала "Девушка с попугаем и клеткой у окна". На данный момент известно как минимум 11 вариаций, две из которых - кисти Дау и его любимого ученика Франса ван Мириса, можно увидеть в Лейденской коллекции.

Геррит Дау (1613-1675). Девушка с попугаем и клеткой у окна, около 1660-1665. Дерево, масло

Живопись Франса ван Мириса отличается тонким исполнением и тщательным выписыванием мельчайших деталей на полотне. Поздние полотна художника невелики по формату и написаны в духе классицизма. Значительные собрания работ художника хранятся в картинной галерее Гааги и в мюнхенской Старой пинакотеке.

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Дама с попугаем, 1663. Дерево, масло

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Пожилая пара в интерьере, около 1650-1655. Дерево, масло

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Урок, около 1656-1657. Дерево, масло

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Автопортрет в берете с плюмажем, 1668. Дерево, масло

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Поясной автопортрет художника в украшенном пером тюрбане и отороченным мехом одеянии, 1667-1668. Дерево (дуб), масло

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Портрет дамы, 1673. Дерево, масло

Франс ван Мирис Старший (1635-1681). Отдыхающий путник, около 1657. Медь, масло

Габриэл Метсю (1629-1667). Торговка дичью, около 1653-1654. Холст, масло

Годфридус Схалкен - самый поздний из живописцев, представленных в Лейденской коллекции. Картины этого художника, мастера работы со светом, возвращают нас к "Аллегории христианской веры" Тербрюггена. Учителем Схалкена был ученик Рембрандта Геррит Дау, так что Схалкен представляет уже третье поколение мастеров тонкой живописи, и олицетворяет собой преемственность Лейденской школы.

Годфридус Схалкен (1643-1706). Портрет Бартхаута ван Слингеландта (Гаага, 1654-1711), 1682. Холст, масло. Лейденская коллекция, Нью-Йорк

Годфридус Схалкен (1643-1706). Юноша и девушка, разглдывающие статую Венеры при свете лампы, около 1688-1692. Холст, масло. Лейденская коллекция, Нью-Йорк

Годфридус Схалкен (1643-1706). Купание Дианы и нимф, около 1680-1685. Холст, масло. Лейденская коллекция, Нью-Йорк

Продолжение будет!

|

Метки: Лейденская коллекция музей изобразительных искусств выставка Москва Рембрандт |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Осколки старой Москвы |

Эти снимки сделаны всего пару недель назад - во второй половине марта. На фотографиях только некоторые детали, такие как единичные кондиционеры или российский флаг, пара прохожих в спецформе или вереница машин, напоминают о том, это современная Москва. И если бы не последние две фотографии, я бы не узнала, где эта улица, где этот дом...

И вот глядя на них, подумала, что пора уже завести такую рубрику - "Осколки старой Москвы".

Это городская усадьба К.Б. Науша - Е.П. Пуговкиной (конец XVIII - начало XIX века; начало XX века). Архитектор, построивший эту усадьбу, - Александр Васильевич Красильников, в 1892 году получил свидетельство технического строительного комитета Министерства внутренних дел на право производства работ по гражданскому строительству и дорожной части. В 1908-10 году проектировал небольшие постройки в северной части Москвы.

Усадьба находится в Большом Спасоглинищевском переулке - это улица в центре Москвы между Маросейкой и Солянкой.

Название переулку дано по церкви Спаса Преображения "в Глинищах", которая стояла в Малом Спасоглинищевском переулке и впервые упоминается в 1460 году. В XVIII веке на месте старой деревянной была возведена каменная церковь, снесённая в 1931 году.

1881 г., вид церкви Спаса Преображения в Глинищах с юго-запада - альбом Найдёнова. Фото: Википедия

Урочище Глинищи в Москве известно с XIV века. Глинище - место, где добывали глину. В XVII веке переулок назывался Горшечным, по-видимому, глину там не только добывали, но и делали из неё горшки, а в XVIII веке - Спасским. Так как Спасских переулков в Москве было несколько, установившимся названием стало сложное прилагательное, второй частью которого являлось обозначение местонахождения храма - в Глинищах. Вот такой островок старого города...

Сейчас во флигеле усадьбы находится отель.

Подробно об этом уголке старой Москвы у

deadokey

deadokey|

Метки: центр архитектура Москва мимоходом |

Лейденская коллекция в Пушкинском |

Начало

Продолжим осмотр Лейденской коллекции. В Белом зале кроме восьми уже показанных картин Рембрандта, представлены ещё три его ранние работы и один рисунок.

Именно с этого рисунка с молодым львом началась Лейденская коллекция. Рембрандт нередко делал наброски животных, когда они попадались ему на глаза. А потом, пользуясь набросками, памятью и воображением, в мастерской включал их в свои картины или гравюры

Рембрандт ван Рейн. Молодой отдыхающий лев, около 1638-1642 годов. Мел, бумага. 11,5 х 15

В паре с этим рисунком демонстрируется маленький рисунок Леонардо да Винчи, по-видимому, потому что им очень сильно гордится владелец коллекции. А кураторы говорят, что хотя Леонардо да Винчи и не является голландским живописцем, в данном контексте два представленных на выставке рисунка объединяет зоологическая тематика. Считается, что с этого рисунка, изображающего медведя, Леонардо в своё время написал горностая в картине "Дама с горностаем" (1496).

Леонардо да Винчи. Голова медведя, около 1485 года. 7×7 см.

Три небольшие работы Рембрандта входили в серию из пяти панелей, изображающих человеческие чувства, которую юный Рембрандт (ему было 18-19 лет) написал в 20-е годы XVII века. Считается, что эти работы были самыми ранними из его произведений. Эти маленькие картины помещены в витрину, снимать их довольно трудно.

Картина Рембрандта "Алегория обоняния" считалась утраченной. В 2015 году работу выставили на торги в небольшом аукционном доме Нью-Джерси за подписью "Неизвестный художник, континентальная школа". О том, что картина неизвестного художника может принадлежать кисти Рембрандта, подозревали всего несколько арт-дилеров. За обладание картиной разгорелась настоящая битва, и цена её выросла с 800 долларов до миллиона. Возможно, именно яркие цвета стали причиной долгого забвения картины. Томас Каплан приобрёл картину "Обоняние" у арт-дилера уже за четыре миллиона долларов. На картине изображен юноша без сознания, которого приводят в чувство после кровопускания.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Пациент, упавший в обморок (Аллегория обоняния), 1624-1625 (?). Лейденская коллекция, США

Теперь Каплан обладает тремя полотнами Рембрандта из этой серии. Две другие панели из серии Аллегории чувств под названием "Алегория слуха" и "Алегория осязания" были обнаружены ещё в 1930-х годах. Коллекционер Каплан почти без труда заполучил из частных коллекций.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Три музыканта (Аллегория слуха),1624–1625 (?). Лейденская коллекция, США

Рембрандт Харменс ван Рейн. Извлечение камня глупости (Аллегория осязания), 1624–1625 (?). Лейденская коллекция, США

В голландском музее Лакенхал хранится "Взгляд", а местонахождение "Вкуса" Рембрандта остаётся загадкой.

Рембрандт Ван Рейн. Торговец очками (Взгляд), 1625. 21,6 × 17,7 см. Музей Лакенхал , Лейден

Мастерская Рембрандта Харменса ван Рейна. Портрет матери Рембрандта. Дерево, масло. Лейденская коллекция, США

Ян Ливенс - друг Рембрандта в жизни и соперник в живописи, тоже был чудесным художником. Он вместе с Рембрандтом учился у Ластмана, но выбрал другой путь: Ливенс отправился в Англию, чтобы работать с британским двором, и стал писать портреты в духе фламандцев.

Ян Ливенс. Автопортрет, 1629–30. Лейденская коллекция, США

Ян Ливенс. Счетовод за столом, 1627. Лейденская коллекция, США

Ян Ливенс. Игроки в карты, около 1625. Лейденская коллекция, США

Хендрик Тербрюгген (1588-1629) принадлежал к группе художников, известных как утрехтские караваджисты: они работали со светом и тенью в духе Караваджо, но в Нидерландах.

Хендрик Тербрюгген. Аллегория христианской веры. 1626. Лейденская коллекция, США

Продолжение II

|

Метки: Лейденская коллекция Москва Рембрандт музей изобразительных искусств выставка |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю