Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Новости культуры за неделю |

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

Субботнее фото. Из серии "Деревянные дома Москвы" |

На территории Тимирязевской академии есть ещё один деревянный дом по адресу улица Прянишникова,29. Здание было построено в конце XIX века и первоначально являлось амбулаторией при учебном заведении, тут же находились и квартиры медицинского персонала. В период с 1960-х до по 1980-е годы в доме располагался психоневрологический диспансер. Затем здание отдали Тимирязевке, и его заняли учёные, конкретно здесь базировалась Лаборатория биофизики растений Московской сельскохозяйственной академии - подразделение плодоовощного факультета. Когда-то в штате лаборатории числилось более 30 человек, но к началу XXI века осталось всего несколько. Сейчас домик заброшен, окна первого этажа затянуты плёнкой. Табличка с названием лаборатории висит. Памятный крест на территории установлен в честь 70-летия Победы России в Великой Отечественной войне.

|

Метки: архитектура тимирязевка субботнее фото деревянные дома |

Все оттенки зелёного. Дендросад имени Р.И. Шрёдера |

Пышное цветение весной или роскошные краски осени в дендропарке, думаю, будут более привлекательны для фотолюбителей, чем конец лета. Но тем не менее, прелесть этого парка кроется и в его ландшафтной планировке. Аллеи, поляны, тропинки, заросли кустарников, альпийская горка выглядят ухоженными и симпатичными. И недаром этот дендрологический сад является образцом ландшафтного искусства и охраняется государством. Попасть в Дендрологический сад Сельскохозяйственной академии можно, записавшись на очередную экскурсию на его сайте arboretum.timacad.ru. Стоимость экскурсии - 300 р., для всяких особенных гостей - 150 р.

1. Дендросад был заложен Рихардом Ивановичем Шрёдером в 1862 году за три года до учреждения Высшей сельскохозяйственной школы в Петровском-Разумовском. Дендрарий был открыт для посещения в 1870 году. В Москве по возрасту он уступает только Аптекарскому огороду, но в отличие от него, практически не изменился по площади и конфигурации. Долгое время он оставался крупнейшим интродукционным центром в средней полосе России. Главным его назначением было испытание в условиях Средней России деревьев и кустарников из различных частей света.

2. Дендросад носит имя своего основателя, который возглавлял его бессменно 40 лет. Рихард Иванович (1822-1903) родился в Дании, в конце 1840-х годов переехал в Россию в возрасте 22 лет. С 1862 года Шрёдер стал главным садовником и преподавателем Петровской сельскохозяйственной академии. Ещё при его жизни сад получил его имя. Знаменитая Лиственничная аллея (бывший Петровский проспект) также создана Р.И. Шрёдером. Два старших сына Рихарда Ивановича - Николай и Рихард тоже посвятили свою жизнь растениеводству. В январе этого года исполнилось 200 лет со дня рождения Р.И. Шредера. Бюст, увековечивший его память, находится в начале Лиственничной аллеи.

3. Экспозиция в дендрологическом саду необычайно художественная. Площадь территории сада составляет 12,4 га, которые разделены на 20 участков. Особенно интересны большие поляны сада и ансамбль альпийской горки – старинного паркового сооружения, существующего с середины XVIII столетия. Значительный коллекционный фонд и очарование пейзажей делает Дендрологический сад чрезвычайно интересным.

4. Р.И. Шредер при устройстве сада располагал коллекции деревьев и кустарников в систематическом порядке. Сменивший его Э.А. Мейер изменил принятую структуру, введя географический принцип размещения. В центральной части сада им были высажены растения, сгруппированные по географическому происхождению европейские, азиатские и американские. Однако впоследствии часть растений в этих группах погибла, а подсадка новых производилась уже бессистемно.

Плавные изгибы дорожек не дают возможности взгляду обозреть сразу всю относительно небольшую территорию сада (всего 12 га), и создается впечатление гораздо большей площади.

5. Большие поляны, окаймленные массивами из крупных деревьев с густым подлеском, создают зрительный эффект глубины. Они имеют неправильную конфигурацию с изрезанными очертаниями.

6. Наиболее многочисленны экспозиции хвойных - можжевельников, сосен, елей, туй.

7.

8.

9. Некоторые растения сохранились со времен основания сада и имеют возраст около 150 и даже более лет. Это сосны: сибирская кедровая, румелийская; лиственницы: сибирская, европейская, западная, японская; группа старых деревьев туи западной; несколько экземпляров дуба черешчатого (остатки дубравы, около 200 лет) и несколько особенно старых лип. Отдельные деревья являются самыми старыми экземплярами своего вида на территории Москвы.

10.

11.

12.

13.

14.

15. В коллекции дендрария имеются редкие растения, занесенные в “Красную книгу РФ“. Например: Береза Максимовича, Береза Шмидта, Принсепия китайская, Кирказон маньчжурский, Падуб городчатый, Калопанакс семилопастный, Микробиота перекрестнопарная, Тисс ягодный, Тисс остроконечный, Лещина древовидная, Самшит вечнозеленый., Рододендрон Смирнова, и др.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. На возвышении располагается альпийская горка, которая одновременно является зрительной границей большого партерного газона в соседнем регулярном парке. Интересно, что горка была сложена из строительного мусора, который остался после ремонта имения Петровское-Разумовское, сгоревшего в 1812 году во время отступления Наполеона из Москвы. Дренажные канавки по бокам садовых дорожек дендрария были обложены кирпичом. Местами они сохранились до наших дней, и на кирпичах видны клейма изготовителей, как это было принято делать в царской России.

Для закрепления верхней части горки были высажены группы из барбариса обыкновенного краснолистного и барбариса Тунберга, а на восточной стороне — группы магонии падуболистной.

23. Одновременно с горкой были восстановлены прилегающие к ней участки, образующие вместе с ней единый ансамбль. На этих участках возобновлены насыпи из камней и каменный бордюр вдоль дорог, создана группа из камней на дороге и прорезаны 3 небольшие дорожки.

24. На восточной поляне, вблизи дороги, под массивной плитой красного гранита погребена урна. На граните высечена надпись: "Академик Василий Робертович Вильямс. 1863-1939 г." Бронзовый барельеф В.Р. Вильямса - работа скульптора Н.А. Андреевой. В.Р. Вильямс - выдающийся ученый, теоретик, создатель научной школы, обладал огромной эрудицией в области естественно-исторических наук и сельскохозяйственной практики. Жизнь В.Р. Вильямса со студенческих лет (с 1883 г.) до глубокой старости была неразрывно связана с Тимирязевской сельскохозяйственной академией.

25.

26.

27. Конечно, за многие годы менялся состав дендрологической коллекции, но дендросад по-прежнему сохранил свою красоту и обаяние.

28. Современные экологические условия городской среды значительно отличаются в худшую сторону от природных. Поэтому так важно выявлять виды и формы растений, пригодных для озеленения в Москве в современных условиях. Вот такую важную задачу выполняет этот дендрологический сад.

2. Дендросад носит имя своего основателя, который возглавлял его бессменно 40 лет. Рихард Иванович (1822-1903) родился в Дании, в конце 1840-х годов переехал в Россию в возрасте 22 лет. С 1862 года Шрёдер стал главным садовником и преподавателем Петровской сельскохозяйственной академии. Ещё при его жизни сад получил его имя. Знаменитая Лиственничная аллея (бывший Петровский проспект) также создана Р.И. Шрёдером. Два старших сына Рихарда Ивановича - Николай и Рихард тоже посвятили свою жизнь растениеводству. В январе этого года исполнилось 200 лет со дня рождения Р.И. Шредера. Бюст, увековечивший его память, находится в начале Лиственничной аллеи.

3. Экспозиция в дендрологическом саду необычайно художественная. Площадь территории сада составляет 12,4 га, которые разделены на 20 участков. Особенно интересны большие поляны сада и ансамбль альпийской горки – старинного паркового сооружения, существующего с середины XVIII столетия. Значительный коллекционный фонд и очарование пейзажей делает Дендрологический сад чрезвычайно интересным.

4. Р.И. Шредер при устройстве сада располагал коллекции деревьев и кустарников в систематическом порядке. Сменивший его Э.А. Мейер изменил принятую структуру, введя географический принцип размещения. В центральной части сада им были высажены растения, сгруппированные по географическому происхождению европейские, азиатские и американские. Однако впоследствии часть растений в этих группах погибла, а подсадка новых производилась уже бессистемно.

Плавные изгибы дорожек не дают возможности взгляду обозреть сразу всю относительно небольшую территорию сада (всего 12 га), и создается впечатление гораздо большей площади.

5. Большие поляны, окаймленные массивами из крупных деревьев с густым подлеском, создают зрительный эффект глубины. Они имеют неправильную конфигурацию с изрезанными очертаниями.

6. Наиболее многочисленны экспозиции хвойных - можжевельников, сосен, елей, туй.

7.

8.

9. Некоторые растения сохранились со времен основания сада и имеют возраст около 150 и даже более лет. Это сосны: сибирская кедровая, румелийская; лиственницы: сибирская, европейская, западная, японская; группа старых деревьев туи западной; несколько экземпляров дуба черешчатого (остатки дубравы, около 200 лет) и несколько особенно старых лип. Отдельные деревья являются самыми старыми экземплярами своего вида на территории Москвы.

10.

11.

12.

13.

14.

15. В коллекции дендрария имеются редкие растения, занесенные в “Красную книгу РФ“. Например: Береза Максимовича, Береза Шмидта, Принсепия китайская, Кирказон маньчжурский, Падуб городчатый, Калопанакс семилопастный, Микробиота перекрестнопарная, Тисс ягодный, Тисс остроконечный, Лещина древовидная, Самшит вечнозеленый., Рододендрон Смирнова, и др.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. На возвышении располагается альпийская горка, которая одновременно является зрительной границей большого партерного газона в соседнем регулярном парке. Интересно, что горка была сложена из строительного мусора, который остался после ремонта имения Петровское-Разумовское, сгоревшего в 1812 году во время отступления Наполеона из Москвы. Дренажные канавки по бокам садовых дорожек дендрария были обложены кирпичом. Местами они сохранились до наших дней, и на кирпичах видны клейма изготовителей, как это было принято делать в царской России.

Для закрепления верхней части горки были высажены группы из барбариса обыкновенного краснолистного и барбариса Тунберга, а на восточной стороне — группы магонии падуболистной.

23. Одновременно с горкой были восстановлены прилегающие к ней участки, образующие вместе с ней единый ансамбль. На этих участках возобновлены насыпи из камней и каменный бордюр вдоль дорог, создана группа из камней на дороге и прорезаны 3 небольшие дорожки.

24. На восточной поляне, вблизи дороги, под массивной плитой красного гранита погребена урна. На граните высечена надпись: "Академик Василий Робертович Вильямс. 1863-1939 г." Бронзовый барельеф В.Р. Вильямса - работа скульптора Н.А. Андреевой. В.Р. Вильямс - выдающийся ученый, теоретик, создатель научной школы, обладал огромной эрудицией в области естественно-исторических наук и сельскохозяйственной практики. Жизнь В.Р. Вильямса со студенческих лет (с 1883 г.) до глубокой старости была неразрывно связана с Тимирязевской сельскохозяйственной академией.

25.

26.

27. Конечно, за многие годы менялся состав дендрологической коллекции, но дендросад по-прежнему сохранил свою красоту и обаяние.

28. Современные экологические условия городской среды значительно отличаются в худшую сторону от природных. Поэтому так важно выявлять виды и формы растений, пригодных для озеленения в Москве в современных условиях. Вот такую важную задачу выполняет этот дендрологический сад.

|

Метки: прогулка дендропарк тимирязевка достопримечательности природа |

Две стороны одной медали. Здание Петровской академии |

Что самое удивительное в этом великолепном здании? Мы это узнаем, если увидим два его фасада - уличный и парковый!

Несмотря на то что фотографий этого здания со стороны парка видела много, всё же испытала культурный шок, когда вошла через ворота на территорию исторического парка. Слишком разительно отличался парковый фасад от главного.

1. Жаль, что этот дворец стал единственной большой постройкой Николая Леонтьевича Бенуа (1813-1898) в Москве - хорошо, что с двумя разными фасадами! Хотя в Москве есть ещё одна постройка Бенуа - Швейцарский домик в Кусково 1870 года.

2. Случайно прочитав информацию о том, что исторический сад с прошлого года по распоряжению ректора Тимирязевской академии открыт по выходным дням для всех желающих, в первую же субботу отправилась туда.

3. Краткий экскурс в историю Петровско-Разумовского. Уже более ста лет название этой усадьбы связано с расположившейся здесь сельскохозяйственной академией имени Тимирязева. На самом деле, история этого места значительно старше и интереснее. Но мы начнём с того времени, когда младший брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны - Кирилл Григорьевич Разумовский (1728-1803) получил имение Петровское после кончины своей супруги Екатерины Ивановны Нарышкиной (1729-1771). С 1766 года подмосковная усадьба стала называться Петровско-Разумовское. Основные строительные работы развернулись в 1770-х годах, когда Разумовский после кончины супруги остался единственным владельцем имения. Архитектор А.Ф. Кокоринов построил огромный великолепный дом, соединенный каменной галереей с церковью. В саду были устроены теплицы, оранжереи, гроты и богатые беседки, установлены каменные статуи, выкопан пруд на реке Жабне. Здесь же находились скотный двор, конный завод, барские службы, всего насчитывалось до 80 строений.

В 1812 году имение было разграблено французами. Следующий владелец имения генерал-майор Лев Кириллович Разумовский (1757-1818) быстро возродил усадьбу, но после его смерти вдова продала её князю Ю.В. Долгорукову, который вскорости уступил имение П.А. фон Шульцу. Новый владелец вырубил часть парка, продал на своз несколько домов, остальные графские постройки, приспособив под дачи, отдавал внаймы, а на ферме пытался оборудовать суконный завод.

Новая эпоха для усадьбы началась в 1860 году. К открытию высшего сельскохозяйственного учебного заведения готовились пять лет - перестраивались старые и воздвигались новые здания, проводились дороги, завозился скот, устраивался сельскохозяйственный музей. В январе 1861 года Министерство государственных имуществ заказало архитектору Николаю Леонтьевичу Бенуа проект переустройства усадьбы, работы вёл архитектор Пётр Кампиони.

Петровская земледельческая академия. Планы и надворный фасад. Тушь, акварель. 30 сентября 1862 года. By Nicholas Benois. Фото: commons.wikimedia.org

4. Главный корпус академии был закончен к лету 1865 года. Он был увенчан часовой башней с колоколом, отбивающим время каждый час. Оконные проёмы выглядели необычно за счёт того, что Бенуа использовал моллированные выпуклые стекла, изготовленные по специальному заказу архитектора в Великом княжестве Финляндском. В них причудливо играл и преломлялся свет. Одновременно над боковыми флигелями возвели второй этаж. Бывшая ананасовая оранжерея Разумовского была переоборудована в сельскохозяйственный музей. Также было построено несколько хозяйственных сооружений.

5. Наконец 21 ноября 1865 года была торжественно открыта Петровская земледельческая и лесная академия. Как и прежний дворец, корпус академии выходил главным фасадом на полукруглую площадь, ныне Тимирязевскую улицу.

6. Входим в исторический парк с левой стороны от здания через ворота с охраной.

7. Уличный фасад с часовой башенкой более строгий, соответствует назначению официального здания. Парковый фасад стилизован под архитектуру барокко, как напоминание о периоде расцвета усадьбы в середине XVIII века.

8. Изящные скульптурные композиции в виде ваз с изображениями ягнят, щенков и младенцев имеют метафорическое значение, вроде как намёк, что студенты должны быть также кротки, преданы и любознательны в отношении учебы.

9. Коринфские колонны с парадными вазами, изящное кованое кружево балконов, множество лепных украшений, белые колонны, тёмная лепнина, рамы и двери, бледно-жёлтые стены и старинный фонтан - чем не прекрасный дворец!

10.

11. Уникальные выпуклые окна прекрасно пропускают свет в помещения и одновременно искажают уличное пространство, по-видимому, чтобы студенты могли меньше отвлекаться на занятиях.

12.

13.

14.

15.

16. Приметы современности - в парке создан мемориал в честь воинов-тимирязевцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

17. Исторический парк, примыкающий к главному дому, заложен в 1740-е годы в регулярном французском стиле (архитектор Жан-Батист Валлен де Ламотт), реставрирован в 1880-е годы садовником Р. И. Шрёдером в итальянском стиле. Регулярный парк четырьмя террасами спускается от дома к пейзажной части, расположенной у Большого садового пруда. Средний возраст деревьев 100 лет, основной массив липы голландские.

18. Верхняя терраса с фонтаном, укреплённая подпорной стенкой с балюстрадой, очень нарядна и ухожена.

19.

20. Дворец прекрасно гармонирует с парковым ансамблем. Вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых - туя западная, высаживается в парке с 1860-х годов, как декоративное растение по предложению садовника Рихарда Шрёдера. Возраст деревьев 60 лет, красивую форму придаёт стрижка. Соседнюю с домом террасу в настоящий момент украшают аллегорические скульптуры "Времена года".

21.

22. Историческая планировка парка включает три параллельных аллеи и пересекающие их диагонали.

23. Памятник-бюст императору России Петру Великому открыт в 2015 году - это дар к 150-летию университета от скульптора Зураба Церетели. Памятник установлен в память о том, что в усадьбе Петровское своего деда боярина Кирилла Нарышкина в детстве неоднократно бывал (в 1670-е - 1690-е годы) будущий император. Хоромы К.П. Нарышкина находились в 80 метрах от памятника, на месте северной части дома №49 по Тимирязевской улице. Памятник поставлен так, что император взирает в сторону бывшего подмосковного села Преображенского, где жил с мамой, вдовствующей царицей Натальей Кирилловной, в отрочестве (район улицы Короленко и Колодезного переулка).

24. Статуи установлены в 1984 году по идее архитектора Ольги Николаевны Бычковой. Они были отлиты на чугунолитейных заводах металлургов Демидовых в уральском городе Невьянске, реставрация проведена в 2017-2018 годах.

Статуя Силен, олицетворяющая ночь, зиму, голод. Скульптор Барталамео Растрелли Старший, 1760

25. На заднем плане видна бывшая ананасная оранжерея.

Статуя Дионис - олицетворение вечера, осени, изобилия. Скульптор Барталамео Растрелли Старший, 1760 год

26.

Статуя Деметра - олицетворение лета, полдня, урожаев. Скульптор Иоганн Скульптор Иоганн Йост, 1760

27.

Статуя Флора - олицетворение весны, утра, процветания. Скульптор Иоганн Скульптор Иоганн Йост, 1760 год

28.

29. В регулярной части парка высажены эффектные туи шаровидной формы. Это прекрасная декоративная форма, растёт медленно, относится к карликовым формам, в высоту достигает не более 1,2 метра (возраст 15 лет). Туи любил сажать основатель университета академик Николай Иванович Железнов.

30. Во второй половине XIX века Петровско-Разумовское оставалось дачным местом. Администрация Академии довольно широко практиковала аренду и продажу прилегающей к парку земли для строительства дач. Огромный парк, где были проведены лесопосадки и проложены широкие аллеи, стал популярным местом отдыха. Это время и запечатлел блестящий мастер пейзажа Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896):

А.П. Боголюбов (1824-1896). Петровская академия. Холст, масло. Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

31. В 1886 году к Академии была проложена линия, на которой курсировал небольшой паровозик, а позже трамвай. На Николаевской железной дороге открылась станция Петровско-Разумовское. И уже с 1917 года Петровско-Разумовское официально вошло в состав Москвы.

32. Несколько фотографий пейзажной части парка...

33.

34.

35.

36. В пейзажном парке сохранился грот начала XIX века с массивными дорическими колоннами по проекту Адама Менеласа. Венчавший его павильон утрачен. Благодаря хорошей акустике, раньше его использовали для выступлений оркестра.

37. Далее мы отправимся на экскурсию в Дендрологический сад имени Р.И. Шрёдера, который примыкает к историческому парку.

Источник информации: poraionu.ru, открытые источники интернета

|

Метки: барокко петровская академия архитектура Николай Бенуа прогулка тимирязевка классицизм |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

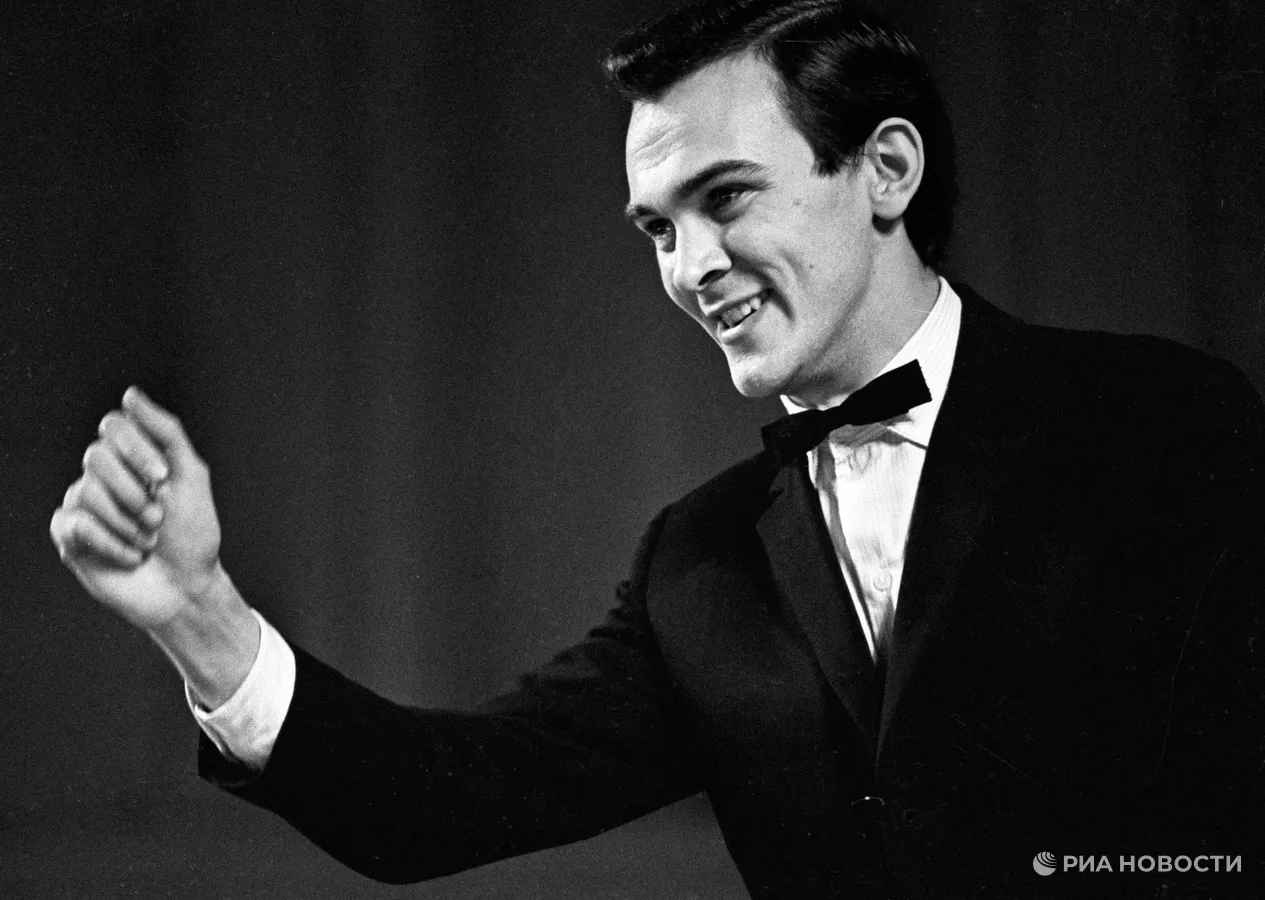

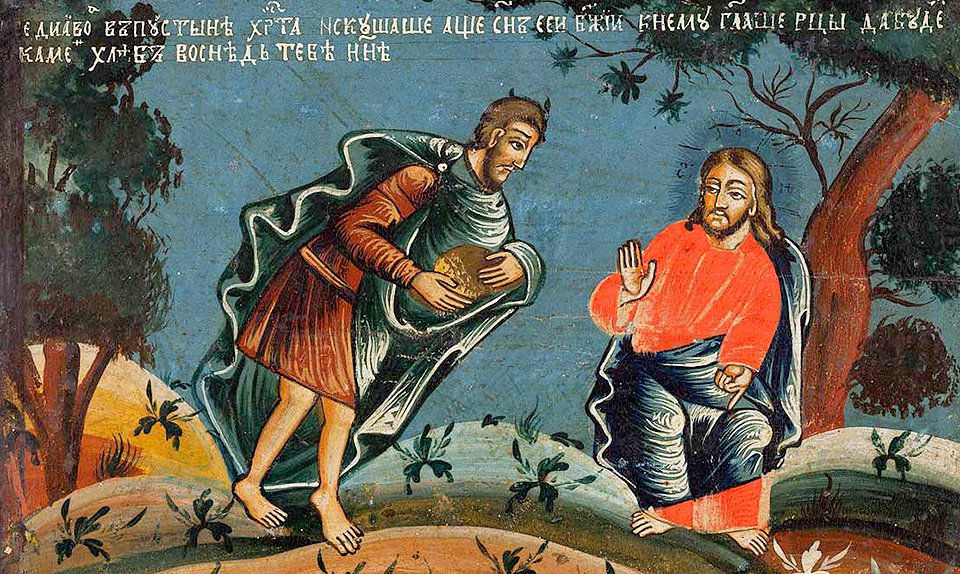

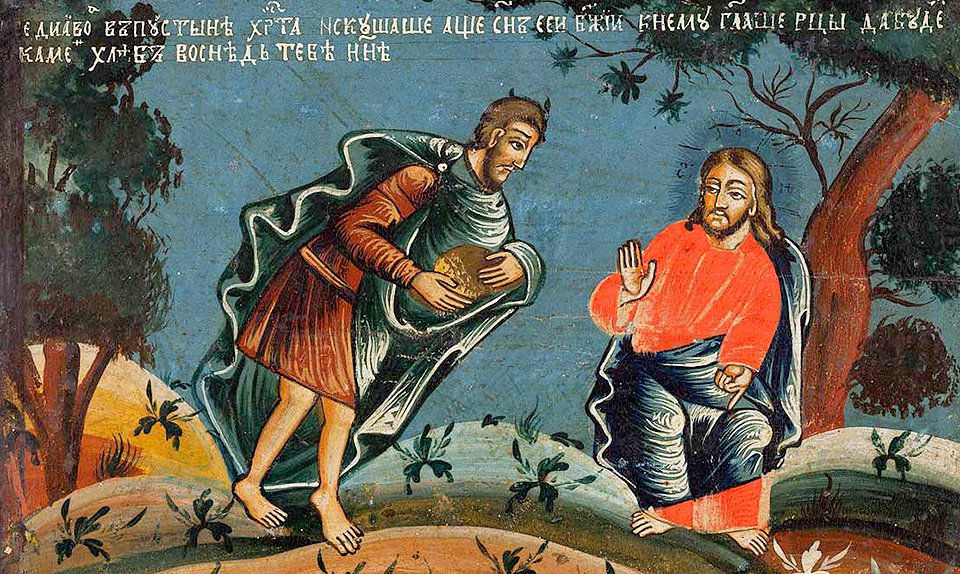

Музей русской иконы |

Выполняю своё обещание - рассказать о Музее русской иконы:

На Гончарной улице напротив Афонского подворья находится музей с великолепной коллекцией икон. Музей был создан по инициативе мецената Михаила Абрамова (1963-2019). В настоящее время музей является самым крупным частным собранием восточно-христианского искусства в России, официально преобразованным в общедоступный музей, статус которого подтвержден Международным советом музеев и Союзом музеев России.

Музей насчитывает около 5 000 единиц хранения, среди них произведения важнейших художественных центров восточно-христианского искусства. Кроме постоянной экспозиции, в музее постоянно проводятся выставки, вход в музей бесплатный. Экспозиция очень большая, представлена на четырёх этажах, поэтому лучше идти прицельно смотреть что-то определённое или просто обзорно познакомиться со всей экспозицией.

1.

Атриум

Коллекционированием икон Михаил Юрьевич Абрамов занялся в начале 2000-х и очень скоро пришёл к мысли о необходимости создании музея, который соответствовал бы всем требованиям, предъявляемым к хранилищам памятников древнерусского искусства. Музейный комплекс был открыт в январе 2011 года. Он объединил два особняка XIX - начала XX века на Гончарной улице, реконструированных и специально оборудованных для экспонирования и хранения икон. Коллекция включает раннехристианские и византийские древности VI-XIV веков, некоторые из них не имеют аналогов даже в крупных музеях страны; греческие памятники; а также целый музей эфиопской христианской культуры. Основу коллекции составляет около 1 000 произведений русской иконописи, которые отличаются очень высоким художественным уровнем.

Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов трагически погиб в Греции 20 августа 2019 года в результате авиакатастрофы. Русский меценат разбился на борту вертолета у греческого острова Порос, когда направлялся в международный аэропорт Афин. Воздушное судно рухнуло в море, задев линии электропередачи. Музей продолжает выполнять свою миссию представления и хранения русских икон. Заботу о музее взяла на себя семья мецената. Подробнее о коллекции музея можно посмотреть на сайте new.russikona.ru

2.

Распределена коллекция по этажам следующим образом:

1-й этаж - Христианское искусство Эфиопии. Иконописные центры XIX - начала XX века

2-й этаж. Русская иконопись XIV-XVI веков. Мастерская иконописца. Византийское и поствизантийское искусство

3 этаж - Русская иконопись XVIII века. Русская архитектура в иконе

4 этаж - Русская иконопись XVII века, рукописная книга, старообрядческие иконы. Старообрядческая часовня

3.

Кроме постоянной экспозиции, постоянно проводятся интересные выставки. На выставке "Новые открытия" были представлены иконы из частных коллекций. В живописи представленных икон можно выявить и руку московского художника и особенности письма ростовского мастера, которые судя по особенностям иконографии, трудились в строгановской мастерской.

4.

5.

6.

7.

Иоанн Предтеча - Ангел пустыни. Вторая половина XVII века. Крит (?)

Переходим к постоянной экспозиции.

8.

9.

10.

11.

Благовещение. Две части навершия от Царских врат 1510-е годы - первая четверть XVI века. Ростов

Экспозиция музея построена по хронологическому принципу - от становления национального стиля в XV веке до эпохи возрождения древних традиций в начале XX столетия. Одной из жемчужин коллекции является крупная новгородская икона "Чудо Георгия о змие". Эта и другие иконы, представленные в залах второго этажа, знакомят с основными школами русской иконописи XV-XVI веков: Новгородской, Псковской, Ростовской.

12.

Чудо Георгия о змие, 1520-1530-е годы. Новгород

О непростом феномене почитания святых в православной культуре даёт представление одна из жемчужин коллекции - огромный поясной образ Параскевы Пятницы, исполненный в Вологодских землях. Её имя в русской традиции двойное, но и то, и другое означает пятницу.

Накинутый поверх мафория белый платок напоминает об обете безбрачия невесты Христовой. На развёрнутом свитке написан Символ веры как знак исповедания Истинного Бога. Ангелы, слетающиеся к великомученице, венчают её усыпанным жемчугом и драгоценными камнями мученическим венцом-короной.

13.

Великомученица Параскева Пятница. Вторая четверть - середина XVI века. Вологодские земли

Музей русской иконы обладает выдающейся коллекцией Псковской иконописи, насчитывающей более десятка образов XVI- XVII веков. Представленные иконы являются яркими примерами разных течений псковской живописной школы. В XVI веке язык письма данного региона изменяется в сторону большей сдержанности по сравнению с экспрессивностью XV века. Цветовые решения становятся более гармоничными, но сохраняется интерес к необычным иконографическим деталям, как например, крупные, тщательно прорисованные персонификации Моря и Иордана в иконе "Богоявление".

14.

15.

Богоявление. Из праздничного чина иконостаса 1530-е годы. Псков

"Святой Феодор Стратилат и мученица Ирина, преподобной Феодосией на полях" - уникальная икона, связанная, судя по сюжету, с царской семьёй последнего из рода Рюриковичей - царя Феодора Иоанновича. Возможно, что изготовлена она была в царских мастерских. А состав святых на иконе позволяет точно определить время её написания. Воин Феодор Стратилат - небесный покровитель самого Феодора Иоановича, благочестивого и кроткого царя, а мученица Ирина - патрональная святая царицы Ирины, сестры всесильного Бориса Годунова. Царская чета долго не имела детей, которые бы продолжили династию. Бездетные супруги усердно молились, основывали храмы и придельные церкви в честь своих патрональных святых, делали щедрые вклады в монастыри, заказывали иконы, одной из которых и является икона из собрания музея. В 1592 году произошло счастливое событие - царица родила дочь, которую назвали Феодосией. Но радость царственной четы не была долгой, поскольку в декабре 1593 года маленькая царевна умерла. Даты её короткой жизни, казалось бы, позволяют датировать икону с точностью до двух лет - 1592-1593 годами. Однако, судя по разнице в стиле исполнения фигур родителей и дочери, средник мог быть написан чуть раньше - начиная с даты бракосочетания в 1580 году. Фигурка преподобной Феодосии могла быть написана после рождения царевны. Таким образом, икону следует датировать 1580-1590 годами.

16.

Икона "Иоанн Предтеча", возможно, была храмовой иконой деревянной церкви Иоанна Предтечи у Ивановского моста в Нижнем Новгороде.

17.

Иоанн Предтеча в пустыне. Первая треть XVII века. Нижний Новгород

18.

19.

20.

Святой Власий, архиепископ Севастийский, с житием в 16 клеймах. Конец XVII века. Каргопольские земли

21.

22.

Очень представительна и интересна коллекция старообрядческих икон на четвёртом этаже.

23.

24.

25.

26.

27.

Вознесение Господне. Из праздничного ряда иконостаса. Конец XVII- начало XVIII веков. Антикварная реставрация

28.

29.

30.

В интерьере часовни создана реконструкция типичной беспоповской старообрядческой моленной.

31.

Старообрядческая часовня-моленная. Конец XVIII века - портал, оконные кованные решётки. Первая половина XIX века - основной объём, наличники окон. Вторая половина XIX века - отдельные брёвна и детали. Происходит из деревни Бухолово Вышневолоцкого района Тверской области

32.

Откровения Иоанна Богослова, с толкованиями архиепископа Андрея Кесарийского. Фрагменты рукописи, конец XIX века

33.

34.

Богоматерь Тихвинская. Третья четверть XVIII века. Вологодские земли

35.

36.

Вид из окна музея на Афонское подворье

37.

1.

Атриум

Коллекционированием икон Михаил Юрьевич Абрамов занялся в начале 2000-х и очень скоро пришёл к мысли о необходимости создании музея, который соответствовал бы всем требованиям, предъявляемым к хранилищам памятников древнерусского искусства. Музейный комплекс был открыт в январе 2011 года. Он объединил два особняка XIX - начала XX века на Гончарной улице, реконструированных и специально оборудованных для экспонирования и хранения икон. Коллекция включает раннехристианские и византийские древности VI-XIV веков, некоторые из них не имеют аналогов даже в крупных музеях страны; греческие памятники; а также целый музей эфиопской христианской культуры. Основу коллекции составляет около 1 000 произведений русской иконописи, которые отличаются очень высоким художественным уровнем.

Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов трагически погиб в Греции 20 августа 2019 года в результате авиакатастрофы. Русский меценат разбился на борту вертолета у греческого острова Порос, когда направлялся в международный аэропорт Афин. Воздушное судно рухнуло в море, задев линии электропередачи. Музей продолжает выполнять свою миссию представления и хранения русских икон. Заботу о музее взяла на себя семья мецената. Подробнее о коллекции музея можно посмотреть на сайте new.russikona.ru

2.

Распределена коллекция по этажам следующим образом:

1-й этаж - Христианское искусство Эфиопии. Иконописные центры XIX - начала XX века

2-й этаж. Русская иконопись XIV-XVI веков. Мастерская иконописца. Византийское и поствизантийское искусство

3 этаж - Русская иконопись XVIII века. Русская архитектура в иконе

4 этаж - Русская иконопись XVII века, рукописная книга, старообрядческие иконы. Старообрядческая часовня

3.

Кроме постоянной экспозиции, постоянно проводятся интересные выставки. На выставке "Новые открытия" были представлены иконы из частных коллекций. В живописи представленных икон можно выявить и руку московского художника и особенности письма ростовского мастера, которые судя по особенностям иконографии, трудились в строгановской мастерской.

4.

5.

6.

7.

Иоанн Предтеча - Ангел пустыни. Вторая половина XVII века. Крит (?)

Переходим к постоянной экспозиции.

8.

9.

10.

11.

Благовещение. Две части навершия от Царских врат 1510-е годы - первая четверть XVI века. Ростов

Экспозиция музея построена по хронологическому принципу - от становления национального стиля в XV веке до эпохи возрождения древних традиций в начале XX столетия. Одной из жемчужин коллекции является крупная новгородская икона "Чудо Георгия о змие". Эта и другие иконы, представленные в залах второго этажа, знакомят с основными школами русской иконописи XV-XVI веков: Новгородской, Псковской, Ростовской.

12.

Чудо Георгия о змие, 1520-1530-е годы. Новгород

О непростом феномене почитания святых в православной культуре даёт представление одна из жемчужин коллекции - огромный поясной образ Параскевы Пятницы, исполненный в Вологодских землях. Её имя в русской традиции двойное, но и то, и другое означает пятницу.

Накинутый поверх мафория белый платок напоминает об обете безбрачия невесты Христовой. На развёрнутом свитке написан Символ веры как знак исповедания Истинного Бога. Ангелы, слетающиеся к великомученице, венчают её усыпанным жемчугом и драгоценными камнями мученическим венцом-короной.

13.

Великомученица Параскева Пятница. Вторая четверть - середина XVI века. Вологодские земли

Музей русской иконы обладает выдающейся коллекцией Псковской иконописи, насчитывающей более десятка образов XVI- XVII веков. Представленные иконы являются яркими примерами разных течений псковской живописной школы. В XVI веке язык письма данного региона изменяется в сторону большей сдержанности по сравнению с экспрессивностью XV века. Цветовые решения становятся более гармоничными, но сохраняется интерес к необычным иконографическим деталям, как например, крупные, тщательно прорисованные персонификации Моря и Иордана в иконе "Богоявление".

14.

15.

Богоявление. Из праздничного чина иконостаса 1530-е годы. Псков

"Святой Феодор Стратилат и мученица Ирина, преподобной Феодосией на полях" - уникальная икона, связанная, судя по сюжету, с царской семьёй последнего из рода Рюриковичей - царя Феодора Иоанновича. Возможно, что изготовлена она была в царских мастерских. А состав святых на иконе позволяет точно определить время её написания. Воин Феодор Стратилат - небесный покровитель самого Феодора Иоановича, благочестивого и кроткого царя, а мученица Ирина - патрональная святая царицы Ирины, сестры всесильного Бориса Годунова. Царская чета долго не имела детей, которые бы продолжили династию. Бездетные супруги усердно молились, основывали храмы и придельные церкви в честь своих патрональных святых, делали щедрые вклады в монастыри, заказывали иконы, одной из которых и является икона из собрания музея. В 1592 году произошло счастливое событие - царица родила дочь, которую назвали Феодосией. Но радость царственной четы не была долгой, поскольку в декабре 1593 года маленькая царевна умерла. Даты её короткой жизни, казалось бы, позволяют датировать икону с точностью до двух лет - 1592-1593 годами. Однако, судя по разнице в стиле исполнения фигур родителей и дочери, средник мог быть написан чуть раньше - начиная с даты бракосочетания в 1580 году. Фигурка преподобной Феодосии могла быть написана после рождения царевны. Таким образом, икону следует датировать 1580-1590 годами.

16.

Икона "Иоанн Предтеча", возможно, была храмовой иконой деревянной церкви Иоанна Предтечи у Ивановского моста в Нижнем Новгороде.

17.

Иоанн Предтеча в пустыне. Первая треть XVII века. Нижний Новгород

18.

19.

20.

Святой Власий, архиепископ Севастийский, с житием в 16 клеймах. Конец XVII века. Каргопольские земли

21.

22.

Очень представительна и интересна коллекция старообрядческих икон на четвёртом этаже.

23.

24.

25.

26.

27.

Вознесение Господне. Из праздничного ряда иконостаса. Конец XVII- начало XVIII веков. Антикварная реставрация

28.

29.

30.

В интерьере часовни создана реконструкция типичной беспоповской старообрядческой моленной.

31.

Старообрядческая часовня-моленная. Конец XVIII века - портал, оконные кованные решётки. Первая половина XIX века - основной объём, наличники окон. Вторая половина XIX века - отдельные брёвна и детали. Происходит из деревни Бухолово Вышневолоцкого района Тверской области

32.

Откровения Иоанна Богослова, с толкованиями архиепископа Андрея Кесарийского. Фрагменты рукописи, конец XIX века

33.

34.

Богоматерь Тихвинская. Третья четверть XVIII века. Вологодские земли

35.

36.

Вид из окна музея на Афонское подворье

37.

|

Метки: музеи старообрядцы иконы москва музей русской иконы русские иконы выставки |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Было — стало: как изменился район Останкино почти за два века

Если вы откроете историю Останкино, первое, на что наткнетесь — это мрачные легенды, которые уже давно затмили собой официальные факты. Это неудивительно: в старину, еще задолго до Черкасского, это место было непроходимым лесом с болотами, в которых периодически возникали стихийные кладбища для неопознанных мертвецов, самоубийц, иноверцев, больных чумой и прочих сомнительных граждан. К тому же совсем рядом располагалась Марьина роща — там кроме кладбищ были еще разбойники и дешевые трактиры.

Фото: Максим Кокунин

Изнанка Казани: две стороны Старо-Татарской слободы

Старо-Татарская слобода представляет собой одну из главных и самых крупных исторических частей и комплексных достопримечательностей центра Казани. Она расположена в южной части Вахитовского района и условно имеет три части: северную — деловую, центральную — культурно-жилую, южную — промышленную. Однако все ее части имеют одну общую особенность — это памятники татарской архитектуры, сохраненные до наших дней сквозь века и события. Но в этом же есть и их различие — то, как они сохранены и чем они сейчас являются. Так, на одной улице они могут быть украшены национальными узорами и цветами, а на другой — разваливаться среди зарослей диких кустарников. Такую изнанку этого места приоткрывает "Реальное время".

Источник : https://m.realnoevremya.ru/articles/258705-iznanka-kazani-dve-storony-staro-tatarskoy-slobody

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Подмосковный Парнас. Как создавался кусковский усадебный парк

Архитектурно-парковый ансамбль XVIII века, практически полностью сохранившийся в усадьбе Кусково, позволяет перенестись в пору ее расцвета. Во второй половине 1700-х годов под управлением графа Петра Шереметева усадьба стала одним из самых роскошных подмосковных мест (к Москве территория присоединилась в 1960-х).

Фото: Алексей Макаров, Максим Мухин

Московский дом: здания Федора Шехтеля

"Это был фонтан жизнерадостности, почти беспечного наслаждения жизнью, жизнь в нем бурлила, как бурлит бутылка откупоренного шампанского… он работал, как добродушный гуляка, разбрасывая кругом блестки своей фантазии", — таким запомнили современники Шехтеля, зодчего, подарившего нам архитектурные шедевры в стиле модерн. Он сам был олицетворением этого стиля.

СК создаст спецгруппу для расследования дел о сносе исторических зданий Петербурга

Как писал "ДП", на этой неделе в центре города начали сносить флигели особняка Салтыковой (Большая Морская улица, 51). Работы были приостановлены только после визита на объект сотрудников СК.

Памятник памятник Н.И. Новикову в Ступине

Легко ли быть просветителем на Руси? Николай Новиков и подмосковное Авдотьино

В северо-восточной части Ступинского городского округа Подмосковья находится старинное село Авдотьино (Тихвино), родовое имение русского просветителя и книгоиздателя XVIII века Николая Ивановича Новикова. Имя его незаслуженно редко вспоминают сегодня. Так сложилось, что и о его вкладе в просвещение России знает ограниченный круг людей.

Екатерининский дворец в Царском селе, 1944-1945. Фото РИА Новости

"Присваивать уже нечего, от прошлого остался один песок"

В издательстве "Новое литературное обозрение" вышла книга филолога и культуролога Ирины Сандомирской "Past discontinuous: фрагменты реставрации", в которой реставрация памятников используется как способ для построения масштабной картины отношений современности и истории — технологий разрушения, сохранения и переизобретения прошлого.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

М.Ф. Ларионова. Прогулка

Музей Тропинина открывает осенне-зимний сезон и представляет выставку "Не сравнивай: живущий несравним…"

31 августа музей Тропинина открывает осенне-зимний сезон и представляет выставку "Не сравнивай: живущий несравним…". Впервые публике покажут живопись и графику первой половины XX в. из фондов Музея В.А. Тропинина и собрания легендарного отечественного коллекционера В. А. Дудакова. В составе экспозиции всего 40 произведений.

Фото: Аркадий Колыбалов. РГ

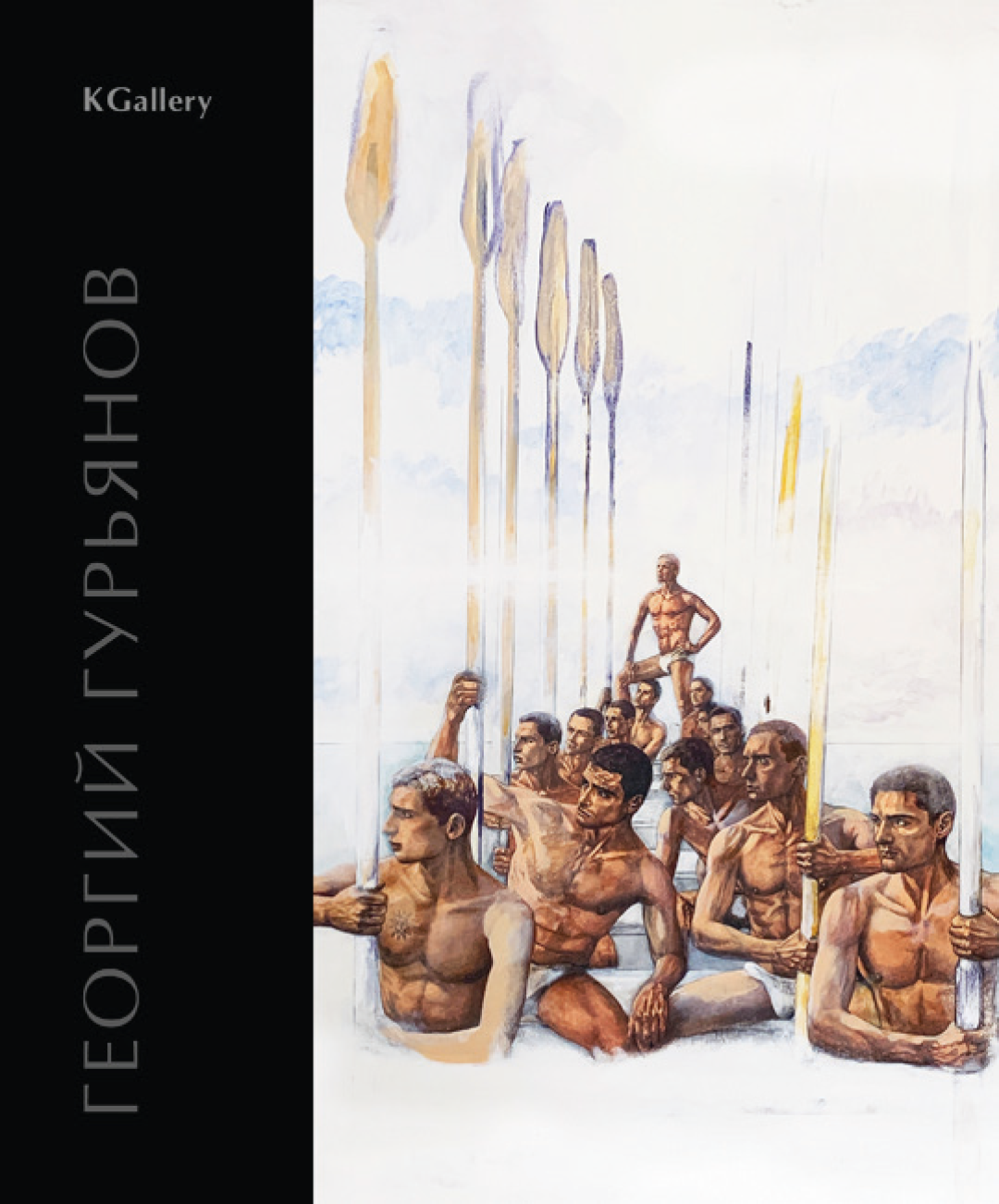

Выставка Кумир и его время в Центре Гиляровского в Столешниках

Выставка в Центре Гиляровского расскажет, в чем секрет лемешевского успеха: чего в нем было больше — таланта, трудолюбия или везения? В экспозиции впервые будут представлены предметы из личной коллекции певца и его жены Веры Кудрявцевой — любимые вещи, книги, подарки поклонниц.

Эль Греко "Поклонение имени Иисуса". Около 1577-1579. Фрагмент. Фото: Patrimonio Nacional, Colleciones Reales, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Как Эль Греко стал "первой любовью" Пабло Пикассо

Выставка "Пикассо — Эль Греко" в Художественном музее Базеля посвящена не самому очевидному, а именно доказательству влияния творчества старого мастера на знаменитого модерниста.

Музей шинного завода в Ярославле. Фото: Милена Орлова

Ярославский шинный завод разыскивает анонимного автора фрески

Раннесоветское монументальное произведение на тему революции и созидательного труда было случайно обнаружено еще в начале 2000-х, но история его создания до сих пор не получила окончательной ясности.

Рембрандт. Ночной дозор

Музей под открытым небом в Катаре и "Ночной дозор" в виде NFT: новости арт-рынка

Ранние работы Уорхола выставят на аукцион, оцифрованный "Ночной дозор" Рембрандта разрежут на 8000 NFT, а нью-йоркские музеи будут помечать работы, похищенные нацистами у евреев. Об этих и других актуальных новостях арт-рынка — в еженедельной подборке Forbes Life

Экспозиция выставки. Фото: пресс-служба фонда Ruarts

"Все в сад!"

Сады и парки, как расцветающие в обитаемых ландшафтах, так и внутренние, цветущие в душах, являются ухоженными уголками великой свободной природы, культивированной в частных пространствах. В саду заключается мини-модель всей природы в целом, и каждый может судить о мироздании, не покидая пределов своего маленького участка. Сад способен отражать суть своего владельца подобно зеркалу.

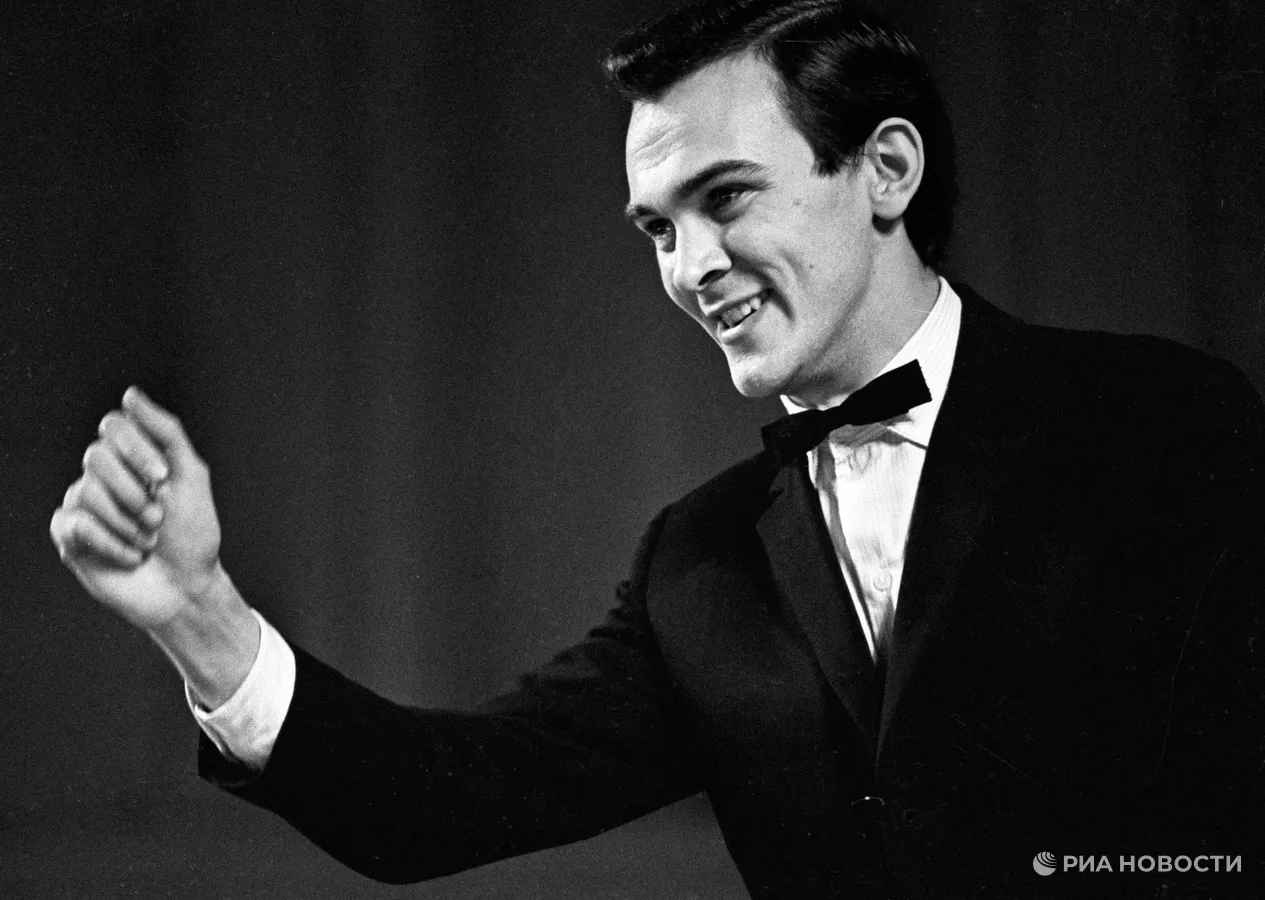

Певец Муслим Магомаев. © РИА Новости / Михаил Озерский.

Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева

Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и в оперных ариях, и в лирических композициях, и в фантастических по драйву эстрадных песнях. Сегодня певцу исполнилось бы 80 лет.

М.Ф. Ларионова. Прогулка

Музей Тропинина открывает осенне-зимний сезон и представляет выставку "Не сравнивай: живущий несравним…"

31 августа музей Тропинина открывает осенне-зимний сезон и представляет выставку "Не сравнивай: живущий несравним…". Впервые публике покажут живопись и графику первой половины XX в. из фондов Музея В.А. Тропинина и собрания легендарного отечественного коллекционера В. А. Дудакова. В составе экспозиции всего 40 произведений.

Фото: Аркадий Колыбалов. РГ

Выставка Кумир и его время в Центре Гиляровского в Столешниках

Выставка в Центре Гиляровского расскажет, в чем секрет лемешевского успеха: чего в нем было больше — таланта, трудолюбия или везения? В экспозиции впервые будут представлены предметы из личной коллекции певца и его жены Веры Кудрявцевой — любимые вещи, книги, подарки поклонниц.

Эль Греко "Поклонение имени Иисуса". Около 1577-1579. Фрагмент. Фото: Patrimonio Nacional, Colleciones Reales, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Как Эль Греко стал "первой любовью" Пабло Пикассо

Выставка "Пикассо — Эль Греко" в Художественном музее Базеля посвящена не самому очевидному, а именно доказательству влияния творчества старого мастера на знаменитого модерниста.

Музей шинного завода в Ярославле. Фото: Милена Орлова

Ярославский шинный завод разыскивает анонимного автора фрески

Раннесоветское монументальное произведение на тему революции и созидательного труда было случайно обнаружено еще в начале 2000-х, но история его создания до сих пор не получила окончательной ясности.

Рембрандт. Ночной дозор

Музей под открытым небом в Катаре и "Ночной дозор" в виде NFT: новости арт-рынка

Ранние работы Уорхола выставят на аукцион, оцифрованный "Ночной дозор" Рембрандта разрежут на 8000 NFT, а нью-йоркские музеи будут помечать работы, похищенные нацистами у евреев. Об этих и других актуальных новостях арт-рынка — в еженедельной подборке Forbes Life

Экспозиция выставки. Фото: пресс-служба фонда Ruarts

"Все в сад!"

Сады и парки, как расцветающие в обитаемых ландшафтах, так и внутренние, цветущие в душах, являются ухоженными уголками великой свободной природы, культивированной в частных пространствах. В саду заключается мини-модель всей природы в целом, и каждый может судить о мироздании, не покидая пределов своего маленького участка. Сад способен отражать суть своего владельца подобно зеркалу.

Певец Муслим Магомаев. © РИА Новости / Михаил Озерский.

Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева

Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и в оперных ариях, и в лирических композициях, и в фантастических по драйву эстрадных песнях. Сегодня певцу исполнилось бы 80 лет.

|

Метки: выставки живопись кино искусство новости из мира искусства культура скульптура |

Субботнее фото. Вдовий дом |

На скромном одноэтажном флигеле по адресу 1-й Кадашевский переулок, дом №8/3, стр. 2, висит табличка, что домик этот является памятником архитектуры: "Приют для вдов и сирот русских художников им. П.М. Третьякова. Флигель".

А рядом находится и здание приюта, только он уже не похож сам на себя.

"Вдовий дом" был построен в 1910-1912 годах архитектором Николаем Сильвестровичем Курдюковым (1868 - около 1924) при участии инженера Н. Егорова в стиле модерн на средства, завещанные П.М. Третьяковым. Изначально дом был двухэтажным и напоминал древнерусские палаты. Архитектор учел близость Третьяковской галереи и построил здание, стилистически близкое ансамблю Третьяковки. Фасад был украшен керамическим гербом Москвы. Ниже герба размещалась выполненная вязью надпись "Приют для вдов и сирот русских художников имени П.М. Третьякова". Сейчас этот дом не особо выделяется, так как лишился своих характерных элементов - щипцовой кровли и майоликовых украшений.

Вид на "Вдовий дом" из Лаврушинского переулка

Квартиры в приюте были бесплатными. Приют предназначался в первую очередь для вдов, малолетних детей и незамужних дочерей русских художников, произведения которых находились в Третьяковской галерее. После революции приют закрылся. В 1931 году дом был надстроен двумя этажами, были утрачены щипцовые кровли и майоликовые украшения фасадов. В 1996 здание было передано Третьяковской галерее. Сейчас в здании располагаются научные и вспомогательные отделы Третьяковской галереи. А вот так Вдовий дом выглядел после постройки.

Фото: a-dedushkin.livejournal.com

Удивительным человеком был Павел Михайлович! Последними его словами родственникам стали: "Берегите галерею и будьте здоровы".

|

Метки: фото третьяковка субботнее фото вдовий дом |

Пятничный домик, или бывшая Ананасная оранжерея |

Как вы думаете, где находится это строение? Нет, это не где-то там, в Европе, это ближе. А мне почему-то напомнило заброшенный дворец в итальянской провинции...

Это бывшая Ананасная оранжерея в усадьбе графа Разумовского, построенная в 1760 году. Одно из немногих зданий, сохранившихся с тех времён. После неоднократных перестроек здание утратило свой первоначальный вид и поменяло назначение. Оно расположено в глубине двора за более поздними строениями, подойти к нему можно с улицы Прянишникова.

Когда Разумовские разорились, фасады здания быстро потеряли свой лоск. И в середине XIX века здание было перестроено сенатором Павлом Антоновичем фон Шульцем, следующим владельцем усадьбы Петровское, для сдачи в наём дачникам.

1.

Позже здание занимал Сельскохозяйственный музей профессора земледелия И.А. Стебута. В 1881 году музей сгорел, погибли почти все экспонаты. После восстановления и перепланировки здания в 1885 году, в нём находилась кафедра ботаники и агрономический корпус. Здесь читали лекции К.А. Тимирязев, Д.Н. Прянишников, одним из студентов был Н.И. Вавилов. Говорят, на втором этаже был устроен актовый зал, а на фасаде красовался императорский герб. А сейчас славная и живописная историческая постройка, дом с 250-летней историей хоть и выглядит всё ещё привлекательно, но остро нуждается в скорейшей серьёзной реставрации.

2.

3.

4.

5.

Рядом находится ещё один важный исторический объект - вегетационный домик К.А. Тимирязева. Это единственный сохранившийся павильон Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. После окончания выставки Тимирязев подарил домик-теплицу своему ученику Д.Н. Прянишникову. Крышу домика украшает декоративный кованный конек, выполненный по эскизу самого Тимирязева.

6.

|

Метки: архитектура фото загадки дома |

Лето продолжается |

|

Метки: лето август фото прогулка парк |

Впереди свет. Живопись Б.А. Смирнова-Русецкого |

В московском Центре искусств до 30 сентября представлена выставка произведений Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого из частных собраний. 25 картин входят в 5 самых известных циклов художника - "Дальний восток", "Осенние раздумья", "Север", "Прозрачность" и "Космос" и охватывают почти целый век истории отечественного искусства.

Смирнов-Русецкий получил техническое и художественное образование. Учился в Тенишевском реальном училище в Санкт-Петербурге, в рисовальной школе при Стрелковом училище, в Московском инженерно-экономическом институте, в студии у Ф.И. Рерберга и на отделении графики во ВХУТЕМАС. Был членом объединения "Амаравелла". Впоследствии занимался преподаванием технических дисциплин и металловедением.

Объединение "Амаравелла" (санскрит "ростки бессмертия", "берег бессмертия", "обитель бессмертных") просуществовало с 1923 по 1929 год. Согласно манифесту 1927 года, написанному в Нью-Йорке в рериховском художественном центре, где проходила их выставка, "восприятие наших картин должно идти не путём рассудочно-формального анализа, а путём вчувствования и внутреннего переживания - тогда их мысль будет достигнута".

По собственному признанию, Смирнов-Русецкий не мыслил искусство без духовного стержня, которым было христианство. "Дозор ангелов" - картина-ассоциация, картина-знак, картина-символ - одно из самых ярких произведений в творчестве мастера. Зримое воплощение веры - монастырь и церковь, здесь дополнены их символами - ангелами, в одном мире и на одной плоскости сосуществуют реальный мир и горний мир, доступный интуитивному пониманию. Картина является одним из лучших произведений знаменитого цикла "Прозрачность" и ярчайшим образцом раннего творчества Смирнова-Русецкого.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дозор ангелов, 1920-е годы. Частная коллекция, Москва

Колористическое решение следующей картины (серо-синий и оранжевый), а также изображение бескрайнего горного пейзажа развивает художественный метод Николая Рериха, которым Смирнов-Русецкий восхищался всю жизнь.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Огненные мысли, 1963. Частная коллекция, Москва

Серия работ "Дальний восток (Забайкалье)" была создана под впечатлением от пребывания в лагерях в Забайкалье. В воспоминаниях художника этому периоду было отведено всего лишь пару страниц. Смирнов-Русецкий писал: "Год за годом в сознании проходил необычный процесс связи с прошлом слабели, реальность мира, отдалённого от меня, тускнела. Он становился потусторонним, прозрачным. Оставался узкий мирок, в котором я существовал, всё остальное становилось илюзией".

С помощью живописи мастер создавал собственный мир. Яркий локальный колорит и лаконичные образы натуры этого цикла стали фундаментом для многих будущих работ художника. С 1943 года художник много работал в условиях тюремного лагеря.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье), 1958. Частная коллекция, Москва

Картина "Весна в Забайкалье" создана по мотивам долгого пребывания Смирнова-Русецкого в лагерях в Забайкалье (посёлок Тахтамыгда). Забайкальский край оказался близок к восприятию натуры мастером. В 1957 году художник был зачислен в лабораторию Рыкалина младшим научным сотрудником и работал там до 1965 года. Живописец занимался научной и художественной деятельностью одновременно.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Весна в Забайкалье, 1958. Частная коллекция, Москва

Незадолго до ухода Смирнов-Русецкий словно подытожил свой жизненный путь воспоминаниями, которые заканчиваются так: "На моём творческом пути, охватившем более семидесяти лет, было немало трудностей, страданий, даже безысходности. И лишь радость ожидания великого будущего, вера в безграничную гармонию Космоса укрепляли мой дух и не позволяли сдаваться. Теперь в конце жизни я чувствую, что и творил, и одолевал невзгоды не напрасно!"

Картина "В лучах неведомого солнца" - зенит творчества русских космистов. В картине небесный свет объединяется с земной гладью.

Б.А. Смирнов-Русецкий. В лучах неведомого солнца. Из цикла "Космос", 1974. Частная коллекция, Москва

Работа "Золотистая туманность" совмещает в себе темы прозрачности и космоса. Силуэты полупрозрачного города словно поглощены космическим сиянием. Такое единство космоса и человека характерно для миропонимания русской философии космизма. Произведение искусства, согласно мнению художников-космистов и манифесту объединения "Амаравеллы", должно само говорит за себя человеку, который в состоянии услышать его речь и понять философию живописца.

Для Рериха и Смирнова-Русецкого, по воспоминаниям Бориса Алексеевича, "путь мечты - это и одновременно путь реальности, поскольку он ведёт в будущее. Мечта есть мысленная организация будущего...".

Б.А. Смирнов-Русецкий. Золотистая туманность. Из цикла "Космос", 1977. Частная коллекция, Москва

Цикл "Север" отражает суровую красоту Карелии, Онеги, Валаама, Белого моря, особенно близкую художнику благодаря собранности колорита и лаконизму природных линий.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Лесное озеро. Из цикла "Север", 1964. Частная коллекция, Москва

Природа Карелии пленила мастера. Высокие деревья, холмистость Карелии и Русского севера близки художнику с 1940-1950-х годов. Смирнов-Русецкий посещал Сортавалу, Косалму, Укшозеро, Кончозеро, после пребывания на котором написал: "Мощные сосны и удивительно величественные осины, чередовались с берёзой, рябиной и можжевельником. А вдоль берега озера разбросаны бесчисленные валуны, образующие живописные группы".

Б.А. Смирнов-Русецкий. Впереди свет. Из цикла "Север", 1977.Частная коллекция, Москва

С 1974 года, оставив научную деятельность, Смирнов-Русецкий полностью посвятил себя искусству. Он посещал Сортавалу, останавливался в Доме композиторов на берегах залива Кирьявалахти, который известен своими фьордами.

Сочетание дымчато-синего и оранжевого создаёт в картине удивительный колорит, а тонкие деревья нарочито стилизованы.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Майский вечер. Из цикла "Север", 1978. Частная коллекция, Москва

Развивая традицию художников-символистов XIX-XX веков, Смирнов-Русецкий в зримых образах живописи закладывал скрытый смысл. В верованиях славян берёза, растущая рядом с домом, считалась семейным оберегом. Берёза являлась символом весны, чистоты и света. Сосна - характерное дерево для Русского Севера, играла значительную роль в североевропейской мифологии. Например, несгораемая сосна росла у кельи святого Кирилла Челмогорского в Каргополье. Таким образом, берёза и сосна - культовые деревья не только для русского леса, но и для исторического уклада славян.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Берёза и сосна. Из цикла "Осенние раздумья", 1981. Частная коллекция, Москва

Картина "Старый монастырь" - редкий образец архитектурного пейзажа в творчестве мастера. После того как мастер оставил свою научную деятельность, он много путешествовал по городам средней и северной России. Монументальные формы средневековой архитектуры удивительно хорошо вписались в природные ландшафты России, что подтверждает идею об органическом единстве человека и природы. В начале своего творческого пути Николай Рерих посвятил целую серию работ памятникам средневековой русской архитектуры. Смирнов-Русецкий в своих воспоминаниях писал: "Меня всегда привлекали монастыри. В те годы они были уже пусты…"

Б.А. Смирнов-Русецкий. Старый монастырь, 1985. Частная коллекция, Москва

В наследии мыслителей русского космизма красной нитью следует мысль о взаимосвязи человека и вселенной, необходимости соизмерять человеческую деятельность с принципами целостности этого мира. В манифесте "Арамавеллы" художники писали: "Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов космоса - в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира."

Как и у художников эпохи романтизма, у символистов Луна часто встречается в живописи. На картине "Лунный свет" отражён абстрактный образ внутреннего мира человека.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Лунный свет, 1986. Частная коллекция, Москва

В интерпретации художника берёза - символ русского пейзажа. О поездке на Валаам и окрестности художник писал в своих воспоминаниях: "А нежные берёзки мягко рисуются на тёмном фоне леса... Сочетания эпического величия и нежной лирики - в этом исключительное обаяние природы тех мест".

Б.А. Смирнов-Русецкий. Вечер. Из цикла "Север", 1988. Частная коллекция, Москва

Между 1913 и 1918 годами Николай Рерих неоднократно бывал и даже жил в Карелии в Сортавале. Памятуя о своём учителе, Смирнов-Русецкий отдал в своём творчестве дань этому северному региону и его суровой красоте. С 1967 года мастер много времени проводил в этих краях, сконцентрировавшись на творчестве.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Сортавала, 1989. Частная коллекция, Москва

Картина является частью цикла повторений работ Николая Рериха, выполненных Смирновым-Русецким. Рерих посвятил картину поискам истины. Тему художник развивал в сборнике "Твердыня Пламенная" (1932). В главе "Град Светлый" Рерих писал: "Истинно пройдет! Идут паломники в Шамбалу, в Беловодье. Никакие пропасти не остановят стремление духа. Знают и Пресвитера Иоанна и Гессар-Хана и Владыку Шамбалы. За белыми горами звонят колокола обителей. Среди духовных движений, родившихся за последние годы, особенно звучат странники "Светлого Града". О хождении их повествует Брат Алексей в своих поучениях "Меж болот мирской неправды, среди дебрей ложного знания, минуя скалы человеческой глупости, обретешь равнину исканий и восемь дорог к ней. А посреди - озеро живой воды. Путь к нему лежит в кругах странников".

Б.А. Смирнов-Русецкий (1905-1993). Странник светлого града. По работе Н.К. Рериха (1933) из музея мастера в Нью-Йорке, 1990. Частная коллекция, Москва

Картина "Борис и Глеб" была создана Рерихом в поздний период, когда он жил в селении Наггара, расположенном в долине Кулу в Индии. В дневниках Рерих рассуждал о необходимости "воздать должное деятелям земли Русской", чтобы слава русская звучала по всем краям мира. В образах воинов-подвижников и защитников Бориса и Глеба Рерих, а вслед за ним Борис Смирнов-Русецкий воплотили самые высокие идеалы и увековечили в живописи образы народных героев.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Борис и Глеб. По работе Н.К. Рериха (1942) из музея мастера в Нью-Йорке, 1990. Частная коллекция, Москва

В год начала Первой мировой войны Николай Рерих создал картину "Прокопий Праведный за неведомо плавающих молится". Согласно легендам о подвижнике, Прокопий не раз спасал Родину от бед. Будучи юродивым и блаженным, Прокопий (вторая половина XIII века) прославился как провидец и чудотворец.

Рерих в картине выражает веру в величие, стойкость России и её народа. В 1990 году Смирнов-Русецкий повторяет замысел Николая Рериха.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Прокопий Праведный за неведомо плавающих молится. По работе Н.К. Рериха (1914) из Русского музея, 1990. Частная коллекция, Москва

По колористическому решению художественное наследие Смирнова-Русецкого подразделяется на две части: яркие пейзажи и работы, исполненные в серовато-жемчужной цветовой гамме.

Серо-зелёное колористическое решение традиционно для картин Русского Севера таких мастеров, как Николай Рерих и Михаил Нестеров. В отличие от берёзы ель считалась у славян деревом мёртвых, она росла в болотистых и сырых местах, мало использовалась в быту. Только в XIX веке ель стала символом Рождества. В картине quot;Ёлочка" художник поэтизирует природу Русского Севера.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Ёлочка, 1988. Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Осенний туман. Из цикла "Осенние раздумья", 1990. Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Зимние травы. Из цикла "Прозрачность", 1991. Частная коллекция, Москва

По собственному признанию, Смирнов-Русецкий не мыслил искусство без духовного стержня, которым было христианство. "Дозор ангелов" - картина-ассоциация, картина-знак, картина-символ - одно из самых ярких произведений в творчестве мастера. Зримое воплощение веры - монастырь и церковь, здесь дополнены их символами - ангелами, в одном мире и на одной плоскости сосуществуют реальный мир и горний мир, доступный интуитивному пониманию. Картина является одним из лучших произведений знаменитого цикла "Прозрачность" и ярчайшим образцом раннего творчества Смирнова-Русецкого.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дозор ангелов, 1920-е годы. Частная коллекция, Москва

Колористическое решение следующей картины (серо-синий и оранжевый), а также изображение бескрайнего горного пейзажа развивает художественный метод Николая Рериха, которым Смирнов-Русецкий восхищался всю жизнь.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Огненные мысли, 1963. Частная коллекция, Москва

Серия работ "Дальний восток (Забайкалье)" была создана под впечатлением от пребывания в лагерях в Забайкалье. В воспоминаниях художника этому периоду было отведено всего лишь пару страниц. Смирнов-Русецкий писал: "Год за годом в сознании проходил необычный процесс связи с прошлом слабели, реальность мира, отдалённого от меня, тускнела. Он становился потусторонним, прозрачным. Оставался узкий мирок, в котором я существовал, всё остальное становилось илюзией".

С помощью живописи мастер создавал собственный мир. Яркий локальный колорит и лаконичные образы натуры этого цикла стали фундаментом для многих будущих работ художника. С 1943 года художник много работал в условиях тюремного лагеря.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье). Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Дальний восток (Забайкалье), 1958. Частная коллекция, Москва

Картина "Весна в Забайкалье" создана по мотивам долгого пребывания Смирнова-Русецкого в лагерях в Забайкалье (посёлок Тахтамыгда). Забайкальский край оказался близок к восприятию натуры мастером. В 1957 году художник был зачислен в лабораторию Рыкалина младшим научным сотрудником и работал там до 1965 года. Живописец занимался научной и художественной деятельностью одновременно.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Весна в Забайкалье, 1958. Частная коллекция, Москва

Незадолго до ухода Смирнов-Русецкий словно подытожил свой жизненный путь воспоминаниями, которые заканчиваются так: "На моём творческом пути, охватившем более семидесяти лет, было немало трудностей, страданий, даже безысходности. И лишь радость ожидания великого будущего, вера в безграничную гармонию Космоса укрепляли мой дух и не позволяли сдаваться. Теперь в конце жизни я чувствую, что и творил, и одолевал невзгоды не напрасно!"

Картина "В лучах неведомого солнца" - зенит творчества русских космистов. В картине небесный свет объединяется с земной гладью.

Б.А. Смирнов-Русецкий. В лучах неведомого солнца. Из цикла "Космос", 1974. Частная коллекция, Москва

Работа "Золотистая туманность" совмещает в себе темы прозрачности и космоса. Силуэты полупрозрачного города словно поглощены космическим сиянием. Такое единство космоса и человека характерно для миропонимания русской философии космизма. Произведение искусства, согласно мнению художников-космистов и манифесту объединения "Амаравеллы", должно само говорит за себя человеку, который в состоянии услышать его речь и понять философию живописца.

Для Рериха и Смирнова-Русецкого, по воспоминаниям Бориса Алексеевича, "путь мечты - это и одновременно путь реальности, поскольку он ведёт в будущее. Мечта есть мысленная организация будущего...".

Б.А. Смирнов-Русецкий. Золотистая туманность. Из цикла "Космос", 1977. Частная коллекция, Москва

Цикл "Север" отражает суровую красоту Карелии, Онеги, Валаама, Белого моря, особенно близкую художнику благодаря собранности колорита и лаконизму природных линий.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Лесное озеро. Из цикла "Север", 1964. Частная коллекция, Москва

Природа Карелии пленила мастера. Высокие деревья, холмистость Карелии и Русского севера близки художнику с 1940-1950-х годов. Смирнов-Русецкий посещал Сортавалу, Косалму, Укшозеро, Кончозеро, после пребывания на котором написал: "Мощные сосны и удивительно величественные осины, чередовались с берёзой, рябиной и можжевельником. А вдоль берега озера разбросаны бесчисленные валуны, образующие живописные группы".

Б.А. Смирнов-Русецкий. Впереди свет. Из цикла "Север", 1977.Частная коллекция, Москва

С 1974 года, оставив научную деятельность, Смирнов-Русецкий полностью посвятил себя искусству. Он посещал Сортавалу, останавливался в Доме композиторов на берегах залива Кирьявалахти, который известен своими фьордами.

Сочетание дымчато-синего и оранжевого создаёт в картине удивительный колорит, а тонкие деревья нарочито стилизованы.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Майский вечер. Из цикла "Север", 1978. Частная коллекция, Москва

Развивая традицию художников-символистов XIX-XX веков, Смирнов-Русецкий в зримых образах живописи закладывал скрытый смысл. В верованиях славян берёза, растущая рядом с домом, считалась семейным оберегом. Берёза являлась символом весны, чистоты и света. Сосна - характерное дерево для Русского Севера, играла значительную роль в североевропейской мифологии. Например, несгораемая сосна росла у кельи святого Кирилла Челмогорского в Каргополье. Таким образом, берёза и сосна - культовые деревья не только для русского леса, но и для исторического уклада славян.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Берёза и сосна. Из цикла "Осенние раздумья", 1981. Частная коллекция, Москва

Картина "Старый монастырь" - редкий образец архитектурного пейзажа в творчестве мастера. После того как мастер оставил свою научную деятельность, он много путешествовал по городам средней и северной России. Монументальные формы средневековой архитектуры удивительно хорошо вписались в природные ландшафты России, что подтверждает идею об органическом единстве человека и природы. В начале своего творческого пути Николай Рерих посвятил целую серию работ памятникам средневековой русской архитектуры. Смирнов-Русецкий в своих воспоминаниях писал: "Меня всегда привлекали монастыри. В те годы они были уже пусты…"

Б.А. Смирнов-Русецкий. Старый монастырь, 1985. Частная коллекция, Москва

В наследии мыслителей русского космизма красной нитью следует мысль о взаимосвязи человека и вселенной, необходимости соизмерять человеческую деятельность с принципами целостности этого мира. В манифесте "Арамавеллы" художники писали: "Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов космоса - в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира."

Как и у художников эпохи романтизма, у символистов Луна часто встречается в живописи. На картине "Лунный свет" отражён абстрактный образ внутреннего мира человека.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Лунный свет, 1986. Частная коллекция, Москва

В интерпретации художника берёза - символ русского пейзажа. О поездке на Валаам и окрестности художник писал в своих воспоминаниях: "А нежные берёзки мягко рисуются на тёмном фоне леса... Сочетания эпического величия и нежной лирики - в этом исключительное обаяние природы тех мест".

Б.А. Смирнов-Русецкий. Вечер. Из цикла "Север", 1988. Частная коллекция, Москва

Между 1913 и 1918 годами Николай Рерих неоднократно бывал и даже жил в Карелии в Сортавале. Памятуя о своём учителе, Смирнов-Русецкий отдал в своём творчестве дань этому северному региону и его суровой красоте. С 1967 года мастер много времени проводил в этих краях, сконцентрировавшись на творчестве.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Сортавала, 1989. Частная коллекция, Москва

Картина является частью цикла повторений работ Николая Рериха, выполненных Смирновым-Русецким. Рерих посвятил картину поискам истины. Тему художник развивал в сборнике "Твердыня Пламенная" (1932). В главе "Град Светлый" Рерих писал: "Истинно пройдет! Идут паломники в Шамбалу, в Беловодье. Никакие пропасти не остановят стремление духа. Знают и Пресвитера Иоанна и Гессар-Хана и Владыку Шамбалы. За белыми горами звонят колокола обителей. Среди духовных движений, родившихся за последние годы, особенно звучат странники "Светлого Града". О хождении их повествует Брат Алексей в своих поучениях "Меж болот мирской неправды, среди дебрей ложного знания, минуя скалы человеческой глупости, обретешь равнину исканий и восемь дорог к ней. А посреди - озеро живой воды. Путь к нему лежит в кругах странников".

Б.А. Смирнов-Русецкий (1905-1993). Странник светлого града. По работе Н.К. Рериха (1933) из музея мастера в Нью-Йорке, 1990. Частная коллекция, Москва

Картина "Борис и Глеб" была создана Рерихом в поздний период, когда он жил в селении Наггара, расположенном в долине Кулу в Индии. В дневниках Рерих рассуждал о необходимости "воздать должное деятелям земли Русской", чтобы слава русская звучала по всем краям мира. В образах воинов-подвижников и защитников Бориса и Глеба Рерих, а вслед за ним Борис Смирнов-Русецкий воплотили самые высокие идеалы и увековечили в живописи образы народных героев.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Борис и Глеб. По работе Н.К. Рериха (1942) из музея мастера в Нью-Йорке, 1990. Частная коллекция, Москва

В год начала Первой мировой войны Николай Рерих создал картину "Прокопий Праведный за неведомо плавающих молится". Согласно легендам о подвижнике, Прокопий не раз спасал Родину от бед. Будучи юродивым и блаженным, Прокопий (вторая половина XIII века) прославился как провидец и чудотворец.

Рерих в картине выражает веру в величие, стойкость России и её народа. В 1990 году Смирнов-Русецкий повторяет замысел Николая Рериха.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Прокопий Праведный за неведомо плавающих молится. По работе Н.К. Рериха (1914) из Русского музея, 1990. Частная коллекция, Москва

По колористическому решению художественное наследие Смирнова-Русецкого подразделяется на две части: яркие пейзажи и работы, исполненные в серовато-жемчужной цветовой гамме.

Серо-зелёное колористическое решение традиционно для картин Русского Севера таких мастеров, как Николай Рерих и Михаил Нестеров. В отличие от берёзы ель считалась у славян деревом мёртвых, она росла в болотистых и сырых местах, мало использовалась в быту. Только в XIX веке ель стала символом Рождества. В картине quot;Ёлочка" художник поэтизирует природу Русского Севера.

Б.А. Смирнов-Русецкий. Ёлочка, 1988. Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Осенний туман. Из цикла "Осенние раздумья", 1990. Частная коллекция, Москва

Б.А. Смирнов-Русецкий. Зимние травы. Из цикла "Прозрачность", 1991. Частная коллекция, Москва

Инфомация: По материалам выставки Центра искусств

|

Метки: живопись выставки Смирнов-Русецкий центр искусств |

Пройдём дальше по Лиственничной... |

Начало маршрута

Продолжим прогулку по Тимирязевке, но теперь свернём с Лиственничной аллеи налево в сторону улицы Прянишникова к двухэтажным корпусам, которые виднеются от Нижнего Фермерского пруда.

1. Среди учебных корпусов Московского государственного агроинженерного университета (МГАУ) имени В.П. Горячкина (ныне в составе Тимирязевской академии) расположен Музей-мемориал выдающегося русского учёного с мировым именем в области земледельческой механики Василия Прохоровича Горячкина (1868-1935), открытый в 1980 году. Рядом с музеем находятся инженерные факультеты Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина, машинотракторная станция и автобаза, метеообсерватория и лаборатория искусственного климата, селекционная станция и опытное поле. Сохранились многие исторические постройки.

Музей агроинженерии и техники имени В.П. Горячкина, улица Прянишникова, дом №14, стр.3

2. Музей располагается в здании бывшей машинноиспытательной станции, построенной в 1913 году по проекту и инициативе В.П. Горячкина. Здесь с мая 1914 года по 21 сентября 1935-го и работал основоположник земледельческой механики.

3. Плац рядом с музеем Горячкина.

4. Фасад это же здания со стороны плаца.

5. Одноэтажный блочный дом по улице Прянишникова напротив музея построен как учебный корпус в 1941 году.

Учебный корпус №21 Тимирязевки, улица Прянишникова дом №14, стр. 6

6. Это здание просматривается с Лиственничной аллеи.

7. И вот мы выходим на улицу Прянишникова к метеорологической обсерватории имени В.А. Михельсона. Чаша барометра установлена на высоте 163,4 метра над уровнем моря. Это одна из самых старых обсерваторий в стране построена по проекту архитектора Н.Н. Чернецова и В.А. Михельсона в 1910 году.

Комплекс зданий Метеорологической обсерватории им. В.В. Михельсона, дом №12

8.

9. Со стороны академии перед зданием станции находится метеоплощадка.

Метеоплощадка обсерватории имени В.А. Михельсона

10. На улице Прянишникова.

11. Вокруг на территории бывшего МГАУ расположены служебные постройки и учебные корпуса.

12.

Учебный корпус № 22 и лаборатории МГАУ им. В. П. Горячкина

13. Возвращаемся на Лиственничную аллею. Перед нами - комплекс студенческих общежитий. С чётной стороны стоят четыре однотипных корпуса - № 12, 14, 16, 18. Эти общежития Тимирязевской академии построены по проекту архитектора Бориса Иофана, помогал ему Евгений Шервинский - советский конструктивизм 20-х - 30-х годов. Большую часть этих корпусов и сейчас занимают студенческие общежития.

14. Проекты выполнены в духе конструктивизма: геометрические объёмы, срез угла, сочетание ломаных поверхностей, сплошное остекление, прямоугольные окна-проёмы лентой, круглое окно на пустом поле в углу или под крышей, стена с уступами. С 2018 года эти дома являются выявленными объектами культурного наследия.

15. В доме №12 можно пройти под аркой через двор к Дому культуры Тимирязевской академии.

16.

17. Дом культуры Тимирязевки (№ 12А), построенный в 1928-30 годах, сейчас выглядит совсем невзрачно.

18. Его официальное название звучит громко - Дворец культуры РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, но на дворец это обшарпанное здание мало похоже.

19. Во дворе общежития.

20. Кое-где в окнах ещё сохранились старые рамы

21. Если пройти под аркой дома №14, пересечь двор, то на задворках среди служебных построек увидим двухэтажное здание с двумя трубами. Это котельная, построенная одновременно с корпусами общежитий, тоже по проекту Иофана и Шервинского.

22. С 2018 года - тоже выявленный объект культурного наследия.

Котельная

23. Следующий дом №16.

24.

25.

26.

27. Дом № 16.

28. Во всех четырёх зданиях во время Великой Отечественной войны располагался с осени 1941 по лето 1943 года самый большой санитарно-эвакуационный госпиталь №2386.

29. И вот мы дошли до конца Лиственничной аллеи - последний дом общежитий № 18. Он самый потрёпанный и почти потерявший приметы конструктивизма.

30. Протяжённость Лиственничной аллеи 1200 м. К конечному участку аллеи с нечётной стороны примыкают опытные поля академии.

|

Метки: архитектура конструктивизм прогулка по городу тимирязевка пешеходный маршрут |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дела пошли в Ивановскую горку

В Бутырском райсуде Москвы 17 августа начинается разбирательство вокруг историко-культурной экспертизы строительства в районе исторической Ивановской горки, которую называют "одним из семи холмов Москвы". Планы по возведению здесь бизнес-центра в окружении палат XVII века и еще нескольких памятников архитектуры вызвали скандал: в "Архнадзоре" говорят о якобы готовящихся "масштабных сносах" исторических особняков.

Усадьба Волынщина-Полуэктово

15 достопримечательностей заповедной Рузы

Руза когда-то была одним из центров Московского княжества. Даниил Московский, а затем Иван Калита владели тремя уездами: Московским, Звенигородским и Рузским. Тут проходил водный торговый путь Балтика - Подмосковье - Ока - Волга. Предлагаем вам заново взглянуть на достопримечательности Рузы, пройдясь и по туристическим новинкам, и по “старинкам”. Какую-то часть описанных ниже мест и объектов можно посетить, прогуливаясь пешком, куда-то проще добраться на автомобиле, а велосипедистам можно порекомендовать новую велодорожку вдоль Москва-реки, которая протянулась от усадьбы Любвино до усадьбы Щербатовых в деревне Васильевское. Поехали!

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Фото: turizmusonline.hu

"Чернильница" за 23 миллиона. Как возводился и чем знаменит Исаакиевский собор