Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Новости культуры за неделю |

Фото: Наталья Мущинкина

Пушкинский музей призвал к защите музейных ценностей

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина призвал к защите музейных сокровищ Украины.

|

Метки: культура новости из мира искусства |

Субботнее фото. Из серии "Московские переулки" |

|

Метки: фото москва субботнее фото |

Каземир Малевич. Календарь дат |

Казимир Малевич. Автопортрет, 1907. Из серии "Эскизы фресковой живописи". Картон, масло, темпера, 69,3 × 70 см. © Государственный Русский музей

Российский художник-авангардист, основоположник супрематизма, Казимир Северинович Малевич родился 23 февраля (11 февраля с. с.) 1878(9) года в Киеве. Он был старшим в семье выходцев из Польши, детские годы прошли в украинском селе. Многие современники Малевича считали его поляком, в то же время он часто называл себя украинцем. Творчество Малевича охватывает все ключевые стадии развития искусства первой половины ХХ века: от неопримитивизма, футуризма и кубизма к беспредметному искусству, а затем снова к классическому изображению. Самое знаменитое живописное произведение Малевича "Чёрный квадрат" (1915) являлось живописным манифестом супрематизма.

Собрание Третьяковки хранит 11 работ Казимира Малевича. Среди них есть и картина в духе символизма "Плащаница", которая была подарена Третьяковской галерее в 1977 году знаменитым коллекционером авангарда Георгием Костаки. В "Плащанице" отражаются поиски художника от увлечения иконописью и народным творчеством до идей символизма. Малевич использует характерные для народного творчества приёмы - яркие контрастные цвета упрощённую форму, систему контурного рисунка. Необычный пейзаж, отсутствие других участников сюжета, орнаментальное решение всей композиции создаёт атмосферу старинного сказа.

Казимир Малевич. Плащаница, 1908. 23х34 см. Картон, гуашь. ГТГ, Москва

Есть и другие картины Малевича на религиозную тему.

Казимир Малевич. Молитва, 1906. Темпера, дерево, 70 × 74,8 см. © Государственный Русский музей

В Русском музее хранится серия картин Малевича "Эскизы фресковой живописи" . Над этой серией Малевич работал в 1907-1908 годах под влиянием близкого друга художника Ивана Клюна, который увлекался древнерусским искусством. Сам Малевич тоже отмечал, что иконы производят на него очень сильное впечатление. Вся серия была посвящена мистически-религиозным темам.

Казимир Малевич. Вознесение (Торжество неба), 1907. Из серии "Эскизы фресковой живописи". Картон, масло, темпера, 72,5 × 70 см. © Государственный Русский музей

Казимир Малевич. Без названия, 1907. Из серии "Эскизы фресковой живописи". Картон, масло, темпера, 69,3 × 71,5 см. © Государственный Русский музей

Казимир Малевич. Женщина, собирающая цветы, 1908. Из серии "Эскизы фресковой живописи". Картон, акварель, гуашь, пастель, 23,5 × 25,5 см. © Государственный Русский музей

Казимир Малевич. Крестьянки в церкви, 1911. Холст, масло, 75 × 97,5 см. Городской музей Амстердама. © Stedelijk Museum

Казимир Малевич. Автопортрет, ок. 1910. Бумага, акварель, гуашь, 27 × 26,8 см. ГТГ, Москва

Источники информации:

Казимир Малевич и византийская литургическая традиция

|

Метки: Казимир Малевич календарь дат русский авангард супрематизм |

Выставка "На телеге в XXI век" |

Проект "Авангард: на телеге в XXI век" рассказывает историю невероятных событий начала 1920-х: организаторы-энтузиасты Еaгений Медведев и Сергей Якимов решили показать народу современное искусство. Они собрали более 300 экспонатов и двинулись на лошадях и телегах по городам и весям Вятской губернии. С наступлением осенней распутицы картины оставили в городе Яранске. Рассчитывали, что до весны. Оказалось - на долгие десятилетия.

Премьера экспозиции, демонстрирующей уникальные работы из фондов Вятского, Слободского и Яранского музеев, прошла в 2020 году в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Весной прошлого года она была представлена в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых. Московская версия выставки дополнена произведениями из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и частных коллекций.

Сразу после Октябрьской революции советская власть активно сотрудничала с художниками-авангардистами, видела в них мощную силу для продвижения коммунистических идей, приобретала их работы для столичных и региональных музеев. Передвижная выставка, включавшая работы художников из Москвы, Петрограда, Вятки, Казани, должна была посетить семь городов: Советск, Яранск, Царёво-Санчурск, Малмыж, Уржум, Нолинск и Вятку. Но увидели её только жители Советска и Яранска.

В 1996 году экспонаты выставки были выявлены искусствоведом Анной Шакиной, ныне директором Вятского художественного музея. Поводом отдельного исследования стало обнаружение в музее Кирова подписных абстрактных акварелей Василия Кандинского, подклеенных к графическим листам Василия Чекрыгина и Иллариона Плещинского.

Кураторам Анне Шакиной и Андрею Сарабьянову удалось провести почти детективное расследование, в результате которого в музеях Кировской области и Татарстана были обнаружены живописные полотна и графические листы, участвовавшие в передвижных выставках 1920-х годов. Многие из них фактически выпали из мировой истории искусства, и сегодня широкому зрителю возвращаются первоклассные работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, а также открываются имена Веры Вильковиской, Георгия Лазарева, Иллариона Плещинского, Николая Шикалова.

Проект в Музее русского импрессионизма даёт уникальную возможность увидеть экспозицию, концепция которой сложилась сто лет назад, в которой реалистическое искусство сосуществует с модернистскими экспериментами и беспредметными композициями. В начале 1920-х годов такое соседство представлялось вполне уместным и демонстрировало многообразие стилистических направлений, сосуществовавших в искусстве.

Участниками передвижной выставки были не только авангардисты, но и художники-реалисты, поэтому экспозиция разделена на три раздела - Реалистическая традиция, Абстрактный метод и Авангардный поиск. Начнём знакомство с экспозицией с реализма.

Илья Репин считал Николая Фешина своим лучшим учеником в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. Влияние Репина проявилось прежде всего в предпочтении Фешиным жанровой картины и психологического портрета, а также в склонности к импрессионистской и пастозной манере письма. Излюбленным жанром художника был портрет. Николай Фешин написал множество портретов: от образов родных, друзей, учеников до советских политических деятелей - Владимира Ленина и Анатолия Луначарского.

Самые выдающиеся произведения русского периода были созданы Фешиным в Казани. Одной из таких работ является портрет Ольги Михайловны Ясеневой, приехавшей из Уфы поступать на Казанские Высшие женские курсы.

Николай Фешин. За самоваром. Портрет О.М. Ясеневой. 1913. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Мария Евлампиева родилась в семье художника и преподавателя Николая Евлампиева (1866-1936). Евлампиев заведовал иконописной мастерской в слободе Мстёра, где Николай Фешин преподавал в 1904 году.

Николай Фешин. Портрет М.Н Евлампиевой, 1914. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Фешин. Портрет девочки. 1910-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Фешин. Ранняя весна. 1918. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Фешин. Изба, до 1920. Холст, масло. Яранский краеведческий музей

Павел Радимов профессионального художественного образования не получил: он брал частные уроки живописи и изучал историю искусства в Казани. Воспитанник Николая Фешина, Радимов привносил в реалистический пейзаж импрессионистические черты. Внимание художника привлекают задние дворы и осенняя грязь. Радимов активно выставлялся, был избран председателем Товарищества передвижных художественных выставок, а его доклад "Об отражении быта в искусстве" стал поводом для организации реалистического крыла советских живописцев в Ассоциацию художников революционной России. Не меньше, чем картины, были известны стихотворные опусы Радимова: земляк Сергея Есенина, он становится певцом "крестьянской темы". Последние десятилетия художник жил в подмосковном Абрамцеве.

Павел Радимов. Весна, 1912. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Тимофеев. Зима, 1918. Бумага, гуашь. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Тимофеев. Голова женщины. 1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Учеником Николая Фешина в Казанской художественной школе был среди прочих Николай Белянин - пейзажист, сохранивший традиции русского лирического пейзажа Алексея Саврасова и Исаака Левитана. С 1914 года Николай Белянин продолжил образование в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. В знаменитой пейзажной мастерской Николая Дубовского он в совершенстве овладел композицией и световоздушной перспективой . Современные авангардные течения и их открытия совершенно не привлекали Белянина. Максимум, что он мог позволить себе в пейзажах, - это импрессионистские приёмы в работе с цветом. Белянин всегда оставался верен классической академической школе: работа над пейзажем начиналась с карандашного рисунка , затем следовал этюд красками, и только после этого выполнялась основная работа в мастерской . Однако подчас этюды, невзирая на некоторую незавершённость, оказывались сильнее законченных произведений. Излюбленным мотивом Николая Белянина долгие годы оставались зимние виды во всех их вариациях.

Николай Белянин. Зимний день. 1919. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Белянин. Дворик. 1916-1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Белянин. Натюрморт, 1916-1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Белянин. Натюрморт, 1916. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Никонов. Портрет Малькова, 1914. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Никонов. Слепец, первая половина 1910-х. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Вятский художник-пейзажист Алексей Деньшин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Вхутемасе (в мастерской Ильи Машкова). Наибольшую известность Деньшин приобрел не в области станковой картины, а в декоративно-прикладном искусстве, фактически став спасителем народного промысла дымковской игрушки, находившегося в упадке в 1910-е годы. К тому времени в живых оставалась лишь одна художница, которая при поддержке Деньшина передала свои знания ученицам. Сам художник подготовил несколько альбомов с образцами , активно популяризировал и руководил возрожденным промыслом. Деньшин - художник предпочитал писать виды старых русских городов, монастыри, безлюдные поля и лесные опушки.

Алексей Деньшин. На монастырском дворике. 1910-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Работа "Вятский мотив" - типичная пейзажная композиция с видом одной из улиц города начала ХХ века словно ностальгическая прогулка в прошлое: первый снег , скрывший осеннюю распутицу , деревянные домики в золотистом закатном освещении, а на дальнем плане белокаменный храм с зеленой крышей и синей луковичной главкой . Состояние тихого вечера в предощущении зимы.

Алексей Деньшин. Вятский мотив. 1920-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Вера Вильковиская окончила знаменитую Казанскую художественную школу, где занималась живописью у Николая Фешина. Влияние учителя прослеживается в её работах 1910-х - начала 1920-х годов. Её творческая судьба оказалась трагичной. Во многом в духе драматического периода советской истории 1930-х годов. Желая сохранить свободный характер своего искусства, отказываясь соответствовать стандартам социалистического реализма, Вильковиская работала для себя, создавая портреты родных и близких, пейзажи этюдного характера. Художница, лишенная возможности преподавания в высших учебных заведениях по причине левого формалистического характера её творчества, была вынуждена работать учителем рисования в школах и художественных студиях, изготавливать анатомические муляжи и расписывать стены детского сада.

Вера Вильковиская. Цветы, 1910-е. Картон, масло. Частное собрание

Этюд цветущих веток яблони, исполненный свободным и динамичным мазком, явно демонстрирует интерес Вильковиской к импрессионизму.

Вера Вильковиская. Этюд цветущих веток яблок. 1919. Картон, масло. Частное собрание

Художник Дмитрий Мощевитин, как и многие участники передвижных выставок в Советске, учился в мастерской Николая Фешина в Казанской художественной школе. Однако в КХШ он пробыл недолго: спустя три года после поступления , в 1914-м, Мощевитин был отчислен из-за невнесения платы за обучение. Тем не менее серьёзная база для последующего творческого развития была получена, и Дмитрий Мощевитин, невзирая на сложное военное и предреволюционное время и скитания по стране в поисках заработка, не перестал заниматься искусством. Он работал театральным художником, писал многочисленные вывески и плакаты, но постепенно всё более активно занимался газетно-журнальной и книжной графикой.

Дмитрий Мощевитин. Интерьер. Эскиз декорации, 1920. Бумага, акварель, карандаш. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

В 1908 году Илья Машков представитель московской школы живописи и один из основателей художественного объединения "Бубновый валет" совершил свою первую поездку за рубеж. В пейзаже 1911 года проявилось увлечение художника новой французской живописью, а именно фовизмом, в стилистике которого работали Анри Матисс, Альбер Марке и Жорж Брак. Здесь читаются характерные особенности этого французского направления: яркие декоративные цвета и примитивистская пластика. В изображении пронзительно оранжевого неба, синего моря и розовых гор отразилась страсть художника к яркой палитре и безудержному буйству кисти. Подобные композиции художник называл "пейзажами-подносами", прежде всего по причине их декоративности, отсылающей к традиционной росписи подносов цветочными и ландшафтными мотивами

Илья Машков. Пейзаж (Мотив подноса). 1911. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Одним из интереснейших экспонатов 3-й передвижной художественной выставки стал портрет Евгении Ивановны Киркальди. Несмотря на то что данная работа задумывалась Машковым как этюд к масштабному полотну, вошедшему в собрание Третьяковской галереи, она стала самостоятельным законченным произведением. Лицо модели написано поразительно дерзко - пастозными мазками интенсивно-малинового оттенкa, и больше напоминает довольно натуралистично трактованный кусок мяса, чем нежную кожу молодой женщины. Цвет у Машкова, как и у Поля Сезанна, является главным средством построения формы изображаемых образов и предметов. Здесь же читается также влияние фовиста Анри Матисса с его палитрой открытых тонов и экспрессивными цветовыми комбинациями. Евгения Ивановна Киркальди родилась в 1889 году в семье московского купца третьей гильдии - немецкого подданного, торговавшего посудой. С конца 1900-х годов Евгения Ивановна посещала частную студию живописи и рисунка Ильи Машкова. Её обучение продлилось несколько лет - вплоть до свадьбы в 1911 году с Андреем Петровичем Снесаревым, химиком, доцентом Московского университета. Евгения Ивановна получила филологическое образование, специализировалась на европейских языках, работала в Торгсине, а впоследствии во Внешторге.

Илья Машков. Портрет Е.И. Киркальди. Этюд к "Портрету Евгении Ивановны Киркальди (Дама с китаянкой)", 1910

Илья Машков. Женщина у стола, 1910. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Илья Машков. Кувшин с цветами, конец 1900-х – начало 1910-х. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Елена Федорова-Машкова. Раковина и кувшин, 1911. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Елена Федорова-Машкова. Букет цветов, 1911. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Надежда Пальцева. Букет цветов, около 1920. Картон, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Имя Алексея Кравченко - знаковое в истории русской гравюры и книжной иллюстрации. В 1920-1930-е годы Кравченко создал графические сюиты к произведениям русских и зарубежных писателей, среди которых Александр Пушкин, Николай Гоголь, Оноре де Бальзак, Стефан Цвейг и другие. Кравченко окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где прошёл школу живописного мастерства у Аполлинария Васнецова, Абрама Архипова, Константина Коровина и Валентина Серова. Затем получил уроки графического искусства в мюнхенской школе - студии Шимона Холлоши.

В начале 1910-х годов Кравченко совершил путешествие по Италии и Греции, где изучал классическую традицию. В тот же период он увлекся современным французским искусством, и Поль Сезанн стал для него, как и для многих других молодых русских художников тех лет, важнейшей фигурой и образцом для подражания. Свои работы, яркие и декоративные по колориту, столь непохожие на образцы социалистического реализма, Кравченко хранил в своем легендарном доме - мастерской на Николиной Горе, и только спустя 30 лет после смерти автора его картины были представлены публике.

Алексей Кравченко. Радуга, 1913. Картон, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Николай Григорьев. Мост, 1918. Фанера, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Справа - Давид Штеренберг. Пейзаж. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров.

Алексей Князев. Двор. Этюд с натуры, 1920-е. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Георгий Лазарев. Лежащая женщина, 1920. Холст, масло. Яранский краеведческий музей

Информационный текст со стендов выставки. Кураторы выставки: Андрей Сарабьянов (Москва) - искусствовед, куратор, издатель, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" (в соавторстве с В. И. Ракитиным); Наталья Мюррей (Лондон) - искусствовед, куратор, лектор лондонского Института искусства Курто; Анна Шакина (Киров) - искусствовед, кандидат искусствоведения, директор Вятского художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых; Анастасия Винокурова (Москва) - ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

Продолжение будет...

|

Метки: авангард живопись музей русского импрессионизма выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Новая национальная галерея в Берлине — последний проект Людвига Мис ван дер Роэ. Построена в 1968-м и в этом году вновь открыта после реставрации. Фото: GettyImages

Минимализм в архитектуре, дизайне и искусстве: 12 примеров

Как представители минимализма отсекают декор, оставляя лишь самую суть, так и мы показываем вам главных героев этого направления в архитектуре, дизайне и искусстве.

Фрагмент фасада, подписанный Кекушевым

Неизвестный Кекушев

19 февраля 2022 года исполнилось 160 лет со дня рождения известнейшего московского архитектора, мастера модерна Льва Николаевича Кекушева (1862-1917).

Греческая церковь Иоанна Предтечи в Старом Крыму. CC BY-SA 3.0 / Сергій Криниця /

"Время играет против нас". Святыни Крыма оказались под угрозой

Ханскому дворцу в Бахчисарае грозит разрушение. Судьба памятника беспокоит и духовенство, и федеральные власти. Святынь в аварийном состоянии на полуострове немало — мусульманские, христианские, даже иудейские. О самых известных — в материале РИА Новости.

Фото: Евгений Чесноков

Дом недели: Спасский собор Андроникова монастыря

Древнее древнего Спасского собора Андроникова монастыря (Андроньевская площадь, 10) в Москве лишь две кремлевские постройки — подклет Благовещенского храма (домового храма московских князей, позже перестроенного) да церковь Рождества Богородицы на Сенях.

Усадьба В. Ф. Снегирёва в 2020 году. Фото: MosDay

В фонде RUARTS пройдёт выставка, посвящённая реставрации усадьбы Снегирёва

23 февраля в фонде Ruarts представят проект "Разрез", в основу которого легло исследование усадьбы В. Ф. Снегирёва, построенной по проекту архитектора Романа Клейна. Выставку создали московские художники Алексей Лука и Матвей Шапиро под кураторством Алексея Партолы, рассказали Strelka Mag в пресс-службе.

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Барельефы "Художественного" и панно Киевского вокзала: где посмотреть восстановленные исторические интерьеры

Все большему числу исторических зданий в Москве возвращают первоначальные интерьеры. Талантливые столичные художники-реставраторы воссоздают вид, стиль, цвет и фактуру элементов внутреннего декора помещений. Для того чтобы увидеть отреставрированные интерьеры, не нужно покупать билеты в музеи. Ведь в основном это общедоступные места. Например, можно зайти в кинотеатр "Художественный" и посмотреть на старинные кессоны (углубления) потолка или барельефы с античным сюжетом. В церкви Святого Климента на Пятницкой интерес представляет старинный позолоченный многоярусный иконостас, в павильоне "Земледелие" на ВДНХ — мозаичный пол терраццо с разноцветным витражом.

Фото: Владимир Яроцкий

"Москва: Проектирование будущего": фотокорреспондент "Сноба" побывал на выставке об архитектурном устройстве Москвы

До 14 мая в Музее Москвы работает выставка "Москва: Проектирование будущего", где рассказывают и показывают, из чего складывается градостроительная история Москвы и как на облик и структуру города влияют эпоха и конкретные люди. Экспозиция мультимедийная — можно посмотреть фильмы, увидеть главные авангардные архитектурные утопии и даже попробовать себя в роли архитекторов-градостроителей.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Комментарий к обзору выставки "Русский Константинополь" |

Автор блога Записки с турецкого берега  marmara_calypso сделала очень важное и интересное дополнение по истории театра в Стамбуле.

marmara_calypso сделала очень важное и интересное дополнение по истории театра в Стамбуле.

С разрешения автора размещаю его у себя в ЖЖ:

marmara_calypso сделала очень важное и интересное дополнение по истории театра в Стамбуле.

marmara_calypso сделала очень важное и интересное дополнение по истории театра в Стамбуле.С разрешения автора размещаю его у себя в ЖЖ:

|

Метки: Турция Стамбул история искусств Русский Константинополь балет театр Доницетти |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Государственный музей Пушкина покажет друзей поэта — фоторепортаж

В Москве в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открывается новый выставочный проект "Друзья Пушкина". Проект посвящен современникам поэта, составлявшим его дружеское окружение в разные периоды жизни. Эта тема невероятно важна для постижения личности Пушкина, что невозможно вне связи с жизнью людей, которые были ему близки и дороги.

Композиция “Этюд. Поиск материала”, 2018–2020. Фарфор, шамот. © АО “Императорский фарфоровый завод”

“Память материала”: выставка в Эрмитаже

В Главном штабе открылась выставка работ Сергея Русакова, одного из ведущих художников Императорского фарфорового завода.

Альбрехт Дюрер. "Праздник венков из роз". Копия. Около 1600. Фото: Kunsthistorisches Museum, Vienna

Удачно села: история одной мухи на картине Дюрера

Неожиданная деталь обнаружилась на работе с выставки "Путешествия Дюрера. Странствия художника эпохи Возрождения", проходящей в Национальной галерее в Лондоне.

Большая диадема из "Клада А". 2400 – 2200 гг. до н.э. Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

Золото Шлимана на выставке в Москве предстанет изученным и отреставрированным

В Пушкинском музее представили промежуточные результаты проекта по изучению троянского клада, полтора столетия назад перевернувшего представление об истории Древней Греции, и рассказали о грядущей выставке.

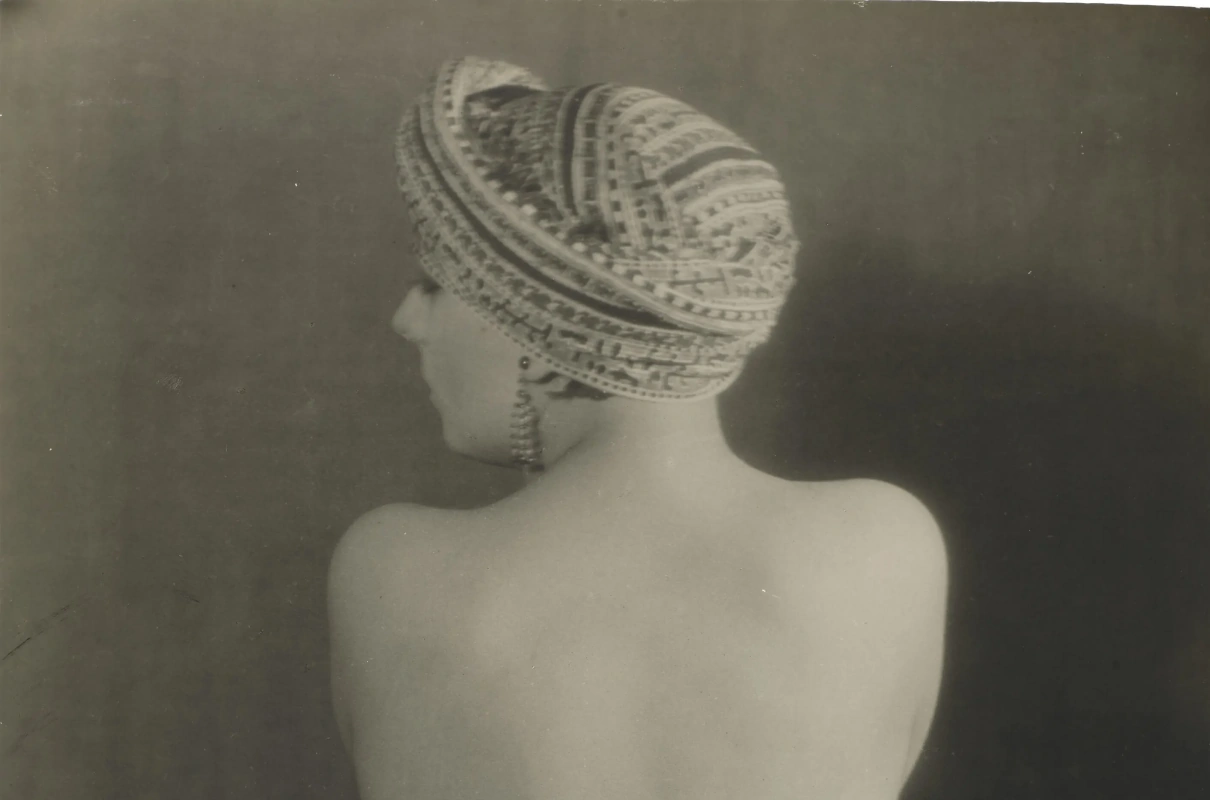

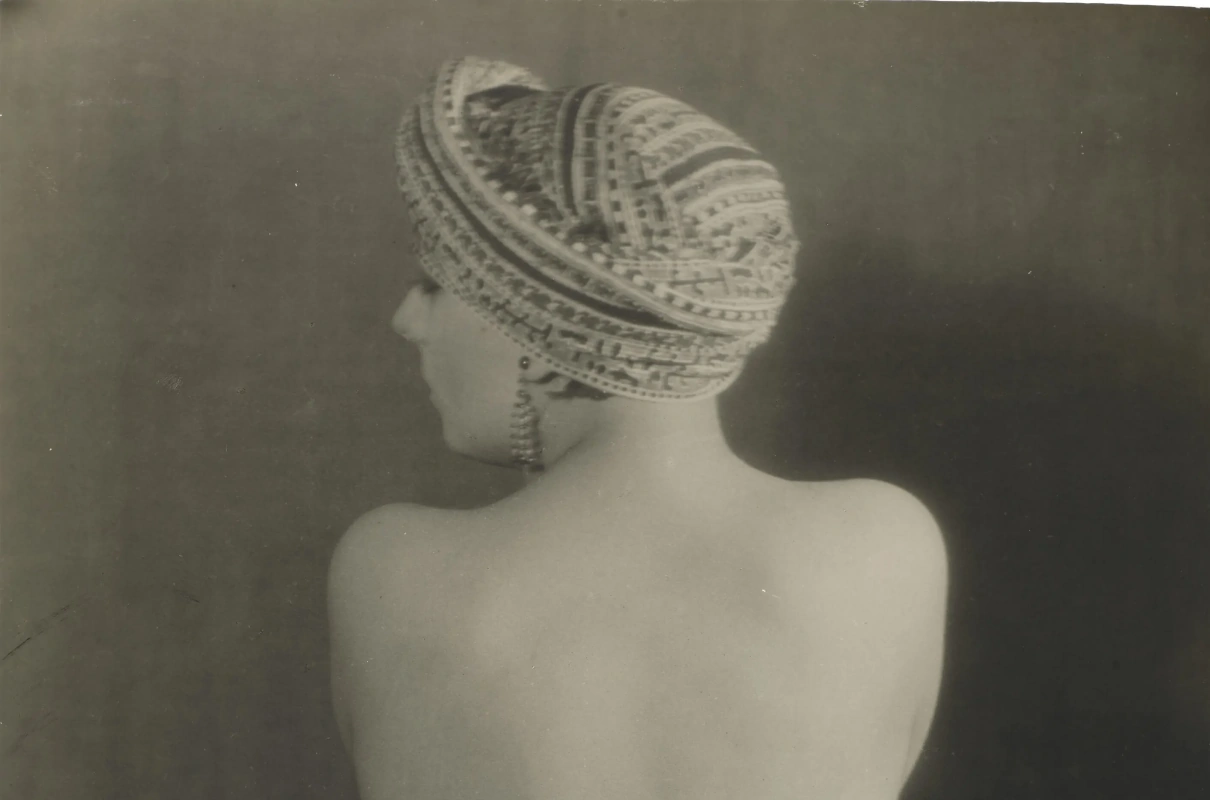

Ман Рэй, "Скрипка Энгра" (1924). Фрагмент. Частная коллекция

Работа Мана Рэя может стать самой дорогой фотографией в мире

В мае этого года "Скрипка Энгра" (1924) — знаменитая работа Мана Рэя (Эммануэля Радницкого) — будет выставлена на аукцион Christie’s с предварительной оценкой в 5−7 миллионов долларов. Если снимок обнаженной женщины со спины, на которую наложены эфы скрипки, уйдёт за цену в этом диапазоне, то станет самой дорогой фотографией, когда-либо проданной на открытых торгах.

Кадр из фильма "За полученную милость" Фото: Предоставлено Посольством Италии

Кадр из фильма "За полученную милость" Фото: Предоставлено Посольством Италии

Что смотреть на кинофестивале "Из Венеции в Москву"

В кинотеатре "Октябрь" 18 февраля посол Италии в РФ Джорджо Стараче открыл кинофестиваль "Из Венеции в Москву". На большом экране зрители в Москве и Новосибирске смогут увидеть шедевры, показанные прошлой осенью на 78-м Венецианском кинофестивале.

Кадр из сериала "Наследие"

Убийства, политические скандалы и боги: 10 лучших скандинавских сериалов

За последние несколько лет датские, шведские и норвежские сериалы стали синонимом проектов с мрачной (а иногда и мистической) атмосферой, в которых герои расследуют самые сложные загадки. Forbes Life сделал подборку из десяти лучших скандинавских сериалов с высоким рейтингом на портале IMDb, которые понравятся любителям детективов, триллеров и мистики.

Государственный музей Пушкина покажет друзей поэта — фоторепортаж

В Москве в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открывается новый выставочный проект "Друзья Пушкина". Проект посвящен современникам поэта, составлявшим его дружеское окружение в разные периоды жизни. Эта тема невероятно важна для постижения личности Пушкина, что невозможно вне связи с жизнью людей, которые были ему близки и дороги.

Композиция “Этюд. Поиск материала”, 2018–2020. Фарфор, шамот. © АО “Императорский фарфоровый завод”

“Память материала”: выставка в Эрмитаже

В Главном штабе открылась выставка работ Сергея Русакова, одного из ведущих художников Императорского фарфорового завода.

Альбрехт Дюрер. "Праздник венков из роз". Копия. Около 1600. Фото: Kunsthistorisches Museum, Vienna

Удачно села: история одной мухи на картине Дюрера

Неожиданная деталь обнаружилась на работе с выставки "Путешествия Дюрера. Странствия художника эпохи Возрождения", проходящей в Национальной галерее в Лондоне.

Большая диадема из "Клада А". 2400 – 2200 гг. до н.э. Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

Золото Шлимана на выставке в Москве предстанет изученным и отреставрированным

В Пушкинском музее представили промежуточные результаты проекта по изучению троянского клада, полтора столетия назад перевернувшего представление об истории Древней Греции, и рассказали о грядущей выставке.

Ман Рэй, "Скрипка Энгра" (1924). Фрагмент. Частная коллекция

Работа Мана Рэя может стать самой дорогой фотографией в мире

В мае этого года "Скрипка Энгра" (1924) — знаменитая работа Мана Рэя (Эммануэля Радницкого) — будет выставлена на аукцион Christie’s с предварительной оценкой в 5−7 миллионов долларов. Если снимок обнаженной женщины со спины, на которую наложены эфы скрипки, уйдёт за цену в этом диапазоне, то станет самой дорогой фотографией, когда-либо проданной на открытых торгах.

Что смотреть на кинофестивале "Из Венеции в Москву"

В кинотеатре "Октябрь" 18 февраля посол Италии в РФ Джорджо Стараче открыл кинофестиваль "Из Венеции в Москву". На большом экране зрители в Москве и Новосибирске смогут увидеть шедевры, показанные прошлой осенью на 78-м Венецианском кинофестивале.

Кадр из сериала "Наследие"

Убийства, политические скандалы и боги: 10 лучших скандинавских сериалов

За последние несколько лет датские, шведские и норвежские сериалы стали синонимом проектов с мрачной (а иногда и мистической) атмосферой, в которых герои расследуют самые сложные загадки. Forbes Life сделал подборку из десяти лучших скандинавских сериалов с высоким рейтингом на портале IMDb, которые понравятся любителям детективов, триллеров и мистики.

|

Метки: выставки музыка живопись искусство новости из мира искусства кино культура |

Субботнее фото. Из серии "Московские контрасты" |

|

Метки: фото москва субботнее фото |

Барон Гойнинген-Гюне |

На выставке "Русский Константинополь" среди экспонатов, связанных с русской эмиграцией, мелькнула звучная фамилия барона Гойнинген-Гюне (1900-1968). Чем же он знаменит?

Сын офицера кавалергардского полка Фёдора Фёдоровича фон Гойнинген-Гюне (1859-1942) от брака с Эмилией Анной Лотроп (1860-1927), дочерью посла США в России, вошёл в историю искусств как культовый фотограф и создатель одного из самых ярких фотопортретов двадцатого века. Его новаторство в модной фотографии заключалось в том, что он один из первых отошёл от мира статичного гламура и размытого изображения, отсёк в кадре всё лишнее, фиксировал переход от одного движения к другому. В период с 1930 по 1945 год он был лучшим фотографом в модной фотографии. Его элегантный лаконичный стиль оказал сильное влияние на фотографов по всему миру, а работы его по-прежнему актуальны сегодня.

Георгий Гойнинген-Гюне учился в Александровском лицее, а затем в гимназии в Ялте. Летом 1917 с матерью выехал в Англию. Во время гражданской войны служил переводчиком в британской миссии на Юге России, в Екатеринодаре и Таганроге. После окончания гражданской войны жил во Франции. Выполнял различную случайную работу: переводчика, инспектора шпал для американской компании, закупавшей железнодорожные шпалы в Польше, снимался в массовках фильмов. Две его сестры, Елена и Бетти (жена барона Н.А. Врангеля), в 1920-е годы были успешными модистками в Париже. После того, как его сестра открыла ателье, рисовал платья для её каталога. Делал иллюстрации для журналов. В 1920-х годах работал фотографом во французском журнале Vogue. В 1935 году переехал в США, работал в журнале Harper's Bazaar. В 1940-х годах выпустил несколько книг-альбомов, посвященных архитектуре и искусству Египта, Греции и Мексики в соавторстве с известными археологами (Гойнинген-Гюне готовил фотографии, а его соавторы текст). После Второй мировой войны переехал в Лос-Анджелес. Занимался преподаванием. В 1950-1960-х годах работал в Голливуде координатором по цвету.

Георгий Фёдорович Гойнинген-Гюне как-будто жонглировал своими талантами - фотографировал, снимал кино, увлёкся путешествиями, из которых привёз серии снимков и выпустил коллекционные альбомы "Эллада", "Египет", "Мексиканское наследие", 'Баальбек и Пальмира". Вот некоторые его работы в разных жанрах:

Вирджиния Кент и Пегги Лиф, неформальная дневная одежда от Лелонга, 1934 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Монмартр, 1932 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Ныряльщики, 1930 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Мисс Соня, вечерняя пижама от Вионне, 1931 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Сальвадор Дали. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Русская балерина Тамара Туманова. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Жозефина Бейкер. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Коко Шанель. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Софи Лорен. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Тунис, 1936. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Егтпет, 1941-1942. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Греция, Парфенон. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Греция, Парфенон. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Греция, Парфенон. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Больше всего его работ размещено на его сайте www.georgehoyningenhuene.org

Вирджиния Кент и Пегги Лиф, неформальная дневная одежда от Лелонга, 1934 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Монмартр, 1932 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Ныряльщики, 1930 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Мисс Соня, вечерняя пижама от Вионне, 1931 год. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Сальвадор Дали. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Русская балерина Тамара Туманова. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Жозефина Бейкер. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Коко Шанель. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Софи Лорен. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Тунис, 1936. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Егтпет, 1941-1942. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Греция, Парфенон. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Греция, Парфенон. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Греция, Парфенон. Фотограф Георгий Гойнинген-Гюне

Больше всего его работ размещено на его сайте www.georgehoyningenhuene.org

|

Метки: русская эмиграция история искусств фотография фэшн-фотография |

Мода в Константинополе. Русские художники и литераторы в Константинополе |

Выставка "Русский Константинополь"

Русские в Константинополе

Продолжаем знакомство с выставкой в Музее Востока...

"Стамбул - первая дверь к востоку, мрачному и веселому, черному и яркому - настоящему Востоку. Покрыта она европейской плесенью и накипью, и открывать ее трудно и медленно. Но раз открыв, не забыть никогда…".

Надежда Тэффи

1.

2.

Н. Сарафанов. Стамбул, 1920-е. Бумага, карандаш, акварель

3.

Й. Павликевич. Улица в Константинополе, 1921. Бумага, карандаш, акварель

4.

В. Новиков. Святая София, 1925. Бумага, карандаш, акварель

5.

Н. Сарафанов. Стамбул, 1920-е. Бумага, карандаш, акварель

6.

Н. Триполитов. Городская улица, около 1937. Бумага, акварель

7.

8.

9.

Б. Эгиз. Русская дама в Константинополе, около 1920. Бумага, карандаш

10.

Б. Эгиз. Портрет дамы в шляпке, 1929. Бумага, пастель, карандаш

Барон Георгий Гойнинген-Гюне стал знаменитым фотографом в журналах "Vogue" и "Harper"s Bazaar". Он классик мировой фотографии эпохи ар-деко.

11.

Белый китель барона Гойнингена-Гюне

12.

13.

14.

Вечернее платье. Автор Жанна Ланвен. Франция. 1920-е. – Платье вечернее. Франция. 1920-е. – Три платья вечерних. Западная Европа. 1920-е. – Вечернее манто (крайний справа манекен). Франция. 1920-е

Русская тема была в моде, чему способствовали французские модельеры. Коллекция, посвящённая русской вышивке, была у Жанны Ланвен. Манекенщицы во многих французских модных домах часто были русскими.

15.

Летнее платье. Франция. 1920-е. – Дневной костюм. Западная Европа. 1920-е. – Летнее пальто. Середина 1920-х. – Платье с декором в русском стиле. Франция. 1927

16.

Среди головных уборов в это время популярностью пользовались шляпки клош, или "колокольчики", каскетки, часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. Это было связано с увлечением открытыми автомобилями. Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Русские эмигрантки, не располагающие достаточными средствами для покупки, туго обвязывали голову длинным шарфом.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Купальные костюмы. Западная Европа, первая половина ХХ века

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Надежда Тэффи

1.

2.

Н. Сарафанов. Стамбул, 1920-е. Бумага, карандаш, акварель

3.

Й. Павликевич. Улица в Константинополе, 1921. Бумага, карандаш, акварель

4.

В. Новиков. Святая София, 1925. Бумага, карандаш, акварель

5.

Н. Сарафанов. Стамбул, 1920-е. Бумага, карандаш, акварель

6.

Н. Триполитов. Городская улица, около 1937. Бумага, акварель

7.

8.

9.

Б. Эгиз. Русская дама в Константинополе, около 1920. Бумага, карандаш

10.

Б. Эгиз. Портрет дамы в шляпке, 1929. Бумага, пастель, карандаш

Барон Георгий Гойнинген-Гюне стал знаменитым фотографом в журналах "Vogue" и "Harper"s Bazaar". Он классик мировой фотографии эпохи ар-деко.

11.

Белый китель барона Гойнингена-Гюне

12.

13.

14.

Вечернее платье. Автор Жанна Ланвен. Франция. 1920-е. – Платье вечернее. Франция. 1920-е. – Три платья вечерних. Западная Европа. 1920-е. – Вечернее манто (крайний справа манекен). Франция. 1920-е

Русская тема была в моде, чему способствовали французские модельеры. Коллекция, посвящённая русской вышивке, была у Жанны Ланвен. Манекенщицы во многих французских модных домах часто были русскими.

15.

Летнее платье. Франция. 1920-е. – Дневной костюм. Западная Европа. 1920-е. – Летнее пальто. Середина 1920-х. – Платье с декором в русском стиле. Франция. 1927

16.

Среди головных уборов в это время популярностью пользовались шляпки клош, или "колокольчики", каскетки, часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. Это было связано с увлечением открытыми автомобилями. Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Русские эмигрантки, не располагающие достаточными средствами для покупки, туго обвязывали голову длинным шарфом.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Купальные костюмы. Западная Европа, первая половина ХХ века

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

|

Метки: Константинополь история моды Стамбул коллекция Васильева культура история России выставка |

Русские в Константинополе |

Выставка "Русский Константинополь"

Продолжим обзор выставки о встрече двух культур, оставившей свой след в истории. Далее в экспозиции: платья и шляпки парижских домов моды - наряды русских эмигранток для посещения кабаре, театров и ресторанов, русские кокошники, сценические костюмы артистов, выступавших в театре "Ванька-встанька", афиши и ноты...

Константинополь стал первым городом, куда приплыли корабли из России. Влияние русских беженцев на местную культуру было заметным. Большая русская диаспора, просуществовавшая в Константинополе всего пять лет, но оставила заметный след. В Турции появился театр оперы и балета, а балет основали в 1920-е русские эмигранты. Первые дома моды создали русские беженцы. Результатом русского влияние стал пляж "Флория" в Стамбуле, а теперь Турция стала центром пляжного туризма. Благодаря русским в Константинополе появились радио и такси.

До сих пор существует ресторан "Рижанс" (1928), цветочный базар, основанный русскими, три православных храма и русское кладбище...

Платья французских модных домов Лелонга и Ланвен занимают отдельный зал на выставке. В таких платьях приезжали дамы из Парижа. Они заглядывали в русские кабаре и рестораны. Восточный экспресс ходил из Парижа в Константинополь ежедневно.

1.

Известный певец Александр Вертинский тоже эвакуировался из Крыма и пел в кабаре "Черная роза".

2.

3.

4.

5.

6.

Вечерние платья. Франция. 1920-е. – Вечерняя пелерина из османской ткани (манекен крайний левый). Западная Европа. Конец XIX века.

7.

Вечернее платье. Франция, 1920-е. Шёлк, бисер, стеклярус, пайетки, вышивка, аппликация. Шапочка клош, США, 1925

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Вечерний ансамбль: платье и кейп с изображениями орлов в коронах. Западная Европа. - Вечернее платье. Автор Жанн Кастель. Франция. - Вечернее платье с египетскими мотивами. Западная Европа. - Вечернее платье. Франция. Все: 1920-е.

16.

17.

18.

19.

Кокошники были востребованы в Турции как элемент русской экзотики. И эмигранты научились их делать великолепно.

20.

Сценические костюмы актрисы Ольги Смирновой и Николая Триполитова. Константинополь, 1920-е

21.

22.

Рощенко. Певец в кабаре, 1924 (мужской портрет). Сценический костюм с кокошником для оперы Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста". Санкт-Петербург, 1883

23.

24.

25.

26.

Неизвестный художник. Портрет русской эмигрантки в сценическом костюме. Холст, масло

27.

28.

Круг С.Чехонина. Эскиз костюмов к русскому балету. Бумага, карандаш, акварель

29.

30.

Сценический украинский костюм Ольги Смирновой. Константинополь, 1920-е

31.

32.

До сих пор существует ресторан "Рижанс" (1928), цветочный базар, основанный русскими, три православных храма и русское кладбище...

Платья французских модных домов Лелонга и Ланвен занимают отдельный зал на выставке. В таких платьях приезжали дамы из Парижа. Они заглядывали в русские кабаре и рестораны. Восточный экспресс ходил из Парижа в Константинополь ежедневно.

1.

Известный певец Александр Вертинский тоже эвакуировался из Крыма и пел в кабаре "Черная роза".

2.

3.

4.

5.

6.

Вечерние платья. Франция. 1920-е. – Вечерняя пелерина из османской ткани (манекен крайний левый). Западная Европа. Конец XIX века.

7.

Вечернее платье. Франция, 1920-е. Шёлк, бисер, стеклярус, пайетки, вышивка, аппликация. Шапочка клош, США, 1925

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Вечерний ансамбль: платье и кейп с изображениями орлов в коронах. Западная Европа. - Вечернее платье. Автор Жанн Кастель. Франция. - Вечернее платье с египетскими мотивами. Западная Европа. - Вечернее платье. Франция. Все: 1920-е.

16.

17.

18.

19.

Кокошники были востребованы в Турции как элемент русской экзотики. И эмигранты научились их делать великолепно.

20.

Сценические костюмы актрисы Ольги Смирновой и Николая Триполитова. Константинополь, 1920-е

21.

22.

Рощенко. Певец в кабаре, 1924 (мужской портрет). Сценический костюм с кокошником для оперы Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста". Санкт-Петербург, 1883

23.

24.

25.

26.

Неизвестный художник. Портрет русской эмигрантки в сценическом костюме. Холст, масло

27.

28.

Круг С.Чехонина. Эскиз костюмов к русскому балету. Бумага, карандаш, акварель

29.

30.

Сценический украинский костюм Ольги Смирновой. Константинополь, 1920-е

31.

32.

|

Метки: Константинополь история моды Стамбул коллекция Васильева культура история России выставка |

Выставка "Русский Константинополь" |

Завеса. Османская империя, начало XIX века. Государственный музей Востока

В знаменитой коллекции историка моды Александра Васильева более полумиллиона предметов, связанных с миром моды. Часто коллекционер устраивает интереснейшие тематические выставки из своего огромного собрания. "Русский Константинополь" - это уже третья выставка Васильева в музее Востока. Она посвящена столетию исхода русских в столицу Османской империи, когда сто тысяч беженцев на 160 кораблях прибыли на берега Босфора. Участники Белого движения, их семьи и сторонники спешно покинули Россию, уплывая в Константинополь из Крыма.

Жизнь в Константинополе для большинства беженцев была тяжёлым испытанием. Лишь немногие, продав вывезенные фамильные драгоценности или на паях, смогли открыть русские заведения - кафе, магазины, аптеки, ломбарды. Остальные с большим трудом искали подработку - продавали всякую мелочь и свои вещи за бесценок на улицах, работали таксистами или ремонтниками, официатками. Приходилось радоваться тому, что Константинополь, вообще, дал приют.

1.

Но эта выставка не про нищету, она про то, как русские беженцы приспосабливались к жизни в совершенно чуждой для них среде. В пяти музейных залах представлены экспонаты из коллекции фонда Александра Васильева, а также Музея Востока, фонда Марджани и Дома Русского Зарубежья. Вызывает восхищение прекрасное состояние коллекции и роскошный визуальный ряд. Выставка рассказывает также о связи двух культур - русской и турецкой. Ведь до этого момента в Турции не было балета, оперы, симфонического оркестра. Именно русские открыли там балетную, оперную и музыкальные школы, студии драматического искусства, первые дома высокой моды, кабаре и рестораны.

Ещё можно успеть всё это увидеть - выставка открыта до 23 февраля!

2.

Атмосфера Константинополя воссоздана с помощью деталей интерьеров, фото и музыки, портретов и пейзажей, вечерних платьев и предметов туалета. Это тот образ Турции, какой её увидели сошедшие с кораблей беженцы из России - бедной, но сохранившей следы былой роскоши. Среди экспонатов - инкрустированная мебель, ковры, вышивки, металлическая и керамическая утварь, богато декорированная одежда.

3.

Складной стул. Османская империя. Сирия, втор. пол. XIX века

В европейской части Константинополя турецкие женщины любили принарядиться. Ливантийская мода представлена типичной турецкой вышивкой - это аппликация по сукну серебряным и золотым шнуром .

4.

Ротонды. Османская империя, 1900-е годы

5.

6.

7.

Мебель в византийском стиле, инкрустированная перламутром и верблюжьей костью, изготовлена сирийскими краснодеревщиками.

8.

Диван гостиный. Из семьи посла Дании в Константинополе. Османская империя, вторая половина XIX века

9.

Константинополь в тот период был центром туризма. Европейские туристы прибывали сюда на знаменитом Восточном экспрессе. В витринах представлены туристические сувениры для путешественников.

10.

11.

Куклы теневого театра "Карагёз" - на стене

12.

13.

14.

15.

16.

Такие столики предназначались для фруктов и восточных сладостей.

17.

После 1925 года в моду в Турции входит чёрный чай. Чайный столик для сервировки с подносом выполнен в стиле египтомании. Над ним висит работа, выполненная русским художником Петровым для туристов - турецкие бумажные деньги с видом Стамбула. В дальнейшем Этот художник расписал три кинотеатра и оперный театр Стамбула.

18.

Мебель. Османская империя. Сирия, кон. XIX века

19.

Ковёр молитвенный седжаде, втор. пол. XIX в. Шёлк, ворсовое ткачество. Государственный музей Востока

Далее - по ссылке:

Русские кабаре и театр в Константинополе

Мода в Константинополе. Русские художники и литераторы в Константинополе

20.

21.

22.

|

Метки: история моды коллекция Васильева культура история России выставка |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации. Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех

Сложно было предвидеть, что Главпочтамту так повезет. Одно из самых красивых московских зданий начала XX века (а в борьбе за это звание серьезная конкуренция) с внушительным, почти вокзального — есть даже часы — толка фасадом, и, напротив, просторным, с обилием кованого металла, залом-атриумом, накрытым в манере универмагов или музеев — смотри Пушкинский — того периода световым фонарем во весь потолок — в 2015 году закрыли фальшфасадом, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. А если о постройке на Мясницкой, в которой было главное отделение почты в стране, что-то и сообщалось, то только не очень хорошее: то слухи о продаже, то новости об очередном переносе начала работ.

Реставрацию Смольного собора в Санкт-Петербурге закончат весной

Смольный собор заложили при Елизавете Петровне в XVIII веке. Автором проекта стал архитектор Варфоломей (Бартоломео) Растрелли, доработкой занимался архитектор Василий Стасов. Строительство завершили в начале следующего века. Собор является доминантой комплекса Смольного монастыря, признанного объектом культурного наследия федерального значения.

Рабочие стараются сохранить аутентичный облик дома. Фото: Роман Данилкин

"Чтобы артефакты были на виду": показываем, как реставрируют особняк Маштакова

Особняк хотят превратить в выставочно-музейное пространство

Цель реставрации – сохранить аутентичность: в Вологде продолжаются работы на доме купчихи Ершовой

Этот двухэтажный полукаменный дом на Советском проспекте, 78, недавно признан памятником архитектуры: статус объекта культурного наследия регионального значения присвоен ему в 2020 году. Построенный в 1860-х, дом неоднократно перестраивался. Одной из его хозяек была купчиха Мария Ивановна Ершова, приехавшая в Вологду из Санкт-Петербурга. При ней на главном фасаде появился небольшой фронтон, украшенный шпилем, а второй, деревянный этаж был оштукатурен.

Фото: Евгений Чесноков

Дом недели: здания Дербеневского химического завода

Масштабный проект затевает компания ПИК, собравшаяся поставить на месте краснокирпичного заводского ансамбля, возведенного в 1878 году, семь башен — "семь сестер" высотой 120 метров.

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

"Другой такой у нас нет". Усадьба "Покровское-Стрешнево" — романтический образ, который нужно сохранить

На долю знаменитой усадьбы в парке "Покровское-Стрешнево" за несколько веков выпало немало потрясений — менялись владельцы, ее перестраивали в угоду архитектурной моде, а несколько раз она чуть не сгорела. Здание позабыло о приличных гостях и давно стоит разбитым и заброшенным. Но в этом году его начнут приводить в порядок. Специалисты Департамента капитального ремонта Москвы проведут масштабную реставрацию в соответствии с архивными материалами. Профессиональные историки и архитекторы рассказали, в чем ценность усадьбы "Покровское-Стрешнево" и почему ее важно вернуть ее к жизни.

Подпишите петицию против сноса модернистского вокзала в Твери

На этой неделе в интернете появилась петиция, авторы которой призывают защитить от сноса Тверской железнодорожный вокзал. Рассказываем, кто его хочет уничтожить и почему он обязательно должен быть сохранен.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Выставка "Российская империя". / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Увидеть бесценные коллекции. Историческому музею исполнилось 150 лет

9 февраля 2022 года исполнится 150 лет со дня основания Исторического музея. В этот день было получено "высочайшее соизволение" императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.

Экстер, Делоне и Каррингтон. Названы имена главной выставки Венецианской биеннале

На главной выставке будут представлены 213 художников — как уже ушедших, так и живущих — чьё творчество охватывает более 150 лет истории искусства. Среди них — Леонора Каррингтон, Соня Делоне, Доротея Таннинг, Александра Экстер.

Музейный квартал (ул. Металлистов). Фото: Глеб Анфилов

Музейный квартал в Туле прирастает федеральными музеями

В ближайшие годы вблизи Тульского кремля появятся филиалы трех музеев: Театрального музея имени А.А.Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Любовь Орлова. 1920-е. Фото: © Собрание А. Добровинского

Любочка. К 120-летию Любови Орловой

Она всегда отмечала свой день рождения 11 февраля. Никакого "нового стиля" не признавала, как, впрочем, и много чего в советской действительности. Но об этом Любовь Орлова предпочитала молчать. О том, какие тайны скрывает самый звездный миф в истории отечественного киноискусства, рассказывает Сергей Николаевич. Текст иллюстрирован не публиковавшимися ранее фотографиями актрисы из собрания Александра Добровинского

Вид выставки "Русский Константинополь". Фото: Фонд Александра Васильева/Государственный музей Востока

Александр Васильев: "Если в Москве никто не пошевелится, моя коллекция осядет в другом месте"

Историк моды, телеведущий и коллекционер рассказал о своем обширном собрании, выставке в Музее Востока, посвященной вкладу русских эмигрантов в культуру и моду Стамбула в 1920-х годах, и поделился планами в отношении коллекции.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле". Фото: 20th Century Studios

Прошлое и настоящее Эркюля Пуаро. В прокат выходит экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле"

10 февраля в прокат выходит долгожданная экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле". Планировалось, что фильм увидит свет еще в 2019 году, но студия по неизвестным причинам сначала перенесла релиз проекта на октябрь 2020 года, затем случилась пандемия, а исполнителя одной из центральных ролей Арми Хаммера обвинили в сексуальном насилии. Несмотря на все сложности, создателям картины удалось превзойти свою предыдущую работу "Убийство в Восточном экспрессе".

Путеводитель по советскому андеграунду в Петербурге

С 29 января в Русском музее в Санкт-Петербурге открыта выставка "Лики / Лица / Морды", где можно посмотреть художников-шестидесятников. Их работы шли вразрез с классическим искусством и общепринятыми нормами в СССР. Редакция BURO. увидела экспозицию в числе первых, что побудило нас составить путеводитель по андеграундным местам Северной столицы — отметили несколько интересных точек на карте.

Выставка "Российская империя". / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Увидеть бесценные коллекции. Историческому музею исполнилось 150 лет

9 февраля 2022 года исполнится 150 лет со дня основания Исторического музея. В этот день было получено "высочайшее соизволение" императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.

Экстер, Делоне и Каррингтон. Названы имена главной выставки Венецианской биеннале

На главной выставке будут представлены 213 художников — как уже ушедших, так и живущих — чьё творчество охватывает более 150 лет истории искусства. Среди них — Леонора Каррингтон, Соня Делоне, Доротея Таннинг, Александра Экстер.

Музейный квартал (ул. Металлистов). Фото: Глеб Анфилов

Музейный квартал в Туле прирастает федеральными музеями

В ближайшие годы вблизи Тульского кремля появятся филиалы трех музеев: Театрального музея имени А.А.Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Любовь Орлова. 1920-е. Фото: © Собрание А. Добровинского

Любочка. К 120-летию Любови Орловой

Она всегда отмечала свой день рождения 11 февраля. Никакого "нового стиля" не признавала, как, впрочем, и много чего в советской действительности. Но об этом Любовь Орлова предпочитала молчать. О том, какие тайны скрывает самый звездный миф в истории отечественного киноискусства, рассказывает Сергей Николаевич. Текст иллюстрирован не публиковавшимися ранее фотографиями актрисы из собрания Александра Добровинского

Вид выставки "Русский Константинополь". Фото: Фонд Александра Васильева/Государственный музей Востока

Александр Васильев: "Если в Москве никто не пошевелится, моя коллекция осядет в другом месте"

Историк моды, телеведущий и коллекционер рассказал о своем обширном собрании, выставке в Музее Востока, посвященной вкладу русских эмигрантов в культуру и моду Стамбула в 1920-х годах, и поделился планами в отношении коллекции.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле". Фото: 20th Century Studios

Прошлое и настоящее Эркюля Пуаро. В прокат выходит экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле"

10 февраля в прокат выходит долгожданная экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле". Планировалось, что фильм увидит свет еще в 2019 году, но студия по неизвестным причинам сначала перенесла релиз проекта на октябрь 2020 года, затем случилась пандемия, а исполнителя одной из центральных ролей Арми Хаммера обвинили в сексуальном насилии. Несмотря на все сложности, создателям картины удалось превзойти свою предыдущую работу "Убийство в Восточном экспрессе".

Путеводитель по советскому андеграунду в Петербурге

С 29 января в Русском музее в Санкт-Петербурге открыта выставка "Лики / Лица / Морды", где можно посмотреть художников-шестидесятников. Их работы шли вразрез с классическим искусством и общепринятыми нормами в СССР. Редакция BURO. увидела экспозицию в числе первых, что побудило нас составить путеводитель по андеграундным местам Северной столицы — отметили несколько интересных точек на карте.

|

Метки: выставки музыка живопись искусство новости из мира искусства кино культура |

Субботнее фото. Из серии "Московские переулки" |

|

Метки: фото москва субботнее фото |

Образы февраля |

|

Метки: февраль фото фотопрогулка природа |