Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Субботнее фото. На Садовом кольце |

|

Метки: фото москва субботнее фото |

Выставка "На телеге в XXI век". Абстрактный метод |

|

Метки: авангард музей русского импрессионизма выставка |

Одна картина из коллекции Музея Востока |

Нико Пиросмани. Кутёж, 1905-1907. Тифлис. Клеёнка, масло. Музей Востока

В наследии Пиросмани особое место занимают "кутежи" - групповые портреты участников традиционных застолий. Очевидцы вспоминали, что Пиросмани писал быстро, "пока чокались". "Кутеж" из коллекции Музея Востока, как и многие другие произведения Пиросмани, написан на черной клеенке, палитра мастера скупа - это белый, синий, красный и охра. При этом так выразительно передан торжественный характер грузинского застолья, возвышающего человека в собственных глазах и глазах окружающих.

После того как весной 1912 года Михаил Ле-Дантю, приехавший вместе с Кириллом Зданевичем в Тифлис, обратил внимание на живопись неизвестного грузинского мастера и купил две его картины, удивительные, как он считал, по живописи, Кирилл и Илья Зданевичи, а вслед за ними их друзья и единомышленники - художники и поэты, начинают собирать сведения о Пиросмани, искать встреч с ним и покупать его работы. Среди них и Давид Какабадзе.

С 1919 по 1927 год Какабадзе жил и работал в Париже. Вернувшись в Грузию, он продолжил поиски работ Пиросмани. Вероятно, тогда и была им приобретена работа, украшающая сейчас коллекцию Музея Востока. Картина поступила в музей 1945 году из музея Метехи (Грузия).

Кирилл Зданевич приводит в своей книге о Пиросмани слова Какабадзе: "Ни у кого из художников я не знал подобного ощущения Грузии, как у Нико. Мне кажется, что с появлением его картин моя жизнь стала богаче, счастливее. Когда я любуюсь картинами Пиросмани, я чувствую, как могучие силы и соки земли, заключенные в клеенки Нико, обновляют меня."

|

Метки: музей востока живопись праздники пиросмани |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Фото: © "Республика" / Сергей Юдин; © Илья Тимин

Конкурс на восстановление Успенской церкви в Кондопоге признан несостоявшимся

На участие в конкурсе Минкультуры России на восстановление одного из самых знаменитых памятников Карелии подана только одна заявка – из Москвы.

"Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно"

Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.

Фото: www.spbmuzei.ru

Подходит к завершению реставрация Смольного собора. Она длилась семь лет

Смольный собор был возведен в 1748-1757 годах по проекту архитектора Франческо Растрелли как соборный храм Смольного монастыря. Он построен на том месте, где при Петре I располагались смоляные дворы, поставлявшие смолу для строительства кораблей. Рядом так же при Петре I был построен дворец для дочери Петра, Елизаветы. Достраивал собор, вместо отстраненного Растрелли, по распоряжению Екатерины II Ю. М. Фельтен — с 1765 по 1775 год. Строительство собора уже под руководством В. П. Стасова закончилось при Николае I. Общее время строительства собора — 87 лет. Это самый большой срок строительства в Петербурге.

Фото: Алексей Макаров

Дом недели: здание общества "Динамо" на Большой Лубянке

Творчество замечательного архитектора Ивана Фомина, чье 150-летие со дня рождения отмечается в этом году, было связано преимущественно с Петербургом-Ленинградом. Однако этап, начавшийся с 1928 года, проходил в столице.

В Кирове отреставрируют московский памятник архитектуры

В Кировскую область привезли на реставрацию усадьбу купца Масягина из Москвы. Об этом сообщает телеканал "Россия Культура".

Судьбы советского наследия по-воронежски и по-петербургски

Советская архитектура – пока что самая уязвимая и беззащитная с точки зрения сохранения. Вызывает серьезные дискуссии ее идеологический шлейф, стилистические качества, художественная ценность и проч. И все же предпринимаются попытки не только по локальному сохранению наследия СССР, но и по выработке системных подходов.

Автор: Анна Слобожанина

“Открытие Севера. Дивование”: масштабный художественный проект в Каргополе

Четыре российских музея примут участие в выставке, которая летом пройдет в Каргополе — одном из древнейших торговых городов Русского Севера.

|

Метки: архитектура реставрация реконструкция |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Торгово-развлекательный комплекс Galaxy Soho в Пекине по проекту Захи Хадид

Как женщины покоряли архитектурный мир: история с XIX века до наших дней

Архитектура интересовала женщин всегда: еще в XVI веке Катрин Брисонне в одиночку руководила строительством французского замка Шенонсо, пока ее муж Том Бойе был на войне.

Александр Альтман. "Осень у дороги". Франция. Первая треть XX в. Холст, масло. ФОТОГАЛЕРЕЯ "ВЕЛЛУМ"

В Музее русского зарубежья открывается выставка Александра Альтмана

Русский художник Александр Альтман большую часть жизни прожил во Франции. Он был ярким продолжателем традиций импрессионизма. Увидеть его работы можно будет с 3 марта до 30 апреля

Валерий Кошляков. Париж. Опера. 2014. Холст, темпера.

В МУАРе открылась выставка Валерия Кошлякова

Специально для МУАРа Валерий Кошляков создал выставку, выстраивающую диалог между историей и актуальной жизнью.

Аннабель Элгар. ФОТОРОСФОТО

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль современной британской фотографии

Экспозицию можно будет увидеть до 20 марта в музейно-выставочном центре "Росфото", Санкт-Петербург.

Винсент Ван Гог. Фрагмент картины "Морской пейзаж в Сен-Мари". 1888. Фото: ГМИИ им. Пушкина

Западные СМИ о судьбе экспонатов из музеев РФ на европейских выставках

Яйца Фаберже, картины импрессионистов из ГМИИ им. А.С.Пушкина и Государственного Эрмитажа и другие шедевры в настоящий момент экспонируются в европейских музеях

Выставка "Россия!" в Музее Соломона Р.Гуггенхайма в 2005 году. Фото: Guggenheim Museum

Российские олигархи покидают попечительские советы крупнейших мировых музеев

Конфликт на Украине и западные санкции против России влияют на мир искусства и арт-рынок: Королевская академия, Тейт и Музей Гуггенхайма отказались от сотрудничества с российскими бизнесменами.

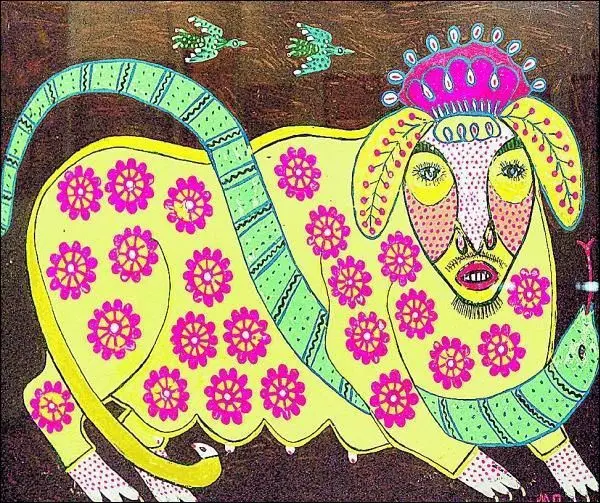

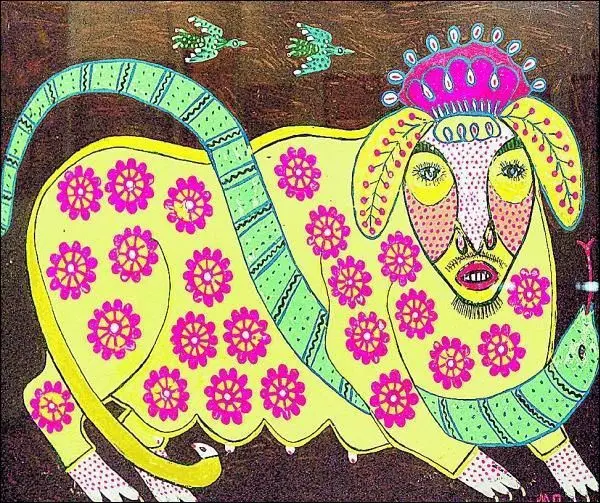

Мария Авксентьевна Примаченко. Собака Ада не боится гада. XX век

Мария Примаченко против войны: дикие звери в цветущих садах

Информация о том, что небольшой музей под Киевом был обладателем такой солидной коллекцией работ Марии Примаченко, стала сюрпризом даже для некоторых украинских искусствоведов (см. обсуждения под постами 1, 2). Исчерпывающей информации об этой коллекции нет и на сайте музея. Сейчас непонятно, какие именно произведения Марии Примаченко входили в собрание музея в Иванкове. И какие из них оставались там в день, когда произошёл пожар.

Торгово-развлекательный комплекс Galaxy Soho в Пекине по проекту Захи Хадид

Как женщины покоряли архитектурный мир: история с XIX века до наших дней

Архитектура интересовала женщин всегда: еще в XVI веке Катрин Брисонне в одиночку руководила строительством французского замка Шенонсо, пока ее муж Том Бойе был на войне.

Александр Альтман. "Осень у дороги". Франция. Первая треть XX в. Холст, масло. ФОТОГАЛЕРЕЯ "ВЕЛЛУМ"

В Музее русского зарубежья открывается выставка Александра Альтмана

Русский художник Александр Альтман большую часть жизни прожил во Франции. Он был ярким продолжателем традиций импрессионизма. Увидеть его работы можно будет с 3 марта до 30 апреля

Валерий Кошляков. Париж. Опера. 2014. Холст, темпера.

В МУАРе открылась выставка Валерия Кошлякова

Специально для МУАРа Валерий Кошляков создал выставку, выстраивающую диалог между историей и актуальной жизнью.

Аннабель Элгар. ФОТОРОСФОТО

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль современной британской фотографии

Экспозицию можно будет увидеть до 20 марта в музейно-выставочном центре "Росфото", Санкт-Петербург.

Винсент Ван Гог. Фрагмент картины "Морской пейзаж в Сен-Мари". 1888. Фото: ГМИИ им. Пушкина

Западные СМИ о судьбе экспонатов из музеев РФ на европейских выставках

Яйца Фаберже, картины импрессионистов из ГМИИ им. А.С.Пушкина и Государственного Эрмитажа и другие шедевры в настоящий момент экспонируются в европейских музеях

Выставка "Россия!" в Музее Соломона Р.Гуггенхайма в 2005 году. Фото: Guggenheim Museum

Российские олигархи покидают попечительские советы крупнейших мировых музеев

Конфликт на Украине и западные санкции против России влияют на мир искусства и арт-рынок: Королевская академия, Тейт и Музей Гуггенхайма отказались от сотрудничества с российскими бизнесменами.

Мария Авксентьевна Примаченко. Собака Ада не боится гада. XX век

Мария Примаченко против войны: дикие звери в цветущих садах

Информация о том, что небольшой музей под Киевом был обладателем такой солидной коллекцией работ Марии Примаченко, стала сюрпризом даже для некоторых украинских искусствоведов (см. обсуждения под постами 1, 2). Исчерпывающей информации об этой коллекции нет и на сайте музея. Сейчас непонятно, какие именно произведения Марии Примаченко входили в собрание музея в Иванкове. И какие из них оставались там в день, когда произошёл пожар.

|

Метки: выставки музыка живопись искусство новости из мира искусства кино культура |

Субботнее фото. Из серии "Московские переулки" |

|

Метки: фото москва субботнее фото |

Новости культуры за неделю. Закрытие выставки "Русский авангард. Революция в искусстве" в Амстердаме |

Афиша закрывшейся выставки

Эрмитаж досрочно завершает выставку "Русский авангард. Революция в искусстве" в центре "Эрмитаж Амстердам" и вывозит экспонаты. После разрыва отношений двух музеев проведение выставки оказалось невозможным...

Филиал Эрмитажа в Нидерландах был открыт в 2009 году. Он стал третьим по значению музеем Амстердама после Рейксмузеума и Музея Ван Гога.

Вход в Эрмитаж-Амстердам. Фото: Fentener van Vlissingen

Выставка "Русский авангард. Революция в искусстве" должна была длиться до 8 января 2023 года. В четверг, 3 марта, амстердамский Эрмитаж заявил, что прекращает сотрудничество с Государственным Эрмитажем из-за политической обстановки.

Что же было представлено на этой выставке? Эрмитаж и Русский музей отправили в Амстердам сотни экспонатов первой половины XX века. Это изобразительное искусство, книги, текстиль, фарфор. Среди символов авангарда - картины Казимира Малевича "Черный квадрат", а также "Женский торс", "Крестьянин в поле", "Супрематизм", работы Василия Кандинского "Пейзаж" и "Эскиз в композиции V".

Казимир Малевич. Черный квадрат, ок. 1930. Государственный Эрмитаж

Казимир Малевич К. С. Крестьянин в поле, 1928–1929. Фанера, масло. 71 x 44. Русский музей

Казимир Малевич. Женский торс, 1928-1929. Фанера, масло. Русский музей

Казимир Малевич. Супрематизм, 1915. Холст, масло. Русский музей

Василий Кандинский. Пейзаж, 1913. Государственный Эрмитаж

Василий Кандинский. Эскиз к Композиции V, 1911. Холст, масло. Государственный Эрмитаж

Основная часть экспозиции была посвящена развитию дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, получившего в 1917 году статус государственного. Именно здесь появился революционный, агитационный фарфор под руководством Сергея Чехонина (1878-1936), художественного директора завода с 1918 года. Тарелки, блюда и чашки украшали те же лозунги, афоризмы, изречения, что были начертаны на плакатах и панно площадей и улиц.

Фото пресс-службы Эрмитажа

К созданию эскизов для росписей раннего советского фарфора были привлечены художники широкого круга авангардных направлений: И.В. Алексеев, Н.И. Альтман, В.П. Белкин, Л.А. Бруни, В.В. Кандинский, В.И. Козлинский, Н.Ф. Лапшин, В.В. Лебедев, И.А Пуни, К.С. Петров-Водкин, Р.Ф. Вильде, И.С. Школьник и другие.

Чайник с крышкой. Автор формы К.С. Малевич. Государственный фарфоровый завод, 1920-е © Государственный Эрмитаж / Фото: В.С. Теребенин

Тарелка "Кубистическая с молотом". Автор композиции С.В. Чехонин. Исполнитель росписи М.М. Пещеров, 1919. © Государственный Эрмитаж / Фото: В.С. Теребенин

Чернильница с крышкой "Физкультурницы", 1934. Модель Н. Я. Данько (1933). Роспись Т. С. Зайденберг

Предметы сервиза "Юбилейный" с монограммами союзных республик, 1927. Форма и композиция С. В. Чехонина

Тарелка "Земля трудящимся", 1919. Композиция Н. И. Альтмана, исполнитель росписи С. В. Чекулин

Блюдо "Страдание России", 1921. Роспись А. В. Щекотихиной-Потоцкой

Источники информации: magazineart.art , russkiymir.ru , www.spb.kp.ru , peterburg2.ru

Вход в Эрмитаж-Амстердам. Фото: Fentener van Vlissingen

Выставка "Русский авангард. Революция в искусстве" должна была длиться до 8 января 2023 года. В четверг, 3 марта, амстердамский Эрмитаж заявил, что прекращает сотрудничество с Государственным Эрмитажем из-за политической обстановки.

Что же было представлено на этой выставке? Эрмитаж и Русский музей отправили в Амстердам сотни экспонатов первой половины XX века. Это изобразительное искусство, книги, текстиль, фарфор. Среди символов авангарда - картины Казимира Малевича "Черный квадрат", а также "Женский торс", "Крестьянин в поле", "Супрематизм", работы Василия Кандинского "Пейзаж" и "Эскиз в композиции V".

Казимир Малевич. Черный квадрат, ок. 1930. Государственный Эрмитаж

Казимир Малевич К. С. Крестьянин в поле, 1928–1929. Фанера, масло. 71 x 44. Русский музей

Казимир Малевич. Женский торс, 1928-1929. Фанера, масло. Русский музей

Казимир Малевич. Супрематизм, 1915. Холст, масло. Русский музей

Василий Кандинский. Пейзаж, 1913. Государственный Эрмитаж

Василий Кандинский. Эскиз к Композиции V, 1911. Холст, масло. Государственный Эрмитаж

Основная часть экспозиции была посвящена развитию дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, получившего в 1917 году статус государственного. Именно здесь появился революционный, агитационный фарфор под руководством Сергея Чехонина (1878-1936), художественного директора завода с 1918 года. Тарелки, блюда и чашки украшали те же лозунги, афоризмы, изречения, что были начертаны на плакатах и панно площадей и улиц.

Фото пресс-службы Эрмитажа

К созданию эскизов для росписей раннего советского фарфора были привлечены художники широкого круга авангардных направлений: И.В. Алексеев, Н.И. Альтман, В.П. Белкин, Л.А. Бруни, В.В. Кандинский, В.И. Козлинский, Н.Ф. Лапшин, В.В. Лебедев, И.А Пуни, К.С. Петров-Водкин, Р.Ф. Вильде, И.С. Школьник и другие.

Чайник с крышкой. Автор формы К.С. Малевич. Государственный фарфоровый завод, 1920-е © Государственный Эрмитаж / Фото: В.С. Теребенин

Тарелка "Кубистическая с молотом". Автор композиции С.В. Чехонин. Исполнитель росписи М.М. Пещеров, 1919. © Государственный Эрмитаж / Фото: В.С. Теребенин

Чернильница с крышкой "Физкультурницы", 1934. Модель Н. Я. Данько (1933). Роспись Т. С. Зайденберг

Предметы сервиза "Юбилейный" с монограммами союзных республик, 1927. Форма и композиция С. В. Чехонина

Тарелка "Земля трудящимся", 1919. Композиция Н. И. Альтмана, исполнитель росписи С. В. Чекулин

Блюдо "Страдание России", 1921. Роспись А. В. Щекотихиной-Потоцкой

Источники информации: magazineart.art , russkiymir.ru , www.spb.kp.ru , peterburg2.ru

|

Метки: эрмитаж авангард выставка |

Выставка "На телеге в XXI век". Продолжение |

Выставка "На телеге в XXI век"

Прежде чем представить абстрактные и авангардные картины Передвижной выставки столетней давности, хочу показать ещё несколько работ, выполненных в реалистической традиции, и в том числе графику.

Чудом сохранилась афиша той выставки:

Неизвестный художник. Афиша выставки, 1920-1921. Холст, трафарет. Яранский краеведческий музей

Классик русской сценографии Федор Федоровский, на протяжении 24 лет служивший главным художником Большого театра (1929-1953), оформил множество постановок, а также стал автором легендарного золототканого занавеса Большого. Помимо этого Федоровскому принадлежат проект и исполнение моделей рубиновых звезд башен Кремля по заданию Совета народных комиссаров в 1936-1937 годах. Федоровский с отличием окончил декоративное отделение Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища, где его преподавателями были Серов, Коровин и Врубель. Практически сразу Федоровский был замечен и привлечен к работе в крупнейших частных театрах, среди которых Оперный театр Зимина в Москве и легендарная антреприза Сергея Дягилева "Русские сезоны".

Федоровский трижды оформлял постановки оперы "Хованщина": по заказу Дягилева в 1913 году, в 1949 году - для Большого, а в 1952-м - для ленинградского Кировского (Мариинского) театра. Эскиз задника представляет виды Москвы XVII столетия с традиционной деревянной застройкой и кремлевскими соборами на дальнем плане. Федоровский отказывается от традиционного перспективного построения композиции, и вместо этого перед зрителем сразу Москва со всей своей грандиозностью и мощью.

Эскиз декорации Фёдора Федоровского к опере Модеста Мусоргского "Хованщина", 1915. Холст, масло. Яранский Краеведческий музей

Валентин Щербаков, воспитанник Ильи Репина и Франца Рубо, в петербургской Академии художеств изучал фресковую живопись и работал под руководством Алексея Щусева над росписью храмов. Монументальный размах характеризует и его работы в театре. В тяжелые послереволюционные годы художник возвращается в родную Казань, где становится главным художником Театра оперы и драмы и руководит мастерской монументальной живописи. Здесь Щербаков создает эскизы декораций к спектаклю по пьесе Леонида Андреева "Савва", запрещенной царской цензурой в год её создания - в 1906-м. В пьесе рассказывалась история, случившаяся в курском Знаменском монастыре. Революционер-нигилист Савва подговаривает монаха подложить под икону "Знамение" бомбу, чтобы подорвать веру прихожан в чудотворный образ. Монах рассказывает об этом плане игумену, который решает подменить икону и после взрыва торжественно возвращает святыню на место. Раскрытие преступления и арест анархиста Анатолия Уфимцева (прототипа Саввы) сняли с монахов обвинения в организации взрыва. На декорации Щербакова изображен при этом не Знаменский собор Курска, выдержанный в духе классицизма, с портиком и колоннадой, а храмовые постройки древнерусского стиля.

Валентин Щербаков (1880-1957). Эскиз декораций к второму акту пьесы Л.Н. Андреева Савва для Казанского русского драматического театра, 1919. Бумага, гуашь. Яранский краеведческий музей

В творчестве Константина Чеботарева акварель "Троица", для которой художник первоначально выполнил карандашный эскиз в 1917 году, является редким примером иллюстрации православного догмата. В этот период, в 1917-1918 годы, Чеботарёв, выпускник Казанской художественной школы, был фактически лидером молодых художников-авангардистов Казани. К этому времени он полностью отошел от юношеского увлечения импрессионизмом и пуантилизмом, обратившись к модерну и геометрической абстракции. Когда Константин Чеботарёв приступил к работе над "Святой Троицей", он уже создал "Красную армию"(1917) - композицию, столь мощную по силе и выразительности, что она по праву считается одной из ключевых работ в творчестве художника.

Слева - Константин Чеботарев. Автопортрет, 1918. Бумага, акварель. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Изображение Новозаветной Троицы (Бога Отца, Сына и Святого Духа) в окружении сонма серафимов на фоне радуги - редкий сюжет в православной иконографии. Догмат о Боге, едином в трех ипостасях, - достаточно сложный для понимания простыми верующими - трактовался отцами церкви с использованием аналогий из земного мира.

Константин Чеботарев. Святая Троица, 1918. Бумага, карандаш, акварель. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

С 1919 года художник Михаил Демидов и композитор Рудольф Мервольф (1887-1942) работали в народной студии художеств и музыкальных классов в Вятке, открытой в губернском музее искусства и старины. Вятчанин Демидов был преподавателем в художественной студии, а приглашенный из Петрограда Мервольф - директором музыкальных классов. По воспоминаниям студийцев Демидова, они регулярно посещали концерты, которые устраивал Рудольф Мервольф с учениками в большом зале домовой церкви Мариинской женской гимназии. Рудольф Мервольф происходил из обрусевшей немецкой семьи. В 1909 году он окончил Петербургскую консерваторию по классу композиции, где его профессорами были знаменитые композиторы Анатолий Лядов и Александр Глазунов. Демидов изображает музыканта за роялем на венском стуле достаточно натуралистично, используя приём лёгкой кубизации форм для передачи эмоциональной манеры исполнения, свойственной пианисту. С началом Первой мировой войны и связанного с ней активного неприятия в русском обществе всего немецкого жить в Петрограде с немецким именем и происхождением было крайне небезопасно, и поэтому Рудольф Мераольф принимает приглашение от Вятского губернского отдела народного образования возглавить музыкальные классы. Мервольф проживет в Вятке в течение семи лет - здесь он не только заложит основу детского музыкального образования в городе, но и напишет ряд музыкальных произведений.

Слева - Михаил Демидов. Мервольф за роялем, 1920-1921. Холст, масло. Справа - Портрет девушки в красной косынке, 1920-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Вятский художник Леонид Плетнев учился в Казани, и в своем "этнографическом" натюрморте "Декоративный мотив" он соединяет северно-русские и татарские предметы прикладного искусства. Дымковская игрушка - старинный промысел, сложившийся в слободе Дымково у города Вятки (Кирова) и фактически возрожденный из небытия художником Алексеем Деньшиным уже в 1930-е, представлена раскрашенными глиняными фигурками козла с золочеными рогами, утки с утенком, собаки и птички. Куклы в народных костюмах, крестьянском и городском, располагаются тут же, на фоне татарских орнаментов. Тканевые и войлочные изделия с характерными контрастными узорами спорят с героями натюрморта - от зрителя требуется оптическое усилие по выявлению фигур на полотне. Такой художнический приём живописного воспроизведения предметов народного искусства был характерен для искусства начала ХХ столетия (весь европейский модернизм в целом многим был обязан искусству примитива).

Леонид Плетнёв (1888-1951). Декоративный мотив, 1917. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Свои лучшие живописные работы москвич Николай Синезубов создал в конце 1910-х - середине 1920-х годов. В эти годы, как вспоминал сам художник, он был во власти Ренуара, Дега, Пикассо, Сезанна. Соединение традиций французского фовизма, немецкого экспрессионизма и русского неопримитивизма дало необыкновенный результат оригинальную живописную систему Синезубова, сочетающую в себе "твердость , материальность и скрытый темперамент". Художника увлекали сюжеты, связанные с жизнью городских низов. При этом он умел превращать бытовые сцены самого простого содержания в трагические истории человеческой жизни. Персональная выставка Синезубова на родине состоялась в 1922 году, а с 1929-го он жил в Европе (в основном во Франции), где получил достаточную известность.

Николай Синезубов. У зеркала, 1920. - Оборот: Портрет. 1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров.

Николай Синезубов. После бала. 1918. Холст, масло. Слободской музейно-выставочный центр

Алексей Столбов (1874-1937). Женский портрет,1909. Картон, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Ольга Малютина раннюю юность провела в Талашкине, где в кустарных мастерских работал её отец, художник Сергей Малютин. Воспитанием девочки занималась сама хозяйка имения, княгиня Мария Клавдиeвна Тенишева, и её компаньонка, бывшая владелица усадьбы Катерина Константиновна Святополк-Четвертинская. Именно в Талашкине, ставшем центром обновления народных традиций в декоративно-прикладном искусстве и очагом развития стиля модерн, формируется творческая манера Ольги Малютиной: она расписывает мебель и помогает отцу с фонами картин. В ранних натюрмортах, выдержанных в темных тонах, Малютина часто изображает старые иконы, церковную утварь, книги, свечи, серебряную посуду... Натюрморт "Череп и иконы" выполнен в традиции Vanitas - аллегорическом жанре, обязательным атрибутом которого оказывается человеческий череп. Натюрморты Vanitas ( лат. "суета, тщеславие") изначально писались на оборотах портретов в период Возрождения, получили широкое распространение в эпоху барокко, а в нидерландском городе Лейдене стали символом строгой этики кальвинизма - одной из ветвей протестантизма. Ольга Малютина составляет собственный вариант популярной европейской композиции: она аранжирует череп и потухшую свечу старинными церковными книгами и иконами.

Ольга Малютина (1894-1979). Череп и иконы, 1920. Фанера, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Сергей Колесников входил в круг мастеров, благодаря которым произошло возрождение русской гравюры в первой трети ХХ века: Вадима Фалилеева, Николая Купреянова, Василия Масютина и Владимира Фаворского. Сергей Колесников родился в Китае, неподaлёку от Пекина, чем и был обусловлен глубокий интерес художника к культуре Востока. Колесников окончил гимназию в Кяхте, на границе России и Монголии. После окончания гимназии Сергей Колесников отправился в Петербург, где поступил в Лесной институт, а также посещал Художественную школу Елизаветы Званцевой (учился у Льва Бакста и Мстислава Добужинского).

В 1908-1914 годах Колесников возглавлял научную экспедицию по исследованию долины реки Орхон в северной Монголии - это путешествие сильнейшим образом повлияло на художника и на долгое время стало источником тем и сюжетов его творчества. Колесников работал в технике масляной живописи, а с 1919 года, после знакомства с известным художником - графиком Вадимом Фалилеевым, он начинает опыты в печатных техниках - офорте и линогравюре. Посвященная Монголии живопись Колесникова отличается сдержанным и гармоничным колоритом, передающим аскетичную красоту природы региона. Работа "Монгольский лама" обобщённо и выразительно трактует образ буддийского peлигиозного учителя. Мужская фигура словно становится частью ландшафта: очертания покатого лба, острых скул и подбородка перекликаются с рисунком холмов на дальнем плане. Колесников, в отличие от Василия Верещагина, не стремится передавать наблюдения этнографического характера, его работы полны лиризма и восхищения далекой страной.

Сергей Колесников. Монгольский лама, 1918. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Сергей Колесников. Монголия, 1917-1921. Линогравюры. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М .Васнецовых, Киров

Художник Николай Шикалов был предводителем "казанской колонии современных графиков", так искусствовед Пётр Дульский назвал участников графического коллектива "Всадник", возникшего в 1920 году. Москвич Шикалов приехал в Казань в декабре 1919 года в возрасте 24 лет для работы в Казанских государственных свободных художественных мастерских. Менее двух лет Николай Шикалов провел в Казани - он трагически погиб 30 мая 1921 года, утонув в реке Казанке. Однако за этот короткий срок Шикалов сумел не только сплотить вокруг себя молодых художников - графиков, но также, невзирая на ограниченные технические возможности, имея лишь офортный и ручной литографический станки, наладить выпуск графического альманаха "Всадник", где были представлены самые актуальные направления в искусстве гравюры. В 1920 году усилиями Шикалова была проведена первая выставка участников "Всадника". Собственные композиции Николай Шикалов выполнял, как правило, в технике цветной линогравюры. Прекрасным примером является графический лист "Казань", созданный для первого номера альманаха "Всадник". Свободно и легко нанесенные штрихи и линии складываются в выразительную композицию, запечатлевшую один из видов старой Казани, а именно не сохранившуюся до наших дней стену Казанского Богородицкого монастыря с чудом уцелевшей монументальной башней. Монастырь расположен практически неподалеку от кремля, в самом сердце города на Большой Красной улице .

Николай Шикалов (1895-1921). Казань. - Город. Листы из альманаха Всадник №1, 1920. Цветная линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Илларион Плещинский (1892-1961). Улица. - Улица. Казань, 1920. Линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Илларион Плещинский (1892-1961). Натурщица, 1920. Акватинта. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Яков Паин. Натюрморт, около 1920-х. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Александр Якимченко. Сарай, 1920. Картон на холсте, масло. - Пейзаж с козами, 1920 (?). Картон на холсте, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Александр Якимченко. Из типов Парижа, 1919. - Улица в Брюгге, 1920. Обе: Линогравюра. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Александр Якимченко. Город, 1920. - Рязань. Пристань, 1920. Обе: Линогравюра. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

В 1920 году художник Василий Чекрыгин знакомится с учением религиозного мыслителя Николая Фёдорова, библиотекаря московского Румянцевского музея, философия "Общего дела" которого оказала влияние на Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Владимира Соловьёва. Своей христианской теорией Фёдоров утверждал единство человека и космического универсума, предрекая воскрешение предков. Мечтая написать огромную фреску "Воскрешение мертвых" (не осуществлена), Чекрыгин сделал несколько сотен графических эскизов прессованным углем.

Многофигурные композиции, персонажи которых были представлены в резких ракурсах и эмоциональном напряжении с искаженными от крика лицами, создавались автором, по собственному признанию, в "исступленном состоянии сознания". Светотеневые "мистерии" представляют выступающие из ночного сумрака очертания белых призрачных фигур, восстающих из небытия. По мысли художника, процесс воскрешения происходит при воздействии лучей, которые "носят в себе образы существ живших, а потом умерших, образы разложенных на частицы тел, эти-то лучи, встречая частицы, воссоединяют изображенные газообразные молекулы атмосферы с твердыми на земле в живые тела".

Василий Чекрыгин (1897-1922). За книгой. Из серии "Долой неграмотность", около 1920. Женская голова, 1918. Жанровая композиция. Автопортрет с фигурами. Бумага, графитный карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Чекрыгин. Головы, 1918-1920. Композиция с фигурами. Голова. Бумага, графитный карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Чекрыгин. Композиции с фигурами. Из серии "Воскрешение мертвых", 1918-1920. Бумага, карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Чекрыгин. Композиции с фигурами. Из серии "Воскрешение мертвых", 1920. Бумага, карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Варвара Бубнова - художница, в 1922 году уехавшая в Японию и прожившая там 36 лет, - училась в петербургской академии Художеств у пейзажиста Николая Дубовского (1907-1914). Участвовала в выставках авангардного объединения Союз молодёжи.

Варвара Бубнова (1885-1963). Композиции, середина 1920-х. Литография, бумага, гуашь, масло

Варвара Бубнова. Композиция, 1910-е. Бумага, тушь, масло. Яранский краеведческий музей

Информационный текст со стендов выставки. Кураторы выставки: Андрей Сарабьянов (Москва) - искусствовед, куратор, издатель, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" (в соавторстве с В. И. Ракитиным); Наталья Мюррей (Лондон) - искусствовед, куратор, лектор лондонского Института искусства Курто; Анна Шакина (Киров) - искусствовед, кандидат искусствоведения, директор Вятского художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых; Анастасия Винокурова (Москва) - ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

Продолжение будет...

Неизвестный художник. Афиша выставки, 1920-1921. Холст, трафарет. Яранский краеведческий музей

Классик русской сценографии Федор Федоровский, на протяжении 24 лет служивший главным художником Большого театра (1929-1953), оформил множество постановок, а также стал автором легендарного золототканого занавеса Большого. Помимо этого Федоровскому принадлежат проект и исполнение моделей рубиновых звезд башен Кремля по заданию Совета народных комиссаров в 1936-1937 годах. Федоровский с отличием окончил декоративное отделение Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища, где его преподавателями были Серов, Коровин и Врубель. Практически сразу Федоровский был замечен и привлечен к работе в крупнейших частных театрах, среди которых Оперный театр Зимина в Москве и легендарная антреприза Сергея Дягилева "Русские сезоны".

Федоровский трижды оформлял постановки оперы "Хованщина": по заказу Дягилева в 1913 году, в 1949 году - для Большого, а в 1952-м - для ленинградского Кировского (Мариинского) театра. Эскиз задника представляет виды Москвы XVII столетия с традиционной деревянной застройкой и кремлевскими соборами на дальнем плане. Федоровский отказывается от традиционного перспективного построения композиции, и вместо этого перед зрителем сразу Москва со всей своей грандиозностью и мощью.

Эскиз декорации Фёдора Федоровского к опере Модеста Мусоргского "Хованщина", 1915. Холст, масло. Яранский Краеведческий музей

Валентин Щербаков, воспитанник Ильи Репина и Франца Рубо, в петербургской Академии художеств изучал фресковую живопись и работал под руководством Алексея Щусева над росписью храмов. Монументальный размах характеризует и его работы в театре. В тяжелые послереволюционные годы художник возвращается в родную Казань, где становится главным художником Театра оперы и драмы и руководит мастерской монументальной живописи. Здесь Щербаков создает эскизы декораций к спектаклю по пьесе Леонида Андреева "Савва", запрещенной царской цензурой в год её создания - в 1906-м. В пьесе рассказывалась история, случившаяся в курском Знаменском монастыре. Революционер-нигилист Савва подговаривает монаха подложить под икону "Знамение" бомбу, чтобы подорвать веру прихожан в чудотворный образ. Монах рассказывает об этом плане игумену, который решает подменить икону и после взрыва торжественно возвращает святыню на место. Раскрытие преступления и арест анархиста Анатолия Уфимцева (прототипа Саввы) сняли с монахов обвинения в организации взрыва. На декорации Щербакова изображен при этом не Знаменский собор Курска, выдержанный в духе классицизма, с портиком и колоннадой, а храмовые постройки древнерусского стиля.

Валентин Щербаков (1880-1957). Эскиз декораций к второму акту пьесы Л.Н. Андреева Савва для Казанского русского драматического театра, 1919. Бумага, гуашь. Яранский краеведческий музей

В творчестве Константина Чеботарева акварель "Троица", для которой художник первоначально выполнил карандашный эскиз в 1917 году, является редким примером иллюстрации православного догмата. В этот период, в 1917-1918 годы, Чеботарёв, выпускник Казанской художественной школы, был фактически лидером молодых художников-авангардистов Казани. К этому времени он полностью отошел от юношеского увлечения импрессионизмом и пуантилизмом, обратившись к модерну и геометрической абстракции. Когда Константин Чеботарёв приступил к работе над "Святой Троицей", он уже создал "Красную армию"(1917) - композицию, столь мощную по силе и выразительности, что она по праву считается одной из ключевых работ в творчестве художника.

Слева - Константин Чеботарев. Автопортрет, 1918. Бумага, акварель. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Изображение Новозаветной Троицы (Бога Отца, Сына и Святого Духа) в окружении сонма серафимов на фоне радуги - редкий сюжет в православной иконографии. Догмат о Боге, едином в трех ипостасях, - достаточно сложный для понимания простыми верующими - трактовался отцами церкви с использованием аналогий из земного мира.

Константин Чеботарев. Святая Троица, 1918. Бумага, карандаш, акварель. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

С 1919 года художник Михаил Демидов и композитор Рудольф Мервольф (1887-1942) работали в народной студии художеств и музыкальных классов в Вятке, открытой в губернском музее искусства и старины. Вятчанин Демидов был преподавателем в художественной студии, а приглашенный из Петрограда Мервольф - директором музыкальных классов. По воспоминаниям студийцев Демидова, они регулярно посещали концерты, которые устраивал Рудольф Мервольф с учениками в большом зале домовой церкви Мариинской женской гимназии. Рудольф Мервольф происходил из обрусевшей немецкой семьи. В 1909 году он окончил Петербургскую консерваторию по классу композиции, где его профессорами были знаменитые композиторы Анатолий Лядов и Александр Глазунов. Демидов изображает музыканта за роялем на венском стуле достаточно натуралистично, используя приём лёгкой кубизации форм для передачи эмоциональной манеры исполнения, свойственной пианисту. С началом Первой мировой войны и связанного с ней активного неприятия в русском обществе всего немецкого жить в Петрограде с немецким именем и происхождением было крайне небезопасно, и поэтому Рудольф Мераольф принимает приглашение от Вятского губернского отдела народного образования возглавить музыкальные классы. Мервольф проживет в Вятке в течение семи лет - здесь он не только заложит основу детского музыкального образования в городе, но и напишет ряд музыкальных произведений.

Слева - Михаил Демидов. Мервольф за роялем, 1920-1921. Холст, масло. Справа - Портрет девушки в красной косынке, 1920-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Вятский художник Леонид Плетнев учился в Казани, и в своем "этнографическом" натюрморте "Декоративный мотив" он соединяет северно-русские и татарские предметы прикладного искусства. Дымковская игрушка - старинный промысел, сложившийся в слободе Дымково у города Вятки (Кирова) и фактически возрожденный из небытия художником Алексеем Деньшиным уже в 1930-е, представлена раскрашенными глиняными фигурками козла с золочеными рогами, утки с утенком, собаки и птички. Куклы в народных костюмах, крестьянском и городском, располагаются тут же, на фоне татарских орнаментов. Тканевые и войлочные изделия с характерными контрастными узорами спорят с героями натюрморта - от зрителя требуется оптическое усилие по выявлению фигур на полотне. Такой художнический приём живописного воспроизведения предметов народного искусства был характерен для искусства начала ХХ столетия (весь европейский модернизм в целом многим был обязан искусству примитива).

Леонид Плетнёв (1888-1951). Декоративный мотив, 1917. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Свои лучшие живописные работы москвич Николай Синезубов создал в конце 1910-х - середине 1920-х годов. В эти годы, как вспоминал сам художник, он был во власти Ренуара, Дега, Пикассо, Сезанна. Соединение традиций французского фовизма, немецкого экспрессионизма и русского неопримитивизма дало необыкновенный результат оригинальную живописную систему Синезубова, сочетающую в себе "твердость , материальность и скрытый темперамент". Художника увлекали сюжеты, связанные с жизнью городских низов. При этом он умел превращать бытовые сцены самого простого содержания в трагические истории человеческой жизни. Персональная выставка Синезубова на родине состоялась в 1922 году, а с 1929-го он жил в Европе (в основном во Франции), где получил достаточную известность.

Николай Синезубов. У зеркала, 1920. - Оборот: Портрет. 1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров.

Николай Синезубов. После бала. 1918. Холст, масло. Слободской музейно-выставочный центр

Алексей Столбов (1874-1937). Женский портрет,1909. Картон, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Ольга Малютина раннюю юность провела в Талашкине, где в кустарных мастерских работал её отец, художник Сергей Малютин. Воспитанием девочки занималась сама хозяйка имения, княгиня Мария Клавдиeвна Тенишева, и её компаньонка, бывшая владелица усадьбы Катерина Константиновна Святополк-Четвертинская. Именно в Талашкине, ставшем центром обновления народных традиций в декоративно-прикладном искусстве и очагом развития стиля модерн, формируется творческая манера Ольги Малютиной: она расписывает мебель и помогает отцу с фонами картин. В ранних натюрмортах, выдержанных в темных тонах, Малютина часто изображает старые иконы, церковную утварь, книги, свечи, серебряную посуду... Натюрморт "Череп и иконы" выполнен в традиции Vanitas - аллегорическом жанре, обязательным атрибутом которого оказывается человеческий череп. Натюрморты Vanitas ( лат. "суета, тщеславие") изначально писались на оборотах портретов в период Возрождения, получили широкое распространение в эпоху барокко, а в нидерландском городе Лейдене стали символом строгой этики кальвинизма - одной из ветвей протестантизма. Ольга Малютина составляет собственный вариант популярной европейской композиции: она аранжирует череп и потухшую свечу старинными церковными книгами и иконами.

Ольга Малютина (1894-1979). Череп и иконы, 1920. Фанера, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Сергей Колесников входил в круг мастеров, благодаря которым произошло возрождение русской гравюры в первой трети ХХ века: Вадима Фалилеева, Николая Купреянова, Василия Масютина и Владимира Фаворского. Сергей Колесников родился в Китае, неподaлёку от Пекина, чем и был обусловлен глубокий интерес художника к культуре Востока. Колесников окончил гимназию в Кяхте, на границе России и Монголии. После окончания гимназии Сергей Колесников отправился в Петербург, где поступил в Лесной институт, а также посещал Художественную школу Елизаветы Званцевой (учился у Льва Бакста и Мстислава Добужинского).

В 1908-1914 годах Колесников возглавлял научную экспедицию по исследованию долины реки Орхон в северной Монголии - это путешествие сильнейшим образом повлияло на художника и на долгое время стало источником тем и сюжетов его творчества. Колесников работал в технике масляной живописи, а с 1919 года, после знакомства с известным художником - графиком Вадимом Фалилеевым, он начинает опыты в печатных техниках - офорте и линогравюре. Посвященная Монголии живопись Колесникова отличается сдержанным и гармоничным колоритом, передающим аскетичную красоту природы региона. Работа "Монгольский лама" обобщённо и выразительно трактует образ буддийского peлигиозного учителя. Мужская фигура словно становится частью ландшафта: очертания покатого лба, острых скул и подбородка перекликаются с рисунком холмов на дальнем плане. Колесников, в отличие от Василия Верещагина, не стремится передавать наблюдения этнографического характера, его работы полны лиризма и восхищения далекой страной.

Сергей Колесников. Монгольский лама, 1918. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Сергей Колесников. Монголия, 1917-1921. Линогравюры. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М .Васнецовых, Киров

Художник Николай Шикалов был предводителем "казанской колонии современных графиков", так искусствовед Пётр Дульский назвал участников графического коллектива "Всадник", возникшего в 1920 году. Москвич Шикалов приехал в Казань в декабре 1919 года в возрасте 24 лет для работы в Казанских государственных свободных художественных мастерских. Менее двух лет Николай Шикалов провел в Казани - он трагически погиб 30 мая 1921 года, утонув в реке Казанке. Однако за этот короткий срок Шикалов сумел не только сплотить вокруг себя молодых художников - графиков, но также, невзирая на ограниченные технические возможности, имея лишь офортный и ручной литографический станки, наладить выпуск графического альманаха "Всадник", где были представлены самые актуальные направления в искусстве гравюры. В 1920 году усилиями Шикалова была проведена первая выставка участников "Всадника". Собственные композиции Николай Шикалов выполнял, как правило, в технике цветной линогравюры. Прекрасным примером является графический лист "Казань", созданный для первого номера альманаха "Всадник". Свободно и легко нанесенные штрихи и линии складываются в выразительную композицию, запечатлевшую один из видов старой Казани, а именно не сохранившуюся до наших дней стену Казанского Богородицкого монастыря с чудом уцелевшей монументальной башней. Монастырь расположен практически неподалеку от кремля, в самом сердце города на Большой Красной улице .

Николай Шикалов (1895-1921). Казань. - Город. Листы из альманаха Всадник №1, 1920. Цветная линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Илларион Плещинский (1892-1961). Улица. - Улица. Казань, 1920. Линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Илларион Плещинский (1892-1961). Натурщица, 1920. Акватинта. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Яков Паин. Натюрморт, около 1920-х. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Александр Якимченко. Сарай, 1920. Картон на холсте, масло. - Пейзаж с козами, 1920 (?). Картон на холсте, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Александр Якимченко. Из типов Парижа, 1919. - Улица в Брюгге, 1920. Обе: Линогравюра. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Александр Якимченко. Город, 1920. - Рязань. Пристань, 1920. Обе: Линогравюра. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

В 1920 году художник Василий Чекрыгин знакомится с учением религиозного мыслителя Николая Фёдорова, библиотекаря московского Румянцевского музея, философия "Общего дела" которого оказала влияние на Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Владимира Соловьёва. Своей христианской теорией Фёдоров утверждал единство человека и космического универсума, предрекая воскрешение предков. Мечтая написать огромную фреску "Воскрешение мертвых" (не осуществлена), Чекрыгин сделал несколько сотен графических эскизов прессованным углем.

Многофигурные композиции, персонажи которых были представлены в резких ракурсах и эмоциональном напряжении с искаженными от крика лицами, создавались автором, по собственному признанию, в "исступленном состоянии сознания". Светотеневые "мистерии" представляют выступающие из ночного сумрака очертания белых призрачных фигур, восстающих из небытия. По мысли художника, процесс воскрешения происходит при воздействии лучей, которые "носят в себе образы существ живших, а потом умерших, образы разложенных на частицы тел, эти-то лучи, встречая частицы, воссоединяют изображенные газообразные молекулы атмосферы с твердыми на земле в живые тела".

Василий Чекрыгин (1897-1922). За книгой. Из серии "Долой неграмотность", около 1920. Женская голова, 1918. Жанровая композиция. Автопортрет с фигурами. Бумага, графитный карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Чекрыгин. Головы, 1918-1920. Композиция с фигурами. Голова. Бумага, графитный карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Чекрыгин. Композиции с фигурами. Из серии "Воскрешение мертвых", 1918-1920. Бумага, карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Чекрыгин. Композиции с фигурами. Из серии "Воскрешение мертвых", 1920. Бумага, карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Варвара Бубнова - художница, в 1922 году уехавшая в Японию и прожившая там 36 лет, - училась в петербургской академии Художеств у пейзажиста Николая Дубовского (1907-1914). Участвовала в выставках авангардного объединения Союз молодёжи.

Варвара Бубнова (1885-1963). Композиции, середина 1920-х. Литография, бумага, гуашь, масло

Варвара Бубнова. Композиция, 1910-е. Бумага, тушь, масло. Яранский краеведческий музей

Информационный текст со стендов выставки. Кураторы выставки: Андрей Сарабьянов (Москва) - искусствовед, куратор, издатель, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" (в соавторстве с В. И. Ракитиным); Наталья Мюррей (Лондон) - искусствовед, куратор, лектор лондонского Института искусства Курто; Анна Шакина (Киров) - искусствовед, кандидат искусствоведения, директор Вятского художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых; Анастасия Винокурова (Москва) - ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

Продолжение будет...

|

Метки: авангард музей русского импрессионизма выставка |

Новости культуры за неделю |

В Москве и Петербурге отменили QR-коды

В столицах сняли ограничения на посещение заведений в сфере культуры, спорта и общепита. Соответствующие указы подписали главы городов Сергей Собянин и Александр Беглов.

|

Метки: выставки живопись искусство новости из мира искусства культура |

Новости культуры за неделю |

Как события на Украине отразились на арт-процессе

Художники павильона России в Венеции отказались принимать участие в биеннале, музей «Гараж» приостановил работу над выставками в Москве, ГМИИ им. А.С.Пушкина и Музей архитектуры призывают к диалогу и продолжают работу.

|

Метки: выставки живопись искусство новости из мира искусства культура |

Новости культуры за неделю |

Вход на один из этажей выставки

Во Франции обсуждается арест картин из российских музеев

Во Франции продолжает работу выставка работ нового европейского искусства (произведения конца XIX - первой четверти ХХ вв.) из коллекции Ивана Морозова. Произведения искусства должны были вернуться в Москву в апреле этого года, однако теперь их будущее неясно. И дело не только в том, что трансграничное сообщение между ЕС и Россией нарушено. В самой Франции пользователи соцсетей уже призывают к аресту и даже конфискации выставки.

Фонд Louis Vuitton подтверждает продление выставки до 3 апреля. Пока европейские страны усиливают санкции, есть ли риск ареста работ?

|

Метки: выставки живопись искусство новости из мира искусства культура |

Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций |

Виктор Гюго: юбилей градозащитника

26 февраля 2022 года исполнилось 220 лет со дня рождения Виктора Гюго. Неожиданная дата для Архнадзора, подумаете вы. И напрасно. Сегодня мы отмечаем юбилей… французского градозащитника.

|

Метки: Виктор Гюго архитектура хранители наследия |