-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

"От Кибирова до Пушкина" |

В стихотворении Пастернака "Определение поэзии" поэзия "определяется" как звуки и эмоции, прежде всего связанные с природой и музыкой.

Название сборника "От Кибирова до Пушкина", составленного из публикаций коллег и друзей литературоведа Н.А. Богомолова - перифраз заглавия его книги "От Пушкина до Кибирова". Николай Алексеевич был значимой фигурой современной русской филологии, преподавал на факультете журналистики МГУ, умер от коронавируса, не дожив до семидесяти.

Взяла, потому что время от времени хочу почитать умную нехудожественную книгу, потому что люблю стихи, знаю в них толк и кое-что смыслю в русской поэзии, но хотела бы знать и понимать больше. Объем немалый, больше восьмисот страниц, но значительную его часть занимают примечания и ссылки на источники, обязательные для академической литературы. Сделаю краткий обзор, уделяя основное внимание статьям, которые больше заинтересовали.

"Я чувствую в вас вечность" Константин Маркович Азадовский об общении медиума и духовидицы А. Р. Минцловой с Максимилианом Волошиным и Маргаритой Сабашниковой на основе их переписки. Любопытные паранормальные опыты, свидетелями и участниками которых были на границе веков многие творческие люди, что находило отражение в искусстве Серебряного века. Преддверие эпохи Водолея, не случись выстрела Гаврилы Принципа и мясорубки, в какую. последовавшие события ввергли Россию, кто знает, какие необычные способности могли бы уже сегодня стать нормой для современного человекаВывод мой, на всякий случай, К.М. ни о чем таком не говорит.

"Символ и аспект у Вяч. Иванова" американского филолога слависта Роберта Бёрда посвящена источникам философии Вячеслава Иванова, которыми он называет философию Петра Иоанна Оливии Николая Кузанского, а основными символами поэзии Иванова - Маску и Зеркало.

"Ходасевич был скептик, разрушал вокруг себя все, не создавая ничего": Об одном конфликте в эмиграции статья Эдуарда Вайсбанда о ссоре Андрея Белого с Ходасевичем после пародии на его "Симфонию 2-ю, драматическую" Не будучи поклонницей ни одного из двух поэтов и не зная источника, не могу судить или испытывать интереса.

К теме "Вяч. Иванов и Тютчев" интересное сопоставление тютчевского Silentium с "Молчанием" от Вяч. Иванова. Из истории первого символистского спектакля в России (Вяч. Иванов и Н. Вашкевич) Юлии Галаниной, пространная статья о спектакле, поставленном Николаем Вашкевичем по пьесе Метерлинка "Аглавена и Силезетта" в переводе Н.М. Минского. "Заметки о стихах Виктора Гофмана" итальянского русиста Стефано Гардзонио посвящены творчеству забытого поэта Серебряного века, в частности его "Терцинам"

"Первое стихотворение Кузмина" от П.В. Дмитриева посвящено творческому дебюту одного из самых ярких и эпатажных поэтов Серебряного века "Лебедь" и его источникам. Кузмин в этом сборнике будет представлен обильно, богато и совершенно взломает сложившийся у меня по знакомству с его творчеством образ стоящего над миром эстета, умевшего не принять на себя роль жертвы, связанную с нетрадиционной ориентацией, но несколько даже бравировать ею.

Между могилой и памятником: Заметки о финале ахматовского "Реквиема" (1940) безумно интересное исследование "смертной" темы в творчестве русских поэтов от Державина до Высоцкого от Александра Константиновича Жолковского, жемчужина этого сборника и чистое читательское наслаждение.

Журнал "Весы" в биографии Чуковского от Тимура Кибирова о сотрудничестве К.И с журналом Ликиардопуло, и не только. Несколько штрихов к пребыванию Вяч. Иванова в Москве в январе-феврале 1909 года Н.В.Котрелева о связи поэта с Антропософским обществом. "Об автографе одного стихотворения Анны Ахматовой" Н. И. Крайневой, О. Д. Филатовой, статья посвящена стихотворению Анны Андреевны, обращенному к Александру Блоку "Ты первый, ставший у источника".

Что-то мой обзор разрастается до немыслимых размеров, постараюсь сократить, сколько возможно. Просто потому что нереально все это перечитать, да и не нужно, по большому счету. Перехожу к вольному стилю без указания авторов,их имена без труда можно уточнить, открыв оглавление сборника. Общее впечатление: не ладили, ох - не ладили между собой русские поэты Серебряного века. Ремизов обижался на журнал "Аполлон", где задававший на тот момент тон Кузмин, поднял на знамя "Ясность", в противовес ремизовской символистской мути, и Алексею Михайловичу отказали в уже обещанной было публикации.

Теперь странно представить, что Сологуб жестоко ревновал к поэтической славе Блока, будучи в тогдашней табели о рангах практически равен ему. Признавал А.А. гением, но великим поэтом - нет. и вообще, что может немец понимать в русской душе, по какому праву берется о ней судить, да еще и пишет: "О, Русь моя!"? А Кузмин (о, этот вездесущий Кузмин) не любил Анну Ахматову, осыпал ее колкостями и насмешками, даже вывел в образе расчетливой щучки-сучки Фанни. Впрочем, Анна Андреевна не была из тех, кто молча стерпит, на удар отвечала двумя, и сегодня как-то даже сомнений не остается, кто из двоих поэт всея Руси.

Мне очень понравился обзор поэтических альманахов, от Золотого века до позднесоветской эпохи, соединивший рассказ об альманахе как жанре с исследованием его трансформации при пересадке на русскую почву и прохождении через исторические коллизии, связанные с общественно-политической ситуацией и идеологической сферой. Очаровательные заметки о "Графе Нулине" Пушкина в контексте бытовых реалий эпохи - такой эталонный образец пушкинского бытописательства.

Но настоящим подарком этой книги лично мне стал обзор в соавторстве Лазаря Соломоновича Флейшмана и Бенгта Янгфельдта, посвященный перипетиям присуждения Пастернаку Нобелевской премии. Я страстная поклонница Бориса Леонидовича во всех ипостасях: поэта, прозаика, переводчика. Бессчетное количество раз на своем читательском веку вступалась за "Доктора Живаго", которого с некоторых пор среди читающей публики стало едва не хорошим тоном шельмовать. Не иначе, с подачи авторитетных критиков.

Опирающаяся на четкую хронологию деконструкция события, о котором, признаюсь, имела самое общее представление. Кто где стоял, кто что сказал, что за этим последовало и чем все завершилось. Исследование развеивает общее заблуждение, что "дали за "Живаго" - нет, Нобеля всегда дают по совокупности заслуг перед литературой и гуманизмом, способствующих прогрессу человечества, но по времени это совпало с выходом романа в Италии, где в первый (!) день было раскуплено два полных тиража и допечатывался третий.

Я знаю, как ценят роман в испаноговорящих странах, до "назвать кота именем Юрия Живаго", как в "Голосах Памано" Жауме Кабре (сомнительная честь, но показательно) и самоидентификации с Ларой у героини El Tiempo de las Mujeres у Ignacio Martínez de Pisón (к сожалению.нет русского перевода). Знаю, что в англоязычных любят не только за киноверсию с Омаром Шарифом. Почему это хамское небрежение в своем отечестве? Не иначе отголоски главных аргументов тогдашней травли: "не наш" и "не читал, но осуждаю". Простите мою эмоциональность.

И ведь соперниками были такие звезды, как Поль Элюар, Стейнбек, Иво Андрич, Альберто Моравиа, Роберт Пенн Уоррен, Карен Бликсен. А победил все же Пастернак! На том и закончу этот объемный обзор.

|

Метки: нонфикшн |

Литературная загадка |

"Каждый из нас знает, что он — существо материальное, подчиняющееся законам физиологии и физики, и что, даже собрав воедино силы всех наших чувств, мы не можем бороться с этими законами, можем их лишь ненавидеть. Извечная вера влюблённых и поэтов в силу любви, которая переживает смерть, это преследующее нас столетиями finis vitae, sed non amoris (кончается жизнь, но не любовь) — ложь. Однако эта ложь всего лишь бесполезна, но не смешна."

***************************************

И первый угадавший —

kouzdra

kouzdra

|

Метки: вопрос |

Личный топ-10 книг 2020 года |

В этом посте я, по примеру других читателей, хотела бы поделиться наиболее запомнившимися книгами, прочитанными в 2020 году.

1. Нонна Слепакова "Лиловые люпины".

Вообще, всё началось не совсем со Слепаковой. Началось всё со сборника очерков "В Питере жить", в котором писатели, журналисты и другие петербуржцы делились историями о своём городе. Есть аналогичный сборник "Москва: место встречи", его я читала и перечитывала даже, а до петербургского добралась только сейчас. И оказалась вознаграждена. В сборнике был очерк Дмитрия Быкова, он писал о знакомстве с ленинградской писательницей и поэтессой Нонной Менделевной Слепаковой, приводил её стихи и в конце концов упомянул "Лиловые люпины" - автобиографический роман, повествующий о жизни ленинградской старшеклассницы весной 1953 года, в знаковое для страны время. Книга интересна подробностями жизни и быта в постблокадном Ленинграде, куда в 1944-м семья героини вернулась из эвакуации, в советской школе (особенно рассмешила учительница, пытавшаяся говорить по-русски на английский манер, например, фамилию героини - Плешкова - произносила как Плешкоува, и всё в таком духе), размышлениями взрослеющей в непростой атмосфере девушки. Стихи Слепаковой тоже замечательны. Но проза мне обычно ближе.

Я вообще очень люблю истории о подростках, их взрослении, становлении, особенно истории девушек. Из приблизительно той же серии ещё прочитанная этим летом книга "Было - не было" Татьяны Поликарповой - заключительная часть трилогии о девочке Даше Плетнёвой ("От весны до осени", "Две берёзы на холме"), в которой Даша - старшеклассница и переезжает в 1945 году заканчивать школу в Казани. Очень интересная, проникновенно написанная книга.

2. Проза Марины Ахмедовой: "Женский чеченский дневник", "Исповедь смертницы. Хадижа".

"Чеченской" темой в литературе я "ударена" несколько лет, с момента, как взяла в руки дневник Полины Жеребцовой. С этих пор прочла достаточно большое количество книг о войне в Чечне, в том числе не самого высокого качества и литературных достоинств. Марина Ахмедова пишет хорошо, ясно, таким языком, от которого иной раз мороз по коже и некомфортное ощущение присутствия там, в месте действия. "Исповедь смертницы" интересна описанием реалий жизни современного Дагестана, а также достаточно, на мой взгляд, неожиданной развязкой, на которую как бы намекает заголовок, но всё повествование о жизни и взрослении совсем не построено по принципу подведения к конечной цели и закономерного итога, как мне почему-то подумалось, что будет (или должно быть).

3. Сигизмунд Кржижановский "Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)".

Изначально я прочитала давно лежавший у меня сборник "Город и люди. Книга московской прозы", в котором составители рассуждают о московском тексте, его каноне, особенностях. В этом сборнике я прочла и "Циников" Мариенгофа, которые тоже понравились чрезвычайно, но главное открытие - проза Кржижановского. Каков язык, прежде всего. Хочется читать и перечитывать, возвращаться, пробовать фразы на вкус. И мысли, конечно. Особенно понравилась идея разделения людей на "товэтовцев" и "этовтовцев", но об этом долго рассказывать (вкратце: то-в-это - то есть введение чего-то таинственного, иномирного в повседневный оборот со снятием ореола этой таинственности, "приземление", что ли, такое (запредельное в земное); это-в-то - наоборот, придание тайны, наделение особенными свойствами повседневного, обыденного (земное в запредельное)). В сборнике был ещё рассказ "Книжная закладка", тоже прекрасный. Этого автора планирую читать в наступившем году.

4. Уильям Стайрон "Выбор Софи".

Очень непростое произведение, вызывавшее противоречивые чувства по мере чтения, вместе составившие сложное комплексное ощущение большой проделанной душевной работы - отчего-то так. Вообще, в 2020 году мне встречалось немало книг, затрагивающих тему холокоста - "Чтец" Бернхарда Шлинка, "Закат Кёнигсберга" Михаэля Вика, что-то ещё точно, - вспомнила: "Playing for the Commandant" Suzy Zail, "Я исповедуюсь" Жауме Кабре, - и они все легли тяжёлым пластом на душу и лежат там до сих пор. Мне кажется, проблему холокоста невозможно осмыслить до конца, невозможно вполне понять логически, здесь словно вступают в дело какие-то нерациональные, иные какие-то мотивы, силы, которые трудно объяснить. Я, наверное, смутно и непонятно выражаюсь, но вот такое ощущение. Каждая индивидуальная история очень ранит и надолго выбивает из колеи. История Софи - тоже. Жаль и героя-рассказчика, и вообще всех героев книги бесконечно остро жаль.

5. Владимир Дудинцев "Белые одежды".

Книга очень давно ждала своего часа и наконец дождалась. И я сокрушаюсь, что не прочла её раньше. Столько в ней всего...

Я очень люблю советскую литературу, наверное, это один из моих любимых видов литературы после мемуаров и воспоминаний. Даже не знаю, чем конкретно этот вид литературы столь привлекателен для меня. Возможно, завораживает сочетание личного и общественного, которое в советское время, кажется, приобретает особенную остроту и специфику, их противоборство в рамках отдельно взятой личности, выбор, который делает человек - достаточно часто встречающаяся тема таких произведений. Конечно, очень интересна лысенковская тема в романе. Я немного слышала о ней, читала воспоминания Юдифи Цельникер, аспирантки биологического факультета МГУ в годы лысенковщины, трудившейся под руководством Д. Сабинина. Но всё же я не очень хорошо себе представляла суть проблемы. Книга в какой-то степени это прояснила.

"Ты можешь прожить долгую жизнь, так и не узнав, кто ты - подлец или герой. А всё потому, что твоя жизнь так складывается - не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода - вперёд или назад. Но может и послать..." - любимая выдержка.

6. Микита Франко "Дни нашей жизни".

Достаточно неожиданный выбор, книга малоизвестная. Но впечатление осталось яркое. Это рассказ мальчика-подростка о жизни в семье с двумя отцами в России в наши дни. О том, как это, оказывается, непросто - когда твоя семья столь разительно отличается от семей всех знакомых и вообще людей вокруг, о том, как приходится молчать в школе, следить, чтобы не проскользнуло случайно что-то в речи, что выдало бы тебя, скрывать следы пребывания в квартире второго мужчины, когда приходят друзья. Как для психики ребёнка это становится грузом достаточно весомым, как его разрывает от чувств любви и признательности к обоим родителям - и от ощущения, что что-то не так, не должно быть так. В итоге в жизни героя книги происходят достаточно печальные вещи.

У автора есть ещё одна книга: в итоге он с обоими родителями и усыновлённым ими (одним из них) мальчиком эмигрирует в Канаду, и вторая книга - о событиях там. Очень интересно почитать.

7. Тамара Петкевич "Жизнь - сапожок непарный".

Тема ГУЛАГа вызывает у меня болезненный живой интерес. Я немало перечитала на эту тему. Но книга Тамары Петкевич стала для меня почти откровением. Прежде всего, меня подкупил уровень искренности, с которым автор рассказывает о своей жизни, о событиях, об окружающих людях. Удивляет, с какой стойкостью, которую не очень-то предполагаешь в молодой красивой девушке, эта самая девушка встречает выпадающие на её долю невзгоды, которых очень много: арест отца, гибель матери и сестры, собственный арест и мытарства в лагерях, потеря мужа, сына... "Как невозможно жили мы" называлась одна прочитанная мною давно книга, и эта фраза часто приходит на ум, когда читаешь воспоминания Петкевич. Отрадно всё же, что везде, в самых тяжёлых условиях, всё-таки есть люди, остающиеся людьми, за которыми можно тянуться, в чьём свете время от времени "греться", дружбу с которыми, зародившуюся в непредставимых условиях, проносишь сквозь годы.

8. Lucy Mangan "Bookworm: Memoirs of Childhood Reading".

О книге слышала от Анастасии Завозовой, она упоминала её несколько раз в совместном книжном подкасте с Галиной Юзефович. В ней британская журналистка и писательница Люси Манган вспоминает о книгах, которые читала в детстве и которые во многом сформировали её дальнейшие пристрастия и интересы. Мне обычно очень интересны такие истории. И эта книга не стала исключением. Написана она и правда хорошо. Помимо собственно перечисления прочитанного в разные годы и периоды жизни, автор много рассуждает о чтении в целом, его влиянии на формирование детского мировоззрения, самоощущения, и вообще пишет много всего такого, что происходит в жизни ребёнка, с ранних лет обожающего книги, в чём подчас узнаёшь себя. Например: "I wasn't really a baby. I was a bookworm. For the true bookworm, life doesn't really begin until you get hold of your first book. Until then - well, you're just waiting, really".

Правда, прочитанные мной в детстве книги практически не имели совпадений с теми книгами, которые читала в детстве Люси, что, конечно, объяснимо: она росла в 70-е в Англии, я - в 90-е в России. Зато из книги я узнала о некоторых ещё не переведённых у нас, но популярных англоязычных книгах для детей и подростков, например, "Goodnight Mister Tom", "The Phantom Toolbooth".

9. Никита Елисеев "Против правил".

Ещё один автор, которого я открыла благодаря сборнику "В Питере жить". В нём было его эссе "Разорванный портрет", которое очень мне понравилось, захотелось познакомиться с автором поближе. В сборнике "Против правил" Елисеев пишет об авторах и книгах, пишет замечательно, о не вполне вроде бы очевидных по первому прочтению и не всегда замечаемых вещах, а ещё очень в хорошем плане заразительно о тех авторах и произведениях, с которыми я не знакома: об Акунине (каюсь), о Вячеславе Рыбакове, например. Ещё у Елисеева есть книга о Николае Втором, надеюсь прочесть её в этом году.

10. "Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы"

Учёного и философа Павла Флоренского я открыла для себя в 2019 году, начав с его воспоминаний "Детям моим". До этого во многих книгах встречались упоминания и отсылки к нему, и я решила, что это знак. Флоренский завораживает красотой мысли, разворачивающейся в его рассказе, - вообще, именно после знакомства с его трудами я почувствовала, что значит "красота мысли", как это может выглядеть. Ещё он, если так можно выразиться, легитимизировал в моём сознании веру в иррациональное, которую я полагала едва ли не недостойной современного человека, изучившего в школе базовый курс естественных наук и полагающий доказательный способ единственно приемлемым способом подтверждения правоты... чего-либо. Нет, я до сих пор доверяю, пожалуй, доказательной медицине, например, но теперь не могу думать о том, что присутствие в мире чего-то внемирного, иррационального - это бред.

Флоренский интересен ещё и тем, что к вере он пришёл в сознательном возрасте, будучи студентом физико-математического факультета Московского университета и вообще человеком, сознательно с детства воспитываемым отцом в естественно-научном русле (об этом он много рассказывает в воспоминаниях) и горячо интересующимся точными науками. В связи с этим как раз интересно было читать его переписку с родными и друзьями в годы учёбы, следить, как трансформировалось его мировоззрение, взгляды, как появлялись определённые идеи, настроение, всё ближе подводившие его к решению связать свою жизнь с Церковью.

Противоречивая получилась подборка, но так уж вышло в этот раз. И тэг претенциозный, надеюсь, выбрала его корректно.

|

Метки: что читать |

Cын лейтенанта Шмидта :-) Реальный... |

Помните бессмертное (и шикарное), вышедшее из под пера Ильфа и Петрова (или не их пера - это тема отдельного разговора):

От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.

Одно время предложение лже-родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.

- И вы убоялись все возрастающих трудностей? - насмешливо спросил Остап.

Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование.

Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомымпередал через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот наконец ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик - у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые.

Шикарное произведение. Обожаю его :-)

Ну не о том сегодня. Я о другом. Знаете кто это:

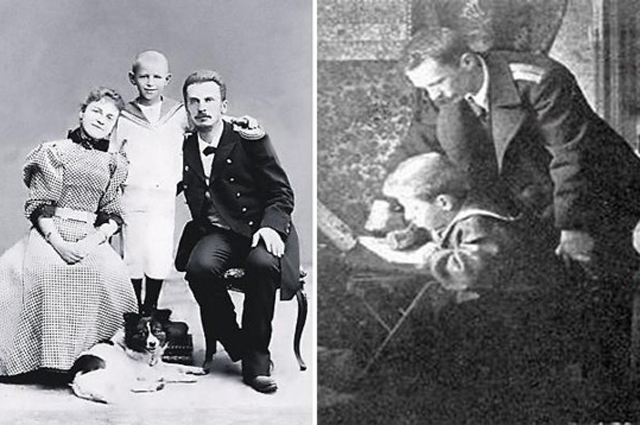

Это Евгений Петрович Шмидт-Очаковский (1889— 1951). Единственный и настоящий сын того самого "легендарного" лейтенанта Петра Шмидта.

У него еще единокровная сестра была Екатерина, но она умерла совсем малышкой.

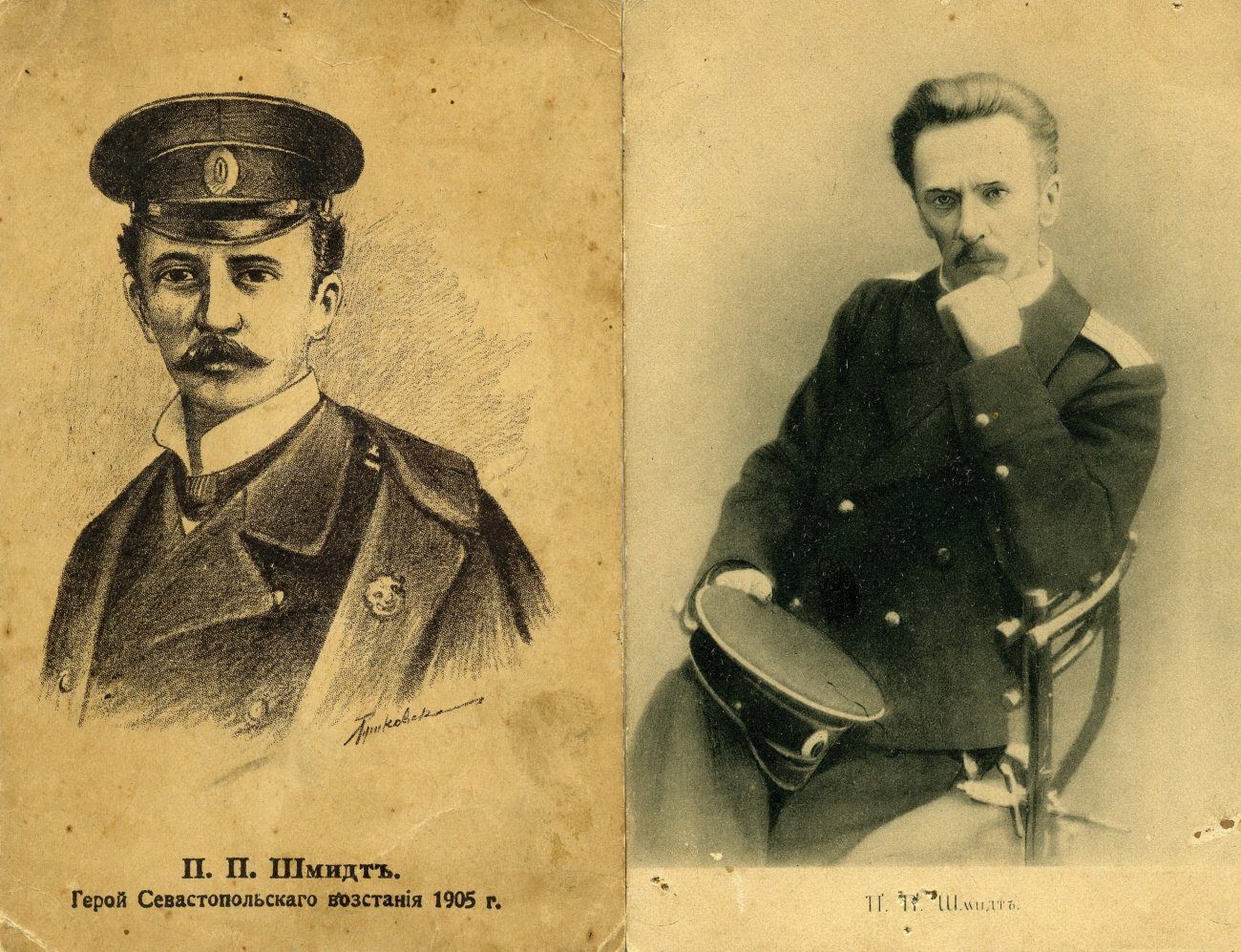

Слово "легендарный" я не зря взял в кавычки, ибо Петр Петрович Шмидт-младший был личностью, ну ооочень интересной. Меня всегда интересовало, с тех пор как я впервые прочитал о

Сын контр-адмирала, начальника Бердянского порта, княжеского рода по линии матери, и с дядей Владимиром - полным адмиралом, членом Адмиралтейств-совета, сенатором, Петр Петрович Шмидт-младший был личностью странной....

Страдающий различными психическими отклонениями, с поставленным диагнозом "шизофрения с манией величия", он совершал множество странных, необъяснимых и диких поступков в своей жизни. Так, например в один день отдал свои деньги портовой проститутке Доминику Павлову, а затем...женился на ней. Вот что сам писал об этом моменте: "Она была моих лет. Жаль мне ее стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и все отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, я понял, что отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить ее из трясины, решил жениться. Думал, что, создав ей обстановку, в которой она вместо людской грубости найдет одно внимание и уважение, и вытащу из ямы…"

Тем самым вогнав в гроб своего папеньку, которого хватил удар.

Потом раззвелся, но именно Доминика радила ему дочь и сына.

Как Шмидт служил - это отдельная песня.... Причем грустная. Сидеть бы ему в тюрьме или в психушке, если бы не дядя, который постоянно его "отмазывал" и давал возможности перезапустить карьеру неоднократно - как в военном, так и в торговом флоте. А там и дезиртирство, и растрата, и оскорбление вышестоящих офицеров, и посажение на мель.... Не раз, ни два и не три. Там полный набор вообще. Не удивительно, что при этом Шмидт еле-еле получил чин лейтенанта, хотя всегда считал себя, что капитаном 2 ранга.

На "Очакове" он оказался в общем-то случайно, сам поднявшись на борт и произведя впечатление на руководителей мятежа своей демократичностью и широтой взглядов. Они его вообще то не знали....

Понятно, что восстание было подавлено, а его зачинщики жестко наказаны. Сам Петр Шмидт 06.03.1906 на острове Березань вместе с Н. Антоненко (член революционного судового комитета), машинистом А. Гладковым и старшим баталёром С. Частником был расстрелян.

И эта казнь сделала его настоящим "героем" в душах экзальтированной публики. Хотя мало кто понимал и знал о нем. Просто символ.

Особенно популярна эта фигура стала после февраля 1917 года. Одних только улиц, посвященных лейтенанту Шмидту я насчитал 39 штук....

Таким пиаром и пользовались и Шура Балаганов, и Паниковский, и даже сам Остап Ибрагимович :-)) И после выхода "Золотого теленка" сочетание "сын лейтенанта Шмидта" стало использоваться как синоним пройдохи, авантюриста и мелкого мошенника

А что же, настоящий сын Шмидта - Евгений Шмидт-Очаковский, спросите вы? Нет, мошенником и пройдохой он не был. Но пользовался славой своего отца, писал о нем очерки, взял вторую фамилию Очаковский, в честь восстания в котором, несмотря на нежный возраст (ему было 16) участвовал лично и даже был арестован. Активно участвовал в Белом движении, ушел в имиграцию, сначала в Прагу, а потом и в Париж, где и умер в нищите и безвестности.

Вполне скромная и нестыдная жизнь.

А вот кто в полной мере мог пользоваться термин "сын лейтенанта Шмидта" или точнее "дочь" в том смысле, в котором мы его используем чаще всего - так это некая Зинаида Ризберг. Это странная разбитная киевская дамочка, ради которой в свое время Шмидт забирает кассу корабельного отряда (2500 золотых рублей), и отправляется с ней в Киев кутить и веселится :-)

Казалось бы, повеселился, оставил дамочки и все. Ан нет. Госпожа Ризберг оказалась не такой.

В начале 1918 года она добралась до самого Дзержинского и предъявила тому письма от "красного лейтенанта" Шмидта, потребовав персональную пенсию как "любимая женщина героя революции". Пенсия ей была назначена, более того - она получила квартиру в центре Москвы.

Дальше больше - она написала книгу воспоминаний о лейтенанте и.... была принята в Союз писателей СССР :-) И дальше - до конца жизни Ризберг снимала "пенки" с этого дела - выступала как революционная подруга лейтенанта Шмидта на творческих вечерах по всей стране, и расказывая о событиях, о которых она вообще не знала ничего зачастую.

Вот так забавно тусуется колода.

Надеюсь вам было интересно :-)

Приятного времени суток.

|

|

"Открытие ведьм" Дебора Харкнесс |

С вампирами хлопот не так много, их ведь не надо ни кормить, ни укладывать.

Признаюсь: ни название, ни обложка, ни аннотация не вызывали желания читать. В отзывах народ плевался, сравнивая роман с "Сумерками", "Гарри Поттером" и даже, о ужас, с "Пятьюдесятью оттенками серого", сравнение было не в пользу "Открытия ведьм". Все же я решилась, потому что рекомендовал хороший писатель. Открытым текстом на своей фейсбучной странице написал, что классный сериал, а книга прямо еще лучше, кто до сих пор не прочел, того ему жаль.

И повелась. Сериалов смотреть не могу, но книга - вот она, на Литресе. Топ-1000 книжных экспертов России полезная опция, мне даже выдали почитать. По крайней мере, покупать не пришлось. Прочла: всю первую половину ожидая, что вот прямо сейчас начнется то, ради чего взяла, вторую - по инерции и потому что не бросаю начатого. Дебора Харкнесс пишет гладко, композицию выстраивает тщательно - может себе позволить, с сюжетом заморачиваться не нужно, все придумано до нее.

Просто берем "Сумерки" и отсекаем все лишнее. Здешняя Белла старше и наделена способностями потомственной ведьмы в черт знает каком колене, лишившейся в детстве обоих родителей, которые пожертвовали собой, чтобы спасти дочь (ничего не напоминает?) Здешнего мальчика-волшебника, простите, девочку зовут Дианой, после того прискорбного случая она решила для себя, что не станет пользоваться магическими способностями, будет как простецы, всего в жизни добьется честным трудом.

Сказано - сделано, к двадцати шести годам героиня в профессорской должности, заметный специалист по алхимикам XVII века, в рамках своих изысканий натыкается на странный фолиант, явно магически заряженный. После некоторого сопротивления книга позволяет себя открыть, Диана видит, что три страницы вырваны из нее. Это зачин.

По странному стечению обстоятельств за тем же манускриптом охотится широко известный в узких кругах вампир, наделенный всеми ништяками традиционно приписываемыми этой расе ромфантом: умопомрачительно красив, безумно обаятелен, нечеловечески быстр и силен, богат как крез. Здешний еще и учен необычайно. Когда в твоем распоряжении тысяча лет, в продолжение которых старость и болезни не омрачат существования, а любого врага, буде такой появится, без труда скрутишь в бараний рог, остается что? Правильно: Учиться, учиться и еще раз учиться - как завещал великий Ленин.

Метью Клермонт биохимик с мировым именем (чувствуете связь: ал-химия, био-химия - практически одно и то же) и следовательно, у них много общего. Он может сколько угодно убеждать себя, что причина его интереса к Диане Бишоп Манускрипт Всевластия, мы-то с вами знаем, что все дело в волшебных пузырьках, бр-рр, не то хотела сказать - в особо чувствительных рецепторах слизистой вампирьего носа, которому запах доктора Бишоп притягательнее всех парфюмерных хитов.

Проблема одна, но серьезная, ведьмы издавна враждуют с вампирами (ну да, еще немножко Шекспира, куда ж нам без него?) Для настоящей любви не может быть преград, однако ковену ведьм и колдунов такое самоуправство не по нраву и вот, влюбленным объявлена война, возможно, самой могущественной организацией на Земле. В общем круто.

Из того, что понравилось, невзирая: 1. Даймоны, здесь они не вполне то, о чем говорил Даниил Андреев в "Розе Мира", но достаточно близко; 2. Дом в качестве традиционного питомца в диснеевском стиле, который может выкидывать забавные коленца и доставлять множество обыденных неприятностей, но в трудную минуту поможет. Стану ли я читать продолжение? Как знать, возможно, на очередном книжном безрыбье.

|

Метки: фэнтези |

Российские авторы жанра ужасов. |

Посоветуйте, пожалуйста, хороших российских авторов пишущих в жанре "ужасы" типа Старобинец или Наиля Измайлова.

Лучше если на современную тематику.

|

Метки: книги ужасы |

"Люди и птицы" Светлана Сачкова |

Что все мы будем счастливы.

Когда-нибудь. Бог даст.

Год только начался, а у меня уже есть один роман, который окажется в топовой позиции, когда стану подводить книжные итоги 2021. Тем более имеет смысл ценить, что речь о новом имени в современной русской литературе, где много званых, да мало избранных. Пишущих у нас на одной только Прозе.ру зарегистрировано полмиллиона, а начнешь перебирать, кого почитать без ущерба для ума и сердца - хорошо, если полторы дюжины имен назовешь. Кажется, Светлана Сачкова из их числа.

"Кажется" потому что судить по одной книге преждевременно, "Люди и птицы" у меня первая от этого автора, хотя в плетении словес Сачкова не новичок. Была редактором женских журналов, писала для Медузы и Афиши Daily, стипендиат фонда Трумена Капоте. Забавно, у себя на фейсбучной странице Светлана посетовала, что один из читателей высказал ей свое "фе": дочитал-мол книгу до сто двадцать седьмой страницы, но узнав, что автор в Штатах, закрыл и не вернется к чтению. Что ж, остается только пожалеть квасного патриота - сам у себя украл возможность насладиться отменной прозой.

Достаточной и необходимой причиной читать стал отзыв Алексея Сальникова, автор "Петровых..." говорит о книге хорошо, может быть поэтому, все искала в ней его интонаций. И находила, что ни в малейшей мере не умаляет достоинств, мир стоит на плечах гигантов, а встретить в одной хорошей книге отголоски мыслей и чувств, которые прежде рождала другая любимая, так и вовсе подарок. Хотя, разумеется, у Сачковой свой голос, в котором за внешней стилистической легкостью успешного журналиста, имеющий уши, слышит достоевский надрыв и горестное недоумение мироустройством Сологуба.

Героев здесь двое, по странному стечению обстоятельств, характерному для романов - знакомых с детства. Потому что матерей с институтских времен связывает заклятая дружба. Больше Таню с Сашей ничего не связывает. Впрочем, есть общее, оба нелюбимые дети своих родителей (еще как бывает), робкую ранимую Таню все детство сплавляли к бабушке. Что характерно, сестра-близнец Лиза, которой нахрапистой самоуверенности досталось за двоих, благополучно жила с родителями. Сашу с диагнозом СДВГ, маман и вовсе упрятала в интернат.

Теперь он вырос, закончил институт, упитан, воспитан, имеет крохотный бизнес, дающий кое-какую денежку, большую квартиру, нелюбимую жену и падчерицу, которой практически не замечает. Еще любовницу японку и подлинную любовь всей своей жизни - серебристую красавицу BMW. Теперь его не стыдно предъявить ближайшему кругу. В очередном застолье эти двое и встретятся. Чтобы после снова благополучно забыть друг о друге.

Потому что любовного романа сюжет не предусматривает. То ест, наоборот, любовь будет, да еще какая. Кому довелось пережить связь со Сказочным Принцем, к которому такие, как ты, выстраиваются в очередь, страшно маяться неловкостью в недолгие часы "вместе", отчаянно желая нежности и боясь сделать что-то не так, но совершенно умирая, когда "врозь". И перебирать, как драгоценности, крохи воспоминаний. А потом он скажет: "Я встретил девушку, которую полюбил", и ты умрешь, внешне оставшись живой. Такая любовь будет и у счастливиц, которым не довелось спознаться, появится возможность пережить.

Равно как испытать ощущения от жизни человека с кожей столь тонкой, что иногда кажется она отсутствует вовсе, а острые углы этого мира в твоем случае порой оборачиваются шипами, и всякая обыденная пошлость скребет тебя пенопластом по школьной доске, вздыбливая рудиментарные волоски вдоль позвоночника.

Или, будучи совладельцем микробизнеса пережить радости знакомства с надзорными инстанциями, неожиданно для себя узнав, что обустройство твоего дела совсем не соответствует требованиям, а чтобы соответствовало нужно вложить в устранение недостатков примерно столько же. если не больше. чем оно сейчас стоит (на всякий случай - что под силу сетевикам, совершенно неподъемно для тех, кто поменьше) но штраф тебе все равно выпишут: сначала заплати, потом устрани, а потом мы нахлобучим тебя следующей проверкой. И еще одной, и еще. Сиди на берегу и смотри, как мимо проплывает труп твоего бизнеса.

Но это же все страшно неприятно, не? А кто сказал, что здесь будут гладить по шерстке? И потом, это ведь книга, а у книг есть замечательное свойство, они позволяют что-то пережить, не будучи непосредственным участником. Своего рода вакцинация, помогающая выработать антитела, натвердить алгоритмы верного поведения. Из любой безвыходной ситуации найдется выход. Непременно!

- Три года уже не могу найти себе нормального мужика! - Последнюю фразу она произнесла с подвывающей интонацией, с которой обычно говорят: "Да что же это делается, люди добрые, а?!"

— А чего ты хочешь — их еще щенками разбирают...

Таня тут же вообразила базар, где у прилавка толпятся женщины всех возрастов, блондинки и брюнетки, высокие и маленькие, потрепанные и ухоженные, пихают друг друга локтями и переругиваются сквозь зубы. А в корзинке посапывают мужички, сладко причмокивая во сне...

|

Метки: аудиокниги русская современная |

Управление информацией |

|

|

Психология нонкоформизма |

Привет! Посоветуйте научную психологическую/социологическую литературу о природе конформизма и нонконформизма, а также моды. Лучше всего современную. Очень интересуют такие вопросы, например, почему популярен рэп среди современной молодежи, почему они носят одежду оверсайз и считают это крутым. Если современных именно на эту тему нет, то за последние 10-20 лет. Спасибо.

|

Метки: психология |

"Шум времени" Джулиан Барнс |

Life is not a walk across a field’: it was also the last line of Pasternak’s poem about Hamlet. And the previous line: ‘I am alone; all round me drowns in falsehood.’ "Жизнь прожить - не поле перейти". Это последняя строка пастернаковского "Гамлета". И предыдущая "Я один, все тонет в фарисействе"

Трудно поверить, что впервые услышала о Джулиане Барнсе четыре года назад. Теперь кажется, что знала его всегда. И тем не менее, раньше начала две тысячи семнадцатого, когда Настя Завозова поделилась книжными итогами предыдущего года, этого просто не могло быть, потому что книга написана в две тысячи шестнадцатом. Прочла тогда ее обзор, и мысли не допустив о возможности читать книгу. Потому что где я, а где Шостакович?

Нет, решила, "Шум времени" не для меня, но имя писателя, которого лучший книжный обозреватель назвала любимым, запомнила. Взялась слушать аудиокнигу "Любовь и так далее", да так и не сумела. Опыта слушания аудио у меня тогда почти не было, а чтение Ирины Ерисановой, при всем уважении к Ирине Александровне, без ускорения и теперь воспринимать не могу. И нет, не оставила попыток читать Барнса, чему теперь только рада. Потому что "Историю мира в 10, 1/2 главах" одолела уже полностью.

А потом было "Глядя на солнце", и я влюбилась. Просто насмерть, раз - и рухнула в любовь и после уж много всего читала, некоторые вещи в оригинале. Когда дочь спросила, как мне Барнс и знаю ли "The Noise of Time", она по учебе читает - ответила: мой, но на книгу про Шостаковича до сих пор не решилась. А давай мне тоже, - говорю. И взяла на английском. Знаю, что перевод Елены Петровой очень хорош, но захотелось прочесть именно так, как написано.

И нет, любовь к "Шуму времени" не выскочила передо мной как убийца из-за угла, большая часть этой небольшой книги воспринималась спокойно. Вот биография необычайно музыкально одаренного вундеркинда, шедшего к своей музыке, невзирая на трудности революции, гражданской войны, разрухи с настойчивостью и упорством. Вот работа тапером в кинотеатре, первая любовь и первый оглушительный успех, а вот первая травля за "Леди Макбет Мценского уезда".

Странно, я была уверена, что "Катерина Измайлова" писалась под вокальные способности Галины Вишневской, а ей в тридцать втором, когда Шостаковича травили за "Леди Макбет", было шесть лет. И первый страх: за себя, за близких, которые легко могут сделаться родственниками врага народа. Случись такое, жену отправят в лагерь, детей в спецдетдома. Как это в нас глубоко сидит. А после уж ничего не оставалось, кроме как наступить на горло собственной песне и приводить свое творчество в соответствие с ленинской максимой "Искусство принадлежит народу".

Это как, умея летать, самому себе обрезать крылья. Которые отрастают время от времени и нужно снова резать, раз за разом. Жизнь как качели: новый виток травли, очередное "поздравляю, прогнувшись", высочайшая похвала и премия, опять рискнуть позволить себе быть собой, новый виток травли, и все по кругу. Каждый раз оставляя на прутьях окровавленной клетки куски своего дара, которых уже не вернуть. И остается переживать, что Славе Ростроповичу позволено купить "бьюик", а ему, Дмитрию Дмитриевичу только "Победу", разменивая дар божий на очередную порцию кинояичницы.

Барнс лучший, к финалу книги тебя размалывает жерновами государственной машины давления и подавления в мелкую труху. Но таки да, масштаб музыкального гения Шостаковича был немыслимым. Прочитав, обменивались с дочерью впечатлениями, она спросила, что мне больше всего понравилось в романе, и пока я формулировала мысль о прокрустовом ложе, в которое тоталитаризм и деспотия укладывают творца, сама ответила: "Мне как ему в Америке кричали: "Шости, прыгай в окно!"

Возможно, смелость подобна красоте. Старея, красивая женщина видит то, что ушло; другие видят лишь то, что осталось. Его поздравляли с выдержкой, с отказом подчиниться, с твердым ядром под истерической поверхностью. Он видел только то, что потерял.

Perhaps courage was like beauty. A beautiful woman grows old: she sees only what has gone; others see only what remains. Some congratulated him on his endurance, his refusal to submit, the solid core beneath the hysterical surface. He saw only what was gone.

|

Метки: Барнс |

Рука сама по себе |

Господа, проше бардзо помогите вспомнить рассказ и/или автора, кому он принадлежит.

-

У героя проблема: все считают его антиобщественным негодяем, хулиганом и симулянтом.

Он жалуется врачу на свою руку: творит она что хочет и как и когда хочет, а он не в состоянии ей воспрепятствовать. Вот все думают, что (не помню что он точно сделал, ну скажем) витрину он разбил и морду кому-то тоже он изуродовал, но нет! Это сделала рука, а он всеми силами старался этого не допустить.

Доктор в тридесятый раз устало ему повторяет: у вас все анализы в норме, все психотесты на ура, вы вменяемы и здоровы, не дурите мне мозги, идите домой и задумайтесь о своём поведении.

Мужик тащится домой.

По дороге рука пытается то что-то стащить, то кого-то ударить, но ему удаётся ей этого не позволить.

. . .

В забрызганном по потолок кровью гараже работает бригада копов.

Патолог докладывает шерифу, что смерть наступила от кровопотери, вызванной ампутацией руки, проделанной с помощью циркулярной пилы для досок. Вот тело. Вот циркулярная пила. Вот кровища. А саму руку что-то никак найти не можем, куда ж она подевалась-то...

(конец)

Моя огромная благодарность будет наградой тому, кто наведёт меня на след (не руки - рассказа). Ну и сами почитайте, может и понравится.

Пис.

|

|

Янин В. Очерки истории средневекового Новгорода. |

В науке истории ещё со времён древнегреческих папирусов пытливые умы делились на два основных типа – те, кто работает на широкие обобщения, крупные и размашистые мазки событий на столетия, и те, кто кропотливо собирает мелкие фактики, памятники, источники, занимается их контекстной обработкой, оставляя обобщение другим, более смелым историкам.

Но об этом чуть ниже. Рассмотрим предмет нашего сегодняшнего разговора. Да, это «Господин Великий Новгород», ушедший в прошлое, но оставшийся даже в массовом сознании символ несбывшегося будущего России. Будущего весьма гипотетического, смутного, неопределённого – но определённо не того, что заготовили гордые московские князья. Боярская республика Новгорода стала настоящим символом демократизма в глазах общественности, его воспевали и как оплот гражданских свобод, и как концентратор «боярской вольницы», разнузданного феодального разгула. И это только с одной стороны. С другой, Новгород наравне с Киевом имеет право называться «отцом городов Русских», откуда пошли, по легенде, истоки династийной единой государственности, объединившей разрозненные восточнославянские анклавы. Ведь именно сюда (точнее – тогда ещё на Рюриково городище) пришёл пресловутый князь из заморских варягов в 862 году…

В любом случае, Новгород в более позднее время не слишком схож со своими соседями, хотя, вероятно, в IX-X веках он не слишком бросался в глазах. По итогам своего развития он куда больше походил на классический город-государство, основанный на торговле, имеющий высокую степень самоуправления и сменяемости власти… Впрочем, последнее, по всей видимости, несколько утрачивает своё значение к XV веку. По итогам развития именно Новгород остался наиболее «европейским» анклавом на территории Руси в социальном смысле, наименее зависящим от какой-либо внешней воли, будь то государственная власть либо иные институты.

Впрочем, я недостаточно компетентен, чтобы вольно рассуждать о новгородской государственности и социальной системе на всём протяжении его существования. Обратимся к герою нашего разговора – Валентину Янину, человеку, проведшему большую часть жизни в раскопах древнего города, человеку, подарившему нам голоса из прошлого. Да, Янин был одним из первых, кто стал извлекать из сырой новгородской земли берестяные грамоты, на которых были начертаны записки, сообщения, пометки… В общем, вещи, казалось бы, не имеющие значения для большой истории – но в своём объёме сухие и скупые данные грамот дают картину жизни и быта людей, живших почти тысячу лет назад, дают возможность прикоснуться к их языку, к мышлению, к их повседневности – то, что брезгливо игнорировали церковные летописцы.

Ну так вот, возвращаясь к истокам – Янин принадлежит к учёным, по выражению Леонида Алаева, которые всю жизнь «собирают осколки». Ещё будучи юношей, он возился с древнерусскими монетами с дотошностью заядлого коллекционера, вымеряя и соотнося вес монет и древнерусских систем денежного отсчёта, итогом которого стала книга «Денежно-весовые системы русского средневековья: Домонгольский период», которую он издал в 27 лет. Чуть позже, в экспедиции Артемия Арциховского в начале 1950-х он нашёл новое увлечение, заключающееся в находке и издании берестяных грамот, совместного с лингвистами перевода и первичной интерпретации.

Именно интерпретация нас и интересует: ведь книга называется «Очерки истории средневекового Новгорода», написана она в 2008 году, то есть должна представлять собой концентрацию всего опыта изучения этого города, который прошёл за шесть десятилетий почтенный археолог. Например, его авторству принадлежит книга «Новгородские посадники» (1963), которая представляет собой институциональный анализ одной из форм самоуправления концевой общины. Поэтому я предполагал найти в этой книге сквозной анализ социально-политической истории Новгорода, механизмы организации, сформировавшие его уникальный феномен и, в конечном счёте, его пространное описание и толкование.

Однако первое, на что стоит обратить внимание, это на название: «Очерки истории…», то есть – зарисовки, фрагменты, элементы. Не цельное описание новгородского феномена, а фрагменты его истории. Второе – Янин – «собиратель осколков». Он сугубый практик, и исходит из узкого понимания источника, из конкретного факта, который он из себя представляет. Именно поэтому очерки истории у нашего героя предельно конкретны, узконаправленны и казуальны. Ведь даже обобщающий очерк по истории международных связей города для этой книги писал не Янин, а русист Елена Рыбина. Примеры?

Пожалуйста. Скажем, такая тема, как Новгород во времена монгольского нашествия. Эту историю знают все без исключения, и про Игнач-крест тоже помнят все. Избегая общих характеристик, Янин скурпулёзно и дотошно пытается определить место и время поворота батыевых орд вспять, немало страниц тратя на сложный текстологический и этимологический анализ происходящих событий. Или вот ещё один пример: боярское землевладение он рассматривает исключительно через казуальные данные, исходя из косвенных показаний актовых материалов и берестяных грамот, в полной мере рассматривая одну из боярских семей Новгорода. Ещё более яркий пример – изучение прекрасно сохранившихся мумифицированных останков Дмитрия Шемяки, одного из участников феодальных воин XV в., из которого был сделан вывод об отравлении мятежного князя, вероятно, по приказу Василия Тёмного.

Валентин Янин изучает историю Новгорода через казусы. Не землевладение вообще – а землевладение конкретных семей. Не просто сбор налога и ясака – а вполне конкретный сбор налогов в конкретной пятине. Не институт тысяцких и епископов – а история конкретных представителей новгородцев на этих должностях. Автор показывает широкую палитру живой новгородской жизни, но это не столько очерки истории города, сколько очерки по истории источниковедения города, и вероятных путей их первичной интерпретации. По этим очеркам не так просто изучать историю Новгорода как социального образования.

Тем не менее, в заключении Янин дал своё видение новгородского феномена, пусть даже и краткое – ведь историк не может обойтись совсем без теоретической базы. Три посёлка родовой аристократии (концы) были объединены в один город в конце X века, и, в целом, изначально их строй не слишком выделялся на фоне городов Древней Руси. Так, Янин ещё во времена Ярослава Мудрого выделяет систему концевого самоуправления и княжеской администрации («княжеский домен», концепт, вызвавший много споров в своё время), которые существовали параллельно друг с другом. Однако в XII веке Новгород «сбился с пути», укрепления княжьей власти не произошло, и в 1136 году боярство окончательно изгнало княжескую власть из города, став самоуправляющейся «республикой». Призываемый князь продолжал выполнять военные и судебные функции, однако с каждым годом терял своё влияние, появлялись новые институты управления, замещающие и эти сферы. Таким образом, к концу XIII века сложилась известная триада «посадник-тысяцкий-архимадрит», ежегодно переизбираемых и являющихся основными институтами управления и перераспределения в Новгороде.

Таковы краткие выводы, точнее, базовые предпосылки, из которых исходит Валентин Янин. Какие выводы сделаем мы? Если браться за историю Новгорода в её полном объёме, как уникального социально-культурного явления, то эта книга не годится. Но она содержит богатый фактический материал по казуальной истории этого средневекового города, по его внутренним и внешним конфликтам, застройке, политических и внутриродовых силах, и так далее, и так далее. «Очерки…» могут добавить дополнительных красок в картину истории Древней Руси, однако сам новгородский феномен и его место в истории нашей страны данная конкретная книга не поможет объяснить.

|

|

Лавкрафт. Хребты безумия. |

Когда-то, очень давно, я уже читал Лавкрафта, но совершенно не помню о чём он пишет, а может и не читал… Тогда в середине 90х, когда "книжный рынок" переехал поближе ко мне и вдруг появились средства покупать книги, а время покупать пеленки ещё не пришло, я увозил домой по 5-8 книг. Тогда можно было найти любую новинку в автолавках, а в рядах люди распродавали свои домашние библиотеки, потерявшие былую ценность. Я мог бродить по рынку часами. А ещё там были молодые парни, привозившие целые газели старых книг! Они выгружали 20-30 картонных коробок с книгами и цены были вполне демократичными. Очень много времени они у меня отнимали поначалу. Именно там регулярно появлялись различные экземпляры из серии "Классика мировой фантастики", которые я неизменно покупал. Кажется, был там и Лавкрафт, но теперь этой книги я у себя не нахожу. Вероятно тогда, даже если я его и читал, на фоне других мастеров фантастики, он меня не впечатлил. Честно говоря, он меня и теперь не сильно заинтересовал. Но, в связи с тем, что я решил теперь писать о всех прочитанных книгах, напишу и про него. |

"Хребты безумия" одна из последних значимых книг, написанных Лавкрафтом. Вероятно для 1931 года повесть действительно была "ужас, ужас", но на фоне сегодняшних фантастических ужастиков, выглядит достаточно бледно, но только на фоне фильмов, добротного космического хоррора в литературе встречается не так уж много, там повесть точно не затеряется. Понравилась книга обилием хорошо прописанных космических рас, как минимум три присутствуют в повести. Сотни миллионов лет истории земли, космические пришельцы, битвы за Землю. По мере чтения меня охватывал всё больший интерес, но не к том, чем окончится именно эта история, а к истории вселенской, какой она могла бы быть, а может и была? Масштаб повествования – вот то, чем писатель меня действительно поразил.  А в остальном… сюжет плавный с попыткой нагнетания по ходу действия, но довольно предсказуемый и совсем без детективной линии. К тому же эти ежестраничные "охваченные ужасом" главные герои, как то не впечатляют. Нет, я понимаю, что попади я на их место, тоже был бы "охвачен", но описывал бы потом такое приключение в более оптимистическом ключе. Присоветовать могу любителям По и Кинга, по стилю они достаточно близки, ну ещё в ознакомительных целях можно почитать. Сам от дальнейшего путешествия по "мирам Лавкрафта" не зарекаюсь. Почитателей писателя прошу не напрягаться, я не литературный критик, так что мнение моё для вас не должно иметь никакого значения. Такая вот книжка "ужасов" прочитанная в образовательных целях.  |

|

Метки: Лавкрафт |

Поиск книги |

Ищу книгу. Детская или подростковая проза, советского автора.

Главный герой - мальчик, от его лица ведется повествование.

У меня отложился в памяти только один эпизод: мальчик с папой и дядей (или папиным другом) отправляются в поход по реке, ловят рыбу (или форель или хариуса), и тут же солят ее в клеенчатом мешке. Пробуют с огромным удовольствием спустя некоторое время.

Это скорее всего, не Дениска, и не Саня Дырочкин; но впечатления от книги схожие - какое-то теплое и доброе послевкусие, что-ли.

Заранее спасибо!

|

Метки: поиск книги детская подростковый |

Герман Садулаев. Шалинский рейд. |

Герой, чеченец (мать русская, но у чеченцев родство по отцу передается), окончив юрфак Ленинградского университета, возвращается в 1994 году в родное Шали. Ну и дальше война.

Во-первых, интересно восстановить последовательность событий. Мне, обывательнице и современнице, совершенно не запоминаются события. Первая чеченская война, вторая чеченская война, Дудаев, Махмудов – каша. А тут немного систематизировалось.

Какая блин независимая Чечня! Республика Ичкерия! Они всю войну мнили себя независимой республикой, даже деньги свои где-то в Бельгии напечатали курам на смех, и при этом получали бюджетные деньги из России, пенсии там и прочее. Экономику всю развалили, остался один ворованный плохо очищенный бензин, которым и стар и млад торговали 3-литровыми банками на обочинах дороги.

Во-вторых, пронзительное повествование от первого лица. Дядя устраивает героя - зовут его Тамерлан – на работу в милицию, другой работы в селе нет. Лично выдает незарегистрированное оружие. Ну и вот так меж двух огней всю войну, и порядок поддержать, и подлостей не наделать. История с его женой, отражающая отношение к женщине (вела себя несколько свободнее, чем принято, была изнасилована подонками, покончила собой, далее следует кровная месть). Не избежал Тамерлан участия в боевых действиях, пытаясь сохранить жизни односельчанам, уводит боевиков из села, возглавив подразделение, скрывается. В конце концов бежит в Россию с чужим паспортом.

Такое несколько монотонное повествование, без лихо закрученного сюжета. Просто жизнь в страшное время в страшном месте. Тем жестче пробирает.

В-третьих, как всегда интересно с точки зрения этнической. Потом почитала еще интервью Садулаева в инете. Кроют его в кометах матом, изменником называют, но такое нельзя придумать, живя в Питере. Это очень изнутри и очень продуманно-прочувствовано.

|

Метки: 20 век |

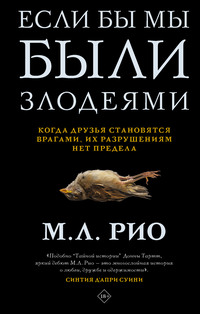

М. Л. Рио "Если бы мы были злодеями" |

Молодой актер по имени Оливер десяток лет отсидел за решеткой и вот наконец его просьбу об условно-досрочном удовлетворили. Это известие приносит ему детектив Джо Колборн - тот самый полицейский, который отправил его в тюрьму, а потом регулярно там навещал. Зачем? Да потому что Колборн, несмотря на наличие признания, никогда не верил в виновность этого парня.

Также детектив сообщает Оливеру о своем уходе из полиции. Мол, буду частным лицом, а значит, ты, парень, после выхода вполне можешь облегчить совесть, рассказав мне свою тайну, и она перестанет сводить с ума нас обоих. Все конфиденциально, никакого последующего преследования - Колборну просто нужно знать.

Оливер принимает его предложение, и после выхода на свободу начинает свой рассказ, возвращаясь в прошлое, в художественное училище Деллехера. Семеро друзей, сдвинутых на Шекспире, последний год обучения и разыгравшаяся драма.

Повествование психологичное, эмоциональное, неспешное, полное цитат из Шекспира и временами затянутое.

Детективная сторона звезд с неба не хватает, а вот нарастание напряжения, которое в итоге и привело к преступлению, передано весьма ощутимо. Сюжетные повороты не особо неожиданные, разгадка тоже не ошеломляет. По сути, самое яркое здесь - это одержимость героев Шекспиром. Очень живо описаны студенческие театральные постановки, когда настоящие чувства молодых актеров переплетаются с чувствами их персонажей.

Рассказ идет от лица Оливера, который излагает очень красочно, однако для захватывающего детективного повествования не хватает даже не динамики, уж бог с ней, а развития интриги. Получается, сперва напряжение нарастает, потом взрыв, потом, вместо загадок и открытий, мы получаем жизнеописание чрезмерно эмоциональных студентов, дальше наконец встряска и... и все.

Определенное очарование в этой книге есть, но хорошим детективом или триллером ее не назовешь.

|

Метки: триллер детектив |

"Туманная долина" Кэтрин Арден |

Дом был лиловый, как цветок люпина. Отец купил его ещё до встречи с мамой Олли, которая, едва увидев это здание, рассмеялась: "Ты кем себя вообразил, пасхальным кроликом?" Жилище напоминало пасхальное яйцо. Снаружи вокруг окон тянулась окантовка сливового цвета, дверь была ярко-красной. Стены в кухне оттенком напоминали мятное мороженое. С тех пор дом так и называли – Яйцом.

И вот из этого-то яйца вылупилась умненькая девочка Оливия. Впрочем, так называть себя она теперь никому не позволяет, отдав эту форму имени единственному человеку, который уже никогда его не произнесет - маме. Мама Олли погибла, от последствий она еще не вполне оправилась (как-будто от такого вообще можно вполне оправиться), но в остальном все в ее жизни неплохо.

Любящий, понимающий, заботливый папа, мастер на все руки, балует дочь разными вкусностями, которые не устает для нее готовить. С учебой у феноменально одаренной девочки никаких проблем; с одноклассниками отношения нормальные - она не из тех, кто даст себя в обиду, не побоится даже вступиться за жертву коллективной травли, не опасаясь самой занять это место. Просто есть люди, которые по натуре своей не жертвы и не коноводы - стоят в стороне, держа дистанцию.

Что будет очень полезным в ситуации, когда остаться со всеми, сделавшись заложницей коллективного заблуждения, окажется смерти подобно. Сказать по правде, за эту книгу я взялась, ожидая чего-то, наподобие "Зимней ночи", чудесной древнерусской трилогии Кэтрин Арден о Василисе Премудрой, и первой реакцией, когда поняла, что читаю янг-эдалт фэнтези было разочарование. Однако оставив позади экспозицию, уже говорила себе: "Какая же она все-таки умница!"

Потому что "Туманная долина", впрямь, хороша. Немыслимых высот и глубин отыскать в ней не надейтесь, все-таки подростковый хоррор предъявляет к повествованию достаточно специфичные требования: ясность, простота, линейность нарратива, цельные типажи: храбрая независимая девочка с надломом в душе, неуклюжая трусишка со многими скрытыми достоинствами; спортсмен, который только кажется примитивным качком, а на деле знает кэрроллову "Алису" до уровня "цитировать".

Отличная история. Нетривиальный сюжет, который заставит поежиться от страха даже человека, перечитавшего литературы ужасов без счета, очень достойное исполнение, серьезная нравственная составляющая. И да, заглавие из Юрия Коваля я не случайно поставила, хотя главное предостережение книги "опасайтесь открытых пространств". На самом деле есть в ней что-то неуловимо сродное детской прозе Коваля. Не иначе, глубокое погружение в русские реалии не прошло для Арден без последствий. В выигрыше все.

|

Метки: фэнтези |

Черчилль |

посоветуйте, пожалуйста, самую интересную книгу о нём.

Или его собственную?

Спасибо .

Р.S. в лучшем переводе.

|

Метки: английская что читать - история биографическая что читать? историческая |

Польские детективы. |

С большим интересом прочел трилогию о Теодоре Шацком от Зигмунта Милошевского.

Очень понравилось и по стилю, и по задумке, и вообще. Отличные книги, интересные.

Может кто-то может посоветовать еще что-то подобное из польских детективов? Ну, или не польских :-)

Спасибо!

|

|

"Господа Головлевы" М.Е.Салтыков-Щедрин |

Люблю отчизну я,

Но странною любовью.

Лермонтов

"Салтыков-Щедрин, - говорит Дмитрий Быков, - Из тех писателей, которых в школе никто всерьез не читает. Он приходит к взрослому читателю, и когда это случается, шок оказывается очень силен." В точности это случилось со мной на восемнадцатом году жизни. Тогда взяла "Историю одного города", все смеялась, читая. А потом обрушилась в депрессию, которой до сих пор без дрожи вспомнить не могу. В костный мозг, печенку, селезенку и кишки вошло знание: ничего никогда не изменится, как не изменилось за прошедшие сто двадцать лет. Жить мне в городе Глупове всю жизнь. И детям моим жить, и внукам, потому что и впредь все так будет.

Про депрессию не для красного словца, на обычное воздействие даже очень сильной книги, с героями которой соотносишь себя, на сопереживание, даже на катарсис - это не было похоже. С таким поживешь день-два, много - неделю, да и отпускаешь. После Глупова из моего мира ушла вся радость. Ходила по серым улицам, смотрела на людей, у которых вместо лиц свиные рыла, и всех ненавидела. А больше всех себя. Потом выкарабкалась, молодость мощный ресурс, но от Салтыкова-Щедрина с тех пор старалась держаться подальше. До черного ящика в Долгой прогулке с квестом прочесть "Господ Головлевых" . Признаюсь, страшновато было.

И нет, напрасно опасалась. Просто книга о глупых, злых, праздных людях, разменявших жизнь на мелочные дрязги, пьянство, безрадостный блуд, сплетни и суесловие. Из всех героев, которых вернее было бы назвать персонажами, единственно интересна и более прочих похожа на живого человека Арина Петровна, мать. Ее, талантливую земельную спекулянтку, не лишенную авантюрной жилки, начало книги застает лет шестидесяти, но еще бодрой крепкой и предприимчивой.

Хозяйке головлевского поместья не на кого особенно рассчитывать в смысле помощи. Муженек пьянствует, да кропает скабрезные стишки в духе Баркова. Старший сын Степка, отучившись за материнский счет в университете и получив в качестве взноса в грядущее благополучие дом, ценой в двенадцать тысяч (огромные, по тем временам, деньги), проматывает родительское благословение.

Двое других сыновей, Павел и Порфирий, служат по казенной части и благодарно принимают ее финансовые вливания - всякий согласно своему характеру: Павел буркнет "Спасибо", Порфирий, за которым в семье со Степкиной подачи закрепилось прозвище Иудушка, разведет многословные турусы на колесах - но ждать от них помощи не приходится. Впрочем, ей без надобности, сама со всем управляется. Была еще дочь, да сбежала с гусаром, поперек родительской воли, после померла, родив дочерей Анниньку и Любиньку. Сироты остались на бабкином попечении, потому что гусар сбежал, не впечатлившись плохоньким Погореловым, которое теща отделила непокорной дочери.

Достанет у вас духу осудить женщину, которая тащит на себе шестеро чад и домочадцев, четверо из которых дееспособные мужчины? То-то же. А что держала сынка Степушку в черном теле после того, как промотал дом, так а что с ним делать было? Продолжать в макушку нацеловывать мужика под сорок, умиляясь его чудачествам? В каждом из нас есть то, что изначально положено, а чего нет, то искать в себе бесполезно. Не было в ней нежности, ласки, заботливости, взамен которым получила деловую хватку с умением устраивать выгодные гешефты. Тут уж либо одно, либо другое, все и сразу бывает только в сказках и скверных романах.

Одну, но роковую ошибку сделала эта женщина, после смерти непутного Степки, а за ним мужа, разделив недвижимость между сыновьями. Кабы держала финансовые рычаги в руках, могла бы по-прежнему управлять всем. И Павел не спился бы, и барышням приискала бы достойные партии, и внуков выучила-пристроила дождавшись правнуков, а уж кровипивец Иудушка и вовсе ходил бы у нее по половице, тешась видами на наследство.

Отдав, лишилась всего, обрекла себя и внучек на роль приживалок, всецело зависящих от благорасположения сыновей и дядьев. Зачем, ну зачем, объясните же мне кто-нибудь? Кем-кем, а дурой она не казалась, и уж тем более не была клушей, которая спит и видит, как бы положить жизнь на алтарь служения ближним.

Вот потому-то классику и сегодня читать нелишне. Женщина не должна жертвовать всем, что имеет. Хочешь, чтобы дела твои были в порядке - веди их сама, не полагаясь на чужую милость. Ах да, есть аудиокнига в роскошном исполнении Александра Клюквина, которая превратит знакомство с романом в прекрасное интеллектуальное приключение.

|

Метки: аудиокниги русская классика |