-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://belan-olga.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??d1b587c8, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

НЕ праздничное |

Первый раз за много лет в этот день я НЕ поздравляю МК с днем рождения. Мое первое место работы, мой первый учебник жизни, моя первая любовь… Всё это давно в прошлом, а события этого года перечеркнули все воспоминания, все сопли и слюни на тему "как молоды мы были".

Остались лишь слезы. Одни слезы.

|

Метки: профессия журналистика вспомнилось скорбное |

Королева саундтрека |

75 лет Нине Бродской.

Даже не верится. Ее звонкий голос звучал во многих советских фильмах, любимых мною (да многими) до сих пор. Нина - королева саундтрека, что уж там говорить…

Она прославилась с первой же песни, которую она исполнила в 16 лет - это была веселая песенка "Тум-балалайка". Ее сразу же заметил главный метр отечественной эстрады тех лет - дирижер и композитор Эдди Рознер - и пригласил в свой оркестр. Бродская была суперпопулярна, каждая ее песня становилась хитом - будь это мелодия из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" ( в образе Натальи Селезневой), закадровая песня в "Приключениях Буратино" или главная музыкальная тема в кинофильме "Женщины". Кстати, актрисы - и Наталья Селезнева, и Наталья Варлей ( за кого Нина пела в фильме "Три дня в Москве" песню про "одну снежинку, которая еще не снег") на концертах спокойненько "исполняли" песни из своих фильмов под фонограмму Бродской.

Коллеги вспоминают, что Бродская напоминала молодую Целиковскую - своей улыбчивостью, доброжелательностью, миловидностью. Нина вышла замуж за музыканта, тромбониста оркестра, и была счастлива. Но в начале 70-х годов началось некое негласное гонение на артистов еврейской национальности. Запретили певицу Аиду Ведищеву, одну из любимейших зрителями исполнительницу. Якобы за короткое платье наказали Ларису Мондрус: ее перестали показывать по тв. Пострадала и Нина Бродская - ее не приглашали на правительственные концерты и тоже запретили показывать по тв. Иногда на гастролях Нина позволяла петь песни на иврите - кто-то из оркестрантов донес на нее начальству. Пока оставались концерты и гастроли, Нина терпела, но однажды она приехала в очередной провинциальный городок и прочитала на афише: "Концерты отменяются из-за болезни певицы".

Это означало конец творческой деятельности, а Нине было всего 30 лет. Вместе с семьей она уехала в Америку. Конечно, в США ей не удалось завоевать такого огромного количества поклонников, которые осталось у нее в СССР. Деньги зарабатывал муж, он устраивался подыгрывать в разные музыкальные коллективы. Но, тем не менее, Нина Александровна иногда ездила на гастроли и выступала перед русскоязычной публикой.

Бродская раньше иногда навещала Москву, участвовала в телепрограммах. Она выкрасилась в блондинку, немножко поправилась, но голос ее по-прежнему звонкий и красивый.

С мужем, музыкантом Владимиром Богдановым, Нина прожила более 50 лет.

|

Метки: старое кино ностальгия музыка с днем варенья женская доля |

Желтый мальчик улетел |

Одна когда-то очень известная журналистка и ведущая популярного ток-шоу обозвала меня "главной московской сплетницей".Еще год назад я бы порадовалась такому "титулу" и поёрничала бы на эту тему в своих соцсетях. Но сейчас настроения нет. Нет ни куража, ни иронии, ни юмора. Одна глухая тоска…

Желтая пресса, на самом деле, не делала ничего дурного, она просто развлекала читателя. И уже не приносила такого смертоносного вреда, которое сегодня сливает на головы бедных потребителей телевидение. Умные звезды это понимали и охотно участвовали в наших затеях. Я могу назвать имена многих актеров, певцов, одним словом знаменитостей, которые приезжали в редакцию и предлагали: "Давайте что-нибудь придумаем про меня, а то концерты ( премьера, тур, показ) скоро…"И мы придумывали. А некоторые даже деньги платили за наши придумки.

Глупые звезды начинали скандал. В это скандал втягивались другие издания, особенно, если дело доходило до суда. Но "с журналистами судиться, что в крапиву ср-ть садится", как говорил мой хороший знакомый, народный артист. Он был из разряда умных…

Обо всем этом я писала в своей книге "Моя бульварная жизнь".

Кстати, а вы знаете, почему скандальную прессу называют "желтой"? Всё началось с криминальных изданий. В середине 19 века в Германии очень популярны были газеты, которые печатали подробности громких судебных разбирательств, так называемая "револьверная пресса". Это был предшественник желтой прессы.

В Америке в 1895 году в газете "New York World" появились комиксы с постоянным героем – малышом в длинной желтой рубашке, который комментировал все происходящее на картинках. Эту серию так и прозвали "желтый малыш". Вскоре другая газета "New York Journal" начала иллюстрировать свои скандальные публикации "желтым мальчиком" Разгорелся скандал, дело дошло до суда. На суде председатель судебного заседания назвал обе газеты "желтой прессой". И все – выражение вылетело из зала суда и полетело по миру.

Только сейчас "желтый мальчик" покинул нашу страну, желтая пресса умерла. И я не уверена, что это хорошо.

|

Метки: журналистика отрубленный хвост шевелится вспомнилось размышлизмы |

Невеста журналиста Фандора |

Умерла Милен Диманжо.

Кто помнит зеленого Фантомаса, тот помнит ослепительную невесту главного героя – журналиста Фандора ( Жан Маре). Она не было сладкой красавицей, но была отважной хулиганкой и достойной парой своему смелому жениху. Мы с Светкой -

sveta_yan, друганом моим близким, по несколько раз смотрели каждую серию "Фантомаса": выходили из кинотеатра, покупали в кассе билеты и шли на следующую серию…

sveta_yan, друганом моим близким, по несколько раз смотрели каждую серию "Фантомаса": выходили из кинотеатра, покупали в кассе билеты и шли на следующую серию…Милен Диманжо могла стать тенью Бриджит Бардо: говорили, что они похожи. Но Милен не устраивали такая перспектива, и она пошла по другому пути – выбирала роли с "изюминкой" и обязательно иронизировала - то ли над ролью, то ли над собой. Получался такой чертенок в юбке – обаятельный и прелестный.

Но когда она встретила главную любовь своей жизни, повела себя совсем не по звездному: оставила карьеру, прекратила сниматься в кино и удалилась на кинематографических столиц. Она посвятила все свое время мужу. Марк Сименон, сын знаменитого писателя Жоржа Сименона, был прекрасный человек, режиссер и сценарист. Но имел один недостаток: он страдал алкоголизмом. Но нигде и никогда Милен не сказала о нем ни одного плохого слова, не осудила и, конечно, не бросила – пыталась лечить, спасать, защищать. Марк умер в 1999 году: по неосторожности упал с лестницы в собственном дом на острове Поркероль. Милен вскоре продала этот дом, вернулась в Париж и в профессию, и почти до самой смерти успешно снималась в кино.

Милен никогда не скрывала, что она – наполовину русская. Ее мать Клавдия Трубникова родилась и жила в Харькове. Во время революции эмигрировала сначала в Шанхай, потом в Париж. Памяти матери Милен посвятила свою книгу "Сирень Харькова".

Она прожила длинную, бесконечно счастливую жизнь, познала славу и любовь, и до последнего дня была прекрасна.

С мужем Марком Сименоном

|

Метки: некролог актрисы любимые фильмы красота |

Перелистывая Тургенева |

Ивану Тургеневу повезло в кино. По крайней мере, его соотечественники бережно и аккуратно экранизировали несколько произведений великого русского писателя.

Лучшей из них до си пор я считаю "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского (1969 год). Фамилию режиссера сейчас написала с отвращением, но из песни слова не выкинешь, когда-то он снимал хорошее кино…

Там все сошлось - дерзкий режиссер, влюбленный в кино и по очереди во всех актрис, которые у него снимались, чудесные актеры, как будто созданные для эпохи 19 века (особенно Леонид Кулагин и Беата Тышкевич), музыка, художник по костюму, свет, операторская работа - все сошлось в этом фильме. Режиссер взял лишь общую концепцию романа, серьезно переработав сюжет для сценария. Но главное - там сохранена атмосфера романа и тургеневский шарм.

Люблю я и постановку "Ася" (1977 год) режиссера Иосифа Хейфица. Я даже потом псевдоним взяла и долго им подписывалась Ася Гагина - такое сильное впечатление произвели на меня Лена Коренева в образе Аси и Игорь Костолевский - Гагин (кстати, на эту роль претендовал Андрей Миронов).

Фильм "Рудин" в постановке режиссера Константина Воинова стоит в ряду средних фильмов советского кино. А уж Олег Ефремов в главной роли Рудина совсем неудачное попадание и явный промах режиссера.

"Муму" режиссера Юрия Грымова (1998) критики назвали "фрейдистским фильмом" (именно страсть барыни в исполнении Людмилы Максаковой) к Герасиму (его сыграл Александр Балуев) послужила причиной ее жестокости. Разумеется, далеко не всем такая трактовка пришлась по душе. Фильм удостоился приза за лучшее музыкальное оформление на "Кинотавре" и получил "Нику" за операторскую работу.

Авдотья Смирнова однажды замахнулась на "Отцов и детей". Сама написала сценарий и сама поставила. В этом фильме играли блестящие актеры - Сергей Юрский, Андрей Смирнов, Наталья Тенякова. Другая женщина режиссер Вера Глаголева сняла блистательный фильм Две женщины" по пьесе Тургенева "Месяц в деревне", где одну из главных ролей сыграл Райф Файнс.

А больше Тургенева не снимают.

Не модно-с.

На фото: кадр из фильма "Ася".

|

Метки: история кино размышлизмы кино любимые фильмы |

"Относитесь к себе как к ценности, которую нужно беречь» |

Мне всегда была близка философия разумного эгоизма, но я стеснялась об этом говорить.

Слово "эгоизм" вообще в СССР было практически ругательным. Но Чернышевского изучали в школе. Жаль, что его роман "Что делать", где изложены главные постулаты теории разумного эгоизма, оказался скучным, напыщенно нравоучительным. Но сути самой теории это не умаляет. Что плохого в том, что человек созидает и творит не ради какой-то забубенной идеи или выдуманного символа, а ради самого себя, ради собственного благополучия и собственного будущего? Именно эгоизм в хорошем смысле слова толкает человека созидать и самоусовершенствоваться. Что же в этом плохого?

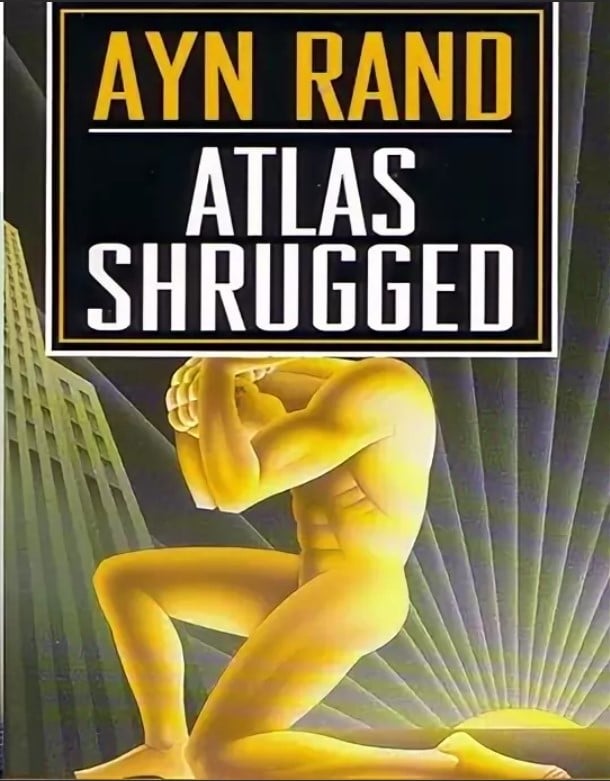

Американская писательница Айн Ренд пошла дальше. Она ставит разум человека и его эго выше всего, что существует в мире. Ее роман "Атлант расправит плечи" читается с трудом, потому что это не совсем литература, а философское учение подобно "Что делать?" Чернышевского. Но я все-таки одолела его, потому что во многом находила созвучие собственным мыслям, тем самым, которых когда-то стеснялась. Ну, например, что само понятие "эгоизм" за всю историю было искажено и переделано в угоду общепринятым ценностям, которые писательница отвергает: "Значимость эгоизма в том, что вы цените себя, живёте в согласии со своей природой и собственными суждениями. Вы уважаете свой разум, свою способность делать правильные вещи. Уважаете возможность быть морально добродетельным человеком. И относитесь к себе как к ценности, которую нужно беречь"

Айн Ренд считает готовность бескорыстно действовать на пользу других, не считаясь со своими интересами — худшее из зол.

Обязанность жить для других порождает неудовлетворённые потребности и желания. Когда что-то не складывается, мы злимся на других и чувствуем, что они нам должны.

Я не буду здесь приводить все постулаты теории Айн Ренд, вы можете прочитать "Атланта" сами ( от души рекомендую). Скажу только, что по тиражам книги Ренд занимают в Америке второе место после Библии, и ни один писатель ХХ века не вызвал такого спора и такого раскола в ячитающей публике, как Айн Ренд.

Настоящее ее имя Алиса Розенбаум, родом она из Петербурга, в 1925 году эмигрировала в США по студенческой визе. Там она и стала Айн Ренд.

Мне кажется, за ее философским учением будущее.

|

Метки: книжечки культурный шок вечные вопросы удивило |

С тобой и без тебя |

Константин Симонов в нашей литературе фигура противоречивая.

У него есть строки, поразительные по простоте и гениальности. А есть рубленые партийные стихи в угоду власти, которой он верно служил и которая его за это всячески ласкала. Шесть Сталинский премий - это , вам скажу, не просто награда - высшая благодарность за верноподданность.

Симонов - выходец из дворянской семьи. Всю жизнь он скрывал это факт и избегал говорить о родителях. Мало того, его отец - потомственный офицер царской армии, бежал с частями белой гвардии на юг, оттуда - в эмиграцию. Мать, считавшая мужа без вести пропавшим в империалистическую войну, вышла второй раз замуж, Симонову отчим стал вторым отцом и его указывал поэт в биографии.

Странно, что поменяв имя с Кирилла на Константина, он не изменил свою фамилию, что было бы логичнее. Я ж говорю - сложный был человек, странный... Его роман и брак с актрисой Валентиной Серовой оброс слухами и легендами, они были красивой парой. Говорят, что Симонов был без ума от актрисы, а она, мол, только отвечала на его чувства. Но оставил он ее не поэтому, он ведь простил ей даже роман с маршалом Рокоссовским. Он бросил её, когда она потеряла сына, когда ее мать забрала дочку Машу, когда стала она стареть - и начала выпивать, быстро проделав путь от бокала шампанского до бутылки водки.

Он - писатель, общественный деятель, герой и лауреат, ему требовалась забота и участие, а сам он на это способен не был. Говорят, когда она умерла, прислал огромный букет гвоздик...

Но лучшие свои стихи он посвятил все-таки ей. И не только "Жди меня..."

Плюшевые волки,

Зайцы, погремушки.

Детям дарят с елки

Детские игрушки.

И, состарясь, дети

До смерти без толку

Все на белом свете

Ищут эту елку.

Где жар-птица в клетке,

Золотые слитки,

Где висит на ветке

Счастье их на нитке.

Только дед-мороза

Нету на макушке,

Чтоб в ответ на слезы

Сверху снял игрушки.

Желтые иголки

На пол опадают...

Все я жду, что с елки

Мне тебя подарят.

На фото: Константин Симонов, Валентина Серова и ее сын от первого брака Анатолий.

PS Жизнь этого мальчика сложилась более, чем трагически. Это на фото все его герои красивые и счастливые. А в жизни у отчима отношения с пасынком не складывались, позже он уговорил Серову отдать мальчика в детдом. Поразительно, но мать согласилась. Его отправили куда-то за Урал, и даже на выходные никто не забирал его в семью. Он вырос в маленького зверька, злобного и агрессивного. Дальше - как по сценарию – грабеж тюрьма, алкоголь и ранняя смерть в 35 лет.

|

Метки: поэзия истории о любви вспомнилось с днем варенья история |

Кто поедет в Петербург? |

Удивительно: в новом сериале Валерия Тодоровского "Надвое", который я с удовольствием посмотрела, нет никаких примет времени, в котором происходит действие фильма. Режиссер вообще всегда как будто сторониться обозначить свою позицию, но в "Оттепели" хотя бы есть приметы советского времени – коммунисты, начальники, кегебэшники и пр. В "Надвое" действие происходит в безвоздушном общественном пространстве, и в принципе, если бы не "сапсаны" и современная мода, можно было перенести героев в любое другое десятилетие последнего века.

Тодоровский сделал очень качественный продукт. Никаких криминалов, разборок, убийств и расследований, а смотрится, как напряженный детектив. Любовные тношения героев с каждой серией запутываются все больше и больше, и смотреть на это чрезвычайно волнительно. Меня примирил этот фильм даже с актером Александром Петровым, которого я настоящим артистом никогда не считала, несмотря на его дикую популярность. Он здесь как раз на месте – ведь должно быть понятно, почему его любимая девушка изменяет направо-налево ему, маленькому человечку с кучей комплексов.

Еще одно удивило: оба героя (актеры Петров и Козловский) работают в одном офисе, много проводят времени на службе, но когда встречаются ( а на протяжение всего фильма), все 9 серий, говорят только о бабах и сексе. Это сейчас нормально так? Мы помнится, когда работали, ни о чем другом, кроме как о работе, и говорить не могли. Не только в компании, с друг другом, но даже, простите, и в постели…

Но то было другое время.

|

Метки: любовь лучшие фильмы о любви культурный шок кино удивило |

Чемпион |

Исторический факт: на Руси воровали везде и всегда. Но исторический топ-парад российских государственных воров по праву возглавляет Александр Данилович Меншиков. "Светлейший" брал мзду с просителей, грабил имения шляхты во время Северной войны, закрепощал малороссийских казаков, отнимал земли у смежных с его имениями помещиков, обкрадывал казну на всевозможных подрядах, наживался на спекуляциях зерном, присваивал военную добычу.

В 1708 году войска под его командованием учинили грабеж в Могилеве. Большая часть добычи утекла в меншиковские карманы. С 1711 года до окончания царствования Петра сановный вор почти не выходил из суда. Спасали Меншикова расположение Екатерины, а также несомненные заслуги перед Российской империей.

Сколько наворовал Меншиков, неизвестно. Но только наличными у князя в 1727 году было конфисковано 13 миллионов рублей – это не считая вотчин и крепостных, а также 200 пудов золотой и серебряной посуды. Если сравнить, то военный бюджет империи в 1724-1729 гг. составил 17 миллионов рублей.

Конец свой встретил в ссылке в Сибири. И даже могилы от него не с осталось -- ее смыло весенним половодьем.

Как сказал один мой хороший знакомый: "Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе снял фильм-расследование Навальный". Ну, это уже про современное…

На фото: картина Сурикова "Меншиков в Березове"

|

Метки: наблюдение навеяло случай из жизни история |

В руки не даётся! |

Роман поэтов Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского начался с того, что они не понравились друг другу.

Они встретились в мае 1888-го в Боржоми, разговорились и остались друг другом недовольны. Но любовь ходит по непонятным дорожкам - они со временем ступили под венец. Будучи аристократкой до мозга костей, Гиппиус не терпела крестьянства.

Оттого "придиралась" к Есенину. "Что это на вас за гетры?" - как-то спросила она, глядя в лорнет на есенинские валенки.

Гиппиус вообще была остра на язык. Отчасти поэтому ее именовали "сатанессой".

А кроме того - зеленоглазой наядой, мадонной и дамой с лорнетом. Но в мастерстве Зинаиде Гиппиус не откажешь. "Дни катились один за другим, кругло щелкая, как черепа", - это запись в ее дневнике.

А вот еще запись: "Вчера видела на улице, как маленькая 4-летняя девочка колотила ручонками упавшую с разрушенного дома старую вывеску, где были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и - булки. Целая гора булок. Я наклоняюсь над девочкой. - За что ты бьешь такие славные вещи? - В руки не даётся! В руки не даётся! - с плачем повторяла девочка"...

БУДЕТ

Ничто не сбывается.

А я верю.

Везде разрушение,

А я надеюсь.

Все обманывают,

А я люблю.

Кругом несчастие,

Но радость будет.

Близкая радость,

Нездешняя — здесь.

1922

|

Метки: книжечки поэзия искусство история |

Дорогой Эльдар Александрович! |

Однажды в Свердловске в магазине Академкнига ( мой любимый, между прочим, был магазин) я наткнулась на маленькую книжечку со сценарием "Берегись автомобиля!" авторов Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. И никакой это был не сценарий! Полновесная, полноценная литература с изумительными перлами, которые авторы потом не сумели воткнуть даже в фильм! Ну, чего стоит хотя бы такой эпизод ( цитирую по памяти, простите, если где соврала).

Пивной зал был похож на баню…

При входе в пивной зал посетители инстинктивно оглядывались, ища глазами шайку. Шайка здесь тоже была – ее возглавлял Филипп Картузов ( владелец очередной угнанной Деточкиным волги)

Да много чего было в сценарии, что не вошло в фильм! И при этом фильм все равно получился шедевром, одной из лучших, если не лучшей комедией дорогого Эльдара Александровича.

Так вот про книгу. Тогда книги были в дефиците, и скоро о моем приобретении узнал весь курс. Ее читали по очереди, я строго следила за справедливостью этой очереди. И вот однажды эта книга ко мне не вернулась. Она застряла у моей близкой подруги, соседки по дому, в котором я жила. Подруга резонно сказала: "Да, я забрала ее себе. А зачем тебе, если ты знаешь ее наизусть?"

Я потом, уже в Москве, когда книги перестали быть дефицитом, купила, конечно, сборник сценариев Рязанов и Брагинского. И отдельно книжку режиссера "Неподведённые итоги". И еще отдельно книжку сценариев Брагинского…

Представить невозможно, какой бы невыносимо скучной была бы жизнь без фильмов Рязанова. И я имею в виду не только его блистательные комедии, но и так называемые серьезные фильмы. И "Жестокий романс", и "Дорогая Елена Сергеевна", и "Забытая мелодия для флейты", и совершенно недооцененный ни критиками, ни зрителями фильм "Предсказание". Его фильмы будоражили мысль, залезали в душу, не давали довольствоваться самоуспокоением. Дмитрий Быков сравнивал Рязанова с лучшими режиссерами итальянского неореализма Роберто Росселини и Витториа Де Сика – и он , конечно, прав. По влиянию, который Рязанов оказал на советский и постсоветский кинематограф, он значил даже больше, чем признанные итальянские мастера - на кинематограф итальянский. А уже по таланту он многих итальянских коллег далеко превосходит!

Сегодня по каналу "Мосфильм" на триколоре весь день показывают фильмы Эльдара Рязанова. И у меня, наконец, весь день включен телевизор.

|

Метки: с днем варенья кино любимые фильмы кумиры |

Илья Репин: "Этот сюжет я писал со слов очевидицы" |

Принято считать – и об этом рассказывают экскурсоводы в музее в Репино – что художник Илья Репин радостно принял революцию, а царизм люто не любил и жестко критиковал. Это не совсем так, а , вернее, совсем не так. Репин вообще был глубоко аполитичным человеком, всякую власть не любил и еще меньше хотел в ней разбираться. Но как мы знаем, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Когда в его имение Куоккалу приехала некая знакомая дама и рассказала о том, что происходит в послереволюционном Петрограде, Репин был потрясен. Результатом этого стала его картина "Красноармеец, отнимающий хлеб у ребёнка" или другое ее название: "Большевики. Солдаты Троцкого отнимают у девочки хлеб" В простонародье произведение называется просто: "Большевики".

Эта картина говорит сама за себя. Толстый солдат отнимает у девочки хлеб на улице города - об этом рассказала художнику всё та же дама. Доведенный до гротеска сюжет вызывает самые мрачные эмоции. Ну, и современные параллели, конечно.

Художник как будто сам испугался того, что изобразил - картина так и не была закончена. Но сам Репин считал ее важной вехой своего творчества.

Эта работа Репина никогда и нигде не выставлялась при советской власти. Она хранилась у дочери художника Татьяны, которая проживала за границей, потом была продана американскому коллекционеру и долго находилась в его коллекции. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская приобрели ее во времена, когда стали эмигрантами и собирали произведения русских художников по всему миру. После смерти Ростроповича Галина Вишневская продала коллекцию миллионеру Алишеру Усманову ( сумма сделки не разглашается). На последнем аукционе, где выставлялась картина, ее стоимость достигла почти миллиона долларов ( 500 фунтов стерлингов).

Москвичи ( и я в том числе) смогли ее увидеть на выставке "Илья Репин" в Третьяковке в 2018 году. Хранится картина в Петербурге в отдельном зале Константиновского дворца, известном ныне под названием "Дворец конгрессов".

Если, конечно, ее уже не убрали в хранилище...

|

Метки: война вспомнилось музеи живопись истории из жизни история |

Откликанты и отклики |

10 ноября 1982 года в 8 утра я вплыла в бассейн "Чайка" и услышала из динамиков не веселую музыку, как обычно, а тяжелый траурный марш. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии: я тогда работала ответственным секретарем в "МК" и не любила внезапных политических новостей: они задерживали выпуск газеты, а это значит, домой придется возвращаться за полночь или еще хуже – ночевать в редакции.

Умер Брежнев. Не было никакой тоски, печали или страха. Был ужас: как переверстывать уже спланированный номер газеты, как подавать эту новость? Обычно мы это делали по "прецеденту", любой съезд или партконференция, визит важного гостя или заседание политбюро – все освещалось "по прецеденту" партийных газет. Но смерть лидера страны последний раз случилась в 1953 году. Это был Сталин.

В редакции на столах у главного уже были разложены подшивки разных партийных изданий 1953 года. На первой полосе во весь формат страницы – портрет Сталина в траурной рамке. Текст начинался только на второй полосе. Это было официальное сообщение и отклики простых рабочих и крестьян на смерть вождя.

Вокруг стола стояли в задумчивости руководители изданий, которые находились в нашем здании. Никто не знал, как подавать такую новость. Прецедент явно не годился. Все ждали указаний из горкома партии.

- А что ждать? – торопилась я.- Отклики все равно придется писать. Надо дать команду редакции, чтобы начинали обзванивать предприятия.

Со мной все согласились. Работа закипела. Отклики – самый распространенный жанр в газете в то время. Отклики писали на всё, на любое партийное или политическое событие. Поэтому у каждого сотрудника редакции был свой "штат" знакомых представителей советского народа – рабочих, колхозников, интеллигенции. Чтобы при случае можно было написать отклик, даже не согласовывая с автором. В списке обязательных откликантов были Герои Социалистического труда ( это обязательно), известный рабочий завода ЗИЛ ( не обязательно, но желательно), председатель передового колхоза, знатная доярка и заслуженный учитель. Отдельной похвалы ( и гонорара) заслуживал корреспондент, добывший отклик у народного артиста или другой какой знаменитости.

К вечеру я зашла в отдел пропаганды и агитации (был, был такой в каждой редакции!). Лешка Смыслов дописывал последний отклик и очень торопился. Заметила, что он все свои заметки печатал в двух экземплярах. Один относил в дежурную бригаду, второй складывал к себе в папочку.

-Зачем? – удивилась я.

Хитрый Смыслов сказал: "Вот изберут следующего генерального секретаря, он тоже будет дряхлый, старый, там нет других. Помрет вскорости. Опять отклики придется писать. А у меня все уже написано, только фамилию поменять!"

Подивилась я тогда смекалке нашего корреспондента, в душе похвалила его за научную организацию труда. К тому же Лешка оказался прав, избрали дряхлого Черненко, который через год помер, и нам снова пришлось готовить траурный номер – теперь уже по прецеденту.

И писать отклики.

"МК" того времени найти не удалось. Но во всех изданиях все было одинаково.

|

Метки: профессия журналистика вспомнилось о друзьях-товарищах |

Книги друзей важнее, чем собственные |

Галя Ивина - моя подруга. Или нет, мой Большой Друг. И ничего, что она живет в Америке, это дружбе нисколько не мешает.

Галя - это человек-праздник. Потому что она умеет устраивать так, что любое мало-мальски мелкое событие превращается в грандиозное веселое мероприятие.

Но выход первой книги - это событие действительно особое. Галя собрала на презентацию книги многих своих друзей - целый зал дома литераторов! Зал, правда, малый, но это дела не меняет.

Я поздравляю своего Большого Друга с этим грандиозным событием в ее жизни. И да, чтобы , дай Бог, не последняя!

Ниже - мои несколько слов о книге для "Литературной газеты"

По-разному рождаются книги.

Кто-то вынашивает сюжет всю жизнь, кто-то рисуют картинки вокруг бурлящей жизни, кто-то пытается осмыслить философию мира и описать его. Журналист Галина Ивина начал делать короткие наброски-воспоминания для себя. Вернее, для дочери. Чтобы она знала и помнила историю своей семьи и жизнь своей матери.

Несколько лет назад Галина тяжело заболела. Болезнь была серьезной и опасной. Выкарабкалась она чудом. С ужасом подумала: а ведь могла уйти и не успеть рассказать всего дочери! И села писать свои заметки.

А память устроена причудливо. Она цепляет воспоминания за воспоминанием, нанизывает их на ниточку повествования, и целая жизнь складывается в увлекательный сюжет, а сюжет – в интересную книгу. Первой это заметила все та же дочь Алина, когда Галя прочитала ей некоторые отрывки: "Мама, это же настоящая книга!" Тогда до книги было еще далеко. Сейчас ее можно уже подержать в руках. И почитать.

Увлекательное чтение, я вам скажу! История одной семьи вдруг разворачивается не только в историю страны, но и в историю собственной жизни. И тогда от книги оторваться решительно невозможно.

Галина Ивина родилась в Москве, но детство провела на Урале, в Челябинске. Туда сбежала мать от пьющего отца после развода. Девочку вырастил отчим, родной и близкий Гале человек.

Поименно вспоминает Галина Ивина и всех своих учителей и одноклассников. Ее зарисовки точны, ироничны, а люди узнаваемы: в каждом классе учились такие Сережи и Вовки, которые хулиганили и дергали за косички, которых вспоминаешь потом всю жизнь…

Незатейливая жизнь московской студентки ( Ивина закончила факультет журналистики МГУ) перетекает в довольно успешную карьеру, счастливую семью, новых друзей. И вдруг автор резко меняет свою жизнь и уезжает в Америку. Где в общем-то ее никто не ждет, языка она не знает и даже прав на вождение автомобиля у нее нет. Только дочь – подросток и собачка Жулька на руках.

Галина начала новую жизнь, в книге эти главы особенно острые, интересные. Сколько чудесных историй случилось с ней в новой стране! Они описаны с замечательным юмором и самоиронией, что редко сейчас встретишь у современных авторов. Чего стоит история о том, как Галина искала в Лос-Анджелесе кипяток. Да-да, во время ремонта дома ненадолго отключили свет, а ей позарез нужен был кипяток, чтобы сварить кофе важному гостю. И достать кипяток в богатой Америке оказалось делом непростым!

В книге много тонко подмеченных подробностей быта друзей эмигрантов, много смешных и грустных историй из жизни друзей и знакомых, и много-много любви…

Автор сама прилетела в Москву из США на презентацию книги. А дело это сейчас непростое: 23 часа в пути с пересадками. Книга вышла из издательства ровнехонько в день рождения автора. Случайно так получилось, или издатели подгадали – трудно сказать.

В жизни Галины Ивиной много всяких чудес случалось. "Свет далекой любви" - одно из этих чудес.

Галина ИВИНА "Свет далекой любви" ( издательство "Звонница-МГ"2022год)

Фото: Андрей Маленков.

|

Метки: книжечки культурный шок о друзьях-товарищах срочно в номер |

Завтрак у Тиффани. Чем всё закончилось |

В Нью-Йрке мы жили на 5-й Авеню, и когда проходили мимо бутика Тиффани, я обратила внимание мужа на него. Но он тогда еще не смотрел "Завтрак у Тиффани" и равнодушно скользнул взглядом по историческому месту.

Однако мало кто знает (и я долго не знала об этом!), что главную героиню Холли Голайтли (в фильме ее и играет Одри Хэпберн) автор романа, по которому снят фильм, Трумен Капоте писал с конкретной девушки, в которую был до беспамятства влюблен. Звали девушку Уна О, Нил.

Вообще-то она - уникальное явление природы. Она была невероятно хороша собой. Когда шла по Бродвею, длинноногая, с распущенными роскошными волосами, на нее оглядывались даже женщины.

Уна была дочерью знаменитого американского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Юджина О,Нила. Отец однако не играл большую роль в жизни девочки, ей было всего два года, когда родители разошлись. Юджин уехал путешествовать и мало интересовался своей семьей. Ее и брата Шона вырастила мать, она же привезла детей в Нью Йорк , когда заметила у дочери явный актерский талант. Но Уну учеба не слишком увлекала, а увлекала богемная жизнь.

Первый ее роман случился с Джеромом Сэлинджером, парень был без ума от нее, дарил подарки, звал замуж, но Уна только посмеивалась над ним. (Книга "Уна & Сэлинджер" Фредерика Бегбедера – об этой странной любви, очень советую)

Трумен Капоте тоже серьезно увлекся Уной: ему нравился ее острый ум и блестящее чувство юмора. Он ухаживал, провожал до дома, ждал под окнами… Но Уна в это время училась (хотя и не очень прилежно), снималась для журналов, для модных брендов, хорошо зарабатывала, блистала на балах и вечеринках.

Дальше она уезжает в Калифорнию, чтобы попробовать себя в кино. Ее красота поражает, продюсеры настоятельно советуют ей поехать в Голливуд. Уна нашла себе агента – Мину Уоллис, которая в свое время открыла Кларка Гейбла. Мина порекомендовала ее на маленькую роль в новый фильм Чарли Чаплина…

Случилось невероятно: они влюбились друг в друга с первого взгляда. Ну, ладно Чаплин, он всегда любил молоденьких нимфеток. Но Уна! Куда подевались ее рассудительность, ум, чувство юмора, наконец!

Они поженились, прожили счастливо 36 лет, родили восьмерых детей. Уна одним махом бросила все – карьеру, успех, мечту. Она стала женой Чаплина, играла только эту роль и играла ее блестяще. Они поселились в Швейцарии и прожили там жизнь.

Но я начала с "Завтрака у Тиффани" - вот куда иногда уводят биографические загадки!

После смерти Чаплина жизнь Уны остановилась. Она просто потеряла смысл. Женщина начала искать забвения в алкоголе. Она пыталась вернуться к обычной жизни, у нее случилось еще масса романов – в том числе с Дэвидом Боуи, который был на 20 лет младше ее и мечтал жениться на ней. Но она не смогла.

А с Труменом Капоте она встретилась еще раз, в Америке, куда приехала с попыткой начать новую жизнь . Они много времени проводили вместе, Капоте тогда уже тогда крепко пил. Но роман не вылился ни во что серьезное. Уна просто больше не хотела и не могла любить.

Уна О,Нил

|

Метки: история кино актрисы истории о любви любимые фильмы |

Как назвать розу? |

Знаменитый французский селекционер роз Доменик Массад увидел голливудскую актрису Джин Терни на фотографии в журнале. Потом - в фильме "Возвращение Фрэнка Джеймса". Массад был сражен красотой актрисы. Ее портрет потом украсил стену его кабинета, а ее имя он дал одной из самых прекрасных роз своей новой коллекции - огромному ярко-желтому цветку с махровыми лепестками и обильным цветением.

Хотя сама красавица-актриса цвела на голливудском небосклоне не так долго. Она совсем не собиралась связывать свою жизнь с кино, ее туда буквально затянули продюсеры и режиссеры, которые бесконечно восхищались ее красотой.

Сама девушка мечтала о любви и тихом семейном счастье. Она выросла в такой семье, где ее окружала любовь родителей, где моральные принципы ставились превыше всего.

Первым и, наверное, самым тяжелым потрясением в жизни Джин была новость о том, что ее отец давно имеет другую семью. Он обманывал не только мать, Джин узнала, что ее гонорары, которыми распоряжался отец, он тратил на покрытие своих карточных долгов и нужды той, второй семьи. Биографы актрисы считают, что именно в тот момент сознание ее пошатнулось настолько, что в дальнейшем она ей пришлось подолгу лежать в психиатрических клиниках, где ее лечили в том числе и шоковой терапией.

Потом был ряд неудачных замужеств. Во время беременности Джин заразилась корью и родила ребенка-инвалида, который вскоре умер. В общем, жизнь не баловала эту прекрасную женщина, а как будто мстила за ее неземную красоту.

Настоящую большую любовь актриса встретила в 38 . Техасским нефтяной магнат Ховард Ли был старше ее на 20 лет, но именно с ним она окончательно выздоровела и даже вернулась в кино. Они прожили вместе более 20 лет. Смерть мужа стала для Джин последней страшной трагедией. Десять она практически не выходила из дома, вела замкнутый образ жизни и она умерла от рака легких в 1990 году.

А красота ее осталась - в фильмах, в фотографиях и в прекрасной розе Домника Массада, названной ее именем...

|

Метки: цветы истории из жизни удивило красота |

Pro "Художника" |

Нет, не умеют наши писать – и снимать! – финалы. Подсела я тут на сериал "Художник", подловили меня на Андрее Смолякове, который играют тут одну из главных ролей. Мне нравится серия про майора Черкасова, я подумал, что и "Художник" про него. Ан нет, майор, да не тот. Но сериал оказался крепкий такой, ладненький, напряженный. Меня даже не смутили некоторые параллели с "Местом встречи изменить нельзя". Они сделаны не для подражания, как я поняла, а как дань памяти и любви любимому фильму с Высоцким.

Так вот 10 серий все шло хорошо. Напряженный сюжет, невероятные повороты, неизвестность – кто же главный злодей? Но после 10 серии сценарий начал прогибаться, проваливаться и совсем упал на дно к концу 16 серии. Комком каким-то все закончилось, полной белибердой, в которую даже я, очень доверчивый зритель, поверить не могла. Ну, как поверить, что планы подорвать Кремль сорвал один человек – даже такой ловкий и красивый, как капитан Сазонов?

Надо на сценарных факультетах ввести отдельный курс – как писать финалы. Или даже создать отдельный факультет сценаристов-финалистов. Пусть отдельные хорошо обученные выпускники этого факультета пишут финалы полного метра и сериалов. Ну, невозможно же смотреть!

Одно утешает: не иссякает поток красивый мужчин-актеров в нашем кино. Это такое счастье! Ведь, согласитесь, на красивых актеров смотреть куда приятнее, чем на

С женщинами дела обстоят, конечно, похуже. Престарелая Марина Александрова уже не тянет на роли молоденьких девушек и выглядит старше красавцев-партнеров. Дарья Урсуляк очаровательна, но ни за что не понять, с чего бы в нее до смерти влюбился ловелас капитан Сазонов? Что в ней такого, что он изменил своим правилам – не жениться и не привязываться к женщинам?

Давно я российских сериалов не смотрела. Вон сколько эмоций вызвал. Несмотря на финал.

|

Метки: навеяло телевизор культурный шок кино |

Кверху ногами |

В маленьком городке Бергамо в Ломбардии стоит посмотреть не только Капеллу Коллеони и Базилику Санта Мария Маджоре, но и скромный, но впечатляющий памятник итальянским партизанам скульптора Джакомо Манцу. Нет никакого объяснения, почему партизан висит вниз головой, на монументе – несколько стихотворных строк, никак это не объясняющее. Оказалось, что фашисты в Италии действовали именно так: убивали партизан и вешали их на центральной площади города вниз головой. Было ли это распоряжение Бенито Муссолини, одного их самых страшных диктаторов ХХ века, или собственное решение фашистских палачей, неизвестно. Но скорее всего Муссолини приложил к этому руку. Не зря его мертвое тело повесили так же - вверх ногами в центре города на площади Пьяцца Лорето. Рядом с ним повесили его любовницу Клару Петаччи и ближайших приспешников.

Над телом Муссолини издевались особенно изощрённо — на нём танцевали и справляли нужду, в результате чего оно было обезображено до неузнаваемости. Затем тела фашистов бросили в сточную канаву.

Тела Муссолини и Петаччи были похоронены на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных. Но через год они были выкопаны и похищены фашистами, а когда их обнаружили спустя несколько месяцев, то разгорелся столь серьёзный конфликт вокруг того, где и как его хоронить, что тело Муссолини оставалось непогребённым ещё 10 лет.

Наконец его закопали в родном городе Предаппио в семейном склепе.

Тело дуче - второе слева. Рядом его любовница Клара Петаччи.

|

Метки: навеяло война вспомнилось история |

... А я люблю женатого |

Бог знает сколько лет назад поэт Николай Доризо написал стихи,которые ему самому очень нравились. Он считал, что это просто законченная песня и предлагал стихи разным композиторам. Однако композиторы под разными предлогами отлынивали и не хотели озвучивать поэтический шедевр. Стихи так и валялись в столе, к великому огорчению поэта Николая Доризо. Но однажды он пришел в гости своему приятелю композитору Кириллу Молчанову. Тот только закончил работу над музыкой – сандтреком, как бы сейчас сказали - к фильму "Дело было в Пенькове". (1957 год!) И фильм уже был закончен и практически смонтирован. Доризо сообразил, как идеально подходят его стихи к сюжету этого фильма. И попросил Кирилла Владимировича набросать мелодию.

Стихи ему неожиданно понравились. Он сел за рояль и тут же сочинил мелодию.

- Давай завтра покажем Ростоцкому, - предложил он, - что он скажет.

А режиссер фильма Станислав Ростоцкий хоть и закончил съемки фильма, а чувствовал, что чего-то в нем не хватает. Не хватает какого-то последнего штриха, какой-то НОТЫ.

Утром все собрались в репетиционном зале студии, Молчанов сел за рояль и под собственный аккомпанемент напел песню на слова Доризо. В это время в зале было много разного народа – рабочие монтировали декорацию, техники ставили свет, готовились к репетиции актеры. И через час эту незамысловатую песенку пела вся киностудия, напевали даже вахтер на входе внизу. Ростоцкий понял, что это то, что надо – песня, которую бы распевали все зрители после выхода фильма.

Так и произошло. Мало кто помнит фильм, к сожалению, мало кто его сейчас смотрит, но песню поют и помнят до сих пор.

Одна из моих любимых…

|

Метки: история кино истории из жизни любимые фильмы |

Александр Фадеев: «Совесть мучает. Трудно жить с окровавленными руками». |

Писатель Лидия Либединская предсказывала: когда-нибудь будет написан роман "Александр Фадеев". Этого, увы, не случилось, и трагическая жизнь известного автора "Молодой гвардии" так и не стала поучительным уроком для следующих поколений литературных слуг. А между тем писатель застрелился на своей даче в Переделкине вовсе не из-зя тяжелого приступа алкоголизма, как гласила официальная версия. Больше правды можно увидеть в словах, сказанных перед смертью другу писателю Юрию Либединскому "Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками".

История, к сожалению, не оставила свидетельств, как молодой автор успешного романа "Разгром" всего-то в 24 года начал карьеру в писательских структурах, и очень быстро стал главным в союзе писателей. Что заставило его отложить роман ( он писал "Последний из Удегэ", да так его и не закончил) и начать писать бесконечные доклады, отчеты, приветствия вождю? А кроме того подписывать осуждающие бумаги и доносы на своих же товарищей?

Некоторые литературные историки оправдывают Фадеева тем, что он тайно все-таки помогал голодающему Зощенко и спас от ареста Ольгу Берггольц. И пил беспробудно, чтобы заглушить остатки совести. Но разве это можно служить оправданием? Самое смешное, что после первого романа он так ничего путного и не написал. Не считать же в самом деле талантливым роман "Молодая гвардия", лживый от начала до конца, переписанный в угоду сталинским замечаниям.

Разве биография Александра Фадеева не пример того, как талант немедленно покидает человека, как только он начинает служить химерам - деньгам, карьере, вождям, линии партии?

Однажды он проснулся у себя в доме и осознал весь кошмар произошедщего с ним. И достал пистолет…

|

Метки: книжечки вспомнилось размышлизмы история |