Нагая Венера Пруссии-2 |

Нагая Венера Пруссии-2

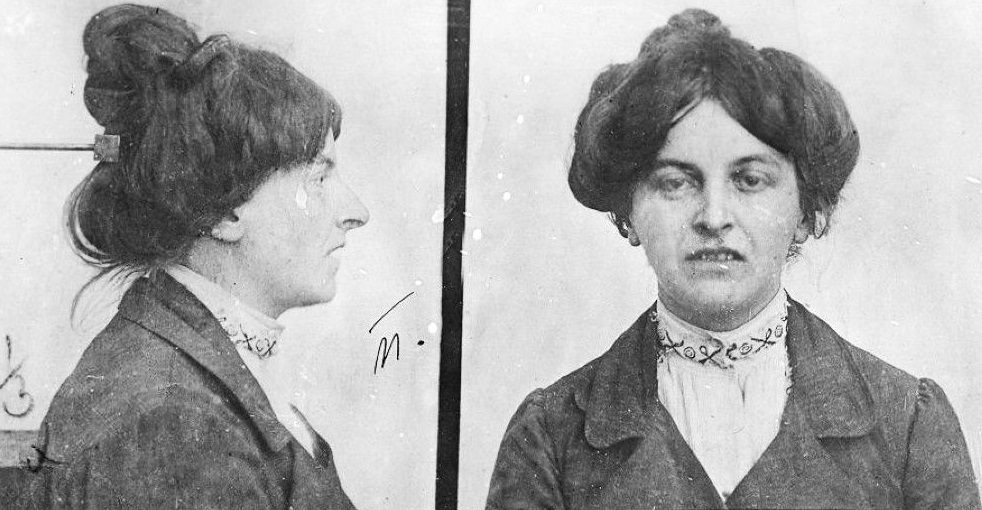

В начале позапрошлого века жила себе в Берлине молоденькая натурщица Ольга Десмонт, которая зарабатывала на жизнь, позируя обнаженной моделью для берлинских художников и скульпторов.

.

Девушка обладала не только идеальной античной фигурой (стройные ножки, широкие бёдра, узкая талия, небольшая красивая грудь), но и неплохими мозгами. И однажды ей пришла в голову идея «А почему бы мне не делать то же самое не перед бедными художниками, а перед почтенными и богатыми людьми, получая за это хорошие деньги?».

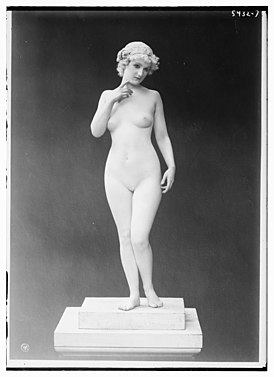

Ольга Десмонт в образе богини Венеры. Открытка около 1908 г.

И в 1907 году семнадцатилетняя Ольга Десмонт стала организовывать перед богатой публикой Берлина «Вечера красоты», на которых показывала свои обнаженные прелести в виде «живых античных скульптур». Проще говоря, Ольга просто принимала перед собравшимися те же самые позы, в которых привыкла позировать художникам, набелив своё тело, чтобы оно походило на мрамор.

Ольга Десмонт и её партнер Адольф Зальге в образе древнегреческих героев. Открытка около 1908 г.

Со временем репертуар Ольги расширился, она стала привлекать к своим выступлениям партнеров, и принимать не только позы скульптур, но и показывать небольшие пластические и танцевальные композиции. Обнаженные, естественно.

В те времена по всей Европе получило огромную популярность торговля и обмен открытками с голой натурой, поэтому перед тем как отправиться в европейское турне, Ольга Десмонт запечатлела свой образ на многих из них. В том числе и в этом наборе из 10 открыток, производства около 1908 года ателье Otto Skowranek, с которых я начинал этот рассказ.

Те фотографии Ольги Десмонд были настолько популярны, что выпускались даже их подделки

25 июня 1908 года в Летнем театре сада Олимпия состоялось первое выступление Ольги Десмонди с партнером Адольфом Зальге. Разогретый эротическими открытками и слухами зал был полон, однако Ольга Десмонд не спешила радовать их своей наготой.

Сначала она с партнером демонстрировали античные скульптуры в лёгких одеждах, обнажаясь по мере представления всё больше и больше. И в самом конце Ольга Десмонд триумфально и под гром аплодисментов исполнила свой коронный «Танец мечей», облаченная лишь в пояс и корону.

Фурор был огромный, по Санкт-Петербургу пронёсся ураган восхищения и возмущения, подражательства и даже эпиграмм:

Mon cher, вы в удивленьи,

Но это нам смешно-с.

Парижу в оголеньи,

Утрем мы скоро нос!

Ольга Десмон в роли Русалки. Открытка около 1908 г.

Но возмущения было больше, и городские власти, действительно, запретили дальнейшие показы в столице «Вечеров красоты». Тут разноязычные википедии и сайты не врут, но они не знают, что 29 ноября того же 1908 года в Большом зале консерватории Санкт-Петербурга состоялся еще один, второй вечер красоты Ольги Десмонд, который вылился в грандиозный скандал.

Несмотря на огромные цены (первый ряд стоил 25 руб., самые плохие места шли по 2 р. 50 к), зал консерватории был набит под завязку, и общий сбор превысил 8 000 рублей. То, что Ольга Десмонд не сразу представилась оголённой, никого не удивило. Но когда и с середины вечера Ольга не стала полностью открывать зрителям все свои прелести, то среди них начало расти возмущение: «Тема сисек не раскрыта!».

Это возмущение стало просто неописуемым, когда Ольга Десмонд исполнила в конце свой заключительный «Танец мечей» закутанной с ног до головы в полупрозрачную мантию, после чего распрощалась со зрителями. Именно на волне этого возмущения «Петербургская газета» и напечатала свою карикатуру «Чего ждала и что увидела публика на вечере красоты Ольги Десмонд».

Если присмотреться, то на второй картинке одетая актриса крутит зрителям дули

Репутация Ольги Десмонд, как «нагой Вернеры Пруссии» была безвозвратно погублена, и её следующее выступление в Санкт-Петербурге отменено – публика не желала платить огромные деньги за выступление одетой артистки, которая кроме прелестных форм никакими другими талантами не обладает.

10 декабря 1908 года столичная газета «Раннее утро» вышла с заметкой:

«Оригинальный иск.

Дававшая в Петербурге «вечер красоты» Ольга Десмонд предъявляет к редактору «Пет. Газ.» Худякову иск в 15 тыс. руб. за убытки причиненные ей, по ее мнению, помещением рисунка в «Пет. Газ.» - под названием: «Чего ждала публика на «вечере красоты» Ольги Десмонд и что увидела». Во второй половине рисунка Десмонд изображена в совершенно закрытом костюме, что и послужило основанием для иска в виду предстоящего турне артистки по России. Десмонд, по словам «Нов. Руси», намерена сама демонстрировать ту художественную наготу, в которой она появилась в зале консерватории».

Но этот иск так и не был рассмотрен – Ольга Десмонд его отозвала, турне по России отменила, и навсегда покинула пределы империи. И через три года никого не удивила опубликованная в «Петербургской газете» от 26 декабря 1911 г. новая заметка: «Известной балерине и позировщице "поз" Ольге Десмонд разрешено выступление на эстрадах в Петербурге и Москве под тем лишь условием, если она не будет выступать в костюме Евы. Ольга Десмонд отказалась из-за этого приехать в Россию».

Увы, но балериной Ольга Десмонд не была, и танцевать не умела. А раз ей не разрешили показывать себя голой, так на что там смотреть?

|

|

|

Метки: десмонд |

Почему на Руси красивых девушек называли «заразами» |

Почему на Руси красивых девушек называли «заразами»

25

Поделилось

2.4k

Просмотров

Любовь всегда ассоциировалась не только с радостью, но и с болью. Вот и Купидон пронзает сердце стрелой. Не потому ли и в русской культуре красивую женщину называли «зараза»? А потом, наоборот, «заразой» стали называть болезнь, прилипчивый вирус.

Она не женщина, она «зараза»

В 18 веке «заразами» называли женские прелести. Доказательства можно найти в стихах поэтов тех времен. Даже Ломоносов не был лишен романтизма и написал про прекрасный пол: «Когда блестят на вас горящие алмазы, двойной кипит в нас жар сугубые заразы!». Если в наши дни сделать женщине такой комплимент, она, скорее всего, обидится. Но в те времена это звучало, как восхищение.

Еще «заразами» называли овраги. То есть глубокие ямы, куда можно провалиться. И в старину на Руси говорили «заражен громом», что значило, по сути, «убит», «сражен». Видится, что связь эта была не случайной. Женская красота так же могла сразить, погубить. Такие выражения также употребляли поэты. И то, что красавица могла вызвать страсть, «болезнь» — то же было очевидным.

Заразить — значит, соблазнить

Впрочем, у историков есть более точное объяснение, как слово «зараза» перестало употребляться в связи с женской красотой, и стало ассоциироваться с губительной болезнью, вирусом.

Когда царь Петр Великий прорубил «окно в Европу», в Россию просочились и иностранные нравы. Женщины стали более свободные, начали оголять декольте и плечи. Свободно танцевали с мужчинами на балах.

Православные священники поначалу усердно с этим боролись. Поэтому слово «зараза» стало употребляться в значении «соблазнить», «искусить». А потом уже и передать болезнь греха. Позднее начали говорить, что к нам пришла иностранная «зараза», то есть обычаи, которые русским не подходят, но они их перенимают, копируют.

И все опять переплелось. Ведь и в наши дни можно услышать фразу «Чума, а не женщина», и это скорее комплимент. А ведь чума — это смертельная болезнь, которая очень быстро передавалась, косила целые города. То есть была «заразной».

Также в современном мире «зараза» — это ругательство, обращенное к человеку, который надоедлив, прилипчив. И все же кто будет отрицать, что любовь к роковой красавице и сегодня могут назвать «заразой». Мол, никак от нее не избавиться, сидит вот «занозой» в сердце. Кстати, и «заноза», и «зазноба» — слова, которые имеют двоякие значения. Нечто, от чего сложно избавиться, что глубоко впилось. Иногда в палец, а иногда и в самое сердце.

tps://gotps3.ru/pochemu-na-rusi-krasivyh-devushek-nazyvali-zarazami/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.co

|

Метки: российская империя их нравы |

Заброшенные особняки Санкт-Петербурга. Тайны и мистика особняков. |

2781 подписчик

Заброшенные особняки Санкт-Петербурга. Тайны и мистика особняков.

7 октября

На Английской набережной расположены красивые и интересные особняки.

Их уже значительно потрепало время, заброшенные людьми и без реставрации, они с трудом доживают свои последние года.

Особняк Бетлинга и особняк Челищева

Фото из Яндекс Картинок(парадная лестница)

Особняк П. Бетлинга - дом шведского посольства, много раз передавали из рук в руки.

Фото из Яндекс Картинок

1712г.-владелец подполковник М. С. Анненков

1770г.-перешёл к старшему сыну купца Логину Бетлингу

1822г.-продано флотскому капитану Г. А. Сенявину

1839г.-дом стал принадлежат титульному советнику С. А. Авдулину

Фото из Яндекс Картинок

1843г.-владелец отставной гвардейский штабс-капитан А. Ф. Шишмарёв.

1856г.-владелец богатый землевладелец Н. Я. Стобеус

1858г.-перешёл к старшему сыну Александру

1886г.-дом куплен С. В. Линдес

1913г.-дочери Линдес продали шведскому правительству.

После ВОВ находился Электромеханический техникум

В 2006 г. перешёл в частные руки.

Фото из Яндекс Картинок

Гостиница «Северная корона»

Фото из Яндекс Картинок

Самый дорогой долгострой в городе. Его ещё называют проклятым, где происходит мистика.

Фото из Яндекс Картинок

В 1988 году решили строить советскую гостиницу, желая при этом, что это будет отель с просторными холлами и живописными видами из окон.

Фото из Яндекс Картинок

Изначально название было "Петроградская" до 1000 мест и 3 звезды, но потом решили размахнуться и сделать 5 звёзд и назвать "Северная корона".

Фото из Яндекс Картинок

В будущей гостинице хотели разместить бары, рестораны, большой бассейн, спортзал и подземную парковку.

Фото из Яндекс Картинок

Но мало того, что шли проблемы с подрядчиками, разного вида споры, да и ещё происходила мистика и несчастные случаи.

Фото из Яндекс Картинок

Но всё таки в 1995 готовность была 90% и мэр Анатолий Собчак с супругой попросили освятить здание митрополита Санкт-Петербурга Иоанна.

Фото из Яндекс Картинок

Он выполнил обряд, потерял сознание и умер от инфаркта.

Особняк Эрнеста Игеля

Фото из Яндекс Картинок

В конце 19 века на этом участке стояла деревянная одноэтажная дача князя Вяземского. В 1894 году его приобрел купец из Франции Игель.

Фото из Яндекс Картинок

Особняк перестроен в 1897 году и здесь появился ресторан.

Фото из Яндекс Картинок

После революции это здание заняли Домом пролетарской культуры, а также чиновники оборудовали здесь себе кабинеты.

Фото из Яндекс Картинок

В последнее время в старинном особняке стали обитать бездомные и сейчас он находится в плачевном состоянии.

Усадьба Михайловка

Фото из Яндекс Картинок

Дворцово-парковый ансамбль XIX века Михайловская дача принадлежала великому князю Михаилу, сыну Николая I. До 1941 в усадьбе работала трудовая школа-колония «Красные зори».

Фото из Яндекс Картинок

Во время войны здания были повреждены и с 1945 года, советская власть в усадьбе разместила птичеферму.

Фото из Яндекс Картинок

В 1967 году усадьбу передали Кировскому заводу под базу отдыха и в 1970—1979 годах отреставрировали по проекту архитектора М. И. Толстого.

Фото из Яндекс Картинок

До развала СССР в этом здании размещатся пансионат.

Усадьба Демидовых

Фото из Яндекс Картинок

Начиная с 14 века этими землями владел боярин Богдан Есипов.

В 1617году Тайцы с другими поселениями переходят к Швеции.

Фото из Яндекс Картинок

После Северной войны Пётр 1 отвоевал у Шведов эти земли.

Фото из Яндекс Картинок

А вот в конце 18 века Большие тайцы купил Александр Григорьевич Демидов. Он построил великолепную усадьбу.

Фото из Яндекс Картинок

В последующем она была изъята за долги.

Какое то время она пустовала, а потом в ней поместили санаторий для больных туберкулёзом,а в дальнейшем сделали из этого места, госпиталь для больных гипертонией.

Особняк Брусницыных

Фото из Яндекс Картинок

В 1884году из Твери в Санкт-Петербург приехал крестьянин Никита Мокеевич Брусницын.

Фото из Яндекс Картинки

Открыл кожевенную мастерскую. Дела шли в гору. Через несколько лет это уже стала небольшая мастерская по выделки кожи.

Фото из Яндекс Картинок

В 1857 году начал достраивать, помещения.

А в 1882 году его сыновья начали перестраивать здание целиком.

Фото из Яндекс Картинок

В здании сохранился Белый зал с люстрой и мраморным камином, курительная комната в мавританском стиле, а также бильярдная.

Фото из Яндекс Картинок

С особняком связана легенда о «зеркале Дракулы». Якобы оно висело в одном из венецианских палаццо, где хранился прах графа Дракулы.

|

Метки: санкт-петербург дворянские владения купеческие особняки |

Как формировали осанку у детей в аристократических семьях |

Как формировали осанку у детей в аристократических семьях

3 месяца назад

О значении осанки сказано немало. Важность первого впечатления, производимого осанкой, в полной мере осознавали в дореволюционные времена. В обществе считалось, что осанка, выправка непременно сопутствуют личному достоинству человека, его чести. Раньше по осанке можно было безошибочно сказать, из какой социальной группы происходит человек.

Достоинство прежде всего

Пристальное внимание к выработке осанки нашло отражение в образовании аристократов. Традиционное классическое образование подразумевало занятия танцами, фехтованием, верховой ездой. В воспитательных заведениях дворянских детей учили высоко держать голову, не утыкаться подбородком в грудь, стараться сводить лопатки. В знаменитом Смольном институте девушки ежедневно много времени проводили в занятиях танцами, которые перемежались с другими интенсивными физическими упражнениями. Девочек с детства учили держать осанку, следить за своей походкой и выражением лица. Им не давали никаких поблажек, стараясь всячески их тренировать, закалить, считалось, что именно такая суровая подготовка — основа крепкого здоровья.

Урок гимнастики в Смольном институте. Выпускной альбом 1889 года

Самым же часто произносимым замечанием гувернанток (при условии домашнего обучения) была фраза: «Держитесь прямо». От детей требовалось ходить не раскачиваясь, не балуясь, наступая на носки. Сидеть полагалось не болтая ногами и ни в коем случае не опираясь локтями о стол.

Для девочек было предусмотрено ношение корсета с семи лет. Помимо поддержки осанки, это считалось необходимым для формирования тонкой талии. А при первых признаках сутулости нужно было в нем даже спать.

Выработке идеальной осанки помогали и специальные упражнения: хождение по комнате с тяжелой толстой книгой на голове, еда за столом с книгами под мышками (книги не должны были падать на пол) и многое другое. В результате аристократку было очень легко отличить в толпе по идеально прямой спине, манере сидеть без опоры сколь угодно долгое время и изящной легкой походке, сохранявшейся на всю жизнь.

Танцы как основа

Особое внимание уделялось также раннему обучению танцам, дабы будущие дворяне могли чувствовать себя в дальнейшем свободно на любом мероприятии, умело владеть своим телом и эмоциями. Учителя танцев того времени были необычайно строгими, деспотичными, что порой причиняло много огорчения детям, особенно мальчикам.

Примерно в середине XIX века концепция воспитания несколько изменилась: стали популярными идеи об индивидуальном подходе к ребенку и необходимости развития из него уникального члена общества с собственным характером. С тех пор требования к осанке пытались предъявлять в более мягкой форме, убеждая в ее необходимости для образованного и порядочного человека.

В послереволюционные времена отношение к осанке было несколько иным, однако к ее формированию относились также серьезно: в СССР существовал целый ряд спортивных секций для молодежи, от легкой атлетики до футбола. Оно и понятно — в любые времена люди интуитивно осознавали, что правильная осанка не только является основой крепкого здоровья, грации и красоты, но и помогает развитию внутренней дисциплины и стойкости характера. А именно такие качества всегда были и будут нужны гражданину любой страны.

https://travelask.ru/blog/posts/24377-vospitanie-o...utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.

|

Метки: дворянское образование их нравы |

Страшная версия "Пиноккио". Убийство, смерть и девочка-призрак. |

107

10

2901 подписчик

Страшная версия "Пиноккио". Убийство, смерть и девочка-призрак.

2 дня назад

Карло Лоренцини, более известный нам как Карло Коллоди (псевдоним по названию деревни Коллоди, что в Тоскане, где родилась его матушка) знаком практически каждому ребёнку и взрослому, как автор "Пиноккио. Истории деревянной куклы".

И пусть в России у Пиноккио есть двойник Буратино, которого мы (в большинстве) любим больше, чем его итальянского собрата, но историю деревянной куклы, мечтавшей стать настоящим мальчиком знаем хорошо.

Здесь уже дело вкуса. Лично мне более симпатичен наш озорник Буратино. А вот сказка про Пиноккио мне ещё в детстве показалась мрачной и местами нелогичной. Особенно меня удивлял момент, когда Голубая фея превращается во взрослую женщину, а Пиноккио с трудом узнаёт её и сидит, удивлённо моргая с набитым капустой ртом...

Впрочем, эту метаморфозу и жутковатую атмосферу можно объяснить.

Изначально Карло Коллоди задумал свою сказку, как поучение непослушным детишкам. Также есть мнение, что произведение - зеркало, в котором отразилась несправедливость и жестокость современной автору Италии.

Но есть в произведении образ, который по истине страшен... Это фея с голубыми волосами.

Голубая фея в ряде экранизаций поменяла цвет волос. Синяя у неё только одежда!

В первой версии сказки, выходившей частями в детском журнале голубоволосая фея была не совсем феей. Она была призраком! Отсюда синие волосы - цвет смерти.

Вот она: добрая фея, «жившая на опушке леса, уже больше тысячи лет», «красивая девочка с волосами цвета лазурнейшей голубизны».

кадр из фильма "Пиноккио" Маттео Гарроне (экранизация максимально близкая к книге)

История Пиноккио в журнале заканчивалась его гибелью.

Деревянный человечек убегал через лес от разбойников. Он уже практически обессилил, как вдруг...

Роберто Инноченти, иллюстрация к сказке «Приключения Пиноккио»

В чаще он увидел небольшой белый дом, который дал ему надежду на спасение.

Роберто Инноченти, иллюстрация к сказке «Приключения Пиноккио»

Пиноккио долго стучит в запертые двери, но ему никто не открывает. В открытом окне, он видит:

В окне появилась красивая девочка. У нее были волосы цвета небесной лазури, бледное словно восковое лицо, глаза закрыты, а руки скрещены на груди. Даже не шевеля губами, она сказала голосом, который шел, казалось, с того света: — В этом доме никого нет. Все умерли. — Открой мне хотя бы ты! — взмолился Пиноккио, рыдая.

— Я тоже умерла.

— Умерла? Но что тогда ты делаешь тут, у окна?

— Жду, когда прибудет гроб, чтобы забрать меня отсюда, — и с этими словами девочка исчезла, а окно бесшумно закрылось.

Вслед за этим к дому подоспели разбойники и расправились с Пиноккио.

Кот и Лиса скрутили ему руки за спиной, просунули его голову в петлю и стянули ее на горле, а затем подвесили Пиноккио на ветке дуба. Сердито ревел и выл буйный северный ветер, мотая из стороны в сторону избитое тело бедной марионетки…

"Скверный мальчишка" в назидание таким же негодникам встретит утро мёртвым с открытым ртом...

Говорят, что Карло Коллоди не любил детей, поэтому не был женат и потомство не оставил. Изничтожив порочного деревянного человечка, в котором воплотились все гнусные черты противных шалопаев, он вздохнул свободно, но... Тут последовали письма читателей, которые полюбили его героя!

Пришлось в угоду читателям придумывать продолжение со счастливым концом, с перевоспитанием деревяшки в благоразумненького мальчика.

Так и из девочки-призрака пришлось сделать добрую Голубую Фею.

Но пара моментов, намекающих на её "тёмное прошлое" остались. Это, во-первых, цвет волос.

Во-вторых события в домике феи.

Там (кстати, в него Пиноккио смог попасть только после повешения(смерти?)), когда Пиноккио находится на излечении происходит консилиум, где присутствует убитый ранее самим Пиноккио сверчок. Сверчок тоже ожил... Но сам Пиноккио? Он умер? Он на границе миров? Его возвращают с того света?

Роберто Инноченти, иллюстрация к сказке «Приключения Пиноккио»

Фея его оживила. Но помните момент, когда зайцы приносят чёрный гроб для Пиноккио, а ему предлагается принять решение, нужен ли он ему? Естественно тот отказывается от него, выбирая жизнь.

Роберто Инноченти, иллюстрация к сказке «Приключения Пиноккио»

Всё хорошо, но Пиноккио сбегает от феи.

Карло Коллоди не удержался... и снова умертвил голубоволосую героиню!

На этот раз она умирает от тоски и предательства, то есть из-за Пиноккио.

Роберто Инноченти, иллюстрация к сказке «Приключения Пиноккио»

Он побежал со всех ног и спустя несколько минут очутился на лугу, где некогда стоял домик, – ибо теперь домика больше не было. Вместо него он нашёл небольшую мраморную доску, на которой были вырезаны нижеследующие скорбные слова:

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНА

ДЕВОЧКА С ЛАЗУРНЫМИ ВОЛОСАМИ,

УМЕРШАЯ В СТРАДАНИЯХ,

ПОТОМУ ЧТО ОНА БЫЛА ПОКИНУТА

СВОИМ МАЛЕНЬКИМ БРАТОМ ПИНОККИО.

И снова писатель её возвращает в повествование. Фея возвращается в мир живых , но теперь она взрослая женщина, «которая, пожалуй, могла бы быть его (Пиноккио) матерью»

кадр из фильма "Пиноккио" Маттео Гарроне

Странная метаморфоза, не правда ли?

Далее в книге всё движется к счастливому концу. Пиноккио превращается в настоящего живого мальчика.

Роберто Инноченти, иллюстрация к сказке «Приключения Пиноккио»

А рядом лежит деревянная кукла, которой он некогда был... Снова возрождение? Или сон?

Детям - сказка, а взрослым -повод поразмыслить.

А как вы думаете, что ещё замаскировал Карло Коллоди в своей сказке?

А вы знаете историю реального "деревянного" человека, с которого писатель создал своего Пиноккио? Если нет, то вот она:

https://zen.yandex.ru/media/id/5d71486992414d00ada...izrak-5f8609ffae6a9712bf74694d

|

Метки: литераторы толстые |

Что стало с дворянами, которые остались в России после революции |

151 327 подписчиков

Что стало с дворянами, которые остались в России после революции

27 сентября

После 1917 года перед дворянством, которое не покинуло Россию, стояло две задачи: адаптироваться к новым условиям и при адаптации не потерять традиции.

После Октябрьской революции

Согласно документу о переписи населения в 1897 году в Российской империи проживало 125 640 021 человек, из них 1,5% составляло дворянское население, или 1 884 601 человек. Во время первой волны Белой эмиграции большая часть дворян покинуло Россию, значит, по примерным оценкам, осталось около 500-600 тысяч человек дворянского происхождения.

В 1917 году, после Великой октябрьской революции, дворянство как сословия не стало. «Декрет о земле», который приняли 25 октября 1917 года, лишил дворян основного источника существования, так как земли изымались государством. Из документа следовало, что имения переходят в руки крестьянских депутатов. Закон вводил уравнительный принцип распределения земли. Теперь право пользования получали те, кто обрабатывал землю собственным трудом.10 ноября 1917 года совет народных комиссаров издал декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

В архиве усадьбы Солохта Череповецкого уезда (сегодня Вологодская область) сохранились документы, которые показывают, что мебель, хозяйственные постройки, запасы зерна и муки продавались за бесценок, сдавались в аренду и передавались государственным учреждениям. Помещики Игнатьевы после революции покинули свои имения и уехали в неизвестном направлении. Их усадьбу в Угрюмове конфисковали местные власти и создали там сельскохозяйственную коммуну. Также известно, что дворянам оставляли небольшие земельные участки для самостоятельной обработки.

Еще один пример трагической судьбы дворянской фамилии Гальских. После выселения из особняка на берегу реки Шексны они были вынуждены переезжать из квартиры в квартиру, в итоге семья распалась, а на Марию Алексеевну Гальскую советские власти сфабриковали дело как на «врага народа» и в 60 лет сослали Восточную Сибирь.

«Бывшие» дворяне искали источники новые способы заработать. Но поиски работы осложнялись тем, что дворяне попадали под классовую дискриминацию, и высокие посты были для них закрыты. Поэтому каждый дворянин искал себе «место под солнцем» долго, используя связи, вспоминая приобретенные навыки. Дворяне, оставшиеся в России, понемногу адаптировались к новым условиям жизни.

Например, в деревне Клопузово Уломской волости (Вологодская область) две помещицы организовали постоялый двор. Правда, в феврале 1925 года на них составили два протокола за то, что предпринимательницы не платили налоги. Дело передали в народный суд.

Князь Ухтомский в 1924 году создал рабочую артель во Владимирской области. И советские власти снова препятствовали развитию «бизнеса» и постановили упразднить артель из-за того, что «артель организована из нетрудового элемента».

Кто остался?

Княжеский род Голицыных – один из самых заметных аристократических родов в России, также самый многочисленный. Генеалогическое древо Голицыных (которое составил князь Голицын в конце XIX века) показывает 1200 человек.

Фамилия Хилковых, наоборот, самая малочисленная аристократическая фамилия.

Аксаковы – старейшая дворянская фамилия, история которой ведется с XI века. К этой фамилии принадлежит знаменитый писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Зворыкины – наоборот, молодая фамилия, известная с XVIII века.

Главная проблема дворянских фамилий – отсутствие карьерных притязаний, ведь раньше аристократу «не подобало» работать и становится профессионалом в своем деле. Перестраивать свое мышление на новый лад было трудно. Но среди представителей дворянства были профи своего дела: Николай Владимирович Голицын был крупным ученым-архивистом, разговаривал на 11 языках и до Революции вступил в должность директора Главного архива в Санкт-Петербурге. Кирилл Николаевич Голицын в 1923 году бросил учебу в Архитектурном институте, но позже работал как художник-оформитель. С 1932 года работал в Москве: оформлял музеи, выставки и подрабатывал в издательствах. Сергей Михайлович Голицын, двоюродный брат Кирилла, окончил Высшие литературные курсы и в 1930-х года публиковал детские рассказы в журналах «Мурзилка», «Чиж». Кроме писательского труда, Сергей Михайлович работал топографом и в 1930-х годах участвовал в строительстве канала имени Москвы. Молодые представители дворянских фамилий были гибче, и быстрее приспосабливались к новым условиям.

Хилковы

Княжеский род Хилковых, несмотря на относительную «молодость», тоже быстро адаптировался к новым условиям жизни. Борис Дмитриевич Хилков, после военной службы в 1920-1930 годах получил работу старшего редактора в отделе законодательства Реввоенсовета СССР. Потом он занимался сельским хозяйством, работал бухгалтером в колхозе – до расстрела в 1938 году. Брат Бориса, Александр, работал столяром-модельщиком в вагоноремонтном заводе Ленинграда. Также он писал статьи для журналов «За рубежом», «Вокруг Света», «Рабселькор», «Вагоностроитель». В свободное время даже успевал писать роман «Обнаженные корни», и это произведение (вернее, две его части) было опубликовано в 1940 году

Михаил Хилков, сын Бориса, закончил Дальневосточный рисо-мелиоративный техникум в Уссурийске и работал на рис совхозе. Там же, в Уссурийске, занимался топографией. Представители Хилковых проявили себя очень активно, но их карьере «мешало» дворянское происхождение и репрессии.

Аксаковы

Самым активным представителем фамилии Аксаковых был Борис Сергеевич Аксаков. Бывший офицер, он работал на Сызрасньско-Вяземской железной дороге, уехал в Казахстан на сельхохозяйственные работы. В 1930-годы работал экономистом. Сестры Бориса – Ксения, Нина и Вера – тоже нашли себе занятие. Ксения работала в системе народного образования, Нина – заместителем начальника в Кадровом секторе Госплана. Вера получила должность машинистки в Жиртресте. При советской власти и мужчины и женщины рода Аксаковых нашли себе занятие и смогли грамотно адаптироваться в новом обществе.

Зворыкины

Зворыкины интересны тем, что именно они так яростно выступали против работающих дворян. Для них особенно болезненна была потеря недвижимого имущества, как источника денег. Но они смогли свои увлечения превратить в профессию. Например, Николай Зворыкин увлекался охотой, и при советской власти устроился на работу в Лесосоюз, а с 1925 года публиковал рассказы в охотничьих журналах. Федор Зворыкин в 1920-х писал фокстроты для певцов и артистов. Но дело шло не слишком успешно, поэтому Федор окончил курсы иностранных языков и преподавал английский язык. Надежда Зворыкина давала частные уроки английского языка, а Ксения Зворыкина работала библиотекарем в Смольном институте.

ttps://zen.yandex.ru/media/russian7/chto-stalo-s-dvorianami-kotorye-ostalis-v-rossii-posle-revoliucii-5f7030336e33974a0124bc2d

|

Метки: дворянство хилковы аксаковы зворыкины |

Подарок жене на Новый год: что Александр II повесил на елку в 1860-м |

Подарок жене на Новый год: что Александр II повесил на елку в 1860-м

Вчера

История второй жены Царя-Освободителя настолько ярко воспета в книгах и фильмах, что заслоняет первую супругу, императрицу Марию Александровну.

А ведь августейшая чета любила друг друга. И монарх делал ей подарки, от которых Мария Александровна была в восторге.

***

В 1860 году у супругов родился восьмой ребенок, 36-летняя императрица стала часто болеть – развивалась чахотка. Требовалось длительное пребывание в климате, который рекомендуют врачи. Взоры были направлены на заграничные курорты и на Крым.

Царская резиденция в Крыму, недалеко от Ялты. Фото: yandex.ru/images/

24 августа 1860 года неподалеку от города Ялта у наследников графа Л.С.Потоцкого было куплено имение Ливадия. Три дома, уже имевшийся комплекс усадьбы обошлись в 350000 рублей, выплаты произвели «на счет удельных сумм».

Имение было официально, Высочайшим указом подарено «...любезнейшей супруге... Государыне императрице Марии Александровне».

Подарок в буквальном смысле повесили на новогоднюю елку.

Фото взято в качестве иллюстрации с pixabay.com

Традицию отмечать Новый год ввела в России матушка Александра II, прусская принцесса Шарлотта. Праздновали в Зимнем дворце, в одном из залов устанавливались елки, для каждого из Романовых и их домочадцев - своя. Открывались двери зала, все входили и радостно рассматривали то, что повесили на еловые ветки.

В тот год (осенью) не стало вдовствующей императрицы Александры Федоровны (матери Александра II), елка при Дворе происходила совсем семейно, без приглашения свиты (траур). Фрейлина Мария Фредерикс присутствовала на домашнем празднике в Зимнем и описала увиденное:

«как все планы и бумаги, касающиеся Ливадии, были повешены на дереве между других украшений. Императрица была очень обрадована тем подарком, а Государь в восторге от Ея радости и очень доволен, что Ему пришлось приобресть Ливадию, которую Он любил с давних пор. Отношения Их Величеств были так хороши тогда!»

Сложно сказать, какие планы были повершены на новогоднюю елку, ибо всё потом поменялось многократно.

Хозяйка крымского имения приехала туда в августе 1861 года. Ливадия произвела приятное впечатление, но августейшие особы не ездили в одиночку: дети, свита, свита детей, дети свиты и т.д.

Как бы ни были богаты Потоцкие, их дома в имении маловаты для императорской семьи с 7 детьми, старшему из которых (наследнику Николаю) уже 18 лет и у него свой Двор.

Для императрицы и ее семьи Ливадию перестроили и достроили.

Построенный для Марии Александровны Ливадийский дворец отличался от своих предшественников. Во время правления Николая I и предыдущих монархов были иные представления об идеальной летней резиденции: целый архитектурный ансамбль, дворец гигантских размеров, в котором и жили, и выполняли представительские функции, и размещались служебные помещения, - всё в одном здании.

При Александре II появилась идея царского частного дома, в котором жила бы одна семья. Т.е. взрослый наследник и его свита – отдельно, фрейлины – в своем здании и т.д.

Перестройку зданий и постройку новых нужно было поручить архитектору, который знал привычки царской семьи. И спланировал бы всё в соответствии с их вкусами, без оглядки на моду, но не забыл бы про охрану, связистов, рассчитал площадь кухни и т.п.

Архитектор Монигетти семью императора знал, поэтому в 1862-1866 годы именно он создавал проекты для обустройства летней резиденции Романовых в Крыму. Вот результаты его бумажных трудов: «Часть Генерального плана Ливадии, имения Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Александровны, с указанием вновь предполагаемых построек и перестроек» (1862).

Планы архитектора Монигетти по реконструкции Ливадии для Марии Александровны. Взяты из научной статьи доктора архитектуры И.Н. Слюньковой.

Планы архитектора Монигетти по реконструкции Ливадии для Марии Александровны. Взяты из научной статьи доктора архитектуры И.Н. Слюньковой.Подарок жене на Новый год: что Александр II повесил на елку в 1860-м

Здания уже имеющиеся (на чертеже - черного цвета) и будущие (светлые) включались в живописный парк.

В 1863 году, в конце августа императрица еще раз приехала в Крым. Архитектор оставил записи об августейшем визите:

она «по-видимому была поражена успехом и исполнением работ, и благодарила меня в самых лестных выражениях. Государь Император изволил прибыть в сентябре и, по осмотре работ, также благодарил меня словами: «Все, что сделано до сих пор, сделано превосходно, надеюсь, что такое же будет и окончание». Я был счастлив, что успел удовлетворить ожидание Их Величеств».

Мария Александровна довольна, но это не значит, что условия проживания в Ливадии шикарные. Фрейлина, например, жаловалась: в то время

«существовал только главный дом и маленькие флигеля около него, где помещалась свита. Не было еще ни наследницкого дома, в котором теперь живут Их Высочества, когда посещают Ливадию, ни Церквей, ни других зданий. Ливадия была еще совсем простое помещичье имение. Была поставлена походная церковь в палатке перед дворцом; а шоссе проходило мимо дворца, на том же месте, как и теперь, с той разницей, что это была общая большая дорога».

Но заказчица была рада, как и ее супруг: Ливадия уже начинала приобретать будущие черты. И Александр II, и царствовавшие его сын и внук будут любить свою крымскую резиденцию.

Малый Ливадийский дворец, в нем жил Цесаревич Александр (сменивший Цесаревича Николая). Фото: yandex.ru/images/

***

Какой подарок жене сделал «просто так» (чтобы порадовать) отец Александра II

Приколисты были августейшие особы: #как шутили романовы

На елку цепляли не только бумаги. В 1843 году к елке веревкой привязали жениха Великой княжны Александры Николаевны. Он приехал в Россию чуть раньше, чем его ждала невеста. О любви этой пары.https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/podarok-jene-...ovesil-na-elku-v-1860m-5f8c880

|

Метки: романовы |

Муза Есенина |

Муза Есенина

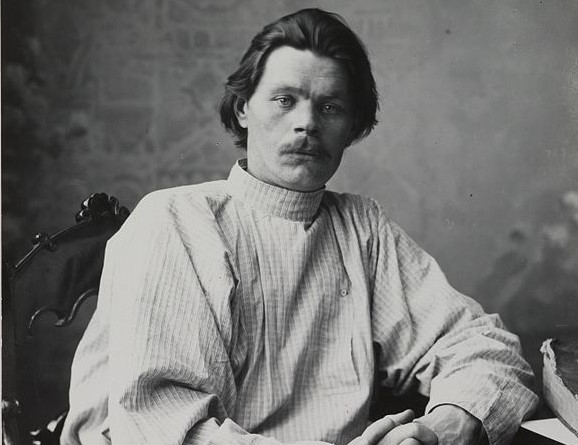

14 сентября 1927 года погибла выдающаяся танцовщица Айседора Дункан, супруга Сергея Есенина

Сергей Есенин и Айседора Дункан.

Фото: ru.wikipedia.org

Каким ветром ее занесло к нам в Россию в самом начале 20-х - в год разрухи и голода, зачем и ради чего она, чуть ли не по всему миру обласканная славой танцовщица, устремилась в неведомую для нее страну?..

Потому и понеслась - отозвалась, хотела быть полезной и хоть немного скрасить жизнь других людей.

И он, Есенин, тоже в расцвете славы - яркий, звонкий, неповторимый. В той голодной жизни умевший жить весело и, как многим думалось, беспечно.

Есенин, узнав о приезде Айседоры Дункан в Москву, кинулся искать ее везде, где только предположительно мог бы повстречаться с нею. Никогда не видав ее, он уже почти любил. А если быть вернее - летел за нею, привлеченный светом славы.

Она же ничего не слышала о нем.

И как им встретиться?.. Он ее нагнал! Вечером у друга своего, художника Григория Акулова.

Она появилась, когда вечеринка шла вовсю, - на мгновение в дверях застыла, чтоб показать себя: богиня в белоснежной танцевальной тунике, из-под которой выглядывали золотые сандалии.

Конечно, по-нашему за опоздание - «штрафной»… Налили ей стакан граненый водки… И Айседора не стала огорчать. Осилила!

Есенин с разбегу кинулся ей в ноги, обхватил их, повторяя: «Айседора! Моя! Моя!» А больше он ничего не мог сказать, поскольку по-английски не знал ни слова.

Она обняла голову его и улыбалась так, что всякий понял: обоих их любовь сразила, едва увидели друг друга.

И понеслось! С утра Айседора занималась с детьми в холодном зале, потом бегом кидалась едва ли не по всей Москве, пытаясь отыскать для них хоть какую-то еду, а вечером Есенин хватал ее, как дикий зверь добычу, и увлекал в шумное веселье…

Позже, уже расставшись с ним, она напишет, что рядом с этим вихрем, мальчишкой-взрослым (между прочим, в свои 26 уже отцом троих детей), ее такое странное вдруг охватило - хотелось держать его, прижав к груди, не отпускать…

Он написал тогда такие строки: «Я не знал, что любовь - зараза, я не знал, что любовь - чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума…»

Они поженились 2 мая 1922 года, когда Айседора, безмерно влюбленная в поэта, напоминавшего неудержимый ветер, уже стала уставать от этого непрестанного кружения, полета, не могла сказать, где сможет оказаться даже через час. И только в мастерской скульптора Сергея Коненкова на Тверской, который сам по себе был милым и радушным и к чаю всегда мог предложить что-нибудь поесть, только там она чувствовала покой. Есенин упоенно читал стихи, Коненков слушал, тихо улыбаясь, она же, ни слова не понимая из того, что ей читал любимый, тепло и радость удивленно ощущала.

Он ее измучил. В такой бешеной скорости она жить не могла. К тому же он требовал ее всю, а у нее был долг, и бросать детей, которых она учила танцам, не хотела. Айседора преподавала свою манеру танца - свободную, пластическую - в противовес классической балетной школе.

Их разрыв был неизбежен.

Они ездили вдвоем по Европе, он везде чудил, требовал к себе особого внимания, а он звезда лишь дома…

В Париже они с обоюдным облегчением расстались. Но и не без боли: в глубине любовь все же в каждом сохранилась…

Айседоре уже 43, она пережила невосполнимую утрату: трагически погибли двое ее детей, и вот после краткой внезапной вспышки счастья снова остается жить одной…

Она погибла внезапно и жестоко: в открытом автомобиле сидела рядом с другом, он за рулем. У нее на шее был супермодный длинный легкий шарф из шелка. Порыв ветра на ходу намотал конец шарфа на ступицу колеса. И, натянувшись, он сломал ей шею.

Незадолго до смерти Дункан в Ницце давала интервью, и репортер спросил: «Какой период вашей жизни вы считаете самым значительным и счастливым?»

Она ответила: «Россия, Россия, только Россия! Мои три года жизни в России, со всеми их страданиями, стоили всего остального в моей жизни! Нет ничего невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни!»

Не довелось.

|

Метки: есенины дункан |

Кем в действительности была Инесса Арманд для Владимира Ильича |

Кем в действительности была Инесса Арманд для Владимира Ильича

«Несомненно, любовницей», – утверждают любители пикантного в истории, даже не вникая в факты. «Наверняка, любовницей какое-то время», – с некоторой надеждой говорят люди старшего поколения, которым в своё время изрядно надоел советский агитпроповский образ «самого человечного из людей», выходивший каким-то андрогинным.

Тема «Ленин и Арманд» уже много десятилетий разрабатывалась на все лады в западной «советологии». Один из модных американских журналов времён «холодной войны» писал, что Ленин и Арманд поддерживали интимную связь на протяжении десяти лет (т.е. с момента знакомства и до смерти Арманд).

Но самый-то главный вопрос остаётся по-прежнему нерешённым: какие в действительности отношения, помимо партийно-товарищеских, связывали Владимира Ильича Ульянова по псевдониму — Владимир Ленин и Элизабет Пешё д’Эрбанвилль, по мужу Арманд, по прозвищу Инесса, по псевдониму — Елена Блонина?

Романтическая женщина, потрёпанная жизнью

Когда в 1909 году в романтическом Париже произошла первая встреча уже 39-летнего вождя большевиков и 35-летней революционной авантюристки, не утратившей черт привлекательности, та уже познала в жизни много разочарований и утрат.

Родившись в интернациональной богемной семье, Элизабет в 15 лет вместе с сестрой приехала в Россию к тёте, дававшей уроки в семье богатых фабрикантов, тоже французских выходцев. В одного из них (Александра) она влюбилась и повенчалась с ним. Арманды были филантропами, организовали на свои средства школу для крестьянских детей, где Элизабет преподавала французский язык. За девять лет она родила мужу двоих сыновей и двоих дочерей. Счастливая буржуазная жизнь. Видимо, слишком счастливая и размеренная. Душа явно рвалась к выходу за пределы этого обыденного круга.

Сначала Инесса (в это время она уже предпочитала называться так) ушла от мужа к его младшему брату Владимиру, от которого тоже родила ребёнка. Затем её, похоже, стало мучить нечто вроде чувства вины перед «эксплуатируемым рабочим классом». Несомненно, главную роль играл тут её любовник Владимир Арманд, который привлёк её в партию эсеров. Близилась первая российская революция. Инесса прочла скучнейшую книгу Ленина «Развитие капитализма в России», после чего заявила о своём решительном переходе к марксистам. Вероятно, уже тогда Инесса стала мечтать о встрече с автором этой книги.

В 1904 году Инесса вступила в РСДРП, а уже в феврале 1905 года была вместе с любовником арестована. Её надолго отправили в ссылку на север Архангельской губернии, в Мезень, откуда она только в 1908 году сумела сбежать за границу. Здесь её ждал новый удар: умер от чахотки её любовник Владимир Арманд. Из всех лежавших перед ней путей Инесса снова избрала путь в русскую революцию. Но сначала – образование. В течение года она оканчивает курс Брюссельского свободного университета и получает степень лиценциата экономических наук.

На Ильича революционерка не могла не произвести впечатление: она обладала не только внешними данными, явно выигрышными по сравнению с тогдашней (уже немолодой и больной) Надеждой Крупской, но и большим жизненным и революционным опытом.

Двоежёнство противоречило моральному кодексу революционера

По утверждению целого ряда биографов, между Лениным и Арманд завязалась любовная связь. Она не закончилась разрывом Ленина с Крупской только потому, по мнению некоторых, что они были венчаны церковным браком; кроме того, Ильичу было неловко бросать больную жену ради молодой любовницы (хотя Крупская была старше Арманд всего на пять лет). Первый довод, несомненно, полная чепуха. Официальный брак в среде революционеров рассматривался как сущая формальность. Второй заслуживает большего внимания.

Подробно разбиравший этот вопрос английский историк Адам Улам не считает заслуживающими доверия свидетельства неких «старых коммунисток», что между Лениным и Арманд какое-то время существовала стабильная любовная связь. «Принимая во внимание его моральные качества, – пишет Улам про Ильича, – и нравы, царившие в революционной среде, можно утверждать, что он просто не мог бы продолжать жить с женой и тёщей, имея связь на стороне. Этические и социальные нормы революционной интеллигенции (в этом отношении Ленин был строжайшим конформистом) требовали в подобных случаях открытого, публичного разрыва отношений. Надежда Константиновна, вне всякого сомнения, продолжала бы заниматься партийной корреспонденцией, а Ленин стал бы жить с Инессой».

Кроме того, большинство версий представляют Инессу в качестве какой-то пассивной фигуры, каковой она ни в коем случае не была. Вообще, мог ли Ленин надолго привязать к себе женщину, которая в 1912 году написала, в духе Александры Коллонтай, трактат о свободной любви? Трактат, кстати, вызвал критику Ленина, доказывавшего, что в социалистическом обществе брак, избавившись от буржуазных условностей, без сомнения, сохранится.

И всё-таки что-то было…

Арманд недолго помогала Ленину вести занятия в школе пропагандистов в Лонжюмо под Парижем. В 1912 году она, в поисках выхода энергии (некоторые пишут – от неразделённой любви Ильича), приехала для ведения нелегальной работы в Россию, где была тут же арестована. Её официальный муж добился её освобождения, после чего Инесса вскоре оказалась заграницей.

Заслуживает внимания, безусловно, такой факт, что в письмах к Инессе Арманд Ленин обращается к ней на «ты». «Он мало к кому, не считая домашних, обращался на ты, – пишет Улам, – и среди них не было ни одной женщины». Немаловажно и то, что в апреле 1917 года Инесса Арманд оказалась среди немногочисленных пассажиров запломбированного вагона, перебросившего верхушку большевиков во главе с Лениным из Швейцарии через Германию в Россию для ведения подрывной работы. Более того – в одном с Ильичем купе. Ленин лично добился для Арманд у германского МИДа включения в список избранных лиц.

Таким образом, Ленина и Арманд после их первой встречи в 1909 году и вплоть до внезапной смерти Арманд от тифа в 1920 году связывала очень тесная и нежная дружба. Что за ней стояло? Не исключено, что и разовая любовная связь, которая никоим образом не противоречила моральному кодексу революционера. Недаром Ленин говорил, что «ничто человеческое мне не чуждо». Но чем-то постоянным она не стала. Да и невозможно это было с такой неистовой женщиной, как Инесса Арманд.

https://russian7.ru/post/kem-v-deystvitelnosti-byla-inessa-ar

|

Метки: ульяновы арманд |

История крепостной балерины, которая стала княгиней Голицыной |

5996 подписчиков

История крепостной балерины, которая стала княгиней Голицыной

5 октября

В 1842 году в семье крепостного крестьянина Тихона Мадаева родилась дочь. Малышку назвали попросту - Матрена. В день ее рождения никто и подумать не мог, что однажды девочка прославится и станет княгиней Голицыной.

Матрена вытянула счастливый билет в жизни. Ее отправили учиться в императорское театральное училище, которое выпустило не мало великолепных балерин, а после она поступила в Мариинский театр. Простое имя "Матрена Тихоновна" было принято сменить на более благозвучное "Матильда Николаевна".

В течение 17 лет Матильда Мадаева радовала зрителей своим талантом. Она стала ученицей Мариуса Петипы, который стал основоположником русского балета. Благодаря ему юная балерина стала известна, как балерина, способная показать русскую душу. В костюме боярышни она по 3-4 раза выходила на бис, после того, как станцевала русский танец и завершила его трепаком.

Критики не жалели слов, когда описывали ее выступления: говорили о том, что она невероятно грациозна и красива. Даже если им не приходились по вкусу спектакли, то все равно отмечали безупречное выступление Мадаеваой.

Матильда была популярна не только на сцене - у нее не было отбоя в поклонниках. Одним их них был князь Михаил Голицын, который прославился как кутежник и повеса. Однако, ради того, чтобы жениться на балерине он решил отказаться от всех своих развлечений и разгульного образа жизни.

Кроме того, князь не побоялся осуждения высшего света, который пришел в шок из-за того, что представитель древнейшей фамилии решил сочетаться браком с дочерью крепостного. Михаил Михайлович подал в отставку и поступил так, как считает нужным - он взял в жены Матильду Мадаеву и сделал ее княгиней Голицыной.

Семейная жизнь Голицыных продлилась чуть больше 20 лет. К сожалению Матильда Николаевна умерла в возрасте 47 лет, оставив мужа и дочь Надежду горевать по ней. Князь Михаил Михайлович похоронил жену рядом с другими членами своей семьи.

|

Метки: балет голицыны |

Почему и каких женщин на Руси называли «дурами» |

190

25

45 472 подписчика

Почему и каких женщин на Руси называли «дурами»

«Бабы-дуры» - и сейчас можно услышать такое выражение. А что оно означает? Каких женщин на Руси называли «дурами»?

Сейчас всё расценивается в обидном контексте. А надо ли обижаться?

Стоит отметить, что некоторые лингвисты считают, что «дура» и «дурак» - это вовсе не однокоренные слова. Конечно же, это не истина в последней инстанции. Но есть такое мнение.

Якобы слово «дура» появилось раньше и обозначало что-то большое, чем, например, можно пробить дыру в стене или сломать крепостные ворота. Такую вещь еще могли называть «бабой». То есть, если верить этой теории, то «баба» и «дура» - это, по смыслу, одно и то же.

А вот «дурак», есть такое мнение – это слово, которое раньше произносили так: «Дугак» - то есть, «другой», «последыш». Пошло это якобы от того, что детей в семьях было много. Первого звали перваком, второго – втораком, третьего – третьяком (сразу вспоминается прославленный хоккейный вратарь Владислав Третьяк), четвертого – четвертаком, а последнего – дугаком. Вот и Иван-дурак, получается, – последний сын, который еще, в силу своего возраста не набрался ума. То есть, так думали окружающие. А Ваня, как известно, обвел всех вокруг пальца.

По другой версии, от индоевропейского корня «дур» произошли слова «дурной» и «дурый» - «некрасивый» и глупый». Указанный корень, кстати, означает «дикий». Но это еще не всё.

На латыни «дура» - это часть мозга, которая не развилась должным образом. А еще – «смелый». Тот случай, когда: «слабоумие и отвага». Вроде бы римляне «дура-фемина» называли амазонок.

В общем, всё запущено и запутанно.

Есть версия, что раньше и «дураков» называли «дурами». Примерно так: «Большая фигура, да дура».

Какие выводы можно из всего этого сделать?

В целом, представляется, что слово «дура» всегда носило немного негативный оттенок. «Дурой» называли глупого человека, или некрасивого. Не обязательно женщину. Почему же сейчас не говорят: «Мужик-дура»? Во-первых, нужно вспомнить, что русский язык постоянно изменяется. Одни нормы сменяют другие. Достаточно вспомнить недавнее:

· про кофе можно говорить и «моё» и «мой»;

· допустимо использовать слово «договор» с ударением на первый слог, что мне очень не нравится.

Помнится, «Надежда» раньше было мужским именем. Вот и «дура» стала исключительно женского рода. Вот такая история с этим словом.

«Дура» применительно к женщинам, как считают некоторые историки, стало использоваться с усилением на Руси христианства. В этот период женщина, как «адамово ребро», стала считаться неким приложением к мужчине: к отцу, к мужу. Мне неприятно это писать, но женщина считалась неким «недочеловеком». Хорошо, что у нас сейчас равноправие.

Давайте заканчивать размышления и формулировать основные мысли:

1. На мой взгляд, дурами на Руси могли звать почти любых женщин. Естественно, не знатных. Знатные могли за такое «прозвище» хорошенько поквитаться. Хотя какой-нибудь боярин вполне мог назвать свою супругу дурой и ему за это ничего бы не было.

2. Дурами, как и сейчас, могли звать недалеких женщин, коих на Руси хватало.

3. Наконец, так могли величать и некрасивых дам.

В целом же, думается, значение слова с веками не сильно исказилось. То есть, смысл его остался примерно тем же.https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/pochemu-i-kakih-jens

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Натурщица Ольга Десмонт |

Среда, 06 апреля 2016

19:30

Оригинал взят у в Нагая Венера Пруссии

В начале позапрошлого века жила себе в Берлине молоденькая натурщица Ольга Десмонт, которая зарабатывала на жизнь, позируя обнаженной моделью для берлинских художников и скульпторов.

.

Девушка обладала не только идеальной античной фигурой (стройные ножки, широкие бёдра, узкая талия, небольшая красивая грудь), но и неплохими мозгами. И однажды ей пришла в голову идея «А почему бы мне не делать то же самое не перед бедными художниками, а перед почтенными и богатыми людьми, получая за это хорошие деньги?».

Ольга Десмонт в образе богини Венеры. Открытка около 1908 г.

И в 1907 году семнадцатилетняя Ольга Десмонт стала организовывать перед богатой публикой Берлина «Вечера красоты», на которых показывала свои обнаженные прелести в виде «живых античных скульптур». Проще говоря, Ольга просто принимала перед собравшимися те же самые позы, в которых привыкла позировать художникам, набелив своё тело, чтобы оно походило на мрамор.

Ольга Десмонт и её партнер Адольф Зальге в образе древнегреческих героев. Открытка около 1908 г.

Со временем репертуар Ольги расширился, она стала привлекать к своим выступлениям партнеров, и принимать не только позы скульптур, но и показывать небольшие пластические и танцевальные композиции. Обнаженные, естественно.

В те времена по всей Европе получило огромную популярность торговля и обмен открытками с голой натурой, поэтому перед тем как отправиться в европейское турне, Ольга Десмонт запечатлела свой образ на многих из них. В том числе и в этом наборе из 10 открыток, производства около 1908 года ателье Otto Skowranek, с которых я начинал этот рассказ.

Те фотографии Ольги Десмонд были настолько популярны, что выпускались даже их подделки

25 июня 1908 года в Летнем театре сада Олимпия состоялось первое выступление Ольги Десмонди с партнером Адольфом Зальге. Разогретый эротическими открытками и слухами зал был полон, однако Ольга Десмонд не спешила радовать их своей наготой.

Сначала она с партнером демонстрировали античные скульптуры в лёгких одеждах, обнажаясь по мере представления всё больше и больше. И в самом конце Ольга Десмонд триумфально и под гром аплодисментов исполнила свой коронный «Танец мечей», облаченная лишь в пояс и корону.

Фурор был огромный, по Санкт-Петербургу пронёсся ураган восхищения и возмущения, подражательства и даже эпиграмм:

Mon cher, вы в удивленьи,

Но это нам смешно-с.

Парижу в оголеньи,

Утрем мы скоро нос!

Ольга Десмон в роли Русалки. Открытка около 1908 г.

Но возмущения было больше, и городские власти, действительно, запретили дальнейшие показы в столице «Вечеров красоты». Тут разноязычные википедии и сайты не врут, но они не знают, что 29 ноября того же 1908 года в Большом зале консерватории Санкт-Петербурга состоялся еще один, второй вечер красоты Ольги Десмонд, который вылился в грандиозный скандал.

Несмотря на огромные цены (первый ряд стоил 25 руб., самые плохие места шли по 2 р. 50 к), зал консерватории был набит под завязку, и общий сбор превысил 8 000 рублей. То, что Ольга Десмонд не сразу представилась оголённой, никого не удивило. Но когда и с середины вечера Ольга не стала полностью открывать зрителям все свои прелести, то среди них начало расти возмущение: «Тема сисек не раскрыта!».

Это возмущение стало просто неописуемым, когда Ольга Десмонд исполнила в конце свой заключительный «Танец мечей» закутанной с ног до головы в полупрозрачную мантию, после чего распрощалась со зрителями. Именно на волне этого возмущения «Петербургская газета» и напечатала свою карикатуру «Чего ждала и что увидела публика на вечере красоты Ольги Десмонд».

Если присмотреться, то на второй картинке одетая актриса крутит зрителям дули

Репутация Ольги Десмонд, как «нагой Вернеры Пруссии» была безвозвратно погублена, и её следующее выступление в Санкт-Петербурге отменено – публика не желала платить огромные деньги за выступление одетой артистки, которая кроме прелестных форм никакими другими талантами не обладает.

10 декабря 1908 года столичная газета «Раннее утро» вышла с заметкой:

«Оригинальный иск.

Дававшая в Петербурге «вечер красоты» Ольга Десмонд предъявляет к редактору «Пет. Газ.» Худякову иск в 15 тыс. руб. за убытки причиненные ей, по ее мнению, помещением рисунка в «Пет. Газ.» - под названием: «Чего ждала публика на «вечере красоты» Ольги Десмонд и что увидела». Во второй половине рисунка Десмонд изображена в совершенно закрытом костюме, что и послужило основанием для иска в виду предстоящего турне артистки по России. Десмонд, по словам «Нов. Руси», намерена сама демонстрировать ту художественную наготу, в которой она появилась в зале консерватории».

Но этот иск так и не был рассмотрен – Ольга Десмонд его отозвала, турне по России отменила, и навсегда покинула пределы империи. И через три года никого не удивила опубликованная в «Петербургской газете» от 26 декабря 1911 г. новая заметка: «Известной балерине и позировщице "поз" Ольге Десмонд разрешено выступление на эстрадах в Петербурге и Москве под тем лишь условием, если она не будет выступать в костюме Евы. Ольга Десмонд отказалась из-за этого приехать в Россию».

Увы, но балериной Ольга Десмонд не была, и танцевать не умела. А раз ей не разрешили показывать себя голой, так на что там смотреть?

@темы: старые фото Котловина

|

Метки: десмонд театр балет |

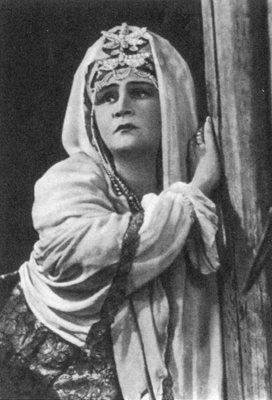

Фотооткрытка танцовщицы Ольги Десмонд в роли Русалки. |

Фотооткрытка танцовщицы Ольги Десмонд в роли Русалки. СПб., 1908.

Эстимейт:

3 000 – 3 200 руб.

Цена:

3 600 руб.

Фотооткрытка танцовщицы Ольги Десмонд в роли Русалки. СПб., 1908. 13,7×8,8 см. В хорошем состоянии.

Ольга Десмонд (1890-1964) — танцовщица и педагог. Работала в Берлине натурщицей. Основав «Ассоциацию идеальной культуры», начала организовывать «вечера красоты», на которых выступала в живых картинах в виде ожившей статуи Венеры. В 1908 году она приехала в Санкт-Петербург, где представила два концерта. Несмотря на огромные цены (первый ряд стоил 25 руб., самые плохие места шли по 2 р. 50 к), зал консерватории был набит под завязку, и общий сбор превысил 8 000 рублей. Этот «Вечер красоты» стал предметом острых дебатов, разыгравшихся в петербургском обществе. Последующие выступления были запрещены городскими властями.

|

Метки: десмонд театр балет |

Елена Павловна Бибикова - одна из первых красавиц Петербурга XIX века |

93

4

6199 подписчиков

Елена Павловна Бибикова - одна из первых красавиц Петербурга XIX века

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3986710/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ab7bb142594c538903d8/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Героиня сегодняшней статьи – Елена Павловна Бибикова – фрейлина, одна из первых красавиц Петербурга XIX века. О ней сохранились весьма нелицеприятные отзывы современников, мне кажется, что они продиктованы больше завистью. Жизнь Елены Павловны не отличалась от жизни других женщин её сословия, просто материальное положение давало ей возможность «пускать пыль в глаза» всему свету.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1908497/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65acff4c07ce06043379fa/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Елена Павловна родилась в сентябре 1812 года, в семье Павла Гавриловича Бибикова и Елизаветы Андреевны Донец-Захаржевской. Отец умер в 1812 году, Елизавета Андреевна осталась с двумя дочками Екатериной (1810 года рождения) и Еленой. После смерти мужа она проживала в Харьковской губернии, у своей родственницы - Марии Дмитриевны Дуниной.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3947075/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65aba1b142594c53892c35/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Именно в доме Дуниной Елизавета Андреевна познакомилась со своим вторым супругом, об этом знакомстве пишет в своих мемуарах правнук шефа жандармов С.М. Волконский:

«Однажды приезжает в Харьков высочайше командированный молодой флигель-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф (тогда еще не граф). Ему говорят:

- Вы, конечно, поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?

- К Марии Дмитриевне Дуниной?

- Как? Вы не поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?

Он увидел такое изумление на лицах, что поспешил ответить: "Конечно, я буду у Марии Дмитриевны Дуниной". Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь - входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Это была молодая вдова, Елизавета Андреевна Бибикова, рожденная Захаржевская, племянница Марии Дмитриевны Дуниной»

Эта встреча привела к свадьбе Александра Христофоровича и Елизаветы Андреевны. Так у маленьких Екатерины и Елены появился отчим, который стал заботиться о падчерицах.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3769340/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65abbcb142594c53894b15/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Девочки получили домашнее образование, подобающее девушкам их круга.

09.10.1831 года Елена вышла замуж за князя Эспера Александровича Белосельского-Белозерского, который был на 10 лет старше невесты.

В браке родились: Елизавета (1832 год), Николай (1834 год), Ольга (1838 год), Александр (1842 год, умер в 1843 году), Константин (1843 год), Павел (02.01.1847 года, умер в 1849 году).

О судьбе Елизаветы можно прочесть по ссылке (кликабельна):

Княгиня Елизавета Эсперовна Трубецкая

Елена отличалась красотой, императрица Александра Федоровна писала о ней:

«…у маленькой Белосельской, которая своими прекрасными глазами и очаровательной меланхолией больше привлекает мужчин, чем ее сестра».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3776461/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac02725dfb45242a1efd/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

А. Смирнова-Россет в своих мемуарах писала про Елену и Эспера:

«Свет занялся свадьбой Елены Бибиковой, которая была маленького роста; у нее были черные глаза, а зубы как жемчуг; она дебютировала на follejournee вечером, и ее мать мне ее препоручила. На ее устах явилась первая улыбка пренебрежения и насмешки. Свадьбу объявили с Эспером, князем древнего рода Белосельским-Белозерским, чему свидетельствует фамильный герб — рыбки… Княгиня Белосельская презирала бедного Эспера, о котором великий князь Михаил Павлович говорил, что у него голова, как вытертая енотовая шуба.»

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3957194/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac18c833846a1de46fc4/scale_1200" />

фото портрета Эспера с сайта www. yandex.ru

Брак этот счастливым не был, Елене не раз приписывали романы, но Эспер относился к слухам спокойно. Он никогда не устраивал сцен и скандалов, не подвергал сомнению своё отцовство, хотя мог.

Сам Эспер был личностью интересной – дружил с М.Ю. Лермонтовым (они служили в Гусарском полку), привлекался по делу декабристов, но был оправдан

Супруги принимали активное участие в светской жизни, давали балы и приемы. Эспер был поклонником таланта А.С. Пушкина, который не редко бывал в доме Эспера и Елены. После смерти поэта Елена хлопотала о судьбе Дантеса, несмотря на неодобрения этой затеи Эспером.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2814495/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac26725dfb45242a4969/scale_1200" />

фото портрета Эспера с сайта www. yandex.ru

В 1839 году на средства Елены в Рождественской части Санкт-Петербурга был открыт приют для детей, который был назван «Приютом княгини Е. П. Белосельской-Белозерской». Приют был открыт в одном из беднейших районов Петербурга, в нём содержалось около 80-ти детей.

В 1843 году Эспер стал генерал-майором, и был назначен служить при Министерстве путей сообщения. В 1846 году он умер, заразившись тифом во время ревизии лазаретов.

Елена недолго горевала о погибшем муже.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3994559/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac39b142594c5389d828/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

А. Смирнова-Россет в своих мемуарах оставила такую запись:

«Когда Эспер умер, после многих кокетств эта барыня выбрала в мужья красивого и милого Василия Кочубея, который не раз раскаивался в своем выборе. Она была взыскательна, капризна, поселилась в его доме, который перестроила и отделала очень роскошно; в гостиной повесила портрет Василия во весь рост, окружила цветами и зеленью и кокетничала при Григории Волконском, Сутце и бедном Платонове, Этот наивный господин вздумал ее любить чистой юношеской первой любовью; она его спровадила, упрекнув, что un batard не смеет и думать о ней.»

Свадьба Елены и Василия состоялась 19.09.1847 года в Висбадене. Василий и Елена были ровесниками, обоим исполнилось по 35 лет. Дети Елены от первого брака проживали с супругами.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3987860/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac50725dfb45242a79f3/scale_1200" />

фото портрета Василия с сайта www. yandex.ru

В браке родились две дочери: Мария (1848 год), Елена (1850 год).

Василий был сыном князя Виктора Павловича Кочубея и Марии Васильевны Васильчиковой, он несколько служил дипломатом и ездил по миру с различными поручениями Коллегии иностранных дел. 07.04.1846 года Василий произведен в статские советники. С 1848 года по 1850 год он был помощником попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. Василий был известным нумизматом, его коллекция монет стала лучшим частным минцкабинетом в России. Кроме того, Василий собирал коллекции серебра, фарфора, картин, а также постоянно пополнял библиотеку, которая к моменту его смерти насчитывала 5 тысяч томов.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2355127/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac5db142594c5389fcaa/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Василий умер в январе 1850 года от туберкулёза. А. Смирнова-Россет записала:

«Он кашлял восемь месяцев, пренебрегал кашлем и нажил чахотку; его лечили Миновский и Мандт; они поправили его на время; но с самого начала сказали, что надежды нет».

После его смерти Елена издала «Описание музеума покойного князя В. В. Кочубея» (составленное по его рукописному каталогу).

Овдовев во второй раз в 38 лет, Елена больше замуж не выходила. Она отдавала всё время воспитанию детей и придворной службе. Елена в разное время была и фрейлиной, и статс-дамой, и обер-гофмейстериной. В 1876 году она была награждена орденом Св. Екатерины (меньшого креста).

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1586459/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac73b142594c538a16e3/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Граф С.Д. Шереметев оставил такие воспоминания о жизни Елены:

«Стоило только перейти улицу, и почти напротив красовался palazzo , хозяйкою которого считалась одна из законодателец всего великосветского «высшего тона». То была Княгиня Елена Павловна Кочубей, дочь Бибикова. В этом доме бывал я только на больших балах, когда Княгиня собирала весь город. Здесь был я на знаменитом костюмированном бале, на котором были двор и все общество...Это был один из лучших домов Петербурга, на нем, как и на самой хозяйке, лежала печать безличности. Это был салон космополитический, где не было слышно русского звука, где не было и отдаленного намека на что-то русское, не деланное, не разученное, не вычитанное у иностранцев...Хозяйка дома, почти уже маститая, ещё не уклонялась от роли поглотительницы сердец, хотя именно сердце здесь было ни при чем».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1894366/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65ac894c07ce060432ef0e/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Современники отмечали, что Елена была женщиной тщеславной и честолюбивой, но возможно это была банальная зависть? Ведь Елена была вхожа в самые «высокие круги», женщиной она была богатой и могла позволить себе роскошные вещи и даже чудачества.

Елена умерла после тяжелой болезни 15.02.1888 года.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/114080/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65aca1725dfb45242ad4e7/scale_1200" />https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/elena-

фото Елены с сайта www. yandex.ru

Государственный секретарь А.А. Половцев оставил такую запись:

« В 2 часа по панихиде по кн. Елене Павловне Кочубей в ее квартире на Миллионной в доме Игнатьева. Императрица, всякие вел. князья, множество народа, военные в лентах, гражданские в вицмундирах. Покойница во всю свою жизнь была олицетворением чванства, любви к роскоши всякого рода и изысканным земным удовольствиям. Несмотря на то, благодаря уму и деньгам, умерла, окруженная всевозможным почетом. Ни ума, ни денег она своему сыну не оставила»

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3755324/pub_5f65ab4ac833846a1de388ab_5f65acef725dfb45242b2ea1/scale_1200" />

фото портрета Елены с сайта www. yandex.ru

Надеюсь, статья была интересна) Если это так - ставьте лайк и подписывайтесь на канал)

История жизни Гипатии Александрийской

История Натальи – дочери Александры Николаевны Гончаровой

Графиня Надежда Александровна Бобринская – одна из первых русских женщин - астрономов

Графиня Елена Григорьевна Строганова – дочь великой княгини Марии Николаевны

|

Метки: бибиковы кочубей |

Десмонд, Ольга |

Десмонд, Ольга

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Десмонд.

| Ольга Десмонд | |

|---|---|

| Olga Desmond | |

|

|

| Дата рождения | 2 ноября 1890 |

| Место рождения | Ольштын, Королевство Пруссия |

| Дата смерти | 2 августа 1964 (73 года) |

| Место смерти | Восточный Берлин, ГДР |

| Гражданство | Пруссия→ |

| Профессия | |

| Годы активности | с 1905 |

| IMDb | ID 1985339 |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

О́льга Де́смонд (нем. Olga Desmond, урождённая Olga Antonie Sellin, 2 ноября 1890 (1891?[1]), Ольштын, Королевство Пруссия — 2 августа 1964, Восточный Берлин, ГДР) — танцовщица, педагог и теоретик танца.

Биография

Хенрик Новодворский. «Неприятности берлинской полиции». Карикатура на императора Вильгельма с изображением Ольги Десмонд, 1909.

Работала в Берлине натурщицей. Основав вместе с мужем, редактором-издателем журнала «Красота» Карлом Ванзеловом, «Ассоциацию идеальной культуры», начала организовывать «вечера красоты», на которых выступала в живых картинах в виде ожившей статуи Венеры. В 1907 году выступала в Лондонском павильоне[en], в 1908 году приехала в Санкт-Петербург, где выступила с единственным «Вечером красоты», впервые представив на русской сцене обнажённую натуру. Из-за разразившегося скандала последующие выступления были запрещены городскими властями.

В 1919 году опубликовала «Ритмографику» — брошюру, посвящённую теории танца, в которой свой собственный опыт изучения танца объединила с авторской систематизацией метода записи танца.

Начиная с 1922 года, преподавала в Берлине. После разделения города оказалась в восточном секторе. Жила в бедности, продавая собственные вещи и подрабатывая уборщицей. Умерла в безвестности в Восточном Берлине.

Примечания

Николетта Мислер. Вначале было тело. — М.: «Искусство—XXI век», 2011. — 448 с. — 1750 экз. — ISBN 978-5-98051-076-3.

|

Метки: театр десмонд |

Революционер - князь Оболенский. |

Революционер - князь Оболенский.

March 4th, 2019

"В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.

Общие собрания с длинными и страстными прениями шли с перерывами, во время которых редакционная комиссия в составе Винавера, Кокошкина и трудовика Бондарева тщетно пыталась найти всех удовлетворявшие формулировки.

Между тем прения продолжались. Противники воззвания из нашей партии не сдавались, а трудовики вносили в него бесконечные поправки. Список ораторов все увеличивался. Депутаты нервничали, а более робкие под предлогом, что все равно сговориться не удастся, стали уезжать из Выборга. К концу второго дня мы были дальше от какого бы то ни было решения, чем в начале наших заседаний.

Из этого безысходного положения нас вывел выборгский губернатор: частным образом он довел до нашего сведения, что русское правительство требует от него прекращения наших заседаний.

Так как финские законы охраняют свободу собраний, то он но может исполнить этого требования, но все же, не желая по такому поводу создавать конфликт с русским правительством, он просит нас по возможности считаться с создающимся для него неприятным положением.

Мы поняли, что дольше злоупотреблять оказанным нам Финляндией гостеприимством невозможно. По предложению Петрункевича совещание решило прекратить прения и приступить к голосованию текста воззвания в последней редакции комиссии.Когда мы уезжали из Выборга, на вокзал привалила большая толпа народа. Кричали нам "ура", махали шляпами. На промежуточных между Выборгом и Петербургом станциях многочисленные дачники тоже выходили нас приветствовать, а мы бросали им в окна листки воззвания.

Не знаю, как другие мои товарищи, а я с тяжелым чувством возвращался из Выборга. Нас приветствовали как "героев", а между тем в собственном сознании я видел всю бутафорию своего "геройства".

В свое время много было споров о "Выборгском воззвании". Одни им возмущались, другие над ним издевались, называя "выборгским кренделем". Даже некоторые из подписавших воззвание спешили от него отречься. Противники доказывали, что воззвание было актом революционным, и возмущались лицемерием кадетской партии, на словах признававшей лишь легальные методы борьбы.

Лидеры кадетской партии оправдывали себя тем, что роспуск Думы был по форме неконституционным актом, ибо в указе о роспуске не был назначен срок новых выборов, а потому Дума, отстаивая свои бюджетные права, была вправе призывать население к неплатежу налогов и к отказу от воинской повинности впредь до созыва новой Думы.

Вооруженная борьба была для многих неприемлема, да и в успех ее мы не верили. А призывать население к вооруженному сопротивлению считали для себя морально недопустимым.

Правда, в возможность всенародного пассивного сопротивления тоже большой веры не было, но в нашей памяти была еще свежа забастовка 1905 года, принудившая Николая Второго дать конституцию.

Значит, если не вера, то слабая надежда все же оставалась. Удастся - хорошо, а не удастся - по крайней мере не будет кровавых жертв. Таким образом, "Выборгское воззвание", несмотря на то, что многих из голосовавших за него не удовлетворяло, стало для нас единственным психологически возможным актом.

Теперь, после всего пережитого, я хорошо понимаю, что первая Дума была лишь очень маленьким историческим эпизодом. Но в моей личной жизни она все-таки была одним из самых ярких событий...

В Добровольческой армии на моих глазах шло падение моральных устоев, но все-таки критерием поступков оставалась общечеловеческая мораль. Отступали от нее и руководители, и исполнители, но не отрицали ее и, нарушая, сознавали, что поступают дурно. Большевики заменили общечеловеческую мораль классовой."

Из мемуаров Князя Российской Империи А.В. Оболенского. Русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы. Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского и княжны Марии Алексеевны, урождённой Долгоруковой.

Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 - назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.

|

Метки: оболенские революция революционеры |

Как на Руси поступали с мужчинами, надевшими на своих жен |

Текст: Светлана Шмидт

Как на Руси поступали с мужчинами, надевшими на своих жен пояса верности

- Октябрь 15, 2020

Пояс целомудрия. С ним связано огромное количество легенд, страшилок, анекдотов. Пришел он к нам отнюдь не из Средневековья, где был очень распространен, а из Древней Греции. Рабовладельцы надевали кожаную «сбрую», похожую на современные трусы, рабыням, чтобы те не забеременели. Беременная рабыня – плохая работница.

Расцвет эти пояса получили в Средневековье, с началом крестовых походов, когда мужья отсутствовали месяцами, а то и годами. Летописи гласят, что первые пояса появились в Италии, в городе Бергамо, и имели вид металлической конструкции с замком. В эту конструкцию доблестные рыцари и сеньоры, уезжая в военный поход или с осмотром владений, в прямом смысле заковывали своих жен. В конструкции имелось лишь одно крохотное отверстие для оправления естественных нужд, но и оно нередко укреплялось колючей проволокой. Что происходило с бедной женщиной за время отсутствия супруга, страшно даже предположить. Сам по себе такой пояс верности являлся настоящим орудием пыток: он натирал кожу, на которой образовывались кровавые раны, со временем переходящие в гнойные; плюс куча болезней от полного отсутствия гигиены. Да еще вонь от дамы стояла такая, что отталкивала от нее все живое в радиусе дуновения ветра.

В это трудно поверить, но подобные пояса некоторые особо строгие мамаши надевали своим дочерям с малолетства. А ключ от пояса хранили у себя, передавая его будущему мужу дочери. Получить в жены такую, с детских лет закованную в пояс целомудрия, девушку считалось особым шиком.

Но, как говорят, нет такого запрета, который нельзя было бы обойти. Хитрые и жадные изготовители таких приспособлений делали к ним два ключа. Один отдавали ревнивому супругу, а другой, после его отъезда, продавали либо самой обладательнице пояса, либо ее любовнику.