Сергей Трофимович Обухов |

РРФ Сергей Трофимович Обухов

Нет портрета

Жена

Надежда

Николаевна

Хвощинская

* 3-я четв. XIX в.

Дочь

Елизавета

Сергеевна

* 1882

† 1949

Младшие братья

Андрей

Трофимович

* 27.02.1857

Борис

Трофимович

* 29.07.1859

Александр

Трофимович

* 29.11.1861

† 1929

Отец

Трофим

Иванович

* 1818

† 1887

Мать

Елизавета

Ильинична

Баратынская

* 1820-е

† 1912

Древо рода

Предки

Цепь родства

8.01.1855 – 1928

управл. моск. конторой Имп. театров

——— Алексей Абрашкин ———

р.08.1.1855https://rgfond.ru/person/5020

|

Метки: обуховы театр |

Сергей Трофимович Обухов р. 1855 |

Сергей Трофимович Обухов р. 1855

Запись:414614

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Обуховы |

| Пол | мужчина |

| Полное имя от рождения |

Сергей Трофимович Обухов |

| Родители

♂ Трофим Иванович Обухов [Обуховы] р. 1818 ум. после 1877 ♀ Елизавета Ильинична Боратынская (Обухова) [Боратынские] р. 1825 ум. 1912 |

|

События

1855 рождение:

рождение ребёнка: ♀ Елена Обухова (Прошлякова) [Обуховы]

Ближайшие предки и потомки

Прародители

рождение: 1776

смерть: после 1823

♂ Аврамий Андреевич Баратынский (Боратынский)

♂ Аврамий Андреевич Баратынский (Боратынский)

рождение: 1767

брак: ♀ Александра Фёдоровна Черепанова (Баратынская)

смерть: 1811

♂ Богдан Андреевич Боратынский (Баратынский)

рождение: 1769

смерть: 1820

♂ Пётр Андреевич Баратынский (Боратынский)

рождение: 1773

смерть: 1845

♀ Мария Андреевна Баратынская (Панчулидзева)

рождение: 1781

брак: ♂ Иван Давыдович Панчулидзев

смерть: 1845

♂ Александр Андреевич Баратынский

♀ Екатерина Андреевна Баратынская

♂ Илья Андреевич Баратынский (Боратынский)

рождение: 1776

брак: ♀ София Ивановна Барышникова

смерть: 1837

брак: ♂ Илья Андреевич Баратынский (Боратынский)

Прародители

Родители

рождение: 1817

смерть: после 1877

рождение: 1821

смерть: 1890

рождение: 1812

рождение: 1822

рождение: 1818

брак: ♀ Елизавета Ильинична Боратынская (Обухова)

смерть: после 1877

♀ Варвара Ильинична Боратынская (Батюшкова, Головина)

брак: ♂ Николай Павлович Батюшков

брак: ♂ Михаил Иванович Головин

смерть: ок. 1880?, имение Головино, Во второй половине XIX века имение вновь переходит Головиным, потомкам первого владельца. При одной из Головиных – Варваре Ильиничне, женщине религиозной и склонной к мистицизму, в усадьбе была построена домовая церковь, а в глубине парка стояла часовня в честь Сергия Радонежского. В.И.Головина принимала в усадьбе многочисленных паломников, странников и богомольцев. В 1869 году в усадьбе у нее поселился странник, крестьянин Рязанской губернии Иван Гулин, отвергший мирскую жизнь, он тайно постригся в монахи под именем Михаила, а потом – в схимонахи, приняв имя Николай. С разрешения владелицы усадьбы, для него была сооружена специальная хижина в глубине рощи. По просьбе отца Николая Варвара Головина приняла двух девиц, его духовных сестер, крестьянок М.Стрельникову и Е.Муравьеву, посвятившие себя Богу. Вскоре к ним присоединилась еще одна девица – Е.Репина, которая привезла с собой икону Казанской Божьей Матери, написанную академиком живописи В.В.Васильевым. В усадьбе был выстроен двухэтажный терем: в верхнем этаже была домовая Спасская церковь, в нижнем – кельи послушниц. Однажды в доме Головиной встретились иеродьякон Серафим, юродововавший во Христе и пользовавшийся огромной популярностью среди московского купечества, и богатый купец Н.И.Сидоров. Результатом этой встречи была покупка Сидоровым 8 десятин земли для устройства богадельни на 20 человек.

♀ Надежда Ильинична Боратынская (Кугушева)

рождение: 1828, Москва

брак: ♂ Иван Васильевич Кугушев

рождение: 1813

войсковое звание: поручик

брак: ♀ Елена Львовна Боде (Боратынская)

♀ Елизавета Ильинична Боратынская (Обухова)

рождение: 1825, Российская империя

брак: ♂ Трофим Иванович Обухов

смерть: 1912, Российская империя

Родители

== 3 ==

рождение: 1859

рождение: 1861, на могильной плите - 1862

смерть: 1929

рождение: 1855

== 3 ==

Дети

рождение: листовки кадетов хранил в бане. когда мимо проезжал пристав баню спалил. купец 3-й гильдии

брак:

♀ Анна Федоровна ? (Прошлякова)

рождение: Мордовская АССР станция Торбеево станция Тат-юнби, эвакуация вместе с другими Прошляковыми из Подольского района

рождение: рано осталась сиротой воспитывалась у графини N дочь графини Мария всю жизнь прожила с нею и ее мужем Михаил Прошляковым двоюродная сестра Надежды Обуховой певицы

Дети

Внуки

рождение: ок. 1916?, г. Москва пл. Маяковского 29/34

брак:

брак:

брак: ♀ Тамара Михайловна Прошлякова (Леонова)

смерть: 2 сентябрь 1944, с. Бжезины Краковского воеводства

♀ Тамара Михайловна Прошлякова (Леонова)

рождение: 28 сентябрь 1911, г. Белоомут, Рязанская губерния, родилась в имении работала учительницей начальных классов в д.Сертякино, г.Сапожке, г. Климовске

брак: ♂ Анатолий Васильевич Леонов

смерть: ок. 2001?, г. Москва

рождение: ок. 1907?, Рязанская губерния, работал грузчиком в книжном магазине на Третьяковской галерее

рождение: ок. 1914?, Рязанская губерния, Кубань станица Черниговская, ее дочь жила в Одессе, сменила фамилию на Райлян(муж военный медик)сыновья Мишка и Андрюшка и дочь , сын Валера жил в г. Туапсе, у него сын Валера

рождение: ок. 1916?, Рязанская губерния, погиб в ВОВ, служил в разведке, офицер, командир разведроты

рождение: 1919, село Погореловка Ухоловского района Рязанской губернии

войсковое звание: младший лейтенант

смерть: 25 сентябрь 1943, г. Новозыбков Брянской области, младший лейтенант командир взвода 30-й Унечской мотострелковой бригады 30-го добровольческого Уральского танкового корпуса убит в бою похоронен в

Внуки

Прошляковыhttps://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:414614

|

Метки: обуховы |

Красавица-императрица и её дамы на знаменитой картине |

36 226 подписчиков

Красавица-императрица и её дамы на знаменитой картине

19 сентября

Это, наверное, едва ли не самая известная картина Винтерхальтера, "короля художников, художника королей". На ней изображена супруга императора Франции Наполеона III, Евгения, и её придворные дамы. Они словно роскошный цветник посреди сада!

Воображаемый, конечно. Потому что по саду дамы должна были прогуливаться в прогулочных костюмах, в шляпках, в перчатках и с зонтиками. Они же - в бальных платьях. Так что природа всего лишь фон для их красоты и нарядов.

"Императрица Евгения и её дамы", Франц Ксавер Винтерхальтер, 1855. (сс) Из коллекции Компьенского дворца, Wikimedia Commons

Вокруг каждой дамы, как венчик цветка, раскинулась пышная юбка. В ту пору юбки поддерживались довольно простым типом кринолинов. А именно: нижняя юбка из плотной ткани, в которую вшиты обручи. Ещё немного, и конструкцию усовершенствуют. Но пока и эти кринолины хороши, позволяя дамам не мучиться с огромным количеством накрахмаленных нижних юбок.

"Императрица Евгения и её дамы", Франц Ксавер Винтерхальтер, 1855. (сс) Из коллекции Компьенского дворца, Wikimedia Commons. Деталь.

На дамах почти в самый нарядный вариант костюма, бальные платья. "Почти" – потому что на высшей ступеньке иерархии были роскошные придворные наряды. Но они предназначались только для торжественных церемоний. А там самым нарядным можно считать именно бальное платье. Его шили из более тонких тканей, чем вечернее, потому что в нём нужно было танцевать. По этой же причине они чуть короче вечерних. А ещё у бальных платьев была самая роскошная отделка – кружева, гирлянды цветов, оборки, банты, ленты.

"Императрица Евгения и её дамы", Франц Ксавер Винтерхальтер, 1855. (сс) Из коллекции Компьенского дворца, Wikimedia Commons. Деталь.

Обратите внимание на форму причёсок. Видите, они невысокие, с довольно низко уложенными на затылке волосами. В костюме всё взаимосвязано, и эти округлые причёски в какой-то степени повторяют очертания пышных юбок.

А ещё взгляните на область декольте. У каждой дамы оно чем-то украшено – нити жемчуга, бархатная лента, брошь. И только на молодой императрице (она в самом центре, в белом платье с сиреневой отделкой) нет никаких украшений.

"Императрица Евгения и её дамы", Франц Ксавер Винтерхальтер, 1855. (сс) Из коллекции Компьенского дворца, Wikimedia Commons. Деталь.

Возможно, на её правой руке мог бы быть браслет... но мы его не видим. Ведь художник скрыл часть руки и рукава за головками дам на переднем плане.

С одной стороны, художник подчёркивает ничем не нарушенную красоту шеи и плеч – Евгения считалась одной из первых красавиц Европы. С другой – он подчёркивает её скромность. На своей свадьбе за два года до того она, в частности, отказалась принять в дар от мэрии Парижа бриллиантовое колье. И попросила, чтобы на деньги за него создали школу.

Словом, и её положение, и красота, и хорошие моральные качества, и простое белое платье (символ чистоты) - всё это превозносит императрицу!

P.S. Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма! И... чем больше лайков и перепостов, тем больше статей! А если хотите поддержать автора и узнать больше - вам сюда: https://www.patreon.com/fashionhistory

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/krasavicaimper...artine-5eecced7de31f841fc10d1f

|

Метки: мода зарубежье |

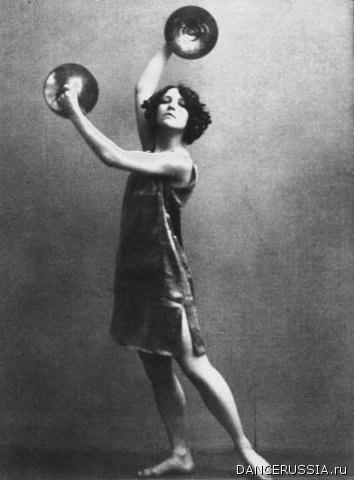

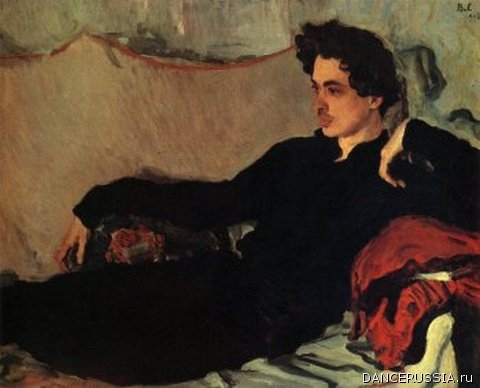

Обухов, Сергей Трофимович |

Обухов, Сергей Трофимович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Обухов; Обухов, Сергей.

| Сергей Трофимович Обухов | |

|---|---|

| Дата рождения | 8 января 1855 |

| Дата смерти | 6 июня 1928 (73 года) |

| Место смерти | Булонь-Бийанкур, Франция |

| Страна |  Российская империя Российская империя |

| Профессии |

оперный певец, театральный администратор |

| Певческий голос | баритон |

| Псевдонимы | Волынский, Орбилиар |

| Коллективы | Большой театр |

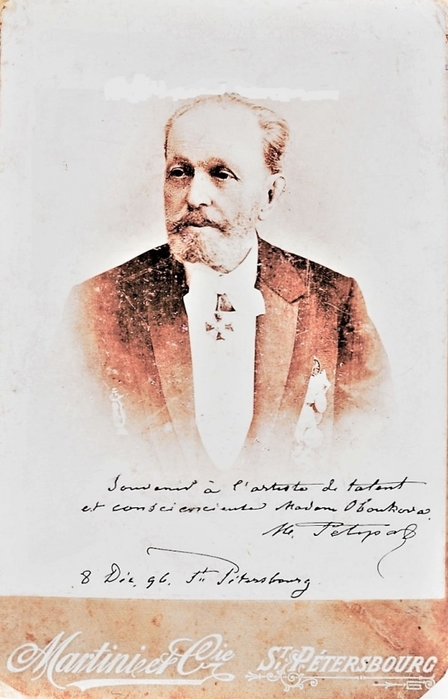

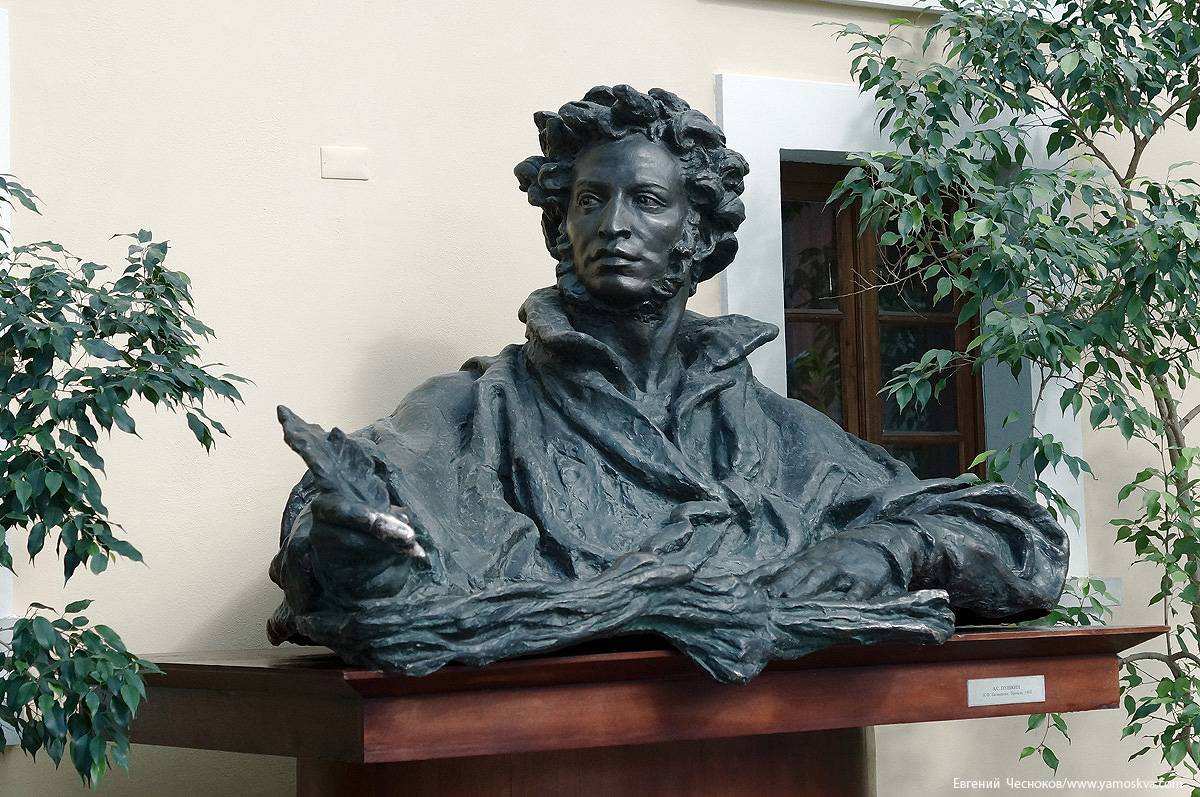

Серге́й Трофи́мович Обу́хов (8 января 1855 — 6 июня 1928, Бийанкур) — русский оперный певец (баритон), солист Большого театра (1899—1902), управляющий Московской конторой Императорских театров, статский советник.

Биография

Из дворян. Сын коллежского асессора Трофима Ивановича Обухова (1818—после 1877) и Елизаветы Ильиничны Боратынской (1825—1912). Дядя известной оперной певицы Надежды Обуховой, композитора Николая Обухова и актрисы Варвары Обуховой.

В 1877 году окончил Александровское военное училище по 1-му разряду, откуда был выпущен прапорщиком в 2-ю Запасную артиллерийскую батарею. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

В 1879 году, продолжая службу в Москве, начал брать уроки пения у Эрнста Тальябуэ. Выступал в концертах и любительских оперных спектаклях. В 1880 году вышел в отставку и уехал в Италию, где учился пению у Ваннучини, Гамбоджи и Э. Чимма. Затем в течение восьми лет выступал в итальянских оперных театрах под псевдонимом Орбилиар. В 1896 году вернулся в Россию, участвовал в благотворительных концертах в Большом и Малом театрах. Затем вновь уехал в Италию, где до 1898 года выступал на оперных сценах.

В 1899—1902 годах был солистом Большого театра. Первыми партиями Обухова стали Эскамилио в «Кармен» и Валентин в «Фаусте». Кроме того, исполнял партии Онегина в «Евгении Онегине», Жоржа Жермона в «Травиате» и графа де Невера в «Гугенотах». С 1902 года заведывал монтировочной частью театра.

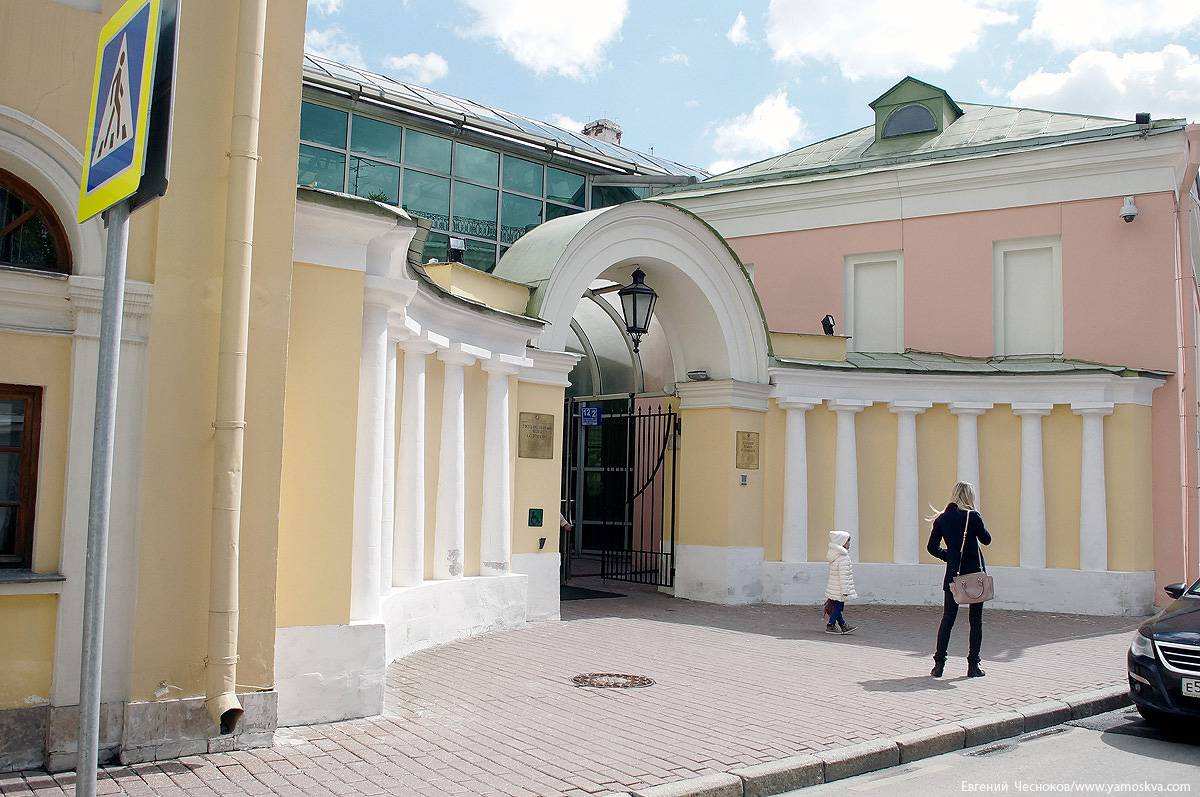

В 1910—1917 годах был управляющим Московской конторой Императорских театров. При его участии в Большом театре были поставлены «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и «Кольцо нибелунга» Вагнера. Состоял членом Московского автомобильного общества.

После революции эмигрировал во Францию. Скончался в 1928 году в парижском пригороде Бийанкур. Похоронен на местном кладбище.

Литература

- Новый управляющий конторой императорских театров // Рампа и жизнь. — 1910. — № 52. — С. 857.

- Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы: Воспоминания. 1890—1930. — Л., 1936. — С. 221, 225.

- Обухов Сергей Трофимович // Отечественные певцы. 1750—1917: Словарь / Пружанский А. М. — Изд. 2-е испр. и доп. — М., 2008.

- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. — Т. 5. Н—Пер. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 193.

|

Метки: обуховы театр |

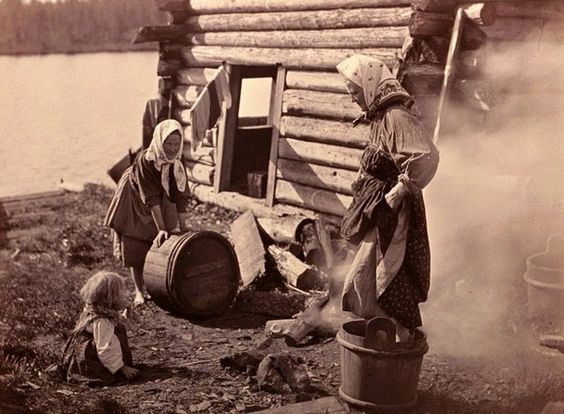

Какие веники для бани на Руси считались женскими |

Какие веники для бани на Руси считались женскими

Какие веники для бани на Руси считались женскими

Польза русской бани ни у кого не вызывает сомнений. Однако терапевтический эффект водных процедур во многом зависит от того, каким именно веником парится человек. При этом выбор определяют не только хвори, которые люди хотят преодолеть в бане, но и пол каждого конкретного индивидуума. Так что веники, как и многие вещи в этом мире, тоже подразделяются на женские и мужские.

Они бывают разными

Хорошенько попариться – это значит очиститься и физически, и духовно. Не случайно считается, что в бане можно оставить не только болезни, но и ссоры, обиды, вражду. Освобождение от негативных эмоций, приписываемое в народе магическому влиянию парилки, позволяет людям стать не только здоровее, но и выглядеть моложе.

Традиционная русская баня чаще всего использует дубовые и березовые веники, хотя их можно изготовить из побегов почти всех кустарников и деревьев. Сырьем могут послужить веточки липы, ольхи, рябины, черемухи и смородины. Можжевельник, хвойные деревья, вишня, эвкалипт и крапива – тоже отличный материал для банных веников. Их порой делают и из трав: пижмы, полыни, шалфея, мелиссы.

Для комплексного воздействия на организм человека веник часто собирают, как букет, из веточек нескольких разных растений.

Для прекрасных дам

Наши предки-язычники часто придавали деревьям и кустарникам человеческие черты. Не случайно про девушку говорят, что она красивая, как береза. А мужчину сравнивают с могучим дубом. Такое разделение на «мужские» и «женские» растения символически перешло и на банную магическую традицию. Поэтому для прекрасных и милых дам на Руси издавна изготавливали березовые, липовые, ольховые, ивовые и вишневые веники.

Чаще всего женщины парились березовыми. Дело в том, что в листьях этого дерева содержатся эфирные масла, витамины А и С, флавоноиды, а также дубильные вещества. Они придают коже гладкость, упругость, румяность и эластичность. А если помыть волосы водой, в которой настоялись березовые веточки, то волосы станут крепкими, а перхоть больше не побеспокоит.

Но хоть красота и важна для любой милой дамы, такой веник обладает множеством полезных свойств. В березовом пару расширяются мелкие бронхи, улучшается вентиляция легких, ускоряется заживление сыпи и гнойничковых инфекций, уходит нервное напряжение, а также ломота в мышцах.

Липовые веники тоже очень полезны, особенно для улучшения работы почек и других внутренних органов. Они оказывают мочегонное действие, ускоряют потоотделение, способствуют очищению организма. Помогает липовый пар при гриппе и простуде, он производит жаропонижающий эффект, снимает головные боли.

Ольховые веники также применяют при простуде, они снимают ломоту в суставах и мышцах.

А веники, сделанные из молодых побегов вишни, получаются очень мягкими. Кроме того, они придают женскому телу приятный аромат.

Ивовые веники используют прекрасные дамы, желающие сохранить упругость своей кожи, стимулировать ее регенерацию.

Для мужественных кавалеров

Считается, что представители сильного пола менее чувствительны, чем женщины. Поэтому для их кавалеров предназначаются не только веники, изготовленные из «мужских» деревьев (дуба, ясеня, клена, вяза), но и жесткие или колючие. Их делают из крапивы, можжевельника, пихты и других хвойных растений.

Чаще всего мужчины пользуются дубовыми. Это дерево, как полагали наши предки-язычники, наделяет представителей сильного пола мощью и крепостью духа. Поэтому традиционно женщины такими вениками не парятся, если они не претендуют, конечно, на главенство в своих семьях.

Дубовый веник незаменим для мужчин, чьи ноги обладают повышенной потливостью. Он может решить сию неприятную проблему. Пар веток и листьев этого дерева способствует снижению артериального давления, что особенно важно при воздействии высокой температуры на организм человека. Люди могут восстановить свои силы после тяжелой физической работы, попарившись в баньке с дубовыми вениками. Они также оказывают сильное противовоспалительное действие, благотворно влияют на жирную кожу.

Можжевеловые, еловые и пихтовые веники не заготавливают впрок, поскольку хвоя осыпается при высыхании. Их используют свежими, но для смягчения колючих иголок обычно опускают в крутой кипяток на 10 минут. Жесткость этих растений не позволяет парить ими женщин – слишком больно будет нежным красавицам. Поэтому такие веники считаются сугубо мужскими.

Впрочем, ветки пихты и можжевельника хороши для массажа, который стимулирует кровообращение и расслабляет мышцы. При радикулите, ревматизме, невралгии, болях в позвоночнике хвойные веники просто незаменимы. В этих растениях содержатся дезинфицирующие вещества, способные исцелить от респираторных заболеваний.

Для лечения остеохондроза и подагры хорошо подходит веник из крапивы. Эта трава, как известно, сильно раздражает кожу, при этом снимая ломоту в суставах и мышцах. Такие веники используются после тяжелых нагрузок на поясницу, растяжений и ушибов. Естественно, хлестать крапивой даже крепких мужчин не стоит, во всем необходима мера и осторожность. Но воздействуя на больное место легкими взмахами, можно добиться впечатляющего терапевтического эффекта.

У крапивного веника есть и другое интересное свойство. Он способен улучшить кровоснабжение паховой области, тем самым способствуя укреплению мужского здоровья.

Семейные веники

Однако не все веники четко подразделяются на женские и мужские. Есть среди них и те, что предназначены для супружеских пар и семей с детьми.

Например, молодые муж и жена для укрепления брачных уз издавна парились вениками, плотно сплетенными из веточек рябины и пижмы. Считалось, что после утреннего похода в баню к вечеру супруги должны почувствовать эротический настрой. Ведь и пижма, и рябина оказывают не успокаивающее, а напротив, возбуждающее действие на нервную систему человека.

Комбинированные веники подходят часто для всей семьи, ведь они сочетают в себе различные свойства. Многие любители банных процедур связывают вместе ветви дуба, березы, можжевельника и липы, некоторые предпочитают сочетание черемухи и крапивы. Вариантов множество, на любой вкус.

Особое место в общем ряду занимают эвкалиптовые веники. Благодаря их мягкости они подходят даже детям. Ведь ветки этого целебного растения тонкие и гибкие. Такие веники полезны для здоровья школьников, поскольку они часто простывают. Грипп, ОРЗ, насморк и боль в горле – все это проходит, если подышать в бане парами эвкалипта.

https://russian7.ru/post/kakie-veniki-dlya-bani-na-rusi-schitalis/

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы бани |

Судьба княгини Веры Долгорукой |

Судьба княгини Веры Долгорукой

Меня всегда интересовали люди, которые оказались способны предвидеть события в Российской империи начала 20го века, крах династии Романовых и сделать заранее правильные выводы. Некоторые их них успели вывести все свои активы и состояния, оставив после себя только особняки, большей частью проданные по хорошим ценам на пике цикла истории.

Я уже как то упоминал такого человека, Сергея Павловича фон Дервиз, чей дом на Английской набережной в Петербурге является сейчас дворцом бракосочетаний. После 1905 года он сделал првильные выводы и начал распродавать недвижимость и свой бизнес, постепенно выводя все в Западную Европу. В 1908 году уехала во Францию его жена с сыном; а сам фон Дервиз, распродав свои имения и особняки, уехал следом. Жил на вилле Медитерран в Каннах. Избежал счастливо всех перепитий второй революции, военного коммунизма, раскулачивания и прочего. Ничего не потерял из своего состояния.

Как таким как он удалось предвидеть будущее? Ведь после 1905 года был еще 1913 год - год наибольшого расцвета экономической мощи империи. Наверняка ему некоторые друзья неоднократно говорили, мол зачем ты уехал, смотри как крепнет царская Россия? Что он думал в этот момент? Мы наверное никогда не узнаем.

Сегодня рассказ еще об одном таком человеке, княгине Вере Николаевне Долгорукой, по мужу Лобановой-Ростовской

Княгиня родилась в 1836 году и к времени первой русской революции ей было почти 69 лет.

Гибель великого князя Сергея Александровича Романова, пятого сына Александра II бывшего московским генерал губернатором, взорванного в своей карете членом «Боевой организации партии социалистов-революционеров» Иваном Каляевым 4 февраля 1905 в Москве, глубоко потрясла княгиню. Она восприняла его жестокое убийство как знамение грядущей революции. И решила укрыться от ее ужасов в любимой Франции. Обустраивалась в ней с давних пор. Сначала вилла на Лазурном берегу в Ментоне. Затем особняк в Париже «Beausejour Ranelagh»

В эти годы она много странствовала по Европе, следуя повсюду за своим кумиром– прославленным в то время тенором Дмитрием Смирновым. Меценатствовала ему. И даже посоветовала Сергею Дягилеву взять его к себе в труппу. В мае 1907 на первом представлении дягилевских «Русских исторических концертов» в «Grand Opera» Смирнов триумфально исполнил партию Баяна в 1-м действии «Руслана и Людмилы», а также партию Шуйского во 2-м действии «Бориса Годунова».

Княгиня возвратилась в Россию в 1913 г. лишь для того, чтобы продать свой московский дом. Получив за него солидный куш, приобрела еще одну виллу в Вивей под Лозанной. И транжирила деньги на драгоценности. Это была всепоглощающая страсть. «Она покупала их неутомимо и везде», – заметил в мемории о княгине ее свояк граф Георг Берг. Однако сама она считала, это выгодным вложением: «Я не проматываю средства, напротив, сколачиваю второе состояние». Публично выставляла его напоказ – на светских раутах, перед гостями. «Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра – это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике», – вспоминала о ней Т.А. Аксакова.

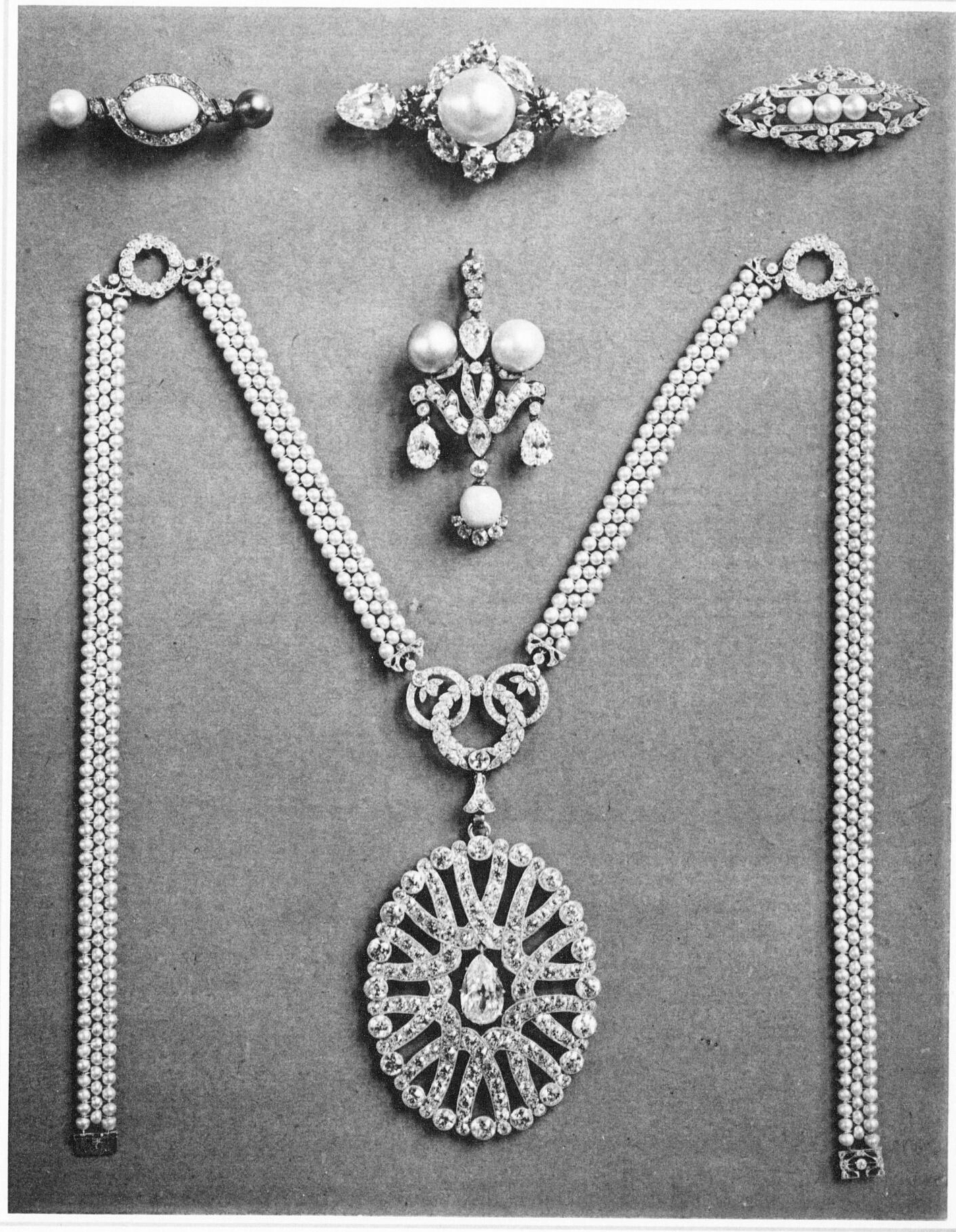

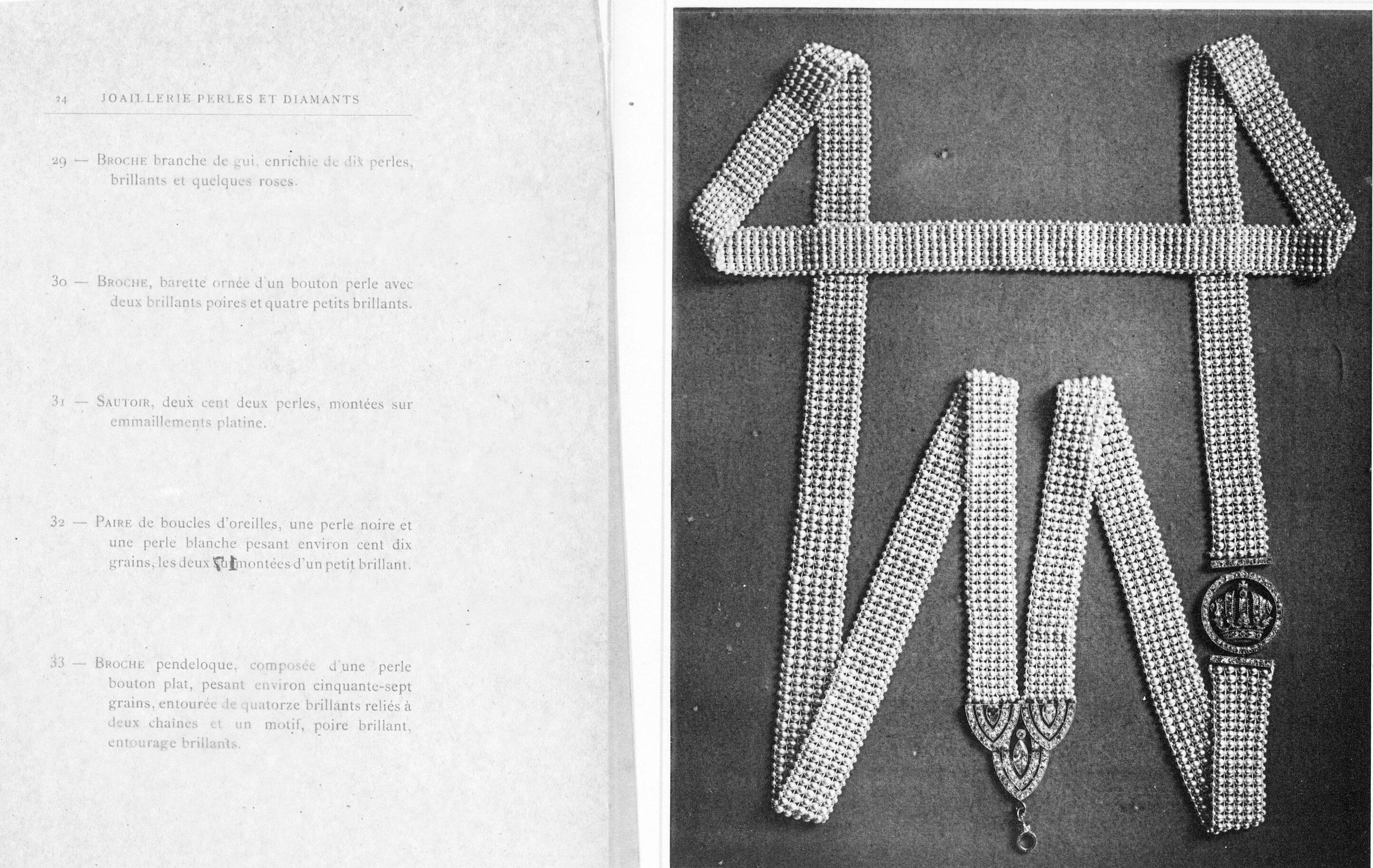

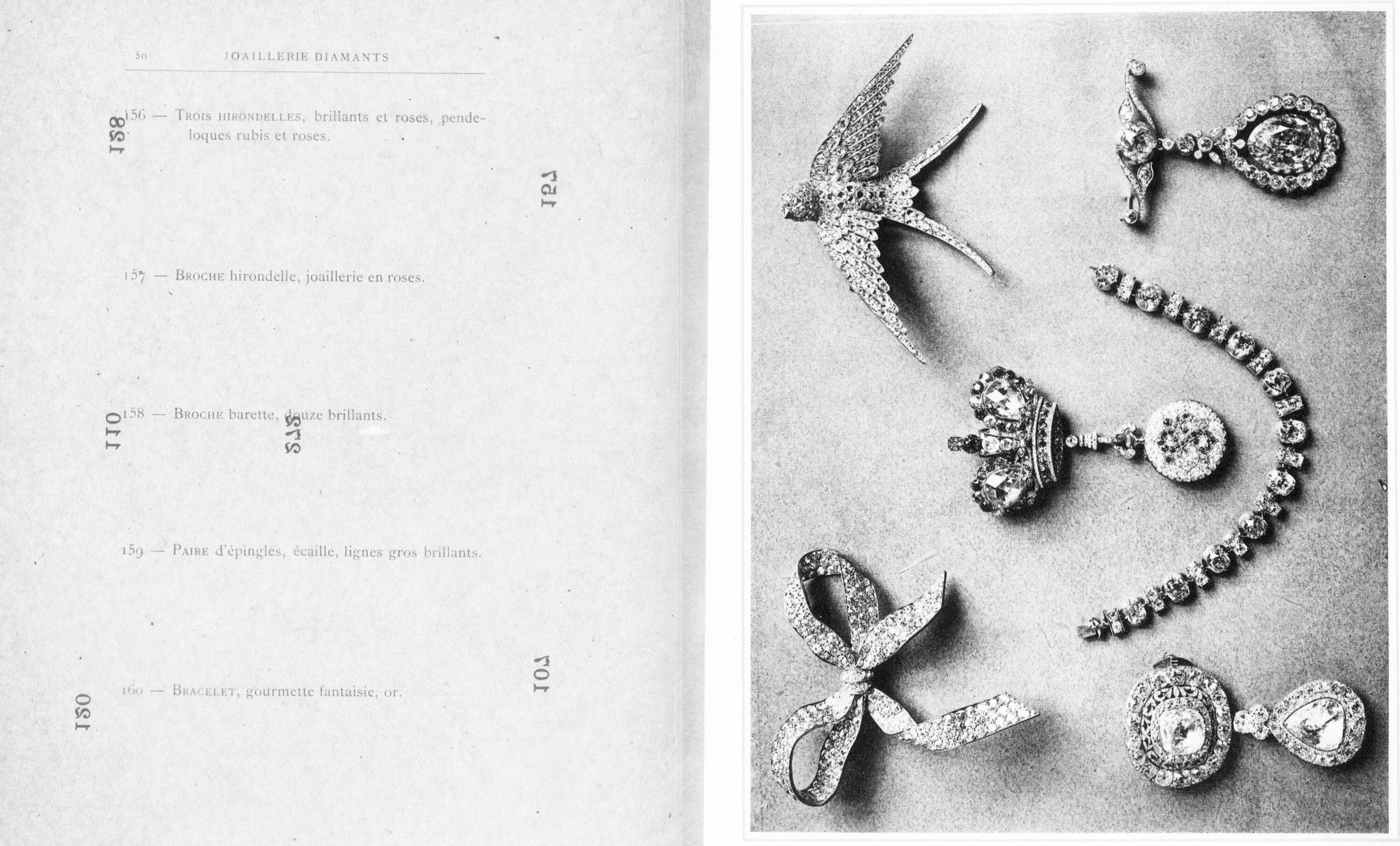

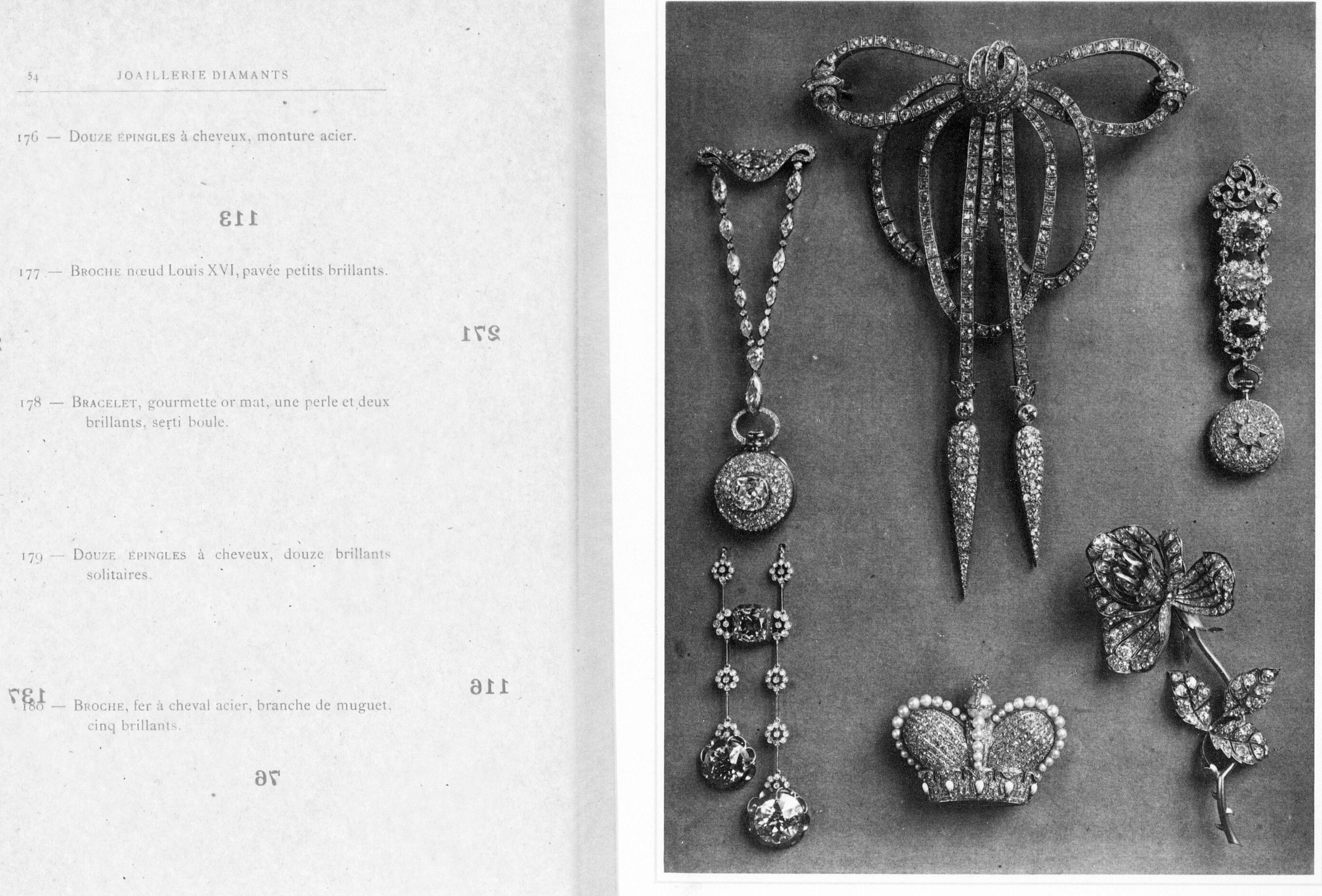

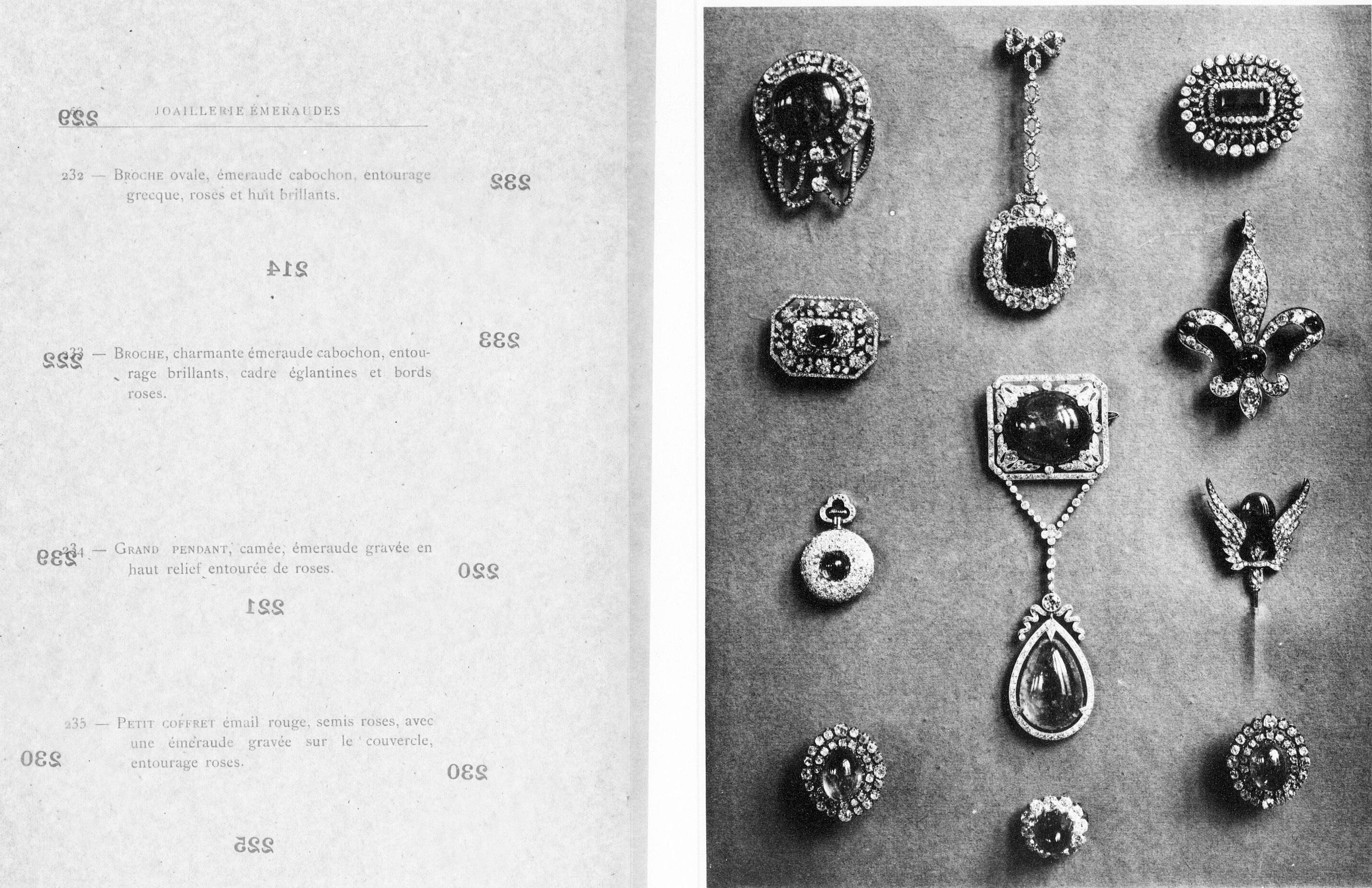

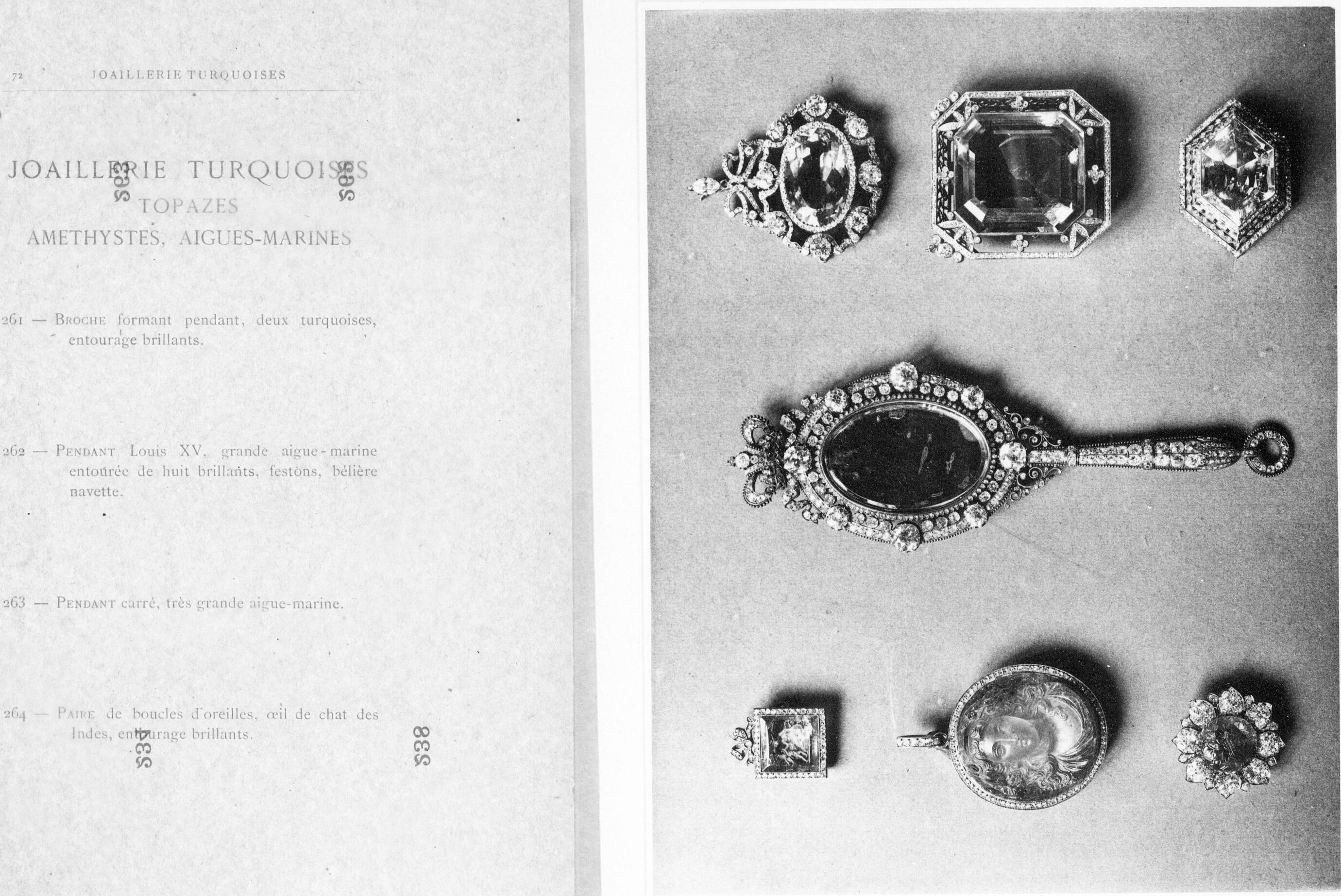

На фото Украшения из каталога «Собрание драгоценностей и часов княгини Веры Николаевны Лобановой–Ростовской» для аукциона 1920 г. в Лозанне, проведенного Аукционным домом Кристи

В знаменитой коллекции Лобановой-Ростовской были и украшения светлейшей княгини Е.М. Юрьевской (рожденной Долгоруковой), подаренные ей супругом Александром II. После его гибели вдова с тремя детьми жила в Ницце на собственной вилле «Жорж». В предвоенные годы она, как говорили, бедствовала. Продала виллу на Лазурном берегу. И даже изрядную долю своих драгоценностей – близкой подруге и кузине «десятой воды на киселе» Вере Николаевне.

Однако перлом сокровища кн. Лобановой-Однако перлом сокровища кн. Лобановой-

Ростовской считали трехрядное ожерелье

розового жемчуга из 171 зерен весом в 2000 гран с фермуаром в виде крупного, прихотливой расцветки, бриллианта в розетке из 8 белых бриллиантов поменьше. Некогда оно принадлежало великой княгине Марии Николаевне – подарок отца Николая I по случаю ее свадьбы в 1839 с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.

С началом войны княгиня присмирела. Осела в Вивей, на своей вилле. Ударилась в милосердие. Она и прежде занималась благотворительностью. Но скорее для славы. Так пустячки для нуждающихся, капля в море от ее огромного состояния. Когда благодеяние не от сердца, оно нередко приносит несчастье одариваемому. Подобное случилось с крестником княгини Николенькой Штером, которому она завещала небольшую сумму. Этот счет в швейцарском банке обернулся бедами для всей семьи Штеров–Аксаковых. Отец наследника Н.П. Штер 17 сентября 1931 г. был арестован во Владимире и за связь с «контрреволюционными элементами» приговорен к расстрелу.

В последнее время Вера Николаевна никуда не выезжала. Грустила. Ее часто заставали с застывшим взглядом. Вперенным в некую незримую даль. Словно вглядывалась в то, что далеко-далеко. За горами, за долами. На Собачьей площадке в центре матушки Москвы – чудесный парк с развесистыми соснами, ее уютный московский дом. Роскошный особняк купца на его месте наполнял ее горечью и унынием. От этого, как говаривали, княгиня очень скоро – в конце 1914 – и умерла: сердце не выдержало. Похоронили ее на кладбище Гран-Жас в Каннах. С этим угрюмым, вгоняющим в трепет взглядом из-под складок погребального савана она и изображена на надгробии: словно вышла из могилы, присела на краешек плиты и сейчас двинется в путь.

В 1913 сибирский промышленник и банкир Н.А. Второв покупает у княгини В.Н. Лобановой-Ростовской (Никита Дмитриевич приходится ей правнучатым племянником) часть ее усадьбы, что на знаменитой арбатской «Собачьей площадке», – старый, заколоченный в последние годы дом вместе с кусочком ее знаменитого парка. Архитекторы В. Д. Адамович и В. М. Маят выстраивают «российскому Моргану», как называли Второва, – особняк всей Москве на диво! – роскошный, в неоклассическом стиле: колонны, портики, фризы.

Долго пожить в роскошной усадьбе ему не удалось. Банкир Второв при загадочных обстоятельствах был найден мертвым в этом особняке в 1918 году. То ли убийство, то ли самоубийство – загадочные обстоятельства его смерти остались невыясненными. В 1918—1933 в особняке размещались учреждения и квартиры, в том числе жил народный комиссар иностранных дел Георгий Чичерин, позже — его заместитель. А в 1933 году реквизированный особняк был сдан в аренду дипломатической миссии США и стал знаменитым Спасо-Хаус в Москве.

Первым американским послом в Спасо-Хаусе стал Уильям Буллит. Весной 1935 г. он устроил в своей резиденции фантастический бал: 500 приглашенных! – «все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина».

«Гости собрались в полночь. Танцевали в зале с колоннами, с хор светили разноцветные прожектора. За сеткой порхали птицы. В углах столовой были выгоны с козлятами, овцами и медвежатами. По стенам — клетки с петухами. В три часа утра петухи запели. Стиль рюсс», – описывала этот прием жена Михаила Булгакова Елена Сергеевна.

Большой поклонник Булгакова, Буллит послал ему с женой приглашение на прием. «На визитной карточке посла было приписано: «фрак или чёрный пиджак». Миша мучился, что эта приписка только для него. И я очень старалась за короткое время «создать» фрак. Однако портной не смог найти нужный чёрный шёлк для отделки, и пришлось идти в костюме».

Напрасно тушевался Михаил Афанасьевич – большевистские вожди тоже пришли без фраков: Бухарин в старомодном сюртуке, Радек в туристском костюме, Бубнов в защитной форме.

Еще одна пикантная деталь фантасмагории в Спасо-Хаусе: «Известный своим остроумием Радек обнаружил медвежонка, лежавшего на спине с бутылкой молока в лапах, и надел медвежачью соску на бутылку с шампанским. Медвежонок сделал несколько глотков шампанского, прежде чем обнаружил подмену. Злокозненный Радек тем временем исчез, а случившийся поблизости маршал Егоров взял на руки плачущего мишку, чтобы его успокоить. Пока маршал качал медвежонка, того обильно вырвало на его орденоносный мундир. Полдюжины официантов суетились вокруг маршала, пытаясь очистить его мундир, а тот орал: «Передайте вашему послу, что советские генералы не привыкли, чтобы с ними обращались, как с клоунами». Очень многие приглашенные советские официальные лица еще не знали, что вскоре сгинут без следа в сталинском ГУЛАГе

Бал закончился в 9 утра лезгинкой, которую Тухачевский лихо станцевал с балериной Ольгой Лепешинской, частой гостьей Билла Буллита и, как судачили, его возлюбленной. Хотя сам он не сомневался, что знаменитая балерина – осведомитель НКВД.

Вся эта феерия ошеломила Булгакова. Запала в душу. Стала аллюзией «Весеннего бала полнолуния» в «Мастере и Маргарите»: «Для полуопального литератора, каковым был Булгаков, приём в американском посольстве – событие почти невероятное, сравнимое с балом у Сатаны. Советская наглядная пропаганда тех лет часто изображала «американский империализм» в облике дьявола».

В 1990-е годы здание Спасо Хаус стало предметом долгого спора между МИД России и Госдепартаментом в связи с условиями аренды по договору 1985 года, который предусматривал годовую арендную плату в размере 72 500 инвалютных рублей (тогда 90 000 долларов США), что в 2001 году составляло 3 (три) доллара США. В 2004 году стороны заключили новый договор аренды на 49 лет; сумма арендной платы не раскрывалась

Метки: исторические аналогии, исторические лекции, это интересно

|

Метки: штер долгоруковы лобановы-ростовские второвы романовы драгоценности |

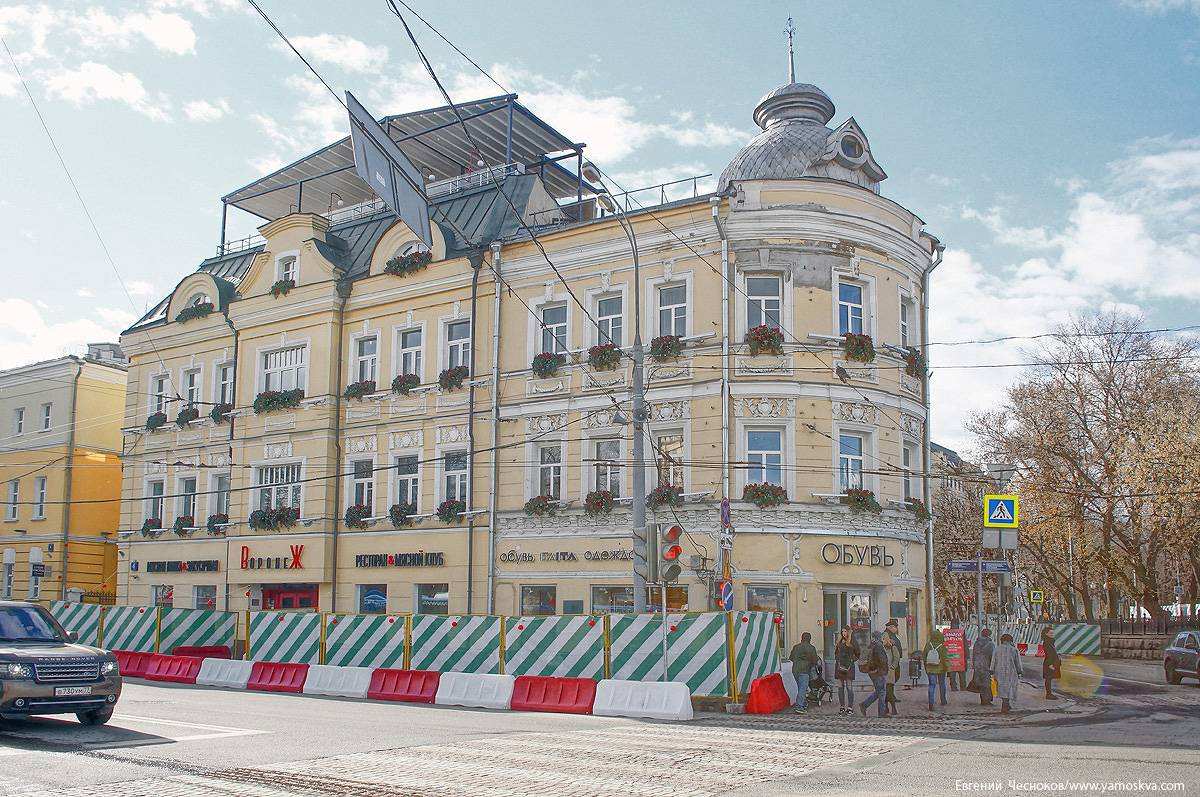

Максим Горький и тайная комната |

2190 подписчиков

Максим Горький и тайная комната

26 июля

Особняк предпринимателя Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, построенный для него в самом начале XX-го века архитектором Фёдором Шехтелем, - одно из самых известных зданий Москвы, шедевр модерна, признанный во всем мире. Необыкновенная красота, скрывающаяся за кажущимся скромным фасадом, и #тайны, о которых может рассказать только хозяин: начиная от неопределенной этажности (2 этажа? 3? 4?) и заканчивая тайной староверческой молельней.

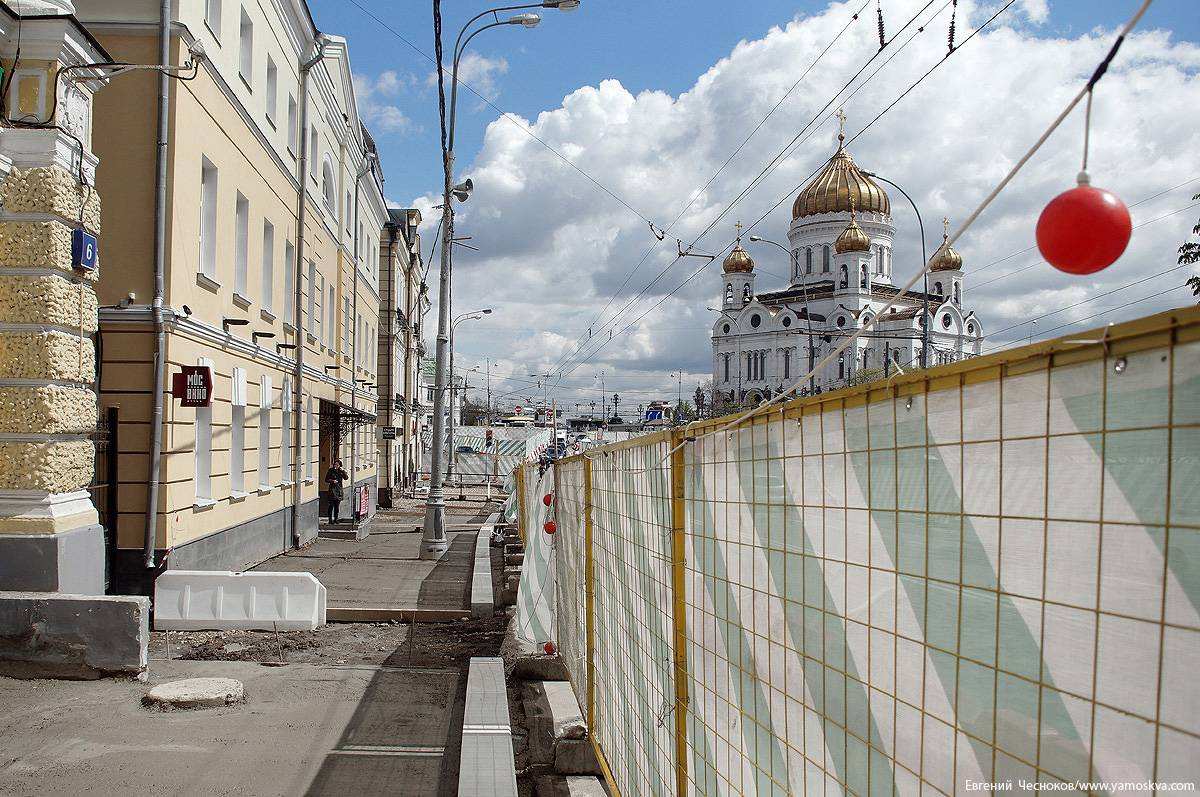

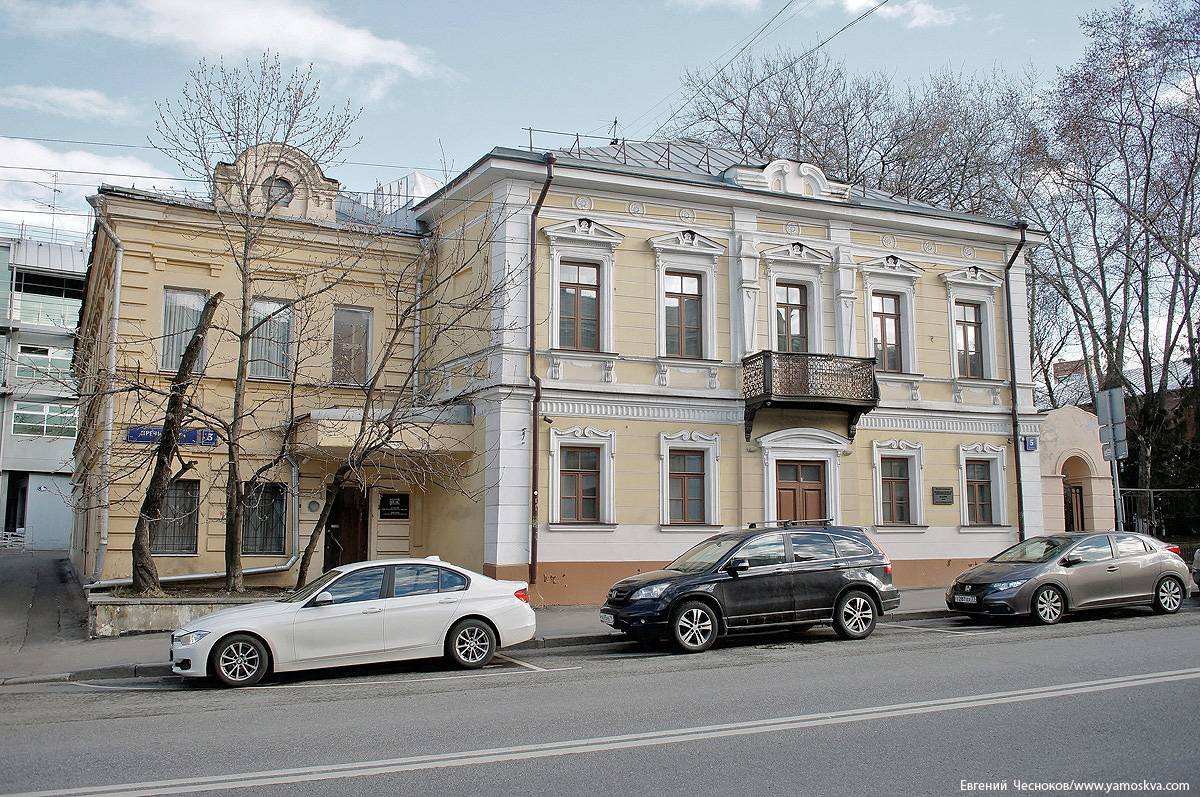

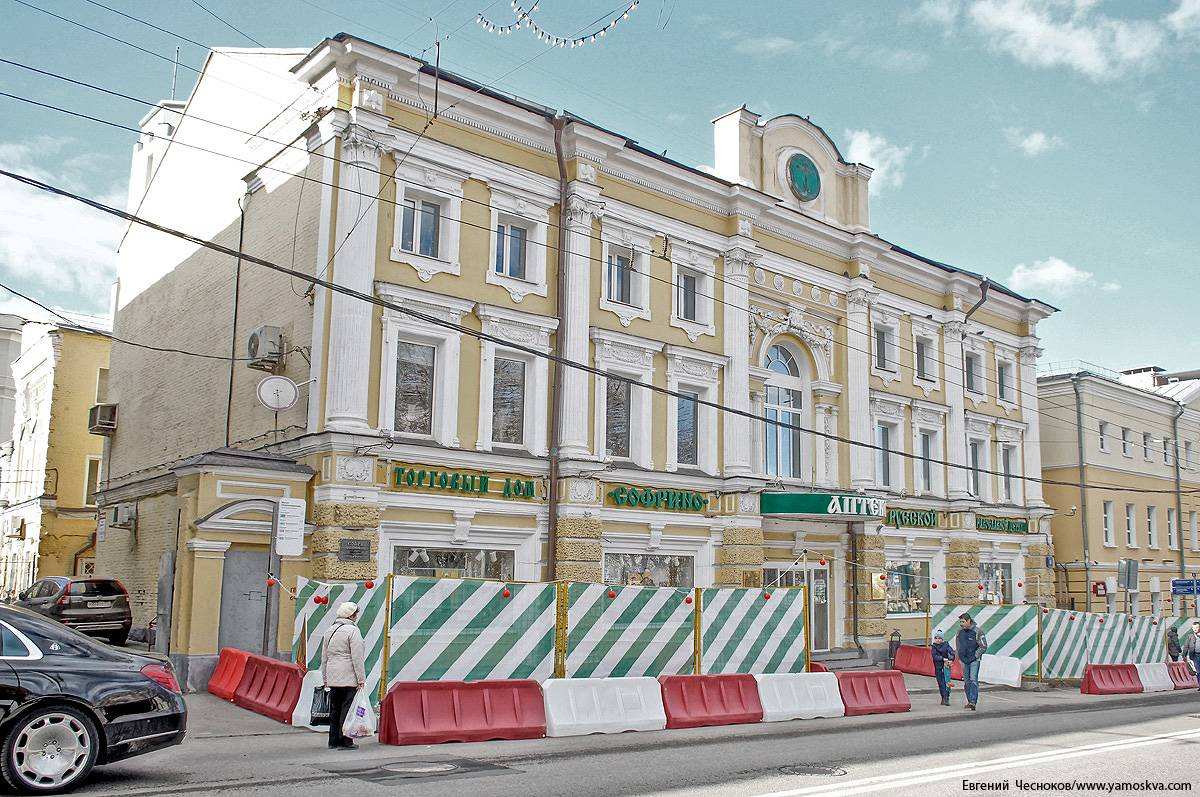

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Малая Никитская, 6, напротив храма Большого Вознесения. Теперь я знаю, что за левым окном находится библиотека, а за правым - рабочий кабинет.

Рябушинские прожили в этом доме 15 лет: в 1917 году они эмигрировали в Италию. В #особняке в первые годы после революции находились разные советские организации (отдел виз и паспортов Наркомата иностранных дел, Госиздат, Русское психоаналитическое общество и экспериментальный детский сад), однако все они в необычном доме не прижились. В 1931 году в особняке Рябушинского поселили вернувшегося из Италии Максима Горького. Горький тоже бы не прижился: он этот особняк не любил ещё с дореволюционных времен и неоднократно свою нелюбовь высказывал, называя его нелепым, жить в нём не хотел, предполагал (и кажется, небезосновательно) в нём "уши", но выбора ему не оставили, так что пришлось жить. Примерно так:

"Ответственность на вас" Картина художников А. Яр-Кравченко и А. Зарубина http://s-marshak.ru/art/portraits/portraits16.htm

"Ответственность на вас" Картина художников А. Яр-Кравченко и А. Зарубина http://s-marshak.ru/art/portraits/portraits16.htm

С 1965 года здесь находится Музей-квартира Горького:

На днях я побывала здесь на экскурсии: подвернулась хорошая компания и возможность; и хотя к Горькому у меня отношение ровное, в рамках, скажем так, школьной программы, но за её пределами оказалось очень интересно. Я даже удивилась.

Например, я бы никогда не заподозрила Горького в авторстве вот такого стихотворения:

Дорогие мои дети!

Очень трудно жить на свете!

Всюду - папы или мамы

Непослушны и упрямы.

Ходят бабушки и деды

И рычат, как людоеды,

и куда вы ни пойдете -

Всюду дяди или тети.

И везде учителя

Ходят, взоры веселя,

Ходят, кашляют-следят:

Кто бойчее из ребят!

А заметят: мальчик боек,

Так ему наставят двоек.

На носа надев очки,

Смотрят: где тут девочки?

И шагая, как верблюды,

Ставят девочкам "неуды".

Дорогие мои дети!

Тяжелы порядки эти!

А теперь приглашаю заглянуть в дом.

Надо сказать, что парадный вход особняка закрыт, посетители заходят со двора - так сложилось еще при Горьком. Но я хочу показать дом от центрального входа.

Внутренняя дверь центрального входа

Внутренняя дверь центрального входа

Внутренняя дверь центрального входа

Внутренняя дверь центрального входа

Внутренняя дверь центрального входа

Внутренняя дверь центрального входа

Внутренняя дверь центрального входа

Из этого холла ведут три двери.

Если пойти прямо, то выйдешь к сердцу дома - знаменитой #лестнице-волне:

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

"Я столько раз видела эту лестницу на фотографиях, что не ожидала от нее особых впечатлений, - сказала мне дочь после посещения особняка. - Но она меня поразила!!"

Светильник при взгляде снизу напоминает медузу, а со второго этажа - черепаху:

Лестница является смысловым центром дома. Она соединяет этажи, каждый из которых, по замыслу архитектора, символизирует путь жизни человека и его души: первый этаж - подводный мир, второй - земной, а третий - горний.

Если от входной двери пойти налево, попадешь в библиотеку. Обратите внимание на дверь, ведущую в столовую, и потолок!

Через библиотеку можно попасть в столовую - именно в ней происходит действие на показанных выше картинах:

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

Посмотрите, какое прекрасное окно. Оно превращает сад в картину. И обратите внимание на часть дивана у правой стены. Листайте галерею - там интересные подробности!

С правой стороны от центрального входа в дом - кабинет и спальня Горького:

Также на первом этаже находится секретарская:

Второй этаж, к сожалению, почти весь закрыт: нельзя увидеть ни комнаты, через которые можно было попасть на балкончик над лестницей, ни узкую галерею, по которой Рябушинские поднимались в молельню на третьем этаже:

Говорят, что за одним из диванчиков в пролете между этажами во время реставрации в 1970-х годах было обнаружено подслушивающее устройство величиной с холодильник.

Говорят, что за одним из диванчиков в пролете между этажами во время реставрации в 1970-х годах было обнаружено подслушивающее устройство величиной с холодильник.

Говорят, что за одним из диванчиков в пролете между этажами во время реставрации в 1970-х годах было обнаружено подслушивающее устройство величиной с холодильник.

Говорят, что за одним из диванчиков в пролете между этажами во время реставрации в 1970-х годах было обнаружено подслушивающее устройство величиной с холодильник.

Говорят, что за одним из диванчиков в пролете между этажами во время реставрации в 1970-х годах было обнаружено подслушивающее устройство величиной с холодильник.

При Горьком на втором этаже жила семья его сына, сам он жил на первом: болели ноги и подниматься было трудно. У Рябушинского на втором этаже в нескольких комнатах находилась его коллекция икон, а на третьем - реставрационная мастерская.

А вот и, наконец, тайная комната - молельня, которую устроили для себя старообрядцы Рябушинские (преследование старообрядцев в России официально закончилось в 1905 году).

Обратите внимание, как солнечный свет из окон находит отражение на полу

Обратите внимание, как солнечный свет из окон находит отражение на полу

Обратите внимание, как солнечный свет из окон находит отражение на полу

Обратите внимание, как солнечный свет из окон находит отражение на полу

Обратите внимание, как солнечный свет из окон находит отражение на полу

Крохотная комнатка рядом с молельной посвящена жизни семьи Рябушинских. Очень мало, почти ничего...

Этому особняку повезло: именем Горького он сохранился и открыт для посетителей. Каждый может свободно прийти туда и познакомиться с жизнью и творчеством известного пролетарского писателя, а прежде всего - с необыкновенным, чудесным домом. Экскурсии по особняку проводят не только работники музея, но и независимые экскурсоводы, поэтому если вы хотите послушать не столько про Горького, сколько, например, про староверов Рябушинских, то лучше выбирать другие варианты. Можно, кстати, прийти самостоятельно, без экскурсии: цены за такое удовольствие чисто символические.

Собираюсь вернуться.

Этот пост - часть проекта "Как попасть в книгу".

Мимо особняка Рябушинского проходит маршрут по книге "Москва вместо Рима".

https://zen.yandex.ru/media/kakpopastvknigu/maksim...mnata-5f1bdb32dcaf726a833153ae

|

Метки: купеческий особняк рябушинские пешковы |

Вера Николаевна Долгорукова (Лобанова-Ростовская) р. 1840 ум. 1881 |

| ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ!!! |

Вера Николаевна Долгорукова (Лобанова-Ростовская) р. 1840 ум. 1881

Запись:425658

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Долгоруковы |

| Пол | женщина |

| Полное имя от рождения |

Вера Николаевна Долгорукова |

| Смена фамилии | Лобанова-Ростовская |

| Родители

♂ Николай Александрович Долгоруков [Долгоруковы] р. ок. 1810? ум. 17 декабрь 1873 ♀ Зинаида Николаевна Шатилова (Долгорукова) [Шатиловы] р. 1817 ум. 25 апрель 1883 |

|

События

1840 рождение: Москва

титул: по рождению, княжна

ок. 1861? брак: Москва, Российская империя, ♂ Яков Борисович Лобанов-Ростовский [Лобановы-Ростовские] р. 23 май 1828 ум. 6 февраль 1878

1881 смерть: Москва

Ближайшие предки и потомки

Прародители

♂ Николай Алексеевич Шереметев

титул: граф

брак: ♀ Екатерина Ивановна Яковлева (Шереметева)

смерть: 24 май 1847

♀ Анастасия Алексеевна Шереметева (Долгорукова)

рождение: 1789, Москва, Российская империя, Титул: графиня

брак: ♂ Александр Павлович Долгоруков , Москва, Российская империя

смерть: ок. 31 март 1823?, Москва, Российская империя

♂ Владимир Павлович Долгоруков

рождение: 1794, Москва, Российская империя, Титул: князь

брак: ♀ Александра Петровна Степанова (Долгорукова) , Москва, Российская империя

смерть: 1836, Москва, Российская империя

♂ Александр Павлович Долгоруков

рождение: 1787, Москва, Российская империя, Титул: князь

брак: ♀ Анастасия Алексеевна Шереметева (Долгорукова) , Москва, Российская империя

♂ Николай Александрович Шатилов

рождение: 22 январь 1788

брак: ♀ Варвара Александровна Алябьева (Шатилова) , Москва, Российская империя

смерть: 9 ноябрь 1841

♀ Наталья Александровна Алябьева (Исленьева)

рождение: 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

брак: ♂ Владимир Михайлович Исленьев , Москва, Российская империя

собственность: 1837, Ескино, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя, Муж передал все права на владение деревней Ескино своей супруге Наталье. При ней в этой довольно крупной по тем временам владельческой деревне проживало 86 крепостных крестьян

собственность: 1861, Ескино, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя, После отмены крепостного права крестьяне выкупили свои земельные наделы у Натальи Александровны

смерть: после 1862, Троицкое-Рязанцы, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя

♂ Александр Александрович Алябьев

♂ Александр Александрович Алябьев

рождение: 15 август 1787, Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя, Родился (04.08.1787 ст.ст.) в семье губернатора Александра Васильевича Алябьева (1746—1822)

брак: ♀ Екатерина Александровна Римская-Корсакова (Офросимова, Алябьева) , Рязанцы, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя, Венчание прошло в церкви Святой Троицы в селе зятя композитора В.М.Исленьева Рязанцы Богородского уезда

смерть: 22 февраль 1851, Москва, Российская империя, Похоронен в Симоновом монастыре в усыпальнице Алябьевых у церкви близ северной ограды, рядом с отцом и матерью композитора. Симонов монастырь и некрополь разрушили в 1930 году. 24.02.2009 состоялась торжественная церемония открытия памятного креста на символической могиле композитора Александра Алябьева в Москве, у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове

похороны: Moscou, monastère de Simonov aux côtés de son père et de sa mère, près de l'église et de la clôture nord (le monastère Simonov et la nécropole furent détruites en 1930)

похороны: 24 февраль 2009, Moscou, Russie, une cérémonie commémorative sur la tombe symbolique du compositeur eut lieu, à proximité des murs de l'église de la Nativité de la Sainte-Vierge Marie du monastère de Simonov.

♂ Василий Александрович Алябьев

рождение: 27 июнь 1784, Пермь, Пермская губерния, Российская империя

место жительства: 15 январь 1787, Тобольск, Тобольское наместничество, Российская империя, Переехал с семьёй из Перми в Тобольск по месту службы отца Тобольским губернатором

место жительства: 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя, Переехал с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехал с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехал с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

смерть: 1857, Москва, Российская империя

♀ Евдокия Александровна Алябьева (Соймонова)

рождение: 1785, Пермь, Пермская губерния, Российская империя

место жительства: 15 январь 1787, Тобольск, Тобольское наместничество, Российская империя, Переехала с семьёй из Перми в Тобольск по месту службы отца Тобольским губернатором

место жительства: 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя, Переехала с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

смерть: 1849, Москва, Российская империя

♀ Екатерина Александровна Алябьева

рождение: 1786, Пермь, Пермская губерния, Российская империя

место жительства: 15 январь 1787, Тобольск, Тобольское наместничество, Российская империя, Переехала с семьёй из Перми в Тобольск по месту службы отца Тобольским губернатором

место жительства: 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя, Переехала с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

место жительства: 1828, Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя, Добрый гений брата Александра, приехала к нему в ссылку в Тобольск, вела хозяйство, хлопотала о смягчении его участи, сопровождала в последующих переездах

смерть: после 1850, Москва, Российская империя

♀ Елизавета Александровна Алябьева

рождение: 1788, Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя

место жительства: 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя, Переехала с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

♀ Софья Александровна Алябьева

рождение: 1789, Тобольск, Тобольская губерния, Российская империя

место жительства: 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя, Переехала с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

♀ Варвара Александровна Алябьева (Шатилова)

рождение: 11 сентябрь 1796, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя

место жительства: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца

место жительства: 1803, Москва, Российская империя, Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца

брак: ♂ Николай Александрович Шатилов , Москва, Российская империя

смерть: 11 март 1860, Александрово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя, Похоронена в имении Александрово Звенигородского уезда у церковной ограды вместе с мужем

Прародители

Родители

♂ Алексей Александрович Долгоруков

рождение: 1817, Москва, Российская империя, Титул: князь

войсковое звание: ок. 1839?, мичман

брак: ♀ Варвара Николаевна Стрелкова (Долгорукова)

смерть: после 1842

♀ Надежда Александровна Долгорукова (Корнилович)

рождение: ок. 1812?, Москва, Российская империя, Титул: княжна

...: ок. 1832?, Москва, Российская империя, Брак. Муж: полковник Корнилович

♀ Екатерина Александровна Долгорукова

рождение: 8 март 1814, Москва, Российская империя, Титул: княжна

смерть: 25 февраль 1829, Москва, Российская империя

♂ Николай Александрович Долгоруков

рождение: ок. 1810?, Москва

титул: князь

брак: ♀ Зинаида Николаевна Шатилова (Долгорукова) , Москва, Российская империя

смерть: 17 декабрь 1873, Москва

рождение: 2 март 1814

брак: ♂ Александр Карлович Сталь фон Гольштейн

смерть: 29 май 1893

♀ Зинаида Николаевна Шатилова (Долгорукова)

рождение: 1817

титул: по браку, княгиня

брак: ♂ Николай Александрович Долгоруков , Москва, Российская империя

смерть: 25 апрель 1883

Родители

== 3 ==

♀ Анастасия Николаевна Долгорукова (Багратион)

рождение: 1842

титул: по рождению, княжна

титул: по браку, светлейшая княгиня Грузинская

брак: ♂ Павел Окропирович Багратион

смерть: 1881

♀ Мария Николаевна Долгорукова

рождение: ок. 1836?, Москва

титул: по рождению, княжна

смерть: 10 ноябрь 1839, Москва

♂ Дмитрий Николаевич Долгоруков

рождение: ок. 1838?, Москва

титул: князь

смерть: 12 май 1841, Москва

♂ Яков Борисович Лобанов-Ростовский

рождение: 23 май 1828, Москва, Российская империя

титул: князь

брак: ♀ Вера Николаевна Долгорукова (Лобанова-Ростовская) , Москва, Российская империя

смерть: 6 февраль 1878

♀ Вера Николаевна Долгорукова (Лобанова-Ростовская)

рождение: 1840, Москва

титул: по рождению, княжна

титул: по браку, княгиня

брак: ♂ Яков Борисович Лобанов-Ростовский , Москва, Российская империя

смерть: 1881, Москва

== 3 ==

https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:425658

|

Метки: лобановы-ростовские долгоруковы алябьевы |

Ношение модной одежды как особое искусство |

Ношение модной одежды как особое искусство

16 июля

Взгляд на проблему из 1865 года

Подписывайтесь на наш канал! Ставьте лайки! Приветствуется репост материала в соцсетях!

Дорогие друзья, на протяжении всего нашего путешествия по модной жизни дореволюционной России из года в год будет наблюдаться один и тот же момент. А именно, каждый год модные журналы будет сокрушаться по поводу современного стояния моды и учить своих читательниц, как правильно одеваться. Однако на смену новому году приходил новый и ситуация повторялась

Мы уже задумались над тем, чтобы сделать антологию подобного рода переживательных эссе, в наиболее красочных и живописных отрывках, дабы можно было проследить год за годом все оттенки настроений, которые (как нам что-то подсказывает) не менялись, невзирая на изменение моды. Сегодня же мы предложим взгляд из 1865 года, где мы будем пребывать некоторое время во время нашего путешествия. Мы подготовили нечто вроде дайджеста, составленного в форме единой публикации. обратите внимание на "недорогой мех" горностая!!!

Нельзя сказать, чтобы в моде был застой, чтобы не появлялось ничего нового; напротив, весь женский туалет подвергся, в короткое время, радикальному изменению; вопрос — к лучшему ли? — это дело вкуса. Что в моде, то конечно и нравится; однако, вот что говорят сами французы о своих нововведениях.

«Прошло то время, когда какая-нибудь знаменитая модистка отвечала барыне, приходившей в ужас от запроса 50 франков за простую белую креповую шляпу: «Я спросила бы с вас гораздо больше, сударыня, если бы могла употребить на эту шляпу еще меньше материала». В то время, вкус, грация, простота, отличие ценились выше всего, и французские моды имели неотразимую привлекательность для всего мира. Парижские моды славились, в особенности, хорошим вкусом: парижанки одевались просто, избегали пестроты и ярких красок; всё эксцентрическое, сложное, вычурное, сомнительного вкуса — отправлялось в провинцию и за границу; бывало никто не мог сравняться в одежде с простотою парижанок. Нынче стало не то: парижанки носят такие пестрые, такие буйные туалеты, что провинциальные дамы, читая правдивые описания современных мод, воображают, что их обманывают, что всё это преувеличивают, собственно для них».

Искусство одеваться состоит в уменье гармонировать свой наряд со своей наружностью и заимствовать у моды только то, что она изобретает красивого и грациозного. Это, кажется, так просто, что доступно каждому, а между тем хорошо одеваются очень немногие: очевидно искусство это требует некоторого изучения.

Есть некоторый общие правила, от которых отступать не следует, в силу того же закона гармонии. Высокие и тонкие женщины должны изыскивать все, что может придать им пышности; очень полные должны предпочитать цвета и фасоны, в которых стан их кажется тоньше и элегантней. Таким образом, швейцарские пояса и испанские курточки, которые все еще остаются в моде — сами по себе прелестная вещь, а представьте вы их себе на очень полной и массивной особе — это верх безобразия. То же самое и с маленькими шляпами: они удивительно хорошо обрамляют тонкие черты лица, а на большой голове вовсе неуместны. В моде — надо принять это к сведению — нет ничего безусловного, и ей не должно следовать в ущерб общей гармонии и вкусу.

В настоящее время у женщин модного света положено делать три туалета в день. Утром, вставши с постели, надевается халат, формы Louis XV , т. е. перед обтянутый, скошенный, а спина образуют три крупный складки, начинающаяся от маленькой кокетки, как в мужских рубашках.

Халаты эти делаются из кашемира нежных или живых цветов; если халат белый, его отделывают голубым, розовым или серизовым плюшем; цветные обшивают очень красивыми недорогим мехом, в роде горностая. К такому утреннему наряду надевают на голову маленькую кисейную фаншонку, обшитую широким кружевом — гипюром или валансьеном; лента, подходящая к цвету платья, придерживает волосы и завязывается бантом fontange на макушке.

Для гулянья пешком порядочная женщина — та, которая смотрит на, соблюдет приличия как на обязанность, должна быть одета чрезвычайно просто: платье гладкое, шляпа умереннаго цвета. Единственная дозволительная роскошь заключается в юбке, которая может быть кокетлива на столько, насколько у кого есть воображение. Высокие кожаные ботинки на пуговицах и перчатки должны сидеть безукоризненно. Зимние пальто делали в нынешнем году из мохнатой материи вроде бараньих тулупов, но она оказалась неудобна тем, что развивается от дождя. Злые языки уверяли, что модные барыни заходят к куаферам, прося их подстричь и завить свой бурнус. Эта шутка не совсем лишена основания, потому что, действительно, мода никогда не была так растрепана, как в настоящее время: толстый мохнатые материи, всякого рода мех, тибетская бахрома, лебяжий пух преобладали в нынешнем году; их нашивали на все — на шляпы, платья, бурнусы, ботинки, даже на юбки.

https://zen.yandex.ru/media/additiv/noshenie-modno...sstvo-5f102cd27e2b585adad67ad5

|

Метки: мода |

Мещанин и дворянство |

Ещё народ и элиты в РИ

Мещанин и дворянство

Как жили купцы и дворяне в Москве

Вплоть до революции в Москве существовало два высших светских сословия, которые постоянно соперничали друг с другом и были очень непохожи. Патриархальный быт купечества соседствовал с пышной жизнью дворянства, которое всеми силами старалось угнаться за модой столичного Петербурга. ©

Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918 год / Т.Е. Мягков. Семейство за чайным столом. 1844 год. Фрагмент

«Газета.Ru» рассказывает о быте московских купцов и дворян в двух разных районах: мещанском Замоскворечье и аристократической Пречистенке.

Завтрак аристократа с вилкой

Пречистенка сформировалась в городе, можно считать, случайно, благодаря тому, что в 1524 году был построен Новодевичий монастырь. В конце XVI века здесь пролегала дорога, ведущая в женскую обитель. Вскоре вдоль этого пути возникли городские постройки и новой улице дали неблагозвучное название — Чертольская, в честь ручья Чертороя, протекавшего рядом. Своим звучным именем Пречистенка обязана царю Алексею Михайловичу.

Дорога, ведущая в обитель Пречистой Божией Матери, не могла иметь название, связанное с чертями, так что в 1658 году по указу царя улицу переименовали в Пречистенскую, а Чертольские ворота города, находившиеся в ее начале, — в Пречистенские. Со временем длинный топоним улицы сократили до Пречистенки.

Улица, получив наконец «нестыдное» название, вскоре стала центром притяжения московской знати. С конца XVII века здесь появляются усадьбы, принадлежавшие аристократическим семьям Лопухиных, Голицыных, Долгоруких и многих других. Большинство особняков, построенных в то время, сохранили оригинальную архитектуру до наших дней. Кроме того, имена аристократических обитателей Пречистенки оказались увековечены в названиях переулков: Всеволжского, Еропкинского, Лопухинского и прочих.

В XIX веке Москва считалась тихим патриархальным городом с населением в 250 тыс. человек (с 30-х годов XIX столетия численность достигла 300 тыс.).

Ни помпезной роскоши Петербурга, ни столичных великосветских балов и приемов — одним словом, большая деревня.

Александр Пушкин, описывая прибытие провинциалки Татьяны в дом ее московской тетки, подчеркивал, что девушке приходилось каждый день разъезжать «по родственным обедам», дабы быть представленной «бабушкам и дедам».

Д.Н. Кардовский. Бал в Петербургском Дворянском собрании. 1913

Поддержание родственных связей было крайне характерным для дворянской Москвы: здесь все приходились друг другу тетками, племянниками, кузинами и кузенами. Родственники постоянно наносили друг другу визиты и обсуждали последние семейные новости. Интересно, что делалось это, как правило, за чашкой чая: московское дворянство предпочитало именно этот напиток, тогда как в Петербурге знать любила выпить кофе. Что касается еды, то русская кухня была не в почете у московских дворян, более любивших немецкие, английские, французские и итальянские блюда. Причем на дворянских столах обязательно присутствовали вилки, которые вплоть до конца XIX века оставались нетрадиционными столовыми приборами в купеческих домах.

Старшее поколение московских аристократов чувствовало себя в городе вполне уютно: есть нужные связи, есть с кем поболтать и поиграть в карты, но при этом не тревожит столичная суета и шум.

Однако молодые дворяне часто скучали в такой патриархальной и слишком спокойной для них обстановке.

Особенно этот контраст между светской жизнью в Москве и Петербурге становился заметным зимой, когда свой досуг можно было разнообразить разве что святочными гаданиями.

Александр Грибоедов очень точно передал атмосферу узкого аристократического круга, в котором все друг друга знают, где в почете консерватизм, а взгляды старшего поколения ставятся в приоритет. Доподлинно известно, что как минимум один житель Пречистенки стал прототипом героя комедии «Горе от ума». С начала XIX века в особняке в Обуховском переулке (сейчас это Чистый переулок, 5) жила дворянка Настасья Дмитриевна Офросимова, известная не только в Москве, но и в Петербурге. Женщина эта славилась своим независимым и порой чудаковатым поведением, прямолинейными высказываниями в адрес кого угодно и крутым, своенравным характером.

Дом Настасьи Офросимовой на Пречистенке

Петр Вяземский писал о ней: «Офросимова была долго в старые годы воеводою на Москве, в московском обществе имела силу и власть». Один из ее современников так описывал барыню: «Старуха высокая, мужского склада, с порядочными даже усами; лицо у нее было суровое, смуглое, с черными глазами; словом, тип, под которым дети обыкновенно воображают колдунью».

Если Грибоедов в своей комедии вывел ее под именем неприятной старухи Хлестовой, то Лев Толстой, наоборот, подчеркнул положительные стороны московской дворянки, списав с нее героиню романа «Война и мир» Марью Дмитриевну Ахросимову, которая помешала Наташе Ростовой сбежать с Анатолем Курагиным.

Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде

Замоскворечье начало заселяться в начале XIII века, а уже к началу XVII века здесь начинают жить купцы: в этой местности оказались самые дешевые земли, возможно, из-за того, что низинная местность часто подтоплялась, а почвы были глинистыми.

Панорама Замоскворечья со стороны Кремля. Д. Индейцев, акварель, около 1850 года / Кликабельно

Заречное купечество сохранило патриархальный, степенный уклад быта. Вставали обычно часу в четвертом утра и так же рано отходили ко сну. «Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит.

По улице нет никого, кроме собак. Извозчика и не ищите», — описывал Александр Островский режим дня купечества в очерке «Замоскворечье в праздник».

Особенно отличалась мода жителей этого района. «У нас никогда по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным. Мода — постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления; это значит, человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде», — писал знаменитый драматург.

Надо отметить, что Замоскворечье не оставляло равнодушными не только русских писателей, но и иностранных. Например, французский литературный деятель Теофил Готье так отзывался об этом районе: «Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющим золотом крестами… Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, погруженный в молчаливое созерцание».

Золотых куполов в Заречье действительно было великое множество. Самый крупный храм Замоскворечья — храм Священномученика Климента, Папы Римского. В этом же районе находится храм Николая Чудотворца на Берсеневке, который составляет архитектурный ансамбль с палатами Аверкия Кириллова.

Не менее примечателен храм Святителя Николая в Толмачах, домовая церковь при Третьяковской галерее, где постоянно хранится икона Владимирской Богоматери, а на праздник Святой Троицы сюда переносят икону Рублева «Троица». И это далеко не все: московское купечество чтило православные традиции, и богатые купцы считали за благое дело жертвовать деньги на строительство и восстановление храмов.

Умели купцы и отдыхать. Так красиво чаевничать могло только степенное купечество Златоглавой.

«Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранью [геранью], в татарском халате, с трубкой [фабрики] Жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками».

Кстати, в чай никогда не добавляли сахар, поскольку считалось, что это портит вкус напитка: его всегда пили только вприкуску с сахаром.

Б.М. Кустодиев. Московский трактир. 1916

Конечно, купеческие семьи отдыхали не только дома. Традиционным развлечением были ярмарки и гулянья, которые проходили по главным московским улицам вокруг Кремля, в Сокольниках и в Марьиной Роще, а также в тогдашних пригородах — в Царицыне, Кунцеве, на Воробьевых горах, в Коломенском и Архангельском. Дворяне на лето уезжали в свои загородные имения, так что купцам никто не мешал слушать полковые оркестры, веселиться с цыганами и смотреть вечером на фейерверки.

К середине XIX века в моду у купцов стали входить театры. Причем особой популярностью пользовались пьесы драматического или комедийного характера, напоминавшие ярмарочные представления на бытовые темы.

А вот оперы и особенно балеты — из-за странных костюмов и поведения актеров на сцене — купцы не понимали и недолюбливали.

Постепенно купцы Замоскворечья начали перенимать атрибуты дворянской жизни и устраивать торжественные обеды и балы в своих домах. Впрочем, и тут не обходилось без мещанской специфики. Дома купцов делились на две части — парадную и жилую. Парадная часть обычно обставлялась как можно более роскошно, но не всегда со вкусом. Интересной особенностью было то, что все подоконники в парадных комнатах были заставлены разнокалиберными бутылками с наливками, настойками, медом и т.п. Из-за этого окна открывались плохо и комнаты практически не проветривались. Воздух освежали, окуривая помещения мятой, уксусом или «смолкой» (комком смолы в кулечке из бересты, сверху на который клали тлеющий уголек).

Как показало время, Москва осталась верна купеческим традициям. Бурное развитие промышленности в России после отмены крепостного права привело к усилению мещанского сословия, представители которого становились фабрикантами и предпринимателями. Так купечество начало вытеснять дворянство и с Пречистенки.

С середины XIX века дворянские усадьбы активно скупались новыми буржуа.

Вместо старых дворянских фамилий на Пречистенке зазвучали новые, купеческие: Коншины, Морозовы, Пеговы, Рудаковы. Вместе с этим менялся облик улицы: классические особняки перестраивались в более пышные и помпезные, чтобы было «дорого-богато». «Новые дома ошеломляют прохожего всею разнузданностью своего явно извращенного и тупого вкуса и заставляют проливать поздние слезы о погибающей, если не погибшей окончательно красавице столице», — именно так писал об этих событиях «Архитектурно-художественный еженедельник» в 1916 году.

Елизавета Королева

«Газета.ру», 9 котября 2016

|

Метки: москва дворянство купечество пречистенка офросимовы |

Каких женщин на Руси называли блудницами |

Каких женщин на Руси называли блудницами

Понятие «разврат» или, если быть точнее, «блуд» на Руси стало встречаться с укреплением позиций православной церкви (после Х века). Весомый вклад в развращение внесли «цивилизованные» иностранцы, посещающие нашу страну.

Именно православная церковь впервые систематизировала и стремилась претворить в жизнь свод нравственных правил, определяющих, что есть блуд и какое наказание за него должно последовать.

Первые «антиразвратные» ограничения

В дохристианской языческой Руси современное понятие разврата было достаточно неопределенным – многое из того, что тогда считалось нормой, сегодня сочтут распутством. Тот же Киевский князь Владимир, креститель Руси, по свидетельствам иноземных очевидцев, имел у себя гарем с десятками наложниц, и подобное в то время практиковали многие состоятельные князья.

Судя по дошедшим до нас письменным источникам, первый «налог» на девиц, выходивших замуж будучи не невинными, ввела княгиня Ольга в 953 году. Прежде потеря невинности до супружества не порицалась. Более того, обычно "право первой ночи" принадлежало языческим волхвам. Только князем Святославом спустя 14 лет после указа Ольги была провозглашена абсолютная половая монополия супруга – только он обязывался вступать в сношения с женой.

От блуждания до греха

До VIII века на Руси слово «блуд» применительно к женщинам не имело осуждающего значения – блудница – значит, ищет себе мужа, блуждает в поисках. Затем этот ярлык начали навешивать на девушек, потерявших невинность. С XII века блудницами считались незамужние и вдовы, вступавшие в добрачную связь с мужчинами. Только с XVIII века обозначение «блудница» превратилось в ругательное слово.

Баня как рассадник порока

До поры до времени разврат как социальный институт на Руси не существовал – класс аристократов как таковой еще не сформировался, и «носителей цивилизации», иностранцев к нам приезжало не так много. Вдобавок, с воцерковлением Руси корыстный блуд (проституция) стал считаться таким же преступлением, как воровство и разбой – сводницы и кабацкие девки нещадно и прилюдно поролись на городских площадях.

Впрочем, несмотря на домострой и запреты церкви простой народ был не чурался распутства.

Иностранцы принимали за разврат даже сам факт совместного мытья славян в бане (не секрет, что в Европе того времени мыться вообще было грешно – по церковным канонам). По свидетельству византийского миссионера Велизария, посетившего новгородские земли в 850-м году, «житие словенов и русинов дико и безбожно»: иностранца поразило, что мужики и девки запираются вместе в жарко натопленной бане, хлещут друг друга вениками, затем кидаются в прорубь или сугроб. А потом идут «истязать свои телеса» в избы.

Свод правил «Домостроя»

Свод христианских правил и рекомендаций XVI века «Домострой», своего рода расширенная церковная «памятка» для каждого православного, – это первый сравнительно широко распространенный письменный документ, который, в том числе, и жестко регламентировал сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Они должны были быть полигамными, муж вы семье главенствовал, половая жизнь ограничивалась определенными днями, всякие «сомнительные» лобызания и поцелуи при этом не разрешались.

Запрет также касался и «блудливых речей». Даже эротические сновидения считались дьявольским наваждением, и их следовало отмаливать.

Соитие по этому своду правил должно было происходить исключительно для зачатия.

Церковь считала порочным (в современном понимании этого термина) cekcуальность женщины – ей не следовало краситься, наносить макияж, дабы не «прельщать бесов». Привлекательные женщины позиционировались как явные блудницы.

Иностранное влияние

Весомый вклад в разращение населения Руси внесли иноземцы. Как считал русский историк Николай Костомаров, именно иноземцы ввезли в нашу страну в XVI веке сифилис и другие «дурные» болезни. К слову, до того как «немытую Россию» не начали массово посещать вонючие (в прямом смысле этого слова) иноземцы, у нас слыхом не слыхивали об эпидемиях, косивших «просвещенную» Европу на протяжении веков – на Руси просто исстари имели привычку соблюдать элементарные правила гигиены.

С XVI века славян, как описывает этнограф Николай Гальковский, жителей Руси начал массово косить иноземный сифилис, опричники ввели моду на содомию. В гомосексуализме был обвинен даже митрополит Зосима, хотя некоторые историки церкви считают это происками его врагов.

… С усилением иностранного влияния в России, особенно при Петре I, проявления разврата стали принимать структурированные формы – предпринимались попытки открыть публичные дома (кстати, первый в России официальный бордель открыла немка Анна Фелкер). Петр этому препятствовал, но Екатерине II пришлось разрешить, чтобы хоть как-то воспрепятствовать распространению венерических заболеваний.

Источник:

© Русская Семерка

ttps://russian7.ru/post/kakikh-zhenshhin-na-rusi-nazyvali-bludnic/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы проституция |

Графиня Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова - жена князя Никиты Романова |

Графиня Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова - жена князя Никиты Романова

11 августа

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/lz5XeGt8f/1ff9s2408/ac0e19BgU/fY2vF7CChlg-2TH7f0uuJdGB68tY504JMc7WPpZyr_ZMEzpU6g0q2XEpOVeSlDK0fyK_Y4yvbLgvkFJ5P8VZGWCAoz_o6ptMLpBVtzaOzizR8MKSKbYLDBCrpyr_C_u_cHJPOBtYKphAYFwOJoQykAOeF-_1c4lJrnmW1ZegLH0VqeZGnarjOHLdyU4ya9YtjGlrQ2TX0vwh7lr7MmZjjzhH4lgKic7YnGDoAr_N5xV3tlO3Nbel7dK9JrnnBADgKa0-zhXykqgaVfkfjpPGKUANL0NsX-ZMhc6eWxY-M_vEH_5UpgWyNBzAZAr_qWM1U8aD41VrxcWugRqtH3z0lHFR6tpZjmJoagWBg1JjKmFc2Udb-HOWRE2myvfKZhNn7L82PJI9Pnio_OQ-65nHtYPaC8sp75VtrpkWLQ_8hCwhafruzX5OZIYdKZ9yb84BXKWDc-jbfiDZrpIvut6XQ3z_noSqkQ5gDHggEvsJ84kbcjtLYUPp8W4RVhGLCGhkedGqqhXy0rz6ybEXjqdyASytJ8tUy_6AjSbWX3rC-_MsG34kuj2mfJwARDqLkV_lfy73U-X_ObGuxaYp_8yA4KUBMkopuqroWunppyr3in1MXa8v6HNGxNHuTiP65tPvXKM6SC61fhR4tFyy_92jhYMmIyMVyxEtIrmGfedAmHwhbSoWJXqqvJIB6SO6KwoJqOlDw1iv3kQFTlYP6jYbv7zDArDSScpwKKA0OgtZG3mfej8PvW8VEepBal2_WPTYsRWusm2qikC2mQGnUtNSYahhG5vIu2aoYW6iv0py9-sYu-6EpokylESsDJ5X7T_5F9LHAxVHpUVeHSp9K9ScSI2tNhYZmtKE9tEVpx7Ptimo7auTaH9GWIWSAnvyzn_DICuyDAaBxkjkrCTCUxFvkf8y3yshz709-uEebXOEMGApwb7Wre4aQJaRFSOSF85dQB07w1zjnqRV4lL3zmrTqzgj5nSixTpYVOwE0hcR693j6nfz7T9ZlSqJui2fhJgsdS2-mrXWytDa6YE7EuuCLRhRX-cIq87QAZImT6JKp-d0Y3aw1hnOwAxoZNZjFeMBYwbXQ5GzRS2OcUIt72DohA2lwnIxlqYMGh3RZ_rbFrnI7RtXaNM6PLnGIo_2vpvvaPd-QNJ1AgAYJGhOu8VLjX-6z0N9EzXFcslOyUvE-FwlXbpqmSaulG4pFXueowqB3B3Le8zzkjTZHuZTZtYLG9QjAsQ-xZ60wMCkxuvhc8l7_vOj7RudzS7lxln3wKTwna26RtXqwkhywYnTLhtWdcgRsytUFw4IGX5GW4Je8y_oW7IoJpFyPIxUNKbHYd9dD87Lv92vaUH--b5B8wQw4HWVqlaVVtLMvlGdp9pXIvVQgV_L6JNqvL1GWk-SrgMz0NcCJLIxCuQo-CQOm1XbRWu6Y1NdryVFesFu4bP8ZPAVaUYmgfIuGC65eTva4y7lkFm3n0w34lilfkaPZsZf62jPllwGBZ6I6CRIkv_dd-lz2oPnGSfRPWJ5Jn175HBQgV22thGCktiKPakrBm9C3awRH9dkywo40VISr0JiF-ccw4o8Ag0OeKjMKAZ_4VvZE66Pr5VD8W1anRI5u-BkzBFVRuJdKkbI9mFhc7a78hWgibeXANPqgOFedkMu2oMXwDfK5HatmjRUcMw-35nvdXs29ztdb7n9YtXauTdc_NCRyf56PXYWvFJFIaMOk6KhOAWnR2x7GkilevbjykIPm9RHnmgSARoYeLysymd1qw2rvktDQVdN1YYdOrGTXCDAHWna8lmSJpCahZHTEkM2KQxRN9vUvx6kGUJKC6JqBxe0uwqs8k3CEPywvCrjAVvJi9YPz73XIZX-9V7Ne1y0DG3B9t5NaurYcqFRr2r_LmEAaedL6Eu6eE1iVv9myp9vMEuOzEaBPoj48DCmY6VDafsmU-PNc6HBdsnGGbOYWHhhjXpCnTbaVHpJXX90" />

фото портрета Марии с сайта www. yandex.ru

Героиня сегодняшней статьи - Мария Илларионовна, которая вошла в семью Романовых, благодаря браку с Никитой Александровичем. Информации о ней известно мало, до нас дошло немного фотографий этой женщины.

Мария родилась 13.02.1903 года в семье графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и его первой жены графини Ирины Васильевны, урожденной Нарышкиной. Мария была вторым ребенком пары, старший брат Роман родился двумя годами ранее.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/lz5XeGt8f/1ff9s2408/ac0e19BgU/fY2vF7CChlg-2TH7f0uuJdGB68tY504JMc7WPpZyr_ZMEzpU6g0q2XEhCVuChDKQfyK_Y4yvbLgvkFJ5P8VZGWCAoz_o6ptMLpBVtzaOzizR8MKSMbY_KBH7nyLyZ-riNR5PNB9cKphAYFwOJoQykAOeF-_1c4lJrnmW1ZegLH0VqeZGnarjOHLdyU4ya9YtjGlrQ2TX0vwh7lr7MmZjjzhH4lgKic7YnGDoAr_N5xV3tlO3Nbel7dK9JrnnBADgKa0-zhXykqgaVfkfjpPGKUANL0NsX-ZMhc6eWxY-M_vEH_5UpgWyNBzAZAr_qWM1U8aD41VrxcWugRqtH3z0lHFR6tpZjmJoagWBg1JjKmFc2Udb-HOWRE2myvfKZhNn7L82PJI9Pnio_OQ-65nHtYPaC8sp75VtrpkWLQ_8hCwhafruzX5OZIYdKZ9yb84BXKWDc-jbfiDZrpIvut6XQ3z_noSqkQ5gDHggEvsJ84kbcjtLYUPp8W4RVhGLCGhkedGqqhXy0rz6ybEXjqdyASytJ8tUy_6AjSbWX3rC-_MsG34kuj2mfJwARDqLkV_lfy73U-X_ObGuxaYp_8yA4KUBMkopuqroWunppyr3in1MXa8v6HNGxNHuTiP65tPvXKM6SC61fhR4tFyy_92jhYMmIyMVyxEtIrmGfedAmHwhbSoWJXqqvJIB6SO6KwoJqOlDw1iv3kQFTlYP6jYbv7zDArDSScpwKKA0OgtZG3mfej8PvW8VEepBal2_WPTYsRWusm2qikC2mQGnUtNSYahhG5vIu2aoYW6iv0py9-sYu-6EpokylESsDJ5X7T_5F9LHAxVHpUVeHSp9K9ScSI2tNhYZmtKE9tEVpx7Ptimo7auTaH9GWIWSAnvyzn_DICuyDAaBxkjkrCTCUxFvkf8y3yshz709-uEebXOEMGApwb7Wre4aQJaRFSOSF85dQB07w1zjnqRV4lL3zmrTqzgj5nSixTpYVOwE0hcR693j6nfz7T9ZlSqJui2fhJgsdS2-mrXWytDa6YE7EuuCLRhRX-cIq87QAZImT6JKp-d0Y3aw1hnOwAxoZNZjFeMBYwbXQ5GzRS2OcUIt72DohA2lwnIxlqYMGh3RZ_rbFrnI7RtXaNM6PLnGIo_2vpvvaPd-QNJ1AgAYJGhOu8VLjX-6z0N9EzXFcslOyUvE-FwlXbpqmSaulG4pFXueowqB3B3Le8zzkjTZHuZTZtYLG9QjAsQ-xZ60wMCkxuvhc8l7_vOj7RudzS7lxln3wKTwna26RtXqwkhywYnTLhtWdcgRsytUFw4IGX5GW4Je8y_oW7IoJpFyPIxUNKbHYd9dD87Lv92vaUH--b5B8wQw4HWVqlaVVtLMvlGdp9pXIvVQgV_L6JNqvL1GWk-SrgMz0NcCJLIxCuQo-CQOm1XbRWu6Y1NdryVFesFu4bP8ZPAVaUYmgfIuGC65eTva4y7lkFm3n0w34lilfkaPZsZf62jPllwGBZ6I6CRIkv_dd-lz2oPnGSfRPWJ5Jn175HBQgV22thGCktiKPakrBm9C3awRH9dkywo40VISr0JiF-ccw4o8Ag0OeKjMKAZ_4VvZE66Pr5VD8W1anRI5u-BkzBFVRuJdKkbI9mFhc7a78hWgibeXANPqgOFedkMu2oMXwDfK5HatmjRUcMw-35nvdXs29ztdb7n9YtXauTdc_NCRyf56PXYWvFJFIaMOk6KhOAWnR2x7GkilevbjykIPm9RHnmgSARoYeLysymd1qw2rvktDQVdN1YYdOrGTXCDAHWna8lmSJpCahZHTEkM2KQxRN9vUvx6kGUJKC6JqBxe0uwqs8k3CEPywvCrjAVvJi9YPz73XIZX-9V7Ne1y0DG3B9t5NaurYcqFRr2r_LmEAaedL6Eu6eE1iVv9myp9vMEuOzEaBPoj48DCmY6VDafsmU-PNc6HBdsnGGbOYWHhhjXpCnTbaVHpJXX90" />

фото Марии с сайта www. yandex.ru

Её детство проходило в Санкт – Петербурге и в имении Ново-Томникове. Детство Марии проходило на фоне постоянных скандалов и размолвок родителей, а когда девочке исполнилось 10 лет, Илларион Илларионович и Ирина Васильевна развелись. На момент развода у пары было пятеро детей, но скрепить семью они не смогли.

Ирина Васильевна была привлекательной женщиной: высокой, смуглой, хорошо сложенной. Ирина, по воспоминания Ю. А. Олсуфьева, обладала большим шармом и была всегда приветливая, милая и простая. «Было всегда что-то грустное в её глубоких, черных глазах».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/grafinia-mariia-illarionovna-voroncovadashkova-jena-kniazia-nikity-romanova-5f3236bdc87330095f3ef8aa?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ирины Васильевны с сайта www. yandex.ru

Современники отмечали, что Мария была похожа на мать. Владимир Набоков посвятил юной Марии такие строки:

"И ты пришла, необычайна, меня приметила впотьмах, и встала бархатная тайна в твоих языческих глазах"

Мать почти сразу же после развода вышла замуж за генерал-майора свиты Его Величества князя Сергея Александровича Долгорукого, а в 1915 году у них родилась дочь Ольга Сергеевна Долгорукова. В том же 1915 году Илларион Илларионович женился на Людмиле Николаевне Ушаковой.

Счастье Ирины Васильевны было недолгим, вскоре после рождения дочери Ольги, женщина умерла. Случилось это в мае 1917 года. Официальная причина смерти – воспаление легких, неофициальная – самоубийство. Второй брак оказался тоже достаточно непрочным, супруги спорили и ссорились. При погребении Ирины Васильевны маленькое Мисхорское кладбище не смогло вместить всех желающих проститься с покойной. Для Марии смерть матери была огромным ударом, усугубляло горе то, что предполагаемое самоубийство широко обсуждалось в обществе.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/grafinia-mariia-illarionovna-voroncovadashkova-jena-kniazia-nikity-romanova-5f3236bdc87330095f3ef8aa?&interview_id=-6442029379473212947" />

Свадебное фото Марии и Никиты с сайта www. yandex.ru

Но вскоре грянуло новое потрясение – крах привычного мира: революция и гражданская война. Во время гражданской войны отец Марии сражался на стороне белогвардейцев, но, как известно, они потерпели поражение.

В 1920 году семья графа Воронцова-Дашкова эмигрировала во Францию. 17-летняя Мария запомнила все ужасы, свидетельницей которых стала, она усвоила, что Красную Армию, большевиков нужно избегать, сторониться и бояться.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/grafinia-mariia-illarionovna-voroncovadashkova-jena-kniazia-nikity-romanova-5f3236bdc87330095f3ef8aa?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Никиты с сайта www. yandex.ru