Как Матильда Кшесинская отравляла жизнь своим коллегам в театре |

11 347 подписчиков

Как Матильда Кшесинская отравляла жизнь своим коллегам в театре

2 дня назад

Вокруг имени Матильды Кшесинской всегда был ореол скандала. И не без оснований.

В семнадцать лет Матильда стала любовницей наследника престола Российской Империи. Когда эти отношения исчерпали себя, заговорили о ее связи с великим князем Сергеем Михайловичем, а после и с его двоюродным братом Андреем Владимировичем. Была в этой женщине некая чертовщинка, так привлекающая мужчин.

Матильда Кшесинская, разукрашенная фотография

Александр III называл молодую балерину «украшением русского балета», а критики отмечали легкость и изящество ее танца. Но, были и те, кто сомневались, смогла бы Кшесинская достичь многого без протекции Романовых или осталась бы на вторых ролях. Но, на одном таланте еще никто не сделал себе имени. Трудолюбие и упорство необходимы, если ты хочешь добиться успеха. А этого Матильде было не занимать. Она занималась без устали, репетировала и не жалела себя.

Репутация в театре у Кшесинской была преужаснейшая. Она всегда умела поставить себя и добивалась желаемого. Сила воли и страстное желание стать первой звездой русского балета вели ее всю карьеру.

Специально для нее

Во время подготовки коронационных торжеств ставили балет «Жемчужина». Роли для Матильды в этом балете не было, но великий князь Владимир Александрович настоял, что бы ее включили в состав. Композитору Дриго пришлось срочно писать новую партию, а балетмейстер Петипа поставил дополнительное па-де-де.

Кшесинская в роли Эсмеральды, Мариинский Императорский Театр

Петипа восхищался Матильдой, но знал ее слабые стороны. Он не жалел балерину и усиливал хореографию в каждой новой ее партии. Отказывая ей в партии Эсмеральды он утверждал, что ей не хватает душевного понимания этой роли, однако, после расставания с Николаем, Матильда получила партию и станцевала ее блестяще.

Скандал из-за фижм

Для русского танца в балете «Камарго» был изготовлен костюм с фижмами, наподобие платья Екатерины Великой. Матильда категорически отказалась выходить на сцену в фижмах, заявив, что они уродуют ее фигуру. Директор императорский театров Сергей Михайлович Волконский категорически отказался менять костюм. Во время премьеры публика гадала, наденет ли Кшесинская фижмы. Она вышла на сцену без них, за что на нее наложили штраф. Но, балерина не собиралась мириться с этим, она обратилась к Николаю Романову, уже тогда бывшему ее возлюбленному. Штраф отменили, но Волконский подал в отставку.

Матильда Кшесинская, прима-балерина Мариинского театра

Пакости конкуренткам

1906 г. Петипа ставил балет « La Fille Mal Gardée». Матильда очень хотела получить главную роль, но ее отдали восходящей звезде Ольге Преображенской. Такого оскорбления гордая и своенравная Матильда не могла оставить безнаказанным.

В постановке использовали живых цыплят, и клетки с птицами стояли за кулисами. В самом начале первого акта, когда Преображенская уже была на сцене, Кшесинская открыла клетки и цыплята выбежали на сцену. Начался переполох, но Ольга Преображенская закончила свою партию и заслужила бурные овации зрителей. К разочарованию Матильды…

очаровательная женщина,согласны?

При необходимости, Матильда Кшесинская обращалась к своим покровителям из семьи Романовых. Она работала с ведущими артистами своего времени, в том числе и Дягилевым. Тренировала Анну Павлову, будущую звезду русского балета.

Она обожала выходить на сцену в настоящих драгоценностях и часто нашивала на костюмы камни из своей коллекции. А почему бы и не продемонстрировать украшения, правда?

Матильда Кшесинская на репетиции с ученицей

Кажется, она не была милой в общении с коллегами, но сумела добиться звания примы-балерины и стать Заслуженной артисткой Императорского театра, а ее балетная школа в Париже пользовалась популярностью.

ttps://zen.yandex.ru/media/bellalavanda/kak-matilda-kshesinskaia-otravliala-jizn-svoim-kollegam-v-teatre-5f6616cc4c07ce0604c72b48

|

Метки: романовы балет кшесинская |

1890-1900-е. Альбом «Текстильное производство Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек» |

1890-1900-е. Альбом «Текстильное производство Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек»

Изначально мануфактура Людвига Рабенека занималась крашением пряжи в пунцовый цвет, впоследствии освоив также крашение и печатание по миткалю. После смерти основателя в 1862 году фабрика Рабенека перешла его сыновьям Людвигу (Льву) и Артуру, которые преобразовали фирму в Паевое товарищество «Людвига Рабенек сыновья».

Дела мануфактуры Рабенек складывались успешно — с середины XIX столетия фабрика регулярно стала получать награды за свою продукцию: сначала на всероссийских выставках 1835, 1839, 1849 и 1861 гг., а затем также и на Парижской выставке 1867 г.

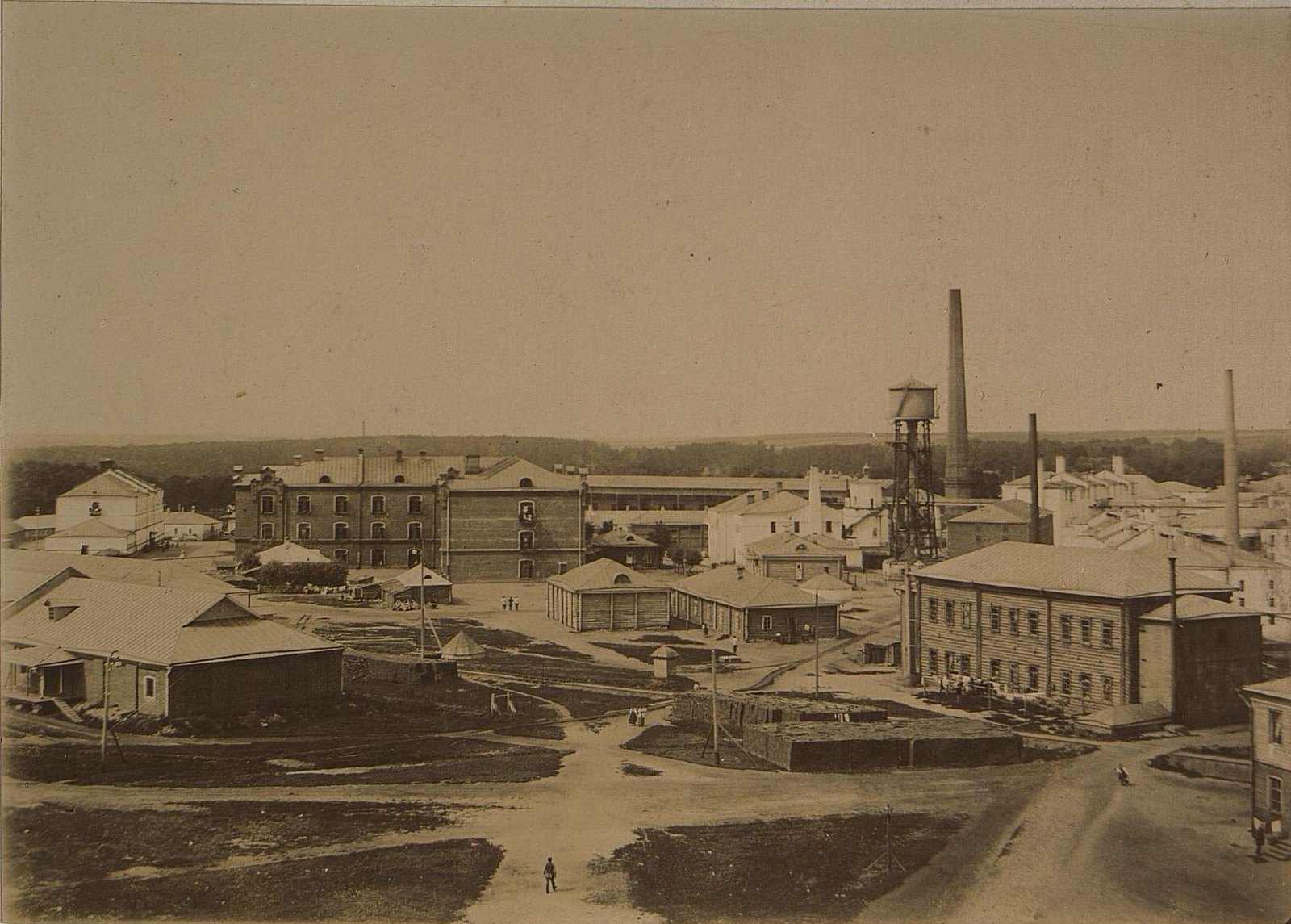

После регистрации Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек в Москве, основной капитал которого, составил 1,2 млн руб., разделенных на 1200 паев по 1000 рублей каждый, директорами правления компании стали К. К. Банза, Л. Л. Рабенек и К. И. Риш. Фабрика Рабенек в Соболеве (Щёлкове) состояла из трёх основных производств: крашения пряжи и миткаля, отделения набойки узоров на ткань и ализариновой фабрики. Все три производства располагались на компактном огороженном забором участке, насчитывавшем более ста крытых железом построек. 81 строение из этого числа было приспособлено для производства, а 14 предоставлялись для проживания мастерам и рабочим. В пяти зданиях располагалась контора и управление. Число работников в лучшие годы составляло 7 000 человек.

В 1894 г. рядом с уже существующими фабриками Товарищества мануфактур Рабенека — «Бумаго-прядильной и ткацкой» и «Бумаго-красильной и ситце-набивной» заработал новый химический завод, на котором впервые в России началось производство олеума — компонента, используемого для очищения нефтяных продуктов, а также для получения суперфосфата и для производства бездымного пороха. В годы I мировой войны предприятия Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек в Москве выполняли заказы военного ведомства, в том числе по изготовлению боевых отравляющих веществ.

В 1905 году Рабенек приобрел Товарищество Реутовской мануфактуры.

После национализации ткацкое производство бывшего Товарищества Рабенека получило название Щёлковский хлопчатобумажный комбинат (ХБК) им. Калинина, в ходе акционирования в 1992 г. переименованное в ЗАО «Славия», которое в 2004 г. прекратило существование.

Рабочие и служащие на территории фабрики

Дети рабочих фабрики

Ученики фабричной школы

Без подписи

Неизвестные на крыльце конторы

Неизвестные

Игра в теннис

Заводская территория

Железнодорожная станция

Поезд на станции

Без подписи

Метки: Московская губерния, Соболево, история, промышленность, фото

|

Метки: рабенек |

Удушливая тайна династии Рабенек |

17.12.2011

Удушливая тайна династии Рабенек

Историки и краеведы не всегда могут похвастаться исчерпывающими знаниями об истории своего края во все исторические периоды. История Щёлкова и его промышленных предприятий во времена Первой мировой войны 1914-1918 годов все еще является «слепой зоной» подмосковного краеведения. Это время таит много мрачных тайн и устрашающих загадок, одну из которых мы попытаемся сегодня разгадать.

К началу Первой мировой войны Щёлково было большим фабричным селом. На правом берегу, в Щёлковской Мещанской слободе находилось четыре крупных и несколько средних по размерам фабрик, работала школа, коммерческое училище, больница, аптека, пекарня. На главной улице слободы, которая позднее стала называться Советской, находилась чайная, бараночная, несколько трактиров, множество магазинов и торговых лавок. Всего в 1911 году в Мещанской слободе числилось 135, а на левом берегу Клязьмы в деревне Щёлково , 80 дворов.

Крупнейшие промышленные предприятия в Щёлково принадлежали семье Рабенек.

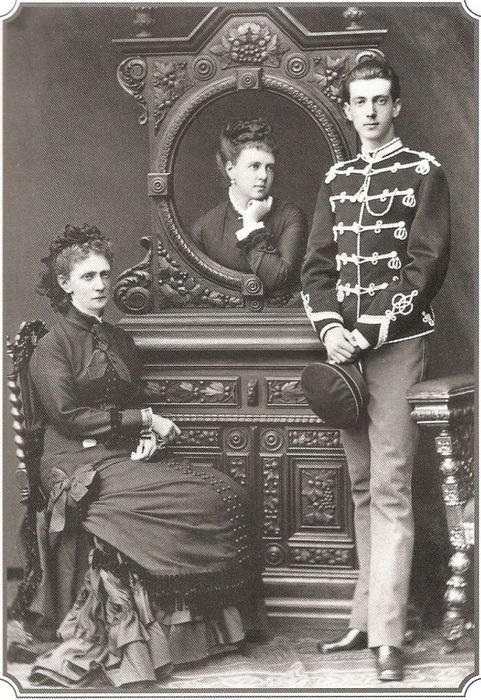

Первая фабрика была построена прусским подданным Людвигом Андреевичем Рабенек (ум. 1862) в Соболеве, восточнее слободы, в 1832 году. Она специализировалась на красильном и ситценабивном производстве. После смерти Л.А. Рабенека в 1862 году фабрика перешла его сыновьям Людвигу (Льву) и Артуру, которые преобразовали фирму в паевое товарищество «Людвига Рабенек сыновья». После преждевременной смерти Артура Людвиговича Рабенека в 1864 году в дело вошли его сыновья, внуки Л.А. Рабенека, почётные граждане и московские купцы первой гильдии, Людвиг (Лев) и Эдуард Артуровичи.

Основатель ализаринового завода - Людвиг Людвигович Рабенек.

В 1870 году у разорившейся фирмы «Биндер и Беме» Людвиг Людвигович Рабенек приобрел новые технологии, в Германии закупил новое оборудование. В 1874 году был пущен в ход новопостроенный завод по производству химического красителя ализарина. Ежегодно завод вырабатывал 100 тонн сухого красителя. Переворот в технике крашения ткани не только ускорил и удешевил производство, но и поставил изделия фабрики вне конкуренции. Через пять лет, в 1879 году паевое товарищество «Людвига Рабенек сыновья» было преобразовано в акционерное общество «Товарищество мануфактур Людвиг Рабенек в Москве» с основным капиталом в 1 миллион 200 тысяч рублей. К 1896 году дела Товарищества полностью перешли в руки Людвига и Эдуарда Артуровичей Рабенек. Людвиг Артурович Рабенек (1856-1928) ведал коммерческой частью предприятия, а Эдуард Артурович руководил технологией производства.

Условия работы на химическом производстве Рабенек были очень тяжёлыми. Производство велось круглосуточно в дневную и ночную смены. Дневная смена приступала к работе в 6 часов утра и с тремя перерывами (30 минут на завтрак, столько же «на вечерний чай», час на обед) трудилась до 8 часов вечера. Густые удушливые испарения от химического производства заставляли рабочих ходить мимо котлов не закрывая рта, чтобы ухватить лёгкими хоть немного воздуха. Санитарный инспектор, осматривавший фабрику в 1884 году писал: «атмосфера во время осмотра мастерской была убийственная, хотя, по словам рабочего, она бывает иной раз и много хуже, так что даже он сам не в силах бывает оставаться вблизи». Содержание производственных помещений инспектор назвал «весьма первобытным» и «безусловно не соответствующим размерам и характеру производства».

Производство ализарина было в то время не только строго засекречено, но и связано с большой международной политикой. По воспоминаниям доктора химических наук и почетного члена Академии Наук СССР, Михаила Александровича Ильинского (1856-1941), который в 1889-1898 годах работал заведующим ализариновой фабрики Рабенек: «Причиной ликвидации прекрасно налаженного ализаринового производства фирмы Рабенек было заключение в конце 90-х годов нового, невыгодного для России торгового договора с Германией, в результате чего пошлины на красители, в том числе и на ализарин, были снижены, а на исходное сырье, повышены. Годовой баланс фирмы Рабенек за 1898 год впервые показал на ализарине 25 тысяч убытка. Этого обстоятельства было достаточно, чтобы закрыть завод. Убив конкуренцию в России, заграничные фирмы заключили ализариновую конвенцию и сейчас же подняли цены».

Двор фабрики Рабенек в Щёлкове. Фотография нач. ХХ в.

Вынужденный отказ от производства ализарина поставил перед братьями Рабенек вопрос о дальнейших путях развития производства. В 1894 году недалеко от двух своих фабрик («Бумаго-прядильной и ткацкой» и «Бумаго-красильной и ситце-набивной») был открыт новый химический завод, на котором впервые в России началось производство олеума (дымящейся серной кислоты) и сернистой «жидкой» кислоты в промышленной установке контактного окисления. Олеум использовался для очищения нефтяных продуктов, для получения суперфосфата (минерального форфорного удобрения) и для производства бездымного пороха. Широкие связи среди германских промышленников позволили Товариществу Л. Рабенек закупить в Германии необходимые технические мощности. Но введение уникального для России производства не смогло обеспечить Товариществу быстрой прибыли. Общий экономический спад 1908-1910 годов привел к тому, что доходы Товарищества Л. Рабенек упали более чем наполовину. Но вот, 1 (14) августа 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну.

Assaut avec masque à gaz. Художник: Ж.Б. Скотт.

К весне 1915 года взаимная ненависть и агрессия крупнейших индустриальных держав достигла апогея и перешла за грань любых морально-этических норм. Вооружившись достижениями передовой науки, воюющие стороны пустили ее потенциал на истребление друг друга. Началась Первая мировая химическая война. Первое боевое применение химических отравляющих веществ произошло 22 апреля 1915 года вблизи города Ипра (Бельгия). Тогда германские солдаты пустили в сторону французских укреплений 168 тонн хлора. В первые же часы выбыло из строя от 5 до 6 000 французских военных.

Gassed. Художник: John Singer Sargent, 1918-1919.

На русском фронте химическая война началась 31 мая 1915 года, когда Германия впервые применила химическое оружие против русских войск около Варшавы, в так называемом Болимовском секторе боевых действий. Немецкие командиры внушали рядовым, что газ не смертелен, а вызывает лишь временную потерю сознания. Но, по словам одного из немецких перебежчиков, простые германские солдаты отрицательно относились к применению химического оружия против своих врагов. Показания перебежчиков о подготовке химической атаки остались без внимания русского командования и не были доведены до войск. По воспоминаниям одного из выживших, русские солдаты: «проявили больше удивления и любопытства к появлению облака газа, нежели тревоги. Приняв облако газа за маскировку атаки, русские войска усилили передовые окопы, и подтянули частные поддержки. Вскоре окопы, представлявшие здесь лабиринт сплошных линий, оказались местами, заполненными трупами и умирающими людьми». Однако стойкость русского солдата превзошла тогда все мыслимые и немыслимые пределы. В первые часы атаки газами отравилось 75 % солдат первой оборонительной полосы, но оставшиеся в строю бесстрашные русские воины на протяжении целых 20 часов благодаря меткому ружейно-пулеметному огню и поддержке артиллерии сумели отбить более 5 крупных атак германских войск на участке протяженностью в 12 километров! Срочно изготовленные в Москве после атаки под Ипром первые русские противогазы были доставлены в дивизию в тот же день, вечером 31 мая, уже после химической атаки. Потери русских войск составили 9036 солдат и офицеров, из них погибло 1183 человека.

Николай Николаевич Янушкевич (1868-1818).

Уже 2 июня 1915 г. начальник штаба верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевич телеграфировал военному министру о необходимости снабжения русской армии химическим оружием. Но удовлетворить требования военных русская химическая промышленность того времени была не в состоянии. Большая часть русской химической промышленности была представлена германскими химическими заводами, а отрасль химического машиностроения и вовсе отсутствовала в России. Германские промышленники задолго до войны подавившие конкуренцию со стороны русских химических предприятий – уже к 1910 году были монополистами по поставке в Россию таких важных в военном деле веществ, как бензол и толуол. В отличие от Франции и Великобритании, Россия не вела до войны никаких разработок по созданию химического оружия. Даже жидкий хлор до войны в Империю привозили из-за границы. Осенью 1915 года русское правительство попыталось получить от французских промышленников технологии изготовления боевых отравляющих веществ, но им в этом было отказано.

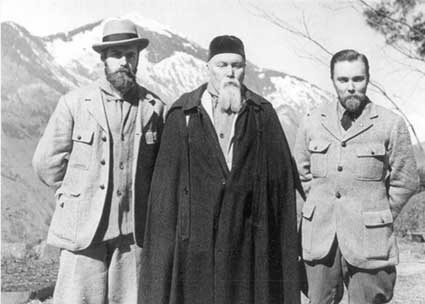

В июле 1915 года при русском правительстве была организована «Комиссия удушающих средств», вскоре влившаяся в Химический комитет при правительстве, занимавшийся вопросами организации производства химического оружия в России. 22 апреля 1916 года при Главном артиллерийском управлении был организован Химический комитет - единый центр "по изысканию и заготовлению взрывчатых веществ, удушающих и зажигательных средств" [4]. Комитет было поручено возглавить выдающемуся русскому химику Владимиру Николаевичу Ипатьеву, оставившему интереснейшие воспоминания о том времени [5].

Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1952).

К работе Химического комитета В.Н. Ипатьевым был привлечен Иосиф Фроссар - блестящий промышленный химик и специалист по крашению текстиля, до войны пользовавшийся широкой известностью среди текстильных фабрикантов. В.Н. Ипатьев поручил И.Фроссару заняться организацией военных химических производств на заводах Московского района. В своих воспоминаниях Л.Л. Рабенек писал: "наш Рабенековский химический завод дымящейся серной кислоты попал также в ведение Фроссара" [6].

Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазах, 1916 г.

По данным, тщательно собранным А.Н. Де-Лазари, попытка получить фосген (хлористого ангидрида угольной кислоты) от частных химических предприятий России потерпела временную неудачу из-за назначения промышленниками чрезвычайно высоких цен и отсутствия гарантий в своевременном выполнении заказов. Лишь в августе 1915 года Химический комитет приступил к ускоренному строительству казенных фосгенных заводов в Иванове-Вознесенске, Москве, Казани и у станций Переездная и Глобино [7]. Но от начала строительства таких заводов до их введения в эксплуатацию требовалось время. А времени не было.

Естественным образом в поле зрения Комиссии попала фабрика Рабенек по производству серной кислоты, имевшая опыт работы с хлором. В августе на фабрику поступил первый крупный военный заказ по производству фосгена и хлористого сульфурила. По данным «Очерков истории военной промышленности» В.С. Михайлова, 1928 года издания, химический завод Рабенеков в Щёлково – единственный в России (с августа 1915 до 1 октября 1916 года) производил разъедающий металлы, хлористый сульфурил. Это вещество использовалось русской армией в войне 1916-1918 годах в смесях с другими опасными химическими веществами и представляло собой дымящуюся на воздухе жидкость, обладавшую удушающим воздействием на противника.

Щёлковская фабрика Рабенек одной из первых в России, в октябре 1915 года, наладила производство удушающего и ядовитого вещества фосген. Химическая наука точна: при концентрации в 0,022 мг/л человек умирает через 30 минут постоянного воздействия. В 50 % случаев отравление при вдыхании 0,1 мг/л в течение 30-60 минут приводит к смерти. Остальные 50 % оставшихся в живых длительно небоеспособны в результате тяжелейших отравлений. Концентрация 1 мг/л при времени воздействия в 5 минут в 50—75 % случаев приводит к смерти. Концентрация 5 мг/л смертельна уже через 2—3 секунды.

На фабрике в Щёлково сгущенным до жидкого состояния смертельным газом наполнялись газопусковые баллоны марки Е-30 (30 фунтов – 11,5 кг). После этого они отправлялись на фронт в железнодорожных вагонах через Москву. Также газами наполнялись мины и артиллерийские снаряды. На щёлковской фабрике Рабенек имелся также большой военный склад таких газовых баллонов. С лета 1915 по 1 октября 1916 года здесь было произведено 14 000 пудов хлористого сульфурила и 18 000 пудов фосгена [1]. М.А. Ильинский писал: «После ряда усовершенствований и расширений с переходом на колчедан, завод олеума продолжал работать вплоть до ликвидации фирмы Рабенека». Прибыли резко возросли, и активы Товарищества Людвиг Рабенек достигли немыслимого по тем временам размера в 15.245.008 рублей.

Война не давала перерыва для размышлений о морально-этической стороне использования «удушающих средств». 12 октября того же 1915 года германцы применили газовую атаку против русских у городка Сморгонь в нынешней Белоруссии. Щемящие душу воспоминания о последствиях этой новой атаки оставила дочь великого русского писателя Льва Толстого, графиня Александра Львовна Толстая (1884-1979), служившая сестрой милосердия в действующих войсках и заведовавшая одним из госпиталей под Сморгонью.

Графиня Александра Львовна Толстая.

Александра Львовна писала в своем дневнике: «В отряде шла напряженная работа. Палаты заполнялись ранеными и, главным образом, отравленными газами. Персонал и санитары не пострадали, масок хватило на весь отряд. Но деревья и трава от Сморгони до Молодечно, около 35 верст, пожелтели, как от пожара. /…/ Забыть то, что я видела и испытала в эти жуткие дни, - невозможно. Поля ржи. Смотришь, местами рожь примята. Подъезжаешь. Лежит человек. Лицо буро-красное, дышит тяжело. Поднимаем, кладем в повозку. Он еще разговаривает. Привезли в лагерь - мертвый. Привезли первую партию, едем снова... Отряд работает день и ночь. Госпиталь переполнен. Отравленные лежат на полу, на дворе... /…/ Я ничего не испытала более страшного, бесчеловечного в своей жизни, как отравление этим смертельным ядом сотен, тысяч людей. Бежать некуда. Он проникает всюду, убивает не только все живое, но и каждую травинку. Зачем? Как часто тогда и теперь я вспоминаю своего отца». За полтора часа немецкой атаки под Сморгонью газ проник более чем на 20 километров вгубь русской обороны. По воспоминаниям чудом оставшегося в живых очевидца, немцы шли в атаку в противогазах с винтовкой в одной руке и с дубиной, утыканной гвоздями, для добивания удушенных – в другой. Газами было отравлено 40 русских офицеров и 2076 солдат.

Тем временем, число держав, обладавших химическим оружием, все увеличивалось. В середине мая 1916 года французская армия впервые применила против германских войск фосген. С апреля 1916 года газовые атаки германцев вошли в разряд обычных боевых действий. А в июне 1916 года в химическую войну вступила Великобритания.

Россия вступила в химическую войну последней из мировых держав. 21 марта 1916 года в боях северо-восточнее Сморгони русская армия впервые применила химические снаряды, а 19 июня осуществили первый газопуск. Русское командование использовало хлорпикрин, производство которого было к тому уже налажено уже на семи заводах в России. С августа 1915 по 1 октября 1916 года на них было произведено 21 000 пудов этого отравляющего вещества.

Удушливые газы и способы борьбы с ними. М., 1916.

Российская химическая промышленность, несмотря на любые ссуды и денежные вливания не обладала техническими возможностями полностью удовлетворить спрос военных. При подготовке к летнему наступлению 1916 года русское правительство заказало 2500 тонн жидкого хлора и 1666 тонн фосгена у Великобритании, но срок поставок был сорван. Весной 1916 года производство баллонов марки Е-30 было прекращено, и на фабрику Рабенек в Щёлково поступили более вместительные газопустовые баллоны марки Е-70 ёмскостью 70 фунтов – 28 кг. В 1916 году и подмосковная фабрика братьев Рабенек, при 77 рабочих произвела и поставила в действующую армию 340 тонн хлористого сульфурила. Засекреченные данные о размерах производства и поставок фосгена пока недоступны.

Вскоре свершилась февральская, затем октябрьская революции. Получив огромные субсидии от царского правительства на производство отравляющих газов для фронта, кому как не Людвигу и Эдуарду Рабенек было знать «чем пахнет дело» в 1917 году. В Германии они уже считались изменниками, в России их бы разорвали на клочки их же рабочие. В конце 1917 – начале 1918 года семья эмигрировала во Францию. Здесь, отойдя от дел, Людвиг Артурович стал одним из основателей Русского музыкального издательства (РМИ) С.А. Кусевицкого в Париже. Людвиг Артурович Рабенек скончался 19 февраля 1928 года в Париже и был кремирован на кладбище Пер-Лашез.

Фотография взята в журнале у abc1918

В 1918 году химический завод Товарищества Л. Рабенек был национализирован. В феврале 1919 года IX отдел Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления (Артком ГАУ) обследуя размещение боевых отравляющих веществ на территории Московской области обнаружила крупный склад заряженных баллонов Е-30 и Е-70 на территории бывшего завода Рабенек в Щёлкове [2].

В июне того же 1919 года было произведено обследование щёлковского завода на предмет скорейшего восстановления производства отравляющих газов. На заводе были обнаружены три установки, предназначенные для производства хлористого сульфурила, серного ангидрида и метилового эфира хлорсульфоновой кислоты. Первая оказалась частично разобранной, но годной к повторному пуску «через 2-3 месяца при условии доставки недостающих частей аппаратуры: клапанов, медных трубок, манометров». Производительность аппарата была оценена в 50-60 пудов в сутки. Установка для производства сернистого ангидрида в размере 40-50 пудов в сутки была найдена нетронутой: «может быть пущена немедленно». В том же хорошем состоянии находился агрегат для производства метилового эфира хлорсульфатной кислоты [3]. Серный ангидрид, растворенный в олеуме использовался русскими войсками в боях Первой мировой для создания дымовых завес, поражающих слизистые оболочки человека. Метил-хлорсульфат, имевший исходными материалами хлористый сульфурил и метиловый спирт, имел ядовитое и слезоточивое воздействие и использовался в те времена производстве мин и ручных гранат.

Щёлково на карте 1925 года.

До 1930 года советские инженеры подвергли бывший рабенековский химзавод полной и основательной реконструкции, существенно расширив спектр производимой продукции. Фактически возник новый химический завод союзного значения. В годы второй пятилетки (1933-1937) на заводе работало более 2 000 рабочих.

Историк-краевед, АЮ. Послыхалин. Долгопрудный, Водники, 2011

P/S. Невероятная личность, Александра Львовна Толстая, между приведенных выше в тексте цитат, повествующих о смерти людей от газов, происходивших на ее глазах, сочла нужным в свой дневник «между делом» вставить следующий эпизод, очень в духе особой назидательности ее папочки:

«Подруга нашего верного Рябчика, такая же большая и красивая, как он, только что ощенившаяся, во время газовой атаки спасла своих многочисленных щенят. Она, ухватив их зубами по одному за шиворот, всю свою семью перетаскала на один из маленьких островков, образовавшихся в болоте около реки Вилии. Там стояла постоянная влага от воды. Влага эта не пропускала газов. Поняв это каким-то инстинктом, собака-мать спасла всех своих щенят».

…. без комментариев.

[1] Михайлов В.С. Очерки по истории военной промышленности. М., 1928.

[2] Федоров Л.А.Химическое вооружение — война с собственным народом. Т.1.М., 2009. С. 20.

[3] ВСНХ, Отдел Химической промышленности. Финансово-Технический подотдел. Техническое отделение. 21 июня 1919г. В ГАУ 8 отдел, 27 Отделение. Согласно отношению ГАУ за №42824 от 20/21 мая 1919г. При сем прилагается сводная ведомость сведений о фабриках и заводах, изготовлявших У.С. по контрактам с ГАУ. / Сводная ведомость о фабриках и заводах, изготовлявших У.С. по контрактам с ГАУ. РГВА Ф.20. Оп.9. Д.94. Л.124,125.

[4] РГВИА. Ф.504. Оп. 17. Д. 213. С.11.

[5] Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика. Нью-Йорк, 1945.

[6] Рабенек Л.Л. Хлопчато-бумажные Мануфактуры Москвы и Подмосковья // ж. Возрождение. Вып. 161. Париж, 1965. С. 99.

[7] Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах Мировой войны 1914-1918 гг. М., 2008. См. тут.

|

Метки: рабенек первая мировая война |

Книппер-Рабенек, Элла Ивановна |

Книппер-Рабенек, Элла Ивановна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Книппер-Рабенек Элла (Елена) Ивановна | |

|---|---|

| Имя при рождении | Эльфрида Иоганна Бартельс |

| Дата рождения | 15 июля 1880 |

| Место рождения | Москва |

| Дата смерти | 29 февраля 1944 (63 года) |

| Место смерти | Париж |

| Род деятельности | танцовщица |

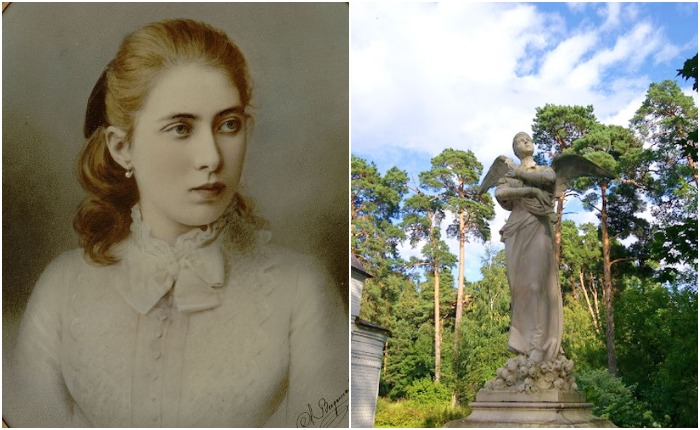

Элла (Елена) Ивановна Книппер-Рабенек (15 июля 1880, Москва — 29 февраля 1944, Париж) — танцовщица и педагог, наиболее талантливая последовательница Айседоры Дункан в России. Урожденная Бартельс, для выступлений взяла псевдоним Эллен Тельс (Ellen Tels).

Содержание

Биография

Детство. Родители.

Элла (Елена) Ивановна Книппер-Рабенек родилась в Москве 15 июля 1880 года[1] в семье Ивана Ивановича Бартельса, записанного в 1874 году в купцы 2-й гильдии, прусского поданного. И. И. Бартельс владел двумя булочными-кондитерскими в Москве. У Никитских ворот, на углу, в доме Ранцева была известная булочная Бартельс. Родители Э. И. Рабенек: отец (Johann Bartels) и мать (Elfrilde Bartels) умерли оба в 1909 году. Памятник на их могиле сохранился до сих пор на Введенском кладбище в Москве.

Замужество. Семья.

Первый муж Эллы Ивановны — Владимир Леонардович Книппер, брат актрисы Художественного театра Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, был адвокатом, затем певцом, режиссёром и артистом Большого театра, выступавшим под фамилией Нардов. Свадьба состоялась в декабре 1902 года.

А в 1904 году в Баденвайлере, где лечился Антон Павлович Чехов, Элла Ивановна познакомилась с московским студентом Артемием Львовичем Рабенеком, который позднее стал её вторым мужем. Артемий Львович вместе со своим братом студентом-медиком Львом Львовичем помогал Ольге Леонардовне ухаживать за больным Антоном Чеховым[2].

Творчество

Впервые Элла Ивановна увидела выступление Айседоры Дункан в Петербурге 11 февраля 1905 года. Увлечённая новаторскими исканиями Дункан, она едет учиться в Германию, где у сестры Айседоры Элизабет была школа. Константин Сергеевич Станиславский, очень высоко ценивший искусство Дункан, предлагал ей преподавать пластическое движение актерам Московского Художественного театра, но, убедившись в отсутствии у Дункан серьёзных намерений посвятить себя на длительный период преподаванию, пригласил вместо неё Э. И. Рабенек, которая и проработала в Художественном театре с 1908 по 1911 год.

В 1910 году Элла Ивановна открывает «Московские классы пластики», которые располагались на Мясницкой улице, на пересечении Малого Харитоньевского переулка с Чудовским переулком (сейчас Переулок Огородная Слобода), дом Стахеева, во дворе.[3] Школа Э. И. Рабенек открылась зимой 1910 года, а в апреле 1911 уже выезжала на гастроли в Лондон.

Школа Рабенек много гастролировала в Европе. В 1911 году в Лондоне и Париже, в 1912 году — в Мюнхене, Берлине, Нюрнберге, Будапеште. Для заграничных гастролей Рабенек взяла себе псевдоним Эллен Тельс (сокращенно от Бартельс), так как родители её второго мужа были против того, чтобы имя фабрикантов Рабенек украшало афиши мюзик-холлов. С 1912 года гастроли студии Рабенек назывались «Ellen Tels — Tanz Idyllen».

В 1919 году она организовала гастроли труппы по волжским городам и оттуда вместе со своими ученицами эмигрировала в Вену, где в 1920 году открыла школу и выступала с концертами.

В 1927 году Э. И. Рабенек приехала в Париж из Вены. Здесь она также создала ставшую очень знаменитой Студию естественного движения в районе Пасси, которая успешно работала до смерти своей основательницы.

У Рабенек занимались Людмила Алексеева, Н. Белишева, В. Воскресенская, Е. Горлова, М. Ивакина, Н. Кастальская, Т. Савинская, Е. Муратова (возлюбленная поэта Владислава Ходасевича). Некоторые из них впоследствии обрели известность как исполнительницы и педагоги.

К творчеству Эллы Рабенек проявляли значительный интерес Всеволод Эмильевич Мейерхольд и Максимилиан Волошин. Элла Ивановна была лично знакома с Волошиным, который посвятил ряд статей её студии, очень дорожила его отношением к её делу, вела с ним переписку.

Максимилиан Волошин писал о танце Рабенек, сравнивая её метод с методом Айседоры Дункан и прослеживая преемственность с Франсуа Дельсартом и другими известными современниками:

Е. И. Рабенек сама была ученицей Элизабет Дункан, но в методе своего преподавания следует системе пластики Франсуа Дельсарта. Так что преемственность её идет через Дельсарта, Луи Фуллер и сестер Дункан…

Кроме редкого педагогического таланта, Е. И. Рабенек обладает громадным художественным даром композиций. Как создательница групповых танцев, Е. И. Рабенек является уже не ученицей и продолжательницей Дункан, но совершенно самостоятельным художником, создавшим собственное своё искусство.

— М. Волошин "Культура танца"

Ни танцы Айседоры Дункан, ни танцы учениц Е. И. Рабенек не являются «иллюстрациями» музыки. Под понятием иллюстрации обычно подразумевается пояснительная картинка. Разумеется, эти танцы ничего не могут пояснить в той музыке, которая сопровождает их; да и классическая музыка вовсе не нуждается ни в каких пластических пояснениях. Но между музыкой и пластикой существует связь более глубокая: и та и другая возникает из одного и того же чувства ритма, заложенного в самой глубине человеческого организма.

— М. Волошин "Культура танца"

Последние годы жизни

Элла Ивановна Рабенек умерла 29 февраля 1944 года. Её похоронили на кладбище Пер-Лашез в Париже, в колумбарии, там же, где и Айседору Дункан, но 4 марта 1966 года её прах был перевезён в Ниццу вместе с прахом её мужа, умершего 26 февраля 1966 года. Вместе с прахом Э. И. Рабенек была перевезена и стеклянная памятная доска с колумбария, осколки которой с годами её жизни и были обнаружены на могиле в земле на кладбище Кокад в Ницце.[4]

Примечания

- В июне 2012 года ученицами Студии художественного движения ЦДУ РАН на могиле Э. И. Рабенек на кладбище Кокад в Ницце была установлена памятная доска.

Литература

- Волошин М., Культура танца — сборник «Жизнь — бесконечное познанье» — М: 1995.

- Волошин М., Танцы Рабенек — «Утро России», 1912.

- Кулагина И. Е., Кто она — Элла Рабенек? — журнал «Балет» — М: 2000.

- Кулагина И. Е., Русское зарубежье Эллы Рабенек, буклет, 2-е издание — М: 2012.

- Соловьева Ю. Н., Подмосковные фабриканты Рабенек, под редакцией Андрея Рабенек — М: 2008.

Ссылки

- Генеалогическое древо Рабенеков

- Кулагина И. Е. Кто она — Элла Рабенек?

- Максимилиан Волошин. Культура танца

- Людмила Алексеева

- Айседора Дункан

- Владимир Леонардович Книппер (Нардов)

- Раньше в качестве года рождения ошибочно указывался 1875 год. Точный год рождения Э. Рабенек был определен с помощью историка Ю. Н. Соловьевой и потомка Э. Рабенек Андрея Рабенек (Лондон) после того, как были найдены осколки памятной доски с колумбария.

- В дальнейшем Лев Львович написал об этом воспоминания «Chekov’s Last Minutes».

- Супруги Рабенеки жили на Чистых прудах в Лобковском переулке (сейчас улица Макаренко), дом Ясюнинского, квартира 31.

|

Метки: балет рабенек книппер |

Ставропольский уезд |

Балашова Александра Михайловна.

Алексей Константинович Ушков родился в 1879 г. в с. Новый Буян Ставропольского уезда в семье Константина Капитоновича Ушкова, владельца Жигулевских химических заводов, и Марии Григорьевны Кузнецовой (-1891), внучки чайного магната А.Г. Губкина.

О меценатстве К.К. Ушкова говорит в своих воспоминаниях Немирович-Данченко: «Среди директоров фирмы, - пишет он, - был Константин Ушков. В кабинете - подлинный Рембрандт. Сам Ушков являл из себя великолепное соединение простодушия и доброты».

В семье Алексея звали Леля или Ксешко. Шалун и выдумщик невиданных проказ, Алексей с братьями воспитывался лаборантом Казанского университета Михаилом Ивановичем Лопаткиным. Братья Алексей, Михаил и Александр Ушковы жили в семье Лопаткина на его даче в Казани, отдельно от своего отца и матери. Во время учебы на естественном факультете Казанского университета Алексей Ушков женился на Зинаиде Николаевне Высоцкой - дочери Николая Федоровича Высоцкого (1843-1922), профессора хирургической патологии. В качестве свадебного подарка для жены Алексей Константинович заказал архитектору Карлу Людвиговичу Мюфке проект и строительство особняков в стиле ампир с элементами барокко в Казани (ныне Кремлевская , 33, Национальная библиотека Татарстана) и в Москве на Пречистенке, 20. Одно из чудес дома в Казани - турецкая гостиная с эркером, двери которой украшала тугра (личный знак) турецкого султана.

Зинаида Николаевна пользовалась мягкосердечием и деликатностью своего юного мужа, пока оба не пришли к единому решению предоставить друг другу полную свободу. Супруги расстались через три года после свадьбы. В 1891 г. умерла мать Алексея, в

1917 г. умер отец Константин Капитонович, совладелец «Товарищество химических заводов П. К. Ушкова и К°». В 1893 г. Алексей Ушков при разделе имущества между братьями и сестрами унаследовал село Новый Буян и часть с. Рождествено Ставропольского уезда. Но практических навыков ведения хозяйства от отца Алексей не унаследовал, поэтому имение, приносившее 80 тысяч рублей дохода в год, стало убыточным и для ведения хозяйства постоянно требовались дотации из Московской конторы Ушковых. В 1900 г. сгорел, и Алексей Константинович решил построить новый завод - на горе у пруда. На сельском сходе он предложил крестьянам уступить принадлежащий им участок для строительства завода, а за это обещал построить школу для их детей. В 1901 г. был построен новый каменный завод и двухклассное училище.

В с. Рождествено А.К. Ушков построил конный и винокуренный (1893 г.) заводы. Вот реклама винокуренного завода: «Натуральные виноградные вина подвалов имения Ушковых, наследников А.Г. Кузнецова. Южный берег Крыма. Форос. Имеются в продаже в оптовом складе имения наследников М.Г. Ушковой при селе Рождественском. Продажа производится не менее 17 бутылок. С требованием просят обращаться в контору имения».

По воспоминаниям Леонида Сабанеева, в Москве Ушковы и Кузнецовы покровительствовали филармонии и Большому театру. Там Алексей Ушков познакомился с прима-балериной Большого Александрой Михайловной Балашовой. Она родилась в 1887 г. в дворянской семье, окончила Московское театральное училище по классу В.Д. Тихомирова в 1905 г., выступала в кордебалете, затем стала солисткой Большого, танцевала сольные партии в 21 балете. Исполняла сольные партии: Царь-Девица («Конек-Горбунок»), Лиза («Тщетная предосторожность»), Аврора («Спящая красавица»); Пастушка («Любовь быстра»), Китри («Дон Кихот»), Никия («Баядерка» в постановке Горского), Раймонда («Раймонда»), Медора («Корсар»), Одетта-Оделия («Лебединое озеро»), Сванильда («Коппелия»). Это была очень красивая и драматично-экспрессивная балерина. Постоянными партнерами Балашовой были солисты балета Михаил Мордкин и Александр Горский.

А.Н. Наумов вспоминал: «Казалось бы, что тихий, скромный, созданный для семейной жизни молодой Алексей, с одной стороны, а с другой стороны - Балашова, краса и гордость Императорской Московской балетной труппы – вся огонь, темперамент, целиком преданная служению искусству, - люди столь разные, что об их супружеской общности и житейской брачной солидарности предполагать было невозможно. Между тем, тот и другой, поженившись, продолжали благополучно свою супружескую жизнь. У супругов детей не было. В 1915 г. московское купечество организовало сбор средств на пасхальные праздники для раненых солдат. В Малом зале Благородного собрания расположились древнерусские балаганы, в боковых палатах были устроены киоски с «лотереей-аллегри». Тут же неподалеку проводили аукцион. С молотка и за немалые суммы уходили туфельки прославленных балерин Е. Гельцер, А. Балашовой и

В. Коралли. В результате устроителями базара было собрано около 35 тыс. руб., которые полностью пошли на закупку «фронтовых подарков». Революция застала Ушковых в Москве, где им первые четыре года пришлось провести в тяжелых условиях. Спасла их причастность Балашовой к артистическому миру, а также близкая дружба с управляющим МУЗО Борисом Красиным, будущим наркомом, который жил в доме Ушковых. Сюзанна Масси вспоминала рассказ своей матери: в 1920 г. Балашова танцевала с Мордкиным в балете «Лебединое озеро», а после спектакля появлялась в роскошном платье, с настоящим бриллиантом, и поклонники на руках несли ее в карету. В 1922 г. Александра Михайловна приняла участие в парижских гастролях Большого театра. Она танцевала с Виктором Смольцовым «Девятнадцатый этюд» Шопена, «Норвежский танец» Грига и «Русскую пляску».

В 1922 г. под видом путешествия по Волге, Ушковы покинули Россию. В Париже Александра Михайловна, поселившаяся с мужем на Rue de la Pompe в доме, ранее принадлежавшем А. Дункан, узнала, что в Москве под танцевальную школу Дункан был отдан их дом Пречистенке. Балашова танцевала в Парижской «Гранд Опера». В 1924-1925 гг. супруги оказывали помощь в организации Свято-Сергиевского подворья, куда пожертвовали древнюю Тихвинскую икону Божьей Матери. А.М. Балашова рассказывала, что про балерину Пьерину Леньяни, станцевавшую на русской сцене 32 фуэте, говорили: «Она необычайно воздушна и касается земли только оттого, чтобы не обидеть своих подруг». В 1924 г. Филипп Малявин в Ницце писал знаменитый портрет Александры Балашовой. Портрет хранился в частной коллекции и совсем недавно был куплен на аукционе для музея русской живописи в Ханты-Мансийске. В 1931 г. Балашова-Ушкова открыла в зале Плейель хореографическую школу, она консультировала при постановке балетов дягилевского репертуара. В 40-е годы на мировую сцену вышла и молодая русская зарубежная смена: воспитанники нескольких балетных студий знаменитых русских балерин: в Париже преподавали - М. Кшесинская, Л. Егорова, О. Преображенская, А. Балашова. Лифарь в 1944–1947 возглавлял «Новый Русский балет Монте-Карло», с 1947 он стал называться «Нуво балле рюс де Монте-Карло маркиза де Куэваса», где танцевала и А.М. Балашова. С этим балетом Балашова участвовал в Страсбургском театральном фестивале в 1957 г. В 1948 г. скончался Алексей Константинович Ушков, его похоронили на Сент-Женевьев-де-Буа. В 1963 году директор балетного театра в Страсбурге обратился к Александре Михайловне с просьбой поставить балет “Тщетная предосторожность” Жана Доберваля, в котором в свое время в роли Лизы А.М. Балашова выступала в Москве. Александра Михайловна согласилась. В постановке Балашовой балет в Страсбурге имел большой успех. Труппа совершила с ним турне по всей Франции. В 1971 г. Александра Михайловна поселилась в старческом доме Русского Красного Креста в г. Шель. Скончалась в возрасте 91 год и была похоронена 10 января 1979 г. вместе с мужем.

«Театр – это храм, куда я прихожу молиться каждый день», - как-то написала Александра Михайловна. В этих словах, хоть с тех пор прошло уже много лет, слышится дыхание сегодняшнего Большого.

Бахметева - Лопухина Варвара Александровна

В 1846 г. в Федоровке Ставропольского уезда помещик Николай Федорович Бахметев (1798-1884) заложил однопрестольную каменную церковь с колокольней. Храм был посвящен святой великомученице Варваре - небесной покровительнице его жены - Варвары Александровны Лопухиной, к тому времени тяжело и долго болевшей. Отец Николая – Федор Васильевич – из московских думных и ближних людей, был женат на Марии Ивановне Нарышкиной. В записках М. Д. Бутурлина, дальнего родственника Бахметева, упоминается, что Николай Федорович с сестрой воспитывался у своей родной тетки Авдотьи Ивановны Нарышкиной, богатой калужской помещицы, безвыездно проживавшей в своем имении под Тарусой, в селе Лопатино. Племянницу она выдала замуж за князя Голицына, а Николая Федоровича, женившегося на Лопухиной, сделала своим единственным наследником. Николай Федорович окончил Московское училище колонновожатых и был выпущен прапорщиком в свиту императора. Он служил в квартирмейстерской части штабс-капитаном.

В 1822 г. майор Н.Ф. Бахметев вышел в отставку. Вместе с сестрой Анной он унаследовал поместья в Елатомском уезде Тамбовской губернии и Ставропольском уезде Самарской губернии и 2300 душ крепостных. Село Федоровка перешло Бахметеву в собственность по линии Самариных, бывших с ними в родстве. Так как первый владелец села генерал Федор Васильевич Наумов был женат на Марии Михайловне Самариной.

Действительный статский советник Бахметев в 1835 г. женился на Варваре Александровне Лопухиной (1815-1851). Семейные предания Лопухиных сохранили некоторые подробности этого сватовства. «Судьба бедной Вареньки решилась случайно, - писала О.Н. Трубецкая. - В 1835 году на московских балах стал появляться Н.Ф. Бахметев. Ему было 37 лет, когда он задумал жениться и стал ездить в свет, чтобы высмотреть себе невесту. Выбор его колебался между несколькими приглянувшимися ему барышнями, и он молился, чтобы Господь указал ему, на ком остановить выбор. В этих мыслях он приехал на бал в Дворянское собрание и подымался по лестнице, когда, желая обогнать его, Варенька Лопухина зацепила свой бальный шарф за пуговицу его фрака. Пришлось остановиться и долго распутывать бахрому, опутавшую пуговицы со всех сторон... Николай Федорович усмотрел в этом несомненное указание свыше - «перста, и посватался. Человек он был с большим состоянием и безупречной репутации. Не знаю, кто повлиял на бедную Вареньку, но предложение Бахметева было принято». Варвара Александровна была страстно любима Михаилом Лермонтовым. Разделенная, но несчастливая любовь Лермонтова осталась в его стихах. Вот что писал восемнадцатилетний поэт о своей семнадцатилетней возлюбленной:

Однако, все ее движенья,

Улыбка, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья,

Так полны чудной простоты;

Но голос душу проникает,

Как вспоминанье лучших дней...

«Будучи студентом, - писал в своих записках кузен поэта Шан-Гирей, - он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину, это была натура, пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная... Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей». Варваре Александровне адресовано посвящение, предпосланное поэме «Измаил-Бей»: «Тобою полны счастья звуки...» Ее образ угадывается в героине драмы «Два брата». Ее нетрудно узнать в героинях «Героя нашего времени в и «Княгини Лиговской». Варваре Александровне Лермонтов дважды посвятил своего «Демона». Варенька Лопухина отвечала любовью на чувство Лермонтова, но, по причинам, которые вряд ли станут когда-либо известны, ее семья была против их брака. В воспоминаниях родных есть указания на то, что главным противником любви Лермонтова и Варвары Александровны был ее отец Александр Николаевич Лопухин. То ли под влиянием отца, то ли по другим причинам против этого брака была и Мария Александровна, которая всячески препятствовала сближению своей младшей сестры с поэтом. Варенька не была красива: на щеке у нее была родинка, которой ее дразнили в детстве: «Варенька родинка, Варенька уродинка». Но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. А.П. Шан-Гирей был свидетелем того, как встретил Лермонтов весть о замужестве «его милой Вареньки». В Петербурге, писал он, играли в шахматы, когда человек подал письмо; Мишель начал читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и спросил, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «Вот новость - прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В.А. Лопухиной. Я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла».

М.Д. Бутурлин писал о свадьбе Бахметева: ««Весною, чуть ли не в мае и вопреки общей почти боязни майских браков, была свадьба Николая Федоровича Бахметева с Варварою Александровною Лопухиной, в доме Лопухиных на Молчановке. Бахметевы поселились в Москве в доме Николая Федоровича на Арбате, «насупротив церкви Николы Явленного». Утверждают, что Варвара Александровна не была счастлива в замужестве, тем более что Н.Ф. Бахметев оказался большим ревнивцем и запретил жене даже говорить о Лермонтове.

В 1838 г., проездом за границу, Лопухина остановилась с мужем в Петербурге. «Лермонтов был в Царском, - пишет Шан-Гирей. - Я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. «Ну, как вы здесь живете?» - «Почему же это вы?» - «Потому что я спрашиваю про двоих». – «Живем, как бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем другой ответ будет из Царского через два часа». Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее видеть».

У Бахметевых была единственная дочь Ольга Николаевна (1836-1912), в замужестве Базилевская. Московская семья Базилевских - общие знакомые Бутурлиных и Бахметевых. Во всех семьях были дети, и Базилевские устраивали иногда для них балы. Ольга с детства знала своего будущего мужа А. П. Базилевского, и Варвара Александровна вместе с ней бывала в гостях у Базилевских. Висковатов сообщает, что «раз только Лермонтов имел случай в третьем месте увидать дочь Варвары Александровны. Он долго ласкал ребенка, потом горько заплакал и вышел в другую комнату. Видеть любимую, страдающую женщину ему было заказано». Висковатов предполагает, что под этим впечатлением было написано стихотворение «Ребенку»:

О грезах юности томим воспоминаньем,

С отрадой тайною и тайным содроганьем,

Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...

О, если б знало ты, как я тебя люблю!..

Не правда ль, говорят,

Ты на нее похож? - Увы! года летят;

Страдания ее до срока изменили,

Но верные мечты тот образ сохранили

В груди моей.

Местом, где Лермонтов видел дочь Вареньки, был московский дом Базилевских, будущих родственников Ольги по мужу. Интересно, что в другом мемуарном источнике, воспоминаниях В. И. Анненковой, говорится, что она встретила Лермонтова в Москве в доме Базилевских, куда он был приглашен на бал. Было это, очевидно, в 1841 году, так как она упоминала, что «он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую формул. Ольга воспитывалась матерью до 15 лет.

Родственники Варвары Александровны, и в особенности Н. Ф. Бахметев, сделали всё возможное для того, чтобы уничтожить ее переписку с Лермонтовым и какие бы то ни было следы этой многолетней привязанности. Мучимый ревностью Лермонтов мстил Бахметеву в своих произведениях, выставляя его в роли смешного и недалекого старика-мужа, намекая на неверность ему его жены, которая любит не его, а кого-то другого. Бахметев отвечал не меньшей ненавистью. В альбоме Лопухиной один из рисунков Лермонтова назывался «Свадьба». На нем были изображены молодая девушка и мужчина средних лет, преклонившие колени перед двумя священниками и дьячком с кадилом. Позади молодых стояли старуха в чепце и расфранченный барин со взбитым коком. Девушке на рисунке - Лопухина. Мужчина средних лет - это Бахметев. Два священника, упомянутых в записках Бутурлина, переносили место действия в Лопатино. И тогда в старухе с барином легко распознавались А. И. Нарышкина и ее щеголь-зять, князь Голицын. На рисунке изображен первый приезд молодых в Лопатино. Богомольная Нарышкина поспешила еще раз благословить молодых и для этого пригласила весь причт лопатинской церкви. Другие подробности рисунка: отсутствие фаты на голове молодой женщины и простое, явно сельское одеяние священников. Рисунок был ироничен, но с оттенком печали. Лермонтов хранил в сердце образ своей Вареньки до последних дней. Екатерина Быховец, которая двадцатилетней виделась с поэтом в последний месяц его жизни, летом 1841 года, впоследствии так писала о Лермонтове: «Он был страстно влюблен в В.А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и на меня обратил внимание оттого, что находил во мне сходство, и об ней его любимый разговор был». О гибели Лермонтова все Лопухины скорбели искренне и глубоко, для них это была большая семейная потеря. Но, конечно, тяжелее всего пережила его смерть Варвара Александровна. Ее сестра Мария писала об этом кузине А.М. фон Хюгель осенью 1841 года: «Последние известия о моей сестре Бахметевой поистине печальны. Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву - она отказалась, за границу - отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Может быть, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля». Варвара Александровна скончалась в 1851 году, через десять лет после гибели поэта. Похоронили ее в Малом соборе Донского монастыря. Над могилой находится плита с надписью: Варвара Александровна Бахметьева, рожденная Лопухина. Скончалась 9 августа 1851 года 36 лет. Помяни ее Господи во Царствии Твоем. Ее муж получил чин статского генерала, успешно служил и пережил ее на тридцать лет. Николай Федорович Бахметев умер в Москве 3 марта 1884 г. 86 лет; погребен в Донском монастыре вместе с женой.

Сестры Бенкендорф

Род дворян фон Бенкендорф происходят от Иоанна фон Бенкендорфа, старшего бургомистра города Риги, получившего дворянство. Его сыновья: Иоанн (-1756) и Иоганн-Михаил (Иван Иванович), генерал-поручик, обер-комендант Ревеля. Села Суходол, Табурное и деревня Прудищи Ставропольского уезда принадлежали сестрам Пауле и Елизавете фон Бенкендорф, дочерям Михаила (1840-1904) - сына Александра Ивановича Бенкендорфа (1800-1873), внука Иоганна-Михаила (1720-1785). Александр Иванович – двоюродный брат шефа жандармов, графа Александра Христофоровича фон Бенкендорфа. Михаил Александрович Бенкендорф был женат на Пауле Клевцовой и имел от нее сына Александра и дочерей Екатерину, Паулу (Павлу) и Елизавету. Михаил основал в Баку в 1884 году Товарищество на доверии под фирмой «Торговый дом Бенкендорф и К», владевший бакинскими нефтепромыслами. Контора товарищества находилась в Баку в доме Елизаветы Бенкендорф на Марьинской улице в трехэтажном доме № 10 близ Марьинского сквера, вокруг которого шло устройство ограды. Михаил Бенкендорф был самым крупным нефтепромышленником, он имел участки в Балаханах, Сабунчах, Романах, Сураханах и других районах Апшерона, в Нефтечале. Нефть - нафта, или земляное масло, издавна добывалась в Баку и использовалась для производства топлива. В 1883 году с разрешения высшего кавказского начальства была создана на балахано-сабунчинской площади самостоятельная административная единица с самоуправлением под названием «Союз нефтепромышленников». В 1884 году состоялся первый съезд Союза, на котором присутствовал Александр Бенкендорф. Ольга Александровна Бенкендорф - полный товарищ учрежденного в 1884 году «Торгового дома Бенкендорф и К», расположенного в собственном доме на Марьинской 11, отказалась от этой должности в пользу своей дочери Павлы Михайловны. Ее сестра Елизавета Михайловна Бенкендорф унаследовала открытое 4 июля 1885 Товарищество на вере под фирмой «Торговый дом Бенкендорф и К», контора которого находилась в

и К», контора которого находилась в  доме

доме на Марьинской улице в трехэтажном доме № 10

на Марьинской улице в трехэтажном доме № 10

Для строительства Александро-Невского православного собора подвозят материалы. В Баку работает православный Николаевский собор и Флотская церковь для местных военных на Спасской улице во второй части города. На православном кладбище освящена построенная деревянная церковь «Во имя Св. Жен Мироносиц». Католический молитвенный дом расположился в доме Гумилевского на Губернаторской улице. Там же небольшая православная церковь для таможенных стражников, называемая «Бригадной». В городе две Армянские церкви - старая им. Св. Богородицы в крепости и на Парапете им. Св. Григория.

Евангелическо-лютеранское общество бакинских немцев имеет собственный дом рядом с вокзалом, где расположен и молитвенный зал. Православный немец Бенкендорф организовал удивительно красивое празднование Пасхи на своем промысле. Стало привычным празднование 1 Мая, которое на этот раз было организовано на острове Наргень. На площади у завода Мирзоева отвели место для Бакинского общества любителей езды на велосипеде.

https://shikardos.ru/text/nella-lobanova-stavropol...anki-i-stavropolechanki/page-2

|

Метки: ушковы балашовы бахметевы лопухины бенкендорф |

Вклад династии купцов Ушковых в просвещение провинции |

Вклад династии купцов Ушковых в просвещение провинции

September 19th, 2011

Е.Ю.Мещерякова

Менделеевская средняя общеобразовательная школа № 4

Вклад династии купцов Ушковых в просвещение провинции

Жизнедеятельность купеческого рода Ушковых неразрывно связана с историей Менделеевского края. Предприниматели Нижнего Прикамья - уроженцы деревни Бондюга (ныне город Менделеевск) купцы Ушковы внесли неоценимый вклад в развитие химической промышленности и системы народного образования в нашем городе.

До революции были открыты школы по нашему Менделеевскому району (тогда по Вятской губернии) в селах: Тихие Горы (земская школа) [4, с.23], Тихоново (1870 год), Татарские Челны (1888 год), Старое Гришкино (1891 год), древня Бондюга (1896 год, земская школа, до этого дети ходили в школу на Бондюжский завод), Мунайка (1911 год), Бизяки (1914 год), Камаево (1915 год), Икское Устье [2,д. 453-456]. Династия купцов Ушковых дополнила данный список.

Из поколения в поколение представителями этого рода вкладывали средства в строительство учебных заведений. Начало этой благородной традиции положил купец 1-ой гильдии Капитон Яковлевич Ушков. Считая, что народ должен получить образование и высоконравственное воспитание, предметом своей благотворительности он избрал как раз просвещение. В деловых кругах говорили, что если Стахеев - «учитель коммерсантов», то Ушков - «просветитель просвещения». Поднимая химическое производство, Ушковы создавали при них учебные заведения для рабочих.

Периодическая печать особо отмечала заслуги П.К. Ушкова, сына Капитона Яковлевича: «Его высокогуманным качествам принадлежат и заботы об удовлетворении материальных и духовных нужд населения края, из которых первые, кроме доставления хорошего заработка, выражались еще и в распространении по окрестным селениям улучшенных пород скота и семян, а вторые - в устройстве училищ и просвещении инородцев. С последней целью П.К. Ушковым учреждены при заводе в Кокшане две школы, из которых одна миссионерская, для удмуртских детей, с устроенным при ней иконостасом для богослужения и снабжаемая учебниками, написанными на вотском наречии». Такой учебник русского языка был издан в Елабуге, как написано на фронтовой стороне обертки «иждивением О.П. Гирбасова, Н.Д. Стахеева, П.К. Ушкова и И.Г. Стахеева». Он предназначался не только для обучения основам русского языка, но и для воспитания подрастающего поколения в духе православия. Результатом миссионерской деятельности училища явилось то, что более двухсот детей были постепенно обращены в православную веру[6, с.22].

На начало августа 1908 года при Бондюжском заводе имелись две школы, на 100 учеников каждая, одна из которых была русской, а другая - для татарских детей (директор Сахабутдинов Кашафутдин Сахабутдинович). Назывались школы I – ой ступени, открыты в 1896 году. При школах работала бесплатная библиотека-читальня. При Кокшанском заводе также были открыты две школы: русская (1899 год) на 90 учеников и татарская (1905 год) на 65 учеников (директор Модестов Аркадий Владимирович). Содержание школ полностью обеспечивалось средствами заводовладельцев. Учитель получает 600 рублей [5, с.2]. Помимо этого, Иван Петрович Ушков являлся попечителем Ильнетской школы (открытой в 1899 году), построенной на средства его отца Петра Капитоновича Ушкова стоимостью свыше 8 000 рублей, находившейся вблизи Кокшанского завода. Его ежегодные расходы на содержание этой школы составляли до 500 рублей. Тат. Кокшанская татарская школа открыта в 1905 году при мечети. Это заведение сочетало в себе культовую и учебную функции [6, с.22].

Собирая воедино историю нашей школы и образования по нашему району, мы нашли интересный материал, касающийся деятельности династии купцов Ушковых. Из воспоминаний директора русско - татарской школы Кашафутдина Сахабутдиновича Сахабутдинова: «Бондюжская заводская татарская школа I – ой ступени в момент основания называвшаяся Бондюжским заводским русско - татарским начальным училищем, существует с 8 ноября 1896 года. Построена школа на средства владельца завода Петра Капитоновича Ушкова в честь коронации Императора Николая II. Вначале был организован лишь один первый класс, в котором обучалась 46 человек, по типу же училище было 3-х классным. Первым учителем и заведующим школой был Ахмед - Гарей Медведев, которого в конце 1890 года заменил Нигамеджан Еникеев, окончивший курс обучения в Казанской татарской учительской школе. Количество вновь вступающих ежегодно в первые десятилетия «первышат» 25-30 человек, что называется низким культурным уровнем рабочей жизни татар и отсутствием стремления к знанию, но постепенно с течением лет указанный недостаток ликвидируется. Количество детей вновь вступающих в школу с каждым годом увеличивается, так например в 1907 – 1908 годах их число достигает 50-60 учеников» [3, с.1].

В селе Тихие Горы Ушковым был выстроен дом для церковно-приходской школы. Расходы на их строительство составили более 40 тысяч рублей. В 1915 году при заводе Бондюга на постройку новой школы имени П.К. Ушкова выделено 15 тысяч рублей, но по отчёту за 1916 год проходит сумма 125 тысяч рублей [1, ф.1].

Это культурное наследие оставлено только в нашем районе династией Ушковых, а сколько ещё было построено в Вятской губернии.

На сегодняшний день по району закрыли семь начальных школ. И одна из проблем содержание учебных заведений. Очень хочется, чтобы возродилась благотворительность в просвещение предпринимателей в наши дни.

Литература

1. Архив музея химзавода имени Л.Я.Карпова.

2. МИ РТ, № Р 3682, о. 3, д. 453-456.

3. Семейный архив Сахабутдиновых «Летопись школы».

4. Бурган С.С. «Бондюг», Казань, 1934.

5. Вятские губернские ведомости. «Заботы о народном образовании». №109, 1899 г. с. 2.

6. Журнал «Менделеевский музейный вестник» № 4-5, 2007 г, с. 22.https://e-histconf2011.livejournal.com/1989.html

|

Метки: ушковы купечество |

Дом Ушковой в Казани – история о любви, деньгах и книгах |

|

Дом Ушковой в Казани – история о любви, деньгах и книгах Дом Ушковой – бывшая ленинская, а ныне национальная библиотека Татарстана

Важная информация - на экскурсию «Дом Ушковой – история и современность» можно записаться по телефону: (843) 238-79-00 (там же уточняйте по времени и цене).

Почему, будучи в Казани нужно обязательно посетить этот дом? Потому что он красив снаружи и изнутри, а ещё это застывшая история о любви, деньгах и книгах.

В начале ХХ века мужчины были способны на широкие жесты. Это сейчас они могут сутяжничать при разводе и «пилить» квадратные метры квартиры или даже мебель с линолеумом. Но не будем тут о жадюгах.

Возьмём романтичного заказчика дома, вот что о нём сообщает любезная Википедия: во время учёбы на естественном факультете Казанского университета Алексей Ушков (1879—1948) — один из сыновей владельца предприятий «Товарищества химических заводов П. К. Ушкова и К°» К. К. Ушкова и внук чайного магната А. С. Губкина — женился на Зинаиде Николаевне Высоцкой — дочери Николая Фёдоровича Высоцкого (1843—1922), профессора хирургической патологии.

В качестве свадебного подарка для жены Алексей Константинович заказал архитектору-строителю Казанской художественной школы и Казанского университета Карлу Людвиговичу Мюфке проекты перестройки домов в Москве (особняк Ермолова на Пречистенке, 20) и в Казани (здания на Воскресенской улице). О том, кто занимался перестройкой московского здания, точных сведений нет. Реконструкцию казанских зданий осуществил сам К. Л. Мюфке. Оба были выполнены в смешанном стиле с преобладанием ампира и барокко. Сейчас в московском доме – одно из зданий МИДа (и он недоступен для посещения), а в казанском – национальная (бывшая ленинская) библиотека, куда можно сходить на экскурсию.

Вот это любовь, вот это широкий жест – дом в подарок. Это вам не какая-то шуба из шкур невинно убиенных животных или полированный до бриллианта камешек алмаз, а уж о презренном золоте лучше помолчим...

Правда, уместен вопрос – за чьи деньги банкет? Наверное, студенту папа помог:) По одной из баек, когда архитектор спросил заказчика: «В каком стиле строить?», Ушков гордо заявил: «Строй во всех, денег хватит на все!» Есть и другая версия, пожелание заказчика было таким: чтобы в одном доме поместился целый мир. Мне второй вариант диалога ближе, первый какой-то грубоватый.

Дом Ушковой «слеплен» из трёх домов, которые были на этом месте. Архитектор Мюфке настолько увлекся работой, что даже иногда пренебрегал своей безопасностью: «Вчера на стройке дома Ушкова с лесов упал архитектор Мюфке…» - писала газета «Казанский телеграф» в 1906 году. – «Он сломал два ребра, но работу не оставил и, отряхнувшись, мужественно полез на леса».

Как тут не вспомнить гениального Гауди, который не заметил трамвая, переходя улицу в Барселоне, и электрическая повозка сбила зодчего насмерть…

Но возвращаемся к дому Ушаковой. Вот какая красотень получилась:

Правда эта музыка любви, застывшая в камне, счастья молодоженам не принесла - Зинаида Николаевна и Алексей Константинович Ушковы расстались через три года после свадьбы, решив предоставить друг другу полную свободу. А. К. Ушков женился повторно на Александре Михайловне Балашовой, прима-балерине Большого театра. Они жили на Пречистенке в доме по соседству с З. Н. Ушковой.

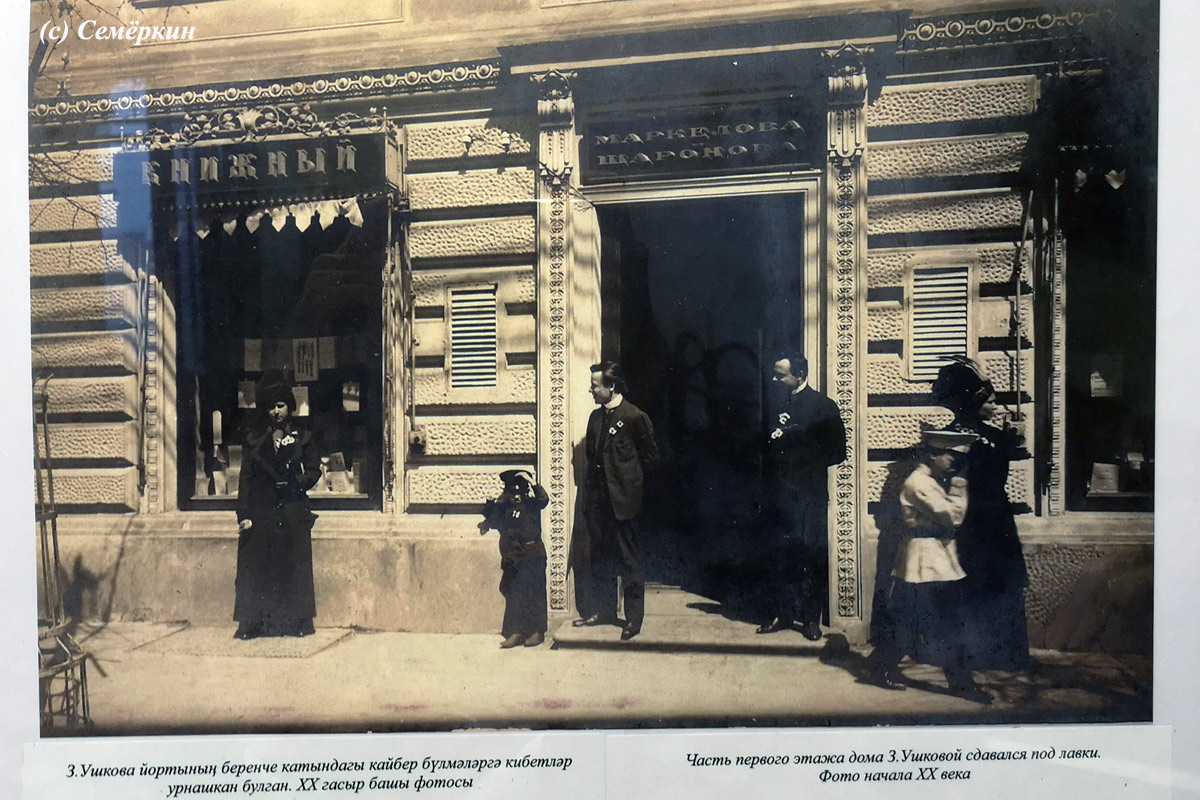

А вот как дом выглядел в начале ХХ века.

Большая часть помещений здания с момента постройки сдавались внаём — под жильё и коммерцию. Например, на первом этаже располагались магазины. На фото видно, что в доме располагался книжный магазин. Ушкова как-то удачно продала дом в 1916 году, а в революцию эмигрировала. После Октябрьской революции собственность Ушковых была экспроприирована. Кто бы сомневался, ведь один из лозунгов тогдашнего времени: «Мир – хижинам, война дворцам!» И такой «няшный» дом могли банально загадить или спалить. Спасла его первая товарищ-жена страны победивших Советов – Надежда Константиновна Крупская (для молодого поколения уточню – супруга Владимира Ленина). Именно по её настоянию из дома попросили люмпенов и организовали в здании Центральную губернскую библиотеку, позже библиотеку имени Ленина, а ныне это Национальная библиотека Татарстана. Она — одна из крупнейших библиотек Поволжья (объём фондов превышает 3,2 миллиона документов).

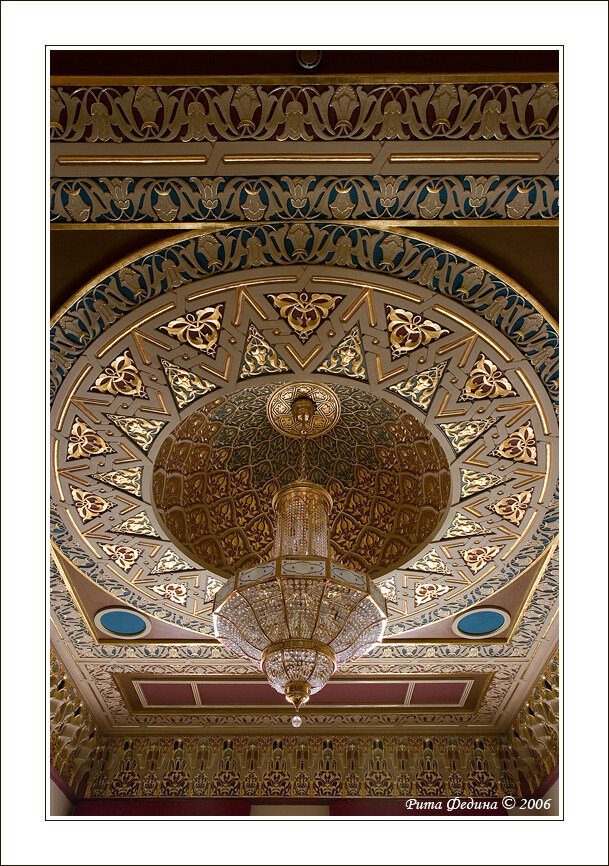

В доме прекрасно сохранилась первоначальная внутренняя планировка и отделка интерьера. Согласно вкусам конца XIX — начала XX веков каждое помещение отделано в своём стиле (неоготика, бонапартистский ампир, рококо, псевдовосточная стилистика). Мебель в комнатах была подобрана соответственно стилям. Полы почти во всех помещениях из наборного паркета.

Давайте заглянем внутрь. Каждый дом начинается… с входа (он же выход:)

Ручки в виде львов внушают уважение! К сожалению, вид портят современные винты и гайки. И таких «современных вторжений» в облик столетнего здания будет много. И если батареи отопления ещё можно простить – ну как без них? – то вот такие гайки режут глаз.

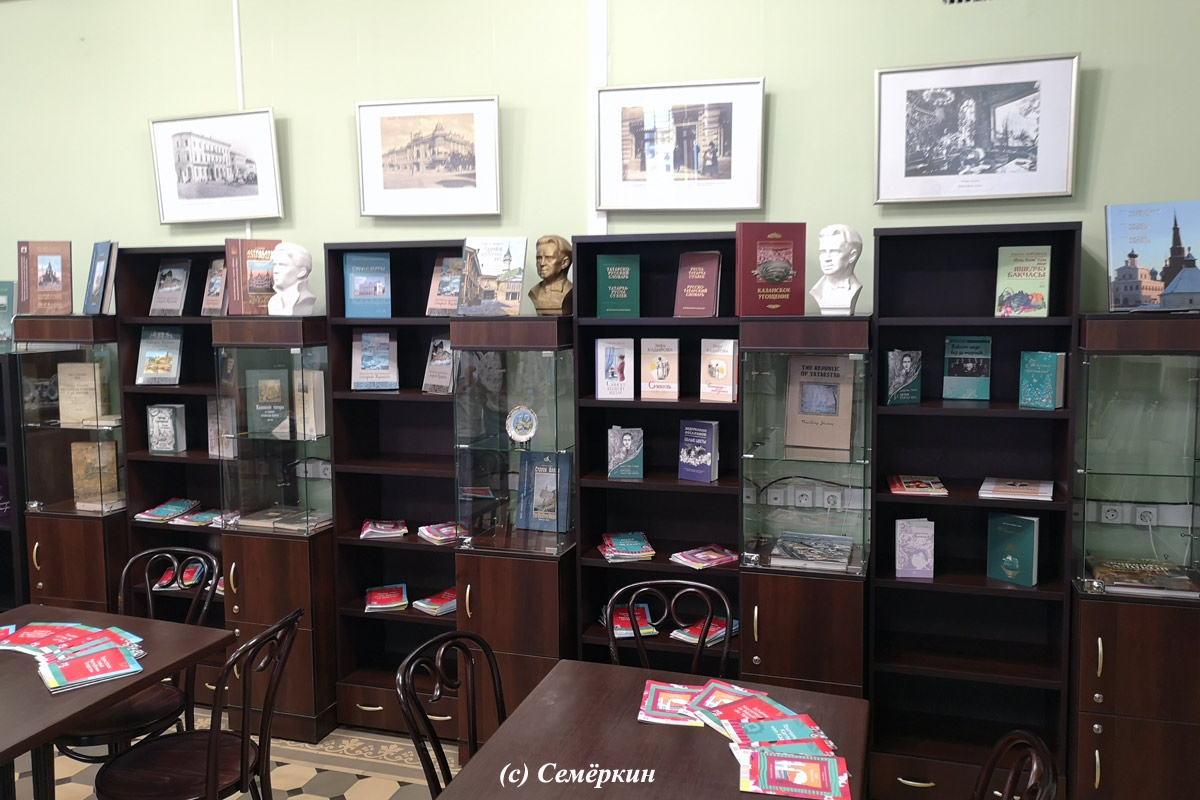

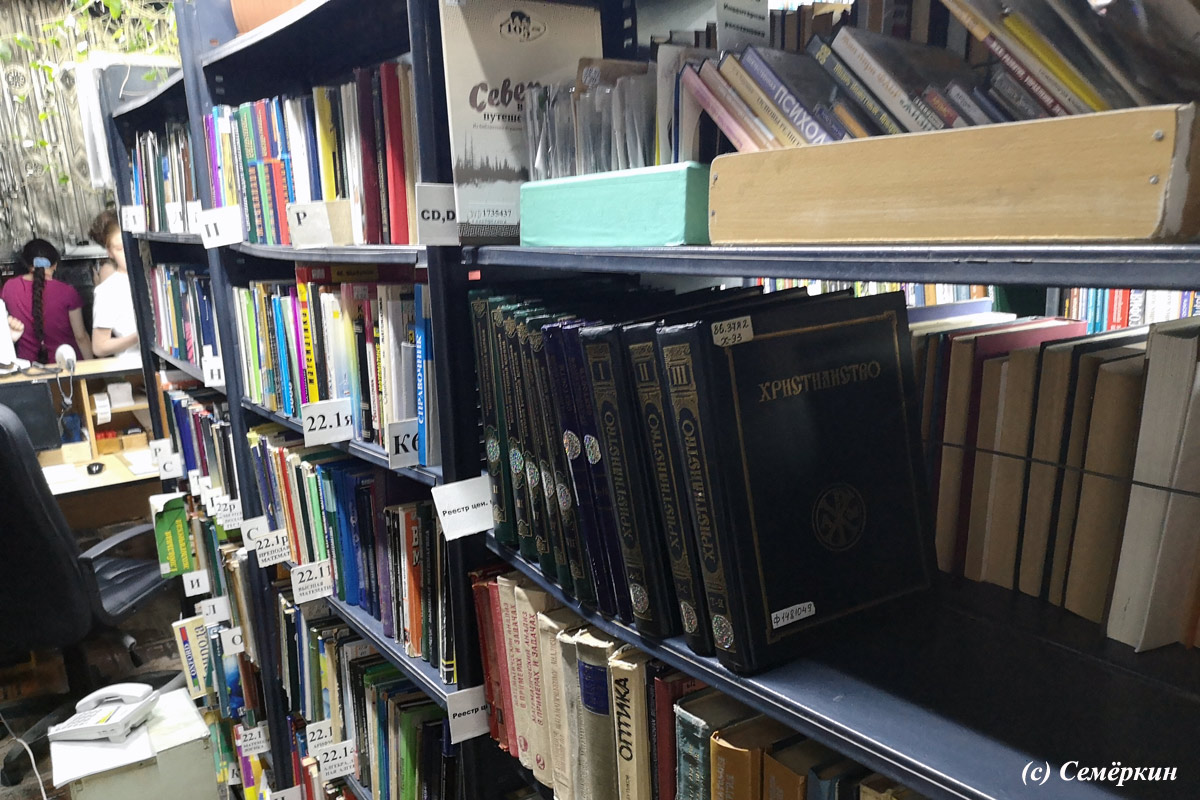

Холл, современные стеллажи.

А это уголок старины, но это не мебель Ушковых.

Плитка – или то, на чем богатели Ушковы. Одна плитка перевернута, так было принято в те времена – это «вечная» реклама производителя на полу. Делали её на совесть – ей сто лет, а выглядит как новая! Говорят «капприёмка» в те времена была суровой: одну плитку из партии сбрасывали со второго этажа, если она разбивалась – списывали всю партию. Плитка с клеймом Ушковых есть во многих старинных зданиях Москвы и Питера.

Центральная лестница, выполнена из редкого бука с Тайваня.

Обязательно посмотритесь в венецианское зеркало. Говорят, оно отражает человека так, как он выглядит на самом деле (то есть не приукрашивает, как всякие современные попсовые зеркала:) А эзотерики считают, что оно «нейтрализует отрицательную энергию человека». Мне как физику (пусть и троечнику) подобные утверждения смешны.

Дракон. Объявление: «Не разрешается входить в отделы библиотеки в верхней одежде, с портфелями размером более чем 20 на 15 см, с непрозрачными пакетами».

Интерьер в «китайских» мотивах (или как говорили тогда в духе «Шинуазри» или дословно «китайщина»).

Дракоша.

Расписанные стены-панно, обрамлёнными деревом, с имитацией под бамбук.

Роспись стен в восточном стиле.

На полу цветы сакуры инкрустированы полудрагоценными камнями (агатом и яшмой) на плите из редкого мрамора.

Дверная ручка в форме дракона. Потерта от множества рук…

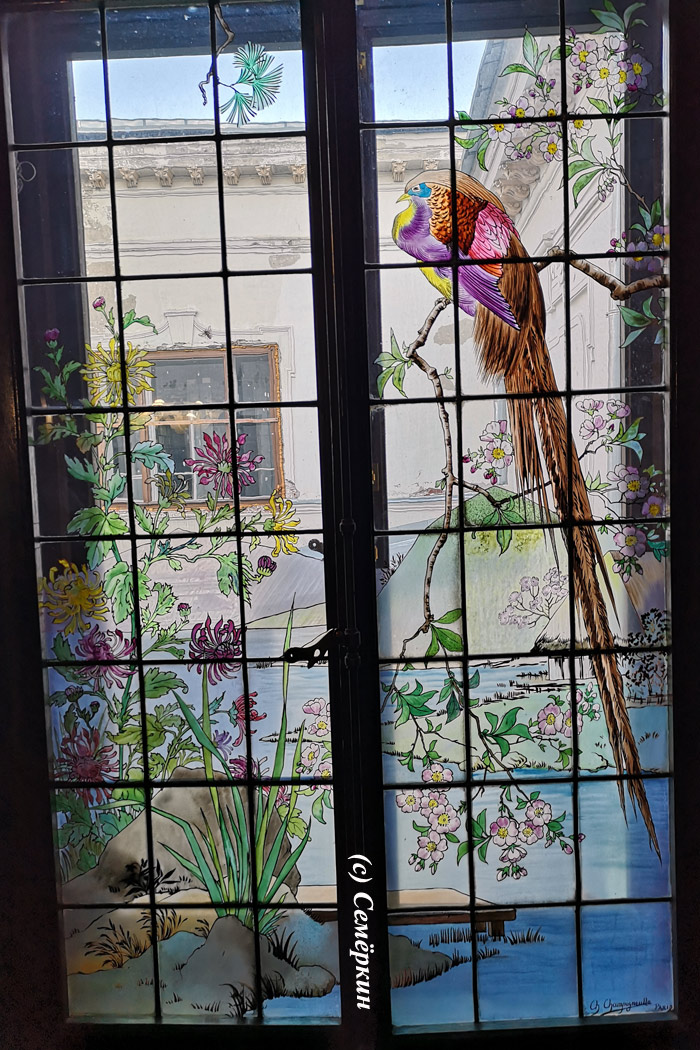

Витражи знаменитого французского мастера Шарля Шампиньоля. Доставили их из Парижа в Казань в готовых деревянных рамах.

Парадный зал на втором этаже выполнен в стиле ампир: потолки покрыты богатым орнаментом, включающим военную атрибутику (щиты, мечи, орлы, изображения Горгоны, крылатых львов и коней) и вензели «N» («Наполеон»). Десюдепорты лакированных дверей украшены горельефами орлов.

Короче, Ушков был ярым бонапартистом. Не понимаю я этого, мы же Наполеону со всей его европейской армией хорошо наваляли в 1812 году… Ну, ладно, о вкусах не спорят. Кому-то и Македонский люб. Не будем по этому поводу стулья ломать!:)

Жемчужина особняка - «сад-грот», напоминающий пещеру: с потолка свисают сталактиты, в расщелинах стен, облицовка которых выполнена из природного ракушечника, пробиваются вьющиеся растения. По стенам проложена капельная система орошения – она и в наше время считается прогрессивной, а ведь её сто лет и она действует до сих пор! Правда, сейчас поливают цветы из леек сотрудники библиотеки. В целом дом был создан по самым современным технологиям того времени, в нем имелось центральное отопление, водопровод, канализация.

Грот также служил женским салоном Зинаиды Николаевны.

Усилиями сотрудников библиотеки тут живут вот такие замечательные представители флоры (признаюсь, названия растений не знаю).

Ещё зелень.

Деревянная скульптура среди зелени.

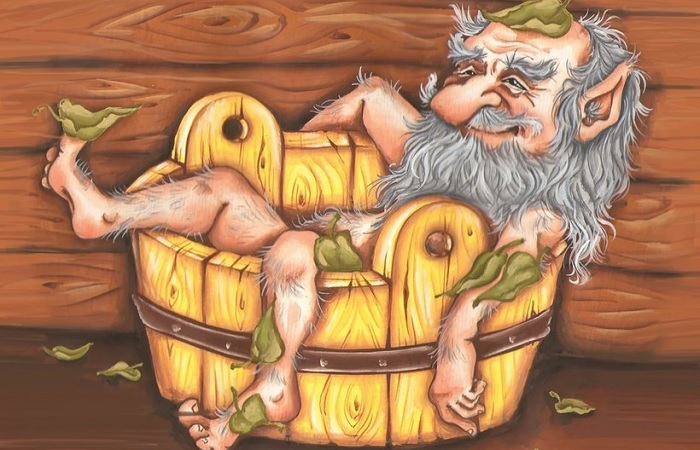

Это Шурале – герой татарских сказок.

Фонтанчик в виде диковинной рыбы.

Мега-окно («оконище»:) внушает уважение – из Венеции его в раме везли в Казань. И как его не выбили в революционные годы и гражданскую войну?

Мужской кабинет располагается в угловом помещении здания. Главное украшение мавританского зала - двери, покрытые арабской вязью.

Ручки в виде татарских серёжек.

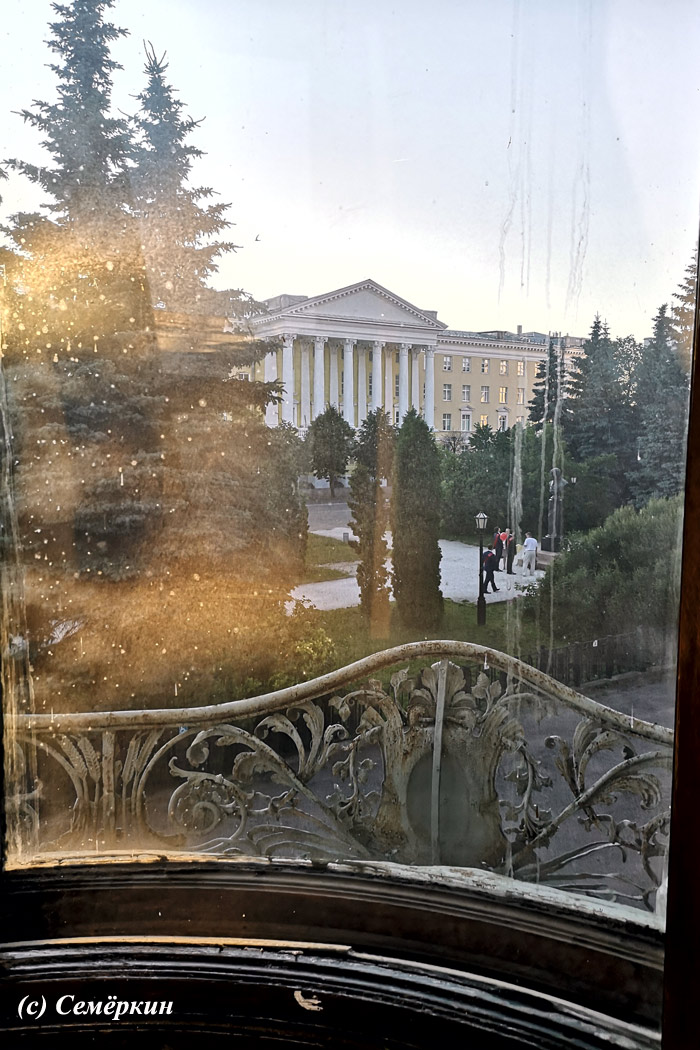

Вид с круглого балкончика на Физически факультет Казанского государственного университета (КГУ, где я учился), ныне это институт физики КФУ (Казанский федеральный университет).

Вид на химический корпус, он построен на месте снесённого большевиками очень красивого Воскресенского собора.

По назначению эркер служил своеобразным минаретом мечети. Обратите внимание на потолок!

Куда же без футбола, ведь Россия принимает чемпионат мира 2018 года! В Казани прошло шесть игр мундиаля.

А вот так выглядела столовая зала выполнена в готическом духе. Потолок и стены украшены панелями из морёного дуба.

Стеллажи с книгами.

Балкон для оркестра. Вы с гостями кушаете, а музыканты – играют. Раньше музыкальных центров то не было…

Потолок.

Пол (паркет). Ведро стоит, видимо, крыша протекает. Это печально. Уникальному зданию явно не хватает реставрации. Но очень бережной, а значит дорогой! Не знаю, есть ли на неё деньги в бюджете…

Очередное громадное окно. Не нынешние «окна-бойницы» в загородных коттеджах нынешних купцов и капиталистов.

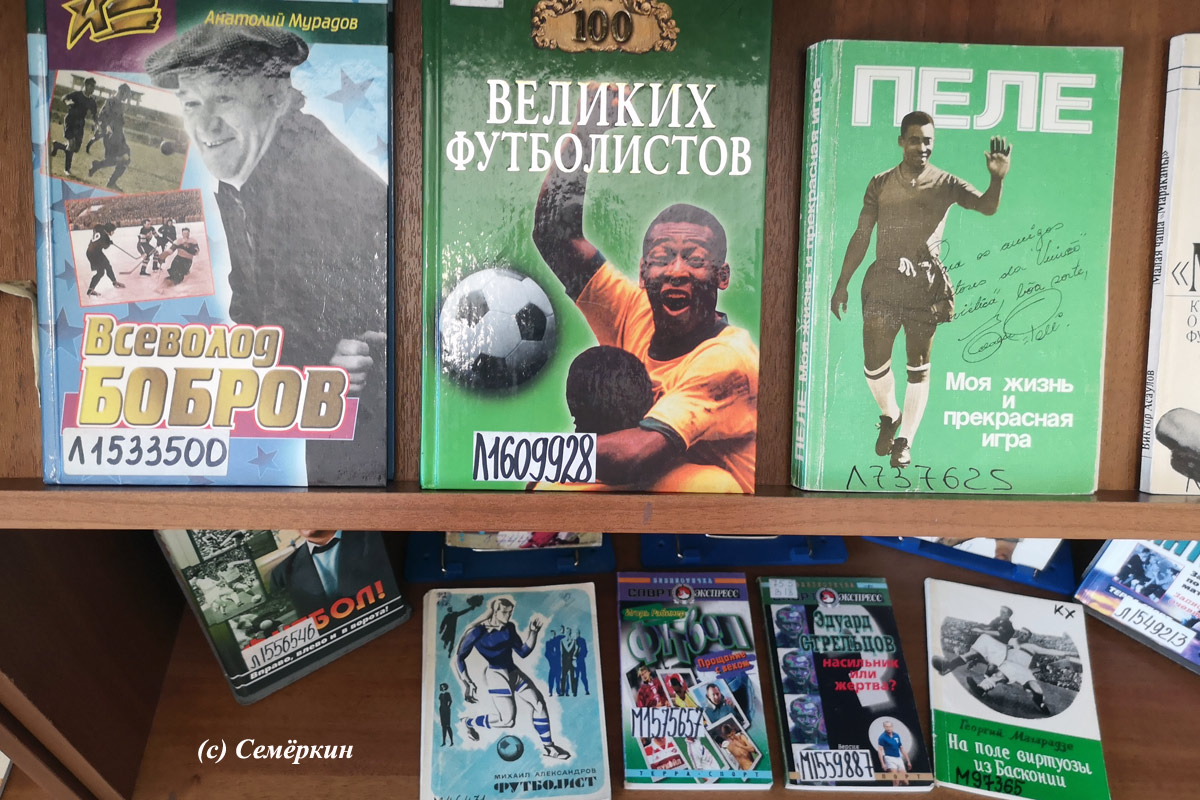

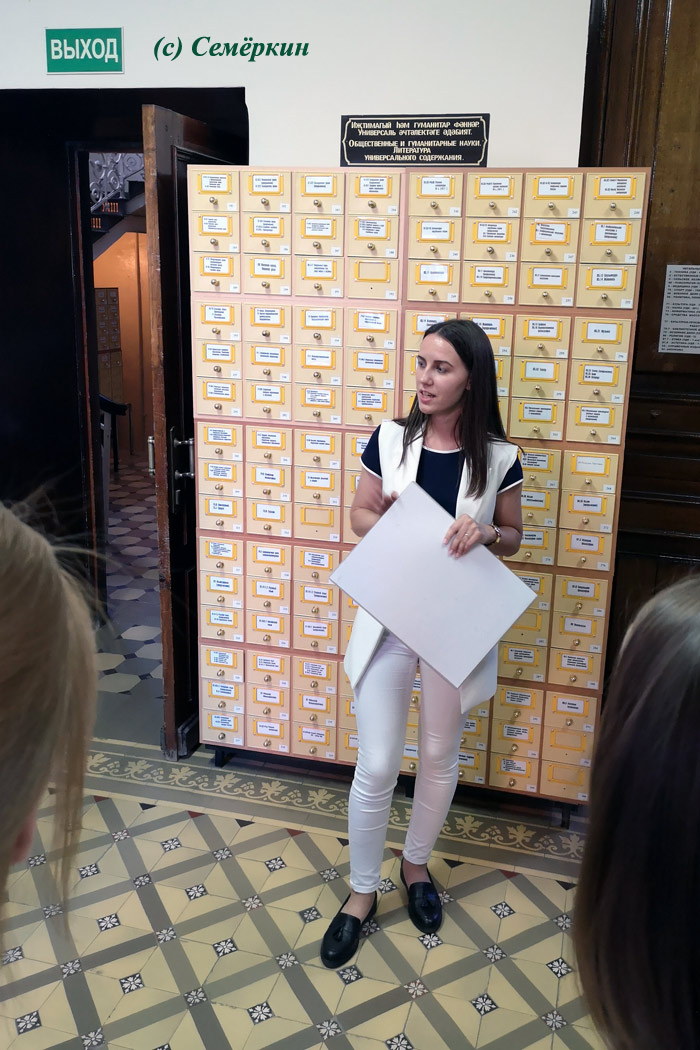

Полки каталога библиотеки.

Снова плитка. Отлично сохранилась!

Экскурсию для журналистов и волонтеров, работающих на мундиале, провела прекрасная Александра. Очень интересно рассказывала. Но я почти всё забыл, пришлось лезть в сеть и искать информацию, чтобы забороть склероз:)

Физика – царица наук! Физика изучает всё – от электрона до скопления галактик!

Двери из разряда «моё почтение».

Будуар Зинаиды - потолок в стиле рококо.

Такой роскошный подоконник, на его фоне жалкими смотрятся современные батарея и принтер.

Замок на двери. Судя по всему столетний, заменен только язычок.

Система закрывания окон. Сохранилась! А сколько служат современные пластиковые окна?

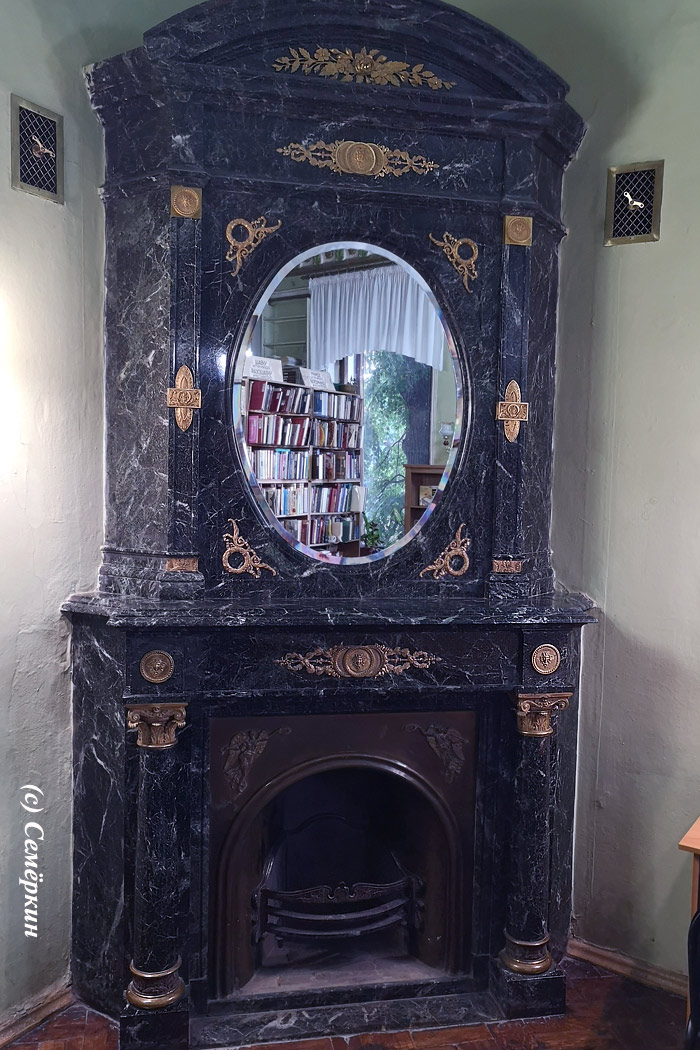

В помещении бывшей гостиной, отделанной под рококо, сохранился камин из тёмного мрамора, в ампирных формах.

На нём подсвечники и бронзовый зубр.

Камин подлинный. Если заглянуть в зеркало под определенным углом видно ещё один – точно такой же – камин.

Дверка с картиной в восточном стиле.

Снова дракончики.

И вот мы вернулись на точку начала экскурсии. Самое время присмотреться к одной детали на лестнице – фигуре самурая. Говорят, если потереть ему живот, он обязательно исполнит желание (но только доброе!:)

Загадал и я, об исполнении – сообщу дополнительно. Счастья вам и пусть никто не уйдет обиженным!

|

|

Метки: ушковы казань |

Дом Айседоры Дункан на Пречистенке |

Дом Айседоры Дункан на Пречистенке

Дом № 20 по Пречистенке с затейливыми лепными украшениями – это настоящий московский старожил, сохранивший удивительные истории своих прежних владельцев. Имя первоначального зодчего до сих пор является спорным вопросом, однако, вероятнее всего, им был гений классицизма М.Ф. Казаков – главный московский архитектор конца XVIII – начала XIX века, создавший регулярный план застройки столицы. После французского пожара 1812 года здание было перестроено. В начале XIX века хозяйкой дома стала графиня Елизавета Орлова. Эта просвещенная женщина, увлекавшаяся нумизматикой, обладавшая роскошной многотомной библиотекой, не чуждалась, однако, древних развлечений.

Среди бесчисленного множества дворовых людей графини Елизаветы Орловой была дама, которую все звали Матрешкой. Она веселила своими непостижимыми уму эксцентричными выходками не только свою титулованную хозяйку, но и всю Москву. Одетая в самые немыслимые наряды, она частенько выходила к ажурной решетке придомового садика и бессвязными репликами привлекала внимание прохожих, которые спешили по своим делам по Пречистенке. Согласно городской легенде, однажды Матрешка вступила в шутливый разговор с самим императором Александром I, проезжавшим в этих местах, и так развеселила его, что он подарил ей очень крупную сумму денег – «на румяна».

Впоследствии дом сменил нескольких хозяев. В середине XIX века им владел прославленный герой войны 1812 года генерал А.П. Ермолов. Генерал отличался крутым характером: даже в пожилом возрасте он одним резким взглядом приводил в трепет оппонентов. Ермолов, проживавший в доме на пенсии, принимал гостей, демонстрируя им прекрасную библиотеку и составляя предсказания судьбы. Во второй половине XIX века дом сменил нескольких владельцев, а в 1870-х годах был перестроен известным мастером эклектики архитектором А.С. Каминским. В 1900 году у дома на Пречистенке появился новый хозяин – миллионер, промышленник, совладелец крупной чайной компании Алексей Ушков.

Ушаков провел новую реконструкцию пречистенского дома, вероятно, по проекту архитектора К.Л. Мюфке. Существует предположение, что скромный и сдержанный Ушков был бонапартистом, и символика лепнины, украсившей стены его дома, отразила политические взгляды нового владельца. После первого неудачного брака Ушков поселился на Пречистенке со второй, горячо любимой супругой – балериной Большого театра Александрой Балашовой, получившей впоследствии мировую известность. Многие в Москве считали, что это была довольно странная пара: сдержанный, тихий купец и блистательная, всегда окруженная поклонниками знаменитая балерина.

Однако их семейный союз оказался на редкость счастливым. Ушков распорядился создать специальный зеркальный зал для занятий супруги. Кроме того, в доме были оформлены залы в помпейском, севрском, римском и мавританском стилях. В 1920-е годы, после революции, Ушков с женой эмигрировал в Европу, где Балашова выступала на лучших сценах, а также занималась преподавательской деятельностью. Удивительно, но перебравшись в Париж, супруги поселились в бывшем доме знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, которая, в свою очередь, в это время оказалась в России. Пригласившие Дункан советские власти предоставили ей для проживания… бывший дом Ушкова на Пречистенке.

В шутку, танцовщица и балерина называли эту перемену кадрилью – танцем, в котором характерным движением является перемена мест партнеров. Дункан приступила к обучению свободному танцу девочек, родители которых в условиях голода, охватившего в то время страну, были рады тому, что Айседора не только учила, но кормила своих воспитанниц. Дункан прожила на Пречистенке с 1921 по 1924 год. Это время было ознаменовано романтическими отношениями с поэтом С.А. Есениным. Наутро после знакомства Дункан и Есенин поехали в пречистенский дом, и задремавший извозчик провез их несколько раз вокруг находившейся в Гагаринском переулке, церкви Власия (по другой версии – храма Христа Спасителя), словно обвенчав.

Айседоре было уже за сорок, Есенин был на восемнадцать лет младше нее. Они говорили на разных языках, но это не помешало стремительному развитию их романа и последующему браку. Они расстались в 1924 году, и Дункан покинула Россию. Впоследствии дом на Пречистенке использовался и как жилой дом, и как административное здание, пока не перешел под покровительство Наркомата иностранных дел. В настоящий момент здесь располагается главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД. В здании восстановлен мавританский зал, устроенный в начале XX века, однако осмотреть его могут лишь иностранные дипломаты и представители министерства.

Александра Гурьяноваhttps://moscowsteps.com/dom-aisedory-dunkan

|

Метки: пречистенка балет балашовы дункан есенины |

Балашова Александра Михайловна |

Администрация городского округа Тольятти

официальный портал

Балашова Александра Михайловна

Алексей Константинович Ушков родился в 1879 г. в с. Новый Буян Ставропольского уезда в семье Константина Капитоновича Ушкова, владельца Жигулевских химических заводов, и Марии Григорьевны Кузнецовой (-1891), внучки чайного магната А.Г. Губкина.

О меценатстве К.К. Ушкова говорит в своих воспоминаниях Немирович-Данченко: «Среди директоров фирмы, - пишет он, - был Константин Ушков. В кабинете - подлинный Рембрандт. Сам Ушков являл из себя великолепное соединение простодушия и доброты».

В семье Алексея звали Леля или Ксешко. Шалун и выдумщик невиданных проказ, Алексей с братьями воспитывался лаборантом Казанского университета Михаилом Ивановичем Лопаткиным. Братья Алексей, Михаил и Александр Ушковы жили в семье Лопаткина на его даче в Казани, отдельно от своего отца и матери. Во время учебы на естественном факультете Казанского университета Алексей Ушков женился на Зинаиде Николаевне Высоцкой - дочери Николая Федоровича Высоцкого (1843-1922), профессора хирургической патологии. В качестве свадебного подарка для жены Алексей Константинович заказал архитектору Карлу Людвиговичу Мюфке проект и строительство особняков в стиле ампир с элементами барокко в Казани (ныне Кремлевская , 33, Национальная библиотека Татарстана) и в Москве на Пречистенке, 20. Одно из чудес дома в Казани - турецкая гостиная с эркером, двери которой украшала тугра (личный знак) турецкого султана.

Зинаида Николаевна пользовалась мягкосердечием и деликатностью своего юного мужа, пока оба не пришли к единому решению предоставить друг другу полную свободу. Супруги расстались через три года после свадьбы. В 1891 г. умерла мать Алексея, в