Николай Второв: самый богатый человек русской истории. "Русский Морган" |

Николай Второв: самый богатый человек русской истории. "Русский Морган"

Николай Второв был самым богатым человеком Российской империи. Его называли «русским Морганом» и «сибирским американцем». Годовая прибыль концерна Второва перед революцией достигала $660 млн в пересчете на курс 2000 года.

Наследный богач

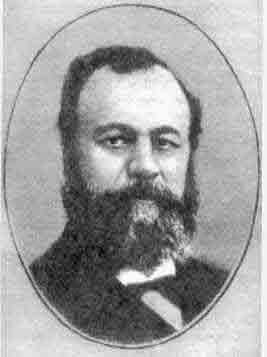

Отец «русского Моргана», Александр Федорович Второв (1841-1911) был мещанином родом из Костромской губернии.

Александр Федорович Второв начинает заниматься торговлей в подростковом возрасте, работая в торговой лавке "мальчиком на побегушках". Потом приказчиком в мануфактурной лавке на Нижегородской ярмарке, работающей раз в году – летом, когда сюда съезжались купцы, заводчики, фабриканты, банкиры со всей России и из-за рубежа. Здесь заключали торговые сделки, привозили- вывозили товары обозами. @

В двадцатилетнем возрасте Александр переехал в Иркутск, где записался в гильдию торговцев. Происхождение первоначального капитала А.Ф. Второва неизвестно. Некоторые исследователи считают, что часть капитала досталась ему в результате брака на дочери иркутского купца (Якова Степановича Малкова). Второв закупал товары в Москве и Нижнем Новгороде, а затем продавал их уже в Иркутске.

Малков Яков Степанович (? – 13 сентября 1876) – иркутский купец середины XIX в.

В 1849 Я.С. Малков объявил капитал по 3-й гильдии. В начале 1870-х владел рядом золотых приисков.

В начале 1860-х на его средства была построена Николо-Иннокентьевская церковь.

Имел дочь Клавдию, вышедшую в 1867 замуж за известного в последствии купца А.Ф. Второва.

Яков Степанович как устроитель Николо-Иннокентьевской церкви был похоронен возле нее.

В год рождения своего сына Николая (родился 15 (27) апреля 1866 г. в Иркутске – умер 20 мая 1918 г. в Москве) Александр Федорович начинает заниматься крупными оптовыми поставками мануфактуры в Сибирь с Нижегородской ярмарки. В то время, это занятие было не для слабаков. В пути приходилось быть 3-4 месяца, а по дороге могло, что угодно случиться: от грабежей, до поломки телег и гибели лошадей. Даже пословица была : "Взялся за гуж (кожаная глухая петля, которой скрепляется хомут с оглоблями), не говори, что не дюж".

В отличии от других купцов, которые загружаются в Сибири пушниной, кедровыми орехами и другими дефицитными товарами в центральной России, Александр гонит возы порожняком из Иркутска, чтобы добраться до ярмарки побыстрее и не изнашивать лошадей.

Прибывая первым, он закупает льняные, шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые ткани и, не затянув, свое пребывание здесь продажей, загружает прибывший обоз и является в Иркутск раньше других, что позволяет ему продавать по более высоким ценам товары.

Так как такой маршрут можно было делать только раз в году, он понимает, что очень важно выбирать правильный ассортимент и позаботиться о гужевом транспорте. Теперь помимо тканей он производит закупку уже готовой обуви и одежды, и создает конный завод, чтобы не арендовать обозы и иметь запасных лошадей. Пять лет таких поездок позволяют в 1871 году Александру Федоровичу записаться во 2-ю гильдию (розничная торговля, не превышающая сумму сделки в 15 000 рублей, и с не менее 20 000 рублевым капиталом) и основать Товарищество "Александр Второв и сыновья".

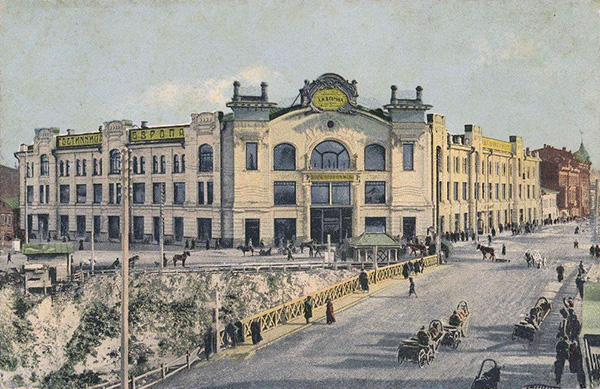

Городская библиотека и магазин товарищества А.Ф. Второва 1908 – 1910, Россия, Бурятия, Улан-Удэ

Затем он начинает открывать свои склады и магазины в 13 городах Сибири: от Екатеринбурга до Читы. Его пассажи настоящая находка для молодежи и дам. Это большие двух-трех этажные каменные здания, с большими окнами, прогулочными галереями, зеркальными витринами и с ярким освещением керосиновыми лампами.

Знаменитый «второвский пассаж» в Иркутске.

Во второвских пассажах предоставлены всевозможные товары на разные карманы и вкусы: ткани, готовое платье, обувь, галантерея, парфюмерия, меховые изделия, вплоть до боа, горжеток и муфт. И даже новинки парижской моды по персональным заказам. Примерочные оснащены зеркалами и ширмами, а в обувных мягкие пуфики. В общем, все как в столичных пассажах, только за тридевять земель от Москвы и Санкт- Петербурга.

Неудивительно, что его магазины пользуются колоссальным успехом и становится центрами досуга и отдыха, где можно и свиданье назначить и прикупить, что-нибудь модное.

1876 году отец Николая становится купцом первой гильдии. А в 1895 г. получает звание потомственного почетного гражданина. На 1893 год товарооборот Второва оценивался в 2 437 000 рублей. Это больше половины всего оборота иркутский купцов! Некоторое время Александр Федорович жил в Томске, где построил пассаж- гостиницу Европа (1904 год)

Она стала лучшей в городе и ничем не отличалась от европейских отелей, в здании было 60 номеров, электрический свет, горячая вода, кафельные ванны. На первом этаже располагался универсальный магазин с Второвскими товарами, а выше уже сама гостиница.

В 1897 году Второв переезжает в Москву под давлением сына Николая, который хотел еще большего размаха семейного дела. В 1900 году был утвержден устав Товарищества «Александр Второв с сыновьями» с основным капиталом в 3 млн. руб. В Первопрестольной деятельность Товарищества приобретает новый размах.

Верный делу

Установив не только деловые, но и родственные связи со старейшими московскими фабрикантами через брак младшего поколения семей (дочери были выданы замуж за С.Н.Коншина, А.И.Коновалова, Ф.Ф.Федорова, К.А.Ясюнинского, Часовникова), Второвы довольно гармонично влились в среду московской деловой элиты, хотя подчас конкуренты называли их «выскочками», а к старшему сыну Николаю Александровичу приклеили клички: «Сибирский американец» и «русский Морган». Эти клички отражали характер Николая Александровича, его принципы и подход к любому делу, которое он начинал.

Бизнес отца он знал досконально и первоначально развивался именно в нем. В 1900 году он входит в организованное товарищество на паях «А.Ф.Второв».

Устав Товарищества был утверждён 25 февраля 1900 г. Основной доход Товариществу обеспечивала торговля мануфактурами. Товарищество А.Ф. Второва было учреждено для продолжения и развития торговли, принадлежащей А.Ф. Второву, которая велась в Москве, Томске, Барнауле, Иркутске и других городах.

Правление Товарищество А.Ф. Второва находилось в Москве по адресу: Сивцев Вражек, дом Второва (https://vladimirtan.livejournal.com/326493.html ).

В состав правления входили: директор-распорядитель Александр Фёдорович Второв, директора Николай Александрович и Александр Александровичи Второвы.

Основной капитал Товарищества равнялся 3.000.000 руб., запасной капитал – 34.000 руб. Было выпущено 300 именных паёв по 10.000 руб. с купонами на 10 лет. Дивиденд в правлении составлял за 1900/1901 гг. – 7,5%, за 1901/1902 гг. – 8%..

Товарищество А.Ф. Второва выступало лишь собственником чая (контролируя торговлю через почту, телеграф, телефон и курьеров), а все операции с ним проводились подрядчиками из Торгового Дома С.Ф. Свешникова и И. Струкова, которые получали комиссионный процент со всех операций. Именно Торговый Дом С.Ф. Свешникова и И. Струкова вёл закупки чая на Нижегородской ярмарке, переупаковывал его и железной дорогой доставлял в Москву и в иные города, где проводил развес потребителям.

У Товарищества А.Ф. Второва (и их приказчиков) имелись проблемы с таможней по ввезённому чаю. В частности, в одном из писем Торгового Дома С.Ф. Свешникова и И. Струкова к Товариществу А.Ф. Второва указывается, что Сретенска таможня уничтожила 100 ящиков чая, принадлежавшего Товариществу А.Ф. Второва. Уничтожение прошло путём затопления ящиков с чаем в речке Шилке. Затем, правда, 6 июня 1902 г., эти потери были компенсированы страховой компанией.

Слава о младшем Второве в Москве растет. Его за глаза называют «русским Морганом». Отец Второва умер в 1911 году. Из тринадцати миллионов Николаю досталось восемь. После смерти Александра Федоровича Николай становится главой семейного дела. Став основным наследником капиталов отца, Николай вкладывает деньги в промышленные предприятия – строя или покупая их, постоянно наращивая активы Товарищества.

Став единоличным владельцем торгового товарищества «А.Ф.Второва сыновья», он десятками скупал компании и банки. Он занимался чаем и мануфактурой, организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал играть на рынке недвижимости.

От чая до города

В начале ХХ века он приобрел две крупные золотопромышленные компании — Николо-Сергиевскую и Нининскую, химические, металлургические, машино- и вагоностроительные заводы, угольные шахты, кирпичные и цементные предприятия. Купил даже фабрику по производству фотографических пластинок «Победа» – одну из трех, существовавших на тот момент в Российской империи.

Второва также считают одним из основателей химической промышленности в России. Долгие годы краски для текстиля везли из Германии или производили в российских филиалах немецких компаний. Однако с началом Первой мировой войны встал вопрос об импортозамещении, и в 1914 году по инициативе Второва в Москве было создано Товарищество «Русско-Краска».

При акционерном обществе «Русско-Краска» была создана лаборатория по синтезу и исследованию красителей (1915 -1918 г. г.) – нынешний НИОПИК (Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей).

Сам не очень грамотный, Второв понимал значение науки. И не он один был такой. Например, у Прохоровых на Трехгорке была лаборатория химии тканей, накануне Первой мировой войны московское купечество приступило к созданию своей «академии наук» – Московского научного института. Они учредили Институт экспериментальной биологии, Институт физиологии, Институт физики и должны были строить Институт химии – как раз на деньги Второва. Но не успели.

Уже в 1915–1917 годах на станции Рубежное Харьковской губернии был построен завод по производству красителей, а также открыто еще одно предприятие – «Коксобензол». Оно производило сырье для изготовления взрывчатки, которое прежде тоже поставляла Германия. Постановлением Президиума ВСНХ от 20.02.1919г. АО «Коксобензол» было национализировано, постановлением от 14.03.1919г. передано в ведение Главанила Отдела химической промышленности ВСНХ.

В советское время заводы объединили и Рубежанский химический комбинат стал снабжать своей продукцией весь Советский Союз, страны СЭВ, а также государства третьего мира.

Н.А.Второву принадлежали акционерное общество «Поставщик» (военные заказы), Московский промышленный банк и Донецко-Юрьевское металлургическое общество.

В начале ХХ века он приобрел две крупные золотопромышленные компании – Николо-Сергиевскую и Нининскую, химические, металлургические, машино- и вагоностроительные заводы, угольные шахты, кирпичные и цементные предприятия. Купил даже фабрику по производству фотографических пластинок «Победа» – одну из трех, существовавших в России. К 1917 году Второв владел уже двумя сотнями предприятий, его отец об этом и мечтать не мог.

Правда, расширяя свой бизнес, он действовал не всегда честными методами, и были люди, которые не подавали ему руки. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях купец Варенцов. Но отец Второва работал более грубо. Например, просто объявлял себя банкротом и несколько миллионов себе оставлял. И не раз такое проворачивал. Тогда это называлось перевернуть шубу.

Николай Александрович был не только промышленником, но и финансистом, открыл свой банк. Ростовщичество у русских не приветствовалось. Но те же Рябушинские, хоть и староверы, имели банк, и Второв-отец втихую давал деньги в рост. А сын стал профессиональным банкиром.

Биржевая площадь. Банкирский дом братьев Рябушинских.1907

https://vladimirtan.livejournal.com/357059.html

В 1911 году вошел в совет директоров Сибирского торгового банка, а в 1916-м обзавелся собственным, купив его хитрым образом. Его Московский промышленный – это бывший банк Юнкера на Кузнецком Мосту, 16 – так называемый Немецкий банк. Московский промышленный банк с капиталом 30 млн. рублей – стал основой второвской империи

Когда после 1915 года началась кампания против иностранцев, его у Юнкеров отобрали, и он оказался поначалу у Митьки (Дмитрия Львовича) Рубинштейна – крупного петербургского банкира, главы Русско-французского банка, кредитора правительства, акционера газеты «Новое время», друга Григория Распутина и императрицы. Но Митьку посадили за махинации с российскими ценными бумагами, и Николай Александрович оказался тут как тут, может, даже поспособствовав этой посадке. Банк у Митьки отобрали и передали Второву.

https://vladimirtan.livejournal.com/313946.html

Благодаря войне Николай Второв в несколько раз увеличил унаследованный капитал.

В годы Первой мировой синдикаты Второва перешли на военные заказы, принося промышленнику сверхприбыли. В 1915 году российская армия столкнулась с нехваткой снарядов и боеприпасов, в связи с чем Второв открыл два завода по производству гранат в Лужниках, ставших первыми военными заводами в России. Предприятия расположили поблизости от железнодорожных станций для скорейшей транспортировки, причем первый завод возвели всего за 38 дней. Третий завод, производительностью 30 тыс. гранат в день, Второв позже открыл в Богородске (нынешний Ногинск).

Во время войны пригодились и текстильные предприятия Второва — на них стали шить форму для солдат по эскизам художников Васнецова и Коровина.

Новую форму выпускало акционерное общество «Поставщик» – бывший Торговый дом «Тиль», который Второв приобрел в 1913 году совместно с купцами Каштановым и Дербеневым. Изначально он занимался шорным производством, но во время войны стал шить одежду и получил казенный заказ. Однако до армии новая форма не дошла: ее копили на складах, ожидая парада победы. А потом большевики нашли ей применение. Всю Гражданскую воевали в обмундировании Второва и его снарядами.

Так, именно на второвских предприятиях впервые увидели свет головные уборы, созданные по типу богатырских шлемов, которые позже активно использовались Красной армией — те самые «буденовки».

Помимо них, концерн Второва пошил для армии полную форму: длинные шинели, галифе, а также кожаные куртки, полюбившиеся офицерам НКВД и комиссарам.

Второв начал буквально с чистого листа производство легированной стали. В России не было высококачественных сплавов, необходимых для автомобилестроения, авиации, судостроения, и он взялся этот недостаток возместить. В 1917-м он построил в Подмосковье завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Он стал градообразующим и сегодня на этом месте находится город Электросталь.

Производство налаживали своими силами, хотя все же электропечи для плавки Николай Александрович покупал у англичан. В уставе Товарищества «Электросталь» было прописано иностранцев не привлекать. Поэтому инженеры были наши, с Путиловского завода – самого передового в России. На нем была маленькая лаборатория, в которой экспериментировали со сплавами. Второв оттуда всех переманил, а также пригласил профессоров Петербургского политехнического института. То есть все, что он делал, он делал по высшему классу. Если нанимал людей, то это были лучшие специалисты.

Вместе с купцом Рябушинским Второв основал автомобильный завод «АМО», который сейчас известен всем как ЗИЛ.

Роскошь и стиль

В 1914 году Николай Второв построил в Москве особняк, который стал одним из самых красивых зданий Москвы в стиле неоампир. Дом Второва стал героем русской литературы. Бал Воланда, описанный булгаковым в «Мастере и Маргарите» проходит именно в этом здании. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией после США в Москве.

https://vladimirtan.livejournal.com/327381.html

За год до окончания строительства своего собственного дома Второв открыл Деловой двор. Он также построил гостиницу для бизнес-коллег. Рекламные проспекты обещали, что внутри посетителей ждут «лифты, роскошная обстановка, электрическое освещение». На вокзалах гостей Второва встречали «автомобили-омнибусы».

Загадочный уход

После Октября 1917 года, по утверждению ряда историков, Второв выразил лояльность новой власти. Расцвет империи Второва оборвался 20 мая 1918 года: предприниматель был застрелен в возрасте 52 лет в своем кабинете в «Деловом дворе». Обстоятельства трагедии не ясны до сих пор. В Москве ходили самые разные слухи, предполагали даже, что убийца — агент большевиков, так как буквально за день до смерти Николай Второв вместе с издателем Иваном Сытиным собирали деньги по всей Москве — предположительно, в помощь противникам большевиков.

По версии, опубликованной в газете «Заря России», убийца — незаконный сын Второва из Томска, некий Гудков. Он якобы приехал в Москву и потребовал от отца денег для дальнейшей учебы в Чите: «просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться».

Другая версия приписывает сыну Второва карточный долг, который тот планировал выплатить из отцовских денег. Второв якобы выделил ему средства, и пообещал также помочь получить высшее образование. Однако молодой человек потребовал просто выдать сумму в 20 тыс. рублей ему на руки. Когда Второв ему отказал, тот достал револьвер и в ходе небольшой потасовки смертельно ранил отца.

Несмотря на рану, Второв успел дойти до швейцарской и произнести свои последние слова попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». После этого Гудков оказался заблокирован в кабинете набежавшими людьми и покончил с собой.

Неподтвержденной остается конспирологическая версия: якобы Второв все-таки откупился от сына, инсценировал свое убийство и сбежал за границу.

Похороны Второва, «с разрешения Советской власти, были последним собранием буржуазии», писал историограф русского купечества Павел Бурышкин. Процессия растянулась на версту, в ней шли и красные комиссары, и простые рабочие, несшие венок с надписью «Великому организатору промышленности». За ними следовало девять колесниц, доверху нагруженных цветами.

Панихида происходила в роскошном особняке, который, по воспоминаниям рабочих, превосходил своей красотой даже Третьяковскую галерею. Сохранились записки одного из присутствовавших на похоронах рабочих второвского завода: «Особенно было много картин с сибирскими пейзажами. Мне казалось, что я не уйду из особняка, но панихида заканчивалась».

Могила Второва находилась в Скорбященском монастыре на севере Москвы, который в 1918 году был упразднен, а в 1929 году — уничтожен.

Вдова Николая Второва некоторое время после смерти мужа продолжала работать в Московском промышленном банке. Через три года вместе с детьми Софья Второва уехала жить в Париж, где занималась помощью Русской православной церкви. Даже там она продолжала хранить траур по мужу и носила черные платья вплоть до своей смерти в возрасте 90 лет.

Благодаря знанию языка и помощи русской диаспоры семья неплохо устроилась во Франции. Дочь Ольга стала художницей, и в 1928 году провела в Париже персональную выставку, а также участвовала в создании декораций и костюмов балета Стравинского «Жар-птица».

Борису Николаевичу, в свою очередь, удалось проявить себя на службе в управленческом аппарате угольных шахт Франции. Впоследствии он активно участвовал в жизни Русской православной церкви, занимался благотворительностью, принял деятельное участие в создании Сергиевского подворья в Париже.

О Н. А. Второве говорили - все, к чему прикасается, становится золотом. Годовая прибыль Николая Александровича в 1916 – 1917 гг. – 100 – 150 млн. рублей. Склонный к риску, но реально оценивавший ситуацию, Николай Александрович являлся одним из самых неординарных предпринимателей империи. Он был прогрессивным предпринимателем - промышленником. Механизация промышленных предприятий Н. А. Второва происходила быстрыми темпами. В то же время Н. А. Второв не заставлял своих рабочих трудиться по 14 часов в сутки и отказался от системы штрафов. На второвских предприятиях открывались училища – для рабочих и для членов их семей, строились отлично организованные общежития (казармы). Н. А. Второв был меценатом, жертвуя средства госпиталям, на нужды пострадавших и раненых. Так, до миллиона рублей было им выделено на развитие сибирского образования, на поддержку Иркутского университета, для создания промышленного училища.

|

Метки: второвы |

«Сибирский американец»: на чем зарабатывал богатейший человек предреволюционной России Николай Второв |

21 мар 2016

15 887

«Сибирский американец»: на чем зарабатывал богатейший человек предреволюционной России Николай Второв

Обозреватель vc.ru изучил историю бизнеса промышленников Второвых, которым принадлежали многочисленные производства, банки и знаменитые второвские пассажи. Николай Второв развил семейное дело и основал заводы ЗИЛ и «Электросталь».

В закладки

Российская империя времен заката известна ростом числа крупных предпринимателей, непосредственно влиявших на государство. Богатейшим из них был Николай Александрович Второв: общий капитал его бизнеса превышал 100 миллионов рублей. Его сравнивали с американским банкиром Морганом и говорили, что все, к чему он прикасается, превращается в золото. Склонный к риску и авантюрам, но умевший реально оценить ситуацию, Второв был одним из наиболее неординарных предпринимателей Российской империи.

Основание империи Второвых

О Второвых известно не так много, хотя это были крупнейшие промышленники, владевшие колоссальным капиталом. Популярно мнение, что Второвых считали дельцами, которых интересовало лишь развитие своих предприятий и получение прибыли, — а потому их не превозносили, как это происходило с меценатами.

Александр Федорович Второв родился в 1841 году в городе Лух в Костромской губернии. Судя по имеющимся источникам, семья Второвых жила небогато. В юности будущий предприниматель получил опыт в торговле, поработав подрядчиком, что пригодилось ему при организации собственного дела.

Начальный капитал Второв получил благодаря женитьбе на дочери купца, которая произошла приблизительно в 1861–1862 году. По другой версии, ему пришлось занять деньги у близких и обратиться за кредитом. Чтобы избежать жесткой конкуренции, Александр Федорович отправился открывать свое дело в Сибирь. Здесь у людей были деньги, а вот продукции не хватало, в частности, практически отсутствовали мануфактурные товары.

В 1862 году (некоторые источники называют 1866 год) Второв отправился в Иркутск, где записался в третью гильдию купцов и занялся оптовой торговлей. Однако у Второва не было своего производства, и товары он приобретал на ярмарках. Казалось бы, он мог покупать все задешево и перепродавать втридорога, но доставка из Новгорода занимала полтора-два месяца, а из Москвы — и вовсе четыре. На перевозку товара предприниматель тратил почти полгода — поэтому приходилось выбирать продукцию чрезвычайно тщательно и при этом обязательно учитывать возможное повреждение в процессе транспортировки.

Судя по отзывам современников, Второв был чрезвычайно практичным человеком, который умел подбирать подходящие товары, — но при этом он четыре раза разорялся. Некоторые считали, что Александр Федорович ни разу не доходил до банкротства, а лишь объявлял о нем. В результате такого маневра кредиторы соглашались даже на небольшие доли, лишь бы вернуть хоть что-нибудь, и Второв начинал все сначала.

Постепенно предприниматель расширял географию поставок, переходя от самых популярных ярмарок к более удаленным. Главной целью было увеличить оборот и приобрести товар как можно дешевле. Второв достиг успеха в торговле в Иркутске, и с 1870-х годов его бизнес заработал в четырех городах. Одних мануфактурных товаров стало мало — нужно было расширяться.

Предприниматель решил вдобавок к оптовым магазинам открыть розничные — большинство из них войдут в историю как второвские пассажи. Строительство происходило по специальному плану, который не нарушался ни при каких условиях. Кроме собственно торговых рядов, обязательно было наличие ресторана и гостиницы, которая по стандарту называлась «Европа». Этот проект сделал Второва одним из крупнейших предпринимателей Сибири: у его предприятия было более 15 отделений в регионе. Многие источники называют Александра Федоровича «отцом русских супермаркетов».

В 1876 году Второв вошел в первую гильдию купцов, а окончательно упрочилось его положение с появлением железных дорог. Когда были устранены сложности с транспортировкой, у бизнеса Второвых не осталось почти никаких препятствий для дальнейшего развития. Уже к концу 1890-х годов он превышал по обороту почти всех конкурентов предпринимателя в Иркутске. В 1897 году рост прибыли позволил Второву перебраться в Москву.

Второвский пассаж в Томске

Упрочение семейного бизнеса

Николай Александрович Второв родился в 1866 году, когда его отец развивал свое дело в Сибири. Он воспитывал его как достойного наследника, и Второв-младший, как и его отец в свое время, с детства готовился к предпринимательской деятельности. С 12 лет Николай разъезжал вместе с отцом по ярмаркам, где учился торговаться с поставщиками, а затем работал за прилавком в его магазинах.

У Николая Александровича с раннего возраста была склонность к авантюрам: примерно в 15 лет он продал купцу Варфоломееву права на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск, для чего ему пришлось договориться с жандармами и местной властью о получении необходимых печатей. На этом удалось заработать около 135 тысяч рублей. Авантюра, возможно и удалась бы, но Варфоломеев решил немедленно вступить во владение собственностью.

Закончилось все судом и заключением сделки, по которой Второв-старший был вынужден в качестве компенсации за поступок сына подарить обманутому купцу одно из своих предприятий. Александр Федорович вышел из ситуации, отдав Варфоломееву наиболее убыточное из них с долгом в 50 тысяч рублей. Обманутый купец так ничего и не выиграл, а лишь сменил одного Второва, еще не умевшего проворачивать сомнительные сделки, на другого, более опытного.

Николаю тоже досталось: хотя официального обвинения в мошенничестве предъявлено не было, Александр Федорович решил проучить сына и отправил его развивать семейное дело в Томск. В итоге Второв-младший поблагодарил отца за бесценный опыт и предоставленную свободу действий.

В 1890-х годах, когда империя Второвых разрасталась, Николай был на первых ролях как самый талантливый из детей Александра Федоровича. В его ведомстве были Томск и вся Западная Сибирь. Амбициозный план заставил Второва-старшего в конце 1897 года отправиться в Москву. Купеческое сословие в это время росло и начинало всерьез влиять на политику страны. Александр Федорович решил, что пора дать своим предприятиям дальнейшее развитие, а также укрепить семейную репутацию.

Оставив Николая в Томске, а другого сына Александра — в Иркутске, предприниматель с семьей отправился в Москву. Второвы уже были миллионерами, Александр Федорович имел влияние в Сибири, но на Москву оно распространялось мало. Второв стал использовать связи, полученные на Нижегородской ярмарке, для укрепления положения семьи: его дети заключали брачные союзы с представителями купеческой элиты.

Николай в это время развивал семейное дело в Сибири: его интересовала главным образом добыча золота и нефти. Под его руководством оказались не только пассажи и оптовая торговля, но и несколько химических и текстильных предприятий. К бизнесу Второвых добавились трактиры, игорные заведения, гостиницы, охотничьи товарищества — Николай с братом приобретали и открывали в Сибири все, что только могли.

В 1900 году было учреждено паевое товарищество «Александр Второв и сыновья» с уставным капиталом в 3 миллиона рублей. Благодаря удачным замужествам дочерей глава семейства получил паи в крупных текстильных предприятиях Москвы, а один из сыновей, Александр, женился на дочери водочного короля Смирнова. Александр Федорович следил за деятельностью детей и в то же время доверял им, в частности Николаю, и поддерживал их инициативы.

В 1907 году положение семьи на сибирском рынке укрепилось: Второвы приобрели предприятия Стахеевых, которые длительное время были их главными конкурентами. По мнению многочисленных исследователей, именно тогда Второвы полностью подчинили Сибирь и стали стремиться к лидерству в других регионах. Александр Федорович достиг договоренностей с правительством о поставках отходов текстильного производства, которые использовались при создании пороха.

Был заключен брак между одной из дочерей Второва и Сергеем Николаевичем Коншиным, одним из владельцев Товарищества мануфактур имени Н.Н. Коншина в Серпухове или Серпуховской мануфактуры. По слухам, Второв-младший содействовал этому браку, желая получить контроль над предприятием. Они с Коншиным вместе занимались золотодобычей и были в дружеских отношениях.

Рабочие красильно-отделочной фабрики Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове

Развитие Серпуховской мануфактуры

В 1907 году Николай Второв стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры. Некоторые источники называют его директором-распорядителем — впрочем, эта версия не подтверждена. Формально Второв не возглавлял предприятие единолично, но, по мнению многих исследователей, он не ограничивался ролью одного из директоров и принимал деятельное участие в работе предприятия.

Серпуховская мануфактура, одна из крупнейших в стране, состояла из четырех ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. Руководство собиралось выйти на рынки других стран, но до дела не доходило. Николай Александрович поставил этот аспект на первое место и стал всерьез интересоваться иностранными рынками и модернизацией предприятий.

Стоит подробнее рассказать об управленческой методике Николая Второва. Он мало походил на обычного купца: в детстве он занимался исключительно торговлей, учился заключать сделки и вести переговоры. Он, хоть и управлял промышленными предприятиями, мало понимал в текстильном производстве и производстве вообще.

В то же время механизация промышленных предприятий Второва происходила скорейшими темпами. Он не заставлял рабочих трудиться по 14 часов и отказался от штрафов. На его предприятиях открывались училища для рабочих, а также их семей, возводились отлично устроенные казармы, при необходимости жилье предоставлялось и продавцам в магазинах. У последних также были скидки во Второвских пассажах и возможность получить беспроцентный кредит — уникальная для того времени возможность.

В 1910 году Николай Александрович предложил открывать международные представительства Серпуховской мануфактуры. С его легкой руки началась переоснастка фабрик, благодаря которой улучшилось качество и выросло производство. По мнению аналитиков, предложенные Второвым-младшим изменения позволили Серпуховской мануфактуре не потерять позиций даже в военное время.

Николай Второв во главе семейного бизнеса

В 1911 году умер Александр Федорович Второв, большую часть состояния получил его старший сын, Николай Александрович. Историки сходятся на том, что приход к власти Второва-младшего продемонстрировал его колоссальный потенциал, который долго сковывало отцовское представление о бизнесе. Меньше чем за десять лет Николай Александрович Второв превратил и без того прибыльные семейные предприятия в настоящую империю.

В наследство Второв получил около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры, гостиницы и прочие заведения. Кроме того, в руках у предпринимателя оказался капитал в 8 миллионов рублей. Николай Александрович принялся расширять семейное дело: как и отец, он устраивал браки родственников с известными людьми или чиновниками.

Предприниматель понимал зависимость бизнеса от политики и охотно оказывал государству, а иногда и императорской семье всевозможные услуги. Он помогал улучшать инфраструктуру города, возводить новые мосты и дороги, предоставлял государству кредиты. Когда же предпринимателю требовалась ответная помощь — достаточно было просто намекнуть.

В 1912 году Второв начал свой первый крупный самостоятельный проект — строительство комплекса зданий «Деловой двор». Вложено было несколько миллионов рублей. Конкуренты и газетчики уверяли, что вложенные средства не отобьются и Николай Александрович уничтожит наследие отца. Тем не менее уже в 1913 году, на последнем этапе строительства, большую часть зданий арендовали, а за остальные между промышленниками шла настоящая борьба. Помещения были чрезвычайно современны и оформлены с небывалой роскошью, а вел проект знаменитый архитектор И.С. Кузнецов. Рискованная затея принесла деньги, а к тому же изменила облик предпринимательства в Москве.

Следующий проект Второва — текстильный трест. Еще в 1910 году он выводил Серпуховскую мануфактуру на новый уровень, следующим шагом стало упрочение позиций бизнеса на российском рынке и выход в другие страны. В 1913–1914 годах Николай Александрович вместе с братьями Кноп приобрел крупные паи Даниловской мануфактуры и Товарищества Гюбнера, а затем было создано Товарищество управления ввозными и вывозными товарами, которое возглавил Второв.

Вскоре были открыты представительства в торговых центрах Российской империи и в Китае. Обороты предприятия составляли около 70 миллионов рублей. С началом Первой мировой войны текстильный бизнес был частично переведен на военные нужды: здесь производились бинты для солдат. На территории Серпуховской мануфактуры был создан химический завод.

В 1915 году российская армия столкнулась с нехваткой снарядов и боеприпасов, и государству пришлось опереться на крупных промышленников. Вскоре Главное артиллерийское управление (ГАУ) создало «Организацию уполномоченного ГАУ по изготовлению снарядов французского образца». Возглавивший ее генерал Ванков предложил Второву сотрудничество, и предпринимателю была предоставлена фабрика, к которой достроили два снаряжательных завода и мастерские.

Предприятия расположили поблизости от железнодорожных станций для скорейшей транспортировки, причем первый завод возвели всего за 38 дней. Второв объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик», деятельное участие в котором принял его сын Борис.

Предприниматель заметил, что большую часть красок страна приобретала в Германии, и вместе с другими крупными предпринимателями создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». Оно не занималось производством только краски — в Москве стали создавать промышленные лаборатории.

В 1916 году Второв приобрел «Юнкерс-банк», который станет основой его империи. Банк раньше принадлежал знаменитому финансисту Дмитрию Рубинштейну, который был известен полузаконными операциями и коррупционной связью с Григорием Распутиным. Через Распутина Рубинштейн пытался получить более высокий чин и защиту от судебного преследования, которое ему грозило за несколько рискованных операций. В конце концов он попал под следствие и был посажен в тюрьму за содействие врагу. Есть мнение, что обвинение было отчасти сфабриковано в результате борьбы в финансовых кругах.

Как бы то ни было, банк оказался во власти Второва, который сполна воспользовался открывшимися возможностями. Под его руководством «Юнкерс-банк» превратился в Московский промышленный банк с капиталом в 30 миллионов рублей. С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Капитал Второва достиг 150 миллионов рублей.

К 1916 году у Второва была одна из крупнейших в России бизнес-империй: Серпуховский хлопчатобумажный трест, химические, металлургические и снаряжательные заводы, Московский промышленный банк, угольные и золотые шахты, месторождения нефти, почти 200 розничных магазинов, кирпичные производства и многое другое.

На этом предприниматель не остановился — он продолжал переводить промышленность под военные потребности. Вместе с купцом Рябушинским он создал Автомобильное московское общество, предназначенное в первую очередь для обеспечения армии грузовиками. Вскоре название этого предприятия изменится на ЗИС, а позже — на ЗИЛ. Кстати, для первой версии грузовика была использована модель Fiat: благодаря хорошей проходимости она подошла для отечественного бездорожья.

Во время войны на текстильных предприятиях Второва стали шить форму для солдат по проекту В. Васнецова и К. Коровина. Отсюда родом знакомые нам длинные шинели, галифе, буденовки, которые изначально назывались богатырками, а также кожаные куртки, ставшие визитной карточкой офицеров НКВД и комиссаров. Эта униформа была предназначена для парада по Берлину по случаю ожидаемой победы в Первой мировой войне.

Основание завода «Электросталь»

Во время Первой мировой войны промышленникам пришлось начинать работать во многих отраслях с нуля или скорыми темпами налаживать производство в больших масштабах, чтобы удовлетворить потребности армии. В частности, у фронта была колоссальная потребность в стали, а удовлетворить ее было почти невозможно.

Государство попросило помощи у Второва, умевшего найти средства и в короткие сроки наладить производство, и предприниматель основал завод «Электросталь», который существует и поныне. Его компаньонами стали М.И. Терещенко (при Временном правительстве стал министром иностранных дел) и А.И. Коновалов. Для утверждения у Николая II был разработан устав, который император подписал в 1916 году.

Для строительства было выбрано место возле урочища Затишье в Московской губернии. Позже здесь вырастет город, который в советское время получит название Электросталь. Выбор места был обусловлен близостью транспортных магистралей и электростанции и в то же время допустимым удалением от Москвы. Попавших сюда рабочих освобождали от военной службы, но цель перед ними стояла не менее сложная — в кратчайшие сроки построить завод.

Подъездные пути нужно было прокладывать в лесистой и болотистой местности — рабочим пришлось тяжело, и это заняло много времени. Но главным препятствием стало другое: почти год пришлось убеждать железнодорожное управление отдать принадлежащую ему землю под нужды предприятия. Второв скупал рельсы в разных регионах империи, не обращая внимание на качество: он собирался проложить подъездной путь, который бы прослужил хотя бы первое время. Краеугольный камень завода, одного из первых предприятий такого рода в стране, был заложен 6 августа 1916 года.

Второв спешил и всеми силами увеличивал количество строителей за счет жителей других стран Российской империи. В общей сложности на стройке трудилось около 6 тысяч человек. У рабочих был ненормированный график, работать приходилось в любую погоду и в любое время года. Не было времени обеспечить рабочим надлежащие условия, и участились болезни — пришлось привозить докторов, чтобы не допустить пандемии. Историки подчеркивают, что действия предпринимателя все же запоздали, и смертность среди рабочих оставалась высокой.

Во время строительства Второв вербовал на завод ученых и специалистов. Большая часть из них приезжала из Петрограда, а до этого приобрела практические навыки работы на Путиловском заводе. С некоторыми специалистами Второв был вынужден встречаться лично, чтобы убедить их войти в состав предприятия.

Электрические печи заказывались из Англии и США, вместе с большей частью необходимого оборудования. Россия не могла себе позволить производить необходимую оснастку, да и качеством ее, скорее всего, Второв остался бы недоволен. С доставкой оборудования также были проблемы: транспортные суда не раз уничтожал немецкий флот.

Несмотря на сложность задачи, тяжелые условия труда и проблемы с чиновниками, строительство в конце концов закончили. Первая плавка прошла 17 ноября 1917 года. За время возведения завода страна изменилась, монархия пала, но Второв сдержал слово, и государство все же получило необходимую ему сталь.

Благотворительная деятельность и образ жизни

Второвы не были известны как меценаты: основатель династии Александр Федорович предпочитал благотворительной деятельности коммерцию, и если жертвовал, то мизерные суммы. Когда семейное дело возглавил Николай Александрович, подход к благотворительности изменился. Предприниматель жертвовал деньги госпиталям, на нужды раненых и пострадавших. Около миллиона рублей было направлено на развитие образования в Сибири, часть ушла в Иркутский университет, остальное — на создание промышленного училища.

Николай Второв был настоящим трудоголиком, большую часть времени он проводил в работе. При этом он окружил близких роскошью: у семьи была недвижимость в Сибири, в том числе родовое гнездо в Иркутске. Управляя своей империей из Москвы, Второв построил особняк, который позже получил название Спасо-Хаус — сейчас это резиденция посла США. По воспоминаниям современников, Второв был человеком жестким, но не жестоким, и чрезвычайно предприимчивым. При жизни его называли «сибирским американцем», подчеркивая его способ ведения дел и умение зарабатывать.

Спасо-Хаус

В последние годы жизни Второв, как и раньше, занимался своими предприятиями. Смена власти в России не слишком поменяла его жизнь, что неудивительно, учитывая дружбу с тем же Михаилом Терещенко. Когда к власти пришли большевики, предприятия Второва сначала особо не трогали: сказалась их стратегическая ценность.

В мае 1918 года Николай Александрович Второв был застрелен неизвестным молодым человеком. Расследование вскоре зашло в тупик: в истории было много непонятных обстоятельств. По слухам, убийцей был внебрачный сын предпринимателя, пытавшийся получить от отца солидную сумму денег.

Представители предпринимательского сословия собрались на похороны со всей Москвы. Делами империи Второвых некоторое время руководил сын Второва Борис Николаевич. После национализации предприятий часть семьи эмигрировала, потомки и поныне живут в странах Европы.

Влияние Николая Александровича Второва на развитие русской промышленности и военной индустрии сложно переоценить. Многие его начинания советская власть позже использовала для развития страны. Отличный организатор, умевший находить общие интересы с чиновниками, Второв прошел путь от владельца оптовых магазинов в Сибири до богатейшего человека Российской империи с состоянием в 60 миллионов рублей золотом.

|

Метки: второвы |

«Барщина для женщины»: почему на Руси это не считалось изменой |

«Барщина для женщины»: почему на Руси это не считалось изменой

Русские крестьянки не все беспорядочные половые связи с мужчинами относили к категории блуда. За что их не подвергали порицанию.

К категории блуда не относились ситуации, когда девушка (например, лет 15-ти) выходила замуж за молодого человека, который потом на много лет уходил на воинскую службу, а она в это время заводила отношения на стороне. Во-первых, она долго ждала возвращения супруга, во-вторых, он мог погибнуть в любой момент и оставить ее вдовой.

Крестьяне оправдывали её измену естественными потребностями организма.

Не успевшие насладиться «бабьим счастьем» вдовы при живых и мёртвых мужьях, нашедшие утешение на чужом мужском плече и даже родившие от этой связи ребёнка, заслуживали жалость и понимание односельчан. Все замечания мужчине, который поспешил с женитьбой.

В российских деревнях спокойно реагировали на так называемый блуд от отчаяния: когда муж, в силу физиологических проблем, не мог удовлетворить супругу.

Женщина оставалась замужней барышней и не испытывала “чувственного голода”.

В период существования крепостного права крестьянки, по приглашению помещика посещавшие его спальню, не воспринимались в качестве блудниц, поскольку шли на этот шаг не по доброй воле, а по принуждению.

Они фактически становились жертвами безграничной власти барина, который мог позволить себе воспользоваться любой понравившейся ему женщиной.

Данное явление было настолько распространенным, что получило даже отдельное определение — «барщина для женщины».

По свидетельству историка Василия Семевского, многие русские помещики, которые жили за границей, специально наведывались в свои вотчины, чтобы предаться распутной жизни.

К приезду барина управляющий готовил список из молоденьких крестьянок, которые позже ублажали господина. А после он уезжал из имения, чтобы «изголодавшись» вернуться и все повторить.

Однако, по мнению историка Бориса Тарасова, в большинстве поместий склонение к блуду носило систематический характер, и каждую ночь в барскую опочивальню согласно «заведенной очереди», отправлялась одна из крепостных. Не смея перечить господской воле, крестьяне с покорностью воспринимали такую измену, не видя в ней блуда.

Аналогичную реакцию вызывало неписаное право барина на проведение первой брачной ночи с любой невестой его имения. Помещик аргументировал своё распутное поведение снятием с девицы первородного греха, а новобрачную никто не мог назвать блудницей.

Специфическое отношение к блуду прослеживалось в дохристианской Руси, когда люди жили по другим нравственным законам. По мнению Александра Афанасьева, царивший в обществе культ плодородия накладывал отпечаток на поведение девушек, которые ублажали свою похоть.

Византийский историк Маврикий Стратег, посещавший Русь в VI веке, в своих заметках отмечал вольный нрав русских девушек, без стеснения предававшихся любовным утехам до вступления в брак.

В древности целомудрие девушки рассматривалось скорее не как ценность, а как свидетельство её сексуальной непривлекательности и неумелости, из-за которой муж мог прогнать её из дома после первой брачной ночи.

Историк Дмитрий Иловайский отмечал, что незамужние девушки на Руси пользовались абсолютной свободой, легко сходились с юношами на языческих игрищах, могли отдаться ему в укромном месте и договориться о бегстве.

Отдельного упоминания заслуживает праздник Ивана Купалы, в ночь на который в некоторых селениях сразу же после прыжков через костёр начиналось время свального греха, когда молодёжь удалялась в лес и беспорядочно совокуплялась друг с другом. По словам специалиста по народным обрядам Полины Глушковой, данная оргия не осуждалась.

До 1743 года, когда по указу Екатерины Великой стали возводиться отдельные женские и мужские бани, подданные русской короны мылись в общей. Этот факт очень настораживал иностранных путешественников, не привыкших к такой простоте нравов.

Византиец Велизария, венесуэлец Франциско де Миранда, француз Шарль Массон считали публичные бани рассадником блуда, однако лишённые ложной стыдливости крестьянки не видели ничего предосудительного в совместной помывке с представителями противоположного пола.

По свидетельствам банного эксперта Андрея Дачника, коллективное или семейное посещение бани не носило сексуальный подтекст, и максимум, могло перерасти во флирт или специфические шуточки.

Источник:

© Русская Семерка

ttps://russian7.ru/post/barshhina-dlya-zhenshhiny-pochemu-na-rusi-ye/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Какие вещи нельзя делать в русской бане |

156 047 подписчиков

Какие вещи нельзя делать в русской бане

Баня для русского - целый культ. Она и парит, она и правит. Она способна переродить человека заново, подарить силы для новых подвигов.

После полуночи ни ногой

Если вы думаете, что баня, как остров, необитаема, то заблуждаетесь. Испокон веков в ней живет банник – банный хозяин. Существо это любит, чтобы ему всячески угождали, оставляли мыло, например, или воду из кувшина не выплескивали – баннику ведь тоже необходимо мыться. А париться он предпочитает строго после полуночи. Если и вам в голову придет такая «счастливая» мысль, берегитесь – банник вас «задавит». Проще говоря, напустит угару на вашу отчаянную головушку.

Женщина, посторонитесь!

Даже в бане женщин ожидала сплошная дискриминация, а все потому, что считались они испокон веков нечистыми. Им и в церковь-то не всегда разрешалось входить, что уж тут говорить про баню. Считалось, что если женщина будет ходить в баню первая, то все смытые ею болезни и грехи перейдут на того, кто будет париться после нее. Поэтому первыми, конечно же, шли мыться «святые» мужчины, а уж только потом их «нечистые» жены.

Третьей очереди не бывать!

Кроме того, что банник предпочитает париться после полуночи, он еще любит помыться в третью очередь, в так называемый «третий пар». Учтите, банник не простит, если вы попытаетесь все-таки нарушить очередность и войдете в баню в третий заход. Действия банника будут нежны и трепетны: он либо кипяточком вас окатит так, что кожа сойдет, либо просто придушит. Чистота, конечно, залог здоровья, но если уж не успели, то ложитесь-ка лучше спать грязными – целее будете.

Не повышать градусы

Похоже, что банник все же женского пола, потому как терпеть он не может спиртное. Повышать градусы, конечно, в бане можно, но только температурные. С любителей «опрокинуть» в баньке, да не по одной, банник, считалось, мог содрать кожу и… натянуть ее на потолок. Впрочем, у этого суеверия есть вполне понятные объяснения. Нетрезвый человек может таких «чудес» в бане натворить: облиться кипятком, упасть на раскаленные угли или и вовсе «уйти в отключку». Потом, конечно, можно сказать, что это дело рук банника, но от подобного объяснения ожоги болеть меньше не будут.

Не плюй на камни

Ситуация здесь не как в поговорке с колодцем. Все намного проще: плюнешь на камни, а тот самый банник плюнет в ответ, да так, что мало не покажется. Товарищ он очень обидчивый, и при любом намеке на неуважение карает беспощадно. А еще считается, что у тех, кто плюет на камни в бане, начинается герпес. Вам это надо? То-то же… Куда уж лучше поддать пару, плеснув на камни чистой водички, и порадовать банника.

Каждому - по венику

Банные веники – настолько серьезный атрибут, что к их выбору следует подойти с особенным трепетом и волнением. Вязать веники можно только в полнолуние, при этом следует рассмотреть, не с обгорелого ли вы дерева щиплете веточки и не растет ли из корня этого дерева два ствола. А когда будете нещадно ломать ветки дуба или березы, все время молите у дерева о прощении. И ни в коем случае нельзя в бане пользоваться веником после кого-то. Считается, что чужим веником вы перенесете на себя все хвори, заботы и неприятности его хозяина. Так что каждому парящемуся – по личному венику!

Не банный день

Свои правила существуют и по дням, в которые можно посещать баню. Ни в коем случае не в понедельник – в этот день баня полностью в распоряжении банника, а вы уже поняли, что с ним шутить не стоит. Лучшими днями для похода в баню всегда считались четверг или суббота. Те, кто особенно склонны к чистоте, могут добавить еще и вторник. В эти дни банник даже готов любезно присмотреть за нечистой силой, чтобы та вам не досаждала.

https://zen.yandex.ru/media/russian7/kakie-vesci-n...i-bane-5f97ae44bc35081b5200d07

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы баня |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

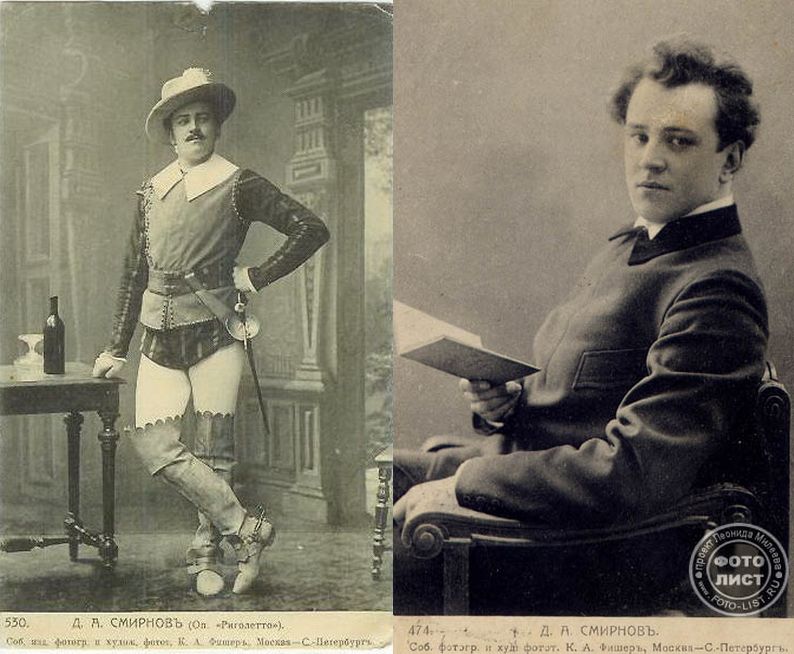

Дмитрий Смирнов – тенор своего времени |

Непрошедшее время

Дмитрий Смирнов – тенор своего времени

- Светлана Видякина, Jana Jermakova-Zaikovska (Яна Ермакова)

- 10 июнь 2014, 16:43

Несправедливо забытое в наши дни имя певца Дмитрия Алексеевича Смирнова, покорившего мир, некогда было тесно связано с Ригой. О жизни и творческом пути этого выдающегося человека в программе «Непрошедшее время» на Латвийском радио 4 рассказал писатель, историк, председатель Шаляпинского общества Латвии Сергей Журавлёв:

Могила певца находится в Риге на Покровском кладбище. После перестройки интерес к ней со стороны ценителей творчества Дмитрия Смирнова из самых разных стран резко возрос. В то время как многие рижане и понятия не имели о том, где покоится друг Шаляпина, Собинова, Тартакова, Марианны Черкасской.

Сейчас могилу Смирнова можно найти по скромному гранитному памятнику. Его установили на пожертвования прихожан Покровской церкви. Долгое время здесь был обычный деревянный крест, который периодически пропадал.

Дмитрий Алексеевич Смирнов родился в Москве, в состоятельной купеческой семье. В трехмесячном возрасте потерял отца, воспитывался отчимом П. Ютановым, который поощрял музыкальные занятия детей. Петь Смирнов любил с детских лет.

В 1900 году Дмитрий Смирнов окончил Комиссаровское техническое училище, но параллельно пел в церковном хоре, сочинял духовные произведения. Посещал «Классы пения» М. А. Раньери-Горбовского.

Первое выступление на профессиональной сцене состоялось в 1903 году. Это была премьере оперы «Каморра» Э. Д. Эспозито. Смирнову доверили партию Джиджи. Позже он исполнил партии Альфреда («Травиата» Дж. Верди), Ромео («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), Князя («Русалка» А. Драгомыжского) и другие. Впервые спетая партия Герцога в «Риголетто» Дж. Верди стала в дальнейшем визитной карточкой Смирнова. По подсчётам экспертов, за творческую карьеру певца она была исполнена им 923 раза.

Позже, получив всемирную славу, он лелеял мысль открыть собственную вокальную школу. Считал, что басы нравятся солидным господам, а участь теноров – быть дамскими угодниками.

К началу 1905 года, в возрасте 22-ух лет, певец вошёл в круг виднейших оперных артистов России. В 1907 году Дмитрий Смирнов вместе с Шаляпиным и Черкасской был приглашённым певцом на открытии парижских сезонов Сергея Дягилева.

С этого времени начинается активная международная гастрольная деятельность Д. Смирнова. Певец выступает на ведущих мировых сценах: «Гранд Опера» (Париж, 1907—1909, 1912), Мариинский театр (Санкт-Петербург, 1907—1917), «Ла Скала», Милан, 1908), театр «Казино» (Монте-Карло, 1908—1910), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк, 1910), Друри-Лейн (Лондон, 1914), в музыкальных театрах таких городов, как Буэнос-Айрес, Брюссель, Берлин, Кёльн, Рим, Барселона, Мадрид, Люцерн, Монтевидео, Бостон и др.

Он должен был петь на сцене Лондонской оперы. В этот вечер его коллеги из «Ла Скала» Энрико Карузо и Тито Руффо в шутку отказались выступать, ведь ожидалось «выступление самого Смирнова!».

Великий тенор затмил всех и в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк). Но там не понравилось, как в свое время и Шаляпину. Позже он признался, что выступление больше похоже на конкурс, соревнование, «забег певцов», и на эту сцену не хочется выходить даже за очень большие деньги.

В 1937 году в жизни певца случилась трагедия. Во время гастролей Смирнова в Бухаресте после неудачной операции аппендицита в лондонской больнице скончалась его супруга, певица Лидия Павловна Смирнова-Мальцева.

Выполняя последнюю волю жены, певец добился разрешения эстонских властей похоронить ее на старинном кладбище в пещерах петсерского (печорского) монастыря. В память о покойной супруге дал ряд благотворительных концертов в Таллине, Тарту, Петсери, Пярну и других городах Эстонии.

С декабря 1937 года он постоянно проживал в Эстонии. Какое-то время Смирнов не пел, тяжело переживал уход жены. Он запел лишь в апреле 1938 года, когда лауреат Нобелевской премии Иван Бунин посетил Каунас, Ригу и Таллин. В отеле Золотой лев он исполнил песню «У окна», которую посвятил покойной жене.

В 57 лет он встретил новую любовь – 17летнюю Нину Голубеву, только что окончившую таллинскую русскую городскую гимназию и поступившую в Высшую государственную школу художеств. В октябре 1939 года было объявлено об их предстоящем бракосочетании. Брак был заключён в декабре, и тогда же супруги переехали в Ригу.

В 1940-1942 годах Дмитрий Смирнов руководил вокальной студией в Риге. Выпустил 250 певцов, среди которых был известный в будущем латвийский и советский певец Михаил Александрович.

Во время гастролей в Таллине и Берлине певец заболел воспалением лёгких и вернулся в Ригу. В 1943 году завершил работу над своими «Воспоминаниями», а в марте 1944 года его направили в больницу, где 27 апреля 1944 года он скончался от инфаркта.

До последних дней Дмитрий Смирнов был человеком исключительной красоты. Высокий, стройный, подтянутый. Его https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/neproshedshee-vremja/dmitriy-smirпочитало духовенство, так как он был православным и глубоко верующим. Выступления всегда сопровождались аншлагами и несмолкаемыми овациями.

|

Метки: смирновы театр |

Мамонтов, Савва Иванович |

Мамонтов, Савва Иванович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Мамонтов.

| Савва Мамонтов | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 2 [14] октября 1841[комм. 1] |

| Место рождения | Ялуторовск, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния, Российская империя (ныне Тюменская область) |

| Дата смерти | 6 апреля 1918[1][2] (76 лет) |

| Место смерти | Дмитровский уезд, Московская губерния[3], РСФСР |

| Гражданство |  Российская империя→ Российская империя→ РСФСР РСФСР |

| Род деятельности | предприниматель, меценат, коллекционер искусства |

| Отец | Иван Фёдорович Мамонтов |

| Дети | Вера Саввична Мамонтова и Мамонтов, Всеволод Саввич |

| Награды и премии | |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство.

К. С. Станиславский[4].

Са́вва Ива́нович Ма́монтов (2 [14] октября 1841 (по другим данным — 3-го или 4-го[комм. 1]), Ялуторовск — 6 апреля 1918, Абрамцево) — русский предприниматель и меценат. Представитель купеческой династии Мамонтовых[⇨]. Учился на юридическом факультете Московского университета[⇨]. Азы предпринимательской деятельности осваивал в Закаспийском торговом товариществе (Баку), Шахруде, Милане[⇨]. В 1869 году, получив по наследству от отца, Ивана Фёдоровича Мамонтова, акции принадлежавшей ему железнодорожной компании, начал активно заниматься железнодорожным строительством[⇨]. Пик предпринимательской деятельности Саввы Мамонтова пришёлся на последнее десятилетие XIX века, когда он начал осуществлять Северный железнодорожный проект. В 1897 году было закончено строительство дороги Москва — Архангельск[⇨]. Через два года, в сентябре 1899 года, Мамонтов, не сумевший расплатиться с кредиторами, был арестован и заключён в Таганскую тюрьму[⇨]. Летом 1900 года суд, на котором Мамонтова защищал адвокат Ф. Н. Плевако, оправдал предпринимателя, однако тот был фактически разорён[⇨].

Савва Мамонтов вошёл в историю русского искусства как меценат и покровитель художников и артистов[⇨]. В Абрамцевском художественном кружке, созданном в принадлежавшем Мамонтову подмосковном имении Абрамцево, сумели раскрыть себя такие живописцы, как Валентин Серов, Константин Коровин, Виктор Васнецов и другие[⇨]. Мамонтов основал Московскую частную русскую оперу. При его активной поддержке широкая зрительская аудитория смогла познакомиться с исполнительским мастерством Фёдора Шаляпина, который был солистом этого театра во второй половине 1890-х годов[⇨]. С 1899 года Мамонтов совместно с княгиней Марией Тенишевой финансировал журнал «Мир искусства»[⇨].

В конце 1900 года, после суда, Мамонтов поселился в доме неподалёку от Бутырской тюрьмы, при гончарной мастерской, перевезённой из Абрамцева. Весной 1902 года особняк на Садовой-Спасской улице, стоявший опечатанным после ареста предпринимателя, был выставлен на торги вместе с художественной коллекцией хозяина[⇨]. Некоторые произведения попали в Третьяковскую галерею, другие были приобретены Русским музеем. Значительную часть собственного архива Мамонтов завещал создателю театрального музея Алексею Бахрушину[⇨].

Содержание

- 1 Происхождение

- 2 Воспитание, образование

- 3 Азы предпринимательской деятельности

- 4 Семья

- 5 Железнодорожное строительство (1870—1880-е годы)

- 6 Абрамцево

- 7 Абрамцевский художественный кружок

- 8 Личность. Оценки современников

- 9 Русская частная опера

- 10 Издательские проекты

- 11 Архитектурные проекты

- 12 Северный железнодорожный проект (1890-е годы)

- 13 Ревизия и арест

- 14 Суд. Речь Плевако

- 15 После суда

- 16 Судьбы детей

- 17 Оценки деятельности. Память

- 18 Комментарии

- 19 Примечания

- 20 Литература

- 21 Рекомендованная литература

Происхождение[править | править код]

Иван Фёдорович Мамонтов

Мария Тихоновна Мамонтова

Савва Иванович родился 2 [14] октября 1841 (по другим данным — 3-го или 4-го[комм. 1]) в сибирском городе Ялуторовске в семье Ивана Фёдоровича и Марии Тихоновны Мамонтовых (девичья фамилия матери — Лахтина). Сведения о его прадеде по отцовской линии крайне скудны; известны лишь имя — Иван — и год рождения: 1730-й. Дед будущего мецената, Фёдор Иванович, жил в Звенигороде, занимался винной торговлей и ушёл из жизни довольно рано. Звенигородцы, оценившие его заслуги в восстановлении города после одного из сражений Отечественной войны 1812 года, воздвигли на могиле Фёдора Ивановича памятник. Его вдова ненадолго пережила мужа. После смерти родителей троих малолетних сирот — Ивана, Михаила и Николая — взяли на воспитание родственники. Иван Фёдорович, фактически выросший в бакалейных лавках, пошёл по отцовской стезе: он торговал вином в Чистополе, Ялуторовске, Пскове, Шадринске и других городах. В 1843 году он вступил в первую купеческую гильдию; позже вошёл в десятку наиболее крупных винных откупщиков России[11][12][13][комм. 2].

В конце 1840-х годов Иван Фёдорович с женой переехали в Москву. К тому времени в их семье росло шестеро детей; Савва был четвёртым. Мамонтовы приобрели просторные апартаменты на Первой Мещанской улице — с большим двором, солидным подъездом, залами, кабинетами и каменной террасой. Дом считался открытым — в число гостей, принимаемых хозяевами, входили московский генерал-губернатор Арсений Закревский, историк Михаил Погодин и предприниматель Василий Кокорев, которого Савва в юношеских дневниках называл «откупным царём»[17][18][13]. Вместе с Кокоревым Иван Фёдорович, стремившийся вкладывать деньги в самые разные проекты, основал Закаспийское торговое товарищество. Кроме того, Мамонтов построил в Москве несколько отелей и стал главным вкладчиком акционерного общества, занимавшегося строительством Московско-Ярославской железной дороги[19][20].

Мария Тихоновна скоропостижно скончалась осенью 1852 года. Савве в ту пору шёл десятый год. После похорон жены Иван Фёдорович продал прежние апартаменты вместе с мебелью и всей хозяйственной утварью и перебрался с детьми в дом на Новой Басманной[21]. Летние месяцы семья, как правило, проводила в подмосковной усадьбе Киреево, купленной Мамонтовым-старшим по рекомендации Василия Кокорева[22]. Иван Фёдорович умер в 1869 году. Киреево он завещал старшему сыну Фёдору; акции железной дороги унаследовал от отца Савва Мамонтов[23].

Воспитание, образование[править | править код]

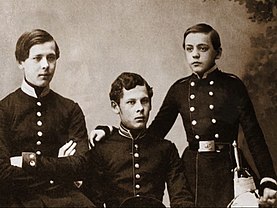

Братья Фёдор, Анатолий и Савва, 1856 год

Воспитание в семье Мамонтовых осуществлялось с помощью домашних педагогов. Иван Фёдорович, следуя советам друзей, пригласил из Ревеля гувернёра Фёдора Борисовича Шпехта, который был сторонником жёсткой дисциплины и наказывал детей розгами. Впоследствии, вспоминая о педагогических принципах Шпехта, Савва Иванович писал, что розги оказались действенным методом: «Я же вскоре сделался чистеньким и аккуратным мальчиком»[24]. Особое внимание Шпехт уделял иностранным языкам, чередуя занятия немецким с уроками французского. Знание языков пригодилось Савве в младших классах 2-й московской гимназии, куда он поступил в 1852 году[18]. Учёба в гимназии прервалась после третьего класса, когда Иван Фёдорович решил определить сына в закрытое учебное заведение — Горный корпус в Петербурге. Недолгое пребывание в корпусе запомнилось Мамонтову как время муштры и маршировки. Учёба в Петербурге завершилась после того, как Иван Фёдорович узнал о проникшей в стены заведения скарлатине — болезнь унесла жизнь одного из воспитанников. После этого Савва вернулся в московскую гимназию[25].

В юношеские годы Савва увлёкся театром — в конце 1850-х годов его личный дневник был заполнен записями о спектаклях, которые он не только смотрел, но и анализировал: «„Чужое добро впрок не идёт“ и „Голь на выдумку хитра“. Я эту комедию видел в первый раз, и она на меня произвела сильное впечатление; но как Васильев хорош в роли сына, это просто чудо». Мамонтов не только посещал театры, но и надеялся выступить на сцене в качестве оперного певца — специалисты, с которыми он консультировался, утверждали, что ему нужны занятия вокалом — у юноши «может образоваться хороший голос»[26]. Урокам в гимназии Савва уделял гораздо меньше времени, и в его табеле за шестой класс наряду с пятёрками по естественной истории и немецкому языку значились тройки и даже единица за латынь. Вердикт директора гимназии гласил, что для перевода в седьмой — выпускной — класс Савва Мамонтов должен «подвергнуться дополнительному испытанию»[27][28].

В юности у Саввы была выявлена предрасположенность к туберкулёзу, и летом 1859 и 1860 годов он вместе с наставником Николаем Авенариусом жил на заграничных курортах — лечился минеральными водами и готовился к поступлению в университет. Первые попытки преодолеть вступительные испытания оказались неудачными, и некоторое время Мамонтов числился слушателем профессорского курса лекций[29]. В 1861 году девятнадцатилетний Савва всё-таки стал студентом

|

Метки: купечество мамонтовы театр |

Смирнов, Дмитрий Алексеевич |

Смирнов, Дмитрий Алексеевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Смирнов; Смирнов, Дмитрий.

| Дмитрий Алексеевич Смирнов | |

|---|---|

|

|

| Основная информация | |

| Дата рождения | 7 (19) ноября 1882 |

| Место рождения | Москва, Российская империя |

| Дата смерти | 27 апреля 1944 (61 год) |

| Место смерти | Рига, Латвийская ССР, СССР |

| Похоронен | |

| Страна |  Российская империя Российская империя Эстония Эстония Латвия Латвия СССР СССР |

| Профессии | |

| Певческий голос | тенор |

| Жанры | опера |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Дми́трий Алексе́евич Смирно́в (7 ноября (19 ноября) 1882, Москва — 27 апреля 1944, Рига) — русский оперный певец, лирико-драматический тенор[1].

Содержание

Биография

Дмитрий Смирнов родился в Москве, в состоятельной купеческой семье[2]. В трёхмесячном возрасте потерял отца, воспитывался отчимом П. Ютановым, который поощрял музыкальные занятия детей. По воспоминаниям самого певца:

Петь любил с детских лет. Ещё ребёнком мне довелось услышать знаменитого московского протодьякона. Его феноменальный бас восхитил меня. Форте было таким могучим, что в храме погасли свечи, окна собора дребезжали. Засыпая в детской кроватке, я мечтал о том, что вот вырасту большой и у меня будет такой громоподобный бас. Что я только не делал, чтобы добиться звучания в нижнем регистре, но не всего можешь достичь трудом и упорством — октавист из меня, как видите, все-таки

не получился.

— Ю. Шумаков. «О Дмитрии Смирнове»

В 1900 году Дмитрий Смирнов окончил Комиссаровское техническое училище[3], однако занятия музыкой не прервал — пел в церковном хоре и сочинял духовные произведения. Посещал «Классы пения» М. А. Раньери-Горбовского. В спектакле, поставленном в этом учебном заведении, Смирнов в марте 1902 года дебютировал в одной из основных теноровых партий классического репертуара — Ленского в опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Также брал уроки пения у К. Кржижановского, А. М. Додонова и, позднее, у Э. К. Павловской[4].

Первое выступление на профессиональной сцене состоялось в 1903 году, на премьере оперы «Каморра» Э. Д. Эспозито в партии Джиджи (театр «Эрмитаж», Товарищество артистов Московской частной оперы С. И. Мамонтова)[2]. Здесь же были им исполнены партии Альфреда («Травиата» Дж. Верди), Ромео («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, Князя («Русалка» А. Даргомыжского) и др. Впервые спетая здесь партия Герцога в «Риголетто» Дж. Верди стала в дальнейшем визитной карточкой Смирнова. По подсчётам экспертов, за творческую карьеру певца она была исполнена им 923 раза[5].

В 1904 году Д. А. Смирнов приглашается в труппу Московского Императорского Большого театра (дебютировал 26 апреля в партии Синодала — «Демон» А. Рубинштейна). Много гастролирует по России уже в качестве солиста императорских театров. Летом того же года в Кисловодске впервые встречается на сцене с Ф. И. Шаляпиным, для которого в последующие годы Смирнов станет наиболее частым партнером (около 80 спектаклей)[5]. И если в своё время Смирнов завидовал басам, то Шаляпин, высоко ценивший талант молодого тенора, заметил:

Отчего я не тенор, что за голос! Ведь после исполнения Митей каватины князя чувствуешь, что ты побежден…

— Ю. Шумаков. «О Дмитрии Смирнове»

К началу 1905 года, в 22-летнем возрасте, певец вошёл в круг виднейших оперных артистов России[2]. По воспоминаниям певшей с ним А. В. Неждановой:

Это был прекрасный певец и артист. У Смирнова был громадный диапазон и исключительно большое дыхание. Он обладал замечательно красивыми верхними нотами, которые умел искусно филировать.

— В. Шелохаев. Энциклопедия Русской эмиграции

С этого времени начинается активная международная гастрольная деятельность Д. А. Смирнова. Певец выступает на ведущих мировых сценах: «Гранд Опера» (Париж, 1907—1909, 1912), Мариинский театр (Санкт-Петербург, 1907—1917), «Ла Скала», Милан, 1908), театр «Казино» (Монте-Карло, 1908—1910), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк, 1910), Друри-Лейн (Лондон, 1914), в музыкальных театрах таких городов, как Буэнос-Айрес, Брюссель, Берлин, Кёльн, Рим, Барселона, Мадрид, Люцерн, Монтевидео, Бостон и др.[4]

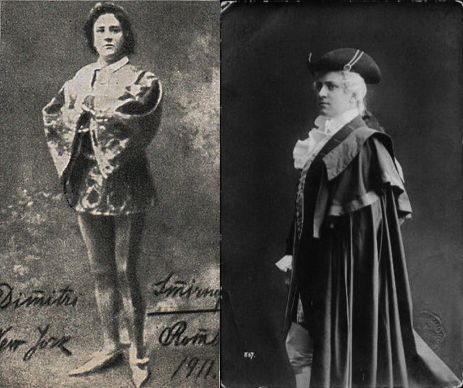

Д. А. Смирнов в 1911 году в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) в партии Ромео

После революции 1917 года Смирнов поёт в Москве, в Большом театре; в мае 1919 года исполнил партию Фауста в драматической легенде Берлиоза «Осуждение Фауста» (концертное исполнение). Летом 1919 года выезжает на гастроли по городам Украины, Крыма, Кавказа. Весной 1920 года из Новороссийска на пароходе «Афон» он покидает пределы России. Через Варну, Константинополь и Афины добирается до Парижа, где Смирнову предлагают выступать в «Гранд Опера» и в следующем сезоне в Монте-Карло. Он получает удостоверение личности без гражданства — «нансеновский паспорт», выступает в Лондоне, Риге, Таллине, Базеле и других европейских городах. В 1925 году женится на камерной певице (сопрано) Лидии Павловне Мальцевой (первый брак со Смирновой Таисией Васильевной распался)[2]. Начиная с 1926 и по 1930 год, пять раз посещал СССР с гастролями — принимал участие в спектаклях Большого театра, записывал музыкальные программы на Всесоюзном радио, выступал вместе с супругой в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Тбилиси, во многих сибирских городах. Камерный репертуар певца включал арии из опер, романсы П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, А. Т. Гречанинова. В 1930 году во время гастролей в СССР ему предлагают остаться и выпускают из страны с условием возвращения через год, однако в феврале 1932 года супруги Смирновы получают эстонское гражданство. В следующем году умирает его мать, которой так и не разрешили выехать к сыну.

В 1935 году Смирновы поселились в Лондоне, где певец сотрудничал с радио Би-Би-Си, концертировал под аккомпанемент знаменитого пианиста Джеральда Мура. 17 ноября 1937 года во время гастролей Смирнова в Бухаресте после неудачной операции аппендицита в лондонской больнице скончалась его супруга Лидия Павловна Смирнова—Мальцева[2]. Выполняя последнюю волю жены, добился разрешения эстонских властей похоронить её на старинном кладбище в пещерах петсерского (печорского) монастыря. В память о покойной супруге дал ряд благотворительных концертов в Таллине, Тарту, Петсери, Пярну и других больших и малых городах Эстонии. В декабре 1937 года избирает Эстонию местом постоянного проживания.

В 1937—1939 годах жил в Таллине, продолжая концертную деятельность. 1 октября 1939 года избирается председателем Русского театрально-музыкального общества в Таллине, заменив скончавшегося С. И. Мамонтова. В октябре того же года объявлено о его предстоящем бракосочетании с 17-летней Ниной Сергеевной Голубевой, только что окончившей таллинскую русскую городскую гимназию и поступившей в Высшую государственную школу художеств. Брак был заключён в декабре, и тогда же супруги переезжают на постоянное жительство в Ригу. В 1940 году был приглашён на должность профессора Московской консерватории, осенью 1941 года планировались его концерты в Ленинграде, однако всем этим планам помешала Вторая мировая война. В 1940—1942 годах руководил вокальной студией в Риге (среди его учеников был известный в будущем латвийский и советский певец Михаил Александрович)[2], гастролирует в Таллине и Берлине, где заболевает воспалением лёгких и возвращается в Ригу. В 1943 году завершает работу над своими «Воспоминаниями». В марте 1944 года его направляют в больницу, где 27 апреля 1944 года он скончался от инфаркта.

Похоронен выдающийся артист на Покровском кладбище в Риге.

Вдова Смирнова, Нина Сергеевна Голубева эмигрировала в США. Ей удалось вывезти рукопись «Воспоминаний» певца и в сокращённом виде издать её в 1952 году в Париже. Сохранившиеся грамзаписи выступлений Дмитрия Алексеевича позволяют и сегодня оценить его вокальное мастерство. В частности, в 1984—1990 годах фирма «Мелодия» выпустила 7 «долгоиграющих» пластинок с записями Д. Смирнова. Ряд фонограмм выпущен и на компакт-дисках.

Советский певец Сергей Лемешев так оценил результаты своего анализа записей Д. А. Смирнова:

В техническом мастерстве он превзошёл многих прославленных итальянских певцов, хотя и сам у них многому научился. Даже после Энрико Карузо и Тито Скипа Смирнов покоряет своим, казалось бы, беспредельным дыханием и столь же беспредельной кантиленой… Голос на верхних нотах, как бы попав в родную стихию, приобретает ещё большую красоту и благородство. При этом его пение всегда выразительно: совершенная филировка звука, mezza voce и piano наполнены каким-то трепетом вибрации души. Записи Смирнова для меня не только источник наслаждения, но и познания.

— В. Шелохаев. Энциклопедия Русской эмиграции

Избранные вокальные партии

Д. А. Смирнов исполняет арию герцога Мантуанского из оперы Дж. Верди «Риголетто».

Портрет Д. Смирнова в роли кавалера де Грие в опере «Манон», Ж. Массне

- Баян — «Руслан и Людмила», М. Глинка

- Богдан Собинин — «Жизнь за царя», М. Глинка

- Вертер — «Вертер», Ж. Массне

- Владимир Дубровский — «Дубровский», Э. Направник

- Герман — «Пиковая дама», П. Чайковский

- Герцог — «Риголетто», Д. Верди

- Граф Альмавива — «Севильский цирюльник», Дж. Россини

- Джеральд — «Лакме», Л. Делиб

- Индийский гость и Садко — «Садко», Н. Римский-Корсаков

- Йонтек — «Галька», С. Монюшко

- Кавалер де Грие — «Манон», Ж. Массне

- Княжич Всеволод Юрьевич — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Н. Римский-Корсаков

- Князь — «Русалка», А. Даргомыжский

- Левко — «Майская ночь», Н. Римский-Корсаков

- Ленский — «Евгений Онегин», П. Чайковский

- Лоэнгрин— «Лоэнгрин», Р. Вагнер

- Луиджи — «Плащ», Дж. Пуччини

- Надир — «Искатели жемчуга», Ж. Бизе

- Пинкертон — «Мадам Баттерфляй», Дж. Пуччини

- Рауль де Нанжи — «Гугеноты», Дж. Мейербер

- Ромео — «Ромео и Джульетта», Ш. Гуно

- Рудольф — «Богема», Дж. Пуччини

- Самозванец — «Борис Годунов», М. Мусоргский

- Соловей — «Забава Путятишна», М. М. Иванов

- Тамино — «Волшебная флейта», В. А. Моцарт

- Фауст — «Фауст», Ш. Гуно

- Хозе — «Кармен», Ж. Бизе

Примечания

- В. Шелохаев. Энциклопедия Русской эмиграции, 1997 г. — Смирнов Дмитрий Алексеевич (недоступная ссылка)

Литература

- Бронштейн С. Герои одного мгновения: Воспоминания зрителя. — М., 1964. С. 37—38

- Волжина Н. Л. В. Собинов и Д. Смирнов // «Жизнь искусства». 1929. № 2. С. 18

- Журавлёв С. Покровское кладбище — памятник рижской старины. — Рига. 1990. С. 10—11

- Квалиашвили М. Г. По трудному пути. Воспоминания. — Тбилиси, 1969. С. 36—38

- Коллектив авторов. Смирнов Дмитрий Алексеевич // Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М., РОССПЭН. 1997. С. 583—586

- Кравейшвили Б. И. Незабываемое: Записки певца. — Тбилиси, 1970. С. 35—36

- Левик С. Ю. Записки оперного певца. — 2-е изд. — М., 1962. С. 238—239

- Лемешев С. Путь к искусству. — 2-е изд. — М., 1974. С. 167—171

- Нежданова А. В. Русские певцы // Василий Родионович Петров: Сб. статей и материалов под ред. И. Бэлза. — М., 1953. С. 117

- Перепёлкин Ю. Гордость русской оперы // Веч. Ленинград. 1975. № 190

- Перепёлкин Ю. Русский мастер бельканто // Мелодия. 1985. № 3 (24)

- Салина Н. В. Жизнь и сцена: Воспоминания. — Л.; М., 1941. С. 164

- Шилов А. Дмитрий Смирнов // Сов. музыка. 1960. № 10

- Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы: Воспоминания. 1890—1930. — Л., 1936. С. 254

- Шумаков Ю. Великий русский вокалист // Волга. 1967. № 1. С. 185—191

- Шумаков Ю. О Дмитрии Смирнове // ЗЖ «Кругозор», 1966. № 6. C. 12

- K. J. Kutsch/Leo Riemens. Großes Sängerlexikon. — K. G. Saur Bern und München 1997. С. 3273 (нем.)

- Stratton J. Dmitri Smirnoff, tenor (1882—1944) // The Record Collector, 1973, vol. 14, № 11/12 (англ.)

Ссылки

- Смирнов, Дмитрий Алексеевич // Большая русская биографическая энциклопедия (электронное издание). — Версия 3.0. — М.: Бизнессофт, ИДДК, 2007.

- Концерт-очерк «Д. А. Смирнов» цикла «Из коллекции редких записей»

|

Метки: смирновы театр |

История свадебного платья Александры Федоровны — последней российской императрицы |

История свадебного платья Александры Федоровны — последней российской императрицы

В жизни любой монаршей особы подвенечное платье становится самым важным в гардеробе. Немецкой принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, которой суждено было стать последней российской императрицей, посчастливилось примерить один из наиболее впечатляющих (и при этом трагичных) нарядов в истории.

Александра Федоровна и Николай II

Урожденная Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская или Аликс (как близкие называли девочку) была внучкой английской королевы Виктории и познакомилась с будущим императором, когда ей было 12, а ему — 16 лет. Девочка впервые приехала в Петербург на свадьбу своей сестры и младшего брата российского императора Александра III, князя Сергея Александровича. Ники и Аликс сразу прониклись симпатией, правда, не успели провести много времени друг с другом. А спустя пять лет 17-летняя девушка приехала в Петербург вновь и провела в гостях у своей сестры полтора месяца. Тогда влюбленные виделись практически каждый день, еще больше укрепив связь.

Поначалу Александр III был против желания сына жениться на немецкой принцессе — император считал ее не самой выгодной кандидатурой для наследника престола. Правда, спустя время он тяжело заболел, а когда его состояние начало ухудшаться, он все же дал согласие на этот брак.