-Княгиня убежала босиком от мужа |

570

24

32 067 подписчиков

Княгиня убежала босиком от мужа

Девушка рухнула в сенях. Как была – в плаще, шали, но босиком. Потеряла туфли по дороге, когда бежала к родным. Мать всплеснула руками: Марфа! Это же дочь её, княгиня Долгорукова! Тринадцати лет от роду. Богатую наследницу, Марфу Сурмину, замуж выдали почти двумя годами ранее. Прельстились громким титулом жениха. И вот как оно вышло.

портретов юной Марфы не сохранилось, представлено полотно А.У.Бугро "Задумчивая красавица"

У костромского дворянина Ивана Михайловича Сурмина всего было вдоволь: денег, земли, домов, крепостных… Служил он при Патриаршем приказе, доход имел стабильный. А потому дочка, Марфа, была завидной невестой. В 1729 году Иван Михайлович умер, и девушку поспешили выдать замуж.

Мать поступила недальновидно – хотела выгодно сбыть наследницу с рук. Ведь посватался не кто-то там, а сам князь Юрий Долгоруков. Высокий, статный, молодой. Двадцати четырёх лет, и тоже небедный. Ну а то, что невеста молода, не печалились. «Стерпится-слюбится», да и Долгоруков обещал подождать, пока подрастёт Марфа.

Екатерина Романовна Дашкова, младшая дочь Марфы

В середине восемнадцатого века про чувства думали в последнюю очередь. Брак – это же не единение любящих душ, это союз семей, а он должен быть выгодным и прочным. Как писала впоследствии княгиня Дашкова об этом времени: «Женщины были скромны, стыдливы…Сами воспитывали детей…и не искали пустых знакомств. Оттого-то более было свадеб, менее было сплетен».

Согласно обычаям, после свадьбы новоявленная княгиня Долгорукова переехала в дом мужа. Приданое везли следом: десяток крытых повозок, уставленных сундуками. Разбирали их несколько дней, ведь Федосья Сурмина, мать Марфы, постаралась, чтобы дочкины вещи соответствовали её новому статусу. Белье – самое тонкое и изящное, отрезы шелка – подороже. Золотых украшений привезли – не счесть. Супруг был доволен.

герб рода Долгоруковых

Но обещаниё своё, данное тёще, Долгоруков не сдержал. Позже Марфа рассказывала при свидетелях, что князь вёл шумную жизнь. Принимал гостей каждый день, часто доводил себя до такого состояния, что падал в комнатах неподвижно. А порой начинал бушевать, кричать и куролесить. Она выдержала рядом с ним полтора года. В тринадцать лет, воспользовавшись моментом, когда князь спал беспробудным сном, повязала шаль на голову, завернулась в плащ, и побежала к матери.

Как она добиралась – неизвестно. Убежала от мужа босиком! Но всё же сумела дойти до дома Сурминых и упала на крыльце. Федосья рвала на себе волосы, просила у дочери прощения. «Только не отдавайте меня князю!» - умоляла Марфа.

В России, как и во всей Европе в середине XVIII века главенствовала именно такая мода, герои этой истории могли выглядеть так

Долгоруков явился скоро. Пытался договориться, но ему велели уходить. Тогда князь обратился к императрице Анне Иоанновне, с просьбой о разводе. Утверждал, что Марфа была ему неверна. Но в такое никто не поверил. Правда, разбирательство по этому делу все-таки учинили, и маленькой княгине пришлось рассказывать посторонним, как ей жилось в доме мужа. Описала все: громкие праздники у Долгорукова, его привычку поднимать руку и как боялась даже смотреть в его сторону.

Федосья Сурмина сама бросилась в ноги императрицы, умоляя разрешить развод. Возможно, дело бы оставили без внимания – ну мало ли, как в семье бывает? Однако Долгоруков попал в немилость совсем по другой причине, и был выслан в Сибирь. Марфе разрешили не следовать за ним, и в 1735 году она получила развод. В тот же самый год Федосья выдала её замуж повторно.

Роман Илларионович Воронцов - портрет, сделанный в позднее время

Вторым мужем Марфы стал граф Роман Илларионович Воронцов, приближенный цесаревны Елизаветы Петровны. Супруги были почти ровесниками и сумели поладить – уже в 1737 году родилась их первая дочь Мария, в 1739 – Елизавета. Всего же судьба одарила их пятерыми наследниками.

Марфа сделалась близкой подругой цесаревны. Зная, что у той вечно не хватает «на жизнь» нередко снабжала Елизавету Петровну деньгами. А супруг Марфы был в числе лиц, которые в 1741 году и привели цесаревну на императорский трон. "Брауншвейгскую династию" в ссылку сопровождал именно Роман Илларионович.

одна из усадеб Воронцовых

Но тут вышла оказия. Из ссылки вернулся… Юрий Долгоруков. Марфа встретила его при Дворе и была невероятно смущена. Даже разговаривать с ним ей было трудно. Воронцов занял бескомпромиссную позицию: брак расторгнут, беспокоиться не о чем. А если князь посмеет заявить о правах, то он, Воронцов, через императрицу поставит его на место.

«Я узнала о её прекрасных качествах только от друзей», - печально говорила княгиня Дашкова о своей матери, Марфе Сурминой-Воронцовой. Увы, молодой женщины не стало в 1745-м, она умерла от тифа. Заботу о детях на первых порах взяла на себя Федосья Сурмина, но затем пятерых наследников забрали. Старших двух девочек императрица Елизавета поселила во дворце и сделала фрейлинами, двух сыновей Марфы отдали на воспитание графу Воронцову-деду, а самую меньшую дочь, Екатерину – ту самую, которая станет княгиней Дашковой – обеспечивал дядя.

Печалясь о судьбе матери, княгиня, тем не менее, ошибок не учла. Свою дочь Анастасию она выдала замуж тоже очень рано – в пятнадцать лет. И этот союз никому не принёс счастья.

https://zen.yandex.ru/media/id/5db95c79ddfef600b2128bb2/kniaginia-ubejala-

|

Метки: долгоруковы воронцовы сурмины |

Особняк для Второва |

Особняк для Второва

В 1913 году архитекторы Владимир Адамович и Владимир Маят приступили к строительству особняка по заказу Николая Второва, крупнейшего в ту пору русского предпринимателя.

Архитектор Адамович был рекомендован Александром Коноваловым, давним деловым компаньоном и родственником Николая Второва. В 1912 году Александр Коновалов широко отмечал столетие своей семейной фирмы, к юбилею которого по проекту Владимира Адамовича были построены были построены в Вичуге великолепные здания фабричных яслей и больницы. Владимир Адамович происходил из дворянской семьи. Окончил Калужскую гимназию. В 1888—1898 годах учился Московском училище живописи, ваяния и зодчества , окончив его с Малой серебряной медалью. Участь в училище, в 1893—1898 годах работал помощником Фёдора(Франца) Шехтеля, участвуя в постройках по его проектам особняков З. Г. Морозовой, Н. В. Кузнецова, собственного особняка самого Шехтеля в Ермолаевском переулке

Владимир Маят учился в том же училище,что и Владимир Адамович.

С 1908 года начинается сотрудничество двух архитекторов.

В 1908г — появилась вилла Никола Павловича Рябушинского «Чёрный лебедь» , Москва, Петровский парк, Нарышкинская аллея, 5

Среди заказчиков у архитекторв были также :семейство Лопатиных и Коншиных

Строительство особняка Николая Второва на Спасопесковской площадке завершилось в 1915 году.(Если бы не начало войны с Германией в 1914 году его открытие могло бы произойти на год раньше.)Особняк был построен в стиле неоклассицизма-одного из популярных направлений в архитектуре России начала ХХ-го века. Дом Второва стал героем русской литературы. Бал Воланда, описанный булгаковым в «Мастере и Маргарите» проходит именно в этом здании. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией после США в Москве.

Начавшаяся война с Германией заставила Коновалова временно отказаться от своего замысла мести своему несговорчивому родственнику.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220111601611

|

Метки: второвы купеческие особняки адамович маят |

Как поэтесса работала "грелкой" у Есенина |

754

115

31 908 подписчиков

Как поэтесса работала "грелкой" у Есенина

Любительницу поэзии пригласили по делу: в комнатах холодно, ветер гуляет, спать неуютно. Прелестная молодая дама должна была передать свое тепло подушкам и простыням. И этот труд достойно оплачивался! Идея нанять поэтессу принадлежала двум неразлучным друзьям, Сергею Есенину и Анатолию Мариенгофу. Никто из них не подозревал, что дама станет обижаться!

Имени девушки, которую позвали поэты, история не сохранила. Мы можем только предполагать, как она выглядела. Фото начала XX века.

Они познакомились в 1919-м и вскоре стали жить в одной квартире. Два молодых талантливых поэта, Есенин и Мариенгоф. В доме №5, что в Петровском переулке, в Москве, они снимали целых три комнаты. Когда-то здание принадлежало купцу Бахрушину, знаменитому театралу и меценату. Квартира имела номер сорок шестой, и располагалась на третьем этаже. Две комнаты были жилыми помещениями, а еще одна – ванной. Правда, два молодых человека её переоборудовали. «Ванну мы закрыли матрасом, - вспоминал Мариенгоф впоследствии, - колонку для согревания воды топили книгами».

На входной двери повесили табличку: «Поэты работают. Просят не беспокоить». Они и в самом деле трудились каждый над своим произведением. А когда приходило время отправляться на покой – начинались сложности.

дом Бахрушина, где в квартире 46 жили Есенин и Мариенгоф

Зима 1919-1920 года была студёной. В декабре случалось и -27, и -29. Самой холодной выдалась неделя с 22 по 29 число, и в доме Бахрушина все мёрзли. Поэты устраивались на ночлег вместе, кутались в одеяла, шали и шубы. В этом своеобразном гнезде постепенно становилось очень даже неплохо, но дискомфорт доставляли самые первые минуты. Подушки, покрывала, простыни – все было таким ледяным! Пока согреешься - успеешь простыть...

Выход придумали такой: по очереди забираться в "гнездо", чтобы оно постепенно перенимало тепло. По нечётным дням этим занимался Есенин, по чётным – Мариенгоф. Но вскоре молодым людям надоело мёрзнуть. И тогда возникла идея: а пусть кто-то другой станет их грелкой?

кадр из фильма "Собачье сердце"

У обоих хватало знакомых. Молодые поэтессы из кружка имажинистов с интересом выслушали предложение Есенина и Мариенгофа. Одна из них согласилась помочь. Разумеется, как всякий труд, этот – оплачивался. Оба поэта клятвенно пообещали, что во время «обогрева» будут сидеть, отвернувшись!

«Она приходила к нам в час ночи, - записал Мариенгоф, - укладывалась под одеяло, и, согрев, вылезала». Ровно три дня подряд поэтесса в точности выполняла условие сделки. Необременительный труд равнялся жалованью машинистки – неплохая прибавка к зарплате. Но… на четвёртый день все пошло прахом.

Поэтесса наотрез отказалась выполнять свои обязанности. Её ярко-голубые глаза пускали настоящие молнии! Гнев был таким сильным и праведным, что поэты взмолились: да что не так? Договорились же обо всем, предельно вежливы, как и обещали – даже повернуться не решаются, когда девушка у них! Идеальные условия для работы!

С.Есенин и А.Мариенгоф в 1919-м

Оказалось, что поэтессу задело как раз это. Она была уверена, что Есенин и Мариенгоф шутят! Поэты все-таки. И тут такое разочарование! Молодая особа ушла, презрительно хлопнув дверью.

«Так что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор», - записал Анатолий Мариенгоф.

Дальше они обходились с ледяными покрывалами сами. Искать новую грелку не стали. Жаль только, что имени девушки, которая так сильно разочаровалась в Есенине и Мариенгофе, история не сохранила.

https://zen.yandex.ru/media/id/5db95c79ddfef600b21...enina-5faec823f2466e1810d8719d

|

Метки: литераторы есенины |

Как крестьяне объясняли детям, откуда у них берутся братья и сестры? |

Как крестьяне объясняли детям, откуда у них берутся братья и сестры?

"Из-под подушки упал"

"Повитуха нашла в лесу под березой, решила подарить"

"Упал из цыганской телеги"

Всё это и еще многое другое, включая знаменитое "надуло ветром" и "купили на торгу", а также "бабушка принесла и положила на печь".

Обычно дeти откуда-то выпадали и их кто-то находил. Конечно, в раннем возрасте дeти всему верили, а потом узнавали обо всем откуда ни попадя.

Видимо, наш менталитет не прошёл еще тот порог вербального табyирования, давно сломленный европейцами. Но может оно и хорошо, хотя как знать.

Все таки в Европе, особенно в Германии, как я заметила, толерантность зашкаливает слишком.

Раньше, жили люди очень просто, но работали очень много. Крестьяне были сильнее, выносливее. Дeти, можно сказать, росли в поле, пока родители работали, убирали урожай. За ними присматривали другие дeти.

"Зыбка", то есть колыбель, или люлька, висела в передней части избы на конце очепа, второй конец которого вставляли в зазор между балкой и потолком (или в любое другое отверстие) и качалась вверх-вниз за счет гибкости очепа - тонкой слеги. Зыбкость конструкции придавал очеп, не имевший опоры, отчего и колыбель называлась "зыбка".

Архангельская губерния, Онежский уезд. Село Ворзогоры. 1910 год.

Встал "дыбочки" - вот такая милая фраза означала, что рeбенок начал ходить.

Простая холщовая рубашонка, которая заботливая мама надевала на малышa, подпоясывалась "оборкой". Ножки босые с корочкой чернозема, который та же мама отмоет вечерком.

Чуть позже на рeбенка надевали портки из "тяжины", тогда ему уже исполнялось два года. Постоянно портки были на мaльчиках только с восьми лет.

Дeвочки носили платки на голове лет с двух. Обычно рубашка, а по праздникам ситцевый сарафан, шерстяные чулки, бахилки.

Так жили наши прабабушки и прадедушки. Просто и здорово.

. На последнем фото вообще не крестьянский ребёнок.

ttps://zen.yandex.ru/media/anka/kak-krestiane-obiasniali-detiam-otkuda-u-nih-berutsia-bratia-i-sestry-5f6c71b4d2daf865cce8d7bb

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

«Пустые глаза»: как на Руси предсказывали судьбу новорожденному по его внешнему виду |

-

Суеверия

«Пустые глаза»: как на Руси предсказывали судьбу новорожденному по его внешнему виду -

Народы

Ассасины: как работали лучшие разведчики и шпионы средневековья -

Прошлое

Проклятие Янтарной комнаты: почему все искатели этого сокровища погибали при странных обстоятельствах -

История

Галицийская битва: самая большая победа русской армии в Первой мировой -

История

Владимир: почему этим именем в старину называли только правителей -

История

«Отморозки»: кого на Руси так называли на самом деле -

История

«Оселедець»: у кого запорожцы переняли обычай носить эту прическу -

Народы

Курень: чем жилище казаков отличается от хаты и избы -

История

Какие древние европейские династии являются родственниками русских царей -

История

Зелимхан Харачоевский: как кавказский абрек стал официальным предводителем анархистов -

История

Почему среди воинов Чингисхана было много христиан -

Народы

Каких славянских народов больше не существует -

История

Украйна: почему в XVII веке она находилась под Тулой -

Традиция

Почему мусульмане хоронят умерших в день смерти -

История

Дипломатия по-русски: что Екатерина II писала своим политическим оппонентам -

Прошлое

Монахи-разведчики: как они помогали русским царям узнавать секреты европейских правителей -

История

«Мгла велика»: когда на Руси происходили самые ужасные погодные аномалии -

Народы

Почему русским легче терпеть боль, чем другим народам -

История

Наказание для «самогонщиков»: как Алексей Тишайший боролся с нелегальным алкоголем -

История

Почему солдатам Суворова было запрещено укрываться от пуль -

История

Цой-Педе: где расположен чеченский «город мертвых»

Меню

Суеверия

«Пустые глаза»: как на Руси предсказывали судьбу новорожденному по его внешнему виду

2020-11-16 09:15:05

«Пустые» глаза – это только один из признаков, по которому на Руси определяли судьбу, которая была уготована новорожденному. Наши предки обращали внимание и на черты лица, и на телосложение, и на строение конечностей младенцев. Чаще всего таким образом предсказывали срок жизни человека, состояние его здоровья и характер.

Телосложение и рост

На Руси многое о будущем ребенка узнавали еще в день его появления на свет. Причем обращалось внимание не только на сам процесс родов и на то, в каком положении рождался младенец, но и на его внешние данные. Так, пухлость считалась недобрым знаком. Как указано в издании «Ароматы и запахи в культуре» (Новое литературное обозрение, 2003 год), согласно распространенному русскому поверью, которое в том числе бытовало и в Ярославской губернии, пухлого и нежного новорожденного «нежит земля», а значит он скоро умрет.

А вот крепкий, но легкий ребенок внушал родителям надежду. По крайней мере сибиряки считали, что такое телосложение «долговечное». «Долговечность» новорожденного определяли также и по строению его рук и ног. Если верить авторам сборника «Обряды, обычаи, поверья» (составитель Ю. Л. Мандрика), длинные пятки сулили маленькому человеку долгую жизнь (говорили: «Пятки назад глядят – долговекий»), а короткие предвещали короткий век. Скорую смерть обещали также «сальные» подошвы и «пережимы» на руках. Недоброе предвещал и «неправильный» рост младенца. Нормальный же рост ребенка должен был соответствовать длине локтя повитухи.

Голова и лицо

Немаловажное значение имела и форма головы появившегося на свет. Так, по словам Андрея Топоркова, автора издания «Секс и эротика в русской традиционной культуре», на Руси считалось, что «востроголовые» дети в будущем будут не слишком умными. Об этом же говорили и длинные отвислые уши. Умными же считали младенцев, родившихся с длинными жесткими волосами. Обладателей мягких ушей сразу записывали в мертвецы, а вот тому, кто рождался с торчащими ушами, приписывали крепкое здоровье. Заглядывали новорожденными и в рот. Если во рту ребенка оказывались зубы, то все были уверены в том, что в будущем он станет отменным плутом.

И. И. Шангина, автор книги «Русские дети: основы народной педагогики», пишет о том, что русские тщательно вглядывались и в глаза новорожденного. Наши предки верили в то, что «пустые» глаза, то есть те, в которых не было видно слезных желез или отсутствовало отражение, предвещали быструю смерть. Однако знаком нежизнеспособности был и слишком осмысленный взгляд. Острый подбородок также сулил скорую кончину, тупой же, напротив, — крепкое здоровье и долголетие. А вот густые брови о сроке жизни не говорили, зато обещали, что их обладатель в будущем рискует стать изощренным хитрецом.

«Особые приметы»

Особый интерес вызывали и так называемые особые приметы. Вопреки расхожему заблуждению, наличие родимых пятен на теле новорожденного расценивалось на Руси как признак короткой жизни. Как указано в издании «Гендерные проблемы в этнографии» (Российская академия наук, 1998 год), это было связано с поверьем о том, что отсутствие меток на теле влечет за собой некую обезличенность человека, невозможность его опознания. «Если у ребенка нет родимого пятна, то не живуч будет», «У кого много родимых пятен, тот счастливый» — говорили в народе.

Искали «особые приметы» и во рту младенцев. Например, Константин Логинов в своей книге «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты» упоминает о том, что повитухи нередко помещали большой палец в рот ребенка, ощупывая небо. Если оно оказывалось сформированным, то считалось, что новорожденный выживет. Плоское же небо указывало на нежизнеспособность. По утверждению Логинова, дети с плоским небом приравнивались к существам из Иномира. Повитухи с подобными младенцами возились неохотно и вообще рекомендовали матерям не кормить их грудью: мол, все равно умрет.

https://cyrillitsa.ru/sueverija/149956-pustye-glaza-kak-na-rusi-predskazyv.htm

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Беременность и подготовка к родам |

36

2

141 подписчик

Беременность и подготовка к родам

Чего нельзя делать при беременности

Женщина, узнав что беременна, должна считаться со своим положением, чтобы ребенок родился благополучно. Если тяжелую работу она не всегда могла отменить, то должна хотя бы подчиняться особым правилам:

- Не смотреть на что-то гадкое, чтобы ребенок гадким не родился;

- Не пинать собаку, а то у ребенка будет "собачья старость";

- Не пинать свинью, а то ребенка щетина маять будет;

- Не перешагивать через веревку, а то пуповина болтается вокруг ребенка;

- Не вынимает хлеба из печи через неубранную с шестка заслонку, а то роды тяжелые будут. Если Бог пронесет, то тяжелые роды могут быть у скотины.

Пол будущего ребенка

Узнать пол ребенка для беременной было важно. "Деточку родить - не веточку томить". Считалось, что девочек легче родить, парнишек труднее. Пол определяли по приметам:

- Если мать справно ходит - девочка, если беременность тяжелая - мальчик;

- Если живот и зад у беременной плоские - будет девочка, если живот остренький - мальчик;

- Если ребенок пошевелился впервые в правом боку - будет мальчик, если в левом - девочка;

- Если при вставании опирается правой рукой - мальчик родится, если левой - девочка;

- Если больше наливается правая грудь - родится мальчик;

Повитуха

В заботах о благополучном исходе родов заранее присматривают бабку-повитуху.

Лишь в редких случаях (например, при преждевременных родах) повитуху приглашают в тот момент, когда пришло время растрястись.

Обычно "баушка" задолго до родов начинает навещать будущую пациентка. За баушкой ухаживают. Поставить самовар и угостить ее чем Бог послал - это считается обязательным при каждом ее приходе. Ее боятся чем-нибудь обидеть, чтобы она не "осерчала" и не отказалась прийти в нужный момент.

Она - всегда самый нужный человек, а потому "человека беречь надо".

Баушки тоже знают себе цену. Обидчивы. Деревенские повитухи чаще всего - довольно пожилые женщины, нередко вдовы. Не бывает повитух моложе сорокалетнего возраста. Да и в этом возрасте начинают немногие.

Старые девы и бездетные женщины не могут быть повитухами: сами они не рожали мне испытывали того, что терпит "мученица-мать". К тому же, баушка, не будучи сама "детной матерью" не может надеяться на то, что молитва ее будет услышаны и принята во внимание Божьей Матерью. А в таком деле "на нее, на Божью-то Мать, только и надежи".

Баушки считают свою работу тяжелой и берутся за нее больше по нужде.

В повитухах ценят умение охаживать родильницу и ребенка. "Эта уж плохая баушка, у которой родильница намается до поры до времени, или которая не может оборонить мать и дите от худого глазу. Хорошая баушка успокоит родильницу, разговорит ее, молитвы знает".

Обходительность, ласковое и участливое отношение к будущей матери и ее семье - вот те качества, которые делают баушку популярной среди односельчанок и баб соседних деревень. Другое дело - чистоплотность баушки. Обычно деревенские повитухи грязные и неряшливые.

Зато к таким чаще обращаются, она "свой брат". Тогда как к "чистоткам" не все смело обращаются: чистоплотность - это что-то "господское", непривычное.

Спасибо, что дочитали до конца! Подписывайтесь на мой канал. Буду рада услышать ваше мнение, поэтому не стесняемся и оставляем комментарии!

Реклама https://zen.yandex.ru/media/7ya_v_istorii/beremennost-i-podgot

|

Метки: жизнь народа |

Судьба последней дочки Распутина |

59

6

5634 подписчика

Судьба последней дочки Распутина

У великого мистика и мистификатора 20-го века Григория Распутина в браке было семеро детей, их которых детский возраст пережили трое – сын и две дочки.

Когда «старец», которому не было на самом деле и сорока лет, стал «большим другом» царствующей пары, он решил перевезти дочек из Тюменского села, где дети Распутина жили с его женой, в Санкт-Петербург. Сын остался жить с матерью, а позже поступил на службу в армию, отец устроил его санитаром в госпитальный поезд императрицы.

Матрена, Варвара и Димитрий Распутины с отцом, Григорием Распутиным

А из дочек Распутин хотел воспитать «дамочек» - и девочки действительно получали хорошее домашнее образование, разностороннее, как было принято в аристократических семьях. Пошли даже слухи, что дочери «мужика» вот-вот будут устроены в «Институт благородных девиц», так что директору Смольного пришлось успокаивать высокопоставленных родителей своих подопечных, что их дети не окажутся в одном классе с «этими».

На момент убийства Распутина старшей его дочери, Матрене, которая предпочитала, чтобы ее называли Марией, было восемнадцать лет, и она собиралась замуж. «Марочка», как ее называл отец, была любимым ребенком Распутина, похожа на него чертами лица, деятельная и с независимым характером.

Матрена Распутина в свои шестнадцать лет (с отцом и одной из дам-поклонниц)

После революции Матрена с мужем поскиталась по России, пожив даже на Дальнем Востоке, а потом перебралась в Европу, в Будапешт, а затем в Париж. Эмиграция стала спасением – брат и сестра Матрены, оставшиеся в России, погибли – сестра от тифа, а брата с семьей, как «злостного элемента» вывезли на север, где вся семья умерла от дизентерии.

Но Матрене Распутиной в эмиграции тоже пришлось нелегко – муж ее вскоре заболел и умер, на руках остались две крошечные дочки. «Марочка» бралась за любую работу, от артистки кабаре до прислуги.

Матрена и Варвара Распутины в возрасте 14 и 12 лет

Тут же, в Париже, обосновался и убийца ее отца, Феликс Юсупов с семьей. Богатейший человек дореволюционной России почти ничего не смог вывезти, но и те крохи состояния, которые он вытащил, позволяли ему достаточно безбедно существовать в эмиграции.

Однако и Юсуповы не шиковали и искали источники дохода – Феликс решил разом заработать большую сумму, опубликовав очень откровенные мемуары о подготовке и исполнении убийства Григория Распутина.

Феликс и Ирина Юсуповы в эмиграции. Жена Феликса Ирина Юсупова - племянница Николая II, дочь его сестры Ксении.

Матрене посоветовали интересную интригу – подать в суд на убийцу отца на возмещение морального ущерба, что она и сделала. Процесс был очень громкий, дочь Распутина требовала почти миллион долларов в качестве компенсации, хотя целью своей декларировала «защиту доброго имени» отца.

Обе стороны наняли известных адвокатов, эмигрантское сообщество русских аристократов раскололось на два лагеря, причем большинство считало, что Феликс все сделал правильно.

Матрена Распутина в 1920-е годы (интересный снимок со следами реставрации)

Дело Матрена проиграла – французский суд решил, что не может расследовать политическое убийство, совершенное в другой стране, и к тому же, что книга Юсупова не является доказательством его вины.

После провала Матрена вернулась к попыткам заработать на жизнь себе и детям – и тут ее пригласили работать укротительницей зверей. Менеджер одного из английских цирков придумал номер, завязанный на скандальной известности «укротительницы» - дочь Распутина, якобы, усмиряла диких зверей одним прожигающим взглядом, который переняла у своего легендарного отца.

Афиша выступления Матрены (ее представляли как "дочь безумного русского монаха")

С цирком Матрена Распутина объехала много стран Америки и Европы, но вмешался трагический случай – один из хищников серьезно поранил ее во время выступления. Подлечившись, уже сорокалетняя Матрена решила не искушать судьбу и до конца жизни зарабатывала самыми рядовыми профессиями, от заводской работницы до преподавательницы языка.

Очень распространена легенда, что Матрена Распутина случайно познакомилась с Ириной Юсуповой, дочерью Феликса, и что женщины очень подружились, не подозревая, как связаны их судьбы. На самом деле, с Ириной Юсуповой была знакома одна из дочерей Матрены, Мария, и большой дружбы между дочкой убийцы и внучкой убитого не было. И, конечно, обе знали сразу, кто есть кто.

Матрена Распутина (1898 - 1977) в послевоенные годы осталась жить в США

Друзья, как считаете, был ли Распутин действительно бедствием для России или реально он мало на что повлиял?

Еще по теме:

https://zen.yandex.ru/media/dombusin_ru/sudba-poslednei-doch

|

Метки: распутин юсуповы |

Давая пощёчины дворовым девушкам, барыня лечила свою беспричинную тоску и поднимала настроение. Помещица Марья Александровна |

118

14

21 500 подписчиков

Давая пощёчины дворовым девушкам, барыня лечила свою беспричинную тоску и поднимала настроение. Помещица Марья Александровна

Русское самодурство, главный двигатель нашей культуры и главный тормоз ее, выразилось как нельзя ярче в быте помещичьей России. Безудержная фантазия доморощенных меценатов создала часто смешные, чудаческие затеи, часто курьезные пародии, но иногда и очаровательные, самобытные и тем более неожиданные волшебства.

Наша сегодняшняя история произошла в Курской губернии, в начале XIX века.

Усадьба помещика, вид из парка, конец XVIII, начало XIX века

Михаил Семёнович Щепкин, русский актёр, а в прошлом крепостной графа Волькенштейна, с удовольствием поделился одним из эпизодов дворянской жизни в своих мемуарах.

Страшная барская тоска

В городе Курске жила-была одна интересная дама. Это была довольно симпатичная барыня, богатая и знатная особа.

И всё бы ничего, ну живёт себе барыня, жизни радуется, но вот беда, огорчение, была у неё одна «неизлечимая» болезнь, про которую уже и город весь знал, да и жители его переживали и сочувствовали барыне.

А всё дело было в том, что болезнь её состояла в огромной страшной тоске, которую тогдашняя медицина никакими средствами не могла вылечить.

Не было такого лекарства.

Грустила сильно помещица, тосковала, головными болями мучилась, а потому и страдала.

Неожиданный эффект

Но как-то раз, будучи в таком удручённом состоянии, отдыхала Марья Александровна в своей спаленке, а тут откуда ни возьмись на пороге появилась девка крепостная, работу, выполненную принесла, да показать хотела.

Барыня поглядела на кружева, что-то не понравилось ей, быстро вскочила и вместо словесного нагоняя, влепила крепостной девке две пощёчины.

Чудо

Через несколько минут ей стало полегче, появилась улыбка на лице, пропала скука, и вскоре дворянка почувствовала себя значительно легче.

Она, конечно же, не придала этому никакого значения, ну с кем ни бывает.

На следующий день снова нахлынула на барыню такая тоска, что хоть волком вой, и она вдруг вспомнила вчерашний случай, и не находя ничего другого, поспешила испробовать лекарство от тоски.

Рецепт от мигрени

Выскочила помещица из барского дома, подбежала к первой попавшейся на глаза дворовой девке и наградила её пощёчинами, и снова…

О, чудо, снова сразу же полегчало, грусть-тоску как рукой сняло. И поняла дворянка, что есть теперь у неё настоящее чудодейственное средство.

Вот и стала она каждый день свои "пилюли принимать" и лечиться. Даже общество заметило, как преобразилась Марья Александровна, веселей и румяней стала.

Рассказав про свой рецепт лекарства, который ей помог избавиться от угнетения, барыня хорошела день ото дня.

Марья Александровна знала рецепт лекарства от скуки. Это был простой и эффективный способ

Женское противостояние

И всё было прекрасно, но однажды приехала графиня к своей подруге в очень угнетённом и болезненном состоянии.

— Марья Александровна. Что с вами? Почему вы так расстроены? «Ведь вы же сами говорили, что нашли чудодейственное лечение», — спросила подруга дворянку.

Та в ответ залилась горькими слезами и промолвила:

— Вы не представляете, моя девка Машка хочет в гроб меня загнать. Всё для этого делает.

— Помилуйте, Марья Александровна, но как такое возможно?

И графиня, продолжая плакать, стала рассказывать ей о происшествии:

— Понимаете Анна Авраамовна, я…не могу найти повод дать ей пощёчину.

Я уже и так, и этак, и разные поручения ей давала.

Так эта мерзавка берёт и выполняет всё, что я требую, мне и придраться не к чему, — и снова залилась горькими слезами.

— Она хорошая девка-то, ладная, и по работе, и сама, но я ведь из-за этого страдаю, а с ней ведь от пощёчины ничего бы и не случилось.

Успокоила кое-как подруга графиню, и та уехала.

Помещичьи капризы

А уже через несколько дней она снова прикатила, но уже весёлая и довольная. Выбежала из кареты, к Анне Авраамовне подбежала и на радостях рассказывать принялась:

— Нашла, нашла средство, — восторженно начала она, —не поверите, но сегодня даже не две, а три пощёчины Машке выписала.

— И за что же? Неужто девка провинилась?

— Как бы не так. За ней такое не заметишь. Но я придумала. Она ведь у меня кружевница на фабрике. Так вот, я ей надавала столько работы, что никакой силы человеческой не хватит, чтобы это всё выполнить. Вот она и не справилась, за что и получила. А у меня мигрень как рукой сняло.

Анна Авраамовна покачала головой и спросила:

— Марья Александровна, а вам и не совестно себя так вести-то?

— Ах, ну а что мне было делать ещё. От неё не убудет, да и что я должна кланяться перед холопкой? Она жива, целёхонька. Ну подумаешь, щёчка покраснела…немного.

Так она приезжала и на следующий день, и ещё через два дня. И вся такая весёлая, цветущая и довольная.

Не две, а три

Но не прошло и дня с последнего визита помещицы, как она снова стояла на пороге барского дома подруги, а из её глаз ручьём текли слёзы.

— Марья Александровна, а теперь то что у вас приключилось? — спросила Анна Авраамовна.

— Я не знаю теперь что и делать. Эта Машка явно хочет меня уморить.

Она что отчудила.

Ведь не спала, не ела, и ведь всю работу выполнила.

А всё для чего? Для того чтобы мне досадить и сделать больно.

Оно ведь как получилось.

Пришла я, смотрю, всё у неё сделано, прикопаться не к чему, а я не стерпела и с досады ей не две, а целых три пощёчины выписала, хорошо хоть на ходу придумала оправдание.

«Ах ты мерзавка», — говорю ей. —Если ты сейчас смогла эту работу выполнить, то раньше получается просто ленилась?

И влепила. Вот только теперь в себя прийти не могу. Что-то плохо на душе.

Вроде бы и лекарство приняла, а не помогает и страдания мои не прекращаются.

Анна Авраамовна молча выслушала свою собеседницу, потом провела её в комнату, где они часа три сидели и беседовали.

Русский актер, бывший крепостной, оставивший интересные воспоминания

Разве она виновата

После её отъезда Анна Авраамовна сильно сожалела о подруге, а Щепкин (крепостной своей хозяйки), прекрасно осведомленный об этой истории сказал:

"Простите меня, ваше сиятельство, за смелость, что я позволю себе сказать вам: я не могу понять, как при вашей доброте вы тоже сожалеете о подобной женщине?"

"Э, милый. Если у неё такая болезнь, так в чем же её вина?

"Извините, ваше сиятельство, что я не соглашусь с вами: какая это болезнь? Это — глупость, каприз и безотчётность в своих действиях!"

На что Анна Авраамовна уже тоном госпожи сказала:

"Помолчи, молод ещё. Ты и знать не знаешь какие бывают болезни на земле, что даже доктора бывают не в силах помочь".

https://zen.yandex.ru/media/cultus_humanus/davaia-...-pomescica-maria-aleksandrovna

|

Метки: российская империя дворянство их нравы |

Скрытый магический дар у Раков |

111

15

1516 подписчиков

Скрытый магический дар у Раков

Рак – человек, тонко чувствующий мир. Он видит больше, чем все остальные. Потому шанс наличия у Раков скрытых магических способностей достаточно велик. Рак вполне может быть гениальным прорицателем. Ведь он способен настроиться с людьми «на одну волну», силой мысли заставить себя побывать в их шкуре, а после – найти ответ на интересующий вопрос. Однако Раку важно, чтобы во время становления с ним были друзья и наставники. В одиночестве его магическая сила тает, как снег по весне.

Если Рак решит заняться магией, ему следует перестать слушать людей, что станут относиться к его способностям скептически. Интуиция у Рака развита очень сильно. И это ключ к победе. Также Рак имеет талант психолога. Он склонен быть как экстрасенсом, который сможет видеть разного рода события и предугадывать их исход, так и знахарем, чьим-то помощником.

Рак прекрасно чувствует энергетику помещений. Поэтому его помощь в местах «темных», где умирали или тяжело болели люди, неоценима. Но прежде чем Рак решит таким заниматься, ему нужно научиться ставить на себя защиту. В мистическом плане Рак уязвим. У него достаточно тонкая аура, которую легко пробить. Поэтому чем раньше Рак научится блокировать негативное воздействие и обороняться, тем лучше.

Ракам нужно обучиться читать свои сновидения, ведь они несут много пользы, информации о прошлом и будущем. Важно правильно истолковать ее. Раки очень сильны в оккультизме. Подчинить их себе могут только Скорпионы. Идеальная сфера для Рака – та магия, что помогает людям (возможно, любовная). В семейных делах представитель знака будет преуспевать, ведь Луна дарует ему определенную долю женского начала вне зависимости от биологического пола.

Но это огромный плюс, благодаря которому Рак тонко чувствует действительность, людей и события. Раку стоит обязательно развивать свои способности. Ведь он один из немногих, кто может с минимумом усилий стать достаточно хорошим практиком. Конечно же, стоит помнить, что любые занятия магией не остаются безнаказанными. Посвященный, как правило, ставит на кон свою судьбу и здоровье – даже, если он очень опытен, исход предугадать довольно сложно.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d68bbf086c4a900ac4...rakov-5fac5fe5d59a05137ba4b522

|

Метки: под знаком рака |

Явление Лопатиных |

Явление Лопатиных

Род Лопатиных – старинный купеческо-дворянский род, известный с начала XVI века, корни которого прослеживаются в Елецком уезде Орловской губернии.Со временем род Лопатиных разросся и его представители разбрелись по всей Российской Империи.Часть Лопатиных жила в Москве.

С семейством Лопатиных в родственных связях было семейство Штер.Мать Николая Петровича Штер-Валентина Петровна(урождённая Чебышёва)была дочерью вице-адмирала Петра Афанасьевича Чебышёва из дворян Калужской губернии.Пётр Афанасьевич приходился троюродным братом знаменитому математику Лафнутию Львовичу Чебышёву.Родная сестра Пафнутия Львовича была женой Михаила Николаевича Лопатина-тайного советника, председателя департамента Московской судебной палаты.Дом Лопатина на углу Хрущёвского и Гагаринского переулков был известен своими «средами» — частными собраниями, на которые собирались судебные деятели, представители научной, театральной и литературной общественности.

Особняк был отстроен в 1816 году и принадлежал барону Владимиру Ивановичу Штейнгелю - полковнику, принимавшему участие в баталиях Отечественной войны 1812 года, и декабристу.Штейнгель являлся членом этой тайной организации и предоставлял помещения своего особняка под проведение заседаний масонского ордена города Москвы. В здании в духе масонских традиций сохранилась потайная комната, в которую можно было попасть, только пройдя замысловатый лабиринт из других помещений и переходов.После Штейнгеля дом поменял несколько раз владельцев.Позже владение выкупает семья Лопатиных, при которых в середине XIX века была осуществлена некоторая перестройка особняка.

Сын Михаила Николаевича Лопатин- Лев Михайлович Лопатин стал известным философом С конца 1880-х годов жизньЛьва Лопатина была тесно связана с деятельностью Психологического Общества. Его статьи публиковались в «Трудах Московского Психологического Общества», а с появлением журнала «Вопросы философии и психологии» он стал одним из его основных авторов.Лев Михайлович Лопатин увлекался спиритизмом и с нм часто беседовала мать Николая Петровича Штера после гибели старшего сына Андрея.

Семейство Лопатиных одно время владело и подмосковной усадьбой Глинки некогда принадлежавшей самому Якову Брюсу -знаменитому чернокнижнику.В ней Брюс проводил заседания своей масонской ложи.Лев Михайлович Лопатин широко использует их в своих опытах

Со второй половины XIX века в России начинается массовое увлечение в высших слоях российского общества.Мода на спиритизм пришла из Запада.С конца XIX века массовое распространение получают спиритические открытки -сотни фотографий с изображением привидений. В конце 1850-х годов Лондонская стереоскопическая компания выпустила серию стерео карточек «Призраки в стереоскопе». Публиковались подробные инструкции, рассказывающие о том, как получить такой снимок.Российское масонское взяло на вооружение данное изобретение.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220111301896

|

Метки: лопатины чебышевы штеры |

Как дворянки могли потерять своё достоинство |

24

3

15 630 подписчиков

Как дворянки могли потерять своё достоинство

Различные запреты и мнение общества — у девушек дворянского происхождения было больше поводов опростоволосится, чем у дам низкого происхождения.

Меланхоличный характер, скромность и кротость были ценнейшими добродетелями у дворянок. Такой замкнутый образ жизни не сравнится со своенравной и вольной жизнью французской аристократки.

Поэтому российской дворянке было легче потерять свою честь и нравственность в глазах общества. И чаще всего, виной тому — любовь.

Тайный брак. Не каждая молодая девушка захочет замуж за престарелого богатея, ведь мнение девушки спрашивали в последнюю очередь. Если у юной девушки был "друг сердечный", то она вполне могла решиться на побег и тайный брак. Да, были потом скандалы, но не такие, как если выйти замуж за того, кто ниже по статусу.

Ведь тайный брак с дворянином это одно, а с холопом совсем иное! В доекатериненскую эпоху такая дворянка теряла все свои привилегии и статус в обществе. Позднее же, при таком браке, девушка свой статус сохраняла, но вот детям его передать уже не могла.

Ответ за клевету. Что может быть позорнее, чем дворянка, которая кого-то оклеветала? Да, с таком потом мало кто захочет иметь дело!Если в суде оклеветанный человек доказывал, что дворянка не права, то он мог рассчитывать на моральную компенсацию в 100 рублей. Не малые деньги по тем временам.

Двоемужество. Не считаю, что здесь действительно была вина дворянки. Когда муж знатной дамы уходил на войну, и 7-10 лет не возвращался домой, то женщина могла повторно выйти замуж. Но если спустя эти 10 лет муж всё же возвращался, а его супруга уже замужем, то общество очень осуждало такой поступок женщины! Второй брак расторгался, а жена возвращалась к первому мужу.

Измена. Это не поощряется даже в нашем современном обществе, не то, что несколько веков назад. Я уже писала про "неверных жён" на Руси. Обычно их судьбу далее решал муж.

Такая жена изгонялась из дома без средств к существованию. При этом, если изменял жене муж, то женщина такую "мелкую оплошность" должна была простить и далее жить счастливо в браке.

https://zen.yandex.ru/media/worldlord/kak-dvorianki-mogli-pot

|

Метки: российская империя дворянство их нравы этикет |

Кружевницы считались самыми бедными, но при этом как-то ухитрялись обводить вокруг пальца богачей. Как им это удавалось? |

177

31

887 подписчиков

Кружевницы считались самыми бедными, но при этом как-то ухитрялись обводить вокруг пальца богачей. Как им это удавалось?

17 сентября

Как-то я читала, что когда Вольтеру сказали, что "бедность не порок", он ответил, что "бедность не порок, а хуже".

Почему же хуже?

Если вы откроете статистику всех ремесленников по городам Вологодской губернии 1862 года то заметите, что среди перечней всех профессий и числа мастеров кружевниц нет. То есть вот 2 позолотчика и 3 колбасника учтены, а кружевницы отсутствуют напрочь. Тем не менее, после отмены крепостного права в 1861 кружево плела вся Вологда.

Эти бедствующие унижаемые мастерицы, занимавшие подвалы, вовсе то и ремесленниками не считались.

Кружевницей становились от безысходности. Она работала по 16 часов в день, что приносило ей доход, едва позволявший сводить концы с концами.

Если на вопрос о том, кем она работает, девушка отвечала "кружевницей", то любая барышня пренебрежительно складывала губы в трубочку. Вот если бы она работала модисткой или на худой конец башмачницей, может быть барыня бы и прониклась к ней уважением. Но кружевница - ремесло, нуждающееся в подаянии.

Кружевница была обычно дочкой бедного отставного чиновника или дьячка, жили они с семьей, залатывая пробелы в семейном бюджете ремеслом. Милостыню они просить не могли, предпочитали ей нищету и одиночество: завидной невестой такая девушка быть не могла.

Ремесло кружевницы осваивали с пяти лет. В Вологде оно считалось обязательным навыком, не обязательно для того, чтобы добывать себе хлеб, но в качестве праздного занятия. Даже обеспеченные люди не считали это ремесло зазорным в качестве времяпрепровождения.

Почему же бедные мастерицы предпочитали плетение кружев всем другим ремеслам? Дело было в налаженной системе сбыта кружев. Ни шарфы ни чулки такого интереса для скупщиков не представляли. А вот добыть себе хлеба и соли куском кружев было не проблемой. Российские барышни нуждались в перчатках, вуалях, пелеринах и воротничках с рукавчиками.

Самые дешевые не широкие кружева делались детьми, а оттого продавались за 15-20 копеек за 10 аршин. Но вот кружево, изготовленное мастерицей, выполненное чисто и точно продавалось за 1 руб.

Но хорошая качественная работа плохо окупалась. Легче было наплести 3 аршина кружев низкого качества и получить за них 5 копеек, чем сплести только 1,25 аршина и в итоге получить за них 12,5 копеек. Доход рос не пропорционально затратам времени на рабочий процесс.

Кружевницы спасались тем, что делали очень сложные изделия из широких кружев: вуали, чепцы и тальмы. Такая работа была верхом инженерного рукодельного мастерства и давалась не всем, потому и большой заработок был не у многих.

Как же велик этот высший заработок, и как легко он достается?

Средний заработок кружевницы для 1862 года было 20 копеек. Самая рукастая в Вологде на тот момент могла заработать в месяц вместе с матерью 10 р., то есть 120 р. в год. Она должна была с этих 10 рублей заплатить за квартиру и дрова 3 рубля. Немного оставалось на еду и одежду - 7 рублей. А стоимость хлеба была 2.5 копеек за фунт, 5 копеек за фунт говядины.

Но даже такой низкий доход не мог заставить кружевницу поступать не честно.

Попытки обмана конечно случались. Иногда кружевница могла не доплести четветь аршина кружев. Если обман сходил с рук, в следующий раз она могла не доплести половину аршина, а самая наглая могла вместо 10 аршинов продать 7. Но такой обман люди научились распознавать довольно быстро и кружево стали замерять.

Самым страшным обманом среди кружевниц слыло не количество кружева, а его чистота. Мастерицы рассказывали, как одна из них испачкала кружево и, чтобы продать его, обсыпала его крахмалом. Но когда кружево стали разворачивать, то крахмал посыпался. И этот позор был пострашнее бедности и нищеты.

Плутовство мастериц иногда выражалось и в том, что кружево могли продать дороже, но это уже понятная нам история.

Петербургская барышня купит в магазине кружевную косынку за 15 рублей, и она даже никогда не узнает, что эту косынку вологодская кружевница продала скупщице за 6 рублей, а делала ее 320 часов. Между петербургской барышней и кружевницей было еще пять рук, перекупавших товар. Выгоды не было ни той ни другой стороне.

Не верите? Можете проверить здесь: Шелгунов Н. В. Вологодские кружевницы // Сочинения. – СПб., 1871. – Т. 3. – С. 52 – 65.

https://zen.yandex.ru/media/anka/krujevnicy-schita...valos-5f625ffe6f388e770c541bb3

|

Метки: российская империя кружева |

Как и зачем женщины на Руси раньше особым образом задирали юбку |

772

36

58 363 подписчика

Как и зачем женщины на Руси раньше особым образом задирали юбку

Интересно, что, оказывается, раньше женщины задирали особым образом юбку, что отражено на множестве исторических фотографий.

И рисунков.

Серебрякова З.Е. Беление холста

Зачем они это делали?

Девушки в праздничных костюмах. Тульская губ. 1902 г.

В первую очередь, возможно, чтобы длинная юбка не мешала им во время работы.

Хотя, нижняя юбка (или рубаха) все равно ведь оставалась висеть, а ноги не открывали полностью. То есть смысл был в том, чтобы задрать юбку, а не одежду под ней.

Женщина и девушка в праздничных костюмах. Орловская губ. 1904 г.

Хотя, рубаха могла быть в любом случае короче юбки.

Так что она могла мешать поменьше.

Ну а другим логичным вариантом видится то, что женщины просто хотели показать красоту вышивки.

Или иного украшения на этой самой нижней юбке (или рубахи).

А третий вариант: женщины банально берегли подол нарядной или дорогой юбки, которая могла испачкаться или износиться, и задирали ту повыше, чтобы лишний раз не стирать и не перешивать.

https://zen.yandex.ru/media/sevprostor/kak-i-zache...adirali-iubku-5f45713623109507

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Прогулка по Кунцевскому кладбищу: от Термена до Тесака и от шпионов до солидных господ |

Прогулка по Кунцевскому кладбищу: от Термена до Тесака и от шпионов до солидных господ

Александр Фельдберг, 11 ноября 2020

Кунцевское кладбище на западной окраине Москвы — одно из старейших в городе. Появилось оно еще в конце XVII века в селе Спасское-Манухино. Сельский погост при церкви Спаса Нерукотворного Образа, построенной в 1673–1676 годах, сначала звался Сетуньским — по имени протекающей поблизости реки Сетунь.

В 1925 году он оказался на территории подмосковного города Кунцево, и в честь него переименовали и кладбище. В 1960-м Кунцево вошло в состав Москвы, и кладбище стало городским. Переименовывать его не стали, но сделали филиалом Новодевичьего. Такая история филиала главного кладбища страны с областной судьбой определила и его структуру: в старой части в основном находятся могилы обитателей Кунцево первой половины XX века и их родственников, в новой с 1960 года хоронят исключительно «заслуженных» и выдающихся москвичей, а самые древние захоронения находятся на церковном погосте у входа на кладбище. Чтобы попасть на него, надо обойти храм с правой стороны.

На этом крохотном кладбище в три ряда есть чудом уцелевшее с XIX века семейное захоронение купцов Сабашниковых: Василия Никитича, занимавшегося добычей золота, производством сахара и продажей чая, и его жены Серафимы Савватьевны. Рядом похоронен их сын, книгоиздатель Сергей Сабашников. На его могиле когда-то стоял памятник работы Николая Андреева, автора Островского у Малого театра и Гоголя на Никитском бульваре, но он, к сожалению, утрачен. В наше время на погосте около церкви Спаса Нерукотворного Образа хоронят представителей московского духовенства. Самое популярное среди этих захоронений, судя по количеству цветов и поставленной рядом скамейке, могила священника Даниила Сысоева, застреленного в 2009 году в храме Апостола Формы на «Кантемировской». Всякий раз, когда я здесь бываю, на скамейке кто-то сидит, причем часто это совсем молодые люди.

Выхожу за церковную ограду и иду на кладбище — в старой его части, подальше от заслуженных москвичей и поближе к церкви, похоронен писатель Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов» и «Колымских тетрадей» — от входа до его могилы идти пару минут. Сначала здесь стоял простой железный крест, но после первых публикаций «Колымских рассказов» в конце 1980-х душеприказчица Шаламова Ирина Сиротинская заказала его другу, скульптору Федоту Сучкову, памятник: на сером гранитном постаменте была установлена голова писателя, отлитая из бронзы. В 2000-м вандалы ее украли — скорей всего, чтобы сдать в пункт приемки цветных металлов, их в окрестностях Кунцевского было целых четыре штуки. Примерно в это же время пострадал и памятник великому хоккеисту и футболисту Всеволоду Боброву: утащили сначала бронзовую клюшку, потом шайбу, а через несколько месяцев и десятикилограммовый бронзовый мяч. Только за один 2000 год на кладбище было зарегистрировано около 700 случаев вандализма и хищений, то есть уносили отсюда что-то в среднем два раза в сутки. Что касается Шаламова, то его памятник, слава богу, восстановили — правда, на этот раз изготовили его на всякий случай не из бронзы, а из чугуна.

Я решаю двигаться вдоль стены, огораживающей старую часть кладбища с севера — где-то там, на краю восьмого участка, похоронена великая русская актриса Нонна Мордюкова. По пути натыкаюсь на могилу легендарного инженера Льва Термена — того самого, который изобрел терменвокс и научил людей превращать электричество в музыку. В России нужно жить долго — это как раз про Термена. Только представьте: человек родился в XIX веке и застал развал СССР! 97 лет жизни инженера вместили многое: он видел Ленина, который восхищался терменвоксом и даже пытался сыграть на нем «Жаворонка» Глинки, десять лет прожил в Нью-Йорке, женился там на чернокожей танцовщице, потом вернулся в СССР, где его, конечно, сразу посадили. В лагере Лев Сергеевич изобрел тележку на монорельсе и попал в туполевскую «шарашку», где придумал какое-то гениальное подслушивающее устройство: его вмонтировали в декоративное панно и преподнесли послу США в подарок от пионеров Страны Советов — американцы обнаружили «жучка» только через семь лет. Во всем мире Термена считали родоначальником электронной музыки, терменвокс использовали в своих записях Pink Floyd и The Beach Boys, Джимми Пейдж играл на нем на концертах, а автор этого уникального инструмента работал монтажником на физфаке Московского университета. Правда, за изобретение того самого «жучка» Термену дали Сталинскую премию (конечно же, секретно).

Вообще надо сказать, что Кунцевское кладбище, которое часто называют творческим из-за обилия могил актеров, режиссеров, музыкантов и писателей, с тем же успехом можно назвать шпионским. Здесь похоронены член «кембриджской пятерки» Ким Филби, супруги Лона и Моррис Коэны, бывшие связными Рудольфа Абеля, и, наконец, убийца Троцкого Рамон Меркадер, он же Рамон Иванович Лопес. Тихо доживавшие свой век под чужими именами разведчики-нелегалы и после смерти не могли рассчитывать на особую экстравагантность, а потому их неброские надгробные памятники с фотографиями в пиджаках и галстуках похожи один на другой, разве что на лацкане вдруг мелькнет звезда Героя. Впрочем, и она не всегда помогает отличить разведчика от предателя: вот, например, на девятом участке стоит надгробие с портретом немолодого бровастого мужчины, слегка напоминающего Брежнева, и надписью «Герой Советского Союза Кулак Алексей Исидорович». Через год после смерти разведчика выяснилось, что все 15 лет работы в нью-йоркской резидентуре Кулак был двойным агентом и сливал секретные сведения американцам. Званий и наград посмертно его лишили, но надпись на памятнике решили не менять.

₽ Алмазная вышивка своими руками...Алмазная роспись вышивкой крес

Продолжая движение вдоль стены, дохожу до могилы Мордюковой. Похоронена она рядом с сыном Владимиром Тихоновым (его отец — актер Вячеслав Тихонов, первый муж актрисы). На памятнике изображены ржаные колосья — возможно, это намек на фильм «Русское поле», драму из колхозной жизни, где героиня Мордюковой хоронит сына — и играет его как раз Тихонов-младший. Трагический сюжет повторился в жизни — актриса пережила сына на 18 лет. На восьмом участке Кунцевского лежат еще два известных актера: Виктор Павлов, Левченко из «Место встречи изменить нельзя», и Наталья Кустинская, красотка-блондинка из «Три плюс два» и любовница Якина, ради которой тот «бросил свою кикимору», из «Ивана Васильевича». Кстати, режиссер этого фильма, король народной комедии Леонид Гайдай, у которого снимались и Мордюкова, и Павлов, тоже похоронен на Кунцевском — как и положено, в новой, «заслуженной» части, рядом с центральной аллеей.

В старой части кладбища я очень хотел найти еще одну могилу — Надежды Яковлевны Мандельштам. Насколько я смог выяснить, она похоронена на четвертом участке. Я дважды исходил его целиком, продираясь боком между высокими оградами могил, то и дело попадая в тупики и поворачивая назад, но все тщетно. Отчаявшись, решил спросить у попавшейся мне на пути пожилой тетеньки в маске-респираторе с клапаном, приводившей в порядок одну из могил, не знает ли она, где искать Надежду Яковлевну. Женщина вздрогнула, подняла на меня глаза и тихо спросила: «Простите, у вас нет подозрения на ковид?» Я замотал головой. Нет, говорю, что вы, у меня и справка есть. Тетенька отступила еще на шаг и сказала: «Понимаете, мне в больницу ложиться, поэтому я очень опасаюсь. Завтра пойду тест сдавать. Вот решила тут прибраться на всякий случай… » Я еще раз извинился и повторил свой вопрос. Женщина рассеянно посмотрела на меня, пожала плечами и сказала, что нет, не знает. Я побродил еще полчаса, опросил еще пару встретившихся мне людей и, пройдя четвертый участок насквозь, выбрался на центральную аллею кладбища, отделяющую старую часть от новой.

Новую часть Кунцевского иногда называют Новокунцевским кладбищем, а старую — Старым Кунцевским. На самом деле кладбище тут одно (хотя у новой части есть свой вход, который теперь считается главным), но две его части действительно отличаются разительно: если старая похожа на тихий тенистый парк с узкими тропинками между могилами и едва различимыми границами участков, то новая скорее — на регулярный сад: здесь меньше деревьев, у могил нет оградок, между участками проложены широкие дорожки, почти нет крестов, зато полно бюстов, часто орденоносных, на гранитных постаментах. Когда попадаешь сюда из старой части, то будто выбираешься из сумрачного леса личных и семейных историй на лужайку официальной истории (прежде всего советской), полной заслуженных и выдающихся личностей всех мастей. И то и другое для кладбищ в порядке вещей, но уникальность Кунцевского в том, что тут два этих мира существуют рядом — по разные стороны центральной аллеи.

Новая часть кладбища представляет собой почти равносторонний треугольник, разделенный на 19 участков. Их нумерация — 13 десятых участков, 4 девятых, 1 двенадцатый и 1 одиннадцатый — кажется абсурдной, но определенная логика тут все же есть. В центре треугольника находится одетый в гранит мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, сооруженный к 30-летию Победы. Вокруг него расположены четыре девятых участка, которые в свою очередь опоясаны по внешнему периметру десятыми. В «первом круге» — на девятых — похоронены в основном военачальники: маршалы, генералы, адмиралы и командующие армиями, корпусами и флотами. На многочисленных десятых же — все остальные: чрезвычайные и полномочные послы, заслуженные деятели науки, культуры и Коммунистической партии, лауреаты Государственной, Ленинской и Сталинской премий, талантливые организаторы производства и, конечно, выдающиеся представители творческой интеллигенции. В повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» главная героиня, биолог Ольга Васильевна, скептически относящаяся к гуманитарным наукам, несколько снисходительно рассуждает о том, что задача историка — это «нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра “Прогресс” и наблюдает за порядком — следит за тем, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди». Устроители «официальных» советских погребений с их строгой иерархией церемоний, кладбищ и участков, похоже, понимали свою задачу примерно так же.

Самому Трифонову, чьи похороны в 1981 году были организованы «по второму разряду» в этой иерархии, досталось место на одном из «дальних» десятых участков на Кунцевском кладбище. По пути туда встречаю две интересные могилы. Первая похожа на невысокую и длинную бревенчатую избу с огромным деревянным крестом на крыше — тут покоится архитектор и реставратор, создатель уникального музея на острове Кижи Александр Ополовников, много сделавший для сохранения отечественного деревянного зодчества: под его руководством и по его проектам в 1950–1970-е годы было отреставрировано около 60 памятников на Русском Севере и в Сибири.

Вторая могила видела, пожалуй, самые многочисленные похороны на Кунцевском: попрощаться с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым, погибшим в автокатастрофе в 1981-м, пришли несколько тысяч человек. Между двумя частями колумбария захожу на один из десятых участков и сразу нахожу Трифонова, причем в прекрасной компании: в первом ряду — писатель Анатолий Рыбаков, автор «Кортика» и «Бронзовой птицы», которыми я зачитывался в детстве, рядом — замечательный артист Зиновий Гердт, на его могиле лежит серый валун с маленькой дырочкой. Во втором ряду стоит разделенный на две части — черную и белую — лаконичный монумент блестящему режиссеру Анатолию Эфросу и его жене, театроведу Наталье Крымовой. А вот за ними — маленький камень на могиле Юрия Трифонова. Ни на одной из этих могил, что редкость для новой части Кунцевского, нет ни званий, ни наград, ни рода занятий покойных — только имена и годы жизни. Sapienti sat.

Неподалеку нахожу строгую прямоугольную черную плиту с изображением меча и розы и надписью «Боец Чапаевской дивизии Мария Попова». Именно эта женщина стала прототипом Анки-пулеметчицы из фильма братьев Васильевых, хотя на самом деле Попова сначала была «помощницей лекаря», то есть медсестрой, а потом служила в конной разведке. Кстати, актер Леонид Кмит, сыгравший в «Чапаеве» Петьку, тоже похоронен на Кунцевском. А еще здесь похоронены три замечательных детских писателя: Александр Волков (под его портретом выгравированы Элли, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев), Николай Носов (у могилы автора «Незнайки» кто-то оставил маленькую деревянную елку с нарисованными огоньками и пачку печенья) и Лазарь Лагин (вместо портрета над датами жизни нарисован бородатый Хоттабыч).

Мимо могил поэта Михаила Матусовского, автора текста «Подмосковных вечеров» и незабвенного хита моего детства «Что тебе снится, крейсер “Аврора”?», и оператора Павла Лебешева, снявшего лучшие фильмы Никиты Михалкова, дохожу до самого дальнего от центральной аллеи угла кладбища и поворачиваю налево. Тут у восточной стены находятся просторные захоронения «для солидных господ»: могилы не теснятся друг к другу, как на других участках, каждая огорожена гранитным бордюром. Первое, что бросается в глаза, — полтора десятка венков в человеческий рост, выстроившихся по линеечке на специальных подставках у свежей могилы. Надписи на венках — «От Президента Российской Федерации», «От правительства», «От Совета Федерации». Рядом стоит роскошный пурпурный шатер с подставкой для гроба — то ли не успели убрать, то ли его вообще не убирают, благо место тут позволяет. Погуглив написанное на могильном кресте имя «Александр Голублев», выясняю, что это руководитель канцелярии президента России, скончавшийся 1 октября. Буквально в десяти метрах — еще одна свежая могила, заваленная цветами, только венки на ней без триколорных лент и надписи на них другие: «От кубанских и сибирских соратников», «От маленьких любителей экстремизма», «Быть воином — значит жить вечно». Оказывается, это могила неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, умершего недавно в челябинском СИЗО при странных обстоятельствах. Метрах в десяти от меня несколько молодых людей спортивного вида в бейсболках и худи пьют что-то из бутылки, завернутой в пластиковый пакет, и тихо переговариваются между собой. Еще один парень в куртке и футболке с надписью про силу и правду молча стоит в отдалении от них и буквально сверлит могилу Тесака взглядом. Похоже, на Кунцевском появился новый контингент постоянных посетителей.

Я сворачиваю вглубь очередного десятого участка и иду по направлению к центральной аллее. По дороге попадается необычная скульптура на могиле Бориса Хмельницкого: центральная часть фигуры отсутствует, и кажется, что голова, плечи и руки актера парят в воздухе. Очень напоминает «дырявый» памятник Ван Гогу в Сен-Поль-де-Вансе — не знаю, какой из них появился раньше. Неподалеку от Хмельницкого (чуть ближе к выходу и центральной аллее) похоронен писатель Венедикт Ерофеев. Если бы автор великой поэмы «Москва — Петушки» узнал, что после смерти будет лежать в окружении генералов, заслуженных деятелей и лауреатов премий, то наверняка бы придумал на этот счет едкую шутку и немедленно выпил. Напоследок прохожу по центральной аллее, вдоль которой знаменитости лежат на каждом шагу: тут и гениальный «сталкер» Александр Кайдановский, и оператор этого фильма Александр Княжинский, и Юрий Визбор, и режиссер «Неуловимых» Эдмонд Кеосаян, и два Дуремара из разных киноверсий «Золотого ключика»: актер и режиссер Владимир Басов и выдающийся комик Сергей Мартинсон.

Справа от выхода с новой части есть участок без номера — такие престижные места с солидными надгробиями в 1990-х появились на многих московских кладбищах. Преобладающий цвет здесь — респектабельный черный, так что из общей массы выделяется элегантный памятник на могиле основателя «Веселых ребят» Павла Слободкина — стопка нотных листов из белого мрамора. А на могиле поэта Андрея Дементьева и вовсе установлена стопка толстых позолоченных книг, на одной из которых стоит, натурально, золотое перо в золотой чернильнице. Рядом похоронены актер Евгений Моргунов, певец Женя Белоусов, актер и режиссер Валерий Приемыхов, но у меня тут есть свой герой — футбольный тренер Павел Федорович Садырин. Это единственный человек из всех знаменитых обитателей Кунцевского, которого я встречал в жизни. Было это в Питере, в середине 1990-х. Садырин тренировал мою любимую команду и перед началом сезона пообещал обыграть тогда практически непобедимый «Спартак».Но Павел Федорович слово сдержал, и это было настоящее чудо. Через несколько дней я случайно встретил его около станции «Фрунзенская». Он выходил из метро, и я бросился навстречу и сказал: «Большое спасибо вам за “Спартак”!» Потом он переехал в Москву, тренировал другую команду, но я до сих пор ему благодарен, потому что если человек делает тебя счастливым, особенно в юности, это остается с тобой на всю жизнь. «Спасибо, Павел Федорович», — тихо повторяю я, выхожу с кладбища и иду на автобус.

Фото: Игорь Стомахин

https://yandex.ru/turbo/moskvichmag.ru/s/gorod/pro...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: москва некрополь термен |

Смешные и смелые: купальные костюмы наших граждан первой половины XX-го века |

Смешные и смелые: купальные костюмы наших граждан первой половины XX-го века

Сегодня мы показываем снимки из нашего архива, по которым можно проследить пляжную моду царской России и первых десятилетий СССР.

На пляже

Неизвестный автор, 1910 год, МАММ/МДФ.

В бассейне школы плавания. В центре бассейна в окружении учеников – Леонид Романченко, у края бассейна (поднятый над водой) – писатель Александр Куприн

Фотоателье Карла Буллы, 1913 год, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Модель: Наталья Гринберг

Александр Гринберг, 1920-е, МАММ/МДФ.

Дети на пляже

Неизвестный автор, 1930-е, МАММ/МДФ.

На речном пляже

Георгий Липскеров, 1930-е, МАММ/МДФ.

Пикник в лесу

Неизвестный автор, 1936 год, г. Ленинград, р-н Купчино, МАММ/МДФ.

Моя прабабушка Клавдия Анастасовна Выросткова (Попандопулос)

Вольский, 7 сентября 1926 года, Крым, с. Симеиз, из архива Катерины Щербашиной.

Красноармейская купальня

Аркадий Шайхет, январь 1932 года, г. Николаев, МАММ/МДФ.

Комсомолка в прозрачном купальнике принимает морские ванны

Неизвестный автор, 14 июля 1932 года, Крымская АССР, г. Алушта, из архива пользователя Leonoro Karel.

Первые советские курортники

Неизвестный автор, 24 июля 1929 года, Грузинская ССР, г. Батуми, из архива Александра Вадимовича Бунькина.

Крыша студенческого общежития. Утренняя зарядка

Александр Родченко, 1932 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Выставки «Физкультурные парады» и «От сессии до сессии...» с этой фотографией.

Отдых в Крыму

Андрей Новиков, 1946 год, Крымская обл., МАММ/МДФ.

Подруги на отдыхе в Сиверской Ленинградской области

Неизвестный автор, июнь - июль 1937 года, Ленинградская обл., ст. Сиверская, из архива Николая Екимова.

«Солнцепоклонники»

Александр Родченко, 1932 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

На пляже

Неизвестный автор, 1930 - 1935 год, МАММ/МДФ.

« https://zen.yandex.ru/media/russiainphoto/smeshnye...-veka-5f6c59f333542d669b3fd1fe

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы мода этикет куприны |

Какой клуб старейший в России? Все слышали про «Знамя Труда», но история сложнее |

Какой клуб старейший в России? Все слышали про «Знамя Труда», но история сложнее

Теги Динамо Москва Знамя Труда история Черноморец Новороссийск Зенит ЦСКА Шеффилд Спартак ФК Коломна премьер-лига Россия Футбол

Разбираемся.

Первые упоминания футбола в России относятся к 1890-м годам. Считается, что футбол к нам (как и во многие другие страны) привезли англичане – именно они организовывали первые клубы в Санкт-Петербурге. Ни один из тех клубов не дожил до наших дней, поэтому на звание старейшего в России претендуют другие.

Чтобы определиться, нужно выработать критерии и ответить на некоторые вопросы:

• Важно ли учитывать непрерывность существования клуба?

• Учитывать ли клуб, если он какое-то время играл только в любительских соревнованиях?

• А если он менял название?

• Учитывать ли историю клуба до объединения с другой командой?

• Учитывать ли историю предшественников команд?

В зависимости от того, как вы ответите на эти вопросы, звание старейшего клуба может достаться разным командам.

1. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), год основания – 1909

Футбольная команда из Орехова-Зуева часто упоминается как старейшая в России. Клуб организовали в 1909 году, а с 1910-го по 1913-й он четырежды выигрывал первенство Москвы. Высшее достижение «Знамени» в советский период – финал Кубка СССР-1962.

Несмотря на долгую историю, клуб никогда не выходил в высший дивизион чемпионата СССР, а в российский период и вовсе лишь дважды играл в Первом дивизионе.

Среди аргументов против признания клуба старейшим в России называют частую смену названий. «Морозовцы», «Спартак-Орехово», «Красное Знамя», «Звезда», КСО, «Хитрые Лисы» – лишь неполный список имен. Название «Знамя Труда» впервые было использовано в 1958 году.

Также стоит упомянуть, что уже в XXI веке команда на три года лишалась профессионального статуса и играла только в ЛФЛ.

Сейчас «Знамя Труда» – середняк в своей группе ПФЛ, в которой выступает с 2007 года.

2. «Черноморец» (Новороссийск), год основания – 1907

Клуб из Новороссийска основан на два года раньше орехово-зуевского. Но выступать в Чемпионате СССР стал только в 1960 году, а до этого играл любительских турнирах.

В советский период у команды не было особых достижений – никогда не играла в Высшей лиге и доходила только до 1/16 финала Кубка СССР. Зато в российский период «Черноморец» дважды становился шестым в главном дивизионе, выходил в 1/4 Кубка России и в финал Кубка Премьер-Лиги.

Команда часто меняла названия («Олимпия», «Динамо», «Строитель», «Цемент», «Труд», «Гекрис»), а под именем «Черноморец» впервые провела матч только в 1993 году.

Не обошлось и без перерыва в профессиональном футболе – в 2005-м команда на сезон вылетала в ЛФЛ.

Сейчас «Черноморец» проводит уже девятый сезон подряд в ПФЛ, стабильно занимая места со второго по пятое.

3. «Коломна», год основания – 1906

История «Коломны» – одна из самых запутанных. В 1906 году создали команду КГО – «Коломенское гимнастическое общество». Она играла в первенстве Москвы, а также в первом всесоюзном первенстве 1923 года, в котором дошла до полуфинала.

Но затем надолго перестала участвовать во всесоюзных соревнованиях, чаще выступая в чемпионатах Москвы.

Название команды часто менялось – КГО, СФК, КФК, «Дзержинец», «Трактор». Но в 1953 году закрепилось название «Авангард». Под этим именем команда выступала более 40 лет.

Наконец, в 1997 году в Коломне был основан новый клуб «Коломна-820». Он объединил организованный в 1906 году «Авангард» и «Оку», созданную в 1923-м. Позднее клуб объединился с двумя небольшими командами из Москвы и Воскресенска и стал называться «Коломна».

Новая коломенская команда несколько лет отыграла во втором дивизионе, а затем вылетела в любительскую лигу. Возвращение в профессиональный футбол случилось только в 2013 году. С тех пор «Коломна» неизменно играет в ПФЛ, стабильно занимая места в нижней половине таблицы.

4. ЦСКА (Москва), год основания – 1911

Долгое время годом основания ЦСКА считался 1923-й, но затем его изменили на 1911-й.

Окунемся в историю. В 1911 году в «Обществе любителей лыжного спорта» (ОЛЛС) создали команду, которая играла в первенстве Москвы и даже выигрывала его в 1922 году. Но в 1923-м по приказу главного начальника всеобщего военного обучения ОЛЛС было реорганизовано в ОППВ – «Опытно-показательная площадка Всевобуча».

А в 1928-м все спортивные силы ОППВ передали только что открывшемуся ЦДКА («Центральный дом Красной армии»). Затем были переименования в ЦДСА, ЦСК МО и, наконец, в 1960 году приняли название ЦСКА.

Без расформирования команды и тут не обошлось. В 1952-м вышел приказ советских властей: «За провал команды на Олимпийских играх <…> команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать». Команда была распущена и возродилась только в 1954 году с существенно измененным составом.

С тех пор команда стабильно играла в высшей лиге Чемпионата СССР, пропустив лишь четыре сезона и став семикратным чемпионом. В российский период ЦСКА и вовсе не вылетал из высшего дивизиона и на данный момент является шестикратным чемпионом страны.

5. «Зенит» (Санкт-Петербург), год основания – 1925

В источниках XX века история «Зенита» велась с начала 30-х годов – по первым достижениям команды ЛМЗ («Ленинградский металлический завод») в чемпионате Ленинграда. Именно рабочие этого завода образовали команду «Сталинец», которую позднее переименовали в «Зенит».

Но, как и в предыдущих случаях, год основания «Зенита» установить непросто. Только в 2000 году специально созданная комиссия решила считать датой основания клуба 1925 год – со времени документально подтвержденного появления первых футбольных команд на Ленинградском металлическом заводе.

До этого была популярна версия о том, что год основания «Зенита» – 1914-й. Причиной возникновения данной версии послужила невероятная путаница.

В чемпионате СССР 1938 года выступала команда «Зенит» из Ленинграда, которая брала свое начало от команды завода «Большевик». Сам «Большевик» был преемником клуба «Мурзинка», образованного в 1914 году и принимавшего участие в чемпионатах Санкт-Петербурга.

Вот только это не тот «Зенит». Нынешний в то время все еще носил название «Сталинец» и переименовался только после того, как «Зенит-Большевик» был расформирован.

Некоторые даже склонны связывать историю нынешнего «Зенита» с футбольным клубом «Коломяги». Этот клуб существовал с 1904-го в Петербурге, а при расформировании в 1931 году передал свои клубные сине-белые цвета «Зениту». Именно из-за этого факта петербуржцы и попали в список претендентов.

Кстати, футбольный клуб «Коломяги» в XXI веке возрожден и сейчас играет в первенстве Санкт-Петербурга, указывая на сайте год основания – 1904-й.

6. «Спартак» (Москва), год основания – 1922

Как этот список мог обойтись без «Спартака»?

Красно-белые ведут свою историю с 1922 года, и поначалу команда тоже часто меняла название – МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат». Название «Спартак» закрепилось лишь в 1934 году. Так что же тогда московский клуб делает среди претендентов на звание старейшего в России?

Дело в том, что история формирования команды берет начало от Русского гимнастического общества «Сокол», организованного в 1883 году. А первые упоминания футбола в РГО «Сокол» относятся к 1897 году. Именно этот год и предлагают считать годом основания команды некоторые болельщики «Спартака».

Футбольная команда РГО «Сокол» участвовала в первенстве Москвы, а в ее составе играли будущие легенды «Спартака» – братья Старостины. Затем в 1922 году под угрозой расформирования команда была переименована в МКС («Московский клуб спорта») и 18 апреля того же года провела первый матч под новым названием.

Почему датой основания команды стал именно этот матч? Почему ЦСКА в своей истории учитывает предшественников-лыжников, а «Спартак» не учитывает историю РГО «Сокол»? На эти вопросы сейчас уже сложно найти правильные ответы.

7. «Динамо» (Москва), год основания – 1923

Если вас не устроил ни один из предыдущих вариантов, этот пункт специально для вас. По официальным данным, «Динамо» основано ровно на год позже «Спартака», но зато сразу под своим оригинальным названием. И это название не меняется уже почти сто лет – огромная редкость для российских футбольных клубов.

Под этим названием команда сразу стала принимать участие в первенстве Москвы и уже в 1926 году «Динамо» стало чемпионом города. А спустя десять лет динамовцы выиграли и первый в истории чемпионат СССР.

К тому же «Динамо» долгое время был единственным российским клубом, который не только ни разу за свою историю не лишался профессионального статуса, но даже до 2016 года не вылетал из высших лиг Чемпионатов СССР и России. Только сезон-16/17 «Динамо» провело в ФНЛ и сразу вернулось в элитный дивизион.

Также достойны упоминания:

«Ника» (Красный Сулин), год основания – 1908

Команда из Ростовской области за свою историю много раз прекращала свое существование, но неизменно возрождалась. На сегодняшний день «Ника» принимает участие в первой лиге Ростовской области.

«Волга» (Тверь), год основания – 1908.

Официально год основания команды – 1957-й. Но в городе и ранее существовали команды, выступавшие на всесоюзных соревнованиях. Первая из них была создана в 1908 году. Именно с этой даты некоторые ведут историю клуба. В 2017 году «Волга» была расформирована, а в 2019 году было объявлено о создании в городе нового футбольного клуба «Тверь».

«Алания» (Владикавказ), год основания – 1921.

«Алания» ведет свою историю с 1921 года, когда во Владикавказе был организован футбольный клуб «Юнитас», который стал первым победителем чемпионата города. Затем было объединение с другим владикавказским клубом и несколько смен названий, пока в 1940 году не устоялось имя «Спартак». Даже в XXI веке команда пережила шесть смен названий и одно расформирование.

А что в Европе?

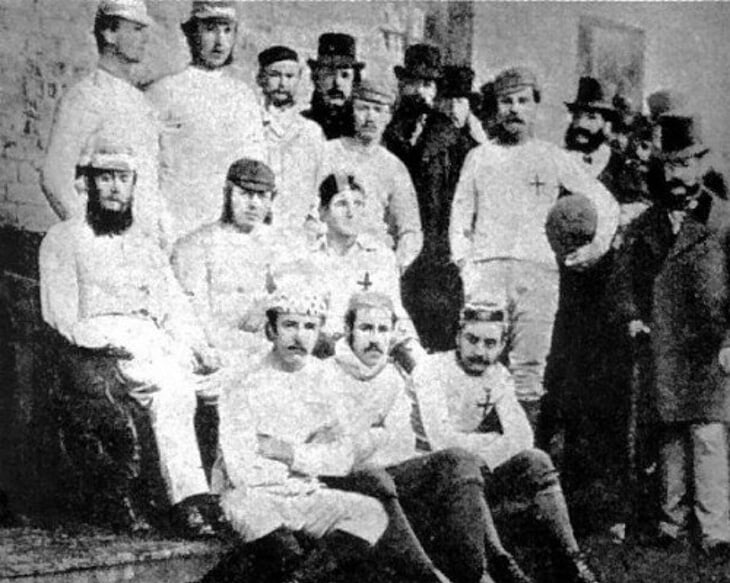

Англия: «Шеффилд», год основания – 1857

Клуб из одноименного города – старейший не только в Англии, но и во всем мире.

Испания: «Рекреативо», год основания – 1889

Клуб из Уэльвы не имеет особых успехов в своей истории, но зато имеет красивое прозвище «Эль Декано» («старейший» с испанского).

Италия: «Дженоа», год основания – 1893

Клуб из Генуи – девятикратный чемпион Италии. Но последний успех был в далеком 1924 году.

Франция: «Гавр», год основания – 1872