Рубинштейн, Ида Львовна |

Рубинштейн, Ида Львовна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 мая 2020; проверки требуют 2 правки.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Рубинштейн.

| Ида Львовна Рубинштейн | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | предп. 21 сентября (3 октября) 1883[1], 1885[2] или 5 октября 1885[3] |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 20 сентября 1960[4][5] |

| Место смерти | |

| Гражданство | |

| Профессия | артистка балета, актриса |

| IMDb | ID 1311217 |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Ида Льво́вна Рубинште́йн (21 сентября (3 октября) 1883[6], Харьков — 20 сентября 1960, Ванс, Франция) — российская танцовщица и актриса.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Семья Рубинштейн

- 3 Детство, юность и замужество

- 4 «Саломея» 1908 года

- 5 Русский балет Дягилева, 1909—1911

- 6 Собственные антрепризы, 1911—1913

- 7 Собственная балетная труппа, 1928—1938

- 8 Последующая жизнь

- 9 Образ в искусстве

- 10 Рубинштейн в кино

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

Биография

Леон Бакст. Костюм для Иды Рубинштейн в роли Елены Спартанской, 1912

Ида Львовна Рубинштейн родилась в Харькове 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1883 года (согласно записи в метрической книге Харьковской хоральной синагоги, попечителями которой являлись отец и дед Иды) в семье потомственного почётного гражданина Льва Рувимовича (Леона Романовича) Рубинштейна и его супруги Эрнестины Исааковны.

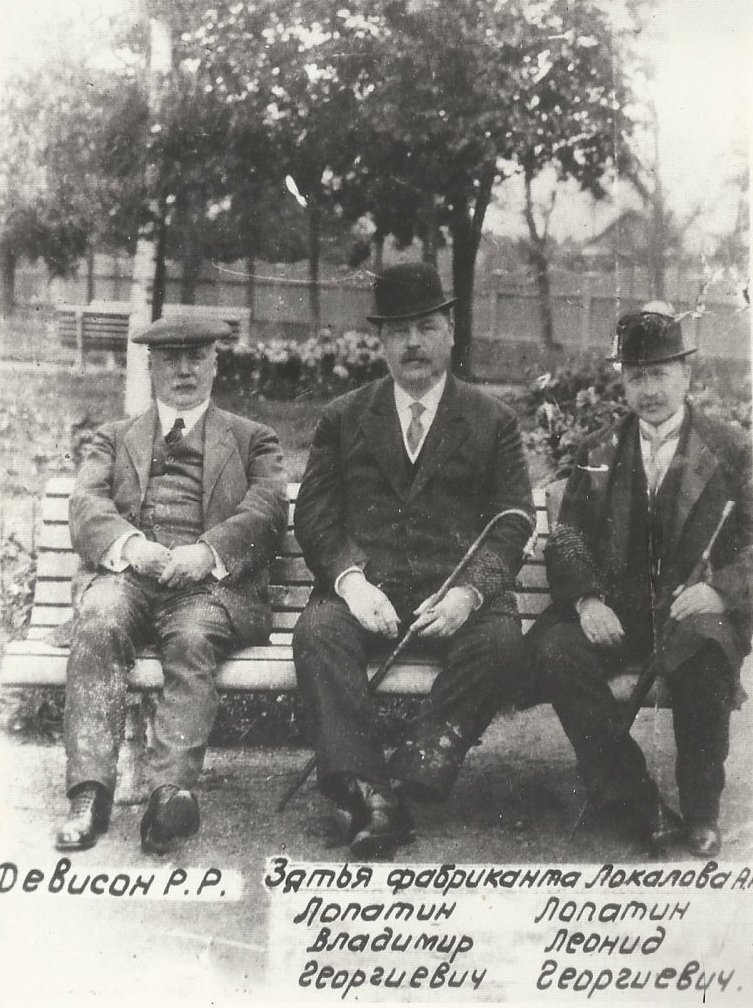

Семья Рубинштейн

Принадлежала к одной из богатейших семей южной России. Дед Иды, Рувим (Роман) Осипович Рубинштейн — основатель банкирского дома «Роман Рубинштейн и сыновья». Отец Иды, Лев (Леон) и его брат Адольф занимались крупнооптовой торговлей, в основном сахаром, владели четырьмя банками, тремя сахарными заводами, им принадлежал также пивоваренный завод «Новая Бавария». Семья Рубинштейнов тратила большие суммы на благотворительность, на поддержку религиозной общины, на культурное развитие Харькова. Леон и Адольф Рубинштейны были прекрасно образованными людьми, стояли у истоков харьковского отделения «Русского музыкального общества», в их домах регулярно собиралась интеллигенция Харькова. Были дружны с московской купеческой семьёй Алексеевых, в частности, с К. С. Станиславским (наст. фамилия Алексеев). Дядя Иды, Адольф Рувимович, был награждён четырьмя орденами за создание детского приюта и крупнейшей в Харькове больницы. Двоюродный брат Иды, Иосиф Адольфович Рубинштейн, был владельцем нескольких частных домов в Харькове[7].

Детство, юность и замужество

В 1888 году в возрасте трёх лет потеряла мать, в 1892 году — отца; унаследовала после его смерти колоссальное состояние, определившее её дальнейшую жизнь. После смерти отца осталась на попечении дяди Адольфа Рувимовича, после его смерти в 1894 году переехала в Петербург, где находилась на попечении старшей (двоюродной) сестры, Софьи Адольфовны Горвиц (жены Михаила Абрамовича Горвица, 1846—1895, сына купца первой гильдии Абрама Исаевича Горвица и племянника профессора Мартына Исаевича Горвица).

Училась в петербургской частной гимназии Л. С. Таганцевой (ул. Моховая, д. 27—29)[8], окончив её в 1901 году. Брала уроки истории русской литературы у профессора А. Л. Погодина[9].

Сценическую деятельность начала рано, 16 апреля 1904 года, выступив под псевдонимом Лидия Львовская в спектакле «Антигонa» (частный спектакль Иды Рубинштейн. Новый театр Л. Б. Яворской. Постановка Ю. Э. Озаровского), оформленном Л. Бакстом. Спектакль прошёл единственный раз, ознаменовав начало долгой совместной работы с Л. Бакстом, и был поставлен И. Л. Рубинштейн на собственные средства. Критики отметили «ученическую» игру актрисы, её «плохую дикцию, невыразительный резкий голос».

Осенью 1904 года поступила на драматические курсы при Императорском Малом театре, закончила их в 1907 году. В 1907—1908 годах брала частные уроки танца у М. Фокина.

В 1909 году вышла замуж за банкира Владимира Исааковича Горовица, однако брак распался сразу после свадебного путешествия.

С 1908 г. по 1938 г. Ида Львовна Рубинштейн (Горовиц) занималась организацией и подготовкой театральных антреприз на собственные средства[источник не указан 192 дня].

«Саломея» 1908 года

Ида Рубинштейн в образе cвятого Cебастьяна в музыкальной мистерии «Мученичество святого Себастьяна». Обложка английского журнала The Theater

В 1908 году на собственные средства И. Л. Рубинштейн подготовила постановку драмы Оскара Уайльда «Саломея» (1909) на музыку Александра Глазунова, в художественном оформлении Л. Бакста. Спектакль был заявлен (как частный спектакль И. Рубинштейн) в Михайловском театре, 3 ноября 1908 года, но не состоялся. Частично был позднее осуществлён на Вечере художественных танцев в Большом зале Петербургской консерватории 20 декабря 1908 года в постановке В. Э. Мейерхольда и хореографии Михаила Фокина. М. Фокин заинтересованно отнёсся к этой постановке Рубинштейн: «она представляла интересный материал, из которого я надеялся слепить особенный сценический образ». На вечере Ида Рубинштейн исполнила Танец семи покрывал, разворачивая в пластическом танце одно за другим тяжёлые парчовые покрывала. В конце танца на танцовщице оставалось платье, сплошь украшенное рядами цветных бус, сшитое по эскизу Л. Бакста.

Русский балет Дягилева, 1909—1911

В 1909—1911 годах танцевала в «Русском балете» Сергея Дягилева. Впервые выступила в составе дягилевской антрепризы 2 июня 1909 года в Париже, на сцене театра «Шатле», дебютировав наряду с Анной Павловой, Вацлавом Нижинским и Тамарой Карсавиной в балете Михаила Фокина «Клеопатра». 4 июня 1910 года вместе с Вацлавом Нижинским участвовала в премьере балета Фокина «Шахерезада».

Роли Клеопатры и Зобеиды были лучшими во всей сценической карьере артистки, её непревзойдённым успехом. Артистка обладала необычно высоким ростом, но её угловатая пластика и продуманно скупая жестикуляция имели успех у публики и критики, писавшей о «гибкости змеи и пластичности женщины», о «сладострастно окаменелой грации» Рубинштейн. Уникальный образ, созданный артисткой, сохранялся и в её дальнейших работах. Последний раз Ида Рубинштейн танцевала Зобеиду 4 мая 1919 года в Гранд-опера на благотворительном вечере в пользу русских беженцев, пострадавших от большевиков.

Ида Рубинштейн в балете «Шехеразада»

Собственные антрепризы, 1911—1913

В 1911 году, расставшись с Дягилевым, создала собственную труппу. Её первая постановка — драма «Мученичество Святого Себастьяна» д'Аннунцио и Дебюсси, 1911), премьера которой 22 мая 1911 года состоялась в Париже, в театре Шатле. Архиепископ Парижа был возмущён, что роль Святого Себастьяна, католического святого, написанную д’Аннунцио специально для Рубинштейн, — играла женщина, к тому же — ортодоксальная еврейка. Спектакль, и особенно игра и декламация Рубинштейн, прежде выступавшей в качестве танцовщицы, не имели успеха у публики и критики.

Критика отмечала, что г-жа Рубинштейн, в отличие от Дягилева и других успешных антрепренёров, «тратит деньги не на искусство, но лишь на саму себя».

10 июня 1912 года в театре Шатле состоялась новая премьера труппы — драма «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда на музыку А. Глазунова, постановка А. Санина. Рубинштейн в спектакле снова исполняла танец Саломеи, поставленный для неё М. Фокиным.

В 1912 году А. Саниным была поставлена драма «Елена Спартанская» (фр. Helene de Sparte, Э. Верхарн / Деодат де Северак), в оформлении Л. Бакста. Ида Рубинштейн исполняла главную роль.

На восьмом из Русских сезонов, в 1913 году, в театре Шатле в Париже Всеволод Мейерхольд поставил спектакль «Пизанелла, или Душистая смерть» д'Аннунцио, где она исполняла главную роль, роль куртизанки Пизанеллы. Спектакль, оформленный Бакстом, считался "самым стильным зрелищем, созданным труппой. «Безумная роскошь» … этого спектакля, стоившего 450 тысяч франков, могла показаться раздражающей и чрезмерной, но в целом пышная и пряная «Пизанелла» от начала до конца была выдержана в эстетике модерна. Д’Аннунцио исправил «ошибки» «Себастьяна» и приспособил пьесу о святой блуднице к индивидуальности Рубинштейн. Пизанелла мало говорила и часто застывала в скорбных позах, зато другие персонажи в длинных монологах бесконечно восхваляли её красоту".[10]

Русская критика увидела в спектакле «как во всем, что делает Рубинштейн, постановочный разврат, разложение театра, в котором всё покупается и продаётся, торжество бездарной, въедчивой, ядовитой кляксы дилетантского кривлянья».[10]

Ида Рубинштейн в 1912 году

В 1910-х годах переехала жить в Париж, где приобрела особняк, оформленный также Л. Бакстом. Дружила с Сарой Бернар, Марком Шагалом, Жаном Кокто, Андре Жидом, Вацлавом Нижинским. Будучи бисексуалкой[11], в 1911—1914 годах состояла в отношениях с художницей Ромейн Брукс.

Собственная балетная труппа, 1928—1938

В 1928 году Бронислава Нижинская собрала для постановки И. Рубинштейн (в партнёрстве с А. Вильзаком) интернациональную балетную труппу. В неё входили балетмейстеры Л. Мясин, М. Фокин, К. Йосс, художник А. Бенуа. В числе поставленных труппой сочинённые по специальному заказу произведения Онеггера («Жанна д’Арк на костре», по П. Клоделю, «Амфион», 1929; «Семирамида», 1934), М. Равеля («Болеро» 1928, «Вальс»), Стравинским («Поцелуй феи» 1928, «Персефона») 1934, Ибером («Странствующий рыцарь»).

В составе этой труппы Ида Рубинштейн участвовала в балетных постановках. В 1933 году в труппу был приглашён М. Фокин, поставивший «Семирамиду» Онеггера, рассчитанную на декламацию Рубинштейн.

Труппа существовала до сезона 1938 года и закрылась из-за надвигающейся войны. В последний раз Рубинштейн вышла на сцену в 1938 году в оратории Онеггера «Жанна д’Арк на костре».

Последующая жизнь

В 1934 году французское правительство наградило И. Рубинштейн орденом Почётного легиона.

В 1935 году И. Рубинштейн получила французское гражданство.

В 1938 году, опасаясь прихода немцев, Ида Рубинштейн, как еврейка, вынужденно покинула Францию. После оккупации Франции Ида Рубинштейн жила в Лондоне, где организовала госпиталь для французских и английских солдат.

В 1945 году вернулась во Францию.

В 1946 году перешла из иудаизма в католицизм. Последние десять лет прожила в г. Вансе, на юге Франции, в обществе своей секретарши г-жи Ренье и в полном одиночестве[12].

Скончалась 20 сентября 1960 года в своём особняке. Выполняя завещания Иды Рубинштейн, ни о её смерти, ни о дате и месте похорон никому не сообщили, а на памятнике можно увидеть лишь инициалы — I.R.[13]

Образ в искусстве

В. А. Серов, «Ида Рубинштейн» 1910

Стильный образ «декадентской дивы» Иды Рубинштейн вдохновлял многих художников — Кееса ван Донгена, Антонио де ла Гандара, Андре де Сегонзака, Леона Бакста. В 1911—1914 годах несколько её портретов написала жившая в Париже американская художница Ромейн Брукс[14].

В 1910 году в Париже Валентин Серов попросил Иду Рубинштейн позировать ему для портрета. Вскоре после создания работа была приобретена у автора и передана в собрание Русского музея, в 1911 году экспонировалась на московской выставке «Мира искусства». Картину встретили неоднозначно: так, передвижник Илья Репин назвал её «базаром декадентщины». Валентин Серов написал свою модель в одной плоскости с фоном, создав образ, напоминающий египетские фрески. Художник говорил о портрете, что его модель «смотрит в Египет». Ольга Валентиновна Серова, дочь живописца, писала в своих воспоминаниях:

Ида Рубинштейн была совсем не так худа, как её изобразил папа, по-видимому, он сознательно её стилизовал.

— О. В. Серова / Воспоминания о моём отце, Валентине Александровиче Серове. Л. : Искусство, 1986, с. 152

Ей и этому портрету посвящена историческая миниатюра Валентина Пикуля "Портрет из Русского музея", есть аудиоверсия.

Рубинштейн в кино

Ида Рубинштейн единственный раз снялась в кино — в фильме «Корабль» (1921), снятом по драме Габриеле д’Аннунцио.

Примечания

Литература

- De Cossart M. Ida Rubinstein (1885—1960): a theatrical life. Liverpool: Liverpool UP, 1987

- Depaulis J. Ida Rubinstein: une inconnue jadis célèbre. Paris: H. Champion, 1995

- Woolf V. Dancing in the vortex: the story of Ida Rubinstein. Amsterdam: Harwood Academic; Abingdon: Marston, 2000

- Bentley T. Sisters of Salome. New Haven: Yale UP, 2002, p. 129—165

Ссылки

Ида Рубинштейн:

- Фотография

- Ида Рубинштейн на Библиографическом ресурсе «Чтобы помнили»

- Michael R. Evans. Ида Рубинштейн.

- Библейский сюжет. Танец семи покрывал (Ида Рубинштейн) на телеканале «Культура»

Образ в искусстве

- Антонио де ла Гандара. Портрет Иды Рубинштейн, 1913

- Ромейн Брукс. Печальная Венера

- Ромейн Брукс. Портрет Иды Рубинштейн, 1917

| Тематические сайты | |||

|---|---|---|---|

| Словари и энциклопедии |

Большая каталанская · Большая норвежская · Краткая еврейская · Britannica (онлайн) |

||

| Генеалогия и некрополистика | |||

|

|||

- Родившиеся 3 октября

- Родившиеся в 1883 году

- Родившиеся в 1885 году

- Родившиеся 5 октября

- Родившиеся в Харькове

- Умершие 20 сентября

- Умершие в 1960 году

- Умершие в Вансе

- Персоналии по алфавиту

- Артисты балета по алфавиту

- Артисты балета Российской империи

- Артисты балета России

- Артисты балета XX века

- Натурщицы

- Русские эмигранты первой волны в Италии

- Русские эмигранты первой волны во Франции

- Деятельницы культуры Серебряного века

Навигация

- Вы не представились системе

- Обсуждение

- Вклад

- Создать учётную запись

- Войти

Поиск

Участие

Инструменты

- Ссылки сюда

- Связанные правки

- Служебные страницы

- Постоянная ссылка

- Сведения о странице

- Цитировать страницу

Печать/экспорт

В других проектах

На других языках

- Эта страница в последний раз была отредактирована 25 сентября 2020 в 01:38.

- Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой ор

- РИА Новости — Россия сегодня, 1961.

- NUKAT — 2002.

- Internet Movie Database (англ.) — 1990.

- Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.

- Encyclopædia Britannica (англ.)

- Такую дату, ссылаясь на метрики харьковской синагоги, дают ныне разные источники, например: Чтобы помнили, РИАНОВОСТИ; им следуют Личности 50/2012 и проч.

- Харьков: новое о знакомых местах — О доме И. А. Рубинштейна.

- В 1897 году четвёртый этаж нового здания владельцами был сдан частной женской гимназии Л. С. Таганцевой.

- Наталья Дунаева. Памяти Иды Рубинштейн./Русское еврейство в зарубежье. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск V (X) 2003. Составитель, главный редактор и издатель Михаил Пархомовский. Иерусалим, 2003. С. 364—414.

- Львица. Петербургский театральный журнал (Официальный сайт).

- Secrest, Meryle (1974). Between Me and Life: A Biography of Romaine Brooks, Garden City, NY: Doubleday. ISBN 0-385-03469-5.

- Рубинштейн Ида — статья из Электронной еврейской энциклопедии.

- Рубинштейн Ида Львовна. ЧТОБЫ ПОМНИЛИ.

|

Метки: балет рубинштейн горвиц |

Сделка |

Сделка

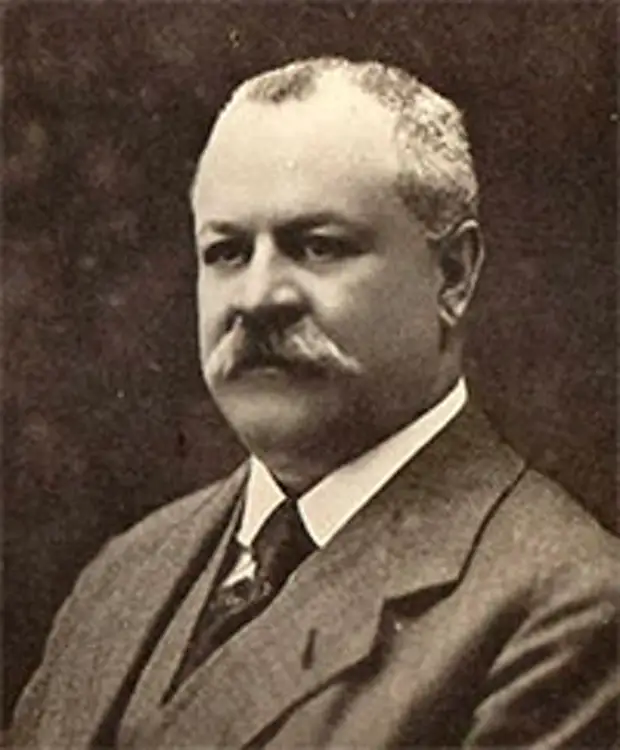

В 2005 году журнал Forbes составил список самых богатых россиян в 1914 году – последним плодотворным с экономической точки зрения году перед Первой Мировой, революциями, Гражданской войной… Список возглавил Николай Второв, обладавший состоянием более 60 млн золотых рублей. Для сравнения: Морозовы – 40 млн. руб., Рябушинские – 25-35 млн. руб. За предприимчивость и умение делать деньги из всего Николая Второва прозвали русским Морганом.

Николай Александрович Второв привык брать,что ему нравится и для достижения своей цели-он ни перед чем не останавливался.Узнав о том,что его любимая супруга Софья Ильинична решила купить земли у княгини Веры Николаевны Лобановой-Ростовской,Николай Александрович сам решил принять участие в данной сделке.Ему не терпелось превзойти своего купца из Иркутска Александра Фёдоровича Второва

Расширяя и укрепляя свою торговую «империю», А.Ф. Второв построил пассажи в 13 городах Сибири и Забайкалья – Томске, Иркутске, Екатеринбурге, Барнауле, Новониколаевске, Верхнеудинске, Бийске, Сретенске, Чите и др. Его магазины, прообразы современных супермаркетов, торговали не только различными тканями, но и одеждой, а также аксессуарами к ней, в том числе последними новинками парижской моды.

в 1897 году, когда сыновья уже могли самостоятельно вести дела, Александр Федорович решил переехать в Москву, разделив между ними свое имущество. Братья стали уполномоченными фирмы и руководителями отделений в крупных городах Сибири. В Иркутске Александр Федорович оставил младшего, Александра, а старшего — Николая — отправил в Томск.в конце 19 — начале 20 веков, было принято устраивать балы: детские, юношеские и семейные. Особенно местная общественность приветствовала балы семейные. Они проводились по договоренности с хозяином дома, обычно богатым купцом. Александр Александрович и его жена часто устраивали светские приемы.

Его- одну из подобных «перспективных» свадеб описывал мемуарист Н.А.Варенцов: «Обед был приготовлен лучшим московским рестораном «Эрмитаж». Посередине залы был приготовлен стол для новобрачных и их родственников, а для остальных гостей были накрыты отдельные круглые столы, тоже живописно убранные живыми цветами, фруктами и конфетами. За обедом подавали свежую клубнику (свадьба была в январе), положенную в маленькие горшочки наподобие цветочных, внутренность которых была заполнена ватой, а наверху покрытая изящной бумажкой лежала ягода клубники. Все брали этих горшочков, сколько кто хотел; я взял их несколько, но попробовал ягоды – они оказались безвкусными. Во время венчания жених и невеста стояли на коврике, сделанном из живых роз».И Николай Александрович не хотел уступать в роскоши своему брату

Второву удалось убедить Веру Николаевну продать ему,а не его сестре Надежде Александровне участок земли на Спасопесковской площадке, рядом с Арбатом, где Николай Александрович и Софья Ильинична решили построить семейный особняк.Два известных архитектора, Владимир Адамович и Владимир Маят, постарались на славу. Их творением стало эффектное здание в стиле неоклассицизма, богатое и в то же время стильное. Особняк потрясал не только своим фасадом, но и роскошью интерьеров. В те годы находившуюся на волне экономического подъема Первопрестольную трудно было удивить архитектурными шедеврами – лучшие архитекторы страны то и дело по заказам известнейших предпринимателей украшали Москву удивительными домами в стиле модерн или эклектики, и, тем не менее, резиденция Второва единодушно была признана одной из архитектурных жемчужин древней российской столицы.

Особняк был оборудован по последнему слову техники .Кроме того Николаю Александровичу удалось купить у старой княгини и леса в Воронежской губернии.

Вера Николаевна Лобанова-Ростовская,получив от сделки с Второвым солидный куш, приобрела еще одну виллу в Вивей под Лозанной. И транжирила деньги на драгоценности. Это была всепоглощающая страсть. «Она покупала их неутомимо и везде», – заметил в мемуарах о княгине ее свояк граф Георг Берг. Однако сама она считала, это выгодным вложением.Но до конца дней своей жизни её мучило сомнение:"А не продешевила ли я с Второвым?"

С началом войны княгиня присмирела. Осела в Вивей, на своей вилле. Ударилась в милосердие. Она и прежде занималась благотворительностью. Но скорее для славы. Так пустячки для нуждающихся, капля в море от ее огромного состояния. Когда благодеяние не от сердца, оно нередко приносит несчастье одариваемому. Подобное случилось с крестником княгини Николенькой Штером, которому она завещала небольшую сумму. Этот счет в швейцарском банке обернулся бедами для всей семьи Штеров Отец наследника Н.П. Штер 17 сентября 1931 г. был арестован во Владимире и за связь с «контрреволюционными элементами» приговорен к расстрелу

В последнее время Вера Николаевна никуда не выезжала. Грустила. Ее часто заставали с застывшим взглядом. Вперенным в некую незримую даль. Словно вглядывалась в то, что далеко-далеко. За горами, за долами. На Собачьей площадке в центре матушки Москвы – чудесный парк с развесистыми соснами, ее уютный московский дом. Роскошный особняк купца на его месте наполнял ее горечью и унынием. От этого, как говаривали, княгиня очень скоро – в конце 1914 – и умерла: сердце не выдержало. Похоронили ее на кладбище Гран-Жас в Каннах. С этим угрюмым, вгоняющим в трепет взглядом из-под складок погребального савана она и изображена на надгробии: словно вышла из могилы, присела на краешек плиты и сейчас двинется в путь...

С тех пор призрак, похожий на это изваяние, стал появляться в усадьбе Второва. В самом же доме творилась всякая чертовщина. Знатоки аномальных явлений уверяют, что разгневанный человек излучает мощный поток отрицательной энергии... А гнев княгини был велик – усугубляла его и вдруг встрепенувшаяся тоска по родине. Вкупе со скорбью о ней, изнемогающей в полыме горестной войны и смуты..

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220110701475

|

Метки: второвы лобановы-ростовские |

Самые популярные московские «страшилки»: Загадочные легенды об известных исторических местах |

Гость

- Арт

- |

- Фотография

- |

- Дизайн

- |

- Среда обитания

- |

- Мода, одежда

- |

- ХэндМэйд

- |

- Разное

Рейтинг: +393 | Автор: kulturologia | Записей: 3735 | Участников: 92 | Правила

+2

Самые популярные московские «страшилки»: Загадочные легенды об известных исторических местах

- Подписаться

- Поделиться в Facebook

- Рассказать ВКонтакте

И в современном мегаполисе есть место суеверным страшилкам.

В каждом городе есть предания, слухи и легенды, связанные с теми или иными домами, районами, событиями. Москва – не исключение. А поскольку город изобилует культурными достопримечательностями и историческими зданиями, то и страшилки, придуманные московскими любителями мистики, очень эффектны и загадочны. И очень часто эти леденящие душу истории тесно связаны с известными историческими личностями.

Скупые супруги

Согласно городским слухам, в доме 17 по Мясницкой улице жил богатый генерал-майор Кусовников. Хозяин и его супруга прославились своей скупостью. Однажды летом чета уехала в другое имение и на время своего отсутствия спрятала почти все свое деньги в печи. Дворецкий, не зная об этом, решил протопить дом – деньги и сгорели. Говорят, супруги не смогли пережить горя: генерал-майор тронулся умом, а его жена скончалась. Городские легенды гласят, что в течение многих лет после этой трагической истории соседям Кусовникова периодически мерещился призрак, причитающий: «Денежки мои, денежки».

Чудеса в «Третьяковке»

Такое известное культурное заведение, как Третьяковская галерея, ну просто не могло не породить множество слухов и легенд. Самая распространенная них – это якобы роковое влияние картин «Третьяковки» на судьбы людей. Например, ходят легенды, что картина Сурикова «Утро стрелецкой казни» принесла неприятности дочке Павла Третьякова (она сильно заболела), а вот полотна Левитана и Рериха, наоборот, якобы позитивно влияют на тех, кто ими любуется.

У Третьяковской галереи есть свои легенды и мифы. /ru.moscovery.com

Овраг или машина времени?

В парке-усадьбе «Коломенское» есть овраг, который издавна называют Голосовым – якобы в честь древнеязыческого божества Волоса (Велеса) – второго по значимости у древних славян после Перуна. А поскольку слово «волосы» – ну просто кладезь для разных ассоциаций, то овраг породил сразу несколько легенд.

Согласно первой, в середине позапрошлого века двое крестьян шли через овраг, который в тот момент был заполнен густым туманом, и попали в светлый коридор, где увидели покрытых шерстью людей. Когда же они покинули это место и вернулись в свое село, оказалось, что прошло уже 20 лет – их жены успели постареть, а дети – стать взрослыми.

В одном из главных московских музеев-парков есть машина времени? /tour-classica.ru

Ходят слухи и о чудо-свойствах камней, лежащих на дне оврага. Дескать, один из них помогает слабому полу, а другой – сильному.

Третья же легенда гласит, что если в овраг бросить денежку, это принесет невиданные богатства.

Дом на набережной все еще пугает

Это знаменитое московское здание, прославленное Юрием Трифоновым в одноименной повести, притягивает не только экскурсии школьников и студентов-литераторов. Многих жильцы дома в советские годы пострадали от репрессий, что и породило мифы о привидениях. Мол, еще когда в отстроенный дом только начали въезжать новые владельцы, в темное время суток в его окрестностях можно было встретить девушку в цепях, а местные жители часто слышали странные вопли и стоны. А в наши дни по квартирам Дома на набережной якобы блуждают призраки репрессированных жильцов.

Дом на набережной. /svastour.ru

Книговед-помощник?

У главной библиотеки страны (РГБ) тоже есть своя мифическая история. Согласно слухам, по ночам в ее стенах можно встретить призрак известного литератора и библиографа Николая Рубакина, завещавшего перед смертью все свои книги библиотеке.

Согласно городским слухам, никто иной, как сам Рубакин помогает посетителям быстро найти нужный томик.

Замурованная дама

Одна из старых московских легенд гласит, что купец Николай Игумнов, живший на Якиманке со своей любовницей, однажды узнал, что она ему изменяет. В ярости он убил ее и замуровал в стене. Любители мистики уверяют, что ее призрак до сих пор бродит по зданию и его окрестностям в образе неизвестной дамы, одетой во все белое.

Дом-красавец на Якиманке вызывает и восхищение, и трепет. /foto-planeta.com

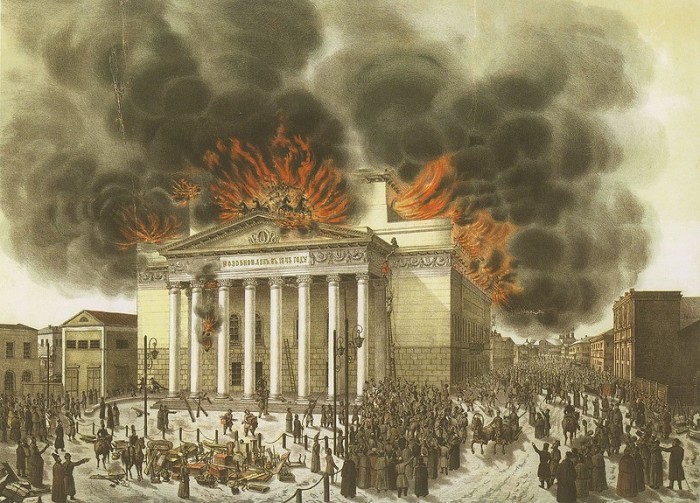

Крестьянин в Большом театре

Сильный пожар, который произошел в Большом театре в середине XIX века, запомнился москвичам подвигом крестьянина Василия Марина. Увидев на крыше полыхавшего здания человека, он вскарабкался по водосточной трубе и с помощью веревки помог мужчине спуститься.

Согласно легенде, годы спустя призрак Марина якобы стал появляться на других московских пожарах и спасать горожан.

Пожар Императорского Большого театра 11 марта 1853 года. /Литография с рисунка Э. Лилье. 1853 г.

Опыты на Сухаревке

На месте старинных Сретенских ворот в 1695 году была построена Сухаревская башня, которую, в свою очередь, снесли большевики в 1934-м. Говорят, что раньше здесь находилась тайная научная лаборатория, в которой соратник Петра I, государственный деятель и ученый Яков Брюс создавал мертвую и живую воду. По легенде, созданные им жидкости до сих пор хранятся в некоем потайном месте.

Тень товарища Берии

Еще одна городская страшилка связана с соратником Сталина Берией, который жил на Малой Никитской улице, 28/1. Сейчас здесь расположено посольство республики Тунис. Так вот, согласно слухам, кто-то неизвестный регулярно портит в кабинетах важные документы. Более того, по ночам в помещениях посольства слышно, как кто-то кашляет, тяжело дышит и пыхтит, а возле здания многим мерещится шум мотора машины-невидимки.

Призрак Берии не дает покоя любителям мифов. /snovadoma.ru

Кошмары «Останкино»

Телецентр «Останкино» и одноименная башня всегда порождали много страшилок. Если верить одной из них, в этом районе необычайно много самоубийств. Согласно другой – уже несколько веков подряд здесь периодически видят бабку-горбунью, которая предсказывает горожанам трагические события, которые должны произойти в стране. Например, она предвидела смерть двух российских императоров, а также кровавые события 1993-го и пожар на Останкинской Телебашне, произошедший в 2000 году.

Останкино - ну очень загадочный район. /vostok.photos

Гроза журналистов

Одна из самых известных легенд-страшилок старой Москвы – это история про тайную возлюбленную Саввы Морозова. Якобы в тот момент, когда дама проезжала по мосту в экипаже, торговец газетами выкрикнул новость о том, что Морозов застрелился в Каннах. Она срочно велела извозчику остановиться, но, выходя, случайно попала под колеса другого проезжавшего мимо экипажа и погибла. Легенда гласит, что девушка до сих пор бродит по ночам по Кузнецкому и особые несчастья приносит работникам прессы.

Дом на набережной: кто бы мог подумать, что в современном мегаполисе есть место суеверным страшилкам! /building.am

У каждого древнего города есть свои мифы. Взять хотя бы старинный и величественный Самарканд...

П

|

Метки: москва мистика |

Загадочный дом-терем на Якиманке, построенный опальным купцом и мандариновым плантатором |

Загадочный дом-терем на Якиманке, построенный опальным купцом и мандариновым плантатором

Поражает воображение не не только внешний облик дома, но и его история.

Особняк купца Игумнова – одно из самых красивых и таинственных зданий в современной Москве. Во-первых, в него не так просто попасть, потому что в нем расположена резиденция посла Франции. Во-вторых, про этот дом ходят невероятные слухи и легенды. В-третьих, сам его «теремочный» вид с огромным количеством ярких декоративных элементов и уникальных деталей вызывает мысли о волшебстве и переносит в сказку.

Так выглядел особняк с 1902 году. /Фото:pastvu.com

Купец хотел поразить всю Москву

Владелец крупнейшего текстильного предприятия (Ярославской Большой мануфактуры) и золотых приисков, богатейший купец Николай Игумнов в конце XIX века построил этот каменный дом в очень непрестижном и отдаленном на тот момент районе Москвы – в конце улицы Якиманки.

Фрагмент особняка Игумнова. /Фото:irin-v.livejournal.com

Дом Игумнова напоминает древнерусские палаты. /Фото:moscowalk.ru

По одной из версий, выбор участка для постройки богатого дома в таком странном месте был связан с тем, что купец вырос в этих краях (хотя большая часть его жизни, как известно, прошла в Ярославле), но это лишь гипотеза.

Талантливый ярославский архитектор сотворил шедевр. /Фото:moscowalk.ru

Стоявший на выкупленном участке старый деревянный дом купец снес. Над проектом нового здания по заказу Игумнова трудился ярославский архитектор Николай Поздеев. В итоге он сотворил настоящий архитектурный шедевр, которым мы теперь имеем возможность любоваться. Впрочем, московское общество того времени посчитало дом не современным и даже вульгарным.

Фрагмент здания. /Фото:irin-v.livejournal.com

Фрагмент здания. /Фото:irin-v.livejournal.com

Фрагмент здания. /Фото:irin-v.livejournal.com

Возведенное здесь новое здание удачно вписалось в пейзаж – оно хорошо сочеталось со стоявшими на Якиманке особняками, построенными в стиле ампир, даже несмотря на то, что было немного выше и отличалось от них более роскошным и затейливым видом.

Дом Игумнова. Вид со стороны. /Фото:irin-v.livejournal.com

Фрагмент дома. /Фото:Фото:bezphoto.net

Необычные крыши дома делают его похожим на древнерусские палаты, фасады удивительно праздничны – тут и кладка из специально привезенного из Голландии кирпича, и изумительная отделка натуральным камнем, и интересные изразцы в «ярославском» стиле, изготовленные на фабрике Кузнецова (рисунки выполнил художник-керамист С. Масленников). Кроме того, к работам были привлечены лучшие резчики. В общем, получился сказочно-богатый терем.

Дом похож на сказочный дворец-терем. А создавали его лучшие мастера. /Фото:bezphoto.net

Работу гениального архитектора завершал его брат. /Фото:moscowalk.ru

Не менее шикарны были и внутренние интерьеры – по заказу хозяина их выполнили в стиле, сочетающем с себе русские традиции и классицизм, что было в те времена модно. Кстати, отделку интерьеров заканчивал брат архитектора Иван (Николай Поздеев скончался в 1893 году, так и не увидев свой проект в полном завершении.

Дом Игумнова внутри. /Фото:moscowalk.ru

Дом Игумнова внутри. /Фото:moscowalk.ru

Дом Игумнова внутри. /Фото:moscowalk.ru

Дом Игумнова внутри. /Фото:moscowalk.ru

В 1901-м Николай II выслал Игумнова в Абхазию, и в столицу хозяин особняка больше не вернулся. В 1917 году дом, как и все купеческие особняки, национализировали.

Интерьер дома в наши дни, при Французском посольстве. /Фото:Фото:moscowalk.ru

Красиво и вычурно не только снаружи, но и внутри. /Фото:moscowalk.ru

Правда и вымысел о Николае Игумнове

Купец 1-й гильдии, известный благотворитель и, как сказали бы в наше время, олигарх Николай Игумнов – личность интересная, таинственная и даже легендарная. Во-первых, считается, что именно Игумнов привез в Абхазию мандарины. Но эту историю стоит начать с другой истории – ставшей причиной ссылки Игумнова на Кавказ.

Однажды, желая поразить московское общество своей роскошью, купец устроил у себя в доме шикарный вечер с балом и для пущей «крутизны» рассыпал по всему полу золотые монеты. Гостям приходилось ходить прямо по ним – при том, что на монетах был отчеканен лик Николая II. Неудивительно, что об этой выходке вскоре доложили царю, и она не понравилась самодержцу. За чем и последовала ссылка.

Дом должен был поразить всех роскошью. /Фото:moscowalk.ru

Именно в Абхазии Игумнов увлекся разведением садов, решив выращивать экзотические фрукты. Он осушил местные болота, привез из Кубани чернозем и высадил на будущих плантациях несколько видов плодовых деревьев (манго, киви, мандарины), привезенных из соседней Турции, а также табак. Мандарины отлично прижились, принеся Игумнову неплохой доход и обеспечив впоследствии многие семьи Абхазии возможностью делать неплохой бизнес.

В этом райском уголке Игумнов разбил сады экзотических фруктов. /Фото:otzovik.com

Кстати, здесь, в Гагрском районе Абхазии, Игумнов обустроил поселок Алахадзы (существовавший тут еще с античных времен) и открыл рыбоконсервный завод.

Интересно, что после революции Игумнов остался в Абхазии (при том, что его семья уехала в

Европу) и добровольно передал советской власти свое имущество, в том числе и сады. Садоводческое хозяйство превратилось в «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала».

Известно, что Игумнов остался работать при совхозе агрономом. Умер он в Абхазии в 1924 году. Сейчас его сады, увы, почти заброшены...

А вот легенда, связанная со знаменитым домом Игумнова на Якиманке – в отличие от истории с мандаринами, вряд ли могла произойти на самом деле. Среди старожилов этого района Москвы до сих пор гуляют слухи, что в этом доме купец якобы в пылу гнева и ревности убил свою любовницу, которая изменила ему с другим.

Легенда-страшилка про этот дом мало похожа на правду. /Фото:moscowalk.ru

Поговаривали, что хозяин дома убив неверную возлюбленную, замуровал её в одной из стен. Согласно слухам, по ночам по этому дому до сих пор ходит ее призрак. Но это, конечно, просто страшилка.

В продолжение темы городских слухов и легенд: Самые популярные московские «страшилки».

Текст: Анна Белова

|

Метки: игумновы |

Дом купца Игумнова |

Дом купца Игумнова

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

(перенаправлено с «Дом Игумнова»)

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Здание | |

| Дом купца Игумнова | |

|---|---|

Дом Игумнова на Большой Якиманке, 2017 год |

|

| 55°43′58″ с. ш. 37°36′47″ в. д.HGЯO | |

| Страна |  Россия Россия |

| Местоположение | Москва, Большая Якиманка, 43 |

| Архитектурный стиль | Псевдорусский стиль |

| Автор проекта | Николай Поздеев, Пётр Бойцов, Иван Поздеев |

| Строительство | 1888—1895 годы |

| Статус |  Объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Рег. № 771421219720006 (ЕГРОКН). Объект № 7710968000 (БД Викигида) Объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Рег. № 771421219720006 (ЕГРОКН). Объект № 7710968000 (БД Викигида) |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

До́м купца́ Игу́мнова — московский архитектурный памятник, выполненный в псевдорусском стиле. Расположен в районе Якиманка на улице Большая Якиманка. Построен в 1895 году по проекту архитектора Николая Поздеева. Здание использовалось для различных нужд, с 1979 года в нём располагается резиденция посла Франции в России. Особняку присвоен статус объекта культурного наследия России[1].

Содержание

История

Строительство

Фасад дома Игумнова до реставрации, 2008 год

Фарфоровые изразцы на фасаде здания, 2010 год

Реставрация особняка Игумнова, 2013 год

Узорчатые ворота и главный вход в особняк, 2014 год

Здание канцелярии французского посольства по адресу Большая Якиманка, 45, 2010 год

В 1851 году семья ярославских купцов Игумновых приобрела участок, расположенный в Замоскворечье в конце Якиманки. Земля и стоящий на ней деревянный дом, построенный после пожара 1812 года, ранее принадлежали купцу второй гильдии Николаю Лукьянову. Документы на покупку участка были оформлены на имя купчихи Веры Игумновой. В 1888 году Николай Игумнов, директор и владелец Ярославской Большой мануфактуры, унаследовал землю на Большой Якиманке[2]. В том же году он подал прошение о возведении каменной постройки на месте старого деревянного дома[3].

Для строительства особняка купец пригласил Николая Поздеева, занимавшего должность городского архитектора в Ярославле[2]. Работавший в стиле русской эклектики[4], он также прославился в жанре церковного зодчества[5].

В 1893 году начальник проекта Николай Поздеев умер от туберкулёза. До окончания строительства в 1895 году возведением особняка руководил его брат Иван[6]. Вместе с архитектором Петром Бойцовым Иван Поздеев также оформлял внутренние интерьеры дома[4].

По неофициальной версии, Игумнов потратил на возведение особняка около одного миллиона рублей. Кирпич выписывался из Голландии, а многоцветные керамические изразцы для оформления фасада были изготовлены на фарфоровом заводе Кузнецова[4].

Советские годы

После революции 1917 года Игумнов добровольно передал дом в собственность советской власти[7]. До 1925 года в здании располагался клуб фабрики «Гознака»[8]. В конце этого же года Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин распорядился открыть в доме Игумнова первый в Советском Союзе Институт переливания крови[9]. После смерти в ходе неудачного эксперимента первого директора института Александра Богданова[10] здание было передано в распоряжение Института мозга[11]. С 1938 года дом Игумнова использовался для нужд французского посольства. В 1979 году после переезда посольства в новое здание канцелярии на Большой Якиманке 45 особняк стал официальной резиденцией послов Франции[12].

Современность

В 2007 году главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России совместно с посольством Франции объявили о планах реконструкции дома Игумнова[13]. Стоимость реставрации была оценена экспертами в 20 миллионов долларов[14].

Реконструкция была намечена на 2008 год[13]. В 2010-м начались реставрационные работы по восстановлению внешнего фасада и ограды здания. Сложности возникли при работе с фарфоровыми изразцами. Керамические детали фасада с незначительными дефектами реставрировались на месте, утраченные и сильно повреждённые фрагменты заменялись новыми, изготовленными по аналогам. Внешний изразцовый декор был расчищен и укреплен с помощью специальных химических составов. Участки шпиатровой кровли, не подлежащие реставрации, заменялись аналогичным по цвету покрытием из цинка-титана. По старым фотографиям были воссозданы декоративные навершия шатров кровли[15].

Реставрационные работы завершены в 2014 году[16]. В рамках конкурса Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация» особняк стал лауреатом в номинации «За лучший проект реставрации»[15].

На 2017 год в особняке проживали посол и некоторые сотрудники французской дипломатической миссии в России[17]. Большую часть года здание закрыто для посещений. Периодически в нём проводятся официальные мероприятия или экскурсии в рамках изучения горожанами архитектурных памятников Москвы[18].

Архитектура и интерьер

Дом Игумнова — последняя работа Николая Поздеева. Внешний облик и внутреннее убранство особняка сочетают в себе «русский стиль» и классицизм[2].

Фасады здания выполнены в духе русской архитектуры XVII века и передают обобщённый образ боярского терема[19]. Наружный декор архитектурного памятника отсылает к облику ярославских церквей и собора Василия Блаженного. В стилистике особняка присутствуют элементы резьбы по дереву, белому камню, металлическая ковка и литье, живопись на сводах и элементы кирпичной фигурной кладки[1]. Архитектурный ансамбль здания представлен островерхими шатрами, арками в форме сводов и колоннами[20].

Стены особняка были сделаны из красного кирпича, изразцы украшены многоцветной мозаикой, а окна окантованы московским белым камнем. Для укладки кровли использовался давленый под черепицу шпиатр и керамические детали[2]. Узорная решетка ворот напоминает по технике изготовления просечные металлические подзоры карнизов[1].

Дом Игумнова выделялся отсутствием стилевого единства между внешним обликом здания и его интерьерами[2]. Внутри особняк украшен гобеленами и мебелью XVII—XVIII веков[21].

В здании насчитывается около 40 комнат[22]. У главного входа расположен аванзал с парадной лестницей и многоцветным орнаментом на стенах[2]. На стенах Большой гостиной висят два фламандских гобелена XVII века, изображающих аллегорические сцены. Аванзал и Большая гостиная формируют начало анфилады, ведущей в Малую гостиную и Малую столовую. Последнее помещение изначально использовалось обитателями особняка как гостиная, предназначенная для приёма посетителей дочери Игумнова. Отделка Малой гостиной близка стилю Людовика XV. Помещения второго этажа оформлены в стиле модерн[1].

Критик Владимир Стасов высоко оценил особняк в своих письмах к писателю Льву Толстому [23]. Тем не менее в конце XIX века искусствоведы и архитекторы негативно отзывались о последней работе Поздеева за её массивность и чрезмерную эклектичность[24].

В городских мифах

- Согласно одной из городских легенд, Николай Поздеев совершил самоубийство, так как Игумнов отказался покрывать дополнительные расходы на строительство, превысившие первоначальную смету. Спасаясь от долгов, архитектор застрелился и проклял особняк и его обитателей[4].

- По неофициальной версии, купец построил особняк, чтобы жить в нём со своей любовницей — танцовщицей Варварой, но затем заподозрил её в измене и замуровал девушку в стенах здания[15].

- На одном из торжественных приёмов, проводившихся в особняке, Игумнов решил удивить гостей и выложил пол в парадной комнате золотыми монетами с изображением профиля Николая II. Слухи об этом предположительно дошли до самого императора, сославшего Игумнова в Абхазию[25].

Примечания

- Фочкин, 2016, с. 293.

Литература

- Бережная М. Легенды и мифы Москвы. — М.: Эксмо, 2017. — ISBN 978-5-699-93342-6.

- Быков В., Деркач О. Книга Москвы. Биографии улиц, памятников, домов и людей. — М.: АСТ, 2017.

- Васькин А. Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью. — М.: Центрполиграф, 2015. — ISBN 978-5-227-05733-4.

- Гнилорыбов П. Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны. — М.: Эксмо, 2017. — ISBN 978-5-699-92281-9.

- Жукова А. Как читать и понимать Москву: интенсивный курс. — М.: АСТ, 2018. — ISBN 978-5-17-099870-8.

- Кузнецова О. А. Культурный облик российской провинциальной буржуазии в XIX - начале ХХ в: на материалах Верхнего Поволжья. — М.: ИГТА, 2006. — 299 с.

- Мясников А. Л. 100 великих достопримечательностей Москвы. — М.: Вече, 2013.

- Саваренская Т. Ф. Архитектурные ансамбли Москвы ХV-начала ХХ веков: принципы художественного единства. — М.: Стройиздат, 1997. — 470 с.

- Сингаевский В. Москва. Путеводитель. — М.: АСТ, 2010. — ISBN 978-5-17-054017-4.

- Слука И., Чернышова О. Самые красивые дворцы и замки России. — М.: Эксмо, 2015. — ISBN 978-5-699-77129-5.

- Сытин П. В. Из истории московских улиц. — М.: Рипол Классик, 2013. — 848 с.

- Фочкин О. Городские легенды. Призраки и золото дома Игумнова. — М.: Рипол Классик, 2016. — 625 с. — ISBN 9785386085117.

- Олег Фочкин. Призраки и золото дома Игумнова (недоступная ссылка). Вечерняя Москва (20 февраля 2013). Дата обращения: 29 мая 2018. Архивировано 15 июня 2018 года.

- Мясников, 2013.

- Быков, Деркач, 2017.

- Бережная, 2017, с. 52.

- Слука, Чернышова, 2015, с. 74.

- Васькин, 2015.

- Слука, Чернышова, 2015, с. 75.

- Ирина Сергиевская. Легенды вечного города. Московский Комсомолец (23 ноября 2007). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Игорь Елков. Дожить до 150 лет. Российская Газета (10 ноября 2011). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Алина Репина. Страшилки для образованных людей. Газета.ru (13 ноября 2015). Дата обращения: 29 мая 2018.

- М. Папав. Как изучают мозг. Смена (сентябрь 1935). Дата обращения: 29 мая 2018.

- «Дом Игумнова» отреставрируют за $10 млн. Газета.ru (17 августа 2007). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Глава Москомнаследия: Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса показывает пример обращения с культурным наследием. Regnum (15 августа 2007). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Наталья Давыдова. Дипломатические особняки лишают неприкосновенности. Известия (21 сентября 2007). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Александр Фролов. Главный дом городской усадьбы Н.В. Игумнова. Узнай Москву (2014). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Реставрация дома Игумнова. Архи.ru (2014). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Посол Франции Сильви Берманн приступила к обязанностям в России. ТАСС (11 сентября 2017). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Светлана Шилова. В столице проведут бесплатные экскурсии по памятным местам города. Российская Газета (25 октября 2011). Дата обращения: 29 мая 2018.

- Саваренская, 1997, с. 385.

- Жукова, 2018, с. 72.

- Гнилорыбов, 2017.

- Кузнецова, 2006, с. 182.

- Сытин, 2013, с. 363.

- Сингаевский, 2010, с. 117.

|

Метки: москва купеческий особняк игумновы |

Легенды Замоскворечья. Николай Игумнов |

Легенды Замоскворечья. Николай Игумнов

- Jun. 25th, 2019 at 10:01 AMhttps://raven-yellow.livejournal.com/31

Москва как город зачиналась Юрием Долгоруким на месте бойкого торга, на пересечении нескольких торговых путей. Те дороги на Ростов, Владимир, Новгород давно стали городскими улицами. А вот важнейшая торговая артерия древности – Москва-река – сохранилась в прежнем русле.

За рекой домов было мало, не было мостов. Мосты были, наплавные, понтонного типа, но были периоды в распутицу, когда в Замоскворечье было не добраться. И хотя с 17-го века Москву-реку оседлали каменные мосты, традиция осталась: Замоскворечье – не престижный район. Зато именно здесь охотно селится купечество.

Представление о купцах по пьесам Островского, как о персонажах темного царства, это стереотипы предыдущего поколения. Мол, все купцы пройдохи и обманщики, ходят в долгополых сюртуках да душегреях, главная радость – кутнуть.

«А в номерах Щетинкина такая катавасия!

Шампанское шутихами палит по потолкам.

Плевать, что за оказия – гуляй Расея-Азия,

А малость безобразия как соусок пикан.

Первогильдейно крякая, набрюшной цепью брякая,

Купчина раскорякою едва подполз к стене.

Орет от пьянства лютого, от живота раздутого:

"Желаю выйти тутова! Рубите дверь по мне!"» (с)

Пили, бедокурили, кутили, играли в карты, да все как у людей. Но все-таки с варварскими привычками кабак содержать можно, а управлять заводами и сколотить миллионное состояние вряд ли. Но ведь сколько их было, магнатов-миллионщиков!

На самом деле к концу 19-го века купец, остер, а главное, шагает в ногу со временем. Банки, типографии, фабрики, магазины – все строится в городе на купеческие деньги. А кроме этого – театры, музеи, школы, больницы, приюты. Прежде неграмотный и диковатый, теперь купец превращает Москву в цивилизованный город с водопроводом, канализацией и мостовыми. Так что – посторонись Москва, купец идет!

Вот такое было типичное купеческое Замоскворечье – домики, утопающие в садах, над крышами – купола церквей, вокруг каждого главного дама – обязательно флигели и службы, ведь сколько там живет народу, помимо хозяина! Купеческие семьи были не просто большими. У чаеторговца Боткина – 14 детей, у льнянщика Третьякова – 6, у кондитера Абрикосова – 22, у ткача Прохорова – 8. И гувернеры, прислуга, приказчики, зачастую – работники с производства.

Поэтому припасы покупались телегами. Сто с небольшим лет назад на московских площадях были рынки, на каждой свой. На Лубянке торговали поросятами, на Театральной – лес ёлок к Рождеству, на Москве-реке к Великому посту раскидывался грибной рынок, а на Болотной площади был ягодный и фруктовый торг. Представляете, сколько кулей антоновки да клюквы увозили отсюда в сезон в серьезный купеческий дом?

Купеческие дома по стилю были разные. Одни перекупили дворянскую усадьбу, другие построили собственный дом, часто в модном в конце 19-го века русском стиле, один из ярких примеров которого – знаменитый особняк Игумнова, замечательного человека, который первым привез в Абхазию мандарины.

История знаменитых абхазских садов начинается в Ярославле. В конце XIX века здесь проживал богатейший купец первой гильдии Николай Игумнов. Он владел рядом доходных предприятий, в том числе Большой ярославской мануфактурой и золотыми приисками в Сибири. В 1888 году Игумнов подал ко двору прошение о разрешении выстроить в Москве каменный дом. В качестве места для постройки он выбрал Якиманку.

В те времена этот квартал не отличался богатством и престижностью, но купец выбрал именно его, потому что здесь прошло его детство. Строительство велось с размахом: кирпич везли из Голландии, крышу изготовили металлическую, давленую под черепицу; плитку заказывали на кафельных заводах Кузнецова. Были привлечены лучшие резчики по дереву, а конструировал здание молодой, но уже известный ярославский архитектор Николай Поздеев.

Дом получился стилизованный под русские хоромы, весь покрытый резьбой и росписью. Игумнов бывал в нём наездами, а постоянно там проживала его молодая любовница - танцовщица. По легенде, как-то раз он приехал без предупреждения и застал подружку в объятиях молодого корнета. Разъярённый купец убил девушку и замуровал её тело в стене. Честолюбивый Игумнов мечтал поразить высшее московское общество, но его столь нарядный дом не соответствовал канонам моды и утончённого вкуса, а подчёркнутое богатство в сочетании с низким происхождением вызвало зависть и насмешки.

В 1901 году Игумнов задумал устроить в своём особняке грандиозный бал. Для пущего эффекта он рассыпал по полу новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца Всея Руси. Был издан срочный приказ - дом конфисковали, а неблагонадёжного купца сослали в Абхазию, в посёлок Алахадзы.

Местность, где оказался опальный купец, была нездоровая, болотистая, здесь кишели малярийные комары и ядовитые змеи. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах нашли здесь широкое применение. Для начала купец приобрёл в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса: пород, которые вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу.

Одновременно организовал рыболовецкое предприятие: пригласил рыбаков, выстроив для них довольно комфортное жильё. Вскоре заработал и начал приносить прибыль консервный завод. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот.

Затем Николай Игумнов увлёкся садоводством, которое в тёплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани баржами завезли чернозём, на обновлённой земле были высажены плантации манго, киви, табака, бамбука и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупил в Турции. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы.

После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам остался и добровольно передал свою собственность в дар советской власти. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала». Бывший владелец работал здесь простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.

Говорят, огромную букву «И» легко увидеть на карте Абхазии, снятой из космоса. Рядом с ней можно различить еще две, правда, менее четкие, «Н» и «В». Это кипарисовые аллеи, посаженные в форме инициалов. Высажены они были в поселке Алахадзы более ста лет тому назад.

В доме на Якиманке в настоящее время находится посольство Франции, и, по легендам, здесь иногда можно встретить призрак убитой неверной любовницы Игумнова. А в Абхазии недавно была обновлена гранитная плита на могиле человека, который столько сделал для этого края. Надпись на плите гласит: «Игумнов Николай Васильевич, русский купец первой гильдии, обустроил посёлок Алахадзы. 1855-1924. От благодарных потомков».

Материал взят из передачи Михаила Жебрака «Москва меценатская» и с сайта «Русская Семерка». Фото без моих логотипов

|

Метки: игумновы |

Николай Игумнов: как "мандариновый" купец прославился после смерти |

11

1

161 241 подписчик

Николай Игумнов: как "мандариновый" купец прославился после смерти

Родиной этого всеми любимого фрукта является Северная Индия. В предгорьях Гималаев и сейчас процветают мандариновые плантации. Из Индии этот плод проник в Китай и долгое время произрастал только в императорском саду. Своё название мандарины получили именно в Китае. В XVI веке благодаря крестоносцам эти фрукты попали в Европу и стали выращиваться по всему Средиземноморью.

Кем был будущий создатель мандариновых садов

История знаменитых абхазских садов начинается в Ярославле. В конце XIX века здесь проживал богатейший купец первой гильдии Николай Игумнов. Он владел рядом доходных предприятий, в том числе золотыми приисками в Сибири.

В 1888 году Игумнов подал ко двору прошение о разрешении выстроить в Москве каменный дом. В качестве места для постройки он выбрал Якиманку. В те времена этот квартал не отличался богатством и престижностью, но купец выбрал именно его, потому что здесь прошло его детство. Строительство велось с размахом: кирпич везли из Голландии, крышу изготовили металлическую, давленую под черепицу; плитку заказывали на кафельных заводах Кузнецова. Были привлечены лучшие резчики по дереву, а конструировал здание молодой, но уже известный ярославский архитектор Николай Поздеев.

Дом получился стилизованный под русские хоромы, весь покрытый резьбой и росписью. Игумнов бывал в нём наездами, а постоянно там проживала его молодая любовница - танцовщица. По легенде, как-то раз он приехал без предупреждения и застал подружку в объятиях молодого корнета. Разъярённый купец убил девушку и замуровал её тело в стене.

Честолюбивый Игумнов мечтал поразить высшее московское общество, но его столь нарядный дом не соответствовал канонам моды и утончённого вкуса, а подчёркнутое богатство в сочетании с низким происхождением вызвало зависть и насмешки.

В 1901 году Игумнов задумал устроить в своём особняке грандиозный бал. Для пущего эффекта он рассыпал по полу новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца Всея Руси. Был издан срочный приказ - дом конфисковали, а неблагонадёжного купца сослали в Абхазию, в посёлок Алахадзы.

Местность, где оказался опальный купец, была нездоровая, болотистая, здесь кишели малярийные комары и ядовитые змеи. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах нашли здесь широкое применение. Для начала купец приобрёл в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса: пород, которые вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие: пригласил рыбаков, выстроив для них довольно комфортное жильё. Вскоре заработал и начал приносить прибыль консервный завод.

Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Игумнов увлёкся садоводством, которое в тёплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозём, на обновлённой земле были высажены плантации манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупил в Турции. Таким образом Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы.

После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам остался и добровольно передал свою собственность в дар советской власти. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала». Бывший владелец работал здесь простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.

В доме на Якиманке в настоящее время находится посольство Франции, и, по легендам, здесь иногда можно встретить призрак убитой неверной любовницы Игумнова.

А в Абхазии недавно была обновлена гранитная плита на могиле человека, который столько сделал для этого края. Надпись на плите гласит: «Игумнов Николай Васильевич, русский купец первой гильдии, обустроил посёлок Алахадзы. 1855-1924. От благодарных потомков».

https://zen.yandex.ru/media/russian7/nikolai-igumn...merti-5ccdf534583aa800af539c00

|

Метки: игумновы купечество |

Драгоценности: что и кому можно было дарить |

299

13

37 428 подписчиков

Драгоценности: что и кому можно было дарить

Сколько тонкостей было в этикете XIX века!.. В том числе и касающихся драгоценностей - что и кому уместно дарить. Ещё бы! Ведь тот же этикет буквально требовал от тех, кто вёл светский образ жизни, появляться в этом самом свете с украшениями. Конечно, правила менялись со временем. Но не кардинально.

Так что предлагаю вашему внимаю статью из журнала "Модный свет" за 1878. Итак...

"Шкатулка с драгоценностями", Владислав Чахорский, 1890-е (?). (сс) Wikimedia Commons

- "Кольцо может подарить только жених или муж". Всё. Журнал категоричен. Нету жениха или мужа - видимо, придётся обходиться тем, что разве что по наследству достанется. Если достанется. :)

- "Для браслета и брошки представляется несравненно больше свободы, но предложенное украшение последняго рода предполагает несколько более близкое знакомство". Словом, всё равно лучше не принимать такой подарок от тех, с кем связан разве что приятельством.

- "Месяц, пряжка или шпилька выказывают уже более глубокое почтение". Подозреваю, "месяц" - это модное в ту пору украшение в волосы в виде полумесяца. Так что украшения для талии и для головы, опять-таки, для близких.

Деталь портрета Маргарет Стерн, Каролюс-Дюран, 1889. (сс) Wikimedia Commons

- "Что же касается серег, то их дарят родные или крестные родители". Наверное, может и супруг или жених... но пусть уж не тратят времени даром и дарят кольца! :)

- "Ожерелье могут предложить только близкие родственники и муж". Ещё бы. Это уже, можно сказать, солидный подарок.

"Нитка жемчуга", Уильям Пакстон, 1908. (сс) Wikimedia Commons

- "Часы, булавку для галстуха ИЛИ цепочку дарят подчиненным". А вот это было неожиданно! Зато начальникам не нужно ломать голову.

А дальше журнал утешает, мол, "существуют еще разнообразные драгоценные вещицы, которыя можно позволить себе предложить по дружбе". Не уточняя, правда, какие именно..

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/dragocennosti-...darit-5f7b558748a2900c43d6654c

|

Метки: драгоценности мода |

Климт. Его грешные музы |

Климт. Его грешные музы

автор: Guanita 11.10.2016

FacebookVKOdnoklassnikiTwitterMail.Ru

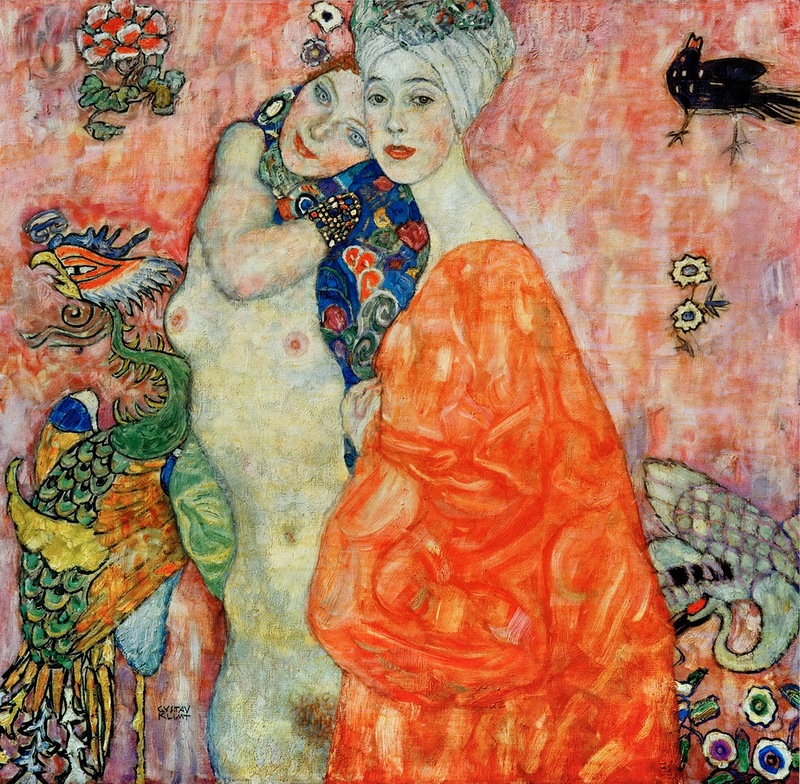

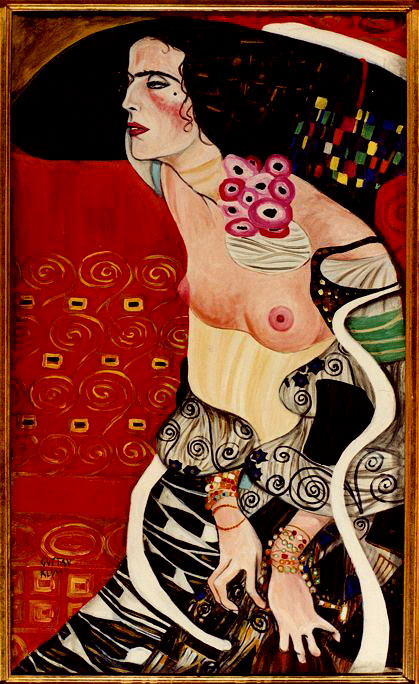

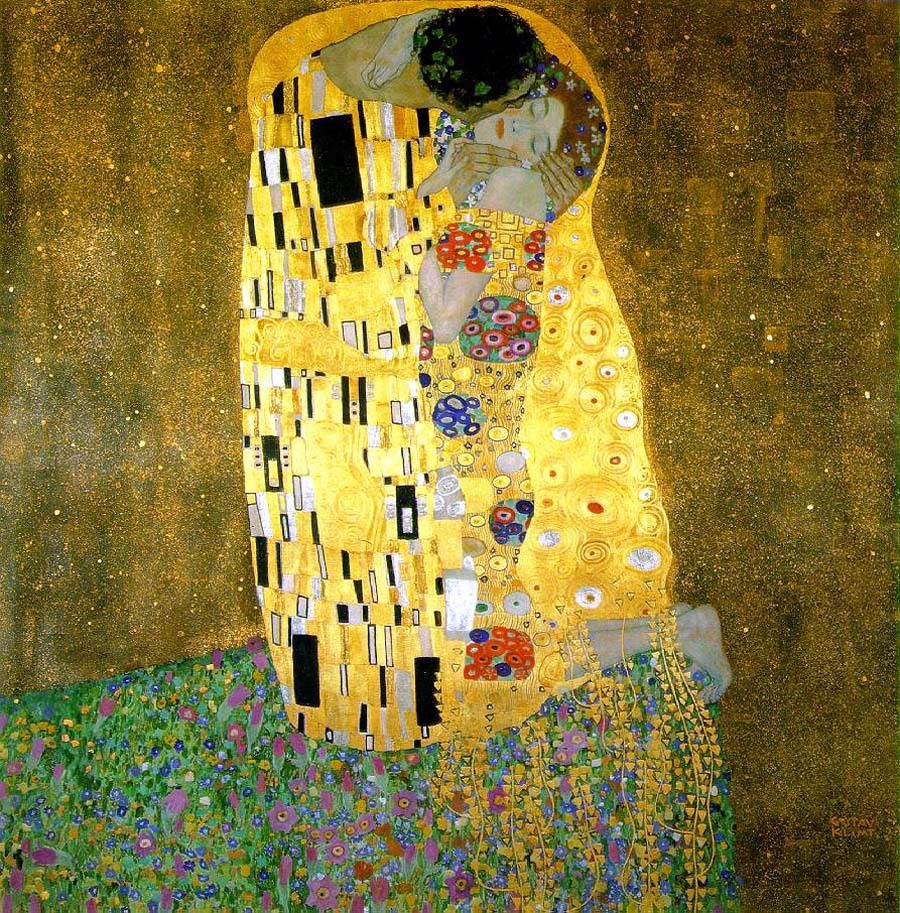

Г. Климт «Подруги»

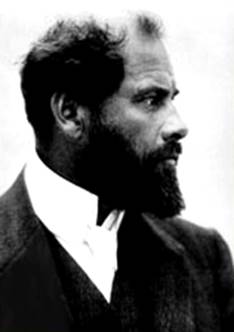

Одним из самых известных живописцев прошлого является Густав Климт, картины которого пользуются огромным спросом сегодня. К сожалению, его работ не так уж и много, и все они давно нашли свое место в лучших коллекциях мира. Но когда случается чудо, и на аукционы выставляются его полотна, то стоимость их баснословна.

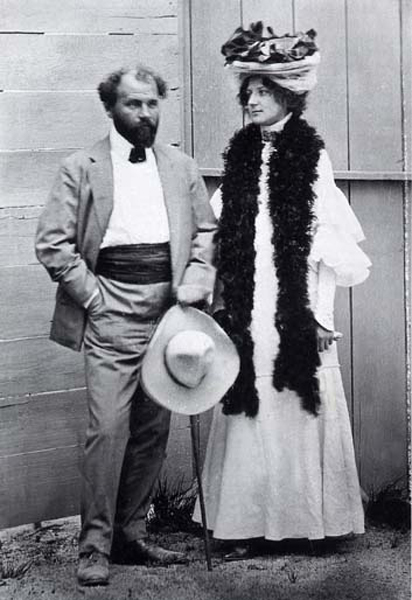

Густав Климт, как истый художник, всю жизнь искал и находил вдохновение в женской красоте. Но, как истый ценитель, ни с одной красавицей не задерживался надолго, а потому чести называться музой Климта не успела удостоиться ни одна из них.

Густав Климт (нем. Gustav Klimt; 14 июля 1862, Баумгартен, Австро-Венгрия — 6 февраля 1918, Вена, Австро-Венгрия) — широко известный австрийский художник, основоположник модерна в австрийской живописи. Главным предметом его живописи было женское тело, и большинство его работ отличает откровенный эротизм.

Густав Климт родился в венском предместье Баумгартен в семье художника-гравёра и ювелира Эрнеста Климта, был вторым из семи детей — троих мальчиков и четырёх девочек. Отец Климта был выходцем из Богемии и гравёром по золоту, мать, Анна Климт, урождённая Финстер, пыталась, но не смогла стать музыкантом. Большую часть своего детства Климт провёл в бедности, так как экономическая ситуация в стране была тяжёлой, и его родители не имели постоянной работы. Все трое сыновей Эрнеста Климта стали художниками.

Густав Климт родился в венском предместье Баумгартен в семье художника-гравёра и ювелира Эрнеста Климта, был вторым из семи детей — троих мальчиков и четырёх девочек. Отец Климта был выходцем из Богемии и гравёром по золоту, мать, Анна Климт, урождённая Финстер, пыталась, но не смогла стать музыкантом. Большую часть своего детства Климт провёл в бедности, так как экономическая ситуация в стране была тяжёлой, и его родители не имели постоянной работы. Все трое сыновей Эрнеста Климта стали художниками.

Первое время Густав учился рисовать у отца, а затем с 1876 года — в венском художественно-ремесленном училище при Австрийском музее искусства и промышленности (преподаватели Карл Граховина, Людвиг Миннигероде, Михаэль Ризер), в которое в 1877 году поступил и его брат Эрнст. Густав Климт обучался там до 1883 года и специализировался на архитектурной живописи.

В Художественно-промышленной школе, где Климт и его братья учились по стипендии, обратили внимание на перспективного ученика. Благодаря урокам отца Густав пришел в школу уже прекрасным рисовальщиком и умелым оформителем, но никаких послаблений себе не позволял. Он учился серьезно, прилежно и вдумчиво, поражая преподавателей не только успехами, но и фанатичным желанием постичь как можно больше. Рассказывали, что он подкупил слугу Ганса Макарта — лучшего венского живописца тех лет, — чтобы тайно проникнуть в мастерскую своего кумира и изучить приемы его работы по неоконченным полотнам. Однако ни тогда, ни позже страсть к высокому искусству не мешала Климту оставаться прагматиком — еще в школе он научился неплохо зарабатывать, промышляя рисованием портретов по фотографиям.

Образцом для него в этот период был художник исторического жанра Ганс Макарт. В отличие от многих других молодых художников, Климт согласился с принципами консервативного академического образования.

Gustav Klimt Two Girls with Oleander Painting.

Эрнст и Густав Климты делали заметные успехи, ещё не достигнув 20-ти лет. В 1879 году они скооперировались со своим товарищем по Художественной школе Францем Матчем и начали работать вместе, быстро получая известность. В 1880 году “трио” пригласили расписать павильон минеральных вод в Карлсбаде (ныне – город Карловы Вары в Чехии).

Ранние работы художника выполнены в натуралистическом стиле. Однако вскоре Климт вырабатывает свой стиль, отличающий его от любого другого художника.

Спустя три года молодые художники открыли в Вене собственную мастерскую, где на протяжении нескольких лет они исполняли заказы провинциальных австро-венгерских городов. Но с развитием самой Вены возникла потребность в художественном оформлении новых зданий. Посему, в 1886 году Климты и Матч приняли участие в создании интерьера нового здания национального театра, изобразив сцены из истории театра на тимпане фронтона и плафонах главных лестниц.

The Globe Theatre in London — Густав Климт

В 1885 году они работали над оформлением Художественно-исторического музея, начатое известным художником Гансом Макартом (1840-1884). Этот опыт, кроме психологической сатисфакции, принёс им и хорошие деньги, которые они вложили в расширение своей мастерской.

В 1888 году Климт получил награду от императора Франца Иосифа — «Золотой крест» за заслуги в искусстве. Он стал также почётным членом Мюнхенского и Венского университетов.

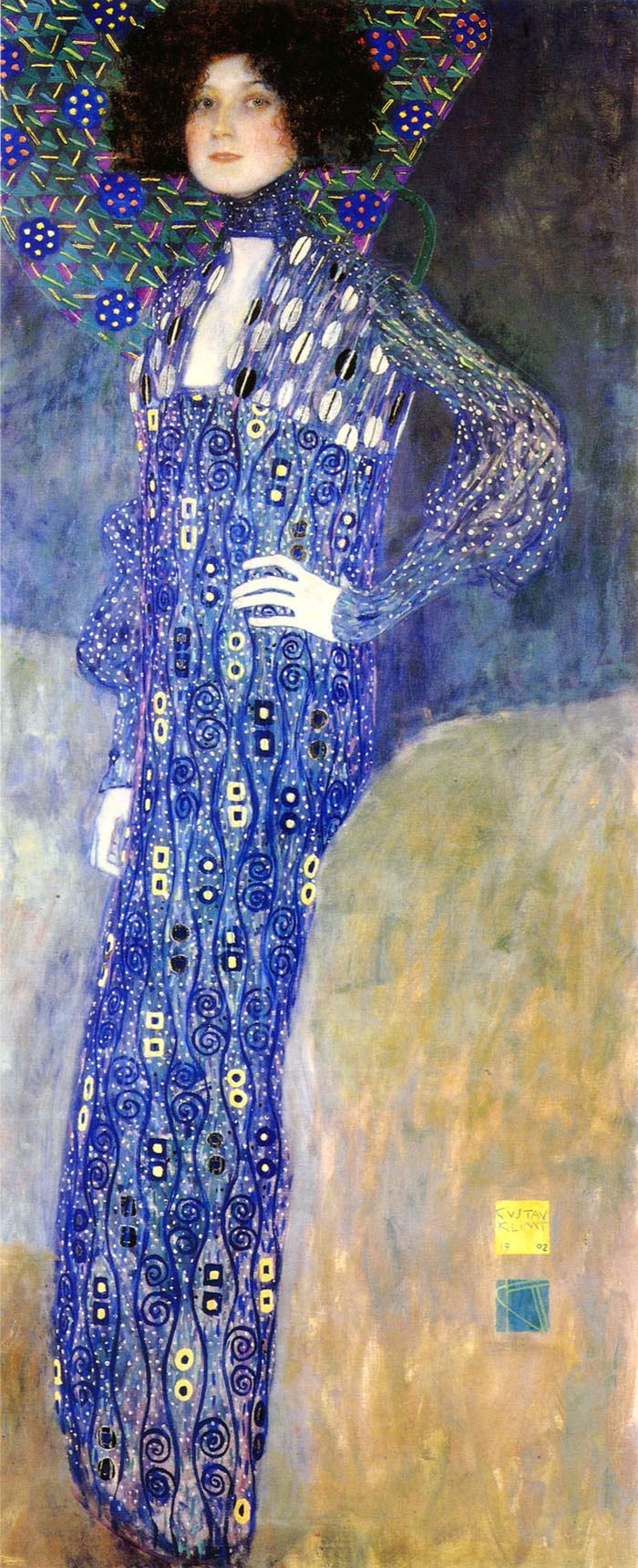

В 1891 году братья Климт познакомились с сестрами Флёге — Полиной, Хеленой и Эмилией. Дочери краснодеревщика Германа Флёге работали портнихами, а позже, когда разбогатевший отец стал первым на всю империю фабрикантом пенковых трубок, перешли в область высокой моды — старшая, Полина, возглавила школу “от кутюр”, меньшие сестры управляли домом моделей, модным салоном и текстильной фабрикой. Повторимся, это было уже потом, так что Эрнст Климт влюбился в Хелену Флёге вполне бескорыстно. Но если их встречи увенчались стремительной свадьбой, то странные отношения Густава с Эмилией растянулись на всю жизнь — до сих пор непонятно, насколько далеко они заходили. Сблизила их, по-видимому, ужасная трагедия в самом начале знакомства — в 1892 году Климты потеряли отца, а месяца через три совершенно неожиданно умер от перикардита молодой и перспективный Эрнст. Густав, всегда трепетно относившийся к своей семье, перенес этот двойной удар тяжело, впал в затяжную депрессию и почти забросил творчество. Однако в доме Флёге бывал регулярно, навещая годовалую племянницу и морально поддерживая молодую вдову Хелену. О том, что искреннее сочувствие не помешает и ему самому, первой догадалась восемнадцатилетняя Эмилия…

В конце концов Климту удалось восстановить душевное равновесие, но многое в нем изменилось бесповоротно. Официальная академическая живопись, в которой он достиг всех мыслимых вершин, ему давно наскучила. Тяжелая жизненная ситуация укрепила индивидуальный стиль художника, окончательно сформировав его. Первый пейзажи Климт начинает писать во время путешествия с Эмилией в Каммер. Экспрессионизм в творчестве художника активно развивается в 90-е годы.

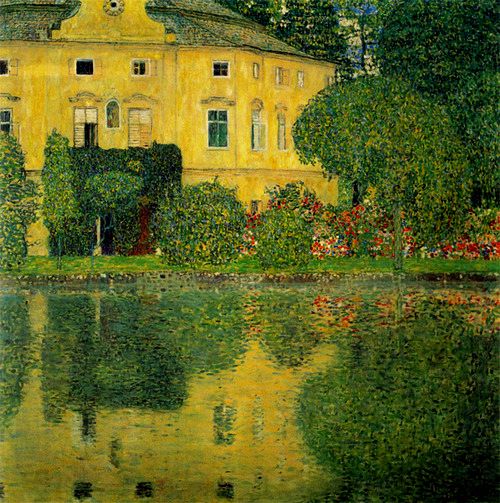

С начала 1890-х годов Климт ежегодно отдыхал вместе с семьёй Флёге на озере Аттерзе и написал там множество пейзажей. Пейзажный жанр был единственной нефигуративной живописью, интересовавшей Климта. По стилю пейзажи Климта похожи на его изображения фигур, они содержат те же элементы дизайна. Пейзажи Аттерзее настолько удачно вложены в плоскость полотна, что иногда предполагают, что Климт рассматривал их в телескоп.

Густав Климт Schloss Kammer am Attersee IV

В росписях с изображением аллегорических фигур исполненных Климтом в 1890-1891 на сводах большой лестницы Музея истории искусств в Вене впервые появляются черты, ставшие основными в его творчестве — четкий силуэт и склонность к орнаментализму. После 1898, работы Климта, приобретают более декоративный, символический аспект.

Он уже достиг репутации известного художника, когда в начале 90-х годов его стиль изменился, приобрел ярко выраженную символистскую окраску. Распространение в Европе стиля модерн, или югендштиля, как его называли в Австрии, не просто коснулось Климта, но оказалось важнейшим фактором его развития как художника.

Вкус к символизму, выражавшийся в Англии в творчестве поздних прерафаэлитов, в графике О. Бердслея, во Франции в творчестве Г. Морю, пришелся по душе Климту, работы которого во многом перекликаются с произведениями названных художников.

1894-й год стал знаковым в творческой биографии Густава Климта. Именно тогда ему и его коллеге Матчу предложили расписать Большой зал Венского университета. Но из-за разногласий художникам пришлось браться за отдельные картины, а вскоре Матч и вовсе оставил их общую мастерскую. Чем же был вызван конфликт? Дело было в том, что Франц Матч оставался верен старой традиционной живописи, Климт же активно искал новые подходы. Это привело к тому, что в 1897 году он вместе со своими единомышленниками основал и возглавил революционный Венский Сецессион – группу инакомыслящих художников.

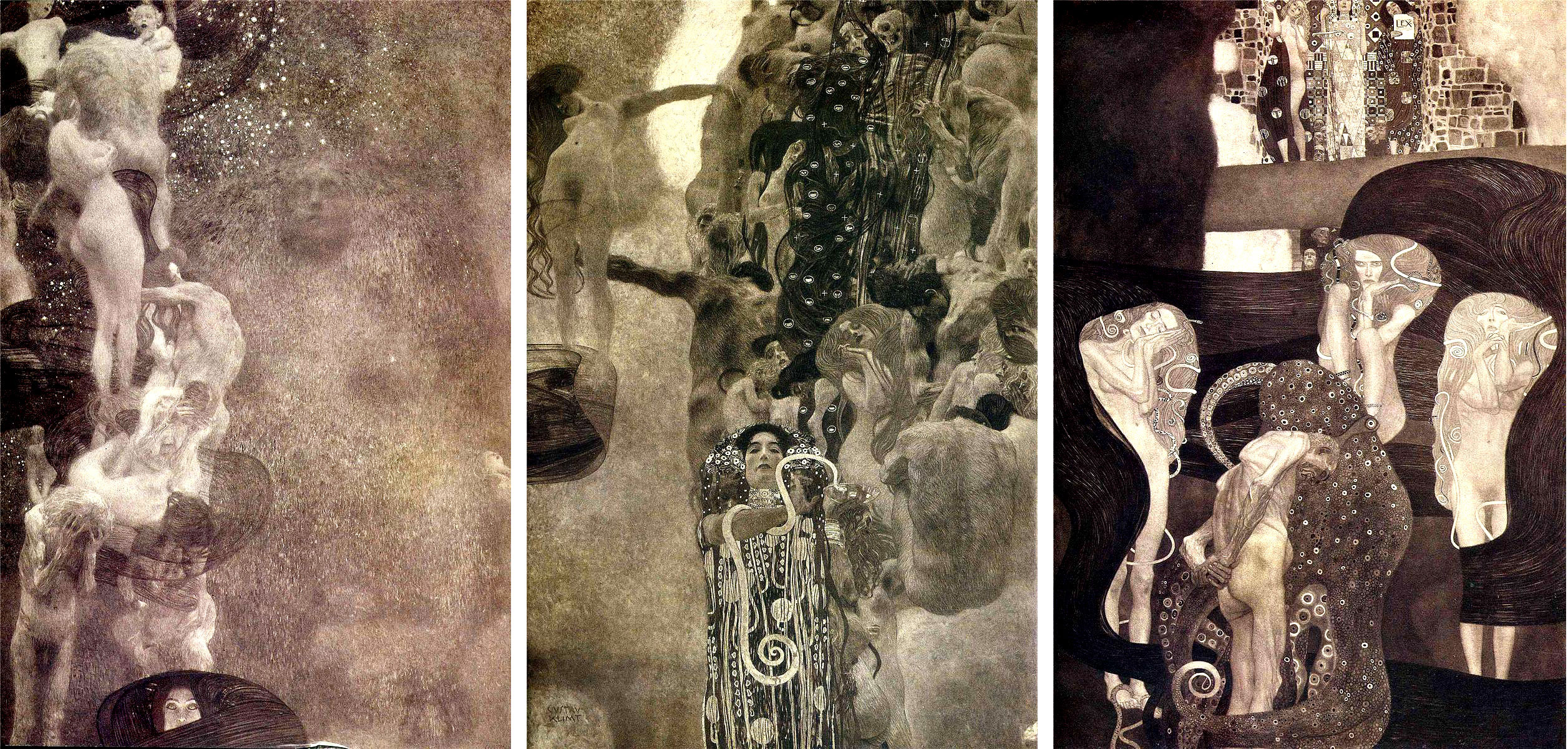

Так, благодаря своей решительности и смелости, Густав Климт из художника, выполняющего провинциальные заказы, превратился в лидера австрийского авангарда. Аллегорические картины «Философия», «Медицина» и «Юриспруденция», известные как «факультетские», были закончены к 1900 году. Их резко критиковали за тематику, которую называли «порнографической».

Предполагалось, что художник в традиционной манере изобразит торжество наук над вселенским хаосом, но Климт решил по-другому: “Философия” на его эскизах заводила людей в аллегорический туман, “Медицина” равнодушно отворачивалась от толпы умирающих, а “Юриспруденция” в лице трех фурий безжалостно обрушивалась на человека-жертву. И все это было сдобрено изрядной порцией неприкрытого эротизма.

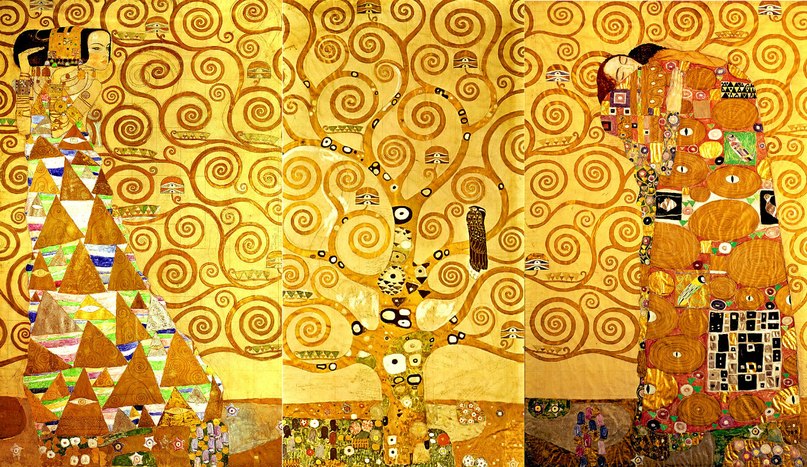

Густав Климт «Картины для университета» (Философия — Медицина — Юриспруденция)

В 1900-м году на выставке Сецессиона Густав Климт, наконец, презентовал “Философию” − первую свою работу в рамках оформления Венского университета. В ответ на это восемьдесят семь профессоров университета обратились в Министерство образования с письмом, в котором обвиняли Климта в том, что он “выражает неясные идеи c помощью неопределённых форм”, и требовали забрать у него заказ. Любопытно, что в этом же 1900-м году “Философия” удостоилась золотой медали на Всемирной выставке в Париже.

Климт преобразил традиционные аллегории и символы в новый язык, с большим ударением на эротику, и потому более раздражающий консервативных зрителей. Недовольство высказывали все круги — политические, эстетические и религиозные. В результате картины не были выставлены в главном здании университета. Это был последний публичный заказ, который художник согласился выполнить. После этого картины приобрёл меценат Август Ледерер. В 1930-е годы нацистские власти национализировали ледереровскую коллекцию работ Климта. В конце войны эти работы перевезли во дворец Иммерхоф, но в 1945 году в эту местность вошли союзнические силы, и отступающие войска СС подожгли замок. Картины погибли. Все, что сегодня имеется, — это разрозненные предварительные наброски, черно-белые снимки трёх картин плохого качества и одна цветная фотография Гигеи из «Медицины». Её сверкающие золотые и красные краски дают представление о том, сколь мощно выглядели эти три утраченные произведения искусства.

Лет за пятьсот до нашей эры римские плебеи, обидевшись на высокомерных патрициев, покинули город и отказались возвращаться, пока не будут приняты справедливые законы, уравнивающие права всех граждан. С первого раза у них не очень-то получилось, но бунтовщики в конце концов добились своего: демократия, пусть и частично, восторжествовала, а сам исход вошел в историю под названием “сецессио плебис” — “отделение плебеев”.

Густав Климт, основатель и многолетний лидер “Венского Сецессиона” — знаменитого движения художников-бунтарей, — несмотря на то что появился на свет в предместье императорской Вены, тоже был по рождению типичным плебеем.

Климт в 1897 году стал одним из основателей и президентом Венского сецессиона и журнала «Ver Sacrum» (Весна Священная), издаваемого группой. Он оставался в группе до 1908 года. Изначально целями Сецессиона были устройство выставок для молодых художников, пишущих в необычном стиле, привлечение лучших работ зарубежных художников в Вену, и популяризация работ членов группы путём издания журнала. У группы не было манифеста, и она не пыталась выработать единый стиль: в ней сосуществовали натуралисты, реалисты и символисты. Правительство поддержало их усилия и сдало им в аренду участок городской земли для постройки выставочного зала. Символом группы была Афина Паллада, символ правосудия, мудрости и искусства.

Мы хотим объявить войну стерильной рутине, неподвижному византинизму, всем видам плохого вкуса… Наш «Сецессион» не является борьбой современных художников со старыми мастерами, но борьбой за успех художников, а не лавочников, которые называют себя художниками, но при этом их коммерческие интересы мешают процветанию искусства». Эта декларация Германа Бара, драматурга и театрального критика, духовного отца сецессионистов, может служить девизом для основания в 1897 году «Венского Сецессиона», одним из основателей, президентом (до 1905 года) и духовным лидером которого был Климт.

Художники молодого поколения больше не хотели принимать опеку, которую им навязывал академизм; они требовали выставлять свои работы в месте, свободном от «рыночных сил». Они хотели покончить с культурной изоляцией Вены, пригласить в город художников из-за границы и сделать работы членов «Сецессиона» известными в других странах. Программа сецессионистов была значима не только в «эстетическом» контексте, но также как битва за «право на творчество», за искусство как таковое; это было основание для сражения между «великим искусством» и «второстепенными жанрами», между «искусством для богатых» и «искусством для бедных» — короче, между «Венерой» и «Нини».

«Венский Сецессион» сыграл важную роль в развитии и распространении стиля Модерн как силы, противодействующей официальному академизму и буржуазному консерватизму. Это восстание молодости в поиске освобождения от ограничений, наложенных на искусство социальным, политическим и эстетическим консерватизмом, могло развиться благодаря небывалому успеху и завершилось утопическим проектом: идеей преобразования общества посредством искусства.

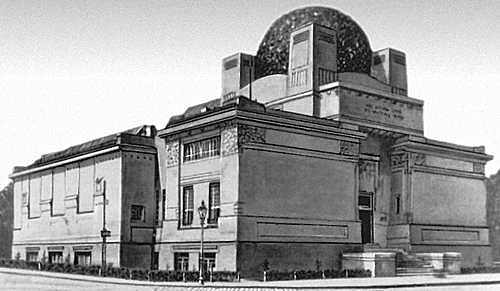

Здание Венского Сецессиона

Художественное объединение «Венский Сецессион» стало публиковать свой собственный журнал «Ver Sacrum» («Священная весна»), с которым Климт регулярно сотрудничал в течение двух лет. После успеха движения и удачных выставок в других странах проект строительства для «Сецессиона» собственного выставочного здания стал реальностью. Климт представил свои чертежи проекта в грек-римском стиле, но предпочтение было отдано (и реализовано в конечном итоге) проекту «дворца искусств», разработаннму Йозефом Марией Ольбрихом. Его концепция заключалась в смешении геометрических форм — от куба до сферы. На фронтоне поместили знаменитое изречение искусствоведа Людвига Хевеши: «Время — ваше искусство. Искусство — ваша свобода».

Открытие в марте 1898 года выставочного здания «Венского Сецессиона» ожидалось с нетерпением. Здесь Климт представил композицию «Тезей и Мнотавр», наполненную богатым символическим значением. Фиговый листок умышленно отсутствовал, и художник был вынужден успокоить стыдливость цензоров, изобразив дерево. Почти полностью обнаженный Тезей символизровал борьбу за новое в искусстве; он находится на освещенной стороне, в то время как Минотавр, пронзенный мечом Тезея и робко отступающий в тень, олицетворяет разбитую мощь. Афина, появившаяся из головы Зевса, наблюдает за сценой как воплощение духа, рожденного разумом, символизируя божественную мудрость.

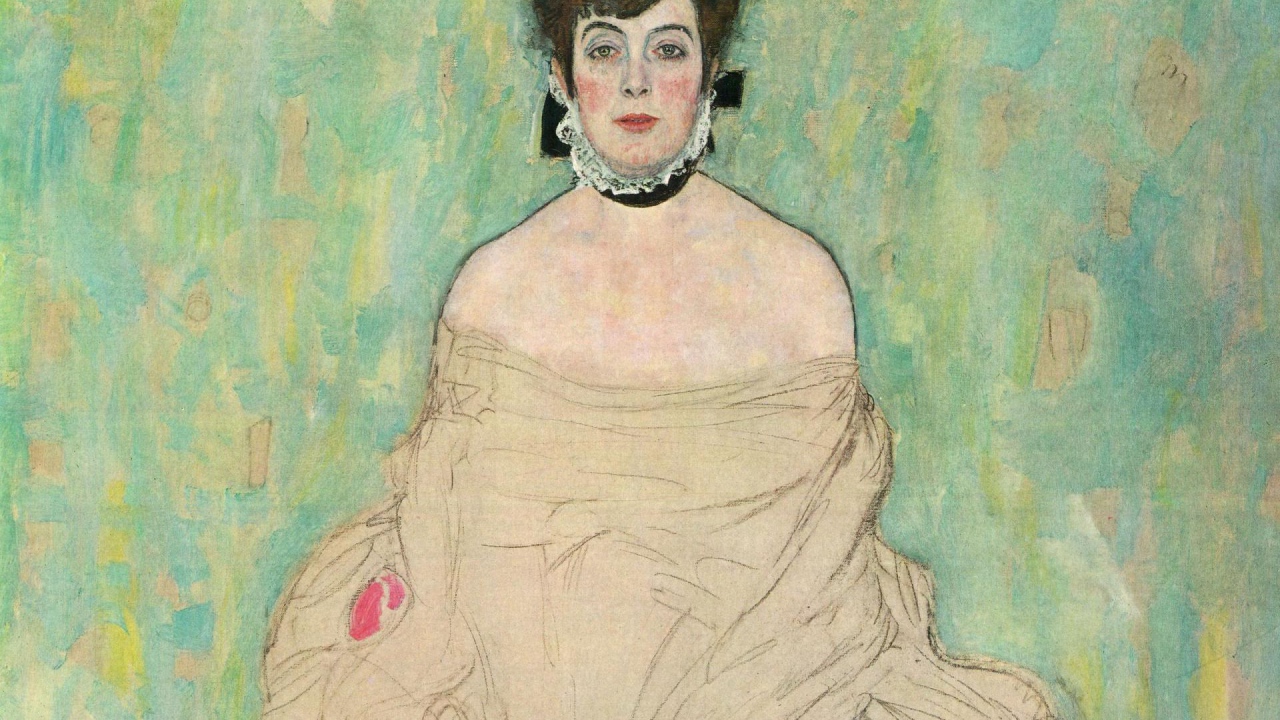

Не существует искусства без покровительства, и меценаты для «Сецессиона» были найдены прежде всего среди еврейских семейств венской буржуазии: Карл Витгенштейн, сталелитейный магнат, Фриц Вэрндорфер, текстильный магнат, а также семьи Книпс и Ледерер, которые поддерживали именно искусство Модерна. Все они были среди тех, кто заказывал картины Климту, и он специализировался на портретах их жен.

Portrait of Marie Henneberg by Gustav Klimt

Густав Климт. Фрица Ридлер

Климт Густав. Портрет Гермины Галлья

Portrait of Amalie Zuckerkandl, 1917-18 by Gustav Klimt.

Густав Климт Nude Veritas

Следующей “пощечиной общественному вкусу” стала программная “Голая правда” — обнаженная рыжеволосая красотка, нарочито вульгарная и чувственная, бесконечно далекая от привычных классических идеалов, зато олицетворявшая жизнь без лицемерных прикрас. “Правда — это огонь, — гласила надпись на картине. — Огонь освещающий и испепеляющий”.

“Голая правда” вызвала столько яростных споров, что Климт счел нужным заменить эти слова на известное высказывание Шиллера: “Если не можешь угодить всем, понравься немногим. Нравиться многим — плохо”. Тем самым президент “Сецессиона” свел на нет главную идею сецессионистов “Искусство принадлежит всем”. Но, похоже, это его совершенно не волновало. С тех пор Климт писал, что хотел, и никакие идеологи — ни старые, ни новые — не были ему указ. Конечно, для такой свободы требовалась полная финансовая независимость, и чтобы ее достичь, он легко пренебрег и вторым основополагающим принципом своего движения — “Художник не должен быть лавочником”. Лавочником он себя ни в коей мере не считал, но продавать свой труд умел просто виртуозно.

Знаменитая “Галерея жен” — портреты дражайших половин миллионеров, банкиров и промышленников — не только принесла Климту небывалую популярность, но и сделала его весьма обеспеченным человеком. И то, и другое он, несомненно, заслужил — самая заурядная матрона превращалась под его волшебной кистью… нет, не в красавицу — портретное сходство оставалось почти фотографическим, — а в воплощение женской сущности, необъясненной, манящей и недостижимой. И все эти портреты — по сути, изысканные мадригалы, до конца понятные только самому художнику и его моделям, — несли в себе неуловимую попытку близости, пьянящий соблазн нарушить извечные запреты. Как серенада влюбленного юноши под окном, ласкающая слух даже самой верной жены в мире… Короче, женщины наперебой рвались к Густаву в клиентки, а за мужские портреты он предпочитал не браться.

Gustav Klimt, The Beethoven Frieze (1902)

В 1902 году Климт завершил Бетховенский фриз для 14-й выставки Сецессиона. Фриз представлял собой часть памятника композитору и содержал также монументальную раскрашенную скульптуру работы Макса Клингера. Фриз предназначался только для выставки и был выполнен непосредственно на стене нестойкими материалами. После выставки фриз был сохранён, хотя и не выставлялся больше до 1986 года.

Впоследствии Густав Климт больше никогда не имел дело с госзаказами, предпочитая создавать малоформатные аллегорические картины для частных коллекций. И были это преимущественно портреты, хорошо известные многим почитателям его творчества.