Великая княжна Мария ненавидела Англию и любила Германию |

Великая княжна Мария ненавидела Англию и любила Германию

Вчера

У императора Александра II и его супруги Марии Александровны было 8 детей - 6 сыновей и две дочери. Их первенцем была княжна Александра - настоящий лучик света и ангел, но к сожалению она умерла в возрасте неполных семи лет от менингита. Вторая дочь у супругов родилась спустя 4 года после гибели первой.

Великая княжна Мария Александровна с родителями и братьями

Детство Великой княжны Марии прошло в окружении братьев и все без исключения души в ней не чаяли. Ее гувернантка Анна Тютчева писала в своих дневниках, что очень переживает за воспитанницу и боится, что она станет эгоистичной и избалованной. Именно поэтому она относилась к юной княжне строже, чем могла бы относится к иному ребенку.

Вероятно, переживания Анны Федоровны не были необоснованными: из-за беззаботного детства Великой княжне было очень сложно воспринимать реалии жизни. В возрасте 20 лет она стала невестой второго сына королевы Виктории - герцога Альфреда Эдинбургского. При заключении брака было решено, что все дети, рожденные у супругов, должны принять англиканскую веру, а сама Мария Александровна может остаться православной.

Королева Виктория изначально очень тепло встретила невестку, но спустя некоторое время отношения у них стали напряженными. Причиной стал тот факт, что Мария Александровна при Английском дворе стала седьмой в иерархии принцесс. Перед ней шли дочери королевы и супруга наследника престола.

Великая княжна, которая привыкла к положению первой принцессы при дворе, долгое время не могла смириться с этим. К тому же обращались к ней "Ваше королевское высочество", а она требовала в обращении упоминать ее императорское происхождение. И только отец Александр II смог убедить королеву Викторию и та разрешила обращение "Ваше королевское и императорское высочество".

Мария Александровна постоянного говорила о том, что ей не нравится жизнь в Англии: близким она писала, что ее резиденция слишком мрачная, Лондон - ужасен, пища - отвратительна, климат - мерзок, а визиты к королеве Виктории - скучны. По всей видимости она плохо скрывала свои эмоции, что со временем в обществе ее стали считать англофобкой.

К безмерной радости Марии Александровны, в Англии она прожила не долго. В начале восьмидесятых годов супругами пришлось переехать на Мальту, а в 1893 году в немецкий Кобург, где они стали новыми правителями, получив титул и наследство от дяди Альфреда. Для того, чтобы расположить местную общественность к себе Мария Александровна предпринимала всяческие попытки.

Мария Александровна с детьми

В первую очередь она выбрала для своих детей немецких гувернанток, вещи стала заказывать только у местных портних, а на столе у нее с тех пор были только национальные немецкие блюда. Кроме того она много времени и сил отдавала благотворительности и общественной деятельности.

Однако, не долго супруги правили в Соксен-Кобурге и Готе. В 1900 году жизнь Альфреда унесла болезнь, а их сын умер от туберкулеза. Наследником стал племянник Альфреда, а Мария Александровна переехала замок Розенау, где она часто встречала гостей, занималась садом. Следующие 14 лет жизни можно было бы назвать безмятежными, если бы не семейные скандалы. Одним из них был развод дочери Марии Александровны Виктории Мелиты и ее брак с кузеном Кириллом Владимировичем.

Затем она стала очевидцем происходивших в мире трагедий:

"Никогда не думала, что доживу, чтобы стать свидетелем войны между Англией, Россией и Германией. Как это кончится, и когда?"

Считается, что большим потрясением стал для нее момент, когда она получила письмо на котором коротко было написано "фрау Кобург". Ее возмутило и шокировало отсутствие титула в обращении. Ей было 67 лет, когда сердце перестало биться. На дворе был 1920 год.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d59aec0a2d6ed00ac2...aniiu-5e9965554fbc2214ccb7ec1f

|

Метки: романовы |

Прекрасные редкие цветные фото русской деревни 1899 года |

Прекрасные редкие цветные фото русской деревни 1899 года

3 дня назад

Русская деревня больше ста лет назад — это о каторжном труде, сверхчеловеческих усилиях, невероятной силе воли и удивительной красоте. Эти снимки были сделаны этнографом Михаилом Круковским в самом конце девятнадцатого столетия. Нынешние технологии позволили перевести эти кадры в цвет, и сегодня мы можем увидеть, как выглядела типичная русская деревня больше 120 лет назад.

Период на сломе 19 и 20 столетий стал золотым временем для наших этнографов и фотографов. Одним из них был Михаил Круковский, не обладавший ни высокими званиями, ни специальным образованием. Во время своих путешествий по России этот человек учился жизни у собственных соотечественников, вдохновлялся их бытом и трудом, старался передать это на снимках. Он стал истинным поклонником и фотографом народной русской культуры.

В результате поездок Круковского рождались не просто описания этнографических деталей повседневной жизни россиян, но скорее изучение эмоциональной составляющей повседневности местных жителей. Он снимал города, села, захватывающие пейзажи и людей, населявших все самые отдаленные края огромной страны.

https://travelask.ru/blog/posts/22029-prekrasnye-r...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя фото жизнь народа |

Вещи, которые нельзя было делать мужчинам по отношению к женщинам на Руси |

Вещи, которые нельзя было делать мужчинам по отношению к женщинам на Руси

12 апреля

Отношения мужчины и женщины на Руси были специфическими и строго регламентировались. В особенности, произошло много изменений с появлением Христианства. Было, в связи с этим много табу на действия мужчин по отношению к женщинам. Об этом я и хочу сегодня поговорить.

Что не могли делать мужчины на Руси?

Срывать платок с женщины

Замужние женщины всегда выходили на улицу с покрытой головой. Ходить без платка считалось неприличным, и порочило, как женщину, так и ее мужа и отца. Ведь это мужчины не внушили женщине правила морали. За нахождение на улице без платка, женщину могли даже избить. Именно с тех времен пошло слово «опростоволосится», то есть опозориться. Волосы женщины Руси заплетали в косу, а сверху надевался платок, либо же кичка, кокошник. Пошел такой обычай еще с древних времен, считалось, что женщина без головного убора притягивает несчастья. Поэтому мужчине тоже не позволялось снимать с женщин платок.

Стричь женщине волосы

Если посмотреть иллюстрации к сказкам, рассказам, или фильмы про древние времена, можно обратить внимание на тот факт, что все женщины там имели длинные волосы. Их нельзя было остригать. Мужчина не имел на это право, тем более! Исключение составлял – блуд, за это женщину могли и постричь. Право такое было лишь у мужа или отца, а вот постороннего мужчину могли даже за это наказать. В пример можно привести интересный случай. Помещик за небольшой проступок отстриг своей служанке ее косу, что привело к недовольству крестьян.

Присутствовать при родах

Это сейчас очень модно брать с собой на роды своего мужа, а вот на Руси это было запрещено. Рядом с роженицей могли быть только особи женского пола, которые помогали, подсказывали и поддерживали женщину. Объяснялось все тем, что женщина при родах и сразу после них была нечистой. Возмущений я своих высказывать не буду, с историей нет смысла спорить. Но все-таки женщина в родах и недавно родившая малыша – это же истинная богиня, она дала жизнь ребенку, она родила наследника мужу. В чем она грязная...

Присутствовать при приготовлении обеда

Сейчас очень много семей, в которых готовит муж, а не жена. А вот на Руси было все иначе. Приготовление пищи приравнивалось к таинству, поэтому мужчина не мог находиться рядом с женщиной, которой отводилась роль жрицы в процессе. Своим присутствием мужчина осквернял еду, руша всю энергетику. Но было время, когда, напротив, к данному таинству допускались исключительно мужчины...

Запреты в интиме

Были табу, касающиеся и интимной жизни. Шли они в основном из церкви. К примеру, именно церковью внушалось, что интимные отношения имеют своей целью не получение наслаждения, а зачатие детей. Нельзя было женщине переодеваться перед мужчиной, и нельзя было появляться перед ним в обнаженном виде. Хотя, посмотрев сейчас на некоторых женщин, которые отличаются скромностью и скованностью, можно сказать, что практически ничего не изменилось. Появление в нагом виде перед мужчиной – это значило искушать его! А еще нельзя было незамужним девушкам целоваться. Поцелуй до брака – позор. За нарушение этих всех перечисленных норм так сказать морали, женщину или мужчину мог наказать священнослужитель.

Это далеко не все запреты, касающиеся отношений между мужчиной и женщиной, я лишь привела самые яркие. Может, у вас есть чем дополнить мой список?

Читайте также: 7 состояний ваших ногтей, которые могут сказать о неполадках в организме

Оригинал статьи размещен здесь: https://kabluk.me/poleznoe/veshhi-kotorye-nelzya-b...iju-k-zhenshhinam-na-rusi.html

https://zen.yandex.ru/media/na_kabluke/vesci-kotor...-rusi-5e8e1d83010cde1a0e95925f

|

Метки: российская империя их нравы жизнь народа |

Екатерина II любимала принимать ванну вместе со своим фаворитом |

Екатерина II любимала принимать ванну вместе со своим фаворитом

9 апреля

Екатерина II любимала принимать ванну вместе со своим фаворитом

Правление Екатерины Великой длилось больше 3 десятилетий, с 1762 по 1796 год. Оно было наполнено различными событиями во внутренних и внешних делах.

Всем известна императрица Екатерина II, при правлении которой было проведено множество различных реформ, появились нововведения в быту.

Также она большое влияние оказала на распространение ванн. Изначально в русском язык даже не было такого слова, а использовалась "мыльня".

Само слово ванна пришло из немецкого языка. Только со времен правления Екатерины Великой начали использовать это слово в России.

Большой вклад Екатерина внесла и в развитие бань. По указу императрицы появилась банная культура, а общественные бани стали раздельными, до этого мылись вместе.

В летней резиденции в Царском Селе по желанию императрицы были построены банные помещения, при чем очень роскошные. Все выглядело очень богато и скорее напоминало дворец, чем баню: картины, скульптуры, мрамор...

Среди помещений были раздевалка, парильня, горячая и холодная баня, в которой отдыхали после банных процедур.

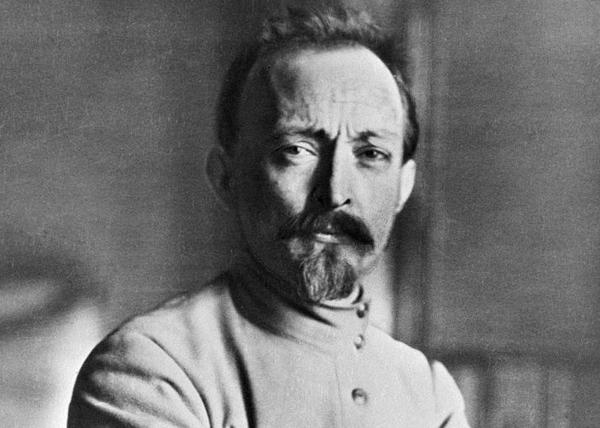

граф Платон Зубов

Есть письменные доказательства, что ванна самой императрицы была вся из золота. Екатерина любила не просто горячую ванну, а добавляла молоко.

Согласно мифам, Клеопатра тоже добавляла в воду молоко, чтобы поддерживать красоту.

Ванна находилась рядом с покоями императрицей и помещения, где жил ее последний фаворит. Есть доказательства, что Екатерина Великая любила принимать ванну вместе с графом Платоном Зубовым.

На тот момент графу было около двадцати лет, в то время как императрице больше шестидесяти.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b56b725f1314200a91...ritom-5e8f4ee77f368e46813e0464

|

Метки: романовы бани |

Царский шопинг |

Царский шопинг

6 марта

Русские императрицы обожали шопинг, но почти не заглядывали в отечественные магазины. Зато за границей «отрывались» на полную катушку.

Конечно, все необходимое императрицам доставляли во дворец. Любой модельер считал за честь приехать к такой заказчице на дом. Но эксклюзивное обслуживание быстро приедалось. Ведь есть особенное удовольствие в том, чтобы бродить по милым маленьким магазинчикам, толком не зная, чего тебе хочется, пробуя на запястье духи, меряя смешные шляпки.

Императрица Александра Федоровна присматривает себе безделушки

Это они придумали слово «пошопиться»

Интересно, что русские царицы в конце 19-го века говорили так же, как и современные девчонки: «Мы пойдем на шопинг». Удачное словечко ввел в обиход модник и ловелас (а также по совместительству дядя Николая II) великий князь Сергей Александрович Романов. Он еще в 1875 году черкнул в своем дневничке: «…потом пойти shopping, что меня очень прельщает».

Великий князь Сергей Александрович Романов

Почему не получалось ходить по магазинам в России

Заметьте, Сергей Александрович в тот момент находился в Париже. «Шопиться» в России Романовы никак не могли. Иногда пробовали, но ничего хорошего из этой затеи не выходило. Уж слишком много согласований с царской охраной. Каждый выход императора или его супруги из дворца обставлялся с огромной помпезностью.

Императрица Елизавета Петровна в Царском селе (Е.Е. Лансере)

Даже великие князья и княгини не могли просто так взять да и прогуляться по торговой галерее. Посещение венценосными особами магазинов месяцами согласовывалось со спецслужбами. Николай II как-то раз в отчаянии признался подруге семьи, фрейлине Вырубовой, в том, что давным-давно мечтает прикупить себе новые теннисные носки, да поярче. Но как только представит, что ему придется объяснять свою пустяковую просьбу десяти разным сановникам, смотреть на их недоуменно поднятые брови, так желание тут же пропадает. Вырубова, конечно, на следующий же день сама забежала в ближайшую лавку и купила царю вожделенные цветные носки. Тот был на седьмом небе от счастья.

Царские шоп-туры

Императорская чета всегда с нетерпением ждала очередной командировки в Европу. Иногда удавалось съездить и просто в отпуск, но это был не слишком патриотичный отдых, так что в основном наши цари оказывались за рубежом по какому-нибудь делу. Зато в свободное время их величества развлекались от души. Одевались в неприметную одежду и инкогнито гуляли по магазинам.

Николай II с супругой Александрой Федоровной

Просто симпатичная пара средних лет и среднего достатка. Разве можно подумать, что это самые могущественные люди Европы? Иностранным продавцам и в голову такое не приходило.

Николай II с супругой Александрой Федоровной предпочитали заниматься шопингом в Германии - Дармштадте и Наугейме. Ведь именно оттуда родом была сама Александра Федоровна, в девичестве - Алиса, принцесса Гессенская.

Современный Дармштадт

А вот мать Николая II императрица Мария Федоровна любила совершать покупки в Англии, будучи в гостях у своей родной сестры Александры, королевы английской.

Императрица Мария Федоровна

Впрочем, Мария Федоровна, датчанка по происхождению, частенько заглядывала и в лавки Копенгагена. И нередко завлекала туда мужа, императора Александра III.

Александр III с супругой Марией Федоровной

Историк Игорь Зимин пишет: «В Копенгагене вышел преинтересный альбом юмористического содержания о пребывании императора Александра III в Дании. Так, в нем был изображен магазин, в который вошел государь, а на улице перед витринами большая толпа, старающаяся посмотреть, что покупает русский царь. Некоторые зрители влезли на плечи стоящих впереди, цепляются за ставни и пр. Государь направляется к выходу из магазина, толпа мгновенно бросается бежать в разные стороны, и когда государь выходит из магазина, уже никого на улице нет. Так, с одной стороны, публика хотела удовлетворить любопытство, а с другой – не хотела, чтобы государь заметил, как им интересуются. Датчане вели себя с тактом, избегая стеснять государя».

Современный Копенгаген

Императрица в роли продавщицы

Александра Федоровна, супруга Николая II, отличалась от своих предшественниц на русском троне необычайной скромностью. А потому она лично вставала за прилавок на ежегодной благотворительной ярмарке в Ялте. Ее величеству помогали дочери, а потом и сын Алексей. Александра Федоровна приветствовала покупателей и предлагала им приобрести различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Каждую покупку императрица собственноручно упаковывала в бумагу и перевязывала ленточкой. Средства с продажи сувениров направлялись на борьбу с туберкулезом.

Императрица Александра Федоровна за прилавком

В интернете есть старая хроника с этой ярмарки, и при ее просмотре сразу бросается в глаза - насколько спокойно ведут себя посетители базара. Ну представьте, они видят за прилавком саму императрицу! Но никто не бухается на колени, никто не пристает к ней с мольбами, вокруг нее нет плотного кольца охраны. Все очень тихо, мирно, достойно. Люди просто подходят, выбирают сувениры, улыбаются Александре Федоровне, она улыбается в ответ. Некоторые пожилые военные целуют ей ручку. Всё. Никаких народных истерик.

Кадр из кинохроники "День Белого цветка 1912 г." - императрица показывает вазу покупателю

А что сегодня?

Вообразим на секунду, что революции в России не было и у нас по-прежнему есть императрица. Как выглядел бы ее шопинг сегодня? Очень может быть, что как у Ангелы Меркель. Открытость и доступность - современный тренд женщин во власти. Канлцер Германии самостоятельно ходит в обычный берлинский супермаркет, покупает там картошку, огурцы, таблетки для посудомойки. Да еще и свои пакеты приносит, беспокоится об экологии.

Но все-таки более вероятен другой вариант: даже если нынешней императрице и захотелось бы прикупить себе вещичку из масс-маркета, она заказала бы ее по интернету. Причем покупочку бы ей притащил курьерский дрон - прямо на подоконник Зимнего дворца. А может, ее величество и вовсе изволили бы распечатать себе выбранные туфельки на личном 3D-принтере.

Если вам нравится нестандартная и альтернативная история, полистайте романы трилогии «Романовы forever». В них рассказывается о современной России, в которой до сих пор правят наследники Николая II. Трилогия посвящена приключениям молодой государыни Екатерины III. Да, она так же любит гаджеты, как и вы! Только при этом ей еще нужно управлять государством. Кстати, в марте выходит финал трилогии, не пропустите!

«Великая княжна. Live» - первая часть трилогии «Романовы forever»

ttps://zen.yandex.ru/media/cozyempire/carskii-shoping-5e61f95ec7b0b32c091fe85a

|

Метки: романовы |

Почему дамы падали в обморок на балах и не только |

Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

Почему дамы падали в обморок на балах и не только

10 февраля

Я нередко пишу о корсетах, и обычно стараюсь развеять мифы. Не так страшен корсет былых эпох, как его малюют!

Но, тем не менее, из песни слов не выкинешь. Именно затянутые (даже не слишком туго) корсеты, были причиной того, что сковывалось движение диафрагмы, важнейшей для дыхания мышцы. Дышать в корсете труднее, приходится переходить на поверхностное - ключичное или рёберное - дыхание. В общем-то, это не так уж страшно. Другое дело, что начинается одышка. А уж если приходится активно двигаться, например, танцевать... Нет, частые женские обмороки - вовсе не легенда.

"Девушки из провинции", Джеймс Тиссо, 1885. (сс) Wikimedia Commons

В своей книге, посвящённой корсетам, историк моды Валери Стил рассказывает об опыте, который проводился в 1998 - в рамках исследования для одной диссертации, посвящённой как раз медицинскому взгляду на ношение корсета.

"Участницы исследования были одеты в корсеты стиля 1870-х годов, затянутые на 7,5 см уже естественного объёма их талии. Современная техника позволила установить, что объём лёгких у них действительно уменьшался, теряя, по показаниям спирометра, в среднем 9% объёма на вдохе".

"Портрет мисс Ллойд", Джеймс Тиссо, 1876. (сс) Wikimedia Commons

Словом, то, что женщины падали в обморок, неудивительно. Но это казалось совершенно обычным, повседневным явлением, и многими воспринималось как свидетельство слабости и хрупкости женской натуры. Хотя если бы корсеты носили все мужчины, как носили все женщины, они, вероятно, точно так же падали бы в обморок.

"Самая красивая женщина в Париже", Джеймс Тиссо, 1884. (сс) Wikimedia Commons

Ну а так... мужчины пользовались случаем и ловили женщин, падающих в обморок, в свои объятия. Это было довольно приятно - и им, и тем, кто такой обморок только имитировал.

А в настоящем обмороке, конечно, приятного мало.

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/pochemu-damy-p...tolko-5e36f8cedef5226f076b7d74

|

Метки: балы их нравы мир моды |

Наряды прекрасной Натали. Как одевалась жена Пушкина (письма современников) |

Наряды прекрасной Натали. Как одевалась жена Пушкина (письма современников)

5 апреля

При жизни Пушкина был написан только один портрет Натальи Николаевны. Александром Брюлловым.

Наталья Пушкина, портрет работы Александра Брюллова

Остальные – или во время вдовства, или во втором браке.

Обычно описывают красоту Натали. Одежде, украшениям уделяют мало внимания. Попробуем собрать все описания нарядов Натальи Николаевны.

Одно из первых – у приятеля Пушкина, поэта Василия Ивановича Туманского, который навестил супругов в Царском Селе:

«Что у ней нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду».

В чем заключалось «безобразие» неясно. Но характеристики, данные гостем, – резки и даже жестки во всем. И не развязна, и нехозяйственна, и внешность – ничего особенного. Даже умудрился углядеть лукавые глаза. Неудивительно, что поэт и чиновник Туманский не был женат. Попробуй такому угоди!

Летом 1831 года в Царском Селе было развлечение: ходить и смотреть на Пушкина, который гуляет с женой под руку. Ходили многие, а воспоминаний – маловато:

«Она бывала в белом платье, в белой круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль» (А.О. Смирнова-Россет)

Другие упоминания о нарядах можно найти в письмах родных Пушкина. Мать Надежда Осиповна и сестра Ольга Сергеевна переписывались. Примечательно, что ни та, ни другая своими глазами не видели. Пересказывали со слов других.

«…на балу в Уделах она явилась в костюме жрицы солнца и имела большой успех. Император и императрица подошли к ней и сделали ей комплимент по поводу ее костюма, а император объявил ее царицей бала» (16 марта 1833 г.)

Осенью 1836 года супруги посетили выставку в Академии Художеств. Их видел художник Иван Айвазовский и записал:

«Помню, в чем была красавица жена. На ней было изящное белое платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками, а на голове большая палевая соломенная шляпа. На руках у нее были большие белые перчатки».

Художник – исключение. Остальные, включая дам, наряды Натальи Пушкиной не фиксировали в письмах и дневниках. Свекровь писала дочери коротко и просто: «всегда элеганта».

Интересно описание наряда от автора воспоминаний, который ни бала, ни самого платья не видел. Старшая дочь от второго брака, Александра Петровна Арапова уже в 1870-80-е годы начала собирать сведения о жизни матери. Свидетелей тех событий практически не было. Откуда Азя узнала о наряде-триумфе на костюмированном балу в Аничковом дворце – неясно.

«Ек.Ив. Загряжская подарила Наталье Николаевне чудное одеяние в древнееврейском стиле <…>. Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и ниспадало на плечи».

Это был костюм библейской Ревекки. И он, и его «носительница» действительно произвели впечатление на Государя. Он подвел Натали к своей супруге со словами: «Смотрите и восхищайтесь!»

Хобби Государыни: собирать портреты красавиц. Для этого альбома придворный художник Владимир Гау нарисовал Натали в костюме Ревекки. Где сейчас портрет – неизвестно. Или пропал за 180 лет, или лежит где-нибудь в запасниках неатрибутированный.

Портрет ниже Владимир Гау написал в 1841 году, а бал состоялся в 1843-м зимой. Не совпадает цвет покрывала, если клетчатую ткань считать "покрывалом, которое обрамляет лицо и ниспадает на плечи". А фиолетовый кафтан где?

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/nariady-prekr...nikov-5e89932ffc87c305e294af7f

|

Метки: пушкины мир моды |

Нечистая сила |

Нечистая сила

Автор: Пикуль Валентин

Скоро в Саровскую пустынь выехала особая комиссия, которая — увы! — никаких мощей старца не обнаружила. В гробу валялись, перемешанные с клочьями савана, несколько затхлых костей, нашли истлевшие волосы и черные зубы. В протоколе осмотра так и записали, что нетленных мощей не сыскано.

Строптивую комиссию, не сумевшую понять желаний царя, разогнали — создали другую, более сговорчивую. Серафим Саровский был признан в святости, а «всечестные останки его — святыми мощами»! Николай II на этом докладе отметил: «Прочел с чувством истинной радости и умиления».

Летом 1903 года высшее духовенство империи (кстати, были они блестящие режиссеры!) организовало сцены «народного ликования» в Саровской обители.

Втайне ловко сфабриковали чудесные исцеления возле источника Серафима; жандармские сейфы, взломанные революцией, раскрыли секрет чудес. Вот фотографии филера Незаможного: здесь он слепой, а здесь уже зрячий. Вот видный чиновник Воеводин: здесь он паломничает, несчастный, с котомкою и на костылях, а вот костыли заброшены в крапиву — Воеводин уже пляшет… Машина святости, подмазанная госбанком, работала хорошо! Ждали приезда царя с царицей. На всем долгом пути их следования — от Петергофа до Арзамаса — были выстроены солдаты при оружии (по солдату на каждые 100 метров). При встрече было немало дешевого пейзанства: плачущие бабы, вышитые полотенца, хлеб-соль, жбаны с яйцами. Николай II спрашивал волостных старшин, каково им живется, наказал слушаться земских начальников. В одном месте царь решил пройтись по лужайке, не зная, что там была протянута проволока. В высокой траве ее не заметили: Николай II кувырнулся так, что шапка отлетела, а шедший за ним старец Фредерикс расквасил нос. Местный фельдшер, не искушенный в придворном этикете, измазал физиономии царя и министра какойто несмываемой зеленью. Четверть миллиона богомольцев жили неряшливым табором под открытым небом. Ретирадников для них не устроили, и потому свита царя часто натыкалась на неприличные позы, портившие общую картину торжества.

Питьевая вода была загрязнена, богомольцев разобрал понос, побаивались холеры. Николай II лично тащил гроб с останками Серафима Саровского, а так как он был маленького роста, то гроб все время заваливался вперед, а шедшие за царем генералы сознательно приседали. Взмыленный от усердия Саблер, синодский заправила, старался больше всех, ибо он был евреем, а хотел стать гаулейтером православия! Потом царь с царицей навестили юродивую Пашу, которая «показывала им части тела, которые обычно скрывают… встретила грубейшей руганью и в их присутствии исполняла свои нужды…». Александра Федоровна прибыла в Сарово целеустремленной, жаждущей чуда. «Мне нужен Алексей!» — говорила она. Возле самой могилы Серафима спешно откопали пруд.

Сначала в этом пруду Алиса с сестрой Эллой выкупали фрейлину Саломею Орбелиани — женщину удивительной красоты, парализованную от сифилиса, которым ее заразил свитский генерал Рыдзевский. Ждали ночи. Под покровом темноты, в сонме молчаливых статс-дам, из павильона вышла императрица и направилась к пруду, на ходу сбрасывая с себя одежду. Агенты наружного наблюдения, страховавшие Романовых даже в интимной обстановке, видели из кустов, как царица долго полоскала в воде свое узкое длинное тело. Потом, нервно вздрагивая от ночной свежести, почти голубая при лунном свете, Алиса стояла на мостках купальни, а фрейлины растирали ее полотенцами. Никто тогда не знал, что из темени кустов за царицей наблюдает тот самый человек, который станет ее мессией. Пронизывая мрак ночи, глаза сибирского конокрада издали ощупывали недоступное для него царственное тело… А средь прислужниц, вытиравших императрицу, находилась в Сарове никому еще не ведомая Аннушка Танеева (в скором будущем — Вырубова). Пора уже случиться чуду!

На Инженерной улице в Петербурге, в доме ј 4 проживал статс-секретарь Танеев — столичная знать, элита общества, сливки света.

Казалось бы, и дочь видного бюрократа должна распуститься в некое прелестное создание, благо кремов и музыки вложили в нее немало. Но этого не случилось!

Аня Танеева росла толстой, молчаливой и угрюмой, совсем не похожей на аристократку. Родители ее были культурными людьми, но Анютка с грехом пополам выдержала экзамен на маловыразительное звание «домашней учительницы». В 16 лет, когда красота только распускается, это была уже громоздкая бабища — с массивной грудью, с жирными плечами. В 1902 году она перенесла брюшной тиф, давший осложнение на кровеносные сосуды ног, и девица опиралась при ходьбе на два костыля…

Такой впервые и увидела ее в Царском Селе императрица.

— А я вас знаю, — сказала она Анютке. — Не помню — где, может, во сне, а может, и в загробной жизни, но я вас встречала. Отбросив костыли, девица грузно бухнулась на колени.

— Я и сама чувствую, — запищала она, ползая по траве, — что я сама не от себя, а лишь загадочное орудие чужой судьбы, которая должна очень тесно переплестись с судьбою моей.

— Встань, — велела ей Александра Федоровна. — Какой у тебя удивительно высокий голос, а у меня как раз низкий… Если ты еще и поешь, так мы с тобою составим неплохой дуэт…

Теперь, когда к царице приезжала Наталья Ирецкая (Н. А. Ирецкая (1845-1922) — профессор Петербургской консерватории по классу вокального пения; среди ее учениц Н. Забелла-Врубель, Е. Катульская, Л.

Андреева-Дельмас, Н. Дорлиак и др.), во Дворец призывали и Анютку; вдвоем, закрыв глаза, они безутешно выводили рулады, воскрешая забытый романс Донаурова:

Тихо на дороге, дремлет все вокруг, Что же не приходит мой неверный друг?..

Невзирая на возникшую близость к императрице, на плечо Танеевой не торопились прицеплять бант фрейлинского «шифра* (очевидно, при дворе не хотели иметь фрейлину с такой топорной внешностью). Перед поездкой же в Сарово Анютка призналась царице, что влюблена безумно, но он такой мужчина… просто страшно!

— А каков он? — ради вежливости спросила Алиса.

— Настолько обольстителен, что я боюсь на него глядеть. Я и не глядела! Но он недавно овдовел и теперь свободен.

— Назови мне его, — велела императрица.

|

Метки: фрейлины орбелиани |

Фрейлина последней императрицы: отрывок из воспоминаний Софьи Буксгевден |

Фрейлина последней императрицы: отрывок из воспоминаний Софьи Буксгевден

Баронесса Софья Карловна Буксгевден была личной фрейлиной последней российской императрицы Александры Фёдоровны и одной из немногих, кто добровольно остался с царской семьей после отречения Николая II и последовал за ней в ссылку в Тобольск и Екатеринбург. Буксгевден не только исполняла обязанности фрейлины, но и была любящим другом царской семьи. Иза — так называли Софью Буксгевден Александра Фёдоровна и царские дети.

В трилогии воспоминаний «Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России», «Минувшее. Четырнадцать месяцев в Сибири в течение революции. Декабрь 1917 — январь 1919 гг.» и «Перед бурей», впервые изданной в России, Софья Буксгевден открывается как женщина незаурядного ума и больших личных достоинств. С большим тактом, проницательностью и без елейных излишеств она рассказывает об императрице, царской семье и её окружении. Благодаря второму тому издания «Комментарии к воспоминаниям», составленному Т. Б. Манаковой и К. А. Протопоповым на основе широкого круга источников, мемуары Софьи Буксгевден стали еще богаче и полнее. Аиф.ru публикует отрывок из книги «Жизнь и трагедия Александры Федоровны. С комментариями. В 2 томах».

Жизнь во дворце

«Во время моего шестинедельного пребывания во дворце я каждый день обедала с Императрицей. Когда Император был дома, также приглашался флигель-адъютант, а иногда один или два придворных советника. Иногда меня приглашали на ужин, но обычно я ужинала с фрейлиной княгиней Соней Орбелиани, с которой у меня завязалась тесная дружба. Она была кавказского происхождения, тогда ей было около тридцати лет. Интеллигентная, она обладала большим чувством юмора и жизнерадостным и щедрым характером грузинского народа. У бедной Сони было врожденное заболевание спины. В то время она еще просто хромала, но от врачей Императрица знала, что Соня была обречена стать полностью парализованной. В своем искреннем сочувствии она была особенно с ней нежна. Когда бы Соня ни заболевала, она сама ухаживала за ней и каждый день обязательно навещала ее. Соня переносила обстоятельства своей судьбы со свойственной ее характеру стойкостью. Она всей душой была предана Императрице и всегда высказывала Ее Величеству свое откровенное мнение по каким-то вопросам, даже когда оно могло быть расценено как невежливое. Она делала попытки установить контакт Императрицы с обществом, приглашая музыкантов в свою комнату и прося Императрицу и некоторых друзей прийти и послушать их… Иллюстрация из книги «Жизнь и трагедия Александры Федоровны. С комментариями. В 2 томах». Изображение предоставлено издательством «ГрифЪ»

После обеда я обычно сопровождала Императрицу в поездках. Открытые санки с прекрасными орловскими рысаками с длинными хвостами, стелившимися по земле, подъезжали к личному подъезду. Оба кучера в длиннополых русских кафтанах из черного бархата и круглых шляпах с павлиньими перьями сметали падавшие снежные хлопья с полости из медвежьей шкуры или натирали сверкавшую сбрую. Императрица выходила в меховой шляпе и красном или пурпурном бархатном капюшоне, отороченном соболями, и с широким собольим воротником. Если предстояла короткая поездка, личный казак Императрицы (выступавший в качестве лакея), в своей зеленой с золотом форме и высокой папахе со светло-синими кисточками, вспрыгивал на подножку сзади и стоял недвижимо, держась за специальную толстую шелковую петлю, пока наши сани скользили по заснеженной дороге в парке на предельной скорости. Если Императрица планировала долгую поездку, этого человека оставляли дома, оберегая его от усталости стоять в течение долгого пути. Она ненавидела любое сопровождение. Мы ехали по парку по заснеженной сельской дороге совершенно без сопровождения, причем Императрица предпочитала парку, заполненному людьми, самые уединенные дороги. Это было замечательное скольжение в безветренную погоду по широко простиравшемуся снегу. Прекрасные старые деревья в парках и лесах были покрыты инеем, зеленые лапы елей склонялись под тяжестью сверкавшего снега. Ее Величество всегда планировала свои поездки таким образом, чтобы захватить замечательный вид захода солнца. Сияющие розовые и оранжевые краски зимнего неба были постоянным источником наслаждения для ее художественного взгляда.

Полиция совсем не была счастлива от таких поездок без сопровождения, поскольку наблюдалось большое волнение в год, предшествовавший восстаниям 1905 года. Однажды я смогла быть свидетелем того, что это означало. У меня никогда не возникало мысли о возможности попытки покушения на жизнь Императрицы. На самом деле, в противоположность общей точке зрения, эта тема никогда не обсуждалась и даже не затрагивалась. Однажды, когда мы ехали по пустой проселочной дороге в сумерки, около четырех часов вечера, из-за дерева неожиданно выпрыгнул человек, размахивая палкой. «Стой!» — закричал он громко. Старый кучер только глянул на него, стегнул лошадей и повернул их на полной скорости на боковую дорогу. «Нужно остановиться, — сказала Императрица, — он хочет что-то сказать». Кучер притворился, что ничего не услышал. Мы понеслись на предельной скорости. Человек, все еще что-то крича, бросил маленький снежок в нашу сторону. Софья Буксгевден в 1913 году. Иллюстрация из книги «Жизнь и трагедия Александры Федоровны. С комментариями. В 2 томах». Изображение предоставлено издательством «ГрифЪ»

«Остановись, говорю тебе, — повторила Императрица. — Я вижу, что в этом комке болтается бумажка. Иза (так ласково звали баронессу Буксгевден — Прим. Ред.), выйди и подбери ее». Кучер, сильно смущенный, напряженно сказал, поворачивая голову: «Ваше Величество, мне не нравится лицо этого человека. Штука, которую он бросил, может быть бомбой, и чем дальше мы уедем с этого места, тем лучше». «Чепуха, остановись», — сказала Императрица. Она совершенно не испытывала страха. Кучер натянул поводья. «Если молодая дама удержит лошадей, я пойду и подберу», — сказал он. «Я вернусь через минуту, — сказала я. — Я совсем не боюсь». И выпрыгнув, я побежала назад в сторону пакета, лежавшего на дороге, при этом глаза кучера неотрывно следили за мной через свое плечо. По тому, как он держал вожжи, я могла судить, что он был готов стегнуть лошадей и умчать Императрицу подальше от опасности при первом подозрительном звуке.

Я подобрала предмет и почувствовала что-то твердое внутри исписанного листа бумаги. «Я взяла его», — крикнула я, побежав назад. «Ради Бога, Ваше Величество, — взмолился кучер, — возьмите бумагу, если она вам нужна, но положите то, что внутри, очень осторожно в снег». «Поезжай, я сама открою его, — сказала Императрица. — Я вижу имя Императора на нем и ожидаю, что это петиция». «Не беспокойтесь. Все в порядке, я взяла», — прокричала она назад тому человеку, распечатав маленький пакет. Когда она вынула мелко исписанный лист, мы увидели — большую картофелину! Человек использовал ее, чтобы петиция не улетела. Императрица передала записку Императору в тот же день, и она была отправлена секретарю с собственноручной надписью. Дело было разобрано и человек, — безработный рабочий — получил субсидию. Но однажды все сильно испугались. Императрица продолжала отказываться брать с собой лакея. И вдруг — лошади понесли. Старый кучер так сильно наклонился вперед, пытаясь их удержать, что мы с Императрицей уцепились за его кушак сзади, чтобы быть противовесом. После этого Император топнул ногой, и Императрица вынуждена была согласиться, чтобы казак верхом ехал на приличном расстоянии за нею, куда бы она ни выезжала. Но в Петергофском парке, хотя и открытом для публики безо всяких ограничений, Императрица летом ездила сама в своей маленькой коляске с пони с одной из своих маленьких дочерей, даже без кучера…

Каждый день после прогулки Императрица отправлялась навестить раненых солдат в госпитале, организованном на вилле неподалеку от дворца. Война проходила за тысячи верст, и только выздоравливавших солдат или солдат с ампутацией присылали в Петербургскую область. Ее Величество приходила совершенно неофициально, и ее встречала только сестра-хозяйка, которая провожала ее в палаты. Там она просиживала часами на носилках, разговаривая с солдатами. Она преодолела свою застенчивость и говорила с ними по-русски, писала для них письма или читала вслух. Я вспоминаю, как однажды Ее Величество послала меня во дворец, через дорогу, принести какие-то игры, которые ей хотелось передать солдатам. Когда я вернулась, я нашла ее без пальто, в серой шелковой блузке и шерстяной юбке, сидящей в ногах у бедного солдата, потерявшего обе ноги. Императрица читала ему вслух повесть «Нос» Гоголя, а группа солдат, столпившаяся вокруг нее, разражалась смехом при каждой шутке, и Александра Федоровна счастливо улыбалась. Иллюстрация из книги «Жизнь и трагедия Александры Федоровны. С комментариями. В 2 томах». Изображение предоставлено издательством «ГрифЪ»

В начале декабря Император отправился в поездку по стране для ревизии войск, отправлявшихся на Дальний Восток. Императрица не могла его сопровождать, так как нянчила Цесаревича, как прежде всех других детей. Это было их первое расставание со времени женитьбы, и Императрица была очень подавлена, как если бы они расставались на годы. Она каждый день ходила в маленький госпиталь, сама не ухаживая за ранеными, но разговаривая с ними. Вот тогда я поняла, насколько Их Величества жили друг для друга. Все время, пока Император отсутствовал, Александра Федоровна посылала ему не только каждый день письма, но и пару телеграмм в промежутках — в то время, конечно, не было междугородного телефона…

Последние недели были заняты помощью Императрице в подготовке к Рождеству. Она была очень раздосадована, когда, по приезде в Россию, ей сказали, что даже не подлежит обсуждению, чтобы она сама совершала покупки. Она должна была согласиться с тем, что магазины сами посылали свои товары, — ей это не нравилось. «Они всегда посылают те же самые вещи, — жаловалась Императрица. — Если я однажды выбрала какие-то вещи, они считают, что я захочу их покупать всегда. Поэтому я всегда вынуждена посылать служанку в город поискать какие-нибудь новинки, но она выбирает все на свой вкус, а не на мой». Все столы в ее будуаре и в гостиных, а также принесенные по этому случаю дополнительные столы, были завалены вазами, подушечками, записными книжками, шарфами и зонтиками. Императрица любила делать практичные подарки. В первую очередь, Ее Величество составляла пакеты для родственников и друзей за границей, которые отправлялись со специальным посыльным так, чтобы они прибывали к получателям накануне Рождества. Ее семья и старые друзья обычно получали по одному подарку, сделанному ею самой в дополнение к остальным. Она была прекрасной швеей, но, не имея много свободного времени, обычно работала с поспешностью на последней неделе, опасаясь не закончить все вовремя. В тот год Ее Величество делала замысловатый bed-jacket (спальный жакет — англ.) для своей подруги, урожденной англичанки, баронессы Полли Унгерн, и она иногда засиживалась далеко за полночь, вышивая из последних сил, как какая-нибудь девушка в швейной мастерской. Иллюстрация из книги «Жизнь и трагедия Александры Федоровны. С комментариями. В 2 томах». Изображение предоставлено издательством «ГрифЪ»

Каждый подарок сопровождался открыткой, часто собственноручно нарисованной, с несколькими словами, написанными от руки. После благополучной отправки за границу Императрица принималась за подбор подарков для Семьи, домочадцев и своих русских друзей. Каждая служанка во дворце получала подарок, тщательно подобранный самой Императрицей. За несколько дней до Рождества во дворец приносили рождественские елки, наполнявшие комнаты своим приятным ароматом. Императрица использовала каждый свободный момент, чтобы украсить елку для детей. Я держала лестницу, а Ее Величество стояла на ней и развешивала на елке рождественские украшения.

К этому времени я уже держалась свободно с Императрицей и почувствовала себя ребенком, с сожалением уходившим домой после веселого праздника, когда в канун Рождества я покидала Ее Величество, чтобы уехать домой. Императрица подарила мне красивую драгоценную подвеску, поцеловав меня и пожелав мне счастливого Рождества. «Теперь время от времени вы будете к нам возвращаться», — сказала она, улыбаясь.

В том году только две девушки так же, как и я, пробыли во дворце шесть недель (это были Анна Танеева (Вырубова) и Софья Раевская, теперь — княгиня Гагарина). После этого не было ни одной фрейлины, которая бы приходила на срок более одного дня. Что касается меня, Императрица сдержала свое слово. Меня вызывали для исполнения своих обязанностей на срок от пары дней до двух месяцев. Две старшие Великие Княжны стали поддерживать милую переписку с «нашим другом», как они меня прозвали. Теперь на каждое Рождество и Пасху приезжал фельдъегерь, доставляя подарок и несколько теплых слов с добрыми пожеланиями от Императрицы. «Если друг, то друг навсегда, это мое правило», — сказала она мне однажды. И я не знала другого человека, который бы был настолько предан своим друзьям».

ttps://news.rambler.ru/community/19714353-freylina-posledney-imperatritsy-otryvok-iz-vospominaniy-sofi-buksgevden

|

Метки: фрейлины орбелиани буксгевден вырубовы |

Фрейлина Императрицы Александры Феодоровны княгиня София Орбелиани |

Фрейлина Императрицы Александры Феодоровны княгиня София Орбелиани

14 Ноя 2015

Фрейлина Императрицы Александры Феодоровны княгиня София Орбелиани

Фрейлина эта была сиротой. Ей едва исполнилось 23 года, как она заболела. У нее была медленно прогрессирующая болезнь позвоночника. Царица поместила ее рядом с комнатами Великих Княжон и в течение девяти лет ухаживала за ней как за собственной дочерью. Ежедневно навещая ее, Императрица во время сильных приступов боли сидела у постели бедной девушки и по ночам. Но когда она могла сесть в кресло-коляску, ее старались привлечь к активному участию в жизни Царской Семьи и Дворца.

Императрица не хотела, чтобы Соня Орбелиани чувствовала себя обузой. И по свидетельству С.К. Буксгевден преуспела в этом: «Огромное влияние имела на нее Императрица; несчастной девушке, которая знала, что ее ждет, именно она привила чувство христианского смирения, и та не только терпеливо переносила болезнь, но была бодра духом и проявляла горячий интерес к жизни».

Приведем выдержки из трех писем Царицы Государю. 1 декабря 1915 года: «Заболела Соня. Она очень слаба, шум в легких <...>. Грустно было смотреть на это парализованное тело. Ночью ей стало хуже. <...> Она звала меня и священника. Я знаю, что она любит причащаться во время болезни, поэтому пошлю к ней батюшку».

2 декабря 1915 года: «Еще одно верное сердце ушло в неведомый край! Я рада за нее, что все кончилось, так как жизнь в будущем могла бы стать для нее еще худшим физическим мучением. Все это произошло так быстро, что еще нельзя опомниться. Вот она лежит здесь, как восковая кукла – я не могу назвать ее по-другому, так это не похоже на ту Соню, которую мы знали, такую всегда жизнерадостную и цветущую!

Бог Милосердный взял ее к Себе, без всяких страданий. <...> Она причастилась Св. Тайн – в 2 1/2 ч. Она не могла больше открыть глаз – единственное, что она сказала, было „прости“, обращенное ко мне. <...> Наступал конец. Я просила батюшку прочесть молитвы и соборовать ее. Это приносит мир и, по-моему, всегда помогает отходящей душе. <...> В 5 ч. 10 мин. меня позвали – батюшка читал отходную, и она совершенно спокойно почила.

Да упокоит Господь ее душу и да благословит ее за всю ее любовь великую ко мне за эти долгие годы! Никогда она не жаловалась на свое здоровье. Даже будучи парализованной, она до конца радовалась жизни. <...> Жизнь – великая тайна: то ожидают рождения человеческого существа, то опять ожидают отхода души. Какое величие во всем этом, и невольно чувствуешь, как мы, смертные, все ничтожны и как велик наш Небесный Отец!

Очень трудно выразить мысли и чувства на бумаге. Я чувствовала, что передаю ее Богу, – с желанием помочь ее душе быть счастливой. Меня охватывает трепет перед святостью происшедшего – такая тайна, которую постигнешь лишь за гробом!»

3 декабря 1915 года: «Было большим утешением причаститься сегодня утром. <...> Но везде не достает Сони, и вспоминается, как я подвозила ее в колясочке к царским вратам. После чаю Аня [Вырубова] отправилась в город, а Ольга и я пошли поставить свечки в Знамении. Монахиня читала Псалтирь, – покойница вся была закрыта, и стояла там одна только верная горничная ее, – так она одинока! Я заказала сорокоуст, так как никто не догадался этого сделать. <...> Соня умерла в тот же день, что моя мать 34 года тому назад, – об ней очень жалели, ее любили, и очень много народу пришло на ее похороны».

http://www.pravdonbass.net.ua/article/freylina-imp...ovny-knyaginya-sofiya-orbelian

|

Метки: фрейлины орбелиани |

Неистовая фрейлина Великой Княгини |

...Она просила о встрече с императором, но Александр III категорично отказался принять эту женщину, причинившую столько боли его семье. Кусая губы от досады, Мария Анненкова выбежала из Зимнего дворца, чтобы покинуть его навсегда, и более не возвращаться в Россию. Самозванка и аферистка прекрасно реализовалась в Италии...

У чиновника Сергея Анненкова и Екатерины Шидловской было пять дочерей. Каждая отличалась своей, особенной красотой, так что в их квартире в Калошном переулке всегда была прорва гостей и почитателей. Жили на широкую ногу, по крайней мере, пытались. Сам Сергей Петрович, родом из Курской губернии, обожал веселье и роскошь, поэтому довольно скоро разорился вконец. Нужно было пристраивать своих дочерей, да вот только желающих взять их в жены особенно не находилось. Кому нужны бесприданницы? Повезло лишь одной, да не о ней речь.

В 1855 году старшую, Марию, после окончания института, приняли ко Двору. Великая честь! Императрица лично отбирала фрейлин для жены второго сына, великой княгини Александры Иосифовны, и выбор пал на Анненкову. Девушка была привлекательна, бойка, образована – отличная компаньонка! О, как же ошибалась императрица!

Мария Анненкова

Еще учась в Патриотическом институте, Мария увлеклась спиритизмом. Своими знаниями поспешила поделиться с великой княгиней, и вместе с нею, страстно увлекшейся «верчением столов» предалась любимому занятию. Они могли целыми днями вызывать души умерших, и беседовать с известными персонами прошлого. Когда муж бывал в отъезде, Александра Иосифовна не расставалась с Анненковой ни днем, ни ночью. Однако это увлечение стало пагубно сказываться на великой княгине – сильно беременная, впечатлительная, она стала впадать в транс, путала сон и явь, и на шестом месяце едва не потеряла ребенка.

Марию Анненкову немедленно изолировали от Александры Иосифовны, а императрица, узнав причину болезни великой княгини, пришла в ужас. Еще больше она испугалась, когда фрейлина Анненкова спокойно заявила государыне, что она, дескать, вовсе не Мария Сергеевна, а ближайшая родственница… французских королей!

Последовало путанное объяснение, что во время сеансов ей явилась казненная Мария-Антуанетта, и рассказала, что Мария Сергеевна – внучатая племянница Людовика XVI, была когда-то украдена, подменена… Настоящая мыльная опера.

Мария-Антуанетта, королева Франции

Обратились к отцу Марии. Однако разорившийся чиновник с большой готовностью поддержал дочь. От раза к разу, объяснение родства Анненковой с французской королевской фамилией обрастало все большими и невероятными подробностями. Сергей Петрович договорился до того, что связал воедино герцога Ангулемского, датскую принцессу Матильду и свою семью. От этих сумасшедших – или интриганов? – нужно было немедленно избавляться.

Императрица поступила очень великодушно: Марию Анненкову отправили за границу, для поправки здоровья. Приставили к ней камер-фрау Берг, которую, к слову, самозванке удалось убедить в своей правоте.

Из Италии, Женевы и Парижа в Петербург летели длинные письма от Марии. Она писала императрице… от имени Марии-Антуанетты! Фрейлина Тютчева замечательно рассказывает об этом в своих воспоминаниях:

«Требовала, чтобы Анненкова была признана принцессой Бурбонской и ей были обеспечены почести и положение, присущие ее званию. Она писала и государю. В последний раз… она грозила им (императору и императрице), в качестве Марии-Антуанетты, что явится им в дворцовой церкви, что она будет видима только им и их духовнику, что она будет в белом платье с зеленым шарфом, признаком вдов».

фрейлина Тютчева

Другие бы умерли со смеху, но в Петербурге воспринимали серьезно эту историю. Еще бы! Ведь, находясь за границей, Мария Анненкова фантазировала еще больше. Она уже представлялась удочеренной российским императором!

Уму непостижимо, но Марии удалось пообщаться с императором Наполеоном III, рассказать ему свою историю, чем, говорят, очень удивила третьего Бонапарта. Однако находились люди, которые верили Анненковой. И давали ей деньги. В России все больше склонялись к мысли, что всю комедию с Марией-Антуанеттой, фрейлина придумала только ради наживы.

Самой главной «жертвой» неистовой Марии стал герцог Гаэтано Феррари. Он поверил в версию принцессы Бурбонской и даже женился на ней в 1873 году. Однако денег все равно не хватало, и Мария начала давить на другого герцога, Лейтенбергского, который был женат на ее сестре (помните историю с единственным удачным браком?). И вот как раз это привело к громкому скандалу.

Нужно было срочно менять свое поведение, объясниться, покаяться. Или, хотя бы, рассказать достоверно звучащую версию событий. Какая была цель у Анненковой, которая в 1884 году приехала в Петербург – неизвестно. Однако она неоднократно и очень настойчиво пыталась добиться встречи с императором Александром III. Получила жесткий отказ.

император Александр III

Анненкова уехала из России, еще через десять лет повторно вышла замуж, теперь уже за князя Боргезе. Ее мечта стать принцессой сбылась – теперь она официально именовалась именно так. Правда, фамилия ее была не Бурбон, но тоже, знаете ли, не последняя в Европе.

Умерла она уже в преклонном возрасте, в 1924 году, пережив всех тех, кто отказывал ей в праве именоваться представительницей французского королевского дома. До самой смерти Мария Анненкова свято верила в созданную ею легенду – или просто привыкла к этой роли?

Любопытно, но последние двадцать пять лет жизни она увлекалась фотографией, и оставила после себя множество работ, которые однажды даже привозили на московскую выставку.

Да, ей не удалось продолжить ни род Феррари, ни род Боргезе – ее единственная дочь утонула в озере Гарда в том же самом 1924-м году, пережив мать всего лишь на несколько месяцев.

https://zen.yandex.ru/media/id/5db95c79ddfef600b21...agini-5ddbebec7a83d9014cb3079f

|

Метки: фрейлины анненковы шидловские |

Княжна Софья Ивановна Орбелиани |

Княжна Софья Ивановна Орбелиани

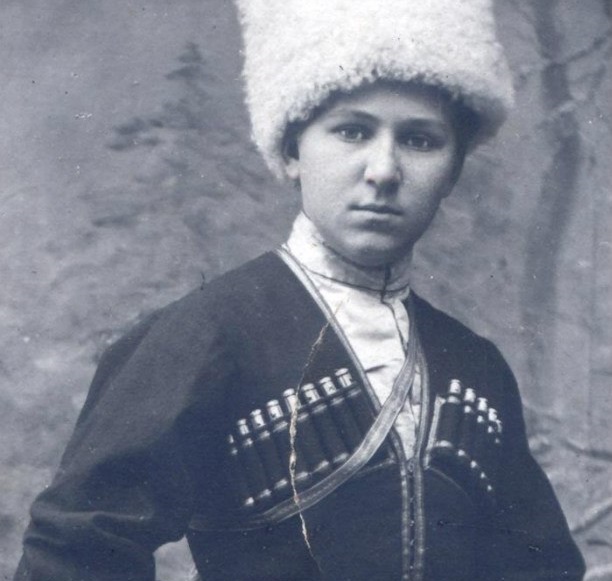

Княжна Софья Орбелиани на знаменитом костюмированном балу в 1903 году

Князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский, дед княжны Софьи Орбелиани

Великий князь Александр Михайлович представил сестру своего адъютанта императорской семье в тот момент, когда фрейлина императрицы, княжна Мария Барятинская, собралась выйти замуж и при дворе ей искали замену. Найти было нелегко, потому что у императрицы Александры Федоровны был своеобразный характер. Императрица пишет о себе своей бывшей фрейлине Марии Барятинской: "Чтобы стать самой собою, мне нужен преданный друг. Я не создана для того, чтобы блистать в обществе. У меня нет таланта вести пустые разговоры или острить. В человеке мне нравится его внутренняя сущность. Именно это привлекает меня в людях. Ты же знаешь, я из тех, кто любит проповедовать. Я хочу помогать ближним, бороться и нести свой крест". Таким другом и стала для императрицы Соня Орбелиани, двадцатитрехлетняя грузинская княжна. Современники описывают ее так: «Приехавшая в 1898 году в Петербург в возрасте двадцати трех лет, невысокого роста, белокурая, жизнерадостная девушка была отличной спортсменкой и превосходной музыкантшей». Соня была великолепной наездницей и прекрасной танцовщицей. Она была назначена камер-фрейлиной Ее Величества – очень высокая придворная должность. Императрица привязалась к Соне – они вместе проводили дни с детьми, Соня играла с великими княжнами, читала им вслух, когда они болели она вместе с императрицей дежурила возле них. И взамен получала ответные чувства внимания и признательности. По желанию императрицы, Соня сопровождала императорскую семью во многих заграничных поездках. Но несмотря на такую занятость, нашлось время и для романа с блестящим молодым человеком, кавалергардом финном Карлом Густавом Маннергеймом.

О нем современники писали: «Фельдмаршал Маннергейм обладал высоким ростом, стройным и мускулистым телом, благородной осанкой, уверенной манерой держаться и четкими чертами лица. Он принадлежал к тому типу как будто специально созданных для выполнения своей миссии великих исторических личностей, которыми так богаты были XVIII и XIX века, но в настоящее время вымершему практически полностью. Он был наделён личными чертами, свойственными всем жившим до него великим историческим персонажам. К тому же он был прекрасным наездником и стрелком, галантным кавалером, интересным собеседником и выдающимся знатоком кулинарного искусства и производил собой в салонах, равно как и на скачках, в клубах и на парадах в одинаковой степени великолепное впечатление. Випперт фон Блюхер, посланник Германии в Финляндии с 1934 по 1944 годы».

Карл Густав Маннергейм

Императрица Александра Федоровна

Барон Маннергейм был близок к придворным кругам, вел жизнь военного и придворного, был романтически влюбчив. Ему пришлось участвовать во многих сражениях, он участвовал и в русско-японской войне и переписывался все это время с Соней. По-видимому, их отношения отличались от других романов Маннергейма.

В октябре 1903 года Соня сопровождала императора и императрицу во время их поездки в Дармштадт на свадьбу племянницы императрицы. Во время верховой прогулки Соня упала с лошади, ударилась, и никак не могла оправиться от этого падения. От этого злосчастного удара у нее стал развиваться паралич позвоночника. Постепенно, на протяжении 12 лет, болезнь медленно развивалась. И если на первых порах удавалось справиться с недугом, то последние годы Соня провела в инвалидной коляске. И все эти годы и сама императрица, и великие княжны проявляли к ней трогательную заботу. Она продолжала жить рядом с ними, императорская семья заботилась о ней и ее здоровье, к ней привозили лучших врачей, приобретали самые удобные инвалидные коляски.

Императрица и княжна Софья Орбелиани в инвалидной коляске. Крым, Ливадия.

Сони не стало в 1915 году. Императрица была рядом с ней в последние часы ее жизни и потом взяла на себя все хлопоты, сама сообщила всем родственника о кончине Сони. Императрица сидела рядом с открытым гробом, гладя княжну по голове. «Мне так хотелось побыть с ней подольше» - сказала она сквозь слезы.

На панихиду царица пришла в одежде сестры милосердия, не переодевшись в черное траурное платье. "Так я словно ближе к ней, чувствую себя в большей степени человеком и в меньшей императрицей".

Князь Дмитрий Иванович Джамбакуриан-Орбелиани был женат на Вера Владимировне, урожденной графине Клейнмихель. Он эмигрировал из захваченого красными Крыма вместе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, великим князем Александром Михайловичем , великой княгиней Ксенией и другими членами императорской семьи и их близкими в Англию на крейсере "Мальборо". Жил в Челси при великой княгине Ксении. Умер в 1955 году.

Карл Густав Маннергейм

Карл Густав Маннергейм

ttps://www.sites.google.com/site/mateshg/prekrasnye-tifliski---2

|

Метки: фрейлины орбелиани святополк-мирские барятинские |

«Моя милая мученица». Как фрейлина императрицы избежала расстрела |

7.07.2015 00:05

32648

«Моя милая мученица». Как фрейлина императрицы избежала расстрела

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 29. Греции «выкрутили» руки 15/07/2015

Императрица Александра Фёдоровна и Анна Александровна (слева). © / public domain

После Октябрьского переворота 1917 г. все близкие и доверенные лица русского царя нещадно уничтожались. В этом смертельном списке должно было появиться и имя лучшей подруги императрицы Александры Фёдоровны — фрейлины Анны Вырубовой (урождённой Танеевой), однако она чудом ускользнула от ЧК.

Анна Танеева на костюмированном придворном балу в Эрмитаже, 22 января 1903 года. Фото: public domain

В 1922 г. в Париже вышла её книга «Страницы моей жизни», которая активно не понравилась как советской власти, так и отдельным представителям белой эмиграции. Правда от Анны Вырубовой колола глаза и тем и другим, но даже её многочисленные недоброжелатели понимали: «милая мученица», как называла её в письмах императрица, больше других имела право голоса.

«Дешёвые колечки»

В декабре 1920 г. советско-финскую границу в районе пролива перешла босая женщина в драном пальтишке. Услышав шум, она решила, что это погоня. Оказалось, сзади прошёл ледокол «Ермак». Ещё чуть-чуть — и побег был бы невозможен. Эти «чуть-чуть» преследовали Анну. Все 5 раз, что она сидела в тюрьме, фрейлина оказывалась между жизнью и смертью. Первый раз её арестовал «маленький бритый человек» — Керенский. В камере с неё содрали цепочку вместе с православным крестом. Били кулаком в лицо, плевали в миску с бурдой — единственной едой. Солдаты, срывавшие с Анны драгоценности, возмущались, что «колечки дешёвые».

Реклама

Анна никогда не была помешана на драгоценностях, вкладывала средства в благотворительность. Так, в 1915 г. Анна получила огромные по тем временам деньги — 80 тыс. рублей — в качестве компенсации от железной дороги за увечья, полученные во время аварии, — поезд сошёл с рельс. Полгода Анна была прикована к кровати. Всё это время императрица посещала фрейлину ежедневно, вызывая зависть придворных. Потом Анна Александровна передвигалась на инвалидном кресле, а в дальнейшем на костылях или с палочкой. Прочувствовав, что такое быть инвалидом, все деньги без остатка фрейлина потратила на создание госпиталя для инвалидов войны, где бы их обучали ремеслу, чтобы они могли себя в дальнейшем прокормить. Ещё 20 тыс. рублей добавил Николай II. Одновременно в госпитале находилось до 100 человек.

Собственной семьи у Анны после распада короткого брака с морским офицером Александром Вырубовым не было, поэтому всю себя она отдавала служению ближним. Добрые дела не раз возвращались к ней сторицей. Однажды в тюрьме рябой солдат, один из самых злостных гонителей Анны, вдруг резко переменился. В гостях у брата он увидел на стене фото Анны. Тот сказал: «Целый год в госпитале она была мне как мать». С тех пор солдат изо всех сил помогал лучшей подруге императрицы. Она также навсегда запомнила надзирательницу, которая в кромешном аду тюрьмы на Пасху тайком подарила ей красное яичко. Анна не держала зла на своих гонителей, молилась Богу: «Прости их, не ведают, что творят».

Анна Вырубова на прогулке в инвалидной коляске с великой княжной Ольгой Николаевной, 1915—1916. Фото: public domain

Ушла с миром

До катастрофы в поезде, в начале Первой мировой войны, Анна вместе с императрицей и старшими великими княжнами Ольгой и Татьяной, пройдя обучение на сестёр милосердия, ежедневно дежурила в госпитале. «Я видела Государыню России в операционной, держащую наготове эфирные бутылки, владеющую хирургическим инструментом, принимающую, не колеблясь, ампутированные руки и ноги... Я видела Государыню, снимающую с раненых запачканную кровью одежду, полную паразитов, терпящую тошнотворные запахи...» А петроградская знать в это время напропалую кутила: рестораны были полны. У французских портних за сезон 1915-1916 гг. было заказано рекордное количество платьев. Развлекались дамы придумыванием сплетен. «Утром ко мне влетела г-жа Дерфельден со словами: «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что Императрица спаивает Государя, и все этому верят», — писала Вырубова со слов родной сестры.

Императрица Александра Фёдоровна, августейшие дочери Ольга,Татьяна и Анна Александровна (слева) - сёстры милосердия. Фото: public domain

После падения Временного правительства за фрейлину с новой силой принялись большевики. Её то сажали в камеру с налётчицами и проститутками, то выпускали, то снова арестовывали. Изощрёнными пытками добивались оговорить царскую семью. А в конце 1919 г. от Вырубовой решили избавиться, заставив самостоятельно ковылять по петроградским улицам к месту казни. Понимая, что у Анны нет сил сбежать, в охранники ей выделили лишь одного красноармейца. «Меня спас Бог. Это чудо», — напишет она о том, как среди толпы встретила женщину, вместе с которой часто молилась в монастыре на Карповке, где покоятся мощи святого Иоанна Кронштадтского. «Не давайтесь в руки врагам, — сказала она. — Идите, я молюсь. Батюшка Иоанн спасёт Вас». Словно что-то толкнуло Анну в спину, и она смогла затеряться в толпе, прижаться к стене дома. Красноармеец в панике пробежал мимо. И тут же её кто-то окликнул — знакомый, которому она когда-то помогла. «Анна Александровна, возьмите, пригодится!» — Он сунул ей в руку 500 рублей и скрылся. Деньги она отдала извозчику, назвав адрес знакомых за Петроградом. Позвонив к ним в калитку, она потеряла сознание. Потом Анна узнала, что засада с «мотором» (машиной) три недели караулила её на Гороховой улице, где она проживала. Также ЧК разослала на все вокзалы фото Вырубовой. Как загнанный зверь, Анна несколько месяцев пряталась то в одном тёмном углу, то в другом. Скиталась по добрым людям: «Я ушла из тюрьмы. Вы меня примете?» Нашлись десятки верующих, приютивших Анну ради Христа, — рискуя при этом жизнью.

Императрица из заточения в Тобольске писала в декабре 1917 г. Анне в Петроград: «Бесконечно тебя люблю и горюю за свою “маленькую дочку” (Анна была на 12 лет младше императрицы. — Ред.) — но знаю, что она стала большая, опытная, настоящий воин Христов... знаю, что тебя тянет в монастырь». Монашеский постриг с именем Мария Анна приняла в 1923 г. на Валааме в Смоленском скиту (с 1917 по 1940 г. остров был под юрисдикцией Финляндии). Её первым духовным отцом был насельник Валаамского монастыря старец иеросхимонах Ефрем (Хробостов). Она продолжала жить в миру как тайная монахиня, поскольку трудно было найти обитель, куда бы приняли инвалида. Зарабатывала Анна преподаванием иностранных языков, коих знала несколько. Родители дали ей блестящее образование. Её отец, Александр Танеев, был управляющим личной канцелярией Николая II, а мать, Надежда Танеева, — праправнучкой великого полководца Кутузова.

Анна пережила царскую семью почти на полвека и была похоронена в 1964 г. на православном кладбище в Хельсинки. Она ушла с миром, оставшись до конца верной Богу, Царю и Отечеству, о спасении которого неустанно молилась.

ttps://aif.ru/society/history/moya_milaya_muchenica_kak_freylina_imperatricy_izbezhala_rasstrela

|

Метки: фрейлины танеевы вырубовы |

Была ли на самом деле близкая связь между царицей Александрой Федоровной и Распутиным? |

Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

443

Была ли на самом деле близкая связь между царицей Александрой Федоровной и Распутиным?

«Rasputin - Lover of the Russian queen» - есть такие строки в одной из песен группы «Бони Эм». Композиция была представлена публике в 1978 году. И советские граждане, которые знали английский, таким образом, «зомбировались» - принимали мысль о том, что у Распутина и Александры Федоровны были далеко не дружеские отношения.

Впрочем, истинным коммунистам и до этого было в радость позлорадствовать по поводу царской семьи.

«А был ли мальчик?». То есть, был ли романчик между императрицей и Гришкой Распутиным?

Это очень интересный вопрос. Попробуем в нем разобраться.

Какие доказательства можно привести в пользу того, что отношения были:

1. Распутин много времени проводил рядом с Александрой Федоровной. Она находилась под его влиянием. Здесь всё понятно: царская семья переживала за здоровье наследника престола. Тут уж будешь цепляться за каждый шанс. Но, наверняка, императрица много времени проводила и с другими людьми.

Отвратительная на мой взгляд карикатура

2. Слухи о том, что существовала некая фотография, сделанная Распутиным, на которой Александра Федоровна запечатлена в ванной. Где же это фото?

3. «Показания» «свидетелей» Зинаиды Гиппиус и Андрея Мандельштама, которые якобы точно знали об отношениях между «подсудимыми».

Вот, собственно, и всё.

Еще одно художество

Я не хочу утверждать, что между Распутиным и Александрой Федоровной ничего не было, но логика говорит: наличие романа между указанными – это обыкновенные сплетни.

Есть такой древний принцип: «Ищи, кому выгодно!». А кому выгодно было опорочить императрицу, очень сильно желавшую спасти сына? Много кому: начиная от подпольных революционеров, заканчивая иностранными шпионами и агентами.

Распутин с Александрой Федоровной

Надо сказать, что и простой народ, которому «до лампочки» была вся политика, охотно подхватил сплетню. Так устроены люди, увы: все низменное и скабрезное их чрезвычайно интересует.

Хочу вспомнить один интересный факт:

когда Николая спросили про Распутина, он ответил, что ничего не может сказать про «этого мужичка» - «сидел с ним раза три, минут по 15».

Этот факт может быть использован как против версии о связи, потому что Николай был близок с супругой, так и за неё, потому что можно всё трактовать и так: Николай не видел, что жена перед носом крутит шашни с другим.

Довольно известное фото Распутина и царской семьи

Еще один любопытный факт: Чрезвычайная комиссия не установила факта отношений между Александрой Федоровной и Распутиным. Эдвард Радзинский, написавший о Распутине книгу, указывает, что Григорий Ефимович не покушался на замужних женщин, которые были счастливы в браке.

Еще один "шедевр" начала 20-го века

В общем, я склоняюсь к версии о том, что никакого романа не было. Все это людские выдумки. Еще раз повторю: к сожалению, народ любит разводить сплетни. Особенно, если дело касается каких-то известных людей.

Если у кого-то имеется иное мнение, то прошу им делиться в комментариях к статье. С аргументами!

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/byla-l...tinym-5e390616c2eb47311aa12d7b

|

Метки: романовы распутин |

Любовь важнее государства: почему цесаревич Николай пошел наперекор родителям и женился на "бракованной" принцессе Алисе? |

Любовь важнее государства: почему цесаревич Николай пошел наперекор родителям и женился на "бракованной" принцессе Алисе?

Принцесса Алиса Гессен-Дармштадская была носительницей гена гемофилии. Она получила его, как предполагается, от своей бабушки – королевы Виктории – «Бабушки Европы». Хотя утверждать этого на 100% нельзя, потому что у предков правительницы Британии в роду никто указанной болезнью не болел.

Венценосная семья с королевой Викторией

Вероятно, что детей королева рожала не только от мужа. Но сейчас не об этом. А вот о чем:

цесаревич Николай Александрович мог предполагать, что у Алисы будет ребенок-гемофилик. Его отговаривали от женитьбы родственники, но он пошел всем наперекор. Почему?

Царь Александр Третий как-то сказал сыну примерно следующее: «Ты еще очень молод для женитьбы. И помни, что ты обручен с Россией. А жену мы тебе еще найдем».

Это тогда Николай пришел к отцу и сказал, что хочет взять в жены Алису. Мудр был Александр. Жениться – не напасть… И Николаю, наверное, в этом вопросе нужно было руководствоваться интересами государственными, а не личными. Но мог ли цесаревич не думать о себе с таким-то характером?!

С другой стороны, уровень медицины в 19 веке был не таким, как сейчас. Поэтому Николай не мог быть точно уверен, что кто-то из его детей будет страдать гемофилией. Не поосторожничал – это да.

Говорят, что Вильгельм II очень быстро передумал жениться на Элле Гессенской – сестре Алисы, когда узнал, что у брата девушек Фридриха была гемофилия.

Есть версия, что сам Бисмарк толкал Алису в руки Николая Второго. Очень уж хотел «Железный канцлер», чтобы в роду российских монархов были проблемы с потомством.

Но что мы можем сейчас доказать?!

Куда более убедительной выглядит версия о том, что Николай влюбился в Алису. Он увидел её впервые, когда той было 12 лет. Цесаревичу уже исполнилось 16.

Николай писал в дневнике: «Я мечтаю жениться на Аликс Г.». Мечта стала реальностью. Король, то есть, царь женился по любви. Так что Леонид Петрович Дербенев ошибался, написав: «Жениться по любви не может ни один, ни один король…». Николаю Александровичу это удалось.

Николай Александрович и Александра Федоровна

На мой взгляд, в этом в очередной раз проявляется «человечность» последнего русского царя. Он думал не столько о государстве, сколько о себе. Брак вышел замечательным: Николай и Александра Федоровна относились друг к другу нежно до последних минут жизни. Но вот что стало с государством – мы знаем.

Опущусь до недостойного: «Что было бы…» - если бы революции не случилось. Алексей мог бы править. Сколько? Это вопрос. Но, в крайнем случае, трон могли бы передать кому-то из великих князей.

Поэтому, зайдя уже со стороны другой, можно сказать, что Николай – молодец. Устроил личное счастье, которое продлилось довольно долго. Но, может, тогда стоило сразу отказаться от престола, как это сделал, например, в свое время Константин Павлович?

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/liubov...alise-5e4e160e733a3e3e6ab760a5

|

Метки: романовы |

Идеальному императору России – 175 лет |

Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист, 10 марта 2020

Фото: И. Репин

Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова «Три богатыря» – таков Александр III на самом известном его памятнике, когда-то украшавшем площадь перед Николаевским вокзалом в Петербурге. Таким он остается и в народном сознании. Честный. Надежный. Прямой. Миротворец. Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Одни твёрдый консерватизм царя и его лозунг «Россия для русских» принимают с восторгом, у других он вызывает раздражение.

Справедливо, однако, что всего тринадцать лет здорового консерватизма Александра привели к нерушимому спокойствию страны. Это был едва ли не единственный наш правитель, при котором Россия не только не вела ни одной войны, но и не давала воевать Европе. Одним своим словом русский царь остановил назревавшую франко-германскую войну, удержал англичан от попыток оспорить русское движение на Восток... И внутри страны воцарились мир и спокойствие, казалось, невозможные после беспорядочного либерализма Александра II, кончившегося для него столь трагично.

«В последние годы своей недолгой жизни он уже победил все и всех. Весь мир признал его величайшим монархом своего времени. Все народы с доверием смотрели на гегемонию, которая столь очевидно принадлежала ему по праву, что не возбуждала ни в ком даже зависти», – писал Лев Тихомиров. Всего тринадцать лет... Быть может, проживи он еще десяток, и Россия встала бы нерушимо, как, казалось, стоял он сам?

Но... Через десять лет после скоропостижной смерти императора разразилась революция 1905-го. А ещё через десять – Европу потрясла самая разрушительная в её истории война.

Отчего же сразу после смерти императора мир сошел с рельсов, как царский поезд 17 (29) октября 1888-го? С одной стороны – консервативный идеал царства, образцовые методы руководства страной, с которых можно писать конспекты. С другой стороны – именно при нём были заложены все бомбы, которые рванут при его сыне. Вглядимся же пристальнее в фигуру царя-миротворца.

Придя к власти в 1881-м, Александр III, справедливо считавший, что убийство его отца стало прямым следствием либеральных реформ, первым делом свернул всю эту «прогрессистскую» деятельность. Были закрыты либеральные издания, упразднена автономия университетов, введены «Временные правила о евреях» 1882 года, вернувшие множество буйных еврейских голов за черту оседлости. Все эти меры дали мгновенный результат: деструктивная общественная активность быстро пошла на спад и практически прекратилась.

Одновременно был наведен порядок в том хаосе, который возник после освобождения крестьян 1861 года. Беспределу чиновников и частных банков, грабивших крестьян, был положен конец. Была отменена подушная подать и учрежден крестьянский поземельный банк, ответственный за выдачу ссуд на покупку земли.

Была пресечена нещадная эксплуатация наемного труда и в городах: введен запрет на фабричную работу малолетних, ночные смены для подростков и женщин.

Указ «О сохранении лесов» положил конец хищническим вырубкам, которыми промышляли коррумпированные чиновники и капиталисты, для контроля над которыми были учреждены губернские лесоохранительные комитеты под непосредственным надзором генерал-губернаторов.

В 1891 году, в связи с усилившейся экспансией Японии, было начато строительство Великой Сибирской магистрали, связывающей Дальний Восток с Петербургом и Москвой.

Был восстановлен русский флот, пущенный под нож по указке англичан еще при Александре I. При Александре III, достигнув суммарного водоизмещения 300 тыс. тонн, русский флот стал третьим по мощи, после флотов Англии и Франции.

«Я понимаю одну политику: извлекать из всего всё, что нужно и полезно для России, и действовать прямо и решительно. Никакой другой политики не может быть у нас, как чисто русская, национальная», – так говорил Александр III, и вот что значил для него лозунг «Россия для русских». Это прежде всего строгое управление государством на русских началах, развитие духовных и материальных сил народа и освобождение внешней политики от «опеки» иностранцев. Особое значение придавалось русскому языку, как общегосударственному, скрепляющему имперское тело страны.

Однако все решительные меры императора, направленные на укрепление мощи страны и социальной справедливости, встречали, мягко говоря, вялый энтузиазм в среде коррумпированной бюрократии и холодный прием аристократии, пронизанной либеральным духом. Даже внутри царственного дома направление политики Александра и его требование моральной чистоты встречали мало понимания. Великие князья, ведя легкомысленный образ жизни, сожительствуя с балеринами и замужними дамами, катаясь по заграничным курортам, косо поглядывали на царя.

Что уж говорить о высшем обществе в целом, развращенном новыми взглядами и смотревшем на царя с плохо скрываемой неприязнью. Во дворе и кулуарах императора за глаза называли «дворником» и еще хлеще. Русская политика Александра «не встретила поддержки во всех чинах высшей бюрократии и интеллигентных слоях русского общества», как резюмировал генерал А.Н. Куропаткин, бывший начальник штаба М.Д. Скобелева.

В 1887 году была раскрыта подготовка покушения на Александра, готовившаяся группой народовольцев Петра Шевырёва, в которую в числе прочих входил Александр Ульянов, старший брат будущего Ленина. Из пятнадцати приговоренных к смерти террористов император утвердил казнь пятерых. И после исполнения приговора запретил публичные казни в России. Не было предпринято никаких мер и в отношении семей террористов.

Кто знает, будь Александр менее щепетилен в отношении врагов монархии, может, судьба России сложилась бы не так трагично? Большевики, придя на смену Романовым, не стали ограничивать себя соображениями морали. Но наиболее двусмысленными оказались успехи Александра во внешней политике.

Действительно, при императоре-миротворце Европа вела себя тихо. Однако именно разрыв традиционного союза с Пруссией и Австро-Венгрией и союз с либерально-демократической Францией, на который пошел Александр, стал тем сомнительным основанием, которое дало возможность развязать узел мировой войны с ее катастрофическими для России, Германии и всей Европы последствиями.

Безусловно, Александр был рыцарь в политике – во внешней так же, как и во внутренней. Он не терпел тайных сговоров, которыми была полна политика его предшественников (и Александра I, вынужденного плясать под английскую дудку, и Александра II, сговорившегося о продаже Соединённым Штатам Аляски).

И, конечно, честную душу императора не могло не поразить заключение Германией, Австро-Венгрией и Италией в мае 1882 года тайного «Тройственного союза», направленного против России и Франции, всего через год после того, как был обновлен «Союз трёх императоров» (России, Австрии, Германии).

Если для европейской политики подобные сепаратные договоры были в порядке вещей (как и тайный австро-германский союз 1879 года на случай войны с Россией), а Бисмарк резонно полагал, что Александру просто некуда деваться, не пойдет же он на сближение с Францией, ведь «царь и «Марсельеза» непримиримы», то Александр оказался другого мнения.

Глубоко оскорбленный действиями Железного канцлера, император протянул руку Франции и всё-таки выслушал, стоя с обнажённой головой, «Марсельезу», взойдя на борт французского корабля во время визита французской эскадры в Кронштадт в 1891-м. В таких вещах чувствуешь метафизическое дыхание истории.