Калужский врач выбросила Распутина в коридор |

Калужский врач выбросила Распутина в коридор

Опубликовано: 07.12.2011 12:06 0 2274

Первая в России женщина-хирург княжна Вера Гедройц в начале ХХ века работала в нашей губернии.

Первая в России женщина-хирург княжна Вера Гедройц в начале ХХ века работала в нашей губернии.

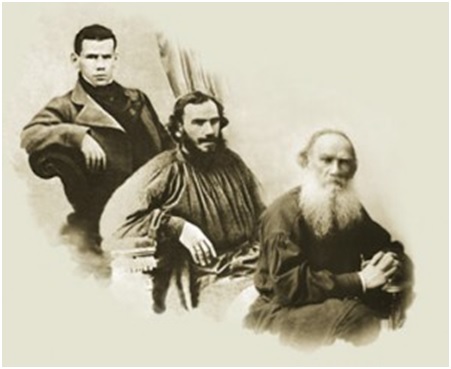

Родилась Вера в знатной литовской княжеской семье. У нее было три сестры и два брата. Мать детьми почти не занималась, их воспитывала бабушка. Обучала грамоте, французскому языку, музыке, пению и танцам. Уже в детстве Вера любила носить мальчишескую одежду и была отчаянным сорванцом.

Шли со всей губернии

Хирургии княжна Вера обучалась за границей. Но затем вернулась в Россию, сдала университетские экзамены, получила диплом с записью: «Женщина-врач». В то время женщин-хирургов в нашей стране не было. Вере дали место в больнице Мальцовских цементных заводов (Людиново). Больница была небольшая, всего на 10 коек. Но миллионер Сергей Мальцов приглашал сюда лучших врачей. Сначала Гедройц лечила только рабочих завода, но потом к ней стали приходить жители всего уезда. Оказавшись в больнице единственным хирургом, Вера Игнатьевна не знала покоя ни днем, ни ночью. Утром — амбулаторный прием, днем — операции, а вечером, собрав медицинскую сумку, она выезжала на дом к пациентам.

Лечила неизлечимых

Когда началась русско-японская война, княжна вызвалась ехать на фронт хирургом санитарного поезда Красного Креста. Там Вера оперировала в железнодорожном вагоне и в палатках, обложенных глиной для защиты от холода. Только за первые 6 дней она провела 56 сложных операций. Первой в истории медицины стала делать полостные операции, которые сама и разработала (раньше людей, раненных в живот, попросту оставляли без помощи).

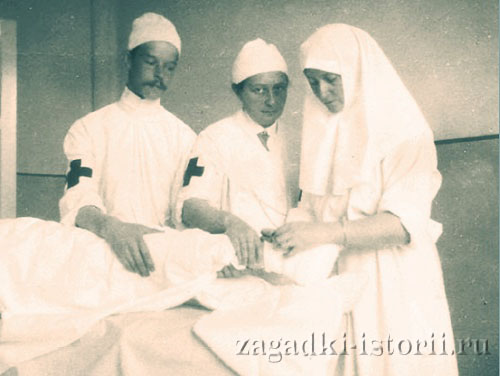

Работала Вера и в Царском Селе — обучала императрицу Александру Федоровну и ее дочерей работе медсестры. Получив дипломы сестер милосердия, императрица и великие княжны ассистировали ей на операциях.

Вера ГЕДРОЙЦ (в мужском пальто и шапке), великая княжна Татьяна,

императрица Александра Федоровна, Анна ВЫРУБОВА.

Сидит — великая княжна Ольга.

О себе говорила в мужском роде

Вера много курила, говорила низким голосом, имела крутой нрав и была человеком принципиальным. Любила играть в бильярд, стрелять в тире, охотиться и ездить верхом. А еще она писала стихи, рассказы и публиковала их под псевдонимом Сергей Гедройц, выбранным в память о рано умершем брате.

Подруга княжны Ирина Авдиева писала о ней: «Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у нее были малы, но удивительно красивы. Черты лица — суховатые и слишком тонкие для грузной фигуры — при улыбке молодели. О себе она говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я сказал».

Вера ГЕДРОЙЦ (на фото в шляпе) любила носить мужскую

одежду: галстуки, пиджаки и брюки.

Стрелялась из-за любви

12 лет Вера была замужем за очень достойным человеком — капитаном Николаем Белозеровым. Но с супругом почти не виделась и ото всех скрывала свой брак.

Еще в молодости, находясь за границей, Гедройц влюбилась в швейцарку Рики Гюди. Но тут от туберкулеза умирает сестра Веры, а у матери случается нервный срыв. Эти обстоятельства вынудили Гедройц возвратиться в Россию. Вера ждала приезда Рики. Но получила от нее письмо с отказом. Для Веры это был тяжелый удар. Придя на дежурство в больницу, Гедройц достает из рабочего стола браунинг и стреляет себе в сердце. Ее спасают случайно — задержавшиеся в больнице коллеги проводят срочную операцию.

Последние 14 лет жизни Вера прожила с графиней Марией Нирод и двумя ее детьми. Поговаривали, в молодости Гедройц отвергла предложение профессора ботаники Вильчека, а позже — ухаживания Николая Гумилева, который даже посвятил ей стихотворение «Жестокой».

Гедройц была профессором медицины, делала уникальные операции, писала много научных статей, в том числе и о раке. Она отвергала теорию вирусного происхождения заболевания, считала, что рак — это патологический рост остаточных зародышевых клеток. И эта болезнь сыграла с ней злую шутку — в 1932 году Вера Гедройц умерла от рака.

ну и ну!

Невзлюбила Распутина

Невзлюбила Распутина

Вера Гедройц, находясь при царской семье, сразу невзлюбила Распутина. Известен такой факт: однажды ей пришлось лечить любимую фрейлину Ее величества Анну Вырубову (кстати, родственницу Танеева). Анна известна тем, что была страстной поклонницей Григория Распутина. Все были уверены, что она его любовница, но позже это не подтвердилось: Анна оказалась девственницей.

Однажды Вырубова ехала из Царского Села в Петербург на поезде и попала в железнодорожную катастрофу, получив серьезные травмы. Когда Гедройц пришла к ней в палату, там находился Распутин. Видя, что тот выходить не собирается, княжна Вера взяла его за плечи, да так отбросила в коридор, что он летел, спиной открывая двери, — и из них выскакивали стекла.

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.

Опубликовано: 07.12.2011 12:06 0 2274

ttps://www.kp40.ru/news/kp/14791/

|

Метки: гедройц |

Вера Игнатьевна Гедройц(1870 - 1932) - первая в России женщина-хирург княжна |

Вера Игнатьевна Гедройц(1870 - 1932) - первая в России женщина-хирург княжна

Вера много курила, говорила низким голосом, имела крутой нрав и была человеком принципиальным. Любила играть в бильярд, стрелять в тире, охотиться и ездить верхом. А еще она писала стихи, рассказы и публиковала их под псевдонимом Сергей Гедройц, выбранным в память о рано умершем брате.

Подруга княжны Ирина Авдиева писала о ней: «Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у нее были малы, но удивительно красивы. Черты лица — суховатые и слишком тонкие для грузной фигуры — при улыбке молодели. О себе она говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я сказал».

12 лет Вера была замужем за очень достойным человеком — капитаном Николаем Белозеровым. Но с супругом почти не виделась и ото всех скрывала свой брак.

Еще в молодости, находясь за границей, Гедройц влюбилась в швейцарку Рики Гюди. Но тут от туберкулеза умирает сестра Веры, а у матери случается нервный срыв. Эти обстоятельства вынудили Гедройц возвратиться в Россию. Вера ждала приезда Рики. Но получила от нее письмо с отказом. Для Веры это был тяжелый удар. Придя на дежурство в больницу, Гедройц достает из рабочего стола браунинг и стреляет себе в сердце. Ее спасают случайно — задержавшиеся в больнице коллеги проводят срочную операцию.

Последние 14 лет жизни Вера прожила с графиней Марией Нирод и двумя ее детьми. Поговаривали, в молодости Гедройц отвергла предложение профессора ботаники Вильчека, а позже — ухаживания Николая Гумилева, который даже посвятил ей стихотворение «Жестокой».

Гедройц была профессором медицины, делала уникальные операции, писала много научных статей, в том числе и о раке. Она отвергала теорию вирусного происхождения заболевания, считала, что рак — это патологический рост остаточных зародышевых клеток. И эта болезнь сыграла с ней злую шутку — в 1932 году Вера Гедройц умерла от рака.

Вера Гедройц, находясь при царской семье, сразу невзлюбила Распутина. Известен такой факт: однажды ей пришлось лечить любимую фрейлину Ее величества Анну Вырубову (кстати, родственницу Танеева). Анна известна тем, что была страстной поклонницей Григория Распутина. Все были уверены, что она его любовница, но позже это не подтвердилось: Анна оказалась девственницей.

Однажды Вырубова ехала из Царского Села в Петербург на поезде и попала в железнодорожную катастрофу, получив серьезные травмы. Когда Гедройц пришла к ней в палату, там находился Распутин. Видя, что тот выходить не собирается, княжна Вера взяла его за плечи, да так отбросила в коридор, что он летел, спиной открывая двери, — и из них выскакивали стекла.

Фото: Вера ГЕДРОЙЦ (в мужском пальто и шапке), великая княжна Татьяна, императрица Александра Федоровна, Анна ВЫРУБОВА.

Сидит — великая княжна Ольга

|

Метки: гедройц |

Нирод, Фёдор Фёдорович |

Нирод, Фёдор Фёдорович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Нирод.

| Фёдор Фёдорович Нирод | |||

|---|---|---|---|

|

|||

| Дата рождения | 13 апреля 1907 | ||

| Место рождения | |||

| Дата смерти | 1996 | ||

| Страна | |||

| Учёба | |||

| Награды |

|

||

Нирод Федор Федорович (13 апреля 1907, Санкт-Петербург — 1996) — советский театральный художник. Главный художник Киевского театра оперы и балета.

Народный художник СССР (с 1965 года).

Содержание

Биография

Родился 31 марта (13 апреля) 1907 года в Санкт-Петербурге. В 1926—1930 годах учился в Киевском художественном институте.

С 1961 по 1989 год — главный художник Киевского театра оперы и балета[1].

Умер 1996. Похоронен в Киеве в некрополе Выдубицкого монастыря[2].

Творчество

Для Нирода характерно тяготение к героико-драматическим темам и объемно-живописному решению сценического пространства. Работы по оформлению:

- спектаклей:

- опер:

- «Севильский цирюльник» Россини (1945);

- «Арсенал» Майбороды (1960);

- «Абессалом и Этери» Палиашвили (1972)

- балетов:

- «Спартак» Хачатуряна (1964) в Украинском театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко (Киев);

- «Ромео и Джульетта» Прокофьева в Украинском театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко (Киев).

|

Метки: нироды |

Гедройц, Вера Игнатьевна-2 |

Одновременно Вера Гедройц также занималась научными исследованиями. Выступала с докладами на X и XI Всероссийских съездах хирургов. В 1912 году она защитила в Московском университете вторую в своей жизни докторскую диссертацию «Отдалённые результаты операций паховых грыж по способу Ру на основании 268 операций», написанную под руководством профессора П. И. Дьяконова[14]. Профессор Н. И. Спижарский приветствовал её после защиты как первую женщину в России, получившую учёную степень доктора медицины в хирургии[41].

Летом 1914 года началась Первая мировая война. Вера Игнатьевна, являясь помощником Уполномоченного Российского общества Красного Креста, предложила организовать в Царском Селе эвакуационный пункт для раненых. Эта идея получила поддержку императрицы Александры Фёдоровны. Началось разворачивание нескольких десятков лазаретов. Веру Игнатьевну назначили старшим врачом и ведущим хирургом только что организованного в здании Дворцового госпиталя лазарета, который получил порядковый номер три. Таким образом, она перестала быть подчинённой Н. М. Шрейдера. Общая вместимость лазарета составила 30 офицеров и 200 солдат. Императорская чета лично контролировала подготовку госпиталя, который оборудовали в соответствии с передовыми достижениями медицины. Вера Игнатьевна много оперировала, занималась организацией лечебного процесса, собирала научный материал[42].

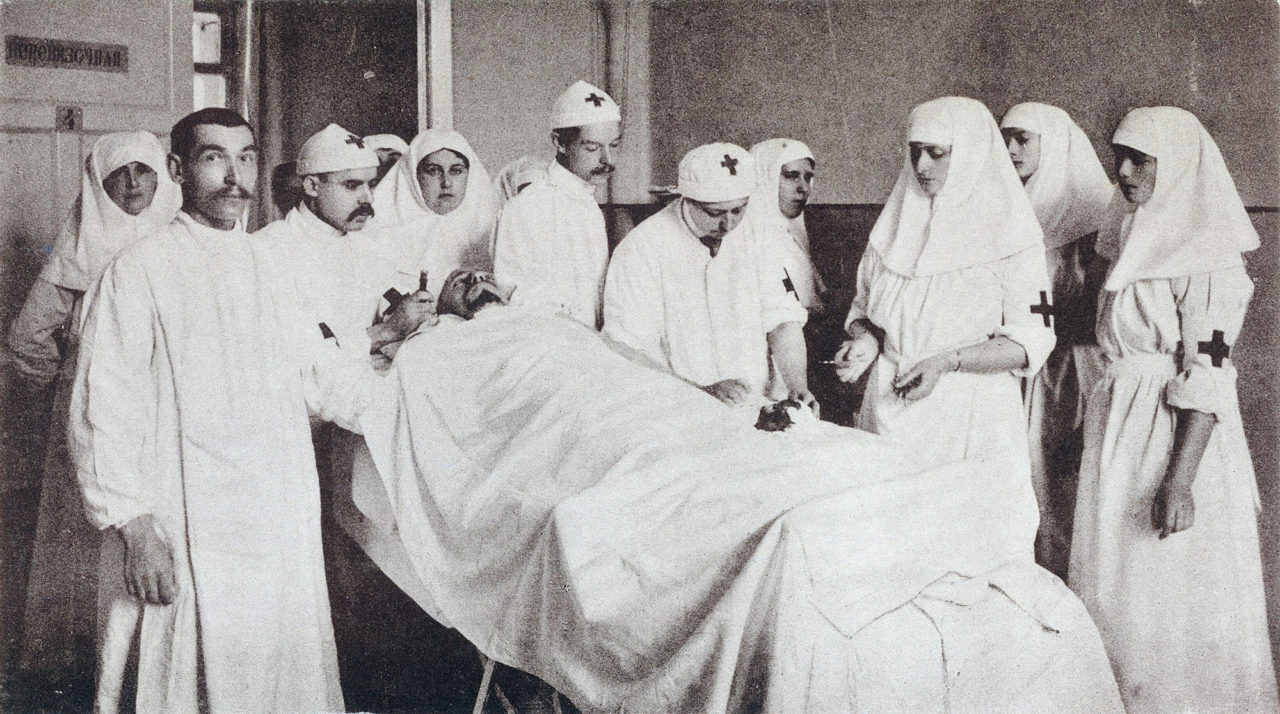

Вера Гедройц, помимо прочей работы, создала курсы подготовки сестёр милосердия. Для них она написала учебное пособие «Беседы о хирургии для сестёр и врачей», где обобщила свой опыт, полученный во время Русско-японской войны. Императрица Александра Фёдоровна с великими княжнами Ольгой и Татьяной попросила Веру Игнатьевну преподать им тот же курс. После окончания обучения они начали работать в госпитале, возглавляемом княжной Гедройц. Императрица с дочерьми, как рядовые сёстры милосердия, лично ухаживали за больными, делали перевязки, ассистировали при операциях.

Вера Гедройц стала близким человеком в царской семье и подругой Александры Фёдоровны[43]. По свидетельству В. И. Чеботарёвой, император Николай II, помещая супругу работать в лазарет, надеялся уменьшить влияние на неё Распутина[44].

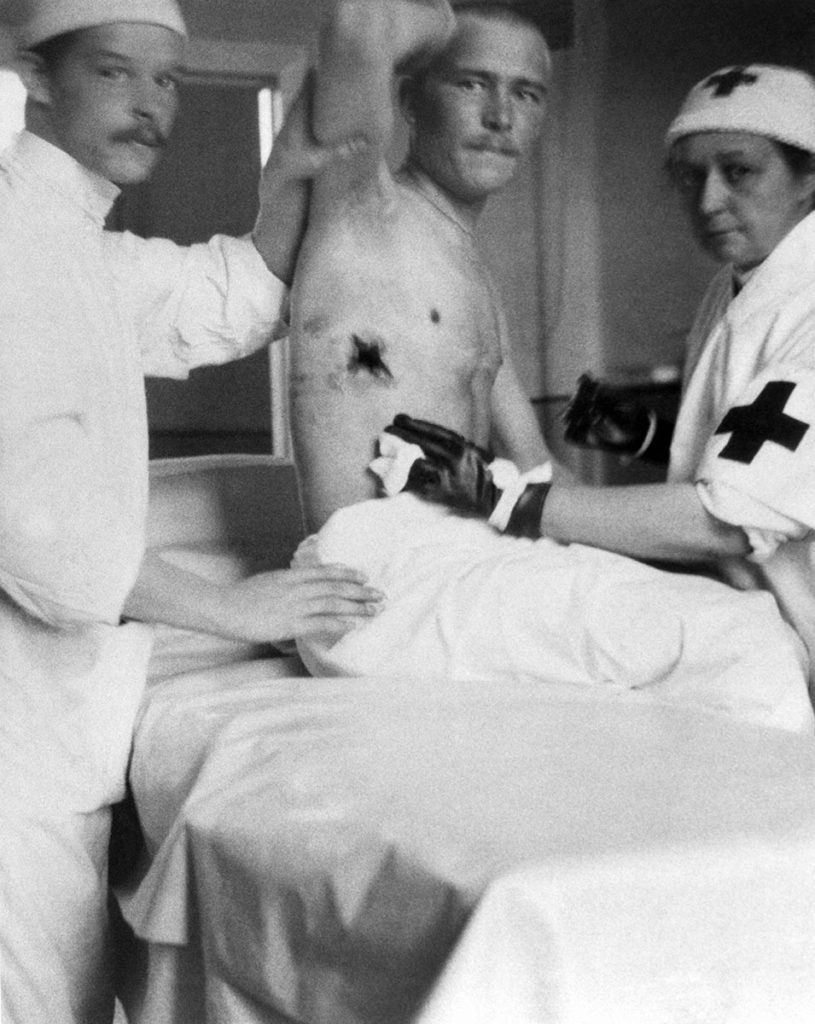

| Персонал Царскосельского госпиталя. В центре — В. И. Гедройц. | Во дворе госпиталя. Слева А. Вырубова, справа В. И. Гедройц. | В. И. Гедройц оперирует. Ассистируют императрица с дочерьми. | В. И. Гедройц наблюдает за перевязкой раненого великой княжной Татьяной Николаевной. |

2 января 1915 года поезд, ехавший из Петербурга в Царское Село, потерпел крушение. Среди пострадавших оказалась близкая подруга императрицы Анна Вырубова. Её в крайне тяжёлом состоянии доставили в лазарет, Вера Игнатьевна поставила неблагоприятный диагноз. Узнав о случившемся, Григорий Распутин, страстной поклонницей которого была Вырубова, срочно приехал к ней в лазарет, ворвался в чистую палату прямо с улицы в грязных сапогах и шубе. Увидев это, Вера Гедройц вышла из себя, схватила «старца» за воротник и вышвырнула его из госпиталя. Царская чета, присутствовавшая при конфликте, не проронила ни слова. Вопреки прогнозу, больная выздоровела, но между Верой Игнатьевной и императорскими фаворитами Распутиным и Вырубовой сложились ещё более напряжённые отношения. Несмотря на это, Александра Фёдоровна сохранила своё благоволение к Гедройц и даже наградила её золотыми часами с государственным гербом[45].

В 1917 году произошла Февральская революция. Хотя княжна сочувствовала революции, считая её неизбежной и необходимой, но весть об отречении императора встретила слезами[14][46]. Вскоре царскую семью арестовали, Красный Крест реорганизовали, лазарет № 3, который возглавляла Вера Игнатьевна, упразднили. Старший врач Дворцового госпиталя Н. М. Шрейдер, воспользовавшись моментом, прекратил выплачивать княжне Гедройц зарплату, мотивируя это тем, что она формально ушла работать из госпиталя, а в возвращении он ей отказал. Оставаться в Петрограде Вере Игнатьевне, как приближённой императорской семьи, стало опасно. Княжна Гедройц решила вновь отправиться добровольцем на фронт[47].

На Юго-Западном фронте

В апреле 1917 года Вера Игнатьевна прибыла на Юго-Западный фронт. Её определили младшим врачом в перевязочный отряд 6-й Сибирской стрелковой дивизии. Однако, благодаря высокой квалификации, большой трудоспособности и своей известности в медицинских кругах, она быстро пошла на повышение. Через месяц Гедройц стала старшим врачом и начальником дезинфекционной службы дивизии, а вскоре её избрали в Санитарный совет и назначили корпусным хирургом, что было для женщины крайне высоким постом (уровня подполковника). В январе 1918 года Вера Игнатьевна получила ранение и была эвакуирована в Киев[16][48]. На впечатлениях этого периода основаны «Галицийские рассказы», опубликованные весной 1918 года в газете «Знамя Труда» в Петербурге.

Киевский период

Некоторые биографы предполагают, что 1918 год княжна Гедройц, будучи раненой, пережила в одной из монастырских больниц (возможно при Покровском монастыре), где близко сошлась с медсестрой Марией Дмитриевной Нирод (1879—1965), вдовой графа Ф. М. Нирода, с которой была знакома ещё в Царском Селе. Вместе с ней и её двумя детьми (один из которых — впоследствии известный театральный художник Фёдор Нирод[49]) она поселилась в квартиру доходного дома № 7 по Круглоуниверситетской улице[14][50], живя одной семьёй и состоя в «фактическом супружестве»[14]. На новом месте Вера Игнатьевна завязала дружбу с проживающими этажом ниже художниками И. Д. Авдиевой и Л. С. Поволоцким, с которыми они создали импровизированный «творческий салон». На этой квартире собирались на скромные обеды осколки петербургской аристократии и интеллигенции[51].

После выздоровления Гедройц работала в детской поликлинике. С 1919 года она активно принимала участие в деятельности киевских хирургических служб, организуя, в частности, клинику челюстно-лицевой хирургии. В 1921 году по приглашению профессора Е. Г. Черняховского[3] Вера Игнатьевна начала работать в факультетской хирургической клинике Киевского медицинского института, где, в качестве приват-доцента кафедры, она впервые читала курс детской хирургии.

Также Гедройц печатала статьи в медицинских журналах по вопросам общей и детской хирургии, кардиохирургии, онкологии, эндокринологии, принимала участие в работе хирургических съездов, написала учебник по детской хирургии, разработала методики обучения студентов, читала лекции. В 1923 году она была избрана профессором медицины. Профессор В. А. Оппель отозвался о ней как о «настоящем хирурге, хорошо владеющем ножом»[52][53][54].

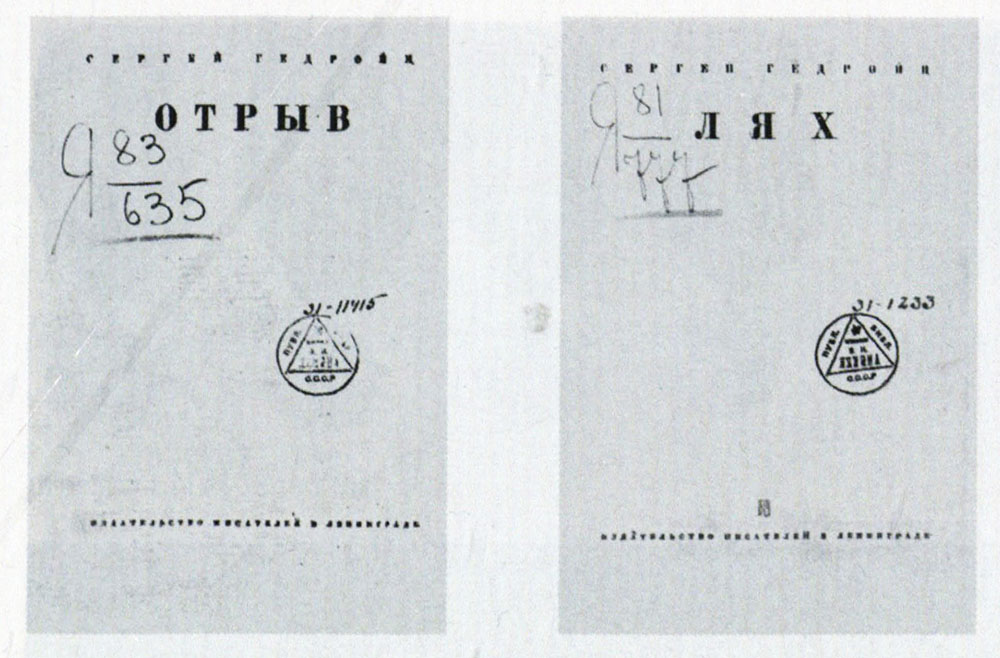

В киевский период Вера Игнатьевна работала над циклом основанных на автобиографическом материале повестей под общим условным названием «Жизнь». Известны пять повестей: «Кафтанчик», «Лях», «Отрыв», «Шамань» и «Смерч»; три из них в 1930—1931 годах были опубликованы[55].

В 1929 году Вера Гедройц была избрана заведующей кафедрой факультетской хирургии на место уволенного в ходе репрессий против украинской научной интеллигенции (знаменитое Дело «Союза освобождения Украины») Е. Г. Черняховского. Однако в 1930 году её также уволили из университета без права на пенсию. На сбережённые средства и гонорары от изданий Вера Игнатьевна купила дом в пригороде Киева. Она почти оставила хирургическую деятельность, но продолжала оперировать в больнице Покровского монастыря[56][54].

В 1931 году Вера Игнатьевна заболела раком, её оперировали, удалили матку. В 1932 году возник рецидив опухоли, и в марте она умерла. Незадолго до смерти Гедройц отдала И. Д. Авдиевой и Л. С. Поволоцкому свои архивы. Среди них было письмо профессора Цезаря Ру, в котором тот завещал ей свою кафедру хирургии. В 1930-е годы Л. С. Поволоцкий был арестован по обвинению в шпионаже, а само письмо, изъятое в качестве «доказательства», было утеряно. После смерти Гедройц М. Д. Нирод переселилась жить в монастырь. Похоронена Вера Игнатьевна в Киеве на Спасо-Преображенском (ныне Корчеватском кладбище). В одной ограде со скромной могилой Гедройц — могилы архиепископа Ермогена и его родственницы: спасённый Верой Игнатьевной, он ухаживал за её могилой и завещал похоронить себя рядом с ней[57].

Научная деятельность

Работая на Мальцовских заводах, Вера Игнатьевна столкнулась с «профессиональной эпидемией»: многие рабочие имели грыжи. Это дало возможность собрать обширный материал не только для практической, но и для научной деятельности[прим. 6], тем более, что проблема грыж активно разрабатывалась её учителем профессором Цезарем Ру. Она написала несколько научных работ и статей, а затем защитила в Московском университете докторскую диссертацию по теме отдалённых результатов пластики паховых грыж. Положительные рецензии на диссертацию дали В. А. Оппель, П. И. Тихов, Цезарь Ру, Н. Н. Петров, она была переведена на несколько языков[41].

Во время Русско-японской войны Вера Игнатьевна разработала технику ряда полостных операций, впервые в мире применив подобные методы лечения на театре боевых действий, она также высказала мнение, что любое проникающее ранение должно подлежать оперативному лечению. Данные идеи явилось серьёзным новаторством не только в отечественной, но и мировой науке. Это способствовало изменению в дальнейшем взглядов на стандарты оказания медицинской помощи при ранении в живот. Вера Игнатьевна также развила учение Н. П. Пирогова об «эвакуации по этапам» и разделении потоков раненых, дополнив его положением о том, что чем ближе госпиталь находится к месту боя, тем продуктивнее его деятельность[2][3][28][58][59].

Во время работы на кафедре факультетской хирургии Киевского медицинского института Вера Игнатьевна занималась детской хирургией, впервые в Киеве читая соответствующий курс лекций, на основании которого написала учебник.

Также Вера Гедройц занималась проблемой хирургического лечения рака. Она отрицала вирусную теорию его происхождения, склоняясь к эмбриональной, и декларировала абластический подход к операциям. Вера Игнатьевна также занималась вопросами военно-полевой хирургии, травматологии, ортопедии, хирургии внелёгочного туберкулёза, кардиохирургии, хирургии эндокринных органов (щитовидной и поджелудочной желёз), челюстно-лицевой хирургии и так далее. Всего Верой Гедройц было написано более 60 научных работ[14][53][54].

Творческая деятельность

Госпиталь

Квадрат холодный и печальный

Среди раскинутых аллей,

Куда восток и север дальний

Слал с поля битв куски людей.

Где крики, стоны и проклятья

Наркоз спокойный прекращал,

И непонятные заклятья

Сестер улыбкой освещал.

Мельканье фонарей неясных,

Борьба любви и духов тьмы,

Где трёх сестёр, сестёр прекрасных

Всегда привыкли видеть мы.

Молчат таинственные своды,

Внутри, как прежде, стон и кровь,

Но выжгли огненные годы —

Любовь.

Вера Гедройц. 29.12.1925. Царское Село[прим. 7]

Вера Игнатьевна начала сочинять стихи ещё в период своего обучения в Лозанне, однако нигде не издавалась. Все свои произведения она подписывала аллонимом Сергей Гедройц, именем покойного любимого брата[прим. 8]. В 1910 году достаточно спонтанно вышла её первая книга «Стихи и сказки». Редакцией издания была недовольна сама Вера Игнатьевна. Книга получила крайне негативную оценку Н. С. Гумилёва, который назвал автора «не поэтом»[60]. Однако Р. В. Иванов-Разумник дал положительный отзыв о поэме «Страницы из жизни заводского врача», в которой оценил новаторство социального подтекста[61][62].

Позже Вера Гедройц вошла в состав «Цеха поэтов» Гумилёва. Под его эгидой она выпустила свою вторую книгу «ВЕГЪ» (название — по-немецки «weg» означает «путь», а также отсылка к Ведам и одновременно инициалы В. Г.). Соратники по «Цеху» сдержанно отозвались об издании: С. М. Городецкий отметил тягу Гедройц к «ведовскому, тёмному и страшному», а Г. В. Иванов упрекнул её в «анемичной вялости, бескровности стиха и словаря». Несмотря на это, в своих воспоминаниях «Петербургские зимы» Георгий Иванов характеризовал Веру Игнатьевну как «нежного, нежнейшего лирического поэта»[14][63].

Во время жизни в Киеве Вера Игнатьевна продолжала сочинять стихи. Она писала также и прозу, в частности, пенталогию «Жизнь», только три первых книги из которой были напечатаны. Заглавная повесть «Кафтанчик» получила высокую оценку К. А. Федина, который сравнил её с уровнем «Детства Люверс» Б. Л. Пастернака и «Кащеевой цепи» М. М. Пришвина[55].

Личность

Вера Игнатьевна имела высокую, выше многих мужчин, грузную фигуру, одновременно с тонкими и выразительными чертами лица. Говорила низким голосом и обладала большой физической силой. Носила брючный костюм, пиджак с галстуком, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником, коротко стриглась. Много курила, среди любимых развлечений были игра на бильярде, стрельба в тире, охота и верховая езда. Периодически говорила о себе в мужском роде[прим. 9][14][63][64]. Всё это контрастировало с творческими увлечениями Веры Игнатьевны, игрой на скрипке и сочинениями лирических стихов. Из-за такого поведения её называли Сафо и «Жорж Санд Царского Села»[65][66]. По воспоминаниям современников, Вера Игнатьевна обладала властным и твёрдым характером, однако отличалась внимательным и уважительным отношением к больным, способностью «слушать и слышать» собеседника, бескорыстной отзывчивостью и постоянной готовностью прийти на помощь[67].

Вера Гедройц была лесбиянкой. Известно о двух её продолжительных романах с женщинами: швейцаркой Рики Гюди и графиней Марией Нирод, с которой она прожила последние 14 лет своей жизни[13][14]. Вера Игнатьевна, обучаясь в Лозанне, отвергла предложение профессора ботаники Вильчека[68], а позже — ухаживания Николая Гумилёва, который посвятил ей стихотворение «Жестокой»[65].

Память

- В честь Веры Гедройц названа Фокинская городская больница в Брянской области, в которой она начинала свой врачебный путь в России. На стене больницы установлена мемориальная доска[69].

- 16 мая 2010 года в Пушкине в рамках празднования городского 300-летия на территории бывшего Дворцового госпиталя (ныне городская больница № 38 им. Н. А. Семашко) также была открыта мемориальная доска[70][71].

Награды[72]

- Золотая медаль «За усердие» на Анненской ленте, награждена 18 января 1905 года;

- медаль «За храбрость», награждена 11 марта 1905 года[прим. 10];

- серебряная медаль Красного Креста, награждена 16 мая 1905 года;

- высочайше установленный знак Красного Креста, награждена 18 мая 1906 года;

- знак отличия Красного Креста II степени, награждена 17 июня 1907 года;

- бронзовая медаль «В память русско-японской войны», награждена 21 января 1911 года;

- высочайше установленный золочённый нагрудный знак в честь 200-летия Царского Села (1912 г.), награждена 18 декабря 1911 года;

- серебряная медаль «За усердие» на Владимирской ленте, награждена 14 ноября 1914 года;

- знак отличия Красного Креста I степени, награждена 15 декабря 1915 года.

Краткая библиография

Научная библиография

Всего В. И. Гедройц было написано более 60 научных работ. Вот некоторые известные:

- Гедройц В. И. 22 случая грыжесечения паховых грыж по способу проф. Ру. — М: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1902.

- Гедройц В. И. 19 случаев коренной операции бедренной грыжи. 1902.

- Гедройц В. И. Отчёт больницы Завода Мальцовского портландцемента Калужской губернии, Жиздринского уезда за 1901 г. // Хирургия. — СПб., 1903. — Т. 14.

- Гедройц В. И. Отчет Подвижного Дворянского отряда. Доклад в общество Брянских врачей 27 июля 1905 г. врачом Княжною В. И. Гедройц. — М: Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1905.

- Гедройц В. И. Новый способ иссечения коленного сустава. 1907

- Гедройц В. И. Отдельные результаты операций паховых грыж по способу профессора Ру на основании 268 операций. Дисс. на степень д-ра мед. — М: Т-во скоропечатня А. А. Левенсон, 1912. — 152 с.

- Гедройц В. И. Беседы о хирургии для сестер и врачей. — СПб, 1914.

- Гедройц В. И. Биологическое обоснование питания. Вестник стоматологии. 1924, 6, 19—26.

- Гедройц В. И. Хирургическое лечение при туберкулёзе колена. Русск. клин. 1928, 9, 693—704.

Литературное творчество

- Гедройц С. Стихи и сказки. — СПб: Русск. скоропечатня, 1910.

- Гедройц С. Записки из жизни заводского врача. — СПб: Светлый луч, 1910.

- Гедройц С. Вег. — СПб: Издание цеха поэтов, 1913.

- Гедройц С. Китайские рассказы. — СПб: Заветы, 1913.

- Гедройц С. Красный ангел. — СПб: Заветы, 1914.

- Гедройц С. Дон Жуан. — СПб: Альманах муз, 1916.

- Гедройц С. Галицийские рассказы. — Петроград: Знамя Труда, 1918.

- Гедройц С. Кафтанчик. — Ленинград: «Издательство писателей в Ленинграде», 1930.

- Гедройц С. Лях. — Ленинград, 1931.

- Гедройц С. Отрыв. — Ленинград, 1931.

Примечания

- Во время её пребывания на обучении в Европе, фамилия передавалась латиницей по-разному, в частности Gedroyts, Gedroitz, Gedroits, Giedroyć и т. д.

- Веру Гедройц часто называют первой женщиной-хирургом в России. Однако формально хирургическое образование имела уже первая в России женщина-врач Надежда Суслова.

- Во многих источниках сказано, что Вера Гедройц родилась в Киеве в 1876 году, однако было установлено, что княжна сама исправила год и место рождения в своём личном деле ради возможности отправиться на фронт в 1917 году.

- Первый в России Женский медицинский университет откроется в 1897 году.

- В воспоминаниях Веры Гедройц приводится сравнение её брака с замужеством Софьи Ковалевской, которая вышла замуж ради возможности получить образование.

- Вопрос лечения грыж передней брюшной стенки является актуальной научной проблемой до сих пор.

- «Тремя сёстрами» Вера Гедройц называет императрицу с дочерьми, работавших в Царскосельском лазарете.

- Под аллонимом С. Гедройц также писал критик и эссеист С. А. Лурье (род. 1942).

- Оксфордский профессор-русист Катриона Келли высказала предположение о возможной транссексуальности Веры Гедройц.

- Через восемь лет после награждения, в 1913 году медаль «За храбрость» была реформирована в Георгиевскую медаль, причисленную к Ордену Святого Георгия. В некоторых источниках указано, что Вера Игнатьевна Гедройц была награждена Георгиевской медалью, а не медалью «За храбрость»

Источники

- Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др. Record #1051646715 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.

- Молдаванов Дж. Княжна Вера Гедройц: скальпель и перо. // Русская мысль — № 4245. — Париж (12 ноября 1998). Дата обращения 15 августа 2011.

- Мирский М. Б. Княжна, профессор хирургии Какой была Вера Игнатьевна Гедройц. // Медицинский вестник. — Москва, 2007. Дата обращения 14 августа 2011.

- Хохлов, 2011, с. 13—16.

- Хохлов, 2011, с. 11.

- Хохлов, 2011, с. 14—15.

- Хохлов, 2011, с. 15—16.

- Хохлов, 2011, с. 16.

- Хохлов, 2011, с. 18—24.

- Хохлов, 2011, с. 25.

- Хохлов, 2011, с. 140.

- Хохлов, 2011, с. 26—29.

- Хохлов, 2011, с. 31.

- Мец, 1992.

- Хохлова Т. В. Тайна замужества Веры Игнатьевны Гедройц. // С. И. Мальцов и история развития Мальцовского промышленного района. — Брянск, 2001. — Ч. III. — С. 82—86. Дата обращения 13 августа 2011.

- Кожемякин М. В. Военный хирург Вера Гедройц — княжна с милосердными руками (23 сентября 2010). Дата обращения 15 августа 2011.

- Хохлов, 2011, с. 29—33.

- Хохлов, 2011, с. 34—36.

- Хохлов, 2011, с. 36.

- Хохлов, 2011, с. 54—56.

- Хохлов, 2011, с. 55—62.

- Хохлов, 2011, с. 69—70.

- Хохлов, 2011, с. 64—68.

- Гедройц В. И. Отчёт больницы Завода Мальцовского портландцемента Калужской губернии, Жиздринского уезда за 1901 г. // Хирургия. — СПб., 1903. — Т. 14.

- Хохлов, 2011, с. 72—74.

- Хохлов, 2011, с. 76—88.

- Хохлов, 2011, с. 89—90.

- Гедройц В. И. Отчёт Подвижного Дворянского отряда. Доклад в общество Брянских врачей (27 июля 1905). Дата обращения 12 августа 2011.

- Хохлов, 2011, с. 71.

- Хохлов, 2011, с. 94—95.

- Хохлов, 2011, с. 61.

- Хохлов, 2011, с. 95—100.

- Хохлов, 2011, с. 101—102.

- Хохлов, 2011, с. 103—105.

- Хохлов, 2011, с. 106—110.

- Хохлов, 2011, с. 113—115.

- Хохлов, 2011, с. 118—120.

- Хохлов, 2011, с. 125—129.

- Хохлов, 2011, с. 132.

- Хохлов, 2011, с. 142.

- Хохлов, 2011, с. 129.

- Хохлов, 2011, с. 146—149.

- Хохлов, 2011, с. 149—155.

- Чеботарёва В. И. В Дворцовом лазарете в Царском Селе. Дневник: 14 июля 1915 — 5 января 1918. // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1990. Дата обращения 19 августа 2011.

- Хохлов, 2011, с. 165—167.

- Чеботарёва В. И.

|

Метки: гедройц литераторы медицина |

Гедройц, Вера Игнатьевна-1 |

Гедройц, Вера Игнатьевна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Гедройц.

| Вера Игнатьевна Гедройц | |||

|---|---|---|---|

Вера Гедройц с больными |

|||

| Дата рождения | 19 апреля 1870 | ||

| Место рождения | село Слободище, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская империя | ||

| Дата смерти | март 1932 (61 год) | ||

| Место смерти | |||

| Страна | |||

| Имя при рождении | Гедро́йц, Ве́ра Игна́тьевна англ. Vera Ignatievna Gedroits |

||

| Род деятельности | врач, хирург, поэтесса, врач-писатель, писательница | ||

| Научная сфера | хирургия | ||

| Место работы | Киевский медицинский институт | ||

| Учёная степень | доктор медицины | ||

| Альма-матер | Университет Лозанны | ||

| Научный руководитель | П. И. Дьяконов | ||

| Известна как | прозаик, поэтесса | ||

| Награды и премии |

|

||

Произведения в Викитеке Произведения в Викитеке |

|||

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|||

Ве́ра Игна́тьевна Гедро́йц[прим. 1] (7 [19] апреля 1870, село Слободище, Орловская губерния — март 1932, Киев) — одна из первых в России женщин-хирургов[прим. 2], одна из первых женщин в мире, получившая звание профессора хирургии и возглавившая хирургическую кафедру[2][3], участница Русско-японской войны, прозаик и поэтесса Серебряного века.

Будучи выпускницей хирургической школы профессора Цезаря Ру (Университет Лозанны), Вера Гедройц стала автором ряда оригинальных научных работ в области военно-полевой, общей и детской хирургии. Она также внесла вклад в становление киевской хирургической школы.

Она также внесла вклад в становление киевской хирургической школы.

Считая революцию неизбежной и необходимой, Вера Гедройц, однако, была одним из самых близких людей царской семьи. Она лично обучала сестринскому делу императрицу Александру Фёдоровну с великими княжнами Ольгой и Татьяной, после чего они работали в лазарете под её руководством.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Научная деятельность

- 3 Творческая деятельность

- 4 Личность

- 5 Память

- 6 Награды[72]

- 7 Краткая библиография

- 8 Примечания

- 9 Источники

- 10 Литература

- 11 Ссылки

Биография

Семья и ранние годы

Герб Гедройцев «Гипоцентавр»

Вера Игнатьевна принадлежала к древнему и знатному литовскому княжескому роду Гедройцев, который активно участвовал в Польском восстании (1863). Дедушка Веры Игнатьевны в ходе подавления восстания был казнён, а отец Игнатий (Игнас) Игнатьевич Гедройц и его брат, лишённые дворянского звания, были вынуждены бежать в Самарскую губернию, к друзьям деда. Там Игнатий получил образование и работал в органах местного самоуправления, затем женился на дочери обрусевшего немца-помещика Дарье Константиновне Михау, воспитаннице Смольного института благородных девиц. Сразу после свадьбы Игнатий Игнатьевич по долгу службы переехал в Брянский уезд Орловской губернии, где обзавёлся имением в селе Слободище, занимался сельским хозяйством и работал в Совете мировых судей[4].

Вера Гедройц родилась 7 (19) апреля 1870 года[прим. 3][5]. В семье, кроме неё, было ещё три сестры и два брата. Мать, хлопоча по домашнему хозяйству, детьми заниматься не успевала, и первой воспитательницей маленькой Веры стала её бабушка Наталья Тихоновна Михау, которая в своём импровизированном пансионате обучала местных детей грамоте, французскому языку, музыке, пению и танцам. Уже в детстве Вера носила мальчишескую одежду, отличалась бойким поведением и была заводилой всей местной ребятни[6].

Желание стать врачом появилось у Веры Гедройц после череды болезней и смертей близких людей, в том числе гибели её любимого брата Сергея, чьим именем в дальнейшем она стала подписывать все свои литературные сочинения[7].

В 1877 году в пожаре сгорело всё имущество семьи, которая после этого начала жить крайне бедно. Однако из Петербурга пришло определение Сената, по которому Игнатию Гедройцу со всеми его потомками был возвращён княжеский титул[8].

В 1883 году Вера познакомилась с учительницей из соседнего села Любохна народницей Л. К. Любохной, которая впечатлила её своей независимостью и целеустремлённостью. Гедройц впервые прочитала роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». В этом же году Веру отдали учиться в Брянскую женскую прогимназию, где её взяли сразу во второй класс. Среди её преподавателей был позднее ставший известным В. В. Розанов, который оказал на неё большое влияние. Но вскоре Веру Игнатьевну исключили из прогимназии за сочинение эпиграмм, выпуск рукописного сатирического листка и конфликт с учительницей. После этого отец, по согласованию со своим другом промышленником С. И. Мальцевым, отослал её в Любохну к заводскому фельдшеру для обучения лекарскому делу. Позднее, по протекции Мальцева же, Вера возвратилась в прогимназию, которую окончила с отличием в 1885 году[9].

Обучение в Петербурге и Лозанне

После окончания прогимназии отец отправил Веру Игнатьевну учиться в Санкт-Петербург. Она не без труда поступила на медицинские курсы профессора П. Ф. Лесгафта, которые тот организовал у себя на квартире на Фонтанке, дом 18. После успешной сдачи экзаменов Лесгафт посоветовал Вере Игнатьевне ехать за границу и поступать в университет, поскольку в то время в России женщина не имела права получить высшее образование[прим. 4][10].

Во время пребывания в Петербурге Вера Гедройц начала сочинять свои первые стихотворения[11]. На курсах она познакомилась с петербургскими студентами и начала посещать революционные кружки, где вместе со всеми читала труды социал-демократа Лассаля, составляла прокламации и ходила на демонстрации. В 1891 году умер популярный демократический идеолог Н. В. Шелгунов, его похороны переросли в митинг с призывами к революции. Собравшихся разогнала жандармерия, а на следующий день были проведены массовые аресты. Среди задержанных оказалась и Вера Гедройц. После обыска и допросов, не найдя серьёзных улик, её выслали в поместье отца под надзор полиции[12].

В 1894 году Вера Игнатьевна смогла получить при Орловской гимназии звание домашней учительницы. Будучи лесбиянкой[13][14], 5 сентября 1894 года Вера Гедройц вступила в фиктивный брак со своим петербургским другом капитаном Николаем Афанасьевичем Белозеровым[прим. 5]. С мужем в дальнейшем она, практически, не виделась, а сам факт замужества тщательно скрывала. С помощью друзей, произведя манипуляции с подложными паспортами, Вера Гедройц ускользнула из-под надзора полиции и уехала за границу в Швейцарию, где намеревалась получить высшее медицинское образование[3][15][16][17].

| Вид на старое здание Лозаннского университета |

По приезде в Лозанну она познакомилась с девушкой Рики Гюди, в дальнейшем они полюбили друг друга и решили вместе уехать в Россию, однако судьба распорядилась иначе. Вере Гедройц с её подложным паспортом сначала отказали в поступлении в университет. Однако она познакомилась через народовольца С. М. Жеманова (сподвижника Г. В. Плеханова) с профессором-физиологом А. А. Герценом (сыном А. И. Герцена), и по его ходатайству её приняли на медицинский факультет Лозаннского университета[18]. Поскольку семья Веры Гедройц с трудом сводила концы с концами и не могла помочь, чтобы заработать на проживание, ей приходилось давать уроки и работать помощницей у профессора А. И. Скребицкого[19].

На факультете обучалось всего три женщины. На младших курсах Вера Гедройц особенно увлеклась анатомией. На старших курсах она с интересом занималась хирургией, преподаваемой знаменитым профессором Цезарем Ру, учеником Э. Кохера. Привлекла внимание Веры Гедройц также психиатрия, курс по которой вел профессор Зигфрид Рабов. Она активно работала на обеих кафедрах, писала доклады, дежурила в клиниках[20].

14 декабря 1898 года Вера Гедройц с отличием окончила университет. Зимой из России приходили тревожные письма от матери, в которых она просила дочь вернуться, однако по совету профессора Цезаря Ру Вера Гедройц подала на конкурс и поступила в ассистентуру на кафедре хирургических болезней. Она ежедневно присутствовала в клинике на обходах, перевязках, в день принимала участие в шести — десяти операциях, дежурила ночами. Одновременно занималась изучением научной литературы. Под руководством профессора Ру она написала и защитила диссертацию на звание доктора медицины. После этого она получила приглашение стать приват-доцентом кафедры. Но вскоре из России пришло письмо от отца, в котором он сообщал о смерти сестры и болезни матери, умолял вернуться. Одновременно умерла мать Рики, оставив дочери на попечение несовершеннолетних брата и сестру. Весной 1899 года Вера Игнатьевна вынуждена вернуться в Россию одна[21].

Возвращение в Россию

«В. И. Гедройц, первая женщина-хирург, выступавшая на съезде и с таким серьёзным и интересным докладом, сопровождаемым демонстрацией. Женщина поставила на ноги мужчину, который до её операции ползал на чреве, как червь. Помнится мне и шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться».

В. И. Разумовский, III-й Всероссийский съезд хирургов[22]

Вернувшись в Россию, Вера Гедройц устроилась заводским врачом на Мальцовские заводы портландцемента в Калужской губернии. В мае 1900 года в Фокино открылась заводская больница на пятнадцать коек, но для лечения она была непригодна, и Вера Игнатьевна, бывшая единственным врачом, организовала полное переоборудование вверенного учреждения. Помимо обслуживания рабочих завода и их семей, ей вскоре пришлось также врачевать и жителей всего уезда. Вера Гедройц вела амбулаторный приём, выезжала на дом к тяжелобольным, много оперировала, организовала санитарно-гигиенический режим заводов, обучала врачей из соседних лечебниц. Параллельно она готовила научный материал и готовилась к сдаче экзаменов, чтобы получить российский диплом врача. Много сил уходило на постоянные конфликты в заводской комиссии по определению тяжести увечий, где Вера Игнатьевна защищала права рабочих на пенсию[23].

27 февраля 1903 года Вера Гедройц, успешно сдав гимназические и университетские экзамены в Московском университете, получила диплом с записью о присвоении звания «женщина-врач». В этом же году Вера Гедройц выступила с докладом на III-м Всероссийском съезде хирургов, опубликовала в журнале «Хирургия» отчёт о работе заводской медицинской службы[22][24].

Тяжёлые условия труда, грязь и нищета, безысходное положение рабочих завода, тяжёлая работа в больнице и деревнях, сложности в семье, письмо из Швейцарии от Рики, в котором та сообщила, что не сможет приехать в Россию, ввергли Веру Гедройц в тяжёлую депрессию и довели до попытки самоубийства. Однако оказавшиеся рядом врачи, приехавшие на заводскую комиссию, спасли ей жизнь[25].

Русско-японская война

Дворянский передовой госпиталь в Тавангоузе. На переднем плане справа хирург В. И. Гедройц

Весной 1904 года Вера Гедройц отправилась добровольцем на фронт русско-японской войны хирургом санитарного поезда Российского общества Красного Креста. В конце сентября отряд медицинской службы во главе с Верой Игнатьевной основал госпиталь у деревни Сяочиньтидзы в Маньчжурии, и начался приём раненых.

Вскоре она была избрана председателем общества врачей Передовых Дворянских отрядов. На войне Вера Игнатьевна не только разработала новые методы лечения в новых условиях войны, но также организовала лечебную работу в меняющихся условиях боевой обстановки. 11 января 1905 года лагерь был передислоцирован к деревне Гудзяодзы. Позже в распоряжение отряда поступил специально сконструированный операционный вагон, и Вера Гедройц перешла руководить им. 16 февраля в ходе Мукденского сражения вагон был передислоцирован в район Фушинских копей. Вскоре стали поступать первые больные, госпиталь работал круглосуточно, лично Верой Гедройц проведено более ста операций.

22 февраля на исходе Мукденского сражения возникла угроза окружения лазаретов, врачебный совет принял решение не оставлять раненых и попытаться их эвакуировать. Отступление прошло успешно, последним под вражеским обстрелом ушёл поезд под руководством Веры Игнатьевны[26].

В марте 1905 года Вере Гедройц было поручено лечить полковника В. И. Гурко. Весной её поезд ушёл в тыл, с войны она увезла две награды: золотую медаль «За усердие» на Анненской ленте, полученную 18 января 1905 года за деятельность во время боёв при Шахе, и серебряную медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте, врученную лично генералом Н. П. Линевичем 11 марта 1905 года за героические действия по спасению раненых в ходе Мукденского сражения. 16 мая 1905 года ей также присуждена серебряная медаль Красного Креста[27].

После войны

В мае 1905 года Вера Гедройц возвратилась в родные края на своё прежнее место работы. 27 июля она представила результаты своей работы Брянскому обществу врачей, обобщив полученный опыт и сделав ряд важных выводов по военной медицине[28]. Её имя как женщины-хирурга, как героя войны стало известным на всю страну.

В 1905 году, как и по всей России, на заводах возникли волнения и беспорядки из-за тяжёлых условий труда и низкой зарплаты. Вера Гедройц помогала рабочим лидерам[29]. Она познакомилась с местными конституционными демократами, а затем вошла в руководство местного отделения партии[30].

22 декабря 1905 года скрываемый ею от окружающих брак с Н. А. Белозеровым по желанию Гедройц был расторгнут (в 1907 году ей будет возвращён титул княжны и разрешено вернуть девичью фамилию)[31].

В 1906 году полиция составила список кадетов, первую строчку в котором заняла Вера Игнатьевна. Однако её, в отличие от других фигурантов списка, не подвергли репрессии, а нагрузили работой и перевели на заведование Людиновской больницей, которую было решено сделать центральной в Мальцовском округе. Она приняла решение достичь европейского уровня оказания медицинской помощи: было закуплено новое оборудование, инструментарий, рентгеновский аппарат, в практику введён эфирный наркоз, бактериологическая диагностика, открылось отдельное акушерское отделение, создан патологоанатомический музей.

Вскоре Веру Игнатьевну назначили главным хирургом Жиздринского уезда, а затем и главным хирургом заводов Мальцовского акционерного общества. Помимо практической хирургии и организаторской деятельности, она не оставила занятий наукой, собирала материал для диссертации, задумывалась над написанием учебника. Гедройц разрабатывала вопросы производственного травматизма, грыж брюшной стенки, хирургии щитовидной железы, опухолей различных органов, туберкулёза костей, акушерства. Вера Игнатьевна печатала статьи в медицинских журналах, проводила с земскими врачами обсуждения диагностики и лечения различных заболеваний[32].

Вскоре Вера Гедройц познакомилась с семьёй профессора петербургской Императорской Академии художеств Ю. Ю. Клевера. Общение с творческими людьми возродило в ней тягу к литературной деятельности, она начала писать стихи, баллады, пьесы, рассказы, сказки[33].

Зимой 1909 года Вера Гедройц получила приглашение в Петербург на открытие детской клиники. Приехав в столицу, она встретилась с фронтовым другом Е. С. Боткиным, который к тому времени был приват-доцентом Военно-медицинской академии и личным врачом царской семьи. Он пригласил Веру Игнатьевну к себе в помощницы, поскольку в императорской семье из семи человек пять были женщины, а он знал её как первоклассного специалиста, в том числе по женским болезням[34].

Царскосельский период

Императрица Александра Фёдоровна (слева) и княжна Вера Гедройц в перевязочной Царскосельского госпиталя

В 1909 году, благодаря рекомендации Е. С. Боткина, а также военной славе Гедройц, императрица Александра Фёдоровна пригласила её занять должность старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. Вера Игнатьевна вместе с матерью приехала в Царское Село, где получила приглашение остановиться у семьи Ю. Ю. Клевера[35].

Назначение на столь высокую должность (VII ранг) женщины было крайне негативно воспринято старшим врачом госпиталя Н. М. Шрейдером, но он был вынужден подчиниться воле императрицы. Вера Игнатьевна начала руководить хирургическим и акушерско-гинекологическим отделениями, являясь вторым лицом больницы. Она также лечила царских детей и имела частную практику в городе. Однако конфликт со старшим врачом вызвал напряжённые отношения с коллегами и множество трений с начальством. Н. М. Шрейдером был даже составлен запрос в полицию о благонадёжности Гедройц, однако проверка почему-то не выявила её связей с революционными кругами[36].

Чтобы поддержать Веру Игнатьевну, дочь Ю. Ю. Клевера Мария предложила ей издать свои литературные сочинения и взялась сама оформить издание. Подготовкой книги целиком занималась Мария, поэтому, когда Гедройц увидела уже напечатанное издание «Стихи и сказки», то была расстроена из-за неудачного подбора материала. Но в процессе подготовки книги к изданию Вера Игнатьевна познакомилась с Р. В. Ивановым-Разумником, который стал в дальнейшем её близким другом[37].

Также она возобновила знакомство с В. В. Розановым, она первая поставила его жене диагноз рассеянного склероза и занялась её дальнейшим лечением[38]. Вера Игнатьевна также близко узнала Н. С. Гумилёва, поскольку лечила его от малярии, которой он заразился во время первой поездки в Абиссинию. Впоследствии она оказывала ему финансовую поддержку при выпуске журнала «Гиперборей»[39]. Благодаря этим связям Вера Игнатьевна принимала участие в различных поэтических кружках и творческих салонах, где познакомилась практически со всеми известными деятелями Серебряного века.

Вскоре Гедройц вошла в состав провозглашённого Гумилёвым «Цеха поэтов», куда также входили Ахматова, Городецкий, Мандельштам, Зенкевич, Нарбут, Кузьмина-Караваева, Лозинский, Кузмин, Пяст, Алексей Толстой, Виктор Третьяков и другие. Через Р. В. Иванова-Разумника Вера Игнатьевна познакомилась с Н. А. Клюевым и С. А. Есениным. В 1913 году под эгидой Цеха вышла её вторая книга стихов «Вег». Вера Игнатьевна также печаталась в журналах «Гиперборей», «Заветы», «Новый журнал для всех», «Вестник теософии» (в ряде стихов Гедройц ориентировалась на эзотерические откровения Е. Блаватской), «Северные записки», «Современник» и других[40].

|

Метки: гедройц литераторы медицина |

История первой в России женщины-хирурга, которая пыталась отстоять свою работу при всех режимах. А еще ей посвящал стихи Гумилев |

История первой в России женщины-хирурга, которая пыталась отстоять свою работу при всех режимах. А еще ей посвящал стихи Гумилев

Киев, 1937 год

Чекист снова забубнил вопросы «кто такой», «место проживания», «род деятельности» и прочую биографическую шелуху.

С тех пор, как он переступил порог сырой комнаты, Поволоцкий уже раз сто ответил, что зовут его Леонид Поволоцкий, что проживает он с женой в Киеве, что считает себя художником.

С каждым новым заходом на старый круг вопросов, с каждой выкуренной чекистом папиросой и с каждым часом (сколько он здесь?) ответы Поволоцкого становились все сумбурней. Он забывал фамилии и лица, путал даты и события. Пожалуй, это был первый раз в жизни Поволоцкого, когда он пожалел, что у него был такой обширный круг знакомств.

— Гедройц Сергей? Знакомое имя? Кем он вам приходится?

Поволоцкий склонил голову вправо и почувствовал, как затекла шея.

— Это псевдоним Веры Игнатьевны Гедройц. Ее брат Сергей умер, когда они были маленькими, и она при публикации своих работ часто пользовалась его именем.

— Лесбиянка что ли?

— О личной жизни Веры Игнатьевны я не осведомлен, — сухо ответил Поволоцкий. Нет у него никакого желания делиться с этим товарищем тем, что они даже с женой не обсуждали. Хотя, чего уж, оба знали, что их соседки фактически живут в браке.

— Понимаю, люди тонких материй… — чекист продолжал копаться в бумагах. — Ага, пять лет как скончалась. Что же ваша Гедройц себя не вылечила? Написано вот — знаменитый хирург, царская любимица, небось, всю царскую семью лечила. Могла, кстати, и не стараться — все равно грохнули.

Поволоцкий почувствовал, что его к головокружению прибавилась тошнота.

Княжна Вера Игнатьевна ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Княжна Вера Игнатьевна ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

— Ладно, товарищ художник, расскажи, что знаешь про княжну Гедройц.

Поволоцкому потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями.

— Вера Игнатьевна была честным человеком и блестящим хирургом. Делала свою работу превосходно. Царской любимицей быть не могла по определению: ее деда царская власть казнила, отца лишили титула за антиимперское движение. Ей не было дела до политики. Больше всего она хотела, чтобы ей не мешали делать свою работу.

Раздался стук в дверь. Чекист вышел и вернулся через минуту.

— Подойди-ка к столу, товарищ художник.

Поволоцкий с трудом поднялся (комната закружилась перед глазами), на ослабевших ногах подошел к столу. Все предыдущие бумажки куда-то исчезли, на столе лежал только лист выцветшей бумаги, испещренной мелким торопливым почерком.

— Нам известно, что Гедройц передала этот листок вам перед смертью. Сами расшифруйте или нашим специалистам работы прибавите?

Даже несмотря на ужас своего положения Поволоцкий не мог сдержать улыбки.

— Это не шифр. Это французский.

— Прекратить! — крик чекиста вдребезги разлетелся по комнате. Поволоцкий побледнел.

— Шутки шутишь, сволочь! Теперь наша очередь шутить! Да таких как ты давно надо…

Дальше потерявший сознание Поволоцкий не слышал.

А письмо действительно было на французском. Написал его в 1926 году знаменитый швейцарский хирург Цезарь Ру.

В письме профессор Ру сформулировал свою последнюю волю: он хочет, чтобы после его отставки кафедру хирургии в Лозанне — одну из лучших в мире — возглавила его любимая ученица Вера Гедройц.

Детство, отрочество, побег

Уже в детстве Вера предпочитала компанию мальчишек. С ними можно было быть прямой, откровенной, даже грубой. Еще с ними можно было ковыряться палкой в пруду или лазать по деревьям — девочкам такие удовольствия не дозволялись.

Когда маленькая Вера особенно разыгрывалась, родители подзывали ее и строгим шепотом одергивали: «Как ты себя ведешь, ты же княжна!» В полный голос об утерянном титуле не говорили.

Княжеский герб рода ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Княжеский герб рода ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Мрачная это была история для семьи Гедройц. Представители древнего литовского рода годами боролись против российского владычества. После подавления очередного восстания дед Веры был лишен княжеского титула и казнен, а отец бежал в Самарскую губернию. Там он из Игнаса превратился в Игнатия и познакомился с матерью Веры — дочерью местного помещика, утонченной выпускницей Смольного института благородных девиц Дарьей Михау.

Бывшие князья едва сводили концы с концами. Положение ухудшилось после пожара, во время которого сгорел со всем имуществом их дом в Орловской губернии. Весть о том, что Гедройцам возвращен княжеский титул, выглядела на фоне их бедности насмешкой.

Когда Вере исполнилось 13, ее отчислили из гимназии за сочинение эпиграмм — таким несчастливым образом впервые проявился ее литературный талант. Других образовательных учреждений в округе не имелось, и Игнатий Гедройц договорился об обучении девочки у местного фельдшера. Так неожиданно медицина вошла в жизнь Веры.

После нескольких лет занятий у фельдшера Вера начала самостоятельно готовиться к поступлению на медицинские курсы Лесгафта в Петербурге. Молодая княжна покинула родной дом.

Красивой ее не могли назвать даже любящие родители: слишком высокая и чересчур грузная, Вера напрочь была лишена изящества и элегантности. Но у нее были правильные черты лица и на удивление красивые руки. Вера была трудолюбива, смела, прямолинейна. Легко верилось, что она преуспеет даже в таком неженском деле как медицина.

Солнечным сентябрьским днем 1894 года супруги Гедройц получили от дочери письмо с поразительными новостями. Во-первых, Вера вышла замуж. Неужели этому загадочному капитану Николаю Белозерову удалось укротить Веру?

Вторая новость была еще невероятней: дочь писала, что едет учиться в Швейцарию на медицинский факультет Лозаннского университета.

Как и все дети во все времена, Вера рассказала родителям далеко не всю правду.

Брак ее с милейшим капитаном Белозеровым был фиктивным. Сразу после подписания документов молодожены разъехались, чтобы больше не встречаться. Параллельно курсам Лесгафта Вера посещала революционные кружки и попала под наблюдение полиции. Новая фамилия дала ей возможность сделать документы, чтобы выехать за границу. Свобода — отличная причина для замужества.

Какова была выгода этого брака для Белозерова — неизвестно. Они с Верой еще несколько лет состояли в переписке и оставались добрыми приятелями. Когда позже, в 1905 году, Вера попросила «супруга» о расторжении союза — ей хотелось вернуть девичью фамилию — он согласился без разговоров.

Женщина-врач

Жизнь может измениться в один день — Вера убедилась в этом в 1898 году. Девушка закончила медицинский факультет с самыми высокими оценками. Сам профессор Ру выделял ее среди своих учеников и уговаривал остаться в университете. Собственно, этого она и сама хотела. И не только она, но и ее близкая подруга Рики Гюди, с которой они уже несколько лет жили вместе.

Но амбициозные планы и личная идиллия были разрушены одним письмом отца.

«Саша (сестра Веры — прим. ТД) умерла от воспаления легких, мать нервнобольная, приезжай! Я никогда не звал тебя, но это необходимо. Заканчивай службу и домой. В семи верстах от нас строится новый завод, нужен хирург, я дал слово за тебя. Не могу писать — тяжело!»

Самоотверженная Вера спешно начала собираться. Распрощалась с Рики, взяв с нее обещание, что скоро они встретятся в России.

На родине Гедройц ждали привычная бедность, уставший отец, мать с надломленным душевным здоровьем. Единственным способом что-то изменить казалась работа, и Вера с утра до ночи пропадала на Мальцовском цементном заводе.

Из-за особенностей тяжелого труда на заводе главной проблемой рабочих была грыжа — это Вера установила быстро. А поскольку специализацией ее учителя профессора Ру были именно грыжи, ее методы лечения оказались весьма эффективны.

Слух о новом талантливом враче быстро распространился по окрестностям, и работы у Веры прибавилось. Ну, а после того, как она поставила на ноги сына мастерового, который из-за заболевания тазобедренного сустава всю жизнь провел в полусидячем положении, Гедройц и вовсе стала местной знаменитостью.

В одном из таких заводских домов жила В.И.ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

В одном из таких заводских домов жила В.И.ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

32-летнюю Веру Игнатьевну пригласили принять участие в Третьем всероссийском съезде хирургов. «Первая женщина-хирург, выступавшая на съезде с таким серьезным и интересным докладом, сопровождаемым демонстрацией… Помнится мне и шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться» — записал коллега Гедройц, хирург Разумовский.

Именно в этот момент — признания и триумфа — Вера берет в руки браунинг.

Пуля пробила сердечную сумку. Веру удалось спасти исключительно благодаря мастерству ее коллег, которые тактично не задавали вопросов. Да если бы и задали, что она могла им рассказать?

Свои переживания Вера поверяла только бумаге. Так, негодуя на социальную несправедливость, царящую в России, она записала в дневник: «Идут параллельно как бы две жизни: одни беззаботно развлекаются, устраивают любительские спектакли, не слыша стонов других, задавленных нуждой и голодом». Но не одна социальная несправедливость довела Веру. Она получила письмо от Рики из Швейцарии. «Не жди, я рвусь к тебе, но не могу оставить детей и дело…».

Гедройц долго приходила в себя после попытки самоубийства. Окончательно к жизни ее вернула, как ни странно, война.

С поля битвы в Царское село

«Среди тех, кто пошел на фронт в качестве хирурга Красного Креста, была княжна Гедройц — главный хирург санитарного поезда» — говорилось в рапорте о русско-японской войне

Впервые в истории серьезные операции проводились прямо на поле битвы, под вражеским обстрелом — европейские державы начнут использовать операционные вагоны лишь спустя десять лет. И новатором в этом опасном деле стала женщина — хирург Гедройц.

На отдых у врачей было не больше трех-четырех часов в сутки — за одну только первую неделю работы вагона-операционной Гедройц провела 56 операций.

Прооперировала между делом даже японского принца. Спустя годы принц прислал Вере Игнатьевне благодарственное письмо, в котором назвал ее «дарительницей жизни и обладательницей рук исцеляющих». А также драгоценные сувениры — шелковые панно ручной вышивки и несколько фигурок нэцкэ из слоновой кости.

Слава первой женщины-хирурга дошла до императрицы, и Александра Федоровна выказала желание заполучить диковинку в свой госпиталь при Царском селе.

Слева: Медперсонал Дворцового лазарета. В.И.Гедройц в центре. Справа: доклад о назначении ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Слева: Медперсонал Дворцового лазарета. В.И.Гедройц в центре. Справа: доклад о назначении ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Гедройц произвела на царскую семью шокирующее впечатление. Княжна коротко стриглась, предпочитала мужской костюм с галстуком, постоянно курила, а о себе говорила в мужском лице «Я прооперировал», «Я осмотрел».

Тем не менее, императрица настояла на назначении Гедройц в госпиталь. Кроме того, Вера Игнатьевна стала врачом великих княжон, которым было комфортнее наблюдаться у женщины.

Затишье между войнами было плодотворным временем — Гедройц, которой было положено неслыханное жалованье в 900 рублей, чуть ли не впервые в жизни могла не беспокоиться о деньгах. А также посвятить свободное время литературе.

В палате офицерского отделения лазарета №3. 1914 годФото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Romanov Family Album

В палате офицерского отделения лазарета №3. 1914 годФото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Romanov Family Album

Близкий друг Веры Игнатьевны, художник Клевер ввел ее в литературные круги Петербурга. Необыкновенная княжна очаровала пестрое богемное общество: она даже стала членом «Цеха поэтов» первого созыва. Более того — выручила Николая Гумилева, дав ему половину необходимой суммы для издания «ежемесячника стихов и критики» акмеистов «Гиперборей».

Стихи Сергея Гедройца (псевдоним Веры) публиковались наравне с произведениями Ахматовой, Мандельштама, Маяковского. Правда, личность княжны современники находили куда более увлекательной, чем стихи.

Первая мировая война приостановила литературную деятельность Веры Игнатьевны, но укрепила ее врачебный авторитет у Романовых.

А вот авторитет царской власти в глазах Гедройц все падал. Она понимала, что если даже в Царском селе творится неразбериха, то какой же ад происходит в других госпиталях: «Лечебница вечно переполнена, а считая, что нижний подвальный этаж занят призреваемыми, несчастными стариками и старухами, то попросту нужно сказать, что народу в нем набито, как сельдей в бочке».

Царское Село. Солдат с осколочным ранением (до операции) в военном госпитале. Вера Гедройц делает перевязкуФото: ТАСС

Царское Село. Солдат с осколочным ранением (до операции) в военном госпитале. Вера Гедройц делает перевязкуФото: ТАСС

Порой Вера Игнатьевна облекала свои впечатления и в стихотворную форму.

Квадрат холодный и печальный

Среди раскинутых аллей,

Куда восток и север дальний

Слал с поля битв куски людей.

Под руководством Гедройц Александра Федоровна и ее дочери освоили труд сестер милосердия. Императрица, Ольга и Татьяна Романовы не гнушались грязной работы и послушно ассистировали при операциях. Увлеченная работой Вера Игнатьевна могла и прикрикнуть на Александру Федоровну, но та не обращала внимания.

Императрица Александра Федоровна подает инструменты во время операции. Позади стоят великие княжны Ольга и Татьяна. Оперирует В.И.ГедройцФото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Romanov Family Album

Императрица Александра Федоровна подает инструменты во время операции. Позади стоят великие княжны Ольга и Татьяна. Оперирует В.И.ГедройцФото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Romanov Family Album

Один эпизод все же охладил отношения между императрицей и княжной — Вера Игнатьевна выставила Распутина из палаты, куда он зашел проведать знакомую. Зашел размашистым шагом с улицы в грязных сапогах. Распутин привык, что все двери империи ему открыты, а Гедройц привыкла, что в ее палатах царит чистота, и нет посторонних. Долго еще хихикали сестры милосердия, вспоминая, как их хирург чуть ли не за шкирку вышвырнула из палаты всемогущего старца.

Отверженная

К мысли о необходимости революции Гедройц пришла, еще будучи студенткой курсов Лесгафта. Княжеский титул не отделял ее от народа, ведь Гедройц жила в простоте, граничившей с бедностью. Тем более удивительно было для Веры Игнатьевны враждебное отношение к ней нового мира.

В 1918 году, будучи хирургом Шестой Сибирской стрелковой дивизии, Гедройц получила на фронте ранение и была эвакуирована в Киев. Встала на ноги, окрепла, приготовилась к работе и… не получила ее.

Отказ за отказом ждал одного из самых талантливых хирургов страны, когда она пыталась устроиться на работу. Княжеское клеймо было для советской власти важней заслуг перед медициной. В голове не укладывалось: как те, кто слагают песни о благоденствии народа, этого же народа лишают достойного лечения? И вообще — какое отношение медицина имеет к политике? Врач ведь не смотрит, кого лечить — он выполняет свой долг.

Но хуже всего в этом новом мире оказались аресты — их было несколько. Неожиданные, часто среди ночи, они длились, как правило, меньше суток. Гедройц всегда отпускали без последствий: приходил приказ из Москвы, от некоего видного чиновника, которому еще в 1914 году Вера Игнатьевна сделала сложнейшую операцию на колене.

Наконец, для первоклассного хирурга мирового масштаба нашлась работа — в детской поликлинике.

В этом доме в Киеве жила В.И.ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

В этом доме в Киеве жила В.И.ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Одно радовало Гедройц в этот период — сближение с вдовой графа Нирода Марией. В Киеве княжна и графиня поселились вместе в квартире дома на Круглоуниверситетской улице. Свели знакомство с богемными соседями: супружеской парой художников Ириной Авдиевой и Леонидом Поволоцким.

Пары регулярно устраивали совместные литературные и музыкальные вечера. «Гедройц играла на скрипке, я ей аккомпанировала на фортепьяно, — вспоминала Авдиева, — Порой мы расходились на три-четыре такта, но это не смущало нас. Мы играли, не замечая, что слушатели забились в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать какофонии».

В 1921 году, когда Вера Игнатьевна уже перестала надеяться, поступило предложение о работе из Киевского медицинского института. Постепенно предубеждение против Гедройц — по крайней мере, в медицинских кругах — рассеивалось.

В печати стали появляться статьи Веры Игнатьевны, посвященные онкологии, эндокринологии и, разумеется, хирургии. В 1923 году Гедройц получила звание профессора медицины, спустя шесть лет — предложение возглавить кафедру хирургии.

Даже ее автобиографические повести под псевдонимом «Сергей Гедройц» опубликовали в Петербурге. Казалось, жизнь налаживается.

Киев, 1931 год

Поволоцкий открыл дверь. На пороге стояла Вера Игнатьевна — невероятно похудевшая, осунувшаяся, практически неузнаваемая.

— У меня с вашей супругой, Леонид, свидание под грушей, — и улыбнулась.

Поразительно, как улыбка вмиг делала ее суровые черты лица мягче, женственней.

Книги В.И.ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Книги В.И.ГедройцФото: из книги Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц - хирург и поэт. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2013. - 198, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 196-198. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902238-98-0

Поволоцкий жестом пригласил соседку в квартиру. Та уже рассказывала:

— Есть, Леонид, такая остренькая травка — практически везде растет, собаки и кошки ее едят. У меня созрел план, чтобы Ирина всю неделю эту травку на спирту настаивала, а потом придет день отдохновения, и мы сей кулинарный успех отпразднуем. Как видите, день пришел.

Из кухни вышла Авдиева — в руках она держала бутылку с подозрительной ярко-зеленой жидкостью. На дне бутылки плавали обрывки травки. Поволоцкий поморщился.

— Дорогие, простите, что лезу не в свое дело, но вы уверены, что хотите пить эту дрянь?

— Ирочка, пошли скорее, ваш супруг позарился на наш изысканный ликер.

«Под грушей» — значит, под старым раскидистым грушевым деревом во дворе дома. Вера Игнатьевна по-хозяйски разлила ядовито-зеленую настойку по рюмкам и, чокнувшись с Авдиевой, выпила залпом. Вкус был отвратительный.

— Какой ужас, — сморщившись, пробормотала Ирина.

— Ничего, это эксперимент, — так же морщась, констатировала Вера Игнатьевна и разлила еще по одной.

После третьей рюмки разговор стал свободней. Гедройц читала свои стихи, особенно проникновенно продекламировала «Царскосельский дворец»:

Пустынный, белый, одинокий,

С красой раскинутых крылец,

Средь тьмы ночной зимы жестокой,

Как прежде, высится дворец.

Как встарь, решетка вдоль ограды

Покой былого сторожит,

Мороза щедрого награда,

Сугробом снег вокруг лежит.

Авдиева и Гедройц часто вместе напивались (прямо так и говорили «давай напьемся»), но Ирина точно знала, что этот раз будет последним.

Болезнь наступала все решительней. Год назад Вере удалили матку, но рак уже дал метастазы в печень. Тот самый рак, борьбе с которым Гедройц посвятила последние годы врачебной практике в Киеве.

Да, они напиваются в последний раз — поэтому Авдиева спрашивала то, что не осмеливалась спросить раньше. Например, про отношения Гедройц и Гумилева — обычно Вера Игнатьевна этой темы не касалась, но тут разоткровенничалась.

— Я лечила его от малярии — мальчик заразился во время поездки в Абиссинию. А что вы смеетесь, Ирочка, мальчик он для меня и был — я же лет на 15 старше. Говорит, умираю, не могу без вас. Я ему в ответ: вы умирали от паразитических организмов рода Plasmodium falciparum, и то вас уже вылечили. Тогда он мне посвятил стихотворение.

— Мечта! — воскликнула изрядно захмелевшая Авдиева.

— Как сказать — в сущности, обвинил меня в том, что я отвергаю весь род мужской. Назвал стихотворение «Жестокой». Помню такие строки:«Вам хочется на вашем лунном теле/Следить касанья только женских рук». Каково? Но последнее четверостишие совершенно изумительное. Вот, послушайте, Ирочка.

Орел Сафо у белого утеса

Торжественно парил, и красота

Безтенных виноградников Лесбоса

Замкнула богохульные уста.

Так, за разговорами, они выпили всю зеленую жидкость под раскидистой грушей. Когда стало совсем плохо, Вера Игнатьевна призналась, и в голосе ее слышались жалоба и даже обида:

— Я думала этой зеленой травкой рак в себе убить, резать уже бесполезно — он везде. Но, боюсь, не получится…

Вера Игнатьевна скончалась в марте 1932 года. Перед смертью она отдала своему соседу и другу художнику Поволоцкому письмо, написанное профессором Ру. «Леня, сохрани это письмо. Это для русской хирургии честь, понимаешь? Придет время, и отдашь кому надо».

|

Метки: гедройц медицина |

Скальпель в руках княжны |

Скальпель в руках княжны

Судьба Веры Гедройц может служить примером преодоления трудностей. Именно она доказала России, где не только медицина, но и высшее образование вообще были недоступны для представительниц слабого пола, что женщина у нас может быть не только врачом, не только хирургом, но и светилом в своей области.

Вера Игнатьевна Гедройц была не только одной из первых женщин-хирургов в России, но и талантливым поэтом.

Мельканье фонарей неясных,

Борьба любви и духов тьмы,

Где трех сестер, сестер прекрасных

Всегда привыкли видеть мы.

Молчат таинственные своды,

Внутри, как прежде, стон и кровь,

Но выжгли огненные годы - Любовь.

Такие строки посвятила она августейшим сестрам милосердия: государыне Александре Федоровне и ее дочерям: Ольге и Татьяне.

Бедные дворяне

Вера Гедройц по отцовской линии происходила из знатного литовского княжеского рода. Ее предки боролись против российского владычества - Вере же предстояло отдать всю себя службе именно этой стране.

Если честно, то начало жизни будущего светила медицины могло не оставить в Вере никакой благодарности родной стране. Появилась девочка на свет в 1870 году в Орловской области. Ее предков лишили дворянства за борьбу против владычества русских. Семья жила тяжело - детей было много. Но Вера была не из тех, кто унывает. С ранних лет она стала заводилой во всех детских играх - даже мальчишки ей подчинялись.

А потом семью потрясла серия смертей - Вера эти мрачные события восприняла как вызов. Ей казалось, что, будь медицина совершеннее, она смогла бы помочь близким людям.

В конце 1870-х Гедройцев настигли два события: хорошее и плохое. Семье вернули дворянство. Но сгорел их дом. Бедность была страшная. Однако Вера шла своим путем - она решила стать врачом.

После окончания гимназии в Брянске она перебралась в Санкт-Петербург, где училась на медицинских курсах, организованных профессором Петром Лесгафтом. Он-то и посоветовал Вере ехать в Европу получать высшее образование. Там это женщинам позволялось.

Выезд из столицы для Гедройц оказался сопряжен с трудностями: во-первых, она попала в поле зрения полиции из-за своих народовольческих убеждений. Во-вторых, отец не отдавал дочери паспорт. Пришлось фиктивно выйти замуж - так тогда делали многие девушки, жаждавшие самостоятельности. Супруг отдал Вере паспорт, и она уехала в Лозанну, где с отличием закончила медицинский факультет университета. В Швейцарии Вера встретила свою первую любовь - то была женщина. У Веры Игнатьевны была нетрадиционная сексуальная ориентация, которой она не изменяла всю жизнь...

Тяжелые годы на родине

Но в 1899-м Гедройц пришлось вернуться в Россию - заставили семейные обстоятельства. В то же время ее любимой пришлось остаться дома, в Швейцарии - также по семейным обстоятельствам. С Запада Вера уезжала с тяжелым сердцем и... защищенной диссертацией на звание доктора медицины.

Жизнь в России быстро взяла Веру в оборот. Как ни странно, швейцарский диплом открыл перед ней двери в российскую медицину. Женщина устроилась в больницу при Мальцовских заводах, что находились в Калужской губернии. Там она столкнулась с такой бедностью, такой безнадежностью и таким безразличием хозяев предприятия к жизни рабочих, что «железная» Вера впала в депрессию, ей несвойственную.

Любимая не могла приехать из Швейцарии. На руках у Веры были старые больные родители. Вся эта обстановка привела к попытке самоубийства, которую Гедройц предприняла в 1903 году. Врачи, бывшие рядом, спасли ей жизнь. Знала бы 33-летняя Вера, сколько всего хорошего и важного - и для нее лично, и для человечества - еще случится в ее жизни! В том же 1903-м Московский университет выдал-таки медику диплом, где то ли по глупости, то ли с издевательской целью было написано «женщина-врач». У мужчин-докторов в документах пол не указывали...

В следующем году карьера женщины-хирурга пошла вверх. Как-то вдруг все поняли, какая величина в медицине перед ними. На фронтах Русско-японской войны Вера стала незаменимым специалистом. Через ее руки прошли сотни раненых. Теперь она стала обладателем уникального опыта лечения рабочих, которые с детства были обделены квалифицированной медицинской помощью, и раненых, которые, слава богу, есть не всегда, но это не значит, что полевую хирургию следует сбрасывать со счетов как дисциплину.

Волнения 1905 года застали Гедройц в гуще событий. Она не забыла о кошмарных условиях жизни на Мальцовских заводах. И теперь Вера Игнатьевна стала отстаивать права пролетариев на человеческую жизнь. Только не как член партии большевиков - княжна вступила в партию конституционных демократов.

Дальше в карьере Гедройц начали происходить настоящие чудеса. Несмотря на стычки с полицией в молодости, демократические убеждения и открытые заявления о бесправии рабочих, ее признала власть. Дело в том, что в годы войны хирург успешно прооперировала нескольких достаточно высокопоставленных военных. И они чувствовали благодарность к этой непрерывно курившей, грубоватой женщине с добрым сердцем.

Теперь все слушали Гедройц, открыв рот. Коллеги забыли ее крики о помощи рабочим Мальцовских заводов, которые никто не слышал: что-де может просить для своих пациентов провинциальный врач, да еще и женщина?

В военном госпитале

Во время визита в Петербург Вера встретила врача Евгения Боткина, знакомого ей со времен Русско-японской войны. Он-то и пригласил Гедройц на должность старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. Все знали, что хирург отлично разбирается в женских болезнях. А в семье царя Николая II было аж пять женщин!

Конечно, у Гедройц были враги: ей пытались припомнить антимонархическое прошлое. Но какое там... Императрица Александра Федоровна и великие княжны просто влюбились в грубую, но добрую Веру. Дворянство также тепло отнеслось к Гедройц: все надеялись на то, что рационально настроенная женщина выведет императрицу из-под гипнотического влияния на нее Распутина.

Естественно, с Распутиным вышел конфликт. Когда другая фаворитка царской четы - фрейлина Анна Вырубова - попала в железнодорожную катастрофу, ее взялась оперировать сама Гедройц. Вера пришла в бешенство, когда в стерильную операционную прямо с улицы ворвался Распутин - в шубе и сапогах. Она самолично вышвырнула нахального «старца» из помещения. Этого он врачу не забыл...