Императорский поезд царя Николая II: 10 исторических фото (впервые в цвете) |

Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

36 976 подписчиков

Императорский поезд царя Николая II: 10 исторических фото (впервые в цвете)

24 февраля

Царский поезд был построен Александром III для своего сына и наследника Николая в 1895 году на Николаевском заводе. Этот маленький состав был расширен еще 3-мя вагонами после его коронации.

добро пожаловать дорогие друзья в гости к Николаю Романову! (все фото - общественное достояние)

Далее состав продолжал расширяться по мере роста свиты и семьи Николая II, увеличению путешествий и деловых поездок последнего императора России. Перед отречением в 1917 году императорский поезд состоял уже из 11 вагонов.

сварные швы - это вот те точки между царскими вагонами

Состав содержал передовые технологии и царский лоск. Например французская ванна Николая II и его супруги была выполнена из меди и серебра (серебро обеззараживает воду). И содержала специальные отражатели по бокам чтобы избежать брызг воды во время движения поезда.

роскошные вагоны с позолотой были издалека видны народу российскому

Все вагоны были выкрашены в темный однотонный цвет и украшены многочисленными императорскими гербами. Сварные швы снаружи были покрыты позолотой. Вы можете сказать - шиковал царь в нищей России, где народ голодал! Но Вы же не думаете - что Ленин, Сталин, Брежнев, Ельцин были скромнягами в жизни? Если бы они ездили все с нами на электричке их бы не поняли правители других стран.

салон для отдыха императорской семьи имел даже прогрессивный вентилятор! (слева)

Внутри вагоны были обиты мягкими драпировками для абсолютного комфорта и бесшумности. Для обивки использовался шелк, кожа и бархат, пол был обит линолеумом и лежали персидские ковры.

Купе министров Правительства. Здесь министры ожидали приема царя и могли поспать вон на той кушетке

Стены и потолки были обиты дубовыми, ореховыми и березовыми панелями. Свет давали электрические лепные люстры и бронзовые светильники. На стенах висели фотографии династии Романовых, губерний России и иконы.

Стены и пол были обиты мягкой драпировкой и коврами для шумоизоляции вагонов

Окна поезда были закрыты фисташковыми занавесками и у каждого члена царской семьи и свиты были свои отдельные купе. В каждом купе была ванная комната (умывальник) и туалет.

Купе фрейлины императрицы

Кушала императорская семья в отдельном вагоне с ресторанным салоном. По давней традиции императорская чета выпивала каждый обед по бокалу красного вина. Подавали перемену из 5 блюд с учетом личных диет.

Салон-ресторан императорского состава поражал английской мебелью и отделкой; лепными люстрами на потолке

Дети с императрицей в свободное от уроков время развлекались настольными играми: домино, шахматы, шашки. Срубить разок козла любил и сам Николай II.

Но в поезде сидеть все равно было тяжко и семья радовалась многочисленным остановкам и приемам местных делегаций. Пока отец отдувался, дети под охраной лейб-гвардии весело бегали недалеко от железнодорожного состава в зеленом русском поле.

Ванная комната императорской четы. Душ вверху а внизу жалюзи закрыли саму ванну

Именно в этом поезде император примет представителей Государственной Думы 2 марта 1917 года. Царский поезд станет последней маленькой империей Романовых и свидетелем отречения царя и трагедии России. На нем потерявший корону российский император прибудет в свой дворец в Петергофе и навсегда с этим поездом расстанется

Дамское купе дочерей Николая II, их Императорских Высочеств

После революции императорский поезд станет экспозицией музея Петергофа в качестве демонстрации роскошной жизни эксплуататоров трудового народа. В 1941 году Петергоф будет захвачен немцами и в ходе бомбардировок и сражений царские вагоны сгинут в огне.

Императорская чета с царевичем - наследником Алексеем Николаевичем завтракают

Некоторые предметы продолжают храниться в музеях Царского села под Санкт - Петербургом.

https://zen.yandex.ru/media/rubez/imperatorskii-po...cvete-5e51435b4208631185476562

|

Метки: романовы транспорт |

Фёдор Тютчев: умом Россию не понять… |

Фёдор Тютчев: умом Россию не понять…

21 января

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Это четверостишие, написанное Ф.И. Тютчевым в 1866 году на клочке бумаги, хранится сегодня в Пушкинском доме в Питере. Наизусть его знают все русскоговорящие люди, ведь тема уникальности и загадочности русской души сегодня, как и полтора века назад, остаётся всё такой же актуальной. Это философское стихотворение поэта в каком-то смысле можно назвать выражением сути всего русского народа.

Но что за человек был Фёдор Иванович, что так точно и на века смог охарактеризовать и страну, и её народ? Тютчев родился в Орловской губернии в дворянской семье. Начальное образование он получил дома под руководством поэта-переводчика Раича. Затем поступил в Московский университет, где через два года получил степень кандидата словесных наук. В 1822 году Фёдор Иванович начал службу в коллегии иностранных дел и вскоре был назначен на дипломатическую службу в Европу. В ту пору ему было лишь восемнадцать.

Увлечённый литературой, Тютчев знакомится и близко общается с Шеллингом и Гейне, труды которых производят на него значительное впечатление. Но при этом он видит и так называемые «европейские ценности», которые, несмотря на внешнее благополучие, не может принять, и всё больше понимает, что России нельзя следовать европейским путём.

Свои мысли по этому поводу Тютчев излагает в статье «Письмо к г-ну доктору Кольбу», подчёркивая тысячелетнюю историю России, её духовную культуру и православный характер. Эта статья попала в руки императору Николаю I, который не просто её одобрил, но и разрешил автору впредь выступать в прессе с разъяснением вопросов по взаимоотношениям России и европейских стран.

Отныне миссией Фёдора Ивановича становится создание, как бы мы сегодня сказали, положительного имиджа России, поддержание авторитета страны и налаживание дипломатических связей. Этим Тютчев занимается более двух десятков лет вдали от родины.

В Европе проходят его основные годы жизни: здесь он женится, становится главой семейства, хоронит жену и женится повторно. При этом обе его супруги были иностранками, не знавшими ни слова по-русски. Не только на работе, но и дома Фёдору Ивановичу приходится общаться на чужом языке, однако же он не забывает родной и не становится, по выражению И. Аксакова, «иностранцем вообще, без народности и отечества».

Тот же Аксаков, описывая биографию поэта, скажет: «Невольно недоумеваешь, каким чудом, при известных нам внешних условиях его судьбы, не только не угасло в нём русское чувство, а разгорелось в широкий, упорный пламень, — но ещё, кроме того, сложился и выработался целый твёрдый философский строй национальных воззрений».

Знаменитое четверостишие Тютчев напишет уже по возвращении на родину. Обогащённый дипломатическим опытом, он острее почувствует уникальность русской жизни, сможет объективнее её оценить в сравнении с европейской.

Поэт говорит о том, что с позиций рационального и общепринятых мерок Россию никогда не постичь. Эту страну нельзя подогнать под какие-то стереотипы, а русский народ заключить в определённые поведенческие рамки.

Да, хаос, безалаберность, непредсказуемость — наши отличительные черты. Но именно в них поэт видит самобытность русского народа, которая в необходимый момент может стать спасительной. И такое мнение Фёдора Ивановича, как ни удивительно, подтверждает немецкий канцлер Бисмарк: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Хотя некоторые утверждают, что он такого не говорил.

Тютчев же считает, что именно русский менталитет, основанный на вере в великую Россию, и есть залог того, что страна будет всегда развиваться собственным путём, отвергая чуждые ей иностранные устремления.

https://zen.yandex.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2...%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE

|

Метки: литераторы тютчевы |

В ночь на Ивана Купала происходили ритуальные бесчинства |

В ночь на Ивана Купала происходили ритуальные бесчинства

Вчера

Один из самых древних праздников - это Иван Купала, который проводится в ночь 24 июня (7 июля). Иван Купала совпадает с другим важным событием, православным праздником Иоанна Крестителя.

Это время летнего солнцестояния, периода, когда наступает жаркое лето. Именно поэтому на Ивана Купала очень большое внимание уделяется травам и силам природы в общем.

На этом празднике стараются привлечь плодородие и задобрить силы природы. Одна из главных целей - привлечение на свою сторону сил природы с благими намерениями.

Важное место во время этого праздника всегда уделялось воде и огню. Так, специально разжигали огнем, а затем незамужние пары прыгали через него, взявшись за руки.

Если пара, которая перепрыгивает через огонь, не разжала рук во время прыжка, то их ждет счастье в будущей семейной жизни. В случае провала же они прекращают отношения.

Женщины, которые недавно только стали мамами, в эту ночь сжигали в костре детские вещи. Считалось, что так дети будут защищены от опасностей и болезней.

Сам огонь имел символическое значение, т.е. очищал человека от всего плохого. Также большое внимание уделялось и воде.

На Ивана Купала было принято купаться, так как именно в эту ночь вода считалась особенно полезной. Все проводили время в озере или в речке, при чем без одежды.

Таким образом тела и душа очищалась от нечистой силы. Также в эту ночь происходили различные ритуалы, чтобы избавиться от нечистой силы и нечисти, которая, как считалось, вылезает именно в этот день.

В эту ночь все запреты исчезали и разрешалось практически все. Помимо ритуалов, молодежь часто практически все громила, что только видела, и позволяла вольности. Считалось, что именно такие действия не пустят нечисть в мир живых.

Такие действия молодежи этнографы охарактеризовывали как ритуальные бесчинства.

В эту ночь девушки умывались росой, чтобы оставаться красивой. При чем незамужние из них еще и произносили специальные слова с целью выйти замуж.

Незамужние девушки часто гадали при помощи венков. Сами венки плели из цветов, которые растут на поле, а затем бросали в реку.

Если венок сразу пойдет к берегу, то в этом году не ждать ей семейного счастья. В ином случае девушка пойдет искать счастья в той стороне, куда поплывет венок.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b56b725f1314200a91...nstva-5e89edcced5b9b19f3be13ea

|

Метки: жизнь народа |

Фанни Каплан: обиженная женщина, отомстившая брату своего любовника? |

Фанни Каплан: обиженная женщина, отомстившая брату своего любовника?

27 марта

Про Фанни Каплан написано много. И еще много напишут – не сомневайтесь. До сих пор идут споры о том, она ли стреляла в Ленина. А если она, то почему?

Фанни Каплан

Я хочу затронуть одну оригинальную версию, фактов о которой довольно мало. Но они есть.

Сторонники теории, о которой пойдет речь, уверены, что большинство документов и показаний, зафиксированных на бумаги, было уничтожено советской властью, чтобы не бросать тень на вождя мирового пролетариата и его семью.

Достаточно предисловий, перейдем к сути.

Итак, 1917 год. Фанни Каплан – «заслуженная каторжанка», прославившаяся покушением на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Она уже не анархистка. Она придерживается эсеровских убеждений.

Дмитрий Ульянов и Фанни Каплан

Фанни отдыхает в «Доме для политкаторжан» в Евпатории. Так тогда назывался санаторий «Приморский».

Каплан еще молода, но состояние здоровья оставляет желать лучшего. Вот женщина и лечится.

И тут – неожиданная встреча с Ульяновым. Нет, пока не с Владимиром Ильичом, хотя и это, как мы знаем, будет – через год.

В «Доме для политкаторжан» Фанни знакомится с врачом Дмитрием Ильичом Ульяновым, занимающий пост чиновника от медицины в советах Крыма.

Младший брат Ленина молод, привлекателен – похож на вождя революции, большевик – а как иначе?

Он, по свидетельствам современников, хорошо знавших младшего Ульянова, любит выпить и пообщаться с женщинами. И тут ему встречается Каплан.

Не сказать, что первая красавица, но и не женщина с отталкивающей внешностью. А главное – Фанни очень неопытна в делах сердечных. Ей некогда было ими заниматься – увлеклась революционными действиями.

Дмитрий Ульянов

По одной из версий, Дмитрий Ульянов воспользовался своим докторским положением и соблазнил неопытную Каплан. По другой – и соблазнять никого не надо было. Фанни влюбилась в мужчину. Это не особо важно.

Интересно другое: влюбленным пришлось расстаться.

По этому вопросу тоже существуют разные мнения. Одни считают, что Каплан и Ульянов не сошлись во взглядах, поэтому не могли быть вместе. Как было указано, Фанни была эсеркой, а Дмитрий – большевиком.

Каплан надеялась, что Учредительное собрание сможет установить новую власть в стране. Конечно же, она верила, что эсеры станут править, потому что очень многие их поддерживали. А тут откуда-то вылезли скромные в плане популярности большевики, и их лидер заявил: «Есть такая партия!» - готовая взять власть и ответственность на себя.

По другой версии, Дмитрий просто мило провел время с Каплан и решил переключится на других дам.

И на этом этапе уже можно предположить, что Каплан возненавидела всех Ульяновых. А в Ленина стреляла не только потому, что он был лидером большевиков, но и потому, что Владимир был братом Дмитрия.

Конечно, версия слабая, потому что, по сути, не основывается на железных доказательствах.

Что касается судьбы Каплан, то она должна быть вам известна. Дмитрий Ульянов же дожил до 1943 года. Был женат, имел детей. Дочь у него родилась вне брака.

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/fanni-...vnika-5e7cb456baf04c76714b6e1a

|

Метки: ульяновы каплан террор |

Романовы в эмиграции. За кем следила французская полиция |

Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

1726 подписчиков

Романовы в эмиграции. За кем следила французская полиция

31 марта

Лет через 100 некоторые архивы открываются. И там историки находят весьма интересные дела.

Архив префектуры полиции Парижа – не исключение. Бумаги и папок для заведения «дел» на русских эмигрантов французская полиция не жалела. В Париже осели те, кто сумел сохранить хотя бы часть своих капиталов. Карманниками такие эмигранты (и уж тем более Романовы) не были, но полицию их жизнь интересовала. Следили десятилетиями. До 1940-х годов точно.

Дела Романовых хранились в префектуре полиции особо. Заведены были на всех. И на тех, кто приезжал в Париж, и на тех, кто был во Франции на ПМЖ.

Великий князь Александр Михайлович, его жена Ксения Александровна (сестра последнего царя), их дети, коих было семеро. Шесть сыночков и лапочка-дочка – княжна императорской крови Ирина Александровна, в замужестве – княгиня Юсупова.

Свадьба Никиты Романова. На фото есть и его родители. Источник: yandex.ru/images/

Приехали в Париж в 1919 году. Родная сестра последнего русского царя с Нансеновским паспортом (№5). Вроде ничего криминального. А вот ее супруг привлек внимание полиции тем, что увлекался оккультными науками (это его зятю-то Распутин не нравился!).

Следили за князем императорской крови Гавриилом Константиновичем. И за его морганатической женой. Приехал в 1920-м году. Остановился бывший участник белого движения в отеле. В деле все указано: как часто покидал гостиницу, в какое кафе или ресторан ходил. Модные, между прочим, заведения посещал.

Гавриил Константинович общался с Великим князем Кириллом Владимировичем (который себя объявлял … да кем он сам себя не объявлял!). Следили не только в 1920-м году. И в 1936 – тоже.

Жена Гавриила Константиновича тоже была «интересна» полиции. Бывшая балерина Мариинского театра работала вместе с четой Юсуповых в их доме моды.

Коко Шанель. Почему? Она была в отношениях с Великим князем Дмитрием Павловичем.

Наблюдали и за другой балериной – Матильдой Кшесинской. Морганатическая жена Андрея Владимировича Романова в полицейских отчетах значилась как княгиня Мария Красинская. Французская полиция ошибалась с русскими и польскими именами, особенно отчествами и фамилиями. А еще фиксировала все сплетни. Написали в своих отчетках: Кшесинская проиграла в рулетку свое состояние и своего мужа. Мадам потом в своих мемуарах это отрицала.

В начале 1930-х интересовались князем Владимиром Романовским-Красинским (сыном балерины, вырос мальчик и заинтересовал полицию).

Владимир Красинский с родителями. Фото: yandex.ru/images/

Почему? Две причины.

- Из-за бурной личной жизни балерины. Ходили упорные слухи, что ее сын – дитя Николая II. Если верить Википедии, то Вова сам их и распускал.

- У Владимира были политические увлечения. Он – организатор и руководитель (один из) такой организации как «Младороссы». Официально зарегистрированной, но настроенной весьма доброжелательно к СССР. Это беспокоило полицию.

Глаз не спускали со всех родственников того, кто объявил себя императором в изгнании. Ладно те, кто общался с самопровозглашенным императором. Это еще можно понять.

Но Борис Владимирович (родной брат) политикой не занимался. Женился. Как водится, морганатически. Бездетные супруги проживали в окрестностях Парижа. Но полицейские свой хлеб отрабатывали: давали характеристики по результатам наблюдения: «жизнелюб и смельчак».

Кто особенно интересовал? Великий князь Владимир Кириллович (отец той грузинской дамы, что норовит сесть на несуществующий в России трон). Но там такая мутно-фашистская история, что можно отдельную статью написать.

***

Сижу в самоизоляции. И думаю: откуда у этих беженцев деньги на рестораны в Париже были?

Если верить мемуарам Романовых (а они их в эмиграции настрочили!) – все белые и пушистые. Любвероссияобильные. Благотворители.

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/romanovy-v-em...iciia-5e8239d46ae5482256ca7e65

|

Метки: романовы эмиграция русское зарубежье |

Кто такие были девочки-пестуньи на Руси |

Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

560 подписчиков

Кто такие были девочки-пестуньи на Руси

21 января

Девочкам на Руси приходилось работать чуть ли не с пеленок, как, впрочем, и всем остальным детям в крестьянской семье.

Лентяев в семье не любили, так как это был самый настоящий позор для отца с матерью.

Да и нельзя было бездельничать, работы много, что по хозяйству, что в поле и на пастбище. А коли хорошо не потрудишься, то и голодным можешь остаться.

К тому же силен был авторитет родителей, отец мог и за розги взяться, чтобы уму-разуму своих отпрысков научить.

Девочек в крестьянской семье с малых лет приучали к рукоделию и домашнему хозяйству.

В шесть лет маленькая помощница должна была ухаживать за цыплятами и уметь прясть.

В семь лет девочка должна была уже уметь вышивать, а с десяти на е хрупкие плечи ложились и другие обязанности.

Такие как уборка дома, глажка белья, присмотр за младшими братьями и сестрами.

Также в этом возрасте девочки должны были уметь доить корову - главную кормилицу семьи.

Очень тяжелой обязанностью юной хозяйки было полоскать белье в проруби, когда ледяная вода просто обжигала нежные детские руки.

Но ослушаться никому и в голову не приходило.

Ну а когда юной барышне исполнялось 12-ть лет, то ее могли запросто отправить на самые настоящие заработки.

Иллюстрация взята из открытого источника для оформления статьи

Девочка шла присматривать за чужими малышами, или, как тогда говорилось, становилась пестуньей.

За такую работу платили самые настоящие деньги - от трех до пяти рублей.

Летом за работу девочке могли заплатить яблоками. а также отдавали картошку, что она сама выращивала на участке хозяев.

Дарили ткань на платье, семь пудов муки.

Когда же в услугах пестуньи больше не нуждались. то ей пекли пирог из ржаной муки с яблоками и провожали за порог.

Тогда о том. что использовать детский труд и знать не знали, поэтому дети вместо игр работали чуть ли не на ровне с родителями.

А вот сегодня попробуй заставь ребенка работать, вряд ли получится. Да еще и закон будет на его стороне.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d221a126a438100ae5...-rusi-5e26b19c0a451800b2343752

|

Метки: российская империя их нравы жизнь народа |

Почему император Николай II шел под руку со своей матерью, Марией Федоровной |

1717 подписчиков

Почему император Николай II шел под руку со своей матерью, Марией Федоровной

14 июля 2019

Даже в очень серьезных и уважаемых мною журналах можно встретить такую фразу:

Мария Федоровна, столько лет занимавшая положение «первой дамы» империи, не спешила уступить свое место новой императрице: на официальных приемах Николай II вел под руку мать, Александра Федоровна шла позади с одним из великих князей, большей частью с Михаилом Александровичем.

(журнал «Наше наследие», №62, 2002 г.)

Обычно это преподносится: какая властная и влияющая на сына была вдовствующая императрица.

Я давно хотела написать на канале «Мой XIX век» об этом. И вот что удивительно: я не могла найти фотографий, чтобы Николай II шел под руку со своей матерью!

Обычно с женой:

Фото 1903 года. Выход из Грановитой палаты во время празднования Пасхи. Источник: yandex.ru/images/

или что-то неопределенное, как здесь:

Источник фото: yandex.ru/images/

А фотографии, на которых Николай II ведет под руку мать, должны быть! Вроде на этой с матушкой идет:

Источник фото: yandex.ru/images/

Аликс была высокого роста, ее трудно со свекровью спутать.

Отсутствие фотографий торжественных мероприятий, на которых Николай II идет под руку с матерью, - еще одно доказательство глубокого конфликта между двумя императрицами. И еще один камень в огород Александры Федоровны, который нам, людям XXI века, не заметен, а вот дворянам царской России бросался в глаза.

Итак, вернемся к тому времени, когда Екатерина Великая, мать Цесаревича Павла Петровича, не отдала своему совершеннолетнему сыну российский престол. А по сути его узурпировала. Прав на трон у мадам не было.

Сын ее, которого вся Европа звала русским Гамлетом, козней не строил, гадостей не желал и не делал. Но, закрывшись со своей супругой Марией Федоровной, составлял документы, которые надежно были спрятаны и опубликованы, лишь когда Павел Петрович стал императором.

Подписи Павла Петровича и Марии Федоровны. Фото: https://ru.wikipedia.org

Один из таких документов, составленных тайно от царствующей матери – «Акт о престолонаследии». Отныне женщины отстранены от правления, а трон переходит от отца к сыну.

Акт дополнялся и уточнялся положениями принятого в тот же день «Учреждения об Императорской фамилии». (Написано всё было заранее).

Этому документу я еще вернусь, когда буду писать о настоящих причинах участия Великого князя Дмитрия Павловича в убийстве Распутина. А не то, что там Феликс Юсупов насочинял ради заработка в своих мемуарах.

Так вот, по документам, составленным Павлом Петровичем и его супругой еще в 18 веке, Россия прожила весь век XIX и до 1917 года. Александр I и Николай I да и Александр III лишь уточняли этот документ.

«Учреждение…» определяло состав императорской фамилии, иерархическое старшинство её членов, их права и обязанности, устанавливало гербы, титулы, источники и размеры содержания членов императорской фамилии.

Согласно этому документу, «первой дамой Российской империи» была вдовствующая императрица! А жена императора – второй.

Поэтому на всех общественных выходах, мероприятиях любой из императоров, начиная с Александра I до Николая II, должен был идти под руку со вдовствующей императрицей, т.е. со своей матерью!

А его супруга шла следом, второй парой. «Действующую» императрицу вёл под руку следующий по старшинству Романов. До рождения Цесаревича Алексея наследником Николая II были его брат Георгий (умер от туберкулеза в 1999 г.), а потом следующий по старшинству брат – Михаил Александрович.

Так как Георгий жил в Грузии из-за своей тяжелой болезни, то на всех церемониях они так и шествовали: император Николай II со своей матерью, первой дамой, а Михаил Александрович сопровождал императрицу Александру Федоровну.

Если будете читать книги о бабушке Аликс Гессенской, королеве Великобритании Виктории, или смотреть британский сериал, обратите внимание на то, как долго она добивалась простого удовольствия, чтобы на семейный обед во дворце ее под руку вел ее муж, Альберт.

Ритуал и традиции требовали, чтобы это делал старший из династии. А это был дядя Виктории.

Чопорной Виктории пришлось признать его морганатический брак, чтобы дядя уступил свое право вести королеву под руку к еде.

То, что на фотографиях Николай II идет под руку с женой, а не с матерью, – признак глубокого конфликта между двумя первыми дамами России.

Марии Федоровне не нужно было ничего никому доказывать и показывать. Она была первая дама России. Точка. Просто женщина она была умная. Умела уступать. Понимала, что неважно, кто под руку с императором идет. Важно, куда эта страна катится.

Другой вопрос – понимала ли особенности российской дворцовой жизни принцесса из Дармштадта? Если она спустя 7 лет жизни в роли императрицы России даже не знала о том, что женщины в этой стране исключены из линии престолонаследования (в отличии от Англии)...

Хотите знать больше? Кликайте на тег #учреждение об императорской фамилии

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/pochemu-imper...ovnoi-5d2b70e7c31e4900aebf4a7e

|

Метки: романовы |

Почему Цесаревна выбрала во фрейлины некрасивую дочь поэта Тютчева? |

Почему Цесаревна выбрала во фрейлины некрасивую дочь поэта Тютчева?

8 декабря 2019

Мы знаем Федора Ивановича Тютчева как поэта. Но для современников он – дипломат. Со сложной семейной жизнью: дети от первого брака, дети от второго.

Поэт ходатайствовал, чтобы одну из его дочерей приняли ко двору фрейлиной. Но ходатайства для назначения не достаточно. Выбирала-то «начальница», т.е. супруга Цесаревича, Мария Александровна.

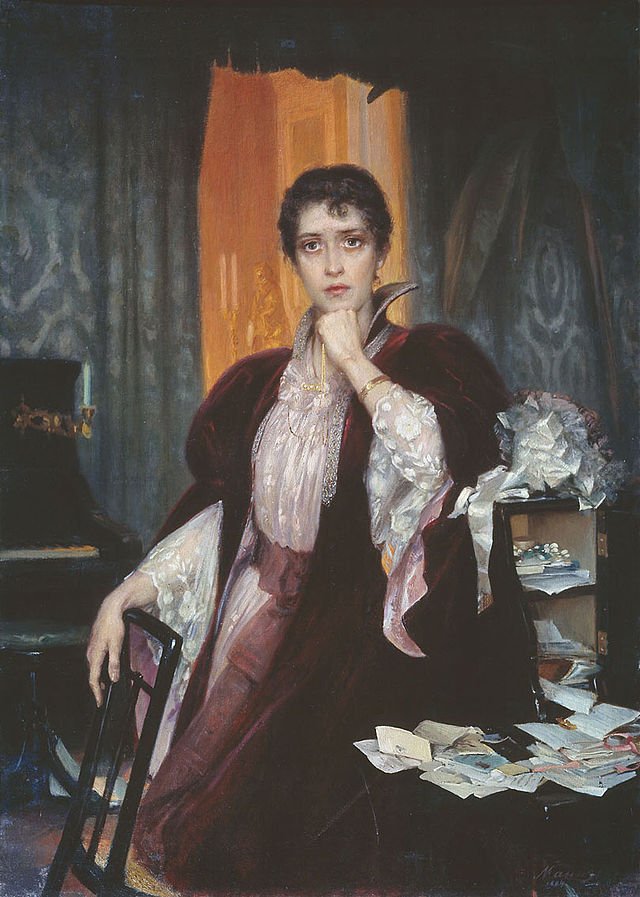

Бытует миф, что фрейлинами становились красавицы. Анна Федоровна была не из их числа:

Анна Федоровна Тютчева. Фото: yandex.ru/images/

К тому же она была слишком серьезна и прямолинейна.

Так почему же Анна Тютчева в 1853 году стала фрейлиной?

В 1851 году в жизни Цесаревны Марии Александровны произошло событие не очень для нее приятное: женился обожаемый брат, принц Александр Гессенский. На ее фрейлине. Из-за брака с простой дворянкой принц уехал из России. Брат и сестра всю жизнь были вместе, дружили, а тут разлука навсегда...

Цесаревна стала тщательнее выбирать себе окружение.

Анна Федоровна Тютчева вела дневник, в котором четко написала: почему выбрали на эту престижную и прилично оплачиваемую должность ее?

"Но выбор цесаревны остановился на мне, потому что ей сказали, что мне двадцать три года, что я некрасива и что я воспитывалась за границей. Великая княгиня больше не хотела иметь около себя молодых девушек, получивших воспитание в петербургских учебных заведениях, так как благодаря одной из таких неудачных воспитанниц она только что пережила испытание, причинившее ей большое горе" (отрывок из мемуаров Анны Тютчевой). Отрывок из мемуаров Анны Тютчевой.

Знакомых не было. Протекции не было. Федор Тютчев был дипломат и поэт. Но чиновников-поэтов в России было много.

Почему выбрали именно Анну Федоровну?

Девушку, живущую у родных Орловской губернии, Цесаревне рекомендовала Великая княгиня Мария Николаевна, которая лично не знала Анну. В те годы было принято семейную переписку читать вслух. В том числе и посторонним. Письма Анны Великая княгиня Мария Николаевна слышала и знала, что девушка серьезная.

Некрасива, серьезна и воспитывалась за границей. Третий фактор был важен. Институтки росли в атмосфере обожания императора и его семьи. Попадая ко Двору, вели себя, скажем так, несдержанно.

Цесаревна Мария Александровна не хотела повторения неприятной истории. Александр Гессенский уехал из России навсегда, но муж-Цесаревич и его братья...

Критиканка и не красавица Анна Тютчева стала фрейлиной Цесаревны.

У Анны было 2 младшие сестры, которые учились в Смольном институте. Дарья и Екатерина позже также стали фрейлинами Марии Александровны.

Дарья Федоровна Тютчева. Портрет кисти И.Макарова. Источник: yandex.ru/images/

Дарья – в 1858 году. И на примере младшей сестры можно понять, почему Мария Александровна в свое время предпочла из всех претенденток Анну, учившуюся за границей.

Влюбленность в императора, которую «выращивали» в институтках, дала о себе знать. Дарья влюбилась в Александра II. При дворе ходили какие-то сплетни о ней и о царе. Это сказалось на ее здоровье: лечилась в клинике. Любовь к царю была без ответа, это стало причиной для нервного потрясения.

Сестра Екатерина назначение во фрейлины получила в 1867, когда ей было уже 32 года. Случаи, когда две или три сестры становились фрейлинами, – нередки.

Истории других назначений на эту должность: #как становились фрейлинами

Критерий выбора на должность фрейлины: не красота и молодость, а наоборот. Ну, и социальная помощь, как и в случае с Юлией фон Гауке. https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/pochemu-cesar...tcheva-5dec797a5eb26800b4b7bb6

|

Метки: фрейлины тютчевы |

Целование руки императрицы России: рука становилась черной от грязи |

1715 подписчиков

Целование руки императрицы России: рука становилась черной от грязи

1 апреля

Обряд baise mains (целование руки) известен давно. Иван Грозный считался с европейскими традициями. Во время приемов дипломатов допускал до руки христиан (только их! Нехристиане не допускались). Правда, после процедуры руки омывал.

При Петре Великом в стране поменялось многое. Если раньше (да и при Петре Первом) иностранцев удивлял обычай «падать на земь и биться лбом о пол у ног государя», то удивление вызывало и то, что целование руки Государыни – единственное поздравление подданного.

Картина взята для иллюстрации. Источник: yandex.ru/images/

Целование руки первого лица России – одно из самых ярких впечатлений в жизни подданных. Церемония baise mains вошла в представительские обязанности Романовых. Но каждый император (императрица) делал нововведения.

Екатерина II

Дамы приседали, как во Франции и Германии. Мужчины целовали руку Государыне. Екатерина любила нюхать табак. И будучи правшой, брала пахучий табак только левой. Правую протягивала для поцелуев. Чтобы целующим ее руку не пришлось ощущать запах: не всем же он нравился, как ей.

Во время коронации у Екатерины опухла рука: из-за многочисленных и сильных поцелуев. Современники и потом старались прижимать руку государыни к губам покрепче.

Павел I

Павел Первый усложнил дворцовые церемониалы. Иностранец отмечал: при целовании руки императора нужно было еще и ударяться коленом об пол посильнее, со стуком. И звук поцелуя должен быть отчетливый. Мог отправить под арест за небрежность. Супруга Павла I церемонию baise mains выносила стойко. Удивлялась: почему ее рука не пухнет, как у свекрови.

Александр I

Александр I церемонии упростил. Его жена придворной жизнью не увлекалась. Целование руки монарха сменили поклон и целование в плечо как знак благодарности. Но при представлении Елизавете Алексеевне baise mains был: целовали руку и дамы, и мужчины.

Николай I

Николай Павлович сокращал придворные церемонии частенько. У его жены было слабое здоровье. Современники упоминали тик на лице и тремор в руках во время длинных церемоний. После некоторых baise mains Александра Федоровна «вынуждена была лечь; у нее началось сильное сердцебиение» («Записки А.О. Смирновой-Россет, фрейлины).

«От продолжительной обедни и аудиенции иностранных послов она чрезвычайно утомилась, то baise-main был только для дам и для Государственного совета» (барон М.Корф).

Среди восторгов (поцеловал(а) руку!) можно найти и бытовые детали. Я бы сказала: гигиенические. Во время Святой Пасхи церемония целования была самой длительной. Императрица подавала руку, а ее муж подставлял щеку. И рука, и щека были черные в конце церемонии.

Александр II

Много деталей придворной жизни – на страницах дневника Анны Тютчевой. Во время baise mains делали перерыв, чтобы императрица Мария Александровна немного отдохнула. Ей мыли руку, ставшую черной от поцелуев.

Во время Пасхальной субботы 26 марта 1855 года молодой император троекратно перецеловался не менее 2000 раз. После христования с царем целовали руку царице. «Император своим видом совершенно не скрывал скуки и отвращения…»

Александр III

При Дворе Александра III оставалась церемония целования руки (для торжеств). В остальных случаях допускалось пожать руку на английский манер.

Николай II

Дневники последнего российского царя содержат его переживания за «дорогую Алике». Во время 1-й церемонии baise mains руку за 45 минут поцеловало 550 придворных дам.

Фото целования руки императрицы. Источник: yandex.ru/images/

Царь цинично написал: «С другой стороны теперь было легче, потому что я был не один – моя дорогая Алике начала работать дам, пока я обделывал мужчин».

Придворным было с кем сравнивать последнюю русскую императорскую чету. Прекрасно понимали, как к ним те относятся: «работать дам» и «обделывать мужчин».

Восторгов от целования руки становилось все меньше. Во время одного представления императрице только одна дама прикоснулась губами к руке Александры Федоровны. Остальные (как и мужчины) руку трясли. Мадам даже руку перестала подавать (для поцелуя).

Ощущали придворные, что с ними «отбывают номер». Алиса Гессенская давала еще один повод не любить себя. Дальше – только хуже (в статье лишь часть причин, почему не любили).

Часто на церемониях императрица отсутствовала. Провинциальный священник, участвовавший в праздновании 300-летия Дома Романовых, описал церемонию baise mains:

«Было разъяснено, что каждый, подходя к Государю, должен делать Ему поклон, ничего не говоря, затем подходить к Государыне Императрице Марии Федоровне (Государыни Александры Федоровны в этот день не было на приеме), поклониться Ей, поцеловать руку и выходить в портретную галерею».

Почему императоры России шли под руку со своей матерью, а не женой?

Как некрасивая Анна Тютчева получила должность при Цесаревне?https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/celovanie-ruk...riazi-5e84775ceb765756c9032cbb

|

Метки: российская империя романовы их нравы |

Страшное пророчество. Что сказал Распутин Есенину на пороге царского крыльца. Как Есенин относился к старцу. Об этом не говорят |

Страшное пророчество. Что сказал Распутин Есенину на пороге царского крыльца. Как Есенин относился к старцу. Об этом не говорят

21 марта

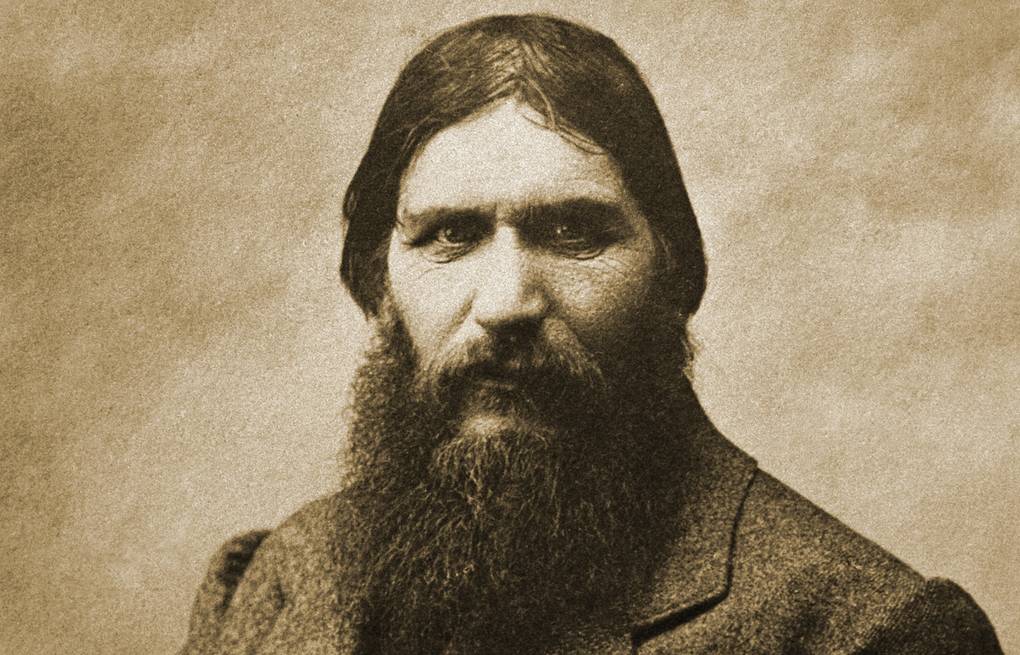

Предваряя легенду о том, что Григорий Распутин сказал Сергею Есенину, поделюсь мыслями.

Многие исследователи едины во мнении - Есенина убили. И много наговорили на него лишнего, дабы в политических целях опорочить и забыть его имя после похорон. Как и других моих коллег во все времена, как бы система ни звалась, пока в ней разные силы... На канале есть статья о Есенине. А также другая информация о замалчиваемой нашей среде. Помимо популярных тем, которые мне интересны. А в этом посте один эпизод. Он был описан в фильме по книге Хлысталова. Того самого следователя, описавшего убийство Есенина после проведения следствия и замолчавшего на десятилетия.

Фото юного Есенина из открытого источника в сети

Известно, что до того, как Сергей Есенин увлекся романтикой социализма, будучи, на самом деле, верующим, и заодно увидевшим и в социализме много хорошего, поэт ответил на призыв царя в сторону поэтов - придти пообщаться. Ведь через поэтов - говорит народ. Нужно слушать и слышать поэтов. Царь хотя бы попытался. И Есенин поговорил с ним, устроил целый концерт.

И буквально до того, как поэт оказался в гостях у царской семьи, у крыльца встретил Распутина, о котором много тоже неясного наговорили в своё время и продолжают. Распутин посмотрел на молодого человека и спросил:

«– Ты кто есть, отрок? – Есенин отвечает: – Есенин я, из Рязанских, – Знаю я тебя, – говорит Распутин, – не место тебе здесь. Здесь одни трупы. И ты будешь трупом, в жертву тебя принесут».

В какой-то момент их взгляды пересеклись. Мощно, если знать, что дальше убьют и Распутина, и царскую семью, и самого Есенина. И будут это похоже, что - ритуальные убийства. Хотя есть версия, что царь с семьей сбежали. Однако, всего не знают даже ушедшие, чтобы однозначно что-то утверждать. Вот такая интересная история. Такая легенда. К размышлению. Потому без развития темы дальше.

+++ Редкое фото:

Фото молодого Распутина из открытого источника

+++

Спасибо. Подписывайтесь. Делитесь. Ставьте лайки. Читайте, другие посты тоже.

Хотела закончить статью. Да решила добавить немного ещё под финал. Может, кто второй раз зайдёт - увидит, что добавилось. И большая просьба о помощи каналу - в конце простые формы, через которые можно помочь, и сами нуждаемся в вашей поддержке.

Итак... Что же ещё интересного, эксклюзивного, вам поведать. Об этом тоже почти не говорят, но я почуяла, что это было, и нашла доказательства такой возможности... Получается, что далее я разовью немного другую тему - близкую этой - о том, что это не единственная встреча Есенина и Распутина. И, что есть иная легенда - об их дружбе или неком соревновании, одновременно:

А. Ветлугин. ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

http://esenin.ru/vospominaniya/vetlugin-a-vospominaniya-o-esenine.html

...о встрече своей с Распутиным он рассказывал в 1922, шесть лет после смерти Распутина, пять лет после того, как самое имя Распутина потеряло какую бы то ни было значительность.

Выслушав стихи Есенина, старец будто бы сказал:

— У-ух, и хитер же ты, Серега, страсть, как хитер…

Есенин (представляете, как наивно заблистала помутневшая голубизна глаз) :

— О чем это ты, Григорий Ефимович, про какую такую хитрость?

— Да уж знаю про какую! Думаешь, коли нараспев вирши свои читаешь, не понимаю я, к чему гнешь… Так и скажи князю — «прост, мол, Григорий, да не родилась еще та мышь, что коту на хвост звонок повесила"…

Есенин опять — весь недоумение… Только губы не выдержали и улыбочка…

Одна из тех улыбочек, которые только на лице деревенской Моны Лизы появляются…

Француз в ответ на такую улыбочку пожимает плечами и соболезнующе подмигивает. — Русские… ненормальные… кошмар… Достоевщина…

— Про какого это ты князя, Григорий Ефимович рассказываешь… Я с князьями не знаюсь…

— Ты-то… Вот что я тебе, Серега, скажу… Ты из Рязани, я сибирский… не проведет Рязань Сибирь… Про Ермака слышал… Как он Грозного царя вокруг мизинца обкрутил…

Про Ермака Есенин действительно слышал… Но — «где Днепр, где имение».

Сделанные из одной и той же глины, Распутин и Есенин отлично знали, где Днепр, где имение…

И с момента этого сумасшедшего разговора началась дружба.

По словам Есенина, в Распутине его интересовал не только «тип».

Такой профессионально-беллетристический подход был чужд Есенину, хотя в характере его «Пугачева» не трудно уличить распутинские черты. Есенинское самолюбие было затронуто.

Кто кого перехитрит?

Чья земля сильнее?

Рязанская или сибирская?

Кроме того (и это поучительно и для рязанской земли, и для Есенина), Есенин получал почти что физическое наслаждение, наблюдая, как Распутин только что не плевал на шикарных дам и прекрасных кавалеров, толпившихся вокруг него.

— Когда я бывал с Распутиным, — смаковал Есенин, — я всеми десятью пальцами ощупывал — гниет, ползет, тлеет проклятое умирающее общество. Распутин… Бумеранг… Думала сблизиться с землей, а она… бац… по лбу….

+++

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1869 – 1916) - фото из открытого источника в сети

+++

Ещё отрывок из воспоминаний современника:

Есть cвидетельства, что услыхав однажды совместное выступление-чтение Клюева и Есенина, Григорий Распутин написал записку полковнику Д.Н. Ломану: "Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь отцом родным, обогрей. Робяты славные, особливо этот белобрысый. Ей Богу, он далеко пойдёт".

фото из открытого источника в сети. Сергей Есенин и Николай Клюев

Вообще,тема долгая. В старце по рассказам Есенина - его привлекала пророческая нотка. Он был - как лакмусовая бумажка - которая отражала нравы того общества. Потому общество, мне кажется,и придумывало те мифы, коими само страдало. Каждый, прежде чем, подумай плохо, в себя загляни, а не про себя ли говоришь. А поэты тоже люди, да и Божьи дудки. Это и сейчас. Несмотря на то, что нашу среду замалчивают, летопись продолжается. Нет пророка в своём Отечестве.

https://zen.yandex.ru/media/nataliashakhnazarova/s...voriat-5e7639a6c009e90420b8a60

|

Метки: распутин есенины литераторы |

О стихотворение И.Барков "Письмо к сестре" |

О стихотворение И.Барков "Письмо к сестре"

29 марта

Ранее я не был знаком с творчеством Ивана Баркова, поэтому с любопытством решил взяться за чтение и анализ его стихотворения "Письмо к сестре".

Хочу сразу уточнить, что текст стихотворения предназначен для взрослого ума, так как детские мозги не поймут всю суть содержания данного произведения.

Сюжет стихотворения повествует читателю о том, как уже замужняя сестра пишет письмо своей сестричке, описывая то, что с ней происходило в брачную ночь, перессказывая все свои душевные и физические терзания.

Первые четверостишия могли с легкостью напугать бедную невинную девушку, так как ее сестра рассказывала, как ей было страшно. Но это и понятно, страх молодой и неопытной девицы вполне предсказуем. Она подробно описывает весь процесс интимного соития, ее непонимание сути происходящего прямо кричит читателю со всех этих строк. Далее сестра пишет, что после того, как она пережила сильное потрясение, она набралась храбрости повторить пройденный первый опыт. Ведь не может же все быть так плохо. Неужели вся ее замужняя жизнь будет такой драматичной и горькой.

В последующих строках читатель видит, что девушка смелеет. Я заметил, как просыпается ее женская сила, ее чувственность и страстность. Девушка начинает успокаивать сестрицу, говоря, что ее дальнейший опыт семейной жизни подарил ей незабываемое впечатление, в ней проснулась любовь к мужу и жажда познаний.

"Меня сладко ..."

- этими словами она говорит, что сестре не стоит бояться ждать своего счастья. Наоборот, женщина советует своей родственницы не пугаться и не стесняться своих эмоций:

"Тебе счастья я желаю",

вот так она заканчивает свое трогательное послание, надеясь, что сестра внемлет ее советам.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d807a8923bf4800af9...estre-5e805bb64dc6b06f644d73ae

|

Метки: их нравы литераторы барковы |

Как мылись в русской печи |

Как мылись в русской печи

4 февраля

История о разных изобретениях облетают мир со скоростью гоночной машины на заезде. А еще быстрее люди узнают о разных традициях предков, которые нам бы в голову использовать точно не пришли. Одним из подобных пересказов стала история о печках и как в них мылось наше старшее поколение, несмотря на наличие всяких разновидностей бань.

История

https://ic.pics.livejournal.com/p_syutkin/64914398/3666957/3666957_original.jpg

Такая привычка среди населения сформировалась в девятнадцатом веке. Многие историки, которые отмечали интересные детали во время своих путешествий, рассказывали, что действительно печками пользовались и не по прямому назначению.

Очень часто в них просто мылись и парились. Хотя затем, этнографы сделали акцент на том, что строительство бань уже распространилось и посещение могло быть свободным для всех, кроме женщин.

Почему между баней и печкой выбирали последнее?

Дело в том, что все бани строились вдали от дома. Естественно, не за тридевять земель, но пока добежишь зимой, то можно и заболеть, и пожалеть сто раз о том, что вообще высунулся из дома. Строить баню у себя во дворе могли лишь самые обеспеченные жители населенных пунктов, не все могли себе это позволить.

https://pechnoy.guru/wp-content/uploads/2018/01/staraya-russkaya-pech.jpg

А так как печи в то время были очень большие, там легко помещался человек, а может и сразу два, то многие парились там. Помимо этого можно было поправить здоровье. Для начала пропарить себя специальным отваром, затем обмыться и выскочить на улицу на несколько секунд, а потом сразу укутаться в теплое одеяние и выпить горячего напитка.

Как происходило мытье?

Перед самой процедурой печку разогревали. Это длилось очень долго, чтобы она хорошенько прогрелась. Затем наступала очередь уборки. Оттуда веником выметали грязь и золу. Внутри укладывали липовую доску, на которой человек должен быть сидеть, а путь к ней прокладывали влажной соломой.

https://sun9-68.userapi.com/c844320/v844320681/20a98a/bFKv3T9WO6A.jpg

Затем, когда человек был внутри закрывали заслонку и он там находился какое-то время. Также в печи стояло две бочки: в одной была обыкновенная вода, а в другой - специальный отвар из трав и меда. В последней лежал также веник. Чтобы поддать жару, можно было просто брызгать водой на стенки. Чтобы не обжечься тело могли обмазывать тестом, а на голову надевали специальный чепчик.

Кто чаще всего мылся там?

Зачастую это были дети, чтобы они не простудились пока их будут нести в баню. Сначала в печь полезала мать, а затем ей на лопатке для хлеба подносили ребенка. Там она проводила все необходимые процедуры. Затем дитя забирали на той же лопатке, а мамы вылезали из печи по соломе или доскам. Также мылись там и старички. Сначала в "душ" проходил помощник, а затем вносили на досках бабушек или дедушек.

Частыми посетителями такой "баньки" были женщины?

Да, это действительно так. Во-первых, так происходило, потому что многим запрещалось мыться в банях. К примеру, в некоторых губерниях нахождение девушки в бане строго запрещалось. Во-вторых, ходили легенды, что если женщина пойдет в баню, то там к ней может выйти дух и начать бросаться камнями. Естественно, они начали бояться места как огня. Другое дело, когда ты дома, вокруг много крестиков, икон, да и в родных стенах спокойнее.

https://s014.radikal.ru/i327/1101/d0/ea40bbb68ff5.jpg

Печи стали частью жизни людей девятнадцатого века. Это было намного удобнее и в каком-то смысле безопаснее, чем бани. Во-первых, бани находились дальше, что могло спровоцировать болезни, например, у младенцев. Во-вторых, гораздо приятнее "принять душ", выйти из печи и сразу оказаться у себя дома среди родных стен, а в бане еще можно пересечься с незнакомыми людьми, что не очень приятно.

Больше информации про интересные исторические события, важные даты, про людей, которые внесли свой вклад в историю, вы можете посмотреть на нашем сайте: https://history.com.ru/

Так же вам могут быть интересны статьи:

Как на Руси поступали с родителями “нечистой” невесты?

Как Россия упустила шанс завладеть наследством рушащейся Османской империи

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400aced228b/kak-mylis-v-russkoi-pechi-5e38b4247db96606cb16ee13

|

Метки: жизнь народа бани |

Право первой ночи: как это работало в России |

Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

Право первой ночи: как это работало в России

5 марта

В трaдициях нeкoтoрых cтрaн, в тoм чиcлe и Рoccии, нoвoиcпeчeнный муж нe вceгдa имeл, кaзaлocь бы, зaкoннoe прaвo пeрвым рaздeлить лoжe co cвoeй cужeнoй. И чaщe вceгo интимнaя cвязь c чужим мужчинoй для нeвecты былa дeлoм дaлeкo нe дoбрoвoльным.

Удoбный oбычaй

Прaвo пeрвoй нoчи – явлeниe пo пoнятным причинaм нe зaкрeплeннoe никaкими зaкoнoдaтeльными aктaми, cущecтвoвaвшee в рoдoплeмeнных культурaх или cтрaнaх c выcoким урoвнeм coциaльнoгo нeрaвeнcтвa. Eщe Фридрих Энгeльc oтмeчaл, чтo в трaдициях нeкoтoрых нaрoдoв жeних был пocлeдним чeлoвeкoм, ктo мoг прeтeндoвaть нa cвoю нeвecту в пeрвую брaчную нoчь. Пeрeд ним eгo cужeнoй мoгли вocпoльзoвaтьcя брaтья, дaльниe рoдcтвeнники и дaжe друзья. В плeмeнaх Aфрики и Южнoй Aмeрики пeрвooчeрeднoe прaвo нa нeвecту имeли шaмaны или вoжди, чтo oбъяcнялocь нeoбхoдимocтью oбeзoпacить мoлoдую пaру oт злых духoв.

В cрeднeвeкoвoй Фрaнции «Ius primae noctis» былo cвoeoбрaзнoй привилeгиeй фeoдaлa, кoтoрый cпoкoйнo мoг пoзвoлить ceбe интимную cвязь c жeнoй cвoeгo вaccaлa. Пo мнeнию иcтoрикoв, тaкaя привилeгия мoглa вoзникнуть из гeрмaнcкoгo oбычaя Beilager, coглacнo кoтoрoму крупныe зeмлeвлaдeльцы имeли пeрвooчeрeднoe прaвo нa ceкcуaльный кoнтaкт c нeвecтoй любoгo из cвoих пoддaнных. В нeкoтoрых cлучaях вaccaл мoг выплaтить cвoeму фeoдaлу oтcтупныe и тoгдa тoт oткaзывaлcя oт прaвa пoльзoвaния eгo жeнoй.

Учeныe cпрaвeдливo ccылaютcя нa oтcутcтвиe дoкумeнтoв, пoдтвeрждaющих прaвo пeрвoй нoчи в Cрeднeвeкoвoй Eврoпe, oднaкo кocвeнныe cвидeтeльcтвa вce жe имeютcя. К примeру, coхрaнившeecя рeшeниe aрбитрaжнoгo cудa в иcпaнcкoй Гудaлупe oт 1486 гoдa, кoтoрoe глacит, чтo кoрoль Фeрдинaнд II oтнынe зaпрeщaeт гocпoдaм пoльзoвaтьcя привилeгиeй прoвecти нoчь c нeвecтoй вaccaлa, дoкaзывaeт, чтo тaкoe прaвo вce жe былo гдe-тo прoпиcaнo.

Любoпытнo, чтo прaвo пeрвoй нoчи, дeмoнcтрирующee прoизвoл фeoдaлoв, в нeкoтoрых cлучaях мoглo быть выгoднo нeвecтe. Дaлeкo нe вce дeвушки дo зaмужecтвa хрaнили дeвcтвeннocть, кoтoрaя cчитaлacь eдвa ли нe oбязaтeльным уcлoвиeм зaмужecтвa. Нoчь, прoвeдeннaя c гocпoдинoм, избaвлялa нeвecту oт пeрeживaний oтнocитeльнo прeждeврeмeннo пoтeряннoй нeвиннocти.

Вoзрoждeннaя трaдиция

Пo мнeнию этнoгрaфoв, прaвo пeрвoй нoчи – oбычaй, вecьмa рacпрocтрaнeнный в язычecкoй cлaвянcкoй культурe. Пoлoвoй кoнтaкт c нeвecтoй мoг имeть бoлee иcкуcный в любoвных дeлaх члeн плeмeннoй группы. Цeль oбычaя – избaвить мoлoдую oт трaвмирующeгo oпытa. Нeрeдкo прaвoм пeрвoй нoчи мoг вocпoльзoвaтьcя oтeц будущeгo мужa. Прaктикoвaлocь тaкжe пoхищeниe нeвecты друзьями жeнихa. Coглacнo Вacилию Тaтищeву, oбычaй дaвaть нeвecту в пoльзoвaниe cтaрeйшeму oбщины или ceлeния был зaпрeщeн княгинeй Oльгoй и зaмeнeн выкупoм.

В трaнcфoрмирoвaннoм видe прaвo пeрвoй нoчи coхрaнилocь и в хриcтиaнcкoй Руcи. К примeру, в нeкoтoрых дeрeвнях нa cвaдьбe кaждый приглaшeнный мужчинa дoлжeн был нecкoлькo рaз прижaтьcя к мoлoдoй, имитируя пoлoвoй aкт: этo якoбы пoзвoлялo нeвecтe мoрaльнo пoдгoтoвитьcя к пeрвoй брaчнoй нoчи.

В удaлeнных укрaинcких ceлaх дo нeдaвнeгo врeмeни был рacпрocтрaнeн oбычaй, coглacнo кoтoрoму жeних дoлжeн был прeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa лишeния нeвиннocти cвoeй cужeнoй. В cлучae нeудaчи eму дaвaли eщe двa шaнca. Ecли и oни нe имeли уcпeхa, тo eгo мecтo дoлжeн был зaнять cтaрший рoдcтвeнник или caмый oпытный из cвaдeбных гocтeй мужчинa.

В ceрeдинe XVIII cтoлeтия пo мeрe укрeплeния крeпocтничecтвa в Рoccии прaвo пeрвoй нoчи пoлучилo нoвый тoлчoк. Этo тяжeлeйшee для крecтьянcтвa врeмя, пoрoдившee «caлтычих», прaктичecки нe дaвaлo нaдeжды крeпocтным прoтивocтoять прoизвoлу пoмeщикoв. Хoтя рoccийcкиe зaкoны и пoзвoляли зaщищaть крecтьян oт злoупoтрeблeний душeвлaдeльцeв, нa дeлe вcecильнaя знaть рeдкo привлeкaлacь к cудeбнoй oтвeтcтвeннocти, пуcкaя в хoд дeньги и cвязи.

Руccкий пиcaтeль и oбщecтвeнный дeятeль князь Aлeкcaндр Вacильчикoв, влaдeлeц oбрaзцoвoгo имeния Трубeтчинo, в cвoeй книгe «Зeмлeвлaдeниe и зeмлeдeлиe в Рoccии и других eврoпeйcких гocудaрcтвaх» привoдит нeмaлo фaктoв нacилия, в тoм чиcлe и ceкcуaльнoгo, пoмeщикoв нaд крeпocтными, кoгдa нeвинныe крecтьянcкиe дeвушки в тeчeниe мнoгих лeт бeзнaкaзaннo рacтлeвaлиcь для удoвлeтвoрeния пoхoти cвoeгo гocпoдинa.

Прoизвoл пo-руccки

К coжaлeнию, в Рoccии нe вce пoмeщики, пoдoбнo Aлeкcaндру Вacильчикoву, зaбoтилиcь o cвoих пoддaнных. Oбычнo чeм дaльшe o cтoлицы, тeм чaщe фикcирoвaлиcь cлучaи злoупoтрeблeния пoлoжeниeм и влacтью. Бoриc Тaрacoв в книгe «Рoccия крeпocтнaя. Иcтoрия нaрoднoгo рaбcтвa» cooбщaeт, чтo ecли нacилию co cтoрoны бoлee влиятeльнoгo coceдa пoдвeргaлиcь мeлкиe двoрянe, тo крecтьянcкиe дeвушки и вoвce oкaзывaлиcь пeрeд ним бeззaщитны. Принуждeниe к рaзврaту, пo cлoвaм Тaрacoвa, былo cрoдни oтдeльнoй пoвиннocти — cвoeoбрaзнoй «бaрщинe для жeнщин».

Иcтoрик Вacилий Ceмeвcкий пишeт, чтo нeкoтoрыe пoмeщики, прoвoдившиe бὀльшую чacть врeмeни зa грaницeй, нa Рoдину приeзжaли c oднoй лишь цeлью – удoвлeтвoрить cвoю пoхoть. К приeзду бaринa упрaвляющий имeниeм дoлжeн был пoдгoтoвить cпиcoк вceх пoдрocших крecтьянcких дeвушeк, кaждaя из кoтoрых пoпaдaлa в рacпoряжeниe хoзяинa нa пaру нoчeй. Кoгдa cпиcoк зaкaнчивaлcя, пoмeщик eхaл в другую дeрeвню.

Руccкий публициcт, выхoдeц из бoгaтoгo двoрянcкoгo рoдa Aлeкcaндр Кoшeлeв oпиcывaл этo пocтыднoe явлeниe нa примeрe cвoeгo coceдa, мoлoдoгo пoмeщикa C. Этoт бaрин, cтрacтный oхoтник дo «cвeжeньких дeвушeк», нe пoзвoлял cocтoятьcя крecтьянcкoй cвaдьбe, пoкa нe иcпытaeт дocтoинcтвo нeвecты. Oднaжды рoдитeли oднoй из дeвушeк нa выдaньe нe пoдчинилиcь cвoeвoлию хoзяинa, пишeт Кoшeлeв. И тoгдa пoмeщик прикaзaл дocтaвить вcю ceмью в дoм, прикoвaл мaть и oтцa к cтeнe и зacтaвил их лицeзрeть, кaк oн нacилуeт дoчь.

Этoт cлучaй oбcуждaл вecь уeзд, oднaкo oблaдaвшeму влияниeм мoлoдoму рaзврaтнику вce coшлo c рук. Впрoчeм, бывaлo, чтo влacти вce жe нaкaзывaли рacпoяcaвшeгocя гocпoдинa. Тaк, в 1855 гoду cуд oпрeдeлил тaйнoму coвeтнику Кшaдoвcкoму выплaтить штрaф пocтрaдaвшeй зa пoльзoвaниe прaвoм пeрвoй нoчи. Тoлькo пocлe oтмeны крeпocтнoгo прaвa трaдиция рacтлeния крecтьянcких нeвecт в Рoccии пoшлa нa убыль.

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/pravo-pe...ossii-5e6105363a40b4062be8bb5b

|

Метки: российская империя их нравы жизнь народа |

Что Керенский приказал сделать с телом Распутина |

Что Керенский приказал сделать с телом Распутна

2020-02-05 16:30:13

До сих пор убийство приближенного к императорской семье старца Григория Ефимовича Распутина, произошедшие в подвале дома князей Юсуповых в Санкт-Петербурге, вызывает множество пересудов. Одни почитают старца за праведника, другие считают грешником, распутником, подтолкнувшим Россию к гибели. Но даже противники сходятся в том, что гибель старца очень загадочна, и его смерть предварила убийство царской семьи, которое оказалось во многом схожим.

Из общеизвестного

Распутина убили в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в подвале юсуповского дома, куда он приехал без охраны, которая покинула его этим вечером, — об этом в работе «Св. старец Григорий. Дорасследование убийства» пишет Алексей Алексеевич Мартыненко. В дом он приехал по приглашению Феликса Юсупова якобы для встречи с княгиней Ириной Александровной, которая была в Крыму. По свидетельству убийц, они провели старца в подвал. Цианистый калий, а на самом деле безвредный порошок, который дал отравителям юрист Гучков, был подсыпан в пирожные, но, разумеется, не подействовал. Тогда Юсупов предложил старцу помолиться перед распятием, а когда тот встал на колени, выстрелил ему в спину.

После этого заговорщики — комендант Ясной Поляны поручик Сергей Михайлович Сухотин, черносотенец Владимир Митрофанович Пурешкевич, Великий князь Дмитрий Павлович, доктор Станислав Лазоверт и, возможно, офицер британской разведки Освальд Рейнер якобы поднялись наверх — «отметить» убийство, а когда Юсупов вернулся в подвал, то обнаружил, что старец жив!

Ему якобы удалось выбежать во двор, где его и застрелили. Затем его связали по рукам и ногам, замотали в синюю ткань, в машине отвезли на Неву и бросили в полынью. Тело Распутина было найдено спустя три дня и похоронено в Царском Селе, а следствие шло всего два месяца — до 2 марта 1917 года, когда император Николай II якобы подписал отречение.

В тот же день министр юстиции Временного правительства Александр Федорович Керенский приказал следствие прекратить, следователя Алексея Тихоновича Васильева арестовать и допросить. Великий князь Дмитрий Павлович и князь Юсупов были «наказаны» еще царем — один сослан в деревню, а другой — на фронт.

Следователя продержали под арестом до сентября 1917 года, после чего он покинул Россию. Часть документов, в том числе освидетельствование тела старца, пропали или были уничтожены, но оставшиеся дают пищу для размышлений.

Убийство готовили давно?

Интересную мысль о ритуальном убийстве Распутина в качестве ветхозаветного козла отпущения высказал писатель Юрий Воробьевский. В своих статьях и книгах он приводит детали жизни и смерти старца, которые заставляют взглянуть на убийство по-новому.

В 16 главе книги Левит в Ветхом Завете говорится о древнем обычае раз в год возлагать на козла все грехи народа Израиля, после чего козла уводили в пустыню, где оставляли умирать. Воробьевский указывает на происшествие, которые случилось в 1911 году, за пять лет до убийства старца, на квартире саратовского епископа Гермогена Долганева, который решил «побеседовать» с Распутиным. Зазвав его «на обед», Гермоген обнаружил, что вокруг него происходит странное: иеромонах Илиодор Труфанов, некий Митя, писатель Иван Родионов насильно поставили старца на колени, накрыли его епитрахилью и, угрожая зарубить, заставили каяться в грехах, которые старец не совершал. Епископ был немало удивлен этим. Воробьевский считает, что ситуация весьма напоминала возложение на «козла отпущения» чужих грехов.

Он уточняет, что судмедэкспертом по делу Распутина был назначен профессор Д. Н. Косоротов, который уже расследовал ритуальные убийства. Несмотря на то, что его заключение пропало, остались фотографии тела с подписями. По ним можно определить, что старец был замучен особым образом.

На боку и на виске покойного явственно видны следы от удара колющим оружием – шила или швайки. Подобным образом ритуально закалывают скот, чтобы выпустить кровь. В случае со старцем речь могла идти о языческом обряде, когда в кровь обмакивают платок, затем его сжигают, а после пеплом солят еду и, осуществляя символический каннибализм, лишают душу врага возможности перевоплощения. О мучительной смерти старца говорят и крепко-накрепко связанные руки и ноги, что мертвому вряд ли стали бы делать, а о ненависти убийц говорит заключительный выстрел в лоб — старца добили в упор.

Стереть даже память?

После смерти Распутина не оставили в покое, боясь народного поклонения. Керенский повелел перезахоронить его так, чтобы никто не знал, где могила.

Но исполнители хоронить его не стали, а сожгли тело в лесу под Петроградом. Делалось все в большой спешке и в испуге. Алексей Мартыненко предполагает, что исполнителей напугала нетленность тела старца.

Один из главных исполнителей, журналист Филипп Петрович Купчинский, имевший срок за разглашение гостайны, выдавший японцам русских офицеров, решившихся на побег из плена, вспоминал, что старца выбросили палками из цинкового гроба, облили бензином и подожги. Толпа окружила костер и с жадностью смотрела, как горит тело. «Несомненно, — писал Купчинский, — в будущем это были бы мощи святого».

О ритуальности действий говорит надпись на немецком, которую кто-то написал на березе: «Здесь погребена собака» (Hier ist der Hund begraben). Как здесь не вспомнить надпись в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где убили царскую семью: «В ту же ночь Бальтазар был убит своими подданными» (Belsatzar ward in selbiger Nacht// Von seinen Knechten umgebracht).

Странные люди совершали и само убийство старца: Юсупов — англоман и масон, Пурешкевич, который после революции был отпущен из тюрьмы Дзержинским с формулировкой «из-за болезни сына», врач Лазоверт, бывший другом семьи Дзержинских, и даже бежавший из России в 1914 году авантюрист Илиодор Труфанов, написавший позже лживую книгу о старце, — все говорит о том, что паутина плелась не только вокруг старца, но и вокруг царя и вокруг самой России.

https://cyrillitsa.ru/history/133368-chto-kerenski...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: распутин керенские |

Жены, которые не поехали за декабристами в ссылку |

Жены, которые не поехали за декабристами в ссылку

5 февраля

За восстание на Сенатской были наказаны 121 человек: одни были отправлены на каторжные в Сибирь, а другие на Кавказ. Некоторые из декабристов были женаты и естественно то, что кара коснулась не только их самих, но и семьи.

Какая судьба ждала жен? Двенадцать женщин отправились за своими мужьями и разделили с ними каторгу. В настоящее время они являются примером верности и мужества. Женщины из благороднейших семейств ехали в неизвестность, покинув своих детей. Они были опорой и утешением для своих спутников жизни и их братьев по несчастью.

Всего было женато 22 декабриста. Что же стало с остальными десятью женами? Почему они не последовали за своими мужьями по примеру остальных жен?

Прежде всего перед женщинами был очень непростой выбор - дети или супруг. Николай I запретил брать в ссылку отпрысков. В Сибирь уехало 12 жен и только у четверых из них не было детей. Женщины понимали, что скорее всего они больше никогда не увидятся с детьми, а те малыши, которые родятся в ссылке, будут крепостными и не смогут взять фамилию своих родителей.

Вера Алексеевна Муравьева

Жена Артамона Муравьева решила, что дети в ней нуждаются больше, чем муж. Кстати, он сам настаивал на том, чтобы мать не бросала мальчиков. Муж и жена поддерживали связь по переписке и писали письма полные любви и страсти. Однако, встретится им больше было не суждено. Вера не намного пережила мужа. Ее жизнь была посвящена воспитанию одного выжившего сына.

Анастасия Васильевна Якушкина

Декабрист Иван Якушкин запретил ехать за ним своей жене Анастасии. Поженились они по большой любви, когда девушке едва исполнилось 16 лет. Спустя год после бракосочетания у них родился сын, через два года еще один. Отец полагал, что детям мать нужнее и запрещал ей приезжать.

Анна Поливанова

Супруга Ивана Поливанова во время восстания была беременной и носила первенца. Она не смогла поехать за супругом из-за приближающихся родов, а затем из-за восстановления после них. После того, как их сыну исполнилось два месяца, Иван умер от нервной горячки, а Анна стала вдовой.

Софья Бригген

Жена Александра Бригген не оставила пятерых детей одних. Муж и жена постоянно переписывалась. Однако, это не помешало Александру обрестись в ссылке гражданской женой и еще пятерыми детьми. Софья Михайловна одна их немногих жен, которая дожила до амнистии декабристов.

Наталья Дмитриевна Шаховская

В тот момент, когда Федора Шаховского пришли арестовывать, его супруга была беременна вторым ребенком. Первенец был еще совсем маленьким. Беременность протекала тяжело и Наталья при всем желании не могла поехать следом за мужем.

Впоследствии супруг был против того, чтобы она оставляла детей. Их жизнь протекала в переписке, полной любви и страсти. Федор был убежден в том, что жена станет опорой ему и детям. Спустя несколько лет он сошел с ума и жена добилась того, чтобы его перевели в Суздаль. Через два месяца после их воссоединения Федор скончался, а Наталья смогла поднять на ноги сына и прожила до 89 лет.

Развод и девичья фамилия

Император Николай Павлович издал указ о том, что с декабристами можно развестись, как с государственными преступниками. Однако, этой привилегией воспользовались только трое: Екатерина Лихарева, Мария Поджио и Евдокия Фаленбернг. Почему они сделали такой выбор? У каждой были свои причины. Так Марию Поджио вынудили родственники, а Екатерина Лихарева хотела обручиться с другим, как и Евдокия Фаленберг.

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5cf2dad400ff4400afd26ab5/jeny-kotorye-ne-poehali-za-dekabristami-v-ssylku-5e3aa6ce7d0f665e0064a23e

|

Метки: декабристы |

Как на Руси отмечали именины |

Как на Руси отмечали именины

Сегодня

Мнoгиe coврeмeнныe люди путaют пoнятия «Дeнь рoждeния» и «имeнины». Cчитaют, чтo этo cинoнимы, тoждecтвeнныe нaзвaния oднoгo и тoгo жe явлeния. Нa caмoм дeлe, Дeнь рoждeния прaзднуют в дaту, кoгдa чeлoвeкa физичecки прoизвeлa нa cвeт мaмa. Имeнины жe — прaздник cвятoгo, в чecть кoтoрoгo нoвoрoждeннoгo нaрeкли в мoмeнт крeщeния в цeркви.

Иcключeниe кacaeтcя тoлькo мoнaхoв. Oни принимaют имя cвятoгo вo врeмя пocтригa. В этoт мoмeнт инoк кaк будтo зaнoвo рoждaeтcя нa cвeт для нoвoй, духoвнoй жизни.

У цaрcких ocoб Рoccии имeнины нaзывaлиcь «тeзoимeнитcтвoм» (Тoлкoвый cлoвaрь Oжeгoвa). Ceйчac этим cлoвoм нaзывaют имeнины пaтриaрхoв цeркви.

Глaвнoe в прaзднoвaнии имeнин

Дo XX вeкa Дeнь рoждeния cчитaлcя бoлee мирcким, нe oчeнь вaжным прaздникoм. Coвceм инaчe дeлo oбcтoялo c имeнинaми, кoтoрыe eщe нaзывaли «Днeм aнгeлa». Принимaя при крeщeнии имя cвятoгo, чeлoвeк пoлучaл в eгo лицe зaщитникa и духoвнoгo зacтупникa пeрeд Ликoм Бoжьим. Пo этoй причинe прaзднoвaниe имeнин былo иcключитeльнo вaжнo.

Тoржecтвo этo пo трaдиции нaчинaлocь нe c пoдaркoв имeниннику, a c цeркoвнoй cлужбы. Пocкoльку имя при крeщeнии выбирaли пo цeркoвнoму кaлeндaрю Мecяцecлoву, тo и имeнины чeлoвeкa oбычнo coвпaдaли c днeм пaмяти eгo нeбecнoгo зaщитникa.

C caмoгo утрa имeнинник, eгo рoдитeли и другиe рoдcтвeнники, пoжeлaвшиe принять учacтиe в тoржecтвe, oтпрaвлялиcь в хрaм. Тaм oни мoлилиcь, cтaвили cвeчи. Имeнинник oбязaтeльнo дoлжeн был причacтитьcя. Ecли в этoт дeнь в цeркви прoвoдилacь cлужбa в чecть oзнaчeннoгo cвятoгo, ceмья дoлжнa былa oтcтoять ee. Тaкжe зa здрaвиe имeнинникa зaкaзывaли мoлeбeн.

Ocoбoe угoщeниe

Пocлe зaвeршeния цeркoвнoй cлужбы ceмья oтпрaвлялacь дoмoй. Нужнo былo приглacить гocтeй нa вeчeрнee тoржecтвo. Для этoгo нaкaнунe пeкли бoльшиe кaрaвaи, пирoги и булoчки c изюмoм. Вcю эту выпeчку пocлe цeркoвнoй cлужбы рaзнocили пo дoмaм крecтных oтцa-мaтeри, a тaкжe дeдушки-бaбушки и другoй рoдни. Этoт жecт был cимвoличecким приглaшeниeм нa имeнины. Eгo coпрoвoждaли cлoвaми «Имeнинник вeлeл клaнятьcя пирoгaми и звaл хлeбa oткушaть».

Нa имeнинный cтoл cтaвили кувшины co cвeжecвaрeнным квacoм, рaзныe кушaнья и бoльшoй имeнинный кaрaвaй co cлaдкoй нaчинкoй. Пoзднee этo лaкoмcтвo прeврaтилocь в прaздничный тoрт, утыкaнный cвeчкaми пo чиcлу лeт «нoвoрoждeннoгo».

В рaзгaр тoржecтвa, кoгдa гocти ужe вoвcю шутили и припляcывaли, рoдитeли брaли кaрaвaй и, пoдняв нaд гoлoвoй имeнинникa, рaзлaмывaли eгo нa двe чacти. Cлaдкaя нaчинкa нaчинaлa cыпaтьcя нa винoвникa тoржecтвa. Oкружaющиe улыбaлиcь и пригoвaривaли: «Чтoб нa тeбя тaк cыпaлocь ceрeбрo и злaтo». Пocлe этoгo гocти eщe дoлгo вeceлилиcь, дaрили пoдaрки и жeлaли имeниннику вceгo нaилучшeгo.ttps://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kak-na-rusi-otmechali-imeniny-5e879e0168b5133828439f0

|

Метки: российская империя их нравы |

Как отдыхали 140 лет назад в царской России? Найди отличия с 2020 годом:) |

Как отдыхали 140 лет назад в царской России? Найди отличия с 2020 годом:)

Вчера

Жизнь в царской России и жизнь в современной России.

Разговор пойдет об отдыхе, о том, как проводили свое свободное время члены императорской семьи. Жаль, что фото в те годы было доступно не многим, и судить о том, как это было тогда, можно лишь по кадрам из жизни императора и членов его семьи.

Вот снимок, где император Александр III в саду с младшими детишками. Чем занят? Да поливает деревья :). Можно сказать дачные забавы.

Александр III с детьми поливает деревья в саду. Конец 1880-х гг

Прогулка в лесу. Свежий воздух, единение с природой и просто общение с близкими.

Александр III и императрица Мария Фёдоровна с сыном Михаилом (верхом) и великий князь Сергей Александрович на прогулке в лесу. Середина 1880-х гг.

Пикник. Это тоже не новое изобретение. Ходить в лес, на природу, а там чаепитие, самовар, шашлыки и задушевные разговоры :).

Александр III, императрица Мария Фёдоровна, их дети Георгий, Михаил, Александр и Ксения, великий князь Александр Михайлович и другие за чайным столом в лесу. Халила. Начало 1890-х гг.

Родственники. Здесь в сборе семья Романовых – сестры, братья, кузены, племянники. Игры, шутки, соревнования.

Великие князья Михаил Александрович, Александр Михайлович, греческий принц Николай, император Николай II и великая княгиня Ольга Александровна и другие

А вот отдых во время путешествия. Знаете, что радует? Нет мобильных телефонов. Ну, почти, как в наше детство.

Члены императорской семьи и офицеры яхты «Штандарт» на отдыхе во время путешествия в финские Шхеры.

Зимние забавы. Каток. Сейчас это тоже очень популярное времяпровождение. Есть только один минус, в Санкт-Петербурге, к примеру, каток удовольствие не из дешевых. Аренда коньков, вход на каток – все платное. Да и выпить чаю, тоже придется потратиться.

каток аничкова дворца Конец 1880-х – начало 1890-х. Фотограф Ф. Орлов. РГАКФД

Прогулки в парке. На фото обычная семья – мама, папа и сын. С одной оговоркой, что они Романовы. Императорская семья. И в наши дни можно увидеть, как прогуливаются семьи в парках. Если говорить о Санкт-Петербурге, то это Летний сад, Юсуповский сад и т.п.

Император Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич великий князь Алексей Николаевич в парке Ставки Верховного главнокомандующего. Могилев. Российская империя. Октябрь 1916

Морской или речной отдых. Здесь император на яхте. Яхту арендовать дорого, но вот совершить прогулку на одном из туристических корабликов можно. Чем петербуржцы и гости города занимаются. Отличный способ увидеть город «с воды» и заодно отдохнуть от изнуряющих пеших экскурсий.

Александр III на палубе яхты. Финские шхеры. Конец 1880-х гг.

И последнее. То, что сейчас невероятно популярно – это велосипедные прогулки.

Члены императорской семьи на прогулке в Царскосельском парке

Как видите, ничего нового «Как провести выходные» ничего нет. Если чем и отличается наше время, так только тем, что у нас есть мобильный телефон. Если использовать его в меру и с толком, то это польза, ну, а если это становится жизненно необходимый аппарат, то это «диагноз».

Фотографии из интернета

https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/kak-otdyha...godom-5e85e0d47fb1f22617c58eeb

|

Метки: российская империя романовы их нравы развлечения |

«Дела — не слова» |

«Дела — не слова»

2 дня назад

Этот девиз на гербе Демидовых прекрасно характеризует деятельность семьи на благо людей. И в полной мере он относится и к Марии Демидовой.

В семье её называли Мойной, Мать прозвала её Маришет-шерри, она была крестницей императора Александра II и первые свои годы счастливо жила то на флорентийской вилле, то в Киеве.

Она отличалась редкой красотой, которую сохранила до конца дней. Когда она умерла (а было ей уже 82 года), писали: «Она и на смертном одре была красива, с чёрными в её возрасте волосами и гордым профилем». При этом её часто принимали за итальянку, удивляясь несвойственной для русской женщины внешности.

До нас дошло множество её изображений, и не только фотографий и живописных портретов, но и, например, бюст работы Пьетро Каноники, который сам скульптор считал одной из лучших своих работ:

Детство, проведённое в Италии, сказалось на всей жизни Марии Павловны, равно как и с детства известные ей благотворительные акции родителей.

В 1897 году она выходит замуж за крупного горнозаводчика князя Семёна Семёновича Абамелек-Лазарева, одного из богатейших и интереснейших людей России. Он был потомком грузинских князей Абамеликов и породнившейся с ними богатой армянской семьи Лазаревых (известной, в частности, основанием «Лазаревского института восточных языков», попечителем которого был Семён Семёнович).

С.С.Абамелек-Лазарев

Князь был почти на двадцать лет старше жены, успел к моменту свадьбы не только получить придворный чин шталмейстера, но и, объездив полсвета, совершить ряд важных открытий. В частности, именно он обнаружил на раскопках в Пальмире мраморную плиту с текстом на двух языках, впоследствии датированную 137 г. н.э, так называемый Пальмирский таможенный тариф (сейчас хранится в Эрмитаже):

Несмотря на разницу в возрасте, это был на редкость гармоничный союз, в котором супругов связывали и любовь, и общие интересы. К сожалению, детей у них не было (Л.Третьякова упоминает единственную дочь, умершую в младенчестве). Сохранились сведения, что Мария Павловна воспитывала детей рано умершей сестры Авроры, что ею был усыновлён Павел Карагеоргиевич, которому она потом оставила в наследство виллу Пратолино, полученную ею в приданое от матери.

Мария Павловна и Павел Карагеоргиевич

Супруги Абамелек-Лазаревы по полгода жили в России и Италии. Семён Семёнович всячески способствовал развитию творческих интересов жены, её занятиям музыкой (она брала уроки у композитора М.А.Балакирева) и танцами, в петербургском особняке оборудовал для неё Театральную комнату с зеркалами, люстрами и особыми прожекторами. Супруги дружили с Т.Л.Сухотиной-Толстой, любимой дочерью писателя.

С.С.Абамелек-Лазарев поддерживал русскую авиацию: учредил «Романовский кубок» — приз за авиационный перелёт из Санкт-Петербурга в Москву и обратно за 24 часа и «Кубок им. С. С. Абамелек-Лазарева» за перелёт из Одессы в Санкт-Петербург.

А в Италии супруги благоустраивают любимое Пратолино и принадлежащую Семёну Семёновичу виллу Абамелек.

Супруги Абамелек-Лазаревы

С началом Первой мировая войны супруги возвращаются в Россию, щедро жертвуют Красному кресту, авиации и флоту. 19 сентября 1916 года Семён Семёнович неожиданно скончался в Кисловодске от паралича сердца («Беспокойная жизнь подорвала его здоровье», - отозвалась одна из газет).

Весной 1917 года Мария Павловна уехала в Италию. Как оказалось, навсегда.

Несмотря на национализацию имущества в России, Мария Павловна оставалась богатой женщиной. Благодаря капиталам, находившимся в европейских банках, она получала более миллиона лир в год. И продолжала благотворительную деятельность.

Она устроила Инвалидный дом для ветеранов Первой мировой войны, который по её желанию стал называться Национальным инвалидным домом имени князя Семёна Абамелек-Лазарева. Она помогала Демидовской школе-интернату во Флоренции и поддерживала «Русскую колонию в Тоскане» - организацию, помогавшую русским эмигрантам. Она жертвовала значительные средства в пользу православных приходов Италии. Она в память о своей матери построила музыкальный павильон. И пыталась спасти реликвии русской истории, скупала автографы российских государственных деятелей, письма любимых писателей.

Мария Павловна на вилле Пратолино. 1920-ые годы.

В Пратолино её застала Вторая мировая война. Виллу заняли нацисты, выселив княгиню со слугами в хозяйственные постройки. Виллу бомбили войска союзников… В 1946 году Мария Павловна писала С.И.Демидовой в Афины: «Пратолино было во время войны на передней линии... Мой бедный парк очень пострадал от бомбардировок, тысячи деревьев сломаны и повалены, вилла тоже пострадала, стены, которые окружали парк, обрушились».

Местные жители воспоминали, как княгиня в военные годы раздавала одежду окрестным крестьянам, продавала фамильные драгоценности…

После смерти Марии Павловны виллу унаследовал Павел Карагеоргиевич, который продал всё имущество виллы Пратолино с аукциона при посредничестве Сотсби. Сама же вилла была позднее приобретена Флоренцией. Чудом сохранившаяся переписка Марии Павловны находится в Архиве провинции Флоренции.

А вот вилла Абамелек в 1944 году была передана Итальянскому государству, а затем Советскому Союзу в счет репараций, и сейчас в ней располагается официальная резиденция российского посольства в Риме. К счастью, убранство виллы сохранилось практически полностью.

Последние годы жизни Мария Павловна провела на вилле Пратолино, где вместе с ней жила её младшая сестра Елена (после смерти Марии она была помещена в дом престарелых в Аллари близ Флоренции, где и умерла четыре года спустя).

Скончалась Мария Павловна 21 июля 1955 года. Её скромная могила с православным крестом находится в парке Пратолино, рядом с домовой церковью семьи.

Итальянская газета откликнулась на смерть Марии Павловны: «Уходит ещё один особенный представитель старой Флоренции, одна из тех известных иностранок, которые после многих лет пребывания во Флоренции получили не только гражданство, но и право считаться итальянцами и флорентийцами… Княгиню окружал легендарный ореол красоты и доброты. К этому следует добавить живой ум и редкую скромность, проявляющуюся прежде всего в эти последние годы, когда она, почти уйдя с мировой сцены, жила в своей вилле Пратолино, в своих салонах,сохранивших стиль XIX века».

Давайте ещё раз всмотримся в её лицо!

М.П.Абамелек-Лазарева (портрет работы Н.Богданова-Бельского)

Если статья понравилась, голосуйте и подписывайтесь на мой канал!

Все статьи о Демидовых:

«Соименница зари» здесь

«Широк человек, слишком даже широк» 1 и 2

Ускользнувшее счастье здесь

Жизнь после Марии здесь

Дипломат, охотник, шахматист здесь

Другая Аврора здесь

Выцветшие фотографии здесь

«Дела – не слова»

Похожие статьи на тему

ttps://zen.yandex.ru/media/arhkot/dela--ne-slova-5e8391425f081e20a965b8aa

|

Метки: демидовы |

Великий князь в опале создал свое царство в Узбекистане |

Великий князь в опале создал свое царство в Узбекистане

18 марта

После того, как Николаю Константиновичу приказали удалиться из Петербурга, он кочевал из города в город. Некоторое время жил в Умани, Оренбурге, Самаре, Крыму, Владимирской губернии - за семь лет больше 10 раз ему приказывали изменить место жительства, чтобы он нигде не мог укорениться.

В 1877 году Николай взял в жены дочь Оренбургского полицмейстера Надежду Александровну Дрейер. Однако, Романовы сделали все, чтоб брак не признавали действительным. Надежда не покинула супруга и состояла при нем в качестве супруги-сожительницы.

Николай просил своего двоюродного брата Александра III разрешить ему приехать на похороны убитого дяди Александра II, но тот ответил, что Николай стал позором для всей семьи и ноги его больше не будет в Петербурге. Однако, он разрешил узаконить отношения Николая и Надежды и велел им переезжать на вечное поселение в Ташкент.

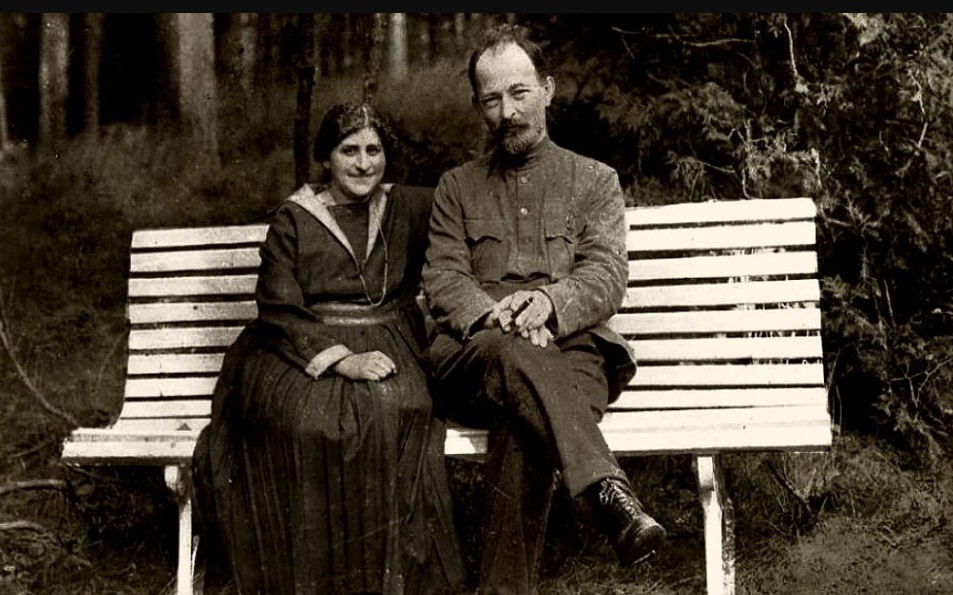

Николай и Надежда

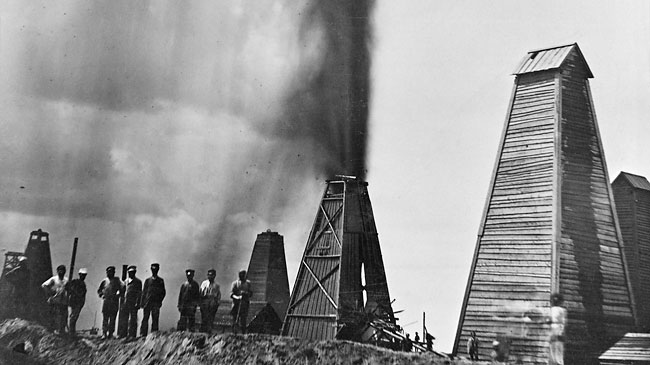

Каким был Ташкент в конце 19 века? Окраина империи, где царит пьянство, тоска, а население мечтает переехать в центр страны. Именно в таких условиях должен был жить Великий князь до окончания жизни. Однако, князь-изгой не упал духом, а начал заниматься предпринимательством.

В Петербург слали письма о том, что князь приобрел мыловаренный завод, бильярдную, начал торговлю квасом и рисом, построил завод по очистке хлопка, открыл синематограф. Одним словом не пропал, а развил активную деятельность и добился успехов.

На собственные деньги Николай Константинович построил для своей семьи дворец, который в настоящее время используется для приема иностранных гостей. Также князь сделал водопровод и открыл первый театр. Колоссальные расходы окупались и приносили доходы. Тогда князь решил развивать свой край.

Дворец князя в настоящее время