Прекрасная эпоха и право женщин на красивое бельё |

Прекрасная эпоха и право женщин на красивое бельё

Вчера

Если речь заходит о бельё XIX века, то нередко представляются кружева, ленточки, вышивка и прочие дамские радости. Но нет! Обычно бельё было довольно скромным. Во-первых, так его проще стирать: нежные ткани и отделка легко повредить, лучше уж обойтись чем-то более практичным. Во-вторых, приличной скромной женщине подобало иметь приличное скромное бельё! Кто им будет любоваться, милочка? Муж? Так он женился на добропорядочной особе, нечего тут любоваться!

HРеклама дома мод сестёр Марион, 1904. (с) /www.reddit.com

И только ближе к концу XIX века женщины всё чаще стали делать выбор в пользу красивого белья. Многие продолжали оберегать свои бастионы, и не из-за экономии. Они продолжали считать все эти изыски уделом женщин определённого толка. Но бастионы шатались, и в начале XX века рухнули!

Одна из лучших иллюстраций того, как изменилась ситуация - книга «Культ шифона» (1902). Автор, миссис Притчард, авторитет в вопросах моды и стиля, считала бельё достойной и интересной темой. Она писала, что очаровательное бельё носят не только легкомысленные особы! И изящные предметы дамского туалета вовсе не признак развращённости! Миссис П. сетовала, что многие англичанки относятся к дорогому нижнему белью как к чему-то, что свидетельствует о грехе. «Самые добродетельные из нас сегодня могут позволить себе носить симпатичное бельё, не рискуя подвергнуться осуждению».

Свадебный корсет, 1905. (с) Из коллекции музея Виктории и Альберта (Лондон)

Она задавалась вопросом, мол, почему это красивое бельё должно быть «прерогативой женщин, которым общество благоволит меньше, чем нам?!» И полагала, что каждая женщина имеет право на красивое бельё! А подход к этому вопросу предыдущей эпохи, когда нарядным было платье, но не то, что под ним, она отвергала: «Есть нечто безнадёжно вульгарное в том, чтобы украшать только внешнюю сторону».

Нижняя юбка, 1904. (с) Из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк)

Нижняя юбка, 1904. (с) Из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк)

Нижняя юбка, 1904. (с) Из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк)

Так что миссис П. предлагала каждой женщине отправиться к первоклассному корсетнику, и «научиться, как наилучшим образом скрывать свои недостатки и подчёркивать достоинства». Более того, она полагала, что корни неудач в супружеской жизни тоже нужно искать в области нижнего белья... А именно: в нежелании многих замужних дам носить бельё изящное. Мол, вместо этого они носят унылые серые изделия из саржи. «Стоит ли удивляться, что браки так часто распадаются и англичане – мужья такого рода женщин – направляют свои стопы туда, где можно полюбоваться нижней юбкой их мечты?»

Комлпект белья, 1900-е. Из коллекции FIDM (Fashion Institute of Design & Merchandising), Лос-Анджелес

Миссис П. считала бельё настолько важной составляющей дамского гардероба, что призывала тратить на него пятую часть дохода! И даже если женщина не могла позволить себе бельё от знаменитой Люсиль, «тонкое как паутина и окрашенное не менее красиво, чем цветы», имело смысл купить себе что-нибудь попроще, но нарядное.

Словом, благодаря ей и многим другим женщинам сегодня у нас есть выбор. Хотим - самое простое бельё. Хотим - с кружевами. И никто не смеет осуждать нас за эти кружева! :)

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/prekrasnaia-ep...-bele-5e87316b7efe4909b78435b7

|

Метки: мир моды |

Была ли близость между Распутиным и женой Николая II |

Была ли близость между Распутиным и женой Николая II ?

23 апреля

Сплетники утверждали, что Распутин заставлял Николая II стаскивать с себя сапоги и мыть ему ноги, а затем выталкивал Царя из комнаты, чтобы остаться с Александрой Федоровной или даже с какой либо из великих Княжон.

Обсуждали, что сама Царица говорила : «ничего худого в этом нет, а если бы даже и случилось что-нибудь, то это было бы только большим счастьем". Также в массах ходила ходила ставшая широко известной присказка «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием» и тп.

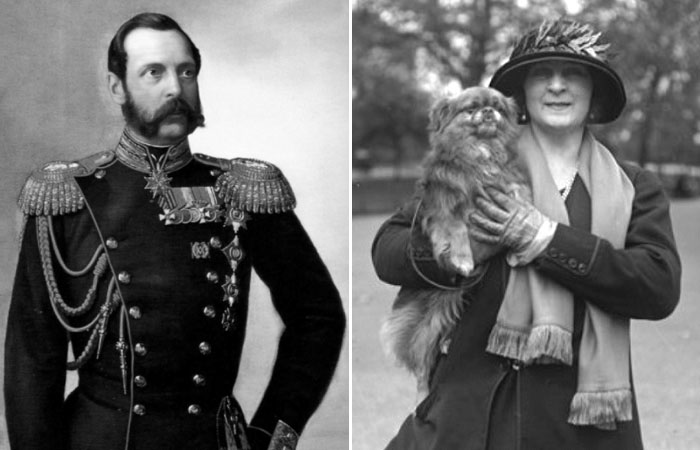

Григорий Распутин и Александра Федоровна, раскрашенное фото 1900-х годов

Главным аргументом этих сплетен являются письма Царицы к Распутину, списки с которых широко ходили в народе.

В одном самых скандальных написано, например, следующее: "Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник, как томительно мне без тебя… Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает!

Тогда я желаю одного: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих объятиях. О, какое счастье даже чувствовать одно твое присутствие около меня… Где ты есть? Куда ты улетел? А мне так тяжело, такая тоска на сердце… Только ты, наставник мой возлюбленный (...)

Скоро ли ты будешь опять около меня? Скорей приезжай. Я жду тебя, и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения и целую твои руки. Вовеки любящая тебя М (мама)".

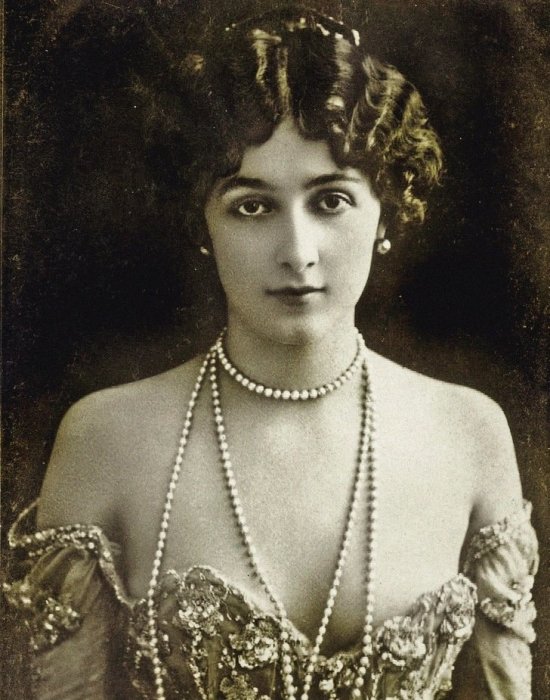

Императрица Александра Федоровна, фото 1910-х годов

Однако подлинность данных писем, появившихся на публике в 1912 году более чем сомнительна. Впервые распространил их некий монах авантюрист Илиодор из ближайшего окружения Распутина, данные письма, он по различным версиям то ли сам выкрал у Распутина, то ли последний отдал их ему, будучи пьяным.

Сергей Михайлович Труфанов (в монашестве Илиодор), (1880-1952), бывший иеромонах расстрига с сыном в Германии, откуда впоследствии перебрался в США, где основал собственную Российскую Народную Универсально-Христианскую Церковь, а себя объявил патриархом в изгнании. Посмотрите какое у него лицо, Ламброзо был бы восхищен, лично я бы не верил этому человеку.

Но к моменту широкой огласки данных писем, сам Илиодор уже не отрицал, что подлинников писем у него нет, так как он якобы передал их министру внутренних дел А. Макарову, а тот, в свою очередь, вернул их Николаю II. Спрашивается зачем тогда отдавал оригиналы писем, если сразу же начал их широко распространять, очевидно же, что они потребовались бы в качестве доказательства.

Владимир Николаевич Коковцов (1853-1943), в 1911 -1914 Председатель совета министров РИ, в своих мемуарах утверждал, что письма Царицы к Распутину действительно существовали и были возвращены Царю в 1912 году.

Бывший премьер министр В. Н. Коковцов (не сам бывший министр в.д. Макаров, который умер в 1919 году), в своих мемуарах, изданных уже после 1917, подтвердил версию, что подобные письма существовали и были возвращены Царю через Илиодора.

Но во первых, даже если данный факт и имел место, то где доказательства, что списки ходящие в народе, соответствуют тому, что в данных письмах было написано на самом деле.

Во вторых, в эмиграции Коковцов, как и многие другие эмигранты бедствовал и нет гарантии, что он не добавил жареных фактов (которые всем были известны на уровне сплетен) в свое сочинение для его лучшей продажи.

Нельзя исключать и варианта, что Николаю были отданы подделки, ведь главное - сам факт передачи компромата произошел.

Анна Вырубова (1884-1964), фрейлина императрицы Александры Федоровны, утверждала, что за все время общения с Распутиным царица написала ему только одно письмо.

Можно добавить, что фрейлина Александры Федоровны Анна Вырубова, на допросе в чрезвычайной комиссии дала показания о вероятности переписки между Распутиным и Царицей : "(...)Что же писать письма, он их не читал, давал посторонним, это не особенно приятно(...)». Вырубова впрочем подтвердила , что Царица за все время написала Распутину только одно письмо, но его текст неизвестен.

Это письмо, также было то ли каким то образом похищено, то ли продано некому иностранцу. Но надо понимать, что вплоть до начала XXI века оригинал этого письма (да впрочем и других, если они были), так нигде и всплыл, а учитывая всеобщий интерес к данной теме, можно предположить, что его можно было продать по очень высокой цене.

У меня не было намерения обелить Николая II и его семью, но когда я прочитал эти письма в различных бульварных изданиях, то был поражен (наверное как и многие) бесстыдством писавших их людей. Мне захотелось узнать об этих фактах больше, и как оказалось, все в итоге свелось только к свидетельствам нескольких очень пристрастных лиц.

Я не думаю, что Царица могла вступить в интимные отношения с Распутиным, но и сам Николай II и его жена, виноваты в том, что своими действиями сделали все, для того, чтобы подобным сплетням верили и охотно их распространяли...

https://zen.yandex.ru/media/kultur_treger/byla-li-...a-ii--5ea09559dd625f3a39c03dc5

|

Метки: романовы распутин |

Как следила за своей внешностью Великая княгиня Елизавета Федоровна |

Как следила за своей внешностью Великая княгиня Елизавета Федоровна

2 дня назад

Принцесса Элла Гессен-Дармштадтская (в замужестве Великая княгиня Елизавета Федоровна) была очень красива.

Красота досталась ей от природы, но это не значит, что к своей внешности дама была равнодушна. Наоборот: тщательно следила, как она выглядит.

Статья – примеры того, как заботилась о своей внешности Великая княгиня Елизавета Федоровна в первые годы жизни в России.

Сама рисовала модели для своих платьев

Летом в имении Ильинское у супругов жизнь текла по расписанию.

По утрам, в 9 часов, супруги пили чай или кофе. Когда Сергей Александрович читал газеты, у Елизаветы Федоровны была своя, «дамская» пресса: она получала регулярно журналы мод. Листала их, а понравившиеся иллюстрации вырезала и вкладывала в специальный альбом.

Фасоны платьев великосветские дамы заказывали у модисток. Но не Великая княгиня. Модные фасоны Елизавета Федоровна «сочиняла» сама. Альбом с понравившимися фасонами платьев нужен был для вдохновения.

Заботилась о белизне кожи

Кто читал о летнем времяпрепровождении в Ильинском, знает: августейшая чета и их друзья, гости, свита много времени проводили на свежем воздухе. И «тихая охота» (собирание грибов в лесу), и пешие прогулки (в соседнее имение Юсуповых – Архангельское), и катание на лодке и верхом (Великая княгиня великолепно держалась в седле), и игра в теннис и бадминтон, пикники и чаепития на свежем воздухе.

Прогулки длились иногда по 2 часа. Летом в Ильинском было жарко, хозяева и гости предпочитали белые и ситцевые платья.

Кожа великосветской дамы не могла иметь загар или веснушки (конопушки). О белизне кожи Елизавета Федоровна заботилась: отбеливающий лосьон из сметаны и сока огурцов готовила самостоятельно.

А на свежем воздухе находилась только в шляпке и под зонтиком. Обратите внимание, насколько плотная ткань у зонта: солнечные лучи не попадут на кожу августейшей особы.

Зонт в ее руке был и во время паломнических поездок.

И даже в более поздние («монашеские») годы жизни можно заметить в руках зонт в солнечную погоду:

Перед обедом у Елизаветы Федоровны было личное время. Она писала письма и переодевалась. Своеобразный ритуал: принять ванну, при помощи камеристок переодеться, обязательно сделать прическу. Само переодевание длилось около часа. Потом супруг стучал в дверь, говоря, что обед готов.

Если подумать, следить за своей внешностью – обязанность дам из Дома Романовых. Хотя и тут были исключения (Великая княгиня Александра Петровна).

Великая княгиня Елизавета Федоровна ключевые моменты (модные платья и цвет кожи) выполняла сама. И портретами ее можно просто любоваться. Особенно, если ракурс для фото выбран профессионально.

Как проводила лето в Ильинском Елизавета Федоровна с мужем, свитой и друзьями

Елизавета Федоровна – одна из 4-х немецких принцесс, кто не принял православие, выходя замуж за Романоваhttps://zen.yandex.ru/media/moy19vek/kak-sledila-za-svoei-vneshnostiu-velikaia

|

Метки: романовы террор |

Умерла вдова племянника Николая II |

Умерла вдова племянника Николая II

В возрасте 93 лет скончалась вдова родного племянника Николая Второго Ольга Куликовская-Романова.

Женщина умерла у себя дома в Балашихе (Подмосковье).

Ольга Куликовская-Романова родилась Югославии в семье эмигрировавшего потомственного дворянина Николая Пупынина. Закончила Мариинский Донской институт благородных девиц. Владела семью языками, получила архитектурное, медицинское, коммерческое образование. Жила в Южной Америке, потом перебралась в Канаду, где и стала в 1986 году третьей супругой Тихона Романова — сына Великой Княгини Ольги Александровны от брака с полковником Николаем Куликовским. Вместе с мужем организовала благотворительный фонд для помощи России в 1991 году. Передала Русской православной церкви сохранившиеся в семье святыни, связанные со Святыми Царственными Страстотерпцами. Приложила немало сил для популяризации художественного наследия своей свекрови.

Свои глубокие соболезнования в связи со смертью Ольги Николаевны выразила Екатеринбургская епархия, передает ТАСС.https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262075

|

Метки: романовы куликовские |

Что мужчина на Руси не мог делать с женщиной |

Что мужчина на Руси не мог делать с женщиной

24 апреля

В обществе всегда отношения между мужчинами и женщинами были регламентированы. Например, существовали действия, которые мужчинам категорически запрещалось осуществлять по отношению к женщине.

Срывать с женщины платок

Это табу существовало еще с языческих времен. Если девушки имели право ходить с непокрытой головой, то замужние женщины всегда должны были на людях покрывать голову платком. По поверьям, «простоволосая» женщина могла притянуть к своей семье разнообразные несчастья - болезни, неурожай, падеж скота.

Ходить без платка считалось страшным позором. Позором для женщины на Руси было также, если кто-то срывал с неё платок. Если это был мужчина, его могли сурово наказать, даже избить.

Остригать женщине волосы

Женщины на Руси обычно не стриглись, волосы носили заплетёнными в косы, замужние укладывали их вокруг головы.

Острижение волос считалось не менее позорным, чем срывание платка. Это мог сделать отец или муж женщины, скажем, в наказание за непристойное поведение или измену, но если это делал посторонний мужчина (скажем, из хулиганских побуждений), его могли привлечь к ответственности по закону.

Например, если помещик отрезал косу своей крепостной, она имела право на него пожаловаться.

Бить женщину с риском серьёзных повреждений

Рукоприкладство, особенно мужей по отношению к жёнам длительное время являлось нормой. Поскольку происходило много случаев, когда в процессе битья женщину калечили и даже убивали, со временем стала понятна необходимость введения каких-то правил, регламентирующих степень применения домашнего насилия.

Так, в знаменитом «Домострое» говорилось: «Не гневатися ни жене на мужа ни мужу на жену а по всяку вину по уху ни по виденью не бити, ни под сердце кулаком ни пинком ни посохом не колоть никаким железным или деревяным не бить хто с серца или с кручины так бьет многи притчи от того бывают слепота и глухота и руку и ногу вывихнуть и перст и главоболие и зубная болезнь а у беременных жен и детем поврежение бывает во утробе а плетью с наказанием бережно бити, и разумно и болно и страшно и здорова а толко великая вина и кручинавата дело, и за великое, и за страшное ослушание, и небрежение, ино соимя рубашка плеткою вежливенко побить за руки держа по вине смотря».

Общаться с посторонней женщиной

Во всяком случае, это касалось представителей высших сословий. Вступать в общение с женщиной или девушкой посторонний мужчина имел право только в присутствии или с разрешения её мужа или старших родственников. Эта традиция сохранилась вплоть до XIX века.

Среди низших сословий нравы были более вольными. Так, на посиделках деревенские парни и девушки активно общались между собой и это даже приветствовалось.

Позволять интимные ласки и близость до или вне брака

К таковым относился и поцелуй в губы. Правда, крестьяне на такие вещи смотрели сквозь пальцы. Вот если доходило до половой связи, то мужчину могли обвинить в том, что он «обесчестил» девушку или женщину, и даже принудить жениться на «обесчещенной».

Если мужчина вступал в связь с замужней женщиной, его также могли за это наказать, хотя чаще основной позор ложился на женщину.https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/chto-muj...cinoi-5ea1e0d52fb26236c5a8cb67

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Как сложилась судьба невесты Николая II - Елены Орлеанской |

Как сложилась судьба невесты Николая II - Елены Орлеанской

15 марта

Судьба - причудливая затейница, у нее как в сказке "налево пойдешь - это найдешь, направо пойдешь - потеряешь". Целое пространство вариантов.

Николай II по замыслу родителей должен был взять в супруги красавицу Елену, из французской орлеанской династии. Девушка была необыкновенно хороша и вызывала восторг у многих мужчин из благородных семейств. Только Николай II был холоден к ее чарам, так как его сердце уже принадлежало Алисе Гессенской.

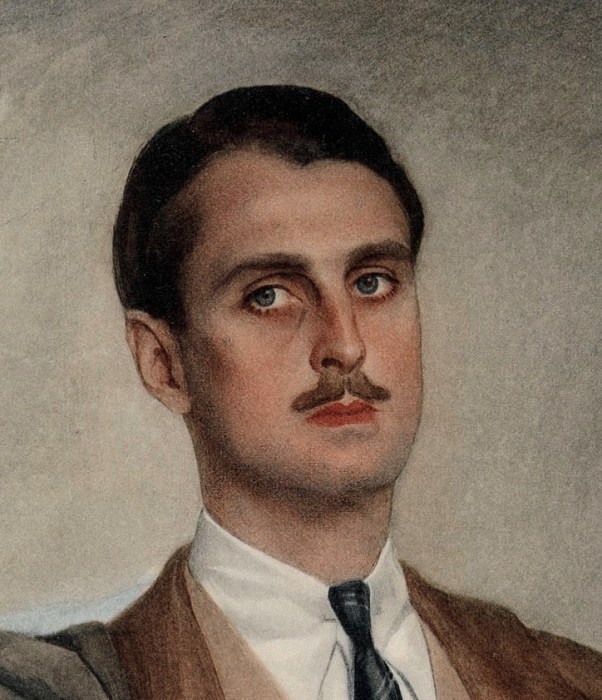

Елена в юности. Правда, хороша собой?

В результате, прекрасная Елена была отвергнута, и как мы понимаем, к лучшему. Не скажу, что Елена расстроилась, ведь Николай II не вызывал в ней трепетных девичьих чувств, она была более расположена к старшему внуку королевы Виктории - Альберту Виктору. Тому тоже девушка нравилась, но тут уже вмешался строгий отец Елены, заявив, что французская дева не выйдет замуж за англичанина.

Мелькал еще на горизонте итальянский престолонаследник, но он оказался схож с Николаем и отверг Елену, ради другой женщины - Елены Черногорской. В результате, Елена Орлеанская оказалась выдана за кандидатуру попроще, чем наследник престола. Ее мужем стал герцог Аостский. В браке родилось двое сыновей.

Во время Первой Мировой войны Елену назначили главной над медсестрами Красного Креста в Италии. После войны она получила медаль за храбрость.

Будучи по характеру чуткой и отзывчивой женщина не мыслила себя без благотворительности и добрых дел. Благодаря ей, был основан фонд помощи детям.

Своего первого супруга Елена Орлеанская пережила. Второй брак был уже с подполковником Оддоне Кампини. В то время Елене исполнилось 65 лет. Удивительно, но она была преисполнена националистических взглядов, из-за чего Орлеанская династия решает порвать с ней.

У Елены Орлеанской была бурная жизнь. Она прожила до 80 лет, пережив своих мужей, трех несостоявшихся женихов и сыновей. В память о ней в Неаполе названы приют и больница.https://zen.yandex.ru/media/nabludatelnisa_jizni/k...nskoi-5e6cdcdee843ec4f8c3aeb56

|

Метки: романовы красный крест |

Детство самой красивой принцессы Гессен-Дармштадской |

Детство самой красивой принцессы Гессен-Дармштадской

23 апреля

Внучка королевы Виктории и Великая княгиня Елизавета Федоровна с малых лет изучала иностранные языки, музыку, историю, математику, училась танцевать. Она очень любила поэзию, обладала невероятно утонченными манерами и безупречным вкусом.

В семье герцога Гессен-Дармштадского Элла, так звали маленькую Елизавету Александру Луизу Алису дома, должна была придерживаться строгих правил. Ее мать Алиса, дочь королевы Виктории, малых лет приучала дочерей к домашней работе: они самостоятельно наводили порядок в своих комнатах, убирали постель, топили камин и даже следили за своими туалетами. Однажды Великая княгиня Елизавета Федоровна сказала:

«В доме меня научили всему»

Четыре сестры Виктория, Елизавета, Ирэна и Алиса скорбят по покойной матери

В семье исповедовали протестантскую веру и герцогиня Алиса постоянно стремилась нести добро в мир: она ходила помогать в больницы и богадельни, посещала приюты. С собой она обязательно брала старших детей и поэтому Элла отлично понимала, что есть множество людей, которые нуждаются в ее помощи.

В возрасте 9 лет Элла стала свидетельницей большого горя, которое произошло в их семье. Ее младший брат Фридрих, которому едва исполнилось два с половиной года, выпал из окна. Все это произошло на глазах у их матери Алисы.

Элла и Аликс

Спустя 3 года пришла новая беда - в Дармштаде случилась вспышка дифтерита, которым заразились все дети в семье герцога, кроме Эллы, а вскоре и ухаживающая за ними мать. Первой скончалась Мария, которой было всего 4 года, а спустя несколько недель ушла из жизни герцогиня Алиса.

На этом детство Эллы завершилось. Она видела, как страдает ее отец и плачут братья и сестры, и старалась утешить и поддержать их. Спустя некоторое время было решено, что Элла с младшей сестрой Аликс будут воспитываться у своей бабушки королевы Виктории. Девочки были невероятно близки, но Элла все-таки старалась опекать младшую Аликс.

Обе принцессы стали супругами мужчин из императорского дома Романовых. Первой замуж вышла Элла. Ее мужем стал Великий князь Сергей Александрович, пятый сын Александра II. Аликс же стала супругой Николая II. Даже в России Елизавета Федоровна старалась оберегать младшую сестру как могла.https://zen.yandex.ru/media/id/5cf2dad400ff4400afd...dskoi-5ea1680a4292883111a17cb7

|

Метки: романовы |

Последнее яйцо Фаберже для Романовых |

Последнее яйцо Фаберже для Романовых

17 апреля

Трогательная традиция дарить друг другу драгоценные сюрпризы в виде яиц существовала в царской семье с 1885г. А самое последнее яйцо было заказано императором Николаем II, но мастера фирмы Фаберже так и не смогли его закончить.

Каким оно было, последнее яйцо Фаберже из императорской серии?

Изготовление каждого яйца занимало долго время, около года. Поэтому императорская семья сразу же после Пасхи отправляла заказ на новый подарок.

Эскиз яйца "Сазвездие Цесаревича"

Яйцо «Созвездие Цесаревича» было последним заказом, поступившим в 1916 г. Николай II планировал подарить его своей супруге Александре Федоровне, однако яйцо не было закончено из-за событий Февральской революции.

… яйцо синего стекла, на котором было инкрустировано созвездие того дня, в котором родился наследник. Яйцо поддерживалось амурами из серебра и облаками матового горного хрусталя. Если не ошибаюсь, внутри были часы с вращающимся циферблатом. Изготовление этого яйца было прервано войною. Готовы были амуры, облака, само яйцо с инкрустациями и пьедестал не был окончен… - писал мастер, принимавший участие в создании яйца-сюрприза Ф.П. Бирбаум.

В каждом яйце от Фаберже был спрятан сюрприз. Сюрпризом яйца «Созвездие Цесаревича» должны были стать встроенные часы.

Это яйцо должно было стать самым дорогим из всех яиц, выполненных для императорской семьи. Его стоимость составляла 12 600 рублей. Для примера, жалование генерала в то время составляло 500 рублей.

Дальше история этого несостоявшегося подарка напоминает детектив.

Яйцо "Созвездие Цесаревича" из экспозиции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана

В 1925 г. в Минералогический Музей были переданы некоторые изделия фирмы Фаберже, среди них оказались подставка из горного хрусталя в виде облаков и две половинки темно-синей стеклянной сферы. На них легко было различить разметку созвездий и углублений для крепления драгоценный камней.

Сейчас это незаконченное яйцо находится в экспозиции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана.

Однако, в музее Баден-Бадена хранится еще одно яйцо «Созвездие Цесаревича».

Это яйцо было обнаружено в 1993 г. в США и считалось подделкой, однако специалисты подтвердили, что клеймо на ней настоящее, действительное клеймо фирмы Карла Фаберже.

В 2019 г. мне посчастливилось увидеть его на выставке в Новом-Иерусалиме.

фото из личного архива

Нам остается только представлять, как великолепна была бы эта вещица, если бы у мастеров Фаберже была возможность его закончить.https://zen.yandex.ru/media/bellalavanda/poslednee...novyh-5e98b100fce1a607c0dfdbe7

|

Метки: романовы драгоценности фаберже |

Анна Вырубова. Ближайшая подруга Российской Императрицы |

Анна Вырубова. Ближайшая подруга Российской Императрицы

19 марта

Анна Вырубова происходила из знатного рода, который на протяжении нескольких поколений верно служил царской семье. Самой большой честью для себя она считала возможность находиться рядом с императрицей, с которой судьба связала случайно.

Анна Вырубова

С Александрой Федоровной девушка познакомилась благодаря тому, что соседствовала по даче с ее старшей сестрой. Именно в тот момент царица нуждалась во фрейлине, поскольку одна из ее помощниц заболела. Образованная и рассудительная Анна показалась ей подходящей кандидатурой, и о своем выборе Романова никогда не пожалела.

Вырубова поражала вельможную даму своей мудростью и рассудительностью, поэтому довольно быстро стала ее фавориткой. Императрица делилась с ней личными переживаниями, брала с собой на отдых и живо участвовала в ее жизни. Именно с подачи Александры фрейлина вышла замуж за военного офицера Александра Вырубова. Монаршая особа пыталась содействовать строительству счастья любимой фрейлины, которая вынуждена была оставить свои должности после вступления в брак.

При этом расстаться с интересной собеседницей царица не была готова, поэтому Анна неформально продолжала выполнять свои обязанности. Ее брак был расторгнут через год из-за психического нездоровья мужа, и вновь царская семья остались единственными близкими для Вырубовой людьми.

Анна Вырубова и Императрица

Такие близкие и доверительные отношения вызывали острые осуждения со стороны придворных, которые постоянно строили козни против фрейлины. Но супруга императора никогда не обращала внимание на сплетни, поскольку слепо верила в искренность своей напарницы. Она оказалась права в своей уверенности, поскольку после революции Анна вошла в число немногих людей, оставшихся верными и преданными семье.

Даже под пытками бывшая фрейлина не позволяла себе клеветать на бывших монархов. Она никогда не преследовала материальной выгоды от близости с ними и свято верила в избранность семьи. Больше замуж барышня не выходила, оставаясь рядом с Романовыми до их последних дней.

После чудесного спасения в Финляндии, где Вырубова прожила до самой смерти в 1964 году, Анна написала мемуары о своей жизни при дворе. Она сохранила трепет и уважение к своим благодетелям, считая проведенное с ними время самым счастливым в жизни. Бывшая фрейлина не скопила несметные богатства и не пыталась влиять на происходящее в стране, поэтому всегда считала высшим благом возможность общаться и помогать представителям двора.

https://zen.yandex.ru/media/id/5e27edd2f73d9d00ac8...tricy-5e71d14f4dc14571ba4fd97b

|

Метки: фрейлины вырубовы |

Какое наказание было предусмотрено в России для мужчин, вошедших в женскую баню |

История

Какое наказание было предусмотрено в России для мужчин, вошедших в женскую баню

Автор: Юлия Попова | 2020-04-25 22:26:37

Борьбе с непотребством российские императоры и императрицы всегда уделяли особое внимание. К непотребству отнесли и совместное посещение бань. Борьба с этим пороком особого успеха не имела, а потому власти обращались к этой теме вновь и вновь и даже определили наказание за сей проступок.

Вклад Екатерины в право

Впервые в истории российской правовой мысли об исправлении преступника, как об основной цели наказания, заговорила Екатерина II. Эта идея нашла свое отражение в так называемом «Наказе» императрицы Комиссии о составлении проекта нового уложения 1766 года. Старое Соборное уложение вышло в свет еще в 1649 году, а единого Свода законов вообще не существовало. Неудивительно, что за десятки лет в России воцарилась неразбериха, и подчас одновременно действовали сразу несколько противоречащих друг другу указов. Несмотря на то, что для составления «Наказа» Екатерина позаимствовала материалы иностранных авторов, этот документ является настоящим трудом «просвещенной монархини».

При Екатерине Великой были учреждены и смирительные дома, которые, как указано в издании Николая Таганцева «Русское уголовное право», предназначались для непослушных детей, тунеядцев и других нарушителей. Если же верить Попову А. В., автору книги «Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву», непотребство тогда тоже наказывалось заключением в подобные смирительные дома. Непотребством в те времена называли не только проституцию, но и внебрачные связи. Как пишет Я. И. Гилинский в своей книге «Девиантность и социальный контроль в России», лишь в Уложении о наказаниях, изданном в 1845 году, эти понятия были разделены.

Мужики, женки и обслуживающий персонал

Между тем непотребство и предусмотренные за него наказания продолжали занимать одно из центральных мест в правовых актах царской России. К нему с некоторых пор стали относить и совместное посещение бань мужчинами и женщинами. Как утверждает Андрей Дачник, автор книги «Баня: очерки этнографии и медицины», попытки запретить представителям разных полов мыться вместе предпринимались еще задолго до Екатерины Великой. Так, указ 1646 года гласил: «…чтобы в Нижнем Новгороде в торговых банях мужики с женками вместе не парились», а в Указе Правительствующего Сената от 1741 года было написано: «…мужики и женки парятся в особых банях, а не вместе».

Но особого успеха эти указы не имели. И это неудивительно: русские мужчины и женщины много веков парились вместе. К тому же обслуживанием клиентов в банях занимались девушки. Об этом вспоминал приятель царя Петра Николаас Витсен («Путешествие в Московию, 1664-1665»). Витсен рассказывал о том, что девушки мыли не только купающихся женщин, но и мужчин. А дворянин Фридрих Бергхолц в 1721 году отмечал: «Русские и чухонские женщины, прислуживающие там, превосходно знают свое дело. Они умеют дать ту степень теплоты или холода, какую вы сами пожелаете, и мастерски ухаживают за вами».

«Банные» законы и наказания

Неудивительно, что после того, как во многих торговых (общественных) банях установились различные дни для мытья мужчин и женщин, а также начали широко устраиваться отдельные мужские и женские бани, желающие заглянуть в соседнее отделение бани не переводились еще долго. Именно поэтому, по словам Бориса Рыбакова, автора издания «Очерки русской культуры XVIII века», в Уставе благочиния 1782 года Екатерина II снова обратилась к этой теме, запретив вход в баню лицам другого пола. Но заядлых нарушителей запрет снова не напугал, потому как даже в XIX веке «банные» проблемы снова оказались в текстах законодательных актов.

Вот и в Своде законов (Свод уставов благочиния), вышедшем в свет в 1842 году под редакцией Дмитрия Блудова, в главу «О непотребстве» были включены и статьи, касавшиеся порядка посещения общих бань. В статье 223 говорилось о том, что мужчинам старше 7 лет запрещено входить в женскую баню. Аналогичное правило распространялось и на женщин. Статьей 227 Свода законов за подобные выходки предусматривалось наказание в виде штрафа. За «банную» проделку любопытные мужчины (или женщины) должны были выложить сумму, равную суточному содержанию заключенного в смирительном доме, а «сверх того посылать таковых в тот дом топить бани, пока не заплатят пени» («Свод законов российской империи», Санкт-Петербург, 1842 год).

https://cyrillitsa.ru/history/138405-kakoe-nakazan...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя их нравы бани |

Непрощенный атаман Краснов |

Непрощенный атаман Краснов

6 февраля

Что общего у «предателя Родины» с Борисом Ельциным

Петр Краснов во время Первой мировой войны был награжден Георгиевским оружием и Георгиевским крестом «за выдающееся мужество и храбрость»

В 1997 году известный питерский историк казачества Владимир Новиков подал в Верховный суд запрос на реабилитацию казненного в 1947 году генерала и писателя, бывшего атамана Войска Донского Петра Краснова. И получил официальный отказ. С «потрясающими» мотивами такого государственного решения. Вот как Владимир Новиков (ныне покойный) их прокомментировал.

Буденный — соратник Краснова

Определение Военной коллегии Верховного Суда за № СП-001/47 датировано 25.12.1997. Заметим, оно было составлено уже в «демократическое время». И вот чем мотивирует Верховный суд отказ в реабилитации Петра Краснова:

«…Начиная с 1917 года, на протяжении 28 лет, вел активную, ожесточенную борьбу против советской власти... командуя вооруженными силами Временного правительства, участвовал в походе на Петроград с целью подавления социалистической революции… Перейдя на нелегальное положение, он, Краснов П. Н., пробрался на Дон, где сконцентрировал казачьи части для продолжения борьбы с советской властью. 4 мая 1918 года войсковой круг избрал его атаманом так называемого «Великого Войска Донского». Являясь главой «Казачьего государства», он, Краснов П. Н., установил военную диктатуру, ликвидировал Советы… создал карательный орган — «Суд защиты Дона», которому предоставил неограниченные права. Суд расправлялся с лицами, настроенными революционно, приговаривая их к смертной казни. Так, в Верхнедонском округе был публично повешен председатель военно-революционного комитета Подтелков и расстрелян командир красногвардейских частей Голубев».

То, что сама советская власть расстреливала тысячи россиян вообще безо всякого суда, это не в счет. Краснову в вину поставлено то, что он создал судебный орган! Казнили Подтелкова 11 мая 1918 года. А избрание Петра Краснова войсковым атаманом произошло 17 мая 1918 года. То есть ни он, а уж тем более созданный им суд к казни Подтелкова отношения иметь не могли.

В случае с Голубевым ситуация и вовсе нелепая. Настоящая фамилия этого исторического персонажа — Голубов. И ликвидацией его занимался вовсе не Краснов, а… маршал Советского Союза Буденный. В автобиографической книге «Пройденный путь» он поведал, как в марте

1918-го возглавляемый им красный эскадрон разгромил отряда Голубова. То есть, получается, коммунист Буденный был соратником белогвардейца Краснова по борьбе с Голубовым?!

Все просто. Николай Голубов, поняв, что собой представляет власть большевиков, покинул их ряды. Он прибыл с недобитыми Буденным остатками своего отряда в станицу Заплавскую поднимать казаков на восстание против советской власти. Но казаки в его раскаяние не поверили, и один из участников митинга застрелил Голубова из револьвера. Ну и при чем здесь Краснов?

Ленина тоже надо было судить?

А вот еще мотивировка отказа в реабилитации: «Краснов П. Н....продолжал и в эмиграции активную борьбу против СССР... написал ряд книг, брошюр и большое количество листовок злобно-клеветнического антисоветского содержания… Написал около 30 романов, которые по своему содержанию являлись сгустком его ненависти к СССР, лжи и клеветы на советскую действительность, вождей ВКП (б) и руководителей Советского правительства. Извращенно отражал строительство бесклассового общества в России…».

Вот уж действительно страшные прегрешения, достойные смертной казни! Но не похожей ли «ложью и клеветой» на «советскую действительность» и «руководителей советского правительства» занимались Ельцин и его соратники, боровшиеся за власть в годы перестройки? Верховный суд и не думал приговаривать их к смертной казни. Однако казненному за то же самое Краснову в реабилитации почему-то отказал.

Читаем далее: «После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Краснов П., установив контакт с немцами, по заданию немецкого командования составлял антисоветские листовки и воззвания к казакам Дона, Кубани и Терека, в которых призывал их к активной борьбе против советской власти и защите фашистского режима».

Ну что тут скажешь? Краснов, как и Ельцин, не любил советскую власть. Только в отличие от вождей демократической России атаман никогда не состоял в КПСС, не «перекрашивался», а всю жизнь честно с этой властью боролся.

Да и за что ему, боевому российскому офицеру, было любить советскую власть и большевиков? Он сражался на фронтах Первой мировой войны, последовательно командуя полком, бригадой, дивизией, корпусом. Награжден Георгиевским крестом. А в это время партия большевиков во главе с Лениным агитировала за военное поражение России, рассчитывая таким образом захватить власть. А когда они с финансовой и иной помощью немцев ее захватили, то отдали Германии все, что Россия собирала столетиями — Украину, Белоруссию, Прибалтику, Грузию. Под Пулковым казаки Краснова осенью 1917-го сражались с выступившими на стороне большевиков частями, сформированными из германских военнопленных. Но если большевики пришли к власти и удерживали ее с помощью немцев, то почему Краснову было не мечтать о военном поражении этой власти от тех же немцев? Ленину можно, а Краснову нельзя?

Фашиста простили, патриота — нет

В ответе Верховного суда есть и такое: «Краснов призывал сформированные им части служить верой и правдой Гитлеру. Руководимые им войска чинили зверства, массовые расстрелы и расправы, как над советскими людьми, так и над партизанами и мирным населением в Италии, Югославии и Польше».

Что значит «сформированные им части»? В материалах дела упоминаются 1-я казачья дивизия, воевавшая на стороне гитлеровцев. Но она была создана в 1943 году по инициативе германского командования. Вот выдержки из допроса ее командира — генерала германской армии Гельмута фон-Паннвица.

«Вопрос. Какую работу проводил Краснов в дивизии?

Ответ. Краснов дал мне и моим старшим офицерам многочисленные советы относительно организации казачьих подразделений, подробно изложил быт, характер казаков и наиболее приемлемые формы обращения с ними…

Я получал для дивизии издаваемые им антисоветские газеты. Краснов присылал мне в дивизию офицеров-белоэмигрантов из Парижа, а также своих эмиссаров для ведения пропаганды».

Но разве это можно назвать формированием частей? В приговоре Краснов поименован так: «бывший командующий вооруженными силами Временного правительства, атаман Войска Донского, генерал от кавалерии белой армии». Как он мог приказывать генералу фон Паннвицу?

Невероятно, но фашиста фон Паннвица, которого казнили вместе с Красновым, ельцинская юстиция, в отличие от него, в апреле 1996 года реабилитировала! Впрочем, со временем уже при Путине Генпрокуратура все же осознала нелепость этих двойных стандартов, и реабилитацию фон Паннвица без лишнего шума отменили.

Петр Краснов был врагом советской власти. Но был ли он врагом России? Мое мнение — нет.

Петр Краснов, атаман Войска Донского (1869–1947) о русском народе:

«Простой русский народ выше образованного класса, выше интеллигенции, потому что простой народ верит в Русское дело и любит Россию, и, если бы не смущали его страшною ложью и клеветой на прошлое, то скоро, очень скоро он снова стал бы великим».

Петр Краснов

Владимир Новиков

https://zen.yandex.ru/media/history1ru/neproscenny...asnov-5e3c2439824eb87298d0f557

|

Метки: российская императорская армия красновы |

Россия курящая. Как цари рекламировали вредную привычку |

Россия курящая. Как цари рекламировали вредную привычку

27 марта

Интересно, кто-нибудь бросил курить, узнав, что курильщики тяжелее переносят коронавирус? Какой еще повод вам нужен, чтобы наконец-то исполнить свою мечту и ограничить себя в сигаретах? А мы сегодня поговорим о том, как в России искусственно насаждалась эта вредная привычка. Благодаря Петру Первому и его венценосным потомкам никотиновая зависимость распространялась по стране с сумасшедшей скоростью. Пожалуй, даже быстрее коронавируса.

Иван Грозный и Михаил Еще Грознее

До Петра Великого вся Россия была зоной, свободной от курения. Иван Грозный порой скручивал себе сигару-другую, но - что позволено Юпитеру, не позволено простому русскому мужику. Да и боярину тоже. Штрафы и телесные наказания ждали тех, кто осмелится взять в руки любое табачное изделие.

Царь Иван Грозный

Царь Иван Грозный

Михаил Федорович, первый царь династии Романовых, обходился с нарушителями антитабачного закона еще круче - вырывал им ноздри. За продажу табака приговаривали к смертной казни. Думаете, перебор? Дело в том, что за год до принятия сурового указа, в 1633-м, из-за одного неосторожного курильщика сгорело пол-Москвы - в частности, Китай-город и Печатный двор.

Эх, Петр, Петр

Никотиновую зависимость в Россию привез Петр Первый из своего знаменитого европейского путешествия. По возвращению с Запада император не только заставил бояр брить бороды, но и потребовал, чтобы они все как один обзавелись трубками. А то несолидно как-то.

Петр I в поездке по Европе

Бояре повздыхали, глотнули напоследок чистого воздуха и окутали себя плотными клубами табачного дыма.

При дворе Петра I

Сперва табак поставлялся в Россию из Англии. Но Петру этого показалось мало. Видимо, придворные кашляли недостаточно сильно, слишком румяными у них были щечки. Так что в 1716-м году царь подписал указ о выращивании табака на юге империи. Одна за другой в стране стали открываться табачные фабрики. Вредная привычка пошла в народ - семимильными шагами.

Рекламные плакаты дореволюционных табачных изделий

Рекламные плакаты дореволюционных табачных изделий

Рекламные плакаты дореволюционных табачных изделий

Рекламные плакаты дореволюционных табачных изделий

Рекламные плакаты дореволюционных табачных изделий

К середине девятнадцатого века табачные предприятия оборудовались сигаретозакаточными механизмами, выдававшими до 100 тысяч папирос в день.

Один Романов в табачном поле не воин

А ведь был среди потомков Петра один яростный борец с курением, был! Николай Первый совершенно не выносил сигаретного дыма, не давал своей свите притрагиваться к папиросам и запретил курение на улицах и площадях. Ноздри нарушителям он, конечно, не вырывал, времена уже были не те - но очень крупные денежные штрафы ослушникам назначил.

Император Николай I

Но все это было бесполезно. И до Николая Первого, и после него Романовы вовсю подавали своим подданным дурной пример.

Курят все!

При Александре Втором масштаб никотиновой эпидемии в России приобрел невиданные масштабы. Император вернул курение на улицы, отменив все запреты своего отца. Историк Игорь Зимин пишет: «В правление Александра не считалось дурным тоном во время церковной службы великим князьям выскочить на пять минут перекурить на церковной лестнице».

Великий князь и хороший поэт Константин Романов

Александр Третий пошел еще дальше. На его письменном столе в Аничковом дворце стояла фигура пожарного, держащего факел, и об этот факел император зажигал свою папироску. Высшая степень насмешки над антитабачными указами своих предков.

Александр III курит, глядя прямо в объектив

Но самым завзятым, неисправимым курильщиком был Николай Второй. Он буквально не выпускал папиросу изо рта. Разве что на время обеда. Да и то перемежал принятие пищи глубокими затяжками.

Из мемуаров его современников: «Период курения после еды был очень длителен и утомителен для не куривших, так как государь не спеша выкуривал за столом не менее двух-трех довольно больших и толстых папирос… Первую папиросу он курил, жадно втягивая в себя дым, и, докурив до половины, нервными толчками тушил ее… Тотчас закуривал вторую, которую и выкуривал до конца».

Да, и это тоже император Николай II

Да, и это тоже император Николай II

По подсчетам историков, Николай Второй выкуривал по 28 сигарет в день. И напрасно Лев Толстой старался, писал длинные отчаянные статьи «Для чего люди одурманиваются». В этот самый момент первый человек в стране прикуривал одну папиросу от другой - и народ рвал статьи Толстого на бумажные лоскутки и сворачивал из них самокрутки.

Статья Льва Толстого

И еще кое-что

Если вам нравится читать про маленькие слабости великих людей - полистайте новый роман Анны Пейчевой «Государыня for real». В книге описывается современная Российская империя, где до сих пор правят Романовы. Юная императрица Екатерина III страдает от компьютерной зависимости, а премьер-министр империи Мелисса Майер никак не может побороть пристрастие к табаку. Сохранят ли героини вредные привычки в разгар всеобщего апокалипсиса? Вспомнит ли Мелисса про свои сигареты, когда весь прогрессивный мир погрузится в средневековый хаос?

Скачать книгу можно во всех интернет-магазинах, в том числе и на Литрес, совершенно бесплатно. Приятного чтения.

https://zen.yandex.ru/media/cozyempire/rossiia-kur...ychku-5e7b68f3dd98917b22d92b18

|

Метки: российская империя романовы их нравы |

Матильда Кшесинская и Николай Романов: закрываем вопрос, как далеко зашли их отношения |

Матильда Кшесинская и Николай Романов: закрываем вопрос, как далеко зашли их отношения

16 апреля

История любви Ники Романова, будущего русского царя и балерины Мали Кшесинской занимает умы до сих пор. Двое молодых людей, совсем еще неопытных, понравились друг другу и стали встречаться, прекрасно зная, что у их чувств нет будущего. Именно ореол запретности и вызывает такой интерес со стороны обывателей. В соцсетях многие, не желая читать дневники или исторические исследования, сразу спрашивают: а как далеко зашли их отношения? Что было?

Фото (здесь и далее): общественное достояние.

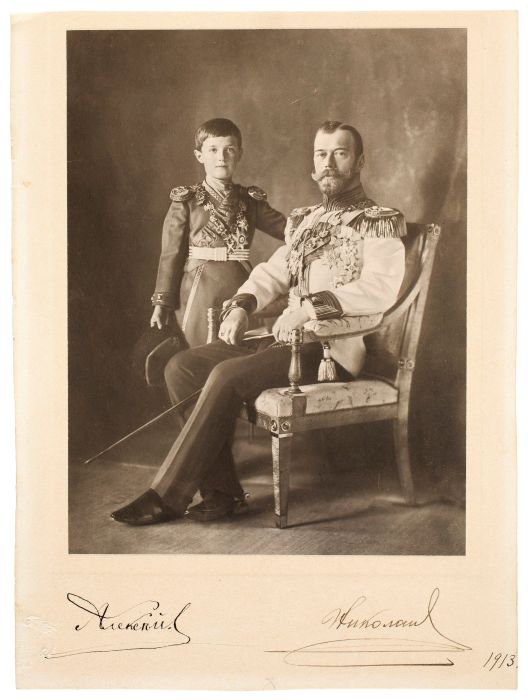

На самом деле, у Николая и Матильды мало что было. Они вращались в разных кругах и, даже начав отношения, порой не встречались месяцами. Цесаревич всё время был в разъездах по миру. Но они переписывались, обменивались фотокарточками (при этом нет ни одной, где они вместе) и оба старательно вели дневники. Именно эти записи позволили восстановить хронологию событий.

Молодая балерина польского происхождения Кшесинская и наследник престола Романов познакомились в марте 1890 года после выпускного спектакля в Императорском театральном училище. На дипломном выступлении присутствовал сам император Александр III с семейством. После царская семья изволила сесть за один стол с выпускниками. 22-летний Николай оказался возле 18-летней Матильды и сделал ей комплимент насчет ее мастерства. Девушка потом написала в дневнике, что сразу же влюбилась в наследника.

Надо отдать должное мастерству Матильды - балериной она была превосходной.

Влюбиться то влюбилась, да только в следующий раз лично они повстречались только через почти два года! Случайно столкнулись в Мариинском театре, где Кшесинская уже работала. Наследник подал руку Матильде. И посмотрели они друг на друга с таким интересом, что вскоре Николай пришел в родительский дом Кшесинской, представившись... гусаром. Вот только завалился он не вовремя – накануне у девушки удалили фурункул под глазом, и она сидела в домашнем, да ещё и с повязкой. Но цесаревича не смутил не слишком-то романтический образ.

Так и начались эти отношения. Девушка и молодой престолонаследник начали активно переписываться. Матильда писала с благоговением, восхищенно, обращалась к нему только с большой буквы: Ты, Твоя. Романов попросил звать его Ники – как дома, а к Кшесинской ласково обращался Мали или пани – прозвище навеяно историей любви Андрия к польской панночке в «Тарасе Бульбе» Гоголя.

Матильду Кшесинскую все считали красавицей.

Подарки от цесаревича Матильда принимала неохотно и далеко не все, демонстрируя, что встречается не ради них. Но вы не подумайте, в будущем Кшесинская начнет активно пользоваться связями с Романовыми, выбивая себе лучшие балетные партии и очень хорошие гонорары. Но это потом, уже после того, как Николай женился на Алисе Гессенской.

Ревновала Матильда сильно, даже отговаривала Николая от брака, мол, кто угодно, только не она. Цесаревич же даже не скрывал, что Алиса ему нравится. И продолжал изредка приезжать к балерине, которая ради этих встреч съехала от родителей и поселилась вместе с сестрой в небольшом особняке на Английском проспекте в Петербурге. Иногда Ники засиживался у Мали до самого утра. Они много болтали, «дули шампузен» (цитата из дневников девушки), целовались. Но было ли что-то еще?

Николай II и его жена Алиса, ставшая после принятия православия Александрой Федоровной. Фото: общественное достояние.

В этом вопросе у историков нет единого мнения. С одной стороны, казалось бы, люди молодые, встречаются, причем давно, логично же! Логично по нынешним временам. У Романова было строгое воспитание и принципы. Он даже во время поста не ездил смотреть балет с красивыми танцовщицами. Матильда всячески демонстрировала готовность и даже давила на цесаревича. Её прям раздражала нерешительность Николая. В конце концов, балерина выбила из него обещание «Пора!», но… в назначенный день он не явился. Скажем так, сбежал.

На самом деле, молодой Романов понимал, что у отношений с балериной нет будущего и, случись чего, быть скандалу. Как раз шли переговоры о замужестве принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской, и, чтобы всё испортить, не хватало только… ну, я не знаю, незаконнорожденного ребенка. В начале 1894-го Николай прекратил отношения, а в конце года уже венчался. «Моему горю не было границ», - писала Кшесинская.

Мемуары Кшесинской вышли в 1960 году в Париже.

Матильда Кшесинская прожила долгую и, как мне кажется, счастливую жизнь. Ее любили Великие князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович: последний был ее моложе на 7 лет, но ни разница в возрасте, ни сословное неравенство его не напугало. Он женился на ней в 1921 году (за границей, естественно) и сделал княгиней. В эмиграции Матильда, на самом деле выдающаяся танцовщица, которая первой в России стала выполнять 32 фуэте подряд, открыла балетную студию. Ушла Матильда Феликсовна в декабре 1971 года, не дожив до 100 лет всего несколько месяцев.

ttps://zen.yandex.ru/media/visual/matilda-kshesinskaia-i-nikolai-romanov-zakryvaem-vopros-kak-daleko-zashli-ih-otnosheniia-5e985d9af58c072ddc1557d4

|

Метки: романовы балет кшесинская |

Детство и юность последней российской императрицы Александры Фёдоровны |

Детство и юность последней российской императрицы Александры Фёдоровны

25 апреля

Александра Федоровна Романова - последняя российская императрица, супруга последнего русского императора Николая II.

Александра Федоровна родилась в Дармштадте (Германия).

Александра Федоровна и Николай II сочетались браком в 1894 году.

Александра Федоровна родилась в 1872 году в семье Великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига и дочери королевы Великобритании, герцогини Алисы.

В детстве маленькую Александру называли солнышком. Она была очень активным, красивым и жизнерадостным ребёнком.

Энергия маленькой девочки настолько заряжала всех вокруг, что даже самые строгие люди, видя ребёнка, ненароком улыбались.

Александра очень любила свою семью: маму, братьев и сестер.

В возрасте шести лет Александра потеряла почти всю свою семью: брата забрал несчастный случай, а маму и сестренку - эпидемия дифтерии.

После всех этих событий, бабушка увезла девочку в Англию, где она получила прекрасное образование.

Для девочки были подобраны лучшие учителя, и она прекрасно осваивала все предметы, а так же отлично играла на фортепиано и занималась ездой верхом.

Принцесса Гессенская окончила Гейдельбергский университет и получила степень бакалавра философии.

Александра и Николай II познакомились, когда ей было всего 12 лет.

После того, как не стало отца Александры, она остро чувствовала своё одиночество.

Сестра Элла вышла замуж за русского князя и жила в России, и в 1889 году по приглашению супруга сестры, Александра второй раз встретилась с Николаем II, приехав в Россию.

И несмотря на множество противоречий среди родни и Николая, и Александры, - пара решила пожениться.

Так прошли детство и юность Александры Фёдоровны Романовой, супруги Николая II, последней российской императрицы. https://zen.yandex.ru/media/id/5e6bac7fa238dc1744a...rovny-5ea3426f07078c388c05b5a7

|

Метки: романовы |

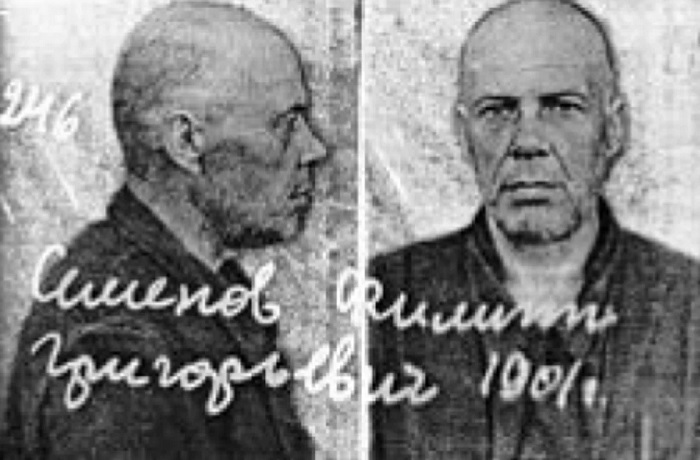

Владимир Нарбут: за что НКВД казнил прототипа «Воланда» из «Мастера и Маргариты» |

https://cyrillitsa.ru/wp-content/themes/cyr-3.0/js/jquery.min.js">

Владимир Нарбут: за что НКВД казнил прототипа «Воланда» из «Мастера и Маргариты»

2020-04-18 12:00:44

«До сих пор загадочный и до конца не собранный в своем творчестве» — именно так охарактеризовал поэта Владимира Нарбута автор книги «99 имен Серебряного века» Юрий Безелянский. Наверное, недаром многие считают Нарбута прототипом героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Почему же исследователи пришли к такому выводу? Подсказки следует искать в необычной биографии Владимира Ивановича.

Хромота и «сеансы черной магии»

Владимир Иванович Нарбут родился в 1888 году в украинском селе Нарбутовка. Будущий поэт принадлежал к старинному княжескому роду, имевшему польские корни. Окончив Глуховскую гимназию с золотой медалью, Нарбут вместе с братом приехал в Петербург. К тому моменту он уже начал писать стихи, но поначалу был никому неизвестен. В 1906 году Владимир Иванович был зачислен на факультет восточных языков Петербургского университета. Как предполагает Геннадий Краснухин, автор книги «Круглый год с литературой», именно в этот период Нарбут перенес какое-то заболевание, вследствие которого ему удалили пятку. До конца жизни поэт остался хромым и ходил с палочкой. Как известно, Булгаковский Воланд тоже пользовался тростью.

Однако не одно это обстоятельство намекает на тот факт, что именно с Владимира Нарбута Булгаков срисовал образ Воланда. Дело в том, что Нарбуту также была присуща некая «дьявольщина». Например, если верить изданию «Серебряный век. Поэты и стихи», первый поэтический сборник Нарбута под названием «Аллилуиа», вышедший тиражом в всего-навсего в сотню экземпляров, стал настоящей сенсацией сезона. И неспроста. По крайней мере, оформление книги было выше всяких похвал: бумага «под старину», водяные знаки, старославянский шрифт. Тем не менее, как утверждает Ольга Кучкина в своей книге «Смертельная любовь: личные истории знаменитостей», все экземпляры сборника были сожжены по распоряжению Святейшего Синода. Кроме того, Ольга Кучкина пишет о том, что, по словам современников, публичные чтения Владимира Нарбута больше напоминали сеансы черной магии.

Побег и нападение «своих»

После инцидента со сборником «Аллилуиа» Владимир Нарбут для того, чтобы избежать суда, отправился в многомесячную экспедицию вместе с известным поэтом Серебряного века Николаем Гумилевым. Коллеги по «цеху» посетили Сомали и Абиссинию. Правда, скрываться Нарбуту пришлось не слишком долго. Вскоре по случаю 300-летия Дома Романовых в России была объявлена амнистия, и в 1913 году Владимир Иванович вернулся в страну. Однако неудачи продолжали преследовать литератора. Как пишет в своей книге «Николай Гумилев. Слово и дело», Юрий Зобнин, после возвращения Нарбут неожиданно начал издавать «Новый журнал для всех», но, запутавшись в финансовых делах, он его так же неожиданно продал Александру Гарязину. В связи с общественным осуждением его поступка Нарбуту пришлось уехать в родную Нарбутовку.

Но и там Нарбута поджидали неприятности. Юлия Андреева в своей книге «Откуда приходят герои любимых книг» пишет о том, что в 1918 году семья Владимира Ивановича подверглась нападению так называемых красных «партизан». Брата Нарбута Сергея расстреляли прямо во дворе. Поэт бросился на защиту родственника и получил четыре пули. Врачам удалось спасти ему жизнь, а вот кисть его левой руки медикам пришлось удалить. Стоит отметить, что Нарбут симпатизировал большевикам и остался верен своим принципам: впоследствии он даже вступил в партию. Кстати, узнав о взглядах князя «партизаны» явились к нему в больницу и принесли извинения.

Трагический конец

Оправившийся после ранений Владимир Нарбут был направлен в Воронеж для организации печати советских изданий, после – работал в Киеве. А в октябре 1919 года поэта арестовали сотрудники контрразведки белых. Нарбут, недолго думая, заявил, что большевики заставляли его сотрудничать с ними под страхом смерти. Впоследствии новая власть использовала эти показания Владимира Ивановича для своего обвинительного заключения. Об этой истории вспоминает в своей книге «Несколько моих жизней» и Варлам Шаламов.

В 1928 году его исключили из партии за сокрытие информации о пребывании на юге в период гражданской войны и уволили с занимаемой им должности (тогда Нарбут возглавлял издательство). В 1936 Нарбута арестовали за пропаганду буржуазного национализма. На 5 лет его отправили в лагерь под Магаданом. Вот только свой срок Нарбут отбыть не успел: в апреле 1938 года «тройка» решила, что литератор «заслуживает» расстрела. Как пишет Н. В. Переяслов в своей книге «Маяковский и Шенгели: схватка длиною в жизнь», приговор был приведен в исполнение в том же месяце и в том же лагере.

https://cyrillitsa.ru/history/137917-vladimir-narb...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: вчк-кгб репрессии нарбут |

Страшная тайна завещания Павла Первого Николаю Второму |

Страшная тайна завещания Павла Первого Николаю Второму

21 апреля

Перед своей кончиной император павел Первый оставил какое-то странное завещание. Его должен был вскрыть его потомок спустя сто лет, то есть в 1901 году. Содержание послания поразило Николая 2. Что же было в том мистическом завещании?

Завещание Павла 1

Монах-предсказатель

Начинается все с того, что в царствование Екатерины Великой в Санкт-Петербурге появляется таинственный монах Авель. По столице прокатывается слух о его невероятно точных предсказаниях. Во время своих скитаний он написал свою первую пророческую книгу. Там указывалась точная дата смерти императрицы. Она приказала его сначала казнить, но потом заменила наказание на тюремное заключение. Но предсказание сбылось точь-в-точь. Новый император освободил монаха и решил узнать у него о своей судьбе и будущем России. Вот, что предположительно узнал Павел в тот день о себе:

«коротко будет царствие твоё, и вижу я лютый конец твой. …от неверных слуг мучительскую кончину примешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей».

В 1801 году Павел был убит в ходе заговора ближайшими соратниками. Но перед этим он составил завещание потомкам, где записал предсказание от Авеля. Послание должны были вскрыть через сто лет, то есть 12 марта 1901 года. Эта участь выпала на царя Николая Второго.

Монах Авель

Гибель империи

«В утро 12-го марта 1901-го года, - сказывала Мария Феодоровна Герингер, - и Государь и Государыня были очень оживлены, веселы, собираясь из Царского Александровского дворца ехать в Гатчино вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились, как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в том ларце, то никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае, Государь стал поминать о 1918-ом годе, как о роковом годе и для него лично, и для династии».

И правда, никто не мог понять, почему царь так легко смог справиться с первой русской революцией и даже втянуть страну в участие в Первой мировой войне. Из-за чего царь был таким невозмутимым, когда даже его жизни что-то угрожало. Все дело в завещание. По немногим версиям роковым для царя был именно 18 год. Один из преданных монархистов Н.П. Шабельский-Борк пытался освободить царя из заточения. попытки были тщетны. Он объясняет это не только обстоятельствами, но и тем, что гибель династии была предрешена свыше.

По некоторым данным Авель предсказал, и восстание декабристов, и гибель Александра 2, правление Александра 3. Но пророчество о гибели империи было самым страшным. Мог ли Николай 2 предпринять все, чтобы спасти страну? Безусловно, да. Но царь не предпринял решительных действий. Завещание Павла 1 сбылось...

https://zen.yandex.ru/media/id/5e660fa523565406ab5...oromu-5e9ed6f02bf35767fbb1ee0c

|

Метки: романовы мистика |

Фрейлина родила Лермонтову дочь |

Фрейлина родила Лермонтову дочь

Вчера

Русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов отличался своей страстной натурой. Он не просто вступал в отношения с женщинами, а именно влюблялся в них. Однако, долгие годы ему катастрофически не везло на любовном фронте.

Считается, что женщины видели в нем лишь друга, а его физические дефекты мешали им связать свою жизнь в поэтом. По официальной версии Лермонтов погиб бездетным, но это не верно.

В 1838 году Михаил Юрьевич повстречал фрейлину императрицы Марии Федоровны Александру Осиповну Смирнову. У нее был муж и дети, но не было счастья. Муж оказался картежником, часто ей изменял, а про супругу и дочерей не вспоминал.

Александра считалась очень красивой женщиной. Ее красотой и умом восхищались Александр Пушкин, Николай Гоголь и даже сам император Николай Павлович назвал ее своей любимой фрейлиной.

В тот год, когда познакомились Михаил и Александра, ей исполнилось 28 лет, а ему - 24. Мало известно о том, как именно завязались их отношения, но историки склоняются к тому, что спустя два года Александра родила от Михаила дочь, которую назвали Надеждой.

Конечно, замужняя Александра Осиповна не могла дать дочери имя ее отца и поэтому девочка носила фамилию Смирнова и отчество Николаевна. Однако, биографы говорят о том, что Лермонтов не отказывался от своей дочери.

Надежда Николаевна Смирнова

Михаил Юрьевич мечтал о том, что однажды он увезет любимую женщину и дочь в свое имение около Одессы и будет жить счастливой семейной жизнь. К сожалению планы разрушила дуэль, после которой поэта выслали из Петербурга.

Удивительно, но о беременности своей возлюбленной внимательный Лермонтов догадался сам:

Знаете ли вы, мой драгоценный друг, что вы очень сильно опираетесь на мою руку, а ваша походка день ото дня становится все тяжелее?tps://zen.yandex.ru/media/id/5cf2dad400ff4400afd26ab5/freilina-rodila-lermontovu-doch-5ea816e36c97ad19a08274d0

|

Метки: фрейлины литераторы лермонтовы смирновы |

Как трудное детство последней русской императрицы повлияло на её характер |

Как трудное детство последней русской императрицы повлияло на её характер

9 апреля

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Ход истории"!

Александра Фёдоровна Гольштейн-Готторп-Романова стала последней русской императрицей. Ей была уготована трагическая судьба. Множество историков склонны считать, что виновата в этой трагедии она сама, что именно она была виновницей крушения империи, гибели династии и смерти своего мужа и пятерых детей. Её упрекают в своенравии, скрытности, надменности, властности. И это действительно так!

ставьте лайк и подписывайтесь на канал

Но все это было своеобразной формой защиты от внешнего мира. В кругу семьи и с близкими подругами, такими как Анна Вырубова, императрица была другой – заботливой, любящей, доброй. Всю свою жизнь она пыталась уберечь свою семью от коварства и угроз внешнего мира. Она считала, что ее муж, император Николай II, нуждается в ее советах, порой очень настоятельных и требовательных, именно потому, что ей хорошо известно, каким жестоким и несправедливым может быть этот мир.

Принцесса Виктория-Алиса-Елена-Луиза-Беатриса родилась в Дармштадте, столице Гессенского герцогства, незадолго до этого потерявшего независимость и присоединившегося к Пруссии. Её отцом был герцог Людвиг IV, а матерью – дочь английской королевы Виктории.

Раннее детство маленькой Алисы прошло в большой и дружной семье. У неё было три старших сестры, два старших брата и одна младшая сестра. Девочка росла веселой и активной, за что её и прозвали Sunny («Солнышко»). Особенно она любила играть со старшим братом Фредериком и младшей сестрой Марией (Мэри), которую, не выговаривая букву «р», она смешно называла «Мэйи».

Но беззаботное детство закончилось слишком рано: когда Алисе было пять лет, умер от гемофилии ее брат Фредерик. А еще через год в Гессен пришла эпидемия дифтерии, которая унесла жизни ее матери и любимой сестры Марии. Чтобы уберечь девочку от заразы, взрослые забрали и сожгли все ее игрушки и книги. А вскоре отправили её в Лондон к бабке, королеве Виктории, где она и провела все свое детство.

С тех пор «Солнышко» потускнело. Маленькая Алиса стала задумчивой и нелюдимой. Жестокий мир отнял у неё самое дорогое и она поняла: чтобы не потерять то, что у неё осталось, ей нужно самой защищать своих близких. Твердо и непреклонно. Невзирая на мнение других.

Все мы родом из детства и понять причины холодного поведения императрицы Александры Федоровны могли только близкие люди, которые знали её историю.

Как часто мы судим о людях, видя только внешнюю оболочку. Конечно, отчужденность императрицы каждый принимал на свой счет, а это была всего лишь маска маленькой девочки, боявшейся терять близких людей. Чтобы не терять, нужно не привязываться.

https://zen.yandex.ru/media/xod_istorii/kak-trudno...akter-5e8dbcc4433c6b3d8dd4eb51

|

Метки: романовы |

Кем работали женщины в царской России, кроме как гувернантками? |

Кем работали женщины в царской России, кроме как гувернантками?

24 апреля

Как жили женщины в царской России? Точнее. кем работали? Разговор пойдет о простых городских женщинах. Говоря «простая», я подразумеваю, наличие хорошего образования и доброй родительской семьи, то есть в современном понятии обычной жительница мегаполиса.

Итак, кем могла стать женщина в царской России, какое получить образование и кем работать?

Фельдшером или врачом. И если в первой половине 18 века вы могли стать только сестрой милосердия или акушеркой, то к 1890 году в России было уже более 500 женщин-врачей!

Мария Воскресенская (в центре) одна из первых женщин-врачей. 1900-е годы

В 1897 году в Петербурге был открыт первый Женский медицинский институт. Открыт он был на частные средства, и принимали туда только тех девушек, кто окончил гимназию с отличием. Но это было не единственное требование! Образование было платное, причем сумма немаленькая, а значит, не все отличницы могли себе позволить хорошее медицинское образование.

Но можно было получить специальность фельдшера. В Петербурге в 1854 году открыли фельдшерское училище. Принимали девушек 15 – 18 лет. А в 1872 году при Рождественской барачной больнице открывают еще и школу фельдшериц.

Кстати, женское образование стало возможно благодаря Александру II. Именно он провел ряд реформ, благодаря которым в России были созданы всесословные женские школы. Тогда этот указ вызвал недоумение в бедных семьях. Неграмотные отцы не хотели отдавать своих дочерей обучаться грамоте - ни к чему им это!

В 1906 году начинает работу высшее учебное заведение для девушек Российской империи. Здесь, на женских политехнических курсах уже есть архитектурное, инженерно-строительное, химическое и электромеханическое отделение. Только вот после окончания курсов девушки оказывались практически без работы, потому что такое высшее образование давало лишь право преподавания в школе.

Средние заработные платы тех времен: учитель начальной школы 25 рублей, если пересчитать на наши деньги, то это 32050 р., учитель гимназии 85 рублей (108970 р.), Фельдшер 40 рублей (51280 р.).

Начальница склада императрицы Екатерина Сухомлинова. 1915 год

Какие еще были специальности и рабочие места для женщин?

Портнихи, учителя, должности в государственных учреждениях, и даже на заводах!

Кстати, о заводах. В царской России существовали законы, которые ограничивали труд женщин на производствах, вредных для женского организма.

И женщины в основном работали на бумагопрядильных, механическо-бумаготкацком производстве, хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках, на фарфоровых и спичечном производствах.

С 1915 года женщины могли работать на должности почтальона.

В 1895 году, уже при императоре Николае II, были созданы общество улучшения участи женщин, женская русская лига мира. В Русском женском благотворительном обществе действовало бюро по приисканию рабочих мест для женщин, профессиональные курсы.

С 1885 года действовал закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах», который запрещал работу женщин в ночное время.

В 1912 году были изданы законы, регулирующие страхование болезни и несчастных случаев, полученных на производстве.

Средства страхового фонда – это 3/5 взносов самих работниц (они перечисляли от 1 до 3% от своего заработка) и 2/5 из взносов хозяина предприятия. Хозяин предприятия был обязан оплатить больничное лечение и медикаменты от 1/2 до 2/3 заработка тем, у кого были иждивенцы, от 1/4 до 1/2 заработка – остальным.

Роженицам выдавали пособия от половины до полного заработка за 2 недели до родов и 4 недели после. Пособия выдавались тем работницам, что состояли в больничных кассах, которые создавались на предприятии.

А можно было стать предпринимательницей! В Санкт-Петербурге приезжие из провинции женщины открывали свое дело. Понятно, что эти случаи скорее исключение, но всё равно цифры впечатляют: в 1900 году из 6908 трактирных 5261 принадлежали женщинам!

А можно было стать артисткой. Например, балериной. И поступить в Петербургское театральное училище. Маленьких девочек зачисляли за казенный счет, но были и воспитанницы, которые платили за образование сами, плата составляла 500 рублей в год.

Но как вы сами понимаете, балериной или певицей могла стать не каждая девушка, и в силу образования, таланта, да и собственного желания тоже.

балетная труппа

Балерина Тамара Карсавина. 1906

Артисты императорской российской оперы

Если сравнить с сегодняшним днем, когда женщины могут получить специальность, и работать практически кем угодно, то выбор женщин в царской России был невелик. Но дело тут не в царской России, а в прогрессе, согласитесь?

Фотографии из интернета

https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/kem-rabota...tkami-5ea2cb3560511b4e156bfa08

|

Метки: российская империя жизнь народа |

Что происходило в семье последних Романовых? |

Что происходило в семье последних Романовых?

Вчера

20 апреля 1894-го состоялась помолвка Николая II c принцессой Гессенской Алисой. Александр III долго противился этому и только на смертном одре дал согласие

В 1884 году двенадцатилетнюю Аликс привезли в Россию: ее сестра Элла выходила замуж за великого князя Сергея Александровича. Наследник русского престола — шестнадцатилетний Николай — влюбился в нее с первого взгляда.

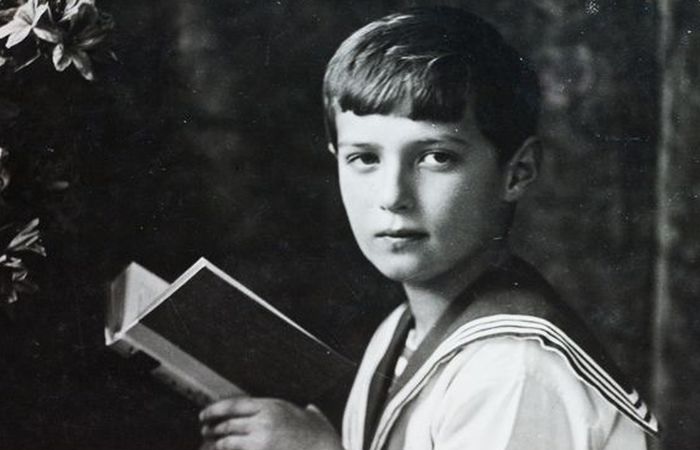

Алиса Гессенская в детстве. Источник: wikimedia.org

В 1889 году, когда наследнику цесаревичу исполнился двадцать один год, он обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой. Ответ императора Александра III был краток: «Ты очень молод, для женитьбы ещё есть время, и, кроме того, запомни следующее: ты — наследник Российского престола, ты обручён с Россией, а жену мы ещё успеем найти». Сама же Алиса имела основания полагать, что начавшийся роман с наследником русского престола может иметь благоприятные для неё последствия. Вернувшись в Англию, принцесса принимается изучать русский язык, знакомится с русской литературой и даже ведёт продолжительные беседы со священником русской посольской церкви в Лондоне.

Николай II и Александра Федоровна. Источник: wikimedia.org

В 1893 году Александр III серьёзно заболел. При посредничестве великого князя Михаила Николаевича согласие императора на брак сына с принцессой Алисой было получено.

Однако Мария Федоровна плохо скрывала недовольство по поводу неудачного, на её взгляд, выбора наследника.

Николай Александрович на спине у греческого принца Николая. Источник: wikimedia.org

14 ноября 1894 года — день долгожданной свадьбы. В свадебную ночь Аликс записала в дневнике Николая: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно…».

Венчание Николая II и Александры Федоровны. Источник: wikimedia.org

Обычно жены русских наследников престола долгое время находились на вторых ролях. Таким образом, они успевали тщательно изучить нравы общества, которым им придётся управлять, успевали сориентироваться в своих симпатиях и антипатиях, а главное, успевали приобрести необходимых друзей и помощников. Александре Федоровне в этом смысле не повезло. Она взошла на престол, что называется, попав с корабля на бал: не понимая чужой ей жизни, не умея разобраться в сложных интригах императорского двора.

Смущение, неизменно охватывающее царицу при общении с незнакомыми людьми, препятствовало установлению простых, непринуждённых отношений с представителями высшего света, которые ей были жизненно необходимы.

Романовы на яхте «Штандарт». Источник: wikimedia.org

Тревога и смятение охватили царствующую чету ещё тогда, когда императрица с какой-то роковой последовательностью начала рожать девочек. Против этого наваждения нельзя было ничего сделать, но Александра Федоровна, усвоившая своё предназначение королевы, восприняла отсутствие наследника как своего рода кару небесную. На этой почве у неё, особы крайне впечатлительной и нервной, развился патологический мистицизм. Теперь любой шаг самого Николая Александровича сверялся с тем или иным небесным знамением, причём государственная политика незаметно переплелась с деторождением.

Романовы после рождения наследника. Источник: wikimedia.org

Влияние царицы на мужа усиливалось и тем значительнее оно становилось, чем дальше отодвигался срок появления наследника. Ко двору был приглашён французский шарлатан Филипп, который сумел убедить Александру Федоровну в том, что он в состоянии обеспечить ей, путём внушения, мужское потомство, и она вообразила себя беременной и чувствовала все физические симптомы этого состояния.

Романовы и английская королева Виктория. Источник: wikimedia.org

Филиппа всё-таки удалось выдворить из страны, ибо Департамент полиции через своего агента в Париже разыскал неоспоримые свидетельства жульничества французского подданного. А вскоре последовало и долгожданное чудо — на свет появился наследник Алексей.

Дети царственной семьи Романовых — Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, и наследник цесаревич Алексей — были необыкновенны своей обыкновенностью. Несмотря на то, что они были рождены в одном из самых высоких положений в мире и имели доступ ко всем земным благам, они росли как обычные дети.

Александра Федоровна с дочерьми за рукоделием. Источник: wikimedia.org

По свидетельству современников, императрица была глубоко религиозна. Церковь являлась для нее главным утешением, особенно в то время, когда обострялась болезнь наследника. Комната Царицы во дворце представляла собой соединение спальни императрицы с кельей монахини.

Чтение телеграмм с пожеланиями выздоровления цесаревичу. Источник: wikimedia.org

Во время первой мировой войны распускались слухи, что Александра Федоровна отстаивала интересы Германии. По личному приказу государя было проведено секретное расследование «клеветнических слухов о сношениях императрицы с немцами и даже о ее предательстве Родины». Установлено, что слухи о желании сепаратного мира с немцами, передаче императрицей немцам русских военных планов распространялись германским генеральным штабом.

https://zen.yandex.ru/media/diletant.media/chto-pr...novyh-5ea6d3c5be4daf0fa6cf78c0

|

Метки: романовы |

Как питался последний российский император во время правления и после отречения от престола |

Как питался последний российский император во время правления и после отречения от престола

10 апреля

Русская кухня бесспорно сытная и очень даже вкусная, но всем понятно как ясный день, что члены современного правительства России вряд ли кушают пельмени и щи, запивая все это квасом. Может быть, это они и любят, но явно не на каждый день. А вот интересно, чем же питались представители власти Царской Империи, а точнее последний император Николай II до отречения от престола и после… Сейчас будем разбираться.

Николашка

https://russian7.ru/wp-content/uploads/2015/01/88839_1000.jpg

Покажется странным, но в рационе последнего Правителя Империи было фирменное блюдо от самого Николая II, которое так и называется «Николашка». Его рецепт очень прост, но больше вы удивитесь, когда узнаете, что это вообще такое, ведь, скорее всего, вы пробовали «Николашку» не раз, но просто не догадывались, что это придумал сам Николай II.

Итак, готовы узнать рецепт? Тогда слушайте. Нужно отрезать лимон (дольку), измельчить сахар и молотый кофе, перетерев его в пыль, и посыпать этой смесью фрукт. Такое лакомство царь любил употреблять под коньяк.

Также до трагических событий связанных с Революцией, Николай любил обычные жаренные пельмени, но при этом не увлекаясь, так как держал себя в хорошей физической форме. До отречения от власти Николай выглядел просто превосходно.

Завтрак, обед и ужин

https://diletant.media/upload/medialibrary/47d/47d75f51c49ffbe3760dc983cb1992f8.webp

Чем же питался Николай утром, днем и вечером. Мы назвали лишь простенькие закуски и перекусы, а теперь пора бы узнать, что император любил съесть за полноценным приемом пищи. Так, отец Николая был очень лаконичен и не переборчив в еде, поэтому крылатая фраза «щи да каша – пища наша» принадлежит именно Александру III.

Некоторые любители легенд и выдумок всегда утверждали, что любой стол, за которым сидел император Николай, был всегда переполнен обилием всяких кушаний, но на самом деле правда находится, как обычно где-то между. На деле Николай предпочитал разную еду. Тут уже, скорее, по настроению.

Иногда Император не против был поесть что-то самое простое – ту же икру из баклажанов, или обычные щи с ржаным хлебом. Но бывали, конечно же, дни, когда Николаю II очень хотелось опробовать чего-то нового, европейского. С той же Франции ему могли привезти хорошего вина или экзотических фруктов из какой-нибудь теплой страны.

До отречения и после

https://lh3.googleusercontent.com/

Естественно, до того, как в России все было относительно хорошо, Николай ел отменно. Нельзя сказать, что после событий 17-го года в Империи случился сразу же дефицит продуктов, скорее, предвидящий свой скорый уход из жизни Николай, вряд ли желал кушать, как раньше. Это и понятно.

Однако до того как произошли неприятные события в истории Царской Империи, император включал в свое питание пять блюд. Обычно, это были первые блюда, мясные блюда, яйца, икра как красная, так и черная, салаты, закуски, вина, чаи и многое другое.

После отречения от престола, рацион Николая, как мы уже сказали, обеднел. Картофель, свекольная закуска, компот вот и вся пища. До 1918 года в России стали пропадать продукты.

И если до конца 1917 еще все было более менее хорошо, то медленно ползущая красная чума большевиков привела страну к нищете и разрухе. В июле 1918 Николай был арестован. Так завершилась история династии целой царской семьи.

Больше информации про интересные исторические события, важные даты, про людей, которые внесли свой вклад в историю, вы можете посмотреть на нашем сайте: https://history.com.ru/

Так же вам могут быть интересны статьи:

Как на Руси поступали с родителями “нечистой” невесты?

Как Россия упустила шанс завладеть наследством рушащейся Османской империи

https://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400ace...stola-5e8e67372ba4d1755f16d00c

|

Метки: романовы |

Строптивая княгиня "Михен": её опасалась даже жена Николая II |